Donald Trumps Drohung, säumige Nato-Partner sicherheitspolitisch nicht um jeden Preis beizustehen, hat nicht nur die Europäer aufgeschreckt. Auch die Staaten des Indopazifiks können sich nicht mehr uneingeschränkt auf die Unterstützung der USA verlassen, sollte Trump im Herbst wieder zum US-Präsidenten gewählt werden. Und anders als die Europäer haben die asiatischen Staaten diese Gefahr schon während Trumps erster Amtszeit erkannt und sind bereits seit geraumer Zeit dabei, kräftig aufzurüsten.

Das hat allerdings einen hohen Preis. Einige dieser Staaten haben so viel Geld fürs Militär ausgegeben, dass sie immer höhere Schulden auftürmen. Denn es sind nicht nur die hohen Anschaffungskosten für schwere Militärgeräte, sondern auch die laufenden Kosten, die sie in die Schuldenfalle treiben, schreibt Michael Radunski in seiner Analyse zum heutigen Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz.

Der Streit beim Berliner KI-Startup Nyonic bedeutet einen Rückschlag für den Aufbau europäischer KI-Kompetenz. Denn mit Feiyu Xu und Hans Uzkoreit verlassen zwei Ikonen der deutschen KI-Forschung das Unternehmen, in das nicht zuletzt auch die Bundesregierung viel Hoffnung gesetzt hatte. Die Befürchtung, ihr Ausscheiden bedeute einen Wettbewerbsvorteil für die chinesische Konkurrenz, ist allerdings unbegründet, schreibt Carolyn Braun. Womöglich kann das Duo ohne den Zwist mit dem Miteigentümer gar richtig durchstarten.

In diesem Sinne: Einen guten Start ins wohlverdiente Wochenende!

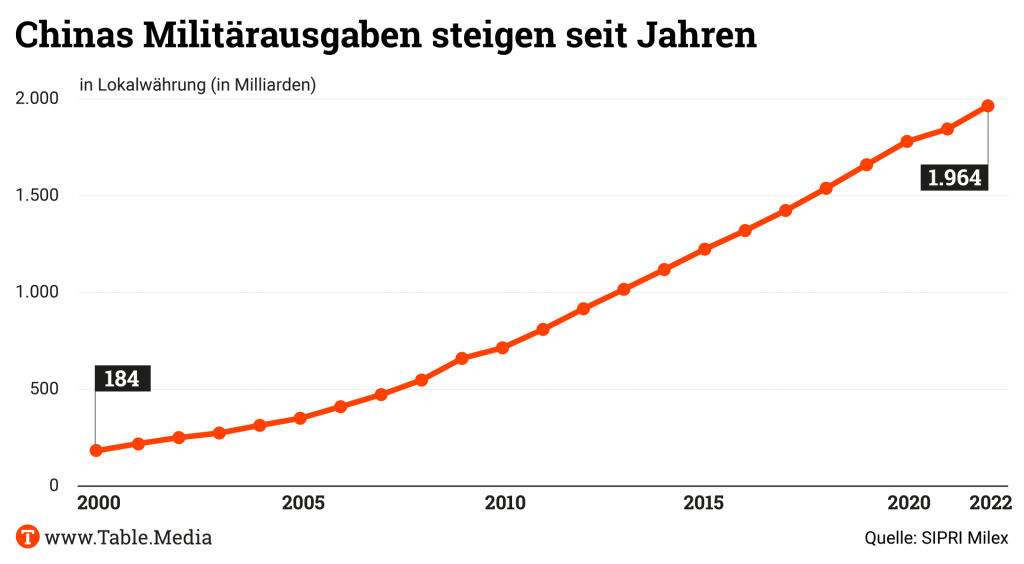

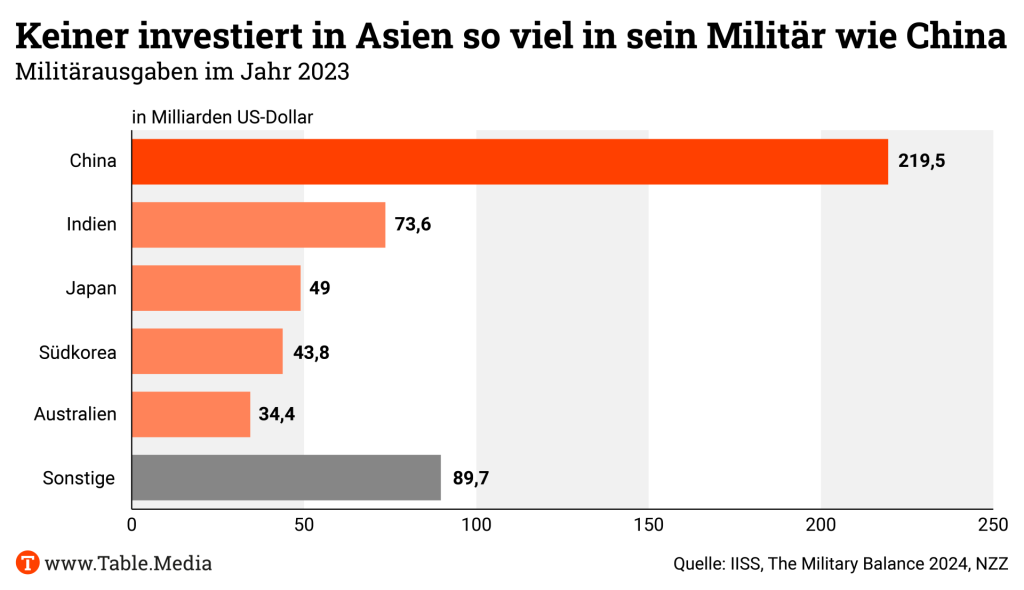

Noch nie haben die Staaten in Asien so viel für Militär, Waffen und Verteidigung ausgegeben wie im vergangenen Jahr: insgesamt 510 Milliarden US-Dollar. Das geht aus “The Military Balance” hervor, dem aktuellen Rüstungsbericht des renommierten International Institute for Strategic Studies (IISS). Nominal stiegen die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent, real beträgt das Wachstum sogar 4,6 Prozent.

Damit liegt die Steigerung eigentlich im Rahmen der Vorjahre. Dennoch lässt sich ein neuer Trend feststellen – und dieser gibt Anlass zur Sorge: Denn die Rüstungsausgaben übersteigen inzwischen in vielen Ländern das jeweilige Wirtschaftswachstum. Damit stellt sich die Frage der fiskalischen Nachhaltigkeit. Gerade bei langfristigen Rüstungsprojekten droht die Gefahr, dass einzelne Staaten finanziell in eine Art Rüstungsfalle stürzen.

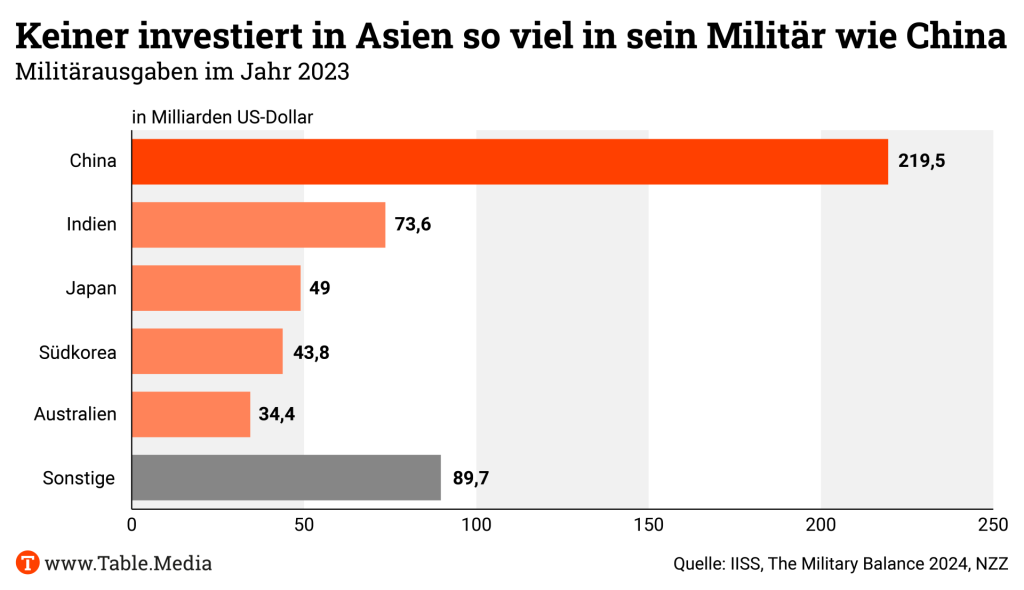

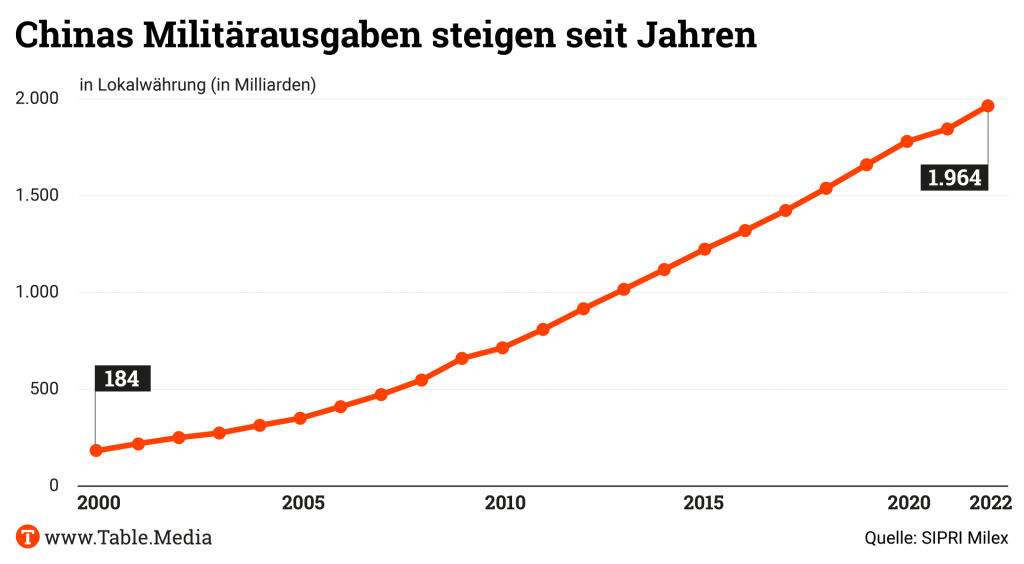

Doch zunächst zu den Gründen für die rekordhohen Rüstungsausgaben: China rüstet auf. Den IISS-Zahlen zufolge entfallen rund 43 Prozent der regionalen Rüstungsausgaben auf China. Peking selbst beziffert sein aktuelles Verteidigungsbudget auf 1,55 Billionen Yuan (219,5 Milliarden US-Dollar). Und viele Experten vermutet, dass die eigentlichen Rüstungsausgaben noch höher sind. Klar: Das ist immer noch weit weniger als das US-Budget von 905 Milliarden US-Dollar. Aber ebenso richtig ist: Es entspricht einer nominalen Steigerung von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Präsident Xi Jinping unterzieht die Volksbefreiungsarmee einer umfassenden Modernisierung – weg vom größten Heer der Welt, hin zu einer mobilen, strategischen Militärmacht. So arbeitet man unter anderem an der ballistischen Mittelstreckenrakete DF-27 (CH-SS-X-24) mit Hyperschallgleitkörper, um Raketenabwehrsysteme überwinden zu können. Die chinesische Marine hat mittlerweile mehr Kriegsschiffe als die US Navy – und mit der Fujian steht ein dritter, deutlich leistungsstärkerer Flugzeugträger kurz vor der Probefahrt. Und mutmaßliche Spionageballone über den USA und Taiwan tragen in den jeweiligen Ländern ebenfalls zu einem Gefühl latenter Bedrohung bei.

Hinzu kommt Pekings zunehmend robusteres Auftreten – nicht nur gegenüber den USA, sondern vor allem auch gegenüber den Ländern der Region:

Die Reaktion dieser Staaten ist eindeutig und nachvollziehbar: Sie rüsten auf – in einem nie dagewesenen Ausmaß.

All diese Investitionen sind jedoch keine Einmalzahlungen. Vielmehr handelt es sich um langfristige Rüstungsprojekte. Die Regierungen verpflichten sich zu jahrelangen Zahlungen. Und genau hier liegt die große Gefahr – vor allem für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften Asiens.

Schon jetzt wird für diese Länder im aktuellen Jahr lediglich mit einem Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 1,7 Prozent gerechnet. Japan ächzt unter einer hohen Staatsverschuldung, während Australien nicht nur Kaufkosten für die Atom-U-Boote entstehen, sondern auch Zahlungen für Personal und Wartung der Schiffe über deren gesamte Lebensdauer. Und sollte sich die Sicherheitslage in der Region weiter verschlechtern, würde sich auch die wirtschaftliche Dynamik weiter abschwächen. Es ist ein Kreislauf aus steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen.

Hinzu kommt die große Unsicherheit rund um die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Washington ist für alle diese Staaten der wichtigste Verbündete – gerade in Fragen von Sicherheit und Verteidigung. Donald Trump hat dieser Tage nochmals zum Besten gegeben, wie er die amerikanische Bündnistreue interpretiert: “Wenn Sie Ihre Rechnungen nicht bezahlen, erhalten Sie keinen Schutz. Es ist ganz einfach”, sagte Trump in South Carolina. Gemünzt war der Satz zwar auf die Nato-Mitglieder, die unter ihm als US-Präsident wohl nicht mehr auf amerikanischen Schutz vor Russland zählen können – ähnliche Überlegungen hatte Trump allerdings auch schon in Bezug auf Südkorea angestellt. Und so treiben Trump und China die Staaten in Asien zu weiteren Investitionen in Rüstung und Verteidigung – inklusive unabsehbarer finanzieller Gefahren.

Das Berliner Start-up Nyonic war eine der großen deutschen oder sogar europäischen Hoffnungen im globalen Rennen um Künstliche Intelligenz (KI). Nach dem Ausscheiden von vier der fünf Gründer aus der im vergangenen Frühsommer gegründeten Firma droht jedoch eine Enttäuschung. Ob der verbleibende Geschäftsführer Dong Han westliche Geldgeber unter diesen Umständen noch von einem Investment überzeugen kann, ist fraglich. Er wollte das Unternehmen stärker auf den chinesischen Markt ausrichten.

Oberflächlich betrachtet hat Han den internen Machtkampf gewonnen. Nyonic war mit der Vision an den Start gegangen, KI-Modelle mit einem besonderen Fokus auf die Industrie in Europa zu schaffen, dabei europäischen Regularien Rechnung zu tragen und so Europa unabhängiger von den existierenden Anbietern in den USA und in China zu machen. Eine Art “ChatGPT für Unternehmen” hätte es werden können. Nyonic hätte ein General Purpose Large Language Model für Unternehmen erstellt. Dieses hätte zum Beispiel Designsprachen lernen, Computercode schreiben oder 3D-Modelle errechnen können.

Das Unternehmen wurde im vergangenen Jahr von einer Gruppe renommierter KI-Experten ins Leben gerufen:

Aus Unternehmenskreisen ist zu hören, dass Han die Vision seiner Co-Gründer nicht teilte, ein europäisches KI-Leuchtturmprojekt aufzubauen. Stattdessen soll es in erster Linie darum gegangen sein, die Macht im Unternehmen auf sich zu konzentrieren. Nyonic reagierte nicht auf eine Kontaktanfrage von Table.Media.

Neben Cann, Otterbach und dem Ehepaar Xu-Uszkoreit verlassen weitere Mitarbeiter die Firma. Zu ihnen gehört Patrick Bunk, der seit Anfang Januar ganze sechs Wochen lang bei Nyonic für den Bereich Produkt zuständig war. Bunk, selbst Gründer der Firma Ubermetrics, die er vor einigen Jahren verkauft hat, sollte Feiyu Xu nachfolgen, die ab Anfang Januar die Rolle der CEO hätte einnehmen sollen. Diesem Wechsel soll auch Han zuerst zugestimmt und ihn en Mitarbeitern im Dezember selbst verkündet haben. Dass Han dies später dann blockiert und damit den Exodus der vier anderen ausgelöst hat, bestätigt auch Patrick Bunk.

Um zu verstehen, wie das passieren konnte, muss man das Organigramm der Firma betrachten. Die Berliner Nyonic GmbH, deren Geschäftsführer bis vor kurzem Cann, Uszkoreit und Han waren, hat eine Schwesterfirma in Shanghai. Diese leitet Han, der auch dort wohnt. Die beiden Schwesterfirmen sind im vergangenen Sommer unter dem Dach einer eigens dazu gegründeten Holdinggesellschaft zusammengeführt worden: der reInventAI (Cayman) Co. Ltd. mit Sitz auf den Caymaninseln – eine Konstruktion, für die Nyonic im vergangenen Jahr bereits heftig kritisiert wurde.

Im Board dieser ebenfalls erst im Sommer 2023 gegründeten Firma, die gegenüber der deutschen GmbH weisungsberechtigt ist, hält Han die Mehrheit der Stimmanteile. Das war nach Darstellung der mit der Angelegenheit vertrauten Personen der Fehler bereits bei der Gründung. Vereinbart war zwar, dass er die Stimmrechte nach und nach an seine Mitgründer abgeben solle, aber das verweigerte er – obwohl selbst der Seed-Investor Lenovo, ehemaliger Arbeitgeber von Xu und Uszkoreit, darauf gedrängt habe.

Lenovo hatte einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in das Start-up gesteckt. Es ist anzunehmen, dass Lenovo das Investment auch aufgrund des Vertrauens in seine ehemaligen Top-Mitarbeiter Xu und Uszkoreit in die Firma fließen ließ und es ungern sah, dass diese quasi entmachtet wurden.

Zwar hätten die übrigen Gründer nun darauf bestehen können, die getroffenen Vereinbarungen durchzusetzen. Ein solcher Rechtsstreit hätte sich aber über lange Zeit hingezogen und das Jungunternehmen de facto handlungsunfähig gemacht.

Die internen Querelen machten die Firma für Investoren nicht unbedingt ansprechend. “Insbesondere für europäische Investoren ist ein Unternehmen mit einer solch intransparenten Struktur nicht akzeptabel”, sagt auch Bunk. Nyonic war jedoch explizit auf der Suche nach und auch in Gesprächen mit europäischen oder amerikanischen Geldgebern, um sich nach dem ersten Investment durch die chinesisch-amerikanische Lenovo auch in der Finanzierung neutral aufzustellen.

Erfolglos: Nach dem Seed-Investment von Lenovo konnte Nyonic keine weiteren Kapitalgeber mehr von sich überzeugen. Han sah stattdessen Chancen am chinesischen KI-Markt, sowohl was die dortige Nachfrage als auch was die Investoren betraf. Denn in der Volksrepublik – das ist die Hoffnung – sind weniger hohe Ansprüche an Governance und Transparenz zu erwarten. Damit aber würde er das Kernanliegen seiner vier Co-Gründer missachten. Letztendlich mussten sich Xu und ihre Mitstreiter zwischen einer jahrelangen juristischen Auseinandersetzung oder ihrem Abschied entscheiden.

Zum 7. Februar legten demnach die ehemaligen Geschäftsführer Cann und Uszkoreit laut im Handelsregister einsehbaren Dokumenten ihre Ämter nieder. So bleibt nun zumindest die Hoffnung, dass Cann, Xu, Uszkoreit und Otterbach einen neuen Anlauf nehmen können, ein europäisches KI-Projekt auf die Beine zu stellen.

Bunk schließt das keineswegs aus. Er selbst kann sich vorstellen, wieder mit dabei zu sein: “Der Markt hat sich im letzten Jahr zwar schnell weiterentwickelt, aber in den Unternehmen ist KI noch lange nicht angekommen.”

Reinhard Karger, Sprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), nennt die aktuellen Entwicklungen bei Nyonic überaus bedauerlich: “Es bleibt zu wünschen, dass die jetzt bei Nyonic ausscheidenden Gründerinnen und Gründer dieses für die europäische KI-Souveränität entscheidende Innovationsfeld im Rahmen einer neuen Organisation weiter verfolgen.”

Was aus der Berliner Nyonic GmbH wird, ist unklar. Die Mitarbeiter erfuhren Anfang Februar, dass der Mietvertrag für die Büroräume des deutschen Standorts gekündigt ist, die ersten Angestellten in Berlin wurden bereits Ende Januar entlassen. Marktkenner halten es für unwahrscheinlich, dass die Firma mit ihrer jetzigen personellen Aufstellung und Governance-Struktur irgendwelche Investoren von sich überzeugen kann – ob nun im Westen oder in der Volksrepublik.

19.2.2024, 18:15 Uhr (20.2.2024, 1:15 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin, Hybrid-Vortrag: Stephanie Christmann-Budian: Quo Vadis chinesisch-deutsche Wissenschaftskooperation? Ein Ausblick auf Grundlage der bisherigen Entwicklungen Mehr

20.2.2024, 21:30 Uhr (21.2.2024 4:30 Beijing time)

Center for Strategic & International Studies CSIS, Webcast: A Conversation with U.S. Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield on U.S. Diplomacy in the Pacific Islands Mehr

21.2.2024, 2:30 Uhr (9:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Urban China Lecture Series (auch via Zoom): Shawn SK Teo – Two Experiments in Theorizing (with) Urban China Mehr

22.02.2024, 12:30 Uhr

China Netzwerk Baden-Württemberg, CNBW Lunch Talk (online): Chinas globale Strategie: Anja Ketels + Christine Althauser im CNBW Lunch Talk Mehr

23.02.2024, 9:30 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

CNBW + German Centre + Roedl & Partner China, Hybrid Seminar: Main changes of the new Company Law Mehr

24.02.2024, 10:00 Uhr

Gala zum chinesischen Frühlingsfest: Luxembourg, Saarland und Trier feiern das Jahr des Drachen! Mehr

24.02.2024 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Redoutensaal, Theaterplatz: Gala zum chinesischen Neujahrsfest: Bayin Ensemble – Hope of Spring Mehr

25.02.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Hannover, Center for World Music: Frühlingskonzert mit dem Bayin-Ensemble – 八音乐团 Mehr

26.02.2024, 18:30 Uhr Beijing time:

German Chamber of Commerce in China – North China: German Chamber New Year’s Reception 2024: Economic Outlook Mehr

27.02.2024, 8:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

CNBW Working group “Sino-German Corporate Communications” (online): How to navigate China’s “Xiaohongshu” (小红书) for your business Mehr

27.02.2024, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, the European Chamber and the China IP SME Helpdesk, Beijing & online: Ready for 2024: An SME-Friendly Overview of the IP Regulatory Landscape and Compliance Considerations Mehr

27.02.2024, 9:30 Uhr (16:30 Uhr)

EU SME Centre, Webinar: Fast-Tracking International Trade: Selling and Buying on Alibaba.com for SMEs Mehr

Der chinesische Außenminister Wang Yi wird an der Münchner Sicherheitskonferenz in Deutschland teilnehmen und auch nach Spanien und Frankreich reisen. Dies kündigte das chinesische Außenministerium am Donnerstag auf seiner Website an.

Wang werde eine Rede auf dem China-Seminar während der Münchner Konferenz halten. Er wolle den Angaben zufolge Vorschläge “zur Errichtung einer Gemeinschaft für die Menschheit” machen und sich für eine “gleichberechtigte und geordnete multipolare Welt” einsetzen.

In Frankreich wolle er an einem strategischen Dialog teilnehmen. Die britische Zeitung Guardian berichtet, Wang werde in München auch den britischen Außenminister David Cameron treffen. Auch mit dem EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ist am Rande der Konferenz ein Treffen geplant. Ob es auch zu einem eigenen Treffen mit Bundeskanzler Scholz oder Außenministerin Annalena Baerbock kommen wird, ist nicht bekannt. rtr/flee

Longi Green Energy Technology, der weltweit größte Hersteller von Solarmodulen, warnt davor, dass Europa und die USA Gefahr laufen, die Energiewende zu verlangsamen, falls sie chinesische Unternehmen aus ihren Lieferketten verbannen. Das sagte Vizepräsident Dennis She, Vizepräsident des chinesischen Unternehmens, der “Financial Times”. Die Kosten für Solarmodule, die ohne chinesische Beteiligung in Ländern wie den USA hergestellt werden, würden “doppelt so hoch” sein.

She warnte zudem vor dem Verlust von Arbeitsplätzen: “Man muss nicht die meisten Arbeitsplätze in den nachgelagerten Bereichen vernichten, um ein Prozent [der europäischen Arbeitsplätze in der Solarindustrie] zu schützen – das ergibt keinen Sinn”, sagte er.

China dominiert die Solarproduktion und stellt mehr als 80 Prozent der weltweiten Produktion. Longi hält rund 20 Prozent des Weltmarktes für Photovoltaik-Module. Europa produziert weniger als drei Prozent der Solarmodule, die benötigt werden, um das Ziel zu erreichen, bis 2030 42,5 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Laut dem Energieberatungsunternehmen Wood Mackenzie sind die Produktionskosten für Solarmodule in China im vergangenen Jahr um mehr als 40 Prozent auf etwa 15 Cent pro Watt gesunken, verglichen mit 30 Cent in Europa und 40 Cent in den USA. Dieser Rückgang ist zum Teil auf niedrigere Materialkosten und ein Überangebot zurückzuführen.

Die Debatte um den Umgang mit der chinesischen Dominanz hat sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Die EU-Kommission hatte dem Hilferuf der europäischen Solarbranche gegen Preisdruck aus China zunächst eine Absage erteilt – zugunsten des grünen Wandels.

Die europäische Vereinigung European Solar Manufacturing Council (ESMC) warnte am Donnerstag eindringlich vor einer Übernahme des europäischen Marktes durch chinesische Firmen, die ihre Solarpaneele auch mit Zwangsarbeit herstellten. “Für importierte Güter sollten die gleichen Regeln gelten wie für die Produktion in der EU”, sagte der Generalsekretär des Verbandes, Johan Lindahl.

“Die EU baut ihre Zukunft auf dem Rücken uigurischer Sklaven”, sagte die Menschenrechtsaktivistin Rushan Abbas. Gemeinsam mit dem Forscher Adrian Zenz forderte sie die EU auf, die chinesische Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Europa laufe Gefahr, zum Ablade-Platz für Solarmodule zu werden, die in den USA wegen Beschränkungen gegen Zwangsarbeit nicht mehr verkauft werden könnten, warnte Abbas. cyb/ari

Zugang zu wichtigen Informationen und Daten aus China wird nach Angaben des Berliner China-Instituts Merics immer schwieriger. Wie aus einer von ihr erstellten aktuellen Studie hervorgeht, veröffentlicht die chinesische Regierung weniger Regierungsinformationen und verlangt zugleich von Drittanbietern von Daten, Zugänge aus dem Ausland einzuschränken. Geopolitische Spannungen seien einer der wichtigsten Gründe für das Vorgehen der Regierung. Sie wolle auf diese Weise vermeiden, dass Informationen genutzt werden, um ihre Politik zu kritisieren.

Die Beschränkungen betreffen fast alle Informationsbereiche, stellt Merics in der Studie fest – wenn auch in unterschiedlichem Maße. So sei die Technologiepolitik am stärksten von Beschränkungen betroffen. Der Wettbewerb mit westlichen Ländern in Wissenschaft und Technologie habe zur Folge, dass Peking den Zugang zu wichtigen Daten in dem Bereich genau abwäge.

“Politik und Unternehmen müssen sich im Klaren sein, dass sie mehr Ressourcen einsetzen müssen, um an aktuelle, grundlegende Informationen aus China heranzukommen, die sie für ihre Einschätzungen und Geschäfte benötigen”, sagt Merics-Programmleiterin Katja Drinhausen. Es gehe nicht mehr nur darum, Daten richtig zu interpretieren, sondern sie überhaupt erst zu beschaffen. flee

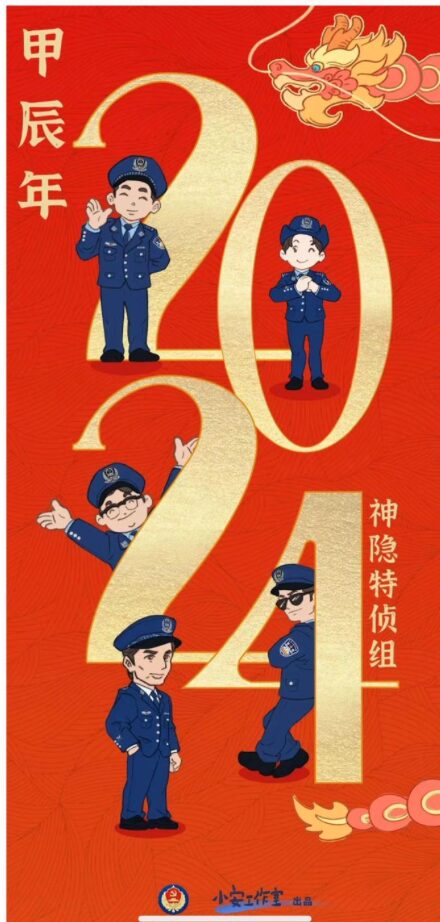

Ende Februar trifft sich der Ständige Ausschuss des Volkskongresses, um die am 5. März beginnende Jahressitzung für das sozialistische Parlament vorzubereiten. Auf seiner Tagesordnung steht die Überprüfung des jüngsten Entwurfs für ein revidiertes Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen, das der Volkskongress verabschieden soll. Es fällt unter ein halbes Dutzend neuer Sicherheits- und Spionageabwehrgesetze, die sich China in den vergangenen Jahren gab. Peking ist dem Kontrollwahn verfallen. Davon profitiert sein seit Jahrzehnten im Verborgenen operierendes Ministerium für Staatssicherheit. Es sieht sich im Aufwind und outet seine Ansichten inzwischen auf einer eigens dafür gegründeten Webseite.

Ein Herr Zhang meldete sich am Telefon. Er behauptete, von der Pekinger Staatssicherheit zu sein. Er fragte nicht, ob er mich treffen könne, sondern nur nach dem “Wann”. Als Ort nannte er die Cafeteria im Zhaolong-Hotel, das über der Straße vor meinem Appartment-Compound Sanlitun lag.

Ich wusste, woran ich war. Die Staatssicherheit lud mich regelmäßig zum “Teetrinken” 喝茶 ein, wie wir Korrespondenten die informellen Vorladungen nannte, über die wir verwarnt oder eingeschüchtert werden sollten. Chinesen, die im viel rüderem Ton einbestellt wurden, stellten ihrer “Einladung zum Teetrinken” das Hilfsverb 被 voran. Die Passivform 被喝茶 bedeutete “zum Tee genötigt werden”.

Um das Jahr 2000 kam die öffentlich nie sogenannte “zivile Methode” auf, zu der die Staatssicherheit mutmaßliche Gefährder der sozialistischen Ordnung vorlud – anfänglich mit jovialem Unterton: “Lass uns mal essen gehen, Tee trinken und plaudern” (吃个饭。 喝个茶 聊个天). Die Kurzform “Teetrinken” ging bald als Slangwort in die Umgangssprache ein.

Die beiden Polizisten, die sich Ende Juli 2016 mit mir zum Teetrinken verabredet hatten, stellten sich korrekt mit ihren Ausweisen als Mitarbeiter der Staatssicherheit vor. Sie kamen rasch zum Anliegen. Sie wüssten (aus ungenannter Quelle), dass ich bald in den Prominenten-Badeort Beidaihe fahren würde, wo Chinas oberste Führung ihre Sommerpause verbringt. Sie hätten meine früheren Berichte über Beidaihe gelesen und warnten mich, erneut zu versuchen, den hohen Funktionären nachzuforschen. Sie wollten, dass ich dazu eine mitgebrachte Erklärung unterzeichne. Ich weigerte mich, sagte, ich hätte das Recht, nach Beidaihe zu fahren. Als akkreditierter Journalist würde ich über ihre Verwarnung in meiner Zeitung berichten – was ich denn auch tat.

Teetrinken mit der politischen Polizei fiel unter die harmloseren Schikanen im Arbeitsalltag ausländischer Korrespondenten. Chinesische Bürger wurden dagegen eingeschüchtert. Sie konnten weder protestieren noch die Behörden wegen Amtsanmaßung verklagen.

Umso erstaunlicher ist, dass sich die Staatssicherheit Ende Januar plötzlich nicht nur zu dem Slangwort “Teetrinken” bekannte, sondern diese zivile Form eines Verhörs als legitime und legale Polizeimethode anpries – Personen könnten damit “wegen Verdacht auf illegale Verbrechen befragt oder untersucht werden”(因涉嫌违法犯罪被约谈或接受调查). So steht es in einem Bericht auf der seit vergangenen August online gestellten amtlichen Weixin-Webseite der Staatssicherheit. Sie beruft sich auf jüngste Gesetze wie das Strafprozessrecht oder das Spionageabwehrgesetz, das 2023 in Kraft trat.

Noch grotesker liest sich die anschließende, zynische Warnung an die Öffentlichkeit, nicht “zehn rote Linien” zu überschreiten. Unter der Überschrift: “Lass Dich von unseren Behörden nicht zu zehn Tassen Tee einladen” 别让国家安全机关请你喝这 十杯茶 folgt die Aufzählung. Sie ist auf der Webseite grafisch so hervorgehoben, als ob es sich um eine Teezeremonie handelt:

第一杯“茶”:涉嫌危害国家安全犯罪 Die erste Tasse “Tee” ist für alle, die im Verdacht von Verbrechen stehen, die die Staatssicherheit gefährden.

第二杯“茶“:实施间谍行为或帮助行为 Die zweite Tasse “Tee” ist für alle, die spionieren, oder Hilfsdienste dazu leisten.

第三杯“茶“:未落实反间谍安全防范主体责任 Die dritte Tasse “Tee” betrifft Hauptverantwortliche für fehlende Sicherheitsmaßnahmen zur Spionageabwehr.

第四杯“茶“:违反涉及国家安全事项的建设项目许可 Die vierte Tasse “Tee” ist für alle, die Projekte der Staatssicherheit nicht geordnet umsetzen.

第五杯“茶“:拒不配合调查间谍行为 Die fünfte Tasse “Tee” ist für alle, die bei den Ermittlungen gegen Spionageaktivitäten nicht kooperieren.

第六杯“茶“:非法获取或持有国家秘密 Die sechste Tasse “Tee” ist für alle, die sich illegal Staatsgeheimnisse verschaffen oder aufbewahren.

第七杯“茶“:非法生产、销售、持有、使用间谍器材 Die siebte Tasse “Tee” ist für alle, die illegal Spionageausrüstungen, herstellen, verkaufen, besitzen oder benutzen.

第八杯“茶“:泄露反间谍和情报工作的国家秘密 Die achte Tasse “Tee” ist für alle, die Staatsgeheimnisse der Spionageabwehr oder Geheimdienstarbeit preisgeben.

第九杯“茶“:违反限期出境等决定 Die neunte Tasse “Tee” ist für alle, die gegen Ausreisefristen und andere Beschlüsse verstoßen.

第十杯“茶“:实施间谍行为以外的危害国家安全行为 Die zehnte Tasse “Tee” ist für alle, die in anderer Weise als Spionage die Sicherheit gefährden.

Viele chinesische Tageszeitungen und offizielle Webseiten, die das Codewort des “Teetrinken” zuvor nie erwähnen durften, druckten nun den “Leitfaden” der Behörde nach. Andere Online-Meldungen erschienen im Netz, auch solche, die einst von der Zensur geblockt wurden, etwa Ratgeber, wie sich ein kritischer Bürger verhalten soll, wenn er zum polizeilichen Teetrinken vorgeladen wird.

Der ehemalige Chefredakteur der South China Morning Post, Wang Xiangwei, fragte in einem Aufsehen erregenden Kommentar, warum das geheimnisumwitterte Ministerium für Staatssicherheit “plötzlich aus seinem Schatten tritt”.

Seit der Machtübernahme Xi Jinpings Ende 2012 ist nationale Sicherheit zum Boomwort einer nach Innen wie nach Außen misstrauischen, überall Feinde witternden Partei geworden, seit 2015 sind neue Gesetze und Kampagnen zum Schutz von Staatsgeheimnissen bis zur Abwehr von Spionage losgetreten worden.

Kein Wunder, dass sich das Ministerium für Staatssicherheit im Aufwind fühlt. In vielen Städten lässt es seine Anti-Spionage Hotline 12339 aushängen und lobt für erfolgreiche Denunziationen bis zu 500.000 Yuan (70.000 US-Dollar) Belohnung aus. Mit seiner neuen offiziösen Weixin-Seite mischt es als radikales Sprachrohr der Parteiführung und als Meinungsmacher in der Öffentlichkeit mit, drohte jüngst alle zu verfolgen, die Chinas Wirtschaftslage schlecht reden und damit die offizielle Zuversichts-Propaganda sabotieren.

Sein Aufsatz über das polizeiliche “Teetrinken” ist nur einer von weit mehr als 100 Online-Beiträgen, die seit Erscheinen der neuen Webseite gedruckt wurden. Auf ihr finden sich bis heute aber keine Erklärungen, was Chinas Staatssicherheit unter Spionage versteht und was sie als Staatsgeheimnis ansieht. Razzien gegen ausländische Consultingfirmen, Festnahmen und geheime Verurteilungen angeblicher Spione in Staatsschutzprozessen, die für die Öffentlichkeit geschlossen waren, machten erst jüngst wieder spektakuläre Schlagzeilen. Menschenrechtsorganisationen warfen Chinas Justiz penetrante Rechtsbeugungen vor.

Dass ausgerechnet der Begriff des “Teetrinken” zum Synonym für eine Verhörmethode der politischen Polizei wird und die sich dazu bekennt, entwertet einen über Jahrtausende tradierten Begriff und Teil der chinesischen Kultur. Erst vergangenen Herbst übernahm die UNESCO nach 13 Jahren Wartezeit der Antragsteller eine chinesische Tee-Kulturlandschaft und die mit Tee verbundenen sozialen Praktiken in ihre Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Die Nachrichtenagentur Xinhua pries stolz China als “erstes Land mit UNESCO-Weltkulturerbe für seine Teekultur.”

Meiner Einladung zum Teetrinken im Zhaoling Hotel konnte ich mich im Juli 2016 wenigstens indirekt entziehen. Ich bestand darauf, mir einen Kaffee zu bestellen. Auf Kosten der Staatssicherheit.

Georg Stiebel wurde bei MPS Construction Engineering in Shanghai – einer Firma zur Planung, Durchführung und Überwachung industrieller Bauprojekte – vom Project Manager zum Project Director befördert.

Jony Geng ist seit Ende letzten Jahres Greater China Sales Leader beim Software-Dienstleister IFS Cloud. Zuvor war er sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen für Microsoft in Shanghai tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

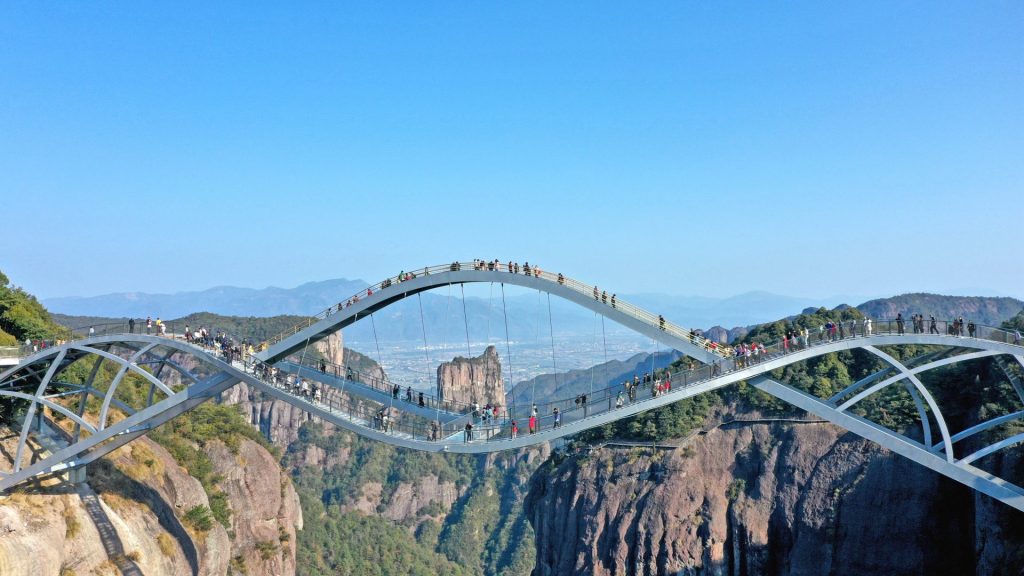

Nach den Neujahrsfeierlichkeiten ist in China nun Reisen angesagt: Beliebt ist bei Touristen die spektakuläre Aussichtsbrücke in Taizhou, Provinz Zhejiang, die sich wie der lange Körper eines Drachen über die Schlucht schlängelt. Ach ja, ist ja auch Drachenjahr.

Donald Trumps Drohung, säumige Nato-Partner sicherheitspolitisch nicht um jeden Preis beizustehen, hat nicht nur die Europäer aufgeschreckt. Auch die Staaten des Indopazifiks können sich nicht mehr uneingeschränkt auf die Unterstützung der USA verlassen, sollte Trump im Herbst wieder zum US-Präsidenten gewählt werden. Und anders als die Europäer haben die asiatischen Staaten diese Gefahr schon während Trumps erster Amtszeit erkannt und sind bereits seit geraumer Zeit dabei, kräftig aufzurüsten.

Das hat allerdings einen hohen Preis. Einige dieser Staaten haben so viel Geld fürs Militär ausgegeben, dass sie immer höhere Schulden auftürmen. Denn es sind nicht nur die hohen Anschaffungskosten für schwere Militärgeräte, sondern auch die laufenden Kosten, die sie in die Schuldenfalle treiben, schreibt Michael Radunski in seiner Analyse zum heutigen Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz.

Der Streit beim Berliner KI-Startup Nyonic bedeutet einen Rückschlag für den Aufbau europäischer KI-Kompetenz. Denn mit Feiyu Xu und Hans Uzkoreit verlassen zwei Ikonen der deutschen KI-Forschung das Unternehmen, in das nicht zuletzt auch die Bundesregierung viel Hoffnung gesetzt hatte. Die Befürchtung, ihr Ausscheiden bedeute einen Wettbewerbsvorteil für die chinesische Konkurrenz, ist allerdings unbegründet, schreibt Carolyn Braun. Womöglich kann das Duo ohne den Zwist mit dem Miteigentümer gar richtig durchstarten.

In diesem Sinne: Einen guten Start ins wohlverdiente Wochenende!

Noch nie haben die Staaten in Asien so viel für Militär, Waffen und Verteidigung ausgegeben wie im vergangenen Jahr: insgesamt 510 Milliarden US-Dollar. Das geht aus “The Military Balance” hervor, dem aktuellen Rüstungsbericht des renommierten International Institute for Strategic Studies (IISS). Nominal stiegen die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent, real beträgt das Wachstum sogar 4,6 Prozent.

Damit liegt die Steigerung eigentlich im Rahmen der Vorjahre. Dennoch lässt sich ein neuer Trend feststellen – und dieser gibt Anlass zur Sorge: Denn die Rüstungsausgaben übersteigen inzwischen in vielen Ländern das jeweilige Wirtschaftswachstum. Damit stellt sich die Frage der fiskalischen Nachhaltigkeit. Gerade bei langfristigen Rüstungsprojekten droht die Gefahr, dass einzelne Staaten finanziell in eine Art Rüstungsfalle stürzen.

Doch zunächst zu den Gründen für die rekordhohen Rüstungsausgaben: China rüstet auf. Den IISS-Zahlen zufolge entfallen rund 43 Prozent der regionalen Rüstungsausgaben auf China. Peking selbst beziffert sein aktuelles Verteidigungsbudget auf 1,55 Billionen Yuan (219,5 Milliarden US-Dollar). Und viele Experten vermutet, dass die eigentlichen Rüstungsausgaben noch höher sind. Klar: Das ist immer noch weit weniger als das US-Budget von 905 Milliarden US-Dollar. Aber ebenso richtig ist: Es entspricht einer nominalen Steigerung von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Präsident Xi Jinping unterzieht die Volksbefreiungsarmee einer umfassenden Modernisierung – weg vom größten Heer der Welt, hin zu einer mobilen, strategischen Militärmacht. So arbeitet man unter anderem an der ballistischen Mittelstreckenrakete DF-27 (CH-SS-X-24) mit Hyperschallgleitkörper, um Raketenabwehrsysteme überwinden zu können. Die chinesische Marine hat mittlerweile mehr Kriegsschiffe als die US Navy – und mit der Fujian steht ein dritter, deutlich leistungsstärkerer Flugzeugträger kurz vor der Probefahrt. Und mutmaßliche Spionageballone über den USA und Taiwan tragen in den jeweiligen Ländern ebenfalls zu einem Gefühl latenter Bedrohung bei.

Hinzu kommt Pekings zunehmend robusteres Auftreten – nicht nur gegenüber den USA, sondern vor allem auch gegenüber den Ländern der Region:

Die Reaktion dieser Staaten ist eindeutig und nachvollziehbar: Sie rüsten auf – in einem nie dagewesenen Ausmaß.

All diese Investitionen sind jedoch keine Einmalzahlungen. Vielmehr handelt es sich um langfristige Rüstungsprojekte. Die Regierungen verpflichten sich zu jahrelangen Zahlungen. Und genau hier liegt die große Gefahr – vor allem für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften Asiens.

Schon jetzt wird für diese Länder im aktuellen Jahr lediglich mit einem Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 1,7 Prozent gerechnet. Japan ächzt unter einer hohen Staatsverschuldung, während Australien nicht nur Kaufkosten für die Atom-U-Boote entstehen, sondern auch Zahlungen für Personal und Wartung der Schiffe über deren gesamte Lebensdauer. Und sollte sich die Sicherheitslage in der Region weiter verschlechtern, würde sich auch die wirtschaftliche Dynamik weiter abschwächen. Es ist ein Kreislauf aus steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen.

Hinzu kommt die große Unsicherheit rund um die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Washington ist für alle diese Staaten der wichtigste Verbündete – gerade in Fragen von Sicherheit und Verteidigung. Donald Trump hat dieser Tage nochmals zum Besten gegeben, wie er die amerikanische Bündnistreue interpretiert: “Wenn Sie Ihre Rechnungen nicht bezahlen, erhalten Sie keinen Schutz. Es ist ganz einfach”, sagte Trump in South Carolina. Gemünzt war der Satz zwar auf die Nato-Mitglieder, die unter ihm als US-Präsident wohl nicht mehr auf amerikanischen Schutz vor Russland zählen können – ähnliche Überlegungen hatte Trump allerdings auch schon in Bezug auf Südkorea angestellt. Und so treiben Trump und China die Staaten in Asien zu weiteren Investitionen in Rüstung und Verteidigung – inklusive unabsehbarer finanzieller Gefahren.

Das Berliner Start-up Nyonic war eine der großen deutschen oder sogar europäischen Hoffnungen im globalen Rennen um Künstliche Intelligenz (KI). Nach dem Ausscheiden von vier der fünf Gründer aus der im vergangenen Frühsommer gegründeten Firma droht jedoch eine Enttäuschung. Ob der verbleibende Geschäftsführer Dong Han westliche Geldgeber unter diesen Umständen noch von einem Investment überzeugen kann, ist fraglich. Er wollte das Unternehmen stärker auf den chinesischen Markt ausrichten.

Oberflächlich betrachtet hat Han den internen Machtkampf gewonnen. Nyonic war mit der Vision an den Start gegangen, KI-Modelle mit einem besonderen Fokus auf die Industrie in Europa zu schaffen, dabei europäischen Regularien Rechnung zu tragen und so Europa unabhängiger von den existierenden Anbietern in den USA und in China zu machen. Eine Art “ChatGPT für Unternehmen” hätte es werden können. Nyonic hätte ein General Purpose Large Language Model für Unternehmen erstellt. Dieses hätte zum Beispiel Designsprachen lernen, Computercode schreiben oder 3D-Modelle errechnen können.

Das Unternehmen wurde im vergangenen Jahr von einer Gruppe renommierter KI-Experten ins Leben gerufen:

Aus Unternehmenskreisen ist zu hören, dass Han die Vision seiner Co-Gründer nicht teilte, ein europäisches KI-Leuchtturmprojekt aufzubauen. Stattdessen soll es in erster Linie darum gegangen sein, die Macht im Unternehmen auf sich zu konzentrieren. Nyonic reagierte nicht auf eine Kontaktanfrage von Table.Media.

Neben Cann, Otterbach und dem Ehepaar Xu-Uszkoreit verlassen weitere Mitarbeiter die Firma. Zu ihnen gehört Patrick Bunk, der seit Anfang Januar ganze sechs Wochen lang bei Nyonic für den Bereich Produkt zuständig war. Bunk, selbst Gründer der Firma Ubermetrics, die er vor einigen Jahren verkauft hat, sollte Feiyu Xu nachfolgen, die ab Anfang Januar die Rolle der CEO hätte einnehmen sollen. Diesem Wechsel soll auch Han zuerst zugestimmt und ihn en Mitarbeitern im Dezember selbst verkündet haben. Dass Han dies später dann blockiert und damit den Exodus der vier anderen ausgelöst hat, bestätigt auch Patrick Bunk.

Um zu verstehen, wie das passieren konnte, muss man das Organigramm der Firma betrachten. Die Berliner Nyonic GmbH, deren Geschäftsführer bis vor kurzem Cann, Uszkoreit und Han waren, hat eine Schwesterfirma in Shanghai. Diese leitet Han, der auch dort wohnt. Die beiden Schwesterfirmen sind im vergangenen Sommer unter dem Dach einer eigens dazu gegründeten Holdinggesellschaft zusammengeführt worden: der reInventAI (Cayman) Co. Ltd. mit Sitz auf den Caymaninseln – eine Konstruktion, für die Nyonic im vergangenen Jahr bereits heftig kritisiert wurde.

Im Board dieser ebenfalls erst im Sommer 2023 gegründeten Firma, die gegenüber der deutschen GmbH weisungsberechtigt ist, hält Han die Mehrheit der Stimmanteile. Das war nach Darstellung der mit der Angelegenheit vertrauten Personen der Fehler bereits bei der Gründung. Vereinbart war zwar, dass er die Stimmrechte nach und nach an seine Mitgründer abgeben solle, aber das verweigerte er – obwohl selbst der Seed-Investor Lenovo, ehemaliger Arbeitgeber von Xu und Uszkoreit, darauf gedrängt habe.

Lenovo hatte einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in das Start-up gesteckt. Es ist anzunehmen, dass Lenovo das Investment auch aufgrund des Vertrauens in seine ehemaligen Top-Mitarbeiter Xu und Uszkoreit in die Firma fließen ließ und es ungern sah, dass diese quasi entmachtet wurden.

Zwar hätten die übrigen Gründer nun darauf bestehen können, die getroffenen Vereinbarungen durchzusetzen. Ein solcher Rechtsstreit hätte sich aber über lange Zeit hingezogen und das Jungunternehmen de facto handlungsunfähig gemacht.

Die internen Querelen machten die Firma für Investoren nicht unbedingt ansprechend. “Insbesondere für europäische Investoren ist ein Unternehmen mit einer solch intransparenten Struktur nicht akzeptabel”, sagt auch Bunk. Nyonic war jedoch explizit auf der Suche nach und auch in Gesprächen mit europäischen oder amerikanischen Geldgebern, um sich nach dem ersten Investment durch die chinesisch-amerikanische Lenovo auch in der Finanzierung neutral aufzustellen.

Erfolglos: Nach dem Seed-Investment von Lenovo konnte Nyonic keine weiteren Kapitalgeber mehr von sich überzeugen. Han sah stattdessen Chancen am chinesischen KI-Markt, sowohl was die dortige Nachfrage als auch was die Investoren betraf. Denn in der Volksrepublik – das ist die Hoffnung – sind weniger hohe Ansprüche an Governance und Transparenz zu erwarten. Damit aber würde er das Kernanliegen seiner vier Co-Gründer missachten. Letztendlich mussten sich Xu und ihre Mitstreiter zwischen einer jahrelangen juristischen Auseinandersetzung oder ihrem Abschied entscheiden.

Zum 7. Februar legten demnach die ehemaligen Geschäftsführer Cann und Uszkoreit laut im Handelsregister einsehbaren Dokumenten ihre Ämter nieder. So bleibt nun zumindest die Hoffnung, dass Cann, Xu, Uszkoreit und Otterbach einen neuen Anlauf nehmen können, ein europäisches KI-Projekt auf die Beine zu stellen.

Bunk schließt das keineswegs aus. Er selbst kann sich vorstellen, wieder mit dabei zu sein: “Der Markt hat sich im letzten Jahr zwar schnell weiterentwickelt, aber in den Unternehmen ist KI noch lange nicht angekommen.”

Reinhard Karger, Sprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), nennt die aktuellen Entwicklungen bei Nyonic überaus bedauerlich: “Es bleibt zu wünschen, dass die jetzt bei Nyonic ausscheidenden Gründerinnen und Gründer dieses für die europäische KI-Souveränität entscheidende Innovationsfeld im Rahmen einer neuen Organisation weiter verfolgen.”

Was aus der Berliner Nyonic GmbH wird, ist unklar. Die Mitarbeiter erfuhren Anfang Februar, dass der Mietvertrag für die Büroräume des deutschen Standorts gekündigt ist, die ersten Angestellten in Berlin wurden bereits Ende Januar entlassen. Marktkenner halten es für unwahrscheinlich, dass die Firma mit ihrer jetzigen personellen Aufstellung und Governance-Struktur irgendwelche Investoren von sich überzeugen kann – ob nun im Westen oder in der Volksrepublik.

19.2.2024, 18:15 Uhr (20.2.2024, 1:15 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin, Hybrid-Vortrag: Stephanie Christmann-Budian: Quo Vadis chinesisch-deutsche Wissenschaftskooperation? Ein Ausblick auf Grundlage der bisherigen Entwicklungen Mehr

20.2.2024, 21:30 Uhr (21.2.2024 4:30 Beijing time)

Center for Strategic & International Studies CSIS, Webcast: A Conversation with U.S. Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield on U.S. Diplomacy in the Pacific Islands Mehr

21.2.2024, 2:30 Uhr (9:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Urban China Lecture Series (auch via Zoom): Shawn SK Teo – Two Experiments in Theorizing (with) Urban China Mehr

22.02.2024, 12:30 Uhr

China Netzwerk Baden-Württemberg, CNBW Lunch Talk (online): Chinas globale Strategie: Anja Ketels + Christine Althauser im CNBW Lunch Talk Mehr

23.02.2024, 9:30 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

CNBW + German Centre + Roedl & Partner China, Hybrid Seminar: Main changes of the new Company Law Mehr

24.02.2024, 10:00 Uhr

Gala zum chinesischen Frühlingsfest: Luxembourg, Saarland und Trier feiern das Jahr des Drachen! Mehr

24.02.2024 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Redoutensaal, Theaterplatz: Gala zum chinesischen Neujahrsfest: Bayin Ensemble – Hope of Spring Mehr

25.02.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Hannover, Center for World Music: Frühlingskonzert mit dem Bayin-Ensemble – 八音乐团 Mehr

26.02.2024, 18:30 Uhr Beijing time:

German Chamber of Commerce in China – North China: German Chamber New Year’s Reception 2024: Economic Outlook Mehr

27.02.2024, 8:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

CNBW Working group “Sino-German Corporate Communications” (online): How to navigate China’s “Xiaohongshu” (小红书) for your business Mehr

27.02.2024, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, the European Chamber and the China IP SME Helpdesk, Beijing & online: Ready for 2024: An SME-Friendly Overview of the IP Regulatory Landscape and Compliance Considerations Mehr

27.02.2024, 9:30 Uhr (16:30 Uhr)

EU SME Centre, Webinar: Fast-Tracking International Trade: Selling and Buying on Alibaba.com for SMEs Mehr

Der chinesische Außenminister Wang Yi wird an der Münchner Sicherheitskonferenz in Deutschland teilnehmen und auch nach Spanien und Frankreich reisen. Dies kündigte das chinesische Außenministerium am Donnerstag auf seiner Website an.

Wang werde eine Rede auf dem China-Seminar während der Münchner Konferenz halten. Er wolle den Angaben zufolge Vorschläge “zur Errichtung einer Gemeinschaft für die Menschheit” machen und sich für eine “gleichberechtigte und geordnete multipolare Welt” einsetzen.

In Frankreich wolle er an einem strategischen Dialog teilnehmen. Die britische Zeitung Guardian berichtet, Wang werde in München auch den britischen Außenminister David Cameron treffen. Auch mit dem EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ist am Rande der Konferenz ein Treffen geplant. Ob es auch zu einem eigenen Treffen mit Bundeskanzler Scholz oder Außenministerin Annalena Baerbock kommen wird, ist nicht bekannt. rtr/flee

Longi Green Energy Technology, der weltweit größte Hersteller von Solarmodulen, warnt davor, dass Europa und die USA Gefahr laufen, die Energiewende zu verlangsamen, falls sie chinesische Unternehmen aus ihren Lieferketten verbannen. Das sagte Vizepräsident Dennis She, Vizepräsident des chinesischen Unternehmens, der “Financial Times”. Die Kosten für Solarmodule, die ohne chinesische Beteiligung in Ländern wie den USA hergestellt werden, würden “doppelt so hoch” sein.

She warnte zudem vor dem Verlust von Arbeitsplätzen: “Man muss nicht die meisten Arbeitsplätze in den nachgelagerten Bereichen vernichten, um ein Prozent [der europäischen Arbeitsplätze in der Solarindustrie] zu schützen – das ergibt keinen Sinn”, sagte er.

China dominiert die Solarproduktion und stellt mehr als 80 Prozent der weltweiten Produktion. Longi hält rund 20 Prozent des Weltmarktes für Photovoltaik-Module. Europa produziert weniger als drei Prozent der Solarmodule, die benötigt werden, um das Ziel zu erreichen, bis 2030 42,5 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Laut dem Energieberatungsunternehmen Wood Mackenzie sind die Produktionskosten für Solarmodule in China im vergangenen Jahr um mehr als 40 Prozent auf etwa 15 Cent pro Watt gesunken, verglichen mit 30 Cent in Europa und 40 Cent in den USA. Dieser Rückgang ist zum Teil auf niedrigere Materialkosten und ein Überangebot zurückzuführen.

Die Debatte um den Umgang mit der chinesischen Dominanz hat sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Die EU-Kommission hatte dem Hilferuf der europäischen Solarbranche gegen Preisdruck aus China zunächst eine Absage erteilt – zugunsten des grünen Wandels.

Die europäische Vereinigung European Solar Manufacturing Council (ESMC) warnte am Donnerstag eindringlich vor einer Übernahme des europäischen Marktes durch chinesische Firmen, die ihre Solarpaneele auch mit Zwangsarbeit herstellten. “Für importierte Güter sollten die gleichen Regeln gelten wie für die Produktion in der EU”, sagte der Generalsekretär des Verbandes, Johan Lindahl.

“Die EU baut ihre Zukunft auf dem Rücken uigurischer Sklaven”, sagte die Menschenrechtsaktivistin Rushan Abbas. Gemeinsam mit dem Forscher Adrian Zenz forderte sie die EU auf, die chinesische Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Europa laufe Gefahr, zum Ablade-Platz für Solarmodule zu werden, die in den USA wegen Beschränkungen gegen Zwangsarbeit nicht mehr verkauft werden könnten, warnte Abbas. cyb/ari

Zugang zu wichtigen Informationen und Daten aus China wird nach Angaben des Berliner China-Instituts Merics immer schwieriger. Wie aus einer von ihr erstellten aktuellen Studie hervorgeht, veröffentlicht die chinesische Regierung weniger Regierungsinformationen und verlangt zugleich von Drittanbietern von Daten, Zugänge aus dem Ausland einzuschränken. Geopolitische Spannungen seien einer der wichtigsten Gründe für das Vorgehen der Regierung. Sie wolle auf diese Weise vermeiden, dass Informationen genutzt werden, um ihre Politik zu kritisieren.

Die Beschränkungen betreffen fast alle Informationsbereiche, stellt Merics in der Studie fest – wenn auch in unterschiedlichem Maße. So sei die Technologiepolitik am stärksten von Beschränkungen betroffen. Der Wettbewerb mit westlichen Ländern in Wissenschaft und Technologie habe zur Folge, dass Peking den Zugang zu wichtigen Daten in dem Bereich genau abwäge.

“Politik und Unternehmen müssen sich im Klaren sein, dass sie mehr Ressourcen einsetzen müssen, um an aktuelle, grundlegende Informationen aus China heranzukommen, die sie für ihre Einschätzungen und Geschäfte benötigen”, sagt Merics-Programmleiterin Katja Drinhausen. Es gehe nicht mehr nur darum, Daten richtig zu interpretieren, sondern sie überhaupt erst zu beschaffen. flee

Ende Februar trifft sich der Ständige Ausschuss des Volkskongresses, um die am 5. März beginnende Jahressitzung für das sozialistische Parlament vorzubereiten. Auf seiner Tagesordnung steht die Überprüfung des jüngsten Entwurfs für ein revidiertes Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen, das der Volkskongress verabschieden soll. Es fällt unter ein halbes Dutzend neuer Sicherheits- und Spionageabwehrgesetze, die sich China in den vergangenen Jahren gab. Peking ist dem Kontrollwahn verfallen. Davon profitiert sein seit Jahrzehnten im Verborgenen operierendes Ministerium für Staatssicherheit. Es sieht sich im Aufwind und outet seine Ansichten inzwischen auf einer eigens dafür gegründeten Webseite.

Ein Herr Zhang meldete sich am Telefon. Er behauptete, von der Pekinger Staatssicherheit zu sein. Er fragte nicht, ob er mich treffen könne, sondern nur nach dem “Wann”. Als Ort nannte er die Cafeteria im Zhaolong-Hotel, das über der Straße vor meinem Appartment-Compound Sanlitun lag.

Ich wusste, woran ich war. Die Staatssicherheit lud mich regelmäßig zum “Teetrinken” 喝茶 ein, wie wir Korrespondenten die informellen Vorladungen nannte, über die wir verwarnt oder eingeschüchtert werden sollten. Chinesen, die im viel rüderem Ton einbestellt wurden, stellten ihrer “Einladung zum Teetrinken” das Hilfsverb 被 voran. Die Passivform 被喝茶 bedeutete “zum Tee genötigt werden”.

Um das Jahr 2000 kam die öffentlich nie sogenannte “zivile Methode” auf, zu der die Staatssicherheit mutmaßliche Gefährder der sozialistischen Ordnung vorlud – anfänglich mit jovialem Unterton: “Lass uns mal essen gehen, Tee trinken und plaudern” (吃个饭。 喝个茶 聊个天). Die Kurzform “Teetrinken” ging bald als Slangwort in die Umgangssprache ein.

Die beiden Polizisten, die sich Ende Juli 2016 mit mir zum Teetrinken verabredet hatten, stellten sich korrekt mit ihren Ausweisen als Mitarbeiter der Staatssicherheit vor. Sie kamen rasch zum Anliegen. Sie wüssten (aus ungenannter Quelle), dass ich bald in den Prominenten-Badeort Beidaihe fahren würde, wo Chinas oberste Führung ihre Sommerpause verbringt. Sie hätten meine früheren Berichte über Beidaihe gelesen und warnten mich, erneut zu versuchen, den hohen Funktionären nachzuforschen. Sie wollten, dass ich dazu eine mitgebrachte Erklärung unterzeichne. Ich weigerte mich, sagte, ich hätte das Recht, nach Beidaihe zu fahren. Als akkreditierter Journalist würde ich über ihre Verwarnung in meiner Zeitung berichten – was ich denn auch tat.

Teetrinken mit der politischen Polizei fiel unter die harmloseren Schikanen im Arbeitsalltag ausländischer Korrespondenten. Chinesische Bürger wurden dagegen eingeschüchtert. Sie konnten weder protestieren noch die Behörden wegen Amtsanmaßung verklagen.

Umso erstaunlicher ist, dass sich die Staatssicherheit Ende Januar plötzlich nicht nur zu dem Slangwort “Teetrinken” bekannte, sondern diese zivile Form eines Verhörs als legitime und legale Polizeimethode anpries – Personen könnten damit “wegen Verdacht auf illegale Verbrechen befragt oder untersucht werden”(因涉嫌违法犯罪被约谈或接受调查). So steht es in einem Bericht auf der seit vergangenen August online gestellten amtlichen Weixin-Webseite der Staatssicherheit. Sie beruft sich auf jüngste Gesetze wie das Strafprozessrecht oder das Spionageabwehrgesetz, das 2023 in Kraft trat.

Noch grotesker liest sich die anschließende, zynische Warnung an die Öffentlichkeit, nicht “zehn rote Linien” zu überschreiten. Unter der Überschrift: “Lass Dich von unseren Behörden nicht zu zehn Tassen Tee einladen” 别让国家安全机关请你喝这 十杯茶 folgt die Aufzählung. Sie ist auf der Webseite grafisch so hervorgehoben, als ob es sich um eine Teezeremonie handelt:

第一杯“茶”:涉嫌危害国家安全犯罪 Die erste Tasse “Tee” ist für alle, die im Verdacht von Verbrechen stehen, die die Staatssicherheit gefährden.

第二杯“茶“:实施间谍行为或帮助行为 Die zweite Tasse “Tee” ist für alle, die spionieren, oder Hilfsdienste dazu leisten.

第三杯“茶“:未落实反间谍安全防范主体责任 Die dritte Tasse “Tee” betrifft Hauptverantwortliche für fehlende Sicherheitsmaßnahmen zur Spionageabwehr.

第四杯“茶“:违反涉及国家安全事项的建设项目许可 Die vierte Tasse “Tee” ist für alle, die Projekte der Staatssicherheit nicht geordnet umsetzen.

第五杯“茶“:拒不配合调查间谍行为 Die fünfte Tasse “Tee” ist für alle, die bei den Ermittlungen gegen Spionageaktivitäten nicht kooperieren.

第六杯“茶“:非法获取或持有国家秘密 Die sechste Tasse “Tee” ist für alle, die sich illegal Staatsgeheimnisse verschaffen oder aufbewahren.

第七杯“茶“:非法生产、销售、持有、使用间谍器材 Die siebte Tasse “Tee” ist für alle, die illegal Spionageausrüstungen, herstellen, verkaufen, besitzen oder benutzen.

第八杯“茶“:泄露反间谍和情报工作的国家秘密 Die achte Tasse “Tee” ist für alle, die Staatsgeheimnisse der Spionageabwehr oder Geheimdienstarbeit preisgeben.

第九杯“茶“:违反限期出境等决定 Die neunte Tasse “Tee” ist für alle, die gegen Ausreisefristen und andere Beschlüsse verstoßen.

第十杯“茶“:实施间谍行为以外的危害国家安全行为 Die zehnte Tasse “Tee” ist für alle, die in anderer Weise als Spionage die Sicherheit gefährden.

Viele chinesische Tageszeitungen und offizielle Webseiten, die das Codewort des “Teetrinken” zuvor nie erwähnen durften, druckten nun den “Leitfaden” der Behörde nach. Andere Online-Meldungen erschienen im Netz, auch solche, die einst von der Zensur geblockt wurden, etwa Ratgeber, wie sich ein kritischer Bürger verhalten soll, wenn er zum polizeilichen Teetrinken vorgeladen wird.

Der ehemalige Chefredakteur der South China Morning Post, Wang Xiangwei, fragte in einem Aufsehen erregenden Kommentar, warum das geheimnisumwitterte Ministerium für Staatssicherheit “plötzlich aus seinem Schatten tritt”.

Seit der Machtübernahme Xi Jinpings Ende 2012 ist nationale Sicherheit zum Boomwort einer nach Innen wie nach Außen misstrauischen, überall Feinde witternden Partei geworden, seit 2015 sind neue Gesetze und Kampagnen zum Schutz von Staatsgeheimnissen bis zur Abwehr von Spionage losgetreten worden.

Kein Wunder, dass sich das Ministerium für Staatssicherheit im Aufwind fühlt. In vielen Städten lässt es seine Anti-Spionage Hotline 12339 aushängen und lobt für erfolgreiche Denunziationen bis zu 500.000 Yuan (70.000 US-Dollar) Belohnung aus. Mit seiner neuen offiziösen Weixin-Seite mischt es als radikales Sprachrohr der Parteiführung und als Meinungsmacher in der Öffentlichkeit mit, drohte jüngst alle zu verfolgen, die Chinas Wirtschaftslage schlecht reden und damit die offizielle Zuversichts-Propaganda sabotieren.

Sein Aufsatz über das polizeiliche “Teetrinken” ist nur einer von weit mehr als 100 Online-Beiträgen, die seit Erscheinen der neuen Webseite gedruckt wurden. Auf ihr finden sich bis heute aber keine Erklärungen, was Chinas Staatssicherheit unter Spionage versteht und was sie als Staatsgeheimnis ansieht. Razzien gegen ausländische Consultingfirmen, Festnahmen und geheime Verurteilungen angeblicher Spione in Staatsschutzprozessen, die für die Öffentlichkeit geschlossen waren, machten erst jüngst wieder spektakuläre Schlagzeilen. Menschenrechtsorganisationen warfen Chinas Justiz penetrante Rechtsbeugungen vor.

Dass ausgerechnet der Begriff des “Teetrinken” zum Synonym für eine Verhörmethode der politischen Polizei wird und die sich dazu bekennt, entwertet einen über Jahrtausende tradierten Begriff und Teil der chinesischen Kultur. Erst vergangenen Herbst übernahm die UNESCO nach 13 Jahren Wartezeit der Antragsteller eine chinesische Tee-Kulturlandschaft und die mit Tee verbundenen sozialen Praktiken in ihre Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Die Nachrichtenagentur Xinhua pries stolz China als “erstes Land mit UNESCO-Weltkulturerbe für seine Teekultur.”

Meiner Einladung zum Teetrinken im Zhaoling Hotel konnte ich mich im Juli 2016 wenigstens indirekt entziehen. Ich bestand darauf, mir einen Kaffee zu bestellen. Auf Kosten der Staatssicherheit.

Georg Stiebel wurde bei MPS Construction Engineering in Shanghai – einer Firma zur Planung, Durchführung und Überwachung industrieller Bauprojekte – vom Project Manager zum Project Director befördert.

Jony Geng ist seit Ende letzten Jahres Greater China Sales Leader beim Software-Dienstleister IFS Cloud. Zuvor war er sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen für Microsoft in Shanghai tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Nach den Neujahrsfeierlichkeiten ist in China nun Reisen angesagt: Beliebt ist bei Touristen die spektakuläre Aussichtsbrücke in Taizhou, Provinz Zhejiang, die sich wie der lange Körper eines Drachen über die Schlucht schlängelt. Ach ja, ist ja auch Drachenjahr.