es war ein jahrelanges Gezerre: Huawei raus aus den Netzen – Ja oder Nein? Für eine Bereinigung sprachen Sicherheitsbedenken, die Sorge vor Spionage und Sabotage. Doch die Proteste der Netzbetreiber waren laut, sie wollten von einem Umbau nichts hören. Auch innerhalb der Regierung war man sich nicht eins. Nun ist klar: Die Bundesregierung verbietet Komponenten der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE in 5G-Mobilfunknetzen – doch es handelt sich in weiten Teilen um eine Scheinlösung.

An vielen Stellen im Kernnetz sind die Komponenten nämlich jetzt schon ersetzt. In anderen Bereichen wurden die Fristen stark verlängert. Und ausgerechnet an besonders kritischen Standorten wird einfach nichts gemacht, wie Regierungsgebäuden in Berlin, Standorten der Bundeswehr, sowie Nato-Einrichtungen. In ihrer Analyse geben Michael Radunski und Felix Lee einen Überblick, was beschlossen wurde, und welche Kritik es an der Entscheidung gibt.

Chinas erfolgreiche E-Commerce-Plattformen funktionieren grundlegend anders als das gute alte Online-Shopping in Deutschland. Hierzulande geht man noch auf Amazon, wo es sich schön strukturiert suchen lässt: Kategorisiert und gefiltert erscheinen relevante Produkte auf einer Seite. Total praktisch, komplett emotionslos. Chinesische E-Commerce-Apps wie Temu und Pinduoduo setzen dagegen voll auf Gamification. Und per Gruppenkauf macht Pinduoduo das Shopping zur Experience im Freundeskreis – wenn viele mitmachen, sinkt der Preis.

Die User-Experience beeinflusst zusehends auch westliche Anbieter, aber auch die Geschäftsmodelle dahinter. Amazon hat diesen Monat angekündigt, verstärkt Händlernetze aus China zu nutzen, ähnlich wie Temu – ohne Zwischenhändler und firmeneigene Logistikzentren. Während Temu wegen seiner Kampfpreise im Fokus steht, wachsen gegen Pinduoduo die Bedenken in puncto Sicherheit. Fabian Peltsch gibt einen Einblick in die Welt der E-Commerce-Giganten.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag

Der jahrelange Streit um den Umgang mit Mobilfunkkomponenten aus China nähert sich seiner Auflösung. Bundesregierung und Netzbetreiber haben sich auf einen Kompromiss verständigt, wie mit der Technik chinesischer Firmen umzugehen ist. Das Ergebnis: Nicht alles muss raus. Das erklärte Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag in Berlin. “Wir haben jetzt eine klare und strikte Vereinbarung mit den Telekommunikationsunternehmen getroffen”, sagte die Bundesinnenministerin. Entsprechende Verträge können nun noch in dieser Woche unterzeichnet werden.

Die Befürchtung: Unternehmen wie Huawei und ZTE könnten wegen ihrer Nähe zur kommunistischen Partei die Technik im staatlichen Auftrag zur Spionage oder gar Sabotage nutzen. Deutsche Betreiber von Mobilfunknetzen hingegen schätzen die chinesische Technik. Sie sei gut und günstig.

Konkret hat man sich auf folgende Punkte geeinigt, die alle schon länger in der Diskussion sind:

Im Grunde handelt es sich beim vorliegenden Kompromiss um eine Scheinlösung des Problems. Denn geschickt werden kritische Entscheidungen umgangen.

Etliche Mobilfunkbetreiber hatten zuvor vor einem Ausschluss chinesischer Anbieter gewarnt – vor allem von Huawei. Ihre Sorge: Die Qualität des Mobilfunknetzes könnte sich verschlechtern. Schon jetzt hinkt Deutschland bei der Digitalisierung vielen anderen Industrie- und auch Schwellenländern hinterher. Eine Analyse der Telekommunikationsberatung Strand Consult kam 2022 zu dem Ergebnis, dass Huawei in Deutschland für fast 60 Prozent des 5G-Netzes verantwortlich sein soll.

In einer Reaktion auf den aktuellen Kompromiss weist Huawei abermals sämtliche Sicherheitsbedenken zurück. Die Firmenleitung von Huawei Deutschland erklärt, stets verlässlich gewesen zu sein und eine sehr gute Sicherheitsbilanz vorweisen zu können. “Es gibt nach wie vor keinerlei nachvollziehbare Belege oder plausible Szenarien, dass Huaweis Technologie in irgendeiner Form ein Sicherheitsrisiko darstellen würde”, schreibt ein Sprecher von Huawei in einer Stellungnahme.

Und Huawei versichert: “Wir werden weiterhin konstruktiv und offen mit unseren Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um gemeinsam Verbesserungen und Fortschritte im Bereich der Cybersicherheit zu erzielen und den Aufbau der Mobilfunknetze und die Digitalisierung in Deutschland zu beschleunigen.”

Grund für die zähe Entscheidungsfindung sind die unterschiedlichen Sichtweisen innerhalb der Bundesregierung:

Die Sicherheitsbehörden warnen schon seit geraumer Zeit davor, wie China weltweit versucht, in kritische Infrastrukturen einzudringen. In manchen Ländern sei es China auch schon gelungen, sich sehr stark in kritischen Infrastrukturen zu verankern, heißt es zu Huawei aus Sicherheitskreisen. Und 5G-Netze haben nun mal eine herausragende Bedeutung.

Deutliche Kritik an dem Beschluss komme von Menschenrechtsgruppen. Der Sprecher der Tibet Initiatve Deutschland spricht von einem “faulem Kompromiss”. Statt zügig chinesische Komponenten aus dem gesamten Netz zu entfernen, sei nun ein Minimalkompromiss beschlossene Sache. In Antennen- und Zugangsnetzen werde lediglich die Software getauscht. Ob diese Lösung überhaupt umsetzbar ist, sei fraglich – denn Huawei und andere chinesische Hersteller müssen ihre Hardware freiwillig für neue Software öffnen.

Aber auch an Tibeter und andere von Peking verfolgte Menschen sendet die Entscheidung ein fatales Signal: “Gerade für diese Gruppen sät eine solche Entscheidung neue Zweifel, ob Deutschland den Willen hat, ein sicheres Leben im Exil zu ermöglichen.” Mitarbeit: Felix Lee

Angetrieben vom Erfolg von Temu und Shein will Amazon mehr Waren direkt aus China beziehen. Ohne Zwischenhändler und ohne Lagerung in Amazons firmeneigenen Logistikzentren sollen sie innerhalb von neun bis elf Tagen beim Käufer eintreffen. Die No-Name-Produkte kosten durchschnittlich weniger als 20 US-Dollar – Konditionen, wie Temu sie mittlerweile in 50 Ländern anbietet und mit denen es Amazon langsam das Wasser abgräbt.

Nach Angaben von Amazon ist die Zahl der chinesischen Verkäufer auf der Plattform im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr bereits um mehr als 20 Prozent gestiegen – auch weil Gebühren für Händler gesenkt wurden, die Kleidung für weniger als 20 US-Dollar anbieten. Die Temu-fizierung des größten westlichen E-Commerce-Anbieters ist in vollem Gange.

Wie bei Tiktok steht auch hinter Temu ein chinesischer Tech-Gigant: Pinduoduo Holdings (PDD), ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen mit Sitz in Shanghai. Gegründet wurde es 2015 von Colin Huang, einem in China hoch angesehenen Entrepreneur, der zuvor unter anderem als Software-Entwickler und Produkt-Manager für Google gearbeitet hat. Der Sohn zweier Fabrikarbeiter aus Hangzhou galt schon früh als mathematisches Wunderkind. Er studierte Informatik an der Zhejiang University und ging 2002 in die USA, wo er einen Informatik-Master an der University of Wisconsin-Madison absolvierte. Ein beeindruckter Professor stellte ihm anschließend Empfehlungsschreiben für alle führenden Tech-Unternehmen der USA aus. Huang landete bei Google, dessen Eintritt in den chinesischen Markt er mit vorbereitete.

Nach seinem Ausscheiden bei Google gründete Huang mehrere eigene Start-ups, darunter eine Firma für Online-Games und eine E-Commerce-Webseite, die sich auf Unterhaltungselektronik spezialisierte. Zur Gründungslegende von Pinduoduo gehört, dass eine Mittelohrentzündung Huang für mehr als ein Jahr außer Gefecht setzte.

In dieser Zeit kam dem damals 33-Jährigen die Einsicht, dass die beiden größten Tech-Konzerne Chinas, Alibaba und Tencent, “nicht wirklich verstünden, wie das andere Unternehmen Geld verdient”. Ihre und auch seine Spezialgebiete, nämlich Online-Games und E-Commerce, bündelte er dann zu Pinduoduo.

Huangs Unternehmen hat längst zu den Platzhirschen aufgeschlossen. Im Mai meldete der Konzern, dass er seinen Nettogewinn in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr um 246 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro verdreifacht hat. Die Umsätze von Alibaba und dem anderen großen E-Commerce-Anbieter JD.com stiegen um weniger als 10 Prozent.

Pinduoduo verdient den größten Teil seines Geldes, rund 88 Prozent, mit Werbung. 2023 stammten zwei Drittel der Einnahmen von Verkäufern, die ihre Produktangebote an prominenterer Stelle auf Website und App platzieren wollten. Ein Modell, das Huang von Google gelernt hat.

Pinduoduo hat in mehrerlei Hinsicht Nischen besetzt. Zum einen hat das Unternehmen die sogenannte Gamification auf die Spitze getrieben. In zahllosen süchtig machenden Online-Spielen kann man Rabatte gewinnen. Ein Marktbeobachter sprach von “1-Euro-Shop trifft Candy-Crush”. Nutzer sollen die App nicht in erster Linie mit einer Kaufabsicht besuchen, sondern um sich die Zeit zu vertreiben.

Zum anderen hat Pinduoduo mit der Idee von Gruppenkäufen in China Maßstäbe gesetzt. So können Nutzer Rabatte bis zu 90 Prozent bekommen, wenn sie entweder selbst einen Gruppenkauf initiieren oder einem bestehenden Gruppenkauf beitreten.

Pinduoduo, das auf Chinesisch so viel wie “tut euch mehr zusammen” heißt, hat damit das traditionelle Einzelhandelsmodell umgekrempelt – von angebotsorientiert zu nachfrageorientiert. Anbieter können Kosten senken, indem sie zum Beispiel direkt auf Nachfrageschwankungen reagieren. Kürzere Produktentwicklungszeiten machen es kleinen Herstellern und Einzelhändlern möglich, mit größeren Anbietern in Konkurrenz zu treten.

In China sorgte der Gruppenkauf durch die dem Modell inhärente Mund-zu-Mund-Propaganda dafür, dass die Nutzerzahlen von Pinduoduo explosionsartig in die Höhe schossen. Besonders in Wechat-Gruppen wurde die App zum Hit, was Tencent, bald einer der größten Shareholder von Pinduoduo, technologisch und finanziell unterstützte. Pinduoduo nahm außerdem das veränderte Kaufverhalten der chinesischen Mittelschicht voraus. Während Alibaba und Co mehr und mehr auf Premium-Produkte setzten, konzentrierte sich Huang von Beginn an auf weniger kaufkräftige ländliche Gebiete und “Third-Tier”-Städte mit weniger als drei Millionen Einwohnern. Als die schwächelnde Wirtschaft die Menschen zum Sparen zwang, war Pinduoduo mit billigen Angeboten zur rechten Zeit zur Stelle.

So wie Amazon zunächst Bücher verkaufte, setzte Huang anfangs vor allem auf frische Früchte und Gemüse, direkt vom Erzeuger. Chinas Frischobstmarkt wuchs 2015 schnell, aber weniger als drei Prozent wurden damals online verkauft. Bis heute verkauft Pinduoduo im Gegensatz zu Temu Lebensmittel in großem Stil. Und nicht nur hier unterscheidet sich das Erfolgsmodell. Statt auf Mund-zu-Mund-Propaganda durch Gruppenkäufe setzt Temu im Ausland vor allem auf gezielte Werbekampagnen. In den USA leistete sich der Konzern sogar TV-Anzeigen zum Superbowl, dem größten Sport-Event des Landes.

Wie Temu im Westen musste Pinduoduo auch in China früh Kritik bezüglich der schlechten Produktqualität der Waren einstecken. Wie Tiktoks Mutterkonzern Bytedance steht Pinduoduo im Ausland auch zunehmend wegen Sicherheitsbedenken im Fokus. Vergangenes Jahr wurde die Pinduoduo-App außerhalb Chinas vom Google Play Store gesperrt, nachdem Cybersecurity-Experten festgestellt hatten, dass sie mit Malware infiziert war. Beschränkungen und Verbote für Temu werden in Washington und Brüssel diskutiert.

Chen Lei, Co-Chief Executive und Chairman von PDD Holdings, erklärt, dass sich die globale Expansion von Temu noch in einem frühen Stadium mit vielen Unwägbarkeiten befinde. Eine Zusammenarbeit mit Amazon kommt da gerade zur rechten Zeit. Denn neben mehr chinesischen Händlern auf Amazon hat der US-Konzern auch einen eigenen Amazon-Shop auf Pinduoduo auf den Weg gebracht. Damit bekommt Amazon, dessen Marktanteil in China bei weniger als einem Prozent liegt, Zugang zu Millionen chinesischen Verbrauchern. Und Pinduoduo könnte für Temu vielleicht bald auch auf Amazons globales Netzwerk von Lieferanten und Logistikanbietern zugreifen.

13.07.2024, 13:30 Uhr

Konfuzius-Institut Frankfurt, Festival (vor Ort): Theaterfestival der Europäischen Konfuzius-Institute Mehr

15.07.2024, 18:15 Uhr (16.07., 00:15 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin, Vortrag (Hybrid): Prof. Markus Taube: Aktuelle Entwicklungen in der chinesischen Volkswirtschaft – Richtungssuche inmitten multipler Krisen Mehr

16.07.2024, 16:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce, GCC Knowledge Hub: Explanation of Personal Income Tax Planning and Equity Structure for Foreign Enterprises Mehr

16.07.2024, 22:00 Uhr (17.07., 04:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Buchvorstellung und Diskussion: A New Cold War: Conversation with Sir Robin Niblett Mehr

17.07.2024, 21:00 Uhr (17.07., 03:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: The Importance of National Resilience: Implications for Taiwan Mehr

18.07.2024, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Hong Kong 2024: Unlocking Investment & Business Opportunities Mehr

18.07.2024, 10:30 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

Sino-German Center at Frankfurt School, Webinar mit Jörg Wuttke und Prof. Klaus Mühlhahn: Results of The 3rd Plenum: Progress Ahead for The Economy? Mehr

18.07.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: How does the Taiwan Public View the U.S. and China? Mehr

19.07.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: A Fireside Discussion with U.S. Ambassador to China Nicholas Burns Mehr

19.07.2024, 18:00 Uhr (24:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Frankfurt, Vortragsreihe Gesundes China (Hybrid): 2030: 3,8 Milliarden zusätzliche Lebensjahre Mehr

19.07.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Expertengespräch (vor Ort): Thomas Eller: Mythos 798 Mehr

19.07.2024, 19:30 Uhr (20.07., 01:30 Uhr Beijing time)

Stiftung ex oriente, Vortrag (Online und in München): Seefahrt und Religion: Der Mazu-Kult Mehr

22.07.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: China’s Third Plenum: A Plan for Renewed Reform? Mehr

22.07.2024, 11:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

GIGA Hamburg, Seminar (Hybrid): Navigating Post-Pandemic Fieldwork in China: Challenges, Adaptations, and Insights Mehr

China hat gegen die “illegalen und unangemessenen” Handlungen eines japanischen Schiffes protestiert, das in chinesische Gewässer eingedrungen ist. Das teilte das chinesische Außenministerium am Donnerstag mit. Man erwarte von Japan, dass ein solcher Vorgang in Zukunft nicht wieder vorkomme. China werde gegen all diejenigen vorgehen, die ohne Zustimmung auf chinesisches Gebiet vordringen, sagte Außenamtssprecher Lin Jian auf der regulären Pressekonferenz in Peking.

Der japanische Zerstörer “Suzutsuki” war am 4. Juli in chinesische Gewässer vor der Provinz Zhejiang vorgedrungen, wo China zur gleichen Zeit Marineübungen durchführen wollte. Das berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf diplomatische Quellen. Die “Suzutsuki” sollte demnach die chinesischen Raketenübungen im Ostchinesischen Meer nördlich von Taiwan beobachten.

Am Tag zuvor hatten die Behörden von Zhejiang in dem Gebiet eine Segelverbotszone eingerichtet, damit das chinesische Militär die Schießübung durchführen könne. Die chinesische Regierung vermutet, dass es sich bei dem Vorfall um eine “absichtliche Provokation” durch den Zerstörer gehandelt habe und dieser sicherheitsrelevante Informationen gesammelt haben könnte. Denn trotz direkter Warnungen soll sich der Zerstörer rund 20 Minuten innerhalb von zwölf Seemeilen vor der Küste von Zhejiang aufgehalten haben. Auf japanischer Seite sprach man von einem technischen Fehler. Das Verteidigungsministerium kündigte eine Untersuchung an.

Der Zwischenfall belastet die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen China und Japan weiter. Die Führung in Tokio ist derzeit sehr bemüht, sich mit anderen Partnern in der Region enger zu vernetzen. Erst vor wenigen Tagen hat man mit den Philippinen ein Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Es soll beiden Ländern ermöglichen, wechselseitig Truppen für gemeinsame Militärübungen zu entsenden. Zudem intensiviert man die Zusammenarbeit mit Südkorea und den USA. All das missfällt der Führung in Peking. rad

Nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) sollen Aluminium-Produkte aus Xinjiang in das geplante EU-Warenregister zur Einschätzung des Zwangsarbeitsrisikos aufgenommen werden.

Das Register ist Teil der EU-Verordnung zu Produkten aus Zwangsarbeit. Damit diese eine konkrete Auswirkung auf staatlich verordnete Zwangsarbeit in China habe, sei die Aufnahme von Xinjiang und des Aluminiumsektors in die Datenbank von entscheidender Bedeutung, erklärte HRW in einer Mitteilung. Die Organisation empfiehlt insgesamt 17 Branchen von Kleidungs- bis Spielzeug-Produktion in der Region Xinjiang, die in das EU-Register aufgenommen werden sollten.

Die EU würde damit den USA folgen, die Aluminium in der Gesetzgebung zum Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) ergänzt haben, sagte Alejandro Mayorkas, US-Minister für Innere Sicherheit, in einem Gespräch mit dem US-Thinktank CSIS. Demnach umfasst der UFLPA auch Meeresfrüchte und PVC.

Die geplante EU-Verordnung soll Verbraucher daran hindern, Waren zu kaufen, die unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden. In der Online-Datenbank sollen bestimmte geografische Gebiete und Sektoren veröffentlicht werden, in denen das Risiko von Zwangsarbeit besteht, auch von staatlicher Seite. Die Datenbank soll ab 2026 verfügbar sein. Die Verordnung soll dann Ende 2027 in Kraft treten. ari

Das Büro des Kommissars des chinesischen Außenministeriums in Hongkong hat am Donnerstag die USA scharf kritisiert. Die US-Regierung solle ihre “Verfolgungsfantasien” beenden. Auch solle sich Washington nicht mehr in die Angelegenheiten von Hongkong einmischen, heißt es in einer öffentlichen Erklärung.

Grund für die Empörung ist, dass US-Präsident Joe Biden wenige Stunden zuvor den “Ausnahmezustand” über Hongkong verlängert hatte. Biden verweist in seiner Begründung auf “jüngste Maßnahmen” Chinas: “Die Lage in Bezug auf Hongkong, einschließlich der jüngsten Maßnahmen der Volksrepublik China, die darauf abzielen, die Autonomie Hongkongs grundsätzlich zu untergraben, stellt weiterhin eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten dar.”

Es handelt sich um die vierte Verlängerung einer 2020 erlassenen Verfügung, die Hongkong den Status als bevorzugter Handelspartner entzieht. Der “nationale Notstand” wurde erstmals vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgerufen. Es ist eine Reaktion auf das nationale Sicherheitsgesetz, das Peking Hongkong nach monatelangen regierungsfeindlichen Protesten seit 2019 auferlegt hatte.

In der chinesischen Reaktion heißt es weiter: Die USA sollten “ihren selbst erniedrigenden politischen Akt sofort beenden”, andernfalls müssten sie sich einer “kollektiven Opposition und entschlossenen Gegenangriffen” der Bevölkerung Hongkongs und des chinesischen Festlands stellen. rad

Das israelische Risikokapitalunternehmen DST Global investiert in Xiaohongshu, Chinas am schnellsten wachsende Social-Media-Plattform. Die Höhe der Investition ist nicht bekannt. Sie ist allerdings besonders, weil ausländische Investoren Chinas Tech-Sektor seit dem harten Durchgreifen Pekings weitgehend gemieden haben.

Xiaohongshu wurde 2013 gegründet und zählt monatlich 312 Millionen aktive Nutzer. Das Unternehmen wird auf 17 Milliarden US-Dollar bewertet und gilt seit vergangenem Jahr als profitabel. Der Umsatz lag 2023 demnach bei 3,7 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn bei 500 Millionen US-Dollar.

Xiaohongshu hatte in den vergangenen Wochen den Verkauf von bereits existierenden Anteilen an bestehende und neue Investoren arrangiert. Auch das in Hongkong ansässige Unternehmen HongShan, ehemals Sequoia China, und mehrere chinesische Private-Equity-Firmen nahmen an der Runde teil. jul

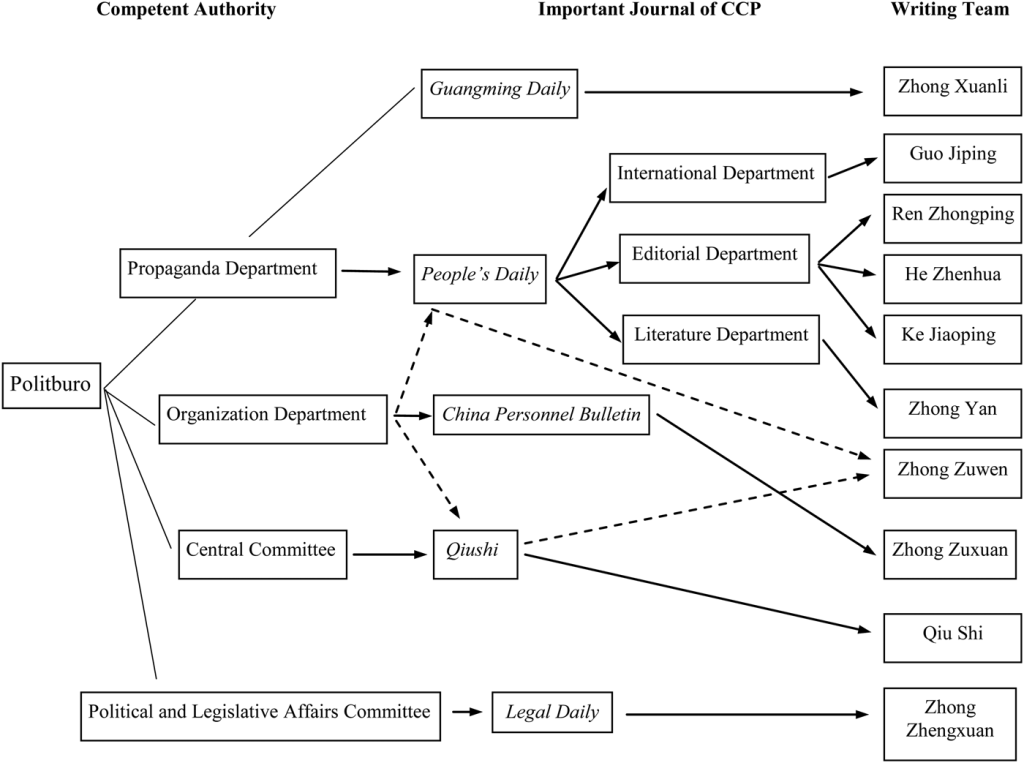

Neben ihren Sicherheitsbehörden wacht die Pekinger Führung auch mit einem ausgefeilten Propagandaapparat über Chinas einheitliche, öffentliche Meinung. Dafür sorgen sogenannte Schreibgruppen 写作组. Unter Anleitung höchster Parteigremien verfassen sie autoritative theoretische Aufsätze und fordern vor allem bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem Steuermann Xi Jinping ein. Nur wenige wissen, dass die Verfasser keine individuellen Autoren sind, obwohl sie normale Namen tragen. Dahinter stecken anonyme Mitarbeiter eines Kollektivs. Sie nutzen Pseudonyme oder Homophone, die nur Eingeweihte verstehen. Blogger und in- und ausländische Chinaexperten spüren seit Jahren dieser ausgeklügelten Manipulation nach, die Peking als Herrschaftsmethode zur Lenkung des öffentlichen Diskurses nutzt.

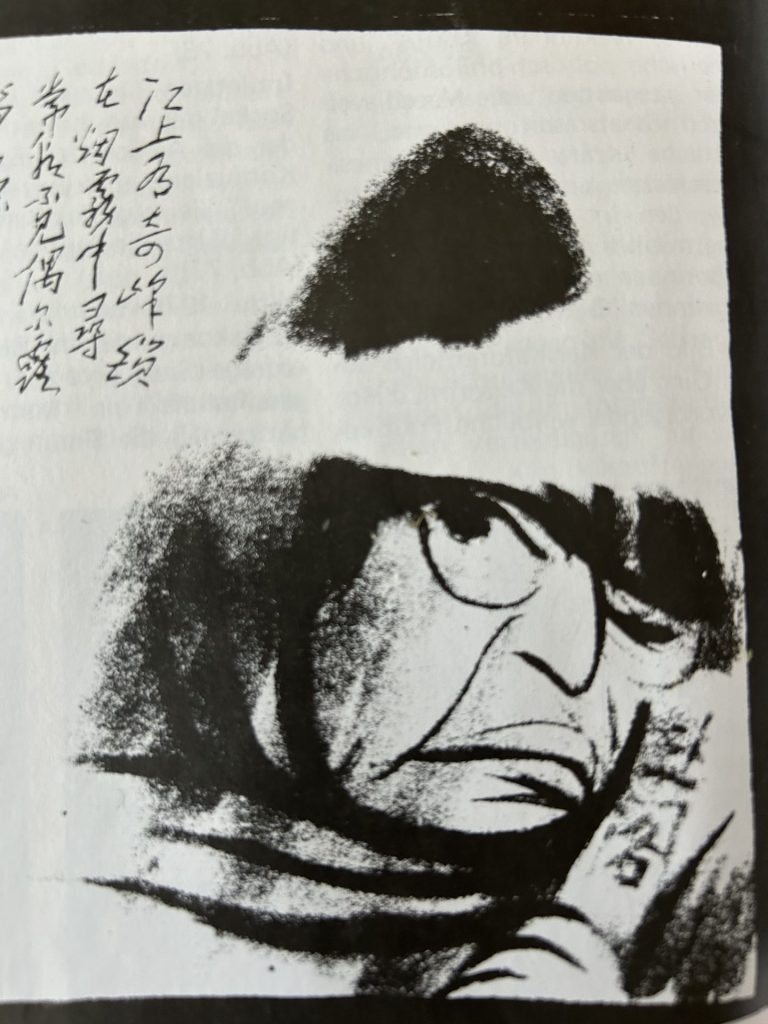

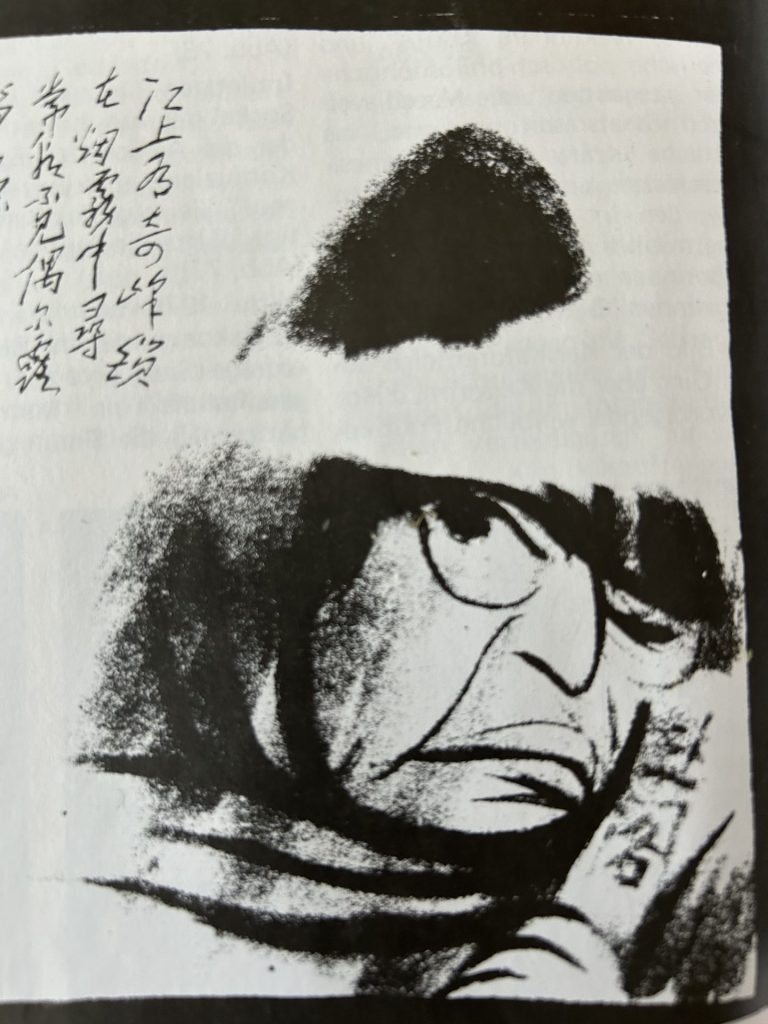

Chinas Geschichte kennt unzählige Beispiele von Schriftstellern, Gelehrten und Literaten, kaiserlichen Beamte, Kriegsherren, sogar Eunuchen, die ihre echte Identität hinter Pseudonymen oder Künstler- und Falschnamen 笔名 verbargen. Die chinesische Sprache mit ihrer Myriade an Schriftzeichen, die Freiheit, sich Vornamen nach Belieben auszusuchen, machten Chinesen die Wahl von Pseudonymen leicht. Zudem waren sie vielfach notwendig, um sich vor Verfolgung zu schützen, fand der Akademiker Kou Pengcheng 寇鹏程 heraus. Er untersuchte die Kultur und den Einfluss der Künstlernamen und Pseudonyme von den alten Zeiten bis zur Volksrepublik, vor Ausbruch von Maos Kulturrevolution.

Der rasende Wechsel ihrer Künstlernamen war ein Muss für Schriftsteller. Der bekannteste kritische Autor der Moderne, Lu Xun, (eigentlich hieß er Zhou Shuren), brachte es zeitlebens auf 168 Pseudonyme. Auch der Name des heutigen Nobelpreisträger Mo Yan (eigentlich Mo Guanye) ist ein Pseudonym mit der tiefsinnigen Bedeutung: Ich bin einer, der nicht redet (oder nichts zu reden hat). Chinas neues Wörterbuch der Pseudonyme und Pen-Names 笔名 für namhafte Autoren von der Zeit der kulturellen Erneuerungsbewegung 1919 bis heute 中国现代文学作者笔名大辞典 zählt über 40.000 Pen-Namen auf, unter denen mehr als 6.000 Autoren publizierten.

Groteskerweise hat in das Nachschlagewerk eine besondere Spezies keinen Eingang gefunden. Gemeint sind Hunderte Verfasser, die heutzutage politische, wirtschaftliche und kulturelle Aufsätze und ideologische Traktate schreiben. Die Namen, unter den sie in den größten Parteimedien publizieren, sind Pseudonyme, Homophone oder Pen-Namen. Aber das darf öffentlich nicht bekannt werden.

Prominentester Vertreter dieser Zunft ist der seit 30 Jahren aktive Autor Ren Zhongping 任仲平, dessen Kommentare und Essays in der Volkszeitung überall nachgedruckt werden. Dieses Jahr schlug Ren am 26. Juni auf der Titelseite der Volkszeitung mit einem sechsteiligen Aufsatz erneut zu. Trotz der sperrigen Überschrift “Nutzen wir die umfassende Vertiefung unserer Reformen als fundamentale Antriebskraft für eine Modernisierung nach chinesischer Art” wurde der Aufsatz als Vorankündigung für Pekings neue Reformoffensive verstanden, als Startschuss für die das zum 15. Juli einberufene Dritte ZK-Plenum.

Wenn Ren zu Wort kommt, steckt KP-Chef Xi Jinping dahinter, raunte man sogleich in Peking. Ren verkündete, dass Xi seit Amtsbeginn 2012 immer, wenn es um die Vertiefung der Reformen ging “alles persönlich geplant, umgesetzt und gefördert hat.” So auch jetzt. Der Name Ren Zhongping steht nicht für eine individuelle Person, sondern ist das Pseudonym des gleichnamigen Autorenteams 写作组 der Volkszeitung – und quasi ein verschleiertes Sprachrohr für das Politbüro. Er leitet sich von einem zwar anders geschriebenen, aber gleichklingenden Homophon ab, von 人重评, der Kurzform für人民日报重要评论, im Sinne von “wichtiger Kommentar der Volkszeitung.”

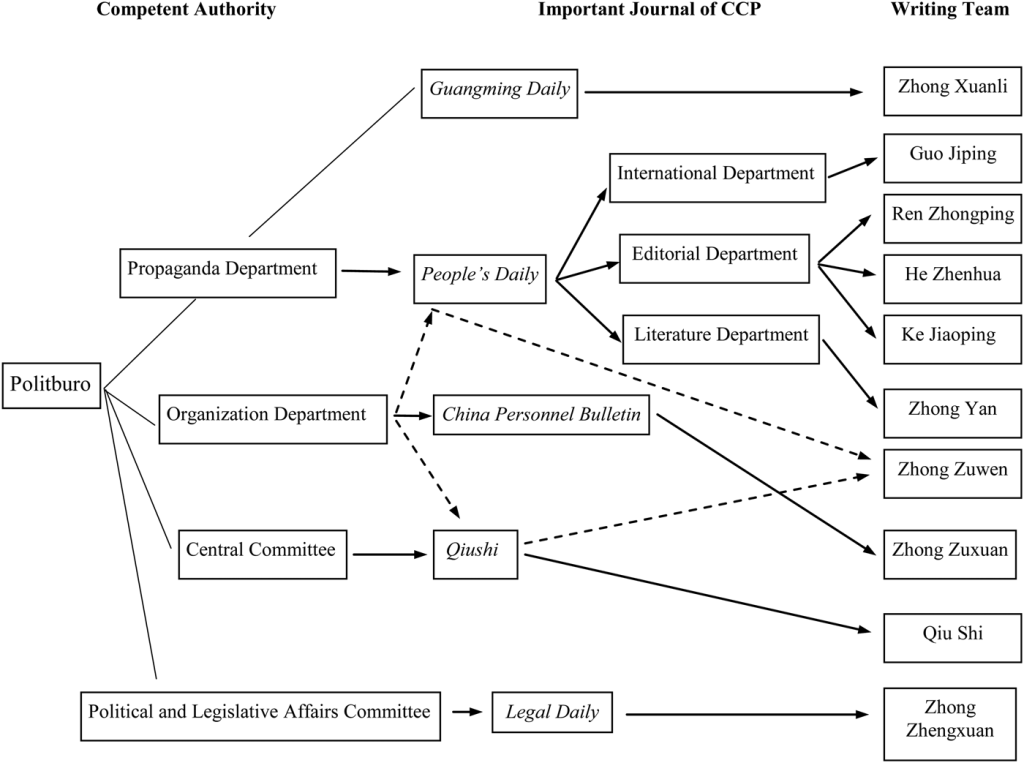

Immer wenn sich große Ereignisse ankündigen, lässt Peking sie von der Gruppe Ren Zhongping, oder anderen solcher dem Politbüro zuarbeitenden Teams verkünden. Sie treten unter ihren Pseudonymen auf, um Außenstehende glauben zu lassen, dass die Verfasser eigenständige Autoren oder Journalisten sind. Tatsächlich fungieren ihre Pseudonyme als “eine Art spezieller Geheimcode”, fanden die renommierten Politikwissenschaftler Wen-Hsuan Tsai und Peng Hsiang Kao von Taiwans Academica Sinica und der Universität Wissenschaft- und Technologie heraus. Schon vor zehn Jahren deckten sie die Bedeutung der Schreibkollektive für das Informationsmonopol der Partei auf. Peking lasse seine besondere Form politischer Propaganda nun immer mehr “instrumentalisieren”.

Die detaillierten Studien erschienen in China Quarterly und der Cambridge University Press. Am Beispiel des Ren Zhongping erklären sie, wie das System funktioniert. Für zehn von 20 erforschten Beispielen entwarfen die Politologen ein Organigramm der Verbindungen. Teil des “geheimen Codes” sei es, die manipulierten Namen und Pseudonyme deuten zu können. Sie enthüllten, welche Ansichten ein hohes Parteigremium oder Politbüro vertritt.”

Inzwischen hat Peking das System weiterentwickelt. Dutzende Autorenteams unter neuen Pseudonymen sind nachgewachsen, die ein ausgefeiltes mediales Netzwerk der Partei entstehen lassen haben. Das enthüllte der Pekinger Blogger Hu Ji ebenso, wie die Vorgeschichte der verdeckten Kämpfe unter Pseudonymen in der Volksrepublik und in der Kulturrevolution. Damit befasste sich auch der Chinaexperte und Direktor des China Media Projekt-(CMP) David Bandurski. Er nennt das Propagandasystem ein Werkzeug der Manipulation für die Machtkämpfe innerhalb der Parteiführung.

Pekings Partei verbirgt, wer hinter den Verfassern steht, die unter Tarnnamen (笔名) und Pseudonymen richtungsweisende und einflussreiche Kommentare in den Parteimedien (TV, Rundfunk, Zeitungen und Online) veröffentlichen. Die am Ende des Textes stehende Aufzählung mit 27 Beispielen häufiger Pseudonyme ist nur ein kleiner Teil der Arrangements der Partei. Anzahl und Bedeutung werden nicht offiziell bekannt gegeben. Zudem wechseln sie oft: Während des sich zuspitzenden Handelskriegs zwischen der USA Donald Trumps und China fielen die unter dem Pseudonym Tao-Ran-Notizen 陶然笔记 erschienenen Webkommentare der “Wirtschaftszeitung der Partei” 经济日报 weltweit auf. Eine Zeitlang durfte die Schreibgruppe gezielt Interna über die Pekinger Position im Handelsstreit veröffentlichen.

Zu wissen, welche Schreibgruppe unter welchem Pseudonym zu wem gehört, reicht allerdings nicht aus. Auch bei Ren Zhongping muss man zwischen den Zeilen lesen, wenn er Lobeshymnen über Xi Jinpings angeblich grenzenlose Reformbegeisterung und für “eine sozialistische Marktwirtschaft auf hohem Niveau” anstimmt. Er zitiert auch den warnenden Einwurf Xis: “Gleichgültig, wie immer die Reformen durchgeführt werden, dürfen (wir absolut nicht zulassen), dass davon unser fundamentalen Grundlagen, nämlich an der allseitigen Führung durch die Partei, am Marxismus, am sozialistischen Weg chinesischer Prägung und an der demokratischen Diktatur des Volkers festzuhalten, erschüttert werden.” 改革无论怎么改,坚持党的全面领导、坚持马克思主义、坚持中国特色社会主义道路、坚持人民民主专政等根本的东西绝对不能动摇

Mit anderen Worten: China wolle bei seinen Reformen aufpassen, zugleich mit einem Fuß fest auf das Gaspedal und mit dem anderen auf die Bremse treten. Viele Forscher sind sich einig: Peking stützt sich mit seiner Politik der Pseudonyme auf eine alte Kultur der Zweideutigkeiten und Anspielungen, die bis heute die Propagandaarbeit der KPCh durchdringt. Zudem verhindere seine Kunst der Verschleierung, dass Außenstehende innerparteilichen Streit und Zerwürfnisse erkennen oder auch nur wahrnehmen. Schließlich muss die KP stets die Fassade einer geeinten, harmonischen Partei aufrechterhalten. Peking zu raten, es einmal mit mehr politischer Transparenz zu versuchen, ist ein öffentliches Tabu.

Pseudonyme, Kürzel und Homonyme (谐音), unter denen Kommentare und Artikel in Parteimedien und auf Webseiten erscheinen:

Lu Tian ist seit Juni wissenschaftliche Museumsassistentin bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Spezialgebiete der in Peking und Berlin ausgebildeten Kunsthistorikerin sind buddhistische Kunst, ostasiatische Kunstgeschichte sowie die Kulturgeschichte der Seidenstraße.

Choi Wai Hong Clifford ist am Mittwoch zum neuen Geschäftsführer von China Evergrande New Energy Vehicle ernannt worden. Vorgänger Qin Liyong muss den Posten räumen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Kollektive Höchstspannung beim Blick auf die Leinwand: Das kennen wir in Deutschland aktuell auch sehr gut. Die Bewohner des kleinen Ortes Huaying in Sichuan verfolgen allerdings kein EM-Spiel, sondern einen Spielfilm. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad haben sie den Dorfplatz kurzerhand zum Freiluft-Kino umfunktioniert. Popcorn scheint es zwar nicht zu geben, aber sicher hat irgendwo jemand einen Stand mit Lammfleischspießen und kaltem Bier aufgebaut.

es war ein jahrelanges Gezerre: Huawei raus aus den Netzen – Ja oder Nein? Für eine Bereinigung sprachen Sicherheitsbedenken, die Sorge vor Spionage und Sabotage. Doch die Proteste der Netzbetreiber waren laut, sie wollten von einem Umbau nichts hören. Auch innerhalb der Regierung war man sich nicht eins. Nun ist klar: Die Bundesregierung verbietet Komponenten der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE in 5G-Mobilfunknetzen – doch es handelt sich in weiten Teilen um eine Scheinlösung.

An vielen Stellen im Kernnetz sind die Komponenten nämlich jetzt schon ersetzt. In anderen Bereichen wurden die Fristen stark verlängert. Und ausgerechnet an besonders kritischen Standorten wird einfach nichts gemacht, wie Regierungsgebäuden in Berlin, Standorten der Bundeswehr, sowie Nato-Einrichtungen. In ihrer Analyse geben Michael Radunski und Felix Lee einen Überblick, was beschlossen wurde, und welche Kritik es an der Entscheidung gibt.

Chinas erfolgreiche E-Commerce-Plattformen funktionieren grundlegend anders als das gute alte Online-Shopping in Deutschland. Hierzulande geht man noch auf Amazon, wo es sich schön strukturiert suchen lässt: Kategorisiert und gefiltert erscheinen relevante Produkte auf einer Seite. Total praktisch, komplett emotionslos. Chinesische E-Commerce-Apps wie Temu und Pinduoduo setzen dagegen voll auf Gamification. Und per Gruppenkauf macht Pinduoduo das Shopping zur Experience im Freundeskreis – wenn viele mitmachen, sinkt der Preis.

Die User-Experience beeinflusst zusehends auch westliche Anbieter, aber auch die Geschäftsmodelle dahinter. Amazon hat diesen Monat angekündigt, verstärkt Händlernetze aus China zu nutzen, ähnlich wie Temu – ohne Zwischenhändler und firmeneigene Logistikzentren. Während Temu wegen seiner Kampfpreise im Fokus steht, wachsen gegen Pinduoduo die Bedenken in puncto Sicherheit. Fabian Peltsch gibt einen Einblick in die Welt der E-Commerce-Giganten.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag

Der jahrelange Streit um den Umgang mit Mobilfunkkomponenten aus China nähert sich seiner Auflösung. Bundesregierung und Netzbetreiber haben sich auf einen Kompromiss verständigt, wie mit der Technik chinesischer Firmen umzugehen ist. Das Ergebnis: Nicht alles muss raus. Das erklärte Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag in Berlin. “Wir haben jetzt eine klare und strikte Vereinbarung mit den Telekommunikationsunternehmen getroffen”, sagte die Bundesinnenministerin. Entsprechende Verträge können nun noch in dieser Woche unterzeichnet werden.

Die Befürchtung: Unternehmen wie Huawei und ZTE könnten wegen ihrer Nähe zur kommunistischen Partei die Technik im staatlichen Auftrag zur Spionage oder gar Sabotage nutzen. Deutsche Betreiber von Mobilfunknetzen hingegen schätzen die chinesische Technik. Sie sei gut und günstig.

Konkret hat man sich auf folgende Punkte geeinigt, die alle schon länger in der Diskussion sind:

Im Grunde handelt es sich beim vorliegenden Kompromiss um eine Scheinlösung des Problems. Denn geschickt werden kritische Entscheidungen umgangen.

Etliche Mobilfunkbetreiber hatten zuvor vor einem Ausschluss chinesischer Anbieter gewarnt – vor allem von Huawei. Ihre Sorge: Die Qualität des Mobilfunknetzes könnte sich verschlechtern. Schon jetzt hinkt Deutschland bei der Digitalisierung vielen anderen Industrie- und auch Schwellenländern hinterher. Eine Analyse der Telekommunikationsberatung Strand Consult kam 2022 zu dem Ergebnis, dass Huawei in Deutschland für fast 60 Prozent des 5G-Netzes verantwortlich sein soll.

In einer Reaktion auf den aktuellen Kompromiss weist Huawei abermals sämtliche Sicherheitsbedenken zurück. Die Firmenleitung von Huawei Deutschland erklärt, stets verlässlich gewesen zu sein und eine sehr gute Sicherheitsbilanz vorweisen zu können. “Es gibt nach wie vor keinerlei nachvollziehbare Belege oder plausible Szenarien, dass Huaweis Technologie in irgendeiner Form ein Sicherheitsrisiko darstellen würde”, schreibt ein Sprecher von Huawei in einer Stellungnahme.

Und Huawei versichert: “Wir werden weiterhin konstruktiv und offen mit unseren Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um gemeinsam Verbesserungen und Fortschritte im Bereich der Cybersicherheit zu erzielen und den Aufbau der Mobilfunknetze und die Digitalisierung in Deutschland zu beschleunigen.”

Grund für die zähe Entscheidungsfindung sind die unterschiedlichen Sichtweisen innerhalb der Bundesregierung:

Die Sicherheitsbehörden warnen schon seit geraumer Zeit davor, wie China weltweit versucht, in kritische Infrastrukturen einzudringen. In manchen Ländern sei es China auch schon gelungen, sich sehr stark in kritischen Infrastrukturen zu verankern, heißt es zu Huawei aus Sicherheitskreisen. Und 5G-Netze haben nun mal eine herausragende Bedeutung.

Deutliche Kritik an dem Beschluss komme von Menschenrechtsgruppen. Der Sprecher der Tibet Initiatve Deutschland spricht von einem “faulem Kompromiss”. Statt zügig chinesische Komponenten aus dem gesamten Netz zu entfernen, sei nun ein Minimalkompromiss beschlossene Sache. In Antennen- und Zugangsnetzen werde lediglich die Software getauscht. Ob diese Lösung überhaupt umsetzbar ist, sei fraglich – denn Huawei und andere chinesische Hersteller müssen ihre Hardware freiwillig für neue Software öffnen.

Aber auch an Tibeter und andere von Peking verfolgte Menschen sendet die Entscheidung ein fatales Signal: “Gerade für diese Gruppen sät eine solche Entscheidung neue Zweifel, ob Deutschland den Willen hat, ein sicheres Leben im Exil zu ermöglichen.” Mitarbeit: Felix Lee

Angetrieben vom Erfolg von Temu und Shein will Amazon mehr Waren direkt aus China beziehen. Ohne Zwischenhändler und ohne Lagerung in Amazons firmeneigenen Logistikzentren sollen sie innerhalb von neun bis elf Tagen beim Käufer eintreffen. Die No-Name-Produkte kosten durchschnittlich weniger als 20 US-Dollar – Konditionen, wie Temu sie mittlerweile in 50 Ländern anbietet und mit denen es Amazon langsam das Wasser abgräbt.

Nach Angaben von Amazon ist die Zahl der chinesischen Verkäufer auf der Plattform im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr bereits um mehr als 20 Prozent gestiegen – auch weil Gebühren für Händler gesenkt wurden, die Kleidung für weniger als 20 US-Dollar anbieten. Die Temu-fizierung des größten westlichen E-Commerce-Anbieters ist in vollem Gange.

Wie bei Tiktok steht auch hinter Temu ein chinesischer Tech-Gigant: Pinduoduo Holdings (PDD), ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen mit Sitz in Shanghai. Gegründet wurde es 2015 von Colin Huang, einem in China hoch angesehenen Entrepreneur, der zuvor unter anderem als Software-Entwickler und Produkt-Manager für Google gearbeitet hat. Der Sohn zweier Fabrikarbeiter aus Hangzhou galt schon früh als mathematisches Wunderkind. Er studierte Informatik an der Zhejiang University und ging 2002 in die USA, wo er einen Informatik-Master an der University of Wisconsin-Madison absolvierte. Ein beeindruckter Professor stellte ihm anschließend Empfehlungsschreiben für alle führenden Tech-Unternehmen der USA aus. Huang landete bei Google, dessen Eintritt in den chinesischen Markt er mit vorbereitete.

Nach seinem Ausscheiden bei Google gründete Huang mehrere eigene Start-ups, darunter eine Firma für Online-Games und eine E-Commerce-Webseite, die sich auf Unterhaltungselektronik spezialisierte. Zur Gründungslegende von Pinduoduo gehört, dass eine Mittelohrentzündung Huang für mehr als ein Jahr außer Gefecht setzte.

In dieser Zeit kam dem damals 33-Jährigen die Einsicht, dass die beiden größten Tech-Konzerne Chinas, Alibaba und Tencent, “nicht wirklich verstünden, wie das andere Unternehmen Geld verdient”. Ihre und auch seine Spezialgebiete, nämlich Online-Games und E-Commerce, bündelte er dann zu Pinduoduo.

Huangs Unternehmen hat längst zu den Platzhirschen aufgeschlossen. Im Mai meldete der Konzern, dass er seinen Nettogewinn in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr um 246 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro verdreifacht hat. Die Umsätze von Alibaba und dem anderen großen E-Commerce-Anbieter JD.com stiegen um weniger als 10 Prozent.

Pinduoduo verdient den größten Teil seines Geldes, rund 88 Prozent, mit Werbung. 2023 stammten zwei Drittel der Einnahmen von Verkäufern, die ihre Produktangebote an prominenterer Stelle auf Website und App platzieren wollten. Ein Modell, das Huang von Google gelernt hat.

Pinduoduo hat in mehrerlei Hinsicht Nischen besetzt. Zum einen hat das Unternehmen die sogenannte Gamification auf die Spitze getrieben. In zahllosen süchtig machenden Online-Spielen kann man Rabatte gewinnen. Ein Marktbeobachter sprach von “1-Euro-Shop trifft Candy-Crush”. Nutzer sollen die App nicht in erster Linie mit einer Kaufabsicht besuchen, sondern um sich die Zeit zu vertreiben.

Zum anderen hat Pinduoduo mit der Idee von Gruppenkäufen in China Maßstäbe gesetzt. So können Nutzer Rabatte bis zu 90 Prozent bekommen, wenn sie entweder selbst einen Gruppenkauf initiieren oder einem bestehenden Gruppenkauf beitreten.

Pinduoduo, das auf Chinesisch so viel wie “tut euch mehr zusammen” heißt, hat damit das traditionelle Einzelhandelsmodell umgekrempelt – von angebotsorientiert zu nachfrageorientiert. Anbieter können Kosten senken, indem sie zum Beispiel direkt auf Nachfrageschwankungen reagieren. Kürzere Produktentwicklungszeiten machen es kleinen Herstellern und Einzelhändlern möglich, mit größeren Anbietern in Konkurrenz zu treten.

In China sorgte der Gruppenkauf durch die dem Modell inhärente Mund-zu-Mund-Propaganda dafür, dass die Nutzerzahlen von Pinduoduo explosionsartig in die Höhe schossen. Besonders in Wechat-Gruppen wurde die App zum Hit, was Tencent, bald einer der größten Shareholder von Pinduoduo, technologisch und finanziell unterstützte. Pinduoduo nahm außerdem das veränderte Kaufverhalten der chinesischen Mittelschicht voraus. Während Alibaba und Co mehr und mehr auf Premium-Produkte setzten, konzentrierte sich Huang von Beginn an auf weniger kaufkräftige ländliche Gebiete und “Third-Tier”-Städte mit weniger als drei Millionen Einwohnern. Als die schwächelnde Wirtschaft die Menschen zum Sparen zwang, war Pinduoduo mit billigen Angeboten zur rechten Zeit zur Stelle.

So wie Amazon zunächst Bücher verkaufte, setzte Huang anfangs vor allem auf frische Früchte und Gemüse, direkt vom Erzeuger. Chinas Frischobstmarkt wuchs 2015 schnell, aber weniger als drei Prozent wurden damals online verkauft. Bis heute verkauft Pinduoduo im Gegensatz zu Temu Lebensmittel in großem Stil. Und nicht nur hier unterscheidet sich das Erfolgsmodell. Statt auf Mund-zu-Mund-Propaganda durch Gruppenkäufe setzt Temu im Ausland vor allem auf gezielte Werbekampagnen. In den USA leistete sich der Konzern sogar TV-Anzeigen zum Superbowl, dem größten Sport-Event des Landes.

Wie Temu im Westen musste Pinduoduo auch in China früh Kritik bezüglich der schlechten Produktqualität der Waren einstecken. Wie Tiktoks Mutterkonzern Bytedance steht Pinduoduo im Ausland auch zunehmend wegen Sicherheitsbedenken im Fokus. Vergangenes Jahr wurde die Pinduoduo-App außerhalb Chinas vom Google Play Store gesperrt, nachdem Cybersecurity-Experten festgestellt hatten, dass sie mit Malware infiziert war. Beschränkungen und Verbote für Temu werden in Washington und Brüssel diskutiert.

Chen Lei, Co-Chief Executive und Chairman von PDD Holdings, erklärt, dass sich die globale Expansion von Temu noch in einem frühen Stadium mit vielen Unwägbarkeiten befinde. Eine Zusammenarbeit mit Amazon kommt da gerade zur rechten Zeit. Denn neben mehr chinesischen Händlern auf Amazon hat der US-Konzern auch einen eigenen Amazon-Shop auf Pinduoduo auf den Weg gebracht. Damit bekommt Amazon, dessen Marktanteil in China bei weniger als einem Prozent liegt, Zugang zu Millionen chinesischen Verbrauchern. Und Pinduoduo könnte für Temu vielleicht bald auch auf Amazons globales Netzwerk von Lieferanten und Logistikanbietern zugreifen.

13.07.2024, 13:30 Uhr

Konfuzius-Institut Frankfurt, Festival (vor Ort): Theaterfestival der Europäischen Konfuzius-Institute Mehr

15.07.2024, 18:15 Uhr (16.07., 00:15 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin, Vortrag (Hybrid): Prof. Markus Taube: Aktuelle Entwicklungen in der chinesischen Volkswirtschaft – Richtungssuche inmitten multipler Krisen Mehr

16.07.2024, 16:00 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce, GCC Knowledge Hub: Explanation of Personal Income Tax Planning and Equity Structure for Foreign Enterprises Mehr

16.07.2024, 22:00 Uhr (17.07., 04:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Buchvorstellung und Diskussion: A New Cold War: Conversation with Sir Robin Niblett Mehr

17.07.2024, 21:00 Uhr (17.07., 03:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: The Importance of National Resilience: Implications for Taiwan Mehr

18.07.2024, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Hong Kong 2024: Unlocking Investment & Business Opportunities Mehr

18.07.2024, 10:30 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

Sino-German Center at Frankfurt School, Webinar mit Jörg Wuttke und Prof. Klaus Mühlhahn: Results of The 3rd Plenum: Progress Ahead for The Economy? Mehr

18.07.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: How does the Taiwan Public View the U.S. and China? Mehr

19.07.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: A Fireside Discussion with U.S. Ambassador to China Nicholas Burns Mehr

19.07.2024, 18:00 Uhr (24:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Frankfurt, Vortragsreihe Gesundes China (Hybrid): 2030: 3,8 Milliarden zusätzliche Lebensjahre Mehr

19.07.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Expertengespräch (vor Ort): Thomas Eller: Mythos 798 Mehr

19.07.2024, 19:30 Uhr (20.07., 01:30 Uhr Beijing time)

Stiftung ex oriente, Vortrag (Online und in München): Seefahrt und Religion: Der Mazu-Kult Mehr

22.07.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: China’s Third Plenum: A Plan for Renewed Reform? Mehr

22.07.2024, 11:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

GIGA Hamburg, Seminar (Hybrid): Navigating Post-Pandemic Fieldwork in China: Challenges, Adaptations, and Insights Mehr

China hat gegen die “illegalen und unangemessenen” Handlungen eines japanischen Schiffes protestiert, das in chinesische Gewässer eingedrungen ist. Das teilte das chinesische Außenministerium am Donnerstag mit. Man erwarte von Japan, dass ein solcher Vorgang in Zukunft nicht wieder vorkomme. China werde gegen all diejenigen vorgehen, die ohne Zustimmung auf chinesisches Gebiet vordringen, sagte Außenamtssprecher Lin Jian auf der regulären Pressekonferenz in Peking.

Der japanische Zerstörer “Suzutsuki” war am 4. Juli in chinesische Gewässer vor der Provinz Zhejiang vorgedrungen, wo China zur gleichen Zeit Marineübungen durchführen wollte. Das berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf diplomatische Quellen. Die “Suzutsuki” sollte demnach die chinesischen Raketenübungen im Ostchinesischen Meer nördlich von Taiwan beobachten.

Am Tag zuvor hatten die Behörden von Zhejiang in dem Gebiet eine Segelverbotszone eingerichtet, damit das chinesische Militär die Schießübung durchführen könne. Die chinesische Regierung vermutet, dass es sich bei dem Vorfall um eine “absichtliche Provokation” durch den Zerstörer gehandelt habe und dieser sicherheitsrelevante Informationen gesammelt haben könnte. Denn trotz direkter Warnungen soll sich der Zerstörer rund 20 Minuten innerhalb von zwölf Seemeilen vor der Küste von Zhejiang aufgehalten haben. Auf japanischer Seite sprach man von einem technischen Fehler. Das Verteidigungsministerium kündigte eine Untersuchung an.

Der Zwischenfall belastet die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen China und Japan weiter. Die Führung in Tokio ist derzeit sehr bemüht, sich mit anderen Partnern in der Region enger zu vernetzen. Erst vor wenigen Tagen hat man mit den Philippinen ein Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Es soll beiden Ländern ermöglichen, wechselseitig Truppen für gemeinsame Militärübungen zu entsenden. Zudem intensiviert man die Zusammenarbeit mit Südkorea und den USA. All das missfällt der Führung in Peking. rad

Nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) sollen Aluminium-Produkte aus Xinjiang in das geplante EU-Warenregister zur Einschätzung des Zwangsarbeitsrisikos aufgenommen werden.

Das Register ist Teil der EU-Verordnung zu Produkten aus Zwangsarbeit. Damit diese eine konkrete Auswirkung auf staatlich verordnete Zwangsarbeit in China habe, sei die Aufnahme von Xinjiang und des Aluminiumsektors in die Datenbank von entscheidender Bedeutung, erklärte HRW in einer Mitteilung. Die Organisation empfiehlt insgesamt 17 Branchen von Kleidungs- bis Spielzeug-Produktion in der Region Xinjiang, die in das EU-Register aufgenommen werden sollten.

Die EU würde damit den USA folgen, die Aluminium in der Gesetzgebung zum Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) ergänzt haben, sagte Alejandro Mayorkas, US-Minister für Innere Sicherheit, in einem Gespräch mit dem US-Thinktank CSIS. Demnach umfasst der UFLPA auch Meeresfrüchte und PVC.

Die geplante EU-Verordnung soll Verbraucher daran hindern, Waren zu kaufen, die unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden. In der Online-Datenbank sollen bestimmte geografische Gebiete und Sektoren veröffentlicht werden, in denen das Risiko von Zwangsarbeit besteht, auch von staatlicher Seite. Die Datenbank soll ab 2026 verfügbar sein. Die Verordnung soll dann Ende 2027 in Kraft treten. ari

Das Büro des Kommissars des chinesischen Außenministeriums in Hongkong hat am Donnerstag die USA scharf kritisiert. Die US-Regierung solle ihre “Verfolgungsfantasien” beenden. Auch solle sich Washington nicht mehr in die Angelegenheiten von Hongkong einmischen, heißt es in einer öffentlichen Erklärung.

Grund für die Empörung ist, dass US-Präsident Joe Biden wenige Stunden zuvor den “Ausnahmezustand” über Hongkong verlängert hatte. Biden verweist in seiner Begründung auf “jüngste Maßnahmen” Chinas: “Die Lage in Bezug auf Hongkong, einschließlich der jüngsten Maßnahmen der Volksrepublik China, die darauf abzielen, die Autonomie Hongkongs grundsätzlich zu untergraben, stellt weiterhin eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten dar.”

Es handelt sich um die vierte Verlängerung einer 2020 erlassenen Verfügung, die Hongkong den Status als bevorzugter Handelspartner entzieht. Der “nationale Notstand” wurde erstmals vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgerufen. Es ist eine Reaktion auf das nationale Sicherheitsgesetz, das Peking Hongkong nach monatelangen regierungsfeindlichen Protesten seit 2019 auferlegt hatte.

In der chinesischen Reaktion heißt es weiter: Die USA sollten “ihren selbst erniedrigenden politischen Akt sofort beenden”, andernfalls müssten sie sich einer “kollektiven Opposition und entschlossenen Gegenangriffen” der Bevölkerung Hongkongs und des chinesischen Festlands stellen. rad

Das israelische Risikokapitalunternehmen DST Global investiert in Xiaohongshu, Chinas am schnellsten wachsende Social-Media-Plattform. Die Höhe der Investition ist nicht bekannt. Sie ist allerdings besonders, weil ausländische Investoren Chinas Tech-Sektor seit dem harten Durchgreifen Pekings weitgehend gemieden haben.

Xiaohongshu wurde 2013 gegründet und zählt monatlich 312 Millionen aktive Nutzer. Das Unternehmen wird auf 17 Milliarden US-Dollar bewertet und gilt seit vergangenem Jahr als profitabel. Der Umsatz lag 2023 demnach bei 3,7 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn bei 500 Millionen US-Dollar.

Xiaohongshu hatte in den vergangenen Wochen den Verkauf von bereits existierenden Anteilen an bestehende und neue Investoren arrangiert. Auch das in Hongkong ansässige Unternehmen HongShan, ehemals Sequoia China, und mehrere chinesische Private-Equity-Firmen nahmen an der Runde teil. jul

Neben ihren Sicherheitsbehörden wacht die Pekinger Führung auch mit einem ausgefeilten Propagandaapparat über Chinas einheitliche, öffentliche Meinung. Dafür sorgen sogenannte Schreibgruppen 写作组. Unter Anleitung höchster Parteigremien verfassen sie autoritative theoretische Aufsätze und fordern vor allem bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem Steuermann Xi Jinping ein. Nur wenige wissen, dass die Verfasser keine individuellen Autoren sind, obwohl sie normale Namen tragen. Dahinter stecken anonyme Mitarbeiter eines Kollektivs. Sie nutzen Pseudonyme oder Homophone, die nur Eingeweihte verstehen. Blogger und in- und ausländische Chinaexperten spüren seit Jahren dieser ausgeklügelten Manipulation nach, die Peking als Herrschaftsmethode zur Lenkung des öffentlichen Diskurses nutzt.

Chinas Geschichte kennt unzählige Beispiele von Schriftstellern, Gelehrten und Literaten, kaiserlichen Beamte, Kriegsherren, sogar Eunuchen, die ihre echte Identität hinter Pseudonymen oder Künstler- und Falschnamen 笔名 verbargen. Die chinesische Sprache mit ihrer Myriade an Schriftzeichen, die Freiheit, sich Vornamen nach Belieben auszusuchen, machten Chinesen die Wahl von Pseudonymen leicht. Zudem waren sie vielfach notwendig, um sich vor Verfolgung zu schützen, fand der Akademiker Kou Pengcheng 寇鹏程 heraus. Er untersuchte die Kultur und den Einfluss der Künstlernamen und Pseudonyme von den alten Zeiten bis zur Volksrepublik, vor Ausbruch von Maos Kulturrevolution.

Der rasende Wechsel ihrer Künstlernamen war ein Muss für Schriftsteller. Der bekannteste kritische Autor der Moderne, Lu Xun, (eigentlich hieß er Zhou Shuren), brachte es zeitlebens auf 168 Pseudonyme. Auch der Name des heutigen Nobelpreisträger Mo Yan (eigentlich Mo Guanye) ist ein Pseudonym mit der tiefsinnigen Bedeutung: Ich bin einer, der nicht redet (oder nichts zu reden hat). Chinas neues Wörterbuch der Pseudonyme und Pen-Names 笔名 für namhafte Autoren von der Zeit der kulturellen Erneuerungsbewegung 1919 bis heute 中国现代文学作者笔名大辞典 zählt über 40.000 Pen-Namen auf, unter denen mehr als 6.000 Autoren publizierten.

Groteskerweise hat in das Nachschlagewerk eine besondere Spezies keinen Eingang gefunden. Gemeint sind Hunderte Verfasser, die heutzutage politische, wirtschaftliche und kulturelle Aufsätze und ideologische Traktate schreiben. Die Namen, unter den sie in den größten Parteimedien publizieren, sind Pseudonyme, Homophone oder Pen-Namen. Aber das darf öffentlich nicht bekannt werden.

Prominentester Vertreter dieser Zunft ist der seit 30 Jahren aktive Autor Ren Zhongping 任仲平, dessen Kommentare und Essays in der Volkszeitung überall nachgedruckt werden. Dieses Jahr schlug Ren am 26. Juni auf der Titelseite der Volkszeitung mit einem sechsteiligen Aufsatz erneut zu. Trotz der sperrigen Überschrift “Nutzen wir die umfassende Vertiefung unserer Reformen als fundamentale Antriebskraft für eine Modernisierung nach chinesischer Art” wurde der Aufsatz als Vorankündigung für Pekings neue Reformoffensive verstanden, als Startschuss für die das zum 15. Juli einberufene Dritte ZK-Plenum.

Wenn Ren zu Wort kommt, steckt KP-Chef Xi Jinping dahinter, raunte man sogleich in Peking. Ren verkündete, dass Xi seit Amtsbeginn 2012 immer, wenn es um die Vertiefung der Reformen ging “alles persönlich geplant, umgesetzt und gefördert hat.” So auch jetzt. Der Name Ren Zhongping steht nicht für eine individuelle Person, sondern ist das Pseudonym des gleichnamigen Autorenteams 写作组 der Volkszeitung – und quasi ein verschleiertes Sprachrohr für das Politbüro. Er leitet sich von einem zwar anders geschriebenen, aber gleichklingenden Homophon ab, von 人重评, der Kurzform für人民日报重要评论, im Sinne von “wichtiger Kommentar der Volkszeitung.”

Immer wenn sich große Ereignisse ankündigen, lässt Peking sie von der Gruppe Ren Zhongping, oder anderen solcher dem Politbüro zuarbeitenden Teams verkünden. Sie treten unter ihren Pseudonymen auf, um Außenstehende glauben zu lassen, dass die Verfasser eigenständige Autoren oder Journalisten sind. Tatsächlich fungieren ihre Pseudonyme als “eine Art spezieller Geheimcode”, fanden die renommierten Politikwissenschaftler Wen-Hsuan Tsai und Peng Hsiang Kao von Taiwans Academica Sinica und der Universität Wissenschaft- und Technologie heraus. Schon vor zehn Jahren deckten sie die Bedeutung der Schreibkollektive für das Informationsmonopol der Partei auf. Peking lasse seine besondere Form politischer Propaganda nun immer mehr “instrumentalisieren”.

Die detaillierten Studien erschienen in China Quarterly und der Cambridge University Press. Am Beispiel des Ren Zhongping erklären sie, wie das System funktioniert. Für zehn von 20 erforschten Beispielen entwarfen die Politologen ein Organigramm der Verbindungen. Teil des “geheimen Codes” sei es, die manipulierten Namen und Pseudonyme deuten zu können. Sie enthüllten, welche Ansichten ein hohes Parteigremium oder Politbüro vertritt.”

Inzwischen hat Peking das System weiterentwickelt. Dutzende Autorenteams unter neuen Pseudonymen sind nachgewachsen, die ein ausgefeiltes mediales Netzwerk der Partei entstehen lassen haben. Das enthüllte der Pekinger Blogger Hu Ji ebenso, wie die Vorgeschichte der verdeckten Kämpfe unter Pseudonymen in der Volksrepublik und in der Kulturrevolution. Damit befasste sich auch der Chinaexperte und Direktor des China Media Projekt-(CMP) David Bandurski. Er nennt das Propagandasystem ein Werkzeug der Manipulation für die Machtkämpfe innerhalb der Parteiführung.

Pekings Partei verbirgt, wer hinter den Verfassern steht, die unter Tarnnamen (笔名) und Pseudonymen richtungsweisende und einflussreiche Kommentare in den Parteimedien (TV, Rundfunk, Zeitungen und Online) veröffentlichen. Die am Ende des Textes stehende Aufzählung mit 27 Beispielen häufiger Pseudonyme ist nur ein kleiner Teil der Arrangements der Partei. Anzahl und Bedeutung werden nicht offiziell bekannt gegeben. Zudem wechseln sie oft: Während des sich zuspitzenden Handelskriegs zwischen der USA Donald Trumps und China fielen die unter dem Pseudonym Tao-Ran-Notizen 陶然笔记 erschienenen Webkommentare der “Wirtschaftszeitung der Partei” 经济日报 weltweit auf. Eine Zeitlang durfte die Schreibgruppe gezielt Interna über die Pekinger Position im Handelsstreit veröffentlichen.

Zu wissen, welche Schreibgruppe unter welchem Pseudonym zu wem gehört, reicht allerdings nicht aus. Auch bei Ren Zhongping muss man zwischen den Zeilen lesen, wenn er Lobeshymnen über Xi Jinpings angeblich grenzenlose Reformbegeisterung und für “eine sozialistische Marktwirtschaft auf hohem Niveau” anstimmt. Er zitiert auch den warnenden Einwurf Xis: “Gleichgültig, wie immer die Reformen durchgeführt werden, dürfen (wir absolut nicht zulassen), dass davon unser fundamentalen Grundlagen, nämlich an der allseitigen Führung durch die Partei, am Marxismus, am sozialistischen Weg chinesischer Prägung und an der demokratischen Diktatur des Volkers festzuhalten, erschüttert werden.” 改革无论怎么改,坚持党的全面领导、坚持马克思主义、坚持中国特色社会主义道路、坚持人民民主专政等根本的东西绝对不能动摇

Mit anderen Worten: China wolle bei seinen Reformen aufpassen, zugleich mit einem Fuß fest auf das Gaspedal und mit dem anderen auf die Bremse treten. Viele Forscher sind sich einig: Peking stützt sich mit seiner Politik der Pseudonyme auf eine alte Kultur der Zweideutigkeiten und Anspielungen, die bis heute die Propagandaarbeit der KPCh durchdringt. Zudem verhindere seine Kunst der Verschleierung, dass Außenstehende innerparteilichen Streit und Zerwürfnisse erkennen oder auch nur wahrnehmen. Schließlich muss die KP stets die Fassade einer geeinten, harmonischen Partei aufrechterhalten. Peking zu raten, es einmal mit mehr politischer Transparenz zu versuchen, ist ein öffentliches Tabu.

Pseudonyme, Kürzel und Homonyme (谐音), unter denen Kommentare und Artikel in Parteimedien und auf Webseiten erscheinen:

Lu Tian ist seit Juni wissenschaftliche Museumsassistentin bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Spezialgebiete der in Peking und Berlin ausgebildeten Kunsthistorikerin sind buddhistische Kunst, ostasiatische Kunstgeschichte sowie die Kulturgeschichte der Seidenstraße.

Choi Wai Hong Clifford ist am Mittwoch zum neuen Geschäftsführer von China Evergrande New Energy Vehicle ernannt worden. Vorgänger Qin Liyong muss den Posten räumen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Kollektive Höchstspannung beim Blick auf die Leinwand: Das kennen wir in Deutschland aktuell auch sehr gut. Die Bewohner des kleinen Ortes Huaying in Sichuan verfolgen allerdings kein EM-Spiel, sondern einen Spielfilm. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad haben sie den Dorfplatz kurzerhand zum Freiluft-Kino umfunktioniert. Popcorn scheint es zwar nicht zu geben, aber sicher hat irgendwo jemand einen Stand mit Lammfleischspießen und kaltem Bier aufgebaut.