herzlichen Glückwunsch, Merics! Deutschlands China-Thinktank gibt es seit zehn Jahren. Grund genug für uns, zehn Stimmen von China-Forschenden und von einem Wirtschaftsvertreter zu sammeln.

Merics hat eine Lücke gefüllt, von der wir vorher nicht wussten, wie groß sie war. Es gab in Deutschland immer erhebliche China-Kompetenz und hervorragende Forschung an den Universitäten. Diese ist allerdings in eng abgesteckte Fachgebiete zersplittert und auf Hochschulen in der ganzen Republik aufgeteilt.

Mit einem Thinktank in der Hauptstadt hatte Deutschland endlich eine Anlaufstelle für China-Forschung mit einer anwendungsbezogenen Ausrichtung. Merics will immer auch drängende, aktuelle und – wie uns allen inzwischen klargeworden ist – für Deutschland lebenswichtige Fragen beantworten.

Der Erfolg von Merics ist das Ergebnis eines privat finanzierten Engagements. Die Mittel der Stiftung Mercator speisen sich, vereinfacht gesagt, aus Gewinnen des Handelskonzerns Metro. Die Denkfabrik ist also nicht grundsätzlich von Steuergeld finanziert und von politischen Interessen unabhängig.

Umso konsternierter war die deutsche China-Community, als ausgerechnet Merics im März 2021 Opfer chinesischer Sanktionen wurde. Das Institut begleitet die chinesische Politik oft kritisch. Doch seine Belegschaft besteht aus den Menschen, die China mit am besten kennen und ihr Leben der Erforschung des Landes verschrieben haben.

Es ist gut, dass wir Merics haben. Merics hat die Szene der deutschen China-Beobachter belebt, indem es eine neue Thinktank-Perspektive eingebracht und damit die Debatte um eine handlungsorientierte Dimension ergänzt hat. Als solches sind die immer am aktuellen Rand der Entwicklung angesiedelten Arbeiten des Merics eine wichtige Ergänzung und Bereicherung der intellektuellen Auseinandersetzung mit China. Der Debattenbeitrag von Merics ist umso wichtiger, als derzeit in China selbst tiefgreifende Veränderungen stattfinden und parallel hierzu sich die Wahrnehmung Chinas in Deutschland und der westlichen Welt insgesamt grundlegend verschiebt.

Insbesondere in derartigen Umbruchphasen ist es wichtig, genau hinzuschauen und die Entwicklungen in China mit größtmöglicher Sachlichkeit zu analysieren. Ein differenzierter Blick, der Wert auf die Grautöne legt und sich nicht zu populistischen Schwarz-Weiß-Szenarien verleiten lässt, ist das Gebot der Stunde. Merics hat diese Anforderung in den vergangenen Jahren ohne jeden Zweifel erfüllt. Nicht jeder mag mit jeder Studie und jeder Meinungsäußerung übereingestimmt haben, aber das kann in einer pluralistischen Gesellschaft und in einer offenen Wissenschaftslandschaft auch gar nicht der Anspruch sein. Wichtig ist, dass Merics immer wieder neue Impulse eingebracht hat und mit exzellent recherchierten Arbeiten das allgemeine Wissensniveau zu China deutlich erhöht hat. Inhaltliche Differenzen sind im freien Diskurs zu klären. Möge das beste Argument gewinnen! Von daher ist es sehr zu begrüßen, dass in den letzten Jahren der Austausch zwischen dem Thinktank Merics und der akademischen Szene intensiviert worden ist. Dies kann für alle Seiten nur bereichernd sein.

In China ist das leider nicht verstanden worden. Mit den Einreise- und Kooperationsverboten gegen Merics hat die chinesische Regierung einen wichtigen Kanal zur Verbesserung des gegenseitigen Verstehens (was nicht “gutheißen” bedeutet) zu einem gewissen Grad verstopft. Die den Sanktionen zugrundeliegende Idee, dass Merics-Mitarbeiter ihre im Austausch mit chinesischen Partnern gewonnenen Informationen aus einer “China-feindlichen” Perspektive heraus interpretieren und an die Öffentlichkeit tragen würden, ist grundfalsch. Merics, wie alle mit China befassten Akteure in Deutschland, ist an einem möglichst korrekten China-Bild interessiert. Eine Dämonisierung führt nur zu schlechten Entscheidungen und öffnet die Falltür zu einer Abwärtsspirale in den bilateralen Beziehungen. In einer Zeit, in der die dunklen Grautöne das Bild beherrschen, wäre die Aufhebung der chinesischen Sanktionen gegen Merics ein wichtiger Schritt zur Stärkung eines rationalen und differenzierten Austauschs mit China.

Merics ist in den vergangenen zehn Jahren zu einer wichtigen und mittlerweile unverzichtbaren Stimme in der deutschen China-Szene aufgestiegen. Möge dies so bleiben!

Markus Taube ist Professor für Ostasienwirtschaft / China der Mercator School of Management und Direktor der IN-EAST School of Advanced Studies an der Universität Duisburg-Essen. Er ist zudem Kuratoriums-Mitglied des Merics.

In den letzten 10 Jahren hat Merics nicht mehr und nicht weniger als die europäische China-Forschung revolutioniert. Merics-Forscherinnen und -Forscher haben Debatten gestartet, mit Fakten hinterlegt, Mythen widerlegt und immer wieder gezeigt, warum die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, vor die uns die Politik der chinesischen Führung stellt, eine viel intensivere Analyse braucht. Professionell, faktenstark und hochaktuell: Wenn es Merics noch nicht gäbe, müsste es erfunden werden.

Janka Oertel ist Direktorin des Asienprogramms sowie Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR)

Merics hat in den ersten zehn Jahren seines Bestehens fantastische Arbeit geleistet. Seine Forschungsarbeit ist mutig und gut gemacht. Gerade in einer Zeit, in der China immer schwerer zu durchschauen wird, brauchen wir mehr fundiertes Wissen. Wir brauchen zehn weitere Merics.

Unter uns Wissenschaftlern, die zu China arbeiten, gibt es einige, die Sanktionen als eine Art Ehrenabzeichen betrachten. Wenn man aus den richtigen Gründen, wegen der Qualität und Integrität seiner Arbeit sanktioniert wird und weil man einen sensiblen Punkt in China getroffen hat, sollte einen das nicht hemmen: Wir sollten intellektuell ehrlich sein und die beste Arbeit leisten, die wir tun können.

Merics sollte stolz auf seinen Mut sein, seine Arbeit auch nach den Sanktionen fortzusetzen. Dabei sollten wir es alle unterstützen. Denn wenn Organisationen und Wissenschaftler durch Sanktionen zum Schweigen gebracht werden, dann schaltet die Kommunistische Partei Chinas unsere Fähigkeit aus, unabhängige Urteile zu bilden.

Glenn Tiffert ist Research Fellow der Hoover Institution und Co-Chair von dessen Projekt “China’s Global Sharp Power“.

Merics ist zu einem zentralen Akteur und einer zentralen Plattform für China-Wissen für die Politik und breite Öffentlichkeit geworden – und zeigt mit seinem Erfolg gleichzeitig, wie hoch der Bedarf für dieses Wissen ist, und dass es noch mehr solcher Plattformen braucht. Für die Zukunft wäre zu wünschen, dass die chinesische Regierung ihre Sanktionen gegen Merics aufhebt und Merics-Forscher:innen nach China reisen können.

Marina Rudyak ist Sinologin an der Universität Heidelberg und Dozentin für chinesische Wirtschaftspolitik und internationale Beziehungen.

Meinen Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen des Merics zu ihrem Jubiläum und ihren Erfolgen der letzten zehn Jahre! Aus meiner universitären Sicht leistet Merics einen wertvollen Beitrag zur Herstellung und Verbreitung von aktuellen Analysen zu China. Der Öffentlichkeits- bzw. Graphikabteilung des Merics möchte ich ausdrücklich gratulieren. Mit den Merics-Designs und Abbildungen hat sie neue Standards gesetzt.

Wissenschaftspolitisch finde ich es bedauerlich, dass eine private Stiftung einen weiteren Thinktank für die Politikberatung finanziert. Bei einer vergleichbaren finanziellen und personellen Ausstattung der unabhängigen China-Forschung an den Universitäten durch Länder oder Bund wäre das wohl nicht notwendig (gewesen).

Doris Fischer leitet den Lehrstuhl der China Business and Economics an der Universität Würzburg und Vizepräsidentin für Internationalisierung und Alumni.

Mein erster Kontakt mit der Arbeit von Merics war in meiner Studienzeit als politikwissenschaftliche Forscherin zu China. Damals hat gerade die bilinguale Berichterstattung von Merics eingeschlagen wie ein Komet – und meine Arbeit sehr stark vorangetrieben. Ein ganz wichtiger Punkt war die Bilingualität, so dass es zu neuen Trends aus Politik und Gesellschaft immer auch Verlinkungen zu chinesischen Texten und Quellen wie auch zur amerikanischen und deutschen Berichterstattung gab. Das war etwas Innovatives vor zehn Jahren.

Merics hat in den zehn Jahren Beeindruckendes geleistet. Ich denke, dass durch das Merics eine ganze Generation von sozialwissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland mitgeprägt worden sind.

Mercis ist zu einem Dreh- und Angelpunkt geworden, eine Art akademischer Hub für die europäische, aber auch amerikanische und internationale Forschung zu China. Chapeau und Respekt für so viel Außenwirkung und auch Stärkung der China-kundigen Landschaft in Deutschland.

Josie-Marie Perkuhn ist Projektleiterin “Taiwan als Pionier” im Fach Sinologie an der Universität Trier und Non-Resident Fellow am Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Merics hat sich in den vergangenen zehn Jahren durch kluge strategische Führung, mediale Präsenz und inhaltliche Kompetenz eine herausgehobene Stellung in der deutschen Politikberatung erarbeitet. Für die nächsten zehn Jahre wünsche ich dem Team noch mehr Zeit sowie Kooperationsgeschick für substantielle Analysen, die über die konkrete Tagespolitik hinausweisen.

Daniel Leese ist Professor für Sinologie mit dem Schwerpunkt «Geschichte und Politik des Modernen China» an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Sein jüngstes Werk gemeinsam mit Shi Ming: “Chinesisches Denken der Gegenwart”, erschienen bei C.H.Beck

Da schlagen mehrere Herzen in meiner Brust. Merics ist eine Erfolgsgeschichte. Die Merics-Forschung ist die umfangreichste und auch weitreichendste, die ich von einem Forschungsinstitut in Europa kenne.

Allerdings leidet das Institut darunter, dass es eine zu stark durch europäische Werte geprägte Brille auf der Nase hat. Die Kritik an China ist gelegentlich etwas übertrieben. Das ist kontraproduktiv – auch für das Institut. Wenn China-Wissenschaftler sanktioniert werden und nicht mehr nach China reisen können, ist das ein Problem.

Ich würde Merics ein bisschen mehr Pragmatismus wünschen. Kritik ist wichtig und notwendig. Kritik mit erhobenem moralischen Zeigefinger kommt in China mittlerweile schlecht an. Das ist eine schmale Gratwanderung, die auch politisches Gespür erfordert. Aber am Ende ist Merics aus meiner Sicht zu sehr der amerikanischen Sichtweise verhaftet. Das mag in den USA gut ankommen, in China hat Merics aber alle Brücken verbrannt. Das ist sehr bedauerlich.

Eberhard Sandschneider war bis 2016 Otto-Wolff-Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und heute Partner des Beratungsinstituts Berlin Global Advisors

Dass eine Privatstiftung vor zehn Jahren eine so langfristige Investition in ein China-Institut getätigt hat, war wirklich ein Clou. Die Stiftung Mercator hat damit Weitsicht bewiesen. Und davon würde ich mir persönlich mehr wünschen, mehr Mut auch in neue Formen der Finanzierung von China-Kompetenz. Den Ansatz, der für die Finanzierung von Merics gewählt wurde, halte ich für sehr smart: Lang und hoch genug, dass das Institut ein eigenes Portfolio entwickeln kann. Zugleich fließen die Gelder nicht unendlich. Merics geht zum Teil in eine Selbstfinanzierung über.

Merics ist für mich wie RB Leipzig im Fußball. Am Anfang gibt es viel Geld von Investoren, mit dem man die besten Leute vom Markt nehmen und durch jede Liga rauschen kann. Das war bei Merics am Anfang auch der Fall. Die Schwierigkeiten kommen dann, wenn man in der Königsklasse aufschlägt und sich auch inhaltlich etablieren muss. Das ist sehr viel schwieriger. Meines Erachtens hat der jetzige Leiter Mikko Huotari Enormes geleistet. Er hat das Institut in ein politikberatendes Institut mit klarem Fokus auf angewandte China-Forschung umgeformt.

Der große Mehrwert: Merics schafft es, wirtschaftliche, gesellschaftliche und gesetzliche Veränderungen in China sehr zeitnah in fundierten Analysen und Studien darzulegen. Das gab es in dieser Form und der Dichte in Deutschland nicht. Merics hat auf diese Weise vor allem in der Politik die China-Kompetenz erhöht. Gesellschaftlich ist das meines Erachtens nicht ganz so gut gelungen.

Eine umfassende China-Strategie verlangt auch eine umfassende Implementierung von China-Kompetenz. Das kann aber nicht nur Merics sein. Merics wird von China sanktioniert. Daher gibt es viele Loyalitäten. Das finde ich auch wichtig. Die Politik hat meines Erachtens aber die Aufgabe, auch andere Akteure gerade aus der akademischen Forschung in die Beratung einzubinden. Wir haben eine hohe Zahl an sozialwissenschaftlichen China-Forscherinnen und Forschern, auf die die Politik ebenfalls zurückgreifen könnte. Das wird meines Erachtens zu wenig getan.

Nadine Godehardt ist Asien-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) mit dem Schwerpunkt China und seiner geostrategischen Politik.

Merics ist aus der deutschen und europäischen Landschaft der Chinaexpertise nicht mehr wegzudenken. Der Erfolg von Merics – unter anderem daraus ablesbar, das die Institution von Peking sanktioniert wurde – zeigt, das hier eine wichtige Lücke gefüllt wurde.

Adrian Zenz ist ein deutscher Anthropologe, vor allem für seine Forschung zu Xinjiang bekannt, und Senior Fellow für Chinastudien an der Victims of Communism Memorial Foundation in Washington, D.C.

Die Entwicklung von Merics war ein Glücksfall. Das Team blieb akademischen Ausführungen fern, die Experten entwickelten eine enorme Medienpräsenz. Und clevere Beiträge auf Konferenzen und in Regierungszentralen hatten direkten Einfluss auf Entscheidungsträger. China hat das dann auch mit Sanktionen gewürdigt. Jia you Merics!

Jörg Wuttke war bis zum vergangenen Sommer Präsident der EU-Handelskammer China.

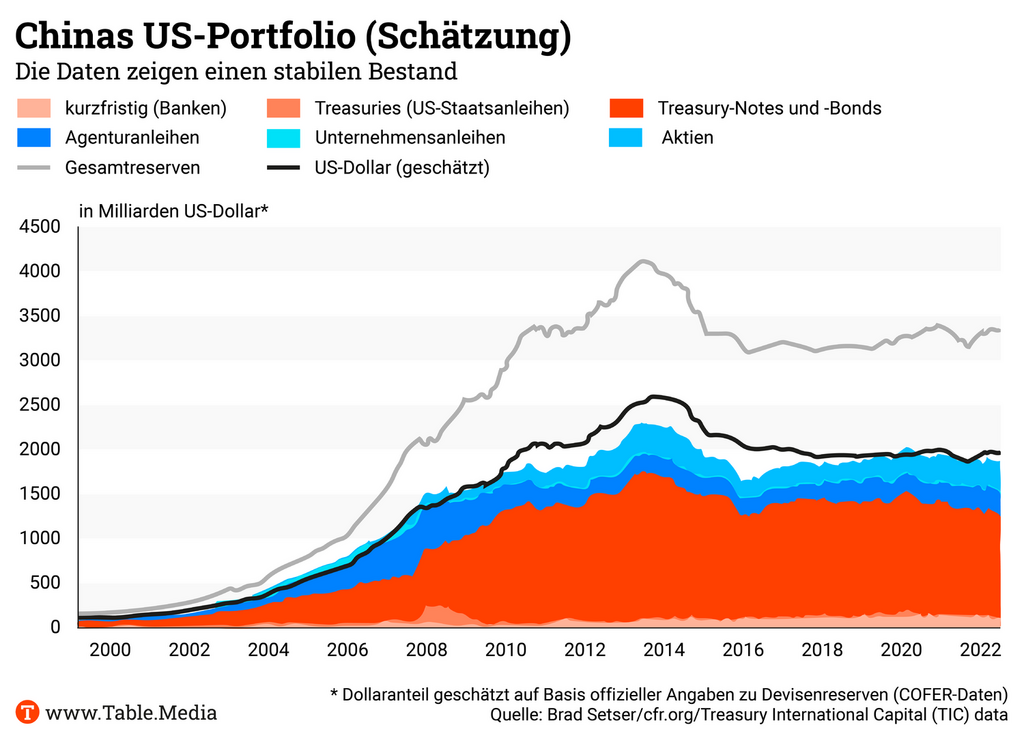

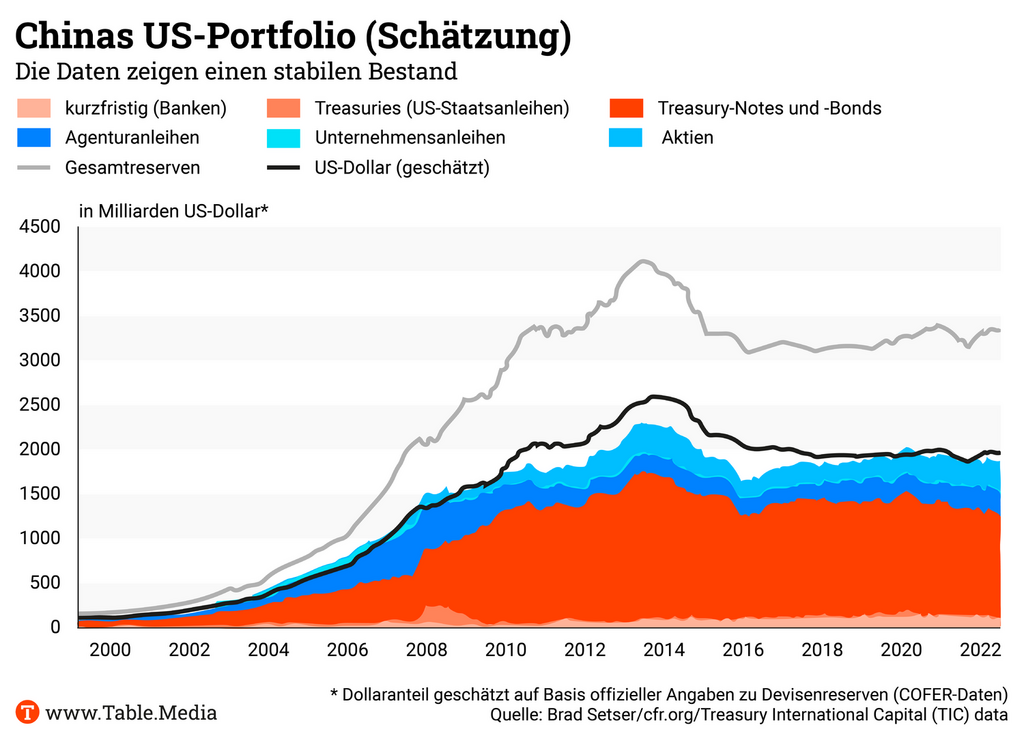

Auf den ersten Blick scheinen die Daten eine dramatische Abkehr Chinas vom US-Anleihemarkt darzustellen: Nach den offiziellen Angaben des US-Finanzministeriums ist der chinesische Bestand an US-Staatsanleihen – auf Englisch Treasuries – auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren gefallen. Die aktuellsten verfügbaren Daten zeigen, dass Chinas Bestände an US-Staatsanleihen im August 2023 noch 805 Milliarden US-Dollar (750 Milliarden Euro) betrugen. Noch niedriger war der Stand zuletzt nur im Mai 2009 bei 776 Milliarden US-Dollar (720 Milliarden Euro).

Seit dem Höchststand vor etwa zehn Jahren sind die chinesischen Bestände damit um 40 Prozent zurückgegangen. Es gibt die verbreitete Wahrnehmung, dass China auf die zunehmende geostrategische Konkurrenz und wirtschaftliche Rivalität mit den USA reagiert, indem es seine Devisenreserven aus dem US-Dollar abzieht. Immer wieder gibt es Berichte, China wolle sich aufgrund geopolitischer Sorgen unabhängiger vom US-Dollar machen und kehre daher dem US-Anleihemarkt den Rücken zu.

Ein genauerer Blick auf die Daten macht jedoch deutlich, dass die chinesischen Finanzplaner keineswegs den Appetit auf Anlagen in US-Dollar verloren haben. Vielmehr führen Experten die statistischen Abflüsse auf andere Faktoren zurück.

Der Ökonom Brad W. Setser, der selbst einmal für das US-Finanzministerium tätig war, ist tief in die Materie eingetaucht. Nach aufwändigen Berechnungen kam er zu dem Ergebnis, dass es keinen Rückgang der chinesischen Käufe gegeben habe, sondern vielmehr eine Verschiebung.

Setser argumentiert, China habe in den vergangenen Jahren sehr wahrscheinlich immer mehr Gebrauch von sogenannten Offshore-Treuhandstellen gemacht. Ein bekanntes Beispiel für eine solche Offshore-Treuhandstelle ist Euroclear in Belgien. Euroclear ist eine der größten Treuhandgesellschaften und bietet die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen und der damit verbundenen Verwahrung von Wertpapieren an. Diese Papiere tauchen jedoch nicht in der Statistik des US-Finanzministeriums auf. China wäre so also in der Lage, seine wahren Bestände an US-Staatsanleihen oder anderen Wertpapieren zu verschleiern.

Hinzu kommt, dass China seine US-Dollarreserven anders anlegt als früher. Viel Geld ist etwa in den vergangenen zehn Jahren als Kredit in Projekte der Neuen Seidenstraße geflossen. Die dort von China vergebenen Darlehen sind laut Setser ebenfalls vor allem in US-Dollar vergeben worden – womit nach Rückzahlung wiederum US-Dollar an China zurückfließen werden.

Zugleich kaufte China in den vergangenen Jahren weiterhin massiv Anleihen. Doch statt auf US-Staatsanleihen setzte Peking zunehmend auf sogenannte Agenturanleihen.

Während US-Staatsanleihen direkt von der US-Regierung ausgegeben werden, werden Agenturanleihen von staatlich unterstützten Unternehmen (Government-Sponsored Enterprises, GSEs) oder Regierungsbehörden begeben. Zu den bekanntesten Emittenten gehören Fannie Mae und Freddie Mac, zwei große Hypothekenfinanzierungsunternehmen, sowie andere Einrichtungen wie die Federal Home Loan Banks.

US-Staatsanleihen gelten als eine der sichersten Anlagen der Welt, da sie das volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit der US-Regierung genießen. Agenturanleihen tragen ein geringfügig höheres Risiko, da sie nicht vollständig von der US-Regierung garantiert sind. Dafür ist jedoch auch die Rendite höher.

Im Jahr 2022 hat China seine Bestände an solchen US-Agenturanleihen (Agency Bonds) deutlich erhöht, wie Reuters berichtet: Nach Berechnungen der Zentralbanks-Ökonomen Carol Bertaut und Ruth Judson stieg Chinas Bestand an US-Agenturanleihen um gut 50 Milliarden US-Dollar an.

Zusätzlich zu diesem Anstieg führten Bewertungseffekte zu einer weiteren Erhöhung um 35 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass der tatsächliche Anstieg bei 86 Milliarden US-Dollar lag. Das wiederum ist deutlich mehr als der Rückgang in den Beständen an US-Staatsanleihen im selben Jahr.

Unterm Strich, so argumentiert Setser, habe sich an den Dollar-Währungsreserven der Chinesen in der vergangenen Dekade also nicht viel geändert. Demnach liegen Chinas Anlagen in US-Vermögenswerten weiterhin stabil zwischen 1,8 und 1,9 Billionen US-Dollar.

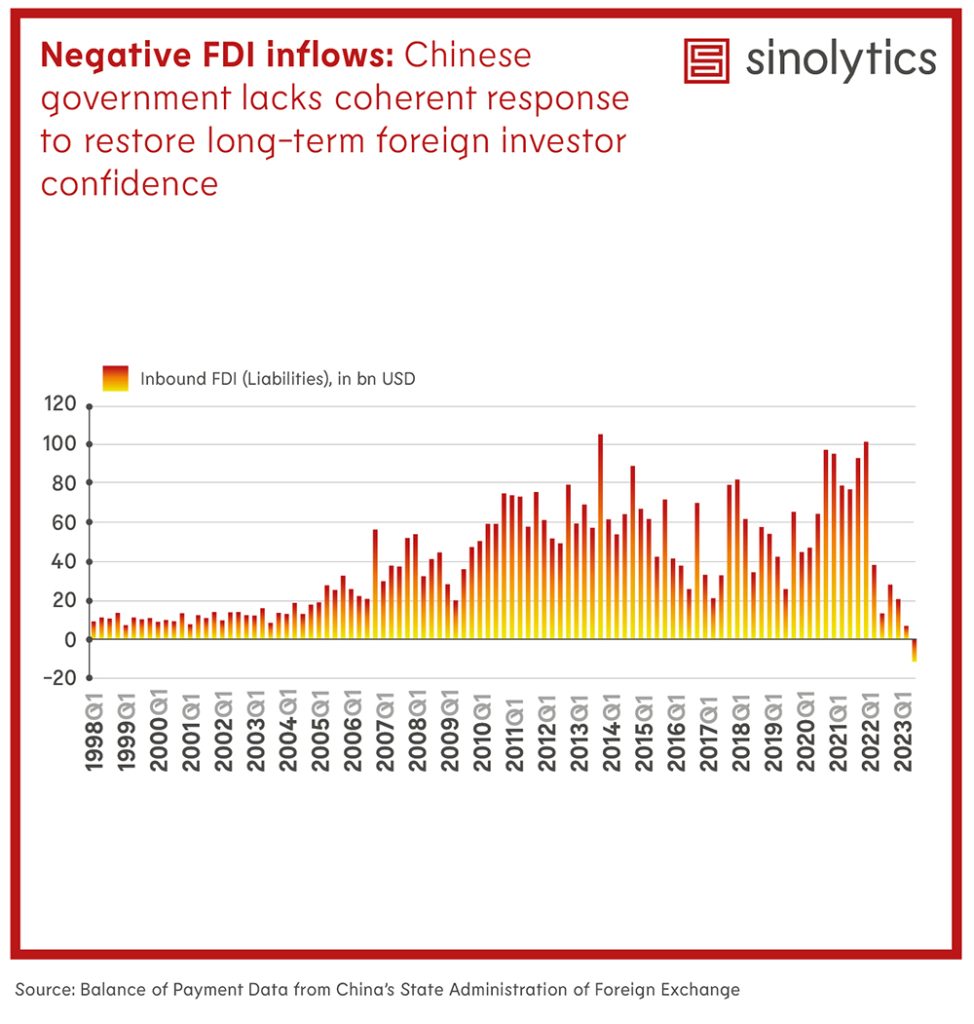

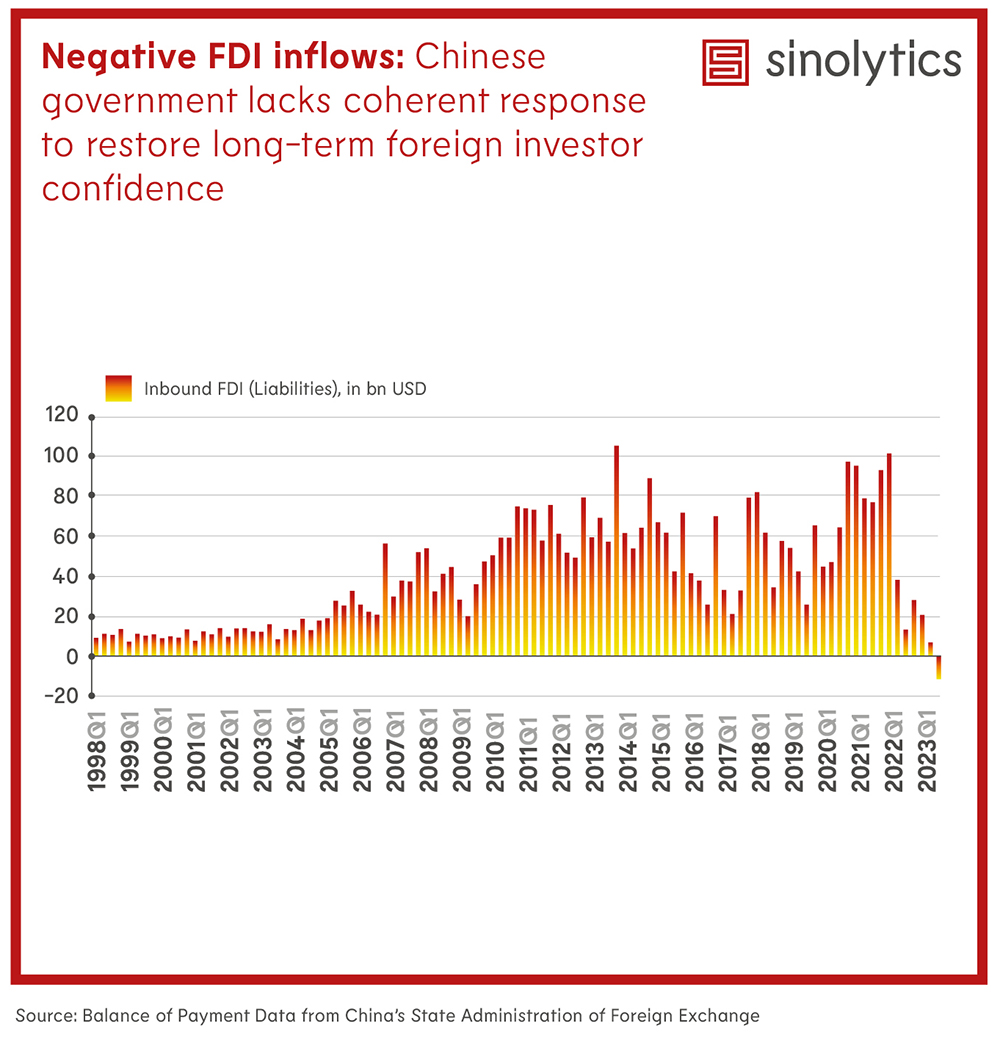

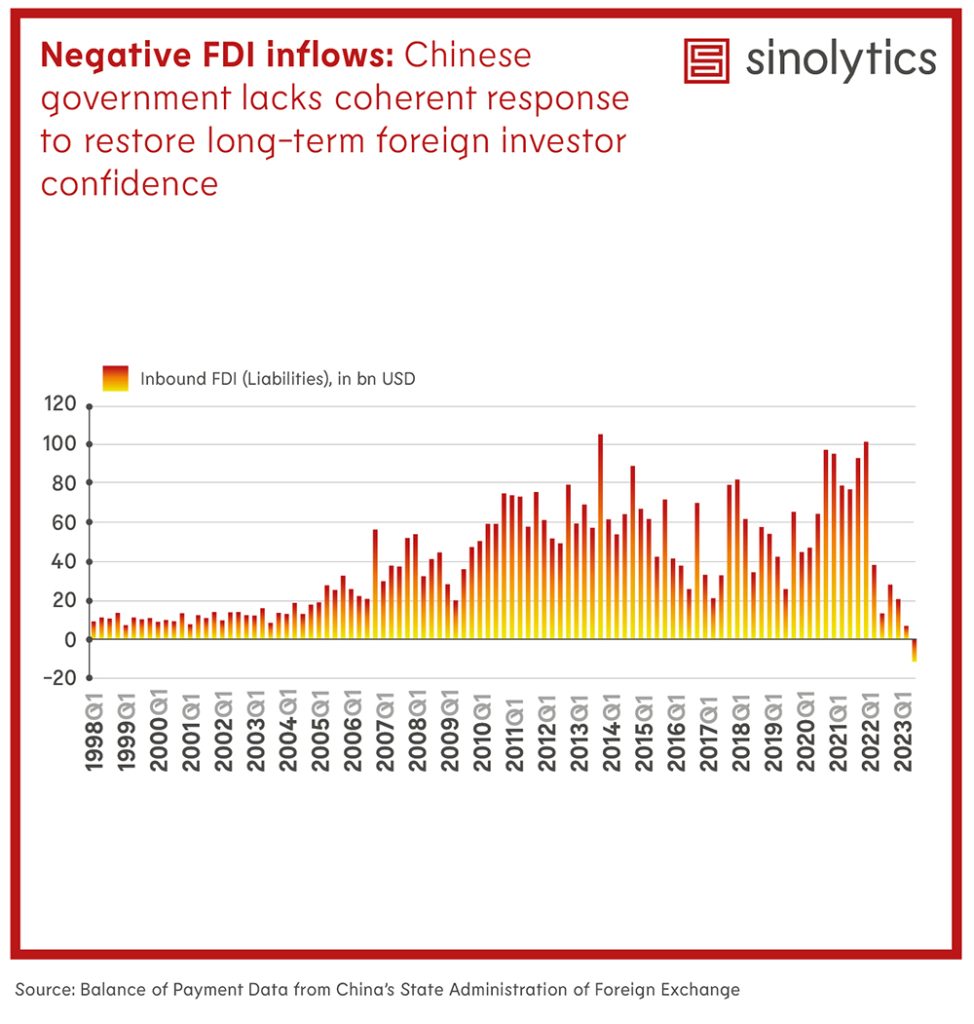

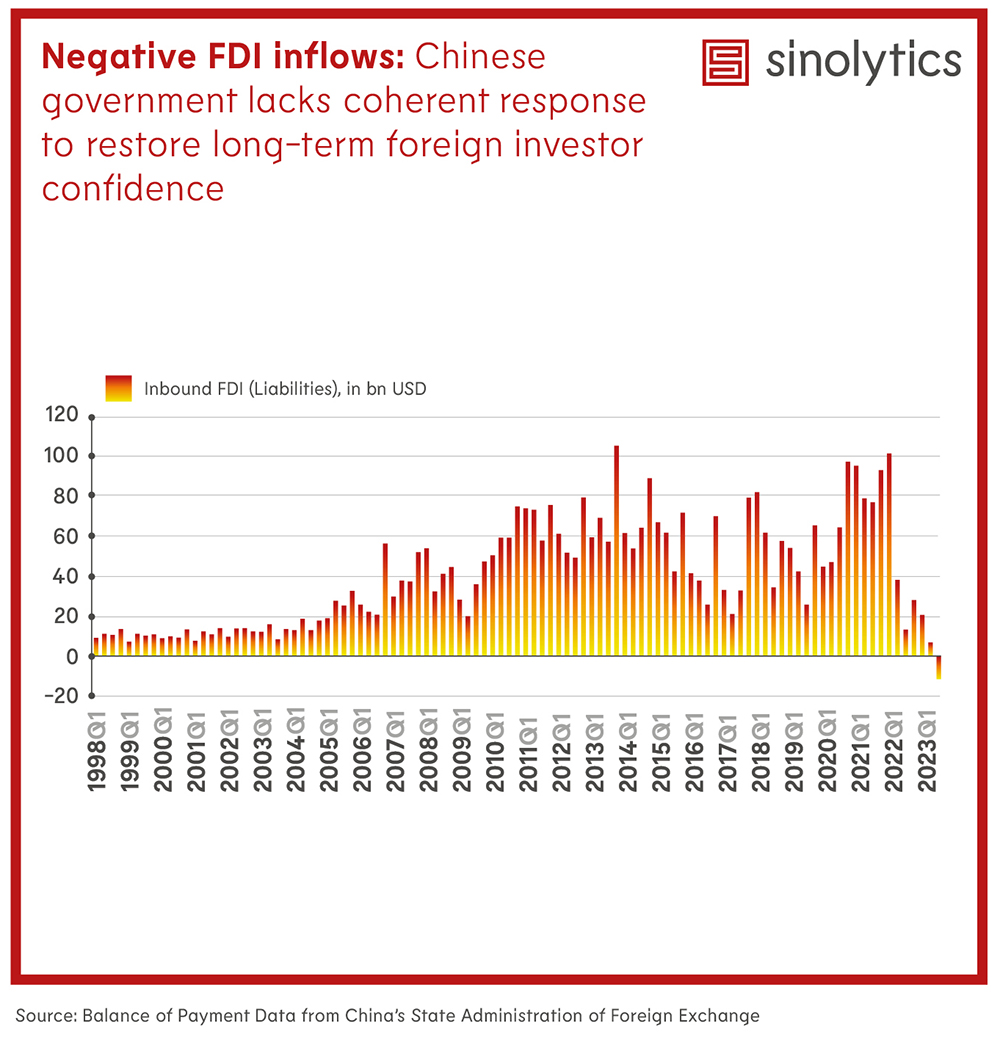

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Das Wachstum chinesischer Firmen in Europa ist robust. Das ergab eine am Dienstag vorgestellte Umfrage der Chinesischen Handelskammer in der EU (CCCEU), die gemeinsam mit der Unternehmensberatung Roland Berger erstellt wurde. Von knapp 180 befragten Unternehmen gaben nach Angaben von Roland Berger-Partner Li Bing 90 Prozent einen Umsatzanstieg an, 20 Prozent davon einen deutlichen Anstieg. Ein Jahr zuvor hatten nur 70 Prozent der Unternehmen zugelegt.

Zugleich aber geben die Firmen in der alljährlichen Umfrage seit vier Jahren jedesmal an, dass sich das Geschäftsumfeld in der EU im Vergleich jeweils zum Vorjahr verschlechtert habe. Knapp zwei Drittel (63 Prozent) sagen in der aktuellen Umfrage, sie hätten mit dem neuen “De-Risking”-Ansatz der EU zu kämpfen. Die gewachsene Skepsis in Europa gegenüber China bleibt den Unternehmen also nicht verborgen. Doch trotz der wahrgenommenen Unsicherheiten wollen 80 Prozent der Firmen in Europa expandieren.

Neue Projekte “auf der grünen Wiese” sind laut der Umfrage zur wichtigsten Form chinesischer Investitionen in der EU geworden. Der früher dominierende Einstieg in bestehende EU-Unternehmen (M&A) sei durch die strengere Investitionspolitik der EU sowie neuere Mechanismen zum Screening ausländischer Direktinvestitionen schwieriger geworden, hieß es. Kaufinteressenten aus China seien mit mehr Zeitaufwand, höheren Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, größeren Unsicherheiten und politischen Hindernissen konfrontiert.

Der europäische Markt sei für Chinas Firmen von zentraler Bedeutung, sagte der CCCEU-Kammervorsitzende Xu Chen. “In einer Zeit, in der die Welt mit einem Vertrauensdefizit konfrontiert ist, sind chinesische Unternehmer bereit, mit den EU-Akteuren zusammenzuarbeiten.” Der Bericht spricht sich gegen eine Politisierung des Geschäftslebens durch die EU aus, insbesondere bei Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Elektroautos und erneuerbaren Energien. Das Papier forderte sowohl China als auch die EU auf, die positive Dynamik der Wiederaufnahme des Austauschs seit dem Ende der Pandemie zu nutzen. ck

Chinas Treibhausgasemissionen werden voraussichtlich im nächsten Jahr einen “strukturellen Rückgang” beginnen. Das sei vor allem einem Rekordanstieg bei den erneuerbaren Energien zu verdanken, ergab eine Studie des in Helsinki ansässigen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Zwar seien die Emissionen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Prozent gestiegen. Doch neue Kapazitäten für Solar- und Windenergie würden ab 2024 die erneuerbare Stromerzeugung stark erhöhen.

Der aktuelle Zuwachs hat zudem mit der niedrigen Vergleichsbasis zu tun. Vor einem Jahr litt Chinas Wirtschaft noch unter der Null-Covid-Politik. Die Erholung nach der Pandemie ist aber schwächer, als erwartet, was nach Ansicht des CREA die Stromverbrauchsprognose für 2024 senkt.

Für höhere fossile Emissionen spricht laut der Studie ein Boom des verarbeitenden Gewerbes, der den Rückgang bei energieintensiver Schwerindustrie und im Immobilienbau ausgleiche. Zudem baut China die Kohlekapazitäten für die Kohleverstromung weiter aus. “Das könnte zu einem Kräftemessen zwischen den traditionellen und den neu entstehenden Interessengruppen des Landes führen”, schreiben die Autoren.

Ihrer Ansicht nach überwiegen aber die positiven Faktoren. So seien die Investitionen in emissionsarme Produktionskapazitäten sowie für Solarenergie, Elektrofahrzeuge und Batterien stark angestiegen. Dadurch entstehe eine zunehmend wichtige Interessengruppe, was sich auf die Haltung China in der Klimapolitik auswirken könnte. Auch werde die Stromerzeugung aus Wasserkraft 2024 wieder steigen, die 2022 und 2023 unter Dürre gelitten hatte. Nach offiziellen Zielen will China den Scheitelpunkt der CO₂-Emissionen “vor 2030” erreichen. ck

Das kommende Betriebssystem HarmonyOS Next des Smartphone-Herstellers Huawei wird keine Android-Apps mehr unterstützen. Das berichtet das Techportals Giga. Nach dem Bann in den USA hatte Huawei mit HarmonyOS ein eigenes Betriebssystem eingeführt. Mit der zweiten Version mache sich Huawei nun auch im Bereich der Software komplett unabhängig von Google und somit von den USA, hieß es. Es sei ein Signal dafür, dass sich der Konzern künftig auf den chinesischen Markt konzentrieren wird.

Im Ausland wären Huawei-Smartphones ohne Zugang zu den Android-Apps nicht mehr attraktiv. Mit der Entscheidung stellt Huawei demnach zudem App-Entwickler vor neue Herausforderungen: Diese müssen Apps und Spiele in einem anderen Format speziell für das HarmonyOS Next-Betriebssystem entwickeln. ck

China will den Kampf gegen den grassierenden Telekommunikations-Betrug verschärfen. Ein neuer Verordnungsentwurf des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sieht Strafen für Betrüger sowie für deren Hintermänner in der Finanz-, Telekommunikations- und Internetbranche vor, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin am Dienstag berichtete. So sollen beispielsweise auch jene, die Betrügern technische Unterstützung leisten, bestraft werden. Der Entwurf sieht für Ersttäter abgestufte Strafen von bis zu drei Jahren Haft vor, für Wiederholungstäter bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Telefonbetrug hat chinesische Bürger nach dem Bericht Milliarden von Dollar gekostet und zu einem Anstieg von Entführungen und Menschenhandel geführt, vor allem in Chinas Grenzgebieten mit Myanmar oder Laos. Vermutlich werden die Opfer durch Lockanrufe in die Region geholt. In diesen Regionen seien ebenso wie in Thailand zunehmend kriminelle Banden aktiv, die China aufgrund der verschärften Polizeiarbeit verlassen hätten, schreibt Caixin.

Die Verordnung gehört zur Ausgestaltung des Gesetzes zur Bekämpfung von Telekommunikations- und Online-Betrug, das im vergangenen Dezember in Kraft getreten ist. Die Öffentlichkeit hat bis zum 12. Dezember Zeit zur Stellungnahme. ck

Für viele China-Spezialisten bedeutete das plötzliche Ende der Zero-Covid-Politik ein Aufatmen. Endlich konnte man, nach drei strapaziösen Jahren der Abriegelung, wieder vor Ort in China tätig sein. Aber für Mikko Huotari, den Direktor des führenden deutschen China-Thinktanks Merics, galt das nicht. Sein Institut war eine von vier “Entitäten”, die 2021 von Peking mit einem bis heute wirksamen Einreiseverbot sanktioniert wurden: “Es ist leider nicht absehbar, wann unsere Mitarbeiter wieder nach China reisen können.”

Wer annimmt, dass derartige Maßnahmen Huotari und sein Team von ihrer Arbeit abhalten könnten, der kennt die Organisation nicht gut. Das Team aus knapp zwei Dutzend Experten steht in regem Austausch mit chinesischen Kollegen, die sie in Brüssel, Berlin oder auch online treffen. Die originalsprachliche Materialsichtung findet mittlerweile auch mittels Big Data-Analytics statt, wodurch sich Muster schneller auffinden lassen. Von einem Versiegen der Informationsquellen kann also für Huotari nicht die Rede sein: “Stellen Sie sich vor, ich bin hier mit vielen hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen, die sich den ganzen Tag lang mit China beschäftigen. Uns geht der Stoff für Analysen so schnell nicht aus.”

Huotari selbst ist fast seit Anbeginn bei Merics dabei. Von den zehn Jahren, die das Institut bereits besteht, hat er neuneinhalb intensiv miterlebt. Angefangen hat er als Head of Program für Geoökonomik und Internationale Sicherheit, bevor er Deputy Director und schließlich 2020 Executive Director wurde. In dieser Zeit habe sich nicht nur das Chinabild verändert. Der Wandel der Zeit habe auch an Merics seine Spuren hinterlassen: “Wir sind als deutsches Institut gestartet, doch heute können wir uns mit Fug und Recht ein europäisches nennen.”

Die Internationalisierung können Merics-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an vielen Stellen spüren. Es gibt ein Büro in Brüssel. Die Arbeitssprache ist seit einiger Zeit Englisch. Die Ambitionen, was die eigene Reichweite betrifft, sind gewachsen: “Wir wollen bei der Themenwahl vorausschauend und am aktuellen Bedarf orientiert sein”, sagt Huotari. “Unser Ziel ist es, frühzeitig zu erkennen, was in sechs, zwölf, oder achtzehn Monaten von Relevanz sein wird.”

Merics scheut mit den hauseigenen Prognosen und Analysen nicht die Öffentlichkeit. Huotari vertrat seine Expertise allein im Juni und Juli dieses Jahres bei Markus Lanz, in der ARD, beim ZDF, beim Deutschlandfunk, dem Handelsblatt und dem RBB – aus Überzeugung: “Die China-Herausforderung hat eine gesamtpolitische Dringlichkeit, die es einem Forschungsinstitut von unserer Statur nicht erlaubt, nur hinter den Kulissen zu bleiben.”

Bei Fragen, bei denen es um die Souveränität, Prosperität und Sicherheit Europas gehe, brauche es transparente und breitenwirksame Debatten. Denn Debatten, deren Ausmaß so weitreichend sei wie China groß, ließen sich nur durch Überblick stiftende Analysen bewältigbar machen. Huotari sieht die Verantwortung und Mission von Merics darin, solche Analysen bereitzustellen.

In zehn Jahren Merics ist zwar vieles geschafft worden, ein Wunsch liegt Huotari weiter auf dem Herzen: “Etwas mehr Ruhe”. Die Nachfrage nach China-Forschung sei so intensiv geworden, dass selbst große Institute sich darin herausgefordert sähen, alles adäquat bewältigen zu können. Erstrebenswert sei es daher, “dass die Akteure, die unsere Kompetenzen erfragen, auch bereit sind, den langfristigen Aufbau von Expertiseproduktion zu unterstützen, statt sie für selbstverständlich zu halten.” Die Zielsetzung für die nächsten zehn Jahre sei somit klar: Merics als eine gelingende Organisation am Markt zu halten, bei der weiterhin beste Arbeitsbedingungen für die Erforschung der drängendsten Fragen zu China bestehen. Julius Schwarzwälder

Christian Wiendieck ist zum neuen Managing Director des Kempinski Hotel Beijing Yansha Center ernannt worden. Er arbeitet seit 1997 für Kempinski Hotels, seit 2010 in China.

Jonathan Sinclair wird mit Wirkung zum 1. April 2024 Präsident des Asien-Pazifik-Geschäfts beim Outdoor-Bekleidungs-Hersteller Canada Goose. Derzeit ist er Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bei Schweißarbeiten in der E-Auto-Fabrik von Marktführer BYD in Changzhou fliegen die Funken, kunstvoll eingefangen vom AFP-Fotografen Alex Plavevski. Der einstige Batteriespezialist BYD gehört inzwischen zu den weltgrößten Elektroauto-Produzenten, der bald ein gewichtiges Wort auf dem EU-Markt mitreden möchte.

herzlichen Glückwunsch, Merics! Deutschlands China-Thinktank gibt es seit zehn Jahren. Grund genug für uns, zehn Stimmen von China-Forschenden und von einem Wirtschaftsvertreter zu sammeln.

Merics hat eine Lücke gefüllt, von der wir vorher nicht wussten, wie groß sie war. Es gab in Deutschland immer erhebliche China-Kompetenz und hervorragende Forschung an den Universitäten. Diese ist allerdings in eng abgesteckte Fachgebiete zersplittert und auf Hochschulen in der ganzen Republik aufgeteilt.

Mit einem Thinktank in der Hauptstadt hatte Deutschland endlich eine Anlaufstelle für China-Forschung mit einer anwendungsbezogenen Ausrichtung. Merics will immer auch drängende, aktuelle und – wie uns allen inzwischen klargeworden ist – für Deutschland lebenswichtige Fragen beantworten.

Der Erfolg von Merics ist das Ergebnis eines privat finanzierten Engagements. Die Mittel der Stiftung Mercator speisen sich, vereinfacht gesagt, aus Gewinnen des Handelskonzerns Metro. Die Denkfabrik ist also nicht grundsätzlich von Steuergeld finanziert und von politischen Interessen unabhängig.

Umso konsternierter war die deutsche China-Community, als ausgerechnet Merics im März 2021 Opfer chinesischer Sanktionen wurde. Das Institut begleitet die chinesische Politik oft kritisch. Doch seine Belegschaft besteht aus den Menschen, die China mit am besten kennen und ihr Leben der Erforschung des Landes verschrieben haben.

Es ist gut, dass wir Merics haben. Merics hat die Szene der deutschen China-Beobachter belebt, indem es eine neue Thinktank-Perspektive eingebracht und damit die Debatte um eine handlungsorientierte Dimension ergänzt hat. Als solches sind die immer am aktuellen Rand der Entwicklung angesiedelten Arbeiten des Merics eine wichtige Ergänzung und Bereicherung der intellektuellen Auseinandersetzung mit China. Der Debattenbeitrag von Merics ist umso wichtiger, als derzeit in China selbst tiefgreifende Veränderungen stattfinden und parallel hierzu sich die Wahrnehmung Chinas in Deutschland und der westlichen Welt insgesamt grundlegend verschiebt.

Insbesondere in derartigen Umbruchphasen ist es wichtig, genau hinzuschauen und die Entwicklungen in China mit größtmöglicher Sachlichkeit zu analysieren. Ein differenzierter Blick, der Wert auf die Grautöne legt und sich nicht zu populistischen Schwarz-Weiß-Szenarien verleiten lässt, ist das Gebot der Stunde. Merics hat diese Anforderung in den vergangenen Jahren ohne jeden Zweifel erfüllt. Nicht jeder mag mit jeder Studie und jeder Meinungsäußerung übereingestimmt haben, aber das kann in einer pluralistischen Gesellschaft und in einer offenen Wissenschaftslandschaft auch gar nicht der Anspruch sein. Wichtig ist, dass Merics immer wieder neue Impulse eingebracht hat und mit exzellent recherchierten Arbeiten das allgemeine Wissensniveau zu China deutlich erhöht hat. Inhaltliche Differenzen sind im freien Diskurs zu klären. Möge das beste Argument gewinnen! Von daher ist es sehr zu begrüßen, dass in den letzten Jahren der Austausch zwischen dem Thinktank Merics und der akademischen Szene intensiviert worden ist. Dies kann für alle Seiten nur bereichernd sein.

In China ist das leider nicht verstanden worden. Mit den Einreise- und Kooperationsverboten gegen Merics hat die chinesische Regierung einen wichtigen Kanal zur Verbesserung des gegenseitigen Verstehens (was nicht “gutheißen” bedeutet) zu einem gewissen Grad verstopft. Die den Sanktionen zugrundeliegende Idee, dass Merics-Mitarbeiter ihre im Austausch mit chinesischen Partnern gewonnenen Informationen aus einer “China-feindlichen” Perspektive heraus interpretieren und an die Öffentlichkeit tragen würden, ist grundfalsch. Merics, wie alle mit China befassten Akteure in Deutschland, ist an einem möglichst korrekten China-Bild interessiert. Eine Dämonisierung führt nur zu schlechten Entscheidungen und öffnet die Falltür zu einer Abwärtsspirale in den bilateralen Beziehungen. In einer Zeit, in der die dunklen Grautöne das Bild beherrschen, wäre die Aufhebung der chinesischen Sanktionen gegen Merics ein wichtiger Schritt zur Stärkung eines rationalen und differenzierten Austauschs mit China.

Merics ist in den vergangenen zehn Jahren zu einer wichtigen und mittlerweile unverzichtbaren Stimme in der deutschen China-Szene aufgestiegen. Möge dies so bleiben!

Markus Taube ist Professor für Ostasienwirtschaft / China der Mercator School of Management und Direktor der IN-EAST School of Advanced Studies an der Universität Duisburg-Essen. Er ist zudem Kuratoriums-Mitglied des Merics.

In den letzten 10 Jahren hat Merics nicht mehr und nicht weniger als die europäische China-Forschung revolutioniert. Merics-Forscherinnen und -Forscher haben Debatten gestartet, mit Fakten hinterlegt, Mythen widerlegt und immer wieder gezeigt, warum die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, vor die uns die Politik der chinesischen Führung stellt, eine viel intensivere Analyse braucht. Professionell, faktenstark und hochaktuell: Wenn es Merics noch nicht gäbe, müsste es erfunden werden.

Janka Oertel ist Direktorin des Asienprogramms sowie Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR)

Merics hat in den ersten zehn Jahren seines Bestehens fantastische Arbeit geleistet. Seine Forschungsarbeit ist mutig und gut gemacht. Gerade in einer Zeit, in der China immer schwerer zu durchschauen wird, brauchen wir mehr fundiertes Wissen. Wir brauchen zehn weitere Merics.

Unter uns Wissenschaftlern, die zu China arbeiten, gibt es einige, die Sanktionen als eine Art Ehrenabzeichen betrachten. Wenn man aus den richtigen Gründen, wegen der Qualität und Integrität seiner Arbeit sanktioniert wird und weil man einen sensiblen Punkt in China getroffen hat, sollte einen das nicht hemmen: Wir sollten intellektuell ehrlich sein und die beste Arbeit leisten, die wir tun können.

Merics sollte stolz auf seinen Mut sein, seine Arbeit auch nach den Sanktionen fortzusetzen. Dabei sollten wir es alle unterstützen. Denn wenn Organisationen und Wissenschaftler durch Sanktionen zum Schweigen gebracht werden, dann schaltet die Kommunistische Partei Chinas unsere Fähigkeit aus, unabhängige Urteile zu bilden.

Glenn Tiffert ist Research Fellow der Hoover Institution und Co-Chair von dessen Projekt “China’s Global Sharp Power“.

Merics ist zu einem zentralen Akteur und einer zentralen Plattform für China-Wissen für die Politik und breite Öffentlichkeit geworden – und zeigt mit seinem Erfolg gleichzeitig, wie hoch der Bedarf für dieses Wissen ist, und dass es noch mehr solcher Plattformen braucht. Für die Zukunft wäre zu wünschen, dass die chinesische Regierung ihre Sanktionen gegen Merics aufhebt und Merics-Forscher:innen nach China reisen können.

Marina Rudyak ist Sinologin an der Universität Heidelberg und Dozentin für chinesische Wirtschaftspolitik und internationale Beziehungen.

Meinen Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen des Merics zu ihrem Jubiläum und ihren Erfolgen der letzten zehn Jahre! Aus meiner universitären Sicht leistet Merics einen wertvollen Beitrag zur Herstellung und Verbreitung von aktuellen Analysen zu China. Der Öffentlichkeits- bzw. Graphikabteilung des Merics möchte ich ausdrücklich gratulieren. Mit den Merics-Designs und Abbildungen hat sie neue Standards gesetzt.

Wissenschaftspolitisch finde ich es bedauerlich, dass eine private Stiftung einen weiteren Thinktank für die Politikberatung finanziert. Bei einer vergleichbaren finanziellen und personellen Ausstattung der unabhängigen China-Forschung an den Universitäten durch Länder oder Bund wäre das wohl nicht notwendig (gewesen).

Doris Fischer leitet den Lehrstuhl der China Business and Economics an der Universität Würzburg und Vizepräsidentin für Internationalisierung und Alumni.

Mein erster Kontakt mit der Arbeit von Merics war in meiner Studienzeit als politikwissenschaftliche Forscherin zu China. Damals hat gerade die bilinguale Berichterstattung von Merics eingeschlagen wie ein Komet – und meine Arbeit sehr stark vorangetrieben. Ein ganz wichtiger Punkt war die Bilingualität, so dass es zu neuen Trends aus Politik und Gesellschaft immer auch Verlinkungen zu chinesischen Texten und Quellen wie auch zur amerikanischen und deutschen Berichterstattung gab. Das war etwas Innovatives vor zehn Jahren.

Merics hat in den zehn Jahren Beeindruckendes geleistet. Ich denke, dass durch das Merics eine ganze Generation von sozialwissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland mitgeprägt worden sind.

Mercis ist zu einem Dreh- und Angelpunkt geworden, eine Art akademischer Hub für die europäische, aber auch amerikanische und internationale Forschung zu China. Chapeau und Respekt für so viel Außenwirkung und auch Stärkung der China-kundigen Landschaft in Deutschland.

Josie-Marie Perkuhn ist Projektleiterin “Taiwan als Pionier” im Fach Sinologie an der Universität Trier und Non-Resident Fellow am Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Merics hat sich in den vergangenen zehn Jahren durch kluge strategische Führung, mediale Präsenz und inhaltliche Kompetenz eine herausgehobene Stellung in der deutschen Politikberatung erarbeitet. Für die nächsten zehn Jahre wünsche ich dem Team noch mehr Zeit sowie Kooperationsgeschick für substantielle Analysen, die über die konkrete Tagespolitik hinausweisen.

Daniel Leese ist Professor für Sinologie mit dem Schwerpunkt «Geschichte und Politik des Modernen China» an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Sein jüngstes Werk gemeinsam mit Shi Ming: “Chinesisches Denken der Gegenwart”, erschienen bei C.H.Beck

Da schlagen mehrere Herzen in meiner Brust. Merics ist eine Erfolgsgeschichte. Die Merics-Forschung ist die umfangreichste und auch weitreichendste, die ich von einem Forschungsinstitut in Europa kenne.

Allerdings leidet das Institut darunter, dass es eine zu stark durch europäische Werte geprägte Brille auf der Nase hat. Die Kritik an China ist gelegentlich etwas übertrieben. Das ist kontraproduktiv – auch für das Institut. Wenn China-Wissenschaftler sanktioniert werden und nicht mehr nach China reisen können, ist das ein Problem.

Ich würde Merics ein bisschen mehr Pragmatismus wünschen. Kritik ist wichtig und notwendig. Kritik mit erhobenem moralischen Zeigefinger kommt in China mittlerweile schlecht an. Das ist eine schmale Gratwanderung, die auch politisches Gespür erfordert. Aber am Ende ist Merics aus meiner Sicht zu sehr der amerikanischen Sichtweise verhaftet. Das mag in den USA gut ankommen, in China hat Merics aber alle Brücken verbrannt. Das ist sehr bedauerlich.

Eberhard Sandschneider war bis 2016 Otto-Wolff-Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und heute Partner des Beratungsinstituts Berlin Global Advisors

Dass eine Privatstiftung vor zehn Jahren eine so langfristige Investition in ein China-Institut getätigt hat, war wirklich ein Clou. Die Stiftung Mercator hat damit Weitsicht bewiesen. Und davon würde ich mir persönlich mehr wünschen, mehr Mut auch in neue Formen der Finanzierung von China-Kompetenz. Den Ansatz, der für die Finanzierung von Merics gewählt wurde, halte ich für sehr smart: Lang und hoch genug, dass das Institut ein eigenes Portfolio entwickeln kann. Zugleich fließen die Gelder nicht unendlich. Merics geht zum Teil in eine Selbstfinanzierung über.

Merics ist für mich wie RB Leipzig im Fußball. Am Anfang gibt es viel Geld von Investoren, mit dem man die besten Leute vom Markt nehmen und durch jede Liga rauschen kann. Das war bei Merics am Anfang auch der Fall. Die Schwierigkeiten kommen dann, wenn man in der Königsklasse aufschlägt und sich auch inhaltlich etablieren muss. Das ist sehr viel schwieriger. Meines Erachtens hat der jetzige Leiter Mikko Huotari Enormes geleistet. Er hat das Institut in ein politikberatendes Institut mit klarem Fokus auf angewandte China-Forschung umgeformt.

Der große Mehrwert: Merics schafft es, wirtschaftliche, gesellschaftliche und gesetzliche Veränderungen in China sehr zeitnah in fundierten Analysen und Studien darzulegen. Das gab es in dieser Form und der Dichte in Deutschland nicht. Merics hat auf diese Weise vor allem in der Politik die China-Kompetenz erhöht. Gesellschaftlich ist das meines Erachtens nicht ganz so gut gelungen.

Eine umfassende China-Strategie verlangt auch eine umfassende Implementierung von China-Kompetenz. Das kann aber nicht nur Merics sein. Merics wird von China sanktioniert. Daher gibt es viele Loyalitäten. Das finde ich auch wichtig. Die Politik hat meines Erachtens aber die Aufgabe, auch andere Akteure gerade aus der akademischen Forschung in die Beratung einzubinden. Wir haben eine hohe Zahl an sozialwissenschaftlichen China-Forscherinnen und Forschern, auf die die Politik ebenfalls zurückgreifen könnte. Das wird meines Erachtens zu wenig getan.

Nadine Godehardt ist Asien-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) mit dem Schwerpunkt China und seiner geostrategischen Politik.

Merics ist aus der deutschen und europäischen Landschaft der Chinaexpertise nicht mehr wegzudenken. Der Erfolg von Merics – unter anderem daraus ablesbar, das die Institution von Peking sanktioniert wurde – zeigt, das hier eine wichtige Lücke gefüllt wurde.

Adrian Zenz ist ein deutscher Anthropologe, vor allem für seine Forschung zu Xinjiang bekannt, und Senior Fellow für Chinastudien an der Victims of Communism Memorial Foundation in Washington, D.C.

Die Entwicklung von Merics war ein Glücksfall. Das Team blieb akademischen Ausführungen fern, die Experten entwickelten eine enorme Medienpräsenz. Und clevere Beiträge auf Konferenzen und in Regierungszentralen hatten direkten Einfluss auf Entscheidungsträger. China hat das dann auch mit Sanktionen gewürdigt. Jia you Merics!

Jörg Wuttke war bis zum vergangenen Sommer Präsident der EU-Handelskammer China.

Auf den ersten Blick scheinen die Daten eine dramatische Abkehr Chinas vom US-Anleihemarkt darzustellen: Nach den offiziellen Angaben des US-Finanzministeriums ist der chinesische Bestand an US-Staatsanleihen – auf Englisch Treasuries – auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren gefallen. Die aktuellsten verfügbaren Daten zeigen, dass Chinas Bestände an US-Staatsanleihen im August 2023 noch 805 Milliarden US-Dollar (750 Milliarden Euro) betrugen. Noch niedriger war der Stand zuletzt nur im Mai 2009 bei 776 Milliarden US-Dollar (720 Milliarden Euro).

Seit dem Höchststand vor etwa zehn Jahren sind die chinesischen Bestände damit um 40 Prozent zurückgegangen. Es gibt die verbreitete Wahrnehmung, dass China auf die zunehmende geostrategische Konkurrenz und wirtschaftliche Rivalität mit den USA reagiert, indem es seine Devisenreserven aus dem US-Dollar abzieht. Immer wieder gibt es Berichte, China wolle sich aufgrund geopolitischer Sorgen unabhängiger vom US-Dollar machen und kehre daher dem US-Anleihemarkt den Rücken zu.

Ein genauerer Blick auf die Daten macht jedoch deutlich, dass die chinesischen Finanzplaner keineswegs den Appetit auf Anlagen in US-Dollar verloren haben. Vielmehr führen Experten die statistischen Abflüsse auf andere Faktoren zurück.

Der Ökonom Brad W. Setser, der selbst einmal für das US-Finanzministerium tätig war, ist tief in die Materie eingetaucht. Nach aufwändigen Berechnungen kam er zu dem Ergebnis, dass es keinen Rückgang der chinesischen Käufe gegeben habe, sondern vielmehr eine Verschiebung.

Setser argumentiert, China habe in den vergangenen Jahren sehr wahrscheinlich immer mehr Gebrauch von sogenannten Offshore-Treuhandstellen gemacht. Ein bekanntes Beispiel für eine solche Offshore-Treuhandstelle ist Euroclear in Belgien. Euroclear ist eine der größten Treuhandgesellschaften und bietet die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen und der damit verbundenen Verwahrung von Wertpapieren an. Diese Papiere tauchen jedoch nicht in der Statistik des US-Finanzministeriums auf. China wäre so also in der Lage, seine wahren Bestände an US-Staatsanleihen oder anderen Wertpapieren zu verschleiern.

Hinzu kommt, dass China seine US-Dollarreserven anders anlegt als früher. Viel Geld ist etwa in den vergangenen zehn Jahren als Kredit in Projekte der Neuen Seidenstraße geflossen. Die dort von China vergebenen Darlehen sind laut Setser ebenfalls vor allem in US-Dollar vergeben worden – womit nach Rückzahlung wiederum US-Dollar an China zurückfließen werden.

Zugleich kaufte China in den vergangenen Jahren weiterhin massiv Anleihen. Doch statt auf US-Staatsanleihen setzte Peking zunehmend auf sogenannte Agenturanleihen.

Während US-Staatsanleihen direkt von der US-Regierung ausgegeben werden, werden Agenturanleihen von staatlich unterstützten Unternehmen (Government-Sponsored Enterprises, GSEs) oder Regierungsbehörden begeben. Zu den bekanntesten Emittenten gehören Fannie Mae und Freddie Mac, zwei große Hypothekenfinanzierungsunternehmen, sowie andere Einrichtungen wie die Federal Home Loan Banks.

US-Staatsanleihen gelten als eine der sichersten Anlagen der Welt, da sie das volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit der US-Regierung genießen. Agenturanleihen tragen ein geringfügig höheres Risiko, da sie nicht vollständig von der US-Regierung garantiert sind. Dafür ist jedoch auch die Rendite höher.

Im Jahr 2022 hat China seine Bestände an solchen US-Agenturanleihen (Agency Bonds) deutlich erhöht, wie Reuters berichtet: Nach Berechnungen der Zentralbanks-Ökonomen Carol Bertaut und Ruth Judson stieg Chinas Bestand an US-Agenturanleihen um gut 50 Milliarden US-Dollar an.

Zusätzlich zu diesem Anstieg führten Bewertungseffekte zu einer weiteren Erhöhung um 35 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass der tatsächliche Anstieg bei 86 Milliarden US-Dollar lag. Das wiederum ist deutlich mehr als der Rückgang in den Beständen an US-Staatsanleihen im selben Jahr.

Unterm Strich, so argumentiert Setser, habe sich an den Dollar-Währungsreserven der Chinesen in der vergangenen Dekade also nicht viel geändert. Demnach liegen Chinas Anlagen in US-Vermögenswerten weiterhin stabil zwischen 1,8 und 1,9 Billionen US-Dollar.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Das Wachstum chinesischer Firmen in Europa ist robust. Das ergab eine am Dienstag vorgestellte Umfrage der Chinesischen Handelskammer in der EU (CCCEU), die gemeinsam mit der Unternehmensberatung Roland Berger erstellt wurde. Von knapp 180 befragten Unternehmen gaben nach Angaben von Roland Berger-Partner Li Bing 90 Prozent einen Umsatzanstieg an, 20 Prozent davon einen deutlichen Anstieg. Ein Jahr zuvor hatten nur 70 Prozent der Unternehmen zugelegt.

Zugleich aber geben die Firmen in der alljährlichen Umfrage seit vier Jahren jedesmal an, dass sich das Geschäftsumfeld in der EU im Vergleich jeweils zum Vorjahr verschlechtert habe. Knapp zwei Drittel (63 Prozent) sagen in der aktuellen Umfrage, sie hätten mit dem neuen “De-Risking”-Ansatz der EU zu kämpfen. Die gewachsene Skepsis in Europa gegenüber China bleibt den Unternehmen also nicht verborgen. Doch trotz der wahrgenommenen Unsicherheiten wollen 80 Prozent der Firmen in Europa expandieren.

Neue Projekte “auf der grünen Wiese” sind laut der Umfrage zur wichtigsten Form chinesischer Investitionen in der EU geworden. Der früher dominierende Einstieg in bestehende EU-Unternehmen (M&A) sei durch die strengere Investitionspolitik der EU sowie neuere Mechanismen zum Screening ausländischer Direktinvestitionen schwieriger geworden, hieß es. Kaufinteressenten aus China seien mit mehr Zeitaufwand, höheren Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, größeren Unsicherheiten und politischen Hindernissen konfrontiert.

Der europäische Markt sei für Chinas Firmen von zentraler Bedeutung, sagte der CCCEU-Kammervorsitzende Xu Chen. “In einer Zeit, in der die Welt mit einem Vertrauensdefizit konfrontiert ist, sind chinesische Unternehmer bereit, mit den EU-Akteuren zusammenzuarbeiten.” Der Bericht spricht sich gegen eine Politisierung des Geschäftslebens durch die EU aus, insbesondere bei Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Elektroautos und erneuerbaren Energien. Das Papier forderte sowohl China als auch die EU auf, die positive Dynamik der Wiederaufnahme des Austauschs seit dem Ende der Pandemie zu nutzen. ck

Chinas Treibhausgasemissionen werden voraussichtlich im nächsten Jahr einen “strukturellen Rückgang” beginnen. Das sei vor allem einem Rekordanstieg bei den erneuerbaren Energien zu verdanken, ergab eine Studie des in Helsinki ansässigen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Zwar seien die Emissionen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Prozent gestiegen. Doch neue Kapazitäten für Solar- und Windenergie würden ab 2024 die erneuerbare Stromerzeugung stark erhöhen.

Der aktuelle Zuwachs hat zudem mit der niedrigen Vergleichsbasis zu tun. Vor einem Jahr litt Chinas Wirtschaft noch unter der Null-Covid-Politik. Die Erholung nach der Pandemie ist aber schwächer, als erwartet, was nach Ansicht des CREA die Stromverbrauchsprognose für 2024 senkt.

Für höhere fossile Emissionen spricht laut der Studie ein Boom des verarbeitenden Gewerbes, der den Rückgang bei energieintensiver Schwerindustrie und im Immobilienbau ausgleiche. Zudem baut China die Kohlekapazitäten für die Kohleverstromung weiter aus. “Das könnte zu einem Kräftemessen zwischen den traditionellen und den neu entstehenden Interessengruppen des Landes führen”, schreiben die Autoren.

Ihrer Ansicht nach überwiegen aber die positiven Faktoren. So seien die Investitionen in emissionsarme Produktionskapazitäten sowie für Solarenergie, Elektrofahrzeuge und Batterien stark angestiegen. Dadurch entstehe eine zunehmend wichtige Interessengruppe, was sich auf die Haltung China in der Klimapolitik auswirken könnte. Auch werde die Stromerzeugung aus Wasserkraft 2024 wieder steigen, die 2022 und 2023 unter Dürre gelitten hatte. Nach offiziellen Zielen will China den Scheitelpunkt der CO₂-Emissionen “vor 2030” erreichen. ck

Das kommende Betriebssystem HarmonyOS Next des Smartphone-Herstellers Huawei wird keine Android-Apps mehr unterstützen. Das berichtet das Techportals Giga. Nach dem Bann in den USA hatte Huawei mit HarmonyOS ein eigenes Betriebssystem eingeführt. Mit der zweiten Version mache sich Huawei nun auch im Bereich der Software komplett unabhängig von Google und somit von den USA, hieß es. Es sei ein Signal dafür, dass sich der Konzern künftig auf den chinesischen Markt konzentrieren wird.

Im Ausland wären Huawei-Smartphones ohne Zugang zu den Android-Apps nicht mehr attraktiv. Mit der Entscheidung stellt Huawei demnach zudem App-Entwickler vor neue Herausforderungen: Diese müssen Apps und Spiele in einem anderen Format speziell für das HarmonyOS Next-Betriebssystem entwickeln. ck

China will den Kampf gegen den grassierenden Telekommunikations-Betrug verschärfen. Ein neuer Verordnungsentwurf des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sieht Strafen für Betrüger sowie für deren Hintermänner in der Finanz-, Telekommunikations- und Internetbranche vor, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin am Dienstag berichtete. So sollen beispielsweise auch jene, die Betrügern technische Unterstützung leisten, bestraft werden. Der Entwurf sieht für Ersttäter abgestufte Strafen von bis zu drei Jahren Haft vor, für Wiederholungstäter bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Telefonbetrug hat chinesische Bürger nach dem Bericht Milliarden von Dollar gekostet und zu einem Anstieg von Entführungen und Menschenhandel geführt, vor allem in Chinas Grenzgebieten mit Myanmar oder Laos. Vermutlich werden die Opfer durch Lockanrufe in die Region geholt. In diesen Regionen seien ebenso wie in Thailand zunehmend kriminelle Banden aktiv, die China aufgrund der verschärften Polizeiarbeit verlassen hätten, schreibt Caixin.

Die Verordnung gehört zur Ausgestaltung des Gesetzes zur Bekämpfung von Telekommunikations- und Online-Betrug, das im vergangenen Dezember in Kraft getreten ist. Die Öffentlichkeit hat bis zum 12. Dezember Zeit zur Stellungnahme. ck

Für viele China-Spezialisten bedeutete das plötzliche Ende der Zero-Covid-Politik ein Aufatmen. Endlich konnte man, nach drei strapaziösen Jahren der Abriegelung, wieder vor Ort in China tätig sein. Aber für Mikko Huotari, den Direktor des führenden deutschen China-Thinktanks Merics, galt das nicht. Sein Institut war eine von vier “Entitäten”, die 2021 von Peking mit einem bis heute wirksamen Einreiseverbot sanktioniert wurden: “Es ist leider nicht absehbar, wann unsere Mitarbeiter wieder nach China reisen können.”

Wer annimmt, dass derartige Maßnahmen Huotari und sein Team von ihrer Arbeit abhalten könnten, der kennt die Organisation nicht gut. Das Team aus knapp zwei Dutzend Experten steht in regem Austausch mit chinesischen Kollegen, die sie in Brüssel, Berlin oder auch online treffen. Die originalsprachliche Materialsichtung findet mittlerweile auch mittels Big Data-Analytics statt, wodurch sich Muster schneller auffinden lassen. Von einem Versiegen der Informationsquellen kann also für Huotari nicht die Rede sein: “Stellen Sie sich vor, ich bin hier mit vielen hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen, die sich den ganzen Tag lang mit China beschäftigen. Uns geht der Stoff für Analysen so schnell nicht aus.”

Huotari selbst ist fast seit Anbeginn bei Merics dabei. Von den zehn Jahren, die das Institut bereits besteht, hat er neuneinhalb intensiv miterlebt. Angefangen hat er als Head of Program für Geoökonomik und Internationale Sicherheit, bevor er Deputy Director und schließlich 2020 Executive Director wurde. In dieser Zeit habe sich nicht nur das Chinabild verändert. Der Wandel der Zeit habe auch an Merics seine Spuren hinterlassen: “Wir sind als deutsches Institut gestartet, doch heute können wir uns mit Fug und Recht ein europäisches nennen.”

Die Internationalisierung können Merics-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an vielen Stellen spüren. Es gibt ein Büro in Brüssel. Die Arbeitssprache ist seit einiger Zeit Englisch. Die Ambitionen, was die eigene Reichweite betrifft, sind gewachsen: “Wir wollen bei der Themenwahl vorausschauend und am aktuellen Bedarf orientiert sein”, sagt Huotari. “Unser Ziel ist es, frühzeitig zu erkennen, was in sechs, zwölf, oder achtzehn Monaten von Relevanz sein wird.”

Merics scheut mit den hauseigenen Prognosen und Analysen nicht die Öffentlichkeit. Huotari vertrat seine Expertise allein im Juni und Juli dieses Jahres bei Markus Lanz, in der ARD, beim ZDF, beim Deutschlandfunk, dem Handelsblatt und dem RBB – aus Überzeugung: “Die China-Herausforderung hat eine gesamtpolitische Dringlichkeit, die es einem Forschungsinstitut von unserer Statur nicht erlaubt, nur hinter den Kulissen zu bleiben.”

Bei Fragen, bei denen es um die Souveränität, Prosperität und Sicherheit Europas gehe, brauche es transparente und breitenwirksame Debatten. Denn Debatten, deren Ausmaß so weitreichend sei wie China groß, ließen sich nur durch Überblick stiftende Analysen bewältigbar machen. Huotari sieht die Verantwortung und Mission von Merics darin, solche Analysen bereitzustellen.

In zehn Jahren Merics ist zwar vieles geschafft worden, ein Wunsch liegt Huotari weiter auf dem Herzen: “Etwas mehr Ruhe”. Die Nachfrage nach China-Forschung sei so intensiv geworden, dass selbst große Institute sich darin herausgefordert sähen, alles adäquat bewältigen zu können. Erstrebenswert sei es daher, “dass die Akteure, die unsere Kompetenzen erfragen, auch bereit sind, den langfristigen Aufbau von Expertiseproduktion zu unterstützen, statt sie für selbstverständlich zu halten.” Die Zielsetzung für die nächsten zehn Jahre sei somit klar: Merics als eine gelingende Organisation am Markt zu halten, bei der weiterhin beste Arbeitsbedingungen für die Erforschung der drängendsten Fragen zu China bestehen. Julius Schwarzwälder

Christian Wiendieck ist zum neuen Managing Director des Kempinski Hotel Beijing Yansha Center ernannt worden. Er arbeitet seit 1997 für Kempinski Hotels, seit 2010 in China.

Jonathan Sinclair wird mit Wirkung zum 1. April 2024 Präsident des Asien-Pazifik-Geschäfts beim Outdoor-Bekleidungs-Hersteller Canada Goose. Derzeit ist er Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bei Schweißarbeiten in der E-Auto-Fabrik von Marktführer BYD in Changzhou fliegen die Funken, kunstvoll eingefangen vom AFP-Fotografen Alex Plavevski. Der einstige Batteriespezialist BYD gehört inzwischen zu den weltgrößten Elektroauto-Produzenten, der bald ein gewichtiges Wort auf dem EU-Markt mitreden möchte.