|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#18

/

19. April 2025

|

|

|

Executive.Summary: Gesetzesflut belastet Standort Deutschland

|

|

CEO.Talk: EEX-Chef Reitz blickt nach Brasilien

|

|

CEO.Picks: Mehr psychologische Sicherheit für Führungskräfte

|

|

CEO.News: Rolf Buch kritisiert Mietpreisbremse

|

|

Einschnitt: Metro wird von der Börse genommen

|

|

Afrikanische Ratingagentur: Welche Herausforderungen auf sie zukommen

|

|

CEO.Presseschau: DAX-Chefs verdienen mehr + Hohe Ansprüche von Gen Z + So fördert man Frauen

|

|

CEO.Index: Leitmedien stellen Setzer und Conti schlechte Noten aus

|

|

CEO.Politics: Firmenwagen treiben Absatz von E-Autos

|

|

Koalitionsvertrag: DGB kritisiert Frühstart-Rente

|

|

“Made in China 2025”: EU-Kammer schlägt Alarm

|

|

CEO.Personnel: Waldron neuer Goldman-CEO + Chamberlain übernimmt Mercedes-Benz USA + Stellantis begrenzt Bewerberkreis

|

|

CEO.Tech&Science: Qiagen führt neue Lösungen ein

|

|

KI-Technologie: An Palantir scheiden sich die Geister

|

|

CEO.Economics: Veronika Grimm über Seltene Erden

|

|

CEO.Standpunkt: Hans Dieter Pötsch für einen starken europäischen Binnenmarkt

|

|

CEO.Quote: Jamie Dimon zu Trumps Politik

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Peter Adrian, DIHK-Präsident und CEO der Triwo AG, erwartet, dass der angekündigte Bürokratieabbau von der neuen Bundesregierung auch umgesetzt wird.

|

|

Gesetzesflut belastet Standort Deutschland

Wie dringend ein Abbau der überbordenden Bürokratie in Deutschland ist, um den Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähiger zu machen, belegt jetzt eine unveröffentlichte Studie von Stefan Wagner von der Universität Wien gemeinsam mit der European School of Management and Technology Berlin (ESMT). Danach ist das Volumen der Gesetzgebung innerhalb von 15 Jahren um rund 60 Prozent angewachsen. Im Vergleich zu 2024 hat es sich trotz aller politischen Bekenntnisse der Ampel-Koalition zum Bürokratieabbau sogar nochmal um 2,5 Prozent erhöht. “Die Regulierung in Deutschland nimmt nicht ab, sondern zu. Der Standort ist dadurch immer unattraktiver geworden”, sagte Betriebswirtschaftsprofessor Wagner dem CEO.Table.

Die von dem Inhaber des Lehrstuhls für Technologie und Innovationsmanagement an der Universität Wien ermittelten Zahlen zeigen eine dramatische Entwicklung: Während der Umfang aller Bundesgesetze im Jahr 2010 noch bei 1.082 Einzelnormen mit insgesamt rund 24.775 Seiten lag, erreichte er Anfang 2025 bereits 1.306 Einzelgesetze mit rund 39.536 Normseiten. Fokussiert man sich auf die vier umfangreichsten Rechtsgebiete, zeigt sich, dass der Zuwachs seit 2010 vor allem durch eine überproportionale Zunahme von Regelungen im Bereich Finanzwesen (plus 88 Prozent) und dem Wirtschaftsrecht (plus 110 Prozent) getrieben wurde. Die Zunahme in den Bereichen Verwaltung (plus 54 Prozent) sowie Sozialgesetzgebung (plus 46 Prozent) war dagegen deutlich langsamer.

“Ein Teil der Regulierung ist auf europäische Vorgaben zurückzuführen, die Deutschland umfassender als andere EU-Staaten umsetzt. Ein anderer Teil ist durch neue Politikfelder beim Klima-, Daten- oder Verbraucherschutz angewachsen, die früher eine untergeordnete oder noch gar keine Rolle spielten”, sagte Wagner. Zusammen mit der ESMT hat der Professor mit der Internetplattform Buzer einen Index erstellt, der die Entwicklung der Bürokratie in Deutschland analysiert. Die direkten Bürokratiekosten beziffert das Münchner ifo-Institut mittlerweile mit 65 Milliarden Euro, die Kosten durch entgangene Wirtschaftsleistung auf 146 Milliarden Euro pro Jahr.

Was die Zunahme der bürokratischen Lasten im internationalen Vergleich bedeutet, ordnet eine Untersuchung des ZEW – Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen ein. Aus der Studie geht hervor, dass Deutschland im OECD-Vergleich wegen seiner geringen Effizienz öffentlicher Leistungen abgehängt ist. So müssen hierzulande Mitarbeiter 37 Stunden Arbeitszeit in Bürokratie investieren, um ein Standardexportgeschäft abzuwickeln. Damit liegt Deutschland auf Platz 20 von 21 untersuchten OECD-Staaten. In zwölf dieser Länder dauert der Vorgang laut der Studie nur eine Stunde, in weiteren vier Ländern drei bis vier Stunden.

Union und SPD haben das Problem erkannt. Sie wollen in der kommenden Legislaturperiode ein “Sofortprogramm Bürokratieabbau” starten. Im Koalitionsvertrag ist ein ganzes Bündel von Deregulierungszielen festgeschrieben worden. Danach soll eine neue Bundesregierung unter anderem die Bürokratiekosten für die Wirtschaft um 25 Prozent reduzieren, was etwa einem Betrag von 16 Milliarden Euro entspricht. Der Erfüllungsaufwand für Firmen, Bürger sowie Verwaltung soll um mindestens zehn Milliarden Euro sinken. Zudem haben sich Union und SPD vorgenommen, Ende 2025 mit Blick auf kleine und mittlere Unternehmen Verpflichtungen zur Bestellung von Betriebsbeauftragten abzuschaffen sowie den Schulungs-, Weiterbildungs- und Dokumentationsaufwand (Lieferkettengesetz) signifikant zu reduzieren. Die Bürokratie in Behörden und Ministerien soll massiv abgebaut, das Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich verkürzt und die Digitalisierung vorangetrieben werden.

“Ziele und Vorgaben im Koalitionsvertrag sind umfassend ausgehandelt, um Firmen nachhaltig zu entlasten und Deutschland für Investitionen – auch aus dem Ausland – wieder attraktiver zu machen. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, und das ist die Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum. Was jetzt aber zählt, ist Handeln”, sagte der Finanz- und Haushaltsexperte der CSU, Alois Rainer. Damit es nicht wie in früheren Jahren bei Ankündigungen bleibt, mahnt Rainer ein jährliches Evaluierungsverfahren an, das die Fortschritte transparent mache und die Umsetzung der Ziele für die kommenden zwölf Monate festschreibe. “Das ist eine Körnerarbeit. Aber nur über strenge Vorgaben werden wir den Bürokratieabbau schaffen”, so Rainer.

| Ult-AG-Vorstand und VDMA-Präsidiumsmitglied Alexander Jakschik. |

Die Reaktion in der Wirtschaft auf die Deregulierungsoffensive fällt allerdings verhalten aus. “Entscheidend ist nun, dass die Maßnahmen tatsächlich in den Betrieben ankommen.” Den Ankündigungen im Koalitionsvertrag müssen zügig konkrete Gesetze folgen. Zu häufig sind in der Vergangenheit Bemühungen zum Bürokratieabbau im Sande verlaufen, sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, dem CEO.Table.

Und Alexander Jakschik, VDMA-Vizepräsident und Vorstand der Ult AG, meint: “Der Koalitionsvertrag enthält einige Punkte, die uns mit Blick auf den benötigten Bürokratieabbau durchaus hoffnungsvoll stimmen – nicht zuletzt die vollständige Abschaffung des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes. Aber das reicht nicht, und der im Koalitionsvertrag anvisierte generelle Abbau von 25 Prozent aller Bürokratiekosten ist zu vage. Hier hätten wir weitere, ganz konkrete Ankündigungen zur Entlastung des industriellen Mittelstands erwartet. Ein echtes Standort-Upgrade sähe anders aus.” | |

|

CEO.Talk

|

|

Unter CEO Peter Reitz hat sich die EEX zu einem globalen Konzern entwickelt.

|

|

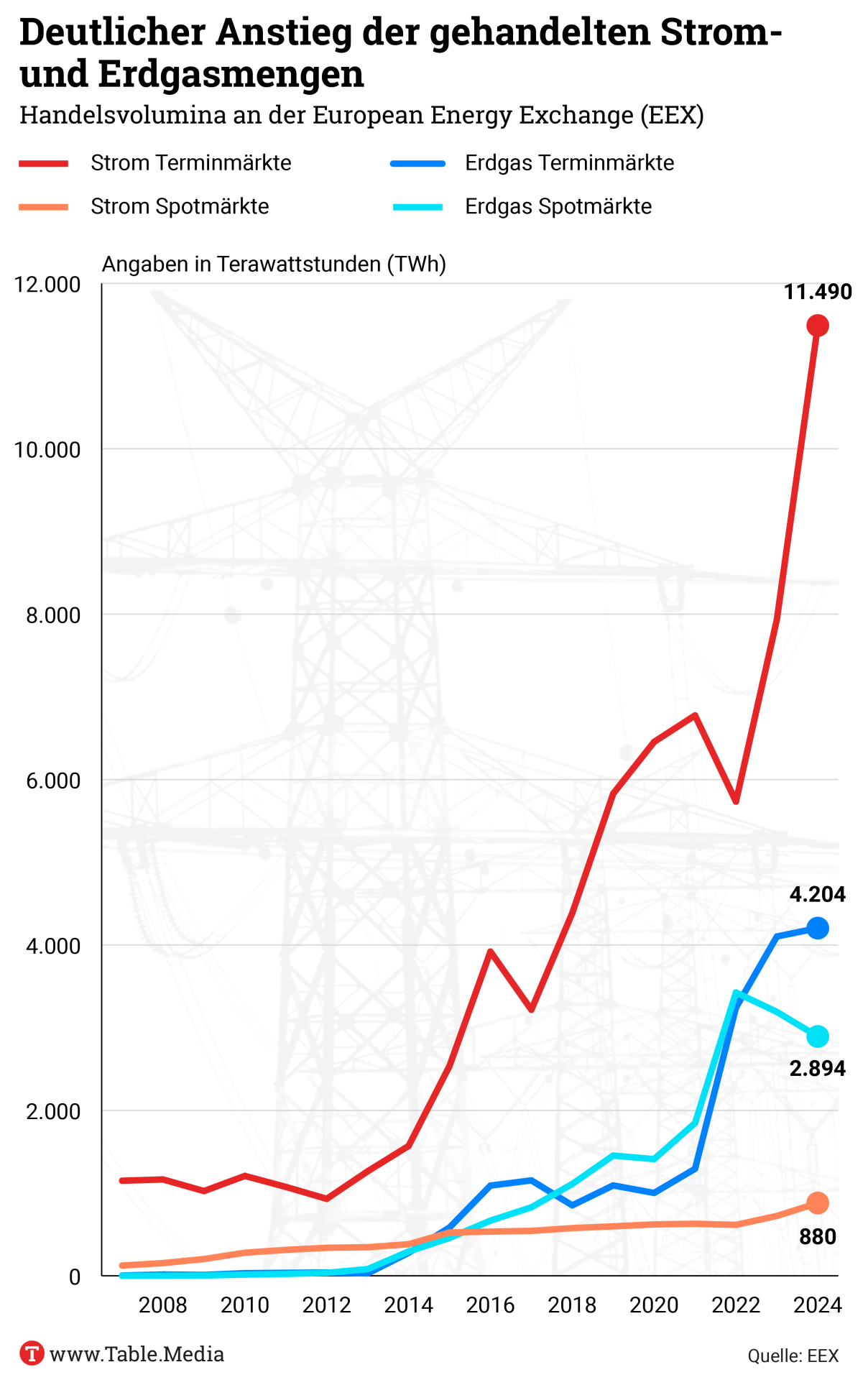

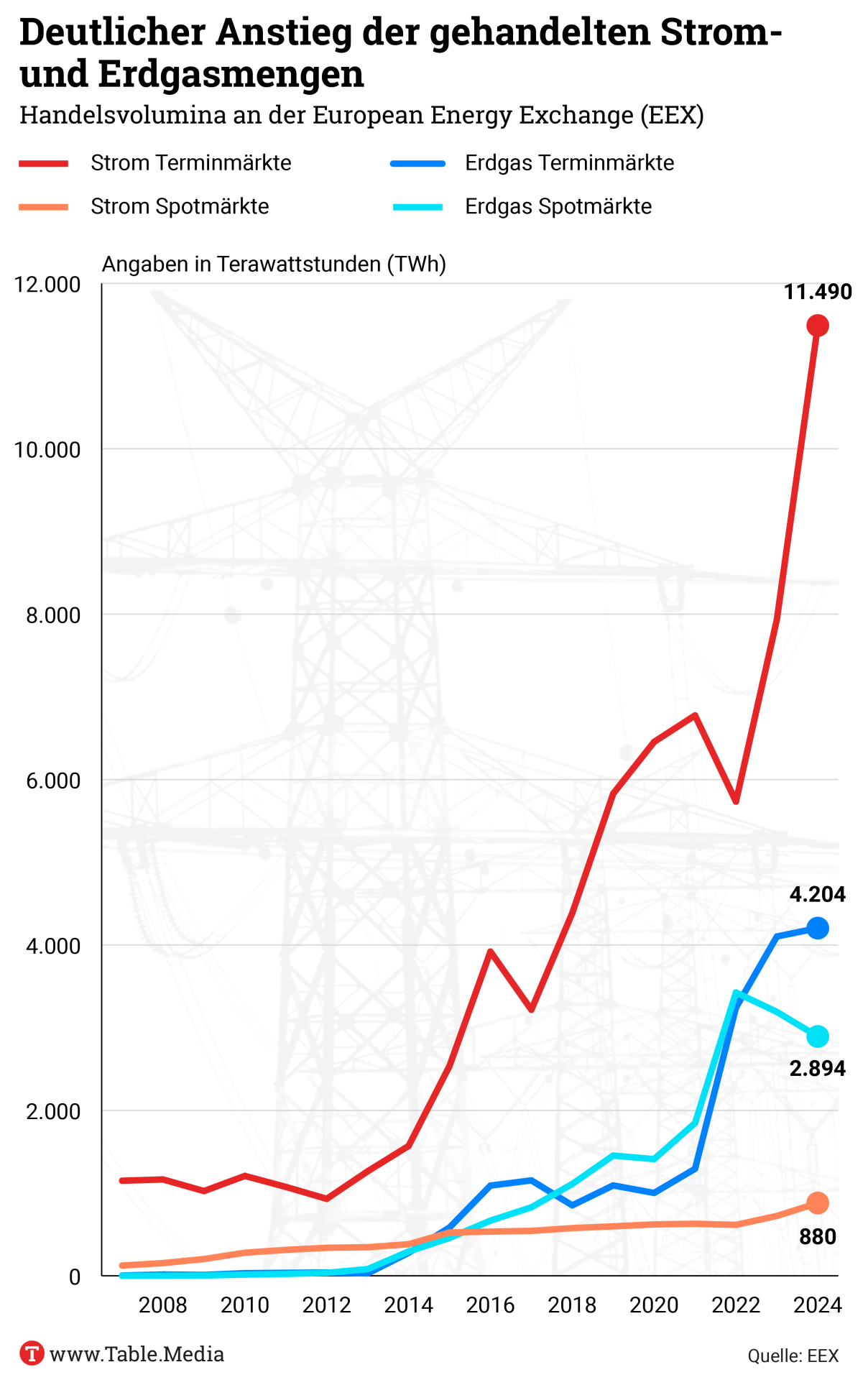

Peter Reitz hat Brasilien im Visier

CEO Peter Reitz will mit der European Energy Exchange (EEX) an das starke Wachstum der vergangenen Jahre anknüpfen. “Die EEX wird dort expandieren, wo ein Markteintritt möglich – und sinnvoll ist. Das ist immer dann der Fall, wenn Märkte dereguliert werden”, sagte der Vorstandschef im Gespräch mit dem CEO.Table. In Brasilien, wo der Strommarkt gerade liberalisiert wird, hat der Konzern deshalb mit Partnern bereits die Handelsplattform N5X aufgebaut.

Wo regionale Monopole fallen, will der Konzern seine Chancen suchen. Das sei auch vor fünf Jahren in Japan der Fall gewesen, wo sich die EEX-Plattform inzwischen zur größten Stromhandelsplattform des Landes entwickelt habe. Da die EEX ein sehr profitables Unternehmen sei, wäre sie auch in der Lage, Akquisitionen zu stemmen. Eine Übernahme müsse aber in das Portfolio und die Strategie des Konzerns passen. “Stimmt das überein, werden wir aktiv”, sagte Reitz weiter.

Als ein Wachstumsfeld bezeichnete Reitz den Handel mit Emissionszertifikaten. In diesem Geschäftsfeld sei das Leipziger Unternehmen schon seit 2005 beim Start des europäischen Emissionshandels (EU ETS) aktiv und habe Pionierarbeit geleistet. Inzwischen ist die EEX auch Auktionsplattform für die europäischen Regierungen, die über die Ausgabe der CO2-Zertifikate signifikante Einkünfte erzielen. So hat sie allein im letzten Jahr für die Bundesregierung 18,5 Milliarden Euro eingenommen, für die europäischen Regierungen waren es 2024 insgesamt knapp 39 Milliarden Euro. “Das zeigt, dass wir einen sichereren Handel organisieren können und einen Mehrwert für die Regierungen in Europa schaffen”, sagte Reitz.

Die EEX feiert im Juni ihr 25-jähriges Bestehen. Die Energie- und Rohstoffbörse hat sich seit ihrer Gründung zum Marktführer für den Stromhandel in Europa, den USA und Japan entwickelt. Getrieben wurde das Wachstum neben der Diversifizierung der Produktpalette auch durch die Vermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energien. Neben Strom werden auf den Plattformen der EEX Group Erdgas sowie Umweltprodukte, Fracht- und Agrarprodukte gehandelt.

Das ganze Interview mit Peter Reitz lesen Sie unter dem Link. | |

|

CEO.Picks

|

|

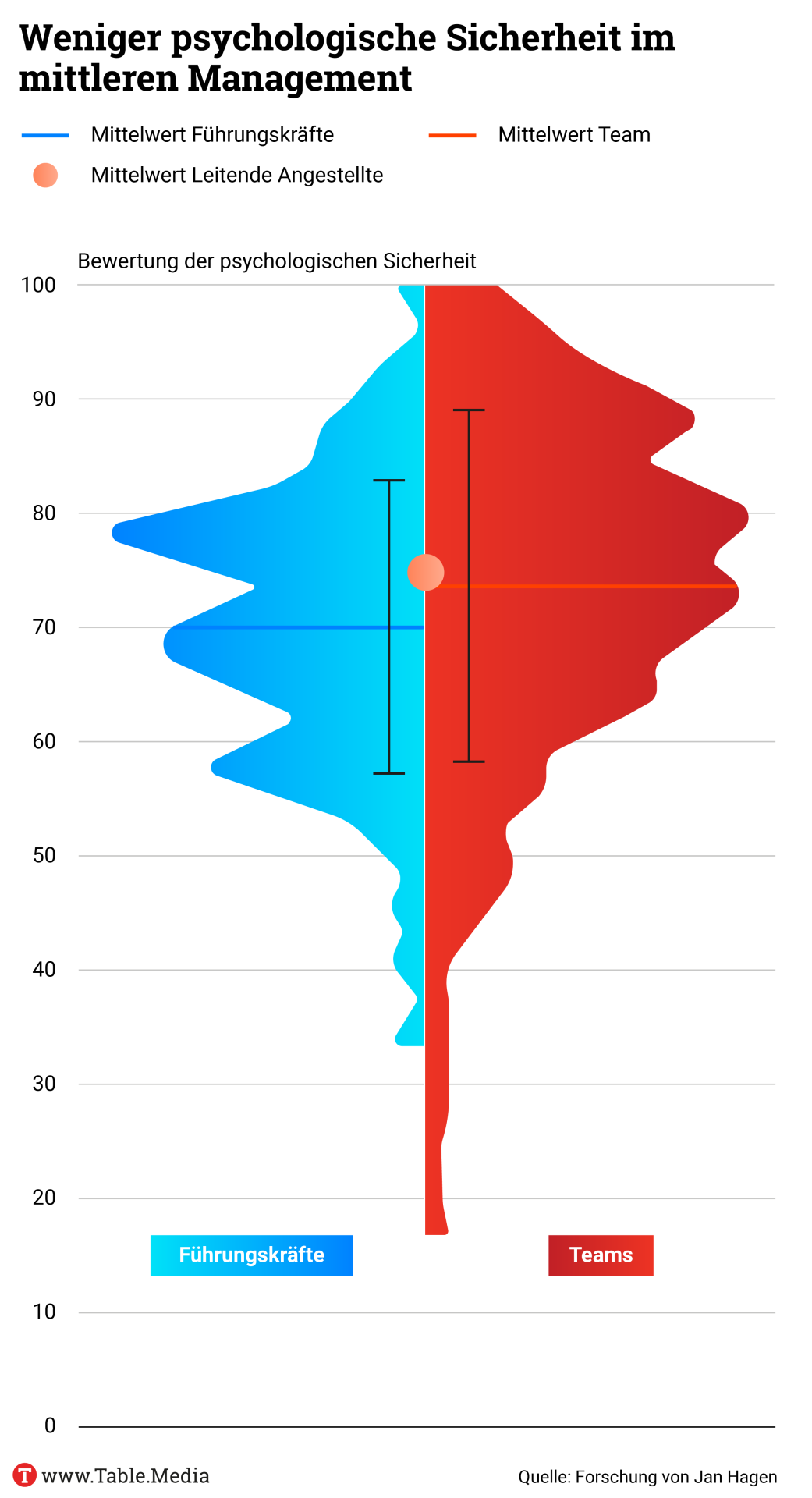

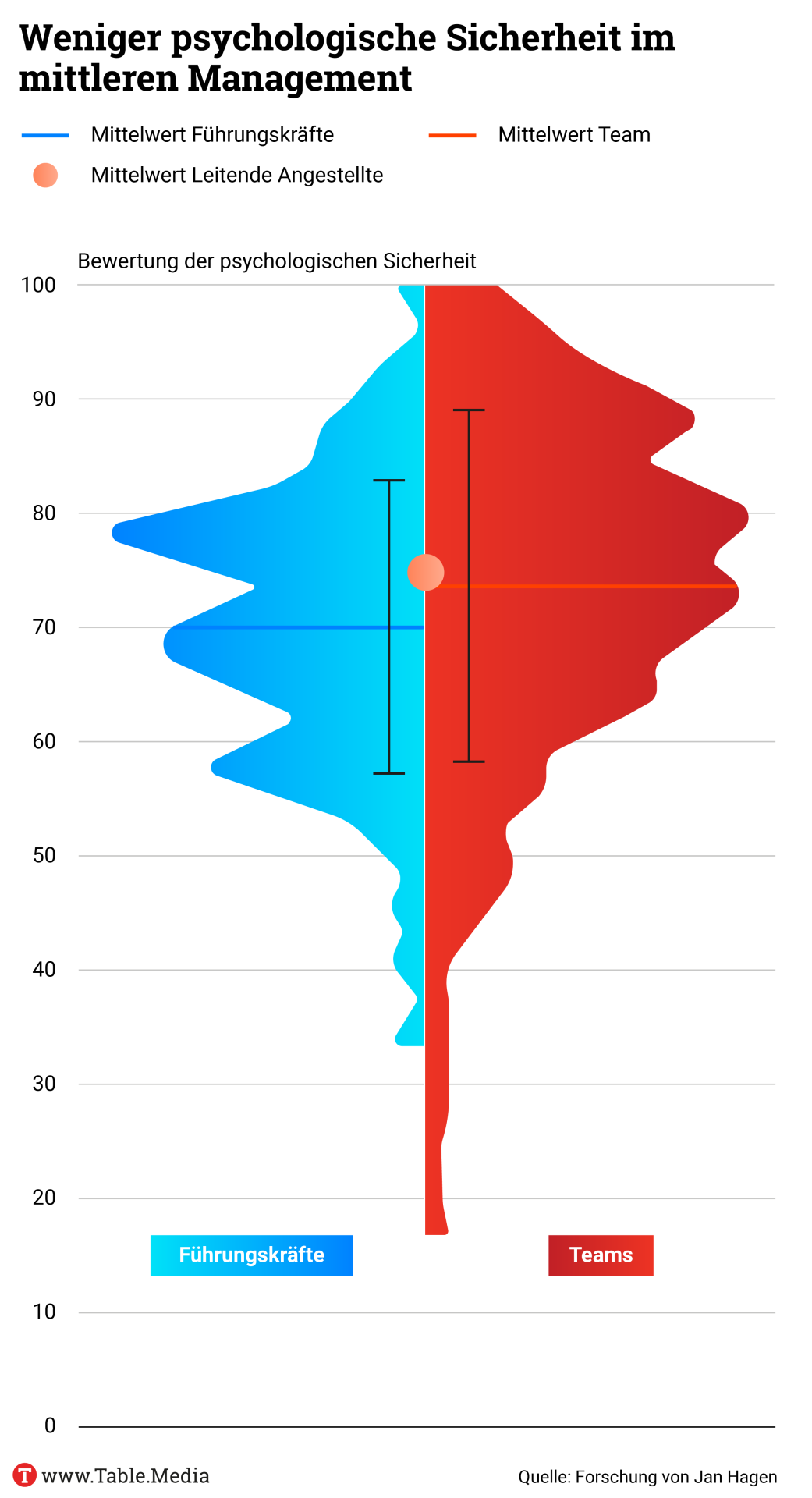

Mittlere Führungskräfte sind psychologisch weniger sicher als ihre Teams

Obwohl psychologische Sicherheit als wichtiger Faktor für Innovation und Leistung gilt, zeigt meine Forschung ein überraschendes Paradoxon: Führungskräfte im mittleren Management fühlen sich oft weniger psychologisch sicher als ihre eigenen Teams und ihre Vorgesetzten im Top-Management. Während sie Offenheit und Vertrauen fördern sollen, haben sie selbst Hürden, ihre Meinung zu äußern, Risiken einzugehen oder Fehler einzugestehen. Das wirft eine zentrale Frage auf: Warum schaffen diese Führungskräfte psychologische Sicherheit, wenn sie sie nicht selbst erleben?

Bei der Analyse von Daten von über 1.000 Führungskräften aus verschiedenen Branchen hat sich ergeben, dass die psychologische Sicherheit und Performance positiv korrelieren. Führungskräfte haben also durchaus ein Interesse, diese in ihren Teams sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund wird klar, dass auch Top-Führungskräfte gezielt daran arbeiten müssen, psychologische Sicherheit im mittleren Management zu stärken.

Ich habe dieses Thema für meinen CEO.Pick gewählt, um zu zeigen, dass wir herkömmliche Annahmen zur Führung infrage stellen sollten. Die Daten zeigen, dass die Akzeptanz des Konzepts der psychologischen Sicherheit bei Führungskräften weiter verbreitet ist, als vielleicht vermutet, aber vor allem die Rahmenbedingungen im mittleren Management verbessert werden sollten. Unternehmen müssen dieses Paradoxon fokussieren und überwinden, um Leistung, Innovation und organisatorische Widerstandsfähigkeit zu fördern.

Jan Hagen ist Professor of Management Practice an der ESMT Berlin. | |

|

CEO.News

|

|

Vonovia-CEO Rolf Buch steht seit 2013 an der Spitze von Deutschlands größtem Immobilienkonzern.

|

|

Rolf Buch kritisiert Mietpreisbremse

Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch hält die von Union und SPD im Koalitionsvertrag festgeschriebene Mietpreisbremse für kontraproduktiv. “Die erneute Verlängerung der Mietpreisbremse um vier Jahre wird nicht für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sorgen. Sie hilft nicht, aber sie ist nun mal Teil eines politischen Kompromisses”, sagte der CEO von Deutschlands größtem Immobilienkonzern dem CEO.Table.

Eine Mietrechtskommission ins Leben zu rufen, in der die Neugestaltung des Mietrechts diskutiert wird, bezeichnete Buch als einen sehr guten Impuls. “Denn hier sollen sich die Praktiker in der Sache austauschen, um gemeinsam gute Lösungen zu entwickeln”, so der CEO weiter. Zudem enthalte der Koalitionsvertrag weitere wichtige Vereinbarungen. Dazu zähle etwa die Förderung des KfW-Effizienzstandards 55, der Bau-Turbo und die Einführung des Gebäudetyps E. Mit diesen Maßnahmen könne wieder Schwung in den Bau neuer Wohnungen gebracht werden. Buch: “Die Novellierung des Baugesetzbuchs soll Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfachen – was von den Unternehmen seit Jahren gefordert wird. Beim Klimaschutz setzt der Vertrag auf CO2-Reduktion statt Energieeffizienz. Das verspricht bedeutende Kosteneinsparungen für Unternehmen bei gleich guten Ergebnissen fürs Klima.”

Die Lage im Eigenheimbau hat sich seit 2022 kontinuierlich verschlechtert. Seit Sommer 2023 stagnieren die monatlichen Genehmigungen unverändert unter dem Niveau von 5.000 und damit auf den niedrigsten Ständen seit 30 Jahren. Das deutliche Plus von 12,4 Prozent beim Neubau der Einfamilienhäuser im Januar und Februar 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fällt laut dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie dabei wenig ins Gewicht. Im Geschossbau, auf den zwei Drittel des Neubaus entfällt, wurden im gleichen Zeitraum 18.500 neue Wohnungen in Mehrfamilienhäusern genehmigt. Dies entspricht einem leichten Minus von 1,3 Prozent gegenüber den ersten beiden Monaten des Jahres 2024. Thilo Boss

|

|

|

Daniel Křetínský ist nun Mehrheitsaktionär der Metro AG.

|

|

Die Metro AG wird von der Börse genommen

An der Frankfurter Wertpapierbörse werden die Aktien die Metro AG nicht mehr gehandelt. Nach dem erfolgreichen Delisting-Erwerbsangebot der EP Global Commerce GmbH sind die Anteilsscheine vom regulierten Markt genommen worden. Aktionäre erhielten 5,33 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie, was eine deutliche Prämie auf den vorherigen Börsenkurs darstellte. Mit dem Rückzug von der Börse entfallen für die Metro die umfangreichen Zulassungsfolgepflichten.

Eine zentrale Rolle bei diesem Schritt spielte der tschechische Milliardär Daniel Křetínský. Er kontrolliert über seine Investmentgesellschaft EPGC mehr als 60 Prozent der Metro-Anteile. Weitere Großaktionäre sind die Meridian-Stiftung und die Beisheim-Gruppe, die zusammen 24,99 Prozent der Anteile halten. Zuletzt hatte die Haniel-Gruppe ihre Metro-Anteile verkauft.

Vorstand und Aufsichtsrat der Metro AG unterstützten das Delisting. Sie betonten, dass der Schritt neue unternehmerische Freiheiten eröffne und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken werde. Im ersten Quartal nach der Delisting-Ankündigung verzeichnete Metro ein Umsatzwachstum von 7,1 Prozent, wobei insbesondere das Liefergeschäft mit 15,3 Prozent zulegte. Kristián Kudela

|

|

Klimaabgabe im Schiffsverkehr: Geringere Einnahmen als erwartet

Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen (International Maritime Organization, IMO) hat eine Mindeststeuer auf die Emission von Treibhausgasen im globalen Schiffsverkehr beschlossen. Damit soll die Schifffahrt sukzessive klimaneutral werden. Für die besonders vom Klimawandel betroffenen Länder in Afrika sollte die Abgabe zudem ein wichtiger zusätzlicher Baustein bei der Finanzierung ihrer Klimaanpassung sein. Allerdings werden die Einnahmen aus der Steuer wahrscheinlich geringer ausfallen als zunächst erwartet.

Denn die Mitglieder haben sich statt einer globalen Abgabe auf ein kompliziertes Zwittersystem aus Abgabe und Emissionshandel geeinigt. Nun rechnet die IMO lediglich mit elf bis 13 Milliarden US-Dollar an Einnahmen aus der Steuer. Warum das zu Verteilungskonflikten führen dürfte, lesen Sie im Africa.Table. Fritz Vorholz, David Renke

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

Mindestlohn: Landwirtschaft muss um Erntehelfer werben

Bei den Bauern gibt es Widerstand gegen die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Gerade im arbeitsintensiven Obst- und Gemüseanbau machen die Lohnkosten einen erheblichen Anteil an den Produktionskosten aus. Doch der Mangel an Arbeitskräften führt ohnehin bereits zum Wettbewerb zwischen den Betrieben. Arbeitgeber müssen Erntehelfer mit guten Konditionen überzeugen. Gleichzeitig erhöht es den Druck bei den Betrieben, in zukunftsfähige Systeme und Technologien zu investieren. Mit welchem Instrument die Politik den Landwirten den höheren Mindestlohn schmackhaft machen könnte, lesen Sie im Agrifood.Table. Cornelia Meyer

|

|

Vor welchen Herausforderungen die geplante afrikanische Ratingagentur steht

Die Ankündigung der Afrikanischen Union (AU), im Juni eine afrikanische Ratingagentur einzurichten, ist unter Experten gemischt aufgenommen worden. Zuletzt wies der Ex-Weltbank-Vize Samuel Maimbo im Interview mit Table.Briefings darauf hin, wie wichtig es sei, eine solide Datenbasis für die geplante Ratingagentur sicherzustellen. Ansonsten sei diese kaum wettbewerbsfähig. Unstrittig ist allerdings, dass es ein afrikanisches Gegengewicht zu den großen Playern in der Branche braucht.

Denn die Big-Three-Ratings der Ratingagenturen Moody’s, Fitch und S&P kosten dutzende afrikanische Länder insgesamt 74,5 Millionen US-Dollar pro Jahr an überhöhten Zinszahlungen und entgangenen Finanzierungen, wie das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in einem Bericht 2023 feststellte. Worauf die AU nun bei der Ausgestaltung der Agentur achten muss, lesen Sie im Africa.Table. Merga Yonas Bula

|

|

|

Still, smart, erfolgreich: Wie BYD-Chef Wang Chuanfu Tesla überholt

Während Elon Musk mit Visionen, umstrittenen Tweets und großer Bühne die Welt elektrisiert, bleibt BYD-CEO Wang Chuanfu im Hintergrund – leise, fokussiert, effizient. Doch genau dieser Ansatz zahlt sich aus: Mit neuen Technologien, beeindruckenden Verkaufszahlen und technischer Präzision hat der chinesische E-Auto-Konzern den US-Konkurrenten beim Umsatz erstmals überflügelt. Wer ist der Mann hinter Chinas E-Auto-Giganten – und was macht ihn zum gefährlichsten Herausforderer für Tesla? Mehr erfahren Sie im China.Table. Jörn Petring

|

|

|

Vassiliadis bald im RWE-Aufsichtsrat

Ralf Sikorski hat sich entschieden, sein Mandat für die IGBCE im Aufsichtsrat der RWE AG mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung des Konzerns am 30. April 2025 aus persönlichen Gründen niederzulegen. Ihm soll IGBCE-Vorsitzender Michael Vassiliadis als Arbeitnehmervertreter in dem Kontrollgremium folgen. Thilo Boss

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Tagesschau: CEOs verdienen mehr Die Vorstandsvorsitzenden der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr eine deutliche Gehaltserhöhung erhalten. Insgesamt verdienten sie 231,4 Millionen Euro, was einer Steigerung von 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. (“Gehälter von DAX-Chefs steigen deutlich”)

Handelsblatt: Banken werden strenger Im ersten Quartal haben die Banken in der Euro-Zone ihre Vergabestandards für Unternehmenskredite etwas angezogen. Laut der Notenbank ist dieser Schritt auf erhöhte konjunkturelle Risiken zurückzuführen. Bis Ende Juni wird zudem eine weitere Verschärfung der Standards prognostiziert. (“Banken verschärfen Vergabestandards für Firmenkredite”)

Leadersnet: So fördert man Frauen Obwohl zahlreiche Programme zur Förderung von Frauen existieren, bleibt der Anteil weiblicher Führungskräfte auf Top-Ebene seit Jahren unverändert. Entscheidend sind weniger Förderprogramme, sondern vielmehr unternehmensinterne Maßnahmen wie flexible Führungsmodelle und transparente Aufstiegskriterien, die nicht nur Karrierechancen für Frauen schaffen, sondern auch deren Umsetzung im Berufsalltag ermöglichen. (“Warum Unternehmen weibliche Führungskräfte verlieren”)

FAZ: Wichtiger Mittelbau Viele Unternehmen reduzieren Positionen in den mittleren Führungsebenen. Dabei sind gerade diese Führungskräfte in der heutigen Arbeitswelt, geprägt von neuen und oft hybriden Strukturen, von entscheidender Bedeutung. (“Wen es im mittleren Management braucht – und wen nicht”)

Standard: Teuer und wenig ergiebig Weltweit fließen jährlich 90 Milliarden Euro in die Entwicklung von Führungskräften. Dennoch bleiben die Ergebnisse oft enttäuschend, da dies die Kompetenzen der Führungskräfte nicht wesentlich verbessert. Über 70 Prozent der Mitarbeitenden, die kündigen, geben ihren Vorgesetzten als Hauptgrund an. (“Warum gute Führungskräfte schwer zu finden sind”)

Forbes: Hohe Ansprüche Die Generation Z stellt höhere Ansprüche an ihre Arbeitgeber. Sie wünscht sich zusätzliche Tage für die mentale Gesundheit, zwei Homeoffice-Tage pro Woche, Rechtsschutz, Versicherungen für Haustiere, Reisevergünstigungen, finanzielle Unterstützung für Studienkosten, Schuldenerlass, Zugang zu Tickets für Veranstaltungen und sogar einen Notfallfonds. (“Gen Z Demands Flexible Workplace Benefits”)

Bloomberg: Avatar statt CEO Sam Liang, CEO von Otter.ai, einem Unternehmen für Meeting-Transkriptionen, hat einen digitalen Avatar entwickelt, der ihn repräsentieren kann. Er ist überzeugt, dass künftig jede Führungskraft über einen solchen Avatar verfügen wird. Bevor der CEO-Bot marktreif ist, müssen noch große Hürden genommen werden. (“Meetings Won’t Be the Same When the Boss Sends an AI Bot”)

|

|

|

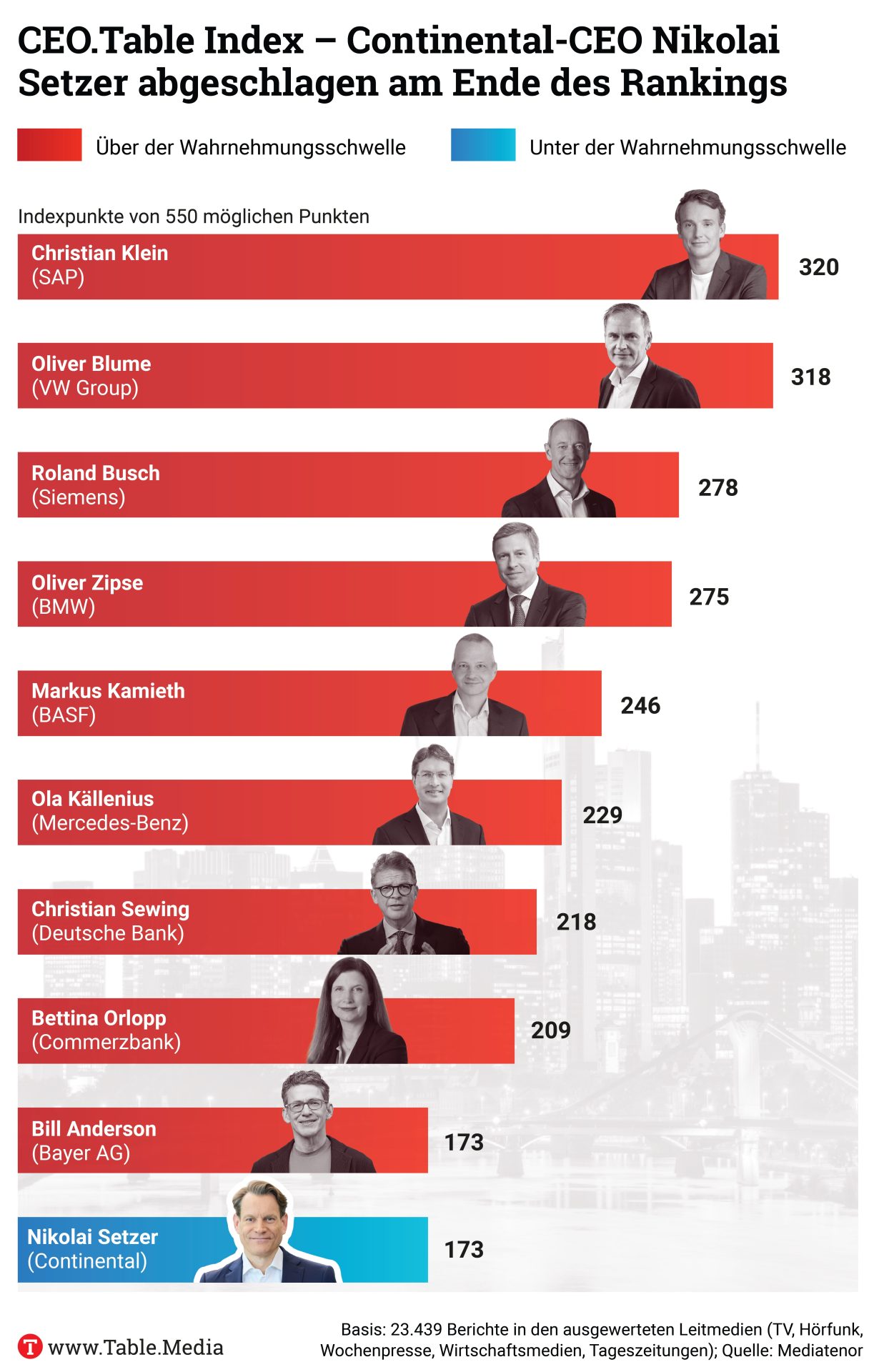

CEO.Index

|

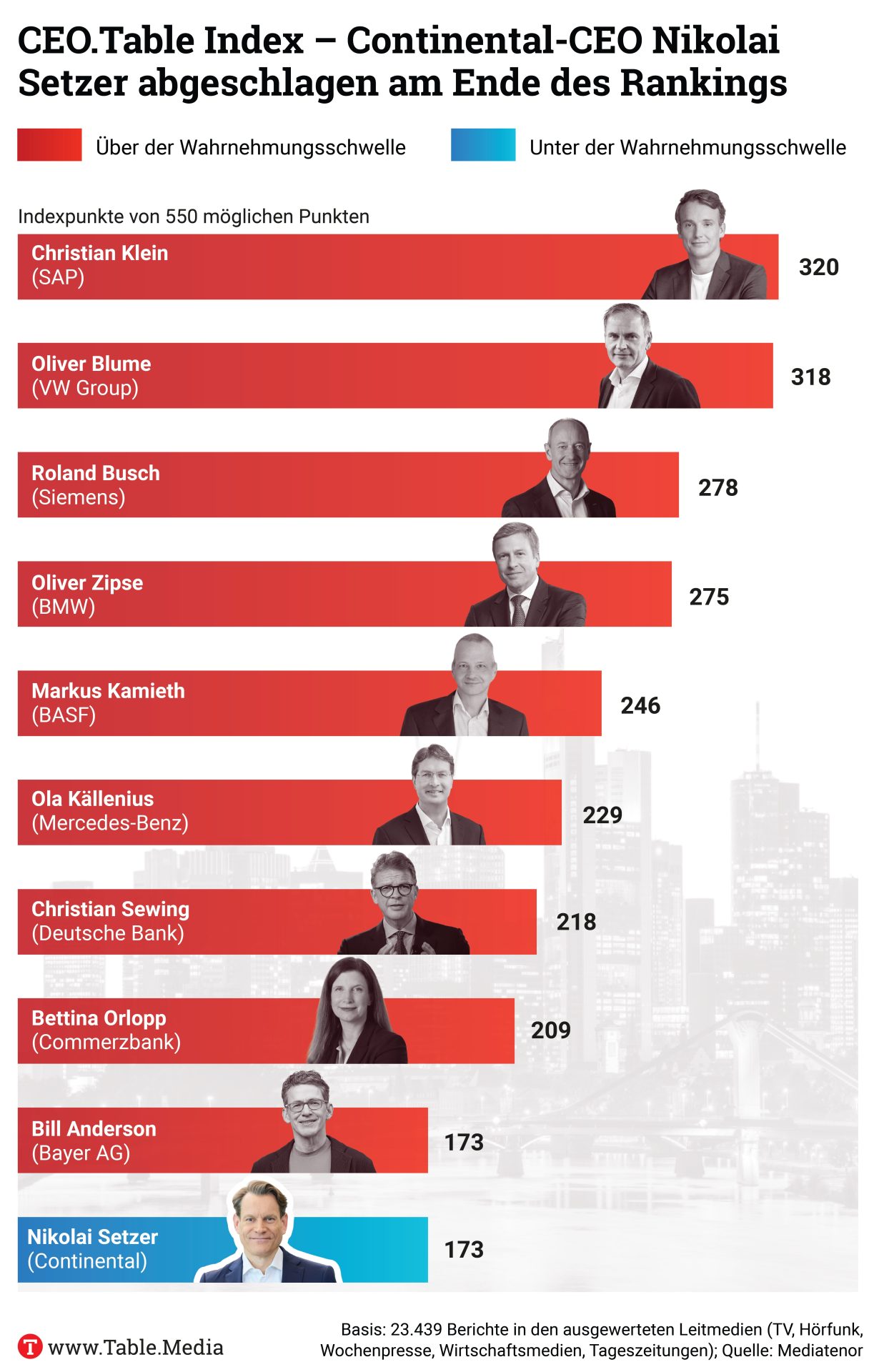

Leitmedien stellen Setzer und Conti schlechte Noten aus

Continental-Vorstandschef Nicolai Setzer werden nur wenige Stärken zugestanden. Mit 173 von 550 möglichen Punkten im CEO Impact Index liegt der Manager des Hannoveraner Dax-Konzerns weit abgeschlagen und unter der Wahrnehmungsschwelle im Vergleich zu den Top-CEOs.

Trotzdem punktet Setzer mit Innovationen und Investitionen. Gelingt es ihm, sich erfolgreich von der schwächelnden Automotive-Sparte zu trennen, werden ihm sicher Kriterien wie Durchsetzungsvermögen und Shareholder Value zugutekommen und ihn im Ranking aufsteigen lassen.

Die Jahre, in denen die Leitmedien nicht nur den CEO, sondern auch das gesamte Top-Management des niedersächsischen Konzerns positiv begleiteten, liegen weit zurück: seit 2019 dominiert eher die Kritik. Im vergangenen Jahr wurde nur die Deutsche Bahn negativer dargestellt. Dabei musste Continental noch nicht einmal mit Streiks kämpfen.

Die gesamte Studie zum 17. CEO Impact Index kann unter: www.mediatenor.de kostenfrei heruntergeladen werden. Wie auch alle anderen 16.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstituts Media Tenor International AG. | |

|

CEO.Politics

|

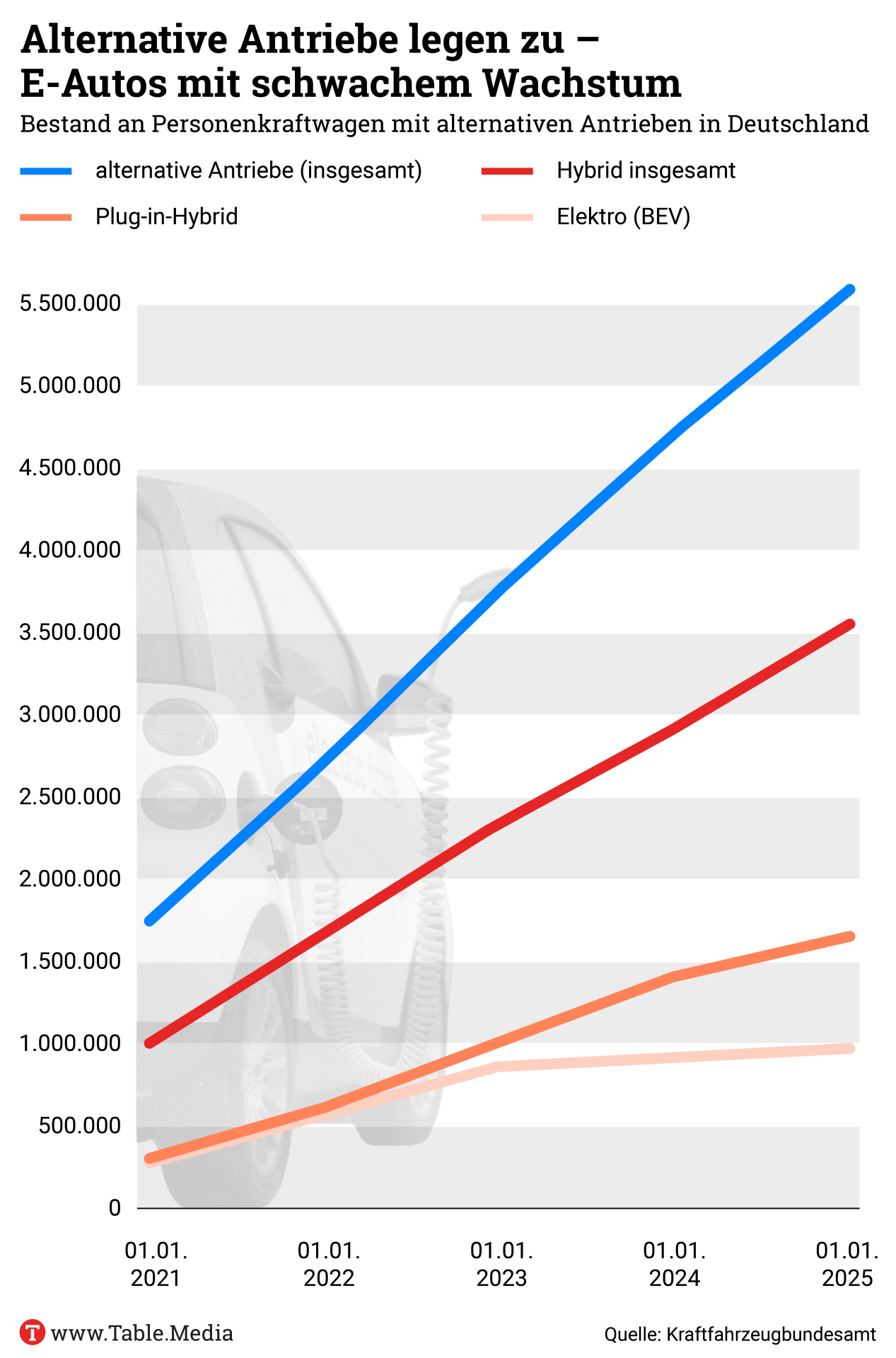

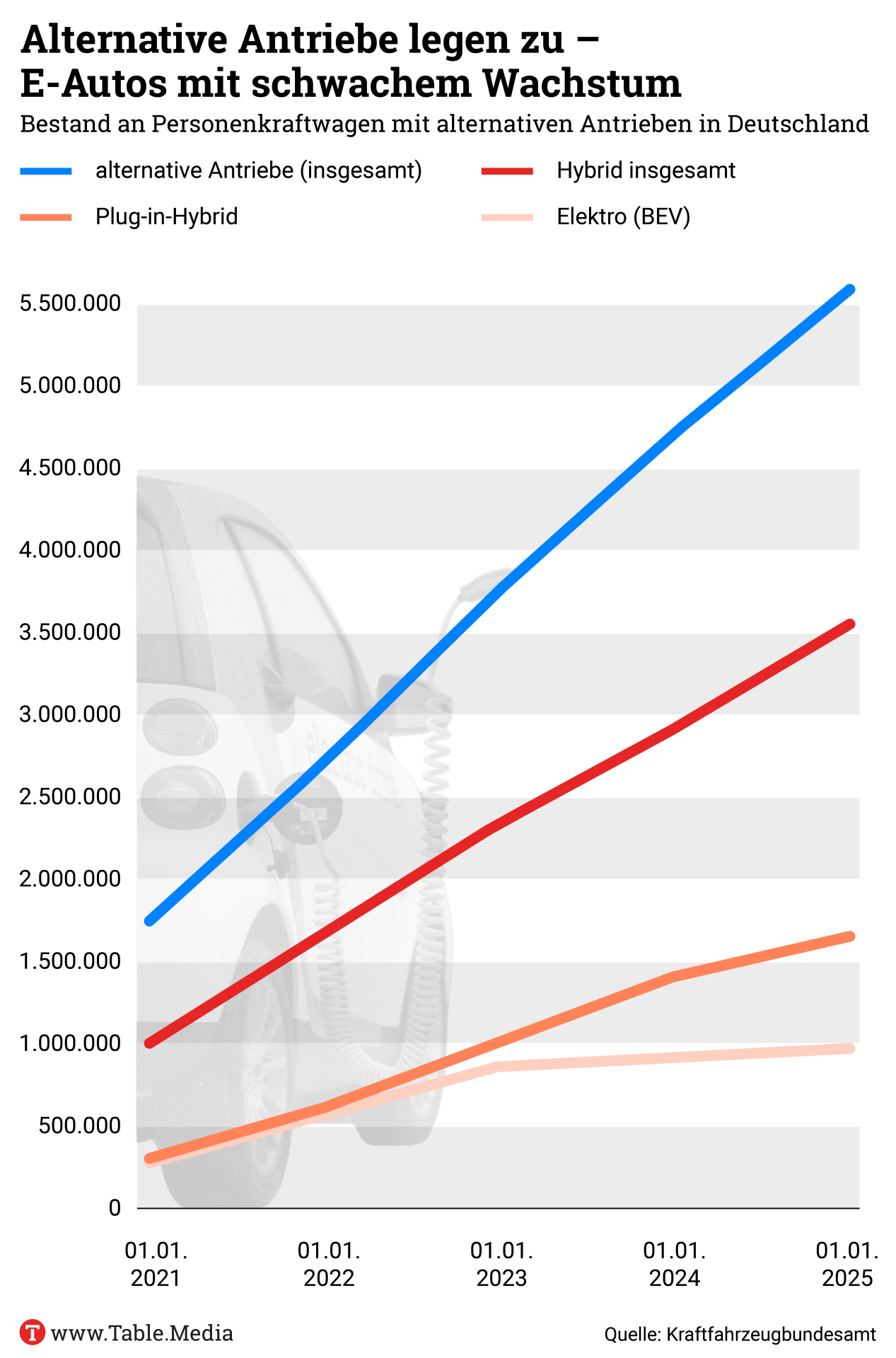

Firmenwagen treiben Absatz von E-Autos

Unternehmen bleiben die wichtigsten Abnehmer von Elektrofahrzeugen in Deutschland. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lag der Anteil von Firmenwagen an den neu zugelassenen batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) im Jahr 2024 bei 53,2 Prozent – nach 57,4 Prozent im Vorjahr. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte die steuerliche Begünstigung von E-Autos im Rahmen der Dienstwagenbesteuerung sein.

Im März wurden insgesamt 42.521 BEVs neu zugelassen – rund 7.000 mehr als im Februar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich ein Zuwachs von 11.137 Fahrzeugen. Der Anteil der BEVs an den knapp 250.000 Neuzulassungen lag bei 16,8 Prozent und damit 4,9 Prozentpunkte über dem Wert vom März 2024.

Um den Absatz von E-Autos zu stärken, plant die künftige Bundesregierung eine Sonderabschreibung für E-Autos. Die Bruttopreisgrenze für steuerlich begünstigte Dienstwagen soll von 70.000 auf 100.000 Euro angehoben werden. Darauf hatte sich schon die rot-grüne Bundesregierung im Juli 2024 verständigt, scheiterte jedoch an fehlenden Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat. Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD zudem darauf geeinigt, E-Autos von der Kfz-Steuer bis zum Jahr 2035 zu befreien, Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen beim Umstieg auf klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen und Plug-In-Hybrid-Technologie (PHEVs) sowie Elektrofahrzeuge mit Range-Extender (EREV) zu fördern. Außerdem soll das Ladenetz verstärkt ausgebaut werden.

Im Gesamtbestand bleibt der BEV-Anteil mit 3,3 Prozent (rund 1,5 Millionen Fahrzeuge) weiterhin gering. Das Wachstum hat sich deutlich verlangsamt. Während die Zahl der E-Fahrzeuge im Jahresvergleich noch um 17,2 Prozent zunahm, lag das Plus 2023 nur noch bei 39,1 Prozent. Alexander Güntzler

|

|

DGB kritisiert Frühstart-Rente

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hält die geplante Frühstart-Rente für ineffektiv und teuer. “Mit zehn Euro Monatsbeitrag entstehen nach 60 Jahren gerade einmal real 30 Euro Rente – ein teures Modell, das vor allem Finanzdienstleistern nützt und allenfalls einen verschwindenden Beitrag zur Altersvorsorge leistet”, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel dem CEO.Table. Statt solcher Symbolpolitik brauche es echte Reformen – darunter die Einbeziehung von Selbstständigen ohne Ausnahmen, eine konsequente Stärkung der gesetzlichen Rente und einen klaren Fokus auf soziale Gerechtigkeit.

Die Frühstart-Rente soll zum 1. Januar 2026 eingeführt werden. Für jedes Kind, das zwischen dem sechsten und 18. Lebensjahr eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, sollen monatlich zehn Euro in ein individuelles, privat organisiertes Vorsorgedepot eingezahlt werden. Ab dem 18. Lebensjahr kann dieses Depot privat weiter bespart werden. Das angesparte Kapital ist vor staatlichem Zugriff geschützt, Erträge bleiben bis zum Renteneintritt steuerfrei. Ausgezahlt wird erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Alexander Güntzler

|

|

“Made in China 2025”: EU-Kammer schlägt Alarm

Zehn Jahre nach dem Start von Chinas Industrieoffensive zieht die Europäische Handelskammer in Peking eine ernüchternde Bilanz. In Schlüsselbereichen wie Elektromobilität, Solarenergie und Telekommunikation hat China Europa technologisch überholt – mit spürbaren Folgen für europäische Unternehmen und Märkte. Der neue Bericht warnt vor Überkapazitäten, Preisdruck und wachsender Abhängigkeit. Wie weit ist China wirklich – und wie lange kann Europa noch mithalten? Mehr erfahren Sie im China.Table. Amelie Richter

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Personnel

|

Börsen-Zeitung: Neuer Goldman-CEO John Waldron wird als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge des Goldman-CEO David Solomon gehandelt Ein attraktives Angebot von Apollo Global, so berichten Insider, lehnte er ab. (“Goldman-Spitzenmanager bringt sich als nächster CEO in Stellung”)

Handelsblatt: Patrick Bell ist Geschäftsführer Das Deutschland-Geschäft von Castrol, einer weltweit führenden Schmierstoffmarke, steht unter neuer Führung. Bianca Rösler, Rhea D’Jesus und Patrick Bell wurden in die Geschäftsführung der Castrol Germany GmbH berufen. (“Fortschritt gestalten: Patrick Bell ist neuer Geschäftsführer der Castrol Germany GmbH”)

Space News: Indulis Kalnins leitet Raketen-Start-up Das deutsche Start-up Rocket Factory Augsburg (RFA) hat eine Veränderung in der Geschäftsführung vorgenommen. Indulis Kalnins tritt die Nachfolge von Stefan Tweraser an, der seit Oktober 2021 als Geschäftsführer tätig war. (“Rocket Factory Augsburg replaces CEO”)

CBT News: Adam Chamberlain wird US-CEO Mercedes-Benz hat einen Führungswechsel für sein nordamerikanisches Geschäft bekannt gegeben. Ab dem 1. Juli wird Adam Chamberlain neuer CEO von Mercedes-Benz USA (MBUSA) und übernimmt gleichzeitig die Verantwortung für Marketing und Vertrieb von Mercedes-Benz Cars in Nordamerika. (“Mercedes-Benz USA appoints Adam Chamberlain as new CEO”)

Journal Star: Joseph E. Creed wird Caterpillar-Chef Caterpillar erhält einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Joseph E. Creed, seit 28 Jahren im Unternehmen und aktuell Chief Operating Officer, wurde zum zukünftigen CEO ernannt und wird ab dem 1. Mai dem Vorstand angehören. Er folgt auf CEO Jim Umpleby, der ab dem 1. Mai als geschäftsführender Vorstandsvorsitzender tätig sein wird. (“Caterpillar names next CEO”)

Reuters: Stellantis begrenzt den Bewerberkreis Der französisch-italienische Autobauer Stellantis hat die Liste der potenziellen CEO-Kandidaten auf fünf Personen eingegrenzt. Die finale Entscheidung, wer das Unternehmen in einer der herausforderndsten Phasen der Branche führen wird, steht unmittelbar bevor. (“Stellantis closing in on new CEO with shortlist of five candidates, sources say”)

Baulinks: Christopher Speier wird Chef bei Knauf PFT York Falkenberg, Geschäftsführer von Knauf PFT, verlässt die Knauf Gruppe auf eigenen Wunsch zum 31. Mai. Der Maschinenbauingenieur hat das Unternehmen über zwei Jahrzehnte hinweg entscheidend mitgestaltet. Seine Position als Geschäftsführer wird künftig von Christopher Speier übernommen. (“Christopher Speier wird neuer Geschäftsführer der Knauf PFT”)

Textilwirtschaft: Stefan Merkt verlässt Schöffel Jakob Schöffel übernahm im Februar die Leitung des gleichnamigen Familienunternehmens. Im April kündigte das Unternehmen an, den Vertrieb in der Sport-Sparte neu zu organisieren. Nach sechs Jahren verlässt nun Stefan Merkt, der CEO von Sport Schöffel, das Unternehmen. (“Geschäftsführer verlässt Schöffel Sport”)

Manager Magazin: Nachfolger für Höltkemeyer gesucht Die japanische SBI Group soll Medienberichten zufolge mit der Suche nach einem Nachfolger für Carsten Höltkemeyer, Vorstandschef des Berliner Fintechs Solaris, begonnen haben. Obwohl sein Vertrag noch bis 2026 gültig ist, steht offenbar eine frühzeitige Neubesetzung im Raum. (“Neuer Solaris-Eigner aus Japan will den CEO austauschen”)

Netzwoche: Fielitz neuer Doodle-Chef Christian Fielitz wird neuer CEO bei Doodle. Er wechselt vom Beratungsunternehmen McKinsey zum bekannten Entwickler des Terminplanungstools und übernimmt die Position von Renato Profico. (“Neuer Doodle-CEO kommt von McKinsey”)

R

|

|

|

CEO.Tech&Science

|

Qiagen führt neue Lösungen ein

Bis 2026 will Qiagen, weltweit führender Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien für molekulare Diagnostik, drei neue Probenvorbereitungsgeräte zur Verbesserung der Laborautomatisierung einführen. Mit den Produkten QIAsymphony Connect, QIAsprint Connect und QIAmini können Labore nach Unternehmensangaben einen höheren Automatisierungsgrad erreichen.

Anwendung sollen die neuen Produkte sowohl bei kleinen Forschungseinrichtungen als auch bei Testlaboren mit großem Probendurchsatz finden. “Wir bieten neue Möglichkeiten, komplexe Herausforderungen – von der Flüssigbiopsie bis zum Hochdurchsatz-Screening – mithilfe intelligenter, skalierbarer Lösungen zu bewältigen”, erklärte Nitin Sood, Senior Vice President und Head of Product Portfolio & Innovation des Dax-Konzerns. Ein weiterer Fokus liege auf mehr Effizienz und Nachhaltigkeit.

Zuletzt konnte Qiagen ein starkes vorläufiges Ergebnis für das erste Quartal 2025 vorweisen. Der Nettokonzernumsatz stieg trotz eines schwierigen Marktumfelds um fünf Prozent auf rund 483 Millionen US-Dollar. Gestützt auf die gute Geschäftsentwicklung rechnet das Unternehmen jetzt damit, sein mittelfristiges Ziel einer bereinigten operativen Gewinnmarge von mindestens 31 Prozent deutlich früher als 2028 zu erreichen. Lisa Brunßen

|

|

An Palantir scheiden sich die Geister

Die Nato wird das KI-System Maven Smart System NATO (MSS NATO) des US-Unternehmens Palantir einführen. Bereits in den kommenden 30 Tagen soll die Plattform beim Allied Command Operations (ACO) einsatzbereit sein. Ziel ist es, militärische Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Lageanalyse durch moderne KI-Technologien wie Sprachmodelle und maschinelles Lernen deutlich zu verbessern.

In Deutschland hingegen wird Palantir kritisch gesehen. Der Bundesrat hat im März einen Beschluss gefasst, eine gemeinsame Datenanalyse-Software für Polizeibehörden zu etablieren. Das Unternehmen wurde zwar nicht namentlich genannt, doch die Forderung nach einer “interimsweise zeitnahen Bereitstellung” einer Analyseplattform für Polizeibehörden deuteten viele als indirekten Verweis auf eine Palantir-Software, die bereits in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen im Einsatz ist.

Besonders SPD-geführte Länder sowie Schleswig-Holstein und Thüringen sind skeptisch. Sie äußern Bedenken hinsichtlich einer möglichen Abhängigkeit von US-Technologie, datenschutzrechtlicher Risiken und der politischen Nähe von Palantir-Mitgründer Peter Thiel zu US-Präsident Donald Trump. Alexander Güntzler

|

|

|

CEO.Economics

|

|

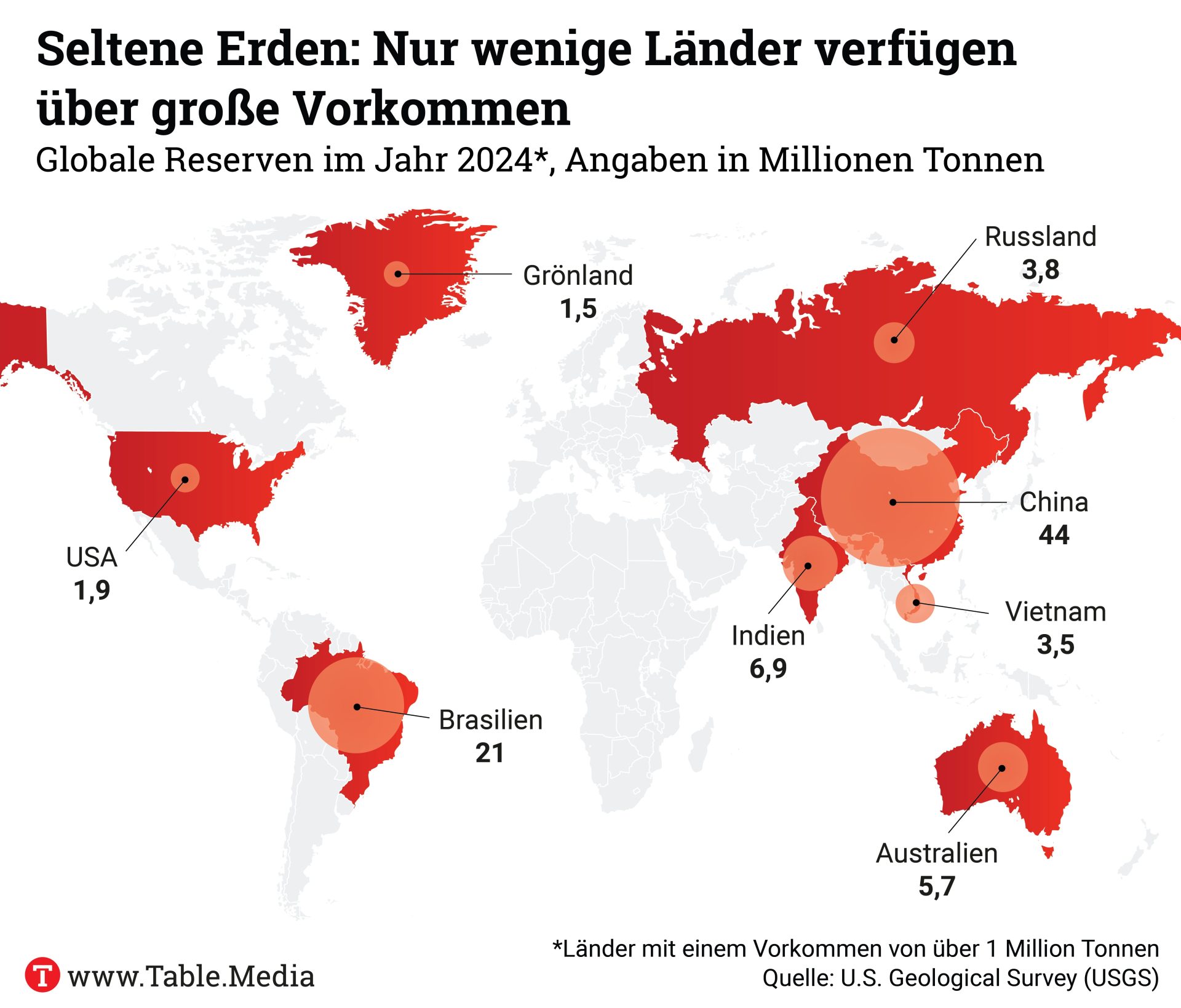

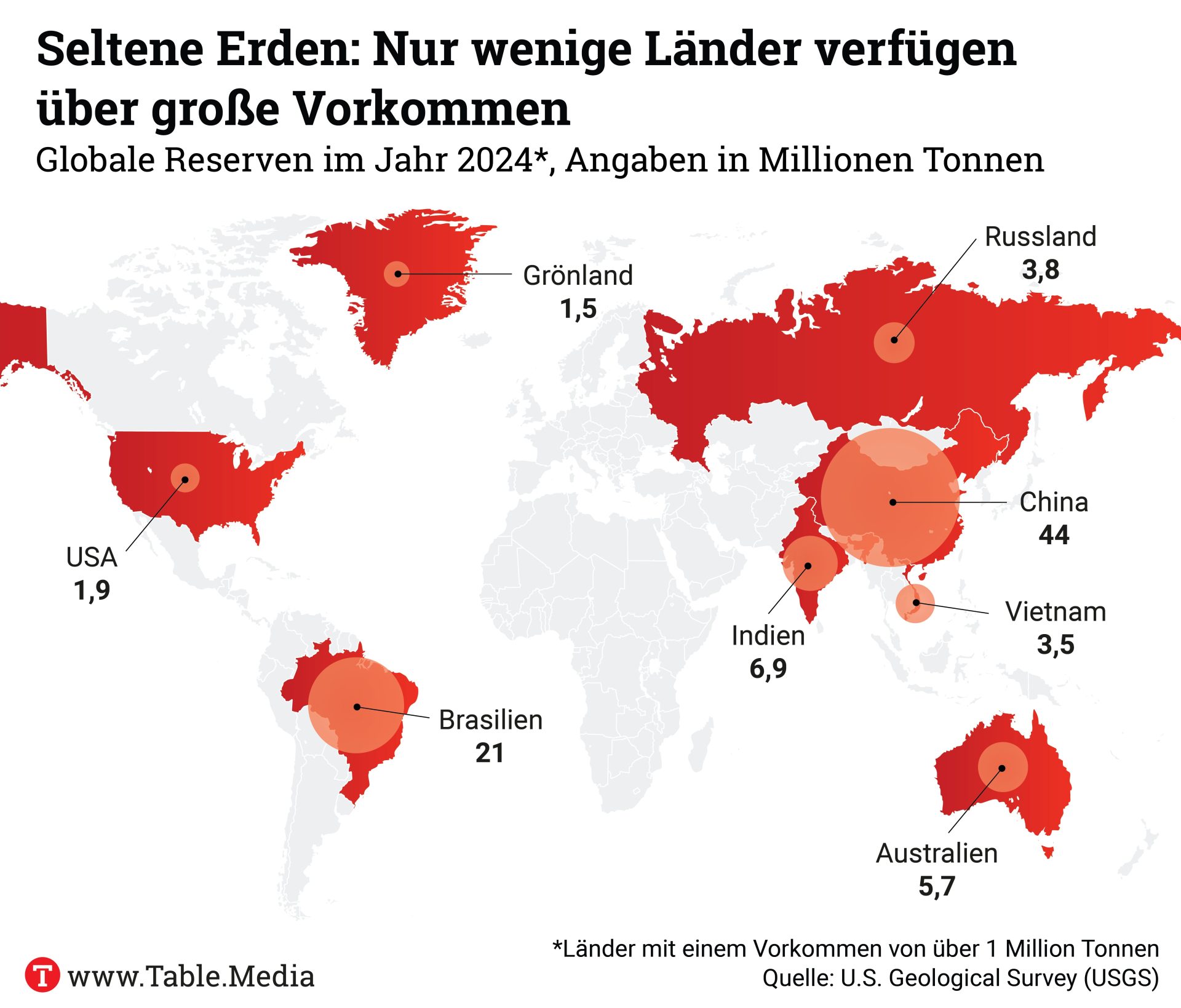

Seltene Erden sind eine Achillesferse Europas

Donald Trump will die Konfrontation mit China und das Land zeigt seine Zähne. Zuletzt hat China nach der Zollspirale auch noch die Beschränkung der Ausfuhr bestimmter seltener Erden angekündigt – eine Maßnahme, die die westlichen Industriestaaten empfindlich treffen dürfte. Seltene Erden sind unverzichtbar im Hochtechnologie-Bereich, etwa bei Militärtechnik, Computerchips und Elektronikteilen – aber auch bei der Produktion von Elektromotoren oder Windkraftanlagen, ohne die die Energiewende nicht vorankommt.

Über die letzten Jahrzehnte hat China durch den staatlich begünstigten Abbau kritischer Rohstoffe und die gezielte Ansiedlung von Weiterverarbeitungsstätten internationale Konkurrenz aus dem Markt gedrängt. Heute hält es, beispielsweise im Bereich der Seltenen Erden, quasi eine Monopolstellung. Dies ist seit Längerem bekannt. Von westlichen Industriestaaten wurde diese Form globaler Arbeitsteilung oft als ökonomisch vorteilhaft betrachtet – auch weil massive Umweltfolgen nicht vor der eigenen Haustür zu sehen waren.

Die Europäische Kommission hatte allerdings schon vor der Corona-Krise in verschiedenen Studien wirtschaftliche Abhängigkeiten analysiert. Sie kam zu dem Schluss, dass China den größten Anteil am Gesamtimport der Produkte mit hoher Abhängigkeit, also wenig oder keinen Substitutionsmöglichkeiten, aufweist. Auch der Sachverständigenrat Wirtschaft hat sich im Jahr 2022 mit den geopolitischen Veränderungen und sich daraus ergebenden ökonomischen Herausforderungen befasst.

Kurzfristig bestehen mit Blick auf die Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten. Um die Risiken mittel- bis langfristig zu reduzieren, ist jedoch eine strategische Neuausrichtung dringend erforderlich. Dazu gehören der gezielte Aufbau und die Diversifizierung internationaler Lieferbeziehungen, insbesondere mit rohstoffreichen Demokratien wie Australien, Kanada oder bestimmten Ländern Afrikas. Ebenso wichtig ist der Ausbau des Recyclings kritischer Rohstoffe aus Altgeräten sowie die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Substitution und Effizienzsteigerung.

Auch Investitionen in eigene Förder- und Verarbeitungskapazitäten – etwa in Schweden, Norwegen oder Deutschland – sollten geprüft werden. Die Zeitspanne zwischen der Entdeckung eines Vorkommens kritischer Rohstoffe und dem Beginn der tatsächlichen Förderung beträgt jedoch oft zehn bis 15 Jahre oder sogar mehr. Auf europäischer Ebene stellen Initiativen wie die European Raw Materials Alliance erste Schritte in die richtige Richtung dar, sie müssen jedoch konsequent weiterentwickelt und umgesetzt werden.

Europa steht in der aktuellen Auseinandersetzung zwischen den USA und China nicht im Zentrum des Konflikts. Aber Europa dürfte die wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen jedoch schmerzlich zu spüren bekommen. Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen erneut, dass geoökonomische Abhängigkeiten Teil einer Machtprojektion und somit in hohem Maße sicherheitsrelevant sind.

Sicherheit ist allerdings kein einmal erreichter Zustand. Sie ist ein kontinuierlicher Prozess der Anpassung an sich verändernde Bedrohungslagen und des Ausbalancierens geopolitischer Kräfteverhältnisse. China wird auf absehbare Zeit über eine Reihe potenzieller “ökonomischer Waffen” verfügen – und daran dürfte sich mittelfristig wenig ändern. Umso wichtiger ist es, sich in Deutschland und Europa strategisch so aufzustellen, dass sie nicht gegen uns eingesetzt werden – und Vorkehrungen zu treffen für den Fall, dass es doch geschieht.

Offenheit für Dialog und zugleich robuste Interessenvertretung – gegenüber China und nicht als Show in den deutschen Medien – sowie tragfähige Gesprächskanäle sind ebenso Teil einer vorausschauenden Strategie wie wirtschaftliche Stärke und Attraktivität als Handelspartner. Nur wer Ambiguitäten aushält und dabei strategisch handlungsfähig bleibt, kann geopolitischen Spannungen dauerhaft begegnen. Für die europäischen Demokratien mit ihren zunehmend polarisierten Debatten ist das eine besondere Herausforderung.

Es ist dabei wenig hilfreich, wenn politische Entscheidungsträger die komplexen geoökonomischen Abhängigkeiten auf einfache Narrative wie Abkopplung oder moralische Schwarz-Weiß-Schemata reduzieren. Solche verkürzten Deutungen blenden zentrale Zielkonflikte und strukturelle Zwänge aus – sie können strategisch in die Irre führen und einer zielführenden Einstellung in der Bevölkerung gerade im Wege stehen. Stattdessen braucht es ein realistisches Verständnis globaler Verflechtungen und die Fähigkeit – auch in der Bevölkerung -, mit Ambiguitäten und Unsicherheiten umzugehen.

Vor diesem Hintergrund ist die im Koalitionsvertrag vorgesehene Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats ein richtiger und wichtiger Schritt. Die geoökonomischen Herausforderungen und deren Zusammenspiel mit anderen Bedrohungen unserer Sicherheit sollten ein Schwerpunkt seiner Arbeit sein. Auch wenn die Beratungen vertraulich erfolgen müssen, kann die Schaffung des Sicherheitsrats Anlass für eine gezielte öffentliche Kommunikation sein – nicht über einzelne Maßnahmen, sondern über die strategischen Herausforderungen. Das kann helfen, ein realistisches Risikobewusstsein zu fördern und die gesellschaftliche Resilienz im Umgang mit Unsicherheiten zu stärken.

Veronika Grimm ist seit April 2020 Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft. Sie ist Professorin an der Technischen Universität Nürnberg (UTN) und Leiterin des Energy Systems und Market Design Lab. | |

|

CEO.Standpunkt

|

|

Hans Dieter Pötsch ist seit fast zehn Jahren Aufsichtsratschef der VW-Group.

|

|

Die Stärkung des europäischen Binnenmarktes hat höchste Priorität

Derzeit erschüttern eine Reihe geopolitischer Entwicklungen die globale Ordnung: Bündnisse, die einst stabil zu sein schienen, werden neu verhandelt oder sogar aufgekündigt. Protektionismus ist auf dem Vormarsch und die Vorstellung einer global integrierten Wirtschaft wird zunehmend durch eine fragmentierte Welt ersetzt. Und: strategische Abhängigkeiten werden aufgedeckt und ausgenutzt. Infolgedessen müssen Unternehmen und Regierungen neue Modelle zur Risikominderung und Diversifizierung entwickeln.

Die Europäische Union beginnt, dies zu realisieren und zu reagieren. Nach Jahren der Zurückhaltung sollen nun politischer Wille und finanzielle Ressourcen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mobilisiert werden.Vorrangiges Ziel muss es nun sein, eine ganzheitliche Transformation in Angri zu nehmen. Eine, die ökologisch nachhaltig, wirtschaftlich tragfähig und geopolitisch strategisch ist. Europa fängt hier nicht bei Null an. Auf vielen Gebieten sind wir technologisch führend.

Dieses Erbe gibt uns zwar ein starkes Fundament. Doch auf unseren Lorbeeren auszuruhen ist keine Strategie. In den Bereichen E-Mobilität und Digitalisierung zum Beispiel sehen wir uns heute mit neuen, agilen und sehr ehrgeizigen globalen Wettbewerbern konfrontiert. Europa mangelt es zwar weder an Wissen noch an Innovationspotenzial – aber oft an den politischen Rahmenbedingungen und den Voraussetzungen, um dieses Potenzial in großem Umfang zu erschließen.

Wir benötigen unter anderem dringend ein wettbewerbsfähiges digitales Ökosystem in der gesamten Europäischen Union – ein Ökosystem, das Fachwissen in den Bereichen Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz, Datenwissenschaft und moderne Konnektivität fördert.

Eine zentrale Herausforderung für Europa ist nach wie vor auch die Abhängigkeit von außereuropäischen Zulieferern – insbesondere bei der Produktion von Batteriezellen. Dies ist sowohl eine industrielle als auch eine strategische Schwachstelle. Europa muss seine eigenen Lieferketten entwickeln, den Zugang zu Rohstoffen sichern und stark in Forschung und Entwicklung investieren.

Die Regulierung muss dieses Ziel unterstützen und darf es nicht behindern. So darf zum Beispiel die EU-Batterieverordnung keine Kostennachteile und keinen Verwaltungsaufwand für die europäischen Hersteller verursachen. Die Berechnung des CO2- Footprint muss reale Geschäftspraktiken widerspiegeln – einschließlich der Beschaffung erneuerbarer Energie durch Stromabnahmeverträge und Zertifikate.

Fakt ist, dass wir in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen leben – und dies ist eine Chance, unsere strategischen Prioritäten neu zu bewerten und eine zukunftssichere industrielle Basis aufzubauen. Europa birgt ein immenses Potenzial, wenn wir Institutionen modernisieren und Prozesse an die heutigen Realitäten anpassen.

Die Stärkung des europäischen Binnenmarktes muss dabei höchste Priorität haben. Er ist der größte Trumpf Europas. Seine Vollendung könnte eine Welle von Produktivität, Innovation und Wachstum auslösen. Ein Markt mit 450 Millionen Menschen bietet immense Größenvorteile und kann negative Auswirkungen des globalen Protektionismus ausgleichen und die strategische Autonomie Europas stärken.

In einer Zeit, in der wir uns um neue Partnerschaften in der ganzen Welt bemühen, macht ein starker Binnenmarkt Europa zu einem weitaus attraktiveren Partner. Es ist unsere Aufgabe, ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und souveränes Europa aufzubauen. Ein Europa, das nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in politischer und technologischer Hinsicht führend ist.

Hans Dieter Pötsch wurde im Oktober 2015 zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Volkswagen Group AG gewählt und ist seit November 2015 CEO der Porsche Automobil Holding SE , die 53,3 Prozent der Stammaktien und Stimmrechte der VolkswagenAG kontrolliert. Von 2003 bis 2015 war Pötsch Finanzvorstand des VW-Group. Unter ihm übernahm als CFO Volkswagen Scania und MAN. Zudem war Pötsch für die Erarbeitung der Grundlagenvereinbarung mit der Porsche Holding und die Integration des Herstellers Porsche AG in den VW-Konzern verantwortlich. | |

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |