|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#2

/

28. Dezember 2024

|

|

|

Executive.Summary

|

Deutsche Autobauer wollen 2025 mit Investitionen und geringeren Kosten aus der Krise fahren

Kein anderes deutsches Unternehmen symbolisiert mehr das Wirtschaftswunder als Volkswagen. Der Konzern steht für Aufschwung und Wohlstand. Als am 5. August 1955 in Wolfsburg der millionste Käfer vom Band lief, feierte die ganze Republik. Heute, fast 70 Jahre danach, streicht VW 35.000 Stellen, fährt die jährliche Autoproduktion um über 700.000 Fahrzeuge zurück, kappt Zusatzleistungen sowie Boni. In einem 70-stündigen Verhandlungsmarathon haben sich die IG Metall und das VW-Management noch kurz vor Heiligabend geeinigt.

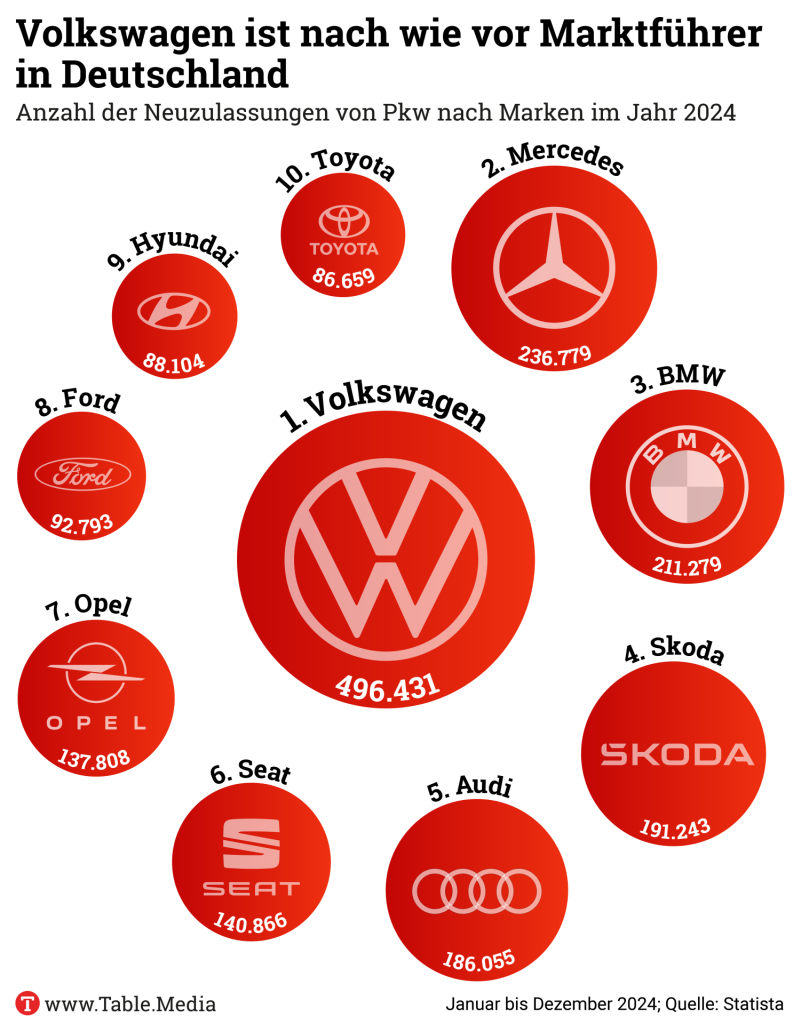

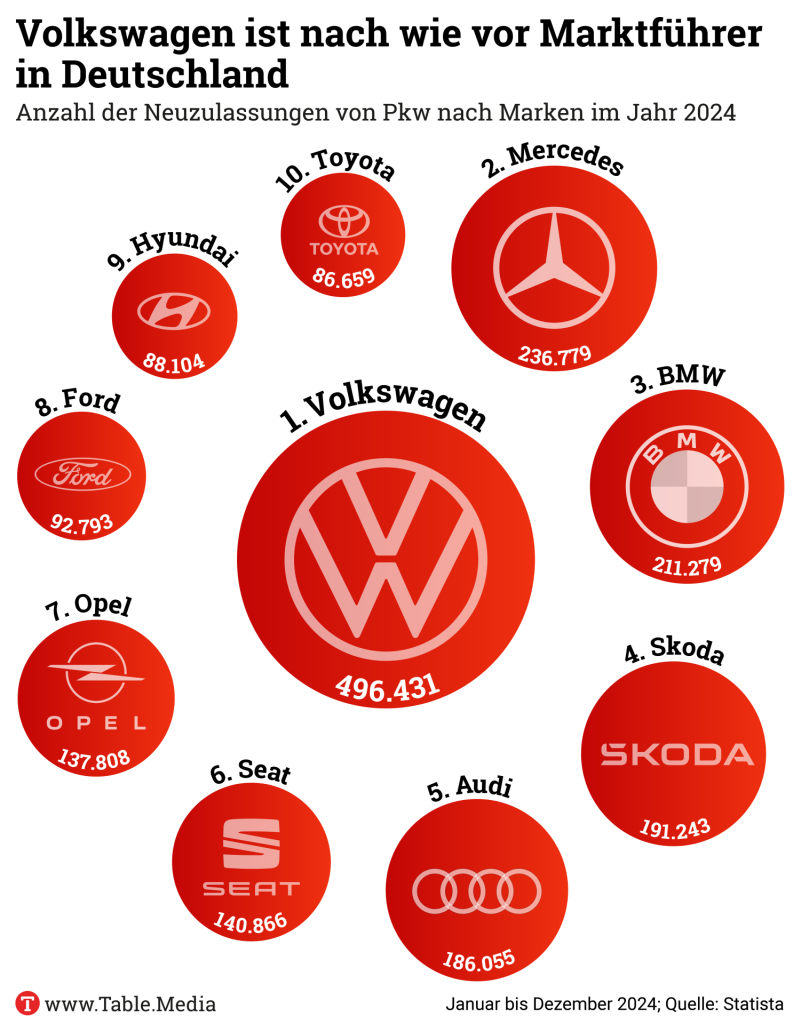

Die Gewerkschaft spricht nun von einem Weihnachtswunder, weil sie Standortschließungen, betriebsbedingte Kündigungen und Einschnitte beim Monatseinkommen abgewendet hat. CEO Oliver Blume interpretiert den Kompromiss als Grundlage dafür, um Europas größten Autobauer mithilfe von Kostensenkungen fitter für den internationalen Wettbewerb zu machen und verweist in Interviews darauf, dass der Belegschaftsabbau der Schließung von zwei bis drei großen Werken entspreche.Schlüsselindustrie mit 770.000 BeschäftigtenGerade die drohenden Werksschließungen, über die verhandelt wurden und auf die sich VW-Vorstandsvorsitzender Blume in seinem Resümee jetzt bezieht, hatten auch das politische Berlin im zweiten Rezessionsjahr aufgerüttelt. Volkswagen – der Konzern ist in Deutschland bei den Zulassungen Marktführer – zählt mit den anderen deutschen OEMs BMW und Mercedes-Benz zu einer der wichtigsten Schlüsselindustrien des Landes. Massenentlassungen mit betriebsbedingten Kündigungen bei der deutschen Auto-Ikone hätten die Stimmung im Land vor den Bundestagswahlen nochmals gedrückt, zumal auch in Stuttgart bei der Marke mit dem Stern Konzernchef Ola Källenius ein Sanierungsprogramm mit dem Namen “Next Level Performance” aufgelegt hat, durch das dem Autostandort Deutschland noch weitere Einschnitte drohen könnten. Die Kürzungen des Weihnachtsgeldes und der Fortfall des Jubiläumsgeldes bei den Bayerischen Motorenwerken wirken dagegen schon als Peanuts.

Das sind ungewohnte Nachrichten in einer erfolgsverwöhnten Branche, die jahrelang von Rekord zu Rekord jagte, den deutschen Export ankurbelte und nur Stellen auf- statt abbaute. Jetzt müssen die Hersteller auf Absatzrückgänge bei Verbrennern und E-Autos und auf zu hohen Kosten reagieren. Und dadurch stehen Arbeitsplätze zur Disposition. Mal mehr – und mal weniger.

Heute gibt es in der deutschen Automobilbranche noch 770.000 gut bezahlte Beschäftigte mit einem durchschnittlichen jährlichen Bruttoverdienst von über 80.000 Euro. Vier Millionen Jobs hängen bundesweit vom Auto ab, nahezu jeder zehnte Arbeitsplatz. Das Steueraufkommen, das sich aus dem Verkauf und der Nutzung von KFZ ergibt, liegt laut dem Verband der Autoindustrie (VDA) allein bei 90 Milliarden Euro. Kurzum, werden hierzulande weniger Autos gebaut – und exportiert -, zieht dies das ganze Land nach unten. Vom Imbissbesitzer vor den Werkstoren, den Zulieferern für Komponenten, den Anlagen- und Maschinenbauern bis hin zur Grundstoffindustrie, ohne deren Materialien überhaupt kein Kfz gebaut werden könnte, bekommen fast alle Branchen zeitverzögert die Flaute im Automobilbau zu spüren.Heftige Kritik am Versagen der PolitikDie Absatzrückgänge sind daher mehr als ein Warnsignal für den Industriestandort. Kanzler Olaf Scholz hatte auch deshalb schon im November zu einem Industriegipfel geladen, bei dem es auch darum ging, wie Deutschland mithilfe der Autoindustrie seine ökonomische Talfahrt stoppt und wieder Richtung Wachstum steuert. Schnell wurde dabei klar, dass unabhängig von Modelloffensiven und innovativen Antrieben die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmen stimmen müssen. “Während der internationale Standortwettbewerb immer härter geführt wird, fehlt es in Berlin und Brüssel zu oft an Geschwindigkeit und praxisnahen Konzepten. Die Politik verliert sich in immer mehr Regeln und Auflagen. Und wenn es Hilfen gibt, dann leider oftmals mit maximalen bürokratischen Aufwand. 2025 muss also vor allem auch ein Jahr der politischen Aktion werden. Das gilt sowohl für eine neue Bundesregierung als auch für Brüssel und die neue EU-Kommission”, sagt VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

| Hildegard Müller, VDA-Präsidentin, fordert Entlastungen für den Standort Deutschland |

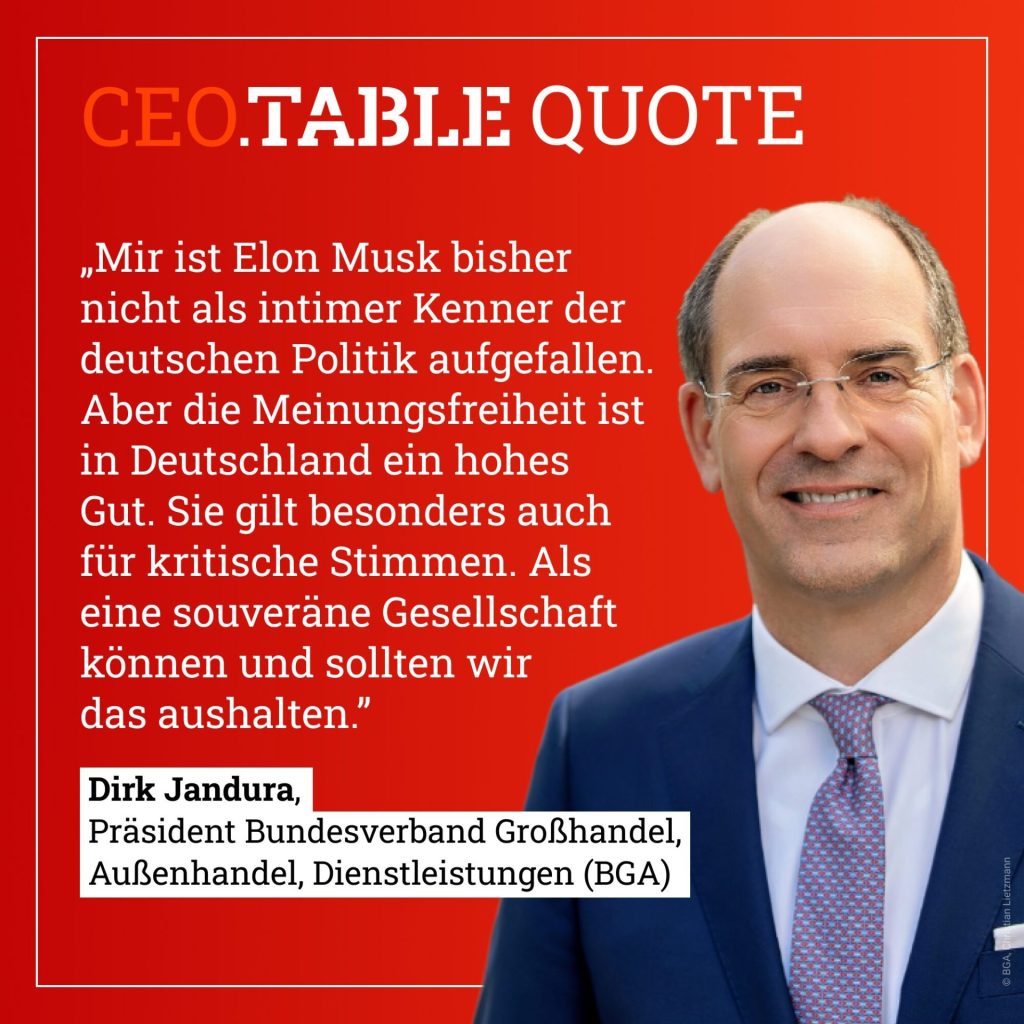

Dass die Cheflobbyistin der deutschen Autoindustrie bessere Rahmenbedingungen einfordert, verwundert nicht. Doch steht sie mit ihrer Kritik an der deutschen Politik nicht allein da. Der Leiter des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen, Professor Andreas Herrmann, wirft der Bundesregierung sogar “Planlosigkeit” statt einer verlässlichen Förderpolitik vor. Es fehle die “große Idee für das Land, für die Automobilindustrie und für Volkswagen”. Und der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmerverbände NRW, Arndt G. Kirchhoff, argumentiert, dass “nicht die deutsche Automobilindustrie ein Wettbewerbsproblem, hat, sondern die deutschen Standorte schlicht zu teuer sind.” Lohnzusatzkosten jenseits der 40 Prozent und die horrenden Strompreise würden Deutschland zum teuersten Standort der Welt machen und eine ganze Branche an die Wand drücken.Kernmarke VW erzielt nur mickrige Margen Im Tarifkonflikt bei Volkswagen in Wolfsburg war das auch ein zentraler Verhandlungspunkt. Denn im internen und internationalen Vergleich sind die Margen der in Deutschland gefertigten Fahrzeuge der Kernmarke VW mit nur 2,3 Prozent mickrig und liegen weit von der 6,5-Prozent-Zielrendite des Konzerns entfernt. So erreicht allein die tschechische VW-Tochter Skoda bereits seit Jahren eine stabile operative Marge von 8 Prozent. Der französisch-italienische Konzern Stellantis mit Automarken wie Fiat, Peugeot, Opel und Chrysler, liegt zwischen 5,5 und 7 Prozent, Toyota, weltgrößter Autobauer und Benchmark, erwirtschaftet 10,6 Prozent und Tesla erzielte im 3. Quartal für den E-Hersteller eine ungewohnt schlechte operative Marge von 10,8 Prozent. Mit Blick auf diese Vergleichswerte fordert auch VW-Chef Blume deshalb von der Politik geringere Abgaben, Abbau bürokratischer Hürden, bezahlbare Energie und Sicherheit bei Förderzusagen ein, damit Volkswagen und der Automobilstandort Deutschland wieder von der Stand- auf die Überholspur wechseln könne.

Doch unabhängig von den hohen Produktionskosten sieht Automobilprofessor Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM), bei den deutschen OEMs hausgemachte Probleme, die unbedingt gelöst werden müssen. Den Trend zur Elektromobilität hätten die Hersteller verschlafen und seien damit im wichtigsten Absatzmarkt China, aber auch in den Vereinigten Staaten, ins Hintertreffen geraden. Niemand in den Vorstandsetagen in Wolfsburg, Stuttgart und München habe damit gerechnet, dass vor allem im Reich der Mitte der Technologievorsprung so schnell aufgeholt werden würde. “Peking hat das generalstabsmäßig geplant und eine komplette Wertschöpfungskette von der Rohstoffsicherung über die Batteriefertigung bis zur Autoproduktion aufgebaut. Das zahlt sich jetzt aus”, sagt Bratzel.

Und das kommt nicht überraschend. “Im sicheren Gefühl der Unbesiegbarkeit wurde Chinas Aufstieg zur Automacht übersehen. Man hätte es jedoch nachlesen können. Bereits im Fünfjahresplan von 2010 wurde dieses Ziel ausgegeben”, kommentiert der St. Gallener Professor Herrmann. Und während in San Francisco, Shanghai und vielen anderen Städten bereits autonome Taxis unterwegs seien und Oslo ab 2030 mit mehreren 10.000 selbstfahrenden Fahrzeugen die Mobilität neu gestalte, freue man sich hierzulande über fahrerlose Minibusse im Testbetrieb zwischen zwei Haltestellen, so Herrmann weiter.Autoindustrie investiert 280 Milliarden Euro“Wer teurer ist, muss entsprechend innovativer sein”, sagt Bratzel. Und das bedeutet nichts anderes als das die Autobranche massiv für Innovationen tief in die Tasche greifen muss. Was sie aber auch tut: “Um die Transformation zur klimaneutralen Mobilität erfolgreich zu gestalten, investieren deutsche Automobilhersteller und Automobilzulieferer von 2024 bis 2028 etwa 280 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Weitere 130 Milliarden für den Neubau und Umbau von Werken kommen im gleichen Zeitraum hinzu”, rechnet VDA-Präsidentin Müller vor. Denn der Anspruch bleibe weltweit weiter führend zu sein.

Die Zahlen hören sich gewaltig an, und bleiben es auch, wenn man die OEMs einzeln betrachtet. Mercedes-Benz steckt dieses Jahr 14 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und neue Werke. Von 2021 bis 2026 sollen sich die Investments auf rund 60 Milliarden summieren. BMW hat für das kommende Jahr sogar sein ehrgeizigste Projekt aufgelegt. Nach Schätzungen von Branchenkennern – Zahlen nennt der Konzern nicht – sind allein rund zehn Milliarden Euro in die sogenannte “Neue Klasse” geflossen, die die Münchner im Herbst vorstellen werden und mit der sie den Elektromobilitätsmarkt auch mit innovativer Digitaltechnik aufmischen wollen. Und selbst die VW-Group, die trotz aller Krisenberichte auch 2024 wieder einen zweistelligen Milliardengewinn hinlegen wird, hat mit ihren zehn Marken von 2025 bis 2029 ein Investitionsniveau von 165 Milliarden Euro eingeplant.

Ob das alles reicht, ist allerdings ungewiss. Jedenfalls für Autoprofessor Bratzel: “Die Lage für die deutsche Autoindustrie hat sich dramatisch geändert. Sie befindet sich in der größten Transformation ihrer Geschichte. E-Mobilität, autonomes Fahren, software-definierte Fahrzeuge, Klimaneutralität und die Vernetzung sind Themen der Zukunft. Die Herausforderungen verschlingen zig Milliarden, sagt Bratzel. Und das sei angesichts der Standortnachteile und der immer stärker werdenden Konkurrenz aus China nur über eine gemeinsame Kraftanstrengung zu reichen. “Wir brauchen eine Art Deutschlandpakt von Herstellern, Zulieferern, Sozialpartnern und Politik, um den Automobilstandort Deutschland zur alten Stärke zurückzuführen,” fordert der Professor.

Thilo Boss | |

|

CEO.Talk

|

|

DUDECHEM-Gründerin Sonja Jost kritisiert die deutsche Start-up-Förderung.

|

|

Wie Deep-Tech-Gründerin Sonja Jost die Chemieindustrie grüner machen will

CEO.Table sprach mit der Diplomingenieurin und Vizepräsidentin der IHK Berlin über die deutsche Start-up-Förderung, den Industriestandort Deutschland und die Perspektiven ihrer Firmen.

Frau Jost, Sie sind kurz vor Heiligabend mit einer Wirtschaftsdelegation des Berliner Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner aus den Vereinigten Staaten zurückgekommen. Hat sich die Reise nach Übersee ausgezahlt?

Auf jeden Fall ist sie sehr erkenntnisreich gewesen. Egal mit welchen Politikern und mit welchen Unternehmern ich gesprochen habe, es wurde schnell klar, dass die Förderung von Deep-Tech-Start-ups in den Staaten eine höhere Priorität als bei uns eingeräumt wird. Deep-Tech-Unternehmen brauchen längere Zeit bis sie den Break-even erreichen. Das liegt in der Natur der Sache, weil sie das ausdrückliche Ziel haben, Technologielösungen zur Marktreife zu führen, die auf erheblichen wissenschaftlichen Herausforderungen basieren. Das wird dort, im Ursprungsland des modernen Kapitalismus, von niemanden infrage gestellt.

Heißt das etwa, dass die Bedingungen für Unternehmensgründungen in Deutschland schlechter als in den USA sind?

Die Amerikaner haben verstanden, dass der Staat ohne private Kofinanzierung in innovativen Sektoren für den Erfolg kräftig investieren muss. Chancen werden dort höher als Risiken bewertet. Deswegen sind sie Deutschland und Europa bei Zukunftstechnologien auch in vielen Bereichen voraus und deswegen entstehen dort Konzerne in einer New Economy, die das Wirtschaftswachstum des Landes treiben. Das habe ich in Boston genauso wie in New York gesehen.

Was kritisieren Sie am deutschen Fördersystem? Im September hatte sich die Bundesregierung noch ausdrücklich zur Start-up-Szene bekannt. Im Zukunftsfonds stellt das Land immerhin zehn Milliarden Euro zur Verfügung und hebelt privates Kapital …,

… was sich erstmal toll anhört. Doch der Teufel steckt im Detail. Denn wenn privat nicht investiert wird, dann investiert auch nicht der Staat. Ein Marktversagen kann damit nicht geheilt werden. Zusätzlich scheinen Kompetenzen und Erfahrung bei der Bewertung von Deep-Tech-Investments zu fehlen. Und auch die Ausrichtung ist extrem unklar. Als unsere Investoren, die alle sehr namhaft sind, die verantwortlichen InvestmentmanagerInnen des Zukunftsfonds auf eine potenzielle Kofinanzierung ansprachen, wurde dies mit dem Hinweis abgelehnt, man würde bereits ein Unternehmen in Frankreich mit einem ähnlichen Geschäftsbereich evaluieren. Ein weiterer Versuch wurde abgelehnt, weil in den USA ein Biotech-Start-up Pleite gegangen sei, das irgendwo auf seiner Homepage auch den Slogan Green Chemistry verwendet hatte. Wenn ich daran zurückdenke, kann ich nur mit dem Kopf schütteln.

DexLeChem, ihre erste Gründung in 2013, und DUDECHEM, mit den Sie 2019 gestartet sind, haben überlebt. In beiden Unternehmen sind Sie doch sicher auch gefördert worden. Oder?

DexLeChem ist 2018 profitabel geworden, bevor wir uns auf die Gründung unseres neuen Unternehmens DUDECHEM fokussiert hatten. Um Förderdarlehen von der Investitionsbank Berlin für das wissenschaftliche Spin-off zu erhalten, mussten wir Hauptgesellschafter selbstschuldnerisch bürgen. Sowas wäre in den USA undenkbar gewesen. Während Covid musste ich mir in der Anfangsphase sogar 50.000 Euro von einem Unternehmer leihen, damit ich die Labormiete für DexLeChem an das Land Berlin überhaupt weiterzahlen konnte. Hätte ich keine private Hilfe, hätten wir damals Insolvenz anmelden müssen. Und ich wäre in der Privatinsolvenz gelandet. Der Hintergrund: Das deutsche Fördersystem kennt nur zwei Fälle: Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind und Unternehmen, die nicht in Schwierigkeiten sind.

Das bedeutet …

…wenn der Verlustvortrag 50 Prozent des Eigenkapitals überschreitet, sind Unternehmen in Schwierigkeiten. Für ein Start-up älter als drei Jahre wird es dann kritisch, wenn es sich aus Förderdarlehen finanziert hatte. Denn mit dieser Definition steht und fällt bei uns – obwohl die EU-Richtlinie vielmehr Spielräume gewährt – die staatliche Förderung. Für viele Deep-Tech-Start-ups ist das oftmals das Todesurteil, selbst wenn sie sich in einem innovativen, zukunftsträchtigen Marktumfeld bewegen, das viel Wachstum verspricht. Denn sie bekommen in Deutschland gar keine Unterstützung mehr, egal wie gut und nach Plan sie sich auch entwickelt haben. Deep-Tech-Start-ups werden in Deutschland regelmäßig und systematisch schlechter gestellt als andere Unternehmen. Das ist die bittere Wahrheit.

Wie haben Sie dann mit DUDECHEM, salopp gesprochen, die Kurve gekriegt?

Wir sind wir auf einen Wachstumspfad eingeschwenkt, der die Basis für die nächste Finanzierungsrunde 2025 gelegt hat. Hier haben wir von Anfang an Risikokapital aufgenommen. Dass so aber auch kein neuer Mittelstand, keine neuen Familienunternehmen in Deutschland aufgebaut werden können, das ist allen klar – aber leider von der Politik auch genauso gewollt.

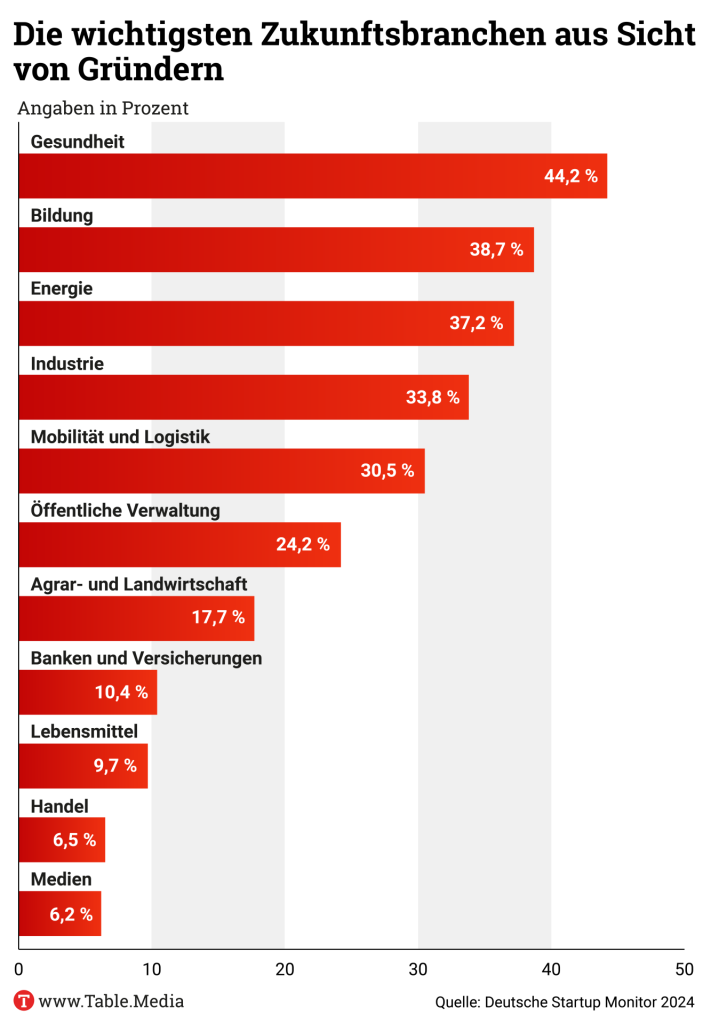

Was ist Ihre Schlussfolgerung daraus? Wir werden einen Bundestagswahlkampf erleben, in dem die Wirtschaft im Mittelpunkt steht und in dem es wieder um Förderung und Investitionen in die Zukunft geht, um den Industriestandort Deutschland zu retten.

Weniger Bürokratie, Entscheider in den Bewilligungsstellen, die auch etwas vom Fach verstehen und Mittel, die ausreichend vorhanden sind, damit sich der Industriestandort Deutschland erneuern kann. Wir haben bei uns eine fanatische Vorstellung davon, dass alles so bleiben muss wie es ist. Wir verstehen nicht, dass Wirtschaft schon immer Evolution gewesen ist. Anpassung und Veränderung. Wenn wir das nicht grundlegend erkennen, schaufeln wir uns das eigene Grab. Zu denken, es gehe darum, das bestehende zu erhalten oder höchsten zu transformieren, ist falsch. Wir müssen immer wieder etwas Neues aufbauen, um den Industriestandort zu sichern. Das ist notwendig für eine politische Stabilität. Schließlich basiert unser gesamtes Wirtschaftssystem darauf.

Was heißt das für die Chemische Industrie und für DUDECHEM? Sie bewegen sich doch auch in einer Old Economy.

Wir verändern die chemische Produktion, machen sie umweltfreundlicher im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist das Geschäftsmodell von DUDECHEM. Wir arbeiten Prozesse aus, wie Wirkstoffe und Zwischenprodukte von Medikamenten nachhaltiger hergestellt werden und lassen diese für unsere Kunden in Deutschland und Europa nach unseren Verfahren produzieren. Damit sind wir in den Herstellungskosten mittlerweile sogar günstiger als die Produktion in alten Anlagen in Indien. Wir holen die Fertigung aus Asien zurück – mit innovativen Verfahren. Dabei arbeiten wir eng mit den Anlagenbesitzern zusammen, die für uns im Auftrag produzieren. Die haben mittlerweile 25 bis 30 Prozent Leerstand und sind froh über unsere neuen Aufträge.

Die Chemische Industrie ist hierzulande also kein Auslaufmodell?

Absolut nicht. Deutschland ist neben Japan die drittgrößte Chemienation der Welt. Unsere gesamte Wertschöpfungskette hängt von der chemischen Produktion ab: vom Pkw über Solarpanels bis zu Medikamenten. Gleichzeitig ist die Chemische Industrie einer der größten Umweltverschmutzer in der Welt. Die meisten CO₂-Emissionen entstehen in der Branche in der Produktion. Das zu verbessern, darauf haben wir uns spezialisiert. Wir ändern nicht die Moleküle der Produkte, sondern wir verändern die Art und Weise wie sie hergestellt werden. Das machen wir nachhaltiger und kostengünstiger, indem wir auf Jahrzehnte an Forschungen in Deutschland und in Europa aufbauen. Heute ist die Zeit, vor dem Hintergrund des Klimawandels, für die nächste große Revolution in der Chemieindustrie. Die Frage ist, wer in Deutschland mit dabei sein wird. Wir sind es auf jeden Fall. Thilo Boss

Sonja Jost gilt als Pionierin der Grünen Chemie. Die Diplomingenieurin ist Mitgründerin des Unternehmens DexLeChem (2013) und des Start-ups DUDECHEM (2019), die Maßstäbe in der nachhaltigen Produktion setzen. Sonja Jost hat Patente entwickelt, wie man Medikamente statt auf Erdöl- auf Wasserbasis herstellt.

|

|

|

CEO.News

|

CEO.News

Letzte Chance für Lilium? Thelen glaubt an RettungEin neues Investoren-Konsortium aus Europa und den USA will das angeschlagene Münchner Flugtaxi-Start-up Lilium retten. Die Investoren würden das Betriebsvermögen der deutschen Tochterunternehmen Lilium GmbH und Lilum eAircraft übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Anfang Januar soll die Transaktion abgeschlossen sein, noch im Oktober hatte der Bund eine Bürgschaft abgelehnt, um das Unternehmen zu stützen. Weil die Forschungskosten hoch seien, die Umsätze aber bisher ausbleiben, meldete Lilium im Oktober Insolvenz in Eigenregie an. Die bereits entlassenen Mitarbeiter sollen nun in der neuen Dachgesellschaft übernommen werden, teilte CEO Klaus Roewe mit.

Einer der ersten Investoren, Frank Thelen, glaubt weiter an das Unternehmen, das siebensitzige und senkrecht startende Elektroflugzeuge entwickeln und für Kurzstrecken serienreif machen will. “Für mich ist Lilium eines der wenigen Deep-Techs aus Deutschland, die eine neue und relevante Industrie anführen könnten”, sagte Thelen CEO.Table. “Das Jet-Design ist nach meiner Kenntnis das weltweit effektivste, aber auch anspruchsvollste.” Dass das Unternehmen zum Schluss auf eine Bürgschaft gehofft habe, sei ein Fehler gewesen, so Thelen. Das Unternehmen habe deutlich mehr Steuern gezahlt als an Bürgschaft geplant gewesen sei. Thelen glaubt, dass die neuen Investoren und auch Deutschland am Ende profitieren könnten. “Es freut mich sehr, dass die Gründer nun Ihren Jet bauen und ausliefern können. Und Deutschland behält vielleicht doch noch ein relevantes Deep-Tech Start-up, wobei Frankreich ja bereits 400 Millionen für den Aufbau der Produktion geboten hat.”

Lufthansa-Großaktionär Klaus-Michael Kühne gibt keine RuheLufthansa-Großaktionär Klaus-Michael Kühne hat sich nach einem Bericht des manager-magazins zu einem Austausch mit Vertretern der Gewerkschaftsvereinigung Cockpit getroffen. Dabei hätten die Arbeitnehmervertreter darauf hingewiesen, wie unsinnig es sei, dass Lufthansa-CEO Carsten Spohr neue Fluglinien gründe, wenn ihm die Tarifregeln bei den alten Gesellschaften nicht passten. Damit wollten die Gewerkschafter den Großaktionär auf ihre Seite ziehen.

Hintergrund des Treffens ist die Unzufriedenheit des Logistikunternehmers Kühne über den Platzkomfort in Charterlinien wie der Air Baltic oder der Helvetic Airways. Kühne musste mit diesen Fluggesellschaften von seinem Schweizer Firmensitz bei Zürich in seine Heimatstadt Hamburg fliegen, obwohl er sich ein Swiss-Ticket gebucht hatte. Das hatte ihn so verärgert, dass er Carsten Spohr öffentlich seinen Unmut spüren ließ.

Nur noch 48 der Top 100 der umsatzstärksten deutschen Firmen steigern UmsätzeWährend im vergangenen Jahr 66 der 100 stärksten Unternehmen Deutschlands ihren Umsatz steigern konnten, wird dies nach einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY 2024 nur noch 48 Firmen gelingen. In den ersten neun Monaten 2024 schrumpfte der Umsatz der Top-100-Firmen um vier Prozent. Es handelt sich um den zweiten Rückgang in Folge. Der operative Gewinn (Ebit) sank im Schnitt sogar um 19 Prozent.

“Besonders problematisch: Wenn überhaupt in den vergangenen zwei Jahren Wachstum erzielt wurde, lag die Rate oft unterhalb der Inflationsrate. “De facto schrumpfen viele Unternehmen also”, sagt Jan Brorhilker, Managing Partner bei EY. Unter anderem die Autobranche schwächelte, blieb aber dennoch bei Umsatz und Gewinn an der Spitze: Auf Volkswagen (237,2 Milliarden Euro Umsatz in den ersten drei Quartalen) folgen Mercedes-Benz (107,1 Milliarden) und BMW (105,9 Milliarden). Den größten operativen Gewinn erzielte die Deutsche Telekom mit 17,8 Milliarden Euro binnen neun Monaten. dpa

Jörg Rocholl, Sascha Lobo und BER-Chefin von Massenbach im Podcast.Unser werktäglicher News-Podcast Table.Today entwickelt sich zum Debatten-Forum für die wichtigsten CEOs und Wirtschaftsführer. Nach den Vorstandschefs Carsten Spohr (Lufthansa), Sebastian Ebel (Tui), Markus Krebber (RWE) und Airbus-Aufsichtsrat René Obermann hören Sie kommende Woche die BER-Chefin Aletta von Massenbach, den Digital-Unternehmer und Podcaster Sascha Lobo und ESMT-Präsident Jörg Rocholl. Abonnieren Sie unseren Podcast gerne in Ihrer Podcast-App oder hören Sie ihn hier.

|

|

|

CEO.Personnel

|

Bettina Orlopp zur Aufsteigerin des Jahres vom Handelsblatt gekürt. Sie hat im Oktober 2024 die Position als Vorstandsvorsitzende der Commerzbank übernommen und steht vor der Herausforderung, die Bank durch eine mögliche Übernahme durch die italienische Unicredit zu führen. Als ehemalige Finanzvorständin hat sie maßgeblich zur finanziellen Restrukturierung und zum Wiedereinzug der Commerzbank in den Dax beigetragen. Orlopp plant, sowohl die Option einer Übernahme durch Unicredit als auch die Möglichkeit einer eigenständigen Zukunft für die Commerzbank zu evaluieren und vergleichbar zu machen. (“Bettina Orlopp – Im Kampfmodus”)

Hornbach-Finanzchefin Karin Dohm tritt ab. Sie wird ihr Amt spätestens zum 31. März 2025 vorzeitig niederlegen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Vorstandschef Albrecht Hornbach zeigt sich von dieser Entscheidung überrascht, betont jedoch, dass sie keine Auswirkungen auf das operative Geschäft habe. Falls keine nahtlose Übergabe möglich ist, wird Hornbach interimistisch auch den Posten des Finanzchefs übernehmen. (“Finanzchefin von Hornbach wirft überraschend hin”)

Vattenfall-Finanzchef Robert Zurawski steigt zum Deutschland-Chef auf. Die Umstrukturierung beim schwedischen Energiekonzern folgt auf die im November vorgestellte strategische Neuausrichtung des Unternehmens für den deutschen Markt, die umfangreiche Investitionen in fossilfreie Erzeugungsanlagen, Elektromobilität und Energiedienstleistungen vorsieht. Anna Borg, Präsidentin und CEO von Vattenfall, betont, dass die neuen Führungskräfte das Unternehmen beim Wachstum in Bereichen wie regenerative Stromerzeugung, Speicherung, Handel, Endkundengeschäft und E-Mobilität unterstützen werden. Zurawski folgt auf Christian Barthélémy, der bereits im Oktober sein Amt auch als Personalvorstand der europaweiten Vattenfall-Gruppe niedergelegt hatte. (“Vattenfall baut Geschäftsführung in Deutschland um”)

André Speth wird Chef der Helaba-Tochter für Projektentwicklung. Bei der OFB übernimmt er zum April 2025 die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Controlling und IT. Der 51-jährige Speth, der zuvor als Chief Financial Officer bei der Noratis AG tätig war, bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Corporate-Finance-Bereich mit, unter anderem von Morgan Stanley und der Deutschen Bank. Er wird der zweiköpfigen OFB-Geschäftsführung unter Vorsitz von Bernd Schade angehören. Christian Schmid, Vorstandsmitglied der Helaba, betont, dass Speths Erfahrung hervorragend zur OFB als Teil der Helaba-Gruppe passe. (“André Speth zieht in Geschäftsführung von Helaba-Tochter ein”)

Nora Oberländer wird Teil der Geschäftsführung der Hübner-Gruppe. Als Großnichte des Eigentümers Reinhard Hübner wird sie in dritter Generation die Geschicke des Kasseler Familienunternehmen aus der Verkehrstechnik mitlenken und für die Zentralbereiche Digitalisierung und Strategie verantwortlich sein. Die 30-jährige Oberländer, eine Wirtschaftsingenieurin mit internationaler Ausbildung und Erfahrung in der Energie- und Mobilitätsbranche, ist bereits seit zehn Jahren Mitglied des Unternehmensbeirats. Trotz eines kürzlich beschlossenen Sparkurses setzt Hübner mit dieser Ernennung auf die Fortführung der Familientradition und die Einbringung neuer Perspektiven in die Unternehmensführung. (“Nächste Generation an der Spitze: 30-Jährige wird Teil der Hübner-Geschäftsführung”)

Chiron trennt sich überraschend von Vertriebsgeschäftsführer Bernd Hilgarth. Hilgarth war mehr als zehn Jahre beim Tuttlinger Maschinenbauer. Er wird für signifikantes Wachstum, Stärkung des Unternehmens durch Akquisitionen und erfolgreiche Diversifizierung des Produktportfolios gelobt. Dies ist bereits der dritte Abgang aus der Geschäftsführung innerhalb eines Jahres, nach dem Weggang des CEO Carsten Liske und der CFO Vanessa Hellwing. Die verbliebenen Geschäftsführer Markus Unterstein und Claus Eppler übernehmen vorerst Hilgarths Aufgabenbereiche, während das Unternehmen mit einer angespannten Marktsituation und Kurzarbeit zu kämpfen hat. (“Überraschende Trennung: Geschäftsführer von Maschinenbauer geht”)

|

|

|

CEO.Success

|

Top-Arbeitgeber in Deutschland: Die Geheimrezepte für den Erfolg

Adidas, Porsche und BMW, aber auch der Drogeriemarkt DM und Google belegen im Arbeitgeberranking 2024 die vordersten Plätze. Aber was machen sie besser als andere Firmen? Und hilft ihnen ihre Strategie im Kampf um die besten Arbeitskräfte?

Zu den klassischen Faktoren, die ein Unternehmen attraktiv machen, gehören vor allem Gehalt, Führungskultur und Betriebsklima, sowie persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Angebote für Fort- und Weiterbildung. Auch flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Arbeitsprozesse spielen eine Rolle. Viele Arbeitnehmer, und gerade “Top-Managerinnen und -Manager sind zunehmend genervt von überbürokratischen Konzernstrukturen mit langwierigen Abstimmungsschleifen und Entscheidungswesen”, weiß Kienbaum Executive Search Director und Partner Alexander Mischner-Kuck.

Zudem wird “das Thema Flexibilität, also die Möglichkeit, Arbeitszeit und -ort selbst wählen zu können, immer wichtiger als Faktor für die Arbeitgeberwahl”, ergänzt Julian Kirchherr von McKinsey. “Unsere Interpretation ist, dass diese mittlerweile nicht mehr so sehr zum Standard gehört wie während der Pandemie. Aktuell sehen wir durchaus eine Bewegung zurück zu eher klassischen Arbeitsmodellen.”

Markt wird wieder zum Arbeitgebermarkt – Arbeitnehmer setzen auf SicherheitDer Arbeitsmarkt und dahingehend auch die Ansprüche von Arbeitnehmenden an ihr Unternehmen verändern sich stetig. Zuletzt habe der Faktor Arbeitsplatzsicherheit stark an Bedeutung gewonnen. “Das war dieses Jahr in unserer Umfrage die Top-Antwort: 48 Prozent der Befragten nannten die Arbeitsplatzsicherheit als wichtigsten Grund, um bei ihrem aktuellen Arbeitgeber zu bleiben. Letztes Jahr lag dieser Faktor noch auf Platz 5. Aus unserer Sicht ist das ein Zeichen dafür, dass da gerade etwas im Arbeitsmarkt passiert. Und ich würde die Hypothese wagen, dass der Fachkräftemangel 2025 weniger flächendeckend ein Thema sein wird als in den letzten Jahren. Lange Zeit war es so, dass sich die Bewerber den Arbeitsplatz aussuchen konnten – und jetzt wird der Markt langsam wieder stärker zum Arbeitgebermarkt“, so Kirchherr.

Mark Krymalowski, Leiter des Berliner Büros von Egon Zehnder, hebt zudem hervor: “Eine komplexe Weltlage, die wir derzeit aufgrund von geopolitischen Entwicklungen, dem Klimawandel und der wirtschaftlichen Lage haben, erfordert es, dass ein Unternehmen sich konkret auf sein Enablement und seinen Purpose konzentriert, auf gemeinsame Werte, hinter dem sich das gesamte Unternehmen in seinen unterschiedlichen Facetten vereinen kann.”

Weniger Generationenunterschiede als gedachtÜberraschend ist Kirchherr zufolge: Die Anforderungen “sind über unterschiedliche Generationen hinweg relativ konstant. Auch die Generation Z, die als die Generation gilt, die besonders auf die Sinnhaftigkeit der Arbeit achtet, legt aktuell großen Wert auf Faktoren wie Entwicklungsmöglichkeiten und Gehalt. Als junge Kolleginnen und Kollegen verdienen sie schließlich oftmals die niedrigsten Gehälter”, weiß Kirchherr.

Laut Krymalowski beeinflusst die Einstellung der Menschen eher, “zu welcher Phase sie in den Arbeitsmarkt starten. Dies kann sehr prägend für ihre künftige Erwartungshaltung an ihre Arbeit sein. Viele Menschen, die erst vor wenigen Jahren starteten, sind noch sehr von der Boom-Phase, die wir bis vor zwei Jahren hatten, geprägt. Jetzt sieht die Lage anders aus: Es hagelt Krisenmeldungen, wir erleben Entlassungen und Unsicherheiten. Menschen, die zu Zeiten von Wirtschaftskrisen ins Berufsleben starteten, nehmen dies anders wahr. Die unterschiedlichen Perspektiven anzugleichen und gleichzeitig Aspekte von Mental Health und Work-Life-Balance zu integrieren, dominieren aktuelle Diskurse.”

Anouk Schlung und Kristián Kudela

|

|

|

CEO.Standpunkt

|

|

vfa-Präsident Han Steutel ist auch Präsidiumsmitglied des BDI.

|

|

Warum die Pharmaindustrie zum Wachstumsmotor Deutschlands wirdvon Han Steutel

Die Wirtschaftsflaute Deutschlands ist keine kurze Durstrecke. Der Standort steckt in einer grundlegenden Krise: günstige Energie, freie globale Märkte, Marktführerschaft in Hightech-Produkten – die Grundlagen des Erfolgs der Vergangenheit schwinden rasant. Jahrelang wurde zu wenig in die Modernisierung investiert. Innovationen kommen immer häufiger aus anderen Regionen der Welt. Kein Wunder, dass der Industriekern kontinuierlich an Kraft verliert.

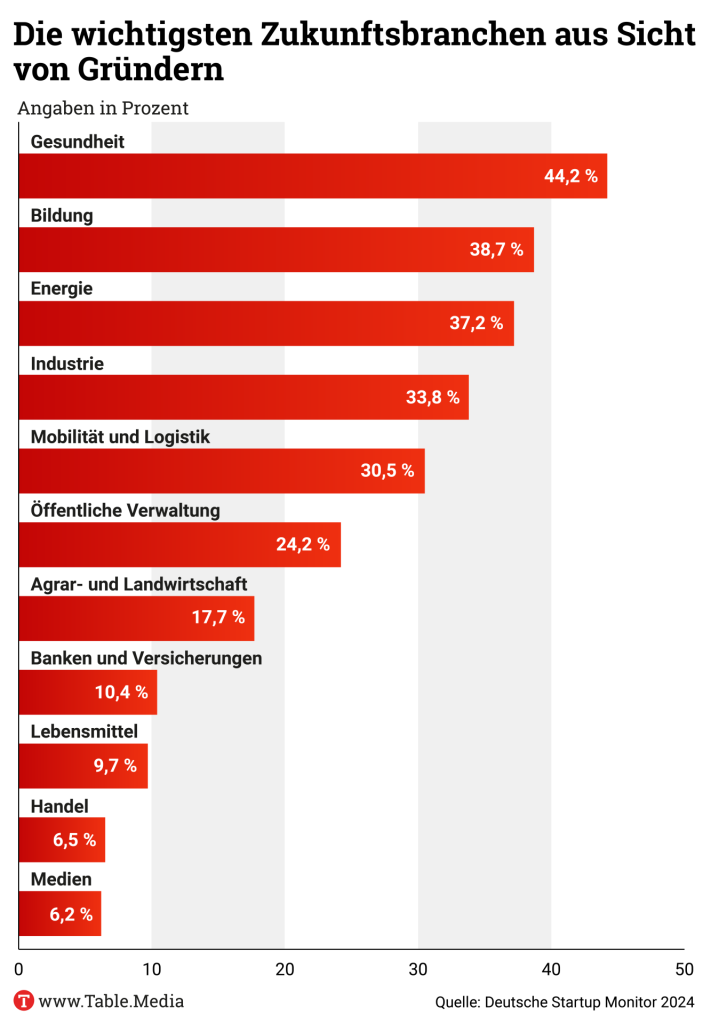

Die kommende Bundesregierung muss schnell klare wirtschaftspolitische Weichen stellen, um in der Krise neue Impulse zu geben und zukunftsfähige Schlüsselindustrien zu stärken. Denn nur mit frischen Ideen und Produkten können neue Märkte erschlossen werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Industriepolitik vor allem die Innovationskraft stärkt und auf produktive Hightech-Branchen setzt.

Dazu zählt Pharma. Keine Branche ist produktiver: Je Beschäftigtem liegt die Wertschöpfung fast zweieinhalbmal über dem Durchschnitt. Keine Branche ist so forschungsintensiv. Nahezu jeder fünfte umgesetzte Euro wird in Innovationsaufwendungen reinvestiert. Und keine andere Branche stößt mehr Wertschöpfung außerhalb ihres Kerngeschäfts an.Investitionen stärken den IndustriestandortEine wachsende Pharmaindustrie sorgt daher für erhebliches gesamtwirtschaftliches Wachstum. Deshalb sind die Nachrichten über große Investitionen internationaler Unternehmen so gut für unseren Industriestandort. Mit ihnen kommen nicht nur gute Arbeitsplätze nach Deutschland. Es sind die Exportschlager von morgen. Das alles bei einer global stark steigenden Nachfrage für Gesundheitsleistungen.

Ein zweiter zentraler Aspekt: Die Krisenfestigkeit Europas, die Souveränität Deutschlands, die Gesundheit der Bevölkerung sind nur dann gesichert, wenn eine starke forschende Pharmaindustrie und eine exzellente Grundlagenforschung am Standort vereint sind.

Die neue EU-Kommission hat die Industriepolitik zur Kernaufgabe der kommenden Jahre erklärt. Der jüngst veröffentlichte Draghi-Report zeigt auf, warum Zukunftsfelder gezielt gestärkt werden sollten. Wenn die Politik dies beherzigt, wird auch die Schlüsselindustrie Pharma ihren Fokus noch stärker auf Europa richten. Hierfür sind fünf Punkte zentral.Fünf Vorschläge für mehr Wachstum Erstens: Innovationen werden erst dann erfolgreich, wenn sie schnell einen großen Absatzmarkt finden. Europa sollte das Ziel haben, der größte Markt für Innovationen zu werden.

Zweitens: Die Stärke des Industriestandorts liegt im Technologieverbund. Wie kein anderes Land ist Deutschland nicht nur in der Entwicklung innovativer Produkte stark, sondern auch darin, die Hightech-Produktion im industriellen Maßstab zu organisieren.

Drittens: Nicht immer der beste, sondern häufig der Schnellste setzt sich im Wettbewerb durch. Das Tempo im Aufbau von Produktionskapazitäten bestimmt mit, wo innovative Medikamente hergestellt werden und wohin die Wertschöpfung fließt. Dies ist ein Thema bürokratischer Hürden und einer konzentrierten Unterstützung im Rahmen gemeinsamer europäischer Projekte.

Viertens: Es geht nicht ohne gut ausgebildete Fachkräfte. Diese fehlen schon jetzt an allen Ecken und Enden. Was wir jetzt brauchen, ist eine zielgenaue Strategie für die schnelle Qualifikation und den Quereinstieg. Wir können es uns schlicht nicht mehr leisten, Menschen und ihre Fähigkeiten einfach so in den vorzeitigen Ruhestand oder eine lange Phase der Arbeitslosigkeit zu entlassen.

Fünftens: Es klafft eine Lücke zwischen den hervorragenden Ergebnissen der Spitzenforschung und dem Gründungsgeschehen. Junge Unternehmen wachsen zu lassen, die Rahmenbedingungen für Gründungen zu verbessern, kritische Phasen gezielt zu finanzieren und digitale Chancen zu nutzen: All das hilft und ist in der besonders risikobehafteten Pharmaforschung besonders wichtig.

Die Stärkung der Pharmaindustrie ist eine Investition in die Zukunft. Sie ist nicht nur eine Antwort auf die akuten Herausforderungen unserer Zeit, sondern ein wesentlicher Baustein für eine nachhaltige und erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Es liegt an uns, die Weichen jetzt richtigzustellen.

Han Steutel ist seit Oktober 2019 Präsident des Verbandes forschender Pharma-Unternehmen (vfa). Steutel begann seine Karriere bei Bristol-Myers Squibb 1999 und hat in den Folgejahren die Position des Unternehmens ausgebaut.

|

|

|

CEO.Index

|

|

Bill Anderson, Vorsitzender der Bayer AG.

|

|

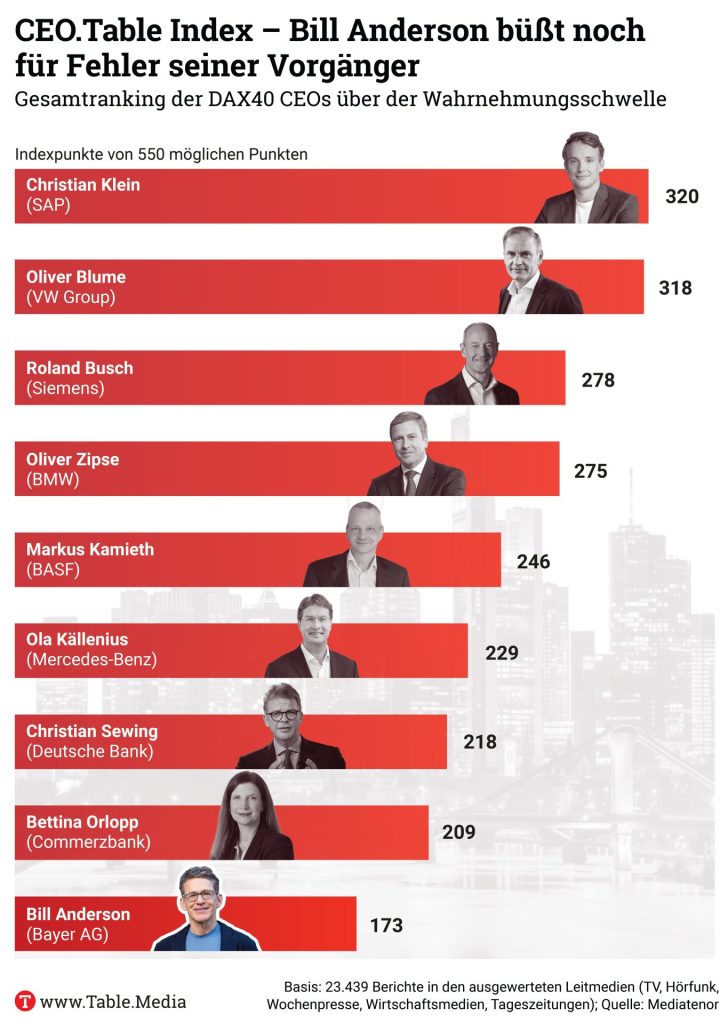

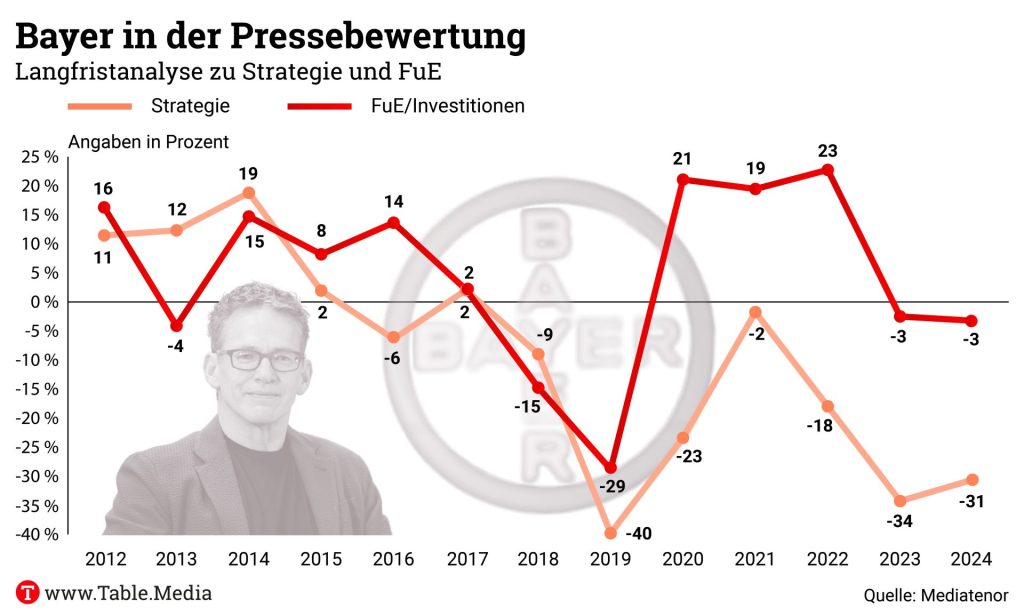

Bill Anderson zahlt bei Bayer den Preis der Vergangenheit

Das Potenzial von Bayer im Jahr 2025 ist größer als je zuvor. Aber im abgelaufenen Jahr konnte Bill Anderson als neuer CEO die PS des Global Players noch nicht in dem Maß zur Entfaltung bringen, wie es Xabi Alonso mit der Werkself des Hauses in der letzten Spielzeit gelang. Was für Alonso der vermeintliche Fluch “Vizekusen” war, scheint für Anderson Lipobay zu sein.

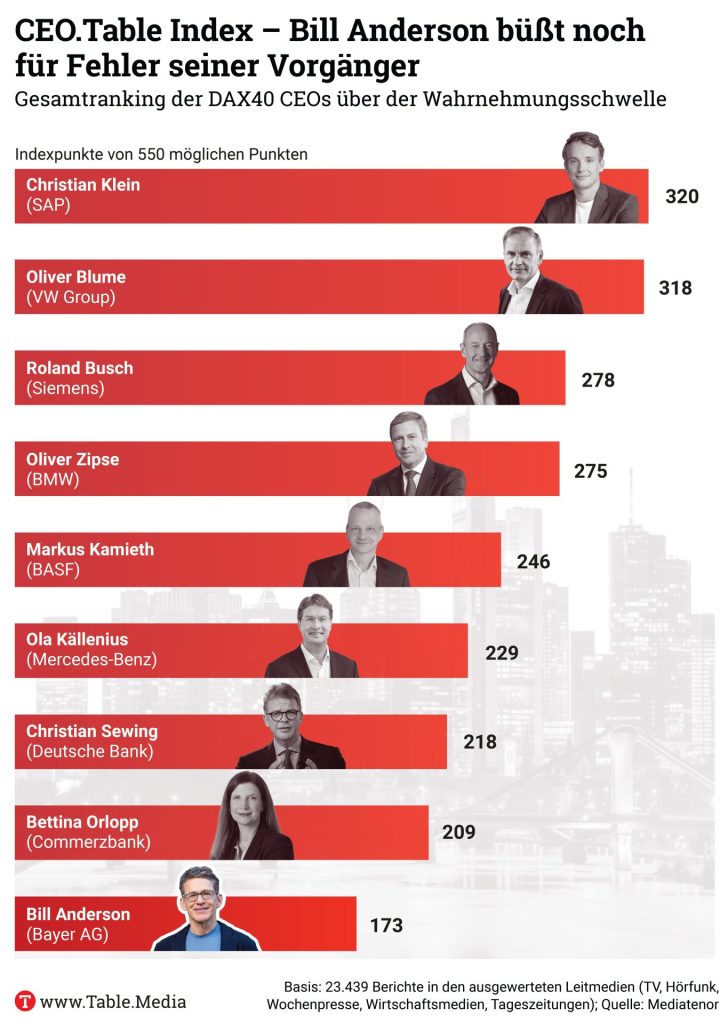

Es gibt gute Ratschläge seitens der Rechtsabteilung, sich nicht in den Fallstricken des US-Rechtssystems zu verlieren. Dort kann jede unnötige Aussage sofort vom Gegner missbraucht werden. Aber damals wie heute galt: Ein Nein zur Kommunikation bestimmter Aspekte im Kontext (damals Lipobay) heute von Monsanto muss nicht in ein pauschales Niet zu jeglicher Information über das Handeln und Planen im eigenen Haus münden. Der Anteil, mit dem Bayer damals in den deutschen und internationalen Leitmedien in seinen eigenen Angelegenheiten sichtbar war, lag unter 20 Prozent. Mit anderen Worten: In vier von fünf Sätzen informierte Nicht-Bayer über das, was Bayer tat. Jeder erkennt, dass solch eine Situation selbst von den brillantesten CEOs nicht gewonnen werden kann. Darum liegt der neue CEO Bill Anderson von allen CEOs aus dem DAX40 nicht mit dem Sieger Christian Klein von SAP an der Spitze, sondern als Neunter deutlich unter seinen Potenzialen. Weil nicht er, sondern andere die Außenwahrnehmung seines Unternehmens bestimmen:

Von allen Werte-Treibern kann der neue CEO sich noch immer am besten auf sein Team verlassen: Das Arbeitgeber-Image trägt am stärksten zur Performance von Bayer bei, seit der Amerikaner in Leverkusen das Zepter übernahm. Selbst die bisherigen Assets wie Innovation und Nachhaltigkeit können nicht ihr Potenzial zur Gesamtwahrnehmung des Hauses sowie des neuen Top-Managements beitragen.

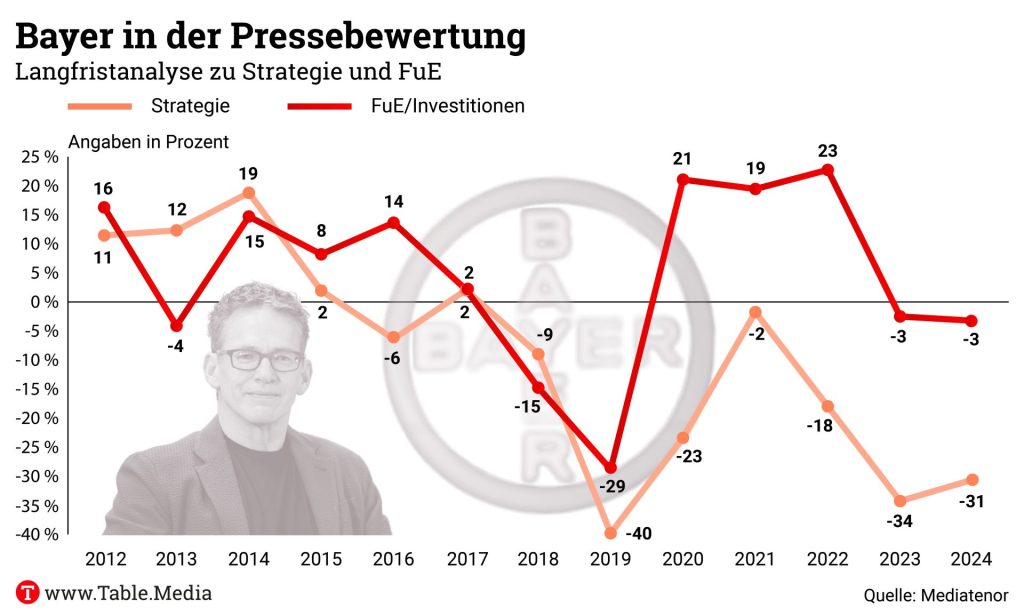

Wen verwundert es da, wenn auch der neuen Strategie wenig Glaube seitens der Stakeholder geschenkt wird? Denn welcher Finanz-Analyst, welche Business-Partner oder welcher nationale wie internationale Führer stellt sich auf die Seite einer Unternehmung, über deren Strategie als auch Forschung und Entwicklung über die Leitmedien wie Wallstreet-Journal, Financial Times oder Handelsblatt im Zweifel die Bedenken der Wettbewerber zu lesen sind? Die Grafik spricht seit 2012 eine klare Sprache. Offensichtlich herrschen in Leverkusen noch immer andere KPIs – auch wenn die Stellschrauben zum selbstgetriebenen Image nicht unbekannt sind.

Wahrnehmung – die eigene wie auch die der Partner – beginnt im Bekenntnis zu den eigenen Stärken. Während BASF seinem eigenen Wirken sechsmal so viel Raum im eigenen Geschäftsbericht einräumt und Henkel noch immerhin doppelt so viel, beschränkt sich Anderson und sein Team auf ein Minimum (siehe Grafik) und nutzt dieses Minimum eher zur Verteidigung als zur Offensive.

Alonso hat die Fußballer des Hauses an die Spitze geführt, weil er ausreichend Zeit in München verbringen konnte. Dort wird in Sachen “Eigenkommunikation” nicht gespart. Das sprichwörtliche “Sieger-Gen” ist kein Zufallsprodukt. Auch im Süden gibt es Rechtsabteilungen – aber die entscheiden weder die Mannschafts-Aufstellung noch das Liedgut.

Table Media stellt die umfangreiche Analyse den Abonnenten des CEO.Tables hier kostenfrei zur Verfügung.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstitutes Media Tenor International AG.

|

|

|

CEO.Global

|

ESG.Table: Welche Rolle der Finanzsektor bei der Transformation spielt. Hans Stegeman, der Chefökonom von Europas größter Nachhaltigkeitsbank Triodos, glaubt, dass Finanzinstitute “explizit normative Entscheidungen” treffen sollten. Was er darunter versteht und wie er die Sustainable-Finance-Regulierung der EU bewertet, lesen Sie hier.

Climate.Table: Kraftwerkssicherheitsgesetz – Warum ein späterer Kohleausstieg teuer werden könnte. Fachleute warnen vor Verzögerungen beim Neubau der Backup-Kraftwerke, nachdem das BMWK einen wichtigen Gesetzentwurf zurückgezogen hat. Es drohten hohe Kosten für das Klima und die Stromverbraucher. Mehr lesen Sie hier.

Security.Table: Cybersicherheit in Unternehmen. Das Umsetzungsgesetz für die EU-Cybersicherheitsrichtlinie NIS-2, die Zehntausende von Unternehmen in Deutschland betreffen wird, ist bislang noch nicht durch den Bundestag beschlossen worden – obwohl die EU-Frist bereits abgelaufen ist und Cyberattacken jährlich einen Milliardenschaden anrichten. Woran die Umsetzung bislang gescheitert ist, lesen Sie hier.

China.Table: Trump und die Strafzölle. Jamieson Greer, Donald Trumps neuer Handelsbeauftragter, war maßgeblich an der Gestaltung der ersten Welle von Strafzöllen gegen China beteiligt. Warum der wirtschaftliche Wettbewerb mit Peking für ihn zentraler Bestandteil eines geopolitischen Machtkampfs ist, lesen Sie hier.

Security.Table: Wirtschaftliche Zusammenarbeit von Japan und Deutschland. Die geopolitischen Veränderungen, nicht zuletzt Chinas außenpolitisches Gebaren, verlangen nach mehr deutsch-japanischer Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaftssicherheit. Das schreibt der japanische Minister für wirtschaftliche Sicherheit, Minoru Kiuchi, im Gastbeitrag. Welche konkreten Vorschläge er macht, lesen Sie hier.

ESG.Table: Wie weit deutsche Konzernleitungen zurückliegen. Immer mehr Firmen etablieren ESG-Standards in ihrer Führungskultur. Im Vergleich zu zwei Nachbarländern schneiden die DAX-Konzerne aber nicht gut ab. Wie weit sie hinterherhinken, lesen Sie hier.

Security.Table: Langfristige Zeitenwende. Der neue Hensoldt-CEO Oliver Dörre war zwanzig Jahre bei der Bundeswehr, ehe er in die Verteidigungsindustrie wechselte. Im Interview erklärt er, wie die Zeitenwende langfristig abgesichert werden kann.

|

|

|

CEO.Politics

|

|

Taiwan-Berater warnt vor Handelsblockade durch ChinaChen Ming-chi, Berater der taiwanischen Regierung, warnt vor einer Quarantäne von Handelsschiffen durch China. Über eine Seeblockade oder ein Inspektionsregime könnte Xi Jinping Handelsschiffe inspizieren und sie nur nach erteilter Erlaubnis passieren lassen. “Für Xi Jinping ist eine Quarantäne oder Blockade eine kostensparende Möglichkeit, seine politischen Ziele zu erreichen, obwohl sie auch das Risiko einer Eskalation birgt – selbst wenn er einen ausgewachsenen Krieg vermeiden möchte”, sagte Ming-chi Table.Briefings. Xis Ziel sei, maximalen Druck auf die Bevölkerung und die Führung Taiwans auszuüben, um zu sehen, ob sie kapitulieren.

Eine durch die Marine unterstützte Seeblockade wäre für Taiwan herausfordernd. “Um diese zu durchbrechen, bräuchten wir Fregatten. Taiwan kann diese Herausforderung nicht allein bewältigen. Wir brauchen Unterstützung durch Verbündete, Japan, den USA und wahrscheinlich anderer Länder, die ein Interesse daran haben, die Taiwanstraße offenzuhalten.” Dies würde auch in den Interessensbereich Deutschlands fallen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Taiwan sind eng, denn Taiwan ist Deutschlands fünftwichtigster Handelspartner in Asien. Besonders abhängig ist die deutsche Wirtschaft von taiwanischen Halbleitern, die insbesondere in der Automobil- und Elektronikbranche unverzichtbar sind. Mehr dazu, wie sich Taiwan und seine internationalen Partner auf die chinesische Bedrohung vorbereiten können, lesen Sie hier.

EU-Regierungschefs bei CSU-KlausurZum Jahresauftakt funktionieren die Parteien ihre Klausurtagungen zu Wahlkampfveranstaltungen um. Die CSU-Landesgruppe will bei ihrer traditionellen Tagung im Kloster Seeon die Themen Innere Sicherheit und Wirtschaftspolitik besonders in den Fokus nehmen und Beschlüsse fassen. Zu Gast sind außerdem zwei EU-Staatschefs, der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und der luxemburgische Ministerpräsident Luc Frieden. Auch CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz wird nach Seeon kommen. Zuvor setzt Merz einen eigenen Akzent am 149. Geburtstag des ersten CDU-Kanzlers Konrad Adenauer. An dessen Geburtsort soll am 5. Januar ein Treffen der CDU-Führung stattfinden. Hendrik Wüst, der NRW-Ministerpräsident und einstige Rivale von Merz, wird dabei sein.

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Airbnb-Chef erklärt seine Definition von “Gründermodus”. Für Brian Chesky ist der oft missverstandenen Begriff “Gründermodus” eine Führungsmethode, bei der man sich intensiv mit den Details des Unternehmens befasst. Er betont, dass große Führung Präsenz statt Abwesenheit bedeutet und warnt vor zu vielen Managementebenen ohne echte Expertise. Chesky argumentiert, dass CEOs die Produktexperten ihrer Unternehmen sein sollten und sieht Steve Jobs als Vorbild für diesen Führungsstil. Dabei betont er, dass es einen schmalen Grat zwischen detaillierter Führung und Mikromanagement gibt, und dass der Gründermodus darauf abzielt, in den Details präsent zu sein, ohne autokratisch zu werden. (“Brian Chesky breaks down what people get wrong about ‘founder mode’”)

Continental plant die Automotive-Abspaltung. Das neue Unternehmen soll als eigenständige Europäische Aktiengesellschaft unter einer neuen Marke von Philipp von Hirschheydt geleitet werden, der den Bereich bereits seit Mai 2023 als Vorstandsmitglied führt. Der Spin-off muss noch vom Aufsichtsrat im März 2025 und von der Hauptversammlung im April 2025 genehmigt werden. Zusätzlich plant Continental, seine ContiTech-Einheit OESL zu verkaufen, wobei der Verkaufsprozess im ersten Quartal 2025 beginnen soll. (“Continentals Automotive-Spin-off wird konkreter”)

Mercedes streicht Gehaltserhöhungen und Homeoffice für Führungskräfte. Mit der Einsparung bei den Personalkosten soll das Unternehmen wettbewerbsfähiger gemacht werden. Diese Maßnahmen betreffen weltweit eine vierstellige Anzahl von Führungskräften ab der Position des Abteilungsleiters aufwärts sowie einige Teamleiter. Ab Januar 2025 gilt für leitende Führungskräfte in Deutschland zudem eine Präsenzpflicht am Arbeitsort, um den persönlichen Austausch zu fördern. Boni und Aktienprogramme bleiben von diesen Kürzungen unberührt. (“Mercedes-Benz streicht Gehaltserhöhungen und Homeoffice für Führungskräfte”)

Kommunikation zwischen CEOs und mittlerem Management. Klaus Schweinsberg berät Topmanager und beobachtet eine gegenseitige Frustration zwischen CEOs und mittleren Führungskräften. Während Mittelmanager sich oft überlastet und zwischen den Hierarchieebenen aufgerieben fühlen, sind CEOs von der zögerlichen bis ablehnenden Haltung ihrer Führungskräfte genervt, besonders bei Veränderungsprozessen. Schweinsberg erklärt, dass diese Blockadehaltung oft aus einer langen Unternehmenszugehörigkeit und einem Selbstverständnis als Experten statt als Führungskräfte resultiert. Er rät CEOs zu mehr Geduld und intensiver Kommunikation mit dem Mittelmanagement, um Transformationen erfolgreich umzusetzen. (“Mittelmanager für Aufbruch zu begeistern kostet Nerven und Zeit”)

Kleiderordnung im Management. Bei Mark Zuckerberg und anderen Führungspersönlichkeiten ist ein Stilwandel zu beobachten, der als Ausdruck ihrer persönlichen Marke und Zielgruppenansprache dient – Zuckerberg trägt kein graues Shirt mehr, stattdessen setzt er auf Goldketten und Printshirts. Führungskräfte sollten ihren Kleidungsstil bewusst wählen, um ihre Karrierephasen und Authentizität widerzuspiegeln, während sie gleichzeitig die Unternehmenskultur kommunizieren. Ein konsistenter Stil kann Wiedererkennungswert schaffen, während eine Anpassung an branchenspezifische Konventionen Professionalität signalisiert. Letztlich kann der Kleidungsstil entscheidend dazu beitragen, wie Führungskräfte wahrgenommen werden und welche Botschaften sie senden. (“Was der Stil einer Person im Berufsleben aussagt”)

|

|

|

CEO.Calendar

|

| 20. und 21. Januar 2025, Davos | | World Economic Forum | | Auf dem Jahrestreffen des World Economic Forum kommen über 2.500 Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammenkommen, um unter dem Motto “Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter” drängende globale Herausforderungen zu diskutieren. INFOS |

| 05. und 06. Februar 2025, Schwäbisch Hall | | Gipfeltreffen der Weltmarktführer | | Das Gipfeltreffen, das tatsächliche und potenzielle Weltmarktführerunternehmen, Berater und politischen Entscheider vernetzt, beschäftigt sich mit geopolitischen Umbrüchen und dem Sichern der Wettbewerbsfähigkeit. INFOS |

| 10. und 11. Februar 2025, Riad, Saudi-Arabien | | World ESG Summit | | Die fünfte Ausgabe des World ESG Summit bringt weltweit führende Unternehmen, Branchenexperten und Stakeholder zusammen, die sich für die Förderung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen im Wirtschaftssektor einsetzen. INFOS |

| 03. und 04. Juni, Düsseldorf | | CFO-Summit 2025 | | Das Handelsblatt CFO Summit beschäftigt sich mit den Themen Industrie im Wandel, erfolgreiche Strategien für unsichere Zeiten und Technologien der Zukunft. Speaker sind die CFOs großer deutscher und internationaler Unternehmen. INFOS |

| 11. bis 14. Juni 2025, Paris | | VIVA Technology | | Die VIVA Technology setzt ihren Schwerpunkt auf Zukunftstechnologien und Start-ups. Insgesamt beherbergt das Event über 2800 Aussteller und über 400 Speaker. INFOS |

| |

|

CEO.Tech & Science

|

Europe.Table: EU könnte Ziele des Chips Act deutlich verfehlen. Ohne deutlich mehr Förderung ist aus Sicht des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) das EU-Ziel von 20 Prozent der globalen Halbleiterproduktion in Europa bis 2030 nicht zu schaffen. “Tatsache ist, dass wir gegenwärtig bei einem Anteil von 8,1 Prozent liegen”, sagte ZVEI-Vorstand Andreas Urschitz. “Wir müssen also mehr tun.” Es brauche regional stabile Lieferketten, um nicht in unverhältnismäßige und einseitige Abhängigkeiten zu geraten. Über staatliche Förderung müssten vor Ort zusätzliche Produktionskapazitäten aufgebaut werden. Was noch passieren muss, um die Ziele des Chip Acts zu erreichen, lesen Sie hier.

Research.Table: Martina Brockmeier: “Wir stehen in allen Bereichen der Wissenschaft unter Druck”: Die Präsidentin der Leibniz-Gemeinschaft, Martina Brockmeier, spricht im Interview über aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungen für die Forschungslandschaft in Deutschland, Transferbegriffe und warum Leibniz Daten liebt und gern auch teilt. Warum sie ab Sommer 2026 nicht mehr für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht, lesen Sie hier.

Sam Altmans Nuklearvision Oklo, ein von OpenAI-CEO Sam Altman unterstütztes und von ihm als Vorsitzender geleitetes Unternehmen, hat mit dem Rechenzentrumsbetreiber Switch ein wegweisendes Abkommen über die Bereitstellung von bis zu 12 Gigawatt Kernenergie bis 2044 unterzeichnet. Die nicht bindende Vereinbarung sieht den Bau und Betrieb kleiner modularer Reaktoren (SMRs) vor, um die steigenden Energieanforderungen datenintensiver Technologien wie künstlicher Intelligenz zu decken. Oklos erstes Kraftwerk soll 2027 in Betrieb gehen, wobei regulatorische und technische Herausforderungen noch bewältigt werden müssen. Warum Oklos Initiative als eine der größten sauberen Energievereinbarungen gilt, lesen Sie hier.

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Don’t be Nokia – Was Deutschlands Finanzpolitik vom Niedergang des Mobilfunkriesen lernen kannvon Philippa Sigl-Glöckner

Finanzpolitisch wird Deutschland oft wie ein solider Mittelständler gesehen: ein bisschen langweilig, aber grundsolide. Tatsächlich ähnelt der Staat jedoch eher einem Unternehmen wie Nokia, das einst den Mobiltelefonmarkt dominierte, dann aber durch fehlende Investitionen und Innovation ins Abseits geriet. Hybris, Gegenwartsbias und eine komplexe Organisationsstruktur versperrten damals den Blick auf das Wesentliche – mit fatalen Folgen.

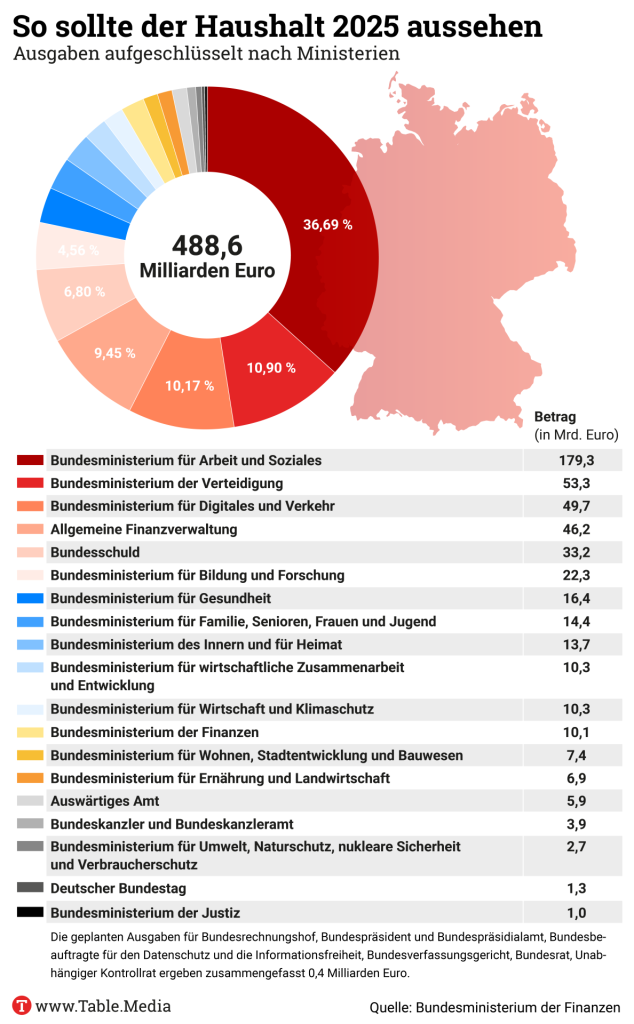

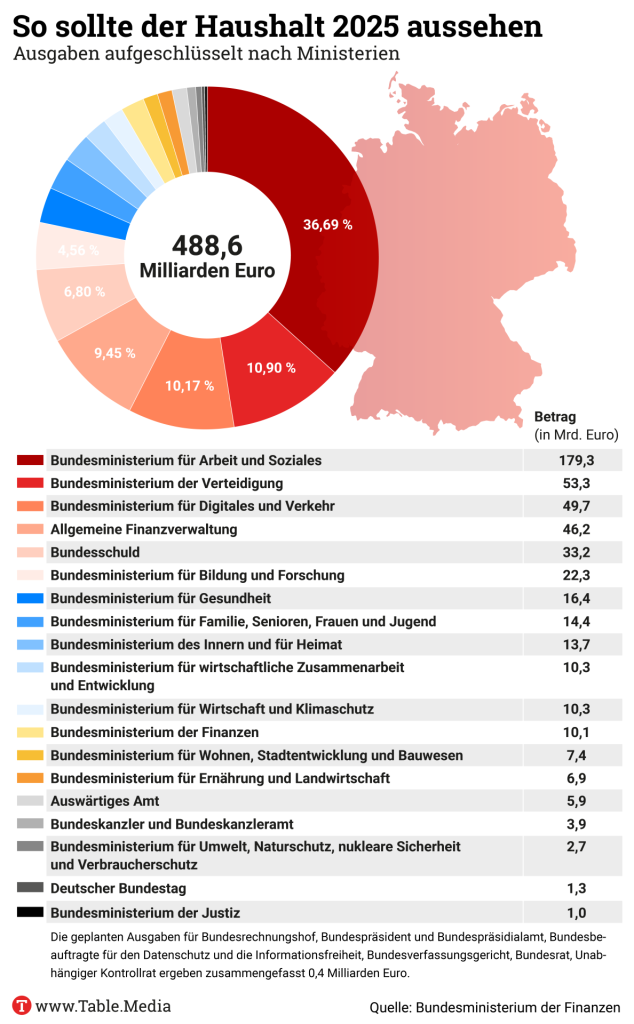

Ähnlich sieht es aktuell in Deutschland aus: Statt sich auf das Schließen von Investitionslücken und die Erneuerung des deutschen Geschäftsmodells zu konzentrieren, kreist die Politik um byzantinisch anmutende Detailfragen zur Schuldenbremse. Es wird diskutiert, was erlaubt ist – nicht, was nötig wäre. Dabei sind die heutigen Rahmenbedingungen gänzlich andere als in der Zeit, aus der unsere Schuldenregeln stammen.Wie lassen sich jährlich 133 Milliarden Euro nachhaltig finanzieren?Bis 2030 schätzen meine Kolleginnen und Kollegen vom Dezernat Zukunft die öffentliche Investitionslücke auf knapp 800 Milliarden Euro. Die größten Ausgabenblöcke sind Verkehr, Verteidigung, Dekarbonisierung und Bildung. Wie lassen sich jährlich 133 Milliarden Euro nachhaltig finanzieren? Mit Einsparung allein ist das nicht zu machen. Die Bundesregierung allein müsste ca. 70 Milliarden Euro pro Jahr in einem knapp 500 Milliarden Euro großen Haushalt finden, in dem jetzt schon eine große Lücke klafft. Bereits zweistellige, grundgesetzkonforme Einsparungen sind schwer zu finden.

Eine offensichtliche Antwort wäre eine Schuldenbremsenreform, die eine Kreditfinanzierung produktiver Ausgaben ermöglicht, solange keine Inflationsgefahr besteht. Insbesondere in wirtschaftlich schwachen Zeiten können solche produktiven Ausgaben signifikante Wachstumseffekte haben. Liegen die Realzinsen dazu noch knapp über Null – wie heute der Fall – führen solche Ausgaben nicht zu einer steigenden, sondern einer fallenden Zinslast.

Gut 100 der 800 Milliarden Euro fallen aber nicht in die Kategorie produktive Ausgaben. Mittelfristig höhere Kosten von innerer Sicherheit über Klimaanpassung bis hin zur Deckelung des Strompreises und dem Unterhalt der Bundeswehr sollten aus laufenden Einnahmen finanziert werden. Wie man das gleichzeitig mit großen Steuergeschenken hinbekommen möchte, bleibt das Geheimnis wahlkämpfender Politiker.Möglichkeiten im Rahmen der heutigen SchuldenbremseAber selbst wenn die Zweidrittelmehrheit für die Grundgesetzänderung fehlt, gibt es Möglichkeiten im Rahmen der heutigen Schuldenbremse. Mittels finanzieller Transaktionen lässt sich Infrastruktur finanzieren: Gibt der Bund der Bahn einen Kredit anstatt eines Zuschusses, fallen die dafür aufgenommenen Schulden nicht unter die Schuldenbremse.

Dazu enthält die Schuldenbremse eine Konjunkturkomponente, die die Verschuldung an die Wirtschaftslage anpasst. Heute ist diese Konjunkturkomponente so ausgestaltet, dass sie – unabhängig von der aktuellen Politik – die Wirtschaft bremst, wenn diese besser läuft als in der Vergangenheit. Das ist weder notwendig noch zielführend. Schließlich ist für die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen nichts wichtiger als ein möglichst hohes Beschäftigungsniveau. Wenn Frauen mehr erwerbstätig sein wollen und können als früher, sollte das berücksichtigt werden, genauso wie es das Ziel sein sollte, Zugewanderte möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Eine reformierte Konjunkturkomponente könnte die finanziellen Spielräume für beschäftigungstreibende Politik erhöhen.Deutschland läuft Gefahr sich in der Schuldenbremse zu verheddernEs gibt also Wege, im Rahmen der Schuldenbremse finanzielle Spielräume zu schaffen. Nur machen diese Wege die Finanzierung von unkontroversen Investitionen deutlich komplexer und teurer als nötig. Komplexer, weil der Haushalt um die Schuldenbremse herumstrukturiert wird. Teuerer, weil mindestens ein Teil der Ausgaben unsicher bleiben wird. Infolgedessen weiten zum Beispiel Bauunternehmen ihre Kapazitäten nicht aus, die kurzfristige Investitionsspritze treibt die Kosten. Zudem steigen die Anreize für den Staat private Vorfinanzierung zu nutzen. Auch die treibt die Kosten, weil sich keiner so günstig finanzieren kann wie der Bund.

Nokia verstrickte sich in seiner Matrix-Organisation. Deutschland läuft Gefahr sich in der Schuldenbremse zu verheddern. Das muss nicht sein. Anstatt um unsere Schuldenregel zu kreisen, sollten wir eine ernsthafte Diskussion um eine nachhaltige und realistische Finanzpolitik beginnen – eine Finanzpolitik, die mit einer Erneuerung des deutschen Geschäftsmodells und Wachstum einhergeht. Alles andere können wir uns in der heutigen Zeit nicht leisten.

Philippa Sigl-Glöckner ist Ökonomin und Gründungsdirektorin der Denkfabrik “Dezernat Zukunft – Institut für Makrofinanzen”. Seit 2020 gehört sie dem wirtschaftspolitischen Beirat der SPD an. Bei den kommenden Bundestagswahlen kandidiert sie für die SPD für den Wahlkreis München-Nord.

|

|

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |