die PISA-Ergebnisse sind kaum verdaut, da kommt schon die nächste Hiobsbotschaft: Das Startchancen-Programm steht heute mehr denn je auf wackligen Füßen. Zumindest sein Start im Sommer 2024. Der Zeitplan hat sich in den vergangenen Wochen immer weiter nach hinten verschoben und die Verhandlungen zwischen Bund und Länder sind verhakt, wie mein Kollege Holger Schleper in seiner Analyse zeigt.

Bei der morgen und übermorgen anstehenden Kultusministerkonferenz werden Bund und Länder jedenfalls nicht wie geplant eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen. Mehr noch: Inzwischen wollen vor allem die CDU-geführten Länder nur mitmachen, wenn die Fortsetzung des Digitalpakts kommt. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien erwartet “ein klares Bekenntnis des Bundes zum Digitalpakt – auch zur Größenordnung”.

Leidtragende von diesem Gezerre sind die Schüler. Denn wie sehr das Startchancen-Programm und der Digitalpakt gebraucht werden, hat ja gerade PISA gezeigt. Damit die am stärksten benachteiligten Schüler nicht weiter abgehängt werden. Und damit auch digitale Tools wie der Lautlese-Tutor des Start-ups Digi Sapiens mithilfe künstlicher Intelligenz gerade leistungsschwächere Schüler unterstützen können. Mein Kollege Christian Füller hat sich angeschaut, wie das Tool funktioniert und wirkt. Faszinierend!

Trotz der vielen Ruten für das Bildungssystem hoffe ich, dass Ihnen zumindest der Nikolaus heute Schönes beschert!

Für einen Beginn des Startchancen-Programms zum kommenden Schuljahr wird es immer enger. Der Zeitplan habe sich deutlich nach hinten verschoben, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) im Gespräch mit Table.Media. “Wenn alles gut geht, werden wir Ende Januar und nicht – wie geplant – Anfang Dezember einen Entwurf einer geeinten Bund-Länder-Vereinbarung haben. Das ist verdammt spät, um ein sinnvolles Programm zum Schuljahresbeginn 2024/25 aufzusetzen.” Es sei eigentlich kaum noch zu schaffen.

Wenn es denn ernsthafte Pläne gegeben hatte, während der anstehenden Kultusministerkonferenz (KMK) am 7. und 8. Dezember eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zu unterzeichnen, so sind sie auch offiziell vom Tisch. Denn die KMK erklärt auf Anfrage von Table.Media, dass die Verhandlungsgruppe lediglich “einen Sachstandsbericht” abgibt. Anfang 2024 soll weiterverhandelt werden. Zugleich, so formuliert es die KMK, besteht weiter “das gemeinsame Ziel des Programmstarts zum Schuljahresbeginn 2024/2025”.

Prien ist hier skeptisch: “Aus meiner Sicht kann es nur noch gelingen, wenn erstens wirklich zeitnah für alle Länder die vollständigen Unterlagen vorliegen und wenn ein klares Bekenntnis des Bundes zum Digitalpakt vorliegt – auch zur Größenordnung.” Was zeigt: Für die stellvertretende CDU-Vorsitzende sind Digitalpakt und Startchancen-Programm eng miteinander verknüpft.

Natürlich gebe es einen Zusammenhang. “Wenn der Bund inzwischen bei allen Programmen eine 50-prozentige Kofinanzierung von den Ländern einfordert – und beim Digitalpakt waren es bislang 90 Prozent vom Bund – werden viele Länder nicht mehr in der Lage sein, neue Programme zu finanzieren.” Und die Fortsetzung des Digitalpaktes sei unabdingbare Voraussetzung, um das Schulsystem weiterzuentwickeln. Es klingt nach: Im Zweifel ist der Digitalpakt wichtiger als das Startchancen-Programm.

Aus Sachsens CDU-geführtem Kultusministerium kommt genau diese Aussage: “Für Sachsen wie auch für andere Länder hat der Digitalpakt die größere Bedeutung – nicht zuletzt wegen der vom Land und den Kommunen bereits unternommenen großen Anstrengungen, die fortgesetzt werden müssen.” Und auch hier zeigt sich deutlich, dass beide Programme aus sächsischer Sicht nicht getrennt gedacht werden können: “Der Bund könnte in den nächsten Wochen eine verbindliche Zusage zum Digitalpakt machen, dann stünde auch dem Startchancen-Programm nichts im Wege.”

Damit ist auch klar: Nicht nur zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und den Ländern knirscht es in den Verhandlungen. Sondern auch innerhalb der Länder herrscht keine Einigkeit. Denn das sozialdemokratisch geführte Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz etwa betont, dass es “kein Junktim zwischen Digitalpakt und Startchancen-Programm” gibt. “Die Verhandlungen laufen völlig unabhängig voneinander und stehen auch zeitlich in keinem Zusammenhang.” Der Fraktionsvorsitzende der SPD im baden-württembergischen Landtag, Andreas Stoch, urteilt sogar: “Ein Junktim zwischen dem Digitalpakt und dem Startchancen-Programm herzustellen, ist unanständig.”

Zwischen den A-Ländern (SPD) und den B-Ländern (CDU/CSU) herrscht also offensichtlich keine Übereinstimmung, wie man grundsätzlich auf die beiden wegweisenden Verhandlungen für die länderübergreifende Schulbildung blickt. Das wird den Weg, zu einer Einigung zu gelangen, zusätzlich erschweren. Dabei ist schon die undurchsichtige Haushaltslage für die Verhandlungen eine enorme Belastung.

Hinzu kommt: Betrachtet man tatsächlich beide Verhandlungsschauplätze für sich, stehen bei keinem die Zeichen auf Grün. Beim Digitalpakt etwa verhandeln Bund und Länder seit Dezember 2022. Einen ersten Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung haben die Länder, so ist hinter den Kulissen zu hören, dem BMBF im Juni vorgelegt. Dazu soll es erstmals Ende November eine Stellungnahme aus dem Haus von Ministerin Bettina Stark-Watzinger gegeben haben.

Während einer Online-Diskussionsveranstaltung von Table.Media in der Vorwoche sagte der Bremer Staatsrat Torsten Klieme, einer der Verhandlungsführer der Länder, dass er für das erste Quartal 2024 “auf der inhaltlichen und organisatorischen Ebene” mit einem ersten Entwurf einer Vereinbarung für den Digitalpakt rechnet. Die Zielgerade ist hier also noch längst nicht in Sicht.

Beim Startchancen-Programm präsentierten Bund und Länder im September immerhin schon ein gemeinsames Eckpunkte-Papier. Aber auch hier gestalten sich die letzten Meter mehr als schwierig. Ein für den 24. November vorgesehenes Treffen zwischen Bund und Ländern fand nicht statt. Woran genau es lag, da gehen die Angaben auseinander. Ein Textentwurf vonseiten des BMBF soll zu spät oder gar nicht vorgelegen haben.

Bettina Stark-Watzinger zeigt sich derweil beim Startchancen-Programm unbeirrt: Sie hat “keinen Zweifel daran, dass das Programm wie geplant zum Schuljahr 2024/25 startet”, sagte sie vor wenigen Tagen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und Staatssekretär Jens Brandenburg erklärte nach den desaströsen PISA-Ergebnissen, dass das Bundesbildungsministerium bereitstehe, die zuständigen Länder zu unterstützen. “Das Startchancen-Programm ist nötiger denn je.”

Einige Länder aber verweisen auf ihren massiven finanziellen Druck. Prien appelliert an den Bund: “Gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern für das Bildungssystem heißt eben auch, dass man sich so abstimmen muss, dass der Partner überhaupt noch handlungsfähig ist.”

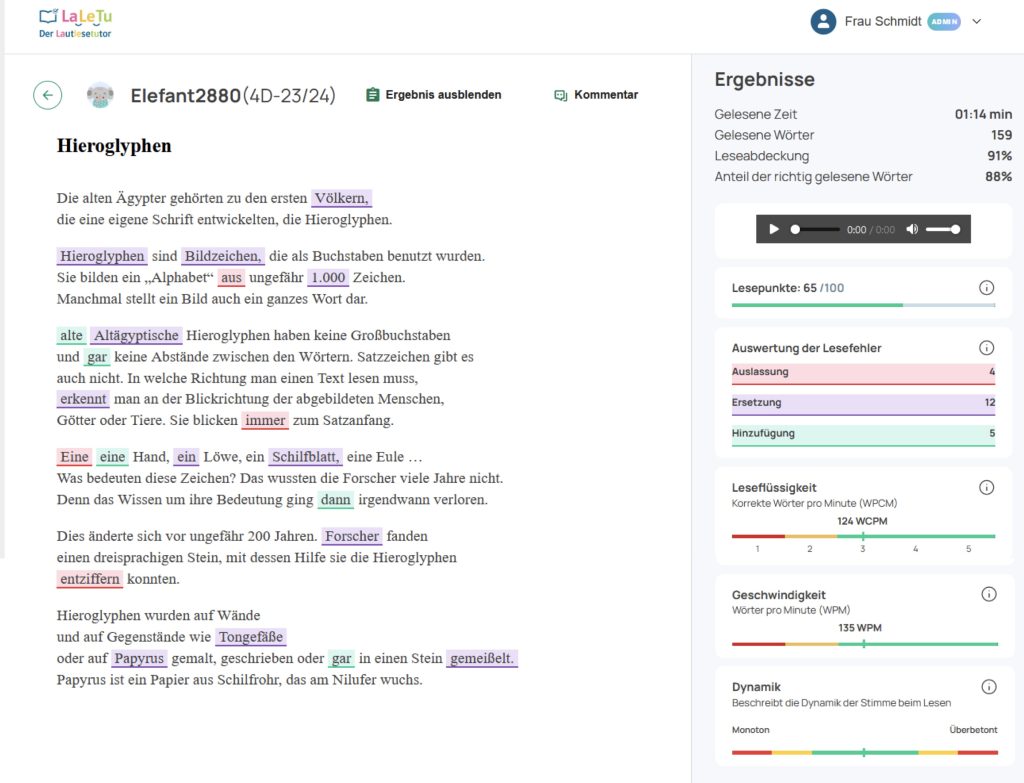

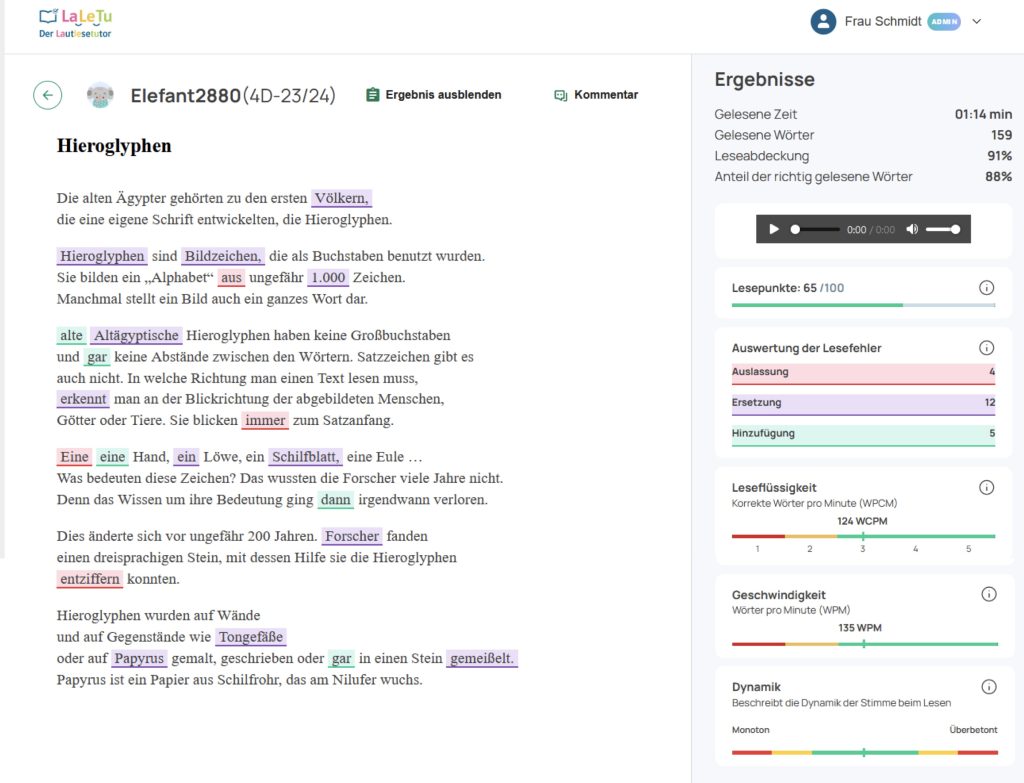

Theresa Weber hört von ihren Drittklässlern öfter den Satz: “Du, Frau Weber, hast Du daran gedacht, uns etwas in den Lesetutor zu tun?” Was sich anhört wie das Märchen von den fleißigen Schülerlein, ist Teil der Wirklichkeit der hessischen Grundschullehrerin. “Es ist erstaunlich, wie viel Leseenergie der Lautlese-Tutor bei Schülern auszulösen vermag”, sagt die stellvertretende Leiterin der Philipp-Dieffenbach-Schule in Friedberg. Dieser digitale Lautlese-Tutor evaluiert mithilfe von Künstlicher Intelligenz, auf welchem Stand Grundschüler lesen können – und stellt automatisiert Übungslektüren zur Verfügung. Er ist eines jener digitalen Tools, die helfen könnten, die hohe Zahl an Schlechtlesern in Deutschland zu senken.

Ein Viertel der deutschen Viertklässler kann nur rudimentär oder ungenügend lesen. Das hat die Grundschul-Lese-Untersuchung im Mai diagnostiziert. Und die gestrige Pisa-Studie auch für Neuntklässler. In einigen Bundesländern und Klassenzimmern liegt der Schnitt der sogenannten funktionalen Analphabeten bei bis zu 70 Prozent. Das sind Kinder, die vermutlich den Anschluss ans Lernen bereits mit zehn Jahren verloren haben. Der Lautlese-Tutor des Start-ups “Digi Sapiens” wäre wohl ein aussichtsreiches Instrument gegen Leseschwächen.

“Vor 30 Jahren hat die Oma mit dem Kind auf der Couch gelesen. Heute haben aber gerade Kinder aus lesefernen Haushalten viel zu selten jemanden, der sie beim Lesen begleitet”, sagt Daniel Iglesias, der den Lautlese-Tutor mit seinen Programmierern erfunden hat. Und Iglesias, ein ehemaliger Unternehmensberater, erklärt, wer diese geduldige und motivierende Lese-Oma heute ist. “Das ist der KI-Lesetutor für jede Schülerin und jeden Schüler.” Im Hintergrund analysiert eine patentierte KI-Sprachtechnologie die Leseflüssigkeit.

Es ist in der Tat ziemlich beeindruckend, wenn man ein Kind hört, das eine Passage aus den über 14.000 Texten und Büchern vorliest, die inzwischen in den Lautlese-Tutor eingepflegt sind. Die künstliche Intelligenz nimmt jede Verzögerung und jede Ungenauigkeit wahr – und gibt nach der Lektüre Rückmeldung. Binnen weniger Sekunden erscheint auf dem Dashboard des Lese-Tools eine detaillierte Diagnose für die Lehrkraft.

Aber auch auf dem Bildschirm des lesenden Schülers gibt es sehr schnell ein wertschätzendes Feedback. Das ist das Geheimnis der in Computerspielen so berühmten wie berüchtigten Belohnungspunkte und “next Levels“. Mithilfe der sehr genauen Diagnosen kann die Lehrkraft dem Schüler dann gezielt Aufgaben zuweisen. Auch dabei hilft das Tool. “Die Lehrkraft kann sehr einfach erkennen, bei welchen Lernenden bestimmte Aspekte verbesserungsfähig sind – und dann gezielt die Schwächen dieser Schüler angehen“, sagt Iglesias, der mit dem Klett Verlag kooperiert.

Eine strenge wissenschaftliche Evaluierung der Effekte des Lautlese-Tutors ist bislang noch nicht vorhanden. Sie ist in Vorbereitung. Die Datengrundlage sind dann 6.500 Kinder, deren Lesevermögen die Unis in Frankfurt und Mainz auswerten. Die Universität Hamburg hat gerade ein ähnliches Tool wissenschaftlich geprüft. Es ist die Anwendung “Tutoring for all” – und die Ergebnisse sind geradezu überwältigend.

Die Zuwächse im Satz- und im Textverständnis jener Schüler, die mit dem Lesetutor arbeiteten, waren signifikant höher als die einer Kontrollgruppe. Die Hamburger Forscher berichten einen Kompetenzzuwachs bei der sechswöchigen Nutzung eines Lesetutors, den ein Schüler normalerweise innerhalb eines Jahres erringt. “Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen lagen dabei jeweils in der Größenordnung des mittleren Leistungszuwachses von Schüler:innen innerhalb eines Schuljahres“, heißt es in dem Papier, das Table.Media vorliegt.

Dieser Lernfortschritt wirkt geradezu unglaublich. Allerdings haben Leseförderungen bei Schülerinnen und Schülern mit geringen Kompetenzwerten erfahrungsgemäß oft große Effekte. Die Mutter aller seriösen Untersuchungen auf diesem Gebiet ist die Beobachtung einer Sommerschule, welche die heutige deutsche Empirie-Ikone Petra Stanat, Bildungsforscherin am IQB, vorgenommen hat. Damals lernten Schüler in einer dreiwöchigen Sommerschule so viel, wie ihre Schulkameraden an normalen Schulen binnen eines halben Schuljahres aufnehmen. Auf Deutsch: So schlecht wie die Kompetenzwerte deutscher Viertklässler im Moment auch sein mögen – Leseförderung ist möglich und, vor allem, wirksam.

Ähnliche anekdotische Beobachtungen finden sich auch beim Lautlese-Tutor. Das Dashboard des Tools zeigt große Leistungszuwächse bei einzelnen Kindern an. Theresa Weber, die den Tutor in der zweiten und dritten Klasse eingesetzt hat, berichtet, Kinder könnten “flüssiger lesen und ihr Leseverständnis wächst sehr schnell”. Webers Beobachtungen decken sich mit denen, die bei digitalen Leseanwendungen häufig gemacht werden. “Die Kinder finden es irgendwie cool, weil sie nicht ein schnödes Buch in die Hand nehmen, sondern wie ihre Eltern vor Laptop und Tablet sitzen”, mutmaßt die Lehrerin.

Aber Weber beobachtet auch das: Die größte Begeisterung und die schnellsten Fortschritte erleben jene Kinder, die ohnehin gern lesen. Deswegen setzt sie den Lautlese-Tutor nicht nur als Hausaufgabe ein. Sondern sie nutzt die individuellen Lernzeiten in der Schule, um Kindern, denen das zu Hause nicht ohne weiteres möglich ist, die Möglichkeit zu geben, in Ruhe mit dem Tutor zu lesen. Die Lehrerin schätzt, dass der Lautlese-Tutor mikroskopisch genau den Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler anzeigt. Aber tatsächlich gefällt ihr im Alltag die Begeisterung noch besser, die das Tool auslöst.

Die Frage, die man sich angesichts der Lernzuwächse durch digitale Tools stellt, lautet: Wann nehmen eigentlich die Kultusministerinnen und -minister zur Kenntnis, dass es nun bereits mehrere fertige digitale Tools gibt, die man sofort zur Leseförderung gerade in der Grundschule einsetzen kann? Übermorgen veröffentlicht die Kultusministerkonferenz ihren Maßnahmenkatalog, um die nach wie vor entscheidende Kulturtechnik zu fördern: Lesen. Ob der Lautlese-Tutor und “Tutoring for all” wohl darin vorkommen?

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) startete das Jahr mit einer Stellungnahme zum Lehrkräftemangel. Jetzt beendet sie es mit einem Gutachten zur Lehrkräfteausbildung unter den Bedingungen des Mangels. Dazwischen lieferten bildungspolitische Akteure gute bis gut gemeinte Reformvorschläge. Fast alle relevanten Stiftungen, der Wissenschaftsrat, die Hochschulrektorenkonferenz und aktuell der Stifterverband fertigten umfangreiche Stellungnahmen zum Veränderungsbedarf der Lehrkräftebildung. Der Stifterverband dürfte mit seinen “75 Maßnahmen für die Lehrkräftebildung der Zukunft” rein zahlenmäßig kaum zu toppen sein.

Und dennoch ist es erstaunlich, dass bei all den Vorschlägen ein konkret wirksamer und naheliegender Vorschlag fehlt: die Organisation der Lehrkräftebildung in einem eigenen Fachbereich an den Universitäten. Es wird zwar allerorten ein erhöhter Stellenwert der Lehrkräftebildung an den Universitäten gefordert. Schlussfolgerungen bleiben dann jedoch immer sehr vage. Und sie stellen die bestehende Zersplitterung der Ausbildungsorganisation über diverse Fakultäten strukturell nicht infrage.

Idealtypisch für diese Zurückhaltung steht der “Masterplan Lehrkräftebildung neu gestalten” des Stifterverbands von Ende November 2023. Die Forderung nach “Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen” ist zwar einer von sechs Schwerpunktbereichen, in die der Verband die 75 Maßnahmenvorschläge bündelt.

Die Problembeschreibung ist konkret und präzise: “Eines der zentralen Probleme der Lehrkräftebildung ist ihre Fragmentierung. (…) Die Zentren für Lehrerbildung bzw. Schools of Education, die eingerichtet wurden, um einen zentralen und identitätsstiftenden Ort für die Lehrkräftebildung in den Universitäten zu schaffen, sind bisher zum allergrößten Teil nicht so aufgestellt, dass sie diesen Anspruch gerecht werden könnten. Bislang gibt es weder in den Universitäten noch organisations- und phasenübergreifend eine wirkungsvolle Instanz, die jenseits von Partikularinteressen die Anforderungen an eine qualitätsvolle Lehrkräftebildung formuliert.”

Diese richtige Analyse mündet dann aber nicht in der konsequenten Forderung nach einem entsprechenden institutionellen Ort an den Hochschulen. Statt einen eigenständigen Fachbereich für die Lehramtsausbildung zu fordern, werden (durchaus wichtige) Einzelaspekte institutioneller Eigenständigkeit wie Berufungsrechte, Weisungsrechte, Budgetverantwortung, Qualitätsstandards etc. gefordert.

Vor 25 Jahren war die Debatte schon einmal weiter. So stellte die Konferenz der Hochschulrektoren 1998 fest: “Die Aufsplitterung des Lehramtsstudiums für unterschiedliche Lehrämter einerseits und zwischen den einzelnen fachlichen Bestandteilen der Lehramtsstudiengänge andererseits hat (…) zur Folge, dass den Lehramtsstudierenden in den Hochschulen ein institutioneller Ort fehlt, dem sie sich zuordnen könnten.” Der Wissenschaftsrat empfahl 2001 explizit die Verlegung der Zuständigkeit für die Lehrkräftebildung in neu einzurichtende “Fachbereiche für Bildungswissenschaften und Wissenstransfer” zu prüfen. Eines der Haupthindernisse für eine gute Lehrkräftebildung wurde im “Fächeregoismus” gesehen, der nur institutionell zu überwinden sei.

Wenn in vorweihnachtlichen Zeiten das Wünschen hilft, dann wünsche ich mir mehr Mut zu strukturellen Antworten auf die massiven Herausforderungen in der universitären Lehrkräftebildung. Mit inneruniversitären Kooperationsappellen oder schönen “Mission Statements” zur Bedeutung der Lehrkräftebildung kommen wir nicht weiter. Das haben die vergangenen 25 Jahre und die Verschärfung der Situation gezeigt. Notwendig ist eine ernsthafte Debatte um eine institutionelle Neuausrichtung der akademischen Lehrkräfteausbildung, in der die Einrichtung eigener Fachbereiche der Lehrkräftebildung eine ernsthafte Option sein muss.

Der Erziehungswissenschaftler und Bildungsforscher Manfred Prenzel stellt in der aktuellen Ausgabe von “Bildung und Erziehung” richtig fest, dass eine Fakultätsstruktur wie bei den vergleichbaren Studiengängen Jura und Medizin auch in der Lehrkräftebildung mehrere Vorteile bringen kann: ein kohärentes Studienangebot, eine bessere Praxisorganisation und die Studierenden hätten eine “Heimat” an der Universität.

Aber wie so oft im Bildungssystem, sind die Erkenntnis und die mögliche Lösung nicht das Problem. Es ist eher der fehlende Mut, die Erkenntnis und Problemlösung gegen Fächeregoismen und inneruniversitäre Machtstrukturen umzusetzen. Hier nochmal die Worte des Wissenschaftsrats von 2001, die man der Bildungspolitik und den Mitgliedern der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK besonders groß ins Stammbuch (bzw. Gutachten) schreiben möchte.

“Nach Auffassung des Wissenschaftsrates ist das Ziel, Lehrer auszubilden, durch die Verortung der Lehrerausbildung an einem eigenständigen Fachbereich qualitativ besser zu erreichen als im herkömmlichen Kontext der einzelnen Fächer, die über mehrere Fachbereiche verstreut und nicht integrativ auf Lehrerbildung ausgerichtet sind. Auch für die Ausbildung eines Berufsethos der Lehrerschaft wäre ein solcher Fachbereich als einheitlicher institutioneller Ort der Lehrerbildung vorteilhaft.”

Dem ist Ende 2023 in Zeiten eines extremen Lehrkräftemangels und extrem hoher Abbruchzahlen in der Lehramtsausbildung nichts hinzuzufügen.

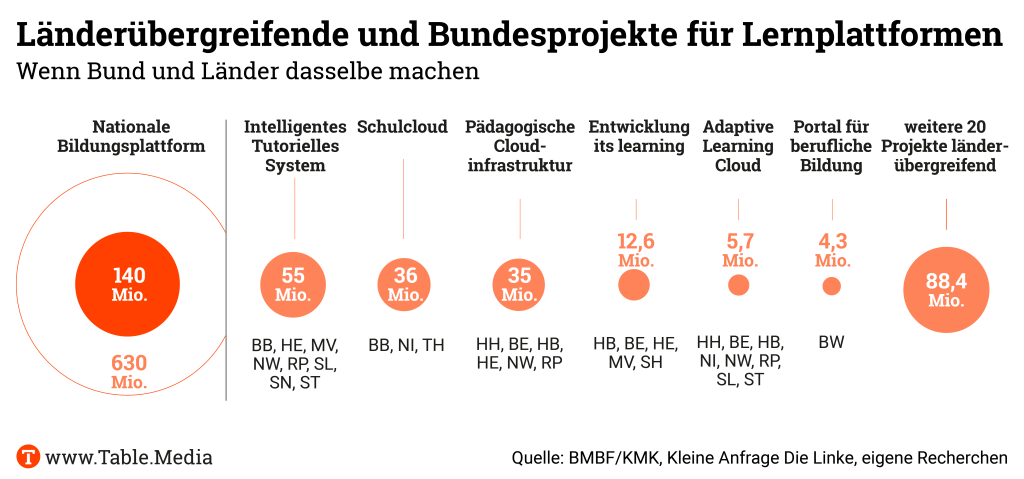

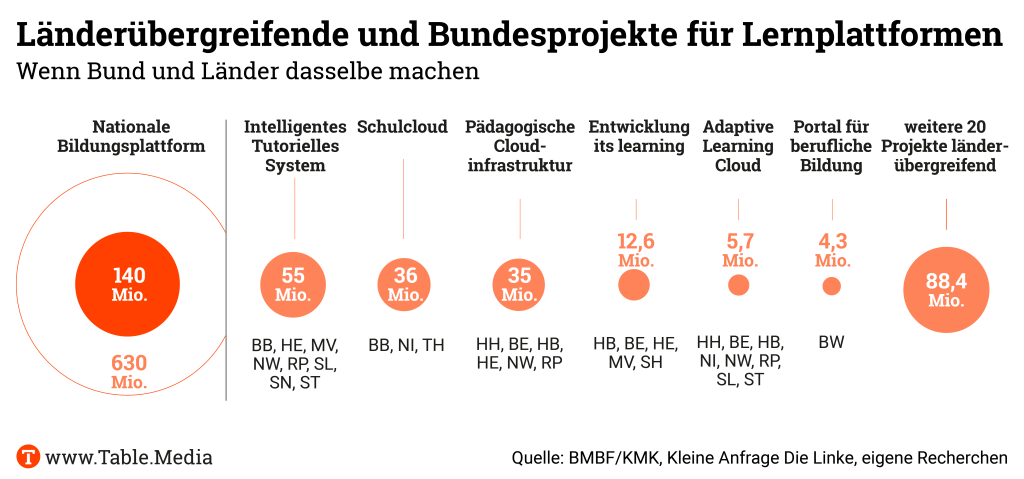

Die Bundesregierung fördert für über 230 Millionen Euro sogenannte Schulclouds – aber sie hat praktisch keine Informationen über den Stand der Umsetzung der zum Teil mit Künstlicher Intelligenz arbeitenden Lernwolken. Das geht aus einer kleinen Anfrage der Linken hervor, die Table.Media exklusiv vorliegt. “Die Gedankenlosigkeit, mit der die Bundesregierung Künstliche Intelligenz in den Bildungssektor drücken will, ist haarsträubend”, sagte dazu die Sprecherin für Innovationspolitik, Petra Sitte. “Die bisherigen Pilotprojekte werden noch nicht einmal ausgewertet.” Die KI-Lernwolken bekommen ihre Finanzierung aus dem Digitalpakt.

Tatsächlich offenbart die Antwort des Bildungsministeriums auf die Fragen eine zunehmende Entfremdung zwischen Bund und Ländern. Das Haus von Bettina Stark-Watzinger (FDP) pumpt zwar zweistellige Millionenbeträge in eine ganze Reihe von KI-Lernwolken (Siehe Grafik). Aber sie weiß nicht, was dort vorgeht. An mehreren Stellen schreibt Staatssekretär Mario Brandenburg (FDP), ihm lägen “keine Informationen” vor. Beispielsweise wollte die Linke wissen, ob das “Intelligente Tutorielle System” für 55 Millionen Euro die Daten der Schüler anonymisiert oder pseudonymisiert. Mario Brandenburgs Antwort: Planung und Umsetzung des Vorhabens obliege den Ländern. “Nähere Informationen hierzu sind beim federführenden Land Sachsen zu erfragen.”

Der Grafik ist zu entnehmen, wie viel der Bund für Lernwolken ausgibt – und wie wenig er noch durchblickt. Die große nationale Bildungsplattform ist von 630 Millionen auf 140 Millionen Euro geschrumpft worden. In den Ländern steckt der Bund riesige Summen in bereits bestehende Schulclouds – selbst in die von privaten Anbietern.

So fließen 12,6 Millionen Euro in die Weiterentwicklung das Lernmanagementsystems “its learning”. Das ist ein Anbieter, der inzwischen einem finnischen Medienkonzern mit 1,9 Milliarden Euro Umsatz gehört. Allein 34 Millionen Euro investiert der Bund in die Fortsetzung der sogenannten nationalen Bildungscloud, die in den Ländern Niedersachsen, Thüringen und Brandenburg Verwendung finden soll. Allerdings weiß man beim Geldgeber BMBF grundsätzlich sehr wenig. “Das Vergabeverfahren ist noch nicht abgeschlossen”, sagt Brandenburg zum 55-Millionen-ITS-Projekt, das der Anlass für die Anfrage der Linken war. Table.Media hatte über das KI-gestützte System berichtet. Christian Füller

Die Kultusminister kommen bei den entscheidenden Fragen der Künstlichen Intelligenz nicht voran. Wann gibt es ein für alle Lehrkräfte bundesweit nutzbares, datensicheres Tool? Was passiert mit den Prüfungsordnungen? Zwar haben sie sich die Mitglieder der Ad-hoc-Arbeitsgruppe KI der Kultusministerkonferenz vergangene Woche zu einem Fachkongress in Köln getroffen – bei dem unter anderem auch der Leiter der PISA-Studien der OECD, Andreas Schleicher, zugegen war. Aber die sogenannte KI-Taskforce will jetzt etwas vorbereiten, was es längst gibt: einen KI-Leitfaden für Schulen und Lehrkräfte. Der liegt bereits in x-facher Ausfertigung vor. Zuletzt hatte – wie berichtet – die Telekom-Stiftung ein längliches Papier dazu veröffentlicht.

Dabei hatte die Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen, Dorothee Feller (CDU), eigentlich auf den wunden Punkt hingewiesen. Es stehe als Erstes die Frage im Raum, “wo und wie wir den Einsatz von KI regulieren müssen. Diese Frage ist berechtigt, wenn es beispielsweise um Prüfungen geht.” Genau auf diesem Gebiet gibt es nun aber kaum Fortschritte. “KI sollte nicht dazu genutzt werden, die alte Lern- und Prüfungskultur ein bisschen effektiver zu machen”, mahnte der KI-Experte Hendrik Haverkamp im Gespräch mit Table.Media. “Sie muss genutzt werden, um zeitgemäße Lehr-, Lern- und Prüfungssettings zu etablieren.”

Haverkamp, der als Lehrer an einem Gymnasium in NRW arbeitet, ist das Fleisch gewordene Beispiel dafür, wie schnell es eigentlich gehen kann. Der Deutsch- und Sportlehrer hat zusammen mit einem Start-up ein eigenes Tool entwickelt, mit dem Lehrkräfte die Aufsätze von Schülern binnen weniger Minuten kommentieren können. Dabei nutzen sie nicht allein das Sprachmodell von OpenAI, sondern sie können eigene Bewertungskriterien vorgeben. Von einer für alle Schulen nutzbaren Anwendung ist die Kultusministerkonferenz weit entfernt.

Lesen Sie auch: Wie ChatGPT in Deutsch hilft – im Hintergrund

Überraschend schnelle Fortschritte gibt es allerdings beim Datenschutz. In Köln war ein Vertreter der Datenschutzkonferenz mit einem eigenen Input vertreten. In Erfurt fand eine eigene Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz und Datenschutz statt. Dort diskutierten die Landesdatenschutzbeauftragten mit Vertretern der Schulpolitik die rechtlichen Fragen der Nutzung der Künstlichen Intelligenz in der Schule. Unter anderem berichteten die Datenschutzbeauftragten von einem intensiven und schnellen Austausch mit dem Betreiber von ChatGPT, dem US-Unternehmen OpenAI. Gut möglich, dass selbst die Datenschützer diesmal schneller sind als die Schulminister. Christian Füller

Unterstützt durch hohe Subventionen des deutschen Staates wollen Intel, Infineon und TSMC Chip-Fabriken in Ostdeutschland errichten. Doch für den Erfolg der Halbleiteroffensive mangelt es an Fachkräften. Laut einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist die Fachkräftelücke stark gestiegen. In den 117 für die Branche besonders relevanten Berufen wuchs sie innerhalb eines Jahres von etwa 62.000 auf über 82.000 offene Stellen. Für jede zweite Stelle suchten die Betriebe Beschäftigte mit Berufsausbildung, ein Plus von 49 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders schnell vergrößerte sich die Lücke bei Fachkräften für elektrische Betriebstechnik und in der Mechatronik. Für jede sechste Stelle wurden dual Ausgebildete mit Aufstiegsfortbildung oder Bachelor-Absolventen gesucht. Für jede dritte Stelle bräuchten Betriebe Akademiker mit Master- oder Diplomabschluss.

“Der Bedarf an Fachkräften in der Halbleiterindustrie wird auf absehbare Zeit kaum durch den Nachwuchs aus Ausbildung und Studium gedeckt werden können”, heißt es in der Studie. Sie empfiehlt, zum Beispiel in der Metallverarbeitung mehr Helfer – Personen ohne Berufsausbildung – weiterzuqualifizieren.

Auch der kürzlich veröffentlichte Fachkräftereport der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) legt den Fokus auf Fachkräfte mit Berufsausbildung. Jeder zweite Betrieb konnte ihm zufolge offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen. Die meisten Unternehmen, 55 Prozent, suchten vergeblich nach dual Ausgebildeten.

Am dringendsten bräuchten technikorientierte Branchen wie der Werkzeugmaschinenbau diese Fachkräfte. Aber auch bei Reisevermittlern oder Veranstaltern fehlen Personen mit Berufsausbildung besonders stark – vermutlich eine Folge von Schließungen und Nachfragerückgang in der Pandemie. 40 Prozent der Unternehmen suchten laut Report Fachwirte oder Meister, rund ein Drittel Akademiker. Laut DIHK haben rund 22.000 Unternehmen an der Umfrage teilgenommen. Anna Parrisius

Ab dem zweiten Quartal 2024 soll es bundesweit eine “Kommunikations- und Austauschplattform” zu beruflichen Schulen geben. Regelmäßig zusammentreten wollen die Kultusministerkonferenz und das Bundesbildungsministerium unter anderem mit Bundeswirtschafts- und Bundesarbeitsministerium, Sozialpartnern, Lehrerverbänden, Schulträgern, der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesinstitut für Berufsbildung. Bis Jahresende sei geplant, dass alle relevanten Akteure für den neuen Fachbeirat eine von KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger abgestimmte Einladung erhalten.

Jedes Jahr soll sich die Runde einem Schwerpunktthema widmen – zum Beispiel der digitalen Ausstattung von Berufsschulen oder der Lehrkräfteversorgung. Zu den Themen passend sollen die beteiligten Akteure “Aktivitäten unterstützen, um Impulse zur Stärkung der Innovationsfähigkeit, der Integrationsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu setzen”. Dies hat die Amtschefkonferenz der KMK im November beschlossen, wie aus einem Papier hervorgeht, das Table.Media exklusiv vorliegt. Abgestimmt ist das Konzept mit dem BMBF.

Die KMK will damit umsetzen, worauf sie sich schon vor über drei Jahren geeinigt hat: einen Pakt für berufliche Schulen. Die Ampel hatte im Koalitionsvertrag versprochen, einen solchen Pakt “mit Ländern, Kommunen und relevanten Akteuren” aufzulegen. Was die neue Plattform jedoch konkret hervorbringen wird, ist noch mehr als offen.

Lesen Sie dazu auch: Berufsschulen: Der blinde Fleck

Im Beschluss heißt es: “Entsprechend der föderalen Zuständigkeiten liegt die übergeordnete Verantwortung für berufliche Schulen und deren Finanzierung bei den Ländern.” Konkrete Vorhaben ergeben sich daraus im Beschluss jedoch nicht. Für den Bund heißt es, dieser werde “im Rahmen seiner Zuständigkeit eigene Vorhaben in die Paktarbeit einbringen, die geeignet sind, die beruflichen Schulen zu stärken.”

Die Sitzungen des Fachbeirats vorbereiten und Vorhaben koordinieren soll eine Kerngruppe mit Vertretern der KMK, des BMBF und des BIBB-Hauptausschusses. Ab dem 1. Januar soll zudem auf zunächst fünf Jahre befristet eine neue Geschäftsstelle im Sekretariat der KMK ihre Arbeit aufnehmen. Für die ersten zwei Jahre ist eine Vollzeitstelle eingeplant. Anna Parrisius

Der Bremer Staatsrat Torsten Klieme will in den laufenden Bund-Länder-Verhandlungen zum Digitalpakt für eine stärkere Einbindung der Kommunalvertreter werben. “Die Kommunen sind am Ende ganz stark in der Umsetzung integriert”, sagte Klieme während eines Live.Briefings von Table.Media zur Zukunft des Digitalpakts. Deshalb, so ließ er erkennen, ist für ihn die Forderung nach mehr Mitsprache nachvollziehbar. Klieme ist einer der Verhandlungsführer der Länder mit dem Bund. “Wir haben in diesem Jahr noch eine Runde, ich würde das mal auf den Tisch legen.” Am 15. Dezember steht die letzte Digitalpakt-Verhandlung 2023 an. Dass eine Einbindung am besten über den Deutschen Städtetag und den Landkreistag funktionieren könne, findet er “total plausibel”.

Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, begrüßte Kliemes Aussage: “Das ist der richtige Ansatz. Natürlich gehören die Städte beim Thema digitale Bildung mit an den Tisch – ohne sie geht quasi nichts.” Die Beschaffung und die Einrichtung der digitalen Infrastruktur liege in der Regel bei den Schulträgern. Für Dedy ist deshalb klar, dass das Know-how der Kommunen in die Gespräche zum Digitalpakt einfließen muss, weil sie die Digitalisierung in den Schulen vor Ort umsetzen.

Bislang sind die Kommunen in den Gesprächen allerdings nicht direkt beteiligt. Zu Beginn der Veranstaltung hatte Klieme argumentiert, dass die verhandelnden Länder – neben Bremen sind das Sachsen, NRW, Niedersachsen, Bayern und Brandenburg – die Interessen der Kommunen mit Nachdruck vertreten. Aber die Verfassung sehe eben keine Bund-Länder-Kommunen-Vereinbarungen vor.

“Es gehören doch zumindest die Spitzen vom Deutschen Städtetag und vom Deutschen Städte- und Gemeindebund beratend mit in die Gespräche”, forderte daraufhin Udo Beckmann, der bis 2022 Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung war. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken unterstützte das Anliegen: “Ich bin überzeugt, dass wir nur gewinnen können, wenn wir diejenigen, die es am Ende umsetzen müssen, auch von vornherein beteiligen.”

Passend dazu heißt es im Koalitionsvertrag im Bildungskapitel auch grundsätzlich: “Wir werden eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen einsetzen, die die Zusammenarbeit strukturiert und verbessert und das Erreichen der Ziele sichert.” Passiert ist hier vonseiten des BMBF anscheinend noch nichts.

“Vom Bundesbildungsministerium gab es bisher keinen Versuch, mit den Städten einen solchen Arbeitsprozess zu Bildungsthemen zu vereinbaren”, moniert Dedy. “Das heißt zur Mitte der Legislatur leider: Hier wurde bislang eine echte Chance vertan.” Die Hoffnung gibt er aber nicht auf. Vielleicht gelingt beim Thema Digitalisierung doch noch der Einstieg “in diese längst überfällige Kooperation“. Holger Schleper

Um den Schulleiterberuf attraktiver zu gestalten, hat die SPD-Fraktion in NRW am Dienstag einen Antrag mit verschiedenen Maßnahmen beschlossen. Verpflichtende Weiterbildungen, mehr Gestaltungsspielraum und mehr Unterstützung in den Bereichen IT und Verwaltung gehören zu den zentralen Forderungen. Table.Media konnte das Papier vorab einsehen.

Obwohl Schulleitungen immer wichtiger werden, ist das Berufsbild in den vergangenen Jahren eher unattraktiver geworden, begründet die Oppositionsfraktion ihren Antrag. Noch dazu ist in NRW fast jede zehnte Schulleiterstelle nicht besetzt. NRW sei damit bundesweit Spitzenreiter bei unbesetzten Schulleitungsstellen, sagt die schulpolitische Sprecherin der SPD Dilek Engin. Das Bildungssystem in NRW brauche daher ein Update und müsse die Schulleitungen stärken. Denn: “Ohne gute Führung gibt es keine gute Schule”, sagt Engin.

Um die Qualität der schulischen Führung zu erhöhen, sollten laut SPD alle, die ein Leitungsamt übernehmen möchten, verbindliche Fortbildungen machen. Darüber hinaus sollten die Möglichkeiten ausgebaut werden, sich berufsbegleitend zu professionalisieren. Seitens der Kultusministerkonferenz (KMK) fordert die SPD einen landesweiten Orientierungsrahmen mit Qualitätsstandards für die Arbeit von Schulleitungen.

Schulleitungen sollten dem Antrag zufolge zudem mehr Freiheiten und ein eigenes Schulbudget bekommen. Sie sollten eigenverantwortlich entscheiden können, wenn es darum geht, Lehrkräfte einzustellen, Stundentafeln und Curricula zu gestalten oder Projekte an der Schule zu finanzieren. Außerdem möchte die SPD das Gehalt von Schulleitern anpassen. Das Gehalt sollte sich nicht länger nach der Schulform, sondern nach der Schulgröße richten.

Mehr Attraktivität soll überdies die Möglichkeit zur Teilzeitleitung und die Einrichtung von mehr Stellen für Verwaltungsassistenzen und für die IT-Administration schaffen. Da aktuell jedoch lediglich 37 Prozent dieser Assistenzstellen in NRW besetzt sind, ist nicht davon auszugehen, dass die Schaffung von mehr Stellen die Schulleitungen automatisch entlastet. Vera Kraft

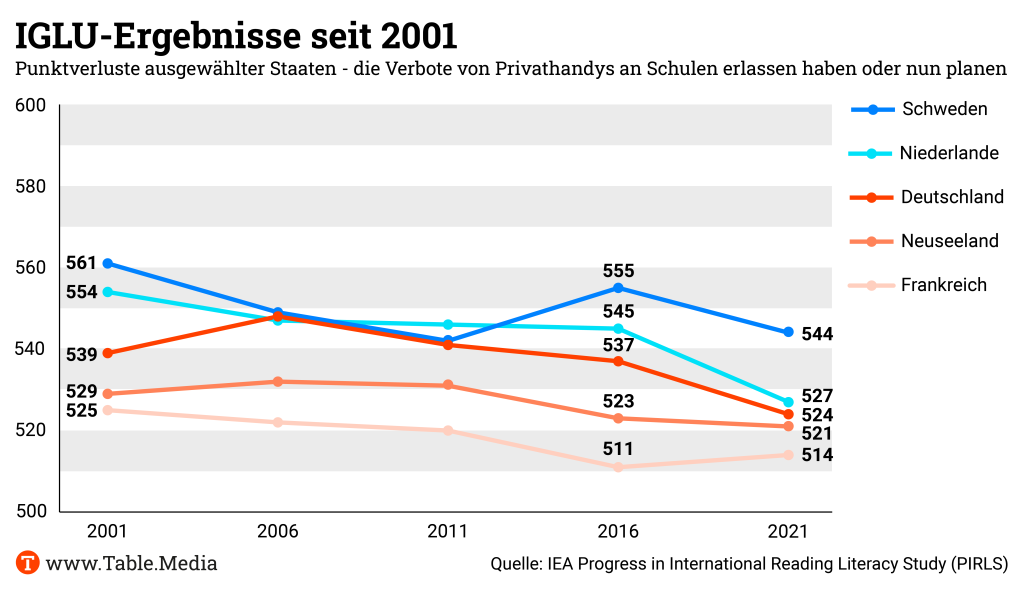

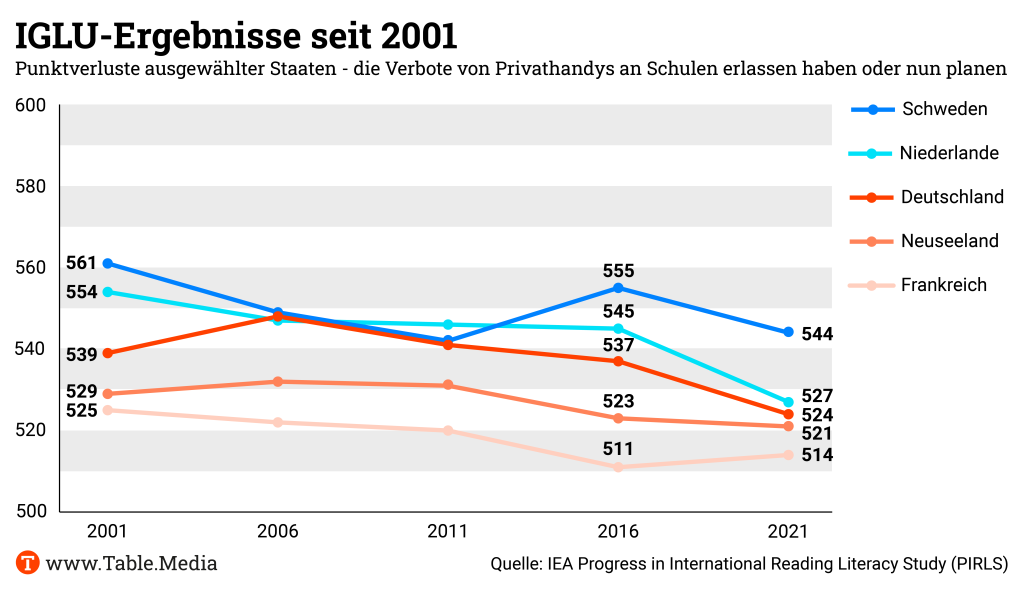

Der Trend zum privaten Handyverbot im Unterricht hält an: Neuseelands neue Regierung wird Smartphones in Schulen untersagen. Die Pläne sind noch nicht ausformuliert. Aber es läuft daraus hinaus, dass die Mobiltelefone der Schülerinnen und Schüler abgeschaltet sein müssen – oder in einem Behältnis gesammelt werden. Das Ziel des neuen Regierungschefs Christopher Luxon lautet, die “miserablen” Leistungen an neuseeländischen Schulen zu verbessern. Neuseelands Grundschüler haben sich seit der letzten Lesestudie IGLU von 2016 um sieben Punkte verschlechtert (Deutschland um elf Punkte). Der Anteil der Viertklässler, die nur rudimentär lesen können, lag 2021 in Neuseeland bei zehn Prozent (Deutschland: sechs Prozent).

Das Handyverbot in Neuseeland zeigt ein politisches und ein pädagogisches Phänomen. Luxons konservative National Party hatte das Verbot von Schüler-Handys an Schulen in allen Jahrgangsstufen zu einem zentralen Wahlversprechen gemacht – und die Wahl mit einem Zuwachs von zwölf Prozentpunkten gewonnen. Sein stärkster Kontrahent, der ehemalige Bildungsminister der Labour Party und Premierminister Chris Hipkins, hatte widersprochen. Seine Partei stürzte bei der Wahl um 23 Prozentpunkte ab.

Bei den Schulleitern Neuseelands herrscht Uneinigkeit. Der Vorsitzende der Vereinigung der Sekundarschulleiter hält das Handyverbot für schwer umsetzbar. “Eine Gesetzgebung, die Handys verbietet, wird unangemessene Nutzung nicht von heute auf morgen stoppen. Sie wird zu Konflikten führen, sie wird uns rechtlich dazu zwingen, die Handys zu konfiszieren, anstatt die Schüler zu unterrichten.”

Schulleiter von Schulen, an denen ein Handyverbot gilt, berichteten hingegen über positive Erfahrungen. Das Verbot von Handys in den Pausen erleichterte den Lehrkräften die Einhaltung der Richtlinien, verhinderte Cyber-Mobbing und sorge für weniger Ablenkung. “Es war fast schon zur Gewohnheit geworden, dass die Schüler bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf ihr Telefon schauten”, sagte Matt White, Schulleiter des Wairarapa College.

An dem College kann man auch sehen, dass sich Handyverbot und digitales Lernen nicht widersprechen. Die Wairarapa-Schüler sind aufgefordert, “mit der richtigen Ausrüstung zur Schule zu kommen – das sind Bücher, Stifte und voll aufgeladene Geräte.” Christian Füller

Seit April müssen Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt wöchentlich eine Stunde mehr unterrichten. Doch was gegen den Lehrermangel helfen soll, führt zunehmend zu Verärgerung. Anlass dafür ist die schleppende Auszahlung der verpflichtenden Zusatzstunden.

Lehrer können die sogenannten “Vorgriffsstunden” entweder auf einem Arbeitskonto ansammeln, oder sie lassen sie sich auszahlen. Über 9.000 der rund 17.000 Lehrer in dem Bundesland haben sich für eine Auszahlung entschieden. Ende Oktober teilte das Bildungsministerium dem Lehrerhauptpersonalrat jedoch mit, dass bis zu diesem Zeitpunkt erst weniger als zehn Prozent ihr Geld erhalten hätten – 731 Lehrkräfte. Auf Anfrage von Table.Media schrieb das Bildungsministerium nun, dass inzwischen “deutlich mehr als die Hälfte aller erwarteten rund 9.000 Personalfälle gebucht” seien.

Wenn ein Lehrer bisher freiwillig mehr arbeitete, war es schon Usus, die Stunden erst ab Dezember des Folgeschuljahres auszuzahlen. Torsten Richter, Vorstandsmitglied der Landes-GEW und stellvertretender Vorsitzender des Lehrerbezirkspersonalrats Halle, sagt: “Das zeugt für mich von mangelnder Wertschätzung, da die geleisteten Stunden spätestens im August feststehen.” Im Fall der neuen Pflichtzusatzstunde ist auf Antrag zudem eigentlich eine monatliche Auszahlung möglich. Die Verwaltung sei dazu nur technisch nicht in der Lage. In seinem Fall – Richter unterrichtet an einer Sekundarschule Astronomie – hat er Klage gegen die verspätete Auszahlung eingereicht. Es gibt auch Lehrer, die sich rechtlich gegen die Pflicht zur Mehrarbeit wehren.

Das Ministerium wertet die Pflichtzusatzstunde derweil als Erfolg. Ein Sprecher sagte der Mitteldeutschen Zeitung: “Die 500 zusätzlichen Stellen, die durch die Vorgriffsstunde generiert werden sollten, wurden bereits erreicht.” Die Rechnung basiert auf der Annahme, dass jeder Vollzeitlehrer pro Schuljahr rund 1.000 Schulstunden erteilt. Richter zweifelt am Erfolg der Maßnahme. “Die Vorgriffsstunde lässt Fachbedarfe völlig außer Acht. Wenn einer Schule ein Kunstlehrer fehlt, hilft es ihr nicht, wenn Lehrer anderer Fächer mehr unterrichten sollen.” Anna Parrisius

In der Öffentlichkeit ist Maike Finnern als Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bekannt. Doch eigentlich – so sagt sie – sei ihre Berufsbezeichnung eine doppelte. “Beamtenrechtlich gesehen bin ich noch zweite Konrektorin einer Realschule in Enger – allerdings zurzeit freigestellt.” In der nahe ihrer Wahlheimat Bielefeld gelegenen Kleinstadt war die gebürtige Heidelbergerin insgesamt 15 Jahre als Lehrkraft tätig, bis sie sich nach und nach stärker bei der GEW engagierte.

Auf dem Weg zur Bundesvorsitzenden war die 54-Jährige in zahlreichen Positionen innerhalb der viertgrößten Gewerkschaft Deutschlands tätig. Schon im Studium knüpfte Finnern erste Kontakte, die sie im Laufe ihrer Lehrtätigkeit ausweitete. Nach zehn Jahren als (stellvertretende) Landesvorsitzende der GEW in Nordrhein-Westfalen folgte 2021 schließlich der Aufstieg zur Bundesspitze, nach nur zwei Jahren als Vorsitzende in NRW. “Den Landesverband innerhalb der ersten Wahlperiode zu verlassen, ist natürlich nicht schön”, sagt Finnern rückblickend.

Die Arbeit in den Landesverbänden der Gewerkschaft habe allerdings weiterhin einen großen Einfluss auf die tägliche Arbeit der Bundesvorsitzenden. Denn in einem föderalen Bildungssystem sei die bundespolitische Ausrichtung eine große Herausforderung, wie Finnern sagt. “Wir müssen ständig überlegen, mit welchen Positionen wir über die Landesebene hinweg nach draußen gehen.”

Generell wünscht sie sich in Zukunft eine Erleichterung der Kommunikation. “Wir sind sehr dafür, dass Bund und Länder in Sachen Bildung stärker zusammenarbeiten können, indem wir etwa das Kooperationsverbot endlich streichen.” Den Bildungsföderalismus komplett ad acta zu legen, hält Finnern derweil nicht für zielführend. Eher halte sie einen Staatsvertrag mit Mindeststandards für den Bildungsbereich für denkbar, beispielsweise bei der Ausbildung von Lehrkräften. “Beinhalten sollte so ein Vertrag beispielsweise eine bundesweit einheitliche Erhebung von Daten, klare Vorgaben zu Studienangeboten oder Standards für den Quer- und Seiteneinstieg.”

Über allem steht für Finnern in der Bildungspolitik das Ziel der gleichen Bildungschancen. Schon zur Wahl des Bundesvorsitzes der GEW ging sie mit dieser Maxime an den Start. Entsprechend positiv blicke sie auf das von Bund und Ländern geplante Startchancen-Programm. Auch wenn sich Finnern mehr Ressourcen gewünscht hätte, sagt sie, man müsse “anerkennen, dass es jetzt zum ersten Mal ein groß angelegtes Programm gibt, das wirklich in Schulstandorte investiert, die große Herausforderungen haben”.

Dass der Königsteiner Schlüssel bei der Verteilung der Bundesgelder weniger Gewicht haben soll als bei bisherigen Programmen, schreibt Finnern auch den Bemühungen der GEW zu. ”Bei der Finanzierung benachteiligter Schulen war es vor fünf oder sechs Jahren noch völlig selbstverständlich, dass der Königsteiner Schlüssel das einzige Verteilsystem ist”, sagt sie.

Um Deutschlands Schulen generell leistungsfähiger zu machen, brauche es laut Finnern großflächige Veränderungen. Inspiriert von den skandinavischen Ländern, wünscht sie sich einen Ausbau multiprofessioneller Teams, die die Schülerinnen und Schüler gezielt unterstützen und die Lehrkräfte entlasten. Sie weiß aber auch: “Das würde in der gesamten Schulorganisation vieles verändern.”

Kurzfristig fordert Finnern, dass Lehrkräfte und andere Beschäftigte im Bildungsbereich für ihre gegenwärtige Arbeit mehr Geld verdienen. In der Ende Oktober begonnenen Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro mehr Gehalt. “Die Inflation ist noch nicht vorbei. Es gibt nach den beiden vergangenen Jahren noch einen großen Nachholbedarf bei den Gehältern.” Jasper Bennink

Research Table: Wissenschaftsbarometer: Vertrauenskluft öffnet sich. Das Vertrauen in die Wissenschaft ist in Teilen der Gesellschaft deutlich gesunken. Ob das an zunehmend wissenschaftsskeptischen Äußerungen von etablierten Parteien liegt, bleibt offen. Experten befürchten eine problematische Spaltung der Gesellschaft. Mehr

Research.Table: Superintelligenz Q*: Aufgebauschte Gerüchte mit ernstem Hintergrund. Experten weisen Spekulationen zurück, der ChatGPT-Hersteller OpenAI habe mit “Q” eine menschenähnliche KI erreicht. Sie kritisieren das ganze Konzept einer generellen KI scharf und fordern einen politischen Diskurs. Mehr

08. Dezember 2023, 11:00 bis 12:00 Uhr, digital

Web-Konferenz Tag der Bildung 2023

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung richtet gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung den diesjährigen Tag der Bildung aus. Im Fokus der Veranstaltung steht der Übergang von der Schule in den Beruf. Die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage zu dem Thema werden von Experten aus Wissenschaft und Praxis vorgestellt und diskutiert. INFOS & ANMELDUNG

08. Dezember 2023, 9:00 bis 10:00 Uhr, digital

Online-Reihe Attraktivität der beruflichen Ausbildung in der Krise?

Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) lädt zu einem Vortrag der Direktorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt, Heike Solga, ein. Sie spricht über die 15 Prozent der 20- bis 34-Jährigen, die keine Berufsausbildung haben und analysiert, an welcher Stelle sie das System verlassen. INFOS & ANMELDUNG

11. Dezember 2023, 17:00 bis 18:00 Uhr, digital

Themenreihe Wie gestalten wir gemeinsam den Übergang von der Kita zur Grundschule?

Bei diesem Termin der Veranstaltungsreihe “Von Preisträgerschulen inspirieren lassen” können Sie das

Konzept der Grundschule am Buntentorsteinweg in Bremen kennenlernen. Personen aus der Praxis berichten, wie sie den Übergang in die Schule gestalten. INFOS & ANMELDUNG

11 Dezember 2023, 18:00 bis 19:00 Uhr, digital

Dialogreihe Handlungsempfehlungen für chancengerechte, digitalisierungsbezogene Schulentwicklungsprozesse

Das Forschungsprojekt “Unerwartbar erfolgreiche Schulen im digitalen Wandel” (UneS-ICILS) hat untersucht, wie Schulen es schaffen, dass Lernende überdurchschnittlich hohe digitale Kompetenzen erreichen. Alle Schulen hatten eine herausfordernde Schülermischung. Welche Empfehlungen sich aus den Ergebnissen ableiten lassen, besprechen Kerstin Drossel und Ricarda Bette (beide Uni Paderborn). INFOS & ANMELDUNG

12. Dezember 2023, 14:30 bis 15:30 Uhr, digital

SWK Talk Lehrkräftegewinnung und Lehrkräftebildung für einen hochwertigen Unterricht

Die Co-Vorsitzenden der Ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) stellen das Ergebnis des Gutachtens “Lehrkräftegewinnung und Lehrkräftebildung für einen hochwertigen Unterricht” vor. Im Anschluss werden diese mit Katharina Günther-Wünsch diskutiert. INFOS & ANMELDUNG

14. Dezember 2023, 13:00 bis 17:00 Uhr

Fortbildung “BNE und Deeper Learning”

Die gemeinnützige Stiftung “Klima-Arena” lädt zu einer Fortbildung zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ein. Weitere Schwerpunkte werden das Projektmanagement mit dem Scrum Board, sowie die Methode des Deeper Learning sein. INFOS & ANMELDUNG

die PISA-Ergebnisse sind kaum verdaut, da kommt schon die nächste Hiobsbotschaft: Das Startchancen-Programm steht heute mehr denn je auf wackligen Füßen. Zumindest sein Start im Sommer 2024. Der Zeitplan hat sich in den vergangenen Wochen immer weiter nach hinten verschoben und die Verhandlungen zwischen Bund und Länder sind verhakt, wie mein Kollege Holger Schleper in seiner Analyse zeigt.

Bei der morgen und übermorgen anstehenden Kultusministerkonferenz werden Bund und Länder jedenfalls nicht wie geplant eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen. Mehr noch: Inzwischen wollen vor allem die CDU-geführten Länder nur mitmachen, wenn die Fortsetzung des Digitalpakts kommt. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien erwartet “ein klares Bekenntnis des Bundes zum Digitalpakt – auch zur Größenordnung”.

Leidtragende von diesem Gezerre sind die Schüler. Denn wie sehr das Startchancen-Programm und der Digitalpakt gebraucht werden, hat ja gerade PISA gezeigt. Damit die am stärksten benachteiligten Schüler nicht weiter abgehängt werden. Und damit auch digitale Tools wie der Lautlese-Tutor des Start-ups Digi Sapiens mithilfe künstlicher Intelligenz gerade leistungsschwächere Schüler unterstützen können. Mein Kollege Christian Füller hat sich angeschaut, wie das Tool funktioniert und wirkt. Faszinierend!

Trotz der vielen Ruten für das Bildungssystem hoffe ich, dass Ihnen zumindest der Nikolaus heute Schönes beschert!

Für einen Beginn des Startchancen-Programms zum kommenden Schuljahr wird es immer enger. Der Zeitplan habe sich deutlich nach hinten verschoben, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) im Gespräch mit Table.Media. “Wenn alles gut geht, werden wir Ende Januar und nicht – wie geplant – Anfang Dezember einen Entwurf einer geeinten Bund-Länder-Vereinbarung haben. Das ist verdammt spät, um ein sinnvolles Programm zum Schuljahresbeginn 2024/25 aufzusetzen.” Es sei eigentlich kaum noch zu schaffen.

Wenn es denn ernsthafte Pläne gegeben hatte, während der anstehenden Kultusministerkonferenz (KMK) am 7. und 8. Dezember eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zu unterzeichnen, so sind sie auch offiziell vom Tisch. Denn die KMK erklärt auf Anfrage von Table.Media, dass die Verhandlungsgruppe lediglich “einen Sachstandsbericht” abgibt. Anfang 2024 soll weiterverhandelt werden. Zugleich, so formuliert es die KMK, besteht weiter “das gemeinsame Ziel des Programmstarts zum Schuljahresbeginn 2024/2025”.

Prien ist hier skeptisch: “Aus meiner Sicht kann es nur noch gelingen, wenn erstens wirklich zeitnah für alle Länder die vollständigen Unterlagen vorliegen und wenn ein klares Bekenntnis des Bundes zum Digitalpakt vorliegt – auch zur Größenordnung.” Was zeigt: Für die stellvertretende CDU-Vorsitzende sind Digitalpakt und Startchancen-Programm eng miteinander verknüpft.

Natürlich gebe es einen Zusammenhang. “Wenn der Bund inzwischen bei allen Programmen eine 50-prozentige Kofinanzierung von den Ländern einfordert – und beim Digitalpakt waren es bislang 90 Prozent vom Bund – werden viele Länder nicht mehr in der Lage sein, neue Programme zu finanzieren.” Und die Fortsetzung des Digitalpaktes sei unabdingbare Voraussetzung, um das Schulsystem weiterzuentwickeln. Es klingt nach: Im Zweifel ist der Digitalpakt wichtiger als das Startchancen-Programm.

Aus Sachsens CDU-geführtem Kultusministerium kommt genau diese Aussage: “Für Sachsen wie auch für andere Länder hat der Digitalpakt die größere Bedeutung – nicht zuletzt wegen der vom Land und den Kommunen bereits unternommenen großen Anstrengungen, die fortgesetzt werden müssen.” Und auch hier zeigt sich deutlich, dass beide Programme aus sächsischer Sicht nicht getrennt gedacht werden können: “Der Bund könnte in den nächsten Wochen eine verbindliche Zusage zum Digitalpakt machen, dann stünde auch dem Startchancen-Programm nichts im Wege.”

Damit ist auch klar: Nicht nur zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und den Ländern knirscht es in den Verhandlungen. Sondern auch innerhalb der Länder herrscht keine Einigkeit. Denn das sozialdemokratisch geführte Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz etwa betont, dass es “kein Junktim zwischen Digitalpakt und Startchancen-Programm” gibt. “Die Verhandlungen laufen völlig unabhängig voneinander und stehen auch zeitlich in keinem Zusammenhang.” Der Fraktionsvorsitzende der SPD im baden-württembergischen Landtag, Andreas Stoch, urteilt sogar: “Ein Junktim zwischen dem Digitalpakt und dem Startchancen-Programm herzustellen, ist unanständig.”

Zwischen den A-Ländern (SPD) und den B-Ländern (CDU/CSU) herrscht also offensichtlich keine Übereinstimmung, wie man grundsätzlich auf die beiden wegweisenden Verhandlungen für die länderübergreifende Schulbildung blickt. Das wird den Weg, zu einer Einigung zu gelangen, zusätzlich erschweren. Dabei ist schon die undurchsichtige Haushaltslage für die Verhandlungen eine enorme Belastung.

Hinzu kommt: Betrachtet man tatsächlich beide Verhandlungsschauplätze für sich, stehen bei keinem die Zeichen auf Grün. Beim Digitalpakt etwa verhandeln Bund und Länder seit Dezember 2022. Einen ersten Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung haben die Länder, so ist hinter den Kulissen zu hören, dem BMBF im Juni vorgelegt. Dazu soll es erstmals Ende November eine Stellungnahme aus dem Haus von Ministerin Bettina Stark-Watzinger gegeben haben.

Während einer Online-Diskussionsveranstaltung von Table.Media in der Vorwoche sagte der Bremer Staatsrat Torsten Klieme, einer der Verhandlungsführer der Länder, dass er für das erste Quartal 2024 “auf der inhaltlichen und organisatorischen Ebene” mit einem ersten Entwurf einer Vereinbarung für den Digitalpakt rechnet. Die Zielgerade ist hier also noch längst nicht in Sicht.

Beim Startchancen-Programm präsentierten Bund und Länder im September immerhin schon ein gemeinsames Eckpunkte-Papier. Aber auch hier gestalten sich die letzten Meter mehr als schwierig. Ein für den 24. November vorgesehenes Treffen zwischen Bund und Ländern fand nicht statt. Woran genau es lag, da gehen die Angaben auseinander. Ein Textentwurf vonseiten des BMBF soll zu spät oder gar nicht vorgelegen haben.

Bettina Stark-Watzinger zeigt sich derweil beim Startchancen-Programm unbeirrt: Sie hat “keinen Zweifel daran, dass das Programm wie geplant zum Schuljahr 2024/25 startet”, sagte sie vor wenigen Tagen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und Staatssekretär Jens Brandenburg erklärte nach den desaströsen PISA-Ergebnissen, dass das Bundesbildungsministerium bereitstehe, die zuständigen Länder zu unterstützen. “Das Startchancen-Programm ist nötiger denn je.”

Einige Länder aber verweisen auf ihren massiven finanziellen Druck. Prien appelliert an den Bund: “Gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern für das Bildungssystem heißt eben auch, dass man sich so abstimmen muss, dass der Partner überhaupt noch handlungsfähig ist.”

Theresa Weber hört von ihren Drittklässlern öfter den Satz: “Du, Frau Weber, hast Du daran gedacht, uns etwas in den Lesetutor zu tun?” Was sich anhört wie das Märchen von den fleißigen Schülerlein, ist Teil der Wirklichkeit der hessischen Grundschullehrerin. “Es ist erstaunlich, wie viel Leseenergie der Lautlese-Tutor bei Schülern auszulösen vermag”, sagt die stellvertretende Leiterin der Philipp-Dieffenbach-Schule in Friedberg. Dieser digitale Lautlese-Tutor evaluiert mithilfe von Künstlicher Intelligenz, auf welchem Stand Grundschüler lesen können – und stellt automatisiert Übungslektüren zur Verfügung. Er ist eines jener digitalen Tools, die helfen könnten, die hohe Zahl an Schlechtlesern in Deutschland zu senken.

Ein Viertel der deutschen Viertklässler kann nur rudimentär oder ungenügend lesen. Das hat die Grundschul-Lese-Untersuchung im Mai diagnostiziert. Und die gestrige Pisa-Studie auch für Neuntklässler. In einigen Bundesländern und Klassenzimmern liegt der Schnitt der sogenannten funktionalen Analphabeten bei bis zu 70 Prozent. Das sind Kinder, die vermutlich den Anschluss ans Lernen bereits mit zehn Jahren verloren haben. Der Lautlese-Tutor des Start-ups “Digi Sapiens” wäre wohl ein aussichtsreiches Instrument gegen Leseschwächen.

“Vor 30 Jahren hat die Oma mit dem Kind auf der Couch gelesen. Heute haben aber gerade Kinder aus lesefernen Haushalten viel zu selten jemanden, der sie beim Lesen begleitet”, sagt Daniel Iglesias, der den Lautlese-Tutor mit seinen Programmierern erfunden hat. Und Iglesias, ein ehemaliger Unternehmensberater, erklärt, wer diese geduldige und motivierende Lese-Oma heute ist. “Das ist der KI-Lesetutor für jede Schülerin und jeden Schüler.” Im Hintergrund analysiert eine patentierte KI-Sprachtechnologie die Leseflüssigkeit.

Es ist in der Tat ziemlich beeindruckend, wenn man ein Kind hört, das eine Passage aus den über 14.000 Texten und Büchern vorliest, die inzwischen in den Lautlese-Tutor eingepflegt sind. Die künstliche Intelligenz nimmt jede Verzögerung und jede Ungenauigkeit wahr – und gibt nach der Lektüre Rückmeldung. Binnen weniger Sekunden erscheint auf dem Dashboard des Lese-Tools eine detaillierte Diagnose für die Lehrkraft.

Aber auch auf dem Bildschirm des lesenden Schülers gibt es sehr schnell ein wertschätzendes Feedback. Das ist das Geheimnis der in Computerspielen so berühmten wie berüchtigten Belohnungspunkte und “next Levels“. Mithilfe der sehr genauen Diagnosen kann die Lehrkraft dem Schüler dann gezielt Aufgaben zuweisen. Auch dabei hilft das Tool. “Die Lehrkraft kann sehr einfach erkennen, bei welchen Lernenden bestimmte Aspekte verbesserungsfähig sind – und dann gezielt die Schwächen dieser Schüler angehen“, sagt Iglesias, der mit dem Klett Verlag kooperiert.

Eine strenge wissenschaftliche Evaluierung der Effekte des Lautlese-Tutors ist bislang noch nicht vorhanden. Sie ist in Vorbereitung. Die Datengrundlage sind dann 6.500 Kinder, deren Lesevermögen die Unis in Frankfurt und Mainz auswerten. Die Universität Hamburg hat gerade ein ähnliches Tool wissenschaftlich geprüft. Es ist die Anwendung “Tutoring for all” – und die Ergebnisse sind geradezu überwältigend.

Die Zuwächse im Satz- und im Textverständnis jener Schüler, die mit dem Lesetutor arbeiteten, waren signifikant höher als die einer Kontrollgruppe. Die Hamburger Forscher berichten einen Kompetenzzuwachs bei der sechswöchigen Nutzung eines Lesetutors, den ein Schüler normalerweise innerhalb eines Jahres erringt. “Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen lagen dabei jeweils in der Größenordnung des mittleren Leistungszuwachses von Schüler:innen innerhalb eines Schuljahres“, heißt es in dem Papier, das Table.Media vorliegt.

Dieser Lernfortschritt wirkt geradezu unglaublich. Allerdings haben Leseförderungen bei Schülerinnen und Schülern mit geringen Kompetenzwerten erfahrungsgemäß oft große Effekte. Die Mutter aller seriösen Untersuchungen auf diesem Gebiet ist die Beobachtung einer Sommerschule, welche die heutige deutsche Empirie-Ikone Petra Stanat, Bildungsforscherin am IQB, vorgenommen hat. Damals lernten Schüler in einer dreiwöchigen Sommerschule so viel, wie ihre Schulkameraden an normalen Schulen binnen eines halben Schuljahres aufnehmen. Auf Deutsch: So schlecht wie die Kompetenzwerte deutscher Viertklässler im Moment auch sein mögen – Leseförderung ist möglich und, vor allem, wirksam.

Ähnliche anekdotische Beobachtungen finden sich auch beim Lautlese-Tutor. Das Dashboard des Tools zeigt große Leistungszuwächse bei einzelnen Kindern an. Theresa Weber, die den Tutor in der zweiten und dritten Klasse eingesetzt hat, berichtet, Kinder könnten “flüssiger lesen und ihr Leseverständnis wächst sehr schnell”. Webers Beobachtungen decken sich mit denen, die bei digitalen Leseanwendungen häufig gemacht werden. “Die Kinder finden es irgendwie cool, weil sie nicht ein schnödes Buch in die Hand nehmen, sondern wie ihre Eltern vor Laptop und Tablet sitzen”, mutmaßt die Lehrerin.

Aber Weber beobachtet auch das: Die größte Begeisterung und die schnellsten Fortschritte erleben jene Kinder, die ohnehin gern lesen. Deswegen setzt sie den Lautlese-Tutor nicht nur als Hausaufgabe ein. Sondern sie nutzt die individuellen Lernzeiten in der Schule, um Kindern, denen das zu Hause nicht ohne weiteres möglich ist, die Möglichkeit zu geben, in Ruhe mit dem Tutor zu lesen. Die Lehrerin schätzt, dass der Lautlese-Tutor mikroskopisch genau den Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler anzeigt. Aber tatsächlich gefällt ihr im Alltag die Begeisterung noch besser, die das Tool auslöst.

Die Frage, die man sich angesichts der Lernzuwächse durch digitale Tools stellt, lautet: Wann nehmen eigentlich die Kultusministerinnen und -minister zur Kenntnis, dass es nun bereits mehrere fertige digitale Tools gibt, die man sofort zur Leseförderung gerade in der Grundschule einsetzen kann? Übermorgen veröffentlicht die Kultusministerkonferenz ihren Maßnahmenkatalog, um die nach wie vor entscheidende Kulturtechnik zu fördern: Lesen. Ob der Lautlese-Tutor und “Tutoring for all” wohl darin vorkommen?

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) startete das Jahr mit einer Stellungnahme zum Lehrkräftemangel. Jetzt beendet sie es mit einem Gutachten zur Lehrkräfteausbildung unter den Bedingungen des Mangels. Dazwischen lieferten bildungspolitische Akteure gute bis gut gemeinte Reformvorschläge. Fast alle relevanten Stiftungen, der Wissenschaftsrat, die Hochschulrektorenkonferenz und aktuell der Stifterverband fertigten umfangreiche Stellungnahmen zum Veränderungsbedarf der Lehrkräftebildung. Der Stifterverband dürfte mit seinen “75 Maßnahmen für die Lehrkräftebildung der Zukunft” rein zahlenmäßig kaum zu toppen sein.

Und dennoch ist es erstaunlich, dass bei all den Vorschlägen ein konkret wirksamer und naheliegender Vorschlag fehlt: die Organisation der Lehrkräftebildung in einem eigenen Fachbereich an den Universitäten. Es wird zwar allerorten ein erhöhter Stellenwert der Lehrkräftebildung an den Universitäten gefordert. Schlussfolgerungen bleiben dann jedoch immer sehr vage. Und sie stellen die bestehende Zersplitterung der Ausbildungsorganisation über diverse Fakultäten strukturell nicht infrage.

Idealtypisch für diese Zurückhaltung steht der “Masterplan Lehrkräftebildung neu gestalten” des Stifterverbands von Ende November 2023. Die Forderung nach “Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen” ist zwar einer von sechs Schwerpunktbereichen, in die der Verband die 75 Maßnahmenvorschläge bündelt.

Die Problembeschreibung ist konkret und präzise: “Eines der zentralen Probleme der Lehrkräftebildung ist ihre Fragmentierung. (…) Die Zentren für Lehrerbildung bzw. Schools of Education, die eingerichtet wurden, um einen zentralen und identitätsstiftenden Ort für die Lehrkräftebildung in den Universitäten zu schaffen, sind bisher zum allergrößten Teil nicht so aufgestellt, dass sie diesen Anspruch gerecht werden könnten. Bislang gibt es weder in den Universitäten noch organisations- und phasenübergreifend eine wirkungsvolle Instanz, die jenseits von Partikularinteressen die Anforderungen an eine qualitätsvolle Lehrkräftebildung formuliert.”

Diese richtige Analyse mündet dann aber nicht in der konsequenten Forderung nach einem entsprechenden institutionellen Ort an den Hochschulen. Statt einen eigenständigen Fachbereich für die Lehramtsausbildung zu fordern, werden (durchaus wichtige) Einzelaspekte institutioneller Eigenständigkeit wie Berufungsrechte, Weisungsrechte, Budgetverantwortung, Qualitätsstandards etc. gefordert.

Vor 25 Jahren war die Debatte schon einmal weiter. So stellte die Konferenz der Hochschulrektoren 1998 fest: “Die Aufsplitterung des Lehramtsstudiums für unterschiedliche Lehrämter einerseits und zwischen den einzelnen fachlichen Bestandteilen der Lehramtsstudiengänge andererseits hat (…) zur Folge, dass den Lehramtsstudierenden in den Hochschulen ein institutioneller Ort fehlt, dem sie sich zuordnen könnten.” Der Wissenschaftsrat empfahl 2001 explizit die Verlegung der Zuständigkeit für die Lehrkräftebildung in neu einzurichtende “Fachbereiche für Bildungswissenschaften und Wissenstransfer” zu prüfen. Eines der Haupthindernisse für eine gute Lehrkräftebildung wurde im “Fächeregoismus” gesehen, der nur institutionell zu überwinden sei.

Wenn in vorweihnachtlichen Zeiten das Wünschen hilft, dann wünsche ich mir mehr Mut zu strukturellen Antworten auf die massiven Herausforderungen in der universitären Lehrkräftebildung. Mit inneruniversitären Kooperationsappellen oder schönen “Mission Statements” zur Bedeutung der Lehrkräftebildung kommen wir nicht weiter. Das haben die vergangenen 25 Jahre und die Verschärfung der Situation gezeigt. Notwendig ist eine ernsthafte Debatte um eine institutionelle Neuausrichtung der akademischen Lehrkräfteausbildung, in der die Einrichtung eigener Fachbereiche der Lehrkräftebildung eine ernsthafte Option sein muss.

Der Erziehungswissenschaftler und Bildungsforscher Manfred Prenzel stellt in der aktuellen Ausgabe von “Bildung und Erziehung” richtig fest, dass eine Fakultätsstruktur wie bei den vergleichbaren Studiengängen Jura und Medizin auch in der Lehrkräftebildung mehrere Vorteile bringen kann: ein kohärentes Studienangebot, eine bessere Praxisorganisation und die Studierenden hätten eine “Heimat” an der Universität.

Aber wie so oft im Bildungssystem, sind die Erkenntnis und die mögliche Lösung nicht das Problem. Es ist eher der fehlende Mut, die Erkenntnis und Problemlösung gegen Fächeregoismen und inneruniversitäre Machtstrukturen umzusetzen. Hier nochmal die Worte des Wissenschaftsrats von 2001, die man der Bildungspolitik und den Mitgliedern der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK besonders groß ins Stammbuch (bzw. Gutachten) schreiben möchte.

“Nach Auffassung des Wissenschaftsrates ist das Ziel, Lehrer auszubilden, durch die Verortung der Lehrerausbildung an einem eigenständigen Fachbereich qualitativ besser zu erreichen als im herkömmlichen Kontext der einzelnen Fächer, die über mehrere Fachbereiche verstreut und nicht integrativ auf Lehrerbildung ausgerichtet sind. Auch für die Ausbildung eines Berufsethos der Lehrerschaft wäre ein solcher Fachbereich als einheitlicher institutioneller Ort der Lehrerbildung vorteilhaft.”

Dem ist Ende 2023 in Zeiten eines extremen Lehrkräftemangels und extrem hoher Abbruchzahlen in der Lehramtsausbildung nichts hinzuzufügen.

Die Bundesregierung fördert für über 230 Millionen Euro sogenannte Schulclouds – aber sie hat praktisch keine Informationen über den Stand der Umsetzung der zum Teil mit Künstlicher Intelligenz arbeitenden Lernwolken. Das geht aus einer kleinen Anfrage der Linken hervor, die Table.Media exklusiv vorliegt. “Die Gedankenlosigkeit, mit der die Bundesregierung Künstliche Intelligenz in den Bildungssektor drücken will, ist haarsträubend”, sagte dazu die Sprecherin für Innovationspolitik, Petra Sitte. “Die bisherigen Pilotprojekte werden noch nicht einmal ausgewertet.” Die KI-Lernwolken bekommen ihre Finanzierung aus dem Digitalpakt.

Tatsächlich offenbart die Antwort des Bildungsministeriums auf die Fragen eine zunehmende Entfremdung zwischen Bund und Ländern. Das Haus von Bettina Stark-Watzinger (FDP) pumpt zwar zweistellige Millionenbeträge in eine ganze Reihe von KI-Lernwolken (Siehe Grafik). Aber sie weiß nicht, was dort vorgeht. An mehreren Stellen schreibt Staatssekretär Mario Brandenburg (FDP), ihm lägen “keine Informationen” vor. Beispielsweise wollte die Linke wissen, ob das “Intelligente Tutorielle System” für 55 Millionen Euro die Daten der Schüler anonymisiert oder pseudonymisiert. Mario Brandenburgs Antwort: Planung und Umsetzung des Vorhabens obliege den Ländern. “Nähere Informationen hierzu sind beim federführenden Land Sachsen zu erfragen.”

Der Grafik ist zu entnehmen, wie viel der Bund für Lernwolken ausgibt – und wie wenig er noch durchblickt. Die große nationale Bildungsplattform ist von 630 Millionen auf 140 Millionen Euro geschrumpft worden. In den Ländern steckt der Bund riesige Summen in bereits bestehende Schulclouds – selbst in die von privaten Anbietern.

So fließen 12,6 Millionen Euro in die Weiterentwicklung das Lernmanagementsystems “its learning”. Das ist ein Anbieter, der inzwischen einem finnischen Medienkonzern mit 1,9 Milliarden Euro Umsatz gehört. Allein 34 Millionen Euro investiert der Bund in die Fortsetzung der sogenannten nationalen Bildungscloud, die in den Ländern Niedersachsen, Thüringen und Brandenburg Verwendung finden soll. Allerdings weiß man beim Geldgeber BMBF grundsätzlich sehr wenig. “Das Vergabeverfahren ist noch nicht abgeschlossen”, sagt Brandenburg zum 55-Millionen-ITS-Projekt, das der Anlass für die Anfrage der Linken war. Table.Media hatte über das KI-gestützte System berichtet. Christian Füller

Die Kultusminister kommen bei den entscheidenden Fragen der Künstlichen Intelligenz nicht voran. Wann gibt es ein für alle Lehrkräfte bundesweit nutzbares, datensicheres Tool? Was passiert mit den Prüfungsordnungen? Zwar haben sie sich die Mitglieder der Ad-hoc-Arbeitsgruppe KI der Kultusministerkonferenz vergangene Woche zu einem Fachkongress in Köln getroffen – bei dem unter anderem auch der Leiter der PISA-Studien der OECD, Andreas Schleicher, zugegen war. Aber die sogenannte KI-Taskforce will jetzt etwas vorbereiten, was es längst gibt: einen KI-Leitfaden für Schulen und Lehrkräfte. Der liegt bereits in x-facher Ausfertigung vor. Zuletzt hatte – wie berichtet – die Telekom-Stiftung ein längliches Papier dazu veröffentlicht.

Dabei hatte die Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen, Dorothee Feller (CDU), eigentlich auf den wunden Punkt hingewiesen. Es stehe als Erstes die Frage im Raum, “wo und wie wir den Einsatz von KI regulieren müssen. Diese Frage ist berechtigt, wenn es beispielsweise um Prüfungen geht.” Genau auf diesem Gebiet gibt es nun aber kaum Fortschritte. “KI sollte nicht dazu genutzt werden, die alte Lern- und Prüfungskultur ein bisschen effektiver zu machen”, mahnte der KI-Experte Hendrik Haverkamp im Gespräch mit Table.Media. “Sie muss genutzt werden, um zeitgemäße Lehr-, Lern- und Prüfungssettings zu etablieren.”

Haverkamp, der als Lehrer an einem Gymnasium in NRW arbeitet, ist das Fleisch gewordene Beispiel dafür, wie schnell es eigentlich gehen kann. Der Deutsch- und Sportlehrer hat zusammen mit einem Start-up ein eigenes Tool entwickelt, mit dem Lehrkräfte die Aufsätze von Schülern binnen weniger Minuten kommentieren können. Dabei nutzen sie nicht allein das Sprachmodell von OpenAI, sondern sie können eigene Bewertungskriterien vorgeben. Von einer für alle Schulen nutzbaren Anwendung ist die Kultusministerkonferenz weit entfernt.

Lesen Sie auch: Wie ChatGPT in Deutsch hilft – im Hintergrund

Überraschend schnelle Fortschritte gibt es allerdings beim Datenschutz. In Köln war ein Vertreter der Datenschutzkonferenz mit einem eigenen Input vertreten. In Erfurt fand eine eigene Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz und Datenschutz statt. Dort diskutierten die Landesdatenschutzbeauftragten mit Vertretern der Schulpolitik die rechtlichen Fragen der Nutzung der Künstlichen Intelligenz in der Schule. Unter anderem berichteten die Datenschutzbeauftragten von einem intensiven und schnellen Austausch mit dem Betreiber von ChatGPT, dem US-Unternehmen OpenAI. Gut möglich, dass selbst die Datenschützer diesmal schneller sind als die Schulminister. Christian Füller

Unterstützt durch hohe Subventionen des deutschen Staates wollen Intel, Infineon und TSMC Chip-Fabriken in Ostdeutschland errichten. Doch für den Erfolg der Halbleiteroffensive mangelt es an Fachkräften. Laut einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist die Fachkräftelücke stark gestiegen. In den 117 für die Branche besonders relevanten Berufen wuchs sie innerhalb eines Jahres von etwa 62.000 auf über 82.000 offene Stellen. Für jede zweite Stelle suchten die Betriebe Beschäftigte mit Berufsausbildung, ein Plus von 49 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders schnell vergrößerte sich die Lücke bei Fachkräften für elektrische Betriebstechnik und in der Mechatronik. Für jede sechste Stelle wurden dual Ausgebildete mit Aufstiegsfortbildung oder Bachelor-Absolventen gesucht. Für jede dritte Stelle bräuchten Betriebe Akademiker mit Master- oder Diplomabschluss.

“Der Bedarf an Fachkräften in der Halbleiterindustrie wird auf absehbare Zeit kaum durch den Nachwuchs aus Ausbildung und Studium gedeckt werden können”, heißt es in der Studie. Sie empfiehlt, zum Beispiel in der Metallverarbeitung mehr Helfer – Personen ohne Berufsausbildung – weiterzuqualifizieren.

Auch der kürzlich veröffentlichte Fachkräftereport der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) legt den Fokus auf Fachkräfte mit Berufsausbildung. Jeder zweite Betrieb konnte ihm zufolge offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen. Die meisten Unternehmen, 55 Prozent, suchten vergeblich nach dual Ausgebildeten.

Am dringendsten bräuchten technikorientierte Branchen wie der Werkzeugmaschinenbau diese Fachkräfte. Aber auch bei Reisevermittlern oder Veranstaltern fehlen Personen mit Berufsausbildung besonders stark – vermutlich eine Folge von Schließungen und Nachfragerückgang in der Pandemie. 40 Prozent der Unternehmen suchten laut Report Fachwirte oder Meister, rund ein Drittel Akademiker. Laut DIHK haben rund 22.000 Unternehmen an der Umfrage teilgenommen. Anna Parrisius

Ab dem zweiten Quartal 2024 soll es bundesweit eine “Kommunikations- und Austauschplattform” zu beruflichen Schulen geben. Regelmäßig zusammentreten wollen die Kultusministerkonferenz und das Bundesbildungsministerium unter anderem mit Bundeswirtschafts- und Bundesarbeitsministerium, Sozialpartnern, Lehrerverbänden, Schulträgern, der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesinstitut für Berufsbildung. Bis Jahresende sei geplant, dass alle relevanten Akteure für den neuen Fachbeirat eine von KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger abgestimmte Einladung erhalten.

Jedes Jahr soll sich die Runde einem Schwerpunktthema widmen – zum Beispiel der digitalen Ausstattung von Berufsschulen oder der Lehrkräfteversorgung. Zu den Themen passend sollen die beteiligten Akteure “Aktivitäten unterstützen, um Impulse zur Stärkung der Innovationsfähigkeit, der Integrationsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu setzen”. Dies hat die Amtschefkonferenz der KMK im November beschlossen, wie aus einem Papier hervorgeht, das Table.Media exklusiv vorliegt. Abgestimmt ist das Konzept mit dem BMBF.

Die KMK will damit umsetzen, worauf sie sich schon vor über drei Jahren geeinigt hat: einen Pakt für berufliche Schulen. Die Ampel hatte im Koalitionsvertrag versprochen, einen solchen Pakt “mit Ländern, Kommunen und relevanten Akteuren” aufzulegen. Was die neue Plattform jedoch konkret hervorbringen wird, ist noch mehr als offen.

Lesen Sie dazu auch: Berufsschulen: Der blinde Fleck

Im Beschluss heißt es: “Entsprechend der föderalen Zuständigkeiten liegt die übergeordnete Verantwortung für berufliche Schulen und deren Finanzierung bei den Ländern.” Konkrete Vorhaben ergeben sich daraus im Beschluss jedoch nicht. Für den Bund heißt es, dieser werde “im Rahmen seiner Zuständigkeit eigene Vorhaben in die Paktarbeit einbringen, die geeignet sind, die beruflichen Schulen zu stärken.”

Die Sitzungen des Fachbeirats vorbereiten und Vorhaben koordinieren soll eine Kerngruppe mit Vertretern der KMK, des BMBF und des BIBB-Hauptausschusses. Ab dem 1. Januar soll zudem auf zunächst fünf Jahre befristet eine neue Geschäftsstelle im Sekretariat der KMK ihre Arbeit aufnehmen. Für die ersten zwei Jahre ist eine Vollzeitstelle eingeplant. Anna Parrisius

Der Bremer Staatsrat Torsten Klieme will in den laufenden Bund-Länder-Verhandlungen zum Digitalpakt für eine stärkere Einbindung der Kommunalvertreter werben. “Die Kommunen sind am Ende ganz stark in der Umsetzung integriert”, sagte Klieme während eines Live.Briefings von Table.Media zur Zukunft des Digitalpakts. Deshalb, so ließ er erkennen, ist für ihn die Forderung nach mehr Mitsprache nachvollziehbar. Klieme ist einer der Verhandlungsführer der Länder mit dem Bund. “Wir haben in diesem Jahr noch eine Runde, ich würde das mal auf den Tisch legen.” Am 15. Dezember steht die letzte Digitalpakt-Verhandlung 2023 an. Dass eine Einbindung am besten über den Deutschen Städtetag und den Landkreistag funktionieren könne, findet er “total plausibel”.

Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, begrüßte Kliemes Aussage: “Das ist der richtige Ansatz. Natürlich gehören die Städte beim Thema digitale Bildung mit an den Tisch – ohne sie geht quasi nichts.” Die Beschaffung und die Einrichtung der digitalen Infrastruktur liege in der Regel bei den Schulträgern. Für Dedy ist deshalb klar, dass das Know-how der Kommunen in die Gespräche zum Digitalpakt einfließen muss, weil sie die Digitalisierung in den Schulen vor Ort umsetzen.

Bislang sind die Kommunen in den Gesprächen allerdings nicht direkt beteiligt. Zu Beginn der Veranstaltung hatte Klieme argumentiert, dass die verhandelnden Länder – neben Bremen sind das Sachsen, NRW, Niedersachsen, Bayern und Brandenburg – die Interessen der Kommunen mit Nachdruck vertreten. Aber die Verfassung sehe eben keine Bund-Länder-Kommunen-Vereinbarungen vor.

“Es gehören doch zumindest die Spitzen vom Deutschen Städtetag und vom Deutschen Städte- und Gemeindebund beratend mit in die Gespräche”, forderte daraufhin Udo Beckmann, der bis 2022 Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung war. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken unterstützte das Anliegen: “Ich bin überzeugt, dass wir nur gewinnen können, wenn wir diejenigen, die es am Ende umsetzen müssen, auch von vornherein beteiligen.”

Passend dazu heißt es im Koalitionsvertrag im Bildungskapitel auch grundsätzlich: “Wir werden eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen einsetzen, die die Zusammenarbeit strukturiert und verbessert und das Erreichen der Ziele sichert.” Passiert ist hier vonseiten des BMBF anscheinend noch nichts.

“Vom Bundesbildungsministerium gab es bisher keinen Versuch, mit den Städten einen solchen Arbeitsprozess zu Bildungsthemen zu vereinbaren”, moniert Dedy. “Das heißt zur Mitte der Legislatur leider: Hier wurde bislang eine echte Chance vertan.” Die Hoffnung gibt er aber nicht auf. Vielleicht gelingt beim Thema Digitalisierung doch noch der Einstieg “in diese längst überfällige Kooperation“. Holger Schleper

Um den Schulleiterberuf attraktiver zu gestalten, hat die SPD-Fraktion in NRW am Dienstag einen Antrag mit verschiedenen Maßnahmen beschlossen. Verpflichtende Weiterbildungen, mehr Gestaltungsspielraum und mehr Unterstützung in den Bereichen IT und Verwaltung gehören zu den zentralen Forderungen. Table.Media konnte das Papier vorab einsehen.

Obwohl Schulleitungen immer wichtiger werden, ist das Berufsbild in den vergangenen Jahren eher unattraktiver geworden, begründet die Oppositionsfraktion ihren Antrag. Noch dazu ist in NRW fast jede zehnte Schulleiterstelle nicht besetzt. NRW sei damit bundesweit Spitzenreiter bei unbesetzten Schulleitungsstellen, sagt die schulpolitische Sprecherin der SPD Dilek Engin. Das Bildungssystem in NRW brauche daher ein Update und müsse die Schulleitungen stärken. Denn: “Ohne gute Führung gibt es keine gute Schule”, sagt Engin.

Um die Qualität der schulischen Führung zu erhöhen, sollten laut SPD alle, die ein Leitungsamt übernehmen möchten, verbindliche Fortbildungen machen. Darüber hinaus sollten die Möglichkeiten ausgebaut werden, sich berufsbegleitend zu professionalisieren. Seitens der Kultusministerkonferenz (KMK) fordert die SPD einen landesweiten Orientierungsrahmen mit Qualitätsstandards für die Arbeit von Schulleitungen.

Schulleitungen sollten dem Antrag zufolge zudem mehr Freiheiten und ein eigenes Schulbudget bekommen. Sie sollten eigenverantwortlich entscheiden können, wenn es darum geht, Lehrkräfte einzustellen, Stundentafeln und Curricula zu gestalten oder Projekte an der Schule zu finanzieren. Außerdem möchte die SPD das Gehalt von Schulleitern anpassen. Das Gehalt sollte sich nicht länger nach der Schulform, sondern nach der Schulgröße richten.

Mehr Attraktivität soll überdies die Möglichkeit zur Teilzeitleitung und die Einrichtung von mehr Stellen für Verwaltungsassistenzen und für die IT-Administration schaffen. Da aktuell jedoch lediglich 37 Prozent dieser Assistenzstellen in NRW besetzt sind, ist nicht davon auszugehen, dass die Schaffung von mehr Stellen die Schulleitungen automatisch entlastet. Vera Kraft

Der Trend zum privaten Handyverbot im Unterricht hält an: Neuseelands neue Regierung wird Smartphones in Schulen untersagen. Die Pläne sind noch nicht ausformuliert. Aber es läuft daraus hinaus, dass die Mobiltelefone der Schülerinnen und Schüler abgeschaltet sein müssen – oder in einem Behältnis gesammelt werden. Das Ziel des neuen Regierungschefs Christopher Luxon lautet, die “miserablen” Leistungen an neuseeländischen Schulen zu verbessern. Neuseelands Grundschüler haben sich seit der letzten Lesestudie IGLU von 2016 um sieben Punkte verschlechtert (Deutschland um elf Punkte). Der Anteil der Viertklässler, die nur rudimentär lesen können, lag 2021 in Neuseeland bei zehn Prozent (Deutschland: sechs Prozent).

Das Handyverbot in Neuseeland zeigt ein politisches und ein pädagogisches Phänomen. Luxons konservative National Party hatte das Verbot von Schüler-Handys an Schulen in allen Jahrgangsstufen zu einem zentralen Wahlversprechen gemacht – und die Wahl mit einem Zuwachs von zwölf Prozentpunkten gewonnen. Sein stärkster Kontrahent, der ehemalige Bildungsminister der Labour Party und Premierminister Chris Hipkins, hatte widersprochen. Seine Partei stürzte bei der Wahl um 23 Prozentpunkte ab.

Bei den Schulleitern Neuseelands herrscht Uneinigkeit. Der Vorsitzende der Vereinigung der Sekundarschulleiter hält das Handyverbot für schwer umsetzbar. “Eine Gesetzgebung, die Handys verbietet, wird unangemessene Nutzung nicht von heute auf morgen stoppen. Sie wird zu Konflikten führen, sie wird uns rechtlich dazu zwingen, die Handys zu konfiszieren, anstatt die Schüler zu unterrichten.”

Schulleiter von Schulen, an denen ein Handyverbot gilt, berichteten hingegen über positive Erfahrungen. Das Verbot von Handys in den Pausen erleichterte den Lehrkräften die Einhaltung der Richtlinien, verhinderte Cyber-Mobbing und sorge für weniger Ablenkung. “Es war fast schon zur Gewohnheit geworden, dass die Schüler bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf ihr Telefon schauten”, sagte Matt White, Schulleiter des Wairarapa College.