eine gute Nachricht zu Beginn: Viele Teilzeit-Lehrkräfte sind bereit, mehr zu arbeiten. Gerade jüngere Lehrerinnen und Lehrer haben “Bock auf Arbeit” – eine Tugend, die der Sprecher der Arbeitgeber bei der jungen Generation vermisst. Allerdings stellen die Lehrer bestimmte Bedingungen für Mehrarbeit. Über eine andere Zahl aus dem heute erscheinenden Schulbarometer erschrak ich. Drei von vier Lehrkräften sind der Meinung, dass Schüler mit und ohne Handicap besser getrennt unterrichtet werden. 14 Jahre ist es her, dass Deutschland sich der Inklusion verschrieben hat. Gelebte Normalität ist sie längst nicht, wie auch der vor wenigen Tagen veröffentlichte Prüfbericht der UN zeigt. Lesen Sie dazu mehr von Annette Kuhn und Anouk Schlung.

Wir blicken heute außerdem auf die Jobcenter-Reform der Bundesregierung, durch die eine halbe Million erwerbslose Jugendliche durchs Raster fallen könnte, wie Anna Parrisius berichtet. Und Christian Füller hat sich mit begeisterten Datenschützern unterhalten. Denn in diesem notorisch kritischen Berufsstand kursiert gerade eine Idee, die die digitale Bildung in Deutschland in ein neues Zeitalter heben könnte: bundesweite, datenschutzkonforme Zugänge zu ChatGPT für alle Schulen. Ein Bundesland geht diesen Weg bereits.

Das war mein letztes Wort zum Mittwoch. Ich blicke auf zwei spannende Jahre zurück, in denen ich den Bildung.Table mit aufbauen durfte. Beruflich lasse ich mich jetzt auf ein neues Abenteuer beim Radio ein. Herzlichst möchte ich mich bei dem wunderbaren Bildung-Team bedanken – und bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, fürs Lesen, Kritisieren und Mitdiskutieren.

“Adieu und auf Wiederhören”, sagt

Das Verhalten der Schüler ist für Lehrkräfte derzeit die größte Herausforderung. Das ist eines der überraschenden Ergebnisse aus dem aktuellen Deutschen Schulbarometer, das die Robert Bosch Stiftung heute veröffentlicht hat (zum Download). Bei der letzten repräsentativen Befragung 2022 sahen noch 21 Prozent der Lehrkräfte in den Verhaltensauffälligkeiten die größte Herausforderung – nun sind es 34 Prozent. Arbeitsbelastung und Lehrermangel sind auf der Liste auf Platz zwei und drei gerutscht.

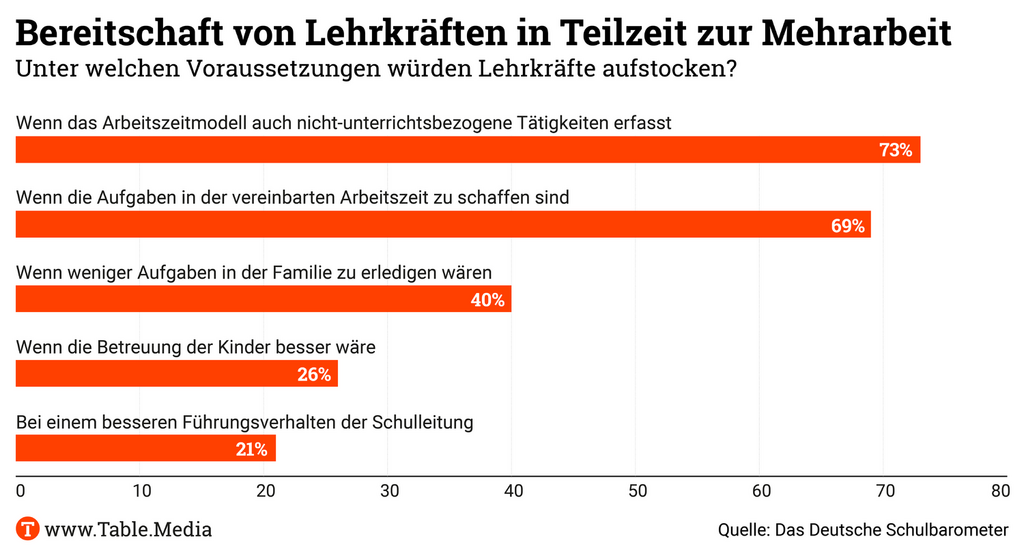

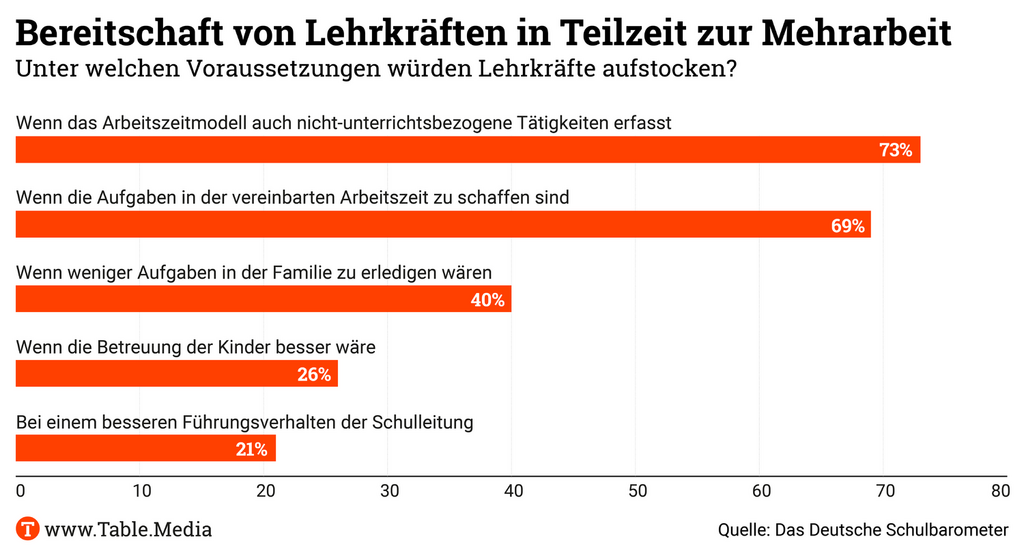

Aber das Schulbarometer zeigt auch, dass die Bereitschaft vieler Lehrkräfte zumindest beim Thema Lehrermangel offenbar hoch ist, selbst etwas zu tun, um die Situation zu verbessern. Fast zwei Drittel der Lehrer und Lehrerinnen in Teilzeit sind demnach grundsätzlich bereit, aufzustocken – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Bei den unter 40-Jährigen können sich sogar 73 Prozent der Befragten eine Mehrarbeit vorstellen.

Teilzeit zu begrenzen, ist eine Forderung, die die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz in ihrem Gutachten zum Lehrermangel Anfang des Jahres in den Raum gestellt hat und um die es seitdem viel Diskussion gibt. Die SWK sieht in der Begrenzung von Teilzeit die größte Beschäftigungsreserve.

Zur Bedingung für eine Aufstockung der Stunden machen fast drei Viertel der Befragten, dass das Deputatsmodell in ein Arbeitszeitmodell umgewandelt wird, in dem alle Tätigkeiten – auch die nicht-unterrichtsbezogenen – erfasst werden. Wichtig ist den Befragten außerdem, dass sie fachfremde Arbeiten reduzieren können und dass sie keine Überstunden mehr machen müssen. Denn klar ist auch: Durch Teilzeit lassen sich zwar die Unterrichtsstunden reduzieren, nicht aber die Tätigkeiten, die nicht direkt etwas mit Unterricht zu tun haben, wie Eltern- oder Schülergespräche.

Auffällig ist, dass offenbar weniger individuelle Motive, wie die Betreuungssituation für die eigenen Kinder, die entscheidende Rolle spielen, sondern dass sich die Bedingungen, die für eine Aufstockung der Arbeitszeit ganz oben stehen, ausschließlich auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen beziehen. Mark Rackles, Experte für Lehrerarbeitszeit, sagte bei der Vorstellung des Schulbarometers dazu: “Das bestehende Arbeitszeitmodell ist nicht mehr geeignet, um die Tätigkeit von Lehrkräften zu erfassen.” Das Deputatsmodell würde heute nur noch 30 bis 40 Prozent der Arbeitszeit erfassen. Er betont aber auch, die Kultusminister auf dem “Holzweg” seien, wenn sie versuchen, Mehrarbeit mit Zwang durchzudrücken. Das gehe nur über Freiwilligkeit. Aber die Bereitschaft sei ja laut Schulbarometer da.

Die Lehrkräfte haben auch klare Vorstellungen, wie eine mögliche Entlastung im Berufsalltag erreicht werden kann. Die meisten wünschen sich mehr Vertretungslehrkräfte (82 %) und mehr zusätzliche Räume für differenzierten Unterricht. Beides lässt sich allerdings angesichts des Personalmangels und des Investitionsstaus an Schulen kurz- und mittelfristig kaum realisieren.

Viele Lehrkräfte sind davon überzeugt, dass sie entlastet wären, wenn sie mehr Entscheidungsfreiheit hätten. 59 Prozent wünschen sich diese Freiheit bei der Leistungsbewertung und 56 Prozent bei den inhaltlichen Anforderungen des Lehrplans. Ebenso groß ist der Anteil derjenigen, die in einer stärkeren Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums eine Möglichkeit zur Arbeitsentlastung sieht.

Alarmierend sind die Zahlen, die das Schulbarometer zur Inklusion an Schulen liefert. 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ratifiziert, doch in der zweiten Staatenprüfungen übt der UN-Fachausschuss mit Blick auf die Umsetzung der Inklusion an Schulen scharfe Kritik an Deutschland. Das geht aus einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Bericht hervor.

Noch immer besuchen demnach mehr Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Förderschule als eine Regelschule. Jürgen Dusel, der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung schreibt in einem Gastbeitrag für das Deutsche Schulportal aber deutlich: “Der UN-BRK nicht nachzukommen bedeutet, um es noch einmal zu betonen, gegen geltendes deutsches Recht zu verstoßen.” Inklusion ist als kein Add-on, sondern ein Grundrecht, dem Deutschland nicht im ausreichenden Maße nachkommt.

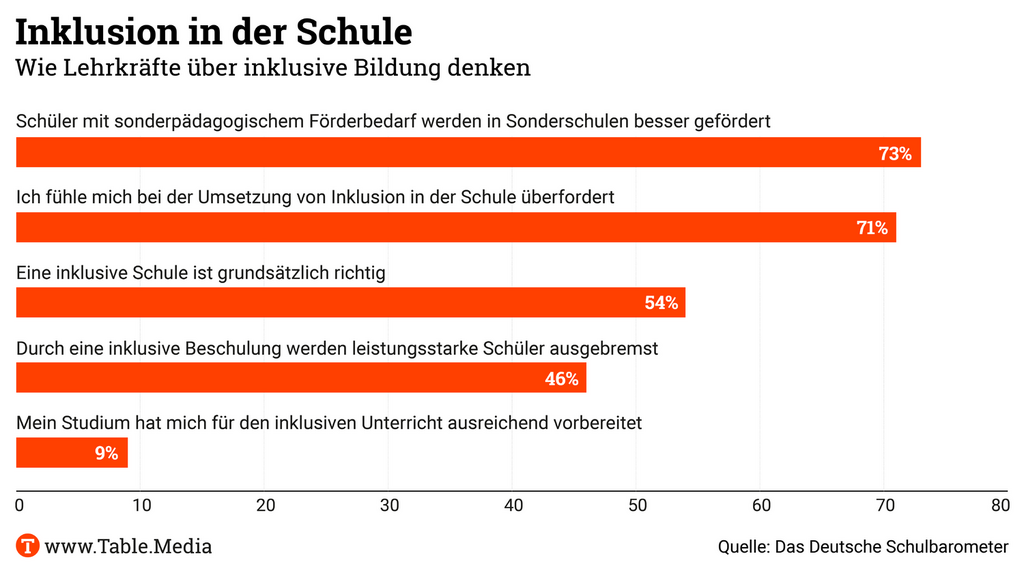

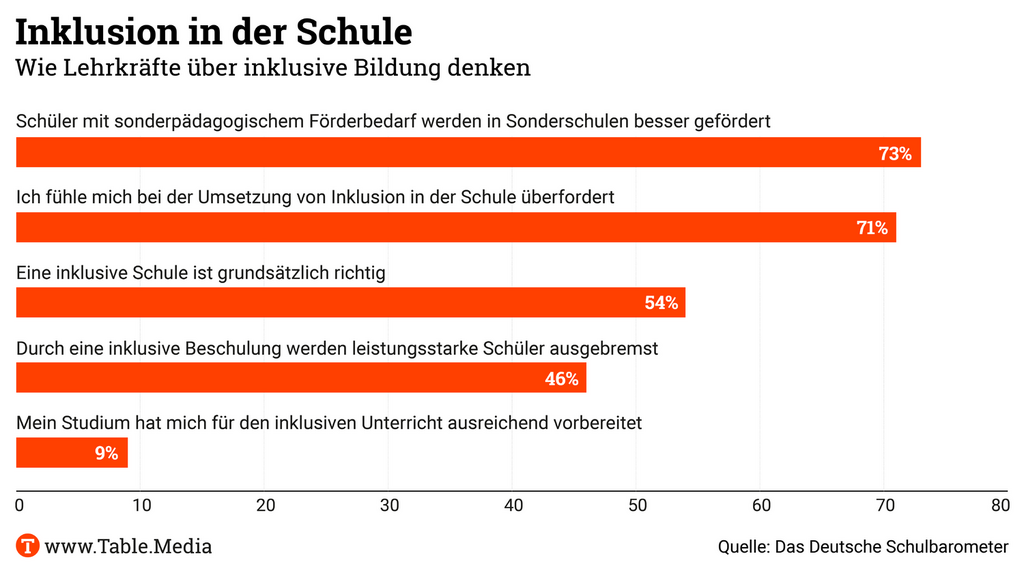

Soweit die Ausgangslage. Die Ergebnisse des Schulbarometers zeigen jetzt, dass unter Lehrkräften auch überwiegend eine ablehnende Haltung gegenüber inklusiver Bildung verbreitet ist. Und dass sie das Thema nicht für wichtig halten. So gehört nur für fünf Prozent der Befragten Inklusion zu den größten Herausforderungen.

14 Jahre nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention sind 73 Prozent der Lehrkräfte noch immer der Ansicht, dass es für Schüler mit Förderbedarf in Sonderschulen bessere Fördermöglichkeiten gibt. Nur 54 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer finden, dass eine Schule für alle grundsätzlich richtig ist. Und 46 Prozent sehen leistungsstarke Schüler durch einen inklusiven Unterricht ausgebremst.

Das Schulbarometer macht aber auch klar, dass sich diese Einstellungen mit der Erfahrung ändern. Lehrkräfte, die viel Erfahrung mit inklusivem Unterricht haben, zeigen eine deutlich positivere Haltung zu Inklusion als diejenigen mit wenig oder keiner Erfahrung. Während also 80 Prozent der erfahrenen Lehrkräfte die inklusive Schule befürworten, sind es bei den Lehrern ohne Erfahrung nur 31 Prozent.

Erschreckend dabei ist auch, dass sich laut Schulbarometer nur 42 Prozent der befragten Lehrer für sehr oder eher erfahren halten. 58 Prozent schätzen sich als wenig oder gar nicht erfahren ein. Nur woher soll die Erfahrung kommen – wenn sich nicht einmal jede zehnte Lehrkraft im Studium für den inklusiven Unterricht ausreichend vorbereitet sieht? Und auch nur jede zweite Schule ein Inklusionskonzept hat? Da wundert es nicht, dass fast drei Viertel der Lehrkräfte bei der Umsetzung von Inklusion im schulischen Alltag überfordert sind. Damit Inklusion gelingt, müssen Lehrerinnen und Lehrer für den inklusiven Unterricht auch ertüchtigt und die entsprechenden Voraussetzungen dafür geschaffen werden.

Dass Nordrhein-Westfalen nun plant, die Mittel für Inklusionshelfer drastisch zu kürzen, nämlich von 60 auf 10 Millionen Euro im Jahr, trägt sicher nicht zu einer Verbesserung der Situation bei.

Für 700.000 arbeitslose Jugendliche, die aktuell von den Jobcentern betreut werden, soll ab 2025 die Bundesagentur für Arbeit (BA) zuständig sein. So sieht es das Reformvorhaben von Christian Lindner und Hubertus Heil vor. Drei Viertel der Jugendlichen, rund 525.000 junge Menschen, könnten auf der Strecke bleiben, weil die Arbeitsagenturen ihnen weniger Hilfe leisten könnten, warnt Stefan Graaf, Sprecher des Bundesnetzwerks Jobcenter, im Gespräch mit Table.Media. Nur rund ein Viertel der jungen Menschen könnte von denm Angeboten der BA profitieren, schätzt er.

Die BA vermittelt bereits Jugendliche in Ausbildung – jene, die kein Bürgergeld erhalten, und wenn Jobcenter ihr diese Aufgabe delegieren. Allerdings leistet die BA daneben bisher keine weitergehende Betreuung – und die brauchen drei Viertel der Jugendlichen Graaf zufolge dringend. “Sie sind noch gar nicht in der Lage, eine Ausbildung zu beginnen.” Etwa weil sie verschuldet sind oder obdachlos, an einer Suchterkrankung leiden, eine Lernbehinderung haben, zu Hause Gewalt erlebt haben oder als traumatisierte Kriegsflüchtlinge nach Deutschland kamen.

Um Jugendliche mit solch anspruchsvollen, oft ineinandergreifenden Problemen helfen zu können, seien die Arbeitsagenturen aktuell nicht geeignet. Das findet nicht nur Stefan Graaf. Matthias Schulze-Böing, selbst 16 Jahre Geschäftsführer des kommunalen Jobcenters Offenbach und nun beratend tätig, ist ähnlicher Meinung. “Die BA ist zentral organisiert und gut darin, ein Programm für alle Regionen aufzusetzen, manchmal auch über Nacht”, sagt Schulze-Böing. “Aber sie ist nicht so gut geeignet für die Arbeit in lokalen Netzwerken.”

Die Jobcenter hätten den Vorteil, dass sie eigenständig und lokal agieren, was auch der Grund für ihre Einrichtung im Zuge der Hartz-Reformen war. Für besonders wichtig hält Schulze-Böing neben psychosozialer Beratung und Schuldnerberatung die Zusammenarbeit mit Schulen und Betrieben vor Ort – das dafür nötige Vertrauen könne man aber nicht auf Knopfdruck herstellen.

Der Sprecher des Bundesnetzwerks Jobcenter, Stefan Graaf, betont: “Wir sind uns alle einig: Unsere Jugendlichen brauchen mehr aufsuchende Arbeit, mehr Sozialarbeit. Aber im Moment haben wir einigermaßen funktionierende Strukturen und sollten eigentlich daran arbeiten, diese im Sinne der Jugendlichen zu verbessern.”

Dass die Betreuung besser wird, ist aber nicht die Ausgangsidee der Ampel-Reform. Sondern: Der Bund soll ab 2025 jährlich 900 Millionen Euro einsparen, die Kommunen 100 Millionen Euro. Selbst diese Sparidee ist aber umstritten. Die Kosten soll künftig die BA übernehmen – und somit die Arbeitnehmer, die in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Der Bundesrechnungshof geht von sogar 1,1 Milliarden Mehrkosten für die BA aus, wie die FAZ berichtete. Die Behörde hat aber keine finanziellen Rücklagen. Im Ernstfall müsste daher doch wieder der Bund einspringen.

Heils Ministerium geht nicht davon aus, dass der Zuständigkeitswechsel zu höheren Beiträgen führt, heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage aus der Unions-Fraktion, die Table.Media vorliegt. Anders sieht es die Opposition. “Diese Pläne der Bundesregierung führen in ein sozialpolitisches Irrenhaus“, sagt der sozialpolitische Sprecher der Union, Stephan Stracke. Es gebe keine fachlichen Gründe, die die neuen Zuständigkeiten rechtfertigen. Stattdessen sei die Reform ein “finanzieller Verschiebebahnhof zulasten der Beitragszahler”, moniert er.

Ähnliche Kritik äußern selbst Koalitionäre. Die FDP-Politikerin Claudia Raffelhüschen sagte in der Haushaltsdebatte im Bundestag: “Ich bin ehrlich: Auch für mich muss erst noch die Frage geklärt werden, ob es sich um wirkliche Sparmaßnahmen oder um einen Verschiebebahnhof handelt.”

Was die Reform für die Zukunft der betroffenen Jugendlichen letztlich bedeutet, hängt noch von vielen Faktoren ab: Erhält die BA alle Instrumente aus dem SGB II? Schafft sie es schnell genug in die Fläche? Kann sie Räumlichkeiten der Jobcenter übernehmen? Durch Corona ist es oft noch schwerer geworden, die Jugendlichen zu erreichen. Und: Mit der Zunahme Geflüchteter steigt die Zahl ausländischer Leistungsberechtigter, weiteren Menschen also, die engmaschige Betreuung und Sprachförderung benötigen.

Um die Betreuungsqualität für die Jugendlichen hochzuhalten, müssten die Fachleute aus den Jobcentern möglichst geschlossen in die ab 2025 zuständigen Arbeitsagenturen wechseln. Das wäre auch deshalb sinnvoll, weil dort ein Personalengpass droht: 35.000 Mitarbeiter werden in den kommenden Jahren in Rente gehen. Das BMAS teilt in der Kleinen Anfrage mit, dass das Ziel verfolgt werde, Jobcenter-Mitarbeiter “für den Wechsel zu gewinnen”.

Marc Hentschke, Geschäftsführer des Sozialunternehmens Neue Arbeit und Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Fachverbands für Arbeit und soziale Integration, sieht für diesen Plan schwarz. “Allein, dass Kollegen innerhalb der BA leichter versetzt werden können, ist für viele unattraktiv”, sagt er. 104 Jobcenter sind in alleiniger kommunaler Trägerschaft, da sei der Wechsel auf eine Stelle in der Kommune naheliegend. Die anderen 302 Jobcentern sind gemeinsame Einrichtungen von Kommunen und der BA. Zwei Drittel der Mitarbeiter arbeiten hier bereits für die Bundesagentur. Ihr Wechsel wäre wahrscheinlich einfacher.

Im August haben die Arbeitsminister sich bereits geschlossen gegen das Ampel-Vorhaben positioniert (zum Download). Heute sollen sie sich auf Initiative des rheinland-pfälzischen Arbeitsministers Alexander Schweitzer zu einer Sonderkonferenz treffen. Er sagte vorab: “Ich habe eine tiefe Sorge, dass uns am Ende wieder mehr junge Menschen entgleiten, die wir aber dringend auf dem Arbeitsmarkt brauchen und die wir nicht verlieren dürfen.”

Klar ist: Die politische Entscheidung eilt. Jede Verzögerung birgt das Risiko, dass sich immer mehr Mitarbeiter nach Alternativen umsehen. Heils Ministerium will im Oktober einen Entwurf ins Kabinett bringen, im Frühjahr soll das Gesetz den Bundestag passieren. Die Länder sind bisher gegen das Vorhaben. Unklar ist, ob die Kommunen künftig tatsächlich 100 Millionen Euro einsparen. “Es gibt die Sorge, dass sie im Gegenteil mehr zahlen müssen”, sagt Marc Hentschke. Dann nämlich, wenn die BA mit ihrer Vermittlungsarbeit so erfolglos bleibt, dass die Kommunen ihre Jugendsozialarbeit ausbauen müssen.

Am einfachsten, meint Stefan Graaf, wäre es, würde der Gesetzgeber die Zuständigkeit für die U-25-Jährigen im SGB II offiziell an die BA übertragen, dieser dann aber eine Rückübertragungsmöglichkeit an die Jobcenter auf einvernehmlicher Basis einzuräumen. “Bleibt zu fragen, ob das mit Beitragsmitteln der Arbeitslosenversicherung geht”, sagt Graaf. Angemeldet habe Graaf seine Idee beim BMAS jedenfalls. Das Gute an der Lösung: Eigentlich bliebe alles, wie es ist. Danach sieht es gerade nicht aus.

Eigentlich hatte Thüringens Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse über die Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) wie ChatGPT nur diskutieren wollen. Plötzlich aber wurde die Konferenz im Augustiner-Kloster zu Erfurt zu einer Expertenabstimmung über eine schnelle, datensichere Nutzungsmöglichkeit von ChatGPT an Schulen. Keynote-Speaker und KI-Experte Hendrik Haverkamp schlug eine bundesweite kuratierte KI für Schulen vor – und zur Überraschung sagten alle Ja dazu.

Die Stuttgarter Medienethikerin Petra Grimm, KI-Forscher der Uni Magdeburg und sogar der als schärfster Datenschützer Deutschlands bekannte Lutz Hasse stimmten einer bundesweiten KI-Lizenz zu. “Ich finde die Idee gut”, sagte Hasse. “Man kann das Tool zuschneiden auf die Bedürfnisse der Schulen. Eine Datenschutzbehörde schaut sich das an – dann wäre es auch datenschutzrechtlich abgesichert.”

Auslöser für die Debatte war, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern als erstes Bundesland seinen Schulen eine KI-Lizenz zum Prompten mit ChatGPT zur Verfügung stellt. Bei dem digitalen Weiterbildungsanbieter Fobizz, der ein datenschutzsensibles KI-Klassenzimmer anbietet, hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) eine Landeslizenz erworben. Das bedeutet, alle Lehrkräfte und Schulen des Landes können mit ihren Schülern das Sprachmodell ausprobieren, anwenden und kritisch hinterfragen. Die ersten Schulen aus dem Nordosten berichten, dass die Lehrer das Angebot annehmen.

“Wir wären bereit dazu. Eine bundesweite KI dieser Art wäre sehr schnell anzubieten”, sagte Fobizz-Geschäftsführerin Diana Knodel auf Anfrage von Table.Media. Das hieße, dass Deutschland bei einer bahnbrechenden digitalen Anwendung tatsächlich mal die Nase vorn hätte. “Diese Chance sollten wir ergreifen – erst recht, wenn sogar die Datenschützer grünes Licht für so etwas geben.”

Bei dem Hamburger Unternehmen gibt es mehrere Anwendungen für künstliche Intelligenz wie ChatGPT. Dazu gehört neben dem KI-Klassenzimmer für Schüler und Lehrer, ein Korrekturassistent für Lehrkräfte und eine ganze Reihe von Fortbildungen für den pädagogischen Umgang mit KI. Wie berichtet gibt es noch weitere Anbieter wie die Leipziger Schulverwalter mit ihrem datensensiblen Tool GPTSchule. Dem Vernehmen nach würde eine Jahreslizenz für alle Schulen rund 15 Millionen Euro kosten.

Der Leiter der Rostocker Don-Bosco-Schule, Gert Mengel, begrüßte die Landeslizenz. “Das ist eine hervorragende Möglichkeit für unsere Lehrkräfte, dass sie mit ihren Schülern mit KI experimentieren können – ohne die eigenen Daten preiszugeben.” Für die Anmeldung sind nicht die Handynummer und der Name der Lehrer oder einzelne Schüler nötig. Fobizz bietet beide verfügbaren Versionen GPT3.5 und GPT4 an. An der Don-Bosco-Schule ist das Tool bereits im Einsatz.

Für die Bildungsminister Deutschlands wäre eine bundesweit bezahlte ChatGPT-Lizenz zum einen eine große Erleichterung. Sie müssten nicht über die Finanzierung nachdenken. Zum anderen würde die Maßnahme die Schulverantwortlichen und Träger der Kulturhoheit zwingen, über ihre Prüfungsordnungen nachzudenken. Am Rande der Erfurter Tagung berichteten Lehrer, dass die vielen inzwischen verfügbaren Sprachmodelle den Prüfungsalltag vor allem bei Projekt- und Facharbeiten sie vor nicht zu bewältigende Herausforderungen stelle. Denn es sei für die Lehrkräfte nicht zweifelsfrei beweisbar, ob ein Schüler etwa ChatGPT für eine Projektarbeit benutzt habe. Das aber sei nötig, um die – bislang – zwingend vorgeschriebene Konsequenz zu ziehen: Note sechs für die Nutzung verbotener Hilfsmittel.

Für den Lehrer Hendrik Haverkamp wäre das, “was Fobizz und GPTSchule momentan anbieten, eine Übergangslösung: notwendig und pragmatisch, aber nicht nachhaltig.” Der Koordinator für Digitalität am Evangelisch Stiftischen Gymnasium hat als Ideal folgendes im Kopf: “Eine von der KMK in Auftrag gegebene, selbstgebaute bzw. selbsttrainierte, kuratierte Bildungs-KI hätte den Vorteil, dass diese auf europäischen Servern laufen würde, wir weniger Probleme mit dem Datenschutz und Bias hätten und uns auch nicht so abhängig von US-amerikanischen Modellen machen würden.”

Der einzige Teilnehmer der KI-Konferenz, der zurückhaltend reagierte, war ausgerechnet Staatssekretär Jens Brandenburg (FDP) aus dem Bundesbildungsministerium. Die Zuständigkeit für Schulen liege im föderalen System bei den Ländern, antwortete er auf eine Frage aus dem Publikum. Zudem müssten sich die Länder erst einmal auf gemeinsame Standards und Bedingungen einigen.

Auf Nachfrage von Table.Media teilte ein Sprecher des BMBF mit: “Grundsätzlich gilt, dass aus verfassungsrechtlicher Sicht der Bund keine laufenden Kosten für Software-Lizenzen übernehmen kann, die die Länder im Bereich Schule einsetzen.” Allerdings sind diese Skrupel offenbar neu. Das Bundesbildungsministerium hatte sie jedenfalls nicht, als es eine bundesweite Vernetzungsinfrastruktur für 630 Millionen Euro in Auftrag gab – die Nationale Bildungsplattform, bei der auch die Länder zur Nutzung eingeladen waren.

Dass die Künstliche Intelligenz in Form von Sprachmodellen Schule und Lernen auf den Kopf stellen, weiß man im BMBF. “Die jüngsten Entwicklungen leistungsstarker generativer KI-Systeme haben zweifelsohne das Potenzial, das Bildungssystem in all seinen Bereichen nachhaltig zu verändern.” So drückte es ein Sprecher von Bildungsministerin Stark-Watzinger aus.

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

Die CDU wird in ihrem neuen Grundsatzprogramm die Nutzung privater Handys verbieten. Dies gilt für Grundschulen, aber auch “an weiterführenden Schulen sind Maßnahmen zu ergreifen, um eine private Handynutzung im Unterricht auszuschließen.” So steht es im Beschluss des Vorstandes der Christdemokraten. Er ist zwar nur drei Seiten lang, wird aber den Weg ins neue Grundsatzprogramm finden. Befeuert haben die Abstimmung die schlechten und weiter sinkenden Kompetenzwerte der Viertklässler in Vergleichsstudien wie Iglu.

Die CDU ist deswegen aber nicht ins Lager der Digitalskeptiker gewechselt. Denn in Schulen sei eine “umfassende digitale Bildung sowie (digitale) Schlüsselkompetenzen anhand der vier K (Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, Kritisches Denken) zu vermitteln und in Grundschulen gleichermaßen ein privates Handynutzungsverbot umzusetzen.” So der Wortlaut des Schlüsselsatzes im Bildungsabschnitt der Christdemokraten.

Der zweite bemerkenswerte Satz steht invers in dem kurzen Papier: Die CDU findet das herrschende Schulsystem ungerecht. Wörtlich heißt es: Die CDU Deutschlands fordert “die Bundesregierung auf, schnellstmöglich mit den Ländern gleichermaßen das Startchancen-Programm in geeigneter Form und den Digitalpakt 2.0 umzusetzen, damit das Bildungssystem in Deutschland gerecht werden kann.” Mit anderen Worten: Im Moment ist das Bildungssystem nach Ansicht der Christdemokraten nicht fair.

Die derzeitige Anführerin der Unions-Bildungspolitiker, Karin Prien, sah sich zu einer Klarstellung genötigt. “Mehr Chancengerechtigkeit und Leistung sind keine Gegensätze”, schrieb die Schulministerin Schleswig-Holsteins auf Instagram. Dort waren zunächst mehr Informationen über den Vorstands-Beschluss zu haben als über offizielle Parteikanäle. Das Leistungsprinzip gehöre in die Schule – “und auch in den Schulsport.” cif

61 Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter sagen, dass sie sich in rechtlichen Grauzonen bewegen müssen, um bei der Schulentwicklung voranzukommen. Nur vier Prozent sind der Ansicht, dass das nie der Fall ist. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Befragung unter Schulleitungen im Auftrag der Deutschen Telekom Stiftung. Die repräsentative Befragung fand bereits im Frühjahr statt. Aber erst jetzt ist der Bericht zur Zusammenarbeit von Schulen, Schulträgern und Schulaufsicht erschienen.

Am stärksten ausgeprägt ist das Arbeiten in der Grauzone offenbar in der Sekundarstufe I. An Gymnasien sowie Haupt-, Real- und Gesamtschulen liegt der Anteil bei 71 Prozent, an Grundschulen bei 56 Prozent. Eine Rolle spielt auch die Größe der Schule. Dabei gilt: Je größer die Schule, desto eher begeben sich Schulleitungen in den Bereich “brauchbarer Illegalität”, wie Thomas de Maizière, der Vorsitzende der Deutschen Telekom Stiftung, diese Grauzone beschrieben hat.

Befragt wurden Schulleitungen außerdem zur Zusammenarbeit mit Schulträgern und Schulaufsicht. Vom Schulträger sehen sich Schulleitungen dabei weniger stark kontrolliert, allerdings auch weniger unterstützt als von der Schulaufsicht. So stimmt nicht mal ein Viertel der Befragten der Aussage zu: “Der Schulträger informiert sich regelmäßig über die inhaltliche Ausrichtung und die Schwerpunkte der schulischen Arbeit.” Aber immerhin 41 Prozent der Schulleitungen geben an, dass die Schulaufsicht regelmäßig die konkreten Bedarfe der Schule erhebt.

Nur ein Fünftel der Schulleiterinnen und Schulleiter sagt allerdings, dass die Schulaufsicht ihnen notwendige Werkzeuge wie zum Beispiel eine zeitgemäße Verwaltungssoftware zur Verfügung stellt, um die Schulleitungsaufgaben professionell und effizient erfüllen zu können. Und die notwendigen zeitlichen Ressourcen bekommen sogar nur elf Prozent. Annette Kuhn

Erstmalig hat das ifo-Institut sein jährlich erscheinendes Bildungsbarometer auch regional ausgewertet. Dabei unterscheiden sich die Antworten der bundesweit Befragten teils erheblich. In Baden-Württemberg und Bayern erhält die Forderung, dass Bildungspolitik beim Bund gebündelt werden soll, keine absolute Mehrheit (46 bzw. 44 Prozent). In den übrigen Regionen befürworten 54 bis 61 Prozent der Befragten eine entsprechende Grundgesetzänderung.

Die Menschen in Süddeutschland bewerten ihre Schulen besser als ihre Mitbürger im übrigen Bundesgebiet. So geben 41 Prozent der Befragten in Bayern ihrem Schulsystem die Note 1 oder 2, in Nordrhein-Westfalen lediglich 20 Prozent. Die Forscher verweisen auf einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Schulen durch die Befragten und dem Abschneiden von Schülerinnen in Vergleichstests. So korrelieren schlechte Ergebnisse in den Vergleichsarbeiten mit schlechten Noten für die Schulsysteme eines Bundeslands.

Ein ernsthaftes Problem durch unsanierte Schulgebäude sehen sehr viel mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen (66 Prozent) als in Bayern (47 Prozent). Bei anderen Themen geben sich die Bundesbürger einig. So befürworten in allen Regionen über 80 Prozent deutschlandweit einheitliche Abschlussprüfungen. Bundesweit achten 78 Prozent der Bürger bei ihrer Wahlentscheidung für die Landtagswahl stark auf Themen der Bildungspolitik. Besonders wichtig ist die Bildungspolitik für Befragte in den Regionen Mitte-Ost (84%) und Nord-Ost (83 %).

Um repräsentative Aussagen aus den über 5.000 Befragungen treffen zu können, haben die Forschenden sieben Regionen miteinander verglichen: die drei großen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, sowie Verbünde aus mehreren Bundesländern. npr

Das Auswärtige Amt (AA) hat gegenüber dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) angekündigt, die Mittel für den PAD deutlich zu kürzen. Betroffen davon wären etwa Schulpartnerschaftsprogramme wie das German American Partnership Program und Weiterbildungen für deutschsprachige Lehrkräfte an Auslandsschulen (Ortslehrkräfte).

Ein Schreiben der KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch an das AA liegt Table.Media vor. Darin heißt es, dass die Programmmittel “in den Jahren vor und nach der Coronapandemie jährlich zwischen 4,5 und sechs Millionen Euro” lagen. Nun sollen die Fördermittel laut KMK-Schreiben um mindestens 50 Prozent schrumpfen. “Diese massive Kürzung ist nicht nur unverhältnismäßig”, kritisiert Günther-Wünsch. Sie stelle auch die Kooperation zwischen Bund und Ländern in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik grundsätzlich infrage. Mit dem neuen Budget könne die geleistete Arbeit nicht fortgeführt werden.

Die Programmmittel für die “Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des allgemeinen Schulwesens” sollen von 5,2 Millionen Euro (2023) auf 2,5 Millionen Euro (2024) zurückgehen. So steht es im Gesetzentwurf zum Haushalt im Einzelplan 5. Günther-Wünsch verweist darauf, dass der PAD – angesiedelt bei der KMK – in den vergangenen zehn Jahren 46.000 Schülern aus mehr als 90 Staaten ermöglicht habe, an deutschen Schulen zu lernen. Mehr als 900 Schulen in ganz Deutschland und 46.000 Gastfamilien waren an den Schulpartnerschaftsprogrammen beteiligt, die das AA finanzierte.

Auch für das German American Partnership Program wäre die Mittelkürzung ein herber Schlag. Seit 1972 konnten dank des Programms etwa 200.000 deutsche Schülerinnen und Schüler an Gastschulen in die USA reisen. Zudem, so schreibt Günther-Wünsch an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, konnten von 2012 bis 2019 mehr als 7.700 israelische Schülerinnen und Schüler mit Gastfamilienaufenthalten in Deutschland gefördert werden.

Auch die Fort- und Weiterbildung ausländischer Lehrkräfte und Stipendienprogramme für ausgezeichnete Deutschlernende im Ausland stehen aus Sicht der KMK vor einer ungewissen Zukunft. Günther-Wünsch betont, dass ein schulischer Austauch “die interkulturellen Kompetenzen junger Menschen fördert”. Darüber hinaus stärke er ihre Überzeugungen für demokratische Werte und Toleranz im Handeln. Holger Schleper

Der Stand der inklusiven Bildung in Deutschland ist unzureichend. Einer der zentralen Gründe dafür ist das Sondersystem aus Förderschulen. Zu diesem Ergebnis kam der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ende August evaluierte dieser, inwieweit Deutschland die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention einhält. Die Ergebnisse der Staatenprüfung veröffentlichte der Ausschuss nun in einem Abschlussbericht.

Zentrale Kritik übt die UN an den Hindernissen, denen Kinder mit Behinderungen und ihre Familien bei der Einschulung und dem Abschluss einer Regelschule begegnen. An Regelschulen gebe es zu wenige Plätze, zusätzlich sei der Zugang zu diesen oft erschwert. Auch die fehlende Verkehrsanbindung, besonders in ländlichen Gebieten, ist ein Problem. Diese Barrieren würden Druck auf Eltern aufbauen, ihre Kinder mit Behinderungen in Sonderschulen anzumelden. Besonders kritisch sei die Lage für geflüchtete Kinder mit Behinderungen: Hier kritisiert der Ausschuss fehlende Daten über den Zugang von Flüchtlingskindern mit Behinderung zur Bildung und zu Regelschulen.

Die UN bemängeln daneben die unzureichende Schulung von Lehrerkräften und pädagogischem Personal in Bezug auf inklusive Bildung. Sie drängen auf verpflichtende Schulungen in Gebärdensprache und anderen Kommunikationsformaten. Auch soll ein System entwickelt werden, um alle Formen der Diskriminierung von Kindern mit Behinderungen und ihrer Familien zu verhindern.

Der UN-Ausschuss fordert von Deutschland ein umfassendes Konzept, um den Übergang von der Förderschule zur inklusiven Bildung auf Länder- und Kommunalebene zu beschleunigen. Dieses soll einen spezifischen Zeitrahmen, klare Verantwortlichkeiten für die Umsetzung und Überwachung und personelle, technische und finanzielle Ressourcen beinhalten und sicherstellen, dass Kinder mit Behinderungen Regelschulen besuchen können.

Zudem fordert der Ausschuss Reformen für den Arbeitsmarkt: Statt Menschen mit Behinderung in Werkstätten mit geringem Lohn zu beschäftigen, solle es Strategien geben, die Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Bereits im August kreideten der Deutsche Behindertenrat, ein Bündnis von Nichtregierungsorganisationen, und das Deutsche Institut für Menschenrechte die mangelhafte Umsetzung von Inklusion an. Erstere bezeichneten die inklusive Bildung in Deutschland gar als “rückläufig”. So wie der UN-Ausschuss plädieren sie für eine angemessene Partizipation von Menschen mit Behinderung und ihrer Organisationen inklusive entsprechender Ressourcen für diese. Wie groß der Einfluss des UN-Berichts sein wird, ist nicht klar – die Resolutionen gelten als politische Empfehlungen und sind als solche völkerrechtlich nicht bindend. Anouk Schlung

Der Anteil der 15- bis 24-Jährigen, die nur einen niedrigen Schulabschluss erlangen, ist in Deutschland stark angestiegen. Insbesondere in der Corona-Pandemie lässt sich eine deutliche Zunahme verzeichnen. Das geht aus einem Policy Paper des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) hervor, das Table.Media exklusiv vorliegt (zum Download). Demnach ist der Anteil derjenigen, die nur einen Abschluss der Sekundarstufe I haben, in den Jahren 2020 bis 2022 von 20,6 Prozent auf 29,4 Prozent gestiegen.

Aber was machen diese jungen Menschen, wenn sie weder in der Schule, noch in der Ausbildung sind? Auch dieser Frage ist das FiBS nachgegangen. Zwischen 2021 und 2022 ist demnach ein deutlicher Anstieg der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 19 Jahren mit niedrigem Bildungsabschluss zu verzeichnen – von 740.000 Personen 2021 auf 863.500 ein Jahr später. Das ist ein Plus von 16 Prozent.

Diese Entwicklung setzt sich bei den 20- bis 24-Jährigen fort: Während 2019 noch 600.000 Menschen dieser Altersgruppe mit einem geringen Bildungsniveau in Beschäftigung waren, sind es im Jahr 2022 dann 885.000. Es lässt sich also eine deutliche Zunahme junger Menschen mit geringem Schulabschluss verzeichnen, die offenbar eher jobben, als einer Ausbildung nachzugehen oder einen höheren Schulabschluss anstreben.

Die Ursache für diese Entwicklung sieht das FiBS in erster Linie die Corona-Pandemie. Seit Beginn der Pandemie 2020 sei der Anteil der 20- bis 24-Jährigen, die höchstens einen Schulabschluss der Sekundarstufe I haben, um 40 Prozent gestiegen.

Wenn gleichzeitig aber die Zahl der Erwerbstätigen in dieser Altersgruppe gestiegen ist, liegt das laut FiBS offenbar daran, dass die meisten im Niedriglohnbereich tätig sind. “Aus Sicht der Jugendlichen ist es – kurzfristig – möglicherweise deutlich attraktiver, einer Beschäftigung zum Mindestlohn nachzugehen”, heißt es im Policy Paper. Damit kämen sie auf einen Bruttolohn von 2.000 Euro und damit halb so viel wie bei einer Ausbildungsvergütung von meist unter 1.000 Euro. Diese Entwicklung würde auch erklären, wieso die Zahl der Ausbildungsverträge immer noch deutlich um rund 50.000 niedriger ist als vor der Pandemie. Annette Kuhn

Mit scharfen Worten hat der Bildungsrat von unten die Kultusminister aufgefordert, eine Arbeitszeiterfassung der Lehrkräfte nicht weiter zu blockieren. “KMK und Länder sind in der Pflicht zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes in Schule”, heißt es in einem Papier des alternativen Bildungsrates. Die Kultusverwaltungen “sind hier und jetzt aufgefordert”, mit Gewerkschaften Verhandlungen über die Ausgestaltung der Arbeitszeiterfassung aufzunehmen. So heißt es in einem Beschluss des Plenums vom 18. September, der Table.Media vorliegt. Die Arbeitszeit von Lehrern gilt als Schlüssel zu Verständnis und Bewältigung des Lehrermangels.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz hatte kürzlich für alle Bundesländer abgelehnt, für eine der größten Beschäftigtengruppen in Deutschland, die Lehrerinnen und Lehrer, eine Arbeitszeiterfassung vorzunehmen. Daraufhin hat Arbeits-Staatssekretärin Lilian Tschan (SPD) in einem Brief geantwortet, dass die Arbeitszeit von Lehrkräften sehr wohl messbar sei. Und deutlich gemacht, dass das Bundesarbeitsministerium eine Ausnahme für 800.000 Lehrkräfte in Deutschland nicht durchgehen lässt. Table.Media liegt der Brief vor. Über den Zwist hatte zunächst Wiardas Wissenschaftsblog berichtet.

Unterdessen hat die Initiative “Bildungswende JETZT!” für diesen Samstag zu einem bundesweiten Protesttag aufgerufen. An zahlreichen Orten in Deutschland sind Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Hinter dem Bündnis “Bildungswende JETZT!” stehen inzwischen mehr als 170 Bildungsorganisationen und Interessenvertretungen. Das Bündnis hat sich im Frühjahr als Reaktion auf den gescheiterten Bildungsgipfel gebildet.

Die wichtigsten Forderungen der Initiative sind:

Eine Online-Petition mit diesen Forderungen haben inzwischen mehr als 85.000 Menschen unterschrieben.

Neben “Bildungswende Jetzt!” gibt es außerdem das Bündnis “#NeustartBildungJetzt”, in dem sich ein Kreis von Stiftungen, Verbänden und Gewerkschaften zusammengetan haben. Nicht nur der Name ist ähnlich, es gibt auch eine große Schnittmenge zwischen beiden Initiativen: Auch hier lautet die Kernforderung an die Politik, einen nationalen Bildungsgipfel einzuberufen und Bildung zur Chefsache zur machen. Bei dem Protesttag ist dieses Bündnis aber nicht dabei.

Der “Bildungsrat von unten“ hat sich dem Protesttag angeschlossen. Bei ihrem Plenum am Montag informierte der Lehrer und Linken-Politiker Philipp Dehne, der in beiden Initiativen aktiv ist, über den Stand der Vorbereitungen. Neben Dehne gehören die Lehrerin und GEW-Funktionärin Susanne Posselt, der Berater Mark Rackles sowie der Lehrer und Influencer Bob Blume zu den Gründerinnen des Bildungsrats. Sie bildeten sich als Reaktion auf die Stellungnahme der Ständigen wissenschaftlichen Kommission zum Lehrkräftemangel. Auch hier steht die Forderung nach einem nationalen Bildungsgipfel weit oben.

Aber wieso gibt es gleich drei Initiativen, die die Bildungskrise anprangern und die Politik zum Handeln auffordern? Zumal sie – abgesehen vom Sondervermögen – ähnliche Forderungen stellen? Das wirkt so unübersichtlich wie das Agieren der Länder in der Bildungspolitik.

Maike Finnern, Vorsitzende der GEW, die sowohl bei “#NeustartBildungJetzt” als auch bei “Bildungswende JETZT!” dabei ist, sieht es positiv, dass es mehrere Initiativen gibt. “Das ist Ausdruck dessen, wie groß der Änderungsbedarf in unserem Bildungssystem ist“, sagte sie Table.Media. Es sei der “Charme” dieser drei Bündnisse, dass sie zwar viele Gemeinsamkeiten hätten, aber aus ganz unterschiedlichen Richtungen diese Forderungen in den Raum stellen. Ihre Hoffnung ist, dass sich daraus eine gesellschaftliche Bewegung entwickelt. aku/cif

Die verpflichtende Teilnahme von Zehntklässlern an einer Demonstration von Fridays for Future in Leipzig hat Sachsens Bildungsminister Christian Piwarz (CDU) auf den Plan gerufen. “Die Schule hat hier ganz klar eine Grenze überschritten“, sagte Piwarz. “Eine verpflichtende Teilnahme widerspricht dem Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsens.” Nach diesem pädagogischen Konsens politischer Bildung dürfen Lehrer ihre Schülerinnen und Schüler nicht mit einer bestimmten Meinung überwältigen. Vielmehr sollen sie die Schüler befähigen, eigene, begründete Entscheidungen zu treffen. Piwarz wolle die Angelegenheit mit der Schule aufarbeiten.

Im Rahmen des Projektlernens der zehnten Klasse hatten Schüler des Gerda-Taro-Gymnasiums mehrheitlich beschlossen, an der Demo von Fridays for Future in Leipzig teilzunehmen. In einem Brief an die Eltern erklärten Lehrer dann die Teilnahme zur Pflicht. Die Schülerinnen und Schüler sollten nach der Demonstration im Unterricht über ihre Erfahrungen und das Thema des Klimawandels diskutieren. Obwohl die Initiative darauf abzielte, Schüler für den Klimaschutz zu sensibilisieren, stellt sie einen Verstoß gegen den Beutelsbacher Konsens dar.

Schulleiter Uwe Schmidt widersprach im Gespräch mit dem Portal t-online dieser Sichtweise. “Wir reden ja hier auch von Zehntklässlern, die lassen sich nicht mal eben überrumpeln. Bei Fünftklässlern hätte man das auch noch einmal anders bewerten müssen.” Auf Bedenken wegen des Beutelsbacher Konsenses hätten sowohl Eltern als auch Schulleitung reagiert. Sie widerriefen Pflicht zur Teilnahme. Den Schülerinnen und Schülern wurde freigestellt, sich von der Veranstaltung abzumelden und stattdessen am Unterricht der achten Klasse teilzunehmen. Darüber hinaus konnten sich die Jugendlichen krankmelden, um der Demonstration fernzubleiben. Auch am Tag der Demonstration sei es den Schülern nach Absprache mit den Lehrkräften möglich gewesen, sich zu entfernen. cif

Timo Volkmann findet, dass die Gesellschaft einen anderen Blick auf junge Menschen braucht: Er sollte nicht auf ihren Mängeln, sondern auf ihren Ressourcen liegen. Diese Philosophie ist zentraler Teil von dem, was Volkmann tut. Er ist das Gesicht des Pilotprojekts “Talentscouting” der Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin “Walter May” (SPI). Dafür besucht er monatlich vier Schulen im Berliner Bezirk Neukölln und spricht dort mit Schülerinnen und Schülern ab der elften Klasse, um sie dabei zu begleiten, herauszufinden, wo ihre Stärken liegen.

Sein Job ist mehr als reine Berufsberatung. Den “Talenten”, wie er die jungen Menschen nennt, will er überdies als sozialer Pate und Wegbegleiter zur Seite stehen. In den Gesprächen haben auch Themen fernab der beruflichen Orientierung Platz – das hilft Volkmann, die Menschen als Ganzes kennenzulernen. “Wenn die Talente zum ersten Mal zu mir kommen, stelle ich gleich klar: ,Mir ist egal, mit welchem Notendurchschnitt du hier ankommst, erzähl mir erst mal, wer du bist, wie du tickst, mit welchen Werten du hier auftauchst, wofür im Leben du brennst und was dich antreibt.’”

Volkmann legt seinen Blick stark auf die außerschulische Eignung, zum Beispiel auf gesellschaftliches Engagement, besondere Sprachkenntnisse und organisatorische und unternehmerische Fähigkeiten. Sein Blick ist ressourcenorientiert und nicht defizitär. Die Vorstellung, dass Menschen im Leben alles können sollen, sei total unrealistisch, sagt er.

Außerdem wichtig: Mit dem Begriff “Talent” meint Volkmann nicht den nächsten Lionel Messi oder Picasso, sondern Jugendliche mit verborgenen Fähigkeiten, die das Schulsystem in seiner aktuellen Form nicht aufdecke. Daher will Volkmann an den Schulen seine Philosophie des Talent-Begriffs etablieren – auch bei den Lehrkräften, mit denen er in engem Kontakt steht. Volkmann weiß, dass in jedem Menschen Potenzial steckt. “Gleichzeitig hat aber nicht jeder Mensch die Möglichkeit, dass dieses Potenzial gesehen und gefördert wird.” Oft sitzen bei ihm Menschen, die zuvor wenig bis kaum positive Rückmeldung bekommen haben.

Zu seinem Job, der für ihn eine Berufung ist, kam der 37-Jährige, der eigentlich Sportredakteur war, durch sein ehrenamtliches Engagement. Im Projekt “Neuköllner Talente” half er bereits Kindern im Grundschulalter dabei, ihre Fähigkeiten und Interessen zu erproben. “Was ich im Leben will, habe ich gelernt von einem Zwölfjährigen, der noch nie den Bezirk Neukölln verlassen hat. Der Kontakt mit ihm zeigte mir meine eigenen Privilegien auf und dass nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben.” Aufgrund dessen machte Volkmann schließlich eine Ausbildung zum systemischen Coach und Mediator und begann im Herbst letzten Jahres seinen Job bei der Stiftung SPI.

Volkmann begleitet die jungen Menschen eng. Neben den regelmäßigen Schulbesuchen ist er mit ihnen über Messenger in Kontakt, hilft bei Bewerbungen und liest über Lebensläufe, begleitet zu Fachmessen, knüpft Verbindungen zu Universitäten oder außerschulischen Lernzentren. Was die Schüler benötigen, variiere stark – manche brauchten bloß einzelne Anreize, andere dagegen mehr Support und Bestätigung. Ein bestimmtes Ziel vor Augen hat Volkmann für die jungen Menschen nicht. “Mein Ziel ist es, jedes Talent so zu begleiten, wie es gut für das Talent ist”. Das Pilotprojekt begleitet die Schüler langfristig und setzt daher bewusst zwei bis drei Jahre vor Ende der Schullaufbahn an – einzelne Schüler unterstützt Volkmann auch bereits ab der zehnten Klasse. Zudem endet es nicht mit Ende des Abiturs, sondern begleitet die jungen Menschen auch bei der Hürde, vom Schulsystem in Ausbildung oder Studium zu kommen.

Die Pilotphase geht noch bis September 2024. In dieser Zeit soll das Projekt gemeinsam mit dem Bezirk Neukölln für die spezifischen Anforderungen Berlins optimiert und schließlich ausgeweitet werden – auf neue Schulen und Stadtteile, aber potenziell auch auf andere Bundesländer. Aktuell ist die Stiftung SPI mit der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, mehreren Bezirksverwaltungen, sowie potenziellen Drittmittelgebern im Gespräch, berichtet Annette Berg, Vorstandsvorsitzende und Direktorin der Stiftung. Sie hat das Angebot in Zusammenarbeit mit der Neuköllner Bezirksstadträtin Karin Korte aus NRW nach Berlin geholt. Dort ist das Projekt mittlerweile im elften Jahr. Bisher wurden bereits 40.000 Talente von mehr als 500 Schulen von 100 Talentscouts begleitet. Anouk Schlung

Research.Table. KI-Strategie in den Ministerien. Alle Bundesministerien haben mehr oder weniger ausdifferenziert eigene Strategien für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt. Diese unterscheiden sich erheblich voneinander – das geht aus einer Anfrage von Table.Media bei den verschiedenen Häusern hervor.Mehr

Research.Table. Diese Experten entwickeln Zukunftsstrategie. Das Forum #Zukunftsstrategie nimmt in dieser Woche seine Arbeit auf. Das Gremium besteht aus 21 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die sowohl die Bundesregierung als auch die Missionsteams bei der Umsetzung der Zukunftsstrategie beraten. Mehr

Linke | Partei drängt auf Bildungsreform mit 100-Milliarden-Sondervermögen. Um das deutsche Bildungssystem umzukrempeln, legt die Linkspartei ein Eckpunktepapier vor, das unter anderem ein Abschaffen von Hausaufgaben, Noten und Sitzenbleiben anregt. Ein bundeseinheitliches Bildungsrahmengesetz soll zudem den Bildungsföderalismus aufheben. SPIEGEL

Arbeitszeiterfassung | “Bildungsrat von unten” fordert Arbeitszeiterfassung auch für Lehrkräfte. 2019 beschloss der Europäische Gerichtshof eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Die Initiative “Bildungsrat von unten” fordert nun von den Ländern geeignete Systeme zur Arbeitszeiterfassung von Lehrkräften. Die KMK zeigte sich dazu zunächst unmotiviert – würden Lehrkräfte dokumentieren, wie viel sie arbeiten, sei das schädlich für die Attraktivität des Berufs, so die Argumentation. SPIEGEL

Sprachförderung | Hessen erzielt Erfolge mit systematischer Förderung bereits vor Schulbeginn. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) stellte am Donnerstag das Kompetenzzentrum Bildungssprache Deutsch vor. So sollen Forschungsergebnisse direkt in die Sprachförderung fließen. Zukünftig will Hessen eine durchgängige Leseförderung in Primar- und Sekundarstufe etablieren. FAZ Akademisierung | Wie Hochschulen Betrieben Azubis abwerben. Das Programm Uni on top richtet sich an Azubis, die neben der Ausbildung noch Uni-Kurse belegen wollen – zum Leidwesen der Betriebe, die die Fachkräfte dringend brauchen. SPIEGEL

KI | Vier Start-ups, die mit KI das Lernen verändern wollen. Learn.xy generiert für jedes Thema die passende Schulungseinheit. Chegg bietet Hausaufgabenhilfe an. Synaptiq erkennt und füllt Lernlücken bei Ärzten. Und Studdy liefert auf Fotos von Matheaufgaben den richtigen Lösungsweg. HANDELSBLATT

21. und 22. September 2023, Berlin und online

Statuskonferenz: Digitalpakt Schule

Die zweite Statuskonferenz lädt Schulträger, Ministerien, Landesinstitute, Schulen und Akteure der digitalen Bildung ein, sich über die Umsetzung des DigitalPakts Schule zu informieren. Neben digitaler Schulentwicklung werden Administrations- und Fortbildungsstrukturen beleuchtet. INFOS & ANMELDUNG

12. Oktober 2023, 12:15 bis 13:45 Uhr, Berlin

Preisverleihung: Deutscher Schulpreis

Am 12. Oktober überreicht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis. 15 Schulen sind für den Deutschen Schulpreis 2023 nominiert – neben dem Hauptgewinn gibt es noch fünf weitere, mit je 30.000 Euro dotierte Preise. INFOS & ANMELDUNG

17. Oktober 2023, 18:00 bis 20:30 Uhr, Mainz und online

Fachgespräch: Lehr- und Fachkräftemangel – ein (un)lösbares Problem?!

Dieses von Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda moderierte Fachgespräch zur Personalnot im

deutschen Bildungs- und Betreuungssystem richtet sich an Interessierte aus Wissenschaft,

Verwaltung, Politik, Praxis & Zivilgesellschaft. INFOS & ANMELDUNG

19. Oktober 2023, 18:00 bis 19:30 Uhr, Heilbronn

Forum: Neue Technologien, neue Kompetenzen. Wie kommen Tech-Skills in die Bildung?

Das Landeskuratoriums des Stifterverbands Baden-Württemberg beschäftigt sich auf diesem Event mit den Fragen, welche Tech-Skills Unternehmen brauchen, wie Beschäftigte und Fachkräfte von morgen qualifiziert werden können und wie sich das Bildungssystem darauf einstellen kann. INFOS & ANMELDUNG

20. Oktober 2023, 9:00 bis 16:00 Uhr, Reutlingen

Konferenz: KI B³

Künstliche Intelligenz in die berufliche Bildung bringen – das ist das Ziel der IHK mit dieser Konferenz. Dabei werden Themen wie die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in der Lehre oder Mitarbeiterbindung durch KI-Fortbildungen beleuchtet. INFOS & ANMELDUNG

eine gute Nachricht zu Beginn: Viele Teilzeit-Lehrkräfte sind bereit, mehr zu arbeiten. Gerade jüngere Lehrerinnen und Lehrer haben “Bock auf Arbeit” – eine Tugend, die der Sprecher der Arbeitgeber bei der jungen Generation vermisst. Allerdings stellen die Lehrer bestimmte Bedingungen für Mehrarbeit. Über eine andere Zahl aus dem heute erscheinenden Schulbarometer erschrak ich. Drei von vier Lehrkräften sind der Meinung, dass Schüler mit und ohne Handicap besser getrennt unterrichtet werden. 14 Jahre ist es her, dass Deutschland sich der Inklusion verschrieben hat. Gelebte Normalität ist sie längst nicht, wie auch der vor wenigen Tagen veröffentlichte Prüfbericht der UN zeigt. Lesen Sie dazu mehr von Annette Kuhn und Anouk Schlung.

Wir blicken heute außerdem auf die Jobcenter-Reform der Bundesregierung, durch die eine halbe Million erwerbslose Jugendliche durchs Raster fallen könnte, wie Anna Parrisius berichtet. Und Christian Füller hat sich mit begeisterten Datenschützern unterhalten. Denn in diesem notorisch kritischen Berufsstand kursiert gerade eine Idee, die die digitale Bildung in Deutschland in ein neues Zeitalter heben könnte: bundesweite, datenschutzkonforme Zugänge zu ChatGPT für alle Schulen. Ein Bundesland geht diesen Weg bereits.

Das war mein letztes Wort zum Mittwoch. Ich blicke auf zwei spannende Jahre zurück, in denen ich den Bildung.Table mit aufbauen durfte. Beruflich lasse ich mich jetzt auf ein neues Abenteuer beim Radio ein. Herzlichst möchte ich mich bei dem wunderbaren Bildung-Team bedanken – und bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, fürs Lesen, Kritisieren und Mitdiskutieren.

“Adieu und auf Wiederhören”, sagt

Das Verhalten der Schüler ist für Lehrkräfte derzeit die größte Herausforderung. Das ist eines der überraschenden Ergebnisse aus dem aktuellen Deutschen Schulbarometer, das die Robert Bosch Stiftung heute veröffentlicht hat (zum Download). Bei der letzten repräsentativen Befragung 2022 sahen noch 21 Prozent der Lehrkräfte in den Verhaltensauffälligkeiten die größte Herausforderung – nun sind es 34 Prozent. Arbeitsbelastung und Lehrermangel sind auf der Liste auf Platz zwei und drei gerutscht.

Aber das Schulbarometer zeigt auch, dass die Bereitschaft vieler Lehrkräfte zumindest beim Thema Lehrermangel offenbar hoch ist, selbst etwas zu tun, um die Situation zu verbessern. Fast zwei Drittel der Lehrer und Lehrerinnen in Teilzeit sind demnach grundsätzlich bereit, aufzustocken – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Bei den unter 40-Jährigen können sich sogar 73 Prozent der Befragten eine Mehrarbeit vorstellen.

Teilzeit zu begrenzen, ist eine Forderung, die die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz in ihrem Gutachten zum Lehrermangel Anfang des Jahres in den Raum gestellt hat und um die es seitdem viel Diskussion gibt. Die SWK sieht in der Begrenzung von Teilzeit die größte Beschäftigungsreserve.

Zur Bedingung für eine Aufstockung der Stunden machen fast drei Viertel der Befragten, dass das Deputatsmodell in ein Arbeitszeitmodell umgewandelt wird, in dem alle Tätigkeiten – auch die nicht-unterrichtsbezogenen – erfasst werden. Wichtig ist den Befragten außerdem, dass sie fachfremde Arbeiten reduzieren können und dass sie keine Überstunden mehr machen müssen. Denn klar ist auch: Durch Teilzeit lassen sich zwar die Unterrichtsstunden reduzieren, nicht aber die Tätigkeiten, die nicht direkt etwas mit Unterricht zu tun haben, wie Eltern- oder Schülergespräche.

Auffällig ist, dass offenbar weniger individuelle Motive, wie die Betreuungssituation für die eigenen Kinder, die entscheidende Rolle spielen, sondern dass sich die Bedingungen, die für eine Aufstockung der Arbeitszeit ganz oben stehen, ausschließlich auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen beziehen. Mark Rackles, Experte für Lehrerarbeitszeit, sagte bei der Vorstellung des Schulbarometers dazu: “Das bestehende Arbeitszeitmodell ist nicht mehr geeignet, um die Tätigkeit von Lehrkräften zu erfassen.” Das Deputatsmodell würde heute nur noch 30 bis 40 Prozent der Arbeitszeit erfassen. Er betont aber auch, die Kultusminister auf dem “Holzweg” seien, wenn sie versuchen, Mehrarbeit mit Zwang durchzudrücken. Das gehe nur über Freiwilligkeit. Aber die Bereitschaft sei ja laut Schulbarometer da.

Die Lehrkräfte haben auch klare Vorstellungen, wie eine mögliche Entlastung im Berufsalltag erreicht werden kann. Die meisten wünschen sich mehr Vertretungslehrkräfte (82 %) und mehr zusätzliche Räume für differenzierten Unterricht. Beides lässt sich allerdings angesichts des Personalmangels und des Investitionsstaus an Schulen kurz- und mittelfristig kaum realisieren.

Viele Lehrkräfte sind davon überzeugt, dass sie entlastet wären, wenn sie mehr Entscheidungsfreiheit hätten. 59 Prozent wünschen sich diese Freiheit bei der Leistungsbewertung und 56 Prozent bei den inhaltlichen Anforderungen des Lehrplans. Ebenso groß ist der Anteil derjenigen, die in einer stärkeren Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums eine Möglichkeit zur Arbeitsentlastung sieht.

Alarmierend sind die Zahlen, die das Schulbarometer zur Inklusion an Schulen liefert. 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ratifiziert, doch in der zweiten Staatenprüfungen übt der UN-Fachausschuss mit Blick auf die Umsetzung der Inklusion an Schulen scharfe Kritik an Deutschland. Das geht aus einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Bericht hervor.

Noch immer besuchen demnach mehr Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Förderschule als eine Regelschule. Jürgen Dusel, der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung schreibt in einem Gastbeitrag für das Deutsche Schulportal aber deutlich: “Der UN-BRK nicht nachzukommen bedeutet, um es noch einmal zu betonen, gegen geltendes deutsches Recht zu verstoßen.” Inklusion ist als kein Add-on, sondern ein Grundrecht, dem Deutschland nicht im ausreichenden Maße nachkommt.

Soweit die Ausgangslage. Die Ergebnisse des Schulbarometers zeigen jetzt, dass unter Lehrkräften auch überwiegend eine ablehnende Haltung gegenüber inklusiver Bildung verbreitet ist. Und dass sie das Thema nicht für wichtig halten. So gehört nur für fünf Prozent der Befragten Inklusion zu den größten Herausforderungen.

14 Jahre nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention sind 73 Prozent der Lehrkräfte noch immer der Ansicht, dass es für Schüler mit Förderbedarf in Sonderschulen bessere Fördermöglichkeiten gibt. Nur 54 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer finden, dass eine Schule für alle grundsätzlich richtig ist. Und 46 Prozent sehen leistungsstarke Schüler durch einen inklusiven Unterricht ausgebremst.

Das Schulbarometer macht aber auch klar, dass sich diese Einstellungen mit der Erfahrung ändern. Lehrkräfte, die viel Erfahrung mit inklusivem Unterricht haben, zeigen eine deutlich positivere Haltung zu Inklusion als diejenigen mit wenig oder keiner Erfahrung. Während also 80 Prozent der erfahrenen Lehrkräfte die inklusive Schule befürworten, sind es bei den Lehrern ohne Erfahrung nur 31 Prozent.

Erschreckend dabei ist auch, dass sich laut Schulbarometer nur 42 Prozent der befragten Lehrer für sehr oder eher erfahren halten. 58 Prozent schätzen sich als wenig oder gar nicht erfahren ein. Nur woher soll die Erfahrung kommen – wenn sich nicht einmal jede zehnte Lehrkraft im Studium für den inklusiven Unterricht ausreichend vorbereitet sieht? Und auch nur jede zweite Schule ein Inklusionskonzept hat? Da wundert es nicht, dass fast drei Viertel der Lehrkräfte bei der Umsetzung von Inklusion im schulischen Alltag überfordert sind. Damit Inklusion gelingt, müssen Lehrerinnen und Lehrer für den inklusiven Unterricht auch ertüchtigt und die entsprechenden Voraussetzungen dafür geschaffen werden.

Dass Nordrhein-Westfalen nun plant, die Mittel für Inklusionshelfer drastisch zu kürzen, nämlich von 60 auf 10 Millionen Euro im Jahr, trägt sicher nicht zu einer Verbesserung der Situation bei.

Für 700.000 arbeitslose Jugendliche, die aktuell von den Jobcentern betreut werden, soll ab 2025 die Bundesagentur für Arbeit (BA) zuständig sein. So sieht es das Reformvorhaben von Christian Lindner und Hubertus Heil vor. Drei Viertel der Jugendlichen, rund 525.000 junge Menschen, könnten auf der Strecke bleiben, weil die Arbeitsagenturen ihnen weniger Hilfe leisten könnten, warnt Stefan Graaf, Sprecher des Bundesnetzwerks Jobcenter, im Gespräch mit Table.Media. Nur rund ein Viertel der jungen Menschen könnte von denm Angeboten der BA profitieren, schätzt er.

Die BA vermittelt bereits Jugendliche in Ausbildung – jene, die kein Bürgergeld erhalten, und wenn Jobcenter ihr diese Aufgabe delegieren. Allerdings leistet die BA daneben bisher keine weitergehende Betreuung – und die brauchen drei Viertel der Jugendlichen Graaf zufolge dringend. “Sie sind noch gar nicht in der Lage, eine Ausbildung zu beginnen.” Etwa weil sie verschuldet sind oder obdachlos, an einer Suchterkrankung leiden, eine Lernbehinderung haben, zu Hause Gewalt erlebt haben oder als traumatisierte Kriegsflüchtlinge nach Deutschland kamen.

Um Jugendliche mit solch anspruchsvollen, oft ineinandergreifenden Problemen helfen zu können, seien die Arbeitsagenturen aktuell nicht geeignet. Das findet nicht nur Stefan Graaf. Matthias Schulze-Böing, selbst 16 Jahre Geschäftsführer des kommunalen Jobcenters Offenbach und nun beratend tätig, ist ähnlicher Meinung. “Die BA ist zentral organisiert und gut darin, ein Programm für alle Regionen aufzusetzen, manchmal auch über Nacht”, sagt Schulze-Böing. “Aber sie ist nicht so gut geeignet für die Arbeit in lokalen Netzwerken.”

Die Jobcenter hätten den Vorteil, dass sie eigenständig und lokal agieren, was auch der Grund für ihre Einrichtung im Zuge der Hartz-Reformen war. Für besonders wichtig hält Schulze-Böing neben psychosozialer Beratung und Schuldnerberatung die Zusammenarbeit mit Schulen und Betrieben vor Ort – das dafür nötige Vertrauen könne man aber nicht auf Knopfdruck herstellen.

Der Sprecher des Bundesnetzwerks Jobcenter, Stefan Graaf, betont: “Wir sind uns alle einig: Unsere Jugendlichen brauchen mehr aufsuchende Arbeit, mehr Sozialarbeit. Aber im Moment haben wir einigermaßen funktionierende Strukturen und sollten eigentlich daran arbeiten, diese im Sinne der Jugendlichen zu verbessern.”

Dass die Betreuung besser wird, ist aber nicht die Ausgangsidee der Ampel-Reform. Sondern: Der Bund soll ab 2025 jährlich 900 Millionen Euro einsparen, die Kommunen 100 Millionen Euro. Selbst diese Sparidee ist aber umstritten. Die Kosten soll künftig die BA übernehmen – und somit die Arbeitnehmer, die in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Der Bundesrechnungshof geht von sogar 1,1 Milliarden Mehrkosten für die BA aus, wie die FAZ berichtete. Die Behörde hat aber keine finanziellen Rücklagen. Im Ernstfall müsste daher doch wieder der Bund einspringen.

Heils Ministerium geht nicht davon aus, dass der Zuständigkeitswechsel zu höheren Beiträgen führt, heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage aus der Unions-Fraktion, die Table.Media vorliegt. Anders sieht es die Opposition. “Diese Pläne der Bundesregierung führen in ein sozialpolitisches Irrenhaus“, sagt der sozialpolitische Sprecher der Union, Stephan Stracke. Es gebe keine fachlichen Gründe, die die neuen Zuständigkeiten rechtfertigen. Stattdessen sei die Reform ein “finanzieller Verschiebebahnhof zulasten der Beitragszahler”, moniert er.

Ähnliche Kritik äußern selbst Koalitionäre. Die FDP-Politikerin Claudia Raffelhüschen sagte in der Haushaltsdebatte im Bundestag: “Ich bin ehrlich: Auch für mich muss erst noch die Frage geklärt werden, ob es sich um wirkliche Sparmaßnahmen oder um einen Verschiebebahnhof handelt.”

Was die Reform für die Zukunft der betroffenen Jugendlichen letztlich bedeutet, hängt noch von vielen Faktoren ab: Erhält die BA alle Instrumente aus dem SGB II? Schafft sie es schnell genug in die Fläche? Kann sie Räumlichkeiten der Jobcenter übernehmen? Durch Corona ist es oft noch schwerer geworden, die Jugendlichen zu erreichen. Und: Mit der Zunahme Geflüchteter steigt die Zahl ausländischer Leistungsberechtigter, weiteren Menschen also, die engmaschige Betreuung und Sprachförderung benötigen.

Um die Betreuungsqualität für die Jugendlichen hochzuhalten, müssten die Fachleute aus den Jobcentern möglichst geschlossen in die ab 2025 zuständigen Arbeitsagenturen wechseln. Das wäre auch deshalb sinnvoll, weil dort ein Personalengpass droht: 35.000 Mitarbeiter werden in den kommenden Jahren in Rente gehen. Das BMAS teilt in der Kleinen Anfrage mit, dass das Ziel verfolgt werde, Jobcenter-Mitarbeiter “für den Wechsel zu gewinnen”.

Marc Hentschke, Geschäftsführer des Sozialunternehmens Neue Arbeit und Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Fachverbands für Arbeit und soziale Integration, sieht für diesen Plan schwarz. “Allein, dass Kollegen innerhalb der BA leichter versetzt werden können, ist für viele unattraktiv”, sagt er. 104 Jobcenter sind in alleiniger kommunaler Trägerschaft, da sei der Wechsel auf eine Stelle in der Kommune naheliegend. Die anderen 302 Jobcentern sind gemeinsame Einrichtungen von Kommunen und der BA. Zwei Drittel der Mitarbeiter arbeiten hier bereits für die Bundesagentur. Ihr Wechsel wäre wahrscheinlich einfacher.

Im August haben die Arbeitsminister sich bereits geschlossen gegen das Ampel-Vorhaben positioniert (zum Download). Heute sollen sie sich auf Initiative des rheinland-pfälzischen Arbeitsministers Alexander Schweitzer zu einer Sonderkonferenz treffen. Er sagte vorab: “Ich habe eine tiefe Sorge, dass uns am Ende wieder mehr junge Menschen entgleiten, die wir aber dringend auf dem Arbeitsmarkt brauchen und die wir nicht verlieren dürfen.”

Klar ist: Die politische Entscheidung eilt. Jede Verzögerung birgt das Risiko, dass sich immer mehr Mitarbeiter nach Alternativen umsehen. Heils Ministerium will im Oktober einen Entwurf ins Kabinett bringen, im Frühjahr soll das Gesetz den Bundestag passieren. Die Länder sind bisher gegen das Vorhaben. Unklar ist, ob die Kommunen künftig tatsächlich 100 Millionen Euro einsparen. “Es gibt die Sorge, dass sie im Gegenteil mehr zahlen müssen”, sagt Marc Hentschke. Dann nämlich, wenn die BA mit ihrer Vermittlungsarbeit so erfolglos bleibt, dass die Kommunen ihre Jugendsozialarbeit ausbauen müssen.

Am einfachsten, meint Stefan Graaf, wäre es, würde der Gesetzgeber die Zuständigkeit für die U-25-Jährigen im SGB II offiziell an die BA übertragen, dieser dann aber eine Rückübertragungsmöglichkeit an die Jobcenter auf einvernehmlicher Basis einzuräumen. “Bleibt zu fragen, ob das mit Beitragsmitteln der Arbeitslosenversicherung geht”, sagt Graaf. Angemeldet habe Graaf seine Idee beim BMAS jedenfalls. Das Gute an der Lösung: Eigentlich bliebe alles, wie es ist. Danach sieht es gerade nicht aus.

Eigentlich hatte Thüringens Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse über die Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) wie ChatGPT nur diskutieren wollen. Plötzlich aber wurde die Konferenz im Augustiner-Kloster zu Erfurt zu einer Expertenabstimmung über eine schnelle, datensichere Nutzungsmöglichkeit von ChatGPT an Schulen. Keynote-Speaker und KI-Experte Hendrik Haverkamp schlug eine bundesweite kuratierte KI für Schulen vor – und zur Überraschung sagten alle Ja dazu.

Die Stuttgarter Medienethikerin Petra Grimm, KI-Forscher der Uni Magdeburg und sogar der als schärfster Datenschützer Deutschlands bekannte Lutz Hasse stimmten einer bundesweiten KI-Lizenz zu. “Ich finde die Idee gut”, sagte Hasse. “Man kann das Tool zuschneiden auf die Bedürfnisse der Schulen. Eine Datenschutzbehörde schaut sich das an – dann wäre es auch datenschutzrechtlich abgesichert.”

Auslöser für die Debatte war, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern als erstes Bundesland seinen Schulen eine KI-Lizenz zum Prompten mit ChatGPT zur Verfügung stellt. Bei dem digitalen Weiterbildungsanbieter Fobizz, der ein datenschutzsensibles KI-Klassenzimmer anbietet, hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) eine Landeslizenz erworben. Das bedeutet, alle Lehrkräfte und Schulen des Landes können mit ihren Schülern das Sprachmodell ausprobieren, anwenden und kritisch hinterfragen. Die ersten Schulen aus dem Nordosten berichten, dass die Lehrer das Angebot annehmen.

“Wir wären bereit dazu. Eine bundesweite KI dieser Art wäre sehr schnell anzubieten”, sagte Fobizz-Geschäftsführerin Diana Knodel auf Anfrage von Table.Media. Das hieße, dass Deutschland bei einer bahnbrechenden digitalen Anwendung tatsächlich mal die Nase vorn hätte. “Diese Chance sollten wir ergreifen – erst recht, wenn sogar die Datenschützer grünes Licht für so etwas geben.”

Bei dem Hamburger Unternehmen gibt es mehrere Anwendungen für künstliche Intelligenz wie ChatGPT. Dazu gehört neben dem KI-Klassenzimmer für Schüler und Lehrer, ein Korrekturassistent für Lehrkräfte und eine ganze Reihe von Fortbildungen für den pädagogischen Umgang mit KI. Wie berichtet gibt es noch weitere Anbieter wie die Leipziger Schulverwalter mit ihrem datensensiblen Tool GPTSchule. Dem Vernehmen nach würde eine Jahreslizenz für alle Schulen rund 15 Millionen Euro kosten.

Der Leiter der Rostocker Don-Bosco-Schule, Gert Mengel, begrüßte die Landeslizenz. “Das ist eine hervorragende Möglichkeit für unsere Lehrkräfte, dass sie mit ihren Schülern mit KI experimentieren können – ohne die eigenen Daten preiszugeben.” Für die Anmeldung sind nicht die Handynummer und der Name der Lehrer oder einzelne Schüler nötig. Fobizz bietet beide verfügbaren Versionen GPT3.5 und GPT4 an. An der Don-Bosco-Schule ist das Tool bereits im Einsatz.

Für die Bildungsminister Deutschlands wäre eine bundesweit bezahlte ChatGPT-Lizenz zum einen eine große Erleichterung. Sie müssten nicht über die Finanzierung nachdenken. Zum anderen würde die Maßnahme die Schulverantwortlichen und Träger der Kulturhoheit zwingen, über ihre Prüfungsordnungen nachzudenken. Am Rande der Erfurter Tagung berichteten Lehrer, dass die vielen inzwischen verfügbaren Sprachmodelle den Prüfungsalltag vor allem bei Projekt- und Facharbeiten sie vor nicht zu bewältigende Herausforderungen stelle. Denn es sei für die Lehrkräfte nicht zweifelsfrei beweisbar, ob ein Schüler etwa ChatGPT für eine Projektarbeit benutzt habe. Das aber sei nötig, um die – bislang – zwingend vorgeschriebene Konsequenz zu ziehen: Note sechs für die Nutzung verbotener Hilfsmittel.

Für den Lehrer Hendrik Haverkamp wäre das, “was Fobizz und GPTSchule momentan anbieten, eine Übergangslösung: notwendig und pragmatisch, aber nicht nachhaltig.” Der Koordinator für Digitalität am Evangelisch Stiftischen Gymnasium hat als Ideal folgendes im Kopf: “Eine von der KMK in Auftrag gegebene, selbstgebaute bzw. selbsttrainierte, kuratierte Bildungs-KI hätte den Vorteil, dass diese auf europäischen Servern laufen würde, wir weniger Probleme mit dem Datenschutz und Bias hätten und uns auch nicht so abhängig von US-amerikanischen Modellen machen würden.”

Der einzige Teilnehmer der KI-Konferenz, der zurückhaltend reagierte, war ausgerechnet Staatssekretär Jens Brandenburg (FDP) aus dem Bundesbildungsministerium. Die Zuständigkeit für Schulen liege im föderalen System bei den Ländern, antwortete er auf eine Frage aus dem Publikum. Zudem müssten sich die Länder erst einmal auf gemeinsame Standards und Bedingungen einigen.

Auf Nachfrage von Table.Media teilte ein Sprecher des BMBF mit: “Grundsätzlich gilt, dass aus verfassungsrechtlicher Sicht der Bund keine laufenden Kosten für Software-Lizenzen übernehmen kann, die die Länder im Bereich Schule einsetzen.” Allerdings sind diese Skrupel offenbar neu. Das Bundesbildungsministerium hatte sie jedenfalls nicht, als es eine bundesweite Vernetzungsinfrastruktur für 630 Millionen Euro in Auftrag gab – die Nationale Bildungsplattform, bei der auch die Länder zur Nutzung eingeladen waren.

Dass die Künstliche Intelligenz in Form von Sprachmodellen Schule und Lernen auf den Kopf stellen, weiß man im BMBF. “Die jüngsten Entwicklungen leistungsstarker generativer KI-Systeme haben zweifelsohne das Potenzial, das Bildungssystem in all seinen Bereichen nachhaltig zu verändern.” So drückte es ein Sprecher von Bildungsministerin Stark-Watzinger aus.

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

Die CDU wird in ihrem neuen Grundsatzprogramm die Nutzung privater Handys verbieten. Dies gilt für Grundschulen, aber auch “an weiterführenden Schulen sind Maßnahmen zu ergreifen, um eine private Handynutzung im Unterricht auszuschließen.” So steht es im Beschluss des Vorstandes der Christdemokraten. Er ist zwar nur drei Seiten lang, wird aber den Weg ins neue Grundsatzprogramm finden. Befeuert haben die Abstimmung die schlechten und weiter sinkenden Kompetenzwerte der Viertklässler in Vergleichsstudien wie Iglu.

Die CDU ist deswegen aber nicht ins Lager der Digitalskeptiker gewechselt. Denn in Schulen sei eine “umfassende digitale Bildung sowie (digitale) Schlüsselkompetenzen anhand der vier K (Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, Kritisches Denken) zu vermitteln und in Grundschulen gleichermaßen ein privates Handynutzungsverbot umzusetzen.” So der Wortlaut des Schlüsselsatzes im Bildungsabschnitt der Christdemokraten.

Der zweite bemerkenswerte Satz steht invers in dem kurzen Papier: Die CDU findet das herrschende Schulsystem ungerecht. Wörtlich heißt es: Die CDU Deutschlands fordert “die Bundesregierung auf, schnellstmöglich mit den Ländern gleichermaßen das Startchancen-Programm in geeigneter Form und den Digitalpakt 2.0 umzusetzen, damit das Bildungssystem in Deutschland gerecht werden kann.” Mit anderen Worten: Im Moment ist das Bildungssystem nach Ansicht der Christdemokraten nicht fair.

Die derzeitige Anführerin der Unions-Bildungspolitiker, Karin Prien, sah sich zu einer Klarstellung genötigt. “Mehr Chancengerechtigkeit und Leistung sind keine Gegensätze”, schrieb die Schulministerin Schleswig-Holsteins auf Instagram. Dort waren zunächst mehr Informationen über den Vorstands-Beschluss zu haben als über offizielle Parteikanäle. Das Leistungsprinzip gehöre in die Schule – “und auch in den Schulsport.” cif

61 Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter sagen, dass sie sich in rechtlichen Grauzonen bewegen müssen, um bei der Schulentwicklung voranzukommen. Nur vier Prozent sind der Ansicht, dass das nie der Fall ist. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Befragung unter Schulleitungen im Auftrag der Deutschen Telekom Stiftung. Die repräsentative Befragung fand bereits im Frühjahr statt. Aber erst jetzt ist der Bericht zur Zusammenarbeit von Schulen, Schulträgern und Schulaufsicht erschienen.

Am stärksten ausgeprägt ist das Arbeiten in der Grauzone offenbar in der Sekundarstufe I. An Gymnasien sowie Haupt-, Real- und Gesamtschulen liegt der Anteil bei 71 Prozent, an Grundschulen bei 56 Prozent. Eine Rolle spielt auch die Größe der Schule. Dabei gilt: Je größer die Schule, desto eher begeben sich Schulleitungen in den Bereich “brauchbarer Illegalität”, wie Thomas de Maizière, der Vorsitzende der Deutschen Telekom Stiftung, diese Grauzone beschrieben hat.

Befragt wurden Schulleitungen außerdem zur Zusammenarbeit mit Schulträgern und Schulaufsicht. Vom Schulträger sehen sich Schulleitungen dabei weniger stark kontrolliert, allerdings auch weniger unterstützt als von der Schulaufsicht. So stimmt nicht mal ein Viertel der Befragten der Aussage zu: “Der Schulträger informiert sich regelmäßig über die inhaltliche Ausrichtung und die Schwerpunkte der schulischen Arbeit.” Aber immerhin 41 Prozent der Schulleitungen geben an, dass die Schulaufsicht regelmäßig die konkreten Bedarfe der Schule erhebt.

Nur ein Fünftel der Schulleiterinnen und Schulleiter sagt allerdings, dass die Schulaufsicht ihnen notwendige Werkzeuge wie zum Beispiel eine zeitgemäße Verwaltungssoftware zur Verfügung stellt, um die Schulleitungsaufgaben professionell und effizient erfüllen zu können. Und die notwendigen zeitlichen Ressourcen bekommen sogar nur elf Prozent. Annette Kuhn

Erstmalig hat das ifo-Institut sein jährlich erscheinendes Bildungsbarometer auch regional ausgewertet. Dabei unterscheiden sich die Antworten der bundesweit Befragten teils erheblich. In Baden-Württemberg und Bayern erhält die Forderung, dass Bildungspolitik beim Bund gebündelt werden soll, keine absolute Mehrheit (46 bzw. 44 Prozent). In den übrigen Regionen befürworten 54 bis 61 Prozent der Befragten eine entsprechende Grundgesetzänderung.

Die Menschen in Süddeutschland bewerten ihre Schulen besser als ihre Mitbürger im übrigen Bundesgebiet. So geben 41 Prozent der Befragten in Bayern ihrem Schulsystem die Note 1 oder 2, in Nordrhein-Westfalen lediglich 20 Prozent. Die Forscher verweisen auf einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Schulen durch die Befragten und dem Abschneiden von Schülerinnen in Vergleichstests. So korrelieren schlechte Ergebnisse in den Vergleichsarbeiten mit schlechten Noten für die Schulsysteme eines Bundeslands.

Ein ernsthaftes Problem durch unsanierte Schulgebäude sehen sehr viel mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen (66 Prozent) als in Bayern (47 Prozent). Bei anderen Themen geben sich die Bundesbürger einig. So befürworten in allen Regionen über 80 Prozent deutschlandweit einheitliche Abschlussprüfungen. Bundesweit achten 78 Prozent der Bürger bei ihrer Wahlentscheidung für die Landtagswahl stark auf Themen der Bildungspolitik. Besonders wichtig ist die Bildungspolitik für Befragte in den Regionen Mitte-Ost (84%) und Nord-Ost (83 %).

Um repräsentative Aussagen aus den über 5.000 Befragungen treffen zu können, haben die Forschenden sieben Regionen miteinander verglichen: die drei großen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, sowie Verbünde aus mehreren Bundesländern. npr

Das Auswärtige Amt (AA) hat gegenüber dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) angekündigt, die Mittel für den PAD deutlich zu kürzen. Betroffen davon wären etwa Schulpartnerschaftsprogramme wie das German American Partnership Program und Weiterbildungen für deutschsprachige Lehrkräfte an Auslandsschulen (Ortslehrkräfte).

Ein Schreiben der KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch an das AA liegt Table.Media vor. Darin heißt es, dass die Programmmittel “in den Jahren vor und nach der Coronapandemie jährlich zwischen 4,5 und sechs Millionen Euro” lagen. Nun sollen die Fördermittel laut KMK-Schreiben um mindestens 50 Prozent schrumpfen. “Diese massive Kürzung ist nicht nur unverhältnismäßig”, kritisiert Günther-Wünsch. Sie stelle auch die Kooperation zwischen Bund und Ländern in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik grundsätzlich infrage. Mit dem neuen Budget könne die geleistete Arbeit nicht fortgeführt werden.

Die Programmmittel für die “Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des allgemeinen Schulwesens” sollen von 5,2 Millionen Euro (2023) auf 2,5 Millionen Euro (2024) zurückgehen. So steht es im Gesetzentwurf zum Haushalt im Einzelplan 5. Günther-Wünsch verweist darauf, dass der PAD – angesiedelt bei der KMK – in den vergangenen zehn Jahren 46.000 Schülern aus mehr als 90 Staaten ermöglicht habe, an deutschen Schulen zu lernen. Mehr als 900 Schulen in ganz Deutschland und 46.000 Gastfamilien waren an den Schulpartnerschaftsprogrammen beteiligt, die das AA finanzierte.

Auch für das German American Partnership Program wäre die Mittelkürzung ein herber Schlag. Seit 1972 konnten dank des Programms etwa 200.000 deutsche Schülerinnen und Schüler an Gastschulen in die USA reisen. Zudem, so schreibt Günther-Wünsch an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, konnten von 2012 bis 2019 mehr als 7.700 israelische Schülerinnen und Schüler mit Gastfamilienaufenthalten in Deutschland gefördert werden.

Auch die Fort- und Weiterbildung ausländischer Lehrkräfte und Stipendienprogramme für ausgezeichnete Deutschlernende im Ausland stehen aus Sicht der KMK vor einer ungewissen Zukunft. Günther-Wünsch betont, dass ein schulischer Austauch “die interkulturellen Kompetenzen junger Menschen fördert”. Darüber hinaus stärke er ihre Überzeugungen für demokratische Werte und Toleranz im Handeln. Holger Schleper

Der Stand der inklusiven Bildung in Deutschland ist unzureichend. Einer der zentralen Gründe dafür ist das Sondersystem aus Förderschulen. Zu diesem Ergebnis kam der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ende August evaluierte dieser, inwieweit Deutschland die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention einhält. Die Ergebnisse der Staatenprüfung veröffentlichte der Ausschuss nun in einem Abschlussbericht.

Zentrale Kritik übt die UN an den Hindernissen, denen Kinder mit Behinderungen und ihre Familien bei der Einschulung und dem Abschluss einer Regelschule begegnen. An Regelschulen gebe es zu wenige Plätze, zusätzlich sei der Zugang zu diesen oft erschwert. Auch die fehlende Verkehrsanbindung, besonders in ländlichen Gebieten, ist ein Problem. Diese Barrieren würden Druck auf Eltern aufbauen, ihre Kinder mit Behinderungen in Sonderschulen anzumelden. Besonders kritisch sei die Lage für geflüchtete Kinder mit Behinderungen: Hier kritisiert der Ausschuss fehlende Daten über den Zugang von Flüchtlingskindern mit Behinderung zur Bildung und zu Regelschulen.

Die UN bemängeln daneben die unzureichende Schulung von Lehrerkräften und pädagogischem Personal in Bezug auf inklusive Bildung. Sie drängen auf verpflichtende Schulungen in Gebärdensprache und anderen Kommunikationsformaten. Auch soll ein System entwickelt werden, um alle Formen der Diskriminierung von Kindern mit Behinderungen und ihrer Familien zu verhindern.

Der UN-Ausschuss fordert von Deutschland ein umfassendes Konzept, um den Übergang von der Förderschule zur inklusiven Bildung auf Länder- und Kommunalebene zu beschleunigen. Dieses soll einen spezifischen Zeitrahmen, klare Verantwortlichkeiten für die Umsetzung und Überwachung und personelle, technische und finanzielle Ressourcen beinhalten und sicherstellen, dass Kinder mit Behinderungen Regelschulen besuchen können.