ab nächster Woche gibt es Halbjahreszeugnisse. Wenn die Versetzung gefährdet ist, engagieren Eltern gerne einen Nachhilfelehrer. Zusätzliche Übungen oder einfach eine etwas ausführlichere Erklärung kann die Note in der nächsten Mathearbeit schnell verbessern – ich spreche da durchaus aus Erfahrung. Das Problem: Private Nachhilfe kostet Geld – und längst nicht alle Eltern können sich das leisten. Es sei denn, die Schule übernimmt die Kosten für den Extra-Unterricht. Es gibt bereits Schulleiter, die dies durch ein frei verfügbares Budget ermöglichen können, wie Christian Füller berichtet.

Wenn die Nachhilfe zu spät kommt, bleibt man sitzen. Im Schuljahr 2022/23 haben mindestens 148.000 Schülerinnen und Schülern in Deutschland eine Klasse wiederholt, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Doch das Sitzenbleiben bringe nichts, sagen Bildungsforscher. Warum, hat Bildungsforscherin Miriam Vock Annette Kuhn erklärt.

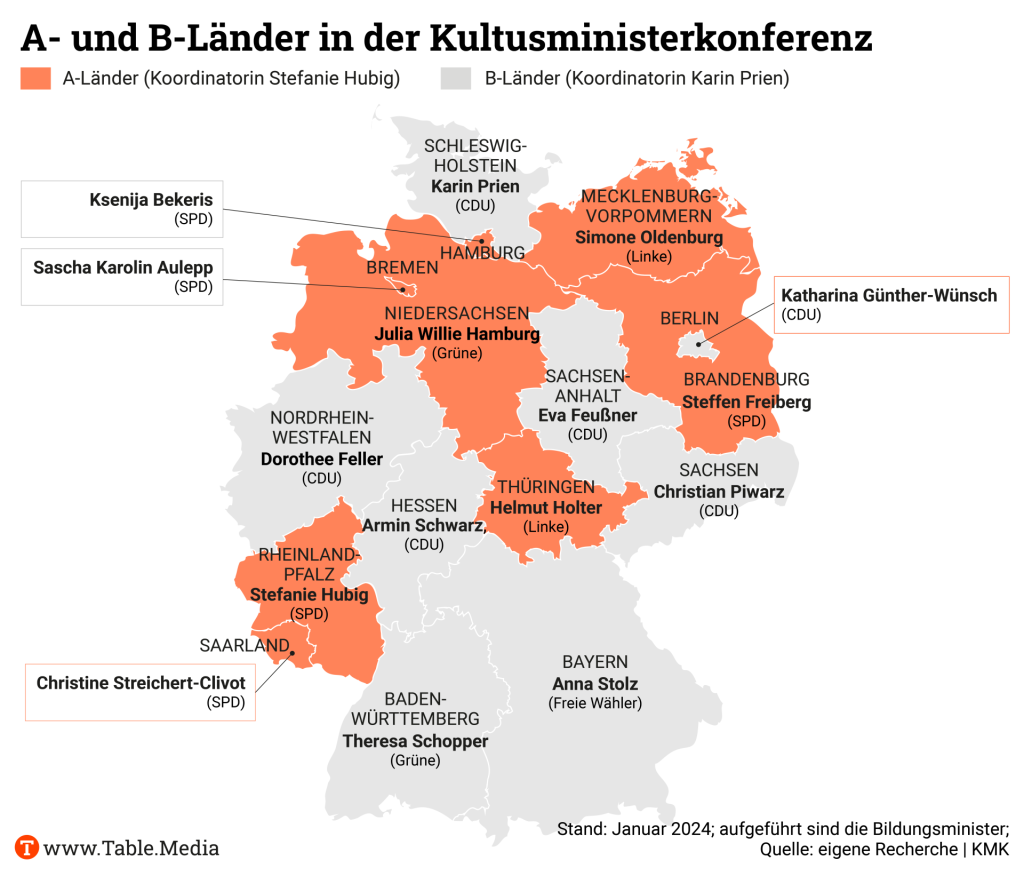

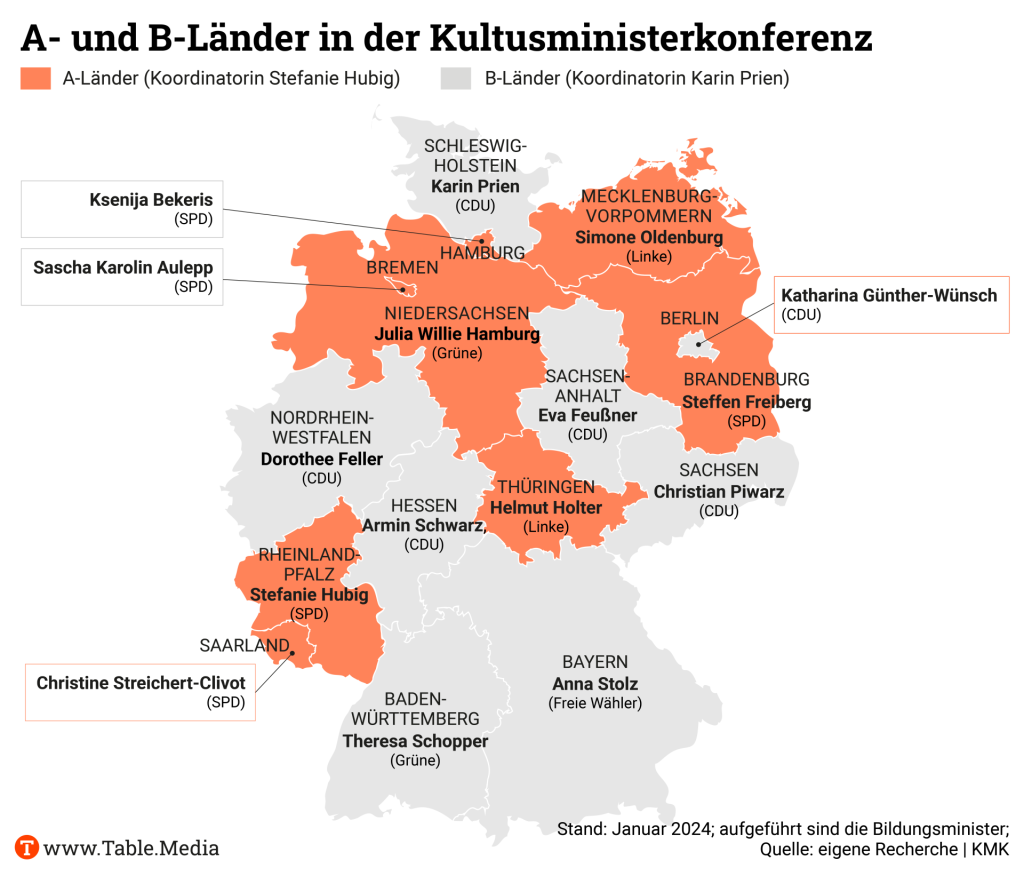

Und warum die Kultusministerkonferenz in Zukunft agiler und schlagkräftiger werden muss, erklären die neuen KMK-Koordinatorinnen für die A- und B-Länder. Wir konnten Stefanie Hubig aus Rheinland-Pfalz und Karin Prien aus Schleswig-Holstein zum Interview treffen und mit ihnen über ihre Pläne zur KMK-Reform sprechen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Es war ein Paukenschlag zu Beginn der Vorwoche: Binnen eines Tages verlor die Kultusministerkonferenz mit Ties Rabe (SPD, Hamburg) und Alexander Lorz (CDU, Hessen) zwei profilierte Bildungspolitiker. Rabe war zudem Koordinator der A-Länder (SPD-geführte Kultusministerien), Lorz der B-Länder (CDU-geführte Kultusministerien).

Wenige Tage später standen die Nachfolgerinnen für die Koordinatorenrolle fest: die Bildungsministerinnen aus Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, Stefanie Hubig (SPD) und Karin Prien (CDU). Beide sind nicht minder profiliert. Hubig ist seit 2016 in Mainz im Amt und war 2020 KMK-Präsidentin. Seit 2017 ist Prien Bildungsministerin in Kiel, das Amt der KMK-Präsidentin hatte sie 2022 inne. Welche Akzente wollen beide nun setzen? Table.Media hat nachgefragt.

Frau Hubig, Frau Prien, was ändert sich in der KMK, wenn die Koordinatoren für die A- und B-Länder nicht mehr Ties Rabe und Alexander Lorz heißen, sondern Stefanie Hubig und Karin Prien?

Hubig: Ich glaube, es ändert sich zunächst nichts am guten Miteinander. Herrn Rabe und Herrn Lorz hat ausgezeichnet, dass sie sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und für alle Länder gute Kompromisse vermittelt haben. Das wird so bleiben.

Prien: Es gibt eine gute Mischung zwischen Kontinuität und dem festen Willen, das Kooperationsmoment weiterzuentwickeln. Die KMK und die Bildungspolitik insgesamt haben eine Schlüsselrolle bei der Lösung fast aller Probleme, die wir in Deutschland haben: Nehmen Sie die Fachkräftesicherung, die Verteidigung unserer liberalen Demokratie oder auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wir werden daher auf Ebene der Koordinatoren noch häufiger miteinander sprechen. Es ist viel Arbeit zu leisten in der Vorbereitung der Sitzungen. Denn die Koordinatoren liefern häufig die inhaltliche Vorbereitung der Tagesordnungspunkte.

Ist der plötzliche Wechsel von zwei Schlüsselpositionen problematisch? Immerhin sind wir aktuell in entscheidenden Wochen, was das Startchancen-Programm und den Digitalpakt angeht.

Hubig: Ich halte das nicht für problematisch. Wir sind beide viele Jahre im Geschäft und waren Präsidentinnen der KMK. Im Jahr 2020, als ich Präsidentin war, ist die Ländervereinbarung verabschiedet worden, die für mehr Einheitlichkeit im Bildungswesen steht. Und Frau Prien und ich haben maßgeblich daran mitgewirkt, die Ständige Wissenschaftliche Kommission an den Start zu bringen. Aus meiner Sicht steht jetzt vor allem die Frage der Reform der KMK im Vordergrund.

Prien: Es ist eine günstige Konstellation, dass sowohl Frau Hubig als auch ich beziehungsweise Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein in wesentlichen Themen bereits jetzt führende Rollen innehaben. Beide Länder sind in der AG, die das Startchancen-Programm verhandelt. Schleswig-Holstein ist Mitglied der Strukturkommission zur KMK-Reform und leitet die Kommission für Lehrerbildung, die im März das Papier zur Reform der Lehrerausbildung vorlegen wird.

Das Prognos-Gutachten war eine schonungslose Bestandsaufnahme der KMK. Generalsekretär Udo Michalik kündigte an, dass die KMK beim nächsten Neujahrsempfang eine andere sein werde. Sehen Sie das auch so?

Prien: Die KMK muss im Januar 2025 eine andere sein. Wir reden darüber nicht weniger als über die Frage der Akzeptanz für den Bildungsföderalismus.

Hubig: Ja, ich glaube auch, dass die KMK eine andere sein wird und sein muss. Einiges hat sich schon verändert. Wir haben mit dem Kaminabend, den wir 2019 eingeführt haben, eine grundlegend andere Arbeitsweise etabliert. Hier besprechen die Ministerinnen und Minister die Dinge parteiübergreifend und allein in einem sehr vertraulichen Rahmen. Früher wurden eigentlich immer nur die vorabgestimmten Beschlüsse durchgewunken. Ich erinnere mich noch gut an meine erste KMK-Sitzung. Da war ich schon irritiert …

Das müssen Sie erklären …

Hubig: Ich hatte bei der Vorbereitung auf die Ministerkonferenz einen Beschlussvorschlag gesehen und gesagt: Den müssen wir ändern. Daraufhin wurde mir erklärt, dass das nicht ginge, weil die Amtschefkonferenz das schon so entschieden habe, also die Ebene der Staatssekretäre und Staatsräte. Das läuft heute richtigerweise anders.

Die Ministerinnen und Minister setzen also viel stärker die Themen. Das geht in die Richtung der Prognos-Empfehlungen …

Hubig: Ja, wir brauchen diese strukturellen Veränderungen. Dafür ist es notwendig, dass wir viel mehr auf das Prinzip Top-down setzen müssen statt wie bisher auf Bottom-up. Dass Entscheidungsprozesse aktuell durchschnittlich neun Monate dauern, ist deutlich zu langsam. Ich glaube, wir müssen uns auch die Frage nach dem Einstimmigkeitsprinzip stellen. Wie kommen wir zu tragfähigen Ergebnissen, die nicht Minimalkompromisse sind? Könnten wir auch mal sagen, diese Länder machen mit und andere haben die Möglichkeit, auszuoptieren? Das könnte konkret bedeuten, dass einzelne Länder mit guten Gründen noch ihren eigenen Weg gehen, um nicht die große Mehrheit aufzuhalten.

Prien: Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass nicht einzelne Länder den notwendigen Fortschritt blockieren können. Wir müssen zu Modellen kommen, dass Gruppen von Ländern mit einzelnen Themen mutig vorangehen können. Dabei müssen wir aber auch die Möglichkeit schaffen, dass zunächst nicht beteiligte Länder sich später wieder anschließen können. So könnte man im Ergebnis durch Opt-out-Klauseln und Haushaltsvorbehalte dem Bildungsföderalismus immer noch Rechnung tragen.

Das klingt nach sehr konkreten Überlegungen zur Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip …

Hubig: In jedem Fall sollten wir den Weg weitergehen, dass Wenige für alle Modelle entwickeln können. Beim Startchancen-Programm halten wir es für klug, dass die Verhandlungsarbeitsgruppe weitermacht. Denn bestimmte Fragen betreffen alle Länder gleichermaßen: Welche Schulen sollen ausgewählt werden? Wie macht man die Linie-Null-Messung zum Programmstart? Diese Fragen muss man nicht 16-mal beantworten.

Spielt es in Ihren Überlegungen zum Einstimmigkeitsprinzip eine Rolle, dass ein Bildungsminister der AfD die Handlungsfähigkeit der KMK gefährden könnte?

Prien: Wir erleben im Augenblick eine weitere Ausdifferenzierung des Parteiensystems – um es neutral auszudrücken. Dabei ist nicht auszuschließen, dass auch Bildungsministerien in Zukunft von deutlich mehr Parteien besetzt werden als bislang. Trotzdem müssen wir Strukturen haben, die es uns ermöglichen, die großen Probleme weiterhin beherzt gemeinsam anzugehen – unabhängig von der Frage, wie sich die politischen Verhältnisse in einzelnen Bundesländern entwickeln.

Hubig: Ich habe in der KMK selten eine Zeit erlebt, in der wir so viel Konsens und so große Schnittmengen hatten. Das muss aber nicht auf immer und ewig so bleiben. Ich glaube, es ist in diesen Zeiten gut, manchmal auch klarere Entscheidungen zu treffen, bei denen dann einzelne Länder zu dem Schluss kommen: Wir können da nicht mitmachen, aber wir blockieren auch nicht.

Anfang Februar, so der Stand jetzt, wird es wieder darauf ankommen, dass alle 16 Länder im Boot sind: Dann soll es bei einer Sonder-KMK grünes Licht für das Startchancen-Programm geben. Wie steht es um die Verhandlungen?

Hubig: Für die A-Seite kann ich sagen, dass wir mit den Ergebnissen, die wir vereinbart haben, grundsätzlich einverstanden sind. Ich halte es für wichtig, dass wir jetzt schnell an den Start kommen. Sonst wird das mit dem nächsten Schuljahr nichts.

Prien: Ich bin da noch ein bisschen zurückhaltender. Aber ich teile die Einschätzung, dass wir ein für alle Länder endverhandlungsfähiges Paket auf dem Tisch haben. Jetzt geht es in die letzte Verhandlungsrunde und insbesondere im Bereich Bürokratieabbau, aber auch in einigen wichtigen Detailfragen, etwa was den Programmbeginn mit der richtigen Anzahl an Schulen angeht, gibt es noch Verhandlungsbedarf. Ich bin zumindest verhalten optimistisch, dass wir in dieser Woche zu einem Ergebnis kommen.

Stetiger Begleiter der Startchancen-Verhandlungen ist die Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern zur Fortsetzung des Digitalpakts. Frau Prien, wackelt das Startchancen-Programm ohne klare Digitalpakt-Perspektive?

Prien: Der Digitalpakt darf dem Startchancen-Programm nicht zum Opfer fallen. Wir brauchen beide Programme. Und wir fordern von der Bundesseite, namentlich der Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger, dass sie sich vor der Sonder-KMK nochmal klar zur Fortsetzung des Digitalpakts bekennt. Es sprengt auch meine Vorstellungskraft, dass ausgerechnet das FDP-geführte Ministerium – Stichwort “digital first” – den Digitalpakt schleifen könnte.

Wie muss denn ein ausreichendes Bekenntnis zum Digitalpakt aussehen?

Prien: Am 30. und 31. Januar gibt es eine Klausurtagung von Bund und Ländern zum Digitalpakt – vor der Sonder-KMK zum Startchancen-Programm. Das ist ein Zeichen dafür, dass zum Digitalpakt weiter ernsthaft verhandelt wird. Bei den quälenden Startchancen-Verhandlungen hat man die Durchbrüche letztlich bei den Klausuren geschafft. Daher erhoffe ich mir hier substanzielle Fortschritte.

Frau Hubig, wie stehen Sie dazu?

Hubig: Wir brauchen das Startchancen-Programm und den Digitalpakt 2.0. Ich halte einen festen Konnex nicht für klug. Das Startchancen-Programm ist schon sehr weit verhandelt. Und die jüngste Pisa-Studie oder der IQB-Bildungstrend zeigen einfach, dass das Programm notwendig ist, da es da ansetzt, wo die Schulen und die Schülerinnen und Schüler es brauchen. Deshalb spreche ich mich ganz klar für das Startchancen-Programm aus. Nach der Haushaltsbereinigungssitzung steht zudem fest, dass die Vereinbarung zügig unterzeichnet werden muss, damit alle eingeplanten Gelder freigegeben werden. Bis Ende Februar muss die Bundesregierung dem Haushaltsausschuss über den Verhandlungsstand berichten. Das setzt uns sicherlich nochmal unter Druck. Ich würde übrigens auch sagen, dass sich die Bundesbildungsministerin – da muss ich eine Lanze für sie brechen – schon sehr klar zum Digitalpakt 2.0 bekannt hat.

Reicht das?

Hubig: Wir brauchen für die Planungssicherheit eine finanzielle Größenordnung. Denn es macht einen Unterschied, ob wir über 500 Millionen Euro oder über drei Milliarden Euro sprechen. Und wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben. Wer vor Corona in den Schulen war und jetzt in die Schulen geht, der sieht, was sich verändert hat. Das war ein fast disruptiver Wandel und der wird sich fortsetzen. Wir brauchen jetzt alle, die Kommunen, die Länder und den Bund. Und die FDP steht doch eigentlich für digitale Bildung. Ich habe im Jahr 2021 die Koalitionsverhandlungen im Bund mitgemacht. Damals hat sich die FDP sehr stark gemacht für den Digitalpakt. Wir haben über Summen geredet, von denen wir heute leider nur noch träumen können. Ich kann nur eindringlich appellieren, dass wir in diesem Punkt nichts verschlafen dürfen.

Prien: Um das aus meiner Sicht einzuordnen: Das Startchancen-Programm wird die Bildungssituation in Deutschland nicht grundlegend verändern. Dafür ist es viel zu klein dimensioniert. Aber die Frage einer konsequenten weiteren Digitalisierung ist entscheidend dafür, dass wir tatsächlich die Trendwende auch bei den nationalen und internationalen Vergleichsstudien schaffen.

Warum?

Prien: Neben den großen Infrastrukturfragen geht es jetzt auch darum, ob wir es mit Intelligenten Tutoriellen Systemen schaffen, dass alle Kinder und Jugendlichen die Chance auf individuelle, ergänzende Unterstützung beim Erwerb basaler Kompetenzen erhalten. Es geht darum, ob wir die flächendeckende Einführung von Informatik als Schulfach schaffen. Und damit geht es auch um den Anschluss an die Entwicklung im Bereich von KI in Wirtschaft und Industrie. Nicht zuletzt: Eine gute datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung umzusetzen ist ein zentraler Schlüssel für bessere Lernergebnisse. Und dafür brauchen wir in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen den Digitalpakt 2.0.

Mindestens 148.000 Schüler in Deutschland haben im Schuljahr 2022/23 eine Klasse wiederholt, das waren 2,3 Prozent aller Schüler. In der Berechnung fehlen allerdings die Zahlen aus dem Saarland. Und erfasst sind in den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts nur Klassenwiederholungen ab der dritten Klasse. Unterschieden wird dabei nicht, ob ein Schüler freiwillig wiederholt hat oder nicht versetzt wurde. In einigen Bundesländern ist eine Nichtversetzung inzwischen allerdings nicht mehr vorgesehen oder nur für bestimmte Schulstufen oder Schularten.

Auffällig sind die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern: Die meisten Klassenwiederholungen gab es im vergangenen Schuljahr in Bayern (4,1 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (3,8 Prozent), die wenigsten in Berlin (1,0 Prozent) und Schleswig-Holstein (1,2 Prozent). Auch schon in den Jahren zuvor lagen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern weit vorn. Das bayerische Kultusministerium stellt auf Anfrage von Table.Media aber klar, dass die meisten Wiederholungen freiwillig erfolgen. Die Quote derjenigen, die nicht versetzt werden, liege in Bayern bei 1,5 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern machen die Nichtversetzungen 1,7 Prozent aus. “Die Quote der freiwilligen Wiederholungen liegt mit 2,1 Prozent noch deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau”, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums Table.Media.

Die Wiederholerquote liegt wieder auf Vor-Corona-Niveau. Auch 2019 wiederholten 2,3 Prozent der Schüler eine Klasse. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie hingegen leicht gesunken – im Schuljahr 2021/22 betrug sie noch 2,4 Prozent. In der Corona-Pandemie war sie niedriger, weil die Versetzungsregeln zeitweilig ausgesetzt waren und Schüler auch dann versetzt wurden, wenn sie das Klassenziel nicht erreicht hatten.

Im Vergleich zu anderen Ländern wiederholen in Deutschland vergleichsweise viele Schüler eine Klasse. Das hat die aktuelle Pisa-Studie gezeigt. 19 Prozent der 15-Jährigen gaben hier an, im Laufe ihrer Schulzeit schon mindestens einmal eine Klasse wiederholt zu haben. Im OECD-Schnitt sind es nur neun Prozent. Mehr Sitzenbleiber als in Deutschland gibt es in Europa nur noch in Belgien, den Niederlanden und in Spanien. Und die Pisa-Studie zeigt auch, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Klasse zu wiederholen, bei sozioökonomisch benachteiligten Schülern eineinhalbmal höher als bei sozioökonomisch begünstigten Schülern ist. Das ist selbst dann der Fall, wenn die schulischen Leistungen ähnlich sind.

Einen Nutzen haben Klassenwiederholungen aber offenbar nicht. In diesem Punkt ist sich die Bildungsforschung einig. “Sitzenbleiben bringt einfach nichts, es gibt keine substanziellen Effekte”, sagt Miriam Vock, Unterrichtsforscherin an der Universität Potsdam, Table.Media.

Es sei auch nicht erwiesen, dass die Wiederholer beim zweiten Durchlauf besser zurechtkommen. Am Anfang des wiederholten Schuljahres würden sich die Schüler vielleicht noch leicht verbessern, aber das verliere sich dann schnell wieder. Das liegt auch daran, dass viele Schüler die Klassenwiederholung nicht als Chance, sondern als Scheitern erleben. “Wir sehen ganz klar, dass das für die Motivation ein Dämpfer ist. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will”, so Vock.

Ähnlich erlebt das der Schulleiter Helmut Klemm. “Oft verteilen sich die Defizite nicht gleichermaßen auf alle Fächer, sondern betreffen nur einzelne Bereiche”, sagt er Table.Media. An seiner Schule, der Eichendorffschule in Erlangen, die 2023 den Deutschen Schulpreis bekommen hat, bleiben die Schüler schon lange nicht mehr sitzen. Die Mittelschule, das bayerische Pendant zur Hauptschule, hat 2015 die Lernbüroarbeit eingeführt und den Lehrplan in Lernbausteine unterteilt. Mit den Lernbüros wollte die Schule vor allem das Lernen individualisieren. “Aber wir haben schnell gemerkt, dass wir dieses Instrumentarium auch nutzen können, um Schülern ein Gerüst zu geben, damit sie den Stoff aufholen können”, erklärt Klemm. Die Lernbausteine sind in drei Stufen differenziert und digitalisiert. So können Schüler auch lehrerunabhängig, ihrem Lernstand entsprechend und im eigenen Lerntempo Stoff wiederholen und üben. Das sei zum Beispiel wichtig, wenn Schüler mal längere Zeit krank sind, eine depressive Phase haben oder sich länger im Ausland aufhalten.

Statt Sitzenbleiben gibt es an der Eichendorffschule die flexible Ausgangsstufe. Die Schüler haben die Möglichkeit, ihre Schulzeit um ein Jahr zu verlängern, um einen höheren Abschluss zu bekommen oder bessere Noten zu erreichen. Klemm nennt das “eine Reaktion auf bayerische Umstände” und bewegt sich hier in einer rechtlichen Grauzone. Denn an der bayerischen Mittelschule ist die zehnte Klasse eigentlich nicht vorgesehen, man kann höchstens die 9. Klasse noch mal wiederholen. Der langjährige Schulleiter aber weiß: “Vielen Schülern reicht die Zeit bis zur 9. Klasse nicht.” Nach der 9. Klasse würde ein Drittel der Schüler den sogenannten “Quali”, eine Art Hauptschulabschluss plus, bestehen, nach der 10. Klasse seien es zwei Drittel. Die zusätzliche Zeit ermöglicht es ihnen, Lernrückstände flexibel und individuell aufzuholen. Über das Sitzenbleiben sei das nicht zu schaffen, da ist er sich sicher.

Auch die Bildungsforscherin Miriam Vock hält Wege der individuellen Förderung für viel effektiver als die Klassenwiederholung. Und diese Förderung müsse früher ansetzen. “Wenn ein Schüler so weit mit den Leistungen zurückliegt, dass er sitzenbleiben würde, liegt etwas im Argen.” Besser sei es, wenn Schüler in einem differenzierten Kurssystem während des Schuljahres den Kurs wechseln könnten. In Deutschland gibt es solche Strukturen nur an Gesamtschulen, in anderen Ländern mit einem weniger segregierenden Schulsystem ist das längst Standard.

Das Kultusministerium in Bayern hält neben individuellen Fördermaßnahmen während des Schuljahres aber auch die Klassenwiederholung für “durchaus sinnvoll” und sieht in dem Instrument eine Chance: “Das Wiederholen einer Jahrgangsstufe ist also eine pädagogisch begründete Maßnahme, die in besonderen Situationen dem einzelnen Schüler in seiner Bildungsbiographie helfen kann.”

Im September wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt. In allen drei Ländern liegt die AfD in Umfragen mit teils deutlichem Abstand vorn. Es lässt sich nicht ausschließen, dass sie in mindestens einem der Länder die Mehrheit der Parlamentssitze erringen und einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin stellen könnte. Die Partei wird vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Gerade erst hat die Correctiv-Redaktion enthüllt, welche Pläne die AfD verfolgt. Bei dem Geheimtreffen in Potsdam wurde diskutiert, wie Millionen von Menschen aus Deutschland abgeschoben werden könnten.

Vor dem Hintergrund dieser Radikalisierung bekommen auch die bildungspolitischen Positionen und Aussagen der AfD eine ganz neue Dimension. Etwa, wenn ihre Vertreter Migranten für die Pisa-Ergebnisse verantwortlich machen. Die AfD Bielefeld schreibt dazu, schuld sei eine “selbstzerstörerische Einwanderungspolitik”. Deutsche Schüler müssten “sich jeden Erkenntnisgewinn hart gegenüber Störern aus anderen Kulturkreisen erkämpfen”. Sie seien überzeugte Demokraten, heißt es in der Präambel zum Grundsatzprogramm der AfD. Im Bereich Schule, Hochschule und Forschung finden sich folgende Forderungen:

Im Wahlprogramm in Sachsen wird in Anlehnung an das Grundsatzprogramm der AfD zum Beispiel der Erhalt eines mehrgliedrigen Schulsystems gefordert, “Meister statt Master”, die “Vermittlung von deutschem Kulturgut”, und eine “Neutralität an Schulen soll wieder hergestellt werden”.

Lesen Sie im Research.Table in der Langfassung dieser Analyse, welche Haltung die AfD zu Wissenschaft und Forschung hat.

Die Bildungspolitik sei für Rechtspopulisten eine der zentralen Kampfarenen, um den gesellschaftlichen Diskurs nach rechts zu verschieben, sagt Mark Rackles, früher Staatssekretär für Bildung im Berliner Senat und Mitglied der KMK-Amtschefkonferenz. In seiner Kolumne für Table.Media nennt er beispielhaft die AfD-Reaktionen auf die schlechten deutschen Ergebnisse in den Pisa-Vergleichsstudien, die systematisch Bildungsdefizite mit Menschen ausländischer Herkunft verbinden: “Ohne Migrationswende keine Bildungswende” (MdB Höchst, AfD); Überlastung durch “Migrantenquote und die ungesteuerte Masseneinwanderung” (MdA Weiß, AfD); “falsche Asyl- und Migrationspolitik [schlägt] voll durch auf den Schulbereich” (MdL Wolf, AfD).

Auf die Bildungspolitik bezogen könne dies in institutioneller Hinsicht heißen: Ein einziges Bundesland unter AfD-Führung (oder einer von der AfD abhängigen Regierung) kann die KMK in der bestehenden Struktur bei einer konsequenten Obstruktionspolitik vollständig lahmlegen. Das Saarland als aktuelles Präsidentschaftsland sollte die anstehende KMK-Reform in diesem Jahr nicht auf die Streichung von ein paar Gremien reduzieren, sondern ernsthaft die überfällige Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in den Blick nehmen.

Lesen Sie hier, was die Ministerinnen Karin Prien und Stefanie Hubig zum Einstimmigkeitsprinzip sagen.

Amadeo Gaigl betreibt eine – auf den ersten Blick – ganz normale Online-Nachhilfe. Aber mit “Bildung digital” (bidi) schafft der Gründer etwas, das in Zeiten von Pisa-Krise und Lehrermangel nottut. Die digitale Unterstützung kommt sehr schnell jenen Schülern zugute, die im Unterricht nicht mitkommen. Die Nachhilfe wird finanziert über zusätzliche Budgets, die Schulleitern zur Verfügung stehen. Wie sie die Mittel verwenden – für einen Schulhund, für zusätzliches Personal oder eben für Online-Nachhilfe – können sie selbst entscheiden.

Die selbstbestimmte Verfügung von Mitteln ist spätestens mit dem Startchancen-Programm ein Thema. Wie berichtet, ist eine der drei Säulen des Programms das Chancenbudget für Schulleiter. Aber während bundesweit die ersten 1.000 Schulen aus dem Startchancen-Programm noch bis Sommer 2024 warten müssen, haben Schulen in Sachsen und Baden-Württemberg schon seit dem Programm “Aufholen nach Corona” Erfahrungen mit zusätzlichen Schulleiterbudgets gesammelt. Diese waren so gut, dass beide Länder die Sondertöpfe für ihre Rektoren mit eigenem Geld weiterfinanzieren.

Davon profitiert zum Beispiel Talea aus Sachsen. Die Zwölfjährige besucht dort eine Haupt- und Realschule. In Mathematik geht es ihr manchmal im Unterricht zu schnell. Deswegen hilft ihr ein Nachhilfelehrer, der ihr online noch einmal erklärt, was Brüche bedeuten und wie man sie berechnet. “Wenn man fragt, weil man etwas nicht verstanden hat, meckert sie einen an”, sagt Talea über ihre Lehrerin. Beim Nachhilfelehrer läuft es besser. Die digitale Nachhilfe bei bidi muss Taleas Mutter nicht selbst bezahlen. Die Schulleitung hat ihr einen Gutschein über zehn Nachhilfestunden gegeben.

Auch der Schulleiter des Gymnasiums in Engen (Baden-Württemberg) agiert mit diesen Gutscheinen. Thomas Umbscheiden berichtet, dass an seiner Schule etwa 50 Schüler bei Nachhilfelehrern von bidi Förderung bekommen. “Wir sind eine Schule im ländlichen Raum, für uns ist dieses Online-Angebot ideal, weil niemand weite Wege für Präsenz-Nachhilfe fahren muss”, sagt der Schulleiter. Er will weder auf den Einzelunterricht noch auf das freie Budget verzichten. Als bidi-Mitarbeiter am Tag der offenen Tür das Angebot vorstellten, so berichtet es der Rektor, gaben hinterher 20 Eltern “Bildung digital” als Grund dafür an, ihre Schüler ans Gymnasium Engen geschickt zu haben.

Dass an einer öffentlichen Schule staatlich angestellte Lehrer Förderangebote machen sollten, ist für Umbscheiden keine Option. “Wir brauchen jeden Lehrer, um den Normalbetrieb aufrechtzuerhalten – wir gehen am Stock”, sagt er Table.Media. Deswegen hat er als Co-Vorsitzender der regionalen Direktorenvereinigung Südbaden das Schulministerium in Baden-Württemberg gebeten, die freien Schulbudgets unbedingt beizubehalten.

Beim Amtschef des Ministeriums, Daniel Hager-Mann, ist er damit auf offene Ohren gestoßen. Das aus der Corona-Zeit stammende Programm “Lernen mit Rückenwind” wurde verlängert. “In Regionen mit Lehrermangel berichten mir Schulleiter, wir haben zwar ein Problem, Lehrkräfte zu finden, aber ‘Lernen mit Rückenwind’ gibt uns die Flexibilität, das Personal zu organisieren, das wir brauchen”, sagte Hager-Mann zu Table.Media. Dabei gibt es verschiedene Formen der Förderung: über Kooperationspartner, über Einzelpersonen “oder über Bildungsgutscheine, mit denen sich die Schüler auf dem Nachhilfemarkt Leistungen kaufen”. Im aktuellen Schuljahr 2023/24 stehen den Schulen in Baden-Württemberg laut Kultusministerium Mittel in Höhe von insgesamt 67 Millionen Euro zur Verfügung.

Auch Sachsen hat nach Auslaufen des Corona-Sonderprogramms das flexible Schulleiterbudget fortgesetzt – insgesamt acht Millionen Euro können Direktoren dort vergeben. Ebenso finden sich in Sachsen-Anhalt und neuerdings auch in Brandenburg ähnlich Programme. Allerdings können sie dort nicht so unkompliziert für Personal oder Online-Hilfe verwendet werden. Und: Es handelt sich auch nicht um wirklich zusätzliche Geldmittel für Schulleiter. Sie werden vielmehr aus sogenannten Budgetierungen gewonnen, also der Ausbezahlung von Mitteln für Lehrerstellen, die nicht besetzt sind.

Amadeo Gaigl hat bidi auch deswegen mitgegründet, weil es ihm in seiner Jugend wie Talea aus Sachsen ging. Gaigl wuchs bei seiner Oma auf, die ihm weder bei den Hausaufgaben helfen noch genug Geld für Nachhilfe aufbringen konnte. Er hätte daher gern als Schüler die Möglichkeit einer über die Schule finanzierten Nachhilfe gehabt. Denn kommerzielle Nachhilfe könnten sich viele Familien nicht leisten. “Nachhilfe als effektive Unterstützung für Schulkinder findet in der Regel nicht da statt, wo Familien am 25. des Monats das Geld ausgeht”, sagt er. “Nachhilfe gibt’s da, wo das Klavier im Wohnzimmer steht – bei bürgerlichen Familien.”

Zwar können sich Familien, die Bürgergeld beziehen, auch heute schon Nachhilfe vom Staat bezahlen lassen, aber die Beantragung dieser Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist derart kompliziert, dass bis zu 70 Prozent des Geldes für Nachhilfe gar nicht abgerufen werden. Die Beantragung digital zu vereinfachen, wird wohl noch dauern.

Aber warum gibt man dann nicht den Schulen die Möglichkeit, Risikoschülern aus eigenen Budgets gezielt zu helfen? Bayerns Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) weicht aus. Das Bundesland, in dem “Bildung digital” seinen Sitz hat, lehnt Kooperationen mit Anbietern für schnelle Nachhilfe ab. Sie setze auf grundständig ausgebildete Lehrer und Quereinsteiger, sagte Stolz dem Bayerischen Rundfunk: Kommerzielle digitale Angebote “sind für uns aktuell kein Thema”. Für Talea aus Sachsen aber hat sich genau das gelohnt. Sie hat drei Einsen in Mathematik geholt – nachdem sie der Nachhilfelehrer beim Lernen unterstützt hat.

Am kommenden Dienstag stimmt der Bundestag in zweiter Beratung über den Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Einzelplan 30) ab. Erst in der Vorwoche hatte der Haushaltsausschuss den Etat 2024 in der Bereinigungssitzung beschlossen. Eigentlich sollte dies bereits Mitte November 2023 geschehen sein. Aufgrund des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts war das nicht möglich.

Nun steht der Einzelplan 30 in der vom Haushaltsausschuss geänderten Fassung fest. Zu den Änderungen, die schon bei der im November unterbrochenen Bereinigungssitzung beschlossen wurden, zählen Mehrausgaben für die Leseförderung und im MINT-Bereich von 2,3 Millionen Euro in den Jahren 2024, 2025 und 2026. Konkret geht es dabei um 500.000 Euro jährlich für die Initiative MINT- und Leseförderung “echt jetzt?” sowie 1,8 Millionen Euro für das Projekt “Lesestart 1-2-3”.

Mehr Mittel sind in den kommenden Jahren auch für einen “Zukunftstag ökonomische Bildung” vorgesehen. Jeweils bis zu 100.000 Euro sollen dafür in den Jahren 2024 bis 2028 zur Verfügung stehen, im Etat verortet unter “Weiterbildung und Lebenslanges Lernen”. Dazu passt, dass Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Bundesfinanzminister Christian Lindner im März 2023 die Initiative zur finanziellen Bildung vorgestellt hatten.

Gespart wird bei den “Maßnahmen zur Verbesserung der Berufsorientierung”. Hier sah der Regierungsentwurf 97 Millionen Euro vor, nun sind es 95,11 Millionen Euro. Aus Kreisen des Haushaltsausschusses ist zu hören, dass es sich hier im Grunde um keine Kürzung handele, da die Mittel erfahrungsgemäß nicht ausgeschöpft würden.

Hausaufgaben erhielt das BMBF zum Programm Jobstarter plus. Mit ihm wurden kleine und mittlere Unternehmen in ihrer Aus- und Weiterbildung unterstützt. Schwerpunkte lagen in der Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Ausbildung oder auf der Digitalisierung in der Ausbildung. Ende 2023 ist das Programm ausgelaufen.

Der Haushaltsausschuss fordert daher das BMBF auf, zu prüfen, ob ein Nachfolgeprogramm in der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung eingebunden werden kann. Bis zum 30. Juni soll das Ministerium dazu berichten. hsc

Die Kürzungen im Bundeshaushalt 2024 treffen auch die Deutschen Auslandsschulen. Sie müssen zwar weniger als ursprünglich einsparen, doch für die Schüler könnte es deutlich teurer werden.

Der Schulfonds des Auswärtigen Amts, über den die Förderung der Deutschen Auslandsschulen läuft, weist für das Jahr 2024 Einsparungen von knapp zwei Prozent aus. Zwar steigen die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen – für Budget und Lehrkräfte der Schulen – zum Februar um 8,6 Prozent. Doch die freiwilligen Förderungen sinken massiv.

Das trifft viele Schulen unmittelbar. Denn trotz Auslandsschulgesetz sind weiterhin 21 Prozent der Institutionen von dem gesetzlichen Förderungsanspruch ausgeschlossen. Sie sind auf freiwillige finanzielle und personelle Unterstützung angewiesen. 35 Prozent der Kürzung stehen 2024 allein bei der freiwilligen finanziellen Förderung an.

Insgesamt sind die Einsparungen aber geringer als ursprünglich gedacht. Nach dem Haushaltsbeschluss vom 18. Januar haben die Deutschen Auslandsschulen mehr Geld zur Verfügung, als im Juli 2023 vorgesehen war. Statt der ursprünglich geplanten Senkung der finanziellen Förderung um 8,21 Millionen Euro, müssen sich die Institutionen nun auf einen um 5,44 Millionen Euro geschrumpften Haushalt einstellen. Die kurzfristige Existenz der Schulen sei nach Angaben des Weltverbandes Deutscher Auslandsschulen (WDA) damit gesichert, aber mittelfristig bedrohe das einzelne Schulen.

Die Einsparungen treffen nach dem Gießkannen-Prinzip alle Schulen gleich. “Das ist unter anderem für Schulen im Aufbau problematisch, die noch keine gesetzliche Förderung erhalten”, sagt Thilo Klingebiel, Geschäftsführer des WDA.

“Wir sind froh darüber, dass der Bundestag die schwierige Lage der Auslandsschulen gewürdigt und noch einmal die Mittel erhöht hat, aber es bleibt eine signifikante Finanzierungslücke“, sagt Klingebiel. Seinen Angaben zufolge liege diese bei 17 bis 20 Millionen Euro.

Im aktuellen Auslandsschulkompass des WDA von Oktober 2023 gaben gut 21 Prozent der teilgenommenen Schulen ihre wirtschaftliche Lage mit “schlecht” an – eine Steigerung im Vergleich zum April 2022 von rund zwölf Prozent. Mehr als 13 Prozent der Schulen seien demnach in ihrer Existenz gefährdet. Im März 2023 waren das noch 5,5 Prozent. Bei niedrigerer finanzieller Unterstützung aus Deutschland müssten viele Auslandsschulen ihre Schulgebühren anheben, um die Einnahmen durch einen höheren Eigenanteil zu sichern. Klingebiel sagt: “Wenn die Bezahlbarkeit der Gebühren nicht gesichert ist, dürften sich einige gesellschaftliche Gruppen den Schulbesuch bald nicht mehr leisten können”. Jasper Bennink

Mit bunten Videos von begeisterten Lehrkräften bewirbt Nordrhein-Westfalen seit dieser Woche den Lehrerberuf. Die Kampagne läuft vor allem online und richtet sich sowohl an Abiturienten als auch Quereinsteiger. Auf der Webseite springt einem die Frage “Was ist deine LehrKRAFT?” entgegen. Zwar sucht das Schulministerium nicht direkt nach Superkräften – trotzdem erfahren Interessenten mit nur wenigen Klicks, warum sie möglicherweise doch nicht ins Klassenzimmer passen.

Neben den Videobotschaften zufriedener Lehrkräfte findet sich dafür auf der Webseite ein kleiner Test, um die eigene “LehrKRAFT” herauszufinden. Besonders aussagekräftig ist dieser nicht, allerdings verlinkt er auf einen weiteren Test des Career Counselling for Teachers (CCT). In diesem “Selbsterkundungstest” gibt es Fragen zur eigenen Persönlichkeit, dem fachbezogenen Interesse und bisheriger Berufserfahrung. Diese Fragen sollen “Impulse” geben, ob man sich den Lehrerberuf vorstellen kann. Laut Ulrich Heublein, Bildungsforscher vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung braucht es allerdings noch weitere Self-Assessments und Praxiseinblicke, um die eigenen (Studien-)Kompetenzen mit den Studien- und Berufsanforderungen abzugleichen.

Ayla Çelik, die Vorsitzende des Landesverbands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht den Fragebogen als “eine sinnvolle Ergänzung” auch wenn er in Bezug auf die eigenen Kompetenzbeschreibungen sehr oberflächlich bleibe. Gut findet sie die Möglichkeit, dass Nutzer präferierte Studienfächer angeben können und anschließend mögliche Einstellungschancen angezeigt bekommen.

Rund 800.000 Euro hat das nordrhein-westfälische Schulministerium dieses Jahr für seine Werbekampagne angesetzt, wie ein Sprecher Table.Media mitteilte. Hinzu kommen noch die Kosten für die Entwicklung, die bereits vergangenes Jahr begonnen hat. Die Ausgaben bewegen sich damit in einem deutlich höheren Rahmen als etwa die der Werbekampagne Baden-Württembergs. Diese kostete knapp 215.000 Euro und hatte im Sommer 2023 für große Aufregung gesorgt. Viele kritisierten, die Slogans würden Lehrer als faul darstellen. In NRW hingegen lobten Bildungsverbände den wertschätzenden Fokus der “LehrKRÄFTE“-Kampagne.Vera Kraft

Ab dem Schuljahr 2024/25 sollen Lehrkräfte an bayerischen Grundschulen mehr Deutsch und Mathematik unterrichten. Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz reagiert damit auf die, wie sie sagt, “alarmierenden Pisa-Ergebnisse”. Mit diesem ersten “Maßnahmenpaket” ihrer Amtszeit ändert Stolz nicht nur die Stundentafel der Grundschulen, sondern führt auch verbindliche Lesescreenings ein. Andere Fächer sollen dagegen gekürzt werden.

“Lesen, Schreiben, Rechnen sind das Wichtigste, was unsere Schülerinnen und Schüler können müssen”, sagt Stolz. Der Deutschunterricht wird daher in allen vier Jahrgangsstufen von sechs auf sieben Stunden erhöht. Eine Stunde zusätzlichen Matheunterricht gibt es dagegen nur in der ersten und vierten Klasse.

Das Konzept sei so gestaltet, dass die Gesamtstundenzahl in der Grundschule gleich bleibe, heißt es aus dem bayerischen Kultusministerium. Man wolle die Stunden daher nur “überschaubar umverteilen”. Die Zusatzstunde in Mathematik in der ersten Klasse soll genug Zeit geben, die mathematischen Grundlagen zu erlernen, auf die in Klasse 2 und 3 aufgebaut wird. Die Extrastunde am Ende der Grundschulzeit solle absichern, dass die Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen “tatsächlich verlässlich erworben haben”, sagte ein Sprecher des Kultusministers.

Mehr Zeit für die Kernfächer bei gleicher Stundenzahl bedeutet, es bleibt weniger Zeit für andere Fächer. Gänzlich streichen möchte man allerdings kein Fach. Stattdessen sollen “zeitnah” Empfehlungen folgen, welche Fächer man kürzen könnte. Wie genau der neue Stundenplan dann in der Praxis aussehen soll, möchte das Ministerium den Schulen allerdings selbst überlassen. Der Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) begrüßt diese Flexibilität.

Um die Kinder künftig noch individueller fördern zu können, sollen Lehrkräfte verbindliche Lesescreenings durchführen. Das bayerische Kultusministerium möchte dazu den Schulen ab dem neuen Schuljahr ein computerbasiertes Verfahren kostenfrei zur Verfügung stellen. Dieses soll eine leichte Diagnose der Lesekompetenzen ermöglichen. Das Programm befindet sich aktuell noch in der Entwicklung: Der Lehrstuhl für Educational Data Science arbeitet gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur an der Universität Regensburg mit dem Bayerischen Lesescreening (BYLES) daran.

Ob die Grundschulen dieses neue Verfahren einsetzen möchten oder ob sie doch lieber auf andere Produkte von Verlagen zurückgreifen möchten, könnten die Schulen aber weiter selbst entscheiden, versichert ein Sprecher des bayerischen Kultusministeriums. Vera Kraft

NRW will Distanzunterricht an Berufsschulen als regelhafte Unterrichtsform verankern. Je nach Bildungsgang sollen die Lehrer 20 bis 40 Prozent des Unterrichts auch digital erteilen können. Das Landeskabinett hat dafür eine entsprechende Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung auf den Weg gebracht, die ab dem neuen Schuljahr in Kraft treten soll. Über sie berät nun der Bildungsausschuss.

Schon seit der Pandemie konnten Berufsschulen in NRW – die dort Berufskollegs heißen – online unterrichten, allerdings nur zeitlich befristet und auf Grundlage von Einzelerlassen. Mit der Verstetigung in den regulären Unterrichtsbetrieb will das Kabinett einen “maßgeblichen Beitrag zur Stärkung der beruflichen Handlungsfähigkeit in einer digitalisierten Welt” leisten.

Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) betonte zudem, ihr Kabinett käme damit den Wünschen vieler Ausbildungsbetriebe entgegen. “In den ländlichen Regionen unseres Landes ist der Besuch einer Fachklasse in bestimmten Berufen mit längeren Fahrtzeiten verbunden.” Die neuen Vorgaben sollen dafür sorgen, dass duale Fachklassen auch im ländlichen Raum attraktiv bleiben. Anna Parrisius

Lehrlinge, die nach Tarif bezahlt werden, erhielten im vergangenen Jahr 3,7 Prozent mehr Vergütung. Der Anstieg war wie im Vorjahr (mit 4,2 Prozent) nominal relativ hoch. Über alle Lehrjahre verteilt erhielten Azubis im Durchschnitt 1.066 Euro brutto pro Monat. Wegen der hohen Inflation hatten sie allerdings faktisch weniger Geld in der Tasche – wie schon 2021 und 2022. Das ergibt eine Berechnung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).

Zwar erhielten Azubis in einigen Branchen Sonderzahlungen. Diese brächten aber nur kurzfristig Erleichterung, schreiben die Forscher. Insgesamt stagniere die Azubi-Vergütung nach Tarif seit 2018. Seitdem gab es laut BIBB einen realen Zuwachs von nur 0,5 Prozent. Am höchsten war die durchschnittliche Vergütung für künftige Milchtechnologen (1.307 Euro), gefolgt vom Nachwuchs im Zimmererhandwerk (1.264 Euro). Allerdings ist das Gefälle im Handwerk insgesamt besonders groß. Am wenigsten erhielten nach Tarif Friseur-Azubis (691 Euro).

Der Bedarf an Azubis machte sich derweil besonders im Bäckerhandwerk bemerkbar: Hier stieg die durchschnittliche Vergütung um 24 Prozent an – von 782 Euro auf 970 Euro im Monat. Damit gehört der Beruf nicht mehr zu jenen mit einer besonders niedrigen Azubi-Vergütung. Bei Schornsteinfegern gab es auch einen starken Anstieg um immerhin 15 Prozent, die Vergütung blieb aber unter der Schwelle von 900 Euro (847 Euro), die nur 14 Berufe unterschreiten.

Zu berücksichtigen ist, dass jedoch nur ein Teil der Auszubildenden nach Tarif bezahlt wird, denn für einige Branchen gibt es keine Vereinbarungen und in manchen Branchen nur in einem Teil der Regionen. 2022 galt laut einer Berechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für ein Viertel der Betriebe – und damit für 51 Prozent der Beschäftigten – ein Branchen- oder Haustarifvertrag.

Das BIBB veröffentlichte außerdem die Rangliste, welche Berufe die Azubis 2023 am häufigsten ergriffen haben. Auf Platz eins steht der Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers (23.517), den mit Abstand die meisten männlichen Azubis begonnen haben. Auf Platz zwei ist die kaufmännische Ausbildung für Büromanagement (23.442), sie war bei Frauen am beliebtesten. Männer wollten darüber hinaus besonders häufig Fachinformatiker, Elektroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik werden. Bei Frauen gehörten Zahnmedizinische Fachangestellte, Verkäuferin, Industriekauffrau und Kauffrau im Einzelhandel zu den Top-Berufen. Anna Parrisius

Das deutsche EdTech Simpleclub expandiert nach Österreich. Die digitalen Ausbildungsinhalte von 30 Berufen werden künftig auch unter dem Dach von “Wise Up” zur Verfügung stehen; das ist die branchenübergreifende digitale Berufe-Plattform der Wirtschaftskammern im Nachbarland. Dort ist die duale Ausbildung – ähnlich wie in Deutschland, der Schweiz und Südtirol – als Kombination von Betrieb und Berufsschule organisiert.

“Ein deutscher IT-Systemtechniker muss über die gleichen Kenntnisse verfügen wie ein österreichischer”, sagt Nicolai Schork, einer der beiden Geschäftsführer von Simpleclub. Die Kooperation belege, dass die Azubi-Inhalte des Münchener Unternehmens im gesamten deutschsprachigen Raum funktionierten. Simpleclub nennt sich selbst die “bekannteste und beliebteste digitale Lernplattform mit über zwei Millionen Nutzern monatlich.” 2022 hatte das Start-up 30 Leute entlassen und sich Richtung berufliche Bildung umorientiert. Grund dafür ist, dass der digitale Schulmarkt wegen der zögerlichen Haltung der Kultusminister für EdTechs ausgesprochen kompliziert ist.

Dass Simpleclub in der beruflichen Bildung angekommen ist, zeigt das Ausgreifen nach Österreich. “Wise Up”, oder auf Deutsch “Klüger werden”, ist die digitale Aus- und Weiterbildungsplattform der Kammern, die 2022 in den Pilotbetrieb ging. Dort werden 20.000 Kurse zum digitalen Lernen für verschiedene Berufsbilder angeboten. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre betriebsinternen Lerninhalte zu digitalisieren. Die Lehrmeister können dort ihre Inhalte hochladen – als Dateien, Videos, Quiz und so weiter. Wise up wird deswegen als “eigene interne Aus- und Weiterbildungsplattform” der Betriebe gesehen. Eine branchen- und berufe-übergreifende Ausbildungsplattform wie Wise up gibt es in Deutschland nicht. Seit 2018 hatte der Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann (CDU) mit dem Plan einer deutschen Weiterbildungsplattform geworben – die ein Volumen von drei Milliarden Euro haben sollte. Realisiert wurde sie nicht. Anfang Januar ging das Nationale Onlineportal für Berufliche Weiterbildung “mein NOW” online, das zumindest bei der Suche nach einer Weiterbildung und Fördermöglichkeiten helfen soll. Entwickelt hat die Plattform die Bundesagentur für Arbeit. Christian Füller

Noten auf dem Zeugnis der Kinder lehnt fast jeder dritte Vater (30 Prozent) und sogar fast jede zweite Mutter (46 Prozent) ab. Stattdessen würden diese Eltern lieber individuelle Rückmeldungen zum Lernstand ihrer Kinder erhalten. Das zeigte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa unter Eltern schulpflichtiger Kinder für den Nachhilfeanbieter Studienkreis. Die Ergebnisse der Elternumfrage anlässlich der anstehenden Halbjahreszeugnisse liegen Table.Media exklusiv vorab vor.

Wie Eltern zu “klassischen” Noten stehen, hat wenig damit zu tun, ob ihre eigenen Kinder Einser-Schüler sind oder schlechter abschneiden. Ausschlaggebend sind vielmehr das Alter der Kinder – und das Alter der Eltern. Während die Hälfte der Eltern von Grundschulkindern individuelle Rückmeldungen besser als Noten findet, ist es bei den Eltern von Schülern der fünften bis 13. Klasse nur noch ein Drittel.

Zudem wünschen sich jüngere Eltern bis 40 Jahre deutlich häufiger individuelle Rückmeldungen. Eltern zwischen 50 und 69 Jahren befürworten dagegen mit großer Mehrheit (70 Prozent) Zeugnisse mit Noten. Insgesamt spricht sich der Großteil der Eltern schulpflichtiger Kinder (59 Prozent) für ein Zeugnis mit Noten aus. Vera Kraft

Ein digitales Ökosystem für Bildungsmaterialien, in dem Lehrer passgenau finden können, was sie brauchen – das ist es, wovon Felix Weiß träumt. Der 32-Jährige ist CEO und Gründer von to teach, einem EdTech, das mithilfe von Künstlicher Intelligenz personalisierte Unterrichtsmaterialien und Übungsaufgaben erstellt.

To teach ist ein junges Unternehmen; es besteht seit August 2022. Die Geschichte, die Weiß mit seinem Mitgründer und CTO Marius Lindemeier teilt, begann aber schon viel früher. Weiß und Lindenmeier kommen aus demselben Dorf, gingen auf dieselbe Schule und waren im selben Freundeskreis. Besonders verband die beiden ihr Interesse für Technik. Zunächst schlugen sie jedoch unterschiedliche Wege ein: Lindenmeier studierte Medieninformatik, Weiß entschied sich für Lehramt.

Das erste Mal, dass Felix Weiß über digitale Bildungsmaterialien nachdachte, war 2018 in Uruguay. Er machte damals ein Praktikum an der Deutschen Schule in Montevideo und war positiv überrascht davon, wie intensiv digitale Geräte dort im Unterricht genutzt werden. Davon inspiriert meldete er sich bei Lindenmeier, die beiden setzten sich mit Augmented Reality auseinander und erstellten den ersten Prototypen ihrer Idee: eine Übungsaufgabe in Mathe, die das visuelle Denken der Schüler anspricht. “Den Prototypen haben wir 2019 an Schulen getestet”, sagt Weiß. Er kam gut an, aber es ließ sich kein Geld damit machen. Sie hätten gesehen, dass sie eine gute Idee hatten, aber keinen Business-Case. “Weil wir eben nicht als Geschäftsmänner, sondern als Techie und als Lehrkraft angefangen haben.”

Doch der Grundstein war gelegt, das Business kam über die folgenden Jahre dazu. Aus der Ur-Idee wurde eine Software-as-a-Service Solution für Bildungsanbieter, wie etwa Schulbuchverlage. “Und dann war das Feedback aus der Community weltweit so positiv, dass wir gesagt haben, okay, das ist mehr als nur ein Feature, es ist ein eigenes Produkt”, berichtet Weiß.

Jenes Produkt kann heute Lehrkräften dabei helfen, ihre Unterrichtsmaterialien passgenauer, schneller und in größerem Umfang zu erstellen. Aufgaben können an Lernstand und Interessen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden. “Gemeinsam mit Lehrkräften schauen wir uns die Bildungspläne in Deutschland an, entwickeln Basis-Inhalte und nutzen dann KI, um diese zu verändern und an Thema und Niveau des Unterrichts anzupassen”, erklärt Weiß. Dafür arbeiten sie mit allen großen KI-Sprachmodellen, je nach Anwendungsfall ChatGPT, Claude oder Bard.

Aktuell nutzen die App, die 2023 auf der Didacta zum Start-up of the Year gekürt wurde, 20.000 Lehrkräfte, vor allem aus dem DACH-Raum. Langfristig wünschen sich Weiß und Lindenmeier eine Million Nutzer, auch aus dem internationalen Raum. “Erst mal ist to teach für die weiterführende Schule gedacht, dann kommt die Berufsschule dran, dann vielleicht noch die Volkshochschule, also Erwachsenenbildung. Und ganz am Ende widmen wir uns dann der Grundschule”, skizziert Weiß die geplante Entwicklung. Ob er denkt, dass er jemals als Lehrer arbeiten wird? “Mein Wunsch wäre, dass wir sehr erfolgreich werden und dass ich irgendwann trotzdem freiwillig ein paar Stunden die Woche unterrichten kann.” Genügend Ideen für eine passgenaue Unterrichtsvorbereitung hat er dann wahrscheinlich. Anouk Schlung

Research.Table: FDP-Bundesgeschäftsführer wechselt ins Bildungsministerium. Das BMBF erhält erneut Unterstützung aus der FDP: vom aktuellen Bundesgeschäftsführer Michael Zimmermann. Dort ist er nun für die strategische Kommunikation zuständig. Mehr

Research.Table: Stark-Watzinger in Davos: Diskussion über Vertrauen in Wissenschaft. Auf dem Weltwirtschaftsforum spricht die Ministerin über Vertrauen in Wissenschaft und Forschung. In Bezug auf das aktuelle Wissenschaftsbarometer betont sie die essenzielle Rolle von Bildung. Mehr

Frankreich | Macron forciert mit Bildungspolitik “zivile Wiederaufrüstung”. Frankreichs Präsident setzt in seiner verbleibenden Amtszeit einen Schwerpunkt auf die Schulpolitik und kündigt Maßnahmen an, die die Nation stärken sollen: mehr Staatsbürgerkunde, Schuluniformen, einen Pflichtdienst – und Regeln zu Bildschirmzeiten. Tagesspiegel

Digitalisierung | Distanzunterricht wegen Wintereinbruch: was weiterhin schiefläuft. Schulen, die sich mit ausgedruckten Arbeitsblättern durch die Pandemie gekämpft haben, werden auch jetzt bei Schulschließungen Probleme haben, sagt Grundschulpädagogin Uta Hauck-Thum. Sie prognostiziert, dass die Schule der Zukunft an unterschiedlichen Orten stattfinden wird. Dlf

Ausbildung | 3.700 Ausbildungsinteressierte in Berlin galten 2023 als unversorgt. Corona und der Lehrkräftemangel haben eine gute Berufsorientierung und den Übergang in den Beruf für viele erschwert. Doch ein Blick nach Hamburg zeigt: Es geht doch. Tagesspiegel

Pisa | Andreas Schleicher spricht über Gründe für die schlechten Pisa Ergebnisse. Der OECD-Bildungsdirektor sieht die Lehrkräfte mit in der Verantwortung und fordert eine bessere Verteilung finanzieller Mittel. Stuttgarter Zeitung

Schulfächer | Svea Groß unterrichtet an der Taunusschule im hessischen Bad Camberg “Fit for Life”. Sie bringt Schülerinnen und Schülern dabei wichtige Life Skills bei. Von der richtigen Ernährung, übers Wäschewaschen bis zur Steuererklärung. Spiegel

Berufsschule | Azubis bewerten die digitale Ausstattung ihrer Berufsschulen als “mangelhaft”. Ursprünglich galt die duale Berufsausbildung als weltweites Erfolgskonzept. Inzwischen hinkt die Ausstattung von Berufsschulen oft hinterher. Welt

Lehrkräftemangel | Viele angehende Lehrkräfte scheitern am Referendariat. Wie viele es bundesweit genau sind, weiß man nicht, nicht alle Bundesländer erheben die Daten. Die Bildungswissenschaftlerin Myrle Dziak-Mahler nimmt das Referendariat “häufig als völligen Anachronismus” wahr. Spiegel

30. Januar 2024, 18:55 Uhr, digital

Sitzung des Deutschen Bundestags Haushalt für Bildung und Forschung

Nach einer 90-minütigen Aussprache stimmt der Bundestag in zweiter Beratung über den Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ab. Ein Thema könnte dabei die Erhöhung der Globalen Minderausgabe sein. INFOS & ANMELDUNG

8. Februar 2024, 11:00 bis 12:00 Uhr, Nürnberg und digital

Colloquium Math skills, perceptions of fit, and occupational choice

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat untersucht, wie sich die Überzeugung von eigenen Mathematikkenntnissen auf die Wahl eines Ausbildungsberufs auswirkt. Auch bei gleichen Fähigkeiten trauen Frauen sich seltener Berufe zu, die mathematische Kompetenzen erfordern. Im Colloquium werden die Ergebnisse des Feldexperiments diskutiert. INFOS & ANMELDUNG

13. Februar 2024, 18:30 bis 19:00 Uhr, digital

Veranstaltungsreihe Deal with it! Kann Schule Cannabis?

Was bedeuten erste Regulierungsvorschläge der Bundesregierung zum Thema Cannabis für Schulen? Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt zu einem Gespräch mit Schülern und Eltern sowie der GEW über die Situation in NRW. Welche Herausforderungen ergeben sich konkret für den Schulalltag? INFOS & ANMELDUNG

22. bis 23. Februar 2024, Nürnberg

Reihe 2. Bildungsrechtstag

Unter dem Titel “Recht auf Bildung – Aus der Krise für die Zukunft?” lädt die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ein. Zusammen mit Fachleuten aus Wissenschaft, Praxis und Administration sollen Auswirkungen des Grundrechts auf das Bildungssystem diskutiert werden. INFOS & ANMELDUNG

20. bis 24. Februar 2024, Köln

Bildungsmesse Didacta

Die diesjährige Didacta steht unter der Schirmherrschaft des nordrhein-westfälischen Bildungsministeriums. Die Messe deckt, wie sonst auch, alle Bereiche des Bildungswesens ab. Hochkarätig besetzt sind in diesem Jahr mehrere Events zur frühkindlichen Bildung. INFOS & ANMELDUNG

ab nächster Woche gibt es Halbjahreszeugnisse. Wenn die Versetzung gefährdet ist, engagieren Eltern gerne einen Nachhilfelehrer. Zusätzliche Übungen oder einfach eine etwas ausführlichere Erklärung kann die Note in der nächsten Mathearbeit schnell verbessern – ich spreche da durchaus aus Erfahrung. Das Problem: Private Nachhilfe kostet Geld – und längst nicht alle Eltern können sich das leisten. Es sei denn, die Schule übernimmt die Kosten für den Extra-Unterricht. Es gibt bereits Schulleiter, die dies durch ein frei verfügbares Budget ermöglichen können, wie Christian Füller berichtet.

Wenn die Nachhilfe zu spät kommt, bleibt man sitzen. Im Schuljahr 2022/23 haben mindestens 148.000 Schülerinnen und Schülern in Deutschland eine Klasse wiederholt, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Doch das Sitzenbleiben bringe nichts, sagen Bildungsforscher. Warum, hat Bildungsforscherin Miriam Vock Annette Kuhn erklärt.

Und warum die Kultusministerkonferenz in Zukunft agiler und schlagkräftiger werden muss, erklären die neuen KMK-Koordinatorinnen für die A- und B-Länder. Wir konnten Stefanie Hubig aus Rheinland-Pfalz und Karin Prien aus Schleswig-Holstein zum Interview treffen und mit ihnen über ihre Pläne zur KMK-Reform sprechen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Es war ein Paukenschlag zu Beginn der Vorwoche: Binnen eines Tages verlor die Kultusministerkonferenz mit Ties Rabe (SPD, Hamburg) und Alexander Lorz (CDU, Hessen) zwei profilierte Bildungspolitiker. Rabe war zudem Koordinator der A-Länder (SPD-geführte Kultusministerien), Lorz der B-Länder (CDU-geführte Kultusministerien).

Wenige Tage später standen die Nachfolgerinnen für die Koordinatorenrolle fest: die Bildungsministerinnen aus Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, Stefanie Hubig (SPD) und Karin Prien (CDU). Beide sind nicht minder profiliert. Hubig ist seit 2016 in Mainz im Amt und war 2020 KMK-Präsidentin. Seit 2017 ist Prien Bildungsministerin in Kiel, das Amt der KMK-Präsidentin hatte sie 2022 inne. Welche Akzente wollen beide nun setzen? Table.Media hat nachgefragt.

Frau Hubig, Frau Prien, was ändert sich in der KMK, wenn die Koordinatoren für die A- und B-Länder nicht mehr Ties Rabe und Alexander Lorz heißen, sondern Stefanie Hubig und Karin Prien?

Hubig: Ich glaube, es ändert sich zunächst nichts am guten Miteinander. Herrn Rabe und Herrn Lorz hat ausgezeichnet, dass sie sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und für alle Länder gute Kompromisse vermittelt haben. Das wird so bleiben.

Prien: Es gibt eine gute Mischung zwischen Kontinuität und dem festen Willen, das Kooperationsmoment weiterzuentwickeln. Die KMK und die Bildungspolitik insgesamt haben eine Schlüsselrolle bei der Lösung fast aller Probleme, die wir in Deutschland haben: Nehmen Sie die Fachkräftesicherung, die Verteidigung unserer liberalen Demokratie oder auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wir werden daher auf Ebene der Koordinatoren noch häufiger miteinander sprechen. Es ist viel Arbeit zu leisten in der Vorbereitung der Sitzungen. Denn die Koordinatoren liefern häufig die inhaltliche Vorbereitung der Tagesordnungspunkte.

Ist der plötzliche Wechsel von zwei Schlüsselpositionen problematisch? Immerhin sind wir aktuell in entscheidenden Wochen, was das Startchancen-Programm und den Digitalpakt angeht.

Hubig: Ich halte das nicht für problematisch. Wir sind beide viele Jahre im Geschäft und waren Präsidentinnen der KMK. Im Jahr 2020, als ich Präsidentin war, ist die Ländervereinbarung verabschiedet worden, die für mehr Einheitlichkeit im Bildungswesen steht. Und Frau Prien und ich haben maßgeblich daran mitgewirkt, die Ständige Wissenschaftliche Kommission an den Start zu bringen. Aus meiner Sicht steht jetzt vor allem die Frage der Reform der KMK im Vordergrund.

Prien: Es ist eine günstige Konstellation, dass sowohl Frau Hubig als auch ich beziehungsweise Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein in wesentlichen Themen bereits jetzt führende Rollen innehaben. Beide Länder sind in der AG, die das Startchancen-Programm verhandelt. Schleswig-Holstein ist Mitglied der Strukturkommission zur KMK-Reform und leitet die Kommission für Lehrerbildung, die im März das Papier zur Reform der Lehrerausbildung vorlegen wird.

Das Prognos-Gutachten war eine schonungslose Bestandsaufnahme der KMK. Generalsekretär Udo Michalik kündigte an, dass die KMK beim nächsten Neujahrsempfang eine andere sein werde. Sehen Sie das auch so?

Prien: Die KMK muss im Januar 2025 eine andere sein. Wir reden darüber nicht weniger als über die Frage der Akzeptanz für den Bildungsföderalismus.

Hubig: Ja, ich glaube auch, dass die KMK eine andere sein wird und sein muss. Einiges hat sich schon verändert. Wir haben mit dem Kaminabend, den wir 2019 eingeführt haben, eine grundlegend andere Arbeitsweise etabliert. Hier besprechen die Ministerinnen und Minister die Dinge parteiübergreifend und allein in einem sehr vertraulichen Rahmen. Früher wurden eigentlich immer nur die vorabgestimmten Beschlüsse durchgewunken. Ich erinnere mich noch gut an meine erste KMK-Sitzung. Da war ich schon irritiert …

Das müssen Sie erklären …

Hubig: Ich hatte bei der Vorbereitung auf die Ministerkonferenz einen Beschlussvorschlag gesehen und gesagt: Den müssen wir ändern. Daraufhin wurde mir erklärt, dass das nicht ginge, weil die Amtschefkonferenz das schon so entschieden habe, also die Ebene der Staatssekretäre und Staatsräte. Das läuft heute richtigerweise anders.

Die Ministerinnen und Minister setzen also viel stärker die Themen. Das geht in die Richtung der Prognos-Empfehlungen …

Hubig: Ja, wir brauchen diese strukturellen Veränderungen. Dafür ist es notwendig, dass wir viel mehr auf das Prinzip Top-down setzen müssen statt wie bisher auf Bottom-up. Dass Entscheidungsprozesse aktuell durchschnittlich neun Monate dauern, ist deutlich zu langsam. Ich glaube, wir müssen uns auch die Frage nach dem Einstimmigkeitsprinzip stellen. Wie kommen wir zu tragfähigen Ergebnissen, die nicht Minimalkompromisse sind? Könnten wir auch mal sagen, diese Länder machen mit und andere haben die Möglichkeit, auszuoptieren? Das könnte konkret bedeuten, dass einzelne Länder mit guten Gründen noch ihren eigenen Weg gehen, um nicht die große Mehrheit aufzuhalten.

Prien: Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass nicht einzelne Länder den notwendigen Fortschritt blockieren können. Wir müssen zu Modellen kommen, dass Gruppen von Ländern mit einzelnen Themen mutig vorangehen können. Dabei müssen wir aber auch die Möglichkeit schaffen, dass zunächst nicht beteiligte Länder sich später wieder anschließen können. So könnte man im Ergebnis durch Opt-out-Klauseln und Haushaltsvorbehalte dem Bildungsföderalismus immer noch Rechnung tragen.

Das klingt nach sehr konkreten Überlegungen zur Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip …

Hubig: In jedem Fall sollten wir den Weg weitergehen, dass Wenige für alle Modelle entwickeln können. Beim Startchancen-Programm halten wir es für klug, dass die Verhandlungsarbeitsgruppe weitermacht. Denn bestimmte Fragen betreffen alle Länder gleichermaßen: Welche Schulen sollen ausgewählt werden? Wie macht man die Linie-Null-Messung zum Programmstart? Diese Fragen muss man nicht 16-mal beantworten.

Spielt es in Ihren Überlegungen zum Einstimmigkeitsprinzip eine Rolle, dass ein Bildungsminister der AfD die Handlungsfähigkeit der KMK gefährden könnte?

Prien: Wir erleben im Augenblick eine weitere Ausdifferenzierung des Parteiensystems – um es neutral auszudrücken. Dabei ist nicht auszuschließen, dass auch Bildungsministerien in Zukunft von deutlich mehr Parteien besetzt werden als bislang. Trotzdem müssen wir Strukturen haben, die es uns ermöglichen, die großen Probleme weiterhin beherzt gemeinsam anzugehen – unabhängig von der Frage, wie sich die politischen Verhältnisse in einzelnen Bundesländern entwickeln.

Hubig: Ich habe in der KMK selten eine Zeit erlebt, in der wir so viel Konsens und so große Schnittmengen hatten. Das muss aber nicht auf immer und ewig so bleiben. Ich glaube, es ist in diesen Zeiten gut, manchmal auch klarere Entscheidungen zu treffen, bei denen dann einzelne Länder zu dem Schluss kommen: Wir können da nicht mitmachen, aber wir blockieren auch nicht.

Anfang Februar, so der Stand jetzt, wird es wieder darauf ankommen, dass alle 16 Länder im Boot sind: Dann soll es bei einer Sonder-KMK grünes Licht für das Startchancen-Programm geben. Wie steht es um die Verhandlungen?

Hubig: Für die A-Seite kann ich sagen, dass wir mit den Ergebnissen, die wir vereinbart haben, grundsätzlich einverstanden sind. Ich halte es für wichtig, dass wir jetzt schnell an den Start kommen. Sonst wird das mit dem nächsten Schuljahr nichts.

Prien: Ich bin da noch ein bisschen zurückhaltender. Aber ich teile die Einschätzung, dass wir ein für alle Länder endverhandlungsfähiges Paket auf dem Tisch haben. Jetzt geht es in die letzte Verhandlungsrunde und insbesondere im Bereich Bürokratieabbau, aber auch in einigen wichtigen Detailfragen, etwa was den Programmbeginn mit der richtigen Anzahl an Schulen angeht, gibt es noch Verhandlungsbedarf. Ich bin zumindest verhalten optimistisch, dass wir in dieser Woche zu einem Ergebnis kommen.

Stetiger Begleiter der Startchancen-Verhandlungen ist die Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern zur Fortsetzung des Digitalpakts. Frau Prien, wackelt das Startchancen-Programm ohne klare Digitalpakt-Perspektive?

Prien: Der Digitalpakt darf dem Startchancen-Programm nicht zum Opfer fallen. Wir brauchen beide Programme. Und wir fordern von der Bundesseite, namentlich der Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger, dass sie sich vor der Sonder-KMK nochmal klar zur Fortsetzung des Digitalpakts bekennt. Es sprengt auch meine Vorstellungskraft, dass ausgerechnet das FDP-geführte Ministerium – Stichwort “digital first” – den Digitalpakt schleifen könnte.

Wie muss denn ein ausreichendes Bekenntnis zum Digitalpakt aussehen?

Prien: Am 30. und 31. Januar gibt es eine Klausurtagung von Bund und Ländern zum Digitalpakt – vor der Sonder-KMK zum Startchancen-Programm. Das ist ein Zeichen dafür, dass zum Digitalpakt weiter ernsthaft verhandelt wird. Bei den quälenden Startchancen-Verhandlungen hat man die Durchbrüche letztlich bei den Klausuren geschafft. Daher erhoffe ich mir hier substanzielle Fortschritte.

Frau Hubig, wie stehen Sie dazu?

Hubig: Wir brauchen das Startchancen-Programm und den Digitalpakt 2.0. Ich halte einen festen Konnex nicht für klug. Das Startchancen-Programm ist schon sehr weit verhandelt. Und die jüngste Pisa-Studie oder der IQB-Bildungstrend zeigen einfach, dass das Programm notwendig ist, da es da ansetzt, wo die Schulen und die Schülerinnen und Schüler es brauchen. Deshalb spreche ich mich ganz klar für das Startchancen-Programm aus. Nach der Haushaltsbereinigungssitzung steht zudem fest, dass die Vereinbarung zügig unterzeichnet werden muss, damit alle eingeplanten Gelder freigegeben werden. Bis Ende Februar muss die Bundesregierung dem Haushaltsausschuss über den Verhandlungsstand berichten. Das setzt uns sicherlich nochmal unter Druck. Ich würde übrigens auch sagen, dass sich die Bundesbildungsministerin – da muss ich eine Lanze für sie brechen – schon sehr klar zum Digitalpakt 2.0 bekannt hat.

Reicht das?

Hubig: Wir brauchen für die Planungssicherheit eine finanzielle Größenordnung. Denn es macht einen Unterschied, ob wir über 500 Millionen Euro oder über drei Milliarden Euro sprechen. Und wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben. Wer vor Corona in den Schulen war und jetzt in die Schulen geht, der sieht, was sich verändert hat. Das war ein fast disruptiver Wandel und der wird sich fortsetzen. Wir brauchen jetzt alle, die Kommunen, die Länder und den Bund. Und die FDP steht doch eigentlich für digitale Bildung. Ich habe im Jahr 2021 die Koalitionsverhandlungen im Bund mitgemacht. Damals hat sich die FDP sehr stark gemacht für den Digitalpakt. Wir haben über Summen geredet, von denen wir heute leider nur noch träumen können. Ich kann nur eindringlich appellieren, dass wir in diesem Punkt nichts verschlafen dürfen.

Prien: Um das aus meiner Sicht einzuordnen: Das Startchancen-Programm wird die Bildungssituation in Deutschland nicht grundlegend verändern. Dafür ist es viel zu klein dimensioniert. Aber die Frage einer konsequenten weiteren Digitalisierung ist entscheidend dafür, dass wir tatsächlich die Trendwende auch bei den nationalen und internationalen Vergleichsstudien schaffen.

Warum?

Prien: Neben den großen Infrastrukturfragen geht es jetzt auch darum, ob wir es mit Intelligenten Tutoriellen Systemen schaffen, dass alle Kinder und Jugendlichen die Chance auf individuelle, ergänzende Unterstützung beim Erwerb basaler Kompetenzen erhalten. Es geht darum, ob wir die flächendeckende Einführung von Informatik als Schulfach schaffen. Und damit geht es auch um den Anschluss an die Entwicklung im Bereich von KI in Wirtschaft und Industrie. Nicht zuletzt: Eine gute datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung umzusetzen ist ein zentraler Schlüssel für bessere Lernergebnisse. Und dafür brauchen wir in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen den Digitalpakt 2.0.

Mindestens 148.000 Schüler in Deutschland haben im Schuljahr 2022/23 eine Klasse wiederholt, das waren 2,3 Prozent aller Schüler. In der Berechnung fehlen allerdings die Zahlen aus dem Saarland. Und erfasst sind in den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts nur Klassenwiederholungen ab der dritten Klasse. Unterschieden wird dabei nicht, ob ein Schüler freiwillig wiederholt hat oder nicht versetzt wurde. In einigen Bundesländern ist eine Nichtversetzung inzwischen allerdings nicht mehr vorgesehen oder nur für bestimmte Schulstufen oder Schularten.

Auffällig sind die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern: Die meisten Klassenwiederholungen gab es im vergangenen Schuljahr in Bayern (4,1 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (3,8 Prozent), die wenigsten in Berlin (1,0 Prozent) und Schleswig-Holstein (1,2 Prozent). Auch schon in den Jahren zuvor lagen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern weit vorn. Das bayerische Kultusministerium stellt auf Anfrage von Table.Media aber klar, dass die meisten Wiederholungen freiwillig erfolgen. Die Quote derjenigen, die nicht versetzt werden, liege in Bayern bei 1,5 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern machen die Nichtversetzungen 1,7 Prozent aus. “Die Quote der freiwilligen Wiederholungen liegt mit 2,1 Prozent noch deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau”, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums Table.Media.

Die Wiederholerquote liegt wieder auf Vor-Corona-Niveau. Auch 2019 wiederholten 2,3 Prozent der Schüler eine Klasse. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie hingegen leicht gesunken – im Schuljahr 2021/22 betrug sie noch 2,4 Prozent. In der Corona-Pandemie war sie niedriger, weil die Versetzungsregeln zeitweilig ausgesetzt waren und Schüler auch dann versetzt wurden, wenn sie das Klassenziel nicht erreicht hatten.

Im Vergleich zu anderen Ländern wiederholen in Deutschland vergleichsweise viele Schüler eine Klasse. Das hat die aktuelle Pisa-Studie gezeigt. 19 Prozent der 15-Jährigen gaben hier an, im Laufe ihrer Schulzeit schon mindestens einmal eine Klasse wiederholt zu haben. Im OECD-Schnitt sind es nur neun Prozent. Mehr Sitzenbleiber als in Deutschland gibt es in Europa nur noch in Belgien, den Niederlanden und in Spanien. Und die Pisa-Studie zeigt auch, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Klasse zu wiederholen, bei sozioökonomisch benachteiligten Schülern eineinhalbmal höher als bei sozioökonomisch begünstigten Schülern ist. Das ist selbst dann der Fall, wenn die schulischen Leistungen ähnlich sind.

Einen Nutzen haben Klassenwiederholungen aber offenbar nicht. In diesem Punkt ist sich die Bildungsforschung einig. “Sitzenbleiben bringt einfach nichts, es gibt keine substanziellen Effekte”, sagt Miriam Vock, Unterrichtsforscherin an der Universität Potsdam, Table.Media.

Es sei auch nicht erwiesen, dass die Wiederholer beim zweiten Durchlauf besser zurechtkommen. Am Anfang des wiederholten Schuljahres würden sich die Schüler vielleicht noch leicht verbessern, aber das verliere sich dann schnell wieder. Das liegt auch daran, dass viele Schüler die Klassenwiederholung nicht als Chance, sondern als Scheitern erleben. “Wir sehen ganz klar, dass das für die Motivation ein Dämpfer ist. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will”, so Vock.

Ähnlich erlebt das der Schulleiter Helmut Klemm. “Oft verteilen sich die Defizite nicht gleichermaßen auf alle Fächer, sondern betreffen nur einzelne Bereiche”, sagt er Table.Media. An seiner Schule, der Eichendorffschule in Erlangen, die 2023 den Deutschen Schulpreis bekommen hat, bleiben die Schüler schon lange nicht mehr sitzen. Die Mittelschule, das bayerische Pendant zur Hauptschule, hat 2015 die Lernbüroarbeit eingeführt und den Lehrplan in Lernbausteine unterteilt. Mit den Lernbüros wollte die Schule vor allem das Lernen individualisieren. “Aber wir haben schnell gemerkt, dass wir dieses Instrumentarium auch nutzen können, um Schülern ein Gerüst zu geben, damit sie den Stoff aufholen können”, erklärt Klemm. Die Lernbausteine sind in drei Stufen differenziert und digitalisiert. So können Schüler auch lehrerunabhängig, ihrem Lernstand entsprechend und im eigenen Lerntempo Stoff wiederholen und üben. Das sei zum Beispiel wichtig, wenn Schüler mal längere Zeit krank sind, eine depressive Phase haben oder sich länger im Ausland aufhalten.

Statt Sitzenbleiben gibt es an der Eichendorffschule die flexible Ausgangsstufe. Die Schüler haben die Möglichkeit, ihre Schulzeit um ein Jahr zu verlängern, um einen höheren Abschluss zu bekommen oder bessere Noten zu erreichen. Klemm nennt das “eine Reaktion auf bayerische Umstände” und bewegt sich hier in einer rechtlichen Grauzone. Denn an der bayerischen Mittelschule ist die zehnte Klasse eigentlich nicht vorgesehen, man kann höchstens die 9. Klasse noch mal wiederholen. Der langjährige Schulleiter aber weiß: “Vielen Schülern reicht die Zeit bis zur 9. Klasse nicht.” Nach der 9. Klasse würde ein Drittel der Schüler den sogenannten “Quali”, eine Art Hauptschulabschluss plus, bestehen, nach der 10. Klasse seien es zwei Drittel. Die zusätzliche Zeit ermöglicht es ihnen, Lernrückstände flexibel und individuell aufzuholen. Über das Sitzenbleiben sei das nicht zu schaffen, da ist er sich sicher.

Auch die Bildungsforscherin Miriam Vock hält Wege der individuellen Förderung für viel effektiver als die Klassenwiederholung. Und diese Förderung müsse früher ansetzen. “Wenn ein Schüler so weit mit den Leistungen zurückliegt, dass er sitzenbleiben würde, liegt etwas im Argen.” Besser sei es, wenn Schüler in einem differenzierten Kurssystem während des Schuljahres den Kurs wechseln könnten. In Deutschland gibt es solche Strukturen nur an Gesamtschulen, in anderen Ländern mit einem weniger segregierenden Schulsystem ist das längst Standard.

Das Kultusministerium in Bayern hält neben individuellen Fördermaßnahmen während des Schuljahres aber auch die Klassenwiederholung für “durchaus sinnvoll” und sieht in dem Instrument eine Chance: “Das Wiederholen einer Jahrgangsstufe ist also eine pädagogisch begründete Maßnahme, die in besonderen Situationen dem einzelnen Schüler in seiner Bildungsbiographie helfen kann.”

Im September wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt. In allen drei Ländern liegt die AfD in Umfragen mit teils deutlichem Abstand vorn. Es lässt sich nicht ausschließen, dass sie in mindestens einem der Länder die Mehrheit der Parlamentssitze erringen und einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin stellen könnte. Die Partei wird vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Gerade erst hat die Correctiv-Redaktion enthüllt, welche Pläne die AfD verfolgt. Bei dem Geheimtreffen in Potsdam wurde diskutiert, wie Millionen von Menschen aus Deutschland abgeschoben werden könnten.

Vor dem Hintergrund dieser Radikalisierung bekommen auch die bildungspolitischen Positionen und Aussagen der AfD eine ganz neue Dimension. Etwa, wenn ihre Vertreter Migranten für die Pisa-Ergebnisse verantwortlich machen. Die AfD Bielefeld schreibt dazu, schuld sei eine “selbstzerstörerische Einwanderungspolitik”. Deutsche Schüler müssten “sich jeden Erkenntnisgewinn hart gegenüber Störern aus anderen Kulturkreisen erkämpfen”. Sie seien überzeugte Demokraten, heißt es in der Präambel zum Grundsatzprogramm der AfD. Im Bereich Schule, Hochschule und Forschung finden sich folgende Forderungen:

Im Wahlprogramm in Sachsen wird in Anlehnung an das Grundsatzprogramm der AfD zum Beispiel der Erhalt eines mehrgliedrigen Schulsystems gefordert, “Meister statt Master”, die “Vermittlung von deutschem Kulturgut”, und eine “Neutralität an Schulen soll wieder hergestellt werden”.

Lesen Sie im Research.Table in der Langfassung dieser Analyse, welche Haltung die AfD zu Wissenschaft und Forschung hat.

Die Bildungspolitik sei für Rechtspopulisten eine der zentralen Kampfarenen, um den gesellschaftlichen Diskurs nach rechts zu verschieben, sagt Mark Rackles, früher Staatssekretär für Bildung im Berliner Senat und Mitglied der KMK-Amtschefkonferenz. In seiner Kolumne für Table.Media nennt er beispielhaft die AfD-Reaktionen auf die schlechten deutschen Ergebnisse in den Pisa-Vergleichsstudien, die systematisch Bildungsdefizite mit Menschen ausländischer Herkunft verbinden: “Ohne Migrationswende keine Bildungswende” (MdB Höchst, AfD); Überlastung durch “Migrantenquote und die ungesteuerte Masseneinwanderung” (MdA Weiß, AfD); “falsche Asyl- und Migrationspolitik [schlägt] voll durch auf den Schulbereich” (MdL Wolf, AfD).

Auf die Bildungspolitik bezogen könne dies in institutioneller Hinsicht heißen: Ein einziges Bundesland unter AfD-Führung (oder einer von der AfD abhängigen Regierung) kann die KMK in der bestehenden Struktur bei einer konsequenten Obstruktionspolitik vollständig lahmlegen. Das Saarland als aktuelles Präsidentschaftsland sollte die anstehende KMK-Reform in diesem Jahr nicht auf die Streichung von ein paar Gremien reduzieren, sondern ernsthaft die überfällige Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in den Blick nehmen.

Lesen Sie hier, was die Ministerinnen Karin Prien und Stefanie Hubig zum Einstimmigkeitsprinzip sagen.

Amadeo Gaigl betreibt eine – auf den ersten Blick – ganz normale Online-Nachhilfe. Aber mit “Bildung digital” (bidi) schafft der Gründer etwas, das in Zeiten von Pisa-Krise und Lehrermangel nottut. Die digitale Unterstützung kommt sehr schnell jenen Schülern zugute, die im Unterricht nicht mitkommen. Die Nachhilfe wird finanziert über zusätzliche Budgets, die Schulleitern zur Verfügung stehen. Wie sie die Mittel verwenden – für einen Schulhund, für zusätzliches Personal oder eben für Online-Nachhilfe – können sie selbst entscheiden.

Die selbstbestimmte Verfügung von Mitteln ist spätestens mit dem Startchancen-Programm ein Thema. Wie berichtet, ist eine der drei Säulen des Programms das Chancenbudget für Schulleiter. Aber während bundesweit die ersten 1.000 Schulen aus dem Startchancen-Programm noch bis Sommer 2024 warten müssen, haben Schulen in Sachsen und Baden-Württemberg schon seit dem Programm “Aufholen nach Corona” Erfahrungen mit zusätzlichen Schulleiterbudgets gesammelt. Diese waren so gut, dass beide Länder die Sondertöpfe für ihre Rektoren mit eigenem Geld weiterfinanzieren.

Davon profitiert zum Beispiel Talea aus Sachsen. Die Zwölfjährige besucht dort eine Haupt- und Realschule. In Mathematik geht es ihr manchmal im Unterricht zu schnell. Deswegen hilft ihr ein Nachhilfelehrer, der ihr online noch einmal erklärt, was Brüche bedeuten und wie man sie berechnet. “Wenn man fragt, weil man etwas nicht verstanden hat, meckert sie einen an”, sagt Talea über ihre Lehrerin. Beim Nachhilfelehrer läuft es besser. Die digitale Nachhilfe bei bidi muss Taleas Mutter nicht selbst bezahlen. Die Schulleitung hat ihr einen Gutschein über zehn Nachhilfestunden gegeben.

Auch der Schulleiter des Gymnasiums in Engen (Baden-Württemberg) agiert mit diesen Gutscheinen. Thomas Umbscheiden berichtet, dass an seiner Schule etwa 50 Schüler bei Nachhilfelehrern von bidi Förderung bekommen. “Wir sind eine Schule im ländlichen Raum, für uns ist dieses Online-Angebot ideal, weil niemand weite Wege für Präsenz-Nachhilfe fahren muss”, sagt der Schulleiter. Er will weder auf den Einzelunterricht noch auf das freie Budget verzichten. Als bidi-Mitarbeiter am Tag der offenen Tür das Angebot vorstellten, so berichtet es der Rektor, gaben hinterher 20 Eltern “Bildung digital” als Grund dafür an, ihre Schüler ans Gymnasium Engen geschickt zu haben.

Dass an einer öffentlichen Schule staatlich angestellte Lehrer Förderangebote machen sollten, ist für Umbscheiden keine Option. “Wir brauchen jeden Lehrer, um den Normalbetrieb aufrechtzuerhalten – wir gehen am Stock”, sagt er Table.Media. Deswegen hat er als Co-Vorsitzender der regionalen Direktorenvereinigung Südbaden das Schulministerium in Baden-Württemberg gebeten, die freien Schulbudgets unbedingt beizubehalten.

Beim Amtschef des Ministeriums, Daniel Hager-Mann, ist er damit auf offene Ohren gestoßen. Das aus der Corona-Zeit stammende Programm “Lernen mit Rückenwind” wurde verlängert. “In Regionen mit Lehrermangel berichten mir Schulleiter, wir haben zwar ein Problem, Lehrkräfte zu finden, aber ‘Lernen mit Rückenwind’ gibt uns die Flexibilität, das Personal zu organisieren, das wir brauchen”, sagte Hager-Mann zu Table.Media. Dabei gibt es verschiedene Formen der Förderung: über Kooperationspartner, über Einzelpersonen “oder über Bildungsgutscheine, mit denen sich die Schüler auf dem Nachhilfemarkt Leistungen kaufen”. Im aktuellen Schuljahr 2023/24 stehen den Schulen in Baden-Württemberg laut Kultusministerium Mittel in Höhe von insgesamt 67 Millionen Euro zur Verfügung.