windig war es gestern in vielen Teilen Deutschlands. Und viel Wind gibt es in dieser Woche auch im Bildungsbereich. Am Donnerstag kommen die Kultusministerinnen und Kultusminister im saarländischen Völklingen zu ihrer Sommersitzung zusammen. Auf der Agenda stehen große Themen: zum Beispiel das für KMK-Beschlüsse bisher geltende Einstimmigkeitsprinzip sowie die Verwaltung und Gremienstruktur. Mein Kollege Holger Schleper konnte das zugrundeliegende Eckpunktepapier und ein wegweisendes Rechtsgutachten schon mal einsehen und verrät Ihnen die wichtigsten Aspekte. Über das, was bei der KMK beschlossen wird, werden wir Sie Ende der Woche informieren.

Und am Freitag brodelt es weiter. Diesmal am anderen Ende der Republik – in Dresden. Dort findet die Mitgliederversammlung des Didacta-Verbands statt und mit ihr ist ein Machtkampf um die Vorstandsposten zu erwarten, wie Maximilian Stascheit im Vorfeld erfahren hat. Für vier Posten stehen sieben Kandidaten bereit. Ursprünglich war sogar noch ein achter Bewerber dabei, sogar ein besonders prominenter: Jürgen Böhm, inzwischen Staatssekretär im Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt. Doch der hat nach teils heftiger Kritik seine Kandidatur wieder zurückgezogen und auch gleich seinen Vorstandsposten mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

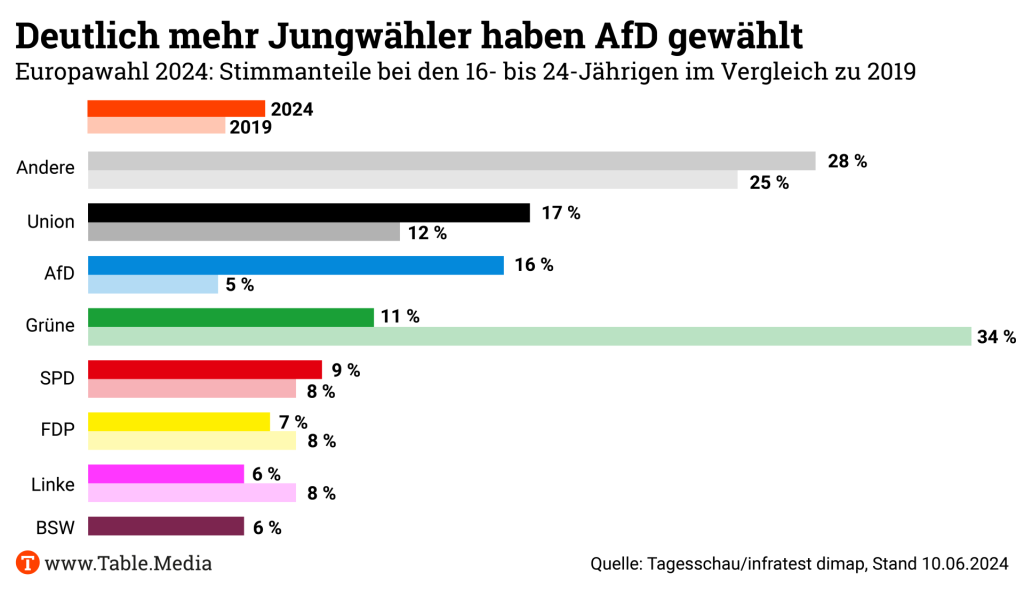

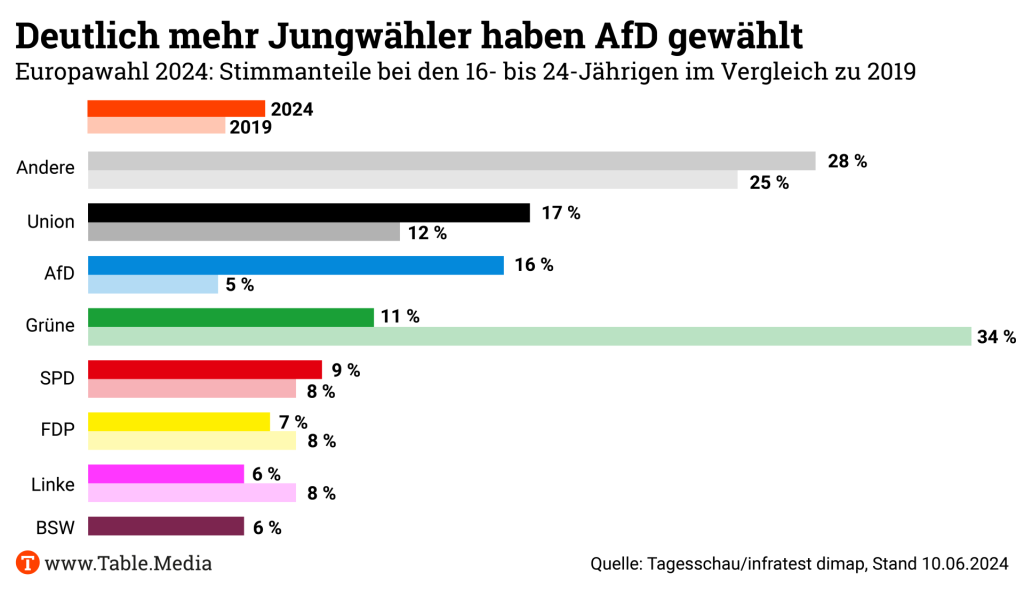

Und noch ein Thema sorgt für Unruhe – das Wahlverhalten der Jungwähler. Hier ließ sich bei der Europawahl ein deutlicher Rechtsruck beobachten. Unser Kolumnist Mark Rackles leitet daraus klare Forderungen für die politische Bildung an Schulen ab.

Also viel Aufregung rund um Schule und Bildung. Bleibt zu hoffen, dass sich die Lage wieder etwas beruhigt. Die Prognosen an der Wetterfront sind zumindest positiv.

Bleiben auch Sie positiv gestimmt!

Die Reform der KMK wird immer greifbarer. Bei der anstehenden Konferenz der Kultusministerinnen und Kultusminister ist sie am Donnerstag Punkt 15 auf der Tagesordnung. Planmäßig von 15.30 bis 18.15 Uhr wollen sich die Ländervertreter den Ergebnissen der “Strukturkommission II” widmen. Es zeichnet sich ab: Deutschlands älteste Fachministerkonferenz könnte sich grundlegend neu aufstellen.

Ablesen lässt sich das vor allem an zwei Papieren: Dem “Eckpunktepapier zur zukünftigen Struktur der Kultusministerkonferenz” und einem Rechtsgutachten zur KMK, das unter anderem das Erfordernis der Einstimmigkeit bei Beschlüssen der Kultusministerkonferenz durchleuchtet. Die Papiere liegen Table.Briefings vor, zuerst hatte der Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda berichtet.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2024 soll es drei eigenständige Ministerkonferenzen für Bildung, Wissenschaft und Kultur geben. Sie sollen künftig gemeinsam die Kultusministerkonferenz bilden. Einmal im Jahr, so empfiehlt es die Strukturkommission, soll es eine Jahrestagung geben, um ausschließlich bereichsübergreifende Themen zu besprechen. Für Themen, die absehbar mehrere Konferenzen betreffen – wie die Lehrkräftebildung – sollen fokussierte “Beratungsformate auf den geeigneten Ebenen eingerichtet bzw. fortgeführt” werden.

Auswirkungen hat diese Neustrukturierung auch auf die Spitze der KMK. Ein KMK-Vorstand soll die Richtung vorgeben. Darin sind – gleichberechtigt – die amtierenden Vorsitzenden der drei eigenständigen Konferenzen vereint. Was auch heißt: Die Schulseite, die bislang die KMK-Präsidentin oder den KMK-Präsidenten stellt, würde weniger dominant sein, die Wissenschaftsseite eine klare Aufwertung erfahren.

Ebenfalls bemerkenswert: Die neue dreiköpfige Spitze soll die politisch-inhaltliche Vorbereitung der gemeinsamen Jahrestagung der KMK verantworten. Zugleich soll ein neues Verwaltungsgremium die politische Spitze von operativen Aufgaben entlasten. Die Strukturkommission schlägt “ein kleines, dauerhaftes, auf der Amtschefsebene besetztes Gremium zur Übernahme dieser Aufgaben vor”. Es könnte ein neues politisches Kraftzentrum innerhalb der KMK werden, das neben das mächtige KMK-Sekretariat tritt.

Das zumindest lassen die vorgeschlagenen Aufgaben für dieses Gremiums vermuten. Denn zu ihnen zählen, so heißt es in den Eckpunkten, “insbesondere die Aufstellung des Haushalts, die Begleitung herausgehobener Einstellungsverfahren im Sekretariat, aber auch die strategische Steuerung des Sekretariats in Bezug auf die Qualität und Quantität der Unterstützungsleistungen durch das Sekretariat”.

Die KMK selbst hatte den Reformprozess angestoßen, begleitet von der Unternehmensberatung Prognos. In einigen Passagen der Eckpunkte schimmert durch, dass die KMK Selbstkritik nicht scheut. Etwa in diesem Punkt: Die Praxis der KMK in ihrer derzeitigen Aufstellung habe gezeigt, dass das Potenzial der “Formate wie der ,gemeinsame Sitzungsteil’ im Plenum oft nicht genutzt wurde und diese als wenig zielführend wahrgenommen werden”. Kurzum: So manches Schulthema hatte für die Hochschulseite wenig Relevanz – und umgekehrt. Zu künftigen gemeinsamen Formaten der Zusammenarbeit heißt es zudem: “Nach Erfüllung der Aufgabe sind diese aufzulösen.” Ein klarer Fingerzeig, dass man den entstandenen Gremienwucher nicht mehr will.

Seit Januar sind Stefanie Hubig und Karin Prien, die Bildungsministerinnen von Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, die Koordinatorinnen der A- und B-Länder in der KMK. Ihren Gestaltungswillen haben sie im Interview mit Table.Briefings zu Jahresbeginn deutlich formuliert. “Ja, ich glaube auch, dass die KMK eine andere sein wird und sein muss”, hieß es dort von Hubig. Und Prien forderte: “Wir müssen zu Modellen kommen, dass Gruppen von Ländern mit einzelnen Themen mutig vorangehen können.”

Und tatsächlich, auch hier kommt Bewegung in die KMK. Denn ein Rechtsgutachten unter der Überschrift “Institutionelle Resilienz der KMK” widmet sich – so muss man es sagen – nicht weniger als dem Wesenskern der Kultusministerkonferenz. Unter anderem wirft es die Frage auf, inwiefern die relevanten Beschlüsse der KMK einstimmig erfolgen müssen und was Alternativen wären. Das Gutachten spielt durch, wie Verfahren konkret aussehen könnten, an dessen Ende eine 13:3-Abstimmung der Länder genügen würde. Wobei grundsätzlich auch andere Maßgaben als eine 13:3-Verteilung denkbar wären.

Auch das grundlegende Problem, dass KMK-Beschlüsse in den Ländern letztlich keine bindende Wirkung haben, nimmt das Gutachten in den Blick. Und präsentiert hier diesen interessanten Gedankengang: Demnach könnte der IT-Staatsvertrag als Vorbild dienen. Er regelt gemeinsame IT-Standards von Bund und Ländern, organisiert vom IT-Planungsrat. Für konkrete Beschlüsse heißt es im Staatsvertrag, dass sie “vom IT-Planungsrat mit der Zustimmung des Bundes und einer Mehrheit von elf Ländern, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Königsteiner Schlüssel abbildet, gefasst” werden. Und: “Diese Beschlüsse entfalten Bindungswirkung.”

Als wären all diese gewichtigen Themen nicht schon Aufgabe genug, weist das Gutachten zudem noch auf Folgendes hin: Um die Funktionsfähigkeit der KMK zu wahren, könnte es sinnvoll sein, neben A- und B-Koordinatoren (SPD- und CDU-geführte Ministerien) einen weiteren Koordinatorenposten zu schaffen. Aktuell liegen zwei Kultusministerien bei den Grünen (Baden-Württemberg und Niedersachsen), zwei bei der Linken (Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen) und eines bei den Freien Wählern (Bayern).

All das ist aber noch nicht Teil der sieben Punkte, die auf der aktuellen Beschlussvorlage zur Strukturkommission II aufgelistet sind. Sie steht ganz im Zeichen der Idee einer dreigeteilten KMK. Und dieser Schritt wäre schon groß genug.

Neben den ganz großen Fragen stehen auf der Agenda aber auch noch viele andere Themen. Unter anderem auch die Neubesetzung der 2021 ins Leben gerufenen Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Dabei ist aber nur mit einer Neuigkeit zu rechnen. Wie aus KMK-Kreisen zu hören ist, bleibt das 16-köpfige Gremium weitestgehend so besetzt wie bisher. Nur ein Posten wird neu besetzt: Auf den aus Altersgründen ausscheidenden Deutschdidaktiker Michael Becker-Mrotzek, langjähriger Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an der Uni Köln, folgt nun der Deutschdidaktiker Michael Krelle von der TU Chemnitz. Damit ist zum ersten Mal eine Hochschule aus Ostdeutschland in der SWK vertreten. Mit Annette Kuhn

Hinter den Kulissen des Didacta-Verbands brodelt es. Auf der am Freitag in Dresden stattfindenden Mitgliederversammlung kommt es zu einem Machtkampf um die Vorstandsposten. Unstrittig ist nur, dass Wilmar Diepgrond, Geschäftsführer der Education Expert Network GmbH, als Vizepräsident Finanzen wiedergewählt werden soll. Doch für die vier weiteren zur Wahl stehenden Posten als normale Vorstandsmitglieder gibt es sieben Kandidaten. Verbandspräsident Theodor Niehaus und der Vizepräsident Messe, Hans-Joachim Prinz, stehen turnusgemäß erst nächstes Jahr wieder zur Wahl.

Zwei der amtierenden Vorstandsmitglieder stellen sich nach Informationen von Table.Briefings zur Wiederwahl. Zum einen ist das Julia Knopf, Professorin für Fachdidaktik Deutsch Primarstufe an der Universität des Saarlandes und Geschäftsführerin der Didacta Innovations GmbH, und zum anderen Gerhard Zupp, Bundesvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (dgs). Fünf weitere Kandidaten drängen neu in das Führungsgremium des Verbands der Bildungswirtschaft:

Auf der Kandidatenliste, die im Mai mit der Einladung zur Mitgliederversammlung verschickt worden war, stand außerdem der Name Jürgen Böhm. Er war seit 2022 Mitglied im Didacta-Vorstand. Gewählt worden war er damals als Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer (VDL). Ein Jahr nach seiner Wahl in den Didacta-Vorstand wurde er allerdings zum Staatssekretär im Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt berufen.

Bei vielen Verbandsmitgliedern sorgte diese Ämterdoppelung für Unmut. Der Vorwurf: Wie kann jemand Vorstandsarbeit für einen Lobbyverband leisten und gleichzeitig ein wichtiges Staatsamt in einem Ministerium bekleiden, das von diesem Verband lobbyiert werden sollte? Ein Mitglied, das namentlich nicht genannt werden will, sprach gegenüber Table.Briefings von einem “Interessenkonflikt hoch 3”. Von anderer Seite wiederum heißt es, Böhm sei es gut gelungen, die Ämter voneinander zu trennen.

Auf Anfrage von Table.Briefings wollte sich Böhm nicht zu den Vorwürfen äußern. Am Dienstagmorgen erfuhren die Mitglieder des Verbands allerdings, dass Böhm seine Kandidatur zurückgezogen und seinen Vorstandsposten mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat. In einer internen Mail informierte Verbandspräsident Theodor Niehaus die Mitglieder “mit großem Bedauern” über Böhms Entscheidung. “Wir danken Jürgen Böhm – sicherlich in Ihrer aller Namen – für seinen unermüdlichen Einsatz für beste Bildung als Vorstandsmitglied im Didacta Verband”, heißt es darin.

Doch die Personalie Böhm ist nicht der einzige Grund für die Unruhe im Verband. Wie Table.Briefings aus zahlreichen Gesprächen erfuhr, sind viele Mitglieder unzufrieden mit der bisherigen Vorstandsarbeit. Sie werfen der amtierenden Führungsriege vor, sich zu stark auf die Ausrichtung der jährlichen Bildungsmesse zu fokussieren, die Lobbyarbeit gegenüber der Politik jedoch zu vernachlässigen. Gerade jüngere Mitglieder, die in den vergangenen Jahren neu in den Verband kamen, fühlen sich in der Führungsriege nicht repräsentiert.

Der Begriff “Didacta” und der dahinterstehende Verband seien für sie “untrennbar mit Bildung” verbunden, sagt Carolin Aschemeier zu Table.Briefings. “In der öffentlichen Wahrnehmung von Politik und Gesellschaft, also außerhalb unserer ,Bubble’, wünsche ich mir jedoch deutlich mehr Sichtbarkeit, um die fachliche Expertise unseres ganzen Netzwerkes in die dringend notwendige Transformation unseres Bildungssystems einfließen zu lassen”, erklärt die Deutschfuchs-Gründerin. “Ich möchte mit anpacken, statt mich zu beschweren”.

Ähnlich äußert sich Dario Schramm: “Der Name Didacta hat in der Bildungsbranche eine enorme Strahlkraft, die wir im Interesse unserer Mitgliedsunternehmen vertreten und nach außen tragen sollten“, sagte er zu Table.Briefings. Allerdings betont der Public-Affairs-Manager von simpleclub, dass die anstehende Vorstandswahl für ihn “kein Generationenkonflikt” sei, “sondern eine Chance für den Verband, verschiedene erfolgreiche und erfahrene Personen zusammenzubringen”.

Auch Milena Pflügl hebt im Gespräch mit Table.Briefings die “großartige Vielfalt an Bildungsunternehmen” im Verband hervor. “Dieses Potenzial gilt es zu nutzen, Silos aufzubrechen und den Dialog zu stärken”, erklärt die Geschäftsführerin der Klett EduLabs GmbH. Als Vorstandmitglied sehe sie es als ihre Aufgabe, “alle Bildungsakteure an einen Tisch zu bringen”.

Stefan Spieker erklärt, dass er im Vorstand “die Anliegen und die Sichtbarkeit der frühen Bildung besonders in den Blick nehmen” möchte. “Als IHK-Vizepräsident in Berlin und DIHK-Präsidiumsmitglied weiß ich, welche Kraft gemeinnützige Organisationen im Schulterschluss mit (Bildungs-)Unternehmen auf diese Weise entfalten können”, teilte der Fröbel-Chef Table.Briefings mit.

Mit Ralf Neugschwender kandidiert zudem Böhms Nachfolger an der Spitze des Verbands Deutscher Realschullehrer für den Didacta-Vorstand. Er trete an, um die “konkreten Erwartungen, die die Lehrkräfte in ihrem täglichen beruflichen Alltag haben, direkt an die Bildungswirtschaft zu tragen”, erklärt er. Zudem gehe es ihm darum, “den Fokus auf die Gleichwertigkeit von akademischer zu beruflicher Bildung noch deutlicher in die Öffentlichkeit zu bringen”.

Julia Knopf und Gerhard Zupp, die sich am Freitag zur Wiederwahl stellen, ließen Anfragen von Table.Briefings zur Kritik am amtierenden Vorstand und dem Kandidatenfeld unbeantwortet. Stattdessen meldete sich Niehaus und erklärte, dass es sich dabei um interne Angelegenheiten handele. “Soweit Mitglieder im Didacta Verband Diskussionsbedarf zur Vorstandsarbeit sehen, steht die bevorstehende Mitgliederversammlung hierfür ebenso zur Verfügung wie zur Diskussion über die Kandidierenden”, so der Didacta-Präsident.

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Die Wahlen zum Europäischen Parlament vom vergangenen Sonntag enthalten eine Vielzahl von schwierigen politischen Botschaften für unsere Demokratie und das bestehende Parteiensystem. Für die Bildungspolitik könnte man zugespitzt formulieren, dass die Wahlen der politischen Bildung in Deutschland ein verheerendes Zeugnis ausstellen: Das macht sich insbesondere an dem überraschend hohen Anteil von Jungwählerinnen und -wählern (16-24 Jahre) fest, die zu 16 Prozent für die AfD gestimmt haben.

Warum wählen deutsche Jugendliche eine Partei, die in relevanten Teilen als “gesichert rechtsextrem” eingestuft wird, mit Spitzenpersonal, das man im Fall von Björn Höcke nach gerichtlicher Prüfung als Faschisten bezeichnen darf? Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen und politisiert, da galt die Jugend als “gesichert links”. Damals durfte man sich als 16-Jähriger den altersweisen Spruch anhören: “Wer mit 18 nicht links ist, hat kein Herz. Wer mit 30 noch links ist, hat kein Hirn”.

Heute wählt die Jugend bei Europawahlen in Deutschland zu einem Drittel stramm konservativ bis rechtsextrem, vor allem junge Männer. “Enkel wählen rechts” schreibt die Süddeutsche ernüchtert. SPD, Grüne und Die Linke, die in früheren Zeiten eine hohe Jugendaffinität hatten, kommen zusammen auf 26 Prozent. Ein weiteres Drittel der Jungwählenden verteilt sich über sonstige Parteien, bei denen die Wagenknecht-Partei BSW, die Satirepartei und die Tierschutzpartei mit Prozentanteilen von drei bis sechs Prozent herausragen.

Zwei Botschaften stecken in diesem Wahlverhalten: Die Jugend hat aktuell kein dominantes Leitthema, das sich wie 2019 an einer Partei festmachen lässt. Vor fünf Jahren war das noch die Klimafrage. Die Grünen waren damals mit 33 Prozent Stimmenanteil bei den Jugendlichen der unangefochtene Platzhirsch. Der Absturz der Grünen sowie die starke Streuung der jugendlichen Stimmen auf eine Vielzahl von Parteien liefert die zweite Botschaft: “Die Jugend” ist bindungsunwilliger und folgt eher der Logik sozialer Medien als die der politischen Bildung.

Parteien wie Volt, Die Partei und die Tierschutzpartei weisen neben der AfD die höchste Präsenz in den sozialen Medien auf. Jugendliches Profil, junges Spitzenpersonal und junge Kommunikationswege sowie der Nimbus von Protest tragen erheblich zur erfolgreichen Ansprache der europäischen Jugend von rechts bei. Schon vor den Wahlen sprach die Jugendstudie 2024 von einem “Rechtsruck” der Jugend, der unter anderem auch auf eine rechte Dominanz in den sozialen Medien zurückzuführen sei. Über 75 Prozent der Jugendlichen nutzen die sozialen Medien regelmäßig, knapp 60 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen informieren sich über Nachrichten und Politik auf diese Weise. In diese offenen digitalen Räume ballern die Populisten und Extremisten dann erfolgreich ihre schlichten Botschaften im eingängigen Staccato: “Migration – Stopp. Gender – Stopp. Krieg – Stopp. Soros – Stopp. Brüssel – Stopp” (der ungarische Rechtspopulist Viktor Orbán am Wahltag).

Wenn die Jugend einer Gesellschaft etwas mit der Zukunft einer Gesellschaft zu tun haben soll, dann kann es sich unser demokratisches Gemeinwesen nicht erlauben, dass 21 Prozent der jungen Männer unter 25 Jahren eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei wählen. Und damit eine hohe Affinität zu Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit offenbaren. Für die politische Bildung in unserer Gesellschaft sind diese Daten eine unmittelbare Herausforderung.

Vor dem Hintergrund der Wahlergebnisse von Sonntag kann es nicht nur darum gehen, in den bestehenden Strukturen und Logiken mehr Geld für die politische Bildung im schulischen und außerschulischen Bereich zu fordern. Die politische Bildung muss aus ihrer westdeutschen Behäbigkeit der 1970er-Jahre raus. Sie muss sich von bisherigen Ansätzen (60-Jährige erklären 16-Jährigen, wie die Welt funktioniert) und analogen Formaten (Bücher, Kurse, Flipcharts) lösen. Sie muss die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragen durch Nutzung der altersaffinen Peers, Kommunikationswege und Sprache anregen und vorantreiben.

Vor allem muss sie endgültig mit einem Mythos aufräumen, der sich hartnäckig insbesondere in Lehrerzimmern hält: der Mythos der politischen Neutralität. Der Grundkonsens der politischen Bildung in Deutschland ist im westdeutschen “Beutelsbacher Konsens” von 1976 formuliert. Das dort verankerte “Überwältigungsverbot” wird gerne auch als “Neutralitätsgebot” (fehl-) interpretiert und nicht zufällig vorwiegend von der AfD (in Teilen aber auch von der CDU und CSU, wie etwa bei der Genderdebatte) eingefordert. Um den Druck auf Lehrkräfte zu erhöhen, wurden und werden auch aktuell von AfD-Fraktionen und Landesverbänden Melde- beziehungsweise Prangerportale unter der Bezeichnung “Neutrale Schule” betrieben, die Verstöße gegen die vermeintlichen Neutralitätspflichten ahnden sollen.

Dass die Annahme, Lehrkräfte müssten sich in Unterricht und Öffentlichkeit neutral verhalten, nicht nur falsch, sondern gefährlich ist, darauf hat der “Netzlehrer” Bob Blume anlässlich der Großdemonstrationen gegen den Rechtsextremismus Anfang des Jahres hingewiesen. Er forderte von den Kultusministerien ein klares Signal der Unterstützung, wenn sich Lehrkräfte aktiv hinter die Demokratie stellen.

Die KMK-Empfehlungen zur Demokratiebildung von 2018 betonen, dass es “Grundrechtsklarheit und ein entsprechendes Selbstbewusstsein der Lehrkräfte” brauche und dass “Respekt vor Freiheit und Meinung des Andersdenkenden […] jedoch nicht Beliebigkeit und Neutralität [bedeutet]”. Die KMK sollte angesichts der politischen Entwicklungen dringend ihre Empfehlungen zur Demokratiebildung präzisieren und eine aktive Rolle der Lehrkraft im Ringen um demokratische Werte und Positionen herausarbeiten. Die Länder sollten die spezialisierten Projektträger, die über langjährige Erfahrungen im Kampf gegen Extremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verfügen, in der Fläche stärken. Und sie sollten sie in eine Regelfinanzierung übernehmen (statt – wie aktuell durch die CDU-geführte Jugendverwaltung in Berlin – ihnen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, Programme aufzuhalten und handverlesene Vergaben zu praktizieren).

Demokratie braucht aktive und streitbare Demokratinnen und Demokraten und keine falsch verstandene Neutralität. Lehrkräfte dürfen nicht neutral sein! Schulgesetze und Grundgesetz verpflichten sie, für Menschenrechte und Demokratie einzutreten. Das gilt nicht erst seit Sonntag, aber seit Sonntag leider mehr denn je.

Jeder zweite 15- bis 24-Jährige ist der Meinung, dass die Politik bisher eher wenig oder gar nichts dafür tut, dass Menschen einen Ausbildungsplatz finden. Mehr Unterstützung wünschen sich junge Menschen vor allem bei der Bereitstellung günstigen Wohnraums oder durch finanzielle Unterstützung beim Umzug. Das zeigt eine repräsentative Jugendbefragung, die die Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegeben hat (zum Download).

Die Umfrage zeigt aber auch, dass Ausbildungen beliebt sind: Knapp die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler (45 Prozent) strebt eine Lehre an, ein weiteres Drittel kann sie sich immerhin vorstellen.

Nachholbedarf bei der Orientierung haben vor allem Gymnasiasten: Vergleichsweise viele von ihnen fühlen sich von der Schule nicht gut über Ausbildungsberufe informiert (43 Prozent) und relativ viele hätten sich mehr Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche gewünscht (41 Prozent). “Sie brauchen insgesamt mehr Beratung und Unterstützung und sollten nicht nur besser über Studienwege, sondern auch über Ausbildungsberufe informiert werden”, sagt Clemens Wieland, Ausbildungsexperte der Bertelsmann-Stiftung. 44 Prozent der Schülerinnen und Schüler auf dem Gymnasium sind auch noch unentschlossen, ob sie nach dem Abitur eine Ausbildung beginnen wollen.

Anders sieht es aus, fragt man danach, wie die Jugendlichen ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz einschätzen: Von den befragten Hauptschülerinnen und -schülern glaubt jeder fünfte (22 Prozent), schlechte oder eher schlechte Möglichkeiten zu haben. Unter Gymnasiasten denkt das nur jeder zehnte (12 Prozent). Als besonders wichtig für die berufliche Orientierung bewerteten die Jugendlichen mit einigem Abstand Praktika.

Eine Umfrage im Auftrag des Recruiting- und Testanbieters u-form Testsysteme vom Anfang der Woche bestätigt die Orientierungslosigkeit vieler: Fast 5.000 Jugendliche wurden für sie befragt. Nur ein Drittel der Azubis und dual Studierenden gab an, dass sie sich nach der Schule sicher waren, welche Ausbildung sie machen möchten. Die Befragung liefert zugleich eine interessante Idee: Schulabsolventen könnten in einem halben Orientierungsjahr verschiedene Bereiche durchlaufen, bevor sie sich für einen konkreten Beruf entscheiden – 87 Prozent der Befragten würden das begrüßen. Anna Parrisius

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordern eine Bildungsoffensive für Deutschland. Vier Ziele stellen die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmervertretung dabei in den Fokus:

Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die Table.Briefings vorab vorlag (zum Download). Sie enthält eine Reihe an Forderungen nach Maßnahmen entlang der gesamten Bildungskette. Anlass des Papiers war eine von BDA und DGB gemeinsam organisierte Bildungskonferenz am Dienstag. Auf ihr kündigte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger an, ein Bildungsregister aufbauen zu wollen. Hierfür brauche es endlich eine Lösung mit den Datenschutzbeauftragten. Katharina Günther-Wünsch, Vize-Präsidentin der KMK, sagte: “Wir haben viel zu lange nicht über Kompetenzen und Leistungen in Schule gesprochen, da müssen wir de facto wieder hin.” Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und Koordinatorin der B-Länder, kritisierte, die Bildungspolitik sei bisher zu wenig strategisch ausgerichtet.

Einen Fokus legen BDA und DGB in ihrer Stellungnahme auf den Übergang von der Schule in den Beruf:

Die Wübben Stiftung Bildung veröffentlicht am heutigen Mittwoch eine Überblicksseite zu den Kriterien, nach denen die Länder ihre Startchancen-Schulen auswählen. Vom Bund vorgegeben sind die Benachteiligungsdimensionen Armut und Migration. Die Aufstellung zeigt nun, welche weiteren Faktoren bei der Auswahl in den jeweiligen Bundesländern eine Rolle spielen. Die Aufstellung der Wübben Stiftung geht in ihrer Konkretisierung über bisherige Darstellungen hinaus. Table.Briefings konnte die Übersicht vorab exklusiv einsehen (hier zum Download).

Ziel der Übersicht ist es, die Umsetzung des Startchancen-Programms in den 16 Bundesländern transparent zu machen. Ergänzend gibt es auch einen Länderüberblick, der außerdem die Zahl der Schulen und Schularten auflistet, mit dem das Programm nach den Sommerferien startet.

Laut der Übersicht nutzen einige Länder schulscharfe Indikatoren, zum Beispiel, wie groß der Anteil der Schüler ist, die von Lernmitteln befreit sind. Andere Länder ziehen Sozialraum-Indikatoren heran, beispielsweise die Arbeitslosenquote oder den Anteil an Personen, die in Bedarfsgemeinschaften leben. In Hamburg wird zum Beispiel auch im Sozialraum die Wahlbeteiligung an der Hamburger Bürgerschaftswahl 2020 berücksichtigt.

Mehr als die Hälfte der Länder zieht bei der Auswahl der Startchancen-Schulen auch den Anteil von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf heran. Das ist nach der Wübben-Übersicht in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen der Fall.

In einigen Ländern fließen Leistungen und Bildungsverläufe mit ein – etwa das Abschneiden bei Leistungsstudien wie VERA (Berlin), die Abschlussquoten (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt), oder der Anteil der Schüler, die eine Klasse wiederholen (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt). aku

Das Qualitätsmanagement-Tool “Unser Schulessen”, das Mittagessen in Kita und Schule gesünder gestalten soll, wird vom Nationalen Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (NQZ) nun bundesweit ausgebaut. Auf der digitalen Arbeitsplattform können Bildungseinrichtungen ihre aktuellen Speisepläne eintragen und auswerten lassen. Die Kriterien dazu wurden aus dem “DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Schulen” abgeleitet. Das Tool bietet allen Nutzern – von der Schulleitung bis zu den Schülerinnen und Schülern – einen Überblick über die aktuelle Qualität. Erprobt wurde die Plattform bereits in Brandenburg und Rheinland-Pfalz.

“Jedes Kind in Deutschland muss die Chance haben, gesund aufzuwachsen“, sagt Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, anlässlich des Ausbaus der Plattform. Wichtig sei, dass das Essen den Kindern schmecke. “Das Qualitätsmanagement-Tool ,Unser Schulessen’ rückt ihre Bedürfnisse in den Fokus und lässt sie ihre Schulverpflegung aktiv mitgestalten”, so Özdemir.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft stellt eine Finanzierung des Angebots auf maximal drei Jahre in Aussicht, sagt Wiebke Kottenkamp, Leiterin des NQZ, zu Table.Briefings. “Der Auftrag ist zunächst für zwei Jahre geschlossen und kann bei Bedarf um ein weiteres Jahr verlängert werden. Insgesamt stehen dafür bis zu 850.000 Euro zur Verfügung.”

Schulen können sich bei dem Tool kostenlos anmelden und auch Partner wie Caterer zur Nutzung einladen. Auf der Plattform lassen sich dann Stammdaten der Schule wie die Schülerzahl und der Essenspreis speichern und je nach Bedarf anpassen. Zudem bietet das Tool, die Möglichkeit, Umfragen zu erstellen, und macht Vorschläge, wie das Essen nachhaltiger und gesünder gestaltet werden kann. Außerdem gibt es Hintergrundinfos und Materialien, um Ernährung im Unterricht oder Ganztag zu thematisieren. vkr

In Mecklenburg-Vorpommern sollen scheidende Schulleiterinnen und Schulleiter künftig ihre Nachfolger einarbeiten können. Damit möchte Bildungsministerin Simone Oldenburg für einen möglichst fließenden Übergang sorgen. Anders als bisher könnten die Nachfolger bereits drei Monate vor der Übergabe der Amtsgeschäfte eingestellt werden, wie das Bildungsministerium mitteilte. Der entsprechende Erlass gelte für allgemeinbildende und berufliche Schulen und schließe neben Direktoren auch deren Stellvertreter ein.

“Wenn Mitglieder von Schulleitungen in den Ruhestand gehen, verlassen uns nicht nur Kolleginnen und Kollegen. Mit ihnen geht auch ein ganz besonderes Wissen, das sie durch ihre langjährige Tätigkeit erworben haben”, sagte Oldenburg. Um Wissensverluste zu vermeiden, soll daher eben dieses Praxiswissen in der gemeinsamen Übergangszeit weitergegeben werden. Den neuen Schulleitern soll das zudem den Start in ihre neue Funktion erleichtern. “Eine Schule kann man nicht nur mit theoretischen Kenntnissen im Schulrecht führen”, sagte die Ministerin.

In der Regel können Stellen im öffentlichen Dienst erst wieder besetzt werden, wenn sie frei sind. Mit dem neuen Erlass schafft das Ministerium eigenen Angaben zufolge zunächst für die Jahre 2024 und 2025 eine Ausnahmemöglichkeit.

In der Vergangenheit gab es öfter Probleme, Bewerber für Schulleitungen zu finden. In ihrer Rolle als Oppositionspolitikerin hatte Oldenburg beklagt, dass diese verantwortungsvolle Arbeit zu wenig Anerkennung bekomme und die Leitungsstellen schlichtweg unattraktiv seien. Zeitweilig waren nach Angaben des damals SPD-geführten Bildungsministeriums zehn Prozent dieser Posten nur kommissarisch besetzt. Zum aktuellen Stand sind bislang keine Zahlen bekannt. dpa

Personalisierter und regelmäßiger Online-Nachhilfeunterricht kann die schulischen Leistungen um bis zu drei Noten verbessern. Dies geht aus einer europaweiten Befragung von mehr als 2.500 Schülern und Eltern hervor, die GoStudent in Auftrag gegeben hat (zum Download). Beteiligte Schüler hatten an mindestens sechs Einzelnachhilfestunden teilgenommen. Eine ähnliche Untersuchung, die von sofatutor in Auftrag gegeben wurde, zeigte neben einer Verbesserung der schulischen Leistungen zudem einen positiven Effekt auf die Lernmotivation.

Während GoStudent mit realen Nachhilfelehrern arbeitet, setzt sofatutor auf eine intelligente, tutorielle Steuerung von Lerninhalten. Beide Optionen ermöglichen den Kindern und Jugendlichen personalisiertes Lernen. Und bleiben die Schüler am Ball, können beide Wege zu besseren Noten führen. Schüler, die mehr als 36 Stunden mit GoStudent verbrachten, verbesserten sich demnach im Schnitt um zwei Noten.

Bei der Studie von sofatutor zeigte sich ebenfalls ein positiver Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Nutzung und Lernerfolgen, wie das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) und der Bildungsforscher Klaus Hurrelmann in ihrer Auswertung feststellten. Zwei von drei Eltern berichteten, dass sich die Leistungen ihrer Kinder verbessert hätten.

Darüber hinaus kann Eins-zu-eins-Nachhilfe das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken. Den größten Zuwachs an Selbstvertrauen erlebten der GoStudent-Studie zufolge Grundschulkinder. Mehr als 80 Prozent von ihnen gaben an, sich selbstbewusster und gut auf Prüfungen vorbereitet zu fühlen. Von den Schülern, die ihre Noten verbesserten, berichteten wiederum 90 Prozent von gesteigertem Selbstvertrauen.

Ein Großteil der sofatutor-Nutzer gab zudem an, mehr Spaß beim Lernen zu haben, und findet das Lernen mit der digitalen Anwendung leichter als mit Schulbüchern. Gleichzeitig äußerten Befragte unter anderem den Wunsch nach mehr Barrierefreiheit für die digitale Lernplattform und nach einem verbesserten User-Interface.

Hurrelmann zufolge zeigen die Ergebnisse, “wie stark das Bildungssystem und Lernprozesse gerade im Umbruch sind”. Denn insbesondere Anwendungen, die auf intelligente tutorielle Systeme setzen, sind nicht nur für den sogenannten Nachmittagsmarkt relevant. Auch Lehrkräfte setzen bereits auf solche Anwendungen, um den Unterricht digitaler zu gestalten und den Schülern besser gerecht zu werden. Vera Kraft

Research.Table. Warum es das Kuratorium der TU Berlin bei der Ermahnung Geraldine Rauchs belässt. Nachdem der Akademische Senat von einem Abwahlantrag abgesehen hat, kommt vom Kuratorium sogar Unterstützung für die Präsidentin der TU Berlin. Was der kommissarische Vorsitzende Ortwin Renn zu der Entfernung Rauchs aus dem Zukunftsrat sagt, lesen Sie hier.

Security.Table. Gyde Jensen: Wie sie als Bildungspolitikerin Außenpolitik macht. Gyde Jensen, ehemalige Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag, ist heute verantwortlich für Bildung, Frauen, Familie und Jugend. Wie sie sich aber weiterhin im Bereich Internationales insbesondere für einen kritischeren Umgang mit der Kommunistischen Partei in Peking einsetzt, lesen Sie hier.

The Guardian: Viele Lehrkräfte in England verlassen Schulen aufgrund von zu großer Arbeitsbelastung. 2023 gingen fast so viele Lehrkräfte, wie neue eingestellt wurden. Vor dem Hintergrund des massiven Lehrermangels in England ist diese Entwicklung fatal. Schulleiter warnen die Labour-Regierung daher, dass die Eindämmung der “katastrophalen” Flut von Lehrern, die den Beruf verlassen, eine ebenso hohe Priorität haben sollte wie ihr Plan, Tausende von neuen Lehrern einzustellen. Bisher fehlten vor allem in MINT-Fächern Lehrer, doch auch zuvor relativ gut ausgestattete Fachbereiche wie Englisch klagen nun über Lehrermangel. Hauptgrund für die Lehrerabwanderung ist wohl der große Stress, der durch die Arbeitsbelastung und strenge Schulinspektionen entsteht. Statt gemeinsam mit Schulen in den Dialog über mögliche Verbesserungen zu treten, werden die Schulen in der Bewertung gegeneinander ausgespielt, so die Kritik. (Labour must halt ‘disastrous’ teacher exodus if it wants to improve schools, heads warn)

Fachzeitschrift Addictive Behaviors: Verbindliche Regeln in der Schule zur Handynutzung. Ein internationales Forschungsteam untersuchte problematisches Nutzungsverhalten und wie ein richtiger Umgang mit sozialen Medien für Kinder und Jugendliche aussehen könnte. Zentral hierbei – so stellte das Team fest – ist, dass sowohl mit Eltern als auch in der Schule verbindliche Regeln für die Handynutzung aufgestellt werden. Im Idealfall sollte das Handy in der Schule gar nicht verwendet werden. Auch die Vorbildfunktion von Eltern und Lehrkräften ist entscheidend. Diese sollten sich ebenfalls an Nutzungsregeln halten. Inwieweit eine exzessive Handynutzung einer Suchtkrankheit nahekommt, ist noch unklar. Doch betroffene Jugendliche zeigen wohl vermehrt depressive Symptome und neigen eher zu Essstörungen. Besonders gefährdet sind emotional labile Jugendliche. (Problematic social media use in childhood and adolescence)

Merkur: Warum Ausbildungen besser sind als sie manchem erscheinen. Für viele junge Leute ist die Entscheidung zwischen Berufsausbildung und Studium von hartnäckigen Unwahrheiten beeinflusst, die eine Ausbildung weniger ansprechend erscheinen lassen als ein Studium. Experten ordnen gängige Mythen ein und stellen klar: Eine Ausbildung richtet sich sehr wohl auch an Personen mit Abitur. Eine Hochschulzulassung heißt nicht immer, dass ein Studium das Passende ist. Zudem ist das Feld der Ausbildungsberufe vielfältiger als häufig angenommen. Interessierte können aus über 300 Berufen wählen. Auch berufliche Weiterentwicklung ist in einem Ausbildungsberuf inzwischen leichter möglich und die spätere Berufsausrichtung flexibler. In Bezug auf Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder spätere Bezahlung ist eine berufliche Ausbildung nicht zwingend schlechter als ein Studium. (5 Mythen zur Ausbildung im Check)

Deutsches Schulportal: Teamarbeit heißt für deutsche Lehrkräfte eher Mehrarbeit. Eine Umfrage des Schulbarometers ermöglicht erstmalig, die Lehrkräftefortbildungen und Zusammenarbeit unter Lehrern in Deutschland international zu vergleichen. Der Vergleich erfolgt mit den Daten der TALIS-Studie von 2018, an der Deutschland bisher nicht teilgenommen hat. In Deutschland arbeiten Lehrkräfte deutlich weniger mit Kollegen zusammen als in anderen Ländern, wo kollegialer Austausch häufig als fester Bestandteil des Berufsbilds verstanden wird. In Deutschland hingegen definiert sich die Arbeit von Lehrkräften primär durch das reine Unterrichten. Unterrichtshospitationen, um sich gegenseitig Feedback zu geben, sind daher eher unüblich. Zudem nehmen deutsche Lehrkräfte an weniger Fortbildungen teil als Lehrer in anderen Ländern. Während international mehr Wert auf Fachwissen und pädagogische Kompetenzen gelegt wird, ist in Deutschland die Digitalisierung das häufigste Fortbildungsthema. (Deutsche Lehrer liegen bei Teamarbeit und Fortbildung international weit zurück)

Welt: Spieker betont zentrale Verantwortung der Kita für Bildung. In einem Interview mit Stefan Spieker, dem Vizepräsidenten der IHK und Vorstandsvorsitzenden eines Kita-Vereins mit 240 Einrichtungen, geht es um das richtige Verständnis von Kinderbetreuung in der Kita. Spieker betrachtet die Entwicklung mit Sorge, dass Kitas immer mehr als bloße Betreuungseinrichtungen zur Entlastung von Eltern gesehen werden. Er betont, dass Kitas als Bildungseinrichtungen einen wichtigen Grundstein für den späteren Schulbesuch legen. Insbesondere die Sprachbildung sei nur durch eine qualitativ hochwertige Kita-Ausstattung möglich. Die momentanen Haushaltskürzungen betrachtet Spieker kritisch aufgrund der naheliegenden Befürchtung, dass das Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz gestrichen werden könnte. (“Dann haben die Kinder in der Schule ein Riesenproblem”)

13. Juni 2024, 18.00 bis 19.30 Uhr, Rüdersdorf

Diskussionsveranstaltung Das KiTa-Qualitätsgesetz in Brandenburg – ein Realitätscheck

Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt zur Diskussion über die derzeitige Kita-Situation in Brandenburg ein. Welche Schwierigkeiten gibt es momentan in der Kinderbetreuung? Wie lassen sich Probleme wie der Personalmangel lösen? Fragen wie diese sollen vor dem Hintergrund des Investitionspakets des Gute-Kita-Gesetzes besprochen werden. INFOS & ANMELDUNG

18. Juni 2024, 10.30 bis 18.00 Uhr, Berlin

Tagung Leando Live

Das diesjährige Event des Bundesinstituts für Berufsbildung lädt zum Austausch und Networking ein. In Vorträgen und Workshops widmet man sich Themen der Ausbildung, Schule und der Medien- sowie der KI-Kompetenz. INFOS & ANMELDUNG

18. Juni 2024, 10.00 bis 11.30 Uhr, online

Workshop MMKH-Schulung: Digitale Prüfungen, KI im Prüfungskontext & gute wissenschaftliche Praxis

Die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz wirft die Frage auf, wie im Prüfungsrecht auf diese Entwicklung reagiert werden soll. Thema ist auch, wie zuverlässig KI überhaupt in Prüfungsleistungen erkannt werden kann. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist noch bis zum 17. Juni, 12.00 Uhr, möglich. INFOS & ANMELDUNG

20. Juni 2024, 12.00 bis 13.30 Uhr, online

Diskussionsveranstaltung Bildung in der Krise (?) – Vorstellung des Nationalen Bildungsberichts 2024

Auf Basis des Nationalen Bildungsberichts 2024 diskutieren unter anderem Prof. Kai Maaz, MdB Oliver Kaczmarek und Staatsrat Rainer Schulz über aktuelle Probleme im Bereich der Bildung. Schwerpunkt sind die wichtigsten Befunde, Herausforderungen und die daraus resultierenden Handlungsbedarfe. Eine Anmeldung ist bis zum 19. Juni möglich. INFOS & ANMELDUNG

windig war es gestern in vielen Teilen Deutschlands. Und viel Wind gibt es in dieser Woche auch im Bildungsbereich. Am Donnerstag kommen die Kultusministerinnen und Kultusminister im saarländischen Völklingen zu ihrer Sommersitzung zusammen. Auf der Agenda stehen große Themen: zum Beispiel das für KMK-Beschlüsse bisher geltende Einstimmigkeitsprinzip sowie die Verwaltung und Gremienstruktur. Mein Kollege Holger Schleper konnte das zugrundeliegende Eckpunktepapier und ein wegweisendes Rechtsgutachten schon mal einsehen und verrät Ihnen die wichtigsten Aspekte. Über das, was bei der KMK beschlossen wird, werden wir Sie Ende der Woche informieren.

Und am Freitag brodelt es weiter. Diesmal am anderen Ende der Republik – in Dresden. Dort findet die Mitgliederversammlung des Didacta-Verbands statt und mit ihr ist ein Machtkampf um die Vorstandsposten zu erwarten, wie Maximilian Stascheit im Vorfeld erfahren hat. Für vier Posten stehen sieben Kandidaten bereit. Ursprünglich war sogar noch ein achter Bewerber dabei, sogar ein besonders prominenter: Jürgen Böhm, inzwischen Staatssekretär im Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt. Doch der hat nach teils heftiger Kritik seine Kandidatur wieder zurückgezogen und auch gleich seinen Vorstandsposten mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Und noch ein Thema sorgt für Unruhe – das Wahlverhalten der Jungwähler. Hier ließ sich bei der Europawahl ein deutlicher Rechtsruck beobachten. Unser Kolumnist Mark Rackles leitet daraus klare Forderungen für die politische Bildung an Schulen ab.

Also viel Aufregung rund um Schule und Bildung. Bleibt zu hoffen, dass sich die Lage wieder etwas beruhigt. Die Prognosen an der Wetterfront sind zumindest positiv.

Bleiben auch Sie positiv gestimmt!

Die Reform der KMK wird immer greifbarer. Bei der anstehenden Konferenz der Kultusministerinnen und Kultusminister ist sie am Donnerstag Punkt 15 auf der Tagesordnung. Planmäßig von 15.30 bis 18.15 Uhr wollen sich die Ländervertreter den Ergebnissen der “Strukturkommission II” widmen. Es zeichnet sich ab: Deutschlands älteste Fachministerkonferenz könnte sich grundlegend neu aufstellen.

Ablesen lässt sich das vor allem an zwei Papieren: Dem “Eckpunktepapier zur zukünftigen Struktur der Kultusministerkonferenz” und einem Rechtsgutachten zur KMK, das unter anderem das Erfordernis der Einstimmigkeit bei Beschlüssen der Kultusministerkonferenz durchleuchtet. Die Papiere liegen Table.Briefings vor, zuerst hatte der Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda berichtet.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2024 soll es drei eigenständige Ministerkonferenzen für Bildung, Wissenschaft und Kultur geben. Sie sollen künftig gemeinsam die Kultusministerkonferenz bilden. Einmal im Jahr, so empfiehlt es die Strukturkommission, soll es eine Jahrestagung geben, um ausschließlich bereichsübergreifende Themen zu besprechen. Für Themen, die absehbar mehrere Konferenzen betreffen – wie die Lehrkräftebildung – sollen fokussierte “Beratungsformate auf den geeigneten Ebenen eingerichtet bzw. fortgeführt” werden.

Auswirkungen hat diese Neustrukturierung auch auf die Spitze der KMK. Ein KMK-Vorstand soll die Richtung vorgeben. Darin sind – gleichberechtigt – die amtierenden Vorsitzenden der drei eigenständigen Konferenzen vereint. Was auch heißt: Die Schulseite, die bislang die KMK-Präsidentin oder den KMK-Präsidenten stellt, würde weniger dominant sein, die Wissenschaftsseite eine klare Aufwertung erfahren.

Ebenfalls bemerkenswert: Die neue dreiköpfige Spitze soll die politisch-inhaltliche Vorbereitung der gemeinsamen Jahrestagung der KMK verantworten. Zugleich soll ein neues Verwaltungsgremium die politische Spitze von operativen Aufgaben entlasten. Die Strukturkommission schlägt “ein kleines, dauerhaftes, auf der Amtschefsebene besetztes Gremium zur Übernahme dieser Aufgaben vor”. Es könnte ein neues politisches Kraftzentrum innerhalb der KMK werden, das neben das mächtige KMK-Sekretariat tritt.

Das zumindest lassen die vorgeschlagenen Aufgaben für dieses Gremiums vermuten. Denn zu ihnen zählen, so heißt es in den Eckpunkten, “insbesondere die Aufstellung des Haushalts, die Begleitung herausgehobener Einstellungsverfahren im Sekretariat, aber auch die strategische Steuerung des Sekretariats in Bezug auf die Qualität und Quantität der Unterstützungsleistungen durch das Sekretariat”.

Die KMK selbst hatte den Reformprozess angestoßen, begleitet von der Unternehmensberatung Prognos. In einigen Passagen der Eckpunkte schimmert durch, dass die KMK Selbstkritik nicht scheut. Etwa in diesem Punkt: Die Praxis der KMK in ihrer derzeitigen Aufstellung habe gezeigt, dass das Potenzial der “Formate wie der ,gemeinsame Sitzungsteil’ im Plenum oft nicht genutzt wurde und diese als wenig zielführend wahrgenommen werden”. Kurzum: So manches Schulthema hatte für die Hochschulseite wenig Relevanz – und umgekehrt. Zu künftigen gemeinsamen Formaten der Zusammenarbeit heißt es zudem: “Nach Erfüllung der Aufgabe sind diese aufzulösen.” Ein klarer Fingerzeig, dass man den entstandenen Gremienwucher nicht mehr will.

Seit Januar sind Stefanie Hubig und Karin Prien, die Bildungsministerinnen von Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, die Koordinatorinnen der A- und B-Länder in der KMK. Ihren Gestaltungswillen haben sie im Interview mit Table.Briefings zu Jahresbeginn deutlich formuliert. “Ja, ich glaube auch, dass die KMK eine andere sein wird und sein muss”, hieß es dort von Hubig. Und Prien forderte: “Wir müssen zu Modellen kommen, dass Gruppen von Ländern mit einzelnen Themen mutig vorangehen können.”

Und tatsächlich, auch hier kommt Bewegung in die KMK. Denn ein Rechtsgutachten unter der Überschrift “Institutionelle Resilienz der KMK” widmet sich – so muss man es sagen – nicht weniger als dem Wesenskern der Kultusministerkonferenz. Unter anderem wirft es die Frage auf, inwiefern die relevanten Beschlüsse der KMK einstimmig erfolgen müssen und was Alternativen wären. Das Gutachten spielt durch, wie Verfahren konkret aussehen könnten, an dessen Ende eine 13:3-Abstimmung der Länder genügen würde. Wobei grundsätzlich auch andere Maßgaben als eine 13:3-Verteilung denkbar wären.

Auch das grundlegende Problem, dass KMK-Beschlüsse in den Ländern letztlich keine bindende Wirkung haben, nimmt das Gutachten in den Blick. Und präsentiert hier diesen interessanten Gedankengang: Demnach könnte der IT-Staatsvertrag als Vorbild dienen. Er regelt gemeinsame IT-Standards von Bund und Ländern, organisiert vom IT-Planungsrat. Für konkrete Beschlüsse heißt es im Staatsvertrag, dass sie “vom IT-Planungsrat mit der Zustimmung des Bundes und einer Mehrheit von elf Ländern, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Königsteiner Schlüssel abbildet, gefasst” werden. Und: “Diese Beschlüsse entfalten Bindungswirkung.”

Als wären all diese gewichtigen Themen nicht schon Aufgabe genug, weist das Gutachten zudem noch auf Folgendes hin: Um die Funktionsfähigkeit der KMK zu wahren, könnte es sinnvoll sein, neben A- und B-Koordinatoren (SPD- und CDU-geführte Ministerien) einen weiteren Koordinatorenposten zu schaffen. Aktuell liegen zwei Kultusministerien bei den Grünen (Baden-Württemberg und Niedersachsen), zwei bei der Linken (Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen) und eines bei den Freien Wählern (Bayern).

All das ist aber noch nicht Teil der sieben Punkte, die auf der aktuellen Beschlussvorlage zur Strukturkommission II aufgelistet sind. Sie steht ganz im Zeichen der Idee einer dreigeteilten KMK. Und dieser Schritt wäre schon groß genug.

Neben den ganz großen Fragen stehen auf der Agenda aber auch noch viele andere Themen. Unter anderem auch die Neubesetzung der 2021 ins Leben gerufenen Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Dabei ist aber nur mit einer Neuigkeit zu rechnen. Wie aus KMK-Kreisen zu hören ist, bleibt das 16-köpfige Gremium weitestgehend so besetzt wie bisher. Nur ein Posten wird neu besetzt: Auf den aus Altersgründen ausscheidenden Deutschdidaktiker Michael Becker-Mrotzek, langjähriger Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an der Uni Köln, folgt nun der Deutschdidaktiker Michael Krelle von der TU Chemnitz. Damit ist zum ersten Mal eine Hochschule aus Ostdeutschland in der SWK vertreten. Mit Annette Kuhn

Hinter den Kulissen des Didacta-Verbands brodelt es. Auf der am Freitag in Dresden stattfindenden Mitgliederversammlung kommt es zu einem Machtkampf um die Vorstandsposten. Unstrittig ist nur, dass Wilmar Diepgrond, Geschäftsführer der Education Expert Network GmbH, als Vizepräsident Finanzen wiedergewählt werden soll. Doch für die vier weiteren zur Wahl stehenden Posten als normale Vorstandsmitglieder gibt es sieben Kandidaten. Verbandspräsident Theodor Niehaus und der Vizepräsident Messe, Hans-Joachim Prinz, stehen turnusgemäß erst nächstes Jahr wieder zur Wahl.

Zwei der amtierenden Vorstandsmitglieder stellen sich nach Informationen von Table.Briefings zur Wiederwahl. Zum einen ist das Julia Knopf, Professorin für Fachdidaktik Deutsch Primarstufe an der Universität des Saarlandes und Geschäftsführerin der Didacta Innovations GmbH, und zum anderen Gerhard Zupp, Bundesvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (dgs). Fünf weitere Kandidaten drängen neu in das Führungsgremium des Verbands der Bildungswirtschaft:

Auf der Kandidatenliste, die im Mai mit der Einladung zur Mitgliederversammlung verschickt worden war, stand außerdem der Name Jürgen Böhm. Er war seit 2022 Mitglied im Didacta-Vorstand. Gewählt worden war er damals als Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer (VDL). Ein Jahr nach seiner Wahl in den Didacta-Vorstand wurde er allerdings zum Staatssekretär im Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt berufen.

Bei vielen Verbandsmitgliedern sorgte diese Ämterdoppelung für Unmut. Der Vorwurf: Wie kann jemand Vorstandsarbeit für einen Lobbyverband leisten und gleichzeitig ein wichtiges Staatsamt in einem Ministerium bekleiden, das von diesem Verband lobbyiert werden sollte? Ein Mitglied, das namentlich nicht genannt werden will, sprach gegenüber Table.Briefings von einem “Interessenkonflikt hoch 3”. Von anderer Seite wiederum heißt es, Böhm sei es gut gelungen, die Ämter voneinander zu trennen.

Auf Anfrage von Table.Briefings wollte sich Böhm nicht zu den Vorwürfen äußern. Am Dienstagmorgen erfuhren die Mitglieder des Verbands allerdings, dass Böhm seine Kandidatur zurückgezogen und seinen Vorstandsposten mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat. In einer internen Mail informierte Verbandspräsident Theodor Niehaus die Mitglieder “mit großem Bedauern” über Böhms Entscheidung. “Wir danken Jürgen Böhm – sicherlich in Ihrer aller Namen – für seinen unermüdlichen Einsatz für beste Bildung als Vorstandsmitglied im Didacta Verband”, heißt es darin.

Doch die Personalie Böhm ist nicht der einzige Grund für die Unruhe im Verband. Wie Table.Briefings aus zahlreichen Gesprächen erfuhr, sind viele Mitglieder unzufrieden mit der bisherigen Vorstandsarbeit. Sie werfen der amtierenden Führungsriege vor, sich zu stark auf die Ausrichtung der jährlichen Bildungsmesse zu fokussieren, die Lobbyarbeit gegenüber der Politik jedoch zu vernachlässigen. Gerade jüngere Mitglieder, die in den vergangenen Jahren neu in den Verband kamen, fühlen sich in der Führungsriege nicht repräsentiert.

Der Begriff “Didacta” und der dahinterstehende Verband seien für sie “untrennbar mit Bildung” verbunden, sagt Carolin Aschemeier zu Table.Briefings. “In der öffentlichen Wahrnehmung von Politik und Gesellschaft, also außerhalb unserer ,Bubble’, wünsche ich mir jedoch deutlich mehr Sichtbarkeit, um die fachliche Expertise unseres ganzen Netzwerkes in die dringend notwendige Transformation unseres Bildungssystems einfließen zu lassen”, erklärt die Deutschfuchs-Gründerin. “Ich möchte mit anpacken, statt mich zu beschweren”.

Ähnlich äußert sich Dario Schramm: “Der Name Didacta hat in der Bildungsbranche eine enorme Strahlkraft, die wir im Interesse unserer Mitgliedsunternehmen vertreten und nach außen tragen sollten“, sagte er zu Table.Briefings. Allerdings betont der Public-Affairs-Manager von simpleclub, dass die anstehende Vorstandswahl für ihn “kein Generationenkonflikt” sei, “sondern eine Chance für den Verband, verschiedene erfolgreiche und erfahrene Personen zusammenzubringen”.

Auch Milena Pflügl hebt im Gespräch mit Table.Briefings die “großartige Vielfalt an Bildungsunternehmen” im Verband hervor. “Dieses Potenzial gilt es zu nutzen, Silos aufzubrechen und den Dialog zu stärken”, erklärt die Geschäftsführerin der Klett EduLabs GmbH. Als Vorstandmitglied sehe sie es als ihre Aufgabe, “alle Bildungsakteure an einen Tisch zu bringen”.

Stefan Spieker erklärt, dass er im Vorstand “die Anliegen und die Sichtbarkeit der frühen Bildung besonders in den Blick nehmen” möchte. “Als IHK-Vizepräsident in Berlin und DIHK-Präsidiumsmitglied weiß ich, welche Kraft gemeinnützige Organisationen im Schulterschluss mit (Bildungs-)Unternehmen auf diese Weise entfalten können”, teilte der Fröbel-Chef Table.Briefings mit.

Mit Ralf Neugschwender kandidiert zudem Böhms Nachfolger an der Spitze des Verbands Deutscher Realschullehrer für den Didacta-Vorstand. Er trete an, um die “konkreten Erwartungen, die die Lehrkräfte in ihrem täglichen beruflichen Alltag haben, direkt an die Bildungswirtschaft zu tragen”, erklärt er. Zudem gehe es ihm darum, “den Fokus auf die Gleichwertigkeit von akademischer zu beruflicher Bildung noch deutlicher in die Öffentlichkeit zu bringen”.

Julia Knopf und Gerhard Zupp, die sich am Freitag zur Wiederwahl stellen, ließen Anfragen von Table.Briefings zur Kritik am amtierenden Vorstand und dem Kandidatenfeld unbeantwortet. Stattdessen meldete sich Niehaus und erklärte, dass es sich dabei um interne Angelegenheiten handele. “Soweit Mitglieder im Didacta Verband Diskussionsbedarf zur Vorstandsarbeit sehen, steht die bevorstehende Mitgliederversammlung hierfür ebenso zur Verfügung wie zur Diskussion über die Kandidierenden”, so der Didacta-Präsident.

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Die Wahlen zum Europäischen Parlament vom vergangenen Sonntag enthalten eine Vielzahl von schwierigen politischen Botschaften für unsere Demokratie und das bestehende Parteiensystem. Für die Bildungspolitik könnte man zugespitzt formulieren, dass die Wahlen der politischen Bildung in Deutschland ein verheerendes Zeugnis ausstellen: Das macht sich insbesondere an dem überraschend hohen Anteil von Jungwählerinnen und -wählern (16-24 Jahre) fest, die zu 16 Prozent für die AfD gestimmt haben.

Warum wählen deutsche Jugendliche eine Partei, die in relevanten Teilen als “gesichert rechtsextrem” eingestuft wird, mit Spitzenpersonal, das man im Fall von Björn Höcke nach gerichtlicher Prüfung als Faschisten bezeichnen darf? Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen und politisiert, da galt die Jugend als “gesichert links”. Damals durfte man sich als 16-Jähriger den altersweisen Spruch anhören: “Wer mit 18 nicht links ist, hat kein Herz. Wer mit 30 noch links ist, hat kein Hirn”.

Heute wählt die Jugend bei Europawahlen in Deutschland zu einem Drittel stramm konservativ bis rechtsextrem, vor allem junge Männer. “Enkel wählen rechts” schreibt die Süddeutsche ernüchtert. SPD, Grüne und Die Linke, die in früheren Zeiten eine hohe Jugendaffinität hatten, kommen zusammen auf 26 Prozent. Ein weiteres Drittel der Jungwählenden verteilt sich über sonstige Parteien, bei denen die Wagenknecht-Partei BSW, die Satirepartei und die Tierschutzpartei mit Prozentanteilen von drei bis sechs Prozent herausragen.

Zwei Botschaften stecken in diesem Wahlverhalten: Die Jugend hat aktuell kein dominantes Leitthema, das sich wie 2019 an einer Partei festmachen lässt. Vor fünf Jahren war das noch die Klimafrage. Die Grünen waren damals mit 33 Prozent Stimmenanteil bei den Jugendlichen der unangefochtene Platzhirsch. Der Absturz der Grünen sowie die starke Streuung der jugendlichen Stimmen auf eine Vielzahl von Parteien liefert die zweite Botschaft: “Die Jugend” ist bindungsunwilliger und folgt eher der Logik sozialer Medien als die der politischen Bildung.

Parteien wie Volt, Die Partei und die Tierschutzpartei weisen neben der AfD die höchste Präsenz in den sozialen Medien auf. Jugendliches Profil, junges Spitzenpersonal und junge Kommunikationswege sowie der Nimbus von Protest tragen erheblich zur erfolgreichen Ansprache der europäischen Jugend von rechts bei. Schon vor den Wahlen sprach die Jugendstudie 2024 von einem “Rechtsruck” der Jugend, der unter anderem auch auf eine rechte Dominanz in den sozialen Medien zurückzuführen sei. Über 75 Prozent der Jugendlichen nutzen die sozialen Medien regelmäßig, knapp 60 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen informieren sich über Nachrichten und Politik auf diese Weise. In diese offenen digitalen Räume ballern die Populisten und Extremisten dann erfolgreich ihre schlichten Botschaften im eingängigen Staccato: “Migration – Stopp. Gender – Stopp. Krieg – Stopp. Soros – Stopp. Brüssel – Stopp” (der ungarische Rechtspopulist Viktor Orbán am Wahltag).

Wenn die Jugend einer Gesellschaft etwas mit der Zukunft einer Gesellschaft zu tun haben soll, dann kann es sich unser demokratisches Gemeinwesen nicht erlauben, dass 21 Prozent der jungen Männer unter 25 Jahren eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei wählen. Und damit eine hohe Affinität zu Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit offenbaren. Für die politische Bildung in unserer Gesellschaft sind diese Daten eine unmittelbare Herausforderung.

Vor dem Hintergrund der Wahlergebnisse von Sonntag kann es nicht nur darum gehen, in den bestehenden Strukturen und Logiken mehr Geld für die politische Bildung im schulischen und außerschulischen Bereich zu fordern. Die politische Bildung muss aus ihrer westdeutschen Behäbigkeit der 1970er-Jahre raus. Sie muss sich von bisherigen Ansätzen (60-Jährige erklären 16-Jährigen, wie die Welt funktioniert) und analogen Formaten (Bücher, Kurse, Flipcharts) lösen. Sie muss die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragen durch Nutzung der altersaffinen Peers, Kommunikationswege und Sprache anregen und vorantreiben.

Vor allem muss sie endgültig mit einem Mythos aufräumen, der sich hartnäckig insbesondere in Lehrerzimmern hält: der Mythos der politischen Neutralität. Der Grundkonsens der politischen Bildung in Deutschland ist im westdeutschen “Beutelsbacher Konsens” von 1976 formuliert. Das dort verankerte “Überwältigungsverbot” wird gerne auch als “Neutralitätsgebot” (fehl-) interpretiert und nicht zufällig vorwiegend von der AfD (in Teilen aber auch von der CDU und CSU, wie etwa bei der Genderdebatte) eingefordert. Um den Druck auf Lehrkräfte zu erhöhen, wurden und werden auch aktuell von AfD-Fraktionen und Landesverbänden Melde- beziehungsweise Prangerportale unter der Bezeichnung “Neutrale Schule” betrieben, die Verstöße gegen die vermeintlichen Neutralitätspflichten ahnden sollen.

Dass die Annahme, Lehrkräfte müssten sich in Unterricht und Öffentlichkeit neutral verhalten, nicht nur falsch, sondern gefährlich ist, darauf hat der “Netzlehrer” Bob Blume anlässlich der Großdemonstrationen gegen den Rechtsextremismus Anfang des Jahres hingewiesen. Er forderte von den Kultusministerien ein klares Signal der Unterstützung, wenn sich Lehrkräfte aktiv hinter die Demokratie stellen.

Die KMK-Empfehlungen zur Demokratiebildung von 2018 betonen, dass es “Grundrechtsklarheit und ein entsprechendes Selbstbewusstsein der Lehrkräfte” brauche und dass “Respekt vor Freiheit und Meinung des Andersdenkenden […] jedoch nicht Beliebigkeit und Neutralität [bedeutet]”. Die KMK sollte angesichts der politischen Entwicklungen dringend ihre Empfehlungen zur Demokratiebildung präzisieren und eine aktive Rolle der Lehrkraft im Ringen um demokratische Werte und Positionen herausarbeiten. Die Länder sollten die spezialisierten Projektträger, die über langjährige Erfahrungen im Kampf gegen Extremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verfügen, in der Fläche stärken. Und sie sollten sie in eine Regelfinanzierung übernehmen (statt – wie aktuell durch die CDU-geführte Jugendverwaltung in Berlin – ihnen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, Programme aufzuhalten und handverlesene Vergaben zu praktizieren).

Demokratie braucht aktive und streitbare Demokratinnen und Demokraten und keine falsch verstandene Neutralität. Lehrkräfte dürfen nicht neutral sein! Schulgesetze und Grundgesetz verpflichten sie, für Menschenrechte und Demokratie einzutreten. Das gilt nicht erst seit Sonntag, aber seit Sonntag leider mehr denn je.

Jeder zweite 15- bis 24-Jährige ist der Meinung, dass die Politik bisher eher wenig oder gar nichts dafür tut, dass Menschen einen Ausbildungsplatz finden. Mehr Unterstützung wünschen sich junge Menschen vor allem bei der Bereitstellung günstigen Wohnraums oder durch finanzielle Unterstützung beim Umzug. Das zeigt eine repräsentative Jugendbefragung, die die Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegeben hat (zum Download).

Die Umfrage zeigt aber auch, dass Ausbildungen beliebt sind: Knapp die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler (45 Prozent) strebt eine Lehre an, ein weiteres Drittel kann sie sich immerhin vorstellen.

Nachholbedarf bei der Orientierung haben vor allem Gymnasiasten: Vergleichsweise viele von ihnen fühlen sich von der Schule nicht gut über Ausbildungsberufe informiert (43 Prozent) und relativ viele hätten sich mehr Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche gewünscht (41 Prozent). “Sie brauchen insgesamt mehr Beratung und Unterstützung und sollten nicht nur besser über Studienwege, sondern auch über Ausbildungsberufe informiert werden”, sagt Clemens Wieland, Ausbildungsexperte der Bertelsmann-Stiftung. 44 Prozent der Schülerinnen und Schüler auf dem Gymnasium sind auch noch unentschlossen, ob sie nach dem Abitur eine Ausbildung beginnen wollen.

Anders sieht es aus, fragt man danach, wie die Jugendlichen ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz einschätzen: Von den befragten Hauptschülerinnen und -schülern glaubt jeder fünfte (22 Prozent), schlechte oder eher schlechte Möglichkeiten zu haben. Unter Gymnasiasten denkt das nur jeder zehnte (12 Prozent). Als besonders wichtig für die berufliche Orientierung bewerteten die Jugendlichen mit einigem Abstand Praktika.

Eine Umfrage im Auftrag des Recruiting- und Testanbieters u-form Testsysteme vom Anfang der Woche bestätigt die Orientierungslosigkeit vieler: Fast 5.000 Jugendliche wurden für sie befragt. Nur ein Drittel der Azubis und dual Studierenden gab an, dass sie sich nach der Schule sicher waren, welche Ausbildung sie machen möchten. Die Befragung liefert zugleich eine interessante Idee: Schulabsolventen könnten in einem halben Orientierungsjahr verschiedene Bereiche durchlaufen, bevor sie sich für einen konkreten Beruf entscheiden – 87 Prozent der Befragten würden das begrüßen. Anna Parrisius

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordern eine Bildungsoffensive für Deutschland. Vier Ziele stellen die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmervertretung dabei in den Fokus:

Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die Table.Briefings vorab vorlag (zum Download). Sie enthält eine Reihe an Forderungen nach Maßnahmen entlang der gesamten Bildungskette. Anlass des Papiers war eine von BDA und DGB gemeinsam organisierte Bildungskonferenz am Dienstag. Auf ihr kündigte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger an, ein Bildungsregister aufbauen zu wollen. Hierfür brauche es endlich eine Lösung mit den Datenschutzbeauftragten. Katharina Günther-Wünsch, Vize-Präsidentin der KMK, sagte: “Wir haben viel zu lange nicht über Kompetenzen und Leistungen in Schule gesprochen, da müssen wir de facto wieder hin.” Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und Koordinatorin der B-Länder, kritisierte, die Bildungspolitik sei bisher zu wenig strategisch ausgerichtet.

Einen Fokus legen BDA und DGB in ihrer Stellungnahme auf den Übergang von der Schule in den Beruf:

Die Wübben Stiftung Bildung veröffentlicht am heutigen Mittwoch eine Überblicksseite zu den Kriterien, nach denen die Länder ihre Startchancen-Schulen auswählen. Vom Bund vorgegeben sind die Benachteiligungsdimensionen Armut und Migration. Die Aufstellung zeigt nun, welche weiteren Faktoren bei der Auswahl in den jeweiligen Bundesländern eine Rolle spielen. Die Aufstellung der Wübben Stiftung geht in ihrer Konkretisierung über bisherige Darstellungen hinaus. Table.Briefings konnte die Übersicht vorab exklusiv einsehen (hier zum Download).

Ziel der Übersicht ist es, die Umsetzung des Startchancen-Programms in den 16 Bundesländern transparent zu machen. Ergänzend gibt es auch einen Länderüberblick, der außerdem die Zahl der Schulen und Schularten auflistet, mit dem das Programm nach den Sommerferien startet.

Laut der Übersicht nutzen einige Länder schulscharfe Indikatoren, zum Beispiel, wie groß der Anteil der Schüler ist, die von Lernmitteln befreit sind. Andere Länder ziehen Sozialraum-Indikatoren heran, beispielsweise die Arbeitslosenquote oder den Anteil an Personen, die in Bedarfsgemeinschaften leben. In Hamburg wird zum Beispiel auch im Sozialraum die Wahlbeteiligung an der Hamburger Bürgerschaftswahl 2020 berücksichtigt.

Mehr als die Hälfte der Länder zieht bei der Auswahl der Startchancen-Schulen auch den Anteil von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf heran. Das ist nach der Wübben-Übersicht in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen der Fall.

In einigen Ländern fließen Leistungen und Bildungsverläufe mit ein – etwa das Abschneiden bei Leistungsstudien wie VERA (Berlin), die Abschlussquoten (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt), oder der Anteil der Schüler, die eine Klasse wiederholen (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt). aku

Das Qualitätsmanagement-Tool “Unser Schulessen”, das Mittagessen in Kita und Schule gesünder gestalten soll, wird vom Nationalen Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (NQZ) nun bundesweit ausgebaut. Auf der digitalen Arbeitsplattform können Bildungseinrichtungen ihre aktuellen Speisepläne eintragen und auswerten lassen. Die Kriterien dazu wurden aus dem “DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Schulen” abgeleitet. Das Tool bietet allen Nutzern – von der Schulleitung bis zu den Schülerinnen und Schülern – einen Überblick über die aktuelle Qualität. Erprobt wurde die Plattform bereits in Brandenburg und Rheinland-Pfalz.

“Jedes Kind in Deutschland muss die Chance haben, gesund aufzuwachsen“, sagt Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, anlässlich des Ausbaus der Plattform. Wichtig sei, dass das Essen den Kindern schmecke. “Das Qualitätsmanagement-Tool ,Unser Schulessen’ rückt ihre Bedürfnisse in den Fokus und lässt sie ihre Schulverpflegung aktiv mitgestalten”, so Özdemir.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft stellt eine Finanzierung des Angebots auf maximal drei Jahre in Aussicht, sagt Wiebke Kottenkamp, Leiterin des NQZ, zu Table.Briefings. “Der Auftrag ist zunächst für zwei Jahre geschlossen und kann bei Bedarf um ein weiteres Jahr verlängert werden. Insgesamt stehen dafür bis zu 850.000 Euro zur Verfügung.”

Schulen können sich bei dem Tool kostenlos anmelden und auch Partner wie Caterer zur Nutzung einladen. Auf der Plattform lassen sich dann Stammdaten der Schule wie die Schülerzahl und der Essenspreis speichern und je nach Bedarf anpassen. Zudem bietet das Tool, die Möglichkeit, Umfragen zu erstellen, und macht Vorschläge, wie das Essen nachhaltiger und gesünder gestaltet werden kann. Außerdem gibt es Hintergrundinfos und Materialien, um Ernährung im Unterricht oder Ganztag zu thematisieren. vkr

In Mecklenburg-Vorpommern sollen scheidende Schulleiterinnen und Schulleiter künftig ihre Nachfolger einarbeiten können. Damit möchte Bildungsministerin Simone Oldenburg für einen möglichst fließenden Übergang sorgen. Anders als bisher könnten die Nachfolger bereits drei Monate vor der Übergabe der Amtsgeschäfte eingestellt werden, wie das Bildungsministerium mitteilte. Der entsprechende Erlass gelte für allgemeinbildende und berufliche Schulen und schließe neben Direktoren auch deren Stellvertreter ein.

“Wenn Mitglieder von Schulleitungen in den Ruhestand gehen, verlassen uns nicht nur Kolleginnen und Kollegen. Mit ihnen geht auch ein ganz besonderes Wissen, das sie durch ihre langjährige Tätigkeit erworben haben”, sagte Oldenburg. Um Wissensverluste zu vermeiden, soll daher eben dieses Praxiswissen in der gemeinsamen Übergangszeit weitergegeben werden. Den neuen Schulleitern soll das zudem den Start in ihre neue Funktion erleichtern. “Eine Schule kann man nicht nur mit theoretischen Kenntnissen im Schulrecht führen”, sagte die Ministerin.

In der Regel können Stellen im öffentlichen Dienst erst wieder besetzt werden, wenn sie frei sind. Mit dem neuen Erlass schafft das Ministerium eigenen Angaben zufolge zunächst für die Jahre 2024 und 2025 eine Ausnahmemöglichkeit.

In der Vergangenheit gab es öfter Probleme, Bewerber für Schulleitungen zu finden. In ihrer Rolle als Oppositionspolitikerin hatte Oldenburg beklagt, dass diese verantwortungsvolle Arbeit zu wenig Anerkennung bekomme und die Leitungsstellen schlichtweg unattraktiv seien. Zeitweilig waren nach Angaben des damals SPD-geführten Bildungsministeriums zehn Prozent dieser Posten nur kommissarisch besetzt. Zum aktuellen Stand sind bislang keine Zahlen bekannt. dpa

Personalisierter und regelmäßiger Online-Nachhilfeunterricht kann die schulischen Leistungen um bis zu drei Noten verbessern. Dies geht aus einer europaweiten Befragung von mehr als 2.500 Schülern und Eltern hervor, die GoStudent in Auftrag gegeben hat (zum Download). Beteiligte Schüler hatten an mindestens sechs Einzelnachhilfestunden teilgenommen. Eine ähnliche Untersuchung, die von sofatutor in Auftrag gegeben wurde, zeigte neben einer Verbesserung der schulischen Leistungen zudem einen positiven Effekt auf die Lernmotivation.

Während GoStudent mit realen Nachhilfelehrern arbeitet, setzt sofatutor auf eine intelligente, tutorielle Steuerung von Lerninhalten. Beide Optionen ermöglichen den Kindern und Jugendlichen personalisiertes Lernen. Und bleiben die Schüler am Ball, können beide Wege zu besseren Noten führen. Schüler, die mehr als 36 Stunden mit GoStudent verbrachten, verbesserten sich demnach im Schnitt um zwei Noten.

Bei der Studie von sofatutor zeigte sich ebenfalls ein positiver Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Nutzung und Lernerfolgen, wie das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) und der Bildungsforscher Klaus Hurrelmann in ihrer Auswertung feststellten. Zwei von drei Eltern berichteten, dass sich die Leistungen ihrer Kinder verbessert hätten.

Darüber hinaus kann Eins-zu-eins-Nachhilfe das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken. Den größten Zuwachs an Selbstvertrauen erlebten der GoStudent-Studie zufolge Grundschulkinder. Mehr als 80 Prozent von ihnen gaben an, sich selbstbewusster und gut auf Prüfungen vorbereitet zu fühlen. Von den Schülern, die ihre Noten verbesserten, berichteten wiederum 90 Prozent von gesteigertem Selbstvertrauen.

Ein Großteil der sofatutor-Nutzer gab zudem an, mehr Spaß beim Lernen zu haben, und findet das Lernen mit der digitalen Anwendung leichter als mit Schulbüchern. Gleichzeitig äußerten Befragte unter anderem den Wunsch nach mehr Barrierefreiheit für die digitale Lernplattform und nach einem verbesserten User-Interface.

Hurrelmann zufolge zeigen die Ergebnisse, “wie stark das Bildungssystem und Lernprozesse gerade im Umbruch sind”. Denn insbesondere Anwendungen, die auf intelligente tutorielle Systeme setzen, sind nicht nur für den sogenannten Nachmittagsmarkt relevant. Auch Lehrkräfte setzen bereits auf solche Anwendungen, um den Unterricht digitaler zu gestalten und den Schülern besser gerecht zu werden. Vera Kraft

Research.Table. Warum es das Kuratorium der TU Berlin bei der Ermahnung Geraldine Rauchs belässt. Nachdem der Akademische Senat von einem Abwahlantrag abgesehen hat, kommt vom Kuratorium sogar Unterstützung für die Präsidentin der TU Berlin. Was der kommissarische Vorsitzende Ortwin Renn zu der Entfernung Rauchs aus dem Zukunftsrat sagt, lesen Sie hier.

Security.Table. Gyde Jensen: Wie sie als Bildungspolitikerin Außenpolitik macht. Gyde Jensen, ehemalige Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag, ist heute verantwortlich für Bildung, Frauen, Familie und Jugend. Wie sie sich aber weiterhin im Bereich Internationales insbesondere für einen kritischeren Umgang mit der Kommunistischen Partei in Peking einsetzt, lesen Sie hier.

The Guardian: Viele Lehrkräfte in England verlassen Schulen aufgrund von zu großer Arbeitsbelastung. 2023 gingen fast so viele Lehrkräfte, wie neue eingestellt wurden. Vor dem Hintergrund des massiven Lehrermangels in England ist diese Entwicklung fatal. Schulleiter warnen die Labour-Regierung daher, dass die Eindämmung der “katastrophalen” Flut von Lehrern, die den Beruf verlassen, eine ebenso hohe Priorität haben sollte wie ihr Plan, Tausende von neuen Lehrern einzustellen. Bisher fehlten vor allem in MINT-Fächern Lehrer, doch auch zuvor relativ gut ausgestattete Fachbereiche wie Englisch klagen nun über Lehrermangel. Hauptgrund für die Lehrerabwanderung ist wohl der große Stress, der durch die Arbeitsbelastung und strenge Schulinspektionen entsteht. Statt gemeinsam mit Schulen in den Dialog über mögliche Verbesserungen zu treten, werden die Schulen in der Bewertung gegeneinander ausgespielt, so die Kritik. (Labour must halt ‘disastrous’ teacher exodus if it wants to improve schools, heads warn)

Fachzeitschrift Addictive Behaviors: Verbindliche Regeln in der Schule zur Handynutzung. Ein internationales Forschungsteam untersuchte problematisches Nutzungsverhalten und wie ein richtiger Umgang mit sozialen Medien für Kinder und Jugendliche aussehen könnte. Zentral hierbei – so stellte das Team fest – ist, dass sowohl mit Eltern als auch in der Schule verbindliche Regeln für die Handynutzung aufgestellt werden. Im Idealfall sollte das Handy in der Schule gar nicht verwendet werden. Auch die Vorbildfunktion von Eltern und Lehrkräften ist entscheidend. Diese sollten sich ebenfalls an Nutzungsregeln halten. Inwieweit eine exzessive Handynutzung einer Suchtkrankheit nahekommt, ist noch unklar. Doch betroffene Jugendliche zeigen wohl vermehrt depressive Symptome und neigen eher zu Essstörungen. Besonders gefährdet sind emotional labile Jugendliche. (Problematic social media use in childhood and adolescence)

Merkur: Warum Ausbildungen besser sind als sie manchem erscheinen. Für viele junge Leute ist die Entscheidung zwischen Berufsausbildung und Studium von hartnäckigen Unwahrheiten beeinflusst, die eine Ausbildung weniger ansprechend erscheinen lassen als ein Studium. Experten ordnen gängige Mythen ein und stellen klar: Eine Ausbildung richtet sich sehr wohl auch an Personen mit Abitur. Eine Hochschulzulassung heißt nicht immer, dass ein Studium das Passende ist. Zudem ist das Feld der Ausbildungsberufe vielfältiger als häufig angenommen. Interessierte können aus über 300 Berufen wählen. Auch berufliche Weiterentwicklung ist in einem Ausbildungsberuf inzwischen leichter möglich und die spätere Berufsausrichtung flexibler. In Bezug auf Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder spätere Bezahlung ist eine berufliche Ausbildung nicht zwingend schlechter als ein Studium. (5 Mythen zur Ausbildung im Check)

Deutsches Schulportal: Teamarbeit heißt für deutsche Lehrkräfte eher Mehrarbeit. Eine Umfrage des Schulbarometers ermöglicht erstmalig, die Lehrkräftefortbildungen und Zusammenarbeit unter Lehrern in Deutschland international zu vergleichen. Der Vergleich erfolgt mit den Daten der TALIS-Studie von 2018, an der Deutschland bisher nicht teilgenommen hat. In Deutschland arbeiten Lehrkräfte deutlich weniger mit Kollegen zusammen als in anderen Ländern, wo kollegialer Austausch häufig als fester Bestandteil des Berufsbilds verstanden wird. In Deutschland hingegen definiert sich die Arbeit von Lehrkräften primär durch das reine Unterrichten. Unterrichtshospitationen, um sich gegenseitig Feedback zu geben, sind daher eher unüblich. Zudem nehmen deutsche Lehrkräfte an weniger Fortbildungen teil als Lehrer in anderen Ländern. Während international mehr Wert auf Fachwissen und pädagogische Kompetenzen gelegt wird, ist in Deutschland die Digitalisierung das häufigste Fortbildungsthema. (Deutsche Lehrer liegen bei Teamarbeit und Fortbildung international weit zurück)

Welt: Spieker betont zentrale Verantwortung der Kita für Bildung. In einem Interview mit Stefan Spieker, dem Vizepräsidenten der IHK und Vorstandsvorsitzenden eines Kita-Vereins mit 240 Einrichtungen, geht es um das richtige Verständnis von Kinderbetreuung in der Kita. Spieker betrachtet die Entwicklung mit Sorge, dass Kitas immer mehr als bloße Betreuungseinrichtungen zur Entlastung von Eltern gesehen werden. Er betont, dass Kitas als Bildungseinrichtungen einen wichtigen Grundstein für den späteren Schulbesuch legen. Insbesondere die Sprachbildung sei nur durch eine qualitativ hochwertige Kita-Ausstattung möglich. Die momentanen Haushaltskürzungen betrachtet Spieker kritisch aufgrund der naheliegenden Befürchtung, dass das Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz gestrichen werden könnte. (“Dann haben die Kinder in der Schule ein Riesenproblem”)

13. Juni 2024, 18.00 bis 19.30 Uhr, Rüdersdorf

Diskussionsveranstaltung Das KiTa-Qualitätsgesetz in Brandenburg – ein Realitätscheck

Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt zur Diskussion über die derzeitige Kita-Situation in Brandenburg ein. Welche Schwierigkeiten gibt es momentan in der Kinderbetreuung? Wie lassen sich Probleme wie der Personalmangel lösen? Fragen wie diese sollen vor dem Hintergrund des Investitionspakets des Gute-Kita-Gesetzes besprochen werden. INFOS & ANMELDUNG

18. Juni 2024, 10.30 bis 18.00 Uhr, Berlin

Tagung Leando Live

Das diesjährige Event des Bundesinstituts für Berufsbildung lädt zum Austausch und Networking ein. In Vorträgen und Workshops widmet man sich Themen der Ausbildung, Schule und der Medien- sowie der KI-Kompetenz. INFOS & ANMELDUNG

18. Juni 2024, 10.00 bis 11.30 Uhr, online

Workshop MMKH-Schulung: Digitale Prüfungen, KI im Prüfungskontext & gute wissenschaftliche Praxis

Die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz wirft die Frage auf, wie im Prüfungsrecht auf diese Entwicklung reagiert werden soll. Thema ist auch, wie zuverlässig KI überhaupt in Prüfungsleistungen erkannt werden kann. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist noch bis zum 17. Juni, 12.00 Uhr, möglich. INFOS & ANMELDUNG

20. Juni 2024, 12.00 bis 13.30 Uhr, online

Diskussionsveranstaltung Bildung in der Krise (?) – Vorstellung des Nationalen Bildungsberichts 2024

Auf Basis des Nationalen Bildungsberichts 2024 diskutieren unter anderem Prof. Kai Maaz, MdB Oliver Kaczmarek und Staatsrat Rainer Schulz über aktuelle Probleme im Bereich der Bildung. Schwerpunkt sind die wichtigsten Befunde, Herausforderungen und die daraus resultierenden Handlungsbedarfe. Eine Anmeldung ist bis zum 19. Juni möglich. INFOS & ANMELDUNG