der Krieg in Israel erschüttert uns alle. Und er macht sprachlos. Schulen können sich Sprachlosigkeit aber nicht leisten. Der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel müsse an Schulen jetzt Thema sein und eingeordnet werden, forderten seit dem Wochenende auch die ersten Kultusministerien. Wie das konkret aussehen soll, sagen sie aber nicht.

Die Unsicherheit bei Lehrkräften ist groß. Sie haben Angst, etwas loszutreten, was sie dann nicht wieder einfangen können. Daher umschiffen viele den Krieg vermutlich lieber, als sich Provokationen zu stellen. Keine gute Idee und schon gar nicht eine, die zu pädagogischem Erfolg führt, sagt Dervis Hizarci, der die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus in Berlin leitet. Mit ihm und mit einer Lehrerin, die für ihr Engagement gegen Antisemitismus ausgezeichnet wurde, haben meine Kollegin Anna Parrisius und ich gesprochen. Die Experten zeigen Wege auf, wie Lehrkräfte jetzt mit der Situation umgehen und auch, wie sie Schülern begegnen können, die mit der Hamas sympathisieren.

Möglicherweise wird der Umgang mit dem Krieg in Israel an Schulen auch auf der Sitzung der Kultusministerkonferenz am Donnerstag noch ein Thema sein. Die Tagesordnung stand aber beim Angriff auf Israel zwar längst fest. Wir wissen aber, was definitiv auf der Tagesordnung steht: die Ausgestaltung der Ganztagsgrundschule. Am Donnerstag will das Gremium der Kultusminister dazu Empfehlungen verabschieden. Holger Schleper hat das Papier schon vorab exklusiv bekommen und stellt die wichtigsten Punkte vor.

Und noch ein Hinweis: Schauen Sie auch am Donnerstag und Freitag gegen Mittag in Ihr E-Mail-Postfach. Auch da werden Sie ein Briefing von uns bekommen: Am Donnerstag wird der Deutsche Schulpreis verliehen. Am Freitag wird der aktuelle IQB-Bildungstrend veröffentlicht.

In dieser Woche gibt es also viel zu lesen – am besten fangen Sie gleich an!

Am Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln zeigte sich am Montag, was passieren kann, wenn der Terrorangriff der Hamas auf Israel die Schule erreicht: Dort kam es zu einem Handgemenge, nachdem ein Lehrer unterbinden wollte, dass ein 14-jähriger Schüler in Palästinenser-Flagge gehüllt über den Schulhof lief.

Karin Prien, Vizechefin der CDU und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, hat sich bereits am Sonntag in der Talksendung Anne Will dafür ausgesprochen, den Krieg in Israel an den Schulen zum Thema zu machen. Die Schulen in Schleswig-Holstein sollten entsprechende Hinweise bekommen, den Krieg altersgerecht im Unterricht zu behandeln. In Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt gab es ähnliche Appelle.

Dervis Hizarci begrüßt Priens Haltung. Der Experte für die Themen Antisemitismus und Rassismus leitet die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die Schulen im Umgang mit Antisemitismus seit 20 Jahren berät und Workshops anbietet. Hizarci sagt: “Es muss jetzt an Schulen Raum und Zeit für solche Gespräche geben – und man muss Ruhe bewahren.” Eine Altersgrenze sieht er nicht. “Ich bin dafür, dass man den Krieg altersentsprechend schon in der Grundschule thematisiert.”

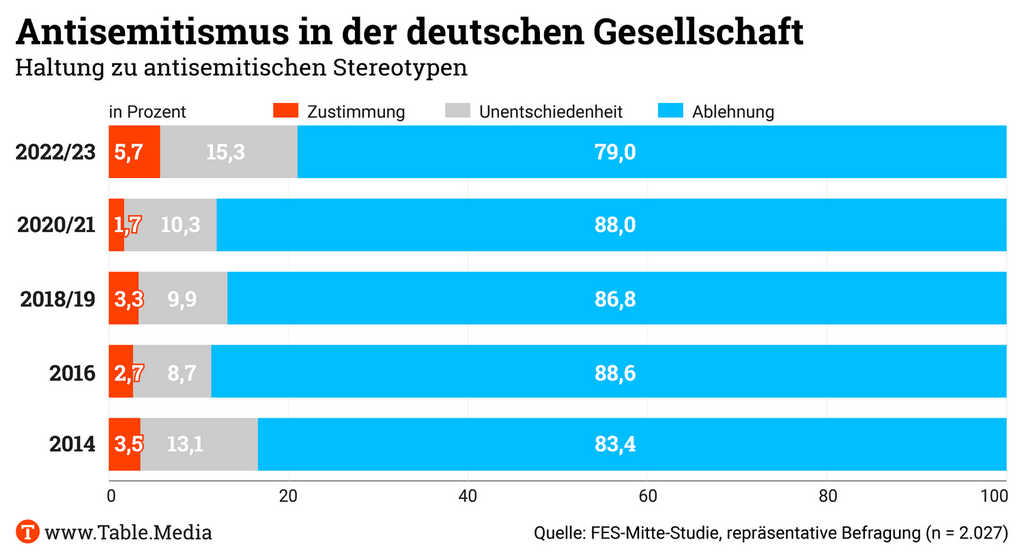

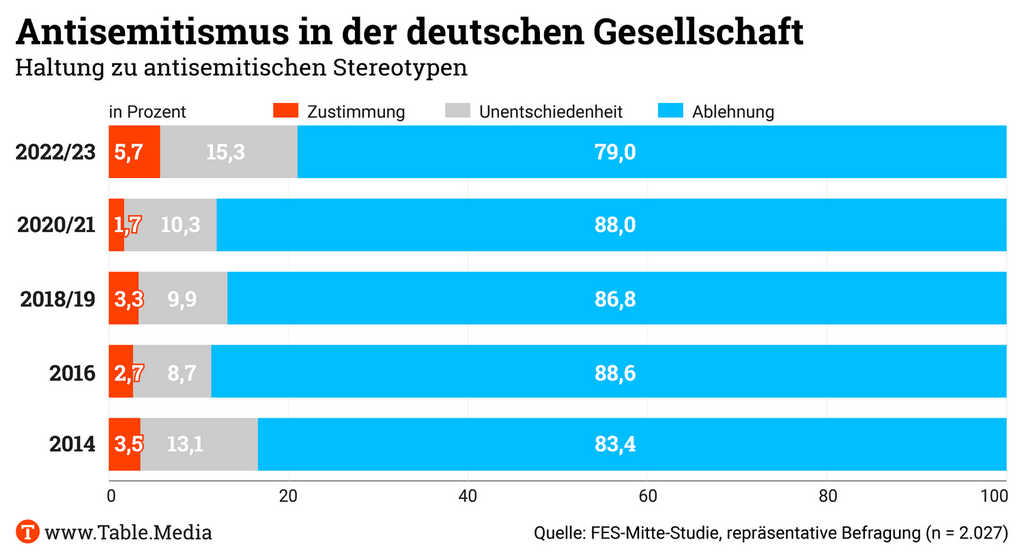

Soweit die Theorie. Aber Dervis Hizarci, weiß auch, vor welch große Herausforderungen Lehrkräfte das stellt. Viele fühlen sich in dieser Situation alleingelassen. Die ersten ratsuchenden Anrufe gingen bei der Initiative schon am Wochenende ein. Manche Lehrerinnen und Lehrer haben Angst, unkontrollierbare, israelfeindliche Reaktionen im eigenen Klassenzimmer auszulösen. Tatsächlich nimmt Antisemitismus in der Gesellschaft zu, wie gerade erst die aktuelle Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung gezeigt hat. Dabei nimmt laut Antisemitismus-Forschern besonders israelbezogener Antisemitismus zu. Das betrifft auch Schulen.

Als großes Problem schildern Lehrkräfte Hizarci, wie Klassendynamiken zu einer Situation der Ohnmacht führen können. “Oft geht es um eine Gruppenstimmung, die in der Sache problematisch ist und sich gleichzeitig gegen die Lehrkraft richtet.” Lehrkräfte stehen dann vor der Frage: Sollen sie den Inhalt auseinandernehmen oder das Klassengefüge zusammenhalten? “Gleichzeitig fühlen sich Jugendliche oft nicht gesehen und verstanden. Sie fühlen sich kritisiert, selbst wenn das in der entsprechenden Situation von der Lehrkraft gar nicht so intendiert war.”

Für Hizarci ist klar: Verschweigen, Ausweichen ist keine Option. Aber es gebe auch nicht den einen Weg, um auf das Thema hinzuführen. “Wir brauchen hier pädagogische Flexibilität“, sagt er. Eine Lehrkraft kann sich dem Thema Krieg besser über Bilder nähern, eine andere startet mit einer Assoziationsübung. Einen konkreten Rat hat er aber doch: “Wichtig ist, dass sich Lehrkräfte in dieser Situation nicht von ihren eigenen Emotionen erfassen lassen. Sie müssen es schaffen, die professionelle Rolle des Pädagogen zumindest zu spielen.”

Es gehe nicht darum, Schülerinnen und Schülern eine Sichtweise aufzudrängen und sich über möglicherweise provozierende Äußerungen aufzuregen. Statt empört zu fragen, wie man den Krieg gut finden kann, sollten Lehrkräfte eher fragen: “Wieso findet ihr den Krieg gut?” Er weiß – auch aus seiner eigenen Zeit als Lehrer an einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Kreuzberg – wie schwer das sein kann. Aber er ist überzeugt: “Wir werden sonst keinen pädagogischen Erfolg haben.”

Bei ablehnenden Haltungen von Schülerinnen und Schülern gebe es in der Regel vier Varianten: Sie haben falsche Informationen, es fehlt Wissen, sie wollen provozieren, oder sie haben bewusst falsche Vorstellungen. In allen vier Varianten müssten Lehrkräfte professionell bleiben und darauf eingehen: “Das falsche Wissen müssen sie korrigieren, das fehlende Wissen vermitteln, die Provokation als solche entlarven und die bewusst falschen, ideologisch aufgeladenen Vorstellungen auffangen und zurechtrücken.” All das brauche Zeit und funktioniere nur, wenn Lehrkräfte die Kinder und Jugendlichen in allem ernst nehmen.

Schüler ernst zu nehmen, das ist auch Sabeth Schmidthals wichtig. “Nur wenn ich meine Schüler ausreden lasse, gibt es die Chance, dass sie auch mir zuhören und im besten Fall ihre Meinung ändern”, sagt die Geschichts- und Deutschlehrerin. Am Holocaust-Gedenktag 2019 erhielt sie im Berliner Abgeordnetenhaus einen Preis von der US-amerikanischen Obermayer-Stiftung. In der Begründung hieß es, ihr gelinge es, junge Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen dazu anzuregen, einen Zugang zur deutsch-jüdischen Geschichte zu finden, Erinnerungsprojekte durchzuführen und sich nachhaltig gegen Antisemitismus und Hass jeglicher Art zu engagieren.

Schmidthals unterrichtet an einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Moabit. 85 Prozent der Schüler der Theodor-Heuss-Schule hatten im vergangenen Schuljahr einen Migrationshintergrund. Gerade muslimische Schüler der Oberstufe äußerten sich häufig zu Israel und zum Nahostkonflikt. “Meist fängt es mit Gepolter an, das wenig argumentativ ist und oft provozieren soll”, berichtet die Lehrerin. Da gleich die moralische Keule herauszuholen, bringe wenig. Stattdessen höre sie zu, stelle Rückfragen.

Helfen könne, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, zum Beispiel: Unabhängig davon, auf welcher Seite wir stehen, wollen wir Frieden. Und Schmidthals weist die Schüler auf Widersprüchlichkeiten hin, etwa dass die Hamas ihrer eigenen Bevölkerung schadet oder dass es nicht im Sinn des Islams ist, Menschen zu töten. “Einige erreiche ich nicht, da muss ich auch irgendwann deutlich machen, dass ich Unmenschlichkeit und Verbrechen nicht weiter diskutiere. Aber ich denke, das Gros der Jugendlichen bringe ich zum Nachdenken.”

Mit zehnten Klassen behandelt Schmidthals seit einigen Jahren den Nahostkonflikt als Beispiel für einen internationalen Konfliktherd. “Ein Aha-Erlebnis ist für die Schüler, wenn sie in der historischen Rückschau erkennen: Beide Seiten haben enorme Fehler gemacht.” Oft sei ihr Wissen über die Entstehung des Konfliktes allerdings gering.

Bei Kollegen stellt Schmidthals fest, dass diese den Nahostkonflikt oft “umschiffen”. “Viele haben Angst, in Diskussionen verwickelt zu werden, in denen sie den Argumenten der Schüler nicht standhalten können.” Selbst die Geschichte des Holocaust sparten viele Lehrer, die nicht Geschichte unterrichten, aus diesem Grund lieber aus. “Es braucht mehr Unterstützung und bessere Angebote in der Lehrerausbildung“, fordert Schmidthals. Die Empfehlungen zum Umgang mit Antisemitismus in der Schule, die die Kultusministerkonferenz 2021 verabschiedet hat, helfen Lehrern in konkreten Situation kaum weiter.

Ein Schlüssel ist für Sabeth Schmidthals, Empathie zu erzeugen – etwa indem sie Schülern aufzeigt, dass viele Israelis auch eine Einwanderungsgeschichte aufweisen. Wichtig sei, dass Schüler sich auch selbst gesehen fühlten. 2015 hat die Lehrerin daher ein Projekt gestartet, bei dem Neuntklässler von ihrer Migrationsgeschichte erzählen. Ein Schlüsselmoment: Als eine Schülerin mit palästinensischem Hintergrund zu weinen begann – sie war noch nie nach ihrer Geschichte gefragt worden.

Empathie spielt auch in den Workshops der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus eine wichtige Rolle. Genauso wie Perspektivwechsel und Widerspruchstoleranz. Hivarci sagt: “Ziel ist es, dass Schüler lernen, aus Meinungen zu Urteilsbildungsprozessen zu gelangen.” Annette Kuhn, Anna Parrisius

Mit zwölf Empfehlungen wollen die Kultusminister der Länder die pädagogische Qualität im Ganztag an den Grundschulen erhöhen. Das vom Schulausschuss der KMK erarbeitete Papier, das Table.Media exklusiv vorliegt, soll an diesem Donnerstag in der Kultusministerkonferenz beschlossen werden. Mit den Empfehlungen, so heißt es auf den acht Seiten, “wird erstmals benannt, was die pädagogische Qualität umfasst”.

Der Fokus wird damit neu ausgerichtet: Im Mittelpunkt steht nicht allein, wie lange die Betreuungszeiten von Schülerinnen und Schülern sind und wie das gewährleistet werden kann. Das Papier geht einen Schritt weiter und will Antworten darauf geben, wie der Ganztag gestaltet sein muss, um Kinder in hoher Qualität und individuell zu fördern.

Ein wichtiger Hebel: die Organisation des Schultags. Laut den Empfehlungen sollte es “mehr Zeit und Raum für vielfältige Phasen der Anspannung und Entspannung” geben, um “den Lern- und Leistungsrhythmus des einzelnen Kindes” zu berücksichtigen. Mit diesem Vorstoß für einen Schultag mit rhythmisierten und flexiblen Zeiten sei auch eine “veränderte Lehr- und Lernkultur” verbunden.

Dazu passt, dass bei der Gestaltung der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote “die Interessen und Bedürfnisse der Kinder handlungsleitend” sein sollen. Dazu heißt es sogar weiter: “Kinder werden an der Planung und Durchführung der ganztägigen Angebote aktiv beteiligt.” Wie konkret das aussehen könnte, beschreibt das Papier nicht.

Ein zentraler Punkt, der an verschiedenen Stellen im Papier auftaucht, ist das stärkere Zusammenwirken aller beteiligten Akteure. Um das Potenzial des Ganztags besser zu nutzen, “ist es erforderlich, dass alle in der ganztägigen Bildung tätigen Personen auf der Ebene der pädagogischen Praxis, aber auch der Leitungsebene, umfassend zusammenarbeiten”.

Konkret resultiert daraus die Empfehlung, dass Ganztagsschulen und kooperierende Träger den Unterricht und Angebote außerhalb des Unterrichts stärker verzahnen. Zudem soll das pädagogische Personal ein “gemeinsames Bildungsverständnis” entwickeln. Wie genau das Angebot im Ganztag aussieht, sollen Schulleitungen mit ihren Kooperationspartnern “partizipativ” ausgestalten und verantworten.

Die neuen Empfehlungen betonen auch stärker eine multiprofessionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. In der KMK-Definition der Ganztagsschule heißt es bislang noch, dass “Ganztagsangebote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung organisiert und in enger Kooperation mit der Schulleitung durchgeführt werden”. Hier wird spannend sein, wie die Zusammenarbeit nun tatsächlich aussehen wird.

Um die neuen Qualitätsziele im Ganztag abzusichern, sieht das Papier darüber hinaus eine Evaluation vor. “Die pädagogische Konzeption der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote wird hinsichtlich ihrer Wirkung und Zielerreichung gemessen”, heißt es in der abschließenden Empfehlung. Diese Betonung der Wirkungsmessung erinnert an die jüngsten Eckpunkte zum Startchancen-Programm. Auch hier soll die Evaluation von Bildungsfortschritten größeres Gewicht erhalten. Es scheint, als gebe es unter den Ländern zunehmend den Konsens, stärker evidenzbasiert zu agieren.

Das KMK-Papier fußt wesentlich auf der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG). Die Forschungsergebnisse haben deutlich gemacht, dass in der Verzahnung von Bildungsangeboten im Ganztag und der Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams noch Luft nach oben ist. Zudem weist die Studie darauf hin, wann Angebote im Ganztag vor allem positiv wirken. Dann, wenn sie qualitativ hochwertig sind und Schüler sie über einen längeren Zeitraum nutzen.

Ab dem Jahr 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter schrittweise eingeführt. Er gilt zunächst für die Kinder der dann ersten Klasse und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab dem Schuljahr 2029/2030 hat jedes Kind in den Klassen eins bis vier einen Anspruch auf acht Stunden Förderung und Betreuung am Tag. Der Ganztag ist auch das Schwerpunktthema der diesjährigen KMK-Präsidentschaft.

Laut KMK-Statistik nutzen 2021 mehr als 1,35 Millionen Schüler in Deutschland den Ganztag. 2017 waren es noch etwa 200.000 weniger. Der Fachkräftemangel droht allerdings – neben dem Raummangel – für die Umsetzung des Rechtsanspruchs zu einem großen Problem zu werden. Im Vorjahr kam eine Studie der Bertelsmann Stiftung zu diesem Ergebnis: “Für eine flächendeckende und personell gut ausgestattete Ganztagsförderung würden also bis 2030 insgesamt über 100.000 pädagogische Mitarbeiter:innen mehr benötigt werden, als voraussichtlich zur Verfügung stehen.”

Für den Englisch- und Französischunterricht ist es von Vorteil, wenn im sozialen Umfeld von Schülern außer der Schul- und Bildungssprache Deutsch noch andere Sprachen gesprochen werden. Die Mehrsprachigkeit von Schülern kann eine wertvolle Ressource beim Erlernen einer Fremdsprache sein. Diese Überzeugung zeigt sich auch in den jüngst von der KMK beschlossenen, weiterentwickelten Bildungsstandards für die erste Fremdsprache.

“Aus fachlicher Sicht haben wir empfohlen, die mehrsprachigen Ressourcen von Schülerinnen und Schülern stärker zu betonen.” Das erklärt Henning Rossa im Gespräch mit Table.Media. Rossa ist Professor für Fachdidaktik Englisch an der Universität Trier. Von 2018 bis 2020 leitete er fachlich – im Auftrag der KMK – eine Gruppe von Vertretern aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis. Sie untersuchte, wie die 2003 und 2004 beschlossenen Standards für die erste Fremdsprache weiterentwickelt werden sollten. In den Folgejahren erarbeitete die Gruppe die neuen Bildungsstandards für den ersten und den mittleren Schulabschluss. In diesem Juni beschloss die KMK das Papier.

Darin ist nun die Rede von “plurilingualen Kompetenzen” – also von Kompetenzen, die aus der Mehrsprachigkeit resultieren. “Warum sollten wir etwa im Englischunterricht so tun, als existierten andere Sprachkenntnisse nicht? Und dass sie keine Relevanz für das Lernen einer konkreten Sprache hätten?”, fragt Rossa. Der Wissenschaftler erklärt es beispielhaft: Schülern könne es helfen, wenn sie im Polnischen, Plattdeutschen oder im Dialekt der Oma etwas gehört, miterlebt oder verstanden haben. “Bevor sie also sagen, das kann ich nicht oder das kenne ich nicht, sollten sie auf ihre Erfahrungen aus anderen Sprachen zurückgreifen.” So könnten sie ihr Sprachwissen insgesamt besser vernetzen.

Tatsächlich hat schon der IQB-Bildungstrend 2015 einen deutlichen Fingerzeig gegeben, dass Mehrsprachigkeit beim Lernen einer Sprache eine Hilfe sein kann. Speziell zum Lese- und Hörverstehen im Fach Englisch heißt es unter anderem im Bericht: “Ebenso wie im Leseverstehen konnten Jugendliche mit zwei im Ausland geborenen Elternteilen auch im Hörverstehen im Durchschnitt ihre Kompetenzen signifikant stärker verbessern als Jugendliche ohne Zuwanderungshintergrund.” Damit sei – verglichen mit 2009 – die Kompetenzlücke zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund kleiner geworden.

Vor diesem Hintergrund erteilt Rossa auch der Aussage eine deutliche Absage, Schüler sollten vor einer weiteren Fremdsprache erstmal vernünftig Deutsch lernen: “Das ist eine sachlich nicht angemessene Einschätzung der Frage, was Kinder für den gelingenden Spracherwerb brauchen.”

Hier spricht Rossa auch explizit die Grundschulen an: “Fremdsprachenunterricht sollte nicht zugunsten eines stärkeren Augenmerks auf Deutsch und Mathe gekürzt werden”, sagt der Didaktik-Professor. “Die Erkenntnisse zu den positiven Wirkungen einer zweiten Sprache auf die kognitive Entwicklung sind in der langen Sicht sehr stabil.” Und in der Regel sei es eher so, dass wir die “kognitiven Kapazitäten der Kinder” unterschätzen, als dass wir sie überfordern.

Die reflexartige Reaktion, gerade Englischunterricht zu streichen, um sich stärker dem Deutschunterricht zu widmen, kommt immer wieder auf. Im Juni etwa hatte der Deutsche Lehrerverband diese Forderung als Reaktion auf die IGLU-Studie ins Spiel gebracht.

Am Freitag werden die Kultusminister der Länder die neuen Zahlen zum IQB-Bildungstrend 2022 und den Kompetenzen von Neuntklässlern in Deutsch, Englisch und Französisch präsentieren. Man darf gespannt sein auf die Ergebnisse und die damit verknüpften Forderungen. Die Grundlage für die Erhebung sind die Bildungsstandards. Das von Rossa mitgestaltete, weiterentwickelte Papier wird jedoch erst 2028 der Maßstab für den IQB-Bildungstrend sein.

Wir durchlaufen derzeit mit hoher Geschwindigkeit die vierte industrielle Revolution. Digitale Technologien durchdringen nahezu alle Lebensbereiche. Wir werden zu Zeitzeuginnen und Zeitzeugen einer Transformation, deren Veränderungspotenzial Historikerinnen und Historiker längst mit dem Buchdruck vergleichen.

Auch in der ersten industriellen Revolution vor rund 250 Jahren, wurde das soziale Leben durch neue Technologien erfasst und fast vollständig umgebaut. Ähnlich wie damals stellt sich heute die Frage, wer von den Veränderungen profitiert und wer zurückbleibt. Und damals wie heute liegt die Antwort in der Geschwindigkeit, wie schnell Bildung und Ausbildung zur technologischen Entwicklung aufschließen können. Denn die Geschichte zeigt, dass sich nach einer erfolgreichen Anpassung im Laufe dieses sogenannten “Wettlaufs zwischen Technologie und Bildung” stets ein größerer gesamtgesellschaftlicher Wohlstand einstellt.

Wir haben es in der Hand, die Phase der Ungleichheit möglichst kurz und gering zu halten, indem wir gezielt Kompetenzen des 21. Jahrhunderts vermitteln und die digitale Transformation im Bildungsbereich mit allen uns zur Verfügung stehenden Ressourcen unterstützen. Doch wie können wir unsere Kinder auf eine Innovation wie KI vorbereiten, die die Bedeutung von Wissen und Lernen auf den Kopf stellt? Wie machen wir unsere Kinder bereit für eine Arbeitswelt der Zukunft, über die wir heute kaum Voraussagen treffen können?

Bereits heute zeigt sich: Wer diese Technologien anzuwenden weiß, kann seine Produktivität enorm steigern und hat einen Startvorteil in der Welt von morgen. Um an diesem Vorsprung teilhaben zu können, ist es entscheidend, Anwendungen wie künstliche Intelligenz nicht nur zu verstehen, sondern auch aktiv und kritisch zu nutzen. Schule und Unterricht vor dieser Technologie abzuschirmen, während sie bereits alle Lebensbereiche durchdringt, kann dabei kaum eine Strategie sein, die in die Zukunft weist.

Vielmehr ist der Handlungsbedarf rund um digitale Bildung dringlicher denn je. Es gilt Bildungsansätze zu stärken, die sich aktiv mit den Potenzialen und Grenzen digitaler Schlüsseltechnologien auseinandersetzen und den Schülerinnen und Schüler Raum für Mitgestaltung bieten. Denn Digital- und Medienkompetenzen sind nicht nur für den beruflichen Fortschritt. Auch für die Teilhabe an Gesellschaft und Demokratie sind sie unerlässlich.

Das Interesse daran ist gegeben, wie beispielsweise Zahlen einer repräsentativen Umfrage unter Schülerinnen und Schüler des Bitkom-Verbands bestätigen: Darin gibt eine Mehrheit von 74 Prozent an, durch den Einsatz von digitalen Bildungsmedien motivierter zu sein. Etwas mehr als die Hälfte meint sogar, bessere Schulnoten schreiben zu können (56 Prozent). Doch die Transformation des Bildungssystems benötigt Zeit. Was also tun, um Angebot und Nachfrage in einer Phase zusammenzubringen, in der die technologische Entwicklung im Wettlauf mit der Bildung scheinbar uneinholbar vorauszueilen scheint?

An einem Strang ziehen, ist die Antwort. Jeder Teil der Gesellschaft kann dabei mitanpacken. Stiftungen können aufgrund ihrer Unabhängigkeit, Flexibilität und Innovationskraft genau in dieser kritischen Phase der Entwicklung eine wichtige Ressource sein, um zusätzliche Innovationskraft und Ressourcen bereitzustellen wie auch Experimentierräume aufzumachen.

Digitale Bildungsmedien, besonders offene Bildungsressourcen (sogenannte Open Educational Ressources) ermöglichen beispielsweise einen breiteren und leichteren Zugang zu Bildung. OER unterstützen nicht nur beim Erwerb von Fachwissen und digitalen Kompetenzen, sondern beinhalten aufgrund ihrer Adaptions- und Bearbeitungsmöglichkeit auch pädagogische Potenziale.

KI und ähnliche Technologien ermöglichen die exponentielle Wirkung von Wissen und Innovation, die zu einer systemischen Veränderung in all unseren Lebensbereichen führen wird. Das setzt Bildungssysteme weltweit unter massiven Transformationsdruck. Sie sind gleichzeitig aufgefordert, Kenntnisse über die neuen Technologien zu vermitteln und einzuordnen sowie verstärkt Kompetenzen wie Kreativität, kritisches Denken und Kooperation zu fördern sowie die Fähigkeit, offen und flexibel auf Wandel zu reagieren.

Große deutsche Stiftungen investieren flankierend zu Politik und Wissenschaft in Research & Development, um die Transformation zu begleiten. Ein vielversprechendes Modell, das im Jahr 2018 von fünf deutschen Stiftungen gegründet wurde, ist das Forum Bildung Digitalisierung. Es bündelt Fachexpertise, schafft Lern- und Experimentierräume und kuratiert geeignete Konzepte. Es initiiert Dialoge zwischen Politik und Schulpraxis und zeigt die Potenziale der Digitalisierung. Erst vor Kurzem hat sich die zehnte große deutsche Bildungsstiftung angeschlossen.

Bildung sollte die Veränderungen in der Gesellschaft widerspiegeln, die durch die Digitalisierung und die Entstehung einer neuen digitalen Kultur maßgeblich geprägt ist. Kinder und Jugendliche sollen sich selbstbestimmt durch dieses zunehmend digitalisierte Lebensumfeld bewegen, an seinen Potenzialen teilhaben können und die zukünftige Welt aktiv mitgestalten können. Schaffen wir eine inklusive Gesellschaft, die mit Zuversicht in die digitale Zukunft blickt.

Nina Smidt ist Geschäftsführerin und Sprecherin des Vorstandes der Siemens-Stiftung, die sich in Europa, Afrika und Lateinamerika für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung und dabei auch für MINT-Bildung einsetzt. Smidt vertritt die Stiftung in der Mitgliederversammlung des Forums Bildung Digitalisierung und sitzt im Lenkungskreis des Nationalen MINT Forums. Zuvor war die promovierte Linguistin und Kulturtheoretikerin für die Zeit-Stiftung tätig, unter anderem als Bereichsleiterin für Internationale Strategie und Entwicklung.

9 von 16 Ländern können nach einer Umfrage von Table.Media schon jetzt beziffern, mit welchen Bundesmitteln sie aus dem Startchancen-Programm für ihre Schulen rechnen. Die Frage hat eine besondere Brisanz. Denn bei der Verteilung der Gelder findet der Königsteiner Schlüssel erstmals vordergründig keine Anwendung.

Nachdem sich Bund und Länder am 21. September auf zentrale Eckpunkte des Programms geeinigt hatten, verkündeten Hamburg, das Saarland und Nordrhein-Westfalen kurz darauf, wie hoch die Bundesmittel für ihre Länder ausfallen werden. Hamburg geht von 20 Millionen Euro jährlich aus, mit denen etwa 80 Schulen in sozial schwierigen Lagen gefördert werden sollen. Für NRW sagte Staatssekretär Urban Mauer 230 Millionen Euro pro Jahr für 900 Schulen voraus, im Saarland ist die Rede von zwölf Millionen Euro jährlich für 50 Schulen.

Eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern, mit der das Programm umgesetzt werden soll, liegt noch nicht vor. Darauf weist Niedersachsens Kultusministerium hin, wie einige andere Länder auch. Viele Details sind also noch offen, was auch Thema sein wird bei der Kultusministerkonferenz an diesem Donnerstag.

Einen Schätzwert nennt Niedersachsen trotzdem. Demnach rechnet man mit etwa 100 Millionen Euro pro Jahr für rund 400 Schulen. Hessen geht von jährlich etwa 80 Millionen Euro aus (für rund 900 Schulen), Rheinland-Pfalz von 50 Millionen Euro (für etwa 200 Schulen).

Sachsen weist auf die “nicht abschließende Verbindlichkeit der Eckpunkte” hin und rechnet vorerst mit etwas mehr als 44 Millionen Euro vom Bund für mindestens 177 Schulen. Thüringen schreibt von jährlich rund 23 Millionen Euro (für etwa 100 Schulen), Mecklenburg-Vorpommern von 17 bis 18 Millionen Euro. Die weiteren Länder nannten noch keine Summen.

Bayern gab aber an, dass man von 500 bis 600 geförderten Schulen ausgeht, Brandenburg von etwa 100. In Summe ergeben sich somit in schon in zehn Ländern geschätzt mehr als 3.400 Startchancen-Schulen. Die Eckpunkte und auch der Koalitionsvertrag nennen etwa 4.000 als bundesweite Zielgröße.

Zugleich steht in den Eckpunkten aber auch, dass bundesweit rund eine Million Schüler vom Programm profitieren sollen. Daher heißt es etwa aus Brandenburg: Da zur Bestimmung der genauen Zahl der geförderten Schulen auch die Größe der Schulen berücksichtigt werde, um die angestrebte Schülerzahl zu erreichen, “kann die Zahl der tatsächlich geförderten Schulen noch erheblich variieren”.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatte die Einigung auf die Eckpunkte als einen “Paradigmenwechsel in der bildungspolitischen Förderlogik” bezeichnet – weg von der Gießkanne, hin zu einer zielgenauen Förderung für Brennpunktschulen. Vor diesem Hintergrund schauen viele Beobachter mit Interesse darauf, wie sehr sich letztlich der Geldfluss nach dem Königsteiner Schlüssel vom Startchancen-Schlüssel unterscheiden wird. Kira Münsterberg, Holger Schleper

Die im Haushaltsentwurf angegebenen Kürzungen des Auswärtigen Amtes (AA) für den Pädagogischen Austauschdienst (PAD) führen schon jetzt zu Absagen der Programme. Wie Table.Media aus dem PAD erfuhr, wird es 2024 weder das “Internationale Preisträgerprogramm” geben noch das Weiterbildungsprogramm für Ortslehrkräfte. Auch auf die Schulpartnerschaften wirken sich die Kürzungspläne massiv aus.

So können im German American Partnership Programm (GAPP) nur noch etwa 1.850 deutsche Teilnehmer gefördert werden. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 4.000. Auch wenn der Zuschuss mit im Schnitt 80 Euro pro Schüler nicht hoch ist, betonen Lehrkräfte, dass er große Wirkung hat, ist vom PAD zu hören. Zudem habe die Förderung durch das Auswärtige Amt sehr geholfen, weitere Sponsoren zu gewinnen.

Einen großen Einschnitt zeichnet sich auch im Programm “Schulen: Partner der Zukunft” (PASCH) ab. Die Initiative, 2008 vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen, fördert langfristige Partnerschaften von Schulen in Deutschland und aller Welt. 2019 profitierten davon 2.900 ausländische und 3.100 deutsche Teilnehmer. Für 2024, so ist zu hören, stünden nach derzeitigen Planungen im Idealfall nur noch Mittel für 1.400 ausländische und 1.500 deutsche Teilnehmer zur Verfügung.

Gar nicht stattfinden wird 2024 das Internationale Preisträgerprogramm. Hier können Schüler aus dem Ausland, die über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen, vier Wochen nach Deutschland kommen. 2023 nutzten das rund 260 junge Menschen aus 83 Staaten. Das Programm gibt es seit 1959. Zahlreiche Teilnehmer studierten später in Deutschland. Abgesagt wurde zudem das einjährige Weiterbildungsprogramm für deutschsprachige Lehrkräfte aus dem Ausland. Jedes Schuljahr nehmen etwa 30 Personen aus mehr als 15 Staaten daran teil.

Mitte September hatte Table.Media berichtet, dass die Programmmittel des Auswärtigen Amts für die “Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des allgemeinen Schulwesens” von 5,2 Millionen Euro (2023) auf 2,5 Millionen Euro (2024) zurückgehen sollen. So steht es im Gesetzentwurf zum Haushalt.

KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch hatte das in einem Brief an das Auswärtige Amt scharf kritisiert. Die massive Kürzung sei unverhältnismäßig und stelle die Kooperation zwischen Bund und Ländern in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik grundsätzlich infrage. Holger Schleper

Die vom Bund angestoßene “Nationale Bildungsplattform” wird immer billiger, komplexer – und unwahrscheinlicher. Das geht aus den Antworten des Bundesbildungsministeriums (BMBF) auf eine Anfrage der Unionsfraktion hervor, die Table.Media exklusiv vorliegt. Das Portal, gegründet als Meta-Plattform vernetzter digitaler Bildungsangebote, heißt heute offiziell Vernetzungsinfrastruktur. Die wichtigsten Antworten des BMBF sind folgende:

Der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Jarzombek, reagierte empört. “Die Antworten der Bundesregierung zum aktuellen Stand der Aufbauarbeiten der Nationalen Bildungsplattform lassen bei mir alle Warnsignale rot aufleuchten“, sagte Jarzombek Table.Media. Die wesentlichen Fragen zur Umsetzung seien offen. Über den künftigen Betrieb solle erst im Herbst 2024 entschieden werden. “Es deuten aktuell alle Vorzeichen auf ein Scheitern des Projektes hin.”

In der Tat geht aus den Antworten jenseits der Lyrik nicht hervor, warum der Bund für ursprünglich über eine halbe Milliarde Euro das Projekt in Angriff genommen hat. Zumal die Länder das Herzstück der Bundesplattform bereits selbst weitgehend fertiggebaut haben. Sie vernetzen all ihre schulischen und pädagogischen Digital-Angebote über ein Single-Sign-On, kurz VIDIS. “VIDIS vereinfacht zukünftig den Zugriff auf Schul-Tools aller Art für mehr als 800.000 Lehrkräfte und knapp elf Millionen Schülerinnen und Schülern in allen 16 Ländern.” So räumt es Staatssekretär Brandenburg in seiner Antwort zerknirscht ein.

Die Anfrage zeigt, dass es mit der Bildungsplattform ähnlich läuft wie mit den vielen Erd-Satelliten. Es ist offen, ob sie ihre intendierte Funktion erfüllen können – oder ob sie als Weltraumschrott enden. Christian Füller

Die geplante Kürzung im Haushalt der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) von 95 auf 75 Millionen Euro könnte vor allem Bildungsprojekte für Menschen in ländlichen Regionen treffen. Das sagte bpb-Präsident Thomas Krüger Table.Media. Betroffen wären etwa Projekte in Betrieben in Regionen, in denen das rechtsextreme oder rechtsorientierte Spektrum besonders stark ist. “Da holen wir die Leute nicht in Seminarräume, sondern gehen dahin, wo sie sind. Das ist deutlich zeit- und ressourcenaufwendiger als andere Projekte”, sagte Krüger. “Für so etwas werden wir in der Zukunft nicht mehr so viel Geld haben.”

Krüger fordert zudem, politische Bildung stärker in den frühkindlichen Bereich zu verlagern – bereits in Kindergärten und Grundschulen. In der Primarstufe finde politische Bildung “derzeit so gut wie gar nicht statt”, bemängelt der bpb-Präsident. “Dabei könnte man sie im Sachkunde-Unterricht oder durch andere niedrigschwellige Formen von politischer Bildung früh etablieren.”

Kritik übte Krüger auch daran, dass viele Bundesländer politische Bildung in weiterführenden Schulen zurückgefahren oder mit Fächern wie Geschichte und Erdkunde zusammengelegt haben. Unverständnis zeigte er etwa mit Blick auf Thüringen. “Es ist mir unverständlich, wie man in diesen Zeiten auf die Idee kommen kann, das Fach Sozialkunde zu marginalisieren und zu glauben, dass es seine Wirkung als Querschnittsfach entfaltet. Dabei bieten Schulen die Möglichkeit, jeden und jede zu erreichen.”

Wo Krüger noch Handlungsbedarf sieht und was er zu den Ergebnissen der “Mitte-Studie” sagt, der zufolge rechtsextreme Einstellungen deutlich zunehmen, lesen Sie im Interview mit Okan Bellikli.

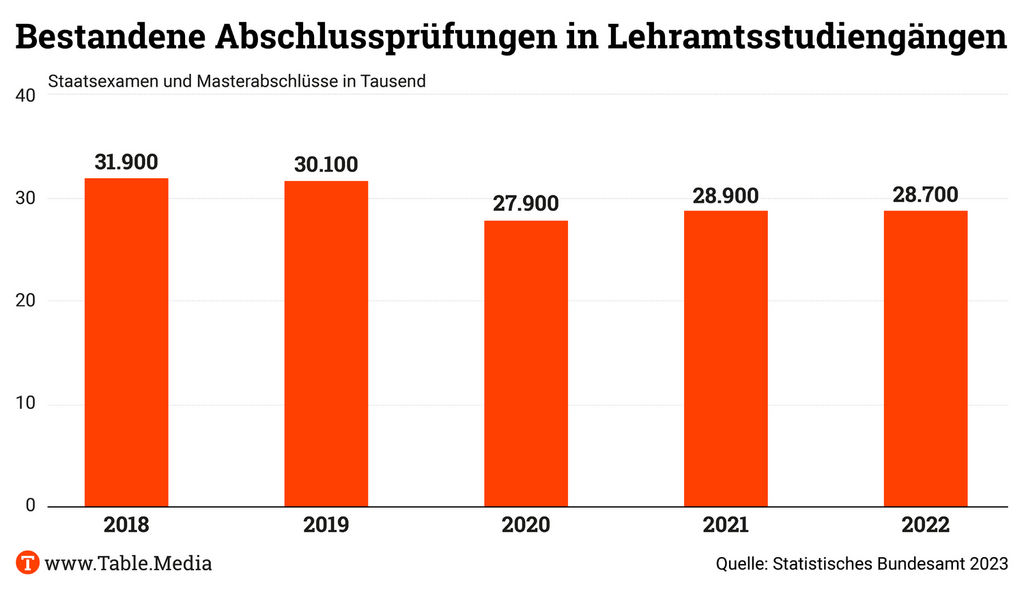

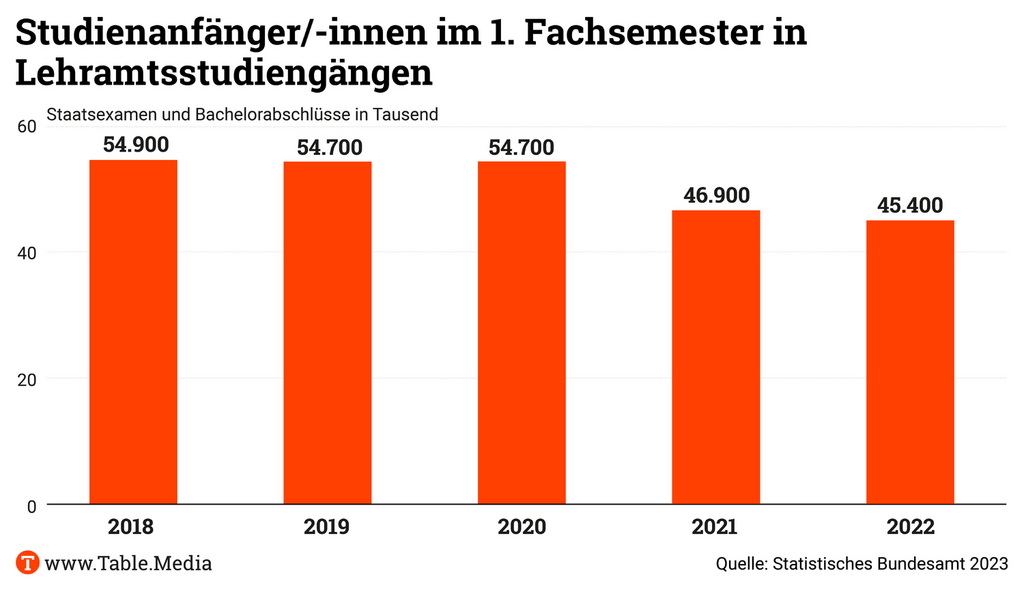

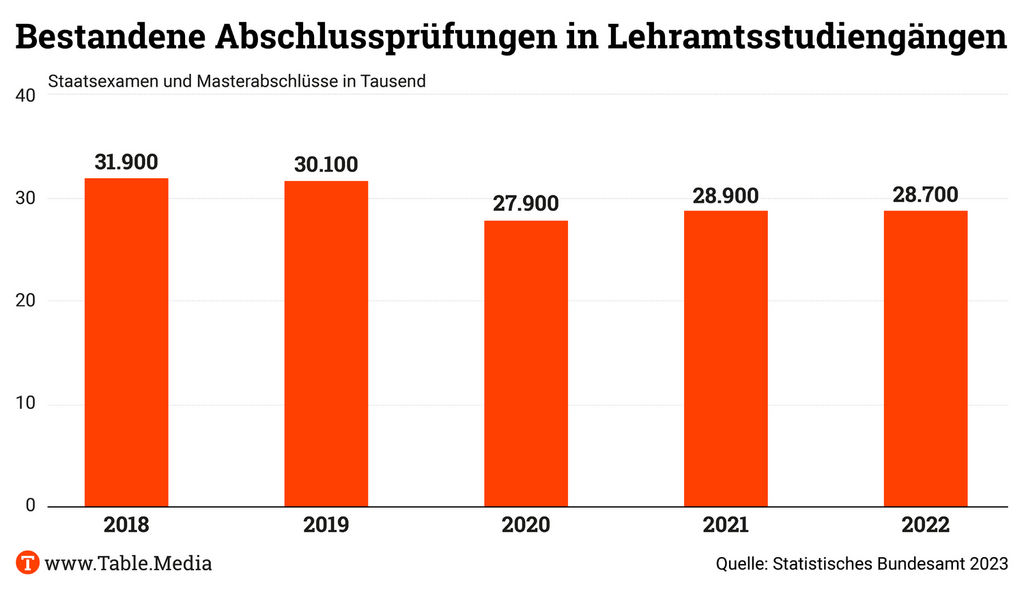

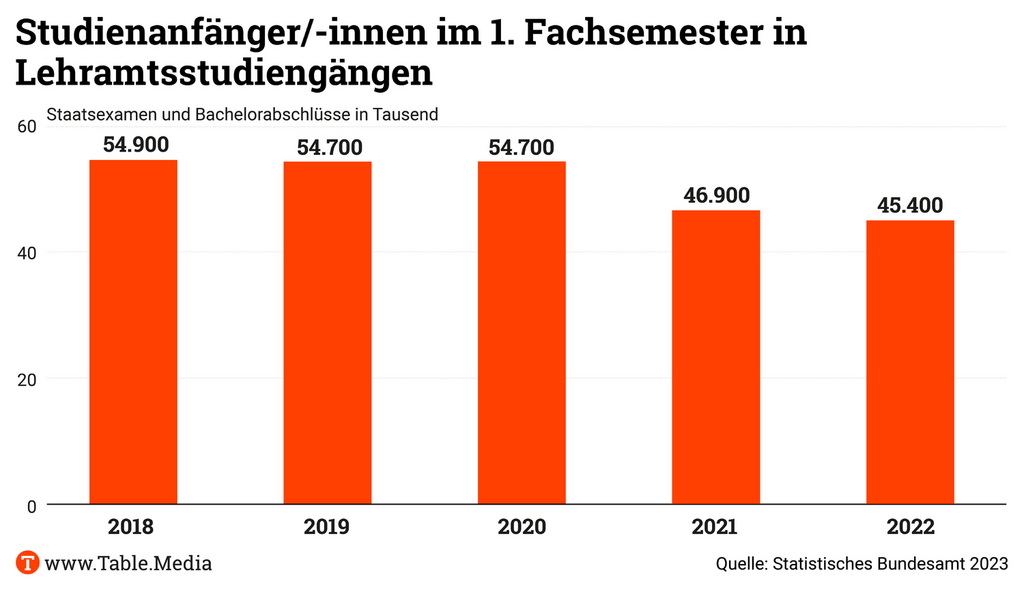

Der Lehrermangel an den Schulen droht sich auch mittelfristig weiter zu verschärfen. Die Zahl der erfolgreichen Abschlüsse im Lehrerstudium verharrt auf einem Zehnjahrestief. Aber auch die Zahl der Studienanfänger sinkt weiter. Vergangenes Jahr haben rund 10.000 weniger Bewerber ein Lehramtsstudium begonnen als vor fünf Jahren. Das zeigen neue Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt. Im Jahr 2022 haben demnach 28.700 Studierende erfolgreich das Lehramtsstudium abgeschlossen. Neu angefangen haben 45.000 Studierende. Die Schulen sind vor allem im Bereich Sekundarstufe I und in Mangelfächern auf diese potenziellen Junglehrer angewiesen.

Die Kehrseite dieser Entwicklung lässt sich an der immer größer werdenden Zahl der Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf zeigen. Von den knapp 710.000 Lehrkräften an allgemein bildenden Schulen haben 8,6 Prozent keinen pädagogischen Abschluss. Diese Zahl ist im letzten Jahrzehnt deutlich angestiegen. In den berufsbildenden Schulen ist inzwischen jeder fünfte ein Quereinsteiger. An den Berufsschulen zählt die Statistiker noch 124.000 Lehrer – und damit weniger als vor zehn Jahren.

Wo die Bundesländer künftig nach Lehrkräften suchen werden, lässt sich an den Einstellungen etwa in Sachsen-Anhalt zeigen. Dort werden nun auch Seiteneinsteiger ohne akademischen Abschluss als Lehrer in die Klassenzimmer geholt. 170 der Bewerberinnen und Bewerber für einen Seiteneinstieg in Schulen in Sachsen-Anhalt haben keinen akademischen Hintergrund. Diese künftigen Lehrer würden nun sukzessive von den Schulen eingestellt. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) bot ihnen “maßgeschneiderte, gut bezahlte und sichere Jobs im Landesdienst” an.

Feußners schärfster Kritiker, der Linken-Politiker Thomas Lippmann, sieht die Entwicklung mit Sorge. “Es ist definitiv eine fortschreitende De-Professionalisierung, die sich mittelfristig in den Abschlussleistungen und dem Bildungsniveau der Schüler*innen an den ‘Nicht-Gymnasien’ niederschlagen wird”, sagte Lippmann im Gespräch mit Table.Media. Die Entwicklung verschärfe das Zwei-Klassensystem an den Schulen des Landes. Denn in Gymnasien würden Nicht-Akademiker auf keinen Fall ans Lehrerpult gelassen. Dass Lippmann möglicherweise Recht hat, sieht man im Nachbarland Brandenburg. Dort waren zum Schuljahresbeginn 1.892 Seiteneinsteiger ohne Hochschulabschluss als Lehrkräfte tätig. Das bedeutet, neun Prozent aller Lehrkräfte rund um Berlin haben kein Uni-Examen. Christian Füller

Auch wenn sich immer weniger Jugendliche auf eine Ausbildung bewerben: In manchen Berufen ist die Zahl der Azubis gestiegen. Zugenommen hat ihre Zahl zwischen 2013 und 2021 in Berufen, bei denen mehr Skills vermittelt werden, die dem Klima oder der Umwelt nutzen (Plus von 14 Prozent). Dagegen ist die Zahl der Azubis in Berufen aus eher umwelt- oder klimaschädlichen Branchen gesunken (Minus von 15 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in einer aktuellen Auswertung (zum Download).

Betrachtet man alle Ausbildungsverträge, profitieren beim Nachwuchs also Berufe, die mehr “Green Skills” vermitteln. Darunter fallen nach der IAB-Auswertung zum Beispiel Dachdecker – die sich inzwischen mit Solarthermie oder Energieberatung auskennen müssen. Berufe, bei denen “Brown Skills” dominieren, haben dagegen das Nachsehen. Dazu gehören unter anderem Berufe in der Bau- oder Kunststoffherstellung.

Das Fazit der IAB-Forscher: Ein “Greening” der Berufe, indem also mehr umwelt- und klimafreundliche Tätigkeiten in die Ausbildung aufgenommen werden, könnte daher nicht nur der ökologischen Transformation dienen, sondern auch ihrer Attraktivität bei jungen Menschen. Anna Parrisius

Die beiden jungen Digitalunternehmer Mert Tumay und Bulut Alkis haben nach dem Bericht von Table.Media über ihre digitalisierte Form des Bildungs- und Teilhabepakets regen Besuch bekommen. Diverse Kommunen haben sich informiert über die vereinfachte und KI-gestützte Beantragung der Leistungen aus dem Paket für Nachhilfe, Schulausflüge und persönlichem Schulbedarf. Dem Vernehmen nach gibt es auch Interesse gemeinnütziger Organisationen. Wie berichtet, rufen wegen der komplizierten Antragsprozeduren bisher nur etwa ein Fünftel der Berechtigten diese schulischen Unterstützungsleistungen ab. Am Montag machten sich nun sogar die Experten für Soziales und Familie der FDP-Bundestagsfraktion, Jens Teutrine und Martin Gassner-Herz, auf den Weg nach Bielefeld.

Die beiden Abgeordneten zeigten sich erfreut. “Sie haben echt viel Hirnschmalz in das Projekt gelegt und setzen es so um, wie wir uns das als FDP vorstellen”, sagte Teutrine Table.Media über die Digitalisierer aus Bielefeld. Die FDP hat das Kinderchancenportal bereits seit 2019 auf ihrer Homepage skizziert. Allerdings waren Tumay und Alkis nicht dort fündig geworden, als sie nach einer digitalen Lösung suchten. Die Unternehmer haben die Nachhilfe-Helden in Bielefeld gegründet. Dabei merkten sie, wie kompliziert die Anträge für Nachhilfe vor allem für Familien mit Migrationshintergrund sind. “Wir haben bei der Entwicklung nicht nur die Brille des Amts oder der Schule aufgesetzt, sondern auch die Bedürfnisse der Betroffenen aufgenommen”, sagte Tumay.

Konkrete Zusagen konnten die FDP-Abgeordneten dem Digitalunternehmen für den Bund nicht machen. Das mag daran liegen, dass die Grünen und Bundesfamilienministerin Lisa Paus die Kindergrundsicherung exekutiv verantworten. Allerdings hat Teutrines FDP im Bundestag in den letzten Tagen die Kindergrundsicherung mit einem Vorbehalt versehen. Es müssten erst Nachbesserungen am Konzept stattfinden. Die Kritik aus den Ländern an der Kindergrundsicherung bezog sich zuletzt darauf, dass die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets bisher nicht papierlos zugänglich sind. Dieser Mangel wäre mit dem Portal von Tumay und Alkis zu reparieren. cif

Lernvideos seien eigentlich digitaler Frontalunterricht, Vokabelprogramme meist digitalisierte Karteikästen, Lernplattformen oft nur etwas bessere Arbeitsblätter. Digitalisierung im Bildungswesen, so Ekkehard Thümlers Sicht, bedeutete bislang vor allem, dass Bestehendes einfach ins Digitale übertragen wurde. Sein Start-up Tutoring for All klingt da zunächst auch nur wie ein Förderprogramm von vielen. Aber, so Ekkehard Thümler, es sei doch viel mehr. “Unser Programm hat Fähigkeiten, über die nicht mal die allerbesten Lehrkräfte verfügen“, sagt er selbstbewusst.

Über die Plattform von Tutoring for All können Grundschulkinder in Kleingruppen spielerisch ihre Lesekompetenz verbessern. Die Idee basiert auf dem System “Tutoring with the Lightning Squad” der US-amerikanischen Non-Profit-Organisation Success for All Foundation: Während die Kinder online lernen, generieren sie Daten. “Dadurch erhalten wir Einblicke in die Mikroebene des Lernens in einer Tiefe und Präzision, die es so noch nie gab”, sagt Thümler. Durch das Programm ließe sich genau erkennen, bei welchem Kind an welcher Stelle Schwierigkeiten auftreten. Darauf können das Programm selbst und die Tutoren unmittelbar reagieren.

Oft beginnt Thümler seinen Arbeitstag damit, Studien und Artikel über Innovation und Transformation zu lesen – immer mit der Frage im Hinterkopf, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse auf den Bildungsbereich übertragen lassen. Diese Frage zieht sich als roter Faden durch seinen Lebenslauf. Nach dem Studium ist Thümler für verschiedene Stiftungen tätig. Er promoviert an der Universität Heidelberg und arbeitet dort für das interdisziplinäre Centre for Social Investment. Die Forschungsstelle des Max-Weber-Instituts für Soziologie, die sich unter anderem mit sozialen Innovationen, Sozialunternehmen und Impact Investment befasst, nennt er seine wissenschaftliche Heimat.

Kurz vor Pandemiebeginn gründet Thümler 2020 Tutoring for All mit dem Anspruch, die Digitalisierung 2.0 voranzutreiben. Nach einer Testphase läuft das Programm nun im Regelbetrieb. Einziges Problem bislang: Nicht alle Schulen haben das Budget für die Nutzungsgebühren. Dabei könne der Einsatz digitaler Unterrichtsprogramme helfen, den Lehrkräftemangel abzufedern. Um Missstände im Bildungswesen zu beheben, müsse man Schulen mehr machen lassen. “Sie wissen selbst am besten, was sie brauchen“, sagt er. Mit ausreichend Budget könnten sie eigenständig entscheiden, welche externen Angebote ihnen am meisten bringen.

Wichtig sei auch, dass Politik und Gesellschaft sollten sich auch im Bildungsbereich quantifizierbare Ziele setzen – beispielsweise, dass wirklich alle Kinder Basiskompetenzen erlernen. Ausgewählte Schulen sollten dafür den Auftrag erhalten, “100-Prozent-Schulen” zu werden, also Einrichtungen, an denen alle Schüler rechnen, schreiben und lesen können. Sie könnten dann auf andere Schulen ausstrahlen.

Helfen könnten dabei digitale Tools. Allerdings begegnet Thümler immer wieder einer Grundskepsis gegenüber digitalen Instrumenten – auf Twitter, in Behörden und in der Schulpolitik. Seine Grunüberzeugung ist: “Unser Schulsystem muss von einem der industriellen Zeit zu einem der digitalen Welt werden.” Caroline Becker

Lesen Sie auch: Der Traum von 100-Prozent-Schulen

Research.Table. Leopoldina: Voller Fokus auf Magnetfusion. Die Leopoldina veröffentlicht ein Policy Paper zur Fusionsforschung. Dieses beschreibt den Weg zu einem ersten Magnetfusionskraftwerk in Deutschland. Die vom BMBF zuletzt viel ins Spiel gebrachte Laserfusion findet nur am Rande Beachtung. Mehr

Research.Table. Christoph Markschies: “Beschleunigung des Tempos zugunsten von mehr Innovation”. Mit welchen Strategien kann die Forschung aus den aktuellen Krisen kommen? Wir haben führende Köpfe aus der Wissenschaftsszene befragt. Christoph Markschies, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW), dringt auf eine Beschleunigung des Tempos zugunsten von mehr Innovation – diese setze zuallererst eine Beschleunigung bei der Forschungsförderung voraus. Mehr

Kindergrundsicherung | FDP fordert Erweiterung von Gesetzesentwurf. Vize-FDP-Bundesvorsitz Johannes Vogel plädiert für ein Gesamtkonzept mit stärkeren Arbeitsanreizen. Zudem müsse die Kindergrundsicherung mit den Strukturen des Bürgergelds zusammengebracht werden. FAZ

Startchancen | Bildungsforscher Olaf Köller sieht wissenschaftliche Begleitung des Programms als Paradigmenwechsel. Der Co-Vorsitzende der SWK begrüßt, dass Bund und Länder sich zu einer wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation des Programms verpflichtet haben. WIARDA

Schulleitungsmangel | In fast jedem Bundesland starke Vakanzen. An allgemeinbildenden Schulen waren zu Schuljahresbeginn rund 1400 Rektorenposten nur kommissarisch oder gar nicht besetzt. Besonders stark ist der Mangel in NRW, BW und Niedersachsen. Die vorhandenen Fachkräfte stehen laut einer GEW-Studie unter hohem Druck – sind gleichzeitig aber auch sehr motiviert. SPIEGEL

Geflüchtete Jugendliche | Kretschmer (CDU) will junge Asylbewerber schneller in praktische Ausbildungen bringen. Geflüchtete mit stark unterbrochenen Bildungsbiografien, die Schwierigkeiten haben, einen Schulabschluss zu erlangen, will Sachsens Ministerpräsident auf den Ausbildungsmarkt leiten. Ziel ist, Schulen zu entlasten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. MDR

Rechtsruck | Nach den Wahlen in Bayern und Hessen warnt die Bildungsstätte Anne Frank. Besonders der Anstieg an jungen AFD-Wählenden zeige, dass es nötig sei, in den nächsten Jahren die historisch-politische Bildung in den Schulen, sowie in digitalen Leitmedien zu Rassismus und Antisemitismus auszubauen. SZ

bpb | Kommenden Samstag erscheint “Aus Politik und Zeitgeschichte” zum Thema KI. Der Lehrer, Autor und Podcaster Florian Nuxoll schreibt darin 27.000 Zeichen zum Thema “Schule und KI”.

19. und 20. Oktober 2023, Düsseldorf

Jahrestagung: Arbeitskreis Bildung

Die Wübben Stiftung lädt zu diesem Event, um über den Fachkräftemangel zu diskutieren. Neben allgemeinen Ideen und Ansätzen zur Bewältigung wird es Fokusgruppen zu den Bereichen Schule, Kindergarten und Jugendhilfe geben. Speaker sind unter anderem Markus Warnke und Dagmar Wolf. INFOS & ANMELDUNG

25. und 26. Oktober 2023, Nürnberg

Konferenz: Konferenz Arbeitskräftesicherung

Bei dieser Veranstaltung des IAB dreht sich ebenfalls alles um die Gewinnung von Fachkräften. Expertinnen und Experten aus Arbeitsverwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft diskutieren mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Gesellschaft über konkrete Handlungsoptionen. In vier Workshops werden dafür relevante Themen wie die Arbeitsmigration und die Fachkräftesicherung in der ökologischen Transformation behandelt. INFOS & ANMELDUNG

26. Oktober 2023, 18:00 bis 20:00 Uhr, Berlin

Diskussionsveranstaltung: Bildung in der Transformation

Im Rahmen dieser Podiumsveranstaltung soll der im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte Paradigmenwechsel vom Kooperationsverbot hin zu einem Kooperationsgebot über alle föderalen Ebenen hinweg diskutiert werden. Neben der Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen wird auch die Einbindung von Schulpraxis, Wissenschaft und Zivilgesellschaft thematisiert. INFOS & ANMELDUNG

30. bis 31. Oktober 2023, Luxemburg

Konferenz: Skills for the Future: Navigating the Digital, Green and Social Transitions in European Labour Markets

Schwerpunktthema der ersten internationalen Konferenz des ELMI-Netzwerks sind die Herausforderungen des digitalen, grünen und sozialen Wandels für den Arbeitsmarkt, die Gesellschaft und die Bildung. LISER und FNR laden hierzu führende nationale und internationale Wissenschaftler aus dem Bereich der Sozialwissenschaften ein. INFOS & ANMELDUNG

2. bis 4. November 2023, online

Kongress: 15. Bundeskongress Politische Bildung

Unter dem Titel “Gegenwartsdeutungen – Zukunftserzählungen: Politische Bildung in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche” lädt die bpb zu Diskussionen über die aktuellen politischen Entwicklungen sowie innergesellschaftliche Spannungen ein. Ziel des Kongresses ist dabei, die Teilnehmenden mit neusten Forschungsergebnissen vertraut zu machen und gemeinsam Wege zu erörtern, wie politische Bildung diese Erkenntnisse umsetzen kann. INFOS & ANMELDUNG

der Krieg in Israel erschüttert uns alle. Und er macht sprachlos. Schulen können sich Sprachlosigkeit aber nicht leisten. Der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel müsse an Schulen jetzt Thema sein und eingeordnet werden, forderten seit dem Wochenende auch die ersten Kultusministerien. Wie das konkret aussehen soll, sagen sie aber nicht.

Die Unsicherheit bei Lehrkräften ist groß. Sie haben Angst, etwas loszutreten, was sie dann nicht wieder einfangen können. Daher umschiffen viele den Krieg vermutlich lieber, als sich Provokationen zu stellen. Keine gute Idee und schon gar nicht eine, die zu pädagogischem Erfolg führt, sagt Dervis Hizarci, der die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus in Berlin leitet. Mit ihm und mit einer Lehrerin, die für ihr Engagement gegen Antisemitismus ausgezeichnet wurde, haben meine Kollegin Anna Parrisius und ich gesprochen. Die Experten zeigen Wege auf, wie Lehrkräfte jetzt mit der Situation umgehen und auch, wie sie Schülern begegnen können, die mit der Hamas sympathisieren.

Möglicherweise wird der Umgang mit dem Krieg in Israel an Schulen auch auf der Sitzung der Kultusministerkonferenz am Donnerstag noch ein Thema sein. Die Tagesordnung stand aber beim Angriff auf Israel zwar längst fest. Wir wissen aber, was definitiv auf der Tagesordnung steht: die Ausgestaltung der Ganztagsgrundschule. Am Donnerstag will das Gremium der Kultusminister dazu Empfehlungen verabschieden. Holger Schleper hat das Papier schon vorab exklusiv bekommen und stellt die wichtigsten Punkte vor.

Und noch ein Hinweis: Schauen Sie auch am Donnerstag und Freitag gegen Mittag in Ihr E-Mail-Postfach. Auch da werden Sie ein Briefing von uns bekommen: Am Donnerstag wird der Deutsche Schulpreis verliehen. Am Freitag wird der aktuelle IQB-Bildungstrend veröffentlicht.

In dieser Woche gibt es also viel zu lesen – am besten fangen Sie gleich an!

Am Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln zeigte sich am Montag, was passieren kann, wenn der Terrorangriff der Hamas auf Israel die Schule erreicht: Dort kam es zu einem Handgemenge, nachdem ein Lehrer unterbinden wollte, dass ein 14-jähriger Schüler in Palästinenser-Flagge gehüllt über den Schulhof lief.

Karin Prien, Vizechefin der CDU und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, hat sich bereits am Sonntag in der Talksendung Anne Will dafür ausgesprochen, den Krieg in Israel an den Schulen zum Thema zu machen. Die Schulen in Schleswig-Holstein sollten entsprechende Hinweise bekommen, den Krieg altersgerecht im Unterricht zu behandeln. In Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt gab es ähnliche Appelle.

Dervis Hizarci begrüßt Priens Haltung. Der Experte für die Themen Antisemitismus und Rassismus leitet die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die Schulen im Umgang mit Antisemitismus seit 20 Jahren berät und Workshops anbietet. Hizarci sagt: “Es muss jetzt an Schulen Raum und Zeit für solche Gespräche geben – und man muss Ruhe bewahren.” Eine Altersgrenze sieht er nicht. “Ich bin dafür, dass man den Krieg altersentsprechend schon in der Grundschule thematisiert.”

Soweit die Theorie. Aber Dervis Hizarci, weiß auch, vor welch große Herausforderungen Lehrkräfte das stellt. Viele fühlen sich in dieser Situation alleingelassen. Die ersten ratsuchenden Anrufe gingen bei der Initiative schon am Wochenende ein. Manche Lehrerinnen und Lehrer haben Angst, unkontrollierbare, israelfeindliche Reaktionen im eigenen Klassenzimmer auszulösen. Tatsächlich nimmt Antisemitismus in der Gesellschaft zu, wie gerade erst die aktuelle Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung gezeigt hat. Dabei nimmt laut Antisemitismus-Forschern besonders israelbezogener Antisemitismus zu. Das betrifft auch Schulen.

Als großes Problem schildern Lehrkräfte Hizarci, wie Klassendynamiken zu einer Situation der Ohnmacht führen können. “Oft geht es um eine Gruppenstimmung, die in der Sache problematisch ist und sich gleichzeitig gegen die Lehrkraft richtet.” Lehrkräfte stehen dann vor der Frage: Sollen sie den Inhalt auseinandernehmen oder das Klassengefüge zusammenhalten? “Gleichzeitig fühlen sich Jugendliche oft nicht gesehen und verstanden. Sie fühlen sich kritisiert, selbst wenn das in der entsprechenden Situation von der Lehrkraft gar nicht so intendiert war.”

Für Hizarci ist klar: Verschweigen, Ausweichen ist keine Option. Aber es gebe auch nicht den einen Weg, um auf das Thema hinzuführen. “Wir brauchen hier pädagogische Flexibilität“, sagt er. Eine Lehrkraft kann sich dem Thema Krieg besser über Bilder nähern, eine andere startet mit einer Assoziationsübung. Einen konkreten Rat hat er aber doch: “Wichtig ist, dass sich Lehrkräfte in dieser Situation nicht von ihren eigenen Emotionen erfassen lassen. Sie müssen es schaffen, die professionelle Rolle des Pädagogen zumindest zu spielen.”

Es gehe nicht darum, Schülerinnen und Schülern eine Sichtweise aufzudrängen und sich über möglicherweise provozierende Äußerungen aufzuregen. Statt empört zu fragen, wie man den Krieg gut finden kann, sollten Lehrkräfte eher fragen: “Wieso findet ihr den Krieg gut?” Er weiß – auch aus seiner eigenen Zeit als Lehrer an einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Kreuzberg – wie schwer das sein kann. Aber er ist überzeugt: “Wir werden sonst keinen pädagogischen Erfolg haben.”

Bei ablehnenden Haltungen von Schülerinnen und Schülern gebe es in der Regel vier Varianten: Sie haben falsche Informationen, es fehlt Wissen, sie wollen provozieren, oder sie haben bewusst falsche Vorstellungen. In allen vier Varianten müssten Lehrkräfte professionell bleiben und darauf eingehen: “Das falsche Wissen müssen sie korrigieren, das fehlende Wissen vermitteln, die Provokation als solche entlarven und die bewusst falschen, ideologisch aufgeladenen Vorstellungen auffangen und zurechtrücken.” All das brauche Zeit und funktioniere nur, wenn Lehrkräfte die Kinder und Jugendlichen in allem ernst nehmen.

Schüler ernst zu nehmen, das ist auch Sabeth Schmidthals wichtig. “Nur wenn ich meine Schüler ausreden lasse, gibt es die Chance, dass sie auch mir zuhören und im besten Fall ihre Meinung ändern”, sagt die Geschichts- und Deutschlehrerin. Am Holocaust-Gedenktag 2019 erhielt sie im Berliner Abgeordnetenhaus einen Preis von der US-amerikanischen Obermayer-Stiftung. In der Begründung hieß es, ihr gelinge es, junge Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen dazu anzuregen, einen Zugang zur deutsch-jüdischen Geschichte zu finden, Erinnerungsprojekte durchzuführen und sich nachhaltig gegen Antisemitismus und Hass jeglicher Art zu engagieren.

Schmidthals unterrichtet an einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Moabit. 85 Prozent der Schüler der Theodor-Heuss-Schule hatten im vergangenen Schuljahr einen Migrationshintergrund. Gerade muslimische Schüler der Oberstufe äußerten sich häufig zu Israel und zum Nahostkonflikt. “Meist fängt es mit Gepolter an, das wenig argumentativ ist und oft provozieren soll”, berichtet die Lehrerin. Da gleich die moralische Keule herauszuholen, bringe wenig. Stattdessen höre sie zu, stelle Rückfragen.

Helfen könne, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, zum Beispiel: Unabhängig davon, auf welcher Seite wir stehen, wollen wir Frieden. Und Schmidthals weist die Schüler auf Widersprüchlichkeiten hin, etwa dass die Hamas ihrer eigenen Bevölkerung schadet oder dass es nicht im Sinn des Islams ist, Menschen zu töten. “Einige erreiche ich nicht, da muss ich auch irgendwann deutlich machen, dass ich Unmenschlichkeit und Verbrechen nicht weiter diskutiere. Aber ich denke, das Gros der Jugendlichen bringe ich zum Nachdenken.”

Mit zehnten Klassen behandelt Schmidthals seit einigen Jahren den Nahostkonflikt als Beispiel für einen internationalen Konfliktherd. “Ein Aha-Erlebnis ist für die Schüler, wenn sie in der historischen Rückschau erkennen: Beide Seiten haben enorme Fehler gemacht.” Oft sei ihr Wissen über die Entstehung des Konfliktes allerdings gering.

Bei Kollegen stellt Schmidthals fest, dass diese den Nahostkonflikt oft “umschiffen”. “Viele haben Angst, in Diskussionen verwickelt zu werden, in denen sie den Argumenten der Schüler nicht standhalten können.” Selbst die Geschichte des Holocaust sparten viele Lehrer, die nicht Geschichte unterrichten, aus diesem Grund lieber aus. “Es braucht mehr Unterstützung und bessere Angebote in der Lehrerausbildung“, fordert Schmidthals. Die Empfehlungen zum Umgang mit Antisemitismus in der Schule, die die Kultusministerkonferenz 2021 verabschiedet hat, helfen Lehrern in konkreten Situation kaum weiter.

Ein Schlüssel ist für Sabeth Schmidthals, Empathie zu erzeugen – etwa indem sie Schülern aufzeigt, dass viele Israelis auch eine Einwanderungsgeschichte aufweisen. Wichtig sei, dass Schüler sich auch selbst gesehen fühlten. 2015 hat die Lehrerin daher ein Projekt gestartet, bei dem Neuntklässler von ihrer Migrationsgeschichte erzählen. Ein Schlüsselmoment: Als eine Schülerin mit palästinensischem Hintergrund zu weinen begann – sie war noch nie nach ihrer Geschichte gefragt worden.

Empathie spielt auch in den Workshops der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus eine wichtige Rolle. Genauso wie Perspektivwechsel und Widerspruchstoleranz. Hivarci sagt: “Ziel ist es, dass Schüler lernen, aus Meinungen zu Urteilsbildungsprozessen zu gelangen.” Annette Kuhn, Anna Parrisius

Mit zwölf Empfehlungen wollen die Kultusminister der Länder die pädagogische Qualität im Ganztag an den Grundschulen erhöhen. Das vom Schulausschuss der KMK erarbeitete Papier, das Table.Media exklusiv vorliegt, soll an diesem Donnerstag in der Kultusministerkonferenz beschlossen werden. Mit den Empfehlungen, so heißt es auf den acht Seiten, “wird erstmals benannt, was die pädagogische Qualität umfasst”.

Der Fokus wird damit neu ausgerichtet: Im Mittelpunkt steht nicht allein, wie lange die Betreuungszeiten von Schülerinnen und Schülern sind und wie das gewährleistet werden kann. Das Papier geht einen Schritt weiter und will Antworten darauf geben, wie der Ganztag gestaltet sein muss, um Kinder in hoher Qualität und individuell zu fördern.

Ein wichtiger Hebel: die Organisation des Schultags. Laut den Empfehlungen sollte es “mehr Zeit und Raum für vielfältige Phasen der Anspannung und Entspannung” geben, um “den Lern- und Leistungsrhythmus des einzelnen Kindes” zu berücksichtigen. Mit diesem Vorstoß für einen Schultag mit rhythmisierten und flexiblen Zeiten sei auch eine “veränderte Lehr- und Lernkultur” verbunden.

Dazu passt, dass bei der Gestaltung der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote “die Interessen und Bedürfnisse der Kinder handlungsleitend” sein sollen. Dazu heißt es sogar weiter: “Kinder werden an der Planung und Durchführung der ganztägigen Angebote aktiv beteiligt.” Wie konkret das aussehen könnte, beschreibt das Papier nicht.

Ein zentraler Punkt, der an verschiedenen Stellen im Papier auftaucht, ist das stärkere Zusammenwirken aller beteiligten Akteure. Um das Potenzial des Ganztags besser zu nutzen, “ist es erforderlich, dass alle in der ganztägigen Bildung tätigen Personen auf der Ebene der pädagogischen Praxis, aber auch der Leitungsebene, umfassend zusammenarbeiten”.

Konkret resultiert daraus die Empfehlung, dass Ganztagsschulen und kooperierende Träger den Unterricht und Angebote außerhalb des Unterrichts stärker verzahnen. Zudem soll das pädagogische Personal ein “gemeinsames Bildungsverständnis” entwickeln. Wie genau das Angebot im Ganztag aussieht, sollen Schulleitungen mit ihren Kooperationspartnern “partizipativ” ausgestalten und verantworten.

Die neuen Empfehlungen betonen auch stärker eine multiprofessionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. In der KMK-Definition der Ganztagsschule heißt es bislang noch, dass “Ganztagsangebote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung organisiert und in enger Kooperation mit der Schulleitung durchgeführt werden”. Hier wird spannend sein, wie die Zusammenarbeit nun tatsächlich aussehen wird.

Um die neuen Qualitätsziele im Ganztag abzusichern, sieht das Papier darüber hinaus eine Evaluation vor. “Die pädagogische Konzeption der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote wird hinsichtlich ihrer Wirkung und Zielerreichung gemessen”, heißt es in der abschließenden Empfehlung. Diese Betonung der Wirkungsmessung erinnert an die jüngsten Eckpunkte zum Startchancen-Programm. Auch hier soll die Evaluation von Bildungsfortschritten größeres Gewicht erhalten. Es scheint, als gebe es unter den Ländern zunehmend den Konsens, stärker evidenzbasiert zu agieren.

Das KMK-Papier fußt wesentlich auf der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG). Die Forschungsergebnisse haben deutlich gemacht, dass in der Verzahnung von Bildungsangeboten im Ganztag und der Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams noch Luft nach oben ist. Zudem weist die Studie darauf hin, wann Angebote im Ganztag vor allem positiv wirken. Dann, wenn sie qualitativ hochwertig sind und Schüler sie über einen längeren Zeitraum nutzen.

Ab dem Jahr 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter schrittweise eingeführt. Er gilt zunächst für die Kinder der dann ersten Klasse und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab dem Schuljahr 2029/2030 hat jedes Kind in den Klassen eins bis vier einen Anspruch auf acht Stunden Förderung und Betreuung am Tag. Der Ganztag ist auch das Schwerpunktthema der diesjährigen KMK-Präsidentschaft.

Laut KMK-Statistik nutzen 2021 mehr als 1,35 Millionen Schüler in Deutschland den Ganztag. 2017 waren es noch etwa 200.000 weniger. Der Fachkräftemangel droht allerdings – neben dem Raummangel – für die Umsetzung des Rechtsanspruchs zu einem großen Problem zu werden. Im Vorjahr kam eine Studie der Bertelsmann Stiftung zu diesem Ergebnis: “Für eine flächendeckende und personell gut ausgestattete Ganztagsförderung würden also bis 2030 insgesamt über 100.000 pädagogische Mitarbeiter:innen mehr benötigt werden, als voraussichtlich zur Verfügung stehen.”

Für den Englisch- und Französischunterricht ist es von Vorteil, wenn im sozialen Umfeld von Schülern außer der Schul- und Bildungssprache Deutsch noch andere Sprachen gesprochen werden. Die Mehrsprachigkeit von Schülern kann eine wertvolle Ressource beim Erlernen einer Fremdsprache sein. Diese Überzeugung zeigt sich auch in den jüngst von der KMK beschlossenen, weiterentwickelten Bildungsstandards für die erste Fremdsprache.

“Aus fachlicher Sicht haben wir empfohlen, die mehrsprachigen Ressourcen von Schülerinnen und Schülern stärker zu betonen.” Das erklärt Henning Rossa im Gespräch mit Table.Media. Rossa ist Professor für Fachdidaktik Englisch an der Universität Trier. Von 2018 bis 2020 leitete er fachlich – im Auftrag der KMK – eine Gruppe von Vertretern aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis. Sie untersuchte, wie die 2003 und 2004 beschlossenen Standards für die erste Fremdsprache weiterentwickelt werden sollten. In den Folgejahren erarbeitete die Gruppe die neuen Bildungsstandards für den ersten und den mittleren Schulabschluss. In diesem Juni beschloss die KMK das Papier.

Darin ist nun die Rede von “plurilingualen Kompetenzen” – also von Kompetenzen, die aus der Mehrsprachigkeit resultieren. “Warum sollten wir etwa im Englischunterricht so tun, als existierten andere Sprachkenntnisse nicht? Und dass sie keine Relevanz für das Lernen einer konkreten Sprache hätten?”, fragt Rossa. Der Wissenschaftler erklärt es beispielhaft: Schülern könne es helfen, wenn sie im Polnischen, Plattdeutschen oder im Dialekt der Oma etwas gehört, miterlebt oder verstanden haben. “Bevor sie also sagen, das kann ich nicht oder das kenne ich nicht, sollten sie auf ihre Erfahrungen aus anderen Sprachen zurückgreifen.” So könnten sie ihr Sprachwissen insgesamt besser vernetzen.

Tatsächlich hat schon der IQB-Bildungstrend 2015 einen deutlichen Fingerzeig gegeben, dass Mehrsprachigkeit beim Lernen einer Sprache eine Hilfe sein kann. Speziell zum Lese- und Hörverstehen im Fach Englisch heißt es unter anderem im Bericht: “Ebenso wie im Leseverstehen konnten Jugendliche mit zwei im Ausland geborenen Elternteilen auch im Hörverstehen im Durchschnitt ihre Kompetenzen signifikant stärker verbessern als Jugendliche ohne Zuwanderungshintergrund.” Damit sei – verglichen mit 2009 – die Kompetenzlücke zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund kleiner geworden.

Vor diesem Hintergrund erteilt Rossa auch der Aussage eine deutliche Absage, Schüler sollten vor einer weiteren Fremdsprache erstmal vernünftig Deutsch lernen: “Das ist eine sachlich nicht angemessene Einschätzung der Frage, was Kinder für den gelingenden Spracherwerb brauchen.”

Hier spricht Rossa auch explizit die Grundschulen an: “Fremdsprachenunterricht sollte nicht zugunsten eines stärkeren Augenmerks auf Deutsch und Mathe gekürzt werden”, sagt der Didaktik-Professor. “Die Erkenntnisse zu den positiven Wirkungen einer zweiten Sprache auf die kognitive Entwicklung sind in der langen Sicht sehr stabil.” Und in der Regel sei es eher so, dass wir die “kognitiven Kapazitäten der Kinder” unterschätzen, als dass wir sie überfordern.

Die reflexartige Reaktion, gerade Englischunterricht zu streichen, um sich stärker dem Deutschunterricht zu widmen, kommt immer wieder auf. Im Juni etwa hatte der Deutsche Lehrerverband diese Forderung als Reaktion auf die IGLU-Studie ins Spiel gebracht.

Am Freitag werden die Kultusminister der Länder die neuen Zahlen zum IQB-Bildungstrend 2022 und den Kompetenzen von Neuntklässlern in Deutsch, Englisch und Französisch präsentieren. Man darf gespannt sein auf die Ergebnisse und die damit verknüpften Forderungen. Die Grundlage für die Erhebung sind die Bildungsstandards. Das von Rossa mitgestaltete, weiterentwickelte Papier wird jedoch erst 2028 der Maßstab für den IQB-Bildungstrend sein.

Wir durchlaufen derzeit mit hoher Geschwindigkeit die vierte industrielle Revolution. Digitale Technologien durchdringen nahezu alle Lebensbereiche. Wir werden zu Zeitzeuginnen und Zeitzeugen einer Transformation, deren Veränderungspotenzial Historikerinnen und Historiker längst mit dem Buchdruck vergleichen.

Auch in der ersten industriellen Revolution vor rund 250 Jahren, wurde das soziale Leben durch neue Technologien erfasst und fast vollständig umgebaut. Ähnlich wie damals stellt sich heute die Frage, wer von den Veränderungen profitiert und wer zurückbleibt. Und damals wie heute liegt die Antwort in der Geschwindigkeit, wie schnell Bildung und Ausbildung zur technologischen Entwicklung aufschließen können. Denn die Geschichte zeigt, dass sich nach einer erfolgreichen Anpassung im Laufe dieses sogenannten “Wettlaufs zwischen Technologie und Bildung” stets ein größerer gesamtgesellschaftlicher Wohlstand einstellt.

Wir haben es in der Hand, die Phase der Ungleichheit möglichst kurz und gering zu halten, indem wir gezielt Kompetenzen des 21. Jahrhunderts vermitteln und die digitale Transformation im Bildungsbereich mit allen uns zur Verfügung stehenden Ressourcen unterstützen. Doch wie können wir unsere Kinder auf eine Innovation wie KI vorbereiten, die die Bedeutung von Wissen und Lernen auf den Kopf stellt? Wie machen wir unsere Kinder bereit für eine Arbeitswelt der Zukunft, über die wir heute kaum Voraussagen treffen können?

Bereits heute zeigt sich: Wer diese Technologien anzuwenden weiß, kann seine Produktivität enorm steigern und hat einen Startvorteil in der Welt von morgen. Um an diesem Vorsprung teilhaben zu können, ist es entscheidend, Anwendungen wie künstliche Intelligenz nicht nur zu verstehen, sondern auch aktiv und kritisch zu nutzen. Schule und Unterricht vor dieser Technologie abzuschirmen, während sie bereits alle Lebensbereiche durchdringt, kann dabei kaum eine Strategie sein, die in die Zukunft weist.

Vielmehr ist der Handlungsbedarf rund um digitale Bildung dringlicher denn je. Es gilt Bildungsansätze zu stärken, die sich aktiv mit den Potenzialen und Grenzen digitaler Schlüsseltechnologien auseinandersetzen und den Schülerinnen und Schüler Raum für Mitgestaltung bieten. Denn Digital- und Medienkompetenzen sind nicht nur für den beruflichen Fortschritt. Auch für die Teilhabe an Gesellschaft und Demokratie sind sie unerlässlich.

Das Interesse daran ist gegeben, wie beispielsweise Zahlen einer repräsentativen Umfrage unter Schülerinnen und Schüler des Bitkom-Verbands bestätigen: Darin gibt eine Mehrheit von 74 Prozent an, durch den Einsatz von digitalen Bildungsmedien motivierter zu sein. Etwas mehr als die Hälfte meint sogar, bessere Schulnoten schreiben zu können (56 Prozent). Doch die Transformation des Bildungssystems benötigt Zeit. Was also tun, um Angebot und Nachfrage in einer Phase zusammenzubringen, in der die technologische Entwicklung im Wettlauf mit der Bildung scheinbar uneinholbar vorauszueilen scheint?

An einem Strang ziehen, ist die Antwort. Jeder Teil der Gesellschaft kann dabei mitanpacken. Stiftungen können aufgrund ihrer Unabhängigkeit, Flexibilität und Innovationskraft genau in dieser kritischen Phase der Entwicklung eine wichtige Ressource sein, um zusätzliche Innovationskraft und Ressourcen bereitzustellen wie auch Experimentierräume aufzumachen.

Digitale Bildungsmedien, besonders offene Bildungsressourcen (sogenannte Open Educational Ressources) ermöglichen beispielsweise einen breiteren und leichteren Zugang zu Bildung. OER unterstützen nicht nur beim Erwerb von Fachwissen und digitalen Kompetenzen, sondern beinhalten aufgrund ihrer Adaptions- und Bearbeitungsmöglichkeit auch pädagogische Potenziale.

KI und ähnliche Technologien ermöglichen die exponentielle Wirkung von Wissen und Innovation, die zu einer systemischen Veränderung in all unseren Lebensbereichen führen wird. Das setzt Bildungssysteme weltweit unter massiven Transformationsdruck. Sie sind gleichzeitig aufgefordert, Kenntnisse über die neuen Technologien zu vermitteln und einzuordnen sowie verstärkt Kompetenzen wie Kreativität, kritisches Denken und Kooperation zu fördern sowie die Fähigkeit, offen und flexibel auf Wandel zu reagieren.

Große deutsche Stiftungen investieren flankierend zu Politik und Wissenschaft in Research & Development, um die Transformation zu begleiten. Ein vielversprechendes Modell, das im Jahr 2018 von fünf deutschen Stiftungen gegründet wurde, ist das Forum Bildung Digitalisierung. Es bündelt Fachexpertise, schafft Lern- und Experimentierräume und kuratiert geeignete Konzepte. Es initiiert Dialoge zwischen Politik und Schulpraxis und zeigt die Potenziale der Digitalisierung. Erst vor Kurzem hat sich die zehnte große deutsche Bildungsstiftung angeschlossen.

Bildung sollte die Veränderungen in der Gesellschaft widerspiegeln, die durch die Digitalisierung und die Entstehung einer neuen digitalen Kultur maßgeblich geprägt ist. Kinder und Jugendliche sollen sich selbstbestimmt durch dieses zunehmend digitalisierte Lebensumfeld bewegen, an seinen Potenzialen teilhaben können und die zukünftige Welt aktiv mitgestalten können. Schaffen wir eine inklusive Gesellschaft, die mit Zuversicht in die digitale Zukunft blickt.

Nina Smidt ist Geschäftsführerin und Sprecherin des Vorstandes der Siemens-Stiftung, die sich in Europa, Afrika und Lateinamerika für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung und dabei auch für MINT-Bildung einsetzt. Smidt vertritt die Stiftung in der Mitgliederversammlung des Forums Bildung Digitalisierung und sitzt im Lenkungskreis des Nationalen MINT Forums. Zuvor war die promovierte Linguistin und Kulturtheoretikerin für die Zeit-Stiftung tätig, unter anderem als Bereichsleiterin für Internationale Strategie und Entwicklung.

9 von 16 Ländern können nach einer Umfrage von Table.Media schon jetzt beziffern, mit welchen Bundesmitteln sie aus dem Startchancen-Programm für ihre Schulen rechnen. Die Frage hat eine besondere Brisanz. Denn bei der Verteilung der Gelder findet der Königsteiner Schlüssel erstmals vordergründig keine Anwendung.

Nachdem sich Bund und Länder am 21. September auf zentrale Eckpunkte des Programms geeinigt hatten, verkündeten Hamburg, das Saarland und Nordrhein-Westfalen kurz darauf, wie hoch die Bundesmittel für ihre Länder ausfallen werden. Hamburg geht von 20 Millionen Euro jährlich aus, mit denen etwa 80 Schulen in sozial schwierigen Lagen gefördert werden sollen. Für NRW sagte Staatssekretär Urban Mauer 230 Millionen Euro pro Jahr für 900 Schulen voraus, im Saarland ist die Rede von zwölf Millionen Euro jährlich für 50 Schulen.

Eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern, mit der das Programm umgesetzt werden soll, liegt noch nicht vor. Darauf weist Niedersachsens Kultusministerium hin, wie einige andere Länder auch. Viele Details sind also noch offen, was auch Thema sein wird bei der Kultusministerkonferenz an diesem Donnerstag.

Einen Schätzwert nennt Niedersachsen trotzdem. Demnach rechnet man mit etwa 100 Millionen Euro pro Jahr für rund 400 Schulen. Hessen geht von jährlich etwa 80 Millionen Euro aus (für rund 900 Schulen), Rheinland-Pfalz von 50 Millionen Euro (für etwa 200 Schulen).

Sachsen weist auf die “nicht abschließende Verbindlichkeit der Eckpunkte” hin und rechnet vorerst mit etwas mehr als 44 Millionen Euro vom Bund für mindestens 177 Schulen. Thüringen schreibt von jährlich rund 23 Millionen Euro (für etwa 100 Schulen), Mecklenburg-Vorpommern von 17 bis 18 Millionen Euro. Die weiteren Länder nannten noch keine Summen.

Bayern gab aber an, dass man von 500 bis 600 geförderten Schulen ausgeht, Brandenburg von etwa 100. In Summe ergeben sich somit in schon in zehn Ländern geschätzt mehr als 3.400 Startchancen-Schulen. Die Eckpunkte und auch der Koalitionsvertrag nennen etwa 4.000 als bundesweite Zielgröße.

Zugleich steht in den Eckpunkten aber auch, dass bundesweit rund eine Million Schüler vom Programm profitieren sollen. Daher heißt es etwa aus Brandenburg: Da zur Bestimmung der genauen Zahl der geförderten Schulen auch die Größe der Schulen berücksichtigt werde, um die angestrebte Schülerzahl zu erreichen, “kann die Zahl der tatsächlich geförderten Schulen noch erheblich variieren”.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatte die Einigung auf die Eckpunkte als einen “Paradigmenwechsel in der bildungspolitischen Förderlogik” bezeichnet – weg von der Gießkanne, hin zu einer zielgenauen Förderung für Brennpunktschulen. Vor diesem Hintergrund schauen viele Beobachter mit Interesse darauf, wie sehr sich letztlich der Geldfluss nach dem Königsteiner Schlüssel vom Startchancen-Schlüssel unterscheiden wird. Kira Münsterberg, Holger Schleper

Die im Haushaltsentwurf angegebenen Kürzungen des Auswärtigen Amtes (AA) für den Pädagogischen Austauschdienst (PAD) führen schon jetzt zu Absagen der Programme. Wie Table.Media aus dem PAD erfuhr, wird es 2024 weder das “Internationale Preisträgerprogramm” geben noch das Weiterbildungsprogramm für Ortslehrkräfte. Auch auf die Schulpartnerschaften wirken sich die Kürzungspläne massiv aus.

So können im German American Partnership Programm (GAPP) nur noch etwa 1.850 deutsche Teilnehmer gefördert werden. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 4.000. Auch wenn der Zuschuss mit im Schnitt 80 Euro pro Schüler nicht hoch ist, betonen Lehrkräfte, dass er große Wirkung hat, ist vom PAD zu hören. Zudem habe die Förderung durch das Auswärtige Amt sehr geholfen, weitere Sponsoren zu gewinnen.

Einen großen Einschnitt zeichnet sich auch im Programm “Schulen: Partner der Zukunft” (PASCH) ab. Die Initiative, 2008 vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen, fördert langfristige Partnerschaften von Schulen in Deutschland und aller Welt. 2019 profitierten davon 2.900 ausländische und 3.100 deutsche Teilnehmer. Für 2024, so ist zu hören, stünden nach derzeitigen Planungen im Idealfall nur noch Mittel für 1.400 ausländische und 1.500 deutsche Teilnehmer zur Verfügung.

Gar nicht stattfinden wird 2024 das Internationale Preisträgerprogramm. Hier können Schüler aus dem Ausland, die über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen, vier Wochen nach Deutschland kommen. 2023 nutzten das rund 260 junge Menschen aus 83 Staaten. Das Programm gibt es seit 1959. Zahlreiche Teilnehmer studierten später in Deutschland. Abgesagt wurde zudem das einjährige Weiterbildungsprogramm für deutschsprachige Lehrkräfte aus dem Ausland. Jedes Schuljahr nehmen etwa 30 Personen aus mehr als 15 Staaten daran teil.

Mitte September hatte Table.Media berichtet, dass die Programmmittel des Auswärtigen Amts für die “Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des allgemeinen Schulwesens” von 5,2 Millionen Euro (2023) auf 2,5 Millionen Euro (2024) zurückgehen sollen. So steht es im Gesetzentwurf zum Haushalt.

KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch hatte das in einem Brief an das Auswärtige Amt scharf kritisiert. Die massive Kürzung sei unverhältnismäßig und stelle die Kooperation zwischen Bund und Ländern in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik grundsätzlich infrage. Holger Schleper

Die vom Bund angestoßene “Nationale Bildungsplattform” wird immer billiger, komplexer – und unwahrscheinlicher. Das geht aus den Antworten des Bundesbildungsministeriums (BMBF) auf eine Anfrage der Unionsfraktion hervor, die Table.Media exklusiv vorliegt. Das Portal, gegründet als Meta-Plattform vernetzter digitaler Bildungsangebote, heißt heute offiziell Vernetzungsinfrastruktur. Die wichtigsten Antworten des BMBF sind folgende:

Der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Jarzombek, reagierte empört. “Die Antworten der Bundesregierung zum aktuellen Stand der Aufbauarbeiten der Nationalen Bildungsplattform lassen bei mir alle Warnsignale rot aufleuchten“, sagte Jarzombek Table.Media. Die wesentlichen Fragen zur Umsetzung seien offen. Über den künftigen Betrieb solle erst im Herbst 2024 entschieden werden. “Es deuten aktuell alle Vorzeichen auf ein Scheitern des Projektes hin.”

In der Tat geht aus den Antworten jenseits der Lyrik nicht hervor, warum der Bund für ursprünglich über eine halbe Milliarde Euro das Projekt in Angriff genommen hat. Zumal die Länder das Herzstück der Bundesplattform bereits selbst weitgehend fertiggebaut haben. Sie vernetzen all ihre schulischen und pädagogischen Digital-Angebote über ein Single-Sign-On, kurz VIDIS. “VIDIS vereinfacht zukünftig den Zugriff auf Schul-Tools aller Art für mehr als 800.000 Lehrkräfte und knapp elf Millionen Schülerinnen und Schülern in allen 16 Ländern.” So räumt es Staatssekretär Brandenburg in seiner Antwort zerknirscht ein.

Die Anfrage zeigt, dass es mit der Bildungsplattform ähnlich läuft wie mit den vielen Erd-Satelliten. Es ist offen, ob sie ihre intendierte Funktion erfüllen können – oder ob sie als Weltraumschrott enden. Christian Füller

Die geplante Kürzung im Haushalt der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) von 95 auf 75 Millionen Euro könnte vor allem Bildungsprojekte für Menschen in ländlichen Regionen treffen. Das sagte bpb-Präsident Thomas Krüger Table.Media. Betroffen wären etwa Projekte in Betrieben in Regionen, in denen das rechtsextreme oder rechtsorientierte Spektrum besonders stark ist. “Da holen wir die Leute nicht in Seminarräume, sondern gehen dahin, wo sie sind. Das ist deutlich zeit- und ressourcenaufwendiger als andere Projekte”, sagte Krüger. “Für so etwas werden wir in der Zukunft nicht mehr so viel Geld haben.”

Krüger fordert zudem, politische Bildung stärker in den frühkindlichen Bereich zu verlagern – bereits in Kindergärten und Grundschulen. In der Primarstufe finde politische Bildung “derzeit so gut wie gar nicht statt”, bemängelt der bpb-Präsident. “Dabei könnte man sie im Sachkunde-Unterricht oder durch andere niedrigschwellige Formen von politischer Bildung früh etablieren.”

Kritik übte Krüger auch daran, dass viele Bundesländer politische Bildung in weiterführenden Schulen zurückgefahren oder mit Fächern wie Geschichte und Erdkunde zusammengelegt haben. Unverständnis zeigte er etwa mit Blick auf Thüringen. “Es ist mir unverständlich, wie man in diesen Zeiten auf die Idee kommen kann, das Fach Sozialkunde zu marginalisieren und zu glauben, dass es seine Wirkung als Querschnittsfach entfaltet. Dabei bieten Schulen die Möglichkeit, jeden und jede zu erreichen.”

Wo Krüger noch Handlungsbedarf sieht und was er zu den Ergebnissen der “Mitte-Studie” sagt, der zufolge rechtsextreme Einstellungen deutlich zunehmen, lesen Sie im Interview mit Okan Bellikli.