in der Kultusministerkonferenz ist nichts mehr so, wie es noch am Montagmorgen war. Vor zwei Tagen ist Ties Rabe in Hamburg überraschend zurückgetreten, und Alexander Lorz in Hessen hat verkündet, vom Kultus- ins Finanzressort zu wechseln. Die dienstältesteten Kultusminister sind damit abgetreten. Die beiden Neuen – Ksenija Berekis in Hamburg und Armin Schwarz in Hessen – kennen sich in der Schule aus, sie sind beide Berufsschullehrer. Einen Namen in der Bildungspolitik über die Landesgrenzen hinaus müssen sie sich aber erst noch machen. Gestern haben wir schon Hamburgs neue Schulsenatorin vorgestellt. In unserer heutigen Ausgabe porträtiert Maximilian Stascheit nun ihren Kollegen in Hessen. Und er zeigt in seiner Analyse auch auf, was der Wechsel für die KMK bedeutet.

Viel Zeit zum Ankommen bleibt den Neuen nicht. Es liegt viel auf dem Tisch der Kultusminister: Startchancen-Programm, Digitalpakt – und dann ist da noch die Frage zu klären, wie Schulen mit ChatGPT umgehen sollten. Ulrike Cress und Olaf Köller von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK haben da eine klare Haltung: Sie plädieren dafür, allen Schulen den Zugang zu Sprachmodellen zu ermöglichen. Ein paar Regeln wollen sie aber doch einführen. Welche, weiß Christian Füller, der über das neue Impulspapier exklusiv vorab berichtet und dabei auch erklärt, was das alles mit einem Taschenrechner zu tun hat.

Und dann stellt sich ja noch die Frage, wozu das eigentlich gehört – ist das noch eine äußere oder schon innere Schulangelegenheit? Zumindest wenn es ums Digitale geht, wirkt diese Trennung längst nicht mehr zeitgemäß. Daniela Schneckenburger vom Deutschen Städtetag entwickelt in ihrem Standpunkt Ideen, wie die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Kommunen anders gestaltet werden könnte. Vielleicht hätte ChatGPT dazu ja auch einen Vorschlag.

Und noch etwas: Haben Sie schon in unseren News-Podcast Table.Today hineingehört? Montags bis freitags ab 6 Uhr begleiten Sie unsere neuen Chefredakteure Helene Bubrowski und Michael Bröcker mit Analysen und Interviews in den Tag. Zu Gast ist heute Schriftstellerin Juli Zeh, morgen früh geht es um Bildung mit Berlins Landesschülersprecher Aimo Görne. Es lohnt sich!

Ganz überraschend kam der Wechsel nicht: Schon in den vergangenen Monaten wurde in Kreisen der hessischen CDU immer wieder gemunkelt, dass Kultusminister Alexander Lorz nach der Landtagswahl in Hessen womöglich ein neues Amt anstrebe. Nach der Unterzeichnung des schwarz-roten Koalitionsvertrags verdichteten sich die Spekulationen, Lorz könne im neuen Kabinett Finanzminister werden. Und so kam es.

Lorz’ Wechsel löst über die Grenzen der hessischen Landespolitik hinaus Bedauern aus. Mit ihm gehe ein Bildungsminister, der sich stets für die Interessen der Länder starkgemacht und für “einen gut funktionierenden, kooperativen Föderalismus” gekämpft habe, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zu Table.Media. Auch der hessische Landesvorsitzende des Verbands der Lehrer (VDL), Jörg Leinberger, sagte, er habe Lorz stets als “Gesprächspartner auf Augenhöhe” erlebt. In seinem letzten Gespräch im Oktober habe er ihm daher auch deutlich gesagt, dass sein Verband es begrüßen würde, wenn er als Kultusminister weitermache.

Dass Lorz mit dem Finanzministerium nun ein Schlüsselressort im neuen Kabinett übernimmt, wird unter bildungspolitischen Akteuren jedoch auch mit Hoffnung verbunden. “Weil er ja die Geldsorgen in seinem Ministerium kannte, hoffe ich, dass sein Nachfolger bei ihm nun offene Türen einrennt”, so Leinberger. Auch die neue KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot (SPD) hatte in ihrer Rede bei der offiziellen Amtsübergabe am vergangenen Freitag bereits schmunzelnd gesagt, dass sie sich “um die Bildungsfinanzierung in Hessen jetzt keine Sorgen” mache.

Nachfolger von Lorz wird der bisherige Bundestagsabgeordnete Armin Schwarz (CDU). Auch wenn sich der 55-Jährige im Bundestag vor allem mit Verteidigungspolitik beschäftigt, war die Wahl für Insider der hessischen Landespolitik keine Überraschung. Bevor Schwarz 2021 nach Berlin wechselte, war er zehn Jahre lang Mitglied des hessischen Landtags und in dieser Zeit unter anderem bildungspolitischer Sprecher und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Das Bildungskapitel, das im neuen Koalitionsvertrag an erster Stelle steht, hatte Schwarz neben Lorz und Staatssekretär Manuel Lösel maßgeblich mitverhandelt.

In der Zeit als Landtagsabgeordneter erarbeitete sich Schwarz den Ruf eines versierten Bildungspolitikers mit engen Drähten ins Ministerium. So habe er etwa das Berufsorientierungsprojekt “REAL:digital” mit initiiert und angeschoben, berichtet ein Beobachter. Außerdem rückt mit Schwarz ein ausgebildeter Lehrer mit Berufserfahrung an die Spitze des Ministeriums – übrigens eine Parallele zu Hamburgs neuer Bildungssenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Schwarz studierte Englisch, Sozialkunde und Erziehungswissenschaften in Marburg und Großbritannien. Anschließend war er Lehrer an den Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen, zuletzt als Oberstudienrat.

Mit Schwarz, so erzählen es verschiedene Akteure übereinstimmend, könne es in der hessischen Bildungspolitik einen reibungslosen Übergang geben, da er das Haus bereits kenne und sich inhaltlich nicht einarbeiten müsse. Zudem steht ihm mit Lösel ein erfahrener Staatssekretär zur Seite, der das Amt auch in der neuen Legislaturperiode behalten soll. Eine Änderung gibt es allerdings im genauen Jobtitel: Während Lorz schlicht “Kultusminister” war, darf sich Schwarz “Minister für Kultus, Bildung und Chancen” nennen. Die Ergänzung des Bildungsbegriffs soll vor allem für Klarheit sorgen, da der Kultusbegriff von Laien häufig mit Kultur verwechselt wird. Die Ergänzung des Begriffs “Chancen” darf wohl vor allem als symbolpolitisches Framing interpretiert werden.

Dass Ministerpräsident Boris Rhein die Grünen aus der Regierung warf und stattdessen die SPD in die Regierung holte, ist für Schwarz eine weitere gute Voraussetzung, um bildungspolitisch etwas zu bewirken. Denn das enge Zusammenspiel mit den Kommunen ist die Grundlage, um Vorhaben in den Kitas und Schulen umzusetzen. In den zwölf hessischen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern regieren aktuell acht SPD- und drei CDU-Oberbürgermeister. Nur in Kassel sitzt mit Sven Schoeller ein Grüner auf dem Chefsessel des Rathauses. In den 21 hessischen Landkreisen gibt es elf SPD-Landräte, achtmal wird das Amt von der CDU bekleidet.

Während die Zeichen in Hessen trotz des Ministerwechsels auf Kontinuität stehen, bedeutet er für die Kultusministerkonferenz einen erheblichen Umbruch. Lorz war der dienstälteste CDU-Minister in dem Gremium und koordinierte die sogenannten B-Länder. Durch den Rücktritt von Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) verloren am selben Tag auch die A-Länder ihren Koordinator. Trotz unterschiedlicher Parteibücher galt das Verhältnis zwischen Lorz und Rabe als ausgesprochen gut; zwischen dem Ministerium in Wiesbaden und der Senatsverwaltung in Hamburg gab es kurze Dienstwege. Lorz und Rabe schmiedeten Kompromisse und stimmten ihre jeweiligen Amtskollegen darauf ein. Vor allem aber traten sie in Verhandlungen mit dem Bund selbstbewusst mit einer Stimme auf. Dass die Verhandlungen für das Startchancen-Programm nun kurz vor dem Abschluss stehen, ist zu einem erheblichen Teil ihr Verdienst.

Am Dienstag haben sich die Länder der A-Seite inzwischen schon auf die Nachfolge von Rabe festgelegt: Neue Koordinatorin der A-Länder wird die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Sie ist bereits seit 2017 im Amt. Wie aus KMK-Kreisen zu hören ist, hat für die B-Seite bereits Karin Prien ihre Bereitschaft erklärt, die Aufgabe der Koordinatorin zu übernehmen. Sie ist seit 2018 Bildungsministerin im nördlichsten Bundesland.

Hubig und Prien sind damit die erfahrensten Mitglieder der KMK, die im vergangenen Jahr durch hohe Personalfluktuation geprägt war. Mit Katharina Günther-Wünsch (CDU, Berlin), Steffen Freiberg (SPD, Brandenburg) und Anna Stolz (Freie Wähler, Bayern) gab es 2023 in drei Bundesländern einen Wechsel.

Die neuen Koordinatorinnen stehen damit gleich vor mehreren Herausforderungen: Sie müssen möglichst schnell eine ähnlich gute Gesprächs- und Verhandlungsebene finden, wie sie zwischen Lorz und Rabe über Jahre gereift war. Die finalen Verhandlungen zum Startchancen-Programm, der dringend benötigte Digitalpakt II und nicht zuletzt der Reformprozess der KMK lassen ihnen dafür kaum Zeit.

Das ist ein Paukenschlag. Die wissenschaftlichen Hausgutachter der Kultusminister plädieren überraschend deutlich für die Nutzung Künstlicher Intelligenz an Schulen. ChatGPT & Co. seien “sofort in die Schulen zu bringen und Lehrern wie Schülern kostenfrei zur Verfügung zu stellen.” So sagte es die Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien, Ulrike Cress, zu Table.Media. Dafür müsse man sich an Schulen sogar “auf eine Art experimentelle Zwischenphase einstellen.” Das Impulspapier lag Table.Media vorab vor.

Das Spektakuläre an dem Text namens “Large Language Models (LLM) und ihre Potenziale im Bildungssystem” ist, dass Cress und ihr Co-Autor Olaf Köller diesmal nicht auf einen Auftrag gewartet haben. Sie haben das Gutachten unaufgefordert verfasst. Beide gehören der Ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) an. Die Minister können die Initiative der beiden angesehenen Forscher also nur als Weckruf verstehen: Macht schneller! Große KI-Sprachmodelle haben gravierende Auswirkungen auf Schule – und können nicht ignoriert werden.

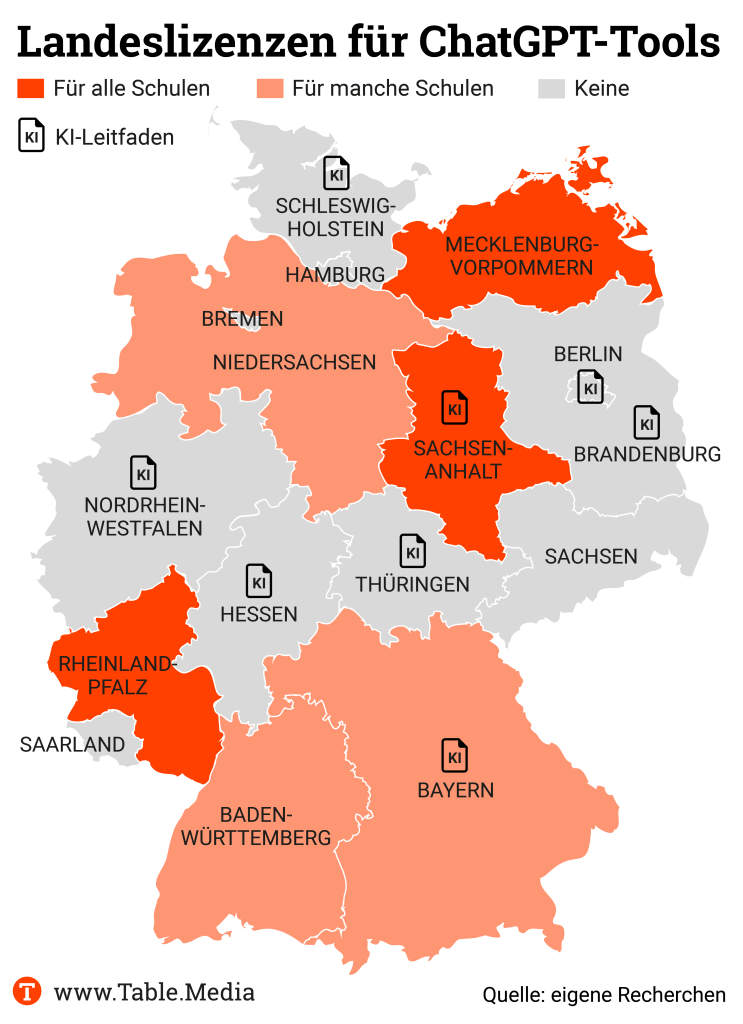

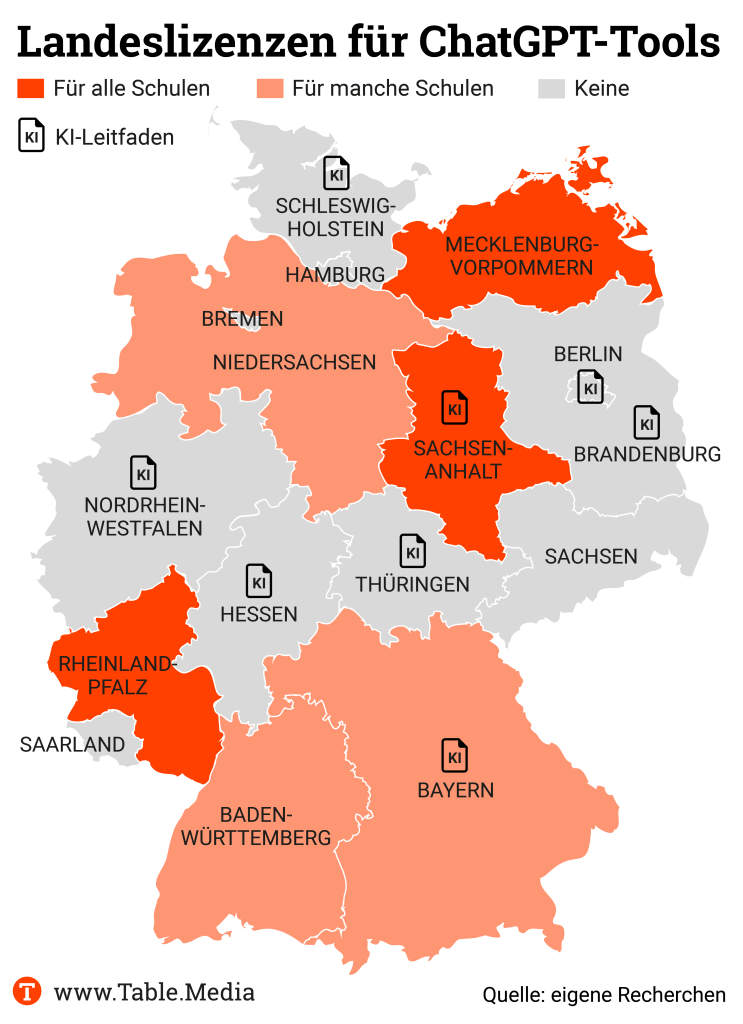

Das jüngste Papier zu Künstlicher Intelligenz ist das bislang fundierteste unter dem halben Dutzend KI-Leitfäden der Länder. Es ist mit Verweisen auf internationale Literatur gespickt. Seine Ideen gehen weit über die Pläne der Kultusminister hinaus. Wie berichtet hatte die “Taskforce KI” der Kultusminister der sofortigen Bereitstellung der ChatBot-KI eine Absage erteilt. Man wolle erst gründlich prüfen. Dem widersprechen Ulrike Cress und der Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der KMK, Köller, nun deutlich. Ihre Botschaft lautet: Man kann nicht alle Effekte, Praxen und Risiken von ChatGPT nur theoretisch ergründen. Die KMK muss die KI in der pädagogischen Wirklichkeit erproben – im Lehrerzimmer wie im Klassenraum. Bisher aber stellen nur drei Bundesländer ihren Schulen ChatGPT zur Verfügung.

Die Argumentationslinie von Ulrike Cress und Olaf Köller folgt diesen Meilensteinen:

Antrieb für die Autoren des Impulspapiers ist, dass sie das große pädagogische Potenzial der Künstlichen Intelligenz sehen. “Wir plädieren stark für den Einsatz von Sprachmodellen in der Schule”, sagte Köller Table.Media. “Diese Technologie wird sich nicht mehr verflüchtigen, sondern im Gegenteil das ganze Schul- und Lernwesen durchdringen – und verändern.” Als konkrete Nutzungen der KI nennen die Autoren Texterstellung und Recherchen, adaptives Lernen und individuelles Feedback sowie schnelle Hilfe beim Herstellen von Lernmaterialien.

Auch die Risiken beschreiben Cress und Köller. Da ist zum einen das Problem, dass KI Schüler vom eigenen Lernen abhalten kann. Die “hohe sprachliche Qualität der Ergebnisse birgt die Gefahr, dass Lernende fertige Produkte erstellen lassen, deren inhaltliche Qualität sie nicht einschätzen können, und dabei die eigentlich lernförderlichen Aktivitäten auslagern.” Das bedeutet, dass es in Schulen nicht darum geht, wie ganz allgemein Schüler mit ChatGPT zurechtkommen, sondern zwischen Schülertypen zu unterscheiden. “Leistungsstarke Schüler werden dieses Tool schnell einsetzen, und es wird ihnen große Vorteile verschaffen”, sagte Köller. “Es gibt aber auch Schüler, denen wir keinen Gefallen tun, wenn wir sie zu intensiv LLM nutzen lassen.”

Die Autoren sehen zum anderen die Trainingsdaten für die KI als Risikozone. Die sogenannten Halluzinationen der Systeme und ihre eingeübten Vorurteile seien gerade im schulischen Bereich kritisch zu sehen. Im Kontext von Bildung sei daher die Frage nach der Datengrundlage und deren transparenter Veröffentlichung besonders relevant. Oder, noch einmal in den Worten von Köller: “Ich halte es für wichtig, höchste ethische Standards bei der Nutzung von KI anzulegen und alles von der Schule fernzuhalten, was hinsichtlich des Trainingsmaterials kritisch ist.”

Es gibt in dem Gutachten eigentlich nur zwei Bereiche, in denen die SWK-Forscher zurückhaltend sind: bei der Prüfungskultur in Schulen sowie der Verortung künstlicher Sprachintelligenz. Beide Bereiche sind in einem technischen Gerät verbunden – dem Taschenrechner. Die Autorinnen setzen das seit den 1980er-Jahren genutzte Hilfsmittel für den Mathematikunterricht mit Sprach-KIs gleich.

Das ist gewiss falsch, wenn es um die Bedeutung des Tools geht. Ein Taschenrechner ist mit den vielfältigen disruptiven Eigenschaften der Large Language Models nicht vergleichbar, die ganze Berufszweige auf den Kopf stellen. Aber ist der Vergleich bezogen auf Lernen und Prüfungen richtig? Cress bejaht das: “Auch beim Taschenrechner war die Angst, dass Kinder nicht mehr rechnen lernen.” Mit dem Rechner hätten sie aber komplexere Aufgaben erledigen können als mit Kopf und Stift. Das sei vergleichbar mit einem Sprachmodell, “wo das Schreiben mit KI auch ein Lernziel sein muss.”

Gemeint ist damit, dass es in Zukunft zu den selbstverständlichen Kompetenzen eines Arbeitnehmers gehört, die KI mit intelligenten Prompts über das Chatfenster zu steuern. Die Autorin und der Autor nennen das “versierte Ko-Aktivität“. Schule muss sie vermitteln. Unbeantwortet bleibt dabei die Frage, wie die herrschende Prüfungskultur zu verändern ist. Lehrkräfte drängen darauf, schneller die Prüfungsrahmen der Schulen gerade für Facharbeiten zu verändern. Köller und Cress machen es sich hier relativ einfach. Es müsse Prüfungen mit und solche ohne das Hilfsmittel Sprach-KI geben, sagten sie im Gespräch.

In ihren Schlussfolgerungen werden die Forscher deutlich. Ein Verbot von KI-Sprachmodellen sei weder angemessen noch realistisch. Allerdings ergibt es nach Auffassung von Cress und Köller wenig Sinn, KI in Grundschulen und der frühen Sekundarstufe I einzusetzen. “Stattdessen sollte der systematische Aufbau von basalen Lese- und Schreibkompetenzen fokussiert werden, die den gesamten Schreibprozess […] systematisch berücksichtigen”, heißt es wörtlich in dem 20-Seiten-Papier. Heißt: Schule sollte KI mit Schülern erst einüben, wenn sie 14 Jahre alt sind.

Man darf gespannt sein, wie nun die Kultusminister auf das Alarmsignal ihrer eigenen wissenschaftlichen Berater reagieren. Und ob sie es überhaupt tun.

Im Dachdeckerbetrieb Hanebutt bekommen die Azubis am Hauptstandort Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen immer montags zwei Stunden Nachhilfe. Das Aufholen zählt als Arbeitszeit. Damit angehende Dachdecker etwa eine Dachfläche berechnen können und wissen, wie viel Material sie benötigen, steht der Satz des Pythagoras auf dem Lehrplan. Eigentlich Stoff der neunten Klasse.

Doch aus der allgemeinbildenden Schule bringen viele Lehrlinge Lücken mit, sagt Ausbildungsleiter Mahlich. “Gerade während der Pandemie konnten viele sich im Onlineunterricht verstecken”, vermutet der Dachdeckermeister. Besonders groß seien die Defizite in Mathe, Physik und Deutsch.

Schon vor vier Jahren hat die Unternehmensgruppe mit dem Nachhilfeangebot begonnen und dafür zwei Sozialpädagoginnen eingestellt. Wo die Lehrlinge Wiederholungsbedarf sehen, können sie ihnen vor den Aufholstunden mitteilen. Gewerbliche Lehrlinge werden in anderen Inhalten geschult als kaufmännische Azubis. Vor Prüfungen wird das Angebot erhöht, dann gibt es auch mal samstags Nachhilfe.

Das Dackdeckerunternehmen ist mit dem Angebot nicht allein: Eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) aus dem Vorjahr ergab, dass 35 Prozent der Betriebe ein eigenes Nachhilfeangebot organisieren. “Einige Unternehmen buchen beispielsweise Sprachkurse bei privaten Bildungsdienstleistern für ihre Azubis mit Migrationshintergrund, andere stellen ihren Azubis Mentoren zur Seite – Mitarbeiter aus der Belegschaft, aber auch Azubis aus höheren Ausbildungsjahren”, sagt Markus Kiss, Referatsleiter für Ausbildungspolitik und -projekte bei der DIHK.

Darüber hinaus bietet die Bundesagentur für Arbeit (BA) Hilfen. Laut DIHK nutzen 14 Prozent ihrer Mitglieder eine Einstiegsqualifizierung – ein von der BA gefördertes Praktikum, das den Einstieg in eine Ausbildung erleichtern soll und dafür auch Grundbildung vermitteln kann.

28 Prozent der Betriebe setzten auf ausbildungsbegleitende Hilfen, sechs Prozent auf eine Assistierte Ausbildung. Dabei erhalten die Jugendlichen nach Bedarf Zusatzunterricht und sozialpädagogische Unterstützung. Beide Instrumente wurden 2020 zur Assistierten Ausbildung flexibel (AsAflex) zusammengeführt; das ist vielen Unternehmen aber noch nicht bekannt genug. Der Zentralverband des Handwerks bemängelt zudem Lücken des Angebots, gerade in strukturschwachen Regionen.

Unterstützung liefern auch Ehrenamtliche im Ruhestand. Das BMBF fördert dafür das Mentorenprogramm “VerA” (Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen). In einer Stärkung solcher ehrenamtlichen Initiativen sieht die DIHK angesichts des demografischen Wandels Potenzial. “Sie sind nicht nur kostengünstig, sondern entlasten zugleich Strukturen der Arbeitsagenturen und der Jobcenter”, sagt Markus Kiss.

Bei Hanebutt sehen sie ihre Nachhilfe als nötigen Lückenfüller für das, was die Berufsschulen nicht leisten. “Die Klassen sind groß und laut, ein Lehrer ist oft für 30 Schüler zuständig“, sagt Ausbildungsleiterin Lea Pahl. Auf jeden individuell einzugehen, sei da unmöglich, angesichts unterschiedlicher Schulabschlüsse und Lernniveaus aber eigentlich dringend nötig. Dass der Dachdeckerbetrieb selbst nachhilft, nähmen die Berufsschullehrer daher auch positiv auf.

Eine Sozialpädagogin unterrichtet bei Hanebutt maximal zehn Azubis gleichzeitig – an entfernteren Standorten, etwa in Freiburg, online über Zoom. Wenn im Arbeitsalltag Lücken auffielen, könnten die Pädagoginnen Azubis auch 1:1 fördern.

Schon in einer Einführungswoche für alle neuen Azubis versucht der Betrieb, die individuellen Leistungsstände festzustellen – um früh reagieren zu können. Ein intensives Onboarding mit ersten Aufbaukursen empfiehlt auch Moritz Ettl, Gründer und Geschäftsführer der Beratungsfirma Forever Day One – um eine gute Lernbegleitung anschließen zu können.

Ettls Firma berät Unternehmen wie die Autobauer VW und Porsche oder den Elektronikhersteller Phoenix Contact – “eine Randgruppe, die mit Blick auf den Fachkräftemangel gezielt in die Ausbildung investiert”, sagt er. Deren Ausgangslage: Die Spanne zwischen den Leistungsniveaus der Azubis wird immer größer, selbst große Konzerne bekommen immer weniger und zunehmend schlechtere Bewerbungen. “Eigentlich haben alle Kunden das Gefühl, dass das Bildungssystem an Grenzen stößt”, sagt Ettl. Andererseits muss der Nachwuchs immer flexibler einsetzbar werden, denn der Transformationsdruck steigt, die Halbwertszeit von Wissen sinkt.

Ettl und sein Team begleiten die Unternehmen daher bei einer grundsätzlichen Änderung ihrer Ausbildung: Weg vom frontalen Pauken von Fachwissen hin zur Vermittlung von Zukunftskompetenzen wie Kreativität oder Teamarbeit über eigenverantwortliches und projektbasiertes Arbeiten.

Auch die Ausbildungsleiter vom Dachdeckerbetrieb Hanebutt berichten, dass es längst nicht mehr nur um fachliche Nachhilfe geht. Nachwuchskräfte erhalten inzwischen auch Schulungen zur richtigen Geldanlage oder Unterstützung bei der Wohnungssuche. Und einen Workshop zur Persönlichkeitsentwicklung. “Dabei geht es in erster Linie um ihre persönlichen Ziele, wo sie sich etwa in fünf Jahren sehen”, sagt der Ausbildungsverantwortliche Mahlich. In einem geschützten Rahmen dürften die Azubis zudem alles sagen, was sie belastet – und Vorschläge machen, was der Betrieb verbessern soll.

Viele wollten heute ungern Verantwortung übernehmen. “Vielleicht liegt es daran, dass sie während Corona vernachlässigt wurden, zu sehr auf sich gestellt waren”, mutmaßt Mahlich. Vielleicht auch daran, dass Eltern ihnen wenig Verantwortung überließen, sie überbehüteten. “Dadurch, dass wir ihnen hier einen Raum geben und sie bestärken, hoffen wir, dass sich ihre Einstellung ändert”, sagt der Ausbildungsleiter. Denn: Am Ende sei die Zukunft des Betriebs von Lehrlingen abhängig, die Verantwortung, auch für andere Mitarbeiter, übernehmen wollen.

Das Land macht den Content, die Städte liefern die Hülle. Über 90 Prozent der Schulen in Deutschland werden von Kommunen getragen, die Länder stellen das lehrende Personal und bestimmen die Inhalte des Unterrichts. So sah – und sieht – die überkommene, aber auch immer wieder kritisch reflektierte Arbeitsteilung im Schulwesen aus. So ist sie auch in den Schulgesetzen der Länder niedergelegt. Die damit beschriebene “innere” und “äußere” Schulverwaltung ist in der Verwaltungssprache ein geprägter Dualismus, der als Grundlage einer klaren Aufgabenteilung im Bildungswesen gilt. Den Städten schreibt sie dabei lediglich eine funktional-dienende Rolle zu.

Mit der Digitalisierung kommen nun aber viele dieser überkommenen Gewissheiten auf den Prüfstand. Das gilt für die Gesellschaft als Ganzes wie auch für den Bildungsbereich. Was statisch war, wird fließend. Was klar geordnet war, gerät in eine oft unvorhersehbare Dynamik.

Die Schulen sind davon nicht ausgenommen. Genügte es in der Vergangenheit, dass die Städte als Hausmeister des Bildungssystems Schulen bauten und erhielten, Busse für den Schülertransport organisierten und Kreide und Schulbücher bereitstellten, haben sich die Anforderungen an die Organisation des Lernens und das Lernen selbst verändert.

Denn mit der Digitalisierung weitgehender Lebensbereiche hat eine Basisinnovation gegriffen, die man gewiss mit dem Schumpeterschen Begriff der “schöpferischen Zerstörung” kennzeichnen darf. Die Digitalisierung sorgt für eine Flexibilisierung und Individualisierung überkommener Praktiken. Das gilt für den Medienkonsum genauso wie es für das Lernen in Schule gilt: Wie der Streaming-Dienst das kollektive Tatort-Erlebnis mit individuellem Medienkonsum ergänzt, kann Lernen im Klassenverband durch digitale Formen individuellen Lernens begleitet werden.

Die Corona-Pandemie mit ihren unvermittelten Schulschließungen hat in Deutschland beschleunigt, was in anderen Ländern wie Estland schon lange an der Tagesordnung ist: Das Klassenzimmer ist digital geworden, das Notebook oder iPad hielt Einzug in den Unterricht. Das Kreidezeitalter, so wurde es schon vielfach beschrieben, wurde abgelöst.

Lernen und Lehren sind damit in einem offenen Feld angekommen, in dem Kollaboration möglich ist, individuelle Lernkonzepte machbar sind und sich der Raum der Schule im Idealfall als Erfahrungsraum auch über lokale Grenzen hinweg öffnet. Spätestens da verändert sich die Funktionalität der Räume in den Schulen, verändert sich der Erfahrungsraum, und verändern sich auch die Möglichkeiten schulischen Lernens.

Warum nicht Räume für selbstbestimmtes Lernen in den Innenstädten für ältere Schülerinnen und Schüler öffnen? Warum nicht die Erfahrungswelten der Museen, die Wissensbanken der Stadtbibliotheken anschließen an schulisches Lernen? Warum nicht selbstbestimmte Lernphasen mit gemeinschaftlichem und angeleitetem Lernen in den Schulen verbinden? Vieles ist möglich. Städte können Innovationslabore sein, von denen Schulen profitieren können und umgekehrt. Individuelle Lernkonzepte in Verbindung mit kollektiver Reflexion und Möglichkeiten sozialen Lernens können unterstützt werden durch die kommunale Koordination und Steuerung der Zusammenarbeit von Bildungsakteuren, von Jugendhilfe und Schule.

Voraussetzung dieser “schöpferischen Zerstörung” ist, dass sich Bildungspartner auf Augenhöhe begegnen. Bereits die “Aachener Erklärung” des Deutschen Städtetages von 2007 betont das kommunale Engagement in der Bildung. Sie hat das Konzept einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von Stadt und Land als Bildungsakteuren vorgeschlagen und in der Struktur der kommunalen Bildungsbüros Gestalt werden lassen. Übersetzt in das Feld der Digitalisierung bedeutet dies, das überkommene Bild des digitalen Schulhausmeisters abzulösen durch das partnerschaftliche Bild der Kollaboration zwischen innen und außen, zwischen Stadt und Land in einer staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft.

Und die braucht es nicht nur deswegen, weil inzwischen alle verstanden haben, dass Städte als bildungspolitische Akteure ein Beziehungs- und Bildungsnetzwerk für Schulen in ihrem sozialräumlichen Umfeld schaffen können. Dieses Umfeld kann wesentlich dazu beitragen, den Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule zu unterstützen. Es braucht sie auch, um gegen die soziale Spaltung in der Bildung zu arbeiten, die Deutschland in jeder Bildungsstudie der vergangenen Jahre als gravierende Problemlage und Zukunftshypothek ins Pflichtenheft geschrieben wurde.

Die Digitalisierung ist vor allem auch deswegen eine neue Anfrage an eine kooperative Schulträgerschaft zwischen Land und Kommune, weil sie nicht allein von den Städten dauerhaft finanziert werden kann und weil sie nicht allein technisch-instrumentell verstanden werden darf. Neue Instrumente eröffnen neue Gestaltungsspielräume und beinhalten die Chance, die Schulen in kollaborative Lernräume zur überführen. Entscheidend wäre darum, dass es zu einem die politischen Ebenen und die Verwaltungsebenen übergreifenden gemeinsamen Arbeitsprozess kommt, in dem Bund, Länder und Kommunen auf Augenhöhe ein Zielbild digitalen Lernens entwickeln – und eine gemeinsam getragene Roadmap für den Weg dahin.

Diese Chance hat der Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung zwar ausgemalt, indem er eine gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen Bund, Ländern und Kommunen vorgeschlagen hat. Bislang jedoch wurde sie vertan. Die Arbeitsgruppe ist nicht einberufen worden. Eine Chance, die der Umsetzung harrt. So wie auch die Gestaltung der Schulen als kollaborative Lernräume.

Daniela Schneckenburger ist seit Juni 2022 Beigeordnete für Bildung, Integration, Kultur, Sport und Gleichstellung des Deutschen Städtetages. Nach mehreren Jahren als Lehrerin in NRW saß sie unter anderem im Landtag von NRW und war zuletzt sieben Jahre lang Schuldezernentin in Dortmund.

Schulen müssen in die Freiheit entlassen werden, um pädagogische Prozesse besser und für die eigene Schule passender gestalten zu können. Das fordert ein Policy Paper des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS), das Table.Media vorab exklusiv vorliegt (zum Download).

FiBS-Leiter Dieter Dohmen und der Jurist Hans-Peter-Füssel führen darin auf, wie eine solche Schulautonomie konkret aussehen kann und welche rechtlichen Rahmenbedingungen dafür nötig sind. Voraussetzung sei ein Schulfreiheitsgesetz. Darin sei festzulegen, welche Entscheidungen die Schulen selbst treffen können und welche Regelungen weiterhin gelten sollten. Auch Rechenschaftspflichten müssten hier formuliert werden.

Das Bedürfnis, Schule selbst zu gestalten, ist bei Schulleitungen laut der zweiten Cornelsen-Schulleitungsstudie groß. Danach fordern 80 Prozent der Schulleitungen mehr Autonomie. Aber nicht alle Schulleiter wissen diese Entscheidungsfreiheit zu nutzen. Damit es gelingt, so heißt es in dem Papier, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein:

Außerdem, so heißt es in dem Papier weiter, müsste in dem Schulfreiheitsgesetz geregelt werden, in welcher Weise Schulen Mittel zugewiesen bekommen und in welchem Umfang sie über die Verwendung dieser Mittel frei entscheiden können. Die Autoren des Papiers sprechen sich dafür aus, dass “die Zuständigkeit und Verantwortung für die konkrete oder spezifische Stellenplanung und deren Umsetzung an die Schule übergehen”. Im Rahmen der Budgetgrenzen könnten Schulen dann entscheiden, wie viel und welches Personal bzw. Lernmittel sie brauchen. Diese Personalhoheit sollte dann auch die Lehrkräfte betreffen.

Lesen Sie dazu auch den Standpunkt in dieser Ausgabe: Mehr als nur “Hausmeister” – die Rolle der Kommunen

Die “Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs” hat davor gewarnt, dass Social Media sexualisierte Gewalt für Schüler normalisiere. Das Kommissionsmitglied Barbara Kavemann sagte bei der Vorstellung des Tätigkeitsberichts 2019-2023, Kinder und Jugendliche seien in sozialen Medien permanent mit Missbrauch konfrontiert. Das ist gerade für Schulen von Bedeutung. Denn die Kampagne der Kultusminister zusammen mit der Unabhängigen Beauftragten gegen Missbrauch stößt an Schulen bislang auf keinen Widerhall. “Wir bedauern sehr, dass bisher keine Aktivitäten von Verantwortlichen erkennbar sind, Aufarbeitung zum Thema von Schulen zu machen”, bedauerte Professorin Kavemann.

Der damalige Missbrauchs-Beauftragte Johannes-Wilhelm Rörig hatte 2020 das Fehlen von Schutzkonzepten für Schulen bemängelt. Seine Nachfolgerin Kerstin Claus vereinbarte im März vergangenen Jahres mit der KMK einen Leitfaden. Dazu gehören länderübergreifende Empfehlungen für Schutzkonzepte an Schulen. Das galt als vorbildlich. Wie in anderen Bereichen gilt aber auch für Schulen: ohne konkrete Personen, die Aufklärung vorantreiben, setzen engagierte Konzeptpapiere selten etwas in Bewegung. Der Aufarbeitungskommission liegen 143 Anhörungen von Betroffenen und 60 Berichte aus Schulen vor. Trotzdem hat sich bisher keine Schule auf den Weg gemacht, um sich als Schutzraum zu definieren oder als Tatort aufzuklären. “Der Blick zurück, was ist in dieser Schule alles passiert, wird sehr ungern genommen”, sagte Kavemann.

Das Aufkommen von Künstlicher Intelligenz macht das Thema Missbrauch an Schulen in den Augen der Aufarbeiter brisanter. Angela Marquardt, Mitglied des Betroffenenrats, sprach über KI-generierte Missbrauchsabbildungen. “Hier muss der Fokus auf Bildung liegen und vor allem darauf, was dürfen Schulen verwenden.” Marquardt, die für den Datenschutzbeauftragten des Bundes arbeitet, stellte eine Prognose auf. Das Thema KI und Missbrauch werde bald Schwerpunkt der Aufarbeitungskommission und der Unabhängigen Beauftragten sein. Christian Füller

Bundesweit ein kostenfreies und gesundes Mittagessen an allen Schulen und Kitas – der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand, begrüßt die Empfehlung des Bürgerrats “Ernährung im Wandel”. “Lernen funktioniert nicht, wenn der Magen knurrt. Die Unterschiede, die wir bei der Ernährung der Schülerinnen und Schüler feststellen müssen, sind teils enorm”, erklärte Brand gegenüber Table.Media. Sie reichten von individuell angepasstem Superfood bis hin zu kalten Pommes vom Vortag oder einer leeren Brotdose. Eine einheitliche Ernährung sei ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern.

Lesen Sie auch: Schulessen: Rückgrat des finnischen Bildungserfolgs

Die Unabhängigkeit vom Geldbeutel sollte aus Sicht von Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, aber nicht grundsätzlich gelten. “Die Frage ist, ob das in Zeiten knapper Haushalte für alle Kinder – auch für die aus Familien, die die finanzielle Hilfe nicht notwendig haben – finanzierbar ist.” Aus Sicht von Düll ist eine staffelweise Bezuschussung des Schulessens, je nach finanziellen Möglichkeiten der Familie, sinnvoller als die komplette Kostenübernahme für alle.

Am Wochenende hatte der Bürgerrat seine neun Empfehlungen vorgestellt. Darin empfiehlt das Gremium aus 160 Bürgerinnen und Bürgern an erster Stelle, das kostenfreie und gesunde Mittagessen an Kitas und Schulen für alle Kinder und Jugendlichen. Die Maßnahme solle gestaffelt spätestens innerhalb von acht Jahren für alle Altersgruppen umgesetzt werden. Finanziell solle sich der Bund mindestens zur Hälfte beteiligen. Zur Finanzierung schlägt der Rat unter anderem vor, “die Mittel für eine geplante Erhöhung des Kindergelds für das Programm umzuwidmen”.

Gerhard Brand verweist darauf, dass es für die Umsetzung der Empfehlung auch entsprechendes Personal bräuchte. Fände sie “auf dem Rücken der Lehrkräfte vor Ort statt, müssten wir eine klare Absage aussprechen. Es braucht also zusätzliche personelle Ressourcen”, betont der VBE-Bundesvorsitzende.

Und noch etwas gibt Brand zu bedenken. Die Räumlichkeiten reichten schon kaum für die Kinder aus, die bereits jetzt ein bezahltes Mittagessen in der Schule einnehmen, erklärt er. “Sollen nun alle Kinder ein Mittagessen bekommen, sind die Kapazitätsgrenzen sehr schnell erreicht.” Stefan Düll pflichtet bei. Bei Schulneubauten ließen sich Mensa und Cafeteria einplanen, aber bei den oft noch genutzten Altbauten mangele es häufig an Platz. “Manchmal muss dann ein zu kleiner Raum im Schichtbetrieb genutzt werden.” Das sei eine ganz eigene Herausforderung bei der Stundenplanerstellung mit wechselnden Pausenzeiten. Holger Schleper

Eine ausführliche Analyse zur Forderung des Bürgerrates lesen Sie in unserem Agrifood.Table.

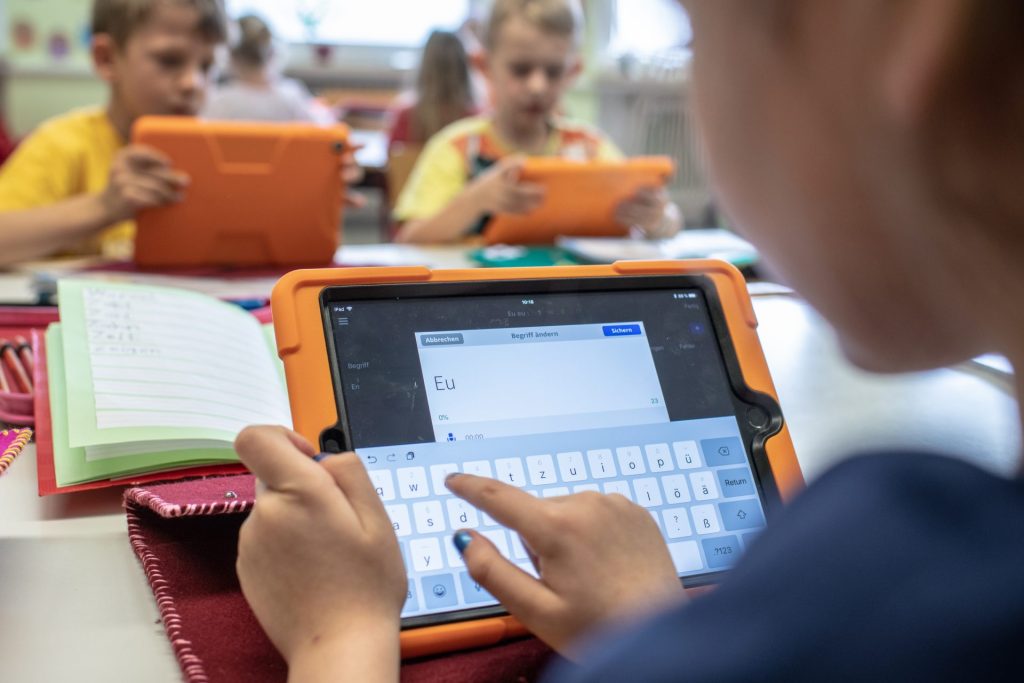

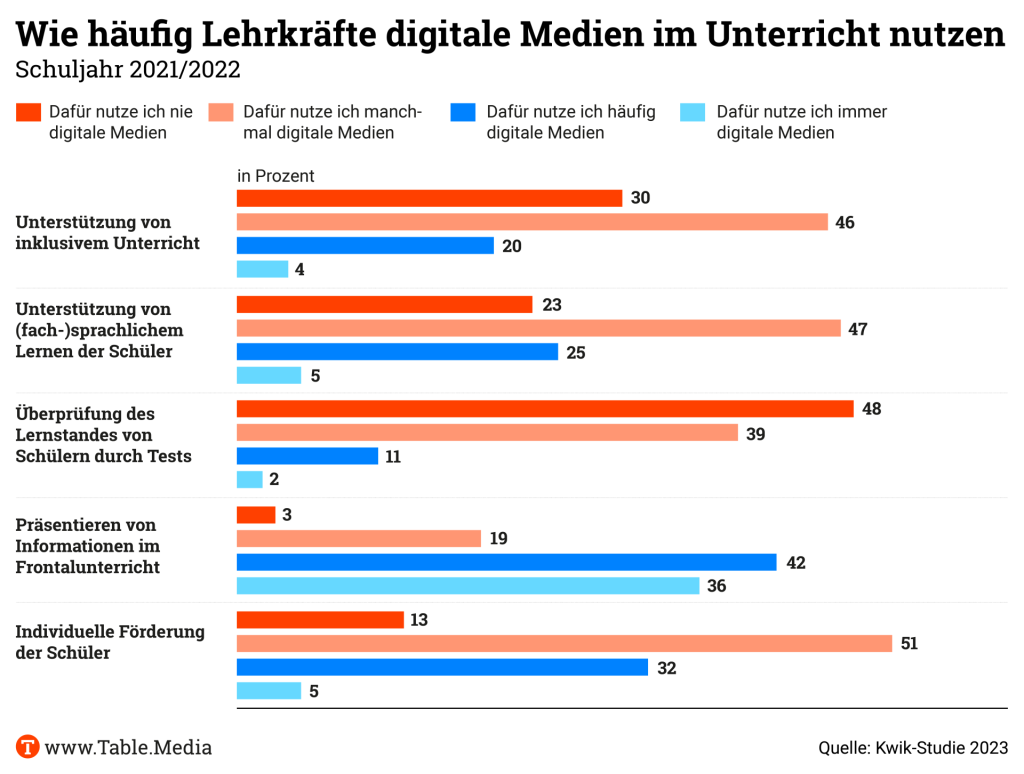

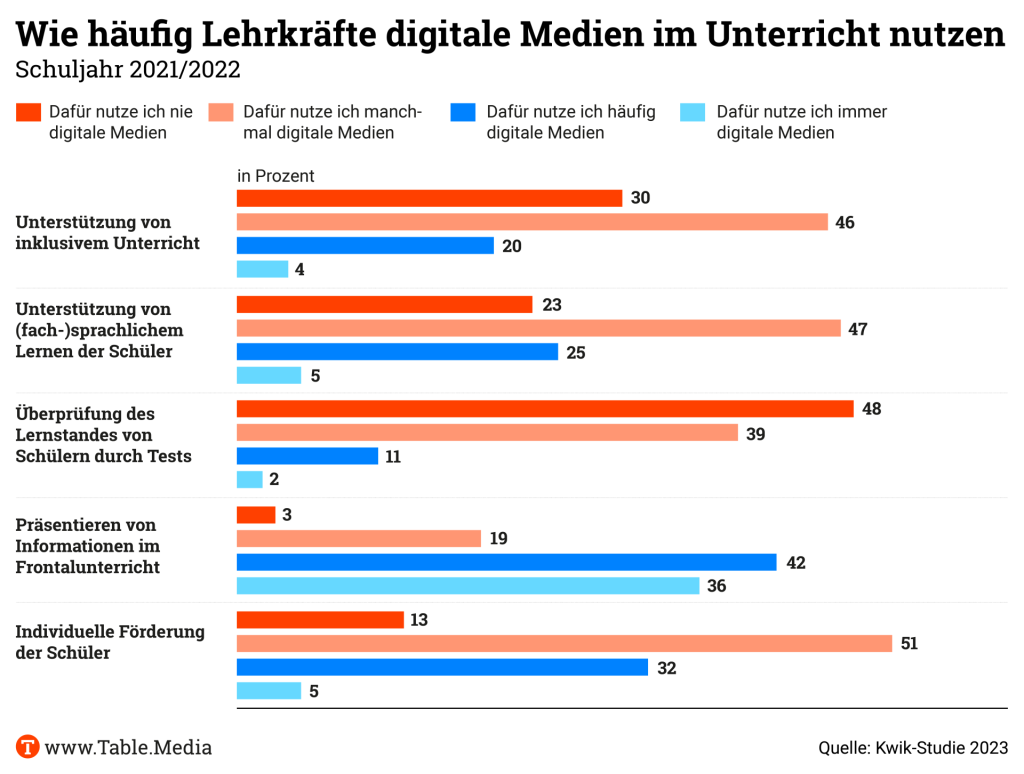

Durch die Corona-Pandemie haben Schulen bei der Digitalisierung deutlich aufgeholt, aber der Prozess steht immer noch am Anfang. Das zeigt die jetzt veröffentlichte dritte KWiK-Studie. KWiK steht für “Kontinuität und Wandel der Schule in Krisenzeiten”. Die Universität Hamburg hat zu drei Befragungszeitpunkten in der Pandemie Schulleitungen und Lehrkräfte in sieben Bundesländern befragt: in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Die aktuellen Daten beziehen sich auf die letzte Befragung im Herbst 2022, als der Schulbetrieb wieder weitgehend normal lief.

Zu Beginn der KWiK-Studie ging es vor allem um die Auswirkungen der Pandemie auf den Unterrichtsbetrieb. Inzwischen ist Corona in den Hintergrund gerückt. Der Fokus hat sich zuletzt auf die Weiterentwicklung des digitalen Unterrichts gerichtet.

Dabei zeigt sich, dass die Mehrheit der Lehrkräfte nach der Pandemie zwar darauf hofft, durch den Einsatz digitaler Medien den Unterricht methodisch und didaktisch zu verbessern. Doch 30 Prozent tun dies nicht. Insgesamt, so die Einschätzung in der Studie, würden “Lehrkräfte sich selbst erst ganz am Anfang in dem Prozess sehen”.

In der Selbsteinschätzung geben die meisten Lehrkräfte an, dass durch die Pandemie ihre digitalen Fähigkeiten für die Unterrichtsgestaltung gestärkt worden seien. Gleichzeitig stellen die Wissenschaftler fest, dass beim konkreten Einsatz digitaler Medien die “klassischen” Themen noch überwiegen: Lehrer nutzen sie demnach vor allem zur Weitergabe und Präsentation von Informationen und zur Kommunikation. Im inklusiven Unterricht, zur Sprachförderung oder zur Lernstandserhebung spielen digitale Medien bislang hingegen noch eine geringe Rolle.

Die Autoren der KWiK-Studie sehen hier einen erheblichen Fortbildungsbedarf für den digitalen Unterricht. Häufig fehle es auch an den entsprechenden Strukturen in den Schulen, wenn Digitalisierungsprozesse nicht umgesetzt werden. Allerdings macht die Studie auch deutlich, dass es sich kaum darauf auswirkt, wie Lehrkräfte digitale Medien nutzen, ob eine Schulleitung klare Ziele und Anforderungen formuliert oder nicht. Der entscheidende Faktor ist offenbar die eigene Motivation der Lehrkräfte. Annette Kuhn

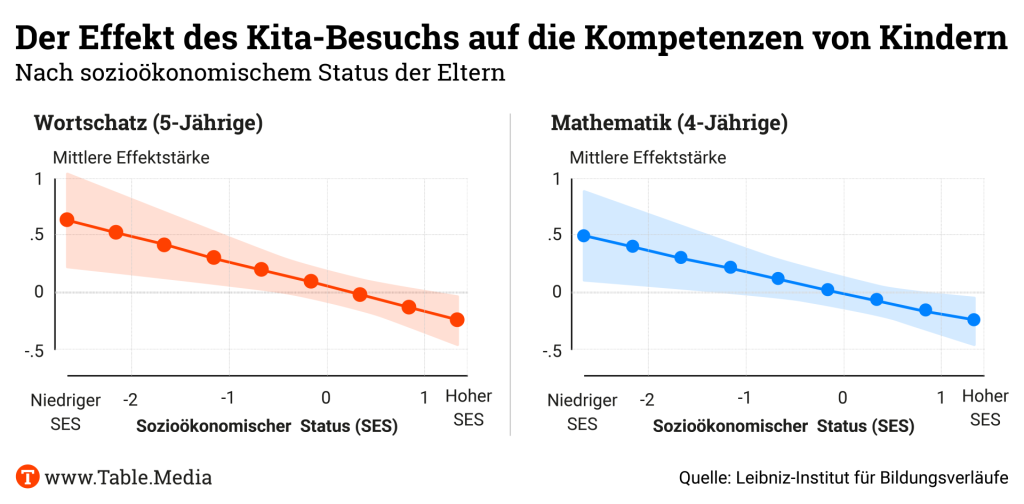

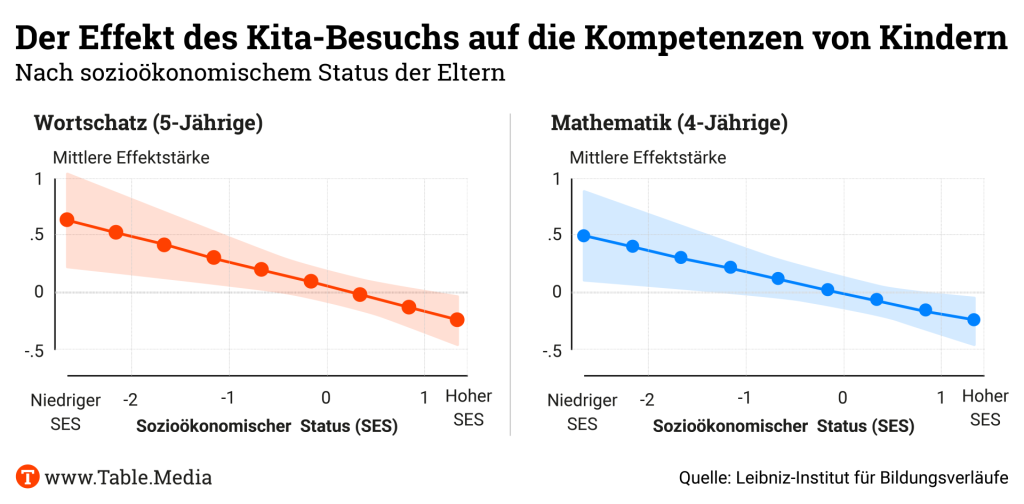

Der Kita-Besuch hat für Kinder aus sozial benachteiligten Familien einen deutlich größeren Effekt als für Kinder aus privilegierten Familien. Denn wie die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung von Kleinkindern verläuft, hängt stark vom sozioökonomischen Hintergrund ab. Das zeigt eine Langzeituntersuchung des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe (LIfBi). Die Studie basiert auf Längsschnittdaten von 992 Kindern im Nationalen Bildungspanel (NEPS), die 2012 geboren wurden. Wissenschaftler des LIfBi haben die Kinder seit dem ersten Lebensjahr regelmäßig mit Blick auf ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten untersucht. Dabei haben sie auch die Betreuungssituation der Kinder und den sozioökonomischen Hintergrund der Eltern berücksichtigt.

Wie die Studie zeigt, profitieren vor allem Kinder, die zu Hause wenig Anregung haben, vom Kita-Besuch. Sie können hier vor allem mathematische Grundkompetenzen besser aufbauen und ihren Wortschatz vergrößern. Bei Kindern aus privilegierten Familien können die Zuwächse hingegen geringer ausfallen, als wenn sie zu Hause betreut werden. Was sozial-emotionale Kompetenzen anbelangt, ist die Auswirkung auf alle Kinder gleichermaßen stark – unabhängig vom Status der Familie.

In der Konsequenz heißt das für die Soziologin Corinna Kleinert, die an der Studie mitgewirkt hat: “Würden alle Kinder eine Kita besuchen, würden die sozialen Ungleichheiten in den Kompetenzen geringer ausfallen als heute.” Realität ist allerdings, dass bislang nur 35 Prozent der Kinder aus sozial schlechter gestellten Familien eine Kita besuchen. Bei Kindern aus privilegierten Familien liegt die Wahrscheinlichkeit eines Kita-Besuchs hingegen bei 60 Prozent.

In der aktuellen Iglu-Erhebung haben 78 Prozent der befragten Schulleitungen angegeben, dass weniger als 25 Prozent der Kinder ihrer Schule über grundlegende Kompetenzen verfügen, wenn sie in die erste Klasse kommen. Damit liegt Deutschland deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Oft können sie diese Defizite dann im Laufe ihrer Schulzeit nicht mehr auffangen. So hat die Iglu-Studie auch gezeigt, dass jeder vierte Viertklässler nicht richtig lesen kann. Annette Kuhn

Das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt schärft den Erlass zum Umgang mit Schulverweigerung und wird ihn in den nächsten Wochen veröffentlichen. “Für die Lehrkräfte werden wir unter anderem nochmal genau darstellen, wie sie auf stundenweise oder tageweise Absenzen von Schülern reagieren sollen”, erklärte Staatssekretär Jürgen Böhm im Gespräch mit Table.Media. Darüber hinaus soll es für die Lehrkräfte klarere Handlungsanweisungen geben, welche Fristen einzuhalten sind und ab wann sie beispielsweise die Ordnungsämter informieren müssen. “Das war bislang nicht klar genug dargestellt”, sagt Böhm.

Der Staatssekretär betont auch, dass “digitale Erfassungsinstrumente” eine größere Rolle spielen sollen. “Wir brauchen eine klare, konsequente Erfassung, wer in der Schule ist und wer nicht”, fordert Böhm. Das Ziel sei vor allem, die Verfahren in den Schulen zu beschleunigen und auch die Meldefristen zu verkürzen.

Die Schärfung des Erlasses ist Teil des Neun-Punkte-Planes, den die Stadt Halle und das Land Sachsen-Anhalt im Oktober beschlossen hatten. Mit ihm wollen sie der wachsenden Jugendkriminalität in der 240.000-Einwohner-Stadt begegnen. Bundesweit hatten die Statistiken im Vorjahr für Aufsehen gesorgt. Denn laut dem Innenministerium des Landes wurden in Halle 2023 bis einschließlich August 518 Fälle von Kinder- und Jugendgewaltkriminalität registriert. Im gesamten Jahr 2019 lag die Zahl demgegenüber bei 388 Fällen heißt es in einer Mitteilung vom September 2023. Die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen sei dabei angestiegen: 2019 lag sie bei 342 “Jungtatverdächtigen”, 2023 bis zum August bei 484.

Der Neun-Punkte-Plan umfasst unter anderem “Präventionspatenschaften zwischen Schulklassen und Polizei”. Zudem nennt er “anlassbezogene Fallkonferenzen der Stadt Halle (Saale) mit dem Jugendamt, dem Schulamt, den Jugendberatungsstellen, den Jugendhilfeträgern sowie der Polizei und Staatsanwaltschaft”. Punkt sechs ist die nun bevorstehende “Anpassung des Erlasses zur Meldung von Schulpflichtverletzungen”.

Ende Dezember teilte die Stadt selbst mit, dass “die Leitungen hallescher Schulen bereits im November eine deutliche Entspannung der Lage” signalisiert hätten. Als Gründe werden die erhöhte Polizeipräsenz und die gemeinsame, unmittelbare Präventionsarbeit direkt in den Schulen und im schulischen Umfeld angegeben. Die Polizei habe zu 19 Schulen intensiven Kontakt aufgebaut und bislang 95 Präventionsveranstaltungen vor Ort durchgeführt. Holger Schleper

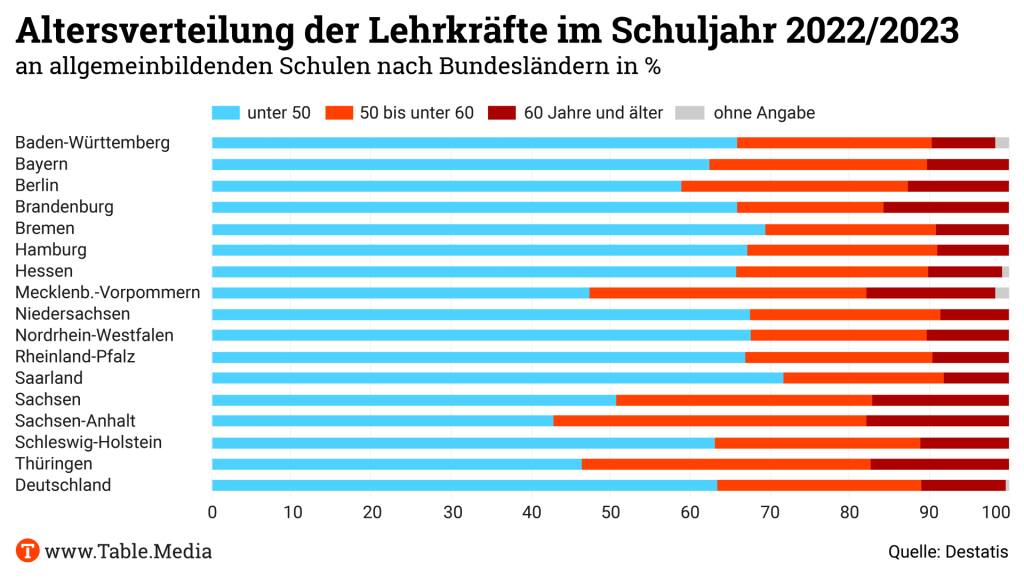

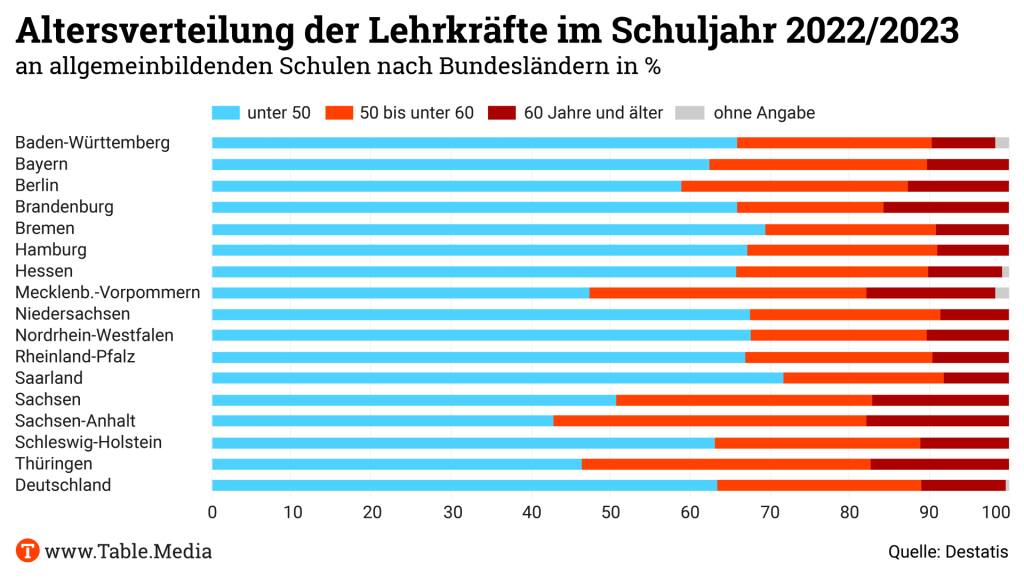

In den ostdeutschen Bundesländern wird die Frage der Lehrkräftegewinnung immer drängender. Denn die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass der Anteil der Lehrkräfte, die 60 Jahre und älter sind, hier im Schuljahr 2022/2023 am höchsten lag. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern betrug er 17,7 Prozent, womit beide Länder an der Spitze liegen. Knapp dahinter folgen Thüringen und Sachsen. Hier lag der Anteil der “60-Plus-Lehrkräfte” an allgemeinbildenden Schulen bei 17,1 Prozent. Auf Rang fünf folgt Brandenburg mit einem Wert von 15,6 Prozent.

Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt lag in diesem Bereich bei 10,6 Prozent. Den geringsten Wert wiesen das Saarland und Baden-Württemberg mit jeweils 8 Prozent aus.

Beim Blick auf die unter 30-jährigen Lehrkräfte fällt die Bilanz für die ostdeutschen Bundesländer ebenfalls nicht gut aus. Denn keines der Länder schafft es mit seinem Anteil an Nachwuchslehrkräften in die obere Hälfte der 16 Bundesländer. Mit einem Anteil von 7,3 Prozent steht Sachsen hier an neunter Stelle. Noch weniger junge Lehrkräfte waren in Thüringen (11. Rang | 6,7 Prozent), Sachsen-Anhalt (13. | 6,4 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (14. | 6,1 Prozent) und Brandenburg (15. | 5,6 Prozent) im Schuldienst. Nur Berlin wies mit 4,7 Prozent einen niedrigeren Wert aus.

Auch hier zum Vergleich: Deutschlandweit lag der Mittelwert bei 7,5 Prozent. Den höchsten Anteil an Nachwuchslehrkräften wies Bremen mit 10 Prozent aus. Insgesamt zeigen die Zahlen, dass bundesweit im vorigen Schuljahr mehr als jede dritte Lehrkraft (36,2 Prozent) 50 Jahre und älter war.

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Blick auf die Zahlen von Studienanfängern und Absolventen von Lehramtsstudiengängen noch einmal an Bedeutung. Hier hat das Statistische Bundesamt ebenfalls keine guten Nachrichten. Denn die Zahl der Studienanfänger, die ein Lehramtsstudium im Bachelor- oder Staatsexamensstudium begonnen haben, ist im Vorjahr zum zweiten Mal in Folge gesunken. “Im Studienjahr 2022 begannen knapp 45.400 Personen ein Lehramtsstudium.” Das heißt auch: 3,2 Prozent weniger als noch im Vorjahr und sogar 7 Prozent weniger als vor zehn Jahren.

Ebenfalls rückläufig war die Zahl der Lehramtsabsolventen mit Master- oder Staatsexamensabschluss: Im Prüfungsjahr 2022 haben rund 28.700 Lehramtsstudierende ihre Abschlussprüfungen bestanden. Das seien zwar nur 0,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor (rund 28.900). “Im Zehnjahresvergleich sank die entsprechende Zahl allerdings um 10,5 Prozent.” Holger Schleper

Das duale Studium wird immer beliebter. 2022 studierten 138.194 Menschen in Deutschland dual, ein neuer Höchstwert. Das hat das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) berechnet. Dabei dominiert das praxisintegrierende Studium – in dem es längere Praxisphasen gibt – deutlich (75 Prozent) gegenüber dualen Studiengängen, die eine Berufsausbildung beinhalten (21 Prozent). Diese Entwicklung hat sich in den vergangenen Jahren noch verstärkt. Eine Randerscheinung mit 4 Prozent ist das berufsintegrierende duale Studium, bei dem Arbeitnehmer in Absprache mit ihrem Arbeitgeber nebenher studieren.

Meist sind es Bachelorstudiengänge, die dual studiert werden können. Duale Master- und Diplomstudiengänge gibt es dahingegen selten. Die beliebtesten Fächergruppen sind Wirtschaftswissenschaften und Jura sowie Ingenieurwissenschaften. Es gibt aber auch immer mehr dual Studierende in Medizin und Gesundheitswissenschaften.

Mit Abstand am stärksten nachgefragt sind die Duale Hochschule Baden-Württemberg (31.751) und die in Thüringen ansässige IU Internationale Hochschule (21.786). An der IU sind seit 2019 etwa 15.000 dual Studierende hinzugekommen sind. Obwohl sich das duale Studium bereits seit zwei Jahrzehnten in einem Aufwärtstrend befindet, machen duale Studierende insgesamt immer noch nur knapp fünf Prozent der Studierenden aus. Kira Münsterberg

Erik von Malottki sagt über sich, er wollte in den Bundestag, um für bessere Bildung zu kämpfen, gegen den Bildungsnotstand. Der stellvertretende familienpolitische Sprecher der SPD kennt die Baustellen – nicht nur aus politischer Sicht. Am Tag des Gesprächs mit Table.Media ist wieder einmal die Betreuung seines dreijährigen Sohnes ausgefallen.

Kurz vor seinem Abitur tritt Erik von Malottki der SPD bei. Zunächst ist er Mitglied der Jusos in Schwerin, richtig aktiv wird er in der Unistadt Greifswald. Dort studiert er Geschichts- und Politikwissenschaften, wird Präsident des Studierendenparlaments, dann Senator der Universität. Als die Uni Mittel verlieren soll, bereitet das der ganzen Region Sorgen. Von Malottki organisiert den Protest dagegen – mit Erfolg. Auch beim bundesweiten Bildungsstreik 2014 gegen Einsparungen an Hochschulen ist er dabei. Ministerin Johanna Wanka (CDU) lenkte damals ein. Heute sagt von Malottki: “Ich habe alles, was ich politisch kann, zu dieser Zeit gelernt.”

Nach seinem Studium bewirbt sich von Malottki auf eine Stelle als Vertretungslehrer für Sozialkunde und Geschichte an einem Gymnasium in Anklam. Er erhält sie, auch ohne pädagogisches Studium. Doch bald zieht es ihn weiter, zur GEW. Bei der Gewerkschaft verantwortet er die frühkindliche Bildung. Und merkt, “dass Kitas die Grundlagen für alles sind”. Eine seiner Aufgaben als Gewerkschaftler: Tarifverträge. Damals eine Seltenheit bei Kita-Personal in Mecklenburg-Vorpommern.

In Bad Doberan etwa organisiert der Gewerkschafter einen Streiktag und die vermutlich erste Demonstration vor Ort seit der Wende. Besonders erinnert er sich an eine ältere Erzieherin, die danach monatlich plötzlich 1.000 Euro mehr verdiente. “Das war ein sehr schöner Job, weil ich ganz konkret die Lebensbedingungen der Menschen verbessern konnte.”

Das Leben der Menschen verbessern möchte von Malottki jetzt aus dem Bundestag heraus. Er fordert: jährlich zwei Milliarden Euro für Kitas – zusätzlich zu den je zwei Milliarden vom Bund für 2023 und 2024. Denn aktuell hingen Bildungschancen auch davon ab, wie reich das Bundesland ist, in dem ein Kind zur Kita geht. Für den Bundespolitiker ein inakzeptabler Zustand. Generell wünscht er sich eine stärkere Rolle des Bundes und ein Kooperationsgebot zwischen Bund und Ländern. Schneller und einfacher ginge es, wenn der Bund wesentlich mehr Geld einsetzt. Am besten in Form eines Sondervermögens Bildung.

Für den Rest der Legislatur will Erik von Malottki sich für ein neues Qualitätsentwicklungsgesetz für Kitas einsetzen. Und damit für bundesweite Standards: bessere Personalschlüssel, bessere Sprachförderung, ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot. Ob der Bund das vorgeben darf, wird aktuell geprüft. Gleichzeitig arbeiten Lisa Paus’ Ministerium und die Bundesländer an der konkreten Ausgestaltung der Standards. Geht es nach von Malottki müssten für eine Umsetzung Kita-Teams dringend gestärkt werden. “Wenn ich einen kleinen Anteil dazu beitragen kann, dass wir einen großen Schritt vorankommen, haben sich diese vier Jahre gelohnt.” Kira Münsterberg

Research.Table: Rein digitale Universität in Potsdam geplant. Die German University of Digital Science soll künftig in Online-Studiengängen IT-Wissen vermittelt. Die Gründer, unter ihnen Ex-HPI-Präsident Christoph Meinel, wollen einen Beitrag zum Abbau des Mangels an Fachkräften in diesem Bereich leisten. Mehr

Research.Table: Viele Start-ups entstehen in Unistädten. Im Jahr 2023 wurden fast 2.500 Start-ups gegründet. Viel Dynamik verzeichnet der Startup-Verband vor allem rund um forschungsstarke Universitäten. Mehr

Medienkompetenz | Immer mehr Jugendliche “bilden” sich über TikTok. Besonders die Gen Z politisiert sich über die App – und wird dabei schnell radikalisiert. Immer mehr von ihnen verlieren das Vertrauen in klassische Medien und werden anfälliger für Verschwörungserzählungen. Krautreporter

Digitalisierung | Wie können Kinder am besten lernen? Ein Blick nach Schweden und Norwegen zeigt, wie das Land auf die Pisa Ergebnisse reagiert. Und wie unterschiedlich überall die Meinungen zur Digitalisierung in der Schule sind. Deutschlandfunk

Nahostkonflikt | “Es geht darum, Emotionen rauszunehmen, einander zuzuhören und zu reflektieren”, schreibt der Lehrer Haluk Yumurtaci. Zusammen mit Gina Waibel hat er Unterrichtsmaterial zum Nahostkonflikt entwickelt. Deutsches Schulportal

Ifo-Studie | Die Leistung von Kindern mit Migrationshintergrund leidet besonders bei leistungsschwachen Mitschülern. Das betrifft vor allem Kinder aus Familien, die zu Hause nicht die Sprache des Einwanderungslands sprechen, und jene, deren Eltern beide im Ausland geboren wurden. Zeit

Bildungsreform | Mit fünf Punkten das Schulsystem verbessern. Das möchte der Berliner Lehrer Robert Radecke-Rauh. Konkret geht es ihm um eine neue Bildungsarchitektur, die Entschlackung der Lehrpläne, moderne Prüfungsformate, weniger Föderalismus und mehr Anreize für Lehrkräfte. Tagesspiegel

Schule | Welche Fächer werden in Zukunft wichtig sein? Ob Informatik oder Wirtschaft, die wichtigen Themen dürfen anderen etablierten Fächern nicht entgegenstehen. Und dann ist da ja noch der Lehrkräftemangel. Wiarda

1. Februar 2024, 18:30 Uhr, Berlin

Parlamentarischer Abend Die Welt im Krisenmodus: Wie zukunftsfähig ist Bildung in einer digitalen Gesellschaft?

Die aktuellen multiplen Krisen, betreffen direkt, wie indirekt Schülerinnen und Schüler. Um sie in dem Umgang damit zu stärken, braucht es eine Bildungswende. Das Bündnis ZukunftsBildung lädt ein, um über die nötigen politischen Schritte zu diskutieren. Und darüber, welche Rolle die Digitalisierung dabei spielen kann. INFOS & ANMELDUNG

2. Februar 2024, 15:00 bis 16:30 Uhr, digital

Workshop Durchstarten in Ausbildung und Arbeit

Die Initiative “Durchstarten in Ausbildung und Arbeit”, die gestattete und geduldete junge Erwachsene förderte, endete im Juni 2023. Jetzt lädt die Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu ein, um über Erkenntnisse zu sprechen, die die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B) gesammelt hat. Sie hatte das Projekt fachlich begleitet. INFO & ANMELDUNG

5. und 6. Februar 2024, Lörrach

Netzwerktagung 9. Fachtagung Schülerforschungszentren

Bei der Netzwerktagung der Schülerforschungszentren treffen sich Vertreter der Zentren und Förderer aus der MINT-Bildung, um Erfahrungen auszutauschen. Zudem werden die Gewinner des Konzeptwettbewerbs ausgezeichnet. INFOS & ANMELDUNG

7. Februar 2024, 11:00 bis 12:00 Uhr, Nürnberg und digital

Colloquium Die Lage am Ausbildungsmarkt: Unterschiedliche Indikatoren, Befunde und Interpretationen?!

Um unterschiedliche Indikatoren, Befunde und Interpretationen zum Ausbildungsmarkt geht es bei diesem IAB-Colloquium. Speziell geht es um einen Ansatz des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie, den Direktor Dieter Dohmen vorstellt, der eine Brücke zwischen Schul- und Ausbildungssystem herstellen soll. INFOS & ANMELDUNG

in der Kultusministerkonferenz ist nichts mehr so, wie es noch am Montagmorgen war. Vor zwei Tagen ist Ties Rabe in Hamburg überraschend zurückgetreten, und Alexander Lorz in Hessen hat verkündet, vom Kultus- ins Finanzressort zu wechseln. Die dienstältesteten Kultusminister sind damit abgetreten. Die beiden Neuen – Ksenija Berekis in Hamburg und Armin Schwarz in Hessen – kennen sich in der Schule aus, sie sind beide Berufsschullehrer. Einen Namen in der Bildungspolitik über die Landesgrenzen hinaus müssen sie sich aber erst noch machen. Gestern haben wir schon Hamburgs neue Schulsenatorin vorgestellt. In unserer heutigen Ausgabe porträtiert Maximilian Stascheit nun ihren Kollegen in Hessen. Und er zeigt in seiner Analyse auch auf, was der Wechsel für die KMK bedeutet.

Viel Zeit zum Ankommen bleibt den Neuen nicht. Es liegt viel auf dem Tisch der Kultusminister: Startchancen-Programm, Digitalpakt – und dann ist da noch die Frage zu klären, wie Schulen mit ChatGPT umgehen sollten. Ulrike Cress und Olaf Köller von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK haben da eine klare Haltung: Sie plädieren dafür, allen Schulen den Zugang zu Sprachmodellen zu ermöglichen. Ein paar Regeln wollen sie aber doch einführen. Welche, weiß Christian Füller, der über das neue Impulspapier exklusiv vorab berichtet und dabei auch erklärt, was das alles mit einem Taschenrechner zu tun hat.

Und dann stellt sich ja noch die Frage, wozu das eigentlich gehört – ist das noch eine äußere oder schon innere Schulangelegenheit? Zumindest wenn es ums Digitale geht, wirkt diese Trennung längst nicht mehr zeitgemäß. Daniela Schneckenburger vom Deutschen Städtetag entwickelt in ihrem Standpunkt Ideen, wie die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Kommunen anders gestaltet werden könnte. Vielleicht hätte ChatGPT dazu ja auch einen Vorschlag.

Und noch etwas: Haben Sie schon in unseren News-Podcast Table.Today hineingehört? Montags bis freitags ab 6 Uhr begleiten Sie unsere neuen Chefredakteure Helene Bubrowski und Michael Bröcker mit Analysen und Interviews in den Tag. Zu Gast ist heute Schriftstellerin Juli Zeh, morgen früh geht es um Bildung mit Berlins Landesschülersprecher Aimo Görne. Es lohnt sich!

Ganz überraschend kam der Wechsel nicht: Schon in den vergangenen Monaten wurde in Kreisen der hessischen CDU immer wieder gemunkelt, dass Kultusminister Alexander Lorz nach der Landtagswahl in Hessen womöglich ein neues Amt anstrebe. Nach der Unterzeichnung des schwarz-roten Koalitionsvertrags verdichteten sich die Spekulationen, Lorz könne im neuen Kabinett Finanzminister werden. Und so kam es.

Lorz’ Wechsel löst über die Grenzen der hessischen Landespolitik hinaus Bedauern aus. Mit ihm gehe ein Bildungsminister, der sich stets für die Interessen der Länder starkgemacht und für “einen gut funktionierenden, kooperativen Föderalismus” gekämpft habe, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zu Table.Media. Auch der hessische Landesvorsitzende des Verbands der Lehrer (VDL), Jörg Leinberger, sagte, er habe Lorz stets als “Gesprächspartner auf Augenhöhe” erlebt. In seinem letzten Gespräch im Oktober habe er ihm daher auch deutlich gesagt, dass sein Verband es begrüßen würde, wenn er als Kultusminister weitermache.

Dass Lorz mit dem Finanzministerium nun ein Schlüsselressort im neuen Kabinett übernimmt, wird unter bildungspolitischen Akteuren jedoch auch mit Hoffnung verbunden. “Weil er ja die Geldsorgen in seinem Ministerium kannte, hoffe ich, dass sein Nachfolger bei ihm nun offene Türen einrennt”, so Leinberger. Auch die neue KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot (SPD) hatte in ihrer Rede bei der offiziellen Amtsübergabe am vergangenen Freitag bereits schmunzelnd gesagt, dass sie sich “um die Bildungsfinanzierung in Hessen jetzt keine Sorgen” mache.

Nachfolger von Lorz wird der bisherige Bundestagsabgeordnete Armin Schwarz (CDU). Auch wenn sich der 55-Jährige im Bundestag vor allem mit Verteidigungspolitik beschäftigt, war die Wahl für Insider der hessischen Landespolitik keine Überraschung. Bevor Schwarz 2021 nach Berlin wechselte, war er zehn Jahre lang Mitglied des hessischen Landtags und in dieser Zeit unter anderem bildungspolitischer Sprecher und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Das Bildungskapitel, das im neuen Koalitionsvertrag an erster Stelle steht, hatte Schwarz neben Lorz und Staatssekretär Manuel Lösel maßgeblich mitverhandelt.

In der Zeit als Landtagsabgeordneter erarbeitete sich Schwarz den Ruf eines versierten Bildungspolitikers mit engen Drähten ins Ministerium. So habe er etwa das Berufsorientierungsprojekt “REAL:digital” mit initiiert und angeschoben, berichtet ein Beobachter. Außerdem rückt mit Schwarz ein ausgebildeter Lehrer mit Berufserfahrung an die Spitze des Ministeriums – übrigens eine Parallele zu Hamburgs neuer Bildungssenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Schwarz studierte Englisch, Sozialkunde und Erziehungswissenschaften in Marburg und Großbritannien. Anschließend war er Lehrer an den Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen, zuletzt als Oberstudienrat.

Mit Schwarz, so erzählen es verschiedene Akteure übereinstimmend, könne es in der hessischen Bildungspolitik einen reibungslosen Übergang geben, da er das Haus bereits kenne und sich inhaltlich nicht einarbeiten müsse. Zudem steht ihm mit Lösel ein erfahrener Staatssekretär zur Seite, der das Amt auch in der neuen Legislaturperiode behalten soll. Eine Änderung gibt es allerdings im genauen Jobtitel: Während Lorz schlicht “Kultusminister” war, darf sich Schwarz “Minister für Kultus, Bildung und Chancen” nennen. Die Ergänzung des Bildungsbegriffs soll vor allem für Klarheit sorgen, da der Kultusbegriff von Laien häufig mit Kultur verwechselt wird. Die Ergänzung des Begriffs “Chancen” darf wohl vor allem als symbolpolitisches Framing interpretiert werden.

Dass Ministerpräsident Boris Rhein die Grünen aus der Regierung warf und stattdessen die SPD in die Regierung holte, ist für Schwarz eine weitere gute Voraussetzung, um bildungspolitisch etwas zu bewirken. Denn das enge Zusammenspiel mit den Kommunen ist die Grundlage, um Vorhaben in den Kitas und Schulen umzusetzen. In den zwölf hessischen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern regieren aktuell acht SPD- und drei CDU-Oberbürgermeister. Nur in Kassel sitzt mit Sven Schoeller ein Grüner auf dem Chefsessel des Rathauses. In den 21 hessischen Landkreisen gibt es elf SPD-Landräte, achtmal wird das Amt von der CDU bekleidet.

Während die Zeichen in Hessen trotz des Ministerwechsels auf Kontinuität stehen, bedeutet er für die Kultusministerkonferenz einen erheblichen Umbruch. Lorz war der dienstälteste CDU-Minister in dem Gremium und koordinierte die sogenannten B-Länder. Durch den Rücktritt von Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) verloren am selben Tag auch die A-Länder ihren Koordinator. Trotz unterschiedlicher Parteibücher galt das Verhältnis zwischen Lorz und Rabe als ausgesprochen gut; zwischen dem Ministerium in Wiesbaden und der Senatsverwaltung in Hamburg gab es kurze Dienstwege. Lorz und Rabe schmiedeten Kompromisse und stimmten ihre jeweiligen Amtskollegen darauf ein. Vor allem aber traten sie in Verhandlungen mit dem Bund selbstbewusst mit einer Stimme auf. Dass die Verhandlungen für das Startchancen-Programm nun kurz vor dem Abschluss stehen, ist zu einem erheblichen Teil ihr Verdienst.

Am Dienstag haben sich die Länder der A-Seite inzwischen schon auf die Nachfolge von Rabe festgelegt: Neue Koordinatorin der A-Länder wird die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Sie ist bereits seit 2017 im Amt. Wie aus KMK-Kreisen zu hören ist, hat für die B-Seite bereits Karin Prien ihre Bereitschaft erklärt, die Aufgabe der Koordinatorin zu übernehmen. Sie ist seit 2018 Bildungsministerin im nördlichsten Bundesland.

Hubig und Prien sind damit die erfahrensten Mitglieder der KMK, die im vergangenen Jahr durch hohe Personalfluktuation geprägt war. Mit Katharina Günther-Wünsch (CDU, Berlin), Steffen Freiberg (SPD, Brandenburg) und Anna Stolz (Freie Wähler, Bayern) gab es 2023 in drei Bundesländern einen Wechsel.

Die neuen Koordinatorinnen stehen damit gleich vor mehreren Herausforderungen: Sie müssen möglichst schnell eine ähnlich gute Gesprächs- und Verhandlungsebene finden, wie sie zwischen Lorz und Rabe über Jahre gereift war. Die finalen Verhandlungen zum Startchancen-Programm, der dringend benötigte Digitalpakt II und nicht zuletzt der Reformprozess der KMK lassen ihnen dafür kaum Zeit.

Das ist ein Paukenschlag. Die wissenschaftlichen Hausgutachter der Kultusminister plädieren überraschend deutlich für die Nutzung Künstlicher Intelligenz an Schulen. ChatGPT & Co. seien “sofort in die Schulen zu bringen und Lehrern wie Schülern kostenfrei zur Verfügung zu stellen.” So sagte es die Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien, Ulrike Cress, zu Table.Media. Dafür müsse man sich an Schulen sogar “auf eine Art experimentelle Zwischenphase einstellen.” Das Impulspapier lag Table.Media vorab vor.

Das Spektakuläre an dem Text namens “Large Language Models (LLM) und ihre Potenziale im Bildungssystem” ist, dass Cress und ihr Co-Autor Olaf Köller diesmal nicht auf einen Auftrag gewartet haben. Sie haben das Gutachten unaufgefordert verfasst. Beide gehören der Ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) an. Die Minister können die Initiative der beiden angesehenen Forscher also nur als Weckruf verstehen: Macht schneller! Große KI-Sprachmodelle haben gravierende Auswirkungen auf Schule – und können nicht ignoriert werden.

Das jüngste Papier zu Künstlicher Intelligenz ist das bislang fundierteste unter dem halben Dutzend KI-Leitfäden der Länder. Es ist mit Verweisen auf internationale Literatur gespickt. Seine Ideen gehen weit über die Pläne der Kultusminister hinaus. Wie berichtet hatte die “Taskforce KI” der Kultusminister der sofortigen Bereitstellung der ChatBot-KI eine Absage erteilt. Man wolle erst gründlich prüfen. Dem widersprechen Ulrike Cress und der Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der KMK, Köller, nun deutlich. Ihre Botschaft lautet: Man kann nicht alle Effekte, Praxen und Risiken von ChatGPT nur theoretisch ergründen. Die KMK muss die KI in der pädagogischen Wirklichkeit erproben – im Lehrerzimmer wie im Klassenraum. Bisher aber stellen nur drei Bundesländer ihren Schulen ChatGPT zur Verfügung.

Die Argumentationslinie von Ulrike Cress und Olaf Köller folgt diesen Meilensteinen:

Antrieb für die Autoren des Impulspapiers ist, dass sie das große pädagogische Potenzial der Künstlichen Intelligenz sehen. “Wir plädieren stark für den Einsatz von Sprachmodellen in der Schule”, sagte Köller Table.Media. “Diese Technologie wird sich nicht mehr verflüchtigen, sondern im Gegenteil das ganze Schul- und Lernwesen durchdringen – und verändern.” Als konkrete Nutzungen der KI nennen die Autoren Texterstellung und Recherchen, adaptives Lernen und individuelles Feedback sowie schnelle Hilfe beim Herstellen von Lernmaterialien.

Auch die Risiken beschreiben Cress und Köller. Da ist zum einen das Problem, dass KI Schüler vom eigenen Lernen abhalten kann. Die “hohe sprachliche Qualität der Ergebnisse birgt die Gefahr, dass Lernende fertige Produkte erstellen lassen, deren inhaltliche Qualität sie nicht einschätzen können, und dabei die eigentlich lernförderlichen Aktivitäten auslagern.” Das bedeutet, dass es in Schulen nicht darum geht, wie ganz allgemein Schüler mit ChatGPT zurechtkommen, sondern zwischen Schülertypen zu unterscheiden. “Leistungsstarke Schüler werden dieses Tool schnell einsetzen, und es wird ihnen große Vorteile verschaffen”, sagte Köller. “Es gibt aber auch Schüler, denen wir keinen Gefallen tun, wenn wir sie zu intensiv LLM nutzen lassen.”

Die Autoren sehen zum anderen die Trainingsdaten für die KI als Risikozone. Die sogenannten Halluzinationen der Systeme und ihre eingeübten Vorurteile seien gerade im schulischen Bereich kritisch zu sehen. Im Kontext von Bildung sei daher die Frage nach der Datengrundlage und deren transparenter Veröffentlichung besonders relevant. Oder, noch einmal in den Worten von Köller: “Ich halte es für wichtig, höchste ethische Standards bei der Nutzung von KI anzulegen und alles von der Schule fernzuhalten, was hinsichtlich des Trainingsmaterials kritisch ist.”

Es gibt in dem Gutachten eigentlich nur zwei Bereiche, in denen die SWK-Forscher zurückhaltend sind: bei der Prüfungskultur in Schulen sowie der Verortung künstlicher Sprachintelligenz. Beide Bereiche sind in einem technischen Gerät verbunden – dem Taschenrechner. Die Autorinnen setzen das seit den 1980er-Jahren genutzte Hilfsmittel für den Mathematikunterricht mit Sprach-KIs gleich.

Das ist gewiss falsch, wenn es um die Bedeutung des Tools geht. Ein Taschenrechner ist mit den vielfältigen disruptiven Eigenschaften der Large Language Models nicht vergleichbar, die ganze Berufszweige auf den Kopf stellen. Aber ist der Vergleich bezogen auf Lernen und Prüfungen richtig? Cress bejaht das: “Auch beim Taschenrechner war die Angst, dass Kinder nicht mehr rechnen lernen.” Mit dem Rechner hätten sie aber komplexere Aufgaben erledigen können als mit Kopf und Stift. Das sei vergleichbar mit einem Sprachmodell, “wo das Schreiben mit KI auch ein Lernziel sein muss.”

Gemeint ist damit, dass es in Zukunft zu den selbstverständlichen Kompetenzen eines Arbeitnehmers gehört, die KI mit intelligenten Prompts über das Chatfenster zu steuern. Die Autorin und der Autor nennen das “versierte Ko-Aktivität“. Schule muss sie vermitteln. Unbeantwortet bleibt dabei die Frage, wie die herrschende Prüfungskultur zu verändern ist. Lehrkräfte drängen darauf, schneller die Prüfungsrahmen der Schulen gerade für Facharbeiten zu verändern. Köller und Cress machen es sich hier relativ einfach. Es müsse Prüfungen mit und solche ohne das Hilfsmittel Sprach-KI geben, sagten sie im Gespräch.

In ihren Schlussfolgerungen werden die Forscher deutlich. Ein Verbot von KI-Sprachmodellen sei weder angemessen noch realistisch. Allerdings ergibt es nach Auffassung von Cress und Köller wenig Sinn, KI in Grundschulen und der frühen Sekundarstufe I einzusetzen. “Stattdessen sollte der systematische Aufbau von basalen Lese- und Schreibkompetenzen fokussiert werden, die den gesamten Schreibprozess […] systematisch berücksichtigen”, heißt es wörtlich in dem 20-Seiten-Papier. Heißt: Schule sollte KI mit Schülern erst einüben, wenn sie 14 Jahre alt sind.

Man darf gespannt sein, wie nun die Kultusminister auf das Alarmsignal ihrer eigenen wissenschaftlichen Berater reagieren. Und ob sie es überhaupt tun.

Im Dachdeckerbetrieb Hanebutt bekommen die Azubis am Hauptstandort Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen immer montags zwei Stunden Nachhilfe. Das Aufholen zählt als Arbeitszeit. Damit angehende Dachdecker etwa eine Dachfläche berechnen können und wissen, wie viel Material sie benötigen, steht der Satz des Pythagoras auf dem Lehrplan. Eigentlich Stoff der neunten Klasse.

Doch aus der allgemeinbildenden Schule bringen viele Lehrlinge Lücken mit, sagt Ausbildungsleiter Mahlich. “Gerade während der Pandemie konnten viele sich im Onlineunterricht verstecken”, vermutet der Dachdeckermeister. Besonders groß seien die Defizite in Mathe, Physik und Deutsch.

Schon vor vier Jahren hat die Unternehmensgruppe mit dem Nachhilfeangebot begonnen und dafür zwei Sozialpädagoginnen eingestellt. Wo die Lehrlinge Wiederholungsbedarf sehen, können sie ihnen vor den Aufholstunden mitteilen. Gewerbliche Lehrlinge werden in anderen Inhalten geschult als kaufmännische Azubis. Vor Prüfungen wird das Angebot erhöht, dann gibt es auch mal samstags Nachhilfe.

Das Dackdeckerunternehmen ist mit dem Angebot nicht allein: Eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) aus dem Vorjahr ergab, dass 35 Prozent der Betriebe ein eigenes Nachhilfeangebot organisieren. “Einige Unternehmen buchen beispielsweise Sprachkurse bei privaten Bildungsdienstleistern für ihre Azubis mit Migrationshintergrund, andere stellen ihren Azubis Mentoren zur Seite – Mitarbeiter aus der Belegschaft, aber auch Azubis aus höheren Ausbildungsjahren”, sagt Markus Kiss, Referatsleiter für Ausbildungspolitik und -projekte bei der DIHK.

Darüber hinaus bietet die Bundesagentur für Arbeit (BA) Hilfen. Laut DIHK nutzen 14 Prozent ihrer Mitglieder eine Einstiegsqualifizierung – ein von der BA gefördertes Praktikum, das den Einstieg in eine Ausbildung erleichtern soll und dafür auch Grundbildung vermitteln kann.

28 Prozent der Betriebe setzten auf ausbildungsbegleitende Hilfen, sechs Prozent auf eine Assistierte Ausbildung. Dabei erhalten die Jugendlichen nach Bedarf Zusatzunterricht und sozialpädagogische Unterstützung. Beide Instrumente wurden 2020 zur Assistierten Ausbildung flexibel (AsAflex) zusammengeführt; das ist vielen Unternehmen aber noch nicht bekannt genug. Der Zentralverband des Handwerks bemängelt zudem Lücken des Angebots, gerade in strukturschwachen Regionen.

Unterstützung liefern auch Ehrenamtliche im Ruhestand. Das BMBF fördert dafür das Mentorenprogramm “VerA” (Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen). In einer Stärkung solcher ehrenamtlichen Initiativen sieht die DIHK angesichts des demografischen Wandels Potenzial. “Sie sind nicht nur kostengünstig, sondern entlasten zugleich Strukturen der Arbeitsagenturen und der Jobcenter”, sagt Markus Kiss.

Bei Hanebutt sehen sie ihre Nachhilfe als nötigen Lückenfüller für das, was die Berufsschulen nicht leisten. “Die Klassen sind groß und laut, ein Lehrer ist oft für 30 Schüler zuständig“, sagt Ausbildungsleiterin Lea Pahl. Auf jeden individuell einzugehen, sei da unmöglich, angesichts unterschiedlicher Schulabschlüsse und Lernniveaus aber eigentlich dringend nötig. Dass der Dachdeckerbetrieb selbst nachhilft, nähmen die Berufsschullehrer daher auch positiv auf.

Eine Sozialpädagogin unterrichtet bei Hanebutt maximal zehn Azubis gleichzeitig – an entfernteren Standorten, etwa in Freiburg, online über Zoom. Wenn im Arbeitsalltag Lücken auffielen, könnten die Pädagoginnen Azubis auch 1:1 fördern.

Schon in einer Einführungswoche für alle neuen Azubis versucht der Betrieb, die individuellen Leistungsstände festzustellen – um früh reagieren zu können. Ein intensives Onboarding mit ersten Aufbaukursen empfiehlt auch Moritz Ettl, Gründer und Geschäftsführer der Beratungsfirma Forever Day One – um eine gute Lernbegleitung anschließen zu können.

Ettls Firma berät Unternehmen wie die Autobauer VW und Porsche oder den Elektronikhersteller Phoenix Contact – “eine Randgruppe, die mit Blick auf den Fachkräftemangel gezielt in die Ausbildung investiert”, sagt er. Deren Ausgangslage: Die Spanne zwischen den Leistungsniveaus der Azubis wird immer größer, selbst große Konzerne bekommen immer weniger und zunehmend schlechtere Bewerbungen. “Eigentlich haben alle Kunden das Gefühl, dass das Bildungssystem an Grenzen stößt”, sagt Ettl. Andererseits muss der Nachwuchs immer flexibler einsetzbar werden, denn der Transformationsdruck steigt, die Halbwertszeit von Wissen sinkt.

Ettl und sein Team begleiten die Unternehmen daher bei einer grundsätzlichen Änderung ihrer Ausbildung: Weg vom frontalen Pauken von Fachwissen hin zur Vermittlung von Zukunftskompetenzen wie Kreativität oder Teamarbeit über eigenverantwortliches und projektbasiertes Arbeiten.

Auch die Ausbildungsleiter vom Dachdeckerbetrieb Hanebutt berichten, dass es längst nicht mehr nur um fachliche Nachhilfe geht. Nachwuchskräfte erhalten inzwischen auch Schulungen zur richtigen Geldanlage oder Unterstützung bei der Wohnungssuche. Und einen Workshop zur Persönlichkeitsentwicklung. “Dabei geht es in erster Linie um ihre persönlichen Ziele, wo sie sich etwa in fünf Jahren sehen”, sagt der Ausbildungsverantwortliche Mahlich. In einem geschützten Rahmen dürften die Azubis zudem alles sagen, was sie belastet – und Vorschläge machen, was der Betrieb verbessern soll.

Viele wollten heute ungern Verantwortung übernehmen. “Vielleicht liegt es daran, dass sie während Corona vernachlässigt wurden, zu sehr auf sich gestellt waren”, mutmaßt Mahlich. Vielleicht auch daran, dass Eltern ihnen wenig Verantwortung überließen, sie überbehüteten. “Dadurch, dass wir ihnen hier einen Raum geben und sie bestärken, hoffen wir, dass sich ihre Einstellung ändert”, sagt der Ausbildungsleiter. Denn: Am Ende sei die Zukunft des Betriebs von Lehrlingen abhängig, die Verantwortung, auch für andere Mitarbeiter, übernehmen wollen.

Das Land macht den Content, die Städte liefern die Hülle. Über 90 Prozent der Schulen in Deutschland werden von Kommunen getragen, die Länder stellen das lehrende Personal und bestimmen die Inhalte des Unterrichts. So sah – und sieht – die überkommene, aber auch immer wieder kritisch reflektierte Arbeitsteilung im Schulwesen aus. So ist sie auch in den Schulgesetzen der Länder niedergelegt. Die damit beschriebene “innere” und “äußere” Schulverwaltung ist in der Verwaltungssprache ein geprägter Dualismus, der als Grundlage einer klaren Aufgabenteilung im Bildungswesen gilt. Den Städten schreibt sie dabei lediglich eine funktional-dienende Rolle zu.

Mit der Digitalisierung kommen nun aber viele dieser überkommenen Gewissheiten auf den Prüfstand. Das gilt für die Gesellschaft als Ganzes wie auch für den Bildungsbereich. Was statisch war, wird fließend. Was klar geordnet war, gerät in eine oft unvorhersehbare Dynamik.

Die Schulen sind davon nicht ausgenommen. Genügte es in der Vergangenheit, dass die Städte als Hausmeister des Bildungssystems Schulen bauten und erhielten, Busse für den Schülertransport organisierten und Kreide und Schulbücher bereitstellten, haben sich die Anforderungen an die Organisation des Lernens und das Lernen selbst verändert.

Denn mit der Digitalisierung weitgehender Lebensbereiche hat eine Basisinnovation gegriffen, die man gewiss mit dem Schumpeterschen Begriff der “schöpferischen Zerstörung” kennzeichnen darf. Die Digitalisierung sorgt für eine Flexibilisierung und Individualisierung überkommener Praktiken. Das gilt für den Medienkonsum genauso wie es für das Lernen in Schule gilt: Wie der Streaming-Dienst das kollektive Tatort-Erlebnis mit individuellem Medienkonsum ergänzt, kann Lernen im Klassenverband durch digitale Formen individuellen Lernens begleitet werden.

Die Corona-Pandemie mit ihren unvermittelten Schulschließungen hat in Deutschland beschleunigt, was in anderen Ländern wie Estland schon lange an der Tagesordnung ist: Das Klassenzimmer ist digital geworden, das Notebook oder iPad hielt Einzug in den Unterricht. Das Kreidezeitalter, so wurde es schon vielfach beschrieben, wurde abgelöst.

Lernen und Lehren sind damit in einem offenen Feld angekommen, in dem Kollaboration möglich ist, individuelle Lernkonzepte machbar sind und sich der Raum der Schule im Idealfall als Erfahrungsraum auch über lokale Grenzen hinweg öffnet. Spätestens da verändert sich die Funktionalität der Räume in den Schulen, verändert sich der Erfahrungsraum, und verändern sich auch die Möglichkeiten schulischen Lernens.

Warum nicht Räume für selbstbestimmtes Lernen in den Innenstädten für ältere Schülerinnen und Schüler öffnen? Warum nicht die Erfahrungswelten der Museen, die Wissensbanken der Stadtbibliotheken anschließen an schulisches Lernen? Warum nicht selbstbestimmte Lernphasen mit gemeinschaftlichem und angeleitetem Lernen in den Schulen verbinden? Vieles ist möglich. Städte können Innovationslabore sein, von denen Schulen profitieren können und umgekehrt. Individuelle Lernkonzepte in Verbindung mit kollektiver Reflexion und Möglichkeiten sozialen Lernens können unterstützt werden durch die kommunale Koordination und Steuerung der Zusammenarbeit von Bildungsakteuren, von Jugendhilfe und Schule.

Voraussetzung dieser “schöpferischen Zerstörung” ist, dass sich Bildungspartner auf Augenhöhe begegnen. Bereits die “Aachener Erklärung” des Deutschen Städtetages von 2007 betont das kommunale Engagement in der Bildung. Sie hat das Konzept einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von Stadt und Land als Bildungsakteuren vorgeschlagen und in der Struktur der kommunalen Bildungsbüros Gestalt werden lassen. Übersetzt in das Feld der Digitalisierung bedeutet dies, das überkommene Bild des digitalen Schulhausmeisters abzulösen durch das partnerschaftliche Bild der Kollaboration zwischen innen und außen, zwischen Stadt und Land in einer staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft.

Und die braucht es nicht nur deswegen, weil inzwischen alle verstanden haben, dass Städte als bildungspolitische Akteure ein Beziehungs- und Bildungsnetzwerk für Schulen in ihrem sozialräumlichen Umfeld schaffen können. Dieses Umfeld kann wesentlich dazu beitragen, den Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule zu unterstützen. Es braucht sie auch, um gegen die soziale Spaltung in der Bildung zu arbeiten, die Deutschland in jeder Bildungsstudie der vergangenen Jahre als gravierende Problemlage und Zukunftshypothek ins Pflichtenheft geschrieben wurde.

Die Digitalisierung ist vor allem auch deswegen eine neue Anfrage an eine kooperative Schulträgerschaft zwischen Land und Kommune, weil sie nicht allein von den Städten dauerhaft finanziert werden kann und weil sie nicht allein technisch-instrumentell verstanden werden darf. Neue Instrumente eröffnen neue Gestaltungsspielräume und beinhalten die Chance, die Schulen in kollaborative Lernräume zur überführen. Entscheidend wäre darum, dass es zu einem die politischen Ebenen und die Verwaltungsebenen übergreifenden gemeinsamen Arbeitsprozess kommt, in dem Bund, Länder und Kommunen auf Augenhöhe ein Zielbild digitalen Lernens entwickeln – und eine gemeinsam getragene Roadmap für den Weg dahin.

Diese Chance hat der Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung zwar ausgemalt, indem er eine gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen Bund, Ländern und Kommunen vorgeschlagen hat. Bislang jedoch wurde sie vertan. Die Arbeitsgruppe ist nicht einberufen worden. Eine Chance, die der Umsetzung harrt. So wie auch die Gestaltung der Schulen als kollaborative Lernräume.

Daniela Schneckenburger ist seit Juni 2022 Beigeordnete für Bildung, Integration, Kultur, Sport und Gleichstellung des Deutschen Städtetages. Nach mehreren Jahren als Lehrerin in NRW saß sie unter anderem im Landtag von NRW und war zuletzt sieben Jahre lang Schuldezernentin in Dortmund.

Schulen müssen in die Freiheit entlassen werden, um pädagogische Prozesse besser und für die eigene Schule passender gestalten zu können. Das fordert ein Policy Paper des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS), das Table.Media vorab exklusiv vorliegt (zum Download).

FiBS-Leiter Dieter Dohmen und der Jurist Hans-Peter-Füssel führen darin auf, wie eine solche Schulautonomie konkret aussehen kann und welche rechtlichen Rahmenbedingungen dafür nötig sind. Voraussetzung sei ein Schulfreiheitsgesetz. Darin sei festzulegen, welche Entscheidungen die Schulen selbst treffen können und welche Regelungen weiterhin gelten sollten. Auch Rechenschaftspflichten müssten hier formuliert werden.

Das Bedürfnis, Schule selbst zu gestalten, ist bei Schulleitungen laut der zweiten Cornelsen-Schulleitungsstudie groß. Danach fordern 80 Prozent der Schulleitungen mehr Autonomie. Aber nicht alle Schulleiter wissen diese Entscheidungsfreiheit zu nutzen. Damit es gelingt, so heißt es in dem Papier, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein:

Außerdem, so heißt es in dem Papier weiter, müsste in dem Schulfreiheitsgesetz geregelt werden, in welcher Weise Schulen Mittel zugewiesen bekommen und in welchem Umfang sie über die Verwendung dieser Mittel frei entscheiden können. Die Autoren des Papiers sprechen sich dafür aus, dass “die Zuständigkeit und Verantwortung für die konkrete oder spezifische Stellenplanung und deren Umsetzung an die Schule übergehen”. Im Rahmen der Budgetgrenzen könnten Schulen dann entscheiden, wie viel und welches Personal bzw. Lernmittel sie brauchen. Diese Personalhoheit sollte dann auch die Lehrkräfte betreffen.

Lesen Sie dazu auch den Standpunkt in dieser Ausgabe: Mehr als nur “Hausmeister” – die Rolle der Kommunen