vielleicht haben die historisch schlechten Pisa-Ergebnisse noch ihr Übriges getan, um das Thema Bildung im hessischen Koalitionsvertrag auf den ersten Platz zu schieben. Nur wenige Bundesländer geben Bildung ein so großes Gewicht in ihren Regierungspapieren. Nicht nur diese Symbolik ist bemerkenswert, sondern auch die Vielzahl an angekündigten Maßnahmen. Mehr Personal, mehr Entlastung, mehr Sprachförderung. Nach der Lektüre des Vertrags fragt sich Holger Schleper allerdings, woher das dafür zusätzlich benötigte Personal kommen soll. Klarer ist demgegenüber eine andere Ankündigung: Das Kultusministerium bleibt in CDU-Hand. Es heißt im Koalitionsvertrag allerdings Ministerium für Bildung und Chancen.

Wenn dieser Name tatsächlich eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, könnte Hessen gleich ein zweites Problem lösen: den Lehrermangel. Deutschlandweit müsste der Beruf attraktiver werden, damit nicht nur mehr junge Menschen Lehrer werden – sondern es auch bleiben wollen. Derzeit geben zu viele Lehramtsstudierende auf, bevor sie überhaupt in einer Schule landen. Meine Kollegin Vera Kraft hat sich auf die Suche nach den Gründen gemacht.

So kurz vor Weihnachten kann man ja mal ein bisschen träumen: Wären wieder ausreichend Lehrkräfte an den Schulen, gäbe es sicher auch wieder mehr Zeit und Personal für Schul- und Unterrichtsentwicklung. Heute sind Schulleitungen zu sehr mit Bürokratie und Administration beschäftigt. Dass sie ihre Kraft besser darauf verwenden sollten, um den Unterricht an ihrer Schule zu verbessern, lesen Sie in einem neuen Stück unserer Reihe “Pisa – Wie kommen wir aus dem Tief?”.

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Dieser Newsletter ist noch nicht der letzte für dieses Jahr. Einer kommt noch vor Weihnachten. Daher sage ich für heute: Übermorgen wird’s was geben. Zweimal werden wir noch wach. Dann ist’s, heißa, Bildung.Table-Tag!

Zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren regiert in Hessen eine Koalition aus CDU und SPD – und die setzt in ihrem mehr als 200 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag Bildung an die erste Stelle. “Aus Überzeugung für beste Bildung” heißt Kapitel eins, in dem es auf etwa 15 Seiten explizit um Schulthemen geht. Die frühkindliche Bildung folgt in Kapitel zwei (“Aus Respekt für Familien und Alleinerziehende”). Nach Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Sachsen und zuletzt Bayern steht nun auch in Hessen die Bildung auf Rang eins.

“Es hat natürlich auch Signalwirkung, der Bildung in einem Koalitionsvertrag so einen prominenten Platz zu geben”, sagt Kai Maaz. Der geschäftsführende Direktor des DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt, ist überzeugt: “Wir brauchen genau das: einen breit angelegten Diskurs nicht nur in den Kultusministerien, sondern auch in den Staatskanzleien, also bei den Ministerpräsidenten.” Denn das Jahr 2023 hat mit den alarmierenden Befunden von Iglu-Studie, IQB-Bildungstrend und Pisa-Studie den Handlungsdruck für die Bildungspolitik nochmal erhöht.

Die Vielzahl der Ankündigungen legt die Messlatte für die neue hessische Regierung allerdings hoch: So stellt sie in etlichen Passagen in Aussicht, das Personal an Hessens Schulen aufzustocken, zu entlasten und zu qualifizieren.

“Wir wollen mehr Lehrerstellen an allen Schulen schaffen”, heißt es wörtlich. Und die Lehrkräfte sollen sich künftig besser als bislang ihrer Kernaufgabe, dem Unterrichten, widmen können. Denn die Koalition gibt das Ziel aus, “dass an jeder weiterführenden Schule mindestens eine IT-Supporterin oder ein IT-Supporter seinen Dienstort hat”. Diese sollen auch umliegende kleinere Grund- und Förderschulen betreuen.

Darüber hinaus stellt die schwarz-rote Koalition “weitere Stellen zur sozialpädagogischen Unterstützung an Hessens Schulen” in Aussicht. Und auch die Schulpsychologie werde ausgebaut. Die Gesamtverantwortung für die multiprofessionellen Teams trägt laut dem Papier die Schulleitung. Sie müsse auch über entsprechende Befugnisse verfügen.

Den Schulleitungen kommt damit mehr denn je eine Schlüsselrolle zu. Deshalb sollen sie in Hessen künftig stärker entlastet werden. Konkret kündigt die neue Koalition an, an Schulen mit mehr als 500 Schülern “eine Schuladministratorin oder einen Schuladministrator” einzusetzen. Und – unabhängig von ihrer Schülerzahl – sollen alle Schulen künftig eine Konrektorenstelle erhalten.

“Es ist sicher alles richtig, was da genannt wird”, sagt Maaz. Aber er hat Zweifel, ob es angesichts des Fachkräftemangels genug Personal für diese Tätigkeiten gibt. “Insofern lautet die Frage: Wie kann das System bei den gegebenen Ressourcen attraktiv genug sein, um wirklich Personal für die Bildung zu gewinnen?”

Dass die angestrebte Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen kein Selbstläufer ist, zeigt sich auch in dem Hessen-Papier. Denn die Koalitionäre kündigen an, die Ausbildung der Lehrkräfte so zu verändern, “dass diese auf die sich wandelnde Arbeit in multiprofessionellen Teams vorbereitet werden”. Und sie versprechen, eine “vereinfachte Zulassung multiprofessioneller Teams ohne Einzelfallprüfungen in Kitas und Schulen”.

Neu ist außerdem: Künftig sollen nicht nur Lehrkräfte, sondern auch sozialpädagogische Fachkräfte mobile Endgeräte erhalten – finanziert aus Landesmitteln. “Das ist eine erfreuliche Entwicklung”, sagt der GEW-Landesverband zu Table.Media.

Ansonsten nimmt die GEW Hessen den üppigen Strauß an Ankündigungen der Koalition eher vorsichtig zur Kenntnis. Es sei lobenswert, die häufig überlasteten Schulleitungen in den Blick zu nehmen. “Aber für all diese Maßnahmen gilt: Die wenig präzisen Ankündigungen lesen sich gut”, erklärte der Vorsitzende Thilo Hartmann kurz nach Bekanntwerden des Koalitionsvertrags. “Es kommt aber letztlich auf die konkrete Umsetzung an.” Und da dürfte die Seite 183 im Vertragswerk noch eine gewichtige Rolle spielen: Alle Maßnahmen des Koalitionsvertrags stehen angesichts der vielen Krisen “unter Finanzierungsvorbehalt“.

Auf die konkrete Umsetzung wird es auch bei den zahlreichen vorschulischen und schulischen Inhalten ankommen, die die neue Regierung ankündigt. Dazu zählen:

Auffällig ist: Die neue Regierung will auch die Schulautonomie stärken. Dazu sollen den Schulen “Entwicklungs- und Chancenbudgets zur eigenen innovativen Verwendung zur Verfügung” stehen. Die Mittel dafür sollen aus dem verstetigten Landesprogramm “Löwenstark” stammen sowie – man achte auf die Wortwahl – “dem vom Bund präferierten Startchancenprogramm“. Eine Formulierung, die nicht unbedingt einen reibungslosen Verhandlungsabschluss zwischen Bund und Ländern in den kommenden Wochen erwarten lässt.

Fest steht, dass das zuständige Ministerium in CDU-Hand bleibt. Ob Alexander Lorz, seit 2014 Kultusminister in Hessen, weiter an der Spitze steht, ist noch offen. Die Namen der Ministerinnen und Minister werden erst im Januar bekannt gegeben. So oder so: Kultusminister würde Lorz Stand jetzt wohl nicht bleiben. Denn aus dem Hessischen Kultusministerium soll, so steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag, das Ministerium für Bildung und Chancen werden.

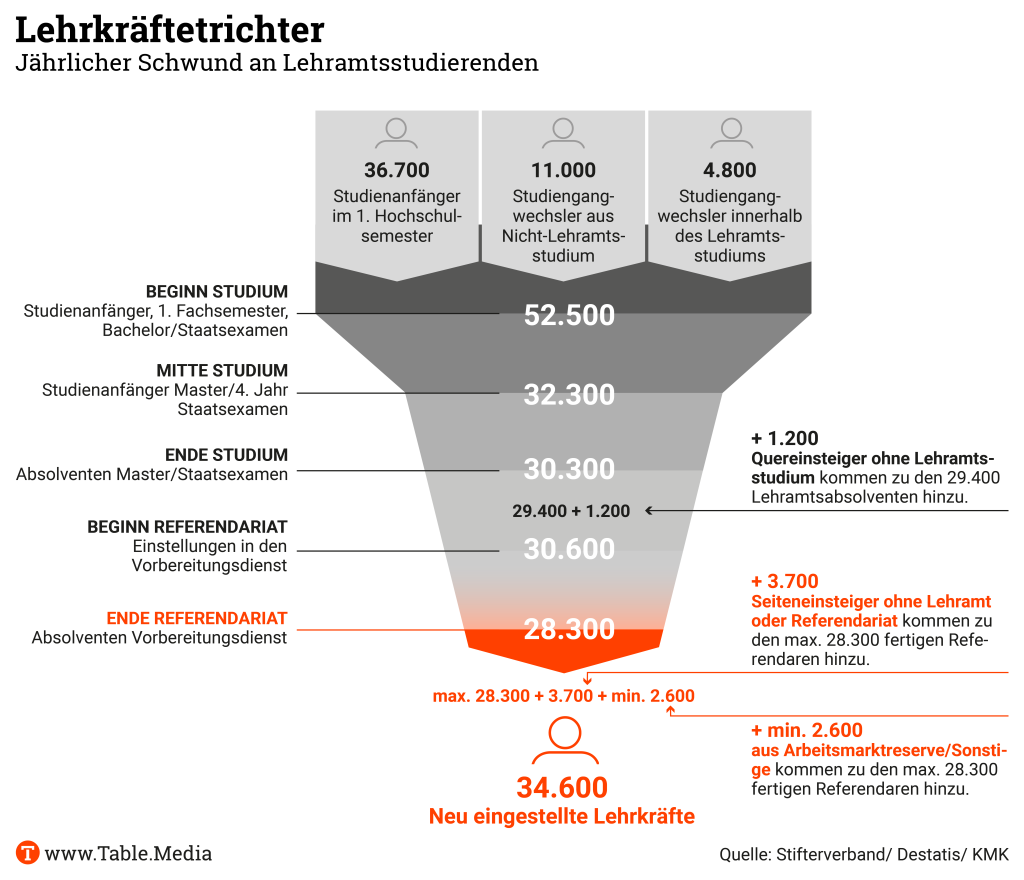

Der Weg zum Lehrerberuf sollte nicht nur einladender, sondern auch professioneller gestaltet werden. Das schwingt bei den Empfehlungen des Gutachtens der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) mit. Doch mehr Studienanfänger allein können den Personalmangel an Schulen kaum lösen. Denn auf dem Weg zum Lehrer gehen – statistisch gesehen – viele verloren. Die Datenlage ist, wie die SWK selbst bemängelt, lückenhaft. Dennoch lassen sich aus den verfügbaren Zahlen und den bekannten Gründen für Studienabbrüche bereits Schlüsse ableiten, wie die Lehrerbildung verbessert werden kann.

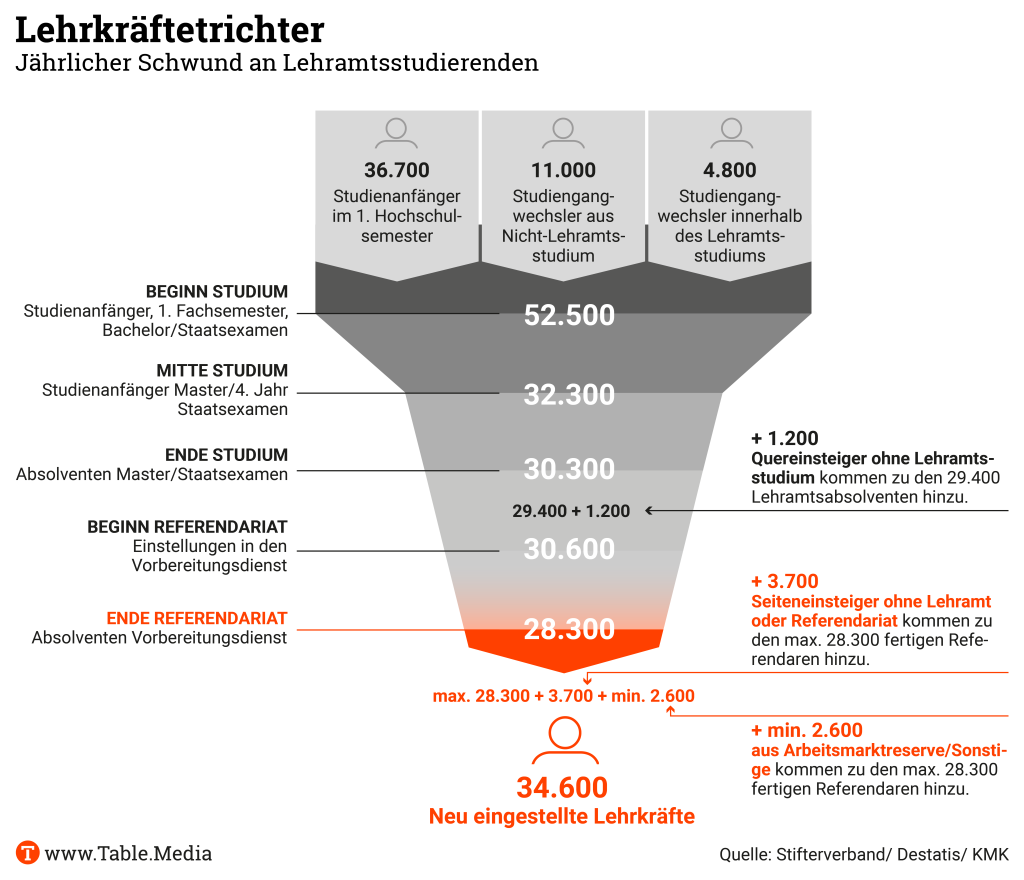

Mehr als 50.000 Studentinnen und Studenten beginnen in Deutschland durchschnittlich jedes Jahr ein Lehramtsstudium. Bis zum Ende des Referendariats gelangen jedoch lediglich rund 28.000, wie eine Berechnung des Stifterverbands zeigt. Das entspricht einem Schwund von rund 44 Prozent. Im Detail lässt sich aus diesen Durchschnittswerten verschiedener Jahrgänge nicht herauslesen, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Zahl Studierende ihr Lehramtsstudium abbrechen. Dennoch verdeutlicht dieser Wert, wie groß die Mitverantwortung der Unis ist, das Lehrkräftedefizit aufzulösen.

Hochschulen erheben diese Zahlen zu Studienabbrüchen allerdings nur für interne Steuerungszwecke. Meist geht daraus aber nicht hervor, ob ein Student das Studium abbricht oder nur das Fach oder den Standort wechselt. Die Länder haben keine Einblicke in diese Statistiken, wie eine Umfrage von Table.Media ergab. Bereits 2016 ist ein Gesetz in Kraft getreten, das dazu verpflichtet, genauere Daten zu den Studienverläufen zu erheben. Das Statistische Bundesamt will diese Zahlen künftig in seiner Studienverlaufsstatistik aufführen. Die KMK rechnet allerdings erst ab 2025 mit Ergebnissen, wie Table.Media berichtete.

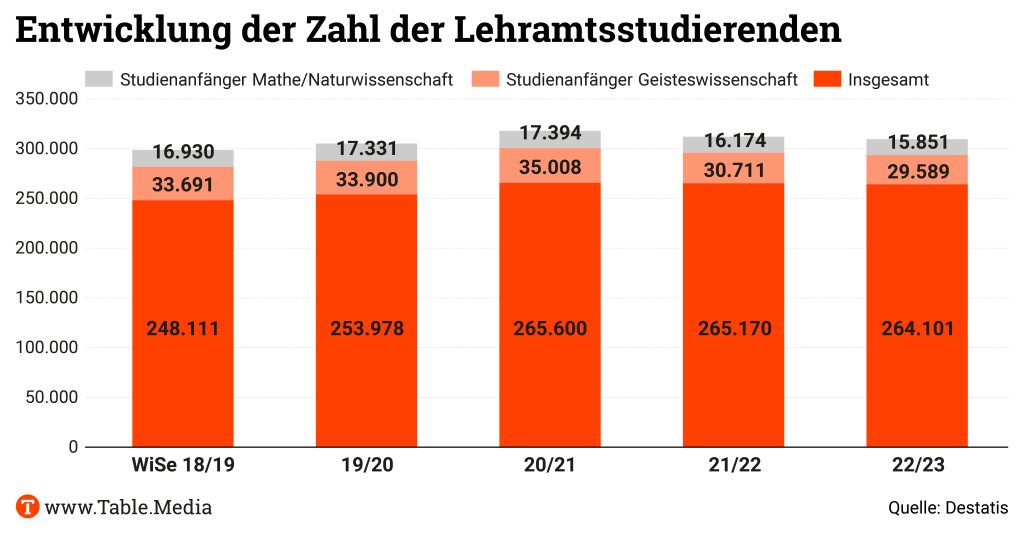

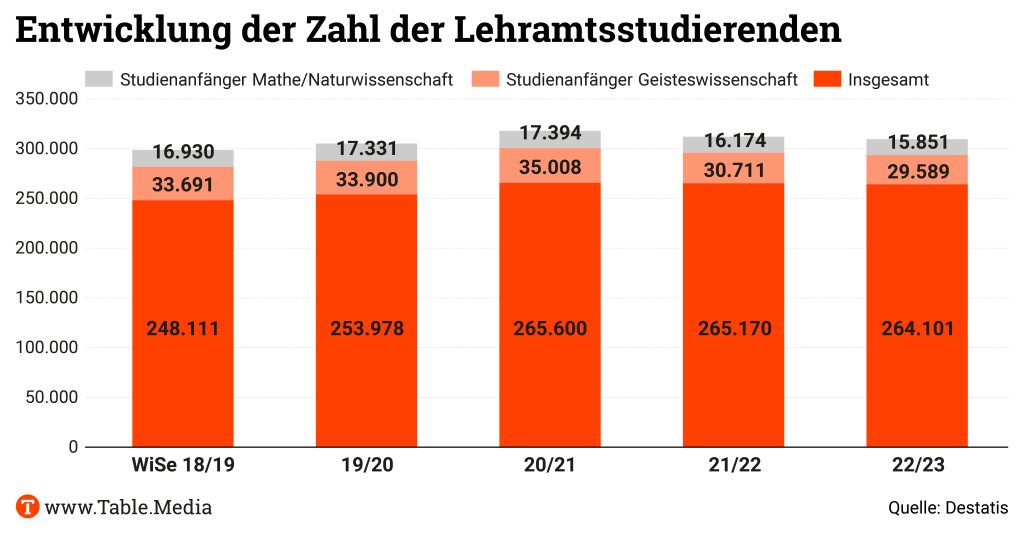

Lediglich die Zahl der Lehramtsstudierenden insgesamt liegt konkret vor. Diese ist in den vergangenen fünf Jahren in einigen Bundesländern stetig gestiegen. In Bremen, Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Saarland gab es dagegen im Wintersemester 2022/23 weniger Studierende als noch vor fünf Jahren. Das geht aus den Antworten der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die Table.Media exklusiv vorliegt. Bei den Studienanfängern gab es ebenfalls einen Rückgang.

Ulrich Heublein kann aufgrund dieser fehlenden Daten nur mit Schätzungen arbeiten. Er forscht am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) zum Umfang und zu den Motiven von Studienabbrüchen. In seinen Modellen vergleicht er die Zahl der Studienanfänger mit denen der Exmatrikulation einige Semester später. Für den Bachelor ergibt sich daraus eine Abbruchquote von rund zehn Prozent, für den Master von rund 16 Prozent. Bei Lehramtsstudenten im Bachelor liegt die Zahl der Abbrüche damit unter dem Durchschnitt von 28 Prozent, im Master seien 15 bis 20 Prozent Abbruchquote auch in anderen Studiengängen normal.

Den reellen Schwund an Lehramtsstudierenden drücken diese Abbruchquoten allerdings nicht aus. Denn in dieser Statistik zählt nur als Abbrecher, wer die Uni ganz ohne Abschluss verlässt, sagt Heublein. Wenn etwa eine Mathe-Lehramtsstudentin zu einem Bachelor in Maschinenbau wechselt, zählt sie nicht als Abbrecherin.

Sechs Motive, warum sie die Universität verlassen, nannten Studienabbrecher aus Lehramtsstudiengängen in repräsentativen Befragungen des DZHW. Am häufigsten (etwa 25 Prozent) brechen junge Erwachsene Heublein zufolge ihr Studium ab, weil sie Schwierigkeiten haben, die Studienanforderungen zu erfüllen. Jeder Fünfte beendet das Studium, weil er sich in der akademischen Welt nicht wohlfühlt und sich nach einer praktischen Tätigkeit sehnt.

Ähnlich häufig führt aber auch mangelnde Studienmotivation zu einem Abbruch. “Für diese Studenten ist bezeichnend, dass ihre Studienerwartungen in hohem Maße enttäuscht wurden oder ihr Fachinteresse nachgelassen hat”, sagt Heublein. Motivationsprobleme spielen besonders bei den geisteswissenschaftlichen Fächern eine große Rolle; bei den MINT-Fächern geben Studierende dagegen häufiger wegen Leistungsproblemen auf.

Diese Gründe finden sich bei Studenten anderer Disziplinen ähnlich oft. Interessant ist jedoch, dass die Studienbedingungen von Lehramtsstudierenden laut Heublein “überproportional häufig” (etwa zehn Prozent) als entscheidend für den Abbruch genannt wurden. Das liegt insbesondere an einer unzureichenden Studienorganisation an den Hochschulen, sagt Heublein. Bei bestimmten Lehramtskombinationen seien die Fächer oft an verschiedenen Fakultäten angesiedelt und zu wenig koordiniert. Weitere wichtige Motive für den Studienabbruch seien entweder persönliche Gründe wie Krankheit oder Geldsorgen.

Damit mehr Studierende ihr Studium erfolgreich beenden, sollte man deshalb zum einen bei den Studierenden und zum anderen beim Studium ansetzen. “Studienabbrüche sind vor allem ein Problem fehlender Passung”, sagt Heublein. Die Diskrepanz sei zu groß zwischen individueller Studienvorbereitung und Studienverhalten auf der einen Seite und den institutionellen Bedingungen und Studienanforderungen auf der anderen Seite.

Heublein plädiert für Self-Assessments vor dem Studium, die nicht selektieren, sondern vor allem der besseren Selbsteinschätzung der Studierenden dienen sollen. “Der beste Studienabbruch ist der, der bereits vor dem Studium passiert.” Außerdem könnten verpflichtende Beratungsangebote während des Studiums zur Selbstreflexion des eigenen Studienverhaltens und mehr Studienmotivation führen.

Ein besseres Erwartungsmanagement ist folglich wichtig. Teils seien die Erwartungen der Studierenden aber vollkommen berechtigt, und es ist die Gestaltung des Studiums, die man anpassen muss, sagt Bettina Jorzik. Sie ist Programmleiterin für die Bereiche Hochschullehre, Lehrkräftebildung und Diversität beim Stifterverband und hat kürzlich 75 Maßnahmen vorgeschlagen, um die Lehrerbildung zu verbessern.

“Die Klage über unzureichenden Praxisbezug ist notorisch”, so Jorzik. Zwar habe sich der Praxisanteil in den vergangenen Jahrzehnten stark erhöht hat, aber er sei zu wenig verknüpft mit den theoretischen Studieninhalten. Statt Praxis und Theorie gegeneinander auszuspielen, müsse man das Fachwissen so komponieren, dass es Studierenden als Fundament für den Schulalltag dient. Außerdem müsse die Lehrerbildung durchlässiger werden und eine breitere Zielgruppe ansprechen.

Die Verantwortung liegt somit nicht bei den Universitäten allein, sondern umfasst die gesamte Lehrerbildung. Denn selbst ein Fünftel derjenigen, die das Lehramtsstudium beendet haben, beginnt nicht direkt das Referendariat, wie eine neue Studie des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe zeigt.

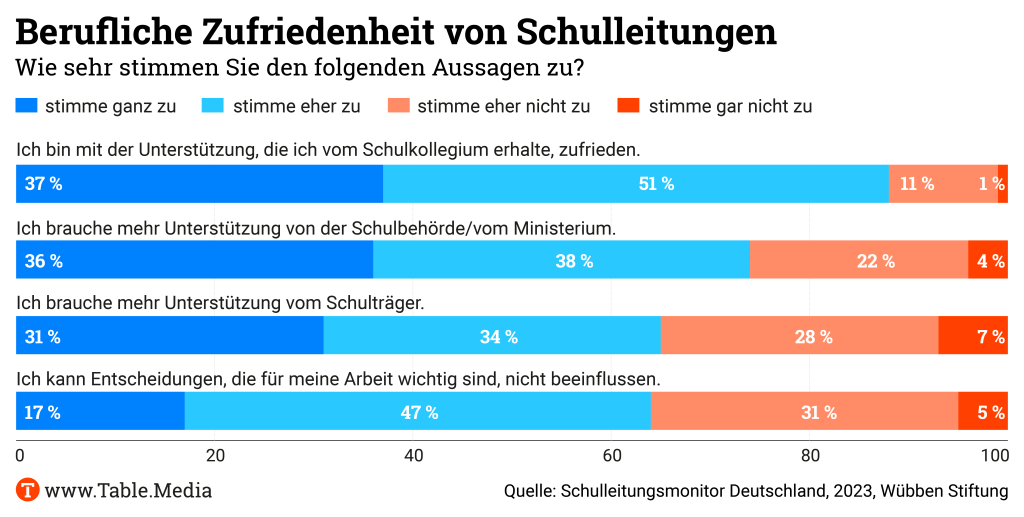

Diese Daten aus Schulleitungsstudien von Cornelsen lassen aufhorchen:

Die Zahlen aus den Jahren 2022 und 2023 zeigen, vor welch großen Herausforderungen Schulleitungen heute stehen, mit welchen Beschränkungen sie umgehen müssen, welches Potenzial sie aber auch haben. Darum ist es auch kein Zufall, dass wenige Tage nach der Veröffentlichung der Pisa-Studie eine gemeinsame Veranstaltung von Robert Bosch Stiftung, Wübben Stiftung und Cornelsen die Rolle von Schulleitungen in den Fokus gerückt hat.

Klaus Hurrelmann, der die Cornelsen-Studie 2023 als Senior Expert am Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie wissenschaftlich begleitet hat, hält es gerade jetzt für wichtig, Schulleitungen zu stärken: “Ich sehe den eigentlichen Grund für die Bildungsmisere darin, dass wir das Bildungssystem falsch steuern.” Schulleiterinnen und Schulleiter müssen mehr Verantwortung übertragen bekommen, denn sie hätten “die zurzeit wichtigste Rolle im deutschen Schulsystem inne”. Von ihnen hinge die Qualität der gesamten schulischen Arbeit ab.

Die Pisa-Studie scheint dem Bildungs- und Sozialforscher recht zu geben: Laut Pisa erreichen Schüler an Schulen, denen eine größere Autonomie zugestanden wird, bessere Ergebnisse. Allerdings, so heißt es weiter in dem Bericht, sind die Erfolge nur dann höher, wenn Bildungsbehörden und Schulen sich mit mehr Schulautonomie auch auf Mechanismen zur Qualitätssicherung verständigt haben. Dazu zählen zum Beispiel:

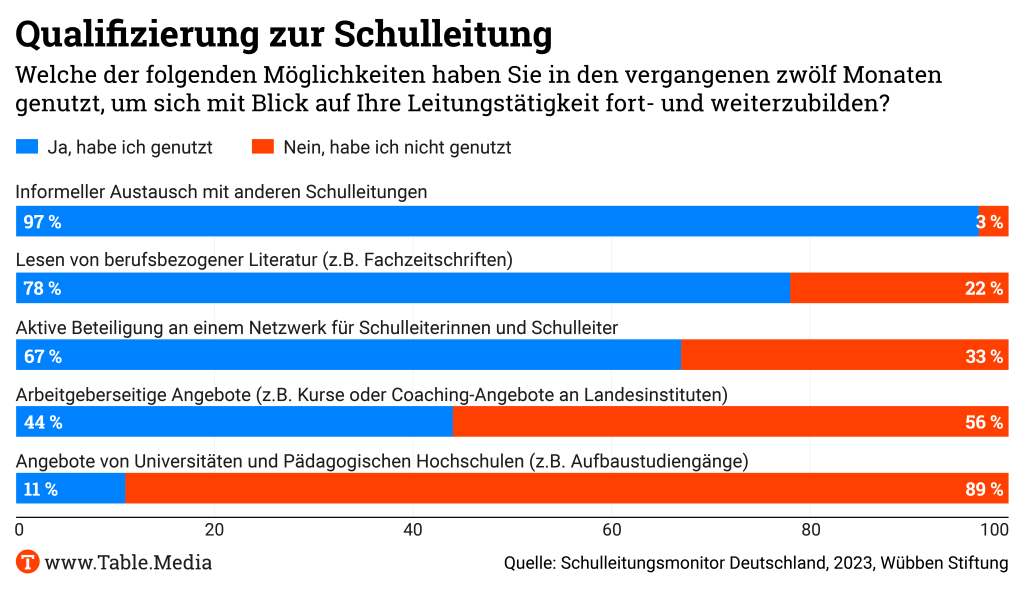

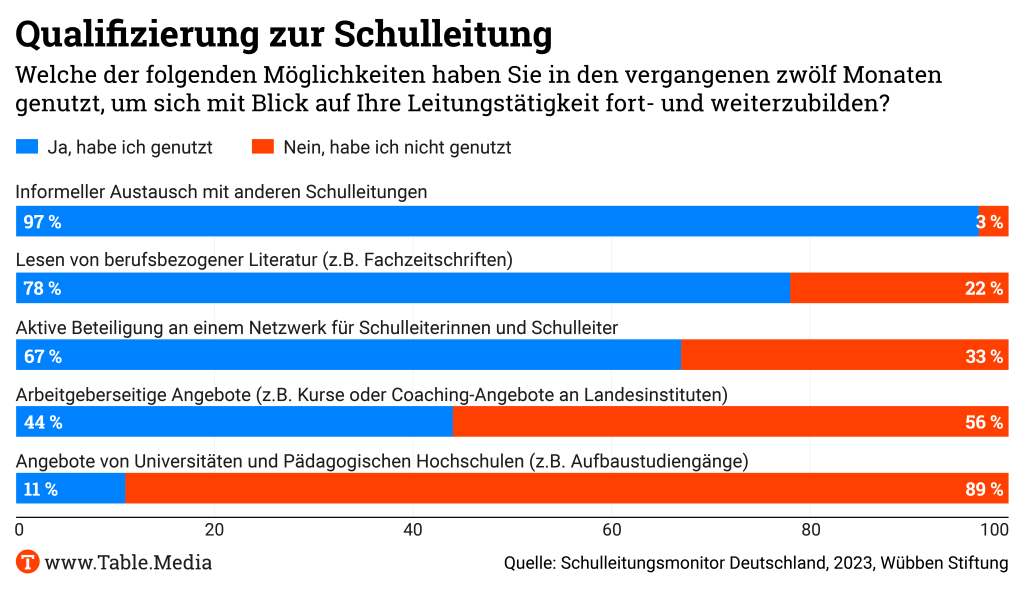

Ein Problem dabei ist allerdings: Die meisten Schulleiter sind in Deutschland gar nicht dafür ausgebildet, solche Prozesse zu steuern. Wie der “Schulleitungsmonitor Deutschland” der Wübben Stiftung zeigt, hat jede zweite Schulleitung keine formale Qualifikation an einem Landesinstitut absolviert, und kaum jemand kann eine Weiterbildung an einer Hochschule vorweisen.

Einigen Schulleitern gelingen dennoch erfolgreiche Schulentwicklungsprozesse. Hurrelmann spricht hier von 20 bis 30 Prozent “Naturtalenten”. Der Bildungsforscher Pierre Tulowitzki, der seit vielen Jahren zu Schulleitungshandeln forscht und Autor des Schulleitungsmonitors der Wübben Stiftung ist, nennt sie “engagierte Amateure” und mahnt an, deutlich mehr in ihre Qualifizierung zu investieren.

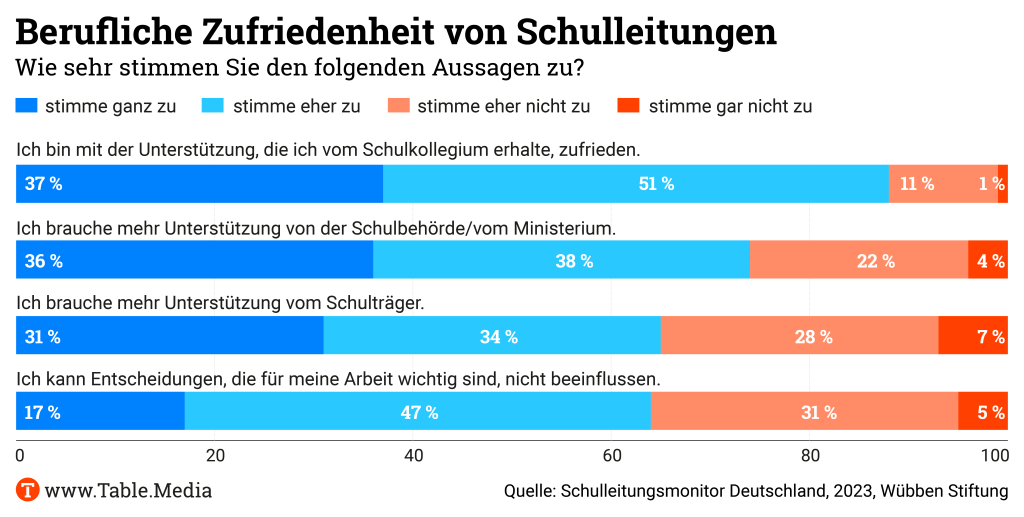

Fehlt sie, kann der Schulleitungsposten schnell zu Überforderung und Überlastung führen. 95 Prozent der Schulleitungen gaben im Deutschen Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung 2022 an, dass ihre Arbeitsbelastung hoch oder sehr hoch sei. Für viele ist sie wohl auch zu hoch. Jedenfalls denkt jeder vierte Schulleiter laut dem Schulleitungsmonitor darüber nach, die eigene Schule zu verlassen. Ein Zuwachs um acht Prozentpunkte innerhalb von drei Jahren. Als Grund für den Wechselwunsch nannten 48 Prozent der Schulleitungen mangelnde Unterstützung.

Eine fatale Entwicklung, denn schon jetzt haben etwa fünf Prozent aller Schulen in Deutschland keine Leitung oder nur eine Interimsleitung. Das hat zum Schuljahresbeginn eine Spiegel-Abfrage in den Ländern ergeben. Dabei ist der Personalmangel höchst ungleich verteilt: An weiterführenden Schulen sind nach Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland im Schnitt 4,3 Prozent der Schulleitungsposten vakant, an Grundschulen sind es 7,3 Prozent. Tendenz steigend.

Bezieht man in die Rechnung die Stellvertreter mit ein, gibt es laut dem Deutschen Schulbarometer sogar an 25 Prozent aller Schulen Lücken. Und je schwieriger die soziale Lage der Schule ist, desto größer sind die Vakanzen. Dagmar Wolf, die den Bereich Bildung bei der Robert Bosch Stiftung leitet, sagt daher: “Wir brauchen mehr Incentives für Schulleitungen.”

Dazu zählt auch die Schulautonomie. Doch der Ist-Zustand ist davon noch weit entfernt: Laut der Cornelsen-Schulleitungsstudie fehlt es in Deutschland meist an dem nötigen Spielraum: 91 Prozent der Schulleitungen finden, dass die Befugnisse zur Ausgestaltung der schulischen Bildung auf der Einzelschulebene liegen sollten. Zwei Jahre zuvor sagten das noch 77 Prozent. 57 Prozent der Schulleitungen sehen sich aber bei der Umsetzung der für sie zentralen Themen fremdgesteuert.

Dabei sieht Pierre Tulowitzki in den Schulleitungen großes Potenzial: “Mir scheint es umsetzbar, dass Schulleitungen für das Personal vor Ort Dienstvorgesetzte sind und dass sie Budget-Autonomie haben. Eine Schule muss selbst entscheiden können, ob sie Ressourcen in Leseförderung steckt oder finanzielle Mittel für Dienst-Laptops verwendet.” Mit einer stärkeren Autonomie müsse allerdings auch eine Rechenschaftspflicht verknüpft sein. Schulleitung und Schulaufsicht müssten gemeinsam erarbeiten, wo eine Schule hin will, was sie dafür braucht und wie sie das Erreichen der Ziele misst. Voraussetzungen dafür seien Freiheit, Grundvertrauen und eine Unterstützungsperspektive durch die Schulaufsicht.

Dabei sei der Grad der Unterstützung individuell verschieden, betonte Dagmar Wolf: “Manche Schule ist überfordert mit der Freiheit und braucht mehr Unterstützung als eine andere.” Es brauche dafür auch einen verbindlichen Handlungsrahmen für Schulverwaltung und Schulaufsicht. Auch ihre Aufgaben sollten klar definiert sein. Was konkret heißt: Weg von einer Kontrollinstanz, hin zu einem Partner.

“Ziel ist die Ertüchtigung und Ermächtigung der Schulen als pädagogische Dienstleistungsorganisationen”, beschreibt es Hurrelmann. Und Schulleiter sollten zu “pädagogischen Chief Executive Officers” werden. Dass sie das können, hätten sie in der Corona-Pandemie bewiesen. Und dass es genau darauf jetzt ankommt, zeigen die Pisa-Ergebnisse.

Wer bei der Azubi-Suche auf Praktika oder Veranstaltungen setzt, findet eher Nachwuchs, als Betriebe, die ihre Lehrstellen vor allem der Arbeitsagentur melden oder über Social Media ausschreiben. Zu dem Schluss kommen Wissenschaftler des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Sie haben Angaben von rund 1.600 Ausbildungsbetrieben aus dem Jahr 2022 ausgewertet. Zwar erhielten Betriebe, die vor allem Praktika oder Veranstaltungen zur Nachwuchssuche nutzten, weniger Bewerbungen. Sie konnten ihre Stellen dann aber eher besetzen – sprich: Es bewarben sich die Richtigen.

Im Schnitt nutzten Betriebe laut Untersuchung fünf bis sechs unterschiedliche Wege, um Lehrlinge zu gewinnen. Favorit war für 75 Prozent die Meldung an die örtliche Arbeits- oder Jugendagentur. Ein Betriebspraktikum nutzten 70 Prozent. Zwei von fünf Betrieben setzen auf indirekte Ansprache wie Anzeigen oder Werbung. Nur jeder fünfte Betrieb konzentrierte sich auf direkte Wege (Praktika, Veranstaltungen).

Dass direkte Rekrutierungsmaßnahmen das Zustandekommen eines Lehrvertrags wahrscheinlicher machen, führen die Forscher auf den persönlichen Kontakt zurück. Betriebe und Jugendliche könnten eher sehen, ob sie zusammenpassen. Erfolgversprechend seien auch digitale Veranstaltungen. Bei der Generation Z könnten sie sogar mehr Anklang finden als analoge Events.

Das BIBB veröffentlichte die Untersuchung gleichzeitig zu seiner Analyse zum Ausbildungsmarkt. Wie schon die Bundesagentur für Arbeit (BA) konstatiert auch das BIBB: Passungsprobleme haben zugenommen. Unbesetzt blieben demnach 73.400 Ausbildungsstellen. Das waren 13,4 Prozent des betrieblichen Angebots, ein neuer Höchstwert. Gleichzeitig fanden 11,5 Prozent der Jugendlichen (63.700) keine Lehrstelle und wollten von der BA weiterhin vermittelt werden.

Lesen Sie auch: Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt wachsen

Regional ist die Lage unterschiedlich: In einigen Regionen gab es vor allem Betriebe, die bei der Nachwuchssuche leer ausgehen. In anderen Regionen hatten eher die Jugendlichen das Nachsehen. Es gibt aber auch Bezirke, in denen sowohl viele Betriebe als auch viele Jugendliche keinen Erfolg bei der Suche haben. Stark von diesen Passungsproblemen betroffen waren Potsdam, Oberhausen und Lübeck. Mehr Mobilität der Jugendlichen könnte hier helfen. Aber, konstatiert das BIBB, gerade die Jugendlichen, die mobil sind, interessieren sich für Berufe, in denen es gar keinen Bewerbermangel gibt.

Wichtig ist daher auch der Blick auf die Berufe. Große Nachwuchsprobleme haben das Lebensmittelhandwerk und das Baugewerbe. Bei Klempnern und Fleischern etwa betrug die Quote unbesetzter Stellen 40 Prozent, mehr als noch 2022. Anna Parrisius

Bei der Nutzung von ChatGPT an Schulen stehen empfindliche Einschränkungen bevor. Künftig müssen Eltern ihr Einverständnis erklären, wenn Schüler unter 16 Jahren die Künstliche Intelligenz im Unterricht nutzen. So wollen es die Geschäftsbedingungen von OpenAI, die sich im November geändert haben. Nur zwei von 16 Bundesländern stellen ChatGPT ohne Restriktionen allen Lehrkräften und Schulen zur Verfügung. Mecklenburg-Vorpommern seit September und ab Februar 2024 Rheinland-Pfalz. Das Tool hält der Hamburger Dienstleister Fobizz per Landeslizenz bereit.

Die betroffenen Länder, der Anbieter Fobizz und auch Schulen zeigten sich auf Anfrage von Table.Media von der Änderung überrascht. Rheinland-Pfalz teilte mit, “zu jeder Zeit die Rechte der Betroffenen” wahren zu wollen. Konkret verbieten die neuen Geschäftsbedingungen von OpenAI es Anbietern wie Fobizz, “Minderjährigen die Nutzung unserer Dienste ohne die Einwilligung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten zu ermöglichen“. Minderjährige im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung gelten in der Regel Jugendliche unter 16.

Die neuen Geschäftsbedingungen bedeuten einen gravierenden Eingriff. Table.Media sprach mit Schulleitern in den betroffenen Ländern. Sie sagten, es bedeute erheblichen Aufwand, von allen Eltern die Einstimmung einzuholen. In der Regel benutzten Schüler ab 13 das Tool im Unterricht – zusammen mit den Lehrkräften. Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern, der Vorreiter in Deutschland bei der Bereitstellung von ChatGPT über Fobizz, kannte die neue Lage zunächst nicht – und passte sich ihr flugs an.

Das Tool stehe seit September zur Fortbildung für Lehrkräfte zur Verfügung, sagte ein Sprecher von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke). “Das heißt, die Nutzung von ChatGPT ist nur für die Lehrkräfte vorgesehen“, führte er aus. “Wenn Schulen mit Schülerinnen und Schülern mit der Software arbeiten, müssen sie sicherstellen, dass die Nutzungsbestimmungen eingehalten werden.” Auf deutsch: das Ministerium legt die Verantwortung in die Verantwortung von Schulen und Lehrkräften.

Auch das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz wusste zunächst von nichts. Es teilte mit, dass derzeit eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werde, die auch die Altersfrage thematisiere. Vor der “Produktivschaltung der Plattform” würden Lehrkräfte konkrete Hinweise und Vorgaben zur Nutzung von Fobizz bekommen. Dies geschehe, so die Sprecherin, “gegebenenfalls” auch zum Thema Zustimmung der Eltern.

Auf Anfrage beim Datenschutzbeauftragten des Landes hieß es, Dieter Kugelmann habe noch keine Kenntnis von den Verträgen zwischen Ministerium, Fobizz und OpenAI. Kugelmann ließ mitteilen, dass er diese Verträge aber prüfen werde. “Die Verarbeitung von Daten von Schüler:innen wird der LfDI kritisch in den angestrebten Gesprächen mit dem Bildungsministerium thematisieren“, sagte eine Sprecherin Table.Media.

Die Geschäftsführerin des Anbieters Fobizz, Diana Knodel, teilte Table.Media unterdessen mit: “Sollten sich aufgrund veränderter Bestimmungen Dinge ändern und eine OpenAI-Nutzung nicht mehr möglich sein, müssen wir selbstverständlich nach anderen Lösungen schauen.” Der Leipziger IT- und Internet-Spezialist von Spirit Legal, Peter Hense, wies auf die ungeklärten Sach- und Altersfragen bei der ChatGPT-Nutzung an Schulen. Er stellte die Praxis von OpenAI infrage. “Die willkürliche Modifizierung der Geschäftsbedingungen durch OpenAI offenbart tiefgreifende Defizite im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes des Anbieters“, sagte Hense Table.Media. “Solche Klauseln, bekannt als CMA-Klauseln (Cover My Ass), dienen dem Unternehmen als potenzielle Ausflucht in Streitfällen.” Christian Füller

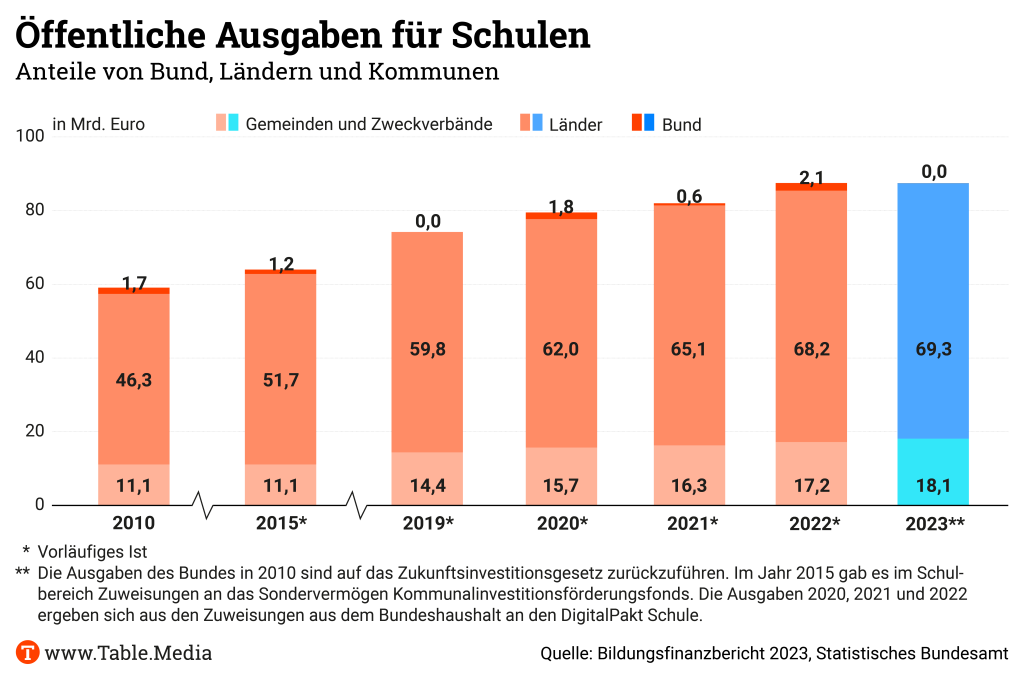

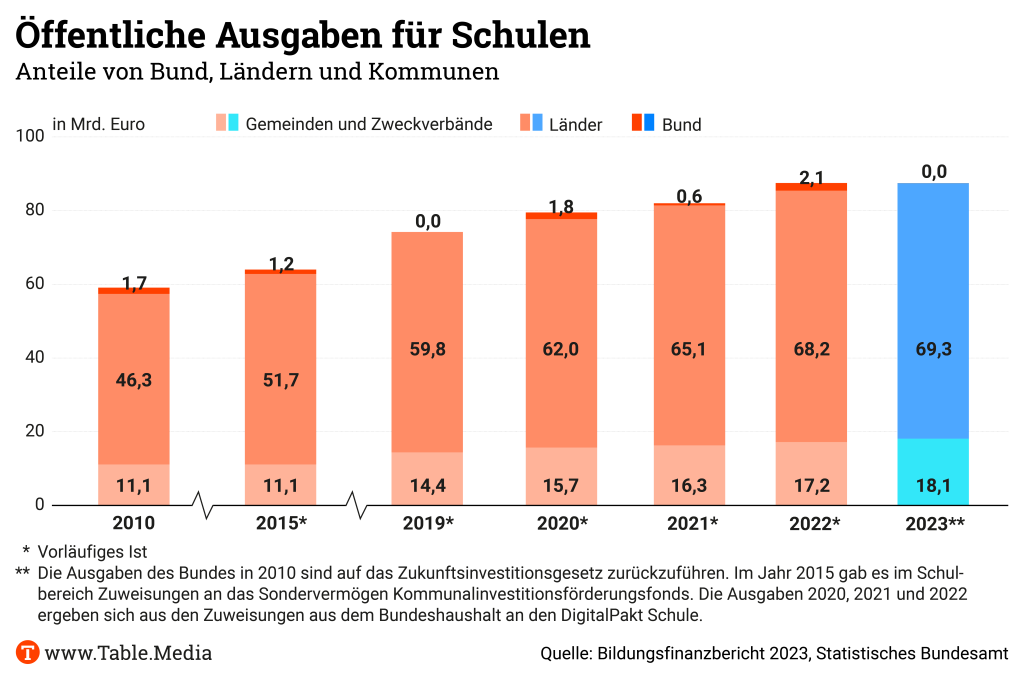

Die Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden sind im Jahr 2022 auf 176,3 Milliarden Euro gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 5,3 Prozent. Das geht aus dem Bildungsfinanzbericht 2023 hervor, den das Statistische Bundesamt Ende vergangener Woche vorgestellt hat. Rund die Hälfte des Geldes – 87,5 Milliarden Euro – ist in Schulen geflossen. Etwas mehr als ein Viertel der Bildungsausgaben – 40,5 Milliarden Euro – entfielen auf die Kindertagesbetreuung, und 35,4 Milliarden Euro gingen an Hochschulen.

Rein rechnerisch entfallen damit auf jeden Einwohner 2.090 Euro, bezogen auf die unter 30-Jährigen sind es 6.940 Euro. Der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag wie schon 2021 bei 4,6 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es noch 4,8 Prozent. Zwei Drittel der Bildungsausgaben stemmen die Landeshaushalte. Aus den Ländern kommen 122 Milliarden Euro für Bildung, davon 68,2 Milliarden Euro für Schulen. Die Gemeinden zahlen für Bildung 41,8 Milliarden Euro, davon 41 Prozent für Schulen. Der Bund hat im vergangenen Jahr 12,5 Milliarden Euro gezahlt. Dabei kommt aber nur ein kleiner Teil bei den Schulen an – im Wesentlichen für den Digitalpakt I.

Im Ländervergleich und in Relation zur Bevölkerung geben die drei Stadtstaaten am meisten Geld für die Bildung aus, wobei Berlin ganz vorn steht. Am niedrigsten sind die Ausgaben in Relation zu den unter 30-Jährigen im Saarland, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz als Schlusslicht. Dabei ist die Spanne enorm: Während Berlin 8.412 Euro pro Person unter 30 Jahren ausgegeben hat, betrug die Summe in Rheinland-Pfalz 5.727 Euro.

Im internationalen Vergleich gibt Deutschland für die Bildung mehr Geld aus als der Schnitt der OECD-Staaten – das hat schon die OECD-Studie “Bildung auf einen Blick” von September 2023 gezeigt. Aber gemessen am BIP liegt Deutschland mit 4,6 Prozent unter dem OECD-Durchschnittswert von 5,1 Prozent.

Auch beim Anteil der Bildungsausgaben an den öffentlichen Ausgaben schneidet Deutschland unterdurchschnittlich ab. Während der Anteil im OECD-Schnitt bei 10 Prozent liegt, sind es in Deutschland nur 8,9 Prozent. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich in Deutschland die Wirtschaft im Rahmen der dualen Ausbildung stark an der beruflichen Bildung beteiligt. In anderen Ländern findet berufliche Bildung stärker an öffentlichen Schulen statt. Annette Kuhn

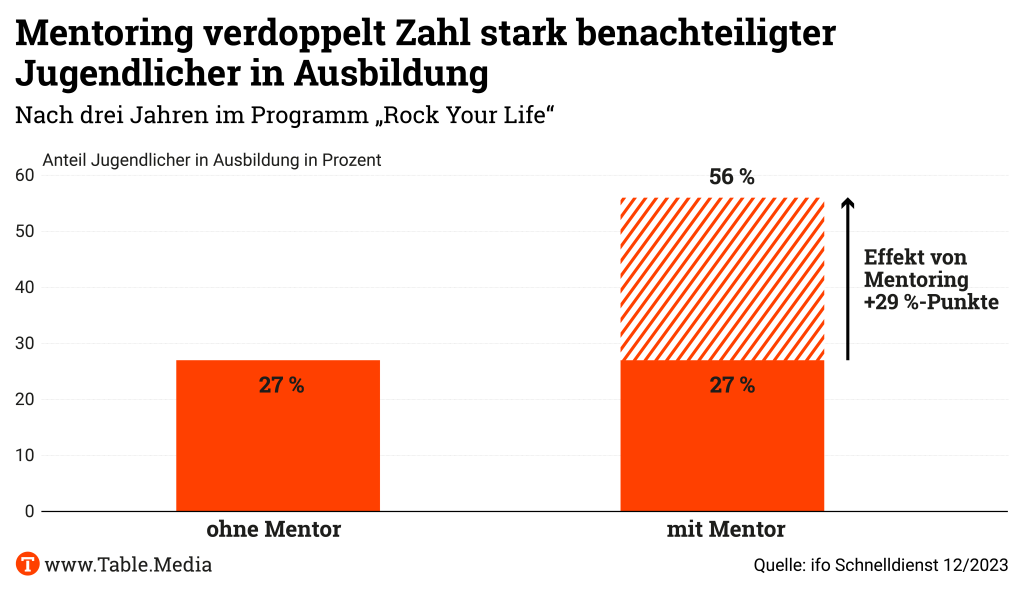

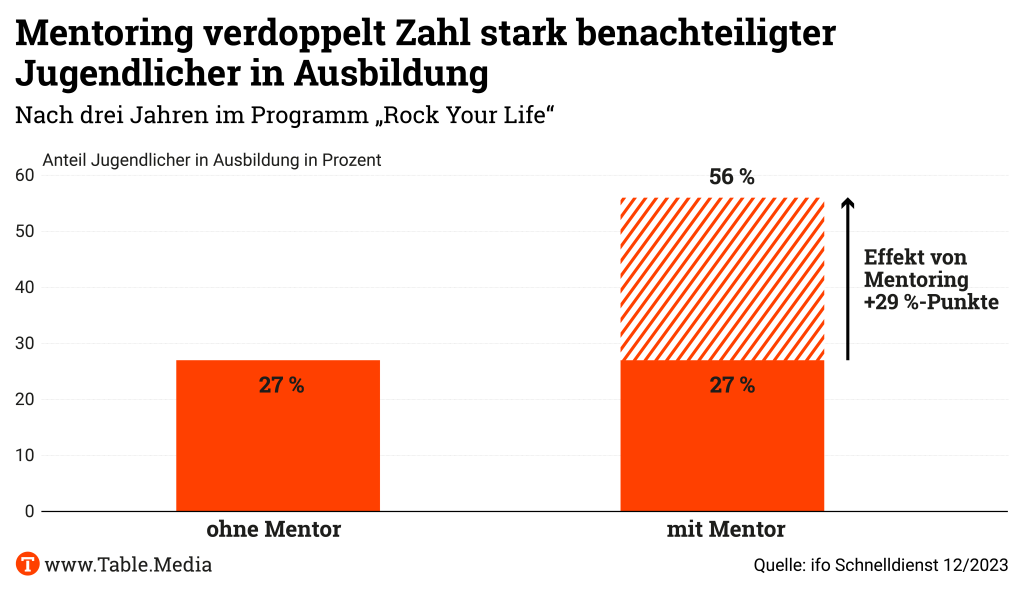

Durch Mentoring schaffen es mehr stark benachteiligte Jugendliche in eine Ausbildung. Das zeigt eine neue Feldstudie, an der unter anderem Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, mitwirkte.

Untersucht haben die Forscher den Effekt von “Rock Your Life“, einem der größten Mentoring-Programme für Jugendliche in Deutschland. An über 50 Standorten begleiten dabei Studierende Acht- und Neuntklässler von Hauptschulen und ähnlichen Schulformen in benachteiligten Stadtvierteln. Etwa alle zwei Wochen treffen die Mentoren die Schüler, um sie in Schule und Familie zu unterstützen. Und, das ist das ausdrückliche Ziel, um ihnen den Übergang in einen Beruf zu erleichtern.

Die Studie zeigt nun: Drei Jahre nach Programmstart haben es 56 Prozent der Jugendlichen in eine Lehre geschafft. In der Kontrollgruppe ohne Mentoring waren es nur 27 Prozent.

Das lag vor allem daran, dass die Jugendlichen mit Mentor an ihrer Seite eher eine Lehre ergriffen, anstatt weiter zur Schule zu gehen. Zu begrüßen sei das, da ein weiterer Schulbesuch bei den stark benachteiligten Jugendlichen in der Studie “in der sehr überwiegenden Anzahl der Fälle ein Verweilen in einem Übergangssystem mit unklaren Erfolgsaussichten” bedeute, sagte Studienautor Sven Resnjanskij von der Uni Erfurt, Table.Media. Die Jugendlichen mit Mentor wurden zudem weniger häufig arbeitslos als die Jugendlichen der Kontrollgruppe.

Gründe für den Erfolg sehen die Autoren in einer Verbesserung der Schulleistung – nach einem Jahr ging die Mathenote bei den begleiteten Schülern um 0,8 Notenschritte nach oben -, in einer besseren Kenntnis der eigenen beruflichen Ambitionen und einer realistischeren Selbsteinschätzung. So trauten sich die Jugendlichen seltener ein Studium zu – waren mit ihrer Situation dann aber eher zufrieden. Jene, die eine Lehre begannen, ließen sich zudem in Berufen ausbilden, die einen höheren Verdienst versprechen und weniger von Automatisierung bedroht sind. Das war bei der Kontrollgruppe weniger der Fall.

Die positiven Effekte konnte die Studie jedoch nur für stark benachteiligte Jugendliche nachweisen. Gemeint sind damit Schüler, die von zu Hause wenig Unterstützung erwarten können. Das sehen die Wissenschaftler erfüllt, wenn die Eltern nicht studiert haben oder alleinerziehend sind und weniger als 25 Bücher besitzen. Oder wenn die Schüler nach Deutschland migriert sind. Die Studie empfiehlt, Mentoring-Programme auf diese jungen Menschen zu fokussieren. Dann könnte der zu erwartende individuelle Zuwachs des Lebenseinkommens der Jugendlichen gegenüber den Kosten des Programms besonders hoch sein. Die Forscher schreiben: “Grobe Kalkulationen ergeben ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 18:1“. Anna Parrisius

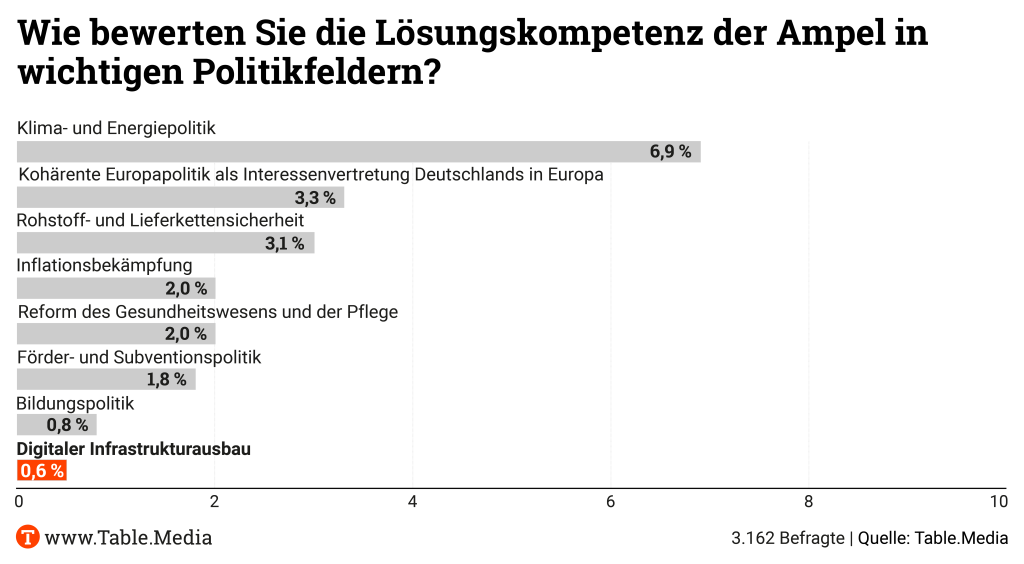

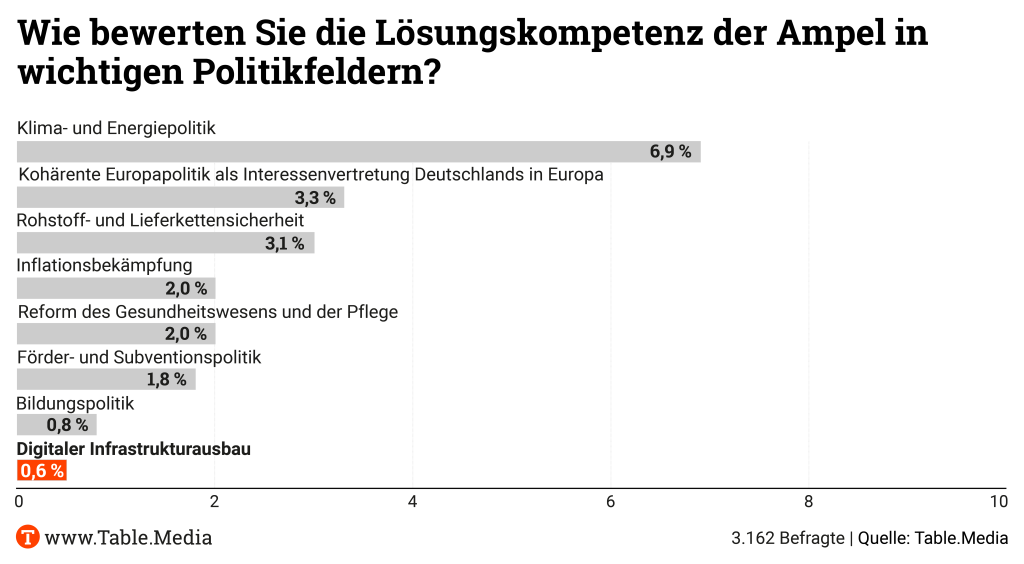

Die Entscheider in Deutschland erwarten von der Bundesregierung in der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit besonders viel in der Digitalpolitik und in der Bildung. Mehr als drei Viertel der Befragten wünschen sich, “dass die Bundesregierung in den letzten beiden Jahren der aktuellen Legislaturperiode noch besondere Anstrengungen unternimmt”. In der Digitalpolitik hegen 78 Prozent die Hoffnung auf mehr Engagement, in der Bildungspolitik 77 Prozent. Das zeigt eine Umfrage von Table.Media unter Interessenvertretern, die beim Bundestag registriert sind.

Allerdings sind die Befragten nicht sehr hoffnungsvoll, dass die Bundesregierung die Digitalpolitik wirklich ernst nimmt. Nur 19 Prozent glauben, dass es zu einer Verbesserung in der KI- und Datenpolitik kommt, 17 Prozent erwarten eine Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das ist womöglich auch Ausdruck der ausgesprochen zögerlichen Haltung des Bildungsministeriums zum Digitalpakt II und zu Künstlicher Intelligenz. Beim Digitalausbau gestehen nur 0,6 Prozent der befragten Entscheider der Regierung hohe Kompetenz zu. Bei der Bildung sehen sie zur Halbzeit, wie berichtet, eine hohe Lösungskompetenz nur bei 0,8 Prozent.

Die Zukunft von Digitalpakt und Künstlicher Intelligenz in der Bildung sind Gegenstand heftigen Streits sowohl in der Ampel-Koalition als auch zwischen Bund und Ländern. Die Gelder aus dem Digitalpakt I sind auch deswegen so quälend langsam abgeflossen, weil es eine Vielzahl bürokratischer Hindernisse bei der Beantragung und Ausschreibung von digitalen Endgeräten und Anwendungen gibt. Die Bundesregierung, allen voran die FDP, hatte versprochen, die bürokratischen Prozeduren zu beschleunigen und zu vereinfachen. Tatsächlich wünschen sich 77 Prozent der Interessenvertreter im Bundestag Bürokratieabbau. Aber nur 16 Prozent glauben, dass er wirklich kommt. cif/fl

Das Bundesbildungsministerium (BMBF) möchte Menschen ohne Abschluss, die schon länger in einem dualen Ausbildungsberuf arbeiten, ermöglichen, sich ihr erworbenes Können bescheinigen zu lassen. Ziel ist, dass “in Zeiten großer Fachkräfteengpässe alle vorhandenen Potenziale aktiviert werden”. Das geht aus einem Referentenentwurf des Ministeriums für ein Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz (BVaDiG) hervor (zum Download). Es ist Teil der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung des BMBF.

Interessant ist eine Validierung etwa für Ungelernte, für die eine Ausbildung nicht mehr infrage kommt, für Quereinsteiger sowie für Migranten und Geflüchtete, deren Abschluss nicht anerkannt wird oder die keinen Berufsabschluss haben. Den Arbeitskräften kann die Kompetenzbescheinigung mehr Arbeitsmarktchancen verschaffen und Unternehmen mehr Sicherheit über die Fähigkeiten der Personen geben, so die Idee.

Von den Sozialpartnern kommt jedoch Kritik am Plan des BMBF. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA) lehnt eine gesetzliche Normierung grundsätzlich ab. Das Verfahren sei zeitaufwendig und teuer und schon jetzt sei die Zahl der Prüfer knapp. Gleichzeitig blieben Absolventen des neuen Verfahrens formal unqualifiziert. “Ein echter Mehrwert ist nicht erkennbar”, heißt es in der Stellungnahme der BDA. Stattdessen könne die neue Regelung den Trend verstärken, dass Jugendliche lieber jobben, als eine Berufsausbildung zu machen. “Für viele Unternehmen und Branchen wird es noch schwerer, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen.”

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßen den Vorschlag des BMBF grundsätzlich. Auch sie fürchten aber, dass noch weniger Jugendliche eine Berufsausbildung ergreifen – wenn in einzelnen Punkten nicht nachgeschärft wird. So sprechen sich alle drei dafür aus, dass eine Validierung erst ab 25 Jahren möglich sein soll. Ansonsten drohe dem DGB zufolge die “Etablierung eines Parallelsystems” und eine “Unterminierung der Berufsausbildung”.

Geht es nach dem aktuellen Plan des BMBF, soll eine Validierung in allen dualen Ausbildungsberufen schon ab 2025 möglich sein. Den Zeitplan hält die DIHK jedoch für “äußerst ambitioniert”, der ZDH für “in hohem Maße unzumutbar”. Heute soll es eine nicht-öffentliche Anhörung der Sozialpartner zum Entwurf im Bundesbildungsministerium geben. Anna Parrisius

Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober geht eine Einladung auf Instagram herum. Shai Hoffmann, manchen noch bekannt als Darsteller in mehreren TV-Soaps, bietet Trialoge zum Nahostkonflikt in Schulen an, gemeinsam mit Jouanna Hassoun. Er ist Deutsch-Jude mit israelischen Wurzeln, sie ist als Tochter palästinensischer Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Zusammen wollen sie zeigen, dass es ein Grau zwischen allem Schwarz-Weiß-Denken gibt. Und die Schulen nehmen das Angebot dankend an. Bereits fünf Tage später haben sie 200 Anfragen. Dabei ist Shai Hoffmann gelernter Hotelfachmann und nicht etwa Pädagoge.

Die Ausbildung macht er auf Wunsch seiner Eltern, später studiert er auf dem zweiten Bildungsweg BWL. Dazwischen singt und schauspielert er, lernt Menschen kennen, die ihm neue Perspektiven zeigen. Fragt man den 41-Jährigen, woher sein Interesse an der Politik kommt, verweist er auf jene Zeit als Künstler. Dabei hätten sich ihm neue Perspektiven eröffnet und er habe gemerkt, wie er sich anders ausdrücken, seinen Horizont erweitern und “etwas bewirken” könne. Shai Hoffmann macht sich selbstständig, produziert faire Mode, arbeitet als Coach, Speaker und Moderator. Dabei lernt er die Sozialmanagerin Jouanna Hassoun kennen. Sie ist psychologische Beraterin und Gründerin des Vereins Transaidency, der Menschen in Notlagen hilft.

Hoffmann ist Enkel von Überlebenden der Shoah. Als Reaktion auf den Aufstieg der AfD und auf den Rechtsruck in der Gesellschaft fährt er seit 2017 mit einem Bus durch Deutschland. Er parkt an gut besuchten Orten und versucht, mit Menschen ins Gespräch über Demokratie zu kommen. Inzwischen ist er in einem Tinyhouse auf Rädern unterwegs. Er lädt darin zum Austausch über Palästina und Israel ein und nimmt dort auch einen Podcast auf – sein neuestes Projekt.

Mit den Trialogen möchte Hoffmann bei Schülern die Empathiefähigkeit für Menschen mit anderen Positionen stärken. Aber auch Frust über die Bildungspolitik spielt eine Rolle für sein Engagement an Schulen. Lehrkräften werde heute zu viel aufgebürdet, findet er. Sie würden mit “sinnlosen Tests” überfrachtet, anstatt die Zeit zu bekommen, auf aktuelle Anliegen der Schüler einzugehen, um bewertungsfrei über ihre Gefühlswelt sprechen zu können. Gerade im Bereich der politischen Bildung sieht Hoffmann einen großen Nachholbedarf an Schulen. Häufig werde politische Bildung fachfremd und ohne didaktisches Konzept unterrichtet.

Bereits 2019 entwickelte Hoffmann mit seiner Kollegin Hassoun daher Bildungsvideos mit Begleitmaterialien zu Israel und Palästina, unterstützt von einem Expertenrat. Als es nach dem 7. Oktober an einer Schule in Berlin-Neukölln wegen einer Palästinafahne zu Handgreiflichkeiten zwischen Schülern und einem Lehrer kommt, beschließen sie, sich noch stärker zu engagieren – mit den Trialogen.

90 Minuten verbringen er und Hassoun mit Klassen ab Stufe acht. Wichtig sei ihnen, Schülerinnen und Schülern einen Raum für ihre Emotionen zu geben. Denn gerade damit seien viele Lehrkräfte überfordert. Hoffmann findet, “dass Empathie gar nicht vermittelt” und die Migrationsgeschichte der Lernenden zu wenig berücksichtigt werde. Ein Schüler mit Familie im ehemaligen Jugoslawien oder eine Schülerin aus Syrien denkt beim Begriff Genozid nicht unbedingt an die Shoah. Andere haben Familie in Israel oder Palästina und einen davon geprägten Blick auf den Krieg.

Außerdem spielten Social Media eine wichtige Rolle. Oft könnten Schüler nicht erkennen, ob etwas wahr sei oder Fake, sagt Hoffmann. So kämen Videos zum Beispiel über TikTok in Umlauf, die das Potenzial haben, zu radikalisieren. Deshalb sei es für Lehrkräfte wichtig, auf den Plattformen zu sein, “um zu wissen, wie und warum die Schüler und Schülerinnen zu gewissen Themen argumentieren.” Das auszuhalten, sei nicht immer leicht. Hoffmann will vor den Jugendlichen aber gerade nicht verbergen, dass ihn die Debatten zum Krieg in Nahost selbst emotional anrühren. Er hält es für wichtig, ihnen zu zeigen, dass man trotzdem ins Gespräch kommen und Empathie füreinander aufbringen kann. “Ansonsten verlieren wir viele Jugendliche für die Demokratie.” Kira Münsterberg

Research.Table: Stark-Watzinger bemängelt Krisenmanagement der FU, Präsident weist sie zurück. Nach der Besetzung eines Hörsaals an der Freien Universität Berlin durch die Gruppe “Students for Free Palestine” gibt es von diversen Seiten Forderungen nach Konsequenzen. Auch die Bundesbildungsministerin meldet sich zu Wort. Mehr

Research.Table: Mindestlohn für Studierende bedeutender als BAföG. Über Reform und Erhöhung des BAföG wird derzeit viel diskutiert. Eine neue Erhebung des CHE zeigt, dass eine Anhebung des Mindestlohns mit Blick auf eine auskömmliche Studienfinanzierung wesentlich effektiver ist. Dass das so ist, ist gleichzeitig kein gutes Signal für Chancengleichheit. Mehr

Europe.Table: Schweiz und EU nähern sich an, es geht auch um Erasmus+. Die Schweiz und die EU wollen ihre Verhandlungen um ein neues Rahmenabkommen bis Ende 2024 abschließen. Das sieht eine neue Vereinbarung vor. Betroffen sind neben Bildung die Bereiche Agrar, Forschung und Energie. Mehr

Integration | “Wir müssen aufhören, Eltern die Schuld für die schlechten Leistungen ihrer Kinder zu geben.” sagt der Soziologe Aladin El-Mafaalani im Interview. Stattdessen müssten sich Bundeskanzler und Ministerpräsidenten zusammentun und Bildung zur höchsten Priorität erklären. Zeit

Deeskalation | Die Gewalt an deutschen Schulen ist rückläufig. Kommt es doch zu einem Vorfall, sollten Lehrkräfte mit Ordnungsmaßnahmen und Elterngesprächen reagieren, sagt Deeskalationstrainer und Brennpunkt-Lehrer Torsten Rheinschmitt. Zudem bräuchten sie eine gute Beziehung zu den Schülern. Spiegel

Handyverbot | Wieder mehr Bücher statt Tablets in den Schulen. So lautet der neue Kurs in Schweden. Für manche Kinder ist es das erste Mal, dass sie im Unterricht nicht digital lernen. Tagesschau

Streik | Das Streikverbot für verbeamtete Lehrkräfte bleibt bestehen. Nachdem vier Lehrkräfte wiederholt geklagt hatten, kam der Gerichtshof zu dem Urteil, dass die Maßnahmen gegen sie angemessen gewesen waren. LTO

Bildungsgerechtigkeit | Seit zehn Jahren gibt es in Hamburg das Programm “23+ Starke Schulen”. Es unterstützt Schulen in sozial benachteiligter Lage – mit wissenschaftsbasierten Programmen. Und Lernarrangements, die Schüler und Schülerinnen kognitiv, emotional und motivational ansprechen. Deutsches Schulportal

Pisa | Frontalunterricht, Bildungslücken und Panikattacken. “Ich kann mich an kaum eine Woche in diesem Jahr erinnern, in der bei mir kein Unterricht ausgefallen ist.” Drei Schülerinnen und Schüler berichten aus ihrem Schulalltag. Zeit

Bildungsrat von unten | Deutschland muss mehr in Bildung investieren. Und die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte verbessern, findet der Bildungsaktivist und ehemalige Lehrer Philipp Dehne. taz

10. Januar 2024, 13:00 bis 14:00 Uhr, Nürnberg und digital

Colloquium Performance Incentives in Education: The Role of Goal Mismatch

Anreize können für Lernende schädlich sein, wenn die Ziele nicht den jeweiligen Fähigkeiten entsprechen. Das ergab eine Feldstudie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Nun lädt das Institut ein, um die Ergebnisse vorzustellen und zu diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

11. Januar 2024, 14:30 bis 16:15 Uhr, digital

Webinar EIPC webinar: Supporting Competencies for Innovation in Mainstream Higher Education – Policy and Practice

Die Europäische Kommission lädt ein, um über die Rolle der Hochschulen im Kontext des digitalen und grünen Wandels zu diskutieren. Es soll auch darum gehen, wie die Politik sie unterstützen kann. INFOS & ANMELDUNG

16. Januar 2024, 17:30 bis 20:00 Uhr, digital

Fachreihe Ausbildung, Weiterbildung, Qualifikation – Professions- und Anforderungsprofile im Ganztag

Welche Chancen und Herausforderungen birgt der Rechtsanspruch auf Ganztag für die Kooperation von verschiedenen pädagogischen Berufsgruppen? Die GEW veranstaltet diesen Abend, um sich über die Personalentwicklung im Ganztag auszutauschen und Handlungsmöglichkeiten zu erörtern. INFOS & ANMELDUNG

18. Januar 2024, 16:30 bis 17:30 Uhr, digital

Dialogreihe Macht ChatGPT dumm? KI in der Bildung

Alle vier Wochen veranstaltet der DGB Gespräche über KI. Dieses Mal soll anhand von Praxisbeispielen und wissenschaftlichen Beiträgen der Einsatz von ChatGPT und anderer KI in der Bildung diskutiert werden. INFOS & ANMELDUNG

22. Januar 2024, 12:30 bis 13:30 Uhr, digital

Webtalk Wie Eltern auf Bildung und die berufliche Zukunft ihrer Kinder blicken – Ergebnis einer Umfrage der Körber-Stiftung

Welche Rolle spielen Eltern im Bildungskontext ihrer Kinder? Julia André von der Körber-Stiftung präsentiert die Ergebnisse der repräsentativen forsa-Umfrage “Eltern im Fokus” und diskutiert sie anschließend mit Bildungsforscherin Doris Holzberger von der TU München.

INFOS & ANMELDUNG

vielleicht haben die historisch schlechten Pisa-Ergebnisse noch ihr Übriges getan, um das Thema Bildung im hessischen Koalitionsvertrag auf den ersten Platz zu schieben. Nur wenige Bundesländer geben Bildung ein so großes Gewicht in ihren Regierungspapieren. Nicht nur diese Symbolik ist bemerkenswert, sondern auch die Vielzahl an angekündigten Maßnahmen. Mehr Personal, mehr Entlastung, mehr Sprachförderung. Nach der Lektüre des Vertrags fragt sich Holger Schleper allerdings, woher das dafür zusätzlich benötigte Personal kommen soll. Klarer ist demgegenüber eine andere Ankündigung: Das Kultusministerium bleibt in CDU-Hand. Es heißt im Koalitionsvertrag allerdings Ministerium für Bildung und Chancen.

Wenn dieser Name tatsächlich eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, könnte Hessen gleich ein zweites Problem lösen: den Lehrermangel. Deutschlandweit müsste der Beruf attraktiver werden, damit nicht nur mehr junge Menschen Lehrer werden – sondern es auch bleiben wollen. Derzeit geben zu viele Lehramtsstudierende auf, bevor sie überhaupt in einer Schule landen. Meine Kollegin Vera Kraft hat sich auf die Suche nach den Gründen gemacht.

So kurz vor Weihnachten kann man ja mal ein bisschen träumen: Wären wieder ausreichend Lehrkräfte an den Schulen, gäbe es sicher auch wieder mehr Zeit und Personal für Schul- und Unterrichtsentwicklung. Heute sind Schulleitungen zu sehr mit Bürokratie und Administration beschäftigt. Dass sie ihre Kraft besser darauf verwenden sollten, um den Unterricht an ihrer Schule zu verbessern, lesen Sie in einem neuen Stück unserer Reihe “Pisa – Wie kommen wir aus dem Tief?”.

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Dieser Newsletter ist noch nicht der letzte für dieses Jahr. Einer kommt noch vor Weihnachten. Daher sage ich für heute: Übermorgen wird’s was geben. Zweimal werden wir noch wach. Dann ist’s, heißa, Bildung.Table-Tag!

Zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren regiert in Hessen eine Koalition aus CDU und SPD – und die setzt in ihrem mehr als 200 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag Bildung an die erste Stelle. “Aus Überzeugung für beste Bildung” heißt Kapitel eins, in dem es auf etwa 15 Seiten explizit um Schulthemen geht. Die frühkindliche Bildung folgt in Kapitel zwei (“Aus Respekt für Familien und Alleinerziehende”). Nach Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Sachsen und zuletzt Bayern steht nun auch in Hessen die Bildung auf Rang eins.

“Es hat natürlich auch Signalwirkung, der Bildung in einem Koalitionsvertrag so einen prominenten Platz zu geben”, sagt Kai Maaz. Der geschäftsführende Direktor des DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt, ist überzeugt: “Wir brauchen genau das: einen breit angelegten Diskurs nicht nur in den Kultusministerien, sondern auch in den Staatskanzleien, also bei den Ministerpräsidenten.” Denn das Jahr 2023 hat mit den alarmierenden Befunden von Iglu-Studie, IQB-Bildungstrend und Pisa-Studie den Handlungsdruck für die Bildungspolitik nochmal erhöht.

Die Vielzahl der Ankündigungen legt die Messlatte für die neue hessische Regierung allerdings hoch: So stellt sie in etlichen Passagen in Aussicht, das Personal an Hessens Schulen aufzustocken, zu entlasten und zu qualifizieren.

“Wir wollen mehr Lehrerstellen an allen Schulen schaffen”, heißt es wörtlich. Und die Lehrkräfte sollen sich künftig besser als bislang ihrer Kernaufgabe, dem Unterrichten, widmen können. Denn die Koalition gibt das Ziel aus, “dass an jeder weiterführenden Schule mindestens eine IT-Supporterin oder ein IT-Supporter seinen Dienstort hat”. Diese sollen auch umliegende kleinere Grund- und Förderschulen betreuen.

Darüber hinaus stellt die schwarz-rote Koalition “weitere Stellen zur sozialpädagogischen Unterstützung an Hessens Schulen” in Aussicht. Und auch die Schulpsychologie werde ausgebaut. Die Gesamtverantwortung für die multiprofessionellen Teams trägt laut dem Papier die Schulleitung. Sie müsse auch über entsprechende Befugnisse verfügen.

Den Schulleitungen kommt damit mehr denn je eine Schlüsselrolle zu. Deshalb sollen sie in Hessen künftig stärker entlastet werden. Konkret kündigt die neue Koalition an, an Schulen mit mehr als 500 Schülern “eine Schuladministratorin oder einen Schuladministrator” einzusetzen. Und – unabhängig von ihrer Schülerzahl – sollen alle Schulen künftig eine Konrektorenstelle erhalten.

“Es ist sicher alles richtig, was da genannt wird”, sagt Maaz. Aber er hat Zweifel, ob es angesichts des Fachkräftemangels genug Personal für diese Tätigkeiten gibt. “Insofern lautet die Frage: Wie kann das System bei den gegebenen Ressourcen attraktiv genug sein, um wirklich Personal für die Bildung zu gewinnen?”

Dass die angestrebte Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen kein Selbstläufer ist, zeigt sich auch in dem Hessen-Papier. Denn die Koalitionäre kündigen an, die Ausbildung der Lehrkräfte so zu verändern, “dass diese auf die sich wandelnde Arbeit in multiprofessionellen Teams vorbereitet werden”. Und sie versprechen, eine “vereinfachte Zulassung multiprofessioneller Teams ohne Einzelfallprüfungen in Kitas und Schulen”.

Neu ist außerdem: Künftig sollen nicht nur Lehrkräfte, sondern auch sozialpädagogische Fachkräfte mobile Endgeräte erhalten – finanziert aus Landesmitteln. “Das ist eine erfreuliche Entwicklung”, sagt der GEW-Landesverband zu Table.Media.

Ansonsten nimmt die GEW Hessen den üppigen Strauß an Ankündigungen der Koalition eher vorsichtig zur Kenntnis. Es sei lobenswert, die häufig überlasteten Schulleitungen in den Blick zu nehmen. “Aber für all diese Maßnahmen gilt: Die wenig präzisen Ankündigungen lesen sich gut”, erklärte der Vorsitzende Thilo Hartmann kurz nach Bekanntwerden des Koalitionsvertrags. “Es kommt aber letztlich auf die konkrete Umsetzung an.” Und da dürfte die Seite 183 im Vertragswerk noch eine gewichtige Rolle spielen: Alle Maßnahmen des Koalitionsvertrags stehen angesichts der vielen Krisen “unter Finanzierungsvorbehalt“.

Auf die konkrete Umsetzung wird es auch bei den zahlreichen vorschulischen und schulischen Inhalten ankommen, die die neue Regierung ankündigt. Dazu zählen:

Auffällig ist: Die neue Regierung will auch die Schulautonomie stärken. Dazu sollen den Schulen “Entwicklungs- und Chancenbudgets zur eigenen innovativen Verwendung zur Verfügung” stehen. Die Mittel dafür sollen aus dem verstetigten Landesprogramm “Löwenstark” stammen sowie – man achte auf die Wortwahl – “dem vom Bund präferierten Startchancenprogramm“. Eine Formulierung, die nicht unbedingt einen reibungslosen Verhandlungsabschluss zwischen Bund und Ländern in den kommenden Wochen erwarten lässt.

Fest steht, dass das zuständige Ministerium in CDU-Hand bleibt. Ob Alexander Lorz, seit 2014 Kultusminister in Hessen, weiter an der Spitze steht, ist noch offen. Die Namen der Ministerinnen und Minister werden erst im Januar bekannt gegeben. So oder so: Kultusminister würde Lorz Stand jetzt wohl nicht bleiben. Denn aus dem Hessischen Kultusministerium soll, so steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag, das Ministerium für Bildung und Chancen werden.

Der Weg zum Lehrerberuf sollte nicht nur einladender, sondern auch professioneller gestaltet werden. Das schwingt bei den Empfehlungen des Gutachtens der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) mit. Doch mehr Studienanfänger allein können den Personalmangel an Schulen kaum lösen. Denn auf dem Weg zum Lehrer gehen – statistisch gesehen – viele verloren. Die Datenlage ist, wie die SWK selbst bemängelt, lückenhaft. Dennoch lassen sich aus den verfügbaren Zahlen und den bekannten Gründen für Studienabbrüche bereits Schlüsse ableiten, wie die Lehrerbildung verbessert werden kann.

Mehr als 50.000 Studentinnen und Studenten beginnen in Deutschland durchschnittlich jedes Jahr ein Lehramtsstudium. Bis zum Ende des Referendariats gelangen jedoch lediglich rund 28.000, wie eine Berechnung des Stifterverbands zeigt. Das entspricht einem Schwund von rund 44 Prozent. Im Detail lässt sich aus diesen Durchschnittswerten verschiedener Jahrgänge nicht herauslesen, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Zahl Studierende ihr Lehramtsstudium abbrechen. Dennoch verdeutlicht dieser Wert, wie groß die Mitverantwortung der Unis ist, das Lehrkräftedefizit aufzulösen.

Hochschulen erheben diese Zahlen zu Studienabbrüchen allerdings nur für interne Steuerungszwecke. Meist geht daraus aber nicht hervor, ob ein Student das Studium abbricht oder nur das Fach oder den Standort wechselt. Die Länder haben keine Einblicke in diese Statistiken, wie eine Umfrage von Table.Media ergab. Bereits 2016 ist ein Gesetz in Kraft getreten, das dazu verpflichtet, genauere Daten zu den Studienverläufen zu erheben. Das Statistische Bundesamt will diese Zahlen künftig in seiner Studienverlaufsstatistik aufführen. Die KMK rechnet allerdings erst ab 2025 mit Ergebnissen, wie Table.Media berichtete.

Lediglich die Zahl der Lehramtsstudierenden insgesamt liegt konkret vor. Diese ist in den vergangenen fünf Jahren in einigen Bundesländern stetig gestiegen. In Bremen, Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Saarland gab es dagegen im Wintersemester 2022/23 weniger Studierende als noch vor fünf Jahren. Das geht aus den Antworten der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die Table.Media exklusiv vorliegt. Bei den Studienanfängern gab es ebenfalls einen Rückgang.

Ulrich Heublein kann aufgrund dieser fehlenden Daten nur mit Schätzungen arbeiten. Er forscht am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) zum Umfang und zu den Motiven von Studienabbrüchen. In seinen Modellen vergleicht er die Zahl der Studienanfänger mit denen der Exmatrikulation einige Semester später. Für den Bachelor ergibt sich daraus eine Abbruchquote von rund zehn Prozent, für den Master von rund 16 Prozent. Bei Lehramtsstudenten im Bachelor liegt die Zahl der Abbrüche damit unter dem Durchschnitt von 28 Prozent, im Master seien 15 bis 20 Prozent Abbruchquote auch in anderen Studiengängen normal.

Den reellen Schwund an Lehramtsstudierenden drücken diese Abbruchquoten allerdings nicht aus. Denn in dieser Statistik zählt nur als Abbrecher, wer die Uni ganz ohne Abschluss verlässt, sagt Heublein. Wenn etwa eine Mathe-Lehramtsstudentin zu einem Bachelor in Maschinenbau wechselt, zählt sie nicht als Abbrecherin.

Sechs Motive, warum sie die Universität verlassen, nannten Studienabbrecher aus Lehramtsstudiengängen in repräsentativen Befragungen des DZHW. Am häufigsten (etwa 25 Prozent) brechen junge Erwachsene Heublein zufolge ihr Studium ab, weil sie Schwierigkeiten haben, die Studienanforderungen zu erfüllen. Jeder Fünfte beendet das Studium, weil er sich in der akademischen Welt nicht wohlfühlt und sich nach einer praktischen Tätigkeit sehnt.

Ähnlich häufig führt aber auch mangelnde Studienmotivation zu einem Abbruch. “Für diese Studenten ist bezeichnend, dass ihre Studienerwartungen in hohem Maße enttäuscht wurden oder ihr Fachinteresse nachgelassen hat”, sagt Heublein. Motivationsprobleme spielen besonders bei den geisteswissenschaftlichen Fächern eine große Rolle; bei den MINT-Fächern geben Studierende dagegen häufiger wegen Leistungsproblemen auf.

Diese Gründe finden sich bei Studenten anderer Disziplinen ähnlich oft. Interessant ist jedoch, dass die Studienbedingungen von Lehramtsstudierenden laut Heublein “überproportional häufig” (etwa zehn Prozent) als entscheidend für den Abbruch genannt wurden. Das liegt insbesondere an einer unzureichenden Studienorganisation an den Hochschulen, sagt Heublein. Bei bestimmten Lehramtskombinationen seien die Fächer oft an verschiedenen Fakultäten angesiedelt und zu wenig koordiniert. Weitere wichtige Motive für den Studienabbruch seien entweder persönliche Gründe wie Krankheit oder Geldsorgen.

Damit mehr Studierende ihr Studium erfolgreich beenden, sollte man deshalb zum einen bei den Studierenden und zum anderen beim Studium ansetzen. “Studienabbrüche sind vor allem ein Problem fehlender Passung”, sagt Heublein. Die Diskrepanz sei zu groß zwischen individueller Studienvorbereitung und Studienverhalten auf der einen Seite und den institutionellen Bedingungen und Studienanforderungen auf der anderen Seite.

Heublein plädiert für Self-Assessments vor dem Studium, die nicht selektieren, sondern vor allem der besseren Selbsteinschätzung der Studierenden dienen sollen. “Der beste Studienabbruch ist der, der bereits vor dem Studium passiert.” Außerdem könnten verpflichtende Beratungsangebote während des Studiums zur Selbstreflexion des eigenen Studienverhaltens und mehr Studienmotivation führen.

Ein besseres Erwartungsmanagement ist folglich wichtig. Teils seien die Erwartungen der Studierenden aber vollkommen berechtigt, und es ist die Gestaltung des Studiums, die man anpassen muss, sagt Bettina Jorzik. Sie ist Programmleiterin für die Bereiche Hochschullehre, Lehrkräftebildung und Diversität beim Stifterverband und hat kürzlich 75 Maßnahmen vorgeschlagen, um die Lehrerbildung zu verbessern.

“Die Klage über unzureichenden Praxisbezug ist notorisch”, so Jorzik. Zwar habe sich der Praxisanteil in den vergangenen Jahrzehnten stark erhöht hat, aber er sei zu wenig verknüpft mit den theoretischen Studieninhalten. Statt Praxis und Theorie gegeneinander auszuspielen, müsse man das Fachwissen so komponieren, dass es Studierenden als Fundament für den Schulalltag dient. Außerdem müsse die Lehrerbildung durchlässiger werden und eine breitere Zielgruppe ansprechen.

Die Verantwortung liegt somit nicht bei den Universitäten allein, sondern umfasst die gesamte Lehrerbildung. Denn selbst ein Fünftel derjenigen, die das Lehramtsstudium beendet haben, beginnt nicht direkt das Referendariat, wie eine neue Studie des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe zeigt.

Diese Daten aus Schulleitungsstudien von Cornelsen lassen aufhorchen:

Die Zahlen aus den Jahren 2022 und 2023 zeigen, vor welch großen Herausforderungen Schulleitungen heute stehen, mit welchen Beschränkungen sie umgehen müssen, welches Potenzial sie aber auch haben. Darum ist es auch kein Zufall, dass wenige Tage nach der Veröffentlichung der Pisa-Studie eine gemeinsame Veranstaltung von Robert Bosch Stiftung, Wübben Stiftung und Cornelsen die Rolle von Schulleitungen in den Fokus gerückt hat.

Klaus Hurrelmann, der die Cornelsen-Studie 2023 als Senior Expert am Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie wissenschaftlich begleitet hat, hält es gerade jetzt für wichtig, Schulleitungen zu stärken: “Ich sehe den eigentlichen Grund für die Bildungsmisere darin, dass wir das Bildungssystem falsch steuern.” Schulleiterinnen und Schulleiter müssen mehr Verantwortung übertragen bekommen, denn sie hätten “die zurzeit wichtigste Rolle im deutschen Schulsystem inne”. Von ihnen hinge die Qualität der gesamten schulischen Arbeit ab.

Die Pisa-Studie scheint dem Bildungs- und Sozialforscher recht zu geben: Laut Pisa erreichen Schüler an Schulen, denen eine größere Autonomie zugestanden wird, bessere Ergebnisse. Allerdings, so heißt es weiter in dem Bericht, sind die Erfolge nur dann höher, wenn Bildungsbehörden und Schulen sich mit mehr Schulautonomie auch auf Mechanismen zur Qualitätssicherung verständigt haben. Dazu zählen zum Beispiel:

Ein Problem dabei ist allerdings: Die meisten Schulleiter sind in Deutschland gar nicht dafür ausgebildet, solche Prozesse zu steuern. Wie der “Schulleitungsmonitor Deutschland” der Wübben Stiftung zeigt, hat jede zweite Schulleitung keine formale Qualifikation an einem Landesinstitut absolviert, und kaum jemand kann eine Weiterbildung an einer Hochschule vorweisen.

Einigen Schulleitern gelingen dennoch erfolgreiche Schulentwicklungsprozesse. Hurrelmann spricht hier von 20 bis 30 Prozent “Naturtalenten”. Der Bildungsforscher Pierre Tulowitzki, der seit vielen Jahren zu Schulleitungshandeln forscht und Autor des Schulleitungsmonitors der Wübben Stiftung ist, nennt sie “engagierte Amateure” und mahnt an, deutlich mehr in ihre Qualifizierung zu investieren.

Fehlt sie, kann der Schulleitungsposten schnell zu Überforderung und Überlastung führen. 95 Prozent der Schulleitungen gaben im Deutschen Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung 2022 an, dass ihre Arbeitsbelastung hoch oder sehr hoch sei. Für viele ist sie wohl auch zu hoch. Jedenfalls denkt jeder vierte Schulleiter laut dem Schulleitungsmonitor darüber nach, die eigene Schule zu verlassen. Ein Zuwachs um acht Prozentpunkte innerhalb von drei Jahren. Als Grund für den Wechselwunsch nannten 48 Prozent der Schulleitungen mangelnde Unterstützung.

Eine fatale Entwicklung, denn schon jetzt haben etwa fünf Prozent aller Schulen in Deutschland keine Leitung oder nur eine Interimsleitung. Das hat zum Schuljahresbeginn eine Spiegel-Abfrage in den Ländern ergeben. Dabei ist der Personalmangel höchst ungleich verteilt: An weiterführenden Schulen sind nach Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland im Schnitt 4,3 Prozent der Schulleitungsposten vakant, an Grundschulen sind es 7,3 Prozent. Tendenz steigend.

Bezieht man in die Rechnung die Stellvertreter mit ein, gibt es laut dem Deutschen Schulbarometer sogar an 25 Prozent aller Schulen Lücken. Und je schwieriger die soziale Lage der Schule ist, desto größer sind die Vakanzen. Dagmar Wolf, die den Bereich Bildung bei der Robert Bosch Stiftung leitet, sagt daher: “Wir brauchen mehr Incentives für Schulleitungen.”

Dazu zählt auch die Schulautonomie. Doch der Ist-Zustand ist davon noch weit entfernt: Laut der Cornelsen-Schulleitungsstudie fehlt es in Deutschland meist an dem nötigen Spielraum: 91 Prozent der Schulleitungen finden, dass die Befugnisse zur Ausgestaltung der schulischen Bildung auf der Einzelschulebene liegen sollten. Zwei Jahre zuvor sagten das noch 77 Prozent. 57 Prozent der Schulleitungen sehen sich aber bei der Umsetzung der für sie zentralen Themen fremdgesteuert.

Dabei sieht Pierre Tulowitzki in den Schulleitungen großes Potenzial: “Mir scheint es umsetzbar, dass Schulleitungen für das Personal vor Ort Dienstvorgesetzte sind und dass sie Budget-Autonomie haben. Eine Schule muss selbst entscheiden können, ob sie Ressourcen in Leseförderung steckt oder finanzielle Mittel für Dienst-Laptops verwendet.” Mit einer stärkeren Autonomie müsse allerdings auch eine Rechenschaftspflicht verknüpft sein. Schulleitung und Schulaufsicht müssten gemeinsam erarbeiten, wo eine Schule hin will, was sie dafür braucht und wie sie das Erreichen der Ziele misst. Voraussetzungen dafür seien Freiheit, Grundvertrauen und eine Unterstützungsperspektive durch die Schulaufsicht.

Dabei sei der Grad der Unterstützung individuell verschieden, betonte Dagmar Wolf: “Manche Schule ist überfordert mit der Freiheit und braucht mehr Unterstützung als eine andere.” Es brauche dafür auch einen verbindlichen Handlungsrahmen für Schulverwaltung und Schulaufsicht. Auch ihre Aufgaben sollten klar definiert sein. Was konkret heißt: Weg von einer Kontrollinstanz, hin zu einem Partner.

“Ziel ist die Ertüchtigung und Ermächtigung der Schulen als pädagogische Dienstleistungsorganisationen”, beschreibt es Hurrelmann. Und Schulleiter sollten zu “pädagogischen Chief Executive Officers” werden. Dass sie das können, hätten sie in der Corona-Pandemie bewiesen. Und dass es genau darauf jetzt ankommt, zeigen die Pisa-Ergebnisse.

Wer bei der Azubi-Suche auf Praktika oder Veranstaltungen setzt, findet eher Nachwuchs, als Betriebe, die ihre Lehrstellen vor allem der Arbeitsagentur melden oder über Social Media ausschreiben. Zu dem Schluss kommen Wissenschaftler des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Sie haben Angaben von rund 1.600 Ausbildungsbetrieben aus dem Jahr 2022 ausgewertet. Zwar erhielten Betriebe, die vor allem Praktika oder Veranstaltungen zur Nachwuchssuche nutzten, weniger Bewerbungen. Sie konnten ihre Stellen dann aber eher besetzen – sprich: Es bewarben sich die Richtigen.

Im Schnitt nutzten Betriebe laut Untersuchung fünf bis sechs unterschiedliche Wege, um Lehrlinge zu gewinnen. Favorit war für 75 Prozent die Meldung an die örtliche Arbeits- oder Jugendagentur. Ein Betriebspraktikum nutzten 70 Prozent. Zwei von fünf Betrieben setzen auf indirekte Ansprache wie Anzeigen oder Werbung. Nur jeder fünfte Betrieb konzentrierte sich auf direkte Wege (Praktika, Veranstaltungen).

Dass direkte Rekrutierungsmaßnahmen das Zustandekommen eines Lehrvertrags wahrscheinlicher machen, führen die Forscher auf den persönlichen Kontakt zurück. Betriebe und Jugendliche könnten eher sehen, ob sie zusammenpassen. Erfolgversprechend seien auch digitale Veranstaltungen. Bei der Generation Z könnten sie sogar mehr Anklang finden als analoge Events.

Das BIBB veröffentlichte die Untersuchung gleichzeitig zu seiner Analyse zum Ausbildungsmarkt. Wie schon die Bundesagentur für Arbeit (BA) konstatiert auch das BIBB: Passungsprobleme haben zugenommen. Unbesetzt blieben demnach 73.400 Ausbildungsstellen. Das waren 13,4 Prozent des betrieblichen Angebots, ein neuer Höchstwert. Gleichzeitig fanden 11,5 Prozent der Jugendlichen (63.700) keine Lehrstelle und wollten von der BA weiterhin vermittelt werden.

Lesen Sie auch: Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt wachsen

Regional ist die Lage unterschiedlich: In einigen Regionen gab es vor allem Betriebe, die bei der Nachwuchssuche leer ausgehen. In anderen Regionen hatten eher die Jugendlichen das Nachsehen. Es gibt aber auch Bezirke, in denen sowohl viele Betriebe als auch viele Jugendliche keinen Erfolg bei der Suche haben. Stark von diesen Passungsproblemen betroffen waren Potsdam, Oberhausen und Lübeck. Mehr Mobilität der Jugendlichen könnte hier helfen. Aber, konstatiert das BIBB, gerade die Jugendlichen, die mobil sind, interessieren sich für Berufe, in denen es gar keinen Bewerbermangel gibt.

Wichtig ist daher auch der Blick auf die Berufe. Große Nachwuchsprobleme haben das Lebensmittelhandwerk und das Baugewerbe. Bei Klempnern und Fleischern etwa betrug die Quote unbesetzter Stellen 40 Prozent, mehr als noch 2022. Anna Parrisius

Bei der Nutzung von ChatGPT an Schulen stehen empfindliche Einschränkungen bevor. Künftig müssen Eltern ihr Einverständnis erklären, wenn Schüler unter 16 Jahren die Künstliche Intelligenz im Unterricht nutzen. So wollen es die Geschäftsbedingungen von OpenAI, die sich im November geändert haben. Nur zwei von 16 Bundesländern stellen ChatGPT ohne Restriktionen allen Lehrkräften und Schulen zur Verfügung. Mecklenburg-Vorpommern seit September und ab Februar 2024 Rheinland-Pfalz. Das Tool hält der Hamburger Dienstleister Fobizz per Landeslizenz bereit.

Die betroffenen Länder, der Anbieter Fobizz und auch Schulen zeigten sich auf Anfrage von Table.Media von der Änderung überrascht. Rheinland-Pfalz teilte mit, “zu jeder Zeit die Rechte der Betroffenen” wahren zu wollen. Konkret verbieten die neuen Geschäftsbedingungen von OpenAI es Anbietern wie Fobizz, “Minderjährigen die Nutzung unserer Dienste ohne die Einwilligung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten zu ermöglichen“. Minderjährige im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung gelten in der Regel Jugendliche unter 16.

Die neuen Geschäftsbedingungen bedeuten einen gravierenden Eingriff. Table.Media sprach mit Schulleitern in den betroffenen Ländern. Sie sagten, es bedeute erheblichen Aufwand, von allen Eltern die Einstimmung einzuholen. In der Regel benutzten Schüler ab 13 das Tool im Unterricht – zusammen mit den Lehrkräften. Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern, der Vorreiter in Deutschland bei der Bereitstellung von ChatGPT über Fobizz, kannte die neue Lage zunächst nicht – und passte sich ihr flugs an.

Das Tool stehe seit September zur Fortbildung für Lehrkräfte zur Verfügung, sagte ein Sprecher von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke). “Das heißt, die Nutzung von ChatGPT ist nur für die Lehrkräfte vorgesehen“, führte er aus. “Wenn Schulen mit Schülerinnen und Schülern mit der Software arbeiten, müssen sie sicherstellen, dass die Nutzungsbestimmungen eingehalten werden.” Auf deutsch: das Ministerium legt die Verantwortung in die Verantwortung von Schulen und Lehrkräften.

Auch das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz wusste zunächst von nichts. Es teilte mit, dass derzeit eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werde, die auch die Altersfrage thematisiere. Vor der “Produktivschaltung der Plattform” würden Lehrkräfte konkrete Hinweise und Vorgaben zur Nutzung von Fobizz bekommen. Dies geschehe, so die Sprecherin, “gegebenenfalls” auch zum Thema Zustimmung der Eltern.

Auf Anfrage beim Datenschutzbeauftragten des Landes hieß es, Dieter Kugelmann habe noch keine Kenntnis von den Verträgen zwischen Ministerium, Fobizz und OpenAI. Kugelmann ließ mitteilen, dass er diese Verträge aber prüfen werde. “Die Verarbeitung von Daten von Schüler:innen wird der LfDI kritisch in den angestrebten Gesprächen mit dem Bildungsministerium thematisieren“, sagte eine Sprecherin Table.Media.

Die Geschäftsführerin des Anbieters Fobizz, Diana Knodel, teilte Table.Media unterdessen mit: “Sollten sich aufgrund veränderter Bestimmungen Dinge ändern und eine OpenAI-Nutzung nicht mehr möglich sein, müssen wir selbstverständlich nach anderen Lösungen schauen.” Der Leipziger IT- und Internet-Spezialist von Spirit Legal, Peter Hense, wies auf die ungeklärten Sach- und Altersfragen bei der ChatGPT-Nutzung an Schulen. Er stellte die Praxis von OpenAI infrage. “Die willkürliche Modifizierung der Geschäftsbedingungen durch OpenAI offenbart tiefgreifende Defizite im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes des Anbieters“, sagte Hense Table.Media. “Solche Klauseln, bekannt als CMA-Klauseln (Cover My Ass), dienen dem Unternehmen als potenzielle Ausflucht in Streitfällen.” Christian Füller

Die Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden sind im Jahr 2022 auf 176,3 Milliarden Euro gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 5,3 Prozent. Das geht aus dem Bildungsfinanzbericht 2023 hervor, den das Statistische Bundesamt Ende vergangener Woche vorgestellt hat. Rund die Hälfte des Geldes – 87,5 Milliarden Euro – ist in Schulen geflossen. Etwas mehr als ein Viertel der Bildungsausgaben – 40,5 Milliarden Euro – entfielen auf die Kindertagesbetreuung, und 35,4 Milliarden Euro gingen an Hochschulen.

Rein rechnerisch entfallen damit auf jeden Einwohner 2.090 Euro, bezogen auf die unter 30-Jährigen sind es 6.940 Euro. Der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag wie schon 2021 bei 4,6 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es noch 4,8 Prozent. Zwei Drittel der Bildungsausgaben stemmen die Landeshaushalte. Aus den Ländern kommen 122 Milliarden Euro für Bildung, davon 68,2 Milliarden Euro für Schulen. Die Gemeinden zahlen für Bildung 41,8 Milliarden Euro, davon 41 Prozent für Schulen. Der Bund hat im vergangenen Jahr 12,5 Milliarden Euro gezahlt. Dabei kommt aber nur ein kleiner Teil bei den Schulen an – im Wesentlichen für den Digitalpakt I.

Im Ländervergleich und in Relation zur Bevölkerung geben die drei Stadtstaaten am meisten Geld für die Bildung aus, wobei Berlin ganz vorn steht. Am niedrigsten sind die Ausgaben in Relation zu den unter 30-Jährigen im Saarland, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz als Schlusslicht. Dabei ist die Spanne enorm: Während Berlin 8.412 Euro pro Person unter 30 Jahren ausgegeben hat, betrug die Summe in Rheinland-Pfalz 5.727 Euro.

Im internationalen Vergleich gibt Deutschland für die Bildung mehr Geld aus als der Schnitt der OECD-Staaten – das hat schon die OECD-Studie “Bildung auf einen Blick” von September 2023 gezeigt. Aber gemessen am BIP liegt Deutschland mit 4,6 Prozent unter dem OECD-Durchschnittswert von 5,1 Prozent.

Auch beim Anteil der Bildungsausgaben an den öffentlichen Ausgaben schneidet Deutschland unterdurchschnittlich ab. Während der Anteil im OECD-Schnitt bei 10 Prozent liegt, sind es in Deutschland nur 8,9 Prozent. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich in Deutschland die Wirtschaft im Rahmen der dualen Ausbildung stark an der beruflichen Bildung beteiligt. In anderen Ländern findet berufliche Bildung stärker an öffentlichen Schulen statt. Annette Kuhn

Durch Mentoring schaffen es mehr stark benachteiligte Jugendliche in eine Ausbildung. Das zeigt eine neue Feldstudie, an der unter anderem Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, mitwirkte.

Untersucht haben die Forscher den Effekt von “Rock Your Life“, einem der größten Mentoring-Programme für Jugendliche in Deutschland. An über 50 Standorten begleiten dabei Studierende Acht- und Neuntklässler von Hauptschulen und ähnlichen Schulformen in benachteiligten Stadtvierteln. Etwa alle zwei Wochen treffen die Mentoren die Schüler, um sie in Schule und Familie zu unterstützen. Und, das ist das ausdrückliche Ziel, um ihnen den Übergang in einen Beruf zu erleichtern.

Die Studie zeigt nun: Drei Jahre nach Programmstart haben es 56 Prozent der Jugendlichen in eine Lehre geschafft. In der Kontrollgruppe ohne Mentoring waren es nur 27 Prozent.

Das lag vor allem daran, dass die Jugendlichen mit Mentor an ihrer Seite eher eine Lehre ergriffen, anstatt weiter zur Schule zu gehen. Zu begrüßen sei das, da ein weiterer Schulbesuch bei den stark benachteiligten Jugendlichen in der Studie “in der sehr überwiegenden Anzahl der Fälle ein Verweilen in einem Übergangssystem mit unklaren Erfolgsaussichten” bedeute, sagte Studienautor Sven Resnjanskij von der Uni Erfurt, Table.Media. Die Jugendlichen mit Mentor wurden zudem weniger häufig arbeitslos als die Jugendlichen der Kontrollgruppe.

Gründe für den Erfolg sehen die Autoren in einer Verbesserung der Schulleistung – nach einem Jahr ging die Mathenote bei den begleiteten Schülern um 0,8 Notenschritte nach oben -, in einer besseren Kenntnis der eigenen beruflichen Ambitionen und einer realistischeren Selbsteinschätzung. So trauten sich die Jugendlichen seltener ein Studium zu – waren mit ihrer Situation dann aber eher zufrieden. Jene, die eine Lehre begannen, ließen sich zudem in Berufen ausbilden, die einen höheren Verdienst versprechen und weniger von Automatisierung bedroht sind. Das war bei der Kontrollgruppe weniger der Fall.

Die positiven Effekte konnte die Studie jedoch nur für stark benachteiligte Jugendliche nachweisen. Gemeint sind damit Schüler, die von zu Hause wenig Unterstützung erwarten können. Das sehen die Wissenschaftler erfüllt, wenn die Eltern nicht studiert haben oder alleinerziehend sind und weniger als 25 Bücher besitzen. Oder wenn die Schüler nach Deutschland migriert sind. Die Studie empfiehlt, Mentoring-Programme auf diese jungen Menschen zu fokussieren. Dann könnte der zu erwartende individuelle Zuwachs des Lebenseinkommens der Jugendlichen gegenüber den Kosten des Programms besonders hoch sein. Die Forscher schreiben: “Grobe Kalkulationen ergeben ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 18:1“. Anna Parrisius

Die Entscheider in Deutschland erwarten von der Bundesregierung in der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit besonders viel in der Digitalpolitik und in der Bildung. Mehr als drei Viertel der Befragten wünschen sich, “dass die Bundesregierung in den letzten beiden Jahren der aktuellen Legislaturperiode noch besondere Anstrengungen unternimmt”. In der Digitalpolitik hegen 78 Prozent die Hoffnung auf mehr Engagement, in der Bildungspolitik 77 Prozent. Das zeigt eine Umfrage von Table.Media unter Interessenvertretern, die beim Bundestag registriert sind.

Allerdings sind die Befragten nicht sehr hoffnungsvoll, dass die Bundesregierung die Digitalpolitik wirklich ernst nimmt. Nur 19 Prozent glauben, dass es zu einer Verbesserung in der KI- und Datenpolitik kommt, 17 Prozent erwarten eine Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das ist womöglich auch Ausdruck der ausgesprochen zögerlichen Haltung des Bildungsministeriums zum Digitalpakt II und zu Künstlicher Intelligenz. Beim Digitalausbau gestehen nur 0,6 Prozent der befragten Entscheider der Regierung hohe Kompetenz zu. Bei der Bildung sehen sie zur Halbzeit, wie berichtet, eine hohe Lösungskompetenz nur bei 0,8 Prozent.

Die Zukunft von Digitalpakt und Künstlicher Intelligenz in der Bildung sind Gegenstand heftigen Streits sowohl in der Ampel-Koalition als auch zwischen Bund und Ländern. Die Gelder aus dem Digitalpakt I sind auch deswegen so quälend langsam abgeflossen, weil es eine Vielzahl bürokratischer Hindernisse bei der Beantragung und Ausschreibung von digitalen Endgeräten und Anwendungen gibt. Die Bundesregierung, allen voran die FDP, hatte versprochen, die bürokratischen Prozeduren zu beschleunigen und zu vereinfachen. Tatsächlich wünschen sich 77 Prozent der Interessenvertreter im Bundestag Bürokratieabbau. Aber nur 16 Prozent glauben, dass er wirklich kommt. cif/fl

Das Bundesbildungsministerium (BMBF) möchte Menschen ohne Abschluss, die schon länger in einem dualen Ausbildungsberuf arbeiten, ermöglichen, sich ihr erworbenes Können bescheinigen zu lassen. Ziel ist, dass “in Zeiten großer Fachkräfteengpässe alle vorhandenen Potenziale aktiviert werden”. Das geht aus einem Referentenentwurf des Ministeriums für ein Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz (BVaDiG) hervor (zum Download). Es ist Teil der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung des BMBF.

Interessant ist eine Validierung etwa für Ungelernte, für die eine Ausbildung nicht mehr infrage kommt, für Quereinsteiger sowie für Migranten und Geflüchtete, deren Abschluss nicht anerkannt wird oder die keinen Berufsabschluss haben. Den Arbeitskräften kann die Kompetenzbescheinigung mehr Arbeitsmarktchancen verschaffen und Unternehmen mehr Sicherheit über die Fähigkeiten der Personen geben, so die Idee.

Von den Sozialpartnern kommt jedoch Kritik am Plan des BMBF. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA) lehnt eine gesetzliche Normierung grundsätzlich ab. Das Verfahren sei zeitaufwendig und teuer und schon jetzt sei die Zahl der Prüfer knapp. Gleichzeitig blieben Absolventen des neuen Verfahrens formal unqualifiziert. “Ein echter Mehrwert ist nicht erkennbar”, heißt es in der Stellungnahme der BDA. Stattdessen könne die neue Regelung den Trend verstärken, dass Jugendliche lieber jobben, als eine Berufsausbildung zu machen. “Für viele Unternehmen und Branchen wird es noch schwerer, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen.”

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßen den Vorschlag des BMBF grundsätzlich. Auch sie fürchten aber, dass noch weniger Jugendliche eine Berufsausbildung ergreifen – wenn in einzelnen Punkten nicht nachgeschärft wird. So sprechen sich alle drei dafür aus, dass eine Validierung erst ab 25 Jahren möglich sein soll. Ansonsten drohe dem DGB zufolge die “Etablierung eines Parallelsystems” und eine “Unterminierung der Berufsausbildung”.

Geht es nach dem aktuellen Plan des BMBF, soll eine Validierung in allen dualen Ausbildungsberufen schon ab 2025 möglich sein. Den Zeitplan hält die DIHK jedoch für “äußerst ambitioniert”, der ZDH für “in hohem Maße unzumutbar”. Heute soll es eine nicht-öffentliche Anhörung der Sozialpartner zum Entwurf im Bundesbildungsministerium geben. Anna Parrisius