im heutigen Briefing geht es unter anderem um die Kungelei zwischen Schulministerien und dem Stark-Verlag. Ja, genau! Der Verlag mit den knallroten Übungsheften, die Eltern für teures Geld kaufen können, damit die Kinder das Abitur bestehen.

Eine Recherche von FragDenStaat offenbart, dass viele Bundesländer ihre Altklausuren lieber verscherbeln, statt Schüler kostenlos darauf zugreifen zu lassen. Für den Stark-Verlag ist es ein lohnenswertes Geschäftsmodell, die Ministerien verdienen mit und arme Familien? Die haben eben Pech gehabt. Mein Kollege Torben Bennink berichtet.

Geschäfte wittern auch deutsche Bildungsanbieter, wenn sie an Afrika denken. Der europäische Markt sei vielerorts gesättigt, also wandert der Blick gen Süden, wo Profite locken. Millionen potenzielle Kunden, aber auch niedrige Bildungsausgaben und Stromausfälle: Lars-Thorben Niggehoff analysiert Strategien und Stolperfallen.

Wir stellen Ihnen außerdem Jörg Freese vom Deutschen Landkreistag vor. Er steckt die Rolle der Kommunen in der Bildungspolitik ab: nicht nur Geldgeber, auch Sparringpartner. Und wir schauen nach NRW, wo gerade wieder über hybriden Schulunterricht diskutiert wird. Christian Füller hat dafür mit Jonathan Bork gesprochen. Er ist elf Jahre alt, hochbegabt und trifft sich demnächst mit dem Vorsitzenden des NRW-Bildungsausschusses.

Er hat eine Mission. Seien Sie gespannt.

Haben Sie Hinweise, Kritik oder Lob? Wir freuen uns jederzeit über eine Nachricht an bildung@table.media. Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

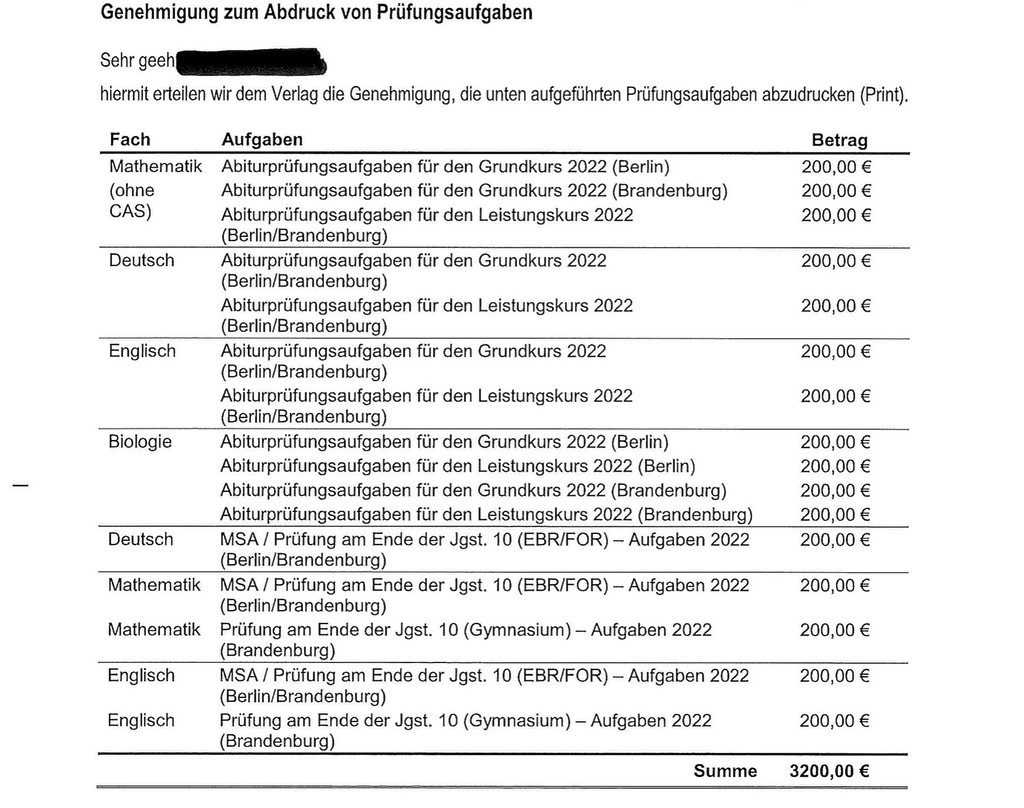

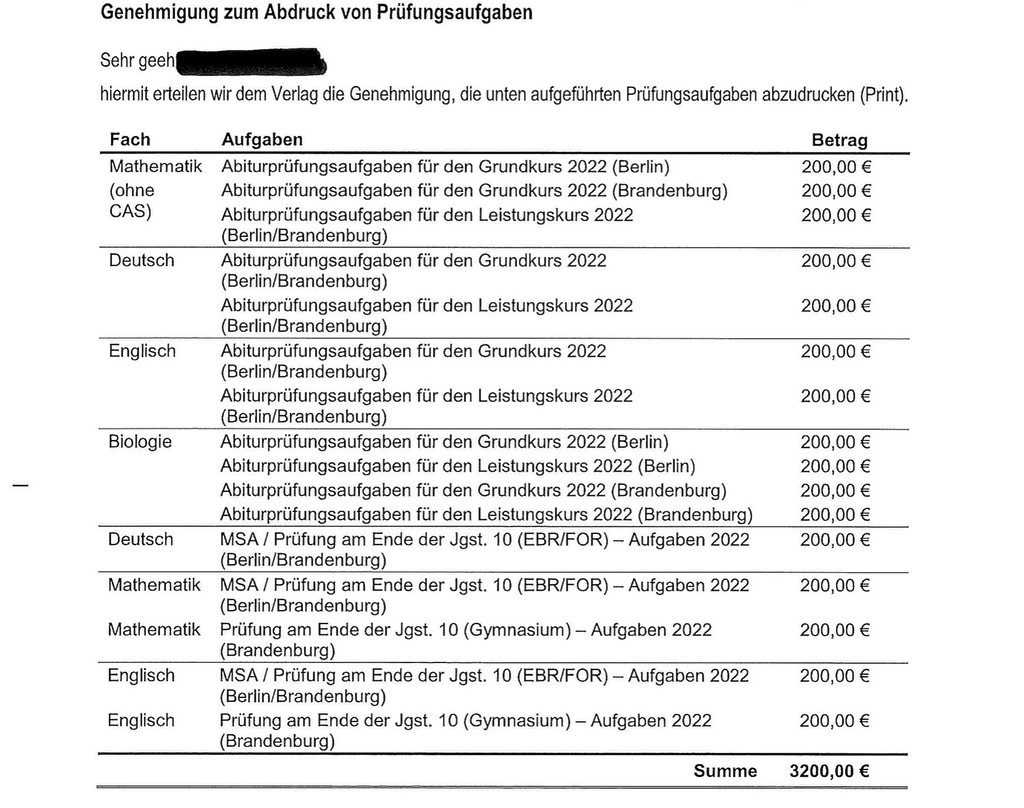

Altklausuren helfen Abiturienten, sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Doch viele Kultusministerien hüten die Abi-Aufgaben wie einen Schatz. Schüler haben oft keinen Zugriff. Stattdessen machen die Ministerien mit dem Stark-Verlag Geschäfte, wie eine Recherche von FragDenStaat und Wikimedia Deutschland offenbart.

Für die Kampagne “Verschlusssache Prüfung” haben die beiden NGOs – per Anfrage über die Informationsfreiheitsgesetze – bei den Ministerien angeklopft. Table.Media und die Süddeutsche Zeitung konnten das Recherchematerial vor Veröffentlichung exklusiv auswerten. In vielen Bundesländern, das zeigt die Abfrage, können Eltern und Schüler die Aufgaben, die mit Steuergeld erstellt wurden, nicht einfach benutzen. Stattdessen müssen sie teure Übungshefte beim Stark-Verlag kaufen – Kostenpunkt: bis zu 15 Euro pro Heft.

Dass sie ihre schützende Hand über alte Abschlussaufgaben halten, rechtfertigen die Ministerien damit, dass sie für große Teile der Prüfungen keine Urheberrechte besitzen würden. “Das halte ich für eine Ausrede. Die zugrundeliegenden Materialien sind oft schon online auffindbar und könnten verlinkt werden”, sagt Max Kronmüller, der die Kampagne für FragDenStaat leitet. GEW-Schulexpertin Anja Bensinger-Stolze weist darauf hin, dass in Niedersachsen das Argument des Urheberrechts offenbar keine Rolle spielt.

Wie sich Schüler auf die Abschlussprüfungen vorbereiten können, hängt davon ab, in welchem Bundesland sie zur Schule gehen. Und davon, was das Portemonnaie ihrer Eltern hergibt. Denn ihnen bleibt häufig nur, die roten Übungsheftchen aus dem Stark-Verlag zu kaufen. Dafür müssen sie bis zu 15 Euro pro Heft auf den Tisch legen. Das kann sich nicht jede Familie leisten – schon gar nicht für vier oder fünf Fächer.

“Der Eiertanz, den die Länder aufführen, ist ein kleines, aber bezeichnendes Beispiel dafür, warum Chancengleichheit und Bildungserfolg in Deutschland bis heute an den sozialen Status der Familien gekoppelt ist”, sagt Gewerkschafterin Bensinger-Stolze. “Schüler*innen aus einkommensstarken Familien sind im Vorteil”, ergänzt Lilli Iliev von Wikimedia.

Die Verträge, die Table.Media einsehen konnte, zeigen, wie die Länder und Stark zusammenarbeiten (Download). Der Verlag äußerte sich auf Anfrage nicht.

Die Ministerien pochen darauf, dass die Eltern am Ende die Entscheidung treffen. “Ein Kauf bei privaten Verlagen ist weder für Schüler, die das Abitur ablegen, noch den Realschulabschluss anstreben, notwendig”, heißt es etwa aus Sachsen-Anhalt.

Das sei eine “private Kaufentscheidung, die von uns nicht bewertet wird”, ergänzt das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz. Alte Abiturklausuren würden außerdem über den Aufgabenpool der Länder veröffentlicht: “Hier finden die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von Abituraufgaben, die seit 2017 verwendet wurden”, erklärt ein Sprecher.

Kronmüller geht das nicht weit genug. Die Ministerien müssten dafür sorgen, dass Schüler aller Schulformen unkompliziert an die Unterlagen kommen, die sie brauchen. “Wir reden hier von öffentlich finanzierten Dokumenten. Daher sollten sie auch öffentliche Güter sein.”

FragDenStaat und Wikimedia Deutschland planen, eigene Verträge mit den Ländern zu schließen und die Dokumente online zu veröffentlichen – damit nicht länger das Portemonnaie der Eltern darüber entscheidet, wie sich Schüler auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten können. Torben Bennink

Weihnachten war gerade vorbei, als die Klett-Gruppe – das Unternehmen, zu dem auch der altehrwürdige Schulbuchverlag gehört – verkündete, auf dem afrikanischen Kontinent expandieren zu wollen. Vorstandsmitglied Christian Döttinger schilderte dem Handelsblatt, dass es vor allem um den Betrieb von Kitas und Schulen sowie von Fernschulen gehen solle. Nach großen Plänen klang das.

Auf Nachfrage von Table.Media heißt es bei dem Stuttgarter Unternehmen allerdings, dass man erst am Anfang stehe. “Wir sind gerade dabei, uns ein Bild vom afrikanischen Bildungsmarkt zu verschaffen”, erklärt eine Unternehmenssprecherin. Spruchreife Ergebnisse dürfte es erst in ein bis zwei Jahren geben. Von Euphorie ist nichts mehr zu spüren.

Hat die Attraktivität des afrikanischen Marktes in den vergangenen drei Monaten etwa abgenommen? Unwahrscheinlich, wenn man Peter Pfaffe Glauben schenkt. Pfaffe arbeitet für iMove, eine Initiative des Bundesbildungsministeriums, die deutsche Bildungsanbietern bei der Expansion ins Ausland unterstützen soll und die im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) angesiedelt ist. “Auf europäischen Märkten gibt es eine große Sättigung, deswegen schauen viele Anbieter heute nach Afrika”, sagt Pfaffe, der bei iMove als Regional-Manager unter anderem Subsahara-Afrika betreut.

Das Interesse am Kontinent habe merklich zugenommen. Der Bedarf an neuen Tools sei hoch, sowohl bei Primär- und Sekundärschulen als auch in der Berufsbildung. Allerdings seien die Märkte teilweise nicht einfach zu erobern, es lauerten gleich mehrere Stolperfallen für ambitionierte Unternehmer, nicht zuletzt durch politische Instabilität und Korruption.

Einer der größten deutschen Bildungsanbieter, der die afrikanischen Märkte für sich entdeckt hat, ist Festo Didactic. Die Tochtergesellschaft des Steuerungs- und Automatisierungsherstellers Festo aus Denkendorf bei Stuttgart bietet weltweit Trainingszentren, -programme und Lernsysteme für technische Bildung an. Afrika ließ sie aber lange eher links liegen. “Wir haben uns um Afrika eher sporadisch gekümmert, etwa wenn es mal ein Förderprogramm der Weltbank gab”, sagt Nader Imani, bei Festo als Executive Vice President für den Bereich Global Education zuständig.

Geändert habe sich das 2017, als das Unternehmen beschloss, ernsthaft nach Süden zu expandieren. Am Anfang stand dabei eine Analyse, welche Länder interessant sein könnten. “Wir haben 14 Staaten identifiziert, die große Fortschritte im Bildungsbereich machen und den Entscheidungsträger auch für Anbieter aus dem Ausland offen sind”, erinnert sich Imani. Technische Bildung sei die Grundlage für Industrialisierung, ein Ziel, das bei vielen afrikanischen Regierungen weit oben auf der Agenda steht. “Aber viele Länder haben kaum Berufsschulen“, so Imani. Lediglich ein Bruchteil des Bedarfs sei bisher gedeckt.

Bedingungen, dass sich das ändert, sind durchaus da. Ein großer Vorteil gegenüber Märkten wie Deutschland: Das Bildungssystem, zumindest das öffentliche Schulwesen, ist sehr zentral organisiert. “Die Rektoren haben keine Budgethoheit, die liegt meist beim Ministerium”, sagt Imani. So könne man zwar nicht bei den Schulen selbst werben, wie es die Vertriebler etwa in Deutschland oft täten. “Aber wenn sie einen Auftrag bekommen, können sie direkt ganz viele Schulen ausstatten”, sagt er.

Einen solchen Auftrag hat Festo Didactic etwa im nigerianischen Bundesstaat Lagos erhalten, die örtliche Verwaltung erwarb für drei Jahre eine Lizenz für das Festo-Bildungsportal, mit dem die Ausbildung für technische Berufe vor Ort verbessert werden soll. “Bei diesem Auftragsumfang lohnt es sich auch viel mehr, über digitale Programme nachzudenken”, sagt Imani.

Grundsätzlich sind die Bildungsmärkte in Afrika bei der Digitalisierung schon weiter als in Europa. “Wir haben vergangenes Jahr mit einer Unternehmerdelegation eine E-Learning-Konferenz in Ruanda besucht”, erzählt Peter Pfaffe von iMove. Sein Eindruck: Um da konkurrenzfähig zu sein, müssen Unternehmen Digitalkompetenzen mitbringen.

Das spielt Stefan Wisbauer in die Karten. Er ist Managing Director und Chief Financial Officer der Leipziger E-Learning-Plattform Lecturio. Das EdTech bietet Lerninhalte für verschiedene Studienfächer an. Insbesondere das Angebot für Medizinstudenten hat in der Pandemie besondere Bekanntheit erlangt. Komplett digital, vertreibt Lecturio es mittlerweile auch in afrikanischen Ländern, darunter Äthiopien. Hochschulen können so ihre Kapazität ausweiten. Sogenannte Community Health Workers – die nicht immer ein vollwertiges Medizinstudium absolviert haben, gerade in abgelegenen Orten aber essenziell für die Gesundheitsversorgung sind – bilden sich mit der App fort.

Allerdings ist es auch mit digitalen Tools in afrikanischen Ländern nicht immer so einfach, wenngleich die Probleme an anderer Stelle liegen als in Deutschland. “Unsere Nutzer dort kämpfen oft mit Strom- oder Internetausfällen“, sagt Wisbauer. Entsprechend müssen die Lerninhalte von Lecturio auch offline verfügbar sein, etwa per App. Anbieter müssten ihre Produkte da anpassen. Auch die Lerninhalte selbst, so Wisbauer: “Gewisse Krankheiten sind dort relevanter als bei uns, etwa Denguefieber.”

Der höchste Anpassungsbedarf besteht aber wohl beim Preis. “Die Bildungsausgaben pro Kopf betragen in vielen Ländern nur ein Zehntel im Vergleich zu Deutschland”, beschreibt Nader Imani die Situation. Verlorener Profit lasse sich aber durch die Vielzahl potenzieller Kunden auch wieder reinholen. Imani sagt: “Beim Umsatz haben wir in Afrika mittlerweile eine gewisse Kontinuität.” Lars-Thorben Niggehoff

Bildung.Table: Jonathan, Du hast einen Aufruf gestartet, dass Du nicht mehr in die Schule gehen musst. Willst Du nicht mehr lernen?

Jonathan Bork: Doch, natürlich. Aber ich will so lernen, dass ich auf niemanden mehr warten muss. Deswegen möchte ich lieber alleine zu Hause zum Beispiel in Mathematik voranschreiten können. In der Schule bekomme ich eine Aufgabe – und bin schon nach kurzer Zeit damit fertig. Während viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler noch rechnen, sitze ich manchmal eine halbe Stunde herum. Ich möchte lieber effizienter lernen und weniger Lehrer-Kapazitäten binden.

Bedeutet das, dass Dich Deine Mitschüler nerven?

Nein. Ich verstehe mich mit den anderen Kindern und bin gerne mit ihnen zusammen. Nur finde ich, dass man nicht immer alles gemeinsam lernen muss. Bei mir wurde ein IQ von 145 gemessen. Ich könnte also versuchen, auf eine Eliteschule für Hochbegabte zu gehen. Aber das möchte ich gerade nicht. Ich will lieber mit meinen Schulkameraden zusammen lernen – und manchmal eben auch alleine. Deswegen bin ich für eine hybride Schule.

Was verstehst Du darunter?

Ein Teil des Unterrichts findet wie bisher in der Schule statt, ein Teil des Lernens zu Hause, also in Distanz.

Wie bist Du auf diese Idee gekommen?

Für mich war die Coronazeit eine wichtige Erfahrung. Plötzlich konnte ich Mathematik viel schneller machen – und mich in Sachen vertiefen, die andere nicht interessieren. Auf der anderen Seite war ich dann so früh fertig, dass ich meine Aufgaben in Kunst machen konnte. Da bin ich nicht gerade talentiert. Aber ich konnte mir nun Zeit dafür nehmen.

Ist es nicht blöd für die anderen Schüler, die weiter in der Schule gehen müssen?

Finde ich nicht. Die haben ja mehr Zeit. Und die Lehrer können sich besser um sie kümmern. Denn ich verschwende keine Kapazitäten der Lehrer mehr. Das heißt, die Schüler in der Klasse können ungestört Nachfragen stellen, während andere zuhause vertiefen können.

Nach welchen Fächern könnte man eine hybride Schule strukturieren?

Es gibt Fächer, die nicht für Gruppenarbeit taugen. In Mathe etwa rechnet man stumpf für sich allein. Da denkt man nicht an heititeiti Gruppenarbeit. Die macht man zu Hause. Aber in Physik zum Beispiel ist man auf das Physiklabor der Schule angewiesen, genau wie in Biologie oder Chemie. In den typischen Gesprächsfächern wie Politik diskutieren wir sehr viel – da ist die Klassengemeinschaft absolut hilfreich.

Wer könnte von Deinem hybriden Lernen noch profitieren?

Viele. Im Moment gibt es ja nur die eine Möglichkeit, in die Schule zu gehen: den Präsenzunterricht. Die Schüler werden da wie Puzzleteile reingepackt. So, als würden alle ganz genau in dieses Unterrichtspuzzle passen. Aber manche werden reingequetscht und -gebogen. Es werden einfach alle in ein System gepresst. Aber dieses System passt für viele Schüler nicht. Da braucht man gar nicht hochbegabt sein.

Hast Du darüber schon mit der Schulministerin von NRW geredet?

Noch nicht. Ich treffe Ende April den Vorsitzenden des Bildungsausschusses des Landtages. Am liebsten würde ich bei dem Thema die Grünen und die CDU zusammen führen. Aber ich bin auch mit anderen Parteien verabredet. Letztlich ist mir egal, welche Fraktion einen Antrag auf hybrides Lernen stellt.

Wenn Du der Berater der Schulministerin wärst, was würdest Du Frau Feller vorschlagen?

Erstens, dass man Fächer, die man gut kann, von zu Hause aus macht. Zweitens, dass man auf jeden Fall auch in Präsenz in der Schule sein muss. Viele Schüler brauchen die Anleitung durch den Lehrer. Ich kann mir vorstellen, dass man eine Quote einführt: ein Drittel der Stunden müssen in Präsenz geleistet werden. Drittens hat es für die Kinder, die krank sind, den Vorteil, dass sie jederzeit die Unterrichtsmaterialien vorfinden – denn die werden ja online für die zu Hause bereitgestellt.

So wie in der Online-Schule in Mecklenburg-Vorpommern, die gerade gegründet wird?

Davon habe ich gehört. Das ist schon mal ein guter Ansatz.

Könnte hybrides Lernen auch so aussehen, dass sich Schüler von zu Hause per Stream ins Klassenzimmer dazu schalten?

Das ist für mich keine hybride Schule. Es ist doch egal, ob ich in der Schule meine Zeit absitze oder sie vor der Kamera vergeude. Deswegen ist dieses Videozeug in meinen Augen keine gute und ausschließliche Lösung.

Warum fragst Du nicht einfach den Schulleiter Deines Gymnasiums, ob er Dir für bestimmte Fächer frei gibt?

Der Schulleiter kann das nicht alleine entscheiden. Mir geht es auch nicht um eine Lösung nur für mich. Ich finde, so etwas muss allgemein in Nordrhein-Westfalen gelten. Am besten wäre es, wenn es in ganz Deutschland möglich wäre.

Jonathan Bork (11) besucht ein Gymnasium in Duisburg. Er hat im Landtag eine Stellungnahme zum hybriden Lernen eingereicht. Kommenden Dienstag trifft er sich mit Grünen und CDU.

“Der AI Act der EU ist eine große Chance für die KI-Entwicklung”: Einen klugen Rechtsrahmen für KI zu schaffen, ist angesichts des rasanten Tempos dieser Technologie nicht einfach. Mit dem AI Act der EU muss es gelingen, Innovation zu fördern und den Wettbewerb zwischen Big Tech und Start-ups nicht zu verzerren, sagt Rechtswissenschaftler Philipp Hacker. Mehr

Digitalisierung des Gesundheitssystems kann nicht länger warten: Karl Lauterbach will die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems beschleunigen. Es ist höchste Zeit, schreibt Wolfgang Wick, Vorsitzender des Wissenschaftsrats. Mehr

Mehrere Bildungsorganisationen, die schon seit Jahren bundesweit aktiv sind, fordern ein “Update” des Sozialstaats. Es sei an der Zeit, sie als “systemrelevanten Teil eines modernen Sozialstaates anzuerkennen und einzubinden”, heißt es in einem Positionspapier (zum Download).

Entweder der Staat schaue auf lokale, oft ehrenamtliche Initiativen und Social Start-ups oder auf die großen Träger der Wohlfahrt. Joblinge, Teach First oder Education Y fallen in keine der Kategorien – und fühlen sich übersehen.

Jan Boskamp hat mit am Papier geschrieben. Bei Joblinge, einer gemeinnützigen AG, die junge Menschen in Ausbildung vermittelt, ist er Director Collective Impact. Er sagt: “Das BMWK hat uns als Akteure bislang nicht eingebunden, wir können nur Fragebögen ausfüllen.” In vielen Gremien fehlten in seinen Augen neben der Wohlfahrt Vertreter etablierter Sozialorganisationen. Die Autoren klagen zudem über Probleme, Finanzmittel zu akquirieren, da sie zum Beispiel keine Startup-Förderung mehr erhalten können.

In einem ersten Schritt fordern sie einen runden Tisch, an dem sich möglichst viele Bundesressorts beteiligen. Er soll grundlegend über eine bessere Verortung der Sozialorganisationen beraten. “Bisher sitzen wir zwischen den Stühlen, ein Ressort verweist auf das andere”, sagt Mitautorin Ute Volz. Sie ist geschäftsführende Vorständin beim Verein Eleven, den die Unternehmerfamilie Reimann finanziert. Er unterstützt mehrere Organisationen der Kinder- und Jugendförderung, darunter Joblinge.

Die Sozialorganisationen erhoffen sich auch bessere Finanzierungsmöglichkeiten. “Aktuell geht viel Energie für den Selbsterhalt, die Akquirierung von Anschluss-Förderungen verloren”, sagt Volz. Meist forderten Bund, Länder oder Kommunen, aber auch Stiftungen, dann einen innovativen Ansatz. Dabei, so Volz, zeichneten sich Unterstützungsprogramme wie Joblinge dadurch aus, dass sie seit Jahren erwiesenermaßen helfen. Im Kern müssten sie ihre Arbeit daher gar nicht ändern.

Für die bundesweiten Dachstrukturen wünschen sich die Organisationen eine bessere Finanzierung. Bei mehreren Standorten deutschlandweit sei eine starke bundesweite Koordinierung wichtig, um schnell nachsteuern zu können, meint Ute Volz.

Hierfür schlagen die Autoren einen Fonds auf Bundesebene vor, der neben der Wirtschaftlichkeit der Programme stärker als bisher ihre Wirksamkeit berücksichtigt. Jan Boskamp von den Joblingen sagt: “Generell wäre es sinnvoll, wenn der Staat stärker Ergebnisse fördert, zum Beispiel die Reduktion der Jugendarbeitslosigkeit um eine bestimmte Prozentzahl.” Großbritannien, die Niederlande oder Dänemark seien hier Vorbilder.

Sinnvoll sei eine Sockelfinanzierung – verbunden mit Erfolgsprämien. In Deutschland gebe es vor allem eines: viele Vorgaben. In Projekten der Joblinge, die die öffentliche Hand finanziert, dürfen beispielsweise nur Sozialpädagogen arbeiten. Dabei haben sich multiprofessionelle Teams bewährt. Anna Parrisius

Nachdem unter Barack Obama Systeme zur Lehrerbewertung in den USA massiv ausgebaut wurden, kommt eine breit angelegte Studie des National Bureau of Economics Research (NBER) nun zu dem Schluss: Durch die neuen Evaluationen haben sich die Leistungen der Schüler nicht verbessert. Auf nationaler Ebene hatten sie im Schnitt kaum positive Effekte – weder auf Leistungen in Mathe- und Englisch-Tests noch auf die Zahl der Highschool-Abschlüsse und College-Besuche. Ihr primäres Ziel haben die neuen Bewertungen damit weitestgehend verfehlt.

Woran das liegt, ist auch für die deutsche Debatte rund um die Qualitätssicherung an Schulen relevant. Die Forscher benennen fünf mögliche Ursachen:

Aufwand und Kosten für die neuen Bewertungen sind enorm: Einer Schätzung zufolge geben die öffentlichen Schulen rund zwei Milliarden Dollar pro Jahr für die Evaluationssysteme aus. Die Bewertung erfolgt aufgrund verschiedener Faktoren – einer davon ist die Leistung der Schüler. Vor den Reformen erhielten Lehrkräfte in den Staaten nur unregelmäßige und oberflächliche Bewertungen.

Bisherige Studien über große städtische Distrikte hatten nahe gelegt, dass die strengen Bewertungssysteme die Leistung der Lehrer und die Leistungen der Schüler verbessern können. Die neue Studie ist jedoch die bislang umfassendste zu den Evaluationen. Vera Kraft

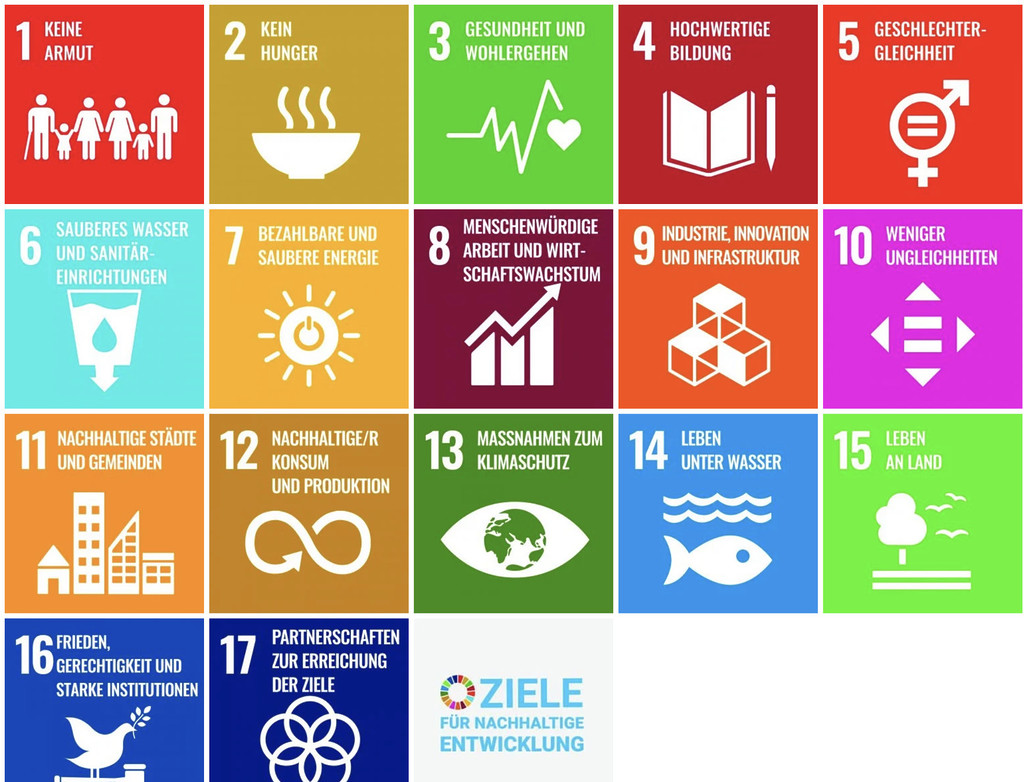

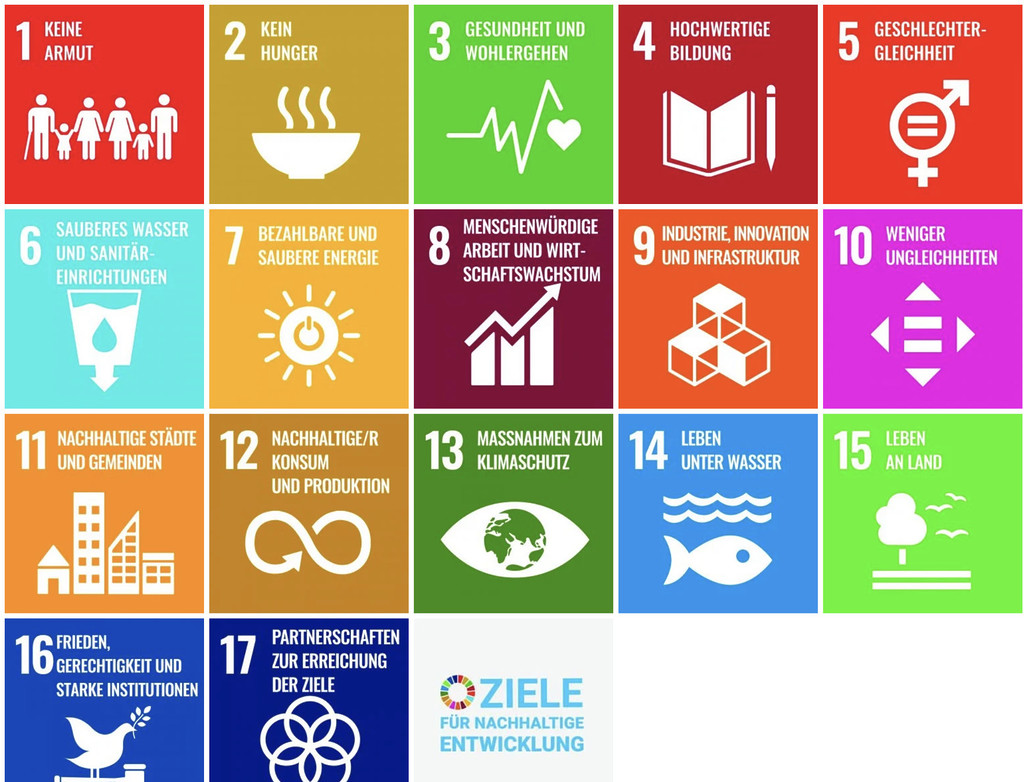

Die Vize-Generalsekretärin der Vereinten Nationen, Amina Mohammed, hat scharf davor gewarnt, dass das Ziel guter Bildung für alle Menschen auf der Erde nicht mehr erreichbar sei. Man sei ernsthaft aus der Spur geworfen worden, um bis 2030 das Ziel einer qualitätsvollen Bildung weltweit zu erreichen. Mit Blick auf die Bildungssituation in Afghanistan sagte Mohamed: “Dies sei eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.” Die Taliban hindern Mädchen und Frauen daran, Schulen und Hochschulen zu besuchen.

Über 260 Millionen Menschen könnten weltweit keine Schule besuchen, sagte Mohammed. Die Vereinten Nationen hatten sich 2016 in Rio im Zuge der “nachhaltigen Entwicklung” unter anderem darauf verständigt, bis 2030 allen Menschen eine inklusive und gehaltvolle Bildung weltweit zu Teil werden zu lassen. Seitdem ist die Zahl der Nicht-Schulbesuchenden um zehn Millionen Menschen gestiegen.

Mohammed sagte bei der Sitzung am Beginn der Woche, dass 70 Prozent der zehnjährigen Kinder in armen Ländern nicht in der Lage seien, einfache Texte zu verstehen. Die wesentlichen Ursachen dafür seien Armut und schlechte Ernährung. Die Vize-Generalsekretärin sprach von einer “dreifachen Krise in der Bildung: eine Krise der Chancengleichheit und der Integration, der Qualität und der Relevanz, um den heutigen und künftigen Generationen die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie brauchen, um in einer sich schnell verändernden Welt erfolgreich zu sein.”

Zudem stehe die Welt vor der Aufgabe, ihre Bildungssysteme zu transformieren. Schulen müssten ans Internet angeschlossen sein und die Klimakrise des Planeten zum Thema machen, sagte Mohammed, die aus Nigeria kommt. “Wir müssen lernen, unser ganzes Leben lang zu lernen, und lernen, in Frieden miteinander und mit der Natur zu leben.” Christian Füller

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) hat ihre Stellungnahme zum Lehrermangel überarbeitet. Das Gremium musste zuletzt einräumen, die Teilzeitquote von Lehrern auf einer verzerrten Datenbasis berechnet zu haben (Hintergrund). Nun hat die SWK neue Berechnungen und Erklärungen ergänzt. Demnach liegt die Teilzeitquote bei rund 39 Prozent – und damit acht Prozentpunkte niedriger als ursprünglich veröffentlicht. Die Empfehlungen, die sich an die Bildungsminister richten, sind unverändert. (Download der aktualisierten Version). Moritz Baumann

Noch vor etwa 15 Jahren hatten die meisten Kommunen keine Vorstellung davon, was in den örtlichen Schulen passiert, sagt Jörg Freese. Nur die harten, äußerlichen Fakten seien bekannt gewesen – in welchem Jahr das Gebäude gebaut wurde und ob aktuell Reparaturarbeiten anstehen. Doch für den 58-Jährigen ist entscheidend, dass die Kommunen auch wissen, was in den Schulen – also in Sachen Bildung – vor sich geht.

Jörg Freese ist Beigeordneter für Jugend und Schule im Deutschen Landkreistag, der die Interessen der insgesamt 294 deutschen Landkreise vertritt. Er ist dabei, wenn mit Bund und Ländern über Gesetze verhandelt wird, die kommunale Anliegen betreffen. In seinem bisherigen Berufsleben hat Freese Fehlschläge und Erfolge in der Bildungspolitik gesehen. “Ich bin beruflich optimistisch”, erzählt er. “Was mich manchmal davon abbringt, ist die Arbeit auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hin.”

Das Wirken – zusammen und gegeneinander – hat Freese schon in verschiedenen Bundesländern beobachtet. Der Verwaltungswirt arbeitete zunächst ab 1984 bei der Stadt Kiel und wechselte von dort 1991 in den Landkreistag für Mecklenburg-Vorpommern. “Ich habe mich da schon für Jugend, Bildung und Kultur begeistert. Das wurden dann auch meine Themengebiete.”

Nebenamtlich unterrichtete er bis 2017 Kommunalrecht an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Güstrow und am Kommunalen Studieninstitut. “Aber die Lehrtätigkeit ist kaum mit den vielen Pflichtterminen für den Landkreistag zu vereinbaren”, sagt Freese. Deshalb konzentriert er sich seitdem in Vollzeit auf seine politische Tätigkeit.

Kommunen als Schulträger sollten sich auch damit befassen, was in den Schulen vor sich geht, davon ist Freese überzeugt. Das sei lange nicht die Norm gewesen: Ob viele Jugendliche die Schule abbrechen oder was sie lernen, hat in der Verwaltung oft niemand gewusst, berichtet der Beigeordnete. Nach der Aufgabenteilung zwischen Ländern und Kommunen habe das Sinn ergeben – demnach sollte sich der Schulträger auf die äußere Schulordnung beschränken. Dies erschwerte aber den Austausch zwischen beiden Seiten.

Das Prinzip hinterfragt der Landkreistag, denn in der Praxis lassen sich die Zuständigkeiten nicht immer eindeutig zuordnen: “Vieles fällt dazwischen”, erklärt Freese. “Was ist mit einem Netzwerkbetreuer an den Schulen? Der wird sich ja nicht nur darum kümmern, ob die Kabel richtig stecken, sondern um Lernsoftware.” Häufig sei es so, dass die Länder die finalen Entscheidungen treffen. Ein Verhältnis, das Freese nicht gefallen kann.

Er räumt aber auch ein, dass die Landkreise für diese Verhältnisse mitverantwortlich sind. “Man hat das einfach nicht hinterfragt, sich akzeptiert und kaum interagiert.” Die Kommunen hätten erst in den vergangenen Jahren verstanden, “dass die Schule nicht einfach irgendwo steht, sondern Bedeutung für das Gemeinwesen hat”. Deshalb müssten die Gemeinden mehr Verantwortung für die Schule übernehmen.

Der Beigeordnete hat allerdings nicht vor, den Ländern alle Kompetenzen abzunehmen. “Jede Ebene trifft gute und schlechte Entscheidungen. Auch die Landkreise sind nicht perfekt.” Sie müssten aber eingebunden werden, da die Entscheidungen sie direkt betreffen und sie Informationen beitragen können.

Deshalb fordert der Beigeordnete eine bessere Zusammenarbeit. “Wir müssen alle an einen Tisch bekommen, Bund, Länder und Landkreise”, betont er. “Dann müssen wir offen zusammenarbeiten, damit am Ende ein verbindlicher Rahmen rauskommt, mit dem alle arbeiten.” Ein Positivbeispiel dafür sei die Einigung darauf, 10.000 Ganztagsschulen aufzubauen. Vier Milliarden Euro hat der Bund dazugegeben. “Die Länder haben sich dann auch reingehängt, dann geht das auch”, resümiert Freese. Als das passierte, hieß der Bundeskanzler allerdings noch Gerhard Schröder. Robert Laubach

20. April 2023, 13:00 bis 14:00 Uhr, online

DigitalTreff: Future Skills

Wie muss sich die berufliche Praxis ändern? Der Frage geht das Zukunftszentrum Digitale Arbeit Sachsen-Anhalt nach. Eine Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord, stellt den “Job Futuromat” vor. Das Online-Tool zeigt auf, wie Berufe sich durch digitale Technologien ändern könnten. INFOS & ANMELDUNG

21. April 2023, 14.30 bis 16.00 Uhr, online

Digitale Veranstaltung: Digitalisierung und Chancengerechtigkeit

Wie können wir Teilhabe in der digitalen Welt stärken? Die Bildungsforscherin Birgit Eickelmann beleuchtet, welche Personalentwicklung an Schulen nötig wird. Anschließend stellt Silvia-Iris Beutel von der TU Dortmund das Programm Klasse!Digital vor, das vom NRW-Bildungsministerium wurde. INFOS & ANMELDUNG

26. April, 2023, Uni Tübingen und online

Online-Veranstaltung: ‘Third Mission’ und Transfer in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Bei diesem “Fachgespräch zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung” referiert Katja Koch, Professorin der TU Braunschweig über die ‘Third Mission’, den Transfer von Forschung in die Lehrkräftebildung. Ihr antwortet Martin Heinrich von der Uni Bielefeld, Professor für Schulentwicklung und -forschung. INFOS & ANMELDUNG

27. April 2023, 12:00 bis 13:00 Uhr, online

CHE Talk: Innovationen in der Lehrkräftebildung – Inklusion

Was bedeutet inklusionsorientierte Lehrkräftebildung, was braucht es dafür? Das beleuchtet das vierte und letzte Webinar der Reihe “Innovationen in der Lehrkräftebildung”. Die Pädagoginnen Kerstin Merz-Atalik (PH Ludwigsburg) und Birgit Lütje-Klose (Uni Bielefeld) geben Impulse und Praxiseinblicke. INFOS & ANMELDUNG

27. April 2023, 16:00 bis 18:00 Uhr, Justus-Liebig-Universität Gießen

Vortrag: Rechtliche Ausgestalltung von Hort- und Ganztagsbetreuungen

Im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung “Hort und Ganztagsbetreuung für die Zukunft gestalten” referiert der Jurist Felix Hanschmann von der Bucerius Law School in Hamburg über Schwierigkeiten einer kohärenten rechtlichen Regulierung des Ganztags. Im Vortrag will er Lösungsvorschläge liefern. INFOS & ANMELDUNG

im heutigen Briefing geht es unter anderem um die Kungelei zwischen Schulministerien und dem Stark-Verlag. Ja, genau! Der Verlag mit den knallroten Übungsheften, die Eltern für teures Geld kaufen können, damit die Kinder das Abitur bestehen.

Eine Recherche von FragDenStaat offenbart, dass viele Bundesländer ihre Altklausuren lieber verscherbeln, statt Schüler kostenlos darauf zugreifen zu lassen. Für den Stark-Verlag ist es ein lohnenswertes Geschäftsmodell, die Ministerien verdienen mit und arme Familien? Die haben eben Pech gehabt. Mein Kollege Torben Bennink berichtet.

Geschäfte wittern auch deutsche Bildungsanbieter, wenn sie an Afrika denken. Der europäische Markt sei vielerorts gesättigt, also wandert der Blick gen Süden, wo Profite locken. Millionen potenzielle Kunden, aber auch niedrige Bildungsausgaben und Stromausfälle: Lars-Thorben Niggehoff analysiert Strategien und Stolperfallen.

Wir stellen Ihnen außerdem Jörg Freese vom Deutschen Landkreistag vor. Er steckt die Rolle der Kommunen in der Bildungspolitik ab: nicht nur Geldgeber, auch Sparringpartner. Und wir schauen nach NRW, wo gerade wieder über hybriden Schulunterricht diskutiert wird. Christian Füller hat dafür mit Jonathan Bork gesprochen. Er ist elf Jahre alt, hochbegabt und trifft sich demnächst mit dem Vorsitzenden des NRW-Bildungsausschusses.

Er hat eine Mission. Seien Sie gespannt.

Haben Sie Hinweise, Kritik oder Lob? Wir freuen uns jederzeit über eine Nachricht an bildung@table.media. Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Altklausuren helfen Abiturienten, sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Doch viele Kultusministerien hüten die Abi-Aufgaben wie einen Schatz. Schüler haben oft keinen Zugriff. Stattdessen machen die Ministerien mit dem Stark-Verlag Geschäfte, wie eine Recherche von FragDenStaat und Wikimedia Deutschland offenbart.

Für die Kampagne “Verschlusssache Prüfung” haben die beiden NGOs – per Anfrage über die Informationsfreiheitsgesetze – bei den Ministerien angeklopft. Table.Media und die Süddeutsche Zeitung konnten das Recherchematerial vor Veröffentlichung exklusiv auswerten. In vielen Bundesländern, das zeigt die Abfrage, können Eltern und Schüler die Aufgaben, die mit Steuergeld erstellt wurden, nicht einfach benutzen. Stattdessen müssen sie teure Übungshefte beim Stark-Verlag kaufen – Kostenpunkt: bis zu 15 Euro pro Heft.

Dass sie ihre schützende Hand über alte Abschlussaufgaben halten, rechtfertigen die Ministerien damit, dass sie für große Teile der Prüfungen keine Urheberrechte besitzen würden. “Das halte ich für eine Ausrede. Die zugrundeliegenden Materialien sind oft schon online auffindbar und könnten verlinkt werden”, sagt Max Kronmüller, der die Kampagne für FragDenStaat leitet. GEW-Schulexpertin Anja Bensinger-Stolze weist darauf hin, dass in Niedersachsen das Argument des Urheberrechts offenbar keine Rolle spielt.

Wie sich Schüler auf die Abschlussprüfungen vorbereiten können, hängt davon ab, in welchem Bundesland sie zur Schule gehen. Und davon, was das Portemonnaie ihrer Eltern hergibt. Denn ihnen bleibt häufig nur, die roten Übungsheftchen aus dem Stark-Verlag zu kaufen. Dafür müssen sie bis zu 15 Euro pro Heft auf den Tisch legen. Das kann sich nicht jede Familie leisten – schon gar nicht für vier oder fünf Fächer.

“Der Eiertanz, den die Länder aufführen, ist ein kleines, aber bezeichnendes Beispiel dafür, warum Chancengleichheit und Bildungserfolg in Deutschland bis heute an den sozialen Status der Familien gekoppelt ist”, sagt Gewerkschafterin Bensinger-Stolze. “Schüler*innen aus einkommensstarken Familien sind im Vorteil”, ergänzt Lilli Iliev von Wikimedia.

Die Verträge, die Table.Media einsehen konnte, zeigen, wie die Länder und Stark zusammenarbeiten (Download). Der Verlag äußerte sich auf Anfrage nicht.

Die Ministerien pochen darauf, dass die Eltern am Ende die Entscheidung treffen. “Ein Kauf bei privaten Verlagen ist weder für Schüler, die das Abitur ablegen, noch den Realschulabschluss anstreben, notwendig”, heißt es etwa aus Sachsen-Anhalt.

Das sei eine “private Kaufentscheidung, die von uns nicht bewertet wird”, ergänzt das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz. Alte Abiturklausuren würden außerdem über den Aufgabenpool der Länder veröffentlicht: “Hier finden die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von Abituraufgaben, die seit 2017 verwendet wurden”, erklärt ein Sprecher.

Kronmüller geht das nicht weit genug. Die Ministerien müssten dafür sorgen, dass Schüler aller Schulformen unkompliziert an die Unterlagen kommen, die sie brauchen. “Wir reden hier von öffentlich finanzierten Dokumenten. Daher sollten sie auch öffentliche Güter sein.”

FragDenStaat und Wikimedia Deutschland planen, eigene Verträge mit den Ländern zu schließen und die Dokumente online zu veröffentlichen – damit nicht länger das Portemonnaie der Eltern darüber entscheidet, wie sich Schüler auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten können. Torben Bennink

Weihnachten war gerade vorbei, als die Klett-Gruppe – das Unternehmen, zu dem auch der altehrwürdige Schulbuchverlag gehört – verkündete, auf dem afrikanischen Kontinent expandieren zu wollen. Vorstandsmitglied Christian Döttinger schilderte dem Handelsblatt, dass es vor allem um den Betrieb von Kitas und Schulen sowie von Fernschulen gehen solle. Nach großen Plänen klang das.

Auf Nachfrage von Table.Media heißt es bei dem Stuttgarter Unternehmen allerdings, dass man erst am Anfang stehe. “Wir sind gerade dabei, uns ein Bild vom afrikanischen Bildungsmarkt zu verschaffen”, erklärt eine Unternehmenssprecherin. Spruchreife Ergebnisse dürfte es erst in ein bis zwei Jahren geben. Von Euphorie ist nichts mehr zu spüren.

Hat die Attraktivität des afrikanischen Marktes in den vergangenen drei Monaten etwa abgenommen? Unwahrscheinlich, wenn man Peter Pfaffe Glauben schenkt. Pfaffe arbeitet für iMove, eine Initiative des Bundesbildungsministeriums, die deutsche Bildungsanbietern bei der Expansion ins Ausland unterstützen soll und die im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) angesiedelt ist. “Auf europäischen Märkten gibt es eine große Sättigung, deswegen schauen viele Anbieter heute nach Afrika”, sagt Pfaffe, der bei iMove als Regional-Manager unter anderem Subsahara-Afrika betreut.

Das Interesse am Kontinent habe merklich zugenommen. Der Bedarf an neuen Tools sei hoch, sowohl bei Primär- und Sekundärschulen als auch in der Berufsbildung. Allerdings seien die Märkte teilweise nicht einfach zu erobern, es lauerten gleich mehrere Stolperfallen für ambitionierte Unternehmer, nicht zuletzt durch politische Instabilität und Korruption.

Einer der größten deutschen Bildungsanbieter, der die afrikanischen Märkte für sich entdeckt hat, ist Festo Didactic. Die Tochtergesellschaft des Steuerungs- und Automatisierungsherstellers Festo aus Denkendorf bei Stuttgart bietet weltweit Trainingszentren, -programme und Lernsysteme für technische Bildung an. Afrika ließ sie aber lange eher links liegen. “Wir haben uns um Afrika eher sporadisch gekümmert, etwa wenn es mal ein Förderprogramm der Weltbank gab”, sagt Nader Imani, bei Festo als Executive Vice President für den Bereich Global Education zuständig.

Geändert habe sich das 2017, als das Unternehmen beschloss, ernsthaft nach Süden zu expandieren. Am Anfang stand dabei eine Analyse, welche Länder interessant sein könnten. “Wir haben 14 Staaten identifiziert, die große Fortschritte im Bildungsbereich machen und den Entscheidungsträger auch für Anbieter aus dem Ausland offen sind”, erinnert sich Imani. Technische Bildung sei die Grundlage für Industrialisierung, ein Ziel, das bei vielen afrikanischen Regierungen weit oben auf der Agenda steht. “Aber viele Länder haben kaum Berufsschulen“, so Imani. Lediglich ein Bruchteil des Bedarfs sei bisher gedeckt.

Bedingungen, dass sich das ändert, sind durchaus da. Ein großer Vorteil gegenüber Märkten wie Deutschland: Das Bildungssystem, zumindest das öffentliche Schulwesen, ist sehr zentral organisiert. “Die Rektoren haben keine Budgethoheit, die liegt meist beim Ministerium”, sagt Imani. So könne man zwar nicht bei den Schulen selbst werben, wie es die Vertriebler etwa in Deutschland oft täten. “Aber wenn sie einen Auftrag bekommen, können sie direkt ganz viele Schulen ausstatten”, sagt er.

Einen solchen Auftrag hat Festo Didactic etwa im nigerianischen Bundesstaat Lagos erhalten, die örtliche Verwaltung erwarb für drei Jahre eine Lizenz für das Festo-Bildungsportal, mit dem die Ausbildung für technische Berufe vor Ort verbessert werden soll. “Bei diesem Auftragsumfang lohnt es sich auch viel mehr, über digitale Programme nachzudenken”, sagt Imani.

Grundsätzlich sind die Bildungsmärkte in Afrika bei der Digitalisierung schon weiter als in Europa. “Wir haben vergangenes Jahr mit einer Unternehmerdelegation eine E-Learning-Konferenz in Ruanda besucht”, erzählt Peter Pfaffe von iMove. Sein Eindruck: Um da konkurrenzfähig zu sein, müssen Unternehmen Digitalkompetenzen mitbringen.

Das spielt Stefan Wisbauer in die Karten. Er ist Managing Director und Chief Financial Officer der Leipziger E-Learning-Plattform Lecturio. Das EdTech bietet Lerninhalte für verschiedene Studienfächer an. Insbesondere das Angebot für Medizinstudenten hat in der Pandemie besondere Bekanntheit erlangt. Komplett digital, vertreibt Lecturio es mittlerweile auch in afrikanischen Ländern, darunter Äthiopien. Hochschulen können so ihre Kapazität ausweiten. Sogenannte Community Health Workers – die nicht immer ein vollwertiges Medizinstudium absolviert haben, gerade in abgelegenen Orten aber essenziell für die Gesundheitsversorgung sind – bilden sich mit der App fort.

Allerdings ist es auch mit digitalen Tools in afrikanischen Ländern nicht immer so einfach, wenngleich die Probleme an anderer Stelle liegen als in Deutschland. “Unsere Nutzer dort kämpfen oft mit Strom- oder Internetausfällen“, sagt Wisbauer. Entsprechend müssen die Lerninhalte von Lecturio auch offline verfügbar sein, etwa per App. Anbieter müssten ihre Produkte da anpassen. Auch die Lerninhalte selbst, so Wisbauer: “Gewisse Krankheiten sind dort relevanter als bei uns, etwa Denguefieber.”

Der höchste Anpassungsbedarf besteht aber wohl beim Preis. “Die Bildungsausgaben pro Kopf betragen in vielen Ländern nur ein Zehntel im Vergleich zu Deutschland”, beschreibt Nader Imani die Situation. Verlorener Profit lasse sich aber durch die Vielzahl potenzieller Kunden auch wieder reinholen. Imani sagt: “Beim Umsatz haben wir in Afrika mittlerweile eine gewisse Kontinuität.” Lars-Thorben Niggehoff

Bildung.Table: Jonathan, Du hast einen Aufruf gestartet, dass Du nicht mehr in die Schule gehen musst. Willst Du nicht mehr lernen?

Jonathan Bork: Doch, natürlich. Aber ich will so lernen, dass ich auf niemanden mehr warten muss. Deswegen möchte ich lieber alleine zu Hause zum Beispiel in Mathematik voranschreiten können. In der Schule bekomme ich eine Aufgabe – und bin schon nach kurzer Zeit damit fertig. Während viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler noch rechnen, sitze ich manchmal eine halbe Stunde herum. Ich möchte lieber effizienter lernen und weniger Lehrer-Kapazitäten binden.

Bedeutet das, dass Dich Deine Mitschüler nerven?

Nein. Ich verstehe mich mit den anderen Kindern und bin gerne mit ihnen zusammen. Nur finde ich, dass man nicht immer alles gemeinsam lernen muss. Bei mir wurde ein IQ von 145 gemessen. Ich könnte also versuchen, auf eine Eliteschule für Hochbegabte zu gehen. Aber das möchte ich gerade nicht. Ich will lieber mit meinen Schulkameraden zusammen lernen – und manchmal eben auch alleine. Deswegen bin ich für eine hybride Schule.

Was verstehst Du darunter?

Ein Teil des Unterrichts findet wie bisher in der Schule statt, ein Teil des Lernens zu Hause, also in Distanz.

Wie bist Du auf diese Idee gekommen?

Für mich war die Coronazeit eine wichtige Erfahrung. Plötzlich konnte ich Mathematik viel schneller machen – und mich in Sachen vertiefen, die andere nicht interessieren. Auf der anderen Seite war ich dann so früh fertig, dass ich meine Aufgaben in Kunst machen konnte. Da bin ich nicht gerade talentiert. Aber ich konnte mir nun Zeit dafür nehmen.

Ist es nicht blöd für die anderen Schüler, die weiter in der Schule gehen müssen?

Finde ich nicht. Die haben ja mehr Zeit. Und die Lehrer können sich besser um sie kümmern. Denn ich verschwende keine Kapazitäten der Lehrer mehr. Das heißt, die Schüler in der Klasse können ungestört Nachfragen stellen, während andere zuhause vertiefen können.

Nach welchen Fächern könnte man eine hybride Schule strukturieren?

Es gibt Fächer, die nicht für Gruppenarbeit taugen. In Mathe etwa rechnet man stumpf für sich allein. Da denkt man nicht an heititeiti Gruppenarbeit. Die macht man zu Hause. Aber in Physik zum Beispiel ist man auf das Physiklabor der Schule angewiesen, genau wie in Biologie oder Chemie. In den typischen Gesprächsfächern wie Politik diskutieren wir sehr viel – da ist die Klassengemeinschaft absolut hilfreich.

Wer könnte von Deinem hybriden Lernen noch profitieren?

Viele. Im Moment gibt es ja nur die eine Möglichkeit, in die Schule zu gehen: den Präsenzunterricht. Die Schüler werden da wie Puzzleteile reingepackt. So, als würden alle ganz genau in dieses Unterrichtspuzzle passen. Aber manche werden reingequetscht und -gebogen. Es werden einfach alle in ein System gepresst. Aber dieses System passt für viele Schüler nicht. Da braucht man gar nicht hochbegabt sein.

Hast Du darüber schon mit der Schulministerin von NRW geredet?

Noch nicht. Ich treffe Ende April den Vorsitzenden des Bildungsausschusses des Landtages. Am liebsten würde ich bei dem Thema die Grünen und die CDU zusammen führen. Aber ich bin auch mit anderen Parteien verabredet. Letztlich ist mir egal, welche Fraktion einen Antrag auf hybrides Lernen stellt.

Wenn Du der Berater der Schulministerin wärst, was würdest Du Frau Feller vorschlagen?

Erstens, dass man Fächer, die man gut kann, von zu Hause aus macht. Zweitens, dass man auf jeden Fall auch in Präsenz in der Schule sein muss. Viele Schüler brauchen die Anleitung durch den Lehrer. Ich kann mir vorstellen, dass man eine Quote einführt: ein Drittel der Stunden müssen in Präsenz geleistet werden. Drittens hat es für die Kinder, die krank sind, den Vorteil, dass sie jederzeit die Unterrichtsmaterialien vorfinden – denn die werden ja online für die zu Hause bereitgestellt.

So wie in der Online-Schule in Mecklenburg-Vorpommern, die gerade gegründet wird?

Davon habe ich gehört. Das ist schon mal ein guter Ansatz.

Könnte hybrides Lernen auch so aussehen, dass sich Schüler von zu Hause per Stream ins Klassenzimmer dazu schalten?

Das ist für mich keine hybride Schule. Es ist doch egal, ob ich in der Schule meine Zeit absitze oder sie vor der Kamera vergeude. Deswegen ist dieses Videozeug in meinen Augen keine gute und ausschließliche Lösung.

Warum fragst Du nicht einfach den Schulleiter Deines Gymnasiums, ob er Dir für bestimmte Fächer frei gibt?

Der Schulleiter kann das nicht alleine entscheiden. Mir geht es auch nicht um eine Lösung nur für mich. Ich finde, so etwas muss allgemein in Nordrhein-Westfalen gelten. Am besten wäre es, wenn es in ganz Deutschland möglich wäre.

Jonathan Bork (11) besucht ein Gymnasium in Duisburg. Er hat im Landtag eine Stellungnahme zum hybriden Lernen eingereicht. Kommenden Dienstag trifft er sich mit Grünen und CDU.

“Der AI Act der EU ist eine große Chance für die KI-Entwicklung”: Einen klugen Rechtsrahmen für KI zu schaffen, ist angesichts des rasanten Tempos dieser Technologie nicht einfach. Mit dem AI Act der EU muss es gelingen, Innovation zu fördern und den Wettbewerb zwischen Big Tech und Start-ups nicht zu verzerren, sagt Rechtswissenschaftler Philipp Hacker. Mehr

Digitalisierung des Gesundheitssystems kann nicht länger warten: Karl Lauterbach will die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems beschleunigen. Es ist höchste Zeit, schreibt Wolfgang Wick, Vorsitzender des Wissenschaftsrats. Mehr

Mehrere Bildungsorganisationen, die schon seit Jahren bundesweit aktiv sind, fordern ein “Update” des Sozialstaats. Es sei an der Zeit, sie als “systemrelevanten Teil eines modernen Sozialstaates anzuerkennen und einzubinden”, heißt es in einem Positionspapier (zum Download).

Entweder der Staat schaue auf lokale, oft ehrenamtliche Initiativen und Social Start-ups oder auf die großen Träger der Wohlfahrt. Joblinge, Teach First oder Education Y fallen in keine der Kategorien – und fühlen sich übersehen.

Jan Boskamp hat mit am Papier geschrieben. Bei Joblinge, einer gemeinnützigen AG, die junge Menschen in Ausbildung vermittelt, ist er Director Collective Impact. Er sagt: “Das BMWK hat uns als Akteure bislang nicht eingebunden, wir können nur Fragebögen ausfüllen.” In vielen Gremien fehlten in seinen Augen neben der Wohlfahrt Vertreter etablierter Sozialorganisationen. Die Autoren klagen zudem über Probleme, Finanzmittel zu akquirieren, da sie zum Beispiel keine Startup-Förderung mehr erhalten können.

In einem ersten Schritt fordern sie einen runden Tisch, an dem sich möglichst viele Bundesressorts beteiligen. Er soll grundlegend über eine bessere Verortung der Sozialorganisationen beraten. “Bisher sitzen wir zwischen den Stühlen, ein Ressort verweist auf das andere”, sagt Mitautorin Ute Volz. Sie ist geschäftsführende Vorständin beim Verein Eleven, den die Unternehmerfamilie Reimann finanziert. Er unterstützt mehrere Organisationen der Kinder- und Jugendförderung, darunter Joblinge.

Die Sozialorganisationen erhoffen sich auch bessere Finanzierungsmöglichkeiten. “Aktuell geht viel Energie für den Selbsterhalt, die Akquirierung von Anschluss-Förderungen verloren”, sagt Volz. Meist forderten Bund, Länder oder Kommunen, aber auch Stiftungen, dann einen innovativen Ansatz. Dabei, so Volz, zeichneten sich Unterstützungsprogramme wie Joblinge dadurch aus, dass sie seit Jahren erwiesenermaßen helfen. Im Kern müssten sie ihre Arbeit daher gar nicht ändern.

Für die bundesweiten Dachstrukturen wünschen sich die Organisationen eine bessere Finanzierung. Bei mehreren Standorten deutschlandweit sei eine starke bundesweite Koordinierung wichtig, um schnell nachsteuern zu können, meint Ute Volz.

Hierfür schlagen die Autoren einen Fonds auf Bundesebene vor, der neben der Wirtschaftlichkeit der Programme stärker als bisher ihre Wirksamkeit berücksichtigt. Jan Boskamp von den Joblingen sagt: “Generell wäre es sinnvoll, wenn der Staat stärker Ergebnisse fördert, zum Beispiel die Reduktion der Jugendarbeitslosigkeit um eine bestimmte Prozentzahl.” Großbritannien, die Niederlande oder Dänemark seien hier Vorbilder.

Sinnvoll sei eine Sockelfinanzierung – verbunden mit Erfolgsprämien. In Deutschland gebe es vor allem eines: viele Vorgaben. In Projekten der Joblinge, die die öffentliche Hand finanziert, dürfen beispielsweise nur Sozialpädagogen arbeiten. Dabei haben sich multiprofessionelle Teams bewährt. Anna Parrisius

Nachdem unter Barack Obama Systeme zur Lehrerbewertung in den USA massiv ausgebaut wurden, kommt eine breit angelegte Studie des National Bureau of Economics Research (NBER) nun zu dem Schluss: Durch die neuen Evaluationen haben sich die Leistungen der Schüler nicht verbessert. Auf nationaler Ebene hatten sie im Schnitt kaum positive Effekte – weder auf Leistungen in Mathe- und Englisch-Tests noch auf die Zahl der Highschool-Abschlüsse und College-Besuche. Ihr primäres Ziel haben die neuen Bewertungen damit weitestgehend verfehlt.

Woran das liegt, ist auch für die deutsche Debatte rund um die Qualitätssicherung an Schulen relevant. Die Forscher benennen fünf mögliche Ursachen:

Aufwand und Kosten für die neuen Bewertungen sind enorm: Einer Schätzung zufolge geben die öffentlichen Schulen rund zwei Milliarden Dollar pro Jahr für die Evaluationssysteme aus. Die Bewertung erfolgt aufgrund verschiedener Faktoren – einer davon ist die Leistung der Schüler. Vor den Reformen erhielten Lehrkräfte in den Staaten nur unregelmäßige und oberflächliche Bewertungen.

Bisherige Studien über große städtische Distrikte hatten nahe gelegt, dass die strengen Bewertungssysteme die Leistung der Lehrer und die Leistungen der Schüler verbessern können. Die neue Studie ist jedoch die bislang umfassendste zu den Evaluationen. Vera Kraft

Die Vize-Generalsekretärin der Vereinten Nationen, Amina Mohammed, hat scharf davor gewarnt, dass das Ziel guter Bildung für alle Menschen auf der Erde nicht mehr erreichbar sei. Man sei ernsthaft aus der Spur geworfen worden, um bis 2030 das Ziel einer qualitätsvollen Bildung weltweit zu erreichen. Mit Blick auf die Bildungssituation in Afghanistan sagte Mohamed: “Dies sei eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.” Die Taliban hindern Mädchen und Frauen daran, Schulen und Hochschulen zu besuchen.

Über 260 Millionen Menschen könnten weltweit keine Schule besuchen, sagte Mohammed. Die Vereinten Nationen hatten sich 2016 in Rio im Zuge der “nachhaltigen Entwicklung” unter anderem darauf verständigt, bis 2030 allen Menschen eine inklusive und gehaltvolle Bildung weltweit zu Teil werden zu lassen. Seitdem ist die Zahl der Nicht-Schulbesuchenden um zehn Millionen Menschen gestiegen.

Mohammed sagte bei der Sitzung am Beginn der Woche, dass 70 Prozent der zehnjährigen Kinder in armen Ländern nicht in der Lage seien, einfache Texte zu verstehen. Die wesentlichen Ursachen dafür seien Armut und schlechte Ernährung. Die Vize-Generalsekretärin sprach von einer “dreifachen Krise in der Bildung: eine Krise der Chancengleichheit und der Integration, der Qualität und der Relevanz, um den heutigen und künftigen Generationen die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie brauchen, um in einer sich schnell verändernden Welt erfolgreich zu sein.”

Zudem stehe die Welt vor der Aufgabe, ihre Bildungssysteme zu transformieren. Schulen müssten ans Internet angeschlossen sein und die Klimakrise des Planeten zum Thema machen, sagte Mohammed, die aus Nigeria kommt. “Wir müssen lernen, unser ganzes Leben lang zu lernen, und lernen, in Frieden miteinander und mit der Natur zu leben.” Christian Füller

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) hat ihre Stellungnahme zum Lehrermangel überarbeitet. Das Gremium musste zuletzt einräumen, die Teilzeitquote von Lehrern auf einer verzerrten Datenbasis berechnet zu haben (Hintergrund). Nun hat die SWK neue Berechnungen und Erklärungen ergänzt. Demnach liegt die Teilzeitquote bei rund 39 Prozent – und damit acht Prozentpunkte niedriger als ursprünglich veröffentlicht. Die Empfehlungen, die sich an die Bildungsminister richten, sind unverändert. (Download der aktualisierten Version). Moritz Baumann

Noch vor etwa 15 Jahren hatten die meisten Kommunen keine Vorstellung davon, was in den örtlichen Schulen passiert, sagt Jörg Freese. Nur die harten, äußerlichen Fakten seien bekannt gewesen – in welchem Jahr das Gebäude gebaut wurde und ob aktuell Reparaturarbeiten anstehen. Doch für den 58-Jährigen ist entscheidend, dass die Kommunen auch wissen, was in den Schulen – also in Sachen Bildung – vor sich geht.

Jörg Freese ist Beigeordneter für Jugend und Schule im Deutschen Landkreistag, der die Interessen der insgesamt 294 deutschen Landkreise vertritt. Er ist dabei, wenn mit Bund und Ländern über Gesetze verhandelt wird, die kommunale Anliegen betreffen. In seinem bisherigen Berufsleben hat Freese Fehlschläge und Erfolge in der Bildungspolitik gesehen. “Ich bin beruflich optimistisch”, erzählt er. “Was mich manchmal davon abbringt, ist die Arbeit auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hin.”

Das Wirken – zusammen und gegeneinander – hat Freese schon in verschiedenen Bundesländern beobachtet. Der Verwaltungswirt arbeitete zunächst ab 1984 bei der Stadt Kiel und wechselte von dort 1991 in den Landkreistag für Mecklenburg-Vorpommern. “Ich habe mich da schon für Jugend, Bildung und Kultur begeistert. Das wurden dann auch meine Themengebiete.”

Nebenamtlich unterrichtete er bis 2017 Kommunalrecht an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Güstrow und am Kommunalen Studieninstitut. “Aber die Lehrtätigkeit ist kaum mit den vielen Pflichtterminen für den Landkreistag zu vereinbaren”, sagt Freese. Deshalb konzentriert er sich seitdem in Vollzeit auf seine politische Tätigkeit.

Kommunen als Schulträger sollten sich auch damit befassen, was in den Schulen vor sich geht, davon ist Freese überzeugt. Das sei lange nicht die Norm gewesen: Ob viele Jugendliche die Schule abbrechen oder was sie lernen, hat in der Verwaltung oft niemand gewusst, berichtet der Beigeordnete. Nach der Aufgabenteilung zwischen Ländern und Kommunen habe das Sinn ergeben – demnach sollte sich der Schulträger auf die äußere Schulordnung beschränken. Dies erschwerte aber den Austausch zwischen beiden Seiten.

Das Prinzip hinterfragt der Landkreistag, denn in der Praxis lassen sich die Zuständigkeiten nicht immer eindeutig zuordnen: “Vieles fällt dazwischen”, erklärt Freese. “Was ist mit einem Netzwerkbetreuer an den Schulen? Der wird sich ja nicht nur darum kümmern, ob die Kabel richtig stecken, sondern um Lernsoftware.” Häufig sei es so, dass die Länder die finalen Entscheidungen treffen. Ein Verhältnis, das Freese nicht gefallen kann.

Er räumt aber auch ein, dass die Landkreise für diese Verhältnisse mitverantwortlich sind. “Man hat das einfach nicht hinterfragt, sich akzeptiert und kaum interagiert.” Die Kommunen hätten erst in den vergangenen Jahren verstanden, “dass die Schule nicht einfach irgendwo steht, sondern Bedeutung für das Gemeinwesen hat”. Deshalb müssten die Gemeinden mehr Verantwortung für die Schule übernehmen.

Der Beigeordnete hat allerdings nicht vor, den Ländern alle Kompetenzen abzunehmen. “Jede Ebene trifft gute und schlechte Entscheidungen. Auch die Landkreise sind nicht perfekt.” Sie müssten aber eingebunden werden, da die Entscheidungen sie direkt betreffen und sie Informationen beitragen können.

Deshalb fordert der Beigeordnete eine bessere Zusammenarbeit. “Wir müssen alle an einen Tisch bekommen, Bund, Länder und Landkreise”, betont er. “Dann müssen wir offen zusammenarbeiten, damit am Ende ein verbindlicher Rahmen rauskommt, mit dem alle arbeiten.” Ein Positivbeispiel dafür sei die Einigung darauf, 10.000 Ganztagsschulen aufzubauen. Vier Milliarden Euro hat der Bund dazugegeben. “Die Länder haben sich dann auch reingehängt, dann geht das auch”, resümiert Freese. Als das passierte, hieß der Bundeskanzler allerdings noch Gerhard Schröder. Robert Laubach

20. April 2023, 13:00 bis 14:00 Uhr, online

DigitalTreff: Future Skills

Wie muss sich die berufliche Praxis ändern? Der Frage geht das Zukunftszentrum Digitale Arbeit Sachsen-Anhalt nach. Eine Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord, stellt den “Job Futuromat” vor. Das Online-Tool zeigt auf, wie Berufe sich durch digitale Technologien ändern könnten. INFOS & ANMELDUNG

21. April 2023, 14.30 bis 16.00 Uhr, online

Digitale Veranstaltung: Digitalisierung und Chancengerechtigkeit

Wie können wir Teilhabe in der digitalen Welt stärken? Die Bildungsforscherin Birgit Eickelmann beleuchtet, welche Personalentwicklung an Schulen nötig wird. Anschließend stellt Silvia-Iris Beutel von der TU Dortmund das Programm Klasse!Digital vor, das vom NRW-Bildungsministerium wurde. INFOS & ANMELDUNG

26. April, 2023, Uni Tübingen und online

Online-Veranstaltung: ‘Third Mission’ und Transfer in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Bei diesem “Fachgespräch zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung” referiert Katja Koch, Professorin der TU Braunschweig über die ‘Third Mission’, den Transfer von Forschung in die Lehrkräftebildung. Ihr antwortet Martin Heinrich von der Uni Bielefeld, Professor für Schulentwicklung und -forschung. INFOS & ANMELDUNG

27. April 2023, 12:00 bis 13:00 Uhr, online

CHE Talk: Innovationen in der Lehrkräftebildung – Inklusion

Was bedeutet inklusionsorientierte Lehrkräftebildung, was braucht es dafür? Das beleuchtet das vierte und letzte Webinar der Reihe “Innovationen in der Lehrkräftebildung”. Die Pädagoginnen Kerstin Merz-Atalik (PH Ludwigsburg) und Birgit Lütje-Klose (Uni Bielefeld) geben Impulse und Praxiseinblicke. INFOS & ANMELDUNG

27. April 2023, 16:00 bis 18:00 Uhr, Justus-Liebig-Universität Gießen

Vortrag: Rechtliche Ausgestalltung von Hort- und Ganztagsbetreuungen

Im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung “Hort und Ganztagsbetreuung für die Zukunft gestalten” referiert der Jurist Felix Hanschmann von der Bucerius Law School in Hamburg über Schwierigkeiten einer kohärenten rechtlichen Regulierung des Ganztags. Im Vortrag will er Lösungsvorschläge liefern. INFOS & ANMELDUNG