|

|

Berlin.Table

|

|

Das Late-Night-Briefing aus der Hauptstadt

|

|

#545

/

13. April 2025

|

|

|

Talk of the Town

|

|

von links nach rechts: Jacob Schrot, Géza Andreas von Geyr, Peter R. Neumann und Michael Clauss

|

|

Das neue Kanzleramt: Wie Merz’ Regierungszentrale aussehen könnte

Von

Stefan Braun und Michael Bröcker

|

Der Koalitionsvertrag ist geschlossen – aber wie Friedrich Merz sein Kanzleramt personell ausstatten und umbauen will, ist vollkommen offen. Selbst enge Mitarbeiter und potenzielle Kandidaten tappen im Dunkeln. Dabei sitzen einige Merz-Vertraute seit Monaten an der Frage, wie man die Arbeit effizienter und zielgenauer organisieren sollte. Wenn man mit Beteiligten spricht, lässt sich ein Bild zeichnen, wie das Ganze aussehen könnte.

Da ist zuerst der Kanzleramtsminister. Merz’ Leute haben genau studiert, wo die Schwächen des bisherigen Chefs BK, Wolfgang Schmidt, lagen. Sie finden lobende Worte für dessen Einsatz; sie wissen darum, mit wie viel Leidenschaft sich Schmidt auch um Details kümmerte. Aber sie sind genau deshalb zu dem Ergebnis gekommen, dass er über diese Details nicht ausreichend Zeit und Kraft fand, die großen Linien im Blick zu behalten. Deshalb soll genau darauf geachtet werden, dass sein Nachfolger den Überblick behält und einen Vertrauten zur Seite hat, der alles wegräumt, was nichts mit den großen Linien zu tun hat. Heißester Kandidat für den Chefposten: Thorsten Frei. Sofern er nicht noch Fraktionschef wird.

Mindestens genauso wichtig sind die Pläne, aus dem Kanzleramt die Außen- und Sicherheitspolitik mehr zu steuern als bisher. Merz hat angekündigt, dass er diese Themen angesichts der Weltlage zur Chefsache machen will. Für eine optimale Aufstellung denkt er an einen außenpolitischen und einen europapolitischen Berater sowie einen Sicherheitsberater neuer Form, der alles im Blick behält. Merz hängt sehr an der Idee eines Nationalen Sicherheitsrats, mit eigener Infrastruktur und Personal. In seinem Umfeld heißt es, das bisherige Lagezentrum sei nicht viel mehr als eine Telefonvermittlung. Die Absicht ist deshalb, größer einzusteigen, um in alle Himmelsrichtungen zu zeigen: Hier gibt es einen ganz neuen Willen.

Bei der Suche nach Personal geht der Blick offenbar besonders nach Brüssel. So gelten der bisherige EU-Botschafter Michael Clauss, der aktuelle Nato-Botschafter Géza Andreas von Geyr und – still und leise – vielleicht auch der aktuelle Botschafter in Belgien, Martin Kotthaus, als Kandidaten für die Neuaufstellung. Von Geyr war Botschafter in Moskau und hat davor unter anderem die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als Chef ihres Planungstabes beraten. Clauss ist ein hoch angesehener Diplomat in Brüssel. Er ist Deutschlands Stimme in den Gremien, in denen Beschlüsse vorbereitet werden. Und er wurde zum öffentlichen Kritiker der Europapolitik der Ampel. Im Profil wäre er wie von Geyr sehr passend. Ein Szenario könnte deshalb heißen: Von Geyr kommt als außen- und Clauss als europapolitischer Berater nach Berlin. Kotthaus wiederum könnte als erfahrener Diplomat und ehemaliger Schäuble-Mitarbeiter Clauss oder von Geyr bei der Nato ersetzen.

Für den Posten eines Nationalen Sicherheitsberaters gibt es mehrere Namen – sofern er nicht mit dem des außenpolitischen Beraters verschmolzen wird. Da ist zunächst Jacob Schrot, ein in der Öffentlichkeit kaum bekannter, aber von Merz hoch geschätzter Mitarbeiter. Er arbeitete einst im Team des Kanzlerkandidaten Armin Laschet, soll Interesse an dem Posten haben und sich intensiv in die Schlussredaktion des außenpolitischen Teils des Koalitionsvertrags eingebracht haben. Schrot begleitete Merz auf vielen Auslandsreisen und pflegte zuletzt auch die Kontakte nach Paris und Warschau. Er lehrt Außenpolitik an der Hertie School und hat in North Carolina und an der Humboldt-Universität europäisch-amerikanische Beziehungen studiert. Schrot arbeitete zuvor für den Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg, der den NSA-Untersuchungsausschuss leitete.

Der zweite Name lautet Peter R. Neumann. Der Terror-Experte des Londoner King’s College gehörte einst ebenfalls zum Schattenkabinett von Laschet und wirbt lange schon für einen Nationalen Sicherheitsrat. In seinem Konzept, das Ende der Woche bekannt wurde, legt er großen Wert auf das Primat der Politik. Es erinnert deshalb weniger an das US-Vorbild und mehr an Modelle, die in London und Paris Praxis sind. Merz denkt außerdem darüber nach, einen Sicherheitsrat nicht nur für die Bedrohungen von außen zu nutzen, sondern nach den letzten Anschlägen auch für Gefahren im Innern. Auch das spräche für einen Kandidaten wie Neumann. Offen ist, ob ihm die Veröffentlichung seines Konzepts geholfen oder seine Chancen eher gemindert hat.

Bleibt noch der wichtige Job als wirtschaftspolitischer Berater. Im Gespräch ist der Ökonom Michael Eilfort. Der Honorarprofessor der Universität Tübingen und Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft ist seit fast 30 Jahren an der Seite von Merz, beriet ihn auch in den vergangenen Wochen intensiv und viele Stunden am Tag zu ökonomischen Fragen. Eilfort, promovierter Politikwissenschaftler und Oberstleutnant der Reserve, vertritt eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, die auf niedrige Kosten für Unternehmen setzt und Bürokratie abbauen will. Er ist ein Anhänger der Schuldenbremse, kritisierte aber immer auch die starren Regeln und die fehlenden investiven Ausgaben des Bundes.

|

|

![]()

|

|

Nationaler Sicherheitsrat: Carlo Masala warnt vor Zersplitterung. Der Außenpolitik-Experte der Bundeswehr-Universität München plädiert für eine Integration von Vertretern von Bundesländern und Geheimdiensten in den geplanten Nationalen Sicherheitsrat. “Nur so kann das neue Gremium schnell und schlagkräftig auf aktuelle Krisen reagieren”, sagte er Table.Briefings. Bislang sei unklar, welche Akteure dem im Koalitionsvertrag angekündigten Sicherheitsrat angehören sollen. Zudem sehe der Vertrag einen “Bund-Länder- und ressortübergreifenden Nationalen Krisenstab” sowie ein “Nationales Lagenzentrum” vor. “Das deutet alles wieder auf eine Zersplitterung hin”, so Masala.

Grundsätzlich unterstützt er die Idee eines Nationalen Sicherheitsrats. Und er sieht auch Vorteile darin, dass Kanzleramt und Auswärtiges Amt künftig von der gleichen Partei besetzt werden. Früher hat es gerade dort immer wieder hohe Reibungsverluste gegeben. Damit das alles aber positiv wirken kann, braucht es nach Masalas Vorstellungen eine schnelle Klärung, ob der Rat dem außenpolitischen Berater unterstellt oder ein getrenntes Gremium mit eigenem Chef wird. Warum Masala die erste Variante bevorzugt, lesen Sie im Security.Table. Markus Bickel

|

|

|

News

|

|

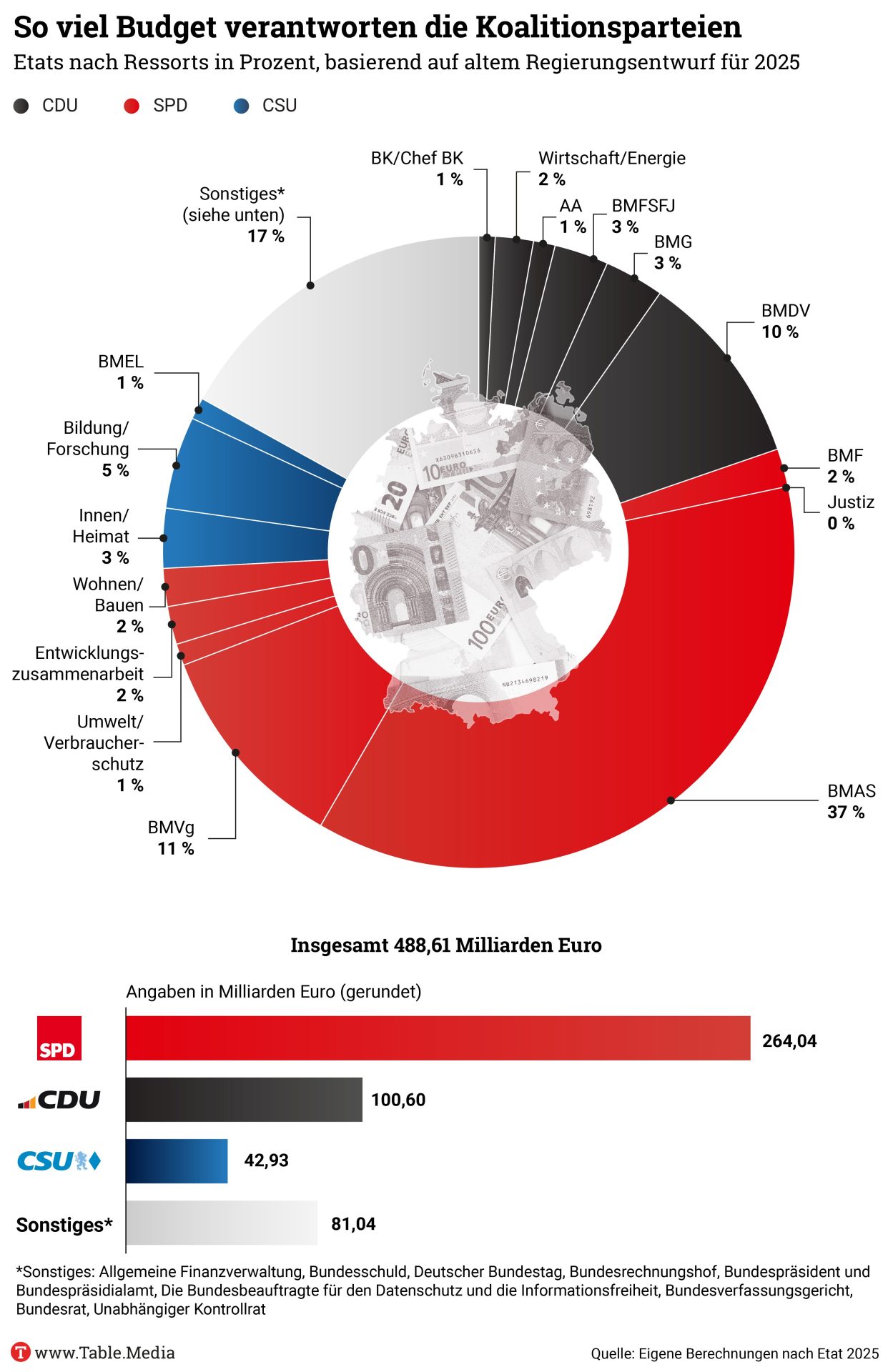

Merz’ Ansage zum Mindestlohn: Warum das für die Koalition heikel wird. Auf den ersten Blick sieht es für die SPD gut aus. Gemessen am Haushaltsentwurf der alten Bundesregierung für 2025 verantworten ihre Minister künftig 57 Prozent des Gesamthaushalts (siehe Grafik). Auf den zweiten Blick trübt sich dieser Eindruck jedoch. Zum einen, weil ein Großteil der Mittel gesetzlich gebundene Leistungen aus den Etats des Arbeits- und Verteidigungsministeriums sind. Zum anderen, weil Friedrich Merz die Erwartungen der SPD bei zentralen Forderungen schon jetzt dämpft.

So erklärte er in der BamS, dass der Mindestlohn möglicherweise erst 2027 bei 15 Euro liegen werde. Im Koalitionsvertrag heißt es, dass der Betrag schon 2026 “erreichbar” sei. Die SPD interpretiert das als fixe Vereinbarung. In einem Argumentationsblatt für die eigenen Mitglieder heißt es: “Der Mindestlohn wird 2026 auf 15 Euro steigen.” Sollte es nicht dazu kommen, könnte das für das Bündnis schnell zur Belastungsprobe werden.

Das gilt auch für Steuerentlastungen für niedrige und mittlere Einkommen. Laut Koalitionsvertrag sollen diese “zur Mitte der Legislatur” kommen. Merz stellt auch das unter Vorbehalt. “Nein, das ist nicht fix”, sagte er der BamS. “Die Einkommensteuer, die wollen wir senken, wenn es der öffentliche Haushalt hergibt.” Mit demselben Argument hatte Matthias Miersch im Interview mit Politico bereits die Mütterrente infrage gestellt.

Vieles spricht dafür, dass das Geld trotz des Sondervermögens nicht für alle Pläne ausreicht. Würden alle Versprechen erfüllt, ergäbe sich im Haushalt ein Loch in der Größenordnung von 50 Milliarden Euro pro Jahr. Das haben mehrere Wirtschaftsforscher unabhängig voneinander berechnet. Das Institut der Deutschen Wirtschaft kommt auf knapp 50 Milliarden Euro; die größten Posten sind dabei die Senkung des Strompreises mit 11 Milliarden Euro pro Jahr, die erhöhten Abschreibungen auf Investitionen (7 Milliarden Euro), die Entlastungen bei der Einkommensteuer, die bereits vor der allgemeinen Absenkung greifen sollen (7 Milliarden Euro), sowie die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie und die Mütterrente (jeweils 4 Milliarden Euro). Stefan Bach, Steuerexperte beim DIW, kommt in einer auf X veröffentlichten Zusammenstellung insgesamt auf 54 Milliarden Euro pro Jahr.

Gegenfinanziert sind die Ausgaben nur zum kleinen Teil. Die geplanten Einsparungen bringen nach Schätzung des Thinktanks Dezernat Zukunft in der gesamten Legislaturperiode nur rund 24 Milliarden Euro, also im Schnitt 6 Milliarden Euro pro Jahr. Zudem dürften die geplanten Entlastungen zu zusätzlichem Wirtschaftswachstum führen; das Potenzial dafür wird vom Dezernat Zukunft ebenfalls auf rund 25 Milliarden Euro für die gesamte Legislaturperiode beziffert, wobei der größere Teil davon auf die späteren Jahre entfallen dürfte. DIW-Experte Bach ist optimistischer und schätzt die Zweitrundeneffekte sogar auf 13,5 Milliarden Euro pro Jahr. Auch damit bliebe aber eine Finanzierungslücke von über 30 Milliarden Euro pro Jahr.

Spielraum ergibt sich dadurch, dass ein Teil der bisherigen Militärausgaben nicht mehr unter die Schuldenbremse fällt – und Investitionen zum Teil ins Sondervermögen verschoben werden können. Insgesamt werden damit bis zu 25 Milliarden Euro frei. Für zusätzliche Ausgaben steht davon voraussichtlich aber nur ein kleiner Teil zur Verfügung, denn sowohl der aktuelle als auch die kommenden Haushalte waren ohne die neuen Versprechen der künftigen Regierung schon um rund 20 Milliarden Euro unterdeckt. Malte Kreutzfeldt, Maximilian Stascheit

|

|

|

SPD-Generalsekretär mahnt Spahn: “Die AfD ist keine normale Partei”. Das Bemühen von Unionsfraktionsvize Jens Spahn, das Verhältnis zur AfD zu normalisieren, stößt bei der Opposition, vor allem aber beim mutmaßlichen Koalitionspartner SPD auf Widerstand. Unter Sozialdemokraten bis hinauf in die Parteispitze steht Spahn schon länger im Verdacht, die Tür zur AfD aufstoßen und langfristig auf eine Kooperation hinarbeiten zu wollen. Nur, noch will sich in der SPD niemand nur Tage nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen offen gegen die Unionsführung stellen. Auch Generalsekretär Matthias Miersch bleibt eher allgemein: “Die in Teilen rechtsextreme AfD will nicht mitspielen, sie will das Spiel zerstören”, sagte er zu Table.Briefings. Aber: “Wer die AfD wie eine normale Partei behandelt, verkennt, was sie wirklich ist: eine Gefahr für unsere Demokratie.” Seine Begründung: Die AfD attackiere die Institutionen, “spaltet unser Land und bedroht damit das Fundament unserer Demokratie”.

Darüber hinaus ist Mierschs Botschaft an Spahn und Friedrich Merz hinreichend deutlich: “Wer das ignoriert, verrät die Lehren aus unserer Geschichte.” Gegenüber BILD hatte Spahn dafür plädiert, die AfD im Bundestag in organisatorischen Fragen zu behandeln wie andere Oppositionsparteien auch. Man müsse anerkennen, “wie viele Millionen Deutsche die AfD gewählt haben”. Auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, kritisierte Spahn: “Die AfD ist keine Oppositionspartei wie jede andere”, sagte sie gegenüber dem RND. Es handele sich um eine mindestens in Teilen rechtsextreme Partei, in der auch Abgeordnete Kontakte in die gewaltbereite rechtsextreme Szene pflegten. Horand Knaup

|

|

|

“Innovation geht bei uns schneller als in anderen Ländern.” Dr. Susanne Johna sieht im Wettbewerb von Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung eine große Stärke des deutschen Gesundheitssystems. Im Interview hebt die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund auch den niedrigschwelligen Zugang zur Medizin hervor – und den Beitrag der PKV für die Versorgung. (mehr auf pkv.de)

|

|

Neue Regierung: Die CSU bekommt so viele Staatssekretäre und Staatsminister wie nie. Die CSU darf in der neuen Bundesregierung neben drei Ministern auch fünf Parlamentarische Staatssekretäre stellen. Das erfuhr Table.Briefings aus Verhandlerkreisen. Im Koalitionsvertrag wurde bereits vereinbart, dass dazu auch ein Staatsminister im Auswärtigen Amt gehört. Anders als in früheren Koalitionsverträgen wurde zwar auf die schriftliche Verabredung verzichtet, dass die Verteilung der Staatssekretäre nach den Kräfteverhältnissen der Parteien erfolgt. Es gebe aber “informelle Verabredungen”, hieß es.

Für den Posten als Staatsminister im Auswärtigen Amt ist der Sicherheits- und Außenpolitiker Florian Hahn im Gespräch. Er könnte allerdings auch Landesgruppenchef werden, wenn Alexander Dobrindt Innenminister wird. Mindestens zwei “PSt” sollen im CSU-geführten Innenministerium verbleiben (bisher drei). Die Zahl der Parlamentarischen Staatssekretäre, die in der Ampel-Koalition auf den Rekordwert von 37 gestiegen war, soll insgesamt aber sinken, wurde verabredet. In welchem Ressort verzichtet werden soll, wird derzeit noch verhandelt. Michael Bröcker, Maximilian Stascheit

|

|

Sustainability osapiens Summit, 14.-15. Mai

SoS.25 in Mannheim ist das führende europäische ESG-Event, das über 1800 Nachhaltigkeitsverantwortliche versammelt. In über 20 Tracks erhalten Sie umfassende Einblicke zu EUDR, CSRD, CBAM, der Omnibus-Initiative, Product Compliance und vielen weiteren Themen.

Jetzt kostenfreies Ticket sichern!

|

|

|

|

Serie (IX): Wer bekommt welche Rolle? Was sich Hubertus Heil noch erhofft. Vor der Wahl sah es so aus, als müsste der Sozialdemokrat nach sieben Jahren seinen Posten räumen. Jetzt könnte es sein, dass Heil einfach weitermacht. Denn die SPD behält ein unverändertes BMAS. Und der seit 1998 im Bundestag sitzende Heil scheint Lust zu haben, weiterzumachen. Er drängte sich in die SPD-Verhandlungskommission hinein, bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags stand er demonstrativ bei den Presseleuten und wirkte so, als sei er selbstverständlich noch ein entscheidender Akteur. Am Tag drauf lud er zum Hintergrundgespräch, um seine Sicht auf die Einigung darzulegen.

Schon im Schlussspurt der Verhandlungen mischte der Parteivize kräftig mit. Und zwar nicht nur als Teil der sogenannten 19er-Gruppe, sondern auch konkret bei Arbeit und Soziales sowie Digitales. Ende März trat er bei Berlin direkt auf und betonte noch einmal, wie umfassend verhandlungserfahren er doch sei. Amüsiert reagierte er auf die anhaltenden Personalspekulationen: Nachdem auf Listen gerüchteweise wiederholt Bärbel Bas als Nachfolgerin genannt worden war, äußerte er sich unter Zuhilfenahme eines berühmten, aber fiktiven Politikers in den sozialen Netzwerken: “Wir wundern uns, dass in keiner Personalliste der MdB Jakob Maria Mierscheid auftaucht 😎😇”, schrieb er am Mittwoch zu einem Foto von sich und Bas.

Ein Problem gibt es freilich, und das ist kein kleines: der Regionalproporz. Sollten Lars Klingbeil und Boris Pistorius Minister werden, wären das schon zwei Niedersachsen. Zwar gab es mit Heiko Maas, Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karrenbauer auch schon mal drei saarländische Köpfe im Kabinett – aber verteilt auf zwei Parteien. Sollte er nicht im BMAS bleiben, hätte Heil aber auch eine Lösung: Dann könnte er Fraktionschef werden. Okan Bellikli

|

|

Künftiges Digitalministerium: Netzexperte Albrecht von Sonntag zweifelt am Erfolg. Der Mitgründer des Internet-Vergleichsportals idealo hält die geplante Einrichtung eines Bundes-Digitalministeriums für wenig sinnvoll. “Ein Digitalministerium ohne Gestaltungsspielraum ist Quatsch”, sagte er Table.Briefings. Die Einzelressorts würden sich kaum vorgeben lassen, wie sie selbst ihre Digitalisierung organisieren. Alle Ressorts müssten Digitalisierung “als eine Hauptaufgabe sehen”. Von Sonntag betreibt derzeit vor dem EuGH eine 3,3-Milliarden-Schadensersatzklage gegen Google. Google habe Vergleichsportale rücksichtslos bekämpft. Es gebe globale Akteure, “die ihre ultradominante Position ruchlos durchsetzen”.

Den selbstbestimmten, informierten Kunden gebe es nicht mehr. Die meisten wüssten “gar nicht, dass Google keine Suchmaschine mehr ist, sondern immer mehr eine Werbemaschine.” Deutschland und Europa hätten die gesetzlichen Grundlagen für einen fairen Wettbewerb, müssten sie aber konsequent anwenden. “Wenn wir anfangen, unsere Positionen im Zuge gewisser Handelsdebatten aufzugeben, sind wir geliefert.” Warum für ihn die Entwicklung “absolut besorgniserregend” ist, lesen Sie im Interview. Horand Knaup

|

|

Trumps Zoll-Rückzieher bei Smartphones: Warum Apple und der US-Präsident unterschiedliche Interessen haben. Donald Trump träumt davon, dass iPhones bald in den USA gebaut werden. Apple wird jedoch alles dransetzen, große Teile der Produktion in China zu belassen. Die Kosten sind dabei nicht das Hauptargument. Apple, das den Großteil seiner iPhones, iPads und Macs in China fertigen lässt, profitiert insbesondere von den Werkzeug- und Fertigungskompetenzen in der Volksrepublik. Ebenfalls wichtig: Der chinesische Absatzmarkt, auf dem das Unternehmen trotz starker inländischer Konkurrenz von Xiaomi und Huawei immer noch eine große Rolle spielt.

So gesehen ist der Kursschwenk von Trump für Apple erstmal eine Erleichterung. Im Zollstreit mit China hatte er über das Wochenende einen ersten bedeutsamen Rückzieher gemacht. Smartphones, Computer und weitere Elektronikgeräte sollen vorerst aus den jüngsten US-Strafzöllen auf Importe aus China ausgenommen werden. Laut Daten des U.S. Census Bureau waren Smartphones im Jahr 2024 mit einem Wert von 41,7 Milliarden US-Dollar der wichtigste US-Import aus China. Warum die Sorgen auch nach dem Trump’schen Rückzieher groß bleiben, lesen Sie im China.Table. Julia Fiedler

|

|

|

Jörg Asmussen zum Trump-Chaos: Warum das Ganze für Europa auch große Chancen beinhaltet. Die Politik von Donald Trump schwächt nach Ansicht des Chefs des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherer die wirtschaftliche Vormachtstellung der USA: “Die Trump-Administration hat das Vertrauen in die Rationalität der US-Wirtschaftspolitik zerstört”, sagte der frühere EZB-Direktor zu Table.Briefings. Investoren fragten sich auch, ob die Rechtsstaatlichkeit noch intakt sei. Für Europa und den Euro biete das Chancen. Dafür sei es aber “zwingend, die fragmentierten nationalen Kapitalmärkte zusammenzubringen”, so Asmussen. Die neue Bundesregierung solle sich dafür einsetzen. Warum die EU-Staaten dafür nationale Egoismen aufgeben müssten, lesen Sie im Europe.Table. Till Hoppe

|

|

|

Table.Documents

|

|

|

Heads

|

|

Bruno Kahl ist BND-Chef, aber vielleicht nicht mehr lange. Einem Bericht zufolge äußerte er schon vor dem Ampel-Aus erfolglos Interesse am Botschafterposten im Vatikan. Nun soll sich das AA erkundigt haben, ob er nicht doch den Posten antreten könne. Die Union lehnte laut Matthias Gebauer, Paul-Anton Krüger und Fidelius Schmid aber ab. Hintergrund ist eine Vereinbarung zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz, Botschaftsstellen mit der Besoldungsstufe B9 nicht vor dem Regierungswechsel neu zu besetzen. “So soll der Eindruck vermieden werden, dass die scheidende Regierung verdiente Beamte mit attraktiven Posten versorgt”, schreiben die Autoren. Klingt ein bisschen so, als ob er es danach ganz vielleicht doch noch werden könnte. (Spiegel)

Finn Ole Ritter ist neuer Vorsitzender der FDP Hamburg. Der 47-Jährige wurde am Sonntag mit 88,8 Prozent zum Nachfolger von Sonja Jacobsen gewählt, die nicht erneut kandidierte. Die Liberalen waren zwei Wochen nach der Bundestagswahl mit einem Ergebnis von 2,3 Prozent auch aus der Hamburgischen Bürgerschaft ausgeschieden. Maximilian Stascheit

Christoph Schnaudigel ist Landrat des Landkreises Karlsruhe und neuer Präsident des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE). Der RGRE ist die deutsche Sektion des europäischen Verbands CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Dieser hat Mitgliedsverbände aus 41 Ländern und vertritt über 130.000 Städte, Landkreise und Gemeinden. (Landkreistag)

|

|

|

Best of Table

|

Europe.Table: KI am Arbeitsplatz. KI und Algorithmen spielen eine immer größere Rolle. Die EU-Sozialminister diskutieren am Montag darüber. Warum nicht alle glauben, dass ein neues Gesetz nötig ist, lesen Sie hier.

Security.Table: Ex-BND-Agent kritisiert Koalitionsvertrag. Gerhard Conrad, früherer Agent des BND und Vorstand des Gesprächskreises Nachrichtendienste, ärgert sich, dass der Geheimdienst mit keinem Wort erwähnt wird. Was das aus seiner Sicht für die deutsche Sicherheitsarchitektur bedeutet, lesen Sie hier.

Security.Table: Wie Großbritannien in die EU-Aufrüstung drängt. London plant deutlich höhere Verteidigungsausgaben und arbeitet an einem Verteidigungspakt mit Brüssel. Parallel bringen britische Diplomaten einen alternativen Rüstungsfonds ins Spiel, der auch für Nicht-EU-Staaten offen wäre. Wie realistisch dieser Plan ist und wer ihn unterstützt, lesen Sie im Security.Table.

Security.Table: Große Hürden nach zwei Jahren Krieg im Sudan. Durch den vorläufigen Wegfall der US-Hilfen und die verfahrene Situation zwischen den Konfliktparteien SAF und RSF gibt es kaum Aussichten auf eine schnelle Besserung. Vor welchen Herausforderungen eine für Dienstag geplante Konferenz in London steht, lesen Sie hier.

Security.Table: “Preparedness” der Bevölkerung stärken? Die Europaabgeordnete Lena Düpont (CDU) fordert in einem Standpunkt Verantwortungsträger und Gesellschaft dazu auf, mehr in “Preparedness” zu investieren. Welche Rolle Hilfsorganisationen aus ihrer Sicht spielen könnten, lesen Sie hier.

|

|

|

Must-Reads

|

Handelsblatt: Merz fordert neue Freihandelsabkommen. Europa müsse als Reaktion auf die US-Politik auf andere Regionen zugehen, sagt Friedrich Merz im Interview. Er nennt Kanada, Mexiko, Indien, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und den südostpazifischen Raum. Mercosur müsse schnell in Kraft treten und Afrika als “strategischer Partner” betrachtet werden. Zudem könnte man mit Großbritannien, Norwegen, der Schweiz und der Türkei einen gemeinsamen Wirtschaftsraum schaffen. (“‘Wir sind zu lange die Trittbrettfahrer der Amerikaner gewesen'”)

SZ: Neue Probleme beim Windkraft-Ausbau. Eine Änderung im Bundesimmissionsschutzgesetz von 2024 sorgt für Probleme in der Praxis. Der Anwalt eines betroffenen Anlagenbauers sagt: Sie führe dazu, dass immer erst einmal Einspruch erhoben werde, wenn womöglich die Luftfahrt betroffen ist. Die Bundeswehr räumt ein, “dass in Einzelfällen Windenergieanlagen zurzeit nicht realisiert werden können”. (“Weniger Bürokratie, mehr Chaos”)

FAZ: Sichere Herkunftsländer per Verordnung. Im Koalitionsvertrag findet sich ein winziger Passus, der es in sich haben könnte. Schwarz-Rot möchte sichere Herkunftsländer künftig nicht mehr per Gesetz beschließen, sondern per Verordnung durch die Regierung. Die Folge: Sie braucht keine Zustimmung des Bundesrats mehr. (“Die Asylzahlen drücken, mit einem Trick?”)

Taz: Grüner Protest gegen Polizei-Software. Die Partei will laut Konstantin von Notz notfalls in Karlsruhe klagen, sollten Union und SPD den Einsatz von Palantir erwägen. Ende März forderte der Bundesrat in einem Entschließungsantrag, die umstrittene Software übergangsweise bundesweit einzusetzen. Bayern, Hessen und NRW arbeiten bereits mit ihr, hinter der Firma steht der umstrittene US-Milliardär Peter Thiel. (“Protest gegen bundesweiten Einsatz von Überwachungsprogramm”)

Tagesspiegel: Münchner OB kritisiert Koalitionsvertrag. Dieter Reiter (SPD) vermisst klare finanzielle Zusagen für Städte und Gemeinden. Im Interview warnt er vor einer Überlastung durch immer neue Aufgaben und fordert direkte Investitionen sowie mehr Vertrauen vom Bund. Wenn sich nichts ändert, sagt er, könnten Deutschlands Bürgermeister auf die Barrikaden gehen. (“Münchener Oberbürgermeister zum Koalitionsvertrag”)

Nicht überlesen!

Netzpolitik.org: Der Weg zu digitaler Souveränität. Die EU ist abhängig von Cloud-Diensten und Plattformen aus den USA sowie von Chips und Seltenen Erden aus Taiwan und China. Im Koalitionsvertrag berufen sich Union und SPD auf die Initiative EuroStack von Stiftungen und Forschenden, die eine umfassende europäische Digitalinfrastruktur aufbauen will. Andere Initiativen fokussieren sich auf die Regulierung von Konzernen oder Konzepte wie Open Source und Open Data. (“Wie kann Europa digital unabhängiger werden?”)

|

|

|

Schlagzeilen von morgen

|

|

|

Meistgelesenes von heute

|

|

|

Interviews von morgen

|

|

Deutschlandfunk

6:50 Uhr: Martin Werding, Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft: Droht unserem Rentensystem der baldige Kollaps?

7:15 Uhr: Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG BCE: Was taugt der Koalitionsvertrag von Union und SPD aus Arbeitnehmersicht?

8:10 Uhr: Wiebke Esdar, MdB (SPD) und Sprecherin der Parlamentarischen Linken: Einkommensteuersenkungen und Mindestlohn auf der Kippe?

phoenix

9:05 Uhr: Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker: Bedeutung des Koalitionsvertrags für die außenpolitische Rolle Deutschlands

Welt TV

7:30 Uhr: Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft: Messerstecherei in Berlin

9 Uhr: Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär: Koalitionsvertrag

|

|

|

Time.Table

|

Highlights der Woche

Am Montag finden die Gremiensitzungen der Bundesparteien statt.

Am Mittwoch reist Olaf Scholz nach Warschau für ein Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk.

Am gleichen Tag wird auf dem Gelände der ehemaligen Kroll-Oper in Berlin der Gedenkstein für Polen 1939 – 1945 aufgestellt. Er soll als provisorische Gedenkstätte dienen, bis das geplante offizielle Denkmal errichtet wird. Hinter der Initiative steht das Deutsche Polen-Institut.

14. April

Koalitionsvertrag: Erste Regionalkonferenz zum Auftakt des SPD-Mitgliedervotums. Mit Saskia Esken, Lars Klingbeil, Matthias Miersch, Hubertus Heil, Boris Pistorius und Manuela Schwesig. Karriere-Campus Hannover, 18 Uhr

Ukraine: Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten zum weiteren Vorgehen. Luxemburg, Pressekonferenz um circa 15:30 Uhr

Sozialpolitik: Informelles Treffen der EU-Sozialminister. Mit BMAS-Staatssekretärin Lilian Tschan. Warschau, 14.-16. April

|

|

|

Geburtstage von morgen

|

Johannes Callsen, Dänemark-Bevollmächtigter von Schleswig-Holstein (CDU), 59

|

|

|

Nachttisch

|

Unser Tipp führt Sie heute zur Geschichte der Wirtschaft. Im kompakten Überblick eines Ex-Professors und Politikers aus Australien werden Parallelen zu heute deutlich. So schildert er, wie die USA sich vor rund 100 Jahren durch Zoll-Erhöhungen schon einmal geschadet haben: Die Preise für viele importierte Waren, etwa von Zulieferern der Autoindustrie, stiegen – zudem reagierten andere Länder mit Gegenzöllen. An anderer Stelle lernt man, wie es zu den berühmten Hexenprozessen in der frühen Neuzeit kam: Die meisten fielen mit Kälteperioden zusammen, die zu Missernten führten. “Verschlechterten sich die wirtschaftlichen Bedingungen, suchten die Menschen nach einem Sündenbock”, so der Autor. Okan Bellikli

Andrew Leigh: Die kürzeste Geschichte der Wirtschaft | Piper

|

|

Das war’s für heute. Good night and good luck!

Heute haben Okan Bellikli, Markus Bickel, Stefan Braun, Michael Bröcker, Helene Bubrowski, Julia Fiedler, Till Hoppe, Horand Knaup, Malte Kreutzfeldt, Carli Bess Kutschera, Marit Niederhausen und Maximilian Stascheit mitgewirkt.

Der Berlin.Table ist das Late-Night-Briefing für die Table.Media-Community. Wenn Ihnen der Berlin.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

Berlin.Table Redaktion

|

| | |