die Spannung wächst rund um den Putsch in Niger. Am Sonntag läuft ein Ultimatum der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas aus. Was danach geschehen wird, ist völlig ungewiss.

Doch eines zeichnet sich ab: Es geht bei diesem Staatsstreich nicht allein um ein bitterarmes Land in der Sahelzone, das zwar mehr als drei Mal so groß wie Deutschland ist, aber nur ein Drittel so viele Einwohner zählt. Es geht auch darum, dass die Region der Schauplatz einer neuen Stellvertreter-Auseinandersetzung fremder Interessen werden könnte.

Während die alten Mächte – Frankreich, aber auch Deutschland – auf dem Rückzug sind, versucht besonders Russland Kapital aus der neuen Situation zu schlagen. Aber auch andere, afrikanische Länder bringen sich in Position.

Grund genug für uns bei Table.Media, Sie ausführlich und in die Tiefe gehend über die Geschehnisse in Niger und der Region zu informieren. Für dieses Table.Media Spezial haben wir für Sie Analysen, Interviews, Nachrichten und Erfahrungsberichte zusammengetragen und dabei das Expertenwissen in der gesamten Redaktion von Table.Media genutzt.

Wenn Ihnen diese Ausgabe gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und falls Ihnen diese Mail selbst weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table, Security.Table, Berlin.Table und weitere Themen anmelden.

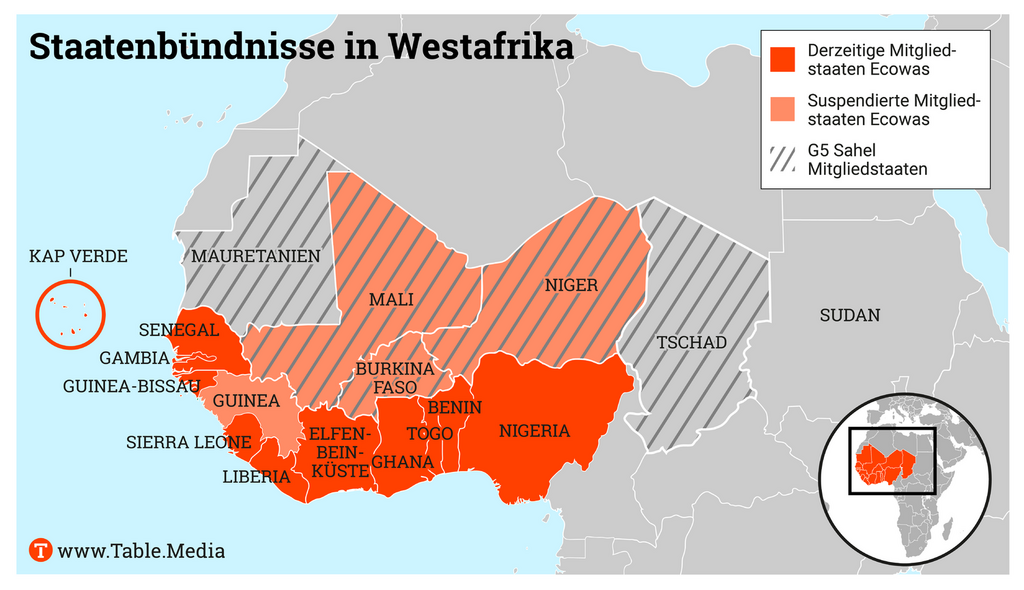

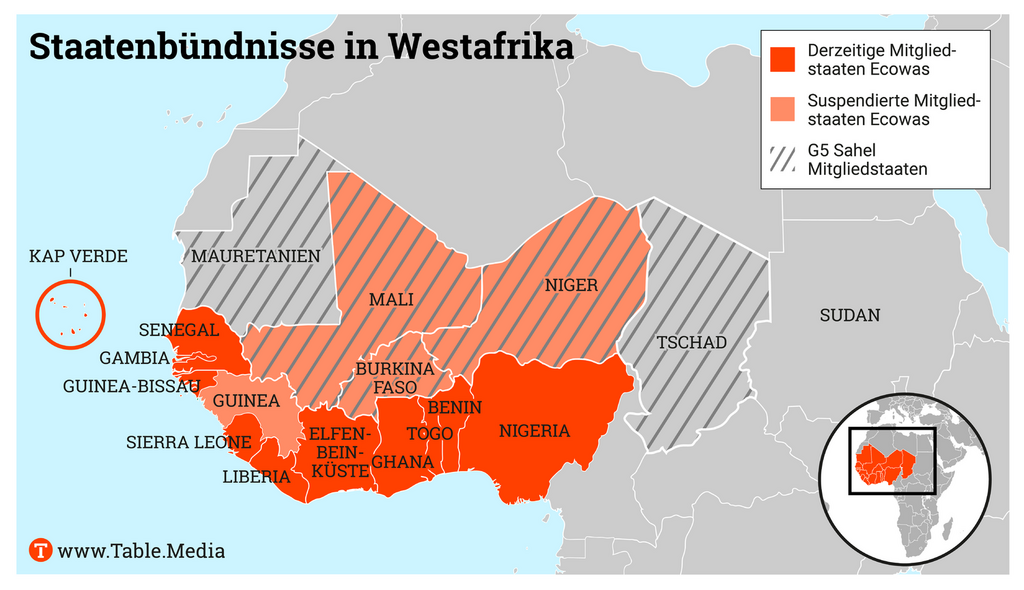

Es kommt offenbar zum Showdown in Niger. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hatte Anfang der Woche den Putschisten ein Ultimatum gestellt, bis zum Sonntag, 6. August die legitim gewählte Regierung wiedereinzusetzen. Bisher haben die Militärs rund um General Tchiani nicht zu erkennen gegeben, diesem Ultimatum zu folgen. Gleichzeitig hatte die Ecowas, deren Präsident aktuell Nigerias Präsident Tinubu ist, Niger mit bisher beispiellosen Wirtschaftssanktionen belegt. Unter anderem wurden sämtliche Finanztransaktionen gestoppt und nationale Vermögenswerte eingefroren.

Seit Tagen fragt sich die Welt, was nach Ablauf der Frist geschehen kann. Die Ecowas mit Sitz in Abuja ist eine Gemeinschaft von 15 westafrikanischen Staaten, die in jüngster Vergangenheit eine Nebenrolle in der Sahelzone gespielt hat. Die Ecowas kann das Ultimatum nicht folgenlos auslaufen lassen. Damit steht eine Militärintervention im Raum.

Allein Nigeria ist in der Lage, eine Militäroperation gegen die Putschisten zu führen. Nigeria unterhält mit 230.000 Soldaten eine der größten Armeen in der Region. Doch eine Intervention in Niger birgt unwägbare Risiken. Die Militärregierungen von Burkina Faso und Mali haben schon vor einem Eingreifen der Ecowas mit einer Ausdehnung des Konflikts auf die gesamte Region gedroht.

Am Mittwochvormittag war Salifou Mody zu Beratungen nach Bamako und Ouagadougou geflogen. Mody war Militärattaché in Berlin und galt bis zum Putsch als Gewährsmann der Bundesregierung in der nigrischen Armee. Heute ist er hinter Abdourahamane Tchiani die Nummer zwei in der Militärjunta.

In Niger haben verschiedenste Länder Militärstützpunkte:

Das Vorgehen der Ecowas gegen die Putschisten geschieht vor einer komplexen Interessenslage:

Für eine Vermittlungslösung richtet sich der Blick auf Nigeria, das bedeutendste Land in der Region. Doch der Spielraum Nigerias ist eingeschränkt, weil viele Regierungen in der Region befürchten, dass sich Nigeria als Ordnungsmacht in Westafrika etablieren will.

Als positiv wurde jedoch gewertet, dass sich der Sultan von Sokoto, Muhammad Sa’ad Abubakar, der von Nigeria angeführten Ecowas-Delegation anschloss. Er ist der geistliche Führer von 70 Millionen Muslimen in Nigeria, besitzt aber auch großen Einfluss im Nachbarland Niger.

Drängt die Frage nach einer kurzfristigen Lösung, so steht aber auch die nach einer langfristigen Perspektive im Raum. Die Bundesregierung baut offenbar darauf, mit Entwicklungsprojekten Perspektiven für die Bevölkerung zu schaffen. “Wir bleiben vor allem mit zivilen Mitteln weiterhin in der Region engagiert und wollen damit vor allem die Ursachen von Terrorismus und organisierter Kriminalität angehen”, sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Katja Keul, im Gespräch mit Table.Media.

Wie Projekte der Entwicklungszusammenarbeit angesichts der hohen Unsicherheit in der Region verwirklicht werden sollen, ist unklar. Den Ländern im Sahel machen sowohl die größer werdende innere Instabilität, wie auch der islamistische Terror zu schaffen. Entwicklungspolitik in der Region lässt sich nicht durchhalten, wenn die Sicherheit der Kräfte vor Ort nicht gewährleistet ist.

Die wachsende Instabilität dürfte auch die Wirtschaft abhalten, sich in der Sahelzone zu engagieren. “Bisher hat die politische Instabilität nicht zu einem Rückzug französischer Unternehmen geführt”, sagte Etienne Giros, Präsident des Verbands der französischen Unternehmen in Afrika (CIAN). Doch wird das so bleiben? Etwa 200 französische Unternehmen sind aktuell in Mali aktiv, 45 in Burkina Faso, 30 in Niger und etwa zehn in der Zentralafrikanischen Republik. Für Deutschland liegen keine Zahlen vor. Sie dürften deutlich geringer sein.

Unter den westlichen Truppen ist noch die französische Armee die schlagkräftigste. Das 2e REP der Fremdenlegion ist einer der wenigen Verbände, der auch unter den klimatischen Bedingungen der Sahelzone operieren kann. Zu ihm gehört das Groupement des commandos parachutistes (GCP), eine Einheit, die wochenlang ohne logistische Unterstützung in der Wüste kampffähig bleibt. Sie ist auf Terrorbekämpfung und die Befreiung von Geiseln spezialisiert.

Allerdings ist auch das Militärengagement Frankreichs gescheitert. Nachdem Niger die Militärkooperation mit Frankreich aufgekündigt hat, ist fraglich, von wo aus die französischen Einheiten operieren können. Damit ist die Zukunft der französischen Militärpräsenz in der Region ist ungewiss. “Ich denke, Frankreich steht vor einem echten Wendepunkt”, sagte General Christophe Gomart, der ehemalige Leiter des französischen Militärgeheimdienstes, dem Radiosender France Info.

Bei einem Abzug der ausländischen Truppen droht ein sicherheitspolitisches Vakuum, das die ungehinderte Ausbreitung islamistischer Terrorgruppen begünstigt und gar zur Machtübernahme politisch geschwächter Staaten durch islamistische Terroristen führen kann. Eine Verschlechterung der Sicherheitslage kommt auch den Wagner-Truppen zugute. “Es gäbe ihnen eine weitere Gelegenheit, einzugreifen und für ihre Dienste bezahlt zu werden und sich wieder relevant zu machen”, sagte Aneliese Bernard, Direktorin bei Strategic Stabilization Advisors.

Für einen wirkungsvollen Kampf gegen den Islamismus fehlen die militärischen Mittel. Und damit gehört wohl auch eine Befriedung der Region durch die Schaffung wirtschaftlicher Perspektiven für die Bevölkerung bis auf Weiteres in den Bereich des Wunschdenkens.

Sie haben es vielleicht leise geahnt und noch leiser befürchtet. Und doch hat der Putsch im Niger die Bundesregierung ziemlich kalt erwischt. Auch weil die Demokratie dort so herausstach in der politisch heiklen Sahel-Region. Die schmerzhaften Erfahrungen mit den Militärs in Mali, dazu die als massives Problem identifizierte Präsenz russischer Soldaten in Westafrika – all das ist seit langem eine große Baustelle für Berlin. Umso mehr Hoffnungen setzte man im Auswärtigen Amt in die Regierung in Niger. Und dann das: ein Putsch.

Dabei hatten sie viel investiert. Schon Angela Merkel war zweimal im Niger. Kaum eine Hauptstadt der Erde flog die Flugbereitschaft der Bundeswehr in den vergangenen 18 Monaten so häufig an wie Niamey: Der Kanzler war dort, die Außen-, die Entwicklungsministerin, der Verteidigungsminister. Wegen des Bundeswehrabzugs in Mali, aber natürlich auch, um die Regierung zu stützen.

Nimmt man die Vorgeschichte, dann ist sehr verständlich, dass das Auswärtige Amt einerseits alle Hilfen ausgesetzt hat, zugleich aber hofft, dass die internationalen Bemühungen doch noch für ein Umdenken sorgen. Katja Keul, für Afrika zuständige Staatsministerin im Auswärtigen Amt, sagte Table.Media: “Der Putsch ist noch nicht in Stein gemeißelt.” Da schwingt Hoffnung mit – und die Erwartung, dass die Bemühungen des bisherigen Präsidenten, das Land wirtschaftlich und sozial voranzubringen, doch noch zu friedlichen, aber wirkungsvollen Protesten führen könnten.

Dabei weiß man im Auswärtigen Amt, wie schmal der Grat ist bei solchen Protesten. Keul sagte, die Putschisten würden natürlich versuchen, Demonstrationen für sich zu nutzen. Was wohl vor allem heißen soll: sie im Zweifel zu eskalieren, um mit den Bildern von gewalttätigen Auseinandersetzungen die militärische Machtübernahme zu rechtfertigen. Zumal auch die Russen offenkundig längst vor Ort sind. Woher, so fragen sich kundige Beobachter, kamen in der Kürze der Zeit die vielen russischen Fähnchen in der Hauptstadt Niamey?

Aus Sicht Berlins ist das besonders bitter, weil Außenministerin Annalena Baerbock im vergangenen Jahr und im Frühjahr auch Keul noch einmal vor Ort studieren konnten, mit welcher Entschlossenheit die Regierung begonnen hatte, mehr Bildung für Mädchen durchzusetzen (was automatisch das Heiratsalter erhöht), sich um die Nahrungsmittelversorgung in Dürrezeiten zu kümmern – und sich auch darum zu bemühen, gerade jungen Männern Alternativen zu ermöglichen, damit sie nicht in Kriminalität oder Terrorismus abrutschen. Laut Keul hatte das sogar dazu geführt, dass in jüngsten Umfragen das Sicherheitsgefühl insbesondere bei der Landbevölkerung stark zugenommen hatte. Nun kann Berlin nur hoffen, dass dieser Weg eines Tages fortgesetzt wird.

Trotzdem verfolgt man den Lauf der Dinge im Auswärtigen Amt aktuell mit nüchterner Gelassenheit. Das Personal der Botschaft in Niamey ist achtsam in der Stadt unterwegs, aber wieder vom Camp am Flughafen an den Schreibtisch zurückgekehrt.

An eine schnelle militärische Eskalation, hervorgerufen durch eine Intervention der Ecowas-Truppen im Niger, glaubt derzeit im Krisenstab des Amtes niemand. Auch wenn die Ecowas-Verteidigungsminister am Mittwoch einen “chirurgischen Eingriff” demonstrativ in den Raum gestellt hatten. Also einen Angriff auf das Hauptquartier der Putschisten in Niamey. Doch wer hätte die Kapazitäten dazu?

Zumal der Niger ganz überwiegend umgeben ist von Nicht-Ecowas Ländern wie Algerien, dem Tschad oder Libyen. Und von Mali und Burkina Faso, deren Militärregierungen sich bereits mit den Putschisten solidarisiert haben.

Ohnehin orientiert sich Baerbocks Haus seit einiger Zeit am Leitprinzip “African Ownership”, das auf eine zunehmende Eigenverantwortung der Afrikaner für Sicherheit und Stabilität setzt. Im Klartext: Regionale Konflikte sollten auch regional gelöst werden.

So hat sich die Bundesregierung – in Abstimmung mit der EU – auf eine Warteposition zurückgezogen und beobachtet zwei Dinge besonders genau: Was bringen die Sanktionen, die die Staatengemeinschaft in den Raum gestellt hatte? Und hält sich das neue Regime überhaupt?

Eine besondere Rolle dürfte in dieser Position des Wartestands BMZ-Ressortchefin Svenja Schulze einnehmen. Nicht nur weil ihr Haus im Frühjahr erst mit der Sahel-Plus-Initiative ganz bewusst die ganze Region in den Blick genommen hatte, darunter auch Sahel-Anrainer wie Senegal, die Elfenbeinküste, Togo oder Benin. Zudem hatte Schulze gerade erst vor vier Wochen den Vorsitz der Sahel-Allianz übernommen, eine Gemeinschaft von 18 Geberländern und Entwicklungsbanken, die die Region in den nächsten Jahren mit 28 Milliarden Euro unterstützen will. Ein Plus: In ihrer gut eineinhalbjährigen Amtszeit war sie bereits in Niger, Mali, Mauretanien, Ghana und der Elfenbeinküste. Die Kontakte sind also vorhanden.

Eine ganz besondere Rolle wird aus Sicht der Deutschen dabei den Küstenstaaten Senegal und Mauretanien und ihren Regierungen zukommen, beide auf Hilfe von außen angewiesen, beide demokratisch gewählt und mit beiden ist die Bundesregierung im engen Austausch zu Energiefragen.

Zeigen der Putsch in Niger und der davor in Mali, dass die europäische Politik in der Sahelzone versagt hat?

Der rein sicherheitspolitische Ansatz im Kampf gegen den Terrorismus war zum Scheitern verurteilt. Der europäische Ansatz konzentrierte sich bisher auf die Zusammenarbeit mit den Staaten, ohne die gestiegene Bedeutung der Zivilgesellschaft und der Jugend ausreichend zu berücksichtigen.

Glauben Sie, dass die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas), wenn sie in Niger eingreifen würde, das allein oder mit westlichen Soldaten tun würde?

Wenn die Ecowas das Risiko eingeht, eine so kurze Frist von einer Woche zu setzen, ist sie sich der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft sicher. Da Niger ein Binnenstaat ist, wird die Militärjunta diesem Druck nicht lange standhalten können. Nigeria kann militärisch und mit der Stromversorgung, die 41 Prozent des nigrischen Bedarfs darstellt, Druck ausüben, und über Benin läuft der Außenhandel. Ich gehe davon aus, dass die Ecowas auch die diplomatische Unterstützung des UN-Sicherheitsrats hat, weil Russland nicht das Risiko eingehen wird, ein Veto einzulegen, um die Unterstützung der Ecowas-Länder nicht zu verlieren, die seine Partner in der Region sind.

Welche Rolle kann der Westen bei einer militärischen Intervention spielen?

Es wird sicherlich Bedarf an logistischer und militärischer Unterstützung von den westlichen Ländern geben. Der Fehler, den man hier nicht machen darf, ist, dass die westlichen Kräfte die Führung übernehmen. Sie sollten sich im Hintergrund halten und der Ecowas und den afrikanischen Ländern Freiräume lassen.

Für wie glaubwürdig halten Sie die Ankündigungen aus Mali und Burkina Faso, die Putschregierung militärisch zu unterstützen, sollte die Ecowas eingreifen?

Burkina Faso kontrolliert nicht einmal 40 Prozent seines Territoriums. Mali hat Krisenherde im Zentrum und im Norden. Sie haben nicht die militärischen Mittel, um einzugreifen. In der Ankündigung steckt politisches Kalkül. Mali und Burkina Faso wollen um jeden Preis der Öffentlichkeit und vor allem der protestierenden afrikanischen Jugend zeigen, dass es westliche Mächte sind, die hinter der Ecowas-Intervention stecken, um noch populistischer sprechen zu können.

Sie haben die Jugend angesprochen. Inwieweit ist sie ein politischer Faktor?

Die EU vernachlässigt den Aufstieg einer zunehmend informierten Jugend, die in sozialen Netzwerken immer präsenter ist und ihre eigene Lesart politischer Nachrichten hat. Die Jugend hat verstanden, dass Afrika einen neuen Status hat und es zu einer geostrategischen Verschiebung kommt. Neue Mächte sind hinzugekommen, Russland, Indien, China oder die Türkei. Klassische Kräfte wie Frankreich werden schwächer. Daneben gibt es Staaten, die Mittelmächte sein wollen, wie Marokko. Europa und die Westmächte verharren in der Logik der Zeit nach dem Kalten Krieg, in der Afrika sich für die eine oder andere Seite entscheiden musste.

Wie wird es weitergehen? Rechnen Sie mit einer längerfristigen Destabilisierung der Region?

Ich glaube, dass die Sahel-Region vorübergehend in eine turbulente Phase geraten ist. Neben internen Gründen – eine rebellierende Jugend und die Schwäche demokratischer Regime – gibt es äußere Gründe, eine Form eines neuen Kalten Krieges, der leider vor allem in unserer Region droht. Wir sehen möglicherweise den Beginn einer Stellvertreterkonfrontation zwischen einerseits dem Westen, also den Nato-Staaten, und andererseits Russland, aber auch zwischen den USA und China. Und wenn neue Gas- und Ölländer wie Senegal und die Elfenbeinküste es schaffen, Russland Energie als Druckmittel auf Europa zu nehmen, wird Russland sie anders betrachten.

Wird die Allianz für die Sahelzone, deren Vorsitz Deutschland kürzlich übernommen hat, in der Region noch eine Rolle spielen können?

Die Allianz für die Sahelzone entstand in einem Kontext, in dem es darum ging, Strategien zu ergänzen, die ausschließlich auf Sicherheit beruhten. Deutschland hat begonnen, den Sicherheitsansatz und den Entwicklungsansatz zu kombinieren. Damit könnte Deutschland der Rolle Europas in der Region Glaubwürdigkeit verleihen und zu einem weitaus stärkeren Gesprächspartner werden, mit dem die afrikanischen Staaten viel einfacher agieren könnten.

Kommen wir auf die Ecowas zurück. Kann diese langfristig zur Befriedung der Region beitragen?

Die Ecowas kehrt auf die diplomatische Bühne zurück. Von 2014 bis zum Beginn der Sahel-Krise hatten die europäischen Partner der G5 Sahel (Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso, Tschad, Anm. d. Red.) Priorität eingeräumt. Das hatte zwei Konsequenzen. Erstens hat die Konzentration auf die G5-Sahelstaaten zu einer Art Trennung zwischen der zentralen Sahelzone und dem Rest Westafrikas geführt. Man hat vergessen, dass der Rest Westafrikas mit der zentralen Sahelzone verbunden ist. Zweitens haben Europa und die internationalen Partner die Ecowas in Sicherheitsfragen hintangestellt. Jetzt sehen wir nach dieser Krise in Niger eine sehr wichtige Rolle für sie. Auch Nigeria kehrt zunehmend in die Region zurück. Ein starkes Nigeria hat immer für eine starke Ecowas gesorgt.

Dr. Bakary Sambe ist Direktor am Timbuktu Institute African Center for Peace Studies in Dakar. Außerdem ist er Professor und Forscher am Centre for the Study of Religions (CER) der Gaston Berger University in Saint-Louis-UFR CRAC (Senegal). Er besitzt einen Doktortitel der Universität Lumière Lyon 2 (IEP) in Politikwissenschaften (Internationale Beziehungen).

Die Bundeswehr ist in Niger vor allem präsent, um den Abzug der deutschen Soldatinnen und Soldaten aus der UN-Mission im benachbarten Mali zu unterstützen. Der Lufttransportstützpunkt mit gut 100 Luftwaffensoldaten auf dem Flughafen der Hauptstadt Niamey ist die Drehscheibe für das Material, das vom Stationierungsort Gao in Mali ausgeflogen wird.

Mit dem Putsch und der Sperrung des Luftraums durch die neuen Machthaber kam diese Drehscheibe zum Erliegen – und inzwischen zeichnet sich ab, dass die Sperrung noch weiter andauern wird: Die Anweisung für die Luftfahrt, mit der internationale Flüge gestoppt wurden und die am Freitag auslaufen sollte, wurde um eine Woche bis zum 11. August verlängert.

Das setzt die deutschen Streitkräfte unter Zeitdruck. Der Abzug aus der UN-Mission Minusma soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, und die geplanten – und von der Militärregierung Malis genehmigten – Flüge aus Gao sind ohnehin knapp für das Material, das sich in dem zehn Jahre dauernden deutschen Einsatz angesammelt hat.

Zwar sucht das Verteidigungsministerium in Berlin unter Hochdruck nach einer Ausweichmöglichkeit – aber selbst wenn ein Nachbarland in der Region zügig der Errichtung eines neuen deutschen Stützpunkts zustimmen sollte, würde es nach den Berechnungen der Bundeswehr-Planer mindestens einen Monat dauern, einen neuen “Hub” an anderer Stelle aufzubauen.

Allerdings gibt es auch Hoffnungen auf einzelne Flüge, die in jedem Einzelfall eine Sondergenehmigung der nigrischen Behörden brauchen. So durfte die Bundeswehr am Donnerstag eines ihrer Transportflugzeuge vom Typ A400M starten lassen, das vor dem Staatsstreich in der vergangenen Woche in Niamey gelandet war und seitdem dort festsaß. An Bord der Maschine waren neben sieben Soldaten aus dem UN-Einsatz in Mali, die planmäßig nach Deutschland zurückkehren sollten, auch 23 Zivilisten aus mehreren europäischen Nationen.

Zurück nach Deutschland flogen auch zwei deutsche Offiziere, die einen Einsatz vorbereiten sollten, der sich vorerst erledigt hat: Die neu gestartete EU-Partnerschaftsmission in Niger zu Unterstützung und Ausbildung der Streitkräfte des Landes ist nun kein Thema mehr. tw

Durch die Sperrung des Luftraums bis mindestens 11. August können die USA momentan keine Drohnen mehr von Niger aus steuern. Die Niger Air Base 201 nahe der Stadt Agadez ist einer der wichtigsten Stützpunkte für amerikanische Überwachungs- und Geheimdienstoperationen in der Region. “Bis vergangene Woche war Niger einer der wichtigsten militärischen Partner, vor allem im Bereich der Terrorismusbekämpfung”, erklärt Bill Roggio, Militärexperte von der Foundation for Defense of Democracies in Washington, gegenüber Table.Media. Diese Zusammenarbeit sei durch den Putsch nun gefährdet.

Seit 2019 unterhält das US-Militär die Drohnen-Basis in Niger. Der Flugplatz gehört dem nigrischen Militär, ist aber von den USA mit rund 110 Millionen Dollar ausgebaut worden. Unter anderem mit einer rund zwei Kilometer langen Start- und Landebahn für die MQ-9 Reaper, eine der wichtigsten unbemannten Aufklärungs- und Angriffsdrohnen der amerikanischen Luftwaffe. Sie ist in der Lage, Ziele in bis zu 1850 Kilometern Entfernung zu erreichen. Der Betrieb der Niger Air Base 201 kostet die USA jährlich zirka 30 Millionen Dollar.

Nach der Machtübernahme in Mali und Burkina Faso durch das Militär galt Niger als letzter verlässlicher Stützpunkt für das US-Militär in der Sahelzone. “Die Bedrohung sowohl durch Al-Qaida als auch durch den Islamischen Staat hat sich in der Region ausgebreitet. Und die Fähigkeit der USA, diese Gruppen zu beobachten und auf sie zu reagieren, ist schon mit dem Putsch in Mali deutlich zurückgegangen”, sagt Roggio.

Da die Präsenz der US-Streitkräfte in Niger auf dem Spiel stehe, vermuten Experten in Washington, dass US-Präsident Joe Biden den Putsch in Niger noch nicht offiziell als Umsturz deklariert hat. Im Falle eines anerkannten Putsches müssten die USA eventuell ihre Truppen abziehen.

Nach Angaben des Sprechers des amerikanischen Verteidigungsministeriums, General Patrick Ryder befinden sich derzeit rund 1100 US-Truppen in Niger. Sie werden vorerst bleiben: “Während des vom US-Außenministerium angeordneten Abzugs (des Botschaftspersonals, Anm. der Redaktion) gibt es keine Änderungen an der Haltung der US-Streitkräfte in Niger”, sagte Ryder am Donnerstag. nana

Nach dem Militärputsch in Niger haben europäische Partner ihre finanzielle Unterstützung des Landes auf Eis gelegt. Auch die USA, die zwei Militärbasen in Niger unterhalten, haben die Aussetzung von Hilfszahlungen angedroht. Am Dienstag hatte das Pentagon bereits die militärische Kooperation beendet. Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt und war mit knapp zwei Milliarden Dollar bisher einer der größten Empfänger von Entwicklungshilfe.

Nun hat die Europäische Union ihre finanziellen Hilfen von mehr als 550 Millionen Dollar suspendiert. Weitere 70 Millionen Dollar, die im Rahmen der European Peace Facility zur Unterstützung der nigrischen Armee aufgebracht wurden, sind ebenfalls betroffen. Erst Anfang Juni hatte die EU aus diesem Topf knapp fünf Millionen Dollar für Waffen für die nigrische Armee autorisiert. “Neben der sofortigen Einstellung der Budgethilfe werden auch alle Kooperationsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt”, hieß es in einer Erklärung des EU-Außenpolitikchefs Josep Borrell.

Nach den Haushaltsprognosen für 2023 sollten etwa 40 Prozent des nigrischen Staatsbudgets von externen Partnern stammen. “Auf diese Unterstützung zu verzichten, bedeutet, Harakiri zu begehen”, sagte Nigers abgesetzter Premierminister Ouhoumoudou Mahamadou am Sonntag dem Fernsehsender France24 und bezog sich dabei auf den japanischen Begriff für rituellen Selbstmord.

Die britische Regierung teilte mit, dass London die “kritische” humanitäre Hilfe aufrechterhalten, seine langfristige Entwicklungshilfe jedoch aussetzen werde. Belgien hingegen führt seine Entwicklungszusammenarbeit mit Niger fort, die militärische Kooperation wird jedoch eingestellt. Und auch Frankreich und Deutschland haben ihre bilaterale Unterstützung Nigers beendet.

Im vergangenen Jahr beliefen sich französische Entwicklungsmittel und Budgethilfen für den Sahelstaat auf rund 120 Millionen Euro. Für dieses Jahr war eine leicht höhere Summe erwartet worden. Deutschland hatte 2021 bei Regierungsverhandlungen 120 Millionen Euro über zwei Jahre hinweg zugesagt, so eine Sprecherin des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ) auf Anfrage von Table.Media. So seien im vergangenen Jahr von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) rund 50 Millionen Euro ausgezahlt worden. Im laufenden Jahr seien bereits knapp 16 Millionen ausgezahlt worden. Weitere knapp 24 Millionen Euro standen zur Auszahlung bereit und wurden nun gestoppt. Für den Herbst waren neue Regierungsverhandlungen geplant, die nun ebenfalls vorerst ausgesetzt sind. Vorgesehen waren Zusagen von knapp 70 Millionen Euro, beispielsweise zum Neubau einer Universitätsfrauenklinik in Niamey, sagte die Sprecherin des BMZ.

Bisher hat Deutschland in Niger über KfW und die bundeseigene Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 16 bilaterale Projekte in den Bereichen Dezentralisierung, kommunale Infrastruktur, Ernährungssicherung, Landwirtschaft und Bewässerung, sowie Mutter-Kind-Gesundheit, Beschäftigungsförderung, Grundbildung und Migration finanziert, so die BMZ-Sprecherin weiter. Alle 16 bilateralen Projekte sind nun vorerst eingestellt worden.

Weitere neun “Vorhaben des Kriseninstruments der strukturbildenden Übergangshilfe” im Umfang von 338 Millionen Euro würden jedoch fortgeführt, ebenso wie die Vorhaben mit privaten Trägern sowie “weitere regionale und globale Vorhaben”. Dabei handelt es sich etwa um Projekte des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und des Kinderhilfswerks Unicef. Vom Ende der deutschen Projekte sind elf deutsche, acht internationale sowie 250 lokale Mitarbeiter betroffen. Die für den 14. August geplante Reise von Entwicklungsministerin Svenja Schulze nach Mauretanien und Burkina Faso soll laut BMZ-Sprecherin hingegen wie geplant stattfinden.

Die Vereinten Nationen leisten weiterhin humanitäre Hilfe in Niger. Alle etwa 1600 UN-Mitarbeiter seien in Sicherheit, sagte Nicole Kouassi vom UN-Entwicklungsprogramm in Niger. Nach Angaben der Vereinten Nationen benötigen rund 4,3 Millionen Menschen in Niger humanitäre Hilfe. Mehr als 370.000 Menschen sind innerhalb des Landes vertrieben worden. Hinzu kommen mehr als 250.000 ausländische Geflüchtete -hauptsächlich aus Nigeria, Mali und Burkina Faso.

“Niger steckt seit Jahren in einer Dauerkrise. Das Leben ist teuer, die Sicherheitslage schlecht”, sagt Moctar Dan Yayé, Sprecher des Aktivisten-Netzwerkes Alarmphone Sahara im Gespräch mit Table.Media. “Man kann also nicht sagen, dass der Coup aus dem Nichts kam.” Die Aussetzung eines Großteils der Entwicklungszusammenarbeit bedeute für seine Arbeit erstmal einen Stopp und Abwarten, wie es weitergehe. Am meisten betroffen seien aber diejenigen, die ohnehin wenig hätten. “Die Sanktionen werden vor allem die Bevölkerung treffen, die sowieso schon leidet.”

Der Westen könnte sich laut Yayé mit der prompten Einstellung finanzieller Hilfen ins eigene Fleisch schneiden: “Das hilft weder dem Innen noch dem Außen. Das wird die ganze Region betreffen und auch den ganzen Kontinent. Seit 2015 hat die EU Niger als strategisches Land gewählt, um die Migration besser kontrollieren zu können. Das steht auf dem Spiel”, so Yayé. Viele seiner Landsleute seien dennoch euphorisch – nicht weil sie per se Fans einer Militärregierung seien, sondern weil sie auf eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen hofften.

Ein junger Nigrer, der Kommunikations- und Politikwissenschaften studiert hat, gibt sich im Gespräch mit Table.Media besorgt. Aus Sorge vor Repressalien möchte er anonym bleiben. “Ich bin schon demoralisiert. Die nächsten Tage werden schwierig mit Blick auf die Sanktionen, die gegen Niger verhängt worden sind. Die Leute haben auch Angst vor einer Militärintervention der Ecowas.” Die Fake News über einen angeblich geplanten Militärschlag Frankreichs zur Befreiung Bazoums hätten ebenfalls für Wirbel gesorgt.

Der 30-Jährige engagiert sich politisch in einer Oppositionspartei und arbeitet als Freiwilliger für eine Nichtregierungsorganisation, die Nigrer über die Risiken illegaler Migration vor allem nach Europa aufklärt. Auch wenn er gegen den undemokratischen Machtwechsel sei, glaube er, dass die Militärjunta etwas Positives beitragen könne. “Ich denke, dass sie beim Kampf gegen die Korruption und beim Missbrauch öffentlicher Gelder etwas tun können. In Wirklichkeit ist Niger kein armes Land, sondern ein schlecht verwaltetes.”

Es gebe viele Ressourcen und Potential für grüne Energie, mit reichlich Sonne und Wind im Binnenland Niger, so der Nachwuchsakademiker.

Deutschland – das auch in Afrika nach erneuerbaren Energien für den eigenen Bedarf sucht – beteiligte sich bisher an einem Master-Studiengang für Grünen Wasserstoff, der auch an der Universität in Niamey angesiedelt ist. Das Bildungsministerium wollte dafür nach eigenen Angaben 16 Millionen Euro bis 2025 bereitstellen. Mitarbeit: Lucia Weiß

Wie gefährlich ist die Lage in Niger für Ihre Arbeit?

Die Lage ist sehr unsicher. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten derzeit von Zuhause und fahren nicht in die Dörfer. Aufgrund der unklaren Sicherheitslage können wir im Moment diejenigen nicht erreichen, denen wir normalerweise helfen.

Welche Hilfen unterbleiben jetzt, die die Welthungerhilfe normalerweise dort leistet?

Wir leisten humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe. Durch die Lieferung von Nahrungsmitteln wie auch durch Bargeldtransfers helfen wir, die Ernährung der Bewohner zu sichern. Dazu gehören auch Gemüsegärten und Baumschulen. Wir legen dabei den Fokus auf Schwangere, junge Mütter und Kinder unter fünf Jahren, für die eine einigermaßen ausgewogene Ernährung besonders wichtig ist.

Wie vielen Menschen können Sie helfen?

Im vergangenen Jahr haben wir mindestens 206.000 Menschen versorgt, in drei Regionen: Tillabéri, Tahoua und Diffa. Das sind Regionen mit sehr starken Bevölkerungsbewegungen. Einerseits fliehen Menschen dahin vor dem Terror, andererseits suchen Menschen aus den Nachbarländern, aus Nigeria oder Mali, dort Schutz. Andere kehren von dort zurück. Die Gegenden um die Regionalstädte waren nämlich bisher einigermaßen sicher. Deshalb wächst hier nun aber auch der Bedarf an Nahrungsmitteln und Unterstützung. Die Menschen, die wir an diesen Orten bisher versorgt haben, waren schon bisher vulnerabel. Jetzt werden sie durch den Konflikt nochmal stark geschwächt, zumal wir sie derzeit nicht unterstützen können.

Erreichen Sie Hilferufe von den Menschen vor Ort?

Die Not war schon vor der aktuellen Krise da. Wir sind in der sogenannten “mageren Periode”. Die Vorräte aus dem vergangenen Jahr gehen zu Ende, und die nächste Ernte Ende August wird bereits sehnlichst erwartet. Leider rechnen wir mit einer schlechten Ernte. Zum einen hat der Regen dieses Jahr erst Ende Mai statt im April eingesetzt. Nun gibt es Starkregen, der die Ernten vernichtet. Das Schlimme ist: Im vergangenen Jahr war die Ernte im September auch schon außergewöhnlich schlecht, so dass sie nicht für das ganze Jahr gereicht hat.

Sind die Preise auf den lokalen Märkten aufgrund des Ukrainekriegs gestiegen?

Und wie! Der Preis für Getreide, insbesondere für Reis, war nach unseren Analysen vor der Ukrainekrise halb so hoch wie heute. Derzeit ziehen die Preise wieder an. Und weil die Grenzen jetzt geschlossen sind, wird sich die Lage verschlimmern. Für immer mehr Menschen geht es jetzt um das nackte Überleben, wenn wir sie nicht versorgen – insbesondere für Kinder und stillende Mütter. 3,3 Millionen Menschen sind im Niger nach unseren Schätzungen in akuter Gefahr. Und es kommen täglich mehr hinzu.

Wieso trauen Sie sich überhaupt, in Niger zu bleiben? Andere Organisationen haben das Land nach dem Putsch verlassen.

Die Welthungerhilfe ist in 37 Ländern der Welt aktiv und hat sich in noch schlimmeren Kriegssituationen entschieden, zu bleiben. Im Niger sind wir seit 2012, wir kennen das Land gut und sehen soviel Hilfsbedarf, dass wir alles versuchen werden, um wieder zu arbeiten, sobald sich die Lage stabilisiert. Wir hatten hier auch 2020 eine Corona-Krise und haben damals entschieden, unsere Büros nicht zu schließen.

Was brauchen die Menschen jetzt am meisten? Nigeria liefert ja wegen des Putschs keinen Strom mehr an Niger – verschärft das die Lage?

Die Menschen brauchen vor allem Lebensmittel, das ist oberste Priorität. Die erwartbar schlechte Erntesaison betrifft natürlich diejenigen gleich doppelt, die von der Landwirtschaft leben. Auch ihre Erlöse werden schlecht ausfallen. Hinzu kommt, dass es Regionen gibt mit schlechter Sicherheitslage wegen der islamistischen Terroristen. Dort werden sich die Menschen kaum trauen, ihre Felder zu bestellen. Sie haben natürlich Angst vor Entführung und ähnlichem. Das war schon vor dem Putsch so. Ebenso gab es schon vor dem Putsch Regionen mit Flüchtlingen, die selbst wir aufgrund der prekären Sicherheitslage nicht unterstützen konnten. Wir stehen hier wirklich vor einem schlimmen Dilemma: Der Klimawandel beutelt die gesamte Sahelregion und bringt immer neue Katastrophenlagen, zugleich verschärfen sich die Konflikte.

Wieviel Leute arbeiten in Niger für Ihre Organisation?

Wir haben 96 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, acht sind internationale Helfer, die anderen stammen von hier. Die Zentrale unserer vier Büros ist hier in Niamey. Sobald wie möglich wollen wir unsere Verteilungen wieder aufnehmen.

Wie steht es um die Sahelländer Mali and Burkina Faso? Auch dort sind Militärs an der Macht.

In Mali ist unser ältestes Büro, dort sind wir seit 15 Jahren und haben von dort aus mit der Arbeit in Niger begonnen. Zur Zeit können wir in beiden Ländern unsere Arbeit noch aufrecht erhalten – das gibt uns Hoffnung. Wir analysieren ständig die Sicherheitslage zur Fortsetzung unserer humanitären Hilfe im Niger und stehen dabei im permanenten Kontakt mit den Vereinten Nationen.

Der Putsch in Niger verstellt offenbar den Blick auf den Tschad. Das von einer Militärjunta regierte Land befindet sich in einer dramatischen Lage und droht, ins Chaos zu kippen. Das wäre besonders für das humanitäre Engagement in der Region eine Katastrophe.

Vor allem eine Reduzierung der französischen Militärpräsenz in der Sahelzone würde die Sicherheitslage in der gesamten Region verschlechtern. Bisher hat die französische Armee in Niger ihren wichtigsten Stützpunkt in der Sahelzone unterhalten. Diesen hatte Frankreich ausgebaut, nachdem sich die Armee aus Mali zurückziehen musste. Allerdings hat die neue Militärjunta in Niger am Freitag die Militärkooperation mit Frankreich aufgekündigt.

Rund 1500 Soldaten sind nach letzten Informationen in Niger stationiert, davon etwa 1000 am Flughafen der Hauptstadt Niamey. Die französische Armee führte in Niger bisher Einsätze gegen islamistische Terrorgruppen durch, besonders mithilfe von Drohnen und Jagdflugzeugen. Ohnehin hätte die französische Armee ihre Standorte in Niger kaum halten können, sind sie doch formal dem Kommando der nigrischen Armee unterstellt.

Sollten sich die Putschisten in Niamey an der Macht festsetzen, hätte Frankreich seine Militärpräsenz in Niger ohnehin beenden müssen. Es ist undenkbar, dass sich französische Truppen einer Regierung unterstellt hätten, die sich gewaltsam an die Macht geputscht hat. Nach dem Abzug aus Niger bleiben Frankreich nur wenige Möglichkeiten, will es nicht vollständig aus dem Sahel abrücken: Es müsste dann die Truppen in Niger zumindest teilweise in den Tschad verlegen.

Im östlichen Nachbarland Nigers unterhält Frankreich bisher einen Stützpunkt für die Luftwaffe in der Hauptstadt N’Djamena und zwei weitere Luftstützpunkte in der Oasenstadt Faya im Zentrum und in Abéché im Osten des Landes.

Doch auch die Beziehungen zwischen der Militärregierung im Tschad und Europa sind konfliktreich, wie Deutschland vor kurzem erfahren hat. Im April hat das Militärregime den deutschen Botschafter Gordon Kricke unter dem Vorwurf ausgewiesen, “diplomatische Gepflogenheiten” missachtet zu haben. Darauf reagierte die Bundesregierung mit der Ausweisung der tschadischen Botschafterin Mariam Ali Moussa. Kricke ist ein in der Region erfahrener Diplomat. So leitete er schon die Botschaft in Niger und war vor seiner Entsendung nach N’Djamena im Juli 2021 Sonderbeauftragter im Auswärtigen Amt für die Sahelzone.

Im April 2021 kam der Langzeitherrscher des Tschad, Idriss Déby, ums Leben. Offiziell ist er im Gefecht mit Aufständischen gefallen, als er Truppen im Norden des Landes besuchte. Die Täter gehörten angeblich der Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FATC) an, die von Libyen aus im Tschad aktiv ist. Diese Version ist nie durch unabhängige Untersuchungen bestätigt worden.

Nach Idriss Débys Tod wurde sein Adoptivsohn Mahamat Idriss Déby Itno an die Spitze einer militärischen Übergangsregierung ernannt. Obwohl erst 39 Jahre alt, kommandierte er seit 2012 zuletzt im Rang eines Vier-Sterne-Generals die Präsidentengarde. Entgegen seines Versprechens, binnen 18 Monaten Wahlen auszurichten, ließ sich Idriss Déby Junior seine Amtszeit im Oktober 2022 um 24 Monate verlängern.

Dies rechtfertigte er mit der Lage im Land. Nicht nur ist der Tschad regelmäßig islamistischem Terror ausgesetzt. Das Land muss auch einen Zustrom an Flüchtlingen verkraften. Seit Mitte April herrscht in Sudan ein neuer blutiger Krieg. Dieses Mal stehen sich zwei rivalisierende Generäle gegenüber: der faktische Staatschef Abdel Fattah Burhan mit den staatlichen Sudanesischen Streitkräften (SAF) und sein ehemaliger Waffenbruder Mohammad Hamdan Daglo mit seiner Miliz Rapid Support Forces (RSF).

Mehr als 350.000 Menschen hat dieser Krieg schon in die Flucht aus dem Sudan gezwungen, schätzt das UNHCR. Viele von ihnen retten sich in den Tschad – es ist eines der wenigen Nachbarländer, das die Grenze offenhält. Das mag auch daran liegen, dass die Familie Idriss Déby wie überhaupt die politische Führung im Tschad, den Zaghawa angehören, einer teilweise arabisierten Ethnie, die sowohl im Osten Tschads wie auch im Westen Sudans, in der Region Darfur, nomadisch lebt.

Angesichts der Instabilität in Sudan hat die UN im Tschad elf Flüchtlingslager eingerichtet, die rund 200.000 Flüchtlingen ein Obdach bieten sollen. Trotz der internationalen Hilfe sind diese Lager eine zusätzliche Belastung für den Tschad, eines der ärmsten Länder der Welt.

Auch innerlich ist das Land zerrissen. Im Norden leben arabisierte und islamisierte Völker, die rund 12 Prozent der Bevölkerung stellen, im Süden christliche Volksgruppen. Unter den fast 200 Ethnien im Tschad stellen die Sara mit etwas mehr als einem Viertel der Bevölkerung die größte Gruppe. Die bisherigen Machthaber im Tschad haben diese internen Konflikte mit zum Teil brutaler Gewalt eingedämmt.

Auch wenn der Tschad heute eines der ärmsten Länder der Welt ist, so brachte die Region große präkoloniale Reiche hervor, etwa vor mehr als 1000 Jahren Kanem-Bornu oder im 16. Jahrhundert das Reich der Wadai. Während des Zweiten Weltkriegs löste sich Französisch-Äquatorialafrika, zu dem damals der Tschad gehörte, schon im August 1940 von Vichy-Frankreich und wechselte in das Lager des Freien Frankreich von General de Gaulle.

Unterdessen will Idriss Déby die Krise in Niger nutzen, um außenpolitisches Gewicht zu gewinnen. In dieser Woche reiste er für Vermittlungsgespräche nach Niamey. Anders als die Ecowas, die den Putschisten ein Ultimatum bis Sonntag gesetzt hat, vertraut Idriss Déby offenbar auf einen persönlichen Einfluss. Tschad zählt nicht zu den 15 Mitgliedern der Ecowas. Das macht es für ihn leichter, abseits der afrikanischen Staatengemeinschaft eigene Initiativen zu entfalten.

die Spannung wächst rund um den Putsch in Niger. Am Sonntag läuft ein Ultimatum der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas aus. Was danach geschehen wird, ist völlig ungewiss.

Doch eines zeichnet sich ab: Es geht bei diesem Staatsstreich nicht allein um ein bitterarmes Land in der Sahelzone, das zwar mehr als drei Mal so groß wie Deutschland ist, aber nur ein Drittel so viele Einwohner zählt. Es geht auch darum, dass die Region der Schauplatz einer neuen Stellvertreter-Auseinandersetzung fremder Interessen werden könnte.

Während die alten Mächte – Frankreich, aber auch Deutschland – auf dem Rückzug sind, versucht besonders Russland Kapital aus der neuen Situation zu schlagen. Aber auch andere, afrikanische Länder bringen sich in Position.

Grund genug für uns bei Table.Media, Sie ausführlich und in die Tiefe gehend über die Geschehnisse in Niger und der Region zu informieren. Für dieses Table.Media Spezial haben wir für Sie Analysen, Interviews, Nachrichten und Erfahrungsberichte zusammengetragen und dabei das Expertenwissen in der gesamten Redaktion von Table.Media genutzt.

Wenn Ihnen diese Ausgabe gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und falls Ihnen diese Mail selbst weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table, Security.Table, Berlin.Table und weitere Themen anmelden.

Es kommt offenbar zum Showdown in Niger. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hatte Anfang der Woche den Putschisten ein Ultimatum gestellt, bis zum Sonntag, 6. August die legitim gewählte Regierung wiedereinzusetzen. Bisher haben die Militärs rund um General Tchiani nicht zu erkennen gegeben, diesem Ultimatum zu folgen. Gleichzeitig hatte die Ecowas, deren Präsident aktuell Nigerias Präsident Tinubu ist, Niger mit bisher beispiellosen Wirtschaftssanktionen belegt. Unter anderem wurden sämtliche Finanztransaktionen gestoppt und nationale Vermögenswerte eingefroren.

Seit Tagen fragt sich die Welt, was nach Ablauf der Frist geschehen kann. Die Ecowas mit Sitz in Abuja ist eine Gemeinschaft von 15 westafrikanischen Staaten, die in jüngster Vergangenheit eine Nebenrolle in der Sahelzone gespielt hat. Die Ecowas kann das Ultimatum nicht folgenlos auslaufen lassen. Damit steht eine Militärintervention im Raum.

Allein Nigeria ist in der Lage, eine Militäroperation gegen die Putschisten zu führen. Nigeria unterhält mit 230.000 Soldaten eine der größten Armeen in der Region. Doch eine Intervention in Niger birgt unwägbare Risiken. Die Militärregierungen von Burkina Faso und Mali haben schon vor einem Eingreifen der Ecowas mit einer Ausdehnung des Konflikts auf die gesamte Region gedroht.

Am Mittwochvormittag war Salifou Mody zu Beratungen nach Bamako und Ouagadougou geflogen. Mody war Militärattaché in Berlin und galt bis zum Putsch als Gewährsmann der Bundesregierung in der nigrischen Armee. Heute ist er hinter Abdourahamane Tchiani die Nummer zwei in der Militärjunta.

In Niger haben verschiedenste Länder Militärstützpunkte:

Das Vorgehen der Ecowas gegen die Putschisten geschieht vor einer komplexen Interessenslage:

Für eine Vermittlungslösung richtet sich der Blick auf Nigeria, das bedeutendste Land in der Region. Doch der Spielraum Nigerias ist eingeschränkt, weil viele Regierungen in der Region befürchten, dass sich Nigeria als Ordnungsmacht in Westafrika etablieren will.

Als positiv wurde jedoch gewertet, dass sich der Sultan von Sokoto, Muhammad Sa’ad Abubakar, der von Nigeria angeführten Ecowas-Delegation anschloss. Er ist der geistliche Führer von 70 Millionen Muslimen in Nigeria, besitzt aber auch großen Einfluss im Nachbarland Niger.

Drängt die Frage nach einer kurzfristigen Lösung, so steht aber auch die nach einer langfristigen Perspektive im Raum. Die Bundesregierung baut offenbar darauf, mit Entwicklungsprojekten Perspektiven für die Bevölkerung zu schaffen. “Wir bleiben vor allem mit zivilen Mitteln weiterhin in der Region engagiert und wollen damit vor allem die Ursachen von Terrorismus und organisierter Kriminalität angehen”, sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Katja Keul, im Gespräch mit Table.Media.

Wie Projekte der Entwicklungszusammenarbeit angesichts der hohen Unsicherheit in der Region verwirklicht werden sollen, ist unklar. Den Ländern im Sahel machen sowohl die größer werdende innere Instabilität, wie auch der islamistische Terror zu schaffen. Entwicklungspolitik in der Region lässt sich nicht durchhalten, wenn die Sicherheit der Kräfte vor Ort nicht gewährleistet ist.

Die wachsende Instabilität dürfte auch die Wirtschaft abhalten, sich in der Sahelzone zu engagieren. “Bisher hat die politische Instabilität nicht zu einem Rückzug französischer Unternehmen geführt”, sagte Etienne Giros, Präsident des Verbands der französischen Unternehmen in Afrika (CIAN). Doch wird das so bleiben? Etwa 200 französische Unternehmen sind aktuell in Mali aktiv, 45 in Burkina Faso, 30 in Niger und etwa zehn in der Zentralafrikanischen Republik. Für Deutschland liegen keine Zahlen vor. Sie dürften deutlich geringer sein.

Unter den westlichen Truppen ist noch die französische Armee die schlagkräftigste. Das 2e REP der Fremdenlegion ist einer der wenigen Verbände, der auch unter den klimatischen Bedingungen der Sahelzone operieren kann. Zu ihm gehört das Groupement des commandos parachutistes (GCP), eine Einheit, die wochenlang ohne logistische Unterstützung in der Wüste kampffähig bleibt. Sie ist auf Terrorbekämpfung und die Befreiung von Geiseln spezialisiert.

Allerdings ist auch das Militärengagement Frankreichs gescheitert. Nachdem Niger die Militärkooperation mit Frankreich aufgekündigt hat, ist fraglich, von wo aus die französischen Einheiten operieren können. Damit ist die Zukunft der französischen Militärpräsenz in der Region ist ungewiss. “Ich denke, Frankreich steht vor einem echten Wendepunkt”, sagte General Christophe Gomart, der ehemalige Leiter des französischen Militärgeheimdienstes, dem Radiosender France Info.

Bei einem Abzug der ausländischen Truppen droht ein sicherheitspolitisches Vakuum, das die ungehinderte Ausbreitung islamistischer Terrorgruppen begünstigt und gar zur Machtübernahme politisch geschwächter Staaten durch islamistische Terroristen führen kann. Eine Verschlechterung der Sicherheitslage kommt auch den Wagner-Truppen zugute. “Es gäbe ihnen eine weitere Gelegenheit, einzugreifen und für ihre Dienste bezahlt zu werden und sich wieder relevant zu machen”, sagte Aneliese Bernard, Direktorin bei Strategic Stabilization Advisors.

Für einen wirkungsvollen Kampf gegen den Islamismus fehlen die militärischen Mittel. Und damit gehört wohl auch eine Befriedung der Region durch die Schaffung wirtschaftlicher Perspektiven für die Bevölkerung bis auf Weiteres in den Bereich des Wunschdenkens.

Sie haben es vielleicht leise geahnt und noch leiser befürchtet. Und doch hat der Putsch im Niger die Bundesregierung ziemlich kalt erwischt. Auch weil die Demokratie dort so herausstach in der politisch heiklen Sahel-Region. Die schmerzhaften Erfahrungen mit den Militärs in Mali, dazu die als massives Problem identifizierte Präsenz russischer Soldaten in Westafrika – all das ist seit langem eine große Baustelle für Berlin. Umso mehr Hoffnungen setzte man im Auswärtigen Amt in die Regierung in Niger. Und dann das: ein Putsch.

Dabei hatten sie viel investiert. Schon Angela Merkel war zweimal im Niger. Kaum eine Hauptstadt der Erde flog die Flugbereitschaft der Bundeswehr in den vergangenen 18 Monaten so häufig an wie Niamey: Der Kanzler war dort, die Außen-, die Entwicklungsministerin, der Verteidigungsminister. Wegen des Bundeswehrabzugs in Mali, aber natürlich auch, um die Regierung zu stützen.

Nimmt man die Vorgeschichte, dann ist sehr verständlich, dass das Auswärtige Amt einerseits alle Hilfen ausgesetzt hat, zugleich aber hofft, dass die internationalen Bemühungen doch noch für ein Umdenken sorgen. Katja Keul, für Afrika zuständige Staatsministerin im Auswärtigen Amt, sagte Table.Media: “Der Putsch ist noch nicht in Stein gemeißelt.” Da schwingt Hoffnung mit – und die Erwartung, dass die Bemühungen des bisherigen Präsidenten, das Land wirtschaftlich und sozial voranzubringen, doch noch zu friedlichen, aber wirkungsvollen Protesten führen könnten.

Dabei weiß man im Auswärtigen Amt, wie schmal der Grat ist bei solchen Protesten. Keul sagte, die Putschisten würden natürlich versuchen, Demonstrationen für sich zu nutzen. Was wohl vor allem heißen soll: sie im Zweifel zu eskalieren, um mit den Bildern von gewalttätigen Auseinandersetzungen die militärische Machtübernahme zu rechtfertigen. Zumal auch die Russen offenkundig längst vor Ort sind. Woher, so fragen sich kundige Beobachter, kamen in der Kürze der Zeit die vielen russischen Fähnchen in der Hauptstadt Niamey?

Aus Sicht Berlins ist das besonders bitter, weil Außenministerin Annalena Baerbock im vergangenen Jahr und im Frühjahr auch Keul noch einmal vor Ort studieren konnten, mit welcher Entschlossenheit die Regierung begonnen hatte, mehr Bildung für Mädchen durchzusetzen (was automatisch das Heiratsalter erhöht), sich um die Nahrungsmittelversorgung in Dürrezeiten zu kümmern – und sich auch darum zu bemühen, gerade jungen Männern Alternativen zu ermöglichen, damit sie nicht in Kriminalität oder Terrorismus abrutschen. Laut Keul hatte das sogar dazu geführt, dass in jüngsten Umfragen das Sicherheitsgefühl insbesondere bei der Landbevölkerung stark zugenommen hatte. Nun kann Berlin nur hoffen, dass dieser Weg eines Tages fortgesetzt wird.

Trotzdem verfolgt man den Lauf der Dinge im Auswärtigen Amt aktuell mit nüchterner Gelassenheit. Das Personal der Botschaft in Niamey ist achtsam in der Stadt unterwegs, aber wieder vom Camp am Flughafen an den Schreibtisch zurückgekehrt.

An eine schnelle militärische Eskalation, hervorgerufen durch eine Intervention der Ecowas-Truppen im Niger, glaubt derzeit im Krisenstab des Amtes niemand. Auch wenn die Ecowas-Verteidigungsminister am Mittwoch einen “chirurgischen Eingriff” demonstrativ in den Raum gestellt hatten. Also einen Angriff auf das Hauptquartier der Putschisten in Niamey. Doch wer hätte die Kapazitäten dazu?

Zumal der Niger ganz überwiegend umgeben ist von Nicht-Ecowas Ländern wie Algerien, dem Tschad oder Libyen. Und von Mali und Burkina Faso, deren Militärregierungen sich bereits mit den Putschisten solidarisiert haben.

Ohnehin orientiert sich Baerbocks Haus seit einiger Zeit am Leitprinzip “African Ownership”, das auf eine zunehmende Eigenverantwortung der Afrikaner für Sicherheit und Stabilität setzt. Im Klartext: Regionale Konflikte sollten auch regional gelöst werden.

So hat sich die Bundesregierung – in Abstimmung mit der EU – auf eine Warteposition zurückgezogen und beobachtet zwei Dinge besonders genau: Was bringen die Sanktionen, die die Staatengemeinschaft in den Raum gestellt hatte? Und hält sich das neue Regime überhaupt?

Eine besondere Rolle dürfte in dieser Position des Wartestands BMZ-Ressortchefin Svenja Schulze einnehmen. Nicht nur weil ihr Haus im Frühjahr erst mit der Sahel-Plus-Initiative ganz bewusst die ganze Region in den Blick genommen hatte, darunter auch Sahel-Anrainer wie Senegal, die Elfenbeinküste, Togo oder Benin. Zudem hatte Schulze gerade erst vor vier Wochen den Vorsitz der Sahel-Allianz übernommen, eine Gemeinschaft von 18 Geberländern und Entwicklungsbanken, die die Region in den nächsten Jahren mit 28 Milliarden Euro unterstützen will. Ein Plus: In ihrer gut eineinhalbjährigen Amtszeit war sie bereits in Niger, Mali, Mauretanien, Ghana und der Elfenbeinküste. Die Kontakte sind also vorhanden.

Eine ganz besondere Rolle wird aus Sicht der Deutschen dabei den Küstenstaaten Senegal und Mauretanien und ihren Regierungen zukommen, beide auf Hilfe von außen angewiesen, beide demokratisch gewählt und mit beiden ist die Bundesregierung im engen Austausch zu Energiefragen.

Zeigen der Putsch in Niger und der davor in Mali, dass die europäische Politik in der Sahelzone versagt hat?

Der rein sicherheitspolitische Ansatz im Kampf gegen den Terrorismus war zum Scheitern verurteilt. Der europäische Ansatz konzentrierte sich bisher auf die Zusammenarbeit mit den Staaten, ohne die gestiegene Bedeutung der Zivilgesellschaft und der Jugend ausreichend zu berücksichtigen.

Glauben Sie, dass die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas), wenn sie in Niger eingreifen würde, das allein oder mit westlichen Soldaten tun würde?

Wenn die Ecowas das Risiko eingeht, eine so kurze Frist von einer Woche zu setzen, ist sie sich der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft sicher. Da Niger ein Binnenstaat ist, wird die Militärjunta diesem Druck nicht lange standhalten können. Nigeria kann militärisch und mit der Stromversorgung, die 41 Prozent des nigrischen Bedarfs darstellt, Druck ausüben, und über Benin läuft der Außenhandel. Ich gehe davon aus, dass die Ecowas auch die diplomatische Unterstützung des UN-Sicherheitsrats hat, weil Russland nicht das Risiko eingehen wird, ein Veto einzulegen, um die Unterstützung der Ecowas-Länder nicht zu verlieren, die seine Partner in der Region sind.

Welche Rolle kann der Westen bei einer militärischen Intervention spielen?

Es wird sicherlich Bedarf an logistischer und militärischer Unterstützung von den westlichen Ländern geben. Der Fehler, den man hier nicht machen darf, ist, dass die westlichen Kräfte die Führung übernehmen. Sie sollten sich im Hintergrund halten und der Ecowas und den afrikanischen Ländern Freiräume lassen.

Für wie glaubwürdig halten Sie die Ankündigungen aus Mali und Burkina Faso, die Putschregierung militärisch zu unterstützen, sollte die Ecowas eingreifen?

Burkina Faso kontrolliert nicht einmal 40 Prozent seines Territoriums. Mali hat Krisenherde im Zentrum und im Norden. Sie haben nicht die militärischen Mittel, um einzugreifen. In der Ankündigung steckt politisches Kalkül. Mali und Burkina Faso wollen um jeden Preis der Öffentlichkeit und vor allem der protestierenden afrikanischen Jugend zeigen, dass es westliche Mächte sind, die hinter der Ecowas-Intervention stecken, um noch populistischer sprechen zu können.

Sie haben die Jugend angesprochen. Inwieweit ist sie ein politischer Faktor?

Die EU vernachlässigt den Aufstieg einer zunehmend informierten Jugend, die in sozialen Netzwerken immer präsenter ist und ihre eigene Lesart politischer Nachrichten hat. Die Jugend hat verstanden, dass Afrika einen neuen Status hat und es zu einer geostrategischen Verschiebung kommt. Neue Mächte sind hinzugekommen, Russland, Indien, China oder die Türkei. Klassische Kräfte wie Frankreich werden schwächer. Daneben gibt es Staaten, die Mittelmächte sein wollen, wie Marokko. Europa und die Westmächte verharren in der Logik der Zeit nach dem Kalten Krieg, in der Afrika sich für die eine oder andere Seite entscheiden musste.

Wie wird es weitergehen? Rechnen Sie mit einer längerfristigen Destabilisierung der Region?

Ich glaube, dass die Sahel-Region vorübergehend in eine turbulente Phase geraten ist. Neben internen Gründen – eine rebellierende Jugend und die Schwäche demokratischer Regime – gibt es äußere Gründe, eine Form eines neuen Kalten Krieges, der leider vor allem in unserer Region droht. Wir sehen möglicherweise den Beginn einer Stellvertreterkonfrontation zwischen einerseits dem Westen, also den Nato-Staaten, und andererseits Russland, aber auch zwischen den USA und China. Und wenn neue Gas- und Ölländer wie Senegal und die Elfenbeinküste es schaffen, Russland Energie als Druckmittel auf Europa zu nehmen, wird Russland sie anders betrachten.

Wird die Allianz für die Sahelzone, deren Vorsitz Deutschland kürzlich übernommen hat, in der Region noch eine Rolle spielen können?

Die Allianz für die Sahelzone entstand in einem Kontext, in dem es darum ging, Strategien zu ergänzen, die ausschließlich auf Sicherheit beruhten. Deutschland hat begonnen, den Sicherheitsansatz und den Entwicklungsansatz zu kombinieren. Damit könnte Deutschland der Rolle Europas in der Region Glaubwürdigkeit verleihen und zu einem weitaus stärkeren Gesprächspartner werden, mit dem die afrikanischen Staaten viel einfacher agieren könnten.

Kommen wir auf die Ecowas zurück. Kann diese langfristig zur Befriedung der Region beitragen?

Die Ecowas kehrt auf die diplomatische Bühne zurück. Von 2014 bis zum Beginn der Sahel-Krise hatten die europäischen Partner der G5 Sahel (Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso, Tschad, Anm. d. Red.) Priorität eingeräumt. Das hatte zwei Konsequenzen. Erstens hat die Konzentration auf die G5-Sahelstaaten zu einer Art Trennung zwischen der zentralen Sahelzone und dem Rest Westafrikas geführt. Man hat vergessen, dass der Rest Westafrikas mit der zentralen Sahelzone verbunden ist. Zweitens haben Europa und die internationalen Partner die Ecowas in Sicherheitsfragen hintangestellt. Jetzt sehen wir nach dieser Krise in Niger eine sehr wichtige Rolle für sie. Auch Nigeria kehrt zunehmend in die Region zurück. Ein starkes Nigeria hat immer für eine starke Ecowas gesorgt.

Dr. Bakary Sambe ist Direktor am Timbuktu Institute African Center for Peace Studies in Dakar. Außerdem ist er Professor und Forscher am Centre for the Study of Religions (CER) der Gaston Berger University in Saint-Louis-UFR CRAC (Senegal). Er besitzt einen Doktortitel der Universität Lumière Lyon 2 (IEP) in Politikwissenschaften (Internationale Beziehungen).

Die Bundeswehr ist in Niger vor allem präsent, um den Abzug der deutschen Soldatinnen und Soldaten aus der UN-Mission im benachbarten Mali zu unterstützen. Der Lufttransportstützpunkt mit gut 100 Luftwaffensoldaten auf dem Flughafen der Hauptstadt Niamey ist die Drehscheibe für das Material, das vom Stationierungsort Gao in Mali ausgeflogen wird.

Mit dem Putsch und der Sperrung des Luftraums durch die neuen Machthaber kam diese Drehscheibe zum Erliegen – und inzwischen zeichnet sich ab, dass die Sperrung noch weiter andauern wird: Die Anweisung für die Luftfahrt, mit der internationale Flüge gestoppt wurden und die am Freitag auslaufen sollte, wurde um eine Woche bis zum 11. August verlängert.

Das setzt die deutschen Streitkräfte unter Zeitdruck. Der Abzug aus der UN-Mission Minusma soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, und die geplanten – und von der Militärregierung Malis genehmigten – Flüge aus Gao sind ohnehin knapp für das Material, das sich in dem zehn Jahre dauernden deutschen Einsatz angesammelt hat.

Zwar sucht das Verteidigungsministerium in Berlin unter Hochdruck nach einer Ausweichmöglichkeit – aber selbst wenn ein Nachbarland in der Region zügig der Errichtung eines neuen deutschen Stützpunkts zustimmen sollte, würde es nach den Berechnungen der Bundeswehr-Planer mindestens einen Monat dauern, einen neuen “Hub” an anderer Stelle aufzubauen.

Allerdings gibt es auch Hoffnungen auf einzelne Flüge, die in jedem Einzelfall eine Sondergenehmigung der nigrischen Behörden brauchen. So durfte die Bundeswehr am Donnerstag eines ihrer Transportflugzeuge vom Typ A400M starten lassen, das vor dem Staatsstreich in der vergangenen Woche in Niamey gelandet war und seitdem dort festsaß. An Bord der Maschine waren neben sieben Soldaten aus dem UN-Einsatz in Mali, die planmäßig nach Deutschland zurückkehren sollten, auch 23 Zivilisten aus mehreren europäischen Nationen.

Zurück nach Deutschland flogen auch zwei deutsche Offiziere, die einen Einsatz vorbereiten sollten, der sich vorerst erledigt hat: Die neu gestartete EU-Partnerschaftsmission in Niger zu Unterstützung und Ausbildung der Streitkräfte des Landes ist nun kein Thema mehr. tw

Durch die Sperrung des Luftraums bis mindestens 11. August können die USA momentan keine Drohnen mehr von Niger aus steuern. Die Niger Air Base 201 nahe der Stadt Agadez ist einer der wichtigsten Stützpunkte für amerikanische Überwachungs- und Geheimdienstoperationen in der Region. “Bis vergangene Woche war Niger einer der wichtigsten militärischen Partner, vor allem im Bereich der Terrorismusbekämpfung”, erklärt Bill Roggio, Militärexperte von der Foundation for Defense of Democracies in Washington, gegenüber Table.Media. Diese Zusammenarbeit sei durch den Putsch nun gefährdet.

Seit 2019 unterhält das US-Militär die Drohnen-Basis in Niger. Der Flugplatz gehört dem nigrischen Militär, ist aber von den USA mit rund 110 Millionen Dollar ausgebaut worden. Unter anderem mit einer rund zwei Kilometer langen Start- und Landebahn für die MQ-9 Reaper, eine der wichtigsten unbemannten Aufklärungs- und Angriffsdrohnen der amerikanischen Luftwaffe. Sie ist in der Lage, Ziele in bis zu 1850 Kilometern Entfernung zu erreichen. Der Betrieb der Niger Air Base 201 kostet die USA jährlich zirka 30 Millionen Dollar.

Nach der Machtübernahme in Mali und Burkina Faso durch das Militär galt Niger als letzter verlässlicher Stützpunkt für das US-Militär in der Sahelzone. “Die Bedrohung sowohl durch Al-Qaida als auch durch den Islamischen Staat hat sich in der Region ausgebreitet. Und die Fähigkeit der USA, diese Gruppen zu beobachten und auf sie zu reagieren, ist schon mit dem Putsch in Mali deutlich zurückgegangen”, sagt Roggio.

Da die Präsenz der US-Streitkräfte in Niger auf dem Spiel stehe, vermuten Experten in Washington, dass US-Präsident Joe Biden den Putsch in Niger noch nicht offiziell als Umsturz deklariert hat. Im Falle eines anerkannten Putsches müssten die USA eventuell ihre Truppen abziehen.

Nach Angaben des Sprechers des amerikanischen Verteidigungsministeriums, General Patrick Ryder befinden sich derzeit rund 1100 US-Truppen in Niger. Sie werden vorerst bleiben: “Während des vom US-Außenministerium angeordneten Abzugs (des Botschaftspersonals, Anm. der Redaktion) gibt es keine Änderungen an der Haltung der US-Streitkräfte in Niger”, sagte Ryder am Donnerstag. nana

Nach dem Militärputsch in Niger haben europäische Partner ihre finanzielle Unterstützung des Landes auf Eis gelegt. Auch die USA, die zwei Militärbasen in Niger unterhalten, haben die Aussetzung von Hilfszahlungen angedroht. Am Dienstag hatte das Pentagon bereits die militärische Kooperation beendet. Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt und war mit knapp zwei Milliarden Dollar bisher einer der größten Empfänger von Entwicklungshilfe.

Nun hat die Europäische Union ihre finanziellen Hilfen von mehr als 550 Millionen Dollar suspendiert. Weitere 70 Millionen Dollar, die im Rahmen der European Peace Facility zur Unterstützung der nigrischen Armee aufgebracht wurden, sind ebenfalls betroffen. Erst Anfang Juni hatte die EU aus diesem Topf knapp fünf Millionen Dollar für Waffen für die nigrische Armee autorisiert. “Neben der sofortigen Einstellung der Budgethilfe werden auch alle Kooperationsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt”, hieß es in einer Erklärung des EU-Außenpolitikchefs Josep Borrell.

Nach den Haushaltsprognosen für 2023 sollten etwa 40 Prozent des nigrischen Staatsbudgets von externen Partnern stammen. “Auf diese Unterstützung zu verzichten, bedeutet, Harakiri zu begehen”, sagte Nigers abgesetzter Premierminister Ouhoumoudou Mahamadou am Sonntag dem Fernsehsender France24 und bezog sich dabei auf den japanischen Begriff für rituellen Selbstmord.

Die britische Regierung teilte mit, dass London die “kritische” humanitäre Hilfe aufrechterhalten, seine langfristige Entwicklungshilfe jedoch aussetzen werde. Belgien hingegen führt seine Entwicklungszusammenarbeit mit Niger fort, die militärische Kooperation wird jedoch eingestellt. Und auch Frankreich und Deutschland haben ihre bilaterale Unterstützung Nigers beendet.

Im vergangenen Jahr beliefen sich französische Entwicklungsmittel und Budgethilfen für den Sahelstaat auf rund 120 Millionen Euro. Für dieses Jahr war eine leicht höhere Summe erwartet worden. Deutschland hatte 2021 bei Regierungsverhandlungen 120 Millionen Euro über zwei Jahre hinweg zugesagt, so eine Sprecherin des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ) auf Anfrage von Table.Media. So seien im vergangenen Jahr von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) rund 50 Millionen Euro ausgezahlt worden. Im laufenden Jahr seien bereits knapp 16 Millionen ausgezahlt worden. Weitere knapp 24 Millionen Euro standen zur Auszahlung bereit und wurden nun gestoppt. Für den Herbst waren neue Regierungsverhandlungen geplant, die nun ebenfalls vorerst ausgesetzt sind. Vorgesehen waren Zusagen von knapp 70 Millionen Euro, beispielsweise zum Neubau einer Universitätsfrauenklinik in Niamey, sagte die Sprecherin des BMZ.

Bisher hat Deutschland in Niger über KfW und die bundeseigene Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 16 bilaterale Projekte in den Bereichen Dezentralisierung, kommunale Infrastruktur, Ernährungssicherung, Landwirtschaft und Bewässerung, sowie Mutter-Kind-Gesundheit, Beschäftigungsförderung, Grundbildung und Migration finanziert, so die BMZ-Sprecherin weiter. Alle 16 bilateralen Projekte sind nun vorerst eingestellt worden.

Weitere neun “Vorhaben des Kriseninstruments der strukturbildenden Übergangshilfe” im Umfang von 338 Millionen Euro würden jedoch fortgeführt, ebenso wie die Vorhaben mit privaten Trägern sowie “weitere regionale und globale Vorhaben”. Dabei handelt es sich etwa um Projekte des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und des Kinderhilfswerks Unicef. Vom Ende der deutschen Projekte sind elf deutsche, acht internationale sowie 250 lokale Mitarbeiter betroffen. Die für den 14. August geplante Reise von Entwicklungsministerin Svenja Schulze nach Mauretanien und Burkina Faso soll laut BMZ-Sprecherin hingegen wie geplant stattfinden.

Die Vereinten Nationen leisten weiterhin humanitäre Hilfe in Niger. Alle etwa 1600 UN-Mitarbeiter seien in Sicherheit, sagte Nicole Kouassi vom UN-Entwicklungsprogramm in Niger. Nach Angaben der Vereinten Nationen benötigen rund 4,3 Millionen Menschen in Niger humanitäre Hilfe. Mehr als 370.000 Menschen sind innerhalb des Landes vertrieben worden. Hinzu kommen mehr als 250.000 ausländische Geflüchtete -hauptsächlich aus Nigeria, Mali und Burkina Faso.

“Niger steckt seit Jahren in einer Dauerkrise. Das Leben ist teuer, die Sicherheitslage schlecht”, sagt Moctar Dan Yayé, Sprecher des Aktivisten-Netzwerkes Alarmphone Sahara im Gespräch mit Table.Media. “Man kann also nicht sagen, dass der Coup aus dem Nichts kam.” Die Aussetzung eines Großteils der Entwicklungszusammenarbeit bedeute für seine Arbeit erstmal einen Stopp und Abwarten, wie es weitergehe. Am meisten betroffen seien aber diejenigen, die ohnehin wenig hätten. “Die Sanktionen werden vor allem die Bevölkerung treffen, die sowieso schon leidet.”

Der Westen könnte sich laut Yayé mit der prompten Einstellung finanzieller Hilfen ins eigene Fleisch schneiden: “Das hilft weder dem Innen noch dem Außen. Das wird die ganze Region betreffen und auch den ganzen Kontinent. Seit 2015 hat die EU Niger als strategisches Land gewählt, um die Migration besser kontrollieren zu können. Das steht auf dem Spiel”, so Yayé. Viele seiner Landsleute seien dennoch euphorisch – nicht weil sie per se Fans einer Militärregierung seien, sondern weil sie auf eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen hofften.

Ein junger Nigrer, der Kommunikations- und Politikwissenschaften studiert hat, gibt sich im Gespräch mit Table.Media besorgt. Aus Sorge vor Repressalien möchte er anonym bleiben. “Ich bin schon demoralisiert. Die nächsten Tage werden schwierig mit Blick auf die Sanktionen, die gegen Niger verhängt worden sind. Die Leute haben auch Angst vor einer Militärintervention der Ecowas.” Die Fake News über einen angeblich geplanten Militärschlag Frankreichs zur Befreiung Bazoums hätten ebenfalls für Wirbel gesorgt.

Der 30-Jährige engagiert sich politisch in einer Oppositionspartei und arbeitet als Freiwilliger für eine Nichtregierungsorganisation, die Nigrer über die Risiken illegaler Migration vor allem nach Europa aufklärt. Auch wenn er gegen den undemokratischen Machtwechsel sei, glaube er, dass die Militärjunta etwas Positives beitragen könne. “Ich denke, dass sie beim Kampf gegen die Korruption und beim Missbrauch öffentlicher Gelder etwas tun können. In Wirklichkeit ist Niger kein armes Land, sondern ein schlecht verwaltetes.”

Es gebe viele Ressourcen und Potential für grüne Energie, mit reichlich Sonne und Wind im Binnenland Niger, so der Nachwuchsakademiker.

Deutschland – das auch in Afrika nach erneuerbaren Energien für den eigenen Bedarf sucht – beteiligte sich bisher an einem Master-Studiengang für Grünen Wasserstoff, der auch an der Universität in Niamey angesiedelt ist. Das Bildungsministerium wollte dafür nach eigenen Angaben 16 Millionen Euro bis 2025 bereitstellen. Mitarbeit: Lucia Weiß

Wie gefährlich ist die Lage in Niger für Ihre Arbeit?

Die Lage ist sehr unsicher. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten derzeit von Zuhause und fahren nicht in die Dörfer. Aufgrund der unklaren Sicherheitslage können wir im Moment diejenigen nicht erreichen, denen wir normalerweise helfen.

Welche Hilfen unterbleiben jetzt, die die Welthungerhilfe normalerweise dort leistet?

Wir leisten humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe. Durch die Lieferung von Nahrungsmitteln wie auch durch Bargeldtransfers helfen wir, die Ernährung der Bewohner zu sichern. Dazu gehören auch Gemüsegärten und Baumschulen. Wir legen dabei den Fokus auf Schwangere, junge Mütter und Kinder unter fünf Jahren, für die eine einigermaßen ausgewogene Ernährung besonders wichtig ist.

Wie vielen Menschen können Sie helfen?

Im vergangenen Jahr haben wir mindestens 206.000 Menschen versorgt, in drei Regionen: Tillabéri, Tahoua und Diffa. Das sind Regionen mit sehr starken Bevölkerungsbewegungen. Einerseits fliehen Menschen dahin vor dem Terror, andererseits suchen Menschen aus den Nachbarländern, aus Nigeria oder Mali, dort Schutz. Andere kehren von dort zurück. Die Gegenden um die Regionalstädte waren nämlich bisher einigermaßen sicher. Deshalb wächst hier nun aber auch der Bedarf an Nahrungsmitteln und Unterstützung. Die Menschen, die wir an diesen Orten bisher versorgt haben, waren schon bisher vulnerabel. Jetzt werden sie durch den Konflikt nochmal stark geschwächt, zumal wir sie derzeit nicht unterstützen können.

Erreichen Sie Hilferufe von den Menschen vor Ort?

Die Not war schon vor der aktuellen Krise da. Wir sind in der sogenannten “mageren Periode”. Die Vorräte aus dem vergangenen Jahr gehen zu Ende, und die nächste Ernte Ende August wird bereits sehnlichst erwartet. Leider rechnen wir mit einer schlechten Ernte. Zum einen hat der Regen dieses Jahr erst Ende Mai statt im April eingesetzt. Nun gibt es Starkregen, der die Ernten vernichtet. Das Schlimme ist: Im vergangenen Jahr war die Ernte im September auch schon außergewöhnlich schlecht, so dass sie nicht für das ganze Jahr gereicht hat.

Sind die Preise auf den lokalen Märkten aufgrund des Ukrainekriegs gestiegen?

Und wie! Der Preis für Getreide, insbesondere für Reis, war nach unseren Analysen vor der Ukrainekrise halb so hoch wie heute. Derzeit ziehen die Preise wieder an. Und weil die Grenzen jetzt geschlossen sind, wird sich die Lage verschlimmern. Für immer mehr Menschen geht es jetzt um das nackte Überleben, wenn wir sie nicht versorgen – insbesondere für Kinder und stillende Mütter. 3,3 Millionen Menschen sind im Niger nach unseren Schätzungen in akuter Gefahr. Und es kommen täglich mehr hinzu.

Wieso trauen Sie sich überhaupt, in Niger zu bleiben? Andere Organisationen haben das Land nach dem Putsch verlassen.

Die Welthungerhilfe ist in 37 Ländern der Welt aktiv und hat sich in noch schlimmeren Kriegssituationen entschieden, zu bleiben. Im Niger sind wir seit 2012, wir kennen das Land gut und sehen soviel Hilfsbedarf, dass wir alles versuchen werden, um wieder zu arbeiten, sobald sich die Lage stabilisiert. Wir hatten hier auch 2020 eine Corona-Krise und haben damals entschieden, unsere Büros nicht zu schließen.

Was brauchen die Menschen jetzt am meisten? Nigeria liefert ja wegen des Putschs keinen Strom mehr an Niger – verschärft das die Lage?

Die Menschen brauchen vor allem Lebensmittel, das ist oberste Priorität. Die erwartbar schlechte Erntesaison betrifft natürlich diejenigen gleich doppelt, die von der Landwirtschaft leben. Auch ihre Erlöse werden schlecht ausfallen. Hinzu kommt, dass es Regionen gibt mit schlechter Sicherheitslage wegen der islamistischen Terroristen. Dort werden sich die Menschen kaum trauen, ihre Felder zu bestellen. Sie haben natürlich Angst vor Entführung und ähnlichem. Das war schon vor dem Putsch so. Ebenso gab es schon vor dem Putsch Regionen mit Flüchtlingen, die selbst wir aufgrund der prekären Sicherheitslage nicht unterstützen konnten. Wir stehen hier wirklich vor einem schlimmen Dilemma: Der Klimawandel beutelt die gesamte Sahelregion und bringt immer neue Katastrophenlagen, zugleich verschärfen sich die Konflikte.

Wieviel Leute arbeiten in Niger für Ihre Organisation?

Wir haben 96 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, acht sind internationale Helfer, die anderen stammen von hier. Die Zentrale unserer vier Büros ist hier in Niamey. Sobald wie möglich wollen wir unsere Verteilungen wieder aufnehmen.

Wie steht es um die Sahelländer Mali and Burkina Faso? Auch dort sind Militärs an der Macht.

In Mali ist unser ältestes Büro, dort sind wir seit 15 Jahren und haben von dort aus mit der Arbeit in Niger begonnen. Zur Zeit können wir in beiden Ländern unsere Arbeit noch aufrecht erhalten – das gibt uns Hoffnung. Wir analysieren ständig die Sicherheitslage zur Fortsetzung unserer humanitären Hilfe im Niger und stehen dabei im permanenten Kontakt mit den Vereinten Nationen.

Der Putsch in Niger verstellt offenbar den Blick auf den Tschad. Das von einer Militärjunta regierte Land befindet sich in einer dramatischen Lage und droht, ins Chaos zu kippen. Das wäre besonders für das humanitäre Engagement in der Region eine Katastrophe.

Vor allem eine Reduzierung der französischen Militärpräsenz in der Sahelzone würde die Sicherheitslage in der gesamten Region verschlechtern. Bisher hat die französische Armee in Niger ihren wichtigsten Stützpunkt in der Sahelzone unterhalten. Diesen hatte Frankreich ausgebaut, nachdem sich die Armee aus Mali zurückziehen musste. Allerdings hat die neue Militärjunta in Niger am Freitag die Militärkooperation mit Frankreich aufgekündigt.

Rund 1500 Soldaten sind nach letzten Informationen in Niger stationiert, davon etwa 1000 am Flughafen der Hauptstadt Niamey. Die französische Armee führte in Niger bisher Einsätze gegen islamistische Terrorgruppen durch, besonders mithilfe von Drohnen und Jagdflugzeugen. Ohnehin hätte die französische Armee ihre Standorte in Niger kaum halten können, sind sie doch formal dem Kommando der nigrischen Armee unterstellt.

Sollten sich die Putschisten in Niamey an der Macht festsetzen, hätte Frankreich seine Militärpräsenz in Niger ohnehin beenden müssen. Es ist undenkbar, dass sich französische Truppen einer Regierung unterstellt hätten, die sich gewaltsam an die Macht geputscht hat. Nach dem Abzug aus Niger bleiben Frankreich nur wenige Möglichkeiten, will es nicht vollständig aus dem Sahel abrücken: Es müsste dann die Truppen in Niger zumindest teilweise in den Tschad verlegen.

Im östlichen Nachbarland Nigers unterhält Frankreich bisher einen Stützpunkt für die Luftwaffe in der Hauptstadt N’Djamena und zwei weitere Luftstützpunkte in der Oasenstadt Faya im Zentrum und in Abéché im Osten des Landes.

Doch auch die Beziehungen zwischen der Militärregierung im Tschad und Europa sind konfliktreich, wie Deutschland vor kurzem erfahren hat. Im April hat das Militärregime den deutschen Botschafter Gordon Kricke unter dem Vorwurf ausgewiesen, “diplomatische Gepflogenheiten” missachtet zu haben. Darauf reagierte die Bundesregierung mit der Ausweisung der tschadischen Botschafterin Mariam Ali Moussa. Kricke ist ein in der Region erfahrener Diplomat. So leitete er schon die Botschaft in Niger und war vor seiner Entsendung nach N’Djamena im Juli 2021 Sonderbeauftragter im Auswärtigen Amt für die Sahelzone.

Im April 2021 kam der Langzeitherrscher des Tschad, Idriss Déby, ums Leben. Offiziell ist er im Gefecht mit Aufständischen gefallen, als er Truppen im Norden des Landes besuchte. Die Täter gehörten angeblich der Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FATC) an, die von Libyen aus im Tschad aktiv ist. Diese Version ist nie durch unabhängige Untersuchungen bestätigt worden.

Nach Idriss Débys Tod wurde sein Adoptivsohn Mahamat Idriss Déby Itno an die Spitze einer militärischen Übergangsregierung ernannt. Obwohl erst 39 Jahre alt, kommandierte er seit 2012 zuletzt im Rang eines Vier-Sterne-Generals die Präsidentengarde. Entgegen seines Versprechens, binnen 18 Monaten Wahlen auszurichten, ließ sich Idriss Déby Junior seine Amtszeit im Oktober 2022 um 24 Monate verlängern.

Dies rechtfertigte er mit der Lage im Land. Nicht nur ist der Tschad regelmäßig islamistischem Terror ausgesetzt. Das Land muss auch einen Zustrom an Flüchtlingen verkraften. Seit Mitte April herrscht in Sudan ein neuer blutiger Krieg. Dieses Mal stehen sich zwei rivalisierende Generäle gegenüber: der faktische Staatschef Abdel Fattah Burhan mit den staatlichen Sudanesischen Streitkräften (SAF) und sein ehemaliger Waffenbruder Mohammad Hamdan Daglo mit seiner Miliz Rapid Support Forces (RSF).

Mehr als 350.000 Menschen hat dieser Krieg schon in die Flucht aus dem Sudan gezwungen, schätzt das UNHCR. Viele von ihnen retten sich in den Tschad – es ist eines der wenigen Nachbarländer, das die Grenze offenhält. Das mag auch daran liegen, dass die Familie Idriss Déby wie überhaupt die politische Führung im Tschad, den Zaghawa angehören, einer teilweise arabisierten Ethnie, die sowohl im Osten Tschads wie auch im Westen Sudans, in der Region Darfur, nomadisch lebt.

Angesichts der Instabilität in Sudan hat die UN im Tschad elf Flüchtlingslager eingerichtet, die rund 200.000 Flüchtlingen ein Obdach bieten sollen. Trotz der internationalen Hilfe sind diese Lager eine zusätzliche Belastung für den Tschad, eines der ärmsten Länder der Welt.

Auch innerlich ist das Land zerrissen. Im Norden leben arabisierte und islamisierte Völker, die rund 12 Prozent der Bevölkerung stellen, im Süden christliche Volksgruppen. Unter den fast 200 Ethnien im Tschad stellen die Sara mit etwas mehr als einem Viertel der Bevölkerung die größte Gruppe. Die bisherigen Machthaber im Tschad haben diese internen Konflikte mit zum Teil brutaler Gewalt eingedämmt.

Auch wenn der Tschad heute eines der ärmsten Länder der Welt ist, so brachte die Region große präkoloniale Reiche hervor, etwa vor mehr als 1000 Jahren Kanem-Bornu oder im 16. Jahrhundert das Reich der Wadai. Während des Zweiten Weltkriegs löste sich Französisch-Äquatorialafrika, zu dem damals der Tschad gehörte, schon im August 1940 von Vichy-Frankreich und wechselte in das Lager des Freien Frankreich von General de Gaulle.

Unterdessen will Idriss Déby die Krise in Niger nutzen, um außenpolitisches Gewicht zu gewinnen. In dieser Woche reiste er für Vermittlungsgespräche nach Niamey. Anders als die Ecowas, die den Putschisten ein Ultimatum bis Sonntag gesetzt hat, vertraut Idriss Déby offenbar auf einen persönlichen Einfluss. Tschad zählt nicht zu den 15 Mitgliedern der Ecowas. Das macht es für ihn leichter, abseits der afrikanischen Staatengemeinschaft eigene Initiativen zu entfalten.