die Auseinandersetzungen zwischen Umweltbewegung und Chemiekonzernen finden auch auf afrikanischem Boden statt. So lautet ein häufiger Vorwurf, dass die Chemiekonzerne Produkte in Afrika verkaufen, die in Europa verboten sind. Darauf reagiert Matthias Berninger in einem Interview mit Africa.Table. Der ehemalige Grünen-Politiker hat die Politik schon vor einigen Jahren verlassen und vertritt heute die Interessen von Bayer.

Die Welt trifft sich in diesen Tagen zum Klimagipfel Afrika in Nairobi. Wir berichten über den Beginn dieser mehrtägigen Konferenz, auf der sich die Bundesregierung betont bescheiden präsentieren will. Darüber berichtet unser neue Kollege David Renke, der den Africa.Table nun als neuer Redakteur in der Berliner Zentrale verstärkt.

Nach den Staatsstreichen in Niger und Gabun werden die wirtschaftlichen Folgen dieser Umstürze sichtbarer. Auch damit befassen wir uns eingehend. Die Schwierigkeiten, die Frankreich zunehmend in West- und Zentralafrika zu bewältigen hat, lassen sich nur verstehen, wenn man sich mit Jacques Foccart befasst, jenem Mann, der jahrzehntelang die Strippen der französischen Afrikapolitik gezogen hat. Wir stellen ihn unseren Lesern vor.

Daneben haben wir Analysen, News, einen Standpunkt von Professor Philipp v. Carlowitz und eine Presseschau. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre unserer aktuellen Ausgabe, die Ihnen hoffentlich viel Neues bietet.

Herr Berninger, NGOs werfen Bayer vor, in Afrika Pflanzenschutzmittel zu verkaufen, die in der EU verboten sind. Was ist an den Vorwürfen dran?

Solche Vorwürfe suggerieren, dass Brüssel die globalen Standards für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln festgelegt. Das ist mitnichten so. Die EU ist nicht die einzige Instanz für Zulassungsstandards in der Welt. Wir haben uns aber auch selbst hohe Standards gesetzt. Schon vor meiner Zeit hat sich Bayer das Produktportfolio angeschaut und verkauft bereits seit 2012 keine Pflanzenschutzmittel mehr, die von der Weltgesundheitsorganisation als besonders toxisch, in der Gefahrenkategorie Tox 1, eingestuft werden. Im nächsten Schritt haben wir gesagt, dass wir nur noch Wirkstoffe vertreiben, die in mindestens einem OECD-Land zugelassen sind. Seit 2019 vermarkten wir in Entwicklungsländern außerdem nur noch Pflanzenschutzprodukte, die den risikobasierten regulatorischen Anforderungen renommierter internationaler Zulassungsbehörden entsprechen. Dazu zählen die USA, Kanada, Brasilien, die EU, Australien, Neuseeland, Japan und China.

Was mögen Sie an den EU-Standards nicht?

Ich habe gar nichts gegen sie. Nur sind nicht alle Produkte, die wir in der Welt verkaufen, auch für die EU relevant. Wenn wir in Afrika Wirkstoffe für Bananen oder Cassava vertreiben, warum sollten wir für diese eine EU-Zulassung beantragen?

Sind diese Produkte in den afrikanischen Ländern zugelassen?

Selbstverständlich. Bei Bayer müssen sie wie gesagt in mindestens einem OECD-Land zugelassen sein. Und dann haben die afrikanischen Regierungen ihre eigenen Zulassungen. Die Tatsache, dass ein Pflanzenschutzmittel nicht in der EU zugelassen ist, sagt nichts über seine Sicherheit aus.

Auch die Heinrich-Böll-Stiftung wirft Bayer vor, ein Drittel des Umsatzes mit giftigen Produkten zu erzielen.

Manche NGOs wollen flächendeckend Agrarökologie für Afrika einführen. Das ist eine ideologisch geprägte Forderung, deren Ergebnis Sie in Sri Lanka sehen können. Die Hohenpriester der Agrarökologie von der NGO Ifoam haben dort ein flächendeckendes Verbot von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln erreicht. Die Konsequenz war, dass innerhalb eines Jahres erst die Landwirtschaft, dann die Wirtschaft und schließlich die Regierung zusammengebrochen sind. Die NGOs, die uns kritisieren, haben nie die Verantwortung dafür übernommen, welche gefährliche Folgen ihre Vorschläge haben.

Viele NGOs zweifeln die Notwendigkeit von Pflanzenschutz und Düngemitteln generell an.

Das Problem ist vielmehr, dass in Afrika die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft seit Jahren hinter dem Bevölkerungswachstum hinterherhinkt. Das gleichen die Länder durch den Import von Nahrungsmitteln aus. Aber die Aufgabe muss doch sein, die Produktivitätslücke in der afrikanischen Landwirtschaft zu schließen. Wir brauchen Pflanzenschutzmittel, um die Effizienz in der Landwirtschaft zu verbessern.

Und das ist nur mit Pflanzenschutz zu erreichen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, denken Sie zum Beispiel an das Potenzial der Gen-Editierung. Wir haben mit dieser Technologie die Chance, Pflanzen viel widerstandfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels und gegen Krankheiten zu machen. Das wiederum würde den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren. Die Hohenpriester der Agrarökologie sollten auch bedenken: Ohne Pflanzenschutz steigt der Flächenverbrauch in der Landwirtschaft – und der geht in Afrika besonders stark zu Lasten der Waldflächen. Deshalb müssen wir die Leistungsfähigkeit der afrikanischen Agrarproduktion mit Know-how, Saatgut, Agrarchemie und digitalen Lösungen erhöhen. Sonst lässt sich die Ernährung in Afrika nicht sichern. Der russische Überfall auf die Ukraine hat schmerzhaft klargemacht, dass Afrika nicht von Getreide-Importen aus Russland abhängig sein sollte. Die Vereinten Nationen haben die Sorge, dass wir uns von dem Nachhaltigkeitsziel, den Hunger in der Welt bis 2030 zu überwinden, verabschieden müssen. Ich will mich nicht damit abfinden.

Gefährden Ihre Produkte nicht auch die Gesundheit der Farmer und Plantagenarbeiter?

Unsere Produktpalette zählt zu den sichersten im Agrarbereich. Die Bauern und Bäuerinnen – viele in Afrika sind ja Bäuerinnen – brauchen Pflanzenschutzmittel, die ihnen bei ihren spezifischen Problemen helfen und es ihnen ermöglichen, eine höhere Produktivität zu erreichen. Erinnern Sie sich an die Wüstenheuschrecke, die sich auf verheerende Weise in ganz Ostafrika breit gemacht hatte? Ohne unsere Produkte, die wir zum Beispiel in Lyon hergestellt haben, hätte diese Plage nicht erfolgreich bekämpft werden können. Aber es ist richtig: Pflanzenschutzmittel sind natürlich für verschiedene Organismen giftig. Entscheidend ist, dass diese Produkte sachgerecht und nach den Anwendungshinweisen verwendet werden. Dazu führen wir jährlich weiter über eine Million von Trainings mit Landwirten durch.

Aus Afrika kommt oft der Vorwurf, dass die Chemiekonzerne zu wenige Produkte anbieten, die an Afrika angepasst sind, und dass die Produkte zu teuer sind.

Wir wollen den Zugang zu modernen, innovativen Produkten zu verbessern. Zudem kann die Gen-Editierung entscheidend helfen, zum Beispiel den Bedarf an Fungiziden zu reduzieren. Das gilt für Bananen, die bisher nicht im Fokus der Forschung standen. Wir arbeiten intensiv an der Verbesserung von Bananen und von Cassava, zwei wichtigen Grundnahrungsmitteln in Afrika. Wenn der Anbau von Bananen und Cassava effizienter wird, verbessert sich die Ernährungslage in Afrika entscheidend. Es geht doch darum: Will ich Afrika Zugang zu modernen Agrarinnovationen ermöglichen? Oder möchte ich Afrika mit einer Ideologie der Agrarökologie bevormunden, die am Ende zwei Nachteile hat? Sie funktioniert nicht, und sie wird auch nicht akzeptiert werden. Gehen wir letzten Weg, würde der europäische Einfluss in Afrika noch weiter zurückgehen. Ich will nicht, dass Afrika zum Spielball russischer Getreidepolitik wird. Der bessere Weg ist doch, den Zugang zu Innovationen zu verbessern.

Der ehemalige Grünen-Politiker Matthias Berninger leitet seit 2019 den Bereich Public Affairs und Nachhaltigkeit von Bayer und lebt in Washington. Von 2001 bis 2005 war Berninger unter Renate Künast Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.

Frankreichs Präsident Macron gibt sich standhaft: “Ich spreche jeden Tag mit Präsident Bazoum. Wir unterstützen ihn. Wir erkennen die Putschisten nicht an, und deswegen verfolgen wir auch nicht, was die Putschisten sagen – denn sie haben keinerlei Legitimität dafür”, so Macrons Worte vor wenigen Tagen. “Die Entscheidungen, die wir treffen, ganz gleich welche, beruhen auf dem Austausch mit Präsident Bazoum.”

Gut sechs Wochen nach dem Putsch in Niger ist die politische Zukunft des Landes noch nicht klar. Nigeria zögert, die angekündigte Militärintervention in die Tat umzusetzen. Wahrscheinlich läuft es auf eine mehr oder weniger lange Übergangsphase unter der selbst ernannten Militärregierung hinaus, nachdem die Ecowas sich weiterhin in Zurückhaltung übt und die Putschisten Vermittlungsversuche ins Leere laufen ließen.

Klar ist, dass Frankreich so wie der Westen insgesamt die neue Regierung in Niger nicht anerkennt. Damit fehlt für westliche Partner das Gegenüber, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich gesehen.

Die aktuelle Situation hat für die wirtschaftlichen Beziehungen verheerende Folgen: Niger zählt ohnehin zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Staatsstreich dürfte die wirtschaftliche Entwicklung blockieren, jenseits der ohnehin harschen Sanktionen der Ecowas. Solange die internationale Staatengemeinschaft die neue Regierung nicht anerkennt, befindet sich Niger in einem Zustand der Ungewissheit. Westliche Unternehmen tun sich damit schwer, Handel zu treiben oder Investitionen zu tätigen, heißt es aus internationalen Finanzkreisen. Damit hängt ein guter Teil des wirtschaftlichen Lebens in der Luft. Staatliche Auftraggeber könnten nicht bedient werden, so lange nicht eindeutig geklärt ist, wer überhaupt den Staat in einem Land repräsentiert.

Besonders französische Großbanken wie die Société Générale oder BNP Paribas waren bisher in West- und Zentralafrika aktiv. Deutsche Banken wie die Commerzbank und die Deutsche Bank haben ihre Aktivitäten in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt. Doch in jüngster Zeit lässt sich auch bei französischen Banken eine Rückzugsbewegung erkennen:

Die Société Générale kündigte Anfang Juni an, ihre Anteile in vier afrikanischen Ländern abzustoßen. Sie sollen bis Ende des Jahres an zwei afrikanische Bankengruppen verkauft werden. Es geht um die Société Générale Congo (Anteil bisher 93,5 Prozent), Société Générale de Banques en Guinée Equatoriale (57,2 Prozent), Société Générale Maurétanie (95,5 Prozent) sowie Société Générale Chad (67,8 Prozent). Die französische Großbank will ihre Kapitalressourcen auf Märkte konzentrieren, in denen sie sich unter den führenden Banken etablieren kann und dabei Synergien mit anderen Geschäftsbereichen der Bank nutzen.

Auch BNP Paribas ist in Afrika weniger aktiv als zuvor. “Wir haben in Afrika eine zielorientierte Strategie beschlossen und setzen weiterhin darauf, unsere Position dort zu stärken, wo die Marktmerkmale gut zu unseren Stärken und den von uns gewünschten Bedingungen in Bezug auf Entwicklung und Risikokontrolle passen”, verlautete es bereits Anfang des vergangenen Jahres aus der Pariser Zentrale. BNP verkaufte ihre Anteile im Senegal. Bereits zuvor gingen ihre Anteile in Burkina Faso und Guinea an den burkinischen Investor Simon Tiemtoré mit seiner Bankengruppe Vista.

Wenn es Unklarheiten darüber, wer die legitime Staatsgewalt in einem Land ausübt, dann haben internationale Konzerne leicht ein ähnliches Problem wie Banken – sobald sie etwa mit Staatsunternehmen in Ländern mit nicht anerkannten Putschregierungen geschäftlich zusammenkommen wollen. Denn viele große Unternehmen in afrikanischen Ländern sind nach wie vor staatlich oder zumindest teilstaatlich. Das betrifft etwa Strom- und Wasserkonzerne, Transportunternehmen, aber auch Öl- und Gasunternehmen.

Gerade in Westafrika gibt es jetzt schon einen enormen Bedarf an Arbeitsplätzen, der mit dem starken Bevölkerungswachstum in den kommenden Jahren nur noch größer wird. Eine funktionierende Privatwirtschaft ist in diesen Ländern also noch wichtiger als ohnehin schon. Der Druck auf viele Länder wird voraussichtlich sehr groß werden.

Im Wettlauf um wertvolle Ressourcen dominieren australische und chinesische Unternehmen die Lithiumprojekte in Afrika. Der Rohstoff ist für die Herstellung von Batterien und umweltfreundlichen Technologien entscheidend. Der für die nächsten Jahrzehnte erwartete Anstieg der Nachfrage nach Lithium hat das Interesse noch verstärkt.

So haben sich etwa der australische Lithiumkonzern Firefinch und das chinesische Unternehmen Jiangxi Ganfeng Lithium zu einer Partnerschaft zusammengeschlossen, die sich auf die Goulamina-Mine in Mali konzentriert. Ihr Ziel ist es, die Goulamina-Lagerstätte in die erste betriebsbereite Lithiummine Westafrikas zu verwandeln. Das Vorhaben zielt darauf ab, ein hochwertiges Spodumenkonzentrat mit minimalen Verunreinigungen und hohem Lithiumgehalt zu gewinnen.

AVZ Minerals Ltd, ebenfalls aus Australien, ist stark in die Entwicklung des Manono-Projekts in der Demokratischen Republik Kongo investiert, einer Lagerstätte, die reich an lithiumhaltigem Pegmatit ist. Das chinesische Unternehmen Jin Cheng Mining Company, eine Tochtergesellschaft der Zijin Mining Group Company Limited, beansprucht einen Anteil von 15 Prozent an dem Unternehmen, das die Rechte am Manono-Projekt hält.

Da die Bergbau- und Explorationsrechte für das Manono-Projekt ungeklärt sind, sind die Aktien von AVZ vom Börsenhandel ausgesetzt und können seit Anfang Juni nicht gehandelt werden, wie im Tätigkeitsbericht vom Juni 2023 angegeben. Die Angelegenheit wird derzeit vor einem Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer verhandelt.

Prospect Resources, ein australisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf Batteriemetalle konzentriert, macht große Fortschritte in Afrika südlich der Sahara. Im Tätigkeitsbericht des Konzerns vom Juni 2023 wurden vielversprechende Untersuchungsergebnisse von Bohrungen auf dem Step-Aside-Lithiumprojekt in Simbabwe hervorgehoben, die eine aussichtsreiche hochgradige Lithiummineralisierung aufzeigen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das Omaruru-Lithiumprojekt in Namibia und das Kesya Rare Earth Project im südlichen Sambia in sein Portfolio aufgenommen.

Der britisch-australische Rohstoffkonzern Rio Tinto hat kürzlich eine Vereinbarung über ein Joint Venture zur erstmaligen Exploration und Erschließung von Lithium in Ruanda unterzeichnet.

Die Sinomine Resource Group, ein chinesisches Unternehmen, dessen Aktien an der Börse von Shenzhen notiert sind, macht nach dem Erwerb der Bikita-Lithiummine in Simbabwe ebenfalls Fortschritte bei der Erschließung der Lithiumreserven Afrikas. Darüber hinaus treibt eine Zusammenarbeit zwischen Sinomine und der simbabwischen Tochtergesellschaft der Chengxin Lithium Group die Lithiumprojekte in dem Land voran. Dennoch hat die Aktie von Sinomine seit Jahresanfang mehr als 20 Prozent an Wert verloren.

Einem Bericht des British Geological Survey zufolge zählt Simbabwe gemeinsam mit der DR Kongo, Ghana, Namibia und Mali zu den wichtigsten Akteuren in der afrikanischen Lithiumlieferkette. Zusammen verfügen diese Länder über etwa 4,38 Millionen Tonnen Lithiumressourcen. Das Engagement in wichtigen nachgelagerten Stufen wie der Verarbeitung von Lithiummineralien, der Raffination und der Herstellung ist jedoch begrenzt. Folglich findet ein Großteil der Wertschöpfung außerhalb Afrikas statt, und die Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien werden anschließend importiert.

Huayou Cobalt, ein chinesisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und die Verarbeitung von Kobalt spezialisiert hat, zählt zu den Ersten, die in lokale Wertschöpfung investieren. Im Juli gab der Konzern eine umfangreiche Investition in Höhe von 300 Millionen Dollar in seine Lithiummine Arcadia in Simbabwe bekannt. Dort soll eine Anlage zur Verarbeitung von Lithium entstehen. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um eine seiner größten Investitionen in Afrika.

Das internationale Interesse an Simbabwes Lithiumreserven hat dazu geführt, dass das Land ein Verbot für die Ausfuhr von unverarbeitetem Lithium verhängt hat. Andere afrikanische Staaten verfolgen ähnliche Initiativen. Dies soll die Wertschöpfung fördern, Arbeitsplätze schaffen und den Schmuggel im händischen Bergbausektor unterbinden.

Simbabwe, das zu den zehn größten Lithiumproduzenten der Welt gehört, strebt an, 20 Prozent der weltweiten Lithiumnachfrage zu bedienen. Eine vielversprechende Aussicht, denn mit der wachsenden Nachfrage steigen die Weltmarktpreise für Lithium entsprechend. In Simbabwe herrscht jedoch nach wie vor Skepsis aufgrund der Erfahrungen, die das Land in der Vergangenheit mit der Diamanten- und Goldindustrie gemacht hat, die zu einer ungleichen Verteilung der Gewinne führte.

Der Besitz von Lithiumvorkommen mag ein Vorzug sein, doch die aktive Teilnahme an der globalen Wertschöpfungskette für Lithiumbatterien erfordert Fähigkeiten in mehreren Stufen, vom Abbau bis zum Recycling. Viele afrikanische Länder sind bestrebt, Investitionen anzulocken und ihre Beteiligung an dieser Wertschöpfungskette zu verbessern. Die Vorteile müssen jedoch gegen mögliche soziale und ökologische Auswirkungen abgewogen werden, was die Einhaltung von Standards für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Beschaffung erfordert.

Farayi Machamire ist Journalist aus Simbabwe. Derzeit arbeitet er über die Internationalen Journalisten-Programme (IJP) in der Redaktion von Table.Media in Berlin.

Bärbel Kofler, Staatssekretärin im BMZ, will sich beim Afrikanischen Klimagipfel in Nairobi für afrikanische Lösungen bei der Bekämpfung des Klimawandels in Afrika einsetzen. Das sagte Kofler im Vorfeld des mehrtägigen Treffens, das am Montag in Nairobi begonnen hat. “Wir starten bewusst keine neuen deutschen Initiativen bei diesem Gipfel, sondern konzentrieren uns auf die tatkräftige Unterstützung afrikanischer Initiativen. Denn Afrika spürt nicht nur die Folgen des Klimawandels, der Kontinent hat auch viel zu bieten, wenn es um konkrete Lösungen geht”, so Kofler.

Im Fokus des internationalen Treffens sollen die Themen grünes Wachstum und Klimafinanzierung in Afrika stehen. Das Treffen hat am Montag, 4. September begonnen und dauert bis Mittwoch, 6. September. Beim Gipfel sind die afrikanischen Staatschefs aufgerufen, ambitioniertere Klimaziele zu formulieren. Kenias Regierung richtet den Gipfel gemeinsam mit der Kommission der Afrikanischen Union (AU) aus.

“Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, werden entscheidend sein, um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten”, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des kenianischen Präsidenten William Ruto, des designierten Präsidenten der Klimakonferenz in Abu Dhabi, Sultan Ahmed Al Jaber, und des Vorsitzenden der Kommission der AU Moussa Faki Mahama. Die Industriestaaten müssten zudem die bereits zugesagten Hilfen zur Klimafinanzierung einhalten, hieß es in der Mitteilung.

Zudem sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um das enorme Potenzial des Kontinents bei den Erneuerbaren Energien zu erschließen. Obwohl die afrikanischen Staaten nur für drei Prozent der historischen Treibhausemissionen verantwortlich sind, werden viele afrikanische Länder schon jetzt besonders stark von Klimakatastrophen wie Dürren oder Überschwemmungen heimgesucht. dre

Auf dem ersten Afrikanischen Klimagipfel (4.-6. September in Nairobi) treffen sich mehr als 25 afrikanische Staats- und Regierungschefs, UN-Generalsekretär António Guterres und 20.000 Delegierte, um “grünes Wachstum voranzubringen und Lösungen im Bereich Klimafinanzen für Afrika und die Welt” zu entwickeln, so das offizielle Motto des Gipfels. Neben dem Umbau des internationalen Finanzsystems sowie Investitionen in Erneuerbare Energie, den Transportsektor und den Abbau von Rohstoffen für die Energiewende steht auch die Anpassung an den Klimawandel im Zentrum des Gipfels.

Afrikanische Politiker und Beobachter hoffen, dass die afrikanischen Regierungschefs zu einer “kontinentalen Position” finden, um die Interessen der afrikanischen Staaten auf der COP28 gemeinsam zu vertreten.

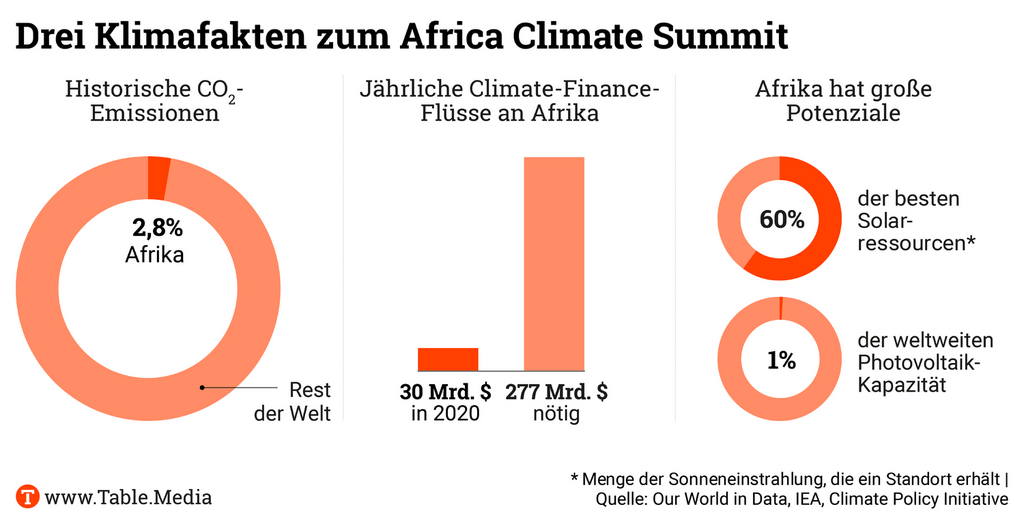

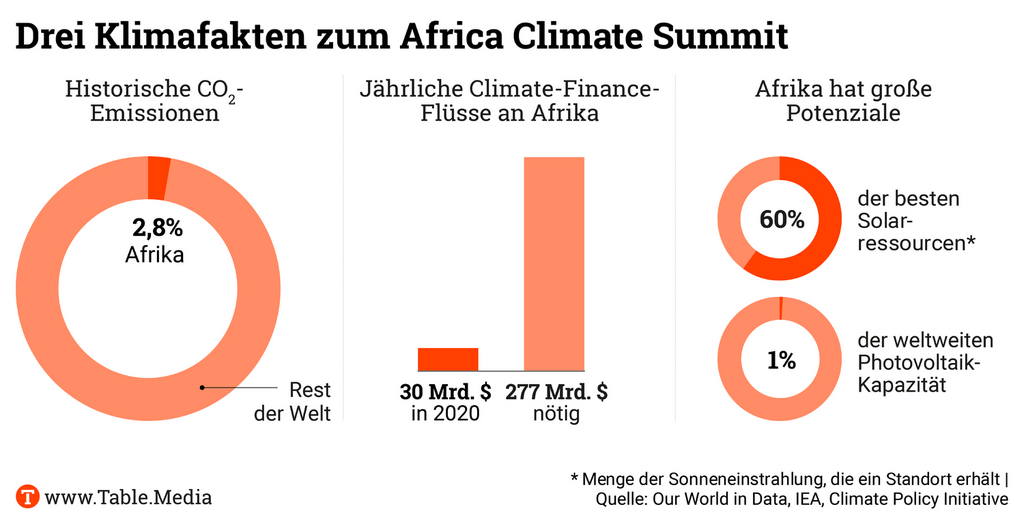

Afrika ist historisch betrachtet nur für 2,8 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Doch der Kontinent leidet besonders unter der Klimakrise – sei es durch Extremwetterereignisse oder die Folgen des Klimawandels wie Wassermangel und Ernteausfälle. Zwar erhält Afrika jährlich rund 30 Milliarden Dollar im Rahmen der Klimafinanzierung, doch notwendig wären mehr als 270 Milliarden Dollar. Gleichzeitig gibt es großes Potenzial – beispielsweise verfügt Afrika über 60 Prozent der besten Standorte für Solarkraftwerke und könnte ein Zukunftsmarkt für grünen Wasserstoff werden. Ob diese Pläne Realität werden, hängt von vielen Faktoren ab: Es braucht Geld aus der internationalen Klimafinanzierung und eine Lösung für die afrikanische Schuldenkrise. Allerdings müssen die politischen und wirtschaftlichen Eliten in Afrika auch die richtigen Rahmenbedingungen für den Wandel schaffen. nib

Der Militärputsch in Gabun in der vergangenen Woche hat auch an den europäischen Börsen für Unruhe gesorgt. Der französische Rohstoffkonzern Eramet stellte seine Aktivitäten im Land vorübergehend ein. Die Aktien des Unternehmens werden an der Börse Euronext Paris gehandelt, wo es mit knapp zwei Milliarden Euro bewertet wird. Eramet ist einer der weltgrößten Minenkonzerne für den Abbau von Nickel und Mangan. In Gabun baut Eramet vor allem Mangan ab, einen Bestandteil für die Härtung von Stahl. Auch wird Mangan als Kathode in Alkali-Mangan-Batterien verwendet.

Der Aktienkurs ist nach dem Putsch, durch den der bisherige Präsident Ali Bongo abgesetzt wurde, zeitweise um mehr als 16 Prozent eingebrochen. An den folgenden Handelstagen hat sich der Kurs etwas erholt, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass der Bahntransport und die Manganproduktion unmittelbar nach dem Putsch wieder aufgenommen wurde. Insgesamt war der Abbau 24 Stunden lang unterbrochen und der Bahntransport 18 Stunden lang. In der vergangenen Woche hat die Aktie 7,1 Prozent an Wert verloren. Analysten halten es für unwahrscheinlich, dass Eramet mit einer Ausweisung aus Gabun rechnen muss. Die Aktienexperten von Alpha Value erwarten dennoch einen negativen Einfluss, unabhängig davon wie lang die Instabilität anhält.

Besonders hart getroffen hat der Umsturz das an der Börse London gelistete Unternehmen Woodbois, das auf das Abholzen und den Handel von Tropenholz spezialisiert ist. Der Aktienkurs ist in der abgelaufenen Woche um 15,2 Prozent abgestürzt. Die Arbeit im Sägewerk in Mouila, der Hauptstadt der Provinz Ngounié im Süden des Landes, sei nach dem Staatsstreich eingestellt worden. Nach aktuellen Informationen ist dies immer noch der Fall.

Die Anleger sind auch über den französischen Ölkonzern Total Energies besorgt. Eine seiner Vorgängergesellschaften Elf Aquitaine war jahrzehntelang der größte Nutzer der immensen Ölvorkommen Gabuns und war zeitweise so einflussreich, dass Elf Aquitaine im Einklang mit der französischen Regierung die Staatsgeschäfte in Gabun maßgeblich lenkte. Aus dieser Zeit ist noch die heutige Gesellschaft Total Energies Gabon in Paris börsennotiert. Die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 700 Millionen Euro hat sich in der vergangenen Woche um 9,5 Prozent verbilligt.

Auch das französische Unternehmen Maurel & Prom, ebenfalls auf die Förderung von Mineralöl und Erdgas spezialisiert, hat an der Börse Euronext Paris stark verloren. Das Unternehmen mit einem Wert von rund 900 Millionen Euro gab im Aktienhandel in der vergangenen Woche 2,2 Prozent ab. Die Aktien des in London notierten Ölförderunternehmens Tullow Oil dagegen haben ungeachtet des Putsches in der abgelaufenen Woche um 2,4 Prozent zugelegt. Der Vorstand hatte nach dem Umsturz gemeldet, dass die Produktion, die ohnehin weitgehend im Meer vor der Küste Gabuns stattfindet, ungestört weiterlaufe. hlr

Gut 20 Millionen Menschen leben im Ballungsraum von Nigerias Wirtschaftshauptstadt Lagos. Es könnten auch mehr sein. Jedenfalls sind die Straßen in der überbevölkerten Stadt chronisch verstopft. Nun wird sich eines der größten Probleme der Stadt spürbar verbessern: Am Montag hat der erste Bauabschnitt der Metro-Linie in der Stadt den Betrieb aufgenommen. Auf einer Länge von 13 km verbindet die Blaue Linie über fünf Stationen das Festland der Stadt, wo die meisten Menschen leben, mit der Insel Lagos, wo sich viele Unternehmen, aber auch die wohlhabenderen Bewohner der Stadt niedergelassen haben. Durch diese Linie reduziert sich eine Fahrt von bisher mehr als zwei Stunden im Auto oder im Bus auf etwa 15 Minuten.

Da Lagos weitgehend auf Sumpfland steht, war der Bau einer unterirdischen Metro technisch zu schwierig und teuer. Ein Netz aus Straßenbahnen ist aufgrund der Enge in der Stadt nicht möglich. Das österreichische Unternehmen Doppelmayr, bekannt für Skilifte und Seilbahnen, hatte den Bau einer urbanen Standseilbahn vorgeschlagen. In Istanbul hat das Unternehmen vor kurzem eine solche Bahn eingeweiht. Allerdings konnte sich Doppelmayr in Lagos nicht gegen das Angebot des chinesischen Baukonzerns China Civil Engineering Construction Corp. durchsetzen, eine oberirdische Metro-Linie auf Stelzen zu bauen.

Auf dem ersten Teilabschnitt sollen zwischen 5.30 Uhr und 23 Uhr bis zu 175.000 Personen täglich befördert werden. Noch in diesem Jahr ist geplant, den Bau des zweiten Abschnitts zu beginnen. Die Blaue Linie wird dann 27 km lang sein. Nach der Fertigstellung sollen auf der Linie jeden Tag rund 500.000 Menschen transportiert werden. Nicht nur wegen der Fahrzeit wird ein großer Zuspruch für die Bahn erwartet. Da Nigerias Präsident Tinubu auch die Subventionen gestrichen hat, sind Autofahrten so teuer wie noch nie geworden. Eine Metro-Fahrt auf dem gesamten ersten Abschnitt kostet 750 Naira (rund 92 Euro-Cent). Angesichts des desolaten Zustands der Elektrizitätswirtschaft im Land wird die Metro mittels der autonomen Stromversorgung Electric Multiple Unit (EMU) betrieben. hlr

China dominiert Afrika. So oder so ähnlich sehen viele deutsche Unternehmen die Rolle Chinas in Afrika. Aber ist es wirklich so einfach?

Die Volksrepublik China hat die Bedeutung Afrikas schon lange erkannt. Seit dem Jahr 2000 ist sie verstärkt politisch und wirtschaftlich in Afrika aktiv. Die Initiativen im Rahmen des Forum on China and African Cooperation (FOCAC) und die Belt and Road Initiative bewegen chinesische Unternehmen seit 2013 zu einem stärkeren Afrika-Engagement, das die Regierung oft politisch und mit Subventionen unterstützt.

Zwischen 2005 und 2021 führte das laut dem American Enterprise Institute zu einem kumulierten Investitions- und Bauauftragsvolumen von mehr als 297 Milliarden Dollar. Davon flossen etwa zwei Drittel in den Infrastrukturbereich. Allerdings verzeichnete die letzte FOCAC-Konferenz 2021 in Dakar im Vergleich zu 2018 einen deutlichen Rückgang der Kredit- und Finanzierungszusagen von 20 Milliarden Dollar. Dieser Rückgang zeigt sich seit 2016 auch in den verfügbaren statistischen Daten.

Trotz der rückläufigen Entwicklung des wirtschaftlichen Afrika-Engagements ist China in vielen Bereichen nach wie vor dominierend. Umso bedeutender ist, einen konstruktiven Umgang sowie Ansatzpunkte für produktive Geschäftsbeziehungen mit den chinesischen Unternehmen zu entwickeln. Dabei muss unterschieden werden, ob die chinesischen Unternehmen Wettbewerber, Kunden oder potenzielle Partner sind.

Gerade bei Infrastrukturprojekten haben sie Wettbewerbsvorteile durch den niedrigen Preis sowie eine günstige Finanzierung. Außerdem vergeben die chinesischen Banken die Kredite sehr schnell und ohne komplexe Bedingungen für die afrikanischen Auftraggeber. Daneben gibt es auch Wettbewerbsnachteile, beispielsweise eine oft niedrige Qualität, was bei großen Infrastrukturprojekten in der Regel eine Folge des niedrigen Preises ist. Auch bieten chinesische Unternehmen selten After-Sales-Dienstleistungen an. Somit können sich deutsche Wettbewerber durch Qualität und Kundenbetreuung abheben.

Chinesische Unternehmen können auch Kunden und Partner deutscher Unternehmen sein. Im Ausschreibungsgeschäft, vor allem im Infrastrukturbereich, sind die Chancen nicht-chinesischer Unternehmen maßgeblich von der Quelle der Finanzierung abhängig. Sofern China die Finanzierung bereitstellt, finden sich sehr selten Zulieferungen durch nicht-chinesische Unternehmen. Bei internationalen Ausschreibungen, zum Beispiel durch die Afrikanische Entwicklungsbank oder die Weltbank, stehen die Chancen besser, sofern in den Entscheidungskriterien die Qualität stärker als der Preis gewichtet wird. Die besten Chancen ergeben sich bei europäischen Entwicklungsbanken und bei privatwirtschaftlicher Finanzierung.

Für den vertrieblichen Erfolg im Geschäft mit chinesischen Unternehmen in Subsahara-Afrika sollte ein mehrschichtiger Ansatz verfolgt werden. Zum einen ist eine Präsenz bei den Unternehmenszentralen in China wichtig, da dort in den meisten Fällen die Beschaffung für Projekte in Subsahara-Afrika zentral erfolgt. Zum anderen ist eine Präsenz vor Ort in den wichtigsten afrikanischen Märkten aus mehreren Gründen von Vorteil:

1) um mit den örtlichen Niederlassungen chinesischer Bauunternehmen zusammenzuarbeiten,

2) wegen der Möglichkeit, die afrikanischen Auftraggeber von den Vorteilen eines deutschen Projektbeitrags zu überzeugen,

3) wegen der einfacheren Adressierung lokal ansässiger chinesischer Händler.

Der Vertrieb bei den chinesischen Unternehmen in Subsahara-Afrika sollte idealerweise durch Mitarbeiter mit China-Erfahrung und chinesischen Sprachkenntnissen erfolgen und die entsprechenden Kommunikationsmittel, wie WeChat, verwendet werden, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Somit stellt die Präsenz chinesischer Unternehmen Herausforderungen, aber auch ein Geschäftspotenzial für das Afrika-Geschäft deutscher Unternehmen dar. Beides sollte im Geschäftsansatz berücksichtigt werden.

Phlipp von Carlowitz ist Professor für strategisches und internationales Management sowie Leiter der Forschungsgruppe Doing Business in Africa an der ESB Business School, Hochschule Reutlingen. Dieser Beitrag basiert auf einer Studie, die der Autor zusammen mit Dr. Simon Züfle für die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft verfasst hat.

Al Jazeera: Coups in Afrika. Zweimal allein in diesem Jahr hat das Militär in Afrika die Macht an sich gerissen. Der Niger und Gabun sind die jüngsten Beispiele einer zuletzt langen Reihe an Staatsstreichen in Westafrika. Auf keinem anderen Kontinent kam es seit den 1950er-Jahren so häufig zu Machtübernahmen durch das Militär.

Washington Post: Konflikt im Sudan. Seit Mitte April tobt der Konflikt im Sudan zwischen der Armee und der rivalisierenden RSF-Miliz. Mittlerweile häufen sich die Berichte über Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen. Der Konflikt müsse schnell beendet werden, so der Washington-Post-Kolumnist für Außenpolitik Ishaan Tharoor.

African Business: Afrika und Klimawandel. Pünktlich zum ersten afrikanischen Klimagipfel in Nairobi hat die Europäische Investitionsbank eine Umfrage zur Lage der Klimafolgen in Afrika. Demnach glauben 86 Prozent der Afrikaner schon jetzt die Folgen des Klimawandels im Alltag konfrontiert zu sein.

The Guardian: Afrika und Klimafinanzierung. Afrika hat kaum zur globalen Erwärmung beigetragen, spürt jedoch bereits jetzt wie kaum ein anderer Kontinent die Folgen. Die Industrienationen müssen daher ihrer Verantwortung nachkommen und mehr Geld für afrikanische Länder zur Klimaanpassung bereitstellen, meint die mosambikanische Politikerin und Witwe von Nelson Mandela, Graça Machel.

Jeune Afrique: Kenya Airways auf Tiefflug. Kenias größte Fluggesellschaft Kenya Airways steckt weiter in der Krise. Zum Halbjahr 2023 verzeichnete die Airline einen Verlust vor Steuern von 22 Milliarden Schilling (140 Millionen Euro). Mehr als doppelt sie viel wie im Vorjahr. Grund dafür sind höhere Kreditkosten sowie die Abwertung des Schillings. Selbst steigende Passagierzahlen konnten so den Abwärtstrend nicht aufhalten.

South China Morning Post: Chinesisch-afrikanisches Friedensforum. China hat bereits zum dritten Mal zum chinesisch-afrikanischen Friedens- und Sicherheitsforum nach Peking eingeladen. Dabei will das Land der Mitte seinen Einfluss auf dem Kontinent ausdehnen und sich als Alternative zu den USA präsentieren. Bislang beschränkte sich das Land in Afrika auf Friedenssicherung sowie Antiterroreinsätze.

Taz: Sponsor für FC Bayern. Der FC Bayern München macht künftig Werbung für die ruandische Tourismuskampagne Visit Rwanda des Rwanda Development Boards (RDB) – und handelt sich nach dem unlängst beendeten Sponsorendeal mit Qatar Airways die nächste Kontroverse ein. Denn den Werbedeal mit der katarischen Fluggesellschaft hatte der Münchner Fußballklub unter Verweis auf die Menschenrechtslage in dem Golf-Emirat auslaufen lassen.

The Guardian: Massaker von Melilla. Vor gut einem Jahr starben mindestens 37 Flüchtlinge an der Grenze der spanischen Enklave Melilla auf dem marokkanischen Festland. Während spanische und marokkanische Politiker von “tragischen Ereignissen” sprachen, wurde der Vorfall in den sozialen Medien als “Massaker von Melilla” bekannt. Noch immer weisen Spaniens Behörden jegliche Schuld für die Vorfälle von sich.

Mail & Guardian: Modi über Afrika. Laut Indiens Premierminister Narendra Modi kommt den Beziehungen seines Landes mit den afrikanischen Ländern künftig höchste Priorität zu. Indien und Afrika seien durch den Kampf um die Unabhängigkeit eng miteinander verbunden. Künftig soll es mehr wirtschaftliche Beziehungen geben.

Seit 1997 ist der Mann tot. Doch auch 26 Jahre nach seinem Ableben wirft Jacques Foccart einen Schatten auf Frankreichs Afrika-Politik. Schließlich hat er wie kein anderer die Politik des Landes auf dem Nachbarkontinent geprägt, mehr als Hubert Lyautey, der Kolonialoffizier, der über Marokko herrschte, mehr als Napoleon III., der Frankreichs Kolonialismus mit Ehrgeiz vorantrieb, mehr als Louis Faidherbe, der Senegal und Westafrika in das französische Kolonialreich eingliederte.

“Monsieur Afrique” wurde Foccart wahlweise mit Respekt oder mit Abscheu genannt. Bei ihm liefen fast 40 Jahre lang die Fäden der französischen Afrika-Politik zusammen. Er pflegte die Beziehungen zu den unabhängig gewordenen Staaten, vertrat die Interessen französischer Konzerne wie die des staatlichen Ölkonzerns Elf Aquitaine, setzte Regierungen ab und neue ein und sorgte dafür, dass die enge Bindung der frankophonen Staaten zur einstigen Kolonialmacht nie abriss.

Foccart ist die Verkörperung von “Françafrique”, jener Verflechtung von Diplomatie, Politik und Wirtschaft zwischen Frankreich und den ehemaligen Kolonien, eine Hinterzimmer-Politik der Intrigen, Militärinterventionen und Einflussnahme, der ständigen Einmischung Frankreichs in die Angelegenheiten West- und Zentralafrikas.

Das erdölsprudelnde Gabun etabliert Foccart als den zentralen Baustein des französischen Engagements in Afrika. Schon den ersten Staatspräsidenten Léon M’ba setzt er nach einem Militärputsch ein und dann auch 1967 dessen Nachfolger Omar Bongo, den Vater von Ali Bongo, der am Mittwoch per Militärputsch abgesetzt worden ist.

Ich habe Foccart zu Beginn der 1990er Jahre über die Vermittlung eines Freunds getroffen. Bei einem privaten Mittagessen im Pariser Vorort Neuilly erzählt Foccart mit leisem Stolz, wie er dafür sorgte, dass Bongo die Interessen Frankreichs in Gabun und die von Elf Aquitaine nie aus den Augen verlor. Die Notwendigkeit eines französischen Engagements in Afrika begründete Foccart auch damit, dass die instabilen Staaten in West- und Zentralafrika ansonsten dem Einfluss der Sowjetunion und dem damals schon aufkommenden Islamismus anheim fallen würden.

Foccart war nicht nur der Mann des Vertrauens für alle Afrika-Angelegenheiten von Charles de Gaulle. Auch gelang es ihm, diese Position auch bei den folgenden Präsidenten zu bewahren, selbst unter dem Sozialisten François Mitterrand. Der Mann zählte zu den historischen Weggefährten Charles de Gaulles’. Geboren 1913 in der Kleinstadt Ambrières-les-Vallées im Westen Frankreichs engagiert sich Foccart seit 1942 im Widerstand und soll selbst an mehreren Mordanschlägen gegen Franzosen beteiligt gewesen sein.

Nach der Befreiung von Paris im August 1944 beginnt er, unter de Gaulles’ Gefolgsmännern Jacques Soustelle und Jacques Chaban-Delmas für die Armee und die Regierung zu arbeiten. 1952 betraut Charles de Gaulle ihn mit den Beziehungen der Gaullisten zu den Kolonien in Afrika. Dabei lernt er 1953 Félix Houphouët-Boigny kennen, den späteren Staatsgründer und ersten Präsidenten von Elfenbeinküste. Jahrelang besprachen sich Foccart und Houphouët-Boigny jeden Mittwoch am Telefon über afrikanische Angelegenheiten.

Nach de Gaulles’ Rückkehr an die Macht 1958 betraut de Gaulle ihn mit der Führung der Beziehungen zu Afrika. Seitdem herrschte Foccart über Françafrique aus der “Afrika-Zelle” heraus, einer inoffiziellen Kommandozentrale, die direkt im Elyée-Palast angesiedelt war. Rasch bekommt Foccart die Macht über Finanzen, Geheimdienste und Diplomatie. Dabei baut er eigene Strukturen auf, die neben den staatlichen agieren. Auf diese Weise gelingt es ihm, dass er der einzige Ansprechpartner zwischen der französischen Regierung und den in die Unabhängigkeit entlassenen Staaten wird.

Foccart macht sich die Strategie der französischen Résistance zueigen: Für die Afrika-Politik baut eine zentralisierte und unterteilte Struktur auf, um der alleinige Anweisungsbefugte zu bleiben. Die von ihm geschaffenen Netzwerke dienen einerseits der Nachrichtenbeschaffung und andererseits der Aktion:

Nach seinem Tod 1997 besteht die “Afrika-Zelle” unter den Präsidenten Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy fort. Losgelöst vom Premierminister, den Geheimdiensten, der Armee und des Außenministeriums wird Foccarts Afrika-Politik mehr als zehn Jahre lang fortgeführt.

Erst François Hollande (Präsident von 2012 bis 2017) und dann Emmanuel Macron leiten den Bruch mit Françafrique ein, einer Afrika-Politik, die Foccart mehr als 40 Jahre lang geprägt hat. Der Bruch erfolgt zu spät, um den dramatischen Ansehensverlust abzuwenden, den Frankreich derzeit in seinen ehemaligen Kolonien erleidet.

Was, bitte schön, haben diese Puppen mit Afrika zu tun? Die Haare hängen leicht gewellt herunter, das Gesicht sieht recht europäisch aus. Und dennoch sind sie für den Künstler Larry Bonćhaka aus Ghana ein starkes Symbol für den Kontinent. Die kleinen Plastikpuppen mit Namen Auntie Dei Dei waren seit den 1960er Jahren die ersten, die industriell in Afrika hergestellt und auf dem gesamten Kontinent verkauft worden sind.

Der 1994 geborene Künstler ist in Deutschland gut eingeführt. Er hat beim Theater der Welt in Frankfurt oder bei der Documenta 15 in Kassel ausgestellt und sein Studium an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt absolviert. Nun werden seine Werke mit den Auntie-Dei-Dei-Puppen in der Frankfurter Galerie Sakhile & Me ausgestellt, die Sakhile Matlhare und ihr Partner Daniel Hagemeier vor fünf Jahren gegründet haben. Die Puppen sind auch als Clonette Dolls bekannt und wurden in einer Revival-Bewegung als Deko-Accessoire populär, wie sie in Deutschland der Wackel-Dackel auch schon erlebt hat. Ubuntu I bis IV heißen die vier Werke, bei denen Bonćhaka die Puppen kreisförmig anordnet und die Gesichter durch Flammen häufig bis zur Unkenntlichkeit verfremdet.

“Ich wollte mit diesem Spannungsfeld arbeiten”, sagte Bonćhaka bei der Vernissage. “Erst sehen die Puppen überhaupt nicht afrikanisch aus. Doch beim näheren Hinsehen sind immer mehr afrikanische Züge zu entdecken.” Dieser Einschätzung stimmten nicht alle Afrikanerinnen, die an der Vernissage teilgenommen haben, zu. “Für mich sah meine Puppe immer fremd aus”, sagte eine Besucherin, die mit einer Auntie Dei Dei groß geworden ist. “Deshalb habe ich auch nie eine Beziehung zu ihr aufgebaut.”

die Auseinandersetzungen zwischen Umweltbewegung und Chemiekonzernen finden auch auf afrikanischem Boden statt. So lautet ein häufiger Vorwurf, dass die Chemiekonzerne Produkte in Afrika verkaufen, die in Europa verboten sind. Darauf reagiert Matthias Berninger in einem Interview mit Africa.Table. Der ehemalige Grünen-Politiker hat die Politik schon vor einigen Jahren verlassen und vertritt heute die Interessen von Bayer.

Die Welt trifft sich in diesen Tagen zum Klimagipfel Afrika in Nairobi. Wir berichten über den Beginn dieser mehrtägigen Konferenz, auf der sich die Bundesregierung betont bescheiden präsentieren will. Darüber berichtet unser neue Kollege David Renke, der den Africa.Table nun als neuer Redakteur in der Berliner Zentrale verstärkt.

Nach den Staatsstreichen in Niger und Gabun werden die wirtschaftlichen Folgen dieser Umstürze sichtbarer. Auch damit befassen wir uns eingehend. Die Schwierigkeiten, die Frankreich zunehmend in West- und Zentralafrika zu bewältigen hat, lassen sich nur verstehen, wenn man sich mit Jacques Foccart befasst, jenem Mann, der jahrzehntelang die Strippen der französischen Afrikapolitik gezogen hat. Wir stellen ihn unseren Lesern vor.

Daneben haben wir Analysen, News, einen Standpunkt von Professor Philipp v. Carlowitz und eine Presseschau. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre unserer aktuellen Ausgabe, die Ihnen hoffentlich viel Neues bietet.

Herr Berninger, NGOs werfen Bayer vor, in Afrika Pflanzenschutzmittel zu verkaufen, die in der EU verboten sind. Was ist an den Vorwürfen dran?

Solche Vorwürfe suggerieren, dass Brüssel die globalen Standards für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln festgelegt. Das ist mitnichten so. Die EU ist nicht die einzige Instanz für Zulassungsstandards in der Welt. Wir haben uns aber auch selbst hohe Standards gesetzt. Schon vor meiner Zeit hat sich Bayer das Produktportfolio angeschaut und verkauft bereits seit 2012 keine Pflanzenschutzmittel mehr, die von der Weltgesundheitsorganisation als besonders toxisch, in der Gefahrenkategorie Tox 1, eingestuft werden. Im nächsten Schritt haben wir gesagt, dass wir nur noch Wirkstoffe vertreiben, die in mindestens einem OECD-Land zugelassen sind. Seit 2019 vermarkten wir in Entwicklungsländern außerdem nur noch Pflanzenschutzprodukte, die den risikobasierten regulatorischen Anforderungen renommierter internationaler Zulassungsbehörden entsprechen. Dazu zählen die USA, Kanada, Brasilien, die EU, Australien, Neuseeland, Japan und China.

Was mögen Sie an den EU-Standards nicht?

Ich habe gar nichts gegen sie. Nur sind nicht alle Produkte, die wir in der Welt verkaufen, auch für die EU relevant. Wenn wir in Afrika Wirkstoffe für Bananen oder Cassava vertreiben, warum sollten wir für diese eine EU-Zulassung beantragen?

Sind diese Produkte in den afrikanischen Ländern zugelassen?

Selbstverständlich. Bei Bayer müssen sie wie gesagt in mindestens einem OECD-Land zugelassen sein. Und dann haben die afrikanischen Regierungen ihre eigenen Zulassungen. Die Tatsache, dass ein Pflanzenschutzmittel nicht in der EU zugelassen ist, sagt nichts über seine Sicherheit aus.

Auch die Heinrich-Böll-Stiftung wirft Bayer vor, ein Drittel des Umsatzes mit giftigen Produkten zu erzielen.

Manche NGOs wollen flächendeckend Agrarökologie für Afrika einführen. Das ist eine ideologisch geprägte Forderung, deren Ergebnis Sie in Sri Lanka sehen können. Die Hohenpriester der Agrarökologie von der NGO Ifoam haben dort ein flächendeckendes Verbot von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln erreicht. Die Konsequenz war, dass innerhalb eines Jahres erst die Landwirtschaft, dann die Wirtschaft und schließlich die Regierung zusammengebrochen sind. Die NGOs, die uns kritisieren, haben nie die Verantwortung dafür übernommen, welche gefährliche Folgen ihre Vorschläge haben.

Viele NGOs zweifeln die Notwendigkeit von Pflanzenschutz und Düngemitteln generell an.

Das Problem ist vielmehr, dass in Afrika die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft seit Jahren hinter dem Bevölkerungswachstum hinterherhinkt. Das gleichen die Länder durch den Import von Nahrungsmitteln aus. Aber die Aufgabe muss doch sein, die Produktivitätslücke in der afrikanischen Landwirtschaft zu schließen. Wir brauchen Pflanzenschutzmittel, um die Effizienz in der Landwirtschaft zu verbessern.

Und das ist nur mit Pflanzenschutz zu erreichen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, denken Sie zum Beispiel an das Potenzial der Gen-Editierung. Wir haben mit dieser Technologie die Chance, Pflanzen viel widerstandfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels und gegen Krankheiten zu machen. Das wiederum würde den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren. Die Hohenpriester der Agrarökologie sollten auch bedenken: Ohne Pflanzenschutz steigt der Flächenverbrauch in der Landwirtschaft – und der geht in Afrika besonders stark zu Lasten der Waldflächen. Deshalb müssen wir die Leistungsfähigkeit der afrikanischen Agrarproduktion mit Know-how, Saatgut, Agrarchemie und digitalen Lösungen erhöhen. Sonst lässt sich die Ernährung in Afrika nicht sichern. Der russische Überfall auf die Ukraine hat schmerzhaft klargemacht, dass Afrika nicht von Getreide-Importen aus Russland abhängig sein sollte. Die Vereinten Nationen haben die Sorge, dass wir uns von dem Nachhaltigkeitsziel, den Hunger in der Welt bis 2030 zu überwinden, verabschieden müssen. Ich will mich nicht damit abfinden.

Gefährden Ihre Produkte nicht auch die Gesundheit der Farmer und Plantagenarbeiter?

Unsere Produktpalette zählt zu den sichersten im Agrarbereich. Die Bauern und Bäuerinnen – viele in Afrika sind ja Bäuerinnen – brauchen Pflanzenschutzmittel, die ihnen bei ihren spezifischen Problemen helfen und es ihnen ermöglichen, eine höhere Produktivität zu erreichen. Erinnern Sie sich an die Wüstenheuschrecke, die sich auf verheerende Weise in ganz Ostafrika breit gemacht hatte? Ohne unsere Produkte, die wir zum Beispiel in Lyon hergestellt haben, hätte diese Plage nicht erfolgreich bekämpft werden können. Aber es ist richtig: Pflanzenschutzmittel sind natürlich für verschiedene Organismen giftig. Entscheidend ist, dass diese Produkte sachgerecht und nach den Anwendungshinweisen verwendet werden. Dazu führen wir jährlich weiter über eine Million von Trainings mit Landwirten durch.

Aus Afrika kommt oft der Vorwurf, dass die Chemiekonzerne zu wenige Produkte anbieten, die an Afrika angepasst sind, und dass die Produkte zu teuer sind.

Wir wollen den Zugang zu modernen, innovativen Produkten zu verbessern. Zudem kann die Gen-Editierung entscheidend helfen, zum Beispiel den Bedarf an Fungiziden zu reduzieren. Das gilt für Bananen, die bisher nicht im Fokus der Forschung standen. Wir arbeiten intensiv an der Verbesserung von Bananen und von Cassava, zwei wichtigen Grundnahrungsmitteln in Afrika. Wenn der Anbau von Bananen und Cassava effizienter wird, verbessert sich die Ernährungslage in Afrika entscheidend. Es geht doch darum: Will ich Afrika Zugang zu modernen Agrarinnovationen ermöglichen? Oder möchte ich Afrika mit einer Ideologie der Agrarökologie bevormunden, die am Ende zwei Nachteile hat? Sie funktioniert nicht, und sie wird auch nicht akzeptiert werden. Gehen wir letzten Weg, würde der europäische Einfluss in Afrika noch weiter zurückgehen. Ich will nicht, dass Afrika zum Spielball russischer Getreidepolitik wird. Der bessere Weg ist doch, den Zugang zu Innovationen zu verbessern.

Der ehemalige Grünen-Politiker Matthias Berninger leitet seit 2019 den Bereich Public Affairs und Nachhaltigkeit von Bayer und lebt in Washington. Von 2001 bis 2005 war Berninger unter Renate Künast Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.

Frankreichs Präsident Macron gibt sich standhaft: “Ich spreche jeden Tag mit Präsident Bazoum. Wir unterstützen ihn. Wir erkennen die Putschisten nicht an, und deswegen verfolgen wir auch nicht, was die Putschisten sagen – denn sie haben keinerlei Legitimität dafür”, so Macrons Worte vor wenigen Tagen. “Die Entscheidungen, die wir treffen, ganz gleich welche, beruhen auf dem Austausch mit Präsident Bazoum.”

Gut sechs Wochen nach dem Putsch in Niger ist die politische Zukunft des Landes noch nicht klar. Nigeria zögert, die angekündigte Militärintervention in die Tat umzusetzen. Wahrscheinlich läuft es auf eine mehr oder weniger lange Übergangsphase unter der selbst ernannten Militärregierung hinaus, nachdem die Ecowas sich weiterhin in Zurückhaltung übt und die Putschisten Vermittlungsversuche ins Leere laufen ließen.

Klar ist, dass Frankreich so wie der Westen insgesamt die neue Regierung in Niger nicht anerkennt. Damit fehlt für westliche Partner das Gegenüber, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich gesehen.

Die aktuelle Situation hat für die wirtschaftlichen Beziehungen verheerende Folgen: Niger zählt ohnehin zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Staatsstreich dürfte die wirtschaftliche Entwicklung blockieren, jenseits der ohnehin harschen Sanktionen der Ecowas. Solange die internationale Staatengemeinschaft die neue Regierung nicht anerkennt, befindet sich Niger in einem Zustand der Ungewissheit. Westliche Unternehmen tun sich damit schwer, Handel zu treiben oder Investitionen zu tätigen, heißt es aus internationalen Finanzkreisen. Damit hängt ein guter Teil des wirtschaftlichen Lebens in der Luft. Staatliche Auftraggeber könnten nicht bedient werden, so lange nicht eindeutig geklärt ist, wer überhaupt den Staat in einem Land repräsentiert.

Besonders französische Großbanken wie die Société Générale oder BNP Paribas waren bisher in West- und Zentralafrika aktiv. Deutsche Banken wie die Commerzbank und die Deutsche Bank haben ihre Aktivitäten in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt. Doch in jüngster Zeit lässt sich auch bei französischen Banken eine Rückzugsbewegung erkennen:

Die Société Générale kündigte Anfang Juni an, ihre Anteile in vier afrikanischen Ländern abzustoßen. Sie sollen bis Ende des Jahres an zwei afrikanische Bankengruppen verkauft werden. Es geht um die Société Générale Congo (Anteil bisher 93,5 Prozent), Société Générale de Banques en Guinée Equatoriale (57,2 Prozent), Société Générale Maurétanie (95,5 Prozent) sowie Société Générale Chad (67,8 Prozent). Die französische Großbank will ihre Kapitalressourcen auf Märkte konzentrieren, in denen sie sich unter den führenden Banken etablieren kann und dabei Synergien mit anderen Geschäftsbereichen der Bank nutzen.

Auch BNP Paribas ist in Afrika weniger aktiv als zuvor. “Wir haben in Afrika eine zielorientierte Strategie beschlossen und setzen weiterhin darauf, unsere Position dort zu stärken, wo die Marktmerkmale gut zu unseren Stärken und den von uns gewünschten Bedingungen in Bezug auf Entwicklung und Risikokontrolle passen”, verlautete es bereits Anfang des vergangenen Jahres aus der Pariser Zentrale. BNP verkaufte ihre Anteile im Senegal. Bereits zuvor gingen ihre Anteile in Burkina Faso und Guinea an den burkinischen Investor Simon Tiemtoré mit seiner Bankengruppe Vista.

Wenn es Unklarheiten darüber, wer die legitime Staatsgewalt in einem Land ausübt, dann haben internationale Konzerne leicht ein ähnliches Problem wie Banken – sobald sie etwa mit Staatsunternehmen in Ländern mit nicht anerkannten Putschregierungen geschäftlich zusammenkommen wollen. Denn viele große Unternehmen in afrikanischen Ländern sind nach wie vor staatlich oder zumindest teilstaatlich. Das betrifft etwa Strom- und Wasserkonzerne, Transportunternehmen, aber auch Öl- und Gasunternehmen.

Gerade in Westafrika gibt es jetzt schon einen enormen Bedarf an Arbeitsplätzen, der mit dem starken Bevölkerungswachstum in den kommenden Jahren nur noch größer wird. Eine funktionierende Privatwirtschaft ist in diesen Ländern also noch wichtiger als ohnehin schon. Der Druck auf viele Länder wird voraussichtlich sehr groß werden.

Im Wettlauf um wertvolle Ressourcen dominieren australische und chinesische Unternehmen die Lithiumprojekte in Afrika. Der Rohstoff ist für die Herstellung von Batterien und umweltfreundlichen Technologien entscheidend. Der für die nächsten Jahrzehnte erwartete Anstieg der Nachfrage nach Lithium hat das Interesse noch verstärkt.

So haben sich etwa der australische Lithiumkonzern Firefinch und das chinesische Unternehmen Jiangxi Ganfeng Lithium zu einer Partnerschaft zusammengeschlossen, die sich auf die Goulamina-Mine in Mali konzentriert. Ihr Ziel ist es, die Goulamina-Lagerstätte in die erste betriebsbereite Lithiummine Westafrikas zu verwandeln. Das Vorhaben zielt darauf ab, ein hochwertiges Spodumenkonzentrat mit minimalen Verunreinigungen und hohem Lithiumgehalt zu gewinnen.

AVZ Minerals Ltd, ebenfalls aus Australien, ist stark in die Entwicklung des Manono-Projekts in der Demokratischen Republik Kongo investiert, einer Lagerstätte, die reich an lithiumhaltigem Pegmatit ist. Das chinesische Unternehmen Jin Cheng Mining Company, eine Tochtergesellschaft der Zijin Mining Group Company Limited, beansprucht einen Anteil von 15 Prozent an dem Unternehmen, das die Rechte am Manono-Projekt hält.

Da die Bergbau- und Explorationsrechte für das Manono-Projekt ungeklärt sind, sind die Aktien von AVZ vom Börsenhandel ausgesetzt und können seit Anfang Juni nicht gehandelt werden, wie im Tätigkeitsbericht vom Juni 2023 angegeben. Die Angelegenheit wird derzeit vor einem Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer verhandelt.

Prospect Resources, ein australisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf Batteriemetalle konzentriert, macht große Fortschritte in Afrika südlich der Sahara. Im Tätigkeitsbericht des Konzerns vom Juni 2023 wurden vielversprechende Untersuchungsergebnisse von Bohrungen auf dem Step-Aside-Lithiumprojekt in Simbabwe hervorgehoben, die eine aussichtsreiche hochgradige Lithiummineralisierung aufzeigen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das Omaruru-Lithiumprojekt in Namibia und das Kesya Rare Earth Project im südlichen Sambia in sein Portfolio aufgenommen.

Der britisch-australische Rohstoffkonzern Rio Tinto hat kürzlich eine Vereinbarung über ein Joint Venture zur erstmaligen Exploration und Erschließung von Lithium in Ruanda unterzeichnet.

Die Sinomine Resource Group, ein chinesisches Unternehmen, dessen Aktien an der Börse von Shenzhen notiert sind, macht nach dem Erwerb der Bikita-Lithiummine in Simbabwe ebenfalls Fortschritte bei der Erschließung der Lithiumreserven Afrikas. Darüber hinaus treibt eine Zusammenarbeit zwischen Sinomine und der simbabwischen Tochtergesellschaft der Chengxin Lithium Group die Lithiumprojekte in dem Land voran. Dennoch hat die Aktie von Sinomine seit Jahresanfang mehr als 20 Prozent an Wert verloren.

Einem Bericht des British Geological Survey zufolge zählt Simbabwe gemeinsam mit der DR Kongo, Ghana, Namibia und Mali zu den wichtigsten Akteuren in der afrikanischen Lithiumlieferkette. Zusammen verfügen diese Länder über etwa 4,38 Millionen Tonnen Lithiumressourcen. Das Engagement in wichtigen nachgelagerten Stufen wie der Verarbeitung von Lithiummineralien, der Raffination und der Herstellung ist jedoch begrenzt. Folglich findet ein Großteil der Wertschöpfung außerhalb Afrikas statt, und die Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien werden anschließend importiert.

Huayou Cobalt, ein chinesisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und die Verarbeitung von Kobalt spezialisiert hat, zählt zu den Ersten, die in lokale Wertschöpfung investieren. Im Juli gab der Konzern eine umfangreiche Investition in Höhe von 300 Millionen Dollar in seine Lithiummine Arcadia in Simbabwe bekannt. Dort soll eine Anlage zur Verarbeitung von Lithium entstehen. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um eine seiner größten Investitionen in Afrika.

Das internationale Interesse an Simbabwes Lithiumreserven hat dazu geführt, dass das Land ein Verbot für die Ausfuhr von unverarbeitetem Lithium verhängt hat. Andere afrikanische Staaten verfolgen ähnliche Initiativen. Dies soll die Wertschöpfung fördern, Arbeitsplätze schaffen und den Schmuggel im händischen Bergbausektor unterbinden.

Simbabwe, das zu den zehn größten Lithiumproduzenten der Welt gehört, strebt an, 20 Prozent der weltweiten Lithiumnachfrage zu bedienen. Eine vielversprechende Aussicht, denn mit der wachsenden Nachfrage steigen die Weltmarktpreise für Lithium entsprechend. In Simbabwe herrscht jedoch nach wie vor Skepsis aufgrund der Erfahrungen, die das Land in der Vergangenheit mit der Diamanten- und Goldindustrie gemacht hat, die zu einer ungleichen Verteilung der Gewinne führte.

Der Besitz von Lithiumvorkommen mag ein Vorzug sein, doch die aktive Teilnahme an der globalen Wertschöpfungskette für Lithiumbatterien erfordert Fähigkeiten in mehreren Stufen, vom Abbau bis zum Recycling. Viele afrikanische Länder sind bestrebt, Investitionen anzulocken und ihre Beteiligung an dieser Wertschöpfungskette zu verbessern. Die Vorteile müssen jedoch gegen mögliche soziale und ökologische Auswirkungen abgewogen werden, was die Einhaltung von Standards für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Beschaffung erfordert.

Farayi Machamire ist Journalist aus Simbabwe. Derzeit arbeitet er über die Internationalen Journalisten-Programme (IJP) in der Redaktion von Table.Media in Berlin.

Bärbel Kofler, Staatssekretärin im BMZ, will sich beim Afrikanischen Klimagipfel in Nairobi für afrikanische Lösungen bei der Bekämpfung des Klimawandels in Afrika einsetzen. Das sagte Kofler im Vorfeld des mehrtägigen Treffens, das am Montag in Nairobi begonnen hat. “Wir starten bewusst keine neuen deutschen Initiativen bei diesem Gipfel, sondern konzentrieren uns auf die tatkräftige Unterstützung afrikanischer Initiativen. Denn Afrika spürt nicht nur die Folgen des Klimawandels, der Kontinent hat auch viel zu bieten, wenn es um konkrete Lösungen geht”, so Kofler.

Im Fokus des internationalen Treffens sollen die Themen grünes Wachstum und Klimafinanzierung in Afrika stehen. Das Treffen hat am Montag, 4. September begonnen und dauert bis Mittwoch, 6. September. Beim Gipfel sind die afrikanischen Staatschefs aufgerufen, ambitioniertere Klimaziele zu formulieren. Kenias Regierung richtet den Gipfel gemeinsam mit der Kommission der Afrikanischen Union (AU) aus.

“Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, werden entscheidend sein, um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten”, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des kenianischen Präsidenten William Ruto, des designierten Präsidenten der Klimakonferenz in Abu Dhabi, Sultan Ahmed Al Jaber, und des Vorsitzenden der Kommission der AU Moussa Faki Mahama. Die Industriestaaten müssten zudem die bereits zugesagten Hilfen zur Klimafinanzierung einhalten, hieß es in der Mitteilung.

Zudem sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um das enorme Potenzial des Kontinents bei den Erneuerbaren Energien zu erschließen. Obwohl die afrikanischen Staaten nur für drei Prozent der historischen Treibhausemissionen verantwortlich sind, werden viele afrikanische Länder schon jetzt besonders stark von Klimakatastrophen wie Dürren oder Überschwemmungen heimgesucht. dre

Auf dem ersten Afrikanischen Klimagipfel (4.-6. September in Nairobi) treffen sich mehr als 25 afrikanische Staats- und Regierungschefs, UN-Generalsekretär António Guterres und 20.000 Delegierte, um “grünes Wachstum voranzubringen und Lösungen im Bereich Klimafinanzen für Afrika und die Welt” zu entwickeln, so das offizielle Motto des Gipfels. Neben dem Umbau des internationalen Finanzsystems sowie Investitionen in Erneuerbare Energie, den Transportsektor und den Abbau von Rohstoffen für die Energiewende steht auch die Anpassung an den Klimawandel im Zentrum des Gipfels.

Afrikanische Politiker und Beobachter hoffen, dass die afrikanischen Regierungschefs zu einer “kontinentalen Position” finden, um die Interessen der afrikanischen Staaten auf der COP28 gemeinsam zu vertreten.

Afrika ist historisch betrachtet nur für 2,8 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Doch der Kontinent leidet besonders unter der Klimakrise – sei es durch Extremwetterereignisse oder die Folgen des Klimawandels wie Wassermangel und Ernteausfälle. Zwar erhält Afrika jährlich rund 30 Milliarden Dollar im Rahmen der Klimafinanzierung, doch notwendig wären mehr als 270 Milliarden Dollar. Gleichzeitig gibt es großes Potenzial – beispielsweise verfügt Afrika über 60 Prozent der besten Standorte für Solarkraftwerke und könnte ein Zukunftsmarkt für grünen Wasserstoff werden. Ob diese Pläne Realität werden, hängt von vielen Faktoren ab: Es braucht Geld aus der internationalen Klimafinanzierung und eine Lösung für die afrikanische Schuldenkrise. Allerdings müssen die politischen und wirtschaftlichen Eliten in Afrika auch die richtigen Rahmenbedingungen für den Wandel schaffen. nib

Der Militärputsch in Gabun in der vergangenen Woche hat auch an den europäischen Börsen für Unruhe gesorgt. Der französische Rohstoffkonzern Eramet stellte seine Aktivitäten im Land vorübergehend ein. Die Aktien des Unternehmens werden an der Börse Euronext Paris gehandelt, wo es mit knapp zwei Milliarden Euro bewertet wird. Eramet ist einer der weltgrößten Minenkonzerne für den Abbau von Nickel und Mangan. In Gabun baut Eramet vor allem Mangan ab, einen Bestandteil für die Härtung von Stahl. Auch wird Mangan als Kathode in Alkali-Mangan-Batterien verwendet.

Der Aktienkurs ist nach dem Putsch, durch den der bisherige Präsident Ali Bongo abgesetzt wurde, zeitweise um mehr als 16 Prozent eingebrochen. An den folgenden Handelstagen hat sich der Kurs etwas erholt, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass der Bahntransport und die Manganproduktion unmittelbar nach dem Putsch wieder aufgenommen wurde. Insgesamt war der Abbau 24 Stunden lang unterbrochen und der Bahntransport 18 Stunden lang. In der vergangenen Woche hat die Aktie 7,1 Prozent an Wert verloren. Analysten halten es für unwahrscheinlich, dass Eramet mit einer Ausweisung aus Gabun rechnen muss. Die Aktienexperten von Alpha Value erwarten dennoch einen negativen Einfluss, unabhängig davon wie lang die Instabilität anhält.

Besonders hart getroffen hat der Umsturz das an der Börse London gelistete Unternehmen Woodbois, das auf das Abholzen und den Handel von Tropenholz spezialisiert ist. Der Aktienkurs ist in der abgelaufenen Woche um 15,2 Prozent abgestürzt. Die Arbeit im Sägewerk in Mouila, der Hauptstadt der Provinz Ngounié im Süden des Landes, sei nach dem Staatsstreich eingestellt worden. Nach aktuellen Informationen ist dies immer noch der Fall.

Die Anleger sind auch über den französischen Ölkonzern Total Energies besorgt. Eine seiner Vorgängergesellschaften Elf Aquitaine war jahrzehntelang der größte Nutzer der immensen Ölvorkommen Gabuns und war zeitweise so einflussreich, dass Elf Aquitaine im Einklang mit der französischen Regierung die Staatsgeschäfte in Gabun maßgeblich lenkte. Aus dieser Zeit ist noch die heutige Gesellschaft Total Energies Gabon in Paris börsennotiert. Die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 700 Millionen Euro hat sich in der vergangenen Woche um 9,5 Prozent verbilligt.

Auch das französische Unternehmen Maurel & Prom, ebenfalls auf die Förderung von Mineralöl und Erdgas spezialisiert, hat an der Börse Euronext Paris stark verloren. Das Unternehmen mit einem Wert von rund 900 Millionen Euro gab im Aktienhandel in der vergangenen Woche 2,2 Prozent ab. Die Aktien des in London notierten Ölförderunternehmens Tullow Oil dagegen haben ungeachtet des Putsches in der abgelaufenen Woche um 2,4 Prozent zugelegt. Der Vorstand hatte nach dem Umsturz gemeldet, dass die Produktion, die ohnehin weitgehend im Meer vor der Küste Gabuns stattfindet, ungestört weiterlaufe. hlr

Gut 20 Millionen Menschen leben im Ballungsraum von Nigerias Wirtschaftshauptstadt Lagos. Es könnten auch mehr sein. Jedenfalls sind die Straßen in der überbevölkerten Stadt chronisch verstopft. Nun wird sich eines der größten Probleme der Stadt spürbar verbessern: Am Montag hat der erste Bauabschnitt der Metro-Linie in der Stadt den Betrieb aufgenommen. Auf einer Länge von 13 km verbindet die Blaue Linie über fünf Stationen das Festland der Stadt, wo die meisten Menschen leben, mit der Insel Lagos, wo sich viele Unternehmen, aber auch die wohlhabenderen Bewohner der Stadt niedergelassen haben. Durch diese Linie reduziert sich eine Fahrt von bisher mehr als zwei Stunden im Auto oder im Bus auf etwa 15 Minuten.

Da Lagos weitgehend auf Sumpfland steht, war der Bau einer unterirdischen Metro technisch zu schwierig und teuer. Ein Netz aus Straßenbahnen ist aufgrund der Enge in der Stadt nicht möglich. Das österreichische Unternehmen Doppelmayr, bekannt für Skilifte und Seilbahnen, hatte den Bau einer urbanen Standseilbahn vorgeschlagen. In Istanbul hat das Unternehmen vor kurzem eine solche Bahn eingeweiht. Allerdings konnte sich Doppelmayr in Lagos nicht gegen das Angebot des chinesischen Baukonzerns China Civil Engineering Construction Corp. durchsetzen, eine oberirdische Metro-Linie auf Stelzen zu bauen.

Auf dem ersten Teilabschnitt sollen zwischen 5.30 Uhr und 23 Uhr bis zu 175.000 Personen täglich befördert werden. Noch in diesem Jahr ist geplant, den Bau des zweiten Abschnitts zu beginnen. Die Blaue Linie wird dann 27 km lang sein. Nach der Fertigstellung sollen auf der Linie jeden Tag rund 500.000 Menschen transportiert werden. Nicht nur wegen der Fahrzeit wird ein großer Zuspruch für die Bahn erwartet. Da Nigerias Präsident Tinubu auch die Subventionen gestrichen hat, sind Autofahrten so teuer wie noch nie geworden. Eine Metro-Fahrt auf dem gesamten ersten Abschnitt kostet 750 Naira (rund 92 Euro-Cent). Angesichts des desolaten Zustands der Elektrizitätswirtschaft im Land wird die Metro mittels der autonomen Stromversorgung Electric Multiple Unit (EMU) betrieben. hlr

China dominiert Afrika. So oder so ähnlich sehen viele deutsche Unternehmen die Rolle Chinas in Afrika. Aber ist es wirklich so einfach?

Die Volksrepublik China hat die Bedeutung Afrikas schon lange erkannt. Seit dem Jahr 2000 ist sie verstärkt politisch und wirtschaftlich in Afrika aktiv. Die Initiativen im Rahmen des Forum on China and African Cooperation (FOCAC) und die Belt and Road Initiative bewegen chinesische Unternehmen seit 2013 zu einem stärkeren Afrika-Engagement, das die Regierung oft politisch und mit Subventionen unterstützt.

Zwischen 2005 und 2021 führte das laut dem American Enterprise Institute zu einem kumulierten Investitions- und Bauauftragsvolumen von mehr als 297 Milliarden Dollar. Davon flossen etwa zwei Drittel in den Infrastrukturbereich. Allerdings verzeichnete die letzte FOCAC-Konferenz 2021 in Dakar im Vergleich zu 2018 einen deutlichen Rückgang der Kredit- und Finanzierungszusagen von 20 Milliarden Dollar. Dieser Rückgang zeigt sich seit 2016 auch in den verfügbaren statistischen Daten.

Trotz der rückläufigen Entwicklung des wirtschaftlichen Afrika-Engagements ist China in vielen Bereichen nach wie vor dominierend. Umso bedeutender ist, einen konstruktiven Umgang sowie Ansatzpunkte für produktive Geschäftsbeziehungen mit den chinesischen Unternehmen zu entwickeln. Dabei muss unterschieden werden, ob die chinesischen Unternehmen Wettbewerber, Kunden oder potenzielle Partner sind.

Gerade bei Infrastrukturprojekten haben sie Wettbewerbsvorteile durch den niedrigen Preis sowie eine günstige Finanzierung. Außerdem vergeben die chinesischen Banken die Kredite sehr schnell und ohne komplexe Bedingungen für die afrikanischen Auftraggeber. Daneben gibt es auch Wettbewerbsnachteile, beispielsweise eine oft niedrige Qualität, was bei großen Infrastrukturprojekten in der Regel eine Folge des niedrigen Preises ist. Auch bieten chinesische Unternehmen selten After-Sales-Dienstleistungen an. Somit können sich deutsche Wettbewerber durch Qualität und Kundenbetreuung abheben.

Chinesische Unternehmen können auch Kunden und Partner deutscher Unternehmen sein. Im Ausschreibungsgeschäft, vor allem im Infrastrukturbereich, sind die Chancen nicht-chinesischer Unternehmen maßgeblich von der Quelle der Finanzierung abhängig. Sofern China die Finanzierung bereitstellt, finden sich sehr selten Zulieferungen durch nicht-chinesische Unternehmen. Bei internationalen Ausschreibungen, zum Beispiel durch die Afrikanische Entwicklungsbank oder die Weltbank, stehen die Chancen besser, sofern in den Entscheidungskriterien die Qualität stärker als der Preis gewichtet wird. Die besten Chancen ergeben sich bei europäischen Entwicklungsbanken und bei privatwirtschaftlicher Finanzierung.

Für den vertrieblichen Erfolg im Geschäft mit chinesischen Unternehmen in Subsahara-Afrika sollte ein mehrschichtiger Ansatz verfolgt werden. Zum einen ist eine Präsenz bei den Unternehmenszentralen in China wichtig, da dort in den meisten Fällen die Beschaffung für Projekte in Subsahara-Afrika zentral erfolgt. Zum anderen ist eine Präsenz vor Ort in den wichtigsten afrikanischen Märkten aus mehreren Gründen von Vorteil:

1) um mit den örtlichen Niederlassungen chinesischer Bauunternehmen zusammenzuarbeiten,

2) wegen der Möglichkeit, die afrikanischen Auftraggeber von den Vorteilen eines deutschen Projektbeitrags zu überzeugen,

3) wegen der einfacheren Adressierung lokal ansässiger chinesischer Händler.

Der Vertrieb bei den chinesischen Unternehmen in Subsahara-Afrika sollte idealerweise durch Mitarbeiter mit China-Erfahrung und chinesischen Sprachkenntnissen erfolgen und die entsprechenden Kommunikationsmittel, wie WeChat, verwendet werden, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Somit stellt die Präsenz chinesischer Unternehmen Herausforderungen, aber auch ein Geschäftspotenzial für das Afrika-Geschäft deutscher Unternehmen dar. Beides sollte im Geschäftsansatz berücksichtigt werden.

Phlipp von Carlowitz ist Professor für strategisches und internationales Management sowie Leiter der Forschungsgruppe Doing Business in Africa an der ESB Business School, Hochschule Reutlingen. Dieser Beitrag basiert auf einer Studie, die der Autor zusammen mit Dr. Simon Züfle für die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft verfasst hat.

Al Jazeera: Coups in Afrika. Zweimal allein in diesem Jahr hat das Militär in Afrika die Macht an sich gerissen. Der Niger und Gabun sind die jüngsten Beispiele einer zuletzt langen Reihe an Staatsstreichen in Westafrika. Auf keinem anderen Kontinent kam es seit den 1950er-Jahren so häufig zu Machtübernahmen durch das Militär.

Washington Post: Konflikt im Sudan. Seit Mitte April tobt der Konflikt im Sudan zwischen der Armee und der rivalisierenden RSF-Miliz. Mittlerweile häufen sich die Berichte über Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen. Der Konflikt müsse schnell beendet werden, so der Washington-Post-Kolumnist für Außenpolitik Ishaan Tharoor.

African Business: Afrika und Klimawandel. Pünktlich zum ersten afrikanischen Klimagipfel in Nairobi hat die Europäische Investitionsbank eine Umfrage zur Lage der Klimafolgen in Afrika. Demnach glauben 86 Prozent der Afrikaner schon jetzt die Folgen des Klimawandels im Alltag konfrontiert zu sein.

The Guardian: Afrika und Klimafinanzierung. Afrika hat kaum zur globalen Erwärmung beigetragen, spürt jedoch bereits jetzt wie kaum ein anderer Kontinent die Folgen. Die Industrienationen müssen daher ihrer Verantwortung nachkommen und mehr Geld für afrikanische Länder zur Klimaanpassung bereitstellen, meint die mosambikanische Politikerin und Witwe von Nelson Mandela, Graça Machel.

Jeune Afrique: Kenya Airways auf Tiefflug. Kenias größte Fluggesellschaft Kenya Airways steckt weiter in der Krise. Zum Halbjahr 2023 verzeichnete die Airline einen Verlust vor Steuern von 22 Milliarden Schilling (140 Millionen Euro). Mehr als doppelt sie viel wie im Vorjahr. Grund dafür sind höhere Kreditkosten sowie die Abwertung des Schillings. Selbst steigende Passagierzahlen konnten so den Abwärtstrend nicht aufhalten.

South China Morning Post: Chinesisch-afrikanisches Friedensforum. China hat bereits zum dritten Mal zum chinesisch-afrikanischen Friedens- und Sicherheitsforum nach Peking eingeladen. Dabei will das Land der Mitte seinen Einfluss auf dem Kontinent ausdehnen und sich als Alternative zu den USA präsentieren. Bislang beschränkte sich das Land in Afrika auf Friedenssicherung sowie Antiterroreinsätze.

Taz: Sponsor für FC Bayern. Der FC Bayern München macht künftig Werbung für die ruandische Tourismuskampagne Visit Rwanda des Rwanda Development Boards (RDB) – und handelt sich nach dem unlängst beendeten Sponsorendeal mit Qatar Airways die nächste Kontroverse ein. Denn den Werbedeal mit der katarischen Fluggesellschaft hatte der Münchner Fußballklub unter Verweis auf die Menschenrechtslage in dem Golf-Emirat auslaufen lassen.

The Guardian: Massaker von Melilla. Vor gut einem Jahr starben mindestens 37 Flüchtlinge an der Grenze der spanischen Enklave Melilla auf dem marokkanischen Festland. Während spanische und marokkanische Politiker von “tragischen Ereignissen” sprachen, wurde der Vorfall in den sozialen Medien als “Massaker von Melilla” bekannt. Noch immer weisen Spaniens Behörden jegliche Schuld für die Vorfälle von sich.

Mail & Guardian: Modi über Afrika. Laut Indiens Premierminister Narendra Modi kommt den Beziehungen seines Landes mit den afrikanischen Ländern künftig höchste Priorität zu. Indien und Afrika seien durch den Kampf um die Unabhängigkeit eng miteinander verbunden. Künftig soll es mehr wirtschaftliche Beziehungen geben.

Seit 1997 ist der Mann tot. Doch auch 26 Jahre nach seinem Ableben wirft Jacques Foccart einen Schatten auf Frankreichs Afrika-Politik. Schließlich hat er wie kein anderer die Politik des Landes auf dem Nachbarkontinent geprägt, mehr als Hubert Lyautey, der Kolonialoffizier, der über Marokko herrschte, mehr als Napoleon III., der Frankreichs Kolonialismus mit Ehrgeiz vorantrieb, mehr als Louis Faidherbe, der Senegal und Westafrika in das französische Kolonialreich eingliederte.

“Monsieur Afrique” wurde Foccart wahlweise mit Respekt oder mit Abscheu genannt. Bei ihm liefen fast 40 Jahre lang die Fäden der französischen Afrika-Politik zusammen. Er pflegte die Beziehungen zu den unabhängig gewordenen Staaten, vertrat die Interessen französischer Konzerne wie die des staatlichen Ölkonzerns Elf Aquitaine, setzte Regierungen ab und neue ein und sorgte dafür, dass die enge Bindung der frankophonen Staaten zur einstigen Kolonialmacht nie abriss.

Foccart ist die Verkörperung von “Françafrique”, jener Verflechtung von Diplomatie, Politik und Wirtschaft zwischen Frankreich und den ehemaligen Kolonien, eine Hinterzimmer-Politik der Intrigen, Militärinterventionen und Einflussnahme, der ständigen Einmischung Frankreichs in die Angelegenheiten West- und Zentralafrikas.

Das erdölsprudelnde Gabun etabliert Foccart als den zentralen Baustein des französischen Engagements in Afrika. Schon den ersten Staatspräsidenten Léon M’ba setzt er nach einem Militärputsch ein und dann auch 1967 dessen Nachfolger Omar Bongo, den Vater von Ali Bongo, der am Mittwoch per Militärputsch abgesetzt worden ist.

Ich habe Foccart zu Beginn der 1990er Jahre über die Vermittlung eines Freunds getroffen. Bei einem privaten Mittagessen im Pariser Vorort Neuilly erzählt Foccart mit leisem Stolz, wie er dafür sorgte, dass Bongo die Interessen Frankreichs in Gabun und die von Elf Aquitaine nie aus den Augen verlor. Die Notwendigkeit eines französischen Engagements in Afrika begründete Foccart auch damit, dass die instabilen Staaten in West- und Zentralafrika ansonsten dem Einfluss der Sowjetunion und dem damals schon aufkommenden Islamismus anheim fallen würden.

Foccart war nicht nur der Mann des Vertrauens für alle Afrika-Angelegenheiten von Charles de Gaulle. Auch gelang es ihm, diese Position auch bei den folgenden Präsidenten zu bewahren, selbst unter dem Sozialisten François Mitterrand. Der Mann zählte zu den historischen Weggefährten Charles de Gaulles’. Geboren 1913 in der Kleinstadt Ambrières-les-Vallées im Westen Frankreichs engagiert sich Foccart seit 1942 im Widerstand und soll selbst an mehreren Mordanschlägen gegen Franzosen beteiligt gewesen sein.

Nach der Befreiung von Paris im August 1944 beginnt er, unter de Gaulles’ Gefolgsmännern Jacques Soustelle und Jacques Chaban-Delmas für die Armee und die Regierung zu arbeiten. 1952 betraut Charles de Gaulle ihn mit den Beziehungen der Gaullisten zu den Kolonien in Afrika. Dabei lernt er 1953 Félix Houphouët-Boigny kennen, den späteren Staatsgründer und ersten Präsidenten von Elfenbeinküste. Jahrelang besprachen sich Foccart und Houphouët-Boigny jeden Mittwoch am Telefon über afrikanische Angelegenheiten.

Nach de Gaulles’ Rückkehr an die Macht 1958 betraut de Gaulle ihn mit der Führung der Beziehungen zu Afrika. Seitdem herrschte Foccart über Françafrique aus der “Afrika-Zelle” heraus, einer inoffiziellen Kommandozentrale, die direkt im Elyée-Palast angesiedelt war. Rasch bekommt Foccart die Macht über Finanzen, Geheimdienste und Diplomatie. Dabei baut er eigene Strukturen auf, die neben den staatlichen agieren. Auf diese Weise gelingt es ihm, dass er der einzige Ansprechpartner zwischen der französischen Regierung und den in die Unabhängigkeit entlassenen Staaten wird.

Foccart macht sich die Strategie der französischen Résistance zueigen: Für die Afrika-Politik baut eine zentralisierte und unterteilte Struktur auf, um der alleinige Anweisungsbefugte zu bleiben. Die von ihm geschaffenen Netzwerke dienen einerseits der Nachrichtenbeschaffung und andererseits der Aktion:

Nach seinem Tod 1997 besteht die “Afrika-Zelle” unter den Präsidenten Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy fort. Losgelöst vom Premierminister, den Geheimdiensten, der Armee und des Außenministeriums wird Foccarts Afrika-Politik mehr als zehn Jahre lang fortgeführt.

Erst François Hollande (Präsident von 2012 bis 2017) und dann Emmanuel Macron leiten den Bruch mit Françafrique ein, einer Afrika-Politik, die Foccart mehr als 40 Jahre lang geprägt hat. Der Bruch erfolgt zu spät, um den dramatischen Ansehensverlust abzuwenden, den Frankreich derzeit in seinen ehemaligen Kolonien erleidet.

Was, bitte schön, haben diese Puppen mit Afrika zu tun? Die Haare hängen leicht gewellt herunter, das Gesicht sieht recht europäisch aus. Und dennoch sind sie für den Künstler Larry Bonćhaka aus Ghana ein starkes Symbol für den Kontinent. Die kleinen Plastikpuppen mit Namen Auntie Dei Dei waren seit den 1960er Jahren die ersten, die industriell in Afrika hergestellt und auf dem gesamten Kontinent verkauft worden sind.

Der 1994 geborene Künstler ist in Deutschland gut eingeführt. Er hat beim Theater der Welt in Frankfurt oder bei der Documenta 15 in Kassel ausgestellt und sein Studium an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt absolviert. Nun werden seine Werke mit den Auntie-Dei-Dei-Puppen in der Frankfurter Galerie Sakhile & Me ausgestellt, die Sakhile Matlhare und ihr Partner Daniel Hagemeier vor fünf Jahren gegründet haben. Die Puppen sind auch als Clonette Dolls bekannt und wurden in einer Revival-Bewegung als Deko-Accessoire populär, wie sie in Deutschland der Wackel-Dackel auch schon erlebt hat. Ubuntu I bis IV heißen die vier Werke, bei denen Bonćhaka die Puppen kreisförmig anordnet und die Gesichter durch Flammen häufig bis zur Unkenntlichkeit verfremdet.