bereitmachen für den Ernstfall: Der neue Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, Generalmajor André Bodemann, hat bei seinem Übergabeappell am Montag in Berlin ein neues gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für die heutige und künftige Bedrohungslage “einschließlich der damit verbundenen Konsequenzen” gefordert. Territoriale Verteidigung könne nicht mehr wie zu Zeiten des Kalten Krieges gedacht werden.

Bereit für den Ernstfall ist auch die VJTF: Das Verlegemanöver Noble Jump 23 auf Sardinien der schnellen Eingreiftruppe der Nato lief vergangene Woche weitestgehend glatt. Warum Gabriel Bub, der vor Ort mit der Truppe gesprochen hat, dennoch kein durchweg positives Fazit ziehen kann, lesen Sie in seiner Analyse.

Es ist die Horrorvorstellung vieler: Eine Künstliche Intelligenz entscheidet in tödlichen automatisierten Waffen über Leben und Tod, nicht mehr der Mensch. Aber eine internationale Regulierung dieser Lethal Autonomous Weapons (LAWS) lässt auf sich warten. Nana Brink hat die Details.

Im Interview mit Markus Bickel erklärt Ekkehard Brose, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, welche Rolle Deutschland in Zeiten des Krieges in Europa einnehmen muss – und ob er eine Sicherheit in Europa mit Russland sehen kann.

Die EU verlagert ihre Grenzen immer weiter nach außen – und sorgt damit teilweise dafür, dass sich die humanitären Katastrophen noch weiter verschlimmern, die es eigentlich zu verhindern gilt. Wie sich die EU deshalb erpressbar macht, lesen Sie in der Analyse vonViktor Funk.

Außerdem möchte ich Ihnen den Standpunkt von Carsten Ovens ans Herz legen. Darin erklärt der Executive Director des European Leadership Network (ELNET), wie Europas Verteidigung von Israel lernen kann.

Wenn Ihnen der Security.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie sich für das Security-Briefing und weitere Themen anmelden.

Eine spannende Lektüre wünscht

Die deutsche Führung der schnellen Nato-Eingreiftruppe VJTF stand bisher unter keinem guten Stern. Die für die Truppe eingeplanten Puma-Schützenpanzer bewährten sich nicht und die Verfügbarkeit von Leopard 2-Kampfpanzern schien nicht gesichert. Mit der Verlegeübung nach Sardinien, Noble Jump 23, zeigt die VJTF, dass sie sich verkaufen kann.

Bei einem Angriff auf das Bündnisgebiet wären die Soldatinnen und Soldaten der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) die ersten Nato-Kräfte, die ins Gefecht ziehen. Im Süden Sardiniens wollte die VJTF mit der Übung Noble Jump 23 ein Zeichen nach außen senden und ihre Reaktionsschnelligkeit demonstrieren. 2.200 VJTF-Soldatinnen und Soldaten der beteiligten Nationen Deutschland, Niederlande, Norwegen, Tschechien, Luxemburg, Belgien und Lettland probten die schnelle Verlegung von schwerem Gerät. Mit Fähren wurden die Kampfpanzer, Geschütze vom Typ Panzerhaubitze 2000, Boxer-und Fuchs-Transportpanzer, CV90-Schützenpanzer, Wisent-Bergepanzer, Fennek-Spähwagen und Yak-Transporter der Sanitäter auf die Mittelmeerinsel gebracht. Seine Luftbeweglichkeit stellte der innerhalb weniger Tage einsatzbereite Verband mit Tiger-Kampfhubschraubern, NH90-Transporthelikoptern und Überwachungsdrohnen sicher. Parallel fanden die VJTF-Übungen Wettiner Schwert und Wettiner Heide statt.

Deutschland stellt dieses Jahr mit 8.000 Soldatinnen und Soldaten den Kern der sogenannten “Nato-Speerspitze”, die in 48 bis 72 Stunden abmarschbereit sein muss. Die VJTF Land bildet sich um die Panzergrenadierbrigade 37 aus Sachsen unter dem Kommando von Brigadegeneral Alexander Krone. Die VJTF-Führung gilt für ein Jahr, danach stehen die Einheiten für ein weiteres Jahr in abgestufter Bereitschaft zur Verfügung.

Für seinen Nato-Auftrag hat das Panzerbataillon 393, das zur Brigade 37 gehört, neue Leopard 2 A7V-Panzer erhalten. Die verbesserten Modelle sind zwar schwerer und bieten weniger Platz im Innenraum als der Vorgänger Leopard 2A6, aber eine Klimaanlage, die den Soldaten das Leben etwas leichter macht, bessere Sicht für Kommandanten und Fahrer, gesteigerte Feuerkraft und bessere Kommunikationsfähigkeiten. Auch andere Geräte wie Wisent-Bergepanzer wurden nachgerüstet.

Im März enthüllte ZDF frontal, dass das Panzerbataillon 393 sich bei einem anderen deutschen Verband bedienen musste, um wie versprochen 30 seiner Leopard 2 A7V-Panzer für die VJTF bereitstellen zu können, weil nicht immer genügend Fahrzeuge verfügbar seien.

VJTF-Kommandeur Krone beruhigt gegenüber Table.Media. Es seien genügend Panzer für die VJTF da, dass viele fehlten, liege an einem Wartungs- und Instandsetzungsstau. “Dreiviertel von denen, die im Werk stehen, könnte ich, wenn Krieg wäre, mitnehmen”, sagt Krone. Allerdings sei es ein generelles Bundeswehrproblem, dass es nicht genügend Leopard-Panzer gebe, klagen mehrere Soldaten. Weil nur wenige da seien, würden die vorhandenen überbeansprucht und bräuchten mehr Wartung. Ein Teufelskreis.

Kurz vor der Übernahme der VJTF zum Jahresanfang blamierte sich die Bundeswehr, weil bei einer Übung alle 18 Puma-Schützenpanzer ausfielen. Statt wie vorgesehen auf Pumas greift die VJTF jetzt auf Marder-Schützenpanzer zurück. Die Marder sollen im Laufe des Jahres wieder durch Pumas ersetzt werden – das war der Stand vom Januar. Genaueres kann auch Krone nicht sagen. “Ich bin zuversichtlich, dass man das eine oder andere dazugelernt hat und dass sie wieder ins Dispositiv zurückkommen”, sagt er. Auf dem Militärgelände Capo Teulada fahren weder Pumas noch Marder, dafür steuern norwegische Truppen den CV90-Schützenpanzer durch die trockenen Hügel.

Die Soldaten der Nato-Speerspitze wurden mit der neuen Verantwortung auch besser ausgestattet. Der Wüstentarnanzug, den ein Soldat in einem Panzer trägt, sei praktischer als die Ausrüstung, die er in Deutschland tragen muss. Den guten Anzug müsse er nach der Übung aber zurückgeben, klagt er. Bei Anschaffungen würden die Soldaten oft nicht gehört. Fehlende Wertschätzung spüre ein Soldat auch bei individuellen Bestellungen. Auf andere Schuhe, die er aus medizinischen Gründen brauche, warte er seit einem halben Jahr. Dass Bestellungen bei der Bundeswehr mitunter behäbig sind, ist bekannt, dass es auch bei der schnellen Eingreiftruppe länger dauern kann, mache ihn fassungslos.

Die Kommandeure stellt die Verlegeübung zufrieden. Der niederländische stellvertretende Kommandeur der VJTF Land, Oberst Tjeerd Blankestijn, lobt die Zusammenarbeit mit den Deutschen, die Verlegung sei reibungslos gelaufen. Die interkulturelle Kommunikation laufe gut, das hört man durch alle Hierarchieebenen. Für die funktionierende digitale Kommunikation wartet Krone allerdings noch auf neue Funkgeräte, die schon bestellt sind. Bisher müssen teilweise USB-Sticks überbracht werden, um größere Datenmengen, zum Beispiel Lageübersichten, zu teilen. “Man kann sich das so vorstellen: Die Niederländer haben ein Samsung, die Deutschen haben ein Iphone”, sagt Blankestijn. Und wenn man Informationen austauschen wolle, sei das nicht immer unkompliziert.

Bei der Kampf-Choreografie am Ende der Übung schießen Panzer, Kampfhubschrauber und Haubitzen wohin sie sollen, abgesehen von einem kurzen Strauchbrand gibt es keine Zwischenfälle. Das Abschreckungsmanöver für “mögliche Angreifer” auf das Nato-Gebiet wird erfolgreich durchgebracht. Wer das sein könnte, will der US-Admiral Stuart B. Munsch, Kommandeur des Allied Joint Force Command Neapel, unter dessen Führung die Nato Response Force (NRF) und damit auch die VJTF 2023 steht, aber nicht präzisieren.

Der russische Krieg gegen die Ukraine befördert den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im militärischen Bereich. Besonders im Fokus: automatisierte Waffensysteme, wie unterschiedliche Drohnentypen, die in Schwärmen fliegen. Einen internationalen juristischen Rahmen für deren Verwendung gibt es bisher aber nicht. Eine entsprechende Initiative der UN soll in diesen Tagen in ihrer zweiten Sitzung in diesem Jahr eine Regelung ausarbeiten. Seit 2014 bemüht sich die Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) in Genf auf der Ebene von Regierungsexperten um diese Richtlinie.

Die Politikwissenschaftlerin Anja Dahlmann vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg bezweifelt, dass es in absehbarer Zeit ein Ergebnis geben wird: “Der Prozess ist mit viel Hoffnung gestartet und hängt seit ein paar Jahren politisch fest. Es gab letztes Jahr keinen Konsens über ein Abschlusspapier. Und den wird es auch dieses Jahr nicht geben.”

Einer der zentralen Streitpunkte ist die menschliche Kontrolle beim Einsatz von KI in tödlichen automatischen Waffensystemen, den so genannten Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS). Wie viel Einfluss soll ein Mensch auf das Handeln solcher Systeme haben? Oder umgekehrt: Wie unabhängig von menschlicher Einmischung dürfen solche Systeme sein?

Einer internationalen Verständigung über Regeln, die diese Fragen berücksichtigen, stehen mehrere Gründe im Weg:

Wie bedeutend KI und automatisierte Waffensysteme für die ukrainische Armee bei der Verteidigung gegen russische Angreifer sind, haben Anselm Küsters und Jörg Köpke vom Centrum für Europäische Politik (CEP) in einer Untersuchung zusammengetragen. Ihr Papier “Vorteil Ukraine: Wie KI die Kräfteverhältnisse im Krieg verändert” erscheint am 17. Mai und liegt Table.Media vor. Darin zeigen sie, dass die Ukraine unter anderem dank ihrer innovativen privaten Software-Industrie schnell und erfolgreich auf die Bedürfnisse der Armee reagiert und den Widerstand so gestärkt hat.

Zentral in der Studie ist aber der Verweis auf fehlende öffentliche Debatten und Regelversuche für die neuen KI-Technologien im Militär. “Während KI im Militärbereich zunehmend relevant und zugleich fehleranfällig wird, hinkt die Debatte über ihre Regulierung hinterher”, schreiben die Autoren.

Zwar steht im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung: “Letale Autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab”. Allerdings habe sich die Politik in Deutschland bisher nicht ausreichend mit dieser technischen Entwicklung auseinandergesetzt, so Köpke und Küsters vom CEP: “Das Thema wird vom Bundestag bislang stiefmütterlich behandelt und Verantwortung gerne auf den zivilgesellschaftlichen Diskurs verschoben. Im Endbericht der Enquete-Kommission ,Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale’ von 2020 spielte das Thema militärische KI bezeichnenderweise nur noch eine untergeordnete Rolle. Schon damals wurde die Bundesregierung aufgefordert, ein sicherheitspolitisches Leitliniendokument zum militärischen Einsatz von KI zu verfassen.”

KI-Spezialistin Anja Dahlmann kritisiert schon lange, dass die Politik nicht auf der Höhe der Zeit sei: “Deutschland braucht eine klare Leitlinie, zum Beispiel eine Position des Bundestages oder des Verteidigungsministeriums: Was sind die roten Linien? Was sind die rechtlichen und ethischen Standards und wie sollen die umgesetzt werden? Das würde international die Rolle Deutschland stärken”.

Die Wissenschaftler Küsters und Köpke vom CEP merken in ihrem Papier an, dass Politik und Medien bei dieser Debatte eine andere Rolle spielen müssten. “Das zeigt sich beispielsweise bei der Bebilderung von Beiträgen über den vielzitierten ,Killer-Roboter’, bei der immer direkt an dystopische Filme wie ,Terminator’ oder ,I, Robot’ gedacht wird. Doch bei KI im Militär geht es nicht um Zukunftswaffen – die Ukraine ist schon heute ein tragisches Testlabor, in dem KI für die verschiedensten militärischen Funktionen jenseits von humanoiden Robotern genutzt wird.”

Wie dringend eine Debatte über KI vor allem der 3. Generation in Waffensystemen ist, zeigt die Entwicklung des Future Combat Air System (FCAS). Beim teuersten europäischen Luftkampfsystem der Zukunft unter deutscher und französischer Federführung wird KI “eine herausragende Rolle” spielen. Wie diese Rolle aussehen sollte, darüber hat die Industrie bislang keine Vorgaben seitens der Politik bekommen. Mit Viktor Funk

Herr Brose, bis zum Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 galt es als Allgemeinplatz, dass Sicherheit in Europa ohne Russland nicht möglich sei. Kann es Sicherheit in Europa heute nur noch gegen Russland geben?

Das kann man für die Gegenwart so sagen und es ist, wenn man so will, die Gegenthese zu dem, was Jahre und Jahrzehnte lang der Leitstern des Umgangs mit Russland war. Die interessante Frage wird sein, wie weit erstreckt sich diese Gegenwart in die Zukunft? Denn Russland wird ja nicht von der Karte getilgt sein – wie immer dieser Krieg auch ausgeht. Bis auf Weiteres aber ist es als revisionistische Macht unmissverständlich und deutlich zu einem radikalen Gegner des Status quo in Europa geworden.

Hätte der Westen nicht schon seit dem Georgien-Krieg 2008 mehr Sensoren für das russische Großmachtstreben entwickeln können?

Natürlich war Georgien ein Einschnitt. Aber das Bild, das sich damals bot, war nicht das eines entfesselten Russlands, das auf einmal Gebietsansprüche geltend machte, so wie jetzt in der Ukraine. Sondern das eines Hochschaukelns der Krisensituation in nach Unabhängigkeit strebenden Gebieten Georgiens wie Südossetien, wo Russland versuchte, Einfluss auszuüben – durch Vergabe russischer Pässe etwa. Im Übrigen war es Georgiens Präsident Micheil Saakaschwili, der als erster Gewalt anwandte gegen auf georgischem Gebiet stationierte russische Truppen – möglicherweise im Vertrauen auf amerikanische Unterstützung oder aus eigener Großmannssucht. Insofern war die Lage in Georgien im August 2008 nicht so ganz analog zu der in der Ukraine heute.

Im Baltikum und Polen warf man Deutschland lange Zögerlichkeit bei der Bereitstellung militärischen Geräts für die Ukraine vor.

Ich verstehe die Forderung nach Umschwenken auf totale Wehrhaftigkeit angesichts der Erfahrungen der baltischen Staaten im Verbund der Sowjetunion oder in Polen. Ganz nüchtern aber muss man feststellen, dass Deutschland vom Umfang her zu den zwei, drei wichtigsten Unterstützern der Ukraine gehört – sowohl, was Waffen anbelangt, aber auch finanziell und bei humanitärer Hilfe. Entscheidend, um Putins Expansionsdrang zu widerstehen, wird die Einigkeit Europas sein. Und da hat Deutschland als großes Land eine besondere Verantwortung: Wir müssen nicht nur die baltischen Staaten mit ihren ganz besonderen Grenzerfahrungen mit Russland mitnehmen und Polen, sondern auch Portugal, um nur ein Beispiel zu nennen.

Ehe Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert wurden Anfang des Jahres, musste Deutschland auch von westlichen Partnern zum Jagen getragen werden.

Sicherlich, es haben bei der Entscheidungsfindung alle wie das Kaninchen auf die Schlange auf Deutschland gestarrt, weil Deutschland den Leopard nun einmal produziert. Am Ende waren Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Schulterschluss mit Präsident Joe Biden entscheidend für den Aufbau der Koalition der Kräfte, die nun nicht nur deutsche, sondern auch in Deutschland produzierte Leopard aus anderen Ländern in die Ukraine geschafft hat – und darüber hinaus die Ersatzteilketten sicherstellt und ukrainische Soldaten für den Einsatz ausbildet.

Wird sich die militärisch gewachsene Rolle Deutschlands in der Nationalen Sicherheitsstrategie widerspiegeln, die gerade in der Ressortabstimmung ist?

Sicherheit ist ein weiter Begriff, der viele Dimensionen hat, darunter die militärische. Die Schwäche deutscher Außen- und Sicherheitspolitik über viele Jahre bestand meines Erachtens nicht darin, dass wir diesen vielgestaltigen Sicherheitsbegriff gepflegt hätten – das sehe ich eher als Stärke. Die Schwäche bestand in einem Scheuklappendenken, das den militärischen Anteil verwässern oder negieren wollte. Diplomatie braucht auch den Knüppel in der Hand. Der muss gar nicht geschwungen werden, wenn er groß und sichtbar genug ist. Das allein kann schon den Effekt haben, Diplomatie mehr Nachdruck zu verleihen.

Haben Sie ein Jahr nach der Zeitenwende den Eindruck, dass dieses Sicherheitsverständnis stärker in der Bevölkerung verankert ist als vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine?

Die Ukrainer leben uns Europäern ja vor, dass wir nicht mehr in einer postheroischen Gesellschaft leben, sondern dass sie bereit sind, ihr Leben zu geben, um ihr Land, ihre Stadt, ihre Familie zu verteidigen. Damit müssen auch wir uns auseinandersetzen. Damit sich die Ukraine gegen Russland wehren kann, braucht sie Waffen. Das ist die militärische Dimension. Damit sie aber als Staat bestehen kann, braucht sie humanitäre und Wirtschaftshilfen. Auch diese Mehrdimensionalität von Sicherheit muss die Politik reflektieren und der Bevölkerung vermitteln.

Weitgehend unbeachtet von der europäischen Öffentlichkeit spielt sich gerade in der nigrischen Stadt Assamaka eine humanitäre Katastrophe ab: Tausende Geflüchtete aus unterschiedlichen Subsahara-Staaten sind hier gestrandet. Ihre Versorgung ist schlecht, der Ort mit den Menschen, die nach Europa wollten, überfordert. Die Lage bessere sich seit Monaten kaum, bestätigt die Organisation Ärzte ohne Grenzen auf Nachfrage.

Assamaka in der Grenzregion zu Algerien und Mali ist nur ein Beispiel der ausgelagerten Verantwortung der EU für Asylsuchende und Migranten. Es steht für einen folgenreichen Trend: Die eigentlichen Grenzen der EU liegen immer häufiger fernab von den geografischen. Drittstaaten, die nicht selten für Menschenrechtsverletzungen bekannt sind, halten im Auftrag der EU Migranten und Migrantinnen sowie Flüchtende ab.

Es geht längst nicht mehr um das offenbar unreformierbare Dublin III-System, wonach der EU-Staat für Geflüchtete verantwortlich ist, in dem sie zuerst ankommen. Das aktuell von der deutschen Bundesinnenministerin Nancy Faeser forcierte Konzept der Lager für Geflüchtete an den Außengrenzen würde einen äußeren Grenzring vor der EU schaffen, der Schutzsuchende von einer Einreise in die EU abhalten soll.

“Es wird versucht, das Leid der Menschen möglichst weit von Europa wegzuhalten – koste es, was es wolle. Damit wird aber nur noch mehr Leid und Flucht erzeugt, statt die Ursachen anzugehen”, sagt der Grünen-Europaabgeordnete Erik Marquardt zu Table.Media. “Es gibt starke Kräfte in Europa, die das Asylrecht grundsätzlich abschaffen wollen. Sie bieten immer neue Scheinlösungen an, statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Am Ende führt an Solidarität in Europa, Schutz von Menschen in Not und Bekämpfung der Fluchtursachen nichts vorbei.”

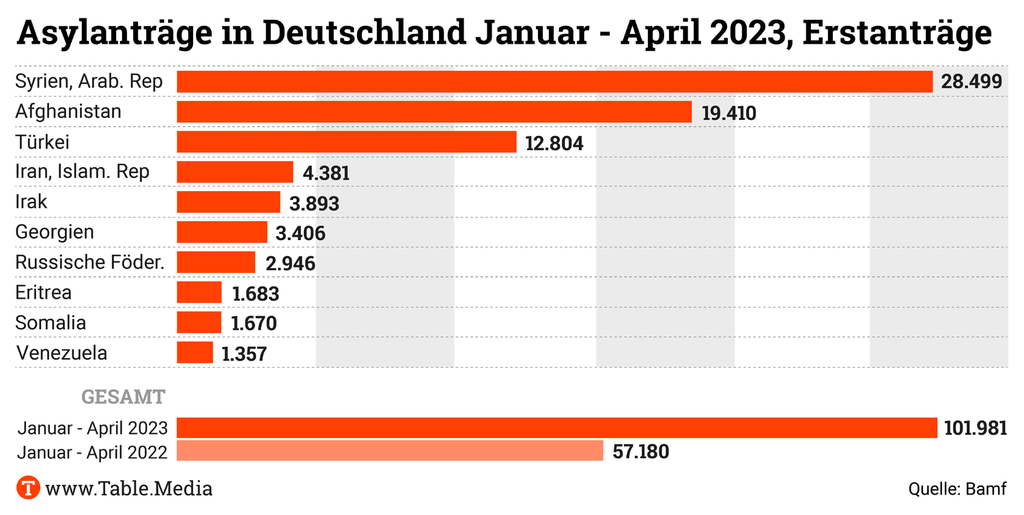

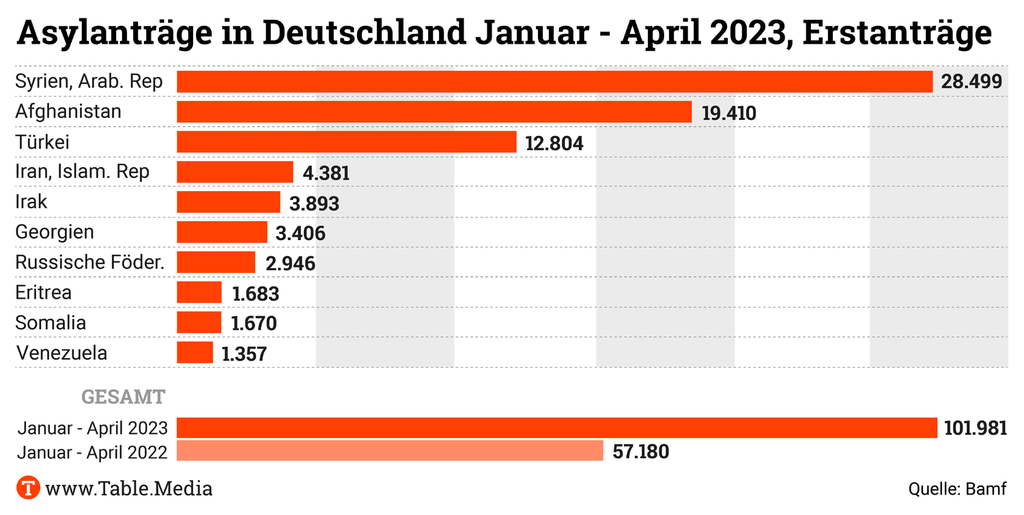

2022 haben in der EU rund 962.000 Menschen einen Asyl-Antrag gestellt, 218.000 davon in Deutschland. Die Geflüchteten aus der Ukraine gehen nicht in diese Statistik ein. In diesem Jahr könnten es mehr werden, wenn der Trend der ersten Monate anhält. Die Hauptherkunftsstaaten der Antragssteller in Deutschland sind Syrien, Afghanistan und die Türkei. Dabei spielt die Türkei in der EU-Migrationspolitik sowieso eine wichtige Türsteherrolle. Und sie versteht es, sie für eigene Interessen zu nutzen, etwa höhere Zahlungen aus Brüssel durch Grenzöffnungen zu erpressen und auch ihre gewaltsame Politik gegen die Kurden in Nordsyrien fortzuführen.

Der Rechts- und Politikwissenschaftler der Universität Kassel, Maximilian Pichl, urteilt deswegen deutlich: “Der EU-Türkei-Deal ist gescheitert.” Er verweist auch darauf, dass die Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention nicht vollständig umgesetzt habe.

Ein anderes Werkzeug der EU, anderen Staaten und Regionen Aufgaben zu übertragen, ist das Konzept von sicheren Drittstaaten. Für Deutschland gelten neben den EU-Mitgliedern derzeit acht weitere Länder als sichere Drittstaaten. Vor allem die CDU/CSU, aber auch Politiker der SPD fordern eine Ausweitung, unter anderem auf Georgien, Moldau, Marokko, Tunesien, Indien.

Aus der Regierungskoalition kommt zwar von den Grünen die deutlichste Ablehnung. Doch im Beschlusspapier zum Flüchtlingsgipfel vom 10. Mai heißt es: “Die Bundesregierung wird die Gespräche mit wichtigen Herkunftsstaaten intensiviert vorantreiben, um mit ihnen bei der Rückübernahme ihrer Staatsangehörigen zu kooperieren.”

Rechtswissenschaftler Pichl warnt jedoch: “In Tunesien gibt es kein funktionierendes Asylsystem. Die EU-Kommission sucht Auswege aus diesem Dilemma und will die Standards dafür absenken, wann ein Drittstaat als sicher gilt. Dadurch werden flüchtlingsrechtliche Standards aufgegeben. Rechtsstaatliche Migrationsabkommen halte ich deshalb für nicht denkbar.”

Migrationsforscherinnen und -forscher sehen die Entwicklung zur faktischen Einschränkung, einen Asylantrag auf europäischem Boden zu stellen, auch als eine Gefahr für die EU selbst. “Wir dürfen nicht vergessen, dass die Union ja nicht nur eine politische und wirtschaftliche Gemeinschaft ist, sondern sich auch wesentlich auf ideelle Werte stützt”, sagt die österreichische Kultur- und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger, die sich in ihrem Buch “Das Flucht Paradox” mit der Widersprüchlichkeit der EU-Asyl- und Migrationspolitik beschäftigt. “Diese Werte kann die EU aber kaum mehr glaubhaft vertreten, weder nach außen noch nach innen. Länder im Globalen Süden beobachten sehr genau, wie sich ,der Westen’ ihnen gegenüber verhält.”

Die Beispiele Türkei und Niger, aber auch der aktuelle UN-Bericht über die katastrophale Menschenrechtssituation für Geflüchtete in Libyen zeigen, dass die EU trotz des erheblichen finanziellen Aufwands die Menschen nicht davon abhalten kann, aus Notlagen zu fliehen. Diese Abkommen machen nicht nur die EU erpressbar, sie schaffen auch neue Probleme vor Ort. Das beleuchtet etwa die Ende März veröffentliche Untersuchung der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung am Beispiel der nigrischen Stadt Agadez.

Ähnlich wie mit Libyen intensivierte die EU auch mit Niger die Kooperation zur Bekämpfung von Schleusern. Seit mehr als zehn Jahren gibt es mit der EUCAP auch eine Polizeiausbildungsmission der EU, die derzeit die Berliner Polizistin Antje Pittelkau leitet. Die bisherige Entwicklung in Niger zeigt aber, dass die Kriminalisierung von Transitmigration nur das Geschäft für die Schleuser lukrativer macht. Die Preise für die Reisen durch das Land steigen, weil mehr Schmiergeld gezahlt werden muss. Eine ähnliche Entwicklung ist auch aus Libyen bekannt.

Die Notsituation in Assamaka ist eine Folge der Destabilisierung Malis und der scharfen Migrationspolitik der EU und Nigers der vergangenen Jahre. Die Autorinnen der HSFK-Studie, Sarah Horváth und Regine Schwab, kommen deshalb zu dem Schluss: “Migrationspolitik erfordert auch die Normalisierung der Migration sowie geregelte Wege für inner- und außerafrikanische Migration.”

Deutschland wird in diesem Jahr voraussichtlich 1,6 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben und damit 17 Milliarden Euro unter dem in der Nato vereinbarten Ziel von zwei Prozent liegen. Allerdings erreichen nach einer Übersicht des Münchner ifo-Instituts zwei Drittel aller Bündnismitglieder dieses Ziel nicht.

Die höchsten Verteidigungsausgaben, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, werden 2023 außer von den USA von den europäischen Mitgliedstaaten Polen, Griechenland und den drei baltischen Staaten erwartet. Für die Vergleichbarkeit hatte das Institut nach eigenen Angaben die Haushaltspläne der Nato-Länder nach einer einheitlichen Systematik umgerechnet und für die erwartete Wirtschaftsleistung die Prognosen des Internationalen Währungsfonds herangezogen.

Die größten Veränderungen von 2021 zu diesem Jahr, also auch unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, gab es in den osteuropäischen Staaten: Polen steigerte danach den Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt um 2,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Estland lag bei einem knappen Prozentpunkt mehr; Litauen, Ungarn und Albanien bei plus 0,6 Prozentpunkten.

In diesem Jahr liegen nach den ifo-Berechnungen elf der 31 Nato-Staaten und des Beitrittskandidaten Schweden beim Ziel zwei Prozent oder darüber – mit Ausnahme der USA, Griechenlands und Großbritanniens alle an der Ostflanke der Allianz. Die Nuklearmacht Großbritannien senkte allerdings ihren Anteil um 0,1 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent; Frankreich, ebenfalls mit Atomwaffen, blieb unverändert bei 1,9 Prozent.

Bei den deutschen Ausgaben klafft nach Angaben des Münchner Instituts in absoluten Zahlen die größte Lücke zwischen dem tatsächlichen Anteil an der Wirtschaftsleistung und dem Zwei-Prozent-Ziel. Mit ihrem Anteil von 1,6 Prozent in diesem Jahr liege die Bundesrepublik auf Platz 17 von 30 Nato-Mitgliedsländern (ohne Island, das keine Streitkräfte unterhält) und Schweden.

Die Allianz hatte sich 2014 bei ihrem Gipfel in Wales darauf verständigt, dass alle Mitglieder anstreben, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Für den nächsten Gipfel Mitte Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius wird eine Erhöhung dieser Marke erwartet. tw

Mit jedem Besuch bei einem Nato-Mitglied und westlichen Unterstützer in den vergangenen Tagen, bekommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere militärische Hilfe zugesagt. Der Umfang dieser Hilfe zeigt zugleich, dass die europäischen Verbündeten immer weniger zögern, umfassendere Waffenhilfe als bisher zu leisten.

Am stärksten fällt das bei Deutschland ins Auge. Berlin sendet mit dem neuen Rüstungspaket auch an Moskau ein Signal, dass Kiew die Waffenhilfe nicht ausgehen wird. In ihrer gemeinsamen Erklärung machten Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Selenskyj deutlich, dass sie die Schuldigen für den Krieg zur Verantwortung ziehen wollen. Noch in dieser Woche soll auf dem Europarat-Gipfel in Reykjavik ein internationaler Schadensregister vorgestellt werden, in dem die von Russland und infolge des Krieges verursachen Schäden festgehalten werden sollen.

Nach Rom, Berlin und Paris erhielt Selenskyj am Montag in Großbritannien weitere Hilfszusagen. Bemerkenswert ist die Ankündigung der britischen Regierung, schon im kommenden Sommer mit der Ausbildung ukrainischer Piloten an den US-Kampfflugzeugen F-16 zu beginnen. Die Ukraine fordert schon seit Monaten die Lieferung dieser Maschinen. Sie würden die Luftverteidigung deutlich verbessern, so Kiew. London kündigte zudem die Lieferung von Drohnen mit einer Reichweite von 200 Kilometer an, sowie “Hunderte von Flugabwehrraketen”.

In den vergangenen Tagen erlebte die Ukraine erneut einen massiven Beschuss mit iranischen und russischen Drohnen sowie Raketen, oftmals griffen die Russen zivile Ziele an. Die russischen Truppen sind derweil gezwungen, sich aus dem Gebiet der umkämpften Stadt Bachmut teilweise zurückzuziehen. Erst am Wochenende verlor Russland zwei Militärhubschrauber sowie zwei Kampfjets in der Region Brjansk, mutmaßlich nach dem Beschuss durch eigene Luftverteidigung. Auch weitere ukrainische Drohnenangriffe und Bombenanschläge auf militärische Ziele sowie pro-russisches Personal in den besetzten Gebieten setzen Moskau unter Druck. vf

Die israelische Armee hat zum ersten Mal das Raketenabwehrsystem David’s Sling erfolgreich bei einer militärischen Operation eingesetzt. In den fünf Tagen bewaffneter Auseinandersetzungen mit dem Islamischen Dschihad wurden vergangene Woche zwei der eine Million Dollar teuren Geschosse zur Abwehr von Raketen aus dem Gazastreifen verwendet, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit.

Die Israel Defense Forces (IDF) haben das auch als Magic Wand bezeichnete Raketenabwehrsystem seit 2017 in ihrem Arsenal. Es wird gemeinschaftlich hergestellt vom staatlichen israelischen Rüstungsunternehmen Rafael und der US-amerikanischen Firma Raytheon, wo die Abfangrakete den Namen Stunner trägt.

Während Israel gegen Langstreckenraketen das Arrow-System verwendet, soll David’s Sling zur Bekämpfung von Raketen mit einer Reichweite von 70 bis mehr als 300 Kilometer eingesetzt werden. Das System Iron Dome ist in erster Linie zur Abwehr von Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite von weniger als 70 Kilometern im Einsatz.

Bei dem am Wochenende durch einen von Ägypten vermittelten Waffenstillstand beendeten Konflikt schoss der palästinensische Islamische Dschihad nach Angaben der IDF 1469 Projektile auf Israel ab, von denen 437 durch Iron Dome abgefangen werden konnten.

Im April hatte das finnische Verteidigungsministerium angekündigt, ein David’s Sling-System mit Radar, Startgeräten und Abfangraketen im Wert von 316 Millionen Euro zu kaufen. Mehrere europäische Nato-Staaten hatten bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der von Bundeskanzler Olaf Scholz gestarteten “European Sky Shield Initiative” vereinbart, gemeinsam die Luftverteidigung Europas vor allem gegen Raketenangriffe zu verbessern; Schweden hatte sich im Januar angeschlossen. mrb

Süddeutsche Zeitung – Ukrainische Offensive: “Die russischen Soldaten werden rennen” (Paywall): Sehr konkret und zum langsamen Scrollen zeigt die SZ, wie die ukrainische Frühjahrsoffensive aussehen könnte, wie die russischen Verteidigungsstellungen aufgebaut sind und wie die Ukrainer ihr Gerät nutzen können, um sie zu überwinden.

Crisis Group – Watch List 2023 (Spring Update): Jedes Jahr veröffentlicht Crisis Group zwei Aktualisierungen der EU Watch List, die aufzeigen, wo die EU helfen kann, die Aussichten auf Frieden zu verbessern. Das Frühjahrs-Update enthält Einträge zur Sahelzone, zum Iran, zum Kosovo und zu Serbien, zu Pakistan und zur organisierten Kriminalität in Lateinamerika.

Coda Story – Putin’s Oligarchs: A year in the sanctioned lives of Russia’s richest men: Was machen eigentlich die russischen Oligarchen? Kurz nach Kriegsbeginn wurde in westlichen Medien spekuliert, dass sie Widerstand gegen Putin leisten könnten. Diese Hoffnung war trügerisch, wenn nicht sogar naiv. Putins Milliardäre sind die Stützen seiner Macht, wie es ihnen ergeht, hat Codastory zusammengetragen.

Kyiv Independent – Why did Central Asia’s leaders agree to attend Moscow’s military parade? Ähnlich wie früher bei osteuropäischen Staaten ist der Blick der EU auch auf zentalasiatische Staaten eingeschränkt. Dabei spielen sie eine große Rolle, wenn es auch um den künftigen Umgang mit Russland geht. Sie profitieren derzeit von der Isolation Russlands ökonomisch. Und zugleich hängen die Machthaber politisch von Putin ab. Temur Umrarov vom Carnegie Russia Eurasia Center analysiert das geostrategische Geflecht.

Der Ukrainekrieg, die sich wandelnde Weltordnung, nach überregionaler Macht strebende Staaten wie der Iran, sowie weitere globale Herausforderungen machen deutlich, dass Europa strategische Partner und politische Verbündete braucht. Dabei blickt die europäische Politik aus guten Gründen nach Israel.

Die kleine Nation im östlichen Mittelmeer feiert in diesen Tagen das 75. Jubiläum ihrer Staatsgründung. Das “Land der Verheißung” hat über die Zeit eine außergewöhnliche Entwicklung durchlebt. Vom ersten Tag an sah sich der jüdische Staat permanenten Angriffen von außen sowie Herausforderungen von innen ausgesetzt. Über 75 Jahre formte sich so eine wehrhafte und starke Demokratie, die heute von manchen gar als – sicherlich geografisch kleinste – Weltmacht bezeichnet wird.

Befragt man die europäische Politik nach ihrer Sicht auf Israel, zeigt sich mittlerweile ein ausgeprägtes Interesse an einer engen Zusammenarbeit. Während ein Viertel der europäischen Parlamentarier der Meinung ist, dass sich die bilateralen Beziehungen ihrer Staaten mit Israel in den vergangenen fünf Jahren bereits verbessert haben, sprechen sich 77 Prozent für einen weiteren Ausbau der Kooperationen aus. Im Fokus stehen dabei Wissenschaft und Wirtschaft sowie Sicherheit und Verteidigung.

Die aufgezeigten Perspektiven wurden im Rahmen des Israel Survey des European Leadership Network (ELNET) erhoben, der Parlamentarier in ganz Europa zu den Beziehungen ihrer Länder zu Israel sowie zur Nahostpolitik des eigenen Staates befragt. 381 Abgeordnete aus 17 europäischen Parlamenten beteiligten sich zwischen Februar und März 2023 an der Erhebung.

Für Parlamentarier in Frankreich, Griechenland, Schweden und Großbritannien stehen Sicherheit und Verteidigung sogar an erster Stelle. Und auch in Deutschland ist das Themenfeld längst in der öffentlichen Debatte angekommen und gehört für die Bevölkerung zu den zentralen Themen der bilateralen Beziehungen.

Während bislang vor allem deutsche U-Boote und Korvetten einen Beitrag für die Sicherheit Israels leisteten, sind es nun auch israelische Drohnen sowie das dort entwickelte Raketenabwehrsystem Arrow 3, welche unsere Verteidigungskapazitäten verstärken und Europa zukünftig schützen sollen.

Die zunehmende Bedeutung von Sicherheitsinteressen ist wohl auch durch den Einsatz iranischer Drohnen im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine geprägt. Der Iran wird mit seinem Streben nach nuklearen Waffen zunehmend nicht mehr nur als eine Bedrohung für den Nahen Osten wahrgenommen. Während sich zwei Drittel der europäischen Parlamentarier für ein stärkeres Engagement in der Region aussprechen, plädieren 70 Prozent für eine engere Abstimmung mit Israel, wenn es um den Iran geht.

Eine strategische Antwort auf die geopolitischen Veränderungen sind die Abraham-Abkommen. Die Verträge zwischen dem jüdischen und mehreren arabischen Staaten haben seit Herbst 2020 dazu beigetragen, die Beziehungen in der Region zu stärken und für eine Stabilisierung zu sorgen. Die EU hat diese Abkommen nach anfänglicher Zurückhaltung mittlerweile begrüßt. Brüssel betont dabei, dass sie eine wichtige Rolle für Frieden und Sicherheit im Nahen Osten spielen können. Konsequenterweise steht die Verteidigungspolitik auch aus Sicht europäischer Parlamentarier im Kontext der Abraham-Abkommen an erster Stelle.

Während wir in diesen Tagen das besondere Jubiläum der Gründung des jüdischen Staates begehen, erinnern wir uns an die mutigen Pioniere, die das Fundament ihrer Nation gelegt haben. Ihre Vorstellungen haben bis heute Bestand, vereinen Europa und Israel auf Grundlage demokratischer Werte und gemeinsamer Interessen. Die aufgezeigten Positionen der europäischen Parlamentarier verdeutlichen dies und sind gleichzeitig ein Aufruf zum Handeln für die europäische Politik.

Carsten Ovens ist Executive Director des European Leadership Network (ELNET) in Deutschland. ELNET engagiert sich als Denkfabrik und Netzwerk im Kontext der europäisch-israelischen Beziehungen. 2007 gegründet, arbeitet die Organisation unabhängig und parteiübergreifend, und hat heute Büros in Berlin, Brüssel, London, Paris, Tel Aviv und Warschau. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf Außen- und Sicherheitspolitik, Innovation und Engagement gegen Antisemitismus.

bereitmachen für den Ernstfall: Der neue Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, Generalmajor André Bodemann, hat bei seinem Übergabeappell am Montag in Berlin ein neues gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für die heutige und künftige Bedrohungslage “einschließlich der damit verbundenen Konsequenzen” gefordert. Territoriale Verteidigung könne nicht mehr wie zu Zeiten des Kalten Krieges gedacht werden.

Bereit für den Ernstfall ist auch die VJTF: Das Verlegemanöver Noble Jump 23 auf Sardinien der schnellen Eingreiftruppe der Nato lief vergangene Woche weitestgehend glatt. Warum Gabriel Bub, der vor Ort mit der Truppe gesprochen hat, dennoch kein durchweg positives Fazit ziehen kann, lesen Sie in seiner Analyse.

Es ist die Horrorvorstellung vieler: Eine Künstliche Intelligenz entscheidet in tödlichen automatisierten Waffen über Leben und Tod, nicht mehr der Mensch. Aber eine internationale Regulierung dieser Lethal Autonomous Weapons (LAWS) lässt auf sich warten. Nana Brink hat die Details.

Im Interview mit Markus Bickel erklärt Ekkehard Brose, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, welche Rolle Deutschland in Zeiten des Krieges in Europa einnehmen muss – und ob er eine Sicherheit in Europa mit Russland sehen kann.

Die EU verlagert ihre Grenzen immer weiter nach außen – und sorgt damit teilweise dafür, dass sich die humanitären Katastrophen noch weiter verschlimmern, die es eigentlich zu verhindern gilt. Wie sich die EU deshalb erpressbar macht, lesen Sie in der Analyse vonViktor Funk.

Außerdem möchte ich Ihnen den Standpunkt von Carsten Ovens ans Herz legen. Darin erklärt der Executive Director des European Leadership Network (ELNET), wie Europas Verteidigung von Israel lernen kann.

Wenn Ihnen der Security.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie sich für das Security-Briefing und weitere Themen anmelden.

Eine spannende Lektüre wünscht

Die deutsche Führung der schnellen Nato-Eingreiftruppe VJTF stand bisher unter keinem guten Stern. Die für die Truppe eingeplanten Puma-Schützenpanzer bewährten sich nicht und die Verfügbarkeit von Leopard 2-Kampfpanzern schien nicht gesichert. Mit der Verlegeübung nach Sardinien, Noble Jump 23, zeigt die VJTF, dass sie sich verkaufen kann.

Bei einem Angriff auf das Bündnisgebiet wären die Soldatinnen und Soldaten der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) die ersten Nato-Kräfte, die ins Gefecht ziehen. Im Süden Sardiniens wollte die VJTF mit der Übung Noble Jump 23 ein Zeichen nach außen senden und ihre Reaktionsschnelligkeit demonstrieren. 2.200 VJTF-Soldatinnen und Soldaten der beteiligten Nationen Deutschland, Niederlande, Norwegen, Tschechien, Luxemburg, Belgien und Lettland probten die schnelle Verlegung von schwerem Gerät. Mit Fähren wurden die Kampfpanzer, Geschütze vom Typ Panzerhaubitze 2000, Boxer-und Fuchs-Transportpanzer, CV90-Schützenpanzer, Wisent-Bergepanzer, Fennek-Spähwagen und Yak-Transporter der Sanitäter auf die Mittelmeerinsel gebracht. Seine Luftbeweglichkeit stellte der innerhalb weniger Tage einsatzbereite Verband mit Tiger-Kampfhubschraubern, NH90-Transporthelikoptern und Überwachungsdrohnen sicher. Parallel fanden die VJTF-Übungen Wettiner Schwert und Wettiner Heide statt.

Deutschland stellt dieses Jahr mit 8.000 Soldatinnen und Soldaten den Kern der sogenannten “Nato-Speerspitze”, die in 48 bis 72 Stunden abmarschbereit sein muss. Die VJTF Land bildet sich um die Panzergrenadierbrigade 37 aus Sachsen unter dem Kommando von Brigadegeneral Alexander Krone. Die VJTF-Führung gilt für ein Jahr, danach stehen die Einheiten für ein weiteres Jahr in abgestufter Bereitschaft zur Verfügung.

Für seinen Nato-Auftrag hat das Panzerbataillon 393, das zur Brigade 37 gehört, neue Leopard 2 A7V-Panzer erhalten. Die verbesserten Modelle sind zwar schwerer und bieten weniger Platz im Innenraum als der Vorgänger Leopard 2A6, aber eine Klimaanlage, die den Soldaten das Leben etwas leichter macht, bessere Sicht für Kommandanten und Fahrer, gesteigerte Feuerkraft und bessere Kommunikationsfähigkeiten. Auch andere Geräte wie Wisent-Bergepanzer wurden nachgerüstet.

Im März enthüllte ZDF frontal, dass das Panzerbataillon 393 sich bei einem anderen deutschen Verband bedienen musste, um wie versprochen 30 seiner Leopard 2 A7V-Panzer für die VJTF bereitstellen zu können, weil nicht immer genügend Fahrzeuge verfügbar seien.

VJTF-Kommandeur Krone beruhigt gegenüber Table.Media. Es seien genügend Panzer für die VJTF da, dass viele fehlten, liege an einem Wartungs- und Instandsetzungsstau. “Dreiviertel von denen, die im Werk stehen, könnte ich, wenn Krieg wäre, mitnehmen”, sagt Krone. Allerdings sei es ein generelles Bundeswehrproblem, dass es nicht genügend Leopard-Panzer gebe, klagen mehrere Soldaten. Weil nur wenige da seien, würden die vorhandenen überbeansprucht und bräuchten mehr Wartung. Ein Teufelskreis.

Kurz vor der Übernahme der VJTF zum Jahresanfang blamierte sich die Bundeswehr, weil bei einer Übung alle 18 Puma-Schützenpanzer ausfielen. Statt wie vorgesehen auf Pumas greift die VJTF jetzt auf Marder-Schützenpanzer zurück. Die Marder sollen im Laufe des Jahres wieder durch Pumas ersetzt werden – das war der Stand vom Januar. Genaueres kann auch Krone nicht sagen. “Ich bin zuversichtlich, dass man das eine oder andere dazugelernt hat und dass sie wieder ins Dispositiv zurückkommen”, sagt er. Auf dem Militärgelände Capo Teulada fahren weder Pumas noch Marder, dafür steuern norwegische Truppen den CV90-Schützenpanzer durch die trockenen Hügel.

Die Soldaten der Nato-Speerspitze wurden mit der neuen Verantwortung auch besser ausgestattet. Der Wüstentarnanzug, den ein Soldat in einem Panzer trägt, sei praktischer als die Ausrüstung, die er in Deutschland tragen muss. Den guten Anzug müsse er nach der Übung aber zurückgeben, klagt er. Bei Anschaffungen würden die Soldaten oft nicht gehört. Fehlende Wertschätzung spüre ein Soldat auch bei individuellen Bestellungen. Auf andere Schuhe, die er aus medizinischen Gründen brauche, warte er seit einem halben Jahr. Dass Bestellungen bei der Bundeswehr mitunter behäbig sind, ist bekannt, dass es auch bei der schnellen Eingreiftruppe länger dauern kann, mache ihn fassungslos.

Die Kommandeure stellt die Verlegeübung zufrieden. Der niederländische stellvertretende Kommandeur der VJTF Land, Oberst Tjeerd Blankestijn, lobt die Zusammenarbeit mit den Deutschen, die Verlegung sei reibungslos gelaufen. Die interkulturelle Kommunikation laufe gut, das hört man durch alle Hierarchieebenen. Für die funktionierende digitale Kommunikation wartet Krone allerdings noch auf neue Funkgeräte, die schon bestellt sind. Bisher müssen teilweise USB-Sticks überbracht werden, um größere Datenmengen, zum Beispiel Lageübersichten, zu teilen. “Man kann sich das so vorstellen: Die Niederländer haben ein Samsung, die Deutschen haben ein Iphone”, sagt Blankestijn. Und wenn man Informationen austauschen wolle, sei das nicht immer unkompliziert.

Bei der Kampf-Choreografie am Ende der Übung schießen Panzer, Kampfhubschrauber und Haubitzen wohin sie sollen, abgesehen von einem kurzen Strauchbrand gibt es keine Zwischenfälle. Das Abschreckungsmanöver für “mögliche Angreifer” auf das Nato-Gebiet wird erfolgreich durchgebracht. Wer das sein könnte, will der US-Admiral Stuart B. Munsch, Kommandeur des Allied Joint Force Command Neapel, unter dessen Führung die Nato Response Force (NRF) und damit auch die VJTF 2023 steht, aber nicht präzisieren.

Der russische Krieg gegen die Ukraine befördert den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im militärischen Bereich. Besonders im Fokus: automatisierte Waffensysteme, wie unterschiedliche Drohnentypen, die in Schwärmen fliegen. Einen internationalen juristischen Rahmen für deren Verwendung gibt es bisher aber nicht. Eine entsprechende Initiative der UN soll in diesen Tagen in ihrer zweiten Sitzung in diesem Jahr eine Regelung ausarbeiten. Seit 2014 bemüht sich die Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) in Genf auf der Ebene von Regierungsexperten um diese Richtlinie.

Die Politikwissenschaftlerin Anja Dahlmann vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg bezweifelt, dass es in absehbarer Zeit ein Ergebnis geben wird: “Der Prozess ist mit viel Hoffnung gestartet und hängt seit ein paar Jahren politisch fest. Es gab letztes Jahr keinen Konsens über ein Abschlusspapier. Und den wird es auch dieses Jahr nicht geben.”

Einer der zentralen Streitpunkte ist die menschliche Kontrolle beim Einsatz von KI in tödlichen automatischen Waffensystemen, den so genannten Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS). Wie viel Einfluss soll ein Mensch auf das Handeln solcher Systeme haben? Oder umgekehrt: Wie unabhängig von menschlicher Einmischung dürfen solche Systeme sein?

Einer internationalen Verständigung über Regeln, die diese Fragen berücksichtigen, stehen mehrere Gründe im Weg:

Wie bedeutend KI und automatisierte Waffensysteme für die ukrainische Armee bei der Verteidigung gegen russische Angreifer sind, haben Anselm Küsters und Jörg Köpke vom Centrum für Europäische Politik (CEP) in einer Untersuchung zusammengetragen. Ihr Papier “Vorteil Ukraine: Wie KI die Kräfteverhältnisse im Krieg verändert” erscheint am 17. Mai und liegt Table.Media vor. Darin zeigen sie, dass die Ukraine unter anderem dank ihrer innovativen privaten Software-Industrie schnell und erfolgreich auf die Bedürfnisse der Armee reagiert und den Widerstand so gestärkt hat.

Zentral in der Studie ist aber der Verweis auf fehlende öffentliche Debatten und Regelversuche für die neuen KI-Technologien im Militär. “Während KI im Militärbereich zunehmend relevant und zugleich fehleranfällig wird, hinkt die Debatte über ihre Regulierung hinterher”, schreiben die Autoren.

Zwar steht im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung: “Letale Autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab”. Allerdings habe sich die Politik in Deutschland bisher nicht ausreichend mit dieser technischen Entwicklung auseinandergesetzt, so Köpke und Küsters vom CEP: “Das Thema wird vom Bundestag bislang stiefmütterlich behandelt und Verantwortung gerne auf den zivilgesellschaftlichen Diskurs verschoben. Im Endbericht der Enquete-Kommission ,Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale’ von 2020 spielte das Thema militärische KI bezeichnenderweise nur noch eine untergeordnete Rolle. Schon damals wurde die Bundesregierung aufgefordert, ein sicherheitspolitisches Leitliniendokument zum militärischen Einsatz von KI zu verfassen.”

KI-Spezialistin Anja Dahlmann kritisiert schon lange, dass die Politik nicht auf der Höhe der Zeit sei: “Deutschland braucht eine klare Leitlinie, zum Beispiel eine Position des Bundestages oder des Verteidigungsministeriums: Was sind die roten Linien? Was sind die rechtlichen und ethischen Standards und wie sollen die umgesetzt werden? Das würde international die Rolle Deutschland stärken”.

Die Wissenschaftler Küsters und Köpke vom CEP merken in ihrem Papier an, dass Politik und Medien bei dieser Debatte eine andere Rolle spielen müssten. “Das zeigt sich beispielsweise bei der Bebilderung von Beiträgen über den vielzitierten ,Killer-Roboter’, bei der immer direkt an dystopische Filme wie ,Terminator’ oder ,I, Robot’ gedacht wird. Doch bei KI im Militär geht es nicht um Zukunftswaffen – die Ukraine ist schon heute ein tragisches Testlabor, in dem KI für die verschiedensten militärischen Funktionen jenseits von humanoiden Robotern genutzt wird.”

Wie dringend eine Debatte über KI vor allem der 3. Generation in Waffensystemen ist, zeigt die Entwicklung des Future Combat Air System (FCAS). Beim teuersten europäischen Luftkampfsystem der Zukunft unter deutscher und französischer Federführung wird KI “eine herausragende Rolle” spielen. Wie diese Rolle aussehen sollte, darüber hat die Industrie bislang keine Vorgaben seitens der Politik bekommen. Mit Viktor Funk

Herr Brose, bis zum Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 galt es als Allgemeinplatz, dass Sicherheit in Europa ohne Russland nicht möglich sei. Kann es Sicherheit in Europa heute nur noch gegen Russland geben?

Das kann man für die Gegenwart so sagen und es ist, wenn man so will, die Gegenthese zu dem, was Jahre und Jahrzehnte lang der Leitstern des Umgangs mit Russland war. Die interessante Frage wird sein, wie weit erstreckt sich diese Gegenwart in die Zukunft? Denn Russland wird ja nicht von der Karte getilgt sein – wie immer dieser Krieg auch ausgeht. Bis auf Weiteres aber ist es als revisionistische Macht unmissverständlich und deutlich zu einem radikalen Gegner des Status quo in Europa geworden.

Hätte der Westen nicht schon seit dem Georgien-Krieg 2008 mehr Sensoren für das russische Großmachtstreben entwickeln können?

Natürlich war Georgien ein Einschnitt. Aber das Bild, das sich damals bot, war nicht das eines entfesselten Russlands, das auf einmal Gebietsansprüche geltend machte, so wie jetzt in der Ukraine. Sondern das eines Hochschaukelns der Krisensituation in nach Unabhängigkeit strebenden Gebieten Georgiens wie Südossetien, wo Russland versuchte, Einfluss auszuüben – durch Vergabe russischer Pässe etwa. Im Übrigen war es Georgiens Präsident Micheil Saakaschwili, der als erster Gewalt anwandte gegen auf georgischem Gebiet stationierte russische Truppen – möglicherweise im Vertrauen auf amerikanische Unterstützung oder aus eigener Großmannssucht. Insofern war die Lage in Georgien im August 2008 nicht so ganz analog zu der in der Ukraine heute.

Im Baltikum und Polen warf man Deutschland lange Zögerlichkeit bei der Bereitstellung militärischen Geräts für die Ukraine vor.

Ich verstehe die Forderung nach Umschwenken auf totale Wehrhaftigkeit angesichts der Erfahrungen der baltischen Staaten im Verbund der Sowjetunion oder in Polen. Ganz nüchtern aber muss man feststellen, dass Deutschland vom Umfang her zu den zwei, drei wichtigsten Unterstützern der Ukraine gehört – sowohl, was Waffen anbelangt, aber auch finanziell und bei humanitärer Hilfe. Entscheidend, um Putins Expansionsdrang zu widerstehen, wird die Einigkeit Europas sein. Und da hat Deutschland als großes Land eine besondere Verantwortung: Wir müssen nicht nur die baltischen Staaten mit ihren ganz besonderen Grenzerfahrungen mit Russland mitnehmen und Polen, sondern auch Portugal, um nur ein Beispiel zu nennen.

Ehe Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert wurden Anfang des Jahres, musste Deutschland auch von westlichen Partnern zum Jagen getragen werden.

Sicherlich, es haben bei der Entscheidungsfindung alle wie das Kaninchen auf die Schlange auf Deutschland gestarrt, weil Deutschland den Leopard nun einmal produziert. Am Ende waren Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Schulterschluss mit Präsident Joe Biden entscheidend für den Aufbau der Koalition der Kräfte, die nun nicht nur deutsche, sondern auch in Deutschland produzierte Leopard aus anderen Ländern in die Ukraine geschafft hat – und darüber hinaus die Ersatzteilketten sicherstellt und ukrainische Soldaten für den Einsatz ausbildet.

Wird sich die militärisch gewachsene Rolle Deutschlands in der Nationalen Sicherheitsstrategie widerspiegeln, die gerade in der Ressortabstimmung ist?

Sicherheit ist ein weiter Begriff, der viele Dimensionen hat, darunter die militärische. Die Schwäche deutscher Außen- und Sicherheitspolitik über viele Jahre bestand meines Erachtens nicht darin, dass wir diesen vielgestaltigen Sicherheitsbegriff gepflegt hätten – das sehe ich eher als Stärke. Die Schwäche bestand in einem Scheuklappendenken, das den militärischen Anteil verwässern oder negieren wollte. Diplomatie braucht auch den Knüppel in der Hand. Der muss gar nicht geschwungen werden, wenn er groß und sichtbar genug ist. Das allein kann schon den Effekt haben, Diplomatie mehr Nachdruck zu verleihen.

Haben Sie ein Jahr nach der Zeitenwende den Eindruck, dass dieses Sicherheitsverständnis stärker in der Bevölkerung verankert ist als vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine?

Die Ukrainer leben uns Europäern ja vor, dass wir nicht mehr in einer postheroischen Gesellschaft leben, sondern dass sie bereit sind, ihr Leben zu geben, um ihr Land, ihre Stadt, ihre Familie zu verteidigen. Damit müssen auch wir uns auseinandersetzen. Damit sich die Ukraine gegen Russland wehren kann, braucht sie Waffen. Das ist die militärische Dimension. Damit sie aber als Staat bestehen kann, braucht sie humanitäre und Wirtschaftshilfen. Auch diese Mehrdimensionalität von Sicherheit muss die Politik reflektieren und der Bevölkerung vermitteln.

Weitgehend unbeachtet von der europäischen Öffentlichkeit spielt sich gerade in der nigrischen Stadt Assamaka eine humanitäre Katastrophe ab: Tausende Geflüchtete aus unterschiedlichen Subsahara-Staaten sind hier gestrandet. Ihre Versorgung ist schlecht, der Ort mit den Menschen, die nach Europa wollten, überfordert. Die Lage bessere sich seit Monaten kaum, bestätigt die Organisation Ärzte ohne Grenzen auf Nachfrage.

Assamaka in der Grenzregion zu Algerien und Mali ist nur ein Beispiel der ausgelagerten Verantwortung der EU für Asylsuchende und Migranten. Es steht für einen folgenreichen Trend: Die eigentlichen Grenzen der EU liegen immer häufiger fernab von den geografischen. Drittstaaten, die nicht selten für Menschenrechtsverletzungen bekannt sind, halten im Auftrag der EU Migranten und Migrantinnen sowie Flüchtende ab.

Es geht längst nicht mehr um das offenbar unreformierbare Dublin III-System, wonach der EU-Staat für Geflüchtete verantwortlich ist, in dem sie zuerst ankommen. Das aktuell von der deutschen Bundesinnenministerin Nancy Faeser forcierte Konzept der Lager für Geflüchtete an den Außengrenzen würde einen äußeren Grenzring vor der EU schaffen, der Schutzsuchende von einer Einreise in die EU abhalten soll.

“Es wird versucht, das Leid der Menschen möglichst weit von Europa wegzuhalten – koste es, was es wolle. Damit wird aber nur noch mehr Leid und Flucht erzeugt, statt die Ursachen anzugehen”, sagt der Grünen-Europaabgeordnete Erik Marquardt zu Table.Media. “Es gibt starke Kräfte in Europa, die das Asylrecht grundsätzlich abschaffen wollen. Sie bieten immer neue Scheinlösungen an, statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Am Ende führt an Solidarität in Europa, Schutz von Menschen in Not und Bekämpfung der Fluchtursachen nichts vorbei.”

2022 haben in der EU rund 962.000 Menschen einen Asyl-Antrag gestellt, 218.000 davon in Deutschland. Die Geflüchteten aus der Ukraine gehen nicht in diese Statistik ein. In diesem Jahr könnten es mehr werden, wenn der Trend der ersten Monate anhält. Die Hauptherkunftsstaaten der Antragssteller in Deutschland sind Syrien, Afghanistan und die Türkei. Dabei spielt die Türkei in der EU-Migrationspolitik sowieso eine wichtige Türsteherrolle. Und sie versteht es, sie für eigene Interessen zu nutzen, etwa höhere Zahlungen aus Brüssel durch Grenzöffnungen zu erpressen und auch ihre gewaltsame Politik gegen die Kurden in Nordsyrien fortzuführen.

Der Rechts- und Politikwissenschaftler der Universität Kassel, Maximilian Pichl, urteilt deswegen deutlich: “Der EU-Türkei-Deal ist gescheitert.” Er verweist auch darauf, dass die Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention nicht vollständig umgesetzt habe.

Ein anderes Werkzeug der EU, anderen Staaten und Regionen Aufgaben zu übertragen, ist das Konzept von sicheren Drittstaaten. Für Deutschland gelten neben den EU-Mitgliedern derzeit acht weitere Länder als sichere Drittstaaten. Vor allem die CDU/CSU, aber auch Politiker der SPD fordern eine Ausweitung, unter anderem auf Georgien, Moldau, Marokko, Tunesien, Indien.

Aus der Regierungskoalition kommt zwar von den Grünen die deutlichste Ablehnung. Doch im Beschlusspapier zum Flüchtlingsgipfel vom 10. Mai heißt es: “Die Bundesregierung wird die Gespräche mit wichtigen Herkunftsstaaten intensiviert vorantreiben, um mit ihnen bei der Rückübernahme ihrer Staatsangehörigen zu kooperieren.”

Rechtswissenschaftler Pichl warnt jedoch: “In Tunesien gibt es kein funktionierendes Asylsystem. Die EU-Kommission sucht Auswege aus diesem Dilemma und will die Standards dafür absenken, wann ein Drittstaat als sicher gilt. Dadurch werden flüchtlingsrechtliche Standards aufgegeben. Rechtsstaatliche Migrationsabkommen halte ich deshalb für nicht denkbar.”

Migrationsforscherinnen und -forscher sehen die Entwicklung zur faktischen Einschränkung, einen Asylantrag auf europäischem Boden zu stellen, auch als eine Gefahr für die EU selbst. “Wir dürfen nicht vergessen, dass die Union ja nicht nur eine politische und wirtschaftliche Gemeinschaft ist, sondern sich auch wesentlich auf ideelle Werte stützt”, sagt die österreichische Kultur- und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger, die sich in ihrem Buch “Das Flucht Paradox” mit der Widersprüchlichkeit der EU-Asyl- und Migrationspolitik beschäftigt. “Diese Werte kann die EU aber kaum mehr glaubhaft vertreten, weder nach außen noch nach innen. Länder im Globalen Süden beobachten sehr genau, wie sich ,der Westen’ ihnen gegenüber verhält.”

Die Beispiele Türkei und Niger, aber auch der aktuelle UN-Bericht über die katastrophale Menschenrechtssituation für Geflüchtete in Libyen zeigen, dass die EU trotz des erheblichen finanziellen Aufwands die Menschen nicht davon abhalten kann, aus Notlagen zu fliehen. Diese Abkommen machen nicht nur die EU erpressbar, sie schaffen auch neue Probleme vor Ort. Das beleuchtet etwa die Ende März veröffentliche Untersuchung der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung am Beispiel der nigrischen Stadt Agadez.

Ähnlich wie mit Libyen intensivierte die EU auch mit Niger die Kooperation zur Bekämpfung von Schleusern. Seit mehr als zehn Jahren gibt es mit der EUCAP auch eine Polizeiausbildungsmission der EU, die derzeit die Berliner Polizistin Antje Pittelkau leitet. Die bisherige Entwicklung in Niger zeigt aber, dass die Kriminalisierung von Transitmigration nur das Geschäft für die Schleuser lukrativer macht. Die Preise für die Reisen durch das Land steigen, weil mehr Schmiergeld gezahlt werden muss. Eine ähnliche Entwicklung ist auch aus Libyen bekannt.

Die Notsituation in Assamaka ist eine Folge der Destabilisierung Malis und der scharfen Migrationspolitik der EU und Nigers der vergangenen Jahre. Die Autorinnen der HSFK-Studie, Sarah Horváth und Regine Schwab, kommen deshalb zu dem Schluss: “Migrationspolitik erfordert auch die Normalisierung der Migration sowie geregelte Wege für inner- und außerafrikanische Migration.”

Deutschland wird in diesem Jahr voraussichtlich 1,6 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben und damit 17 Milliarden Euro unter dem in der Nato vereinbarten Ziel von zwei Prozent liegen. Allerdings erreichen nach einer Übersicht des Münchner ifo-Instituts zwei Drittel aller Bündnismitglieder dieses Ziel nicht.

Die höchsten Verteidigungsausgaben, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, werden 2023 außer von den USA von den europäischen Mitgliedstaaten Polen, Griechenland und den drei baltischen Staaten erwartet. Für die Vergleichbarkeit hatte das Institut nach eigenen Angaben die Haushaltspläne der Nato-Länder nach einer einheitlichen Systematik umgerechnet und für die erwartete Wirtschaftsleistung die Prognosen des Internationalen Währungsfonds herangezogen.

Die größten Veränderungen von 2021 zu diesem Jahr, also auch unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, gab es in den osteuropäischen Staaten: Polen steigerte danach den Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt um 2,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Estland lag bei einem knappen Prozentpunkt mehr; Litauen, Ungarn und Albanien bei plus 0,6 Prozentpunkten.

In diesem Jahr liegen nach den ifo-Berechnungen elf der 31 Nato-Staaten und des Beitrittskandidaten Schweden beim Ziel zwei Prozent oder darüber – mit Ausnahme der USA, Griechenlands und Großbritanniens alle an der Ostflanke der Allianz. Die Nuklearmacht Großbritannien senkte allerdings ihren Anteil um 0,1 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent; Frankreich, ebenfalls mit Atomwaffen, blieb unverändert bei 1,9 Prozent.

Bei den deutschen Ausgaben klafft nach Angaben des Münchner Instituts in absoluten Zahlen die größte Lücke zwischen dem tatsächlichen Anteil an der Wirtschaftsleistung und dem Zwei-Prozent-Ziel. Mit ihrem Anteil von 1,6 Prozent in diesem Jahr liege die Bundesrepublik auf Platz 17 von 30 Nato-Mitgliedsländern (ohne Island, das keine Streitkräfte unterhält) und Schweden.

Die Allianz hatte sich 2014 bei ihrem Gipfel in Wales darauf verständigt, dass alle Mitglieder anstreben, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Für den nächsten Gipfel Mitte Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius wird eine Erhöhung dieser Marke erwartet. tw

Mit jedem Besuch bei einem Nato-Mitglied und westlichen Unterstützer in den vergangenen Tagen, bekommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere militärische Hilfe zugesagt. Der Umfang dieser Hilfe zeigt zugleich, dass die europäischen Verbündeten immer weniger zögern, umfassendere Waffenhilfe als bisher zu leisten.

Am stärksten fällt das bei Deutschland ins Auge. Berlin sendet mit dem neuen Rüstungspaket auch an Moskau ein Signal, dass Kiew die Waffenhilfe nicht ausgehen wird. In ihrer gemeinsamen Erklärung machten Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Selenskyj deutlich, dass sie die Schuldigen für den Krieg zur Verantwortung ziehen wollen. Noch in dieser Woche soll auf dem Europarat-Gipfel in Reykjavik ein internationaler Schadensregister vorgestellt werden, in dem die von Russland und infolge des Krieges verursachen Schäden festgehalten werden sollen.

Nach Rom, Berlin und Paris erhielt Selenskyj am Montag in Großbritannien weitere Hilfszusagen. Bemerkenswert ist die Ankündigung der britischen Regierung, schon im kommenden Sommer mit der Ausbildung ukrainischer Piloten an den US-Kampfflugzeugen F-16 zu beginnen. Die Ukraine fordert schon seit Monaten die Lieferung dieser Maschinen. Sie würden die Luftverteidigung deutlich verbessern, so Kiew. London kündigte zudem die Lieferung von Drohnen mit einer Reichweite von 200 Kilometer an, sowie “Hunderte von Flugabwehrraketen”.

In den vergangenen Tagen erlebte die Ukraine erneut einen massiven Beschuss mit iranischen und russischen Drohnen sowie Raketen, oftmals griffen die Russen zivile Ziele an. Die russischen Truppen sind derweil gezwungen, sich aus dem Gebiet der umkämpften Stadt Bachmut teilweise zurückzuziehen. Erst am Wochenende verlor Russland zwei Militärhubschrauber sowie zwei Kampfjets in der Region Brjansk, mutmaßlich nach dem Beschuss durch eigene Luftverteidigung. Auch weitere ukrainische Drohnenangriffe und Bombenanschläge auf militärische Ziele sowie pro-russisches Personal in den besetzten Gebieten setzen Moskau unter Druck. vf

Die israelische Armee hat zum ersten Mal das Raketenabwehrsystem David’s Sling erfolgreich bei einer militärischen Operation eingesetzt. In den fünf Tagen bewaffneter Auseinandersetzungen mit dem Islamischen Dschihad wurden vergangene Woche zwei der eine Million Dollar teuren Geschosse zur Abwehr von Raketen aus dem Gazastreifen verwendet, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit.

Die Israel Defense Forces (IDF) haben das auch als Magic Wand bezeichnete Raketenabwehrsystem seit 2017 in ihrem Arsenal. Es wird gemeinschaftlich hergestellt vom staatlichen israelischen Rüstungsunternehmen Rafael und der US-amerikanischen Firma Raytheon, wo die Abfangrakete den Namen Stunner trägt.

Während Israel gegen Langstreckenraketen das Arrow-System verwendet, soll David’s Sling zur Bekämpfung von Raketen mit einer Reichweite von 70 bis mehr als 300 Kilometer eingesetzt werden. Das System Iron Dome ist in erster Linie zur Abwehr von Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite von weniger als 70 Kilometern im Einsatz.

Bei dem am Wochenende durch einen von Ägypten vermittelten Waffenstillstand beendeten Konflikt schoss der palästinensische Islamische Dschihad nach Angaben der IDF 1469 Projektile auf Israel ab, von denen 437 durch Iron Dome abgefangen werden konnten.

Im April hatte das finnische Verteidigungsministerium angekündigt, ein David’s Sling-System mit Radar, Startgeräten und Abfangraketen im Wert von 316 Millionen Euro zu kaufen. Mehrere europäische Nato-Staaten hatten bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der von Bundeskanzler Olaf Scholz gestarteten “European Sky Shield Initiative” vereinbart, gemeinsam die Luftverteidigung Europas vor allem gegen Raketenangriffe zu verbessern; Schweden hatte sich im Januar angeschlossen. mrb

Süddeutsche Zeitung – Ukrainische Offensive: “Die russischen Soldaten werden rennen” (Paywall): Sehr konkret und zum langsamen Scrollen zeigt die SZ, wie die ukrainische Frühjahrsoffensive aussehen könnte, wie die russischen Verteidigungsstellungen aufgebaut sind und wie die Ukrainer ihr Gerät nutzen können, um sie zu überwinden.

Crisis Group – Watch List 2023 (Spring Update): Jedes Jahr veröffentlicht Crisis Group zwei Aktualisierungen der EU Watch List, die aufzeigen, wo die EU helfen kann, die Aussichten auf Frieden zu verbessern. Das Frühjahrs-Update enthält Einträge zur Sahelzone, zum Iran, zum Kosovo und zu Serbien, zu Pakistan und zur organisierten Kriminalität in Lateinamerika.

Coda Story – Putin’s Oligarchs: A year in the sanctioned lives of Russia’s richest men: Was machen eigentlich die russischen Oligarchen? Kurz nach Kriegsbeginn wurde in westlichen Medien spekuliert, dass sie Widerstand gegen Putin leisten könnten. Diese Hoffnung war trügerisch, wenn nicht sogar naiv. Putins Milliardäre sind die Stützen seiner Macht, wie es ihnen ergeht, hat Codastory zusammengetragen.

Kyiv Independent – Why did Central Asia’s leaders agree to attend Moscow’s military parade? Ähnlich wie früher bei osteuropäischen Staaten ist der Blick der EU auch auf zentalasiatische Staaten eingeschränkt. Dabei spielen sie eine große Rolle, wenn es auch um den künftigen Umgang mit Russland geht. Sie profitieren derzeit von der Isolation Russlands ökonomisch. Und zugleich hängen die Machthaber politisch von Putin ab. Temur Umrarov vom Carnegie Russia Eurasia Center analysiert das geostrategische Geflecht.

Der Ukrainekrieg, die sich wandelnde Weltordnung, nach überregionaler Macht strebende Staaten wie der Iran, sowie weitere globale Herausforderungen machen deutlich, dass Europa strategische Partner und politische Verbündete braucht. Dabei blickt die europäische Politik aus guten Gründen nach Israel.

Die kleine Nation im östlichen Mittelmeer feiert in diesen Tagen das 75. Jubiläum ihrer Staatsgründung. Das “Land der Verheißung” hat über die Zeit eine außergewöhnliche Entwicklung durchlebt. Vom ersten Tag an sah sich der jüdische Staat permanenten Angriffen von außen sowie Herausforderungen von innen ausgesetzt. Über 75 Jahre formte sich so eine wehrhafte und starke Demokratie, die heute von manchen gar als – sicherlich geografisch kleinste – Weltmacht bezeichnet wird.

Befragt man die europäische Politik nach ihrer Sicht auf Israel, zeigt sich mittlerweile ein ausgeprägtes Interesse an einer engen Zusammenarbeit. Während ein Viertel der europäischen Parlamentarier der Meinung ist, dass sich die bilateralen Beziehungen ihrer Staaten mit Israel in den vergangenen fünf Jahren bereits verbessert haben, sprechen sich 77 Prozent für einen weiteren Ausbau der Kooperationen aus. Im Fokus stehen dabei Wissenschaft und Wirtschaft sowie Sicherheit und Verteidigung.

Die aufgezeigten Perspektiven wurden im Rahmen des Israel Survey des European Leadership Network (ELNET) erhoben, der Parlamentarier in ganz Europa zu den Beziehungen ihrer Länder zu Israel sowie zur Nahostpolitik des eigenen Staates befragt. 381 Abgeordnete aus 17 europäischen Parlamenten beteiligten sich zwischen Februar und März 2023 an der Erhebung.

Für Parlamentarier in Frankreich, Griechenland, Schweden und Großbritannien stehen Sicherheit und Verteidigung sogar an erster Stelle. Und auch in Deutschland ist das Themenfeld längst in der öffentlichen Debatte angekommen und gehört für die Bevölkerung zu den zentralen Themen der bilateralen Beziehungen.

Während bislang vor allem deutsche U-Boote und Korvetten einen Beitrag für die Sicherheit Israels leisteten, sind es nun auch israelische Drohnen sowie das dort entwickelte Raketenabwehrsystem Arrow 3, welche unsere Verteidigungskapazitäten verstärken und Europa zukünftig schützen sollen.

Die zunehmende Bedeutung von Sicherheitsinteressen ist wohl auch durch den Einsatz iranischer Drohnen im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine geprägt. Der Iran wird mit seinem Streben nach nuklearen Waffen zunehmend nicht mehr nur als eine Bedrohung für den Nahen Osten wahrgenommen. Während sich zwei Drittel der europäischen Parlamentarier für ein stärkeres Engagement in der Region aussprechen, plädieren 70 Prozent für eine engere Abstimmung mit Israel, wenn es um den Iran geht.

Eine strategische Antwort auf die geopolitischen Veränderungen sind die Abraham-Abkommen. Die Verträge zwischen dem jüdischen und mehreren arabischen Staaten haben seit Herbst 2020 dazu beigetragen, die Beziehungen in der Region zu stärken und für eine Stabilisierung zu sorgen. Die EU hat diese Abkommen nach anfänglicher Zurückhaltung mittlerweile begrüßt. Brüssel betont dabei, dass sie eine wichtige Rolle für Frieden und Sicherheit im Nahen Osten spielen können. Konsequenterweise steht die Verteidigungspolitik auch aus Sicht europäischer Parlamentarier im Kontext der Abraham-Abkommen an erster Stelle.

Während wir in diesen Tagen das besondere Jubiläum der Gründung des jüdischen Staates begehen, erinnern wir uns an die mutigen Pioniere, die das Fundament ihrer Nation gelegt haben. Ihre Vorstellungen haben bis heute Bestand, vereinen Europa und Israel auf Grundlage demokratischer Werte und gemeinsamer Interessen. Die aufgezeigten Positionen der europäischen Parlamentarier verdeutlichen dies und sind gleichzeitig ein Aufruf zum Handeln für die europäische Politik.

Carsten Ovens ist Executive Director des European Leadership Network (ELNET) in Deutschland. ELNET engagiert sich als Denkfabrik und Netzwerk im Kontext der europäisch-israelischen Beziehungen. 2007 gegründet, arbeitet die Organisation unabhängig und parteiübergreifend, und hat heute Büros in Berlin, Brüssel, London, Paris, Tel Aviv und Warschau. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf Außen- und Sicherheitspolitik, Innovation und Engagement gegen Antisemitismus.