wenn man der Ansicht folgt, dass die besten Entscheidungen schnell getroffen werden, hatte Boris Pistorius – zynisch formuliert – in seinen ersten Tagen als Verteidigungsminister die richtigen Voraussetzungen, um sein behäbiges Ministerium umzubauen. Gestern musste er die Evakuierung von Deutschen aus dem Sudan managen, kommendes Wochenende hat der Niedersachse 100-Tägiges. Nach drei Monaten mit Krisentreffen und abgesagten Antrittsbesuchen zeichnet sich seine Linie ab. Thomas Wiegold zieht Bilanz.

Schon länger spricht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von “strategischer Autonomie”. Zuletzt brachte er nach seinem China-Besuch einige Nato-Partner gegen sich auf, weil er nicht wolle, dass Europäer “Vasallen” der USA würden. Der französische Politikwissenschaftler Pierre Haroche sagt in meiner Analyse, dass Macrons Vision die Nato sogar stärken würde.

In den Ländern des Nahen Ostens, Nordafrikas, dem Iran und der Türkei stellt die Friedrich-Ebert-Stiftung derweil eine Großmachtmüdigkeit fest. Die Menschen wünschen sich eine multipolare Ordnung in der Region und weniger Präsenz von Russland und den USA. Markus Bickel hat die Daten, wen die Menschen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich machen.

Und im Portrait heute: Michael Roth, der als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses nicht nur über ein schönes Büro verfügt, sondern auch den Einfluss des Parlaments auf die Bundesregierung ausweitet.

Wenn Ihnen der Security.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie sich für das Security-Briefing und weitere Themen anmelden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ausgerechnet den Antrittsbesuch beim wichtigsten Verbündeten USA musste Pistorius am vergangenen Wochenende absagen. Der Minister war in Berlin gefragt, in seinem Haus wie im Außenministerium, wo ein Krisenstab aus beiden Ressorts über die Situation im Sudan und die Planungen für eine militärische Evakuierungsoperation beriet. Der Spagat zwischen der Grundsatzarbeit als neuer Minister, an den sich hohe Erwartungen richten, und dem aktuellen Krisenmanagement ist allerdings seit Pistorius’ Amtsantritt am 19. Januar so etwas wie die einzige Konstante geworden.

Da war das erste Treffen der so genannten Ramstein-Kontaktgruppe direkt nach Amtsantritt, bei dem der neue Ressortchef ein wenig alleingelassen die deutsche Nicht-Entscheidung über Panzerlieferungen für die Ukraine verkünden musste (was wenige Tage später revidiert wurde). Reisen in die Krisengebiete wie Ukraine und den Sahel kamen hinzu. Und die Verkündung der erfolgreich abgeschlossenen Sudan-Evakuierung am gestrigen Montag dürfte nicht das Ende des Krisenmanagements markiert haben.

Dabei wird von diesem Verteidigungsminister vor allem Grundsätzliches verlangt. Pistorius selbst gebrauchte die Formel, “dass das Verteidigungsministerium das Zeitenwendeministerium ist. Von uns hängt besonders viel ab”, hatte er den Mitarbeitenden des Ressorts in Versammlungen und Briefen eingehämmert. Die zahlreichen Baustellen in Ministerium und Streitkräften sind da genau so wichtig wie die vielen gleichzeitigen internationalen Krisen.

Mit einer Neuordnung des Ressorts hat der Minister an der Spitze begonnen. Die Berufung eines neuen Generalinspekteurs kam nicht unerwartet. Ebenso wenig die Verabschiedung von Staatssekretärin Margaretha Sudhof, die mit seiner Vorgängerin Christine Lambrecht ins Amt gekommen war. Die Absetzung der Präsidentin des Bundeswehr-Beschaffungsamtes und der Abteilungsleiterin für Infrastruktur im Ministerium war dagegen schon eher eine Überraschung – und wirft die Frage auf, ob Pistorius auch in den Ministeriumsabteilungen Köpfe und vor allem Strukturen zur Disposition stellt.

Danach sieht es (noch) nicht aus. Allerdings, so kündigte der Minister in einem internen Rundbrief am vergangenen Donnerstag an, werde demnächst auch die Arbeit dieser Abteilungen genau betrachtet werden. Dann werde es “nach der Sommerpause klare Entscheidungen” geben.

Vorerst beschränkte Pistorius die Neuordnung in der Ministeriumsstruktur auf die Einrichtung eines “Planungs- und Führungsstabs”. Das wirkt ein wenig wie die Revision der Auflösung des traditionellen Planungsstabs, der in den 1960er Jahren von Helmut Schmidt eingerichtet und von Thomas de Maizière vor zehn Jahren aufgelöst worden war. Allerdings, so machte der Minister in seinem Rundbrief deutlich, soll der neue 40-köpfige Stab vor allem die Schlagkraft der Ressortspitze verbessern, “so dass Vorgänge aus einem Guss sind, koordinierter gehandelt wird und die Aufträge in die Linie hinein aufeinander abgestimmt sind”.

Hier zeigt der sonst ruhig wirkende Niedersachse Ungeduld. Die Unmenge von Vorlagen und so genannten Mitzeichnungen, daraus macht er kein Hehl, lähmt in langsamen, ausgefeilten Prozessen die Arbeitsfähigkeit des Ministeriums. “Entscheidungen dürfen nicht vermieden oder verzögert werden aus Angst davor, sich falsch zu entscheiden”, ließ Pistorius die Mitarbeitenden wissen. “Dazu gehört, dass ich akzeptiere, dass auch einmal Fehler gemacht werden.“

Es gibt aber einen Fehler, den sich der Minister selbst nicht leisten kann. Wenn er, wie er am ersten Arbeitstag ankündigte, “Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit” der Bundeswehr verbessern will, muss er in einer anstehenden Auseinandersetzung punkten: den Haushaltsverhandlungen mit Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Das Weiße Haus gab sich, nachdem der US-amerikanische Präsident Joe Biden vergangene Woche mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefoniert hatte, in einem kurzen Statement versöhnlich. Die Präsidenten hätten “die Wichtigkeit des Erhalts von Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan” bekräftigt. Wenige Tage vorher hatte Macron die USA und andere Nato-Partner gegen sich aufgebracht, weil er größere Unabhängigkeit von den USA forderte und sagte, “das große Risiko” dem Europa gegenüberstehe, sei “in Krisen zu geraten, die nicht unsere sind”. Europa brauche mehr “strategische Autonomie”.

Viele Partner stießen sich an der Wortwahl. Macron hält aber am Begriff “Autonomie” fest. Frankreich sieht er als “einen der Motoren der europäischen strategischen Autonomie”, wie er im November 2022 in der “Revue stratégique”, der französischen Sicherheitsstrategie schreibt. Macron will sich für ein “Instrument der schnellen gemeinsamen europäischen Beschaffung” einsetzen, bestehende Instrumente auf EU-Ebene stärker nutzen und die europäische Rüstungsindustrie fördern.

Derzeit hat die staatsnahe französische Rüstungsindustrie mit Verteidigungsminister und Außenministerin mächtige Fürsprecher in der Politik. Bei der Stärkung der Cyber-Kapazitäten und der Geheimdienste baue Frankreich seine Kräfte auch offensiv aus. Das sei “ein großer Unterschied zu anderen europäischen Partnern”, sagt Jacob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

“Die strategische Autonomie steht der Nato nicht entgegen”, erläutert der französische Politikwissenschaftler Pierre Haroche, der an der Queen-Mary-Universität in London lehrt. “Sie würde die Nato sogar stärken, indem sie zeigt, dass die Nato stabil auf einem amerikanischen und einem europäischen Bein stehen kann. Auch wenn die Amerikaner woanders beschäftigt wären.”

Auf dem Weg zu mehr sicherheitspolitischer Autonomie plant Frankreich eine kräftige Aufstockung des Militärbudgets mit 413 Milliarden Euro Verteidigungshaushalt über sieben Jahre. 2025 will Paris das 2-Prozent-Ziel der Nato erreichen. Auf europäischer Ebene sollen die Pläne zur gemeinsamen Beschaffung von Artilleriemunition vorangebracht werden. Frankreich will dafür nur Produktion in den EU-Staaten und Norwegen zulassen. Und auch die europäischen Partner ziehen mit: Deutschland versucht mit dem 100 Milliarden Euro-Sondervermögen Investitionsrückstände aufzuholen, Polen will vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben.

Zum ersten Mal nahm Macron die Reizwörter “strategische Autonomie” 2017 bei seiner Sorbonne-Rede in den Mund, in der er ein “souveränes Europa” forderte, das über ein gemeinsames Militärbudget verfügt. In Brüssel tauchten die Begriffe im Zusammenhang mit der europäischen Rüstungsindustrie 2013 und in der Globalen Strategie der EU schon 2016 auf.

Für die Politikwissenschaftlerin Gesine Weber vom German Marshall Fund in Paris hat Macrons Methode Erfolg: “Wenn wir uns mal anschauen, wo wir waren, als er die Rede gehalten hat, und wo wir heute sind – mit vielen industriepolitischen Elementen, mit dem strategischen Kompass, einem Verteidigungsfonds, der europäischen Friedensfazilität, dann sehen wir eigentlich schon ganz viel europäische strategische Autonomie in der Praxis.“

Das dürfte auch damit zu tun haben, dass Macron die Wortwahl anpassen lassen hat. Bevor Frankreich im Januar 2022 die europäische Ratspräsidentschaft übernahm, habe die französische Diplomatie begonnen, statt von europäischer strategischer Autonomie von europäischer strategischer Souveränität zu sprechen, sagt Weber. “Das ist ein Narrativ, das mit ganz vielen Partnern besser funktioniert, weil ‘Autonomie’ oft mit einer Herauslösung aus dem transatlantischen Bündnis gleichgesetzt wird”.

In der gemeinsamen Erklärung der deutschen und französischen Parlamente zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags fordern die Präsidentinnen des Bundestags und der Assemblée nationale auch strategische Souveränität statt Autonomie. Bei den Interviews, die er auf dem Rückflug aus China gab, sprach Macron aber wieder von “strategischer Autonomie”.

Europa sollte 2027 mit weniger Unterstützung aus den USA auskommen können, sagt Haroche. Dann wird die chinesische Volksbefreiungsarmee 100 und Chinas Präsident Xi Jinping hätte gerne die Option, Taiwan zu überfallen, so Haroche. “Wenn die Spannungen zwischen den beiden Supermächten zunehmen (…) werden wir weder die Zeit noch die Mittel haben, unsere strategische Autonomie zu finanzieren, und wir werden zu Vasallen”, sagte Macron. Und die US-amerikanische Präsidentschaft könnte 2024 wieder in republikanische Hände fallen.

“Grundsätzlich meinen die meisten Europäer, dass die Nato im Pazifik aufgrund ihres Mandats erst mal nichts zu suchen hat”, sagt Weber. “Macron artikuliert das sehr stark und hat auch kein Problem damit, diesen Konflikt mit den Amerikanern zu suchen.”

Trotzdem sei für Frankreich klar, dass die Nato Garant der europäischen Sicherheit sei, betont Haroche. “Man sieht, dass Frankreich seit Kriegsbeginn in der Ukraine eher versucht hat, seinen Beitrag zur Nato zu erhöhen, zum Beispiel mit der Unterstützung der Enhanced Forward Presence in Rumänien, als sich zurückzunehmen.”

Bei gemeinsamer europäischer Finanzierung der Verteidigung könnten sich die europäischen Nato-Partner annähern. “Polen ist sehr dafür, gerade weil die europäische Sicherheit zu finanzieren, auch Polens Sicherheit ist”, sagt Haroche. Dass der Vorschlag zur gemeinsamen Munitionsbeschaffung für die Ukraine aus Estland kam, zeige, dass auch die Länder der Nato-Ostflanke die Notwendigkeit sähen, dass alle Partner ihren Beitrag leisten, sagt Haroche.

Was hatte der französische Präsident also im Sinn? “Macron ist ein Meister darin, dieses Konzept der strategischen Autonomie vorzustellen und bei Partnern zu testen. Ganz oft auf eine sehr disruptive Art”, sagt Weber.

Der Krieg in der Ukraine beeinflusst das Leben der Menschen in der arabischen Welt mehr als bislang bekannt. Das geht aus einer von der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Auftrag gegebenen Studie hervor. Sie untersucht in zwölf Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, wer aus Sicht der Bevölkerung für den Krieg verantwortlich gemacht wird – und wer am meisten davon profitiert. “Höhere Lebenshaltungskosten” war demnach die am meisten angegebene Antwort auf die Frage, wie der Krieg das eigene Leben beeinflusse.

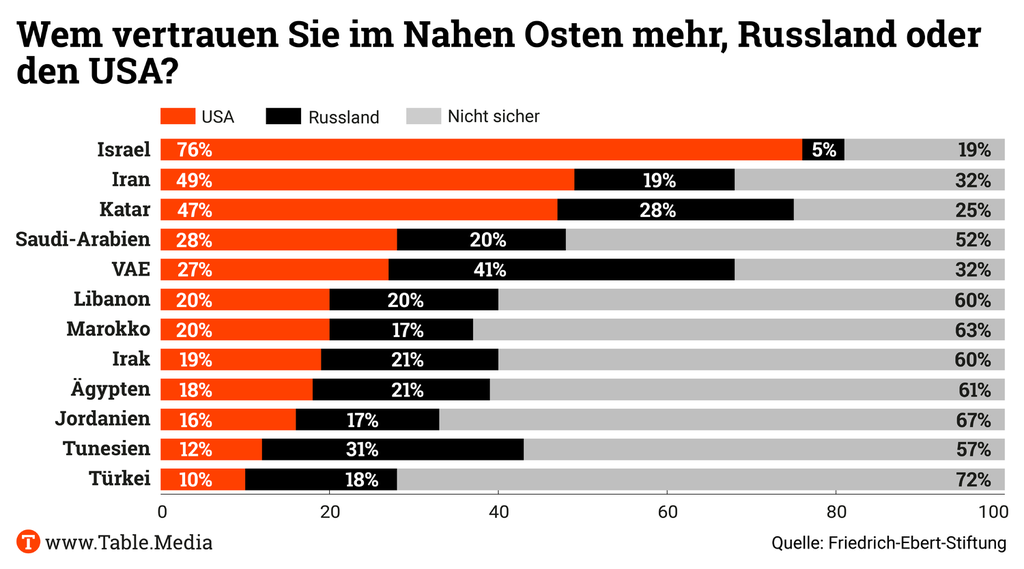

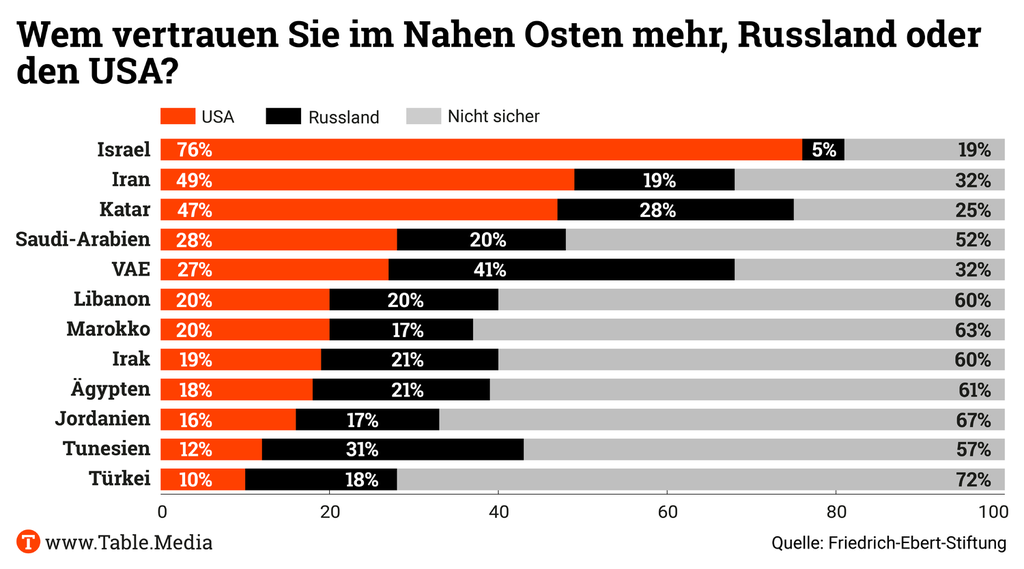

Russland wird von den meisten Befragten als Hauptverantwortlicher des Kriegs gesehen, die Vereinigten Staaten hingegen als wichtigster Profiteur. YouGov und ein weiteres Forschungsinstitut hatten im Januar mehr als 5.000 Menschen in neun arabischen Staaten (Marokko, Tunesien, Ägypten, Jordanien, Libanon, Irak, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien), Israel, Iran und der Türkei nach ihren Einstellungen zum Ukraine-Krieg befragt.

Die Studie stellt eine “Großmachtmüdigkeit” (Superpower fatigue) in den Ländern des Nahen Ostens, Nordafrikas, dem Iran und der Türkei fest. Weder Russland noch den USA wünschen demnach größere Bevölkerungsgruppen eine längere Präsenz in der Region, vielmehr wird der Wunsch nach einer multipolaren regionalen Ordnung laut.

Mehrheiten in fast allen der untersuchten Staaten kommen zu dem Schluss, dass ihre eigenen Staaten eine neutrale Rolle im Krieg Russlands gegen die Ukraine einnehmen. Nur in Israel sind fünfzig Prozent der Befragten der Auffassung, dass die Regierung die Ukraine unterstütze.

“Insgesamt lässt sich eine Angleichung zwischen den Bevölkerungen und den Regierungen” der untersuchten Länder “feststellen”, heißt es in der Studie. “Der ehrgeizige politische Balanceakt, den die meisten Länder vollziehen, indem sie sich weigern, eindeutig Partei zu ergreifen oder Sanktionen zu verhängen” korrespondiere mit dem, was die befragten Bürger gesagt hätten.

Für die Koautorin der Studie, die libanesische Soziologin Jasmin Lilian Diab, am überraschendsten war, wie viele Iranerinnen und Iraner den Vereinigten Staaten eine stabilisierende Rolle für die Region zumaßen. 41 Prozent der im Iran Befragten sind demnach der Meinung, dass ein militärischer Rückzug der USA den Mittleren Osten weniger sicher machen würde.

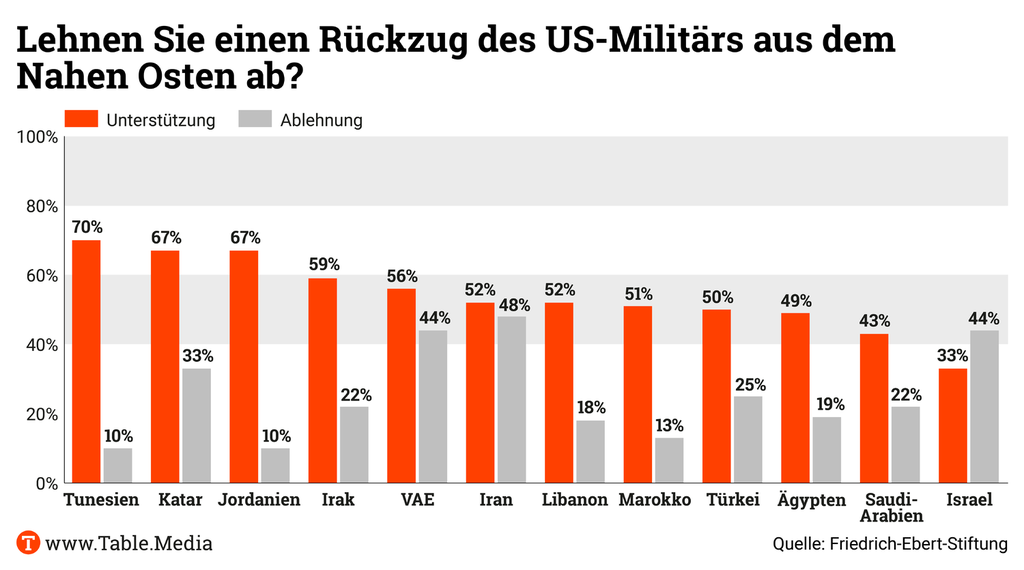

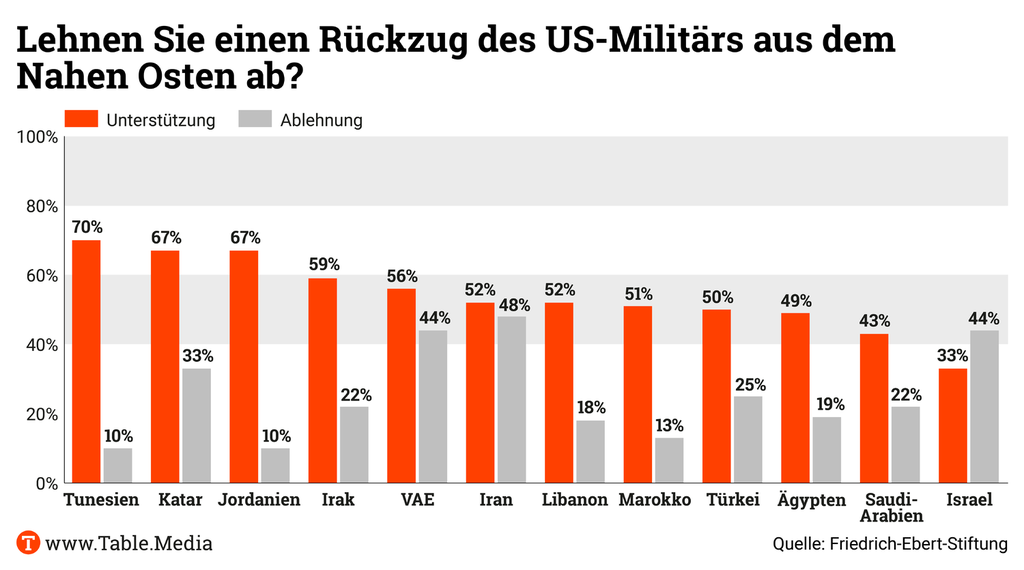

50 Prozent der Befragten in der Türkei unterstützten einen Abzug der Vereinigten Staaten; immerhin 37 Prozent der befragten Türkinnen und Türken zeigen sich optimistisch, dass das die Region sicherer machen würde.

Die Ablehnung russischen und US-amerikanischen Engagements geht allerdings nicht mit dem Wunsch nach einer größeren Rolle der Europäischen Union einher. Im Gegenteil zeigen sich viele der Befragten einem stärkeren EU-Engagement gegenüber skeptisch.

Das, so Diab, lasse sich möglicherweise auf die Zuordnung Europas ins westliche Lager zurückführen, was von vielen negativ wahrgenommen werde. So sehen in den meisten Ländern die Befragten den Krieg in der Ukraine als Bühne eines größeren geopolitischen Konflikts des Westens mit Russland.

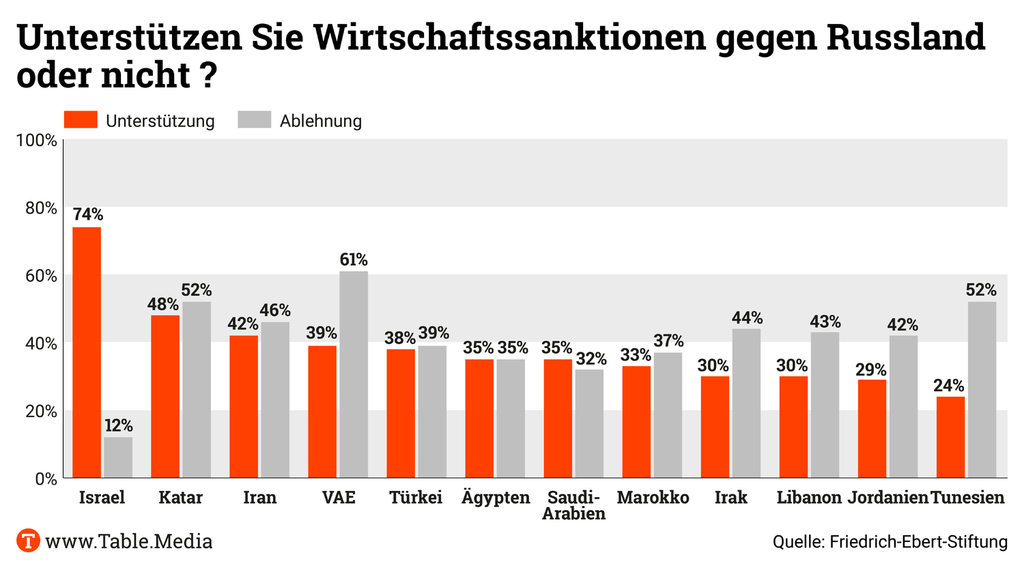

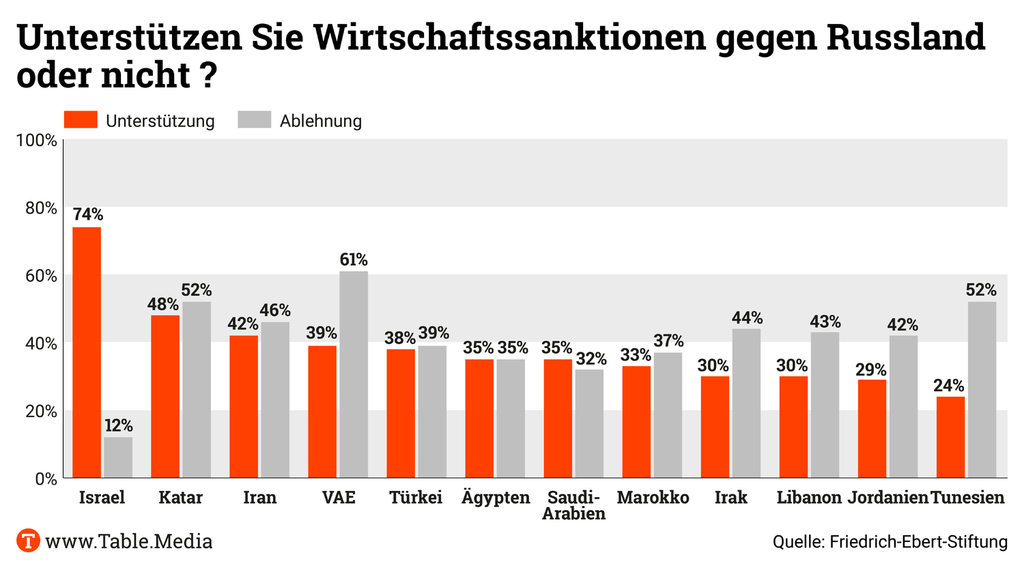

Wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland lehnen Befragte in sechs der zwölf untersuchten Staaten mehrheitlich ab – allein in Israel findet sich eine zustimmende Mehrheit von 74 Prozent. Im Iran, der Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten und Marokko deuten die Antworten auf eine geteilte Meinung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen hin. Besonders kritisch gegenüber Sanktionen zeigen sich die Befragten in Iran und der Türkei.

Auffällig ist, dass die Zukunftsaussichten in den reichen Golf-Staaten Katar, Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien deutlich positiver ausfallen als in den anderen arabischen Staaten. So sind von Iran über Irak, den Libanon, Jordanien, Ägypten, Tunesien bis Marokko überall mehr Menschen der Auffassung, dass sich die Lage in Nahost in den kommenden fünf Jahren weiter verschlechtern und nicht verbessern werde.

Die Bundeswehr und andere westliche Streitkräfte haben bis Dienstagfrüh mehr als 1000 Menschen aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum ausgeflogen. 101 von ihnen sind bereits in Deutschland angekommen.

Weil der Schutz deutscher Staatsbürger im Vordergrund stehe, “wird die Operation auch noch fortgesetzt, bis auf Weiteres in enger Abstimmung mit dem Sudan und unseren Partnern”, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag bei einer Pressekonferenz mit Außenministerin Annalena Baerbock. Mehr als tausend Bundeswehrsoldaten waren an der Evakuierung beteiligt, darunter auch mehrere Hundert Fallschirmjäger. Baerbock sagte wegen des Evakuierungseinsatzes ihre Teilnahme am EU-Außenministertreffen in Brüssel ab, Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Besuch in Washington.

Gestern am späten Abend teilte US-Außenminister Antony Blinken schriftlich mit, dass die Konfliktparteien einer 72-stündigen Waffenruhe zugestimmt hätten. Die Waffenruhe solle ab Mitternacht gelten. Die USA würden sich außerdem mit sudanesischen Partnern für eine “dauerhafte Beendigung der Kämpfe” einsetzen, heißt es in dem Statement. Schon vorher waren im Sudan Waffenruhen angekündigt, aber nicht eingehalten worden.

Am Sonntag hatte die Bundeswehr begonnen, mit Transportflugzeugen vom Typ Airbus A400M deutsche sowie Angehörige mehrerer EU-Staaten vom Militärflughafen Wadi Seidna nördlich von Khartum nach Jordanien auszufliegen. Der deutsche Botschafter im Sudan, Tobias Eichner, koordinierte vor Ort in Khartum den Einsatz.

Im Sudan sind bei Kämpfen zwischen Einheiten von Übergangsstaats- und Armeechef Abdel Fattah Burhan und paramilitärischen Kämpfern der Rapid Support Forces (RSF) in den vergangenen zehn Tagen mehr als 400 Zivilisten getötet worden. Trotz internationalen Drucks zeigten weder Burhan noch der RSF-Anführer Mohammed Hamdan Daglo alias Hametti Zeichen eines Einlenkens. Damit sind die Chancen auf Wiederbelebung des vom deutschen UN-Sondergesandten für den Sudan, Volker Perthes, unterstützten politischen Prozesses bis auf Weiteres sehr gering.

Der Einflug der A400-Transportmaschinen nach Khartum, wo die sudanesische Armee wie in anderen Landesteilen mit den RSF um die Vorherrschaft kämpft, wurde am Wochenende durch eine Feuerpause möglich. Diese lief am Montagabend aus, was eine weitere Evakuierung aus der Luft in den kommenden Tagen unwahrscheinlich macht. Die 850 Kilometer lange Strecke von Khartum bis zur Hafenstadt Port Said nimmt mehr als zwölf Stunden Fahrt in Anspruch und wird wegen anhaltender Gefechte bislang von Deutschland nicht zur Landevakuierung genutzt. mrb

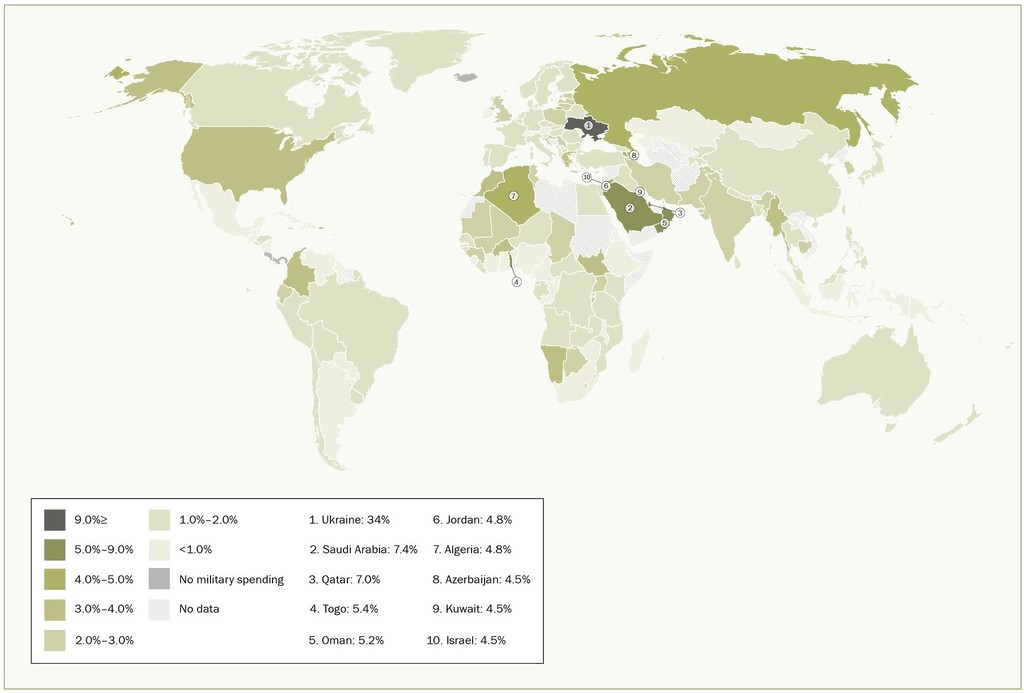

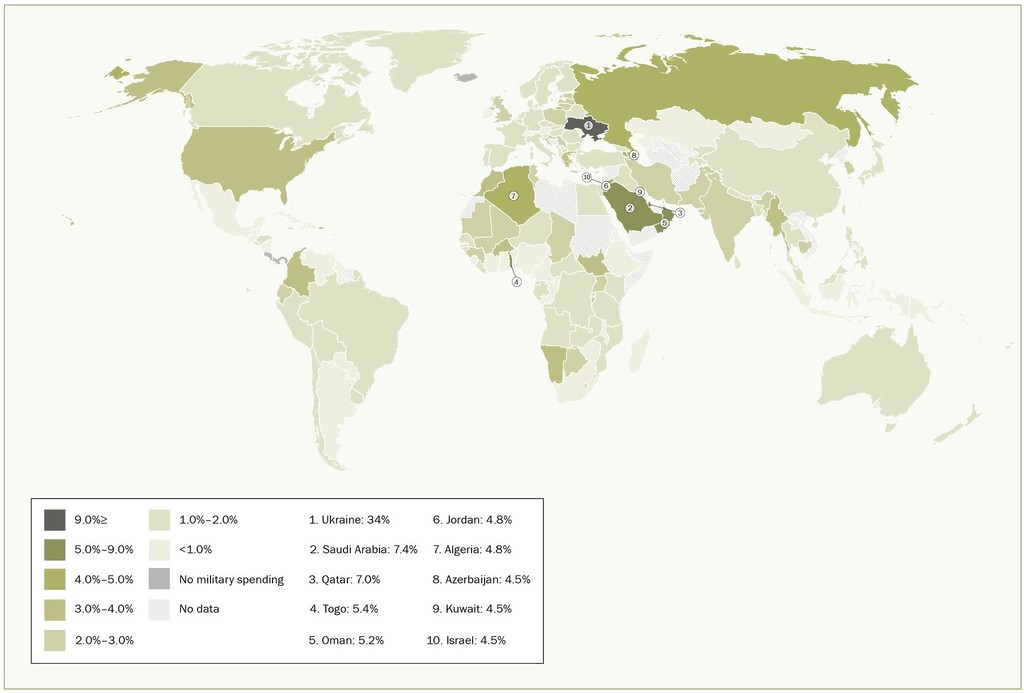

Die weltweiten Rüstungsausgaben erreichen einen neuen Rekordwert und werden zumindest in einigen Regionen auch in den kommenden Jahren steigen. Das geht aus dem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Die europäischen Staaten gaben 2022 sogar so viel Geld für Rüstungsvorhaben aus wie seit 1989 nicht mehr.

Laut Sipri soll Russland die Ausgaben um 9,2 Prozent erhöht haben, doch das dürfte zu niedrig sein, wie frühere Berichte zeigen. So berichtete BBC Russia bereits 2018 von geheimen Budgetplänen. Im vergangenen Jahr dann, nach dem Überfall auf die Ukraine, waren rund ein Viertel der für 2023 geplanten staatlichen Ausgaben als geheim eingestuft worden – 112 Milliarden US-Dollar, berichtete Bloomberg. Sowohl im Fall Russlands als auch Chinas gibt Sipri nur Schätzungen ab.

Auch Chinas Ausgaben dürften deutlich höher sein und sind neben dem russischen Krieg ein weiterer starker Treiber der weltweiten Entwicklung. “Chinas Militärausgaben sind extrem intransparent”, sagt der China-Experte bei Sipri, Xiao Liang, im Gespräch mit Table.Media. Man wisse, dass Chinas offizielle Zahlen nicht alle Bereiche erfassen, wie zum Beispiel paramilitärische Polizeikräfte, Pensionen oder den großen Komplex Forschung und Entwicklung neuer Waffensysteme. Diesen Einschränkungen zum Trotz zeigt die aktuelle Sipri-Studie: Chinas Militärausgaben sind 28 Jahre in Folge gestiegen; allein seit 2013 um 63 Prozent. Mehr zu Chinas Militärausgaben lesen Sie hier.

Die Forscherinnen und Forscher von Sipri rechnen mit neuen Rekordausgaben fürs Militär in den kommenden Jahren besonders in Europa. Sie verweisen darauf, dass diverse europäische Staaten eine Erhöhung der Militärausgaben für die kommenden Jahre angekündigt hätten. vf/rad

Aserbaidschanische Truppen haben die letzte freie Zugangsstraße, die von Armenien in die Region Bergkarabach führt, unter ihre Kontrolle gebracht. Soldaten errichteten am Sonntag einen Grenzkontrollposten am Beginn des Latschin-Korridors.

Die Regierung des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev begründete den Schritt damit, dass Armenien mehrfach illegal Waffen in die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach gebracht haben solle. Die armenische Regierung dementierte diese Vorwürfe.

Moskau forderte beide Seiten am Montag auf, sich an das Abkommen von 2020 zu halten, das unter anderem den freien Warenverkehr nach Bergkarabach regelt. Das russische Außenministerium teilte mit, dass es keine einseitigen Schritte akzeptieren werde, die gegen das Abkommen verstießen, “einschließlich der nicht genehmigten Änderung der Funktionsweise des Latschin-Korridors.” Auch die USA zeigten sich “tief besorgt” über die Entwicklung.

Die Regierung in Yerewan wirft Baku einen “groben Verstoß” gegen das 2020 von Moskau vermittelte Waffenstillstandsabkommen vor. Darin heißt es, dass Aserbaidschan den sicheren und ungehinderten Verkehr von Menschen, Waren und Fahrzeugen durch den Latschin-Korridor in beide Richtungen gewährleisten muss.

Genau das soll nun nicht mehr möglich sein. Der aserbaidschanische Präsident Aliyev hat in der Vergangenheit wiederholt angekündigt, dass eine Wiedereinreise für Bewohner, die ihre Heimat Bergkarabach kurzzeitig verließen, nur dann möglich sei, wenn diese die aserbaidschanische Staatsbürgerschaft annähmen. Durch den am Wochenende eingerichteten Kontrollpunkt könnte die Rückkehr von Bewohnern in die völkerrechtlich auf aserbaidschanischem Boden gelegene Region Bergkarabach nun künftig verhindert werden.

Seit März ist es wiederholt zu Gefechten zwischen Soldaten Armeniens und Aserbaidschans gekommen. Am Sonntag wurde dabei ein armenischer Soldat nahe der aserbaidschanischen Grenze getötet. klm

Mit großer Verspätung nimmt das “Instrument zur Stärkung der Europäischen Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame Beschaffung” (EDIRPA) heute eine wichtige Hürde. Die EU-Abgeordneten werden am Nachmittag in einer gemeinsamen Sitzung des Außen- und des Industrieausschusses über die Verordnung abstimmen.

Im EU-Haushalt sind für die laufenden zwei Jahre 500 Millionen Euro reserviert. Die EU darf aus ihrem Budget allerdings nicht direkt Kriegsmaterial kaufen. Die Mitgliedstaaten sollen die Mittel abrufen können, um die Kosten der Koordination von gemeinsamen Beschaffungsvorhaben abzudecken.

Berichterstatter Michael Gahler (CDU) sieht Edirpa als “Probelauf” für die Mitgliedstaaten, damit diese die Vorteile der gemeinsamen Beschaffung erkennen. Die EU hat sich eigentlich schon 2007 das Ziel gesetzt, 35 Prozent der Verteidigungsinvestitionen gemeinsam zu tätigen. Der Anteil der gemeinsamen Beschaffungen liegt derzeit bei der Hälfte.

Die Kommission hatte das neue Instrument im Juli vergangenen Jahres vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine für den schnellen Einsatz präsentiert. Noch in diesem Jahr will sie ein ambitionierteres Nachfolgeprogramm präsentieren, das “European Defence Investment Programme” (EDIP). Die ganze Analyse zum neuen Instrument zur Stärkung der Europäischen Verteidigungsindustrie lesen Sie hier. sti

Ende vergangener Woche hat sich der 16. Beirat für Innere Führung konstituiert. Zum ersten Mal wurde eine Doppelspitze für den Posten des Sprechers gewählt. Sie besteht aus Astrid Irrgang, Leiterin des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze, und dem SPD-Politiker Reinhold Robbe, von 2005 bis 2010 Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages.

Das unabhängige Gremium besteht seit 1958 und versammelt Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden und der Bundeswehr. Der Beirat organisiert sich in Arbeitsgruppen, die Empfehlungen zu aktuellen Fragen der Bundeswehr erstellen.

Zu den zwanzig stimmberechtigten Mitgliedern gehören: Klaus Beck (Ex-Bundesvorstandssekretär DGB), Nana Brink (freie Autorin, unter anderem für den Security.Table), Rolf Clement (freier Autor), Anja Dahlmann (Leiterin des Berliner Büros des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik), Mark Dainow (Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland), Nicole Deitelhoff (Politikwissenschaftlerin), Fritz Felgentreu (Verteidigungspolitiker, Ex-SPD-MdB), Katrin Jahnel (Ehefrau eines Offiziers), Wolfgang Knöbl (Soziologe), Gerd Landsberg (Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes), Tanja Menz (Mutter eines gefallenen Soldaten), Winfried Nachtwei (Verteidigungspolitiker, Ex Grünen-MdB), Klaus Naumann (Historiker), Marcus Pindur (Journalist, DLF), Rainer Schubmann (Mediziner), Hans-Christian Witthauer (Vizepräsident ZITiS – Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich), André Wüstner (Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes), Oliver Zander (Hauptgeschäftsführer Gesamtmetall).

Die Beiratsmitglieder werden vom Verteidigungsminister ernannt. Im Vorfeld der Neukonstituierung wurde innerhalb des Verteidigungsministeriums Kritik an der Zusammensetzung des Gremiums laut. Unter den zwanzig stimmberechtigten Mitgliedern sind sechs Frauen. tw

Balkan Insights – Russia-linked companies still winning billions in EU procurement deals: Trotz Sanktionen sind seit Beginn der russischen Invasion öffentliche Aufträge der EU im Wert von 2,5 Milliarden Euro an Unternehmen geflossen, die mit Russland in Verbindung stehen. Das wird sich wohl auch mit dem 11. Sanktionspaket nicht ändern, hat der tschechische Think Tank Datlab recherchiert.

Podcast: The Economist – Next Year in Moscow: Im letzten der acht Teile des Hörfeatures erklärt Arkady Ostrovsky, wieso die Rückkehr des Oppositionellen Alexei Nawalny nach Russland und seine Inhaftierung eine Art Wiedergeburt der russischen Nation darstellt. 44 Minuten.

BBC – Nuclear weapons: Why South Koreans want the bomb: In Südkorea schwindet das Vertrauen in den militärischen Schutz der USA. Deshalb diskutieren Fachleuten und die Gesellschaft über eigene Atomwaffen: “Better to have nukes just in case”, sagt eine Frau in diesem Bericht der BBC. Sollte Seoul konkrete Pläne entwickeln, würde dies das Ende der Nichtverbreitung von Atomwaffen bedeuten.

Podcast: Macron and Europe: the French vision for strategic autonomy: Die französischen Politikwissenschaftlerinnen Marie Dumoulin und Célia Belin vom European Council on Foreign Relations diskutieren Emmanuel Macrons Aussagen nach seiner China-Reise über strategische Autonomie und erklären, warum Macron so polarisiert. 35 Minuten.

Die Zeit – Grenzenlos getrennt (Paywall): Die Bedeutung Polens in Europa ist seit Kriegsbeginn in der Ukraine gestiegen. Doch Polens Führung könne sich nicht entscheiden, “ob sie dieses Europa nun anführen oder bekämpfen soll”, schreibt Jörg Lau. Analyse eines Landes, das seine Richtung sucht.

Die deutsche Sicherheitsstrategie? Kleines Karo, Die Ampelregierung verabschiedet sich von einem großen sicherheitspolitischen Projekt: einem Nationalen Sicherheitsrat. Was ist wichtiger – die Kompetenzen einzelner Ministerien oder die Sicherheit der Menschen? Ein Kommentar. Mehr

Bis zur Zwei-Prozent-Schmerzgrenze und darüber hinaus, Deutschland muss als europäische Führungsmacht wohl noch mehr Geld in seine Verteidigung stecken als ohnehin zuletzt vorgesehen. Und die Ampel wird deshalb manch anderes Versprechen nicht halten können. Mehr

Siebenmal hintereinander ist Michael Roth als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag eingezogen – das erste Mal beim Wahlsieg von Rot-Grün 1998 mit erst 28 Jahren. Den Stolz des Parlamentariers merkt man ihm an, wenn er aus dem großen Fenster seines Büros im Paul-Löbe-Haus schaut. Direkten Blick auf den Südeingang des Reichstags hat er von hier, an diesem kalten, klaren Frühlingsmorgen ziehen der britische König Charles III. und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Hohe Haus ein.

Als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags hat der SPD-Politiker nicht nur Anspruch auf ein großes, repräsentatives Abgeordnetenbüro, sondern Roth nutzt diese Position auch, um den Einfluss des Parlaments gegenüber der Bundesregierung auszuweiten.

So wirbt er seit dem Scheitern des Nationalen Sicherheitsrats für einen Sachverständigenrat, der “den Bundestag als zentrales Forum für außen- und sicherheitspolitische Debatten weiter stärken” würde, “um künftig weitsichtigere Entscheidungen treffen zu können”, wie er sagt.

Weitsichtigere Entscheidungen nicht zuletzt in Blick auf Osteuropa, wo seine Partei vor den Trümmern einer russlandfreundlichen Politik steht, die die EU- und Nato-Partner unter anderem im Baltikum und Polen seit Jahrzehnten vor den Kopf stößt. Roth hat hier offensiv wie kaum ein anderer in seiner Partei einen Kurswechsel vollzogen.

Bereits im April 2022 besuchte er gemeinsam mit den Vorsitzenden von Verteidigungs- und Europa-Ausschuss, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (Grüne), die Ukraine, um Regierung und Bevölkerung seine Solidarität auszudrücken. Anders als dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, der erst ein Jahr nach Kriegsbeginn nach Kiew reiste, kommt ihm ein Satz leicht von den Lippen: “Unser Ziel bleibt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt.”

Dass nur wenige Wochen nach seinem Ausscheiden aus dem Auswärtigen Amt im Dezember 2021 Grundfesten sozialdemokratischer Außenpolitik einstürzen würden, hätte der Diplompolitologe sich selbst nicht träumen lassen. Acht Jahre war er unter Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel und Heiko Maas Staatsminister im Rang eines parlamentarischen Staatssekretärs am Werderschen Markt, ab 2014 auch Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit, ehe die Grüne Annalena Baerbock die Spitzenposten im Außenministerium neu besetzte.

Der Krieg in der Ukraine und die Beinfreiheit, die ihm der Ausschussvorsitz lässt, haben Roth seitdem eine mediale Präsenz beschert, die er in dieser Schlagzahl so vorher nicht kannte. Nicht ohne Folgen: 2022 zog er sich wegen psychischer Erschöpfung einige Zeit aus der Politik zurück; auch eine Pause in den sozialen Medien legte der Mann mit mehr als 60.000 Twitter-Followern ein.

Dabei ist der 1970 im hessischen Heringen geborene Roth medialen und politischen Druck gewohnt. Noch als Schüler trat er 1987 in die SPD ein, von 1993 bis 1995 war er stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos. 2017 wurde er erstmals in den SPD-Parteivorstand gewählt, seit 2021 gehört der gläubige Protestant auch dem Präsidium der Sozialdemokraten an.

Bereits 2012 hatte Roth seinen langjährigen Lebenspartner in der Stiftskirche in Rotenburg an der Fulda geheiratet. Männlichen Kritikern Baerbocks rät er, “sich diesem Begriff Feminismus und auch feministischer Außenpolitik entspannt und locker” zu nähern: “Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern tut allen gut.” Markus Bickel

wenn man der Ansicht folgt, dass die besten Entscheidungen schnell getroffen werden, hatte Boris Pistorius – zynisch formuliert – in seinen ersten Tagen als Verteidigungsminister die richtigen Voraussetzungen, um sein behäbiges Ministerium umzubauen. Gestern musste er die Evakuierung von Deutschen aus dem Sudan managen, kommendes Wochenende hat der Niedersachse 100-Tägiges. Nach drei Monaten mit Krisentreffen und abgesagten Antrittsbesuchen zeichnet sich seine Linie ab. Thomas Wiegold zieht Bilanz.

Schon länger spricht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von “strategischer Autonomie”. Zuletzt brachte er nach seinem China-Besuch einige Nato-Partner gegen sich auf, weil er nicht wolle, dass Europäer “Vasallen” der USA würden. Der französische Politikwissenschaftler Pierre Haroche sagt in meiner Analyse, dass Macrons Vision die Nato sogar stärken würde.

In den Ländern des Nahen Ostens, Nordafrikas, dem Iran und der Türkei stellt die Friedrich-Ebert-Stiftung derweil eine Großmachtmüdigkeit fest. Die Menschen wünschen sich eine multipolare Ordnung in der Region und weniger Präsenz von Russland und den USA. Markus Bickel hat die Daten, wen die Menschen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich machen.

Und im Portrait heute: Michael Roth, der als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses nicht nur über ein schönes Büro verfügt, sondern auch den Einfluss des Parlaments auf die Bundesregierung ausweitet.

Wenn Ihnen der Security.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie sich für das Security-Briefing und weitere Themen anmelden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ausgerechnet den Antrittsbesuch beim wichtigsten Verbündeten USA musste Pistorius am vergangenen Wochenende absagen. Der Minister war in Berlin gefragt, in seinem Haus wie im Außenministerium, wo ein Krisenstab aus beiden Ressorts über die Situation im Sudan und die Planungen für eine militärische Evakuierungsoperation beriet. Der Spagat zwischen der Grundsatzarbeit als neuer Minister, an den sich hohe Erwartungen richten, und dem aktuellen Krisenmanagement ist allerdings seit Pistorius’ Amtsantritt am 19. Januar so etwas wie die einzige Konstante geworden.

Da war das erste Treffen der so genannten Ramstein-Kontaktgruppe direkt nach Amtsantritt, bei dem der neue Ressortchef ein wenig alleingelassen die deutsche Nicht-Entscheidung über Panzerlieferungen für die Ukraine verkünden musste (was wenige Tage später revidiert wurde). Reisen in die Krisengebiete wie Ukraine und den Sahel kamen hinzu. Und die Verkündung der erfolgreich abgeschlossenen Sudan-Evakuierung am gestrigen Montag dürfte nicht das Ende des Krisenmanagements markiert haben.

Dabei wird von diesem Verteidigungsminister vor allem Grundsätzliches verlangt. Pistorius selbst gebrauchte die Formel, “dass das Verteidigungsministerium das Zeitenwendeministerium ist. Von uns hängt besonders viel ab”, hatte er den Mitarbeitenden des Ressorts in Versammlungen und Briefen eingehämmert. Die zahlreichen Baustellen in Ministerium und Streitkräften sind da genau so wichtig wie die vielen gleichzeitigen internationalen Krisen.

Mit einer Neuordnung des Ressorts hat der Minister an der Spitze begonnen. Die Berufung eines neuen Generalinspekteurs kam nicht unerwartet. Ebenso wenig die Verabschiedung von Staatssekretärin Margaretha Sudhof, die mit seiner Vorgängerin Christine Lambrecht ins Amt gekommen war. Die Absetzung der Präsidentin des Bundeswehr-Beschaffungsamtes und der Abteilungsleiterin für Infrastruktur im Ministerium war dagegen schon eher eine Überraschung – und wirft die Frage auf, ob Pistorius auch in den Ministeriumsabteilungen Köpfe und vor allem Strukturen zur Disposition stellt.

Danach sieht es (noch) nicht aus. Allerdings, so kündigte der Minister in einem internen Rundbrief am vergangenen Donnerstag an, werde demnächst auch die Arbeit dieser Abteilungen genau betrachtet werden. Dann werde es “nach der Sommerpause klare Entscheidungen” geben.

Vorerst beschränkte Pistorius die Neuordnung in der Ministeriumsstruktur auf die Einrichtung eines “Planungs- und Führungsstabs”. Das wirkt ein wenig wie die Revision der Auflösung des traditionellen Planungsstabs, der in den 1960er Jahren von Helmut Schmidt eingerichtet und von Thomas de Maizière vor zehn Jahren aufgelöst worden war. Allerdings, so machte der Minister in seinem Rundbrief deutlich, soll der neue 40-köpfige Stab vor allem die Schlagkraft der Ressortspitze verbessern, “so dass Vorgänge aus einem Guss sind, koordinierter gehandelt wird und die Aufträge in die Linie hinein aufeinander abgestimmt sind”.

Hier zeigt der sonst ruhig wirkende Niedersachse Ungeduld. Die Unmenge von Vorlagen und so genannten Mitzeichnungen, daraus macht er kein Hehl, lähmt in langsamen, ausgefeilten Prozessen die Arbeitsfähigkeit des Ministeriums. “Entscheidungen dürfen nicht vermieden oder verzögert werden aus Angst davor, sich falsch zu entscheiden”, ließ Pistorius die Mitarbeitenden wissen. “Dazu gehört, dass ich akzeptiere, dass auch einmal Fehler gemacht werden.“

Es gibt aber einen Fehler, den sich der Minister selbst nicht leisten kann. Wenn er, wie er am ersten Arbeitstag ankündigte, “Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit” der Bundeswehr verbessern will, muss er in einer anstehenden Auseinandersetzung punkten: den Haushaltsverhandlungen mit Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Das Weiße Haus gab sich, nachdem der US-amerikanische Präsident Joe Biden vergangene Woche mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefoniert hatte, in einem kurzen Statement versöhnlich. Die Präsidenten hätten “die Wichtigkeit des Erhalts von Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan” bekräftigt. Wenige Tage vorher hatte Macron die USA und andere Nato-Partner gegen sich aufgebracht, weil er größere Unabhängigkeit von den USA forderte und sagte, “das große Risiko” dem Europa gegenüberstehe, sei “in Krisen zu geraten, die nicht unsere sind”. Europa brauche mehr “strategische Autonomie”.

Viele Partner stießen sich an der Wortwahl. Macron hält aber am Begriff “Autonomie” fest. Frankreich sieht er als “einen der Motoren der europäischen strategischen Autonomie”, wie er im November 2022 in der “Revue stratégique”, der französischen Sicherheitsstrategie schreibt. Macron will sich für ein “Instrument der schnellen gemeinsamen europäischen Beschaffung” einsetzen, bestehende Instrumente auf EU-Ebene stärker nutzen und die europäische Rüstungsindustrie fördern.

Derzeit hat die staatsnahe französische Rüstungsindustrie mit Verteidigungsminister und Außenministerin mächtige Fürsprecher in der Politik. Bei der Stärkung der Cyber-Kapazitäten und der Geheimdienste baue Frankreich seine Kräfte auch offensiv aus. Das sei “ein großer Unterschied zu anderen europäischen Partnern”, sagt Jacob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

“Die strategische Autonomie steht der Nato nicht entgegen”, erläutert der französische Politikwissenschaftler Pierre Haroche, der an der Queen-Mary-Universität in London lehrt. “Sie würde die Nato sogar stärken, indem sie zeigt, dass die Nato stabil auf einem amerikanischen und einem europäischen Bein stehen kann. Auch wenn die Amerikaner woanders beschäftigt wären.”

Auf dem Weg zu mehr sicherheitspolitischer Autonomie plant Frankreich eine kräftige Aufstockung des Militärbudgets mit 413 Milliarden Euro Verteidigungshaushalt über sieben Jahre. 2025 will Paris das 2-Prozent-Ziel der Nato erreichen. Auf europäischer Ebene sollen die Pläne zur gemeinsamen Beschaffung von Artilleriemunition vorangebracht werden. Frankreich will dafür nur Produktion in den EU-Staaten und Norwegen zulassen. Und auch die europäischen Partner ziehen mit: Deutschland versucht mit dem 100 Milliarden Euro-Sondervermögen Investitionsrückstände aufzuholen, Polen will vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben.

Zum ersten Mal nahm Macron die Reizwörter “strategische Autonomie” 2017 bei seiner Sorbonne-Rede in den Mund, in der er ein “souveränes Europa” forderte, das über ein gemeinsames Militärbudget verfügt. In Brüssel tauchten die Begriffe im Zusammenhang mit der europäischen Rüstungsindustrie 2013 und in der Globalen Strategie der EU schon 2016 auf.

Für die Politikwissenschaftlerin Gesine Weber vom German Marshall Fund in Paris hat Macrons Methode Erfolg: “Wenn wir uns mal anschauen, wo wir waren, als er die Rede gehalten hat, und wo wir heute sind – mit vielen industriepolitischen Elementen, mit dem strategischen Kompass, einem Verteidigungsfonds, der europäischen Friedensfazilität, dann sehen wir eigentlich schon ganz viel europäische strategische Autonomie in der Praxis.“

Das dürfte auch damit zu tun haben, dass Macron die Wortwahl anpassen lassen hat. Bevor Frankreich im Januar 2022 die europäische Ratspräsidentschaft übernahm, habe die französische Diplomatie begonnen, statt von europäischer strategischer Autonomie von europäischer strategischer Souveränität zu sprechen, sagt Weber. “Das ist ein Narrativ, das mit ganz vielen Partnern besser funktioniert, weil ‘Autonomie’ oft mit einer Herauslösung aus dem transatlantischen Bündnis gleichgesetzt wird”.

In der gemeinsamen Erklärung der deutschen und französischen Parlamente zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags fordern die Präsidentinnen des Bundestags und der Assemblée nationale auch strategische Souveränität statt Autonomie. Bei den Interviews, die er auf dem Rückflug aus China gab, sprach Macron aber wieder von “strategischer Autonomie”.

Europa sollte 2027 mit weniger Unterstützung aus den USA auskommen können, sagt Haroche. Dann wird die chinesische Volksbefreiungsarmee 100 und Chinas Präsident Xi Jinping hätte gerne die Option, Taiwan zu überfallen, so Haroche. “Wenn die Spannungen zwischen den beiden Supermächten zunehmen (…) werden wir weder die Zeit noch die Mittel haben, unsere strategische Autonomie zu finanzieren, und wir werden zu Vasallen”, sagte Macron. Und die US-amerikanische Präsidentschaft könnte 2024 wieder in republikanische Hände fallen.

“Grundsätzlich meinen die meisten Europäer, dass die Nato im Pazifik aufgrund ihres Mandats erst mal nichts zu suchen hat”, sagt Weber. “Macron artikuliert das sehr stark und hat auch kein Problem damit, diesen Konflikt mit den Amerikanern zu suchen.”

Trotzdem sei für Frankreich klar, dass die Nato Garant der europäischen Sicherheit sei, betont Haroche. “Man sieht, dass Frankreich seit Kriegsbeginn in der Ukraine eher versucht hat, seinen Beitrag zur Nato zu erhöhen, zum Beispiel mit der Unterstützung der Enhanced Forward Presence in Rumänien, als sich zurückzunehmen.”

Bei gemeinsamer europäischer Finanzierung der Verteidigung könnten sich die europäischen Nato-Partner annähern. “Polen ist sehr dafür, gerade weil die europäische Sicherheit zu finanzieren, auch Polens Sicherheit ist”, sagt Haroche. Dass der Vorschlag zur gemeinsamen Munitionsbeschaffung für die Ukraine aus Estland kam, zeige, dass auch die Länder der Nato-Ostflanke die Notwendigkeit sähen, dass alle Partner ihren Beitrag leisten, sagt Haroche.

Was hatte der französische Präsident also im Sinn? “Macron ist ein Meister darin, dieses Konzept der strategischen Autonomie vorzustellen und bei Partnern zu testen. Ganz oft auf eine sehr disruptive Art”, sagt Weber.

Der Krieg in der Ukraine beeinflusst das Leben der Menschen in der arabischen Welt mehr als bislang bekannt. Das geht aus einer von der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Auftrag gegebenen Studie hervor. Sie untersucht in zwölf Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, wer aus Sicht der Bevölkerung für den Krieg verantwortlich gemacht wird – und wer am meisten davon profitiert. “Höhere Lebenshaltungskosten” war demnach die am meisten angegebene Antwort auf die Frage, wie der Krieg das eigene Leben beeinflusse.

Russland wird von den meisten Befragten als Hauptverantwortlicher des Kriegs gesehen, die Vereinigten Staaten hingegen als wichtigster Profiteur. YouGov und ein weiteres Forschungsinstitut hatten im Januar mehr als 5.000 Menschen in neun arabischen Staaten (Marokko, Tunesien, Ägypten, Jordanien, Libanon, Irak, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien), Israel, Iran und der Türkei nach ihren Einstellungen zum Ukraine-Krieg befragt.

Die Studie stellt eine “Großmachtmüdigkeit” (Superpower fatigue) in den Ländern des Nahen Ostens, Nordafrikas, dem Iran und der Türkei fest. Weder Russland noch den USA wünschen demnach größere Bevölkerungsgruppen eine längere Präsenz in der Region, vielmehr wird der Wunsch nach einer multipolaren regionalen Ordnung laut.

Mehrheiten in fast allen der untersuchten Staaten kommen zu dem Schluss, dass ihre eigenen Staaten eine neutrale Rolle im Krieg Russlands gegen die Ukraine einnehmen. Nur in Israel sind fünfzig Prozent der Befragten der Auffassung, dass die Regierung die Ukraine unterstütze.

“Insgesamt lässt sich eine Angleichung zwischen den Bevölkerungen und den Regierungen” der untersuchten Länder “feststellen”, heißt es in der Studie. “Der ehrgeizige politische Balanceakt, den die meisten Länder vollziehen, indem sie sich weigern, eindeutig Partei zu ergreifen oder Sanktionen zu verhängen” korrespondiere mit dem, was die befragten Bürger gesagt hätten.

Für die Koautorin der Studie, die libanesische Soziologin Jasmin Lilian Diab, am überraschendsten war, wie viele Iranerinnen und Iraner den Vereinigten Staaten eine stabilisierende Rolle für die Region zumaßen. 41 Prozent der im Iran Befragten sind demnach der Meinung, dass ein militärischer Rückzug der USA den Mittleren Osten weniger sicher machen würde.

50 Prozent der Befragten in der Türkei unterstützten einen Abzug der Vereinigten Staaten; immerhin 37 Prozent der befragten Türkinnen und Türken zeigen sich optimistisch, dass das die Region sicherer machen würde.

Die Ablehnung russischen und US-amerikanischen Engagements geht allerdings nicht mit dem Wunsch nach einer größeren Rolle der Europäischen Union einher. Im Gegenteil zeigen sich viele der Befragten einem stärkeren EU-Engagement gegenüber skeptisch.

Das, so Diab, lasse sich möglicherweise auf die Zuordnung Europas ins westliche Lager zurückführen, was von vielen negativ wahrgenommen werde. So sehen in den meisten Ländern die Befragten den Krieg in der Ukraine als Bühne eines größeren geopolitischen Konflikts des Westens mit Russland.

Wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland lehnen Befragte in sechs der zwölf untersuchten Staaten mehrheitlich ab – allein in Israel findet sich eine zustimmende Mehrheit von 74 Prozent. Im Iran, der Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten und Marokko deuten die Antworten auf eine geteilte Meinung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen hin. Besonders kritisch gegenüber Sanktionen zeigen sich die Befragten in Iran und der Türkei.

Auffällig ist, dass die Zukunftsaussichten in den reichen Golf-Staaten Katar, Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien deutlich positiver ausfallen als in den anderen arabischen Staaten. So sind von Iran über Irak, den Libanon, Jordanien, Ägypten, Tunesien bis Marokko überall mehr Menschen der Auffassung, dass sich die Lage in Nahost in den kommenden fünf Jahren weiter verschlechtern und nicht verbessern werde.

Die Bundeswehr und andere westliche Streitkräfte haben bis Dienstagfrüh mehr als 1000 Menschen aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum ausgeflogen. 101 von ihnen sind bereits in Deutschland angekommen.

Weil der Schutz deutscher Staatsbürger im Vordergrund stehe, “wird die Operation auch noch fortgesetzt, bis auf Weiteres in enger Abstimmung mit dem Sudan und unseren Partnern”, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag bei einer Pressekonferenz mit Außenministerin Annalena Baerbock. Mehr als tausend Bundeswehrsoldaten waren an der Evakuierung beteiligt, darunter auch mehrere Hundert Fallschirmjäger. Baerbock sagte wegen des Evakuierungseinsatzes ihre Teilnahme am EU-Außenministertreffen in Brüssel ab, Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Besuch in Washington.

Gestern am späten Abend teilte US-Außenminister Antony Blinken schriftlich mit, dass die Konfliktparteien einer 72-stündigen Waffenruhe zugestimmt hätten. Die Waffenruhe solle ab Mitternacht gelten. Die USA würden sich außerdem mit sudanesischen Partnern für eine “dauerhafte Beendigung der Kämpfe” einsetzen, heißt es in dem Statement. Schon vorher waren im Sudan Waffenruhen angekündigt, aber nicht eingehalten worden.

Am Sonntag hatte die Bundeswehr begonnen, mit Transportflugzeugen vom Typ Airbus A400M deutsche sowie Angehörige mehrerer EU-Staaten vom Militärflughafen Wadi Seidna nördlich von Khartum nach Jordanien auszufliegen. Der deutsche Botschafter im Sudan, Tobias Eichner, koordinierte vor Ort in Khartum den Einsatz.

Im Sudan sind bei Kämpfen zwischen Einheiten von Übergangsstaats- und Armeechef Abdel Fattah Burhan und paramilitärischen Kämpfern der Rapid Support Forces (RSF) in den vergangenen zehn Tagen mehr als 400 Zivilisten getötet worden. Trotz internationalen Drucks zeigten weder Burhan noch der RSF-Anführer Mohammed Hamdan Daglo alias Hametti Zeichen eines Einlenkens. Damit sind die Chancen auf Wiederbelebung des vom deutschen UN-Sondergesandten für den Sudan, Volker Perthes, unterstützten politischen Prozesses bis auf Weiteres sehr gering.

Der Einflug der A400-Transportmaschinen nach Khartum, wo die sudanesische Armee wie in anderen Landesteilen mit den RSF um die Vorherrschaft kämpft, wurde am Wochenende durch eine Feuerpause möglich. Diese lief am Montagabend aus, was eine weitere Evakuierung aus der Luft in den kommenden Tagen unwahrscheinlich macht. Die 850 Kilometer lange Strecke von Khartum bis zur Hafenstadt Port Said nimmt mehr als zwölf Stunden Fahrt in Anspruch und wird wegen anhaltender Gefechte bislang von Deutschland nicht zur Landevakuierung genutzt. mrb

Die weltweiten Rüstungsausgaben erreichen einen neuen Rekordwert und werden zumindest in einigen Regionen auch in den kommenden Jahren steigen. Das geht aus dem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Die europäischen Staaten gaben 2022 sogar so viel Geld für Rüstungsvorhaben aus wie seit 1989 nicht mehr.

Laut Sipri soll Russland die Ausgaben um 9,2 Prozent erhöht haben, doch das dürfte zu niedrig sein, wie frühere Berichte zeigen. So berichtete BBC Russia bereits 2018 von geheimen Budgetplänen. Im vergangenen Jahr dann, nach dem Überfall auf die Ukraine, waren rund ein Viertel der für 2023 geplanten staatlichen Ausgaben als geheim eingestuft worden – 112 Milliarden US-Dollar, berichtete Bloomberg. Sowohl im Fall Russlands als auch Chinas gibt Sipri nur Schätzungen ab.

Auch Chinas Ausgaben dürften deutlich höher sein und sind neben dem russischen Krieg ein weiterer starker Treiber der weltweiten Entwicklung. “Chinas Militärausgaben sind extrem intransparent”, sagt der China-Experte bei Sipri, Xiao Liang, im Gespräch mit Table.Media. Man wisse, dass Chinas offizielle Zahlen nicht alle Bereiche erfassen, wie zum Beispiel paramilitärische Polizeikräfte, Pensionen oder den großen Komplex Forschung und Entwicklung neuer Waffensysteme. Diesen Einschränkungen zum Trotz zeigt die aktuelle Sipri-Studie: Chinas Militärausgaben sind 28 Jahre in Folge gestiegen; allein seit 2013 um 63 Prozent. Mehr zu Chinas Militärausgaben lesen Sie hier.

Die Forscherinnen und Forscher von Sipri rechnen mit neuen Rekordausgaben fürs Militär in den kommenden Jahren besonders in Europa. Sie verweisen darauf, dass diverse europäische Staaten eine Erhöhung der Militärausgaben für die kommenden Jahre angekündigt hätten. vf/rad

Aserbaidschanische Truppen haben die letzte freie Zugangsstraße, die von Armenien in die Region Bergkarabach führt, unter ihre Kontrolle gebracht. Soldaten errichteten am Sonntag einen Grenzkontrollposten am Beginn des Latschin-Korridors.

Die Regierung des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev begründete den Schritt damit, dass Armenien mehrfach illegal Waffen in die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach gebracht haben solle. Die armenische Regierung dementierte diese Vorwürfe.

Moskau forderte beide Seiten am Montag auf, sich an das Abkommen von 2020 zu halten, das unter anderem den freien Warenverkehr nach Bergkarabach regelt. Das russische Außenministerium teilte mit, dass es keine einseitigen Schritte akzeptieren werde, die gegen das Abkommen verstießen, “einschließlich der nicht genehmigten Änderung der Funktionsweise des Latschin-Korridors.” Auch die USA zeigten sich “tief besorgt” über die Entwicklung.

Die Regierung in Yerewan wirft Baku einen “groben Verstoß” gegen das 2020 von Moskau vermittelte Waffenstillstandsabkommen vor. Darin heißt es, dass Aserbaidschan den sicheren und ungehinderten Verkehr von Menschen, Waren und Fahrzeugen durch den Latschin-Korridor in beide Richtungen gewährleisten muss.

Genau das soll nun nicht mehr möglich sein. Der aserbaidschanische Präsident Aliyev hat in der Vergangenheit wiederholt angekündigt, dass eine Wiedereinreise für Bewohner, die ihre Heimat Bergkarabach kurzzeitig verließen, nur dann möglich sei, wenn diese die aserbaidschanische Staatsbürgerschaft annähmen. Durch den am Wochenende eingerichteten Kontrollpunkt könnte die Rückkehr von Bewohnern in die völkerrechtlich auf aserbaidschanischem Boden gelegene Region Bergkarabach nun künftig verhindert werden.

Seit März ist es wiederholt zu Gefechten zwischen Soldaten Armeniens und Aserbaidschans gekommen. Am Sonntag wurde dabei ein armenischer Soldat nahe der aserbaidschanischen Grenze getötet. klm

Mit großer Verspätung nimmt das “Instrument zur Stärkung der Europäischen Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame Beschaffung” (EDIRPA) heute eine wichtige Hürde. Die EU-Abgeordneten werden am Nachmittag in einer gemeinsamen Sitzung des Außen- und des Industrieausschusses über die Verordnung abstimmen.

Im EU-Haushalt sind für die laufenden zwei Jahre 500 Millionen Euro reserviert. Die EU darf aus ihrem Budget allerdings nicht direkt Kriegsmaterial kaufen. Die Mitgliedstaaten sollen die Mittel abrufen können, um die Kosten der Koordination von gemeinsamen Beschaffungsvorhaben abzudecken.

Berichterstatter Michael Gahler (CDU) sieht Edirpa als “Probelauf” für die Mitgliedstaaten, damit diese die Vorteile der gemeinsamen Beschaffung erkennen. Die EU hat sich eigentlich schon 2007 das Ziel gesetzt, 35 Prozent der Verteidigungsinvestitionen gemeinsam zu tätigen. Der Anteil der gemeinsamen Beschaffungen liegt derzeit bei der Hälfte.

Die Kommission hatte das neue Instrument im Juli vergangenen Jahres vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine für den schnellen Einsatz präsentiert. Noch in diesem Jahr will sie ein ambitionierteres Nachfolgeprogramm präsentieren, das “European Defence Investment Programme” (EDIP). Die ganze Analyse zum neuen Instrument zur Stärkung der Europäischen Verteidigungsindustrie lesen Sie hier. sti

Ende vergangener Woche hat sich der 16. Beirat für Innere Führung konstituiert. Zum ersten Mal wurde eine Doppelspitze für den Posten des Sprechers gewählt. Sie besteht aus Astrid Irrgang, Leiterin des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze, und dem SPD-Politiker Reinhold Robbe, von 2005 bis 2010 Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages.

Das unabhängige Gremium besteht seit 1958 und versammelt Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden und der Bundeswehr. Der Beirat organisiert sich in Arbeitsgruppen, die Empfehlungen zu aktuellen Fragen der Bundeswehr erstellen.

Zu den zwanzig stimmberechtigten Mitgliedern gehören: Klaus Beck (Ex-Bundesvorstandssekretär DGB), Nana Brink (freie Autorin, unter anderem für den Security.Table), Rolf Clement (freier Autor), Anja Dahlmann (Leiterin des Berliner Büros des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik), Mark Dainow (Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland), Nicole Deitelhoff (Politikwissenschaftlerin), Fritz Felgentreu (Verteidigungspolitiker, Ex-SPD-MdB), Katrin Jahnel (Ehefrau eines Offiziers), Wolfgang Knöbl (Soziologe), Gerd Landsberg (Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes), Tanja Menz (Mutter eines gefallenen Soldaten), Winfried Nachtwei (Verteidigungspolitiker, Ex Grünen-MdB), Klaus Naumann (Historiker), Marcus Pindur (Journalist, DLF), Rainer Schubmann (Mediziner), Hans-Christian Witthauer (Vizepräsident ZITiS – Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich), André Wüstner (Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes), Oliver Zander (Hauptgeschäftsführer Gesamtmetall).

Die Beiratsmitglieder werden vom Verteidigungsminister ernannt. Im Vorfeld der Neukonstituierung wurde innerhalb des Verteidigungsministeriums Kritik an der Zusammensetzung des Gremiums laut. Unter den zwanzig stimmberechtigten Mitgliedern sind sechs Frauen. tw

Balkan Insights – Russia-linked companies still winning billions in EU procurement deals: Trotz Sanktionen sind seit Beginn der russischen Invasion öffentliche Aufträge der EU im Wert von 2,5 Milliarden Euro an Unternehmen geflossen, die mit Russland in Verbindung stehen. Das wird sich wohl auch mit dem 11. Sanktionspaket nicht ändern, hat der tschechische Think Tank Datlab recherchiert.

Podcast: The Economist – Next Year in Moscow: Im letzten der acht Teile des Hörfeatures erklärt Arkady Ostrovsky, wieso die Rückkehr des Oppositionellen Alexei Nawalny nach Russland und seine Inhaftierung eine Art Wiedergeburt der russischen Nation darstellt. 44 Minuten.

BBC – Nuclear weapons: Why South Koreans want the bomb: In Südkorea schwindet das Vertrauen in den militärischen Schutz der USA. Deshalb diskutieren Fachleuten und die Gesellschaft über eigene Atomwaffen: “Better to have nukes just in case”, sagt eine Frau in diesem Bericht der BBC. Sollte Seoul konkrete Pläne entwickeln, würde dies das Ende der Nichtverbreitung von Atomwaffen bedeuten.

Podcast: Macron and Europe: the French vision for strategic autonomy: Die französischen Politikwissenschaftlerinnen Marie Dumoulin und Célia Belin vom European Council on Foreign Relations diskutieren Emmanuel Macrons Aussagen nach seiner China-Reise über strategische Autonomie und erklären, warum Macron so polarisiert. 35 Minuten.

Die Zeit – Grenzenlos getrennt (Paywall): Die Bedeutung Polens in Europa ist seit Kriegsbeginn in der Ukraine gestiegen. Doch Polens Führung könne sich nicht entscheiden, “ob sie dieses Europa nun anführen oder bekämpfen soll”, schreibt Jörg Lau. Analyse eines Landes, das seine Richtung sucht.

Die deutsche Sicherheitsstrategie? Kleines Karo, Die Ampelregierung verabschiedet sich von einem großen sicherheitspolitischen Projekt: einem Nationalen Sicherheitsrat. Was ist wichtiger – die Kompetenzen einzelner Ministerien oder die Sicherheit der Menschen? Ein Kommentar. Mehr

Bis zur Zwei-Prozent-Schmerzgrenze und darüber hinaus, Deutschland muss als europäische Führungsmacht wohl noch mehr Geld in seine Verteidigung stecken als ohnehin zuletzt vorgesehen. Und die Ampel wird deshalb manch anderes Versprechen nicht halten können. Mehr

Siebenmal hintereinander ist Michael Roth als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag eingezogen – das erste Mal beim Wahlsieg von Rot-Grün 1998 mit erst 28 Jahren. Den Stolz des Parlamentariers merkt man ihm an, wenn er aus dem großen Fenster seines Büros im Paul-Löbe-Haus schaut. Direkten Blick auf den Südeingang des Reichstags hat er von hier, an diesem kalten, klaren Frühlingsmorgen ziehen der britische König Charles III. und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Hohe Haus ein.

Als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags hat der SPD-Politiker nicht nur Anspruch auf ein großes, repräsentatives Abgeordnetenbüro, sondern Roth nutzt diese Position auch, um den Einfluss des Parlaments gegenüber der Bundesregierung auszuweiten.

So wirbt er seit dem Scheitern des Nationalen Sicherheitsrats für einen Sachverständigenrat, der “den Bundestag als zentrales Forum für außen- und sicherheitspolitische Debatten weiter stärken” würde, “um künftig weitsichtigere Entscheidungen treffen zu können”, wie er sagt.

Weitsichtigere Entscheidungen nicht zuletzt in Blick auf Osteuropa, wo seine Partei vor den Trümmern einer russlandfreundlichen Politik steht, die die EU- und Nato-Partner unter anderem im Baltikum und Polen seit Jahrzehnten vor den Kopf stößt. Roth hat hier offensiv wie kaum ein anderer in seiner Partei einen Kurswechsel vollzogen.

Bereits im April 2022 besuchte er gemeinsam mit den Vorsitzenden von Verteidigungs- und Europa-Ausschuss, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (Grüne), die Ukraine, um Regierung und Bevölkerung seine Solidarität auszudrücken. Anders als dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, der erst ein Jahr nach Kriegsbeginn nach Kiew reiste, kommt ihm ein Satz leicht von den Lippen: “Unser Ziel bleibt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt.”

Dass nur wenige Wochen nach seinem Ausscheiden aus dem Auswärtigen Amt im Dezember 2021 Grundfesten sozialdemokratischer Außenpolitik einstürzen würden, hätte der Diplompolitologe sich selbst nicht träumen lassen. Acht Jahre war er unter Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel und Heiko Maas Staatsminister im Rang eines parlamentarischen Staatssekretärs am Werderschen Markt, ab 2014 auch Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit, ehe die Grüne Annalena Baerbock die Spitzenposten im Außenministerium neu besetzte.

Der Krieg in der Ukraine und die Beinfreiheit, die ihm der Ausschussvorsitz lässt, haben Roth seitdem eine mediale Präsenz beschert, die er in dieser Schlagzahl so vorher nicht kannte. Nicht ohne Folgen: 2022 zog er sich wegen psychischer Erschöpfung einige Zeit aus der Politik zurück; auch eine Pause in den sozialen Medien legte der Mann mit mehr als 60.000 Twitter-Followern ein.

Dabei ist der 1970 im hessischen Heringen geborene Roth medialen und politischen Druck gewohnt. Noch als Schüler trat er 1987 in die SPD ein, von 1993 bis 1995 war er stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos. 2017 wurde er erstmals in den SPD-Parteivorstand gewählt, seit 2021 gehört der gläubige Protestant auch dem Präsidium der Sozialdemokraten an.

Bereits 2012 hatte Roth seinen langjährigen Lebenspartner in der Stiftskirche in Rotenburg an der Fulda geheiratet. Männlichen Kritikern Baerbocks rät er, “sich diesem Begriff Feminismus und auch feministischer Außenpolitik entspannt und locker” zu nähern: “Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern tut allen gut.” Markus Bickel