Fehlerkultur war gestern, jetzt soll eine Vertrauenskultur im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr einkehren. Damit will die neue Leiterin Annette Lehnigk-Emden die behäbige Behörde fit machen für die Zeitenwende. Ihre Mitarbeitenden sollen die Bundeswehr schneller mit allem versorgen, was sie braucht. Wie das gelingen soll, dazu haben meine Kollegen Markus Bickel und Thomas Wiegold Annette Lehnigk-Emden interviewt.

Geht es nach der schwedischen Regierung, steht einem Nato-Beitritt des Landes nichts mehr im Wege. Alle Forderungen der Türkei für ihre Zustimmung seien erfüllt worden. Nana Brink beschreibt, welche Stärken die Nordeuropäer in die Nato einbringen.

In seiner Analyse der Reformen in der polnischen Armee prüft Andrzej Rybak, was Wunsch und was Wirklichkeit ist. Die polnische Opposition sieht nämlich gewaltige Differenzen zwischen Ankündigungen und Umsetzungen.

Wir stellen Ihnen außerdem einen lauten Kritiker Deutschlands vor, den ehemaligen estnischen Präsidenten Toomas Hendrik Ilves. Lisa-Martina Klein hat mit ihm gesprochen und kann berichten, was ihn an Deutschland stört – und was er besonders liebt.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre

Frau Lehnigk-Emden, Sie sind nicht nur neu in Ihr Amt, sondern auch mit ganz neuen Vorgaben des Verteidigungsministeriums für Ihre Behörde gestartet. Wird mit den Erlassen von April alles anders in der Beschaffung?

Was anders wird, ist die Geschwindigkeit. Die von Ihnen erwähnten Erlasse zielen ja auf eine schnelle Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ab, und die erreichen wir nur durch ein absolutes Voranstellen des Faktors Zeit – nicht nur beim Abschluss von Verträgen, sondern im gesamten Beschaffungsprozess. Aber natürlich müssen nicht nur wir, sondern auch die Industrie schneller werden. Darauf können wir nicht per Erlass Einfluss nehmen.

Reicht das denn aus? Müsste man angesichts der Flut an Vorschriften, die das Beschaffungsprozedere regeln, nicht mit der Machete vorgehen?

Hier haben wir bereits Erleichterungen durch das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz von 2022 erreicht, sodass zum Beispiel nicht mehr jede Vergabe in mehrere Lose aufgeteilt werden muss. Aber im Hinblick auf die Vergabe müssen wir sicherlich risikobereiter werden.

Inwiefern?

Dass wir unsere Ermessensspielräume bei der ein oder anderen Vorschrift weiter ausüben als bisher. Es geht auch um einen Mentalitätswandel. Ich erwarte von jedem unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass er oder sie prüft, ob wirklich jede Vorschrift, die bisher angewendet wurde, auch weiterhin angewendet werden muss. Das ist der erste Schritt. Darüber hinaus versuchen wir, die Mitarbeitenden zu ermuntern, selbstbewusster, mutiger aufzutreten, um den Wandel von einer Fehler- hin zu einer Vertrauenskultur zu schaffen. Sie sollen selbstverantwortlich Entscheidungen vorantreiben – und dafür haben sie natürlich meine Rückendeckung.

Wird dieser Mentalitätswandel durch den Amtsantritt von Boris Pistorius begünstigt?

So kann man das sagen, er hat das ja auch deutlich als Erwartung formuliert. Durch die jüngsten Erlasse haben wir außerdem mehr Freiräume für Ermessensentscheidungen. Damit sind die Weichen gestellt, dass es schneller gehen kann bei Vergabe und Beschaffung. Jetzt müssen wir unsere Mitarbeitenden in diese neue Denkweise einführen. Da sind wir auch dran.

In anderen EU-Staaten wie Frankreich werden Ausnahmeregelungen von der Vorschrift für EU-weite Ausschreibungen schon heute häufig genutzt, um Aufträge schneller zu vergeben. Warum nicht in Deutschland?

Zum einen ist unsere Rechtsprechung sehr restriktiv, was diese Ausnahmen anbelangt – und in Frankreich wird meines Wissens weniger geklagt. Zudem handelt es sich dort in der Rüstungsbranche meistens um Staatsunternehmen. So können zum Beispiel im Bereich Instandsetzung Aufträge viel schneller erteilt werden als bei uns, wo es ohne Ausschreibung nicht geht.

Kritiker fordern, künftig stärker auf marktverfügbares Gerät zurückzugreifen als so genannte Goldrandlösungen zu suchen, die den Beschaffungsprozess verlängern statt ihn abzukürzen.

Wenn wir jetzt endlich anfangen Produkte zu kaufen, die es auf dem Markt schon gibt, dann haben wir ein erhebliches Beschleunigungspotenzial und können die Vergabepraxis abkürzen. Vor allem bei großen Waffensystemen setzt das aber voraus, dass seitens der Industrie bereits Produktionslinien vorhanden sind, sodass man tatsächlich schnell anfangen kann zu produzieren – so wie jetzt bei der Panzerhaubitze 2000 oder beim Leopard. Wir dürfen nur nicht wieder dahin zurückkehren, an am Markt verfügbaren Produkten minimale Änderungen vorzunehmen, weil wir dann wieder in der Entwicklung sind - haben aber nicht die dann erforderlichen zehn Jahre Zeit, um eine schnelle materielle Einsatzbereitschaft zu erreichen.

Die Kritik an Ihrer Behörde ist groß, unter anderem wird ihr vorgeworfen, die Umsetzung des Sondervermögens Bundeswehr zu verschleppen.

Wir werden in diesem Jahr 91 Beschaffungsvorlagen mit einem Volumen über 25 Millionen Euro an den Haushaltsausschuss geben, so viele wie nie zuvor. Bis Ende des Jahres werden nach heutigem Stand zwei Drittel des Sondervermögens vertraglich gebunden sein – und im ersten Quartal 2024 voraussichtlich das volle Sondervermögen. Das heißt, da sind wir auf einem guten Weg.

Einen Stau gibt es immer noch bei den Vergabeverfahren, die oft Jahre dauern.

Wir streben an, mit den Grundlagen für den Start des Vergabeverfahrens künftig in sechs Monaten fertig zu sein. Das wäre schon eine erhebliche Verkürzung. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir in der Öffentlichkeit verantwortlich gemacht werden für Entscheidungen, die bereits vor dem Transfer in unser Amt erfolgten – oder in der industriellen Fertigung danach, wo sich vielleicht ein Unternehmen im Verzug befindet bei der Lieferung. Dass dafür nur wir verantwortlich gemacht werden, weil wir am sichtbarsten für den Vergabeprozess stehen, ist nicht richtig.

Sie sind die neue Chefin dieser Behörde, der Sie in verschiedenen Verwendungen seit vielen Jahren angehören. Sind die neuen Vorgaben eine Revolution für Sie?

Ich denke schon. Dadurch, dass wir freier agieren können und nicht für jede Entscheidung das Ministerium fragen müssen, ist das schon revolutionär. Jetzt geht es darum, unsere Mitarbeitenden mitzunehmen, die wie wir alle zwanzig, dreißig Jahre lang auf einem anderen Weg waren. Und jetzt Vollbremsung und andere Richtung. Das ist eigentlich die Herausforderung. Ansonsten bin ich der Auffassung, dass diese Behörde funktioniert – und zwar gut.

Während Finnland seit April 2023 Mitglied der Nato ist, wartet Schweden immer noch auf die Zustimmung der Türkei und Ungarns. Dabei hatten die beiden nordeuropäischen Staaten gemeinsam am 18. Mai 2022 einen Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis eingereicht. Der Druck auf Ankara wächst, dem Beitritt Schwedens noch vor dem Nato-Gipfel in Vilnius im Juli zuzustimmen. Passiert dies nicht, ist das “eine Niederlage für die Nato”, erklärt Hans Wallmark, Vorsitzender der schwedischen Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der Nato.

Wie wichtig Schweden für das Nato-Bündnis im Norden ist, zeigt der Blick auf die Landkarte. Bis auf die russische Oblast Kaliningrad wäre der gesamte Ostseeraum bald von Nato-Staaten umgeben. “Jetzt kann im Ernstfall – oder schon zu Übungszwecken – Material und Personal von einem Land ins andere transportiert werden, ohne Sondergenehmigung oder Einschränkungen”, sagt Tobias Etzold vom Forum Nordeuropäische Politik.

Die militärische Kooperation mit Finnland sei seit Jahrzehnten eingeübt, so Niklas Granholm, stellvertretender Direktor der Abteilung für Verteidigungsanalysen bei der Swedish Defence Research Agency. “Diese Zusammenarbeit hat sich seit 2014 verstärkt.” In der “Partnerschaft für den Frieden” arbeiten beide Staaten seit 1994 mit der Nato zusammen. Beide Staaten waren auch in das Nato-Manöver “Trident Juncture” 2018 in Norwegen integriert. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nimmt Schweden als Beitrittskandidat regelmäßig an Nato-Konsultationen teil.

Die schwedische Insel Gotland, nur 330 Kilometer von Kaliningrad entfernt und gern als “unsinkbarer Flugzeugträger” bezeichnet, ist für die Verteidigung der baltischen Staaten von zentraler Bedeutung. “Wenn die Nato diese verteidigen will, braucht sie den Luftraum über Schweden und Finnland”, analysiert der schwedische Politikwissenschaftler Granholm. Überdies hätten beide Länder jahrzehntelange Erfahrungen im Umgang mit Russland in der Region.

In der Nato gefragt sind darüber hinaus die militärischen Kapazitäten des nordischen Landes. Schweden verfügt über eine gut ausgerüstete, wenn auch kleine Armee. Laut Granholm hat die schwedische Marine “fünf U-Boote in Betrieb, die zu den modernsten der Welt zählen” und plant weitere anzuschaffen. Mit der JAS 39 C/D Gripen – zu Deutsch “Greif” – des Herstellers Saab besitzt die schwedische Luftwaffe ein Mehrzweck-Kampfflugzeug, das sowohl für die Aufklärung als auch für Angriffe eingesetzt werden kann. Laut “The Military Balance 2023” sind momentan 96 dieser Kampfjets im Einsatz. Vergangenen November hat die schwedische Rüstungsbehörde rund 50 Millionen Euro freigegeben, um die Gripen-Jets bis 2035 zu modernisieren.

Die schwedischen Streitkräfte verfügen momentan über 14.600 aktive Mitglieder, 21.200 Freiwillige der “Hemvärnet” (Heimwehr) und rund 10.000 Reservisten. Bis 2030 will man die Truppenstärke um 20.000 erhöhen. Ob die Verbände der Heimwehr allerdings der Nato unterstellt werden können, ist noch offen.

Zwar galt Schweden lange als eher pazifistisch orientiertes Land und hat seine Streitkräfte in Reaktion auf das Ende des Kalten Krieges drastisch reduziert. Die Besetzung der Krim führte allerdings zu einem Umdenken. So wurde die 2010 ausgesetzte Wehrpflicht 2018 wieder eingeführt – für Männer und Frauen. Der Verteidigungshaushalt erhöhte sich von 0,9 Prozent im Jahr 2015 auf jetzt 1,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Bis 2026 soll er auf zwei Prozent steigen. “Die schwedische Zeitenwende ist konsequenter als die deutsche. Auch in Deutschland ist viel geschehen, aber doch viel langsamer als in Schweden, wo tatsächlich innerhalb kürzester Zeit tiefgreifende strukturelle Veränderungen durchgeführt und langgehegte Überzeugungen aufgegeben wurden”, meint Nordeuropa-Experte Etzold.

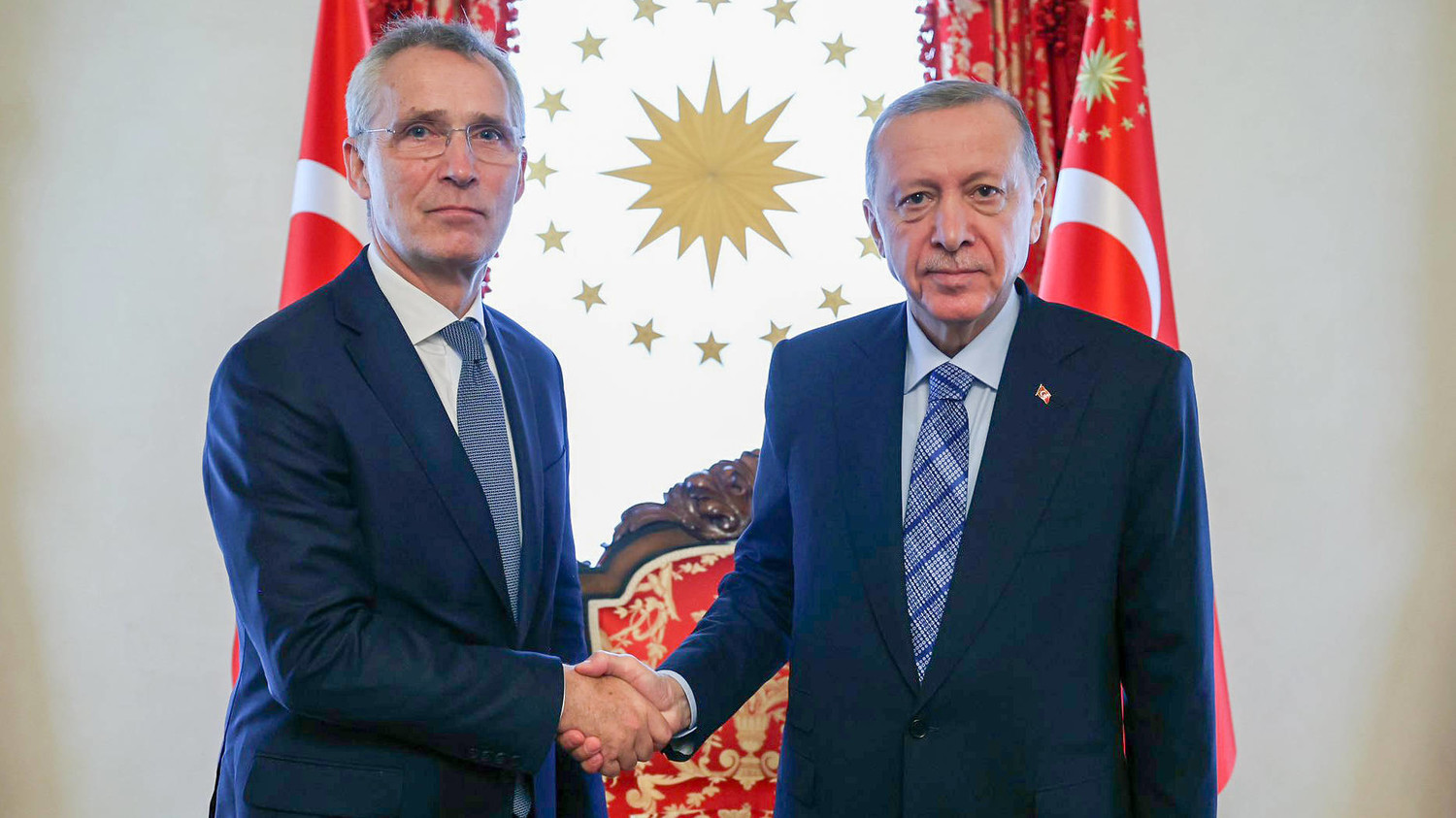

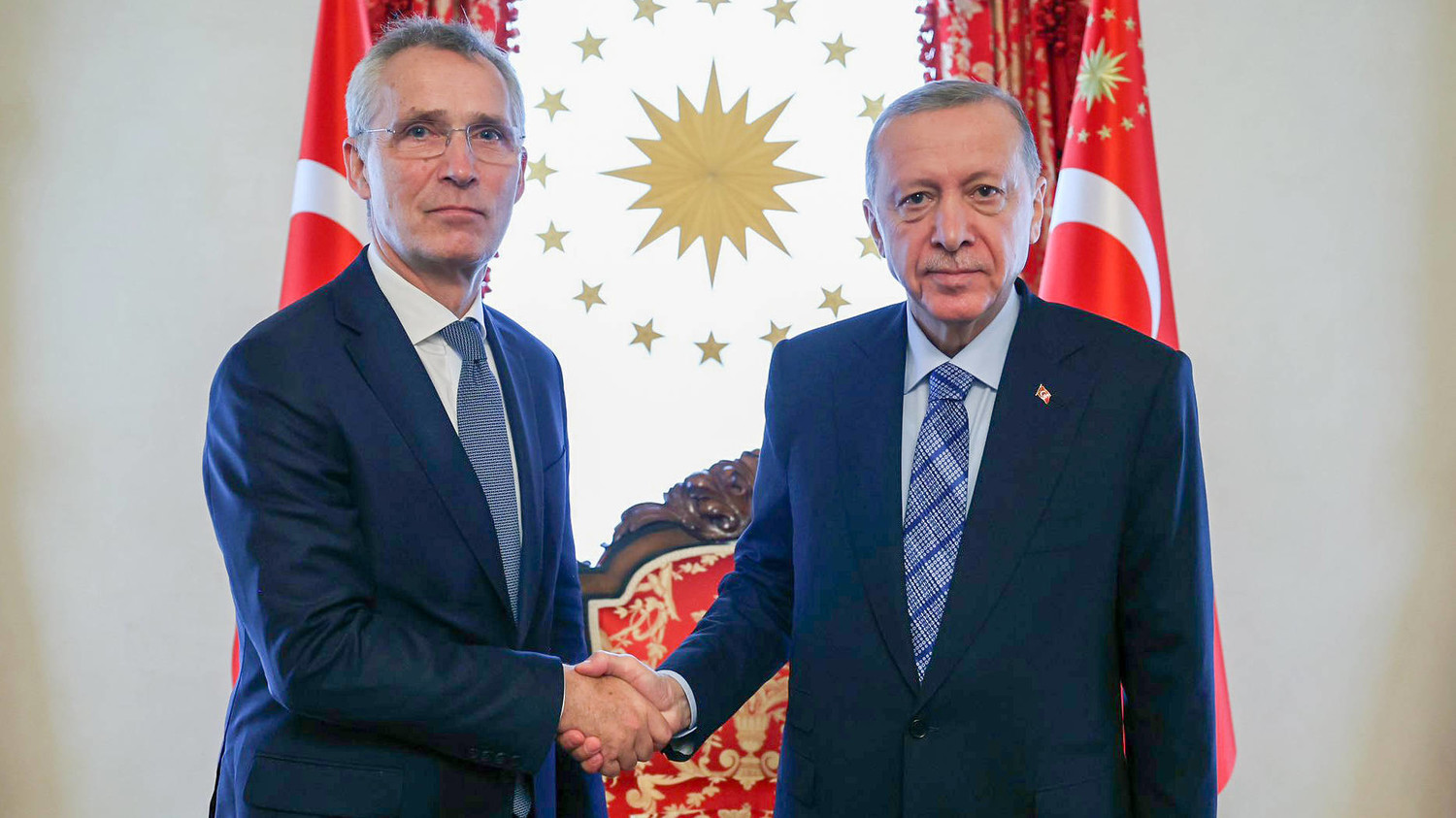

Ob Schweden als 32. Nato-Mitglied zum Gipfel des Bündnisses Mitte Juli nach Vilnius reist, ist jedoch weiterhin unklar. Bei seinem Besuch am Samstag in der Türkei erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, es habe “produktive Gespräche” gegeben, um den “Nato-Gipfel vorzubereiten”. Derweil gerät der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Erklärungsnot. Seit 1. Juni gelten die neuen Anti-Terrorgesetze in Schweden. Demnach ist die Beteiligung an sowie die Unterstützung einer terroristischen Organisation illegal. Bislang hatte die Türkei ihre Zustimmung an die Auslieferung von Anhängern der Kurdenorganisation PKK geknüpft.

Der schwedische Verteidigungsexperte Granholm hält weitere Verhandlungen mit der Türkei, wie sie Stoltenberg für den 12. Juni angekündigt hat, für nicht zielführend. “Wir haben alles erfüllt, was notwendig ist.” Politikwissenschaftler Etzold zweifelt, ob der Beitritt noch vor dem Gipfel in Vilnius stattfindet: “Ich höre einige Stimmen in Schweden selbst, die das nicht für machbar halten, sondern erst im nächsten Frühjahr damit rechnen.”

Der russische Überfall auf die Ukraine und die offenen Drohungen Moskaus gegen die Nato haben die osteuropäischen Staaten zu massiven – und oft hektischen – Investitionen in die Verteidigung gezwungen. Auch Polens rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will die Streitkräfte modernisieren – und sie innerhalb weniger Jahre “zur stärksten Armee in Europa” ausbauen.

Bis 2035 sollen Waffensysteme für umgerechnet 200 Milliarden Euro beschafft werden, das Geld soll aus dem Verteidigungsetat und aus einem Sonderfonds stammen. Allein 2022 orderte das von Mariusz Blaszczak geführte Verteidigungsministerium Rüstungsgüter für rund 23 Milliarden Euro.

Polens Opposition hält den medialen Lärm um die Einkaufstour des Ministers von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) aber für Wahlkampfgetöse. “Die PiS will den Polen vier Monate vor den Parlamentswahlen zeigen, was sie alles für die Sicherheit der Bürger tut”, sagt Tomasz Siemoniak, früherer Verteidigungsminister und Abgeordneter der oppositionellen Bürgerplattform, gegenüber Table.Media. Er wirft der Regierung vor, das sonst bei Bestellungen dieser Größenordnung übliche Ausschreibungsverfahren einfach weggelassen zu haben. Den PiS-Vorsitzenden und früheren Ministerpräsidenten Jaroslaw Kaczynski ficht die Kritik nicht an: “Die Sicherheit hat absolute Priorität”, verteidigte er das Vorgehen.

Auf mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts beläuft sich im laufenden Haushalt der Verteidigungsetat. Die großen Investitionen bis 2035 sollen aus dem Verteidigungsetat kommen (etwa umgerechnet 117 Milliarden Euro) und zusätzlich aus dem 2022 eingerichteten Fonds zur Unterstützung der Streitkräfte. Ziel des bei der staatlichen Volkswirtschaftsbank angesiedelten Topfes: Einnahmen zu generieren, unter anderem durch die Herausgabe verzinster Staatsanleihen sowie die Akquise von Krediten bei internationalen Finanzorganisationen. Im ersten Jahr seiner Existenz allerdings konnte der Fonds lediglich 2,2 Milliarden Euro zum Rüstungsetat beisteuern.

Nachlässigkeit auch beim Abschluss der Verträge halten Kritiker dem Verteidigungsministerium vor. So sei auf Kooperationsverträge mit den südkoreanischen Produzenten verzichtet worden, die das polnische Heer unter anderem mit 180 Panzern vom Typ K2, 212 Panzerhaubitzen K9 sowie 218 Mehrfach-Raketenwerfern K239 ausstatten werden. Hinzu kommen 366 US-Panzer Abrams im Wert von sieben Milliarden Euro und 48 Flugzeuge FA-50.

Kritiker werfen der Regierung vor, durch die Konzentration auf den koreanischen Markt den Ausbau der eigenen Rüstungsindustrie zu vernachlässigen. So stelle das PiS-geführte Verteidigungsministerium durch den Kauf der koreanischen K9-Panzerhaubitzen eines der wichtigsten nationalen Rüstungsprojekte infrage – die Produktion der Panzerhaubitze Krab. Diese polnische Entwicklung wurde von den Ukrainern im Krieg eingesetzt – und erwies sich als so effizient, dass die Regierung des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 54 weitere Exemplare kaufte. Da die Produktionskapazitäten des Herrstellers Huta Stalowa Wola bei lediglich 30 Haubitzen pro Jahr liegen, kauft die eigene polnische Regierung nun im fernen Südkorea – statt in eine Erweiterung des heimischen Werkes zu investieren.

“Das Ministerium hat seine Entscheidungen vor allem an Hand von Prospekten getroffen, die ihm die koreanische Seite vorgelegt hat”, kritisiert Mariusz Cielma, Chefredakteur des Monatsmagazins Neue Militärtechnik. “Dafür hat Korea die ersten Panzer bereits wenige Monate nach dem Abschluss des Vertrags geliefert.” Auf den Leopard hätten sie mindestens vier Jahre warten müssen.

Während die Bodentruppen an Kampfkraft gewinnen, bleibt Polen in der Luft weiter verwundbar. Zwei bereits 2018 bestellte Patriot-Luftverteidigungssysteme können erst dieses Jahr in Betrieb gehen, Kaufverträge für die Beschaffung sechs weiterer, dringend benötigter Systeme sind noch nicht einmal unterzeichnet. “Die Luftverteidigung besitzt zurzeit weniger als zehn Prozent der Ausrüstung, die notwendig wäre, um den Himmel über Polen zu verteidigen”, sagt Cielma.

Eine weitere Baustelle ist die Marine. Aktuell sind zwei Fregatten im Dienst, die vor rund einem halben Jahrhundert in den USA gebaut wurden. Pläne für den Bau von drei neuen Fregatten liegen zwar seit Jahren auf dem Tisch, inzwischen aber haben sich die Baukosten verdoppelt. Das einzige U-Boot wird ausschließlich zu Schulungszwecken genutzt.

Unterdessen streiten polnische Politiker, wer für die Verwahrlosung der Streitkräfte verantwortlich ist. Das Regierungslager sieht die Schuld bei der Opposition, die aber schon 2015 die Macht verloren hatte. “Als die Bürgerplattform die Regierung stellte, da hat kaum jemand einen Krieg in Europa für möglich gehalten”, sagt Cielma. “Die Nato interessierte sich nicht für die Ostflanke, jeder versuchte die Verteidigungsausgaben zu reduzieren” – die Devise lautete: “klein und preiswert “.

In Erwartung der ukrainischen Gegenoffensive verschärfen sich die Konflikte zwischen russischen Armeeeinheiten und der Truppe der Söldner-Gruppe Wagner. Während Kiew offenbar mit mehreren kleinen Vorstößen bei Bachmut die Russen unter Druck setzt, streiten Wagner und die russische Armee immer stärker miteinander. Die Söldner nahmen nach eigenen Angaben einen Oberstleutnant fest und zwangen ihn, sich dafür zu entschuldigen, dass er eines ihrer Fahrzeuge beschossen habe. Am Wochenende war zudem bekannt geworden, dass Wagner und eine Einheit der russischen Armee in Schusswechsel geraten waren. Angeblich haben die regulären Soldaten einen Weg vermint, über den Wagner-Männer abziehen wollten.

Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin kritisiert massiv die fehlende Verteidigung der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine. Dort verüben militärische Gruppen, die aufseiten der Ukraine kämpfen und nach eigenen Angaben aus russischen Staatsbürgern bestehen, seit gut einer Woche Anschläge und sorgen für Panik. Anführer einer der Gruppen ist der russische Rechtsextremist Denis Kapustin.

Die Rolle dieser Milizen für die ukrainische Verteidigung ist unklar. Die belgische Regierung will Kiew auffordern zu klären, wie diese Truppe an belgische und tschechische Gewehre gelangt ist, die der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden. Auch am Montag meldeten Siedlungen aus der Region Belgorod neuen Beschuss von der ukrainischen Seite. In den vergangenen Tagen flohen Tausende Bewohner aus der Region. vf

Als Reaktion auf Russlands Aussetzen des New START-Atomwaffenvertrages hat die US-Regierung den Informationsaustausch mit Russland über sein Atomwaffenprogramm eingeschränkt. Damit ist der letzte Kontrollvertrag der beiden Mächte über nukleare Waffen seit Ende vergangener Woche faktisch Makulatur. Russland hatte im Februar angekündigt, New START auf Eis zu legen.

Als Konsequenz haben die USA:

Formal endet New START im Jahr 2026, Verhandlungen über eine Verlängerung gibt es bisher nicht. Washington will neben Moskau auch Peking für einen neuen Vertrag gewinnen und bot jetzt Russland und China Gespräche ohne Vorbedingungen an. China gehört bisher keinem Atomwaffenvertrag an und wollte sich bisher auch an keinen Gesprächen beteiligen. vf

Der Termin von Mette Frederiksen bei US-Präsident Joe Biden hat die Spekulationen befeuert, dass Dänemarks Regierungschefin gut im Rennen ist als nächste Nato-Generalsekretärin. Die Sozialdemokratin erfüllt alle Kriterien für die Nachfolge von Jens Stoltenberg, der Ende September nach Oslo zurückkehren möchte. Unter den Nato-Staaten ist die Auffassung verbreitet, dass erstmals eine Frau den Posten übernehmen sollte.

Mette Frederiksen hat in Kopenhagen eine massive Aufstockung des Verteidigungsbudgets durchgesetzt und das Land im Lager der starken Ukraine-Unterstützer positioniert. Um die zusätzlichen Rüstungsausgaben zu finanzieren, schafft die Regierung einen nationalen Feiertag ab. Dänemark gehört zur Koalition der Länder, die die Ukraine mit F-16-Kampfflugzeugen ausstatten und Piloten ausbilden wollen.

Auch darüber dürfte Joe Biden mit der Dänin am Montag beim Besuch im Weißen Haus gesprochen haben. Grund für die Einladung sei aber wohl, dass der US-Präsident die Favoritin kennenlernen wolle, so Diplomaten. Bis zum Nato-Gipfel in Vilnius am 11. und 12. Juli soll die Nachfolgefrage geklärt sein. Auch der Niederländer Mark Rutte oder die Estin Kaja Kallas gelten als mögliche Kandidaten. Die Staats- und Regierungschefs müssen im Konsens entscheiden. sti

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth, hat eine Wiederholung der Kommunalwahlen im Norden des Kosovos zur Lösung der anhaltenden Krise gefordert. Zugleich machte er die serbische Führung in Belgrad für die jüngste Gewalt im Norden des Landes verantwortlich. “Die kosovarische Regierung hätte sicherlich besser daran getan, die Situation zu deeskalieren, anstatt auf Polizeigewalt zu setzen”, sagte der SPD-Politiker gegenüber Table.Media. “Nichtsdestotrotz sitzen die Rädelsführer der Gewalt im Nordkosovo weiterhin vor allem in Belgrad“, so Roth.

So habe die serbische Seite “entgegen vorherigen Vereinbarungen” die Kommunalwahl im April boykottiert “und eine Eskalation bewusst eingepreist”. Deshalb dürfe man nun “die serbische Regierung nicht von ihrer Verantwortung entbinden und ihr destruktives Verhalten einfach kleinreden”.

Bei Ausschreitungen im mehrheitlich serbisch besiedelten Norden des Kosovos waren Ende Mai mehr als fünfzig Menschen verletzt worden, darunter 30 Angehörige der Nato-geführten Kosovo-Schutztruppe Kfor. Roth wandte sich dagegen, “die Verantwortung für die Ausschreitungen nur abstrakt zu benennen”, sondern Belgrad müsse sich “bewusst sein, was auf dem Spiel steht”. Nur so könne es gelingen, “Serbien aus dem russischen Orbit zu lösen”. Eine Wiederholung der Kommunalwahlen, die im April von serbischer Seite boykottiert wurden, halte er “für einen vernünftigen Weg, um die Situation zu befrieden”. Am Wochenende hatte auch der Westbalkan-Beaufragte der Bundesregierung, Manuel Sarrazin, gegenüber Table.Media eine Rückkehr der Konfliktparteien an den Verhandlungstisch gefordert. mrb

Das größte Problem mit Verfassungsfeinden hat die Bundeswehr immer noch mit Rechtsextremisten. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 hat der Militärische Abschirmdienst (MAD) 962 Extremismusfälle bearbeitet (490 weniger als 2021), 773 davon aus dem rechtsextremen Bereich. Das geht aus dem Jahresbericht Extremismus hervor, den das Verteidigungsministerium am Freitag veröffentlichte.

Der starke Rückgang geht auch auf eine Änderung im Erhebungsverfahren zurück. In den vorangegangenen Jahren wurden sogenannte Prüfoperationen, die vor allem aus Prüfungen von Zuständigkeiten bestanden, integriert, für den aktuellen Bericht wurden die 149 Fälle gesondert erhoben. Den größten Teil der aufgeführten Fälle stellten rassistische Social-Media-Posts dar, das Abspielen rechtsextremistischer Musik, der Besitz von Propagandamaterial oder die Teilnahme an rechtsextremistischen Kundgebungen, heißt es im Bericht.

Von den 962 Verdachtsfällen bestehe bei 35 der “Verdacht einer fehlenden Verfassungstreue” und es bedürfe “weiterer Ermittlungen”, um herauszufinden, ob von der Verdachtsperson “extremistische Bestrebungen” ausgingen. Lediglich sieben Verdachtspersonen wurden zum Stichtag als Extremistin oder Extremist definiert, was üblicherweise Anlass gibt, um Personen aus der Truppe zu entfernen. Im gesamten Jahr wurden zwölf Personen als Extremisten neu erkannt, 22 haben den Geschäftsbereich des BMVg, der 265.000 Mitarbeitende umfasst, verlassen oder wurden entlassen. bub

Die CDU erwartet von Verteidigungsminister Boris Pistorius “innovative Konzepte zur Personalgewinnung und -bindung”. Das sagte die Verteidigungspolitikerin Serap Güler Table.Media. Zuvor hatte die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, ein verpflichtendes Dienstjahr im “zivilen oder militärischen Bereich” ins Gespräch gebracht. Gegenüber dem Nachrichtenportal t-online schlug Högl vor, ähnlich wie in Schweden Angehörige ganzer Jahrgänge geschlechterübergreifend zur Musterung einzuladen und sie danach für oder gegen die Bundeswehr entscheiden zu lassen. Das lehnt Güler ab: “Eine allgemeine Musterung ist schon aus Kapazitätsgründen aktuell ein Schritt zu weit.”

Högls Vorschlag stelle keine Lösung für die Personalprobleme der Bundeswehr dar, so Güler, die begrüßte, dass dadurch “wieder mehr junge Menschen in Kontakt mit den deutschen Streitkräften und den über 1.000 Berufen, die die Bundeswehr im Zivilen und in Uniform bietet” kommen könnten.

Verteidigungsminister Pistorius hatte sich vergangene Woche bei einem Besuch des Bundesamts für Personalmanagement der Bundeswehr in Köln nicht festlegen wollen, ob das Ziel, die Bundeswehr von derzeit 183.000 Soldaten auf 203.000 Soldaten aufzustocken, bis 2031 erreicht werden könne. Die Stärkung des Personals bleibe neben Anschaffung neuen und Erhalt bestehenden Materials aber seine höchste Priorität. Das sei ein guter Anfang, sagt Güler, “dem müssen aber Taten folgen”.

Um Högls Vorschlag erfüllen zu können, müssten Gesetze geändert werden, da laut Grundgesetz nur Männer zum Armeedienst verpflichtet werden können, was auch nach Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht 2011 gilt. Frauen könnten also eingeladen werden, aber nicht verpflichtet. Derzeit schreibt die Bundeswehr alle wehrpflichtigen Männer an, sich freiwillig mustern zu lassen. bub

BBC – AI: War crimes evidence erased by social media platforms: Mithilfe von Künstlicher Intelligenz entfernen Plattformen wie Facebook und Google innerhalb von Sekunden gewaltvolle Darstellungen oder verbotene Inhalte. Das System löscht aber auch Zeugnisse von Kriegsverbrechen – ein unterschätztes Problem.

Arbeitskreis Militärgeschichte – Kritik und Reform in der Geschichte des Verteidigungsministeriums: Sind die Strukturen der Bundeswehr reformierbar? Der Militärhistoriker Christoph Nübel blickt in die Geschichte des Verteidigungsministeriums und macht dabei deutlich, vor welch riesigen Aufgaben Minister Boris Pistorius steht.

Arte-Doku: Die Wagner-Gruppe – Russlands geheime Söldner: Seit dem Maidan 2014 in der Ukraine hat die Wagner-Gruppe unter anderem in der Ukraine, in Syrien und der Zentralafrikanischen Republik Kriegsverbrechen begangen. Mit teils schwer erträglichen Bildern liefert der Investigativjournalist Benoît Bringer in einer zweiteiligen Dokumentation Hintergrundwissen zu den Aktivitäten der Söldnertruppe. Insgesamt 113 Minuten. In der Mediathek oder heute 20.15 Uhr im TV.

Süddeutsche Zeitung: Das verlorene Boot (Paywall): Am 26. Februar ertrinken 94 flüchtende Menschen vor der Küste Italiens. Darunter mindestens 35 Kinder, bis zu 30 Menschen werden vermisst. Italienische Behörden wussten von dem Boot, das auf Kurs nach Europa war. Ausführliche Recherche, wie es zu der Katastrophe kam, mit Videos aus dem Boot und aus der Überwachung von Frontex und wie die Abstimmung zwischen Behörden scheiterte.

Table.Media – Deutsche Piloten im Dienste des chinesischen Militärs (Paywall): China hat gezielt ehemalige Bundeswehrsoldaten angeworben, damit sie in der Volksrepublik Kampfpiloten ausbilden. Was schon vor zehn Jahren begonnen haben soll, hat sich über die Zeit offenbar zu einem ausgefeilten System entwickelt, schreiben unsere Kollegen vom China.Table. Deutsche Spitzenpolitiker sind besorgt.

Aus reiner Höflichkeit steckt Toomas Hendrik Ilves die angebotene Visitenkarte ein. Der Präsident Estlands von 2006 bis 2016 kann nicht verbergen, dass er nur wenig von dieser Marotte hält – warum auf Papier, wenn es auch digital geht? Und streckt zum Beweis sein Smartphone mit QR-Code als Visitenkarte entgegen.

Dass Estland heute zu den Ländern mit dem höchsten Digitalisierungsgrad und den Besten in Sachen Cybersicherheit zählt, hat auch mit dem Vordenker Ilves zu tun. Als der 1953 in Schweden geborene und in den USA aufgewachsene Este 2006 Präsident der damals noch jungen Republik wird, kann er zwar bereits auf einer soliden, fortgeschrittenen Digitalisierung im Land aufbauen. Doch spätestens als die digitale Verwaltung seines Landes 2007 Opfer einer mehrwöchigen Cyberattacke aus Russland wird, ist klar, dass der Cyberraum zu einer Domäne der Kriegsführung geworden ist.

Als Folge daraus entsteht 2007, unter seiner Präsidentschaft, in Estlands Hauptstadt Tallinn das Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) der Nato. Dort werden seither Fähigkeiten und Informationen im Bereich Cyberverteidigung, -ausbildung, -forschung und -entwicklung zwischen den Mitgliedstaaten des westlichen Verteidigungsbündnisses zusammengeführt.

Bis heute fungiert Ilves als Berater in Sachen Cybersicherheit und digitale Verwaltung. Dass vor allem Deutschland in diesen Themen “Entwicklungsland” sei, wundere ihn nicht, zeigten sich doch so manche Verantwortliche in den Bundesländern eher beratungsresistent, sagt Ilves. Auch an der Haltung der Bundesregierung zu Russland übt er leidenschaftlich Kritik, sehr gerne auch auf seinem Twitter-Account.

Sein Interesse an Deutschlands Innen- wie Außenpolitik kommt nicht von irgendwoher: Er lebte von 1984 bis 1993 in München und arbeitete dort als Journalist für Radio Free Europe. Danach war er Botschafter Estlands in den USA, Kanada und Mexiko mit Sitz in Washington, Außenminister in Tallinn von 1996 bis zu seinem Rücktritt 1998 und von 1999 bis 2002. Nach dem Beitritt Estlands in die EU 2004 ging er für zwei Jahre als Europaabgeordneter nach Brüssel, ehe seine zwei Amtszeiten als Präsident Estlands folgten.

In Deutschland störe ihn massiv, dass in der hiesigen Presse immer noch von “Estland, der früheren Sowjetrepublik” geschrieben werde, einer längst vergangenen Zeit. Und er hält seinen Ärger über die Naivität deutscher und anderer westeuropäischer Politiker in Bezug auf Russland nicht zurück.

“Ich saß 2007 bei der berühmten Rede von Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz in der ersten Reihe. Interessant war nicht, was er sagte, sondern wie schockiert alle aus Westeuropa waren, und wir aus Osteuropa sagten: Warum seid ihr schockiert?” Die richtigen Konsequenzen seien nie gezogen worden.

Er und andere osteuropäische Politiker wie der frühere polnische Parlamentspräsident Radoslaw Sikorski hätten schon vor der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 gesagt, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde. Statt ihnen zu glauben, wurden sie, zum Beispiel von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, als Kriegstreiber bezeichnet. “Wir haben keine verklärte Sicht auf Russland, basierend auf Tolstoi oder Dostojewski. Das ist alles ganz nett, aber nicht unsere Realität.”

Aus der deutschen Politik, allen voran CDU und SPD, fehlten ihm bedeutende Stimmen, die sagten, dass der Russland-Kurs der vergangenen Jahrzehnte nicht der richtige war. Auch für Merkels Politik hat er wenig übrig. “Merkel denkt bis heute, sie hätte alles richtig gemacht. Ich meine, wenn du ein Jahr nach der Krim-Annexion Nord Stream 2 unterzeichnest, und heute sagst, du bereust nichts … Nun gut.”

Estland habe trotzdem an Selbstbewusstsein gewonnen, auch aufgrund guter Ideen von Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Diese hatte zur Münchner Sicherheitskonferenz im Februar eine gemeinsame Munitionsbeschaffung in der EU vorgeschlagen. “Es wäre gut, wenn die Deutschen jetzt mit aller Kraft mitmachen würden”, sagt Ilves.

Was er nicht kritisiert an Deutschland: das Essen. Leberkäse, Weißwurst und Obazda zählen zu seinen Lieblingsspeisen. Lisa-Martina Klein

Fehlerkultur war gestern, jetzt soll eine Vertrauenskultur im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr einkehren. Damit will die neue Leiterin Annette Lehnigk-Emden die behäbige Behörde fit machen für die Zeitenwende. Ihre Mitarbeitenden sollen die Bundeswehr schneller mit allem versorgen, was sie braucht. Wie das gelingen soll, dazu haben meine Kollegen Markus Bickel und Thomas Wiegold Annette Lehnigk-Emden interviewt.

Geht es nach der schwedischen Regierung, steht einem Nato-Beitritt des Landes nichts mehr im Wege. Alle Forderungen der Türkei für ihre Zustimmung seien erfüllt worden. Nana Brink beschreibt, welche Stärken die Nordeuropäer in die Nato einbringen.

In seiner Analyse der Reformen in der polnischen Armee prüft Andrzej Rybak, was Wunsch und was Wirklichkeit ist. Die polnische Opposition sieht nämlich gewaltige Differenzen zwischen Ankündigungen und Umsetzungen.

Wir stellen Ihnen außerdem einen lauten Kritiker Deutschlands vor, den ehemaligen estnischen Präsidenten Toomas Hendrik Ilves. Lisa-Martina Klein hat mit ihm gesprochen und kann berichten, was ihn an Deutschland stört – und was er besonders liebt.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre

Frau Lehnigk-Emden, Sie sind nicht nur neu in Ihr Amt, sondern auch mit ganz neuen Vorgaben des Verteidigungsministeriums für Ihre Behörde gestartet. Wird mit den Erlassen von April alles anders in der Beschaffung?

Was anders wird, ist die Geschwindigkeit. Die von Ihnen erwähnten Erlasse zielen ja auf eine schnelle Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ab, und die erreichen wir nur durch ein absolutes Voranstellen des Faktors Zeit – nicht nur beim Abschluss von Verträgen, sondern im gesamten Beschaffungsprozess. Aber natürlich müssen nicht nur wir, sondern auch die Industrie schneller werden. Darauf können wir nicht per Erlass Einfluss nehmen.

Reicht das denn aus? Müsste man angesichts der Flut an Vorschriften, die das Beschaffungsprozedere regeln, nicht mit der Machete vorgehen?

Hier haben wir bereits Erleichterungen durch das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz von 2022 erreicht, sodass zum Beispiel nicht mehr jede Vergabe in mehrere Lose aufgeteilt werden muss. Aber im Hinblick auf die Vergabe müssen wir sicherlich risikobereiter werden.

Inwiefern?

Dass wir unsere Ermessensspielräume bei der ein oder anderen Vorschrift weiter ausüben als bisher. Es geht auch um einen Mentalitätswandel. Ich erwarte von jedem unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass er oder sie prüft, ob wirklich jede Vorschrift, die bisher angewendet wurde, auch weiterhin angewendet werden muss. Das ist der erste Schritt. Darüber hinaus versuchen wir, die Mitarbeitenden zu ermuntern, selbstbewusster, mutiger aufzutreten, um den Wandel von einer Fehler- hin zu einer Vertrauenskultur zu schaffen. Sie sollen selbstverantwortlich Entscheidungen vorantreiben – und dafür haben sie natürlich meine Rückendeckung.

Wird dieser Mentalitätswandel durch den Amtsantritt von Boris Pistorius begünstigt?

So kann man das sagen, er hat das ja auch deutlich als Erwartung formuliert. Durch die jüngsten Erlasse haben wir außerdem mehr Freiräume für Ermessensentscheidungen. Damit sind die Weichen gestellt, dass es schneller gehen kann bei Vergabe und Beschaffung. Jetzt müssen wir unsere Mitarbeitenden in diese neue Denkweise einführen. Da sind wir auch dran.

In anderen EU-Staaten wie Frankreich werden Ausnahmeregelungen von der Vorschrift für EU-weite Ausschreibungen schon heute häufig genutzt, um Aufträge schneller zu vergeben. Warum nicht in Deutschland?

Zum einen ist unsere Rechtsprechung sehr restriktiv, was diese Ausnahmen anbelangt – und in Frankreich wird meines Wissens weniger geklagt. Zudem handelt es sich dort in der Rüstungsbranche meistens um Staatsunternehmen. So können zum Beispiel im Bereich Instandsetzung Aufträge viel schneller erteilt werden als bei uns, wo es ohne Ausschreibung nicht geht.

Kritiker fordern, künftig stärker auf marktverfügbares Gerät zurückzugreifen als so genannte Goldrandlösungen zu suchen, die den Beschaffungsprozess verlängern statt ihn abzukürzen.

Wenn wir jetzt endlich anfangen Produkte zu kaufen, die es auf dem Markt schon gibt, dann haben wir ein erhebliches Beschleunigungspotenzial und können die Vergabepraxis abkürzen. Vor allem bei großen Waffensystemen setzt das aber voraus, dass seitens der Industrie bereits Produktionslinien vorhanden sind, sodass man tatsächlich schnell anfangen kann zu produzieren – so wie jetzt bei der Panzerhaubitze 2000 oder beim Leopard. Wir dürfen nur nicht wieder dahin zurückkehren, an am Markt verfügbaren Produkten minimale Änderungen vorzunehmen, weil wir dann wieder in der Entwicklung sind - haben aber nicht die dann erforderlichen zehn Jahre Zeit, um eine schnelle materielle Einsatzbereitschaft zu erreichen.

Die Kritik an Ihrer Behörde ist groß, unter anderem wird ihr vorgeworfen, die Umsetzung des Sondervermögens Bundeswehr zu verschleppen.

Wir werden in diesem Jahr 91 Beschaffungsvorlagen mit einem Volumen über 25 Millionen Euro an den Haushaltsausschuss geben, so viele wie nie zuvor. Bis Ende des Jahres werden nach heutigem Stand zwei Drittel des Sondervermögens vertraglich gebunden sein – und im ersten Quartal 2024 voraussichtlich das volle Sondervermögen. Das heißt, da sind wir auf einem guten Weg.

Einen Stau gibt es immer noch bei den Vergabeverfahren, die oft Jahre dauern.

Wir streben an, mit den Grundlagen für den Start des Vergabeverfahrens künftig in sechs Monaten fertig zu sein. Das wäre schon eine erhebliche Verkürzung. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir in der Öffentlichkeit verantwortlich gemacht werden für Entscheidungen, die bereits vor dem Transfer in unser Amt erfolgten – oder in der industriellen Fertigung danach, wo sich vielleicht ein Unternehmen im Verzug befindet bei der Lieferung. Dass dafür nur wir verantwortlich gemacht werden, weil wir am sichtbarsten für den Vergabeprozess stehen, ist nicht richtig.

Sie sind die neue Chefin dieser Behörde, der Sie in verschiedenen Verwendungen seit vielen Jahren angehören. Sind die neuen Vorgaben eine Revolution für Sie?

Ich denke schon. Dadurch, dass wir freier agieren können und nicht für jede Entscheidung das Ministerium fragen müssen, ist das schon revolutionär. Jetzt geht es darum, unsere Mitarbeitenden mitzunehmen, die wie wir alle zwanzig, dreißig Jahre lang auf einem anderen Weg waren. Und jetzt Vollbremsung und andere Richtung. Das ist eigentlich die Herausforderung. Ansonsten bin ich der Auffassung, dass diese Behörde funktioniert – und zwar gut.

Während Finnland seit April 2023 Mitglied der Nato ist, wartet Schweden immer noch auf die Zustimmung der Türkei und Ungarns. Dabei hatten die beiden nordeuropäischen Staaten gemeinsam am 18. Mai 2022 einen Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis eingereicht. Der Druck auf Ankara wächst, dem Beitritt Schwedens noch vor dem Nato-Gipfel in Vilnius im Juli zuzustimmen. Passiert dies nicht, ist das “eine Niederlage für die Nato”, erklärt Hans Wallmark, Vorsitzender der schwedischen Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der Nato.

Wie wichtig Schweden für das Nato-Bündnis im Norden ist, zeigt der Blick auf die Landkarte. Bis auf die russische Oblast Kaliningrad wäre der gesamte Ostseeraum bald von Nato-Staaten umgeben. “Jetzt kann im Ernstfall – oder schon zu Übungszwecken – Material und Personal von einem Land ins andere transportiert werden, ohne Sondergenehmigung oder Einschränkungen”, sagt Tobias Etzold vom Forum Nordeuropäische Politik.

Die militärische Kooperation mit Finnland sei seit Jahrzehnten eingeübt, so Niklas Granholm, stellvertretender Direktor der Abteilung für Verteidigungsanalysen bei der Swedish Defence Research Agency. “Diese Zusammenarbeit hat sich seit 2014 verstärkt.” In der “Partnerschaft für den Frieden” arbeiten beide Staaten seit 1994 mit der Nato zusammen. Beide Staaten waren auch in das Nato-Manöver “Trident Juncture” 2018 in Norwegen integriert. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nimmt Schweden als Beitrittskandidat regelmäßig an Nato-Konsultationen teil.

Die schwedische Insel Gotland, nur 330 Kilometer von Kaliningrad entfernt und gern als “unsinkbarer Flugzeugträger” bezeichnet, ist für die Verteidigung der baltischen Staaten von zentraler Bedeutung. “Wenn die Nato diese verteidigen will, braucht sie den Luftraum über Schweden und Finnland”, analysiert der schwedische Politikwissenschaftler Granholm. Überdies hätten beide Länder jahrzehntelange Erfahrungen im Umgang mit Russland in der Region.

In der Nato gefragt sind darüber hinaus die militärischen Kapazitäten des nordischen Landes. Schweden verfügt über eine gut ausgerüstete, wenn auch kleine Armee. Laut Granholm hat die schwedische Marine “fünf U-Boote in Betrieb, die zu den modernsten der Welt zählen” und plant weitere anzuschaffen. Mit der JAS 39 C/D Gripen – zu Deutsch “Greif” – des Herstellers Saab besitzt die schwedische Luftwaffe ein Mehrzweck-Kampfflugzeug, das sowohl für die Aufklärung als auch für Angriffe eingesetzt werden kann. Laut “The Military Balance 2023” sind momentan 96 dieser Kampfjets im Einsatz. Vergangenen November hat die schwedische Rüstungsbehörde rund 50 Millionen Euro freigegeben, um die Gripen-Jets bis 2035 zu modernisieren.

Die schwedischen Streitkräfte verfügen momentan über 14.600 aktive Mitglieder, 21.200 Freiwillige der “Hemvärnet” (Heimwehr) und rund 10.000 Reservisten. Bis 2030 will man die Truppenstärke um 20.000 erhöhen. Ob die Verbände der Heimwehr allerdings der Nato unterstellt werden können, ist noch offen.

Zwar galt Schweden lange als eher pazifistisch orientiertes Land und hat seine Streitkräfte in Reaktion auf das Ende des Kalten Krieges drastisch reduziert. Die Besetzung der Krim führte allerdings zu einem Umdenken. So wurde die 2010 ausgesetzte Wehrpflicht 2018 wieder eingeführt – für Männer und Frauen. Der Verteidigungshaushalt erhöhte sich von 0,9 Prozent im Jahr 2015 auf jetzt 1,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Bis 2026 soll er auf zwei Prozent steigen. “Die schwedische Zeitenwende ist konsequenter als die deutsche. Auch in Deutschland ist viel geschehen, aber doch viel langsamer als in Schweden, wo tatsächlich innerhalb kürzester Zeit tiefgreifende strukturelle Veränderungen durchgeführt und langgehegte Überzeugungen aufgegeben wurden”, meint Nordeuropa-Experte Etzold.

Ob Schweden als 32. Nato-Mitglied zum Gipfel des Bündnisses Mitte Juli nach Vilnius reist, ist jedoch weiterhin unklar. Bei seinem Besuch am Samstag in der Türkei erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, es habe “produktive Gespräche” gegeben, um den “Nato-Gipfel vorzubereiten”. Derweil gerät der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Erklärungsnot. Seit 1. Juni gelten die neuen Anti-Terrorgesetze in Schweden. Demnach ist die Beteiligung an sowie die Unterstützung einer terroristischen Organisation illegal. Bislang hatte die Türkei ihre Zustimmung an die Auslieferung von Anhängern der Kurdenorganisation PKK geknüpft.

Der schwedische Verteidigungsexperte Granholm hält weitere Verhandlungen mit der Türkei, wie sie Stoltenberg für den 12. Juni angekündigt hat, für nicht zielführend. “Wir haben alles erfüllt, was notwendig ist.” Politikwissenschaftler Etzold zweifelt, ob der Beitritt noch vor dem Gipfel in Vilnius stattfindet: “Ich höre einige Stimmen in Schweden selbst, die das nicht für machbar halten, sondern erst im nächsten Frühjahr damit rechnen.”

Der russische Überfall auf die Ukraine und die offenen Drohungen Moskaus gegen die Nato haben die osteuropäischen Staaten zu massiven – und oft hektischen – Investitionen in die Verteidigung gezwungen. Auch Polens rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will die Streitkräfte modernisieren – und sie innerhalb weniger Jahre “zur stärksten Armee in Europa” ausbauen.

Bis 2035 sollen Waffensysteme für umgerechnet 200 Milliarden Euro beschafft werden, das Geld soll aus dem Verteidigungsetat und aus einem Sonderfonds stammen. Allein 2022 orderte das von Mariusz Blaszczak geführte Verteidigungsministerium Rüstungsgüter für rund 23 Milliarden Euro.

Polens Opposition hält den medialen Lärm um die Einkaufstour des Ministers von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) aber für Wahlkampfgetöse. “Die PiS will den Polen vier Monate vor den Parlamentswahlen zeigen, was sie alles für die Sicherheit der Bürger tut”, sagt Tomasz Siemoniak, früherer Verteidigungsminister und Abgeordneter der oppositionellen Bürgerplattform, gegenüber Table.Media. Er wirft der Regierung vor, das sonst bei Bestellungen dieser Größenordnung übliche Ausschreibungsverfahren einfach weggelassen zu haben. Den PiS-Vorsitzenden und früheren Ministerpräsidenten Jaroslaw Kaczynski ficht die Kritik nicht an: “Die Sicherheit hat absolute Priorität”, verteidigte er das Vorgehen.

Auf mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts beläuft sich im laufenden Haushalt der Verteidigungsetat. Die großen Investitionen bis 2035 sollen aus dem Verteidigungsetat kommen (etwa umgerechnet 117 Milliarden Euro) und zusätzlich aus dem 2022 eingerichteten Fonds zur Unterstützung der Streitkräfte. Ziel des bei der staatlichen Volkswirtschaftsbank angesiedelten Topfes: Einnahmen zu generieren, unter anderem durch die Herausgabe verzinster Staatsanleihen sowie die Akquise von Krediten bei internationalen Finanzorganisationen. Im ersten Jahr seiner Existenz allerdings konnte der Fonds lediglich 2,2 Milliarden Euro zum Rüstungsetat beisteuern.

Nachlässigkeit auch beim Abschluss der Verträge halten Kritiker dem Verteidigungsministerium vor. So sei auf Kooperationsverträge mit den südkoreanischen Produzenten verzichtet worden, die das polnische Heer unter anderem mit 180 Panzern vom Typ K2, 212 Panzerhaubitzen K9 sowie 218 Mehrfach-Raketenwerfern K239 ausstatten werden. Hinzu kommen 366 US-Panzer Abrams im Wert von sieben Milliarden Euro und 48 Flugzeuge FA-50.

Kritiker werfen der Regierung vor, durch die Konzentration auf den koreanischen Markt den Ausbau der eigenen Rüstungsindustrie zu vernachlässigen. So stelle das PiS-geführte Verteidigungsministerium durch den Kauf der koreanischen K9-Panzerhaubitzen eines der wichtigsten nationalen Rüstungsprojekte infrage – die Produktion der Panzerhaubitze Krab. Diese polnische Entwicklung wurde von den Ukrainern im Krieg eingesetzt – und erwies sich als so effizient, dass die Regierung des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 54 weitere Exemplare kaufte. Da die Produktionskapazitäten des Herrstellers Huta Stalowa Wola bei lediglich 30 Haubitzen pro Jahr liegen, kauft die eigene polnische Regierung nun im fernen Südkorea – statt in eine Erweiterung des heimischen Werkes zu investieren.

“Das Ministerium hat seine Entscheidungen vor allem an Hand von Prospekten getroffen, die ihm die koreanische Seite vorgelegt hat”, kritisiert Mariusz Cielma, Chefredakteur des Monatsmagazins Neue Militärtechnik. “Dafür hat Korea die ersten Panzer bereits wenige Monate nach dem Abschluss des Vertrags geliefert.” Auf den Leopard hätten sie mindestens vier Jahre warten müssen.

Während die Bodentruppen an Kampfkraft gewinnen, bleibt Polen in der Luft weiter verwundbar. Zwei bereits 2018 bestellte Patriot-Luftverteidigungssysteme können erst dieses Jahr in Betrieb gehen, Kaufverträge für die Beschaffung sechs weiterer, dringend benötigter Systeme sind noch nicht einmal unterzeichnet. “Die Luftverteidigung besitzt zurzeit weniger als zehn Prozent der Ausrüstung, die notwendig wäre, um den Himmel über Polen zu verteidigen”, sagt Cielma.

Eine weitere Baustelle ist die Marine. Aktuell sind zwei Fregatten im Dienst, die vor rund einem halben Jahrhundert in den USA gebaut wurden. Pläne für den Bau von drei neuen Fregatten liegen zwar seit Jahren auf dem Tisch, inzwischen aber haben sich die Baukosten verdoppelt. Das einzige U-Boot wird ausschließlich zu Schulungszwecken genutzt.

Unterdessen streiten polnische Politiker, wer für die Verwahrlosung der Streitkräfte verantwortlich ist. Das Regierungslager sieht die Schuld bei der Opposition, die aber schon 2015 die Macht verloren hatte. “Als die Bürgerplattform die Regierung stellte, da hat kaum jemand einen Krieg in Europa für möglich gehalten”, sagt Cielma. “Die Nato interessierte sich nicht für die Ostflanke, jeder versuchte die Verteidigungsausgaben zu reduzieren” – die Devise lautete: “klein und preiswert “.

In Erwartung der ukrainischen Gegenoffensive verschärfen sich die Konflikte zwischen russischen Armeeeinheiten und der Truppe der Söldner-Gruppe Wagner. Während Kiew offenbar mit mehreren kleinen Vorstößen bei Bachmut die Russen unter Druck setzt, streiten Wagner und die russische Armee immer stärker miteinander. Die Söldner nahmen nach eigenen Angaben einen Oberstleutnant fest und zwangen ihn, sich dafür zu entschuldigen, dass er eines ihrer Fahrzeuge beschossen habe. Am Wochenende war zudem bekannt geworden, dass Wagner und eine Einheit der russischen Armee in Schusswechsel geraten waren. Angeblich haben die regulären Soldaten einen Weg vermint, über den Wagner-Männer abziehen wollten.

Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin kritisiert massiv die fehlende Verteidigung der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine. Dort verüben militärische Gruppen, die aufseiten der Ukraine kämpfen und nach eigenen Angaben aus russischen Staatsbürgern bestehen, seit gut einer Woche Anschläge und sorgen für Panik. Anführer einer der Gruppen ist der russische Rechtsextremist Denis Kapustin.

Die Rolle dieser Milizen für die ukrainische Verteidigung ist unklar. Die belgische Regierung will Kiew auffordern zu klären, wie diese Truppe an belgische und tschechische Gewehre gelangt ist, die der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden. Auch am Montag meldeten Siedlungen aus der Region Belgorod neuen Beschuss von der ukrainischen Seite. In den vergangenen Tagen flohen Tausende Bewohner aus der Region. vf

Als Reaktion auf Russlands Aussetzen des New START-Atomwaffenvertrages hat die US-Regierung den Informationsaustausch mit Russland über sein Atomwaffenprogramm eingeschränkt. Damit ist der letzte Kontrollvertrag der beiden Mächte über nukleare Waffen seit Ende vergangener Woche faktisch Makulatur. Russland hatte im Februar angekündigt, New START auf Eis zu legen.

Als Konsequenz haben die USA:

Formal endet New START im Jahr 2026, Verhandlungen über eine Verlängerung gibt es bisher nicht. Washington will neben Moskau auch Peking für einen neuen Vertrag gewinnen und bot jetzt Russland und China Gespräche ohne Vorbedingungen an. China gehört bisher keinem Atomwaffenvertrag an und wollte sich bisher auch an keinen Gesprächen beteiligen. vf

Der Termin von Mette Frederiksen bei US-Präsident Joe Biden hat die Spekulationen befeuert, dass Dänemarks Regierungschefin gut im Rennen ist als nächste Nato-Generalsekretärin. Die Sozialdemokratin erfüllt alle Kriterien für die Nachfolge von Jens Stoltenberg, der Ende September nach Oslo zurückkehren möchte. Unter den Nato-Staaten ist die Auffassung verbreitet, dass erstmals eine Frau den Posten übernehmen sollte.

Mette Frederiksen hat in Kopenhagen eine massive Aufstockung des Verteidigungsbudgets durchgesetzt und das Land im Lager der starken Ukraine-Unterstützer positioniert. Um die zusätzlichen Rüstungsausgaben zu finanzieren, schafft die Regierung einen nationalen Feiertag ab. Dänemark gehört zur Koalition der Länder, die die Ukraine mit F-16-Kampfflugzeugen ausstatten und Piloten ausbilden wollen.

Auch darüber dürfte Joe Biden mit der Dänin am Montag beim Besuch im Weißen Haus gesprochen haben. Grund für die Einladung sei aber wohl, dass der US-Präsident die Favoritin kennenlernen wolle, so Diplomaten. Bis zum Nato-Gipfel in Vilnius am 11. und 12. Juli soll die Nachfolgefrage geklärt sein. Auch der Niederländer Mark Rutte oder die Estin Kaja Kallas gelten als mögliche Kandidaten. Die Staats- und Regierungschefs müssen im Konsens entscheiden. sti

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth, hat eine Wiederholung der Kommunalwahlen im Norden des Kosovos zur Lösung der anhaltenden Krise gefordert. Zugleich machte er die serbische Führung in Belgrad für die jüngste Gewalt im Norden des Landes verantwortlich. “Die kosovarische Regierung hätte sicherlich besser daran getan, die Situation zu deeskalieren, anstatt auf Polizeigewalt zu setzen”, sagte der SPD-Politiker gegenüber Table.Media. “Nichtsdestotrotz sitzen die Rädelsführer der Gewalt im Nordkosovo weiterhin vor allem in Belgrad“, so Roth.

So habe die serbische Seite “entgegen vorherigen Vereinbarungen” die Kommunalwahl im April boykottiert “und eine Eskalation bewusst eingepreist”. Deshalb dürfe man nun “die serbische Regierung nicht von ihrer Verantwortung entbinden und ihr destruktives Verhalten einfach kleinreden”.

Bei Ausschreitungen im mehrheitlich serbisch besiedelten Norden des Kosovos waren Ende Mai mehr als fünfzig Menschen verletzt worden, darunter 30 Angehörige der Nato-geführten Kosovo-Schutztruppe Kfor. Roth wandte sich dagegen, “die Verantwortung für die Ausschreitungen nur abstrakt zu benennen”, sondern Belgrad müsse sich “bewusst sein, was auf dem Spiel steht”. Nur so könne es gelingen, “Serbien aus dem russischen Orbit zu lösen”. Eine Wiederholung der Kommunalwahlen, die im April von serbischer Seite boykottiert wurden, halte er “für einen vernünftigen Weg, um die Situation zu befrieden”. Am Wochenende hatte auch der Westbalkan-Beaufragte der Bundesregierung, Manuel Sarrazin, gegenüber Table.Media eine Rückkehr der Konfliktparteien an den Verhandlungstisch gefordert. mrb

Das größte Problem mit Verfassungsfeinden hat die Bundeswehr immer noch mit Rechtsextremisten. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 hat der Militärische Abschirmdienst (MAD) 962 Extremismusfälle bearbeitet (490 weniger als 2021), 773 davon aus dem rechtsextremen Bereich. Das geht aus dem Jahresbericht Extremismus hervor, den das Verteidigungsministerium am Freitag veröffentlichte.

Der starke Rückgang geht auch auf eine Änderung im Erhebungsverfahren zurück. In den vorangegangenen Jahren wurden sogenannte Prüfoperationen, die vor allem aus Prüfungen von Zuständigkeiten bestanden, integriert, für den aktuellen Bericht wurden die 149 Fälle gesondert erhoben. Den größten Teil der aufgeführten Fälle stellten rassistische Social-Media-Posts dar, das Abspielen rechtsextremistischer Musik, der Besitz von Propagandamaterial oder die Teilnahme an rechtsextremistischen Kundgebungen, heißt es im Bericht.

Von den 962 Verdachtsfällen bestehe bei 35 der “Verdacht einer fehlenden Verfassungstreue” und es bedürfe “weiterer Ermittlungen”, um herauszufinden, ob von der Verdachtsperson “extremistische Bestrebungen” ausgingen. Lediglich sieben Verdachtspersonen wurden zum Stichtag als Extremistin oder Extremist definiert, was üblicherweise Anlass gibt, um Personen aus der Truppe zu entfernen. Im gesamten Jahr wurden zwölf Personen als Extremisten neu erkannt, 22 haben den Geschäftsbereich des BMVg, der 265.000 Mitarbeitende umfasst, verlassen oder wurden entlassen. bub

Die CDU erwartet von Verteidigungsminister Boris Pistorius “innovative Konzepte zur Personalgewinnung und -bindung”. Das sagte die Verteidigungspolitikerin Serap Güler Table.Media. Zuvor hatte die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, ein verpflichtendes Dienstjahr im “zivilen oder militärischen Bereich” ins Gespräch gebracht. Gegenüber dem Nachrichtenportal t-online schlug Högl vor, ähnlich wie in Schweden Angehörige ganzer Jahrgänge geschlechterübergreifend zur Musterung einzuladen und sie danach für oder gegen die Bundeswehr entscheiden zu lassen. Das lehnt Güler ab: “Eine allgemeine Musterung ist schon aus Kapazitätsgründen aktuell ein Schritt zu weit.”

Högls Vorschlag stelle keine Lösung für die Personalprobleme der Bundeswehr dar, so Güler, die begrüßte, dass dadurch “wieder mehr junge Menschen in Kontakt mit den deutschen Streitkräften und den über 1.000 Berufen, die die Bundeswehr im Zivilen und in Uniform bietet” kommen könnten.

Verteidigungsminister Pistorius hatte sich vergangene Woche bei einem Besuch des Bundesamts für Personalmanagement der Bundeswehr in Köln nicht festlegen wollen, ob das Ziel, die Bundeswehr von derzeit 183.000 Soldaten auf 203.000 Soldaten aufzustocken, bis 2031 erreicht werden könne. Die Stärkung des Personals bleibe neben Anschaffung neuen und Erhalt bestehenden Materials aber seine höchste Priorität. Das sei ein guter Anfang, sagt Güler, “dem müssen aber Taten folgen”.

Um Högls Vorschlag erfüllen zu können, müssten Gesetze geändert werden, da laut Grundgesetz nur Männer zum Armeedienst verpflichtet werden können, was auch nach Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht 2011 gilt. Frauen könnten also eingeladen werden, aber nicht verpflichtet. Derzeit schreibt die Bundeswehr alle wehrpflichtigen Männer an, sich freiwillig mustern zu lassen. bub

BBC – AI: War crimes evidence erased by social media platforms: Mithilfe von Künstlicher Intelligenz entfernen Plattformen wie Facebook und Google innerhalb von Sekunden gewaltvolle Darstellungen oder verbotene Inhalte. Das System löscht aber auch Zeugnisse von Kriegsverbrechen – ein unterschätztes Problem.

Arbeitskreis Militärgeschichte – Kritik und Reform in der Geschichte des Verteidigungsministeriums: Sind die Strukturen der Bundeswehr reformierbar? Der Militärhistoriker Christoph Nübel blickt in die Geschichte des Verteidigungsministeriums und macht dabei deutlich, vor welch riesigen Aufgaben Minister Boris Pistorius steht.

Arte-Doku: Die Wagner-Gruppe – Russlands geheime Söldner: Seit dem Maidan 2014 in der Ukraine hat die Wagner-Gruppe unter anderem in der Ukraine, in Syrien und der Zentralafrikanischen Republik Kriegsverbrechen begangen. Mit teils schwer erträglichen Bildern liefert der Investigativjournalist Benoît Bringer in einer zweiteiligen Dokumentation Hintergrundwissen zu den Aktivitäten der Söldnertruppe. Insgesamt 113 Minuten. In der Mediathek oder heute 20.15 Uhr im TV.

Süddeutsche Zeitung: Das verlorene Boot (Paywall): Am 26. Februar ertrinken 94 flüchtende Menschen vor der Küste Italiens. Darunter mindestens 35 Kinder, bis zu 30 Menschen werden vermisst. Italienische Behörden wussten von dem Boot, das auf Kurs nach Europa war. Ausführliche Recherche, wie es zu der Katastrophe kam, mit Videos aus dem Boot und aus der Überwachung von Frontex und wie die Abstimmung zwischen Behörden scheiterte.

Table.Media – Deutsche Piloten im Dienste des chinesischen Militärs (Paywall): China hat gezielt ehemalige Bundeswehrsoldaten angeworben, damit sie in der Volksrepublik Kampfpiloten ausbilden. Was schon vor zehn Jahren begonnen haben soll, hat sich über die Zeit offenbar zu einem ausgefeilten System entwickelt, schreiben unsere Kollegen vom China.Table. Deutsche Spitzenpolitiker sind besorgt.

Aus reiner Höflichkeit steckt Toomas Hendrik Ilves die angebotene Visitenkarte ein. Der Präsident Estlands von 2006 bis 2016 kann nicht verbergen, dass er nur wenig von dieser Marotte hält – warum auf Papier, wenn es auch digital geht? Und streckt zum Beweis sein Smartphone mit QR-Code als Visitenkarte entgegen.

Dass Estland heute zu den Ländern mit dem höchsten Digitalisierungsgrad und den Besten in Sachen Cybersicherheit zählt, hat auch mit dem Vordenker Ilves zu tun. Als der 1953 in Schweden geborene und in den USA aufgewachsene Este 2006 Präsident der damals noch jungen Republik wird, kann er zwar bereits auf einer soliden, fortgeschrittenen Digitalisierung im Land aufbauen. Doch spätestens als die digitale Verwaltung seines Landes 2007 Opfer einer mehrwöchigen Cyberattacke aus Russland wird, ist klar, dass der Cyberraum zu einer Domäne der Kriegsführung geworden ist.

Als Folge daraus entsteht 2007, unter seiner Präsidentschaft, in Estlands Hauptstadt Tallinn das Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) der Nato. Dort werden seither Fähigkeiten und Informationen im Bereich Cyberverteidigung, -ausbildung, -forschung und -entwicklung zwischen den Mitgliedstaaten des westlichen Verteidigungsbündnisses zusammengeführt.

Bis heute fungiert Ilves als Berater in Sachen Cybersicherheit und digitale Verwaltung. Dass vor allem Deutschland in diesen Themen “Entwicklungsland” sei, wundere ihn nicht, zeigten sich doch so manche Verantwortliche in den Bundesländern eher beratungsresistent, sagt Ilves. Auch an der Haltung der Bundesregierung zu Russland übt er leidenschaftlich Kritik, sehr gerne auch auf seinem Twitter-Account.

Sein Interesse an Deutschlands Innen- wie Außenpolitik kommt nicht von irgendwoher: Er lebte von 1984 bis 1993 in München und arbeitete dort als Journalist für Radio Free Europe. Danach war er Botschafter Estlands in den USA, Kanada und Mexiko mit Sitz in Washington, Außenminister in Tallinn von 1996 bis zu seinem Rücktritt 1998 und von 1999 bis 2002. Nach dem Beitritt Estlands in die EU 2004 ging er für zwei Jahre als Europaabgeordneter nach Brüssel, ehe seine zwei Amtszeiten als Präsident Estlands folgten.

In Deutschland störe ihn massiv, dass in der hiesigen Presse immer noch von “Estland, der früheren Sowjetrepublik” geschrieben werde, einer längst vergangenen Zeit. Und er hält seinen Ärger über die Naivität deutscher und anderer westeuropäischer Politiker in Bezug auf Russland nicht zurück.

“Ich saß 2007 bei der berühmten Rede von Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz in der ersten Reihe. Interessant war nicht, was er sagte, sondern wie schockiert alle aus Westeuropa waren, und wir aus Osteuropa sagten: Warum seid ihr schockiert?” Die richtigen Konsequenzen seien nie gezogen worden.

Er und andere osteuropäische Politiker wie der frühere polnische Parlamentspräsident Radoslaw Sikorski hätten schon vor der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 gesagt, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde. Statt ihnen zu glauben, wurden sie, zum Beispiel von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, als Kriegstreiber bezeichnet. “Wir haben keine verklärte Sicht auf Russland, basierend auf Tolstoi oder Dostojewski. Das ist alles ganz nett, aber nicht unsere Realität.”

Aus der deutschen Politik, allen voran CDU und SPD, fehlten ihm bedeutende Stimmen, die sagten, dass der Russland-Kurs der vergangenen Jahrzehnte nicht der richtige war. Auch für Merkels Politik hat er wenig übrig. “Merkel denkt bis heute, sie hätte alles richtig gemacht. Ich meine, wenn du ein Jahr nach der Krim-Annexion Nord Stream 2 unterzeichnest, und heute sagst, du bereust nichts … Nun gut.”

Estland habe trotzdem an Selbstbewusstsein gewonnen, auch aufgrund guter Ideen von Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Diese hatte zur Münchner Sicherheitskonferenz im Februar eine gemeinsame Munitionsbeschaffung in der EU vorgeschlagen. “Es wäre gut, wenn die Deutschen jetzt mit aller Kraft mitmachen würden”, sagt Ilves.

Was er nicht kritisiert an Deutschland: das Essen. Leberkäse, Weißwurst und Obazda zählen zu seinen Lieblingsspeisen. Lisa-Martina Klein