Aufmarsch serbischer Soldaten an der Grenze zum Kosovo, Krisentreffen der EU-Außenminister in Kiew, Nationalisten an der Macht in Warschau, Budapest und nun auch Bratislava: Die Zukunft Europas hatte man sich friedlicher vorgestellt, als am 3. Oktober 1990 die Teilung Deutschlands endete. Ein halbes Jahr später löste sich der Warschauer Pakt auf, der Kalte Krieg war vorbei.

Doch Friedensdividende heißt jetzt Zeitenwende, und nicht Abrüstung, sondern mehr Milliarden für Material und Personal der Bundeswehr bestimmen gut drei Jahrzehnte nach Öffnung des Eisernen Vorhangs die sicherheitspolitische Debatte in Deutschland. Lisa-Martina Klein hat sich das Konzept “Kurs Marine 2035+” angeschaut – vor allem für Kriege am Meeresboden rüsten die Planer rund um Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack auf.

Um für Angriffe aus der Luft gerüstet zu sein, schafft die Bundeswehr Arrow 3-Flugabwehrsysteme aus Israel an, Kostenpunkt: knapp vier Milliarden Euro. Ich war bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen Boris Pistorius und seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant im Bendlerblock dabei.

Darüber, ob die Bundesregierung das Sondervermögen Bundeswehr sinnvoll ausgibt, halten wir Sie seit unserem ersten Briefing im November 2022 auf dem Laufenden – mit kritischem Blick und exklusiven Informationen aus dem Innern von Truppe und Verteidigungsministerium. Und unsere Korrespondenten berichten für Sie aus den Krisengebieten dieser Welt – in diesem Newsletter Viktor Funk aus der Ukraine über die Zerstörung landwirtschaftlicher Flächen.

Ab sofort erhalten Sie den Security.Table zweimal die Woche, damit Sie noch regelmäßiger mit News und Analysen über die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und seiner Nato-Partner, geostrategische Konflikte sowie militärtechnologische Entwicklungen informiert sind: wie gewohnt jeden Dienstagmorgen – und von nun an auch jeden Freitag.

Einen erholsamen und sicheren Feiertag wünscht Ihnen

Im Kiewer Büro von Alex Lissitsa hängt ein Bild von einem Schneidebrett und einem Messer, im Bild ist ein Text: “Wenn man viel teilt, bleibt nichts zum Regieren übrig.” Es kann eine Anspielung auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine sein, immerhin hatten russische Truppen gut 20 Prozent des ukrainischen Territoriums zwischenzeitlich besetzt. Die Botschaft des Bildes passt in jedem Fall aber zum Denken und Handeln des Geschäftsführers des ukrainischen Agrarunternehmens IMC Agro.

Mit 120.000 Hektar Anbaufläche ist es der zehntgrößte Agrarbetrieb des Landes. Die Invasion der russischen Armee im Februar 2022 traf den Konzern sofort. “100.000 Hektar waren besetzt, inklusive 1000 Milchkühe und einigen Silos”, berichtet Lissitsa. 44 Tage lang kontrollierten die Besatzer diese Fläche im Norden und Osten der Ukraine und hinterließen gewaltige Probleme.

Eineinhalb Jahre später gelten 35.000 Hektar als “war affected” – das Gebiet war vermint oder von Geschossen so versehrt, dass es vorübergehend nicht genutzt werden konnte. Ein Silo in Tschernihiw war von Raketen durchlöchert, die Kühe wurden lange nicht versorgt, mussten schließlich notgeschlachtet werden. 5.000 Hektar können weiterhin nicht genutzt werden, weil sie vermint sind. Zweimal bereits sind Traktorfahrer unerlaubterweise auf nicht geräumte Flächen gefahren, Minen explodierten, die Traktoren wurden beschädigt, die Fahrer des Unternehmens überlebten. Doch in anderen Fällen, wie Reuters erst Mitte September meldete, töten Minen auf den Feldern die Bauern.

Nach neuen Schätzungen der Wirtschaftsministerin Julia Swiridenko gelten 174.000 Quadratkilometer als von Kriegsmitteln potenziell belastete Fläche. Im Norden, Osten und Süden der Ukraine sind viele Landwirte mit den gleichen Problemen konfrontiert:

Rund 32,8 Millionen Hektar Land in der Ukraine sind als Agrarfläche ausgewiesen – gut fünf Millionen Hektar, mehr als 15 Prozent, können aktuell als Kriegsfolge nicht genutzt werden. Je länger der Krieg dauert, je mehr Minen verlegt werden und explodieren, je mehr Artilleriegeschosse verschossen werden, desto mehr Agrarland wird geschädigt, heißt es in der GLOBSEC-Studie über Verminung in der Ukraine “Walking on Fire: Demining in Ukraine”.

“Keiner kümmert sich momentan um die Böden, jetzt geht es erstmal darum, zu überleben. Dass es Schäden gibt, ist ja keine Frage”, sagt der Unternehmer Lissitsa. Laut einer Untersuchung der ukrainischen Umweltschutzorganisation Ecoaction schädigen die Kämpfe in mehrfacher Weise die fruchtbare Erde: Veränderung der Böden durch Explosionen, Schützengräben, eingegrabener, schwerer Technik, Belastung durch Hitze und Erschütterungen sowie durch Schwermetalle und chemische Wirkungen nach Explosionen.

Besonders Minen und Artilleriegeschosse aus sowjetischer Produktion (für Haubitzen D-20 und D-30) setzten Schwermetalle frei, die sich im Humus ablagerten. Beispielhaft hat die NGO Ecoaction in zwei Regionen im Osten und im Süden genauere Bodenanalysen vorgenommen und kommt zu dem Schluss, dass ein Teil der Agrarböden zu schwer belastet ist, er müsse als landwirtschaftliche Flächen aufgegeben werden, erläutert Mariia Diachuk auf Anfrage. Konkretere Angaben seien derzeit schwierig. “Zuerst müssen die Fläche von Minen geräumt werden, dann müssten komplexe Bodenuntersuchungen erfolgen.”

Das Unternehmen IMC Agro habe nach 44 Tagen Besatzung acht Monate gebraucht, um die meiste Fläche von Minen und Kriegsüberresten zu reinigen, berichtete Lissitsa. Staatliche Minenräumer und private Minenräumunternehmen – eine neue Branche im Land – hätten geholfen. “Aber Bodenanalysen haben wir noch nicht gemacht”, sagt er.

Aus Mangel an Minenräumern nehmen manche Landwirte das Problem selbst in die Hand. Sie rüsten Traktoren zu selbstfahrenden Fahrzeugen um, schalten schwere Walzen vor und fahren die Felder ab. Sie finden Minen, müssen nach den Explosionen häufig die Walzen reparieren oder ganz tauschen. Ein großes Problem sei aber, dass die genaue Zahl der Minen, und wo sie auf den Feldern verlegt seien, nicht bekannt sei, berichtet ein Farmer aus der Region Charkiw dem ukrainischen Portal dumka.media.

Obwohl viele Landwirte wegen des Krieges ihre Flächen nicht bewirtschaften können, melden staatliche Stellen eine sehr gute Ernte in diesem Jahr. Das bestätigt auch Lissitsa: “Wer hätte es ahnen können, dass wir mit weniger Düngemittel und weniger Pflanzenschutzmittel eine so gute Ernte haben werden. Das Wetter hat gut mitgespielt”, erläutert er. Aber das gelte auch für Russland. “Die fluten gerade den Weltmarkt mit ihrem Weizen, das drückt den Preis.”

Russland behindert zusätzlich den Export ukrainischer Produkte. “Wir haben im Odessa-Hafen Weizen und Mais im Wert von zehn Millionen Euro liegen. Aber nach sechs Monaten ist die Qualität inzwischen so, dass es nur noch für Futter reicht”, sagt Lissitsa. Nach dem Ausstieg Moskaus aus dem Getreideabkommen im Juli können der Weizen und der Mais nicht mehr exportiert werden. Zusätzlich beschießt Russland sowohl die Speicher im Odessa-Hafen als auch die Hafen-Anlage an der Donau in Ismajil, direkt an der rumänischen Grenze.

Auf die großen Probleme reagiert IMC Agro mit großen Investitionen: “Wir haben gerade 75 MAN-Lastwagen bestellt und dafür einen Kredit von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung erhalten”, sagt Lissitsa. Früher hätten sie den Abtransport von Dienstleistern abwickeln lassen, doch die Preise für Logistik seien jetzt zu hoch. Also selbst machen.

Und bei den Lastwagen hören die Pläne nicht auf. Alex Lissitsa, der in Deutschland studiert hat, will die Standards im IMC Agro heben. Langfristig solle sich die Landwirtschaft in der Ukraine an den Normen der EU orientieren, sagt er.

Viele warme Worte gab es Mitte September beim feierlichen Brennstart bei Thyssenkrupp Marine Systems in Kiel. Das U-Boot der Klasse 212 CD, eine deutsch-norwegische Beschaffungskooperation, ist nun in der Serienproduktion. Es ist das erste Mal, dass zwei Marinen nordeuropäischer Länder baugleiche U-Boote anschaffen.

Vorläufig sechs U-Boote sollen es werden, vier für die Königlich Norwegische Marine, zwei für die Deutsche Marine. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius denkt bereits laut über den Kauf von vier bis sechs weiteren U-Booten nach.

Die Boote sind 74 Meter lang, zehn Meter breit, 13 Meter hoch und mit Torpedos bewaffnet – sowie mit der Möglichkeit versehen, sie zur Selbstverteidigung mit dem “Interactive Defence and Attack System für Submarines” (IDAS) auszustatten. Damit wären getauchte U-Boote erstmals in der Lage, zur U-Boot-Jagd eingesetzte Hubschrauber anzugreifen.

Der diamantförmige Rumpf verringert die Schallsignatur der U-Boote um 60 Prozent und macht sie damit schwerer ortbar als jene der Klasse U 212 A, auf dessen System sie aufbauen. Das U 212 CD ist ausgestattet mit einem neuartigen Führungsmittel- und Waffeneinsatzsystem, das eine bessere Vernetzung mit verbündeten Einheiten ermöglicht. Künstliche Intelligenz (KI) und unbemannte Einheiten werden vor allem bei Lagebilderstellung und Aufklärung eine Rolle spielen.

Die Nutzung von Synergien, KI, Vernetzbarkeit, Drohnen: Das U 212 CD steht für vieles, was die Seestreitkräfte in der nächsten Dekade ausmachen wird. Die bestellten U-Boote sollen der Deutschen Marine ab 2032 und 2034 zur Verfügung stehen – bis dahin wird sich deren Einsatzschwerpunkt wohl endgültig geändert haben.

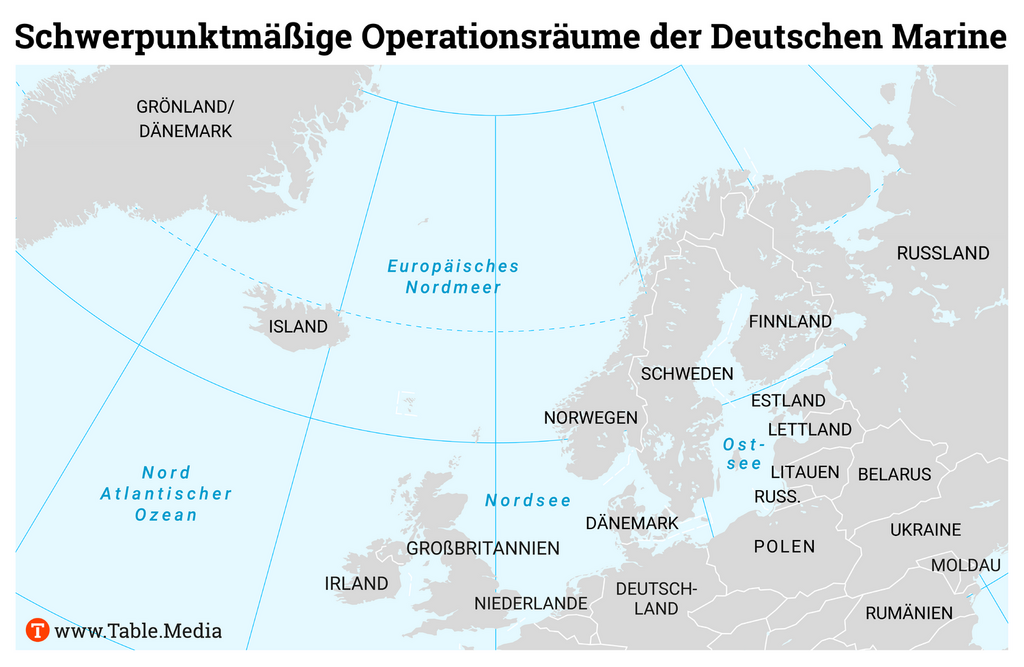

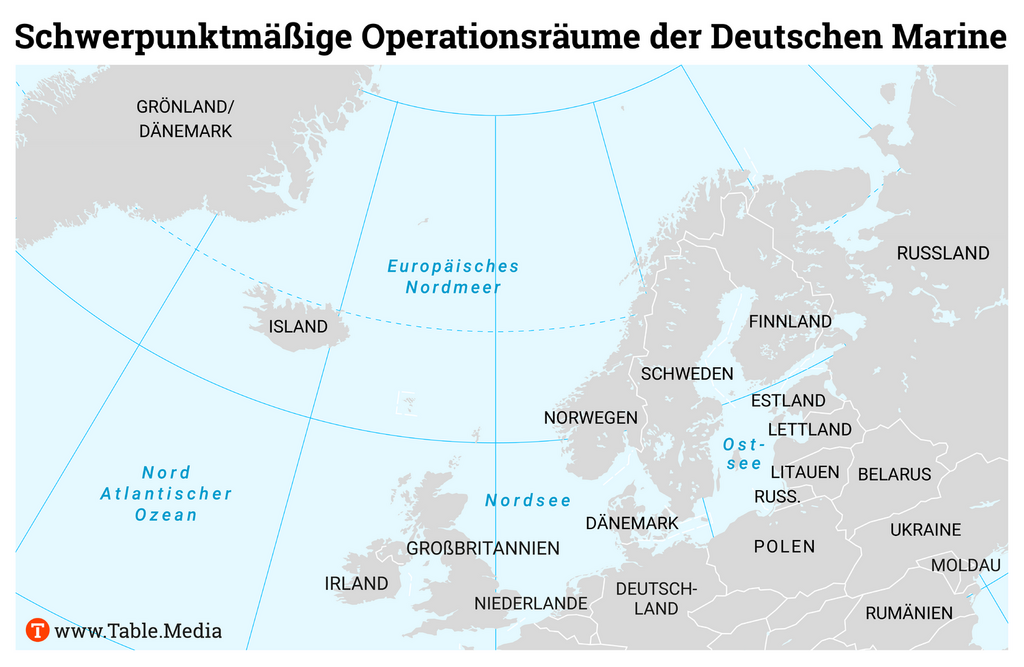

Weniger Krisenmanagement am Horn von Afrika oder im Mittelmeer, mehr Abschreckung im Nordatlantik, europäischen Nordmeer, der Arktis und in Nord- und Ostsee. Aber vor allem: Mit steigender Wahrscheinlichkeit, dass kritische Unterwasserinfrastruktur zum Ziel hybrider Attacken wird, benötigt es eine glaubhafte Abschreckung unter der Wasseroberfläche.

Einrichten muss sich die Marine auch auf immer leistungsstärkere Waffensysteme, deren Wirkung teils schwer abzuwehren ist. So bestückt Russland seine nuklear betriebenen U-Boote nach eigenen Angaben bereits mit Zircon-Hyperschallraketen. Da die Bedrohung im Gefecht durch diese technische Entwicklung steigen würde, müsste das ohnehin schon knappe Personal bei der Bundeswehr, und bei der Marine insbesondere, noch besser geschützt – oder am besten gar nicht mehr eingesetzt werden.

Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, will in der nächsten Dekade deshalb auf unbemannte Systeme setzen, wie er in seinem im März veröffentlichten Konzept “Kurs Marine 2035+” (ehemals Zielbild Marine 2035+) schreibt.

Darin kommt außerdem der Fähigkeit “Seekrieg Unterwasser” viel Aufmerksamkeit zu – auch mithilfe unbemannter Systeme. Die U 212 CD sollen bis zu sechs “Large unmanned Underwater Vehicle” zur Ergänzung erhalten. Diese Drohnen sollen für die Aufklärung eingesetzt werden. Das ist neu, sie waren in der Planung, die der Inspekteur bis 2031 angestellt hatte, nicht enthalten. Bis dahin waren acht U 212 CD angedacht – allerdings ohne unbemannte Einheiten.

Bei den Seefernaufklärern ergibt sich ein ähnliches Bild. Acht P-8A Poseidon-Kampfflugzeuge, ausgestattet mit Torpedos zur U-Boot-Jagd oder Harpoon-Lenkwaffen sollen es laut Konzept sein. Da die Beschaffung von fünf Poseidons schon 2021 stattfand, werden diese wohl bereits 2024/2025 bei den Marinefliegern in Nordholz stehen. Auch diese P-8A Poseidons sollen von sechs Drohnen unterstützt werden, die in der Planung bis 2031 noch gar nicht angedacht waren. Die Drohnen sollen nicht nur aufklären, sondern auch zum Seekrieg eingesetzt und entsprechend bewaffnet werden.

Ob das dafür spricht, dass die Poseidons mehr als eine Interimslösung sind, bis das deutsch-französische Projekt Maritime Airborne Weapon System (MAWS) realisiert wird, ist unklar – im Konzept wird das MAWS weiterhin erwähnt. Das Projekt gilt als gefährdet, weil sich Deutschland 2021 für eben jene Poseidons entschied, um sich schneller von den fehleranfälligen P-3C Orion-Seefernaufklärern verabschieden zu können. Frankreich stieß diese Entscheidung auf und glaubt nicht mehr an die Realisierung des Projekts mit Deutschland. Das MAWS sollte, so es denn entsteht, die Grundlage für die Aufklärung, Überwachung und Lagebilderstellung großer Seegebiete über und unter Wasser bilden und zur U-Boot-Aufklärung und -Bekämpfung eingesetzt werden.

Die Fähigkeit der U-Boot-Jagd von Überwasser-Einheiten wurde in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt. Nachdem die letzte Fregatte der Klasse 122 vergangenes Jahr außer Dienst gestellt wurde, werden jetzt mit der Fregatte der Klasse 126 wieder Schiffe mit expliziter U-Boot-Jagd-Fähigkeit in Nordsee und Nordatlantik eingeführt. Die Finanzierung von vier der sechs geplanten Fregatten aus dem Sondervermögen ist beschlossen, die erste soll die Marine 2028 erhalten, 2030, 2031 und 2032 dann die weiteren.

Der Bordhubschrauber NH-90 MRFH Sea Tiger, der unter anderem zusammen mit der Fregatte 126 auf U-Boot-Jagd gehen kann, soll ebenfalls von unbemannten Einheiten unterstützt werden. Wie viele Bordhubschrauber ab 2035 gebraucht werden, weist das Konzept nicht aus. Nach bisherigem Plan sollten es ab 2031 31 Stück werden, ergänzt von zehn Drohnen. In der Planung 2035+ sind nun bis zu 22 Drohnen vorgesehen.

Ebenfalls in die Kategorie Unterwasser-Seekrieg fällt die Minenbekämpfung. Sie ist eine der sogenannten 3-D-Tätigkeiten: dirty, dangerous, difficult. Künftig soll die Minenabwehr zunehmend von Mutterschiffen aus gesteuert und von unbemannten Plug-and-Play-Systemen ausgeführt werden. Bis zu zwölf solcher Minenabwehr-Plattformen bräuchte die Marine laut Konzept, die Anzahl der unbemannten Systeme ist noch unklar.

Als Reaktion auf die Spannungen im Norden des Kosovo stellt Großbritannien 200 zusätzliche Soldaten bereit, um die Nato-Schutztruppe Kfor vor Ort zu verstärken. Es ist vor allem ein symbolischer Schritt: Nach dem Höhepunkt vor zwanzig Jahren mit knapp 50.000 Soldaten hat die Nato ihre Präsenz kontinuierlich zurückgefahren.

Man komme mit der Aufstockung einer Anfrage des Nato-Oberkommandierenden Saceur, Christopher G. Cavoli, entgegen, teilt das britische Verteidigungsministerium am Wochenende mit. Derzeit verfügt Kfor über eine Truppenstärke von 4.500 Soldatinnen und Soldaten. Im Mai war die Kfor in einer Konfrontation zwischen einem serbischen Mob und der Kosovo-Polizei zwischen die Fronten geraten. Mehrere Dutzend Soldaten aus Ungarn und Italien wurden dabei verletzt; die Türkei stockte daraufhin ihr Kontingent auf.

Die jüngste Eskalation ist deutlich ernster, wobei die Hintergründe nach wie vor nicht ganz geklärt sind. Kosovos Präsidentin Vjosa Osmani beschuldigt Serbien und dessen Präsidenten Alexandar Vučić, nach dem “Krim-Modell” territoriale Ansprüche im Norden Kosovos durchsetzen zu wollen. Demnach hätten die mindestens 30-köpfige Truppe von Paramilitärs mit dem Kosovo-Serben Milan Radoičić an der Spitze im September einen Zwischenfall provozieren wollen, der dann den Einmarsch der serbischen Armee rechtfertigt hätte.

So zumindest ein mögliches Szenario. Präsident Vučić bestritt am Wochenende Pläne für einen militärischen Einmarsch in die ehemals von Belgrad kontrollierte Provinz. Serbien habe im vergangenen Jahr 14.000 Soldaten nahe des Kosovos stationiert gehabt, derzeit seien es noch 7.500 und man werde bis auf 4.000 Mann reduzieren. Die USA und die EU hatten sich zuletzt über die Truppenkonzentration besorgt gezeigt und Belgrad aufgerufen, Soldaten abzuziehen. Vučić schien zuletzt überhaupt um Entspannung bemüht. So distanzierte sich der Präsident von Milan Radoičić, einem langjährigen Vertrauten und Statthalter in Nordkosovo.

Der Anwalt des Paramilitärs und zwielichtigen Geschäftsmanns betonte bei einem Auftritt in Belgrad, sein Mandant habe auf eigene Faust gehandelt. Der serbische Präsident wies auch Vorwürfe von Kosovos Premier Albin Kurti zurück, wonach die Paramilitärs auf einem Stützpunkt der serbischen Armee trainiert haben sollen. Man nehme die Truppenkonzentration und die große Menge von den Paramilitärs zurückgelassenen Waffen “sehr ernst”, sagte Peter Stano, Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montag. Alle Fakten müssten auf den Tisch, und die EU erwarte die volle Kooperation Serbiens.

Die EU tut sich auch nach der blutigen Konfrontation zwischen Kosovos Polizei und den serbischen Paramilitärs mit einer Verurteilung Serbiens schwer. Mindestens acht EU-Staaten sollen allerdings bei einer Aussprache vergangene Woche mit Borrell darauf gedrängt haben, Strafmaßnahmen gegen Belgrad zu verhängen. Es gebe genug Hinweise, dass der serbische Staat bei dem “terroristischen Anschlag” involviert gewesen sei, bei dem letzte Woche ein Kosovo-Polizist erschossen wurde und vier Paramilitärs starben. Laut EU-Diplomaten war Deutschland nicht bei der Gruppe dabei, die auf einen härteren Kurs gegenüber Serbien drängten.

Gegen die Regierung in Pristina hat die EU bereits vor dem Sommer Strafmaßnahmen verhängt. In Belgrad schließen Beobachter nicht aus, dass Vučić die Spannungen mit Kosovo mit Blick auf vorgezogene Neuwahlen schürt, die am 17. Dezember stattfinden sollen. Serbiens Präsident ist zu Hause unter anderem wegen der schlechten Wirtschaftslage unter Druck. sti

Die erste Einheit des israelischen Flugabwehrsystems Arrow 3 soll Ende 2025 in Deutschland stationiert werden. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius nach Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Galant vergangene Woche in Berlin. Zur Stärkung seines Luftverteidigungsschilds plant die Bundeswehr die Anschaffung von vorerst drei Batterien des Arrow 3-Systems, das angreifende Waffensysteme auf Entfernungen von bis zu 2400 Kilometern und in Höhen von bis zu 100 Kilometern bekämpfen kann.

Thomas Gottschild, Geschäftsführer von MBDA Deutschland, begrüßte die Initiative der Bundesregierung, sein Unternehmen zum Hauptauftragspartner des Arrow 3-Produzenten Israel Aerospace Industries (IAI) beim “Aufbau eines Schutzschildes für Europa gegen die wachsende Bedrohung durch Raketen” zu machen. Die Kosten werden auf knapp vier Milliarden Euro geschätzt, die aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen finanziert werden. Es wurde im Juni 2022 als Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine durch den Bundestag verabschiedet und durch den Bundesrat gebilligt.

An welchen Standorten neben dem Fliegerhorst Holzdorf in Sachsen-Anhalt die von der Bundeswehr georderten Arrow 3-Systeme stationiert werden sollen, sagte Pistorius auch auf Nachfrage nicht. Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, hatte im August Luftwaffenstützpunkte in Schleswig-Holstein und Bayern als Standorte ins Spiel gebracht.

Das Arrow-System dient dem Abfangen von gegnerischen Lang- und Mittelstreckenraketen in der Exosphäre, der äußersten Schicht der Erdatmosphäre. Nach Angaben von Pistorius will es die Bundesregierung auch anderen europäischen Nato-Partnern zum Schutz des Bündnisgebiets anbieten. Zuletzt hatte Frankreich Kritik an der von Deutschland initiierten, 19 Staaten umfassenden European Sky Shield Initiative (ESSI) geäußert, weil diese auf nichteuropäische Systeme wie Arrow setze statt auf Lösungen europäischer Sicherheitsunternehmen. Anders als die Ausbildung am von ESSI eingesetzten Iris-T SML-System des deutschen Herstellers Diehl Defence wird die Ausbildung an Arrow 3 vor allem in Israel stattfinden, nicht in Deutschland. mrb

Die Bedeutung der Kommunikation und Navigation per Satellit und der Beobachtung der Erde aus dem All wächst für Gesellschaft und Militär. Die Bundesregierung hat deshalb vergangene Woche eine neue Raumfahrtstrategie verabschiedet. Es ist die erste Aktualisierung seit 2010.

Neun Handlungsfelder sind in der Strategie definiert, darunter “Sicherheit, strategische Handlungsfähigkeit und globale Stabilität”. Denn Daten aus dem Weltall liefern wichtige Erkenntnisse unter anderem zur militärischen Aufklärung, zur Einsatzplanung und zur Unterstützung im Krisenfall und beim Bevölkerungsschutz. Zudem setzt sich die Bundesregierung für eine friedliche und nachhaltige Nutzung des Weltraums ein. Deutschland lehne destruktive Tests bodengebundener Anti-Satellitenraketen ab, und habe sich gemeinsam mit den USA und anderen Partnerländern dazu verpflichtet, künftig keine solchen Tests durchzuführen. Ein Wettrüsten im All solle vermieden werden

Die weltraumgestützte Infrastruktur zählt zunehmend zu der als “kritisch” eingestuften Infrastruktur. Von ihr hängt der Betrieb anderer Kritischer Infrastruktur auf der Erde ab. Ihr Ausfall, verursacht etwa durch Störungen oder Angriffe, kann zu Versorgungsbeeinträchtigungen der Bevölkerung und zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen. So sind etwa die Daten- und Kommunikationsverbindungen per Satellit in Situationen, in denen keine terrestrische Infrastruktur besteht oder diese zerstört wurde, unverzichtbar.

Als wesentlich für den Schutz der Weltraumsysteme definiert die Strategie die Fähigkeit der Lagebilderstellung für den Weltraum. “Um die operationelle Verfügbarkeit eines aktuellen und unabhängigen Weltraumlagebildes zu gewährleisten, stellen wir den Auf- und Ausbau nationaler Fähigkeiten, inkusive Sensoren und Betrieb des ressortgemeinsam betriebenen Weltraumlagezentrums, bis 2030 sicher”, heißt es in dem Papier.

Aufgebaut werden soll dabei auf bestehenden Kompetenzen von Forschungs- und Bundeseinrichtungen wie der “German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar (GESTRA)”. Das GESTRA ist ein bodengestütztes Radarsystem, das zur Überwachung von Weltraumobjekten im erdnahen Orbit entwickelt wurde. Das teilmobile Radarsystem besteht aus separaten Sende- und Empfangssystemen und befindet sich auf dem Bundeswehrgelände Koblenz-Schmidtenhöhe. Seit 2020 wird das System vom Weltraumlagezentrum im Testmodus betrieben, Übergabe und Projektabnahme sind nach derzeitigem Stand Ende 2023 vorgesehen. klm

Vertreter der Vereinten Nationen in Aserbaidschan haben am Sonntag zum ersten Mal seit dreißig Jahren die Region Bergkarabach besucht. Nach ihren Angaben befinden sich nur noch 50 bis 1.000 Armenier in der Enklave, die vor zwei Wochen von Truppen Aserbaidschans erobert wurde. Inzwischen sind fast alle der einst 120.000 Bewohner nach Armenien geflohen.

Einen Tag nach Beginn des Angriffs hatte die Regierung der selbsternannten Republik Arzach (Bergkarabach) kapituliert. Mindestens 27 Menschen sollen bei der Offensive getötet worden sein. Vergangene Woche wurden der ehemalige Regierungschef Bergkarabachs, Ruben Wardanjan, sowie der frühere Verteidigungsminister der völkerrechtlich nicht anerkannten Republik, Lyowa Mnazakanjan, festgenommen.

Für das späte Eintreffen von Vertretern der Vereinten Nationen gab es Kritik. Hovhannès Guévorkian, Vertreter Bergkarabachs in Frankreich, sagte gegenüber dem französischen Sender Franceinfo: “Ich weiß nicht, was das Ziel der UN ist, an einen Ort zu gehen, den die gesamte Bevölkerung verlassen hat. Es geht um den Schutz, aber um wen zu schützen?”

Frankreichs Verteidigungsminister Sébastian Lecornu hatte in einem Interview mit dem Sender Franceinfo vergangenen Freitag bekräftigt, die Integrität und Souveränität Armeniens und das armenische Volk schützen zu wollen. Er glaube allerdings nicht, dass Frankreich militärisch eingreifen werde, sagte er. “Es ist aber selbstverständlich, dass wir uns mit den Forderungen befassen, die aus Armenien kommen, damit es sich verteidigen kann”, so Lecornu.

Frankreich gehört zu den wichtigsten Waffenlieferanten Armeniens. Im Juli hatte die Regierung in Paris erstmals einen Militärattaché nach Armenien entsandt; Gerard Larcher, Präsident des französischen Senats, forderte im Juli die Lieferung von Waffen an Armenien. Unklar ist bislang aber, welche Waffen Armenien von Frankreich kaufen könnte. klm

F.A.Z. – Die Schrecken der Marine. Die Ukraine greift mit Überwasserdrohnen russische Schiffe an – und drängt die Schwarzmeerflotte zurück. Die Nato fragt sich, was das allgemein für ihre Kriegsführung bedeutet – unter anderem im Rahmen ihres Seemanövers “Dynamic Messenger” vor der Küste Portugals.

New York Times – China Creates a Coast Guard Like No Other, Seeking Supremacy in Asian Seas. Die Patrouillenschiffe der chinesischen Grenzpolizei ähneln oft Kriegsschiffen. Jetzt versuchen andere Nationen, mit ihren eigenen Küstenwachen zu konkurrieren, darunter Taiwans unmittelbarer Nachbar Japan.

Texty.Org.Ua – The Stolen Treasures. Während in den ehemaligen westlichen Imperien über den Raub von Kulturgütern aus ehemaligen Kolonien endlich diskutiert wird, ist in Russland davon nichts zu hören. Wie groß der Raubschatz etwa aus dem Territorium der Ukraine ist, zeigt eindrucksvoll diese bildreiche Studie.

Table.Media – Testfall 5G: Wie China aus der Kritischen Infrastruktur verschwinden soll. Ohne Elektronik aus China kommt die Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland nicht aus – bisher. Aus der Politik fordern immer mehr Stimmen, die Abhängigkeit zu reduzieren. Die Debatte über De-Risking in der Kritischen Infrastruktur fängt erst an.

Er gilt als Gegenentwurf zum Top-Gun-Piloten: ruhig, bescheiden, introvertiert. Keiner, der gerne im Rampenlicht steht. Früh zum F-16-Piloten ausgebildet, gehört Charles Quinton Brown zudem einer kleinen Minderheit an: Nur zwei Prozent aller Piloten der US-Luftwaffe sind schwarz. Viele Jahre nach Beginn seiner Laufbahn wird der Vier-Sterne-General sagen: “Ich denke an den Druck, den ich verspürte, immer perfekt sein zu müssen, besonders für meine Lehrer, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie von mir als Schwarzen weniger hielten.”

Als Generalstabschef – der zweite Afroamerikaner nach Colin Powell überhaupt – ist Charles Q. Brown der wichtigste militärische Berater des US-Präsidenten. Und – ganz nebenbei – so etwas wie der Gegenentwurf zu seinem temperamentvollen, lauten Vorgänger Mark Milley. Nach monatelanger Blockade im Senat ist Brown im September bestätigt worden und nun seit 1. Oktober im Amt.

Seine Karriere bei der U.S. Air Force ist kometenhaft. Mit 36 wird er Fluglehrer, später Chef eines Jagdgeschwaders, mit nur 47 zum General befördert. Er koordiniert Luftwaffenangriffe auf die Terrorgruppe Islamischer Staat. Er dient in Europa, unter anderem auf der Ramstein Airbase und vor allem in Asien. Er überwindet Barrieren, wird der erste schwarze Chef der Pacific Air Forces (PACAF). Jetzt hat der China-Experte alles erreicht, was man erreichen kann als Soldat in den USA.

“CQ” Brown, wie er genannt wird, ist einer der bekanntesten schwarzen US-Generäle. Als damaliger Chef der PACAF schreibt er Schlagzeilen, als er nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020 ein ungewöhnlich emotionales Video veröffentlicht. Mit deutlichen Worten und sichtlich bewegt prangert er den Rassismus in den USA an: “Ich bin voller Emotionen über das, was George Floyd und viele andere Schwarze erleiden mussten.”

In einem Interview mit dem Nachrichtensender NPR begründete General Brown seine für US-Militärs ungewöhnliche persönliche Einlassung. Er habe mit seinem Sohn telefoniert, der gerade in Washington studierte: “Er sagte, Hey Dad, was sagt die Air Force dazu? Und es klang wie: Dad, was wirst Du sagen?”

Mit seiner öffentlichen Kritik hat Brown den Diskurs über Rassismus in die US-Streitkräfte getragen. “Ich kann nicht jahrhundertelangen Rassismus in unserem Land wiedergutmachen. Und ich kann auch nicht Jahrzehnte an Diskriminierung unvergessen machen. Aber ich kann Verbesserungen erreichen, – persönlich und institutionell.”

An diesen Aussagen wird er gemessen werden, auch weil er als Chef der US-Luftwaffe ankündigte, Diversität und Inklusion bei seinen Personalentscheidungen zu berücksichtigen. Der Anteil afroamerikanischer Mitglieder der U.S. Air Force liegt bei 15 Prozent; nur zwei Prozent aller Piloten sind schwarz. Weniger als ein Prozent aller Offiziere sind schwarze Frauen.

Der Vier-Sterne-General war der Wunschkandidat von US-Präsident Joe Biden, der ihn im Mai dieses Jahres – am dritten Jahrestag von Floyds Tod – als Generalstabschef nominierte. Politisch ist von Brown Kontinuität zu erwarten. Er ist – noch mehr als sein Vorgänger – ein Befürworter der US-amerikanischen Unterstützung der Ukraine. In dem NPR-Interview erklärte er allerdings, die größte Herausforderung für die USA sei nicht Russland, sondern China: “Ich sehe, dass die Volksrepublik China ihre militärischen Fähigkeiten in einem Tempo ausbaut, das wahrscheinlich etwas schneller ist als unseres.” Nana Brink

Oberstleutnant Hekja Marlen Werner wird die erste Bataillonskommandeurin im Deutschen Heer. Am kommenden Donnerstag übernimmt die 40-jährige das Kommando über das neu aufgestellte Panzerartilleriebataillon 375 in Weiden in der Oberpfalz. Sie wird damit künftig rund 550 Soldaten und Soldatinnen führen.

Werner war 2002 in die Bundeswehr eingetreten – kurz nachdem im Jahr zuvor die Streitkräfte in allen Bereichen für Frauen geöffnet wurden. Sie durchlief die Offizierausbildung in der Artillerie, bevor sie an der Bundeswehruniversität Hamburg Pädagogik mit Schwerpunkt Psychologie und Personalmanagement studierte. Ihre Aufgaben in der Artillerietruppe wechselten mit Lehrgängen unter anderem in der Slowakei und einem Masterstudium “Militärische Führung und Internationale Sicherheit” ebenfalls an der Hamburger Bundeswehr-Universität. Zuletzt war die Offizierin als stellvertretende Heeresattachée in Washington und in diesem Jahr in der Politikabteilung des Verteidigungsministeriums tätig, ehe sie das Kommando in Weiden übernahm.

Die neue Bataillonskommandeurin ist zwar die erste im Heer, aber nicht die erste in Heeresuniform: Bereits 2021 hatte Oberstleutnant Anja Buresch-Hamann das Kommando über das Logistikbataillon 172 in Beelitz übernommen, das zur Streitkräftebasis gehört.

Die Aufstellung des neuen Bataillons ist eine Folge der Umstrukturierung der Bundeswehr mit dem Schwerpunkt auf Landes- und Bündnisverteidigung als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das Panzergrenadierbataillon 375 soll dafür direkt der Panzergrenadierbrigade 37 unterstellt werden, während das ebenfalls in Weiden stationierte Panzerartilleriebataillon 131 der 10. Panzerdivision unterstellt ist. Die zusätzlichen Artilleriebataillone kann die Bundeswehr allerdings vorerst nur mit der Abgabe von Geschützen, der Panzerhaubitze 2000, von bereits bestehenden Einheiten an neu aufgestellte Bataillone ausrüsten. Auch die Personalstärke des neuen Bataillons beträgt zunächst 75 Soldaten und Soldatinnen und soll erst allmählich steigen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Aufmarsch serbischer Soldaten an der Grenze zum Kosovo, Krisentreffen der EU-Außenminister in Kiew, Nationalisten an der Macht in Warschau, Budapest und nun auch Bratislava: Die Zukunft Europas hatte man sich friedlicher vorgestellt, als am 3. Oktober 1990 die Teilung Deutschlands endete. Ein halbes Jahr später löste sich der Warschauer Pakt auf, der Kalte Krieg war vorbei.

Doch Friedensdividende heißt jetzt Zeitenwende, und nicht Abrüstung, sondern mehr Milliarden für Material und Personal der Bundeswehr bestimmen gut drei Jahrzehnte nach Öffnung des Eisernen Vorhangs die sicherheitspolitische Debatte in Deutschland. Lisa-Martina Klein hat sich das Konzept “Kurs Marine 2035+” angeschaut – vor allem für Kriege am Meeresboden rüsten die Planer rund um Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack auf.

Um für Angriffe aus der Luft gerüstet zu sein, schafft die Bundeswehr Arrow 3-Flugabwehrsysteme aus Israel an, Kostenpunkt: knapp vier Milliarden Euro. Ich war bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen Boris Pistorius und seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant im Bendlerblock dabei.

Darüber, ob die Bundesregierung das Sondervermögen Bundeswehr sinnvoll ausgibt, halten wir Sie seit unserem ersten Briefing im November 2022 auf dem Laufenden – mit kritischem Blick und exklusiven Informationen aus dem Innern von Truppe und Verteidigungsministerium. Und unsere Korrespondenten berichten für Sie aus den Krisengebieten dieser Welt – in diesem Newsletter Viktor Funk aus der Ukraine über die Zerstörung landwirtschaftlicher Flächen.

Ab sofort erhalten Sie den Security.Table zweimal die Woche, damit Sie noch regelmäßiger mit News und Analysen über die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und seiner Nato-Partner, geostrategische Konflikte sowie militärtechnologische Entwicklungen informiert sind: wie gewohnt jeden Dienstagmorgen – und von nun an auch jeden Freitag.

Einen erholsamen und sicheren Feiertag wünscht Ihnen

Im Kiewer Büro von Alex Lissitsa hängt ein Bild von einem Schneidebrett und einem Messer, im Bild ist ein Text: “Wenn man viel teilt, bleibt nichts zum Regieren übrig.” Es kann eine Anspielung auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine sein, immerhin hatten russische Truppen gut 20 Prozent des ukrainischen Territoriums zwischenzeitlich besetzt. Die Botschaft des Bildes passt in jedem Fall aber zum Denken und Handeln des Geschäftsführers des ukrainischen Agrarunternehmens IMC Agro.

Mit 120.000 Hektar Anbaufläche ist es der zehntgrößte Agrarbetrieb des Landes. Die Invasion der russischen Armee im Februar 2022 traf den Konzern sofort. “100.000 Hektar waren besetzt, inklusive 1000 Milchkühe und einigen Silos”, berichtet Lissitsa. 44 Tage lang kontrollierten die Besatzer diese Fläche im Norden und Osten der Ukraine und hinterließen gewaltige Probleme.

Eineinhalb Jahre später gelten 35.000 Hektar als “war affected” – das Gebiet war vermint oder von Geschossen so versehrt, dass es vorübergehend nicht genutzt werden konnte. Ein Silo in Tschernihiw war von Raketen durchlöchert, die Kühe wurden lange nicht versorgt, mussten schließlich notgeschlachtet werden. 5.000 Hektar können weiterhin nicht genutzt werden, weil sie vermint sind. Zweimal bereits sind Traktorfahrer unerlaubterweise auf nicht geräumte Flächen gefahren, Minen explodierten, die Traktoren wurden beschädigt, die Fahrer des Unternehmens überlebten. Doch in anderen Fällen, wie Reuters erst Mitte September meldete, töten Minen auf den Feldern die Bauern.

Nach neuen Schätzungen der Wirtschaftsministerin Julia Swiridenko gelten 174.000 Quadratkilometer als von Kriegsmitteln potenziell belastete Fläche. Im Norden, Osten und Süden der Ukraine sind viele Landwirte mit den gleichen Problemen konfrontiert:

Rund 32,8 Millionen Hektar Land in der Ukraine sind als Agrarfläche ausgewiesen – gut fünf Millionen Hektar, mehr als 15 Prozent, können aktuell als Kriegsfolge nicht genutzt werden. Je länger der Krieg dauert, je mehr Minen verlegt werden und explodieren, je mehr Artilleriegeschosse verschossen werden, desto mehr Agrarland wird geschädigt, heißt es in der GLOBSEC-Studie über Verminung in der Ukraine “Walking on Fire: Demining in Ukraine”.

“Keiner kümmert sich momentan um die Böden, jetzt geht es erstmal darum, zu überleben. Dass es Schäden gibt, ist ja keine Frage”, sagt der Unternehmer Lissitsa. Laut einer Untersuchung der ukrainischen Umweltschutzorganisation Ecoaction schädigen die Kämpfe in mehrfacher Weise die fruchtbare Erde: Veränderung der Böden durch Explosionen, Schützengräben, eingegrabener, schwerer Technik, Belastung durch Hitze und Erschütterungen sowie durch Schwermetalle und chemische Wirkungen nach Explosionen.

Besonders Minen und Artilleriegeschosse aus sowjetischer Produktion (für Haubitzen D-20 und D-30) setzten Schwermetalle frei, die sich im Humus ablagerten. Beispielhaft hat die NGO Ecoaction in zwei Regionen im Osten und im Süden genauere Bodenanalysen vorgenommen und kommt zu dem Schluss, dass ein Teil der Agrarböden zu schwer belastet ist, er müsse als landwirtschaftliche Flächen aufgegeben werden, erläutert Mariia Diachuk auf Anfrage. Konkretere Angaben seien derzeit schwierig. “Zuerst müssen die Fläche von Minen geräumt werden, dann müssten komplexe Bodenuntersuchungen erfolgen.”

Das Unternehmen IMC Agro habe nach 44 Tagen Besatzung acht Monate gebraucht, um die meiste Fläche von Minen und Kriegsüberresten zu reinigen, berichtete Lissitsa. Staatliche Minenräumer und private Minenräumunternehmen – eine neue Branche im Land – hätten geholfen. “Aber Bodenanalysen haben wir noch nicht gemacht”, sagt er.

Aus Mangel an Minenräumern nehmen manche Landwirte das Problem selbst in die Hand. Sie rüsten Traktoren zu selbstfahrenden Fahrzeugen um, schalten schwere Walzen vor und fahren die Felder ab. Sie finden Minen, müssen nach den Explosionen häufig die Walzen reparieren oder ganz tauschen. Ein großes Problem sei aber, dass die genaue Zahl der Minen, und wo sie auf den Feldern verlegt seien, nicht bekannt sei, berichtet ein Farmer aus der Region Charkiw dem ukrainischen Portal dumka.media.

Obwohl viele Landwirte wegen des Krieges ihre Flächen nicht bewirtschaften können, melden staatliche Stellen eine sehr gute Ernte in diesem Jahr. Das bestätigt auch Lissitsa: “Wer hätte es ahnen können, dass wir mit weniger Düngemittel und weniger Pflanzenschutzmittel eine so gute Ernte haben werden. Das Wetter hat gut mitgespielt”, erläutert er. Aber das gelte auch für Russland. “Die fluten gerade den Weltmarkt mit ihrem Weizen, das drückt den Preis.”

Russland behindert zusätzlich den Export ukrainischer Produkte. “Wir haben im Odessa-Hafen Weizen und Mais im Wert von zehn Millionen Euro liegen. Aber nach sechs Monaten ist die Qualität inzwischen so, dass es nur noch für Futter reicht”, sagt Lissitsa. Nach dem Ausstieg Moskaus aus dem Getreideabkommen im Juli können der Weizen und der Mais nicht mehr exportiert werden. Zusätzlich beschießt Russland sowohl die Speicher im Odessa-Hafen als auch die Hafen-Anlage an der Donau in Ismajil, direkt an der rumänischen Grenze.

Auf die großen Probleme reagiert IMC Agro mit großen Investitionen: “Wir haben gerade 75 MAN-Lastwagen bestellt und dafür einen Kredit von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung erhalten”, sagt Lissitsa. Früher hätten sie den Abtransport von Dienstleistern abwickeln lassen, doch die Preise für Logistik seien jetzt zu hoch. Also selbst machen.

Und bei den Lastwagen hören die Pläne nicht auf. Alex Lissitsa, der in Deutschland studiert hat, will die Standards im IMC Agro heben. Langfristig solle sich die Landwirtschaft in der Ukraine an den Normen der EU orientieren, sagt er.

Viele warme Worte gab es Mitte September beim feierlichen Brennstart bei Thyssenkrupp Marine Systems in Kiel. Das U-Boot der Klasse 212 CD, eine deutsch-norwegische Beschaffungskooperation, ist nun in der Serienproduktion. Es ist das erste Mal, dass zwei Marinen nordeuropäischer Länder baugleiche U-Boote anschaffen.

Vorläufig sechs U-Boote sollen es werden, vier für die Königlich Norwegische Marine, zwei für die Deutsche Marine. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius denkt bereits laut über den Kauf von vier bis sechs weiteren U-Booten nach.

Die Boote sind 74 Meter lang, zehn Meter breit, 13 Meter hoch und mit Torpedos bewaffnet – sowie mit der Möglichkeit versehen, sie zur Selbstverteidigung mit dem “Interactive Defence and Attack System für Submarines” (IDAS) auszustatten. Damit wären getauchte U-Boote erstmals in der Lage, zur U-Boot-Jagd eingesetzte Hubschrauber anzugreifen.

Der diamantförmige Rumpf verringert die Schallsignatur der U-Boote um 60 Prozent und macht sie damit schwerer ortbar als jene der Klasse U 212 A, auf dessen System sie aufbauen. Das U 212 CD ist ausgestattet mit einem neuartigen Führungsmittel- und Waffeneinsatzsystem, das eine bessere Vernetzung mit verbündeten Einheiten ermöglicht. Künstliche Intelligenz (KI) und unbemannte Einheiten werden vor allem bei Lagebilderstellung und Aufklärung eine Rolle spielen.

Die Nutzung von Synergien, KI, Vernetzbarkeit, Drohnen: Das U 212 CD steht für vieles, was die Seestreitkräfte in der nächsten Dekade ausmachen wird. Die bestellten U-Boote sollen der Deutschen Marine ab 2032 und 2034 zur Verfügung stehen – bis dahin wird sich deren Einsatzschwerpunkt wohl endgültig geändert haben.

Weniger Krisenmanagement am Horn von Afrika oder im Mittelmeer, mehr Abschreckung im Nordatlantik, europäischen Nordmeer, der Arktis und in Nord- und Ostsee. Aber vor allem: Mit steigender Wahrscheinlichkeit, dass kritische Unterwasserinfrastruktur zum Ziel hybrider Attacken wird, benötigt es eine glaubhafte Abschreckung unter der Wasseroberfläche.

Einrichten muss sich die Marine auch auf immer leistungsstärkere Waffensysteme, deren Wirkung teils schwer abzuwehren ist. So bestückt Russland seine nuklear betriebenen U-Boote nach eigenen Angaben bereits mit Zircon-Hyperschallraketen. Da die Bedrohung im Gefecht durch diese technische Entwicklung steigen würde, müsste das ohnehin schon knappe Personal bei der Bundeswehr, und bei der Marine insbesondere, noch besser geschützt – oder am besten gar nicht mehr eingesetzt werden.

Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, will in der nächsten Dekade deshalb auf unbemannte Systeme setzen, wie er in seinem im März veröffentlichten Konzept “Kurs Marine 2035+” (ehemals Zielbild Marine 2035+) schreibt.

Darin kommt außerdem der Fähigkeit “Seekrieg Unterwasser” viel Aufmerksamkeit zu – auch mithilfe unbemannter Systeme. Die U 212 CD sollen bis zu sechs “Large unmanned Underwater Vehicle” zur Ergänzung erhalten. Diese Drohnen sollen für die Aufklärung eingesetzt werden. Das ist neu, sie waren in der Planung, die der Inspekteur bis 2031 angestellt hatte, nicht enthalten. Bis dahin waren acht U 212 CD angedacht – allerdings ohne unbemannte Einheiten.

Bei den Seefernaufklärern ergibt sich ein ähnliches Bild. Acht P-8A Poseidon-Kampfflugzeuge, ausgestattet mit Torpedos zur U-Boot-Jagd oder Harpoon-Lenkwaffen sollen es laut Konzept sein. Da die Beschaffung von fünf Poseidons schon 2021 stattfand, werden diese wohl bereits 2024/2025 bei den Marinefliegern in Nordholz stehen. Auch diese P-8A Poseidons sollen von sechs Drohnen unterstützt werden, die in der Planung bis 2031 noch gar nicht angedacht waren. Die Drohnen sollen nicht nur aufklären, sondern auch zum Seekrieg eingesetzt und entsprechend bewaffnet werden.

Ob das dafür spricht, dass die Poseidons mehr als eine Interimslösung sind, bis das deutsch-französische Projekt Maritime Airborne Weapon System (MAWS) realisiert wird, ist unklar – im Konzept wird das MAWS weiterhin erwähnt. Das Projekt gilt als gefährdet, weil sich Deutschland 2021 für eben jene Poseidons entschied, um sich schneller von den fehleranfälligen P-3C Orion-Seefernaufklärern verabschieden zu können. Frankreich stieß diese Entscheidung auf und glaubt nicht mehr an die Realisierung des Projekts mit Deutschland. Das MAWS sollte, so es denn entsteht, die Grundlage für die Aufklärung, Überwachung und Lagebilderstellung großer Seegebiete über und unter Wasser bilden und zur U-Boot-Aufklärung und -Bekämpfung eingesetzt werden.

Die Fähigkeit der U-Boot-Jagd von Überwasser-Einheiten wurde in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt. Nachdem die letzte Fregatte der Klasse 122 vergangenes Jahr außer Dienst gestellt wurde, werden jetzt mit der Fregatte der Klasse 126 wieder Schiffe mit expliziter U-Boot-Jagd-Fähigkeit in Nordsee und Nordatlantik eingeführt. Die Finanzierung von vier der sechs geplanten Fregatten aus dem Sondervermögen ist beschlossen, die erste soll die Marine 2028 erhalten, 2030, 2031 und 2032 dann die weiteren.

Der Bordhubschrauber NH-90 MRFH Sea Tiger, der unter anderem zusammen mit der Fregatte 126 auf U-Boot-Jagd gehen kann, soll ebenfalls von unbemannten Einheiten unterstützt werden. Wie viele Bordhubschrauber ab 2035 gebraucht werden, weist das Konzept nicht aus. Nach bisherigem Plan sollten es ab 2031 31 Stück werden, ergänzt von zehn Drohnen. In der Planung 2035+ sind nun bis zu 22 Drohnen vorgesehen.

Ebenfalls in die Kategorie Unterwasser-Seekrieg fällt die Minenbekämpfung. Sie ist eine der sogenannten 3-D-Tätigkeiten: dirty, dangerous, difficult. Künftig soll die Minenabwehr zunehmend von Mutterschiffen aus gesteuert und von unbemannten Plug-and-Play-Systemen ausgeführt werden. Bis zu zwölf solcher Minenabwehr-Plattformen bräuchte die Marine laut Konzept, die Anzahl der unbemannten Systeme ist noch unklar.

Als Reaktion auf die Spannungen im Norden des Kosovo stellt Großbritannien 200 zusätzliche Soldaten bereit, um die Nato-Schutztruppe Kfor vor Ort zu verstärken. Es ist vor allem ein symbolischer Schritt: Nach dem Höhepunkt vor zwanzig Jahren mit knapp 50.000 Soldaten hat die Nato ihre Präsenz kontinuierlich zurückgefahren.

Man komme mit der Aufstockung einer Anfrage des Nato-Oberkommandierenden Saceur, Christopher G. Cavoli, entgegen, teilt das britische Verteidigungsministerium am Wochenende mit. Derzeit verfügt Kfor über eine Truppenstärke von 4.500 Soldatinnen und Soldaten. Im Mai war die Kfor in einer Konfrontation zwischen einem serbischen Mob und der Kosovo-Polizei zwischen die Fronten geraten. Mehrere Dutzend Soldaten aus Ungarn und Italien wurden dabei verletzt; die Türkei stockte daraufhin ihr Kontingent auf.

Die jüngste Eskalation ist deutlich ernster, wobei die Hintergründe nach wie vor nicht ganz geklärt sind. Kosovos Präsidentin Vjosa Osmani beschuldigt Serbien und dessen Präsidenten Alexandar Vučić, nach dem “Krim-Modell” territoriale Ansprüche im Norden Kosovos durchsetzen zu wollen. Demnach hätten die mindestens 30-köpfige Truppe von Paramilitärs mit dem Kosovo-Serben Milan Radoičić an der Spitze im September einen Zwischenfall provozieren wollen, der dann den Einmarsch der serbischen Armee rechtfertigt hätte.

So zumindest ein mögliches Szenario. Präsident Vučić bestritt am Wochenende Pläne für einen militärischen Einmarsch in die ehemals von Belgrad kontrollierte Provinz. Serbien habe im vergangenen Jahr 14.000 Soldaten nahe des Kosovos stationiert gehabt, derzeit seien es noch 7.500 und man werde bis auf 4.000 Mann reduzieren. Die USA und die EU hatten sich zuletzt über die Truppenkonzentration besorgt gezeigt und Belgrad aufgerufen, Soldaten abzuziehen. Vučić schien zuletzt überhaupt um Entspannung bemüht. So distanzierte sich der Präsident von Milan Radoičić, einem langjährigen Vertrauten und Statthalter in Nordkosovo.

Der Anwalt des Paramilitärs und zwielichtigen Geschäftsmanns betonte bei einem Auftritt in Belgrad, sein Mandant habe auf eigene Faust gehandelt. Der serbische Präsident wies auch Vorwürfe von Kosovos Premier Albin Kurti zurück, wonach die Paramilitärs auf einem Stützpunkt der serbischen Armee trainiert haben sollen. Man nehme die Truppenkonzentration und die große Menge von den Paramilitärs zurückgelassenen Waffen “sehr ernst”, sagte Peter Stano, Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montag. Alle Fakten müssten auf den Tisch, und die EU erwarte die volle Kooperation Serbiens.

Die EU tut sich auch nach der blutigen Konfrontation zwischen Kosovos Polizei und den serbischen Paramilitärs mit einer Verurteilung Serbiens schwer. Mindestens acht EU-Staaten sollen allerdings bei einer Aussprache vergangene Woche mit Borrell darauf gedrängt haben, Strafmaßnahmen gegen Belgrad zu verhängen. Es gebe genug Hinweise, dass der serbische Staat bei dem “terroristischen Anschlag” involviert gewesen sei, bei dem letzte Woche ein Kosovo-Polizist erschossen wurde und vier Paramilitärs starben. Laut EU-Diplomaten war Deutschland nicht bei der Gruppe dabei, die auf einen härteren Kurs gegenüber Serbien drängten.

Gegen die Regierung in Pristina hat die EU bereits vor dem Sommer Strafmaßnahmen verhängt. In Belgrad schließen Beobachter nicht aus, dass Vučić die Spannungen mit Kosovo mit Blick auf vorgezogene Neuwahlen schürt, die am 17. Dezember stattfinden sollen. Serbiens Präsident ist zu Hause unter anderem wegen der schlechten Wirtschaftslage unter Druck. sti

Die erste Einheit des israelischen Flugabwehrsystems Arrow 3 soll Ende 2025 in Deutschland stationiert werden. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius nach Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Galant vergangene Woche in Berlin. Zur Stärkung seines Luftverteidigungsschilds plant die Bundeswehr die Anschaffung von vorerst drei Batterien des Arrow 3-Systems, das angreifende Waffensysteme auf Entfernungen von bis zu 2400 Kilometern und in Höhen von bis zu 100 Kilometern bekämpfen kann.

Thomas Gottschild, Geschäftsführer von MBDA Deutschland, begrüßte die Initiative der Bundesregierung, sein Unternehmen zum Hauptauftragspartner des Arrow 3-Produzenten Israel Aerospace Industries (IAI) beim “Aufbau eines Schutzschildes für Europa gegen die wachsende Bedrohung durch Raketen” zu machen. Die Kosten werden auf knapp vier Milliarden Euro geschätzt, die aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen finanziert werden. Es wurde im Juni 2022 als Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine durch den Bundestag verabschiedet und durch den Bundesrat gebilligt.

An welchen Standorten neben dem Fliegerhorst Holzdorf in Sachsen-Anhalt die von der Bundeswehr georderten Arrow 3-Systeme stationiert werden sollen, sagte Pistorius auch auf Nachfrage nicht. Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, hatte im August Luftwaffenstützpunkte in Schleswig-Holstein und Bayern als Standorte ins Spiel gebracht.

Das Arrow-System dient dem Abfangen von gegnerischen Lang- und Mittelstreckenraketen in der Exosphäre, der äußersten Schicht der Erdatmosphäre. Nach Angaben von Pistorius will es die Bundesregierung auch anderen europäischen Nato-Partnern zum Schutz des Bündnisgebiets anbieten. Zuletzt hatte Frankreich Kritik an der von Deutschland initiierten, 19 Staaten umfassenden European Sky Shield Initiative (ESSI) geäußert, weil diese auf nichteuropäische Systeme wie Arrow setze statt auf Lösungen europäischer Sicherheitsunternehmen. Anders als die Ausbildung am von ESSI eingesetzten Iris-T SML-System des deutschen Herstellers Diehl Defence wird die Ausbildung an Arrow 3 vor allem in Israel stattfinden, nicht in Deutschland. mrb

Die Bedeutung der Kommunikation und Navigation per Satellit und der Beobachtung der Erde aus dem All wächst für Gesellschaft und Militär. Die Bundesregierung hat deshalb vergangene Woche eine neue Raumfahrtstrategie verabschiedet. Es ist die erste Aktualisierung seit 2010.

Neun Handlungsfelder sind in der Strategie definiert, darunter “Sicherheit, strategische Handlungsfähigkeit und globale Stabilität”. Denn Daten aus dem Weltall liefern wichtige Erkenntnisse unter anderem zur militärischen Aufklärung, zur Einsatzplanung und zur Unterstützung im Krisenfall und beim Bevölkerungsschutz. Zudem setzt sich die Bundesregierung für eine friedliche und nachhaltige Nutzung des Weltraums ein. Deutschland lehne destruktive Tests bodengebundener Anti-Satellitenraketen ab, und habe sich gemeinsam mit den USA und anderen Partnerländern dazu verpflichtet, künftig keine solchen Tests durchzuführen. Ein Wettrüsten im All solle vermieden werden

Die weltraumgestützte Infrastruktur zählt zunehmend zu der als “kritisch” eingestuften Infrastruktur. Von ihr hängt der Betrieb anderer Kritischer Infrastruktur auf der Erde ab. Ihr Ausfall, verursacht etwa durch Störungen oder Angriffe, kann zu Versorgungsbeeinträchtigungen der Bevölkerung und zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen. So sind etwa die Daten- und Kommunikationsverbindungen per Satellit in Situationen, in denen keine terrestrische Infrastruktur besteht oder diese zerstört wurde, unverzichtbar.

Als wesentlich für den Schutz der Weltraumsysteme definiert die Strategie die Fähigkeit der Lagebilderstellung für den Weltraum. “Um die operationelle Verfügbarkeit eines aktuellen und unabhängigen Weltraumlagebildes zu gewährleisten, stellen wir den Auf- und Ausbau nationaler Fähigkeiten, inkusive Sensoren und Betrieb des ressortgemeinsam betriebenen Weltraumlagezentrums, bis 2030 sicher”, heißt es in dem Papier.

Aufgebaut werden soll dabei auf bestehenden Kompetenzen von Forschungs- und Bundeseinrichtungen wie der “German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar (GESTRA)”. Das GESTRA ist ein bodengestütztes Radarsystem, das zur Überwachung von Weltraumobjekten im erdnahen Orbit entwickelt wurde. Das teilmobile Radarsystem besteht aus separaten Sende- und Empfangssystemen und befindet sich auf dem Bundeswehrgelände Koblenz-Schmidtenhöhe. Seit 2020 wird das System vom Weltraumlagezentrum im Testmodus betrieben, Übergabe und Projektabnahme sind nach derzeitigem Stand Ende 2023 vorgesehen. klm

Vertreter der Vereinten Nationen in Aserbaidschan haben am Sonntag zum ersten Mal seit dreißig Jahren die Region Bergkarabach besucht. Nach ihren Angaben befinden sich nur noch 50 bis 1.000 Armenier in der Enklave, die vor zwei Wochen von Truppen Aserbaidschans erobert wurde. Inzwischen sind fast alle der einst 120.000 Bewohner nach Armenien geflohen.

Einen Tag nach Beginn des Angriffs hatte die Regierung der selbsternannten Republik Arzach (Bergkarabach) kapituliert. Mindestens 27 Menschen sollen bei der Offensive getötet worden sein. Vergangene Woche wurden der ehemalige Regierungschef Bergkarabachs, Ruben Wardanjan, sowie der frühere Verteidigungsminister der völkerrechtlich nicht anerkannten Republik, Lyowa Mnazakanjan, festgenommen.

Für das späte Eintreffen von Vertretern der Vereinten Nationen gab es Kritik. Hovhannès Guévorkian, Vertreter Bergkarabachs in Frankreich, sagte gegenüber dem französischen Sender Franceinfo: “Ich weiß nicht, was das Ziel der UN ist, an einen Ort zu gehen, den die gesamte Bevölkerung verlassen hat. Es geht um den Schutz, aber um wen zu schützen?”

Frankreichs Verteidigungsminister Sébastian Lecornu hatte in einem Interview mit dem Sender Franceinfo vergangenen Freitag bekräftigt, die Integrität und Souveränität Armeniens und das armenische Volk schützen zu wollen. Er glaube allerdings nicht, dass Frankreich militärisch eingreifen werde, sagte er. “Es ist aber selbstverständlich, dass wir uns mit den Forderungen befassen, die aus Armenien kommen, damit es sich verteidigen kann”, so Lecornu.

Frankreich gehört zu den wichtigsten Waffenlieferanten Armeniens. Im Juli hatte die Regierung in Paris erstmals einen Militärattaché nach Armenien entsandt; Gerard Larcher, Präsident des französischen Senats, forderte im Juli die Lieferung von Waffen an Armenien. Unklar ist bislang aber, welche Waffen Armenien von Frankreich kaufen könnte. klm

F.A.Z. – Die Schrecken der Marine. Die Ukraine greift mit Überwasserdrohnen russische Schiffe an – und drängt die Schwarzmeerflotte zurück. Die Nato fragt sich, was das allgemein für ihre Kriegsführung bedeutet – unter anderem im Rahmen ihres Seemanövers “Dynamic Messenger” vor der Küste Portugals.

New York Times – China Creates a Coast Guard Like No Other, Seeking Supremacy in Asian Seas. Die Patrouillenschiffe der chinesischen Grenzpolizei ähneln oft Kriegsschiffen. Jetzt versuchen andere Nationen, mit ihren eigenen Küstenwachen zu konkurrieren, darunter Taiwans unmittelbarer Nachbar Japan.

Texty.Org.Ua – The Stolen Treasures. Während in den ehemaligen westlichen Imperien über den Raub von Kulturgütern aus ehemaligen Kolonien endlich diskutiert wird, ist in Russland davon nichts zu hören. Wie groß der Raubschatz etwa aus dem Territorium der Ukraine ist, zeigt eindrucksvoll diese bildreiche Studie.

Table.Media – Testfall 5G: Wie China aus der Kritischen Infrastruktur verschwinden soll. Ohne Elektronik aus China kommt die Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland nicht aus – bisher. Aus der Politik fordern immer mehr Stimmen, die Abhängigkeit zu reduzieren. Die Debatte über De-Risking in der Kritischen Infrastruktur fängt erst an.

Er gilt als Gegenentwurf zum Top-Gun-Piloten: ruhig, bescheiden, introvertiert. Keiner, der gerne im Rampenlicht steht. Früh zum F-16-Piloten ausgebildet, gehört Charles Quinton Brown zudem einer kleinen Minderheit an: Nur zwei Prozent aller Piloten der US-Luftwaffe sind schwarz. Viele Jahre nach Beginn seiner Laufbahn wird der Vier-Sterne-General sagen: “Ich denke an den Druck, den ich verspürte, immer perfekt sein zu müssen, besonders für meine Lehrer, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie von mir als Schwarzen weniger hielten.”

Als Generalstabschef – der zweite Afroamerikaner nach Colin Powell überhaupt – ist Charles Q. Brown der wichtigste militärische Berater des US-Präsidenten. Und – ganz nebenbei – so etwas wie der Gegenentwurf zu seinem temperamentvollen, lauten Vorgänger Mark Milley. Nach monatelanger Blockade im Senat ist Brown im September bestätigt worden und nun seit 1. Oktober im Amt.

Seine Karriere bei der U.S. Air Force ist kometenhaft. Mit 36 wird er Fluglehrer, später Chef eines Jagdgeschwaders, mit nur 47 zum General befördert. Er koordiniert Luftwaffenangriffe auf die Terrorgruppe Islamischer Staat. Er dient in Europa, unter anderem auf der Ramstein Airbase und vor allem in Asien. Er überwindet Barrieren, wird der erste schwarze Chef der Pacific Air Forces (PACAF). Jetzt hat der China-Experte alles erreicht, was man erreichen kann als Soldat in den USA.

“CQ” Brown, wie er genannt wird, ist einer der bekanntesten schwarzen US-Generäle. Als damaliger Chef der PACAF schreibt er Schlagzeilen, als er nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020 ein ungewöhnlich emotionales Video veröffentlicht. Mit deutlichen Worten und sichtlich bewegt prangert er den Rassismus in den USA an: “Ich bin voller Emotionen über das, was George Floyd und viele andere Schwarze erleiden mussten.”

In einem Interview mit dem Nachrichtensender NPR begründete General Brown seine für US-Militärs ungewöhnliche persönliche Einlassung. Er habe mit seinem Sohn telefoniert, der gerade in Washington studierte: “Er sagte, Hey Dad, was sagt die Air Force dazu? Und es klang wie: Dad, was wirst Du sagen?”

Mit seiner öffentlichen Kritik hat Brown den Diskurs über Rassismus in die US-Streitkräfte getragen. “Ich kann nicht jahrhundertelangen Rassismus in unserem Land wiedergutmachen. Und ich kann auch nicht Jahrzehnte an Diskriminierung unvergessen machen. Aber ich kann Verbesserungen erreichen, – persönlich und institutionell.”

An diesen Aussagen wird er gemessen werden, auch weil er als Chef der US-Luftwaffe ankündigte, Diversität und Inklusion bei seinen Personalentscheidungen zu berücksichtigen. Der Anteil afroamerikanischer Mitglieder der U.S. Air Force liegt bei 15 Prozent; nur zwei Prozent aller Piloten sind schwarz. Weniger als ein Prozent aller Offiziere sind schwarze Frauen.

Der Vier-Sterne-General war der Wunschkandidat von US-Präsident Joe Biden, der ihn im Mai dieses Jahres – am dritten Jahrestag von Floyds Tod – als Generalstabschef nominierte. Politisch ist von Brown Kontinuität zu erwarten. Er ist – noch mehr als sein Vorgänger – ein Befürworter der US-amerikanischen Unterstützung der Ukraine. In dem NPR-Interview erklärte er allerdings, die größte Herausforderung für die USA sei nicht Russland, sondern China: “Ich sehe, dass die Volksrepublik China ihre militärischen Fähigkeiten in einem Tempo ausbaut, das wahrscheinlich etwas schneller ist als unseres.” Nana Brink

Oberstleutnant Hekja Marlen Werner wird die erste Bataillonskommandeurin im Deutschen Heer. Am kommenden Donnerstag übernimmt die 40-jährige das Kommando über das neu aufgestellte Panzerartilleriebataillon 375 in Weiden in der Oberpfalz. Sie wird damit künftig rund 550 Soldaten und Soldatinnen führen.

Werner war 2002 in die Bundeswehr eingetreten – kurz nachdem im Jahr zuvor die Streitkräfte in allen Bereichen für Frauen geöffnet wurden. Sie durchlief die Offizierausbildung in der Artillerie, bevor sie an der Bundeswehruniversität Hamburg Pädagogik mit Schwerpunkt Psychologie und Personalmanagement studierte. Ihre Aufgaben in der Artillerietruppe wechselten mit Lehrgängen unter anderem in der Slowakei und einem Masterstudium “Militärische Führung und Internationale Sicherheit” ebenfalls an der Hamburger Bundeswehr-Universität. Zuletzt war die Offizierin als stellvertretende Heeresattachée in Washington und in diesem Jahr in der Politikabteilung des Verteidigungsministeriums tätig, ehe sie das Kommando in Weiden übernahm.

Die neue Bataillonskommandeurin ist zwar die erste im Heer, aber nicht die erste in Heeresuniform: Bereits 2021 hatte Oberstleutnant Anja Buresch-Hamann das Kommando über das Logistikbataillon 172 in Beelitz übernommen, das zur Streitkräftebasis gehört.

Die Aufstellung des neuen Bataillons ist eine Folge der Umstrukturierung der Bundeswehr mit dem Schwerpunkt auf Landes- und Bündnisverteidigung als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das Panzergrenadierbataillon 375 soll dafür direkt der Panzergrenadierbrigade 37 unterstellt werden, während das ebenfalls in Weiden stationierte Panzerartilleriebataillon 131 der 10. Panzerdivision unterstellt ist. Die zusätzlichen Artilleriebataillone kann die Bundeswehr allerdings vorerst nur mit der Abgabe von Geschützen, der Panzerhaubitze 2000, von bereits bestehenden Einheiten an neu aufgestellte Bataillone ausrüsten. Auch die Personalstärke des neuen Bataillons beträgt zunächst 75 Soldaten und Soldatinnen und soll erst allmählich steigen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!