Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Oppositionsführer Benny Gantz in sein Kriegskabinett geholt, um die Planungen für eine Bodenoffensive zu beschleunigen. Als Generalstabschef führte Gantz bereits 2014 den 44-Tage-Krieg im Gazastreifen an. Markus Bickel hat die Risiken zusammengetragen, die ein solcher Einsatz in dem dicht besiedelten Gebiet für das israelische Militär bedeutet.

Deutschland kann dabei nicht groß unterstützen, aber die Luftwaffe stellt zumindest zwei von Israel geleaste Heron TP-Kampfdrohnen zur Verfügung. Mit Soldaten vor Ort ist die Bundeswehr lediglich für die mögliche Evakuierung deutscher Staatsbürger. In einer gemeinsamen Erklärung teilten Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium in der Nacht auf Freitag mit: «Im Falle einer weiteren Lageverschärfung stünde der militärische Evakuierungsverband der Bundeswehr bereit.» Außenministerin Annalena Baerbock fliegt heute zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel.

Ein langer Krieg in Israel würde auch der Ukraine Sorge bereiten. Dort hilft der deutsche Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann, Beweise für russische Kriegsverbrechen zusammenzutragen. Viktor Funk hat ihn in Kiew getroffen.

Um die ganze Bandbreite der Konsequenzen des Kriegs in Israel zu erfassen, haben wir in unserer Presseschau weitere Analysen für Sie zusammengetragen. Zum Beispiel ein Stück darüber, was Europa von der israelischen Luftverteidigung lernen kann.

Auch ohne israelisches Vorbild sollte einleuchten, dass die parallele Förderung von zwei Projekten mit demselben Ziel wenig Sinn ergibt. Die EU macht es trotzdem und investiert in zwei Konsortien, die ein System zur Abwehr von Hyperschallwaffen entwickeln sollen. In Industrie und Politik fragen sich viele, warum. Ich habe einen Blick darauf geworfen und wünsche eine erkenntnisreiche Lektüre,

Israel geht geführt von einer Einheitsregierung in die zweite Kriegswoche. Vier Tage nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Dutzende Gemeinden und Kibbuzim östlich des Gazastreifens mit mehr als 1.200 Toten nahm Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinen früheren Verteidigungsminister Benny Gantz in das sogenannte Kriegskabinett auf. Die fünfköpfige Notstandsregierung werde keine Gesetze oder Beschlüsse verabschieden, die nicht mit dem Konflikt in Verbindung stehen, solange die Kämpfe andauern, sagte Gantz am Mittwoch.

Neben Gantz und Netanjahu gehören dem Gremium, das sich im Rahmen des ministeriellen Ausschusses für Nationale Sicherheit konstituiert hat, drei weitere Mitglieder an, darunter zwei als Beobachter:

• Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Likud)

• Oppositionsführer Benny Gantz (Blau-Weiß)

• Verteidigungsminister Joav Galant (Likud)

• der Minister für strategische Fragen Ron Demer (Likud/Beobachter)

• der frühere Generalstabschef Gadi Eizenkot (Blau-Weiß/Beobachter)

Gantz war von Mai 2020 bis Dezember 2022 Verteidigungsminister. Gegen Ende der zweiten Intifada wurde er als Militärattaché nach Washington versetzt, wo er von 2005 bis 2009 blieb. Von 2011 bis 2015 war er Generalstabschef; 2014 führte er den Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Die Aufnahme des 64-Jährigen ins Kabinett bedeutet eine Schwächung der rechtsextremen Kräfte in Netanjahus Regierung: Sowohl der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, wie Finanzminister Bezalel Smotrich sind religiöse Siedler, die seit dem Amtsantritt der Netanjahu-Koalition Ende 2022 auf eine Ballung der militärischen Kräfte im Westjordanland hingewirkt haben.

Die Entsendung von Truppen in ein dicht bebautes städtisches Gebiet ist keine leichte Entscheidung, auch wenn Netanjahu “gewaltige Rache” für den Hamas-Angriff ankündigt. Giora Eiland, ehemaliger Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, sagt, die Luftangriffe im Gazastreifen “scheinen früheren israelischen Operationen sehr ähnlich zu sein” – aber diese Taktiken hätten die Hamas in der Vergangenheit nicht neutralisiert.

Eine Bodenoffensive könnte Hamas-Kämpfer effektiver ausschalten und die Befehlskette zerstören, sagte Eiland, fügte aber hinzu: “Die Regierung zögert noch immer, eine solche Initiative zu ergreifen, weil sie viele, viele weitere israelische Opfer mit sich bringen könnte.” Beim gut dreiwöchigen Einmarsch 2008 verlor Israel neun Soldaten. Im Jahr 2014 stieg die Zahl der getöteten Soldaten auf 66.

Völkerrechtlich problematisch könnte ein Infanterieeinsatz in dicht besiedeltem Ballungsgebiet ebenfalls werden. Dass rund 150 israelische, aber auch US-amerikanische und andere ausländische Staatsbürger in den Händen von Hamas und Islamischem Dschihad sind, macht eine Bodeninvasion für die Militärführung um Verteidigungsminister Galant, Netanjahu und Gantz jedenfalls zum Wagnis.

Am Ende der ersten Kriegswoche herrscht zudem weiter Ungewissheit, ob wirklich alle palästinensischen Kämpfer, die aus dem Gazastreifen auf israelisches Territorium eindrangen, gefasst sind. Im Morgengrauen des 7. Oktober waren es mehr als 2.000, die die Bewohner Dutzender Kibbuzim und Gemeinden überfielen – am jüdischen Feiertag Simchat Tora am Ende des Laubhüttenfests.

Dem Horror dieses Schabbatmorgens fielen mehr als 1.200 Israelis zum Opfer. In manchen Kibbuzim und Gemeinden dauerte es mehr als acht Stunden, bis die Armee eintraf. Heldenstorys wie die von Inbal Lieberman machen die Runde, der Leiterin des Sicherheitsdienstes des Kibbuz Nir Am. Inzwischen sichert die IDF wieder das Gebiet.

Doch längst konnten nicht alle Tunnelausgänge entdeckt werden, die die Hamas für ihren bewaffneten Ausbruch aus dem Gazastreifen nutzte. An dreißig Stellen in der sechzig Kilometer langen Sperranlage schlug sie Schneisen. In einer komplexen militärischen Operation setzte sie mit ein wenig Sprengstoff versehene Drohnen ein, um in Minuten die Kommandokommunikation der israelischen Militärs rund um das seit 2007 von der Außenwelt abgeriegelte Gebiet auszuschalten.

Zuletzt gelang ein solcher militärischer Coup der Hisbollah 2006. Mit dem Angriff auf eine IDF-Grenzpatrouille löste sie den zweiten Libanon-Krieg aus – die Verhandlungen bis zur Rückgabe der bei dem Überfall von der Hisbollah getöteten IDF-Soldaten Eldad Regev und Ehud Goldwasser dauerten bis 2008.

Die Kampfhandlungen des neuen Gazakriegs, die an Simkhat Tora mit den größten Massakern an Juden nach 1945 begann, dürften sich bis weit in den November hineinziehen. Überraschen kann die Gewalt keinen: Spätestens seit 2020, als Gantz und Netanjahu das letzte Mal gemeinsam regierten, sind die Todeszahlen in Israel und den besetzten Gebieten stetig gestiegen. Der Krieg mit der Hamas im Mai 2021 war überschattet von jüdisch-palästinensischen Ausschreitungen in israelischen Städten mit gemischter Population wie Haifa, Jaffa, Akko und Nazareth.

Allein 2023 sind in den mehrheitlich arabischen Gemeinden Israels mehr als 140 Menschen getötet worden, im ganzen Jahr 2022 waren es 117. Die Epidemie der Gewalt frisst sich von der Peripherie ins Zentrum des Landes – vor allem aus den jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Mehr Tote als in den letzten Tagen der Zweiten Intifada 2005 haben die Vereinten Nationen dort 2022 gezählt, Tendenz steigend.

Das Ausmaß der Gewalt rund um die Freitagsgebete heute Mittag in Jerusalem, Jenin, Nablus und Hebron wird einen Gradmesser bilden, ob der bewaffnete Ausbruch der Hamas am vergangenen Schabbatmorgen ein isoliertes Ereignis bleibt – oder ob es sich zu einer Dritten Intifada mit zweiter Front zu Syrien und Libanon ausweitet.

Herr Hardt, kann Deutschland diplomatisch dazu beitragen, den Krieg in Israel zu entschärfen?

Deutschland sollte sich nicht überschätzen, was seinen Einfluss in der Region betrifft. Ein positives Signal an Israel wäre jedoch eine veränderte Iran-Politik. Angesichts der offenen Unterstützung der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah durch das Teheraner Regime wäre zumindest ein umfassendes Sanktionspaket gegen den Iran sowie eine EU-weite Listung der sogenannten Revolutionsgarden als terroristische Vereinigung ein erster Schritt zur Unterstützung Israels.

Vor dem Krieg in Israel gab es im Kosovo im September so viele Tote bei Gefechten wie seit dem Krieg 1999 nicht mehr. Muss die Bundeswehr ihr Truppenkontingent bei Kfor aufstocken?

Die Befriedung der Situation im Kosovo war einer der Erfolge, an denen die Bundeswehr maßgeblich mitgewirkt hat. Über viele Jahre hat Deutschland den Kommandeur des Kfor-Verbandes gestellt und war mit nennenswerten Truppenteilen beteiligt. Im Augenblick ist es so, dass ein großer Teil der Soldaten, die für den Kosovo-Einsatz vorgesehen sind, bei uns und auch bei anderen Nationen, nicht im Einsatzgebiet sind, sondern in einer Art Rufbereitschaft in ihrem Heimatland stehen. Ich fürchte, dass angesichts dieser neuen Dimension der Gewalt diplomatische Anstrengungen allein nicht ausreichen, die Situation zu befrieden. Wir werden vermutlich stärker mit Soldaten von Kfor vor Ort präsent sein müssen. Ich finde, Deutschland sollte nicht hintanstehen, gemeinsam mit anderen Nationen die physische Präsenz wieder zu erhöhen.

Ein Signal auch gegen Moskau, das serbische Sezessionisten in Bosnien und Herzegowina und im Nordkosovo unterstützt?

Im Schatten des größeren Konflikts des Westens mit Russland findet auch auf dem Westbalkan eine Polarisierung statt. Der lange Arm Moskaus versucht auch hier, unsere Friedensbemühungen zu stören. Da müssen Nato und EU mit der Bereitschaft, zur Not auch mit Polizei und Militär konkret zu unterstützen, klare Signale setzen. Die Situation auf dem Balkan ist noch lange nicht so, wie wir uns das idealerweise wünschen. Aber gemessen an dem, was vor dreißig Jahren hier an Konflikten herrschte, wäre es wahrscheinlich schon anders, wenn es kein Engagement Europas und Amerikas gäbe. Insgesamt war das schon eine erfolgreiche Balkanpolitik.

Auf dem Kaukasus kann man nach der Flucht von 100.000 Armeniern aus Bergkarabach kaum von Erfolgen sprechen. Obwohl die EU hier wie vor zwanzig Jahren in Mazedonien und Bosnien mit einer zivilen Polizeimission präsent ist. Warum konnte die Diplomatie die Eroberung Bergkarabachs nicht aufhalten?

Vor einigen Tagen habe ich dem aserbaidschanischen Botschafter in Berlin in einem Telefonat vorgehalten, dass man in Europa Konflikte nicht militärisch löst und dass man gutwillige Partner nicht hinter die Fichte führt, um das etwas salopp zu formulieren. Wissen Sie warum? Noch im September war der Sonderbotschafter des aserbaidschanischen Präsidenten für den Friedensprozess zu Gast in Berlin. Eine seiner Kernbotschaften lautete, dass man in jedem Fall eine friedliche, diplomatische Lösung anstrebe. Ich war zuversichtlich, dass es bald zu einem formalen Friedensschluss zwischen Armenien und Aserbaidschan kommen würde – eigentlich hätte das auf dem Gipfel in Granada vergangene Woche passieren sollen.

Machthaber Alijew blieb dem Gipfel in Granada fern – wie sollte der Westen mit dem Regime in Baku umgehen?

Wir müssen Alijew klarmachen, dass Grenzen in Europa nicht mit Gewalt verschoben werden. Darauf haben wir uns in der Charta von Paris im Dezember 1990 geeinigt. Das bedeutet, dass es keinen territorialen Korridor durch Armenien zur Exklave Nachitschewan geben kann. Die Botschaft, die wir an Russland senden, mit Blick auf den Angriff gegen die Ukraine, gilt natürlich auch für jeden anderen Staat Europas. Wenn Aserbaidschan im Hinterkopf hat, territoriale Ansprüche im Zweifel mit Gewalt erzwingen zu können, dann wird das nur den entschlossenen Widerstand der Völkergemeinschaft hervorrufen.

Neben der Türkei war Israel ein wichtiger Verbündeter Aserbaidschans, um Armenien militärisch zu besiegen. Auch Deutschland hat seine Verbindungen im Wehrbereich zu Israel zuletzt ausgebaut: Vier Milliarden Euro zahlt Deutschland für das Arrow 3-Raketenabwehrsystem.

Die deutsch-israelische Militärzusammenarbeit ist ungeachtet des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien ein wichtiger Baustein in unseren Beziehungen. Die israelische Hightechindustrie ist sowohl für zivile Anwendungen wie für militärische Anwendungen ein wichtiges Asset für uns. Im Übrigen betreiben wir gegenwärtig die Ausbildung von deutschen Soldaten in Israel an den von Deutschland geleasten Drohnen für die Bundeswehr. Diese Art von Ausbildungszusammenarbeit sollte ausgeweitet werden. Eigentlich ist es schade, dass darüber so wenig geredet wird. Wenn man sich vorstellt, dass nach dem Holocaust deutsche und israelische Soldaten gemeinsam an Verteidigungsprojekten arbeiten und die Rüstungsindustrien beider Länder zusammenwirken, ist das eine Entwicklung, die wir beidseitig nur begrüßen.

Verbirgt sich hinter der anhaltenden Weigerung des Bundeskanzlers, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu überlassen, ein grundlegendes Misstrauen gegenüber der Führung in Kiew? Oder ist es nur Ausdruck der Stärke des linken SPD-Flügels?

Wir müssen die Ukraine in die Lage versetzen, ihr gesamtes Territorium, einschließlich der Krim, von Russland zurückzuerobern. Dazu könnte die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper einen Beitrag leisten. Leider gelingt es Olaf Scholz erneut nicht, sich zum Sieg der Ukraine zu bekennen. Dabei wäre es dringend an der Zeit für Scholz zu sagen: Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, und wir tun, was dafür notwendig ist. Seine Zurückhaltung wird vor allem bei unseren Verbündeten zunehmend kritisch gesehen.

Was müsste Scholz tun, um die deutsch-französische Zusammenarbeit bei der Rüstungskooperation zugunsten deutscher Konzerne zu verbessern?

Die deutschen Alleingänge nehmen zu: in der Energiefrage, in der Flüchtlingskrise und in der Behandlung von Exportgenehmigungen für militärische Güter. Olaf Scholz muss erkennen, dass dieser Weg, den die Ampel-Regierung gegenwärtig auf diesem und anderen Feldern beschreitet, Deutschland politisch in die Isolation und wirtschaftlich in die Rezession führt. Deutschland muss dringend seine Beziehungen zu seinen engsten Partnern wie Frankreich überdenken. Wenn den Franzosen ihre Rüstungsindustrie so wichtig ist, wie sie nun einmal ist, gehört die Rüstungskooperation inklusive Exportgenehmigungen auch für die Ampel auf die Agenda. Hier ist allerdings bei der Ampel keine Bewegung zu sehen.

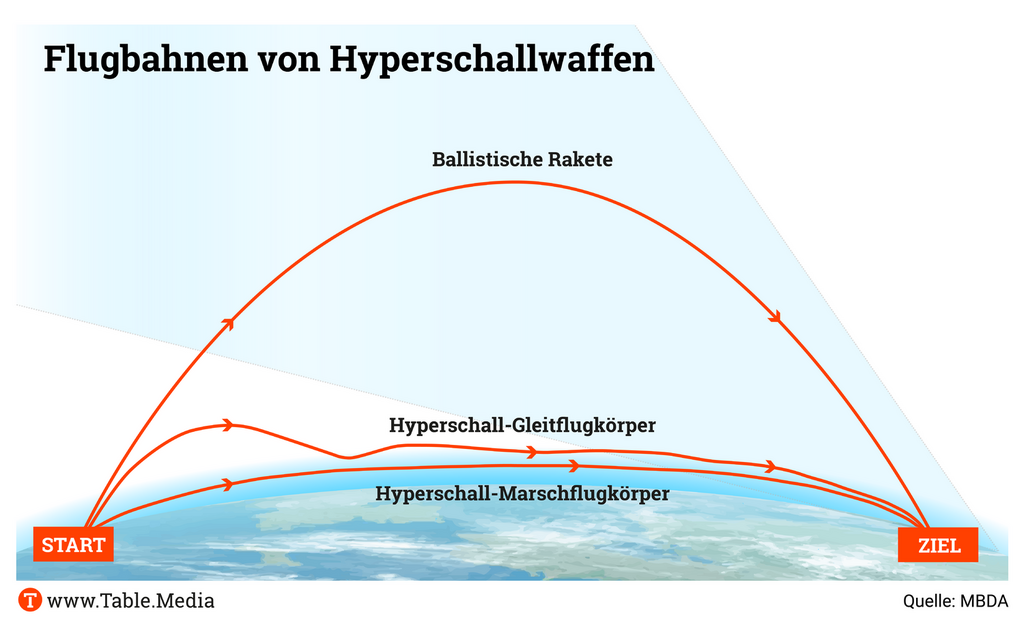

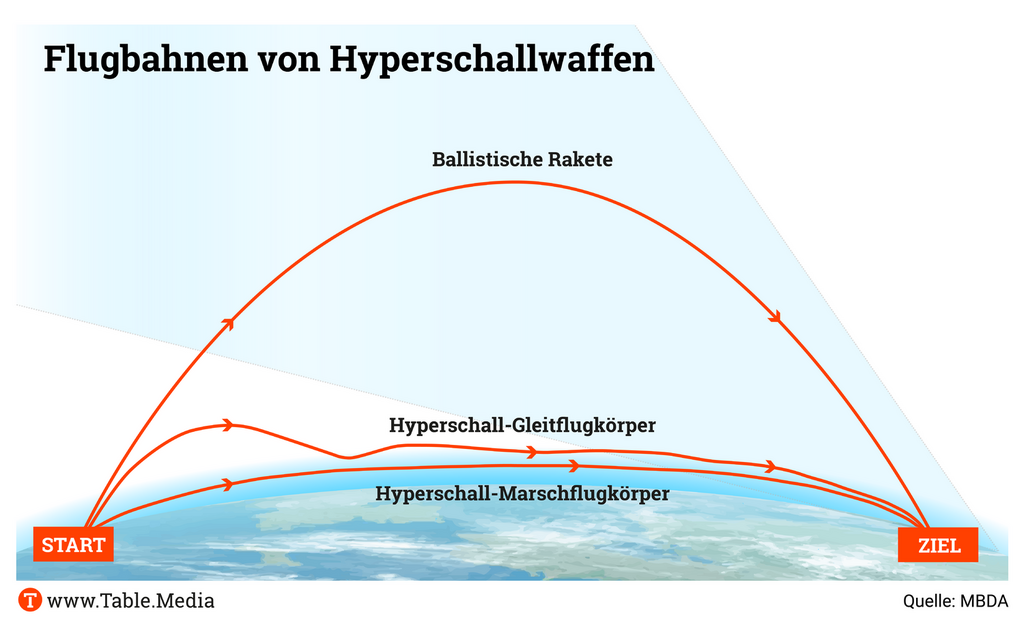

Russland hat 2019 den Hyperschall-Gleitflugkörper Avangard vorgestellt, in der Ukraine setzt das Land den Hyperschall-Marschflugkörper Kinschal ein. China und die USA ziehen in der Forschung an den Geschossen nach. Ob die Hyperschall-Gleitflugkörper jetzt schon können, was sie versprechen – bei über fünffacher Schallgeschwindigkeit mehrfach die Richtung zu wechseln – ist unklar, sie zeigen aber: Europa muss etwas tun, wenn es sich in Zukunft davor schützen will.

Die EU fördert mit 100 Millionen Euro aus dem Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) seit Juli 2022 ein spanisch-geführtes Konsortium, das unter dem Namen EU Hydef (Hypersonic Defense) 13 Unternehmen vereint. Dieses Jahr entschied die EU-Kommission, dass ein weiteres Konsortium unter Führung des europäischen Raketenbauers MBDA 80 Millionen Euro bekommt. Mit ähnlichem Namen: Hydis² (Hypersonic Defence Interceptor Study) will besser als Hydef sein. In 10 bis 15 Jahren soll ein Verteidigungssystem auf manövrierfähige Hyperschallwaffen schießen können.

Hydef oder Hydis² sollen sich in das Pesco-Projekt Twister (Timely Warning and Interception with Space-based Theater surveillance) einordnen. Pesco ist die militärische Kooperationsplattform der EU, Twister ein Projekt von Pesco zur Luftverteidigung.

Dass zwei Projekte parallel gefördert werden, kann man als fahrlässigen Umgang mit Steuergeldern bezeichnen. Nach dem Zuschlag für Hydef soll Frankreich Druck gemacht haben. Parallel klagte MBDA gegen die Kommission und bekam auch einen Zuschlag. Ohne Ausschreibung. Dazu, ob die Klage noch läuft, will sich MBDA nicht äußern, obwohl MBDA jetzt auch EU-Gelder zur Entwicklung bekommt. Aus der Industrie heißt es, die französische Politik fördere vor allem die Interessen der eigenen Rüstungshersteller – auf Kosten europäischer Partner.

Jetzt konkurriert das MBDA-Konsortium Hydis² mit Hydef um den besseren Abschluss der Entwicklungsphase. Paris dürfte das zufriedenstellen, weil ein Großteil der Summe nach Frankreich zu MBDA fließt. Deutschland hat keine Einwände, weil im Konsortium mit MBDA Deutschland, Bayern-Chemie, OHB und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vier deutsche Partner vertreten sind. Bei Hydef ist für Deutschland nur Diehl dabei.

Und Diehl dürfte ziemlich verärgert sein. Auch wenn der Geschäftsführer des Raketenbauers, Helmut Rauch, seine Worte gegenüber Table.Media sorgfältig verpackt. “Die EU-Kommission hat entschieden, dass Hydef in allen Punkten besser war.” Und: “Hydef ist das risikoärmere Projekt, weil es auf bestehende Technologien zurückgreift.”

Der außenpolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Michael Gahler, wünscht sich, dass die Projekte “mittelfristig zusammengeführt werden”. Die Finanzierung von zwei Systemen würde “den ohnehin schmalen EDF-Haushalt unnötig belasten und auch die Interoperabilität in der europäischen Luftverteidigung einschränken”, sagt er auf Anfrage. Dass zwei Konsortien an der Entwicklung forschen, könne aber auch einen Mehrwert bieten.

Anders sieht das der Grünen-Bundestagsabgeordnete Philip Krämer: “Eine Finanzierung von zwei deckungsgleichen Projekten ist verschwenderisch.” Zwar sei es sinnvoll, auf europäischer Ebene ein Verteidigungssystem gegen Hyperschall-Gleitflugkörper zu entwickeln, “nationale Befindlichkeiten” sollten dabei aber überwunden werden. Außerdem müsse geklärt werden, “welche Bedrohungen konkret bekämpft werden können”. Bei der Bekämpfung von Hyperschall-Marschflugkörpern und von Hyperschall-Stratosphären-Gleitflugkörpern gebe es “große Unterschiede, die schwerlich von einem System bekämpft werden können”. In den Produktbeschreibungen aus der Industrie würde das nicht klar getrennt werden. “Seriös ist das nicht”, sagt Krämer.

Mit dem gemeinsamen Beschaffungsprojekt European Sky Shield Initiative (Essi) hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Oktober 2022 erste Schritte eingeleitet, um die Lücken in der Luftverteidigung zu schließen.

Für ballistische Raketen, die mit 20-facher Schallgeschwindigkeit fliegen können, eignet sich Arrow 3. Ihre Flugbahn ist im Gegensatz zu Hyperschall-Marschflugkörpern oder -gleitern aber auch leichter zu berechnen. Letztere fliegen niedriger und können ihre Flugbahn flexibel ändern.

Diese Lücke sollen die neuen Abwehrsysteme dann schließen. “Es gibt momentan nichts auf dem Weltmarkt, das vor diesen manövrierfähigen Hyperschallwaffen schützt”, sagt Emmanuel Delorme, Projektleiter im Rahmen der Hydis²-Ausschreibung bei MBDA. In der Konzeptphase, die im Januar 2024 beginnen soll, werde mit den vier Partnerländern im ersten halben Jahr evaluiert, welche Anforderungen an das System gestellt werden. Vorher müssen aber noch die Verträge mit der europäischen Beschaffungsbehörde Occar finalisiert werden.

Die Konsortien haben jetzt drei Jahre Zeit, die EU-Kommission von ihren Entwicklungen zu überzeugen. Die Frist für das MBDA-Konsortium ist etwas länger, um den Vorsprung, den die spanisch-geführte Gruppe hatte, auszugleichen. Bis Jahresende 2023 würden bei Hydis² noch die vertraglichen Details geregelt, im neuen Jahr solle dann die eigentliche Entwicklungsphase beginnen. Die ist bei Hydef schon gestartet. Mit Thomas Wiegold

Deutschland will künftig für die neue Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato 35.000 Soldaten in sehr hoher Bereitschaft halten. Das teilte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Donnerstag am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel mit. “Man kann sagen, wir gehen de facto all in, insbesondere bei den wichtigsten militärischen Unterstützungsfähigkeiten, wie zum Beispiel Logistik, gerade wichtig, weil Deutschland natürlich als Drehscheibe innerhalb Europas eine zentrale Rolle hat und hier eine Verantwortung übernimmt.” Die Truppen seien beim Bündnis angemeldet worden und könnten ab 2025 angefordert werden, so Pistorius. “Wir reden über bis zu 200 Flugzeuge, Fregatten, Korvetten und vieles andere.”

Wie Table.Media bereits berichtete, hatte sich Deutschland bereits beim Nato-Gipfel in Vilnius im Juli als eine der ersten Nationen im Rahmen des New Force Modells (NFM) verpflichtet, 30.000 Soldaten zu stellen. Zum strategischen Konzept der Nato gehören auch neue “Regionalpläne”, die den Nationen bestimmte geografische Verantwortlichkeiten zuschreiben. Deutschland ist mit für die Nato-Ostflanke zuständig. Laut Pistorius gehe es jetzt darum, “die regionalen Verteidigungspläne mit konkreten Kräften zu hinterlegen”.

Das NFM soll die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der Nato nach dem russischen Angriff auf die Ukraine stärken. Bis zu 800.000 Soldaten sollen nach dem neuen Modell innerhalb von 180 Tagen einsatzfähig sein. Das NFM wird die bis 2024 geltenden Nato-Formate wie die Nato Response Force (NRF) und die schnelle Eingreiftruppe (VJTF) ablösen. nana

Die Pläne für die erste dauerhafte Stationierung eines Bundeswehr-Kampfverbandes außerhalb Deutschlands nehmen Gestalt an. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte an, dass in Litauen eine neue gepanzerte Kampfbrigade aufgestellt und nicht eine bestehende Brigade aus Deutschland verlegt werden soll. Formal wird die neue Truppe, die der Abschreckung gegen Russland dienen soll, voraussichtlich Anfang 2025 in Dienst gestellt – eine nennenswerte Anzahl deutscher Soldaten und Soldatinnen wird aber wohl frühestens 2026 in dem baltischen Land präsent sein.

Pistorius hatte im Sommer überraschend angekündigt, die bereits zuvor von Bundeskanzler Olaf Scholz den Litauern versprochene Bundeswehr-Brigade werde nicht aus rotierenden Einheiten bestehen, sondern dauerhaft komplett in Litauen stationiert werden. Nach den Plänen des Wehrressorts werden dafür einzelne Bataillone, vielleicht auch Kompanien aus bestehenden Einheiten in Deutschland abgezogen. Der Minister hofft auf möglichst viele Freiwillige, die dann für mehrere Jahre nach Litauen gehen – auch mit ihren Familien, für die Wohnungen, Schulen, Kindergärten und Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Ob dieses “größte Projekt der Bundeswehr” (O-Ton Pistorius) so funktioniert, ist noch offen. Vorsorglich kündigte der Minister auch an: Freiwilligkeit “ist ein Prinzip, aber am Ende zählt das Ergebnis”. tw

Unmittelbar vor der Parlamentswahl am Sonntag in Polen hat Präsident Andrzej Duda einen neuen Generalstabschef ernannt. Wieslav Kukuła folgt auf General Rajmund Andrzejczak, der am Montag seinen Rücktritt eingereicht hatte. Maciej Klisz ist Nachfolger von General Tomasz Piotrowski als Operativer Kommandeur der Streitkräfte. Neben Piotrowski und Andrzecjzak sollen acht weitere Generäle ihre Ämter niedergelegt haben.

Kukuła und Klisz verfügen über keine Stabserfahrung und haben bislang vor allem Truppen der Territorialverteidigung kommandiert. Kukuła steht der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Präsident Duda nahe und leitete zuletzt die Evakuierungsaktion polnischer Staatsbürger aus Israel.

Auch wenn weder Duda noch das Verteidigungsministerium in Warschau sich zu den Hintergründen äußerten, macht der Zeitpunkt des Rücktritts unmittelbar vor den Parlamentswahlen eines deutlich: Die Führung der Armee wendet sich von der PiS-Regierung ab, sie misstraut vor allem Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak.

Der Konflikt der Armeeführung mit dem Verteidigungsminister schwelte schon lange: Bereits vergangenes Jahr bemängelten Generäle die Qualität von Ausrüstungsprojekten, mangelnde Einbeziehung, Kompetenzgerangel – sowie Politisierung der Streitkräfte. Verteidigungsminister Blaszczak beschuldigte seinerseits den Einsatzkommandeur Piotrowski der “Pflichtvernachlässigung” – weil er ihn nicht über einen russischen Ch-55-Marschflugkörper informiert haben soll, der Ende 2022 bei Bydgoszcz einschlug.

Der Rücktritt der Militärführung ist ein herber Image-Verlust für die Regierungspartei PiS. “Es ist ein klares Signal, dass die PiS nach Meinung der Militärs die Sicherheit Polens nicht garantiert”, so Roman Giertych, früherer Bildungsminister und heute Mitglied der oppositionellen Bürgerkoalition. Auch der Vorsitzende der oppositionellen Koalition Dritter Weg, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz , sagt: “Es gibt keine Zusammenarbeit, nur Chaos und ethischen Verfall. Wir müssen diesen Wahnsinn, der Polens Sicherheit bedroht, stoppen.” ar

Der Angriff der Hamas auf Israel hat in der Ukraine eine zwiegespaltene Reaktion ausgelöst: Zum einen bekundeten sowohl die Regierung als auch die breite Gesellschaft ihre Solidarität mit Israel; es keimt sogar eine leise Hoffnung, dass Israel sich gegenüber Russland im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine klarer positioniert. Bisher hilft Israel vor allem im medizinischen und humanitären Bereich und verhält sich ansonsten eher neutral. Zum anderen existieren aber auch Sorgen: Weniger vor der möglich kleiner werdenden internationalen Aufmerksamkeit für sich als viel mehr vor einem langen Krieg in Israel.

“Wenn der Konflikt zeitlich begrenzt bleibt, etwa auf einige Wochen, besteht im Prinzip kein Grund zur Sorge”, betont Kyrylo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, gegenüber dem führenden Online-Medium Ukrajinska Prawda. “Wenn sich die Situation jedoch in die Länge zieht, wird es gewisse Probleme damit geben, dass Waffen und Munition nicht nur an die Ukraine geliefert werden müssen.”

Entscheidend ist hier vor allem die Artilleriemunition, die Kiew dringend braucht und die immer noch im Westen nicht ausreichend produziert wird. Bisher bittet Israel um diese nicht, doch im Falle einer großangelegten Bodenoperation könnte es vor allem zu Anfragen an die USA kommen. Das hätte negative Auswirkungen auf die Versorgung der Ukraine.

Rhetorisch versucht die Ukraine, den Krieg in Israel als einen Kampf gegen das globale Böse darzustellen, zu dem sowohl Russland als auch die Hamas gehören. Damit betont Kiew, dass für den Westen jeder Abschnitt dieser großen Front gleich zählen sollte. Die rhetorische Verknüpfung der Situationen in der Ukraine und in Israel zielt nicht zuletzt auf den Ukraine-skeptischen Teil der Republikaner in den USA ab, die vor kurzem Hilfen an Kiew im US-Kongress blockierten. In diesem Zusammenhang rief Präsident Wolodymyr Selenskyj Staats- und Regierungschefs zu Solidaritätsbesuchen in Israel auf – und prüft laut israelischen Medien eine eigene Reise. Ob diese Strategie aufgeht und ob vielleicht die diskutierte gesetzliche Verknüpfung der Ukraine- und Israel-Hilfen in den USA tatsächlich zur längerfristigen Stabilität der Ukraine-Unterstützung beitragen kann, wird sich noch zeigen.

Was ist aber mit der medialen Aufmerksamkeit, verliert die Ukraine diese? “Jeder so lange dauernde Krieg wird irgendwann zum Alltag”, sagt der führende Politologe Wolodymyr Fessenko im Interview mit der ukrainischen Nachrichtenagentur UNIAN. “Der Unterschied ist aber, dass sich dieser Krieg in Europa abspielt und dass es schlicht nicht gelingen wird, sich irgendwie davon zu distanzieren. Es bedeutet nichts Katastrophales, dass das Interesse an der Ukraine alltäglich geworden ist. Es geht vor allem darum, dass der Krieg politisch nicht in Vergessenheit gerät – und dass man es nicht vergisst, dass Risiken nicht nur für uns, sondern für das gesamte Europa bestehen bleiben.” dt

Rusi – Manoeuvre or Defence? Israeli Experiences of Responding to Missile Threats. Von der israelischen Luftverteidigung könnten auch europäische Länder lernen, schreiben die drei Autoren. In der israelischen Luftverteidigung gebe es zwei Denkschulen. Eine, die aus der Luft strategische Ziele treffen will und auf große Defensivkapazitäten setzt, die andere, will frühzeitig Bodentruppen einsetzen. Sie zeigen ein Dilemma auf: Demokratien zögern in der Regel, feindliches Territorium zu besetzen, doch Defensivkapazitäten sind oft teurer als Angriffswaffen.

IISS – Experts assess the Hamas-Israel war and its international implications. Acht Expertinnen und Experten des britischen Thinktanks ordnen ein, was die Hamas-Angriffe innenpolitisch für Israel bedeuten, für die palästinensischen Organisationen, für die Beziehung Saudi-Arabien – Israel, wie sich der Iran positionieren wird und wie die neue Krise Russlands Krieg gegen die Ukraine beeinflusst. Gute Zusammenfassung zu den internationalen Auswirkungen.

Haaretz – How Telegram and Twitter Beat TV to Cover the Hamas-Israel War as It Happened. Auf Twitter und Telegram hätten Israelis bereits Hamas-Terroristen morden gesehen, während das Fernsehen noch über Sirenen im Zentrum des Landes berichtet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe fünf Stunden gebraucht, um vor die Kameras zu treten. Nicht ohne vorher geschminkt zu werden. Pessimistische Chronik der Berichterstattung und der Reaktionen, mit all ihren Nachteilen, wenn Social Media seriösen Journalismus ersetzt.

Wer sich mit Kriegsverbrechen beschäftigt, braucht einen langen Atem; er muss abwägen, welchen Fall er verfolgt und welchen nicht; er muss auf Beweise hoffen, die vielleicht erst in der Zukunft verfügbar sein werden, und er darf keine falschen Hoffnungen bei Opfern schüren. All das betont im Gespräch auf dem Maidan in Kiew der deutsche Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann. Im Hintergrund flattern die blau-gelben Ukrainefähnchen auf einem Blumenbeet, sie erinnern an die Opfer des russischen Angriffskrieges.

Hoffmann ist einer von mehreren ausländischen Fachleuten, die ukrainische Kolleginnen und Kollegen beraten. Er gehört dem Team der Atrocity Crimes Advisory Group an. Dieses internationale Netzwerk hilft in der Ukraine, eine unglaubliche Menge an Beweismaterial für mögliche Gerichtsverfahren vorzubereiten. Ein Themenschwerpunkt ist das Verbrechen der Aggression. Erst 2010 ist es in das Römische Statut aufgenommen und 2017 aktiviert worden.

Seine Expertise für diese Arbeit hat der 50-jährige Jurist, der sich zuletzt in Freiburg mit Organisierter Kriminalität und Drogendelikten beschäftigte, zwischen 2005 und 2010 am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag gesammelt. Gegen niemand geringeren als den ehemaligen serbischen Geheimdienstchef Jovica Stanišić hatte Hoffmann ermittelt und auch an der Anklage gegen Slobodan Milošević gearbeitet.

Gefragt, ob er Unterschiede zwischen den Taten aus den Jugoslawien-Kriegen sieht und dem russischen Krieg in der Ukraine, sagt Hoffmann: “Die Dimension des Krieges ist eine andere. Die Verbrechen an sich ähneln sich.” Folter, Hinrichtungen, Vergewaltigungen, Plünderungen.

Und doch gibt es auch etwas, das die Ermittlungen verändern werde: die Menge an möglichen Beweisen, Bild-, Video und Textmaterial, das ausgewertet werden muss. Menschlich sei das kaum zu schaffen. Nach dem Einsatz im Militär nutzt auch die ukrainische Justiz deshalb inzwischen die Dienste des US-Datenanalyseunternehmens Palantir.

In der Ukraine ermittelt Hoffmann aber nicht. Dank privater Kontakte sei er aber nach Butscha und nach Irpin gefahren – zwei Städtchen, nur wenige Kilometer nordwestlich von Kiew entfernt. In aller Welt sind die Namen der Orte inzwischen bekannt. Hier haben russische Truppen zu Beginn des Krieges Männer und Frauen ermordet, Zivilisten. “Wir müssen das gesamte Bild kennen, wenn wir die Staatsanwälte beraten wollen”, erklärt Hoffmann seine Besuche der Tatorte.

Die Arbeit in der Ukraine sei auch ein Ventil nach dem Schock über die Vollinvasion im Februar 2022 gewesen. Er habe damals gegen den russischen Krieg demonstriert, jetzt könne er konkret helfen, die Verbrechen aufzuarbeiten. Neben der Beratung vor Ort hilft er auch ukrainischen Richtern, Kontakte nach Deutschland, etwa nach Frankfurt oder nach Nürnberg, aufzubauen, wo es Erfahrung mit Ermittlungen zu Kriegsverbrechen gibt.

Der Vater von drei Jugendlichen sagt, ihn habe besonders bewegt zu sehen, wie die russischen Besatzer die Jugend im Osten der Ukraine schon seit 2014 umerziehen. “Eine komplette Schulgeneration ist durch dieses Programm gegangen. Die Kinder werden auf das russische Narrativ programmiert, dass es keine eigene ukrainische Nation gebe und gleichzeitig werden sie militarisiert”, erläutert der Jurist. “Am Ende gehen einige Jugendliche mehr oder weniger freiwillig gegen das eigene Volk in den Krieg.”

Das zwangsweise Einziehen der Jugendlichen sei ein Kriegsverbrechen, so Hoffmann. “Aber was machen wir mit denen, die der Propaganda folgen?” Nicht nur bei diesem Thema sei man in der juristischen Aufarbeitung “ganz, ganz am Anfang”. Es könnte neues Recht entstehen, vermutet der Jurist. Auch im Jugoslawien-Tribunal sei erstmalig festgestellt worden, dass Vergewaltigung ein Kriegsverbrechen sei.

Obwohl Klaus Hoffmann in diesem Jahr mehr Zeit in der Ukraine als in Deutschland verbracht hat, gab es bisher nicht viele Gelegenheiten, das Land und die Kultur kennenzulernen. Einmal war er im Ballett in Kiew. Das war’s auch schon. Der Fokus liege derzeit auf der Arbeit. Viktor Funk

Die bisherige Leiterin der Politik-Abteilung von Amnesty International, Julia Duchrow, wird Anfang November neue Generalsekretärin der deutschen Sektion der Menschenrechtsorganisation. Sie löst Markus N. Beeko ab, der die Organisation seit 2016 leitet. Die 1971 in Genf geborene Duchrow war 2019 von Brot für die Welt zu Amnesty gestoßen, wo sie zuletzt als stellvertretende Generalsekretärin und Mitglied der Geschäftsleitung tätig war. Vor ihrer Rückkehr zu Amnesty 2019 hatte die in Völkerrecht promovierte Juristin acht Jahre das Referat Menschenrechte & Frieden bei Brot für die Welt geleitet. Dem ging eine zehnjährige Tätigkeit als asylpolitische Referentin von Amnesty International voraus.

Dem künftigen Führungsteam von Amnesty in Deutschland werden neben Duchrow als Generalsekretärin, Christian Mihr als Stellvertretender Generalsekretär, Nadja Malak als Geschäftsleiterin Movement Building sowie Judith Vitt als Kaufmännische Geschäftsleiterin angehören. Das neue Geschäftsleitungsquartett folgt auf die bisherige Geschäftsleitung unter Generalsekretär Beeko, der Anfang des Jahres bekannt gegeben hatte, nach 19 Jahren in Führungspositionen bei Amnesty International sein Amt abzugeben. Der 1967 in Köln geborene Beeko wird sich künftig der von ihm dieses Jahr gegründeten NGO Power for Democracies widmen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Oppositionsführer Benny Gantz in sein Kriegskabinett geholt, um die Planungen für eine Bodenoffensive zu beschleunigen. Als Generalstabschef führte Gantz bereits 2014 den 44-Tage-Krieg im Gazastreifen an. Markus Bickel hat die Risiken zusammengetragen, die ein solcher Einsatz in dem dicht besiedelten Gebiet für das israelische Militär bedeutet.

Deutschland kann dabei nicht groß unterstützen, aber die Luftwaffe stellt zumindest zwei von Israel geleaste Heron TP-Kampfdrohnen zur Verfügung. Mit Soldaten vor Ort ist die Bundeswehr lediglich für die mögliche Evakuierung deutscher Staatsbürger. In einer gemeinsamen Erklärung teilten Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium in der Nacht auf Freitag mit: «Im Falle einer weiteren Lageverschärfung stünde der militärische Evakuierungsverband der Bundeswehr bereit.» Außenministerin Annalena Baerbock fliegt heute zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel.

Ein langer Krieg in Israel würde auch der Ukraine Sorge bereiten. Dort hilft der deutsche Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann, Beweise für russische Kriegsverbrechen zusammenzutragen. Viktor Funk hat ihn in Kiew getroffen.

Um die ganze Bandbreite der Konsequenzen des Kriegs in Israel zu erfassen, haben wir in unserer Presseschau weitere Analysen für Sie zusammengetragen. Zum Beispiel ein Stück darüber, was Europa von der israelischen Luftverteidigung lernen kann.

Auch ohne israelisches Vorbild sollte einleuchten, dass die parallele Förderung von zwei Projekten mit demselben Ziel wenig Sinn ergibt. Die EU macht es trotzdem und investiert in zwei Konsortien, die ein System zur Abwehr von Hyperschallwaffen entwickeln sollen. In Industrie und Politik fragen sich viele, warum. Ich habe einen Blick darauf geworfen und wünsche eine erkenntnisreiche Lektüre,

Israel geht geführt von einer Einheitsregierung in die zweite Kriegswoche. Vier Tage nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Dutzende Gemeinden und Kibbuzim östlich des Gazastreifens mit mehr als 1.200 Toten nahm Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinen früheren Verteidigungsminister Benny Gantz in das sogenannte Kriegskabinett auf. Die fünfköpfige Notstandsregierung werde keine Gesetze oder Beschlüsse verabschieden, die nicht mit dem Konflikt in Verbindung stehen, solange die Kämpfe andauern, sagte Gantz am Mittwoch.

Neben Gantz und Netanjahu gehören dem Gremium, das sich im Rahmen des ministeriellen Ausschusses für Nationale Sicherheit konstituiert hat, drei weitere Mitglieder an, darunter zwei als Beobachter:

• Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Likud)

• Oppositionsführer Benny Gantz (Blau-Weiß)

• Verteidigungsminister Joav Galant (Likud)

• der Minister für strategische Fragen Ron Demer (Likud/Beobachter)

• der frühere Generalstabschef Gadi Eizenkot (Blau-Weiß/Beobachter)

Gantz war von Mai 2020 bis Dezember 2022 Verteidigungsminister. Gegen Ende der zweiten Intifada wurde er als Militärattaché nach Washington versetzt, wo er von 2005 bis 2009 blieb. Von 2011 bis 2015 war er Generalstabschef; 2014 führte er den Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Die Aufnahme des 64-Jährigen ins Kabinett bedeutet eine Schwächung der rechtsextremen Kräfte in Netanjahus Regierung: Sowohl der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, wie Finanzminister Bezalel Smotrich sind religiöse Siedler, die seit dem Amtsantritt der Netanjahu-Koalition Ende 2022 auf eine Ballung der militärischen Kräfte im Westjordanland hingewirkt haben.

Die Entsendung von Truppen in ein dicht bebautes städtisches Gebiet ist keine leichte Entscheidung, auch wenn Netanjahu “gewaltige Rache” für den Hamas-Angriff ankündigt. Giora Eiland, ehemaliger Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, sagt, die Luftangriffe im Gazastreifen “scheinen früheren israelischen Operationen sehr ähnlich zu sein” – aber diese Taktiken hätten die Hamas in der Vergangenheit nicht neutralisiert.

Eine Bodenoffensive könnte Hamas-Kämpfer effektiver ausschalten und die Befehlskette zerstören, sagte Eiland, fügte aber hinzu: “Die Regierung zögert noch immer, eine solche Initiative zu ergreifen, weil sie viele, viele weitere israelische Opfer mit sich bringen könnte.” Beim gut dreiwöchigen Einmarsch 2008 verlor Israel neun Soldaten. Im Jahr 2014 stieg die Zahl der getöteten Soldaten auf 66.

Völkerrechtlich problematisch könnte ein Infanterieeinsatz in dicht besiedeltem Ballungsgebiet ebenfalls werden. Dass rund 150 israelische, aber auch US-amerikanische und andere ausländische Staatsbürger in den Händen von Hamas und Islamischem Dschihad sind, macht eine Bodeninvasion für die Militärführung um Verteidigungsminister Galant, Netanjahu und Gantz jedenfalls zum Wagnis.

Am Ende der ersten Kriegswoche herrscht zudem weiter Ungewissheit, ob wirklich alle palästinensischen Kämpfer, die aus dem Gazastreifen auf israelisches Territorium eindrangen, gefasst sind. Im Morgengrauen des 7. Oktober waren es mehr als 2.000, die die Bewohner Dutzender Kibbuzim und Gemeinden überfielen – am jüdischen Feiertag Simchat Tora am Ende des Laubhüttenfests.

Dem Horror dieses Schabbatmorgens fielen mehr als 1.200 Israelis zum Opfer. In manchen Kibbuzim und Gemeinden dauerte es mehr als acht Stunden, bis die Armee eintraf. Heldenstorys wie die von Inbal Lieberman machen die Runde, der Leiterin des Sicherheitsdienstes des Kibbuz Nir Am. Inzwischen sichert die IDF wieder das Gebiet.

Doch längst konnten nicht alle Tunnelausgänge entdeckt werden, die die Hamas für ihren bewaffneten Ausbruch aus dem Gazastreifen nutzte. An dreißig Stellen in der sechzig Kilometer langen Sperranlage schlug sie Schneisen. In einer komplexen militärischen Operation setzte sie mit ein wenig Sprengstoff versehene Drohnen ein, um in Minuten die Kommandokommunikation der israelischen Militärs rund um das seit 2007 von der Außenwelt abgeriegelte Gebiet auszuschalten.

Zuletzt gelang ein solcher militärischer Coup der Hisbollah 2006. Mit dem Angriff auf eine IDF-Grenzpatrouille löste sie den zweiten Libanon-Krieg aus – die Verhandlungen bis zur Rückgabe der bei dem Überfall von der Hisbollah getöteten IDF-Soldaten Eldad Regev und Ehud Goldwasser dauerten bis 2008.

Die Kampfhandlungen des neuen Gazakriegs, die an Simkhat Tora mit den größten Massakern an Juden nach 1945 begann, dürften sich bis weit in den November hineinziehen. Überraschen kann die Gewalt keinen: Spätestens seit 2020, als Gantz und Netanjahu das letzte Mal gemeinsam regierten, sind die Todeszahlen in Israel und den besetzten Gebieten stetig gestiegen. Der Krieg mit der Hamas im Mai 2021 war überschattet von jüdisch-palästinensischen Ausschreitungen in israelischen Städten mit gemischter Population wie Haifa, Jaffa, Akko und Nazareth.

Allein 2023 sind in den mehrheitlich arabischen Gemeinden Israels mehr als 140 Menschen getötet worden, im ganzen Jahr 2022 waren es 117. Die Epidemie der Gewalt frisst sich von der Peripherie ins Zentrum des Landes – vor allem aus den jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Mehr Tote als in den letzten Tagen der Zweiten Intifada 2005 haben die Vereinten Nationen dort 2022 gezählt, Tendenz steigend.

Das Ausmaß der Gewalt rund um die Freitagsgebete heute Mittag in Jerusalem, Jenin, Nablus und Hebron wird einen Gradmesser bilden, ob der bewaffnete Ausbruch der Hamas am vergangenen Schabbatmorgen ein isoliertes Ereignis bleibt – oder ob es sich zu einer Dritten Intifada mit zweiter Front zu Syrien und Libanon ausweitet.

Herr Hardt, kann Deutschland diplomatisch dazu beitragen, den Krieg in Israel zu entschärfen?

Deutschland sollte sich nicht überschätzen, was seinen Einfluss in der Region betrifft. Ein positives Signal an Israel wäre jedoch eine veränderte Iran-Politik. Angesichts der offenen Unterstützung der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah durch das Teheraner Regime wäre zumindest ein umfassendes Sanktionspaket gegen den Iran sowie eine EU-weite Listung der sogenannten Revolutionsgarden als terroristische Vereinigung ein erster Schritt zur Unterstützung Israels.

Vor dem Krieg in Israel gab es im Kosovo im September so viele Tote bei Gefechten wie seit dem Krieg 1999 nicht mehr. Muss die Bundeswehr ihr Truppenkontingent bei Kfor aufstocken?

Die Befriedung der Situation im Kosovo war einer der Erfolge, an denen die Bundeswehr maßgeblich mitgewirkt hat. Über viele Jahre hat Deutschland den Kommandeur des Kfor-Verbandes gestellt und war mit nennenswerten Truppenteilen beteiligt. Im Augenblick ist es so, dass ein großer Teil der Soldaten, die für den Kosovo-Einsatz vorgesehen sind, bei uns und auch bei anderen Nationen, nicht im Einsatzgebiet sind, sondern in einer Art Rufbereitschaft in ihrem Heimatland stehen. Ich fürchte, dass angesichts dieser neuen Dimension der Gewalt diplomatische Anstrengungen allein nicht ausreichen, die Situation zu befrieden. Wir werden vermutlich stärker mit Soldaten von Kfor vor Ort präsent sein müssen. Ich finde, Deutschland sollte nicht hintanstehen, gemeinsam mit anderen Nationen die physische Präsenz wieder zu erhöhen.

Ein Signal auch gegen Moskau, das serbische Sezessionisten in Bosnien und Herzegowina und im Nordkosovo unterstützt?

Im Schatten des größeren Konflikts des Westens mit Russland findet auch auf dem Westbalkan eine Polarisierung statt. Der lange Arm Moskaus versucht auch hier, unsere Friedensbemühungen zu stören. Da müssen Nato und EU mit der Bereitschaft, zur Not auch mit Polizei und Militär konkret zu unterstützen, klare Signale setzen. Die Situation auf dem Balkan ist noch lange nicht so, wie wir uns das idealerweise wünschen. Aber gemessen an dem, was vor dreißig Jahren hier an Konflikten herrschte, wäre es wahrscheinlich schon anders, wenn es kein Engagement Europas und Amerikas gäbe. Insgesamt war das schon eine erfolgreiche Balkanpolitik.

Auf dem Kaukasus kann man nach der Flucht von 100.000 Armeniern aus Bergkarabach kaum von Erfolgen sprechen. Obwohl die EU hier wie vor zwanzig Jahren in Mazedonien und Bosnien mit einer zivilen Polizeimission präsent ist. Warum konnte die Diplomatie die Eroberung Bergkarabachs nicht aufhalten?

Vor einigen Tagen habe ich dem aserbaidschanischen Botschafter in Berlin in einem Telefonat vorgehalten, dass man in Europa Konflikte nicht militärisch löst und dass man gutwillige Partner nicht hinter die Fichte führt, um das etwas salopp zu formulieren. Wissen Sie warum? Noch im September war der Sonderbotschafter des aserbaidschanischen Präsidenten für den Friedensprozess zu Gast in Berlin. Eine seiner Kernbotschaften lautete, dass man in jedem Fall eine friedliche, diplomatische Lösung anstrebe. Ich war zuversichtlich, dass es bald zu einem formalen Friedensschluss zwischen Armenien und Aserbaidschan kommen würde – eigentlich hätte das auf dem Gipfel in Granada vergangene Woche passieren sollen.

Machthaber Alijew blieb dem Gipfel in Granada fern – wie sollte der Westen mit dem Regime in Baku umgehen?

Wir müssen Alijew klarmachen, dass Grenzen in Europa nicht mit Gewalt verschoben werden. Darauf haben wir uns in der Charta von Paris im Dezember 1990 geeinigt. Das bedeutet, dass es keinen territorialen Korridor durch Armenien zur Exklave Nachitschewan geben kann. Die Botschaft, die wir an Russland senden, mit Blick auf den Angriff gegen die Ukraine, gilt natürlich auch für jeden anderen Staat Europas. Wenn Aserbaidschan im Hinterkopf hat, territoriale Ansprüche im Zweifel mit Gewalt erzwingen zu können, dann wird das nur den entschlossenen Widerstand der Völkergemeinschaft hervorrufen.

Neben der Türkei war Israel ein wichtiger Verbündeter Aserbaidschans, um Armenien militärisch zu besiegen. Auch Deutschland hat seine Verbindungen im Wehrbereich zu Israel zuletzt ausgebaut: Vier Milliarden Euro zahlt Deutschland für das Arrow 3-Raketenabwehrsystem.

Die deutsch-israelische Militärzusammenarbeit ist ungeachtet des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien ein wichtiger Baustein in unseren Beziehungen. Die israelische Hightechindustrie ist sowohl für zivile Anwendungen wie für militärische Anwendungen ein wichtiges Asset für uns. Im Übrigen betreiben wir gegenwärtig die Ausbildung von deutschen Soldaten in Israel an den von Deutschland geleasten Drohnen für die Bundeswehr. Diese Art von Ausbildungszusammenarbeit sollte ausgeweitet werden. Eigentlich ist es schade, dass darüber so wenig geredet wird. Wenn man sich vorstellt, dass nach dem Holocaust deutsche und israelische Soldaten gemeinsam an Verteidigungsprojekten arbeiten und die Rüstungsindustrien beider Länder zusammenwirken, ist das eine Entwicklung, die wir beidseitig nur begrüßen.

Verbirgt sich hinter der anhaltenden Weigerung des Bundeskanzlers, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu überlassen, ein grundlegendes Misstrauen gegenüber der Führung in Kiew? Oder ist es nur Ausdruck der Stärke des linken SPD-Flügels?

Wir müssen die Ukraine in die Lage versetzen, ihr gesamtes Territorium, einschließlich der Krim, von Russland zurückzuerobern. Dazu könnte die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper einen Beitrag leisten. Leider gelingt es Olaf Scholz erneut nicht, sich zum Sieg der Ukraine zu bekennen. Dabei wäre es dringend an der Zeit für Scholz zu sagen: Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, und wir tun, was dafür notwendig ist. Seine Zurückhaltung wird vor allem bei unseren Verbündeten zunehmend kritisch gesehen.

Was müsste Scholz tun, um die deutsch-französische Zusammenarbeit bei der Rüstungskooperation zugunsten deutscher Konzerne zu verbessern?

Die deutschen Alleingänge nehmen zu: in der Energiefrage, in der Flüchtlingskrise und in der Behandlung von Exportgenehmigungen für militärische Güter. Olaf Scholz muss erkennen, dass dieser Weg, den die Ampel-Regierung gegenwärtig auf diesem und anderen Feldern beschreitet, Deutschland politisch in die Isolation und wirtschaftlich in die Rezession führt. Deutschland muss dringend seine Beziehungen zu seinen engsten Partnern wie Frankreich überdenken. Wenn den Franzosen ihre Rüstungsindustrie so wichtig ist, wie sie nun einmal ist, gehört die Rüstungskooperation inklusive Exportgenehmigungen auch für die Ampel auf die Agenda. Hier ist allerdings bei der Ampel keine Bewegung zu sehen.

Russland hat 2019 den Hyperschall-Gleitflugkörper Avangard vorgestellt, in der Ukraine setzt das Land den Hyperschall-Marschflugkörper Kinschal ein. China und die USA ziehen in der Forschung an den Geschossen nach. Ob die Hyperschall-Gleitflugkörper jetzt schon können, was sie versprechen – bei über fünffacher Schallgeschwindigkeit mehrfach die Richtung zu wechseln – ist unklar, sie zeigen aber: Europa muss etwas tun, wenn es sich in Zukunft davor schützen will.

Die EU fördert mit 100 Millionen Euro aus dem Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) seit Juli 2022 ein spanisch-geführtes Konsortium, das unter dem Namen EU Hydef (Hypersonic Defense) 13 Unternehmen vereint. Dieses Jahr entschied die EU-Kommission, dass ein weiteres Konsortium unter Führung des europäischen Raketenbauers MBDA 80 Millionen Euro bekommt. Mit ähnlichem Namen: Hydis² (Hypersonic Defence Interceptor Study) will besser als Hydef sein. In 10 bis 15 Jahren soll ein Verteidigungssystem auf manövrierfähige Hyperschallwaffen schießen können.

Hydef oder Hydis² sollen sich in das Pesco-Projekt Twister (Timely Warning and Interception with Space-based Theater surveillance) einordnen. Pesco ist die militärische Kooperationsplattform der EU, Twister ein Projekt von Pesco zur Luftverteidigung.

Dass zwei Projekte parallel gefördert werden, kann man als fahrlässigen Umgang mit Steuergeldern bezeichnen. Nach dem Zuschlag für Hydef soll Frankreich Druck gemacht haben. Parallel klagte MBDA gegen die Kommission und bekam auch einen Zuschlag. Ohne Ausschreibung. Dazu, ob die Klage noch läuft, will sich MBDA nicht äußern, obwohl MBDA jetzt auch EU-Gelder zur Entwicklung bekommt. Aus der Industrie heißt es, die französische Politik fördere vor allem die Interessen der eigenen Rüstungshersteller – auf Kosten europäischer Partner.

Jetzt konkurriert das MBDA-Konsortium Hydis² mit Hydef um den besseren Abschluss der Entwicklungsphase. Paris dürfte das zufriedenstellen, weil ein Großteil der Summe nach Frankreich zu MBDA fließt. Deutschland hat keine Einwände, weil im Konsortium mit MBDA Deutschland, Bayern-Chemie, OHB und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vier deutsche Partner vertreten sind. Bei Hydef ist für Deutschland nur Diehl dabei.

Und Diehl dürfte ziemlich verärgert sein. Auch wenn der Geschäftsführer des Raketenbauers, Helmut Rauch, seine Worte gegenüber Table.Media sorgfältig verpackt. “Die EU-Kommission hat entschieden, dass Hydef in allen Punkten besser war.” Und: “Hydef ist das risikoärmere Projekt, weil es auf bestehende Technologien zurückgreift.”

Der außenpolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Michael Gahler, wünscht sich, dass die Projekte “mittelfristig zusammengeführt werden”. Die Finanzierung von zwei Systemen würde “den ohnehin schmalen EDF-Haushalt unnötig belasten und auch die Interoperabilität in der europäischen Luftverteidigung einschränken”, sagt er auf Anfrage. Dass zwei Konsortien an der Entwicklung forschen, könne aber auch einen Mehrwert bieten.

Anders sieht das der Grünen-Bundestagsabgeordnete Philip Krämer: “Eine Finanzierung von zwei deckungsgleichen Projekten ist verschwenderisch.” Zwar sei es sinnvoll, auf europäischer Ebene ein Verteidigungssystem gegen Hyperschall-Gleitflugkörper zu entwickeln, “nationale Befindlichkeiten” sollten dabei aber überwunden werden. Außerdem müsse geklärt werden, “welche Bedrohungen konkret bekämpft werden können”. Bei der Bekämpfung von Hyperschall-Marschflugkörpern und von Hyperschall-Stratosphären-Gleitflugkörpern gebe es “große Unterschiede, die schwerlich von einem System bekämpft werden können”. In den Produktbeschreibungen aus der Industrie würde das nicht klar getrennt werden. “Seriös ist das nicht”, sagt Krämer.

Mit dem gemeinsamen Beschaffungsprojekt European Sky Shield Initiative (Essi) hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Oktober 2022 erste Schritte eingeleitet, um die Lücken in der Luftverteidigung zu schließen.

Für ballistische Raketen, die mit 20-facher Schallgeschwindigkeit fliegen können, eignet sich Arrow 3. Ihre Flugbahn ist im Gegensatz zu Hyperschall-Marschflugkörpern oder -gleitern aber auch leichter zu berechnen. Letztere fliegen niedriger und können ihre Flugbahn flexibel ändern.

Diese Lücke sollen die neuen Abwehrsysteme dann schließen. “Es gibt momentan nichts auf dem Weltmarkt, das vor diesen manövrierfähigen Hyperschallwaffen schützt”, sagt Emmanuel Delorme, Projektleiter im Rahmen der Hydis²-Ausschreibung bei MBDA. In der Konzeptphase, die im Januar 2024 beginnen soll, werde mit den vier Partnerländern im ersten halben Jahr evaluiert, welche Anforderungen an das System gestellt werden. Vorher müssen aber noch die Verträge mit der europäischen Beschaffungsbehörde Occar finalisiert werden.

Die Konsortien haben jetzt drei Jahre Zeit, die EU-Kommission von ihren Entwicklungen zu überzeugen. Die Frist für das MBDA-Konsortium ist etwas länger, um den Vorsprung, den die spanisch-geführte Gruppe hatte, auszugleichen. Bis Jahresende 2023 würden bei Hydis² noch die vertraglichen Details geregelt, im neuen Jahr solle dann die eigentliche Entwicklungsphase beginnen. Die ist bei Hydef schon gestartet. Mit Thomas Wiegold

Deutschland will künftig für die neue Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato 35.000 Soldaten in sehr hoher Bereitschaft halten. Das teilte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Donnerstag am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel mit. “Man kann sagen, wir gehen de facto all in, insbesondere bei den wichtigsten militärischen Unterstützungsfähigkeiten, wie zum Beispiel Logistik, gerade wichtig, weil Deutschland natürlich als Drehscheibe innerhalb Europas eine zentrale Rolle hat und hier eine Verantwortung übernimmt.” Die Truppen seien beim Bündnis angemeldet worden und könnten ab 2025 angefordert werden, so Pistorius. “Wir reden über bis zu 200 Flugzeuge, Fregatten, Korvetten und vieles andere.”

Wie Table.Media bereits berichtete, hatte sich Deutschland bereits beim Nato-Gipfel in Vilnius im Juli als eine der ersten Nationen im Rahmen des New Force Modells (NFM) verpflichtet, 30.000 Soldaten zu stellen. Zum strategischen Konzept der Nato gehören auch neue “Regionalpläne”, die den Nationen bestimmte geografische Verantwortlichkeiten zuschreiben. Deutschland ist mit für die Nato-Ostflanke zuständig. Laut Pistorius gehe es jetzt darum, “die regionalen Verteidigungspläne mit konkreten Kräften zu hinterlegen”.

Das NFM soll die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der Nato nach dem russischen Angriff auf die Ukraine stärken. Bis zu 800.000 Soldaten sollen nach dem neuen Modell innerhalb von 180 Tagen einsatzfähig sein. Das NFM wird die bis 2024 geltenden Nato-Formate wie die Nato Response Force (NRF) und die schnelle Eingreiftruppe (VJTF) ablösen. nana

Die Pläne für die erste dauerhafte Stationierung eines Bundeswehr-Kampfverbandes außerhalb Deutschlands nehmen Gestalt an. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte an, dass in Litauen eine neue gepanzerte Kampfbrigade aufgestellt und nicht eine bestehende Brigade aus Deutschland verlegt werden soll. Formal wird die neue Truppe, die der Abschreckung gegen Russland dienen soll, voraussichtlich Anfang 2025 in Dienst gestellt – eine nennenswerte Anzahl deutscher Soldaten und Soldatinnen wird aber wohl frühestens 2026 in dem baltischen Land präsent sein.

Pistorius hatte im Sommer überraschend angekündigt, die bereits zuvor von Bundeskanzler Olaf Scholz den Litauern versprochene Bundeswehr-Brigade werde nicht aus rotierenden Einheiten bestehen, sondern dauerhaft komplett in Litauen stationiert werden. Nach den Plänen des Wehrressorts werden dafür einzelne Bataillone, vielleicht auch Kompanien aus bestehenden Einheiten in Deutschland abgezogen. Der Minister hofft auf möglichst viele Freiwillige, die dann für mehrere Jahre nach Litauen gehen – auch mit ihren Familien, für die Wohnungen, Schulen, Kindergärten und Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Ob dieses “größte Projekt der Bundeswehr” (O-Ton Pistorius) so funktioniert, ist noch offen. Vorsorglich kündigte der Minister auch an: Freiwilligkeit “ist ein Prinzip, aber am Ende zählt das Ergebnis”. tw

Unmittelbar vor der Parlamentswahl am Sonntag in Polen hat Präsident Andrzej Duda einen neuen Generalstabschef ernannt. Wieslav Kukuła folgt auf General Rajmund Andrzejczak, der am Montag seinen Rücktritt eingereicht hatte. Maciej Klisz ist Nachfolger von General Tomasz Piotrowski als Operativer Kommandeur der Streitkräfte. Neben Piotrowski und Andrzecjzak sollen acht weitere Generäle ihre Ämter niedergelegt haben.

Kukuła und Klisz verfügen über keine Stabserfahrung und haben bislang vor allem Truppen der Territorialverteidigung kommandiert. Kukuła steht der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Präsident Duda nahe und leitete zuletzt die Evakuierungsaktion polnischer Staatsbürger aus Israel.

Auch wenn weder Duda noch das Verteidigungsministerium in Warschau sich zu den Hintergründen äußerten, macht der Zeitpunkt des Rücktritts unmittelbar vor den Parlamentswahlen eines deutlich: Die Führung der Armee wendet sich von der PiS-Regierung ab, sie misstraut vor allem Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak.

Der Konflikt der Armeeführung mit dem Verteidigungsminister schwelte schon lange: Bereits vergangenes Jahr bemängelten Generäle die Qualität von Ausrüstungsprojekten, mangelnde Einbeziehung, Kompetenzgerangel – sowie Politisierung der Streitkräfte. Verteidigungsminister Blaszczak beschuldigte seinerseits den Einsatzkommandeur Piotrowski der “Pflichtvernachlässigung” – weil er ihn nicht über einen russischen Ch-55-Marschflugkörper informiert haben soll, der Ende 2022 bei Bydgoszcz einschlug.

Der Rücktritt der Militärführung ist ein herber Image-Verlust für die Regierungspartei PiS. “Es ist ein klares Signal, dass die PiS nach Meinung der Militärs die Sicherheit Polens nicht garantiert”, so Roman Giertych, früherer Bildungsminister und heute Mitglied der oppositionellen Bürgerkoalition. Auch der Vorsitzende der oppositionellen Koalition Dritter Weg, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz , sagt: “Es gibt keine Zusammenarbeit, nur Chaos und ethischen Verfall. Wir müssen diesen Wahnsinn, der Polens Sicherheit bedroht, stoppen.” ar

Der Angriff der Hamas auf Israel hat in der Ukraine eine zwiegespaltene Reaktion ausgelöst: Zum einen bekundeten sowohl die Regierung als auch die breite Gesellschaft ihre Solidarität mit Israel; es keimt sogar eine leise Hoffnung, dass Israel sich gegenüber Russland im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine klarer positioniert. Bisher hilft Israel vor allem im medizinischen und humanitären Bereich und verhält sich ansonsten eher neutral. Zum anderen existieren aber auch Sorgen: Weniger vor der möglich kleiner werdenden internationalen Aufmerksamkeit für sich als viel mehr vor einem langen Krieg in Israel.

“Wenn der Konflikt zeitlich begrenzt bleibt, etwa auf einige Wochen, besteht im Prinzip kein Grund zur Sorge”, betont Kyrylo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, gegenüber dem führenden Online-Medium Ukrajinska Prawda. “Wenn sich die Situation jedoch in die Länge zieht, wird es gewisse Probleme damit geben, dass Waffen und Munition nicht nur an die Ukraine geliefert werden müssen.”

Entscheidend ist hier vor allem die Artilleriemunition, die Kiew dringend braucht und die immer noch im Westen nicht ausreichend produziert wird. Bisher bittet Israel um diese nicht, doch im Falle einer großangelegten Bodenoperation könnte es vor allem zu Anfragen an die USA kommen. Das hätte negative Auswirkungen auf die Versorgung der Ukraine.

Rhetorisch versucht die Ukraine, den Krieg in Israel als einen Kampf gegen das globale Böse darzustellen, zu dem sowohl Russland als auch die Hamas gehören. Damit betont Kiew, dass für den Westen jeder Abschnitt dieser großen Front gleich zählen sollte. Die rhetorische Verknüpfung der Situationen in der Ukraine und in Israel zielt nicht zuletzt auf den Ukraine-skeptischen Teil der Republikaner in den USA ab, die vor kurzem Hilfen an Kiew im US-Kongress blockierten. In diesem Zusammenhang rief Präsident Wolodymyr Selenskyj Staats- und Regierungschefs zu Solidaritätsbesuchen in Israel auf – und prüft laut israelischen Medien eine eigene Reise. Ob diese Strategie aufgeht und ob vielleicht die diskutierte gesetzliche Verknüpfung der Ukraine- und Israel-Hilfen in den USA tatsächlich zur längerfristigen Stabilität der Ukraine-Unterstützung beitragen kann, wird sich noch zeigen.

Was ist aber mit der medialen Aufmerksamkeit, verliert die Ukraine diese? “Jeder so lange dauernde Krieg wird irgendwann zum Alltag”, sagt der führende Politologe Wolodymyr Fessenko im Interview mit der ukrainischen Nachrichtenagentur UNIAN. “Der Unterschied ist aber, dass sich dieser Krieg in Europa abspielt und dass es schlicht nicht gelingen wird, sich irgendwie davon zu distanzieren. Es bedeutet nichts Katastrophales, dass das Interesse an der Ukraine alltäglich geworden ist. Es geht vor allem darum, dass der Krieg politisch nicht in Vergessenheit gerät – und dass man es nicht vergisst, dass Risiken nicht nur für uns, sondern für das gesamte Europa bestehen bleiben.” dt

Rusi – Manoeuvre or Defence? Israeli Experiences of Responding to Missile Threats. Von der israelischen Luftverteidigung könnten auch europäische Länder lernen, schreiben die drei Autoren. In der israelischen Luftverteidigung gebe es zwei Denkschulen. Eine, die aus der Luft strategische Ziele treffen will und auf große Defensivkapazitäten setzt, die andere, will frühzeitig Bodentruppen einsetzen. Sie zeigen ein Dilemma auf: Demokratien zögern in der Regel, feindliches Territorium zu besetzen, doch Defensivkapazitäten sind oft teurer als Angriffswaffen.

IISS – Experts assess the Hamas-Israel war and its international implications. Acht Expertinnen und Experten des britischen Thinktanks ordnen ein, was die Hamas-Angriffe innenpolitisch für Israel bedeuten, für die palästinensischen Organisationen, für die Beziehung Saudi-Arabien – Israel, wie sich der Iran positionieren wird und wie die neue Krise Russlands Krieg gegen die Ukraine beeinflusst. Gute Zusammenfassung zu den internationalen Auswirkungen.

Haaretz – How Telegram and Twitter Beat TV to Cover the Hamas-Israel War as It Happened. Auf Twitter und Telegram hätten Israelis bereits Hamas-Terroristen morden gesehen, während das Fernsehen noch über Sirenen im Zentrum des Landes berichtet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe fünf Stunden gebraucht, um vor die Kameras zu treten. Nicht ohne vorher geschminkt zu werden. Pessimistische Chronik der Berichterstattung und der Reaktionen, mit all ihren Nachteilen, wenn Social Media seriösen Journalismus ersetzt.

Wer sich mit Kriegsverbrechen beschäftigt, braucht einen langen Atem; er muss abwägen, welchen Fall er verfolgt und welchen nicht; er muss auf Beweise hoffen, die vielleicht erst in der Zukunft verfügbar sein werden, und er darf keine falschen Hoffnungen bei Opfern schüren. All das betont im Gespräch auf dem Maidan in Kiew der deutsche Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann. Im Hintergrund flattern die blau-gelben Ukrainefähnchen auf einem Blumenbeet, sie erinnern an die Opfer des russischen Angriffskrieges.

Hoffmann ist einer von mehreren ausländischen Fachleuten, die ukrainische Kolleginnen und Kollegen beraten. Er gehört dem Team der Atrocity Crimes Advisory Group an. Dieses internationale Netzwerk hilft in der Ukraine, eine unglaubliche Menge an Beweismaterial für mögliche Gerichtsverfahren vorzubereiten. Ein Themenschwerpunkt ist das Verbrechen der Aggression. Erst 2010 ist es in das Römische Statut aufgenommen und 2017 aktiviert worden.

Seine Expertise für diese Arbeit hat der 50-jährige Jurist, der sich zuletzt in Freiburg mit Organisierter Kriminalität und Drogendelikten beschäftigte, zwischen 2005 und 2010 am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag gesammelt. Gegen niemand geringeren als den ehemaligen serbischen Geheimdienstchef Jovica Stanišić hatte Hoffmann ermittelt und auch an der Anklage gegen Slobodan Milošević gearbeitet.

Gefragt, ob er Unterschiede zwischen den Taten aus den Jugoslawien-Kriegen sieht und dem russischen Krieg in der Ukraine, sagt Hoffmann: “Die Dimension des Krieges ist eine andere. Die Verbrechen an sich ähneln sich.” Folter, Hinrichtungen, Vergewaltigungen, Plünderungen.

Und doch gibt es auch etwas, das die Ermittlungen verändern werde: die Menge an möglichen Beweisen, Bild-, Video und Textmaterial, das ausgewertet werden muss. Menschlich sei das kaum zu schaffen. Nach dem Einsatz im Militär nutzt auch die ukrainische Justiz deshalb inzwischen die Dienste des US-Datenanalyseunternehmens Palantir.

In der Ukraine ermittelt Hoffmann aber nicht. Dank privater Kontakte sei er aber nach Butscha und nach Irpin gefahren – zwei Städtchen, nur wenige Kilometer nordwestlich von Kiew entfernt. In aller Welt sind die Namen der Orte inzwischen bekannt. Hier haben russische Truppen zu Beginn des Krieges Männer und Frauen ermordet, Zivilisten. “Wir müssen das gesamte Bild kennen, wenn wir die Staatsanwälte beraten wollen”, erklärt Hoffmann seine Besuche der Tatorte.

Die Arbeit in der Ukraine sei auch ein Ventil nach dem Schock über die Vollinvasion im Februar 2022 gewesen. Er habe damals gegen den russischen Krieg demonstriert, jetzt könne er konkret helfen, die Verbrechen aufzuarbeiten. Neben der Beratung vor Ort hilft er auch ukrainischen Richtern, Kontakte nach Deutschland, etwa nach Frankfurt oder nach Nürnberg, aufzubauen, wo es Erfahrung mit Ermittlungen zu Kriegsverbrechen gibt.

Der Vater von drei Jugendlichen sagt, ihn habe besonders bewegt zu sehen, wie die russischen Besatzer die Jugend im Osten der Ukraine schon seit 2014 umerziehen. “Eine komplette Schulgeneration ist durch dieses Programm gegangen. Die Kinder werden auf das russische Narrativ programmiert, dass es keine eigene ukrainische Nation gebe und gleichzeitig werden sie militarisiert”, erläutert der Jurist. “Am Ende gehen einige Jugendliche mehr oder weniger freiwillig gegen das eigene Volk in den Krieg.”

Das zwangsweise Einziehen der Jugendlichen sei ein Kriegsverbrechen, so Hoffmann. “Aber was machen wir mit denen, die der Propaganda folgen?” Nicht nur bei diesem Thema sei man in der juristischen Aufarbeitung “ganz, ganz am Anfang”. Es könnte neues Recht entstehen, vermutet der Jurist. Auch im Jugoslawien-Tribunal sei erstmalig festgestellt worden, dass Vergewaltigung ein Kriegsverbrechen sei.

Obwohl Klaus Hoffmann in diesem Jahr mehr Zeit in der Ukraine als in Deutschland verbracht hat, gab es bisher nicht viele Gelegenheiten, das Land und die Kultur kennenzulernen. Einmal war er im Ballett in Kiew. Das war’s auch schon. Der Fokus liege derzeit auf der Arbeit. Viktor Funk

Die bisherige Leiterin der Politik-Abteilung von Amnesty International, Julia Duchrow, wird Anfang November neue Generalsekretärin der deutschen Sektion der Menschenrechtsorganisation. Sie löst Markus N. Beeko ab, der die Organisation seit 2016 leitet. Die 1971 in Genf geborene Duchrow war 2019 von Brot für die Welt zu Amnesty gestoßen, wo sie zuletzt als stellvertretende Generalsekretärin und Mitglied der Geschäftsleitung tätig war. Vor ihrer Rückkehr zu Amnesty 2019 hatte die in Völkerrecht promovierte Juristin acht Jahre das Referat Menschenrechte & Frieden bei Brot für die Welt geleitet. Dem ging eine zehnjährige Tätigkeit als asylpolitische Referentin von Amnesty International voraus.

Dem künftigen Führungsteam von Amnesty in Deutschland werden neben Duchrow als Generalsekretärin, Christian Mihr als Stellvertretender Generalsekretär, Nadja Malak als Geschäftsleiterin Movement Building sowie Judith Vitt als Kaufmännische Geschäftsleiterin angehören. Das neue Geschäftsleitungsquartett folgt auf die bisherige Geschäftsleitung unter Generalsekretär Beeko, der Anfang des Jahres bekannt gegeben hatte, nach 19 Jahren in Führungspositionen bei Amnesty International sein Amt abzugeben. Der 1967 in Köln geborene Beeko wird sich künftig der von ihm dieses Jahr gegründeten NGO Power for Democracies widmen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!