Israel steht vor einer Bodenoffensive im Libanon, Putin zieht neue rote Linien für den Atomwaffeneinsatz und in der Straße von Taiwan nimmt die Spannung zu: Diese und andere komplexe Entwicklungen analysieren wir für Sie in dieser Ausgabe.

Markus Bickel reist gerade quer durch Israel und hat aufgeschrieben, welches Risiko die israelische Armee mit einer Bodenoffensive eingehen könnte.

Im Interview mit Wilhelmine Preußen erläutert der Diplomat und Vorsitzender des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warum seiner Ansicht nach an Gesprächen zwischen Washington und Moskau über die Zukunft der Ukraine kein Weg vorbeiführt.

In der Nachricht von Thomas Wiegold zum Auftritt von Verteidigungsminister Boris Pistorius vor den litauischen Abgeordneten erfahren Sie außerdem, welche Verpflichtungen die neue Konfrontation Russlands mit dem Westen für Deutschland mit sich bringt.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre

Ein großes Hilfspaket hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Washington erhalten. Sein Wunsch, weitreichende US-Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen, blieb nach allem, was bekannt ist, unerfüllt. Table.Briefings hat mit dem Vorsitzenden des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, gesprochen, der Selenskyj kurz vor dessen Reise in die USA getroffen hatte.

Herr Ischinger, wie zuversichtlich war Präsident Selenskyj vor seiner Abreise, dass der US-Präsident die Reichweitenbeschränkungen für US-Langstreckenwaffen lockert?

Er hatte zumindest sehr, sehr hoch gesteckte Erwartungen, dass diese Reise, dieses Gespräch mit dem US-Präsidenten Biden und anderen zumindest einen wichtigen Schritt in die Richtung produzieren würde. Das soll die Ukraine in den Stand versetzen, einen gerechten Frieden zu erreichen – nicht einen Kapitulationsfrieden zu Lasten ukrainischen Territoriums und zu Gunsten Russlands. Er hat interessanterweise weder im Gespräch mit mir noch mit anderen auch nur ein Wort darüber verloren, was denn genau außer der Forderung nach einer Aufhebung der Reichweitenbeschränkungen in dem Siegesplan drin steht.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Forderung gleich zu Beginn der Woche direkt eine klare Absage erteilt. Wie bewerten Sie dieses Nein des Bundeskanzlers?

Ich glaube, das hat zu diesem Zeitpunkt keine besondere Relevanz. Es geht nicht um deutsche Waffen, es geht um amerikanische Waffen und vielleicht in zweiter Linie auch um französische und britische, wegen der – allerdings zahlenmäßig viel geringeren – Waffensysteme dieser Art, die diese beiden zur Verfügung stellen können. Wir sind da im Augenblick aus dem Schneider, auch wenn aus ukrainischer Sicht die Taurus-Debatte natürlich nicht endgültig beendet ist.

Inwiefern sind die Hoffnungen Selenskyjs, beim amerikanischen Präsidenten mit seiner Forderung durchzudringen, berechtigt?

Ich bin skeptisch, hinsichtlich der Aussichten, dass Selenskyj sein Ziel erreicht. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Ein Gedanke, der vielleicht eher dafür spricht, dass Joe Biden sich dazu entscheidet, diese Reichweitenbeschränkungen zu reduzieren oder gar aufzuheben, das ist der sogenannte Legacy-Gedanke. Also jeder amerikanische Präsident, der demnächst aus dem Amt scheidet, überlegt sich, was kann ich machen, damit ich in der Erinnerung der Nachwelt als wichtiger, kraftvoller, entscheidungsfreudiger Präsident und nicht als Schwächling erhalten bleibe.

Gibt es nicht auch Argumente, sich aus politischen Erwägungen dagegen zu entscheiden?

Das gibt es natürlich auch. Joe Biden ist zwar jetzt der Präsident, er muss aber Rücksicht nehmen auf seine Vizepräsidentin, die jetzt versucht, ihn zu beerben. Wenn er jetzt diese Woche sagt, ich hebe die Reichweitenbeschränkung auf, dann ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Donald Trump und seine Unterstützer sagen werden: Dieser Präsident riskiert den Dritten Weltkrieg, das ist unverantwortlich und so weiter. Das ist eine schmale Gratwanderung für Joe Biden.

Gibt es da keinen diplomatischen Mittelweg?

Es könnte sein – das ist jetzt hochspekulativ von mir -, dass Biden Selenskyj etwas verspricht, aber sagt, das machen wir erst nach dem 5. November öffentlich.

Eine mögliche Friedenskonferenz wird auch erst nach dem 5. November stattfinden. Diesmal soll Russland ja eingebunden werden. Unter welchen Bedingungen kann man sich vorstellen, dass Moskau wirklich teilnehmen wird an einer solchen Friedenskonferenz?

Moskau wird überhaupt keine Freude an dem Gedanken haben, sich an einer Konferenz oder an einer Konferenz-Serie zu beteiligen, die von der Ukraine erfunden wurde. Das wird so laufen müssen, dass zunächst nach dem 5. November Sondierungen zwischen Washington und Moskau stattfinden. Wenn man sich auf ein paar Grundparameter einigen könnte, beispielsweise zur Rüstungskontrolle oder zu den umstrittenen Gebieten, könnte man Überlegungen anstellen, wie die beiden Kontrahenten, hier die Ukraine, dort Russland in einem denkbaren Prozess begleitet werden könnten. Beispielsweise die Ukraine durch die USA, die Russen durch China und dann irgendwo zwischendrin wir, die Europäer, garantiert die Türkei. Das ist ganz anders als noch vor fünf oder zehn oder 20 Jahren. Da hätte man gesagt, die Einzigen, die da teilnehmen, sind Russland und die USA und vielleicht die Europäer.

Ist es nicht genau das, was die Ukraine fürchtet? Dass am Ende die USA und Russland ohne die Ukraine über die Ukraine entscheiden?

Dass das eine Befürchtung ist, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, sie ist unbegründet, weil die USA schlau genug sind, mit den europäischen Partnern die Dinge so zu spielen, dass man nichts ohne die Ukraine tut. Das kann man ja auch immer so darstellen. Solche Prozesse müssen im Wesentlichen zunächst einmal außerhalb des Blicks der Öffentlichkeit stattfinden. Wenn sie das als Schachspiel denken, werden die Eröffnungszüge vielleicht zwischen den Geheimdienstchefs stattfinden. Dann gibt es die alte diplomatische Verhandlungslehre: Man fängt mit einem Thema an, auf das sich alle leicht einigen können. Das ist schon praktiziert worden. Siehe Gefangenenaustausch, siehe Getreideabkommen. Ich könnte mir zum Beispiel auch mit ein bisschen Fantasie vorstellen, dass ein interessanter nächster Verhandlungszug sein könnte, die Kernkraftwerke aus dem Konflikt herauszuhalten.

China und Brasilien haben ja auch schon Friedenspläne vorgelegt. Wie sollte man mit diesen Plänen umgehen?

Wenn sich zwischen Moskau und Washington ein gewisses Grundverständnis über Grundparameter erreichen ließe, dann könnten die beiden sich auch darauf verständigen, wer denn da sonst so dabei sein sollte. Und dann könnte man eine Kontaktgruppe erstellen, das ist ein bewährtes Modell. Das Kernkennzeichen einer Kontaktgruppe ist, dass die Teilnehmer sich darauf verständigen, dass sie hinfort in dieser Konfliktsituation keine separaten eigenen Initiativen mehr starten, sondern sich darauf verständigen, dass alles Wesentliche gemeinsam besprochen und entschieden wird.

Welche Rolle spielen da überhaupt die Europäer?

Aus russischer Sicht sind wir Europäer nichts anderes als Vasallen der USA. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man in Moskau Interesse hätte, mit den Europäern als primäre Verhandlungspartner über die Zukunft der Ukraine zu verhandeln. Aus Moskauer Sicht ist der Verhandlungsgegner die USA.

Wir spielen also de facto keine Rolle.

Natürlich wird Europa dabei sein und hoffentlich anders als zurzeit im Nahostkonflikt, nicht mit 27 unterschiedlichen Meinungen, sondern hoffentlich mit einer Stimme der versammelten Europäischen Union.

Wie wichtig wäre diese europäische Einigkeit auch mit Blick auf die Wahlen in den USA?

Sehr wichtig. Egal, ob Kamala Harris die nächste Präsidentin wird oder Donald Trump, wir dürfen getrost davon ausgehen, dass das amerikanische Engagement in Europa nicht weiter wachsen wird, sondern sich eher reduzieren wird. Insbesondere auch, was militärische Präsenz angeht. Wir müssen zeigen, dass wir auf eigenen Beinen stehen. Dass wir alles auf die Beine stellen, was notwendig ist, um konventionelle, also nicht nukleare Abschreckung, zu gewährleisten.

Der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dagegen gerade bei einer Konferenz ungewöhnlich scharf kritisiert, dass die Europäer eigene militärische Strukturen schaffen wollen, die parallel zur Nato laufen. Stichwort: schnelle Eingreiftruppe der EU.

Natürlich ergibt es keinen Sinn, Parallelstrukturen aufzubauen. Aber wir sind doch schon beim zweiten oder beim dritten Schritt. Die Europäische Union hat in den Fällen, in denen das Nordatlantische Bündnis nicht bereit ist oder nicht fähig ist, sich zu engagieren, verschiedentlich ihre eigenen militärischen Aufgaben übernommen, beispielsweise am Horn von Afrika. Dort, wo es um Einsätze geht, die speziell im EU-Interesse sind, können wir nicht erwarten, dass die USA uns jedes Mal aus der Patsche helfen. Insoweit ist es richtig, dass die Europäische Union dort, wo die Nato es nicht kann oder nicht will, zu militärischen Einsätzen imstande sein muss.

Apropos Stoltenberg. Ihnen scheint da ja ein Coup gelungen zu sein, das diplomatische Schwergewicht, den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, mit all seinen Kontakten für die Münchner Sicherheitskonferenz gewonnen zu haben. Inwieweit hat der Schritt aber auch mit einem unterschwelligen Unmut über Aussagen des amtierenden Vorsitzenden Christoph Heusgen zu tun?

Ich bitte um Verständnis, dass ich zu dem Thema Personalia aufgrund einer von uns getroffenen Verabredung zu diesem Zeitpunkt nichts sagen kann.

Eine israelische Bodenoffensive in den Libanon rückt näher. Nach der tödlichsten Woche seit Ende des Bürgerkriegs 1990 und dem ersten Einsatz einer auf Tel Aviv gerichteten, weit reichenden Rakete durch die Hisbollah sagte der israelische Generalstabschef Herzl Halevi am Mittwoch vor Soldaten, dass die Luftwaffe mit ihren Angriffen den Boden bereite für “eine Invasion in feindliches Gebiet, in Dörfer, die die Hisbollah zu militärischen Positionen ausgebaut hat, mit ihren Tunneln, Ausgucken und Vektoren, um unser Gebiet zu überfallen.”

Seit Montag hat die israelische Luftwaffe im Rahmen der Operation “Nördlicher Pfeil” mehr als 2000 Angriffe auf Abschussrampen, Waffenlager und Kommandozentren der Hisbollah geflogen. Allein am Montag waren es 1300, so viele an einem Tag wie seit dem Libanon-Krieg 2006 nicht mehr. Verteidigungsminister Yoav Gallant gab an, dass Zehntausende Raketen und Drohnen der Hisbollah zerstört worden seien, darunter weitreichende Geschosse, die die Parteimiliz in der Bekaa-Ebene gelagert habe.

Aufgrund der offenbar massiven militärischen Schwächung der Hisbollah mehren sich in Israels Sicherheitsestablishment die Stimmen, die auf den raschen Beginn einer Bodenoffensive drängen. Noch vor Beginn der Winterperiode im November, in der das bergige libanesische Terrain den auf 50.000 Mann geschätzten Einheiten Generalsekretär Hassan Nasrallahs im Bodenkampf Vorteile bescheren könnte, sollte diese abgeschlossen sein. Die kommenden zwei, drei Wochen sollten genutzt werden, um einerseits diplomatischen Lösungen eine Chance zu geben sowie durch anhaltende Luftangriffe das Raketenarsenal der von Iran gelenkten Parteimiliz weiter zu minimieren.

Zugleich wächst die Sorge, dass Israel damit wie bei der Belagerung Beiruts 1982 und während des 33-Tage-Kriegs 2006 in eine Falle tappe, aus der es sich selbst nicht mehr befreien könne. “Ich hoffe sehr, dass wir nicht die Fehler wiederholen, die in der Vergangenheit gemacht wurden”, sagte der Knesset-Abgeordnete Ram Ben Barak im Gespräch mit Table.Briefings. Er gehört der Partei Jesh Atid (Es gibt eine Zukunft) des früheren Premierministers Jair Lapid an und war von 2008 bis 2011 stellvertretender Direktor des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad.

Anders noch als 2006 verfügen tausende Hisbollah-Kämpfer über Kampferfahrungen aus dem Syrien-Krieg. Auf der Seite der Armee Präsident Baschar al-Assads gingen sie dort seit 2012 gemeinsam mit Angehörigen der iranischen Revolutionsgarden Pasdaran gegen meist sunnitische Oppositionsmilizen vor. Hinzu kommt die Geschichte der von Iran Anfang der 1980er im Libanon aufgebauten Schiitenmiliz als Guerillatruppe gegen die israelischen Besatzer zwischen 1982 und 2000.

Mit gezielten Angriffen und Überfällen auf israelische Einheiten in jenen Gebieten südlich des Flusses Litani, die die israelische Luftwaffe seit Tagen bombardiert, erzwang die Hisbollah 2000 den Abzug der Israel Defense Forces (IDF). Auch den Waffenstillstand, der durch UN-Resolution 1701 im August 2006 besiegelt wurde, feierte die Hisbollah als Sieg. Plakate mit dem Wortspiel “Nasr min Allah” (Sieg Gottes) und dem Konterfei Nasrallah plakatierte sie danach in den von ihnen dominierten Gebieten südlich und östlich Beiruts.

Zwei Jahrzehnte später scheint Nasrallah seine Karten jedoch überreizt zu haben. Nur einen Tag nach dem Terrorüberfall der Hamas auf den Süden Israels befahl er den Beschuss israelischer Gemeinden an der Grenze zum Libanon, um die Hamas zu unterstützen. Prahlte er im November 2023 noch, dass Israel “schwächer als ein Spinnennetz” sei, kann davon elf Monate später keine Rede mehr sein. 1500 Hisbollah-Kader wurden durch die Detonation von Pagern und Walkie Talkies vergangene Woche verwundet; hinzu kamen die gezielten israelischen Angriffe auf hohe Kommandeure der Miliz, die Chaos und Verwirrung in den Organisationsstrukturen stifteten – und damit erst die Voraussetzung schufen für die massiven Luftangriffe der vergangenen Tage, so der Geheimdienstexperte Yossi Melman im Gespräch mit Table.Briefings. “Diese Shock and Awe-Methode war offenbar erfolgreich.”

Angesichts der Guerillataktiken der Hisbollah hält auch er eine Bodenoffensive für äußerst riskant. So seien die Fateh110-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern in der nördlichen Bekaa-Ebene untergebracht, die die israelische Armee vor noch größere Probleme stellen könnte als sie sie im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen erfährt. Hinzu komme, so die Israel-Expertin der International Crisis Group (ICG), Mairav Sonszain, dass die Regierung über kein Szenario für einen Ausstieg aus der Eskalationsspirale verfüge. Im Gespräch mit Table.Briefings sagte sie: “Dies ist nur eine Fortsetzung von Netanjahus Strategie des endlosen Krieges.”

Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. So kündigten die IDF am Mittwoch die Mobilisierung von zwei Reservebrigaden mit Infanterie- und Panzereinheiten für Einsätze an der Nordfront an. Sie sollen die dort stationierten beiden Divisionen verstärken. Im Libanon spitzt sich die humanitäre Lage nach den schlimmsten Angriffen auf das Land seit Jahrzehnten zu. 90.000 Menschen seien aus ihren Häusern vertrieben worden, gab die Internationale Organisation für Migration (IOM) an, 40.000 davon seien in 238 Notunterkünften untergebracht.

Am Mittwochmorgen um 08:44 Uhr Ortszeit flog die chinesische Interkontinentalrakete, ausgestattet mit einer Sprengstoffattrappe, in hohem Bogen in den Pazifik. Für die Weltöffentlichkeit war der Waffentest eine riesige Überraschung. Sprecher Zhang Xiaogang vom Verteidigungsministerium hingegen sprach von reiner “Routine”: Der Test stehe “im Einklang mit dem Völkerrecht und richtet sich nicht gegen ein bestimmtes Land oder Ziel”.

Doch von Routine kann tatsächlich keine Rede sein. Denn Chinas letzter Start einer Interkontinentalrakete über dem Pazifik liegt gut 44 Jahre zurück. Was also will die Volksbefreiungsarmee mit dieser militärischen Machtdemonstration bezwecken? Laut Experten ist die vielleicht wichtigste Botschaft, dass das notorisch intransparente China den Raketentest überhaupt öffentlich gemacht hat. Offensichtlich möchte es Stärke nach außen projizieren.

Und auch wenn das Säbelrasseln laut Angaben des Verteidigungsministeriums nicht gegen ein bestimmtes Land gerichtet ist, dürfte dies in der Region anders interpretiert werden. “Sie signalisieren, dass China in der Lage ist, US-Territorium mit Atomwaffen zu treffen”, zitiert die Financial Times den taiwanischen Professor Lin Ying-yu. Jener Raketentest würde die Verhandlungsposition Pekings stärken, ehe Xi Jinping in den kommenden Wochen ein mutmaßlich letztes Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden vor dessen Amtszeitende abhält.

Doch auch bei Chinas direkten Nachbarn wird die rasante militärische Aufrüstung mindestens ebenso skeptisch beäugt. So haben sowohl Japan, Indien, Bhutan, Vietnam, Taiwan als auch die Philippinen ungelöste territoriale Streitigkeiten mit der Volksrepublik. Weitere Konflikte, darunter auch mit Russland und Nordkorea, sind zwar momentan beigelegt, könnten aber jederzeit wieder ausbrechen.

Die Volksbefreiungsarmee ist derzeit besonders aktiv. So hat sie in den letzten Monaten regelmäßige Militärübungen auf See und in der Luft durchgeführt, darunter auch gemeinsam mit den Armeen Russlands und des Iran. Erstmals ließ die chinesische Marine zudem am Mittwoch sämtliche der drei chinesischen Flugzeugträger gleichzeitig in See stechen. Vom taiwanischen Verteidigungsministerium heißt es, dass man aktuell “intensive Raketentestübungen und andere Aktivitäten” der Volksbefreiungsarmee beobachtet habe.

Fakt ist: China steigert sein Militärbudget seit über drei Dekaden jährlich um mindestens sechs Prozent. Kritiker wenden zwar ein, dass dieses mit insgesamt 232 Milliarden Dollar nach wie vor nur ein Bruchteil des US-Etats ausmacht. Jedoch greift dieser Vergleich zu kurz – allein schon, weil die absoluten Zahlen aufgrund der unterschiedlichen Kaufkraft zwischen den zwei Staaten nicht vergleichbar sind.

In China gibt es etliche versteckte Kostenpunkte des Militärs, die aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht in den offiziellen Zahlen auftauchen. Zudem hat Xi Jinping eine Strategie der sogenannten “militärisch-zivilen Fusion” forciert, die unter anderem beinhaltet, dass das Militär auf sämtliche Forschungsergebnisse der Universitäten und technologische Errungenschaften von Staatsunternehmen weitgehend ohne Restriktionen zugreifen kann. Die Volksbefreiungsarmee ist also um ein Vielfaches mächtiger, als sie auf dem Papier erscheinen mag.

Was die internationale Staatengemeinschaft jedoch am stärksten beunruhigen sollte, ist die nukleare Aufrüstung Chinas. In den letzten drei Jahren konnten US-Forscher aufgrund von Satellitenbildern mehrfach neue Nuklearsilos in den nordwestlichen Wüstengebieten der Volksrepublik entdecken. Derzeit schätzt Washington, dass China bereits rund 500 Nuklearwaffen besitzt. Und sollte dieser Trend anhalten, dürfte das Land innerhalb des nächsten Jahrzehnts zu Russland und den USA aufschließen – jenen zwei Staaten mit den weltweit meisten Atomwaffen in ihren Beständen.

Vor allem aber stellt sich die Frage, warum Xi Jinping überhaupt weiter nuklear aufrüstet. Denn für die ursprüngliche Strategie der sogenannten Zweitschlagfähigkeit hat das Land längst mehr als genug Sprengköpfe. Die Gleichung ist simpel: China brauchte lediglich ausreichend Atomwaffen, um einen amerikanischen Erstschlag zu überleben, und anschließend einen Gegenangriff zu starten. Dass Peking nun sein Arsenal aufstockt, ergibt also gemessen an der ursprünglichen Strategie keinen Sinn. Es sei denn, Chinas Staatsführung hat ebenjene geändert – und nutzt seine Atommacht statt zu reiner Abschreckung jetzt möglicherweise als Druckmittel, um politische Ziele durchzusetzen.

Der Waffentest vom Mittwoch soll nicht zuletzt auch die Funktionsfähigkeit der chinesischen Raketenstreitkräfte unter Beweis stellen. Diese waren nämlich innerhalb der letzten Jahre von einer beispiellosen Säuberungswelle betroffen, bei der es nach offiziellen Angaben um Korruption gegangen sein soll. Mehrere hochrangige Militärs wurden von der Parteiführung entfernt. Das Signal nach außen war damals verheerend: Dass selbst hochrangige Generäle korrupt sind, warf kein gutes Licht auf die Disziplin innerhalb der Volksbefreiungsarmee – und letztlich auch auf die Personalführung Xi Jinpings. Fabian Kretschmer

In seiner ersten Rede vor dem litauischen Parlament hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius dem baltischen Land die absolute Unterstützung Deutschlands zugesagt. “Eure Sicherheit ist unsere Sicherheit. Eure Freiheit ist unsere Freiheit. Eure Souveränität ist unsere Souveränität”, versicherte Pistorius den Abgeordneten in Vilnius am Donnerstag. Die geplante deutsche Kampfbrigade, die derzeit aufgebaut wird und ab 2027 dauerhaft in Litauen stationiert werden soll, sei das Zeichen der gemeinsamen Bereitschaft, jeden Zentimeter des Nato-Territoriums zu verteidigen.

Pistorius hatte im Sommer 2023 überraschend zugesagt, die bereits 2022 von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda vereinbarte Bundeswehr-Brigade nicht nur rotierend, sondern dauerhaft im Land zu stationieren. Dafür sollen deutlich mehr als 4.000 deutsche Soldaten und zivile Mitarbeiter, auch mit ihren Familien, für mehrere Jahre ins Baltikum umziehen. Der größte Stationierungs- und Übungsort ist in Rudninkai nahe der Grenze zu Belarus geplant.

Pistorius verwies in seiner Rede vor dem Seimas, dem litauischen Parlament, auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch als Auftakt eines Krieges, der die internationale Ordnung insgesamt bedrohe. Es gebe keinen Zweifel, dass “für Russland die Ukraine nur der Anfang ist”. Deshalb liege es nicht nur im Interesse, sondern auch in der Macht der Nato “die Ukraine zu unterstützen, diesen Krieg zu führen und zu gewinnen”. Bereits das russische Vorgehen 2014 sei ein Weckruf gewesen, der im Westen aber ignoriert worden sei.

Bei Pistorius’ Besuch in Litauen überreichten ihm Vertreter der Zivilgesellschaft des Landes einen offenen Brief, in dem die deutsche militärische Unterstützung ausdrücklich begrüßt wurde. “Für uns ist die Ankunft deutscher Truppen in unserem Land ein Symbol der europäischen Einheit im Namen der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte. Denn ohne Sicherheit steht alles in Gefahr”, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem von Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder Behindertenverbänden und dem Litauischen Zentrum für Menschenrechte unterzeichnet wurde. Sie verwiesen auf die Jahrzehnte lange sowjetische Besetzung des baltischen Landes: “Wir haben bereits genug schmerzhafte historische Erfahrungen gemacht – lassen wir nicht zu, dass sie sich wiederholen. Lassen Sie uns gemeinsam unsere europäischen Werte verteidigen.”

“Für die Aufstellung der neuen Bundeswehr-Brigade, die den Namen Panzerbrigade 45 tragen soll, hatten beide Länder bereits gemeinsame Pläne und zuletzt eine Regierungsvereinbarung für den Aufenthalt deutscher Soldaten in Litauen unterzeichnet. Die Abkommen sollen noch von den Parlamenten beider Länder gebilligt werden. Im Bundestag erwarte er eine Ratifizierung im kommenden Jahr, sagte Pistorius – das werde etwas länger dauern als in Litauen”.

Verantwortlich für Aufstellung und Stationierung der Panzerbrigade 45 ist seit dieser Woche ein Offizier, der bereits Erfahrung in Litauen mitbringt. Brigadegeneral Christoph Huber, zuletzt im Verteidigungsministerium tätig, hatte Anfang 2017 das Kommando über die erste Battlegroup der Nato in dem baltischen Land. Er leitet nun den Aufstellungsstab des Kampfverbandes. tw

Über die Nukleardoktrin reden, aber das neue Dokument nicht veröffentlichen; rote Linien ziehen, während der ukrainische Präsident in Washington für den Einsatz von Waffen gegen Ziele in Russland wirbt; drohen und verwirren – das ist eine alte Taktik des russischen Machthabers Wladimir Putin, die er in immer neuen Variationen präsentiert.

Was ist neu an der neuen Nukleardoktrin? Neu ist, dass Putin die Änderungen am Mittwoch im Sicherheitsrat öffentlich ankündigte. Das Gremium tagt sonst hinter verschlossenen Türen. Fachleute mahnen, für eine bessere Bewertung die Veröffentlichung der Doktrin abzuwarten. Bis späten Donnerstagabend ist das nicht geschehen. Aus den Ankündigungen Putins sind folgende Punkte bekannt, wie die russische Zeitung Kommersant berichtete:

Der Zeitpunkt und besonders der letzte Punkt der Änderungen sind wahrscheinlich die wichtigsten Botschaften des Kremls. Putin spricht über Nuklearwaffen, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in den USA die Zusage für ein neues, großes Waffenpaket erhält (hier die zugesagten Waffen). Unklar war am Donnerstagabend noch, ob die ukrainische Armee weitreichende Präzisionswaffen aus den USA gegen Ziele in Russland nutzen können wird. Auch das will Putin mit seiner Drohung verhindern. In der offiziellen Ankündigung der Hilfe hat US-Präsident Biden den Einsatz von Waffen auf russischem Territorium nicht genannt, aber die Lieferung von Gleitbomben, Joint Standoff Weapon (JSOW), angekündigt. Diese Waffe in den Händen der Ukrainer wäre neu, sie ist für den Einsatz an den F-16 Kampfflugzeugen gedacht.

Obwohl Russland nach wie vor fast 20 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt, steigt der Preis für Putins Krieg. Die Personalprobleme nehmen zu, auch weil Russland bei den andauernden Angriffsversuchen im Donbass sehr viele Soldaten verliert. Auch das “Kursk-Problem” bleibt für Moskau bestehen, ukrainische Kräfte haben sich in der westlichen russischen Region festgesetzt und Moskaus Versuche, sie zu vertreiben, scheitern bisher.

Angesichts der schwindenden Personalressourcen werden Drohnen und Raketen eine zunehmend größere Rolle spielen. Die Atomwaffendrohungen sind vor diesem Hintergrund auch Versuche, Zeit zu gewinnen, um die Produktion der unbemannten Waffen zu steigern. Wie in dieser Woche bekannt wurde, hat ein russisches Unternehmen in China mit lokalen Partnern offenbar eine Drohne für weitreichende Angriffe entwickelt und getestet. Der Ausbau der Drohnenkapazitäten sowohl in der Ukraine wie in Russland schreitet voran, extra für diese Waffen werben Freiwilligenmilizen in Russland explizit auch Frauen an, deren Einsatz an der Front bisher nicht vorgesehen ist. vf

Am heutigen Freitag stimmt der Bundesrat über eine gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf des NIS-2-Umsetzungsgesetzes ab. Das Gesetz ist zwar nicht zustimmungspflichtig, hat aber auch Auswirkungen auf die Länder. Die heutige Stellungnahme wird darauf hindeuten, was den Ländern eigentlich wichtig ist. Die Wünsche könnten im parlamentarischen Verfahren noch Eingang in das Gesetz finden.

Am Montag hatten die zuständigen Ausschüsse des Bundesrats unter Federführung des Innenausschusses ihre Empfehlungen veröffentlicht. Sie enthalten unter anderen den Wunsch, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auch für die Länder die zentrale Anlaufstelle wird. “Es sollte im Gesetzestext klargestellt werden, dass die Länder die Austauschplattform nutzen dürfen,” heißt es in den Empfehlungen.

Fraglich ist aber, ob die Regierungschefs der Länder diese Forderung der Ausschüsse auch unterstützen werden. Gerade die großen Bundesländer, die über eigene Ressourcen und Plattformen verfügen, dürften kein Interesse daran haben, Verantwortung an den Bund abzutreten.

Die Ausschüsse wollen außerdem die Kriterien, nach denen beispielsweise Krankenhäuser ausgewählt werden, die unter die Kritis-Verordnung fallen, ausbauen. Die Schwellenwerte sind so angelegt, dass eine Anlage, die mindestens 500.000 Menschen mit der kritischen Dienstleistung versorgt, als kritische Infrastruktur angesehen wird. Ein solcher Schwellenwert alleine würde die Bedeutung von Krankenhäusern gerade im ländlichen Raum aber nur unzureichend abbilden.

Manuel Atug, Experte für kritische Infrastruktur und Co-Gründer der AG Kritis, begrüßt diese Impulse, grundsätzlich beschreibt er die Empfehlungen aber als “eher marginale” Änderungen. Er verweist stattdessen nochmal auf den Bericht des Bundesrechnungshofs an den Haushaltsausschuss und Innenausschuss im Deutschen Bundestag, der kurz nach den Empfehlungen der Bundesratsausschüsse erstellt wurde.

Darin wurde das NIS-2-Umsetzungsgesetz stark kritisiert und erhebliche Änderungen gefordert. So wurde etwa bemängelt: “Wichtige Regelungen sollen nicht für die gesamte Bundesverwaltung in einheitlicher Weise verbindlich sein. Die Folge wäre ein Flickenteppich, der die Informations- und Cybersicherheit aller Beteiligten gefährden kann”, heißt es in dem Bericht.

Auch im Bundestag wächst der Unmut. Schon vor der Sommerpause haben Innen- und Digitalpolitiker der Ampel eine Einigung an das Innenministerium geschickt und um Formulierungshilfen gebeten. Bislang bleibt das BMI eine Antwort schuldig. Laut einem vorläufigen Zeitplan des Ministeriums, über den der Tagesspiegel Background zuerst berichtete, könnte die erste Lesung des NIS-2-Umsetzungsgesetzes in der zweiten Oktoberwoche erfolgen. wp

Japan hat erstmals ein Kriegsschiff durch die Straße von Taiwan geschickt. Der Zerstörer “Sazanami” habe den Seeweg zwischen der Insel Taiwan und dem chinesischen Festland am Mittwoch durchquert, teilte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo mit. In der vergangenen Woche hatte der chinesische Flugzeugträger “Liaoning” erstmals das Gewässer zwischen zwei japanischen Inseln nahe Taiwan befahren. Tokio bezeichnete das Manöver, das 24 Seemeilen vor der eigenen Küste stattfand, als “völlig inakzeptabel”.

Zeitgleich mit der “Sazanami” waren auch Schiffe der neuseeländischen und australischen Marine in dem Gebiet unterwegs. Dies sei geschehen, um das “Recht auf freie Schifffahrt” geltend zu machen, erklärte ein Sprecher des neuseeländischen Verteidigungsministeriums. Die Volksbefreiungsarmee habe den Prozess genau überwacht und die “Situation unter Kontrolle”, berichtete die staatliche chinesische Global Times unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Erst vor wenigen Tagen hatte die deutsche Fregatte “Baden-Württemberg” auf dem Weg von Südkorea zu den Philippinen die Taiwanstraße als erstes deutsches Schiff seit 22 Jahren befahren. Auch Streitkräfte Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und der Niederlande waren zuletzt verstärkt mit Schiffen und Flugzeugen in der Region unterwegs. Die USA entsendeten am Sonntag das Kriegsschiff USS Preble nach Japan. Es soll die dort stationierte USS Benfold ersetzen und mit modernster Technik die Verteidigungskapazitäten der USA im Indopazifik stärken.

Peking versucht verstärkt, den Status der Taiwanstraße als internationales Gewässer infrage zu stellen und die Meerenge als innerchinesisches “Binnenmeer” darzustellen. Taiwans Verteidigungsministerium meldete, unterdessen binnen 24 Stunden 43 chinesische Militärflugzeuge und acht Marineschiffe im Umkreis der Insel gesichtet zu haben. Auch wurden Drohnen rund um Taiwan geortet. fpe

Drei Jahre nachdem Australien, das Vereinigte Königreich und die USA das Militärbündnis Aukus (Akronym für Australia, UK, US) eingegangen sind, bekräftigten die Verteidigungsminister der drei Länder in London ihren Rückhalt für das Abkommen. Der britische Verteidigungsminister John Healey kündigte zudem an, dass die im Vereinigten Königreich produzierten Stingray-Torpedos die P-8 U-Boot-Jagdflugzeuge der drei Länder ausstatten würden.

Außerdem arbeiteten Großbritannien und Australien an einem bilateralen Abkommen, um “unsere Aukus-Kooperation in ein Gesetz zu fassen”. Das sei auch ein “starkes Signal, dass unser Verteidigungsbündnis noch viele Jahrzehnte überdauern” werde, so Healey – das sie symbolträchtig vor imposanter Kulisse am Old Royal Naval College in London senden wollten. Der Pakt kann als Reaktion auf Chinas Aufrüstung im Indopazifik gesehen werden.

Im Rahmen des Abkommens erhält Australien nuklear betriebene U-Boote, die Vereinbarung sieht im Rahmen dessen diverse industrielle Kooperationen vor sowie Ausbildungskooperationen. So betonte Healey auch, dass das Abkommen nicht nur militärische, sondern auch wirtschaftliche Bedeutung habe.

Als der Vertrag für Aukus 2021 unterschrieben wurde, hatte das für Verstimmungen zwischen Frankreich und den Aukus-Nationen gesorgt, weil ein Abkommen über französische U-Boot-Lieferungen über mehr als 50 Milliarden Dollar nach Australien geplatzt war. bub

High North West: Russian Investments in The Arctic Offer a Glimpse of Putin’s Arctic Visions. Forscher des Projekts Business Index North (BIN) fanden heraus, dass 50 bis 60 Prozent der Investitionen in der Arktis auf Russland entfallen. Besonders die Region Tschukotka sticht hervor, da sie nahe am amerikanischen Alaska liegt. Zwischen 2017 und 2022 stiegen die Investitionen dort um 388 Prozent. Russland plane, Tschukotka zu einem Zentrum seiner wirtschaftlichen und geopolitischen Ambitionen in der Arktis zu machen.

Handelsblatt: Warum die Ukraine nicht mehr Waffen selbst baut. Die Ukraine ist stark auf Waffenlieferungen aus dem Westen angewiesen. In den letzten zwei Jahren haben die USA und europäische Staaten Hunderte von Panzern, Munition und anderes Militärgerät geliefert. Das Land könnte mehr eigene Waffen produzieren, wenn seine Verbündeten ihm mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen würden. Allerdings planen diese, ihre finanziellen Hilfen eher zu reduzieren.

AP-News: UN chief criticizes divided Security Council for failure of leadership to end wars, calls for unity. UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte den tief gespaltenen Sicherheitsrat scharf, da es ihm nicht gelungen sei, die Kriege im Gazastreifen, in der Ukraine und im Sudan zu beenden. Guterres ist der Ansicht, dass Frieden dort möglich sei, wenn die Ratsmitglieder mehr Einigkeit zeigen und die UN-Charta, sowie das Völkerrecht befolgt würden.

Kieler Nachrichten: Neue Kommandeure sollen Marinehäfen Kiel, Eckernförde und Rostock kriegstüchtig machen. Die Stützpunkte der Deutschen Marine in Kiel, Eckernförde und Warnemünde haben neue Kommandeure. Die Ostseehäfen sollen kriegstüchtig gemacht werden, um im Einsatzfall auch Schiffe der Verbündeten mit Kraftstoffen und Lebensmitteln zu versorgen. Ein 24/7-Betrieb ist vorgesehen, jedoch fehlt es noch an Personal und Transportmöglichkeiten.

Politico: All Must Be Beheaded. Im Zusammenhang mit dem Bau einer Gasanlage im Norden Mosambiks kam es zu Massenmorden an der Bevölkerung. So etwas geschah in dem Land bereits in der Vergangenheit, doch in diesem Fall stehen das mosambikanische Militär und nicht islamistische Terroristen im Verdacht, die Verbrechen begangen zu haben. TotalEnergies gibt an, von den Morden nichts zu wissen, nimmt die Vorwürfe allerdings ernst.

2008 war sie die erste Wachoffizierin im deutschen Unifil-Einsatz, 2013 wurde sie erste Kommandantin, 2018 ging sie als erste Frau in den Marineattachédienst nach Washington. In ihrer Karriere schlug Fregattenkapitän Helena Linder-Jeß oft Wege ein, die vor ihr keine Frau gegangen war.

Erzählt die 42-jährige, dreifache Mutter ihren Werdegang, spielt das alles kaum eine Rolle. Sie erzählt auch nicht von Skepsis der Truppe, oder den Herausforderungen, Familie und Beruf zu vereinen. Sondern konzentriert sich auf das Gute, auf die “vielen wahnsinnig tollen Verwendungen”, die sie gehabt hatte. Sie erzählt, wie sie, nach dem sie 2001 bei der Marine eingetreten war, als Teil ihrer Ausbildung auf der Gorch Fock fahren durfte, oder dass sie 2008 als Wachoffizierin im Unifil-Einsatz vor dem Libanon gefahren war.

Man muss hinzufügen: Sie war damals die erste Wachoffizierin im Unifil-Einsatz überhaupt. Danach erhielt sie ihr Kommandantenzeugnis – als erste Frau in der Deutschen Marine, zusammen mit Inka von Puttkamer. Erst 2018 folgte mit Anna Prehn die dritte Kommandantin bei der Deutschen Marine (hier im Portrait).

Linder-Jeß selbst erzählt lieber, wie sie in Brüssel ab 2010 als Adjutantin von Generalleutnant Jürgen Bornemann, damaliger Direktor des internationalen Militärstabs der Nato, wertvolle internationale Erfahrung sammelte. Sie erzählt auch vom Glück, dass “ihr” Minenjagdboot “Datteln” zum richtigen Zeitpunkt aus der Werft kam, damit sie ab 2013 als Kommandantin eine komplette Einsatzausbildung fahren konnte, anschließend in einen Nato-Einsatzverband fahren und danach an großen Manövern teilnehmen konnte.

Im Anschluss an diese, wie sie fand, viel zu kurze zweijährige Verwendung, absolvierte sie den Admiralstabslehrgang, und ging als stellvertretende Militärattachée nach Washington. Wieder war sie die erste Frau auf diesem Posten.

Ihre positive Einstellung, sagt sie, kommt auch von ihren Eltern. Ihr Vater war Diplomat beim Auswärtigen Amt, weshalb sie, obwohl in München geboren, unter anderem in Venezuela aufwuchs und dort ihr Abitur machte. “Ich habe von klein auf gelernt, nicht über die Dinge zu schimpfen, sondern lieber das Gute zu sehen”, sagt sie.

Die erste zu sein, den Weg bereiten, das tue sie mit großer Freude, sagt sie. Sie könne andere Frauen nur ermutigen, es ihr gleichzutun und zur Marine zu gehen. “Es mag an mancher Stelle eine Herausforderung sein. Wenn man in diese Männerwelt kommt, herrscht teils Skepsis, ob man das alles schaffen kann“, sagt Linder-Jeß. Aber wenn man beweise, dass es geht, könne man sehr stolz auf sich sein. “Viele Frauen haben diese Wege nun geebnet. Ich glaube, es sollte für die nachkommenden Frauen nicht mehr ganz so viele Hürden geben”, sagt sie.

Und wie begeistert man mehr Frauen für die Bundeswehr? “Indem man weiß, wie junge Frauen ticken und wie sie sich angesprochen fühlen. Es ist auch wichtig, dass man die Realität der Aufgaben in den Streitkräften vermittelt und nicht irgendeine kunterbunte Blümchenwelt”, sagt Linder-Jeß.

Seit der Rückkehr aus ihrer dritten Elternzeit im April ist Linder-Jeß im Verteidigungsministerium in Bonn in der Abteilung Planung als Referentin für Themen der Multinationalen Verteidigung zuständig. Ihre Nato-Erfahrung hilft ihr da nur bedingt, denn sie hat es hauptsächlich mit der Europäischen Union zu tun. Sie beschäftigt, wie die Nato-Vorgaben so umgesetzt werden können, dass möglichst wenig doppelte Strukturen innerhalb der EU und ihren Mitgliedstaaten geschaffen und die begrenzten Ressourcen effizient eingesetzt werden können.

Intensiv begleitete sie dieses Jahr etwa die Verhandlungen zum “Long Term Review” der Europäischen Verteidigungsagentur, die in dem Zuge neue Aufgaben erhielt. So sollen hier künftig die Nachfragen der Mitgliedstaaten für gemeinsame Beschaffungen gebündelt werden, und kollaborative Forschung im Bereich der Verteidigung verbessert werden. Anfangs sei die Arbeit im EU-Team “eine unglaubliche Herausforderung” gewesen, da sie sehr komplex sei, sagt Linder-Jeß. Aber, sie wäre nicht sie, wenn sie nicht die positive Seite sehen würde: “Es gibt sehr, sehr viel Gestaltungsfreiraum.” Lisa-Martina Klein

Der US-amerikanische Rüstungskonzern Lockheed Martin hat Dennis Göge zum Chief Executive Europe ernannt. Ab 1. Oktober ersetzt er Jonathan Hoyle, der in den Ruhestand tritt. Seit 2020 gehört Göge dem Unternehmen als Vice President für Zentral- und Osteuropa an. Zuvor war er für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt tätig. Göge solle “die Fortsetzung unseres Wachstums in Europa sicherstellen”, sagt Ray Piselli, der das internationale Geschäft bei Lockheed Martin verantwortet.

Der US-amerikanische Hersteller fabriziert die Flugkörper für das von zahlreichen europäischen Streitkräften genutzte Flugabwehrsystem Patriot sowie die F-35-Kampfjets, von denen die Bundesregierung bislang 35 Exemplare für rund 8,3 Milliarden Euro bestellt hat. bub

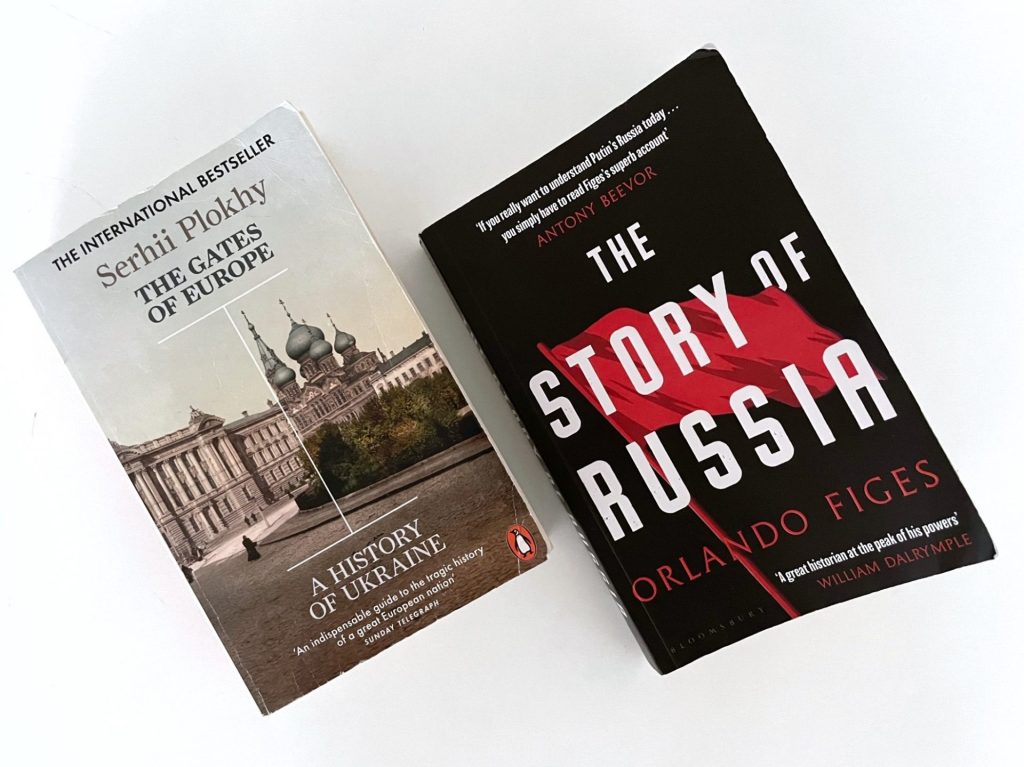

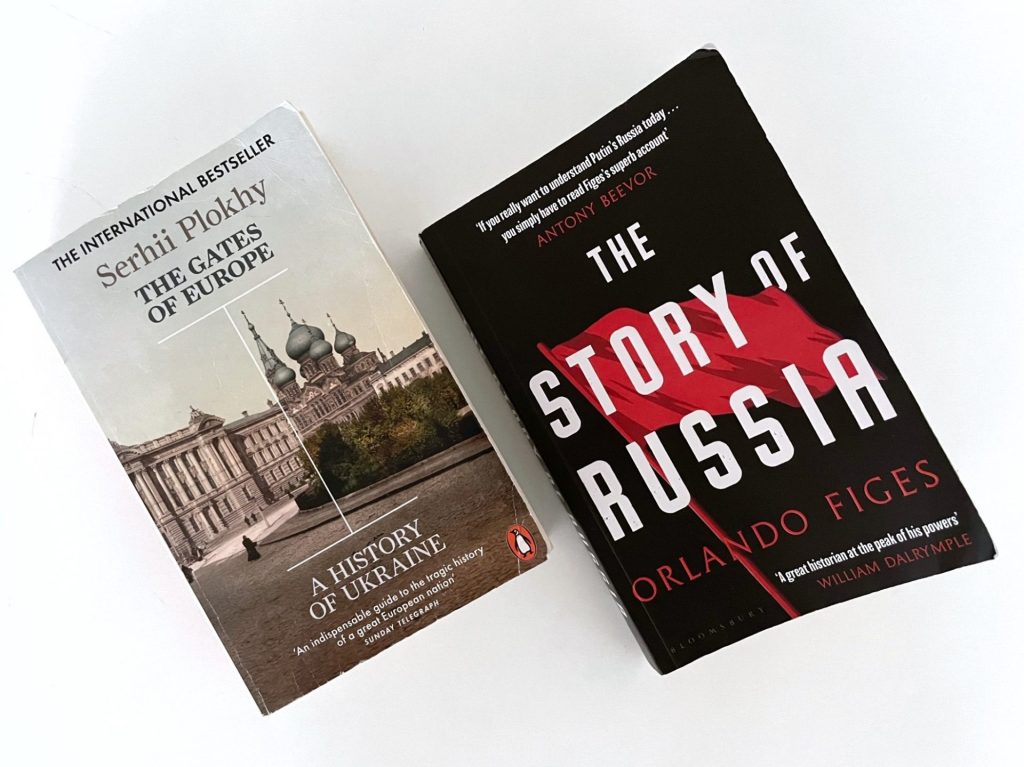

Zwei Geschichten einer Region, zwei Bücher über die Entwicklung zweier Staaten: “The Gates of Europe. A History of Ukraine” (Serhii Plokhy) und “The Story of Russia” (Orlando Figes): Während Plokhy die Geschichte der Ukraine als einen Emanzipationskampf erzählt, als ein Ringen zwischen den geografischen und politischen Kulturlandschaften Westeuropas und Russlands/Asiens, beschreibt Figes Russlands Weg als einen Abwehrkampf gegen äußere Bedrohungen. Plokhy ist ein in der Sowjetunion, auf dem Territorium des heutigen Russland, geborener Sohn ukrainischer Eltern. Die erste Ausgabe seines Buches erschien 2016, nachdem Russland 2014 den Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte. Der Emanzipationskampf der Ukraine steht wohl nicht zufällig im Zentrum des Buches. Plokhy geht auch auf die Situation verschiedener Minderheiten ein – Juden, Polen, Tataren, Kosaken – und verdeutlicht damit, wie vielfältig und regional sehr unterschiedlich die Entwicklungen in der Ukraine verliefen.

Figes ist ein britischer Historiker mit einem engen Fokus auf Russland, vielleicht einem zu engen. Figes betont zu sehr eine Kontinuität in der russischen Geschichte, die nur rückblickend als zwingend logisch erscheint. Gleich zu Beginn seines Buches führt Figes ein fragwürdiges Argument an: Mit der zunehmenden Konsolidierung des Staates habe Russland auf die Sicherung der Grenzen und Erweiterung des Staatsterritoriums gesetzt. Das ist insofern schwierig, als etwa die Expansion in den Nordosten in nicht unerheblichem Maße wirtschaftlich begründet war und somit imperialistische, kolonialistische Züge hatte. Und schwierig ist diese Ansicht auch, weil die heutigen Imperialisten im Kreml ihre Aggression mit vermeintlich äußerer Bedrohung rechtfertigen.

Lesenswert sind beide Bücher, besonders als Ergänzung und als Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen. Das macht den heutigen Krieg und den geopolitischen Konflikt, zu dem Russland die Ukraine gezwungen hat, verständlicher. vf

Serhii Plokhy, The Gates of Europe. A History of Ukraine. Originalausgabe bei Penguin, 2016. Die deutsche Ausgabe bei Hoffmann und Campe, 2022.

Orlando Figes, The Story of Russia. Originalausgabe bei Bloomsbury, 2023. Die deutsche Ausgabe bei Klett-Cotta, 2024.

Israel steht vor einer Bodenoffensive im Libanon, Putin zieht neue rote Linien für den Atomwaffeneinsatz und in der Straße von Taiwan nimmt die Spannung zu: Diese und andere komplexe Entwicklungen analysieren wir für Sie in dieser Ausgabe.

Markus Bickel reist gerade quer durch Israel und hat aufgeschrieben, welches Risiko die israelische Armee mit einer Bodenoffensive eingehen könnte.

Im Interview mit Wilhelmine Preußen erläutert der Diplomat und Vorsitzender des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warum seiner Ansicht nach an Gesprächen zwischen Washington und Moskau über die Zukunft der Ukraine kein Weg vorbeiführt.

In der Nachricht von Thomas Wiegold zum Auftritt von Verteidigungsminister Boris Pistorius vor den litauischen Abgeordneten erfahren Sie außerdem, welche Verpflichtungen die neue Konfrontation Russlands mit dem Westen für Deutschland mit sich bringt.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre

Ein großes Hilfspaket hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Washington erhalten. Sein Wunsch, weitreichende US-Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen, blieb nach allem, was bekannt ist, unerfüllt. Table.Briefings hat mit dem Vorsitzenden des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, gesprochen, der Selenskyj kurz vor dessen Reise in die USA getroffen hatte.

Herr Ischinger, wie zuversichtlich war Präsident Selenskyj vor seiner Abreise, dass der US-Präsident die Reichweitenbeschränkungen für US-Langstreckenwaffen lockert?

Er hatte zumindest sehr, sehr hoch gesteckte Erwartungen, dass diese Reise, dieses Gespräch mit dem US-Präsidenten Biden und anderen zumindest einen wichtigen Schritt in die Richtung produzieren würde. Das soll die Ukraine in den Stand versetzen, einen gerechten Frieden zu erreichen – nicht einen Kapitulationsfrieden zu Lasten ukrainischen Territoriums und zu Gunsten Russlands. Er hat interessanterweise weder im Gespräch mit mir noch mit anderen auch nur ein Wort darüber verloren, was denn genau außer der Forderung nach einer Aufhebung der Reichweitenbeschränkungen in dem Siegesplan drin steht.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Forderung gleich zu Beginn der Woche direkt eine klare Absage erteilt. Wie bewerten Sie dieses Nein des Bundeskanzlers?

Ich glaube, das hat zu diesem Zeitpunkt keine besondere Relevanz. Es geht nicht um deutsche Waffen, es geht um amerikanische Waffen und vielleicht in zweiter Linie auch um französische und britische, wegen der – allerdings zahlenmäßig viel geringeren – Waffensysteme dieser Art, die diese beiden zur Verfügung stellen können. Wir sind da im Augenblick aus dem Schneider, auch wenn aus ukrainischer Sicht die Taurus-Debatte natürlich nicht endgültig beendet ist.

Inwiefern sind die Hoffnungen Selenskyjs, beim amerikanischen Präsidenten mit seiner Forderung durchzudringen, berechtigt?

Ich bin skeptisch, hinsichtlich der Aussichten, dass Selenskyj sein Ziel erreicht. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Ein Gedanke, der vielleicht eher dafür spricht, dass Joe Biden sich dazu entscheidet, diese Reichweitenbeschränkungen zu reduzieren oder gar aufzuheben, das ist der sogenannte Legacy-Gedanke. Also jeder amerikanische Präsident, der demnächst aus dem Amt scheidet, überlegt sich, was kann ich machen, damit ich in der Erinnerung der Nachwelt als wichtiger, kraftvoller, entscheidungsfreudiger Präsident und nicht als Schwächling erhalten bleibe.

Gibt es nicht auch Argumente, sich aus politischen Erwägungen dagegen zu entscheiden?

Das gibt es natürlich auch. Joe Biden ist zwar jetzt der Präsident, er muss aber Rücksicht nehmen auf seine Vizepräsidentin, die jetzt versucht, ihn zu beerben. Wenn er jetzt diese Woche sagt, ich hebe die Reichweitenbeschränkung auf, dann ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Donald Trump und seine Unterstützer sagen werden: Dieser Präsident riskiert den Dritten Weltkrieg, das ist unverantwortlich und so weiter. Das ist eine schmale Gratwanderung für Joe Biden.

Gibt es da keinen diplomatischen Mittelweg?

Es könnte sein – das ist jetzt hochspekulativ von mir -, dass Biden Selenskyj etwas verspricht, aber sagt, das machen wir erst nach dem 5. November öffentlich.

Eine mögliche Friedenskonferenz wird auch erst nach dem 5. November stattfinden. Diesmal soll Russland ja eingebunden werden. Unter welchen Bedingungen kann man sich vorstellen, dass Moskau wirklich teilnehmen wird an einer solchen Friedenskonferenz?

Moskau wird überhaupt keine Freude an dem Gedanken haben, sich an einer Konferenz oder an einer Konferenz-Serie zu beteiligen, die von der Ukraine erfunden wurde. Das wird so laufen müssen, dass zunächst nach dem 5. November Sondierungen zwischen Washington und Moskau stattfinden. Wenn man sich auf ein paar Grundparameter einigen könnte, beispielsweise zur Rüstungskontrolle oder zu den umstrittenen Gebieten, könnte man Überlegungen anstellen, wie die beiden Kontrahenten, hier die Ukraine, dort Russland in einem denkbaren Prozess begleitet werden könnten. Beispielsweise die Ukraine durch die USA, die Russen durch China und dann irgendwo zwischendrin wir, die Europäer, garantiert die Türkei. Das ist ganz anders als noch vor fünf oder zehn oder 20 Jahren. Da hätte man gesagt, die Einzigen, die da teilnehmen, sind Russland und die USA und vielleicht die Europäer.

Ist es nicht genau das, was die Ukraine fürchtet? Dass am Ende die USA und Russland ohne die Ukraine über die Ukraine entscheiden?

Dass das eine Befürchtung ist, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, sie ist unbegründet, weil die USA schlau genug sind, mit den europäischen Partnern die Dinge so zu spielen, dass man nichts ohne die Ukraine tut. Das kann man ja auch immer so darstellen. Solche Prozesse müssen im Wesentlichen zunächst einmal außerhalb des Blicks der Öffentlichkeit stattfinden. Wenn sie das als Schachspiel denken, werden die Eröffnungszüge vielleicht zwischen den Geheimdienstchefs stattfinden. Dann gibt es die alte diplomatische Verhandlungslehre: Man fängt mit einem Thema an, auf das sich alle leicht einigen können. Das ist schon praktiziert worden. Siehe Gefangenenaustausch, siehe Getreideabkommen. Ich könnte mir zum Beispiel auch mit ein bisschen Fantasie vorstellen, dass ein interessanter nächster Verhandlungszug sein könnte, die Kernkraftwerke aus dem Konflikt herauszuhalten.

China und Brasilien haben ja auch schon Friedenspläne vorgelegt. Wie sollte man mit diesen Plänen umgehen?

Wenn sich zwischen Moskau und Washington ein gewisses Grundverständnis über Grundparameter erreichen ließe, dann könnten die beiden sich auch darauf verständigen, wer denn da sonst so dabei sein sollte. Und dann könnte man eine Kontaktgruppe erstellen, das ist ein bewährtes Modell. Das Kernkennzeichen einer Kontaktgruppe ist, dass die Teilnehmer sich darauf verständigen, dass sie hinfort in dieser Konfliktsituation keine separaten eigenen Initiativen mehr starten, sondern sich darauf verständigen, dass alles Wesentliche gemeinsam besprochen und entschieden wird.

Welche Rolle spielen da überhaupt die Europäer?

Aus russischer Sicht sind wir Europäer nichts anderes als Vasallen der USA. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man in Moskau Interesse hätte, mit den Europäern als primäre Verhandlungspartner über die Zukunft der Ukraine zu verhandeln. Aus Moskauer Sicht ist der Verhandlungsgegner die USA.

Wir spielen also de facto keine Rolle.

Natürlich wird Europa dabei sein und hoffentlich anders als zurzeit im Nahostkonflikt, nicht mit 27 unterschiedlichen Meinungen, sondern hoffentlich mit einer Stimme der versammelten Europäischen Union.

Wie wichtig wäre diese europäische Einigkeit auch mit Blick auf die Wahlen in den USA?

Sehr wichtig. Egal, ob Kamala Harris die nächste Präsidentin wird oder Donald Trump, wir dürfen getrost davon ausgehen, dass das amerikanische Engagement in Europa nicht weiter wachsen wird, sondern sich eher reduzieren wird. Insbesondere auch, was militärische Präsenz angeht. Wir müssen zeigen, dass wir auf eigenen Beinen stehen. Dass wir alles auf die Beine stellen, was notwendig ist, um konventionelle, also nicht nukleare Abschreckung, zu gewährleisten.

Der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dagegen gerade bei einer Konferenz ungewöhnlich scharf kritisiert, dass die Europäer eigene militärische Strukturen schaffen wollen, die parallel zur Nato laufen. Stichwort: schnelle Eingreiftruppe der EU.

Natürlich ergibt es keinen Sinn, Parallelstrukturen aufzubauen. Aber wir sind doch schon beim zweiten oder beim dritten Schritt. Die Europäische Union hat in den Fällen, in denen das Nordatlantische Bündnis nicht bereit ist oder nicht fähig ist, sich zu engagieren, verschiedentlich ihre eigenen militärischen Aufgaben übernommen, beispielsweise am Horn von Afrika. Dort, wo es um Einsätze geht, die speziell im EU-Interesse sind, können wir nicht erwarten, dass die USA uns jedes Mal aus der Patsche helfen. Insoweit ist es richtig, dass die Europäische Union dort, wo die Nato es nicht kann oder nicht will, zu militärischen Einsätzen imstande sein muss.

Apropos Stoltenberg. Ihnen scheint da ja ein Coup gelungen zu sein, das diplomatische Schwergewicht, den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, mit all seinen Kontakten für die Münchner Sicherheitskonferenz gewonnen zu haben. Inwieweit hat der Schritt aber auch mit einem unterschwelligen Unmut über Aussagen des amtierenden Vorsitzenden Christoph Heusgen zu tun?

Ich bitte um Verständnis, dass ich zu dem Thema Personalia aufgrund einer von uns getroffenen Verabredung zu diesem Zeitpunkt nichts sagen kann.

Eine israelische Bodenoffensive in den Libanon rückt näher. Nach der tödlichsten Woche seit Ende des Bürgerkriegs 1990 und dem ersten Einsatz einer auf Tel Aviv gerichteten, weit reichenden Rakete durch die Hisbollah sagte der israelische Generalstabschef Herzl Halevi am Mittwoch vor Soldaten, dass die Luftwaffe mit ihren Angriffen den Boden bereite für “eine Invasion in feindliches Gebiet, in Dörfer, die die Hisbollah zu militärischen Positionen ausgebaut hat, mit ihren Tunneln, Ausgucken und Vektoren, um unser Gebiet zu überfallen.”

Seit Montag hat die israelische Luftwaffe im Rahmen der Operation “Nördlicher Pfeil” mehr als 2000 Angriffe auf Abschussrampen, Waffenlager und Kommandozentren der Hisbollah geflogen. Allein am Montag waren es 1300, so viele an einem Tag wie seit dem Libanon-Krieg 2006 nicht mehr. Verteidigungsminister Yoav Gallant gab an, dass Zehntausende Raketen und Drohnen der Hisbollah zerstört worden seien, darunter weitreichende Geschosse, die die Parteimiliz in der Bekaa-Ebene gelagert habe.

Aufgrund der offenbar massiven militärischen Schwächung der Hisbollah mehren sich in Israels Sicherheitsestablishment die Stimmen, die auf den raschen Beginn einer Bodenoffensive drängen. Noch vor Beginn der Winterperiode im November, in der das bergige libanesische Terrain den auf 50.000 Mann geschätzten Einheiten Generalsekretär Hassan Nasrallahs im Bodenkampf Vorteile bescheren könnte, sollte diese abgeschlossen sein. Die kommenden zwei, drei Wochen sollten genutzt werden, um einerseits diplomatischen Lösungen eine Chance zu geben sowie durch anhaltende Luftangriffe das Raketenarsenal der von Iran gelenkten Parteimiliz weiter zu minimieren.

Zugleich wächst die Sorge, dass Israel damit wie bei der Belagerung Beiruts 1982 und während des 33-Tage-Kriegs 2006 in eine Falle tappe, aus der es sich selbst nicht mehr befreien könne. “Ich hoffe sehr, dass wir nicht die Fehler wiederholen, die in der Vergangenheit gemacht wurden”, sagte der Knesset-Abgeordnete Ram Ben Barak im Gespräch mit Table.Briefings. Er gehört der Partei Jesh Atid (Es gibt eine Zukunft) des früheren Premierministers Jair Lapid an und war von 2008 bis 2011 stellvertretender Direktor des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad.

Anders noch als 2006 verfügen tausende Hisbollah-Kämpfer über Kampferfahrungen aus dem Syrien-Krieg. Auf der Seite der Armee Präsident Baschar al-Assads gingen sie dort seit 2012 gemeinsam mit Angehörigen der iranischen Revolutionsgarden Pasdaran gegen meist sunnitische Oppositionsmilizen vor. Hinzu kommt die Geschichte der von Iran Anfang der 1980er im Libanon aufgebauten Schiitenmiliz als Guerillatruppe gegen die israelischen Besatzer zwischen 1982 und 2000.

Mit gezielten Angriffen und Überfällen auf israelische Einheiten in jenen Gebieten südlich des Flusses Litani, die die israelische Luftwaffe seit Tagen bombardiert, erzwang die Hisbollah 2000 den Abzug der Israel Defense Forces (IDF). Auch den Waffenstillstand, der durch UN-Resolution 1701 im August 2006 besiegelt wurde, feierte die Hisbollah als Sieg. Plakate mit dem Wortspiel “Nasr min Allah” (Sieg Gottes) und dem Konterfei Nasrallah plakatierte sie danach in den von ihnen dominierten Gebieten südlich und östlich Beiruts.

Zwei Jahrzehnte später scheint Nasrallah seine Karten jedoch überreizt zu haben. Nur einen Tag nach dem Terrorüberfall der Hamas auf den Süden Israels befahl er den Beschuss israelischer Gemeinden an der Grenze zum Libanon, um die Hamas zu unterstützen. Prahlte er im November 2023 noch, dass Israel “schwächer als ein Spinnennetz” sei, kann davon elf Monate später keine Rede mehr sein. 1500 Hisbollah-Kader wurden durch die Detonation von Pagern und Walkie Talkies vergangene Woche verwundet; hinzu kamen die gezielten israelischen Angriffe auf hohe Kommandeure der Miliz, die Chaos und Verwirrung in den Organisationsstrukturen stifteten – und damit erst die Voraussetzung schufen für die massiven Luftangriffe der vergangenen Tage, so der Geheimdienstexperte Yossi Melman im Gespräch mit Table.Briefings. “Diese Shock and Awe-Methode war offenbar erfolgreich.”

Angesichts der Guerillataktiken der Hisbollah hält auch er eine Bodenoffensive für äußerst riskant. So seien die Fateh110-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern in der nördlichen Bekaa-Ebene untergebracht, die die israelische Armee vor noch größere Probleme stellen könnte als sie sie im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen erfährt. Hinzu komme, so die Israel-Expertin der International Crisis Group (ICG), Mairav Sonszain, dass die Regierung über kein Szenario für einen Ausstieg aus der Eskalationsspirale verfüge. Im Gespräch mit Table.Briefings sagte sie: “Dies ist nur eine Fortsetzung von Netanjahus Strategie des endlosen Krieges.”

Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. So kündigten die IDF am Mittwoch die Mobilisierung von zwei Reservebrigaden mit Infanterie- und Panzereinheiten für Einsätze an der Nordfront an. Sie sollen die dort stationierten beiden Divisionen verstärken. Im Libanon spitzt sich die humanitäre Lage nach den schlimmsten Angriffen auf das Land seit Jahrzehnten zu. 90.000 Menschen seien aus ihren Häusern vertrieben worden, gab die Internationale Organisation für Migration (IOM) an, 40.000 davon seien in 238 Notunterkünften untergebracht.

Am Mittwochmorgen um 08:44 Uhr Ortszeit flog die chinesische Interkontinentalrakete, ausgestattet mit einer Sprengstoffattrappe, in hohem Bogen in den Pazifik. Für die Weltöffentlichkeit war der Waffentest eine riesige Überraschung. Sprecher Zhang Xiaogang vom Verteidigungsministerium hingegen sprach von reiner “Routine”: Der Test stehe “im Einklang mit dem Völkerrecht und richtet sich nicht gegen ein bestimmtes Land oder Ziel”.

Doch von Routine kann tatsächlich keine Rede sein. Denn Chinas letzter Start einer Interkontinentalrakete über dem Pazifik liegt gut 44 Jahre zurück. Was also will die Volksbefreiungsarmee mit dieser militärischen Machtdemonstration bezwecken? Laut Experten ist die vielleicht wichtigste Botschaft, dass das notorisch intransparente China den Raketentest überhaupt öffentlich gemacht hat. Offensichtlich möchte es Stärke nach außen projizieren.

Und auch wenn das Säbelrasseln laut Angaben des Verteidigungsministeriums nicht gegen ein bestimmtes Land gerichtet ist, dürfte dies in der Region anders interpretiert werden. “Sie signalisieren, dass China in der Lage ist, US-Territorium mit Atomwaffen zu treffen”, zitiert die Financial Times den taiwanischen Professor Lin Ying-yu. Jener Raketentest würde die Verhandlungsposition Pekings stärken, ehe Xi Jinping in den kommenden Wochen ein mutmaßlich letztes Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden vor dessen Amtszeitende abhält.

Doch auch bei Chinas direkten Nachbarn wird die rasante militärische Aufrüstung mindestens ebenso skeptisch beäugt. So haben sowohl Japan, Indien, Bhutan, Vietnam, Taiwan als auch die Philippinen ungelöste territoriale Streitigkeiten mit der Volksrepublik. Weitere Konflikte, darunter auch mit Russland und Nordkorea, sind zwar momentan beigelegt, könnten aber jederzeit wieder ausbrechen.

Die Volksbefreiungsarmee ist derzeit besonders aktiv. So hat sie in den letzten Monaten regelmäßige Militärübungen auf See und in der Luft durchgeführt, darunter auch gemeinsam mit den Armeen Russlands und des Iran. Erstmals ließ die chinesische Marine zudem am Mittwoch sämtliche der drei chinesischen Flugzeugträger gleichzeitig in See stechen. Vom taiwanischen Verteidigungsministerium heißt es, dass man aktuell “intensive Raketentestübungen und andere Aktivitäten” der Volksbefreiungsarmee beobachtet habe.

Fakt ist: China steigert sein Militärbudget seit über drei Dekaden jährlich um mindestens sechs Prozent. Kritiker wenden zwar ein, dass dieses mit insgesamt 232 Milliarden Dollar nach wie vor nur ein Bruchteil des US-Etats ausmacht. Jedoch greift dieser Vergleich zu kurz – allein schon, weil die absoluten Zahlen aufgrund der unterschiedlichen Kaufkraft zwischen den zwei Staaten nicht vergleichbar sind.

In China gibt es etliche versteckte Kostenpunkte des Militärs, die aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht in den offiziellen Zahlen auftauchen. Zudem hat Xi Jinping eine Strategie der sogenannten “militärisch-zivilen Fusion” forciert, die unter anderem beinhaltet, dass das Militär auf sämtliche Forschungsergebnisse der Universitäten und technologische Errungenschaften von Staatsunternehmen weitgehend ohne Restriktionen zugreifen kann. Die Volksbefreiungsarmee ist also um ein Vielfaches mächtiger, als sie auf dem Papier erscheinen mag.

Was die internationale Staatengemeinschaft jedoch am stärksten beunruhigen sollte, ist die nukleare Aufrüstung Chinas. In den letzten drei Jahren konnten US-Forscher aufgrund von Satellitenbildern mehrfach neue Nuklearsilos in den nordwestlichen Wüstengebieten der Volksrepublik entdecken. Derzeit schätzt Washington, dass China bereits rund 500 Nuklearwaffen besitzt. Und sollte dieser Trend anhalten, dürfte das Land innerhalb des nächsten Jahrzehnts zu Russland und den USA aufschließen – jenen zwei Staaten mit den weltweit meisten Atomwaffen in ihren Beständen.

Vor allem aber stellt sich die Frage, warum Xi Jinping überhaupt weiter nuklear aufrüstet. Denn für die ursprüngliche Strategie der sogenannten Zweitschlagfähigkeit hat das Land längst mehr als genug Sprengköpfe. Die Gleichung ist simpel: China brauchte lediglich ausreichend Atomwaffen, um einen amerikanischen Erstschlag zu überleben, und anschließend einen Gegenangriff zu starten. Dass Peking nun sein Arsenal aufstockt, ergibt also gemessen an der ursprünglichen Strategie keinen Sinn. Es sei denn, Chinas Staatsführung hat ebenjene geändert – und nutzt seine Atommacht statt zu reiner Abschreckung jetzt möglicherweise als Druckmittel, um politische Ziele durchzusetzen.

Der Waffentest vom Mittwoch soll nicht zuletzt auch die Funktionsfähigkeit der chinesischen Raketenstreitkräfte unter Beweis stellen. Diese waren nämlich innerhalb der letzten Jahre von einer beispiellosen Säuberungswelle betroffen, bei der es nach offiziellen Angaben um Korruption gegangen sein soll. Mehrere hochrangige Militärs wurden von der Parteiführung entfernt. Das Signal nach außen war damals verheerend: Dass selbst hochrangige Generäle korrupt sind, warf kein gutes Licht auf die Disziplin innerhalb der Volksbefreiungsarmee – und letztlich auch auf die Personalführung Xi Jinpings. Fabian Kretschmer

In seiner ersten Rede vor dem litauischen Parlament hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius dem baltischen Land die absolute Unterstützung Deutschlands zugesagt. “Eure Sicherheit ist unsere Sicherheit. Eure Freiheit ist unsere Freiheit. Eure Souveränität ist unsere Souveränität”, versicherte Pistorius den Abgeordneten in Vilnius am Donnerstag. Die geplante deutsche Kampfbrigade, die derzeit aufgebaut wird und ab 2027 dauerhaft in Litauen stationiert werden soll, sei das Zeichen der gemeinsamen Bereitschaft, jeden Zentimeter des Nato-Territoriums zu verteidigen.

Pistorius hatte im Sommer 2023 überraschend zugesagt, die bereits 2022 von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda vereinbarte Bundeswehr-Brigade nicht nur rotierend, sondern dauerhaft im Land zu stationieren. Dafür sollen deutlich mehr als 4.000 deutsche Soldaten und zivile Mitarbeiter, auch mit ihren Familien, für mehrere Jahre ins Baltikum umziehen. Der größte Stationierungs- und Übungsort ist in Rudninkai nahe der Grenze zu Belarus geplant.

Pistorius verwies in seiner Rede vor dem Seimas, dem litauischen Parlament, auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch als Auftakt eines Krieges, der die internationale Ordnung insgesamt bedrohe. Es gebe keinen Zweifel, dass “für Russland die Ukraine nur der Anfang ist”. Deshalb liege es nicht nur im Interesse, sondern auch in der Macht der Nato “die Ukraine zu unterstützen, diesen Krieg zu führen und zu gewinnen”. Bereits das russische Vorgehen 2014 sei ein Weckruf gewesen, der im Westen aber ignoriert worden sei.

Bei Pistorius’ Besuch in Litauen überreichten ihm Vertreter der Zivilgesellschaft des Landes einen offenen Brief, in dem die deutsche militärische Unterstützung ausdrücklich begrüßt wurde. “Für uns ist die Ankunft deutscher Truppen in unserem Land ein Symbol der europäischen Einheit im Namen der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte. Denn ohne Sicherheit steht alles in Gefahr”, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem von Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder Behindertenverbänden und dem Litauischen Zentrum für Menschenrechte unterzeichnet wurde. Sie verwiesen auf die Jahrzehnte lange sowjetische Besetzung des baltischen Landes: “Wir haben bereits genug schmerzhafte historische Erfahrungen gemacht – lassen wir nicht zu, dass sie sich wiederholen. Lassen Sie uns gemeinsam unsere europäischen Werte verteidigen.”

“Für die Aufstellung der neuen Bundeswehr-Brigade, die den Namen Panzerbrigade 45 tragen soll, hatten beide Länder bereits gemeinsame Pläne und zuletzt eine Regierungsvereinbarung für den Aufenthalt deutscher Soldaten in Litauen unterzeichnet. Die Abkommen sollen noch von den Parlamenten beider Länder gebilligt werden. Im Bundestag erwarte er eine Ratifizierung im kommenden Jahr, sagte Pistorius – das werde etwas länger dauern als in Litauen”.

Verantwortlich für Aufstellung und Stationierung der Panzerbrigade 45 ist seit dieser Woche ein Offizier, der bereits Erfahrung in Litauen mitbringt. Brigadegeneral Christoph Huber, zuletzt im Verteidigungsministerium tätig, hatte Anfang 2017 das Kommando über die erste Battlegroup der Nato in dem baltischen Land. Er leitet nun den Aufstellungsstab des Kampfverbandes. tw

Über die Nukleardoktrin reden, aber das neue Dokument nicht veröffentlichen; rote Linien ziehen, während der ukrainische Präsident in Washington für den Einsatz von Waffen gegen Ziele in Russland wirbt; drohen und verwirren – das ist eine alte Taktik des russischen Machthabers Wladimir Putin, die er in immer neuen Variationen präsentiert.

Was ist neu an der neuen Nukleardoktrin? Neu ist, dass Putin die Änderungen am Mittwoch im Sicherheitsrat öffentlich ankündigte. Das Gremium tagt sonst hinter verschlossenen Türen. Fachleute mahnen, für eine bessere Bewertung die Veröffentlichung der Doktrin abzuwarten. Bis späten Donnerstagabend ist das nicht geschehen. Aus den Ankündigungen Putins sind folgende Punkte bekannt, wie die russische Zeitung Kommersant berichtete:

Der Zeitpunkt und besonders der letzte Punkt der Änderungen sind wahrscheinlich die wichtigsten Botschaften des Kremls. Putin spricht über Nuklearwaffen, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in den USA die Zusage für ein neues, großes Waffenpaket erhält (hier die zugesagten Waffen). Unklar war am Donnerstagabend noch, ob die ukrainische Armee weitreichende Präzisionswaffen aus den USA gegen Ziele in Russland nutzen können wird. Auch das will Putin mit seiner Drohung verhindern. In der offiziellen Ankündigung der Hilfe hat US-Präsident Biden den Einsatz von Waffen auf russischem Territorium nicht genannt, aber die Lieferung von Gleitbomben, Joint Standoff Weapon (JSOW), angekündigt. Diese Waffe in den Händen der Ukrainer wäre neu, sie ist für den Einsatz an den F-16 Kampfflugzeugen gedacht.

Obwohl Russland nach wie vor fast 20 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt, steigt der Preis für Putins Krieg. Die Personalprobleme nehmen zu, auch weil Russland bei den andauernden Angriffsversuchen im Donbass sehr viele Soldaten verliert. Auch das “Kursk-Problem” bleibt für Moskau bestehen, ukrainische Kräfte haben sich in der westlichen russischen Region festgesetzt und Moskaus Versuche, sie zu vertreiben, scheitern bisher.

Angesichts der schwindenden Personalressourcen werden Drohnen und Raketen eine zunehmend größere Rolle spielen. Die Atomwaffendrohungen sind vor diesem Hintergrund auch Versuche, Zeit zu gewinnen, um die Produktion der unbemannten Waffen zu steigern. Wie in dieser Woche bekannt wurde, hat ein russisches Unternehmen in China mit lokalen Partnern offenbar eine Drohne für weitreichende Angriffe entwickelt und getestet. Der Ausbau der Drohnenkapazitäten sowohl in der Ukraine wie in Russland schreitet voran, extra für diese Waffen werben Freiwilligenmilizen in Russland explizit auch Frauen an, deren Einsatz an der Front bisher nicht vorgesehen ist. vf

Am heutigen Freitag stimmt der Bundesrat über eine gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf des NIS-2-Umsetzungsgesetzes ab. Das Gesetz ist zwar nicht zustimmungspflichtig, hat aber auch Auswirkungen auf die Länder. Die heutige Stellungnahme wird darauf hindeuten, was den Ländern eigentlich wichtig ist. Die Wünsche könnten im parlamentarischen Verfahren noch Eingang in das Gesetz finden.

Am Montag hatten die zuständigen Ausschüsse des Bundesrats unter Federführung des Innenausschusses ihre Empfehlungen veröffentlicht. Sie enthalten unter anderen den Wunsch, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auch für die Länder die zentrale Anlaufstelle wird. “Es sollte im Gesetzestext klargestellt werden, dass die Länder die Austauschplattform nutzen dürfen,” heißt es in den Empfehlungen.

Fraglich ist aber, ob die Regierungschefs der Länder diese Forderung der Ausschüsse auch unterstützen werden. Gerade die großen Bundesländer, die über eigene Ressourcen und Plattformen verfügen, dürften kein Interesse daran haben, Verantwortung an den Bund abzutreten.

Die Ausschüsse wollen außerdem die Kriterien, nach denen beispielsweise Krankenhäuser ausgewählt werden, die unter die Kritis-Verordnung fallen, ausbauen. Die Schwellenwerte sind so angelegt, dass eine Anlage, die mindestens 500.000 Menschen mit der kritischen Dienstleistung versorgt, als kritische Infrastruktur angesehen wird. Ein solcher Schwellenwert alleine würde die Bedeutung von Krankenhäusern gerade im ländlichen Raum aber nur unzureichend abbilden.

Manuel Atug, Experte für kritische Infrastruktur und Co-Gründer der AG Kritis, begrüßt diese Impulse, grundsätzlich beschreibt er die Empfehlungen aber als “eher marginale” Änderungen. Er verweist stattdessen nochmal auf den Bericht des Bundesrechnungshofs an den Haushaltsausschuss und Innenausschuss im Deutschen Bundestag, der kurz nach den Empfehlungen der Bundesratsausschüsse erstellt wurde.

Darin wurde das NIS-2-Umsetzungsgesetz stark kritisiert und erhebliche Änderungen gefordert. So wurde etwa bemängelt: “Wichtige Regelungen sollen nicht für die gesamte Bundesverwaltung in einheitlicher Weise verbindlich sein. Die Folge wäre ein Flickenteppich, der die Informations- und Cybersicherheit aller Beteiligten gefährden kann”, heißt es in dem Bericht.

Auch im Bundestag wächst der Unmut. Schon vor der Sommerpause haben Innen- und Digitalpolitiker der Ampel eine Einigung an das Innenministerium geschickt und um Formulierungshilfen gebeten. Bislang bleibt das BMI eine Antwort schuldig. Laut einem vorläufigen Zeitplan des Ministeriums, über den der Tagesspiegel Background zuerst berichtete, könnte die erste Lesung des NIS-2-Umsetzungsgesetzes in der zweiten Oktoberwoche erfolgen. wp

Japan hat erstmals ein Kriegsschiff durch die Straße von Taiwan geschickt. Der Zerstörer “Sazanami” habe den Seeweg zwischen der Insel Taiwan und dem chinesischen Festland am Mittwoch durchquert, teilte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo mit. In der vergangenen Woche hatte der chinesische Flugzeugträger “Liaoning” erstmals das Gewässer zwischen zwei japanischen Inseln nahe Taiwan befahren. Tokio bezeichnete das Manöver, das 24 Seemeilen vor der eigenen Küste stattfand, als “völlig inakzeptabel”.

Zeitgleich mit der “Sazanami” waren auch Schiffe der neuseeländischen und australischen Marine in dem Gebiet unterwegs. Dies sei geschehen, um das “Recht auf freie Schifffahrt” geltend zu machen, erklärte ein Sprecher des neuseeländischen Verteidigungsministeriums. Die Volksbefreiungsarmee habe den Prozess genau überwacht und die “Situation unter Kontrolle”, berichtete die staatliche chinesische Global Times unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Erst vor wenigen Tagen hatte die deutsche Fregatte “Baden-Württemberg” auf dem Weg von Südkorea zu den Philippinen die Taiwanstraße als erstes deutsches Schiff seit 22 Jahren befahren. Auch Streitkräfte Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und der Niederlande waren zuletzt verstärkt mit Schiffen und Flugzeugen in der Region unterwegs. Die USA entsendeten am Sonntag das Kriegsschiff USS Preble nach Japan. Es soll die dort stationierte USS Benfold ersetzen und mit modernster Technik die Verteidigungskapazitäten der USA im Indopazifik stärken.

Peking versucht verstärkt, den Status der Taiwanstraße als internationales Gewässer infrage zu stellen und die Meerenge als innerchinesisches “Binnenmeer” darzustellen. Taiwans Verteidigungsministerium meldete, unterdessen binnen 24 Stunden 43 chinesische Militärflugzeuge und acht Marineschiffe im Umkreis der Insel gesichtet zu haben. Auch wurden Drohnen rund um Taiwan geortet. fpe

Drei Jahre nachdem Australien, das Vereinigte Königreich und die USA das Militärbündnis Aukus (Akronym für Australia, UK, US) eingegangen sind, bekräftigten die Verteidigungsminister der drei Länder in London ihren Rückhalt für das Abkommen. Der britische Verteidigungsminister John Healey kündigte zudem an, dass die im Vereinigten Königreich produzierten Stingray-Torpedos die P-8 U-Boot-Jagdflugzeuge der drei Länder ausstatten würden.

Außerdem arbeiteten Großbritannien und Australien an einem bilateralen Abkommen, um “unsere Aukus-Kooperation in ein Gesetz zu fassen”. Das sei auch ein “starkes Signal, dass unser Verteidigungsbündnis noch viele Jahrzehnte überdauern” werde, so Healey – das sie symbolträchtig vor imposanter Kulisse am Old Royal Naval College in London senden wollten. Der Pakt kann als Reaktion auf Chinas Aufrüstung im Indopazifik gesehen werden.

Im Rahmen des Abkommens erhält Australien nuklear betriebene U-Boote, die Vereinbarung sieht im Rahmen dessen diverse industrielle Kooperationen vor sowie Ausbildungskooperationen. So betonte Healey auch, dass das Abkommen nicht nur militärische, sondern auch wirtschaftliche Bedeutung habe.

Als der Vertrag für Aukus 2021 unterschrieben wurde, hatte das für Verstimmungen zwischen Frankreich und den Aukus-Nationen gesorgt, weil ein Abkommen über französische U-Boot-Lieferungen über mehr als 50 Milliarden Dollar nach Australien geplatzt war. bub

High North West: Russian Investments in The Arctic Offer a Glimpse of Putin’s Arctic Visions. Forscher des Projekts Business Index North (BIN) fanden heraus, dass 50 bis 60 Prozent der Investitionen in der Arktis auf Russland entfallen. Besonders die Region Tschukotka sticht hervor, da sie nahe am amerikanischen Alaska liegt. Zwischen 2017 und 2022 stiegen die Investitionen dort um 388 Prozent. Russland plane, Tschukotka zu einem Zentrum seiner wirtschaftlichen und geopolitischen Ambitionen in der Arktis zu machen.

Handelsblatt: Warum die Ukraine nicht mehr Waffen selbst baut. Die Ukraine ist stark auf Waffenlieferungen aus dem Westen angewiesen. In den letzten zwei Jahren haben die USA und europäische Staaten Hunderte von Panzern, Munition und anderes Militärgerät geliefert. Das Land könnte mehr eigene Waffen produzieren, wenn seine Verbündeten ihm mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen würden. Allerdings planen diese, ihre finanziellen Hilfen eher zu reduzieren.

AP-News: UN chief criticizes divided Security Council for failure of leadership to end wars, calls for unity. UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte den tief gespaltenen Sicherheitsrat scharf, da es ihm nicht gelungen sei, die Kriege im Gazastreifen, in der Ukraine und im Sudan zu beenden. Guterres ist der Ansicht, dass Frieden dort möglich sei, wenn die Ratsmitglieder mehr Einigkeit zeigen und die UN-Charta, sowie das Völkerrecht befolgt würden.

Kieler Nachrichten: Neue Kommandeure sollen Marinehäfen Kiel, Eckernförde und Rostock kriegstüchtig machen. Die Stützpunkte der Deutschen Marine in Kiel, Eckernförde und Warnemünde haben neue Kommandeure. Die Ostseehäfen sollen kriegstüchtig gemacht werden, um im Einsatzfall auch Schiffe der Verbündeten mit Kraftstoffen und Lebensmitteln zu versorgen. Ein 24/7-Betrieb ist vorgesehen, jedoch fehlt es noch an Personal und Transportmöglichkeiten.

Politico: All Must Be Beheaded. Im Zusammenhang mit dem Bau einer Gasanlage im Norden Mosambiks kam es zu Massenmorden an der Bevölkerung. So etwas geschah in dem Land bereits in der Vergangenheit, doch in diesem Fall stehen das mosambikanische Militär und nicht islamistische Terroristen im Verdacht, die Verbrechen begangen zu haben. TotalEnergies gibt an, von den Morden nichts zu wissen, nimmt die Vorwürfe allerdings ernst.

2008 war sie die erste Wachoffizierin im deutschen Unifil-Einsatz, 2013 wurde sie erste Kommandantin, 2018 ging sie als erste Frau in den Marineattachédienst nach Washington. In ihrer Karriere schlug Fregattenkapitän Helena Linder-Jeß oft Wege ein, die vor ihr keine Frau gegangen war.

Erzählt die 42-jährige, dreifache Mutter ihren Werdegang, spielt das alles kaum eine Rolle. Sie erzählt auch nicht von Skepsis der Truppe, oder den Herausforderungen, Familie und Beruf zu vereinen. Sondern konzentriert sich auf das Gute, auf die “vielen wahnsinnig tollen Verwendungen”, die sie gehabt hatte. Sie erzählt, wie sie, nach dem sie 2001 bei der Marine eingetreten war, als Teil ihrer Ausbildung auf der Gorch Fock fahren durfte, oder dass sie 2008 als Wachoffizierin im Unifil-Einsatz vor dem Libanon gefahren war.

Man muss hinzufügen: Sie war damals die erste Wachoffizierin im Unifil-Einsatz überhaupt. Danach erhielt sie ihr Kommandantenzeugnis – als erste Frau in der Deutschen Marine, zusammen mit Inka von Puttkamer. Erst 2018 folgte mit Anna Prehn die dritte Kommandantin bei der Deutschen Marine (hier im Portrait).

Linder-Jeß selbst erzählt lieber, wie sie in Brüssel ab 2010 als Adjutantin von Generalleutnant Jürgen Bornemann, damaliger Direktor des internationalen Militärstabs der Nato, wertvolle internationale Erfahrung sammelte. Sie erzählt auch vom Glück, dass “ihr” Minenjagdboot “Datteln” zum richtigen Zeitpunkt aus der Werft kam, damit sie ab 2013 als Kommandantin eine komplette Einsatzausbildung fahren konnte, anschließend in einen Nato-Einsatzverband fahren und danach an großen Manövern teilnehmen konnte.

Im Anschluss an diese, wie sie fand, viel zu kurze zweijährige Verwendung, absolvierte sie den Admiralstabslehrgang, und ging als stellvertretende Militärattachée nach Washington. Wieder war sie die erste Frau auf diesem Posten.

Ihre positive Einstellung, sagt sie, kommt auch von ihren Eltern. Ihr Vater war Diplomat beim Auswärtigen Amt, weshalb sie, obwohl in München geboren, unter anderem in Venezuela aufwuchs und dort ihr Abitur machte. “Ich habe von klein auf gelernt, nicht über die Dinge zu schimpfen, sondern lieber das Gute zu sehen”, sagt sie.

Die erste zu sein, den Weg bereiten, das tue sie mit großer Freude, sagt sie. Sie könne andere Frauen nur ermutigen, es ihr gleichzutun und zur Marine zu gehen. “Es mag an mancher Stelle eine Herausforderung sein. Wenn man in diese Männerwelt kommt, herrscht teils Skepsis, ob man das alles schaffen kann“, sagt Linder-Jeß. Aber wenn man beweise, dass es geht, könne man sehr stolz auf sich sein. “Viele Frauen haben diese Wege nun geebnet. Ich glaube, es sollte für die nachkommenden Frauen nicht mehr ganz so viele Hürden geben”, sagt sie.

Und wie begeistert man mehr Frauen für die Bundeswehr? “Indem man weiß, wie junge Frauen ticken und wie sie sich angesprochen fühlen. Es ist auch wichtig, dass man die Realität der Aufgaben in den Streitkräften vermittelt und nicht irgendeine kunterbunte Blümchenwelt”, sagt Linder-Jeß.