das Verteidigungsministerium sah sich gestern genötigt klarzustellen, dass die Haushaltssperre nicht für das Sondervermögen Bundeswehr gelte, also weiter fleißig beschafft werden könne. Thomas Wiegold zeigt jedoch auf, dass für künftige Projekte die Finanzierung alles andere als gewiss ist.

Währenddessen zerstören deutsche Soldaten in Mali Material, das sie nicht mit nach Hause transportieren können. Mitte Dezember will die Bundeswehr das Land verlassen haben, heißt es aus dem Umfeld der UN-Mission Minusma – früher als geplant. Ich habe recherchiert, wie der Abzug sechs Wochen vor Mandatsende läuft.

Die Ukraine überarbeitet ihr Rekrutierungssystem. Soldaten, die in der Sommeroffensive getötet oder verwundet wurden, müssen – so hart es klingt – ersetzt werden. Denis Trubetskoy berichtet aus Kiew, wo EU-Ratspräsident Charles Michel die Unterstützung der EU am zehnten Jahrestag der Maidan-Proteste noch einmal bekräftigte.

In kriegerischen Zeiten wie diesen, sagt Inga Blum in unserem Standpunkt, sei es unrealistisch, “über nukleare Abrüstung zu sprechen”. Die Ärztin, die im Vorstand des Vereins Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) sitzt, tut es trotzdem. Bevor am Montag die Staatenkonferenz zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag in New York beginnt, fordert sie die Bundesregierung auf, den Vertrag endlich zu unterzeichnen.

Es wirkte fast, als wollte das Verteidigungsministerium Handlungsfähigkeit beweisen. Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, unterschrieb am Donnerstag einen milliardenschweren Vertrag für ein neues Rüstungsprojekt: Der Staatskonzern Israel Aerospace Industries (IAI) wird Deutschland in den kommenden Jahren das Raketenabwehrsystem Arrow mit dem Lenkflugkörper Arrow 3 liefern, mit dem Europa vor Mittelstreckenraketen geschützt werden soll.

Die rund vier Milliarden Euro für das Vorhaben hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages bereits am 19. Oktober freigegeben. Das Geld wird in mehreren Raten in den nächsten Jahren fällig – und ist damit über sogenannte Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre im 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr festgelegt. Um diese Verpflichtungsermächtigungen hatte es als Folge des Verfassungsgerichtsurteils zum Klima- und Transformationsfonds Verwirrung gegeben: Vorsorglich hatte das Verteidigungsministerium intern auch solche Ausgabezusagen aus dem Sondervermögen gesperrt, hob die Sperre aber am Donnerstag wieder auf.

Die Vertragsunterzeichnung in Israel, versicherte das Wehrressort, sei schon länger für diesen Termin vorgesehen gewesen. Unklar bleibt allerdings, ob eine Sperre für die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Sondervermögen darauf Auswirkungen gehabt hätte – so wie die Auswirkungen der vom Bundesfinanzministerium verhängten Ausgabensperre für große Teile des Bundeshaushalts auf die Verteidigungsausgaben noch unklar sind.

Die am Mittwoch ergangene Anweisung aus der Haushaltsabteilung schien jedenfalls auch aktuelle Projekte der Streitkräfte auf den Prüfstand zu stellen. “Um weitere Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre zu vermeiden, sind hiermit bis auf Weiteres alle von Ihnen aus dem Bundeshaushalt 2023 und auch aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens Bundeswehr bewirtschafteten und noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen gesperrt”, verfügte das Referat Haushalt und Controlling I 1. Das interne Schreiben wurde schnell öffentlich – und als Hinweis darauf verstanden, dass die Haushaltssperre nach dem Karlsruher Urteil auch den 100-Milliarden-Fonds für die Bundeswehr praktisch sperre.

Einen Tag später sah das schon wieder anders aus. “Nach weiterer Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen wurde nunmehr klargestellt, dass das Sondervermögen Bundeswehr von diesen Vorgaben ausgenommen ist und die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens Bundeswehr damit keiner Sperre unterliegen”, hieß es aus demselben Referat.

Damit hat die aktuelle Debatte über Haushaltssperren und Einsparmaßnahmen keinen Einfluss auf die Vorhaben, die bereits in diesem Jahr aus dem Sondervermögen freigegeben wurden. Entscheidend ist dabei, dass der Wirtschaftsplan für den Sonderfonds in diesem Jahr gilt. Denn darin sind die Projekte komplett aus dem 100-Milliarden-Topf abgedeckt.

Interessant wird allerdings sein, wie sich der nun angekündigte Nachtragshaushalt und das Urteil auf die Planung des kommenden Jahres auswirken werden. Im Wirtschaftsplan für 2024 sind etliche Projekte aufgelistet, die zwar zunächst aus dem Sondervermögen finanziert werden – langfristig aber in den normalen Verteidigungshaushalt überführt werden sollen. Wie die finanzielle Festlegung über die Verpflichtungsermächtigungen in diesen Fällen gestaltet werden kann oder ob sie bis auf Weiteres gesperrt bleibt, scheint ebenfalls noch nicht festzustehen.

Deshalb machte auch die Haushaltsabteilung in der Neufassung ihrer Weisung am Donnerstag gleich die entsprechende Einschränkung: “Ebenso wird darauf hingewiesen, dass sich die Vorgaben … nur auf im Haushalt 2023 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen beziehen.” Vom kommenden Jahr ist noch nicht die Rede.

Während die in diesem Jahr gestarteten Projekte aus dem Sondervermögen durch die aktuellen Absprachen zwischen Verteidigungs- und Finanzministerium auch langfristig gesichert scheinen, bleibt allerdings die Frage offen, wie es mit den Projekten im Verteidigungshaushalt selbst aussieht. Weitere neue Vorhaben sollten noch in diesem Jahr dem Haushaltsausschuss vorgelegt werden – und auch wenn es sich nicht um die ganz großen Projekte handelt, ist es doch Gerät, auf das die Truppe wartet. Wie den Fahrschulpanzer für den Leopard 2.

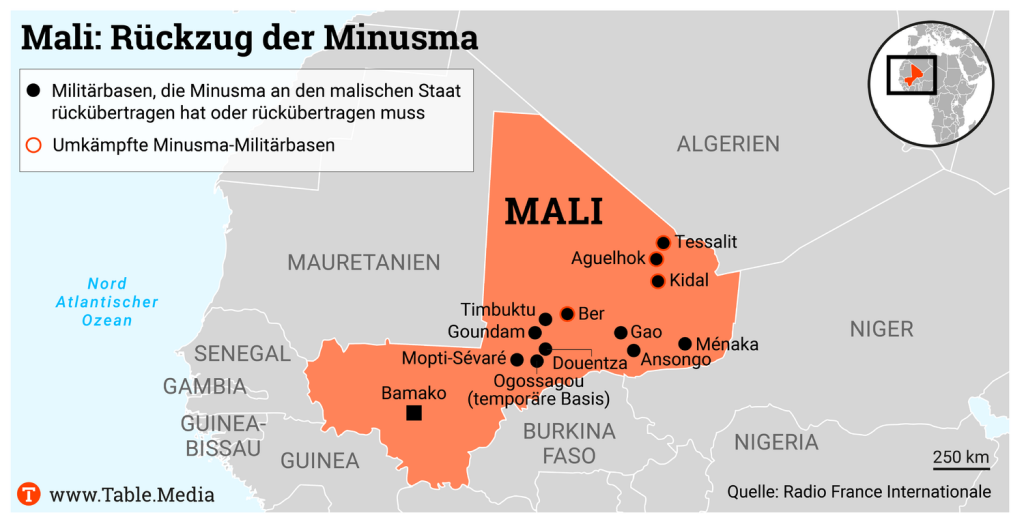

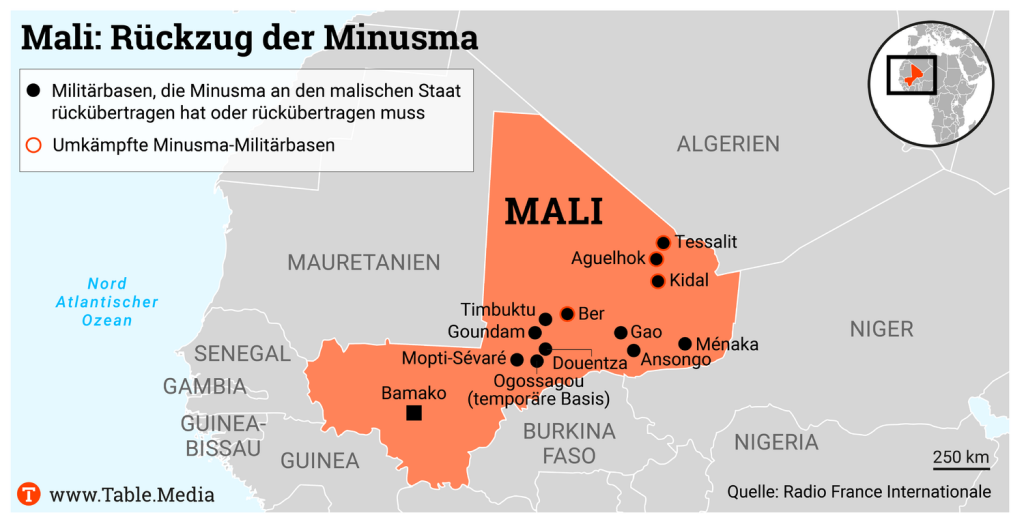

Der letzte deutsche Soldat soll Mali schon Mitte Dezember verlassen, zwei Wochen bevor das Mandat für die UN-Stabilisierungsmission in Mali (Minusma) endet. Das erfuhr Table.Media aus dem Umfeld der Minusma-Mission. Derzeit sind noch knapp 400 Bundeswehrsoldaten in Mali stationiert, die meisten am Stützpunkt Gao. Dort erhielten sie am Mittwoch Besuch von Generalinspekteur Carsten Breuer. Die Soldaten müssen das Äquivalent von 1.000 Containern nach Deutschland schaffen, davon seien rund 80 Prozent bereits verlegt worden, teilte das Verteidigungsministerium gestern mit. Weitere 500 Container-Äquivalente, in denen die Bundeswehr die Masse an Material berechnet, müssen wegen des Zeitdrucks zerstört werden.

Ein Grund dafür ist das Verhalten Malis. Vieles deutet darauf hin, dass die malische Militärregierung, die sich die Wagner-Gruppe als neuen Partner gewählt hat, der UN-Mission gezielt Steine in den Weg legt. Beispiel Kidal: Für den Abzug aus dem Militärstützpunkt im umkämpften Norden Malis Ende Oktober habe die Junta um Präsident Assimi Goïta der UN keine Flugerlaubnis gewährt, sagt Minusma-Sprecherin Fatoumata Kaba zu Table.Media. Außerdem habe sie verboten, dass 200 Lkw in die Region fahren, um Ausrüstung der Mission abzutransportieren. Knapp 400 Soldaten hätten wegen der fehlenden Fluggenehmigung auf dem Landweg in den weiter südlich gelegenen Stützpunkt Gao reisen müssen. “Insgesamt war es ein neun Kilometer langer Konvoi mit 848 Personen für eine 350 Kilometer lange, extrem gefährliche Strecke“, sagt Kaba. 37 Soldaten wurden bei der achttägigen Fahrt durch Sprengvorrichtungen verwundet, teilte die UN mit. Die Blauhelme ließen einiges zurück.

“Das war ein harter Schlag. Wir mussten deshalb viel Material zerstören”, sagt Kaba. Die Soldaten machten gepanzerte Fahrzeuge unbrauchbar, zerstörten Munition, kugelsichere Westen, Schusswaffen. Nachdem die Blauhelme den Stützpunkt verlassen hatten, übernahmen ihn Tuareg-Rebellen des CSP-PSD (Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement).

Doch die Militärjunta kontert die Vorwürfe. Weil die Übergabe des Stützpunktes Kidal an Mali scheiterte, warf sie der Minusma vor, den Stützpunkt nicht wie abgesprochen übergeben zu haben. Regierungsnahe lokale Medien sprachen von Verrat. Die malischen Streitkräfte eroberten ihn vergangene Woche mithilfe der Wagner-Truppen zurück, dazu die Stadt Kidal, die fast zehn Jahre unter Kontrolle der Separatisten stand. Am Sonntag teilten die malischen Truppen mit, dass sie ein Massengrab in Kidal entdeckt hätten. Beweise dafür lieferten sie aber bislang nicht.

Was die Gefährdungslage angehe, sei das Schlimmste vorüber, sagt Kaba. Der Abzug aus den südlicheren Stützpunkten sei einfacher als aus dem umkämpften Norden. Bereits übergeben wurden neben Kidal die nördlichen Basen, Tessalit und Aguelhok, sowie Ogossagou, Ber, Goundam, Menaka und Douentza. Zuletzt verließ die Minusma am vergangenen Wochenende Ansongo.

Nach dem erzwungenen Abzug der UN-Truppen übernehmen Wagner-Kämpfer deren Funktion. Malis Regierung kooperiert lieber mit den russischen Söldnern, die oft rabiat vorgehen. Trotzdem zieht Kaba ein positives Fazit: “Wir haben ein normales Leben ermöglicht, in Gebieten, in denen es das vorher nicht gab.” Durch Investitionen in die Infrastruktur hätten Malier reisen können. Außerdem sei der Staat gestärkt, die Armee und Polizei ausgebildet worden. Für eine erfolgreichere Mission hätten die Blauhelme allerdings mehr UN-Gelder benötigt, beklagt Kaba.

Anders dürften das malische Ortskräfte sehen. Im Juli verfassten 20 Übersetzer, die für die Bundeswehr arbeiten, einen Brief an die Bundesregierung, in dem sie um Schutz für sich und ihre Familien baten, “vor dem Hintergrund dessen, was in Afghanistan geschehen ist”, zitiert der Spiegel die Übersetzer aus dem Brief. Wenig später sei ein Malier von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ermordet worden, weil er über ein Subunternehmen mit den deutschen Soldaten zusammengearbeitet habe, berichtete die Zeit. Die BBC schreibt von einem ähnlichen Fall eines 32-Jährigen. Viel spricht dafür, dass es sich um die gleiche Person handelt.

Die Bundeswehr beschäftigt für die Mission nach eigenen Angaben aktuell 57 malische Ortskräfte. Insgesamt waren es über den zehnjährigen Einsatz 80. Die Zahl derer, die für Subunternehmen mit der Bundeswehr kooperierten, dürfte aber größer sein.

Hinzu kommen gut 600 Ortskräfte, die Deutschland für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und Nichtregierungsorganisationen beschäftigt, teilt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) auf Anfrage von Table.Media mit. “Den nationalen Mitarbeitenden der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die im Norden Malis (Gao und Timbuktu) tätig sind, haben wir ermöglicht, nach Bamako verlagert zu werden”, schreibt ein Sprecher des BMZ. Von den Mitarbeitenden, die dieses Angebot annahmen, habe keiner als Grund dafür eine “Bedrohung wegen seiner Tätigkeit für Deutschland” angegeben, sondern “die generell schlechtere Sicherheits- und Versorgungslage”.

Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby bezeichnet die Situation im Norden Malis auf Nachfrage als “besorgniserregend”. Es sei richtig, dass Bundesregierung und Bundeswehr Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten vor Ort entwickelt hätten, um den Ortskräften “eine gute Perspektive” zu geben, aber: “Mali ist nicht Afghanistan.” Die Ortskräfte seien laut Experteneinschätzungen “kein dezidiertes Ziel von Attacken”.

70.000 ukrainische Soldaten und Soldatinnen sind nach einem Bericht des Economist bisher im Krieg gefallen, 120.000 wurden verletzt. Insgesamt dienen derzeit in den gesamten Streitkräften des Landes rund eine Million Menschen. Und zumindest auf dem Papier ist noch ein Mobilisierungspotenzial von sieben bis acht Millionen Menschen übrig. So zynisch es klingt: Auch im länger andauernden Krieg gehen dem Land die personellen Reserven nicht so schnell aus. Doch Russland hat trotz höherer Verluste immer noch ein größeres Mobilmachungspotenzial, es liegt etwa dreimal so hoch wie in der Ukraine.

Für Kiew ist deshalb ein funktionierendes Rekrutierungssystem wesentlich. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj hat es als einen der wichtigsten Punkte für robuste Streitkräfte genannt, als er für den Economist die aktuelle militärische Lage beschrieb.

Nach der russischen Vollinvasion profitierte die Ukraine vom sogenannten System der operativen Reserve: Es ging um rund 600.000 Menschen mit Militärerfahrung, etwa aus vorigen Jahren des Donbass-Krieges, die im Kriegsfall zuerst eingezogen werden. Die von Medien gerne gezeigten Schlangen vor Einberufungsämtern bestanden zu einem guten Teil aus ihnen, obwohl es durchaus auch Freiwillige ohne Militärerfahrung gab. Viele wurden aber entweder gar nicht erst genommen oder spätestens nach dem Rückzug der russischen Armee aus den Gegenden vor Kiew Ende April 2022 nach Hause geschickt. Vorerst.

Nach fast 21 Kriegsmonaten müssen sowohl erfahrene als auch für die Sommeroffensive ausgebildete gefallene und verwundete Soldaten ersetzt werden. Auch eine stärkere Rotation der Soldaten ist ein großes Thema – denn seit der Vollinvasion kämpfen nicht wenige ununterbrochen. Die Einberufungsämter stoßen aber auf das Problem, dass viele wehrpflichtige Männer quasi unsichtbar sind. Zum einen müssen diese einen geänderten Wohnort den Einberufungsämtern ohnehin nicht zwingend melden. Zum anderen sind nach dem 24. Februar 2022 noch Millionen Binnenflüchtlinge umgezogen, viele haben sich am neuen Ort nicht bei den Militärstellen registrieren lassen.

Zunächst einmal versuchte man es, mit der Verteilung der verpflichtenden Vorladungen zur Datenaktualisierung direkt auf der Straße, mehr Menschen zu erfassen. Obwohl es dabei meistens tatsächlich nicht gleich um die Einberufung ging, kam es dabei zu vielen Konflikten. In größeren Städten entstanden anonyme Telegram-Kanäle, in denen sich die Menschen über die Bewegungen der Mitarbeiter der Einberufungsämter – umgangssprachlich Kriegskommissariate – gegenseitig informierten. Außerdem versuchte das Verteidigungsministerium die Männer mit der groß angelegten Werbekampagne namens “Mut besiegt die Angst” dazu zu bewegen, sich freiwillig zu melden.

Nach solchen provisorischen Lösungen soll es nun eine langfristige und viel umfassendere geben. Im Kern geht es um:

Das Verteidigungsministerium unter der Führung des neuen Ministers Rustem Umerow hat zusammen mit dem Digitalministerium das elektronische Register der Wehrpflichtigen entwickelt. Einsatzbereit ist es, das Parlament muss seiner Einführung noch zustimmen – das gilt als Formsache. In dieses Register fließen Daten aus verschiedenen Behörden, inklusive des Finanzamtes und des Migrationsdienstes, der Umzüge innerhalb des Landes und Einreisen ins Land registriert. Auf diese Daten sollen die Einberufungsämter Zugriff erhalten.

Die Digitalisierung soll nicht zuletzt auch Korruptionsrisiken minimieren. Im Register werden vor allem Männer zwischen 18 und 60 Jahren und auch einige Frauen mit bestimmten medizinischen Kenntnissen geführt, auch sie gelten als wehrpflichtig. Dies war schon vor der Vollinvasion geplant. Eine Ausreisesperre wie bei Männern haben die Frauen nach aktuellem Stand nicht.

Neben der klassischen Rekrutierung durch Einberufungsämter, die immer noch durch die Sowjetzeit geprägt sind, soll es zukünftig auch sogenannte “Smart-Mobilmachung” geben. Für das Projekt wurde eine prominente ukrainische Headhunter-Agentur verpflichtet (LobbyX) und auch das Verteidigungs- und das Digitalministerium arbeiten daran mit.

Die Idee: Eine Person bewirbt sich zunächst freiwillig online gemäß ihrer Fähigkeiten für einen selbst ausgewählten Einsatzbereich. Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Online-Tests folgt ein Vorstellungsgespräch mit einem Headhunter, dann die Ausbildung, die mindestens einen Monat lang dauert. Läuft alles erfolgreich ab, kommt man in die Position und Einheit, für die man sich ursprünglich beworben hatte. Die Einberufungsämter bleiben bei dem Prozess komplett außen vor.

In rund zwei Monaten beginnt das Pilotprojekt für Drohnenpiloten. Später kommen weitere Einsatzbereiche hinzu. Laut dem Digitalminister Mykhailo Fedorow steckt hinter der Idee des Projekts die Vermutung, dass es Menschen gibt, die eigentlich nichts gegen einen Armeedienst hätten, jedoch skeptisch auf Einberufungsämter blicken. Sie fürchteten, in einer ungeeigneten Einheit und im schlimmsten Fall fast ohne Ausbildung an die Front zu gelangen. “Wir wollen diese Hypothese testen”, sagte Fedorow gegenüber ukrainischen Medien. Aus dem Verteidigungsministerium wird das Projekt als “sehr vielversprechend” gelobt.

Headhunting statt Einberufung ist auch der zentrale Punkt des neuen Konzepts der militärischen Personalpolitik bis 2028. Minister Umerow hat es Anfang des Monats vorgestellt. In Friedenszeiten werden die ukrainischen Streitkräfte zu einer Vertragsarmee. Die allgemeine Wehrpflicht soll durch die verpflichtende intensive militärische Vorbereitung für Bürger im wehrpflichtigen Alter ersetzt werden. Bei der Rekrutierung sollen Männer und Frauen zudem gleiche Chancen bekommen. Was das konkret bedeutet, ist aber bisher kaum definiert.

Sieben Wochen nach dem Terrorüberfall der Hamas auf den Süden Israels soll an diesem Freitag eine zunächst auf 96 Stunden beschränkte Waffenpause beginnen. Darauf hatten sich die israelische Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und die Terrororganisation unter Vermittlung Katars verständigt. Das Abkommen sieht vor, dass dreißig am 7. Oktober von der Hamas in den Gazastreifen verschleppte Kinder, zwölf Mütter und acht weitere Frauen freikommen. Im Gegenzug sollen 150 palästinensische Frauen und Kinder, die in israelischen Gefängnissen einsitzen, aus der Haft entlassen werden.

Die Vereinbarung, der das israelische Kabinett in der Nacht auf Mittwoch zustimmte, sieht zudem vor, dass es für jede zusätzliche Freilassung von mindestens zehn Geiseln einen weiteren Tag Waffenruhe geben soll; maximal könne diese jedoch nur zehn Tage dauern. Der Beginn der Feuerpause war zunächst für Donnerstag vorgesehen, hatte sich jedoch wegen technischer Details verschoben. Die libanesische Hisbollah kündigte an, sich ebenfalls an die Waffenruhe zu halten, sollten die Israel Defence Forces (IDF) auf Angriffe auf libanesisches Territorium verzichten.

Am Donnerstag gingen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee mit der Hamas im Gazastreifen und mit der Hisbollah an der Nordgrenze des Landes unterdessen weiter. Die von Iran unterstützte Miliz feuerte nach eigenen Angaben 48 Raketen auf Gemeinden im Norden Israels ab; die israelische Militärführung gab bekannt, in der Nacht auf Donnerstag 300 Ziele im Gazastreifen beschossen zu haben.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind zwei Drittel der 14.000 seit 7. Oktober getöteten Palästinenser Frauen und Kinder. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat etwa 180 Angriffe auf ihre Einrichtungen mit mehr als 550 Todesopfern dokumentiert. Israels Armee hat mehrfach erklärt, dass die Hamas zivile Orte für militärische Zwecke nutzt, darunter auch Krankenwagen und Krankenhäuser. mrb

Einladung: Israel, die ambivalente Nato und die Geopolitik, 29. Nov. 8 bis 9 Uhr, digitaler High Level Round Table mit Elnet-Fellow Prof. Shlomo Shpiro von der Bar-Ilan-Universität, einem der führenden Forscher zu Sicherheit und Geheimdiensten Israels und der Kooperation mit der Nato und der liberalen Knesset-Abgeordneten Shelly Tal Meron, Moderation Markus Bickel, Redaktionsleiter Security.Table. Kostenlos anmelden.

Die Streitkräftebasis (SKB) der Bundeswehr, die unter anderem Logistikeinheiten, die Militärpolizei und die ABC-Abwehrtruppe umfasst, darf keine handelsüblichen Kleindrohnen von chinesischen Herstellern mehr einsetzen. SKB-Inspekteur Martin Schelleis erließ Anfang November einen entsprechenden Befehl, wie ein Sprecher des Bundeswehr-Organisationsbereichs auf Anfrage von Table.Media bestätigte.

Mit dem Befehl wird der Einsatz “handelsüblicher unbemannter Luftfahrzeuge” aus so genannten “Staaten mit besonderen Sicherheitsrisiken” untersagt. Auf dieser vom Bundesinnenministerium herausgegebenen Staatenliste ist als einziges Land mit einer nennenswerten Industrie für Kleindrohnen, die überall frei verfügbar sind, China genannt.

Hintergrund ist offensichtlich die Befürchtung, dass insbesondere die vom chinesischen Unternehmen DJI produzierten und weltweit verbreiteten Kleindrohnen über die Rückmeldung von Geodaten an den Hersteller Aufschluss über Bewegungen von Truppenteilen geben könnten, die dann dem chinesischen Staat zur Verfügung stehen. Wie viele dieser unbemannten Systeme, insbesondere Quadcopter, in der Streitkräftebasis eingesetzt werden, wurde zunächst nicht bekannt. Allerdings können nach Angaben eines SKB-Sprechers auf Antrag auch Ausnahmen von dem Verbot genehmigt werden. tw

“No shipping, no shopping”, fasste der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, die maritime Abhängigkeit Deutschlands bei der Vorstellung des Jahresberichts des Marinekommandos am Dienstag in Berlin zusammen. Der Bericht beleuchtet die Entwicklungen in den Bereichen Maritime Sicherheit, Welthandel und Welthandelsflotte und deutsche maritime Wirtschaft. Der Fokus liegt dieses Jahr auf den geopolitischen Spannungen im Ostseeraum und dem Konflikt zwischen den USA und China.

Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat in der Bundeswehr und so auch in der Marine ein Wechsel von Krisenmanagement im Süden hin zur Landes- und Bündnisverteidigung eingesetzt. Zur glaubhaften und wirksamen Abschreckung gehörten allerdings einsatzbereite Kräfte, betont der Bericht. Mit dem von Kaack entwickelten Konzept “Kurs Marine 2035+” drängt die Marine auf Investitionen in den kommenden Jahren, vor allem in der Entwicklung des unbemannten Bereichs.

Der Krieg verändere die Märkte für die Seeschifffahrt weit über die Grenzen des Schwarzen Meeres hinaus, heißt es in dem Bericht. So transportierten etwa 40 Prozent der Welthandelsflotte Energie wie Öl oder Flüssiggas, Tendenz steigend. Aufgrund des gegen Russland verhängten Sanktionsregimes habe sich auch die Importinfrastruktur für Flüssigerdgas in Deutschland signifikant und in sehr kurzer Zeit geändert. Neben Pipelines setze Deutschland nun zunehmend auf Seetransporte für Energie.

Freie Seehandelswege sind auch notwendig für die Verlegung von militärischen Einheiten, vor allem über die Nord- und Ostsee, wie auch für den Im- und Export von Waren. Vor dem Hintergrund hybrider Bedrohungen wird auch der Schutz Kritischer Infrastruktur wie Öl- und Gaspipelines am Meeresgrund wichtiger, und zunehmend auch von Offshore-Energieanlagen wie schwimmende LNG-Terminals, Windparks oder Konverterplattformen und Untersee-Kommunikationskabel.

“Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der seit Februar letzten Jahres mit unveränderter Intensität andauert, demonstriert in deutlicher Weise nicht nur die Anfälligkeit unserer global vernetzten Weltwirtschaft, sondern wirkt sich auch anhaltend auf die globalen Warenströme aus”, so Kaack.

Von 2021 auf 2022 brach der Exportüberschuss Deutschlands, also die Differenz exportierter und importierter Güter, von 175 auf 81 Milliarden Euro ein (Rückgang um 53,8 Prozent). Als Grund dafür nennt der Bericht stark gestiegene Preise für die Einfuhr von Energie. Vor allem der Außenhandel mit China weist 2022 das größte Handelsdefizit seit 1950 auf, seit Beginn der Zeitreihe des Statistischen Bundesamtes.

Eine gute Nachricht des Berichts ist der Rückgang von Piraterie in weiten Teilen der Welt. Insgesamt sind die Vorfälle vor Afrikas Küsten von 37 auf 21 gesunken. Der Golf von Guinea bleibt zwar Brennpunkt vor allem im Bereich der Schiffsentführungen. Vor Somalia gab es wie auch 2022 keine Überfälle mehr, weshalb das Gebiet seit Anfang 2023 nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft werden muss. Auch im Bereich Südamerika sind die Fallzahlen 2022 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Nur in Südostasien ist die Zahl der Überfälle leicht gestiegen. klm

Der russische Krieg gegen die Ukraine wirkt sich auf Wissenschaftler auf beiden Seiten der Front aus – und darüber hinaus. Während zahlreiche Forschende aus der Ukraine vor russischen Truppen fliehen mussten, werden kritische Akademiker in Russland und Belarus unterdrückt. Das geht aus drei Studien hervor, die vom Projekt Science at Risk durchgeführt und vom Auswärtigen Amt gefördert wurden.

Allein aus Russland sind seit dem Beginn der Vollinvasion 40.000 Akademiker ausgewandert. Besonders an den zehn führenden Universitäten in Moskau, St. Petersburg und einigen anderen Großstädten beträgt die Abwanderungsrate grob geschätzt 10 bis 15 Prozent. Die Zahl der an diesen Einrichtungen Forschenden habe sich um etwa 8.500 reduziert, in liberalen Einrichtungen wurden die Institutsleitungen ersetzt.

In Belarus setzt das Regime vor allem auf Repression und übt gewaltigen Druck auf Forschende aus. Das ist eine Reaktion auf Proteste und den Massenexodus im Jahr 2020. Die Isolation des Landes erschwert zudem den fliehenden Akademikern die Jobsuche im Ausland.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurden in der Ukraine 15 Prozent der Forschungsinfrastruktur zerstört, vier Hochschulen sind völlig und 84 Hochschulen teilweise zerstört. 31 Hochschulen und 60.000 Studierende mussten aus besetzten Gebieten weichen. Eine ausführliche Vorstellung der Ergebnisse lesen Sie hier. abg

Eine zentrale Behörde, feste Rahmenbedingungen und technische Exzellenz – so beschreibt die Stiftung Neue Verantwortung die wichtigsten Voraussetzungen für eine aktive Cyberabwehr. In einem Papier mit dem Titel “Active Cyber Defense – Toward Operational Norms” skizziert sie neun operative Normen, die das Risiko von Kollateralschäden und diplomatischer Eskalation bei Cyberverteidigungsoperationen verringern sollen.

Autor Sven Herpig, der den Bereich Cybersicherheitspolitik und Resilienz der Stiftung leitet, plädiert dafür, Handlungsstrukturen und -kompetenzen klarer zu definieren: Er fordert eine primäre operative Agentur, die nicht ohne Rücksprache in den Zuständigkeitsbereich Dritter eingreift. Regierungen rät er, den Fokus ihrer Handlungen auf Transparenz und Folgenabschätzung zu legen: Vor einer Operation sei es unerlässlich, die möglichen Auswirkungen und Chancen abzuwägen – auch potenzielle Risiken, bis hin zu Menschenrechtsverletzungen oder potenziellen Kollateralschäden, sollten bedacht werden.

Als unverzichtbar für wirksame Cyberabwehrmaßnahmen beschreibt das Papier ein tiefgreifendes technisches Verständnis der gegnerischen Cyberumgebung. Im Verteidigungsfall sollten die Maßnahmen so begrenzt wie möglich sein und sich nicht gegen Dritte, insbesondere nicht gegen Lieferketten und Kritische Infrastrukturen, richten. Aktive Cyberverteidigungsoperationen sollten immer Reaktionen und nie Vergeltungsmaßnahmen sein – dies sei wichtig, um das Risiko einer diplomatischen Eskalation gering zu halten.

Die Stiftung Neue Verantwortung ist ein unter anderem vom Auswärtigen Amt finanzierter Think-Tank, der sich mit politischen und gesellschaftlichen Fragen neuer Technologien beschäftigt. Das Policy Brief wurde von der Arbeitsgruppe “Active Cyber Defense” des Transatlantischen Cyber-Forums unterstützt. asc

Einladung Cybersecurity High Level Round Table, 29. Nov. 16-18 Uhr im Table.Media Café: Wie cybersicher sind wir und wie sicher kann Cyberpolitik Deutschland machen? Diskutieren Sie mit Andreas Könen, Abt-Ltr. Cyber- und IT-Sicherheit, BMI, Isabel Skierka-Canton, Digital Society Institute, ESMT, Christian Dörr, Prof. Cyber Security HPI, Aris Koios, Tech Strategist, CrowdStrike, Tillmann Werner, VP Intelligence, CrowdStrike, und Nana Brink, Security.Table. Wenn Sie pünktlich sind, erleben Sie eine Cyberattacke live. Wegen begrenzter Plätze bitten wir um Ihre zeitnahe Anmeldung. (Jetzt kostenlos anmelden)

Süddeutsche Zeitung: “Feinde können sich aufraffen, um Frieden zu schaffen.” Der palästinensische Philosoph Sari Nusseibeh weiß, dass Frieden aus der Mitte der Bevölkerung kommt – und nicht von radikalen Stimmen. Für den Gazastreifen erwartet er eine provisorische Lösung – mitbestimmt von Israel und ohne Wahlen.

New York Times: For Years, Two Men Shuttled Messages Between Israel and Hamas. No Longer. Seit 2006 sprachen der israelische Friedensaktivist Gershon Baskin und der Hamas-Funktionär Ghazi Hamad über einen geheimen Kanal miteinander, verhandelten unter anderem Gefangenenaustausche – bis zum 7. Oktober. Danach kappte Baskin den Kontakt, weil Hamad sich nicht bereit erklärte, die Verbrechen an Zivilisten als solche zu benennen.

Dekoder: “Du krepierst hier und keiner kriegt das mit.” Das russische, unabhängige Portal iStories hat Belege für Folter und Entführung in besetzten ukrainischen Gebieten zusammengetragen. Dekoder hat den Bericht übersetzt und auf Deutsch, frei zugänglich, veröffentlicht.

NDR: “Hannover Shield” – Bundeswehr trainiert Verteidigung von Großstadt. Anfang nächster Woche werden nahe Hannover drei Eurofighter der Luftwaffe insgesamt achtmal starten und landen. Ziel der Übung ist, Gefahren wie Drohnen oder Marschflugkörper, möglichst schnell erkennen und abfangen zu können. Im Krisenfall sollen die Luftstreitkräfte innerhalb weniger Stunden mobilisiert werden können.

Am 27. November beginnt in New York die zweite Staatenkonferenz zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW). Wie im vergangenen Jahr nimmt die Bundesregierung als Beobachterin teil.

Mit Außenministerin Annalena Baerbock hat Deutschland eine Chefdiplomatin, die langfristig offen für ein Atomwaffenverbot ist. Doch wird Baerbock weder persönlich in New York erwartet, noch hat Deutschland den TPNW unterzeichnet. Dafür wird es nun Zeit.

Der Vertrag wurde 2017 von 122 Ländern beschlossen, 69 Länder haben ihn ratifiziert. Seine Mitgliedstaaten verpflichten sich unter anderem, sich nicht an Einsatz, Stationierung oder Herstellung von Atomwaffen zu beteiligen. Zudem sollen Hilfen für die Überlebenden von Atomwaffeneinsätzen und -tests geleistet werden.

Denn seit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki 1945 wurden über 2000 Atomwaffentests durchgeführt, der Großteil auf den Gebieten indigener Menschen oder in ehemaligen Kolonien, wie zum Beispiel der algerischen Sahara, dem australischen Outback, der russischen Arktis und in mehreren Pazifikstaaten. Viele Anwohnerinnen und Anwohner leiden bis heute an Krebs und anderen Folgeerkrankungen.

Beim Staatentreffen 2022 kündigte Deutschland an, sich an der Unterstützung dieser Menschen und an der Sanierung radioaktiv verseuchter Gebiete beteiligen zu wollen. Konkrete Schritte in diese Richtung sind ausgeblieben. Deutschland sollte endlich Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung ermöglichen und dringend benötigte Forschung finanzieren. Die Folgen von Radioaktivität auf den menschlichen Körper sind bis heute unzureichend erforscht, wie etwa die höhere Betroffenheit von Frauen.

Frauen in Französisch-Polynesien wiesen im Zeitraum 1998 bis 2002 weltweit die höchsten Raten von Schilddrüsenkrebs und myeloischer Leukämie auf, Krebsarten, die eng mit der Strahlenbelastung zusammenhängen. Es kam zu Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten und Neugeborenen mit schweren Fehlbildungen. Deutschland nimmt für sich selbst in Anspruch, eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik zu betreiben. Die Untätigkeit der beiden Ministerien in diesem Bereich ist daher beschämend.

Durch die Beteiligung an der nuklearen Abschreckung der Nato trägt Deutschland Mitverantwortung für das furchtbare Leid, das die Entwicklung von Atomwaffen bis heute verursacht. Die ersten US-amerikanischen Atombomben wurden in den 1950er Jahren im Land stationiert, zu einer Zeit, in der regelmäßig oberirdische Atomwaffentests durchgeführt wurden.

Deshalb sollte Deutschland insbesondere vor den USA, Frankreich und Großbritannien dafür eintreten, dass die Betroffenen der Atomtests anerkannt und entschädigt werden. Auch die Freigabe von Dokumenten über die Tests wäre ein Schritt, für den Deutschland sich bei seinen Nato-Partnern starkmachen kann.

Die Radioaktivität, die durch die oberirdischen Atomtests in die Atmosphäre freigesetzt wurde, ist extrem langlebig und hat sich weltweit verteilt. Laut Berechnungen der IPPNW wird die Strahlung langfristig zu mindestens 2,4 Millionen zusätzlichen Krebstoten führen. Die Sanierung kontaminierter Gebiete ist ein Projekt für die ganze Menschheit und zukünftige Generationen – zumal die Klimakrise die Gefahr einer Freisetzung von Radioaktivität gerade auf den Pazifikatollen massiv erhöht.

Angesichts der humanitären Schäden und Umweltzerstörungen muss die Bundesregierung den Dialog mit Betroffenen der Atomwaffentests suchen. Darüber hinaus sollte sie sichtbare Schritte in Richtung eines Beitritts zum TPNW gehen. Es ist unbedingt zu begrüßen, dass die deutsche Regierung beobachtend an den Vertragskonferenzen teilnimmt und einen konstruktiven Dialog mit den Vertragsstaaten führen möchte. Zu diesem Schritt sollte Deutschland weitere Nato-Staaten ermutigen. Nur eine Welt ohne Atomwaffen kann garantieren, dass es keine weiteren Betroffenen gibt.

Es mag unrealistisch erscheinen, gerade jetzt über nukleare Abrüstung zu sprechen. Doch Atomwaffen bedrohen die Zukunft der Menschheit. Deshalb muss Deutschland endlich Verantwortung übernehmen und den eigenen Ankündigungen Taten folgen lassen.

Dr. Inga Blum ist Fachärztin für Neurologie und Mitglied im internationalen Vorstand der IPPNW.

das Verteidigungsministerium sah sich gestern genötigt klarzustellen, dass die Haushaltssperre nicht für das Sondervermögen Bundeswehr gelte, also weiter fleißig beschafft werden könne. Thomas Wiegold zeigt jedoch auf, dass für künftige Projekte die Finanzierung alles andere als gewiss ist.

Währenddessen zerstören deutsche Soldaten in Mali Material, das sie nicht mit nach Hause transportieren können. Mitte Dezember will die Bundeswehr das Land verlassen haben, heißt es aus dem Umfeld der UN-Mission Minusma – früher als geplant. Ich habe recherchiert, wie der Abzug sechs Wochen vor Mandatsende läuft.

Die Ukraine überarbeitet ihr Rekrutierungssystem. Soldaten, die in der Sommeroffensive getötet oder verwundet wurden, müssen – so hart es klingt – ersetzt werden. Denis Trubetskoy berichtet aus Kiew, wo EU-Ratspräsident Charles Michel die Unterstützung der EU am zehnten Jahrestag der Maidan-Proteste noch einmal bekräftigte.

In kriegerischen Zeiten wie diesen, sagt Inga Blum in unserem Standpunkt, sei es unrealistisch, “über nukleare Abrüstung zu sprechen”. Die Ärztin, die im Vorstand des Vereins Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) sitzt, tut es trotzdem. Bevor am Montag die Staatenkonferenz zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag in New York beginnt, fordert sie die Bundesregierung auf, den Vertrag endlich zu unterzeichnen.

Es wirkte fast, als wollte das Verteidigungsministerium Handlungsfähigkeit beweisen. Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, unterschrieb am Donnerstag einen milliardenschweren Vertrag für ein neues Rüstungsprojekt: Der Staatskonzern Israel Aerospace Industries (IAI) wird Deutschland in den kommenden Jahren das Raketenabwehrsystem Arrow mit dem Lenkflugkörper Arrow 3 liefern, mit dem Europa vor Mittelstreckenraketen geschützt werden soll.

Die rund vier Milliarden Euro für das Vorhaben hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages bereits am 19. Oktober freigegeben. Das Geld wird in mehreren Raten in den nächsten Jahren fällig – und ist damit über sogenannte Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre im 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr festgelegt. Um diese Verpflichtungsermächtigungen hatte es als Folge des Verfassungsgerichtsurteils zum Klima- und Transformationsfonds Verwirrung gegeben: Vorsorglich hatte das Verteidigungsministerium intern auch solche Ausgabezusagen aus dem Sondervermögen gesperrt, hob die Sperre aber am Donnerstag wieder auf.

Die Vertragsunterzeichnung in Israel, versicherte das Wehrressort, sei schon länger für diesen Termin vorgesehen gewesen. Unklar bleibt allerdings, ob eine Sperre für die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Sondervermögen darauf Auswirkungen gehabt hätte – so wie die Auswirkungen der vom Bundesfinanzministerium verhängten Ausgabensperre für große Teile des Bundeshaushalts auf die Verteidigungsausgaben noch unklar sind.

Die am Mittwoch ergangene Anweisung aus der Haushaltsabteilung schien jedenfalls auch aktuelle Projekte der Streitkräfte auf den Prüfstand zu stellen. “Um weitere Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre zu vermeiden, sind hiermit bis auf Weiteres alle von Ihnen aus dem Bundeshaushalt 2023 und auch aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens Bundeswehr bewirtschafteten und noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen gesperrt”, verfügte das Referat Haushalt und Controlling I 1. Das interne Schreiben wurde schnell öffentlich – und als Hinweis darauf verstanden, dass die Haushaltssperre nach dem Karlsruher Urteil auch den 100-Milliarden-Fonds für die Bundeswehr praktisch sperre.

Einen Tag später sah das schon wieder anders aus. “Nach weiterer Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen wurde nunmehr klargestellt, dass das Sondervermögen Bundeswehr von diesen Vorgaben ausgenommen ist und die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens Bundeswehr damit keiner Sperre unterliegen”, hieß es aus demselben Referat.

Damit hat die aktuelle Debatte über Haushaltssperren und Einsparmaßnahmen keinen Einfluss auf die Vorhaben, die bereits in diesem Jahr aus dem Sondervermögen freigegeben wurden. Entscheidend ist dabei, dass der Wirtschaftsplan für den Sonderfonds in diesem Jahr gilt. Denn darin sind die Projekte komplett aus dem 100-Milliarden-Topf abgedeckt.

Interessant wird allerdings sein, wie sich der nun angekündigte Nachtragshaushalt und das Urteil auf die Planung des kommenden Jahres auswirken werden. Im Wirtschaftsplan für 2024 sind etliche Projekte aufgelistet, die zwar zunächst aus dem Sondervermögen finanziert werden – langfristig aber in den normalen Verteidigungshaushalt überführt werden sollen. Wie die finanzielle Festlegung über die Verpflichtungsermächtigungen in diesen Fällen gestaltet werden kann oder ob sie bis auf Weiteres gesperrt bleibt, scheint ebenfalls noch nicht festzustehen.

Deshalb machte auch die Haushaltsabteilung in der Neufassung ihrer Weisung am Donnerstag gleich die entsprechende Einschränkung: “Ebenso wird darauf hingewiesen, dass sich die Vorgaben … nur auf im Haushalt 2023 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen beziehen.” Vom kommenden Jahr ist noch nicht die Rede.

Während die in diesem Jahr gestarteten Projekte aus dem Sondervermögen durch die aktuellen Absprachen zwischen Verteidigungs- und Finanzministerium auch langfristig gesichert scheinen, bleibt allerdings die Frage offen, wie es mit den Projekten im Verteidigungshaushalt selbst aussieht. Weitere neue Vorhaben sollten noch in diesem Jahr dem Haushaltsausschuss vorgelegt werden – und auch wenn es sich nicht um die ganz großen Projekte handelt, ist es doch Gerät, auf das die Truppe wartet. Wie den Fahrschulpanzer für den Leopard 2.

Der letzte deutsche Soldat soll Mali schon Mitte Dezember verlassen, zwei Wochen bevor das Mandat für die UN-Stabilisierungsmission in Mali (Minusma) endet. Das erfuhr Table.Media aus dem Umfeld der Minusma-Mission. Derzeit sind noch knapp 400 Bundeswehrsoldaten in Mali stationiert, die meisten am Stützpunkt Gao. Dort erhielten sie am Mittwoch Besuch von Generalinspekteur Carsten Breuer. Die Soldaten müssen das Äquivalent von 1.000 Containern nach Deutschland schaffen, davon seien rund 80 Prozent bereits verlegt worden, teilte das Verteidigungsministerium gestern mit. Weitere 500 Container-Äquivalente, in denen die Bundeswehr die Masse an Material berechnet, müssen wegen des Zeitdrucks zerstört werden.

Ein Grund dafür ist das Verhalten Malis. Vieles deutet darauf hin, dass die malische Militärregierung, die sich die Wagner-Gruppe als neuen Partner gewählt hat, der UN-Mission gezielt Steine in den Weg legt. Beispiel Kidal: Für den Abzug aus dem Militärstützpunkt im umkämpften Norden Malis Ende Oktober habe die Junta um Präsident Assimi Goïta der UN keine Flugerlaubnis gewährt, sagt Minusma-Sprecherin Fatoumata Kaba zu Table.Media. Außerdem habe sie verboten, dass 200 Lkw in die Region fahren, um Ausrüstung der Mission abzutransportieren. Knapp 400 Soldaten hätten wegen der fehlenden Fluggenehmigung auf dem Landweg in den weiter südlich gelegenen Stützpunkt Gao reisen müssen. “Insgesamt war es ein neun Kilometer langer Konvoi mit 848 Personen für eine 350 Kilometer lange, extrem gefährliche Strecke“, sagt Kaba. 37 Soldaten wurden bei der achttägigen Fahrt durch Sprengvorrichtungen verwundet, teilte die UN mit. Die Blauhelme ließen einiges zurück.

“Das war ein harter Schlag. Wir mussten deshalb viel Material zerstören”, sagt Kaba. Die Soldaten machten gepanzerte Fahrzeuge unbrauchbar, zerstörten Munition, kugelsichere Westen, Schusswaffen. Nachdem die Blauhelme den Stützpunkt verlassen hatten, übernahmen ihn Tuareg-Rebellen des CSP-PSD (Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement).

Doch die Militärjunta kontert die Vorwürfe. Weil die Übergabe des Stützpunktes Kidal an Mali scheiterte, warf sie der Minusma vor, den Stützpunkt nicht wie abgesprochen übergeben zu haben. Regierungsnahe lokale Medien sprachen von Verrat. Die malischen Streitkräfte eroberten ihn vergangene Woche mithilfe der Wagner-Truppen zurück, dazu die Stadt Kidal, die fast zehn Jahre unter Kontrolle der Separatisten stand. Am Sonntag teilten die malischen Truppen mit, dass sie ein Massengrab in Kidal entdeckt hätten. Beweise dafür lieferten sie aber bislang nicht.

Was die Gefährdungslage angehe, sei das Schlimmste vorüber, sagt Kaba. Der Abzug aus den südlicheren Stützpunkten sei einfacher als aus dem umkämpften Norden. Bereits übergeben wurden neben Kidal die nördlichen Basen, Tessalit und Aguelhok, sowie Ogossagou, Ber, Goundam, Menaka und Douentza. Zuletzt verließ die Minusma am vergangenen Wochenende Ansongo.

Nach dem erzwungenen Abzug der UN-Truppen übernehmen Wagner-Kämpfer deren Funktion. Malis Regierung kooperiert lieber mit den russischen Söldnern, die oft rabiat vorgehen. Trotzdem zieht Kaba ein positives Fazit: “Wir haben ein normales Leben ermöglicht, in Gebieten, in denen es das vorher nicht gab.” Durch Investitionen in die Infrastruktur hätten Malier reisen können. Außerdem sei der Staat gestärkt, die Armee und Polizei ausgebildet worden. Für eine erfolgreichere Mission hätten die Blauhelme allerdings mehr UN-Gelder benötigt, beklagt Kaba.

Anders dürften das malische Ortskräfte sehen. Im Juli verfassten 20 Übersetzer, die für die Bundeswehr arbeiten, einen Brief an die Bundesregierung, in dem sie um Schutz für sich und ihre Familien baten, “vor dem Hintergrund dessen, was in Afghanistan geschehen ist”, zitiert der Spiegel die Übersetzer aus dem Brief. Wenig später sei ein Malier von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ermordet worden, weil er über ein Subunternehmen mit den deutschen Soldaten zusammengearbeitet habe, berichtete die Zeit. Die BBC schreibt von einem ähnlichen Fall eines 32-Jährigen. Viel spricht dafür, dass es sich um die gleiche Person handelt.

Die Bundeswehr beschäftigt für die Mission nach eigenen Angaben aktuell 57 malische Ortskräfte. Insgesamt waren es über den zehnjährigen Einsatz 80. Die Zahl derer, die für Subunternehmen mit der Bundeswehr kooperierten, dürfte aber größer sein.

Hinzu kommen gut 600 Ortskräfte, die Deutschland für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und Nichtregierungsorganisationen beschäftigt, teilt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) auf Anfrage von Table.Media mit. “Den nationalen Mitarbeitenden der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die im Norden Malis (Gao und Timbuktu) tätig sind, haben wir ermöglicht, nach Bamako verlagert zu werden”, schreibt ein Sprecher des BMZ. Von den Mitarbeitenden, die dieses Angebot annahmen, habe keiner als Grund dafür eine “Bedrohung wegen seiner Tätigkeit für Deutschland” angegeben, sondern “die generell schlechtere Sicherheits- und Versorgungslage”.

Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby bezeichnet die Situation im Norden Malis auf Nachfrage als “besorgniserregend”. Es sei richtig, dass Bundesregierung und Bundeswehr Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten vor Ort entwickelt hätten, um den Ortskräften “eine gute Perspektive” zu geben, aber: “Mali ist nicht Afghanistan.” Die Ortskräfte seien laut Experteneinschätzungen “kein dezidiertes Ziel von Attacken”.

70.000 ukrainische Soldaten und Soldatinnen sind nach einem Bericht des Economist bisher im Krieg gefallen, 120.000 wurden verletzt. Insgesamt dienen derzeit in den gesamten Streitkräften des Landes rund eine Million Menschen. Und zumindest auf dem Papier ist noch ein Mobilisierungspotenzial von sieben bis acht Millionen Menschen übrig. So zynisch es klingt: Auch im länger andauernden Krieg gehen dem Land die personellen Reserven nicht so schnell aus. Doch Russland hat trotz höherer Verluste immer noch ein größeres Mobilmachungspotenzial, es liegt etwa dreimal so hoch wie in der Ukraine.

Für Kiew ist deshalb ein funktionierendes Rekrutierungssystem wesentlich. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj hat es als einen der wichtigsten Punkte für robuste Streitkräfte genannt, als er für den Economist die aktuelle militärische Lage beschrieb.

Nach der russischen Vollinvasion profitierte die Ukraine vom sogenannten System der operativen Reserve: Es ging um rund 600.000 Menschen mit Militärerfahrung, etwa aus vorigen Jahren des Donbass-Krieges, die im Kriegsfall zuerst eingezogen werden. Die von Medien gerne gezeigten Schlangen vor Einberufungsämtern bestanden zu einem guten Teil aus ihnen, obwohl es durchaus auch Freiwillige ohne Militärerfahrung gab. Viele wurden aber entweder gar nicht erst genommen oder spätestens nach dem Rückzug der russischen Armee aus den Gegenden vor Kiew Ende April 2022 nach Hause geschickt. Vorerst.

Nach fast 21 Kriegsmonaten müssen sowohl erfahrene als auch für die Sommeroffensive ausgebildete gefallene und verwundete Soldaten ersetzt werden. Auch eine stärkere Rotation der Soldaten ist ein großes Thema – denn seit der Vollinvasion kämpfen nicht wenige ununterbrochen. Die Einberufungsämter stoßen aber auf das Problem, dass viele wehrpflichtige Männer quasi unsichtbar sind. Zum einen müssen diese einen geänderten Wohnort den Einberufungsämtern ohnehin nicht zwingend melden. Zum anderen sind nach dem 24. Februar 2022 noch Millionen Binnenflüchtlinge umgezogen, viele haben sich am neuen Ort nicht bei den Militärstellen registrieren lassen.

Zunächst einmal versuchte man es, mit der Verteilung der verpflichtenden Vorladungen zur Datenaktualisierung direkt auf der Straße, mehr Menschen zu erfassen. Obwohl es dabei meistens tatsächlich nicht gleich um die Einberufung ging, kam es dabei zu vielen Konflikten. In größeren Städten entstanden anonyme Telegram-Kanäle, in denen sich die Menschen über die Bewegungen der Mitarbeiter der Einberufungsämter – umgangssprachlich Kriegskommissariate – gegenseitig informierten. Außerdem versuchte das Verteidigungsministerium die Männer mit der groß angelegten Werbekampagne namens “Mut besiegt die Angst” dazu zu bewegen, sich freiwillig zu melden.

Nach solchen provisorischen Lösungen soll es nun eine langfristige und viel umfassendere geben. Im Kern geht es um:

Das Verteidigungsministerium unter der Führung des neuen Ministers Rustem Umerow hat zusammen mit dem Digitalministerium das elektronische Register der Wehrpflichtigen entwickelt. Einsatzbereit ist es, das Parlament muss seiner Einführung noch zustimmen – das gilt als Formsache. In dieses Register fließen Daten aus verschiedenen Behörden, inklusive des Finanzamtes und des Migrationsdienstes, der Umzüge innerhalb des Landes und Einreisen ins Land registriert. Auf diese Daten sollen die Einberufungsämter Zugriff erhalten.

Die Digitalisierung soll nicht zuletzt auch Korruptionsrisiken minimieren. Im Register werden vor allem Männer zwischen 18 und 60 Jahren und auch einige Frauen mit bestimmten medizinischen Kenntnissen geführt, auch sie gelten als wehrpflichtig. Dies war schon vor der Vollinvasion geplant. Eine Ausreisesperre wie bei Männern haben die Frauen nach aktuellem Stand nicht.

Neben der klassischen Rekrutierung durch Einberufungsämter, die immer noch durch die Sowjetzeit geprägt sind, soll es zukünftig auch sogenannte “Smart-Mobilmachung” geben. Für das Projekt wurde eine prominente ukrainische Headhunter-Agentur verpflichtet (LobbyX) und auch das Verteidigungs- und das Digitalministerium arbeiten daran mit.

Die Idee: Eine Person bewirbt sich zunächst freiwillig online gemäß ihrer Fähigkeiten für einen selbst ausgewählten Einsatzbereich. Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Online-Tests folgt ein Vorstellungsgespräch mit einem Headhunter, dann die Ausbildung, die mindestens einen Monat lang dauert. Läuft alles erfolgreich ab, kommt man in die Position und Einheit, für die man sich ursprünglich beworben hatte. Die Einberufungsämter bleiben bei dem Prozess komplett außen vor.

In rund zwei Monaten beginnt das Pilotprojekt für Drohnenpiloten. Später kommen weitere Einsatzbereiche hinzu. Laut dem Digitalminister Mykhailo Fedorow steckt hinter der Idee des Projekts die Vermutung, dass es Menschen gibt, die eigentlich nichts gegen einen Armeedienst hätten, jedoch skeptisch auf Einberufungsämter blicken. Sie fürchteten, in einer ungeeigneten Einheit und im schlimmsten Fall fast ohne Ausbildung an die Front zu gelangen. “Wir wollen diese Hypothese testen”, sagte Fedorow gegenüber ukrainischen Medien. Aus dem Verteidigungsministerium wird das Projekt als “sehr vielversprechend” gelobt.

Headhunting statt Einberufung ist auch der zentrale Punkt des neuen Konzepts der militärischen Personalpolitik bis 2028. Minister Umerow hat es Anfang des Monats vorgestellt. In Friedenszeiten werden die ukrainischen Streitkräfte zu einer Vertragsarmee. Die allgemeine Wehrpflicht soll durch die verpflichtende intensive militärische Vorbereitung für Bürger im wehrpflichtigen Alter ersetzt werden. Bei der Rekrutierung sollen Männer und Frauen zudem gleiche Chancen bekommen. Was das konkret bedeutet, ist aber bisher kaum definiert.

Sieben Wochen nach dem Terrorüberfall der Hamas auf den Süden Israels soll an diesem Freitag eine zunächst auf 96 Stunden beschränkte Waffenpause beginnen. Darauf hatten sich die israelische Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und die Terrororganisation unter Vermittlung Katars verständigt. Das Abkommen sieht vor, dass dreißig am 7. Oktober von der Hamas in den Gazastreifen verschleppte Kinder, zwölf Mütter und acht weitere Frauen freikommen. Im Gegenzug sollen 150 palästinensische Frauen und Kinder, die in israelischen Gefängnissen einsitzen, aus der Haft entlassen werden.

Die Vereinbarung, der das israelische Kabinett in der Nacht auf Mittwoch zustimmte, sieht zudem vor, dass es für jede zusätzliche Freilassung von mindestens zehn Geiseln einen weiteren Tag Waffenruhe geben soll; maximal könne diese jedoch nur zehn Tage dauern. Der Beginn der Feuerpause war zunächst für Donnerstag vorgesehen, hatte sich jedoch wegen technischer Details verschoben. Die libanesische Hisbollah kündigte an, sich ebenfalls an die Waffenruhe zu halten, sollten die Israel Defence Forces (IDF) auf Angriffe auf libanesisches Territorium verzichten.

Am Donnerstag gingen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee mit der Hamas im Gazastreifen und mit der Hisbollah an der Nordgrenze des Landes unterdessen weiter. Die von Iran unterstützte Miliz feuerte nach eigenen Angaben 48 Raketen auf Gemeinden im Norden Israels ab; die israelische Militärführung gab bekannt, in der Nacht auf Donnerstag 300 Ziele im Gazastreifen beschossen zu haben.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind zwei Drittel der 14.000 seit 7. Oktober getöteten Palästinenser Frauen und Kinder. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat etwa 180 Angriffe auf ihre Einrichtungen mit mehr als 550 Todesopfern dokumentiert. Israels Armee hat mehrfach erklärt, dass die Hamas zivile Orte für militärische Zwecke nutzt, darunter auch Krankenwagen und Krankenhäuser. mrb

Einladung: Israel, die ambivalente Nato und die Geopolitik, 29. Nov. 8 bis 9 Uhr, digitaler High Level Round Table mit Elnet-Fellow Prof. Shlomo Shpiro von der Bar-Ilan-Universität, einem der führenden Forscher zu Sicherheit und Geheimdiensten Israels und der Kooperation mit der Nato und der liberalen Knesset-Abgeordneten Shelly Tal Meron, Moderation Markus Bickel, Redaktionsleiter Security.Table. Kostenlos anmelden.

Die Streitkräftebasis (SKB) der Bundeswehr, die unter anderem Logistikeinheiten, die Militärpolizei und die ABC-Abwehrtruppe umfasst, darf keine handelsüblichen Kleindrohnen von chinesischen Herstellern mehr einsetzen. SKB-Inspekteur Martin Schelleis erließ Anfang November einen entsprechenden Befehl, wie ein Sprecher des Bundeswehr-Organisationsbereichs auf Anfrage von Table.Media bestätigte.

Mit dem Befehl wird der Einsatz “handelsüblicher unbemannter Luftfahrzeuge” aus so genannten “Staaten mit besonderen Sicherheitsrisiken” untersagt. Auf dieser vom Bundesinnenministerium herausgegebenen Staatenliste ist als einziges Land mit einer nennenswerten Industrie für Kleindrohnen, die überall frei verfügbar sind, China genannt.

Hintergrund ist offensichtlich die Befürchtung, dass insbesondere die vom chinesischen Unternehmen DJI produzierten und weltweit verbreiteten Kleindrohnen über die Rückmeldung von Geodaten an den Hersteller Aufschluss über Bewegungen von Truppenteilen geben könnten, die dann dem chinesischen Staat zur Verfügung stehen. Wie viele dieser unbemannten Systeme, insbesondere Quadcopter, in der Streitkräftebasis eingesetzt werden, wurde zunächst nicht bekannt. Allerdings können nach Angaben eines SKB-Sprechers auf Antrag auch Ausnahmen von dem Verbot genehmigt werden. tw

“No shipping, no shopping”, fasste der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, die maritime Abhängigkeit Deutschlands bei der Vorstellung des Jahresberichts des Marinekommandos am Dienstag in Berlin zusammen. Der Bericht beleuchtet die Entwicklungen in den Bereichen Maritime Sicherheit, Welthandel und Welthandelsflotte und deutsche maritime Wirtschaft. Der Fokus liegt dieses Jahr auf den geopolitischen Spannungen im Ostseeraum und dem Konflikt zwischen den USA und China.

Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat in der Bundeswehr und so auch in der Marine ein Wechsel von Krisenmanagement im Süden hin zur Landes- und Bündnisverteidigung eingesetzt. Zur glaubhaften und wirksamen Abschreckung gehörten allerdings einsatzbereite Kräfte, betont der Bericht. Mit dem von Kaack entwickelten Konzept “Kurs Marine 2035+” drängt die Marine auf Investitionen in den kommenden Jahren, vor allem in der Entwicklung des unbemannten Bereichs.

Der Krieg verändere die Märkte für die Seeschifffahrt weit über die Grenzen des Schwarzen Meeres hinaus, heißt es in dem Bericht. So transportierten etwa 40 Prozent der Welthandelsflotte Energie wie Öl oder Flüssiggas, Tendenz steigend. Aufgrund des gegen Russland verhängten Sanktionsregimes habe sich auch die Importinfrastruktur für Flüssigerdgas in Deutschland signifikant und in sehr kurzer Zeit geändert. Neben Pipelines setze Deutschland nun zunehmend auf Seetransporte für Energie.

Freie Seehandelswege sind auch notwendig für die Verlegung von militärischen Einheiten, vor allem über die Nord- und Ostsee, wie auch für den Im- und Export von Waren. Vor dem Hintergrund hybrider Bedrohungen wird auch der Schutz Kritischer Infrastruktur wie Öl- und Gaspipelines am Meeresgrund wichtiger, und zunehmend auch von Offshore-Energieanlagen wie schwimmende LNG-Terminals, Windparks oder Konverterplattformen und Untersee-Kommunikationskabel.

“Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der seit Februar letzten Jahres mit unveränderter Intensität andauert, demonstriert in deutlicher Weise nicht nur die Anfälligkeit unserer global vernetzten Weltwirtschaft, sondern wirkt sich auch anhaltend auf die globalen Warenströme aus”, so Kaack.

Von 2021 auf 2022 brach der Exportüberschuss Deutschlands, also die Differenz exportierter und importierter Güter, von 175 auf 81 Milliarden Euro ein (Rückgang um 53,8 Prozent). Als Grund dafür nennt der Bericht stark gestiegene Preise für die Einfuhr von Energie. Vor allem der Außenhandel mit China weist 2022 das größte Handelsdefizit seit 1950 auf, seit Beginn der Zeitreihe des Statistischen Bundesamtes.

Eine gute Nachricht des Berichts ist der Rückgang von Piraterie in weiten Teilen der Welt. Insgesamt sind die Vorfälle vor Afrikas Küsten von 37 auf 21 gesunken. Der Golf von Guinea bleibt zwar Brennpunkt vor allem im Bereich der Schiffsentführungen. Vor Somalia gab es wie auch 2022 keine Überfälle mehr, weshalb das Gebiet seit Anfang 2023 nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft werden muss. Auch im Bereich Südamerika sind die Fallzahlen 2022 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Nur in Südostasien ist die Zahl der Überfälle leicht gestiegen. klm

Der russische Krieg gegen die Ukraine wirkt sich auf Wissenschaftler auf beiden Seiten der Front aus – und darüber hinaus. Während zahlreiche Forschende aus der Ukraine vor russischen Truppen fliehen mussten, werden kritische Akademiker in Russland und Belarus unterdrückt. Das geht aus drei Studien hervor, die vom Projekt Science at Risk durchgeführt und vom Auswärtigen Amt gefördert wurden.

Allein aus Russland sind seit dem Beginn der Vollinvasion 40.000 Akademiker ausgewandert. Besonders an den zehn führenden Universitäten in Moskau, St. Petersburg und einigen anderen Großstädten beträgt die Abwanderungsrate grob geschätzt 10 bis 15 Prozent. Die Zahl der an diesen Einrichtungen Forschenden habe sich um etwa 8.500 reduziert, in liberalen Einrichtungen wurden die Institutsleitungen ersetzt.

In Belarus setzt das Regime vor allem auf Repression und übt gewaltigen Druck auf Forschende aus. Das ist eine Reaktion auf Proteste und den Massenexodus im Jahr 2020. Die Isolation des Landes erschwert zudem den fliehenden Akademikern die Jobsuche im Ausland.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurden in der Ukraine 15 Prozent der Forschungsinfrastruktur zerstört, vier Hochschulen sind völlig und 84 Hochschulen teilweise zerstört. 31 Hochschulen und 60.000 Studierende mussten aus besetzten Gebieten weichen. Eine ausführliche Vorstellung der Ergebnisse lesen Sie hier. abg

Eine zentrale Behörde, feste Rahmenbedingungen und technische Exzellenz – so beschreibt die Stiftung Neue Verantwortung die wichtigsten Voraussetzungen für eine aktive Cyberabwehr. In einem Papier mit dem Titel “Active Cyber Defense – Toward Operational Norms” skizziert sie neun operative Normen, die das Risiko von Kollateralschäden und diplomatischer Eskalation bei Cyberverteidigungsoperationen verringern sollen.

Autor Sven Herpig, der den Bereich Cybersicherheitspolitik und Resilienz der Stiftung leitet, plädiert dafür, Handlungsstrukturen und -kompetenzen klarer zu definieren: Er fordert eine primäre operative Agentur, die nicht ohne Rücksprache in den Zuständigkeitsbereich Dritter eingreift. Regierungen rät er, den Fokus ihrer Handlungen auf Transparenz und Folgenabschätzung zu legen: Vor einer Operation sei es unerlässlich, die möglichen Auswirkungen und Chancen abzuwägen – auch potenzielle Risiken, bis hin zu Menschenrechtsverletzungen oder potenziellen Kollateralschäden, sollten bedacht werden.

Als unverzichtbar für wirksame Cyberabwehrmaßnahmen beschreibt das Papier ein tiefgreifendes technisches Verständnis der gegnerischen Cyberumgebung. Im Verteidigungsfall sollten die Maßnahmen so begrenzt wie möglich sein und sich nicht gegen Dritte, insbesondere nicht gegen Lieferketten und Kritische Infrastrukturen, richten. Aktive Cyberverteidigungsoperationen sollten immer Reaktionen und nie Vergeltungsmaßnahmen sein – dies sei wichtig, um das Risiko einer diplomatischen Eskalation gering zu halten.

Die Stiftung Neue Verantwortung ist ein unter anderem vom Auswärtigen Amt finanzierter Think-Tank, der sich mit politischen und gesellschaftlichen Fragen neuer Technologien beschäftigt. Das Policy Brief wurde von der Arbeitsgruppe “Active Cyber Defense” des Transatlantischen Cyber-Forums unterstützt. asc

Einladung Cybersecurity High Level Round Table, 29. Nov. 16-18 Uhr im Table.Media Café: Wie cybersicher sind wir und wie sicher kann Cyberpolitik Deutschland machen? Diskutieren Sie mit Andreas Könen, Abt-Ltr. Cyber- und IT-Sicherheit, BMI, Isabel Skierka-Canton, Digital Society Institute, ESMT, Christian Dörr, Prof. Cyber Security HPI, Aris Koios, Tech Strategist, CrowdStrike, Tillmann Werner, VP Intelligence, CrowdStrike, und Nana Brink, Security.Table. Wenn Sie pünktlich sind, erleben Sie eine Cyberattacke live. Wegen begrenzter Plätze bitten wir um Ihre zeitnahe Anmeldung. (Jetzt kostenlos anmelden)

Süddeutsche Zeitung: “Feinde können sich aufraffen, um Frieden zu schaffen.” Der palästinensische Philosoph Sari Nusseibeh weiß, dass Frieden aus der Mitte der Bevölkerung kommt – und nicht von radikalen Stimmen. Für den Gazastreifen erwartet er eine provisorische Lösung – mitbestimmt von Israel und ohne Wahlen.

New York Times: For Years, Two Men Shuttled Messages Between Israel and Hamas. No Longer. Seit 2006 sprachen der israelische Friedensaktivist Gershon Baskin und der Hamas-Funktionär Ghazi Hamad über einen geheimen Kanal miteinander, verhandelten unter anderem Gefangenenaustausche – bis zum 7. Oktober. Danach kappte Baskin den Kontakt, weil Hamad sich nicht bereit erklärte, die Verbrechen an Zivilisten als solche zu benennen.

Dekoder: “Du krepierst hier und keiner kriegt das mit.” Das russische, unabhängige Portal iStories hat Belege für Folter und Entführung in besetzten ukrainischen Gebieten zusammengetragen. Dekoder hat den Bericht übersetzt und auf Deutsch, frei zugänglich, veröffentlicht.

NDR: “Hannover Shield” – Bundeswehr trainiert Verteidigung von Großstadt. Anfang nächster Woche werden nahe Hannover drei Eurofighter der Luftwaffe insgesamt achtmal starten und landen. Ziel der Übung ist, Gefahren wie Drohnen oder Marschflugkörper, möglichst schnell erkennen und abfangen zu können. Im Krisenfall sollen die Luftstreitkräfte innerhalb weniger Stunden mobilisiert werden können.

Am 27. November beginnt in New York die zweite Staatenkonferenz zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW). Wie im vergangenen Jahr nimmt die Bundesregierung als Beobachterin teil.

Mit Außenministerin Annalena Baerbock hat Deutschland eine Chefdiplomatin, die langfristig offen für ein Atomwaffenverbot ist. Doch wird Baerbock weder persönlich in New York erwartet, noch hat Deutschland den TPNW unterzeichnet. Dafür wird es nun Zeit.

Der Vertrag wurde 2017 von 122 Ländern beschlossen, 69 Länder haben ihn ratifiziert. Seine Mitgliedstaaten verpflichten sich unter anderem, sich nicht an Einsatz, Stationierung oder Herstellung von Atomwaffen zu beteiligen. Zudem sollen Hilfen für die Überlebenden von Atomwaffeneinsätzen und -tests geleistet werden.

Denn seit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki 1945 wurden über 2000 Atomwaffentests durchgeführt, der Großteil auf den Gebieten indigener Menschen oder in ehemaligen Kolonien, wie zum Beispiel der algerischen Sahara, dem australischen Outback, der russischen Arktis und in mehreren Pazifikstaaten. Viele Anwohnerinnen und Anwohner leiden bis heute an Krebs und anderen Folgeerkrankungen.

Beim Staatentreffen 2022 kündigte Deutschland an, sich an der Unterstützung dieser Menschen und an der Sanierung radioaktiv verseuchter Gebiete beteiligen zu wollen. Konkrete Schritte in diese Richtung sind ausgeblieben. Deutschland sollte endlich Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung ermöglichen und dringend benötigte Forschung finanzieren. Die Folgen von Radioaktivität auf den menschlichen Körper sind bis heute unzureichend erforscht, wie etwa die höhere Betroffenheit von Frauen.

Frauen in Französisch-Polynesien wiesen im Zeitraum 1998 bis 2002 weltweit die höchsten Raten von Schilddrüsenkrebs und myeloischer Leukämie auf, Krebsarten, die eng mit der Strahlenbelastung zusammenhängen. Es kam zu Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten und Neugeborenen mit schweren Fehlbildungen. Deutschland nimmt für sich selbst in Anspruch, eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik zu betreiben. Die Untätigkeit der beiden Ministerien in diesem Bereich ist daher beschämend.

Durch die Beteiligung an der nuklearen Abschreckung der Nato trägt Deutschland Mitverantwortung für das furchtbare Leid, das die Entwicklung von Atomwaffen bis heute verursacht. Die ersten US-amerikanischen Atombomben wurden in den 1950er Jahren im Land stationiert, zu einer Zeit, in der regelmäßig oberirdische Atomwaffentests durchgeführt wurden.

Deshalb sollte Deutschland insbesondere vor den USA, Frankreich und Großbritannien dafür eintreten, dass die Betroffenen der Atomtests anerkannt und entschädigt werden. Auch die Freigabe von Dokumenten über die Tests wäre ein Schritt, für den Deutschland sich bei seinen Nato-Partnern starkmachen kann.

Die Radioaktivität, die durch die oberirdischen Atomtests in die Atmosphäre freigesetzt wurde, ist extrem langlebig und hat sich weltweit verteilt. Laut Berechnungen der IPPNW wird die Strahlung langfristig zu mindestens 2,4 Millionen zusätzlichen Krebstoten führen. Die Sanierung kontaminierter Gebiete ist ein Projekt für die ganze Menschheit und zukünftige Generationen – zumal die Klimakrise die Gefahr einer Freisetzung von Radioaktivität gerade auf den Pazifikatollen massiv erhöht.

Angesichts der humanitären Schäden und Umweltzerstörungen muss die Bundesregierung den Dialog mit Betroffenen der Atomwaffentests suchen. Darüber hinaus sollte sie sichtbare Schritte in Richtung eines Beitritts zum TPNW gehen. Es ist unbedingt zu begrüßen, dass die deutsche Regierung beobachtend an den Vertragskonferenzen teilnimmt und einen konstruktiven Dialog mit den Vertragsstaaten führen möchte. Zu diesem Schritt sollte Deutschland weitere Nato-Staaten ermutigen. Nur eine Welt ohne Atomwaffen kann garantieren, dass es keine weiteren Betroffenen gibt.

Es mag unrealistisch erscheinen, gerade jetzt über nukleare Abrüstung zu sprechen. Doch Atomwaffen bedrohen die Zukunft der Menschheit. Deshalb muss Deutschland endlich Verantwortung übernehmen und den eigenen Ankündigungen Taten folgen lassen.

Dr. Inga Blum ist Fachärztin für Neurologie und Mitglied im internationalen Vorstand der IPPNW.