weil sie im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat so erfolgreich war, gaben kurdische Kämpfer im Nordirak neugeborenen Jungen vor einigen Jahren vereinzelt den Namen Milan – nach der deutschen Lenkrakete, die die Bundeswehr damals an die Peschmerga lieferte. Davon, dass Mädchen in der Ukraine Iris genannt würden, ist bislang zwar nichts bekannt. Doch ähnlich begeistert über das Flugabwehrsystem Iris-T SLM wie die Peschmerga 2014 über die Milan ist nicht nur Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko: Am Montag gaben die Verteidigungsminister Estlands und Lettlands auf einem Werksgelände von Iris-T-Hersteller Diehl Defence im mittelfränkischen Röthenbach bekannt, sich ebenfalls Iris-T-Systeme zu beschaffen.

Gemeinsam mit 17 weiteren Staaten gehören die beiden baltischen Republiken der European Sky Shield Initiative (ESSI) an. Diese Rüstungskooperation soll Europa gegen Luftbedrohungen schützen. Ich habe die von der Luftwaffe in Todendorf an der Ostsee gemeinsam mit Diehl Defence aus dem Boden gestampfte European Air Defence Academy besucht, so etwas wie der Nukleus einer eigenständigen europäischen Luftverteidigungssäule innerhalb der Nato.

Dass Frankreich, Italien und Polen bei ESSI nicht mitmachen, ist nur ein Beispiel für heftige Konkurrenz auf dem europäischen Rüstungsmarkt. Auch das von Frankreich, Deutschland und Spanien gemeinsam entwickelte Luftkampfsystem Future Combat Air System (FCAS) muss sich Wettbewerbern auf dem eigenen Kontinent stellen: Bereits 2027 will die britische BAE Systems gemeinsam mit der italienischen Leonardo und Mitsubishi Heavy Industries aus Japan einen Protoytyp ihres Global Combat Air Programme (GCAP) in die Luft schicken. Henning Hoff hat sich den ehrgeizigen Zeitplan für das Überschallkampfflugzeug näher angeschaut.

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in dieser Woche in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. Wir laden Sie ein, daran teilzunehmen und bitten Sie um Ihre Einschätzungen. Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse, die wir Ihnen natürlich auch gerne zusenden.

An Superlativen mangelt es nicht, als der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, Anfang September gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden von Diehl Defence, Helmut Rauch, zur Vorstellung der European Air Defence Academy in Todendorf zusammenkommt. Die Rüstungssparte des Familienunternehmens habe als “führendes Systemhaus für Luftverteidigungssysteme und Flugkörper in Deutschland” zuletzt “hervorragendes Feedback aus der Ukraine bekommen”, schwärmt Rauch: “Iris-T SLM hat Kiew gerettet” seien die ersten Worte gewesen, die der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klitschko, bei ihrem Treffen im Frühjahr an ihn richtete.

Generalleutnant Gerhartz wiederum spricht von “Überschallgeschwindigkeit”, mit der die Errichtung des Zentrums für europäische Luftverteidigung am Standort der Flugabwehrraketengruppe 61 in Todendorf an der Ostseeküste in nur acht Monaten erfolgt sei: “Hier wird die Zeitenwende sichtbar.” Das vorher hier stationierte System MANTIS wurde im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine an die Slowakei abgegeben.

Eine Zeitenwende stellt vor allem der öffentlich zur Schau gestellte Schulterschluss zwischen Rüstungsindustrie und Bundeswehr dar. So prangt der Schriftzug von Diehl Defence in großen Lettern am Eingang der in einem Containerkomplex untergebrachten European Air Defence Academy, unter einer stilisierten Rakete mit den Buchstaben Iris-T SLM. Bereits heute wird hier an den von Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) hergestellten Militärlastwagen trainiert, auf denen Launcher, Gefechtsstände und Radargeräte installiert sind – auch wenn die erste von sechs von der Bundeswehr bestellten Einheiten erst im Oktober 2024 am Standort Todendorf in Dienst genommen werden soll.

Neben Diehl Defence sind Hensoldt, RMMV, Airbus Defence and Space sowie Rohde & Schwarz an der Erstellung der Ausbildungsmodule beteiligt gewesen. Von “atemberaubender Geschwindigkeit” spricht Gerhartz; Diehl Defence-CEO Rauch lobt die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr als “völlig unbürokratisch” und äußert die Hoffnung, dass das Trainingszentrum “entsprechend weiter aufwachsen” könne. “Wir hoffen darauf, weitere internationale Partner zu erreichen”, pflichtet Gerhartz ihm bei. Für die europäische Verteidigungspolitik verkörpert die Schulungseinrichtung in Todendorf symbolisch den neuen militärischen Zusammenhalt.

Um diesen zu vertiefen, scharte der Luftwaffeninspekteur Anfang September die Luftwaffenchefs von 14 der 19 Mitgliedsstaaten der European Sky Shield Initiative (ESSI) in Todendorf um sich. Das gemeinsame Rüstungskooperationsprojekt wurde im August 2022 von Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Prager Rede als Antwort auf die Bedrohung durch Russland initiiert – nicht angeschlossen haben sich der gemeinsamen Rüstungskooperationsinitiative allerdings Frankreich, Italien und Polen, die eigene Luftverteidigungssysteme bevorzugen.

Das strategische Ziel der Initiative ist für die Bundeswehr klar: Es gehe darum, den anderen Partnern zu zeigen, das Iris-T SLM (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled Surface Launched Medium Range) eine “gute Antwort auf Bedrohungen mittlerer Entfernung” sei, so Gerhartz. Ein weiteres Interesse daran, das Waffensystem möglichst weit in der Nato zu verbreiten, habe die Bundeswehr aber auch, um dadurch die Interoperabilität innerhalb des Bündnisses zu erhöhen. Selbst wenn sich an ESSI beteiligte Staaten für andere Systeme entschieden, sei wichtig, dass diese “gemeinsam integriert werden, gemeinsam operieren können”.

Erst im Juni hatte der Bundestag die Bestellung von sechs Feuereinheiten für die Bundeswehr in Höhe von 950 Millionen Euro gebilligt; zwei der bodengebundenen Systeme sind bereits an die Ukraine geliefert worden, ein drittes steht kurz vor der Auslieferung an Kiew, fünf weitere sollen folgen. Mit der Unterzeichnung von Kaufverträgen durch Estland und Lettland wird in den kommenden Wochen gerechnet.

Der Einsatz im Krieg zahlt sich für Diehl Defence schon jetzt aus. So stieg der Umsatz im Teilbereich Rüstung 2022 von 660 Millionen auf 810 Millionen Euro. Der für die Entwicklung von IRis-T zuständige Diehl Defence-Programmchef Harald Buschek sagt: “Die Ukrainer sind absolute Profis, die haben in Kiew eine Trefferquote von 100 Prozent.” 2025 wolle das Privatunternehmen mindestens acht Systeme bauen, statt drei bis vier wie in diesem Jahr.

Während Fachleute die Integration von Iris-T in die bodengestützte Luftverteidigung von ESSI begrüßen, fällt das Urteil über das israelisch-amerikanische System Arrow deutlich zurückhaltender aus. Als “seltsamste Beschaffungsentscheidung, die ich seit langem gesehen habe” bezeichnete etwa der dänische Experte für die Abwehr ballistischer Raketen, Simon Petersen, den Kauf durch die Bundesregierung. Im Juni hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags der Bereitstellung von fast vier Milliarden Euro für das israelisch-amerikanische Systems zugestimmt; im August erteilte die US-Regierung grünes Licht für die Auslieferung. Gertz bezeichnete es als “historisch, dass ausgerechnet dieses Land diesen Schutz für Deutschland bereitstellt”.

Was gut für die deutsch-israelische Rüstungspartnerschaft ist, ergibt für die Integration der bodengestützten europäischen Luftverteidigung nicht unbedingt Sinn: So geht die größte Bedrohung für Deutschland und Europa vor allem von russischen Kurzstreckenraketen des Typs 9K720 Iskander, der Hyperschallwaffe Kh-47M2 Kinschal sowie Marschflugkörpern aus – allesamt Waffensystemen, die die Erdatmosphäre während ihres Flugs nicht verlassen. Wohl auch deshalb wird die Ausbildung an Arrow 3 nicht am europäischen Trainingszentrums in Todendorf erfolgen, sondern in Israel. Und stationiert werden soll das System 2024 auch nicht an der Ostseeküste, sondern unter anderem im sachsen-anhaltinischen Holzdorf.

“Universitäten müssen die Diskussion um die Zivilklausel führen”, sagt Annette Schavan, die als Bildungs- und Forschungsministerin 2008 das erste zivile Sicherheitsforschungsprogramm einführte. “Wenn schon Zeitenwende, wenn wir also sagen, wir müssen jetzt wieder fähiger, resilient werden, dann heißt das auch, technologisch und nicht nur in unserer Gedankenführung etwas zu ändern”, so die 2013 nach Aberkennung ihres Doktorgrades zurückgetretene frühere Ressortchefin unter Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Das gelte auch für die Zivilklausel, die freiwillige Selbstverpflichtung von wissenschaftlichen Einrichtungen wie Universitäten also, ausschließlich für zivile Zwecke zu forschen. “Meine Argumentation war und ist es bis heute: Wenn ich etwas nicht will, muss ich dennoch viel davon verstehen”, so Schavan. Weil man sonst nicht mehr mitreden könne – und die eigene Forschungspolitik isoliere. Die meisten der derzeit bestehenden rund 75 Zivilklauseln wurden in der den frühen 2010er Jahren in deutschen Forschungseinrichtungen verankert.

Wie stark sich die Zeiten geändert haben, falle ihr vor allem beim Blick auf frühere Debatten auf. “Wir waren davon überzeugt, wir seien von Freunden umgeben”, sagt sie heute. “Leider hat es sich anders entwickelt.” Schavan merkt an, dass sie den Umgang mit der Zivilklausel schon 2008 nicht konsequent fand. “Aber angesichts dessen, was wir aktuell erleben, gilt das einmal mehr: Wir können uns nicht vornehm zurückhalten.” Um “Erkenntnisfortschritte” zu erzielen, dürfe man Forschung “nicht einfach als unverantwortlich oder unethisch abtun.”

Der erste in der Wissenschafts-Community, der laut forderte, die Zivilklausel an Hochschulen zu überdenken, war Jan Wörner, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech). “Frieden braucht moderne Verteidigung”, sagte er bereits vergangenes Jahr. Die bestehenden Regeln sollten deshalb im Sinne einer friedenssichernden Forschung kritisch überarbeitet werden. Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) bemängelt derweil die mangelnden Synergien zwischen militärischer und ziviler Forschung. Ihr Vorsitzender Uwe Cantner fordert eine Lockerung der Klauseln.

Auch aus dem Verteidigungsministerium (BMVg) wird ein Umdenken in Sachen Zivilklausel gefordert. “Die Angehörigen der Bundeswehr dienen dem Frieden und unserem Schutz. Sie haben ein Anrecht auf die bestmögliche Ausrüstung und somit auch auf universitäre Forschung und Entwicklung in unserem Land”, sagt eine Sprecherin gegenüber Table.Media. “Zivilklauseln sind aus dieser Sicht eine Einschränkung der Freiheit von Lehre und Forschung.”

Neben den Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München kooperiere das Ministerium mit sieben weiteren Universitäten: Koblenz, Duisburg, Erlangen, Siegen, Hannover und Braunschweig. Wozu konkret, will das Ministerium mit Verweis auf “eingestufte Informationen” nicht sagen. Nur, dass die Kooperationen jährlich einen einstelligen Millionenbereich kosten. Vergleichsweise wenig Geld.

Deutsche Rüstungskonzerne halten sich bedeckt. Die Panzerbauer Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann, begründen dies mit “der strategischen Bedeutung für die Forschung und Entwicklung des Unternehmens”. Auch die Fraunhofer-Institute, die im Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung (VVS) forschen, wollen zu Fragen, die “potenziell sicherheitskritische Forschungsbereiche betreffen”, nichts sagen.

Und die Hochschulen selbst? Hier zeigt sich ein wechselhaftes Bild. Viele haben Zivilklauseln in ihren Grundordnungen oder Leitbildern festgeschrieben oder in einem Senatsbeschluss verankert. Während die Universität Bremen auf ihre bestehende Zivilklausel verweist, heißt es andernorts hinter vorgehaltener Hand, dass es an vernünftigen Kriterien zur Beurteilung von Forschungsprojekten fehle. Zudem werde die Einhaltung der Auflagen kaum kontrolliert. Die Zivilklausel sei doch “mausetot”, fasst es Joachim Krause zusammen, der bis Ende Juni das Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel leitete und heute im Vorstand der Stiftung Wissenschaft und Demokratie (SWuD) sitzt.

Mit Blick auf Forderungen aus der Politik, Zivilklauseln generell zu streichen, erklärte Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), im Juli, dass diese im deutschen Hochschulsystem nicht die Regel seien. Dort, wo es sie gebe, handle es sich um institutionelle, die Forschungsfreiheit der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber rechtlich nicht beschränkende Selbstverpflichtungen. Der HRK-Präsident betonte, die wichtigste Funktion entsprechender Klauseln sei die “kontinuierliche Einladung zur wissenschaftsethischen Reflexion über mögliche Folgen der eigenen Forschung”.

Auf eben diese verweisen auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in ihren gemeinsamen Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung: Das Risiko möglicher missbräuchlicher Verwendung von Forschungsergebnissen gegenüber den Chancen abzuwägen, stelle besondere Anforderungen an die Verantwortung und Selbstkontrolle Forschender. Diese gilt für alle Bereiche der Forschung und sei in Zeiten globaler Aufrüstung besonders anspruchsvoll.

Ein Sprecher der Bundeswehr-Universität München berichtet, man nehme in der aktuellen Zeit eine höhere Akzeptanz der Wehrforschung wahr. Das aber sei rein subjektiv und nicht durch Daten belegbar. Wie die Wehrforschung weitermachen sollte, das können nur “durch das Zusammenspiel von Politik und Industrie beantwortet werden.”

“Konzentrieren wir uns auf den Krieg”, kommentierte der Kommandeur der sudanesischen Armee, Abdel Fattah al-Burhan, den von seinem Kontrahenten um die Macht im Sudan vorgelegten Friedensvorschlag Ende August. Doch möglicherweise steckt hinter der brüsken Ablehnung des Zehnpunkteplans von Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, dem Anführer der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF), auch ein Hinweis auf eine mögliche informelle Machtteilung der beiden sich bekämpfenden Armeen.

Denn nachdem Hemeti einen sofortigen Waffenstillstand, baldige Wahlen und die Föderalisierung des Sudans vorgeschlagen hatte, reiste al-Burhan zu Treffen in Kairo und Dschidda. In Ägypten und Saudi-Arabien warb er für eine Ausweitung der militärischen Unterstützung – und gegen die mögliche Stationierung von ostafrikanischen Friedenstruppen.

Die ostafrikanische Intergovernmental Authority on Development (IGAD) bereitet bereits eine Mission zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands vor, die al-Burhan ebenso wie der ägyptische Präsident Abdelfattah al-Sisi ablehnen. Ägypten sieht die sudanesische Armee weiterhin als Verbündeten in ihrem Streit mit Äthiopien über den dort errichteten Nil-Staudamm.

Der von Hemeti vorgelegte “Friedensplan” stößt auch bei der Zivilgesellschaft im Sudan auf große Skepsis: Dieser zeige nur die “Heuchelei” des Milizenführers, so ein Sprecher der Kräfte für Freiheit und Wandel. Hemetis Rolle als Friedensstifter eines demokratischen Übergangsprozesses stehe in krassem Gegensatz zu den Verbrechen seiner Kämpfer.

Die Kämpfe zwischen RSF und der Sudanese Armed Forces (SAF) waren im April wegen der Weigerung Hemetis ausgebrochen, seine meist aus den Armenvierteln der Region kommenden Kämpfer in die staatlichen Kräfte zu integrieren. Die während der Bürgeraufstände 2019 entstandene zivile Opposition stand schon vor Kriegsausbruch den Vereinbarungen zwischen den Generälen ablehnend gegenüber.

Während die Armee den Osten des Landes kontrolliert, gewinnt die RSF in der an den Tschad und Libyen angrenzenden Provinz Darfur die Oberhand. Die internationalen Hilfsorganisationen haben sich in die von der Armee kontrollierte Hafenstadt Port Sudan zurückgezogen. Dorthin hat auch al-Burhan nach der Rückkehr aus Saudi-Arabien sein Armeekommando verlegt. Für die Journalistin Kholood Khair ein klares Indiz dafür, dass Port Sudan “der Regierungssitz einer zukünftigen westsudanesischen Entität” werden könnte.

Auch wenn al-Burhan die Flucht aus dem schwer umkämpften Armeehauptquartier in Khartum gelungen ist, bleiben die mobilen RSF-Einheiten gegenüber der regulären, mit schwerer Artillerie und Panzern ausgerüsteten Armee im Vorteil. Die Luftangriffe auf Hemetis Stellungen treffen meist Wohngebiete und haben eine große Fluchtbewegung in Richtung Mittelmeer ausgelöst: Bis zu 5.000 Familien aus dem Westen der Provinzen Khartum und Darfur wurden in der letzten Augustwoche von Einheiten des libyschen Feldmarschalls Chalifa Haftar in der libyschen Sahara-Metropole Sebha festgesetzt.

Al-Burhans Behauptung, die RSF-Miliz stehe kurz vor der Kapitulation, ist daher kritisch zu betrachten. Während die mit den Paramilitärs Hemetis verbündeten Vereinigten Arabischen Emirate die Einheit als Bollwerk gegen die in Khartum einflussreichen Islamisten präsentieren, richtet sich die Kommunikation der Armeeführung an die eigene Bevölkerung.

Die durch mutmaßliche Kriegsverbrechen an Zivilisten ausgelöste Flucht vieler Menschen macht die Rekrutierung neuer Soldaten zur größten Herausforderung für die Armee. Lokale Journalisten werden in von der Armee kontrollierten Gebieten dazu gezwungen, die angeblichen Erfolgsmeldungen der Regierung auf sozialen Medien zu verbreiten. Doch tatsächlich scheint keine der beiden Seiten den Krieg gewinnen zu können.

Von dem katastrophalen Ausmaß der humanitären Krise im Land erfahren die Sudanesen jedoch über die Nachbarschaftskomitees und Verwandte. Die Hälfte der sechs Millionen Bewohner Khartums soll bereits in Nachbarländer oder sichere Städte wie Port Sudan geflohen sein. Wegen der intern Vertriebenen ist dort kaum noch Wohnraum zu finden.

Die Hälfte der fast 50 Millionen Sudanesen ist auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, darunter acht Millionen Kinder, melden die Vereinten Nationen. Von den 2,6 Milliarden US-Dollar, die das UNHCR für den Wiederaufbau der niedergebrannten Lager und die Verteilung der Hilfsgüter benötigt, sind bisher 700 Millionen eingegangen. Martin Griffiths, der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe, sieht für die kommenden Monate eine “Notlage epischer Größenordnung” voraus.

Dass Abkommen trotz des eskalierenden Krieges durchaus eingehalten werden können, zeigt der weiterhin steigende Export von südsudanesischem Öl über Port Sudan. Der Südsudan hat keinen eigenen Zugang zum Meer und zahlt dem Nachbarland für die Durchleitung des am oberen Nil geförderten Öls stattliche Kommissionen. Nach Informationen von Branchenkennern haben chinesische Emissäre einen Nichtangriffspakt auf die Pipeline ausgehandelt. Mirco Keilberth

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

Die Partner des britisch-italienisch-japanischen Global Combat Air Programme (GCAP) haben sich für den Bau eines neuen Kampfjets ehrgeizige Ziele gesetzt: Die Konzeptphase soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein, ein Prototyp 2027 abheben und das Überschallkampfflugzeug der neuesten Generation 2035 auf den Markt kommen. Das sagte Herman Claesen, der bei der britischen BAE Systems für das Projekt zuständige Managing Director, am Wochenende der Financial Times. GCAP gilt als Konkurrenzprojekt zum gemeinsam von deutschen, französischen und spanischen Firmen entwickelten Future Combat Air System (FCAS).

Um den ehrgeizigen Zeitplan einhalten können, wollen die Unternehmen – neben BAE Systems sind Leonardo aus Italien und Mitsubishi Heavy Industries aus Japan an GCAP beteiligt – in enger digitaler Vernetzung zusammenarbeiten und die Entwicklung vorantreiben. Alle drei investieren stark in digitales Design und innovative Prototypentwicklung. Roboter, die sonst in der Automobilherstellung zum Einsatz kommen, sollen ebenso helfen wie das 3-D-Printing einzelner Komponenten. Rolls Royce, eines von drei Unternehmen, die das Triebwerk entwickeln, hat laut Claesen bereits erfolgreiche Tests für GCAP durchgeführt. Konstruktionen eines raketenbetriebenen Schleudersitzes, der ein Aussteigen in Geschwindigkeiten in über 800 Kilometer pro Stunde ermöglichten, würden derzeit ebenfalls ausprobiert.

GCAP wurde im Dezember 2022 vorgestellt und gilt als ehrgeizigstes Rüstungsprojekt weltweit. Es fusioniert das britisch-italienische Tempest- und das japanische F-X-Programm mit dem Ziel, die Zeit für Entwicklung und Produktion zu halbieren und entsprechend die Kosten im Vergleich zu früheren Kampfjetentwicklungen deutlich zu senken. Die britische Regierung hatte das ursprüngliche Tempest-Programm mit zwei Milliarden Pfund (2,3 Milliarden Euro) ausgestattet, industrielle Partner sind mit 800 Millionen Pfund (933 Millionen Euro) engagiert. Japans Verteidigungsministerium hat für die Entwicklungsphase 2024-25 umgerechnet knapp 500 Millionen Dollar bereitgestellt. Im August hatte Saudi-Arabien Interesse bekundet, dem Projekt beizutreten, was bei Japan aber auf Ablehnung stieß. hh

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat Kritik am internationalen Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten, den Invictus Games in Düsseldorf, zurückgewiesen. Sie könne die unter anderem von Politikern der Partei Die Linke und der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG) erhobenen Vorwürfe “nicht nachvollziehen”, sagte sie gegenüber Table.Media. DFG-Geschäftsführer Michael Schulze hatte die Spiele gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Wochenende als “Propaganda-Veranstaltung westlichen Militärs” bezeichnet. Gegenüber Table.Media sagte Strack-Zimmermann: “Dass sie Krieg glorifizieren würden, ist ein absurder Vorwurf. Das Gegenteil ist der Fall. Schließlich führen die Invictus Games uns vor Augen, wozu Kriege führen können und welche Opfer unsere Soldatinnen und Soldaten bringen müssen, um unseren Frieden und unsere Freiheit zu verteidigen.”

Prinz Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan kämpfte, hatte die Invictus Games nach Begegnungen mit Schwerverletzten 2014 ins Leben gerufen. Der Sohn von König Charles III. sowie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sprachen am Wochenende während der Eröffnungsveranstaltung zu den Teilnehmern des Sportfestivals. Noch bis kommenden Samstag treten in Düsseldorf mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern in einer oder mehreren der insgesamt zehn Disziplinen an.

Das deutsche Team umfasst 31 Männer und sieben Frauen, die zumeist aktive oder ehemalige Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind. Sie haben im Einsatz oder bei Unfällen seelische oder körperliche Verletzungen erlitten. Dem deutschen Team gehören erstmals auch zwei Frauen und zwei Männer von Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr an. Strack-Zimmermann begrüßte die erstmalige Abhaltung des Sportfestivals für Kriegsversehrte in Deutschland. “Die Invictus Games tun das, was wir alle tun sollten: Unseren Einsatzkräften für genau diesen Einsatz zu danken, ihnen eine Stütze auf dem Weg zurück in ein möglichst normales Leben zu geben und sie auch darüber hinaus auf diesem Weg zu begleiten. Sie geben den Einsatzkräften die Bühne, die sie verdienen.” mrb

Armenische und US-amerikanische Soldaten trainieren seit gestern zusammen in der Übung “Eagle Partner 2023”. Es ist das erste Mal, dass amerikanische Soldaten in Armenien üben. Das zehntägige Manöver findet inmitten zunehmender Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan statt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kritisierte die Übung scharf und nannte die USA ein “aggressives Land der Nato”. Russland fürchtet seinen Einfluss auf Armenien an die USA zu verlieren. Seit dem Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um die de-facto-unabhängige Region Bergkarabach im Jahr 2020, bei dem Russland einen Waffenstillstand verhandelt hatte, sollen russische Friedenstruppen für Stabilität in der Region sorgen. Trotzdem blockiert Aserbaidschan, ohne russische Intervention, seit knapp neun Monaten den Latschin-Korridor, die einzige Zufahrtsstraße von Armenien in die Region Bergkarabach – ein Verstoß gegen das Abkommen.

Seit Mitte Juni können auch keine Hilfstransporter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder der russischen Friedenstruppen den Korridor mehr passieren. Die Folge davon ist ein Mangel an essenziellen Gütern wie Medizin, Nahrung und Treibstoff in der Region, in der rund 120.000 ethnische Armenier leben.

Am Wochenende hatte die Regierung Bergkarabachs in Stepanakert zwar zugestimmt, dass das russische Rote Kreuz humanitäre Hilfe über das aserbaidschanische Kernland in die Region bringen kann. Geschehen ist dies bislang aber nicht. Diesen Vorschlag Aserbaidschans hatte Armenien lange abgelehnt. Ein Nachgeben von armenischer Seite würde die Blockade legitimieren, heißt es aus Jerewan.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Samstag mit Armeniens Präsident Nikol Paschinyan telefoniert. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen laut einer Mitteilung der Bundesregierung die Öffnung des Latschin-Korridors, aber auch die Verlegung militärischer Einheiten Aserbaidschans an die Grenzen zu Armenien.

Zahlreiche Amateurvideos in sozialen Netzwerken wie Telegram und X (vormals Twitter) zeigen, wie Aserbaidschan Panzer und anderes Gerät per Zug oder Straße an die Grenze bringt. Die Authentizität der Videos kann nicht unabhängig bestätigt werden.

Armenien befürchtet einen Angriff von zwei Seiten: wie bereits 2022 auf den Osten Armeniens, aber auch auf den Westen des Landes. Zwischen dem Iran, der Türkei und Armenien liegt die aserbaidschanische Autonome Republik Nachitschewan. Sie sichert Aserbaidschan über den Verbündeten Türkei einen Zugang zu Europa.

Das Auswärtige Amt hat gestern angekündigt, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Jerewan zusätzlich zwei Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen. klm

Airwars – A Year of the Shahed: In der Nacht auf Montag waren es ein Dutzend iranischer Shahed-Drohnen, die Ziele in der Ukraine angreifen sollten. Nach Angaben der ukrainischen Armee wurden alle abgeschossen. Rund 2.000 dieser Drohnen hat die russische Armee seit September 2022 eingesetzt. Was diese Waffe ausmacht und welche langfristige Gefahr von ihr ausgeht, zeigt diese animierte Analyse.

ARD-Mediathek – Wahre Helden – Einsatz fürs THW: Stress, Stress und nochmals Stress, aber dabei trotzdem ruhig bleiben und Leben retten. Ein TV-Team begleitet Frauen, Männer und Hunde des Technischen Hilfswerks (TWH) ein Jahr lang bei Übungen – und schlussendlich in den Ernstfall, nämlich ins Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien im Februar dieses Jahres. Entstanden ist dabei eine fünfteilige Serie über die Retter in Extremlagen.

NZZ – “Wir werden Deutschland vor einem internationalen Gericht für den Krieg zur Rechenschaft ziehen”: Das ist eine Aussage des Taliban-Ministers für Migration, Khalil Haqqani, aus dem Gespräch mit der NZZ. Das Interview bietet einen Einblick in das Selbstbild der international nicht anerkannten Herrscher Afghanistans. Es zeigt ihre Kompromisslosigkeit, Überheblichkeit und ihre, vor allem finanziellen, Probleme.

IISS – Russia drives Switzerland closer to Nato: Grundsätzlich will Bern an der Neutralität des Landes festhalten. Zugleich gibt es aber eine unüberhörbare Debatte über diese Tradition und den konkreten Wunsch nach Schutz durch westliche Partner, nicht umsonst hat die Schweiz erst kürzlich ihren Wunsch nach Teilnahme am europäischen Schutzschirm (ESSI) bekundet. Die kurze Analyse fasst die Entwicklungen in der Schweiz sei Beginn der russischen Vollinvasion zusammen.

Mit dem Handschlag zwischen Yitzhak Rabin und Jassir Arafat bei der Unterzeichnung des Oslo Abkommens vor 30 Jahren begann eine kurze Phase der Hoffnung auf eine Regelung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Zwar hatte die Prinzipienerklärung viele Konfliktfragen offen gelassen, dennoch war sie ein Meilenstein: In der Erklärung vom 13. September 1993 erkennen sich die Konfliktparteien wechselseitig an und verabreden den friedlichen Ausgleich ihrer legitimen Ansprüche.

Auch wenn das Ziel der Gründung eines palästinensischen Staates nicht explizit formuliert worden war, schien ein Ende der Besatzung und die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser doch möglich.

Dreißig Jahre nach der feierlichen Unterzeichnung der Prinzipienerklärung ist von der Hoffnung auf Frieden und der Realisierung der Zweistaatenregelung nichts geblieben. Stattdessen erleben wir die Rückkehr einer Konstellation der Nicht-Anerkennung und eine Zunahme von Gewalt. Angesichts der Fragmentierung des besetzten Westjordanlands durch israelische Siedlungen und Infrastrukturprojekte scheint die Zweistaatenregelung kaum noch umsetzbar.

Wichtiger aber noch: In Israel und Palästina gibt es nur noch wenige Akteure, die sich für eine solche Konfliktregelung einsetzen. In den besetzten Gebieten hat sich stattdessen eine Einstaatenrealität mit ungleichen Rechten herausgebildet.

Diese Einstaatenrealität ist von vielen Verbündeten Israels, die an der Fiktion eines Friedensprozesses festgehalten haben, lange ignoriert worden. Dies hat sich mit der rechtsreligiösen Regierung unter Netanjahu verändert. Anders als ihre Vorgängerinnen spricht die aktuelle Regierung ihre Intention offen und deutlich aus: Sie lehnt palästinensische Ansprüche auf einen eigenen Staat kategorisch ab und möchte die israelische Herrschaft über das gesamte Territorium bis zum Jordan verstetigen, ohne Palästinenserinnen und Palästinensern gleiche Rechte als Staatsbürger zuzugestehen.

Auf palästinensischer Seite hält allein die Palästinensische Autonomiebehörde an der Zweistaatenrhetorik fest, um ihre eigene Existenz und Macht zu sichern. Die jüngere Generation hingegen hat die Hoffnung auf einen eigenen Staat verloren. Sie wendet sich von den etablierten Akteuren wie Fatah und Hamas ab und sucht nach neuen Strategien und Optionen. Die weit verbreitete Entfremdung, Wut und Hoffnungslosigkeit tragen auch zur Legitimierung von Gewalt bei.

Was bedeutet dies für die deutsche Politik? Zunächst darf sich die deutsche Politik keinen Illusionen hingeben, sondern muss sich den Realitäten vor Ort, das heißt der Einstaatenrealität, stellen. Mit dieser Anerkennung sind schwierige Debatten verbunden. Menschenrechtsakteure vor Ort sind sich einig, dass der Begriff der Besatzung nicht ausreicht, um die aktuelle Realität zu verstehen.

Deutschland sollte daher auch die von der UN-Generalversammlung angestrengte Untersuchung des Internationalen Gerichtshofes zur völkerrechtlichen Legalität der israelischen Besatzung unterstützen. Dies würde zudem die Glaubwürdigkeit einer am Völkerrecht orientierten deutschen Außenpolitik stärken.

Solange es keine realistischen Aussichten auf eine Konfliktregelung gibt, sollte die Bundesregierung alles tun, um zumindest die Möglichkeit der Gründung eines zusammenhängenden palästinensischen Staates offenzuhalten. Dies bedeutet, konkret darauf hinzuwirken, die de facto stattfindende Annexion insbesondere der C-Gebiete – ein zentrales Ziel der israelischen Regierung – zu stoppen.

Zugleich müssen Akteure vor Ort unterstützt werden, die auf eine konstruktive Konfliktregelung zielen. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat kaum noch Legitimität in der palästinensischen Gesellschaft, neue Führungsfiguren fehlen. Die Durchführung demokratischer Wahlen wäre ein wichtiger Schritt zur Erneuerung der palästinensischen Politik.

Zudem muss die palästinensische Zivilgesellschaft gestärkt und gegen Repression verteidigt werden. Die Protestbewegung in Israel wiederum stellt zunehmend den Zusammenhang zwischen der angestrebten Annexion der besetzten Gebiete und dem illiberalen Staatsumbau her. Eine Unterstützung der Demokratiebewegung stärkt damit auch jene Kräfte in Israel, die ein Ende der Besatzung fordern.

Steffen Hagemann ist Politikwissenschaftler an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.Von 2018 bis 2022 leitete er das Israel-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören der israelisch-palästinensische Konflikt, das politische Systems Israels, deutsch-israelische Beziehungen und internationale Nahostpolitik.

Jan Philipp Wölbern leitet seit wenigen Tagen das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Kiew und Charkiw. Der promovierte Historiker hat damit die Aufgaben von Tim B. Peters übernommen, der für die KAS sechs Jahre lang im Land war. Wölbern ist ein Altstipendiat der KAS. Er war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und zuletzt Referent für Osteuropa in der Abteilung Europa-Nordamerika bei der KAS.

Der 42-Jährige will in der Ukraine die Vernetzung von Partnern aus Politik und Zivilgesellschaft mit deutschen Vertretern fördern, “sei es durch Informationsaustausch, Berichte und Reisen politischer Entscheidungsträger aus beiden Ländern”, sagte er zu Table.Media. Quasi als Amtsübergabe Peters’ an Wölbern begleiteten der alte und der neue Büroleiter den CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter vor Kurzem durch die Ukraine. vf

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

weil sie im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat so erfolgreich war, gaben kurdische Kämpfer im Nordirak neugeborenen Jungen vor einigen Jahren vereinzelt den Namen Milan – nach der deutschen Lenkrakete, die die Bundeswehr damals an die Peschmerga lieferte. Davon, dass Mädchen in der Ukraine Iris genannt würden, ist bislang zwar nichts bekannt. Doch ähnlich begeistert über das Flugabwehrsystem Iris-T SLM wie die Peschmerga 2014 über die Milan ist nicht nur Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko: Am Montag gaben die Verteidigungsminister Estlands und Lettlands auf einem Werksgelände von Iris-T-Hersteller Diehl Defence im mittelfränkischen Röthenbach bekannt, sich ebenfalls Iris-T-Systeme zu beschaffen.

Gemeinsam mit 17 weiteren Staaten gehören die beiden baltischen Republiken der European Sky Shield Initiative (ESSI) an. Diese Rüstungskooperation soll Europa gegen Luftbedrohungen schützen. Ich habe die von der Luftwaffe in Todendorf an der Ostsee gemeinsam mit Diehl Defence aus dem Boden gestampfte European Air Defence Academy besucht, so etwas wie der Nukleus einer eigenständigen europäischen Luftverteidigungssäule innerhalb der Nato.

Dass Frankreich, Italien und Polen bei ESSI nicht mitmachen, ist nur ein Beispiel für heftige Konkurrenz auf dem europäischen Rüstungsmarkt. Auch das von Frankreich, Deutschland und Spanien gemeinsam entwickelte Luftkampfsystem Future Combat Air System (FCAS) muss sich Wettbewerbern auf dem eigenen Kontinent stellen: Bereits 2027 will die britische BAE Systems gemeinsam mit der italienischen Leonardo und Mitsubishi Heavy Industries aus Japan einen Protoytyp ihres Global Combat Air Programme (GCAP) in die Luft schicken. Henning Hoff hat sich den ehrgeizigen Zeitplan für das Überschallkampfflugzeug näher angeschaut.

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in dieser Woche in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. Wir laden Sie ein, daran teilzunehmen und bitten Sie um Ihre Einschätzungen. Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse, die wir Ihnen natürlich auch gerne zusenden.

An Superlativen mangelt es nicht, als der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, Anfang September gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden von Diehl Defence, Helmut Rauch, zur Vorstellung der European Air Defence Academy in Todendorf zusammenkommt. Die Rüstungssparte des Familienunternehmens habe als “führendes Systemhaus für Luftverteidigungssysteme und Flugkörper in Deutschland” zuletzt “hervorragendes Feedback aus der Ukraine bekommen”, schwärmt Rauch: “Iris-T SLM hat Kiew gerettet” seien die ersten Worte gewesen, die der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klitschko, bei ihrem Treffen im Frühjahr an ihn richtete.

Generalleutnant Gerhartz wiederum spricht von “Überschallgeschwindigkeit”, mit der die Errichtung des Zentrums für europäische Luftverteidigung am Standort der Flugabwehrraketengruppe 61 in Todendorf an der Ostseeküste in nur acht Monaten erfolgt sei: “Hier wird die Zeitenwende sichtbar.” Das vorher hier stationierte System MANTIS wurde im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine an die Slowakei abgegeben.

Eine Zeitenwende stellt vor allem der öffentlich zur Schau gestellte Schulterschluss zwischen Rüstungsindustrie und Bundeswehr dar. So prangt der Schriftzug von Diehl Defence in großen Lettern am Eingang der in einem Containerkomplex untergebrachten European Air Defence Academy, unter einer stilisierten Rakete mit den Buchstaben Iris-T SLM. Bereits heute wird hier an den von Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) hergestellten Militärlastwagen trainiert, auf denen Launcher, Gefechtsstände und Radargeräte installiert sind – auch wenn die erste von sechs von der Bundeswehr bestellten Einheiten erst im Oktober 2024 am Standort Todendorf in Dienst genommen werden soll.

Neben Diehl Defence sind Hensoldt, RMMV, Airbus Defence and Space sowie Rohde & Schwarz an der Erstellung der Ausbildungsmodule beteiligt gewesen. Von “atemberaubender Geschwindigkeit” spricht Gerhartz; Diehl Defence-CEO Rauch lobt die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr als “völlig unbürokratisch” und äußert die Hoffnung, dass das Trainingszentrum “entsprechend weiter aufwachsen” könne. “Wir hoffen darauf, weitere internationale Partner zu erreichen”, pflichtet Gerhartz ihm bei. Für die europäische Verteidigungspolitik verkörpert die Schulungseinrichtung in Todendorf symbolisch den neuen militärischen Zusammenhalt.

Um diesen zu vertiefen, scharte der Luftwaffeninspekteur Anfang September die Luftwaffenchefs von 14 der 19 Mitgliedsstaaten der European Sky Shield Initiative (ESSI) in Todendorf um sich. Das gemeinsame Rüstungskooperationsprojekt wurde im August 2022 von Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Prager Rede als Antwort auf die Bedrohung durch Russland initiiert – nicht angeschlossen haben sich der gemeinsamen Rüstungskooperationsinitiative allerdings Frankreich, Italien und Polen, die eigene Luftverteidigungssysteme bevorzugen.

Das strategische Ziel der Initiative ist für die Bundeswehr klar: Es gehe darum, den anderen Partnern zu zeigen, das Iris-T SLM (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled Surface Launched Medium Range) eine “gute Antwort auf Bedrohungen mittlerer Entfernung” sei, so Gerhartz. Ein weiteres Interesse daran, das Waffensystem möglichst weit in der Nato zu verbreiten, habe die Bundeswehr aber auch, um dadurch die Interoperabilität innerhalb des Bündnisses zu erhöhen. Selbst wenn sich an ESSI beteiligte Staaten für andere Systeme entschieden, sei wichtig, dass diese “gemeinsam integriert werden, gemeinsam operieren können”.

Erst im Juni hatte der Bundestag die Bestellung von sechs Feuereinheiten für die Bundeswehr in Höhe von 950 Millionen Euro gebilligt; zwei der bodengebundenen Systeme sind bereits an die Ukraine geliefert worden, ein drittes steht kurz vor der Auslieferung an Kiew, fünf weitere sollen folgen. Mit der Unterzeichnung von Kaufverträgen durch Estland und Lettland wird in den kommenden Wochen gerechnet.

Der Einsatz im Krieg zahlt sich für Diehl Defence schon jetzt aus. So stieg der Umsatz im Teilbereich Rüstung 2022 von 660 Millionen auf 810 Millionen Euro. Der für die Entwicklung von IRis-T zuständige Diehl Defence-Programmchef Harald Buschek sagt: “Die Ukrainer sind absolute Profis, die haben in Kiew eine Trefferquote von 100 Prozent.” 2025 wolle das Privatunternehmen mindestens acht Systeme bauen, statt drei bis vier wie in diesem Jahr.

Während Fachleute die Integration von Iris-T in die bodengestützte Luftverteidigung von ESSI begrüßen, fällt das Urteil über das israelisch-amerikanische System Arrow deutlich zurückhaltender aus. Als “seltsamste Beschaffungsentscheidung, die ich seit langem gesehen habe” bezeichnete etwa der dänische Experte für die Abwehr ballistischer Raketen, Simon Petersen, den Kauf durch die Bundesregierung. Im Juni hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags der Bereitstellung von fast vier Milliarden Euro für das israelisch-amerikanische Systems zugestimmt; im August erteilte die US-Regierung grünes Licht für die Auslieferung. Gertz bezeichnete es als “historisch, dass ausgerechnet dieses Land diesen Schutz für Deutschland bereitstellt”.

Was gut für die deutsch-israelische Rüstungspartnerschaft ist, ergibt für die Integration der bodengestützten europäischen Luftverteidigung nicht unbedingt Sinn: So geht die größte Bedrohung für Deutschland und Europa vor allem von russischen Kurzstreckenraketen des Typs 9K720 Iskander, der Hyperschallwaffe Kh-47M2 Kinschal sowie Marschflugkörpern aus – allesamt Waffensystemen, die die Erdatmosphäre während ihres Flugs nicht verlassen. Wohl auch deshalb wird die Ausbildung an Arrow 3 nicht am europäischen Trainingszentrums in Todendorf erfolgen, sondern in Israel. Und stationiert werden soll das System 2024 auch nicht an der Ostseeküste, sondern unter anderem im sachsen-anhaltinischen Holzdorf.

“Universitäten müssen die Diskussion um die Zivilklausel führen”, sagt Annette Schavan, die als Bildungs- und Forschungsministerin 2008 das erste zivile Sicherheitsforschungsprogramm einführte. “Wenn schon Zeitenwende, wenn wir also sagen, wir müssen jetzt wieder fähiger, resilient werden, dann heißt das auch, technologisch und nicht nur in unserer Gedankenführung etwas zu ändern”, so die 2013 nach Aberkennung ihres Doktorgrades zurückgetretene frühere Ressortchefin unter Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Das gelte auch für die Zivilklausel, die freiwillige Selbstverpflichtung von wissenschaftlichen Einrichtungen wie Universitäten also, ausschließlich für zivile Zwecke zu forschen. “Meine Argumentation war und ist es bis heute: Wenn ich etwas nicht will, muss ich dennoch viel davon verstehen”, so Schavan. Weil man sonst nicht mehr mitreden könne – und die eigene Forschungspolitik isoliere. Die meisten der derzeit bestehenden rund 75 Zivilklauseln wurden in der den frühen 2010er Jahren in deutschen Forschungseinrichtungen verankert.

Wie stark sich die Zeiten geändert haben, falle ihr vor allem beim Blick auf frühere Debatten auf. “Wir waren davon überzeugt, wir seien von Freunden umgeben”, sagt sie heute. “Leider hat es sich anders entwickelt.” Schavan merkt an, dass sie den Umgang mit der Zivilklausel schon 2008 nicht konsequent fand. “Aber angesichts dessen, was wir aktuell erleben, gilt das einmal mehr: Wir können uns nicht vornehm zurückhalten.” Um “Erkenntnisfortschritte” zu erzielen, dürfe man Forschung “nicht einfach als unverantwortlich oder unethisch abtun.”

Der erste in der Wissenschafts-Community, der laut forderte, die Zivilklausel an Hochschulen zu überdenken, war Jan Wörner, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech). “Frieden braucht moderne Verteidigung”, sagte er bereits vergangenes Jahr. Die bestehenden Regeln sollten deshalb im Sinne einer friedenssichernden Forschung kritisch überarbeitet werden. Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) bemängelt derweil die mangelnden Synergien zwischen militärischer und ziviler Forschung. Ihr Vorsitzender Uwe Cantner fordert eine Lockerung der Klauseln.

Auch aus dem Verteidigungsministerium (BMVg) wird ein Umdenken in Sachen Zivilklausel gefordert. “Die Angehörigen der Bundeswehr dienen dem Frieden und unserem Schutz. Sie haben ein Anrecht auf die bestmögliche Ausrüstung und somit auch auf universitäre Forschung und Entwicklung in unserem Land”, sagt eine Sprecherin gegenüber Table.Media. “Zivilklauseln sind aus dieser Sicht eine Einschränkung der Freiheit von Lehre und Forschung.”

Neben den Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München kooperiere das Ministerium mit sieben weiteren Universitäten: Koblenz, Duisburg, Erlangen, Siegen, Hannover und Braunschweig. Wozu konkret, will das Ministerium mit Verweis auf “eingestufte Informationen” nicht sagen. Nur, dass die Kooperationen jährlich einen einstelligen Millionenbereich kosten. Vergleichsweise wenig Geld.

Deutsche Rüstungskonzerne halten sich bedeckt. Die Panzerbauer Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann, begründen dies mit “der strategischen Bedeutung für die Forschung und Entwicklung des Unternehmens”. Auch die Fraunhofer-Institute, die im Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung (VVS) forschen, wollen zu Fragen, die “potenziell sicherheitskritische Forschungsbereiche betreffen”, nichts sagen.

Und die Hochschulen selbst? Hier zeigt sich ein wechselhaftes Bild. Viele haben Zivilklauseln in ihren Grundordnungen oder Leitbildern festgeschrieben oder in einem Senatsbeschluss verankert. Während die Universität Bremen auf ihre bestehende Zivilklausel verweist, heißt es andernorts hinter vorgehaltener Hand, dass es an vernünftigen Kriterien zur Beurteilung von Forschungsprojekten fehle. Zudem werde die Einhaltung der Auflagen kaum kontrolliert. Die Zivilklausel sei doch “mausetot”, fasst es Joachim Krause zusammen, der bis Ende Juni das Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel leitete und heute im Vorstand der Stiftung Wissenschaft und Demokratie (SWuD) sitzt.

Mit Blick auf Forderungen aus der Politik, Zivilklauseln generell zu streichen, erklärte Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), im Juli, dass diese im deutschen Hochschulsystem nicht die Regel seien. Dort, wo es sie gebe, handle es sich um institutionelle, die Forschungsfreiheit der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber rechtlich nicht beschränkende Selbstverpflichtungen. Der HRK-Präsident betonte, die wichtigste Funktion entsprechender Klauseln sei die “kontinuierliche Einladung zur wissenschaftsethischen Reflexion über mögliche Folgen der eigenen Forschung”.

Auf eben diese verweisen auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in ihren gemeinsamen Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung: Das Risiko möglicher missbräuchlicher Verwendung von Forschungsergebnissen gegenüber den Chancen abzuwägen, stelle besondere Anforderungen an die Verantwortung und Selbstkontrolle Forschender. Diese gilt für alle Bereiche der Forschung und sei in Zeiten globaler Aufrüstung besonders anspruchsvoll.

Ein Sprecher der Bundeswehr-Universität München berichtet, man nehme in der aktuellen Zeit eine höhere Akzeptanz der Wehrforschung wahr. Das aber sei rein subjektiv und nicht durch Daten belegbar. Wie die Wehrforschung weitermachen sollte, das können nur “durch das Zusammenspiel von Politik und Industrie beantwortet werden.”

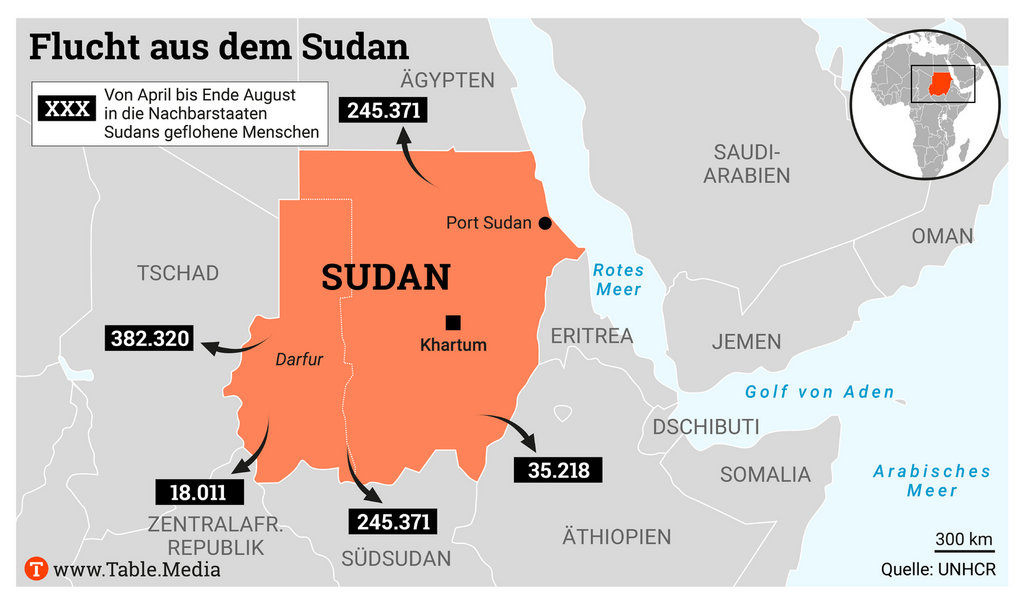

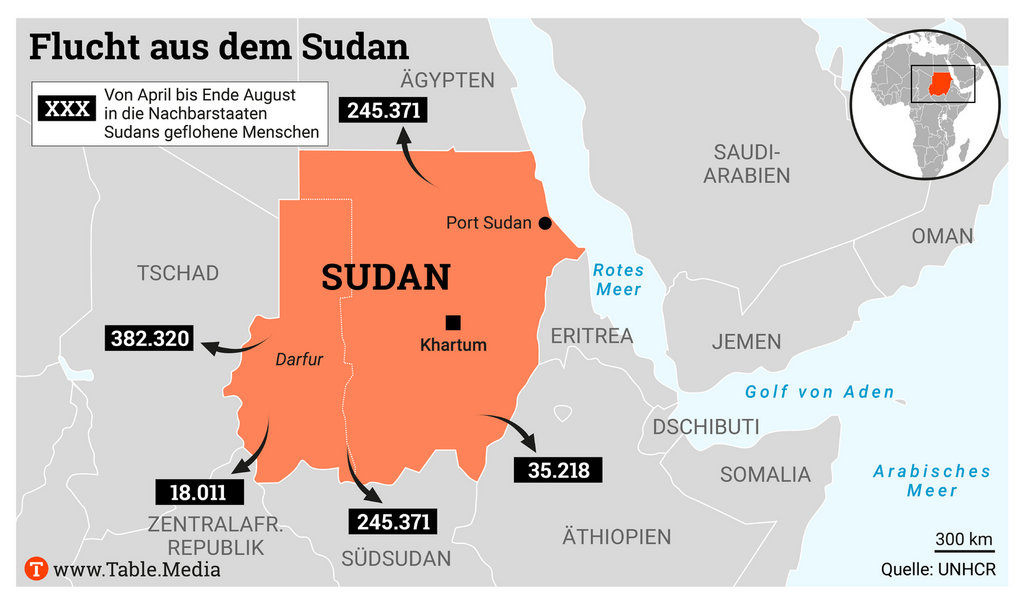

“Konzentrieren wir uns auf den Krieg”, kommentierte der Kommandeur der sudanesischen Armee, Abdel Fattah al-Burhan, den von seinem Kontrahenten um die Macht im Sudan vorgelegten Friedensvorschlag Ende August. Doch möglicherweise steckt hinter der brüsken Ablehnung des Zehnpunkteplans von Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, dem Anführer der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF), auch ein Hinweis auf eine mögliche informelle Machtteilung der beiden sich bekämpfenden Armeen.

Denn nachdem Hemeti einen sofortigen Waffenstillstand, baldige Wahlen und die Föderalisierung des Sudans vorgeschlagen hatte, reiste al-Burhan zu Treffen in Kairo und Dschidda. In Ägypten und Saudi-Arabien warb er für eine Ausweitung der militärischen Unterstützung – und gegen die mögliche Stationierung von ostafrikanischen Friedenstruppen.

Die ostafrikanische Intergovernmental Authority on Development (IGAD) bereitet bereits eine Mission zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands vor, die al-Burhan ebenso wie der ägyptische Präsident Abdelfattah al-Sisi ablehnen. Ägypten sieht die sudanesische Armee weiterhin als Verbündeten in ihrem Streit mit Äthiopien über den dort errichteten Nil-Staudamm.

Der von Hemeti vorgelegte “Friedensplan” stößt auch bei der Zivilgesellschaft im Sudan auf große Skepsis: Dieser zeige nur die “Heuchelei” des Milizenführers, so ein Sprecher der Kräfte für Freiheit und Wandel. Hemetis Rolle als Friedensstifter eines demokratischen Übergangsprozesses stehe in krassem Gegensatz zu den Verbrechen seiner Kämpfer.

Die Kämpfe zwischen RSF und der Sudanese Armed Forces (SAF) waren im April wegen der Weigerung Hemetis ausgebrochen, seine meist aus den Armenvierteln der Region kommenden Kämpfer in die staatlichen Kräfte zu integrieren. Die während der Bürgeraufstände 2019 entstandene zivile Opposition stand schon vor Kriegsausbruch den Vereinbarungen zwischen den Generälen ablehnend gegenüber.

Während die Armee den Osten des Landes kontrolliert, gewinnt die RSF in der an den Tschad und Libyen angrenzenden Provinz Darfur die Oberhand. Die internationalen Hilfsorganisationen haben sich in die von der Armee kontrollierte Hafenstadt Port Sudan zurückgezogen. Dorthin hat auch al-Burhan nach der Rückkehr aus Saudi-Arabien sein Armeekommando verlegt. Für die Journalistin Kholood Khair ein klares Indiz dafür, dass Port Sudan “der Regierungssitz einer zukünftigen westsudanesischen Entität” werden könnte.

Auch wenn al-Burhan die Flucht aus dem schwer umkämpften Armeehauptquartier in Khartum gelungen ist, bleiben die mobilen RSF-Einheiten gegenüber der regulären, mit schwerer Artillerie und Panzern ausgerüsteten Armee im Vorteil. Die Luftangriffe auf Hemetis Stellungen treffen meist Wohngebiete und haben eine große Fluchtbewegung in Richtung Mittelmeer ausgelöst: Bis zu 5.000 Familien aus dem Westen der Provinzen Khartum und Darfur wurden in der letzten Augustwoche von Einheiten des libyschen Feldmarschalls Chalifa Haftar in der libyschen Sahara-Metropole Sebha festgesetzt.

Al-Burhans Behauptung, die RSF-Miliz stehe kurz vor der Kapitulation, ist daher kritisch zu betrachten. Während die mit den Paramilitärs Hemetis verbündeten Vereinigten Arabischen Emirate die Einheit als Bollwerk gegen die in Khartum einflussreichen Islamisten präsentieren, richtet sich die Kommunikation der Armeeführung an die eigene Bevölkerung.

Die durch mutmaßliche Kriegsverbrechen an Zivilisten ausgelöste Flucht vieler Menschen macht die Rekrutierung neuer Soldaten zur größten Herausforderung für die Armee. Lokale Journalisten werden in von der Armee kontrollierten Gebieten dazu gezwungen, die angeblichen Erfolgsmeldungen der Regierung auf sozialen Medien zu verbreiten. Doch tatsächlich scheint keine der beiden Seiten den Krieg gewinnen zu können.

Von dem katastrophalen Ausmaß der humanitären Krise im Land erfahren die Sudanesen jedoch über die Nachbarschaftskomitees und Verwandte. Die Hälfte der sechs Millionen Bewohner Khartums soll bereits in Nachbarländer oder sichere Städte wie Port Sudan geflohen sein. Wegen der intern Vertriebenen ist dort kaum noch Wohnraum zu finden.

Die Hälfte der fast 50 Millionen Sudanesen ist auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, darunter acht Millionen Kinder, melden die Vereinten Nationen. Von den 2,6 Milliarden US-Dollar, die das UNHCR für den Wiederaufbau der niedergebrannten Lager und die Verteilung der Hilfsgüter benötigt, sind bisher 700 Millionen eingegangen. Martin Griffiths, der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe, sieht für die kommenden Monate eine “Notlage epischer Größenordnung” voraus.

Dass Abkommen trotz des eskalierenden Krieges durchaus eingehalten werden können, zeigt der weiterhin steigende Export von südsudanesischem Öl über Port Sudan. Der Südsudan hat keinen eigenen Zugang zum Meer und zahlt dem Nachbarland für die Durchleitung des am oberen Nil geförderten Öls stattliche Kommissionen. Nach Informationen von Branchenkennern haben chinesische Emissäre einen Nichtangriffspakt auf die Pipeline ausgehandelt. Mirco Keilberth

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

Die Partner des britisch-italienisch-japanischen Global Combat Air Programme (GCAP) haben sich für den Bau eines neuen Kampfjets ehrgeizige Ziele gesetzt: Die Konzeptphase soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein, ein Prototyp 2027 abheben und das Überschallkampfflugzeug der neuesten Generation 2035 auf den Markt kommen. Das sagte Herman Claesen, der bei der britischen BAE Systems für das Projekt zuständige Managing Director, am Wochenende der Financial Times. GCAP gilt als Konkurrenzprojekt zum gemeinsam von deutschen, französischen und spanischen Firmen entwickelten Future Combat Air System (FCAS).

Um den ehrgeizigen Zeitplan einhalten können, wollen die Unternehmen – neben BAE Systems sind Leonardo aus Italien und Mitsubishi Heavy Industries aus Japan an GCAP beteiligt – in enger digitaler Vernetzung zusammenarbeiten und die Entwicklung vorantreiben. Alle drei investieren stark in digitales Design und innovative Prototypentwicklung. Roboter, die sonst in der Automobilherstellung zum Einsatz kommen, sollen ebenso helfen wie das 3-D-Printing einzelner Komponenten. Rolls Royce, eines von drei Unternehmen, die das Triebwerk entwickeln, hat laut Claesen bereits erfolgreiche Tests für GCAP durchgeführt. Konstruktionen eines raketenbetriebenen Schleudersitzes, der ein Aussteigen in Geschwindigkeiten in über 800 Kilometer pro Stunde ermöglichten, würden derzeit ebenfalls ausprobiert.

GCAP wurde im Dezember 2022 vorgestellt und gilt als ehrgeizigstes Rüstungsprojekt weltweit. Es fusioniert das britisch-italienische Tempest- und das japanische F-X-Programm mit dem Ziel, die Zeit für Entwicklung und Produktion zu halbieren und entsprechend die Kosten im Vergleich zu früheren Kampfjetentwicklungen deutlich zu senken. Die britische Regierung hatte das ursprüngliche Tempest-Programm mit zwei Milliarden Pfund (2,3 Milliarden Euro) ausgestattet, industrielle Partner sind mit 800 Millionen Pfund (933 Millionen Euro) engagiert. Japans Verteidigungsministerium hat für die Entwicklungsphase 2024-25 umgerechnet knapp 500 Millionen Dollar bereitgestellt. Im August hatte Saudi-Arabien Interesse bekundet, dem Projekt beizutreten, was bei Japan aber auf Ablehnung stieß. hh

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat Kritik am internationalen Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten, den Invictus Games in Düsseldorf, zurückgewiesen. Sie könne die unter anderem von Politikern der Partei Die Linke und der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG) erhobenen Vorwürfe “nicht nachvollziehen”, sagte sie gegenüber Table.Media. DFG-Geschäftsführer Michael Schulze hatte die Spiele gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Wochenende als “Propaganda-Veranstaltung westlichen Militärs” bezeichnet. Gegenüber Table.Media sagte Strack-Zimmermann: “Dass sie Krieg glorifizieren würden, ist ein absurder Vorwurf. Das Gegenteil ist der Fall. Schließlich führen die Invictus Games uns vor Augen, wozu Kriege führen können und welche Opfer unsere Soldatinnen und Soldaten bringen müssen, um unseren Frieden und unsere Freiheit zu verteidigen.”

Prinz Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan kämpfte, hatte die Invictus Games nach Begegnungen mit Schwerverletzten 2014 ins Leben gerufen. Der Sohn von König Charles III. sowie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sprachen am Wochenende während der Eröffnungsveranstaltung zu den Teilnehmern des Sportfestivals. Noch bis kommenden Samstag treten in Düsseldorf mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern in einer oder mehreren der insgesamt zehn Disziplinen an.

Das deutsche Team umfasst 31 Männer und sieben Frauen, die zumeist aktive oder ehemalige Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind. Sie haben im Einsatz oder bei Unfällen seelische oder körperliche Verletzungen erlitten. Dem deutschen Team gehören erstmals auch zwei Frauen und zwei Männer von Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr an. Strack-Zimmermann begrüßte die erstmalige Abhaltung des Sportfestivals für Kriegsversehrte in Deutschland. “Die Invictus Games tun das, was wir alle tun sollten: Unseren Einsatzkräften für genau diesen Einsatz zu danken, ihnen eine Stütze auf dem Weg zurück in ein möglichst normales Leben zu geben und sie auch darüber hinaus auf diesem Weg zu begleiten. Sie geben den Einsatzkräften die Bühne, die sie verdienen.” mrb

Armenische und US-amerikanische Soldaten trainieren seit gestern zusammen in der Übung “Eagle Partner 2023”. Es ist das erste Mal, dass amerikanische Soldaten in Armenien üben. Das zehntägige Manöver findet inmitten zunehmender Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan statt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kritisierte die Übung scharf und nannte die USA ein “aggressives Land der Nato”. Russland fürchtet seinen Einfluss auf Armenien an die USA zu verlieren. Seit dem Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um die de-facto-unabhängige Region Bergkarabach im Jahr 2020, bei dem Russland einen Waffenstillstand verhandelt hatte, sollen russische Friedenstruppen für Stabilität in der Region sorgen. Trotzdem blockiert Aserbaidschan, ohne russische Intervention, seit knapp neun Monaten den Latschin-Korridor, die einzige Zufahrtsstraße von Armenien in die Region Bergkarabach – ein Verstoß gegen das Abkommen.

Seit Mitte Juni können auch keine Hilfstransporter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder der russischen Friedenstruppen den Korridor mehr passieren. Die Folge davon ist ein Mangel an essenziellen Gütern wie Medizin, Nahrung und Treibstoff in der Region, in der rund 120.000 ethnische Armenier leben.

Am Wochenende hatte die Regierung Bergkarabachs in Stepanakert zwar zugestimmt, dass das russische Rote Kreuz humanitäre Hilfe über das aserbaidschanische Kernland in die Region bringen kann. Geschehen ist dies bislang aber nicht. Diesen Vorschlag Aserbaidschans hatte Armenien lange abgelehnt. Ein Nachgeben von armenischer Seite würde die Blockade legitimieren, heißt es aus Jerewan.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Samstag mit Armeniens Präsident Nikol Paschinyan telefoniert. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen laut einer Mitteilung der Bundesregierung die Öffnung des Latschin-Korridors, aber auch die Verlegung militärischer Einheiten Aserbaidschans an die Grenzen zu Armenien.

Zahlreiche Amateurvideos in sozialen Netzwerken wie Telegram und X (vormals Twitter) zeigen, wie Aserbaidschan Panzer und anderes Gerät per Zug oder Straße an die Grenze bringt. Die Authentizität der Videos kann nicht unabhängig bestätigt werden.

Armenien befürchtet einen Angriff von zwei Seiten: wie bereits 2022 auf den Osten Armeniens, aber auch auf den Westen des Landes. Zwischen dem Iran, der Türkei und Armenien liegt die aserbaidschanische Autonome Republik Nachitschewan. Sie sichert Aserbaidschan über den Verbündeten Türkei einen Zugang zu Europa.

Das Auswärtige Amt hat gestern angekündigt, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Jerewan zusätzlich zwei Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen. klm

Airwars – A Year of the Shahed: In der Nacht auf Montag waren es ein Dutzend iranischer Shahed-Drohnen, die Ziele in der Ukraine angreifen sollten. Nach Angaben der ukrainischen Armee wurden alle abgeschossen. Rund 2.000 dieser Drohnen hat die russische Armee seit September 2022 eingesetzt. Was diese Waffe ausmacht und welche langfristige Gefahr von ihr ausgeht, zeigt diese animierte Analyse.

ARD-Mediathek – Wahre Helden – Einsatz fürs THW: Stress, Stress und nochmals Stress, aber dabei trotzdem ruhig bleiben und Leben retten. Ein TV-Team begleitet Frauen, Männer und Hunde des Technischen Hilfswerks (TWH) ein Jahr lang bei Übungen – und schlussendlich in den Ernstfall, nämlich ins Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien im Februar dieses Jahres. Entstanden ist dabei eine fünfteilige Serie über die Retter in Extremlagen.

NZZ – “Wir werden Deutschland vor einem internationalen Gericht für den Krieg zur Rechenschaft ziehen”: Das ist eine Aussage des Taliban-Ministers für Migration, Khalil Haqqani, aus dem Gespräch mit der NZZ. Das Interview bietet einen Einblick in das Selbstbild der international nicht anerkannten Herrscher Afghanistans. Es zeigt ihre Kompromisslosigkeit, Überheblichkeit und ihre, vor allem finanziellen, Probleme.

IISS – Russia drives Switzerland closer to Nato: Grundsätzlich will Bern an der Neutralität des Landes festhalten. Zugleich gibt es aber eine unüberhörbare Debatte über diese Tradition und den konkreten Wunsch nach Schutz durch westliche Partner, nicht umsonst hat die Schweiz erst kürzlich ihren Wunsch nach Teilnahme am europäischen Schutzschirm (ESSI) bekundet. Die kurze Analyse fasst die Entwicklungen in der Schweiz sei Beginn der russischen Vollinvasion zusammen.

Mit dem Handschlag zwischen Yitzhak Rabin und Jassir Arafat bei der Unterzeichnung des Oslo Abkommens vor 30 Jahren begann eine kurze Phase der Hoffnung auf eine Regelung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Zwar hatte die Prinzipienerklärung viele Konfliktfragen offen gelassen, dennoch war sie ein Meilenstein: In der Erklärung vom 13. September 1993 erkennen sich die Konfliktparteien wechselseitig an und verabreden den friedlichen Ausgleich ihrer legitimen Ansprüche.

Auch wenn das Ziel der Gründung eines palästinensischen Staates nicht explizit formuliert worden war, schien ein Ende der Besatzung und die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser doch möglich.

Dreißig Jahre nach der feierlichen Unterzeichnung der Prinzipienerklärung ist von der Hoffnung auf Frieden und der Realisierung der Zweistaatenregelung nichts geblieben. Stattdessen erleben wir die Rückkehr einer Konstellation der Nicht-Anerkennung und eine Zunahme von Gewalt. Angesichts der Fragmentierung des besetzten Westjordanlands durch israelische Siedlungen und Infrastrukturprojekte scheint die Zweistaatenregelung kaum noch umsetzbar.

Wichtiger aber noch: In Israel und Palästina gibt es nur noch wenige Akteure, die sich für eine solche Konfliktregelung einsetzen. In den besetzten Gebieten hat sich stattdessen eine Einstaatenrealität mit ungleichen Rechten herausgebildet.

Diese Einstaatenrealität ist von vielen Verbündeten Israels, die an der Fiktion eines Friedensprozesses festgehalten haben, lange ignoriert worden. Dies hat sich mit der rechtsreligiösen Regierung unter Netanjahu verändert. Anders als ihre Vorgängerinnen spricht die aktuelle Regierung ihre Intention offen und deutlich aus: Sie lehnt palästinensische Ansprüche auf einen eigenen Staat kategorisch ab und möchte die israelische Herrschaft über das gesamte Territorium bis zum Jordan verstetigen, ohne Palästinenserinnen und Palästinensern gleiche Rechte als Staatsbürger zuzugestehen.

Auf palästinensischer Seite hält allein die Palästinensische Autonomiebehörde an der Zweistaatenrhetorik fest, um ihre eigene Existenz und Macht zu sichern. Die jüngere Generation hingegen hat die Hoffnung auf einen eigenen Staat verloren. Sie wendet sich von den etablierten Akteuren wie Fatah und Hamas ab und sucht nach neuen Strategien und Optionen. Die weit verbreitete Entfremdung, Wut und Hoffnungslosigkeit tragen auch zur Legitimierung von Gewalt bei.

Was bedeutet dies für die deutsche Politik? Zunächst darf sich die deutsche Politik keinen Illusionen hingeben, sondern muss sich den Realitäten vor Ort, das heißt der Einstaatenrealität, stellen. Mit dieser Anerkennung sind schwierige Debatten verbunden. Menschenrechtsakteure vor Ort sind sich einig, dass der Begriff der Besatzung nicht ausreicht, um die aktuelle Realität zu verstehen.

Deutschland sollte daher auch die von der UN-Generalversammlung angestrengte Untersuchung des Internationalen Gerichtshofes zur völkerrechtlichen Legalität der israelischen Besatzung unterstützen. Dies würde zudem die Glaubwürdigkeit einer am Völkerrecht orientierten deutschen Außenpolitik stärken.

Solange es keine realistischen Aussichten auf eine Konfliktregelung gibt, sollte die Bundesregierung alles tun, um zumindest die Möglichkeit der Gründung eines zusammenhängenden palästinensischen Staates offenzuhalten. Dies bedeutet, konkret darauf hinzuwirken, die de facto stattfindende Annexion insbesondere der C-Gebiete – ein zentrales Ziel der israelischen Regierung – zu stoppen.

Zugleich müssen Akteure vor Ort unterstützt werden, die auf eine konstruktive Konfliktregelung zielen. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat kaum noch Legitimität in der palästinensischen Gesellschaft, neue Führungsfiguren fehlen. Die Durchführung demokratischer Wahlen wäre ein wichtiger Schritt zur Erneuerung der palästinensischen Politik.

Zudem muss die palästinensische Zivilgesellschaft gestärkt und gegen Repression verteidigt werden. Die Protestbewegung in Israel wiederum stellt zunehmend den Zusammenhang zwischen der angestrebten Annexion der besetzten Gebiete und dem illiberalen Staatsumbau her. Eine Unterstützung der Demokratiebewegung stärkt damit auch jene Kräfte in Israel, die ein Ende der Besatzung fordern.

Steffen Hagemann ist Politikwissenschaftler an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.Von 2018 bis 2022 leitete er das Israel-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören der israelisch-palästinensische Konflikt, das politische Systems Israels, deutsch-israelische Beziehungen und internationale Nahostpolitik.

Jan Philipp Wölbern leitet seit wenigen Tagen das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Kiew und Charkiw. Der promovierte Historiker hat damit die Aufgaben von Tim B. Peters übernommen, der für die KAS sechs Jahre lang im Land war. Wölbern ist ein Altstipendiat der KAS. Er war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und zuletzt Referent für Osteuropa in der Abteilung Europa-Nordamerika bei der KAS.

Der 42-Jährige will in der Ukraine die Vernetzung von Partnern aus Politik und Zivilgesellschaft mit deutschen Vertretern fördern, “sei es durch Informationsaustausch, Berichte und Reisen politischer Entscheidungsträger aus beiden Ländern”, sagte er zu Table.Media. Quasi als Amtsübergabe Peters’ an Wölbern begleiteten der alte und der neue Büroleiter den CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter vor Kurzem durch die Ukraine. vf

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!