Christine Lambrechts Rücktritt überraschte gestern Vormittag niemanden mehr. Wohl aber, dass keine Nachfolgerin oder Nachfolger sofort präsentiert wurde. Das soll Olaf Scholz heute nachholen, wie Hubertus Heil gestern Abend in der ARD bei “Hart aber Fair” sagte. Heil selbst habe “als Arbeitsminister noch ‘ne ganze Menge vor”.

Dass die Pressemitteilung der Ex-Ministerin in spe nochmal für Irritationen sorgte, vervollständigte das Bild der Glücklosigkeit bei der Kommunikation. Denn wer ist schuld, dass “eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands” nicht mehr möglich sei? Natürlich “die monatelange mediale Fokussierung auf meine [Lambrechts] Person”.

Selbstkritik steht nicht einmal zwischen den Zeilen. Trotzdem: Es gab einfachere Zeitpunkte, das Verteidigungsministerium zu übernehmen. Thomas Wiegold fasst zusammen, welche Aufgaben Lambrechts Nachfolge schleunigst angehen sollte.

In Russland haben Wehrdienstpflichtige andere Probleme. Anders als offiziell verkündet, beruft die militärische Führung weiterhin Soldaten in den Krieg ein. Viktor Funk hat mit einer russischen Beraterin von Armeeangehörigen gesprochen, die berichtet, dass Kriegsverweigerer an die Wagner-Gruppe verkauft werden.

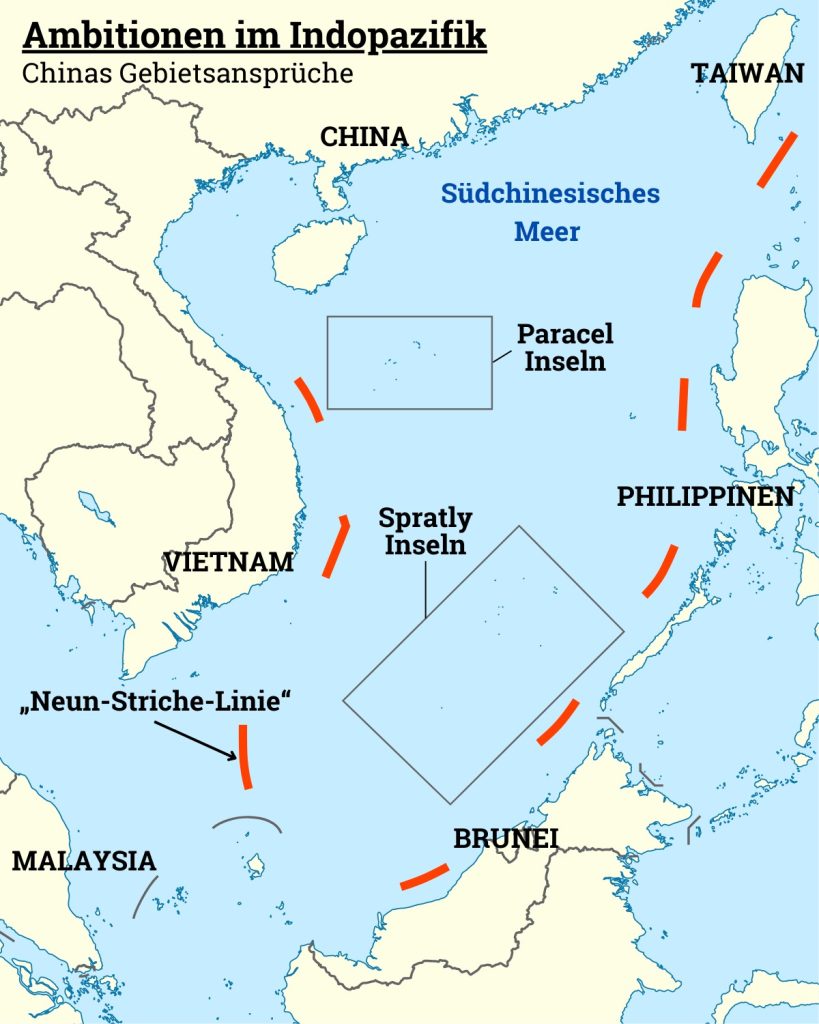

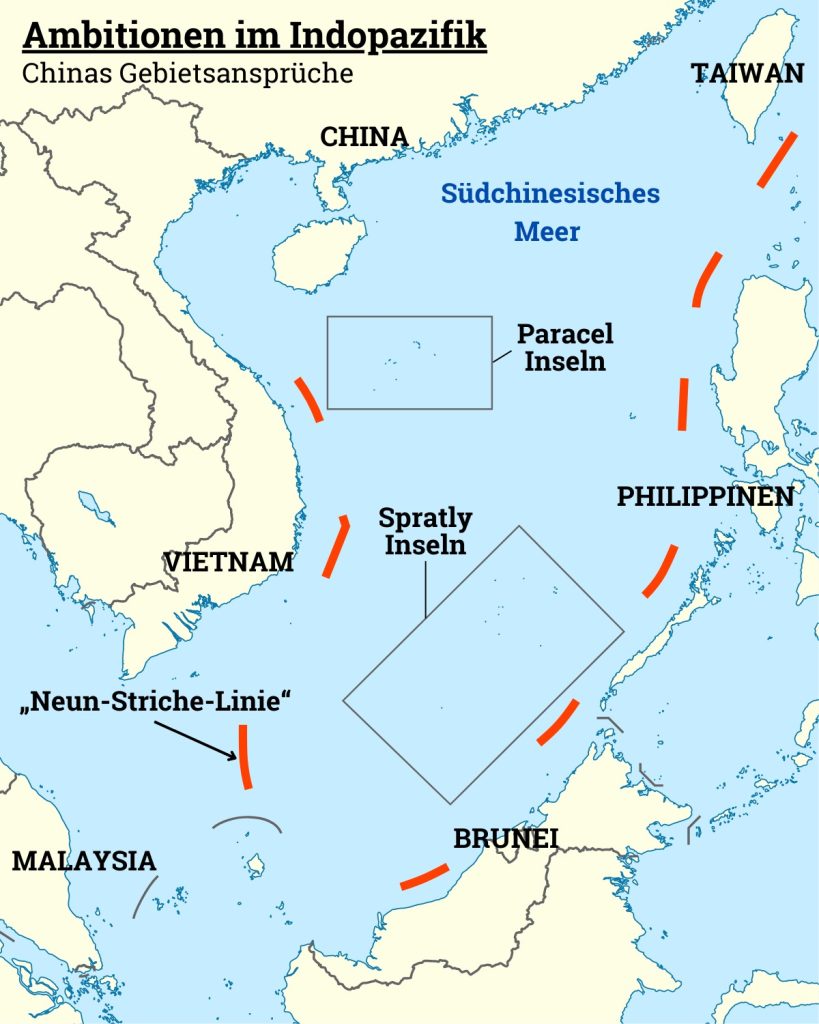

Aus dem Südchinesischen Meer kommen Berichte, dass China unbesetzte Landgebiete ausgebaut haben soll. Michael Radunski von unserer Schwesterpublikation China.Table beschreibt die Hintergründe und erläutert, wie China seine Ansprüche ausweitet und wie die Anrainerstaaten damit umgehen.

Wenn Ihnen der Security.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie sich für das Security-Briefing und weitere Themen anmelden.

Die jetzt zurückgetretene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte bei Amtsantritt bereits ein Ministerium mit zahlreichen Baustellen übernommen. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde der Reparaturbedarf noch dringlicher. Die künftige Ministerin oder der künftige Minister müssen nicht nur den Umbau der Bundeswehr von einer Streitkraft für planbare Auslandseinsätze zu einem Instrument der Landes- und Bündnisverteidigung vorantreiben. Sie stehen auch unter einem Zeitdruck, dem sich in den vergangenen drei Jahrzehnten keiner ihrer Vorgänger ausgesetzt sah.

Zwar hatten nach langen Jahren des Sparzwangs und der Reduzierung von Personal und Material bereits die bisherigen drei Verteidigungsministerinnen – Ursula von der Leyen (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Lambrecht (SPD) – den Kurswechsel einzuleiten versucht. Nach deutlichem Personalabbau mit Aussetzung der Wehrpflicht und Standortschließungen erhielt die Bundeswehr deutlich mehr Geld. Die Bedeutung verteidigungsbereiter Streitkräfte stieg allerdings in der gesellschaftlichen Wahrnehmung kaum – bis zum Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022.

Allerdings wurden dennoch Entscheidungen nur langsam getroffen. Manche Beschlüsse, wie der Einkauf neuer Kampfjets als Ersatz für die veralteten Tornados, waren in der vorangegangenen Koalition aus Union und SPD nicht durchsetzbar und fielen erst, als die Sozialdemokraten ihren Widerstand aufgaben. Zusätzliches Geld wie das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ist zwar bewilligt, kommt aber auch bald ein Jahr nach der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz noch nicht als neues Gerät bei der Truppe an.

Und eine Strukturreform, die der damalige wie heutige Generalinspekteur Eberhard Zorn noch gemeinsam mit der früheren Ministerin Kramp-Karrenbauer erarbeitet hatte, wurde unter Lambrecht erst einmal gestoppt. Wer auch immer der zurückgetretenen Ministerin folgt – sie oder er wird ein ganzes Bündel von Aufgaben sehr schnell angehen müssen:

“Die Armee verkauft ihre Leute an Wagner, wer sich weigert zu kämpfen oder nach einem Urlaub nicht wieder an die Front zurückkehren will, wird an die privaten Militärs ausgeliefert. Das haben uns Angehörige Betroffener erzählt. Wir denken, das ist eine Art Geschäft, ein Schwarzmarkt zwischen der Armee und der privaten militärischen Firma.” Die Frau, die das Security.Table berichtet, berät seit vielen Jahren in Russland Familien von Armeeangehörigen und Wehrdienstpflichtigen.

Sie lebt in einer westrussischen Großstadt und arbeitet für die “Bewegung der Soldatenmütter”, die nichts mit der im Westen besser bekannten Organisation der “Soldatenmütter” zu tun hat. Auf diese Feststellung legt die Gesprächspartnerin wert. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich genannt haben, “wir bekommen schon so genug Drohungen”.

Seit Beginn des russischen Krieges und erst recht seit der Mobilmachung vom vergangenen September können sich die Angestellten der Bewegung vor Anrufen nicht retten. Mehr als 1500 Anfragen pro Woche erreichten die Beraterinnen und Berater in den ersten Kriegsmonaten: per Anruf, Chat, Mail in Gruppenberatungen im Büro.

Auffällig ist, dass sich jetzt auch viele Väter an sie wenden, weil sie sich um ihre Söhne sorgen. “Das kam früher nie vor.” Zu den Feiertagen im Winter sei es deutlich ruhiger geworden, sagt die Mitte 30-Jährige. Sie erwartet, dass sich das wieder ändert.

Nach ihrer Erfahrung hat es kein Ende der Mobilmachung gegeben. “Die versteckte Mobilmachung hat es schon vor dem September gegeben und sie läuft jetzt auch noch, aber eher in kleineren Städten, in den Regionen, weniger in den Großstädten.”

Das bestätigt auch Kirill Shamiev. Der 27-Jährige forscht zum Verhältnis zwischen der russischen Gesellschaft und der russischen Armee und hat soeben an der Central European University in Wien dazu promoviert. Seiner Einschätzung nach “funktioniert die Mobilmachung, weil viele Menschen ihre Rechte nicht kennen und sich nicht wehren können”. Der Kreml ziele dabei auf ländliche Gebiete, die einfache Arbeiterklasse, aus der sie die neuen Soldaten rekrutiere, sagt er im Gespräch mit Security.Table.

Die Militärregistrierbüros (wojenkomat) in Russland haben in den vergangenen Monaten ihre Daten der wehrdienstpflichtigen und -fähigen Männer aktualisiert. Wer noch nicht einberufen worden sei, könnte jetzt an die Reihe kommen. Die Ämter sollen zudem ihre Daten digitalisieren und so die Probleme, die sich in den vergangenen Monaten gezeigt haben, beheben, wies das Verteidigungsministerium die Behörden an.

Aus logistischen Gründen konnte die Militärbürokratie die Mobilmachung nicht zeitglich mit der Einberufung der Wehrdienstleistenden organisieren. Diese wurde im vergangenen Jahr vom September auf den November verlegt. Die neuen Wehrdienstleistenden sind spätestens Ende Februar drei Monate in der Grundausbildung gewesen und könnten dann an die Front kommen.

Nach neusten Plänen soll die russische Armee auf 1,5 Millionen Soldaten anwachsen, kündigte Verteidigungsminister Sergej Schoigu zum Jahresende an. Fast 695.000 davon sollen Berufssoldaten sein.

Es wird zunehmend schwieriger in Russland der Einberufung oder der Mobilmachung zu entkommen. Üblich waren früher auch gegen Schmiergeld gekaufte Krankheitsbescheinigungen oder Freistellungen fürs Studium oder in bestimmten Betrieben. Väter mit drei und mehr Kindern wurden ebenfalls vom Militärdienst freigestellt, diese Möglichkeiten fallen nach und nach weg.

“Wir hören inzwischen mehr Berichte von Soldaten oder Einberufenen, die bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, statt in den Krieg”, erzählt die Aktivistin von der “Bewegung der Soldatenmütter”. “Es sind keine Einzelfälle mehr, es sind Dutzende.” Russische Medien berichten ebenfalls von Gerichtsverfahren gegen Kriegsdienstverweigerer.

Laut Kirill Shamiev haben die Behörden die Strategie der Mobilmachung verändert. “Es werden in einzelnen Orten nur wenige Einberufungen ausgeteilt, kleinere Gruppen gesammelt und erst dann zu Vorbereitungen und an die Front geschickt. Das läuft ruhiger, ohne große Aufmerksamkeit”, sagt der Wissenschaftler. Dazu passt auch die Meldung von Moscow Times, wonach die staatstreuen Medien in Russland nun nicht mehr über die Mobilmachung berichten sollen.

Söldnerfirmen wie Wagner übernehmen für die russische Armee inzwischen offenbar Bestrafungen von Kriegsverweigerern. Die Gesprächspartnerin spricht von verschiedenen Söldnerfirmen, ohne konkrete Namen nennen zu können. “Was Wagner insgesamt tut, ist illegal. Dass sie das öffentlich tun dürfen und sogar in den Medien vorgestellt werden, soll ihrer Praxis einen legalen Anschein geben.”

Angehörige von betroffenen Soldaten hätten der “Bewegung der Soldatenmütter” berichtet, dass die Kriegsverweigerer gefangen gehalten werden. “Wenn jemand nicht in den Kampf ziehen will, versucht zuerst sein Kommandeur ihn zu überreden. Wer sich dann weiterhin weigert, wird an die privaten Firmen wie Wagner übergeben. Dabei soll Geld fließen. Das ist militärische Sklaverei.”

Der russische Krieg gegen die Ukraine hat das Verhältnis zwischen der Armee und den Söldnern verändert. Letztere sind – obwohl weiterhin illegal – zum festen Bestandteil der Armee geworden. Wagner rekrutiert systematisch in Strafkolonien, seit Anfang des Jahres auch in Tschetschenien, wie die Leiterin der Organisation “Russland in Gefängnissen”, Olga Romanowa, berichtet.

Wagner hätte insbesondere bei der zweiten Rekrutierungstour im Herbst viele Interessenten gewinnen können. Doch nachdem seine Leute via Telegram die Hinrichtung eines flüchtigen, angeworbenen Häftlings verbreitet hätten, sei das Interesse gesunken, so Romanowa. Ihren Daten nach hätte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin im Durchschnitt 300 bis 400 Häftlinge pro besuchte Strafkolonie anwerben können. Nach dem Hinrichtungsvideo sei die Zahl auf unter 30 gefallen.

Vor kurzem sorgte eine Meldung des Finanz-Nachrichtendienstes Bloomberg für Aufregung: China sei dabei, mehrere unbesetzte Landgebiete im Südchinesischen Meer auszubauen. Es handele sich um eine dramatische Intensivierung der chinesischen Strategie im südchinesischen Meer, so der Bericht unter Berufung auf zwei westliche, nicht namentlich genannte Diplomaten.

Das Neue daran: Es soll sich um Felsformationen handeln, die davor nicht unter chinesischer Kontrolle gestanden hätten. Bislang wurden Häfen, Landebahnen und militärische Infrastruktur auf Riffen errichtet, die Peking bereits besetzt hatte. Es wäre in der Tat ein beispielloser Vorgang.

Chinas Außenministerium wies den Bericht umgehend als unwahr zurück. Und auch Gregory Poling, Leiter der Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) in Washington, kann den Bloomberg-Bericht nicht bestätigen. Ihm vorliegende Satellitenbilder zeigten an den vier besagten Riffen keine nennenswerten Veränderungen. Im Gegenteil: “Ich würde sogar behaupten, dass China 2022 wohl erstmals seit zehn Jahren seine Kontrolle im Südchinesischen Meer nicht vergrößert hat“, sagt Poling zu China.Table.

Wir sprechen von einer der geostrategisch wichtigsten Regionen der Welt: Rund ein Drittel des gesamten Welthandels wird hier verschifft, zudem ist das Gebiet reich an Rohstoffen. Wer hier die Kontrolle hat, ist in einer überaus mächtigen Position. Deshalb erheben sämtliche Anrainerstaaten miteinander konkurrierende Ansprüche. China besteht mit seiner “Neun-Striche-Linie” auf mehr als 80 Prozent des 3,5 Millionen Quadratkilometer großen Gebiets. Entsprechend angespannt ist die Lage. Poling zufolge setzt China im Südchinesischen Meer weiträumig Strafverfolgungs- und Milizenschiffe ein, um südostasiatische Zivilisten und fremde Regierungsschiffe zu schikanieren.

Collin Koh, Wissenschaftler am Institute of Defence and Strategic Studies in Singapur, verweist zudem auf eine rechtliche Verschärfung der Situation durch das 2021 von Peking erlassene Küstenwachen-Gesetz. “Dieses neue Gesetz ermächtigt die Seestreitkräfte, die notwendigen Maßnahmen gegen das zu ergreifen, was Peking als Untergrabung seiner maritimen Souveränität und Rechte im Südchinesischen Meer ansehen könnte – einschließlich der Anwendung von Gewalt“, erklärt Koh.

Immer häufiger kommt es zu Aufeinandertreffen von Schiffsverbänden der verschiedenen Staaten auf hoher See. Der wohl brisanteste Fall ereignete sich 2021, als China mehr als 200 vermeintliche Fischerboote mit Milizen an Bord zum Whitsun-Riff schickte. Sie drangen eindeutig in die exklusive Wirtschaftszone der Philippinen ein und kamen gefährlich nahe an ein von Vietnam besetztes Riff.

Die angespannte Lage dauerte mehrere Monate. Eine Eskalation schien unausweichlich, als der damalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte sagte: “Wenn ich meine Marinesoldaten schicke, um die chinesischen Fischer zu vertreiben, garantiere ich Ihnen, dass keiner von ihnen lebend nach Hause kommt.”

Glücklicherweise endete der Zwischenfall friedlich mit dem Abzug der chinesischen Schiffe. Bislang hat die chinesische Seite keinen Gebrauch von Gewalt gemacht. “Aber jede dieser Begegnungen birgt die Gefahr einer Eskalation“, warnt Koh.

Wir beobachten auch eine wachsende militärische Grauzone – von der Küstenwache bis hin zur zivilen Fischerei. Felix Heiduk von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt im Interview mit Security.Table: “Immer häufiger fahren Chinas Fischereifangflotten im Verbund mit Küstenwache und Marine, um so territoriale Ansprüche zum Beispiel gegenüber den Philippinen oder Vietnam durchzusetzen.” Die chinesische Küstenwache verfüge mittlerweile über sehr große, bewaffnete Schiffe.

Hinzu kommt eine neue gefährliche Entwicklung: Während China zuletzt seine Ausbauaktivitäten reduziert hat, beginnen nun andere Staaten ihre Präsenz im Südchinesischen Meer massiv zu verstärken. Satellitenbilder zeigen, dass Vietnam in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 die Bagger- und Deponiearbeiten an seinen Außenposten auf den Spratly-Inseln ausgeweitet und rund 170 Hektar neues Land geschaffen hat. “Es gibt keine Heiligen im Südchinesischen Meer”, sagt Koh. Jede Partei habe Aktivitäten unternommen, die gegen den Geist der vereinbarten Declaration of Conduct von 2002 verstoßen.

Allerdings sticht China mit seinen Aktionen hervor, zum einen aufgrund der bestehenden Machtasymmetrie gegenüber den übrigen Anrainerstaaten. Zum anderen wird das Pekinger Selbstvertrauen immer größer.

Besonders gefährlich ist in diesem Zusammenhang das Fehlen anerkannter Krisenmechanismen im Südchinesischen Meer. Das größte Hindernis hierbei ist das fehlende Vertrauen zwischen den einzelnen Parteien. Als unabhängige Vermittler kämen theoretisch externe Kräfte wie die EU oder gar die UN in Frage. Doch das lehnt vor allem China als “äußere Einmischung” ab. Vielmehr propagiert Peking eine “asiatische Lösung” – wohl auch in der Hoffnung, so die eigene Vormachtstellung ausnutzen zu können. Michael Radunski

Die U.S. Army bildet ab dieser Woche ukrainische Soldaten an Stützpunkten in Deutschland darin aus, mit neuen gepanzerten Fahrzeugen zu manövrieren und zu schießen, teilten amerikanische Militärs mit. Auf Twitter kursierte am Montag schon ein Video, das ukrainische Soldaten an einem Bradley-Schützenpanzer in Deutschland zeigen soll.

Die USA hatten der Ukraine vor wenigen Tagen die Lieferung von 50 Panzern des Typs Bradley zugesagt. 500 ukrainische Soldaten sollen die Ausbildungszentren jeden Monat durchlaufen. Das größte Zentrum befindet sich im bayerischen Grafenwöhr. Pentagon-Sprecher Pat Ryder sagte, dass die Ukrainer die Bradley-Panzer schon bald einsetzen sollen. “Wir sprechen von Wochen, nicht Monaten.”

Das Training der Soldaten am Flugabwehrsystem Patriot, von dem die USA und Deutschland der Ukraine jeweils ein System zugesagt haben, beginnt ebenfalls diese Woche in den USA. Zwischenzeitlich war auch darüber debattiert worden, die Soldaten in Deutschland zu schulen.

Nachdem das Pentagon verkündet hatte, dass die ukrainischen Soldaten in Fort Sill in Oklahoma trainiert werden sollen, seien 90 bis 100 ukrainische Armeeangehörige am Montag in den USA eingetroffen, twitterte die Fox-News-Reporterin Liz Friden. Laut US-Verteidigungsministerium soll das Training am anspruchsvollen Patriot-System mehrere Monate dauern, etwa 90 Soldaten werden für Wartung und Bedienung des Systems benötigt. Die Ausbildung dauert für amerikanische Soldaten normalerweise rund ein Jahr. bub

Der irische Diplomat David O’Sullivan soll künftig die Durchsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland koordinieren und vor allem dafür sorgen, dass Drittstaaten Moskau nicht dabei helfen, die Sanktionen zu umgehen. Nach der Ernennung zum Sondergesandten der EU für die Umsetzung der Sanktionen Mitte Dezember nimmt O’Sullivan die Arbeit in seinem neuen Amt in diesen Tagen auf.

Neun Sanktionspakete hat die EU bereits gegen Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängt, die jüngsten Strafen wurden Mitte Dezember beschlossen. Die bisherigen Schritte setzen der russischen Wirtschaft stark zu, erhöhen die Abhängigkeit des Staatsbudgets von Öl-Exporten und schwächen das Militär. Doch Russland gelingt es auch, die Sanktionen zu umgehen und etwa Drohnen aus dem Iran einzukaufen.

O’Sullivans Aufgabe wird es sein, Schlupflöcher zu schließen und beispielsweise sogenannte Parallelimporte zu unterbinden. Russland hat nach Kriegsbeginn extra die Gesetzeslage für russische Unternehmen geändert, um den grauen Importmarkt zu legalisieren.

Dabei nutzen sanktionierte Staaten Firmen oder befreundete Staaten für Importe von Waren ohne Zustimmung westlicher Hersteller. Auf solchen Kanälen beschaffen sich Iran und Russland Elektronikteile oder andere Spezialtechnik vor allem für den Rüstungssektor.

O’Sullivan hat eine lange EU-Karriere, er baute unter anderem zwischen 2010 und 2015 den Auswärtigen Dienst der EU auf. Seine neue Aufgabe wird der 69-Jährige in enger Abstimmung mit dem US-Kollegen Jim O’Brien ausführen. Dieser ist bereits seit April 2022 in ähnlicher Funktion eingesetzt. vf

Im Hauptquartier in Brüssel kommt am Mittwoch und Donnerstag der Nato-Militärausschuss zusammen. Neben den Generalstabchefs der 30 Mitgliedstaaten werden in Brüssel auch deren Amtskollegen aus Finnland und Schweden dabei sein, deren Beitritt Türkei und Ungarn derzeit noch blockieren.

Beim Treffen der obersten militärischen Instanz der Nato dürfte die Frage der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine eruiert werden, über die dann die Verteidigungsminister Ende der Woche im Rahmen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein entscheiden sollen.

Am ersten Tag stehen zudem Themen von “strategischer Bedeutung” auf der Agenda. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird bei der ersten Sitzung des Militärausschusses bei der Diskussion über die Bedrohungslage dabei sein. Die Fortschritte bei der Truppenverstärkung entlang der Ostflanke werden später am Tag diskutiert. Ebenso, wie die Mitgliedstaaten ihre Bestände an Munition und Ausrüstung rasch wieder auffüllen können, die aufgrund der Hilfe für die Ukraine stark reduziert sind.

Bei einer zweiten Sitzung sollen erste Lektionen aus dem Krieg in der Ukraine gezogen werden. Thema soll auch sein, wie das Nato “Warfighting Capstone Concept” (NWCC) schneller umgesetzt werden kann. Das Konzept beschreibt, wie die Verbündeten militärische Dominanz für die nächsten 20 Jahre sicherstellen können. Am zweiten Tag sind die Partner der Kosovo-Schutztruppe (Kfor) mit dabei, um sich über die Sicherheitslage in der ehemals von Belgrad kontrollierten Region auszutauschen. Zum Jahreswechsel war es im Kosovo zu Spannungen mit der serbischen Minderheit gekommen. sti

Schon länger will die Türkei ihre bestehende F-16 Flotte nachrüsten. Im Zusammenhang mit dem Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands könnte Bewegung in die Verhandlungen kommen. Nach einem Bericht der New York Times hat die Biden-Administration der Türkei neue F-16 Kampfflugzeuge im Wert von 20 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Dazu muss das Weiße Haus die Genehmigung des Kongresses einholen. Dort ist der Deal jedoch umstritten, da die Türkei vor allem den Beitritt Schwedens seit Monaten blockiert.

Der demokratische Senator Bob Menendez aus New Jersey, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, will dem Verkauf nicht zustimmen, wie er Ende letzter Woche der Zeitung mitteilte. Solange der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan das “Völkerrecht und demokratische Normen missachte”, werde er eine Zustimmung des Ausschusses verhindern. US-Präsident Joe Biden hatte den Verkauf der Kampfjets auf dem letzten Nato-Gipfel in Madrid gebilligt, allerdings ein “Quid pro Quo” im Gegenzug für den Beitritt Schwedens zurückgewiesen.

Das Verhältnis zwischen dem Nato-Mitglied Türkei und dem Beitrittskandidaten Schweden hat sich in den vergangenen Tagen verschlechtert. Seit Monaten fordert Präsident Erdoğan Schweden auf, seine Politik gegenüber den im Land wohnenden Kurden zu ändern und fordert unter anderem die Auslieferung von Journalisten und Aktivisten. Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson hat die türkischen Ansprüche zurückgewiesen. Die Türkei stelle Forderungen, “die wir nicht erfüllen können”.

Angeheizt wurde der Disput durch eine Aktion des kurdischen “Rojava Komitee” Schwedens in Stockholm. Es verbreitete ein Video, in dem eine Puppe in Gestalt des türkischen Präsidenten, kopfüber vor dem Rathaus baumelt. Kristersson kritisierte die Aktion scharf. Sie würde die Nato-Mitgliedschaft Schwedens “sabotieren”.

Die schwedische Staatsanwaltschaft werde in der Angelegenheit aber vorerst keine Ermittlungen aufnehmen. Er habe beschlossen, keine Voruntersuchungen einzuleiten, bestätigte der Stockholmer Staatsanwalt Lucas Eriksson am Montag der Deutschen Presse-Agentur. nana

Essay: (Un-)Russian Revolutions? Warum gehen die Menschen in Russland nicht auf die Straße gegen den Krieg? Warum nehmen sie die Mobilmachung hin? Warum wehren sie sich nicht gegen den Autokraten Putin? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, wird bei diesem vielschichtigen Essay der erfahrenen Menschenrechtsaktivistin Almut Rochowanski fündig. Ihre Überlegungen sind ernüchternd und deswegen sehr hilfreich gegen falsche Hoffnungen.

Atlantic Council – How allied Sweden and Finland can secure Northern Europe: Der absehbare Beitritt von Schweden und Finnland in die Nato wird das Bündnis stärken, vor allem in den Bereichen Abschreckung und Verteidigung an der Nord- und Ostflanke. Die Autoren des Papiers legen dar, welche strategischen Defizite das Bündnis vor dem Beitritt durch russische militärische Stützpunkte in Kaliningrad, der Ostsee und der Halbinsel Kola hatten. Mit Schweden und Finnland soll eine “deterrence by denial”-Strategie aufgebaut werden, die Kosten für einen russischen Angriff so hochtreiben soll, dass er sich nicht lohnen würde.

Doku: ARD Weltspiegel – Russland im Krieg: Der Journalist Demian von Osten begleitet seit Beginn des Krieges in der Ukraine vier Menschen in Russland: eine Anti-Kriegsaktivistin, einen Putin-Unterstützer, eine Familie, die schließlich auswandert, und einen VW-Mitarbeiter, der vom Krieg nichts wissen will. Ein Seismograf der Stimmung in Russland. Gesamtlänge: 44 Minuten.

Doku: Arte – Deutschland – Frankreich Beziehungsstatus ungeklärt: Bevor am Wochenende die deutschen und französischen Minister zusammentreffen, lohnt sich ein Blick zurück, wie es um die Beziehung der beiden Länder steht. Auch wenn die Beziehungsmetapher ein bisschen überstrapaziert wurde, der Film gibt einen guten Einblick, wie der Krieg in der Ukraine das Verhältnis verändert hat und wie die Deutsch-Französische Brigade operiert. Wer streng sicherheitspolitisch bleiben will, kann den Teil zu Corona- und Energiefragen überspringen. Gesamtlänge: 79 Minuten.

Podcast: Acht Milliarden – Was die Blockade von Bergkarabach mit Russlands Krieg zu tun hat: In einer guten halben Stunde erfährt man, wo der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan herkommt, warum Armenien die zwei schlechtesten Verbündeten hat, die man haben kann und warum sich das Land im Kaukasus von der EU im Stich gelassen fühlt.

Tobias Linder ist jemand, dem man beim Nachdenken zusehen kann. Bei kritischen Themen neigt er den Kopf und wägt jedes Wort sehr genau ab. Als er im Dezember 2021 als Staatsminister ins grün geführte Außenministerium geht, wird er noch vorsichtiger. Oder: abwägender. So würde er es wohl ausdrücken.

Das bringt das Amt mit sich, weiß der Realpolitiker. Und hält sich in der Panzerdebatte zurück, auch als seine Parteifreunde schon längst die Lieferung von Leopard 2 Panzern in die Ukraine gefordert haben. Bis heute: kein Kommentar. Dabei verschließt der grüne Sicherheitspolitiker nicht die Augen vor der Realität. Kurz vor Weihnachten fährt er mit dem Nachtzug nach Kiew. Die Reise beeindruckt ihn tief.

Zweimal bei diesem Besuch verbringt er den Luftalarm im Keller der Deutschen Botschaft und des Präsidialamtes. “Die Ukrainer und Ukrainerinnen zeigen eine enorme Resilienz, führen ihren Alltag so gut weiter, wie es geht.”

Er trifft den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, Präsidentenberater und die NGO “Eastern Human Rights Group”, lässt sich von der Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland berichten. Und ist dann nicht mehr vorsichtig: “Die Täter müssen für diese Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Mit der Ukraine und internationalen Partnern beraten wir derzeit noch, vor welchen Gerichten vor allem das russische Aggressionsverbrechen verhandelt werden soll.”

Sagen, was ist. So könnte der “Realo” Lindner seine politische Karriere überschreiben. Der 41-Jährige ist das, was man im Angelsächsischen ein “political animal” nennt. Schon mit sechzehn Jahren geht er in das Jugendparlament seiner Geburtsstadt Wörth am Rhein, tritt mit 17 bei der grünen Jugend ein, wird mit 18 ihr Sprecher in Rheinland-Pfalz.

Im Gegensatz zu vielen anderen in seiner Partei stellt Lindner die Militär-Präsenz der USA in Deutschland nie infrage. Auch wenn er heute grinsend zugibt, dass gerade die Ramstein Air Base “für einen Grünen auch immer ein bisschen spannungsgeladen ist”. Aber er ist Realist: “Wir wissen natürlich auch, um es mal ganz brutal zu sagen, um die Abhängigkeit Deutschlands von der US-Luftwaffe.”

Als der promovierte Volkswirt 2011 als Nachrücker in den Bundestag geht, findet er bald sein großes Thema: Sicherheitspolitik. Er, den als Kind die Uniformen auf den amerikanischen Volksfesten fasziniert haben, wird Obmann im Verteidigungsausschuss und schließlich 2018 sicherheitspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen. Schon da spricht er offen aus, was eigentlich noch ein No-Go in seiner Partei ist: die Lagerung von US-Atomwaffen auf deutschen Boden. “Die Nato sagt in ihrem strategischen Konzept selbst, dass sie einerseits eine atomwaffenfreie Welt anstrebt und andererseits so lange ein nukleares Bündnis ist, solange Atomwaffen existieren.”

Sagen, was ist. Oder – sich auch mal korrigieren. Im Sommer 2019 erregt Lindner mit einem Foto Aufsehen. Es zeigt ihn in Flecktarn-Uniform. Als Oberleutnant auf Zeit besucht er eine Wehrübung für Bundestagsabgeordnete. Der ehemalige Kriegsdienstverweigerer will das “Innenleben” der Bundeswehr verstehen und – macht seine Verweigerung rückgängig. Es gäbe keine “Gewissensgründe” mehr, die ihn “daran hindern, in der Bundeswehr zu dienen”.

Als Sicherheitspolitiker im Auswärtigen Amt ist die Nato eines der wichtigen Themen für Lindner. Vor ein paar Tagen erst hat er sowohl seinen schwedischen Kollegen Jan Knutsson, als auch den türkischen Botschafter Ahmet Başar Şen in Berlin getroffen. Der Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands wird derzeit von Ungarn und vor allem von der Türkei blockiert. Auch hier findet der Realist Lindner klare Worte: “Schweden hat bereits substantielle Schritte unternommen, um die getroffene Vereinbarung mit der Türkei umzusetzen. Wir haben die klare Erwartung, dass die Türkei den Beitritt ohne weitere Verzögerung ratifiziert.” Nana Brink

Christine Lambrechts Rücktritt überraschte gestern Vormittag niemanden mehr. Wohl aber, dass keine Nachfolgerin oder Nachfolger sofort präsentiert wurde. Das soll Olaf Scholz heute nachholen, wie Hubertus Heil gestern Abend in der ARD bei “Hart aber Fair” sagte. Heil selbst habe “als Arbeitsminister noch ‘ne ganze Menge vor”.

Dass die Pressemitteilung der Ex-Ministerin in spe nochmal für Irritationen sorgte, vervollständigte das Bild der Glücklosigkeit bei der Kommunikation. Denn wer ist schuld, dass “eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands” nicht mehr möglich sei? Natürlich “die monatelange mediale Fokussierung auf meine [Lambrechts] Person”.

Selbstkritik steht nicht einmal zwischen den Zeilen. Trotzdem: Es gab einfachere Zeitpunkte, das Verteidigungsministerium zu übernehmen. Thomas Wiegold fasst zusammen, welche Aufgaben Lambrechts Nachfolge schleunigst angehen sollte.

In Russland haben Wehrdienstpflichtige andere Probleme. Anders als offiziell verkündet, beruft die militärische Führung weiterhin Soldaten in den Krieg ein. Viktor Funk hat mit einer russischen Beraterin von Armeeangehörigen gesprochen, die berichtet, dass Kriegsverweigerer an die Wagner-Gruppe verkauft werden.

Aus dem Südchinesischen Meer kommen Berichte, dass China unbesetzte Landgebiete ausgebaut haben soll. Michael Radunski von unserer Schwesterpublikation China.Table beschreibt die Hintergründe und erläutert, wie China seine Ansprüche ausweitet und wie die Anrainerstaaten damit umgehen.

Wenn Ihnen der Security.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie sich für das Security-Briefing und weitere Themen anmelden.

Die jetzt zurückgetretene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte bei Amtsantritt bereits ein Ministerium mit zahlreichen Baustellen übernommen. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde der Reparaturbedarf noch dringlicher. Die künftige Ministerin oder der künftige Minister müssen nicht nur den Umbau der Bundeswehr von einer Streitkraft für planbare Auslandseinsätze zu einem Instrument der Landes- und Bündnisverteidigung vorantreiben. Sie stehen auch unter einem Zeitdruck, dem sich in den vergangenen drei Jahrzehnten keiner ihrer Vorgänger ausgesetzt sah.

Zwar hatten nach langen Jahren des Sparzwangs und der Reduzierung von Personal und Material bereits die bisherigen drei Verteidigungsministerinnen – Ursula von der Leyen (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Lambrecht (SPD) – den Kurswechsel einzuleiten versucht. Nach deutlichem Personalabbau mit Aussetzung der Wehrpflicht und Standortschließungen erhielt die Bundeswehr deutlich mehr Geld. Die Bedeutung verteidigungsbereiter Streitkräfte stieg allerdings in der gesellschaftlichen Wahrnehmung kaum – bis zum Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022.

Allerdings wurden dennoch Entscheidungen nur langsam getroffen. Manche Beschlüsse, wie der Einkauf neuer Kampfjets als Ersatz für die veralteten Tornados, waren in der vorangegangenen Koalition aus Union und SPD nicht durchsetzbar und fielen erst, als die Sozialdemokraten ihren Widerstand aufgaben. Zusätzliches Geld wie das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ist zwar bewilligt, kommt aber auch bald ein Jahr nach der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz noch nicht als neues Gerät bei der Truppe an.

Und eine Strukturreform, die der damalige wie heutige Generalinspekteur Eberhard Zorn noch gemeinsam mit der früheren Ministerin Kramp-Karrenbauer erarbeitet hatte, wurde unter Lambrecht erst einmal gestoppt. Wer auch immer der zurückgetretenen Ministerin folgt – sie oder er wird ein ganzes Bündel von Aufgaben sehr schnell angehen müssen:

“Die Armee verkauft ihre Leute an Wagner, wer sich weigert zu kämpfen oder nach einem Urlaub nicht wieder an die Front zurückkehren will, wird an die privaten Militärs ausgeliefert. Das haben uns Angehörige Betroffener erzählt. Wir denken, das ist eine Art Geschäft, ein Schwarzmarkt zwischen der Armee und der privaten militärischen Firma.” Die Frau, die das Security.Table berichtet, berät seit vielen Jahren in Russland Familien von Armeeangehörigen und Wehrdienstpflichtigen.

Sie lebt in einer westrussischen Großstadt und arbeitet für die “Bewegung der Soldatenmütter”, die nichts mit der im Westen besser bekannten Organisation der “Soldatenmütter” zu tun hat. Auf diese Feststellung legt die Gesprächspartnerin wert. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich genannt haben, “wir bekommen schon so genug Drohungen”.

Seit Beginn des russischen Krieges und erst recht seit der Mobilmachung vom vergangenen September können sich die Angestellten der Bewegung vor Anrufen nicht retten. Mehr als 1500 Anfragen pro Woche erreichten die Beraterinnen und Berater in den ersten Kriegsmonaten: per Anruf, Chat, Mail in Gruppenberatungen im Büro.

Auffällig ist, dass sich jetzt auch viele Väter an sie wenden, weil sie sich um ihre Söhne sorgen. “Das kam früher nie vor.” Zu den Feiertagen im Winter sei es deutlich ruhiger geworden, sagt die Mitte 30-Jährige. Sie erwartet, dass sich das wieder ändert.

Nach ihrer Erfahrung hat es kein Ende der Mobilmachung gegeben. “Die versteckte Mobilmachung hat es schon vor dem September gegeben und sie läuft jetzt auch noch, aber eher in kleineren Städten, in den Regionen, weniger in den Großstädten.”

Das bestätigt auch Kirill Shamiev. Der 27-Jährige forscht zum Verhältnis zwischen der russischen Gesellschaft und der russischen Armee und hat soeben an der Central European University in Wien dazu promoviert. Seiner Einschätzung nach “funktioniert die Mobilmachung, weil viele Menschen ihre Rechte nicht kennen und sich nicht wehren können”. Der Kreml ziele dabei auf ländliche Gebiete, die einfache Arbeiterklasse, aus der sie die neuen Soldaten rekrutiere, sagt er im Gespräch mit Security.Table.

Die Militärregistrierbüros (wojenkomat) in Russland haben in den vergangenen Monaten ihre Daten der wehrdienstpflichtigen und -fähigen Männer aktualisiert. Wer noch nicht einberufen worden sei, könnte jetzt an die Reihe kommen. Die Ämter sollen zudem ihre Daten digitalisieren und so die Probleme, die sich in den vergangenen Monaten gezeigt haben, beheben, wies das Verteidigungsministerium die Behörden an.

Aus logistischen Gründen konnte die Militärbürokratie die Mobilmachung nicht zeitglich mit der Einberufung der Wehrdienstleistenden organisieren. Diese wurde im vergangenen Jahr vom September auf den November verlegt. Die neuen Wehrdienstleistenden sind spätestens Ende Februar drei Monate in der Grundausbildung gewesen und könnten dann an die Front kommen.

Nach neusten Plänen soll die russische Armee auf 1,5 Millionen Soldaten anwachsen, kündigte Verteidigungsminister Sergej Schoigu zum Jahresende an. Fast 695.000 davon sollen Berufssoldaten sein.

Es wird zunehmend schwieriger in Russland der Einberufung oder der Mobilmachung zu entkommen. Üblich waren früher auch gegen Schmiergeld gekaufte Krankheitsbescheinigungen oder Freistellungen fürs Studium oder in bestimmten Betrieben. Väter mit drei und mehr Kindern wurden ebenfalls vom Militärdienst freigestellt, diese Möglichkeiten fallen nach und nach weg.

“Wir hören inzwischen mehr Berichte von Soldaten oder Einberufenen, die bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, statt in den Krieg”, erzählt die Aktivistin von der “Bewegung der Soldatenmütter”. “Es sind keine Einzelfälle mehr, es sind Dutzende.” Russische Medien berichten ebenfalls von Gerichtsverfahren gegen Kriegsdienstverweigerer.

Laut Kirill Shamiev haben die Behörden die Strategie der Mobilmachung verändert. “Es werden in einzelnen Orten nur wenige Einberufungen ausgeteilt, kleinere Gruppen gesammelt und erst dann zu Vorbereitungen und an die Front geschickt. Das läuft ruhiger, ohne große Aufmerksamkeit”, sagt der Wissenschaftler. Dazu passt auch die Meldung von Moscow Times, wonach die staatstreuen Medien in Russland nun nicht mehr über die Mobilmachung berichten sollen.

Söldnerfirmen wie Wagner übernehmen für die russische Armee inzwischen offenbar Bestrafungen von Kriegsverweigerern. Die Gesprächspartnerin spricht von verschiedenen Söldnerfirmen, ohne konkrete Namen nennen zu können. “Was Wagner insgesamt tut, ist illegal. Dass sie das öffentlich tun dürfen und sogar in den Medien vorgestellt werden, soll ihrer Praxis einen legalen Anschein geben.”

Angehörige von betroffenen Soldaten hätten der “Bewegung der Soldatenmütter” berichtet, dass die Kriegsverweigerer gefangen gehalten werden. “Wenn jemand nicht in den Kampf ziehen will, versucht zuerst sein Kommandeur ihn zu überreden. Wer sich dann weiterhin weigert, wird an die privaten Firmen wie Wagner übergeben. Dabei soll Geld fließen. Das ist militärische Sklaverei.”

Der russische Krieg gegen die Ukraine hat das Verhältnis zwischen der Armee und den Söldnern verändert. Letztere sind – obwohl weiterhin illegal – zum festen Bestandteil der Armee geworden. Wagner rekrutiert systematisch in Strafkolonien, seit Anfang des Jahres auch in Tschetschenien, wie die Leiterin der Organisation “Russland in Gefängnissen”, Olga Romanowa, berichtet.

Wagner hätte insbesondere bei der zweiten Rekrutierungstour im Herbst viele Interessenten gewinnen können. Doch nachdem seine Leute via Telegram die Hinrichtung eines flüchtigen, angeworbenen Häftlings verbreitet hätten, sei das Interesse gesunken, so Romanowa. Ihren Daten nach hätte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin im Durchschnitt 300 bis 400 Häftlinge pro besuchte Strafkolonie anwerben können. Nach dem Hinrichtungsvideo sei die Zahl auf unter 30 gefallen.

Vor kurzem sorgte eine Meldung des Finanz-Nachrichtendienstes Bloomberg für Aufregung: China sei dabei, mehrere unbesetzte Landgebiete im Südchinesischen Meer auszubauen. Es handele sich um eine dramatische Intensivierung der chinesischen Strategie im südchinesischen Meer, so der Bericht unter Berufung auf zwei westliche, nicht namentlich genannte Diplomaten.

Das Neue daran: Es soll sich um Felsformationen handeln, die davor nicht unter chinesischer Kontrolle gestanden hätten. Bislang wurden Häfen, Landebahnen und militärische Infrastruktur auf Riffen errichtet, die Peking bereits besetzt hatte. Es wäre in der Tat ein beispielloser Vorgang.

Chinas Außenministerium wies den Bericht umgehend als unwahr zurück. Und auch Gregory Poling, Leiter der Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) in Washington, kann den Bloomberg-Bericht nicht bestätigen. Ihm vorliegende Satellitenbilder zeigten an den vier besagten Riffen keine nennenswerten Veränderungen. Im Gegenteil: “Ich würde sogar behaupten, dass China 2022 wohl erstmals seit zehn Jahren seine Kontrolle im Südchinesischen Meer nicht vergrößert hat“, sagt Poling zu China.Table.

Wir sprechen von einer der geostrategisch wichtigsten Regionen der Welt: Rund ein Drittel des gesamten Welthandels wird hier verschifft, zudem ist das Gebiet reich an Rohstoffen. Wer hier die Kontrolle hat, ist in einer überaus mächtigen Position. Deshalb erheben sämtliche Anrainerstaaten miteinander konkurrierende Ansprüche. China besteht mit seiner “Neun-Striche-Linie” auf mehr als 80 Prozent des 3,5 Millionen Quadratkilometer großen Gebiets. Entsprechend angespannt ist die Lage. Poling zufolge setzt China im Südchinesischen Meer weiträumig Strafverfolgungs- und Milizenschiffe ein, um südostasiatische Zivilisten und fremde Regierungsschiffe zu schikanieren.

Collin Koh, Wissenschaftler am Institute of Defence and Strategic Studies in Singapur, verweist zudem auf eine rechtliche Verschärfung der Situation durch das 2021 von Peking erlassene Küstenwachen-Gesetz. “Dieses neue Gesetz ermächtigt die Seestreitkräfte, die notwendigen Maßnahmen gegen das zu ergreifen, was Peking als Untergrabung seiner maritimen Souveränität und Rechte im Südchinesischen Meer ansehen könnte – einschließlich der Anwendung von Gewalt“, erklärt Koh.

Immer häufiger kommt es zu Aufeinandertreffen von Schiffsverbänden der verschiedenen Staaten auf hoher See. Der wohl brisanteste Fall ereignete sich 2021, als China mehr als 200 vermeintliche Fischerboote mit Milizen an Bord zum Whitsun-Riff schickte. Sie drangen eindeutig in die exklusive Wirtschaftszone der Philippinen ein und kamen gefährlich nahe an ein von Vietnam besetztes Riff.

Die angespannte Lage dauerte mehrere Monate. Eine Eskalation schien unausweichlich, als der damalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte sagte: “Wenn ich meine Marinesoldaten schicke, um die chinesischen Fischer zu vertreiben, garantiere ich Ihnen, dass keiner von ihnen lebend nach Hause kommt.”

Glücklicherweise endete der Zwischenfall friedlich mit dem Abzug der chinesischen Schiffe. Bislang hat die chinesische Seite keinen Gebrauch von Gewalt gemacht. “Aber jede dieser Begegnungen birgt die Gefahr einer Eskalation“, warnt Koh.

Wir beobachten auch eine wachsende militärische Grauzone – von der Küstenwache bis hin zur zivilen Fischerei. Felix Heiduk von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt im Interview mit Security.Table: “Immer häufiger fahren Chinas Fischereifangflotten im Verbund mit Küstenwache und Marine, um so territoriale Ansprüche zum Beispiel gegenüber den Philippinen oder Vietnam durchzusetzen.” Die chinesische Küstenwache verfüge mittlerweile über sehr große, bewaffnete Schiffe.

Hinzu kommt eine neue gefährliche Entwicklung: Während China zuletzt seine Ausbauaktivitäten reduziert hat, beginnen nun andere Staaten ihre Präsenz im Südchinesischen Meer massiv zu verstärken. Satellitenbilder zeigen, dass Vietnam in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 die Bagger- und Deponiearbeiten an seinen Außenposten auf den Spratly-Inseln ausgeweitet und rund 170 Hektar neues Land geschaffen hat. “Es gibt keine Heiligen im Südchinesischen Meer”, sagt Koh. Jede Partei habe Aktivitäten unternommen, die gegen den Geist der vereinbarten Declaration of Conduct von 2002 verstoßen.

Allerdings sticht China mit seinen Aktionen hervor, zum einen aufgrund der bestehenden Machtasymmetrie gegenüber den übrigen Anrainerstaaten. Zum anderen wird das Pekinger Selbstvertrauen immer größer.

Besonders gefährlich ist in diesem Zusammenhang das Fehlen anerkannter Krisenmechanismen im Südchinesischen Meer. Das größte Hindernis hierbei ist das fehlende Vertrauen zwischen den einzelnen Parteien. Als unabhängige Vermittler kämen theoretisch externe Kräfte wie die EU oder gar die UN in Frage. Doch das lehnt vor allem China als “äußere Einmischung” ab. Vielmehr propagiert Peking eine “asiatische Lösung” – wohl auch in der Hoffnung, so die eigene Vormachtstellung ausnutzen zu können. Michael Radunski

Die U.S. Army bildet ab dieser Woche ukrainische Soldaten an Stützpunkten in Deutschland darin aus, mit neuen gepanzerten Fahrzeugen zu manövrieren und zu schießen, teilten amerikanische Militärs mit. Auf Twitter kursierte am Montag schon ein Video, das ukrainische Soldaten an einem Bradley-Schützenpanzer in Deutschland zeigen soll.

Die USA hatten der Ukraine vor wenigen Tagen die Lieferung von 50 Panzern des Typs Bradley zugesagt. 500 ukrainische Soldaten sollen die Ausbildungszentren jeden Monat durchlaufen. Das größte Zentrum befindet sich im bayerischen Grafenwöhr. Pentagon-Sprecher Pat Ryder sagte, dass die Ukrainer die Bradley-Panzer schon bald einsetzen sollen. “Wir sprechen von Wochen, nicht Monaten.”

Das Training der Soldaten am Flugabwehrsystem Patriot, von dem die USA und Deutschland der Ukraine jeweils ein System zugesagt haben, beginnt ebenfalls diese Woche in den USA. Zwischenzeitlich war auch darüber debattiert worden, die Soldaten in Deutschland zu schulen.

Nachdem das Pentagon verkündet hatte, dass die ukrainischen Soldaten in Fort Sill in Oklahoma trainiert werden sollen, seien 90 bis 100 ukrainische Armeeangehörige am Montag in den USA eingetroffen, twitterte die Fox-News-Reporterin Liz Friden. Laut US-Verteidigungsministerium soll das Training am anspruchsvollen Patriot-System mehrere Monate dauern, etwa 90 Soldaten werden für Wartung und Bedienung des Systems benötigt. Die Ausbildung dauert für amerikanische Soldaten normalerweise rund ein Jahr. bub

Der irische Diplomat David O’Sullivan soll künftig die Durchsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland koordinieren und vor allem dafür sorgen, dass Drittstaaten Moskau nicht dabei helfen, die Sanktionen zu umgehen. Nach der Ernennung zum Sondergesandten der EU für die Umsetzung der Sanktionen Mitte Dezember nimmt O’Sullivan die Arbeit in seinem neuen Amt in diesen Tagen auf.

Neun Sanktionspakete hat die EU bereits gegen Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängt, die jüngsten Strafen wurden Mitte Dezember beschlossen. Die bisherigen Schritte setzen der russischen Wirtschaft stark zu, erhöhen die Abhängigkeit des Staatsbudgets von Öl-Exporten und schwächen das Militär. Doch Russland gelingt es auch, die Sanktionen zu umgehen und etwa Drohnen aus dem Iran einzukaufen.

O’Sullivans Aufgabe wird es sein, Schlupflöcher zu schließen und beispielsweise sogenannte Parallelimporte zu unterbinden. Russland hat nach Kriegsbeginn extra die Gesetzeslage für russische Unternehmen geändert, um den grauen Importmarkt zu legalisieren.

Dabei nutzen sanktionierte Staaten Firmen oder befreundete Staaten für Importe von Waren ohne Zustimmung westlicher Hersteller. Auf solchen Kanälen beschaffen sich Iran und Russland Elektronikteile oder andere Spezialtechnik vor allem für den Rüstungssektor.

O’Sullivan hat eine lange EU-Karriere, er baute unter anderem zwischen 2010 und 2015 den Auswärtigen Dienst der EU auf. Seine neue Aufgabe wird der 69-Jährige in enger Abstimmung mit dem US-Kollegen Jim O’Brien ausführen. Dieser ist bereits seit April 2022 in ähnlicher Funktion eingesetzt. vf

Im Hauptquartier in Brüssel kommt am Mittwoch und Donnerstag der Nato-Militärausschuss zusammen. Neben den Generalstabchefs der 30 Mitgliedstaaten werden in Brüssel auch deren Amtskollegen aus Finnland und Schweden dabei sein, deren Beitritt Türkei und Ungarn derzeit noch blockieren.

Beim Treffen der obersten militärischen Instanz der Nato dürfte die Frage der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine eruiert werden, über die dann die Verteidigungsminister Ende der Woche im Rahmen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein entscheiden sollen.

Am ersten Tag stehen zudem Themen von “strategischer Bedeutung” auf der Agenda. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird bei der ersten Sitzung des Militärausschusses bei der Diskussion über die Bedrohungslage dabei sein. Die Fortschritte bei der Truppenverstärkung entlang der Ostflanke werden später am Tag diskutiert. Ebenso, wie die Mitgliedstaaten ihre Bestände an Munition und Ausrüstung rasch wieder auffüllen können, die aufgrund der Hilfe für die Ukraine stark reduziert sind.

Bei einer zweiten Sitzung sollen erste Lektionen aus dem Krieg in der Ukraine gezogen werden. Thema soll auch sein, wie das Nato “Warfighting Capstone Concept” (NWCC) schneller umgesetzt werden kann. Das Konzept beschreibt, wie die Verbündeten militärische Dominanz für die nächsten 20 Jahre sicherstellen können. Am zweiten Tag sind die Partner der Kosovo-Schutztruppe (Kfor) mit dabei, um sich über die Sicherheitslage in der ehemals von Belgrad kontrollierten Region auszutauschen. Zum Jahreswechsel war es im Kosovo zu Spannungen mit der serbischen Minderheit gekommen. sti

Schon länger will die Türkei ihre bestehende F-16 Flotte nachrüsten. Im Zusammenhang mit dem Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands könnte Bewegung in die Verhandlungen kommen. Nach einem Bericht der New York Times hat die Biden-Administration der Türkei neue F-16 Kampfflugzeuge im Wert von 20 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Dazu muss das Weiße Haus die Genehmigung des Kongresses einholen. Dort ist der Deal jedoch umstritten, da die Türkei vor allem den Beitritt Schwedens seit Monaten blockiert.

Der demokratische Senator Bob Menendez aus New Jersey, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, will dem Verkauf nicht zustimmen, wie er Ende letzter Woche der Zeitung mitteilte. Solange der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan das “Völkerrecht und demokratische Normen missachte”, werde er eine Zustimmung des Ausschusses verhindern. US-Präsident Joe Biden hatte den Verkauf der Kampfjets auf dem letzten Nato-Gipfel in Madrid gebilligt, allerdings ein “Quid pro Quo” im Gegenzug für den Beitritt Schwedens zurückgewiesen.

Das Verhältnis zwischen dem Nato-Mitglied Türkei und dem Beitrittskandidaten Schweden hat sich in den vergangenen Tagen verschlechtert. Seit Monaten fordert Präsident Erdoğan Schweden auf, seine Politik gegenüber den im Land wohnenden Kurden zu ändern und fordert unter anderem die Auslieferung von Journalisten und Aktivisten. Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson hat die türkischen Ansprüche zurückgewiesen. Die Türkei stelle Forderungen, “die wir nicht erfüllen können”.

Angeheizt wurde der Disput durch eine Aktion des kurdischen “Rojava Komitee” Schwedens in Stockholm. Es verbreitete ein Video, in dem eine Puppe in Gestalt des türkischen Präsidenten, kopfüber vor dem Rathaus baumelt. Kristersson kritisierte die Aktion scharf. Sie würde die Nato-Mitgliedschaft Schwedens “sabotieren”.

Die schwedische Staatsanwaltschaft werde in der Angelegenheit aber vorerst keine Ermittlungen aufnehmen. Er habe beschlossen, keine Voruntersuchungen einzuleiten, bestätigte der Stockholmer Staatsanwalt Lucas Eriksson am Montag der Deutschen Presse-Agentur. nana

Essay: (Un-)Russian Revolutions? Warum gehen die Menschen in Russland nicht auf die Straße gegen den Krieg? Warum nehmen sie die Mobilmachung hin? Warum wehren sie sich nicht gegen den Autokraten Putin? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, wird bei diesem vielschichtigen Essay der erfahrenen Menschenrechtsaktivistin Almut Rochowanski fündig. Ihre Überlegungen sind ernüchternd und deswegen sehr hilfreich gegen falsche Hoffnungen.

Atlantic Council – How allied Sweden and Finland can secure Northern Europe: Der absehbare Beitritt von Schweden und Finnland in die Nato wird das Bündnis stärken, vor allem in den Bereichen Abschreckung und Verteidigung an der Nord- und Ostflanke. Die Autoren des Papiers legen dar, welche strategischen Defizite das Bündnis vor dem Beitritt durch russische militärische Stützpunkte in Kaliningrad, der Ostsee und der Halbinsel Kola hatten. Mit Schweden und Finnland soll eine “deterrence by denial”-Strategie aufgebaut werden, die Kosten für einen russischen Angriff so hochtreiben soll, dass er sich nicht lohnen würde.

Doku: ARD Weltspiegel – Russland im Krieg: Der Journalist Demian von Osten begleitet seit Beginn des Krieges in der Ukraine vier Menschen in Russland: eine Anti-Kriegsaktivistin, einen Putin-Unterstützer, eine Familie, die schließlich auswandert, und einen VW-Mitarbeiter, der vom Krieg nichts wissen will. Ein Seismograf der Stimmung in Russland. Gesamtlänge: 44 Minuten.

Doku: Arte – Deutschland – Frankreich Beziehungsstatus ungeklärt: Bevor am Wochenende die deutschen und französischen Minister zusammentreffen, lohnt sich ein Blick zurück, wie es um die Beziehung der beiden Länder steht. Auch wenn die Beziehungsmetapher ein bisschen überstrapaziert wurde, der Film gibt einen guten Einblick, wie der Krieg in der Ukraine das Verhältnis verändert hat und wie die Deutsch-Französische Brigade operiert. Wer streng sicherheitspolitisch bleiben will, kann den Teil zu Corona- und Energiefragen überspringen. Gesamtlänge: 79 Minuten.

Podcast: Acht Milliarden – Was die Blockade von Bergkarabach mit Russlands Krieg zu tun hat: In einer guten halben Stunde erfährt man, wo der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan herkommt, warum Armenien die zwei schlechtesten Verbündeten hat, die man haben kann und warum sich das Land im Kaukasus von der EU im Stich gelassen fühlt.

Tobias Linder ist jemand, dem man beim Nachdenken zusehen kann. Bei kritischen Themen neigt er den Kopf und wägt jedes Wort sehr genau ab. Als er im Dezember 2021 als Staatsminister ins grün geführte Außenministerium geht, wird er noch vorsichtiger. Oder: abwägender. So würde er es wohl ausdrücken.

Das bringt das Amt mit sich, weiß der Realpolitiker. Und hält sich in der Panzerdebatte zurück, auch als seine Parteifreunde schon längst die Lieferung von Leopard 2 Panzern in die Ukraine gefordert haben. Bis heute: kein Kommentar. Dabei verschließt der grüne Sicherheitspolitiker nicht die Augen vor der Realität. Kurz vor Weihnachten fährt er mit dem Nachtzug nach Kiew. Die Reise beeindruckt ihn tief.

Zweimal bei diesem Besuch verbringt er den Luftalarm im Keller der Deutschen Botschaft und des Präsidialamtes. “Die Ukrainer und Ukrainerinnen zeigen eine enorme Resilienz, führen ihren Alltag so gut weiter, wie es geht.”

Er trifft den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, Präsidentenberater und die NGO “Eastern Human Rights Group”, lässt sich von der Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland berichten. Und ist dann nicht mehr vorsichtig: “Die Täter müssen für diese Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Mit der Ukraine und internationalen Partnern beraten wir derzeit noch, vor welchen Gerichten vor allem das russische Aggressionsverbrechen verhandelt werden soll.”

Sagen, was ist. So könnte der “Realo” Lindner seine politische Karriere überschreiben. Der 41-Jährige ist das, was man im Angelsächsischen ein “political animal” nennt. Schon mit sechzehn Jahren geht er in das Jugendparlament seiner Geburtsstadt Wörth am Rhein, tritt mit 17 bei der grünen Jugend ein, wird mit 18 ihr Sprecher in Rheinland-Pfalz.

Im Gegensatz zu vielen anderen in seiner Partei stellt Lindner die Militär-Präsenz der USA in Deutschland nie infrage. Auch wenn er heute grinsend zugibt, dass gerade die Ramstein Air Base “für einen Grünen auch immer ein bisschen spannungsgeladen ist”. Aber er ist Realist: “Wir wissen natürlich auch, um es mal ganz brutal zu sagen, um die Abhängigkeit Deutschlands von der US-Luftwaffe.”

Als der promovierte Volkswirt 2011 als Nachrücker in den Bundestag geht, findet er bald sein großes Thema: Sicherheitspolitik. Er, den als Kind die Uniformen auf den amerikanischen Volksfesten fasziniert haben, wird Obmann im Verteidigungsausschuss und schließlich 2018 sicherheitspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen. Schon da spricht er offen aus, was eigentlich noch ein No-Go in seiner Partei ist: die Lagerung von US-Atomwaffen auf deutschen Boden. “Die Nato sagt in ihrem strategischen Konzept selbst, dass sie einerseits eine atomwaffenfreie Welt anstrebt und andererseits so lange ein nukleares Bündnis ist, solange Atomwaffen existieren.”

Sagen, was ist. Oder – sich auch mal korrigieren. Im Sommer 2019 erregt Lindner mit einem Foto Aufsehen. Es zeigt ihn in Flecktarn-Uniform. Als Oberleutnant auf Zeit besucht er eine Wehrübung für Bundestagsabgeordnete. Der ehemalige Kriegsdienstverweigerer will das “Innenleben” der Bundeswehr verstehen und – macht seine Verweigerung rückgängig. Es gäbe keine “Gewissensgründe” mehr, die ihn “daran hindern, in der Bundeswehr zu dienen”.

Als Sicherheitspolitiker im Auswärtigen Amt ist die Nato eines der wichtigen Themen für Lindner. Vor ein paar Tagen erst hat er sowohl seinen schwedischen Kollegen Jan Knutsson, als auch den türkischen Botschafter Ahmet Başar Şen in Berlin getroffen. Der Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands wird derzeit von Ungarn und vor allem von der Türkei blockiert. Auch hier findet der Realist Lindner klare Worte: “Schweden hat bereits substantielle Schritte unternommen, um die getroffene Vereinbarung mit der Türkei umzusetzen. Wir haben die klare Erwartung, dass die Türkei den Beitritt ohne weitere Verzögerung ratifiziert.” Nana Brink