in einer Studie zu Karrierewegen internationaler Forschender des DAAD schneidet der Wissenschaftsstandort Deutschland gut ab – wenn da nur die Befristungspraxis nicht wäre. “Unsicherheit und Stress” rufe diese hervor, berichten die befragten Wissenschaftler. Angesichts eines immer härter werdenden Wettbewerbs um die besten Köpfe – national und international – ist das ein deutliches Alarmsignal.

Eines, das die Ampel jedoch nicht zu hören scheint. Kurzfristig keimte Hoffnung auf, dass eine Befristungshöchstquote in der Postdoc-Phase die lange ersehnte Kompromissformel im Dauerstreit um das WissZeitVG sein könnte. Dann jedoch kam gestern die Absage aus dem BMBF: “Weder wissenschaftsadäquat noch praktikabel umsetzbar” sei eine bundesweite Quotenregelung. Nach unserem gestrigen Alert darüber, fasst Tim Gabel heute die Reaktionen aus Politik und Wissenschaft für Sie zusammen.

In Brandenburg hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Mit einer Novelle des Hochschulgesetzes will Ministerin Manja Schüle die “hochschulspezifische Zielvorgaben für den Anteil unbefristeter Arbeitsverhältnisse mit Akademischen Beschäftigten” von den Akteuren vor Ort aushandeln lassen. Eine lokale Quotenregelung also. Mehr dazu und zu neuen Beschäftigungskategorien in den News.

Welche Standortvorteile Mecklenburg-Vorpommern bietet, berichtet Nicola Kuhrt im heutigen Länder-Kompass. Dort hat die Kernfusionsforschung in Greifswald internationale Strahlkraft. Und der hohe Küstenanteil sowie zwei eigene Forschungsschiffe prädestinieren für die Meeresforschung.

Wir wünschen gute Lektüre und sagen ahoi bis Dienstag!

Die Absage kam schnell und deutlich: Nachdem in der vergangenen Woche ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags nahegelegt hatte, dass eine Befristungshöchstquote im WissZeitVG verfassungskonform ist, hat das Bundesforschungsministerium die Quote auf Bundesebene gestern ausgeschlossen. Table.Media hatte darüber exklusiv berichtet. Erste Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus: von großer Enttäuschung und Frust bis hin zu “wenig überrascht” oder der Zustimmung zu einzelnen Argumenten.

Die Ablehnung der Befristungshöchstgrenze als breit zustimmungsfähige Lösung lasse an der Bereitschaft des BMBF zweifeln, im Interesse eines zukunftsfähigen Wissenschaftssystems eine echte Reform voranzutreiben, schreiben die Initiatoren der #IchbinHanna-Initiative, Kristin Eichhorn, Sebastian Kubon und Amrei Bahr auf Anfrage von Table.Media. “Mit der Befristungshöchstquote lässt sich die unsägliche Massenbefristung in der deutschen Wissenschaft verlässlich eindämmen. Das ist auch dringend nötig: Der Wissenschaftsstandort Deutschland ist aktuell weder attraktiv noch konkurrenzfähig.”

Auch Tobias Rosefeldt, der an der HU Berlin für bessere Arbeitsbedingungen eintritt, zeigt sich vom Diskussionsniveau “einigermaßen entsetzt”. Man höre von Seiten des Ministeriums nur noch ein “Wir wollen einfach nichts ändern. Spart Euch Eure Argumente!” Sobald ein verfassungskonformes Instrument auf dem Tisch liegt, mit dem sich Befristung effektiv begrenzen lässt, stelle man Behauptungen auf, um dieses zu entkräften. Im Gespräch mit Table.Media beschreibt Rosefeldt das Instrument als Möglichkeit zu einem echten Kompromiss.

“Die Quote legt direkt den zulässigen Anteil befristeter Beschäftigungsverhältnisse bei einem akademischen Arbeitgeber fest und verhindert so, dass liberale Regelungen zur Befristungsdauer von diesem missbraucht werden.” Diese Quote würde einerseits den Strukturwandel hin zu mehr nachhaltigen Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft verbindlich vorschreiben. Anderseits blieben den Hochschulen bei ihrer Umsetzung viele Freiräume und man könnte so verschiedenen Fächerkulturen gerecht werden, sagt Rosefeldt.

Wenig überrascht zeigt sich dagegen Simon Pschorr. Der Jurist hatte den Großteil der Untersuchungen zur Verfassungskonformität durchgeführt, auf deren Grundlage die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags zu ihrer Bewertung gekommen waren. “Es ist genau das passiert, was wir gehofft haben”, sagte Pschorr Table.Media. “Das BMBF argumentiert jetzt nicht mehr mit verfassungsrechtlichen Bedenken, sondern mit politischen.”

Auf die Argumentation des BMBF, dass eine einheitliche Quote nicht “wissenschaftsadäquat” sei, könne man nur entgegnen, dass über diese Definition der Gesetzgeber entscheide. Die Aufgabe der Bundesregierung sei nicht, unkommentiert die Positionen aus der Arbeitgeberschaft transportieren. “Es ist vielmehr die Aufgabe des Gesetzgebers, das Dilemma beim Interessensausgleich zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite im Wissenschaftsbetrieb aufzubrechen.” Warum die Befristungsquote dafür das ideale Instrument sein soll, darüber hat Table.Media mit ihm in einem ausführlichen Interview gesprochen.

Zurückhaltender auf den Vorschlag einer Befristungshöchstquote reagierten die Berichterstatterinnen und Berichterstatter der Ampelparteien, mit denen Table.Media bereits vor der Absage des BMBF an die Befristungshöchstquote gesprochen hatte. Nina Stahr (Grüne) und Carolin Wagner (SPD) sehen die Quote zwar als “Option” oder finden sie “charmant”. Trotzdem seien durch das Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste jetzt nicht plötzlich alle Fragen gelöst, insbesondere was die praktische Umsetzung angeht, sagte Nina Stahr.

Carolin Wagner zeigt sich zudem verwundert, dass in der Drucksache der Wissenschaftlichen Dienste ein neuer Stand erkannt worden sei. Er referiere auf bekannte rechtswissenschaftliche Ansichten, die aus dem April stammen würden. Die Differenzen in der Koalition drehten sich eher um die Frage, ob man sie dem Gesetzgebungsprozess zugrunde legen soll. Darüber hinaus gebe es eine Reihe praktischer Bedenken. Man müsse sich jetzt darauf konzentrieren, für die Postdoc-Phase ein wirkmächtiges, umsetzbares und rechtssicheres Instrument zu finden, das zu einem Interessensausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern führt. “Hier sehe ich das BMBF in der Verantwortung, uns Vorschläge zu machen”, sagt Wagner.

Zu einer Höchstbefristungsquote hat sich der Wissenschaftsrat bislang keine Meinung gebildet. Die Bitte, der Wissenschaftsrat möge solche Quoten für Fächer, Institute, Standorte oder Hochschultypen definieren, wurde bisher nicht an uns herangetragen, sagte Sabine Behrenbeck, Leiterin der Abteilung Tertiäre Bildung im Gespräch mit Table.Media. Ein solches Vorgehen würde voraussetzen, dass es eine “funktionale” Quote für bestimmte Subsysteme geben könnte, die objektiv zu ermitteln wäre und mehrjährig gelten könnte.

Behrenbeck hat daran ihren Zweifel: “Es handelt sich aber eher um eine auf dem Arbeitsmarkt durchsetzbare Quote, die sich nach Angebot von Arbeitskräften und Nachfrage durch Arbeitgeber richtet und daher sehr schwankend und je Standort unterschiedlich wäre“. Der Arbeitsmarkt habe sich gewandelt und stärkt durch Fachkräftemangel und die beginnende Pensionierung der Baby-Boomer-Generation die Arbeitnehmerposition. Eine Chance für die Quote auf regionaler Ebene sieht Behrenbeck aber dennoch: “Vielleicht werden künftig wissenschaftliche Einrichtungen mit der Ausschreibung unbefristeter Stellen für sich werben müssen, wenn sie promoviertes Personal gewinnen oder halten wollen.”

Wie es in den Ampel-Verhandlungen für bessere Bedingungen in der Wissenschaft – jetzt wohl eher ohne das Instrument der Befristungshöchstquote – weitergehen könnte, darauf gab gestern auch die Aussprache zur Großen Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag erste Hinweise: “Nicht mal Chuck Norris reformiert das WissZeitVG so, dass alle zufrieden sind”, scherzte Laura Kraft (Grüne) im Bundestag und wies dann auf mögliche Reformideen jenseits der WissZeitVG-Novelle hin. So schlug sie ein Bund-Länder-Programm für moderne Governance- und Personalstrukturen in der Wissenschaft vor.

Immer wieder verweist die Koalition darauf, dass das WissZeitVG nicht alles regeln könne. Denkbar ist also ein Kompromiss, der gegebenenfalls flankierende Maßnahmen erhält und somit auch eine Zustimmung für Grüne und SPD möglich macht. Alternativ wird derzeit wohl im Kabinett über die Lockerung der Tarifsperre diskutiert. Wie Table.Media aus Kreisen erfuhr, hat das Arbeitsministerium dort auf seine Kompetenzen im Bereich der Tarifpolitik verwiesen. Denkbar wäre hier, dass es das 4+2-Modell zur Höchstbefristung in der Postdoc-Phase unverändert ins Gesetz schafft, die FDP sich aber darauf einlässt, dass die Tarifparteien vor Ort Möglichkeiten bekommen, die Höchstbefristung regional herabzusetzen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP gestern nochmal aufgefordert, endlich die versprochene Reform des WissZeitVG umzusetzen. “Seit Juni brütet das Bundesministerium für Bildung und Forschung über einem Referentenentwurf der Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), aber auf den Regierungsentwurf, der für den Herbst angekündigt ist, warten wir noch immer”, sagte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte. Jetzt müssten die parlamentarischen Verhandlungen endlich starten.

Ein Alleinstellungsmerkmal und ein “Leuchtturm” müssen genannt sein, wenn man vom Wissenschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern spricht. Zunächst die Besonderheit: MV ist das einzige Bundesland mit zwei Forschungsschiffen, die “Maria S. Merian” und die “Elisabeth Mann Borgese”. Der Standort in Küstennähe schlägt sich auch in Forschungsschwerpunkten nieder, so gibt es an der Universität Rostock etwa einen solchen für “Maritime Systeme”, in Greifswald den Schwerpunkt “Kulturen des Ostseeraums”.

Passend dazu der Leuchtturm: Diesen sehen die Verantwortlichen im Schweriner Ministerium in dem Bereich Plasmaphysik am Standort Greifswald, genauer dem Kernfusionsexperiment Wendelstein 7-X.

Dennoch, das Küstenland hat zu kämpfen: Trotz guter Entwicklungen sei MV in einigen Bereichen noch kleinteilig, sagt Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD). Dass der Bund sein Engagement in der gemeinsamen Forschungsförderung von Bund und Ländern zukünftig zurückfahren will, hält die Ministerin für fatal. Die Ministerpräsidenten-Konferenz der ostdeutschen Bundesländer (MPK-Ost) hatte zuvor gefordert, dass der Finanzierungsschlüssel für die außeruniversitäre Forschungslandschaft und weitere Bereiche der gemeinsamen Forschungsförderung weiter erhalten bleiben müsse.

Erst im Sommer hatte MV seine finanzielle Förderung für das im Bau befindliche Helmholtz-Institut für One Health (HIOH) um 15 Millionen Euro aufgestockt. Damit wurden der Bau von Laboren mit höherer Sicherheitsstufe als bislang vorgesehen ermöglicht – und damit die Forschung an Erregern wie Sars-CoV-2 oder anderen Viren dieser Gefahrenklasse. Die Gesamtbaukosten von ursprünglich 23 Millionen Euro steigen damit auf 38 Millionen Euro.

Es bedürfte besonderer Anstrengungen, “um eine kritische Masse an herausragender Qualität in den einzelnen Forschungsbereichen” zu erreichen, sagt Martin. “Wir müssen die Forschungslandschaft in Hinblick auf die überregionale Forschungsförderung noch wettbewerbsfähiger aufstellen.”

Die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern beanspruchen für sich, traditionell und modern zu sein. Es gibt die Universität in Greifswald und Rostock, außerdem die Hochschulen in Neubrandenburg, Stralsund, Wismar und eine Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Die beiden Universitäten in Greifswald und Rostock gehören zu den traditionsreichsten in Nordeuropa, erklärt man im Wissenschaftsministerium stolz.

Dennoch ist die Zahl der Studierenden im vergangenen Jahr leicht gesunken. Ob eine staatliche Hochschule in Schwerin wieder mehr Studierende anziehen könnte? Die Landeshauptstadt bemüht sich seit 2019 um die Gründung einer staatlichen Hochschule, denn die Stadt verfügt weder über eine Universität noch eine staatliche Hochschule. Im sommerlichen Wahlkampf 2023 sorgte das Vorhaben erneut für eine Diskussionen, doch letztlich blieb alles so wie bisher.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

In den vergangenen Jahren hat sich vor allem die außeruniversitäre Forschungslandschaft im Land hochdynamisch entwickelt. Das ist von großer Bedeutung für die Entwicklung unseres Forschungsstandorts MV, denn die hochschulischen und außeruniversitären Forschungsbereiche sind auf vielfältige Weise miteinander verzahnt, etwa durch Kooperationsvereinbarungen und daraus resultierende gemeinsame Berufungen oder gemeinsame wissenschaftliche Nachwuchsförderungen. Sie bilden ein Wissenschaftsnetz und befruchten sich gegenseitig.

Forschungspolitisch legen wir im Rahmen dieser Entwicklung den Schwerpunkt auf eine effiziente Strukturierung der vorhandenen Forschungslandschaft und setzen Schwerpunkte, um im nationalen und internationalen Wettbewerb erfolgreich agieren zu können. Wir fördern also sehr gezielt besondere Forschungsschwerpunkte und setzen dabei auf die Vernetzung zwischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft.

Ein weiterer Schwerpunkt ist in diesem Dreiklang auch die Förderung des Technologietransfers von der Wissenschaft in die Wirtschaft und die Unterstützung beim Zugang zu internationalen Märkten.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

Der Forschungsstandort Mecklenburg-Vorpommern hat besondere Stärken, die wir weiter ausbauen und unterstützen werden. Nennen möchte ich exemplarisch die Meeres-, Umwelt-, Klima- und Atmosphärenforschung, die maritime Systemtechnik und Technologie, die Biotechnologie, Material- und Agrarforschung oder den gesamten Bereich der Wasserstofftechnologien. Mit unseren Universitätsmedizinen sind wir auch stark im Bereich der medizinischen Forschung, wie im gesamten Bereich der Community Medicine, für den Greifswald sich international einen Namen gemacht hat oder der Medizintechnik am Standort Rostock.

Das Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald beispielsweise wurde 2021 gegründet, in enger Zusammenarbeit mit der Universität Greifswald, der Universitätsmedizin Greifswald und dem Friedrich-Loeffler-Institut. Gemeinsam mit dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Greifswald-Riems widmet sich das HIOH der interdisziplinären Erforschung der Zusammenhänge zwischen Mensch-, Tier- und Umweltgesundheit. Zielstellung ist ein verbessertes Verständnis zoologischer Erkrankungen, antimikrobieller Resistenzen und der Evolution von Pathogenen als Voraussetzung für erfolgreiche Pandemievorsorge und -Prävention.

Ein besonderer Leuchtturm ist der Bereich Plasmaphysik am Standort Greifswald. Er steht in enger Verbindung zum Kernfusionsexperiment Wendelstein 7-X. Dieses große Kernfusions-Projekt hat internationale Strahlkraft. Insbesondere seitdem die Dringlichkeit deutlich ist, Energieunabhängigkeit zu erlangen und den Ausstieg aus den fossilen Energien zu forcieren, hat die Kernfusion eine ganz neue Aufmerksamkeit erlangt.

Die Universität in Rostock ist unter anderem exzellent in den Bereichen Maritimer Systeme, der Forschung zu “Leben, Licht und Materie”, also der Grundlagenforschung in der Physik, und im Bereich “Wissen-Kultur-Transformation”. Der Fraunhofer-Ocean Technology Campus (OTC) in Rostock befindet sich im Gründungsprozess.

Dort soll in Zusammenarbeit zwischen der Fraunhofer-Gesellschaft, der Universität Rostock, dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde sowie weiteren Wissenschafts- und Wirtschaftspartnern ein führender Standort der technologischen Unterwasserforschung aufgebaut werden.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsstruktur ist geprägt von kleinen und mittleren Unternehmen. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt sind die privatwirtschaftlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei uns vergleichsweise gering. Dadurch wird das Innovationssystem des Landes zu einem hohen Anteil aus öffentlichen Quellen finanziert und ist stark durch die Forschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen geprägt. Ziel muss es sein, die Kooperationen zwischen Wirtschaft und Forschungseinrichtungen auch bei uns im Land weiter zu stärken und damit auch ein größeres Engagement der Wirtschaft bei den FuE-Ausgaben zu erreichen.

Trotz ihrer erfolgreichen Entwicklungen ist die Forschungs- und Wissenschaftslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern in einigen Bereichen noch kleinteilig. Aus diesem Grund bedarf es besonderer Anstrengungen, um kritische Masse an herausragender Qualität in den einzelnen Forschungsbereichen, wie diese etwa in der Exzellenzstrategie oder in der Forschungsbauförderung des Bundes und der Länder verlangt werden, zu erzeugen. Wir müssen die Forschungslandschaft in Hinblick auf die überregionale Forschungsförderung noch wettbewerbsfähiger aufzustellen.

In den vergangenen drei Jahrzehnten ist es gelungen, vielfältige außeruniversitäre Einrichtungen im Land anzusiedeln oder bestehende Einrichtungen in die Bund-Länder-Förderung aufzunehmen und dadurch den Forschungsstandort nachhaltig zu stärken.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Ich halte es für ein fatales Signal des Bundes, wenn er sein Engagement in der gemeinsamen Forschungsförderung von Bund und Ländern zukünftig zurückfahren will. Vor Kurzem hat die Ministerpräsidenten-Konferenz der ostdeutschen Bundesländer (MPK-Ost) gefordert, dass der Finanzierungsschlüssel für die außeruniversitäre Forschungslandschaft bzw. weitere Bereiche der gemeinsamen Forschungsförderung weiter erhalten bleiben muss. Das kann ich hier nur unterstreichen. Leider gehen die Pläne des Bundesforschungsministeriums in die andere Richtung.

Der Bund muss auch weiter seine Chance nutzen, Forschung und Entwicklung durch entsprechende Programme gerade in strukturschwachen Regionen zu fördern. Ich wünsche mir außerdem die gezielte Ansiedlung von Hochtechnologieträgern aus dem öffentlichen oder dem privatwirtschaftlichen Bereich in Ostdeutschland, denn hier besteht auch mehr als 30 Jahre nach der Deutschen Einheit noch Nachholbedarf.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Nein, zumal Paragraph 91b des Grundgesetzes die gemeinsame Forschungsförderung inzwischen ja ausdrücklich ermöglicht. Darüber hinaus wirkt der Föderalismus auch als Wettbewerbstreiber in der Forschung.

Problematisch ist es, wenn die Forschungsförderung den Effekt hat, dass Große noch größer und Kleine noch kleiner werden. Es ist deshalb die Aufgabe von Forschungspolitik, die Themen Wettbewerb und Kooperation an manchen Stellen immer wieder in Ausgleich zu bringen. Ein Beispiel dafür ist die Diskussion über die zukünftige Exzellenzinitiative des Bundes. Ich bin froh, dass es gelungen ist, dass die wissenschaftsgeleiteten Zugangsvoraussetzungen nun so verändert wurden, dass auch Anträge aus kleineren Bundesländern wie MV oder Brandenburg eine reale Chance haben. Dafür habe ich mich gemeinsam mit meiner Kollegin aus Brandenburg, Wissenschaftsministerin Manja Schüle, stark gemacht.

Mehr zur Methode hier.

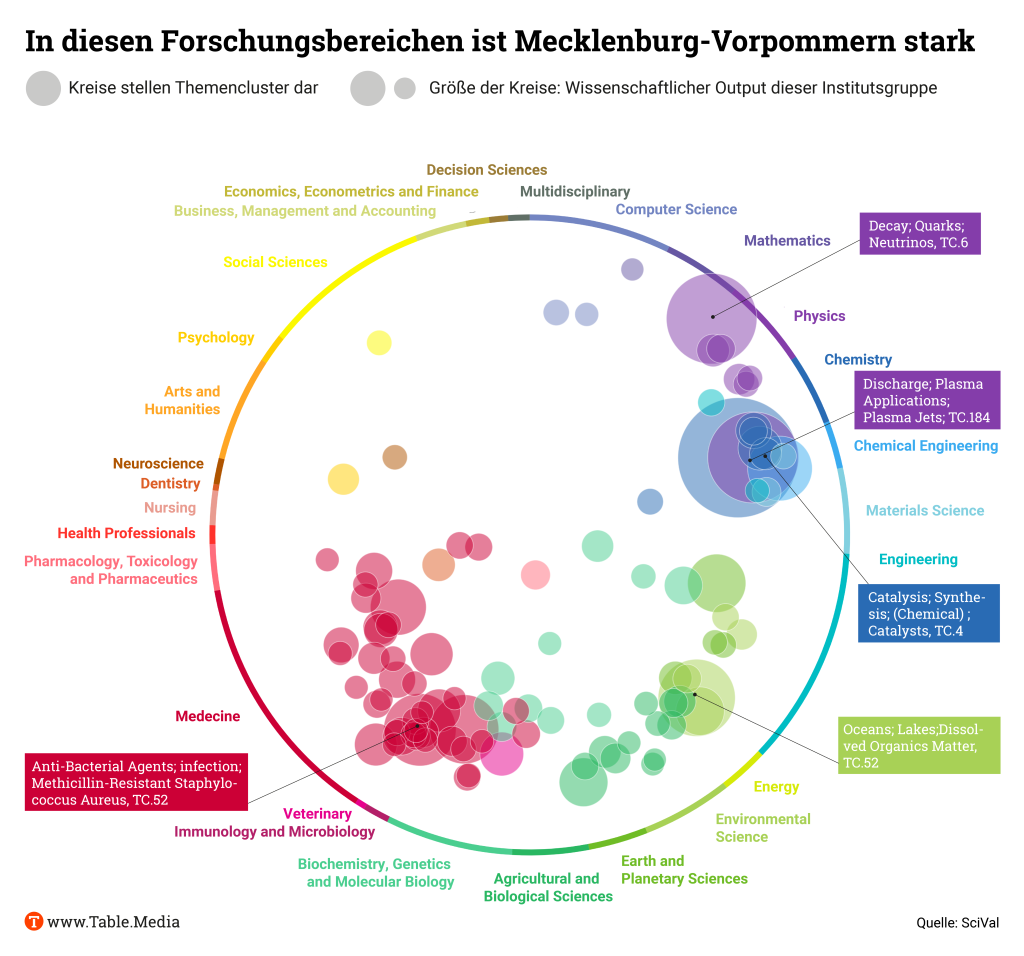

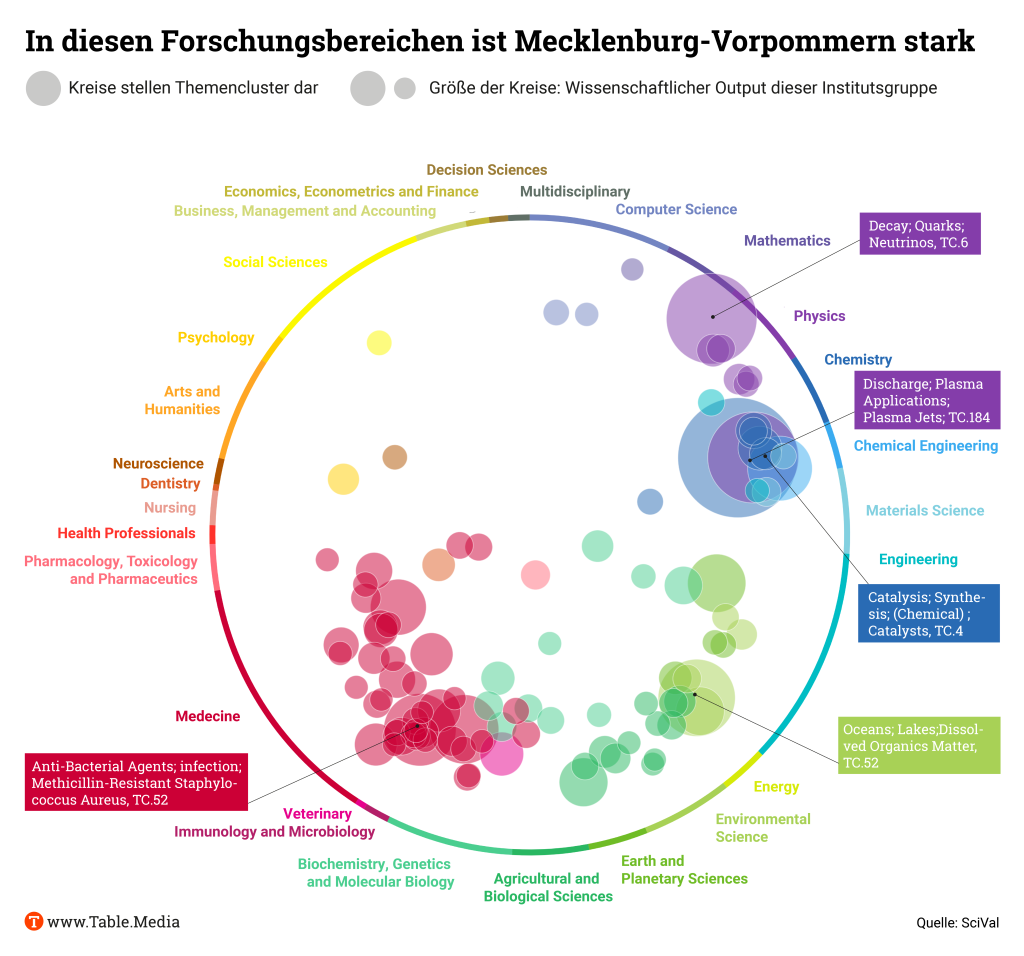

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die Forschung in MV in der Plasmaphysik besonders stark ist. Auch die Meeresforschung und die Virologie sorgt für viele Paper (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus MV jährlich veröffentlicht werden, ist zuletzt gestiegen, sie lag 2022 bei knapp 4800. Qualitativ gibt es einen leichten Abwärtstrend. Der Anteil an den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen lag 2013 bei 18 Prozent, im Jahr 2022 sank er auf 16 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen: Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, und Niedersachsen.

1. Dezember 2023, 9:15 bis 15:00 Uhr, Münchner Künstlerhaus, München.

Konferenz, ausgerichtet von Helmholtz München in Kooperation mit LMU, TUM, MPG und Fraunhofer Munich for Women in Science Mehr

1. Dezember 2023, 19 Uhr, Nikolaisaal, Potsdam

Festveranstaltung der BBAW Einsteintag 2023 – u. a. mit Jutta Allmendinger und Jörg Steinbach im Gespräch über die Zukunft der Arbeit Mehr

12. Dezember 2023, Brüssel und Online

Konferenz CHIPS meets Chips: Transatlantic cooperation in semiconductor research Mehr

20. Januar 2024,

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

Die Hochschulen seien Motor der wirtschaftlichen Entwicklung und mit ihren Kompetenzen entscheidend für die Lösung der aktuellen Herausforderungen. Daher brauchten diese “beste Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung”, sagte Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle.

Der stellvertretende GEW-Vorsitzende Andreas Keller äußert sich gegenüber Table.Media zufrieden: “Der Kabinettsentwurf für ein neues Brandenburgisches Hochschulgesetz zeigt, dass es einen Unterschied macht, ob bei der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs Gewerkschaften und Personalvertretungen einbezogen werden oder nicht.” Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger könne sich davon eine Scheibe abschneiden, was die ausstehende Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes angeht. Etwas Luft nach oben sei aber noch, meint Keller und hofft auf das parlamentarische Verfahren. Mitte Dezember geht der Gesetzentwurf zur ersten Lesung in den Landtag, im Anschluss sind die Ausschüsse am Zug. mw

Vom 23. Oktober bis 20. November konnten rund 150.000 wahlberechtigte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler online über die Besetzung der Fachkollegien für die Amtsperiode von 2024 bis 2028 entscheiden. Ein Ergebnis der Wahl ist der erneut gestiegene Frauenanteil: Der Prozentsatz der gewählten Fachkollegiatinnen liegt bei 37,9. Bei der Wahl 2019 waren es 32,1 Prozent.

DFG-Präsidentin Katja Becker soll das endgültige Wahlergebnis im Februar des kommenden Jahres feststellen. Konstituieren werden sich die neu besetzten Fachkollegien dann in ihren jeweiligen ersten Sitzungen im Frühjahr 2024. Becker hob die Bedeutung der Fachkollegien hervor: “Kein anderes Gremium veranschaulicht so gut wie die Fachkollegien das Prinzip der wissenschaftlichen Selbstverwaltung, für das die DFG steht”, sagte sie.

Die Fachkollegien bewerten die eingereichten Förderanträge auf Grundlage der zuvor erstellten wissenschaftlichen Gutachten. Die letztliche Förderentscheidung trifft im Anschluss der Hauptausschuss der DFG. Weitere Aufgabe der Fachkollegien ist die Beratung des Senats und des Hauptausschusses in wichtigen Grundsatzfragen, wie der künftigen Förderpolitik.

Wählen und gewählt werden dürfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den DFG-Mitgliedseinrichtungen. Auf Antrag können auch weitere Institute und Personen zugelassen werden. Das Recht, Kandidierende vorzuschlagen, steht den Mitgliedern der DFG und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft für jede Fachkollegienwahl fachungebunden zu. Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Fakultätentagen muss der Senat dieses Recht für jede Fachkollegienwahl von neuem fachgebunden verleihen. Die jeweiligen Institutionen können lediglich eine begrenzte Anzahl von Personen vorschlagen. mw

Bis zu 20 Millionen Euro Förderung für einen Zeitraum von vier Jahren erhalten die Gewinner einer neuen Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für ein Robotics Institute Germany. Das geht aus der vor wenigen Tagen im Bundesanzeiger veröffentlichen Förderrichtlinie hervor. Das Vorhaben, ein dezentrales Robotik-Institut aufzubauen, das “vorhandene Spitzenforschung an den in Deutschland verteilten führenden Robotik-Standorten bündelt”, findet sich auch in dem kürzlich veröffentlichen BMBF-Aktionsplan Robotikforschung. Mario Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, berichtete über die damit verbundenen Pläne am gestrigen Mittwoch im Forschungsausschuss des Bundestages.

Er bezeichnete das Robotics Institute als Ankerpunkt. Es werde die deutsche Forschung in diesem Bereich international vertreten. Bewerbungen dafür müssten im Verbund erfolgen. “Das Package gewinnt”, sagte Brandenburg. Bis Mitte Januar müssen in der ersten Stufe des Auswahl- und Begutachtungsverfahrens die Projektskizzen eingereicht werde. Die Entscheidung und Bewilligung kündigte Brandenburg für Mitte 2024 an. Eine der ersten Aufgaben werde sein, eine Forschungs-Roadmap zu erstellen.

Der Hintergrund der Aktivitäten: Im internationalen Vergleich sind deutsche Robotik-Forscherinnen und -Forscher führend in Europa und auch im weltweiten Vergleich konkurrenzfähig. Ein Manko sei jedoch die starke Dezentralisierung der deutschen Spitzenforschung, heißt es im Robotik-Aktionsplan. Die Vernetzung der Top-Standorte soll es nun richten – und deutschen Forschenden in diesem Bereich in die internationale Spitzenliga verhelfen.

Für Juni 2024 plane das BMBF zudem in Zusammenarbeit mit dem BMWK eine große Robotik-Konferenz, sagte Brandenburg. Sie soll, so heißt es auf der Ministeriumswebsite, Synergien erörtern und den “Austausch der Stakeholder aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand” fördern. abg

Wieder eine Klimakonferenz und eine wichtige dazu: In Dubai am Persischen Golf treffen ab dem heutigen Donnerstag mehr als 190 Länder bei der Konferenz COP28 zusammen. Offiziell soll in diesen Tagen die sogenannte globale Bestandsaufnahme (Global Stocktake) in eine rechtlich bindende Entscheidung der Konferenz münden. Was darin steht und welche Rahmenbedingungen für die Zukunft daraus folgen, wird bis zur letzten Minute hart umkämpft sein. Denn diese Leitplanken sollen sich in den nächsten Klimaplänen der Länder (NDC) wiederfinden, die 2025 vorgelegt werden sollen.

Was wird besonders wichtig?

Das Thema Gesundheit im Klimawandel soll erstmals breiten Raum einnehmen. Eine Allianz aus Wissenschaft, Staaten und Zivilgesellschaft will dafür werben, die Risiken aus der Klimakrise für alle Bevölkerungen stärker in den Fokus zu nehmen.

Der Waldschutz soll ebenfalls prominent vorkommen. Das Ende der Entwaldung ist schon öfter beschlossen, aber nie umgesetzt worden. Denn ohne ein Ende der Waldzerstörung wird es keine Chance auf das 1,5-Grad-Ziel geben. Ob das Thema in Dubai aber ein Teil der offiziellen Entscheidung wird, ist unklar.

Darüber hinaus werden die Debatten auf und hinter den offiziellen Bühnen von weiteren Fragen geprägt. Diese entscheiden mit darüber, ob das Ergebnis der COP28 mehr oder weniger ehrgeizig ausfällt. bp

Handelsblatt: Diese Trends machen Hoffnung für die Start-up-Branche in Europa. Start-ups wie auch Geldgebern machen in Europa Zinswende und Wirtschaftsschwäche zu schaffen. Zwar sind weniger Investitionen zu verzeichnen, aber es gibt auch positive Nachrichten. Wie der Atomico-Report zeigt, entstehen in Europa mehr Jungfirmen als in den USA. Eine weitere positive Entwicklung: Tech-Talente aus der ganzen Welt zieht es nach Europa. Mehr

FAZ: Fairness und Förderung. Die Mikrobiologin Fernanda Staniscuaski fordert im Interview mit Frauke Zbikowski eine andere Kultur an den Universitäten. Damit Mütter in der Wissenschaft leichter Karriere machen können. Die akademische Welt müsse anerkennen und respektieren, dass die Lebens- und Karrierewege unterschiedlich sind. Flexibilität, gerade gegenüber Müttern mit kleinen Kindern, gehöre unbedingt dazu. Mehr

Nature: China and California are leading the way on climate cooperation. Others should follow. Fan Dai, Direktorin des California-China Climate Institute an der University of California, Berkeley beschreibt den seit Jahren andauernden Beziehungsaufbau zwischen Kalifornien und China, insbesondere auch auf lokalem und regionalen Level. Auf diesen Forschungs- und Politikinitiativen mit China konnte nun die Delegation des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom bei einer China-Reise aufbauen. Sie zeigt, dass wirksame Klimaschutzmaßnahmen unterhalb der nationalen Ebene möglich sind. Mehr

Conny H. Antoni, Seniorforschungsprofessor für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der Universität Trier, wurde erneut als Vorsitzender des Fakultätentages Psychologie wiedergewählt. Auch Beisitzerin Julia Glombiewski von der RPTU Kaiserslautern-Landau und Beisitzer Jochen Musch von der HHU Düsseldorf wurden erneut ins Amt gewählt.

Johannes Buchner erhält die mit 25.000 Euro dotierten Otto-Warburg-Medaille 2024 der Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie. Buchner forscht an der TU München und ist ein Pionier der Entdeckung und Erforschung der molekularen Chaperone.

Ingrid Mertig von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) erhält den Max-Born-Preis 2024 der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und des britischen Institute of Physics. Die Physikerin wird für ihre Forschung zur Spintronik geehrt.

Anne Röthel, Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Europäisches und Internationales Privatrecht an der Bucerius Law School in Hamburg, wird zum 1. Januar 2024 neue Direktorin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht im Hamburg berufen. Sie folgt damit auf den 2022 emeritierten Reinhard Zimmermann. Als Professorin bleibt sie der Bucerius Law School verbunden.

Sebastian Schlund wird Geschäftsführer der Fraunhofer Austria Research GmbH, einer unabhängigen europäischen Auslandsgesellschaft der Fraunhofer-Gesellschaft. Schlund ist Institutsvorstand am Institut für Managementwissenschaften der Technischen Universität Wien und leitet den Forschungsbereich Industrial Engineering.

Klaus Tochtermann, Direktor der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, wurde für eine weitere Amtszeit von drei Jahren in das achtköpfige Board of Directors der European Open Science Cloud Association gewählt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table: Momentum nutzen, um MINT-Lehrberuf zu stärken. Der MINT-Lehrberuf ist ein Zukunftsberuf. Davon ist Edith Wolf vom Nationalen MINT Forum überzeugt. Um davon aber auch MINT-Studierende zu überzeugen, müsse sich Schule zu einem modernen Arbeitsort wandeln. Mehr

Bildung.Table: Stark-Watzingers neuer KI-Aktionsplan ist Liste alter Vorhaben. Die Bundesbildungsministerin hat neue Investitionen in Künstliche Intelligenz verkündet, die in Wahrheit eine Schimäre sind. Bereits bestehende Etat-Posten wurden anders sortiert und mit einer neuen Überschrift versehen. Das deckt eine Anfrage der Union auf. Mehr

Europe.Table: Berlin und Paris gefährden europäischen Kompromiss. Der AI Act ist nicht perfekt, schreiben David Marti und Nicolas Mayencourt in ihrem Standpunkt. Dennoch warnen sie davor, das Gesetz scheitern zu lassen. Sie zeigen anhand der Pharmabranche, wie Regulierung in einem Hochrisikobereich funktionieren kann. Mehr

Trotz einer zunehmenden Debatte über die große Bedeutung von sozialen Innovationen für den gesellschaftlichen Wandel zeigt sich in den Zahlen: In Deutschland kommen rund zwei Drittel aller Ausgaben für Forschung und Entwicklung aus der Wirtschaft. Im Jahre 2022 waren das rund 82 Milliarden Euro. Das heißt, Forschung und Innovation findet überwiegend in Unternehmen statt. Diese brauchen dafür gut ausgebildetes Personal mit technischem und naturwissenschaftlichem Wissen und den richtigen Kompetenzen. So hat der überwiegende Teil der Menschen, die in den Unternehmen forschen und entwickeln, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (Mint) beziehungsweise Ingenieurwissenschaften studiert.

Die Frage nach der Innovationsfähigkeit in Deutschland ist also auch eine Frage der Mint-Ausbildung. Aber wie gut gelingt es uns, Jugendliche für Mint zu begeistern, sie für ein Studium zu gewinnen und erfolgreich zum Abschluss zu bringen? Rein quantitativ sieht es hier schlecht aus: Die Zahl der Studienanfänger in Mint geht immer weiter zurück und liegt aktuell 15 Prozent unter dem Wert von vor zehn Jahren. Das ist nicht nur demografisch bedingt. Denn der Rückgang ist doppelt so groß wie bei denen, die insgesamt ein Studium begonnen haben. In manchen ingenieurwissenschaftlichen Fächern wie Maschinenbau oder Elektrotechnik liegt der Rückgang sogar bei mehr als 30 Prozent.

Der Rückgang der Studienanfänger in den Mint-Fächern ist ein Trend, der sich über Jahre abzeichnet. Es ist ein Trend, der die Hochschulen unter Druck setzt, und vor allem mit Blick auf unsere Innovationsfähigkeit schmerzt. Obwohl in den vergangenen Jahren viel Geld und Engagement in die Mint-Bildung investiert wurde, fehlen aktuell fast 300.000 Fachkräfte in diesen Bereichen. Wir brauchen eine Trendwende, um den Innovationsstandort Deutschland zu sichern. Was ist zu tun?

in einer Studie zu Karrierewegen internationaler Forschender des DAAD schneidet der Wissenschaftsstandort Deutschland gut ab – wenn da nur die Befristungspraxis nicht wäre. “Unsicherheit und Stress” rufe diese hervor, berichten die befragten Wissenschaftler. Angesichts eines immer härter werdenden Wettbewerbs um die besten Köpfe – national und international – ist das ein deutliches Alarmsignal.

Eines, das die Ampel jedoch nicht zu hören scheint. Kurzfristig keimte Hoffnung auf, dass eine Befristungshöchstquote in der Postdoc-Phase die lange ersehnte Kompromissformel im Dauerstreit um das WissZeitVG sein könnte. Dann jedoch kam gestern die Absage aus dem BMBF: “Weder wissenschaftsadäquat noch praktikabel umsetzbar” sei eine bundesweite Quotenregelung. Nach unserem gestrigen Alert darüber, fasst Tim Gabel heute die Reaktionen aus Politik und Wissenschaft für Sie zusammen.

In Brandenburg hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Mit einer Novelle des Hochschulgesetzes will Ministerin Manja Schüle die “hochschulspezifische Zielvorgaben für den Anteil unbefristeter Arbeitsverhältnisse mit Akademischen Beschäftigten” von den Akteuren vor Ort aushandeln lassen. Eine lokale Quotenregelung also. Mehr dazu und zu neuen Beschäftigungskategorien in den News.

Welche Standortvorteile Mecklenburg-Vorpommern bietet, berichtet Nicola Kuhrt im heutigen Länder-Kompass. Dort hat die Kernfusionsforschung in Greifswald internationale Strahlkraft. Und der hohe Küstenanteil sowie zwei eigene Forschungsschiffe prädestinieren für die Meeresforschung.

Wir wünschen gute Lektüre und sagen ahoi bis Dienstag!

Die Absage kam schnell und deutlich: Nachdem in der vergangenen Woche ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags nahegelegt hatte, dass eine Befristungshöchstquote im WissZeitVG verfassungskonform ist, hat das Bundesforschungsministerium die Quote auf Bundesebene gestern ausgeschlossen. Table.Media hatte darüber exklusiv berichtet. Erste Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus: von großer Enttäuschung und Frust bis hin zu “wenig überrascht” oder der Zustimmung zu einzelnen Argumenten.

Die Ablehnung der Befristungshöchstgrenze als breit zustimmungsfähige Lösung lasse an der Bereitschaft des BMBF zweifeln, im Interesse eines zukunftsfähigen Wissenschaftssystems eine echte Reform voranzutreiben, schreiben die Initiatoren der #IchbinHanna-Initiative, Kristin Eichhorn, Sebastian Kubon und Amrei Bahr auf Anfrage von Table.Media. “Mit der Befristungshöchstquote lässt sich die unsägliche Massenbefristung in der deutschen Wissenschaft verlässlich eindämmen. Das ist auch dringend nötig: Der Wissenschaftsstandort Deutschland ist aktuell weder attraktiv noch konkurrenzfähig.”

Auch Tobias Rosefeldt, der an der HU Berlin für bessere Arbeitsbedingungen eintritt, zeigt sich vom Diskussionsniveau “einigermaßen entsetzt”. Man höre von Seiten des Ministeriums nur noch ein “Wir wollen einfach nichts ändern. Spart Euch Eure Argumente!” Sobald ein verfassungskonformes Instrument auf dem Tisch liegt, mit dem sich Befristung effektiv begrenzen lässt, stelle man Behauptungen auf, um dieses zu entkräften. Im Gespräch mit Table.Media beschreibt Rosefeldt das Instrument als Möglichkeit zu einem echten Kompromiss.

“Die Quote legt direkt den zulässigen Anteil befristeter Beschäftigungsverhältnisse bei einem akademischen Arbeitgeber fest und verhindert so, dass liberale Regelungen zur Befristungsdauer von diesem missbraucht werden.” Diese Quote würde einerseits den Strukturwandel hin zu mehr nachhaltigen Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft verbindlich vorschreiben. Anderseits blieben den Hochschulen bei ihrer Umsetzung viele Freiräume und man könnte so verschiedenen Fächerkulturen gerecht werden, sagt Rosefeldt.

Wenig überrascht zeigt sich dagegen Simon Pschorr. Der Jurist hatte den Großteil der Untersuchungen zur Verfassungskonformität durchgeführt, auf deren Grundlage die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags zu ihrer Bewertung gekommen waren. “Es ist genau das passiert, was wir gehofft haben”, sagte Pschorr Table.Media. “Das BMBF argumentiert jetzt nicht mehr mit verfassungsrechtlichen Bedenken, sondern mit politischen.”

Auf die Argumentation des BMBF, dass eine einheitliche Quote nicht “wissenschaftsadäquat” sei, könne man nur entgegnen, dass über diese Definition der Gesetzgeber entscheide. Die Aufgabe der Bundesregierung sei nicht, unkommentiert die Positionen aus der Arbeitgeberschaft transportieren. “Es ist vielmehr die Aufgabe des Gesetzgebers, das Dilemma beim Interessensausgleich zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite im Wissenschaftsbetrieb aufzubrechen.” Warum die Befristungsquote dafür das ideale Instrument sein soll, darüber hat Table.Media mit ihm in einem ausführlichen Interview gesprochen.

Zurückhaltender auf den Vorschlag einer Befristungshöchstquote reagierten die Berichterstatterinnen und Berichterstatter der Ampelparteien, mit denen Table.Media bereits vor der Absage des BMBF an die Befristungshöchstquote gesprochen hatte. Nina Stahr (Grüne) und Carolin Wagner (SPD) sehen die Quote zwar als “Option” oder finden sie “charmant”. Trotzdem seien durch das Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste jetzt nicht plötzlich alle Fragen gelöst, insbesondere was die praktische Umsetzung angeht, sagte Nina Stahr.

Carolin Wagner zeigt sich zudem verwundert, dass in der Drucksache der Wissenschaftlichen Dienste ein neuer Stand erkannt worden sei. Er referiere auf bekannte rechtswissenschaftliche Ansichten, die aus dem April stammen würden. Die Differenzen in der Koalition drehten sich eher um die Frage, ob man sie dem Gesetzgebungsprozess zugrunde legen soll. Darüber hinaus gebe es eine Reihe praktischer Bedenken. Man müsse sich jetzt darauf konzentrieren, für die Postdoc-Phase ein wirkmächtiges, umsetzbares und rechtssicheres Instrument zu finden, das zu einem Interessensausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern führt. “Hier sehe ich das BMBF in der Verantwortung, uns Vorschläge zu machen”, sagt Wagner.

Zu einer Höchstbefristungsquote hat sich der Wissenschaftsrat bislang keine Meinung gebildet. Die Bitte, der Wissenschaftsrat möge solche Quoten für Fächer, Institute, Standorte oder Hochschultypen definieren, wurde bisher nicht an uns herangetragen, sagte Sabine Behrenbeck, Leiterin der Abteilung Tertiäre Bildung im Gespräch mit Table.Media. Ein solches Vorgehen würde voraussetzen, dass es eine “funktionale” Quote für bestimmte Subsysteme geben könnte, die objektiv zu ermitteln wäre und mehrjährig gelten könnte.

Behrenbeck hat daran ihren Zweifel: “Es handelt sich aber eher um eine auf dem Arbeitsmarkt durchsetzbare Quote, die sich nach Angebot von Arbeitskräften und Nachfrage durch Arbeitgeber richtet und daher sehr schwankend und je Standort unterschiedlich wäre“. Der Arbeitsmarkt habe sich gewandelt und stärkt durch Fachkräftemangel und die beginnende Pensionierung der Baby-Boomer-Generation die Arbeitnehmerposition. Eine Chance für die Quote auf regionaler Ebene sieht Behrenbeck aber dennoch: “Vielleicht werden künftig wissenschaftliche Einrichtungen mit der Ausschreibung unbefristeter Stellen für sich werben müssen, wenn sie promoviertes Personal gewinnen oder halten wollen.”

Wie es in den Ampel-Verhandlungen für bessere Bedingungen in der Wissenschaft – jetzt wohl eher ohne das Instrument der Befristungshöchstquote – weitergehen könnte, darauf gab gestern auch die Aussprache zur Großen Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag erste Hinweise: “Nicht mal Chuck Norris reformiert das WissZeitVG so, dass alle zufrieden sind”, scherzte Laura Kraft (Grüne) im Bundestag und wies dann auf mögliche Reformideen jenseits der WissZeitVG-Novelle hin. So schlug sie ein Bund-Länder-Programm für moderne Governance- und Personalstrukturen in der Wissenschaft vor.

Immer wieder verweist die Koalition darauf, dass das WissZeitVG nicht alles regeln könne. Denkbar ist also ein Kompromiss, der gegebenenfalls flankierende Maßnahmen erhält und somit auch eine Zustimmung für Grüne und SPD möglich macht. Alternativ wird derzeit wohl im Kabinett über die Lockerung der Tarifsperre diskutiert. Wie Table.Media aus Kreisen erfuhr, hat das Arbeitsministerium dort auf seine Kompetenzen im Bereich der Tarifpolitik verwiesen. Denkbar wäre hier, dass es das 4+2-Modell zur Höchstbefristung in der Postdoc-Phase unverändert ins Gesetz schafft, die FDP sich aber darauf einlässt, dass die Tarifparteien vor Ort Möglichkeiten bekommen, die Höchstbefristung regional herabzusetzen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP gestern nochmal aufgefordert, endlich die versprochene Reform des WissZeitVG umzusetzen. “Seit Juni brütet das Bundesministerium für Bildung und Forschung über einem Referentenentwurf der Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), aber auf den Regierungsentwurf, der für den Herbst angekündigt ist, warten wir noch immer”, sagte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte. Jetzt müssten die parlamentarischen Verhandlungen endlich starten.

Ein Alleinstellungsmerkmal und ein “Leuchtturm” müssen genannt sein, wenn man vom Wissenschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern spricht. Zunächst die Besonderheit: MV ist das einzige Bundesland mit zwei Forschungsschiffen, die “Maria S. Merian” und die “Elisabeth Mann Borgese”. Der Standort in Küstennähe schlägt sich auch in Forschungsschwerpunkten nieder, so gibt es an der Universität Rostock etwa einen solchen für “Maritime Systeme”, in Greifswald den Schwerpunkt “Kulturen des Ostseeraums”.

Passend dazu der Leuchtturm: Diesen sehen die Verantwortlichen im Schweriner Ministerium in dem Bereich Plasmaphysik am Standort Greifswald, genauer dem Kernfusionsexperiment Wendelstein 7-X.

Dennoch, das Küstenland hat zu kämpfen: Trotz guter Entwicklungen sei MV in einigen Bereichen noch kleinteilig, sagt Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD). Dass der Bund sein Engagement in der gemeinsamen Forschungsförderung von Bund und Ländern zukünftig zurückfahren will, hält die Ministerin für fatal. Die Ministerpräsidenten-Konferenz der ostdeutschen Bundesländer (MPK-Ost) hatte zuvor gefordert, dass der Finanzierungsschlüssel für die außeruniversitäre Forschungslandschaft und weitere Bereiche der gemeinsamen Forschungsförderung weiter erhalten bleiben müsse.

Erst im Sommer hatte MV seine finanzielle Förderung für das im Bau befindliche Helmholtz-Institut für One Health (HIOH) um 15 Millionen Euro aufgestockt. Damit wurden der Bau von Laboren mit höherer Sicherheitsstufe als bislang vorgesehen ermöglicht – und damit die Forschung an Erregern wie Sars-CoV-2 oder anderen Viren dieser Gefahrenklasse. Die Gesamtbaukosten von ursprünglich 23 Millionen Euro steigen damit auf 38 Millionen Euro.

Es bedürfte besonderer Anstrengungen, “um eine kritische Masse an herausragender Qualität in den einzelnen Forschungsbereichen” zu erreichen, sagt Martin. “Wir müssen die Forschungslandschaft in Hinblick auf die überregionale Forschungsförderung noch wettbewerbsfähiger aufstellen.”

Die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern beanspruchen für sich, traditionell und modern zu sein. Es gibt die Universität in Greifswald und Rostock, außerdem die Hochschulen in Neubrandenburg, Stralsund, Wismar und eine Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Die beiden Universitäten in Greifswald und Rostock gehören zu den traditionsreichsten in Nordeuropa, erklärt man im Wissenschaftsministerium stolz.

Dennoch ist die Zahl der Studierenden im vergangenen Jahr leicht gesunken. Ob eine staatliche Hochschule in Schwerin wieder mehr Studierende anziehen könnte? Die Landeshauptstadt bemüht sich seit 2019 um die Gründung einer staatlichen Hochschule, denn die Stadt verfügt weder über eine Universität noch eine staatliche Hochschule. Im sommerlichen Wahlkampf 2023 sorgte das Vorhaben erneut für eine Diskussionen, doch letztlich blieb alles so wie bisher.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

In den vergangenen Jahren hat sich vor allem die außeruniversitäre Forschungslandschaft im Land hochdynamisch entwickelt. Das ist von großer Bedeutung für die Entwicklung unseres Forschungsstandorts MV, denn die hochschulischen und außeruniversitären Forschungsbereiche sind auf vielfältige Weise miteinander verzahnt, etwa durch Kooperationsvereinbarungen und daraus resultierende gemeinsame Berufungen oder gemeinsame wissenschaftliche Nachwuchsförderungen. Sie bilden ein Wissenschaftsnetz und befruchten sich gegenseitig.

Forschungspolitisch legen wir im Rahmen dieser Entwicklung den Schwerpunkt auf eine effiziente Strukturierung der vorhandenen Forschungslandschaft und setzen Schwerpunkte, um im nationalen und internationalen Wettbewerb erfolgreich agieren zu können. Wir fördern also sehr gezielt besondere Forschungsschwerpunkte und setzen dabei auf die Vernetzung zwischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft.

Ein weiterer Schwerpunkt ist in diesem Dreiklang auch die Förderung des Technologietransfers von der Wissenschaft in die Wirtschaft und die Unterstützung beim Zugang zu internationalen Märkten.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

Der Forschungsstandort Mecklenburg-Vorpommern hat besondere Stärken, die wir weiter ausbauen und unterstützen werden. Nennen möchte ich exemplarisch die Meeres-, Umwelt-, Klima- und Atmosphärenforschung, die maritime Systemtechnik und Technologie, die Biotechnologie, Material- und Agrarforschung oder den gesamten Bereich der Wasserstofftechnologien. Mit unseren Universitätsmedizinen sind wir auch stark im Bereich der medizinischen Forschung, wie im gesamten Bereich der Community Medicine, für den Greifswald sich international einen Namen gemacht hat oder der Medizintechnik am Standort Rostock.

Das Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald beispielsweise wurde 2021 gegründet, in enger Zusammenarbeit mit der Universität Greifswald, der Universitätsmedizin Greifswald und dem Friedrich-Loeffler-Institut. Gemeinsam mit dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Greifswald-Riems widmet sich das HIOH der interdisziplinären Erforschung der Zusammenhänge zwischen Mensch-, Tier- und Umweltgesundheit. Zielstellung ist ein verbessertes Verständnis zoologischer Erkrankungen, antimikrobieller Resistenzen und der Evolution von Pathogenen als Voraussetzung für erfolgreiche Pandemievorsorge und -Prävention.

Ein besonderer Leuchtturm ist der Bereich Plasmaphysik am Standort Greifswald. Er steht in enger Verbindung zum Kernfusionsexperiment Wendelstein 7-X. Dieses große Kernfusions-Projekt hat internationale Strahlkraft. Insbesondere seitdem die Dringlichkeit deutlich ist, Energieunabhängigkeit zu erlangen und den Ausstieg aus den fossilen Energien zu forcieren, hat die Kernfusion eine ganz neue Aufmerksamkeit erlangt.

Die Universität in Rostock ist unter anderem exzellent in den Bereichen Maritimer Systeme, der Forschung zu “Leben, Licht und Materie”, also der Grundlagenforschung in der Physik, und im Bereich “Wissen-Kultur-Transformation”. Der Fraunhofer-Ocean Technology Campus (OTC) in Rostock befindet sich im Gründungsprozess.

Dort soll in Zusammenarbeit zwischen der Fraunhofer-Gesellschaft, der Universität Rostock, dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde sowie weiteren Wissenschafts- und Wirtschaftspartnern ein führender Standort der technologischen Unterwasserforschung aufgebaut werden.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsstruktur ist geprägt von kleinen und mittleren Unternehmen. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt sind die privatwirtschaftlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei uns vergleichsweise gering. Dadurch wird das Innovationssystem des Landes zu einem hohen Anteil aus öffentlichen Quellen finanziert und ist stark durch die Forschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen geprägt. Ziel muss es sein, die Kooperationen zwischen Wirtschaft und Forschungseinrichtungen auch bei uns im Land weiter zu stärken und damit auch ein größeres Engagement der Wirtschaft bei den FuE-Ausgaben zu erreichen.

Trotz ihrer erfolgreichen Entwicklungen ist die Forschungs- und Wissenschaftslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern in einigen Bereichen noch kleinteilig. Aus diesem Grund bedarf es besonderer Anstrengungen, um kritische Masse an herausragender Qualität in den einzelnen Forschungsbereichen, wie diese etwa in der Exzellenzstrategie oder in der Forschungsbauförderung des Bundes und der Länder verlangt werden, zu erzeugen. Wir müssen die Forschungslandschaft in Hinblick auf die überregionale Forschungsförderung noch wettbewerbsfähiger aufzustellen.

In den vergangenen drei Jahrzehnten ist es gelungen, vielfältige außeruniversitäre Einrichtungen im Land anzusiedeln oder bestehende Einrichtungen in die Bund-Länder-Förderung aufzunehmen und dadurch den Forschungsstandort nachhaltig zu stärken.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Ich halte es für ein fatales Signal des Bundes, wenn er sein Engagement in der gemeinsamen Forschungsförderung von Bund und Ländern zukünftig zurückfahren will. Vor Kurzem hat die Ministerpräsidenten-Konferenz der ostdeutschen Bundesländer (MPK-Ost) gefordert, dass der Finanzierungsschlüssel für die außeruniversitäre Forschungslandschaft bzw. weitere Bereiche der gemeinsamen Forschungsförderung weiter erhalten bleiben muss. Das kann ich hier nur unterstreichen. Leider gehen die Pläne des Bundesforschungsministeriums in die andere Richtung.

Der Bund muss auch weiter seine Chance nutzen, Forschung und Entwicklung durch entsprechende Programme gerade in strukturschwachen Regionen zu fördern. Ich wünsche mir außerdem die gezielte Ansiedlung von Hochtechnologieträgern aus dem öffentlichen oder dem privatwirtschaftlichen Bereich in Ostdeutschland, denn hier besteht auch mehr als 30 Jahre nach der Deutschen Einheit noch Nachholbedarf.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Nein, zumal Paragraph 91b des Grundgesetzes die gemeinsame Forschungsförderung inzwischen ja ausdrücklich ermöglicht. Darüber hinaus wirkt der Föderalismus auch als Wettbewerbstreiber in der Forschung.

Problematisch ist es, wenn die Forschungsförderung den Effekt hat, dass Große noch größer und Kleine noch kleiner werden. Es ist deshalb die Aufgabe von Forschungspolitik, die Themen Wettbewerb und Kooperation an manchen Stellen immer wieder in Ausgleich zu bringen. Ein Beispiel dafür ist die Diskussion über die zukünftige Exzellenzinitiative des Bundes. Ich bin froh, dass es gelungen ist, dass die wissenschaftsgeleiteten Zugangsvoraussetzungen nun so verändert wurden, dass auch Anträge aus kleineren Bundesländern wie MV oder Brandenburg eine reale Chance haben. Dafür habe ich mich gemeinsam mit meiner Kollegin aus Brandenburg, Wissenschaftsministerin Manja Schüle, stark gemacht.

Mehr zur Methode hier.

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die Forschung in MV in der Plasmaphysik besonders stark ist. Auch die Meeresforschung und die Virologie sorgt für viele Paper (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus MV jährlich veröffentlicht werden, ist zuletzt gestiegen, sie lag 2022 bei knapp 4800. Qualitativ gibt es einen leichten Abwärtstrend. Der Anteil an den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen lag 2013 bei 18 Prozent, im Jahr 2022 sank er auf 16 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen: Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, und Niedersachsen.

1. Dezember 2023, 9:15 bis 15:00 Uhr, Münchner Künstlerhaus, München.

Konferenz, ausgerichtet von Helmholtz München in Kooperation mit LMU, TUM, MPG und Fraunhofer Munich for Women in Science Mehr

1. Dezember 2023, 19 Uhr, Nikolaisaal, Potsdam

Festveranstaltung der BBAW Einsteintag 2023 – u. a. mit Jutta Allmendinger und Jörg Steinbach im Gespräch über die Zukunft der Arbeit Mehr

12. Dezember 2023, Brüssel und Online

Konferenz CHIPS meets Chips: Transatlantic cooperation in semiconductor research Mehr

20. Januar 2024,

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

Die Hochschulen seien Motor der wirtschaftlichen Entwicklung und mit ihren Kompetenzen entscheidend für die Lösung der aktuellen Herausforderungen. Daher brauchten diese “beste Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung”, sagte Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle.

Der stellvertretende GEW-Vorsitzende Andreas Keller äußert sich gegenüber Table.Media zufrieden: “Der Kabinettsentwurf für ein neues Brandenburgisches Hochschulgesetz zeigt, dass es einen Unterschied macht, ob bei der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs Gewerkschaften und Personalvertretungen einbezogen werden oder nicht.” Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger könne sich davon eine Scheibe abschneiden, was die ausstehende Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes angeht. Etwas Luft nach oben sei aber noch, meint Keller und hofft auf das parlamentarische Verfahren. Mitte Dezember geht der Gesetzentwurf zur ersten Lesung in den Landtag, im Anschluss sind die Ausschüsse am Zug. mw

Vom 23. Oktober bis 20. November konnten rund 150.000 wahlberechtigte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler online über die Besetzung der Fachkollegien für die Amtsperiode von 2024 bis 2028 entscheiden. Ein Ergebnis der Wahl ist der erneut gestiegene Frauenanteil: Der Prozentsatz der gewählten Fachkollegiatinnen liegt bei 37,9. Bei der Wahl 2019 waren es 32,1 Prozent.

DFG-Präsidentin Katja Becker soll das endgültige Wahlergebnis im Februar des kommenden Jahres feststellen. Konstituieren werden sich die neu besetzten Fachkollegien dann in ihren jeweiligen ersten Sitzungen im Frühjahr 2024. Becker hob die Bedeutung der Fachkollegien hervor: “Kein anderes Gremium veranschaulicht so gut wie die Fachkollegien das Prinzip der wissenschaftlichen Selbstverwaltung, für das die DFG steht”, sagte sie.

Die Fachkollegien bewerten die eingereichten Förderanträge auf Grundlage der zuvor erstellten wissenschaftlichen Gutachten. Die letztliche Förderentscheidung trifft im Anschluss der Hauptausschuss der DFG. Weitere Aufgabe der Fachkollegien ist die Beratung des Senats und des Hauptausschusses in wichtigen Grundsatzfragen, wie der künftigen Förderpolitik.

Wählen und gewählt werden dürfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den DFG-Mitgliedseinrichtungen. Auf Antrag können auch weitere Institute und Personen zugelassen werden. Das Recht, Kandidierende vorzuschlagen, steht den Mitgliedern der DFG und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft für jede Fachkollegienwahl fachungebunden zu. Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Fakultätentagen muss der Senat dieses Recht für jede Fachkollegienwahl von neuem fachgebunden verleihen. Die jeweiligen Institutionen können lediglich eine begrenzte Anzahl von Personen vorschlagen. mw

Bis zu 20 Millionen Euro Förderung für einen Zeitraum von vier Jahren erhalten die Gewinner einer neuen Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für ein Robotics Institute Germany. Das geht aus der vor wenigen Tagen im Bundesanzeiger veröffentlichen Förderrichtlinie hervor. Das Vorhaben, ein dezentrales Robotik-Institut aufzubauen, das “vorhandene Spitzenforschung an den in Deutschland verteilten führenden Robotik-Standorten bündelt”, findet sich auch in dem kürzlich veröffentlichen BMBF-Aktionsplan Robotikforschung. Mario Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, berichtete über die damit verbundenen Pläne am gestrigen Mittwoch im Forschungsausschuss des Bundestages.

Er bezeichnete das Robotics Institute als Ankerpunkt. Es werde die deutsche Forschung in diesem Bereich international vertreten. Bewerbungen dafür müssten im Verbund erfolgen. “Das Package gewinnt”, sagte Brandenburg. Bis Mitte Januar müssen in der ersten Stufe des Auswahl- und Begutachtungsverfahrens die Projektskizzen eingereicht werde. Die Entscheidung und Bewilligung kündigte Brandenburg für Mitte 2024 an. Eine der ersten Aufgaben werde sein, eine Forschungs-Roadmap zu erstellen.

Der Hintergrund der Aktivitäten: Im internationalen Vergleich sind deutsche Robotik-Forscherinnen und -Forscher führend in Europa und auch im weltweiten Vergleich konkurrenzfähig. Ein Manko sei jedoch die starke Dezentralisierung der deutschen Spitzenforschung, heißt es im Robotik-Aktionsplan. Die Vernetzung der Top-Standorte soll es nun richten – und deutschen Forschenden in diesem Bereich in die internationale Spitzenliga verhelfen.

Für Juni 2024 plane das BMBF zudem in Zusammenarbeit mit dem BMWK eine große Robotik-Konferenz, sagte Brandenburg. Sie soll, so heißt es auf der Ministeriumswebsite, Synergien erörtern und den “Austausch der Stakeholder aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand” fördern. abg

Wieder eine Klimakonferenz und eine wichtige dazu: In Dubai am Persischen Golf treffen ab dem heutigen Donnerstag mehr als 190 Länder bei der Konferenz COP28 zusammen. Offiziell soll in diesen Tagen die sogenannte globale Bestandsaufnahme (Global Stocktake) in eine rechtlich bindende Entscheidung der Konferenz münden. Was darin steht und welche Rahmenbedingungen für die Zukunft daraus folgen, wird bis zur letzten Minute hart umkämpft sein. Denn diese Leitplanken sollen sich in den nächsten Klimaplänen der Länder (NDC) wiederfinden, die 2025 vorgelegt werden sollen.

Was wird besonders wichtig?

Das Thema Gesundheit im Klimawandel soll erstmals breiten Raum einnehmen. Eine Allianz aus Wissenschaft, Staaten und Zivilgesellschaft will dafür werben, die Risiken aus der Klimakrise für alle Bevölkerungen stärker in den Fokus zu nehmen.

Der Waldschutz soll ebenfalls prominent vorkommen. Das Ende der Entwaldung ist schon öfter beschlossen, aber nie umgesetzt worden. Denn ohne ein Ende der Waldzerstörung wird es keine Chance auf das 1,5-Grad-Ziel geben. Ob das Thema in Dubai aber ein Teil der offiziellen Entscheidung wird, ist unklar.

Darüber hinaus werden die Debatten auf und hinter den offiziellen Bühnen von weiteren Fragen geprägt. Diese entscheiden mit darüber, ob das Ergebnis der COP28 mehr oder weniger ehrgeizig ausfällt. bp

Handelsblatt: Diese Trends machen Hoffnung für die Start-up-Branche in Europa. Start-ups wie auch Geldgebern machen in Europa Zinswende und Wirtschaftsschwäche zu schaffen. Zwar sind weniger Investitionen zu verzeichnen, aber es gibt auch positive Nachrichten. Wie der Atomico-Report zeigt, entstehen in Europa mehr Jungfirmen als in den USA. Eine weitere positive Entwicklung: Tech-Talente aus der ganzen Welt zieht es nach Europa. Mehr

FAZ: Fairness und Förderung. Die Mikrobiologin Fernanda Staniscuaski fordert im Interview mit Frauke Zbikowski eine andere Kultur an den Universitäten. Damit Mütter in der Wissenschaft leichter Karriere machen können. Die akademische Welt müsse anerkennen und respektieren, dass die Lebens- und Karrierewege unterschiedlich sind. Flexibilität, gerade gegenüber Müttern mit kleinen Kindern, gehöre unbedingt dazu. Mehr

Nature: China and California are leading the way on climate cooperation. Others should follow. Fan Dai, Direktorin des California-China Climate Institute an der University of California, Berkeley beschreibt den seit Jahren andauernden Beziehungsaufbau zwischen Kalifornien und China, insbesondere auch auf lokalem und regionalen Level. Auf diesen Forschungs- und Politikinitiativen mit China konnte nun die Delegation des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom bei einer China-Reise aufbauen. Sie zeigt, dass wirksame Klimaschutzmaßnahmen unterhalb der nationalen Ebene möglich sind. Mehr

Conny H. Antoni, Seniorforschungsprofessor für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der Universität Trier, wurde erneut als Vorsitzender des Fakultätentages Psychologie wiedergewählt. Auch Beisitzerin Julia Glombiewski von der RPTU Kaiserslautern-Landau und Beisitzer Jochen Musch von der HHU Düsseldorf wurden erneut ins Amt gewählt.

Johannes Buchner erhält die mit 25.000 Euro dotierten Otto-Warburg-Medaille 2024 der Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie. Buchner forscht an der TU München und ist ein Pionier der Entdeckung und Erforschung der molekularen Chaperone.

Ingrid Mertig von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) erhält den Max-Born-Preis 2024 der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und des britischen Institute of Physics. Die Physikerin wird für ihre Forschung zur Spintronik geehrt.

Anne Röthel, Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Europäisches und Internationales Privatrecht an der Bucerius Law School in Hamburg, wird zum 1. Januar 2024 neue Direktorin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht im Hamburg berufen. Sie folgt damit auf den 2022 emeritierten Reinhard Zimmermann. Als Professorin bleibt sie der Bucerius Law School verbunden.

Sebastian Schlund wird Geschäftsführer der Fraunhofer Austria Research GmbH, einer unabhängigen europäischen Auslandsgesellschaft der Fraunhofer-Gesellschaft. Schlund ist Institutsvorstand am Institut für Managementwissenschaften der Technischen Universität Wien und leitet den Forschungsbereich Industrial Engineering.

Klaus Tochtermann, Direktor der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, wurde für eine weitere Amtszeit von drei Jahren in das achtköpfige Board of Directors der European Open Science Cloud Association gewählt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table: Momentum nutzen, um MINT-Lehrberuf zu stärken. Der MINT-Lehrberuf ist ein Zukunftsberuf. Davon ist Edith Wolf vom Nationalen MINT Forum überzeugt. Um davon aber auch MINT-Studierende zu überzeugen, müsse sich Schule zu einem modernen Arbeitsort wandeln. Mehr

Bildung.Table: Stark-Watzingers neuer KI-Aktionsplan ist Liste alter Vorhaben. Die Bundesbildungsministerin hat neue Investitionen in Künstliche Intelligenz verkündet, die in Wahrheit eine Schimäre sind. Bereits bestehende Etat-Posten wurden anders sortiert und mit einer neuen Überschrift versehen. Das deckt eine Anfrage der Union auf. Mehr

Europe.Table: Berlin und Paris gefährden europäischen Kompromiss. Der AI Act ist nicht perfekt, schreiben David Marti und Nicolas Mayencourt in ihrem Standpunkt. Dennoch warnen sie davor, das Gesetz scheitern zu lassen. Sie zeigen anhand der Pharmabranche, wie Regulierung in einem Hochrisikobereich funktionieren kann. Mehr

Trotz einer zunehmenden Debatte über die große Bedeutung von sozialen Innovationen für den gesellschaftlichen Wandel zeigt sich in den Zahlen: In Deutschland kommen rund zwei Drittel aller Ausgaben für Forschung und Entwicklung aus der Wirtschaft. Im Jahre 2022 waren das rund 82 Milliarden Euro. Das heißt, Forschung und Innovation findet überwiegend in Unternehmen statt. Diese brauchen dafür gut ausgebildetes Personal mit technischem und naturwissenschaftlichem Wissen und den richtigen Kompetenzen. So hat der überwiegende Teil der Menschen, die in den Unternehmen forschen und entwickeln, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (Mint) beziehungsweise Ingenieurwissenschaften studiert.

Die Frage nach der Innovationsfähigkeit in Deutschland ist also auch eine Frage der Mint-Ausbildung. Aber wie gut gelingt es uns, Jugendliche für Mint zu begeistern, sie für ein Studium zu gewinnen und erfolgreich zum Abschluss zu bringen? Rein quantitativ sieht es hier schlecht aus: Die Zahl der Studienanfänger in Mint geht immer weiter zurück und liegt aktuell 15 Prozent unter dem Wert von vor zehn Jahren. Das ist nicht nur demografisch bedingt. Denn der Rückgang ist doppelt so groß wie bei denen, die insgesamt ein Studium begonnen haben. In manchen ingenieurwissenschaftlichen Fächern wie Maschinenbau oder Elektrotechnik liegt der Rückgang sogar bei mehr als 30 Prozent.

Der Rückgang der Studienanfänger in den Mint-Fächern ist ein Trend, der sich über Jahre abzeichnet. Es ist ein Trend, der die Hochschulen unter Druck setzt, und vor allem mit Blick auf unsere Innovationsfähigkeit schmerzt. Obwohl in den vergangenen Jahren viel Geld und Engagement in die Mint-Bildung investiert wurde, fehlen aktuell fast 300.000 Fachkräfte in diesen Bereichen. Wir brauchen eine Trendwende, um den Innovationsstandort Deutschland zu sichern. Was ist zu tun?