in der letzten Sitzung des Forschungsausschusses vor der Wahl gab es am Mittwoch noch einmal Diskussionsbedarf. Die BMBF-Fördermittelaffäre und die Dati-Sperre standen als Themen auf der Tagesordnung. Cem Özdemir und Karl-Eugen Huthmacher stellten sich den Fragen und der Kritik der Abgeordneten. Mit Blick auf die interne Revision zur Fördermittelaffäre kam Interims-Forschungsminister Özdemir zu dem Schluss, dass die Affäre eine der damaligen Hausleitung und nicht der Verwaltung sei. Die Prüfungen hätten den Boden des Rechts aber zu keiner Zeit verlassen. Huthmacher berichtete derweil über die gravierenden Folgen der Dati-Sperre nach dem Ampel-Aus. Die Opposition sah bei beiden Themen Anlass zur Diskussion. Mein Kollege Markus Weisskopf berichtet.

Die letzte Sitzung des Ausschusses in dieser Legislatur war auch die persönlich letzte Sitzung für einige Abgeordnete – unter ihnen der Vorsitzende Kai Gehring (ein Adieu in unserem Dessert). Von welchen Forschungspolitikerinnen und -politikern Sie sich verabschieden müssen, lesen Sie in unserer Serie zur Bundestagswahl. Wir berichten, welche forschungspolitischen Versprechen die Parteien für die nächste Legislatur machen, wer voraussichtlich ihre Ansprechpartnerinnen und -partner bleiben – und wer nicht. In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick auf die FDP.

Apropos Wahlversprechen: Die einzige Möglichkeit, um der deutschen Wirtschaft wieder Schwung zu verleihen, sieht Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, in einer grundlegenden Reform der deutschen Forschungs- und Innovationspolitik. Deutschland müsse sich von einem “Silicon Valley der Bürokratie” zu einem führenden Innovationsstandort entwickeln, erklärt der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft im Interview mit Nicola Kuhrt. Die Allianz der großen Forschungsorganisationen in Deutschland habe längst Vorschläge erarbeitet, die nun von der Politik umgesetzt werden müssten.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre,

In einem Interview mit Table.Briefings hat Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, eine grundlegende Reform der deutschen Forschungs- und Innovationspolitik gefordert. Deutschland müsse sich von einem “Silicon Valley der Bürokratie” zu einem führenden Innovationsstandort entwickeln, erklärt Wiestler.

Eines der größten Probleme sieht Wiestler in der übermäßigen Bürokratie. “Wir müssen heraus aus unserem ‘Silicon Valley of Bureaucracy’”, fordert er. Die Allianz habe bereits Vorschläge zum Bürokratieabbau erarbeitet, die nun von der Politik umgesetzt werden müssten. Ein solches Sofortprogramm sei laut Wiestler nicht nur machbar, sondern würde sogar zu Einsparungen führen.

Für Wiestler ist klar: Forschung und Innovation sind der Schlüssel, um die deutsche Wirtschaft wieder anzukurbeln. “Das ist die einzige Möglichkeit, um unserer Wirtschaft wieder Schwung zu verleihen und wieder ein Momentum nach Deutschland zu bringen”, betont er.

Die kommende Bundesregierung müsse klare Prioritäten setzen. Wiestler nennt einige Beispiele:

Um diese Ziele zu erreichen, sei eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik notwendig. “Wir müssen einen Schulterschluss erreichen zwischen Spitzenforschung, Wirtschaft und weiteren Beteiligten im System. Dann kann es einen echten Schub geben”, so Wiestler.

Das ganze Gespräch mit Otmar D. Wiestler lesen Sie hier.

Eine deutsch-kanadische Tagung kurz nach der Trump-Inauguration? Reiner Zufall, sagt Jan Wöpking. Die Veranstaltung sei lange vor den US-Wahlen geplant gewesen und vor allem ein Signal der engen Zusammenarbeit, ja Freundschaft mit den kanadischen Partnern.

Die Botschaft, die von den beiden Tagen ausgeht, sei klar: Für Universitäten habe eine neue, sehr herausfordernde Zeit begonnen, weltweit. Ebenso klar: “Universitäten wollen auch in dieser Epoche Verantwortung übernehmen, mehr denn je”, sagt Wöpking. Dafür brauche es, ebenso mehr denn je, internationale Kooperation, gegenseitige Unterstützung und auch Solidarität.

Internationale Kooperationen werden jedoch herausfordernder. “Die Zeiten eines idealistischen Ansatzes sind endgültig vorbei.” Außenwissenschaftsrealpolitik sei das Wort der Stunde. “Die setzt aber viel mehr Expertise und diplomatisches Geschick voraus als es früher brauchte.”

Eine gute Nachricht sei, dass Universitäten in den letzten Jahren ziemlich gut darin geworden seien, in diesem komplexen Fahrwasser navigieren zu können. Hier wolle man gerade im Austausch mit Wertepartnern weiter voneinander lernen.

Nicht nur die Außenbeziehungen werden komplexer. Auch im Inneren wird der Druck größer. Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie werden weltweit stärker bedroht, berichtet Wöpking – auch in liberalen Demokratien. “Viele internationale Kollegen berichten von politischer Einflussnahme, persönlichen Anfeindungen und Bedrohungsszenarien.”

Das Commitment der Universitäten, ihre Autonomie zu erhalten und zu verteidigen, bleibe jedoch ungebrochen. “Deutschland wird hier als erfolgreiches Beispiel wahrgenommen. Um Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundgesetzes, in dem die Wissenschaftsfreiheit verankert ist, werden wir international beneidet.”

Wie man angesichts dieses Umfelds respektvolle, wissenschaftsbasierte Auseinandersetzungen auch zu polarisierenden Themen ermöglichen kann, war ein weiteres viel diskutiertes Thema der Veranstaltung, berichtet Wöpking. Gerade Berichte aus Ländern wie Polen oder Israel mit ihren komplexen politischen Umgebungen seien hier spannend gewesen.

Eine Lehre daraus sei: “Offene Diskurse brauchen den richtigen Rahmen.” Es reiche nicht, einfach Menschen mit konträren Ansichten in einen Raum zu bringen. “Gerade aufgeladene, polarisierende Debatten brauchen ein geeignetes Setting, klare Leitplanken, Expertinnen und Experten für die Moderation.” Dann könnten diese gelingen und den gesellschaftlichen Diskurs voranbringen.

Neben der gesellschaftlichen Relevanz war auch der ökonomische Impact von Universitäten Thema. Dieser sei vielfach nachgewiesen, betont Wöpking. “Universitäten sind Wirtschaftsmotoren und steigern erwiesenermaßen Lebensqualität und -standard in ihrer Region und weit darüber hinaus.” Das sehe man auch an den globalen Innovationshochburgen. Dort stünden immer starke Universitäten im Zentrum.

Welchen Zuschnitt würden Sie für das zukünftige Forschungsministerium vorsehen?

Die Ressorts Bildung und Forschung sollten im Bund getrennt werden. Ein für Forschung zuständiges Ministerium sollte jedoch auch den Bereich Innovation und Transfer bis zur Marktreife abdecken, um Reibungsverlusten durch das bisher gekannte Zuständigkeitswirrwarr vorzubeugen. Ein Bundesministerium für Forschung und Innovation könnte von der Grundlagenforschung, über die anwendungsorientierte Forschung bis zum Transfer und Anstoß von neuen Geschäftsmodellen zentrale Verantwortung für die Innovationsfähigkeit Deutschlands übernehmen. Das Ministerium würde damit zentraler Ansprechpartner für alle Innovationsakteure werden, sei es die Wissenschaftscommunity, Akteure an der Schnittstelle zur Wirtschaft und Zivilgesellschaft bis zu hochinnovativen Gründerinnen und Gründern.

Wie wollen Sie in der nächsten Legislatur Innovation und Transfer befördern?

Deutschland durfte mit der Dati einen neuen Akteur kennenlernen, der in ungekanntem Maße Transfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik stärkte. Deutschland braucht die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation als Ergänzung zur Sprind und den Forschungsgemeinschaften des Bundes, damit deutsche Erfindungen nicht nur die Welt inspirieren, sondern auch in Deutschland zur Anwendung kommen. Wir wollen, dass aus deutschen Erfindungen auch deutsche Geschäftsmodelle werden. Die Dati stünde als zentrale Ansprechpartnerin für alle Akteure mit Transferaktivitäten zur Verfügung. Des Weiteren müssen wir das Innovationsprinzip stärken und jegliche Bürokratie auf ihre Auswirkung auf Innovationspotenziale prüfen. Chancen sollten einen ebenbürtigen Stellenwert zu Risiken einnehmen, denn wir können in Deutschland und der Welt einen noch größeren Beitrag zur Lösung der Probleme leisten – wenn wir unseren klügsten Köpfen mehr Freiräume lassen und ihre Kreativität nicht durch überbordende Auflagen im Keim ersticken.

Würden Sie einen Chief Scientific Advisor für die neue Bundesregierung befürworten? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Nein.

Setzen Sie sich für eine Reform des WissZeitVG in der nächsten Legislatur ein? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Ja.

Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie die Planbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere in Deutschland verbessern?

Es sollten in allen Karrierephasen der Wissenschaft Mindestvertragslaufzeiten eingeführt werden. Außerdem muss eine klare Erwartungshaltung kommuniziert werden. Eine Verbesserung der Planbarkeit wissenschaftlicher Karrieren kann nicht im Alleingang von Bund oder Ländern erfolgen. Ein konstruktiver Dialog zwischen Bund und Ländern ist die Grundlage für eine Verbesserung der Planbarkeit wissenschaftlicher Karrieren. Ohne konstruktive Zusammenarbeit sind weitreichendere Reformen unmöglich und die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Wissenschaftssystems gefährdet.

Was sollte sich bei der Zusammenarbeit von Bund und Ländern mit Blick auf die Hochschulen ändern? Sehen Sie den Bund bei Problemen wie unzureichender Grundfinanzierung und Sanierungsstau in der Pflicht?

Die Länder sind gemeinsam mit den Hochschulleitungen für den Zustand ihrer Hochschulen verantwortlich und täten gut daran, die Finanzierung ihres Wissenschaftssystems zugunsten unseres Wohlstands zu priorisieren. Sollten die Länder nicht mehr in der Lage sein, Verantwortung für ihre Hochschulen zu tragen, müssen wir über Zuständigkeiten sprechen. Die Länder nutzen noch nicht ausreichend die Möglichkeiten des privaten Hochschulbaus und privater Förderer. Im Machtgefüge zwischen Bund und Ländern müssen alle ehrlich zu ihren Kompetenzen stehen und ihrer Fähigkeit, diesen auch entsprechend gerecht werden zu können.

Braucht es für die zweite Hälfte des PFI eine Erhöhung der jährlichen Steigerung der Zuwendungen für die Paktorganisationen? Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Zielerreichung? Braucht es ambitioniertere Ziele für die zweite Hälfte des PFI?

Der PFI benötigt nicht größere finanzielle Zusagen, sondern mehr Sicherheit. Die Zielerreichung des PFI litt unter der grundsätzlichen schwachen Priorität von Forschung und Entwicklung bei der Verhandlung um Haushaltsmittel und wurde zugunsten der Umverteilungspolitik der SPD hintangestellt. Es ist die Aufgabe von Geldgeber und Zuwendungsempfängern, die Bedeutung investiver Ausgaben im Verhältnis zu konsumtiven Ausgaben zu betonen und die Priorisierung von Forschung und Innovation in haushaltspolitischen Fragen einzufordern.

Sollen die Zivilklauseln der Hochschulen gestrichen werden? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Ja.

Braucht es mehr konkrete Förderung für militärische Forschung? Werden Sie sich dafür einsetzen? Welches Budget sollte dafür vorgesehen werden?

Wir müssen in Deutschland mehr für unsere Sicherheit und technologische Souveränität tun. Das geht insbesondere über die Offenheit für Dual-Use-Forschung, in der zivile und militärische Forschung einander befruchten. Militärische Forschung ist weniger eine Frage des Geldes, sondern eine Frage ihres Potenzials. Alle Forschungsbereiche können einen Beitrag zur nationalen Sicherheit beitragen, solange sie nicht aktiv daran gehindert werden. Wichtig ist, dass wir in Deutschland ein besseres Verständnis für Dual-Use-Forschung erlangen und Potenziale durch eine angemessene Finanzierung nutzen.

Brauchen wir eine zentrale Beratungsstelle für Forschende für Kooperationen mit kritischen Staaten (China, Iran) oder zu kritischen Themen?

Forschungskooperationen mit einem Staat, dessen Regime nicht unsere Werte teilt, sollten nicht ohne Fähigkeit zur Einschätzung des Gefahrenpotenzials eingegangen werden. Hier können Beratungsstellen unterstützen. Zentral in der Zusammenarbeit mit Staaten jenseits unserer Wertepartnerschaften ist jedoch die Kompetenz der agierenden Wissenschaftlerinnen und Ingenieure, mögliche Risiken abschätzen zu können und sich notfalls staatliche Unterstützung heranzuziehen.

Welche Art der Zusammenarbeit mit China sollte angestrebt werden?

Die FDP sieht die Menschenrechtslage in China äußerst kritisch und hat ihre Position in der Vergangenheit lautstark deutlich gemacht – auch in direkter Begegnung mit chinesischen Regimevertretern. Gleichzeitig haben die Bundesrepublik und Europa auch im eigenen wirtschaftlichen Interesse einen großen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Chinas geleistet. Diese Entwicklung hat ihren Preis insbesondere im Bereich des Wissensabflusses, den es heute noch stärker denn je zu begreifen gilt. Wenn wir über die Zusammenarbeit mit China sprechen, dürfen deutsche Kooperationspartner nicht auf eine gemeinsame Wertehaltung bauen, sondern müssen die Chancen und Risiken einer Kooperation klar abwägen und nationale Interessen beider Seiten kennen. Nur dann lässt sich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sicherstellen und die technologische Souveränität Deutschlands wahren.

Soll die Zukunftsstrategie in der kommenden Legislaturperiode fortgeführt werden? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Ja.

Deutschland hatte sich das Ziel gesetzt, bis 2025 3,5 Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung auszugeben. Halten Sie an diesem Ziel fest? Wenn ja, wie lässt sich das erreichen?

Deutschlands Investitionen in Forschung und Entwicklung sind entscheidend für unsere Produktivität. Unser internationales Mitspracherecht basiert auf unserer wirtschaftlichen Stärke und unserem technologischen Knowhow. Wir halten weiter an dem Ziel fest, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung noch weiter zu erhöhen bis 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dabei sollten Investitionen zugunsten der Effizienz möglichst keine Umwege über den Bundeshaushalt machen, sondern direkt privat mobilisiert werden. Maßnahmen wie die von Christian Lindner ins Leben gerufene WIN-Initiative verbessern die Attraktivität für Investitionen in Forschung und Entwicklung, erleichtern Kooperationen zwischen der Privatwirtschaft und öffentlichen Forschungseinrichtungen und mobilisieren Wagniskapital für neue Geschäftsmodelle und Gründungen. Außerdem sollte die Forschungszulage zum zentralen Instrument der Forschungs- und Entwicklungsförderung für Unternehmen ausgebaut werden, weil sie unbürokratisch sowie branchen- und technologieoffen wirken kann. Investive Ausgaben sollten im Bundeshaushalt klar priorisiert und Mittel aus konsumtiven Haushaltstiteln zugunsten der Forschung- und Innovationsförderung gekürzt werden.

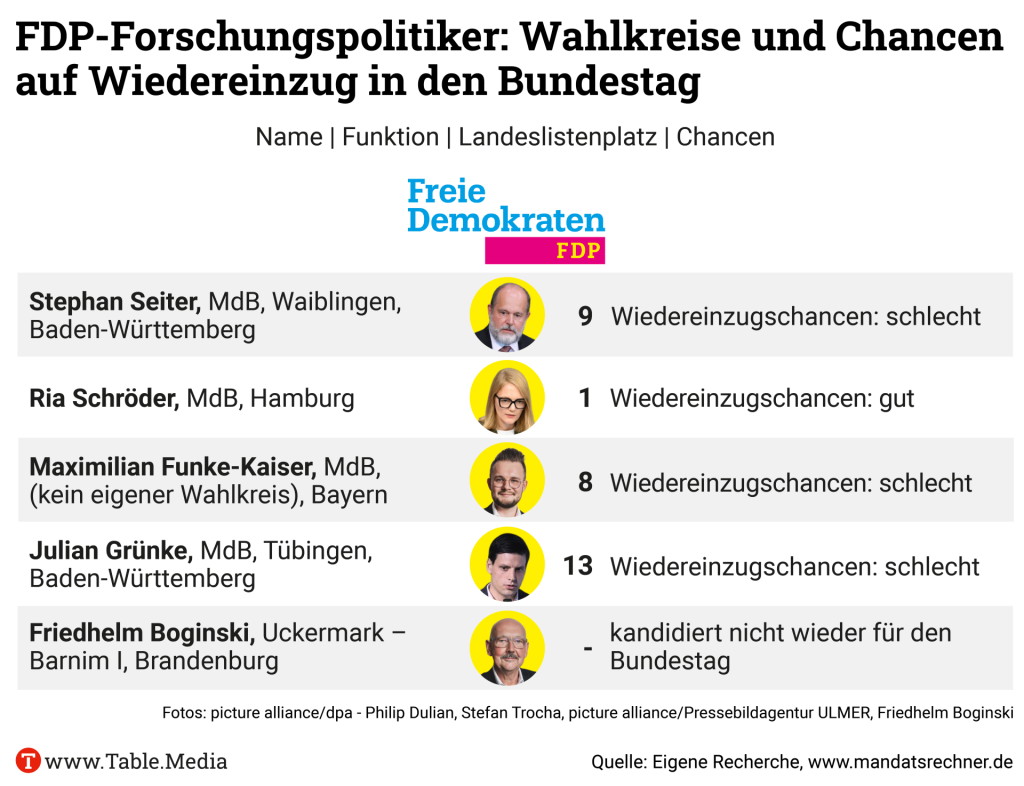

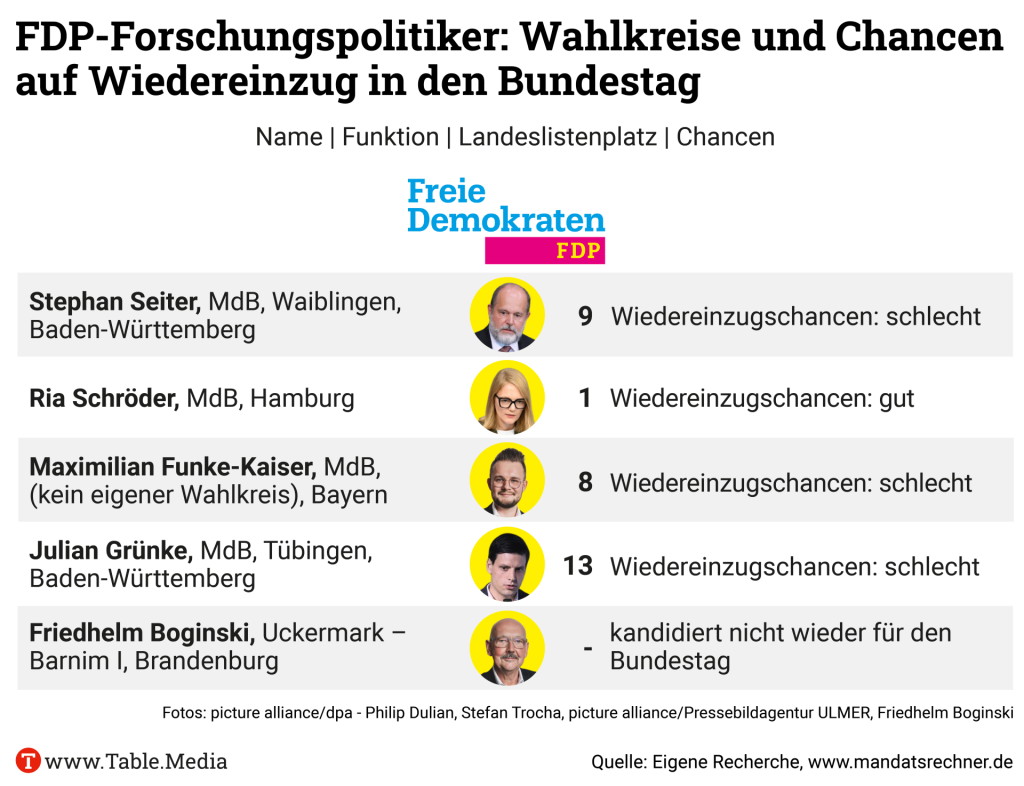

Anhand der Listenplätze, bisheriger Ergebnisse und der aktuellen Umfragewerte beurteilt Table.Briefings die Chancen der aktuellen Forschungsauschuss-Mitglieder der FDP auf einen Wiedereinzug in den Bundestag.

Besonderheiten FDP: Bei den Liberalen hängen die Chancen der einzelnen Abgeordenten auf einen Wiedereinzug zunächst stark vom Ergebnis der Gesamtpartei ab. Gängige Umfrageinstitute sehen die FDP derzeit unter der Fünf-Prozent-Hürde. Für unsere Grafik sind wir davon ausgegangen, dass die Partei knapp den Einzug in den Bundestag schafft.

Gute Chancen auf Rückkehr hätte dann Bettina Stark-Watzinger, die in dieser Legislaturperiode das Amt der Forschungsministerin bekleidete – bis die Ampelregierung zusammenbrach. Sie steht auf der Landesliste Hessen auf Platz 1. Anders sieht es bei den beiden ehemaligen parlamentarischen Staatssekretären im BMBF aus. Jens Brandenburg hat eher bescheidene Aussichten auf ein Mandat. Er steht in Baden-Württemberg auf Listenplatz 6. Sein Namensvetter und Ex-Staatssekretärskollege Mario Brandenburg tritt in Rheinland-Pfalz nicht wieder für den Bundestag an.

Die Liberalen wollen mit ihrem Programm für “mehr Wissenschaftsfreiheit” sorgen. Sie setzen sich für eine Hochschulbildung unabhängig vom Elternhaus und mehr Dual-Use-Forschung ein. Auch der Kontakt mit der Wirtschaft soll gestärkt werden.

In unserer Forschungspolitik-Serie zur Bundestagswahl bereits erschienen: Das will die SPD, Das will die Union, Das wollen die Grünen.

10.-11. Februar 2025, Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger Str. 16, 10117 Berlin

Tagung “Sprache und Rhetorik des Bundestagswahlkampfes 2025” Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gemeinschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

17. Februar 2025, 12 – 13.15 Uhr, virtuell

Leibniz-Wirtschaftsgipfel Neue Bundesregierung – neue Wirtschaftspolitik? Mehr

27. März 2025, Quadriga Forum, Werderscher Markt 13, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Klug konsolidieren und gezielt investieren – Hochschulentwicklung in Zeiten knapper öffentlicher Kassen Mehr

31. März – 1. April 2025, Berlin

Jahresversammlung des DHV DHV-Tag 2025 Mehr

Es habe kein Fehlverhalten im Verwaltungshandeln gegeben, sagte Forschungsminister Cem Özdemir (Grüne) im Forschungsausschuss zur Fördermittelaffäre. Das zeige der Bericht der Internen Revision des Bundesforschungsministeriums (BMBF). Die Affäre sei eine der Hausleitung und nicht der Verwaltung.

Die Prüfungen, die vorgenommen wurden, haben den Boden des Rechts nicht verlassen. “Auch unsinnige Prüfaufträge müssen bearbeitet werden”, verteidigte der Minister seine Mitarbeiter. Für den Reputationsschaden, der für das BMBF entstanden ist, sei die ehemalige Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger verantwortlich.

Es gelte nun, nach der Aufklärung, das verlorene Vertrauen wiederherzustellen. Dazu habe er auch mit verschiedenen Vertretern der Wissenschaftscommunity gesprochen, unter anderem mit den Autoren des offenen Briefes, der Auslöser der Affäre war. Dass dieses offene Gespräch und auch das Zuhören unter der vorherigen Hausleitung zu kurz gekommen sei, deutete Özdemir ebenfalls an.

Oliver Kaczmarek betonte, dass das Haus “seinen Job gemacht” habe, die Beamten seien “stabil” geblieben. Die politische Verantwortung liege bei der sogenannten F-Gruppe, in der sich die FDP-Mitglieder im BMBF zusammengeschlossen hatten. Dort sei anscheinend auch in den Wire-Chats, also über vorgeblich private Kanäle, dienstliche Kommunikation gelaufen.

Dass diese Kommunikation – bis auf einige Screenshots, die die ehemalige Staatssekretärin Sabine Döring nachträglich verakten ließ – nicht vorliegt, bemängelten auch andere Abgeordnete. Holger Mann sprach von einem “einmaligen Vorgang”, dass es hier parallele Kommunikationsstrukturen im Haus gab. Özdemir verwies darauf, dass auch ihm andere Wire-Chats nicht vorlägen. “Da haben wir keine Handhabe”, sagte der Minister. Private Kommunikation und private Telefone seien privat, da können man nichts machen. Dazu gebe es auch einige einschlägige Urteile.

Nicht ganz geklärt werden konnte ebenso die Frage, was letztlich im Telefonat zwischen Sabine Döring und dem Leiter der Abteilung 4 besprochen wurde. Aus diesem hatte der Abteilungsleiter den Auftrag zur Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen mitgenommen. Nach Darstellung von Döring handelte es sich hierbei um ein Missverständnis. Da es zu dem Gespräch keine Dokumentation und keine Zeugen gibt, könne dieser Punkt nicht final geklärt werden, betonte Özdemir. Diese Diskussion jetzt auf die offene Bühne zu ziehen, würde das Haus nur weiter beschädigen.

Auch der Punkt, weshalb nach der angeblichen Rücknahme des Prüfauftrags der beauftragte Referatsleiter gegenüber dem Projektträger weiterhin auf der Erstellung der Liste vom BMBF geförderter Unterzeichner des offenen Briefes bestand, konnte nicht geklärt werden. Thomas Jarzombek wies darauf hin, dass dazu keine Dokumentation vorliegt. Nicole Gohlke betonte, dass der Fall damit ungelöst und ein “Cold Case im BMBF” bliebe. Auch die Rolle der Ministerin sei weiterhin ungeklärt.

Özdemir bestätigte, dass es an einigen Stellen “unterschiedliche Wahrnehmungen” gebe. Diese seien im Bericht dargestellt, ließen sich aber nicht auflösen. mw

Offenbar konnten viele bewilligungsreife Projekte in der Programmfamilie “Innovation und Strukturwandel” aufgrund der Sperrung der Dati-Mittel nicht gefördert werden. Mehr als 400 Anträge aus den Förderlinien “WIR”, “T!Raum” und Rubin lägen seit April 2024 auf Eis, berichtete BMBF-Staatssekretär Karl-Eugen Huthmacher am Mittwochvormittag im Forschungsausschuss.

Entgegen teils anderslautender Aussagen in einer BMBF-Antwort auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion wirkte sich die Sperrung von 35,4 Millionen für die Dati auch auf die Finanzierung der Projekte im Bereich Innovation und Strukturwandel aus, die im selben Haushaltstitel verankert sind. Vereinfacht gesagt, konnten nicht genutzte Mittel aus dem Dati-Topf so nicht in den anderen Bereich verschoben werden. Dort waren jedoch die Mittel bereits im April 2024 erschöpft.

Deshalb habe man den Antrag auf Entsperrung der Dati-Mittel noch vor Weihnachten beim Haushaltsausschuss eingereicht, erklärte Huthmacher. Also so schnell wie möglich nach dem Kabinettsbeschluss zur Dati am 6. November und dem Regierungs-Aus am selben Tag. Nach Informationen von Table.Briefings hat der Haushaltsausschuss die Mittel am Mittwochabend freigegeben.

Lars Rohwer dankte Huthmacher für die “schonungslose Klarstellung”. Diese zeige die dramatischen Folgen der Politik des BMBF unter der vorherigen Leitung. Die Dati habe offensichtlich die gesamte Programmfamilie zum Stocken gebracht.

Petra Sitte verwies auf die Überschneidungen der betroffenen Programmlinien mit der Dati. Wenn man die Dati weiterführen wolle, dann müsse man die Programmlinien eindampfen und unter der Dati weiterführen, gab die Forschungspolitikerin der Linken in ihrer letzten Sitzung zu Bedenken. Anna Christmann (Grüne) sagte, dass die Vermischung der beiden Budgets haushaltstechnisch nicht klug gewesen sei.

Rohwer erkundigte sich, wie groß der Schaden für die Wissenschaft sei und ob die Projekte nun kurzfristig bewilligt werden könnten. Die Union interessiere sich auch dafür, wofür die entsperrten Mittel dann verwendet würden, betonte der CDU-Forschungspolitiker. “Wir geben keine weiteren Mittel in den Gründungsprozess dieser Dati”, mahnte er in Richtung des BMBF und der aktuellen Minderheitsregierung.

Huthmacher verwies darauf, dass lediglich eine kleine Summe für den Gründungsprozess der Dati reserviert werde. Der größte Teil fließe in die Förderlinien. Ein Großteil der Projekte könne dann in Kürze bewilligt werden – auch wenn der Projektträger sie teilweise noch einmal überprüfen müsse.

Der Interims-Staatssekretär blickte zum Abschluss nach vorn. Ob in Zukunft die Transfer- und Innovationsförderung weiter über Förderrichtlinien, oder doch verstärkt über die Dati abgewickelt werden solle, sei eine politische Diskussion: “Nicht alles ist Gold, was wir in den letzten Jahren gefördert haben“. Daher sei ein Nachdenken über andere Arten der Förderung berechtigt. Und die Sprind habe gezeigt, dass dies funktionieren könne. Ob die Dati einen ähnlichen Weg gehen werde, sei noch offen. mw

Die größte Gefahr von “Alltags-KI” wie ChatGPT oder DeepSeek sind ihre mangelnde Zuverlässigkeit und ein möglicher Kontrollverlust über die selbstlernenden Systeme. Das ist das Ergebnis des “International Scientific Report on the Safety of Advanced AI“, der am Mittwoch von der britischen Regierung vorgestellt wurde. An dem Sicherheitsbericht haben 96 KI-Experten aus aller Welt gearbeitet. Er soll Grundlage für das AI Action Summit der EU sein, das im Februar in Paris stattfindet.

Der AI Safety Report analysiert aktuelle und künftige KI-Systeme, die ein breites Spektrum an Aufgaben erledigen können, sogenannte “General-Purpose AI“. “Die größte Gefahr sehe ich bei den fehlerbehafteten KI-Systemen. KI, die nicht in unserem Sinne funktioniert, könnte, als wichtiger Bestandteil des Alltags, die Gesellschaft schleichend beeinflussen“, kommentiert Antonio Krüger, CEO des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), im Gespräch mit Table.Briefings.

Krüger wirkte als – von der Bundesregierung ernannter – deutscher Vertreter am Bericht mit. Als Risikoquelle wird in dem Report die mangelnde Zuverlässigkeit aktueller Systeme genannt, etwa das Halluzinieren oder die Herausgabe von falschen Informationen. Als Schwachstelle von General-Purpose AI wird im Bericht auch ein mögliches Bias aufgeführt. Voreingenommene KI-Systeme produzieren verzerrte Ergebnisse, weil sie zum Beispiel vornehmlich mit englischen Sprachdaten trainiert werden und westlich geprägt sind.

Zu den weiteren Herausforderungen zählt der Report systemische Risiken, wie eine globale KI-Schere zwischen den Staaten, nachteilige Umwelteinflüsse, Verletzungen der Privatsphäre, Urheberrechtsfragen, aber auch die böswillige Verwendung der Technologie durch Kriminelle.

“Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass terroristische Anschläge mithilfe von KI vorbereitet und ausgeführt werden. Aber die konkreten Gefahren für die Gesellschaft sind vermutlich weniger plakativ. Da geht es eher um Meinungsmache in den Sozialen Netzwerken, etwa durch clevere KI-Bots oder Kriminalität im digitalen Raum, etwas durch besser werdende Phishing-E-Mails. In diesem Bereich wird das Katz-und-Maus-Spiel noch einige Stufen hochgefahren”, sagt Antonio Krüger.

Mit Blick auf die Gegenmaßnahmen betont Krüger, dass bereits an technischen Systemen zur Gefahrenabwehr gearbeitet werde. Zudem könne Risikovermeidung bei General-Purpose AI nicht erst beim fertigen KI-Modell ansetzen, sondern muss bereits bei der Entwicklung mit einem Training beginnen, das, zum Beispiel durch die Steigerung der Datenqualität, robustere Ergebnisse erzeugt.

Vornehmlich sei aber, das Thema KI auch als Bildungsaufgabe zu verstehen. “Wir müssen junge, aber auch ältere Menschen, die in Zukunft mit stärker mit solchen KI-Systemen konfrontiert werden, darauf vorbereiten”. Mit Blick auf das AI Action Summit fordert Krüger, dass Europa – auch bezüglich der Sicherheitsfragen – ein eigenes KI-Ökosystem brauche. Die chinesische Entwicklung DeepSeek sei der Beweis dafür, dass man auch mit Beschränkungen kreative und innovative Lösungen hervorbringen könne. Investitionen seien wichtig, entscheidender sei es aber, junge Wissenschats- und Ingenieurs-Talente für wertegeleitete Forschung und Entwicklung in Europa zu begeistern. tg

Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Hochschulen sollen nach dem Willen des Bundestags entschlossen bekämpft werden. Das fordert ein gemeinsamer Antrag von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP, den das Parlament am Abend mit großer Mehrheit beschlossen hat.

Demnach soll die Bundesregierung gemeinsam mit Kultusministern und der Hochschulrektorenkonferenz dafür sorgen, dass antisemitisches Verhalten an Bildungseinrichtungen zu Sanktionen führt: “Dazu gehören die konsequente Anwendung des Hausrechts, der temporäre Ausschluss vom Unterricht oder Studium bis hin zur (…) Exmatrikulation.” Auch die Antisemitismusforschung soll stärker unterstützt werden.

Neben den Antragstellern stimmte auch die AfD für den Forderungskatalog. Widerstand kam lediglich vom BSW und der Linken. Deren Bildungspolitikerin Nicole Gohlke warf den Initiatoren vor, statt Brücken zu bauen und Räume für Dialog zu schaffen, werde der Einsatz von Polizei und Geheimdiensten gefordert.

Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs war es an verschiedenen deutschen Hochschulen zu propalästinensischen Protesten gekommen, bei denen auch antisemitische Parolen verbreitet wurden. Der Umgang damit spaltet die Wissenschafts- und Hochschulcommunity.

Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die das Ansinnen der Anträge grundsätzlich begrüßen, hatten sich im Vorfeld sowohl irritiert über die als intransparent kritisierte Genese als auch weite inhaltliche Teile des Antrags gezeigt. Rechtswissenschaftler hatten zudem verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. tg mit dpa

ORF: Ungerechtes Wissenschaftssystem. Männer und generell Menschen aus Familien mit einem akademischen Hintergrund haben nach den Ergebnissen einer Sozialerhebung die besten Chancen auf eine Karriere in der Wissenschaft. Die Kettenvertragsregel, nach der angehende Akademiker sich von Vertrag zu Vertrag hangeln und lange auf eine Festanstellung warten müssen, vergrößert die soziale Ungleichheit. (“Wer in der Wissenschaft Karriere macht”)

FAZ: Ombudsstelle verzögert sich. Nach zahlreichen Abschreibeskandalen wollte Berlin eine Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis an allen Hochschulen einrichten. Laut Gesetz hätte diese bis zum Sommersemester 2024 eingerichtet sein müssen. Der Senat begründet die Verzögerung mit einem laufenden “Abstimmungsprozess” zwischen Rektoren und Präsidenten der Hochschulen. (“Ombudsstelle verzwergt und verzögert”)

taz: Palästinaaktivisten in Aufregung. Das Palästinakomitee an der Freien Universität Berlin und andere Gruppen protestieren gegen die Bundestagsresolution “Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Hochschulen”. In ihren Augen ist sie ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und Teil eines autoritären Umbaus der Universitäten. (“”Rechtlicher Blödsinn””)

Stern: München macht Milliardäre. Die Technische Universität München (TUM) zählt nicht nur zu den Universitäten mit dem besten Ruf in Deutschland, sondern ist auch die Hochschule mit den meisten Absolventen, die Milliardäre geworden sind. Auch Absolventen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Ludwig-Maximilians-Universität München haben überdurchschnittlich gute Chancen, Milliardär zu werden. (“Wer hier studiert, wird (möglicherweise) Milliardär”)

Frankfurter Rundschau: Bildungszentren in Kenia. Eine Gruppe von Studenten aus dem Raum Karlsruhe hat die Liberating Education Organization (Leo) gegründet, um Vorlesungen aus Universitäten kostenlos nach Kenia und in andere Regionen der Welt zu bringen. Sie haben bereits drei Bildungszentren in Kenia eingerichtet, ausgestattet mit gespendeten Computern und per Starlink mit dem Internet verbunden, wodurch Schüler Zugang zu ausgewählten Seminaren, Vorträgen und Tutorials in englischer Sprache erhalten. (“Bildung für alle: Studenten gründen Online-Uni und eröffnen Bildungszentren in Kenia”)

An die Osteuropaforschung hat Olaf Scholz am 27. Februar 2022 garantiert nicht gedacht, als er von der Zeitenwende sprach. Begriff hin oder her, die Zäsur durch Russlands Großangriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 geht tief und fordert ein Umdenken, das in seiner Konsequenz viele unterschiedliche, letztendlich aber miteinander verbundene Bereiche tangiert. Diese Notwendigkeit macht auch vor der Osteuropaforschung nicht halt, die sich mit Fragen befasst, die den Krieg erklären helfen, die ihn empirisch dokumentiert und sich mit der Aufgabe konfrontiert sieht, die Ereignisse für die Öffentlichkeit einzuordnen und Wissenslücken zu füllen.

Schlagartig wurde nach dem 24. Februar 2022 herum klar, dass die Ukraine, Russland und die Region Osteuropa insgesamt, die sich genauen geografischen oder politischen Grenzziehungen entzieht, im öffentlichen Diskurs nicht präsent genug waren. Die Überraschung über Russlands Invasion war dementsprechend groß. Dass Russlands Krieg gegen die Ukraine bereits mit der Krim-Annexion 2014 begann, sich im Krieg im Donbas fortsetzte und 2022 in seine dritte Phase ging, wurde erst nach Beginn der Vollinvasion umfassender thematisiert.

Osteuropa-Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Thinktanks wurden zu regelmäßigen Kommentatorinnen und Kommentatoren in den Medien bis in die Talkshow-Formate hinein. Diverse Erklärformate, Podcasts und öffentliche Veranstaltungen von Forschungsinstituten, Bildungseinrichtungen und Stiftungen stießen auf großes Interesse. Inzwischen ist dieser Osteuropa-Boom schon wieder am Abklingen. Lernprozesse bleiben auch in Krisenzeiten ambivalent.

Ein langanhaltender Krieg scheint die öffentliche Aufmerksamkeitsspanne zu überdehnen. Psychologische Mechanismen verdrängen zunehmend das Ausmaß und die Konsequenzen des Krieges, die weit über die Ukraine und Russland hinausgehen. Populistische Stimmenfänger am rechten und linken Rand des Parteienspektrums mobilisieren genau diesen Wunsch nach Abstand von der unschönen Realität. Die Wahlkämpfe auf Länderebene und jetzt der Bundestagswahlkampf zeigen in ihrer Akzentuierung von Frieden – wohlgemerkt ohne einen Plan, wie es zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine und Europa insgesamt kommen kann -, dass die Ukraine und Osteuropa mental weiterhin entfernter erscheinen als der Blick auf die Landkarte oder in die Geschichte suggeriert.

Das Feld der Osteuropaforschung ist und bleibt diffus. Es handelt sich um eine Schnittmenge aus Wissenschaftler*innen aus verschiedenen akademischen Disziplinen. Unter ihnen sind die Geistes- und Sozialwissenschaften am prominentesten vertreten. Gemessen an der Zahl der Lehrstühle bringen die Geschichts-, Sprach- und Kulturwissenschaften mehr kritische Masse auf als die Sozialwissenschaften. Seit Februar 2022 hat sich an den Strukturen der Osteuropaforschung nur wenig verändert. Der dominante Russlandfokus in der Slawistik wird bestenfalls mittelfristig durch mehr Vielfalt ersetzt werden.

Die Professuren mit Osteuropa-Denomination sind auch nach Februar 2022 weiter rückläufig. Natürlich widmen sich nicht nur Lehrstühle mit entsprechendem Titel der Region. Es bedarf auch einer stärkeren Verankerung in der vergleichenden Forschung. Einschlägige Forschung findet auch an spezialisierten außeruniversitären Instituten statt. Es gab und gibt weiterhin Projektförderinitiativen mit Osteuropabezug, etwa vom BMBF oder Stiftungen, aber mit wenigen Ausnahmen lässt sich hier bisher keine systematische Priorisierung erkennen.

Eine Auswirkung des Krieges sind die erweiterten Netzwerke von Wissenschaftler*innen, die aus unterschiedlichen Perspektiven und Disziplinen, einschließlich der Naturwissenschaften, zu den Auswirkungen des Krieges arbeiten. Die Präsenz geflüchteter Wissenschaftler*innen spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Aus persönlichen Netzwerken werden jedoch nicht automatisch nachhaltige Strukturen.

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Relevanz Osteuropas für alle sichtbar unterstrichen, aber die finanziellen, strukturellen und gesamtgesellschaftlichen Schlussfolgerungen sind weit offen. Somit ist es zu früh, von einer Zeitenwende in der Osteuropaforschung zu sprechen.

Gwendolyn Sasse ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) und Einstein-Professorin für Vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Auch am kommenden Montag wird Heike Graßmann ins Büro fahren. Das liegt dann allerdings nicht mehr im Berliner Nordosten, im Max Delbrück Center, sondern in einem Altbau in Dresdens Innerer Neustadt. Dort, im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, tritt Graßmann Anfang Februar ihr neues Amt als Staatssekretärin für den Bereich Wissenschaft an. Damit wäre das Regierungsteam um Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vollzählig.

“Als ich Ende des Jahres gefragt wurde, ob ich die Aufgabe übernehmen wolle, dachte ich wirklich nur sehr kurz nach”, sagt Heike Graßmann. Sie sei völlig überrascht gewesen und habe sich ein wenig Bedenkzeit erbeten.

Als Administrative Vorständin des lebenswissenschaftlichen Helmholtz-Zentrums MDC hatte sie eine sichere Anstellung und saß fest im Sattel. Warum sich also einlassen auf das Abenteuer eines Staatssekretärspostens in einer Minderheitsregierung, die für rechtskräftige Beschlüsse zehn Stimmen aus der AfD-dominierten Opposition braucht? Wie groß ist das Wagnis für eine Wissenschaftsmanagerin mit zwanzig Jahren Erfahrung in Universitäten und Forschungseinrichtungen, aber ohne politische Praxis und Parteibuch?

Heike Graßmann nahm das Angebot an. “Was mich reizt, ist die Chance, größere Räder drehen zu können und die mitteldeutsche Wissenschaftslandschaft mitzugestalten.” Graßmann stammt aus Thüringen und arbeitete bis 2018 in der akademischen Verwaltung in Leipzig, zuletzt als Administrative Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ). Der neue Posten in Dresden sei wie eine Heimkehr, sagt die 53-Jährige, und darauf freue sie sich ganz besonders. Zur Freude beigetragen haben könnte auch der frisch verliehene, für Staatssekretäre obligatorische Beamtenstatus, der neben besseren Konditionen eine gewisse Sicherheit bietet.

Heike Graßmann probiert gern Neues aus. Geboren im Südharz und aufgewachsen in einer Ingenieursfamilie, ging sie nach dem Abitur erst einmal für ein knappes Jahr nach London und arbeitete in einem Hotel. Es folgten ein Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Personal und Organisation in Halle und der Berufseinstieg als Referentin des Administrativen Geschäftsführers am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Dorthin kehrte sie nach einem Intermezzo im Kanzlerbereich der Leipziger Uni als Leiterin der Finanzabteilung zurück. 2018 ging es mit dem Vorstandsamt im Max Delbrück Center weiter.

Die sieben Berliner Jahre seien eine sehr bereichernde Erfahrung gewesen, sagt Heike Graßmann diplomatisch. Es waren aber gewiss auch anstrengende Jahre, in denen der Betrieb eines Forschungszentrums mit 1.800 Mitarbeitern trotz Pandemie und langer kommissarischer Leitung im Bereich Wissenschaft zu sichern war. Sie habe es dennoch geschafft, so Graßmann, die Digitalisierung der Verwaltung voranzubringen und dort, zusammen mit vielen Kollegen, einen bestimmten “Mindset” zu etablieren: “Wir sind Ermöglicher, also professionelle Dienstleister, die die Rahmenbedingungen genau kennen und sowohl dem Steuerzahler als auch der Wissenschaft verpflichtet sind.”

Ungewohnt für die Wissenschaftsmanagerin war in Berlin die Nähe zur Bundespolitik und das komplexe Institutionengeflecht. “Mit der Zeit habe ich gelernt, mich in diesem Dickicht zurechtzufinden”, sagt sie und weist auf die Initiative Berlin Research 50 (BR50), an deren Gründung 2020 sie maßgeblich beteiligt war. BR50 vereint außeruniversitäre Institute im Raum Berlin mit dem Ziel, voneinander zu lernen, Ressourcen zu bündeln und gegenüber Universitäten und Politik mit einer Stimme zu sprechen.

Am Herzen liegt Graßmann auch die Wissenschaftskommunikation. Als Vorsitzende des Vereins LNDW e.V. hat sie zum Beispiel erwirkt, dass der Eintrittspreis für die nächste und immerhin schon 25. Berliner Lange Nacht der Wissenschaften am 28. Juni auf fünf Euro sinkt.

Für die Aufgaben, die nun in Dresden warten, waren die Berliner Jahre eine gute Vorbereitung. Im von dem Juristen Sebastian Gemkow (CDU) geführten Wissenschaftsministerium wird Heike Graßmann zuständig sein für die sächsischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Wie immer in neuen Jobs werde sie erst einmal sehr viele Gespräche führen, sagt die neue Amtschefin – zum persönlichen Kennenlernen und um die anstehenden Aufgaben besser zu verstehen.

Oberste Priorität habe jetzt der Haushalt 2025, sagt Graßmann. In den Verhandlungen auf Regierungsebene will sie als Advokatin der Wissenschaft auftreten und dabei, vor dem Hintergrund ihrer eigenen Lehrtätigkeit, die Belange von Studierenden fest im Blick haben. Was die Aufteilung der ausgehandelten Mittel unter den Hochschulen, aber auch eventuelle Kontroversen mit der Opposition angeht, setzt Heike Graßmann auf Kompromissfähigkeit und landsmannschaftliche Verbundenheit: “Was wichtig ist für die Region, das soll im Vordergrund stehen.”

Eine reich gegliederte Wissenschaftslandschaft mit der Exzellenzuniversität Dresden und gerade entstehenden, milliardenschweren Großforschungszentren für Astrophysik und Chemie, ein überaus wissenschaftsaffiner Ministerpräsident und eine Bevölkerung, die sich für Forschung und Innovation interessiert - all das sind Pfunde, mit denen Heike Graßmann wuchern will.

In Berlin hat sich Heike Graßmann als Kämpferin für kulturelle und geschlechtsspezifische Diversität einen Namen gemacht. Ob ihr diese Expertise in Sachsen hilft? Dort werden, wenn alles nach Plan läuft, in den nächsten Jahren viele ausländische Fachkräfte für die Forschung gebraucht. Angedacht sei bereits eine internationale Werbekampagne, sagt die kommende Wissenschafts-Staatssekretärin. Deren Leitgedanke: “Forschen in Sicherheit und Freiheit”. Lilo Berg

Tobias Ackels wird mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis 2025 ausgezeichnet. Der Biologie von der Universität Bonn bekommt die mit 60.000 Euro dotierte Auszeichnung für seine Forschung zum Geruchssinn.

Volker Deckert ist in den USA mit dem Willis E. Lamb Award for Laser Science and Quantum Optics ausgezeichnet worden. Er forscht am Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Konrad H. Stopsack hat die Leitung der Abteilung Epidemiologische Ursachenforschung am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS übernommen. Der Epidemiologe folgt auf Wolfgang Ahrens, der in den Ruhestand geht.

Lena Tacke ist ins Junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste aufgenommen wurden. Als Professurvertreterin forscht sie auf dem Gebiet der Religionspädagogik und der Theologie an der RWTH Aachen.

Tewes Tralau wird neuer Vizepräsident des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). Der Biologe tritt sein Amt am 1. März 2025 als Nachfolger von Tanja Schwerdtle, die im Herbst 2024 als Präsidentin an das Max Rubner-Institut wechselte.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

China.Table. DeepSeek: Wie ein KI-Erfolgsunternehmen die Spielregeln ändert. Washingtons Handelsbarrieren haben das KI-Unternehmen DeepSeek aus Hangzhou mehr beflügelt als blockiert. Sein Erfolg ist aber auch auf die Eigenheiten des chinesischen Tech-Ökosystems zurückzuführen. Mehr

Europe.Table. KI-Wettlauf: Welche Antworten Europa auf DeepSeek hat. Das chinesische KI-Start-up Deepseek behauptet, mit weniger Ressourcen eine bessere KI gebaut zu haben als die amerikanische Konkurrenz. Was das für Europas Stellung im Wettlauf um künstliche Intelligenz bedeutet. Mehr

Security.Table. EU-Cybersicherheitsrichtlinie NIS-2 wird in dieser Legislatur nicht mehr umgesetzt. Bis Mitte Oktober hätte Deutschland die NIS-2-Richtlinie in nationales Recht umsetzen müssen. Das Gesetz zum digitalen Schutz kritischer Infrastruktur wird in dieser Legislatur nun nicht mehr kommen. Mehr

Climate.Table. Stiftung Klimaneutralität: 55 Aufgaben für die neue Regierung. Vier Wochen vor der Wahl präsentiert die “Stiftung Klimaneutralität” einen Katalog von Maßnahmen, um Deutschland auf den Kurs zu Netto Null 2045 zu bringen. Die 55 Punkte umfassen Finanzen, Energie, Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Mehr

ESG.Table. VW-Nachhaltigkeitschef Voeste: “Die Zukunft wird elektrisch sein”. Er will die Volkswagen-Gruppe auf Nachhaltigkeit trimmen, während ein gewaltiger Stellenabbau ansteht. Keine leichte Aufgabe für Dirk Voeste. Der bekennt sich im Gespräch mit Anna Gauto zwar zu Elektromobilität und Klimaneutralität, vermeidet aber klare Aussagen, wann der Konzern aus dem Verbrenner aussteigt. Mehr

Die letzte Sitzung von Kai Gehring als Vorsitzendem des Forschungsausschusses zeigte mit Dati und Fördermittelaffäre nochmal die gesamte Bandbreite der Themen dieses Gremiums. Gehring betonte in seinen Schlussworten die Bedeutung des Ausschusses: Es gebe keine Wirtschaftswende ohne gute Wissenschaft und Forschung. Er gab seinen Kolleginnen und Kollegen noch einen Rat: “Vergessen Sie nie, wie wichtig es ist, Wissenschaft als Grundlage für politische Entscheidungen zu nehmen. Aber auch nicht, dass wir es sind, die diese Entscheidungen letztlich treffen“.

Für den Ausschuss bedankte sich Oliver Kaczmarek mit persönlichen Worten für das Engagement von Kai Gehring und verblieb mit einem: “Lass mal ab und zu was von dir hören!” Dem schließen wir uns an.

in der letzten Sitzung des Forschungsausschusses vor der Wahl gab es am Mittwoch noch einmal Diskussionsbedarf. Die BMBF-Fördermittelaffäre und die Dati-Sperre standen als Themen auf der Tagesordnung. Cem Özdemir und Karl-Eugen Huthmacher stellten sich den Fragen und der Kritik der Abgeordneten. Mit Blick auf die interne Revision zur Fördermittelaffäre kam Interims-Forschungsminister Özdemir zu dem Schluss, dass die Affäre eine der damaligen Hausleitung und nicht der Verwaltung sei. Die Prüfungen hätten den Boden des Rechts aber zu keiner Zeit verlassen. Huthmacher berichtete derweil über die gravierenden Folgen der Dati-Sperre nach dem Ampel-Aus. Die Opposition sah bei beiden Themen Anlass zur Diskussion. Mein Kollege Markus Weisskopf berichtet.

Die letzte Sitzung des Ausschusses in dieser Legislatur war auch die persönlich letzte Sitzung für einige Abgeordnete – unter ihnen der Vorsitzende Kai Gehring (ein Adieu in unserem Dessert). Von welchen Forschungspolitikerinnen und -politikern Sie sich verabschieden müssen, lesen Sie in unserer Serie zur Bundestagswahl. Wir berichten, welche forschungspolitischen Versprechen die Parteien für die nächste Legislatur machen, wer voraussichtlich ihre Ansprechpartnerinnen und -partner bleiben – und wer nicht. In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick auf die FDP.

Apropos Wahlversprechen: Die einzige Möglichkeit, um der deutschen Wirtschaft wieder Schwung zu verleihen, sieht Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, in einer grundlegenden Reform der deutschen Forschungs- und Innovationspolitik. Deutschland müsse sich von einem “Silicon Valley der Bürokratie” zu einem führenden Innovationsstandort entwickeln, erklärt der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft im Interview mit Nicola Kuhrt. Die Allianz der großen Forschungsorganisationen in Deutschland habe längst Vorschläge erarbeitet, die nun von der Politik umgesetzt werden müssten.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre,

In einem Interview mit Table.Briefings hat Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, eine grundlegende Reform der deutschen Forschungs- und Innovationspolitik gefordert. Deutschland müsse sich von einem “Silicon Valley der Bürokratie” zu einem führenden Innovationsstandort entwickeln, erklärt Wiestler.

Eines der größten Probleme sieht Wiestler in der übermäßigen Bürokratie. “Wir müssen heraus aus unserem ‘Silicon Valley of Bureaucracy’”, fordert er. Die Allianz habe bereits Vorschläge zum Bürokratieabbau erarbeitet, die nun von der Politik umgesetzt werden müssten. Ein solches Sofortprogramm sei laut Wiestler nicht nur machbar, sondern würde sogar zu Einsparungen führen.

Für Wiestler ist klar: Forschung und Innovation sind der Schlüssel, um die deutsche Wirtschaft wieder anzukurbeln. “Das ist die einzige Möglichkeit, um unserer Wirtschaft wieder Schwung zu verleihen und wieder ein Momentum nach Deutschland zu bringen”, betont er.

Die kommende Bundesregierung müsse klare Prioritäten setzen. Wiestler nennt einige Beispiele:

Um diese Ziele zu erreichen, sei eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik notwendig. “Wir müssen einen Schulterschluss erreichen zwischen Spitzenforschung, Wirtschaft und weiteren Beteiligten im System. Dann kann es einen echten Schub geben”, so Wiestler.

Das ganze Gespräch mit Otmar D. Wiestler lesen Sie hier.

Eine deutsch-kanadische Tagung kurz nach der Trump-Inauguration? Reiner Zufall, sagt Jan Wöpking. Die Veranstaltung sei lange vor den US-Wahlen geplant gewesen und vor allem ein Signal der engen Zusammenarbeit, ja Freundschaft mit den kanadischen Partnern.

Die Botschaft, die von den beiden Tagen ausgeht, sei klar: Für Universitäten habe eine neue, sehr herausfordernde Zeit begonnen, weltweit. Ebenso klar: “Universitäten wollen auch in dieser Epoche Verantwortung übernehmen, mehr denn je”, sagt Wöpking. Dafür brauche es, ebenso mehr denn je, internationale Kooperation, gegenseitige Unterstützung und auch Solidarität.

Internationale Kooperationen werden jedoch herausfordernder. “Die Zeiten eines idealistischen Ansatzes sind endgültig vorbei.” Außenwissenschaftsrealpolitik sei das Wort der Stunde. “Die setzt aber viel mehr Expertise und diplomatisches Geschick voraus als es früher brauchte.”

Eine gute Nachricht sei, dass Universitäten in den letzten Jahren ziemlich gut darin geworden seien, in diesem komplexen Fahrwasser navigieren zu können. Hier wolle man gerade im Austausch mit Wertepartnern weiter voneinander lernen.

Nicht nur die Außenbeziehungen werden komplexer. Auch im Inneren wird der Druck größer. Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie werden weltweit stärker bedroht, berichtet Wöpking – auch in liberalen Demokratien. “Viele internationale Kollegen berichten von politischer Einflussnahme, persönlichen Anfeindungen und Bedrohungsszenarien.”

Das Commitment der Universitäten, ihre Autonomie zu erhalten und zu verteidigen, bleibe jedoch ungebrochen. “Deutschland wird hier als erfolgreiches Beispiel wahrgenommen. Um Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundgesetzes, in dem die Wissenschaftsfreiheit verankert ist, werden wir international beneidet.”

Wie man angesichts dieses Umfelds respektvolle, wissenschaftsbasierte Auseinandersetzungen auch zu polarisierenden Themen ermöglichen kann, war ein weiteres viel diskutiertes Thema der Veranstaltung, berichtet Wöpking. Gerade Berichte aus Ländern wie Polen oder Israel mit ihren komplexen politischen Umgebungen seien hier spannend gewesen.

Eine Lehre daraus sei: “Offene Diskurse brauchen den richtigen Rahmen.” Es reiche nicht, einfach Menschen mit konträren Ansichten in einen Raum zu bringen. “Gerade aufgeladene, polarisierende Debatten brauchen ein geeignetes Setting, klare Leitplanken, Expertinnen und Experten für die Moderation.” Dann könnten diese gelingen und den gesellschaftlichen Diskurs voranbringen.

Neben der gesellschaftlichen Relevanz war auch der ökonomische Impact von Universitäten Thema. Dieser sei vielfach nachgewiesen, betont Wöpking. “Universitäten sind Wirtschaftsmotoren und steigern erwiesenermaßen Lebensqualität und -standard in ihrer Region und weit darüber hinaus.” Das sehe man auch an den globalen Innovationshochburgen. Dort stünden immer starke Universitäten im Zentrum.

Welchen Zuschnitt würden Sie für das zukünftige Forschungsministerium vorsehen?

Die Ressorts Bildung und Forschung sollten im Bund getrennt werden. Ein für Forschung zuständiges Ministerium sollte jedoch auch den Bereich Innovation und Transfer bis zur Marktreife abdecken, um Reibungsverlusten durch das bisher gekannte Zuständigkeitswirrwarr vorzubeugen. Ein Bundesministerium für Forschung und Innovation könnte von der Grundlagenforschung, über die anwendungsorientierte Forschung bis zum Transfer und Anstoß von neuen Geschäftsmodellen zentrale Verantwortung für die Innovationsfähigkeit Deutschlands übernehmen. Das Ministerium würde damit zentraler Ansprechpartner für alle Innovationsakteure werden, sei es die Wissenschaftscommunity, Akteure an der Schnittstelle zur Wirtschaft und Zivilgesellschaft bis zu hochinnovativen Gründerinnen und Gründern.

Wie wollen Sie in der nächsten Legislatur Innovation und Transfer befördern?

Deutschland durfte mit der Dati einen neuen Akteur kennenlernen, der in ungekanntem Maße Transfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik stärkte. Deutschland braucht die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation als Ergänzung zur Sprind und den Forschungsgemeinschaften des Bundes, damit deutsche Erfindungen nicht nur die Welt inspirieren, sondern auch in Deutschland zur Anwendung kommen. Wir wollen, dass aus deutschen Erfindungen auch deutsche Geschäftsmodelle werden. Die Dati stünde als zentrale Ansprechpartnerin für alle Akteure mit Transferaktivitäten zur Verfügung. Des Weiteren müssen wir das Innovationsprinzip stärken und jegliche Bürokratie auf ihre Auswirkung auf Innovationspotenziale prüfen. Chancen sollten einen ebenbürtigen Stellenwert zu Risiken einnehmen, denn wir können in Deutschland und der Welt einen noch größeren Beitrag zur Lösung der Probleme leisten – wenn wir unseren klügsten Köpfen mehr Freiräume lassen und ihre Kreativität nicht durch überbordende Auflagen im Keim ersticken.

Würden Sie einen Chief Scientific Advisor für die neue Bundesregierung befürworten? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Nein.

Setzen Sie sich für eine Reform des WissZeitVG in der nächsten Legislatur ein? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Ja.

Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie die Planbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere in Deutschland verbessern?

Es sollten in allen Karrierephasen der Wissenschaft Mindestvertragslaufzeiten eingeführt werden. Außerdem muss eine klare Erwartungshaltung kommuniziert werden. Eine Verbesserung der Planbarkeit wissenschaftlicher Karrieren kann nicht im Alleingang von Bund oder Ländern erfolgen. Ein konstruktiver Dialog zwischen Bund und Ländern ist die Grundlage für eine Verbesserung der Planbarkeit wissenschaftlicher Karrieren. Ohne konstruktive Zusammenarbeit sind weitreichendere Reformen unmöglich und die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Wissenschaftssystems gefährdet.

Was sollte sich bei der Zusammenarbeit von Bund und Ländern mit Blick auf die Hochschulen ändern? Sehen Sie den Bund bei Problemen wie unzureichender Grundfinanzierung und Sanierungsstau in der Pflicht?

Die Länder sind gemeinsam mit den Hochschulleitungen für den Zustand ihrer Hochschulen verantwortlich und täten gut daran, die Finanzierung ihres Wissenschaftssystems zugunsten unseres Wohlstands zu priorisieren. Sollten die Länder nicht mehr in der Lage sein, Verantwortung für ihre Hochschulen zu tragen, müssen wir über Zuständigkeiten sprechen. Die Länder nutzen noch nicht ausreichend die Möglichkeiten des privaten Hochschulbaus und privater Förderer. Im Machtgefüge zwischen Bund und Ländern müssen alle ehrlich zu ihren Kompetenzen stehen und ihrer Fähigkeit, diesen auch entsprechend gerecht werden zu können.

Braucht es für die zweite Hälfte des PFI eine Erhöhung der jährlichen Steigerung der Zuwendungen für die Paktorganisationen? Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Zielerreichung? Braucht es ambitioniertere Ziele für die zweite Hälfte des PFI?

Der PFI benötigt nicht größere finanzielle Zusagen, sondern mehr Sicherheit. Die Zielerreichung des PFI litt unter der grundsätzlichen schwachen Priorität von Forschung und Entwicklung bei der Verhandlung um Haushaltsmittel und wurde zugunsten der Umverteilungspolitik der SPD hintangestellt. Es ist die Aufgabe von Geldgeber und Zuwendungsempfängern, die Bedeutung investiver Ausgaben im Verhältnis zu konsumtiven Ausgaben zu betonen und die Priorisierung von Forschung und Innovation in haushaltspolitischen Fragen einzufordern.

Sollen die Zivilklauseln der Hochschulen gestrichen werden? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Ja.

Braucht es mehr konkrete Förderung für militärische Forschung? Werden Sie sich dafür einsetzen? Welches Budget sollte dafür vorgesehen werden?

Wir müssen in Deutschland mehr für unsere Sicherheit und technologische Souveränität tun. Das geht insbesondere über die Offenheit für Dual-Use-Forschung, in der zivile und militärische Forschung einander befruchten. Militärische Forschung ist weniger eine Frage des Geldes, sondern eine Frage ihres Potenzials. Alle Forschungsbereiche können einen Beitrag zur nationalen Sicherheit beitragen, solange sie nicht aktiv daran gehindert werden. Wichtig ist, dass wir in Deutschland ein besseres Verständnis für Dual-Use-Forschung erlangen und Potenziale durch eine angemessene Finanzierung nutzen.

Brauchen wir eine zentrale Beratungsstelle für Forschende für Kooperationen mit kritischen Staaten (China, Iran) oder zu kritischen Themen?

Forschungskooperationen mit einem Staat, dessen Regime nicht unsere Werte teilt, sollten nicht ohne Fähigkeit zur Einschätzung des Gefahrenpotenzials eingegangen werden. Hier können Beratungsstellen unterstützen. Zentral in der Zusammenarbeit mit Staaten jenseits unserer Wertepartnerschaften ist jedoch die Kompetenz der agierenden Wissenschaftlerinnen und Ingenieure, mögliche Risiken abschätzen zu können und sich notfalls staatliche Unterstützung heranzuziehen.

Welche Art der Zusammenarbeit mit China sollte angestrebt werden?

Die FDP sieht die Menschenrechtslage in China äußerst kritisch und hat ihre Position in der Vergangenheit lautstark deutlich gemacht – auch in direkter Begegnung mit chinesischen Regimevertretern. Gleichzeitig haben die Bundesrepublik und Europa auch im eigenen wirtschaftlichen Interesse einen großen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Chinas geleistet. Diese Entwicklung hat ihren Preis insbesondere im Bereich des Wissensabflusses, den es heute noch stärker denn je zu begreifen gilt. Wenn wir über die Zusammenarbeit mit China sprechen, dürfen deutsche Kooperationspartner nicht auf eine gemeinsame Wertehaltung bauen, sondern müssen die Chancen und Risiken einer Kooperation klar abwägen und nationale Interessen beider Seiten kennen. Nur dann lässt sich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sicherstellen und die technologische Souveränität Deutschlands wahren.

Soll die Zukunftsstrategie in der kommenden Legislaturperiode fortgeführt werden? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Ja.

Deutschland hatte sich das Ziel gesetzt, bis 2025 3,5 Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung auszugeben. Halten Sie an diesem Ziel fest? Wenn ja, wie lässt sich das erreichen?

Deutschlands Investitionen in Forschung und Entwicklung sind entscheidend für unsere Produktivität. Unser internationales Mitspracherecht basiert auf unserer wirtschaftlichen Stärke und unserem technologischen Knowhow. Wir halten weiter an dem Ziel fest, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung noch weiter zu erhöhen bis 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dabei sollten Investitionen zugunsten der Effizienz möglichst keine Umwege über den Bundeshaushalt machen, sondern direkt privat mobilisiert werden. Maßnahmen wie die von Christian Lindner ins Leben gerufene WIN-Initiative verbessern die Attraktivität für Investitionen in Forschung und Entwicklung, erleichtern Kooperationen zwischen der Privatwirtschaft und öffentlichen Forschungseinrichtungen und mobilisieren Wagniskapital für neue Geschäftsmodelle und Gründungen. Außerdem sollte die Forschungszulage zum zentralen Instrument der Forschungs- und Entwicklungsförderung für Unternehmen ausgebaut werden, weil sie unbürokratisch sowie branchen- und technologieoffen wirken kann. Investive Ausgaben sollten im Bundeshaushalt klar priorisiert und Mittel aus konsumtiven Haushaltstiteln zugunsten der Forschung- und Innovationsförderung gekürzt werden.

Anhand der Listenplätze, bisheriger Ergebnisse und der aktuellen Umfragewerte beurteilt Table.Briefings die Chancen der aktuellen Forschungsauschuss-Mitglieder der FDP auf einen Wiedereinzug in den Bundestag.

Besonderheiten FDP: Bei den Liberalen hängen die Chancen der einzelnen Abgeordenten auf einen Wiedereinzug zunächst stark vom Ergebnis der Gesamtpartei ab. Gängige Umfrageinstitute sehen die FDP derzeit unter der Fünf-Prozent-Hürde. Für unsere Grafik sind wir davon ausgegangen, dass die Partei knapp den Einzug in den Bundestag schafft.

Gute Chancen auf Rückkehr hätte dann Bettina Stark-Watzinger, die in dieser Legislaturperiode das Amt der Forschungsministerin bekleidete – bis die Ampelregierung zusammenbrach. Sie steht auf der Landesliste Hessen auf Platz 1. Anders sieht es bei den beiden ehemaligen parlamentarischen Staatssekretären im BMBF aus. Jens Brandenburg hat eher bescheidene Aussichten auf ein Mandat. Er steht in Baden-Württemberg auf Listenplatz 6. Sein Namensvetter und Ex-Staatssekretärskollege Mario Brandenburg tritt in Rheinland-Pfalz nicht wieder für den Bundestag an.

Die Liberalen wollen mit ihrem Programm für “mehr Wissenschaftsfreiheit” sorgen. Sie setzen sich für eine Hochschulbildung unabhängig vom Elternhaus und mehr Dual-Use-Forschung ein. Auch der Kontakt mit der Wirtschaft soll gestärkt werden.

In unserer Forschungspolitik-Serie zur Bundestagswahl bereits erschienen: Das will die SPD, Das will die Union, Das wollen die Grünen.

10.-11. Februar 2025, Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger Str. 16, 10117 Berlin

Tagung “Sprache und Rhetorik des Bundestagswahlkampfes 2025” Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gemeinschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

17. Februar 2025, 12 – 13.15 Uhr, virtuell

Leibniz-Wirtschaftsgipfel Neue Bundesregierung – neue Wirtschaftspolitik? Mehr

27. März 2025, Quadriga Forum, Werderscher Markt 13, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Klug konsolidieren und gezielt investieren – Hochschulentwicklung in Zeiten knapper öffentlicher Kassen Mehr

31. März – 1. April 2025, Berlin

Jahresversammlung des DHV DHV-Tag 2025 Mehr

Es habe kein Fehlverhalten im Verwaltungshandeln gegeben, sagte Forschungsminister Cem Özdemir (Grüne) im Forschungsausschuss zur Fördermittelaffäre. Das zeige der Bericht der Internen Revision des Bundesforschungsministeriums (BMBF). Die Affäre sei eine der Hausleitung und nicht der Verwaltung.

Die Prüfungen, die vorgenommen wurden, haben den Boden des Rechts nicht verlassen. “Auch unsinnige Prüfaufträge müssen bearbeitet werden”, verteidigte der Minister seine Mitarbeiter. Für den Reputationsschaden, der für das BMBF entstanden ist, sei die ehemalige Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger verantwortlich.

Es gelte nun, nach der Aufklärung, das verlorene Vertrauen wiederherzustellen. Dazu habe er auch mit verschiedenen Vertretern der Wissenschaftscommunity gesprochen, unter anderem mit den Autoren des offenen Briefes, der Auslöser der Affäre war. Dass dieses offene Gespräch und auch das Zuhören unter der vorherigen Hausleitung zu kurz gekommen sei, deutete Özdemir ebenfalls an.

Oliver Kaczmarek betonte, dass das Haus “seinen Job gemacht” habe, die Beamten seien “stabil” geblieben. Die politische Verantwortung liege bei der sogenannten F-Gruppe, in der sich die FDP-Mitglieder im BMBF zusammengeschlossen hatten. Dort sei anscheinend auch in den Wire-Chats, also über vorgeblich private Kanäle, dienstliche Kommunikation gelaufen.

Dass diese Kommunikation – bis auf einige Screenshots, die die ehemalige Staatssekretärin Sabine Döring nachträglich verakten ließ – nicht vorliegt, bemängelten auch andere Abgeordnete. Holger Mann sprach von einem “einmaligen Vorgang”, dass es hier parallele Kommunikationsstrukturen im Haus gab. Özdemir verwies darauf, dass auch ihm andere Wire-Chats nicht vorlägen. “Da haben wir keine Handhabe”, sagte der Minister. Private Kommunikation und private Telefone seien privat, da können man nichts machen. Dazu gebe es auch einige einschlägige Urteile.

Nicht ganz geklärt werden konnte ebenso die Frage, was letztlich im Telefonat zwischen Sabine Döring und dem Leiter der Abteilung 4 besprochen wurde. Aus diesem hatte der Abteilungsleiter den Auftrag zur Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen mitgenommen. Nach Darstellung von Döring handelte es sich hierbei um ein Missverständnis. Da es zu dem Gespräch keine Dokumentation und keine Zeugen gibt, könne dieser Punkt nicht final geklärt werden, betonte Özdemir. Diese Diskussion jetzt auf die offene Bühne zu ziehen, würde das Haus nur weiter beschädigen.

Auch der Punkt, weshalb nach der angeblichen Rücknahme des Prüfauftrags der beauftragte Referatsleiter gegenüber dem Projektträger weiterhin auf der Erstellung der Liste vom BMBF geförderter Unterzeichner des offenen Briefes bestand, konnte nicht geklärt werden. Thomas Jarzombek wies darauf hin, dass dazu keine Dokumentation vorliegt. Nicole Gohlke betonte, dass der Fall damit ungelöst und ein “Cold Case im BMBF” bliebe. Auch die Rolle der Ministerin sei weiterhin ungeklärt.

Özdemir bestätigte, dass es an einigen Stellen “unterschiedliche Wahrnehmungen” gebe. Diese seien im Bericht dargestellt, ließen sich aber nicht auflösen. mw

Offenbar konnten viele bewilligungsreife Projekte in der Programmfamilie “Innovation und Strukturwandel” aufgrund der Sperrung der Dati-Mittel nicht gefördert werden. Mehr als 400 Anträge aus den Förderlinien “WIR”, “T!Raum” und Rubin lägen seit April 2024 auf Eis, berichtete BMBF-Staatssekretär Karl-Eugen Huthmacher am Mittwochvormittag im Forschungsausschuss.

Entgegen teils anderslautender Aussagen in einer BMBF-Antwort auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion wirkte sich die Sperrung von 35,4 Millionen für die Dati auch auf die Finanzierung der Projekte im Bereich Innovation und Strukturwandel aus, die im selben Haushaltstitel verankert sind. Vereinfacht gesagt, konnten nicht genutzte Mittel aus dem Dati-Topf so nicht in den anderen Bereich verschoben werden. Dort waren jedoch die Mittel bereits im April 2024 erschöpft.

Deshalb habe man den Antrag auf Entsperrung der Dati-Mittel noch vor Weihnachten beim Haushaltsausschuss eingereicht, erklärte Huthmacher. Also so schnell wie möglich nach dem Kabinettsbeschluss zur Dati am 6. November und dem Regierungs-Aus am selben Tag. Nach Informationen von Table.Briefings hat der Haushaltsausschuss die Mittel am Mittwochabend freigegeben.

Lars Rohwer dankte Huthmacher für die “schonungslose Klarstellung”. Diese zeige die dramatischen Folgen der Politik des BMBF unter der vorherigen Leitung. Die Dati habe offensichtlich die gesamte Programmfamilie zum Stocken gebracht.

Petra Sitte verwies auf die Überschneidungen der betroffenen Programmlinien mit der Dati. Wenn man die Dati weiterführen wolle, dann müsse man die Programmlinien eindampfen und unter der Dati weiterführen, gab die Forschungspolitikerin der Linken in ihrer letzten Sitzung zu Bedenken. Anna Christmann (Grüne) sagte, dass die Vermischung der beiden Budgets haushaltstechnisch nicht klug gewesen sei.

Rohwer erkundigte sich, wie groß der Schaden für die Wissenschaft sei und ob die Projekte nun kurzfristig bewilligt werden könnten. Die Union interessiere sich auch dafür, wofür die entsperrten Mittel dann verwendet würden, betonte der CDU-Forschungspolitiker. “Wir geben keine weiteren Mittel in den Gründungsprozess dieser Dati”, mahnte er in Richtung des BMBF und der aktuellen Minderheitsregierung.

Huthmacher verwies darauf, dass lediglich eine kleine Summe für den Gründungsprozess der Dati reserviert werde. Der größte Teil fließe in die Förderlinien. Ein Großteil der Projekte könne dann in Kürze bewilligt werden – auch wenn der Projektträger sie teilweise noch einmal überprüfen müsse.

Der Interims-Staatssekretär blickte zum Abschluss nach vorn. Ob in Zukunft die Transfer- und Innovationsförderung weiter über Förderrichtlinien, oder doch verstärkt über die Dati abgewickelt werden solle, sei eine politische Diskussion: “Nicht alles ist Gold, was wir in den letzten Jahren gefördert haben“. Daher sei ein Nachdenken über andere Arten der Förderung berechtigt. Und die Sprind habe gezeigt, dass dies funktionieren könne. Ob die Dati einen ähnlichen Weg gehen werde, sei noch offen. mw

Die größte Gefahr von “Alltags-KI” wie ChatGPT oder DeepSeek sind ihre mangelnde Zuverlässigkeit und ein möglicher Kontrollverlust über die selbstlernenden Systeme. Das ist das Ergebnis des “International Scientific Report on the Safety of Advanced AI“, der am Mittwoch von der britischen Regierung vorgestellt wurde. An dem Sicherheitsbericht haben 96 KI-Experten aus aller Welt gearbeitet. Er soll Grundlage für das AI Action Summit der EU sein, das im Februar in Paris stattfindet.

Der AI Safety Report analysiert aktuelle und künftige KI-Systeme, die ein breites Spektrum an Aufgaben erledigen können, sogenannte “General-Purpose AI“. “Die größte Gefahr sehe ich bei den fehlerbehafteten KI-Systemen. KI, die nicht in unserem Sinne funktioniert, könnte, als wichtiger Bestandteil des Alltags, die Gesellschaft schleichend beeinflussen“, kommentiert Antonio Krüger, CEO des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), im Gespräch mit Table.Briefings.

Krüger wirkte als – von der Bundesregierung ernannter – deutscher Vertreter am Bericht mit. Als Risikoquelle wird in dem Report die mangelnde Zuverlässigkeit aktueller Systeme genannt, etwa das Halluzinieren oder die Herausgabe von falschen Informationen. Als Schwachstelle von General-Purpose AI wird im Bericht auch ein mögliches Bias aufgeführt. Voreingenommene KI-Systeme produzieren verzerrte Ergebnisse, weil sie zum Beispiel vornehmlich mit englischen Sprachdaten trainiert werden und westlich geprägt sind.

Zu den weiteren Herausforderungen zählt der Report systemische Risiken, wie eine globale KI-Schere zwischen den Staaten, nachteilige Umwelteinflüsse, Verletzungen der Privatsphäre, Urheberrechtsfragen, aber auch die böswillige Verwendung der Technologie durch Kriminelle.

“Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass terroristische Anschläge mithilfe von KI vorbereitet und ausgeführt werden. Aber die konkreten Gefahren für die Gesellschaft sind vermutlich weniger plakativ. Da geht es eher um Meinungsmache in den Sozialen Netzwerken, etwa durch clevere KI-Bots oder Kriminalität im digitalen Raum, etwas durch besser werdende Phishing-E-Mails. In diesem Bereich wird das Katz-und-Maus-Spiel noch einige Stufen hochgefahren”, sagt Antonio Krüger.

Mit Blick auf die Gegenmaßnahmen betont Krüger, dass bereits an technischen Systemen zur Gefahrenabwehr gearbeitet werde. Zudem könne Risikovermeidung bei General-Purpose AI nicht erst beim fertigen KI-Modell ansetzen, sondern muss bereits bei der Entwicklung mit einem Training beginnen, das, zum Beispiel durch die Steigerung der Datenqualität, robustere Ergebnisse erzeugt.

Vornehmlich sei aber, das Thema KI auch als Bildungsaufgabe zu verstehen. “Wir müssen junge, aber auch ältere Menschen, die in Zukunft mit stärker mit solchen KI-Systemen konfrontiert werden, darauf vorbereiten”. Mit Blick auf das AI Action Summit fordert Krüger, dass Europa – auch bezüglich der Sicherheitsfragen – ein eigenes KI-Ökosystem brauche. Die chinesische Entwicklung DeepSeek sei der Beweis dafür, dass man auch mit Beschränkungen kreative und innovative Lösungen hervorbringen könne. Investitionen seien wichtig, entscheidender sei es aber, junge Wissenschats- und Ingenieurs-Talente für wertegeleitete Forschung und Entwicklung in Europa zu begeistern. tg

Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Hochschulen sollen nach dem Willen des Bundestags entschlossen bekämpft werden. Das fordert ein gemeinsamer Antrag von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP, den das Parlament am Abend mit großer Mehrheit beschlossen hat.

Demnach soll die Bundesregierung gemeinsam mit Kultusministern und der Hochschulrektorenkonferenz dafür sorgen, dass antisemitisches Verhalten an Bildungseinrichtungen zu Sanktionen führt: “Dazu gehören die konsequente Anwendung des Hausrechts, der temporäre Ausschluss vom Unterricht oder Studium bis hin zur (…) Exmatrikulation.” Auch die Antisemitismusforschung soll stärker unterstützt werden.

Neben den Antragstellern stimmte auch die AfD für den Forderungskatalog. Widerstand kam lediglich vom BSW und der Linken. Deren Bildungspolitikerin Nicole Gohlke warf den Initiatoren vor, statt Brücken zu bauen und Räume für Dialog zu schaffen, werde der Einsatz von Polizei und Geheimdiensten gefordert.

Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs war es an verschiedenen deutschen Hochschulen zu propalästinensischen Protesten gekommen, bei denen auch antisemitische Parolen verbreitet wurden. Der Umgang damit spaltet die Wissenschafts- und Hochschulcommunity.

Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die das Ansinnen der Anträge grundsätzlich begrüßen, hatten sich im Vorfeld sowohl irritiert über die als intransparent kritisierte Genese als auch weite inhaltliche Teile des Antrags gezeigt. Rechtswissenschaftler hatten zudem verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. tg mit dpa

ORF: Ungerechtes Wissenschaftssystem. Männer und generell Menschen aus Familien mit einem akademischen Hintergrund haben nach den Ergebnissen einer Sozialerhebung die besten Chancen auf eine Karriere in der Wissenschaft. Die Kettenvertragsregel, nach der angehende Akademiker sich von Vertrag zu Vertrag hangeln und lange auf eine Festanstellung warten müssen, vergrößert die soziale Ungleichheit. (“Wer in der Wissenschaft Karriere macht”)

FAZ: Ombudsstelle verzögert sich. Nach zahlreichen Abschreibeskandalen wollte Berlin eine Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis an allen Hochschulen einrichten. Laut Gesetz hätte diese bis zum Sommersemester 2024 eingerichtet sein müssen. Der Senat begründet die Verzögerung mit einem laufenden “Abstimmungsprozess” zwischen Rektoren und Präsidenten der Hochschulen. (“Ombudsstelle verzwergt und verzögert”)

taz: Palästinaaktivisten in Aufregung. Das Palästinakomitee an der Freien Universität Berlin und andere Gruppen protestieren gegen die Bundestagsresolution “Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Hochschulen”. In ihren Augen ist sie ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und Teil eines autoritären Umbaus der Universitäten. (“”Rechtlicher Blödsinn””)

Stern: München macht Milliardäre. Die Technische Universität München (TUM) zählt nicht nur zu den Universitäten mit dem besten Ruf in Deutschland, sondern ist auch die Hochschule mit den meisten Absolventen, die Milliardäre geworden sind. Auch Absolventen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Ludwig-Maximilians-Universität München haben überdurchschnittlich gute Chancen, Milliardär zu werden. (“Wer hier studiert, wird (möglicherweise) Milliardär”)

Frankfurter Rundschau: Bildungszentren in Kenia. Eine Gruppe von Studenten aus dem Raum Karlsruhe hat die Liberating Education Organization (Leo) gegründet, um Vorlesungen aus Universitäten kostenlos nach Kenia und in andere Regionen der Welt zu bringen. Sie haben bereits drei Bildungszentren in Kenia eingerichtet, ausgestattet mit gespendeten Computern und per Starlink mit dem Internet verbunden, wodurch Schüler Zugang zu ausgewählten Seminaren, Vorträgen und Tutorials in englischer Sprache erhalten. (“Bildung für alle: Studenten gründen Online-Uni und eröffnen Bildungszentren in Kenia”)

An die Osteuropaforschung hat Olaf Scholz am 27. Februar 2022 garantiert nicht gedacht, als er von der Zeitenwende sprach. Begriff hin oder her, die Zäsur durch Russlands Großangriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 geht tief und fordert ein Umdenken, das in seiner Konsequenz viele unterschiedliche, letztendlich aber miteinander verbundene Bereiche tangiert. Diese Notwendigkeit macht auch vor der Osteuropaforschung nicht halt, die sich mit Fragen befasst, die den Krieg erklären helfen, die ihn empirisch dokumentiert und sich mit der Aufgabe konfrontiert sieht, die Ereignisse für die Öffentlichkeit einzuordnen und Wissenslücken zu füllen.

Schlagartig wurde nach dem 24. Februar 2022 herum klar, dass die Ukraine, Russland und die Region Osteuropa insgesamt, die sich genauen geografischen oder politischen Grenzziehungen entzieht, im öffentlichen Diskurs nicht präsent genug waren. Die Überraschung über Russlands Invasion war dementsprechend groß. Dass Russlands Krieg gegen die Ukraine bereits mit der Krim-Annexion 2014 begann, sich im Krieg im Donbas fortsetzte und 2022 in seine dritte Phase ging, wurde erst nach Beginn der Vollinvasion umfassender thematisiert.

Osteuropa-Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Thinktanks wurden zu regelmäßigen Kommentatorinnen und Kommentatoren in den Medien bis in die Talkshow-Formate hinein. Diverse Erklärformate, Podcasts und öffentliche Veranstaltungen von Forschungsinstituten, Bildungseinrichtungen und Stiftungen stießen auf großes Interesse. Inzwischen ist dieser Osteuropa-Boom schon wieder am Abklingen. Lernprozesse bleiben auch in Krisenzeiten ambivalent.

Ein langanhaltender Krieg scheint die öffentliche Aufmerksamkeitsspanne zu überdehnen. Psychologische Mechanismen verdrängen zunehmend das Ausmaß und die Konsequenzen des Krieges, die weit über die Ukraine und Russland hinausgehen. Populistische Stimmenfänger am rechten und linken Rand des Parteienspektrums mobilisieren genau diesen Wunsch nach Abstand von der unschönen Realität. Die Wahlkämpfe auf Länderebene und jetzt der Bundestagswahlkampf zeigen in ihrer Akzentuierung von Frieden – wohlgemerkt ohne einen Plan, wie es zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine und Europa insgesamt kommen kann -, dass die Ukraine und Osteuropa mental weiterhin entfernter erscheinen als der Blick auf die Landkarte oder in die Geschichte suggeriert.

Das Feld der Osteuropaforschung ist und bleibt diffus. Es handelt sich um eine Schnittmenge aus Wissenschaftler*innen aus verschiedenen akademischen Disziplinen. Unter ihnen sind die Geistes- und Sozialwissenschaften am prominentesten vertreten. Gemessen an der Zahl der Lehrstühle bringen die Geschichts-, Sprach- und Kulturwissenschaften mehr kritische Masse auf als die Sozialwissenschaften. Seit Februar 2022 hat sich an den Strukturen der Osteuropaforschung nur wenig verändert. Der dominante Russlandfokus in der Slawistik wird bestenfalls mittelfristig durch mehr Vielfalt ersetzt werden.

Die Professuren mit Osteuropa-Denomination sind auch nach Februar 2022 weiter rückläufig. Natürlich widmen sich nicht nur Lehrstühle mit entsprechendem Titel der Region. Es bedarf auch einer stärkeren Verankerung in der vergleichenden Forschung. Einschlägige Forschung findet auch an spezialisierten außeruniversitären Instituten statt. Es gab und gibt weiterhin Projektförderinitiativen mit Osteuropabezug, etwa vom BMBF oder Stiftungen, aber mit wenigen Ausnahmen lässt sich hier bisher keine systematische Priorisierung erkennen.

Eine Auswirkung des Krieges sind die erweiterten Netzwerke von Wissenschaftler*innen, die aus unterschiedlichen Perspektiven und Disziplinen, einschließlich der Naturwissenschaften, zu den Auswirkungen des Krieges arbeiten. Die Präsenz geflüchteter Wissenschaftler*innen spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Aus persönlichen Netzwerken werden jedoch nicht automatisch nachhaltige Strukturen.

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Relevanz Osteuropas für alle sichtbar unterstrichen, aber die finanziellen, strukturellen und gesamtgesellschaftlichen Schlussfolgerungen sind weit offen. Somit ist es zu früh, von einer Zeitenwende in der Osteuropaforschung zu sprechen.

Gwendolyn Sasse ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) und Einstein-Professorin für Vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.