nach monatelangen internen Verhandlungen hat sich die Bundesregierung offenbar auf eine China-Strategie geeinigt. Das Konzept soll am heutigen Donnerstag beschlossen, aber nicht gemeinsam vorgestellt werden. Die Strategie wird den Umgang mit China beschreiben, das zugleich als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale angesehen wird – zunehmend auch bei den bilateralen Forschungskooperationen. Die neue Strategie wird offenbar als so umstritten empfunden, dass sie still und leise veröffentlicht werden soll, berichten die Kollegen des China.Table.

Welche Konsequenzen sich aus der China-Strategie für die deutsche Wissenschaft ergeben, ist bislang unklar. Fest steht, dass sich deutsche Forscher, Universitäten und Institutionen zunehmend kritischen Fragen stellen müssen, wenn sie mit chinesischen Partnern kooperieren wollen. Jeffrey Stoff, Gründer und Präsident des “Center for Research Security & Integrity” (CRSI), hat mit seinem Bericht offengelegt, wie deutsche Forschungsinstitutionen und Unternehmen mit chinesischen Einrichtungen kooperieren, die einen militärischen Hintergrund haben oder Forschungsergebnisse einen “dual use”-Charakter bekommen. Im Gespräch mit Michael Radunski erklärt Jeffrey Stoff, warum auch Forschungsprojekte, wie solche mit Hörgeräten, problematisch werden können.

Als das Unternehmen Open AI im November 2022 seine Software ChatGPT veröffentlichte, wurde es der “iPhone-Moment der KI”, sagen Experten. Zwei Monate nach dem Start war der Chatbot die am schnellsten wachsende Verbraucher-App in der Geschichte. Unsere Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” soll dem Start in das KI-Zeitalter Rechnung tragen. Die Redaktion von Table.Media wird sich dem mächtigen Themenkomplex in den kommenden Wochen ressortübergreifend widmen, dabei wagen wir eine Bestandsaufnahme und einen Blick in die Zukunft.

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre,

Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

In Ihrer aktuellen Studie warnen Sie eindringlich vor einer Wissenschaftskooperation zwischen China und Deutschland. Wie gefährlich ist eine Zusammenarbeit mit China?

Nun, das hängt stark vom Fachgebiet ab, aber in manchen Bereichen ist es ziemlich gefährlich, zum Beispiel im Forschungsbereich Hyperschall.

Sie meinen Hyperschallwaffen? Hightech-Raketen, die nur wenige Länder wie Russland und China besitzen. Selbst die USA verfügen nicht über diese Raketen.

Genau. Und schon verstehen Sie, warum ich warne: Man kann zu dem Schluss kommen, dass deutsche Forscher den Chinesen bei der Entwicklung von Hyperschallwaffen geholfen haben.

Deutschland selbst besitzt gar keine Hyperschallwaffen. Wie soll diese Hilfe ausgesehen haben?

Das stimmt. Und genau an diesem Beispiel zeigt sich das gefährliche Muster: Zuerst kooperiert China weltweit mit Wissenschaftlern und Ingenieuren, die an Anwendungen für Hyperschall arbeiten. Dann investiert man zu Hause viele Ressourcen und baut eigene Labore auf, geht sicherlich auch Risiken ein, die andere Länder nicht eingingen, und schlussendlich erreicht man das Ziel.

Aber dann ist die Lösung doch einfach: ein simples Nein zur Zusammenarbeit im Hyperschallbereich.

Leider nicht, denn in vielen Forschungsfeldern besteht ein Doppelnutzen, wir sprechen von dual-use. Im Fall von Hyperschall gibt es große Überschneidungen mit anderen Bereichen wie zivile Luftfahrt, Triebwerksdesign oder Materialwissenschaften.

Okay. Dennoch ist zumindest das Ergebnis der Hyperschallforschung erkennbar gefährlich. Sind Sie bei Ihren Forschungen auch auf Bereiche gestoßen, die nicht so einfach als gefährlich erkannt werden können?

Ja, viele. In meinem Buch findet sich das Beispiel Hörgeräte. Die medizinische Forschung für Spracherkennung und Signalverarbeitung leistet hierfür wichtige Arbeit. Einige engagierte chinesische Forscher arbeiten jedoch für eine Abteilung der Seven Sons of National Defense University. Deren Hauptaufgabe wiederum ist die Entwicklung von Verteidigungs- und Waffensystemen. In diesem Fall sind die Forscher einem Labor für U-Boot-Kriegsführung der chinesischen Marine zugeordnet. Sie nutzen die Signalverarbeitung und Hörgerätetechnologie zur U-Boot-Erkennung.

Wie kann es sein, dass man mit chinesischen Militärforschern zusammenarbeitet?

Ganz einfach, weil es keine Gesetze dagegen gibt, weder in den USA noch in Europa, auch nicht in Deutschland. Unsere Exportkontrollregelungen gelten im Allgemeinen nicht für Grundlagenforschung.

Die Freiheit der Forschung ist ein hoher Wert. Wollen Sie etwa die Wissenschaftsfreiheit einschränken?

Zu einem gewissen Grad. Denn akademische Freiheit bedeutet nicht Freiheit von Verantwortung. Auch in der Wissenschaft haben wir die Verantwortung sicherzustellen, dass die von uns geleistete Arbeit nicht für gefährliche militärische Zwecke oder für Menschenrechtsverletzungen genutzt wird. Akademische Freiheit sollte nicht bedeuten, dass ich tun kann, was ich will und mit wem ich will, ohne dass mir irgendwelche Bedingungen auferlegt werden.

Haben die westlichen Wissenschaftler absichtlich dem chinesischen Militär geholfen, oder waren sie schlicht naiv?

Ich kenne natürlich nicht die individuelle Motivation oder den Wissensstand des einzelnen Forschers. Im Allgemeinen handelt es sich jedoch um mangelndes Bewusstsein dafür, mit wem sie zusammenarbeiten. Das ist im Falle Chinas besonders schwierig zu verstehen, weil Transparenz verhindert und absichtlich verschleiert wird, was ein Labor tut.

Wie gelingt das?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es beginnt damit, dass Sie keine Informationen in englischer Sprache über eine Organisation finden.

Warum sollte es das auch geben? Es sind Chinesen, die in China arbeiten, also ist auch ihre Internetseite auf Chinesisch.

Das ist nur der erste Schritt. In anderen Fällen werden Websites von außerhalb Chinas blockiert. Oder sie verwenden harmlos klingende englische Namen, die auf Englisch mitunter sogar lächerlich sind. Wenn man sich aber dann die chinesische Seite anschaut, wird deutlich, dass es sich um ein Verteidigungslabor für militärische Zwecke handelt. Das ist absichtliche Täuschung.

Sie erwarten also allen Ernstes von einem Forscher in Jena, dass er jedes Mal überprüft, ob Internetseiten von außerhalb Chinas zugänglich sind, ob deren Inhalte auf Englisch verfügbar sind und was die chinesischen Namen wirklich bedeuten?

Natürlich nicht. Es ist zu viel verlangt, dass Forscher eine vollständige Risikobewertung, Due-Diligence-Prüfung durchführen und zudem sich der geostrategischen Konsequenzen bewusst sind.

Was sollte man stattdessen tun?

Zuerst müssen wir das Bewusstsein für diese Probleme schärfen. Wenn Sie mit China zu tun haben, muss man mehr Energie aufwenden, um zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Es ist anders, als mit anderen Wissenschaftlern in liberalen Demokratien zusammenzuarbeiten. Man muss beispielsweise wissen, dass die Wissenschaftler der Seven Sons of National Defense University Waffensysteme entwickeln. Sie betreiben zwar auch andere Forschung, aber das ist ihre vorrangige Aufgabe.

Okay, Bewusstsein. Doch wer kann, wer soll das erzeugen?

Regierungen sollten zumindest mal einige Richtlinien bereitstellen und Dinge auflisten, vor denen sie warnen oder die sie einschränken möchten. Das können schlicht auch Hinweise sein, die berücksichtigt werden sollten, bevor man eine Zusammenarbeit mit chinesischen Wissenschaftlern eingeht. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Selbst die US-Regierung kann das nicht alleine schaffen.

Wer sollte noch helfen?

Wir brauchen zivilgesellschaftliche Institutionen wie die gemeinnützige Organisation, die ich gegründet habe, NGOs, Denkfabriken und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam eine Wissensbasis aufbauen. Ich habe mit einer Studie begonnen, aber auch das ist lediglich ein Mikrokosmos. Es muss international systematisch zusammengearbeitet werden.

Nochmal zurück zu China. In der Vergangenheit haben beide Seiten von der wissenschaftlichen Zusammenarbeit profitiert. Jetzt warnen Sie. Was hat sich verändert?

China hat sich verändert. Es ist immer autoritärer, verschlossener, restriktiver und menschenrechtsverletzender geworden. Deshalb gilt unsere Verantwortung auch in vielen anderen Bereichen wie Ethik oder Massenüberwachung. Sie müssen wissen, dass die Zusammenarbeit mit Institutionen in China, die mit dem öffentlichen Sicherheitsapparat zusammenarbeiten, im Widerspruch zu unseren Werten steht. In meiner Studie werden Personen benannt, die mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und der bewaffneten Volkspolizei zusammenarbeiten. Das sind schreckliche Menschenrechtsverletzer, die der Parteistaat gezielt einsetzt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, mit wem wir zusammenarbeiten.

Also überhaupt keine Zusammenarbeit mehr mit China?

Wir brauchen eine klare Kosten-Nutzen-Abwägung. Es gibt sicherlich Bereiche wie die Klimawissenschaft, in denen wir gemeinsam entscheiden sollten, dass die potenziellen Vorteile die Risiken überwiegen. Aber wir müssen rote Linien ziehen, selbst in Bereichen wie der Klimawissenschaft. Wir sollten nicht mit der Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten, auch nicht bei Klimafragen.

Aber steht in China schlussendlich nicht alles und jeder unter der Kontrolle der Partei?

Ja, es wird kompliziert werden. Aber wir sollten irgendwo anfangen, denn im Moment hat China im Grunde uneingeschränkten Zugang zu den globalen Wissenschaftsunternehmen. Beginnen wir zumindest mit einigen Hochrisikokategorien, die ich in meinem Buch beschreibe.

Wie drängend ist das Problem?

Meine Studie zu Deutschland hat deutlich gezeigt, dass das Ausmaß und die Tragweite schon jetzt sehr riskant sind. Die Gefahr einer solch unkontrollierten Zusammenarbeit ist enorm. Wir können nicht warten, bis wir einheitliche und umfassende Richtlinien entwickelt haben. In manchen Bereichen könnte es schon zu spät sein, wie zum Beispiel beim Hyperschall, wo die Chinesen selbst die USA bereits überholt haben.

Jeffrey Stoff ist Gründer und Präsident des “Center for Research Security & Integrity” (CRSI), einer amerikanischen Non-Profit-Organisation. Davor arbeitete 18 Jahre lang für verschiedene US-Regierungsbehörden. Das Ziel seiner NGO: akademische, staatliche und private Institutionen dabei zu unterstützen, Risiken für die Sicherheit und Integrität der Forschung durch autoritäre Staaten zu minimieren. Seine jüngste Veröffentlichung: “Should Democracies Draw Redlines around Research Collaboration with China? A Case Study of Germany”.

Experten nennen es gern den “iPhone-Moment der KI”: Am 30. November 2022 machten die Entwickler des Microsoft Partners Open AI ihre KI-Software ChatGPT für die Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich. Innerhalb von fünf Tagen meldeten sich eine Million Menschen an. Im Vergleich: Instagram zählte diesen Nutzerkreis erst nach zweieinhalb Monaten, Spotify erst nach fünf Monaten. Im Januar 2023 hatte ChatGPT dann bereits über 100 Millionen Nutzer. Der Chatbot ist die bis dato am schnellsten wachsende Verbraucher-Anwendung.

Der KI-Einsatz liefert spannende Momente. Fast jeder hat den Chatbot einmal ausprobiert oder mittels Midjourney Bilder kreiert: der Papst in stylischer weißer Daunenjacke, Angela Merkel im Regenbogen-Badeanzug am Strand. Die erste von ChatGPT geschriebene Rede im Europaparlament hielt Damian Boeselager (Volt) im Februar 2023. Er ließ den Chatbot über die Regulierung von Künstlicher Intelligenz schreiben – in Shakespeare-Englisch. Er wollte die Auswirkungen generativer Sprachmodelle in verschiedenen Bereichen der Arbeitswelt darstellen.

Noch darf jeder ein bisschen kostenlos mitmachen. Doch die Situation ändert sich, erste Businessmodelle entstehen. Weitere Apps und Programme fluten den Markt, etwa solche, die aus ein paar Sprechproben Stimmen klonen können. Welchen Aussagen, welchen Bildern kann der Mensch noch trauen? Welche Risiken, etwa welche tiefgreifenden Möglichkeiten für Deepfakes, birgt KI?

Die Big-Data-Firma Palantir etwa bietet eine KI-Plattform an, die für eine Armee Schlachtpläne entwickelt und gegnerische Ziele analysiert. Deren Chef Alex Karp nannte die KI eine “Revolution, die Schiffe hebt und Schiffe versenkt”.

Nicht wenige befürchten Wahlbetrug und weitere gefährliche Manipulationen, etwa in Krisen- und Kriegen. “Das Ende der Wahrheit” titelte der Spiegel in seiner jüngsten Ausgabe. Werden die großen Online-Plattformen allein noch größer und mächtiger werden? Wie kann die Entwickler-Szene in der EU noch Schritt halten? Es fehlt immer noch ein ausreichend großes Digitalbudget wie auch Rechenkapazitäten.

Führende Experten des Center for AI Safety sahen Künstliche Intelligenz längst als eine potenzielle Gefahr für die Menschheit und riefen in einer Stellungnahme dazu auf, die Risiken ernst zu nehmen. Sie formulierten nur einen Satz, der aber dramatisch klingt:

“Es sollte global priorisiert werden, das Risiko der Auslöschung durch KI zu verringern – auf einer Stufe mit anderen Risiken für die gesamte Gesellschaft, wie etwa Pandemien und Nuklearkrieg.”

Die Nonprofit-Organisation, auf deren Website der Text erschien, nennt als mögliche Gefahren ihren Einsatz in der Kriegsführung, etwa in der Luft oder durch die Entwicklung neuer Chemiewaffen.

Deutsche KI-Experten beurteilen die Stellungnahme eher kritisch. “So ein Satz schürt unnötig Ängste, bietet keine Lösungen und ist an sich völlig trivial”, sagt Philipp Hacker, Rechtswissenschaftler an der Europa-Universität Viadrina, zu Table Media. Zwar müsse man auch über unwahrscheinliche Szenarien nachdenken. Zu kurz komme aber, dass KI bei vielen Problemen, die mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit die Menschheit heimsuchen werden oder es schon tun, eine große Hilfe sein könne. Als Beispiele nennt er den Klimawandel oder globale Pandemien.

“Wichtiger ist es, sich zunächst auf diejenigen KI-Risiken zu fokussieren, die tatsächlich dringend angepackt werden müssen und für die es jetzt bereits empirische Evidenz gibt, als da wären: Diskriminierung, Verletzung von Datenschutz, Wegfall mancher Arbeitsplätze, Missbrauch für Falschnachrichten und hate speech“, sagt Hacker.

Die Redaktion von Table.Media wird sich dem mächtigen Themenkomplex KI in den kommenden Wochen ressortübergreifend in einer Serie von Artikeln widmen. Wo sehen deutsche Politiker Chancen und Risiken der KI? Wie ist die Ökobilanz für KI und braucht es Sustainable Development Goals? Und wer sind die coolsten Köpfe für KI?

Der Security.Table greift das Problem der Datenbeschaffung für militärische Zwecke auf und berichtet über bislang erfolglose Versuche der UN, ein verbindliches Rahmenabkommen für den Einsatz von KI in Waffensystemen zu erzielen. Im China.Table folgt eine Analyse über die unangefochtenen Stärken des KI-Standorts Chinas: Daten, Daten, Daten.

Viele Experten betonen: Es braucht unbedingt Strukturen, um die Chancen der KI zu nutzen – ohne die Möglichkeiten der Technik in Bürokratie zu ertränken. Kann der AI Act der EU, der KI-Anwendungen in bestimmte Risikoklassen einstuft, die erhoffte Regulierung bringen?

Lange wurde um den Gesetzentwurf gerungen – auch, weil die Entwicklung der Technik stets rasanter fortschritt. Am 12. Mai wurde der Entwurf angenommen. Jetzt haben die Trilog-Arbeitsgruppen ihre Arbeit begonnen, bis Ende des Jahres soll das Paket verabschiedet sein – der Europe.Table berichtet.

In einem Punkt sind sich die meisten Fachleute einig: Um mit den Problemen der Technologie umzugehen, müssen wir lernen, mit ihr umzugehen. Und dafür braucht es vor allem eins: Bildung.

18. Juli 2023, Amerikahaus München, Karolinenplatz 3, 80333 München

Diskussion acatech am Dienstag: Rettung oder Risiko? Geoengineering und der Kampf gegen den Klimawandel Mehr

20. Juli, 12:30 Uhr, Online

Lunchtalk Vorstellung von ScicommSupport – der Anlaufstelle für Wissenschaftler bei Angriffen im Rahmen der Wissenschaftskommunikation Mehr

6.-8. September 2023, Magdeburg

Jahrestagung des Bundesverbands Hochschulkommunikation Wissenschaft, Kommunikation, Politik: Wie neutral dürfen wir noch sein? Mehr

11.-13. September 2023, Osnabrück

18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr

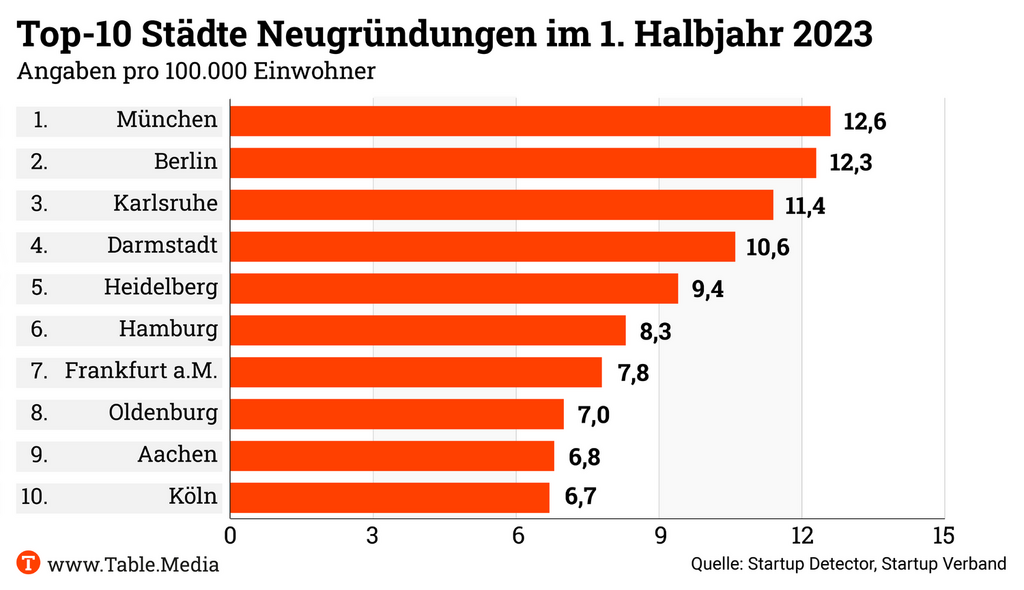

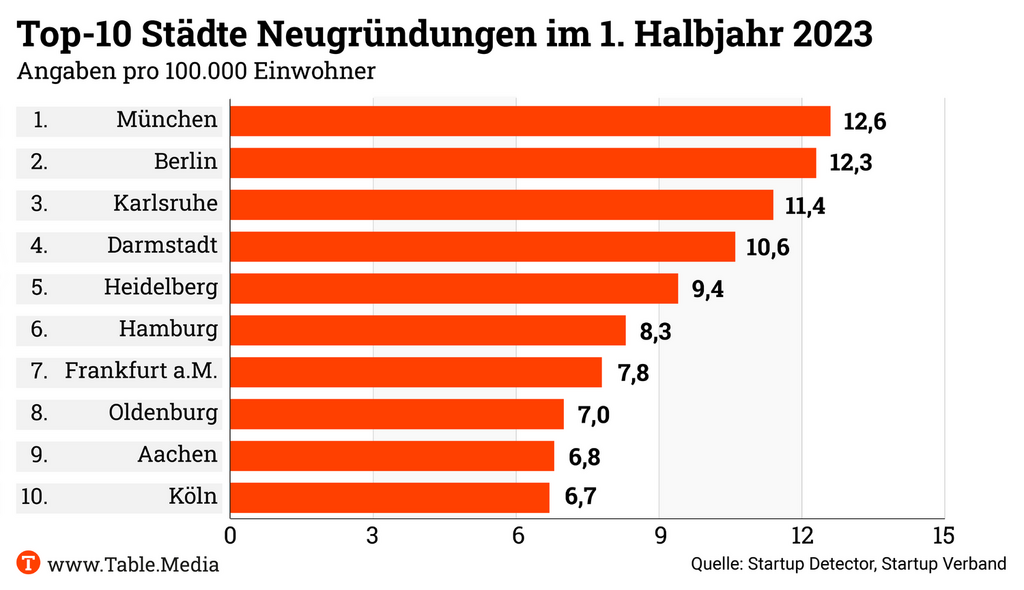

Nach dem Krisenjahr 2022 sind wieder deutlich mehr Start-ups in Deutschland gegründet worden. Im ersten Halbjahr 2023 stieg die Zahl der Gründungen um 16 Prozent, gemessen am zweiten Halbjahr 2022, auf knapp 1.300 Unternehmen. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Bundesverbands Deutsche Start-ups. Während viele Städte und Regionen diesen Aufwärtstrend verzeichnen, stagniert der Städte-Spitzenreiter München. Bayern vermeldet insgesamt sogar etwas weniger Gründungen als im zweiten Halbjahr 2022.

Bemerkenswert ist, dass im Ranking der Gründungen pro Kopf mit Karlsruhe, Darmstadt, Heidelberg, Oldenburg und Aachen fünf kleinere, aber eben relativ forschungsstarke Standorte unter den ersten zehn stehen. “Um unsere Stärke in der Forschung besser zu nutzen, müssen wir das Thema Unternehmertum in den Hochschulen prominenter machen und rechtlich-bürokratische Hürden bei der Ausgründung senken“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands Christian Miele. “Gelingt das, werden wir an deutschen Universitäten noch viele Start-up-Gründungen sehen.”

Die Software- und die Medizinbranche verzeichnen mit 239 respektive 140 Neugründungen im 1. Halbjahr 2023 die höchsten absoluten Werte. Im Bereich Mobilität gab es eine starke Steigerung. Krypto- und Blockchain-Gründungen erleben hingegen mit einem Minus von 62 Prozent entgegen dem allgemeinen Trend einen Absturz. mw

“The Zeitgeist is in the hands of a committee of stratigraphers”, sagte einst der französische Wissenschaftssoziologe Bruno Latour. Und meinte damit wohl Institutionen wie die Anthropocene Working Group (AWG), die seit Jahren über den Beginn des Menschenzeitalters berät. Nun ist das Ergebnis da: Sie schlagen die Zeit um 1950 als Beginn des Anthropozäns vor.

Die Anfänge machen die Experten an sogenannten Geomarkern in einer Probe aus einem kleinen See in Kanada fest. Dies sind allen voran radioaktive Niederschläge von Atomwaffen-Tests nach dem Zweiten Weltkrieg. Deren Plutonium-Isotope sind im Crawford Lake, aber auch weltweit nachweisbar.

Idealerweise soll es zu jedem Erdzeitalter einen geologischen Referenzpunkt geben. Dieser Ort wird dann mit einer goldfarbenen Metallplakette, dem “Golden Spike”, markiert. Der Vorschlag, Crawford Lake mit dem “Golden Spike” für das Anthropozän zu versehen, muss nun weitere Abstimmungen innerhalb der stratigrafischen Fachcommunity durchlaufen.

Andere Startzeitpunkte für das Anthropozän, wie der Beginn der Industrialisierung, wurden verworfen. Diese sei in manchen Regionen der Erde geologisch kaum feststellbar, da sich diese Entwicklung zunächst auf Europa und die USA konzentrierte.

Die Menschen hätten mit ihrer Infrastruktur eine neue Erdsphäre, die Technosphäre, als Teil des Erdsystems geschaffen, stellt Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn fest. Er ist Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie. Renn erhofft sich von der Verankerung des Anthropozäns in der Reihe der geologischen Epochen auch neue Impulse für die politisch-gesellschaftliche Debatte.

Das Besondere am Konzept des Anthropozäns sei, dass es die globalen Auswirkungen der Menschheit in ihrer Gesamtheit umfasst. Es gehe also nicht nur um den Klimawandel oder um die Veränderung der Landschaften weltweit, sondern um die Summe und Vernetzung aller menschlichen Eingriffe. Da hätte sicher auch Bruno Latour zugestimmt. mw

Für medizinische Diagnosen oder Fragen nach Risiken und Nebenwirkungen werden neben Arzt und Apotheker zunehmend auch große KI-Sprachmodelle genutzt. In der aktuellen Ausgabe des Nature-Journals stellen Forschende um Shekoofeh Azizi von Google Research im kalifornischen Mountain View das Sprachmodell Med-PaLM vor. Außerdem haben sie einen Maßstab zur Beurteilung der Leistung solcher Modelle entwickelt.

Med-PaLM wurde von der zu Google gehörigen KI-Schmiede DeepMind entwickelt. Es basiert auf dem Sprachmodell PaLM. Bisherige Benchmarks beurteilen oft nur die Leistung der Sprachmodelle in einzelnen medizinischen Tests und haben begrenzte Aussagekraft. Die Google-Forscher haben einen neuen Benchmark namens MultiMedQA entwickelt. Er basiert auf sechs Datensätzen mit bereits existenten Fragen aus medizinischer Forschung und von Patientinnen und Patienten. Ergänzt wurde ein siebter Datensatz, HealthSearchQA, mit 3.173 medizinischen Fragen, nach denen online häufig gesucht wird.

Med-PaLM schnitt in vielen Aspekten ähnlich gut ab wie andere medizinische Fachleute: 92,6 Prozent der ausführlichen Antworten von Med-PaLM entsprachen dem wissenschaftlichen Konsens, die Kliniker kamen auf 92,9 Prozent. Auch bei den potenziell schädlichen Antworten lagen KI (5,8 Prozent) und Mensch (6,5 Prozent) nicht weit auseinander. In einigen Aspekten blieb die Leistung des Modells jedoch noch hinter der menschlichen Leistung zurück. So beinhalteten die Antworten des Sprachmodells bei 18,7 Prozent der Antworten inkorrekte oder unpassende Inhalte – viel häufiger als bei den menschlichen Antworten, dort waren es nur 1,4 Prozent. Das Autorenteam weist auf die Limitationen und Verbesserungsmöglichkeiten hin, bezeichnet den Ansatz insgesamt aber als vielversprechend.

Deutsche Experten sehen das ähnlich. “Gute und aussagekräftige Benchmarks sind ein großer Faktor für die massiven Fortschritte in dem Feld des maschinellen Lernens in den letzten Jahren. Daher ist es sehr begrüßenswert, dass sich hier die Mühe gemacht wurde, sinnvolle Benchmarks zu entwickeln”, kommentieren Roland Eils und Benjamin Wild vom Zentrum für Digitale Gesundheit des Berlin Institute of Health in der Charité. Sie bezweifeln jedoch, ob die Testfragen repräsentativ für die wirklichen Probleme im klinischen Alltag sind: “Fragwürdig ist, wie gut das Modell mit einer realistischen Situation umgehen würde, in der ein Patient unklare, unvollständige und zum Teil falsche Aussagen trifft, und Entscheidung im Kontext von praktischen klinischen Einschränkungen getroffen werden müssen.” Sprachmodelle wie Med-PaLM könnten bei bürokratischen Aufgaben wie dem Verfassen von Arztbriefen assistieren oder helfen, den aktuellen Forschungsstandes zusammenfassen.

Der Programmiercode der vorgestellten Forschungsergebnisse sei von Google bisher nicht veröffentlicht worden, sagt Carsten Marr, Direktor des Instituts AI for Health am Helmholtz-Zentrum München. Das Training von großen Sprachmodellen bedürfe darüber hinaus einer Computer-Power, die derzeit nur den großen IT-Unternehmen vorbehalten sei. “Wir müssen daran arbeiten, in Europa IT-Strukturen zu schaffen, die vergleichbare, transparente Forschung durch staatlich finanzierte Institutionen erlauben.”

Das Feld sei sehr schnelllebig, sagen Eils und Wild. Das Preprint zu der nun erschienenen Arbeit sei bereits im Dezember 2022 erschienen. “Inzwischen gebe es schon einen Med-PALM-2-Preprint und eine Ankündigung von Google, dieses auch im klinischen Alltag zu testen.” abg

An der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) will man mittels der Methode des Advance Market Commitments (AMC) die Entwicklung antiviraler Medikamente mit Breitbandwirkung für die kommenden Pandemien anschieben. Die Abnahmezusage für die antiviralen Mittel könnte dabei durch eine Staatengemeinschaft wie die EU erfolgen. “Es gibt derzeit bei der Entwicklung antiviraler Medikamente für zukünftige Pandemien eine Nachfrageunsicherheit, weil sie eben abseits von Pandemien nicht gebraucht werden. Und wir wissen nicht, wann die nächste kommt”, sagt Jano Costard, Challenge Officer bei Sprind.

Das Anfang der 2000er von den Ökonomen Kremer, Levin und Syder erdachte AMC zielte ursprünglich darauf ab, die Entwicklung von Impfstoffen anzuschieben, die an Kinder in Ländern mit niedrigem Einkommen gehen sollten. Fünf Länder und die Gates-Stiftung sagten 1,5 Milliarden US-Dollar für das Pilotprojekt zu. Drei Impfstoffe wurden damals entwickelt und mehr als 150 Millionen Kinder geimpft.

Mit Garantien für Nachfrage könne man es auch heute für private Akteure attraktiv machen, in diesem Bereich zu investieren, meint Jano Costard. Mit dem AMC soll eine Abnahme-Garantie ausgesprochen werden für ein noch zu entwickelndes Produkt. Dabei wird nicht definiert, aus welcher Technologie es besteht, sondern welche Leistung es zu erbringen hat.

“Das kann nicht ein Land allein machen, sondern das muss auf einer Ebene der internationalen Staatengemeinschaft angegangen werden”, sagt Barbara Diehl von Sprind. Seitens der Gates Foundation sehe man sich nicht in der Rolle, bei den antiviralen Mitteln finanziell in Vorleistung zu treten, das sei Aufgabe der Industrienationen. “Die Idee ist, dass die Medikamente verfügbar sind, bevor die ersten Impfstoffe verfügbar sind.”

In einer Challenge sollen neue Ansätze für die Wirkstoffentwicklung antiviraler Therapeutika mit Breitbandwirkung vorangetrieben werden. Im ersten Jahr hatte die Sprind die Arbeit der Teams mit bis zu 700.000 Euro finanziert, im laufenden zweiten Jahr mit bis zu 1,5 Millionen Euro. In der aktuellen zweiten Stufe sind es noch sechs Teams, die in ihrer Arbeit gefördert werden.

Bei Virustrap versuchen etwa Wissenschaftler um Hendrik Dietz von der TU München, mittels DNA-Origami-Technologie Fallen für Viren im Nanomaßstab zu bauen. Das Team “RNA-Drugs” um Sandra Ciesek von der Goethe-Universität Frankfurt entwickelt eine Plattform für die Entwicklung antiviraler Inhibitoren. Bei MucBoost wird ein Upgrade gegen Krankheitserreger entwickelt, dies soll die antivirale Wirkung von Schleim fördern.

Bei Sprind lotet man aktuell mit dem Forschungs- wie dem Gesundheitsministerium erste Möglichkeiten für ein AMC-Projekt aus. Kommende Woche wird Bettina Stark-Watzinger in Leipzig, wo die Agentur ihren Sitz hat, erwartet. nik

Finanzminister Christian Lindner will die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund sechs Milliarden Euro entlasten. Das Wachstumschancengesetz solle die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und für mehr Investitionen sorgen, hieß es am gestrigen Mittwoch aus dem Finanzministerium.

Lindner schlägt demnach fast 50 steuerpolitische Maßnahmen vor. Kernelement ist die im Koalitionsvertrag angekündigte Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Andere Vorschläge gehen über den Vertrag von SPD, Grünen und FDP hinaus. Der Entwurf ist in der Regierung noch nicht abgestimmt.

Mit Blick auf Forschung und Entwicklung hat das Finanzministerium folgende Vorschläge:

Auch den Abbau bürokratischer Hürden will Lindner angehen. Meldeverfahren und Buchführungspflichten sollen vereinfacht und Daten statt auf Papier elektronisch übermittelt werden. tg / dpa

Economist – What are the chances of an AI apocalypse? US-Forscher haben zwei Gruppen von Experten zu den existenziellen Risiken von KI befragt. Dabei zeigte sich, dass Fachexperten, die in der Regel die öffentlichen Gespräche über existenzielle Risiken dominieren, viel pessimistischer sind als Superprognostiker (Superforecasters). Letztere gehen zum Beispiel eher davon aus, dass die Menschen richtig auf die Technologie reagieren und bereits bei kleineren Problemen strenger prüfen und regulieren. Mehr

FAZ – Ein Weltstar sieht sich “abgehängt” in Deutschland. Emmanuelle Charpentier, Entdeckerin der Genschere Crispr-Cas und Leiterin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin, sieht sich in der Crispr-Forschung nicht mehr wettbewerbsfähig. Das Feld habe sich sehr schnell entwickelt, amerikanische Institutionen investierten sehr viel Geld. Ganz Europa sei abgehängt, sagt sie im Interview. Konkrete Pläne, Deutschland zu verlassen, habe sie aber nicht. Mehr

Tagesspiegel – Berliner Exzellenzverbund: Die BUA nimmt endlich Fahrt auf – doch beim Geld hakt’s. Die Berlin University Alliance (BUA), der deutschlandweit einzige Exzellenzverbund mehrerer Universitäten, konnte infolge der Corona-Pandemie nicht alle zugesagten Landesmittel ausgeben. Nun ist der internationale Forscheraustausch wieder möglich und die BUA möchte auf die in der Haushaltsrücklage schlummernden Mittel zugreifen. Ob der Berliner Senat die BUA-Gelder des kommenden Doppelhaushaltes wieder vollständig in den Haushalt einstellt, ist jedoch noch unsicher. Mehr

Alexandra Bormann wird im März 2024 Rektorin der Hochschule Furtwangen (HFU). Sie war langjährige Leiterin der Abteilung Strategie und Universitätsentwicklung an der Universität Freiburg. Derzeit leitet sie die Abteilung Bildung und Betreuung an Schulen der Stadt Freiburg. Bormann folgt auf Rolf Schofer nach, der seit 2006 die HFU geleitet hat und in den Ruhestand geht.

Uwe Cantner ist als Vizepräsident für wissenschaftlichen Nachwuchs, Gleichstellung und Diversität der Friedrich-Schiller-Universität Jena wiedergewählt worden. Auch Georg Pohnert amtiert weiterhin als Vizepräsident für Forschung. Die dreijährige Amtszeit der beiden beginnt am 16. Oktober 2023. Präsident Walter Rosenthal verlässt die Friedrich-Schiller-Universität im Laufe des Wintersemesters 2023/24 und widmet sich dann ausschließlich seinem Amt als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).

Karin Schumacher wird an der Universität Heidelberg Prorektorin für Qualitätsentwicklung und Nachhaltigkeit. Der Senat der Universität hat in seiner Sitzung am 11. Juli neben der Biologin vier weitere Prorektoren gewählt: Für Internationales und Diversität ist künftig der Rechtswissenschaftler Marc-Philippe Weller zuständig, das Amt des Prorektors für Forschung und Digitalisierung übernimmt der Chemiker Andreas Dreuw. Die Bildungswissenschaftlerin Silke Hertel übernimmt den Bereich Studium und Lehre, für Innovation und Transfer wird die Historikerin Katja Patzel-Mattern zuständig sein.

Johannes Wallacher wird für eine fünfte Amtszeit als Präsident die Hochschule für Philosophie München (HFPH) der Jesuiten leiten. Michael Reder, Professor für Praktische Philosophie an der HFPH, wurde erneut zum Vizepräsidenten gewählt. Die neue dreijährige Amtszeit für beide Ämter beginnt am 1. September 2023.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. Die Digitalpakt-Milliarden sind verbraucht. Eine exklusive Länder-Umfrage zeigt: Die fünf Milliarden Euro vom Bund für die digitale Infrastruktur in den Schulen sollen zum allergrößten Teil verplant sein. Das bekräftigt die Forderung der Kultusminister an das BMBF, den Digitalpakt II aufzulegen. Mehr

Bildung.Table. Bertelsmann plant Einstieg in digitalen Bildungsmarkt. Der Medienkonzern will den Bildungsanbieter Studyflix übernehmen. Das Portal bietet Studierenden und Schülern Lernmaterialien und informiert über Berufs- und Studienmöglichkeiten. Mit Blick auf die Bertelsmann-Stiftung fordert Nina Kolleck von der Uni Potsdam mehr Rechenschaftspflicht für die Arbeit von Stiftungen. Mehr

Bildung.Table. Wissenschaftsrat: Mehr berufliche Praxis ins Lehramtsstudium. Im Auftrag der Kultusministerkonferenz macht der Wissenschaftsrat auf rund 70 Seiten mutige Vorschläge zu der Frage, wie die Lehrerbildung der Zukunft aussehen sollte – und er beschränkt sich längst nicht nur auf das Fach Mathematik. Mehr

China.Table. Anwendung der Kernfusion rückt näher. Kernfusion soll einmal wichtiger Baustein der chinesischen Energiepolitik sein. Der China Fusion Engineering Test Reactor (CFETR) soll die Praxistauglichkeit der Idee beweisen und 2035 betriebsbereit sein. Mehr

China.Table. Wie China die UN unterwandert. Mit großem finanziellen und personellen Engagement baut China seinen Einfluss in den Organisationen der Vereinten Nationen aus. Immer mehr Leiter von UN-Unterorganisationen wie der für zivile Luftfahrt oder der FAO werden aus Peking entsendet. Die Direktoren aus der Volksrepublik schachern gezielt chinesischen Unternehmen Aufträge zu und vertiefen die Zusammenarbeit mit ihrer Regierung. Mehr

Immense finanzielle Mittel des Staates und damit der Steuerzahler fließen hierzulande in die Forschung. Rund 120 Milliarden Euro haben Bund und Länder für das Jahrzehnt 2021 bis 2030 allein im Pakt für Forschung und Innovation IV gebunden.

Die Außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF) Max Planck, Helmholtz, Leibniz und Fraunhofer sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) verfügen so über langfristige finanzielle Stabilität und Planungssicherheit – mit garantierter dreiprozentiger Erhöhung der jährlichen Zuschüsse. Manch Hochschulpräsident drückt es nicht so diplomatisch aus: “Die schwimmen im Geld.”

Des einen Freud, des anderen Leid. Das Forschungsministerium leidet massiv unter dieser Verfixkostung und Verpaktung. Sein Spielraum für die Finanzierung von Unvorhersehbarem oder sein Spielgeld für Innovation ist drastisch eng. Dies alles führt in Zeiten knapper Kassen zudem zu einem bösen Verdrängungswettbewerb. Denn auch hier gibt es den Matthäus-Effekt à la “Wer da hat, dem wird gegeben”. Kreatives verliert oder geht vor die Hunde.

Eine Dauerfinanzierung ohne angemessene wettbewerbliche Mechanismen, deren Wirksamkeit nicht einmal regelmäßigem internationalen Benchmarking unterzogen wird, geschweige denn einem System-Review, wird zum Totengräber von Innovation.

Ich selbst war fünf Jahre in der damaligen Daimler-Benz Aerospace (DASA) tätig und konnte mit eigenen Augen sehen, zu welchen Konsequenzen eine durch den Staat abgesicherte Kostenerstattung plus abgesicherter Marge (Cost plus-Prinzip) in den wehrtechnischen Bereichen geführt hatte: zu Verkrustung von Organisation, zur Verfestigung tradierter Routinen und Machtstrukturen sowie zur Erosion früher leistungsfähiger Kulturen. So wie in den meisten AuFs. Und der fehlende kommerzielle Erfolg der damaligen DASA spiegelt sich im mangelnden Innovationserfolg der heutigen AuF. Einem Land auf der Abstiegsrutsche zum kranken Mann Europas helfen weder Nobelpreise noch Lobeshymnen auf deutsche Spitzenforschung, sondern nur kommerzialisierte Innovationen.

Ich selbst habe die AuF immer wieder als “fette Katzen” bezeichnet, die Milliarden Euro Input ohne entsprechenden Output und Impact erhalten. Nicht die Forschenden, aber die Granden dieser Institutionen verhalten sich dabei so, als ob wettbewerbsfähige Transformation die Aufgabe aller anderen sei, nicht die auch der Forschungsorganisationen selbst.

Dazu kommt: Die Verwaltungszentralen von Max Planck und Fraunhofer haben in den vergangenen Jahren stetig Fett angesetzt. Dies führt unterm Strich zu Bürokratiemonstern. Verwaltungsapparate, die immer mehr Administrations- und Rechtfertigungsprozesse schaffen – auch um ihre Existenzgrundlage zu rechtfertigen. Wie viele Forscherinnen und Forscher habe ich schon unter diesem Leidensdruck stöhnen hören.

Wenn die Vision für Transformation fehlt, entsteht Selbsterneuerung ersatzweise meist aus Not oder Wettbewerb heraus. Mit beidem sind die AuF aber wegen der Verpaktung nicht konfrontiert. Umso wichtiger ist, auf anderen Wegen für frischen Wind zu sorgen. Natürlich gab es schon interne Kräfte wie zum Beispiel den ehemaligen Fraunhofer-Finanzvorstand Meurer, der Effizienz und Digitalisierung einforderte. Er wollte schon damals dem krebsartigen Wachstum der Rechtsabteilungen mit Nutzung von künstlicher Intelligenz für Standardverträge beikommen. Aber er ging!

Organisationen sind Umsetzungsformen für Strategie. Bei längerer Nicht-Performanz ist meist Strategie wie Struktur desolat. Diese Maßnahmen zur Revitalisierung der AuF, die ich bereits im August 2021 in einem meiner letzten parlamentarischen Entschlussanträge gefordert habe, rufe ich gerne nochmal in Erinnerung.

1. Dosierter Wettbewerb der AuF: Sei es durch das Setzen anspruchsvoller KPIs mit Konsequenzen bei Nicht-Erreichung, sei es durch Vergabe von Mitteln in einem wettbewerblichen Verfahren an unkonventionelle Projekte oder von Wild Cards für verrückte Konzepte aus einem gemeinsam gespeisten Fond.

Ein in diese Richtung weisender schüchterner Versuch des BMBF noch in der großen Koalition über einen sogenannten “Strategieraum” die Versäulung des Forschungssystems aufzubrechen und cross-institutionellen Transfer zu fördern, scheiterte schon damals an der Lobbyarbeit und Geldgier der AuF.

2. Effizienzsteigerung durch Shared Services und Entschlackung der Hauptquartiere: Wie in der Wirtschaft bieten sich vor allem nicht-dispositive Dauerprozesse an, um Skaleneffekte durch Größe (Economies of Scale) zu erzielen, von Buchhaltung, Einkauf bis hin zu Reporting. Solche Shared Business Services schaffen Personal- wie Kostensynergien und entlasten die Forschungswelt von Administration.

3.Schaffung einer institutionenübergreifenden Plattform für übergreifende strategische Felder: Etwa für eine Deutsche Leadership Academy for Research, Science & Transfer, für Talentscouting, für Transferstrategien und Patentwesen, für die Zusammenstellung von Tiger Teams, also Ad hoc-Task Forces für besonders herausfordernde Zukunftsaufgaben. Natürlich ohne personellen Aufwuchs!

Innovating Innovation: Heute noch radikalerer Umbau des Forschungssystems denkbar

Mega-Reformen sind nicht illusorisch. Schon in den frühen 2010er Jahren wurde über eine dann nicht realisierte Fusion von Fraunhofer mit der DLR nachgedacht. Mit dem damaligen DLR-Chef Jan Wörner als Chef. Damals größengetrieben, würden wir heute in der digitalen Welt bei Reorganisation dezentral-netzwerkgetrieben denken.

1. Die Re-Integration von Fraunhofer und Leibniz in die Hochschulen, gerne auch an An-Institute, würde das unorganische und unstrategische Wachstum dieser Institutionen beenden und insbesondere die anwendungs- und transferorientierte hochschulische Forschung signifikant stärken. Gleichzeitig wird das, was Insider als Helmholtzifizierung von Fraunhofer benennen, endlich enden.

2. Die Zukunft von Helmholtz liegt in Dezentralisierung, beginnend beim Forschungszentrum Jülich. Ein Moloch mit nicht mehrwertschaffender üppiger operativer Management-Holding, der dezentralisiert und in einzelne Forschungsinstitute zerlegt werden müsste. Und für alle Institute ein gemeinsamer Shared Service an der Seite. Welche Institute überleben, welche an Hochschulen oder einer der AuF eine neue Heimat finden, welche ihre Existenzberechtigung verlieren – all das würde die Realität zeigen. Jülich wäre der Prototyp und das Erfahrungsfeld für andere Großforschungseinrichtungen wie das DLR.

3. Max Planck braucht eine renovierte und abgespeckte Hauptverwaltung und, wie bei Fraunhofer, die Digitalisierung der Finanzen und des Legal Content Managements sowie moderne Governance- und Compliance-Strukturen. Ansonsten bliebe dieser juristische Körper intakt.

4. Systemreviews der über 40 Ressortforschungseinrichtungen des Bundes sind überfällig. Zu prüfen sind zum einen Effizienz und Effektivität der einzelnen Einrichtungen, zum andern ihre inhaltliche Zuordnung in der Forschungslandschaft.

Deutschland braucht endlich wieder eine Forschungslandschaft, die Luft zum Atmen gibt, durch erneuerte Führung, Strategie und Struktur.

nach monatelangen internen Verhandlungen hat sich die Bundesregierung offenbar auf eine China-Strategie geeinigt. Das Konzept soll am heutigen Donnerstag beschlossen, aber nicht gemeinsam vorgestellt werden. Die Strategie wird den Umgang mit China beschreiben, das zugleich als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale angesehen wird – zunehmend auch bei den bilateralen Forschungskooperationen. Die neue Strategie wird offenbar als so umstritten empfunden, dass sie still und leise veröffentlicht werden soll, berichten die Kollegen des China.Table.

Welche Konsequenzen sich aus der China-Strategie für die deutsche Wissenschaft ergeben, ist bislang unklar. Fest steht, dass sich deutsche Forscher, Universitäten und Institutionen zunehmend kritischen Fragen stellen müssen, wenn sie mit chinesischen Partnern kooperieren wollen. Jeffrey Stoff, Gründer und Präsident des “Center for Research Security & Integrity” (CRSI), hat mit seinem Bericht offengelegt, wie deutsche Forschungsinstitutionen und Unternehmen mit chinesischen Einrichtungen kooperieren, die einen militärischen Hintergrund haben oder Forschungsergebnisse einen “dual use”-Charakter bekommen. Im Gespräch mit Michael Radunski erklärt Jeffrey Stoff, warum auch Forschungsprojekte, wie solche mit Hörgeräten, problematisch werden können.

Als das Unternehmen Open AI im November 2022 seine Software ChatGPT veröffentlichte, wurde es der “iPhone-Moment der KI”, sagen Experten. Zwei Monate nach dem Start war der Chatbot die am schnellsten wachsende Verbraucher-App in der Geschichte. Unsere Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” soll dem Start in das KI-Zeitalter Rechnung tragen. Die Redaktion von Table.Media wird sich dem mächtigen Themenkomplex in den kommenden Wochen ressortübergreifend widmen, dabei wagen wir eine Bestandsaufnahme und einen Blick in die Zukunft.

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre,

Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

In Ihrer aktuellen Studie warnen Sie eindringlich vor einer Wissenschaftskooperation zwischen China und Deutschland. Wie gefährlich ist eine Zusammenarbeit mit China?

Nun, das hängt stark vom Fachgebiet ab, aber in manchen Bereichen ist es ziemlich gefährlich, zum Beispiel im Forschungsbereich Hyperschall.

Sie meinen Hyperschallwaffen? Hightech-Raketen, die nur wenige Länder wie Russland und China besitzen. Selbst die USA verfügen nicht über diese Raketen.

Genau. Und schon verstehen Sie, warum ich warne: Man kann zu dem Schluss kommen, dass deutsche Forscher den Chinesen bei der Entwicklung von Hyperschallwaffen geholfen haben.

Deutschland selbst besitzt gar keine Hyperschallwaffen. Wie soll diese Hilfe ausgesehen haben?

Das stimmt. Und genau an diesem Beispiel zeigt sich das gefährliche Muster: Zuerst kooperiert China weltweit mit Wissenschaftlern und Ingenieuren, die an Anwendungen für Hyperschall arbeiten. Dann investiert man zu Hause viele Ressourcen und baut eigene Labore auf, geht sicherlich auch Risiken ein, die andere Länder nicht eingingen, und schlussendlich erreicht man das Ziel.

Aber dann ist die Lösung doch einfach: ein simples Nein zur Zusammenarbeit im Hyperschallbereich.

Leider nicht, denn in vielen Forschungsfeldern besteht ein Doppelnutzen, wir sprechen von dual-use. Im Fall von Hyperschall gibt es große Überschneidungen mit anderen Bereichen wie zivile Luftfahrt, Triebwerksdesign oder Materialwissenschaften.

Okay. Dennoch ist zumindest das Ergebnis der Hyperschallforschung erkennbar gefährlich. Sind Sie bei Ihren Forschungen auch auf Bereiche gestoßen, die nicht so einfach als gefährlich erkannt werden können?

Ja, viele. In meinem Buch findet sich das Beispiel Hörgeräte. Die medizinische Forschung für Spracherkennung und Signalverarbeitung leistet hierfür wichtige Arbeit. Einige engagierte chinesische Forscher arbeiten jedoch für eine Abteilung der Seven Sons of National Defense University. Deren Hauptaufgabe wiederum ist die Entwicklung von Verteidigungs- und Waffensystemen. In diesem Fall sind die Forscher einem Labor für U-Boot-Kriegsführung der chinesischen Marine zugeordnet. Sie nutzen die Signalverarbeitung und Hörgerätetechnologie zur U-Boot-Erkennung.

Wie kann es sein, dass man mit chinesischen Militärforschern zusammenarbeitet?

Ganz einfach, weil es keine Gesetze dagegen gibt, weder in den USA noch in Europa, auch nicht in Deutschland. Unsere Exportkontrollregelungen gelten im Allgemeinen nicht für Grundlagenforschung.

Die Freiheit der Forschung ist ein hoher Wert. Wollen Sie etwa die Wissenschaftsfreiheit einschränken?

Zu einem gewissen Grad. Denn akademische Freiheit bedeutet nicht Freiheit von Verantwortung. Auch in der Wissenschaft haben wir die Verantwortung sicherzustellen, dass die von uns geleistete Arbeit nicht für gefährliche militärische Zwecke oder für Menschenrechtsverletzungen genutzt wird. Akademische Freiheit sollte nicht bedeuten, dass ich tun kann, was ich will und mit wem ich will, ohne dass mir irgendwelche Bedingungen auferlegt werden.

Haben die westlichen Wissenschaftler absichtlich dem chinesischen Militär geholfen, oder waren sie schlicht naiv?

Ich kenne natürlich nicht die individuelle Motivation oder den Wissensstand des einzelnen Forschers. Im Allgemeinen handelt es sich jedoch um mangelndes Bewusstsein dafür, mit wem sie zusammenarbeiten. Das ist im Falle Chinas besonders schwierig zu verstehen, weil Transparenz verhindert und absichtlich verschleiert wird, was ein Labor tut.

Wie gelingt das?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es beginnt damit, dass Sie keine Informationen in englischer Sprache über eine Organisation finden.

Warum sollte es das auch geben? Es sind Chinesen, die in China arbeiten, also ist auch ihre Internetseite auf Chinesisch.

Das ist nur der erste Schritt. In anderen Fällen werden Websites von außerhalb Chinas blockiert. Oder sie verwenden harmlos klingende englische Namen, die auf Englisch mitunter sogar lächerlich sind. Wenn man sich aber dann die chinesische Seite anschaut, wird deutlich, dass es sich um ein Verteidigungslabor für militärische Zwecke handelt. Das ist absichtliche Täuschung.

Sie erwarten also allen Ernstes von einem Forscher in Jena, dass er jedes Mal überprüft, ob Internetseiten von außerhalb Chinas zugänglich sind, ob deren Inhalte auf Englisch verfügbar sind und was die chinesischen Namen wirklich bedeuten?

Natürlich nicht. Es ist zu viel verlangt, dass Forscher eine vollständige Risikobewertung, Due-Diligence-Prüfung durchführen und zudem sich der geostrategischen Konsequenzen bewusst sind.

Was sollte man stattdessen tun?

Zuerst müssen wir das Bewusstsein für diese Probleme schärfen. Wenn Sie mit China zu tun haben, muss man mehr Energie aufwenden, um zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Es ist anders, als mit anderen Wissenschaftlern in liberalen Demokratien zusammenzuarbeiten. Man muss beispielsweise wissen, dass die Wissenschaftler der Seven Sons of National Defense University Waffensysteme entwickeln. Sie betreiben zwar auch andere Forschung, aber das ist ihre vorrangige Aufgabe.

Okay, Bewusstsein. Doch wer kann, wer soll das erzeugen?

Regierungen sollten zumindest mal einige Richtlinien bereitstellen und Dinge auflisten, vor denen sie warnen oder die sie einschränken möchten. Das können schlicht auch Hinweise sein, die berücksichtigt werden sollten, bevor man eine Zusammenarbeit mit chinesischen Wissenschaftlern eingeht. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Selbst die US-Regierung kann das nicht alleine schaffen.

Wer sollte noch helfen?

Wir brauchen zivilgesellschaftliche Institutionen wie die gemeinnützige Organisation, die ich gegründet habe, NGOs, Denkfabriken und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam eine Wissensbasis aufbauen. Ich habe mit einer Studie begonnen, aber auch das ist lediglich ein Mikrokosmos. Es muss international systematisch zusammengearbeitet werden.

Nochmal zurück zu China. In der Vergangenheit haben beide Seiten von der wissenschaftlichen Zusammenarbeit profitiert. Jetzt warnen Sie. Was hat sich verändert?

China hat sich verändert. Es ist immer autoritärer, verschlossener, restriktiver und menschenrechtsverletzender geworden. Deshalb gilt unsere Verantwortung auch in vielen anderen Bereichen wie Ethik oder Massenüberwachung. Sie müssen wissen, dass die Zusammenarbeit mit Institutionen in China, die mit dem öffentlichen Sicherheitsapparat zusammenarbeiten, im Widerspruch zu unseren Werten steht. In meiner Studie werden Personen benannt, die mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und der bewaffneten Volkspolizei zusammenarbeiten. Das sind schreckliche Menschenrechtsverletzer, die der Parteistaat gezielt einsetzt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, mit wem wir zusammenarbeiten.

Also überhaupt keine Zusammenarbeit mehr mit China?

Wir brauchen eine klare Kosten-Nutzen-Abwägung. Es gibt sicherlich Bereiche wie die Klimawissenschaft, in denen wir gemeinsam entscheiden sollten, dass die potenziellen Vorteile die Risiken überwiegen. Aber wir müssen rote Linien ziehen, selbst in Bereichen wie der Klimawissenschaft. Wir sollten nicht mit der Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten, auch nicht bei Klimafragen.

Aber steht in China schlussendlich nicht alles und jeder unter der Kontrolle der Partei?

Ja, es wird kompliziert werden. Aber wir sollten irgendwo anfangen, denn im Moment hat China im Grunde uneingeschränkten Zugang zu den globalen Wissenschaftsunternehmen. Beginnen wir zumindest mit einigen Hochrisikokategorien, die ich in meinem Buch beschreibe.

Wie drängend ist das Problem?

Meine Studie zu Deutschland hat deutlich gezeigt, dass das Ausmaß und die Tragweite schon jetzt sehr riskant sind. Die Gefahr einer solch unkontrollierten Zusammenarbeit ist enorm. Wir können nicht warten, bis wir einheitliche und umfassende Richtlinien entwickelt haben. In manchen Bereichen könnte es schon zu spät sein, wie zum Beispiel beim Hyperschall, wo die Chinesen selbst die USA bereits überholt haben.

Jeffrey Stoff ist Gründer und Präsident des “Center for Research Security & Integrity” (CRSI), einer amerikanischen Non-Profit-Organisation. Davor arbeitete 18 Jahre lang für verschiedene US-Regierungsbehörden. Das Ziel seiner NGO: akademische, staatliche und private Institutionen dabei zu unterstützen, Risiken für die Sicherheit und Integrität der Forschung durch autoritäre Staaten zu minimieren. Seine jüngste Veröffentlichung: “Should Democracies Draw Redlines around Research Collaboration with China? A Case Study of Germany”.

Experten nennen es gern den “iPhone-Moment der KI”: Am 30. November 2022 machten die Entwickler des Microsoft Partners Open AI ihre KI-Software ChatGPT für die Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich. Innerhalb von fünf Tagen meldeten sich eine Million Menschen an. Im Vergleich: Instagram zählte diesen Nutzerkreis erst nach zweieinhalb Monaten, Spotify erst nach fünf Monaten. Im Januar 2023 hatte ChatGPT dann bereits über 100 Millionen Nutzer. Der Chatbot ist die bis dato am schnellsten wachsende Verbraucher-Anwendung.

Der KI-Einsatz liefert spannende Momente. Fast jeder hat den Chatbot einmal ausprobiert oder mittels Midjourney Bilder kreiert: der Papst in stylischer weißer Daunenjacke, Angela Merkel im Regenbogen-Badeanzug am Strand. Die erste von ChatGPT geschriebene Rede im Europaparlament hielt Damian Boeselager (Volt) im Februar 2023. Er ließ den Chatbot über die Regulierung von Künstlicher Intelligenz schreiben – in Shakespeare-Englisch. Er wollte die Auswirkungen generativer Sprachmodelle in verschiedenen Bereichen der Arbeitswelt darstellen.

Noch darf jeder ein bisschen kostenlos mitmachen. Doch die Situation ändert sich, erste Businessmodelle entstehen. Weitere Apps und Programme fluten den Markt, etwa solche, die aus ein paar Sprechproben Stimmen klonen können. Welchen Aussagen, welchen Bildern kann der Mensch noch trauen? Welche Risiken, etwa welche tiefgreifenden Möglichkeiten für Deepfakes, birgt KI?

Die Big-Data-Firma Palantir etwa bietet eine KI-Plattform an, die für eine Armee Schlachtpläne entwickelt und gegnerische Ziele analysiert. Deren Chef Alex Karp nannte die KI eine “Revolution, die Schiffe hebt und Schiffe versenkt”.

Nicht wenige befürchten Wahlbetrug und weitere gefährliche Manipulationen, etwa in Krisen- und Kriegen. “Das Ende der Wahrheit” titelte der Spiegel in seiner jüngsten Ausgabe. Werden die großen Online-Plattformen allein noch größer und mächtiger werden? Wie kann die Entwickler-Szene in der EU noch Schritt halten? Es fehlt immer noch ein ausreichend großes Digitalbudget wie auch Rechenkapazitäten.

Führende Experten des Center for AI Safety sahen Künstliche Intelligenz längst als eine potenzielle Gefahr für die Menschheit und riefen in einer Stellungnahme dazu auf, die Risiken ernst zu nehmen. Sie formulierten nur einen Satz, der aber dramatisch klingt:

“Es sollte global priorisiert werden, das Risiko der Auslöschung durch KI zu verringern – auf einer Stufe mit anderen Risiken für die gesamte Gesellschaft, wie etwa Pandemien und Nuklearkrieg.”

Die Nonprofit-Organisation, auf deren Website der Text erschien, nennt als mögliche Gefahren ihren Einsatz in der Kriegsführung, etwa in der Luft oder durch die Entwicklung neuer Chemiewaffen.

Deutsche KI-Experten beurteilen die Stellungnahme eher kritisch. “So ein Satz schürt unnötig Ängste, bietet keine Lösungen und ist an sich völlig trivial”, sagt Philipp Hacker, Rechtswissenschaftler an der Europa-Universität Viadrina, zu Table Media. Zwar müsse man auch über unwahrscheinliche Szenarien nachdenken. Zu kurz komme aber, dass KI bei vielen Problemen, die mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit die Menschheit heimsuchen werden oder es schon tun, eine große Hilfe sein könne. Als Beispiele nennt er den Klimawandel oder globale Pandemien.

“Wichtiger ist es, sich zunächst auf diejenigen KI-Risiken zu fokussieren, die tatsächlich dringend angepackt werden müssen und für die es jetzt bereits empirische Evidenz gibt, als da wären: Diskriminierung, Verletzung von Datenschutz, Wegfall mancher Arbeitsplätze, Missbrauch für Falschnachrichten und hate speech“, sagt Hacker.

Die Redaktion von Table.Media wird sich dem mächtigen Themenkomplex KI in den kommenden Wochen ressortübergreifend in einer Serie von Artikeln widmen. Wo sehen deutsche Politiker Chancen und Risiken der KI? Wie ist die Ökobilanz für KI und braucht es Sustainable Development Goals? Und wer sind die coolsten Köpfe für KI?

Der Security.Table greift das Problem der Datenbeschaffung für militärische Zwecke auf und berichtet über bislang erfolglose Versuche der UN, ein verbindliches Rahmenabkommen für den Einsatz von KI in Waffensystemen zu erzielen. Im China.Table folgt eine Analyse über die unangefochtenen Stärken des KI-Standorts Chinas: Daten, Daten, Daten.

Viele Experten betonen: Es braucht unbedingt Strukturen, um die Chancen der KI zu nutzen – ohne die Möglichkeiten der Technik in Bürokratie zu ertränken. Kann der AI Act der EU, der KI-Anwendungen in bestimmte Risikoklassen einstuft, die erhoffte Regulierung bringen?

Lange wurde um den Gesetzentwurf gerungen – auch, weil die Entwicklung der Technik stets rasanter fortschritt. Am 12. Mai wurde der Entwurf angenommen. Jetzt haben die Trilog-Arbeitsgruppen ihre Arbeit begonnen, bis Ende des Jahres soll das Paket verabschiedet sein – der Europe.Table berichtet.

In einem Punkt sind sich die meisten Fachleute einig: Um mit den Problemen der Technologie umzugehen, müssen wir lernen, mit ihr umzugehen. Und dafür braucht es vor allem eins: Bildung.

18. Juli 2023, Amerikahaus München, Karolinenplatz 3, 80333 München

Diskussion acatech am Dienstag: Rettung oder Risiko? Geoengineering und der Kampf gegen den Klimawandel Mehr

20. Juli, 12:30 Uhr, Online

Lunchtalk Vorstellung von ScicommSupport – der Anlaufstelle für Wissenschaftler bei Angriffen im Rahmen der Wissenschaftskommunikation Mehr

6.-8. September 2023, Magdeburg

Jahrestagung des Bundesverbands Hochschulkommunikation Wissenschaft, Kommunikation, Politik: Wie neutral dürfen wir noch sein? Mehr

11.-13. September 2023, Osnabrück

18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr

Nach dem Krisenjahr 2022 sind wieder deutlich mehr Start-ups in Deutschland gegründet worden. Im ersten Halbjahr 2023 stieg die Zahl der Gründungen um 16 Prozent, gemessen am zweiten Halbjahr 2022, auf knapp 1.300 Unternehmen. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Bundesverbands Deutsche Start-ups. Während viele Städte und Regionen diesen Aufwärtstrend verzeichnen, stagniert der Städte-Spitzenreiter München. Bayern vermeldet insgesamt sogar etwas weniger Gründungen als im zweiten Halbjahr 2022.

Bemerkenswert ist, dass im Ranking der Gründungen pro Kopf mit Karlsruhe, Darmstadt, Heidelberg, Oldenburg und Aachen fünf kleinere, aber eben relativ forschungsstarke Standorte unter den ersten zehn stehen. “Um unsere Stärke in der Forschung besser zu nutzen, müssen wir das Thema Unternehmertum in den Hochschulen prominenter machen und rechtlich-bürokratische Hürden bei der Ausgründung senken“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands Christian Miele. “Gelingt das, werden wir an deutschen Universitäten noch viele Start-up-Gründungen sehen.”

Die Software- und die Medizinbranche verzeichnen mit 239 respektive 140 Neugründungen im 1. Halbjahr 2023 die höchsten absoluten Werte. Im Bereich Mobilität gab es eine starke Steigerung. Krypto- und Blockchain-Gründungen erleben hingegen mit einem Minus von 62 Prozent entgegen dem allgemeinen Trend einen Absturz. mw

“The Zeitgeist is in the hands of a committee of stratigraphers”, sagte einst der französische Wissenschaftssoziologe Bruno Latour. Und meinte damit wohl Institutionen wie die Anthropocene Working Group (AWG), die seit Jahren über den Beginn des Menschenzeitalters berät. Nun ist das Ergebnis da: Sie schlagen die Zeit um 1950 als Beginn des Anthropozäns vor.

Die Anfänge machen die Experten an sogenannten Geomarkern in einer Probe aus einem kleinen See in Kanada fest. Dies sind allen voran radioaktive Niederschläge von Atomwaffen-Tests nach dem Zweiten Weltkrieg. Deren Plutonium-Isotope sind im Crawford Lake, aber auch weltweit nachweisbar.

Idealerweise soll es zu jedem Erdzeitalter einen geologischen Referenzpunkt geben. Dieser Ort wird dann mit einer goldfarbenen Metallplakette, dem “Golden Spike”, markiert. Der Vorschlag, Crawford Lake mit dem “Golden Spike” für das Anthropozän zu versehen, muss nun weitere Abstimmungen innerhalb der stratigrafischen Fachcommunity durchlaufen.

Andere Startzeitpunkte für das Anthropozän, wie der Beginn der Industrialisierung, wurden verworfen. Diese sei in manchen Regionen der Erde geologisch kaum feststellbar, da sich diese Entwicklung zunächst auf Europa und die USA konzentrierte.

Die Menschen hätten mit ihrer Infrastruktur eine neue Erdsphäre, die Technosphäre, als Teil des Erdsystems geschaffen, stellt Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn fest. Er ist Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie. Renn erhofft sich von der Verankerung des Anthropozäns in der Reihe der geologischen Epochen auch neue Impulse für die politisch-gesellschaftliche Debatte.

Das Besondere am Konzept des Anthropozäns sei, dass es die globalen Auswirkungen der Menschheit in ihrer Gesamtheit umfasst. Es gehe also nicht nur um den Klimawandel oder um die Veränderung der Landschaften weltweit, sondern um die Summe und Vernetzung aller menschlichen Eingriffe. Da hätte sicher auch Bruno Latour zugestimmt. mw

Für medizinische Diagnosen oder Fragen nach Risiken und Nebenwirkungen werden neben Arzt und Apotheker zunehmend auch große KI-Sprachmodelle genutzt. In der aktuellen Ausgabe des Nature-Journals stellen Forschende um Shekoofeh Azizi von Google Research im kalifornischen Mountain View das Sprachmodell Med-PaLM vor. Außerdem haben sie einen Maßstab zur Beurteilung der Leistung solcher Modelle entwickelt.

Med-PaLM wurde von der zu Google gehörigen KI-Schmiede DeepMind entwickelt. Es basiert auf dem Sprachmodell PaLM. Bisherige Benchmarks beurteilen oft nur die Leistung der Sprachmodelle in einzelnen medizinischen Tests und haben begrenzte Aussagekraft. Die Google-Forscher haben einen neuen Benchmark namens MultiMedQA entwickelt. Er basiert auf sechs Datensätzen mit bereits existenten Fragen aus medizinischer Forschung und von Patientinnen und Patienten. Ergänzt wurde ein siebter Datensatz, HealthSearchQA, mit 3.173 medizinischen Fragen, nach denen online häufig gesucht wird.

Med-PaLM schnitt in vielen Aspekten ähnlich gut ab wie andere medizinische Fachleute: 92,6 Prozent der ausführlichen Antworten von Med-PaLM entsprachen dem wissenschaftlichen Konsens, die Kliniker kamen auf 92,9 Prozent. Auch bei den potenziell schädlichen Antworten lagen KI (5,8 Prozent) und Mensch (6,5 Prozent) nicht weit auseinander. In einigen Aspekten blieb die Leistung des Modells jedoch noch hinter der menschlichen Leistung zurück. So beinhalteten die Antworten des Sprachmodells bei 18,7 Prozent der Antworten inkorrekte oder unpassende Inhalte – viel häufiger als bei den menschlichen Antworten, dort waren es nur 1,4 Prozent. Das Autorenteam weist auf die Limitationen und Verbesserungsmöglichkeiten hin, bezeichnet den Ansatz insgesamt aber als vielversprechend.

Deutsche Experten sehen das ähnlich. “Gute und aussagekräftige Benchmarks sind ein großer Faktor für die massiven Fortschritte in dem Feld des maschinellen Lernens in den letzten Jahren. Daher ist es sehr begrüßenswert, dass sich hier die Mühe gemacht wurde, sinnvolle Benchmarks zu entwickeln”, kommentieren Roland Eils und Benjamin Wild vom Zentrum für Digitale Gesundheit des Berlin Institute of Health in der Charité. Sie bezweifeln jedoch, ob die Testfragen repräsentativ für die wirklichen Probleme im klinischen Alltag sind: “Fragwürdig ist, wie gut das Modell mit einer realistischen Situation umgehen würde, in der ein Patient unklare, unvollständige und zum Teil falsche Aussagen trifft, und Entscheidung im Kontext von praktischen klinischen Einschränkungen getroffen werden müssen.” Sprachmodelle wie Med-PaLM könnten bei bürokratischen Aufgaben wie dem Verfassen von Arztbriefen assistieren oder helfen, den aktuellen Forschungsstandes zusammenfassen.

Der Programmiercode der vorgestellten Forschungsergebnisse sei von Google bisher nicht veröffentlicht worden, sagt Carsten Marr, Direktor des Instituts AI for Health am Helmholtz-Zentrum München. Das Training von großen Sprachmodellen bedürfe darüber hinaus einer Computer-Power, die derzeit nur den großen IT-Unternehmen vorbehalten sei. “Wir müssen daran arbeiten, in Europa IT-Strukturen zu schaffen, die vergleichbare, transparente Forschung durch staatlich finanzierte Institutionen erlauben.”

Das Feld sei sehr schnelllebig, sagen Eils und Wild. Das Preprint zu der nun erschienenen Arbeit sei bereits im Dezember 2022 erschienen. “Inzwischen gebe es schon einen Med-PALM-2-Preprint und eine Ankündigung von Google, dieses auch im klinischen Alltag zu testen.” abg

An der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) will man mittels der Methode des Advance Market Commitments (AMC) die Entwicklung antiviraler Medikamente mit Breitbandwirkung für die kommenden Pandemien anschieben. Die Abnahmezusage für die antiviralen Mittel könnte dabei durch eine Staatengemeinschaft wie die EU erfolgen. “Es gibt derzeit bei der Entwicklung antiviraler Medikamente für zukünftige Pandemien eine Nachfrageunsicherheit, weil sie eben abseits von Pandemien nicht gebraucht werden. Und wir wissen nicht, wann die nächste kommt”, sagt Jano Costard, Challenge Officer bei Sprind.

Das Anfang der 2000er von den Ökonomen Kremer, Levin und Syder erdachte AMC zielte ursprünglich darauf ab, die Entwicklung von Impfstoffen anzuschieben, die an Kinder in Ländern mit niedrigem Einkommen gehen sollten. Fünf Länder und die Gates-Stiftung sagten 1,5 Milliarden US-Dollar für das Pilotprojekt zu. Drei Impfstoffe wurden damals entwickelt und mehr als 150 Millionen Kinder geimpft.

Mit Garantien für Nachfrage könne man es auch heute für private Akteure attraktiv machen, in diesem Bereich zu investieren, meint Jano Costard. Mit dem AMC soll eine Abnahme-Garantie ausgesprochen werden für ein noch zu entwickelndes Produkt. Dabei wird nicht definiert, aus welcher Technologie es besteht, sondern welche Leistung es zu erbringen hat.

“Das kann nicht ein Land allein machen, sondern das muss auf einer Ebene der internationalen Staatengemeinschaft angegangen werden”, sagt Barbara Diehl von Sprind. Seitens der Gates Foundation sehe man sich nicht in der Rolle, bei den antiviralen Mitteln finanziell in Vorleistung zu treten, das sei Aufgabe der Industrienationen. “Die Idee ist, dass die Medikamente verfügbar sind, bevor die ersten Impfstoffe verfügbar sind.”

In einer Challenge sollen neue Ansätze für die Wirkstoffentwicklung antiviraler Therapeutika mit Breitbandwirkung vorangetrieben werden. Im ersten Jahr hatte die Sprind die Arbeit der Teams mit bis zu 700.000 Euro finanziert, im laufenden zweiten Jahr mit bis zu 1,5 Millionen Euro. In der aktuellen zweiten Stufe sind es noch sechs Teams, die in ihrer Arbeit gefördert werden.

Bei Virustrap versuchen etwa Wissenschaftler um Hendrik Dietz von der TU München, mittels DNA-Origami-Technologie Fallen für Viren im Nanomaßstab zu bauen. Das Team “RNA-Drugs” um Sandra Ciesek von der Goethe-Universität Frankfurt entwickelt eine Plattform für die Entwicklung antiviraler Inhibitoren. Bei MucBoost wird ein Upgrade gegen Krankheitserreger entwickelt, dies soll die antivirale Wirkung von Schleim fördern.

Bei Sprind lotet man aktuell mit dem Forschungs- wie dem Gesundheitsministerium erste Möglichkeiten für ein AMC-Projekt aus. Kommende Woche wird Bettina Stark-Watzinger in Leipzig, wo die Agentur ihren Sitz hat, erwartet. nik

Finanzminister Christian Lindner will die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund sechs Milliarden Euro entlasten. Das Wachstumschancengesetz solle die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und für mehr Investitionen sorgen, hieß es am gestrigen Mittwoch aus dem Finanzministerium.

Lindner schlägt demnach fast 50 steuerpolitische Maßnahmen vor. Kernelement ist die im Koalitionsvertrag angekündigte Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Andere Vorschläge gehen über den Vertrag von SPD, Grünen und FDP hinaus. Der Entwurf ist in der Regierung noch nicht abgestimmt.

Mit Blick auf Forschung und Entwicklung hat das Finanzministerium folgende Vorschläge:

Auch den Abbau bürokratischer Hürden will Lindner angehen. Meldeverfahren und Buchführungspflichten sollen vereinfacht und Daten statt auf Papier elektronisch übermittelt werden. tg / dpa

Economist – What are the chances of an AI apocalypse? US-Forscher haben zwei Gruppen von Experten zu den existenziellen Risiken von KI befragt. Dabei zeigte sich, dass Fachexperten, die in der Regel die öffentlichen Gespräche über existenzielle Risiken dominieren, viel pessimistischer sind als Superprognostiker (Superforecasters). Letztere gehen zum Beispiel eher davon aus, dass die Menschen richtig auf die Technologie reagieren und bereits bei kleineren Problemen strenger prüfen und regulieren. Mehr

FAZ – Ein Weltstar sieht sich “abgehängt” in Deutschland. Emmanuelle Charpentier, Entdeckerin der Genschere Crispr-Cas und Leiterin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin, sieht sich in der Crispr-Forschung nicht mehr wettbewerbsfähig. Das Feld habe sich sehr schnell entwickelt, amerikanische Institutionen investierten sehr viel Geld. Ganz Europa sei abgehängt, sagt sie im Interview. Konkrete Pläne, Deutschland zu verlassen, habe sie aber nicht. Mehr

Tagesspiegel – Berliner Exzellenzverbund: Die BUA nimmt endlich Fahrt auf – doch beim Geld hakt’s. Die Berlin University Alliance (BUA), der deutschlandweit einzige Exzellenzverbund mehrerer Universitäten, konnte infolge der Corona-Pandemie nicht alle zugesagten Landesmittel ausgeben. Nun ist der internationale Forscheraustausch wieder möglich und die BUA möchte auf die in der Haushaltsrücklage schlummernden Mittel zugreifen. Ob der Berliner Senat die BUA-Gelder des kommenden Doppelhaushaltes wieder vollständig in den Haushalt einstellt, ist jedoch noch unsicher. Mehr

Alexandra Bormann wird im März 2024 Rektorin der Hochschule Furtwangen (HFU). Sie war langjährige Leiterin der Abteilung Strategie und Universitätsentwicklung an der Universität Freiburg. Derzeit leitet sie die Abteilung Bildung und Betreuung an Schulen der Stadt Freiburg. Bormann folgt auf Rolf Schofer nach, der seit 2006 die HFU geleitet hat und in den Ruhestand geht.

Uwe Cantner ist als Vizepräsident für wissenschaftlichen Nachwuchs, Gleichstellung und Diversität der Friedrich-Schiller-Universität Jena wiedergewählt worden. Auch Georg Pohnert amtiert weiterhin als Vizepräsident für Forschung. Die dreijährige Amtszeit der beiden beginnt am 16. Oktober 2023. Präsident Walter Rosenthal verlässt die Friedrich-Schiller-Universität im Laufe des Wintersemesters 2023/24 und widmet sich dann ausschließlich seinem Amt als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).

Karin Schumacher wird an der Universität Heidelberg Prorektorin für Qualitätsentwicklung und Nachhaltigkeit. Der Senat der Universität hat in seiner Sitzung am 11. Juli neben der Biologin vier weitere Prorektoren gewählt: Für Internationales und Diversität ist künftig der Rechtswissenschaftler Marc-Philippe Weller zuständig, das Amt des Prorektors für Forschung und Digitalisierung übernimmt der Chemiker Andreas Dreuw. Die Bildungswissenschaftlerin Silke Hertel übernimmt den Bereich Studium und Lehre, für Innovation und Transfer wird die Historikerin Katja Patzel-Mattern zuständig sein.

Johannes Wallacher wird für eine fünfte Amtszeit als Präsident die Hochschule für Philosophie München (HFPH) der Jesuiten leiten. Michael Reder, Professor für Praktische Philosophie an der HFPH, wurde erneut zum Vizepräsidenten gewählt. Die neue dreijährige Amtszeit für beide Ämter beginnt am 1. September 2023.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. Die Digitalpakt-Milliarden sind verbraucht. Eine exklusive Länder-Umfrage zeigt: Die fünf Milliarden Euro vom Bund für die digitale Infrastruktur in den Schulen sollen zum allergrößten Teil verplant sein. Das bekräftigt die Forderung der Kultusminister an das BMBF, den Digitalpakt II aufzulegen. Mehr

Bildung.Table. Bertelsmann plant Einstieg in digitalen Bildungsmarkt. Der Medienkonzern will den Bildungsanbieter Studyflix übernehmen. Das Portal bietet Studierenden und Schülern Lernmaterialien und informiert über Berufs- und Studienmöglichkeiten. Mit Blick auf die Bertelsmann-Stiftung fordert Nina Kolleck von der Uni Potsdam mehr Rechenschaftspflicht für die Arbeit von Stiftungen. Mehr

Bildung.Table. Wissenschaftsrat: Mehr berufliche Praxis ins Lehramtsstudium. Im Auftrag der Kultusministerkonferenz macht der Wissenschaftsrat auf rund 70 Seiten mutige Vorschläge zu der Frage, wie die Lehrerbildung der Zukunft aussehen sollte – und er beschränkt sich längst nicht nur auf das Fach Mathematik. Mehr

China.Table. Anwendung der Kernfusion rückt näher. Kernfusion soll einmal wichtiger Baustein der chinesischen Energiepolitik sein. Der China Fusion Engineering Test Reactor (CFETR) soll die Praxistauglichkeit der Idee beweisen und 2035 betriebsbereit sein. Mehr

China.Table. Wie China die UN unterwandert. Mit großem finanziellen und personellen Engagement baut China seinen Einfluss in den Organisationen der Vereinten Nationen aus. Immer mehr Leiter von UN-Unterorganisationen wie der für zivile Luftfahrt oder der FAO werden aus Peking entsendet. Die Direktoren aus der Volksrepublik schachern gezielt chinesischen Unternehmen Aufträge zu und vertiefen die Zusammenarbeit mit ihrer Regierung. Mehr

Immense finanzielle Mittel des Staates und damit der Steuerzahler fließen hierzulande in die Forschung. Rund 120 Milliarden Euro haben Bund und Länder für das Jahrzehnt 2021 bis 2030 allein im Pakt für Forschung und Innovation IV gebunden.

Die Außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF) Max Planck, Helmholtz, Leibniz und Fraunhofer sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) verfügen so über langfristige finanzielle Stabilität und Planungssicherheit – mit garantierter dreiprozentiger Erhöhung der jährlichen Zuschüsse. Manch Hochschulpräsident drückt es nicht so diplomatisch aus: “Die schwimmen im Geld.”

Des einen Freud, des anderen Leid. Das Forschungsministerium leidet massiv unter dieser Verfixkostung und Verpaktung. Sein Spielraum für die Finanzierung von Unvorhersehbarem oder sein Spielgeld für Innovation ist drastisch eng. Dies alles führt in Zeiten knapper Kassen zudem zu einem bösen Verdrängungswettbewerb. Denn auch hier gibt es den Matthäus-Effekt à la “Wer da hat, dem wird gegeben”. Kreatives verliert oder geht vor die Hunde.

Eine Dauerfinanzierung ohne angemessene wettbewerbliche Mechanismen, deren Wirksamkeit nicht einmal regelmäßigem internationalen Benchmarking unterzogen wird, geschweige denn einem System-Review, wird zum Totengräber von Innovation.

Ich selbst war fünf Jahre in der damaligen Daimler-Benz Aerospace (DASA) tätig und konnte mit eigenen Augen sehen, zu welchen Konsequenzen eine durch den Staat abgesicherte Kostenerstattung plus abgesicherter Marge (Cost plus-Prinzip) in den wehrtechnischen Bereichen geführt hatte: zu Verkrustung von Organisation, zur Verfestigung tradierter Routinen und Machtstrukturen sowie zur Erosion früher leistungsfähiger Kulturen. So wie in den meisten AuFs. Und der fehlende kommerzielle Erfolg der damaligen DASA spiegelt sich im mangelnden Innovationserfolg der heutigen AuF. Einem Land auf der Abstiegsrutsche zum kranken Mann Europas helfen weder Nobelpreise noch Lobeshymnen auf deutsche Spitzenforschung, sondern nur kommerzialisierte Innovationen.

Ich selbst habe die AuF immer wieder als “fette Katzen” bezeichnet, die Milliarden Euro Input ohne entsprechenden Output und Impact erhalten. Nicht die Forschenden, aber die Granden dieser Institutionen verhalten sich dabei so, als ob wettbewerbsfähige Transformation die Aufgabe aller anderen sei, nicht die auch der Forschungsorganisationen selbst.

Dazu kommt: Die Verwaltungszentralen von Max Planck und Fraunhofer haben in den vergangenen Jahren stetig Fett angesetzt. Dies führt unterm Strich zu Bürokratiemonstern. Verwaltungsapparate, die immer mehr Administrations- und Rechtfertigungsprozesse schaffen – auch um ihre Existenzgrundlage zu rechtfertigen. Wie viele Forscherinnen und Forscher habe ich schon unter diesem Leidensdruck stöhnen hören.

Wenn die Vision für Transformation fehlt, entsteht Selbsterneuerung ersatzweise meist aus Not oder Wettbewerb heraus. Mit beidem sind die AuF aber wegen der Verpaktung nicht konfrontiert. Umso wichtiger ist, auf anderen Wegen für frischen Wind zu sorgen. Natürlich gab es schon interne Kräfte wie zum Beispiel den ehemaligen Fraunhofer-Finanzvorstand Meurer, der Effizienz und Digitalisierung einforderte. Er wollte schon damals dem krebsartigen Wachstum der Rechtsabteilungen mit Nutzung von künstlicher Intelligenz für Standardverträge beikommen. Aber er ging!

Organisationen sind Umsetzungsformen für Strategie. Bei längerer Nicht-Performanz ist meist Strategie wie Struktur desolat. Diese Maßnahmen zur Revitalisierung der AuF, die ich bereits im August 2021 in einem meiner letzten parlamentarischen Entschlussanträge gefordert habe, rufe ich gerne nochmal in Erinnerung.

1. Dosierter Wettbewerb der AuF: Sei es durch das Setzen anspruchsvoller KPIs mit Konsequenzen bei Nicht-Erreichung, sei es durch Vergabe von Mitteln in einem wettbewerblichen Verfahren an unkonventionelle Projekte oder von Wild Cards für verrückte Konzepte aus einem gemeinsam gespeisten Fond.

Ein in diese Richtung weisender schüchterner Versuch des BMBF noch in der großen Koalition über einen sogenannten “Strategieraum” die Versäulung des Forschungssystems aufzubrechen und cross-institutionellen Transfer zu fördern, scheiterte schon damals an der Lobbyarbeit und Geldgier der AuF.

2. Effizienzsteigerung durch Shared Services und Entschlackung der Hauptquartiere: Wie in der Wirtschaft bieten sich vor allem nicht-dispositive Dauerprozesse an, um Skaleneffekte durch Größe (Economies of Scale) zu erzielen, von Buchhaltung, Einkauf bis hin zu Reporting. Solche Shared Business Services schaffen Personal- wie Kostensynergien und entlasten die Forschungswelt von Administration.

3.Schaffung einer institutionenübergreifenden Plattform für übergreifende strategische Felder: Etwa für eine Deutsche Leadership Academy for Research, Science & Transfer, für Talentscouting, für Transferstrategien und Patentwesen, für die Zusammenstellung von Tiger Teams, also Ad hoc-Task Forces für besonders herausfordernde Zukunftsaufgaben. Natürlich ohne personellen Aufwuchs!

Innovating Innovation: Heute noch radikalerer Umbau des Forschungssystems denkbar

Mega-Reformen sind nicht illusorisch. Schon in den frühen 2010er Jahren wurde über eine dann nicht realisierte Fusion von Fraunhofer mit der DLR nachgedacht. Mit dem damaligen DLR-Chef Jan Wörner als Chef. Damals größengetrieben, würden wir heute in der digitalen Welt bei Reorganisation dezentral-netzwerkgetrieben denken.

1. Die Re-Integration von Fraunhofer und Leibniz in die Hochschulen, gerne auch an An-Institute, würde das unorganische und unstrategische Wachstum dieser Institutionen beenden und insbesondere die anwendungs- und transferorientierte hochschulische Forschung signifikant stärken. Gleichzeitig wird das, was Insider als Helmholtzifizierung von Fraunhofer benennen, endlich enden.

2. Die Zukunft von Helmholtz liegt in Dezentralisierung, beginnend beim Forschungszentrum Jülich. Ein Moloch mit nicht mehrwertschaffender üppiger operativer Management-Holding, der dezentralisiert und in einzelne Forschungsinstitute zerlegt werden müsste. Und für alle Institute ein gemeinsamer Shared Service an der Seite. Welche Institute überleben, welche an Hochschulen oder einer der AuF eine neue Heimat finden, welche ihre Existenzberechtigung verlieren – all das würde die Realität zeigen. Jülich wäre der Prototyp und das Erfahrungsfeld für andere Großforschungseinrichtungen wie das DLR.

3. Max Planck braucht eine renovierte und abgespeckte Hauptverwaltung und, wie bei Fraunhofer, die Digitalisierung der Finanzen und des Legal Content Managements sowie moderne Governance- und Compliance-Strukturen. Ansonsten bliebe dieser juristische Körper intakt.

4. Systemreviews der über 40 Ressortforschungseinrichtungen des Bundes sind überfällig. Zu prüfen sind zum einen Effizienz und Effektivität der einzelnen Einrichtungen, zum andern ihre inhaltliche Zuordnung in der Forschungslandschaft.

Deutschland braucht endlich wieder eine Forschungslandschaft, die Luft zum Atmen gibt, durch erneuerte Führung, Strategie und Struktur.