auch wir möchten nicht zu denen gehören, die Dinge schlecht reden, ohne das Gute zu sehen. Dennoch beginne ich heute drastisch, denn die Zahlen sprechen für sich: Nur 12 Prozent der Hochschulleitungen blicken positiv auf das Jahr 2025, während fast 50 Prozent eine Verschlechterung erwarten. Sowohl das aktuelle Hochschul-Barometer des Stifterverbands als auch eine Umfrage unter Mitgliedern des DHV zeigt: Die Unzufriedenheit ist groß, die Hoffnung auf Besserung gering.

In Leitartikeln wird aktuell ausführlich die Bräsigkeit der Deutschen als Ursache der fehlenden Spannkraft ausgemacht; der deutsche Pragmatismus sei an vielen Stellen abgelöst worden von ideologischen Debatten. Es sei schwer geworden, heute erfolgreich zu sein.

Sehen wir also das Gute: Dinge können sich ändern, und Ideen, wie dies gelingen kann, sind zahlreich. Mit Blick auf das Wahljahr 2025 haben uns Wissenschaftsorganisationen wie die Max-Planck-Gesellschaft oder die Helmholtz-Gemeinschaft ihre Pläne und Forderungen berichtet, darunter etwa einen neuen Zuschnitt für das Forschungsministerium. Ein “Innovationsministerium” könnte die Antwort auf die notwendige gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformation Deutschlands sein, meint etwa Helmholtz-Präsident Otmar Wiestler.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Endlich Bürokratieabbau & Transferturbo:

“2025 müssen wir ins Handeln kommen”, erklärt Georg Schütte auf Anfrage von Table.Briefings. “Uns weiter im bürokratischen Klein-Klein zu verhaspeln, hieße, die anliegenden Aufgaben nicht ernst genug anzugehen”, meint der Generalsekretär der Volkswagenstiftung. Regionaler Proporz und Gleichverteilung in der Forschungs- und Innovationspolitik dürften nicht weiter die Maxime sein.

DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee konkretisiert: Nicht alles, was unter dem Label Bürokratieabbau firmiert, habe dies auch verdient, antwortet er Table.Briefings: “Ein scheinbarer Abbau von Bürokratie durch Weglassen des einen Papierausdrucks hier oder durch Fortfall der einen oder anderen händischen Unterschrift bringt nichts. Wir brauchen auch in der Wissenschaft eine umfassende materielle Deregulierung.”

Dazu gehört für ihn unter anderem die Abschaffung von Vorschriften und Berichtspflichten, mehr Mut zum Risiko bei der Nichtregulierung jedes Einzelfalls und die Bereitschaft, den verantwortlichen Akteuren und Einrichtungen der Wissenschaft grundsätzlich Vertrauen zu schenken.

Sprind-Chef Rafael Laguna fordert nicht weniger als eine Gründerzeit 2.0: “Im 19. Jahrhundert gelang die erfolgreiche Translation wissenschaftlicher Erkenntnisse in Produkte, Industrien und soziale Innovationen – es wird höchste Zeit, dass uns das wieder besser gelingt”, sagt Laguna im Gespräch mit Table.Briefings. “Hochschulen und Forschungseinrichtungen leiden unter Bürokratie und dem Besserstellungsverbot, setzen wir doch einfach Ergebnis-Messung statt Mittelverwendungsnachweise”.

Anstelle klassischer Förderprogramme sollten nach Ansicht von Laguna offene Challenges die Innovationsfinanzierung beleben. Wissenschafts-Transfer soll einfacher und schneller werden, “etwa durch standardisierten IP-Transfer, die Start-up Factories und (vielleicht doch noch) die DATI, um Gründungen attraktiver zu machen”. Innovativer staatlicher Einkauf könne neue Märkte schaffen, wo noch keine sind und auch Bildung müsse radikal erneuert werden – “mit Zeit, Vorbildern und Ressourcen für ein modernes Betriebssystem”.

Neuer Ministeriumszuschnitt:

Für Georg Schütte heißt politischer Bürokratieabbau auch die Stärkung des BMBF durch einen neuen Ressortzuschnitt. Es brauche ein Bundesministerium für Bildung, Forschung und Innovation. Eine weitere “Zersplitterung der Zuständigkeit für Forschung und Innovation auf verschiedene Bundesressorts” sei kontraproduktiv, wenn so umfassend und dynamisch agiert werden soll, “wie es unsere Zeit verlangt”.

Ähnlich sieht das der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Patrick Cramer, der es als Aufgabe der neuen Bundesregierung sieht, “das Bundesministerium für Forschung so attraktiv wie möglich zu machen”. Auch Cramer kann sich einen neuen Ressortzuschnitt vorstellen, “etwa ein Ministerium für Forschung, Innovation und Transformation”.

Auch Otmar Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, schließt sich dieser Forderung an. “Mit Blick auf die Bundestagswahlen wäre ein neu positioniertes und kompetent besetztes Innovationsministerium dringend erforderlich, um diese Transformationsprozesse strategisch zu begleiten”. Auch Wiestler meint, dass in einem solchen Ministerium alle Aufgaben der Bundesregierung in den Bereichen Forschung und Innovation zusammengeführt werden sollten. “Die Mission dieses Hauses müsste konsequent auf Bürokratieabbau ausgerichtet sein”.

Mutige Finanzierung & Förderung:

Mit Blick auf die Finanzierung von Wissenschaft und Forschung fordern die Wissenschaftsmanager ein Bekenntnis zu langfristigen Investitionen. “2024 hat bereits sehr deutlich gezeigt, wie sich die politischen Prioritäten und finanziellen Schwerpunkte – auch angesichts einer schwieriger werdenden Haushaltslage – allmählich von Forschung und Wissenschaft wegbewegen”, warnt zum Beispiel DAAD-Präsident Mukherjee.

Ohne massive und langfristige Investitionen in die Bildungs- und Forschungseinrichtungen werde Deutschland im geopolitischen Wettbewerb um Innovation und Wohlstand sowie um Freiheit und Sicherheit nicht bestehen können. Ein langfristiger Abstieg sei nur über eine Führungsrolle in Bildung, Forschung und Wissenschaft aufzuhalten.

Um gemeinsam mit Wissenschaft die Zukunft der Bundesrepublik zu gestalten und zu sichern, ist der Bund aus Sicht der Hochschulen im Jahr 2025 insbesondere gefordert. Die Forschungs- und Transferförderung des Bundes müsste leistungsfähig und kohärent aufgestellt werden, sagt Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) auf Anfrage von Table.Briefings. Zudem sollten aus seiner Sicht eine grundlegende BAföG-Reform auf den Weg gebracht und die sozialen Studieninfrastrukturen gestärkt werden.

Die kontinuierliche Steigerung des dynamisierten Zukunftsvertrags für Studium und Lehre müsse auch nach 2027 langfristig und substanziell ausfallen. “Der gewaltige Sanierungs- und Investitionsstau im Bereich der hochschulischen Infrastrukturen, vor allem im Bereich der Forschungs- und Lehrgebäude, muss durch ein gezieltes Engagement des Bundes etwa in der energetischen Sanierung, für bestimmte Forschungsbedarfe oder die Anpassung an neue Lehrformate aufgelöst werden”, fordert Rosenthal.

Digitale Transformation:

Für Helmholtz-Chef Otmar Wiestler bedeutet die wohl größte Zukunftsherausforderung derzeit die umfassende digitale Transformation. In diesem Rahmen werden auf Basis von völlig neuen Formaten der künstlichen Intelligenz und disruptiven Informationstechnologien alle Lebensbereiche fundamentale Veränderungen erfahren. “Auf diesem Gebiet erscheint uns deshalb der Handlungsdruck besonders groß”, sagt Wiestler zu Table.Briefings. Die Helmholtz-Gemeinschaft verfüge hier über enorme Kompetenzen, die man in eine nationale Initiative einbringen möchte.

Altlasten abarbeiten & Evidenzbasierung stärken

“Die Ampelregierung ist in der Wissenschaftspolitik vielfach hinter den eigenen Ankündigungen und Ansprüchen sowie den berechtigten Erwartungen an ihr Wirken zurückgeblieben”, zieht HRK-Chef Walter Rosenthal Bilanz. 2024 sei überdies Vertrauen in die Beachtung der Wissenschaftsfreiheit durch Leitungspersonal des BMBF und speziell in die Verlässlichkeit wissenschaftsbasierter Förderentscheidungen verloren gegangen. “Wir brauchen außerdem ein Bund-Länder-Programm zur Etablierung von Karrierewegen neben der Professur und ein wissenschaftsfreundliches Forschungsdatengesetz”, fordert Rosenthal weiter.

Bildung, Forschung und die besondere Rolle der Hochschulen im deutschen Wissenschafts- und Innovationssystem müssen für die Politik der kommenden Bundesregierung von herausgehobener Bedeutung sein. Am weitesten geht hier MPG-Chef Patrick Cramer, der eine wissenschaftliche Chefberatung wie in Großbritannien oder Kanada fordert, “also eine unabhängige Person, die mit am Kabinettstisch sitzt und wissenschaftliche Evidenz in den politischen Prozess einbringt.”

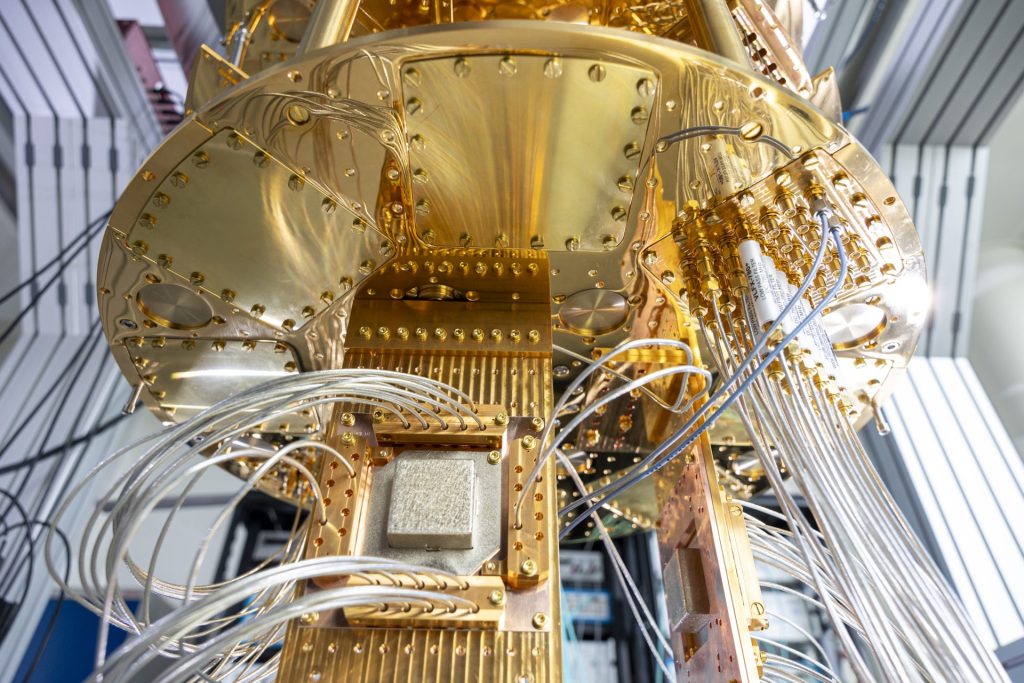

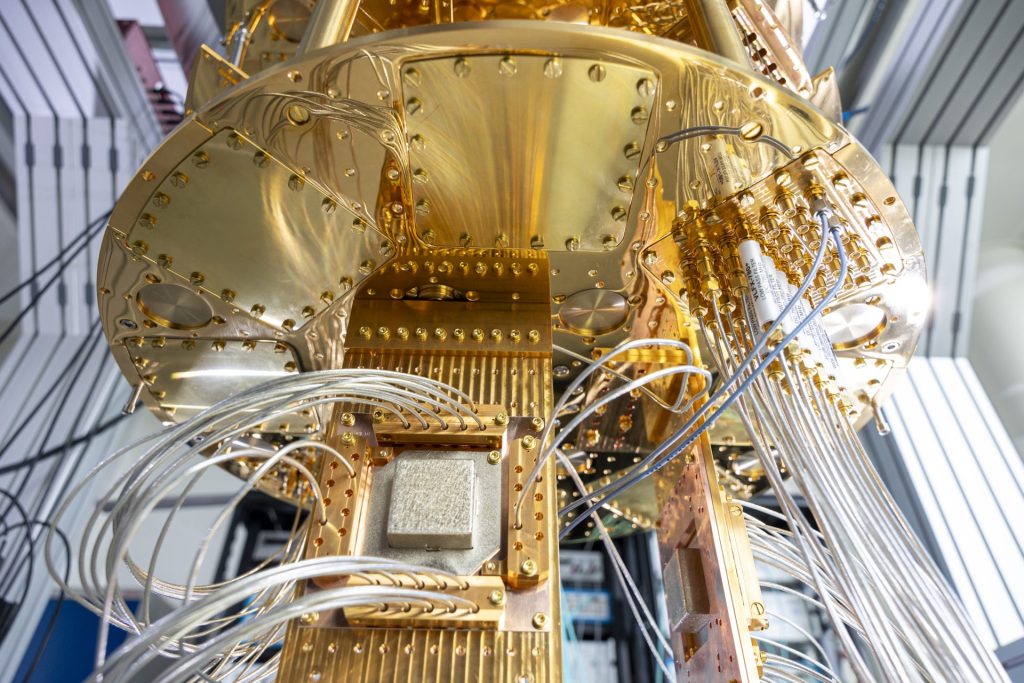

Der Internetriese Google scheint sich Meilenstein um Meilenstein einem praxistauglichen Quantencomputer zu nähern. Zuletzt stellte er mit dem Spezialchip “Willow” einen Leistungssprung in Aussicht. Aber: “Es gibt noch keinen klaren Pfad zum Quantencomputer”, sagt Christine Silberhorn, Physikprofessorin an der Universität Paderborn. Auch in Deutschland versuchen Forscher diesen Weg schnellstmöglich zu finden.

Quantencomputer sollen Aufgaben lösen, die für klassische Rechner zu komplex sind, etwa neue Wirkstoffe simulieren oder Verkehrsströme optimieren. Die Quantenphysik ermöglicht ultraschnelles Parallelrechnen: Winzige Teilchen können gleichzeitig in zwei Zuständen existieren. So entstehen sogenannte Qubits, die die Bitwerte 0 und 1 gleichzeitig darstellen können. Mit jedem zusätzlichen verdoppelt sich die Zahl simultan speicherbarer Werte: Schon etwa 70 Qubits könnten mehr Zahlen parallel verarbeiten, als es Atome auf der Erde gibt. So sollen Quantencomputer Lösungen in Sekunden finden, wofür klassische Rechner Jahrzehnte bräuchten.

Zwar verkündete Google im Oktober 2024, sein Quantencomputer habe die Quantenüberlegenheit erreicht. Der Chip mit 67 Qubits, bestehend aus supraleitenden Leiterschleifen, löste in Minuten ein exotisches Problem, für das der damals schnellste Supercomputer zwölf Jahre bräuchte. Einen praktischen Nutzen hatte das aber nicht, ein echter Quantenvorteil bleibt weiter aus.

So bleiben deutsche Projekte im Rennen. “Wir haben in den letzten Jahren deutlich aufgeholt”, sagt etwa Frank Wilhelm-Mauch vom Forschungszentrum Jülich. Das mit 76,3 Millionen Euro geförderte Projekt Qsolid plant bis 2026 einen Quantencomputer mit 30 supraleitenden Qubits. “Ein Zwischenziel von zehn Qubits haben wir schon erreicht”, sagt Wilhelm-Mauch.

QSolid setzt auf hohe Fertigungsqualität der Qubits und einen ganzheitlichen Ansatz. “Wir beschäftigen zwei Systemingenieure”, sagt Wilhelm-Mauch. “Sie haben Erfahrung darin, neueste Technologien zu komplexen Systemen zu integrieren.” Im Quantencomputer wirken viele anspruchsvolle Technologien zusammen. Zum Beispiel müssen Qubits mit Mikrowellensignalen gesteuert und auf wenige tausendstel Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt (minus 273 Grad Celsius) gekühlt werden.

Die Stärke von QSolid sei das “Potenzial zu einer sehr geringen Fehlerrate”, sagt Wilhelm-Mauch. Qubits sind fehleranfällig, schon kleinste Einflüsse wie Wärmestrahlung stören sie. Fehler an einzelnen Qubits treten noch zu häufig auf, um störungsresistente Quantencomputer mit vielen Qubits zu bauen. Google hat zuletzt ein effektives Fehlerkorrekturverfahren vorgestellt, das den Ausbau erleichtern könnte. Doch die Methode ist sehr aufwändig.

Um sie zu vereinfachen, müssten einzelne Qubits viel fehlerresistenter werden – ein Ziel von Qsolid. “Wir designen die Qubits sehr sorgfältig, um Fehler zu vermeiden”, betont Wilhelm-Mauch. Sehr gründlich optimiert das Team auch die Fertigung der Qubits im Reinraum. Dank ihrer hohen Qualität soll der Jülicher Quantencomputer sehr zuverlässig sein, wenn er ab 2026 von Forschern für ihre Projekte genutzt werden soll.

Auch das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching bei München will Wissenschaftlern das Testen von Quantencomputern ermöglichen. Es setzt auf einen Quantenrechner mit supraleitenden Qubits vom finnisch-deutschen Start-up IQM, sowie auf Qubits aus neutralen oder elektrisch geladenen Atomen (Ionen). Die Qubit-Plattformen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, etwa bei Stabilität und Ausbaufähigkeit auf sehr viele Qubits. Einen Rechner mit 20 Ionen-Qubits hat das LRZ vom Tiroler Start-up “Alpine Quantum Technologies” gekauft. Das Garchinger Start-up “planqc” soll bis 2026 einen Rechner mit 1.000 Qubits aus neutralen Atomen liefern. “Erste Nutzer sind bereits aktiv, und die Systeme sollen ab Anfang nächsten Jahres für die Wissenschaft zugänglich werden”, sagt LRZ-Chef Dieter Kranzlmüller. Auch die Industrie soll Zugriff erhalten.

“Ziel ist, in absehbarer Zeit einen Quantenvorteil zu erreichen”, erklärt Kranzlmüller. Im Projekt Euro-Q-Exa sollen die Qubit-Zahlen erhöht und die Quantenrechner mit dem Supercomputer des LRZ vernetzt werden. In einer hybriden Architektur könnten Teilaufgaben wie die Simulation großer Moleküle an den Quantenrechner delegiert werden. So hofft man, einen Praxisvorteil zu erzielen.

Auch photonische Quantencomputer, wie sie im Projekt Paderborn Quantum Sampler (PaQS) entwickelt werden, gelten als vielversprechend. Sie rechnen mit Quantenzuständen von Photonen, die durch Lichtleiter auf einem Chip geführt werden. An Kreuzungspunkten beeinflussen sich die Photonen, was einer Berechnung entspricht, und Detektoren lesen das Ergebnis aus. Ein in China gefertigter photonischer Quantencomputer löste 2020 ein Problem namens “Gaussian Boson Sampling” (GBS), das für Supercomputer zu komplex ist. “Unsere Gruppe hat das Konzept für dieses Experiment vorgeschlagen”, sagt Christine Silberhorn von der Universität Paderborn. Derzeit würden potenzielle Anwendungen für das GBS erforscht.

Im Projekt PaQS hat Silberhorns Team den größten photonischen Quantencomputer Europas entwickelt. Nun soll die gesamte Technik – Lichterzeugung, Lichtleiter und Detektoren – auf einem industriell fertigbaren Chip integriert werden. Den aktuellen Rechner testet das Team, auch um mögliche Anwendungen mit Quantenvorteil zu identifizieren. Bis dahin sei es jedoch noch ein weiter Weg, sagt Silberhorn.

Die Physikerin lobt die Bundespolitik für die strategische Forschungsförderung des Quantencomputing, sorgt sich aber, dass diese nachlassen könnte, wenn Durchbrüche auf sich warten lassen. “Es ist langfristige Forschung, daher wünschen wir uns von der Politik einen langen Atem”, sagt Silberhorn.

Auch Dieter Kranzlmüller vom LRZ mahnt langfristiges Denken an: “Deutschland sollte sich an Ländern orientieren, deren Forschungsstrategien über eine Legislaturperiode hinausgehen.” Er nennt EU-Flaggschiff-Projekte als Vorbild, die Forschungsthemen wie Quantentechnologie über zehn Jahre fördern.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat für seine zweite Amtszeit wichtige Nominierungen für Regierungsposten mit Blick auf Forschungs- und Technologiepolitik bekanntgegeben. Wie unter anderem die Fachzeitschrift Science berichtet, kehren mit Michael Kratsios, Lynne Parker und Emil Michael drei in der US-Science- und Tech-Community bekannte Gesichter in öffentliche Ämter zurück.

Michael Kratsios, der in den vergangenen drei Jahren das KI-Infrastruktur-Start-up Scale AI geleitet hat und schon für Tech-Investor und Musk-Freund Peter Thiel arbeitete, ist von Trump für das Weiße Haus nominiert worden. Er soll das Office of Science and Technology (OSTP) leiten und Trumps “Assistant to the president for science and technology” (APST) werden. Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte Kratsios für das OSTP gearbeitet und war später ins Verteidigungsministerium (DoD) gewechselt. Dort war er als Staatssekretär für den Forschungsbereich des Ministeriums zuständig.

Genau diesen Posten wird in der zweiten Trump-Administration Emil Michael übernehmen. Michael ist Jurist und Hightech-Entrepreneur und hat ebenfalls Regierungserfahrung – allerdings für die Demokraten. Er arbeitete als Assistent von Verteidigungsminister Robert Gates und als Mitglied des Defense Business Board während der ersten Präsidentschaft von Barack Obama.

Zur geschäftsführenden Direktorin seines Beratergremiums im Bereich Wissenschaft und Technologie will Trump Lynne Parker machen, die dafür ihre Professur an der University of Tennessee aufgegeben hat. Sie soll den President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) koordinieren. Gleichzeitig soll sie für Kratsios als Beraterin im OSTP fungieren. Parker war ab 2019 bereits in der ersten Trump-Legislatur beim OSTP und hat dort unter anderem eine zentrale KI-Initiative verantwortet.

Einen Job, den sie auch unter Joe Biden noch weitere zwei Jahre ausführte. Für die National Science Foundation (NSF) hatte die Wissenschaftlerin Parker von 2015 an zwei Jahre als Managerin im Directorate for Computer and Information Science and Engineering (CISE) gearbeitet.

Wie das American Institute of Physics (AIP) berichtet, kündigte Trump außerdem an, dass Sriram Krishnan als leitender politischer Berater für KI im OSTP tätig sein wird. Krishnan ist ein Tech-Podcast-Moderator, der zuvor für mehrere große Tech-Unternehmen und Andreessen Horowitz, eine Risikokapitalfirma im Silicon Valley, gearbeitet hat. Berichten zufolge steht er Elon Musk nahe und hat sich dafür ausgesprochen, den Zugang zu H-1B-Visa für Tech-Fachkräfte erheblich auszuweiten und die Länderbeschränkungen für Green Cards aufzuheben.

Die Nominierungen hatte Trump über sein Soziales Netzwerk Truth Social bekanntgegeben. “Ich freue mich, ein brillantes Team ankündigen zu können, das mit unserem KI- und Krypto-Zar im Weißen Haus, David O. Sacks, zusammenarbeiten wird”, schrieb Trump dort. Sacks ist unter anderem für die Stelle des PCAST-Direktors vorgesehen und soll somit zum Chefberater des Präsidenten im Bereich Wissenschaft und Technologie werden.

“Gemeinsam werden wir wissenschaftliche Durchbrüche erzielen, Amerikas technologische Vorherrschaft sichern und ein goldenes Zeitalter für amerikanische Innovationen einläuten!”, versprach der ehemalige und künftige US-Präsident seinen Followern.

In der Wissenschafts-Community wurden die Nominierungen von Kratsios und Parker mit Erleichterung aufgenommen. Mark Becker, Präsident des Verbands der öffentlichen und staatlich geförderten Universitäten (APLU), sagte zu Science: “Die APLU ist begeistert, dass der designierte Präsident Trump zwei Personen ausgewählt hat, die die Bedeutung der Wissenschaft für die nationale Wettbewerbsfähigkeit, die Gesundheit und das Wirtschaftswachstum anerkennen.” OSTP und PCAST hätten eine zentrale Rolle bei der politischen Förderung der Wissenschaft in den USA.

14. Januar 2025, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstraße 42, 10115 Berlin

Festveranstaltung Eröffnung des Quantenjahres 2025 Mehr

18. Januar 2025, BBAW-Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Salon Sophie Charlotte 2025 Metamorphosen Mehr

22. Januar 2025, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Dialogveranstaltung Die EU im Wettbewerb um Seltene Erden – welcher Strategie folgen wir? Mehr

22.-23. Januar 2025, Schloss Herrenhausen | Kongresszentrum, Herrenhäuser Straße 5, 30419 Hannover

International Science & Policy Symposium Navigating Global Responsibility – How Research-Intensive Universities Strengthen Societies Mehr

28. Januar 2025, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin

Auftakt zum Wissenschaftsjahr 2025 Zukunftsenergie – mit der Wissenschaft zu neuen Technologien Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gesellschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

Ernüchternde Umfrageergebnisse zum Jahresbeginn: Fast die Hälfte der Hochschulleitungen erwartet 2025 eine negative Entwicklung, zeigt das aktuelle Hochschul-Barometer. Nur knapp 12 Prozent blicken eher positiv ins neue Jahr. Durchweg positive Erwartungen haben lediglich 2,3 Prozent, zeigt die jährliche Umfrage von Stifterverband und der Heinz Nixdorf Stiftung, an der rund 40 Prozent der angeschriebenen Hochschulen teilgenommen haben.

Insgesamt ist die Zufriedenheit so schlecht wie nie: Auf einer Skala von minus 100 bis plus 100 beträgt der aktuell ermittelte Index bei der Bewertung der aktuellen Lage 18,9 Punkte. Ein Jahr zuvor lag er noch bei 22 Punkten.

An großen Hochschulen (ab 10.000 Studierende) hat sich die Stimmung besonders stark verschlechtert. Dort ging der Lage-Index von 28,1 auf 18,9 um zehn Punkte zurück, an kleinen und mittleren Hochschulen waren es nur zwei Punkte.

Nur noch rund ein Drittel der großen Hochschulen schätzen zum Beispiel ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit gut oder eher gut ein. 2020 waren es noch fast 90 Prozent. Auch die Exzellenzuniversitäten sind von dem Trend nicht ausgenommen. Vor vier Jahren bewerteten sie noch allesamt ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit als gut oder eher gut, aktuell nur noch 50 Prozent.

Ähnlich negativ urteilen Mitglieder des Deutschen Hochschulverbands (DHV) in der Umfrage “PULS” des Zentrums für Evaluation und Methoden der Universität Bonn: Fast 60 Prozent sehen das zurückliegende Jahr eher negativ, 74 Prozent blicken eher mit Sorge auf 2025.

Lediglich 24,6 Prozent sind eher zuversichtlich, zeigt die im Magazin Forschung & Lehre veröffentlichte Umfrage, an der sich 2.744 der mehr als 33.500 DHV-Mitglieder beteiligt haben. Im Jahr 2021 hatten noch 56 Prozent der Befragten eher mit Sorge auf das nächste Jahr geschaut und die übrigen eher mit Zuversicht.

Das Hochschul-Barometer offenbart überdies Probleme in einem sensiblen Bereich: der IT-Sicherheit. Fast alle Hochschulleitungen (97,3 Prozent) bewerten die Gefahr durch Cyberangriffe als groß oder eher groß. Fast 90 Prozent schätzen die Sicherheitsvorkehrungen der Hochschulen in Deutschland allgemein als unzureichend ein.

Bei der eigenen Institution fühlt man sich offenbar weniger bedroht: Rund 62 Prozent der Hochschulen sehen sich selbst im Bereich digitalen Sicherheit gut oder eher gut aufgestellt. Allerdings verfügen lediglich 53 Prozent der Hochschulen über Notfallpläne für Cyberangriffe. Drei Viertel aller Hochschulen legen institutionenübergreifende Back-ups wichtiger Daten an. abg

Nach vier Jahren des Wartens hat die Schweiz eine Vereinbarung mit der EU getroffen, die es ihren Forschern ermöglicht, gleichberechtigt am EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon Europe teilzunehmen. Bereits kurz vor Weihnachten hatten Brüssel und Bern bekannt gegeben, dass sie in mehreren Bereichen – u.a. Lebensmittelsicherheit, Elektrizität, Gesundheit und Seuchenbekämpfung – nach langen Verhandlungen eine Einigung erzielt haben.

Das hat zur Folge, dass die Europäische Kommission die vollständige Assoziierung mit Horizon Europe ab 2025 sowie mit dem Euratom-Kernforschungsprogramm freigibt. “Ich begrüße diese sehr positive Entwicklung, die wiederum die Widerstandsfähigkeit, den Wohlstand, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wohlergehen Europas verbessert”, erklärte Forschungskommissarin Ekaterina Zaharieva in einer Mitteilung.

Ein separates Raumfahrt-Abkommen wird die Beteiligung der Schweiz an der Europäischen Weltraumorganisation ESA regeln. EU-Studenten sollen zudem gleich hohe Studiengebühren an Schweizer Universitäten zahlen wie einheimische. Handelskommissar Maroš Šefčovič, der die Gespräche mit Bern geleitet hat, erklärte auf einer Pressekonferenz, die Assoziierung mit Horizon Europe sei ein großer Erfolg. “Die Schweiz und die Schweizer Forscher können sich aktiv am größten Forschungs- und Innovationsprogramm der Welt beteiligen”, sagte er.

Es besteht jedoch das Risiko, dass die Schweizer das Abkommen in einem zeitlich noch nicht geplanten Referendum ablehnen könnten. Das kann allerdings bis zum Jahr 2028 dauern, womit zumindest bis zum Ende von Horizon Europe die Beteiligung der Schweiz als sicher gilt. Horizon Europe läuft in seiner jetzigen Form bis Ende 2027. Eine Teilnahme der Schweiz am nächsten Forschungsrahmenprogramm FP10 hängt dann vom Ausgang des Schweizer Referendums ab. dm/tg

In einer gemeinsamen Initiative haben die Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) und Deep Science Ventures (DSV) ein Doktorandenprogramm ins Leben gerufen, das die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Unternehmertum stärken soll. Durch die Beauftragung von fünf sogenannten Venture Science Doctoral Scholars (VSD) sollen Durchbrüche in den Bereichen Klima und Gesundheit vorangetrieben werden.

Mit einer initialen Zuwendung von Innovate UK ermöglicht, ist VSD Europas erstes PhD-Programm, das sich explizit auf die Gründung wachstumsstarker Deeptech-Start-ups fokussiert. Dieser Ansatz liegt dem 500-Millionen-Dollar-Portfolio von DSV zugrunde, das unter anderem von Elon Musk, Bill Gates, Sam Altman und anderen unterstützt wird.

Das PhD-Programm konzentriert sich nicht auf Entdeckungen und die Schaffung von neuem Wissen, sondern vielmehr auf die Anwendung von Wissen. VSD-trainierte Wissenschaftler seien ein entscheidender erster Schritt, um den Grundstein für Europas acht Billionen Euro teure Deeptech-Zukunft zu legen, erklärte dazu Sprind-Direktor Rafael Laguna de la Vera.

Die Förderung von Talenten soll bei dem VSD-Programm im Vordergrund stehen. Es wird zudem einen praxisorientierten Ansatz verfolgen, bei dem die Doktorandinnen und Doktoranden frühzeitig lernen, wissenschaftliche Erkenntnisse in marktfähige Produkte oder Dienstleistungen zu überführen. Dabei steht die Entwicklung von Deeptech-Unternehmen im Fokus.

Deep Science Ventures wurde 2016 gegründet und ist ein Accelerator/Inkubator-Unternehmen mit Sitz in London. Das Unternehmen investiert vor allem in die Bereiche Energie, Pharma, Advanced Computing und Landwirtschaft. nik

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume will als neuer Vorsitzender der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern die Rahmenbedingungen für eine “echte Fortschrittswende” schaffen. “Unsere Welt steht vor gewaltigen Transformationen, die wir nur mit geballter wissenschaftlicher Schlagkraft bewältigen können”, sagte der CSU-Minister. Bund und Länder wechseln sich beim Vorsitz im Jahresturnus ab. Blume wurde mit den Stimmen der anderen Wissenschaftsminister gewählt. Er hatte den Posten bereits 2023 inne.

Von der Künstlichen Intelligenz über die Kernfusion bis zum Quantencomputing, lägen die Aufgaben alle auf dem Tisch. “Wir sollten uns in Deutschland die Welt nicht schönreden und glauben, dass wir schon irgendwie vorne mit dabei sein werden”, sagte Blume. 2025 stehen für die GWK unter anderem neue Zielvereinbarungen mit den großen nationalen Wissenschaftsorganisationen wie der Fraunhofer-Gesellschaft an. Außerdem fällt die Entscheidung, welche Universitäten Exzellenzcluster bekommen.

Im Jahr 2025 wird die GWK am 4. April, am 4. Juli und am 28. November 2025 zu ihren Sitzungen zusammenkommen. tg mit dpa

MDR: Studiengang Halbleitertechnologie mit Startschwierigkeiten. Ob Intel wie geplant in Magdeburg eine Chip-Fabrik bauen wird, ist vollkommen offen. In den kommenden beiden Jahren wird sicher nichts passieren. Das hat auch Auswirkungen auf die Uni Magdeburg, die passend zu Intel den Studiengang Halbleitertechnologie aufgebaut hat. Dass dort so wenige Studenten studieren, hat allerdings nicht nur mit Intel zu tun. Viele Studenten aus dem Ausland haben Visa-Probleme. (“Intel-Studiengang: Wie es an der Universität Magdeburg weitergeht”)

WN: Uni Münster will nicht betriebsbedingt kündigen. Das Finanzdefizit der Universität Münster ist um zehn Millionen Euro höher als bisher angenommen. Das Rektorat reagiert darauf mit einem dringenden Appell. Um die Lage zu bewältigen, werden Budgets gekürzt und Stellen abgebaut. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei jedoch vermieden werden. (“Uni Münster will Personal reduzieren und Budgets kürzen”)

Merkur: Doktortitel nach fast 20 Jahren aberkannt. Nach ausführlicher Prüfung hat die Medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München einer Zahnmedizinerin den Doktortitel entzogen. Der Grund: Sie hatte wesentliche Teile ihrer Dissertation von einer anderen Doktorarbeit abgeschrieben. Aufgedeckt wurde der Fall durch die Plagiatsplattform VroniPlag Wiki. Die Zahnmedizinerin hatte ihre Arbeit zur Therapie von Besenreisern bereits im Jahr 2006 eingereicht. VroniPlag Wiki stellte bei der Überprüfung Plagiate auf 75 Prozent der Seiten fest. (“Nach Abschreibeaffäre: Münchner Uni entzieht Doktortitel - “Unbegreiflich, warum das so lange dauerte””)

Manager Magazin: Curevac investiert Verkaufserlöse in Forschung. Nach erheblichen Verlusten im Zusammenhang mit der gescheiterten Entwicklung eines Corona-Impfstoffs richtet das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac seinen Fokus verstärkt auf die Forschung. Künftig will sich das Unternehmen auf die Bereiche Onkologie und Nicht-Atemwegserkrankungen konzentrieren. Die Lizenzrechte für mRNA-basierte Impfstoffe gegen Grippe und Covid-19 wurden an den britischen Pharmakonzern GSK verkauft. Dieser Verkauf verschaffte dem finanziell angeschlagenen Unternehmen aus Tübingen dringend benötigte finanzielle Entlastung. (“Curevac setzt nach Krisenzeiten auf Forschung”)

SRF: Wissenschaft und Religion sind keine Gegensätze. Bruder Guy Consolmagno arbeitet im Auftrag des Papstes als Astronom und Direktor der Vatikanischen Sternwarte. Für ihn sind Wissenschaft und Religion keine Gegensätze, Wissenschaft habe die Religion nicht abgelöst. Die Kirche habe zudem auch Wissenschaftler unterstützt. (“Astronom des Papstes: «Die Kirche hat die Wissenschaft gefördert»”)

Handelsblatt: Innovativ in den falschen Branchen. Deutschland zählt mit jährlichen Ausgaben von rund 3,1 Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung weiterhin zu den führenden Forschungsnationen. Die Ausgaben liegen über dem EU-Durchschnitt (2,2 Prozent), aber unter denen Japans (3,3 Prozent) und der USA (3,5 Prozent). Dennoch spielen Deutschland und die EU in Zukunftsindustrien kaum eine Rolle, da sich die Investitionen vorwiegend auf Mid-Tech-Branchen wie die Automobilindustrie konzentrieren, während High-Tech-Bereiche vernachlässigt werden. (“Deutschland ist innovativ – die Chance für die Zukunft”)

The European: Barriere zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Hidden-Champion-Forscher Hermann Simon sieht Deutschland in vielen wissenschaftlichen Bereichen an der Spitze, bemängelt jedoch die mangelnde Übertragung dieser Exzellenz in wirtschaftlichen Erfolg. Das Problem liege im deutschen Wissenschaftssystem, das sowohl durch fehlende Risikobereitschaft der Forschenden als auch durch universitäre Strukturen geprägt sei, die den Weg vom Labor auf den Markt erschweren. Insbesondere die strikte Trennung von Wissenschaft und Wirtschaft behindere den Innovationsfluss. (“Exzellenz ohne Wirkung: Warum Deutschlands Spitzenforschung scheitert”)

Johannes Karges wird für die Arbeiten seiner Gruppe der Medizinischen Anorganischen Chemie an der Ruhr-Universität Bochum mit dem Preis für Hochschullehrer-Nachwuchs in der deutschen Chemie ausgezeichnet. Die Dr. Otto Röhm Gedächtnisstiftung würdigt damit die Forschung zu neuartigen Wirkstoffen gegen Tumore und Metastasen.

Anke Kaysser-Pyzalla, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), hat die Präsidentschaft der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte e. V. (GDNÄ) übernommen. Ihr Vorgänger, der Berliner Zoologe Heribert Hofer, bleibt der Naturforschergesellschaft bis Ende 2026 als Erster Vizepräident verbunden.

Gernot Marx, Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care an der Uniklinik RWTH Aachen, hat das Amt des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. (DGAI) übernommen. Er tritt die Nachfolge von Benedikt Pannen an.

Kai Polsterer, Leiter der ersten europäischen Forschungsgruppe im Bereich der Astroinformatik, ist neuer Wissenschaftlicher Direktor des Heidelberger Instituts für Theoretische Studien (HITS). Er folgt turnusmäßig auf Tilmann Gneiting, der diese Position in den vergangenen zwei Jahren ausübte. Zur neuen stellvertretenden Wissenschaftlichen Direktorin wurde Rebecca Wade ernannt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Security.Table. Zeitenwende: Mehr Europa wagen statt neuer deutscher Sonderwege. “Zeitenwende” – nach fast drei Jahren scheinen alle zu wissen, worum es geht. Dabei fehlt eine zentrale Dimension: Europa. Das schreiben die Wissenschaftler Claudia Major und Christian Mölling in einem gemeinsamen Standpunkt. Mehr

Europe.Table. Gas aus Russland: Wie der schwache EU-Binnenmarkt die Unabhängigkeit erschwert. Nach dem Ende russischer Gasflüsse durch die Ukraine werden andere Routen wichtig für die Versorgungssicherheit. Eine große Leitung soll 2029 fertig werden und der Ukraine und der Slowakei neue Einnahmen bringen. Doch nationale Egoismen, die Folgen des russischen Überfalls und die allgemeine Abkehr vom Energieträger Gas erschweren zunehmend den europäischen Handel. Mehr

Bildung.Table. Ausblick: Die großen Bildungsthemen 2025. 2024 war das Jahr der großen Vergleichsstudien. 2025 muss das Jahr der Transformation werden. Fünf Themen, auf die es jetzt ankommt. Mehr

ESG.Table. Aufgeweichte CO₂-Grenzwerte schaden der deutschen Autoindustrie und den Autofahrern. Autobauer, die die Elektromobilität verschleppt haben, befürchten Strafzahlungen, wenn die CO₂-Flottengrenzwerte 2025 sinken. Doch die Beschränkungen aufzuweichen, würde die Transformation und Wettbewerbsfähigkeit der Branche massiv gefährden. Mehr

Climate.Table. 2025: Diese Trends werden das Klimajahr prägen. 2025 wird ein wichtiger Meilenstein in der globalen Klimapolitik: Die UN-Staaten legen ihre bislang unzureichenden NDCs bis 2035 vor. Die Zeit drängt und die Vorzeichen sind schwierig: Finanznot, Populismus, Renaissance der Fossilen – aber auch Erneuerbaren-Boom und mögliche neue Koalitionen. Mehr

Kurz vor dem Jahreswechsel veröffentlichte der Economist einen Beitrag mit dem Titel “What Spain can teach the rest of Europe”, in welchem das renommierte Wirtschaftsmagazin zuerst Spanien gefolgt von Griechenland und Irland als Top-Performer unter den wohlhabenden Nationen identifizierte - gemessen an dem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, der Inflationsrate, der Arbeitslosigkeit, der Fiskalpolitik und der Performance am Aktienmarkt.

Spanien galt 2008 als Inbegriff ökonomischen Versagens in der Todesspirale von Bankenabsturz und seiner geplatzten Bau- und Immobilien-Bubble. Griechenland war das bankrotte Schmuddelkind Europas, dem deutsche Politiker Anfang 2010 den Rat gaben, nicht nur seine Infrastruktur zu privatisieren, sondern auch seine Inseln zu verkaufen. Irland galt als eines der am stärksten gebeutelten Länder unter dem EU-Rettungsschirm mit drastischen Einschnitten sogar bei Kindergeld und Beamtengehältern.

Um die 15 Jahre später sind diese Nationen auf dem Siegertreppchen des Economist mit dem bis in jüngster Zeit geschmähten Italien jetzt dicht dahinter auf Platz 5. Deutschland dagegen landet abgeschlagen auf Platz 23, gefolgt von Slowenien, Japan, Frankreich und Ungarn. Übrigens nur einen Platz besser als der 24. Platz im World Competitiveness Ranking 2024, welches als das weltbeste Ranking angesehen wird, da es seit 1989 nicht nur die Performance, sondern auch die Zukunftsindikatoren und Enabler erfasst.

Ich nenne hier nur die Kennziffern Deutschlands, die in der hinteren Hälfte der 67 untersuchten Ländern zu finden sind: Preise (53), Steuerpolitik (62), Regulatorik für Unternehmen (38), Effizienz des Arbeitsmarktes (36), Managementpraktiken (39), Gesellschaftliche Werte, Arbeitsethik und unternehmerischer Geist (60 sic !), Grundlegende Infrastruktur (35), technologische Infrastruktur (37).

Welche Ironie der Geschichte: Vor rund zehn Jahren stand Deutschland noch weit oben und landete auf dem sechsten Platz. Die Schröder’schen Hartzreformen 2003 bis 2005 hatten ihre volle Wirkung entfaltetet. Doch dann folgte dieser Dekade voll positiver Wirkung die Dekade negativen Rückbaus der Reform.

Der Abstieg Deutschlands zum “kranken Mann” der westlichen Industrienationen, aber auch die Bedingungen seiner Sanierung und Erholung werden Schlüsselthema für 2025 und erst recht für die Jahre danach werden. Drei Wegweisungen hierfür:

1. Finger weg von missratener staatlicher Technologie- und Industriepolitik

Die Liste geplatzter technologie- und industriepolitischer Großprojekte zur Sicherung der Energiewende und des Automobilstandorts Deutschland ist ähnlich lang wie die der Fabelwesen in den Zauberbüchern Harry Potters. Sie beginnt jüngst mit dem finanziell angeschlagenen schwedischen Batteriehersteller Northvolt, der sein geplantes Werk in der schleswig-holsteinischen Heide stornierte. Die Beteiligung des Bundes und des Landes in Höhe von über 600 Millionen ist wahrscheinlich in den Sand gesetzt. Auch die mit zehn Milliarden Euro Förderung geplante Chipfabrik von Intel in Magdeburg ist tot. Ich erinnere ungern an meine Warnung vor der Nomaden-Logik globaler Konzerne in einer früheren Kolumne zur Chipstrategie der Bundesregierung.

Die im Saarland geplante Chipfabrik des US-Konzerns Wolfspeed zusammen mit der ZF Friedrichshafen ist ebenso gecancelt, die Giga-Factory für Batteriefertigung des europäischen Automobilgiganten Stellantis, das grüne Stahlwerk von Arcelor Mittal in Bremen - alles Luftschlösser. Einzig die Projekte von Infineon und der taiwanesischen TSMC (unter dem deutschen Namen ESMC) in Dresden leben bisher weiter.

Die Fehleinschätzung der Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato habe ich bereits kommentiert, die staatlich initiierte US-Innovationspolitik auf unser bürokratisches deutsches Beamtenland übertragen will. Sie ist für die Grünen wie für die SPD eine Kronzeugin für einen Staat, der als Lenker, Investor und Unternehmer in Wirtschaft, Forschung, Technologie und Innovationsförderung interveniert. Mazzucatos Ideen mögen mit innovationserprobtem US-Spirit und dortigen agilen Innovations-Architekturen funktionieren. Kommt deutsche Mentalität ins Spiel, wird ein Rohrkrepierer daraus. Wenn sich Deutschland und seine nächste Bundesregierung nicht von diesem Irrweg verabschieden, geht es weiter bergab. Was wäre ein Ausweg aus der Sackgasse?

2. Freiheit für Innovationsökosysteme – in einer Koalition der Willigen

Sonderwirtschaftszonen haben in Deutschland einen schlechten Ruf. Man denkt gleich an das chinesische Shenzhen von vor 15 Jahren und die damaligen schlimmen Arbeitsbedingungen bei Foxconn oder die kluge, dann aber verteufelte Idee einer Sonderwirtschaftszone Ost des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher, des früheren Ersten Bürgermeisters Hamburgs, Klaus von Dohnányi, und des ehemaligen Superministers Wolfgang Clement.

Die internationale Debatte inklusive Umsetzung ist schneller vorangekommen als die im Schneckentempo verlaufende Veränderung im deutschen Mindset. Shenzhen ist heute einer der führenden Innovationstreiber Chinas. Polens frühere Industrieparks sind heute blühende Hightech-Regionen. Frankreich hatte mit seinem jetzt allerdings erodierenden Technologiepark Sophia Antipolis 1968 in Europa früh die Weichen gestellt. Großbritannien folgte 1981 mit seinen inzwischen rund 40 Enterprise Zones und 2014 mit University Enterprise Zones etwa in Cambridge, Leeds oder Manchester.

Mittlerweile hat die britische Regierung mehr als 20 solcher Distrikte um forschungsorientierte Universitäten herum etabliert. In beiden Zonen klotzt das Königreich mit Steuerboni, Investitionszulagen, Ansiedlungsprämien, ultraschnellem Internet und Bürokratiearmut. Dabei können auch eine Reihe staatlicher Restriktionen außer Kraft gesetzt werden, unter anderem bei Umweltrecht, Baurecht oder Arbeitsrecht.

Übrigens gibt es seit 2021 in dem allemal fortgeschrittenen Dänemark in der gleichen Logik den so genannten “Freiheitsversuch” auf dem Gebiet der Bildung und Pflege, bei dem insgesamt vier Kommunen beziehungsweise Regierungsbezirke für vorerst drei Jahre von kommunalen und staatlichen Vorgaben befreit sind.

Evaluierungen im Auftrag der britischen Regierung ergaben bei Zonen im nördlichen Großbritannien, die zur Begleitung des Strukturwandels gegründet wurden, schlechte bis gemischte Ergebnisse. Bei Zonen mit dem Ziel der Förderung von Spitzentechnologien entwickelten sich dagegen Regionen mit milliardenschweren Firmen, einem rasanten Wachstum an Arbeitsplätzen und blühender Landschaft.

Ein innovativ-explosiver Nukleus aus Spitzenforschung, Deep Tech-Gründern, Investoren, Industriepartnern, progressiver Kommunal- beziehungsweise Regionalpolitik unter dem Freiheitsschirm der damaligen Regierungen war der Beginn. Das ist etwas anderes als die seit Jahren laufende kleinteilige oder ergebnislose deutsche Debatte zu Reallaboren und Experimentierräumen. Wenn man keinen totalen Systemwechsel propagiert, aber auch nicht mehr an eine Reform der öffentlichen Verwaltung und staatlichen Bürokratie glaubt, ist das Experimentieren in Freiheitsregionen ein kluger Mittelweg.

Diesen Satz: “Wir wollen ausgewählte Standorte als Leuchttürme unter die Spitzengruppe internationaler Forschungs- und Transferregionen mit jeweils einem inhaltlichen Schwerpunkt bringen. Dazu wollen wir Innovationsregionen nach britischem Vorbild schaffen und dafür Handlungsspielräume des nationalen wie europäischen Rechts nutzen und ausweiten”, habe ich 2021 in den Koalitionsvertrag der gescheiterten Ampel-Regierung gebracht. Welch Ironie angesichts der heutigen politischen Lage!

Deutschland wird sich als Innovation Nation nur dann wieder etablieren, wenn statt reformresistenter staatlicher Politik echte Freiheitsräume für Innovation entstehen. Exterritoriale Strukturen jenseits bisheriger Logik!

3. Nationale Reformer müssen ans Tageslicht!

Ob Merz, Scholz oder Linnemann & Co. die Kraft haben, die Nation zu reformieren, wage ich zu bezweifeln. Vieles spricht dafür, dass erst bei der übernächsten Bundestagswahl die Zeit für tiefgreifenden Wandel reif ist. Reformgetriebene Führungspersönlichkeiten haben es mit dem Widerstand der alten Kräfte, Mächte und Eliten zu tun: Egal, ob Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Kirchen, Lehrerverbände, Hochschulrektoren, Fraunhofer & Co, Öko-Lobby und viele andere mehr - sie alle wollen den Status Quo, ihre Pfründe, ihre selbstzentrierten Interessenlagen, ihre Machtstellung verteidigen oder gar ausbauen. Das gilt erst recht für Mandatsträger und politische Funktionärsapparate. Eine der politischen Parteien hat eine besondere Gabe, Reformer wie Helmut Schmidt, Gerhard Schröder oder Wolfgang Clement wegen dieser Reformen zu diskreditieren oder davon zu jagen.

Innovating Innovation:

1. Mir ist wegen eines Mangels an geeignetem Führungspersonal für die “Recovery of Germany” nicht bange. Krisen gebären – allerdings nur, wenn Rechtsextreme keine Chance bekommen - oft unerwartete oder auch unkonventionelle Führungspersönlichkeiten: Ein früherer Komödiant Selenskyj als aufrechter Kriegspräsident der Ukraine, der frühere linke Chef der Schauspieler-Gewerkschaft und spätere Hollywood-Star Ronald Reagan, später US-Präsident der ‘Reaganomics’, Margaret Thatcher, Tochter eines Kolonialwarenhändlers in der Provinz und Hinterbänklerin, war klassischer Parvenü. Als Premierministerin war sie als “Iron Lady” Idol und Hassfigur zugleich und verschrieb Großbritannien, dem damals am Boden liegenden kranken Mann Europas, eine neoliberale Rosskur. Auch Kyriakos Mitsotakis, der Reform-Ministerpräsident Griechenlands gehört in diese Reihe. Und sicher auch Gerhard Schröder.

2. Nationale Reformer dürfen nicht an der Macht kleben. Wahrscheinlich ist ihre Abwahl nach getanem Werk fast zwangsläufig. Insofern wäre “Temporäre Führung”, das heißt die Begrenzung von Amtsdauern für Regierungschefs und Minister auf zwei Legislaturperioden, fast eine Erleichterung.

3. Politische Reformer zeichnen sich durch außerordentliche Führungskompetenz aus. Selbst Tony Blair, ehemaliger Labour-Premierminister, hat Thatchers Entschlossenheit und Führungsstärke anerkannt und zugegeben, dass etliche ihrer wirtschaftlichen Reformen notwendig waren, um die britische Wirtschaft zu modernisieren. Nationale Sanierer und Reformer begreifen sich eben mit Mut, Ideen und Optimismus als Startup-Unternehmer für ihr Land. Ob das schon ab 2025 der Fall sein wird oder ob es zuerst schlimmer wird, bevor es besser wird, ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen!

auch wir möchten nicht zu denen gehören, die Dinge schlecht reden, ohne das Gute zu sehen. Dennoch beginne ich heute drastisch, denn die Zahlen sprechen für sich: Nur 12 Prozent der Hochschulleitungen blicken positiv auf das Jahr 2025, während fast 50 Prozent eine Verschlechterung erwarten. Sowohl das aktuelle Hochschul-Barometer des Stifterverbands als auch eine Umfrage unter Mitgliedern des DHV zeigt: Die Unzufriedenheit ist groß, die Hoffnung auf Besserung gering.

In Leitartikeln wird aktuell ausführlich die Bräsigkeit der Deutschen als Ursache der fehlenden Spannkraft ausgemacht; der deutsche Pragmatismus sei an vielen Stellen abgelöst worden von ideologischen Debatten. Es sei schwer geworden, heute erfolgreich zu sein.

Sehen wir also das Gute: Dinge können sich ändern, und Ideen, wie dies gelingen kann, sind zahlreich. Mit Blick auf das Wahljahr 2025 haben uns Wissenschaftsorganisationen wie die Max-Planck-Gesellschaft oder die Helmholtz-Gemeinschaft ihre Pläne und Forderungen berichtet, darunter etwa einen neuen Zuschnitt für das Forschungsministerium. Ein “Innovationsministerium” könnte die Antwort auf die notwendige gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformation Deutschlands sein, meint etwa Helmholtz-Präsident Otmar Wiestler.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Endlich Bürokratieabbau & Transferturbo:

“2025 müssen wir ins Handeln kommen”, erklärt Georg Schütte auf Anfrage von Table.Briefings. “Uns weiter im bürokratischen Klein-Klein zu verhaspeln, hieße, die anliegenden Aufgaben nicht ernst genug anzugehen”, meint der Generalsekretär der Volkswagenstiftung. Regionaler Proporz und Gleichverteilung in der Forschungs- und Innovationspolitik dürften nicht weiter die Maxime sein.

DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee konkretisiert: Nicht alles, was unter dem Label Bürokratieabbau firmiert, habe dies auch verdient, antwortet er Table.Briefings: “Ein scheinbarer Abbau von Bürokratie durch Weglassen des einen Papierausdrucks hier oder durch Fortfall der einen oder anderen händischen Unterschrift bringt nichts. Wir brauchen auch in der Wissenschaft eine umfassende materielle Deregulierung.”

Dazu gehört für ihn unter anderem die Abschaffung von Vorschriften und Berichtspflichten, mehr Mut zum Risiko bei der Nichtregulierung jedes Einzelfalls und die Bereitschaft, den verantwortlichen Akteuren und Einrichtungen der Wissenschaft grundsätzlich Vertrauen zu schenken.

Sprind-Chef Rafael Laguna fordert nicht weniger als eine Gründerzeit 2.0: “Im 19. Jahrhundert gelang die erfolgreiche Translation wissenschaftlicher Erkenntnisse in Produkte, Industrien und soziale Innovationen – es wird höchste Zeit, dass uns das wieder besser gelingt”, sagt Laguna im Gespräch mit Table.Briefings. “Hochschulen und Forschungseinrichtungen leiden unter Bürokratie und dem Besserstellungsverbot, setzen wir doch einfach Ergebnis-Messung statt Mittelverwendungsnachweise”.

Anstelle klassischer Förderprogramme sollten nach Ansicht von Laguna offene Challenges die Innovationsfinanzierung beleben. Wissenschafts-Transfer soll einfacher und schneller werden, “etwa durch standardisierten IP-Transfer, die Start-up Factories und (vielleicht doch noch) die DATI, um Gründungen attraktiver zu machen”. Innovativer staatlicher Einkauf könne neue Märkte schaffen, wo noch keine sind und auch Bildung müsse radikal erneuert werden – “mit Zeit, Vorbildern und Ressourcen für ein modernes Betriebssystem”.

Neuer Ministeriumszuschnitt:

Für Georg Schütte heißt politischer Bürokratieabbau auch die Stärkung des BMBF durch einen neuen Ressortzuschnitt. Es brauche ein Bundesministerium für Bildung, Forschung und Innovation. Eine weitere “Zersplitterung der Zuständigkeit für Forschung und Innovation auf verschiedene Bundesressorts” sei kontraproduktiv, wenn so umfassend und dynamisch agiert werden soll, “wie es unsere Zeit verlangt”.

Ähnlich sieht das der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Patrick Cramer, der es als Aufgabe der neuen Bundesregierung sieht, “das Bundesministerium für Forschung so attraktiv wie möglich zu machen”. Auch Cramer kann sich einen neuen Ressortzuschnitt vorstellen, “etwa ein Ministerium für Forschung, Innovation und Transformation”.

Auch Otmar Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, schließt sich dieser Forderung an. “Mit Blick auf die Bundestagswahlen wäre ein neu positioniertes und kompetent besetztes Innovationsministerium dringend erforderlich, um diese Transformationsprozesse strategisch zu begleiten”. Auch Wiestler meint, dass in einem solchen Ministerium alle Aufgaben der Bundesregierung in den Bereichen Forschung und Innovation zusammengeführt werden sollten. “Die Mission dieses Hauses müsste konsequent auf Bürokratieabbau ausgerichtet sein”.

Mutige Finanzierung & Förderung:

Mit Blick auf die Finanzierung von Wissenschaft und Forschung fordern die Wissenschaftsmanager ein Bekenntnis zu langfristigen Investitionen. “2024 hat bereits sehr deutlich gezeigt, wie sich die politischen Prioritäten und finanziellen Schwerpunkte – auch angesichts einer schwieriger werdenden Haushaltslage – allmählich von Forschung und Wissenschaft wegbewegen”, warnt zum Beispiel DAAD-Präsident Mukherjee.

Ohne massive und langfristige Investitionen in die Bildungs- und Forschungseinrichtungen werde Deutschland im geopolitischen Wettbewerb um Innovation und Wohlstand sowie um Freiheit und Sicherheit nicht bestehen können. Ein langfristiger Abstieg sei nur über eine Führungsrolle in Bildung, Forschung und Wissenschaft aufzuhalten.

Um gemeinsam mit Wissenschaft die Zukunft der Bundesrepublik zu gestalten und zu sichern, ist der Bund aus Sicht der Hochschulen im Jahr 2025 insbesondere gefordert. Die Forschungs- und Transferförderung des Bundes müsste leistungsfähig und kohärent aufgestellt werden, sagt Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) auf Anfrage von Table.Briefings. Zudem sollten aus seiner Sicht eine grundlegende BAföG-Reform auf den Weg gebracht und die sozialen Studieninfrastrukturen gestärkt werden.

Die kontinuierliche Steigerung des dynamisierten Zukunftsvertrags für Studium und Lehre müsse auch nach 2027 langfristig und substanziell ausfallen. “Der gewaltige Sanierungs- und Investitionsstau im Bereich der hochschulischen Infrastrukturen, vor allem im Bereich der Forschungs- und Lehrgebäude, muss durch ein gezieltes Engagement des Bundes etwa in der energetischen Sanierung, für bestimmte Forschungsbedarfe oder die Anpassung an neue Lehrformate aufgelöst werden”, fordert Rosenthal.

Digitale Transformation:

Für Helmholtz-Chef Otmar Wiestler bedeutet die wohl größte Zukunftsherausforderung derzeit die umfassende digitale Transformation. In diesem Rahmen werden auf Basis von völlig neuen Formaten der künstlichen Intelligenz und disruptiven Informationstechnologien alle Lebensbereiche fundamentale Veränderungen erfahren. “Auf diesem Gebiet erscheint uns deshalb der Handlungsdruck besonders groß”, sagt Wiestler zu Table.Briefings. Die Helmholtz-Gemeinschaft verfüge hier über enorme Kompetenzen, die man in eine nationale Initiative einbringen möchte.

Altlasten abarbeiten & Evidenzbasierung stärken

“Die Ampelregierung ist in der Wissenschaftspolitik vielfach hinter den eigenen Ankündigungen und Ansprüchen sowie den berechtigten Erwartungen an ihr Wirken zurückgeblieben”, zieht HRK-Chef Walter Rosenthal Bilanz. 2024 sei überdies Vertrauen in die Beachtung der Wissenschaftsfreiheit durch Leitungspersonal des BMBF und speziell in die Verlässlichkeit wissenschaftsbasierter Förderentscheidungen verloren gegangen. “Wir brauchen außerdem ein Bund-Länder-Programm zur Etablierung von Karrierewegen neben der Professur und ein wissenschaftsfreundliches Forschungsdatengesetz”, fordert Rosenthal weiter.

Bildung, Forschung und die besondere Rolle der Hochschulen im deutschen Wissenschafts- und Innovationssystem müssen für die Politik der kommenden Bundesregierung von herausgehobener Bedeutung sein. Am weitesten geht hier MPG-Chef Patrick Cramer, der eine wissenschaftliche Chefberatung wie in Großbritannien oder Kanada fordert, “also eine unabhängige Person, die mit am Kabinettstisch sitzt und wissenschaftliche Evidenz in den politischen Prozess einbringt.”

Der Internetriese Google scheint sich Meilenstein um Meilenstein einem praxistauglichen Quantencomputer zu nähern. Zuletzt stellte er mit dem Spezialchip “Willow” einen Leistungssprung in Aussicht. Aber: “Es gibt noch keinen klaren Pfad zum Quantencomputer”, sagt Christine Silberhorn, Physikprofessorin an der Universität Paderborn. Auch in Deutschland versuchen Forscher diesen Weg schnellstmöglich zu finden.

Quantencomputer sollen Aufgaben lösen, die für klassische Rechner zu komplex sind, etwa neue Wirkstoffe simulieren oder Verkehrsströme optimieren. Die Quantenphysik ermöglicht ultraschnelles Parallelrechnen: Winzige Teilchen können gleichzeitig in zwei Zuständen existieren. So entstehen sogenannte Qubits, die die Bitwerte 0 und 1 gleichzeitig darstellen können. Mit jedem zusätzlichen verdoppelt sich die Zahl simultan speicherbarer Werte: Schon etwa 70 Qubits könnten mehr Zahlen parallel verarbeiten, als es Atome auf der Erde gibt. So sollen Quantencomputer Lösungen in Sekunden finden, wofür klassische Rechner Jahrzehnte bräuchten.

Zwar verkündete Google im Oktober 2024, sein Quantencomputer habe die Quantenüberlegenheit erreicht. Der Chip mit 67 Qubits, bestehend aus supraleitenden Leiterschleifen, löste in Minuten ein exotisches Problem, für das der damals schnellste Supercomputer zwölf Jahre bräuchte. Einen praktischen Nutzen hatte das aber nicht, ein echter Quantenvorteil bleibt weiter aus.

So bleiben deutsche Projekte im Rennen. “Wir haben in den letzten Jahren deutlich aufgeholt”, sagt etwa Frank Wilhelm-Mauch vom Forschungszentrum Jülich. Das mit 76,3 Millionen Euro geförderte Projekt Qsolid plant bis 2026 einen Quantencomputer mit 30 supraleitenden Qubits. “Ein Zwischenziel von zehn Qubits haben wir schon erreicht”, sagt Wilhelm-Mauch.

QSolid setzt auf hohe Fertigungsqualität der Qubits und einen ganzheitlichen Ansatz. “Wir beschäftigen zwei Systemingenieure”, sagt Wilhelm-Mauch. “Sie haben Erfahrung darin, neueste Technologien zu komplexen Systemen zu integrieren.” Im Quantencomputer wirken viele anspruchsvolle Technologien zusammen. Zum Beispiel müssen Qubits mit Mikrowellensignalen gesteuert und auf wenige tausendstel Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt (minus 273 Grad Celsius) gekühlt werden.

Die Stärke von QSolid sei das “Potenzial zu einer sehr geringen Fehlerrate”, sagt Wilhelm-Mauch. Qubits sind fehleranfällig, schon kleinste Einflüsse wie Wärmestrahlung stören sie. Fehler an einzelnen Qubits treten noch zu häufig auf, um störungsresistente Quantencomputer mit vielen Qubits zu bauen. Google hat zuletzt ein effektives Fehlerkorrekturverfahren vorgestellt, das den Ausbau erleichtern könnte. Doch die Methode ist sehr aufwändig.

Um sie zu vereinfachen, müssten einzelne Qubits viel fehlerresistenter werden – ein Ziel von Qsolid. “Wir designen die Qubits sehr sorgfältig, um Fehler zu vermeiden”, betont Wilhelm-Mauch. Sehr gründlich optimiert das Team auch die Fertigung der Qubits im Reinraum. Dank ihrer hohen Qualität soll der Jülicher Quantencomputer sehr zuverlässig sein, wenn er ab 2026 von Forschern für ihre Projekte genutzt werden soll.

Auch das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching bei München will Wissenschaftlern das Testen von Quantencomputern ermöglichen. Es setzt auf einen Quantenrechner mit supraleitenden Qubits vom finnisch-deutschen Start-up IQM, sowie auf Qubits aus neutralen oder elektrisch geladenen Atomen (Ionen). Die Qubit-Plattformen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, etwa bei Stabilität und Ausbaufähigkeit auf sehr viele Qubits. Einen Rechner mit 20 Ionen-Qubits hat das LRZ vom Tiroler Start-up “Alpine Quantum Technologies” gekauft. Das Garchinger Start-up “planqc” soll bis 2026 einen Rechner mit 1.000 Qubits aus neutralen Atomen liefern. “Erste Nutzer sind bereits aktiv, und die Systeme sollen ab Anfang nächsten Jahres für die Wissenschaft zugänglich werden”, sagt LRZ-Chef Dieter Kranzlmüller. Auch die Industrie soll Zugriff erhalten.

“Ziel ist, in absehbarer Zeit einen Quantenvorteil zu erreichen”, erklärt Kranzlmüller. Im Projekt Euro-Q-Exa sollen die Qubit-Zahlen erhöht und die Quantenrechner mit dem Supercomputer des LRZ vernetzt werden. In einer hybriden Architektur könnten Teilaufgaben wie die Simulation großer Moleküle an den Quantenrechner delegiert werden. So hofft man, einen Praxisvorteil zu erzielen.

Auch photonische Quantencomputer, wie sie im Projekt Paderborn Quantum Sampler (PaQS) entwickelt werden, gelten als vielversprechend. Sie rechnen mit Quantenzuständen von Photonen, die durch Lichtleiter auf einem Chip geführt werden. An Kreuzungspunkten beeinflussen sich die Photonen, was einer Berechnung entspricht, und Detektoren lesen das Ergebnis aus. Ein in China gefertigter photonischer Quantencomputer löste 2020 ein Problem namens “Gaussian Boson Sampling” (GBS), das für Supercomputer zu komplex ist. “Unsere Gruppe hat das Konzept für dieses Experiment vorgeschlagen”, sagt Christine Silberhorn von der Universität Paderborn. Derzeit würden potenzielle Anwendungen für das GBS erforscht.

Im Projekt PaQS hat Silberhorns Team den größten photonischen Quantencomputer Europas entwickelt. Nun soll die gesamte Technik – Lichterzeugung, Lichtleiter und Detektoren – auf einem industriell fertigbaren Chip integriert werden. Den aktuellen Rechner testet das Team, auch um mögliche Anwendungen mit Quantenvorteil zu identifizieren. Bis dahin sei es jedoch noch ein weiter Weg, sagt Silberhorn.

Die Physikerin lobt die Bundespolitik für die strategische Forschungsförderung des Quantencomputing, sorgt sich aber, dass diese nachlassen könnte, wenn Durchbrüche auf sich warten lassen. “Es ist langfristige Forschung, daher wünschen wir uns von der Politik einen langen Atem”, sagt Silberhorn.

Auch Dieter Kranzlmüller vom LRZ mahnt langfristiges Denken an: “Deutschland sollte sich an Ländern orientieren, deren Forschungsstrategien über eine Legislaturperiode hinausgehen.” Er nennt EU-Flaggschiff-Projekte als Vorbild, die Forschungsthemen wie Quantentechnologie über zehn Jahre fördern.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat für seine zweite Amtszeit wichtige Nominierungen für Regierungsposten mit Blick auf Forschungs- und Technologiepolitik bekanntgegeben. Wie unter anderem die Fachzeitschrift Science berichtet, kehren mit Michael Kratsios, Lynne Parker und Emil Michael drei in der US-Science- und Tech-Community bekannte Gesichter in öffentliche Ämter zurück.

Michael Kratsios, der in den vergangenen drei Jahren das KI-Infrastruktur-Start-up Scale AI geleitet hat und schon für Tech-Investor und Musk-Freund Peter Thiel arbeitete, ist von Trump für das Weiße Haus nominiert worden. Er soll das Office of Science and Technology (OSTP) leiten und Trumps “Assistant to the president for science and technology” (APST) werden. Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte Kratsios für das OSTP gearbeitet und war später ins Verteidigungsministerium (DoD) gewechselt. Dort war er als Staatssekretär für den Forschungsbereich des Ministeriums zuständig.

Genau diesen Posten wird in der zweiten Trump-Administration Emil Michael übernehmen. Michael ist Jurist und Hightech-Entrepreneur und hat ebenfalls Regierungserfahrung – allerdings für die Demokraten. Er arbeitete als Assistent von Verteidigungsminister Robert Gates und als Mitglied des Defense Business Board während der ersten Präsidentschaft von Barack Obama.

Zur geschäftsführenden Direktorin seines Beratergremiums im Bereich Wissenschaft und Technologie will Trump Lynne Parker machen, die dafür ihre Professur an der University of Tennessee aufgegeben hat. Sie soll den President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) koordinieren. Gleichzeitig soll sie für Kratsios als Beraterin im OSTP fungieren. Parker war ab 2019 bereits in der ersten Trump-Legislatur beim OSTP und hat dort unter anderem eine zentrale KI-Initiative verantwortet.

Einen Job, den sie auch unter Joe Biden noch weitere zwei Jahre ausführte. Für die National Science Foundation (NSF) hatte die Wissenschaftlerin Parker von 2015 an zwei Jahre als Managerin im Directorate for Computer and Information Science and Engineering (CISE) gearbeitet.

Wie das American Institute of Physics (AIP) berichtet, kündigte Trump außerdem an, dass Sriram Krishnan als leitender politischer Berater für KI im OSTP tätig sein wird. Krishnan ist ein Tech-Podcast-Moderator, der zuvor für mehrere große Tech-Unternehmen und Andreessen Horowitz, eine Risikokapitalfirma im Silicon Valley, gearbeitet hat. Berichten zufolge steht er Elon Musk nahe und hat sich dafür ausgesprochen, den Zugang zu H-1B-Visa für Tech-Fachkräfte erheblich auszuweiten und die Länderbeschränkungen für Green Cards aufzuheben.

Die Nominierungen hatte Trump über sein Soziales Netzwerk Truth Social bekanntgegeben. “Ich freue mich, ein brillantes Team ankündigen zu können, das mit unserem KI- und Krypto-Zar im Weißen Haus, David O. Sacks, zusammenarbeiten wird”, schrieb Trump dort. Sacks ist unter anderem für die Stelle des PCAST-Direktors vorgesehen und soll somit zum Chefberater des Präsidenten im Bereich Wissenschaft und Technologie werden.

“Gemeinsam werden wir wissenschaftliche Durchbrüche erzielen, Amerikas technologische Vorherrschaft sichern und ein goldenes Zeitalter für amerikanische Innovationen einläuten!”, versprach der ehemalige und künftige US-Präsident seinen Followern.

In der Wissenschafts-Community wurden die Nominierungen von Kratsios und Parker mit Erleichterung aufgenommen. Mark Becker, Präsident des Verbands der öffentlichen und staatlich geförderten Universitäten (APLU), sagte zu Science: “Die APLU ist begeistert, dass der designierte Präsident Trump zwei Personen ausgewählt hat, die die Bedeutung der Wissenschaft für die nationale Wettbewerbsfähigkeit, die Gesundheit und das Wirtschaftswachstum anerkennen.” OSTP und PCAST hätten eine zentrale Rolle bei der politischen Förderung der Wissenschaft in den USA.

14. Januar 2025, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstraße 42, 10115 Berlin

Festveranstaltung Eröffnung des Quantenjahres 2025 Mehr

18. Januar 2025, BBAW-Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Salon Sophie Charlotte 2025 Metamorphosen Mehr

22. Januar 2025, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Dialogveranstaltung Die EU im Wettbewerb um Seltene Erden – welcher Strategie folgen wir? Mehr

22.-23. Januar 2025, Schloss Herrenhausen | Kongresszentrum, Herrenhäuser Straße 5, 30419 Hannover

International Science & Policy Symposium Navigating Global Responsibility – How Research-Intensive Universities Strengthen Societies Mehr

28. Januar 2025, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin

Auftakt zum Wissenschaftsjahr 2025 Zukunftsenergie – mit der Wissenschaft zu neuen Technologien Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gesellschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

Ernüchternde Umfrageergebnisse zum Jahresbeginn: Fast die Hälfte der Hochschulleitungen erwartet 2025 eine negative Entwicklung, zeigt das aktuelle Hochschul-Barometer. Nur knapp 12 Prozent blicken eher positiv ins neue Jahr. Durchweg positive Erwartungen haben lediglich 2,3 Prozent, zeigt die jährliche Umfrage von Stifterverband und der Heinz Nixdorf Stiftung, an der rund 40 Prozent der angeschriebenen Hochschulen teilgenommen haben.

Insgesamt ist die Zufriedenheit so schlecht wie nie: Auf einer Skala von minus 100 bis plus 100 beträgt der aktuell ermittelte Index bei der Bewertung der aktuellen Lage 18,9 Punkte. Ein Jahr zuvor lag er noch bei 22 Punkten.

An großen Hochschulen (ab 10.000 Studierende) hat sich die Stimmung besonders stark verschlechtert. Dort ging der Lage-Index von 28,1 auf 18,9 um zehn Punkte zurück, an kleinen und mittleren Hochschulen waren es nur zwei Punkte.

Nur noch rund ein Drittel der großen Hochschulen schätzen zum Beispiel ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit gut oder eher gut ein. 2020 waren es noch fast 90 Prozent. Auch die Exzellenzuniversitäten sind von dem Trend nicht ausgenommen. Vor vier Jahren bewerteten sie noch allesamt ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit als gut oder eher gut, aktuell nur noch 50 Prozent.

Ähnlich negativ urteilen Mitglieder des Deutschen Hochschulverbands (DHV) in der Umfrage “PULS” des Zentrums für Evaluation und Methoden der Universität Bonn: Fast 60 Prozent sehen das zurückliegende Jahr eher negativ, 74 Prozent blicken eher mit Sorge auf 2025.

Lediglich 24,6 Prozent sind eher zuversichtlich, zeigt die im Magazin Forschung & Lehre veröffentlichte Umfrage, an der sich 2.744 der mehr als 33.500 DHV-Mitglieder beteiligt haben. Im Jahr 2021 hatten noch 56 Prozent der Befragten eher mit Sorge auf das nächste Jahr geschaut und die übrigen eher mit Zuversicht.

Das Hochschul-Barometer offenbart überdies Probleme in einem sensiblen Bereich: der IT-Sicherheit. Fast alle Hochschulleitungen (97,3 Prozent) bewerten die Gefahr durch Cyberangriffe als groß oder eher groß. Fast 90 Prozent schätzen die Sicherheitsvorkehrungen der Hochschulen in Deutschland allgemein als unzureichend ein.

Bei der eigenen Institution fühlt man sich offenbar weniger bedroht: Rund 62 Prozent der Hochschulen sehen sich selbst im Bereich digitalen Sicherheit gut oder eher gut aufgestellt. Allerdings verfügen lediglich 53 Prozent der Hochschulen über Notfallpläne für Cyberangriffe. Drei Viertel aller Hochschulen legen institutionenübergreifende Back-ups wichtiger Daten an. abg

Nach vier Jahren des Wartens hat die Schweiz eine Vereinbarung mit der EU getroffen, die es ihren Forschern ermöglicht, gleichberechtigt am EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon Europe teilzunehmen. Bereits kurz vor Weihnachten hatten Brüssel und Bern bekannt gegeben, dass sie in mehreren Bereichen – u.a. Lebensmittelsicherheit, Elektrizität, Gesundheit und Seuchenbekämpfung – nach langen Verhandlungen eine Einigung erzielt haben.

Das hat zur Folge, dass die Europäische Kommission die vollständige Assoziierung mit Horizon Europe ab 2025 sowie mit dem Euratom-Kernforschungsprogramm freigibt. “Ich begrüße diese sehr positive Entwicklung, die wiederum die Widerstandsfähigkeit, den Wohlstand, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wohlergehen Europas verbessert”, erklärte Forschungskommissarin Ekaterina Zaharieva in einer Mitteilung.

Ein separates Raumfahrt-Abkommen wird die Beteiligung der Schweiz an der Europäischen Weltraumorganisation ESA regeln. EU-Studenten sollen zudem gleich hohe Studiengebühren an Schweizer Universitäten zahlen wie einheimische. Handelskommissar Maroš Šefčovič, der die Gespräche mit Bern geleitet hat, erklärte auf einer Pressekonferenz, die Assoziierung mit Horizon Europe sei ein großer Erfolg. “Die Schweiz und die Schweizer Forscher können sich aktiv am größten Forschungs- und Innovationsprogramm der Welt beteiligen”, sagte er.

Es besteht jedoch das Risiko, dass die Schweizer das Abkommen in einem zeitlich noch nicht geplanten Referendum ablehnen könnten. Das kann allerdings bis zum Jahr 2028 dauern, womit zumindest bis zum Ende von Horizon Europe die Beteiligung der Schweiz als sicher gilt. Horizon Europe läuft in seiner jetzigen Form bis Ende 2027. Eine Teilnahme der Schweiz am nächsten Forschungsrahmenprogramm FP10 hängt dann vom Ausgang des Schweizer Referendums ab. dm/tg

In einer gemeinsamen Initiative haben die Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) und Deep Science Ventures (DSV) ein Doktorandenprogramm ins Leben gerufen, das die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Unternehmertum stärken soll. Durch die Beauftragung von fünf sogenannten Venture Science Doctoral Scholars (VSD) sollen Durchbrüche in den Bereichen Klima und Gesundheit vorangetrieben werden.

Mit einer initialen Zuwendung von Innovate UK ermöglicht, ist VSD Europas erstes PhD-Programm, das sich explizit auf die Gründung wachstumsstarker Deeptech-Start-ups fokussiert. Dieser Ansatz liegt dem 500-Millionen-Dollar-Portfolio von DSV zugrunde, das unter anderem von Elon Musk, Bill Gates, Sam Altman und anderen unterstützt wird.

Das PhD-Programm konzentriert sich nicht auf Entdeckungen und die Schaffung von neuem Wissen, sondern vielmehr auf die Anwendung von Wissen. VSD-trainierte Wissenschaftler seien ein entscheidender erster Schritt, um den Grundstein für Europas acht Billionen Euro teure Deeptech-Zukunft zu legen, erklärte dazu Sprind-Direktor Rafael Laguna de la Vera.

Die Förderung von Talenten soll bei dem VSD-Programm im Vordergrund stehen. Es wird zudem einen praxisorientierten Ansatz verfolgen, bei dem die Doktorandinnen und Doktoranden frühzeitig lernen, wissenschaftliche Erkenntnisse in marktfähige Produkte oder Dienstleistungen zu überführen. Dabei steht die Entwicklung von Deeptech-Unternehmen im Fokus.

Deep Science Ventures wurde 2016 gegründet und ist ein Accelerator/Inkubator-Unternehmen mit Sitz in London. Das Unternehmen investiert vor allem in die Bereiche Energie, Pharma, Advanced Computing und Landwirtschaft. nik

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume will als neuer Vorsitzender der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern die Rahmenbedingungen für eine “echte Fortschrittswende” schaffen. “Unsere Welt steht vor gewaltigen Transformationen, die wir nur mit geballter wissenschaftlicher Schlagkraft bewältigen können”, sagte der CSU-Minister. Bund und Länder wechseln sich beim Vorsitz im Jahresturnus ab. Blume wurde mit den Stimmen der anderen Wissenschaftsminister gewählt. Er hatte den Posten bereits 2023 inne.

Von der Künstlichen Intelligenz über die Kernfusion bis zum Quantencomputing, lägen die Aufgaben alle auf dem Tisch. “Wir sollten uns in Deutschland die Welt nicht schönreden und glauben, dass wir schon irgendwie vorne mit dabei sein werden”, sagte Blume. 2025 stehen für die GWK unter anderem neue Zielvereinbarungen mit den großen nationalen Wissenschaftsorganisationen wie der Fraunhofer-Gesellschaft an. Außerdem fällt die Entscheidung, welche Universitäten Exzellenzcluster bekommen.

Im Jahr 2025 wird die GWK am 4. April, am 4. Juli und am 28. November 2025 zu ihren Sitzungen zusammenkommen. tg mit dpa

MDR: Studiengang Halbleitertechnologie mit Startschwierigkeiten. Ob Intel wie geplant in Magdeburg eine Chip-Fabrik bauen wird, ist vollkommen offen. In den kommenden beiden Jahren wird sicher nichts passieren. Das hat auch Auswirkungen auf die Uni Magdeburg, die passend zu Intel den Studiengang Halbleitertechnologie aufgebaut hat. Dass dort so wenige Studenten studieren, hat allerdings nicht nur mit Intel zu tun. Viele Studenten aus dem Ausland haben Visa-Probleme. (“Intel-Studiengang: Wie es an der Universität Magdeburg weitergeht”)

WN: Uni Münster will nicht betriebsbedingt kündigen. Das Finanzdefizit der Universität Münster ist um zehn Millionen Euro höher als bisher angenommen. Das Rektorat reagiert darauf mit einem dringenden Appell. Um die Lage zu bewältigen, werden Budgets gekürzt und Stellen abgebaut. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei jedoch vermieden werden. (“Uni Münster will Personal reduzieren und Budgets kürzen”)

Merkur: Doktortitel nach fast 20 Jahren aberkannt. Nach ausführlicher Prüfung hat die Medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München einer Zahnmedizinerin den Doktortitel entzogen. Der Grund: Sie hatte wesentliche Teile ihrer Dissertation von einer anderen Doktorarbeit abgeschrieben. Aufgedeckt wurde der Fall durch die Plagiatsplattform VroniPlag Wiki. Die Zahnmedizinerin hatte ihre Arbeit zur Therapie von Besenreisern bereits im Jahr 2006 eingereicht. VroniPlag Wiki stellte bei der Überprüfung Plagiate auf 75 Prozent der Seiten fest. (“Nach Abschreibeaffäre: Münchner Uni entzieht Doktortitel - “Unbegreiflich, warum das so lange dauerte””)

Manager Magazin: Curevac investiert Verkaufserlöse in Forschung. Nach erheblichen Verlusten im Zusammenhang mit der gescheiterten Entwicklung eines Corona-Impfstoffs richtet das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac seinen Fokus verstärkt auf die Forschung. Künftig will sich das Unternehmen auf die Bereiche Onkologie und Nicht-Atemwegserkrankungen konzentrieren. Die Lizenzrechte für mRNA-basierte Impfstoffe gegen Grippe und Covid-19 wurden an den britischen Pharmakonzern GSK verkauft. Dieser Verkauf verschaffte dem finanziell angeschlagenen Unternehmen aus Tübingen dringend benötigte finanzielle Entlastung. (“Curevac setzt nach Krisenzeiten auf Forschung”)

SRF: Wissenschaft und Religion sind keine Gegensätze. Bruder Guy Consolmagno arbeitet im Auftrag des Papstes als Astronom und Direktor der Vatikanischen Sternwarte. Für ihn sind Wissenschaft und Religion keine Gegensätze, Wissenschaft habe die Religion nicht abgelöst. Die Kirche habe zudem auch Wissenschaftler unterstützt. (“Astronom des Papstes: «Die Kirche hat die Wissenschaft gefördert»”)

Handelsblatt: Innovativ in den falschen Branchen. Deutschland zählt mit jährlichen Ausgaben von rund 3,1 Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung weiterhin zu den führenden Forschungsnationen. Die Ausgaben liegen über dem EU-Durchschnitt (2,2 Prozent), aber unter denen Japans (3,3 Prozent) und der USA (3,5 Prozent). Dennoch spielen Deutschland und die EU in Zukunftsindustrien kaum eine Rolle, da sich die Investitionen vorwiegend auf Mid-Tech-Branchen wie die Automobilindustrie konzentrieren, während High-Tech-Bereiche vernachlässigt werden. (“Deutschland ist innovativ – die Chance für die Zukunft”)

The European: Barriere zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Hidden-Champion-Forscher Hermann Simon sieht Deutschland in vielen wissenschaftlichen Bereichen an der Spitze, bemängelt jedoch die mangelnde Übertragung dieser Exzellenz in wirtschaftlichen Erfolg. Das Problem liege im deutschen Wissenschaftssystem, das sowohl durch fehlende Risikobereitschaft der Forschenden als auch durch universitäre Strukturen geprägt sei, die den Weg vom Labor auf den Markt erschweren. Insbesondere die strikte Trennung von Wissenschaft und Wirtschaft behindere den Innovationsfluss. (“Exzellenz ohne Wirkung: Warum Deutschlands Spitzenforschung scheitert”)

Johannes Karges wird für die Arbeiten seiner Gruppe der Medizinischen Anorganischen Chemie an der Ruhr-Universität Bochum mit dem Preis für Hochschullehrer-Nachwuchs in der deutschen Chemie ausgezeichnet. Die Dr. Otto Röhm Gedächtnisstiftung würdigt damit die Forschung zu neuartigen Wirkstoffen gegen Tumore und Metastasen.

Anke Kaysser-Pyzalla, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), hat die Präsidentschaft der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte e. V. (GDNÄ) übernommen. Ihr Vorgänger, der Berliner Zoologe Heribert Hofer, bleibt der Naturforschergesellschaft bis Ende 2026 als Erster Vizepräident verbunden.

Gernot Marx, Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care an der Uniklinik RWTH Aachen, hat das Amt des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. (DGAI) übernommen. Er tritt die Nachfolge von Benedikt Pannen an.

Kai Polsterer, Leiter der ersten europäischen Forschungsgruppe im Bereich der Astroinformatik, ist neuer Wissenschaftlicher Direktor des Heidelberger Instituts für Theoretische Studien (HITS). Er folgt turnusmäßig auf Tilmann Gneiting, der diese Position in den vergangenen zwei Jahren ausübte. Zur neuen stellvertretenden Wissenschaftlichen Direktorin wurde Rebecca Wade ernannt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Security.Table. Zeitenwende: Mehr Europa wagen statt neuer deutscher Sonderwege. “Zeitenwende” – nach fast drei Jahren scheinen alle zu wissen, worum es geht. Dabei fehlt eine zentrale Dimension: Europa. Das schreiben die Wissenschaftler Claudia Major und Christian Mölling in einem gemeinsamen Standpunkt. Mehr

Europe.Table. Gas aus Russland: Wie der schwache EU-Binnenmarkt die Unabhängigkeit erschwert. Nach dem Ende russischer Gasflüsse durch die Ukraine werden andere Routen wichtig für die Versorgungssicherheit. Eine große Leitung soll 2029 fertig werden und der Ukraine und der Slowakei neue Einnahmen bringen. Doch nationale Egoismen, die Folgen des russischen Überfalls und die allgemeine Abkehr vom Energieträger Gas erschweren zunehmend den europäischen Handel. Mehr

Bildung.Table. Ausblick: Die großen Bildungsthemen 2025. 2024 war das Jahr der großen Vergleichsstudien. 2025 muss das Jahr der Transformation werden. Fünf Themen, auf die es jetzt ankommt. Mehr

ESG.Table. Aufgeweichte CO₂-Grenzwerte schaden der deutschen Autoindustrie und den Autofahrern. Autobauer, die die Elektromobilität verschleppt haben, befürchten Strafzahlungen, wenn die CO₂-Flottengrenzwerte 2025 sinken. Doch die Beschränkungen aufzuweichen, würde die Transformation und Wettbewerbsfähigkeit der Branche massiv gefährden. Mehr

Climate.Table. 2025: Diese Trends werden das Klimajahr prägen. 2025 wird ein wichtiger Meilenstein in der globalen Klimapolitik: Die UN-Staaten legen ihre bislang unzureichenden NDCs bis 2035 vor. Die Zeit drängt und die Vorzeichen sind schwierig: Finanznot, Populismus, Renaissance der Fossilen – aber auch Erneuerbaren-Boom und mögliche neue Koalitionen. Mehr

Kurz vor dem Jahreswechsel veröffentlichte der Economist einen Beitrag mit dem Titel “What Spain can teach the rest of Europe”, in welchem das renommierte Wirtschaftsmagazin zuerst Spanien gefolgt von Griechenland und Irland als Top-Performer unter den wohlhabenden Nationen identifizierte - gemessen an dem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, der Inflationsrate, der Arbeitslosigkeit, der Fiskalpolitik und der Performance am Aktienmarkt.

Spanien galt 2008 als Inbegriff ökonomischen Versagens in der Todesspirale von Bankenabsturz und seiner geplatzten Bau- und Immobilien-Bubble. Griechenland war das bankrotte Schmuddelkind Europas, dem deutsche Politiker Anfang 2010 den Rat gaben, nicht nur seine Infrastruktur zu privatisieren, sondern auch seine Inseln zu verkaufen. Irland galt als eines der am stärksten gebeutelten Länder unter dem EU-Rettungsschirm mit drastischen Einschnitten sogar bei Kindergeld und Beamtengehältern.

Um die 15 Jahre später sind diese Nationen auf dem Siegertreppchen des Economist mit dem bis in jüngster Zeit geschmähten Italien jetzt dicht dahinter auf Platz 5. Deutschland dagegen landet abgeschlagen auf Platz 23, gefolgt von Slowenien, Japan, Frankreich und Ungarn. Übrigens nur einen Platz besser als der 24. Platz im World Competitiveness Ranking 2024, welches als das weltbeste Ranking angesehen wird, da es seit 1989 nicht nur die Performance, sondern auch die Zukunftsindikatoren und Enabler erfasst.