Der Forschungsausschuss am Mittwochmorgen könnte so etwas wie einen Schlussstrich unter die Ampel-Pläne zur Novellierung des WissZeitVG dargestellt haben. Mehr als drei Jahre haben die Ampel-Parteien daran gearbeitet. Das aufreibende Verfahren mit unzähligen Stakeholder-Gesprächen und Berichterstatter-Runden dürfte in dieser Legislatur aber ohne Happy End bleiben. Insgesamt bleibt der Eindruck, dass eine wirklich übergreifende Einigung auch in einer nächsten Legislatur nicht leicht wird, schreibt mein Kollege Markus Weisskopf, nach der gestrigen Expertenanhörung. Er berichtet, was die Interessengruppen im vorerst letzten politischen Meinungsaustausch dieser Wahlperiode forderten.

Nach der überraschend deutlichen Wahl von Donald Trump zum 47. US-Präsidenten bereitet dieser schon seine zweite Amtszeit vor. Erste Namen für Spitzenposten in seiner Regierung werden öffentlich und am Mittwoch flog Trump nach Washington DC, um sich mit Joe Biden über die Übergabe der Amtsgeschäfte zu unterhalten. Was die Wahl für Wissenschaft und Forschung in den Vereinigten Staaten bedeuten könnte, darüber zerbrechen sich Hochschulverbände und Wissenschaftsorganisationen vor Ort jetzt den Kopf. Experten gehen von Budgetkürzungen, einer restriktiveren Visapolitik und mehr US-Alleingängen aus im F&I-Bereich aus. Wir haben die potenziellen Folgen einer weiteren Trump-Administration für Forschung und Hochschulen für Sie zusammengefasst.

Bei aller Sorge um die globalen Auswirkungen einer protektionistischen US-Politik sehen Experten für die Wissenschaft in Europa und Deutschland einen Vorteil: Internationale Studierende könnten statt nach Amerika bald vermehrt den Weg zu uns suchen – vor allem aus China. Schon jetzt läuft in der Community eine Diskussion über Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende, die dadurch befeuert werden könnte. Das hängt auch mit der Frage zusammen, wie viele Studierende nach ihrer akademischen Ausbildung im Land bleiben. Gerade China erhöht den Druck, dass gut ausgebildete Fachkräfte wieder zurückkehren. Den Stand der Debatte und aktuelle Zahlen dazu lesen Sie in dieser Ausgabe …

… die im Übrigen die 200. Ausgabe des Research.Table ist. Wir freuen uns darüber, dass wir viele interessierte Leserinnen und Leser gefunden haben und sind dankbar über Ihr Feedback in den vergangenen Monaten und natürlich gilt das auch in Zukunft. Die Research.Table-Redaktion ist gespannt darauf, worüber sie in den nächsten 200 Ausgaben berichten darf.

Ich wünsche Ihnen eine – wie hoffentlich immer – informative Lektüre,

Aussagen aus dem Trump-Lager, Erfahrungen der ersten Amtszeit und der Blick ins “Project 2025“, den Plan der konservativen Heritage-Foundation zum konservativen Umbau des Staatsapparats, lassen Prognosen für einzelne Bereiche der künftigen F&I- und Hochschulpolitik der USA zu. Wie immer gilt bei Trump aber auch: Spontane Sinneswandel und impulsive Reaktionen sind fester Bestandteil seiner Politik.

Klar ist, die Themen Wissenschaft und Forschung werden in den USA traditionell eher missions- und themenorientiert betrachtet. Anders als in Deutschland gibt es kein eigenes Ressort in der Regierung und damit wird auch die zweite Trump-Administration keine Forschungsministerin oder keinen Forschungsminister stellen.

F&I spielen vor allem in den Ministerien für Energie und Gesundheit, aber auch in denen für Verteidigung und Landwirtschaft und in zahlreichen angeschlossenen Agenturen und Behörden eine Rolle. Die Hochschulpolitik liegt bereits jetzt größtenteils in den Händen der Bundesstaaten. Trump hat angekündigt, zu Gunsten des Föderalismus das Bildungsministerium komplett auflösen zu wollen.

Experten halten unter anderem in den folgenden Bereichen signifikante Folgen für die Wissenschafts- und Hochschulpolitik für möglich, die zum Teil auch Auswirkungen auf das deutsche und europäische Wissenschaftssystem haben könnten:

Hochschulen: Besonders kritisch wird eine mögliche Koppelung staatlicher Fördermittel an politische Inhalte gesehen, die aus dem Trump-Lager wiederholt gefordert wurde. Programme, die sich mit Themen wie kritischer Rassentheorie, Gender-Studien oder sozialer Gerechtigkeit befassen, könnten von der Finanzierung ausgeschlossen werden. In Hochschulkreisen wird bereits erwogen, bestimmte Lehrstühle oder Forschungsbereiche umzubenennen oder anders zu framen, damit sie nicht gestrichen oder beschränkt werden.

“Unser wichtigster Ratschlag an unsere Mitglieder ist, die neuen Kongressmitglieder und die neuen Regierungsvertreter darüber aufzuklären, warum die Arbeit unserer Universitäten so wichtig ist”, sagte Tobin Smith, Senior Vice President der Association of American Universities, in einer Stellungnahme zum Wahlausgang. Akademiker müssten “darlegen, warum Forschung für unsere wirtschaftlichen Interessen, für unsere nationalen Sicherheitsinteressen und unsere Gesundheitsinteressen von entscheidender Bedeutung ist”.

Gleich für den ersten Tag seiner Amtszeit hat Trump angekündigt, Bidens Dekret zu widerrufen, das den Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)-Programmen Vorrang einräumt und auf die sich die Wissenschaftsorganisationen als Grundlage für eine stärkere Diversifizierung der MINT-Arbeitskräfte berufen hatten.

Der F&E-Haushalt: Trump hat vor allem staatliche Forschungsausgaben in den Bereichen Klima und erneuerbare Energien verurteilt. Die meisten Lobbyisten gehen davon aus, dass er, da er den Kongress fest im Griff hat, einen Großteil von Bidens grüner Forschungsfinanzierung zurücknehmen wird, die Bestandteil des Inflation Reduction Act von 2021 ist. Eine allgemeinere Sorge besteht darin, dass die Wissenschaftshaushalte in den unvermeidlichen bevorstehenden Kämpfen um Bundesdefizite und -einnahmen zum Kollateralschaden werden.

In einem Kompromiss vor den Wahlen hatten sich Republikaner und Demokraten auf dem Capitol Hill auf eine vorübergehende Verlängerung des alten Haushalts geeinigt, der Anfang nächsten Jahres auslaufen soll. Direkt nach Trumps Amtsantritt wird ein neuer Haushalt beraten. In einer Stellungnahme erklärte die American Association for the Advancement of Science (AAAS): “Die US-Wahlen sind vorbei, aber es ist noch zu früh zu sagen, ob sich die Wahlkampfrhetorik in neue politische Maßnahmen umsetzen lässt. In vielen Bereichen genießt die Wissenschaft im Kongress breite Unterstützung von beiden Parteien.”

Moonshot-Programme: Im Wahlkampf lobte sich Trump selbst dafür, dass er 2020 die Operation Warp Speed ins Leben gerufen hatte, um die Entwicklung eines Covid-Impfstoffs zu finanzieren. In Washington wird spekuliert, dass er bei anderen großen Herausforderungen, bei deren Lösung die Wissenschaft helfen kann, einen ähnlichen Ansatz verfolgen könnte. Damit wäre eine politische Profilierung besser möglich als mit Aufwüchsen von Behördenbudgets.

Wie bei Warp Speed ”könnten auch andere Aspekte von Wissenschaft und Innovation unter Trump einen Aufschwung erleben”, sagte Erica Goldman, Projektleiterin bei der Federation of American Scientists ScienceBusiness. Auch Caroline S. Wagner, Professorin für Wissenschafts- und Technologiepolitik an der Ohio State University, kann sich dieses Szenario vorstellen. Diese Art der Wissenschaftsgestaltung sei bei US-Politikern beliebt. Joe Biden habe etwa ein Moonshot-Programm zur Heilung von Krebs initiiert. “Klug wäre, wenn Trump ähnlich bei Themen wie Quanten oder Nanomaterialien verfährt”, sagt Wagner.

Gesundheitsforschung: Das ist für viele das beängstigendste Thema, da unklar ist, welche Rolle der Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. in der neuen Regierung spielen wird. Der Plan “Projekt 2025” der Heritage Foundation sieht vor, die National Institutes of Health, den weltweit größten staatlichen Geldgeber für die Gesundheitsforschung, umzugestalten und die Gemeinkosten zu senken. Trump hat davon gesprochen, Obamacare abzuschaffen. Andererseits ist die mächtige amerikanische Pharmaindustrie ein großer Fan von staatlichen Ausgaben für die Gesundheitsforschung und Trump industriefreundlich eingestellt.

Einwanderung und Visa: Aus dem Wahlkampf hängen geblieben ist mit Blick auf die Einwanderung von Wissenschaftlern und die Visavergabe vor allem ein Videoclip von Trump, in dem er über das “Stoppen chinesischer Spionage” sagt, er werde “jegliche Visasanktionen und Reisebeschränkungen verhängen, die notwendig sind, um den chinesischen Zugang zu amerikanischen Geheimnissen zu unterbinden”. Die Rhetorik erinnerte an den “Muslim Ban”, den er in seiner ersten Amtszeit erließ, um die Einwanderung aus mehreren muslimischen Staaten per Dekret zu unterbinden.

Insgesamt könnte es für internationale Talente schwieriger werden, an begehrte Visa für Forschungsaufenthalte in den USA zu gelangen. Gleichzeitig könnte die Wahl Trumps viele Studierende und Forschende davon abhalten, überhaupt über einen Umzug in die USA nachzudenken. Experten sehen das als Vorteil für Deutschland und Europa im Kampf um begehrte Talente für die Entwicklung von Zukunftstechnologien.

Forschungssicherheit: Generell wird Sicherheit während Trumps zweiter Amtszeit ein wichtiges Thema sein. Das American Institute of Physics schreibt in seinem aktuellen Newsletter zur Forschungspolitik, dass sich gleich mehrere Personen, die Trump für Spitzenpositionen ausgewählt hat, mit Forschungssicherheit beschäftigen werden. Darunter der Abgeordnete Michael Waltz, der sein Nationaler Sicherheitsberater sein wird, die Abgeordnete Elise Stefanik und Senator Marco Rubio, der Medienberichten zufolge seine erste Wahl für das Amt des Außenministers ist.

US-Experten warnen vor den Folgen, die es hätte, wenn eine Trump-Regierung die “China-Initiative” von 2018 wieder aufgreifen sollte. Im Rahmen dieser Initiative verfolgte das Justizministerium mehrere chinesisch-amerikanische Akademiker, weil sie bei der Annahme von US-Forschungsstipendien ihre Verbindungen zu Peking nicht offengelegt hatten. Sein erster Versuch verlief ohne nennenswerte Verurteilungen, aber die Biden-Regierung gab ihn nicht ganz auf und setzte ihre eigenen Pläne zur Erhöhung der Forschungssicherheit an US-amerikanischen Universitäten fort. Welche Rolle das gerade beschlossene Secure Center der National Science Foundation spielen könnte, um weitergehenden Regulierungen vorzugreifen, ist derzeit noch unklar.

Zusammenarbeit mit Europa: Trumps Rhetorik ist seit Jahren anti-europäisch. Christian Strowa, Leiter der DAAD-Außenstelle in New York, geht davon aus, dass sich der Fokus der Kooperationen auf den indopazifischen Raum verschieben könnte: “Es gibt viele Themen, die zukünftig multilateral bearbeitet werden müssen. Gleichzeitig sind die deutsch-amerikanischen Partnerschaften über Jahrzehnte gewachsen und von großer Kontinuität geprägt”, sagte er im Gespräch mit Table.Briefings. Es gebe verlässliche Partnerschaften auf Ebene der Bundesstaaten und Hochschulen.

In letzter Zeit hatten sich die USA und Europa bei der Diskussion über eine KI-Gesetzgebung angenähert. Während diese in Europa per AI Act beschlossen ist, gibt es in den USA bislang keinen politischen Konsens. Analysten des Atlantic Council, einer Denkfabrik mit Sitz in Washington, erwarten, dass Trump der Industrie im gesamten Tech-Bereich die Selbstregulierung überlässt und “den Unternehmen großen Spielraum für Innovationen ohne Aufsichtsbeschränkungen gibt”. Sie erwarten auch, dass er multilaterale KI-Foren meiden und stattdessen “einen US-zentrierten Ansatz bevorzugen wird, der auf einen Sieg über China im KI-Wettlauf abzielt und eine unabhängige US-Dominanz etabliert.”

In absoluten Zahlen ist Deutschland weltweit das viertwichtigste Gastland für internationale Studierende. Knapp 380.000 waren es im Jahr 2021 – ein Großteil davon aus dem Nicht-EU-Ausland. Immerhin etwas mehr als 40.000 davon kamen aus China.

Ein wichtiger Grund für viele: die Gebührenfreiheit des Studiums in Deutschland. Während in Großbritannien rund 10.000 und in den USA bis zu 25.000 Euro pro Jahr Studiengebühren anfallen, sind die Zugangshürden hierzulande relativ gering. Eine Motivation dafür ist, dass ausländische Studierende oft nach dem Studium noch in Deutschland bleiben und als Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Trotz eines Investments von jährlich rund 11.000 Euro pro Studienplatz und damit insgesamt ungefähr vier Milliarden Euro jährlich sei das Modell “hochrentabel”, sagt Axel Plünnecke vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln auf Anfrage von Table.Briefings. Deutschland kann immerhin nach Kanada die höchsten Bleibequoten weltweit vorweisen. Zehn Jahre nach Studienbeginn waren nach Zahlen des DAAD noch 46 Prozent der internationalen Studienanfänger der Jahre 2006 bis 2012 in Deutschland.

Doch aktuell ist unklar, ob die Rechnung gerade in Bezug auf chinesische Studierende weiterhin aufgeht. Denn: Diejenigen, die beispielsweise mit Stipendien des China Scholarship Council (CSC) nach Deutschland kommen, sind nach dem Studium verpflichtet, wieder nach China zurückzukehren. “Wie wir hören, enthalten Stipendienverträge für staatliche Stipendien aus China oftmals Rückkehrklauseln”, schreibt auch der DAAD auf Anfrage von Table.Briefings. Das sei jedoch auch bei anderen Herkunftsländern nicht unüblich.

Zu chinesischen Stipendiatinnen und Stipendiaten in Deutschland oder in anderen Ländern gibt es anscheinend keine offiziellen Zahlen. “Vor der Corona-Pandemie schätzten wir, dass 4.000 bis 5.000 chinesische Studierende und Promovierende in Deutschland staatliche Stipendien – beispielsweise vom China Scholarship Council – erhielten”, schreibt der DAAD. Das wären rund zehn bis 15 Prozent. Ähnliche Zahlen nennt auch das BMBF auf Anfrage von Table.Briefings.

Demnach finanzieren die meisten chinesischen Studierenden ihre akademische Ausbildung mit privaten Mitteln und haben somit keine offizielle Rückkehrpflicht. Insider sagen jedoch, dass es auch abseits formaler Rückkehrklauseln mittlerweile einen hohen Rückkehrdruck gibt, den der chinesische Staat ausübt. Diese Beobachtung teilt auch Hannes Gohli von der Princeton University. Er weist aber auch darauf hin, dass viele der chinesischen Studierenden und Doktoranden schon allein aufgrund ihrer familiären Bindungen wieder zurück nach China gehen.

Damit könnte die Rechnung gebührenfreies Studium gegen künftige Arbeitskraft in Zukunft nicht mehr aufgehen – zumindest in Bezug auf chinesische Studierende. Gerade vor dem Hintergrund zunehmend knapper Kassen werden diese Entwicklungen auch in der Community kritischer gesehen.

Mit der TU München (TUM) hat nun die erste große öffentliche Universität in Deutschland Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer eingeführt. Auf zwischen 2.000 und 6.000 Euro belaufen sich die Kosten pro Halbjahr seit diesem Wintersemester. Plünnecke schätzt, dass sich der “Leuchtturm” TUM das erlauben kann, “ohne einen relevanten Rückgang an Studieninteressierten zu erwarten”. Der Ertrag ist nicht unerheblich: Bei über 20.000 internationalen Studierenden im Jahr 2022 und mehr als 10.000 aus Nicht-EU-Staaten käme so jährlich eine höhere zweistellige Millionensumme zusammen.

Auf Anfrage von Table.Briefings konnte man an der TUM noch nicht sagen, ob die Gebühren zu einer geringeren Studienanfängerzahl geführt haben. Die Zahlen lägen noch nicht vor, da bis Dezember noch Einschreibungen möglich seien. Ermöglicht wurde dieser Schritt durch das 2022 beschlossene bayerische Hochschulinnovationsgesetz. Es ermöglicht Hochschulen, Studiengebühren für Studierende aus Nicht-EU-Ländern einzuführen. Diese Möglichkeit besteht sonst nur noch in Sachsen – bis jetzt.

Sicher ist: Das Experiment wird von den anderen Hochschulen und auch der Politik im Land genau beobachtet. Vor allem größere Hochschulen mit einem guten internationalen Ruf könnten es sich vermutlich leisten, dem Beispiel der TUM zu folgen. Sie könnten ihre Regierungen drängen, auch für sie die Rahmenbedingungen zu verändern. Eine Kettenreaktion würde dann zu weit verbreiteten Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer führen – zumindest bei den größeren Hochschulen.

Auch mit nicht intendierten Folgen. Abgesehen von einem Gebühren-Flickenteppich würde bei den internationalen Studierenden eine soziale Auswahl getroffen, sodass Einkommensschwächere eine deutlich geringere Chance auf ein Studium in Deutschland hätten. Doch nicht nur bei den Studierenden drohen Selektionseffekte. Durch die Mehreinnahmen einiger weniger Eliteunis könnte sich die Kluft zwischen armen und reichen Hochschulen, zwischen Elite und Sparkurs weiter verschärfen – gerade vor dem Hintergrund anhaltender Haushaltsprobleme.

Und natürlich bestünde auch die Gefahr, dass am Ende insgesamt weniger internationale Studierende nach Deutschland kämen. Und das, wo “die Zuwanderung über die Hochschulen eine herausragend positive Option ist, die demografischen Herausforderungen zu meistern und zugleich die Innovationskraft in Deutschland zu stärken”, wie Plünnecke meint. Andere weisen auf einen aus ihrer Perspektive mindestens ebenso wichtigen Punkt hin: Ein Rückgang der ausländischen Studierenden hätte nicht nur Auswirkungen auf unser künftiges Fachkräftepotenzial, sondern auch auf den internationalen wissenschaftlichen und kulturellen Austausch.

20. November 2024, Festsaal der Humboldt-Universität zu Berlin

Stiftungskonferenz der Max Weber Stiftung “Wissenschaftsfreiheit international und national” Mehr

25. November 2024, Haus der Leibniz-Gemeinschaft, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

Buchpremiere und Diskussion “Frieden verhandeln im Krieg – Russlands Krieg, Chancen auf Frieden und die Kunst des Verhandelns” Mehr

27.-29. November 2024, Leopoldina, Jägerberg 1/Emil-Abderhaldenstr. 36, Halle (Saale)

Symposium der Leopoldina Chancen und Herausforderungen von Flucht, Zuwanderung und Integration Mehr

29. November 2024, 19:00 Uhr, Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam

Einsteintag der BBAW “Konflikte lösen!” Mehr

11.-12. Dezember, Berlin

Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr

12. Dezember 2024, 10:30 bis 18:00 Uhr. Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, Luisenstraße 18, 10117 Berlin

Symposium der Leopoldina 10 Jahre Politikevaluierung in der Bundesregierung – Wo stehen wir heute? Ein Blick aus Wissenschaft und Politik Mehr

Weil die Ex-Regierungskoalition in mehr als drei Jahren nur ein Eckpunktepapier zum Weltraumgesetz zustande bekommen hat, steht auch dieses Projekt nach dem Regierungsbruch vor dem Aus. Das Weltraumgesetz sollte in Deutschland die nicht-staatliche Raumfahrt regulieren und damit auch Planungssicherheit für innovative Unternehmen und Start-ups in der New Space-Industrie schaffen. Die EFI hatte ein solches Gesetz in ihrem 2023er-Bericht gefordert, die Regierung hatte es in ihrer Weltraumstrategie angekündigt.

Die Raumfahrt-Koordinatorin der Bundesregierung, Anna Christmann (Grüne), hatte bis zuletzt an dem Vorhaben gearbeitet, bislang aber nur die besagten Eckpunkte veröffentlicht, die sich vor allem mit dem zentralen und umstrittenen Punkt der Haftungs- und Regress-Fragen beschäftigen. Bislang haftet Deutschland nach dem Weltraumvertrag der Vereinten Nationen ohne Gesetz auch für die nicht-staatlichen Aktivitäten von Unternehmen.

Das Eckpunktepapier sah nun einen Regress vor, der auf maximal 50 Millionen Euro beschränkt ist. Das liegt im Bereich der Regresshöhen von Staaten wie Frankreich und England. Unternehmensverbände wie der BDI hatten eine niedrigere Haftungsgrenze von 30 Millionen Euro gefordert.

Per Weltraumgesetz sollte auch eine weitere Behörde geschaffen oder eine vorhandene erweitert werden, um Genehmigungsverfahren und die Überwachung von Weltraumaktivitäten zu übernehmen. Das neue Gesetz sollte Genehmigungsvoraussetzungen und -verfahren definieren. Das BMWK hatte unter anderem eine Vorsorge zur nachhaltigen Nutzung des Weltraums vorgesehen und einen Plan zur Vermeidung von Weltraumschrott.

Auf die Anfrage von Table.Briefings, ob sie noch eine Chance für das Gesetzesvorhaben sieht und bereits Gespräche mit der Union dazu stattgefunden haben, steht die Antwort von Anna Christmann bislang aus. Anders Thomas Jarzombek (CDU), der sich mit dem Thema bereits in der Vorgänger-Regierung befasst hatte. Bislang habe es keinen Austausch zum Weltraumgesetz gegeben und bis zur Vertrauensfrage des Kanzlers sehe die Union auch weiter keinen Anlass dazu, “über konkrete Vorhaben zu reden”, sagt er Table.Briefings.

Jarzombek verweist für weitere Fortschritte in dem Bereich auf die nächste Legislatur: “Für die nächste Wahlperiode dürfe das Weltraumgesetz nicht zu einem Weltraumverhinderungsgesetz werden”, sagt der CDU-Politiker. “Es darf nicht dazu kommen, dass noch eine neue Behörde mit zahlreichen neuen Beamten begründet wird, langatmige Genehmigungsverfahren und Pflichtversicherungen eingeführt werden, die Vorhaben von Start-ups und dem Raumfahrtmittelstand sehr unattraktiv bis unmöglich machen”. tg

In der gestrigen Anhörung zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) im Forschungsausschuss wurden die unterschiedlichen Interessen und Perspektiven deutlich. Die Arbeitgeberseite der Wissenschaft lehnte die Öffnung der Tarifsperre ab und bevorzugte die Beibehaltung der Höchstbefristungsdauer von sechs Jahren in der Postdoc-Phase. Demgegenüber plädierten die Arbeitnehmervertreter für längere Mindestlaufzeiten und einen Flächentarifvertrag.

Zu Beginn der Sitzung machte der Ausschussvorsitzende Kai Gehring deutlich, dass man trotz der aktuellen Lage bewusst an dieser Anhörung festgehalten habe. Das Parlament sei schließlich weiterhin arbeitsfähig. Die Chancen, den Gesetzentwurf noch vor den Neuwahlen zu verabschieden, hingen von den Sachverständigen in der Anhörung und der Kompromissbereitschaft der Fraktionen ab. Noch wollte man also die Hoffnung auf eine Neuregelung für die Beschäftigten nicht aufgeben. Wenngleich Gehring auch hinzufügte, dass die Anhörung schließlich auch für einen weiteren Prozess in der nächsten Legislaturperiode relevant sein könne.

Mindestvertragslaufzeiten: Nach dem vorliegenden Entwurf des BMBF sollen Verträge für Doktoranden mindestens drei Jahre, für Postdocs zwei Jahre und für Studierende ein Jahr laufen. Dass dies einen Fortschritt darstelle, darüber herrschte sowohl bei den Experten als auch bei den Abgeordneten weitgehend Konsens. Die Gewerkschaften, vertreten durch Sonja Bolenius vom DGB, könnten sich hier mehr vorstellen, aber wohl auch mit dieser Lösung leben. Der Arbeitsrechtler Olaf Deinert von der Universität Göttingen wies darauf hin, dass dies nur als Soll-Vorschrift formuliert sei und schlug eine verbindliche Regelung vor.

Höchstbefristungsdauer: Nach wie vor stand die Höchstbefristungsdauer für Postdocs im Mittelpunkt der Diskussion. Während Vertreter der Rest-Ampel, der Arbeitnehmerseite, aber auch der Wissenschaftsratsvorsitzende Wolfgang Wick und HRK-Präsident Walter Rosenthal offenbar mit einer 4+2-Regelung leben könnten, lehnte MPG-Präsident und Allianz-Sprecher Patrick Cramer diese klar ab. Er befürchtete ebenso wie U15-Geschäftsführer Jan Wöpking eine Abwanderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ins Ausland. Die #IchBinHanna-Vertreter betonten dagegen in ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass die Anschlusszusage bei diesem Modell “viel zu spät” komme.

Tarifsperre: Der dritte große Diskussionspunkt war die Lockerung beziehungsweise Abschaffung der Tarifsperre. Der vorliegende Entwurf sieht hier nur minimale Öffnungen vor. Deinert bezeichnete die Tarifsperre als “verfassungsrechtlich nicht geboten” und schlug vor, sie aufzuheben. Cramer und Wöpking befürchten dann eine Zersplitterung der Arbeitsbedingungen in Deutschland. Dem hielt Bolenius entgegen, dass es eher derzeit einen “Wildwuchs” gebe und schlug einen Flächentarifvertrag vor, um den Bedenken Rechnung zu tragen.

Insgesamt bleibt der Eindruck, dass eine wirklich übergreifende Einigung auch in einer nächsten Legislatur nicht einfach wird. Bis dahin müssen “die jungen Leute” (Cramer) hoffen, dass Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen aus eigenem Antrieb Mindestvertragslaufzeiten oder mehr Dauerstellen schaffen. mw

Auch nach dem Ampel-Aus und dem Austritt Bettina-Stark-Watzingers aus der Regierung geht die Aufklärung der Fördermittelaffäre weiter. Die erste der beiden ausstehenden Antworten auf Kleinen Anfragen der Union (unsere News dazu hier und hier) ist bei den fragestellenden Mitgliedern eingegangen. Im Juli hatte die CDU/CSU-Fraktion bereits eine Große und eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Zufrieden mit den Antworten des BMBF war sie bekanntlich nicht.

Auch mit den Antworten auf die erste der zwei Anfragen aus den vergangenen Wochen dürfte das nicht anders sein. Die Rückmeldung, die Table.Briefings vorliegt, wird eine der letzten Amtshandlungen der alten BMBF-Spitze sein, unterzeichnet noch am 7. November durch Jens Brandenburg (FDP), der wenig später sein Amt als Parlamentarischer Staatssekretär niederlegte.

In dieser ersten der beiden neuerlichen Anfragen hatten die CDU-Politiker um Thomas Jarzombek 65 Fragen formuliert, in denen es vor allem um die ordnungsgemäße Dokumentation und Archivierung entscheidungsrelevanter Vorgänge im BMBF ging. Zum Thema Veraktung etwa wollten die Politiker wissen, ob der Ergebnisvermerk von Ex-Staatssekretärin Sabine Döring im BMBF registriert wurde, welches Aktenzeichen er habe und ob die Ministerin sowie der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg und die zuständige Staatssekretärin Judith Pirscher den Inhalt kennen.

Das BMBF beantwortet diesen Komplex (insgesamt 36 Fragen) “im Zusammenhang”, was ganz konkret bedeutet: in zwei knappen Sätzen: “Die aufgestellten Behauptungen waren der Leitung des BMBF bekannt und hatten keine Entscheidungserheblichkeit für einen Vorgang im BMBF”, heißt es in der Antwort. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

Ein zweiter Fragekomplex der Union drehte sich die Rolle des Justiziariats (Referat Z15) innerhalb der Fördermittelaffäre. Die Union wollte wissen, ob dieses die rechtliche Einschätzung Stark-Watzingers teile, dass es sich bei den Chatgruppen der internen Wire–Plattform “BMBF – Kommunikation” und “F-Runde BMBF” um eine persönliche Kommunikation handele – und wie viele Gelder die zusätzliche rechtliche Beratung der Forschungsministerin gekostet habe.

Hier antwortet das BMBF etwas ausführlicher. Die rechtliche Einschätzung der Kommunikation mittels des Messengerdienstes “Wire” durch Bettina Stark-Watzinger würde von den Juristen im Haus genauso bewertet: “Es handelte sich um persönliche, informelle Kommunikation auf privaten Endgeräten.” Das BMBF habe bisher im “Kontext der Vorgänge um den offenen Brief ,Statement von Lehrenden an Berliner Universitäten” vom Mai 2024 Rechtsanwaltshonorare in Höhe von insgesamt rund 51.000 Euro gezahlt.

Auf die Frage, ob das BMBF die von dem bildungs- und forschungspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Oliver Kaczmarek, geforderten Einsicht in die ungeschwärzten Mails in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages nachkommen wird, schreibt das BMBF, das man sich “wiederholt transparent zu den Abläufen im BMBF geäußert” habe. Wie bereits in der Sondersitzung des Forschungsausschusses am 10. September durch Bettina Stark-Watzinger erklärt worden sei, wurden den Mitgliedern des Ausschusses bereits alle streitrelevanten Unterlagen übermittelt.

Dies sehen viele der Abgeordneten aus dem Forschungsausschuss anders, viele offene Punkte verbleiben. “Es geht um unseren Wahrheitsanspruch”, sagt etwa Thomas Jarzombek. Auch wenn Bettina Stark-Watzinger nicht mehr Ministerin sei, gehöre der “Vorgang im Sinne der politischen Hygiene aufgeklärt”. Es dürfe nicht wieder zu Vorgängen im BMBF kommen, bei denen eine kleine Gruppe in geheimen Kreisen Entscheidungen trifft, “an den Strukturen des Hauses vorbei”, sagt der forschungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion.

Gespannt wartet jetzt nicht nur die Unions-Fraktion auf die Antworten zur zweiten noch offenen Kleinen Anfrage. Denn diese müsste durch das BMBF unter Führung von Cem Özdemir beantwortet werden. Spätestens damit dürfte klar werden, wie weit sich der neue Forschungsminister in die Vorgänge um die Fördermittelaffäre einlassen wird.

Während so mancher hofft, – ohne seinen Namen nennen zu wollen – Özdemir würde die entlassene Staatssekretärin Sabine Döring wieder zurück ans BMBF holen, kritisieren andere offen auf X, dass der Grünen-Politiker den erst vor Kurzem verbeamteten Staatssekretär Roland Philippi (FDP) bislang im Amt belassen habe, obwohl dieser doch Wissenschaftler als “verwirrte Gestalten” bezeichnet und sich “über die Selbstzensur von Wissenschaftlern” gefreut habe. nik

Nach der Annahme der von SPD, Grünen, FDP sowie CDU/CDU gemeinsam erarbeiteten Antisemitismusresolution haben sich die Fraktionsspitzen nach Informationen von Table.Briefings nun auch auf den Fachantrag geeinigt, der die Antisemitismusproblematik an Schulen und Hochschulen adressiert.

Das Papier mit dem Titel “Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Hochschulen entschlossen entgegentreten sowie den freien Diskursraum sichern” (hier einsehbar) könnte somit bereits in der nächsten Woche im Parlament zur Abstimmung gestellt werden. Wie berichtet, sieht es unter anderem vor, die Antisemitismusforschung zu stärken und legt Hochschulen die konsequente Anwendung des Hausrechts nahe. Wie die allgemeine Resolution befürwortet auch der Fachantrag die IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus.

Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die das Ansinnen der Anträge grundsätzlich begrüßen, aber schon die Genese der allgemeinen Resolution kritisch begleitet haben, reagieren zunehmend irritiert. Sie kritisieren sowohl den erneut intransparenten Prozess der Erarbeitung als auch weite Teile des Inhalts. Nachdem am Montag eine Gruppe von 22 Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft in einer Stellungnahme erläutert hat, warum aus ihrer Sicht problematische Eingriffe in Forschung, Lehre sowie universitäres und schulisches Leben drohen, legen nun Juristen nach.

“Es ist schwer verständlich, dass der Bundestag offenbar schon wieder eine Resolution ohne ausreichende Debatte und Anhörungen verabschieden will”, heißt es in einem von elf Rechtswissenschaftlern unterzeichneten Papier, das Table.Briefings vorliegt. Wie die Resolution werfe auch dieser Antrag “zahlreiche schwerwiegende verfassungsmäßige Bedenken auf, die eine umfassendere Information und Diskussion unter den Abgeordneten des Bundestags erfordern”.

Die Professorinnen und Professoren, die das Papier verfasst haben – darunter Anne van Aaken (Universität Hamburg), Kai Ambos (Universität Göttingen), Ralf Michaels (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg) und Lothar Zechlin (Universität Duisburg-Essen) – raten den Mitgliedern des Bundestages sich zu weigern, mit übermäßiger Eile über diesen Antrag abzustimmen.

Zu den acht Kritikpunkten, die sie ausführen, gehören:

Unplausibel wäre etwa die Ansicht, Wissenschaft dürfe nicht gegen die IHRA-Arbeitsdefinition oder eine andere Definition von Antisemitismus verstoßen. “Da die Definition von Antisemitismus gerade keinem wissenschaftlichen Konsens unterliegt, dürfen weder Wissenschaftler:innen noch ihre Projekte auf eine bestimmte Definition verpflichtet werden.”

Die von einer Gruppe um Ralf Michaels und den Soziologen Armin Nassehi verfassten alternativen Formulierungsschläge für die Antisemitismusresolution haben in einem offenen Brief mittlerweile mehr als 4.800 Unterstützer. abg

Mit dem schmalen Grat, wie Forschung vor Spionage und fremder Einflussnahme geschützt werden kann, gleichzeitig aber die internationaleWissenschaftskooperation weiterläuft, befasst sich hierzulande ein Beratungsgremium von Leopoldina und Deutscher Forschungsgemeinschaft (DFG): der Gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung. Er hat am Mittwoch seinen fünften Tätigkeits- und Sachstandsbericht veröffentlicht.

Unter dem Titel “Wissenschaftsfreiheit und Sicherheitsinteressen in Zeiten geopolitischer Polarisierung” thematisiert der Bericht den grundlegenden Wandel, der sich in vielen Bereichen der Wissenschaft derzeit vollzieht. Bisher liberal gehandhabte internationale Wissenschaftskooperationen und Veröffentlichungspraktiken kämen auf den Prüfstand. Ganze Wissenschaftsbereiche würden als “kritisch”, “sensibel” oder “sicherheitsrelevant” eingestuft, um sie vor Spionage und ausländischer Beeinflussung zu schützen und Wettbewerbsvorteile abzusichern, heißt es in dem Bericht.

China schreiben die Autoren eine “besondere empirische Relevanz” bei der Neubewertung des Umgangs mit internationalen Forschungskooperationen zu. Es habe einerseits zur Weltspitze aufgeschlossen und verstärktes Interesse an internationalen Kooperationen. Andererseits seien “nationalistische Rhetorik und Rufe nach wissenschaftlicher und technologischer Unabhängigkeit und schließlich Vormachtstellung” zu beobachten.

“Technologielücken sollen über strategische Planung und Förderung, unter anderem von internationalen Wissenschaftskooperationen, geschlossen werden.” Gleichwohl könne das Motiv einer generellen und systematischen Einflussnahme chinesischer Autoritäten auf die Forschungsintegrität im Ausland zwar befürchtet, bisher jedoch nicht empirisch nachgewiesen werden.

Der Bericht enthält überdies die Ergebnisse von Umfragen zur bisherigen Arbeit der Kommissionen für Ethik sicherheitsrelevanter Forschung (KEF). Demnach wurden den KEFs zwischen 2016 und 2023 insgesamt 124 Fälle von sicherheitsrelevanten Arbeiten gemeldet, über die dann beraten wurde. Lediglich neun Fälle erhielten dabei gänzlich ablehnende Voten. Besorgniserregende sicherheitsrelevante Arbeiten seien demnach nach wie vor seltene Ausnahmen im akademischen Forschungsbetrieb. abg

Forschung & Lehre: Berliner Wissenschaftler sind unzufrieden. Viele Berliner Wissenschaftler wünschen sich verlässlichere Karrierewege, eine andere Finanzierung der Forschung und mehr Unterstützung bei der Verwaltung. Drei Viertel der Befragten bewerteten das Finanzierungssystem und die Karrierechancen in der Wissenschaft als eher “schlecht” oder “sehr schlecht”. Dies ergab der “Berlin Science Survey”, den der Exzellenzverbund “Berlin University Alliance” (BUA) am Montag veröffentlichte. (“Forschende mit Chancen unzufrieden”)

Forschung & Lehre: NRW führt Orientierungssemester ein. Um den unterschiedlichen Voraussetzungen von Erstsemestern gerecht zu werden, soll in NRW im Rahmen einer Novelle des Hochschulgesetzes ein Orientierungssemester eingeführt werden, das der fachlichen Vorbereitung dient. Darüber hinaus sollen Studieninteressierte im sogenannten nullten Semester die Möglichkeit erhalten, einen gründlichen Einblick in verschiedene Fächer zu bekommen. (“NRW will ein nulltes Semester einführen”)

FAZ: Cem Özdemir überzeugt. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir ist derzeit kommissarischer Bildungsminister. Bereits nach wenigen Tagen hat er gezeigt, dass er den Mut hat, sich auf fremdem Terrain bei öffentlichen Auftritten dem Publikum zu stellen. Dies beweist einen in der Bildungspolitik seltenen Einklang von Worten und Taten. (“Teilzeitkraft Özdemir”)

SWR: Tübingen vor Bayern. Eine Exzellenz-Universität zu sein bedeutet, Fördergelder in Millionenhöhe zu erhalten. Die Universität Tübingen hält diesen Titel seit 2019 und noch bis 2026. Um auch in der kommenden Runde dabei zu sein, reicht die Uni Tübingen neun Forschungsideen ein – so viele wie alle bayerischen Universitäten zusammen. (“Uni Tübingen mit so vielen Exzellenz-Anträgen wie aus ganz Bayern”)

Rheinische Post: Strafen für Langzeitstudenten. Die niederländische Regierung plant einen drastischen Sparkurs an den Hochschulen. Bald soll es Strafen für Langzeitstudenten geben. Davon können auch deutsche Studenten betroffen sein. Ein Drittel der Studenten an niederländischen Hochschulen kommt aus dem Ausland, 70 Prozent von ihnen aus Deutschland. (“Niederlande plant Strafen für Langzeitstudenten”)

Radio Prague International: Schneller studieren in Tschechien. Weil es in Tschechien einen großen Mangel an studierten Arbeitskräften gibt, will das Bildungsministerium neue Studiengänge einführen. Sie sollen zwar, wie bei den Bachelor-Studiengängen, drei Jahre dauern, allerdings nicht deren Niveau haben. Zudem sollen die Fachhochschulen gestärkt werden und ein- oder zweijährige Studiengänge anbieten. (“Fachkräftemangel in Tschechien: Kurzstudium soll helfen”)

Landbote: Zürich soll transparenter werden. Die Bildungskommission des Kantonsrats Zürich fordert, dass Professoren ihre Beteiligungen an Firmen offenlegen müssen. Ein typisches Beispiel für einen Interessenkonflikt ist, wenn ein Mediziner an einem Gerät forscht und gleichzeitig Anteile an der Firma besitzt, die dieses Gerät marktfähig machen soll. (“Zürcher Politik fordert mehr Transparenz von Uni-Professoren”)

Wenn Forschende aus einer Universität, einem Institut oder einer Forschungseinrichtung ausgründen wollen, ist das nicht immer einfach. Denn die Schutzrechte (Intellectual Property Rights, kurz IPRs), auf denen das Start-up basiert, gehören in der Regel der Einrichtung und nicht dem Gründungsteam. Bisher ist es gängige Praxis, dass die Wissenschaftseinrichtung, wenn sie Schutzrechte in eine Ausgründung überträgt, ein Lizenzmodell wählt. Die dann anfallenden Zahlungen stellen für das Start-up vor allem in der Anfangsphase, also in den ersten zwei bis vier Jahren, häufig ein nicht zu bewältigendes Liquiditätsproblem dar.

Bevor über die Höhe der Lizenzen verhandelt werden kann, muss zunächst der Wert des IP (Intellectual Property) verhandelt werden. Die Kernfrage lautet eigentlich: Wie wichtig und zentral sind die Schutzrechte für das Geschäftsmodell und den Erfolg des Unternehmens? In der Praxis wird jedoch meist einfach auf Grundlage des Businessplans der Wert des IPs berechnet. Das ist nicht nur unseriös, sondern auch unlauter. Denn damit wird ein Bewertungsmaßstab zugrunde gelegt, der sich anmaßt, die Zukunft vorhersagen zu können. Im Kontext von Start-ups ist jedoch nichts unsicherer als die Zukunft.

Um hier mehr Transparenz und Objektivität in den Prozess zu bringen, hat das Projekt “IP-Transfer 3.0 – Neue Wege im IP-Transfer”, das von Sprind, Stifterverband, Fraunhofer ISI und Niedersachsen.next Startup 2022 angeschoben wurde, gemeinsam mit einer Gruppe von 17 Wissenschaftseinrichtungen eine Reihe von Werkzeugen entwickelt, die sowohl Gründungsteams als auch Transferstellen helfen sollen, den Prozess zu entkrampfen und zu objektivieren.

Auch Beschleunigung tut bitter Not. Eine kürzlich im Rahmen des Projektes durchgeführte Befragung von Gründer:innen hat offenbart, dass der Prozess von Erstgespräch bis Vertragsunterzeichnung sehr häufig zwischen 12 bis 18 Monate dauert. In den Verhandlungsprozessen, bei denen eine Transferstelle, die Rechtsabteilung oder Patentverwertungsagenturen maßgeblich beteiligt waren, wurde deren Rolle von 40 bis 50 Prozent der Befragten als hemmend oder stark hemmend empfunden.

Deutlich kritisieren die Befragten zudem die meist zu lange Zeitspanne zwischen Erstgespräch und endgültigem Vertragsabschluss. Der Durchschnitt liegt bei 18,4 Monaten, die Spannbreite reicht von drei bis 54 Monaten bei den zumeist abgeschlossenen Verhandlungen. Nur 14,2 Prozent der Befragten hatten einen Vertragsabschluss nach sechs Monaten in der Tasche. Aus dem Feedback der Befragten destilliert sich ein großer Unmut über den Verhandlungsprozess und das Verhalten der Beteiligten aus der Wissenschaftseinrichtung.

Hauptansatzpunkte können also die Reduktion von Komplexität und Zeitdauer, die Verschlankung und Professionalisierung der Transferprozesse sowie die Schaffung von mehr Transparenz zu Entscheidungsprozessen und von “Leitplanken” in Form von Prozessleitfäden, Regelwerken, Standardverträgen sein. Hierbei sind Hochschulleitungen ebenso gefragt wie die Fördermittelgeber in den relevanten Ministerien.

Transparenz schaffen ist das zentrale Anliegen des Projektes “IP-Transfer 3.0”. Gründungsteams sind Asymmetrien auf zwei Ebenen ausgesetzt. Zum einen der bekannten Machtasymmetrie zwischen der schutzrechtbesitzenden Einrichtung. Zum anderen einer Informationsasymmetrie, die sich darin manifestiert, dass nur die wenigsten Einrichtungen standardisierte Prozesse, Modelle oder Mustervorlagen im IP-Transfer haben und diese nicht öffentlich zugänglich machen.

Transferstellen können nach außen wie ein Machtmonopol und eine Black Box wirken. Anders im Ausland: Schaut man beispielsweise auf die transferstarken Einrichtungen wie die ETH Zürich oder die EPF Lausanne, so finden sich dort dezidierte Spin-off Policies, die zumindest ein Anhaltspunkt dafür sind, wie die Einrichtung ihre Terms & Conditions im IP-Transfer gestaltet. Auch das Imperial College London hat seit vergangenem Jahr ein vereinfachtes Modell zum IP-Transfer, das sogenannte Founders Choice Modell. Hier finden sich klar definierte Lizenz- und Beteiligungssätze.

Die Gründungsteams verhandeln meistens zum ersten Mal in ihrem Leben über Schutzrechte und eine Ausgründung. Diese Asymmetrie aufzulösen ist eine weitere Zielsetzung des Sprind-Projektes. Neben einem strukturierten Fragenkatalog zur IP-Situation, dem IP-Wahl-O-Meter, gibt es auch eine IP-Scorecard zur Vereinfachung der IP-Bewertung und eine Reihe von Musterverträgen für verschiedene IP-Transfer-Szenarien. Die meisten Einrichtungen haben bereits Standardverträge, aber die Musterverträge können dem Gründungsteam bereits einen ersten Eindruck vermitteln, was in etwa auf sie zukommt. Das führt zu einer Verbesserung der Verhandlungsbasis.

Neben der Entwicklung konkreter Werkzeuge sind auch sogenannte Hintergrundgespräche durch die Bundesländer Teil des Projekts. “IP-Transfer 3.0” wirkt jedoch auch auf politischer Ebene: Auf Bundesebene gibt es Gespräche darüber, wie sich Kriterien für beschleunigten und transparenteren IP-Transfer in den Richtlinien von Förderprogrammen verankern lassen. Und auf Landesebene bringt es in Hintergrundgesprächen Politik und Hochschulleitungen zusammen. Erste Eindrücke aus Bayern: Viele Hochschulleitungen sind sich nicht bewusst, dass IP-Transferverhandlungen sich bisweilen über Jahre hinziehen – und sie sehen sich nicht gerne in der Rolle des Goliaths.

Barbara Diehl ist Expertin für Entrepreneurship, Innovation und Bildung und betreut seit Dezember 2020 bei der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) nationale und internationale Partnerschaften mit Wissenschaft und Wirtschaft.

Maximilian U. Friedrich, Wissenschaftler an der Neurologischen Klinik und Poliklinik des Uniklinikums Würzburg (UKW), ist der erste Preisträger des mit 50.000 Euro dotierten NeuroTech-Innovationspreises. Dieser wird von der Manfred und Ursula Müller-Stiftung in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) verliehen. Friedrich wird für seine Arbeiten zur KI-basierten Videoanalyse von Parkinson-Symptomen ausgezeichnet.

Sophie Grimme und Marion Koelle haben den Digital Female Leader Award (DFLA) in der Kategorie “Digital Transformation” bekommen. Die beiden Wissenschaftlerinnen des OFFIS – Institut für Informatik überzeugten mit ihrer innovativen Zyklus-App “emmie”.

Hans Kamp ist von der Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm mit dem Rolf-Schock-Preis in der Kategorie Logik und Philosophie geehrt worden. Der pensionierte Professor der Universität Stuttgart zählt zu den Pionieren der Formalen Semantik. Er teilt sich den Preis und das Preisgeld von 600.000 schwedischen Kronen mit der Linguistin Irene Heim vom Massachusetts Institute of Technology.

Christian Könemann hat die Position des Pressesprechers am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) übernommen. Er war zuvor Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecher des Diakonischen Werks der Evangelischen Landeskirche in Baden.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. BIBB-Präsident: Warum die Sozialpartner dem BMBF einen “erheblichen Verfahrensmangel” vorwerfen. Der Posten des BIBB-Präsidenten ist ab Juli 2025 vakant. Zur Neubesetzung hat das BMBF Sozialpartner und Wissenschaftler beratend hinzugezogen. Nun zieht sich die Mehrheit zurück. Mehr

China.Table. Rohstoffe: Globale Lieferketten für Seltene Erden und Magnetmaterialien in Gefahr. Die Kämpfe im Kachin-Staat in Myanmar intensivieren sich. Kachin beherbergt riesige Vorkommen an Seltenen Erden (REE), die eine wichtige Importquelle für China darstellen. Mit der Eskalation der Konflikte wachsen die Bedenken über mögliche Auswirkungen auf die globalen Lieferketten. Mehr

ESG.Table. Kritische Rohstoffe: BDI will mehr Tempo. Die Bilanz der deutschen Rohstoffpolitik beim BDI-Rohstoffkongress fällt gemischt aus. Vor allem, weil Deutschlands Abhängigkeit von Importen aus China noch stärker gewachsen ist. Der Verband warnt vor den möglichen Folgen des Worst-Case-Szenarios. Mehr

Security.Table. Extremismus in Deutschland: Sicherheitsbehörden stehen vor immer komplexerer Lage. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland stehen vor einer immer komplexeren Lage. Die Gesetzgebung, vor allem für den Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Detektion von Hasskommentaren online, hinkt hinterher. Mehr

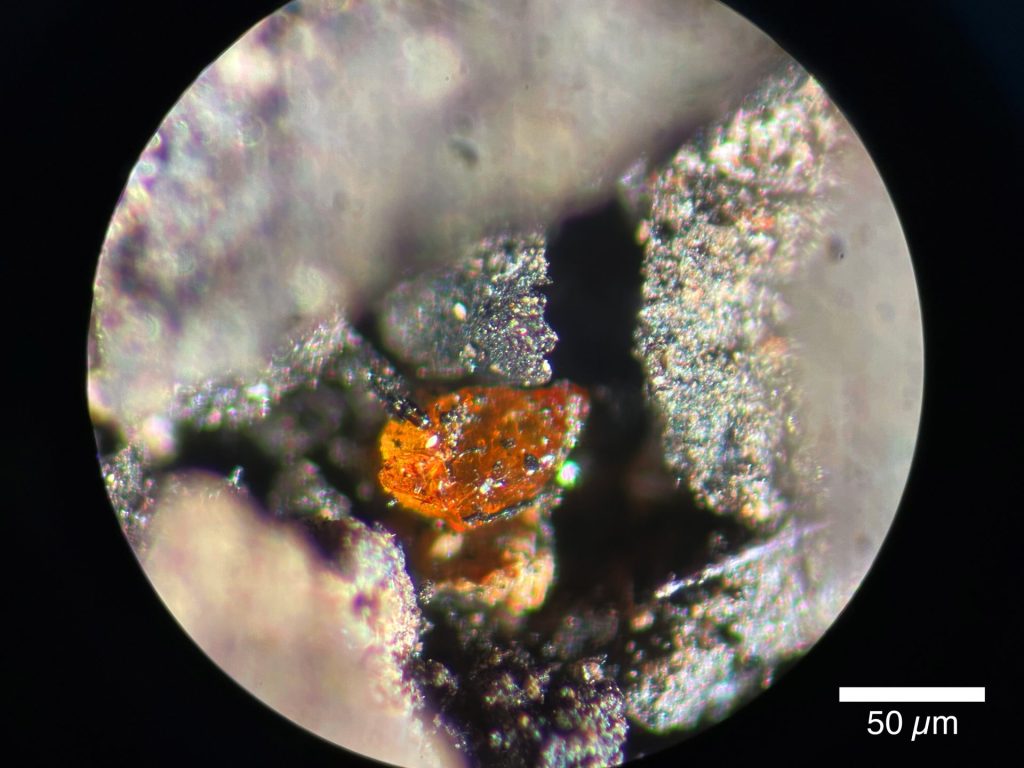

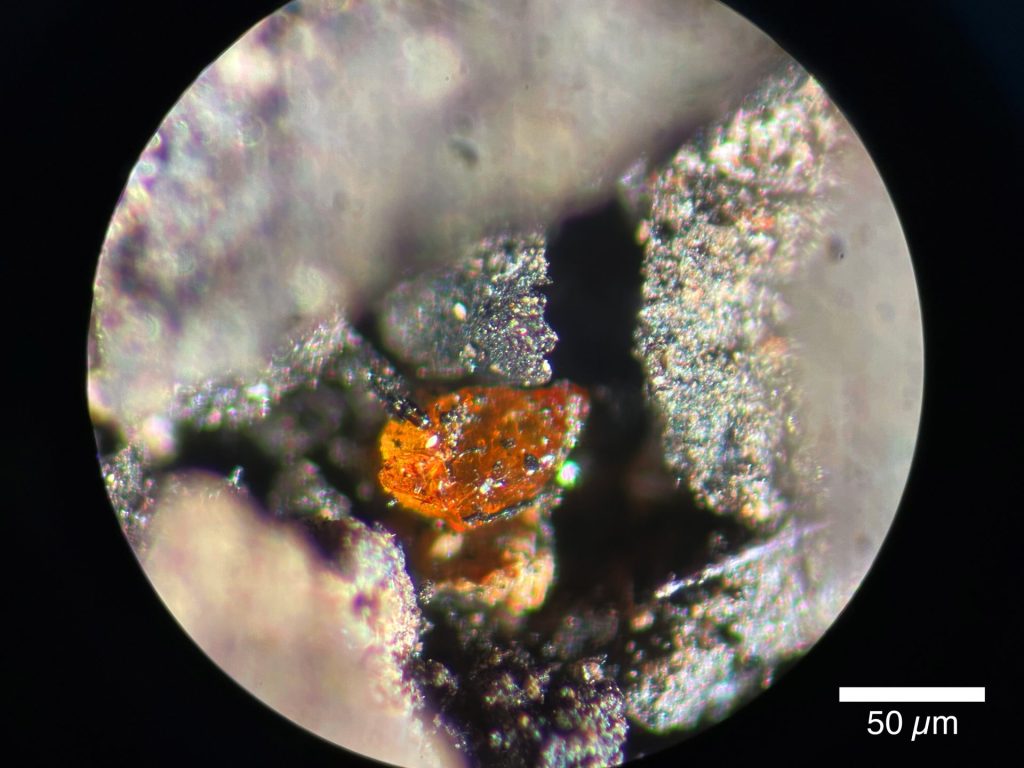

Eine Wissenschaftsmeldung zum Staunen: Erstmals haben Wissenschaftler Bernstein in der Antarktis entdeckt. Es ist weltweit der bislang südlichste Fund des gelbbraunen Steins aus fossilem Harz, wie das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) am Mittwoch mitteilte.

Die Forscher mussten tief buddeln: Das Steinchen fand sich in einem Sedimentkern, der vor sieben Jahren bei einer Expedition mit dem Eisbrecher “Polarstern” in fast 1.000 Metern Wassertiefe im Amundsenmeer mit einem Meeresbodenbohrgerät herausgeholt wurde. Nun berichtet das Team unter Leitung des AWI und der TU Bergakademie Freiberg über den Fund in der Fachzeitschrift Antarctic Science.

“Die Bernsteinfragmente, die wir jetzt analysieren konnten, erlauben einen direkten Einblick in die Umweltbedingungen der Westantarktis vor etwa 90 Millionen Jahren”, sagte AWI-Meeresgeologe Johann P. Klages. Dort herrschten zu jener Zeit Klimabedingungen, unter denen harzproduzierende Bäume überlebten. In der Nähe des Südpols gab es einen sumpfigen, von Nadelbäumen dominierten, gemäßigten Regenwald.

Mit dem Fund steht überdies fest: Auf allen sieben Kontinenten herrschten irgendwann in ihrer Geschichte Klimabedingungen, die harzproduzierende Bäume haben überleben lassen. Anne Brüning

Der Forschungsausschuss am Mittwochmorgen könnte so etwas wie einen Schlussstrich unter die Ampel-Pläne zur Novellierung des WissZeitVG dargestellt haben. Mehr als drei Jahre haben die Ampel-Parteien daran gearbeitet. Das aufreibende Verfahren mit unzähligen Stakeholder-Gesprächen und Berichterstatter-Runden dürfte in dieser Legislatur aber ohne Happy End bleiben. Insgesamt bleibt der Eindruck, dass eine wirklich übergreifende Einigung auch in einer nächsten Legislatur nicht leicht wird, schreibt mein Kollege Markus Weisskopf, nach der gestrigen Expertenanhörung. Er berichtet, was die Interessengruppen im vorerst letzten politischen Meinungsaustausch dieser Wahlperiode forderten.

Nach der überraschend deutlichen Wahl von Donald Trump zum 47. US-Präsidenten bereitet dieser schon seine zweite Amtszeit vor. Erste Namen für Spitzenposten in seiner Regierung werden öffentlich und am Mittwoch flog Trump nach Washington DC, um sich mit Joe Biden über die Übergabe der Amtsgeschäfte zu unterhalten. Was die Wahl für Wissenschaft und Forschung in den Vereinigten Staaten bedeuten könnte, darüber zerbrechen sich Hochschulverbände und Wissenschaftsorganisationen vor Ort jetzt den Kopf. Experten gehen von Budgetkürzungen, einer restriktiveren Visapolitik und mehr US-Alleingängen aus im F&I-Bereich aus. Wir haben die potenziellen Folgen einer weiteren Trump-Administration für Forschung und Hochschulen für Sie zusammengefasst.

Bei aller Sorge um die globalen Auswirkungen einer protektionistischen US-Politik sehen Experten für die Wissenschaft in Europa und Deutschland einen Vorteil: Internationale Studierende könnten statt nach Amerika bald vermehrt den Weg zu uns suchen – vor allem aus China. Schon jetzt läuft in der Community eine Diskussion über Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende, die dadurch befeuert werden könnte. Das hängt auch mit der Frage zusammen, wie viele Studierende nach ihrer akademischen Ausbildung im Land bleiben. Gerade China erhöht den Druck, dass gut ausgebildete Fachkräfte wieder zurückkehren. Den Stand der Debatte und aktuelle Zahlen dazu lesen Sie in dieser Ausgabe …

… die im Übrigen die 200. Ausgabe des Research.Table ist. Wir freuen uns darüber, dass wir viele interessierte Leserinnen und Leser gefunden haben und sind dankbar über Ihr Feedback in den vergangenen Monaten und natürlich gilt das auch in Zukunft. Die Research.Table-Redaktion ist gespannt darauf, worüber sie in den nächsten 200 Ausgaben berichten darf.

Ich wünsche Ihnen eine – wie hoffentlich immer – informative Lektüre,

Aussagen aus dem Trump-Lager, Erfahrungen der ersten Amtszeit und der Blick ins “Project 2025“, den Plan der konservativen Heritage-Foundation zum konservativen Umbau des Staatsapparats, lassen Prognosen für einzelne Bereiche der künftigen F&I- und Hochschulpolitik der USA zu. Wie immer gilt bei Trump aber auch: Spontane Sinneswandel und impulsive Reaktionen sind fester Bestandteil seiner Politik.

Klar ist, die Themen Wissenschaft und Forschung werden in den USA traditionell eher missions- und themenorientiert betrachtet. Anders als in Deutschland gibt es kein eigenes Ressort in der Regierung und damit wird auch die zweite Trump-Administration keine Forschungsministerin oder keinen Forschungsminister stellen.

F&I spielen vor allem in den Ministerien für Energie und Gesundheit, aber auch in denen für Verteidigung und Landwirtschaft und in zahlreichen angeschlossenen Agenturen und Behörden eine Rolle. Die Hochschulpolitik liegt bereits jetzt größtenteils in den Händen der Bundesstaaten. Trump hat angekündigt, zu Gunsten des Föderalismus das Bildungsministerium komplett auflösen zu wollen.

Experten halten unter anderem in den folgenden Bereichen signifikante Folgen für die Wissenschafts- und Hochschulpolitik für möglich, die zum Teil auch Auswirkungen auf das deutsche und europäische Wissenschaftssystem haben könnten:

Hochschulen: Besonders kritisch wird eine mögliche Koppelung staatlicher Fördermittel an politische Inhalte gesehen, die aus dem Trump-Lager wiederholt gefordert wurde. Programme, die sich mit Themen wie kritischer Rassentheorie, Gender-Studien oder sozialer Gerechtigkeit befassen, könnten von der Finanzierung ausgeschlossen werden. In Hochschulkreisen wird bereits erwogen, bestimmte Lehrstühle oder Forschungsbereiche umzubenennen oder anders zu framen, damit sie nicht gestrichen oder beschränkt werden.

“Unser wichtigster Ratschlag an unsere Mitglieder ist, die neuen Kongressmitglieder und die neuen Regierungsvertreter darüber aufzuklären, warum die Arbeit unserer Universitäten so wichtig ist”, sagte Tobin Smith, Senior Vice President der Association of American Universities, in einer Stellungnahme zum Wahlausgang. Akademiker müssten “darlegen, warum Forschung für unsere wirtschaftlichen Interessen, für unsere nationalen Sicherheitsinteressen und unsere Gesundheitsinteressen von entscheidender Bedeutung ist”.

Gleich für den ersten Tag seiner Amtszeit hat Trump angekündigt, Bidens Dekret zu widerrufen, das den Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)-Programmen Vorrang einräumt und auf die sich die Wissenschaftsorganisationen als Grundlage für eine stärkere Diversifizierung der MINT-Arbeitskräfte berufen hatten.

Der F&E-Haushalt: Trump hat vor allem staatliche Forschungsausgaben in den Bereichen Klima und erneuerbare Energien verurteilt. Die meisten Lobbyisten gehen davon aus, dass er, da er den Kongress fest im Griff hat, einen Großteil von Bidens grüner Forschungsfinanzierung zurücknehmen wird, die Bestandteil des Inflation Reduction Act von 2021 ist. Eine allgemeinere Sorge besteht darin, dass die Wissenschaftshaushalte in den unvermeidlichen bevorstehenden Kämpfen um Bundesdefizite und -einnahmen zum Kollateralschaden werden.

In einem Kompromiss vor den Wahlen hatten sich Republikaner und Demokraten auf dem Capitol Hill auf eine vorübergehende Verlängerung des alten Haushalts geeinigt, der Anfang nächsten Jahres auslaufen soll. Direkt nach Trumps Amtsantritt wird ein neuer Haushalt beraten. In einer Stellungnahme erklärte die American Association for the Advancement of Science (AAAS): “Die US-Wahlen sind vorbei, aber es ist noch zu früh zu sagen, ob sich die Wahlkampfrhetorik in neue politische Maßnahmen umsetzen lässt. In vielen Bereichen genießt die Wissenschaft im Kongress breite Unterstützung von beiden Parteien.”

Moonshot-Programme: Im Wahlkampf lobte sich Trump selbst dafür, dass er 2020 die Operation Warp Speed ins Leben gerufen hatte, um die Entwicklung eines Covid-Impfstoffs zu finanzieren. In Washington wird spekuliert, dass er bei anderen großen Herausforderungen, bei deren Lösung die Wissenschaft helfen kann, einen ähnlichen Ansatz verfolgen könnte. Damit wäre eine politische Profilierung besser möglich als mit Aufwüchsen von Behördenbudgets.

Wie bei Warp Speed ”könnten auch andere Aspekte von Wissenschaft und Innovation unter Trump einen Aufschwung erleben”, sagte Erica Goldman, Projektleiterin bei der Federation of American Scientists ScienceBusiness. Auch Caroline S. Wagner, Professorin für Wissenschafts- und Technologiepolitik an der Ohio State University, kann sich dieses Szenario vorstellen. Diese Art der Wissenschaftsgestaltung sei bei US-Politikern beliebt. Joe Biden habe etwa ein Moonshot-Programm zur Heilung von Krebs initiiert. “Klug wäre, wenn Trump ähnlich bei Themen wie Quanten oder Nanomaterialien verfährt”, sagt Wagner.

Gesundheitsforschung: Das ist für viele das beängstigendste Thema, da unklar ist, welche Rolle der Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. in der neuen Regierung spielen wird. Der Plan “Projekt 2025” der Heritage Foundation sieht vor, die National Institutes of Health, den weltweit größten staatlichen Geldgeber für die Gesundheitsforschung, umzugestalten und die Gemeinkosten zu senken. Trump hat davon gesprochen, Obamacare abzuschaffen. Andererseits ist die mächtige amerikanische Pharmaindustrie ein großer Fan von staatlichen Ausgaben für die Gesundheitsforschung und Trump industriefreundlich eingestellt.

Einwanderung und Visa: Aus dem Wahlkampf hängen geblieben ist mit Blick auf die Einwanderung von Wissenschaftlern und die Visavergabe vor allem ein Videoclip von Trump, in dem er über das “Stoppen chinesischer Spionage” sagt, er werde “jegliche Visasanktionen und Reisebeschränkungen verhängen, die notwendig sind, um den chinesischen Zugang zu amerikanischen Geheimnissen zu unterbinden”. Die Rhetorik erinnerte an den “Muslim Ban”, den er in seiner ersten Amtszeit erließ, um die Einwanderung aus mehreren muslimischen Staaten per Dekret zu unterbinden.

Insgesamt könnte es für internationale Talente schwieriger werden, an begehrte Visa für Forschungsaufenthalte in den USA zu gelangen. Gleichzeitig könnte die Wahl Trumps viele Studierende und Forschende davon abhalten, überhaupt über einen Umzug in die USA nachzudenken. Experten sehen das als Vorteil für Deutschland und Europa im Kampf um begehrte Talente für die Entwicklung von Zukunftstechnologien.

Forschungssicherheit: Generell wird Sicherheit während Trumps zweiter Amtszeit ein wichtiges Thema sein. Das American Institute of Physics schreibt in seinem aktuellen Newsletter zur Forschungspolitik, dass sich gleich mehrere Personen, die Trump für Spitzenpositionen ausgewählt hat, mit Forschungssicherheit beschäftigen werden. Darunter der Abgeordnete Michael Waltz, der sein Nationaler Sicherheitsberater sein wird, die Abgeordnete Elise Stefanik und Senator Marco Rubio, der Medienberichten zufolge seine erste Wahl für das Amt des Außenministers ist.

US-Experten warnen vor den Folgen, die es hätte, wenn eine Trump-Regierung die “China-Initiative” von 2018 wieder aufgreifen sollte. Im Rahmen dieser Initiative verfolgte das Justizministerium mehrere chinesisch-amerikanische Akademiker, weil sie bei der Annahme von US-Forschungsstipendien ihre Verbindungen zu Peking nicht offengelegt hatten. Sein erster Versuch verlief ohne nennenswerte Verurteilungen, aber die Biden-Regierung gab ihn nicht ganz auf und setzte ihre eigenen Pläne zur Erhöhung der Forschungssicherheit an US-amerikanischen Universitäten fort. Welche Rolle das gerade beschlossene Secure Center der National Science Foundation spielen könnte, um weitergehenden Regulierungen vorzugreifen, ist derzeit noch unklar.

Zusammenarbeit mit Europa: Trumps Rhetorik ist seit Jahren anti-europäisch. Christian Strowa, Leiter der DAAD-Außenstelle in New York, geht davon aus, dass sich der Fokus der Kooperationen auf den indopazifischen Raum verschieben könnte: “Es gibt viele Themen, die zukünftig multilateral bearbeitet werden müssen. Gleichzeitig sind die deutsch-amerikanischen Partnerschaften über Jahrzehnte gewachsen und von großer Kontinuität geprägt”, sagte er im Gespräch mit Table.Briefings. Es gebe verlässliche Partnerschaften auf Ebene der Bundesstaaten und Hochschulen.

In letzter Zeit hatten sich die USA und Europa bei der Diskussion über eine KI-Gesetzgebung angenähert. Während diese in Europa per AI Act beschlossen ist, gibt es in den USA bislang keinen politischen Konsens. Analysten des Atlantic Council, einer Denkfabrik mit Sitz in Washington, erwarten, dass Trump der Industrie im gesamten Tech-Bereich die Selbstregulierung überlässt und “den Unternehmen großen Spielraum für Innovationen ohne Aufsichtsbeschränkungen gibt”. Sie erwarten auch, dass er multilaterale KI-Foren meiden und stattdessen “einen US-zentrierten Ansatz bevorzugen wird, der auf einen Sieg über China im KI-Wettlauf abzielt und eine unabhängige US-Dominanz etabliert.”

In absoluten Zahlen ist Deutschland weltweit das viertwichtigste Gastland für internationale Studierende. Knapp 380.000 waren es im Jahr 2021 – ein Großteil davon aus dem Nicht-EU-Ausland. Immerhin etwas mehr als 40.000 davon kamen aus China.

Ein wichtiger Grund für viele: die Gebührenfreiheit des Studiums in Deutschland. Während in Großbritannien rund 10.000 und in den USA bis zu 25.000 Euro pro Jahr Studiengebühren anfallen, sind die Zugangshürden hierzulande relativ gering. Eine Motivation dafür ist, dass ausländische Studierende oft nach dem Studium noch in Deutschland bleiben und als Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Trotz eines Investments von jährlich rund 11.000 Euro pro Studienplatz und damit insgesamt ungefähr vier Milliarden Euro jährlich sei das Modell “hochrentabel”, sagt Axel Plünnecke vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln auf Anfrage von Table.Briefings. Deutschland kann immerhin nach Kanada die höchsten Bleibequoten weltweit vorweisen. Zehn Jahre nach Studienbeginn waren nach Zahlen des DAAD noch 46 Prozent der internationalen Studienanfänger der Jahre 2006 bis 2012 in Deutschland.

Doch aktuell ist unklar, ob die Rechnung gerade in Bezug auf chinesische Studierende weiterhin aufgeht. Denn: Diejenigen, die beispielsweise mit Stipendien des China Scholarship Council (CSC) nach Deutschland kommen, sind nach dem Studium verpflichtet, wieder nach China zurückzukehren. “Wie wir hören, enthalten Stipendienverträge für staatliche Stipendien aus China oftmals Rückkehrklauseln”, schreibt auch der DAAD auf Anfrage von Table.Briefings. Das sei jedoch auch bei anderen Herkunftsländern nicht unüblich.

Zu chinesischen Stipendiatinnen und Stipendiaten in Deutschland oder in anderen Ländern gibt es anscheinend keine offiziellen Zahlen. “Vor der Corona-Pandemie schätzten wir, dass 4.000 bis 5.000 chinesische Studierende und Promovierende in Deutschland staatliche Stipendien – beispielsweise vom China Scholarship Council – erhielten”, schreibt der DAAD. Das wären rund zehn bis 15 Prozent. Ähnliche Zahlen nennt auch das BMBF auf Anfrage von Table.Briefings.

Demnach finanzieren die meisten chinesischen Studierenden ihre akademische Ausbildung mit privaten Mitteln und haben somit keine offizielle Rückkehrpflicht. Insider sagen jedoch, dass es auch abseits formaler Rückkehrklauseln mittlerweile einen hohen Rückkehrdruck gibt, den der chinesische Staat ausübt. Diese Beobachtung teilt auch Hannes Gohli von der Princeton University. Er weist aber auch darauf hin, dass viele der chinesischen Studierenden und Doktoranden schon allein aufgrund ihrer familiären Bindungen wieder zurück nach China gehen.

Damit könnte die Rechnung gebührenfreies Studium gegen künftige Arbeitskraft in Zukunft nicht mehr aufgehen – zumindest in Bezug auf chinesische Studierende. Gerade vor dem Hintergrund zunehmend knapper Kassen werden diese Entwicklungen auch in der Community kritischer gesehen.

Mit der TU München (TUM) hat nun die erste große öffentliche Universität in Deutschland Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer eingeführt. Auf zwischen 2.000 und 6.000 Euro belaufen sich die Kosten pro Halbjahr seit diesem Wintersemester. Plünnecke schätzt, dass sich der “Leuchtturm” TUM das erlauben kann, “ohne einen relevanten Rückgang an Studieninteressierten zu erwarten”. Der Ertrag ist nicht unerheblich: Bei über 20.000 internationalen Studierenden im Jahr 2022 und mehr als 10.000 aus Nicht-EU-Staaten käme so jährlich eine höhere zweistellige Millionensumme zusammen.

Auf Anfrage von Table.Briefings konnte man an der TUM noch nicht sagen, ob die Gebühren zu einer geringeren Studienanfängerzahl geführt haben. Die Zahlen lägen noch nicht vor, da bis Dezember noch Einschreibungen möglich seien. Ermöglicht wurde dieser Schritt durch das 2022 beschlossene bayerische Hochschulinnovationsgesetz. Es ermöglicht Hochschulen, Studiengebühren für Studierende aus Nicht-EU-Ländern einzuführen. Diese Möglichkeit besteht sonst nur noch in Sachsen – bis jetzt.

Sicher ist: Das Experiment wird von den anderen Hochschulen und auch der Politik im Land genau beobachtet. Vor allem größere Hochschulen mit einem guten internationalen Ruf könnten es sich vermutlich leisten, dem Beispiel der TUM zu folgen. Sie könnten ihre Regierungen drängen, auch für sie die Rahmenbedingungen zu verändern. Eine Kettenreaktion würde dann zu weit verbreiteten Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer führen – zumindest bei den größeren Hochschulen.

Auch mit nicht intendierten Folgen. Abgesehen von einem Gebühren-Flickenteppich würde bei den internationalen Studierenden eine soziale Auswahl getroffen, sodass Einkommensschwächere eine deutlich geringere Chance auf ein Studium in Deutschland hätten. Doch nicht nur bei den Studierenden drohen Selektionseffekte. Durch die Mehreinnahmen einiger weniger Eliteunis könnte sich die Kluft zwischen armen und reichen Hochschulen, zwischen Elite und Sparkurs weiter verschärfen – gerade vor dem Hintergrund anhaltender Haushaltsprobleme.

Und natürlich bestünde auch die Gefahr, dass am Ende insgesamt weniger internationale Studierende nach Deutschland kämen. Und das, wo “die Zuwanderung über die Hochschulen eine herausragend positive Option ist, die demografischen Herausforderungen zu meistern und zugleich die Innovationskraft in Deutschland zu stärken”, wie Plünnecke meint. Andere weisen auf einen aus ihrer Perspektive mindestens ebenso wichtigen Punkt hin: Ein Rückgang der ausländischen Studierenden hätte nicht nur Auswirkungen auf unser künftiges Fachkräftepotenzial, sondern auch auf den internationalen wissenschaftlichen und kulturellen Austausch.

20. November 2024, Festsaal der Humboldt-Universität zu Berlin

Stiftungskonferenz der Max Weber Stiftung “Wissenschaftsfreiheit international und national” Mehr

25. November 2024, Haus der Leibniz-Gemeinschaft, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

Buchpremiere und Diskussion “Frieden verhandeln im Krieg – Russlands Krieg, Chancen auf Frieden und die Kunst des Verhandelns” Mehr

27.-29. November 2024, Leopoldina, Jägerberg 1/Emil-Abderhaldenstr. 36, Halle (Saale)

Symposium der Leopoldina Chancen und Herausforderungen von Flucht, Zuwanderung und Integration Mehr

29. November 2024, 19:00 Uhr, Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam

Einsteintag der BBAW “Konflikte lösen!” Mehr

11.-12. Dezember, Berlin

Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr

12. Dezember 2024, 10:30 bis 18:00 Uhr. Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, Luisenstraße 18, 10117 Berlin

Symposium der Leopoldina 10 Jahre Politikevaluierung in der Bundesregierung – Wo stehen wir heute? Ein Blick aus Wissenschaft und Politik Mehr

Weil die Ex-Regierungskoalition in mehr als drei Jahren nur ein Eckpunktepapier zum Weltraumgesetz zustande bekommen hat, steht auch dieses Projekt nach dem Regierungsbruch vor dem Aus. Das Weltraumgesetz sollte in Deutschland die nicht-staatliche Raumfahrt regulieren und damit auch Planungssicherheit für innovative Unternehmen und Start-ups in der New Space-Industrie schaffen. Die EFI hatte ein solches Gesetz in ihrem 2023er-Bericht gefordert, die Regierung hatte es in ihrer Weltraumstrategie angekündigt.

Die Raumfahrt-Koordinatorin der Bundesregierung, Anna Christmann (Grüne), hatte bis zuletzt an dem Vorhaben gearbeitet, bislang aber nur die besagten Eckpunkte veröffentlicht, die sich vor allem mit dem zentralen und umstrittenen Punkt der Haftungs- und Regress-Fragen beschäftigen. Bislang haftet Deutschland nach dem Weltraumvertrag der Vereinten Nationen ohne Gesetz auch für die nicht-staatlichen Aktivitäten von Unternehmen.

Das Eckpunktepapier sah nun einen Regress vor, der auf maximal 50 Millionen Euro beschränkt ist. Das liegt im Bereich der Regresshöhen von Staaten wie Frankreich und England. Unternehmensverbände wie der BDI hatten eine niedrigere Haftungsgrenze von 30 Millionen Euro gefordert.

Per Weltraumgesetz sollte auch eine weitere Behörde geschaffen oder eine vorhandene erweitert werden, um Genehmigungsverfahren und die Überwachung von Weltraumaktivitäten zu übernehmen. Das neue Gesetz sollte Genehmigungsvoraussetzungen und -verfahren definieren. Das BMWK hatte unter anderem eine Vorsorge zur nachhaltigen Nutzung des Weltraums vorgesehen und einen Plan zur Vermeidung von Weltraumschrott.

Auf die Anfrage von Table.Briefings, ob sie noch eine Chance für das Gesetzesvorhaben sieht und bereits Gespräche mit der Union dazu stattgefunden haben, steht die Antwort von Anna Christmann bislang aus. Anders Thomas Jarzombek (CDU), der sich mit dem Thema bereits in der Vorgänger-Regierung befasst hatte. Bislang habe es keinen Austausch zum Weltraumgesetz gegeben und bis zur Vertrauensfrage des Kanzlers sehe die Union auch weiter keinen Anlass dazu, “über konkrete Vorhaben zu reden”, sagt er Table.Briefings.

Jarzombek verweist für weitere Fortschritte in dem Bereich auf die nächste Legislatur: “Für die nächste Wahlperiode dürfe das Weltraumgesetz nicht zu einem Weltraumverhinderungsgesetz werden”, sagt der CDU-Politiker. “Es darf nicht dazu kommen, dass noch eine neue Behörde mit zahlreichen neuen Beamten begründet wird, langatmige Genehmigungsverfahren und Pflichtversicherungen eingeführt werden, die Vorhaben von Start-ups und dem Raumfahrtmittelstand sehr unattraktiv bis unmöglich machen”. tg

In der gestrigen Anhörung zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) im Forschungsausschuss wurden die unterschiedlichen Interessen und Perspektiven deutlich. Die Arbeitgeberseite der Wissenschaft lehnte die Öffnung der Tarifsperre ab und bevorzugte die Beibehaltung der Höchstbefristungsdauer von sechs Jahren in der Postdoc-Phase. Demgegenüber plädierten die Arbeitnehmervertreter für längere Mindestlaufzeiten und einen Flächentarifvertrag.

Zu Beginn der Sitzung machte der Ausschussvorsitzende Kai Gehring deutlich, dass man trotz der aktuellen Lage bewusst an dieser Anhörung festgehalten habe. Das Parlament sei schließlich weiterhin arbeitsfähig. Die Chancen, den Gesetzentwurf noch vor den Neuwahlen zu verabschieden, hingen von den Sachverständigen in der Anhörung und der Kompromissbereitschaft der Fraktionen ab. Noch wollte man also die Hoffnung auf eine Neuregelung für die Beschäftigten nicht aufgeben. Wenngleich Gehring auch hinzufügte, dass die Anhörung schließlich auch für einen weiteren Prozess in der nächsten Legislaturperiode relevant sein könne.

Mindestvertragslaufzeiten: Nach dem vorliegenden Entwurf des BMBF sollen Verträge für Doktoranden mindestens drei Jahre, für Postdocs zwei Jahre und für Studierende ein Jahr laufen. Dass dies einen Fortschritt darstelle, darüber herrschte sowohl bei den Experten als auch bei den Abgeordneten weitgehend Konsens. Die Gewerkschaften, vertreten durch Sonja Bolenius vom DGB, könnten sich hier mehr vorstellen, aber wohl auch mit dieser Lösung leben. Der Arbeitsrechtler Olaf Deinert von der Universität Göttingen wies darauf hin, dass dies nur als Soll-Vorschrift formuliert sei und schlug eine verbindliche Regelung vor.

Höchstbefristungsdauer: Nach wie vor stand die Höchstbefristungsdauer für Postdocs im Mittelpunkt der Diskussion. Während Vertreter der Rest-Ampel, der Arbeitnehmerseite, aber auch der Wissenschaftsratsvorsitzende Wolfgang Wick und HRK-Präsident Walter Rosenthal offenbar mit einer 4+2-Regelung leben könnten, lehnte MPG-Präsident und Allianz-Sprecher Patrick Cramer diese klar ab. Er befürchtete ebenso wie U15-Geschäftsführer Jan Wöpking eine Abwanderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ins Ausland. Die #IchBinHanna-Vertreter betonten dagegen in ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass die Anschlusszusage bei diesem Modell “viel zu spät” komme.

Tarifsperre: Der dritte große Diskussionspunkt war die Lockerung beziehungsweise Abschaffung der Tarifsperre. Der vorliegende Entwurf sieht hier nur minimale Öffnungen vor. Deinert bezeichnete die Tarifsperre als “verfassungsrechtlich nicht geboten” und schlug vor, sie aufzuheben. Cramer und Wöpking befürchten dann eine Zersplitterung der Arbeitsbedingungen in Deutschland. Dem hielt Bolenius entgegen, dass es eher derzeit einen “Wildwuchs” gebe und schlug einen Flächentarifvertrag vor, um den Bedenken Rechnung zu tragen.

Insgesamt bleibt der Eindruck, dass eine wirklich übergreifende Einigung auch in einer nächsten Legislatur nicht einfach wird. Bis dahin müssen “die jungen Leute” (Cramer) hoffen, dass Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen aus eigenem Antrieb Mindestvertragslaufzeiten oder mehr Dauerstellen schaffen. mw

Auch nach dem Ampel-Aus und dem Austritt Bettina-Stark-Watzingers aus der Regierung geht die Aufklärung der Fördermittelaffäre weiter. Die erste der beiden ausstehenden Antworten auf Kleinen Anfragen der Union (unsere News dazu hier und hier) ist bei den fragestellenden Mitgliedern eingegangen. Im Juli hatte die CDU/CSU-Fraktion bereits eine Große und eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Zufrieden mit den Antworten des BMBF war sie bekanntlich nicht.

Auch mit den Antworten auf die erste der zwei Anfragen aus den vergangenen Wochen dürfte das nicht anders sein. Die Rückmeldung, die Table.Briefings vorliegt, wird eine der letzten Amtshandlungen der alten BMBF-Spitze sein, unterzeichnet noch am 7. November durch Jens Brandenburg (FDP), der wenig später sein Amt als Parlamentarischer Staatssekretär niederlegte.

In dieser ersten der beiden neuerlichen Anfragen hatten die CDU-Politiker um Thomas Jarzombek 65 Fragen formuliert, in denen es vor allem um die ordnungsgemäße Dokumentation und Archivierung entscheidungsrelevanter Vorgänge im BMBF ging. Zum Thema Veraktung etwa wollten die Politiker wissen, ob der Ergebnisvermerk von Ex-Staatssekretärin Sabine Döring im BMBF registriert wurde, welches Aktenzeichen er habe und ob die Ministerin sowie der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg und die zuständige Staatssekretärin Judith Pirscher den Inhalt kennen.

Das BMBF beantwortet diesen Komplex (insgesamt 36 Fragen) “im Zusammenhang”, was ganz konkret bedeutet: in zwei knappen Sätzen: “Die aufgestellten Behauptungen waren der Leitung des BMBF bekannt und hatten keine Entscheidungserheblichkeit für einen Vorgang im BMBF”, heißt es in der Antwort. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

Ein zweiter Fragekomplex der Union drehte sich die Rolle des Justiziariats (Referat Z15) innerhalb der Fördermittelaffäre. Die Union wollte wissen, ob dieses die rechtliche Einschätzung Stark-Watzingers teile, dass es sich bei den Chatgruppen der internen Wire–Plattform “BMBF – Kommunikation” und “F-Runde BMBF” um eine persönliche Kommunikation handele – und wie viele Gelder die zusätzliche rechtliche Beratung der Forschungsministerin gekostet habe.

Hier antwortet das BMBF etwas ausführlicher. Die rechtliche Einschätzung der Kommunikation mittels des Messengerdienstes “Wire” durch Bettina Stark-Watzinger würde von den Juristen im Haus genauso bewertet: “Es handelte sich um persönliche, informelle Kommunikation auf privaten Endgeräten.” Das BMBF habe bisher im “Kontext der Vorgänge um den offenen Brief ,Statement von Lehrenden an Berliner Universitäten” vom Mai 2024 Rechtsanwaltshonorare in Höhe von insgesamt rund 51.000 Euro gezahlt.

Auf die Frage, ob das BMBF die von dem bildungs- und forschungspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Oliver Kaczmarek, geforderten Einsicht in die ungeschwärzten Mails in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages nachkommen wird, schreibt das BMBF, das man sich “wiederholt transparent zu den Abläufen im BMBF geäußert” habe. Wie bereits in der Sondersitzung des Forschungsausschusses am 10. September durch Bettina Stark-Watzinger erklärt worden sei, wurden den Mitgliedern des Ausschusses bereits alle streitrelevanten Unterlagen übermittelt.

Dies sehen viele der Abgeordneten aus dem Forschungsausschuss anders, viele offene Punkte verbleiben. “Es geht um unseren Wahrheitsanspruch”, sagt etwa Thomas Jarzombek. Auch wenn Bettina Stark-Watzinger nicht mehr Ministerin sei, gehöre der “Vorgang im Sinne der politischen Hygiene aufgeklärt”. Es dürfe nicht wieder zu Vorgängen im BMBF kommen, bei denen eine kleine Gruppe in geheimen Kreisen Entscheidungen trifft, “an den Strukturen des Hauses vorbei”, sagt der forschungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion.

Gespannt wartet jetzt nicht nur die Unions-Fraktion auf die Antworten zur zweiten noch offenen Kleinen Anfrage. Denn diese müsste durch das BMBF unter Führung von Cem Özdemir beantwortet werden. Spätestens damit dürfte klar werden, wie weit sich der neue Forschungsminister in die Vorgänge um die Fördermittelaffäre einlassen wird.

Während so mancher hofft, – ohne seinen Namen nennen zu wollen – Özdemir würde die entlassene Staatssekretärin Sabine Döring wieder zurück ans BMBF holen, kritisieren andere offen auf X, dass der Grünen-Politiker den erst vor Kurzem verbeamteten Staatssekretär Roland Philippi (FDP) bislang im Amt belassen habe, obwohl dieser doch Wissenschaftler als “verwirrte Gestalten” bezeichnet und sich “über die Selbstzensur von Wissenschaftlern” gefreut habe. nik

Nach der Annahme der von SPD, Grünen, FDP sowie CDU/CDU gemeinsam erarbeiteten Antisemitismusresolution haben sich die Fraktionsspitzen nach Informationen von Table.Briefings nun auch auf den Fachantrag geeinigt, der die Antisemitismusproblematik an Schulen und Hochschulen adressiert.

Das Papier mit dem Titel “Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Hochschulen entschlossen entgegentreten sowie den freien Diskursraum sichern” (hier einsehbar) könnte somit bereits in der nächsten Woche im Parlament zur Abstimmung gestellt werden. Wie berichtet, sieht es unter anderem vor, die Antisemitismusforschung zu stärken und legt Hochschulen die konsequente Anwendung des Hausrechts nahe. Wie die allgemeine Resolution befürwortet auch der Fachantrag die IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus.

Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die das Ansinnen der Anträge grundsätzlich begrüßen, aber schon die Genese der allgemeinen Resolution kritisch begleitet haben, reagieren zunehmend irritiert. Sie kritisieren sowohl den erneut intransparenten Prozess der Erarbeitung als auch weite Teile des Inhalts. Nachdem am Montag eine Gruppe von 22 Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft in einer Stellungnahme erläutert hat, warum aus ihrer Sicht problematische Eingriffe in Forschung, Lehre sowie universitäres und schulisches Leben drohen, legen nun Juristen nach.

“Es ist schwer verständlich, dass der Bundestag offenbar schon wieder eine Resolution ohne ausreichende Debatte und Anhörungen verabschieden will”, heißt es in einem von elf Rechtswissenschaftlern unterzeichneten Papier, das Table.Briefings vorliegt. Wie die Resolution werfe auch dieser Antrag “zahlreiche schwerwiegende verfassungsmäßige Bedenken auf, die eine umfassendere Information und Diskussion unter den Abgeordneten des Bundestags erfordern”.

Die Professorinnen und Professoren, die das Papier verfasst haben – darunter Anne van Aaken (Universität Hamburg), Kai Ambos (Universität Göttingen), Ralf Michaels (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg) und Lothar Zechlin (Universität Duisburg-Essen) – raten den Mitgliedern des Bundestages sich zu weigern, mit übermäßiger Eile über diesen Antrag abzustimmen.

Zu den acht Kritikpunkten, die sie ausführen, gehören:

Unplausibel wäre etwa die Ansicht, Wissenschaft dürfe nicht gegen die IHRA-Arbeitsdefinition oder eine andere Definition von Antisemitismus verstoßen. “Da die Definition von Antisemitismus gerade keinem wissenschaftlichen Konsens unterliegt, dürfen weder Wissenschaftler:innen noch ihre Projekte auf eine bestimmte Definition verpflichtet werden.”

Die von einer Gruppe um Ralf Michaels und den Soziologen Armin Nassehi verfassten alternativen Formulierungsschläge für die Antisemitismusresolution haben in einem offenen Brief mittlerweile mehr als 4.800 Unterstützer. abg

Mit dem schmalen Grat, wie Forschung vor Spionage und fremder Einflussnahme geschützt werden kann, gleichzeitig aber die internationaleWissenschaftskooperation weiterläuft, befasst sich hierzulande ein Beratungsgremium von Leopoldina und Deutscher Forschungsgemeinschaft (DFG): der Gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung. Er hat am Mittwoch seinen fünften Tätigkeits- und Sachstandsbericht veröffentlicht.

Unter dem Titel “Wissenschaftsfreiheit und Sicherheitsinteressen in Zeiten geopolitischer Polarisierung” thematisiert der Bericht den grundlegenden Wandel, der sich in vielen Bereichen der Wissenschaft derzeit vollzieht. Bisher liberal gehandhabte internationale Wissenschaftskooperationen und Veröffentlichungspraktiken kämen auf den Prüfstand. Ganze Wissenschaftsbereiche würden als “kritisch”, “sensibel” oder “sicherheitsrelevant” eingestuft, um sie vor Spionage und ausländischer Beeinflussung zu schützen und Wettbewerbsvorteile abzusichern, heißt es in dem Bericht.