der Umgang der Behörden mit Anträgen auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ist immer öfter ein Grund für Klagen: Beamte in Ministerien können offenbar in ihren Datenbänken immer häufiger nur wenige Dokumente ausfindig machen, sagte uns Rechtsanwältin Hannah Vos von der Initiative “FragDenStaat“. Ein neuerliches Beispiel sei auch die aktuelle Fördermittel-Affäre im Bundesforschungsministerium. Hier tauscht sich Bettina StarkWatzinger mir ihren engsten Mitarbeitern bekanntermaßen über den Nachrichtendienst “Wire” aus – Kommunikation, die aber in den offiziellen Akten nicht zu finden ist, denn diese sei laut wiederholten Aussagen der Ministerin eben meist privat und müsse daher nicht veraktet werden.

Im Sinne der Transparenz und Datentreue könnte man hier durchaus anderer Meinung sein: Die geltenden Regelungen für die Veraktung seien derart kontur- und sanktionslos, dass es zwingender Reformen bedarf, um den disparaten und desolaten Zustand der Akten in deutschen Behörden zu beenden, sagte uns Stefan Brink, ehemaliger Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit aus Baden-Württemberg. Die frühzeitig entlassene Staatssekretärin Sabine Döring hat jetzt jedenfalls Beschwerde gegen die Wire-Praxis des BMBF vor dem Oberverwaltungsgericht Münster eingereicht. Mittlerweile sind dort mindestens drei Klagen gegen das Forschungsministerium anhängig.

Und selbst aus den Mails, die das BMBF in Sachen Fördermittel-Affäre geschwärzt an “FragDenStaat“ übergeben hatte, ergeben sich immer neue Fragen in Richtung Bettina Stark-Watzinger: So schreibt am 12. Mai ein Mitarbeitender aus einer BMBF-Abteilung an die Leitungsabteilung des Hauses – es geht um die Bitte nach “Reaktiv-Sprache” zum Offenen Brief -, folgenden Satz: “Auf zuwendungsrechtliche Schlussfolgerungen oder auch nur Hinweise in diese Richtung sollte verzichtet werden”. Wer aber hat denn überhaupt nach diesen Schlussfolgerungen gefragt?

Gestatten Sie mir noch einen kleinen Hinweis: Mit der heutigen Ausgabe starten wir unsere “Top of the Table”-Aktion. In jeder Ausgabe präsentieren wir Ihnen zehn entscheidende Köpfe aus einer Kategorie. Den Auftakt macht die “Wissenschaft“, es folgen die herausragenden Persönlichkeiten aus den “Stiftungen”, aus “Beratung”, Unternehmen, Politik, Verwaltung, Gesellschaft, Thinktanks und NGOs.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre und einen spannenden Start in den Tag,

Katja Becker – Medizinerin, Biochemikerin und Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Die Erwartungen waren gewaltig: Im Sommer 2019 wurde Katja Becker an die Spitze von Deutschlands größter Forschungsorganisation gewählt. Die erste Frau! Ihre Wahl galt vielen als Zeichen des Aufbruchs. Becker, damals schon zigfach preisgekrönt und erfahren, etwa als vorherige Vizepräsidentin für Forschung der Justus-Liebig-Universität Gießen, Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften und Akademien, ergriff ihre Chance. “Diversität und Exzellenz, die Begriffe sind für mich untrennbar”, erklärte sie damals, das sei in der Natur doch genauso, “der Regenwald entwickelt sich dynamischer als die landwirtschaftliche Monokultur”. Wichtig ist ihr die Stärkung internationaler Netzwerke und “eine freie Wissenschaft für eine demokratische und weltoffene Gesellschaft”. Becker gilt als professionell und zupackend, 2023 wurde sie für eine zweite Amtszeit wiedergewählt.

Antje Boetius – Tiefseeforscherin und AWI-Direktorin

Könnte man große Forschungsorganisationen oder Akademien von einem Forschungsschiff aus steuern, Antje Boetius wäre vermutlich nicht mehr AWI-Direktorin. Die Tiefseeforscherin und Leibniz-Preisträgerin lässt trotz ihres vielfältigen forschungspolitischen Engagements kaum eine Gelegenheit für längere Forschungsreisen über die geliebte See aus. Boetius setzt sich aus Überzeugung an vielen Stellen für den Klimaschutz und den Erhalt der maritimen Ökosysteme ein. Dafür nutzt sie auch ihr Engagement in der Wissenschaftskommunikation, das der damaligen Lenkungsausschussvorsitzenden von Wissenschaft im Dialog 2018 den Communicator-Preis einbrachte.

Patrick Cramer – Molekularbiologe und Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Patrick Cramer macht sich gerne selbst ein Bild. Der Chemiker, Struktur- und Molekularbiologe arbeitet als Wissenschaftler daran, tiefe Einblicke in die dreidimensionale Struktur der Genomtranskription zu erlangen. Als er im Juni 2023 das Amt des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft übernahm, musste er diese Arbeit vorerst auf Eis legen, blieb seiner Linie aber treu. Er wollte auch die Wissenschaftsorganisation detailliert kennenlernen und bereiste zum Start alle 85 MPG-Institute. Als Wissenschaftsmanager will er nach eigener Aussage eine “Can-Do-Attitüde” vorleben und dafür sorgen, dass seine Organisation und die gesamte Wissenschaft weiblicher, jünger und internationaler wird. In (forschungs-)politische Debatten, etwa um die WissZeitVG-Novelle, die Internationalisierung der Forschung oder den Machtmissbrauch in der Wissenschaft mischt sich Cramer aktiv ein.

Holger Hanselka – Maschinenbauingenieur und Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft

Man kann es mutig finden, dass Holger Hanselka im vergangenen Jahr seinen gut laufenden Posten als Präsident des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gegen einen vom Titel ähnlichen in München eintauschte: Seit August 2023 leitet er die skandalgeschüttelte Fraunhofer-Gesellschaft. Der geborene Oldenburger erklärte dazu sehr nordisch, sein Amt sei eines der spannendsten und gleichzeitig herausforderndsten in der deutschen Wissenschaft. Unter seine Führung fallen nun rund 30.000 Mitarbeitende. Was seit seinem Start auffällt: Fraunhofer arbeitet wieder komplett geräuschlos – und der Neue an der Spitze will sich auch stärker für Gleichberechtigung engagieren.

Otmar D. Wiestler – Mediziner und Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft

Otmar D. Wiestler leitet mit der Helmholtz-Gemeinschaft eine der größten Forschungsorganisationen der Welt mit rund sechs Milliarden Jahresbudget und knapp 45.000 Mitarbeitern. Der Mediziner und ehemalige Professor an der Universität Heidelberg steht der Gemeinschaft seit 2015 vor. 2019 wurde er für eine zweite Amtszeit (bis 2025) wiedergewählt. Zuvor war Wiestler seit 2004 Vorsitzender des Stiftungsvorstands des Deutschen Krebsforschungszentrums und folgte dort dem Nobelpreisträger Harald zur Hausen nach. Neben seinem großen Engagement für die biomedizinische Forschung ist Wiestler eng mit Israel und israelischen Forschungseinrichtungen verbunden. Zahlreiche Reisen führen ihn in die Start-up-Nation, auch um Spirit und Rahmenbedingungen mitzunehmen. Vor allem auch die intensive Nutzung von Gesundheitsdaten sollte sich Deutschland zum Vorbild nehmen, meint Wiestler. Unter seiner Amtszeit wurden Projekte und Partnerschaften mit Israel, wie mit dem Weizmann-Institut, ausgebaut. 2018 eröffnete Wiestler das Helmholtz-Büro in Tel Aviv.

Rafael Laguna de la Vera – Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen

“Raus aus der Komfortzone”, zitiert ihn das Frühstücksfernsehen. Laguna – Programmierer, Unternehmer – sei der “coolste Behördenchef” Deutschlands. In der Tat: Dank eines spanischen Vaters mit einem wohlklingenden Nachnamen gesegnet, zeigt er sich gern stylisch mit Dreitagebart, schwarzem Rolli und Designerbrille. Der Gründungsdirektor siedelte seine Sprind in seiner Geburtsstadt Leipzig an, weit genug weg von der Berliner Blase. Doch bis die Sprind so ganz frei wurde, galt es diverse politische Hochs und Tiefs durchzustehen. Bei letzterem drohte er dann doch – gar nicht cool – im Januar 2023 mit seinem Rücktritt. Diese Karte kann man nur einmal ziehen. Laguna, ganz Optimist, wurde belohnt: Im Juli des vergangenen Jahres wurde das Sprind-Freiheitsgesetz endlich verabschiedet. Nun können die Sprunginnovationen kommen.

Christoph Markschies – evangelischer Theologe und Professor für Antikes Christentum, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW)

Vom Theologen zum Wissenschaftsmanager – Christoph Markschies hat diese Metamorphose vollzogen. Es begann 2006, als er an der Berliner Humboldt-Universität (HU) vom Lehrstuhl für Ältere Kirchengeschichte ins Amt des Universitätspräsidenten wechselte. Damals war er 43 Jahre und damit Deutschlands jüngster Unipräsident. Danach wechselte er zur BBAW, wurde 2011 Vizepräsident, seit 2020 ist er Präsident. Zur Wissenschaftsgemeinde spricht er stets akademisch-klug, aber auch mit Schalk in Stimme und Mimik. Für den Research.Table war er im Januar Autor der Wahl für eine wissenschaftspolitische Neujahrsansprache. Sein Appell für 2024: “Nicht in Angst versinken, sondern Prioritäten vertrauensvoll angehen.” Auch im Interview in unserer Reihe “Was jetzt, Forschung?” äußert er sich optimistisch und sieht in den aktuellen Krisen auch die Chance, etwas wirklich Neues zu schaffen.

Maria Leptin – Entwicklungsbiologin und Präsidentin des European Research Council (ERC)

Seit 2021 ist sie Präsidentin des European Research Council und wacht damit über die EU-Forschungsförderung. 16 Milliarden Euro stehen der wichtigsten europäischen Förderorganisation für die Jahre 2021 bis 2027 zur Verfügung. Für wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Grundlagenforschung vergibt sie Starting Grants, Advanced Grants und mehr. Maria Leptin selbst hat sich in der Entwicklungsbiologie einen Namen gemacht, mit Arbeiten zur Entwicklungsbiologie. Seit 1994 ist sie Professorin am Institut für Genetik der Universität zu Köln, studiert hat sie nicht nur Biologie, sondern auch Mathematik. Ihr erklärtes Ziel ist, eine Erhöhung des ERC-Budgets zu erreichen – und das Verständnis für die Grundlagenforschung zu fördern. Hier geht es zu einem ausführlichen Porträt, das auch ihren Kampfgeist beschreibt.

Helmut Schönenberger – Mitgründer und CEO der gemeinnützigen GmbH UnternehmerTUM

Helmut Schönenberger ist der Gründervater der Nation. Wo vielerorts nur länglich über die Notwendigkeit für besseren Transfer gesprochen wird, legt Schönenberger Hand an. Als Geschäftsführer von UnternehmerTUM assistiert er mit seinem 400-köpfigen Team gleichzeitig um die 6.000 Studierenden auf dem Weg zum Start-up. Das Zentrum für Innovation und Gründung an der Technischen Universität München (TUM) ist der Grund, warum die Institution in diesem Bereich deutschlandweit führend ist. Mit seinem Hintergrund als Gründer, Luft- und Raumfahrtingenieur und Risikokapitalgeber unterstützt er gerne neue Unternehmen. In den vergangenen Jahren flossen jährlich zwei bis drei Milliarden Euro in die Gründungen im Umfeld von UnternehmerTUM. In den nächsten zehn Jahren plant Schönenberger zu expandieren, “unseren Impact zu verzehnfachen”. Er glaubt, dass Deutschland mit der richtigen Unterstützung zu einer führenden Start-up-Nation werden könnte.

Joybrato Mukherjee – Rektor der Universität zu Köln und Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)

Angesichts der ‘Zeitenwende’ steht die Auswärtige Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik derzeit oft im Fokus und mit ihr auch der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Joybrato Mukherjee. Seit er am 1. Januar 2020 das Amt übernahm, ist er durchgehend im Krisenmodus. In der Corona-Pandemie wurde der internationale Austausch größtenteils ins Digitale verlagert. Nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine schränkte der DAAD den akademischen Austausch mit Russland ein, hielt aber Zugangswege – wo es ging – offen und legte Programme für ukrainische Forschende auf. Science Diplomacy ist auch mit Blick auf den Nahostkonflikt und den Wandel in den Wissenschaftsbeziehungen zu China notwendig. Mukherjee findet in den Debatten klare Positionen. Dabei profitiert der Wissenschaftsmanager auch von den Erfahrungen als Rektor der Universität zu Köln, an die er 2023 aus Gießen wechselte.

Aus Sicht von mehr als 120 Mitgliedern der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer hat ihr Mitglied Ulrich Vosgerau durch seine Nähe zur AfD eine rote Linie überschritten. Sie werfen ihm vor, seine juristische Expertise wiederholt in den Dienst von jenen Kräften zu stellen, die die freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung im rechtsextremen Sinne untergraben wollen.

Bei der 83. Jahrestagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, die vom 9. bis 11. Oktober in Luzern stattfindet, wird nun darüber entschieden, ob sich die gesamte Organisation von ihm distanziert, wie die FAZ am Wochenende berichtete. Im Januar war bekannt geworden, dass der Rechtswissenschaftler Ulrich Vosgerau am Potsdamer Geheimtreffen teilgenommen hat. Dort waren unter anderem führende AfD-Politiker und einige bekennende Rechte zusammengekommen. In dem Kreis war nach Recherchen von Correctiv über einen sogenannten Masterplan gesprochen worden und es ging um Pläne, “nicht assimilierte Deutsche” abzuschieben.

Der Anstoß zu diesem Wunsch nach Positionierung kommt von acht Mitgliedern der Vereinigung. Es sind die frühere Verfassungsrichterin Gabriele Britz (Frankfurt) sowie Jelena von Achenbach (Erfurt), Pascale Cancik (Osnabrück), Klaus Ferdinand Gärditz (Bonn), Matthias Jestaedt (Freiburg), Florian Meinel (Göttingen), Christoph Möllers (Berlin) und Christoph Schönberger (Köln). Sie haben einen entsprechenden Tagesordnungspunkt eingebracht, über den am Mittwoch nächster Woche beraten wird.

Unterstützt werden sie von mittlerweile mehr als 120 weiteren Mitgliedern der Vereinigung, in der sich insgesamt mehr als 700 Rechtswissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen haben.

Bis zum Tag der Entscheidung behandeln die Initiatoren die Angelegenheit als intern und äußern sich nicht öffentlich zu dem Vorgang. Aus dem Umfeld ist jedoch zu erfahren, dass sie die ersten Schritte dafür bereits am Tag nach Bekanntwerden der Teilnahme Ulrich Vosgeraus am Potsdamer Geheimtreffen unternommen haben und dass der Antrag auf Distanzierung nur so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner der Vereinigung ist.

Zunächst war ein Antrag auf Ausschluss im Gespräch. Dieser wurde offenbar lange vom Vorstand der Vereinigung geprüft – und schließlich aus juristischen Gründen abgelehnt. Möglichweise, weil man das Risiko einer gerichtlichen Niederlage nicht eingehen wollte.

Auch vor der etwas schwächeren Sanktion der Missbilligung des Verhaltens Vosgeraus schreckte der Vorstand offenbar zurück. Nun steht also die Distanzierung zur Abstimmung. Ulrich Vosgerau hat bereits angekündigt, dagegen gerichtlich vorgehen zu wollen.

Die Antragsteller seien in seinen Augen “Idioten”, die um jeden Preis den Kampf gegen Rechts nun auch in die bislang unabhängige, überparteiliche und nur der Wissenschaftsfreiheit verpflichteten Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer tragen wollen, teilte er der FAZ mit.

Allerdings geht es bei dieser Positionierung der Vereinigung gar nicht um Wissenschaftsfreiheit. Denn es wird nicht Vosgeraus wissenschaftliche Arbeit kritisiert, sondern dass er seine juristische Expertise auf bedenkliche Art nutzt und Politiker berät, die die Verfassungsordnung unterminieren wollen. Viele Distanzierungs-Befürworter halten es für moralisch und ethisch geboten, darauf entsprechend zu reagieren.

Allerdings wirken in der ehrwürdigen Staatsrechtslehre-Vereinigung auch andere Kräfte. Interessanterweise ist der Vorsitzende Martin Nettesheim (Universität Tübingen) auch Mitglied des umstrittenen Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Das Netzwerk ist mehrfach durch Positionierungen aufgefallen, die auf eine politische Agenda schließen lassen. Noch dazu geriet das Netzwerk, wie berichtet, Anfang des Jahres in die Kritik, weil es sich nach dem Potsdamer Treffen bewusst nicht von seinem Mitglied Ulrich Vosgerau distanzierte.

Vosgerau ist Rechtswissenschaftler, vor allem als Anwalt und Gutachter tätig, unter anderem für die AfD. Auf seiner Homepage weist er sich als Privatdozent der Universität zu Köln aus. Die dortige Rechtswissenschaftliche Fakultät hatte aufgrund der Berichte über das Treffen in Potsdam die Stellung von Herrn Vosgerau überprüft. Das Ergebnis: Es gibt aus rechtlichen Gründen keine Möglichkeit, die Lehrbefugnis und damit den Status Privatdozent zu entziehen. Die Universität betont jedoch, dass Vosgerau seit 2018 nicht mehr an der Universität lehrt.

Neustart in Nürnberg: Am heutigen Dienstag tritt Michael Huth als Gründungspräsident der Technischen Universität Nürnberg (University of Technology Nuremberg – UTN) an, am 18. Oktober ist die feierliche Amtseinführung. Im März hatte die 2021 gegründete Universität Schlagzeilen gemacht, weil die bayerische Staatsregierung den ersten Gründungspräsidenten Hans Jürgen Prömel nach drei Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit abrupt absetzte. Michael Huth wechselt vom Imperial College London nach Nürnberg.

Herr Huth, “TU Nürnberg: Auswechslung des Gründungspräsidenten irritiert Forschungscommunity” haben wir im März getitelt, als Hans Jürgen Prömel plötzlich abgesetzt wurde. Können Sie die breite Irritation verstehen?

Dass die Personalentscheidung für Unruhe und Irritationen gesorgt hat, kann ich nachvollziehen. Ich habe diese Zeit in Großbritannien erlebt – und dort war die Wahrnehmung eher positiv. Die Leitungsebene des Imperial College hat einerseits mit Bedauern reagiert, dass ich gehe. Aber die Kollegen haben auch verstanden, dass es eine einzigartige Aufgabe ist, eine neue Universität mitzugestalten – und haben mir gratuliert.

Die Irritationen entstanden vor allem dadurch, dass die bayerische Staatsregierung das im Alleingang entschieden hat. Weil sich die UTN noch in der Gründungsphase befindet, war das rechtens, mit Blick auf die ansonsten übliche Hochschulautonomie aber ein ungewöhnlicher Vorgang. Waren Sie eingeweiht?

Ich kannte das Gründungsgesetz und wusste, dass die Staatsregierung den Gründungspräsidenten ernennt. Der Vorgang hat mich also nicht überrascht oder besorgt, erst recht nicht vor dem Hintergrund meiner industriellen Erfahrungen, wo Change-Management ziemlich normal ist. An einer etablierten Universität ist die Governance-Struktur eine ganz andere, da wäre die Bestimmung einer Hochschulleitung durch die Landesregierung selbstverständlich ein No-Go.

Treten Sie jetzt mit einem mulmigen Gefühl in Nürnberg an?

Meine Gefühlslage ist ein Gemisch aus, auf Englisch gesagt, “excitement and trepidation”. Das ist vermutlich immer so, wenn man eine derart große Aufgabe angeht. Man freut sich, hat aber auch Respekt davor. Für dieses Vorhaben, eine neue Universität “from the scratch” aufzubauen, existiert keine Blaupause, kein institutionelles Gedächtnis. Denn so etwas gab es in den vergangenen 40 Jahren so gut wie nicht. Es ist im Grunde ein Start-up-Projekt über viele, viele Jahre. Diese strategische und operative Aufbauarbeit leisten zu können – das ist für mich der große Reiz der Position.

Wie viel Bedenkzeit haben Sie gebraucht, um das Angebot anzunehmen?

Ein paar Wochen habe ich mir erbeten. Das war für mich nach dreißig Jahren in den USA und Großbritannien ein Riesenschritt. Es war auch nicht meine alleinige Entscheidung, sondern die des Familienrats. Wir leben jetzt zu dritt in der Nähe von Nürnberg.

Die UTN war seit Ende März ohne Gründungspräsident – und das in der wichtigen Aufbauphase. Wie lange wird es dauern, um aufzuholen?

Aus meiner Sicht ist der Aufbau hervorragend weitergelaufen. Alexander Martin, Gründungsvizepräsident für Forschung, Innovation und Entrepreneurship, hat die entstandene Lücke hervorragend gefüllt und als Stellvertretender Gründungspräsident gewirkt. Es war nicht selbstverständlich, das zu tun und er und das gesamte Team haben extrem gute Arbeit geleistet. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass jetzt zum 1. Oktober an der UTN acht neue Professuren besetzt werden. Damit verdoppelt sich die Zahl der Professuren – was zum Teil natürlich auch noch Früchte der Arbeit von Herrn Prömel sind.

Haben Sie bereits im Leitungsteam und den Gremien der UTN für Vertrauen geworben?

Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit Herrn Martin. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht und auch mit den anderen beiden Mitgliedern des Gründungspräsidiums bin ich schon länger intensiv in Kontakt. Ich habe mich im Hintergrund vorbereitet und dafür eine Art Mini-Sabbatical genommen. Seit Juli bin ich nicht mehr am Imperial College angestellt, sondern “nur” noch Visiting Professor.

Wie geht es nun weiter mit der UTN?

Wir streben an, bis 2029/2030 auf 60 bis 75 Professuren anzuwachsen. Es gibt bereits zwei Start-Departments – Engineering und Liberal Arts and Sciences. Bald werden wir weitere Departments kommunizieren und die Founding-Chairs dafür planen. Insgesamt sind fünf bis sechs Departments vorgesehen. Außerdem wird gebaut: Am 18. Oktober wird das erste Gebäude der UTN eingeweiht. Die erste Bauphase läuft also, auch für die zweite laufen bereits die Planungen. In der Bauplanung wird sich auch einer der besonderen Aspekte der UTN widerspiegeln: die Department-Struktur.

Welchen Themen werden sich die neuen Departments widmen?

Es ist noch zu früh, um zu den Inhalten etwas zu sagen. Darüber beraten wir auch mit der Gründungskommission, die das letzten Endes zu entscheiden hat. Die Grundidee ist, nicht nach Disziplinen vorzugehen, sondern Aktivitätsfelder zu definieren, die interdisziplinäres Lehren und Forschen ermöglichen und erfordern.

Markus Söder hat Ende 2023 eine starke Fokussierung der UTN auf Künstliche Intelligenz angekündigt. Wie setzen Sie das um?

Künstliche Intelligenz (KI) treibt Universitäten weltweit um. KI als Tool wird Verwaltung, Lehre, Forschung verändern. Der Vorteil der UTN ist, dass KI in all diesen Bereichen von Anfang an “eingewoben” werden kann – von der Verwaltung über die Lehre bis zur Forschung. Zu den bereits angestrebten, datengetriebenen Forschungsprojekten gehört zum Beispiel eines mit dem bayerischen Finanzministerium. Da ist die Grundidee, mithilfe von maschinellem Lernen Aspekte wie Nutzerfreundlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen zu verbessern.

Welche besonderen Akzente wollen Sie selbst setzen?

Ich fühle mich dem Thema Transfer und Ausgründungen besonders verpflichtet. Ich habe selbst Erfahrungen damit, ein Start-up zu gründen: Ich bin Co-Founder des Unternehmens Xayn, das auf vertrauenswürdige KI setzt und sich auf den Rechtsbereich konzentriert. Darüber hinaus habe ich mich am Imperial College intensiv damit befasst, wie man Ausgründungen unterstützen kann, um hohe Innovationskraft zu erwirken. Da treiben mich Fragen wie Intellectual Property um, aber auch Freiraum zu schaffen, damit Forschende sich mehr als nur ein oder zwei Semester für solche Vorhaben ausklinken können. In Großbritannien und den USA ist das durchaus üblich, da herrscht ein anderer Spirit.

Apropos Spirit: Sie sind im unterfränkischen Aschaffenburg geboren, haben aber die letzten 30 Jahre in den USA und vor allem Großbritannien gelebt. Sie sind also jetzt die feine englische Art gewöhnt. Kommen Sie mit der burschikosen Laptop- und Lederhosen-Mentalität der bayerischen Administration klar?

Grundsätzlich schätze ich die bayerische Mentalität, sie ist mir nicht unvertraut und auch nicht unangenehm. Direktheit, Dinge einfach auszusprechen – das erinnert mich an die amerikanische Kultur. In England ist das komplexer. Die Leute sind sehr höflich und diplomatisch, Kritik oder Probleme muss man oft eher an Tonfällen erkennen. Das ist nicht immer einfach.

Michael Huth ist ab 1. Oktober 2024 neuer Gründungspräsident der TU Nürnberg (UTN). Er wechselt vom Imperial College London, wo er mehr als 20 Jahre tätig war – seit 2012 als Professor of Computer Science und von 2020 bis 2024 Leiter des Departments of Computing. Er forscht und lehrt über Künstliche Intelligenz und Cyber Security. Huth wurde in Aschaffenburg geboren, studierte Mathematik an der TU Darmstadt und erhielt seinen PhD an der Tulane University, New Orleans. Anschließend forschte und lehrte er unter anderem an der Kansas State University und der University of Oxford. Er ist Co-Founder und Senior Researcher des in Berlin angesiedelten KI-Start-up Xayn.

3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland

2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr

8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin

Bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr

9. Oktober 2024, Haus der Leibniz-Gemeinschaft, Berlin

Diskussion Leibniz debattiert – Die US-Wahlen 2024. Schicksalswahlen für die Demokratie? Mehr

10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München

Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr

15. Oktober 2024, Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Berlin

acatech Festveranstaltung Wissen, Wandel, Wettbewerb Mehr

30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg

Konferenz Wissenswerte Mehr

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

Das Bundesforschungsministerium hat den Abgeordneten der Ampelfraktionen ein Konzept für ein befristetes Programm zum Ausbau wissenschaftlicher Dauerstellen neben der Professur zugesendet. Das Papier soll den Regierungspolitikern bereits am Freitagabend zugegangen sein, wie der Wiarda-Blog als erstes berichtet hatte. In einem Maßgabebeschluss hatte der Haushaltsausschuss Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger bereits im Oktober dazu aufgefordert, einen entsprechenden Entwurf bis Ende September vorzulegen.

In dem Papier, das nach Kenntnisstand von Table.Briefings noch nicht beim Haushaltsausschuss eingegangen ist, verweist das BMBF direkt zu Beginn darauf, dass für das Konzept keine zusätzlichen Haushaltsmittel veranschlagt werden. Das BMBF berichtet anschließend von einem informellen Fachdialogprozess, den man angestoßen habe. Die Diagnose des BMBF aus den Stakeholder-Gesprächen “reformbedürftige Verwaltungsstrukturen” und “Risikoaversität” an den wissenschaftlichen Einrichtungen. Man habe zudem den Wunsch nach mehr Austausch und intersektoraler Zusammenarbeit wahrgenommen.

Darauf folgen einige Ratschläge an die Institutionen und das Wissenschaftssystem. Junge Wissenschaftler müssten durch transparent und international ausgeschriebene Stellen eine Karriereperspektive aufgezeigt werden. Es bräuchte zudem einen systemischen Ansatz, statt eines Flickenteppichs bei Zugangsvoraussetzungen und Anschlussperspektiven. Das Tenure-Track-Prinzip solle im Idealfall verstetigt werden und für alle Besetzungen von Dauerstellen als Standard definiert werden.

Das vom Haushaltsausschuss geforderte und im Koalitionsvertrag verankerte Bund-Länder-Programm kann das BMBF indes offensichtlich nicht fristgerecht liefern. Die Verantwortung dafür sucht es bei den Ländern. Man habe den Ministern einen Vorschlag für ein Expertengremium unterbreitet, das länderübergreifende Standards für Personalstrukturkonzepte machen sollte. Länderseitig habe der Vorschlag eines gemeinsamen Prozesses mit GWK-Beteiligung allerdings keine Zustimmung gefunden. Die neu gegründete Wissenschaftsministerkonferenz (WMK) werde sich ab November damit befassen. Diese Diskussion wolle man konstruktiv begleiten. tg

Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag das Medizinforschungsgesetz (MFG) gebilligt. Das Gesetz ist ein zentrales Element der Pharmastrategie des Bundesgesundheitsministeriums. “Wir geben Forschenden und Unternehmen die nötige Planungssicherheit, entbürokratisieren und beschleunigen die Verfahren und stärken die Versorgung der Patientinnen und Patienten, gerade auch mit innovativen Arzneimitteln. Damit stärken wir den Forschungsstandort Deutschland”, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Das Gesetz fördert die Entbürokratisierung und beschleunigt Verwaltungsverfahren. Ein wichtiger Bestandteil des neuen Gesetzes ist beispielsweise die Einführung verbindlicher Standardvertragsklauseln für die Verträge zwischen Sponsoren und Einrichtungen klinischer Arzneimittel- und Medizinprodukteforschung. Dadurch soll frühzeitig und schneller als bislang mit klinischen Prüfungen von Arzneimitteln oder Medizinprodukten begonnen werden können.

Im Bereich Strahlenschutz bleibe der Schutz vor ionisierender Strahlung weiterhin hoch. Gleichzeitig baue man unnötige Bürokratie gezielt ab, erklärte Steffi Lemke vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Über besonders komplexe oder eilbedürftige Verfahren, etwa bei klinischen Prüfungen für neuartige Therapien, soll eine zusätzliche spezialisierte Ethikkommission auf Bundesebene entscheiden. Vorab gab es Kritik, insbesondere wegen Bedenken zur Unabhängigkeit der Kommission.

Das Gesetz sei notwendig geworden, weil Deutschland im internationalen Vergleich an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt habe, kommentierte der Dachverband Deutsche Hochschulmedizin. Aus seiner Sicht beinhaltet das MFG konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Forschungsbedingungen und zur Durchführung klinischer Studien, die in der Verantwortung von Wissenschaft und Industrie liegen.

“Mit dem MFG werden Anreize gesetzt, klinische Studien durchzuführen, und die Rahmenbedingungen für Forschung werden verbessert. Damit stärkt das MFG den biomedizinischen Forschungsstandort Deutschland”, sagte Jens Scholz, erster Vorsitzender des Verbandes der Universitätsklinika Deutschlands. mw

Nach 25 Jahren wird aus der zentralen Anlaufstelle für unabhängige Beratung in allen Fragen der wissenschaftlichen Integrität, dem “Ombudsman der DFG“, ein eigener Verein. Seit 1999 stand das Gremium allen Personen mit Bezug zum deutschen Wissenschaftssystem zur Verfügung, unabhängig davon, ob sie von der DFG gefördert wurden oder nicht. 2010 wurde es in “Ombudsman für die Wissenschaft” umbenannt, um das Gremium und sein Verfahren klarer vom DFG-eigenen Verfahren zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens bei Förderungen oder anderen DFG-Bezügen abzugrenzen.

Jetzt meldete die DFG eine weitere Umwandlung, die Beratung tritt jetzt als “Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland” auf. Dabei ist das Projekt nun in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins organisiert, die Mitglieder setzen sich aus den Institutionen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen in Deutschland zusammen. Vorsitzende des Trägervereins ist die Generalsekretärin der DFG, Heide Ahrens. Der Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Jens-Peter Gaul, ist weiteres Vorstandsmitglied.

Die Gründung des Ombudsgremiums als Verein durch die Allianzorganisationen sei “ein gemeinsames Bekenntnis der Wissenschaft zur Bedeutung der wissenschaftlichen Integrität und zur Arbeit einer unabhängigen Instanz, die allen Wissenschaftler*innen und auch wissenschaftlichen Institutionen auf diesem zentralen Feld Beratung und Unterstützung anbietet”, sagte Ahrens. “Das Ombudswesen und damit die Selbstkontrolle der Wissenschaft erhalten damit einen wichtigen Impuls.”

Auch die Finanzierung des Ombudsgremiums steht künftig auf neuer Grundlage, teilt die DFG mit. Diese erfolgte bislang als Bewilligung an die Hochschule des jeweiligen Sprechers des Gremiums und auf Zeit. Nach einem Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages kann das Gremium jetzt von der DFG institutionelle Zuwendungsmittel erhalten. Dadurch werde, wie es im Beschluss des Ausschusses heißt, “der langfristigen Aufgabe des Ombudsgremiums für die Wissenschaft Rechnung getragen und damit der Stellenwert guter wissenschaftlicher Praxis und wissenschaftlicher Integrität als Voraussetzung für einen exzellenten Wissenschaftsstandort Deutschland deutlich hervorgehoben”.

Auf dieser Grundlage verabschiedete der Hauptausschuss jetzt erstmalig einen Wirtschaftsplan zur Finanzierung des Ombudsgremiums. Es gehört damit wie etwa die Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen – KoWi oder die deutschen Forschungsschiffe zu den sogenannten Hilfseinrichtungen der Forschung, die von der DFG institutionell gefördert werden.

Wie der frühere Ombudsman besteht auch das Ombudsgremium aus mindestens vier auf dem Themenfeld guter wissenschaftlicher Praxis ausgewiesenen Wissenschaftler*innen, die die Wissenschaftsbereiche der Lebens-, Natur-, Ingenieur- sowie Sozial- und Geisteswissenschaften repräsentieren und das Methodenspektrum wissenschaftlicher Arbeitsweisen abdecken. Es wird von einer inzwischen fest in Berlin angesiedelten Geschäftsstelle unterstützt und veröffentlicht einen jährlichen Arbeitsbericht. nik

In einer Pressekonferenz in München wurde am gestrigen Montag der bayerische Aktionsplan gegen Antisemitismus an Hochschulen vorgestellt. Ein Teil des Plans: Es wurden Beauftragte gegen Antisemitismus an allen 33 staatlichen Hochschulen in Bayern installiert. Man werde diese Position nun auch im bayerischen Hochschulinnovationsgesetz verankern, den Hochschulen jedoch bei der Ausgestaltung Spielräume geben, sagte Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume Table.Briefings. Damit schaffe man “an allen staatlichen Hochschulen klare Ansprechpartner und Verantwortlichkeiten”.

Daneben umfasst der bayerische Aktionsplan gegen Antisemitismus weitere Punkte:

Wichtig ist Blume, wie er im Gespräch mit Table.Briefings sagt, dass man das “Urvertrauen jüdischer Studierender” wiederherstellen könne. Und dabei gehe es auch um die Verhinderung vieler Vorfälle, die im Dunkelfeld, unterhalb der Strafbarkeitsschwelle stattfinden.

Lutz Edzard, Arabist/Semitist und Antisemitismusbeauftragter der Universität Erlangen-Nürnberg, zeigt sich grundsätzlich mit dem Aktionsplan zufrieden. Die Unterstützung durch Politik, Polizei und Justiz sei wichtig für die Hochschulen. Allerdings ist Edzard etwas weniger zuversichtlich, was die Bewertung von Fällen unterhalb der Strafbarkeitsschwelle durch die Hochschulen angehe. Die Rechtsabteilungen dort seien bereits gut ausgelastet. Mit einer rechtssicheren Beurteilung, auf deren Basis dann eine Rüge ausgesprochen oder ein Ausschluss aus einer Lehrveranstaltung vorgenommen werde, könnten sie schnell überfordert sein.

Die Maßnahmen sind eine Reaktion auf die deutlich gestiegene Anzahl von Vorfällen von Antisemitismus. Diesen Anstieg zeigt auch ein Bericht der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (Rias), der ebenfalls gestern veröffentlicht wurde. In den sechs Monaten nach dem 7. Oktober 2023 wurden der RIAS 527 antisemitische Vorfälle mit einem Bezug zu Israel berichtet. In den sechs Monaten zuvor waren es 43. Neun von den 527 Vorfällen fanden direkt an den Hochschulen statt. Dies waren vor allem Störungen bei Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen.

Der Bericht der RIAS thematisiert darüber hinaus Äußerungen im Rahmen von Protestcamps an Hochschulen (nicht im Auswertungszeitraum und daher nicht in den Zahlen enthalten). Israel sei hier beispielsweise Apartheid vorgeworfen und Landkarten ohne den Staat Israel gezeigt worden. Damit stellten diese Camps nach Ansicht der Rias “für Jüdinnen und Juden sowie für israelsolidarische Personen eine stete latente Bedrohung dar”. mw

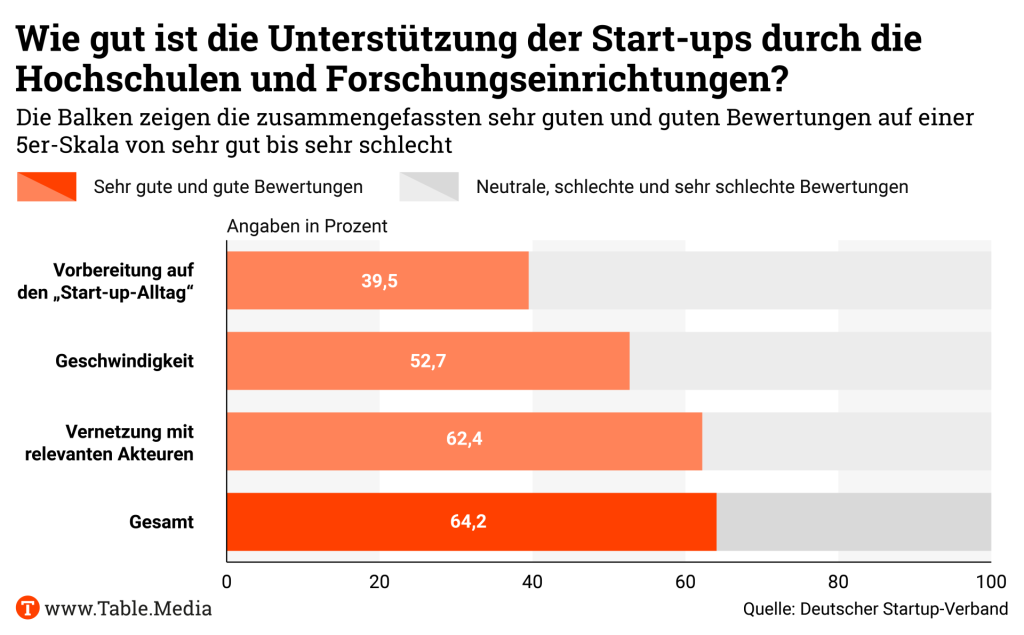

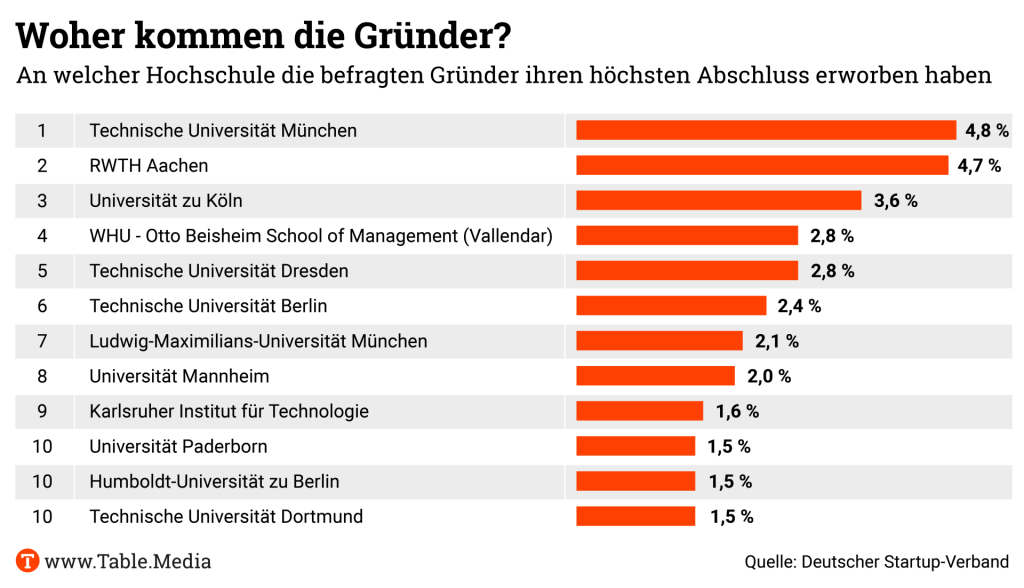

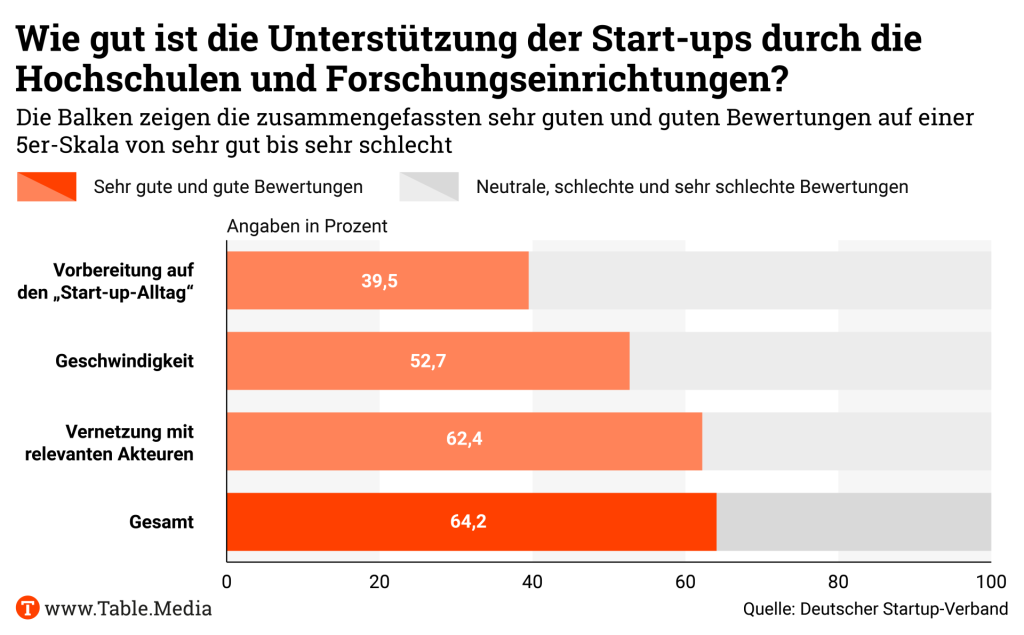

Mehr als die Hälfte der für den Startup-Monitor des Deutschen Startup-Verbands befragten Unternehmen haben im Gründungsprozess mit Hochschulen zusammengearbeitet. Dabei bewerteten die meisten Gründer die Unterstützung der Hochschulen als positiv, wenn auch mit Luft nach oben. Die geografische Nähe zu Hochschulen bewerten vier von fünf Gründer positiv – ein neuer Rekordwert.

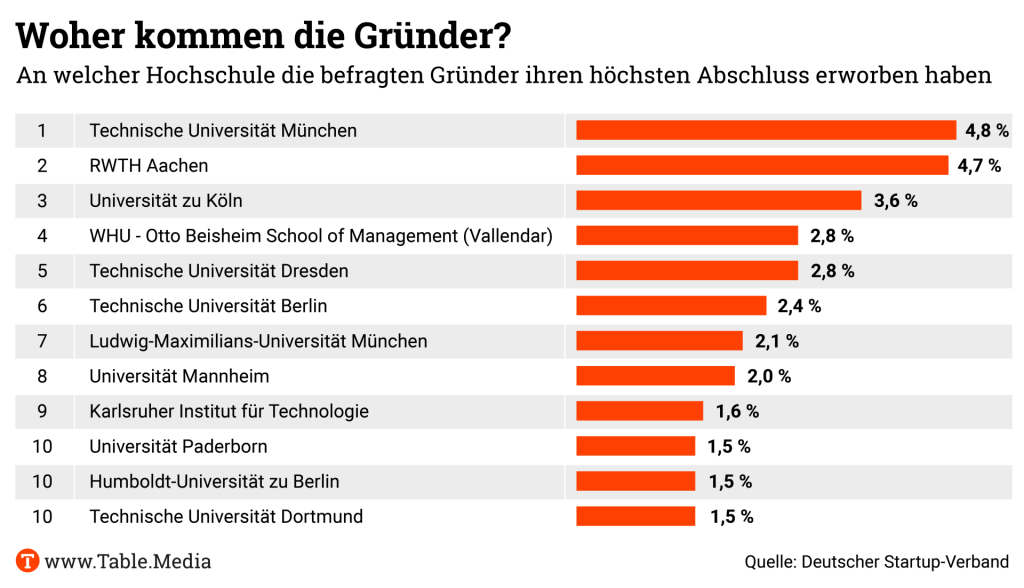

Die Verbundenheit zu den Hochschulen wird auch im höchsten erreichten Abschluss der Gründerinnen und Gründer deutlich. Rund 90 Prozent verfügen über einen Hochschulabschluss, die meisten in Wirtschaftswissenschaften oder einem der Mint-Fächer.

Entsprechend beruhen auch viele der Produkte (über 60 Prozent) auf neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen. 11,4 Prozent der Start-ups lassen sich sogar als DeepTech-Unternehmen klassifizieren. Sebastian Pollok, stellvertretender Vorsitzender beim Startup-Verband, führt das auch auf deutsche “Weltklasse-Forschung” zurück. Damit eröffneten Gründer der deutschen Wirtschaft die spannenden Geschäftsfelder der Zukunft wie Kernfusion oder Quantencomputing. “Durch vereinheitlichte Rahmenbedingungen für Ausgründungen sollten Universitäten hier noch weiter unterstützen.”

Ein Problem bleibt der Zugang zum Kapital: Insgesamt bewerten nur knapp ein Drittel der Start-ups den Zugang zu Kapital und Investitionen positiv und damit sogar weniger als in den Vorjahren. Damit zeige sich, dass beim Thema Start-up-Finanzierung generell großer Nachholbedarf besteht und sich die Situation in der aktuellen Wirtschaftslage weiter zuspitzt, schreibt der Startup-Verband. mw

SWR: Hesthaven ist neuer KIT-Präsident. Der dänische Mathematiker Jan S. Hesthaven hat seinen Job als neuer Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) angetreten. Sein Ziel ist es, das KIT im globalen Wettbewerb der Hochschulen zu stärken. Er sieht die Kombination aus Universität und Großforschungszentrum als Schlüssel zur Umsetzung seiner Pläne. (“,Das KIT ist ein Rohdiamant’ – der neue Präsident Jan S. Hesthaven im Interview“)

Stern: Teurer Kimawandel. Der Klimaforscher Mojib Latif warnt vor durch den Klimawandel verursachten Kippunkten wie steigenden Meeresspiegeln. Schon heute würde der Klimawandel allein durch die Kosten von Flutschäden Milliardenkosten in Deutschland verursachen. (“Ich war naiv, weil ich dachte, Wissen führt zum Handeln“)

Welt: Vergessene Stärken. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ist Deutschland bestens für die Zukunft gerüstet. Eine bedeutende internationale Vergleichsstudie zählt Deutschland zu den innovativsten Volkswirtschaften weltweit. Besonders stark ist Deutschland in Schlüsseltechnologien wie neuen Energietechnologien, Kreislaufwirtschaft und Produktionsprozessen. (“Deutschland weltweit führend – Die vergessene Stärke des Standorts D”)

DLF-Kultur: Andere Universitäten. Kritik an Universitäten ist allgegenwärtig. Sie umfasst Themen wie prekäre Beschäftigungsverhältnisse, hohe Zugangsschwellen und Machtmissbrauch. Doch welche alternativen Gegenentwürfe lassen sich sowohl innerhalb als auch außerhalb von Universitäten finden? (“Wie könnte eine andere Universität aussehen?”)

FAZ: Bauernopfer Döring. Interne Kommunikation legt nahe, dass Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger früher als bislang zugegeben von den Maßregelungsversuchen gegenüber missliebigen Forschern wusste. Damit wird immer unklarer, warum sich die Ministerin von ihrer Staatssekretärin Sabine Döring trennte. Der Verdacht, sie sei ein Bauernopfer gewesen, besteht schon länger. (“Wer ging wann zu weit?”)

FAZ: Technologieklarheit statt Technologieoffenheit. Patrick Cramer, der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, verwendet statt des Begriffs Technologieoffenheit den Begriff Technologieklarheit. Technologieoffenheit könne auch gegen wissenschaftliche Erkenntnisse eingesetzt werden, wenn es etwa darum gehe, bestimmte Technologien zu fördern, die nachweislich umwelt- oder klimaschädlich seien. (“Ist Technologieoffenheit ein Kampfbegriff?”)

Stern: Die Leistungen der Laienforscher. In Deutschland engagieren sich jährlich mehrere Zehntausend Menschen ehrenamtlich in wissenschaftlichen Projekten. Diese Bürgerwissenschaftler liefern wertvolle Beiträge, insbesondere in den Bereichen Umwelt, Naturschutz und Astronomie, aber auch in Ingenieurwissenschaften, Heimatforschung und Geisteswissenschaften. (“Forschung profitiert von Bürgerwissenschaftlern”)

Forschung & Lehre: Akademiker gegen die AfD. Am Tag nach der chaotischen Landtagssitzung in Erfurt meldet die Initiative “Uni gegen Rechts” 700 gesammelte Unterschriften. Die akademische Gemeinschaft an Thüringer Hochschulen sieht sich in der Verantwortung, die Bedrohung der liberalen Demokratie zu benennen. Sie fordern die demokratischen Parteien in Thüringen auf, jeglichen Einfluss der AfD auf Regierungsentscheidungen auszuschließen. (“Unterschriften gegen Einfluss der AfD”)

NAU: Laborversuche vorgetäuscht. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Instituts für Neuropathologie des Universitätsspitals Zürich steht im Verdacht, Forschungsergebnisse gefälscht zu haben. Die Universität Zürich untersucht den Fall. Der Forscher soll Mikroskopbilder von Mäusegehirnen aus früheren Studien wiederverwendet haben, um gewünschte Ergebnisse vorzutäuschen. (“Uni Zürich: Wissenschaftler soll Laborversuche vorgetäuscht haben”)

Klimakrise, demografischer Wandel und wirtschaftliche Unsicherheiten: Für die Lösung dieser komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen brauchen wir nicht nur technologische, sondern auch soziale Innovationen. Um diese zu stärken, hat die Bundesregierung im letzten Jahr die “Nationale Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen (Sigu)” verabschiedet. In ihr wurden elf politische Handlungsfelder sowie konkrete Vorschläge definiert, um die Entwicklung von sozialen Innovationen zu fördern. Zeit für ein Zwischenfazit: Ist die Strategie mehr als ein Lippenbekenntnis?

Soziale Innovationen wie innovative Bildungsprogramme, nachhaltige Stadtentwicklung oder neue Ansätze in der Gesundheitsversorgung treiben positive gesellschaftliche Veränderungen voran. Insbesondere Geschäftsmodelle wie Social Business und Impact Start-ups gewinnen in politischen Strategien immer mehr an Bedeutung. Mit dem Fokus auf soziale und ökologische Wirkungen entwickeln sie sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor: Laut dem Deutschen Social Entrepreneurship Monitor 2024 erwarten 90 Prozent dieser Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 1 Million Euro. Jeder zehnte Arbeitsplatz in Deutschland ist der Social Economy zuzurechnen, wobei der Anteil innovativer und von Frauen mitgegründeter Unternehmen in diesem Sektor besonders hoch ist.

Trotz der transformativen Effekte sozialer Innovationen liegt Deutschland im EU-Vergleich bei deren Förderung zurück. Die Finanzierung ist im Allgemeinen das größte Hindernis für Gründerinnen und Gründer. Hier setzt die Sigu-Strategie der Bundesregierung mit dem verbesserten Zugang zu öffentlichen Förderprogrammen für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen an: Unter den 300 Innovationssprints, die beispielsweise im Rahmen von “DATIpilot” gefördert werden, sind immerhin 20 Prozent soziale Innovationen.

Auch der Ideenwettbewerb des BMBF “Gesellschaft der Innovationen – Impact Challenge an Hochschulen” richtet sich gezielt an solche Projekte. Und mit “Nachhaltig wirken” veröffentlichte das Bundeswirtschaftsministerium im August die bisher umfangreichste Förderrichtlinie für gemeinwohlorientierte Unternehmen. Mit der Plattform für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen ist zudem eine großartige Wissensressource mit vielen Aspekten online gegangen.

Trotzdem fehlt es nach wie vor an ausreichenden Zugängen zu Finanzierungen, insbesondere zu privaten Mitteln nach der Pilotphase einer neuen Geschäftsidee. Soziale Innovationen benötigen oft längere Zeiträume, um messbare Erfolge zu erzielen. Sie werden deshalb von Investorinnen und Investoren als riskanter wahrgenommen. Im Vergleich zu Ländern wie den USA oder Großbritannien ist die Impact-Investment-Szene in Deutschland unterentwickelt, es gibt weniger spezialisierte Fonds und Netzwerke.

Trotz vieler wirksamer Initiativen der Bundesregierung – die Skepsis gegenüber dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beitrag sozialer Innovationen bleibt hoch. Umso wichtiger ist es, dass sie weiterhin konsequent gestärkt werden und die Sigu-Strategie der Bundesregierung konsequent umgesetzt wird. Die drängendsten Herausforderungen liegen dabei in vier Bereichen:

Damit soziale Innovationen sichtbar und Kritiker überzeugt werden können, sind verbindliche Standards für die Wirkungsmessung erforderlich. Derzeit mangelt es an klaren Richtlinien und Bewertungsmethoden, die es ermöglichen, den tatsächlichen gesellschaftlichen Nutzen dieser Innovationen umfassend zu dokumentieren. Dies wird uns als Stifterverband in den von uns, zusammen mit anderen Partnern, begleiteten BMBF-Projekten wie DATIpilot und T!Raum immer wieder aufgezeigt. Eine verbesserte Indikatorik würde nicht nur Transparenz schaffen, sondern auch erfolgreiche Innovations-Ansätze identifizieren und zu deren Skalierung beitragen. Gleichzeitig könnten ineffiziente Strategien schneller angepasst oder eingestellt werden. Robuste Wirkungsmessungen sind außerdem entscheidend, um das Vertrauen von Investoren, Stiftungen und politischen Entscheidungsträgern zu gewinnen, die zunehmend auf Nachweise der positiven Wirkung ihrer Mittelverwendung angewiesen sind.

Ein weiteres Hindernis für die breite Umsetzung sozialer Innovationen ist der Mangel an spezifischen Finanzierungsinstrumenten für Impact Investments. Steuerliche Impactprämien, Community Bonds oder Social Impact Bonds könnten neue Anreize schaffen und gleichzeitig eine positive soziale und ökologische Wirkung fördern. Diese Instrumente, zusammen mit Mikrokrediten, Crowdfunding-Plattformen und spezialisierten Impact Investment Fonds, würden die Finanzierungsmöglichkeiten für sozial-innovative Unternehmen erheblich erweitern und deren nachhaltige Entwicklung in Deutschland unterstützen.

In Deutschland fehlt es an einer geeigneten Rechtsform, die den besonderen Bedürfnissen und Herausforderungen sozialer Innovationen gerecht wird. Derzeit müssen diese auf traditionelle Rechtsformen wie eingetragene Vereine, gemeinnützige GmbHs oder Stiftungen zurückgreifen. Diese sind für Sozialunternehmen aber nicht immer ideal. Eine eigene Rechtsform für Sozialunternehmen, beispielsweise mit gebundenem Vermögen, könnte jene Rahmenbedingungen schaffen, die gezielt auf die Förderung sozialer und ökologischer Ziele ausgerichtet sind. Eine solche Rechtsform könnte flexible Finanzierungsmöglichkeiten, steuerliche Vorteile und angepasste Regulierungen bieten, um die besonderen Anforderungen sozialer Innovationen optimal zu unterstützen. Die derzeitige Vorlage eines Gesetzentwurfes zur Reformierung des Genossenschaftsrechts ist hier nur ein erster Schritt.

Insgesamt fehlt es jedoch an klaren Zielsetzungen und politischen Zuständigkeiten, was zu einer Fragmentierung der Bemühungen einzelner Ministerien führt. Der internationale Beirat für soziale Innovationen der Bundesregierung fordert deshalb, dass für eine klarere politische Strategie das Thema im Bundeskanzleramt verortet werden sollte. “Die Bundesregierung sollte das Sigu-Strategieziel bis 2030 weiterentwickeln, indem sie die Mobilisierung von Kapital aus privaten und öffentlichen Mitteln unterstützt und Maßnahmen ergreift, um die Entstehung von mindestens zehn Impact Unicorns – Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde Euro oder einer Reichweite von mindestens einer Million Menschen – zu beschleunigen, die neue Gründungswellen in diesem Sektor auslösen können.”

Fazit: Ein Jahr nach der Einführung der “Nationalen Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen” zeigen sich erste Erfolge. Sie ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Dennoch bleibt die Aufgabe, auch die großen Hindernisse zu überwinden: Wirkungsindikatorik, dauerhafte Finanzierung, rechtliche Rahmenbedingungen und klare politische Zuständigkeiten. Für diese Herausforderungen braucht es schnellstmöglich Lösungsansätze. Nur so kann die Förderung sozialer Innovationen effektiv gestaltet werden. Die Zeit drängt, denn nur im Zusammenspiel von technologischen und sozialen Innovationen werden wir den komplexen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte begegnen können.

Ihr Arbeitsgebiet ist das Universum. Es ist, so scheint es, gerade groß genug, um Valeria Pettorinos Interessen gerecht zu werden. Beim Falling Walls Science Summit wird die Kosmologin am 9. November in Berlin über Durchbrüche bei der Erforschung der “Dunklen Energie” sprechen. Wir stellen sie vorab in unserer Serie “Breakthrough-Minds” vor.

Die gebürtige Italienerin ist schon zu Schulzeiten von vielem fasziniert. Von Mathematik und Logik, vom Schauspiel, kreativem Schreiben und vom Reisen. Ihr Onkel, der String-Theoretiker Roberto Pettorino, erzählt ihr von multiplen Dimensionen und Zeitreisen, beide lieben Science-Fiction.

So entschließt sich Pettorino, in Neapel Physik zu studieren. Es ist eine aufregende Zeit Ende der Neunzigerjahre, gerade haben zwei Forschungsteams anhand von Sternenexplosionen (Supernovae) unabhängig voneinander entdeckt, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Die Ursachen sind bis heute nicht genau verstanden, nach gängiger Meinung treibt eine Art “Dunkle Energie” den Kosmos immer schneller auseinander. Pettorino schreibt ihre Doktorarbeit darüber.

Nach der Promotion im Jahr 2005 reist sie um die Welt und forscht schließlich mit einem Marie Curie Fellowship an der Universität Genf in Theoretischer Physik. Sie kooperiert mit Forschern am Cern, die an unterschiedlichen Themen in den Bereichen Teilchenphysik und Kosmologie arbeiten, und Experimental-Physikern. Die verschiedenen Blickwinkel reizen sie. Pettorino arbeitet theoretisch, aber auch mit Beobachtungsdaten, methodisch und statistisch. Und sie zieht oft um, forscht in unterschiedlichen Städten, darunter Heidelberg, New York, Valencia, Neapel, Turin, Triest, schließlich Paris.

Es sind vor allem kosmologische Fragen, die sie umtreiben. Sie gehört zum Team der Planck-Mission der Esa, die mit einem Weltraumteleskop die kosmische Hintergrundstrahlung – das Echo des Urknalls – sehr genau kartiert. Ebenso ist sie an der europäischen Mission Euclid beteiligt, hier als Projektwissenschaftlerin der Esa. Das Weltraumteleskop wurde 2023 gestartet und erstellt eine 3D-Karte des Universums mit Milliarden Sternen und Galaxien. Anhand der Formen größerer Strukturen wollen Forscher en détail nachvollziehen, wie sich das Universum entwickelte. Das wiederum soll helfen, mehr über die Natur und Wirkung der Dunklen Energie zu erfahren sowie der Dunklen Materie, die genau entgegengesetzt wirkt und Objekte beisammen hält.

Als Pettorino im Mai die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse präsentiert, ist sie begeistert: “Euclid ist eine einzigartige, bahnbrechende Mission.” Der Erfolg basiert nicht allein auf einem Spitzenteleskop – mehr als 2.000 Forscher von 300 Institutionen in 13 europäischen Ländern bringen sich ein. Ihre Ideen und Kreativität zusammenzuführen, ist eine Kunst für sich.

Pettorino hat diese Fähigkeit in verschiedenen Teams und Projekten, die sie aufgebaut und geleitet hat, erworben. Sie engagiert sich zudem für die Kommunikation der Forschungsergebnisse und unterstützt Berufskolleginnen. “Ich wünschte, ich hätte mehr Frauen getroffen als meine Karriere begann”, sagte sie in einem Interview. Daher trage sie dazu bei, ein Netzwerk zu schaffen, um Kolleginnen den Zugang zu Informationen und Karriereoptionen zu erleichtern, damit sie fundiert entscheiden können, wohin sie sich entwickeln möchten. 2023 wurde sie als Mentorin im Space4Women Programm der United Nations Office of Outer Space Affairs (UNOOSA) ausgewählt.

Insbesondere internationale Kooperationen erfordern jedoch auch diplomatisches Geschick. Pettorino bildete sich in Science Diplomacy weiter, um ihr “Verständnis darüber zu vertiefen, wie Wissenschaft einen Einfluss auf die Welt und die Gesellschaft haben kann”. Sie gehört aktuell zu einer EU-weiten Arbeitsgruppe, die Wissenschaftsdiplomatie innerhalb der Gemeinschaft stärken soll. Ralf Nestler

Beim Falling Walls Science Summit 2024 spricht Valeria Pettorino am 9. November um 14.15 Uhr über “Breaking the Wall of Dark Energy Mysteries”. Das Programm des Summit finden Sie hier, weitere Porträts der Table.Briefings-Reihe “Breakthrough-Minds” lesen Sie hier.

Amy Theresa Austin, Ökologin an der Universidad de Buenos Aires, Argentinien, und Andre Russowsky Brunoni, Psychiater für entwicklungsrelevante Forschung an der Universidade de São Paulo, Brasilien, erhalten den mit je 60.000 Euro dotierten Georg Forster-Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung. Dieser würdigt jedes Jahr international anerkannte Forschende aus Schwellen- und Entwicklungsländern, die an entwicklungsrelevanten Themen arbeiten.

Sina Bartfeld, Leiterin des Fachgebiets Medizinische Biotechnologie an der TU Berlin, wurde als designierte Präsidentin in den Vorstand des German Stem Cell Networks (GSCN) berufen. Sie wird im Netzwerk zur Förderung der Stammzellenforschung zunächst den Münchner Stammzellforscher Heiko Lickert unterstützen, bevor sie ihm in zwei Jahren als GSCN-Präsidentin folgt.

Manfred Bischoff vom Institut für Baustatik und Baudynamik, der bisherige Dekan der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Michael-Jörg Oesterle, Judith Tonhauser vom Institut für Linguistik und Alexander Brem vom Institut für Entrepreneurship und Innovationsforschung vervollständigen von heute an als Prodekane das neue Rektorat der Universität Stuttgart. Sie wurden von Senat auf Vorschlag des neuen Rektors Peter Middendorf gewählt.

Carolin Schneider, Juniorprofessorin für die Prävention und Genetik von metabolischen Erkrankungen an der RWTH Aachen, Kilian Schober, Leiter der Forschungsgruppe Understanding & Engineering Human T Cell Immunity an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), und Vivek Thacker, Leiter einer Forschungsgruppe am Zentrum für Mikrobiologie des Universitätsklinikums Heidelberg, haben den diesjährigen Life Sciences Bridge Award bekommen. Der Nachwuchspreis im Bereich der Lebenswissenschaften ist mit jeweils 100.000 Euro dotiert.

Ali Sunyaev ist neuer Vizepräsident der Technischen Universität München (TUM) für die Führung und Weiterentwicklung des TUM Campus Heilbronn. Gleichzeitig tritt der Wirtschaftsinformatiker heute die Professur für Informationsinfrastrukturen in der TUM School of Computation, Information and Technology (CIT) an.

Dörthe Tetzlaff, Professorin für Ökohydrologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, ist mit dem Wasser-Ressourcenpreis der Rüdiger Kurt Bode-Stiftung ausgezeichnet worden. Der mit 100.000 Euro dotierte Preis, der alle drei Jahre für herausragende Arbeiten zur nachhaltigen Nutzung globaler Wasserressourcen vergeben wird, würdigt Tetzlaffs wegweisende Forschung zu den Wechselwirkungen zwischen Klima, Landnutzung, Wasserqualität und den ökohydrologischen Prozessen, die die Wasserdynamik in Landschaften steuern.

Bodo Uebber wird neuer Vorsitzender des Kuratoriums der Bertelsmann-Stiftung. Der selbstständige Unternehmensberater und frühere Vorstand der Daimler AG tritt sein Amt zum Jahresanfang 2025 als Nachfolger von Werner J. Bauer an. Er gehört dem Kuratorium der Stiftung bereits seit drei Jahren an. Das berief in seiner jüngsten Sitzung außerdem Hannes Ametsreiter zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Bertelsmann Stiftung. Der international renommierte Manager mit langjähriger Vorstandserfahrung folgt am 1. Januar 2025 auf Ralph Heck, der nach fast fünf Jahren an der Spitze der Bertelsmann Stiftung ausscheidet.

Raimund Vogl von der Universität Münster (CIT) und Sören Lorenz vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Informations-, Daten- und Rechenzentrum (IDRZ), sind neu im Vorstand der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI e.V.). Vogel wird den Dachverband von Bibliotheken, Medieneinrichtungen und IT-Zentren an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen als Vorstandsvorsitzender leiten. Lorenz wurde zum stellvertretenden DINI-Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Mathis Wackernackel, Klaus Butterbach-Bahl und Jiuhui Qu werden für ihre Führungsrolle bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie hervorragende Beiträge im Bereich Landwirtschaft und Wasser mit den Sustainability Awards des Nobel Sustainability Trust und der Technischen Universität München (TUM) ausgezeichnet. Die drei Forscher arbeiten in den USA, Dänemark und Deutschland sowie China.

Ulf Wagner hat sein Amt als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie e.V. (DGRh) angetreten. Der Rheumatologe leitet den Bereich Rheumatologie an der Klinik für Endokrinologie, Nephrologie und Rheumatologie des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) und ist Professor für Experimentelle Rheumatologie. Er folgt auf Christof Specker, der das Amt des 2. Vizepräsidenten übernimmt. Zur neuen 1. Vizepräsidentin wählte die Mitgliederversammlung der DGRh Ina Kötter, Direktorin der Klinik für Rheumatologie und Immunologie am Klinikum Bad Bramstedt und Leiterin der Sektion für Rheumatologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

China.Table. Wasserstofftechnologie: EU beschränkt Förderung für Technik aus China. Die EU-Kommission will bei Ausschreibungen für grünen Wasserstoff künftig eine Höchstquote für chinesische Elektrolyseure festlegen. Sie befürchtet eine zu hohe Abhängigkeit der EU von Einfuhren von Elektrolyseuren aus China. Die europäische Wasserstoffbranche begrüßt den Schritt. Mehr

Bildung.Table. Startchancen: Wen der Forschungsverbund gewinnen konnte. Ein Verbund aus insgesamt 20 wissenschaftlichen Instituten und Hochschulen wird das Startchancen-Programm wissenschaftlich begleiten. Ein Mammut-Projekt, das jetzt begonnen hat. Dabei ist auch Martina Diedrich, die das Hamburger Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung Richtung DIPF verlässt. Mehr

ESG.Table. Soziale Innovationen: Finanzförderung noch in den Startlöchern. Die Bundesregierung hat vor einem Jahr angekündigt, Sozialunternehmen umfangreich zu unterstützen. Bei der finanziellen Förderung hakt es allerdings noch. Mehr

ESG.Table. Klimapolitik: Wie ein internationales Netzwerk die Rolle von Frauen stärken soll. Ein neues Netzwerk will den Einfluss von Frauen auf die weltweite Klimapolitik stärken. Neben Politikerinnen nehmen auch Top-Managerinnen großer Unternehmen teil, um den Druck zur Umsetzung der Pariser Klimaziele zu erhöhen. Mehr

der Umgang der Behörden mit Anträgen auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ist immer öfter ein Grund für Klagen: Beamte in Ministerien können offenbar in ihren Datenbänken immer häufiger nur wenige Dokumente ausfindig machen, sagte uns Rechtsanwältin Hannah Vos von der Initiative “FragDenStaat“. Ein neuerliches Beispiel sei auch die aktuelle Fördermittel-Affäre im Bundesforschungsministerium. Hier tauscht sich Bettina StarkWatzinger mir ihren engsten Mitarbeitern bekanntermaßen über den Nachrichtendienst “Wire” aus – Kommunikation, die aber in den offiziellen Akten nicht zu finden ist, denn diese sei laut wiederholten Aussagen der Ministerin eben meist privat und müsse daher nicht veraktet werden.

Im Sinne der Transparenz und Datentreue könnte man hier durchaus anderer Meinung sein: Die geltenden Regelungen für die Veraktung seien derart kontur- und sanktionslos, dass es zwingender Reformen bedarf, um den disparaten und desolaten Zustand der Akten in deutschen Behörden zu beenden, sagte uns Stefan Brink, ehemaliger Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit aus Baden-Württemberg. Die frühzeitig entlassene Staatssekretärin Sabine Döring hat jetzt jedenfalls Beschwerde gegen die Wire-Praxis des BMBF vor dem Oberverwaltungsgericht Münster eingereicht. Mittlerweile sind dort mindestens drei Klagen gegen das Forschungsministerium anhängig.

Und selbst aus den Mails, die das BMBF in Sachen Fördermittel-Affäre geschwärzt an “FragDenStaat“ übergeben hatte, ergeben sich immer neue Fragen in Richtung Bettina Stark-Watzinger: So schreibt am 12. Mai ein Mitarbeitender aus einer BMBF-Abteilung an die Leitungsabteilung des Hauses – es geht um die Bitte nach “Reaktiv-Sprache” zum Offenen Brief -, folgenden Satz: “Auf zuwendungsrechtliche Schlussfolgerungen oder auch nur Hinweise in diese Richtung sollte verzichtet werden”. Wer aber hat denn überhaupt nach diesen Schlussfolgerungen gefragt?

Gestatten Sie mir noch einen kleinen Hinweis: Mit der heutigen Ausgabe starten wir unsere “Top of the Table”-Aktion. In jeder Ausgabe präsentieren wir Ihnen zehn entscheidende Köpfe aus einer Kategorie. Den Auftakt macht die “Wissenschaft“, es folgen die herausragenden Persönlichkeiten aus den “Stiftungen”, aus “Beratung”, Unternehmen, Politik, Verwaltung, Gesellschaft, Thinktanks und NGOs.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre und einen spannenden Start in den Tag,

Katja Becker – Medizinerin, Biochemikerin und Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Die Erwartungen waren gewaltig: Im Sommer 2019 wurde Katja Becker an die Spitze von Deutschlands größter Forschungsorganisation gewählt. Die erste Frau! Ihre Wahl galt vielen als Zeichen des Aufbruchs. Becker, damals schon zigfach preisgekrönt und erfahren, etwa als vorherige Vizepräsidentin für Forschung der Justus-Liebig-Universität Gießen, Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften und Akademien, ergriff ihre Chance. “Diversität und Exzellenz, die Begriffe sind für mich untrennbar”, erklärte sie damals, das sei in der Natur doch genauso, “der Regenwald entwickelt sich dynamischer als die landwirtschaftliche Monokultur”. Wichtig ist ihr die Stärkung internationaler Netzwerke und “eine freie Wissenschaft für eine demokratische und weltoffene Gesellschaft”. Becker gilt als professionell und zupackend, 2023 wurde sie für eine zweite Amtszeit wiedergewählt.

Antje Boetius – Tiefseeforscherin und AWI-Direktorin

Könnte man große Forschungsorganisationen oder Akademien von einem Forschungsschiff aus steuern, Antje Boetius wäre vermutlich nicht mehr AWI-Direktorin. Die Tiefseeforscherin und Leibniz-Preisträgerin lässt trotz ihres vielfältigen forschungspolitischen Engagements kaum eine Gelegenheit für längere Forschungsreisen über die geliebte See aus. Boetius setzt sich aus Überzeugung an vielen Stellen für den Klimaschutz und den Erhalt der maritimen Ökosysteme ein. Dafür nutzt sie auch ihr Engagement in der Wissenschaftskommunikation, das der damaligen Lenkungsausschussvorsitzenden von Wissenschaft im Dialog 2018 den Communicator-Preis einbrachte.

Patrick Cramer – Molekularbiologe und Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Patrick Cramer macht sich gerne selbst ein Bild. Der Chemiker, Struktur- und Molekularbiologe arbeitet als Wissenschaftler daran, tiefe Einblicke in die dreidimensionale Struktur der Genomtranskription zu erlangen. Als er im Juni 2023 das Amt des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft übernahm, musste er diese Arbeit vorerst auf Eis legen, blieb seiner Linie aber treu. Er wollte auch die Wissenschaftsorganisation detailliert kennenlernen und bereiste zum Start alle 85 MPG-Institute. Als Wissenschaftsmanager will er nach eigener Aussage eine “Can-Do-Attitüde” vorleben und dafür sorgen, dass seine Organisation und die gesamte Wissenschaft weiblicher, jünger und internationaler wird. In (forschungs-)politische Debatten, etwa um die WissZeitVG-Novelle, die Internationalisierung der Forschung oder den Machtmissbrauch in der Wissenschaft mischt sich Cramer aktiv ein.

Holger Hanselka – Maschinenbauingenieur und Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft

Man kann es mutig finden, dass Holger Hanselka im vergangenen Jahr seinen gut laufenden Posten als Präsident des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gegen einen vom Titel ähnlichen in München eintauschte: Seit August 2023 leitet er die skandalgeschüttelte Fraunhofer-Gesellschaft. Der geborene Oldenburger erklärte dazu sehr nordisch, sein Amt sei eines der spannendsten und gleichzeitig herausforderndsten in der deutschen Wissenschaft. Unter seine Führung fallen nun rund 30.000 Mitarbeitende. Was seit seinem Start auffällt: Fraunhofer arbeitet wieder komplett geräuschlos – und der Neue an der Spitze will sich auch stärker für Gleichberechtigung engagieren.

Otmar D. Wiestler – Mediziner und Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft

Otmar D. Wiestler leitet mit der Helmholtz-Gemeinschaft eine der größten Forschungsorganisationen der Welt mit rund sechs Milliarden Jahresbudget und knapp 45.000 Mitarbeitern. Der Mediziner und ehemalige Professor an der Universität Heidelberg steht der Gemeinschaft seit 2015 vor. 2019 wurde er für eine zweite Amtszeit (bis 2025) wiedergewählt. Zuvor war Wiestler seit 2004 Vorsitzender des Stiftungsvorstands des Deutschen Krebsforschungszentrums und folgte dort dem Nobelpreisträger Harald zur Hausen nach. Neben seinem großen Engagement für die biomedizinische Forschung ist Wiestler eng mit Israel und israelischen Forschungseinrichtungen verbunden. Zahlreiche Reisen führen ihn in die Start-up-Nation, auch um Spirit und Rahmenbedingungen mitzunehmen. Vor allem auch die intensive Nutzung von Gesundheitsdaten sollte sich Deutschland zum Vorbild nehmen, meint Wiestler. Unter seiner Amtszeit wurden Projekte und Partnerschaften mit Israel, wie mit dem Weizmann-Institut, ausgebaut. 2018 eröffnete Wiestler das Helmholtz-Büro in Tel Aviv.

Rafael Laguna de la Vera – Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen

“Raus aus der Komfortzone”, zitiert ihn das Frühstücksfernsehen. Laguna – Programmierer, Unternehmer – sei der “coolste Behördenchef” Deutschlands. In der Tat: Dank eines spanischen Vaters mit einem wohlklingenden Nachnamen gesegnet, zeigt er sich gern stylisch mit Dreitagebart, schwarzem Rolli und Designerbrille. Der Gründungsdirektor siedelte seine Sprind in seiner Geburtsstadt Leipzig an, weit genug weg von der Berliner Blase. Doch bis die Sprind so ganz frei wurde, galt es diverse politische Hochs und Tiefs durchzustehen. Bei letzterem drohte er dann doch – gar nicht cool – im Januar 2023 mit seinem Rücktritt. Diese Karte kann man nur einmal ziehen. Laguna, ganz Optimist, wurde belohnt: Im Juli des vergangenen Jahres wurde das Sprind-Freiheitsgesetz endlich verabschiedet. Nun können die Sprunginnovationen kommen.

Christoph Markschies – evangelischer Theologe und Professor für Antikes Christentum, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW)

Vom Theologen zum Wissenschaftsmanager – Christoph Markschies hat diese Metamorphose vollzogen. Es begann 2006, als er an der Berliner Humboldt-Universität (HU) vom Lehrstuhl für Ältere Kirchengeschichte ins Amt des Universitätspräsidenten wechselte. Damals war er 43 Jahre und damit Deutschlands jüngster Unipräsident. Danach wechselte er zur BBAW, wurde 2011 Vizepräsident, seit 2020 ist er Präsident. Zur Wissenschaftsgemeinde spricht er stets akademisch-klug, aber auch mit Schalk in Stimme und Mimik. Für den Research.Table war er im Januar Autor der Wahl für eine wissenschaftspolitische Neujahrsansprache. Sein Appell für 2024: “Nicht in Angst versinken, sondern Prioritäten vertrauensvoll angehen.” Auch im Interview in unserer Reihe “Was jetzt, Forschung?” äußert er sich optimistisch und sieht in den aktuellen Krisen auch die Chance, etwas wirklich Neues zu schaffen.

Maria Leptin – Entwicklungsbiologin und Präsidentin des European Research Council (ERC)

Seit 2021 ist sie Präsidentin des European Research Council und wacht damit über die EU-Forschungsförderung. 16 Milliarden Euro stehen der wichtigsten europäischen Förderorganisation für die Jahre 2021 bis 2027 zur Verfügung. Für wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Grundlagenforschung vergibt sie Starting Grants, Advanced Grants und mehr. Maria Leptin selbst hat sich in der Entwicklungsbiologie einen Namen gemacht, mit Arbeiten zur Entwicklungsbiologie. Seit 1994 ist sie Professorin am Institut für Genetik der Universität zu Köln, studiert hat sie nicht nur Biologie, sondern auch Mathematik. Ihr erklärtes Ziel ist, eine Erhöhung des ERC-Budgets zu erreichen – und das Verständnis für die Grundlagenforschung zu fördern. Hier geht es zu einem ausführlichen Porträt, das auch ihren Kampfgeist beschreibt.

Helmut Schönenberger – Mitgründer und CEO der gemeinnützigen GmbH UnternehmerTUM

Helmut Schönenberger ist der Gründervater der Nation. Wo vielerorts nur länglich über die Notwendigkeit für besseren Transfer gesprochen wird, legt Schönenberger Hand an. Als Geschäftsführer von UnternehmerTUM assistiert er mit seinem 400-köpfigen Team gleichzeitig um die 6.000 Studierenden auf dem Weg zum Start-up. Das Zentrum für Innovation und Gründung an der Technischen Universität München (TUM) ist der Grund, warum die Institution in diesem Bereich deutschlandweit führend ist. Mit seinem Hintergrund als Gründer, Luft- und Raumfahrtingenieur und Risikokapitalgeber unterstützt er gerne neue Unternehmen. In den vergangenen Jahren flossen jährlich zwei bis drei Milliarden Euro in die Gründungen im Umfeld von UnternehmerTUM. In den nächsten zehn Jahren plant Schönenberger zu expandieren, “unseren Impact zu verzehnfachen”. Er glaubt, dass Deutschland mit der richtigen Unterstützung zu einer führenden Start-up-Nation werden könnte.

Joybrato Mukherjee – Rektor der Universität zu Köln und Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)

Angesichts der ‘Zeitenwende’ steht die Auswärtige Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik derzeit oft im Fokus und mit ihr auch der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Joybrato Mukherjee. Seit er am 1. Januar 2020 das Amt übernahm, ist er durchgehend im Krisenmodus. In der Corona-Pandemie wurde der internationale Austausch größtenteils ins Digitale verlagert. Nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine schränkte der DAAD den akademischen Austausch mit Russland ein, hielt aber Zugangswege – wo es ging – offen und legte Programme für ukrainische Forschende auf. Science Diplomacy ist auch mit Blick auf den Nahostkonflikt und den Wandel in den Wissenschaftsbeziehungen zu China notwendig. Mukherjee findet in den Debatten klare Positionen. Dabei profitiert der Wissenschaftsmanager auch von den Erfahrungen als Rektor der Universität zu Köln, an die er 2023 aus Gießen wechselte.

Aus Sicht von mehr als 120 Mitgliedern der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer hat ihr Mitglied Ulrich Vosgerau durch seine Nähe zur AfD eine rote Linie überschritten. Sie werfen ihm vor, seine juristische Expertise wiederholt in den Dienst von jenen Kräften zu stellen, die die freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung im rechtsextremen Sinne untergraben wollen.

Bei der 83. Jahrestagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, die vom 9. bis 11. Oktober in Luzern stattfindet, wird nun darüber entschieden, ob sich die gesamte Organisation von ihm distanziert, wie die FAZ am Wochenende berichtete. Im Januar war bekannt geworden, dass der Rechtswissenschaftler Ulrich Vosgerau am Potsdamer Geheimtreffen teilgenommen hat. Dort waren unter anderem führende AfD-Politiker und einige bekennende Rechte zusammengekommen. In dem Kreis war nach Recherchen von Correctiv über einen sogenannten Masterplan gesprochen worden und es ging um Pläne, “nicht assimilierte Deutsche” abzuschieben.

Der Anstoß zu diesem Wunsch nach Positionierung kommt von acht Mitgliedern der Vereinigung. Es sind die frühere Verfassungsrichterin Gabriele Britz (Frankfurt) sowie Jelena von Achenbach (Erfurt), Pascale Cancik (Osnabrück), Klaus Ferdinand Gärditz (Bonn), Matthias Jestaedt (Freiburg), Florian Meinel (Göttingen), Christoph Möllers (Berlin) und Christoph Schönberger (Köln). Sie haben einen entsprechenden Tagesordnungspunkt eingebracht, über den am Mittwoch nächster Woche beraten wird.

Unterstützt werden sie von mittlerweile mehr als 120 weiteren Mitgliedern der Vereinigung, in der sich insgesamt mehr als 700 Rechtswissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen haben.

Bis zum Tag der Entscheidung behandeln die Initiatoren die Angelegenheit als intern und äußern sich nicht öffentlich zu dem Vorgang. Aus dem Umfeld ist jedoch zu erfahren, dass sie die ersten Schritte dafür bereits am Tag nach Bekanntwerden der Teilnahme Ulrich Vosgeraus am Potsdamer Geheimtreffen unternommen haben und dass der Antrag auf Distanzierung nur so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner der Vereinigung ist.

Zunächst war ein Antrag auf Ausschluss im Gespräch. Dieser wurde offenbar lange vom Vorstand der Vereinigung geprüft – und schließlich aus juristischen Gründen abgelehnt. Möglichweise, weil man das Risiko einer gerichtlichen Niederlage nicht eingehen wollte.

Auch vor der etwas schwächeren Sanktion der Missbilligung des Verhaltens Vosgeraus schreckte der Vorstand offenbar zurück. Nun steht also die Distanzierung zur Abstimmung. Ulrich Vosgerau hat bereits angekündigt, dagegen gerichtlich vorgehen zu wollen.

Die Antragsteller seien in seinen Augen “Idioten”, die um jeden Preis den Kampf gegen Rechts nun auch in die bislang unabhängige, überparteiliche und nur der Wissenschaftsfreiheit verpflichteten Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer tragen wollen, teilte er der FAZ mit.

Allerdings geht es bei dieser Positionierung der Vereinigung gar nicht um Wissenschaftsfreiheit. Denn es wird nicht Vosgeraus wissenschaftliche Arbeit kritisiert, sondern dass er seine juristische Expertise auf bedenkliche Art nutzt und Politiker berät, die die Verfassungsordnung unterminieren wollen. Viele Distanzierungs-Befürworter halten es für moralisch und ethisch geboten, darauf entsprechend zu reagieren.

Allerdings wirken in der ehrwürdigen Staatsrechtslehre-Vereinigung auch andere Kräfte. Interessanterweise ist der Vorsitzende Martin Nettesheim (Universität Tübingen) auch Mitglied des umstrittenen Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Das Netzwerk ist mehrfach durch Positionierungen aufgefallen, die auf eine politische Agenda schließen lassen. Noch dazu geriet das Netzwerk, wie berichtet, Anfang des Jahres in die Kritik, weil es sich nach dem Potsdamer Treffen bewusst nicht von seinem Mitglied Ulrich Vosgerau distanzierte.

Vosgerau ist Rechtswissenschaftler, vor allem als Anwalt und Gutachter tätig, unter anderem für die AfD. Auf seiner Homepage weist er sich als Privatdozent der Universität zu Köln aus. Die dortige Rechtswissenschaftliche Fakultät hatte aufgrund der Berichte über das Treffen in Potsdam die Stellung von Herrn Vosgerau überprüft. Das Ergebnis: Es gibt aus rechtlichen Gründen keine Möglichkeit, die Lehrbefugnis und damit den Status Privatdozent zu entziehen. Die Universität betont jedoch, dass Vosgerau seit 2018 nicht mehr an der Universität lehrt.

Neustart in Nürnberg: Am heutigen Dienstag tritt Michael Huth als Gründungspräsident der Technischen Universität Nürnberg (University of Technology Nuremberg – UTN) an, am 18. Oktober ist die feierliche Amtseinführung. Im März hatte die 2021 gegründete Universität Schlagzeilen gemacht, weil die bayerische Staatsregierung den ersten Gründungspräsidenten Hans Jürgen Prömel nach drei Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit abrupt absetzte. Michael Huth wechselt vom Imperial College London nach Nürnberg.

Herr Huth, “TU Nürnberg: Auswechslung des Gründungspräsidenten irritiert Forschungscommunity” haben wir im März getitelt, als Hans Jürgen Prömel plötzlich abgesetzt wurde. Können Sie die breite Irritation verstehen?

Dass die Personalentscheidung für Unruhe und Irritationen gesorgt hat, kann ich nachvollziehen. Ich habe diese Zeit in Großbritannien erlebt – und dort war die Wahrnehmung eher positiv. Die Leitungsebene des Imperial College hat einerseits mit Bedauern reagiert, dass ich gehe. Aber die Kollegen haben auch verstanden, dass es eine einzigartige Aufgabe ist, eine neue Universität mitzugestalten – und haben mir gratuliert.

Die Irritationen entstanden vor allem dadurch, dass die bayerische Staatsregierung das im Alleingang entschieden hat. Weil sich die UTN noch in der Gründungsphase befindet, war das rechtens, mit Blick auf die ansonsten übliche Hochschulautonomie aber ein ungewöhnlicher Vorgang. Waren Sie eingeweiht?

Ich kannte das Gründungsgesetz und wusste, dass die Staatsregierung den Gründungspräsidenten ernennt. Der Vorgang hat mich also nicht überrascht oder besorgt, erst recht nicht vor dem Hintergrund meiner industriellen Erfahrungen, wo Change-Management ziemlich normal ist. An einer etablierten Universität ist die Governance-Struktur eine ganz andere, da wäre die Bestimmung einer Hochschulleitung durch die Landesregierung selbstverständlich ein No-Go.

Treten Sie jetzt mit einem mulmigen Gefühl in Nürnberg an?

Meine Gefühlslage ist ein Gemisch aus, auf Englisch gesagt, “excitement and trepidation”. Das ist vermutlich immer so, wenn man eine derart große Aufgabe angeht. Man freut sich, hat aber auch Respekt davor. Für dieses Vorhaben, eine neue Universität “from the scratch” aufzubauen, existiert keine Blaupause, kein institutionelles Gedächtnis. Denn so etwas gab es in den vergangenen 40 Jahren so gut wie nicht. Es ist im Grunde ein Start-up-Projekt über viele, viele Jahre. Diese strategische und operative Aufbauarbeit leisten zu können – das ist für mich der große Reiz der Position.

Wie viel Bedenkzeit haben Sie gebraucht, um das Angebot anzunehmen?

Ein paar Wochen habe ich mir erbeten. Das war für mich nach dreißig Jahren in den USA und Großbritannien ein Riesenschritt. Es war auch nicht meine alleinige Entscheidung, sondern die des Familienrats. Wir leben jetzt zu dritt in der Nähe von Nürnberg.

Die UTN war seit Ende März ohne Gründungspräsident – und das in der wichtigen Aufbauphase. Wie lange wird es dauern, um aufzuholen?

Aus meiner Sicht ist der Aufbau hervorragend weitergelaufen. Alexander Martin, Gründungsvizepräsident für Forschung, Innovation und Entrepreneurship, hat die entstandene Lücke hervorragend gefüllt und als Stellvertretender Gründungspräsident gewirkt. Es war nicht selbstverständlich, das zu tun und er und das gesamte Team haben extrem gute Arbeit geleistet. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass jetzt zum 1. Oktober an der UTN acht neue Professuren besetzt werden. Damit verdoppelt sich die Zahl der Professuren – was zum Teil natürlich auch noch Früchte der Arbeit von Herrn Prömel sind.

Haben Sie bereits im Leitungsteam und den Gremien der UTN für Vertrauen geworben?

Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit Herrn Martin. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht und auch mit den anderen beiden Mitgliedern des Gründungspräsidiums bin ich schon länger intensiv in Kontakt. Ich habe mich im Hintergrund vorbereitet und dafür eine Art Mini-Sabbatical genommen. Seit Juli bin ich nicht mehr am Imperial College angestellt, sondern “nur” noch Visiting Professor.

Wie geht es nun weiter mit der UTN?

Wir streben an, bis 2029/2030 auf 60 bis 75 Professuren anzuwachsen. Es gibt bereits zwei Start-Departments – Engineering und Liberal Arts and Sciences. Bald werden wir weitere Departments kommunizieren und die Founding-Chairs dafür planen. Insgesamt sind fünf bis sechs Departments vorgesehen. Außerdem wird gebaut: Am 18. Oktober wird das erste Gebäude der UTN eingeweiht. Die erste Bauphase läuft also, auch für die zweite laufen bereits die Planungen. In der Bauplanung wird sich auch einer der besonderen Aspekte der UTN widerspiegeln: die Department-Struktur.

Welchen Themen werden sich die neuen Departments widmen?