“nicht mehr konkurrenzfähig” wäre der Wissenschaftsstandort Deutschland im biomedizinischen Bereich, wenn der aktuelle Entwurf des Tierschutzgesetzes des BMEL umgesetzt werden würde. Das schreibt die DFG in ihrer Stellungnahme. Künftig drohen höhere Strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis, bei einem Mindestmaß von sechs Monaten. Gleichzeitig wird vor allem im Umgang mit überschüssigen Tieren, die in der Zucht anfallen, die Rechtsunsicherheit deutlich erhöht.

Noch bis zum 1. März können Stellungnahmen zum Gesetzentwurf eingereicht werden. Wissenschaftsorganisationen und Wissenschaftler hoffen, dass ihre Einreichungen noch zu einer konstruktiven Formulierung führen, die Tierschutz und rechtssicheres Arbeiten für Forschende vereint. Das BMBF scheint hingegen erstaunlich passiv in diesem Prozess, wo doch die Zukunft der biomedizinischen Forschung in Deutschland auf dem Spiel steht. Das jedenfalls sagten mir einige der Gesprächspartner aus der Wissenschaft, mit denen ich für meine Analyse gesprochen habe.

Deutlich proaktiver zeigt sich die Forschungsministerin in einer anderen Debatte: Gegenüber der dpa sprach Bettina Stark-Watzinger sich für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der zivilen und der militärischen Forschung in Deutschland aus – und bezog sich dabei auf das EFI-Gutachten 2023. Es drängt sich der Eindruck auf, dass sie dabei schon die neue, noch unveröffentlichte Ausgabe des Gutachtens im Blick hatte. Dieses übergibt die Expertenkommission für Forschung und Innovation erst am morgigen Mittwoch Bundeskanzler Scholz.

Wie dem auch sei: Die aktuellen Empfehlungen der Kommission fassen wir morgen – nach der Übergabe im Kanzleramt – für Sie in einer Sonderausgabe zusammen.

Eine abwechslungsreiche Lektüre wünscht Ihnen,

Die Unsicherheit und Empörung in der biomedizinischen Forschungscommunity sind greifbar. Grund dafür ist ein aktueller Referentenentwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) von Cem Özdemir zur Änderung des Tierschutzgesetzes.

“Die für die Wissenschaft bereits jetzt bestehende Rechtsunsicherheit, die von der intransparenten Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs des ,vernünftigen Grundes’ in § 17 Abs. 1 ausgeht, wird durch die Neufassung der Regelung zusätzlich und unnötig gesteigert”, schreibt die DFG in ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf, die Table.Media vorliegt.

Stefan Treue, Sprecher der Initiative “Tierversuche verstehen” und Direktor des Deutschen Primatenzentrums sagte Table.Media: “Die geplanten Änderungen zum Tierschutzrecht sind ein Versuch, die biomedizinische Forschung mit Tieren in Deutschland zu verhindern, nicht durch eine Verbesserung des Tierschutzes, sondern durch die Androhung von hohen Geld- und Gefängnisstrafen für ‘Vergehen’, für die der Gesetzgeber nicht einmal eine klare Definition hat.”

Folgende Verschärfungen sieht der aktuelle Entwurf des neuen Tierschutzgesetzes des BMEL vor:

Der Aufruhr in der Wissenschaft ist groß. Gar vom Ende der biomedizinischen Forschung in Deutschland ist die Rede. Brigitte Vollmar, Vorsitzende der Ständigen Senatskommission der DFG für tierexperimentelle Forschung, sagte zu Table.Media, sie befürchte eine Abwanderung von Forschenden ins Ausland. “Wir fordern Rechtssicherheit zu schaffen und erheblichen Schaden von der Gesellschaft und der Wissenschaft in Deutschland abzuwenden. Es ist anzunehmen, dass sich viele von strafrechtlicher Verfolgung bedroht fühlen und ihren Job oder ihr Amt aufgeben”, sagte Vollmar. “Damit behindern wir, oder verhindern sogar biomedizinische Forschung in Deutschland.”

Auch Thomas Kamradt vom Universitätsklinikum in Jena zeigt sich besorgt: “Die Bundesregierung will einerseits mit ihrer Pharmastrategie die klinische Forschung in Deutschland stärken und zerstört anderseits die dafür notwendigen Grundlagen. Das kann nicht funktionieren.”

Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (vfa) hält die vorliegende Formulierung ebenfalls für “problematisch”. Eine Verschärfung des Gesetzes sollte nur erfolgen, “wenn zugleich in diesem Gesetzgebungsverfahren für alle Beteiligten eine klare und umfassende Rechtssicherheit hergestellt wird. Dies könnte erfolgen, indem gesetzlich eine Kaskadenregel für die Verwendung von Versuchstieren vorgesehen wird”.

In der Community der biomedizinischen Forschung war die Unruhe bereits zuvor erheblich. Die aktuell schon unklaren Regelungen zum Umgang mit “überschüssigen” Tieren führen immer wieder zu Problemen. Bei der Durchführung der Tierversuche selbst ist der “vernünftige Grund”, den das Gesetz für das Töten der Tiere einfordert, zwar relativ eindeutig. Doch Tiere, die in der Zucht anfallen, aber nicht im Versuch verwendet werden können, werden ebenfalls häufig getötet – mit unklaren Folgen für die Forschenden.

Zwar werden in sogenannten Kaskadenregelungen Verfahren mit den zuständigen Behörden festgelegt, aber diese sind quasi inoffiziell. Darin ist festgehalten, was mit Tieren geschieht, die in der Zucht das falsche Geschlecht oder – das ist der häufigste Fall – eine falsche genetische Mutation aufweisen. Meist wird versucht, diese Tiere für andere Institute und Versuche oder für Lehrzwecke zur Verfügung zu stellen. Eine andere Möglichkeit ist die Abgabe als Futter an Zoos. Wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind und im Tierhaus Platz für eine neue Versuchsreihe geschaffen werden muss, können die Tiere getötet werden.

Tierschützer sehen hier den vernünftigen Grund oft nicht gegeben und argumentieren, dass diese Möglichkeiten nicht genügend ausgeschöpft werden. Entsprechend reichten sie gegen diese Praxis bereits einige Anzeigen gegen wissenschaftliche Einrichtungen ein, die aber allesamt nicht zu Strafverfahren führten.

In eine ähnliche Richtung gehen auch die Überlegungen von Brigitte Vollmar und der DFG: Die Genehmigung eines Tierversuchs sollte in Zukunft nicht nur den Versuch selbst umfassen, sagt Vollmar. Es könnten auch die dafür notwendige Zucht und das Töten der überschüssigen Tiere, die in diesem Rahmen möglicherweise entstehen, mit einbezogen werden. Damit bestünde für Forschende und Institute Rechtssicherheit für den Gesamtvorgang. Diese Einbindung in das Genehmigungsverfahren und die Prüfungsmöglichkeit der Behörden würde zudem die “Kaskadenregel” tierschutzrechtlich kontrollierbar machen, heißt es in der DFG-Stellungnahme.

Auf ein Problem dieser Lösung weist Marina Greweling-Pils, Leiterin des Tierhauses am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, hin: Wenn der gesamte Prozess inklusive der Zucht genehmigt werden müsste, dann könnten Zuchten erst mit der Bewilligung von Projekten beginnen. Gerade für Nachwuchswissenschaftler wäre die damit entstehenden Verzögerungen von bis zu einem Jahr oder mehr ein Problem, da diese enorm unter Zeitdruck seien.

Sie würde sich daher wünschen, dass der “vernünftige Grund” definiert wird – “zumindest für die Versuchstiere”, wie Greweling-Pils hinzufügte. Dafür gebe es auch schon Vorschläge.

Die Hoffnung der Wissenschaftler ist jetzt, dass das BMEL auf die Stellungnahmen, die die Wissenschaftsverbände bis zum 1. März einreichen müssen, reagiert. Mehr Einsatz fordern viele Forscher vom Haus von Bettina Stark-Watzinger. Das BMBF halte sich im Verfahren viel zu sehr zurück, heißt es – obwohl die Zukunft der biomedizinischen Forschung in Deutschland bedroht sei. Auf Anfrage von Table.Media sagte eine Sprecherin, das Bundesforschungsministerium nehme “die Sorgen aus der Wissenschaft sehr ernst”.

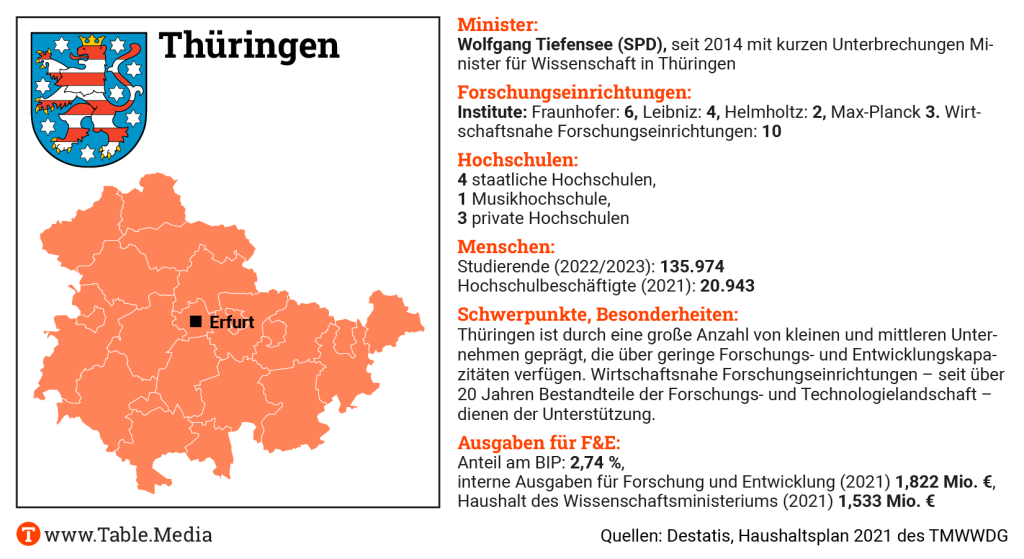

“Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?” – bis heute eine gute Frage. Unter diesem Titel hielt Friedrich Schiller seine Antrittsvorlesung an der Universität Jena, am 26. Mai 1789. Zunächst ohne dafür ein Gehalt zu erhalten, lehrte der Philosoph dort Geschichte. Heute trägt die Universität seinen Namen, sie zählt zu den traditionsreichsten Universitäten Deutschlands, gegründet 1558.

Im bundesweiten Exzellenzwettbewerb hat der geistes- und sozialwissenschaftliche Clusterantrag “Imaginamics. Praktiken und Dynamiken sozialen Imaginierens” aus Jena die erste Auswahlhürde genommen und ist nunmehr zur Vollantragstellung aufgefordert. Insgesamt waren aus Thüringen vier Cluster ins Rennen gegangen.

Der aktuelle Erfolg zeige, dass in Jena neben den Naturwissenschaften auch die Geisteswissenschaften überzeugen können, sagt Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Mit dem Cluster “Balance of the Microverse” verfüge der Standort bereits über ein Exzellenzcluster aus der ersten Runde der Exzellenzinitiative.

Jena ist nicht der einzige Wissensort in Thüringen, der auf eine besondere Tradition zurückblicken kann. Die Bauhaus-Universität Weimar etwa geht auf das Staatliche Bauhaus von 1919 zurück. Die Idee zur Gründung der Musikhochschule in Weimar hatte der große Pianist und Komponist Franz Liszt. Eine traditionsreiche Basis, auf der Minister Tiefensee heute unbedingt aufbauen möchte.

“Thüringen nimmt jetzt die Etappe auf dem Weg in die Liga der führenden Innovationsstandorte Deutschlands in Angriff”, erklärte Wolfgang Tiefensee erst im Januar. Im Laufe dieses Jahrzehnts wolle der Freistaat bei Forschung und Technologie zu den erfolgreichsten Regionen in Deutschland aufschließen.

850 Millionen Euro aus EU-, Landes- und Bundesmitteln stehen für die Innovationsförderung bereit, berichtete Tiefensee. Das spiegele auch die politische Prioritätensetzung wider, dass die Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen eine entscheidende Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit Thüringens darstellten. “Das ist unser Pfund.”

Im Bundesvergleich stehe Thüringen bei der Hochschulfinanzierung gut da, sagt Tiefensee. Die Entscheidung des Bundes vom Dezember, die neue Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati) in Erfurt aufzubauen, gebe zusätzlichen Rückenwind.

Die Landesregierung hat 2023 insgesamt 90,7 Millionen Euro in Thüringer Forschungsprojekte gesteckt. Insgesamt seien 147 Projekte von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen bezuschusst worden, berichtet das Wissenschaftsministerium in Erfurt.

Besonders stolz ist Tiefensee auf die thüringischen “Kernbranchen” im Innovationsbereich: “Optik, Medizintechnik und Mikroelektronik”. 2018 eröffnete er mit dieser Aussage das “Fraunhofer-Zentrum für Mikroelektronische und Optische Systeme für die Biomedizin“, an dem an den Schnittstellen der drei Bereiche geforscht wird.

Optik und Photonik spielen auch auf dem Forschungscampus InfectoGnostics in Jena eine große Rolle. Der vom BMBF initiierte Forschungscampus soll neue Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Wirtschaft knüpfen und Innovationen bei der Diagnostik von Infektionen hervorbringen. Verschiedene Partner aus Forschung, Industrie und Klinik – unter anderem der Weltkonzern Abbott – entwickeln gemeinsame Lösungen für eine schnellere und genauere Vor-Ort-Diagnostik von Erkrankungen wie multiresistenten Keimen.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

In Thüringen gibt es eine ausdifferenzierte und leistungsfähige Wissenschaftslandschaft, in der Hochschulen, außeruniversitäre Forschung und wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen an neuen Erkenntnissen und besseren Anwendungen arbeiten. Dabei bestehen zahlreiche Kooperationen und Cluster, dank derer Synergien entstehen und Innovationen vorangetrieben werden können. Staatlich geförderte Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind Rückgrat, Treiber und personeller Garant für das Thüringer Innovationssystem. Anwendungsorientierte Forschung bildet eine traditionelle Stärke dieses Innovationssystems. Die wirtschaftsnahen Forschungsinstitute haben dabei eine besondere Rolle inne: Diese gleichen mit ihrem Wirken aus, dass kleine und mittlere Unternehmen, die in Thüringen dominieren, eben nicht so viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben können wie große Konzerne.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

Ein Ziel von mehreren Thüringer Forschungsinstituten ist es, den Freistaat zu einem führenden Standort der Batterieforschung und -produktion zu entwickeln. Mit der Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (kurz: CATL) und der Neugründung des Helmholtz-Instituts für Polymere in Energieanwendungen (HIPOLE) in Jena ist Thüringen diesem Ziel schon einen großen Schritt nähergekommen.

Thüringen ist außerdem Spitzenreiter im Forschungsbereich des nachhaltigen Bauens. Hier gibt es die “Thüringer Allianz für ressourcenschonendes und klimafreundliches Bauen”, an der über 300 Forschende aus unterschiedlichen Einrichtungen gemeinsam an innovativen Lösungen im Baubereich arbeiten.

In Jena gibt es die meisten Start-ups des Freistaats. Zudem ist Jena ein wichtiger Knotenpunkt für die globale Optik- und Photonik-Community und folgt damit der Tradition von Carl Zeiss. Eng mit der Photonik verbunden ist die Quantenforschung, die ebenfalls einen Schwerpunkt in Thüringen bildet.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Die zentrale Herausforderung besteht darin, den überwiegend mittelständischen Unternehmen den Weg zu mehr Forschung und Entwicklung zu ebnen und aus öffentlichen Forschungseinrichtungen heraus Ausgründungen zu ermöglichen. In Ostdeutschland, also auch in Thüringen, werden die Mittel für Forschung und Entwicklung etwa zur Hälfte von den Unternehmen aufgebracht, in Westdeutschland zu zwei Dritteln. Der Anteil der staatlichen Förderung in Ostdeutschland ist also vergleichsweise hoch. Und was die Gründungen angeht – gute Ideen müssen schnell auf die Straße gebracht werden, da kann man immer noch besser werden. Daher fördert das Thüringer Wirtschaftsministerium das Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx), das als zentrale Anlaufstelle rund um das Thema Gründungen fungiert. Denn gerade forschungsintensive Gründungen haben für die wirtschaftliche Entwicklung des Freistaats Thüringen eine besondere Bedeutung. Junge Unternehmen haben ein sehr hohes Potenzial, nicht nur den technologischen Fortschritt voranzutreiben, sondern auch ganze Branchen zu verändern.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Mit Blick auf die gemeinsame Förderung von Wissenschaft und Forschung durch den Bund und die Länder zeigt sich, dass die Leistungen des Bundes zum Ausbau der Thüringer Forschungs- und Innovationslandschaft unterdurchschnittlich sind. Es braucht deshalb in erster Linie mehr finanzielle Hilfestellungen, etwa um die Anzahl der Forschungseinrichtungen in Thüringen zu erhöhen, die durch den Bund mitfinanziert werden. Die Bundesfinanzierungsquote, die den vom Bund getragenen Anteil der in ein Land fließenden Mittel darstellt, beträgt lediglich 61 Prozent. Damit liegt Thüringen bundesweit auf dem vorletzten Platz. Der Bundesdurchschnitt betrug 2019 66,6 Prozent. Hier wünsche ich mir einfach mehr Unterstützung aus Berlin, etwa in den Bereichen Photonik, Batterietechnologien, ressourcenschonendes Bauen oder Alternsforschung. Das sind Thüringer Kompetenzschwerpunkte, die wir mithilfe des Bundes gern zu internationaler Sichtbarkeit bringen wollen.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Grundsätzlich ist die Hoheit der Länder begrüßenswert, die damit eigene Schwerpunkte setzen und klare Profile entwickeln können. Allerdings darf Föderalismus auch nicht zum Argument werden, um Benachteiligungen zu zementieren. Insbesondere aufgrund der bis heute spürbaren strukturellen Startschwierigkeiten der ostdeutschen Bundesländer sollte mehr darauf geachtet werden, dass der Bund Nachteile kompensiert und den ostdeutschen Ländern einen echten forschungspolitischen Aufhol- und Angleichungsprozess ermöglicht.

Mehr zur Methode hier.

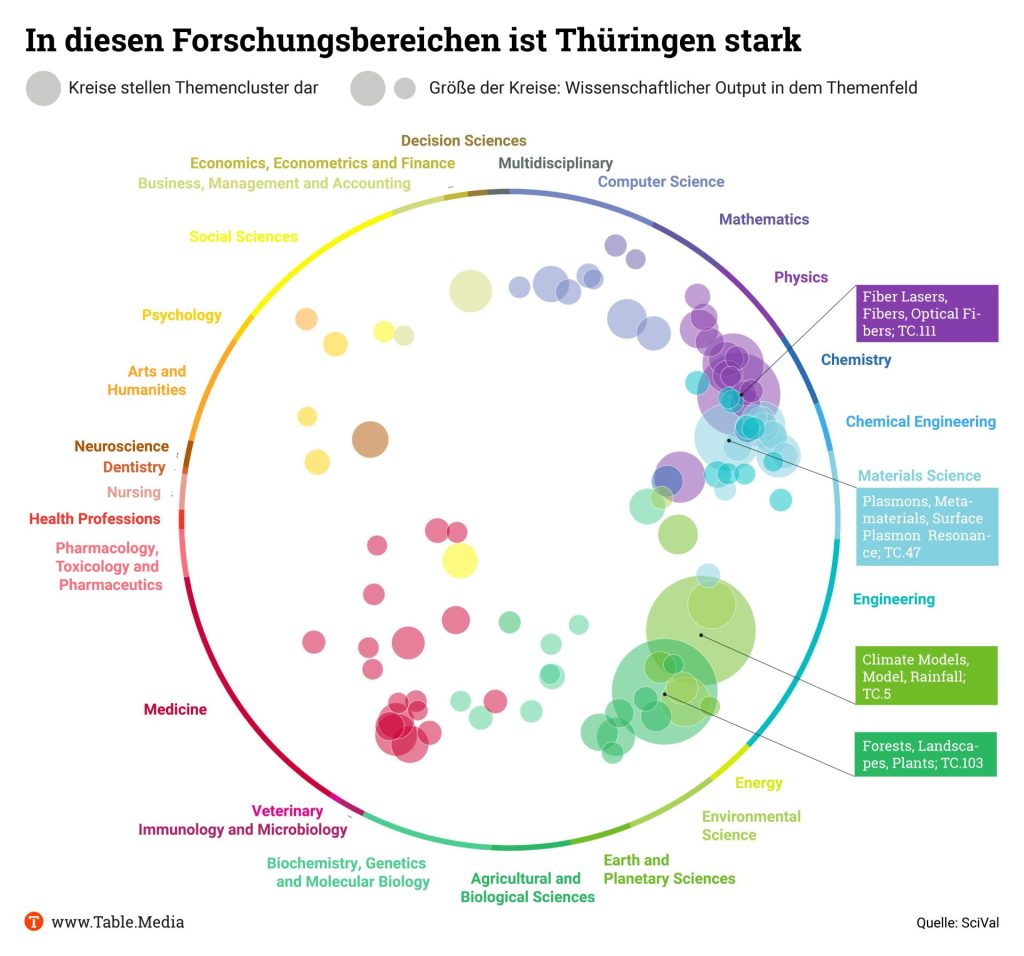

Eine Auswertung von Elsevier für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Forschungsbereichen Thüringen stark vertreten ist. Neben der Materialforschung und Mikroelektronik sieht man deutlich einen Schwerpunkt in der Klimaforschung, aber auch die Stärke in den Lebenswissenschaften.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Thüringen veröffentlicht wurden, hat leicht zugenommen. 2013 waren es gut 5000, im Jahr 2022 dann 6.000 Veröffentlichungen. Davon waren 2013 rund 18 Prozent unter den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es nur noch 17,6 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen: Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Bayern.

8. März 2024, 10:00 Uhr, Frankfurt am Main und online

Diskussion Wissenschaftsjahr Freiheit: Diskussion u.a. mit Bettina Stark-Watzinger, Alena Buyx und Antje Boetius Mehr

13. März, 10:00 bis 16:30 Uhr, Quadriga Foum, Werderscher Markt 15, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Sinkende Studierendenzahlen – Neue Realitäten oder umkehrbarer Trend? Mehr

22. April 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Hannover Messe

Gipfel für Forschung und Innovation 2024 “Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI” Mehr

22./23. Mai 2024, BBAW, Jägerstr. 22-23, 10117 Berlin

Scientific Symposium der European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) European Research Collaboration in a Shifting Geopolitical Landscape Mehr

Im sächsischen Görlitz hat das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) seinen Übergangsstandort in einem früheren Postgebäude für zunächst 100 Mitarbeiter bezogen. Die Schlüsselübergabe erfolgte am vergangenen Donnerstag durch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und die Präsidentin der TU Dresden, Ursula Staudinger, an den desgnierten DZA-Gründungsdirektor Günther Hasinger.

Das DZA verbindet auf neue Weise Digitalisierung und Astronomie und wird bis 2026 als neues Großforschungszentrum des Bundes errichtet. Ziel sind neue Rechenmethoden, um die wachsende Flut an Satellitendaten und aus der Kosmosforschung besser auswerten zu können. Der Aufbau wird bis 2038 mit 1,1 Milliarden Euro aus dem Transformationsfonds für die Braunkohleregionen finanziert.

Im DZA sollen 1.000 Forschende arbeiten, weitere 2.000 neue Arbeitsplätze werden im regionalen Umfeld erwartet. Damit werde das Zentrum zum “Leuchtturm für einen nachhaltigen Strukturwandel in der Oberlausitz”, erklärte TU-Präsidentin Staudinger. Die TU Dresden wird mit fünf neuen Professuren den Masterstudiengang Astrophysics, Digital Science and Technology aufbauen. mr

Nach 2019 und 2021 hat es Armin Willingmann (SPD) zum dritten Mal ganz nach oben auf das Treppchen zum “Wissenschaftsminister des Jahres” geschafft. Im vergangenen Jahr lag Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank vorn. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Deutschen Hochschulverbands (DHV) unter seinen Mitgliedern, an der sich knapp 2.400 der mehr als 33.500 beteiligten.

Wie der DHV am Montag mitteilte, wurde dem Wissenschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt Willingmann in den Kommentaren zur Abstimmung “hohe Sachkompetenz, Augenmaß, Verlässlichkeit, Wertschätzung und Fairness im Umgang mit allen Bildungseinrichtungen” bescheinigt. Er erhielt die Note 2,51. In der Umfrage konnte die Note 1 für “die ideale Besetzung” bis zur Note 6 “die denkbar schlechteste Besetzung” vergeben werden.

Auch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger wurde beurteilt – und “als eher schlechte Besetzung” empfunden. Sie landet in diesem Jahr mit der Note 4,07 auf dem letzten Platz, im Vorjahr war sie noch auf Platz 12 (Note 3,81). In den Kommentaren wird etwa ihre “fehlende Durchsetzungskraft im Kabinett” kritisiert und ihre “mangelnde Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit”.

Da mindestens 50 Urteile vorliegen mussten, um in das Ranking aufgenommen zu werden, ist die Bremer Senatorin Claudia Schilling nicht dabei, sie blieb mit 27 Urteilen unter diesem Quorum. Gewählt werden konnten nur Ministerinnen und Minister, die zu Beginn der Abstimmung mindestens 100 Tage im Amt waren. Andernfalls stand der Amtsvorgänger oder die Amtsvorgängerin zur Abstimmung.

Insgesamt bessere Noten gab es bei der DHV-Abstimmung über Hochschulleitungen. Mit der Note 1,48 bescheinigten dem Rektor der TU Dortmund, Manfred Bayer, fast 65 Prozent der Abstimmenden, “die ideale Besetzung” zu sein. “Er hat es geschafft, die Universität wieder zusammenzuführen. Und er ist fachoffen und interdisziplinär orientiert”, heißt es in einem Kommentar zu ihm.

Auf den Plätzen 2 und 3 im Rektorenranking: Thomas Puhl von der Universität Mannheim und Stephan Dabbert von der Universität Hohenheim. Den vierten Platz teilen sich Birgitta Wolff von der Universität Wuppertal und Susanne Menzel-Riedl, Universität Osnabrück, mit einer Bewertung von 1,87. Der “Wissenschaftsminister des Jahres” und der “Rektor des Jahres” werden im Rahmen der Gala der Deutschen Wissenschaft geehrt, die am 25. März am Vorabend des 74. DHV-Tags in Berlin stattfinden wird. abg

Die Innovationstätigkeit des Mittelstands stagniert. Wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ermittelt hat, sank der Anteil der Unternehmen mit “abgeschlossenen Innovationsvorhaben” von 42 Prozent (2020) leicht auf 40 Prozent (2022). Das Gleiche gilt für die Innovationsausgaben. Sie verharrten bei knapp 34 Milliarden Euro, was aufgrund der Preissteigerungen einen realen Rückgang bedeutete. Für Sachinvestitionen gaben die Unternehmen deutlich mehr Geld aus, nämlich 240 Milliarden Euro.

Auffällig auch: Je größer ein Mittelständler ist, desto leichter fällt es, Mittel für Innovationen bereitzustellen. Bei KMUs mit maximal fünf Beschäftigten machten 18 Prozent der Ausgaben 15 Prozent und mehr des Umsatzes aus – bei KMUs mit 50 und mehr Beschäftigten lag dieser Anteil bei lediglich einem Prozent.

Ein Grund für die Probleme liegt nach Angaben der Befragten am Fachkräftemangel. Von den 2022 als “innovative Unternehmen” identifizierten Firmen sagten 52 Prozent, dass sie Probleme bei der Stellenbesetzung erwarten. 2018 lag der Anteil bei 49 Prozent, 2012 bei 35 Prozent. Von den “Unternehmen ohne Innovationen” erklärten das im Jahr 2022 nur 37 Prozent. Bemängelt werden vor allem grundlegende sowie fortgeschrittene Digitalkompetenzen.

Innovationen gelten als Gradmesser für die Aussicht auf Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und Wohlstand und sind auch für die Transformation notwendig. Zugleich zielen längst nicht alle auf den sozial-ökologischen Wandel. Die gängige Definition betrachtet jegliche Art von technologischen, aber auch organisatorischen und marketingspezifischen Innovationen.

Der KfW-Innovationsbericht basiert auf dem seit 2003 durchgeführten Mittelstandspanel, das KMUs mit einem Umsatz bis 500 Millionen Euro berücksichtigt. Dafür wurden aktuell mehr als 11.000 Unternehmen befragt. maw

Mit Blick auf die Chinastrategie fordert die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) die Bundesregierung auf, Kommunen stärker in den Fokus zu rücken. Konkret empfiehlt die FES als Fazit einer aktuellen Studie den eine aktive Mitgestaltung der Konfuzius-Institute an deutschen Universitäten, mehr finanzielle Ressourcen für Kommunen und eine bessere Vernetzung von Bund, Ländern und Kommunen beim Aufbau von China-Kompetenz.

“Eine Vielzahl von Entscheidungen, sei es in der Wissenschaft, der Wirtschaft oder der Bildung wird in den Kommunen getroffen. Die operative China-Politik findet dort statt. Im Zuge der Neuausrichtung der deutschen China-Politik auf Bundesebene sind sie bislang aber ein blinder Fleck”, sagt Stefan Pantekoek, Asienexperte der FES. In ihrer Studie “Kommunen: Kernstück deutscher China-Politik” konstatieren die Verfasser, dass eine erfolgreiche Neuausrichtung in den China-Beziehungen alle Akteure mit einbeziehen muss.

Vor allem mit Blick auf den Aufbau oder Erhalt der viel diskutierten China-Kompetenz laufe man Gefahr, dass durch “einseitige Informationszugänge” neue Stereotype entstehen, schreiben die Autoren. Debatten seien geprägt von “zunehmender Schärfe aber abnehmender Differenziertheit“. So würden im Bildungsbereich etwa Schüleraustausche zunehmend skeptisch gesehen und weniger nachgefragt.

Die Debatte über die Abwendung der Universitäten von ihren Konfuzius-Instituten ist aus Sicht der FES ebenfalls kontraproduktiv. “Die Konfuzius-Institute sind ihrem ursprünglichen Konzept nach kooperativ deutsch-chinesisch organisiert. Die inhaltliche Programmgestaltung abseits von Sprachkursen und Kulturveranstaltungen liegt im Allgemeinen in der Verantwortung der deutschen Direktion”, sagt Andrea Frenzel, Co-Autorin und Wissenschaftlerin am Institute for Chinese Studies der FU Berlin. Sie plädiert dafür, die Institute aktiv mitzugestalten, statt sich einseitig zurückzuziehen.

Insgesamt sei die pauschale Kritik, etwa von Seiten des Bundesforschungsministeriums, nicht vereinbar mit dem selbst gesteckten Ziel der China-Strategie der Bundesregierung, weiter auf Kooperationen mit China zu setzen und China-Kompetenz aufzubauen. “Wenn man sich das Veranstaltungsangebot verschiedener Konfuzius-Institute und die tatsächliche Arbeitsweise der deutschen Mitarbeitenden im Detail anschaut, merkt man schnell, dass nicht alles zensiert wird und dass dort weit mehr passiert als eine unkritische Auseinandersetzung mit China”.

In der Studie werden die Institute als “unterschätzte Chance” zum Aufbau einer Früh- oder Vorstufe von China-Kompetenz bezeichnet. Weitere Handlungsempfehlungen sind eine zentrale Ansprechstelle für Kommunen, bei Fragen zum Umgang mit Kooperationen und Austauschformaten. “Zudem ist unsere Forderung, dass verstärkt Ressourcen für die kommunale Ebene bereitgestellt werden“, sagt Stefan Pantekoek. Dass die Bundesregierung mit ihrer China-Strategie das Problem erkannt habe, reiche nicht aus. “Wenn man Resilienz stärken will, muss sich daraus ja konkretes Handeln ergeben und das kostet eben etwas”, sagt Pantekoek. tg

Weil er Partei für das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ergriffen hat, steht der Deutsche Hochschulverband (DHV) weiterhin in der Kritik. Zwar veröffentlichte er in der vergangenen Woche ein Statement, in dem er sich besorgt über rechtsradikale Tendenzen in der Gesellschaft äußerte. Zum Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das sich bisher nicht klar von der Teilnahme eines seiner Mitglieder am Potsdamer Treffen von Neuen Rechten distanziert hat, äußerte sich der DHV aber nicht direkt.

Nachdem einzelne Mitglieder wie der Historiker Jürgen Zimmerer eine eindeutige Distanzierung und eine öffentlich geführte Auseinandersetzung gefordert hatten, meldet sich nun die Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur (DGJ) zu Wort. Sie ruft den DHV dazu auf, sich vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zu distanzieren, solange die Vorwürfe bezüglich der Kontakte in die rechtsextreme Szene nicht aufgeklärt sind.

In dem am Montag veröffentlichten Statement betont die DGJ, sich “vollumfänglich zu den grundgesetzlich verankerten Werten der Wissenschaftsfreiheit, der persönlichen Freiheit und der Menschenrechte” zu bekennen. Auch begrüße sie Aktivitäten zur Förderung der Wissenschaftsfreiheit. “In diesem Zusammenhang sieht die DGJ die Aktivitäten des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit jedoch kritisch, da nach Lesart des Netzwerks die größten Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit von Genderidentität, Gleichstellung und Postkolonialismus ausgehen”, schreiben die DGJ-Vorsitzenden Ingo Siegert und Carsten Deppermann. Diese Einschätzung teile die DGJ ausdrücklich nicht.

Die DGJ unterstreicht, “dass Rechtsextremismus genau wie Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz im wissenschaftlichen Diskus haben, insofern der Diskurs nur dafür geführt wird, um diese Weltanschauung zu verbreiten”. Der Vorstand der DGJ sei gerne bereit, in einem konstruktiven Gespräch mit dem DHV über tatsächliche Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit zu diskutieren. abg

Wer immer noch meint, Hass und Hetze wären allein das Metier rechter Ideologen, wird durch den Beitrag von Geraldine Rauch eines Besseren belehrt. Die Präsidentin der TU Berlin meint, die Äußerungen des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit (NW) “stärken das Narrativ der Neuen Rechten, Rechtsextremist*innen und anderer verfassungsfeindlicher Organisationen”. Was lässt die Präsidentin einer bedeutenden Universität das Risiko eingehen, ihre Neutralitätspflicht und auch ihre Fürsorgepflicht gegenüber einigen Mitgliedern ihrer Hochschule zu verletzen, indem sie auf diese Weise das NW diffamiert?

Nun, jedenfalls keine Argumente, die erkennen ließen, Rauch hätte sich mit den faktischen, rechtlichen und philosophischen Aspekten des Diskurses über die Wissenschaftsfreiheit auch nur im Ansatz befasst. Rauch verweist darauf, dass das NW die Wissenschaftsfreiheit von Martin Wagener und Egon Flaig verteidigt hätte. Das stimmt, aber wer sich für die Wissenschaftsfreiheit von Menschen einsetzt, verteidigt ein Grundrecht, nicht die Position desjenigen, dessen Freiheit zu dieser Position man verteidigt.

Wissenschaftsfreiheit hat zwar unbestritten juristische, moralische und wissenschaftsinterne Grenzen; aber den Beweis, dass Wagener oder Flaig diese Grenzen verletzen, liefert Rauch nicht. Denn mit einem Hinweis auf ein ARD-Magazin ist es gewiss nicht getan. Und dass der Verfassungsschutz bestimmten Personen ihr Sicherheitszertifikat entzieht, beweist ebenfalls nichts (ganz abgesehen davon, dass im Fall Wagener nicht einmal klar ist, was ihm vorgeworfen wird); wie man gerade in diesen Tagen lernen kann, ist der Verfassungsschutz kein Gericht, sondern eine politische Behörde.

Auch für ihre These, dass in den “Stellungnahmen und Äußerungen der Netzwerkmitglieder” “Ausländer*innen, Migrant*innen oder Muslim*innen meist als Problem oder Gefahr dargestellt” werden, bleibt Rauch jeden Beleg schuldig. Sie weist nur darauf hin, dass die AfD Stellungnahmen des NW zitiere und damit werbe. Aber das ist eine Reductio ad Hitlerum, also ein Fehlschluss, zu dem der Philosoph Paul Feyerabend treffend bemerkte, dass er sich nicht die Nase abschneiden müsse, nur weil Hitler eine gehabt habe.

Vielleicht meint Rauch aber auch die Aktivitäten etwa der Islamwissenschaftler (und NW-Mitglieder) Ruud Koopmanns und Susanne Schröter. Man mag, was sie sagen, falsch finden; es steht aber außer Frage, dass ihre Forschungen selbstverständlich durch die Wissenschaftsfreiheit gedeckt sind. Und dort, wo sie (oder auch andere Mitglieder) sich privat politisch äußern und von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen, ist das NW außen vor, und dies jedenfalls so lange, wie keine strafrechtlich relevanten Dinge geschehen oder gesagt werden. All dies ist rechtlich klar und unbestritten.

Durch das Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit gedeckt ist selbstverständlich auch, wer sich “gegen Forschung oder Positionen zur Geschlechterdiversität” positioniert (was das NW de facto gar nicht tut). Man ist auch nicht transphob, wenn man etwa der Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard beipflichtet, die in Übereinstimmung mit der Standardposition der Biologie die These, es gebe biologisch gesehen mehr als zwei Geschlechter, schlicht für “unwissenschaftlich” und “Unfug” hält. Und wie passt eigentlich ins Bild von den rechten und genderfeindlichen “Aktivitäten” des NW, dass Mitglieder des Netzwerks auch Genderwissenschaften verteidigt haben (etwa hier)? Und wie, dass das NW auch Maisha-Maureen Auma, Professorin für Diversity Studies an der Hochschule Magdeburg-Stendal, gegen Angriffe durch die AfD verteidigt hat?

Auch wenn Rauch behauptet, dass Mitglieder des NW “Kritik oder Abgrenzungen gegenüber ihren Stellungnahmen” als “Cancel Culture” bezeichneten oder als “ideologiegetrieben” abstempelten, beweist sie nur ihre Anschlussfähigkeit an einen geläufigen Topos woker Akteure, nicht aber Klarheit im Denken. Denn Kritik ist eine Sache, akademische Verbannung (no-platforming, Störungen, körperliche Angriffe usw.) eine andere. Gerade eine Uni-Präsidentin aus Berlin müsste das doch verstehen.

Mit der These schließlich, dass “Forschung und Lehre nur frei sein [können], wenn Menschen, egal welcher Nationalität, Religion oder welchen Geschlechts, gleich und fair behandelt werden” und dass genau das vom NW “massiv infrage gestellt” werde, wirft Rauch der Mehrheit der Mitglieder des NW als verbeamteten Professoren und Professorinnen kollektiv eine Verletzung ihrer Amtspflichten vor (die Wahrung der Verfassung und aller Gesetze, d.h. auch der Diskriminierungsverbote). Wieder fehlt jeder Beleg. In einem Brief hat das NW ihr daher zurecht Verleumdung vorgeworfen.

Die Präsidentin der TU Berlin rückt also ohne Grund das NW in die Nähe rechtsextremer und verfassungsfeindlicher Organisationen. Das ist ein ungeheuerlicher Vorwurf. Er hätte es verdient, dass die Verantwortlichen Rauch einmal fragen, ob sie noch auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Zu diesem Grundgesetz gehört auch die Wissenschaftsfreiheit. Es ist ein Abwehrrecht gegen staatliche Übergriffe. Rauchs Beitrag ist ein solcher Übergriff.

Florian Krammer übernimmt ab 1. März die Professur für Infektionsmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Krammer ist Professor für Vakzinologie in der Abteilung für Mikrobiologie (Department of Microbiology) an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Seine Tätigkeit wird im Wechsel zwischen den beiden Institutionen stattfinden.

Dietmar Schmitz hat seine Zusage für das Präsidentenamt der Universität Lübeck aus beruflichen und persönlichen Gründen zurückgezogenen. Es war in der vergangenen Woche vom Senat nach der Abwahl von Tiziana Margaria gewählt worden, zu deren Amtsantritt es erst gar nicht kam, weil die Vertragsverhandlungen scheiterten. Die bisherige Präsidentin Gabriele Gillessen-Kaesbach wird der Universität nun weiterhin als kommissarische Präsidentin vorstehen.

Claudia von Schuttenbach wird zum 1. März neue Geschäftsführerin am ZEW Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Sie folgt auf Thomas Kohl, der in den Ruhestand tritt. Von Schuttenbach kommt von der Hochschule Mannheim, wo sie seit 2017 als Kanzlerin tätig war.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Berlin.Table. Solarindustrie: Eine Branche boomt – und trotzdem droht ein Kahlschlag. Die produzierende deutsche Solarindustrie kämpft ums Überleben. Gegen subventionierte chinesische Billigmodule ist sie nicht konkurrenzfähig. Nun hofft sie auf Hilfe aus Berlin. Doch die Koalition ist sich nicht einig – wieder einmal. Mehr

China.Table. Leak von chinesischer Sicherheitsfirma zeigt: Hackerangriffe sind Alltag. Private IT-Firmen dringen im Auftrag der Polizei in Computer im In- und Ausland ein. Das zeigt die Veröffentlichung interner Dateien. Es verblüfft vor allem, mit welch leichter Hand die Cyberangriffe in Auftrag gegeben werden. Mehr

Climate.Table. CCS-Eckpunkte in der Kritik: Grüne, SPD und Umweltverbände gegen Kraftwerke-Regeln. Die Koalition will CCS nur bei schwer vermeidbaren Emissionen fördern, aber auch für Gaskraftwerke erlauben. Damit stellt sich Wirtschaftsminister Habeck gegen Grüne und SPD, die Einigung im Stakeholder-Prozess und die deutsche Haltung auf der COP28. Unterstützung kommt aus der Wirtschaft. Mehr

Europe.Table. Streit um Kapitalmarktunion: Keine rasche Lösung für Investitionsbedarf in Sicht. Die EU-Finanzminister sind sich uneinig, wie eine Kapitalmarktunion erreicht werden soll. Gleichzeitig erhöht sich der politische Druck, eine Lösung zu finden, um die Investitionslücke in Europa zu schließen. Eine neue Diskussion über europäische Schulden ist absehbar. Mehr

Und nun bitte nochmal volle Aufmerksamkeit für diese Forschungsnews: Wer denkt, dass sich in Zeiten von Social Media und Messengerdiensten kaum noch jemand für längere Zeit konzentrieren kann, der liegt falsch. Die Konzentrationsfähigkeit von Erwachsenen hat in den vergangenen Jahrzehnten sogar zugenommen, bei Kindern ist sie gleichgeblieben. Über diese Erkenntnis berichtet ein Team um die Psychologin Denise Andrzejewski von der Universität Wien im Fachmagazin Personality and Individual Differences.

Das Forscherteam schließt daraus, dass auch die Aufmerksamkeit dem sogenannten Flynn-Effekt unterliegt. Der nach dem neuseeländischen Politologen James R. Flynn benannte Effekt steht für die Tatsache, dass zumindest bis in die 1990er Jahre die Ergebnisse von IQ-Tests in Industrieländern im Mittel immer höhere Werte erbrachten, die gemessene Intelligenz also zunahm.

Als Maß für die Konzentrationsfähigkeit wurde in der Studie das Abschneiden im d2-Test herangezogen, bei dem Probanden innerhalb einer vorgegebenen Zeit bestimmte, speziell markierte Buchstaben durchstreichen müssen. “Dass sich die Leute keine fünf Minuten mehr konzentrieren können, ist durch die Ergebnisse dieser Studie eindeutig widerlegt worden”, kommentiert die Psychologin Elsbeth Stern von der ETH Zürich das Ergebnis in der Süddeutschen Zeitung. Die grundsätzliche Fähigkeit, sich zu konzentrieren, werde durch die Internetnutzung demnach nach nicht stark beeinflusst. Allerdings sei zu beobachten, dass Menschen schneller zu einer anderen Sache springen, wenn sie bei einer Aufgabe einmal nicht weiterkommen. Anne Brüning

“nicht mehr konkurrenzfähig” wäre der Wissenschaftsstandort Deutschland im biomedizinischen Bereich, wenn der aktuelle Entwurf des Tierschutzgesetzes des BMEL umgesetzt werden würde. Das schreibt die DFG in ihrer Stellungnahme. Künftig drohen höhere Strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis, bei einem Mindestmaß von sechs Monaten. Gleichzeitig wird vor allem im Umgang mit überschüssigen Tieren, die in der Zucht anfallen, die Rechtsunsicherheit deutlich erhöht.

Noch bis zum 1. März können Stellungnahmen zum Gesetzentwurf eingereicht werden. Wissenschaftsorganisationen und Wissenschaftler hoffen, dass ihre Einreichungen noch zu einer konstruktiven Formulierung führen, die Tierschutz und rechtssicheres Arbeiten für Forschende vereint. Das BMBF scheint hingegen erstaunlich passiv in diesem Prozess, wo doch die Zukunft der biomedizinischen Forschung in Deutschland auf dem Spiel steht. Das jedenfalls sagten mir einige der Gesprächspartner aus der Wissenschaft, mit denen ich für meine Analyse gesprochen habe.

Deutlich proaktiver zeigt sich die Forschungsministerin in einer anderen Debatte: Gegenüber der dpa sprach Bettina Stark-Watzinger sich für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der zivilen und der militärischen Forschung in Deutschland aus – und bezog sich dabei auf das EFI-Gutachten 2023. Es drängt sich der Eindruck auf, dass sie dabei schon die neue, noch unveröffentlichte Ausgabe des Gutachtens im Blick hatte. Dieses übergibt die Expertenkommission für Forschung und Innovation erst am morgigen Mittwoch Bundeskanzler Scholz.

Wie dem auch sei: Die aktuellen Empfehlungen der Kommission fassen wir morgen – nach der Übergabe im Kanzleramt – für Sie in einer Sonderausgabe zusammen.

Eine abwechslungsreiche Lektüre wünscht Ihnen,

Die Unsicherheit und Empörung in der biomedizinischen Forschungscommunity sind greifbar. Grund dafür ist ein aktueller Referentenentwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) von Cem Özdemir zur Änderung des Tierschutzgesetzes.

“Die für die Wissenschaft bereits jetzt bestehende Rechtsunsicherheit, die von der intransparenten Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs des ,vernünftigen Grundes’ in § 17 Abs. 1 ausgeht, wird durch die Neufassung der Regelung zusätzlich und unnötig gesteigert”, schreibt die DFG in ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf, die Table.Media vorliegt.

Stefan Treue, Sprecher der Initiative “Tierversuche verstehen” und Direktor des Deutschen Primatenzentrums sagte Table.Media: “Die geplanten Änderungen zum Tierschutzrecht sind ein Versuch, die biomedizinische Forschung mit Tieren in Deutschland zu verhindern, nicht durch eine Verbesserung des Tierschutzes, sondern durch die Androhung von hohen Geld- und Gefängnisstrafen für ‘Vergehen’, für die der Gesetzgeber nicht einmal eine klare Definition hat.”

Folgende Verschärfungen sieht der aktuelle Entwurf des neuen Tierschutzgesetzes des BMEL vor:

Der Aufruhr in der Wissenschaft ist groß. Gar vom Ende der biomedizinischen Forschung in Deutschland ist die Rede. Brigitte Vollmar, Vorsitzende der Ständigen Senatskommission der DFG für tierexperimentelle Forschung, sagte zu Table.Media, sie befürchte eine Abwanderung von Forschenden ins Ausland. “Wir fordern Rechtssicherheit zu schaffen und erheblichen Schaden von der Gesellschaft und der Wissenschaft in Deutschland abzuwenden. Es ist anzunehmen, dass sich viele von strafrechtlicher Verfolgung bedroht fühlen und ihren Job oder ihr Amt aufgeben”, sagte Vollmar. “Damit behindern wir, oder verhindern sogar biomedizinische Forschung in Deutschland.”

Auch Thomas Kamradt vom Universitätsklinikum in Jena zeigt sich besorgt: “Die Bundesregierung will einerseits mit ihrer Pharmastrategie die klinische Forschung in Deutschland stärken und zerstört anderseits die dafür notwendigen Grundlagen. Das kann nicht funktionieren.”

Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (vfa) hält die vorliegende Formulierung ebenfalls für “problematisch”. Eine Verschärfung des Gesetzes sollte nur erfolgen, “wenn zugleich in diesem Gesetzgebungsverfahren für alle Beteiligten eine klare und umfassende Rechtssicherheit hergestellt wird. Dies könnte erfolgen, indem gesetzlich eine Kaskadenregel für die Verwendung von Versuchstieren vorgesehen wird”.

In der Community der biomedizinischen Forschung war die Unruhe bereits zuvor erheblich. Die aktuell schon unklaren Regelungen zum Umgang mit “überschüssigen” Tieren führen immer wieder zu Problemen. Bei der Durchführung der Tierversuche selbst ist der “vernünftige Grund”, den das Gesetz für das Töten der Tiere einfordert, zwar relativ eindeutig. Doch Tiere, die in der Zucht anfallen, aber nicht im Versuch verwendet werden können, werden ebenfalls häufig getötet – mit unklaren Folgen für die Forschenden.

Zwar werden in sogenannten Kaskadenregelungen Verfahren mit den zuständigen Behörden festgelegt, aber diese sind quasi inoffiziell. Darin ist festgehalten, was mit Tieren geschieht, die in der Zucht das falsche Geschlecht oder – das ist der häufigste Fall – eine falsche genetische Mutation aufweisen. Meist wird versucht, diese Tiere für andere Institute und Versuche oder für Lehrzwecke zur Verfügung zu stellen. Eine andere Möglichkeit ist die Abgabe als Futter an Zoos. Wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind und im Tierhaus Platz für eine neue Versuchsreihe geschaffen werden muss, können die Tiere getötet werden.

Tierschützer sehen hier den vernünftigen Grund oft nicht gegeben und argumentieren, dass diese Möglichkeiten nicht genügend ausgeschöpft werden. Entsprechend reichten sie gegen diese Praxis bereits einige Anzeigen gegen wissenschaftliche Einrichtungen ein, die aber allesamt nicht zu Strafverfahren führten.

In eine ähnliche Richtung gehen auch die Überlegungen von Brigitte Vollmar und der DFG: Die Genehmigung eines Tierversuchs sollte in Zukunft nicht nur den Versuch selbst umfassen, sagt Vollmar. Es könnten auch die dafür notwendige Zucht und das Töten der überschüssigen Tiere, die in diesem Rahmen möglicherweise entstehen, mit einbezogen werden. Damit bestünde für Forschende und Institute Rechtssicherheit für den Gesamtvorgang. Diese Einbindung in das Genehmigungsverfahren und die Prüfungsmöglichkeit der Behörden würde zudem die “Kaskadenregel” tierschutzrechtlich kontrollierbar machen, heißt es in der DFG-Stellungnahme.

Auf ein Problem dieser Lösung weist Marina Greweling-Pils, Leiterin des Tierhauses am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, hin: Wenn der gesamte Prozess inklusive der Zucht genehmigt werden müsste, dann könnten Zuchten erst mit der Bewilligung von Projekten beginnen. Gerade für Nachwuchswissenschaftler wäre die damit entstehenden Verzögerungen von bis zu einem Jahr oder mehr ein Problem, da diese enorm unter Zeitdruck seien.

Sie würde sich daher wünschen, dass der “vernünftige Grund” definiert wird – “zumindest für die Versuchstiere”, wie Greweling-Pils hinzufügte. Dafür gebe es auch schon Vorschläge.

Die Hoffnung der Wissenschaftler ist jetzt, dass das BMEL auf die Stellungnahmen, die die Wissenschaftsverbände bis zum 1. März einreichen müssen, reagiert. Mehr Einsatz fordern viele Forscher vom Haus von Bettina Stark-Watzinger. Das BMBF halte sich im Verfahren viel zu sehr zurück, heißt es – obwohl die Zukunft der biomedizinischen Forschung in Deutschland bedroht sei. Auf Anfrage von Table.Media sagte eine Sprecherin, das Bundesforschungsministerium nehme “die Sorgen aus der Wissenschaft sehr ernst”.

“Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?” – bis heute eine gute Frage. Unter diesem Titel hielt Friedrich Schiller seine Antrittsvorlesung an der Universität Jena, am 26. Mai 1789. Zunächst ohne dafür ein Gehalt zu erhalten, lehrte der Philosoph dort Geschichte. Heute trägt die Universität seinen Namen, sie zählt zu den traditionsreichsten Universitäten Deutschlands, gegründet 1558.

Im bundesweiten Exzellenzwettbewerb hat der geistes- und sozialwissenschaftliche Clusterantrag “Imaginamics. Praktiken und Dynamiken sozialen Imaginierens” aus Jena die erste Auswahlhürde genommen und ist nunmehr zur Vollantragstellung aufgefordert. Insgesamt waren aus Thüringen vier Cluster ins Rennen gegangen.

Der aktuelle Erfolg zeige, dass in Jena neben den Naturwissenschaften auch die Geisteswissenschaften überzeugen können, sagt Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Mit dem Cluster “Balance of the Microverse” verfüge der Standort bereits über ein Exzellenzcluster aus der ersten Runde der Exzellenzinitiative.

Jena ist nicht der einzige Wissensort in Thüringen, der auf eine besondere Tradition zurückblicken kann. Die Bauhaus-Universität Weimar etwa geht auf das Staatliche Bauhaus von 1919 zurück. Die Idee zur Gründung der Musikhochschule in Weimar hatte der große Pianist und Komponist Franz Liszt. Eine traditionsreiche Basis, auf der Minister Tiefensee heute unbedingt aufbauen möchte.

“Thüringen nimmt jetzt die Etappe auf dem Weg in die Liga der führenden Innovationsstandorte Deutschlands in Angriff”, erklärte Wolfgang Tiefensee erst im Januar. Im Laufe dieses Jahrzehnts wolle der Freistaat bei Forschung und Technologie zu den erfolgreichsten Regionen in Deutschland aufschließen.

850 Millionen Euro aus EU-, Landes- und Bundesmitteln stehen für die Innovationsförderung bereit, berichtete Tiefensee. Das spiegele auch die politische Prioritätensetzung wider, dass die Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen eine entscheidende Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit Thüringens darstellten. “Das ist unser Pfund.”

Im Bundesvergleich stehe Thüringen bei der Hochschulfinanzierung gut da, sagt Tiefensee. Die Entscheidung des Bundes vom Dezember, die neue Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati) in Erfurt aufzubauen, gebe zusätzlichen Rückenwind.

Die Landesregierung hat 2023 insgesamt 90,7 Millionen Euro in Thüringer Forschungsprojekte gesteckt. Insgesamt seien 147 Projekte von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen bezuschusst worden, berichtet das Wissenschaftsministerium in Erfurt.

Besonders stolz ist Tiefensee auf die thüringischen “Kernbranchen” im Innovationsbereich: “Optik, Medizintechnik und Mikroelektronik”. 2018 eröffnete er mit dieser Aussage das “Fraunhofer-Zentrum für Mikroelektronische und Optische Systeme für die Biomedizin“, an dem an den Schnittstellen der drei Bereiche geforscht wird.

Optik und Photonik spielen auch auf dem Forschungscampus InfectoGnostics in Jena eine große Rolle. Der vom BMBF initiierte Forschungscampus soll neue Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Wirtschaft knüpfen und Innovationen bei der Diagnostik von Infektionen hervorbringen. Verschiedene Partner aus Forschung, Industrie und Klinik – unter anderem der Weltkonzern Abbott – entwickeln gemeinsame Lösungen für eine schnellere und genauere Vor-Ort-Diagnostik von Erkrankungen wie multiresistenten Keimen.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

In Thüringen gibt es eine ausdifferenzierte und leistungsfähige Wissenschaftslandschaft, in der Hochschulen, außeruniversitäre Forschung und wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen an neuen Erkenntnissen und besseren Anwendungen arbeiten. Dabei bestehen zahlreiche Kooperationen und Cluster, dank derer Synergien entstehen und Innovationen vorangetrieben werden können. Staatlich geförderte Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind Rückgrat, Treiber und personeller Garant für das Thüringer Innovationssystem. Anwendungsorientierte Forschung bildet eine traditionelle Stärke dieses Innovationssystems. Die wirtschaftsnahen Forschungsinstitute haben dabei eine besondere Rolle inne: Diese gleichen mit ihrem Wirken aus, dass kleine und mittlere Unternehmen, die in Thüringen dominieren, eben nicht so viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben können wie große Konzerne.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

Ein Ziel von mehreren Thüringer Forschungsinstituten ist es, den Freistaat zu einem führenden Standort der Batterieforschung und -produktion zu entwickeln. Mit der Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (kurz: CATL) und der Neugründung des Helmholtz-Instituts für Polymere in Energieanwendungen (HIPOLE) in Jena ist Thüringen diesem Ziel schon einen großen Schritt nähergekommen.

Thüringen ist außerdem Spitzenreiter im Forschungsbereich des nachhaltigen Bauens. Hier gibt es die “Thüringer Allianz für ressourcenschonendes und klimafreundliches Bauen”, an der über 300 Forschende aus unterschiedlichen Einrichtungen gemeinsam an innovativen Lösungen im Baubereich arbeiten.

In Jena gibt es die meisten Start-ups des Freistaats. Zudem ist Jena ein wichtiger Knotenpunkt für die globale Optik- und Photonik-Community und folgt damit der Tradition von Carl Zeiss. Eng mit der Photonik verbunden ist die Quantenforschung, die ebenfalls einen Schwerpunkt in Thüringen bildet.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Die zentrale Herausforderung besteht darin, den überwiegend mittelständischen Unternehmen den Weg zu mehr Forschung und Entwicklung zu ebnen und aus öffentlichen Forschungseinrichtungen heraus Ausgründungen zu ermöglichen. In Ostdeutschland, also auch in Thüringen, werden die Mittel für Forschung und Entwicklung etwa zur Hälfte von den Unternehmen aufgebracht, in Westdeutschland zu zwei Dritteln. Der Anteil der staatlichen Förderung in Ostdeutschland ist also vergleichsweise hoch. Und was die Gründungen angeht – gute Ideen müssen schnell auf die Straße gebracht werden, da kann man immer noch besser werden. Daher fördert das Thüringer Wirtschaftsministerium das Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx), das als zentrale Anlaufstelle rund um das Thema Gründungen fungiert. Denn gerade forschungsintensive Gründungen haben für die wirtschaftliche Entwicklung des Freistaats Thüringen eine besondere Bedeutung. Junge Unternehmen haben ein sehr hohes Potenzial, nicht nur den technologischen Fortschritt voranzutreiben, sondern auch ganze Branchen zu verändern.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Mit Blick auf die gemeinsame Förderung von Wissenschaft und Forschung durch den Bund und die Länder zeigt sich, dass die Leistungen des Bundes zum Ausbau der Thüringer Forschungs- und Innovationslandschaft unterdurchschnittlich sind. Es braucht deshalb in erster Linie mehr finanzielle Hilfestellungen, etwa um die Anzahl der Forschungseinrichtungen in Thüringen zu erhöhen, die durch den Bund mitfinanziert werden. Die Bundesfinanzierungsquote, die den vom Bund getragenen Anteil der in ein Land fließenden Mittel darstellt, beträgt lediglich 61 Prozent. Damit liegt Thüringen bundesweit auf dem vorletzten Platz. Der Bundesdurchschnitt betrug 2019 66,6 Prozent. Hier wünsche ich mir einfach mehr Unterstützung aus Berlin, etwa in den Bereichen Photonik, Batterietechnologien, ressourcenschonendes Bauen oder Alternsforschung. Das sind Thüringer Kompetenzschwerpunkte, die wir mithilfe des Bundes gern zu internationaler Sichtbarkeit bringen wollen.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Grundsätzlich ist die Hoheit der Länder begrüßenswert, die damit eigene Schwerpunkte setzen und klare Profile entwickeln können. Allerdings darf Föderalismus auch nicht zum Argument werden, um Benachteiligungen zu zementieren. Insbesondere aufgrund der bis heute spürbaren strukturellen Startschwierigkeiten der ostdeutschen Bundesländer sollte mehr darauf geachtet werden, dass der Bund Nachteile kompensiert und den ostdeutschen Ländern einen echten forschungspolitischen Aufhol- und Angleichungsprozess ermöglicht.

Mehr zur Methode hier.

Eine Auswertung von Elsevier für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Forschungsbereichen Thüringen stark vertreten ist. Neben der Materialforschung und Mikroelektronik sieht man deutlich einen Schwerpunkt in der Klimaforschung, aber auch die Stärke in den Lebenswissenschaften.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Thüringen veröffentlicht wurden, hat leicht zugenommen. 2013 waren es gut 5000, im Jahr 2022 dann 6.000 Veröffentlichungen. Davon waren 2013 rund 18 Prozent unter den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es nur noch 17,6 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen: Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Bayern.

8. März 2024, 10:00 Uhr, Frankfurt am Main und online

Diskussion Wissenschaftsjahr Freiheit: Diskussion u.a. mit Bettina Stark-Watzinger, Alena Buyx und Antje Boetius Mehr

13. März, 10:00 bis 16:30 Uhr, Quadriga Foum, Werderscher Markt 15, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Sinkende Studierendenzahlen – Neue Realitäten oder umkehrbarer Trend? Mehr

22. April 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Hannover Messe

Gipfel für Forschung und Innovation 2024 “Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI” Mehr

22./23. Mai 2024, BBAW, Jägerstr. 22-23, 10117 Berlin

Scientific Symposium der European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) European Research Collaboration in a Shifting Geopolitical Landscape Mehr

Im sächsischen Görlitz hat das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) seinen Übergangsstandort in einem früheren Postgebäude für zunächst 100 Mitarbeiter bezogen. Die Schlüsselübergabe erfolgte am vergangenen Donnerstag durch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und die Präsidentin der TU Dresden, Ursula Staudinger, an den desgnierten DZA-Gründungsdirektor Günther Hasinger.

Das DZA verbindet auf neue Weise Digitalisierung und Astronomie und wird bis 2026 als neues Großforschungszentrum des Bundes errichtet. Ziel sind neue Rechenmethoden, um die wachsende Flut an Satellitendaten und aus der Kosmosforschung besser auswerten zu können. Der Aufbau wird bis 2038 mit 1,1 Milliarden Euro aus dem Transformationsfonds für die Braunkohleregionen finanziert.

Im DZA sollen 1.000 Forschende arbeiten, weitere 2.000 neue Arbeitsplätze werden im regionalen Umfeld erwartet. Damit werde das Zentrum zum “Leuchtturm für einen nachhaltigen Strukturwandel in der Oberlausitz”, erklärte TU-Präsidentin Staudinger. Die TU Dresden wird mit fünf neuen Professuren den Masterstudiengang Astrophysics, Digital Science and Technology aufbauen. mr

Nach 2019 und 2021 hat es Armin Willingmann (SPD) zum dritten Mal ganz nach oben auf das Treppchen zum “Wissenschaftsminister des Jahres” geschafft. Im vergangenen Jahr lag Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank vorn. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Deutschen Hochschulverbands (DHV) unter seinen Mitgliedern, an der sich knapp 2.400 der mehr als 33.500 beteiligten.

Wie der DHV am Montag mitteilte, wurde dem Wissenschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt Willingmann in den Kommentaren zur Abstimmung “hohe Sachkompetenz, Augenmaß, Verlässlichkeit, Wertschätzung und Fairness im Umgang mit allen Bildungseinrichtungen” bescheinigt. Er erhielt die Note 2,51. In der Umfrage konnte die Note 1 für “die ideale Besetzung” bis zur Note 6 “die denkbar schlechteste Besetzung” vergeben werden.

Auch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger wurde beurteilt – und “als eher schlechte Besetzung” empfunden. Sie landet in diesem Jahr mit der Note 4,07 auf dem letzten Platz, im Vorjahr war sie noch auf Platz 12 (Note 3,81). In den Kommentaren wird etwa ihre “fehlende Durchsetzungskraft im Kabinett” kritisiert und ihre “mangelnde Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit”.

Da mindestens 50 Urteile vorliegen mussten, um in das Ranking aufgenommen zu werden, ist die Bremer Senatorin Claudia Schilling nicht dabei, sie blieb mit 27 Urteilen unter diesem Quorum. Gewählt werden konnten nur Ministerinnen und Minister, die zu Beginn der Abstimmung mindestens 100 Tage im Amt waren. Andernfalls stand der Amtsvorgänger oder die Amtsvorgängerin zur Abstimmung.

Insgesamt bessere Noten gab es bei der DHV-Abstimmung über Hochschulleitungen. Mit der Note 1,48 bescheinigten dem Rektor der TU Dortmund, Manfred Bayer, fast 65 Prozent der Abstimmenden, “die ideale Besetzung” zu sein. “Er hat es geschafft, die Universität wieder zusammenzuführen. Und er ist fachoffen und interdisziplinär orientiert”, heißt es in einem Kommentar zu ihm.

Auf den Plätzen 2 und 3 im Rektorenranking: Thomas Puhl von der Universität Mannheim und Stephan Dabbert von der Universität Hohenheim. Den vierten Platz teilen sich Birgitta Wolff von der Universität Wuppertal und Susanne Menzel-Riedl, Universität Osnabrück, mit einer Bewertung von 1,87. Der “Wissenschaftsminister des Jahres” und der “Rektor des Jahres” werden im Rahmen der Gala der Deutschen Wissenschaft geehrt, die am 25. März am Vorabend des 74. DHV-Tags in Berlin stattfinden wird. abg

Die Innovationstätigkeit des Mittelstands stagniert. Wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ermittelt hat, sank der Anteil der Unternehmen mit “abgeschlossenen Innovationsvorhaben” von 42 Prozent (2020) leicht auf 40 Prozent (2022). Das Gleiche gilt für die Innovationsausgaben. Sie verharrten bei knapp 34 Milliarden Euro, was aufgrund der Preissteigerungen einen realen Rückgang bedeutete. Für Sachinvestitionen gaben die Unternehmen deutlich mehr Geld aus, nämlich 240 Milliarden Euro.

Auffällig auch: Je größer ein Mittelständler ist, desto leichter fällt es, Mittel für Innovationen bereitzustellen. Bei KMUs mit maximal fünf Beschäftigten machten 18 Prozent der Ausgaben 15 Prozent und mehr des Umsatzes aus – bei KMUs mit 50 und mehr Beschäftigten lag dieser Anteil bei lediglich einem Prozent.

Ein Grund für die Probleme liegt nach Angaben der Befragten am Fachkräftemangel. Von den 2022 als “innovative Unternehmen” identifizierten Firmen sagten 52 Prozent, dass sie Probleme bei der Stellenbesetzung erwarten. 2018 lag der Anteil bei 49 Prozent, 2012 bei 35 Prozent. Von den “Unternehmen ohne Innovationen” erklärten das im Jahr 2022 nur 37 Prozent. Bemängelt werden vor allem grundlegende sowie fortgeschrittene Digitalkompetenzen.

Innovationen gelten als Gradmesser für die Aussicht auf Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und Wohlstand und sind auch für die Transformation notwendig. Zugleich zielen längst nicht alle auf den sozial-ökologischen Wandel. Die gängige Definition betrachtet jegliche Art von technologischen, aber auch organisatorischen und marketingspezifischen Innovationen.

Der KfW-Innovationsbericht basiert auf dem seit 2003 durchgeführten Mittelstandspanel, das KMUs mit einem Umsatz bis 500 Millionen Euro berücksichtigt. Dafür wurden aktuell mehr als 11.000 Unternehmen befragt. maw

Mit Blick auf die Chinastrategie fordert die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) die Bundesregierung auf, Kommunen stärker in den Fokus zu rücken. Konkret empfiehlt die FES als Fazit einer aktuellen Studie den eine aktive Mitgestaltung der Konfuzius-Institute an deutschen Universitäten, mehr finanzielle Ressourcen für Kommunen und eine bessere Vernetzung von Bund, Ländern und Kommunen beim Aufbau von China-Kompetenz.

“Eine Vielzahl von Entscheidungen, sei es in der Wissenschaft, der Wirtschaft oder der Bildung wird in den Kommunen getroffen. Die operative China-Politik findet dort statt. Im Zuge der Neuausrichtung der deutschen China-Politik auf Bundesebene sind sie bislang aber ein blinder Fleck”, sagt Stefan Pantekoek, Asienexperte der FES. In ihrer Studie “Kommunen: Kernstück deutscher China-Politik” konstatieren die Verfasser, dass eine erfolgreiche Neuausrichtung in den China-Beziehungen alle Akteure mit einbeziehen muss.

Vor allem mit Blick auf den Aufbau oder Erhalt der viel diskutierten China-Kompetenz laufe man Gefahr, dass durch “einseitige Informationszugänge” neue Stereotype entstehen, schreiben die Autoren. Debatten seien geprägt von “zunehmender Schärfe aber abnehmender Differenziertheit“. So würden im Bildungsbereich etwa Schüleraustausche zunehmend skeptisch gesehen und weniger nachgefragt.

Die Debatte über die Abwendung der Universitäten von ihren Konfuzius-Instituten ist aus Sicht der FES ebenfalls kontraproduktiv. “Die Konfuzius-Institute sind ihrem ursprünglichen Konzept nach kooperativ deutsch-chinesisch organisiert. Die inhaltliche Programmgestaltung abseits von Sprachkursen und Kulturveranstaltungen liegt im Allgemeinen in der Verantwortung der deutschen Direktion”, sagt Andrea Frenzel, Co-Autorin und Wissenschaftlerin am Institute for Chinese Studies der FU Berlin. Sie plädiert dafür, die Institute aktiv mitzugestalten, statt sich einseitig zurückzuziehen.

Insgesamt sei die pauschale Kritik, etwa von Seiten des Bundesforschungsministeriums, nicht vereinbar mit dem selbst gesteckten Ziel der China-Strategie der Bundesregierung, weiter auf Kooperationen mit China zu setzen und China-Kompetenz aufzubauen. “Wenn man sich das Veranstaltungsangebot verschiedener Konfuzius-Institute und die tatsächliche Arbeitsweise der deutschen Mitarbeitenden im Detail anschaut, merkt man schnell, dass nicht alles zensiert wird und dass dort weit mehr passiert als eine unkritische Auseinandersetzung mit China”.

In der Studie werden die Institute als “unterschätzte Chance” zum Aufbau einer Früh- oder Vorstufe von China-Kompetenz bezeichnet. Weitere Handlungsempfehlungen sind eine zentrale Ansprechstelle für Kommunen, bei Fragen zum Umgang mit Kooperationen und Austauschformaten. “Zudem ist unsere Forderung, dass verstärkt Ressourcen für die kommunale Ebene bereitgestellt werden“, sagt Stefan Pantekoek. Dass die Bundesregierung mit ihrer China-Strategie das Problem erkannt habe, reiche nicht aus. “Wenn man Resilienz stärken will, muss sich daraus ja konkretes Handeln ergeben und das kostet eben etwas”, sagt Pantekoek. tg

Weil er Partei für das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ergriffen hat, steht der Deutsche Hochschulverband (DHV) weiterhin in der Kritik. Zwar veröffentlichte er in der vergangenen Woche ein Statement, in dem er sich besorgt über rechtsradikale Tendenzen in der Gesellschaft äußerte. Zum Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das sich bisher nicht klar von der Teilnahme eines seiner Mitglieder am Potsdamer Treffen von Neuen Rechten distanziert hat, äußerte sich der DHV aber nicht direkt.

Nachdem einzelne Mitglieder wie der Historiker Jürgen Zimmerer eine eindeutige Distanzierung und eine öffentlich geführte Auseinandersetzung gefordert hatten, meldet sich nun die Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur (DGJ) zu Wort. Sie ruft den DHV dazu auf, sich vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zu distanzieren, solange die Vorwürfe bezüglich der Kontakte in die rechtsextreme Szene nicht aufgeklärt sind.

In dem am Montag veröffentlichten Statement betont die DGJ, sich “vollumfänglich zu den grundgesetzlich verankerten Werten der Wissenschaftsfreiheit, der persönlichen Freiheit und der Menschenrechte” zu bekennen. Auch begrüße sie Aktivitäten zur Förderung der Wissenschaftsfreiheit. “In diesem Zusammenhang sieht die DGJ die Aktivitäten des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit jedoch kritisch, da nach Lesart des Netzwerks die größten Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit von Genderidentität, Gleichstellung und Postkolonialismus ausgehen”, schreiben die DGJ-Vorsitzenden Ingo Siegert und Carsten Deppermann. Diese Einschätzung teile die DGJ ausdrücklich nicht.

Die DGJ unterstreicht, “dass Rechtsextremismus genau wie Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz im wissenschaftlichen Diskus haben, insofern der Diskurs nur dafür geführt wird, um diese Weltanschauung zu verbreiten”. Der Vorstand der DGJ sei gerne bereit, in einem konstruktiven Gespräch mit dem DHV über tatsächliche Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit zu diskutieren. abg

Wer immer noch meint, Hass und Hetze wären allein das Metier rechter Ideologen, wird durch den Beitrag von Geraldine Rauch eines Besseren belehrt. Die Präsidentin der TU Berlin meint, die Äußerungen des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit (NW) “stärken das Narrativ der Neuen Rechten, Rechtsextremist*innen und anderer verfassungsfeindlicher Organisationen”. Was lässt die Präsidentin einer bedeutenden Universität das Risiko eingehen, ihre Neutralitätspflicht und auch ihre Fürsorgepflicht gegenüber einigen Mitgliedern ihrer Hochschule zu verletzen, indem sie auf diese Weise das NW diffamiert?

Nun, jedenfalls keine Argumente, die erkennen ließen, Rauch hätte sich mit den faktischen, rechtlichen und philosophischen Aspekten des Diskurses über die Wissenschaftsfreiheit auch nur im Ansatz befasst. Rauch verweist darauf, dass das NW die Wissenschaftsfreiheit von Martin Wagener und Egon Flaig verteidigt hätte. Das stimmt, aber wer sich für die Wissenschaftsfreiheit von Menschen einsetzt, verteidigt ein Grundrecht, nicht die Position desjenigen, dessen Freiheit zu dieser Position man verteidigt.

Wissenschaftsfreiheit hat zwar unbestritten juristische, moralische und wissenschaftsinterne Grenzen; aber den Beweis, dass Wagener oder Flaig diese Grenzen verletzen, liefert Rauch nicht. Denn mit einem Hinweis auf ein ARD-Magazin ist es gewiss nicht getan. Und dass der Verfassungsschutz bestimmten Personen ihr Sicherheitszertifikat entzieht, beweist ebenfalls nichts (ganz abgesehen davon, dass im Fall Wagener nicht einmal klar ist, was ihm vorgeworfen wird); wie man gerade in diesen Tagen lernen kann, ist der Verfassungsschutz kein Gericht, sondern eine politische Behörde.

Auch für ihre These, dass in den “Stellungnahmen und Äußerungen der Netzwerkmitglieder” “Ausländer*innen, Migrant*innen oder Muslim*innen meist als Problem oder Gefahr dargestellt” werden, bleibt Rauch jeden Beleg schuldig. Sie weist nur darauf hin, dass die AfD Stellungnahmen des NW zitiere und damit werbe. Aber das ist eine Reductio ad Hitlerum, also ein Fehlschluss, zu dem der Philosoph Paul Feyerabend treffend bemerkte, dass er sich nicht die Nase abschneiden müsse, nur weil Hitler eine gehabt habe.

Vielleicht meint Rauch aber auch die Aktivitäten etwa der Islamwissenschaftler (und NW-Mitglieder) Ruud Koopmanns und Susanne Schröter. Man mag, was sie sagen, falsch finden; es steht aber außer Frage, dass ihre Forschungen selbstverständlich durch die Wissenschaftsfreiheit gedeckt sind. Und dort, wo sie (oder auch andere Mitglieder) sich privat politisch äußern und von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen, ist das NW außen vor, und dies jedenfalls so lange, wie keine strafrechtlich relevanten Dinge geschehen oder gesagt werden. All dies ist rechtlich klar und unbestritten.

Durch das Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit gedeckt ist selbstverständlich auch, wer sich “gegen Forschung oder Positionen zur Geschlechterdiversität” positioniert (was das NW de facto gar nicht tut). Man ist auch nicht transphob, wenn man etwa der Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard beipflichtet, die in Übereinstimmung mit der Standardposition der Biologie die These, es gebe biologisch gesehen mehr als zwei Geschlechter, schlicht für “unwissenschaftlich” und “Unfug” hält. Und wie passt eigentlich ins Bild von den rechten und genderfeindlichen “Aktivitäten” des NW, dass Mitglieder des Netzwerks auch Genderwissenschaften verteidigt haben (etwa hier)? Und wie, dass das NW auch Maisha-Maureen Auma, Professorin für Diversity Studies an der Hochschule Magdeburg-Stendal, gegen Angriffe durch die AfD verteidigt hat?

Auch wenn Rauch behauptet, dass Mitglieder des NW “Kritik oder Abgrenzungen gegenüber ihren Stellungnahmen” als “Cancel Culture” bezeichneten oder als “ideologiegetrieben” abstempelten, beweist sie nur ihre Anschlussfähigkeit an einen geläufigen Topos woker Akteure, nicht aber Klarheit im Denken. Denn Kritik ist eine Sache, akademische Verbannung (no-platforming, Störungen, körperliche Angriffe usw.) eine andere. Gerade eine Uni-Präsidentin aus Berlin müsste das doch verstehen.

Mit der These schließlich, dass “Forschung und Lehre nur frei sein [können], wenn Menschen, egal welcher Nationalität, Religion oder welchen Geschlechts, gleich und fair behandelt werden” und dass genau das vom NW “massiv infrage gestellt” werde, wirft Rauch der Mehrheit der Mitglieder des NW als verbeamteten Professoren und Professorinnen kollektiv eine Verletzung ihrer Amtspflichten vor (die Wahrung der Verfassung und aller Gesetze, d.h. auch der Diskriminierungsverbote). Wieder fehlt jeder Beleg. In einem Brief hat das NW ihr daher zurecht Verleumdung vorgeworfen.

Die Präsidentin der TU Berlin rückt also ohne Grund das NW in die Nähe rechtsextremer und verfassungsfeindlicher Organisationen. Das ist ein ungeheuerlicher Vorwurf. Er hätte es verdient, dass die Verantwortlichen Rauch einmal fragen, ob sie noch auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Zu diesem Grundgesetz gehört auch die Wissenschaftsfreiheit. Es ist ein Abwehrrecht gegen staatliche Übergriffe. Rauchs Beitrag ist ein solcher Übergriff.

Florian Krammer übernimmt ab 1. März die Professur für Infektionsmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Krammer ist Professor für Vakzinologie in der Abteilung für Mikrobiologie (Department of Microbiology) an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Seine Tätigkeit wird im Wechsel zwischen den beiden Institutionen stattfinden.

Dietmar Schmitz hat seine Zusage für das Präsidentenamt der Universität Lübeck aus beruflichen und persönlichen Gründen zurückgezogenen. Es war in der vergangenen Woche vom Senat nach der Abwahl von Tiziana Margaria gewählt worden, zu deren Amtsantritt es erst gar nicht kam, weil die Vertragsverhandlungen scheiterten. Die bisherige Präsidentin Gabriele Gillessen-Kaesbach wird der Universität nun weiterhin als kommissarische Präsidentin vorstehen.

Claudia von Schuttenbach wird zum 1. März neue Geschäftsführerin am ZEW Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Sie folgt auf Thomas Kohl, der in den Ruhestand tritt. Von Schuttenbach kommt von der Hochschule Mannheim, wo sie seit 2017 als Kanzlerin tätig war.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Berlin.Table. Solarindustrie: Eine Branche boomt – und trotzdem droht ein Kahlschlag. Die produzierende deutsche Solarindustrie kämpft ums Überleben. Gegen subventionierte chinesische Billigmodule ist sie nicht konkurrenzfähig. Nun hofft sie auf Hilfe aus Berlin. Doch die Koalition ist sich nicht einig – wieder einmal. Mehr

China.Table. Leak von chinesischer Sicherheitsfirma zeigt: Hackerangriffe sind Alltag. Private IT-Firmen dringen im Auftrag der Polizei in Computer im In- und Ausland ein. Das zeigt die Veröffentlichung interner Dateien. Es verblüfft vor allem, mit welch leichter Hand die Cyberangriffe in Auftrag gegeben werden. Mehr

Climate.Table. CCS-Eckpunkte in der Kritik: Grüne, SPD und Umweltverbände gegen Kraftwerke-Regeln. Die Koalition will CCS nur bei schwer vermeidbaren Emissionen fördern, aber auch für Gaskraftwerke erlauben. Damit stellt sich Wirtschaftsminister Habeck gegen Grüne und SPD, die Einigung im Stakeholder-Prozess und die deutsche Haltung auf der COP28. Unterstützung kommt aus der Wirtschaft. Mehr

Europe.Table. Streit um Kapitalmarktunion: Keine rasche Lösung für Investitionsbedarf in Sicht. Die EU-Finanzminister sind sich uneinig, wie eine Kapitalmarktunion erreicht werden soll. Gleichzeitig erhöht sich der politische Druck, eine Lösung zu finden, um die Investitionslücke in Europa zu schließen. Eine neue Diskussion über europäische Schulden ist absehbar. Mehr

Und nun bitte nochmal volle Aufmerksamkeit für diese Forschungsnews: Wer denkt, dass sich in Zeiten von Social Media und Messengerdiensten kaum noch jemand für längere Zeit konzentrieren kann, der liegt falsch. Die Konzentrationsfähigkeit von Erwachsenen hat in den vergangenen Jahrzehnten sogar zugenommen, bei Kindern ist sie gleichgeblieben. Über diese Erkenntnis berichtet ein Team um die Psychologin Denise Andrzejewski von der Universität Wien im Fachmagazin Personality and Individual Differences.

Das Forscherteam schließt daraus, dass auch die Aufmerksamkeit dem sogenannten Flynn-Effekt unterliegt. Der nach dem neuseeländischen Politologen James R. Flynn benannte Effekt steht für die Tatsache, dass zumindest bis in die 1990er Jahre die Ergebnisse von IQ-Tests in Industrieländern im Mittel immer höhere Werte erbrachten, die gemessene Intelligenz also zunahm.

Als Maß für die Konzentrationsfähigkeit wurde in der Studie das Abschneiden im d2-Test herangezogen, bei dem Probanden innerhalb einer vorgegebenen Zeit bestimmte, speziell markierte Buchstaben durchstreichen müssen. “Dass sich die Leute keine fünf Minuten mehr konzentrieren können, ist durch die Ergebnisse dieser Studie eindeutig widerlegt worden”, kommentiert die Psychologin Elsbeth Stern von der ETH Zürich das Ergebnis in der Süddeutschen Zeitung. Die grundsätzliche Fähigkeit, sich zu konzentrieren, werde durch die Internetnutzung demnach nach nicht stark beeinflusst. Allerdings sei zu beobachten, dass Menschen schneller zu einer anderen Sache springen, wenn sie bei einer Aufgabe einmal nicht weiterkommen. Anne Brüning