oft haben wir Bettina Stark-Watzinger während ihrer Amtszeit als Forschungsministerin um ein Interview gebeten. Doch erst jetzt, nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt, kam es zu einem Gespräch. Also befragten wir Stark-Watzinger nach ihrer Sicht auf die Zeit im BMBF und zu zentralen Themen wie der Fördermittel-Affäre, Dati, Batterieforschung und dem WissZeitVG. Die Ex-Ministerin zieht eine Bilanz und erklärt, welche Projekte eine neue Regierung weiter verfolgen muss und was sie persönlich bedauert.

Eigentlich sollte beim “Forum Innovation” ein wichtiger Austausch zwischen Spitzenwissenschaft und Politik zur Bundestagswahl stattfinden. Doch daraus wurde nichts: Karin Prien (CDU) und Saskia Esken (SPD) sagten kurzfristig ab. Die Anwesenden sahen dies als fatales Signal: Offenbar habe die Politik den Stellenwert von Wissenschaft und Forschung noch nicht so ganz erkannt, kritisierte Leopoldina-Präsident Gerald Haug. Mein Kollege Markus Weisskopf berichtet.

Und noch ein kleiner Hinweis: Am Donnerstag erhalten Sie wie gewohnt Ihren nächsten Research.Table. Aber wundern Sie sich nicht: Wir haben bis dahin dessen Struktur und Optik leicht überarbeitet, sodass Sie sich lesend noch schneller mit den wichtigsten Informationen aus Forschungspolitik und Wissenschaftsmanagement versorgen können. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback.

Kommen Sie gut in den Tag,

Mit Blick auf Ihre Amtszeit: Was würden Sie sagen, was ist geglückt und sollte unbedingt fortgesetzt werden – unabhängig davon, welche Regierung nun folgt?

Im Bildungsbereich war es mir besonders wichtig, das Thema Chancengerechtigkeit voranzubringen. Mit dem Startchancen-Programm haben wir einen großen Hebel umgelegt, das muss jetzt gut umgesetzt und weitergeführt werden. Ebenso haben wir die berufliche Bildung stärker in den Fokus gerückt. Hier haben wir mit der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung erste große Schritte gemacht, aber das ist ein kontinuierlicher Prozess, weil sich dieser Bereich stetig weiterentwickelt. Ein weiterer Punkt ist das Aufstiegs-BAföG. Es muss klar sein, die Gleichwertigkeit der Bildungswege macht unser Land stark. Außerdem haben wir wichtige Weichenstellungen vorgenommen, die weniger im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung standen. Zum Beispiel haben wir begonnen, ein Konzept für Bildung in einem Einwanderungsland zu entwickeln. Da ging es um grundlegende Fragen: Was verändert sich? Welche Anpassungen braucht unser Bildungssystem? Dann gibt es den Digitalpakt, der für uns mehr als nur die Anschaffung von Geräten ist. Es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler die digitalen Zukunftskompetenzen erlernen. Hier braucht es ein Gesamtkonzept.

Es gab teils heftige Debatten um Priorisierungen, besonders im Forschungsbereich. Beispielsweise wurde die Batterieforschung gekürzt, während die Kernfusionsforschung stärker gefördert wurde. War das die richtige Entscheidung?

Die Batterieforschung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, und Deutschland hat sich hier wieder eine führende Position erarbeitet. Dass Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) gestrichen wurden, war nicht die Entscheidung des BMBF, sondern eine übergeordnete Haushaltsfrage. Der Innovationsanteil im KTF war ohnehin gering, und dass selbst dieser reduziert wurde, sehe ich kritisch. Wir haben versucht, die Folgen im eigenen Etat abzumildern, aber konnten nicht alles kompensieren. Generell ging es mir immer darum, eine langfristige Finanzierung sicherzustellen. Und das haben wir auf die Hochschulen übertragen, mit dem ansteigenden Budget, das ist entscheidend für die langfristige Forschungs- und Lehrplanung. Außerdem haben wir das Forschungsdatengesetz vorangetrieben – das ist ein komplexes Thema, weil es in viele verschiedene Gesetze eingreift. Wir haben hier viele Gespräche geführt und erste Strukturen geschaffen, um eine bessere Nutzung wissenschaftlicher Daten zu ermöglichen – auch das war jetzt vor dem Abschluss.

Dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Am 6. November 2024 war die Ampel-Regierung am Ende und Sie damit auch nicht mehr Forschungsministerin. Hätten Sie gerne weitergemacht?

Ja, ein paar Dinge hätte ich gerne noch weiter vorangebracht. Aber es ist doch grundsätzlich so: Die Aufgabe einer Wissenschaftsministerin ist es, auch weitreichende Prozesse anzustoßen, und da sind wir mutige Schritte gegangen. Große Projekte bedürfen eines kontinuierlichen Arbeitens, wie etwa auch die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati). Wir wollten keinen Schnellschuss, sondern fundierte Konzepte entwickeln. Die Expertenkommission, die uns bei der Dati beraten hat, hat exzellente Arbeit geleistet. Jetzt liegen Konzepte und auch Anträge vor, und es wäre wünschenswert, dass die nächste Regierung sie zügig umsetzt.

Was würden Sie nächstes Mal anders machen?

Ein ganz konkretes Beispiel. Bürokratie macht auch vor der Wissenschaft nicht halt. Ich würde mir noch stärker die Förderstrukturen anschauen. Nicht im Sinne einer politischen Steuerung, sondern mit Blick darauf, wie bürokratisch diese sind. Wir haben das in der Abteilung für Lebenswissenschaften bereits einmal getan. Auch dort haben wir moderne Methoden eingeführt, wie sie auch die Agentur für Sprunginnovationen anwendet. Das bedeutet: Man identifiziert ein Problem und startet einen Wettbewerb um die beste Lösung. Das ist unbürokratischer und erlaubt einen breiten Einstieg, aus dem dann die vielversprechendsten Ansätze weitergeführt werden. Ich würde auch die Rolle der Projektträger stärker hinterfragen. Intern haben wir bereits einige Veränderungen vorgenommen und Prozesse vereinfacht. Aber ich glaube, dass kleine Anpassungen nicht ausreichen. Es braucht mehr Freiheit in der Forschungsförderung, um wirklich effizient zu sein.

Was vielen im Gedächtnis bleiben wird von Ihrer Amtszeit, sind die Debatten um die Fördermittel-Affäre.

Zunächst einmal: Ich unterscheide zwischen einer Meinung, die man hat und haben kann, und der Frage der Wissenschaftsfreiheit. In die Wissenschaftsfreiheit darf man nie eingreifen. Das ist elementar und unumstößlich. Auslöser der Diskussion war die Frage des Umgangs mit Antisemitismus in den Räumen der Hochschulen. Hier habe ich eine klare Meinung. Leider hat ein Prüfauftrag per Telefon auf Staatssekretärsebene, der wie von ihr geschildert missverstanden wurde, den Eindruck entstehen lassen, Wissenschaftler sollten in ihrer wissenschaftlichen Arbeit kontrolliert werden. Dass dieser Eindruck entstanden ist, das bedauere ich zutiefst. Es hat aber nicht stattgefunden. Der Bericht der Internen Revision des BMBF und das Verwaltungsgericht bestätigen die Aufklärung, die ich veranlasst hatte.

Hadern Sie mit den Geschehnissen?

Das ist etwas, was mich tief berührt hat. Es war niemals ein Ansinnen dieses Hauses, in die Wissenschaftsfreiheit einzugreifen, und das würde es unter meiner Führung auch niemals sein. Ich sage das mit voller Überzeugung, weil ich mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem gesamten Spektrum zusammengearbeitet habe. Ich schätze die Wissenschaft in Deutschland sehr und halte sie für ein hohes Gut. Ich möchte aber auch klarstellen, dass mir bis heute niemand konkret sagen konnte, wo ich in die Wissenschaftsfreiheit eingegriffen hätte. Die wissenschaftliche Selbstorganisation ist das Fundament für Fortschritt in unserem Land.

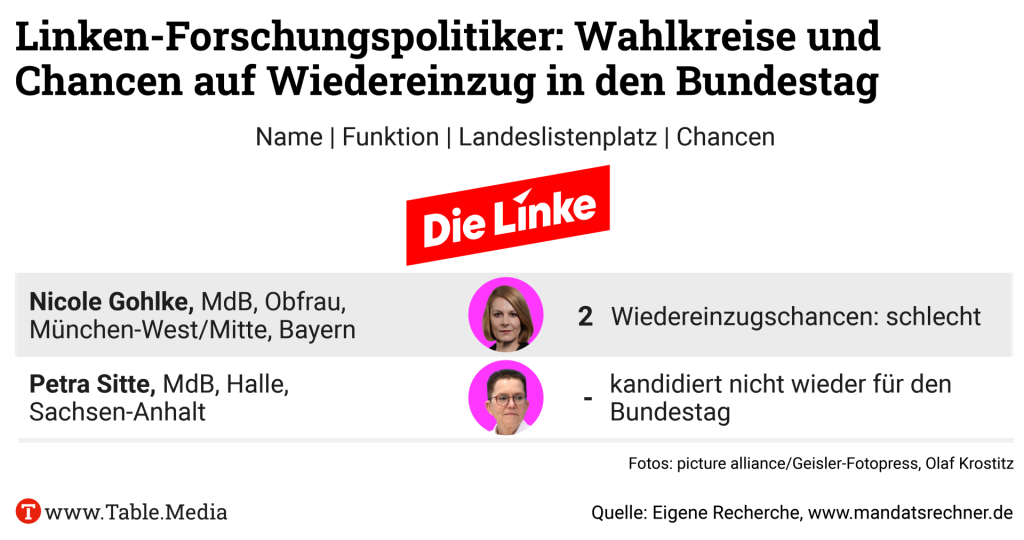

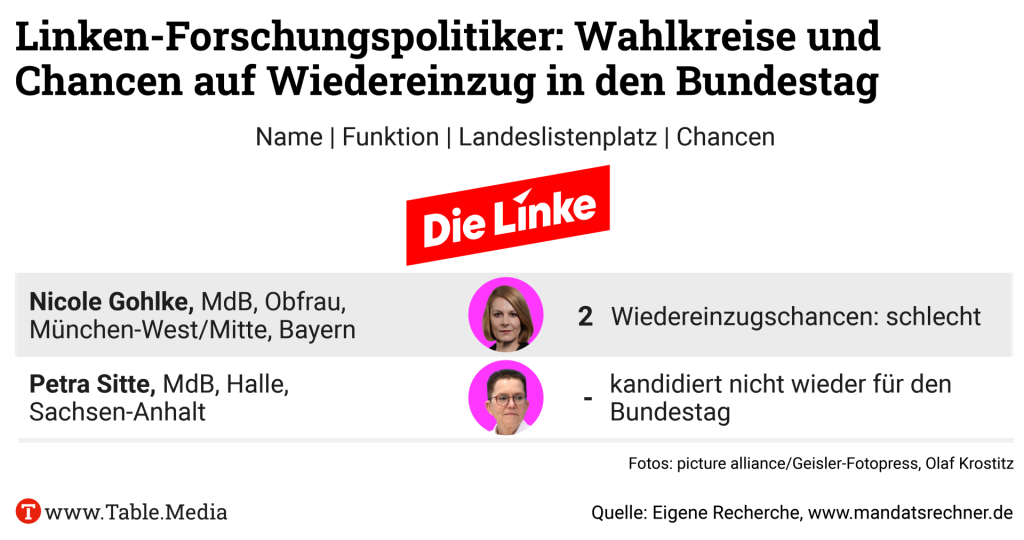

Frau Gohlke, welchen Zuschnitt würden Sie für das zukünftige Forschungsministerium vorsehen?

Die Abteilung Bildung sollte gestärkt werden, um der zunehmenden Notwendigkeit und Realität der Kooperation von Bund und Ländern im Bereich der Schulen und Hochschulen gerecht zu werden. Das BMBF muss künftig seinen Aufsichtsfunktionen im Bereich der Forschungsförderung und -finanzierung besser nachkommen. Die Vorfälle an Außeruniversitären Forschungseinrichtungen und bei der unsachgemäßen Verwendung von DFG-Mitteln flogen nach deren eigener Aussage völlig unter dem Radar des Ministeriums.

Wie wollen Sie in der nächsten Legislatur Innovation und Transfer befördern?

Unabhängig davon, wie effektiv die Dati arbeiten wird, wollen wir die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften stärken, die einen festen akademischen Mittelbau brauchen, um die überlasteten Professuren beim Transfer zu unterstützen. Start-ups und Ausgründungen brauchen programmatisch Hilfe bei der Durchquerung des Valley of Death.

Würden Sie einen Chief Scientific Advisor für die neue Bundesregierung befürworten? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Nein.

Setzen Sie sich für eine Reform des WissZeitVG in der nächsten Legislatur ein? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Ja.

Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie die Planbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere in Deutschland verbessern?

Indem endlich das WissZeitVG im Sinne der Beschäftigten umfassend reformiert wird. Die aktuelle Befristungspraxis ist mit Kriterien guter Arbeit unvereinbar. Gute Verdienstmöglichkeiten, familienfreundliche Beschäftigungsbedingungen und klare Perspektiven sind dringend notwendig. Dafür brauchen wir auch einen Paradigmenwechsel bei der Finanzierung der Wissenschaft. Bund und Länder müssen eine bedarfsdeckende Grundfinanzierung der öffentlichen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen als Gemeinschaftsaufgabe sicherstellen. Es braucht eine Reform der Personalstruktur – Dauerstellen für Daueraufgaben darf nicht weiter zur lieb gemeinten Phrase verkommen. Der Bund muss finanzielle Anreizsysteme und -programme schaffen, um die Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu einer verbindlichen Ausgestaltung von Karrierewegen beziehungsweise zu einer langfristigen Struktur- und Personalplanung zu bewegen, um den Beschäftigten breitere Berufsperspektiven außerhalb und innerhalb des Wissenschaftssystems zu ermöglichen.

Was sollte sich bei der Zusammenarbeit von Bund und Ländern mit Blick auf die Hochschulen ändern? Sehen Sie den Bund bei Problemen wie unzureichender Grundfinanzierung und Sanierungsstau in der Pflicht?

Hochschulbau, die energetische Sanierung und Modernisierung müssen von Bund und Ländern endlich als gesamtstaatliche Aufgabe begriffen werden. Bund und Länder müssen gemeinsam eine umfangreiche Gebäudesanierungsoffensive für Hochschulen starten, welche nicht nur die Instandsetzung und Modernisierung in den Blick nimmt, sondern auch die Ausstattung mit regenerativer Energietechnik. Wir müssen wegkommen von der Politik der durch temporäre Pakte befristeten Finanzierung des Wissenschaftssystems und stattdessen eine dauerhafte, umfängliche Finanzierung von Bund und Ländern sicherstellen.

Braucht es für die zweite Hälfte des PFI eine Erhöhung der jährlichen Steigerung der Zuwendungen für die Paktorganisationen? Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Zielerreichung? Braucht es ambitioniertere Ziele für die zweite Hälfte des PFI?

Die finanziellen Mittel des Pakts für Forschung und Innovation (PFI) sind ausreichend und brauchen keine weitere Steigerung. Seine Ziele sind in vielen Bereichen so vage gefasst, dass ihre Erreichung schwer zu beurteilen ist. Für die zweite Phase des PFI sind keine ambitionierteren Ziele nötig, sondern eine klarere Definition der bisherigen Ziele und ihre konkrete Erreichung und Umsetzung.

Sollen die Zivilklauseln der Hochschulen gestrichen werden? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Nein.

Braucht es mehr konkrete Förderung für militärische Forschung? Werden Sie sich dafür einsetzen? Welches Budget sollte dafür vorgesehen werden?

Nein, es braucht nicht mehr konkrete Förderung für militärische Forschung. Es sollte mehr in die Friedens- und Konfliktforschung investiert werden. Rüstungsforschung an zivilen Einrichtungen schadet der Offenheit des Wissenschaftssystems und durchsetzt es mit militärischen und geheimdienstlichen Logiken und Zwängen.

Brauchen wir eine zentrale Beratungsstelle für Forschende für Kooperationen mit kritischen Staaten (China, Iran) oder zu kritischen Themen?

Ja. Dazu gibt es auch bereits Ansätze. Auf der anderen Seite wird es zunehmend wichtiger, einen zentralen Überblick über sicherheitsrelevante Kooperationen und sicherheitsrelevante Projekte zu bekommen, zumal vor dem Hintergrund der zunehmenden Fluktuation in den internationalen Beziehungen, wo Partner- und Feindschaften mitunter rasch wechseln.

Im Wahlprogramm der Partei Die Linke zur Bundestagswahl 2025 werden folgende Schwerpunkte im Bereich Wissenschaft und Forschung hervorgehoben:

Diese Schwerpunkte sollen das Anliegen der Linken unterstreichen, Wissenschaft und Forschung stärker an sozialen und demokratischen Prinzipien auszurichten.

In unserer Forschungspolitik-Serie zur Bundestagswahl bereits erschienen: SPD, Union, Grüne und FDP.

10.-11. Februar 2025, Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger Str. 16, 10117 Berlin

Tagung “Sprache und Rhetorik des Bundestagswahlkampfes 2025” Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gemeinschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

17. Februar 2025, 12 – 13.15 Uhr, virtuell

Leibniz-Wirtschaftsgipfel Neue Bundesregierung – neue Wirtschaftspolitik? Mehr

27. März 2025, Quadriga Forum, Werderscher Markt 13, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Klug konsolidieren und gezielt investieren – Hochschulentwicklung in Zeiten knapper öffentlicher Kassen Mehr

31. März – 1. April 2025, Berlin

Jahresversammlung des DHV DHV-Tag 2025 Mehr

Drei Wochen vor der Bundestagswahl haben die Wissenschaftsministerinnen und -minister der Länder den Bund zu mehr Investitionen in Forschung und Wissenschaft aufgefordert. In der neu geschaffenen Wissenschaftsministerkonferenz (WissenschaftsMK) verabschiedeten sie ein Positionspapier mit zwölf Forderungen an die künftige Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft, Forschung und Innovation. Neben mehr Geld wird darin eine missionsorientierte Agenda mit Schwerpunkt auf den Nachwuchs, Infrastrukturen und Zukunftstechnologien gefordert.

Angesichts “großer wirtschaftlicher Herausforderungen, politischer Unsicherheiten und disruptiver Technologien” sei eine gemeinsame Kraftanstrengung erforderlich, um den Wissenschaftsstandort Deutschland zukunftsfähig zu gestalten, heißt es in dem am Freitag in Berlin verabschiedeten 12-Punkte-Positionspapier. “Wir brauchen mehr Engagement des Bundes im investiven Bereich; wir brauchen eine bessere Unterstützung der Studierenden; wir brauchen eine stärkere und strategischere Förderung der Entwicklung von Zukunftstechnologien”, fasste Bettina Martin, Wissenschaftsministerin von Mecklenburg-Vorpommern und Präsidentin der WissenschaftsMK, die Kernpunkte zusammen.

Gefordert wird unter anderem ein “gemeinsames Bund-Länder-Programm zum Erhalt der Gebäudesubstanz, für Ersatzneubauten und die Fortentwicklung von Forschungsbauten, welches die negativen Auswirkungen des erheblichen Sanierungsstaus löst”. Konkrete Zahlen zu notwendigen Investitionen in die Infrastruktur finden sich in dem Papier allerdings nicht. “Unsere Forderungen richten sich an die künftigen Koalitionäre. Für uns ist erstmal wichtig, dass die Relevanz des Themas deutlich wird. Über die Mittel wird dann am Verhandlungstisch entschieden”, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Falko Mohrs bei der Vorstellung des Papiers.

Auch zu neuen Zahlen der Hamburger Finanzbehörde wollte in diesem Zusammenhang kein Minister Stellung nehmen. Wie der Wiarda-Blog am Freitag berichtete, hat die Hansestadt auf der Grundlage des eigenen Hochschulbauplans berechnet, welcher Betrag nötig wäre, um bis Ende der 2030er Jahre bundesweit alle sanierungsbedürftigen Räumlichkeiten und Gebäude instand zu setzen oder zu ersetzen. Demnach beläuft sich der Betrag im Hochschulbereich auf 141 Milliarden Euro. Vorherige Analysen und Schätzungen waren von bis zu 74 Milliarden Euro ausgegangen.

Im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit Deutschlands fordern die Ministerinnen und Minister in ihrem 12-Punkte-Plan und in einem extra ausgelagerten weiteren KI-Positionspapier eine “KI-Offensive”. Dafür müsste die KI-Strategie des Bundes erneuert und die Kooperation mit den Ländern, aber auch mit Europa intensiviert werden, heißt es. “Es braucht die Bereitschaft, in große Modelle zu investieren. Die chinesische KI DeepSeek zeigt, dass das auch mit weniger Ressourcen funktioniert als in den USA. Aber dafür braucht es ein gesamtstaatliches und europäisches Handeln”, sagte der Bayerische Wissenschaftsminister und GWK-Vorsitzende Markus Blume.

Die Länder fordern unter anderem ein souveränes europäisches Halbleiter-Ökosystem, ein gezieltes Förderprogramm für Wissenschaft und Wirtschaft und ein übergreifendes nationales Forschungsdatenmanagement. Außerdem soll die Vernetzung von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Bezug auf Forschungsdatenspeicherung und Rechenressourcen gestärkt werden. Letztere müssten bei Bedarf weiter ausgebaut werden. WissenschaftsMK-Präsidentin Martin sprach sich für einen europäischen Sonderweg aus. “Wir müssen in Europa für einen verantwortungsvollen, sicheren und ethischen Umgang mit KI stehen. Wenn wir das effizient organisieren, können wir uns damit unterschieden und absetzen.”

Weitere Forderungen aus dem Länderpapier sind unter anderem eine Nationale Quantenstrategie, die Stärkung der Hochschulmedizin und Gesundheitsforschung sowie bessere Rahmenbedingungen für Start-ups und Gründer. Mit Blick auf den Nachwuchs setzen die Länder auf ein “auskömmliches BAföG auf dem Niveau der Grundsicherung, bei dem auch die Wohnkosten in geeigneter Weise berücksichtigt werden”. Auf Basis der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu Personalstrukturen und Karrierewegen an Hochschulen sollen mit dem Bund “gemeinsame Maßnahmen erarbeitet werden”. Eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) sei ein wichtiger, aber nicht alleiniger Aspekt.

Zu einem prioritären Thema für 2025 erklärt die WissenschaftsMK auch Forschungssicherheit. Man will sich dazu Mitte des Jahres 2025 mit dem Bund austauschen und schlägt vor, konkrete Handlungsempfehlungen gemeinsam zu veröffentlichen. Dem Bund legt man nahe, überregionale Weiterbildungs- und Unterstützungsstrukturen zu finanzieren. Zum von vielen Seiten geforderten Bürokratieabbau wollen die Bundesländer mit Vereinfachung und Beschleunigung von Bauverfahren und wettbewerblichen Verfahren beitragen. Der Bund müsse derweil “seine Förderprogramme in der kommenden Legislaturperiode bündeln”. tg

Die vielfach beklagte Transferlücke der deutschen Wissenschaft zeigt sich auch in einer aktuellen Analyse des Clarivate-Konzerns. In die Liste “The top 50 universities powering global innovation” hat es nur eine deutsche Universität geschafft: die TU München auf Platz 24. Auf den zehn ersten Plätzen finden sich acht US-Universitäten, allen voran die Harvard University, außerdem die Université Paris Cite (Rang 5) und die University of Toronto (Rang 10).

Für die Studie wurde analysiert, welche Universitäten besonders häufig mit ihren akademischen Arbeiten in Patenten zitiert werden. Berücksichtigt wurden Patente von Unternehmen und Organisationen, die sich auf der Liste der “Top 100 Global Innovators 2024” finden, die ebenfalls von Clarivate erarbeitet wird.

Fünf Unternehmen beziehungsweise Organisationen stechen in der Analyse besonders hervor: Roche, Johnson & Johnson, das französische Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Samsung Electronics und Siemens. Auf sie entfallen etwas mehr als die Hälfte der Zitiationen akademischer Arbeiten. Der in München ansässige Siemens-Konzern hat allerdings mit 3,6 Prozent den geringsten Anteil. Bei Roche und Johnson & Johnson sind es mehr als 16 Prozent. abg

Die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung sei der Politik anscheinend nicht klar, meinte Leopoldina-Präsident Gerald Haug zum Abschluss des “Forum Innovation”. Leopoldina, Stifterverband und VolkswagenStiftung hatten am vergangenen Donnerstag Spitzenvertreter der Parteien eingeladen, die ihre Vorhaben im Bereich Transfer und Innovation vorstellen sollten.

Doch Karin Prien (CDU) und Saskia Esken (SPD) sagten kurzfristig ab. Vertreten wurden sie durch die Fachpolitiker Thomas Jarzombek (CDU) und Oliver Kaczmarek (SPD). Lediglich Grüne und FDP schickten mit Franziska Brantner und Christian Dürr ihr politisches Spitzenpersonal.

Dabei brauche es gerade Mut und Offenheit der Politik, um Lösungen von Wissenschaft und Wirtschaft umzusetzen, sagte Michael Kaschke, Präsident des Stifterverbandes. “Nur durch wirtschaftlich relevante und skalierte Innovationen können wir unseren Platz im internationalen Wettbewerb der Industrienationen behalten.”

Bei den anwesenden Vertretern aller Parteien war die Reduzierung der Bürokratie für Forschung und Transfer ein wichtiges Thema. Insbesondere Brantner machte dazu konkrete Vorschläge, wie beispielsweise die Reduzierung der Zahl der Datenschutzbeauftragten.

Auch der künftige Zuschnitt des BMBF wurde diskutiert. Jarzombek bestätigte auf Nachfrage, dass man ein Superministerium für Forschung und Innovation schaffen wolle. Dafür gebe es auch Rückenwind aus Bayern. Das künftige Forschungsministerium müsse auch eine koordinierende Rolle für die Forschung aus anderen Ressorts bekommen.

Beim Thema Transfer und Gründungsförderungen hob Brantner Maßnahmen der Ampel-Regierung wie den Start-up-Factories-Wettbewerb oder auch die WIN-Initiative hervor. Sie bedauerte, dass das Reallaboregesetz nicht mehr in der aktuellen Legislaturperiode verabschiedet werden konnte. Dürr betonte ebenfalls die Bedeutung von “regulatorischen Experimentierräumen”.

Ob die Förderung des Transfers in den nächsten Jahren auch über die Dati erfolgen kann, scheint unklar. Oliver Kaczmarek schlug vor, die Dati als Dachmarke zu nutzen und darunter auch die aktuell bestehenden Förderlinien im Bereich Transfer und Innovation zu packen. Bei Jarzombek wurde deutlich, dass die Dati unter einem unionsgeführten Forschungsministerium wohl kaum eine Zukunft hätte. Programme wie ZIM und die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) seien “nicht schlecht” und könnten ausgebaut werden – “ohne einen neuen Leuchtturm zu schaffen”. mw

Der aktuelle Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase (BuWiK) – vormals als BuWiN bekannt – weist eine nahezu unverändert hohe Zahl an Befristungen in der Wissenschaft aus. Rund 92 Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Hochschulen (unter 45 Jahre, ohne Professorinnen und Professoren) waren Ende 2023 befristet beschäftigt.

Mit steigender Karrierestufe sinkt der Befristungsanteil, bleibt allerdings höher als in der freien Wirtschaft. Befristungen wiederum erhöhen die Chance, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase (WiKa) die Wissenschaft verlassen, sagte Rasmus Bode vom BuWik-Konsortium bei der Übergabe des Berichts an die Parlamentarische Staatssekretärin Claudia Müller vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

“Wir brauchen hochqualifizierte Menschen für die Lösung der Herausforderungen von morgen. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen bestmögliche Rahmenbedingungen und verlässliche Perspektiven, um weiter ihren wichtigen Beitrag zu diesen Lösungen leisten zu können”, forderte Müller mit Blick auf die Ergebnisse.

Nach den Daten des BuWik stehen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen beim Werben um WiKa – spätestens ab der R2-Phase – unter großer Konkurrenz. Die Promotion zahlt sich für die individuelle Karriereperspektive der Forschenden aus, unabhängig davon, ob der oder die Promovierte anschließend in der Wissenschaft bleibt. “Nur ein bis zwei Prozent der Promovierten sind ab dem dritten Jahr nach der Promotion arbeitslos, de facto kann man in der Gruppe von Vollbeschäftigung sprechen”, sagte Bode.

Einen Ansatzpunkt für attraktivere Arbeitsbedingungen sieht der Bericht beim Thema Planbarkeit. Noch immer schieben viele Promovierende die Familienplanung auf die Zeit nach der Promotion. Die intensive Diskussion um die Novellierung des WissZeitVG – vor allem um die Postdoc-Phase – habe zudem andere Aspekte der Beschäftigungssituation von WiKa in den Hintergrund treten lassen, heißt es weiter: “Hierzu gehören insbesondere der (geringe) Anteil an WiKa mit Vollzeitbeschäftigung sowie der (geringe) Anteil an Arbeitszeit, die WiKa für ihre Qualifikationsarbeit (v. a. Promotion) nutzen können.”

Darüber hinaus stellen die Autoren auch einige positive Trends im Bereich der Beschäftigungsbedingungen und Karriereperspektiven von WiKa fest. So haben sich sowohl die Vertragslaufzeiten leicht erhöht und liegen mit im Durchschnitt 29,6 Monaten insgesamt und für Promovierende mit 34,3 Monaten leicht höher als zur Zeit des vorangegangenen Berichts im Jahr 2021.

Zudem nimmt auch der Anteil an Frauen bei Erstberufungen zu. Diese Entwicklung gehe in die richtige Richtung, sagte Rasmus Bode. Allerdings ändere das nichts daran, dass im Bestand noch lange keine Parität erreicht sei. Weiterhin nehme der Anteil der Frauen ab, je höher eine Stelle auf der Karriereleiter angesiedelt ist – die viel zitierte “Leaky Pipeline”. Die Daten für den aktuellen Bericht wurden Ende 2023 erhoben. tg

Wolfgang Wick wurde als Vorsitzender des Wissenschaftsrats in dessen Wintersitzung wiedergewählt. Ein weiteres Jahr im Amt bleiben auch die Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission, Julia Arlinghaus (Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg), sowie ihr Stellvertreter Ferdi Schüth (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung). Vertreter der Fachhochschulen im Wissenschaftsrat ist weiterhin Christian Facchi von der Technischen Hochschule Ingolstadt.

Neuer Vorsitzender der Verwaltungskommission ist von Bundesseite Karl-Eugen Huthmacher, Staatssekretär im BMBF. Vorsitzender von Seiten der Länder bleibt der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume.

Folgende Mitglieder hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für drei Jahre neu in den Wissenschaftsrat berufen: Anne Lequy (Hochschule Magdeburg-Stendal), Oliver Zielinski (Leibniz-Institut für Ostseeforschung), Jutta Allmendinger (Humboldt-Universität zu Berlin) und Alena Buyx (TU München).

Für eine weitere Amtszeit berufen wurden folgende Mitglieder: Michael Hallek (Universität zu Köln), Gabriele Sadowski (TU Dortmund) und Ferdi Schüth. mw

Die Presse: Sorge wegen Trump. Auch wenn es bislang zu keinen drastischen Sparmaßnahmen in den USA unter dem neuen Präsidenten Donald Trump kam, machen sich viele amerikanische Wissenschaftler Sorgen. Für sie ist Trump jemand, der wissenschaftsskeptisch ist und Probleme mit der Klima-, Impf- und Migrationsforschung hat. (“Zu Beginn der neuen Trump-Ära ist die US-Wissenschaft besorgt”)

Tagesspiegel: Problem Zeitvertrag. Die meisten jungen Wissenschaftler in Deutschland haben an den Hochschulen keine gesicherte Perspektive und hangeln sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Solange sich das nicht ändert, werden viele lieber in die Industrie wechseln, als langfristig eine ungesicherte berufliche Perspektive zu ertragen. (“Arbeiten in der Wissenschaft: Wie kann Deutschland für Forscher attraktiver werde”)

t3n: Mehr Leistungsdruck. Die Sinologin Anna Lisa Ahlers erklärt im Interview, dass in China Wissenschaftler durch Rankings zum Erfolg getrieben werden. Sie haben in dem Land eine lange Tradition. Das ständige Messen der Performance sei Teil einer starken Anreizstruktur, die man in Europa nicht kenne. (“Politologin über Forschung in China: “Das ist eine starke Anreizstruktur, die wir in Europa gar nicht kennen””)

Forschung & Lehre: Bluesky beliebt. “Twitter” war für zahlreiche Wissenschaftler ein wichtiger Austauschort. Viele deutsche Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen beenden derzeit ihre Aktivitäten auf dem Micro-Blogging-Nachfolger “X”. Einige Forscher nutzen zunehmend “LinkedIn”, andere wechseln zu “Mastodon”. Besonders beliebt bei den ehemaligen “Twitter”-Fans ist jedoch die ebenfalls US-amerikanische Plattform “Bluesky”. (“Was kommt nach “X” in der Kommunikation?”)

Forschung & Lehre: Jüngere ziehen öfter zurück. Forscher, die eine ihrer Veröffentlichungen zurückziehen, sind tendenziell jünger, veröffentlichen häufiger gemeinsam mit Co-Autoren, zitieren sich oft selbst und haben ein überdurchschnittlich hohes Publikationsvolumen. Dies hat ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor John Ioannidis von der Universität Stanford in Kalifornien herausgefunden. (“Rücknahme von Publikationen weiter selten”)

Spiegel: Antisemitismus-Resolution. An Deutschlands Universitäten gibt es intellektuell verbrämten Judenhass. Eine Resolution des Bundestages soll dem entgegenwirken. Allerdings sollten Rolf Mützenich, Friedrich Merz und Alexander Dobrindt nicht definieren, was unter Antisemitismus zu verstehen ist. (“Sollen Merz und Mützenich bestimmen, was Antisemitismus ist?”)

Frieden kommt nicht allein von oben – durch politische Beschlüsse oder Verträge. Es braucht auch einen Frieden von unten – ausgehend von der Bevölkerung. Davon ist Meron Mendel überzeugt. Dafür engagierte er sich bereits als Teenager und junger Erwachsener in Israel. Und dafür setzt er sich auch heute noch ein: als Publizist, Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und als Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, eine der führenden Organisationen in der Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus.

Den ersten Schultag nach dem 7. Oktober 2023, dem Massaker der Hamas, hält Mendel für ein Versagen des deutschen Schulsystems. Vielerorts habe es weder Gespräche noch eine Schweigeminute gegeben. “Das zeigt, wie groß die Verunsicherung bei vielen Lehrkräften und Schulleitungen ist”, sagt Mendel. Und es zeige den dringenden Handlungsbedarf.

In der Vergangenheit hätten sich außerschulische Bildungsangebote zu sehr auf diejenigen fokussiert, die schon recht interessiert oder überzeugt sind, beispielsweise durch Workshops zu “Powersharing” oder “Critical Whiteness”. Viele Angebote gebe es zudem in den Ballungszentren, wenige im ländlichen Raum. “Dabei sind uns Teile der Gesellschaft völlig abhandengekommen”, sagt Mendel. “Menschen kommen nicht als fertige Demokraten auf die Welt.” Daher müssten außerschulischen Bildungsangeboten die breite Masse erreichen.

Mendel ist im Kibbuz Mashabe Sade in Israel aufgewachsen. Schon als Teenager war er politisch aktiv. Mit Freunden besuchte er Vorträge, nahm an Friedensdemonstrationen teil oder organisierte Austausche mit palästinensischen Schulen. Als 1993 das erste Osloer Friedensabkommen unterzeichnet wurde, das eine “Zwei-Staaten-Lösung” schrittweise vorbereitete, war Mendel 17 Jahre alt. “Das war ein euphorischer Moment”, erinnert er sich. “Wir hatten die Illusion, dass der Frieden bevorsteht.” Aber dann sah es wieder düster aus.

Am 4. November 1995 erschoss ein rechtsradikaler jüdischer Student den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin am Rande einer Kundgebung. Kurz darauf wurde Mendel zum militärischen Pflichtdienst einberufen. Ein Jahr später wurde Benjamin Netanjahu zum ersten Mal israelischer Ministerpräsident. Der Friedensprozess stockte. In den folgenden Jahren gab es immer wieder harte Rückschläge.

Daraufhin beschloss Mendel, der nach dem Militärdienst Geschichte und Erziehungswissenschaften in Haifa studiert hatte, seine akademische Karriere in Deutschland fortzusetzen. Nach seiner Promotion übernahm er 2010 die Direktion der Bildungsstätte Anne Frank. Seit 2021 hat er daneben noch die Professur für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences inne und teilt sich seitdem die Direktion mit der Psychologin Deborah Schnabel.

Seit dem 7. Oktober beschäftigen sie sich als Bildungsstätte viel mit Aufklärung zum Israel-Palästina-Konflikt. Workshops und Broschüren sollen Mythen und Streitpunkte des Konflikts einordnen und die Debatte versachlichen. Nicht alle Verantwortung könne man dabei auf die Schulen schieben, findet Mendel, sie seien ja sowieso oft schon überfordert. Diskutiert werde über den Nahostkonflikt schließlich auch im Fußballverein, in der Kirche und der Moschee, im Jugendclub oder später am Arbeitsplatz. Auch diese Orte suchten aktuell bei der Bildungsstätte nach Unterstützung, wie sie das Thema konstruktiv aufgreifen können.

Lesen Sie auch: Historiker Meron Mendel: “Wenn man Schulklassen unvorbereitet in eine KZ-Gedenkstätte schickt, bringt das nichts”

Die sozialen Medien hält Mendel aktuell für die größte Herausforderung für die Demokratie. “Das sind sehr gut konstruierte Instrumente, die das Gehirn einer ganzen Generation manipulieren.” Braucht es daher mehr Medienbildung? Ja. Sollte es ein Schulpflichtfach sein? Ja. Reicht das? Nein. Medienbildung – auch für Erwachsene – sei zwar unerlässlich, aber ohne neue Regulierungskonzepte sei sie dazu verdammt, einer Entwicklung hinterherzurennen, die immer schneller sein wird. Deshalb versucht Mendel in Gesprächen mit Politikern auf europäischer und nationaler Ebene, immer wieder auf die Notwendigkeit von Regulierung aufmerksam zu machen und mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie aussehen könnte.

Auf die Frage, wie er es schafft, bei all den Krisen und Rückschlägen nicht aufzugeben, antwortet Mendel: “Ich denke, es steht mir gar nicht zu, frustriert zu sein.” Wir würden oft vergessen, wie privilegiert wir seien. Kann er auch mal abschalten? “Ich mache das, was ich mache, weil es mich interessiert.” Seit 24 Jahren sei er nun in Deutschland, aber das Konzept “Abschalten” habe er noch nie verstanden. Caroline Becker

Ruth Boerckel bleibt weitere drei Jahre Vizepräsidentin der Fachhochschule (FH) Kiel. Der Senat bestätigte die Volkswirtin jetzt im Amt.

Silke Eckardt wird neue Konrektorin für Forschung und Transfer an der Hochschule Bremen (HSB). Die zweieinhalbjährige Amtszeit der Ingenieurin für Umwelttechnik beginnt am 1. April 2025.

Beate Flath ist neue Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement der Universität Paderborn. Neu ins Präsidium gewählt wurden außerdem René Fahr als Vizepräsident für Transfer und Nachhaltigkeit, Heike Trautmann als Vizepräsidentin für Internationale Beziehungen und Thomas Tröster als Vizepräsident für Forschung und akademische Karrierewege.

Oliver Frör, Mandy Schiefner-Rohs, Melanie Steffens und Werner Thiel wurden vom Senat der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) zu neuen Vizepräsidenten gewählt.

Nicole Hövelmeyer und Felix Lücke sind vom Deutschen Bundestag mit dem Wissenschaftspreis 2025 ausgezeichnet worden. Die beiden Juristen teilen sich die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung, die wissenschaftliche Arbeiten würdigt, die zur Beschäftigung mit Fragen des Parlamentarismus anregen und zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Praxis beitragen.

Birgit Kleinschmit hat ihr Amt als neue Präsidentin des Thünen-Instituts angetreten. Die Forstwissenschaftlerin wechselt von der TU Berlin an das Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei in Braunschweig.

Alisa Sydow und Philip Meissner von der ESCP Business School wurden in die Thinkers50 Radar List 2025 aufgenommen. Die jährlich erscheinende Liste würdigt 30 Akademiker, deren Ideen das Managementdenken künftig deutlich beeinflussen werden.

Friederike Welter, Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn, ist für weitere sechs Jahre in ihrem Amt bestätigt worden. Sie leitet seit 2013 das Forschungsinstitut, das 1957 auf Initiative von Ludwig Erhard gegründet wurde.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

China.Table. DeepSeek: “Nicht vertrauen, dass China oder die USA KI immer zum Wohle aller einsetzen”. Mit DeepSeek hat Gründer Liang Wenfeng für eine Sensation gesorgt. Entwickelt wurde die fortschrittliche Technologie vor allem von jungen und kreativen Talenten und trotz der Chip-Sanktionen der USA. Europa hätte bei der KI-Entwicklung dennoch die Chance, vorne mitzuspielen – wenn die richtigen Weichen gestellt werden. Mehr

Climate.Table. Deepseek: Energieverbrauch von KI laut IEA schwer einschätzbar. Angaben des chinesischen Start-ups Deepseek deuten darauf hin, dass künstliche Intelligenz künftig deutlich energiesparender eingesetzt werden könnte. Verlässliche Aussagen über den Energiebedarf seien derzeit aber kaum möglich, sagt die Internationale Energieagentur (IEA). Und paradoxerweise könnten die Effizienzgewinne wiederum die Nachfrage treiben. Mehr

ESG.Table. Nachhaltigkeitsbürokratie: EU-Kommission beziffert Entlastungsziele. Die Brüsseler Behörde hat berechnet, wie viel weniger die Bürokratie die Unternehmen kosten soll. Währenddessen bemühen sich die Fraktionen im Parlament darum, Allianzen für und gegen den Green Deal zu bilden. Mehr

Europe.Table. Letta: “Innovation ist eine europäische Aufgabe”. Bei einer Diskussionsrunde des Jacques Delors Centres in Berlin fordert der ehemalige italienische Premier Enrico Letta, den Mut zu haben, bestimmte Regularien radikal zu vereinfachen. Seine Vision: ein gesamteuropäisches Innovations-Ökosystem, das Investitionen bündelt und grenzübergreifend Innovationen vorantreibt. Mehr

oft haben wir Bettina Stark-Watzinger während ihrer Amtszeit als Forschungsministerin um ein Interview gebeten. Doch erst jetzt, nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt, kam es zu einem Gespräch. Also befragten wir Stark-Watzinger nach ihrer Sicht auf die Zeit im BMBF und zu zentralen Themen wie der Fördermittel-Affäre, Dati, Batterieforschung und dem WissZeitVG. Die Ex-Ministerin zieht eine Bilanz und erklärt, welche Projekte eine neue Regierung weiter verfolgen muss und was sie persönlich bedauert.

Eigentlich sollte beim “Forum Innovation” ein wichtiger Austausch zwischen Spitzenwissenschaft und Politik zur Bundestagswahl stattfinden. Doch daraus wurde nichts: Karin Prien (CDU) und Saskia Esken (SPD) sagten kurzfristig ab. Die Anwesenden sahen dies als fatales Signal: Offenbar habe die Politik den Stellenwert von Wissenschaft und Forschung noch nicht so ganz erkannt, kritisierte Leopoldina-Präsident Gerald Haug. Mein Kollege Markus Weisskopf berichtet.

Und noch ein kleiner Hinweis: Am Donnerstag erhalten Sie wie gewohnt Ihren nächsten Research.Table. Aber wundern Sie sich nicht: Wir haben bis dahin dessen Struktur und Optik leicht überarbeitet, sodass Sie sich lesend noch schneller mit den wichtigsten Informationen aus Forschungspolitik und Wissenschaftsmanagement versorgen können. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback.

Kommen Sie gut in den Tag,

Mit Blick auf Ihre Amtszeit: Was würden Sie sagen, was ist geglückt und sollte unbedingt fortgesetzt werden – unabhängig davon, welche Regierung nun folgt?

Im Bildungsbereich war es mir besonders wichtig, das Thema Chancengerechtigkeit voranzubringen. Mit dem Startchancen-Programm haben wir einen großen Hebel umgelegt, das muss jetzt gut umgesetzt und weitergeführt werden. Ebenso haben wir die berufliche Bildung stärker in den Fokus gerückt. Hier haben wir mit der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung erste große Schritte gemacht, aber das ist ein kontinuierlicher Prozess, weil sich dieser Bereich stetig weiterentwickelt. Ein weiterer Punkt ist das Aufstiegs-BAföG. Es muss klar sein, die Gleichwertigkeit der Bildungswege macht unser Land stark. Außerdem haben wir wichtige Weichenstellungen vorgenommen, die weniger im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung standen. Zum Beispiel haben wir begonnen, ein Konzept für Bildung in einem Einwanderungsland zu entwickeln. Da ging es um grundlegende Fragen: Was verändert sich? Welche Anpassungen braucht unser Bildungssystem? Dann gibt es den Digitalpakt, der für uns mehr als nur die Anschaffung von Geräten ist. Es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler die digitalen Zukunftskompetenzen erlernen. Hier braucht es ein Gesamtkonzept.

Es gab teils heftige Debatten um Priorisierungen, besonders im Forschungsbereich. Beispielsweise wurde die Batterieforschung gekürzt, während die Kernfusionsforschung stärker gefördert wurde. War das die richtige Entscheidung?

Die Batterieforschung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, und Deutschland hat sich hier wieder eine führende Position erarbeitet. Dass Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) gestrichen wurden, war nicht die Entscheidung des BMBF, sondern eine übergeordnete Haushaltsfrage. Der Innovationsanteil im KTF war ohnehin gering, und dass selbst dieser reduziert wurde, sehe ich kritisch. Wir haben versucht, die Folgen im eigenen Etat abzumildern, aber konnten nicht alles kompensieren. Generell ging es mir immer darum, eine langfristige Finanzierung sicherzustellen. Und das haben wir auf die Hochschulen übertragen, mit dem ansteigenden Budget, das ist entscheidend für die langfristige Forschungs- und Lehrplanung. Außerdem haben wir das Forschungsdatengesetz vorangetrieben – das ist ein komplexes Thema, weil es in viele verschiedene Gesetze eingreift. Wir haben hier viele Gespräche geführt und erste Strukturen geschaffen, um eine bessere Nutzung wissenschaftlicher Daten zu ermöglichen – auch das war jetzt vor dem Abschluss.

Dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Am 6. November 2024 war die Ampel-Regierung am Ende und Sie damit auch nicht mehr Forschungsministerin. Hätten Sie gerne weitergemacht?

Ja, ein paar Dinge hätte ich gerne noch weiter vorangebracht. Aber es ist doch grundsätzlich so: Die Aufgabe einer Wissenschaftsministerin ist es, auch weitreichende Prozesse anzustoßen, und da sind wir mutige Schritte gegangen. Große Projekte bedürfen eines kontinuierlichen Arbeitens, wie etwa auch die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati). Wir wollten keinen Schnellschuss, sondern fundierte Konzepte entwickeln. Die Expertenkommission, die uns bei der Dati beraten hat, hat exzellente Arbeit geleistet. Jetzt liegen Konzepte und auch Anträge vor, und es wäre wünschenswert, dass die nächste Regierung sie zügig umsetzt.

Was würden Sie nächstes Mal anders machen?

Ein ganz konkretes Beispiel. Bürokratie macht auch vor der Wissenschaft nicht halt. Ich würde mir noch stärker die Förderstrukturen anschauen. Nicht im Sinne einer politischen Steuerung, sondern mit Blick darauf, wie bürokratisch diese sind. Wir haben das in der Abteilung für Lebenswissenschaften bereits einmal getan. Auch dort haben wir moderne Methoden eingeführt, wie sie auch die Agentur für Sprunginnovationen anwendet. Das bedeutet: Man identifiziert ein Problem und startet einen Wettbewerb um die beste Lösung. Das ist unbürokratischer und erlaubt einen breiten Einstieg, aus dem dann die vielversprechendsten Ansätze weitergeführt werden. Ich würde auch die Rolle der Projektträger stärker hinterfragen. Intern haben wir bereits einige Veränderungen vorgenommen und Prozesse vereinfacht. Aber ich glaube, dass kleine Anpassungen nicht ausreichen. Es braucht mehr Freiheit in der Forschungsförderung, um wirklich effizient zu sein.

Was vielen im Gedächtnis bleiben wird von Ihrer Amtszeit, sind die Debatten um die Fördermittel-Affäre.

Zunächst einmal: Ich unterscheide zwischen einer Meinung, die man hat und haben kann, und der Frage der Wissenschaftsfreiheit. In die Wissenschaftsfreiheit darf man nie eingreifen. Das ist elementar und unumstößlich. Auslöser der Diskussion war die Frage des Umgangs mit Antisemitismus in den Räumen der Hochschulen. Hier habe ich eine klare Meinung. Leider hat ein Prüfauftrag per Telefon auf Staatssekretärsebene, der wie von ihr geschildert missverstanden wurde, den Eindruck entstehen lassen, Wissenschaftler sollten in ihrer wissenschaftlichen Arbeit kontrolliert werden. Dass dieser Eindruck entstanden ist, das bedauere ich zutiefst. Es hat aber nicht stattgefunden. Der Bericht der Internen Revision des BMBF und das Verwaltungsgericht bestätigen die Aufklärung, die ich veranlasst hatte.

Hadern Sie mit den Geschehnissen?

Das ist etwas, was mich tief berührt hat. Es war niemals ein Ansinnen dieses Hauses, in die Wissenschaftsfreiheit einzugreifen, und das würde es unter meiner Führung auch niemals sein. Ich sage das mit voller Überzeugung, weil ich mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem gesamten Spektrum zusammengearbeitet habe. Ich schätze die Wissenschaft in Deutschland sehr und halte sie für ein hohes Gut. Ich möchte aber auch klarstellen, dass mir bis heute niemand konkret sagen konnte, wo ich in die Wissenschaftsfreiheit eingegriffen hätte. Die wissenschaftliche Selbstorganisation ist das Fundament für Fortschritt in unserem Land.

Frau Gohlke, welchen Zuschnitt würden Sie für das zukünftige Forschungsministerium vorsehen?

Die Abteilung Bildung sollte gestärkt werden, um der zunehmenden Notwendigkeit und Realität der Kooperation von Bund und Ländern im Bereich der Schulen und Hochschulen gerecht zu werden. Das BMBF muss künftig seinen Aufsichtsfunktionen im Bereich der Forschungsförderung und -finanzierung besser nachkommen. Die Vorfälle an Außeruniversitären Forschungseinrichtungen und bei der unsachgemäßen Verwendung von DFG-Mitteln flogen nach deren eigener Aussage völlig unter dem Radar des Ministeriums.

Wie wollen Sie in der nächsten Legislatur Innovation und Transfer befördern?

Unabhängig davon, wie effektiv die Dati arbeiten wird, wollen wir die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften stärken, die einen festen akademischen Mittelbau brauchen, um die überlasteten Professuren beim Transfer zu unterstützen. Start-ups und Ausgründungen brauchen programmatisch Hilfe bei der Durchquerung des Valley of Death.

Würden Sie einen Chief Scientific Advisor für die neue Bundesregierung befürworten? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Nein.

Setzen Sie sich für eine Reform des WissZeitVG in der nächsten Legislatur ein? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Ja.

Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie die Planbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere in Deutschland verbessern?

Indem endlich das WissZeitVG im Sinne der Beschäftigten umfassend reformiert wird. Die aktuelle Befristungspraxis ist mit Kriterien guter Arbeit unvereinbar. Gute Verdienstmöglichkeiten, familienfreundliche Beschäftigungsbedingungen und klare Perspektiven sind dringend notwendig. Dafür brauchen wir auch einen Paradigmenwechsel bei der Finanzierung der Wissenschaft. Bund und Länder müssen eine bedarfsdeckende Grundfinanzierung der öffentlichen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen als Gemeinschaftsaufgabe sicherstellen. Es braucht eine Reform der Personalstruktur – Dauerstellen für Daueraufgaben darf nicht weiter zur lieb gemeinten Phrase verkommen. Der Bund muss finanzielle Anreizsysteme und -programme schaffen, um die Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu einer verbindlichen Ausgestaltung von Karrierewegen beziehungsweise zu einer langfristigen Struktur- und Personalplanung zu bewegen, um den Beschäftigten breitere Berufsperspektiven außerhalb und innerhalb des Wissenschaftssystems zu ermöglichen.

Was sollte sich bei der Zusammenarbeit von Bund und Ländern mit Blick auf die Hochschulen ändern? Sehen Sie den Bund bei Problemen wie unzureichender Grundfinanzierung und Sanierungsstau in der Pflicht?

Hochschulbau, die energetische Sanierung und Modernisierung müssen von Bund und Ländern endlich als gesamtstaatliche Aufgabe begriffen werden. Bund und Länder müssen gemeinsam eine umfangreiche Gebäudesanierungsoffensive für Hochschulen starten, welche nicht nur die Instandsetzung und Modernisierung in den Blick nimmt, sondern auch die Ausstattung mit regenerativer Energietechnik. Wir müssen wegkommen von der Politik der durch temporäre Pakte befristeten Finanzierung des Wissenschaftssystems und stattdessen eine dauerhafte, umfängliche Finanzierung von Bund und Ländern sicherstellen.

Braucht es für die zweite Hälfte des PFI eine Erhöhung der jährlichen Steigerung der Zuwendungen für die Paktorganisationen? Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Zielerreichung? Braucht es ambitioniertere Ziele für die zweite Hälfte des PFI?

Die finanziellen Mittel des Pakts für Forschung und Innovation (PFI) sind ausreichend und brauchen keine weitere Steigerung. Seine Ziele sind in vielen Bereichen so vage gefasst, dass ihre Erreichung schwer zu beurteilen ist. Für die zweite Phase des PFI sind keine ambitionierteren Ziele nötig, sondern eine klarere Definition der bisherigen Ziele und ihre konkrete Erreichung und Umsetzung.

Sollen die Zivilklauseln der Hochschulen gestrichen werden? Bitte nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.

Nein.

Braucht es mehr konkrete Förderung für militärische Forschung? Werden Sie sich dafür einsetzen? Welches Budget sollte dafür vorgesehen werden?

Nein, es braucht nicht mehr konkrete Förderung für militärische Forschung. Es sollte mehr in die Friedens- und Konfliktforschung investiert werden. Rüstungsforschung an zivilen Einrichtungen schadet der Offenheit des Wissenschaftssystems und durchsetzt es mit militärischen und geheimdienstlichen Logiken und Zwängen.

Brauchen wir eine zentrale Beratungsstelle für Forschende für Kooperationen mit kritischen Staaten (China, Iran) oder zu kritischen Themen?

Ja. Dazu gibt es auch bereits Ansätze. Auf der anderen Seite wird es zunehmend wichtiger, einen zentralen Überblick über sicherheitsrelevante Kooperationen und sicherheitsrelevante Projekte zu bekommen, zumal vor dem Hintergrund der zunehmenden Fluktuation in den internationalen Beziehungen, wo Partner- und Feindschaften mitunter rasch wechseln.

Im Wahlprogramm der Partei Die Linke zur Bundestagswahl 2025 werden folgende Schwerpunkte im Bereich Wissenschaft und Forschung hervorgehoben:

Diese Schwerpunkte sollen das Anliegen der Linken unterstreichen, Wissenschaft und Forschung stärker an sozialen und demokratischen Prinzipien auszurichten.

In unserer Forschungspolitik-Serie zur Bundestagswahl bereits erschienen: SPD, Union, Grüne und FDP.

10.-11. Februar 2025, Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger Str. 16, 10117 Berlin

Tagung “Sprache und Rhetorik des Bundestagswahlkampfes 2025” Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gemeinschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

17. Februar 2025, 12 – 13.15 Uhr, virtuell

Leibniz-Wirtschaftsgipfel Neue Bundesregierung – neue Wirtschaftspolitik? Mehr

27. März 2025, Quadriga Forum, Werderscher Markt 13, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Klug konsolidieren und gezielt investieren – Hochschulentwicklung in Zeiten knapper öffentlicher Kassen Mehr

31. März – 1. April 2025, Berlin

Jahresversammlung des DHV DHV-Tag 2025 Mehr

Drei Wochen vor der Bundestagswahl haben die Wissenschaftsministerinnen und -minister der Länder den Bund zu mehr Investitionen in Forschung und Wissenschaft aufgefordert. In der neu geschaffenen Wissenschaftsministerkonferenz (WissenschaftsMK) verabschiedeten sie ein Positionspapier mit zwölf Forderungen an die künftige Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft, Forschung und Innovation. Neben mehr Geld wird darin eine missionsorientierte Agenda mit Schwerpunkt auf den Nachwuchs, Infrastrukturen und Zukunftstechnologien gefordert.

Angesichts “großer wirtschaftlicher Herausforderungen, politischer Unsicherheiten und disruptiver Technologien” sei eine gemeinsame Kraftanstrengung erforderlich, um den Wissenschaftsstandort Deutschland zukunftsfähig zu gestalten, heißt es in dem am Freitag in Berlin verabschiedeten 12-Punkte-Positionspapier. “Wir brauchen mehr Engagement des Bundes im investiven Bereich; wir brauchen eine bessere Unterstützung der Studierenden; wir brauchen eine stärkere und strategischere Förderung der Entwicklung von Zukunftstechnologien”, fasste Bettina Martin, Wissenschaftsministerin von Mecklenburg-Vorpommern und Präsidentin der WissenschaftsMK, die Kernpunkte zusammen.

Gefordert wird unter anderem ein “gemeinsames Bund-Länder-Programm zum Erhalt der Gebäudesubstanz, für Ersatzneubauten und die Fortentwicklung von Forschungsbauten, welches die negativen Auswirkungen des erheblichen Sanierungsstaus löst”. Konkrete Zahlen zu notwendigen Investitionen in die Infrastruktur finden sich in dem Papier allerdings nicht. “Unsere Forderungen richten sich an die künftigen Koalitionäre. Für uns ist erstmal wichtig, dass die Relevanz des Themas deutlich wird. Über die Mittel wird dann am Verhandlungstisch entschieden”, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Falko Mohrs bei der Vorstellung des Papiers.

Auch zu neuen Zahlen der Hamburger Finanzbehörde wollte in diesem Zusammenhang kein Minister Stellung nehmen. Wie der Wiarda-Blog am Freitag berichtete, hat die Hansestadt auf der Grundlage des eigenen Hochschulbauplans berechnet, welcher Betrag nötig wäre, um bis Ende der 2030er Jahre bundesweit alle sanierungsbedürftigen Räumlichkeiten und Gebäude instand zu setzen oder zu ersetzen. Demnach beläuft sich der Betrag im Hochschulbereich auf 141 Milliarden Euro. Vorherige Analysen und Schätzungen waren von bis zu 74 Milliarden Euro ausgegangen.

Im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit Deutschlands fordern die Ministerinnen und Minister in ihrem 12-Punkte-Plan und in einem extra ausgelagerten weiteren KI-Positionspapier eine “KI-Offensive”. Dafür müsste die KI-Strategie des Bundes erneuert und die Kooperation mit den Ländern, aber auch mit Europa intensiviert werden, heißt es. “Es braucht die Bereitschaft, in große Modelle zu investieren. Die chinesische KI DeepSeek zeigt, dass das auch mit weniger Ressourcen funktioniert als in den USA. Aber dafür braucht es ein gesamtstaatliches und europäisches Handeln”, sagte der Bayerische Wissenschaftsminister und GWK-Vorsitzende Markus Blume.

Die Länder fordern unter anderem ein souveränes europäisches Halbleiter-Ökosystem, ein gezieltes Förderprogramm für Wissenschaft und Wirtschaft und ein übergreifendes nationales Forschungsdatenmanagement. Außerdem soll die Vernetzung von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Bezug auf Forschungsdatenspeicherung und Rechenressourcen gestärkt werden. Letztere müssten bei Bedarf weiter ausgebaut werden. WissenschaftsMK-Präsidentin Martin sprach sich für einen europäischen Sonderweg aus. “Wir müssen in Europa für einen verantwortungsvollen, sicheren und ethischen Umgang mit KI stehen. Wenn wir das effizient organisieren, können wir uns damit unterschieden und absetzen.”

Weitere Forderungen aus dem Länderpapier sind unter anderem eine Nationale Quantenstrategie, die Stärkung der Hochschulmedizin und Gesundheitsforschung sowie bessere Rahmenbedingungen für Start-ups und Gründer. Mit Blick auf den Nachwuchs setzen die Länder auf ein “auskömmliches BAföG auf dem Niveau der Grundsicherung, bei dem auch die Wohnkosten in geeigneter Weise berücksichtigt werden”. Auf Basis der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu Personalstrukturen und Karrierewegen an Hochschulen sollen mit dem Bund “gemeinsame Maßnahmen erarbeitet werden”. Eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) sei ein wichtiger, aber nicht alleiniger Aspekt.

Zu einem prioritären Thema für 2025 erklärt die WissenschaftsMK auch Forschungssicherheit. Man will sich dazu Mitte des Jahres 2025 mit dem Bund austauschen und schlägt vor, konkrete Handlungsempfehlungen gemeinsam zu veröffentlichen. Dem Bund legt man nahe, überregionale Weiterbildungs- und Unterstützungsstrukturen zu finanzieren. Zum von vielen Seiten geforderten Bürokratieabbau wollen die Bundesländer mit Vereinfachung und Beschleunigung von Bauverfahren und wettbewerblichen Verfahren beitragen. Der Bund müsse derweil “seine Förderprogramme in der kommenden Legislaturperiode bündeln”. tg

Die vielfach beklagte Transferlücke der deutschen Wissenschaft zeigt sich auch in einer aktuellen Analyse des Clarivate-Konzerns. In die Liste “The top 50 universities powering global innovation” hat es nur eine deutsche Universität geschafft: die TU München auf Platz 24. Auf den zehn ersten Plätzen finden sich acht US-Universitäten, allen voran die Harvard University, außerdem die Université Paris Cite (Rang 5) und die University of Toronto (Rang 10).

Für die Studie wurde analysiert, welche Universitäten besonders häufig mit ihren akademischen Arbeiten in Patenten zitiert werden. Berücksichtigt wurden Patente von Unternehmen und Organisationen, die sich auf der Liste der “Top 100 Global Innovators 2024” finden, die ebenfalls von Clarivate erarbeitet wird.

Fünf Unternehmen beziehungsweise Organisationen stechen in der Analyse besonders hervor: Roche, Johnson & Johnson, das französische Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Samsung Electronics und Siemens. Auf sie entfallen etwas mehr als die Hälfte der Zitiationen akademischer Arbeiten. Der in München ansässige Siemens-Konzern hat allerdings mit 3,6 Prozent den geringsten Anteil. Bei Roche und Johnson & Johnson sind es mehr als 16 Prozent. abg

Die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung sei der Politik anscheinend nicht klar, meinte Leopoldina-Präsident Gerald Haug zum Abschluss des “Forum Innovation”. Leopoldina, Stifterverband und VolkswagenStiftung hatten am vergangenen Donnerstag Spitzenvertreter der Parteien eingeladen, die ihre Vorhaben im Bereich Transfer und Innovation vorstellen sollten.

Doch Karin Prien (CDU) und Saskia Esken (SPD) sagten kurzfristig ab. Vertreten wurden sie durch die Fachpolitiker Thomas Jarzombek (CDU) und Oliver Kaczmarek (SPD). Lediglich Grüne und FDP schickten mit Franziska Brantner und Christian Dürr ihr politisches Spitzenpersonal.

Dabei brauche es gerade Mut und Offenheit der Politik, um Lösungen von Wissenschaft und Wirtschaft umzusetzen, sagte Michael Kaschke, Präsident des Stifterverbandes. “Nur durch wirtschaftlich relevante und skalierte Innovationen können wir unseren Platz im internationalen Wettbewerb der Industrienationen behalten.”

Bei den anwesenden Vertretern aller Parteien war die Reduzierung der Bürokratie für Forschung und Transfer ein wichtiges Thema. Insbesondere Brantner machte dazu konkrete Vorschläge, wie beispielsweise die Reduzierung der Zahl der Datenschutzbeauftragten.

Auch der künftige Zuschnitt des BMBF wurde diskutiert. Jarzombek bestätigte auf Nachfrage, dass man ein Superministerium für Forschung und Innovation schaffen wolle. Dafür gebe es auch Rückenwind aus Bayern. Das künftige Forschungsministerium müsse auch eine koordinierende Rolle für die Forschung aus anderen Ressorts bekommen.

Beim Thema Transfer und Gründungsförderungen hob Brantner Maßnahmen der Ampel-Regierung wie den Start-up-Factories-Wettbewerb oder auch die WIN-Initiative hervor. Sie bedauerte, dass das Reallaboregesetz nicht mehr in der aktuellen Legislaturperiode verabschiedet werden konnte. Dürr betonte ebenfalls die Bedeutung von “regulatorischen Experimentierräumen”.

Ob die Förderung des Transfers in den nächsten Jahren auch über die Dati erfolgen kann, scheint unklar. Oliver Kaczmarek schlug vor, die Dati als Dachmarke zu nutzen und darunter auch die aktuell bestehenden Förderlinien im Bereich Transfer und Innovation zu packen. Bei Jarzombek wurde deutlich, dass die Dati unter einem unionsgeführten Forschungsministerium wohl kaum eine Zukunft hätte. Programme wie ZIM und die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) seien “nicht schlecht” und könnten ausgebaut werden – “ohne einen neuen Leuchtturm zu schaffen”. mw

Der aktuelle Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase (BuWiK) – vormals als BuWiN bekannt – weist eine nahezu unverändert hohe Zahl an Befristungen in der Wissenschaft aus. Rund 92 Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Hochschulen (unter 45 Jahre, ohne Professorinnen und Professoren) waren Ende 2023 befristet beschäftigt.

Mit steigender Karrierestufe sinkt der Befristungsanteil, bleibt allerdings höher als in der freien Wirtschaft. Befristungen wiederum erhöhen die Chance, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase (WiKa) die Wissenschaft verlassen, sagte Rasmus Bode vom BuWik-Konsortium bei der Übergabe des Berichts an die Parlamentarische Staatssekretärin Claudia Müller vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

“Wir brauchen hochqualifizierte Menschen für die Lösung der Herausforderungen von morgen. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen bestmögliche Rahmenbedingungen und verlässliche Perspektiven, um weiter ihren wichtigen Beitrag zu diesen Lösungen leisten zu können”, forderte Müller mit Blick auf die Ergebnisse.

Nach den Daten des BuWik stehen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen beim Werben um WiKa – spätestens ab der R2-Phase – unter großer Konkurrenz. Die Promotion zahlt sich für die individuelle Karriereperspektive der Forschenden aus, unabhängig davon, ob der oder die Promovierte anschließend in der Wissenschaft bleibt. “Nur ein bis zwei Prozent der Promovierten sind ab dem dritten Jahr nach der Promotion arbeitslos, de facto kann man in der Gruppe von Vollbeschäftigung sprechen”, sagte Bode.

Einen Ansatzpunkt für attraktivere Arbeitsbedingungen sieht der Bericht beim Thema Planbarkeit. Noch immer schieben viele Promovierende die Familienplanung auf die Zeit nach der Promotion. Die intensive Diskussion um die Novellierung des WissZeitVG – vor allem um die Postdoc-Phase – habe zudem andere Aspekte der Beschäftigungssituation von WiKa in den Hintergrund treten lassen, heißt es weiter: “Hierzu gehören insbesondere der (geringe) Anteil an WiKa mit Vollzeitbeschäftigung sowie der (geringe) Anteil an Arbeitszeit, die WiKa für ihre Qualifikationsarbeit (v. a. Promotion) nutzen können.”

Darüber hinaus stellen die Autoren auch einige positive Trends im Bereich der Beschäftigungsbedingungen und Karriereperspektiven von WiKa fest. So haben sich sowohl die Vertragslaufzeiten leicht erhöht und liegen mit im Durchschnitt 29,6 Monaten insgesamt und für Promovierende mit 34,3 Monaten leicht höher als zur Zeit des vorangegangenen Berichts im Jahr 2021.

Zudem nimmt auch der Anteil an Frauen bei Erstberufungen zu. Diese Entwicklung gehe in die richtige Richtung, sagte Rasmus Bode. Allerdings ändere das nichts daran, dass im Bestand noch lange keine Parität erreicht sei. Weiterhin nehme der Anteil der Frauen ab, je höher eine Stelle auf der Karriereleiter angesiedelt ist – die viel zitierte “Leaky Pipeline”. Die Daten für den aktuellen Bericht wurden Ende 2023 erhoben. tg

Wolfgang Wick wurde als Vorsitzender des Wissenschaftsrats in dessen Wintersitzung wiedergewählt. Ein weiteres Jahr im Amt bleiben auch die Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission, Julia Arlinghaus (Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg), sowie ihr Stellvertreter Ferdi Schüth (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung). Vertreter der Fachhochschulen im Wissenschaftsrat ist weiterhin Christian Facchi von der Technischen Hochschule Ingolstadt.

Neuer Vorsitzender der Verwaltungskommission ist von Bundesseite Karl-Eugen Huthmacher, Staatssekretär im BMBF. Vorsitzender von Seiten der Länder bleibt der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume.

Folgende Mitglieder hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für drei Jahre neu in den Wissenschaftsrat berufen: Anne Lequy (Hochschule Magdeburg-Stendal), Oliver Zielinski (Leibniz-Institut für Ostseeforschung), Jutta Allmendinger (Humboldt-Universität zu Berlin) und Alena Buyx (TU München).

Für eine weitere Amtszeit berufen wurden folgende Mitglieder: Michael Hallek (Universität zu Köln), Gabriele Sadowski (TU Dortmund) und Ferdi Schüth. mw

Die Presse: Sorge wegen Trump. Auch wenn es bislang zu keinen drastischen Sparmaßnahmen in den USA unter dem neuen Präsidenten Donald Trump kam, machen sich viele amerikanische Wissenschaftler Sorgen. Für sie ist Trump jemand, der wissenschaftsskeptisch ist und Probleme mit der Klima-, Impf- und Migrationsforschung hat. (“Zu Beginn der neuen Trump-Ära ist die US-Wissenschaft besorgt”)

Tagesspiegel: Problem Zeitvertrag. Die meisten jungen Wissenschaftler in Deutschland haben an den Hochschulen keine gesicherte Perspektive und hangeln sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Solange sich das nicht ändert, werden viele lieber in die Industrie wechseln, als langfristig eine ungesicherte berufliche Perspektive zu ertragen. (“Arbeiten in der Wissenschaft: Wie kann Deutschland für Forscher attraktiver werde”)

t3n: Mehr Leistungsdruck. Die Sinologin Anna Lisa Ahlers erklärt im Interview, dass in China Wissenschaftler durch Rankings zum Erfolg getrieben werden. Sie haben in dem Land eine lange Tradition. Das ständige Messen der Performance sei Teil einer starken Anreizstruktur, die man in Europa nicht kenne. (“Politologin über Forschung in China: “Das ist eine starke Anreizstruktur, die wir in Europa gar nicht kennen””)

Forschung & Lehre: Bluesky beliebt. “Twitter” war für zahlreiche Wissenschaftler ein wichtiger Austauschort. Viele deutsche Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen beenden derzeit ihre Aktivitäten auf dem Micro-Blogging-Nachfolger “X”. Einige Forscher nutzen zunehmend “LinkedIn”, andere wechseln zu “Mastodon”. Besonders beliebt bei den ehemaligen “Twitter”-Fans ist jedoch die ebenfalls US-amerikanische Plattform “Bluesky”. (“Was kommt nach “X” in der Kommunikation?”)

Forschung & Lehre: Jüngere ziehen öfter zurück. Forscher, die eine ihrer Veröffentlichungen zurückziehen, sind tendenziell jünger, veröffentlichen häufiger gemeinsam mit Co-Autoren, zitieren sich oft selbst und haben ein überdurchschnittlich hohes Publikationsvolumen. Dies hat ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor John Ioannidis von der Universität Stanford in Kalifornien herausgefunden. (“Rücknahme von Publikationen weiter selten”)

Spiegel: Antisemitismus-Resolution. An Deutschlands Universitäten gibt es intellektuell verbrämten Judenhass. Eine Resolution des Bundestages soll dem entgegenwirken. Allerdings sollten Rolf Mützenich, Friedrich Merz und Alexander Dobrindt nicht definieren, was unter Antisemitismus zu verstehen ist. (“Sollen Merz und Mützenich bestimmen, was Antisemitismus ist?”)

Frieden kommt nicht allein von oben – durch politische Beschlüsse oder Verträge. Es braucht auch einen Frieden von unten – ausgehend von der Bevölkerung. Davon ist Meron Mendel überzeugt. Dafür engagierte er sich bereits als Teenager und junger Erwachsener in Israel. Und dafür setzt er sich auch heute noch ein: als Publizist, Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und als Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, eine der führenden Organisationen in der Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus.

Den ersten Schultag nach dem 7. Oktober 2023, dem Massaker der Hamas, hält Mendel für ein Versagen des deutschen Schulsystems. Vielerorts habe es weder Gespräche noch eine Schweigeminute gegeben. “Das zeigt, wie groß die Verunsicherung bei vielen Lehrkräften und Schulleitungen ist”, sagt Mendel. Und es zeige den dringenden Handlungsbedarf.

In der Vergangenheit hätten sich außerschulische Bildungsangebote zu sehr auf diejenigen fokussiert, die schon recht interessiert oder überzeugt sind, beispielsweise durch Workshops zu “Powersharing” oder “Critical Whiteness”. Viele Angebote gebe es zudem in den Ballungszentren, wenige im ländlichen Raum. “Dabei sind uns Teile der Gesellschaft völlig abhandengekommen”, sagt Mendel. “Menschen kommen nicht als fertige Demokraten auf die Welt.” Daher müssten außerschulischen Bildungsangeboten die breite Masse erreichen.

Mendel ist im Kibbuz Mashabe Sade in Israel aufgewachsen. Schon als Teenager war er politisch aktiv. Mit Freunden besuchte er Vorträge, nahm an Friedensdemonstrationen teil oder organisierte Austausche mit palästinensischen Schulen. Als 1993 das erste Osloer Friedensabkommen unterzeichnet wurde, das eine “Zwei-Staaten-Lösung” schrittweise vorbereitete, war Mendel 17 Jahre alt. “Das war ein euphorischer Moment”, erinnert er sich. “Wir hatten die Illusion, dass der Frieden bevorsteht.” Aber dann sah es wieder düster aus.

Am 4. November 1995 erschoss ein rechtsradikaler jüdischer Student den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin am Rande einer Kundgebung. Kurz darauf wurde Mendel zum militärischen Pflichtdienst einberufen. Ein Jahr später wurde Benjamin Netanjahu zum ersten Mal israelischer Ministerpräsident. Der Friedensprozess stockte. In den folgenden Jahren gab es immer wieder harte Rückschläge.

Daraufhin beschloss Mendel, der nach dem Militärdienst Geschichte und Erziehungswissenschaften in Haifa studiert hatte, seine akademische Karriere in Deutschland fortzusetzen. Nach seiner Promotion übernahm er 2010 die Direktion der Bildungsstätte Anne Frank. Seit 2021 hat er daneben noch die Professur für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences inne und teilt sich seitdem die Direktion mit der Psychologin Deborah Schnabel.

Seit dem 7. Oktober beschäftigen sie sich als Bildungsstätte viel mit Aufklärung zum Israel-Palästina-Konflikt. Workshops und Broschüren sollen Mythen und Streitpunkte des Konflikts einordnen und die Debatte versachlichen. Nicht alle Verantwortung könne man dabei auf die Schulen schieben, findet Mendel, sie seien ja sowieso oft schon überfordert. Diskutiert werde über den Nahostkonflikt schließlich auch im Fußballverein, in der Kirche und der Moschee, im Jugendclub oder später am Arbeitsplatz. Auch diese Orte suchten aktuell bei der Bildungsstätte nach Unterstützung, wie sie das Thema konstruktiv aufgreifen können.

Lesen Sie auch: Historiker Meron Mendel: “Wenn man Schulklassen unvorbereitet in eine KZ-Gedenkstätte schickt, bringt das nichts”

Die sozialen Medien hält Mendel aktuell für die größte Herausforderung für die Demokratie. “Das sind sehr gut konstruierte Instrumente, die das Gehirn einer ganzen Generation manipulieren.” Braucht es daher mehr Medienbildung? Ja. Sollte es ein Schulpflichtfach sein? Ja. Reicht das? Nein. Medienbildung – auch für Erwachsene – sei zwar unerlässlich, aber ohne neue Regulierungskonzepte sei sie dazu verdammt, einer Entwicklung hinterherzurennen, die immer schneller sein wird. Deshalb versucht Mendel in Gesprächen mit Politikern auf europäischer und nationaler Ebene, immer wieder auf die Notwendigkeit von Regulierung aufmerksam zu machen und mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie aussehen könnte.

Auf die Frage, wie er es schafft, bei all den Krisen und Rückschlägen nicht aufzugeben, antwortet Mendel: “Ich denke, es steht mir gar nicht zu, frustriert zu sein.” Wir würden oft vergessen, wie privilegiert wir seien. Kann er auch mal abschalten? “Ich mache das, was ich mache, weil es mich interessiert.” Seit 24 Jahren sei er nun in Deutschland, aber das Konzept “Abschalten” habe er noch nie verstanden. Caroline Becker

Ruth Boerckel bleibt weitere drei Jahre Vizepräsidentin der Fachhochschule (FH) Kiel. Der Senat bestätigte die Volkswirtin jetzt im Amt.

Silke Eckardt wird neue Konrektorin für Forschung und Transfer an der Hochschule Bremen (HSB). Die zweieinhalbjährige Amtszeit der Ingenieurin für Umwelttechnik beginnt am 1. April 2025.

Beate Flath ist neue Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement der Universität Paderborn. Neu ins Präsidium gewählt wurden außerdem René Fahr als Vizepräsident für Transfer und Nachhaltigkeit, Heike Trautmann als Vizepräsidentin für Internationale Beziehungen und Thomas Tröster als Vizepräsident für Forschung und akademische Karrierewege.

Oliver Frör, Mandy Schiefner-Rohs, Melanie Steffens und Werner Thiel wurden vom Senat der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) zu neuen Vizepräsidenten gewählt.

Nicole Hövelmeyer und Felix Lücke sind vom Deutschen Bundestag mit dem Wissenschaftspreis 2025 ausgezeichnet worden. Die beiden Juristen teilen sich die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung, die wissenschaftliche Arbeiten würdigt, die zur Beschäftigung mit Fragen des Parlamentarismus anregen und zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Praxis beitragen.

Birgit Kleinschmit hat ihr Amt als neue Präsidentin des Thünen-Instituts angetreten. Die Forstwissenschaftlerin wechselt von der TU Berlin an das Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei in Braunschweig.

Alisa Sydow und Philip Meissner von der ESCP Business School wurden in die Thinkers50 Radar List 2025 aufgenommen. Die jährlich erscheinende Liste würdigt 30 Akademiker, deren Ideen das Managementdenken künftig deutlich beeinflussen werden.

Friederike Welter, Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn, ist für weitere sechs Jahre in ihrem Amt bestätigt worden. Sie leitet seit 2013 das Forschungsinstitut, das 1957 auf Initiative von Ludwig Erhard gegründet wurde.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

China.Table. DeepSeek: “Nicht vertrauen, dass China oder die USA KI immer zum Wohle aller einsetzen”. Mit DeepSeek hat Gründer Liang Wenfeng für eine Sensation gesorgt. Entwickelt wurde die fortschrittliche Technologie vor allem von jungen und kreativen Talenten und trotz der Chip-Sanktionen der USA. Europa hätte bei der KI-Entwicklung dennoch die Chance, vorne mitzuspielen – wenn die richtigen Weichen gestellt werden. Mehr

Climate.Table. Deepseek: Energieverbrauch von KI laut IEA schwer einschätzbar. Angaben des chinesischen Start-ups Deepseek deuten darauf hin, dass künstliche Intelligenz künftig deutlich energiesparender eingesetzt werden könnte. Verlässliche Aussagen über den Energiebedarf seien derzeit aber kaum möglich, sagt die Internationale Energieagentur (IEA). Und paradoxerweise könnten die Effizienzgewinne wiederum die Nachfrage treiben. Mehr

ESG.Table. Nachhaltigkeitsbürokratie: EU-Kommission beziffert Entlastungsziele. Die Brüsseler Behörde hat berechnet, wie viel weniger die Bürokratie die Unternehmen kosten soll. Währenddessen bemühen sich die Fraktionen im Parlament darum, Allianzen für und gegen den Green Deal zu bilden. Mehr

Europe.Table. Letta: “Innovation ist eine europäische Aufgabe”. Bei einer Diskussionsrunde des Jacques Delors Centres in Berlin fordert der ehemalige italienische Premier Enrico Letta, den Mut zu haben, bestimmte Regularien radikal zu vereinfachen. Seine Vision: ein gesamteuropäisches Innovations-Ökosystem, das Investitionen bündelt und grenzübergreifend Innovationen vorantreibt. Mehr