Anfang November hatte das BMBF den Start einer Initiative zur Stärkung der Ausgründungskultur und des Transfers von Intellectual Property (IP) verkündet. Es “landen in Deutschland noch zu viele gute Ideen in der Schublade”, schreibt das BMBF. Das könne man sich – angesichts der wirtschaftlichen Lage und des internationalen Wettbewerbs um Zukunftstechnologien – nicht länger leisten.

Das sehen auch die Organisatoren des Projekts IP-Transfer 3.0. so: Die Agentur für Sprunginnovationen Sprind, der Stifterverband und das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, gemeinsam mit 17 Hochschulen und Forschungseinrichtungen, machen in einem Policy Papier konkrete Vorschläge, was getan werden kann. Mein Kollege Markus Weisskopf stellt Ihnen erste Eckpunkte vor.

Eine Woche nach dem Ampel-Kompromiss zum Bundeshaushalt haben am gestrigen Mittwoch die Kürzungspläne für das kommende Jahr das Bundeskabinett passiert. Das Bundesforschungsministerium trägt demnach “mit einem Konsolidierungsbeitrag von 200 Millionen Euro im nächsten Jahr” zum Sparplan bei. Das diesjährige Volumen des BMBF-Haushalts von rund 21,4 Milliarden Euro werde gehalten, erklärt eine Sprecherin Table.Media. Die Auswirkungen auf die Planungen des Hauses würden derzeit sorgfältig geprüft. “Die Einsparungen sind allerdings beherrschbar und gefährden unsere Prioritäten nicht.” Wo im Einzelnen gespart werden soll und wie viel – diese Frage wurde durch das BMBF nicht beantwortet.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

P.S.: Morgen lesen wir uns ausnahmsweise noch einmal. Angesichts der nahenden Feiertage haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wir blicken unter anderem durch das sprichwörtliche Schlüsselloch – ins Weihnachtszimmer von Forschungspolitikern und Wissenschaftsmanagern.

Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger kündigte bereits Anfang November eine BMBF-Initiative zum Transfer von Intellectual Property (IP) an. Konkrete Schritte folgten bislang nicht. Das Problembewusstsein ist im Ministerium aber vorhanden: Es “landen in Deutschland noch zu viele gute Ideen in der Schublade”, schreibt das BMBF auf Anfrage von Table.Media. Das könne man sich – angesichts der wirtschaftlichen Lage und des internationalen Wettbewerbs um Zukunftstechnologien – nicht länger leisten.

Diese Position vertreten auch die Organisatoren des Projekts IP-Transfer 3.0. Sie rufen die Politik in einem Policy Paper zum Handeln auf: “Angesichts der Debatte um die volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber China und den USA ist die Translation von IP nicht länger ein ‘Nice to have’, sondern ein ‘Must do’.”

IP-Transfer 3.0 ist ein dreijähriges Pilotprogramm der Sprind, des Stifterverbandes und des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI). Gemeinsam mit 17 Hochschulen und Forschungseinrichtungen gründete man eine “Experimentiergemeinschaft”. Mit dieser wolle man den IP-Transferprozess bei Ausgründungen grundlegend vereinfachen und damit beschleunigen. In dem Projekt haben die Partner mehrere Probleme identifiziert:

Als Teil der Innovationspolitik des BMBF sollen die sogenannten Transferbrücken an dieser Problematik ansetzen. Durch diese “sollen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen mehr Start-ups entstehen und die Ausgründungskultur in der Breite gestärkt werden”, schreibt das Ministerium. Damit wolle man den Ausgründungsprozess, vornehmlich hinsichtlich des IP-Transfers, erleichtern und gleichzeitig Anreize für mehr Ausgründungen aus der Wissenschaft schaffen.

Wie das konkret gehen kann, dazu gibt es einige Vorschläge seitens der Projektpartner rund um Sprind und Stifterverband.

Darüber hinaus entwickelten die Projektpartner Instrumente, die bei der Situationsanalyse und der oft schwierigen marktüblichen Bewertung der IP helfen sollen. Zu diesem IP-Wahl-O-Meter und der IP-Scorecard kommen Vorschläge für standardisierte Transferprozesse und Musterverträge, die über das Projekt bereitgestellt werden. Barbara Diehl von der Sprind berichtet, dass gerade die marktübliche IP-Bewertung für Gründer und Berater eine große Herausforderung sei.

Auch Ronald Kriedel vom Centrum für Entrepreneurship und Transfer der TU Dortmund betont die Bedeutung von Standardisierung und Transparenz, um potenziellen Gründern den Weg zu ebnen. Als Partner im Projekt sieht er die erarbeiteten Tools als gute Checkliste, um den an der TU Dortmund bereits etablierten Standardprozess zu überprüfen und anzupassen. Mit möglichst einfachen Prozessen könne man die Wissenschaftler für Gründungen motivieren und das sei auch im Interesse der Hochschulen. “Wenn der Wissenschaftler nichts mit der von ihm generierten IP macht, werden wir die kaum anders vermarkten können.”

Die Aktivitäten des Projektes seien zu begrüßen, schreibt das BMBF. Weitere Prozesse zur Prüfung und Umsetzung vorgeschlagener Maßnahmen müssten stets im Dialog mit allen Stakeholdern geschehen. Das BMBF habe die Forderung nach engeren regulativen Vorgaben in Bezug auf die Unternehmensbeteiligung “mit Interesse zur Kenntnis” genommen. Die Frage, ob und wann das BMBF ein konkretes Konzept zur Ausgestaltung der sogenannten Transferbrücken – und damit auch des IP-Transfers – vorlegen wird, wurde jedoch nicht beantwortet.

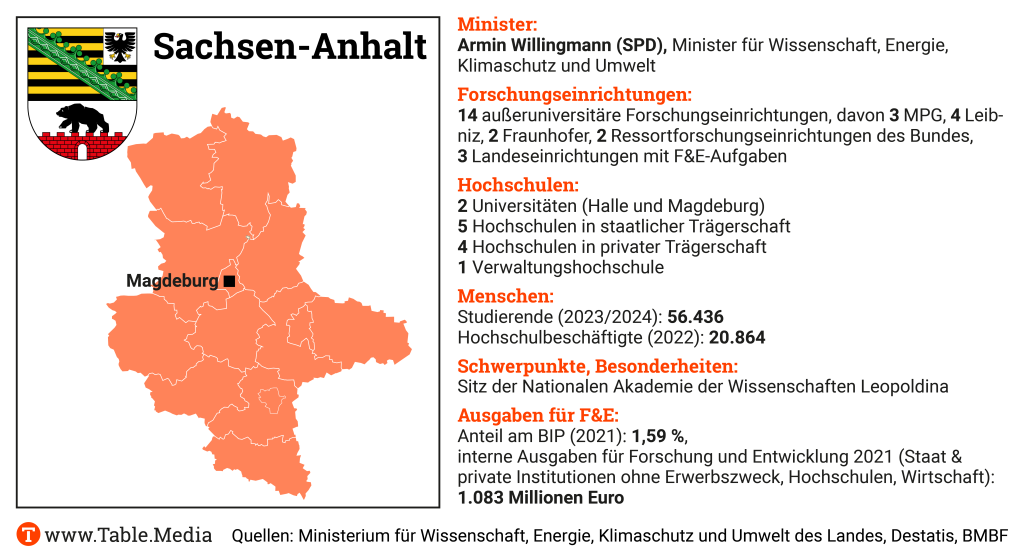

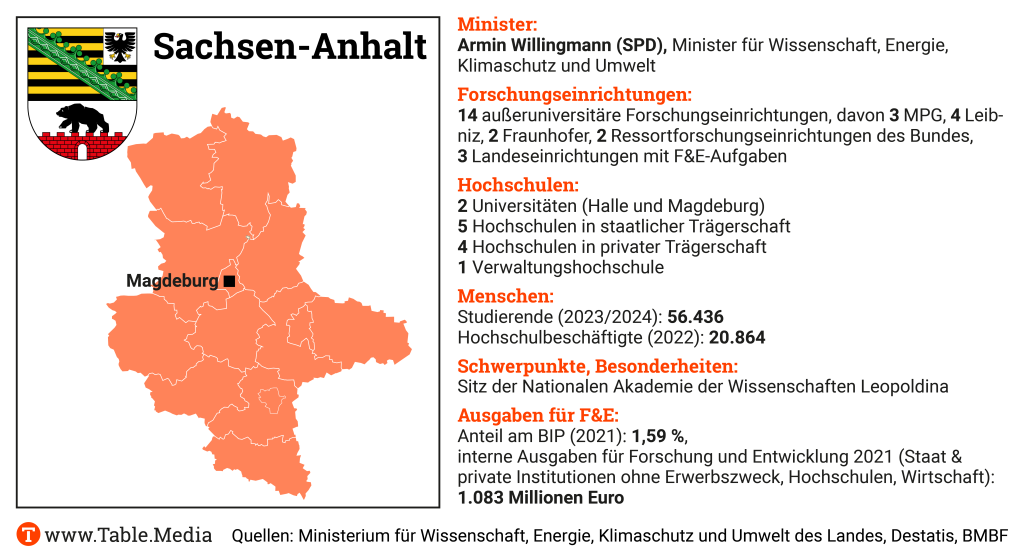

“Willkommen im Land der Frühaufsteher” war fast zehn Jahre lang auf einem Schild am Rande der Autobahn zu lesen, wenn man die Grenze zu Sachsen-Anhalt überquerte. Übertragen auf Wissenschaft und Forschung passt diese Zuschreibung nur bedingt. Sachsen-Anhalt kann frühzeitige akademische Ambitionen nachweisen: Bereits im 16. Jahrhundert wurde in Wittenberg eine Universität gegründet, die 1817 mit der Universität Halle fusionierte und dorthin verlegt wurde. Und seit 1878 hat die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina ihren Sitz in Halle an der Saale, die 2008 zur Nationalen Akademie der Wissenschaften befördert wurde.

Aber es gibt auch Bereiche, in denen das Land eher spät dran ist. Zum Beispiel beim Ausbau der Spitzenforschung. Im Rahmen der Exzellenzstrategie hatte keine der beiden Universitäten des Landes Erfolg im Wettbewerb um die Exzellenzcluster, von denen es zurzeit bundesweit immerhin 57 gibt. Ähnlich leer ist die Exzellenz-Landkarte sonst nur in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) erklärt das im Interview (siehe unten) mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen in Ost und West. Der Rechtswissenschaftler und frühere Rektor der Hochschule Harz ist zuversichtlich, dass sich das in der nächsten Förderperiode, für die die Vorauswahl bereits läuft, ändern wird.

Wie die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (entstanden 1993 durch Zusammenlegung von zu DDR-Zeiten gegründeten Hochschulen) abschneiden, wird so mancher im Land mit Spannung verfolgen. Den beiden Städten wird eine gewisse Rivalität nachgesagt, auch in der Wissenschaft. Es heißt, die Uni Magdeburg habe nach der Wende mehr aus sich gemacht als die traditionsreichere in Halle.

Auf alle Fälle erwähnt Willingmann, bereits in der zweiten Legislaturperiode als Wissenschaftsminister im Amt, zurzeit sehr häufig Magdeburg. Schließlich entsteht dort die mit rund zehn Milliarden Euro vom Bund geförderte neue Intel-Fabrik, die mit der Uni Magdeburg kooperieren wird. Trotz Haushaltsdebakels gilt die Finanzierung als gesichert.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Sachsen-Anhalt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort entwickelt. Bestes Beispiel hierfür ist die milliardenschwere Ansiedlung des US-Chipkonzerns Intel in Magdeburg. Das Unternehmen hat sich für die Großinvestition entschieden, weil es bei uns leistungsfähige Hochschulen und Forschungseinrichtungen vorfindet, die hochqualifizierte Fachkräfte ausbilden und offen für Forschungskooperationen sind. Seit rund zehn Jahren verfolgen wir den Ansatz, Wissenschaft und Wirtschaft eng zu vernetzen. Zugleich investieren wir auch in Krisenzeiten weiter konsequent in kluge Köpfe, geben den Hochschulen und Forschungseinrichtungen finanzielle Planungssicherheit. Zum Erfolgsrezept gehört auch, dass wir die Profilbildung der Hochschul- und Forschungsstandorte vorangetrieben und ihre Schwerpunkte gestärkt haben. In der neuen EU-Förderperiode von 2023 bis 2028 werden wir mehr als 400 Millionen Euro für die Fortentwicklung des Wissenschaftsstandortes Sachsen-Anhalt investieren.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Hotspots, deshalb möchte ich einige wenige Beispiele nennen: Wir sind beispielsweise stark in der Medizintechnik. Die Uni Magdeburg hat in diesem Jahr den europaweit stärksten Magnetresonanztomografen in Betrieb genommen. Damit lassen sich mit bislang unerreichter Präzision Hirnfunktionen und -strukturen abbilden und messen. Neben Neurowissenschaften und Medizin können wir weitere Kompetenzschwerpunkte in den Bereichen e-Mobility und Bio- und Materialwissenschaften vorweisen. Unsere vier Hochschulen für Angewandte Wissenschaften haben darüber hinaus das Kompetenznetzwerk für Angewandte und Transferorientierte Forschung gegründet. Es bildet eine leistungsfähige Basis für den Wissens- und Technologietransfer. Ich bin darüber hinaus recht optimistisch, dass wir in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund der Intel-Ansiedlung leistungsstarke Kapazitäten im Halbleiterbereich aufbauen. Zum Wintersemester startet an der Uni Magdeburg der Master-Studiengang “Advanced Semiconductor Nanotechnologies”. Auch die Hochschule Magdeburg-Stendal hat auf die Ansiedlung reagiert: Studierende in verschiedenen Bachelorstudiengängen können ab sofort zwei neue Wahlmodule zur Halbleitertechnologie belegen. Und am Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle wird gerade ein 700 Quadratmeter großer Reinraum errichtet.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Neben Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist Sachsen-Anhalt eines der Bundesländer, in denen bisher keine Exzellenzcluster verortet sind. Das hat viel mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen für die Universitäten in Ost- und Westdeutschland in der Vergangenheit zu tun gehabt. Unser Ziel ist es, hier jetzt aufzuschließen und Exzellenzcluster an die Universitäten in Magdeburg und Halle zu holen. Und ich bin angesichts der dynamischen Entwicklung beider Universitäten optimistisch, dass das auch gelingen kann.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Bund und Länder arbeiten in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz grundsätzlich gut zusammen. Wünschenswert wäre vor allem eine bessere finanzielle Ausstattung der gemeinsamen Förderprogramme durch den Bund.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Die Forschung selbst wird durch den Föderalismus nicht behindert. Die gemeinsame Arbeit von Bund und Ländern hilft, die Forschung zu stärken und dem Auftrag aus Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes gerecht zu werden. Gemeinsam arbeiten wir auch an dem Ziel, 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Deutschlands für Forschung und Entwicklung zu verwenden.

Mehr zur Methode hier.

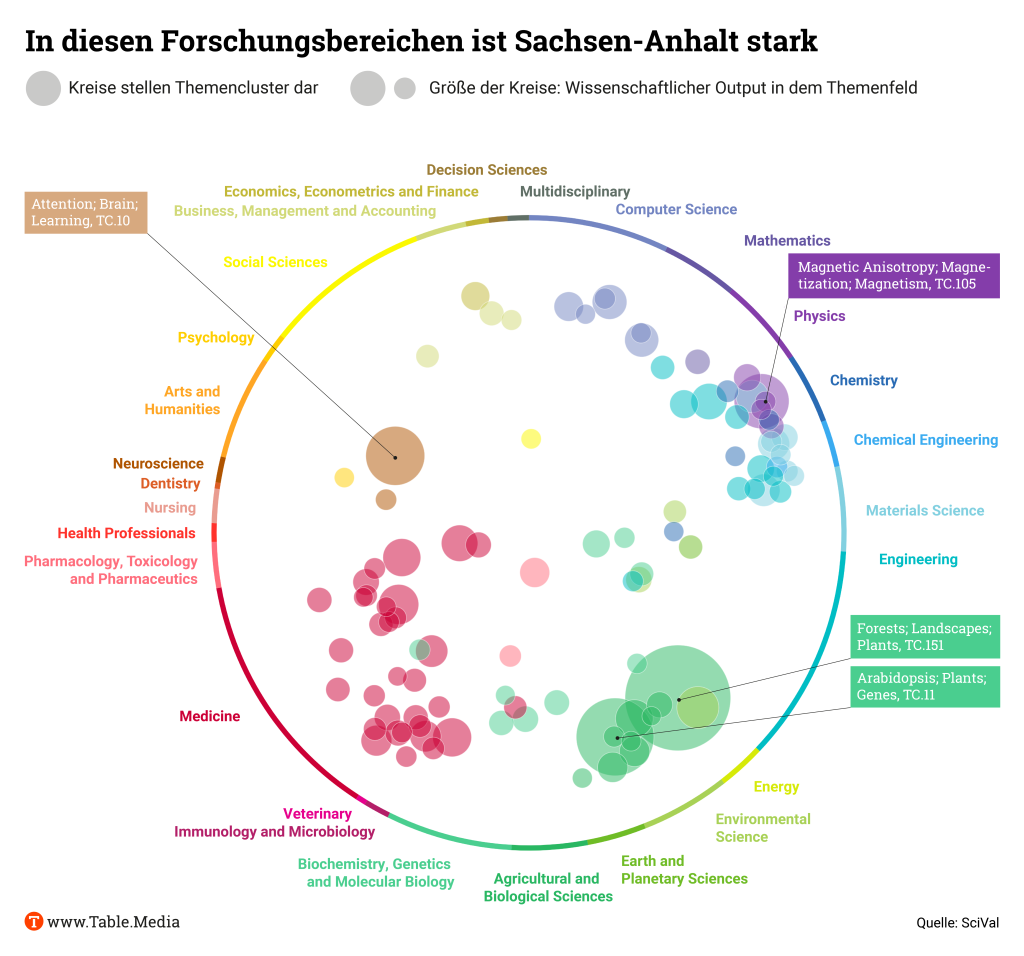

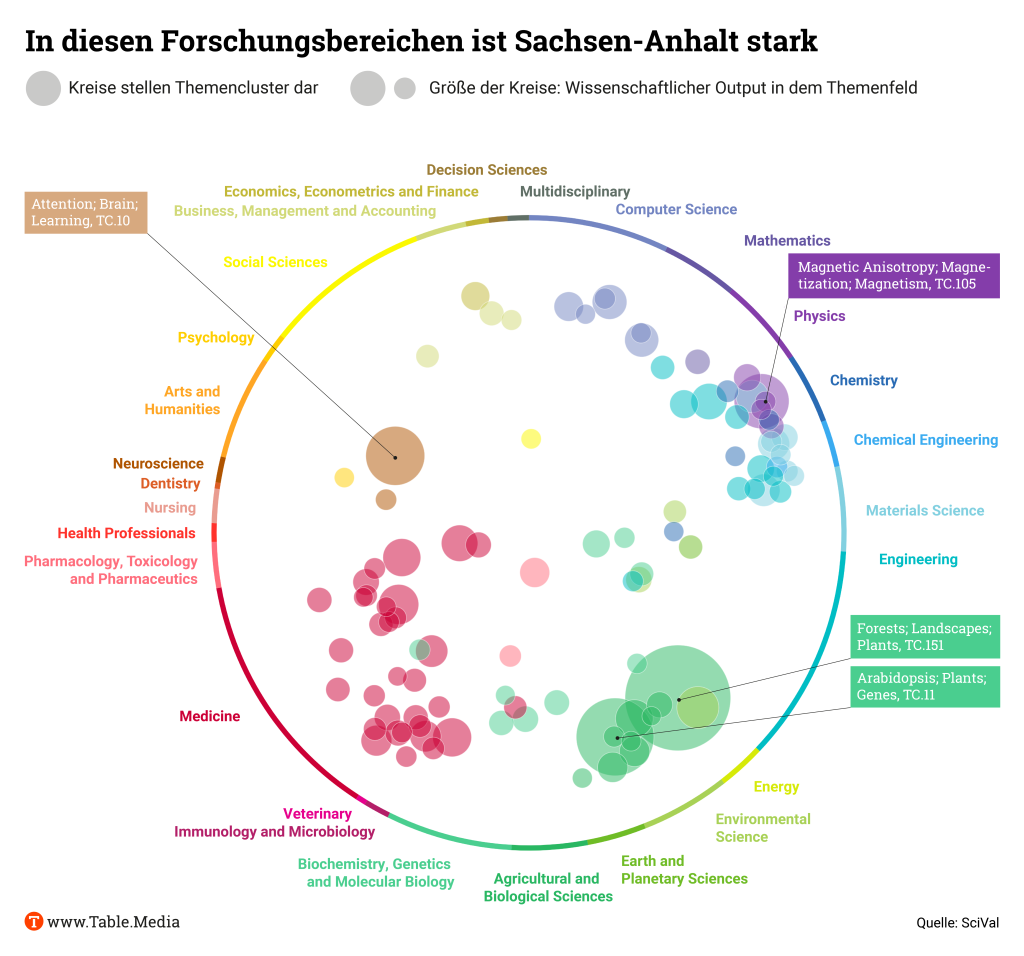

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die Forschung in Sachsen-Anhalt in den Bereichen Pflanzenforschung, Neurowissenschaften und Magnetismus besonders stark ist (siehe Grafik oben). Zum guten Abschneiden in der Pflanzenforschung trägt zum Beispiel das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) bei, das als Leuchtturm der Kulturpflanzenforschung in Deutschland gilt. Im Bereich Neurowissenschaften hat sich die Universität Magdeburg zu einem weltweit beachteten Standort entwickelt.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Sachsen-Anhalt jährlich veröffentlicht werden, ist fast kontinuierlich von 3.926 (2013) auf 5.543 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 5.860. Qualitativ ist der Trend seit 2013 einigermaßen stabil. Unter den oberen zehn Prozent der meistzitierten Publikationen findet sich aktuell ein Anteil von 15,7 Prozent, 2013 waren es 16,5 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

16. Januar, 19:30 bis 21 Uhr, online via Zoom

Online-Diskussion “acatech am Dienstag” Fusionsenergie – Chancen, Herausforderungen, Zeithorizonte Mehr

18. Januar 2024, 9 bis 17.30 Uhr, Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, Brandenburg an der Havel

16. Security Forum der Technische Hochschule Brandenburg (THB) “Metaverse und Security” Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

Das Bundespatentgericht in München hat ein grundlegendes Corona-Impfstoffpatent des Tübinger Pharmaunternehmens Curevac für nichtig erklärt. Damit gab das Gericht am Dienstag einer Klage des Mainzer Konkurrenten Biontech gegen Curevac statt. Die Aktie des Tübinger Unternehmens verlor anschließend um gut ein Drittel an Wert.

Curevac kündigte an, beim Bundesgerichtshof Berufung einzulegen. Das Unternehmen hatte das strittige Patent vom Europäischen Patentamt für 20 Staaten erteilt bekommen. Dabei geht es um ein Verfahren, die Nachteile von mRNA-Impfstoffen zu überwinden und die Wirksamkeit zu erhöhen. Das Bundespatentgericht erklärte es jetzt in Deutschland für ungültig. Andere nationale Patentgerichte folgen oft den Entscheidungen der Münchner Richter.

Das Münchner Verfahren ist nur ein Teil der Auseinandersetzungen zwischen den beiden Unternehmen – allerdings ein entscheidender. Curevac hatte Biontech und dessen US-Partner Pfizer im Juli 2022 beim Landgericht Düsseldorf wegen angeblicher Verletzung mehrerer seiner Patente auf Schadenersatz verklagt. Curevac fordert dort “eine faire Entschädigung” für die Verletzung seiner geistigen Eigentumsrechte, die Biontech und Pfizer bei der erfolgreichen Herstellung ihres Corona-Impfstoffs verwendet haben sollen.

Bei dem Streit geht es um viel Geld: Biontech machte 2021 einen Gewinn von 10,3 Milliarden Euro, 2022 waren es unter dem Strich 9,4 Milliarden Euro. Biontech klagte im Gegenzug vor dem Bundespatentgericht in München. Das Landgericht Düsseldorf hat das dortige Verfahren bis 28. Dezember vertagt, um die Entscheidung der Bundesrichter abzuwarten. Da das Patent für nichtig erklärt wurde, wird die Patentkammer in Düsseldorf das Verfahren wohl absagen.

Biontech begrüßte die Entscheidung des Bundespatentgerichts. Es mache deutlich, “dass unsere Forschungsarbeit originär ist”. Biontech hat 2020 den weltweit ersten zugelassenen Covid-19-Impfstoff, Comirnaty, entwickelt. dpa

Wie das Fachmagazin Science|Business berichtet, haben EU und Schweiz bei den aktuellen Gesprächen über Assoziierung und Zusammenarbeit entschieden, dass Schweizer Wissenschaftler sich bereits ab 2024 um Zuschüsse des Europäischen Forschungsrats (ERC) bewerben können. Laut dem Bericht kam der Schritt auch für Schweizer Wissenschaftler überraschend, denn eine generelle Einigung über die Assoziierung mit Horizon Europe steht weiter aus.

Die Schweiz ist seit langem am EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation beteiligt, wurde jedoch aus Horizont Europa ausgeschlossen, nachdem sie 2021 die Verhandlungen zur Neugestaltung der Beziehungen des Landes zur EU aufgegeben hatte. Nach Informationen von Science|Business wurden die Gespräche jedoch im Hintergrund fortgesetzt und sind nun von beiden Seiten so weit fortgeschritten, dass formelle Gespräche aufgenommen werden sollen, damit die Schweiz wieder am Forschungsprogramm teilnehmen kann.

Wenn diese Gespräche beginnen – voraussichtlich im Frühjahr des nächsten Jahres – werde die EU “Übergangsmaßnahmen” erlassen, um es Schweizer Wissenschaftlern zu ermöglichen, sich im Jahr 2024 um ERC-Stipendien zu bewerben, noch bevor eine Assoziierung vereinbart wird, teilte die Kommission mit. Der erste förderfähige ERC-Aufruf für Schweizer Forschende dürfte der für Advanced Grants sein, der am 29. Mai 2024 veröffentlicht werden soll. “Diese Nachricht ist eine große Erleichterung für die gesamte akademische Gemeinschaft der Schweiz”, sagte Luciana Vaccaro, Präsidentin des Dachverbandes Swissuniversities.

“Übergangsregelungen werden es uns ermöglichen, ab den Ausschreibungen im Rahmen des ERC-Arbeitsprogramms 2024 wieder Bewerbungen von Forschern mit Sitz in der Schweiz anzunehmen”, erklärte ERC-Präsidentin Maria Leptin. Beide Seiten gehen davon aus, dass die Verhandlungen über die umfassenderen Beziehungen zwischen Brüssel und Bern im Jahr 2024 abgeschlossen werden können.

In einer gemeinsamen Erklärung von 61 europäischen Universitäten, begrüßten die Dachverbände aus Deutschland (German U15), Frankreich (Udice), dem Vereinigten Königreich (Russell Group) und der Schweiz (swissuniversities, Kammer universitäre Hochschulen) die geplante Assoziierung. Die Schweiz sei ein weltweit führender Forschungsstandort: “Angesichts der vielfältigen geopolitischen und ökologischen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, ist die Assoziierung der Schweiz von entscheidender Bedeutung, damit Europa seine globale Wettbewerbsfähigkeit festigen und die eigene Zukunft nachhaltig und souverän gestalten kann.” tg

In ihrer Analyse zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Universitäten kommt die unionsnahe Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zu dem Ergebnis, dass im deutschen Hochschulsektor deutlicher Verbesserungsbedarf besteht. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass deutsche Universitäten aktuell in keinem internationalen Hochschul-Ranking über den 30. Platz hinauskommen.

In ihrer Analyse relativiert die KAS zwar selbst die Aussagekraft von renommierten Hochschulrankings wie dem World University Ranking von Times Higher Education oder den QS World University Rankings 2024. Sie seien “intransparent” und würden auf “wenigen selektiven Indikatoren basieren”, schreiben die Studienautoren Norbert Arnold und Felise Maenning-Fortmann. Trotzdem seien internationale Vergleiche wichtig für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit insgesamt.

Forschungspolitisch relevanter als die bekannte Diagnose, dass Deutschland trotz Exzellenzstrategie noch Nachholbedarf im Bereich der Spitzenforschung und -lehre hat, dürfte der Maßnahmenkatalog sein, den die KAS ihrer Analyse beifügt. Er liest sich wie eine Blaupause für die künftige Hochschulpolitik der Unionsfraktion. Diese hatte erst kürzlich ihr Grundsatzprogramm vorgestellt, war dabei hochschulpolitisch aber eher an der Oberfläche geblieben.

Die KAS-Wissenschaftler gehen jetzt ins Detail und haben elf Handlungsfelder für mehr Exzellenz deutscher Hochschulen identifiziert. Das erste und übergeordnete Handlungsfeld ist die Finanzierung der Universitäten. Hier bemängeln Arnold und Maenning-Fortmann die Unterfinanzierung deutscher Universitäten und geben – basierend auf KAS-Analysen – einen zusätzlichen Förderbedarf von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr für die zehn besten deutschen Universitäten aus.

In den weiteren Handlungsfeldern fordert die KAS eine stärkere Vernetzung deutscher Hochschulen mit internationalen Partnereinrichtungen und eine modernere und stärker internationale Ausrichtung der Unis. “Modernisierungsschritte in der Lehre sind unverzichtbar, unter anderem mehr englischsprachige Studiengänge und ein besseres Betreuungsverhältnis.” Hochschulen müssten als Lernorte attraktiver werden, unter anderem auch durch entschiedene Digitalisierung. So seien mehr internationale Studierende zu gewinnen.

Um den Standort auch für internationale Spitzenforscher attraktiver zu machen, müssten bessere Arbeitsbedingungen für hochqualifizierte Wissenschaftler und bessere Karriereperspektiven im akademischen Mittelbau geschaffen werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen wie ein stärkerer Ausbau von Tenure Track und mehr unbefristete Stellen außerhalb der Professur hat man auch von Arbeitnehmerinitiativen schon gehört. Zudem fordert die KAS eine Entbürokratisierung der Verwaltung und auf europäischer Ebene eine Ausweitung der Förderung des European Research Council, das sich auf wissenschaftliche Exzellenz als alleiniges Auswahlkriterium konzentriert. tg

Süddeutsche Zeitung. “Der Skandal um die Crispr-Babys war beängstigend”. Jennifer Doudna hat für die Erfindung der Genschere Crispr/Cas9 den Nobelpreis für Chemie erhalten. Im Interview spricht sie über erste Erfolge von Crispr-basierten Gentherapien gegen Sichelzellanämie, das Potenzial der Technologie und ihre Forderung nach einem Moratorium bei der Genom-Editierung. Dass in China Babys mit ihrer Erfindung genetisch verändert wurden, findet sie “absolut beängstigend”. Ein Eingriff in die menschliche Keimbahn überschreite eine ethische Grenze. Die Genschere könnte aber etwa helfen, den Klimawandel zu bewältigen. Kühe könnten genetisch so verändert werden, dass sie weniger Methan ausstoßen. Mehr

Forschung & Lehre. Universität Bayreuth prüft Plagiatsvorwürfe gegen Alice Weidel. Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, soll in ihrer Doktorarbeit plagiiert haben. Die Uni Bayreuth will bis Ende Januar einen “Plagiatsverdacht” prüfen und dann gegebenenfalls ein Verfahren einleiten, wie sie F&L bestätigte. Zuvor hatte die “Süddeutsche Zeitung” berichtet, zwei Plagiatesucher hätten sich an die Universität gewandt. Diese hatten ausgesagt, dass es sich nicht um großflächige Plagiate handle, aber um “viele kleine Plagiatsfragmente”. Weidel reagierte auf die Anschuldigungen und kritisierte, dass “Zitierfehler entdeckt worden sein sollen, die zu Plagiaten aufgeblasen wurden”. Sie habe bereits ein unabhängiges Gutachten eingeholt und sehe der weiteren Entwicklung gelassen entgegen. Mehr

Wiarda-Blog. “Die Wissenschaft hat sich zu wenig den Bedürfnissen der Gesellschaft gestellt – das ist vorbei”. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski gibt sich gelassen und erfreut, hinsichtlich der Ankündigung der ETH Zürich, eine Filiale in BW zu eröffnen. Dabei geschieht das nicht an einem der fünf Innovationscampi der Ministerin, sondern in Heilbronn. Sie wirbt mit Blick auf die Automobilindustrie, die KI-Forschungsstandorte und die Gentechnik-Debatte für Vertrauen in die Innovationskraft der Wissenschaft. Gleichzeitig fordert sie von der Wissenschaft, sich den Bedürfnissen der Gesellschaft zu stellen, etwa im Bereich der sozialen Innovationen. Von der Forschungsministerin fordert sie für das kommende Jahr mehr partnerschaftliches Vertrauen und offene Kommunikation gegenüber den Ländern. Mehr

Tagesspiegel. “Es ist ein Balanceakt”. Die HU-Präsidentin über Machtmissbrauch und Nahost an den Unis. HU-Präsidentin Julia von Blumenthal berichtet, wie sich der Nahost-Konflikt auf ihre Arbeit auswirkt. Die Universität müsse sich damit auseinandersetzen und gleichzeitig Distanz wahren, damit die unabhängige wissenschaftliche Befassung gewahrt bleibe, sagt die Hochschulmanagerin. Von Blumenthal spricht auch über den Umgang der HU mit Fällen sexualisierter Belästigung und beschreibt ein Verantwortungsdilemma: “Man muss den Betroffenen glauben, aber alle belastenden und entlastenden Sachverhalte unvoreingenommen und genau ermitteln.” Zur Prävention setzt sie auf Sensibilisierung und eine neue Sanktionierungs-Systematik. Mehr

Regina Birner, Agrarwissenschaftlerin an der Universität Hohenheim, wurde vom Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft in die Zukunftskommission Landwirtschaft berufen. Bis Ende 2024 wird das Gremium unter Vorsitz von Peter Strohschneider die Bundesregierung bei ihrer Agrarpolitik beraten.

Markus Kamieth wird Vorsitzender des Vorstands der BASF SE. Er übernimmt im April 2024 von Martin Brudermüller. Katja Scharpwinkel und Anup Kothari werden Mitglieder des Vorstands, Melanie Maas-Brunner wird ihren Vertrag nicht über 2024 hinaus verlängern.

Christian Pfleiderer wird neuer wissenschaftlicher Direktor der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) in München. Pfleiderer ist seit 2004 an der TU München und seit 2014 Lehrstuhlinhaber für die Experimentalphysik zur Topologie korrelierter Systeme.

Nicole Saenger wurde als Vizepräsidentin für Forschung, Transfer und Nachhaltige Entwicklung der Hochschule Darmstadt wiedergewählt. Seit 2010 hält sie dort die Professur für Wasserbau am Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen.

Michael Schröder ist neuer Kanzler der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Europe.Table. Deutsche in EU-Institutionen massiv unterrepräsentiert. In den EU-Institutionen ist Deutschland massiv unterrepräsentiert. Das größte Land der EU hat einen Anteil von 18,6 Prozent an der EU-Bevölkerung. In der Kommission, dem Parlament und dem Rat stellt Deutschland aber durchgängig weniger als zehn Prozent bei Beamten, Bediensteten auf Zeit und Vertragsmitarbeitern. Mehr

Bildung.Table. Lehrerbildung: Warum Lehramtsstudierende abbrechen. Nicht alle Lehramtsstudierenden schaffen den Sprung vom Studium ins Klassenzimmer. Studienabbrüche geben Hinweise, wie die Lehrerbildung optimiert werden muss. Mehr

Berlin.Table. Buschmann: “Wir können nicht zufrieden sein”. Im Table.Media-Interview zieht Bundesjustizminister Marco Buschmann kritische Bilanz. Der Liberale kündigt an, nach den “Exzessen” der vergangenen Jahre den Einsatz von V-Leuten zukünftig unter Richtervorbehalt zu stellen. Mehr

Security.Table. “Bundeswehr wurde beliebter als Institution, aber nicht unbedingt die Auslandseinsätze”. Dreißig Jahre nach ihrem ersten Auslandseinsatz hat die Bundeswehr ihre Rolle gefunden, sagt Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte im Interview. Wenn die Truppe nicht zu einer “Karikatur der Bürokratie” werden wolle, müsse sie sich jedoch weiterentwickeln. Mehr

Nach vielen kantigen, ab und an bissigen Kolumnen in diesem Jahr, bin ich in dieser meiner letzten Kolumne für 2023 weihnachtlich eingestimmt. Die ehemalige, von mir außerordentlich geschätzte, Bundesforschungsministerin Annette Schavan adressierte jüngst in einem ihrer seltenen Gastbeiträge sehr viel Kluges über die Stärkung von Forschungsfeldern. Über strukturelle Innovation im Forschungssystem selbst, über Bürokratieabbau in der Wissenschaftsverwaltung und über die vielen Forschungsprogramme in allen Ministerien und deren überfällige Konzentration.

Doch mit einem tue ich mich bei Frau Schavan schwer, gerade zu Weihnachten. In ihrem Plädoyer für Talente und damit für die Quellen des künftigen Wohlstands in Schulen, Hochschulen sowie Forschungs- und Innovationszentren geht auch sie von einem technokratischen Verständnis von Reform aus: Es geht ihr ausschließlich um Input, also Fördereuros und Strukturpolitik.

Diese Fixierung der Politik auf die “harten Faktoren” ist eine ganz wichtige Ursache unseres Transferversagens, aber auch für die wachsende Unruhe unter Forschenden über Arbeits- und Führungskultur und erst recht für die zunehmende Normierung in Wissenschaft, Forschung und Bildung. Im Forschungssystem bestimmt ja inzwischen der h-Index (die Häufigkeit der Zitationen von Publikationen der Forschenden) den Selbstwert eines Menschen.

Die Frage, warum der gerade in weihnachtlichen Zeiten für Junge und Junggebliebene aufflammende Spirit der Imagination, des Neugierigen, des inspirierenden Bastelns und Spielens – das, was die Times Higher Education (THE) “Messing around”– nennt, erodiert, hat zum einen mit der “Lehre”, mit inspirierenden Lehrern und Forschern zu tun.

Der Logiker, Mathematiker und Philosoph Alfred North Whitehead schrieb schon in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts, dass Erkenntnis nur durch Imagination zum Leben gebracht werden kann: “It can only be communicated by a faculty whose members themselves wear their learning with imagination.”

In seinem Essay “Universities and Their Function” postuliert er “Imagination is not to be divorced from the facts…. it enables men to construct an intellectual vision of a new world”. Und Colm O’Shea von der New York University ruft in der THE jüngst dazu auf, schon jungen Studierenden Raum freizumachen für Exploration. Sie sollten mit Denken vertraut werden “thats gets messier before clarity emerges”. Welche Lernkultur für neue Gründerinnen und Gründer!

Als Stiftungsvorsitzender der damals herausragenden Zeppelin Universität erlebte ich noch diese “Messiness” im dortigen Forschenden Bachelor-Studium. Zu wenige Hochschulen sind gefolgt, vieles verkümmerte. Das hatte eine ganz andere Qualität als “betreutes Denken” wie in den meisten Hochschulen.

Kultur ist in Wissenschaft und Forschung oft reduziert auf Frauenquote, Antidiskriminierung und Initiativen gegen Mobbing. Sozusagen auf die Katakomben des Systems. Aber schon im Erdgeschoss geht es um Grundfragen guter Führung, Zusammenarbeit und Organisationsgestaltung und in den Stockwerken darüber um inspirierende und imaginationsförderliche Bildungs- und Forschungskultur.

Da ist es nicht verwunderlich, dass die in diesen Fragen fortschrittliche britische Regierung im Juli 2021 unter dem Motto “People at the heart of R&D” eine entsprechende People- und Kulturstrategie veröffentlichte.

Das neue britische Research Excellence Framework (2023), welches in mehrjährigem Abstand ein Assessment des nationalen Forschungssystems vornimmt, hat zudem seine Kriterien überarbeitet, um die Institutionen zu wertschätzen, die eine positive Forschungskultur und Mitarbeiterorientierung vorweisen. 25 Prozent der milliardenschweren Förderung ist von “People and Culture” abhängig. Welch ein Vorbild für eine kommende Förderpolitik des Forschungsministeriums!

Schon in der Evaluierung des Paktes für Forschung und Innovation (PFI) für Fraunhofer, Max-Planck, Helmholtz und Leibniz muss gehandelt werden. Kultur, Arbeitsklima, Führung und nicht nur die Frauenquote müssen als messbare “weiche” Kriterien zur Incentivierung oder Sanktionierung im dann revidierten Pakt für die zweite Hälfte der zehnjährigen Laufzeit ihren Platz finden.

Das Handeln gilt jenseits der Inspiration und Imagination in der Lehre erst recht für Science Entrepreneurship: egal ob BMBF-geförderte Initiativen oder in Eigenregie von Wissenschaftseinrichtungen. Ich habe inspirierende kennengelernt, aber auch gegenteilige – mit Dominanz antiquierter Lernformen und nur auf den Intellekt ausgerichtet, nicht auch auf die Emotion. Auch und gerade die Sciencepreneur-Programme von Falling Walls haben hier noch Luft nach oben.

In Summe: Welch ein Unterschied zu den erfolgserprobten Innovation Corps der National Science Foundation (NSF) in den USA. Deren Programme durchliefen bisher weit über 1.000 Forschungsteams (darin weit über 4.000 Menschen von rund 300 Universitäten). Programm und Erfolge können sich sehen lassen. Sie rechtfertigen auch die hohe Förderung durch die NSF, die jedes Jahr zwölf bis 16 Programme durchführen lässt.

Die Hälfte der Teams (weit über 600 bis heute) meldet nach Abschluss des Programms eine Firma an und circa 25 Prozent der Teams haben weiteres Funding von fast einer halben Milliarde Dollar einsammeln können. Und dies alles in der richtigen Mixtur von einerseits Imagination, inspirierender Abenteuerlust, emotionaler Dynamik und andererseits dem nüchternen Testen von Hypothesen durch bis zu 140 Interviews mit potentiellen Kunden und wichtigen Stakeholdern (zum Beispiel bei Medizinprodukten), um den erhofften Product/Market- Fit des Geschäftsmodells mit den Realitäten abzugleichen.

Ich selbst habe gelernt, dass bei Entrepreneuring oft Motivation vor Fähigkeit kommt. Kompetenzen kann man beibringen, Motivation dagegen nicht eintrichtern. Und bei beidem hilft nur Inspiration und Imagination. Doch diese “weichen” Faktoren von Forschung, Bildung und Innovation waren für die Bundesforschungspolitik wie für die Förderung unternehmerischer Forschungs- und Wissenschaftstalente, soweit ich mich erinnern kann, nie relevant. Die Zeitenwende wäre hier jedoch einfacher zu gestalten als in der ganz großen Politik.

Ich wünsche ein frohes und friedliches Weihnachten!

Anfang November hatte das BMBF den Start einer Initiative zur Stärkung der Ausgründungskultur und des Transfers von Intellectual Property (IP) verkündet. Es “landen in Deutschland noch zu viele gute Ideen in der Schublade”, schreibt das BMBF. Das könne man sich – angesichts der wirtschaftlichen Lage und des internationalen Wettbewerbs um Zukunftstechnologien – nicht länger leisten.

Das sehen auch die Organisatoren des Projekts IP-Transfer 3.0. so: Die Agentur für Sprunginnovationen Sprind, der Stifterverband und das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, gemeinsam mit 17 Hochschulen und Forschungseinrichtungen, machen in einem Policy Papier konkrete Vorschläge, was getan werden kann. Mein Kollege Markus Weisskopf stellt Ihnen erste Eckpunkte vor.

Eine Woche nach dem Ampel-Kompromiss zum Bundeshaushalt haben am gestrigen Mittwoch die Kürzungspläne für das kommende Jahr das Bundeskabinett passiert. Das Bundesforschungsministerium trägt demnach “mit einem Konsolidierungsbeitrag von 200 Millionen Euro im nächsten Jahr” zum Sparplan bei. Das diesjährige Volumen des BMBF-Haushalts von rund 21,4 Milliarden Euro werde gehalten, erklärt eine Sprecherin Table.Media. Die Auswirkungen auf die Planungen des Hauses würden derzeit sorgfältig geprüft. “Die Einsparungen sind allerdings beherrschbar und gefährden unsere Prioritäten nicht.” Wo im Einzelnen gespart werden soll und wie viel – diese Frage wurde durch das BMBF nicht beantwortet.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

P.S.: Morgen lesen wir uns ausnahmsweise noch einmal. Angesichts der nahenden Feiertage haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wir blicken unter anderem durch das sprichwörtliche Schlüsselloch – ins Weihnachtszimmer von Forschungspolitikern und Wissenschaftsmanagern.

Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger kündigte bereits Anfang November eine BMBF-Initiative zum Transfer von Intellectual Property (IP) an. Konkrete Schritte folgten bislang nicht. Das Problembewusstsein ist im Ministerium aber vorhanden: Es “landen in Deutschland noch zu viele gute Ideen in der Schublade”, schreibt das BMBF auf Anfrage von Table.Media. Das könne man sich – angesichts der wirtschaftlichen Lage und des internationalen Wettbewerbs um Zukunftstechnologien – nicht länger leisten.

Diese Position vertreten auch die Organisatoren des Projekts IP-Transfer 3.0. Sie rufen die Politik in einem Policy Paper zum Handeln auf: “Angesichts der Debatte um die volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber China und den USA ist die Translation von IP nicht länger ein ‘Nice to have’, sondern ein ‘Must do’.”

IP-Transfer 3.0 ist ein dreijähriges Pilotprogramm der Sprind, des Stifterverbandes und des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI). Gemeinsam mit 17 Hochschulen und Forschungseinrichtungen gründete man eine “Experimentiergemeinschaft”. Mit dieser wolle man den IP-Transferprozess bei Ausgründungen grundlegend vereinfachen und damit beschleunigen. In dem Projekt haben die Partner mehrere Probleme identifiziert:

Als Teil der Innovationspolitik des BMBF sollen die sogenannten Transferbrücken an dieser Problematik ansetzen. Durch diese “sollen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen mehr Start-ups entstehen und die Ausgründungskultur in der Breite gestärkt werden”, schreibt das Ministerium. Damit wolle man den Ausgründungsprozess, vornehmlich hinsichtlich des IP-Transfers, erleichtern und gleichzeitig Anreize für mehr Ausgründungen aus der Wissenschaft schaffen.

Wie das konkret gehen kann, dazu gibt es einige Vorschläge seitens der Projektpartner rund um Sprind und Stifterverband.

Darüber hinaus entwickelten die Projektpartner Instrumente, die bei der Situationsanalyse und der oft schwierigen marktüblichen Bewertung der IP helfen sollen. Zu diesem IP-Wahl-O-Meter und der IP-Scorecard kommen Vorschläge für standardisierte Transferprozesse und Musterverträge, die über das Projekt bereitgestellt werden. Barbara Diehl von der Sprind berichtet, dass gerade die marktübliche IP-Bewertung für Gründer und Berater eine große Herausforderung sei.

Auch Ronald Kriedel vom Centrum für Entrepreneurship und Transfer der TU Dortmund betont die Bedeutung von Standardisierung und Transparenz, um potenziellen Gründern den Weg zu ebnen. Als Partner im Projekt sieht er die erarbeiteten Tools als gute Checkliste, um den an der TU Dortmund bereits etablierten Standardprozess zu überprüfen und anzupassen. Mit möglichst einfachen Prozessen könne man die Wissenschaftler für Gründungen motivieren und das sei auch im Interesse der Hochschulen. “Wenn der Wissenschaftler nichts mit der von ihm generierten IP macht, werden wir die kaum anders vermarkten können.”

Die Aktivitäten des Projektes seien zu begrüßen, schreibt das BMBF. Weitere Prozesse zur Prüfung und Umsetzung vorgeschlagener Maßnahmen müssten stets im Dialog mit allen Stakeholdern geschehen. Das BMBF habe die Forderung nach engeren regulativen Vorgaben in Bezug auf die Unternehmensbeteiligung “mit Interesse zur Kenntnis” genommen. Die Frage, ob und wann das BMBF ein konkretes Konzept zur Ausgestaltung der sogenannten Transferbrücken – und damit auch des IP-Transfers – vorlegen wird, wurde jedoch nicht beantwortet.

“Willkommen im Land der Frühaufsteher” war fast zehn Jahre lang auf einem Schild am Rande der Autobahn zu lesen, wenn man die Grenze zu Sachsen-Anhalt überquerte. Übertragen auf Wissenschaft und Forschung passt diese Zuschreibung nur bedingt. Sachsen-Anhalt kann frühzeitige akademische Ambitionen nachweisen: Bereits im 16. Jahrhundert wurde in Wittenberg eine Universität gegründet, die 1817 mit der Universität Halle fusionierte und dorthin verlegt wurde. Und seit 1878 hat die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina ihren Sitz in Halle an der Saale, die 2008 zur Nationalen Akademie der Wissenschaften befördert wurde.

Aber es gibt auch Bereiche, in denen das Land eher spät dran ist. Zum Beispiel beim Ausbau der Spitzenforschung. Im Rahmen der Exzellenzstrategie hatte keine der beiden Universitäten des Landes Erfolg im Wettbewerb um die Exzellenzcluster, von denen es zurzeit bundesweit immerhin 57 gibt. Ähnlich leer ist die Exzellenz-Landkarte sonst nur in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) erklärt das im Interview (siehe unten) mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen in Ost und West. Der Rechtswissenschaftler und frühere Rektor der Hochschule Harz ist zuversichtlich, dass sich das in der nächsten Förderperiode, für die die Vorauswahl bereits läuft, ändern wird.

Wie die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (entstanden 1993 durch Zusammenlegung von zu DDR-Zeiten gegründeten Hochschulen) abschneiden, wird so mancher im Land mit Spannung verfolgen. Den beiden Städten wird eine gewisse Rivalität nachgesagt, auch in der Wissenschaft. Es heißt, die Uni Magdeburg habe nach der Wende mehr aus sich gemacht als die traditionsreichere in Halle.

Auf alle Fälle erwähnt Willingmann, bereits in der zweiten Legislaturperiode als Wissenschaftsminister im Amt, zurzeit sehr häufig Magdeburg. Schließlich entsteht dort die mit rund zehn Milliarden Euro vom Bund geförderte neue Intel-Fabrik, die mit der Uni Magdeburg kooperieren wird. Trotz Haushaltsdebakels gilt die Finanzierung als gesichert.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Sachsen-Anhalt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort entwickelt. Bestes Beispiel hierfür ist die milliardenschwere Ansiedlung des US-Chipkonzerns Intel in Magdeburg. Das Unternehmen hat sich für die Großinvestition entschieden, weil es bei uns leistungsfähige Hochschulen und Forschungseinrichtungen vorfindet, die hochqualifizierte Fachkräfte ausbilden und offen für Forschungskooperationen sind. Seit rund zehn Jahren verfolgen wir den Ansatz, Wissenschaft und Wirtschaft eng zu vernetzen. Zugleich investieren wir auch in Krisenzeiten weiter konsequent in kluge Köpfe, geben den Hochschulen und Forschungseinrichtungen finanzielle Planungssicherheit. Zum Erfolgsrezept gehört auch, dass wir die Profilbildung der Hochschul- und Forschungsstandorte vorangetrieben und ihre Schwerpunkte gestärkt haben. In der neuen EU-Förderperiode von 2023 bis 2028 werden wir mehr als 400 Millionen Euro für die Fortentwicklung des Wissenschaftsstandortes Sachsen-Anhalt investieren.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Hotspots, deshalb möchte ich einige wenige Beispiele nennen: Wir sind beispielsweise stark in der Medizintechnik. Die Uni Magdeburg hat in diesem Jahr den europaweit stärksten Magnetresonanztomografen in Betrieb genommen. Damit lassen sich mit bislang unerreichter Präzision Hirnfunktionen und -strukturen abbilden und messen. Neben Neurowissenschaften und Medizin können wir weitere Kompetenzschwerpunkte in den Bereichen e-Mobility und Bio- und Materialwissenschaften vorweisen. Unsere vier Hochschulen für Angewandte Wissenschaften haben darüber hinaus das Kompetenznetzwerk für Angewandte und Transferorientierte Forschung gegründet. Es bildet eine leistungsfähige Basis für den Wissens- und Technologietransfer. Ich bin darüber hinaus recht optimistisch, dass wir in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund der Intel-Ansiedlung leistungsstarke Kapazitäten im Halbleiterbereich aufbauen. Zum Wintersemester startet an der Uni Magdeburg der Master-Studiengang “Advanced Semiconductor Nanotechnologies”. Auch die Hochschule Magdeburg-Stendal hat auf die Ansiedlung reagiert: Studierende in verschiedenen Bachelorstudiengängen können ab sofort zwei neue Wahlmodule zur Halbleitertechnologie belegen. Und am Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle wird gerade ein 700 Quadratmeter großer Reinraum errichtet.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Neben Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist Sachsen-Anhalt eines der Bundesländer, in denen bisher keine Exzellenzcluster verortet sind. Das hat viel mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen für die Universitäten in Ost- und Westdeutschland in der Vergangenheit zu tun gehabt. Unser Ziel ist es, hier jetzt aufzuschließen und Exzellenzcluster an die Universitäten in Magdeburg und Halle zu holen. Und ich bin angesichts der dynamischen Entwicklung beider Universitäten optimistisch, dass das auch gelingen kann.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Bund und Länder arbeiten in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz grundsätzlich gut zusammen. Wünschenswert wäre vor allem eine bessere finanzielle Ausstattung der gemeinsamen Förderprogramme durch den Bund.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Die Forschung selbst wird durch den Föderalismus nicht behindert. Die gemeinsame Arbeit von Bund und Ländern hilft, die Forschung zu stärken und dem Auftrag aus Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes gerecht zu werden. Gemeinsam arbeiten wir auch an dem Ziel, 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Deutschlands für Forschung und Entwicklung zu verwenden.

Mehr zur Methode hier.

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die Forschung in Sachsen-Anhalt in den Bereichen Pflanzenforschung, Neurowissenschaften und Magnetismus besonders stark ist (siehe Grafik oben). Zum guten Abschneiden in der Pflanzenforschung trägt zum Beispiel das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) bei, das als Leuchtturm der Kulturpflanzenforschung in Deutschland gilt. Im Bereich Neurowissenschaften hat sich die Universität Magdeburg zu einem weltweit beachteten Standort entwickelt.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Sachsen-Anhalt jährlich veröffentlicht werden, ist fast kontinuierlich von 3.926 (2013) auf 5.543 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 5.860. Qualitativ ist der Trend seit 2013 einigermaßen stabil. Unter den oberen zehn Prozent der meistzitierten Publikationen findet sich aktuell ein Anteil von 15,7 Prozent, 2013 waren es 16,5 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

16. Januar, 19:30 bis 21 Uhr, online via Zoom

Online-Diskussion “acatech am Dienstag” Fusionsenergie – Chancen, Herausforderungen, Zeithorizonte Mehr

18. Januar 2024, 9 bis 17.30 Uhr, Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, Brandenburg an der Havel

16. Security Forum der Technische Hochschule Brandenburg (THB) “Metaverse und Security” Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

Das Bundespatentgericht in München hat ein grundlegendes Corona-Impfstoffpatent des Tübinger Pharmaunternehmens Curevac für nichtig erklärt. Damit gab das Gericht am Dienstag einer Klage des Mainzer Konkurrenten Biontech gegen Curevac statt. Die Aktie des Tübinger Unternehmens verlor anschließend um gut ein Drittel an Wert.

Curevac kündigte an, beim Bundesgerichtshof Berufung einzulegen. Das Unternehmen hatte das strittige Patent vom Europäischen Patentamt für 20 Staaten erteilt bekommen. Dabei geht es um ein Verfahren, die Nachteile von mRNA-Impfstoffen zu überwinden und die Wirksamkeit zu erhöhen. Das Bundespatentgericht erklärte es jetzt in Deutschland für ungültig. Andere nationale Patentgerichte folgen oft den Entscheidungen der Münchner Richter.

Das Münchner Verfahren ist nur ein Teil der Auseinandersetzungen zwischen den beiden Unternehmen – allerdings ein entscheidender. Curevac hatte Biontech und dessen US-Partner Pfizer im Juli 2022 beim Landgericht Düsseldorf wegen angeblicher Verletzung mehrerer seiner Patente auf Schadenersatz verklagt. Curevac fordert dort “eine faire Entschädigung” für die Verletzung seiner geistigen Eigentumsrechte, die Biontech und Pfizer bei der erfolgreichen Herstellung ihres Corona-Impfstoffs verwendet haben sollen.

Bei dem Streit geht es um viel Geld: Biontech machte 2021 einen Gewinn von 10,3 Milliarden Euro, 2022 waren es unter dem Strich 9,4 Milliarden Euro. Biontech klagte im Gegenzug vor dem Bundespatentgericht in München. Das Landgericht Düsseldorf hat das dortige Verfahren bis 28. Dezember vertagt, um die Entscheidung der Bundesrichter abzuwarten. Da das Patent für nichtig erklärt wurde, wird die Patentkammer in Düsseldorf das Verfahren wohl absagen.

Biontech begrüßte die Entscheidung des Bundespatentgerichts. Es mache deutlich, “dass unsere Forschungsarbeit originär ist”. Biontech hat 2020 den weltweit ersten zugelassenen Covid-19-Impfstoff, Comirnaty, entwickelt. dpa

Wie das Fachmagazin Science|Business berichtet, haben EU und Schweiz bei den aktuellen Gesprächen über Assoziierung und Zusammenarbeit entschieden, dass Schweizer Wissenschaftler sich bereits ab 2024 um Zuschüsse des Europäischen Forschungsrats (ERC) bewerben können. Laut dem Bericht kam der Schritt auch für Schweizer Wissenschaftler überraschend, denn eine generelle Einigung über die Assoziierung mit Horizon Europe steht weiter aus.

Die Schweiz ist seit langem am EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation beteiligt, wurde jedoch aus Horizont Europa ausgeschlossen, nachdem sie 2021 die Verhandlungen zur Neugestaltung der Beziehungen des Landes zur EU aufgegeben hatte. Nach Informationen von Science|Business wurden die Gespräche jedoch im Hintergrund fortgesetzt und sind nun von beiden Seiten so weit fortgeschritten, dass formelle Gespräche aufgenommen werden sollen, damit die Schweiz wieder am Forschungsprogramm teilnehmen kann.

Wenn diese Gespräche beginnen – voraussichtlich im Frühjahr des nächsten Jahres – werde die EU “Übergangsmaßnahmen” erlassen, um es Schweizer Wissenschaftlern zu ermöglichen, sich im Jahr 2024 um ERC-Stipendien zu bewerben, noch bevor eine Assoziierung vereinbart wird, teilte die Kommission mit. Der erste förderfähige ERC-Aufruf für Schweizer Forschende dürfte der für Advanced Grants sein, der am 29. Mai 2024 veröffentlicht werden soll. “Diese Nachricht ist eine große Erleichterung für die gesamte akademische Gemeinschaft der Schweiz”, sagte Luciana Vaccaro, Präsidentin des Dachverbandes Swissuniversities.

“Übergangsregelungen werden es uns ermöglichen, ab den Ausschreibungen im Rahmen des ERC-Arbeitsprogramms 2024 wieder Bewerbungen von Forschern mit Sitz in der Schweiz anzunehmen”, erklärte ERC-Präsidentin Maria Leptin. Beide Seiten gehen davon aus, dass die Verhandlungen über die umfassenderen Beziehungen zwischen Brüssel und Bern im Jahr 2024 abgeschlossen werden können.

In einer gemeinsamen Erklärung von 61 europäischen Universitäten, begrüßten die Dachverbände aus Deutschland (German U15), Frankreich (Udice), dem Vereinigten Königreich (Russell Group) und der Schweiz (swissuniversities, Kammer universitäre Hochschulen) die geplante Assoziierung. Die Schweiz sei ein weltweit führender Forschungsstandort: “Angesichts der vielfältigen geopolitischen und ökologischen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, ist die Assoziierung der Schweiz von entscheidender Bedeutung, damit Europa seine globale Wettbewerbsfähigkeit festigen und die eigene Zukunft nachhaltig und souverän gestalten kann.” tg

In ihrer Analyse zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Universitäten kommt die unionsnahe Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zu dem Ergebnis, dass im deutschen Hochschulsektor deutlicher Verbesserungsbedarf besteht. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass deutsche Universitäten aktuell in keinem internationalen Hochschul-Ranking über den 30. Platz hinauskommen.

In ihrer Analyse relativiert die KAS zwar selbst die Aussagekraft von renommierten Hochschulrankings wie dem World University Ranking von Times Higher Education oder den QS World University Rankings 2024. Sie seien “intransparent” und würden auf “wenigen selektiven Indikatoren basieren”, schreiben die Studienautoren Norbert Arnold und Felise Maenning-Fortmann. Trotzdem seien internationale Vergleiche wichtig für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit insgesamt.

Forschungspolitisch relevanter als die bekannte Diagnose, dass Deutschland trotz Exzellenzstrategie noch Nachholbedarf im Bereich der Spitzenforschung und -lehre hat, dürfte der Maßnahmenkatalog sein, den die KAS ihrer Analyse beifügt. Er liest sich wie eine Blaupause für die künftige Hochschulpolitik der Unionsfraktion. Diese hatte erst kürzlich ihr Grundsatzprogramm vorgestellt, war dabei hochschulpolitisch aber eher an der Oberfläche geblieben.

Die KAS-Wissenschaftler gehen jetzt ins Detail und haben elf Handlungsfelder für mehr Exzellenz deutscher Hochschulen identifiziert. Das erste und übergeordnete Handlungsfeld ist die Finanzierung der Universitäten. Hier bemängeln Arnold und Maenning-Fortmann die Unterfinanzierung deutscher Universitäten und geben – basierend auf KAS-Analysen – einen zusätzlichen Förderbedarf von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr für die zehn besten deutschen Universitäten aus.

In den weiteren Handlungsfeldern fordert die KAS eine stärkere Vernetzung deutscher Hochschulen mit internationalen Partnereinrichtungen und eine modernere und stärker internationale Ausrichtung der Unis. “Modernisierungsschritte in der Lehre sind unverzichtbar, unter anderem mehr englischsprachige Studiengänge und ein besseres Betreuungsverhältnis.” Hochschulen müssten als Lernorte attraktiver werden, unter anderem auch durch entschiedene Digitalisierung. So seien mehr internationale Studierende zu gewinnen.

Um den Standort auch für internationale Spitzenforscher attraktiver zu machen, müssten bessere Arbeitsbedingungen für hochqualifizierte Wissenschaftler und bessere Karriereperspektiven im akademischen Mittelbau geschaffen werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen wie ein stärkerer Ausbau von Tenure Track und mehr unbefristete Stellen außerhalb der Professur hat man auch von Arbeitnehmerinitiativen schon gehört. Zudem fordert die KAS eine Entbürokratisierung der Verwaltung und auf europäischer Ebene eine Ausweitung der Förderung des European Research Council, das sich auf wissenschaftliche Exzellenz als alleiniges Auswahlkriterium konzentriert. tg

Süddeutsche Zeitung. “Der Skandal um die Crispr-Babys war beängstigend”. Jennifer Doudna hat für die Erfindung der Genschere Crispr/Cas9 den Nobelpreis für Chemie erhalten. Im Interview spricht sie über erste Erfolge von Crispr-basierten Gentherapien gegen Sichelzellanämie, das Potenzial der Technologie und ihre Forderung nach einem Moratorium bei der Genom-Editierung. Dass in China Babys mit ihrer Erfindung genetisch verändert wurden, findet sie “absolut beängstigend”. Ein Eingriff in die menschliche Keimbahn überschreite eine ethische Grenze. Die Genschere könnte aber etwa helfen, den Klimawandel zu bewältigen. Kühe könnten genetisch so verändert werden, dass sie weniger Methan ausstoßen. Mehr

Forschung & Lehre. Universität Bayreuth prüft Plagiatsvorwürfe gegen Alice Weidel. Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, soll in ihrer Doktorarbeit plagiiert haben. Die Uni Bayreuth will bis Ende Januar einen “Plagiatsverdacht” prüfen und dann gegebenenfalls ein Verfahren einleiten, wie sie F&L bestätigte. Zuvor hatte die “Süddeutsche Zeitung” berichtet, zwei Plagiatesucher hätten sich an die Universität gewandt. Diese hatten ausgesagt, dass es sich nicht um großflächige Plagiate handle, aber um “viele kleine Plagiatsfragmente”. Weidel reagierte auf die Anschuldigungen und kritisierte, dass “Zitierfehler entdeckt worden sein sollen, die zu Plagiaten aufgeblasen wurden”. Sie habe bereits ein unabhängiges Gutachten eingeholt und sehe der weiteren Entwicklung gelassen entgegen. Mehr

Wiarda-Blog. “Die Wissenschaft hat sich zu wenig den Bedürfnissen der Gesellschaft gestellt – das ist vorbei”. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski gibt sich gelassen und erfreut, hinsichtlich der Ankündigung der ETH Zürich, eine Filiale in BW zu eröffnen. Dabei geschieht das nicht an einem der fünf Innovationscampi der Ministerin, sondern in Heilbronn. Sie wirbt mit Blick auf die Automobilindustrie, die KI-Forschungsstandorte und die Gentechnik-Debatte für Vertrauen in die Innovationskraft der Wissenschaft. Gleichzeitig fordert sie von der Wissenschaft, sich den Bedürfnissen der Gesellschaft zu stellen, etwa im Bereich der sozialen Innovationen. Von der Forschungsministerin fordert sie für das kommende Jahr mehr partnerschaftliches Vertrauen und offene Kommunikation gegenüber den Ländern. Mehr

Tagesspiegel. “Es ist ein Balanceakt”. Die HU-Präsidentin über Machtmissbrauch und Nahost an den Unis. HU-Präsidentin Julia von Blumenthal berichtet, wie sich der Nahost-Konflikt auf ihre Arbeit auswirkt. Die Universität müsse sich damit auseinandersetzen und gleichzeitig Distanz wahren, damit die unabhängige wissenschaftliche Befassung gewahrt bleibe, sagt die Hochschulmanagerin. Von Blumenthal spricht auch über den Umgang der HU mit Fällen sexualisierter Belästigung und beschreibt ein Verantwortungsdilemma: “Man muss den Betroffenen glauben, aber alle belastenden und entlastenden Sachverhalte unvoreingenommen und genau ermitteln.” Zur Prävention setzt sie auf Sensibilisierung und eine neue Sanktionierungs-Systematik. Mehr

Regina Birner, Agrarwissenschaftlerin an der Universität Hohenheim, wurde vom Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft in die Zukunftskommission Landwirtschaft berufen. Bis Ende 2024 wird das Gremium unter Vorsitz von Peter Strohschneider die Bundesregierung bei ihrer Agrarpolitik beraten.

Markus Kamieth wird Vorsitzender des Vorstands der BASF SE. Er übernimmt im April 2024 von Martin Brudermüller. Katja Scharpwinkel und Anup Kothari werden Mitglieder des Vorstands, Melanie Maas-Brunner wird ihren Vertrag nicht über 2024 hinaus verlängern.

Christian Pfleiderer wird neuer wissenschaftlicher Direktor der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) in München. Pfleiderer ist seit 2004 an der TU München und seit 2014 Lehrstuhlinhaber für die Experimentalphysik zur Topologie korrelierter Systeme.

Nicole Saenger wurde als Vizepräsidentin für Forschung, Transfer und Nachhaltige Entwicklung der Hochschule Darmstadt wiedergewählt. Seit 2010 hält sie dort die Professur für Wasserbau am Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen.

Michael Schröder ist neuer Kanzler der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Europe.Table. Deutsche in EU-Institutionen massiv unterrepräsentiert. In den EU-Institutionen ist Deutschland massiv unterrepräsentiert. Das größte Land der EU hat einen Anteil von 18,6 Prozent an der EU-Bevölkerung. In der Kommission, dem Parlament und dem Rat stellt Deutschland aber durchgängig weniger als zehn Prozent bei Beamten, Bediensteten auf Zeit und Vertragsmitarbeitern. Mehr

Bildung.Table. Lehrerbildung: Warum Lehramtsstudierende abbrechen. Nicht alle Lehramtsstudierenden schaffen den Sprung vom Studium ins Klassenzimmer. Studienabbrüche geben Hinweise, wie die Lehrerbildung optimiert werden muss. Mehr

Berlin.Table. Buschmann: “Wir können nicht zufrieden sein”. Im Table.Media-Interview zieht Bundesjustizminister Marco Buschmann kritische Bilanz. Der Liberale kündigt an, nach den “Exzessen” der vergangenen Jahre den Einsatz von V-Leuten zukünftig unter Richtervorbehalt zu stellen. Mehr

Security.Table. “Bundeswehr wurde beliebter als Institution, aber nicht unbedingt die Auslandseinsätze”. Dreißig Jahre nach ihrem ersten Auslandseinsatz hat die Bundeswehr ihre Rolle gefunden, sagt Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte im Interview. Wenn die Truppe nicht zu einer “Karikatur der Bürokratie” werden wolle, müsse sie sich jedoch weiterentwickeln. Mehr

Nach vielen kantigen, ab und an bissigen Kolumnen in diesem Jahr, bin ich in dieser meiner letzten Kolumne für 2023 weihnachtlich eingestimmt. Die ehemalige, von mir außerordentlich geschätzte, Bundesforschungsministerin Annette Schavan adressierte jüngst in einem ihrer seltenen Gastbeiträge sehr viel Kluges über die Stärkung von Forschungsfeldern. Über strukturelle Innovation im Forschungssystem selbst, über Bürokratieabbau in der Wissenschaftsverwaltung und über die vielen Forschungsprogramme in allen Ministerien und deren überfällige Konzentration.

Doch mit einem tue ich mich bei Frau Schavan schwer, gerade zu Weihnachten. In ihrem Plädoyer für Talente und damit für die Quellen des künftigen Wohlstands in Schulen, Hochschulen sowie Forschungs- und Innovationszentren geht auch sie von einem technokratischen Verständnis von Reform aus: Es geht ihr ausschließlich um Input, also Fördereuros und Strukturpolitik.

Diese Fixierung der Politik auf die “harten Faktoren” ist eine ganz wichtige Ursache unseres Transferversagens, aber auch für die wachsende Unruhe unter Forschenden über Arbeits- und Führungskultur und erst recht für die zunehmende Normierung in Wissenschaft, Forschung und Bildung. Im Forschungssystem bestimmt ja inzwischen der h-Index (die Häufigkeit der Zitationen von Publikationen der Forschenden) den Selbstwert eines Menschen.

Die Frage, warum der gerade in weihnachtlichen Zeiten für Junge und Junggebliebene aufflammende Spirit der Imagination, des Neugierigen, des inspirierenden Bastelns und Spielens – das, was die Times Higher Education (THE) “Messing around”– nennt, erodiert, hat zum einen mit der “Lehre”, mit inspirierenden Lehrern und Forschern zu tun.

Der Logiker, Mathematiker und Philosoph Alfred North Whitehead schrieb schon in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts, dass Erkenntnis nur durch Imagination zum Leben gebracht werden kann: “It can only be communicated by a faculty whose members themselves wear their learning with imagination.”

In seinem Essay “Universities and Their Function” postuliert er “Imagination is not to be divorced from the facts…. it enables men to construct an intellectual vision of a new world”. Und Colm O’Shea von der New York University ruft in der THE jüngst dazu auf, schon jungen Studierenden Raum freizumachen für Exploration. Sie sollten mit Denken vertraut werden “thats gets messier before clarity emerges”. Welche Lernkultur für neue Gründerinnen und Gründer!

Als Stiftungsvorsitzender der damals herausragenden Zeppelin Universität erlebte ich noch diese “Messiness” im dortigen Forschenden Bachelor-Studium. Zu wenige Hochschulen sind gefolgt, vieles verkümmerte. Das hatte eine ganz andere Qualität als “betreutes Denken” wie in den meisten Hochschulen.

Kultur ist in Wissenschaft und Forschung oft reduziert auf Frauenquote, Antidiskriminierung und Initiativen gegen Mobbing. Sozusagen auf die Katakomben des Systems. Aber schon im Erdgeschoss geht es um Grundfragen guter Führung, Zusammenarbeit und Organisationsgestaltung und in den Stockwerken darüber um inspirierende und imaginationsförderliche Bildungs- und Forschungskultur.

Da ist es nicht verwunderlich, dass die in diesen Fragen fortschrittliche britische Regierung im Juli 2021 unter dem Motto “People at the heart of R&D” eine entsprechende People- und Kulturstrategie veröffentlichte.

Das neue britische Research Excellence Framework (2023), welches in mehrjährigem Abstand ein Assessment des nationalen Forschungssystems vornimmt, hat zudem seine Kriterien überarbeitet, um die Institutionen zu wertschätzen, die eine positive Forschungskultur und Mitarbeiterorientierung vorweisen. 25 Prozent der milliardenschweren Förderung ist von “People and Culture” abhängig. Welch ein Vorbild für eine kommende Förderpolitik des Forschungsministeriums!

Schon in der Evaluierung des Paktes für Forschung und Innovation (PFI) für Fraunhofer, Max-Planck, Helmholtz und Leibniz muss gehandelt werden. Kultur, Arbeitsklima, Führung und nicht nur die Frauenquote müssen als messbare “weiche” Kriterien zur Incentivierung oder Sanktionierung im dann revidierten Pakt für die zweite Hälfte der zehnjährigen Laufzeit ihren Platz finden.

Das Handeln gilt jenseits der Inspiration und Imagination in der Lehre erst recht für Science Entrepreneurship: egal ob BMBF-geförderte Initiativen oder in Eigenregie von Wissenschaftseinrichtungen. Ich habe inspirierende kennengelernt, aber auch gegenteilige – mit Dominanz antiquierter Lernformen und nur auf den Intellekt ausgerichtet, nicht auch auf die Emotion. Auch und gerade die Sciencepreneur-Programme von Falling Walls haben hier noch Luft nach oben.

In Summe: Welch ein Unterschied zu den erfolgserprobten Innovation Corps der National Science Foundation (NSF) in den USA. Deren Programme durchliefen bisher weit über 1.000 Forschungsteams (darin weit über 4.000 Menschen von rund 300 Universitäten). Programm und Erfolge können sich sehen lassen. Sie rechtfertigen auch die hohe Förderung durch die NSF, die jedes Jahr zwölf bis 16 Programme durchführen lässt.

Die Hälfte der Teams (weit über 600 bis heute) meldet nach Abschluss des Programms eine Firma an und circa 25 Prozent der Teams haben weiteres Funding von fast einer halben Milliarde Dollar einsammeln können. Und dies alles in der richtigen Mixtur von einerseits Imagination, inspirierender Abenteuerlust, emotionaler Dynamik und andererseits dem nüchternen Testen von Hypothesen durch bis zu 140 Interviews mit potentiellen Kunden und wichtigen Stakeholdern (zum Beispiel bei Medizinprodukten), um den erhofften Product/Market- Fit des Geschäftsmodells mit den Realitäten abzugleichen.

Ich selbst habe gelernt, dass bei Entrepreneuring oft Motivation vor Fähigkeit kommt. Kompetenzen kann man beibringen, Motivation dagegen nicht eintrichtern. Und bei beidem hilft nur Inspiration und Imagination. Doch diese “weichen” Faktoren von Forschung, Bildung und Innovation waren für die Bundesforschungspolitik wie für die Förderung unternehmerischer Forschungs- und Wissenschaftstalente, soweit ich mich erinnern kann, nie relevant. Die Zeitenwende wäre hier jedoch einfacher zu gestalten als in der ganz großen Politik.

Ich wünsche ein frohes und friedliches Weihnachten!