der Bruch der Ampel-Koalition am Mittwochabend wird deutliche Folgen auch auf Wissenschaft und Forschung in Deutschland haben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte am Mittwochabend, er wolle wichtige Gesetze, die die Ampel vorbereite und die keinen Aufschub duldeten, noch bis Weihnachten zur Abstimmung in den Bundestag stellen. Was bedeutet das etwa für das WissZeitVG oder das Forschungsdatennutzungsgesetz? Während Holger Mann (SPD) gegenüber Table.Briefings Verständnis für den Schritt des Kanzlers zeigte, spart Thomas Jarzombek (CDU) nicht mit Kritik. Es sollte so schnell wie möglich Neuwahlen geben, alles andere sei verantwortungslos.

Und FDP-Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger? Sie tritt zurück. Fünf vor Zwölf twittert sie: “Das Ultimatum des Kanzlers, mit der Schuldenbremse zu brechen, war der kalkulierte Bruch mit unseren Überzeugungen. Die Entlassung von Christian Lindner ist gleichbedeutend mit dem Ende unserer Regierungsbeteiligung. Ich werde den Bundeskanzler morgen um meine Entlassung bitten.”

Es war als Wahlparty auf dem Campusgelände der Howard University in Washington, D.C. gedacht, bei der Studierende und Forschende die erste schwarze Präsidentin der USA feiern wollten. Auch Hoffnungsträgerin Kamala Harris, Alumni der Hochschule, wollte dort selbst auftreten und sich zur Wahlsiegerin erklären. Es kam anders. Auf den Bildschirmen wurden die roten Balken für Donald Trump immer länger. Harris kam nicht. Das, was viele befürchtet hatten, ist passiert. Schon wieder. Die deutsche Wissenschaftscommunity ist enttäuscht über die Wahl von Donald Trump, berichtet mein Kollege Tim Gabel.

Er lebt derzeit in der US-Hauptstadt und war ebenfalls Gast der erwähnten Party. “Endzeitstimmung an der Howard-University in DC”, schrieb er uns gestern Nacht. Tim hat nach der Wahl mit Robert Schlögl (Alexander von Humboldt-Stiftung), Joybrato Mukherjee (DAAD), Katja Becker (DFG), Patrick Cramer (MPG), Kai Gehring (Grüne) und Ruppert Stüwe (SPD) gesprochen. Sie nennen ihre Sorgen, erinnern an die Folgen der ersten Amtszeit und machen deutlich, was nun passieren muss.

Bleiben Sie zuversichtlich,

Der Bruch der Koalition am Mittwochabend wird deutliche Folgen auch auf Wissenschaft und Forschung in Deutschland haben. Aktuell sind viele Fragen offen, die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Erklärung von Mittwochabend vorgegebenen Schritte bereits Minuten später umstritten. So will Scholz wichtige Gesetze, die die Ampel vorbereite und die keinen Aufschub duldeten, noch bis Weihnachten zur Abstimmung im Bundestag stellen.

Insbesondere in zwei Bereichen will Scholz Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) für eine Zusammenarbeit gewinnen: bei schnellen Beschlüssen zur Stärkung der Wirtschaft und bei Entscheidungen zur Verteidigung und zur Unterstützung der Ukraine. Erst nach Abschluss dieser Schritte will Scholz dann am 15. Januar 2025 die Vertrauensfrage stellen – was letztlich zu Neuwahlen führen könnte.

Für die Wissenschaft sind aktuell mehrere wichtige Gesetze in Arbeit, deren Abschluss nun gefährdet sein könnte. Dazu gehören unter anderem diese beiden über die letzten Jahre vorbereiteten Gesetzesentwürfe:

Reform des WissZeitVG: Seit Anfang Oktober läuft das parlamentarische Verfahren zur Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Die derzeit im Gesetzesentwurf des BMBF stehende “4 + 2-Regelung” wird aktuell aber von keiner der Regierungsparteien mehr unterstützt und auch keines der Alternativmodelle ist in der Regierungskoalition derzeit konsensfähig. Die Beibehaltung der bisher geltenden sechsjährigen Höchstbefristungsdauer ist für die Beschäftigten-Seite keine gangbare Lösung.

Zuletzt war die teilweise Öffnung der Tarifsperre als wahrscheinlichste Lösung gehandelt worden, um noch zu einer gemeinsamen Lösung der Regierungsparteien zu kommen. Die Bundesländer hatten dies in ihrer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf aber kategorisch abgelehnt und vor einem “Flickenteppich” in der Hochschulpolitik gewarnt.

Forschungsdatengesetz: Das Bundesforschungsministerium plante noch bis vor wenigen Tagen, den Gesetzesentwurf zum Forschungsdatengesetz “in Kürze” veröffentlichen zu können. Nach Informationen von Table.Briefings befindet sich das Papier im Moment in den letzten Zügen der Ressortabstimmung. Das Arbeitsministerium hatte in den Abstimmungen einen Ressortvorbehalt eingelegt, mutmaßlich, weil mit dem einfacheren Zugang für Daten und deren besserer Auffindbarkeit für die Forschung neue Fragen für den Datenschutz einhergehen.

In der aktuellen Situation seien nun “alle gefragt, die für dieses Land Verantwortung tragen”, sagt Holger Mann (SPD) gegenüber Table.Briefings. Den Rauswurf des Finanzministers durch Olaf Scholz findet er nachvollziehbar. “In der aktuellen Weltlage braucht unser Land Politiker, die verantwortlich und verlässlich handeln. Christian Lindner konnte beides nicht.” Allerdings gibt er zu bedenken, man werde jetzt für alle weiteren Entscheidungen abwarten müssen, ob es dafür eine Mehrheit im Parlament gebe.

Unwahrscheinlich ist, dass die Union von CDU und CSU für eine Mehrheit sorgen wird: “Wir sind nicht die Resterampe für die SPD”, sagt Thomas Jarzombek Table.Briefings. Der Forschungspolitische Sprecher der CDU kritisiert die Pläne des Kanzlers deutlich. Es sei sinnvoll, gleich am heutigen Donnerstag oder Freitag die Vertrauensfrage zu stellen, um schnellstmöglich zu Neuwahlen vor Weihnachten zu kommen.

Ein späterer Termin sei auch mit Blick auf die Situation in den USA verantwortungslos. Deutschland wäre in der kritischen Phase dann nicht sprechfähig, kritisiert Jarzombek.

Eine weitere, noch größere Frage ist nun, was aus dem Bundeshaushalt 2025 wird. Auch für diesen gibt es keine Ampel-Mehrheit mehr. Wird kein Haushalt beschlossen, würde ab Januar eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung gelten. Dann sind vorerst nur Ausgaben möglich, die nötig sind, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. In der Praxis kann das Finanzministerium den Ministerien aber bewilligen, pro Monat einen Prozentsatz der Mittel des noch nicht verabschiedeten Haushaltsentwurfs zu nutzen.

Nur kurz gab es Spekulationen über die Zukunft von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Wird sie – wie die weiteren FDP-Minister-Kollegen Volker Wissing und Marco Buschmann zurücktreten? Oder wartet sie auf ihre Entlassung? Bereits kurz vor Mitternacht war klar: Die FDP zieht alle ihre Minister aus der Bundesregierung zurück. Sie wollten ihren Rücktritt geschlossen beim Bundespräsidenten einreichen, kündigte Fraktionschef Christian Dürr in Berlin an. Um fünf vor zwölf kündigt Bettina Stark-Watzinger auf X ihren Rücktritt an, alle offenen Fragen zur Fördermittel-Affäre wird sie nun nicht mehr beantworten müssen.

Aber wie wird es im BMBF weitergehen, wo an vielen entscheidenden Stellen ebenfalls Mitarbeitende mit FDP-Parteibuch sitzen? Neben den sichtbaren Veränderungen auf den Spitzenpositionen wurden im BMBF zahlreiche FDP-Parteifreunde auch auf Versorgungsposten gebracht, wie erst vor Kurzem der Spiegel berichtet hatte.

Ungewöhnlich viele Leitungspositionen seien mit zum großen Teil fachfremden Parteifreunden besetzt worden, heißt es in dem Artikel. Diese Personalpolitik lähme demnach die Arbeitskraft des Ministeriums. BMBF-Mitarbeiter sprächen von einer “Operation Abendsonne”, die bereits am ersten Tag der Amtszeit von Ministerin Stark-Watzinger begonnen habe. Nun endet diese doch um einiges früher als gedacht.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sich am heutigen Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr zum weiteren Ablauf äußern.

Nach der Wahl in den USA zeigt sich die Wissenschaftsszene in Deutschland ernüchtert und teils alarmiert über den Ausgang und die Aussicht einer weiteren Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump. “Eine zweite Amtszeit Trump wird die transatlantischen Beziehungen vor große Herausforderungen stellen”, sagt der Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), Robert Schlögl, im Gespräch mit Table.Briefings. Wie sich die nächsten vier Jahre konkret für die Arbeit von Wissenschaftsförderorganisationen wie der AvH auswirken werde, müsse man abwarten.

“Nach der ersten Wahl von Trump 2017 gab es im Jahr seiner Amtseinführung einen deutlichen Anstieg der weltweiten Bewerberzahlen in unserem Humboldt-Forschungsstipendienprogramm. Wir gehen davon aus, dass damals internationale Forschende unter anderem von Trumps ,Muslim Ban’ abgeschreckt wurden und sich in der Folge statt in die USA nach Europa und Deutschland orientiert haben”. Es werde sich zeigen, ob der europäische Forschungsraum für weltweite Talente nun erneut an Attraktivität gewinnt oder ob sich dieser Effekt nicht wiederholt.

Unabhängig davon gelte weiterhin, dass die Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA ein Fundament der transatlantischen Beziehungen sind und bleiben. “Sie werden getragen von persönlichen Kontakten zwischen Menschen, die sich kennen, die Forschungsinteressen teilen und gemeinsame Werte pflegen. Die Zusammenarbeit werden wir weiterhin pflegen.” Was die Weltpolitik betrifft, gibt sich Schlögl weniger optimistisch: “Dies ist eine die Weltordnung verändernde Wahl.”

“Außenpolitisch anspruchsvolle Zeiten”, erwartet auch der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) Joybrato Mukherjee. Die Hochschulen in den USA würden aber weiterhin sehr starke und unabhängig agierende Partner bleiben. “In den kommenden vier Jahren gilt es, die Austausch- und Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA konsequent auszubauen und zu verdichten. Die USA sind und bleiben eines der wichtigsten Partnerländer im akademischen Austausch und der wissenschaftlichen Zusammenarbeit.”

Im Gespräch mit Table.Briefings hatte Christian Strowa, Leiter der DAAD-Außenstelle in New York, die Visavergabe als möglichen Knackpunkt bezeichnet. Sie wurde bereits unter der ersten Trump-Präsidentschaft wesentlich restriktiver gehandhabt. Bei einer Wiederwahl Trumps stünden auch Kürzungen von US-Beteiligungen an internationalen Forschungsprojekten sowie im Bereich der Geistes- und Sprachwissenschaften im Raum, sagte Strowa im Interview vor der Wahl.

Dass die wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Beziehungen zu den USA nach der erneuten Wahl von Donald Trump “relevanter und zukunftsweisender denn je” sind, sagt Katja Becker, Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf Anfrage von Table.Briefings. Sie fordert eine Intensivierung des Dialogs deutscher und US-amerikanischer Expertinnen in Wissenschaft und Politik. “Dies gilt aktuell besonders auch für ein gemeinsames Verständnis zum Thema Forschungssicherheit.”

Durch gezielte Förderprogramme und enge Partnerschaften müsse Europa nun gemeinsam an einem inklusiven Forschungsraum weiterarbeiten. “Daher plädieren wir gemeinsam mit dem Wissenschaftsrat auch für eine europäische Exzellenzstrategie, die von den Erfahrungen des Exzellenzwettbewerbs in Deutschland profitiert. Denn mehr denn je bedarf es jetzt eines eigenen europäischen Wissenschaftsprofils und der deutlichen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas”, sagt Becker.

Die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Vorsitzende des Wissenschaftsrats Wolfgang Wick unterstützen den Vorschlag des Draghi-Berichts, nachdem der Europäische Forschungsrat ERC künftig nicht nur Projekte, sondern wie in der deutschen Exzellenzstrategie ganze Einrichtungen dauerhaft fördert.

Die neuerliche Wahl von Trump werde vermutlich ein massiver Rückschritt für die globalen Bemühungen um den Klimaschutz sein, meint Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft auf Anfrage von Table.Briefings. “Ich gehe davon aus, dass die Regierung Trump die Befugnisse von Umweltbehörden etc. einschränken wird. Und es ist zu befürchten, dass seine Regierung Eingriffe in den Bildungssektor und in die akademische Forschung vornimmt. Dennoch hoffe ich auf die Resilienz der Wissenschaft und des demokratischen Systems in den USA.”

Die Max-Planck-Gesellschaft werde ihre starke und freundschaftliche Verbindung mit den USA aufrechterhalten. Gerade jetzt sei das wichtig. “Die USA waren jahrzehntelang der Wissenschaftsmotor der Welt. Davon profitierte die globale Forschung, durch den wissenschaftlichen Fortschritt, aber auch durch Kooperationen.” Cramer selbst plant im März in die USA zu reisen und dort mit Politikern und Kollegen zu sprechen.

Auch von Forschungspolitikern der Bundesregierung gab es erste Reaktionen: “Mit Donald Trump haben die USA einen Präsidenten gewählt, der eine skeptische bis ablehnende Haltung gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und Institutionen zeigt”, sagt der Vorsitzende des Forschungsausschusses im Bundestag, Kai Gehring (Grüne). Trump habe sich wiederholt gegen die Finanzierung einzelner wissenschaftlicher Programme ausgesprochen. Für den globalen Klimaschutz müsse Europa jetzt internationaler Vorreiter bleiben.

“Die transatlantische Partnerschaft in der Wissenschaft bleibt für uns zentral, unsere Außenwissenschaftspolitik wird sich der neuen Lage anpassen müssen”, sagt Gehring Table.Briefings. Ziele müsse es bleiben, dass die EU und Deutschland in schwierigen Zeiten entschlossen und gemeinsam handeln, um für den Schutz der Wissenschaftsfreiheit einzutreten und Investitionen in Forschung und innovative Technologien zu verstärken.

“Ich bedauere das Ergebnis der Wahlen in den Vereinigten Staaten. Der Wahlkampf hat gezeigt, dass politische Diskussionen sich immer weniger auf Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse beziehen. Das untergräbt den Stellenwert und die Akzeptanz von Wissenschaft in einer Gesellschaft – eine Entwicklung, die mir große Sorgen bereitet”, sagt Ruppert Stüwe (SPD) im Gespräch mit Table.Briefings.

Die Forschungslandschaft in den USA werde durch dieses Wahlergebnis stärker unter politischen Druck geraten. Das werden allen voran die Klimawissenschaften und die Gesundheitsforschung spüren. Stüwe: “Sollten sich die USA jetzt stärker auf sich selbst konzentrieren, kann das für Deutschland und die EU nur heißen, umso engagierter an einem offenen und kooperativen internationalen Wissenschaftsraum zu arbeiten.”

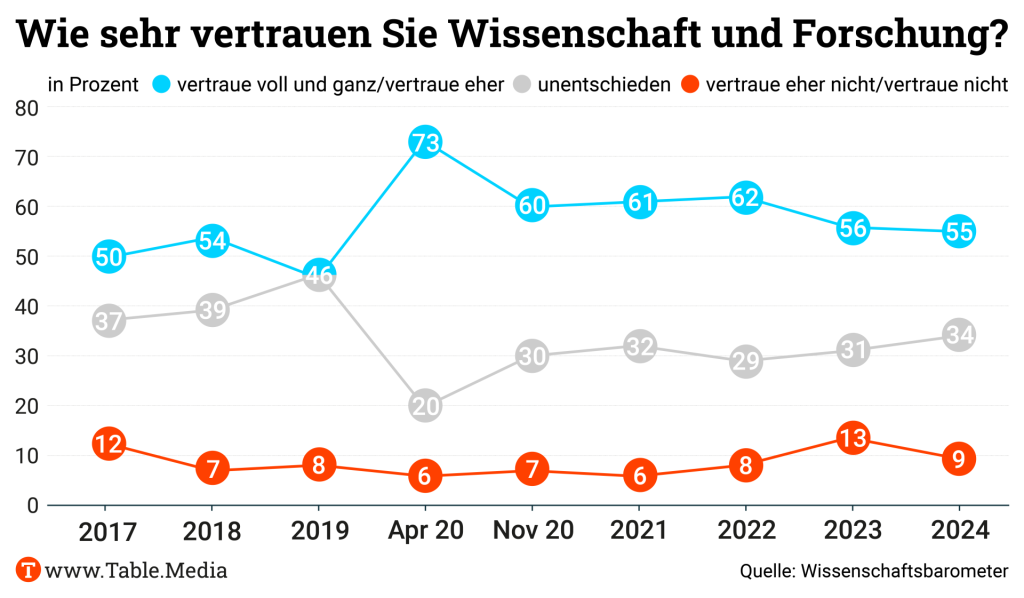

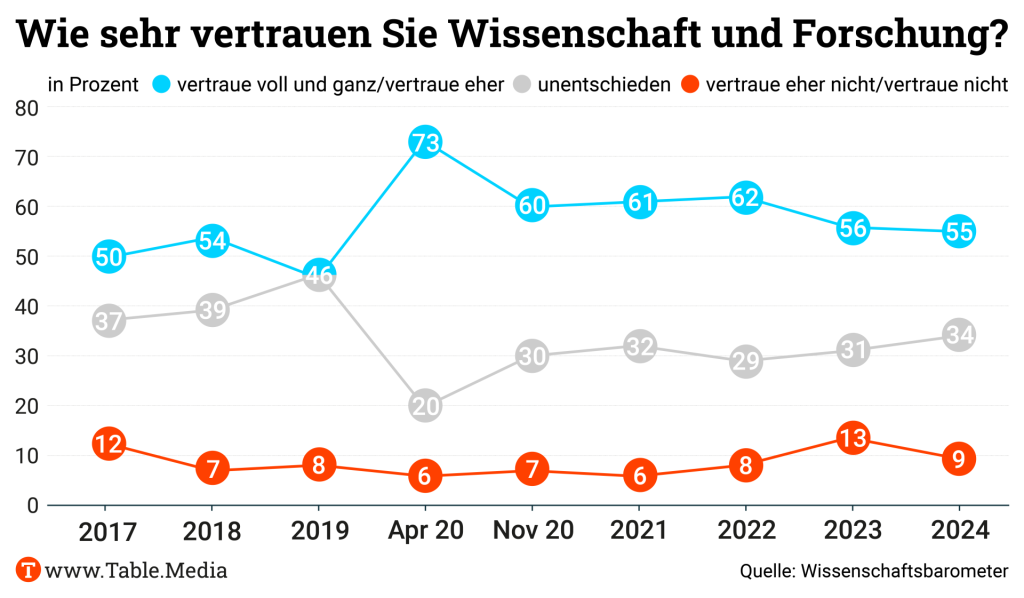

Das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung bleibt grundsätzlich auf einem hohen Niveau. 55 Prozent der für das diesjährige Wissenschaftsbarometer befragten Personen vertrauen der Wissenschaft “eher” oder “voll und ganz”. Das zeigt das diesjährige Wissenschaftsbarometer, eine repräsentative, telefonische Umfrage mit rund 1.000 Befragten, die von Wissenschaft im Dialog in Auftrag gegeben wurde. Damit sei das Wissenschaftsvertrauen weiterhin relativ hoch, sagt Rainer Bromme, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Projekts. Es sei auch “gut zu sehen, dass es nur eine kleine Gruppe ist, die Wissenschaft explizit nicht vertraut”.

Weiterhin zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede hinsichtlich des formalen Bildungsniveaus. Während 75 Prozent der Personen mit einem hohen formalen Bildungsniveau Wissenschaft und Forschung vertrauen, sind es bei denjenigen mit einem niedrigen Bildungsniveau lediglich 40 Prozent.

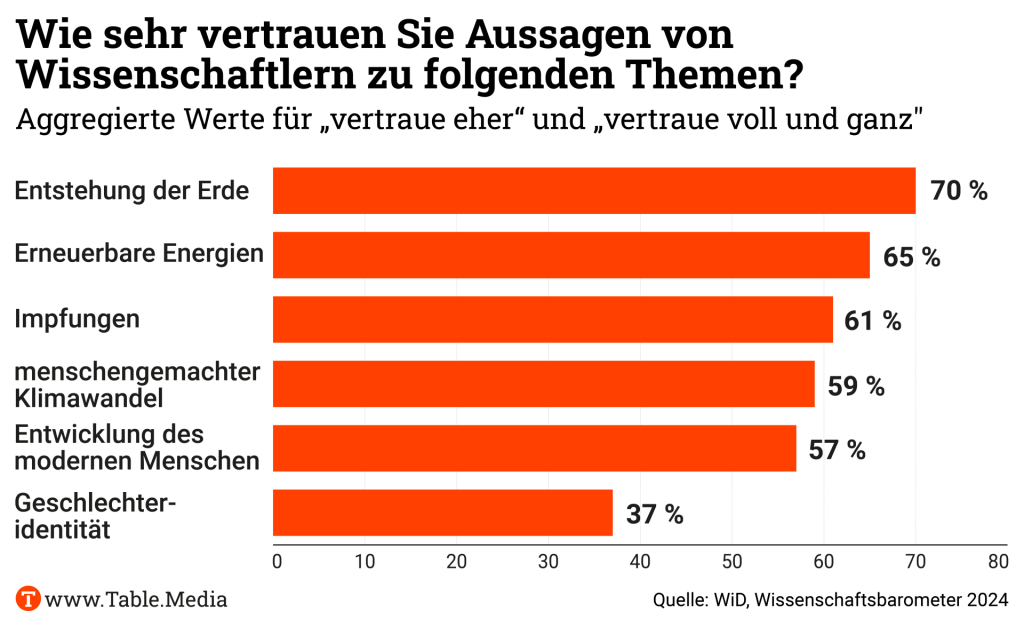

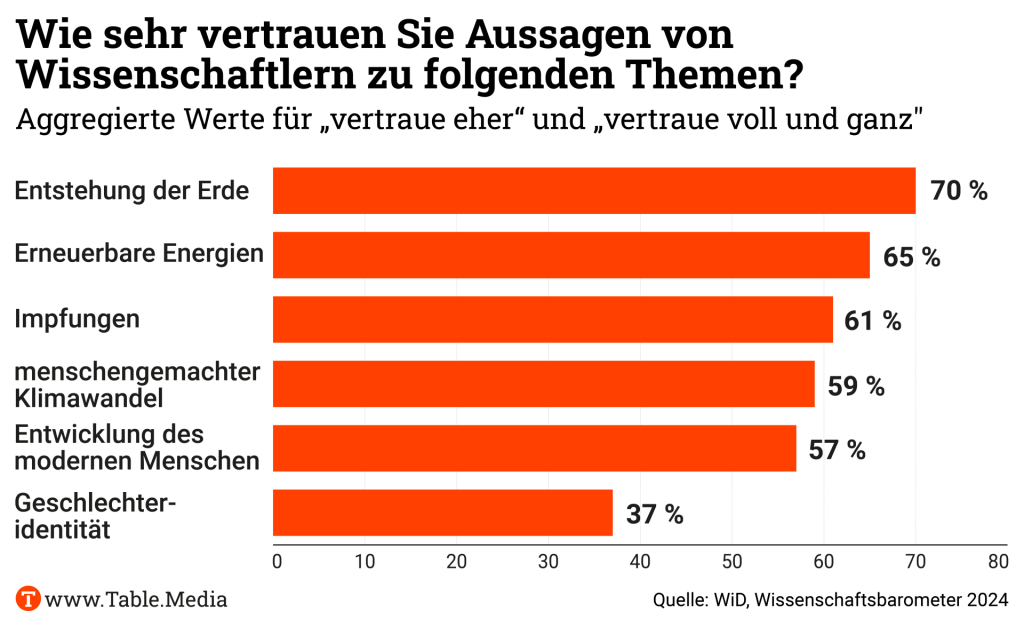

Überraschend stark gestiegen ist das Vertrauen der Befragten in Aussagen von Wissenschaftlern zum Klimawandel und zu erneuerbaren Energien (von 39 auf 59 Prozent und von 53 auf 65 Prozent). Allerdings liegt bei diesem Thema der letzte Vergleichszeitpunkt mit 2016 recht weit zurück, sodass genauere Analysen schwierig sind. Sowohl politische Entwicklungen wie die Fridays-for-Future-Bewegung als auch extreme Wetterereignisse könnten das Vertrauen gefestigt haben.

Bromme findet die Ergebnisse “bemerkenswert”. Es gebe hier offensichtlich einen breiten Konsens darüber, dass das wissenschaftliche Wissen zu diesen Problemlagen vorhanden ist. Die Ergebnisse drücken seiner Ansicht nach auch eine Erwartung an die Politik aus, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesen Themen zu berücksichtigen. Beiratskollege Mike Schäfer betont, dass Forschende anscheinend als eigenständige Stimmen wahrgenommen werden, die nicht von teils klimaskeptischen Diskursen beeinträchtigt werden.

Hoch ist zudem das Vertrauen in Aussagen zur Entstehung der Erde (70 Prozent) und zu Impfungen (61 Prozent). Dahingegen wird den Aussagen von Wissenschaftlern zur Geschlechtsidentität weniger Vertrauen entgegengebracht. Bei einigen Themen treten deutliche Unterschiede nach Parteipräferenz der Befragten hervor. Insbesondere AfD-Anhänger vertrauen den Aussagen zum menschengemachten Klimawandel und zu Impfungen nicht. Aber auch FDP-nahe Befragte zeigen sich hier eher skeptisch.

Die in diesem Jahr ebenfalls abgefragten Einstellungen zur Freiheit der Wissenschaft dürften ebenfalls einen Einfluss auf das Vertrauen in die Wissenschaft haben. Das vermutet zumindest Kommunikationswissenschaftler Schäfer von der Universität Zürich. Bei der generellen Frage zur Wissenschaftsfreiheit in Deutschland zeigt sich ein gemischtes Bild: 45 Prozent beurteilen diese als sehr gut oder eher gut. Ein großer Teil der Befragten (39 Prozent) kann sich nicht entscheiden und zwölf Prozent beurteilen diese als eher schlecht.

Im Fokus der Fragen zur Wissenschaftsfreiheit stand vor allem der Einfluss von Wirtschaft und Politik. Dieser wird weiterhin von zwei Dritteln (Wirtschaft) beziehungsweise 57 Prozent (Politik) der befragten Personen als zu hoch angesehen. Mehrheitlich vermutet wird auch, dass Politik und Wirtschaft Einfluss auf die Veröffentlichung von Ergebnissen nehmen.

Diese Annahme beeinflusst offenbar auch das Vertrauen, wie die Frage nach möglichen Gründen, Wissenschaft zu misstrauen, zeigt. 62 Prozent der Befragten geben an, dass es ein Grund für das Misstrauen in Wissenschaftler sei, dass diese abhängig von ihren Geldgebern sind.

Je mehr man weiß, desto weniger “muss” man vertrauen. Und auch hier bleibt noch Luft nach oben. Lediglich 30 Prozent der Befragten fühlen sich gut oder sehr gut auf dem Laufenden zu Neuem aus Wissenschaft und Forschung. Dabei ist das Interesse relativ groß: Gerne mal bei einem Projekt mitforschen würden über 40 Prozent der Befragten. Ähnlich viele würden gerne an einem Diskussionsformat mit Wissenschaftlern teilnehmen.

Das hohe gesellschaftliche Interesse an der Wissenschaft freut auch Holger Mann, SPD-Berichterstatter für Wissenschaftskommunikation. “Für uns in der Politik heißt das, Wissenschaftskommunikation und Citizen Science zu stärken und Austauschformate weiter voranzutreiben”, sagte er auf Anfrage von Table.Briefings.

Der Forschungsausschussvorsitzende Kai Gehring von den Grünen verweist auf den gemeinsam von der Koalition beschlossenen Antrag zur Wissenschaftskommunikation und hebt zwei Punkte hervor: “Insbesondere Citizen Science-Formate, in denen Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Forschung miteinbezogen werden, wecken Neugierde, bauen Verbindungen auf und schaffen ein Verständnis für die Arbeitsweisen der Wissenschaft. Auch unabhängiger Wissenschaftsjournalismus, der aus der Forschungswelt berichtet, schlägt Brücken.”

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

8. November 2024, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin

Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Politische Einflussnahme Mehr

27.-29. November 2024, Leopoldina, Jägerberg 1/Emil-Abderhaldenstr. 36, Halle (Saale)

Symposium der Leopoldina Chancen und Herausforderungen von Flucht, Zuwanderung und Integration Mehr

29. November 2024, 19:00 Uhr, Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam

Einsteintag der BBAW “Konflikte lösen!” Mehr

11.-12. Dezember, Berlin

Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr

12. Dezember 2024, 10:30 bis 18:00 Uhr. Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, Luisenstraße 18, 10117 Berlin

Symposium der Leopoldina 10 Jahre Politikevaluierung in der Bundesregierung – Wo stehen wir heute? Ein Blick aus Wissenschaft und Politik Mehr

Das Bundeskabinett hat am gestrigen Mittwoch in seiner vermutlich letzten Sitzung in dieser Konstellation das Konzept zur Gründung der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati) beschlossen. Damit soll endlich die zentrale Einrichtung geschaffen werden, die den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis fördern soll. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) bezeichnete den Kabinettsbeschluss in einer Pressemitteilung als bedeutenden Schritt: “Die DATI wird bestehende Bremsklötze lösen und eine neue Transferkultur schaffen.”

Mit dem Kabinettsbeschluss kann nun auch die Ausschreibung der Geschäftsführung der Dati erfolgen. Diese wurde bereits maßgeblich von der Gründungskommission der Dati vorbereitet – hatte sich dann aber lange verzögert hatte. Insgesamt mussten die Akteure der Innovationscommunity mehr als zwei Jahre auf dieses politische Konzept warten, das Grundlage zur Gründung der neuen Agentur ist.

Zuletzt gab es noch Diskussionen über die Rolle der HAWs in der Dati. Ursprünglich sollte die Transferagentur vor allem für die anwendungsorientierten Hochschulen da sein und mit einer Milliarde Euro pro Jahr ausgestattet werden. Dann wurde ihre Rolle im Konzeptpapier immer kleiner. Jetzt soll nicht einmal mehr die Konsortialführerschaft einer HAW als Voraussetzung für Förderprojekte im aktuellen Entwurf enthalten sein.

Nicht nur die HAWs, vor allem auch die SPD ist darüber “not amused”. Man will nun vermutlich versuchen, diesen Punkt im Nachhinein noch einmal zu verhandeln. Denn: Über die Freigabe der derzeit gesperrten gut 30 Millionen Euro für 2025 wird der Haushaltsausschuss entscheiden. mw

Auch die designierte Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation, Ekaterina Sachariewa, musste sich am Dienstag in einer Anhörung den Fragen der EU-Parlamentarier stellen. Die ehemalige bulgarische Außenministerin soll für Bereiche zuständig sein, die für die zukünftige Innovationsfähigkeit Europas eine wichtige Rolle spielen. Entsprechend wolle sie Forschung und Entwicklung im “Herzen der Agenda für Wettbewerbsfähigkeit” platzieren, sagte die Juristin. Organisiert hatte die Anhörung der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE). Ebenfalls eingeladen war der Ausschuss für Bildung und Kultur (CULT).

Trotz der Anspannung, die der designierten Kommissarin anzumerken war, gelang ihr nach Ansicht der meisten Beobachter ein guter Auftritt. EVP-Parteifreund Christian Ehler nannte die Anhörung “überzeugend. Sachariewa war gut vorbereitet und eindeutig bereit, ihre eigenen Ideen vorzubringen”, sagte er Table.Briefings. Ähnlich positiv äußerte sich Jan Palmowski vom Universitätsverbund The Guild auf der Plattform X. Auch die Grünen-Abgeordnete Alexandra Geese sah Sachariewa “im Großen und Ganzen gut vorbereitet”. Sie freute sich insbesondere über das starke Bekenntnis zur Geschlechtergerechtigkeit. Von den Ausschusskoordinatoren wurde Sachariewa noch am Abend bestätigt, wie die EVP auf X mitteilte.

Erstaunlich viele der Fragen und Antworten bezogen sich auf das Thema Start-ups. Sachariewa will eine umfassende Start-up- und Scale-up-Strategie entwerfen, erklärte sie. Dafür wolle sie in einem eigenen Start-up-Forum mit den wesentlichen Akteuren im Gespräch bleiben.

Eine Rolle spielte auch die Förderung von militärischer Forschung und der Umgang mit Dual Use. Sachariewa forderte, die neuen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen anzuerkennen. Es brauche mehr Militärforschung und das EIC könne ähnlich wie die amerikanische Darpa agieren. Schließlich biete FuE im militärischen Bereich häufig einen “added value” für die Gesellschaft.

Kritik gab es aus der Linken an der aus ihrer Sicht fortwährenden Unterstützung militärnaher Forschungsprojekte mit israelischer Beteiligung. Sachariewa verwies hingegen auf die geltenden Regeln und das strikte Monitoring der EU. Militärische Forschung dürfe in Horizon Europe nicht finanziert werden, sagte sie. Sie betonte, dass Horizon Europe für Israel offenbleiben werde. Ehler zeigte sich nach der Anhörung positiv überrascht von dem “entschiedenen Eintreten für die Finanzierung israelischer Forscher und gegen deren Diskriminierung”. Markus Weißkopf

Am heutigen Donnerstag um 9 Uhr steht im Bundestag das Thema “Jüdisches Leben in Deutschland” auf der Tagesordnung. Dabei wird es um den umstrittenen Antrag “Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken” gehen. Demnächst soll das Thema erneut auf die Tagesordnung, denn die Fraktionen der Ampel-Parteien und der CDU/CSU stehen kurz davor, sich auf einen ergänzenden Antrag zu einigen, in dem es unter anderem um Antisemitismus an Hochschulen geht.

Das Papier, das Table.Briefings vorliegt (hier einsehbar), wurde maßgeblich von den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung erarbeitet. “Es ist flankierend zum großen interfraktionellen Antrag entstanden und spezifiziert die Forderungen und Empfehlungen für den Bereich der Schulen und Hochschulen”, sagt Forschungsausschuss-Mitglied Stephan Albani (CDU).

Vor dem Hintergrund der Fördermittelaffäre hätten seine Parteikollegen und er ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass Fördermittel auch weiterhin nach dem Maßstab der wissenschaftlichen Exzellenz vergeben werden. “Punkt 9 des Antrags macht das deutlich”, sagt er.

Dort heißt es außerdem, es sei “Konsens, dass wissenschaftliche Exzellenz und Antisemitismus einander ausschließen” und dass den Entscheidungsträgern der Selbstverwaltung der Wissenschaft eine Schlüsselrolle zukomme, die sie “außerordentlich verantwortungsvoll ausüben”. “Wir setzen darauf, dass die Institutionen entsprechende Strukturen haben oder aufbauen, die Antisemitismus erkennen und bekämpfen”, sagt Albani.

In dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel:

Als Aufgaben, die gemeinsam mit den Bundesländern und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) anzugehen sind, werden unter anderem genannt:

Wie schon der große interfraktionelle Antrag befürwortet auch der Hochschul-Antrag ausdrücklich die IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus und weist darauf hin, dass auch HRK und KMK sich diese zu eigen gemacht haben. Das häufig geäußerte Argument, dass die IHRA-Arbeitsdefinition nicht klar genug zwischen Antisemitismus und Kritik an der israelischen Regierung differenziere, lässt Stephan Albani nicht gelten.

Zwar heiße es in der Definition, dass Erscheinungsformen von Antisemitismus sich auch gegen den Staat Israel richten, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird. Albani: “Explizit erwähnt wird aber auch, dass Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet wird.” abg

Deutschland ist nach den USA das zweitwichtigste Gastland für internationale Wissenschaftler. Im Jahr 2022 arbeiteten hierzulande 79.700 Forschende mit ausländischer Staatsbürgerschaft, in den USA waren es nach aktuellen Daten (2021) rund 86.000. Das geht aus der diesjährigen Publikation “Wissenschaft weltoffen” hervor, die der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) am heutigen Donnerstag veröffentlicht (online ab 9 Uhr hier) und die Table.Briefings vorab vorlag.

“Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Deutschland das bedeutendste europäische Zielland für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, noch vor dem Vereinigten Königreich”, sagt DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee. Auch die steigende Zahl internationaler Studierender sei eine ausgesprochen positive Entwicklung für unser Land, das dringend mehr Fachkräfte benötige. Er führt die Trends auf die Attraktivität Deutschlands als Wissenschafts- und Studienstandort zurück.

Knapp 80 Prozent (63.100 von 79.700) der internationalen Forschenden sind an Hochschulen tätig, rund 20 Prozent (16.600) an außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die internationalen Forschenden stellen damit 14,7 Prozent des Wissenschaftspersonals an Hochschulen, seit dem Jahr 2017 hat sich die Zahl um ein Drittel erhöht. Ihr Anteil an den Professuren beträgt 7,7 Prozent.

Noch dynamischer als an den Hochschulen ist die Entwicklung an den vier größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF). Dort arbeiteten im Jahr 2022 rund 16.600 internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Im Jahr 2012 waren es noch halb so viele. Bei Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft sowie Fraunhofer-Gesellschaft zusammengenommen stellen sie 30 Prozent.

Mit fast 380.000 internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen wurde im Wintersemester 2023/24 ein neuer Höchststand erreicht, zehn Jahre zuvor waren es knapp 219.000. Damit steht Deutschland an vierter Stelle der wichtigsten Gastländer. Die drei wichtigsten Herkunftsländer sind Indien, China und Türkei. abg

Unter den am Dienstag bekanntgegebenen Gewinnern der Synergy Grants des European Research Council (ERC) sind besonders viele deutsche Projekte. In 34 der insgesamt 57 jetzt ausgewählten Forschungsvorhaben ist Deutschland vertreten. Großbritannien ist in 18 Gewinner-Projekten vertreten, Frankreich in 13.

In 22 der Gruppen sind Forschende von außerhalb Europas beteiligt, etwa aus den USA, der Schweiz, Australien und erstmals Südkorea. Das zeige den globalen und offenen Charakter dieser Forschungspreise, sagte ERC-Präsidentin Maria Leptin.

Mit den Synergy-Grants fördert der ERC Teams von zwei bis vier herausragenden Forschenden. Es geht um Projekte an den Schnittstellen zwischen etablierten Disziplinen, die zu Fortschritten an den Grenzen des Wissens führen. Obergrenze der Förderung ist ein Betrag von rund zehn Millionen Euro bei einer Laufzeit von maximal sechs Jahren. Auch bei den im April vergebenen Advanced Grants des ERC hatte Deutschland am besten abgeschnitten. abg

Die jeweils kurzen Aussprachen in der gestrigen Sitzung des Forschungsausschusses zur Zukunftsstrategie und zum Pakt für Forschung und Innovation (PFI) beleuchteten nicht nur Zwischenstände, sondern brachten auch einige interessante politische Fragestellungen auf.

Mit der Zukunftsstrategie habe man “am großen Rad gedreht”, so BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg. Das gehe nicht über Nacht. Aber immerhin habe man eine neue, agile Arbeitsform etabliert. Man wolle die Ministerien aus dem Silodenken herausholen. Allein 13 Ministerien seien an der Umsetzung der Maßnahmen beteiligt, 1.000 Maßnahmen seien geplant oder bereits in der Umsetzung.

Begleitet wird die Umsetzung durch das Zukunftsforum, in dem nun auch Zukunftsbilder (der Begriff “Visionen” sollte wohl vermieden werden) in den verschiedenen Bereichen entwickelt werden sollen. Diese werden auf einer Ergebniskonferenz im März vorgestellt. Bis dahin gibt es Dialogforen, auf denen weitere Stakeholder eingebunden werden sollen.

Wie SPD-Berichterstatter Holger Mann sagte, würden mit der neuen übergreifenden Arbeitsform auch Doppelstrukturen sichtbar. Die Kritik der Opposition aufgreifend, soll im Zukunftsforum nun auch eine Priorisierung der immerhin 188 Ziele der Zukunftsstrategie vorgenommen werden.

Wo will man in der zweiten Hälfte des PFI Schwerpunkte setzen? Wie kann das Berichtswesen entbürokratisiert werden? Diese Fragen diskutierte der Ausschuss – noch in geschlossener Runde. Bald sollen dazu die Paktorganisationen eingeladen werden. Jens Brandenburg hob zu Beginn der Runde zwei Punkte hervor, die aus Sicht des BMBF Prioritäten sein sollten: Transfer und Wissenschaftskommunikation. Die Paktorganisationen (DFG, Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz und MPG) sollen bis Ende dieses Jahres ihre Vorschläge für neue Zielvereinbarungen erarbeiten. Diese werden dann in der GWK beraten und sollen bis zum Sommer 2025 beschlossen werden.

Holger Becker (SPD) wies auf das sich künftig verschärfende Spannungsfeld zwischen steigender Finanzierung der Paktorganisationen (drei Prozent pro Jahr) und bei Sparhaushalten dann zwangsläufig sinkenden Projektmitteln aus dem BMBF hin. Das müsse man in der Öffentlichkeit erklären, meinte auch Jens Brandenburg. Vermutlich werden zumindest die Universitäten und vor allem die HAWs, die von Projektförderung, aber nicht vom PFI profitieren, einigen Erklärungsbedarf haben. mw

Tagesspiegel: Kein Platz für Kritik an Antisemitismus. An der Humboldt Universität in Berlin ist eine Studentengruppe, die sich gegen Antisemitismus einsetzt, von einer Veranstaltung ausgeschlossen worden, auf der sich Initiativen Studenten vorstellen. Die Organisatoren lehnten eine Zusammenarbeit mit der Gruppe wegen ihrer bislang geleisteten Arbeit ab. (“Programm von Studierenden der Humboldt-Universität: Antisemitismuskritische Gruppe ausgeschlossen”)

Stern: Putin statt Forschung. Das Kernforschungszentrum CERN hat russische Institute von der Zusammenarbeit ausgeschlossen. Sie würden mittlerweile nicht mehr von Wissenschaftlern, sondern von Putin treu ergebenen Funktionären geleitet, die den Überfall auf die Ukraine ebenso unterstützen wie die Menschenrechtsverletzungen des Regimes. (“Forschung als Friedensprojekt? Warum Wissenschaft keineswegs unpolitisch ist”)

Forschung & Lehre: KI effektiv nutzen. Um große KI-Sprachmodelle wie ChatGPT an Hochschulen zu nutzen, müssen Studenten lernen, sie verantwortungsvoll und sinnvoll einzusetzen. Dann besteht die Möglichkeit, dass sie bei der Arbeit von den KI-Systemen unterstützt werden. (“Was kann KI für Lehrende tun?”)

FAZ: Ethikkodizes lohnen sich. Der Wert von Forschungsergebnissen sinkt durch Interessenkonflikte. Das ist das Ergebnis einer Studie von Ökonomen. Ethikkodizes und andere Regelwerke werden oft als lästig und unnötig empfunden, aber ihre Beachtung kann die Glaubwürdigkeit von Studien erhöhen. (“Schwarze Schafe vermindern das Ansehen der Herde”)

Watson: Spionageschutz sorgt für Proteste. Die ETH Zürich steht im Verdacht, chinesische Studenten zu diskriminieren. Auslöser für die Vorwürfe sind die Ende Oktober von der ETH veröffentlichten Zulassungsregeln. Darin wird angekündigt, dass zukünftige Bewerbungen ab dem Masterstudium einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden sollen, um Spionage vorzubeugen. Von den Zulassungsregeln sind Studenten aus 23 Ländern betroffen. Die größte Gruppe sind jedoch Studenten aus China. (“ETH verschärft Zulassungen aus Angst vor Spionage – Studierende aus China betroffen”)

Die schlechten Nachrichten über den Zustand der deutschen Wirtschaft reißen nicht ab. Der BDI sieht Abwanderungsrisiken bei bis zu 20 Prozent der industriellen Wertschöpfung. In globalen Innovationsrankings wird Deutschland nach hinten durchgereicht. Laut Gemeinschaftsdiagnose wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,1 Prozent sinken, für die beiden Folgejahre wird mit bescheidenem Wachstum von 0,8 Prozent bzw. 1,3 Prozent gerechnet. Damit hinkt Deutschland seit Jahren anderen EU-Ländern hinterher.

Die Probleme der deutschen Wirtschaft sind struktureller Natur – ihre Ursachen reichen weit zurück. Seit fast 25 Jahren entwickelt sich die Produktivität in Deutschland langsamer als in den USA. Im Jahr 2000 lagen beide Länder praktisch noch gleichauf. Heute liegt die Produktivität in Deutschland nur noch bei 90 Prozent des US-Wertes. Das ist vor allem die Quittung für viel zu langsame Diffusion neuer Technologien, insbesondere die nach wie vor schleppende Digitalisierung.

Was ist zu tun? Der Draghi-Bericht enthält für Deutschland viele gute Ratschläge. Erforderlich ist vor allem mehr Innovation. Hier liegt tatsächlich eine große Chance. Nach wie vor ist die Forschungs- und Entwicklungsleistung hiesiger Hochschulen und Forschungsorganisationen in vielen Bereichen auf internationalem Top-Niveau. Doch die Gewinnung neuer Erkenntnisse und Entwicklung neuer Technologien allein führen noch nicht zu Innovation. Erst wenn auf ihrer Grundlage neue Produkte oder Dienstleistungen eingeführt werden und sich am Markt behaupten, profitieren Volkswirtschaft und Menschen.

Genau an dieser Übersetzung in die Anwendung hapert es. Im Vergleich zu den USA haben wir Schwächen bei der Verwertung von Forschungsergebnissen. Eine aktuelle Studie zeigt: Selbst bei der Verwertung von Ergebnissen aus Exzellenz-Projekten, die mit Mitteln des European Research Council (ERC) finanziert wurden, haben amerikanische Unternehmen die Nase vorn. Im internationalen Vergleich ist die Zahl von Start-ups (relativ zu eingesetzten Forschungsmitteln) gering und der Lizenz- und Technologietransfermarkt unterentwickelt.

Das liegt vor allem an unzureichender Wertschätzung für Transfer als – neben der Forschung – zentrale Aufgabe wissenschaftlicher Institutionen. Wesentliche Teile der deutschen Wissenschaft sind nach wie vor von einem linear gedachten Wissenschaftsmodell geprägt, in dem die Grundlagenforschung als vermeintliche Königsdisziplin fungiert, die sich um die praktische Anwendung ihrer Erkenntnisse nicht zu kümmern habe. Das obliege der angewandten Forschung, traditionell eine Domäne, insbesondere der Fraunhofer-Institute und HAWs, aber auch der Technischen Universitäten. Dieses Modell ist konzeptionell und empirisch längst widerlegt. Aber das Beharren auf lang gepflegtem Silodenken kostet Deutschland weiterhin wichtige Innovationspotenziale.

Das können wir uns nicht länger leisten. Daher ist es dringend geboten, die Innovationspolitik des Bundes neu zu justieren. Wir brauchen eine innovationspolitische Agenda 2030, in der Transfer eine größere Rolle spielt als bisher. Die wesentlichen Elemente liegen auf der Hand.

Die Dati ist das wohl ehrgeizigste innovationspolitische Projekt der Bundesregierung. Sie hat lange auf sich warten lassen, aber jetzt müssen zügig wichtige Personalentscheidungen getroffen werden, um die Arbeit der Agentur anlaufen zu lassen.

Stefan Groß-Selbeck ist Unternehmensberater und Vorsitzender der Gründungskommission für die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati), Dietmar Harhoff ist Mitglied der Kommission und Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb.

Helge Braun wird Präsident der Universität zu Lübeck. Der Akademische Senat votierte am Mittwoch einstimmig für ihn, das Amt tritt er im ersten Quartal 2025 an. Der Mediziner gehörte 18 Jahre lang dem Bundestag an. Der CDU-Politiker war unter anderem Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF und Chef des Bundeskanzleramtes. Die Suche nach einem neuen Präsidenten zieht sich in Lübeck schon länger hin. Mit der ersten gewählten Kandidatin gab es keine Einigung, Mitte Februar hatte der neu gewählte Kandidat abgesagt. Gabriele Gillessen-Kaesbach blieb daher ein Jahr länger im Amt.

Marion Halfmann ist neue Präsidentin der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS). Die Wirtschaftswissenschaftlerin hat das Amt von Hartmut Ihne übernommen, der nach 16 Jahren in dieser Position in den Ruhestand gegangen ist.

Matthias Hentze, Direktor des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL), wird mit der Otto-Warburg-Medaille 2025 der Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie ausgezeichnet. Er bekommt die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung in Anerkennung seiner fundamentalen Beiträge zum Verständnis der Genregulation durch RNA-Bindeproteine und der Identifizierung RNA-bindender Proteine.

Katja Poppenhäger ist neue Direktorin des Forschungsbereichs “Sterne, Sonne und Exoplaneten” am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP). In der 325-jährigen Geschichte des Instituts ist die Physikerin damit die erste Direktorin.

Katja Schenke-Layland wird neue Prorektorin für Forschung, Innovation und Transfer an der Universität Tübingen. Sie tritt ihr Amt am 1. April 2025 an. Schenke-Layland ist seit 2011 Professorin für Medizintechnik und Regenerative Medizin an der medizinischen Fakultät der Universität Tübingen.

Rolf Zettl bleibt für weitere fünf Jahre im Amt des Kaufmännischen Direktors am Deutschen Herzzentrum der Charité. Der Beschluss des Verwaltungsrats tritt am 1. Juli 2025 in Kraft. Der Biologe bekleidet das Amt seit 2020.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. MINT-Report: Fachkräftemangel bremst Innovation und wirtschaftlichen Erfolg. Der aktuelle MINT-Herbstreport zeigt: Obwohl die Konjunktur schwächelt, bleibt die Lücke an Fachkräften in MINT-Berufen groß. Das hat dramatische Folgen für Deutschlands Innovationskraft. Mehr

Europe.Table. Klimafinanzierung: EU unterstützt Entwicklungsländer mit 28,6 Milliarden Euro. Kurz vor der UN-Klimakonferenz in Baku veröffentlicht die EU Zahlen zur Klimafinanzierung für Entwicklungsländer. Die Summe des Vorjahres haben die Mitgliedsstaaten diesmal knapp übertroffen. Mehr

Africa.Table. Pestizid-Tote: Bundestag befasst sich mit längst zurückgezogener Studie. Eine viel beachtete Studie beziffert die Zahl der Menschen, die durch Pestizide getötet werden, auf 11.000 jährlich. Die Studie wurde kürzlich zurückgezogen, doch der Bundestag nimmt sie dennoch als Grundlage für eine Anhörung. Mehr

der Bruch der Ampel-Koalition am Mittwochabend wird deutliche Folgen auch auf Wissenschaft und Forschung in Deutschland haben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte am Mittwochabend, er wolle wichtige Gesetze, die die Ampel vorbereite und die keinen Aufschub duldeten, noch bis Weihnachten zur Abstimmung in den Bundestag stellen. Was bedeutet das etwa für das WissZeitVG oder das Forschungsdatennutzungsgesetz? Während Holger Mann (SPD) gegenüber Table.Briefings Verständnis für den Schritt des Kanzlers zeigte, spart Thomas Jarzombek (CDU) nicht mit Kritik. Es sollte so schnell wie möglich Neuwahlen geben, alles andere sei verantwortungslos.

Und FDP-Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger? Sie tritt zurück. Fünf vor Zwölf twittert sie: “Das Ultimatum des Kanzlers, mit der Schuldenbremse zu brechen, war der kalkulierte Bruch mit unseren Überzeugungen. Die Entlassung von Christian Lindner ist gleichbedeutend mit dem Ende unserer Regierungsbeteiligung. Ich werde den Bundeskanzler morgen um meine Entlassung bitten.”

Es war als Wahlparty auf dem Campusgelände der Howard University in Washington, D.C. gedacht, bei der Studierende und Forschende die erste schwarze Präsidentin der USA feiern wollten. Auch Hoffnungsträgerin Kamala Harris, Alumni der Hochschule, wollte dort selbst auftreten und sich zur Wahlsiegerin erklären. Es kam anders. Auf den Bildschirmen wurden die roten Balken für Donald Trump immer länger. Harris kam nicht. Das, was viele befürchtet hatten, ist passiert. Schon wieder. Die deutsche Wissenschaftscommunity ist enttäuscht über die Wahl von Donald Trump, berichtet mein Kollege Tim Gabel.

Er lebt derzeit in der US-Hauptstadt und war ebenfalls Gast der erwähnten Party. “Endzeitstimmung an der Howard-University in DC”, schrieb er uns gestern Nacht. Tim hat nach der Wahl mit Robert Schlögl (Alexander von Humboldt-Stiftung), Joybrato Mukherjee (DAAD), Katja Becker (DFG), Patrick Cramer (MPG), Kai Gehring (Grüne) und Ruppert Stüwe (SPD) gesprochen. Sie nennen ihre Sorgen, erinnern an die Folgen der ersten Amtszeit und machen deutlich, was nun passieren muss.

Bleiben Sie zuversichtlich,

Der Bruch der Koalition am Mittwochabend wird deutliche Folgen auch auf Wissenschaft und Forschung in Deutschland haben. Aktuell sind viele Fragen offen, die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Erklärung von Mittwochabend vorgegebenen Schritte bereits Minuten später umstritten. So will Scholz wichtige Gesetze, die die Ampel vorbereite und die keinen Aufschub duldeten, noch bis Weihnachten zur Abstimmung im Bundestag stellen.

Insbesondere in zwei Bereichen will Scholz Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) für eine Zusammenarbeit gewinnen: bei schnellen Beschlüssen zur Stärkung der Wirtschaft und bei Entscheidungen zur Verteidigung und zur Unterstützung der Ukraine. Erst nach Abschluss dieser Schritte will Scholz dann am 15. Januar 2025 die Vertrauensfrage stellen – was letztlich zu Neuwahlen führen könnte.

Für die Wissenschaft sind aktuell mehrere wichtige Gesetze in Arbeit, deren Abschluss nun gefährdet sein könnte. Dazu gehören unter anderem diese beiden über die letzten Jahre vorbereiteten Gesetzesentwürfe:

Reform des WissZeitVG: Seit Anfang Oktober läuft das parlamentarische Verfahren zur Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Die derzeit im Gesetzesentwurf des BMBF stehende “4 + 2-Regelung” wird aktuell aber von keiner der Regierungsparteien mehr unterstützt und auch keines der Alternativmodelle ist in der Regierungskoalition derzeit konsensfähig. Die Beibehaltung der bisher geltenden sechsjährigen Höchstbefristungsdauer ist für die Beschäftigten-Seite keine gangbare Lösung.

Zuletzt war die teilweise Öffnung der Tarifsperre als wahrscheinlichste Lösung gehandelt worden, um noch zu einer gemeinsamen Lösung der Regierungsparteien zu kommen. Die Bundesländer hatten dies in ihrer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf aber kategorisch abgelehnt und vor einem “Flickenteppich” in der Hochschulpolitik gewarnt.

Forschungsdatengesetz: Das Bundesforschungsministerium plante noch bis vor wenigen Tagen, den Gesetzesentwurf zum Forschungsdatengesetz “in Kürze” veröffentlichen zu können. Nach Informationen von Table.Briefings befindet sich das Papier im Moment in den letzten Zügen der Ressortabstimmung. Das Arbeitsministerium hatte in den Abstimmungen einen Ressortvorbehalt eingelegt, mutmaßlich, weil mit dem einfacheren Zugang für Daten und deren besserer Auffindbarkeit für die Forschung neue Fragen für den Datenschutz einhergehen.

In der aktuellen Situation seien nun “alle gefragt, die für dieses Land Verantwortung tragen”, sagt Holger Mann (SPD) gegenüber Table.Briefings. Den Rauswurf des Finanzministers durch Olaf Scholz findet er nachvollziehbar. “In der aktuellen Weltlage braucht unser Land Politiker, die verantwortlich und verlässlich handeln. Christian Lindner konnte beides nicht.” Allerdings gibt er zu bedenken, man werde jetzt für alle weiteren Entscheidungen abwarten müssen, ob es dafür eine Mehrheit im Parlament gebe.

Unwahrscheinlich ist, dass die Union von CDU und CSU für eine Mehrheit sorgen wird: “Wir sind nicht die Resterampe für die SPD”, sagt Thomas Jarzombek Table.Briefings. Der Forschungspolitische Sprecher der CDU kritisiert die Pläne des Kanzlers deutlich. Es sei sinnvoll, gleich am heutigen Donnerstag oder Freitag die Vertrauensfrage zu stellen, um schnellstmöglich zu Neuwahlen vor Weihnachten zu kommen.

Ein späterer Termin sei auch mit Blick auf die Situation in den USA verantwortungslos. Deutschland wäre in der kritischen Phase dann nicht sprechfähig, kritisiert Jarzombek.

Eine weitere, noch größere Frage ist nun, was aus dem Bundeshaushalt 2025 wird. Auch für diesen gibt es keine Ampel-Mehrheit mehr. Wird kein Haushalt beschlossen, würde ab Januar eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung gelten. Dann sind vorerst nur Ausgaben möglich, die nötig sind, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. In der Praxis kann das Finanzministerium den Ministerien aber bewilligen, pro Monat einen Prozentsatz der Mittel des noch nicht verabschiedeten Haushaltsentwurfs zu nutzen.

Nur kurz gab es Spekulationen über die Zukunft von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Wird sie – wie die weiteren FDP-Minister-Kollegen Volker Wissing und Marco Buschmann zurücktreten? Oder wartet sie auf ihre Entlassung? Bereits kurz vor Mitternacht war klar: Die FDP zieht alle ihre Minister aus der Bundesregierung zurück. Sie wollten ihren Rücktritt geschlossen beim Bundespräsidenten einreichen, kündigte Fraktionschef Christian Dürr in Berlin an. Um fünf vor zwölf kündigt Bettina Stark-Watzinger auf X ihren Rücktritt an, alle offenen Fragen zur Fördermittel-Affäre wird sie nun nicht mehr beantworten müssen.

Aber wie wird es im BMBF weitergehen, wo an vielen entscheidenden Stellen ebenfalls Mitarbeitende mit FDP-Parteibuch sitzen? Neben den sichtbaren Veränderungen auf den Spitzenpositionen wurden im BMBF zahlreiche FDP-Parteifreunde auch auf Versorgungsposten gebracht, wie erst vor Kurzem der Spiegel berichtet hatte.

Ungewöhnlich viele Leitungspositionen seien mit zum großen Teil fachfremden Parteifreunden besetzt worden, heißt es in dem Artikel. Diese Personalpolitik lähme demnach die Arbeitskraft des Ministeriums. BMBF-Mitarbeiter sprächen von einer “Operation Abendsonne”, die bereits am ersten Tag der Amtszeit von Ministerin Stark-Watzinger begonnen habe. Nun endet diese doch um einiges früher als gedacht.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sich am heutigen Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr zum weiteren Ablauf äußern.

Nach der Wahl in den USA zeigt sich die Wissenschaftsszene in Deutschland ernüchtert und teils alarmiert über den Ausgang und die Aussicht einer weiteren Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump. “Eine zweite Amtszeit Trump wird die transatlantischen Beziehungen vor große Herausforderungen stellen”, sagt der Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), Robert Schlögl, im Gespräch mit Table.Briefings. Wie sich die nächsten vier Jahre konkret für die Arbeit von Wissenschaftsförderorganisationen wie der AvH auswirken werde, müsse man abwarten.

“Nach der ersten Wahl von Trump 2017 gab es im Jahr seiner Amtseinführung einen deutlichen Anstieg der weltweiten Bewerberzahlen in unserem Humboldt-Forschungsstipendienprogramm. Wir gehen davon aus, dass damals internationale Forschende unter anderem von Trumps ,Muslim Ban’ abgeschreckt wurden und sich in der Folge statt in die USA nach Europa und Deutschland orientiert haben”. Es werde sich zeigen, ob der europäische Forschungsraum für weltweite Talente nun erneut an Attraktivität gewinnt oder ob sich dieser Effekt nicht wiederholt.

Unabhängig davon gelte weiterhin, dass die Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA ein Fundament der transatlantischen Beziehungen sind und bleiben. “Sie werden getragen von persönlichen Kontakten zwischen Menschen, die sich kennen, die Forschungsinteressen teilen und gemeinsame Werte pflegen. Die Zusammenarbeit werden wir weiterhin pflegen.” Was die Weltpolitik betrifft, gibt sich Schlögl weniger optimistisch: “Dies ist eine die Weltordnung verändernde Wahl.”

“Außenpolitisch anspruchsvolle Zeiten”, erwartet auch der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) Joybrato Mukherjee. Die Hochschulen in den USA würden aber weiterhin sehr starke und unabhängig agierende Partner bleiben. “In den kommenden vier Jahren gilt es, die Austausch- und Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA konsequent auszubauen und zu verdichten. Die USA sind und bleiben eines der wichtigsten Partnerländer im akademischen Austausch und der wissenschaftlichen Zusammenarbeit.”

Im Gespräch mit Table.Briefings hatte Christian Strowa, Leiter der DAAD-Außenstelle in New York, die Visavergabe als möglichen Knackpunkt bezeichnet. Sie wurde bereits unter der ersten Trump-Präsidentschaft wesentlich restriktiver gehandhabt. Bei einer Wiederwahl Trumps stünden auch Kürzungen von US-Beteiligungen an internationalen Forschungsprojekten sowie im Bereich der Geistes- und Sprachwissenschaften im Raum, sagte Strowa im Interview vor der Wahl.

Dass die wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Beziehungen zu den USA nach der erneuten Wahl von Donald Trump “relevanter und zukunftsweisender denn je” sind, sagt Katja Becker, Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf Anfrage von Table.Briefings. Sie fordert eine Intensivierung des Dialogs deutscher und US-amerikanischer Expertinnen in Wissenschaft und Politik. “Dies gilt aktuell besonders auch für ein gemeinsames Verständnis zum Thema Forschungssicherheit.”

Durch gezielte Förderprogramme und enge Partnerschaften müsse Europa nun gemeinsam an einem inklusiven Forschungsraum weiterarbeiten. “Daher plädieren wir gemeinsam mit dem Wissenschaftsrat auch für eine europäische Exzellenzstrategie, die von den Erfahrungen des Exzellenzwettbewerbs in Deutschland profitiert. Denn mehr denn je bedarf es jetzt eines eigenen europäischen Wissenschaftsprofils und der deutlichen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas”, sagt Becker.

Die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Vorsitzende des Wissenschaftsrats Wolfgang Wick unterstützen den Vorschlag des Draghi-Berichts, nachdem der Europäische Forschungsrat ERC künftig nicht nur Projekte, sondern wie in der deutschen Exzellenzstrategie ganze Einrichtungen dauerhaft fördert.

Die neuerliche Wahl von Trump werde vermutlich ein massiver Rückschritt für die globalen Bemühungen um den Klimaschutz sein, meint Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft auf Anfrage von Table.Briefings. “Ich gehe davon aus, dass die Regierung Trump die Befugnisse von Umweltbehörden etc. einschränken wird. Und es ist zu befürchten, dass seine Regierung Eingriffe in den Bildungssektor und in die akademische Forschung vornimmt. Dennoch hoffe ich auf die Resilienz der Wissenschaft und des demokratischen Systems in den USA.”

Die Max-Planck-Gesellschaft werde ihre starke und freundschaftliche Verbindung mit den USA aufrechterhalten. Gerade jetzt sei das wichtig. “Die USA waren jahrzehntelang der Wissenschaftsmotor der Welt. Davon profitierte die globale Forschung, durch den wissenschaftlichen Fortschritt, aber auch durch Kooperationen.” Cramer selbst plant im März in die USA zu reisen und dort mit Politikern und Kollegen zu sprechen.

Auch von Forschungspolitikern der Bundesregierung gab es erste Reaktionen: “Mit Donald Trump haben die USA einen Präsidenten gewählt, der eine skeptische bis ablehnende Haltung gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und Institutionen zeigt”, sagt der Vorsitzende des Forschungsausschusses im Bundestag, Kai Gehring (Grüne). Trump habe sich wiederholt gegen die Finanzierung einzelner wissenschaftlicher Programme ausgesprochen. Für den globalen Klimaschutz müsse Europa jetzt internationaler Vorreiter bleiben.

“Die transatlantische Partnerschaft in der Wissenschaft bleibt für uns zentral, unsere Außenwissenschaftspolitik wird sich der neuen Lage anpassen müssen”, sagt Gehring Table.Briefings. Ziele müsse es bleiben, dass die EU und Deutschland in schwierigen Zeiten entschlossen und gemeinsam handeln, um für den Schutz der Wissenschaftsfreiheit einzutreten und Investitionen in Forschung und innovative Technologien zu verstärken.

“Ich bedauere das Ergebnis der Wahlen in den Vereinigten Staaten. Der Wahlkampf hat gezeigt, dass politische Diskussionen sich immer weniger auf Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse beziehen. Das untergräbt den Stellenwert und die Akzeptanz von Wissenschaft in einer Gesellschaft – eine Entwicklung, die mir große Sorgen bereitet”, sagt Ruppert Stüwe (SPD) im Gespräch mit Table.Briefings.

Die Forschungslandschaft in den USA werde durch dieses Wahlergebnis stärker unter politischen Druck geraten. Das werden allen voran die Klimawissenschaften und die Gesundheitsforschung spüren. Stüwe: “Sollten sich die USA jetzt stärker auf sich selbst konzentrieren, kann das für Deutschland und die EU nur heißen, umso engagierter an einem offenen und kooperativen internationalen Wissenschaftsraum zu arbeiten.”

Das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung bleibt grundsätzlich auf einem hohen Niveau. 55 Prozent der für das diesjährige Wissenschaftsbarometer befragten Personen vertrauen der Wissenschaft “eher” oder “voll und ganz”. Das zeigt das diesjährige Wissenschaftsbarometer, eine repräsentative, telefonische Umfrage mit rund 1.000 Befragten, die von Wissenschaft im Dialog in Auftrag gegeben wurde. Damit sei das Wissenschaftsvertrauen weiterhin relativ hoch, sagt Rainer Bromme, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Projekts. Es sei auch “gut zu sehen, dass es nur eine kleine Gruppe ist, die Wissenschaft explizit nicht vertraut”.

Weiterhin zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede hinsichtlich des formalen Bildungsniveaus. Während 75 Prozent der Personen mit einem hohen formalen Bildungsniveau Wissenschaft und Forschung vertrauen, sind es bei denjenigen mit einem niedrigen Bildungsniveau lediglich 40 Prozent.

Überraschend stark gestiegen ist das Vertrauen der Befragten in Aussagen von Wissenschaftlern zum Klimawandel und zu erneuerbaren Energien (von 39 auf 59 Prozent und von 53 auf 65 Prozent). Allerdings liegt bei diesem Thema der letzte Vergleichszeitpunkt mit 2016 recht weit zurück, sodass genauere Analysen schwierig sind. Sowohl politische Entwicklungen wie die Fridays-for-Future-Bewegung als auch extreme Wetterereignisse könnten das Vertrauen gefestigt haben.

Bromme findet die Ergebnisse “bemerkenswert”. Es gebe hier offensichtlich einen breiten Konsens darüber, dass das wissenschaftliche Wissen zu diesen Problemlagen vorhanden ist. Die Ergebnisse drücken seiner Ansicht nach auch eine Erwartung an die Politik aus, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesen Themen zu berücksichtigen. Beiratskollege Mike Schäfer betont, dass Forschende anscheinend als eigenständige Stimmen wahrgenommen werden, die nicht von teils klimaskeptischen Diskursen beeinträchtigt werden.

Hoch ist zudem das Vertrauen in Aussagen zur Entstehung der Erde (70 Prozent) und zu Impfungen (61 Prozent). Dahingegen wird den Aussagen von Wissenschaftlern zur Geschlechtsidentität weniger Vertrauen entgegengebracht. Bei einigen Themen treten deutliche Unterschiede nach Parteipräferenz der Befragten hervor. Insbesondere AfD-Anhänger vertrauen den Aussagen zum menschengemachten Klimawandel und zu Impfungen nicht. Aber auch FDP-nahe Befragte zeigen sich hier eher skeptisch.

Die in diesem Jahr ebenfalls abgefragten Einstellungen zur Freiheit der Wissenschaft dürften ebenfalls einen Einfluss auf das Vertrauen in die Wissenschaft haben. Das vermutet zumindest Kommunikationswissenschaftler Schäfer von der Universität Zürich. Bei der generellen Frage zur Wissenschaftsfreiheit in Deutschland zeigt sich ein gemischtes Bild: 45 Prozent beurteilen diese als sehr gut oder eher gut. Ein großer Teil der Befragten (39 Prozent) kann sich nicht entscheiden und zwölf Prozent beurteilen diese als eher schlecht.

Im Fokus der Fragen zur Wissenschaftsfreiheit stand vor allem der Einfluss von Wirtschaft und Politik. Dieser wird weiterhin von zwei Dritteln (Wirtschaft) beziehungsweise 57 Prozent (Politik) der befragten Personen als zu hoch angesehen. Mehrheitlich vermutet wird auch, dass Politik und Wirtschaft Einfluss auf die Veröffentlichung von Ergebnissen nehmen.

Diese Annahme beeinflusst offenbar auch das Vertrauen, wie die Frage nach möglichen Gründen, Wissenschaft zu misstrauen, zeigt. 62 Prozent der Befragten geben an, dass es ein Grund für das Misstrauen in Wissenschaftler sei, dass diese abhängig von ihren Geldgebern sind.

Je mehr man weiß, desto weniger “muss” man vertrauen. Und auch hier bleibt noch Luft nach oben. Lediglich 30 Prozent der Befragten fühlen sich gut oder sehr gut auf dem Laufenden zu Neuem aus Wissenschaft und Forschung. Dabei ist das Interesse relativ groß: Gerne mal bei einem Projekt mitforschen würden über 40 Prozent der Befragten. Ähnlich viele würden gerne an einem Diskussionsformat mit Wissenschaftlern teilnehmen.

Das hohe gesellschaftliche Interesse an der Wissenschaft freut auch Holger Mann, SPD-Berichterstatter für Wissenschaftskommunikation. “Für uns in der Politik heißt das, Wissenschaftskommunikation und Citizen Science zu stärken und Austauschformate weiter voranzutreiben”, sagte er auf Anfrage von Table.Briefings.

Der Forschungsausschussvorsitzende Kai Gehring von den Grünen verweist auf den gemeinsam von der Koalition beschlossenen Antrag zur Wissenschaftskommunikation und hebt zwei Punkte hervor: “Insbesondere Citizen Science-Formate, in denen Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Forschung miteinbezogen werden, wecken Neugierde, bauen Verbindungen auf und schaffen ein Verständnis für die Arbeitsweisen der Wissenschaft. Auch unabhängiger Wissenschaftsjournalismus, der aus der Forschungswelt berichtet, schlägt Brücken.”

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

8. November 2024, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin

Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Politische Einflussnahme Mehr

27.-29. November 2024, Leopoldina, Jägerberg 1/Emil-Abderhaldenstr. 36, Halle (Saale)

Symposium der Leopoldina Chancen und Herausforderungen von Flucht, Zuwanderung und Integration Mehr

29. November 2024, 19:00 Uhr, Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam

Einsteintag der BBAW “Konflikte lösen!” Mehr

11.-12. Dezember, Berlin

Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr

12. Dezember 2024, 10:30 bis 18:00 Uhr. Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, Luisenstraße 18, 10117 Berlin

Symposium der Leopoldina 10 Jahre Politikevaluierung in der Bundesregierung – Wo stehen wir heute? Ein Blick aus Wissenschaft und Politik Mehr

Das Bundeskabinett hat am gestrigen Mittwoch in seiner vermutlich letzten Sitzung in dieser Konstellation das Konzept zur Gründung der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati) beschlossen. Damit soll endlich die zentrale Einrichtung geschaffen werden, die den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis fördern soll. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) bezeichnete den Kabinettsbeschluss in einer Pressemitteilung als bedeutenden Schritt: “Die DATI wird bestehende Bremsklötze lösen und eine neue Transferkultur schaffen.”

Mit dem Kabinettsbeschluss kann nun auch die Ausschreibung der Geschäftsführung der Dati erfolgen. Diese wurde bereits maßgeblich von der Gründungskommission der Dati vorbereitet – hatte sich dann aber lange verzögert hatte. Insgesamt mussten die Akteure der Innovationscommunity mehr als zwei Jahre auf dieses politische Konzept warten, das Grundlage zur Gründung der neuen Agentur ist.

Zuletzt gab es noch Diskussionen über die Rolle der HAWs in der Dati. Ursprünglich sollte die Transferagentur vor allem für die anwendungsorientierten Hochschulen da sein und mit einer Milliarde Euro pro Jahr ausgestattet werden. Dann wurde ihre Rolle im Konzeptpapier immer kleiner. Jetzt soll nicht einmal mehr die Konsortialführerschaft einer HAW als Voraussetzung für Förderprojekte im aktuellen Entwurf enthalten sein.

Nicht nur die HAWs, vor allem auch die SPD ist darüber “not amused”. Man will nun vermutlich versuchen, diesen Punkt im Nachhinein noch einmal zu verhandeln. Denn: Über die Freigabe der derzeit gesperrten gut 30 Millionen Euro für 2025 wird der Haushaltsausschuss entscheiden. mw

Auch die designierte Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation, Ekaterina Sachariewa, musste sich am Dienstag in einer Anhörung den Fragen der EU-Parlamentarier stellen. Die ehemalige bulgarische Außenministerin soll für Bereiche zuständig sein, die für die zukünftige Innovationsfähigkeit Europas eine wichtige Rolle spielen. Entsprechend wolle sie Forschung und Entwicklung im “Herzen der Agenda für Wettbewerbsfähigkeit” platzieren, sagte die Juristin. Organisiert hatte die Anhörung der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE). Ebenfalls eingeladen war der Ausschuss für Bildung und Kultur (CULT).

Trotz der Anspannung, die der designierten Kommissarin anzumerken war, gelang ihr nach Ansicht der meisten Beobachter ein guter Auftritt. EVP-Parteifreund Christian Ehler nannte die Anhörung “überzeugend. Sachariewa war gut vorbereitet und eindeutig bereit, ihre eigenen Ideen vorzubringen”, sagte er Table.Briefings. Ähnlich positiv äußerte sich Jan Palmowski vom Universitätsverbund The Guild auf der Plattform X. Auch die Grünen-Abgeordnete Alexandra Geese sah Sachariewa “im Großen und Ganzen gut vorbereitet”. Sie freute sich insbesondere über das starke Bekenntnis zur Geschlechtergerechtigkeit. Von den Ausschusskoordinatoren wurde Sachariewa noch am Abend bestätigt, wie die EVP auf X mitteilte.

Erstaunlich viele der Fragen und Antworten bezogen sich auf das Thema Start-ups. Sachariewa will eine umfassende Start-up- und Scale-up-Strategie entwerfen, erklärte sie. Dafür wolle sie in einem eigenen Start-up-Forum mit den wesentlichen Akteuren im Gespräch bleiben.

Eine Rolle spielte auch die Förderung von militärischer Forschung und der Umgang mit Dual Use. Sachariewa forderte, die neuen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen anzuerkennen. Es brauche mehr Militärforschung und das EIC könne ähnlich wie die amerikanische Darpa agieren. Schließlich biete FuE im militärischen Bereich häufig einen “added value” für die Gesellschaft.

Kritik gab es aus der Linken an der aus ihrer Sicht fortwährenden Unterstützung militärnaher Forschungsprojekte mit israelischer Beteiligung. Sachariewa verwies hingegen auf die geltenden Regeln und das strikte Monitoring der EU. Militärische Forschung dürfe in Horizon Europe nicht finanziert werden, sagte sie. Sie betonte, dass Horizon Europe für Israel offenbleiben werde. Ehler zeigte sich nach der Anhörung positiv überrascht von dem “entschiedenen Eintreten für die Finanzierung israelischer Forscher und gegen deren Diskriminierung”. Markus Weißkopf

Am heutigen Donnerstag um 9 Uhr steht im Bundestag das Thema “Jüdisches Leben in Deutschland” auf der Tagesordnung. Dabei wird es um den umstrittenen Antrag “Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken” gehen. Demnächst soll das Thema erneut auf die Tagesordnung, denn die Fraktionen der Ampel-Parteien und der CDU/CSU stehen kurz davor, sich auf einen ergänzenden Antrag zu einigen, in dem es unter anderem um Antisemitismus an Hochschulen geht.

Das Papier, das Table.Briefings vorliegt (hier einsehbar), wurde maßgeblich von den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung erarbeitet. “Es ist flankierend zum großen interfraktionellen Antrag entstanden und spezifiziert die Forderungen und Empfehlungen für den Bereich der Schulen und Hochschulen”, sagt Forschungsausschuss-Mitglied Stephan Albani (CDU).

Vor dem Hintergrund der Fördermittelaffäre hätten seine Parteikollegen und er ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass Fördermittel auch weiterhin nach dem Maßstab der wissenschaftlichen Exzellenz vergeben werden. “Punkt 9 des Antrags macht das deutlich”, sagt er.

Dort heißt es außerdem, es sei “Konsens, dass wissenschaftliche Exzellenz und Antisemitismus einander ausschließen” und dass den Entscheidungsträgern der Selbstverwaltung der Wissenschaft eine Schlüsselrolle zukomme, die sie “außerordentlich verantwortungsvoll ausüben”. “Wir setzen darauf, dass die Institutionen entsprechende Strukturen haben oder aufbauen, die Antisemitismus erkennen und bekämpfen”, sagt Albani.

In dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel:

Als Aufgaben, die gemeinsam mit den Bundesländern und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) anzugehen sind, werden unter anderem genannt:

Wie schon der große interfraktionelle Antrag befürwortet auch der Hochschul-Antrag ausdrücklich die IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus und weist darauf hin, dass auch HRK und KMK sich diese zu eigen gemacht haben. Das häufig geäußerte Argument, dass die IHRA-Arbeitsdefinition nicht klar genug zwischen Antisemitismus und Kritik an der israelischen Regierung differenziere, lässt Stephan Albani nicht gelten.

Zwar heiße es in der Definition, dass Erscheinungsformen von Antisemitismus sich auch gegen den Staat Israel richten, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird. Albani: “Explizit erwähnt wird aber auch, dass Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet wird.” abg

Deutschland ist nach den USA das zweitwichtigste Gastland für internationale Wissenschaftler. Im Jahr 2022 arbeiteten hierzulande 79.700 Forschende mit ausländischer Staatsbürgerschaft, in den USA waren es nach aktuellen Daten (2021) rund 86.000. Das geht aus der diesjährigen Publikation “Wissenschaft weltoffen” hervor, die der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) am heutigen Donnerstag veröffentlicht (online ab 9 Uhr hier) und die Table.Briefings vorab vorlag.

“Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Deutschland das bedeutendste europäische Zielland für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, noch vor dem Vereinigten Königreich”, sagt DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee. Auch die steigende Zahl internationaler Studierender sei eine ausgesprochen positive Entwicklung für unser Land, das dringend mehr Fachkräfte benötige. Er führt die Trends auf die Attraktivität Deutschlands als Wissenschafts- und Studienstandort zurück.

Knapp 80 Prozent (63.100 von 79.700) der internationalen Forschenden sind an Hochschulen tätig, rund 20 Prozent (16.600) an außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die internationalen Forschenden stellen damit 14,7 Prozent des Wissenschaftspersonals an Hochschulen, seit dem Jahr 2017 hat sich die Zahl um ein Drittel erhöht. Ihr Anteil an den Professuren beträgt 7,7 Prozent.

Noch dynamischer als an den Hochschulen ist die Entwicklung an den vier größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF). Dort arbeiteten im Jahr 2022 rund 16.600 internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Im Jahr 2012 waren es noch halb so viele. Bei Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft sowie Fraunhofer-Gesellschaft zusammengenommen stellen sie 30 Prozent.

Mit fast 380.000 internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen wurde im Wintersemester 2023/24 ein neuer Höchststand erreicht, zehn Jahre zuvor waren es knapp 219.000. Damit steht Deutschland an vierter Stelle der wichtigsten Gastländer. Die drei wichtigsten Herkunftsländer sind Indien, China und Türkei. abg

Unter den am Dienstag bekanntgegebenen Gewinnern der Synergy Grants des European Research Council (ERC) sind besonders viele deutsche Projekte. In 34 der insgesamt 57 jetzt ausgewählten Forschungsvorhaben ist Deutschland vertreten. Großbritannien ist in 18 Gewinner-Projekten vertreten, Frankreich in 13.

In 22 der Gruppen sind Forschende von außerhalb Europas beteiligt, etwa aus den USA, der Schweiz, Australien und erstmals Südkorea. Das zeige den globalen und offenen Charakter dieser Forschungspreise, sagte ERC-Präsidentin Maria Leptin.

Mit den Synergy-Grants fördert der ERC Teams von zwei bis vier herausragenden Forschenden. Es geht um Projekte an den Schnittstellen zwischen etablierten Disziplinen, die zu Fortschritten an den Grenzen des Wissens führen. Obergrenze der Förderung ist ein Betrag von rund zehn Millionen Euro bei einer Laufzeit von maximal sechs Jahren. Auch bei den im April vergebenen Advanced Grants des ERC hatte Deutschland am besten abgeschnitten. abg

Die jeweils kurzen Aussprachen in der gestrigen Sitzung des Forschungsausschusses zur Zukunftsstrategie und zum Pakt für Forschung und Innovation (PFI) beleuchteten nicht nur Zwischenstände, sondern brachten auch einige interessante politische Fragestellungen auf.

Mit der Zukunftsstrategie habe man “am großen Rad gedreht”, so BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg. Das gehe nicht über Nacht. Aber immerhin habe man eine neue, agile Arbeitsform etabliert. Man wolle die Ministerien aus dem Silodenken herausholen. Allein 13 Ministerien seien an der Umsetzung der Maßnahmen beteiligt, 1.000 Maßnahmen seien geplant oder bereits in der Umsetzung.

Begleitet wird die Umsetzung durch das Zukunftsforum, in dem nun auch Zukunftsbilder (der Begriff “Visionen” sollte wohl vermieden werden) in den verschiedenen Bereichen entwickelt werden sollen. Diese werden auf einer Ergebniskonferenz im März vorgestellt. Bis dahin gibt es Dialogforen, auf denen weitere Stakeholder eingebunden werden sollen.

Wie SPD-Berichterstatter Holger Mann sagte, würden mit der neuen übergreifenden Arbeitsform auch Doppelstrukturen sichtbar. Die Kritik der Opposition aufgreifend, soll im Zukunftsforum nun auch eine Priorisierung der immerhin 188 Ziele der Zukunftsstrategie vorgenommen werden.

Wo will man in der zweiten Hälfte des PFI Schwerpunkte setzen? Wie kann das Berichtswesen entbürokratisiert werden? Diese Fragen diskutierte der Ausschuss – noch in geschlossener Runde. Bald sollen dazu die Paktorganisationen eingeladen werden. Jens Brandenburg hob zu Beginn der Runde zwei Punkte hervor, die aus Sicht des BMBF Prioritäten sein sollten: Transfer und Wissenschaftskommunikation. Die Paktorganisationen (DFG, Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz und MPG) sollen bis Ende dieses Jahres ihre Vorschläge für neue Zielvereinbarungen erarbeiten. Diese werden dann in der GWK beraten und sollen bis zum Sommer 2025 beschlossen werden.

Holger Becker (SPD) wies auf das sich künftig verschärfende Spannungsfeld zwischen steigender Finanzierung der Paktorganisationen (drei Prozent pro Jahr) und bei Sparhaushalten dann zwangsläufig sinkenden Projektmitteln aus dem BMBF hin. Das müsse man in der Öffentlichkeit erklären, meinte auch Jens Brandenburg. Vermutlich werden zumindest die Universitäten und vor allem die HAWs, die von Projektförderung, aber nicht vom PFI profitieren, einigen Erklärungsbedarf haben. mw

Tagesspiegel: Kein Platz für Kritik an Antisemitismus. An der Humboldt Universität in Berlin ist eine Studentengruppe, die sich gegen Antisemitismus einsetzt, von einer Veranstaltung ausgeschlossen worden, auf der sich Initiativen Studenten vorstellen. Die Organisatoren lehnten eine Zusammenarbeit mit der Gruppe wegen ihrer bislang geleisteten Arbeit ab. (“Programm von Studierenden der Humboldt-Universität: Antisemitismuskritische Gruppe ausgeschlossen”)

Stern: Putin statt Forschung. Das Kernforschungszentrum CERN hat russische Institute von der Zusammenarbeit ausgeschlossen. Sie würden mittlerweile nicht mehr von Wissenschaftlern, sondern von Putin treu ergebenen Funktionären geleitet, die den Überfall auf die Ukraine ebenso unterstützen wie die Menschenrechtsverletzungen des Regimes. (“Forschung als Friedensprojekt? Warum Wissenschaft keineswegs unpolitisch ist”)

Forschung & Lehre: KI effektiv nutzen. Um große KI-Sprachmodelle wie ChatGPT an Hochschulen zu nutzen, müssen Studenten lernen, sie verantwortungsvoll und sinnvoll einzusetzen. Dann besteht die Möglichkeit, dass sie bei der Arbeit von den KI-Systemen unterstützt werden. (“Was kann KI für Lehrende tun?”)

FAZ: Ethikkodizes lohnen sich. Der Wert von Forschungsergebnissen sinkt durch Interessenkonflikte. Das ist das Ergebnis einer Studie von Ökonomen. Ethikkodizes und andere Regelwerke werden oft als lästig und unnötig empfunden, aber ihre Beachtung kann die Glaubwürdigkeit von Studien erhöhen. (“Schwarze Schafe vermindern das Ansehen der Herde”)

Watson: Spionageschutz sorgt für Proteste. Die ETH Zürich steht im Verdacht, chinesische Studenten zu diskriminieren. Auslöser für die Vorwürfe sind die Ende Oktober von der ETH veröffentlichten Zulassungsregeln. Darin wird angekündigt, dass zukünftige Bewerbungen ab dem Masterstudium einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden sollen, um Spionage vorzubeugen. Von den Zulassungsregeln sind Studenten aus 23 Ländern betroffen. Die größte Gruppe sind jedoch Studenten aus China. (“ETH verschärft Zulassungen aus Angst vor Spionage – Studierende aus China betroffen”)

Die schlechten Nachrichten über den Zustand der deutschen Wirtschaft reißen nicht ab. Der BDI sieht Abwanderungsrisiken bei bis zu 20 Prozent der industriellen Wertschöpfung. In globalen Innovationsrankings wird Deutschland nach hinten durchgereicht. Laut Gemeinschaftsdiagnose wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,1 Prozent sinken, für die beiden Folgejahre wird mit bescheidenem Wachstum von 0,8 Prozent bzw. 1,3 Prozent gerechnet. Damit hinkt Deutschland seit Jahren anderen EU-Ländern hinterher.

Die Probleme der deutschen Wirtschaft sind struktureller Natur – ihre Ursachen reichen weit zurück. Seit fast 25 Jahren entwickelt sich die Produktivität in Deutschland langsamer als in den USA. Im Jahr 2000 lagen beide Länder praktisch noch gleichauf. Heute liegt die Produktivität in Deutschland nur noch bei 90 Prozent des US-Wertes. Das ist vor allem die Quittung für viel zu langsame Diffusion neuer Technologien, insbesondere die nach wie vor schleppende Digitalisierung.

Was ist zu tun? Der Draghi-Bericht enthält für Deutschland viele gute Ratschläge. Erforderlich ist vor allem mehr Innovation. Hier liegt tatsächlich eine große Chance. Nach wie vor ist die Forschungs- und Entwicklungsleistung hiesiger Hochschulen und Forschungsorganisationen in vielen Bereichen auf internationalem Top-Niveau. Doch die Gewinnung neuer Erkenntnisse und Entwicklung neuer Technologien allein führen noch nicht zu Innovation. Erst wenn auf ihrer Grundlage neue Produkte oder Dienstleistungen eingeführt werden und sich am Markt behaupten, profitieren Volkswirtschaft und Menschen.

Genau an dieser Übersetzung in die Anwendung hapert es. Im Vergleich zu den USA haben wir Schwächen bei der Verwertung von Forschungsergebnissen. Eine aktuelle Studie zeigt: Selbst bei der Verwertung von Ergebnissen aus Exzellenz-Projekten, die mit Mitteln des European Research Council (ERC) finanziert wurden, haben amerikanische Unternehmen die Nase vorn. Im internationalen Vergleich ist die Zahl von Start-ups (relativ zu eingesetzten Forschungsmitteln) gering und der Lizenz- und Technologietransfermarkt unterentwickelt.

Das liegt vor allem an unzureichender Wertschätzung für Transfer als – neben der Forschung – zentrale Aufgabe wissenschaftlicher Institutionen. Wesentliche Teile der deutschen Wissenschaft sind nach wie vor von einem linear gedachten Wissenschaftsmodell geprägt, in dem die Grundlagenforschung als vermeintliche Königsdisziplin fungiert, die sich um die praktische Anwendung ihrer Erkenntnisse nicht zu kümmern habe. Das obliege der angewandten Forschung, traditionell eine Domäne, insbesondere der Fraunhofer-Institute und HAWs, aber auch der Technischen Universitäten. Dieses Modell ist konzeptionell und empirisch längst widerlegt. Aber das Beharren auf lang gepflegtem Silodenken kostet Deutschland weiterhin wichtige Innovationspotenziale.

Das können wir uns nicht länger leisten. Daher ist es dringend geboten, die Innovationspolitik des Bundes neu zu justieren. Wir brauchen eine innovationspolitische Agenda 2030, in der Transfer eine größere Rolle spielt als bisher. Die wesentlichen Elemente liegen auf der Hand.

Die Dati ist das wohl ehrgeizigste innovationspolitische Projekt der Bundesregierung. Sie hat lange auf sich warten lassen, aber jetzt müssen zügig wichtige Personalentscheidungen getroffen werden, um die Arbeit der Agentur anlaufen zu lassen.

Stefan Groß-Selbeck ist Unternehmensberater und Vorsitzender der Gründungskommission für die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati), Dietmar Harhoff ist Mitglied der Kommission und Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb.