lange haben die großen Forschungseinrichtungen – auch im Zusammenschluss der Allianz – vermieden, sich zu den Unruhen in der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) zu äußern. Man solle verstehen, dass “interne Angelegenheiten anderer Allianzorganisationen nicht kommentiert werden”, hieß es noch im Mai unisono. Es obliege dem BMBF und dem Senat der FhG, alle Vorgänge aufzuklären. Mit dem Abgang des umstrittenen Präsidenten Reimund Neubauer sah man das Problem offenbar als gelöst an.

Ein Trugschluss, denn nicht nur durch die Schlagzeilen der vergangenen Tage um den entlassenen Vorstand Alexander Kurz, vergangene Skatrunden und den offenbar fürstlich honorierten Strafverteidiger Endrik Wilhelm kommt der Skandal zur Allianz zurück: Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF) seien alles andere als unterfinanziert, befindet der Bundesrechnungshof in seinem aktuellen Bericht zum BMBF-Haushalt 2024. Durch die ihnen garantierten Aufwüchse seien sie zumindest teilweise über das eigentlich tatsächlich notwendige Maß hinaus finanziert.

Morgen berät der Bundestag über den BMBF-Haushalt für 2024 – die Abgeordneten werden entscheiden müssen, ob sie den Rat des BRH befolgen.

Apropos Haushaltsberatungen im Bundestag: Die Regierungszeit der Ampel-Koalition geht in dieser Woche in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. Wir laden Sie ein, daran teilzunehmen und bitten Sie um Ihre Einschätzungen. Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse, die wir Ihnen natürlich auch gern zusenden.

Kaum zu glauben: Laut mehreren Medien aus Großbritannien steht eine Vereinbarung über die Wiederaufnahme des Vereinigten Königreichs in das EU-Forschungsprogramm Horizon kurz bevor. Noch am heutigen Donnerstag wird eine Erklärung des britischen Premiers Rishi Sunak erwartet. Markus Weisskopf hat die Details.

Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre,

Entscheidende Details finden sich gern im Kleingedruckten oder in Nebensätzen: Im aktuellen und noch nicht öffentlichen Bericht des Bundesrechnungshofs (BRH) zum BMBF-Haushalt 2024 ist es der letzte Absatz unter Punkt 3.1: Wesentliche Ausgaben, Wissenschaftseinrichtungen. Das Arbeitspapier, das Table.Media vorliegt, geht an Abgeordnete des Rechnungsausschusses und ist eine Grundlage für die heutige Bundestagsberatung (18 Uhr).

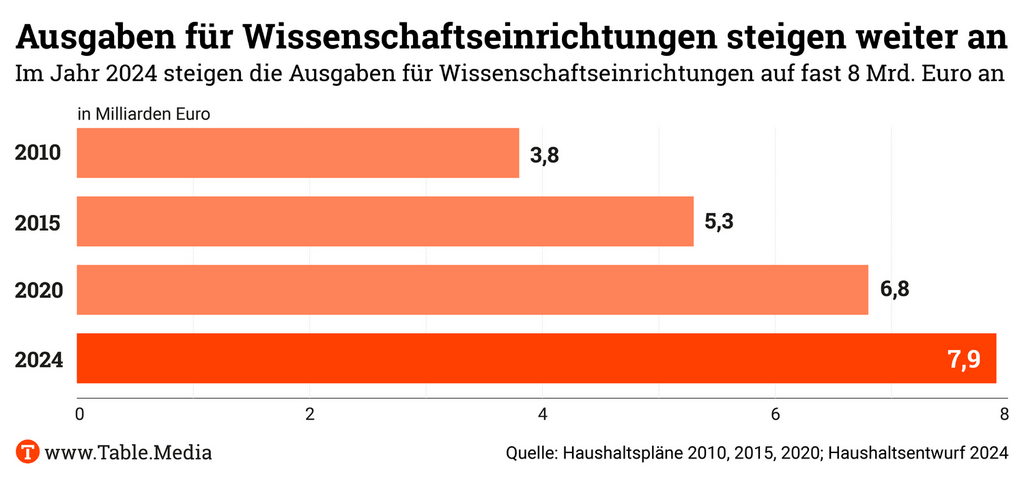

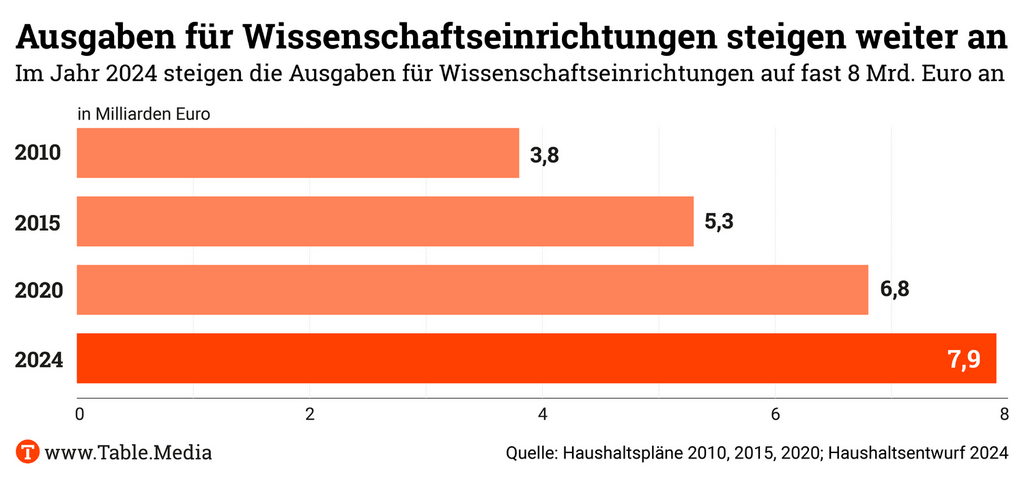

Der BRH berichtet, dass ein großer Teil der Ausgaben des Bundesforschungsministeriums (Einzelplan 30) für Wissenschaftseinrichtungen aufgewendet werden. Die vier großen Player des Pakts für Forschung und Innovation (PFI) – Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Helmholtz-Gemeinschaft (HGF), Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – erhalten laut Haushaltsplan im nächsten Jahr 7,4 Milliarden Euro. Wenn man die Ausgaben für weitere Institutionen wie Sprind, das Berlin Institute of Health und die KI-Kompetenzzentren hinzuzählt, wendet der Bund im kommenden Jahr 7,9 Milliarden Euro für Wissenschaftseinrichtungen auf.

Die vier außeruniversitären Forschungseinrichtungen erhalten demnach mindestens den im PFI zugesagten stetigen Mittelaufwuchs von jährlich drei Prozent. So weit, so bekannt.

Interessant wird es, wenn es um außerordentliche finanzielle Unterstützung des Bundes für die Außeruniversitären geht. Sie profitierten von der Strompreisbremse, darüber hinaus seien für 2024 für die Bedarfe besonders energieintensive Forschungseinrichtungen 100 Millionen Euro veranschlagt (2023 waren es 375 Millionen Euro).

Offenbar findet man das beim Bundesrechnungshof schon mehr als genug. Er spricht sich dagegen aus, den Forderungen nach einem Ausgleich für die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst zu folgen. Im Raum stehe ein zusätzlicher Aufwand von 200 Millionen Euro schon für das Jahr 2024. Man sehe keine Anhaltspunkte dafür, dass die außeruniversitären Forschungseinrichtungen unterfinanziert sein könnten.

Die Erklärung dafür: Man habe bei einer der fünf PFI-Einrichtungen, der FhG, erhebliche Mängel in der Haushalts- und Wirtschaftsführung festgestellt. Dabei habe sich ein unangemessener Umgang mit Steuermitteln durch überhöhte Ausgaben für Reisen, Dienstfahrzeuge und Repräsentationen gezeigt. “Die Kontrolle der Mittelverwendung durch das BMBF war unzureichend, sodass sich diese Praxis über Jahre fortsetzte.” Der BRH nimmt den aufgezeigten “rechtswidrigen Umgang mit institutionellen Fördermitteln” als Indiz dafür, dass PFI-Einrichtungen durch die garantierten Aufwüchse zumindest teilweise “über das eigentlich tatsächlich notwendige Maß hinaus” finanziert sind.

Die betreffenden Forschungseinrichtungen zeigen sich auf Anfrage von Table.Media mehr als erstaunt über die BRH-Einschätzung. Zum einen ist ihnen unklar, wer die Forderung von 200 Millionen Euro ins Spiel gebracht hat. Zumindest stammt sie weder von der WGL noch von der MPG oder HGF. Vor allem aber stören sich die drei Außeruniversitären daran, mit den Geschehnissen bei Fraunhofer in Zusammenhang gebracht zu werden.

Struktur und Governance der Leibniz-Gemeinschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft seien sehr unterschiedlich, sagt ein WGL-Sprecher. “Bei Problemen in einer außeruniversitären Organisation unmittelbare Rückschlüsse auf andere zu ziehen, würde eine nur sehr oberflächliche Betrachtung offenbaren und verbietet sich daher unseres Erachtens.”

Auch die Max-Planck-Gesellschaft distanziert sich. “Der Zusammenhang zwischen den Vorfällen bei Fraunhofer und der Finanzierung der AuF ist für uns nicht nachvollziehbar”, erklärt eine Sprecherin. Sie macht zugleich deutlich, dass die Einrichtungen mit dem PFI-Aufwuchs keinesfalls überversorgt sind. “Wir weisen grundsätzlich darauf hin, dass die 3-prozentige Steigerung bei der derzeitigen Inflationsrate zu einer Schrumpfung führt.”

Nach den Schätzungen anderer Wissenschaftseinrichtungen ist bedingt durch Inflation und Tariferhöhungen mit fünf Prozent Kostensteigerungen bei den Sachmitteln zu rechnen und mit zehn Prozent im Personalbereich. Dazu kommen höhere Preise für Bauvorhaben.

Bei Bauvorhaben gibt es weitere Probleme. Damit erklärt zumindest die Leibniz-Gemeinschaft den beschleunigten Aufwuchs an Selbstbewirtschaftungsmitteln, auf den der Bundesrechnungshof hinweist. Das Prinzip: Einrichtungen können ihnen zur Verfügung stehende Mittel jährlich vollständig beim Bund abbuchen. Werden sie nicht verbraucht, stehen sie über das Jahr hinaus auf gesonderten Konten zur Verfügung. Innerhalb von sechs Jahren hätten sich die nicht ausgegebenen SB-Mittel bei der WGL verdoppelt. Dieser Trend müsse gestoppt werden.

Dazu erklärt ein Sprecher der WGL: “Übertragene Mittel, die in der Leibniz-Gemeinschaft dezentral in den rechtlich selbständigen Instituten bewirtschaftet werden, setzen sich aus Mitteln für Bauvorhaben, Investitionsmitteln sowie Betriebsmitteln zusammen. Den weitaus größten Anteil an der Gesamtsumme der übertragenen Mittel bilden Baumittel.” Verzögerungen erklärten sich aus allgemein bekannten Problemen wie Lieferschwierigkeiten und Personalengpässen bei Bau- und Handwerksbetrieben, der hohen Komplexität von Wissenschaftsbauten und wissenschaftlichen Infrastrukturen sowie der Finanzierungsstruktur einer bilateralen Baufinanzierung durch den Bund und das jeweilige Sitzland.

Insgesamt hätten die aus dem Einzelplan 30 gewährten SB-Mittel im Jahr 2022 eine Rekordhöhe von 1,19 Milliarden Euro erreicht, moniert der Bundesrechnungshof. Abgesehen von Leibniz sei weiterhin die Helmholtz-Gemeinschaft auffällig. Dort sinke der Gesamtbestand nicht ausgegebener Selbstbewirtschaftungsmittel nicht – obwohl es einen Fahrplan zur Reduktion sowie Sperren für Investitionsmittel und Betriebsmittel gibt.

Die Helmholtz-Gemeinschaft erklärt das mit “komplexen und umfangreichen Leistungen im Rahmen der Planung, des Baus und des Betriebs großer Hightech-Forschungsinfrastrukturen”, die keine andere Forschungsorganisation erbringe. Gerade bei großen, komplexen Investitionsmaßnahmen sei es häufig der Fall, dass Mittel nicht wie zeitlich geplant abfließen. Die Bildung von Selbstbewirtschaftungsmitteln stelle für die Helmholtz-Gemeinschaft ein unverzichtbares Instrument dar. Denn so sei es möglich, die “Bewirtschaftungsbefugnis über das Haushaltsjahr hinaus” zu verlängern. Der Anteil der SB-Mittel bewege sich stabil im Bereich zwischen 20 und 25 Prozent.

Überdies fließen durch die Bildung von Selbstbewirtschaftungsmitteln noch keine Haushaltsmittel an die Wissenschaftseinrichtungen. Sie stehen lediglich im Sinne einer Ermächtigung überjährig zur Verfügung, erläutert ein Sprecher. Im Bericht heißt es: “Aus Sicht des Bundes gelten die Mittel mit der Umbuchung auf SB-Konten als ausgegeben.”

Die Bundesregierung plant eine langfristig angelegte Reform der Projektförderung in Deutschland. Das BMBF wird dazu mit Berichterstattern der Regierungsparteien und Vertretern von Projektträgern im vierten Quartal ein gemeinsames Werkstattgespräch vereinbaren. Das sagte SPD-Bundestagsabgeordneter Holger Becker im Gespräch mit Table.Media. Becker hat demnach in der Sommerpause, noch vor Erscheinen des aktuellen PT-Positionspapiers, Kontakt zu den Projektträgern aufgenommen und erste Gespräche mit dem Netzwerk geführt.

In ihrem Positionspapier vom Ende der vergangenen Woche hatten die Projektträger gefordert, dass die Projektförderung und -finanzierung in Deutschland flexibilisiert wird und dass die PT die gleichen Freiheiten bekommen, die für die Agentur für Sprunginnovationen (Sprind) im Sprind-Freiheitsgesetz vorgesehen sind. “Für mich ist das Positionspapier ein guter Start für einen dringend notwendigen Reformprozess der Projektförderung”, sagte Becker. Wichtig sei, dass man von kleinteiligen Projektvorgaben wegkomme: “Wir müssen uns auf die Erreichung von Zielen konzentrieren und könnten dadurch bei den Kapazitäten und Ressourcen einsparen.”

Bereits am heutigen Donnerstag stellt der DLR-Projektträger die Eröffnung seiner Hauptstadt-Dependance unter das Motto: “Was braucht Deutschland?”. Unter anderem BMBF-Staatssekretär Mario Brandenburg, EFI-Chef Uwe Cantner und Berlins Staatssekretär für Wissenschaft, Henry Marx, werden darüber mit der Geschäftsleitung des DLR diskutieren. Was Deutschland mit Blick auf die Projektförderung jetzt braucht, beantwortet Innovationsforscher Torben Schubert vom Fraunhofer ISI im Gespräch mit Table.Media: Er empfiehlt einen “Portfolioansatz”.

Es gebe hinreichend empirische Evidenz dazu, dass ein solcher Ansatz der vielversprechendste für eine erfolgreiche Innovationsförderung sei: “Man hat eine Idee für eine Lösung und lässt diese durch eine Vielzahl von Projekten experimentell überprüfen. Etwa darauf, ob die verschiedenen Lösungswege technisch funktionieren oder am Markt bestehen”, sagt Schubert. Wichtig sei, dass man sich von Beginn an bewusst mache, “dass einem ganz hohen Prozentsatz der geförderten Projekte der kommerzielle Erfolg versagt bleibt, dafür aber die wenigen erfolgreichen Projekte das Defizit ausgleichen.”

Bei einem derartigen Ansatz käme dem Monitoring und der Evaluation ein größerer Stellenwert zu als einer bürokratischen Projektkontrolle. “Der Portfolioansatz ist mit den Regelungen, denen die Projektträger derzeit unterworfen sind, nicht möglich. Der Bundesrechnunghof legt sein Mandat sehr weit aus und prüft detailliert auf der Ebene des einzelnen Projekts auf eine ordentliche Durchführung und Mittelverwendung.” Er wolle der Behörde nicht die Schuld geben, weil sie auf Grundlage der Bestimmungen handle, aber “mit dieser Kleinteiligkeit bei der Innovationsförderung kann diese nicht erfolgreich sein”, sagt der stellvertretende Leiter des Competence Centers Innovations- und Wissensökonomie am Fraunhofer ISI.

Für eine Flexibilisierung spricht sich auch Holger Becker aus, der sich für die SPD bereits seit längerem mit der Projektförderung beschäftigt. “Wir müssen dahin kommen, dass Projekte einen gewissen Betrag bekommen und damit flexibler arbeiten können. Es sollte doch egal sein, ob die Unternehmen und Konsortien ihre Unterstützung in Sachkosten oder Personen investieren. Wichtiger ist ein an Zwischenschritten orientiertes Monitoring“, sagt Becker. Bisher würden in der Projektförderung Zwischen- und Schlussberichte verfasst, die dann direkt ins Archiv wandern, aber keine Auswirkung auf das Projektgeschehen haben.

Beim Monitoring käme es stark darauf an, wie man die Qualitätssicherung ausgestaltet, sagt Torben Schubert. “Wenn Evaluation dazu führt, dass man bei einer Misserfolgsquote von 90 Prozent der geförderten Projekte die gesamte Fördermaßnahme als Misserfolg betrachtet, dann ist das genau der falsche Weg.” Die anderen zehn Prozent der geförderten Projekte könnten ein neues Google oder Apple hervorbringen und damit unsere Wirtschaft für die nächsten 100 Jahre prägen, sagt Schubert.

Eine Überbewertung der Scheiterquote begünstige zudem eine Entwicklung, bei der irgendwann nur noch Projekte gefördert werden, die ein geringes Ausfallrisiko haben. “Innovationsförderung sollte aber vor allem Projekte mit hohem wirtschaftlichen Risiko fördern, die es ohne die Unterstützung des Staates nicht oder nicht so früh in den Markt geschafft hätten.” Auch Holger Becker wirbt für eine ausgeprägtere Kultur des Scheiterns. Das lasse sich gut am Beispiel der viel diskutierten Potenziale von Magnet- und Laserfusion zeigen. “Wenn in einem geförderten Projekt als Ergebnis herauskommen würde, dass einer dieser beiden Wege nicht funktioniert, das Projekt also quasi scheitert, dann wäre dieses Ergebnis gesellschaftlich höchst relevant, denn dann kann man sich auf den anderen Weg konzentrieren.”

Nur weil Evaluierung auch problematisch sein könne, heiße das allerdings nicht, dass man alles so belassen sollte, wie es ist, meint Torben Schubert. “Ein gutes Monitoring merkt früh, wenn Meilensteine nicht erreicht werden oder sich im Projektverlauf zeigt, dass eine Idee technisch oder kommerziell nicht umzusetzen ist.” Dann müsse ein schneller Projektabbruch herbeigeführt werden können, verbunden mit der Möglichkeit, beim nächsten Mal als Team, Unternehmen oder Person wieder bei einem anderen Projekt dabei zu sein. “Auch Innovieren ist ein Lernprozess”, sagt Schubert.

Der entscheidende Schritt sei die Entwicklung einer Metrik für das Monitoring der Projektförderung. In dem Roadmap-Prozess müsse gemeinsam mit Projektträgern, der Wirtschaft, der Politik und der Wissenschaft geklärt werden, “welche KPIs wir als Grundlage für eine auf Monitoring basierende Projektförderung betrachten wollen”, sagt Holger Becker. Das sei ein Prozess, in den auch internationale Perspektiven einfließen müssten. Vorbilder könnten hier zum Beispiel die Earthshot-Initiative des US-Energieministeriums oder die Darpa sein.

An einen kurzfristigen Systemwandel glauben sowohl der Innovationsforscher als auch der Forschungspolitiker nicht. “Meine Zuversicht hält sich in Grenzen, dass die von den Projektträgern geforderten Freiheiten das Förder- und Innovationssystem sofort umkrempeln werden”, sagt Schubert. Es gebe auch im Innovationssystem einige Beispiele dafür, dass durch die Rücknahme von Regulierungen keine sofortige Besserung eingetreten sei. “Auch bei den Projektträgern gibt es gelebte Strukturen, die sich aus meiner Sicht eher durch einen Generationenwechsel ausschleichen lassen.”

Die “Machete” will auch Holger Becker nicht ansetzen. “Ich würde gerne schnell Ergebnisse sehen. Aber das sind seit Jahrzehnten gewachsene Strukturen.” Sein Ziel sei es, noch im nächsten Jahr mit einem Roadmap-Prozess zur Reformierung der Projektförderung zu starten. Becker: “Wir sollten noch in dieser Legislatur das Rüstzeug herstellen, um dann in den Jahren danach mit der konkreten Umsetzung beginnen zu können.”

11.-13. September 2023, Osnabrück

18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Nach jahrelangen Verhandlungen steht die Vereinbarung zwischen dem DEAL-Konsortium und dem Wissenschaftsverlag Elsevier. Der neu ausverhandelte Vertrag ermöglicht es Forschern, Open Access zu publizieren und wieder Inhalte aus dem Elsevier Portfolio wissenschaftlicher Zeitschriften zu lesen – darunter führende Marken wie Cell Press und The Lancet. Die Verhandlungen waren notwendig geworden, nachdem die Wissenschaftsorganisationen 2016 ihre Verträge mit Elsevier aus Verärgerung über gestiegene Bezugskosten gekündigt hatten. Seither gab es nur einzelne, kleinere Vereinbarungen und der Zugang zu den Publikationen war eingeschränkt.

Autoren der teilnehmenden Einrichtungen können nun ab diesem Herbst ihre Artikel nach dem Paper-Charge-Modell in Elsevier-Zeitschriften mit sofortigem Open Access veröffentlichen. Dabei behalten die Autoren das Copyright auf ihre Artikel. Wer sich als Institution an dem Opt-in-System beteiligt, hat außerdem Lesezugriff auf praktisch das gesamte Portfolio der Elsevier-Zeitschriften auf ScienceDirect, einer Plattform für wissenschaftliche und medizinische Primärforschung. Das gilt auch für Publikationen aus den so genannten “Gap-Years”, in denen es keinen Vertrag mit Elsevier gab.

Günter M. Ziegler, federführender Verhandlungsführer von DEAL, sagte: “Wir glauben, dass diese Vereinbarung einen bedeutenden Schritt nach vorn für die wissenschaftliche Gemeinschaft darstellt und zeigt, dass positive Veränderungen durch beharrliche Bemühungen und ein gemeinsames Engagement für offene Wissenschaft erreicht werden können.” Auch Georg Krausch, Vorsitzender der German U15, begrüßte die Einigung und bezeichnete diese als “zentralen Baustein auf dem Weg zu deutlich mehr Open Access in Deutschland”.

Im Gespräch mit Table.Media betonte Ziegler die internationale Bedeutung des Abkommens: “Was wir da in Deutschland machen, wird bis Japan beobachtet.” Der Präsident der FU Berlin verweist weiter auf die in den Verhandlungen erreichte Kostenreduktion. Insgesamt erwartet man eine Ersparnis von ungefähr 40 Prozent gegenüber 2016.

Der Publish-and-Read Fee (PAR Fee) soll bei 2.550 Euro pro Publikation liegen – lediglich für die Marken Cell Press und The Lancet darüber. Ebenfalls vereinbart wurde ein Preisanstieg von drei Prozent. Dieser war anscheinend ein hart umkämpfter Verhandlungspunkt. Die Bezahlung erfolgt erst nach der Veröffentlichung – auch dies ein wichtiger Punkt für die beteiligten Wissenschaftsorganisationen.

Die Vereinbarung erfüllt nach Einschätzung der beteiligten Institutionen die Hauptziele, die von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen in Deutschland für die DEAL-Verhandlungen festgelegt wurden. Neben der Möglichkeit für Open Access-Publikationen waren dies der freie Zugang zu allen Publikationen sowie ein faires Preismodell. Lange Zeit war gerade das Thema Open Access wohl für Elsevier ein Problem. Erst mit dem Wechsel an der Spitze des Elsevier-Managements zu Kumsal Kayasit gab es hier Fortschritte bei den Verhandlungen.

Das wegweisende Fünfjahresabkommen, das am 1. September unterzeichnet wurde, hat eine Laufzeit bis Ende 2028. Der Vertrag tritt in Kraft, wenn 70 Prozent der deutschen Wissenschaft beitreten – gemessen am Volumen der Publikationen 2022. Alle Beteiligten zeigten sich optimistisch, dass diese Quote schnell erreicht werde. Angesichts der Sparhaushalte in vielen Hochschulen könnte ein nun wieder neu hinzukommender Posten jedoch trotz der guten Konditionen zum Problem werden. mw

Laut britischen Medienberichten steht eine Vereinbarung über die Wiederaufnahme des Vereinigten Königreichs in das EU-Forschungsprogramm Horizon Europe kurz bevor. Noch am heutigen Donnerstag wird eine entsprechende Erklärung des britischen Premiers Rishi Sunak erwartet. Die Horizon-Vereinbarung sehe auch vor, dass das Vereinigte Königreich wieder an Copernicus, dem EU-Programm zur Erdbeobachtung im Weltraum, teilnimmt, berichtete die Financial Times.

Damit könnten die monatelangen Verhandlungen zwischen Brüssel und London über die assoziierte Mitgliedschaft des UK im 95,5 Milliarden Euro schweren Horizon-Programm nun zu einem Abschluss kommen. Insbesondere die finanziellen Konditionen waren für die britische Seite das Hauptaugenmerk bei den Verhandlungen. Die britische Regierung betonte immer wieder, dass ein Deal Großbritannien ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten müsse.

James Naismith, Direktor des Rosalind Franklin Institute, sagte, die gesamte britische Wissenschaftscommunity sei “erleichtert und ermutigt” über das Ergebnis. Letztlich gilt es jedoch die endgültige Bestätigung abzuwarten. Bereits Anfang Juli schienen die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss – und gingen dann doch in die Verlängerung. mk

Im Juni hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Positionspapier Fusionsforschung veröffentlicht. Am Dienstag stellte Ministerin Bettina Stark-Watzinger das daraus abgeleitete Förderprogramm vor. Das Interesse war gering, die Qualität des Positionspapiers wird angezweifelt.

Im Foyer des Bundesforschungsministeriums trat die Ministerin vor die Kameras ihres Hauses, um die Bedeutung eines ihrer Lieblingsthemen zu betonen: Rund eine Milliarde Euro will das BMBF unter ihrer Leitung in den nächsten fünf Jahren bis 2028 in die Fusionsforschung investieren. Davon seien, so sagt die Ministerin, 370 Millionen Euro bis zum Jahr 2028 im Haushalt eingeplant worden.

Grundlage für die konzertierte Unterstützung ist das neue Förderprogramm Fusionsforschung, dass das BMBF in der vergangenen Woche veröffentlicht hatte. Das geht auf das vor der Sommerpause erschienene gleichnamige Positionspapier zurück. Mit dem Förderprogramm werde man die bereits laufenden Aktivitäten des BMBF am Institut für Plasmaphysik (IPP), am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und am Forschungszentrum Jülich (FZJ) verstärken, sagte Stark-Watzinger.

“Wir wollen ein Fusionsökosystem mit der Industrie schaffen, damit ein Fusionskraftwerk in Deutschland schnellstmöglich Wirklichkeit wird. Die Frage ist nicht mehr, ob die Fusion kommt. Die Frage ist vielmehr, ob Deutschland dabei ist. Das ist mein Ziel”, sagte die Ministerin. Eine große Öffentlichkeit fand ihre Stellungnahme allerdings nicht. Während es bei der Vorstellung des KI-Aktionspapiers im August noch sehr belebt im BMBF-Foyer war, war am Dienstag kaum jemand vor Ort. Ein möglicher Grund für das Desinteresse ist, dass es sich beim Thema Kernfusion trotz aller Bemühungen, eine schnelle Anwendung herbeizureden und baldige Kraftwerksbauten zu prophezeien, noch immer um Grundlagenforschung handelt.

Das räumte die Ministerin gestern selbst ein: “Während das BMWK beim Thema Energieforschung für die anwendungsorientierten Technologien zuständig ist, beschäftigen wir uns mit der Grundlagenforschung für Zukunftstechnologien wie der Kernfusion”, sagte Stark-Watzinger. Daher sei die Strategie zur Fusionsforschung nicht im Sinne der Missionsorientierung Bestandteil des Energieforschungsprogramms de, das in diesem Herbst vom BMWK veröffentlicht werden soll.

Es deutet vieles darauf hin, dass der Profilierungsversuch der Ministerin beim Thema Kernfusion nicht die gewünschte Beachtung findet. Dafür sei auch die Qualität des Positionspapiers nicht ausreichend, findet der EFI-Vorsitzende Uwe Cantner: “Die Informationen über die Fusionsenergie sind informativ und plausibel dargestellt und die Informationen über den Status quo nochmal zusammengefasst, aber viel mehr als ein Hochglanzprospekt für die Fusionsforschung ist es nicht.”

Das Positionspapier und damit auch das Förderprogramm bleibe förderstrategisch an der Oberfläche und er wundere sich darüber, warum es dieses Papier zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt brauche, sagte Cantner Table.Media. “Insgesamt ist es kein konzeptionell starkes Papier. Es kommen Elemente einer Missionsorientierung vor, allerdings eher als Buzzwords und in einem grauen Kasten wird auch die Sprind erwähnt. Das ist aber nicht ausreichend”, sagte Cantner. Neue Instrumente wie Sprind und Dati hätten seiner Ansicht nach viel stärker mit eingebunden werden müssen. tg

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sieht die Wissenschaft bei Zusammenarbeit und in Konkurrenz mit China auch in der Eigenverantwortung. In ihrer Keynote beim deutschen China-Thinktank Merics erneuerte sie am Dienstagabend ihre Forderung, dass die Forschungsgemeinschaft sich selbst die Fragen stellen müsse, was “rote Linien” für Projekte seien und wie diese gezogen und beibehalten werden könnten.

Die FDP-Politikerin appellierte zudem an mehr Selbstbewusstsein gegenüber China, auch aus Sicht des politischen Systems. “Wir haben etwas zu bieten”, betonte Stark-Watzinger. “Freiheit ist unser größter Wettbewerbsvorteil, und deshalb müssen wir sie verteidigen.”

Entscheidungsprozesse müssten Stark-Watzinger zufolge jedoch noch beschleunigt werden, um Innovationen wettbewerbsfähig zu gestalten. “Innovationspolitik ist die beste Industriepolitik, die wir haben”, sagte die Ministerin. Auch mehr Souveränität bei Schlüsseltechnologien sei dringend nötig. Dies sei keine “Luxus-Option” oder “nice to have”, sondern grundlegend. Stark-Watzinger sprach sich dennoch gegen eine Entkopplung von China aus. Wenn es um Innovation gehe, sei De-Risking nötig, kein De-Coupling und keine Deglobalisierung. Eher im Gegenteil: “Es ist wichtiger denn je, dass wir nach Partnern suchen, die unsere Werte teilen.”

Jakob Edler, geschäftsführender Leiter des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI), warnte ebenfalls davor, alle Beziehungen mit China einfach abzubrechen. Edler betonte, dass China auf dem Weg sei, ein sehr starker Wissenschaftsakteur zu werden. “China verfügt einerseits über Eigenständigkeit und ist andererseits ein starker internationaler wissenschaftlicher Akteur. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen.”

Stark-Watzinger hatte zuletzt in einem FAZ-Gastbeitrag davor gewarnt, dass Deutschland nicht naiv sein dürfe im Umgang mit einem Regime, das “das Ziel verkündet, Ergebnisse ziviler Forschung in militärische Anwendungen überführen und eine Dominanz bei kritischen Technologien erreichen zu wollen”. Wissenschaftliche Experten hatten allerdings entgegnet, dass nicht Naivität, sondern fehlende Ressourcen und Fachkräfte im Wissenschaftssystem das Problem sind. Sie forderten ihrerseits mehr Unterstützung vom BMBF. tg/ari

Gut zweieinhalb Stunden dauerte das “Bewerbungsgespräch”. Die Ausschüsse für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) sowie für Kultur und Bildung (CULT) haben am Dienstag Iliana Ivanova für den Posten als EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend angehört. Ivanova habe gezeigt, “dass sie die Richtige für den Job ist“, sagte CULT-Vorsitzende Sabine Verheyen (CDU) im Anschluss. Ivanova habe ein tiefgreifendes Verständnis von den Bereichen Bildung, Kultur und Jugend und werde die unter ihrer Vorgängerin gestarteten Initiativen “engagiert voranbringen und ihre eigenen Akzente setzen”.

Die Erhaltung des F&I-Budgets, die Vereinfachung des 95,5 Milliarden Euro schweren Forschungsprogramms Horizont Europa und die Überwindung des Ost-West-Innovationsgefälles nannte Ivanova in ihrer Antwort auf die Fragen der Abgeordneten als oberste Prioritäten. Sie versprach den Abgeordneten, alle Möglichkeiten zur Aufstockung des EU-Forschungsprogramms zu prüfen. Optionen seien dabei die Vertiefung der Synergien mit anderen EU-Fonds oder die Gewinnung von mehr privaten Mitteln durch Industriepartnerschaften.

Auf Deutsch sagte Ivanova, es sei höchste Zeit, dass die EU Horizont Europa auch als ein Werkzeug für den Vorsprung auf globaler Ebene nutze. Kooperation werde dabei immer ausschlaggebend sein. “Wir müssen die internationale Dimension von Horizont Europa stärken und die Assoziierung von Drittländern vorantreiben”, forderte Ivanova. Gleichzeitig müsse die EU die Reziprozität sicherstellen, so wie es die Strategie für wirtschaftliche Sicherheit vorsehe.

Die Neubesetzung so kurz vor dem Ende der Mandatsperiode war nötig geworden, weil die Vorgängerin im Amt, Marija Gabriel, zurückgetreten war, um in ihrem Heimatland Ministerpräsidentin zu werden. Heute ist Gabriel stellvertretende Ministerpräsidentin und Außenministerin Bulgariens.

Nach dem Auftritt in den Ausschüssen am Dienstag tagte am Mittwoch die Conference of Presidents (COP). Diese gab grünes Licht für Iliana Ivanova. Die Abstimmung im Plenum über Ivanovas Ernennung findet kommende Woche statt. vis/mw

Beim Treffen der 27 EU-Landwirtschaftsminister haben die Neuen Genomischen Techniken (NGT) ganz oben auf der Agenda gestanden. Das sagte der spanische Minister Luis Planas im Anschluss an das zweitägige informelle Treffen in Córdoba. Planas betonte, dass die spanische Präsidentschaft beabsichtige, bis zum Ende des Jahres – also bis zum Ende der spanischen Präsidentschaft – eine Einigung im Rat über den von der Europäischen Kommission am 5. Juli vorgelegten Vorschlag zu erzielen. Die spanische Ratspräsidentschaft hat die NGT zu einer ihrer Prioritäten gemacht und will die Zahl der “innovativen” NGT-Projekte bis 2027 durch den Einsatz von Mitteln aus der GAP und dem EU-Forschungsprogramm Horizon verdreifachen.

Für die Regierung in Madrid “sind die NGT wichtig, weil sie es ermöglichen, präzise Veränderungen in den Pflanzen vorzunehmen, die zu effizienten Pflanzen führen, die an die bestehenden Klimaszenarien angepasst sind”, sagte Planas. Dies trage dazu bei, die Nachhaltigkeit des Lebensmittelsystems durch verbesserte Pflanzensorten zu erhöhen, die widerstandsfähiger gegen Trockenheit, hohe Temperaturen und andere Extremsituationen sind oder weniger Düngemittel und Pflanzenschutzmittel benötigen. cst

Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat die Vergabe von 400 Starting Grants an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ganz Europa bekannt gegeben. Forschende in Deutschland stehen in dieser Runde mit 87 Projekten an erster Stelle. Die Grants in Höhe von insgesamt 628 Millionen Euro sollen ausgewählten Wissenschaftlern, die am Anfang ihrer Karriere stehen, dabei helfen, ihre eigenen Projekte zu starten, Teams zu bilden und ihren Forschungsansatz zu etablieren.

Für den diesjährigen Wettbewerb wurden mehr als 2.500 Vorschläge eingereicht, die von Forschungsgremien geprüft wurden. Die ERC prognostiziert, dass durch die Förderung rund 2.600 Arbeitsplätze für Postdoktoranden, Doktoranden und andere Mitarbeiter der Gasteinrichtungen geschaffen werden. Rund 43 Prozent der Stipendien gingen an Forscherinnen, ein Anstieg gegenüber 39 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Seit 2007 ist die Zahl der von Frauen eingereichten Vorschläge von rund 30 Prozent auf mehr als 40 Prozent gestiegen. tg

Riffreporter – Ein Jahr nach Abschaltung: Risiko von katastrophalem Unfall im AKW Saporischschja deutlich gesunken. Deutsche Experten halten eine Kernschmelze weiter für möglich, das Risiko sei seit der Abschaltung aber inzwischen niedriger. Falls es dazu kommen sollte, gehen die Meinungen über die Auswirkungen auf Deutschland auseinander. Während das Bundesamt für Strahlenschutz Kontaminationen landwirtschaftlicher Flächen im Bundesgebiet für möglich hält, geht eine aktuelle Studie davon aus, dass dies nicht passiert. Mehr

Tagesspiegel – Berliner Hochschulverträge: Verhandelt, doch noch nicht besiegelt. Jährlich fünf Prozent mehr. Darauf hatten sich die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft und die Hochschulleitungen für die Zeit 2024 bis 2028 einigen können. Genaue Zahlen wurden im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses jedoch bewusst nicht genannt. Was darauf hindeutet, dass noch die Zustimmung weiterer Senatsverwaltungen erforderlich ist. Mehr

Nature – The gross imbalances of cancer research must be addressed. Obwohl Milliarden in die Entwicklung von Krebsmedikamenten und -technologien investiert werden, konzentriert sich der Großteil der Forschungsgelder auf vier Krebsarten: Brust, Lunge, Prostata und multiples Myelom. Trotz der Investitionen sind die Fortschritte in der Behandlung von soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium begrenzt. Neue wirksame Technologien sind teuer und begünstigen wohlhabende Patienten. Die Forderung: eine gerechtere Verteilung von Forschungsgeldern, damit bezahlbare Ergebnisse für alle erzielt werden.

Mirko Schadewald ist neuer Generalsekretär der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften und übernimmt damit die Geschäftsführung des Zusammenschlusses der acht deutschen Wissenschaftsakademien. Zuvor war Mirko Schadewald in verschiedenen Positionen in der Wissenschaftspolitik tätig, zuletzt als Referatsleiter in der Kommunikationsabteilung des SPD-Parteivorstands.

Susanne Weissman, Präsidentin der Hochschule Mainz, ist neue Vorsitzende der Landeshochschulpräsidentenkonferenz (LHPK) Rheinland-Pfalz. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende der LHPK Michael Jäckel von der Universität Trier ab.

20 Professorinnen und Professoren sind am gestrigen Mittwoch in Berlin für ihr Engagement bei Ausgründungen und Unternehmertum an Hochschulen als Unipreneurs ausgezeichnet worden:

Thomas Bauernhansl, Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb, Fraunhofer IPA Stuttgart; Malte Brettel, Innovation und Entrepreneurship, RWTH Aachen; Frank Buchholz, Medizinische Systembiologie, TU Dresden; Klaus Diepold, Digital Technology und Management, TU München; Bjoern Eskofier, Maschinelles Lernen und Datenanalytik, FAU Erlangen; Gerhard P. Fettweis, Mobile Nachrichtensysteme, TU Dresden; Tessa Flatten, Technologie, Innovation und Entrepreneurship, TU Dortmund; Stefan Hecht, Science of Materials, HU Berlin; Xaver Kärtner, Free-Electron Laser Science, Desy Hamburg; Karl Leo, Optoelektronik, TU Dresden; Markus Lienkamp, Fahrzeugtechnik, TU München; Jan-Paul Lüdtke, E-Commerce, FH Wedel; Hana Milanov, Entrepreneurship Research, TU München; Antonello Monti, Automation of Complex Power Systems, RWTH Aachen; Helmut Schönenberger, Entrepreneurship, TU München; Reinhard Schomäcker, Chemie, TU Berlin; Simone Spuler, Muscle Research, Charité Berlin; Wilhelm Stork, Informationsverarbeitung, KIT Karlsruhe; Stephan Stubner, Digital Entrepreneurship, HHL Leipzig; Siegfried Waldvogel, Chemie, Universität Mainz

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. Suche nach Startchancen-Schlüssel geht weiter Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zum Startchancen-Programm sind weiter festgefahren. 4.000 Brennpunktschulen will die Ampel-Koalition mit dem Programm fördern. Eine aktuelle Studie zeigt eindrucksvoll auf, wie groß die Gefahr ist, dass Schüler an belasteten Schulen abgehängt werden. Mehr

Bildung.Table. Das kleine Kinderchancenportal In Bielefeld schafft ein kleines Start-up, wofür die Bundesregierung wohl noch Jahre brauchen wird: Zuschüsse für Schulmaterial, Nachhilfe und Klassenfahrten kann man dort bald digital beantragen. Es könnte ein Vorbild sein für das geplante Kinderchancenportal in der neuen Kindergrundsicherung. Mehr

Africa.Table. “Afrika soll nicht von Agrarökologen bevormundet werden”. NGOs halten Bayer immer wieder vor, in Afrika gefährliche Substanzen zu vertreiben, die in Europa verboten sind. Doch Pflanzenschutz sei für unerlässlich, damit Afrika sich selbst ernähren kann, sagt Matthias Berninger, Leiter Public Affairs und Nachhaltigkeit bei Bayer, im Interview. Mehr

Zunächst ein kurzer Blick zurück. Schon 2019 formulierte die Expertenkommission Forschung & Innovation (EFI) politisch korrekt die erste große Sünde staatlicher KI-Politik. Sie hätte sagen können, dass die relevanten KI-Trends fünf Jahre lang verschlafen wurden, aber der Bericht formuliert taktisch elegant: “Die Bundesregierung verharrte lange auf einer fast ausschließlichen Förderung von symbolischer KI. Sie engagierte sich erst sehr spät im Zuge der Ausschreibung der Kompetenzzentren für Maschinelles Lernen (ML-Kompetenzzentren) im Jahr 2017 für die seit 2012 stärker sichtbar gewordenen Ansätze der neuronalen KI.”

Der damalige Abteilungsleiter und spätere BMBF-Staatssekretär Wolf-Dieter Lukas hatte 2012 offenbar beschlossen, nur auf den alten Pfad zu setzen. Und zwar in trauter Einigkeit mit dem ehemaligen Papst symbolischer KI, Wolfgang Wahlster aus Saarbrücken. Wer die Pfadtheorie kennt, weiß, was es heißt, bei Wegzweigungen falsch abzubiegen und im Deadlock zu enden.

Der Königsweg für den “kranken Mann Europas” wäre eigentlich die schnelle Kommerzialisierung exzellenter KI-Forschung. Der Stanford KI-Report 2023 listet jedoch auf, dass Deutschland zwischen 2013 und 2022 gerade einmal 245 KI-Start-ups gegründet hat, Frankreich dagegen 338, Kanada 341, Israel 402 und Großbritannien 630. Selbst die zehnmal kleinere Schweiz brachte es auf 108 Start-ups. Noch schlimmer sieht es bei KI-Studiengängen aus. Im kleineren Großbritannien gibt es neunmal so viele KI-Studiengänge im Vergleich zu unseren 125 deutschen – und das mit halb so vielen Universitäten. Nur 15 Prozent davon sind hierzulande Bachelorstudiengänge, während Großbritannien und die USA rund die Hälfte für Bachelor anbieten.

Dem neuen KI-Facelift wie auch schon der alten KI-Strategie fehlt jegliche Wettbewerbspositionierung. Eine solide SWOT-Analyse als Grundlage einer strategischen Priorisierung von Hunderten interministerieller Projekte fehlt ebenso wie ein effizientes Projektmanagement für die betroffenen Ministerien zur strategischen Umsetzung. Die Einzelheiten sowie die skeptischen Kommentare des Branchenverbandes Bitkom, des KI-Bundesverbandes und vieler Gründer zum neuen KI-Aktionsplan sind bekannt.

Übrigens: Von den fünf Milliarden Fördersumme der alten KI-Strategie ist bis Mai 2023 gerade mal ein Viertel abgeflossen, nämlich 1,28 Milliarden Euro. Mit dieser “Deutschland-Geschwindigkeit” lässt sich leider kein Blumentopf gewinnen.

Innovating Innovation – Fünf Empfehlungen, um die Tragik staatlicher KI-Politik zu mildern:

lange haben die großen Forschungseinrichtungen – auch im Zusammenschluss der Allianz – vermieden, sich zu den Unruhen in der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) zu äußern. Man solle verstehen, dass “interne Angelegenheiten anderer Allianzorganisationen nicht kommentiert werden”, hieß es noch im Mai unisono. Es obliege dem BMBF und dem Senat der FhG, alle Vorgänge aufzuklären. Mit dem Abgang des umstrittenen Präsidenten Reimund Neubauer sah man das Problem offenbar als gelöst an.

Ein Trugschluss, denn nicht nur durch die Schlagzeilen der vergangenen Tage um den entlassenen Vorstand Alexander Kurz, vergangene Skatrunden und den offenbar fürstlich honorierten Strafverteidiger Endrik Wilhelm kommt der Skandal zur Allianz zurück: Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF) seien alles andere als unterfinanziert, befindet der Bundesrechnungshof in seinem aktuellen Bericht zum BMBF-Haushalt 2024. Durch die ihnen garantierten Aufwüchse seien sie zumindest teilweise über das eigentlich tatsächlich notwendige Maß hinaus finanziert.

Morgen berät der Bundestag über den BMBF-Haushalt für 2024 – die Abgeordneten werden entscheiden müssen, ob sie den Rat des BRH befolgen.

Apropos Haushaltsberatungen im Bundestag: Die Regierungszeit der Ampel-Koalition geht in dieser Woche in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. Wir laden Sie ein, daran teilzunehmen und bitten Sie um Ihre Einschätzungen. Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse, die wir Ihnen natürlich auch gern zusenden.

Kaum zu glauben: Laut mehreren Medien aus Großbritannien steht eine Vereinbarung über die Wiederaufnahme des Vereinigten Königreichs in das EU-Forschungsprogramm Horizon kurz bevor. Noch am heutigen Donnerstag wird eine Erklärung des britischen Premiers Rishi Sunak erwartet. Markus Weisskopf hat die Details.

Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre,

Entscheidende Details finden sich gern im Kleingedruckten oder in Nebensätzen: Im aktuellen und noch nicht öffentlichen Bericht des Bundesrechnungshofs (BRH) zum BMBF-Haushalt 2024 ist es der letzte Absatz unter Punkt 3.1: Wesentliche Ausgaben, Wissenschaftseinrichtungen. Das Arbeitspapier, das Table.Media vorliegt, geht an Abgeordnete des Rechnungsausschusses und ist eine Grundlage für die heutige Bundestagsberatung (18 Uhr).

Der BRH berichtet, dass ein großer Teil der Ausgaben des Bundesforschungsministeriums (Einzelplan 30) für Wissenschaftseinrichtungen aufgewendet werden. Die vier großen Player des Pakts für Forschung und Innovation (PFI) – Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Helmholtz-Gemeinschaft (HGF), Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – erhalten laut Haushaltsplan im nächsten Jahr 7,4 Milliarden Euro. Wenn man die Ausgaben für weitere Institutionen wie Sprind, das Berlin Institute of Health und die KI-Kompetenzzentren hinzuzählt, wendet der Bund im kommenden Jahr 7,9 Milliarden Euro für Wissenschaftseinrichtungen auf.

Die vier außeruniversitären Forschungseinrichtungen erhalten demnach mindestens den im PFI zugesagten stetigen Mittelaufwuchs von jährlich drei Prozent. So weit, so bekannt.

Interessant wird es, wenn es um außerordentliche finanzielle Unterstützung des Bundes für die Außeruniversitären geht. Sie profitierten von der Strompreisbremse, darüber hinaus seien für 2024 für die Bedarfe besonders energieintensive Forschungseinrichtungen 100 Millionen Euro veranschlagt (2023 waren es 375 Millionen Euro).

Offenbar findet man das beim Bundesrechnungshof schon mehr als genug. Er spricht sich dagegen aus, den Forderungen nach einem Ausgleich für die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst zu folgen. Im Raum stehe ein zusätzlicher Aufwand von 200 Millionen Euro schon für das Jahr 2024. Man sehe keine Anhaltspunkte dafür, dass die außeruniversitären Forschungseinrichtungen unterfinanziert sein könnten.

Die Erklärung dafür: Man habe bei einer der fünf PFI-Einrichtungen, der FhG, erhebliche Mängel in der Haushalts- und Wirtschaftsführung festgestellt. Dabei habe sich ein unangemessener Umgang mit Steuermitteln durch überhöhte Ausgaben für Reisen, Dienstfahrzeuge und Repräsentationen gezeigt. “Die Kontrolle der Mittelverwendung durch das BMBF war unzureichend, sodass sich diese Praxis über Jahre fortsetzte.” Der BRH nimmt den aufgezeigten “rechtswidrigen Umgang mit institutionellen Fördermitteln” als Indiz dafür, dass PFI-Einrichtungen durch die garantierten Aufwüchse zumindest teilweise “über das eigentlich tatsächlich notwendige Maß hinaus” finanziert sind.

Die betreffenden Forschungseinrichtungen zeigen sich auf Anfrage von Table.Media mehr als erstaunt über die BRH-Einschätzung. Zum einen ist ihnen unklar, wer die Forderung von 200 Millionen Euro ins Spiel gebracht hat. Zumindest stammt sie weder von der WGL noch von der MPG oder HGF. Vor allem aber stören sich die drei Außeruniversitären daran, mit den Geschehnissen bei Fraunhofer in Zusammenhang gebracht zu werden.

Struktur und Governance der Leibniz-Gemeinschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft seien sehr unterschiedlich, sagt ein WGL-Sprecher. “Bei Problemen in einer außeruniversitären Organisation unmittelbare Rückschlüsse auf andere zu ziehen, würde eine nur sehr oberflächliche Betrachtung offenbaren und verbietet sich daher unseres Erachtens.”

Auch die Max-Planck-Gesellschaft distanziert sich. “Der Zusammenhang zwischen den Vorfällen bei Fraunhofer und der Finanzierung der AuF ist für uns nicht nachvollziehbar”, erklärt eine Sprecherin. Sie macht zugleich deutlich, dass die Einrichtungen mit dem PFI-Aufwuchs keinesfalls überversorgt sind. “Wir weisen grundsätzlich darauf hin, dass die 3-prozentige Steigerung bei der derzeitigen Inflationsrate zu einer Schrumpfung führt.”

Nach den Schätzungen anderer Wissenschaftseinrichtungen ist bedingt durch Inflation und Tariferhöhungen mit fünf Prozent Kostensteigerungen bei den Sachmitteln zu rechnen und mit zehn Prozent im Personalbereich. Dazu kommen höhere Preise für Bauvorhaben.

Bei Bauvorhaben gibt es weitere Probleme. Damit erklärt zumindest die Leibniz-Gemeinschaft den beschleunigten Aufwuchs an Selbstbewirtschaftungsmitteln, auf den der Bundesrechnungshof hinweist. Das Prinzip: Einrichtungen können ihnen zur Verfügung stehende Mittel jährlich vollständig beim Bund abbuchen. Werden sie nicht verbraucht, stehen sie über das Jahr hinaus auf gesonderten Konten zur Verfügung. Innerhalb von sechs Jahren hätten sich die nicht ausgegebenen SB-Mittel bei der WGL verdoppelt. Dieser Trend müsse gestoppt werden.

Dazu erklärt ein Sprecher der WGL: “Übertragene Mittel, die in der Leibniz-Gemeinschaft dezentral in den rechtlich selbständigen Instituten bewirtschaftet werden, setzen sich aus Mitteln für Bauvorhaben, Investitionsmitteln sowie Betriebsmitteln zusammen. Den weitaus größten Anteil an der Gesamtsumme der übertragenen Mittel bilden Baumittel.” Verzögerungen erklärten sich aus allgemein bekannten Problemen wie Lieferschwierigkeiten und Personalengpässen bei Bau- und Handwerksbetrieben, der hohen Komplexität von Wissenschaftsbauten und wissenschaftlichen Infrastrukturen sowie der Finanzierungsstruktur einer bilateralen Baufinanzierung durch den Bund und das jeweilige Sitzland.

Insgesamt hätten die aus dem Einzelplan 30 gewährten SB-Mittel im Jahr 2022 eine Rekordhöhe von 1,19 Milliarden Euro erreicht, moniert der Bundesrechnungshof. Abgesehen von Leibniz sei weiterhin die Helmholtz-Gemeinschaft auffällig. Dort sinke der Gesamtbestand nicht ausgegebener Selbstbewirtschaftungsmittel nicht – obwohl es einen Fahrplan zur Reduktion sowie Sperren für Investitionsmittel und Betriebsmittel gibt.

Die Helmholtz-Gemeinschaft erklärt das mit “komplexen und umfangreichen Leistungen im Rahmen der Planung, des Baus und des Betriebs großer Hightech-Forschungsinfrastrukturen”, die keine andere Forschungsorganisation erbringe. Gerade bei großen, komplexen Investitionsmaßnahmen sei es häufig der Fall, dass Mittel nicht wie zeitlich geplant abfließen. Die Bildung von Selbstbewirtschaftungsmitteln stelle für die Helmholtz-Gemeinschaft ein unverzichtbares Instrument dar. Denn so sei es möglich, die “Bewirtschaftungsbefugnis über das Haushaltsjahr hinaus” zu verlängern. Der Anteil der SB-Mittel bewege sich stabil im Bereich zwischen 20 und 25 Prozent.

Überdies fließen durch die Bildung von Selbstbewirtschaftungsmitteln noch keine Haushaltsmittel an die Wissenschaftseinrichtungen. Sie stehen lediglich im Sinne einer Ermächtigung überjährig zur Verfügung, erläutert ein Sprecher. Im Bericht heißt es: “Aus Sicht des Bundes gelten die Mittel mit der Umbuchung auf SB-Konten als ausgegeben.”

Die Bundesregierung plant eine langfristig angelegte Reform der Projektförderung in Deutschland. Das BMBF wird dazu mit Berichterstattern der Regierungsparteien und Vertretern von Projektträgern im vierten Quartal ein gemeinsames Werkstattgespräch vereinbaren. Das sagte SPD-Bundestagsabgeordneter Holger Becker im Gespräch mit Table.Media. Becker hat demnach in der Sommerpause, noch vor Erscheinen des aktuellen PT-Positionspapiers, Kontakt zu den Projektträgern aufgenommen und erste Gespräche mit dem Netzwerk geführt.

In ihrem Positionspapier vom Ende der vergangenen Woche hatten die Projektträger gefordert, dass die Projektförderung und -finanzierung in Deutschland flexibilisiert wird und dass die PT die gleichen Freiheiten bekommen, die für die Agentur für Sprunginnovationen (Sprind) im Sprind-Freiheitsgesetz vorgesehen sind. “Für mich ist das Positionspapier ein guter Start für einen dringend notwendigen Reformprozess der Projektförderung”, sagte Becker. Wichtig sei, dass man von kleinteiligen Projektvorgaben wegkomme: “Wir müssen uns auf die Erreichung von Zielen konzentrieren und könnten dadurch bei den Kapazitäten und Ressourcen einsparen.”

Bereits am heutigen Donnerstag stellt der DLR-Projektträger die Eröffnung seiner Hauptstadt-Dependance unter das Motto: “Was braucht Deutschland?”. Unter anderem BMBF-Staatssekretär Mario Brandenburg, EFI-Chef Uwe Cantner und Berlins Staatssekretär für Wissenschaft, Henry Marx, werden darüber mit der Geschäftsleitung des DLR diskutieren. Was Deutschland mit Blick auf die Projektförderung jetzt braucht, beantwortet Innovationsforscher Torben Schubert vom Fraunhofer ISI im Gespräch mit Table.Media: Er empfiehlt einen “Portfolioansatz”.

Es gebe hinreichend empirische Evidenz dazu, dass ein solcher Ansatz der vielversprechendste für eine erfolgreiche Innovationsförderung sei: “Man hat eine Idee für eine Lösung und lässt diese durch eine Vielzahl von Projekten experimentell überprüfen. Etwa darauf, ob die verschiedenen Lösungswege technisch funktionieren oder am Markt bestehen”, sagt Schubert. Wichtig sei, dass man sich von Beginn an bewusst mache, “dass einem ganz hohen Prozentsatz der geförderten Projekte der kommerzielle Erfolg versagt bleibt, dafür aber die wenigen erfolgreichen Projekte das Defizit ausgleichen.”

Bei einem derartigen Ansatz käme dem Monitoring und der Evaluation ein größerer Stellenwert zu als einer bürokratischen Projektkontrolle. “Der Portfolioansatz ist mit den Regelungen, denen die Projektträger derzeit unterworfen sind, nicht möglich. Der Bundesrechnunghof legt sein Mandat sehr weit aus und prüft detailliert auf der Ebene des einzelnen Projekts auf eine ordentliche Durchführung und Mittelverwendung.” Er wolle der Behörde nicht die Schuld geben, weil sie auf Grundlage der Bestimmungen handle, aber “mit dieser Kleinteiligkeit bei der Innovationsförderung kann diese nicht erfolgreich sein”, sagt der stellvertretende Leiter des Competence Centers Innovations- und Wissensökonomie am Fraunhofer ISI.

Für eine Flexibilisierung spricht sich auch Holger Becker aus, der sich für die SPD bereits seit längerem mit der Projektförderung beschäftigt. “Wir müssen dahin kommen, dass Projekte einen gewissen Betrag bekommen und damit flexibler arbeiten können. Es sollte doch egal sein, ob die Unternehmen und Konsortien ihre Unterstützung in Sachkosten oder Personen investieren. Wichtiger ist ein an Zwischenschritten orientiertes Monitoring“, sagt Becker. Bisher würden in der Projektförderung Zwischen- und Schlussberichte verfasst, die dann direkt ins Archiv wandern, aber keine Auswirkung auf das Projektgeschehen haben.

Beim Monitoring käme es stark darauf an, wie man die Qualitätssicherung ausgestaltet, sagt Torben Schubert. “Wenn Evaluation dazu führt, dass man bei einer Misserfolgsquote von 90 Prozent der geförderten Projekte die gesamte Fördermaßnahme als Misserfolg betrachtet, dann ist das genau der falsche Weg.” Die anderen zehn Prozent der geförderten Projekte könnten ein neues Google oder Apple hervorbringen und damit unsere Wirtschaft für die nächsten 100 Jahre prägen, sagt Schubert.

Eine Überbewertung der Scheiterquote begünstige zudem eine Entwicklung, bei der irgendwann nur noch Projekte gefördert werden, die ein geringes Ausfallrisiko haben. “Innovationsförderung sollte aber vor allem Projekte mit hohem wirtschaftlichen Risiko fördern, die es ohne die Unterstützung des Staates nicht oder nicht so früh in den Markt geschafft hätten.” Auch Holger Becker wirbt für eine ausgeprägtere Kultur des Scheiterns. Das lasse sich gut am Beispiel der viel diskutierten Potenziale von Magnet- und Laserfusion zeigen. “Wenn in einem geförderten Projekt als Ergebnis herauskommen würde, dass einer dieser beiden Wege nicht funktioniert, das Projekt also quasi scheitert, dann wäre dieses Ergebnis gesellschaftlich höchst relevant, denn dann kann man sich auf den anderen Weg konzentrieren.”

Nur weil Evaluierung auch problematisch sein könne, heiße das allerdings nicht, dass man alles so belassen sollte, wie es ist, meint Torben Schubert. “Ein gutes Monitoring merkt früh, wenn Meilensteine nicht erreicht werden oder sich im Projektverlauf zeigt, dass eine Idee technisch oder kommerziell nicht umzusetzen ist.” Dann müsse ein schneller Projektabbruch herbeigeführt werden können, verbunden mit der Möglichkeit, beim nächsten Mal als Team, Unternehmen oder Person wieder bei einem anderen Projekt dabei zu sein. “Auch Innovieren ist ein Lernprozess”, sagt Schubert.

Der entscheidende Schritt sei die Entwicklung einer Metrik für das Monitoring der Projektförderung. In dem Roadmap-Prozess müsse gemeinsam mit Projektträgern, der Wirtschaft, der Politik und der Wissenschaft geklärt werden, “welche KPIs wir als Grundlage für eine auf Monitoring basierende Projektförderung betrachten wollen”, sagt Holger Becker. Das sei ein Prozess, in den auch internationale Perspektiven einfließen müssten. Vorbilder könnten hier zum Beispiel die Earthshot-Initiative des US-Energieministeriums oder die Darpa sein.

An einen kurzfristigen Systemwandel glauben sowohl der Innovationsforscher als auch der Forschungspolitiker nicht. “Meine Zuversicht hält sich in Grenzen, dass die von den Projektträgern geforderten Freiheiten das Förder- und Innovationssystem sofort umkrempeln werden”, sagt Schubert. Es gebe auch im Innovationssystem einige Beispiele dafür, dass durch die Rücknahme von Regulierungen keine sofortige Besserung eingetreten sei. “Auch bei den Projektträgern gibt es gelebte Strukturen, die sich aus meiner Sicht eher durch einen Generationenwechsel ausschleichen lassen.”

Die “Machete” will auch Holger Becker nicht ansetzen. “Ich würde gerne schnell Ergebnisse sehen. Aber das sind seit Jahrzehnten gewachsene Strukturen.” Sein Ziel sei es, noch im nächsten Jahr mit einem Roadmap-Prozess zur Reformierung der Projektförderung zu starten. Becker: “Wir sollten noch in dieser Legislatur das Rüstzeug herstellen, um dann in den Jahren danach mit der konkreten Umsetzung beginnen zu können.”

11.-13. September 2023, Osnabrück

18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Nach jahrelangen Verhandlungen steht die Vereinbarung zwischen dem DEAL-Konsortium und dem Wissenschaftsverlag Elsevier. Der neu ausverhandelte Vertrag ermöglicht es Forschern, Open Access zu publizieren und wieder Inhalte aus dem Elsevier Portfolio wissenschaftlicher Zeitschriften zu lesen – darunter führende Marken wie Cell Press und The Lancet. Die Verhandlungen waren notwendig geworden, nachdem die Wissenschaftsorganisationen 2016 ihre Verträge mit Elsevier aus Verärgerung über gestiegene Bezugskosten gekündigt hatten. Seither gab es nur einzelne, kleinere Vereinbarungen und der Zugang zu den Publikationen war eingeschränkt.

Autoren der teilnehmenden Einrichtungen können nun ab diesem Herbst ihre Artikel nach dem Paper-Charge-Modell in Elsevier-Zeitschriften mit sofortigem Open Access veröffentlichen. Dabei behalten die Autoren das Copyright auf ihre Artikel. Wer sich als Institution an dem Opt-in-System beteiligt, hat außerdem Lesezugriff auf praktisch das gesamte Portfolio der Elsevier-Zeitschriften auf ScienceDirect, einer Plattform für wissenschaftliche und medizinische Primärforschung. Das gilt auch für Publikationen aus den so genannten “Gap-Years”, in denen es keinen Vertrag mit Elsevier gab.

Günter M. Ziegler, federführender Verhandlungsführer von DEAL, sagte: “Wir glauben, dass diese Vereinbarung einen bedeutenden Schritt nach vorn für die wissenschaftliche Gemeinschaft darstellt und zeigt, dass positive Veränderungen durch beharrliche Bemühungen und ein gemeinsames Engagement für offene Wissenschaft erreicht werden können.” Auch Georg Krausch, Vorsitzender der German U15, begrüßte die Einigung und bezeichnete diese als “zentralen Baustein auf dem Weg zu deutlich mehr Open Access in Deutschland”.

Im Gespräch mit Table.Media betonte Ziegler die internationale Bedeutung des Abkommens: “Was wir da in Deutschland machen, wird bis Japan beobachtet.” Der Präsident der FU Berlin verweist weiter auf die in den Verhandlungen erreichte Kostenreduktion. Insgesamt erwartet man eine Ersparnis von ungefähr 40 Prozent gegenüber 2016.

Der Publish-and-Read Fee (PAR Fee) soll bei 2.550 Euro pro Publikation liegen – lediglich für die Marken Cell Press und The Lancet darüber. Ebenfalls vereinbart wurde ein Preisanstieg von drei Prozent. Dieser war anscheinend ein hart umkämpfter Verhandlungspunkt. Die Bezahlung erfolgt erst nach der Veröffentlichung – auch dies ein wichtiger Punkt für die beteiligten Wissenschaftsorganisationen.

Die Vereinbarung erfüllt nach Einschätzung der beteiligten Institutionen die Hauptziele, die von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen in Deutschland für die DEAL-Verhandlungen festgelegt wurden. Neben der Möglichkeit für Open Access-Publikationen waren dies der freie Zugang zu allen Publikationen sowie ein faires Preismodell. Lange Zeit war gerade das Thema Open Access wohl für Elsevier ein Problem. Erst mit dem Wechsel an der Spitze des Elsevier-Managements zu Kumsal Kayasit gab es hier Fortschritte bei den Verhandlungen.

Das wegweisende Fünfjahresabkommen, das am 1. September unterzeichnet wurde, hat eine Laufzeit bis Ende 2028. Der Vertrag tritt in Kraft, wenn 70 Prozent der deutschen Wissenschaft beitreten – gemessen am Volumen der Publikationen 2022. Alle Beteiligten zeigten sich optimistisch, dass diese Quote schnell erreicht werde. Angesichts der Sparhaushalte in vielen Hochschulen könnte ein nun wieder neu hinzukommender Posten jedoch trotz der guten Konditionen zum Problem werden. mw

Laut britischen Medienberichten steht eine Vereinbarung über die Wiederaufnahme des Vereinigten Königreichs in das EU-Forschungsprogramm Horizon Europe kurz bevor. Noch am heutigen Donnerstag wird eine entsprechende Erklärung des britischen Premiers Rishi Sunak erwartet. Die Horizon-Vereinbarung sehe auch vor, dass das Vereinigte Königreich wieder an Copernicus, dem EU-Programm zur Erdbeobachtung im Weltraum, teilnimmt, berichtete die Financial Times.

Damit könnten die monatelangen Verhandlungen zwischen Brüssel und London über die assoziierte Mitgliedschaft des UK im 95,5 Milliarden Euro schweren Horizon-Programm nun zu einem Abschluss kommen. Insbesondere die finanziellen Konditionen waren für die britische Seite das Hauptaugenmerk bei den Verhandlungen. Die britische Regierung betonte immer wieder, dass ein Deal Großbritannien ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten müsse.

James Naismith, Direktor des Rosalind Franklin Institute, sagte, die gesamte britische Wissenschaftscommunity sei “erleichtert und ermutigt” über das Ergebnis. Letztlich gilt es jedoch die endgültige Bestätigung abzuwarten. Bereits Anfang Juli schienen die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss – und gingen dann doch in die Verlängerung. mk

Im Juni hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Positionspapier Fusionsforschung veröffentlicht. Am Dienstag stellte Ministerin Bettina Stark-Watzinger das daraus abgeleitete Förderprogramm vor. Das Interesse war gering, die Qualität des Positionspapiers wird angezweifelt.

Im Foyer des Bundesforschungsministeriums trat die Ministerin vor die Kameras ihres Hauses, um die Bedeutung eines ihrer Lieblingsthemen zu betonen: Rund eine Milliarde Euro will das BMBF unter ihrer Leitung in den nächsten fünf Jahren bis 2028 in die Fusionsforschung investieren. Davon seien, so sagt die Ministerin, 370 Millionen Euro bis zum Jahr 2028 im Haushalt eingeplant worden.

Grundlage für die konzertierte Unterstützung ist das neue Förderprogramm Fusionsforschung, dass das BMBF in der vergangenen Woche veröffentlicht hatte. Das geht auf das vor der Sommerpause erschienene gleichnamige Positionspapier zurück. Mit dem Förderprogramm werde man die bereits laufenden Aktivitäten des BMBF am Institut für Plasmaphysik (IPP), am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und am Forschungszentrum Jülich (FZJ) verstärken, sagte Stark-Watzinger.

“Wir wollen ein Fusionsökosystem mit der Industrie schaffen, damit ein Fusionskraftwerk in Deutschland schnellstmöglich Wirklichkeit wird. Die Frage ist nicht mehr, ob die Fusion kommt. Die Frage ist vielmehr, ob Deutschland dabei ist. Das ist mein Ziel”, sagte die Ministerin. Eine große Öffentlichkeit fand ihre Stellungnahme allerdings nicht. Während es bei der Vorstellung des KI-Aktionspapiers im August noch sehr belebt im BMBF-Foyer war, war am Dienstag kaum jemand vor Ort. Ein möglicher Grund für das Desinteresse ist, dass es sich beim Thema Kernfusion trotz aller Bemühungen, eine schnelle Anwendung herbeizureden und baldige Kraftwerksbauten zu prophezeien, noch immer um Grundlagenforschung handelt.

Das räumte die Ministerin gestern selbst ein: “Während das BMWK beim Thema Energieforschung für die anwendungsorientierten Technologien zuständig ist, beschäftigen wir uns mit der Grundlagenforschung für Zukunftstechnologien wie der Kernfusion”, sagte Stark-Watzinger. Daher sei die Strategie zur Fusionsforschung nicht im Sinne der Missionsorientierung Bestandteil des Energieforschungsprogramms de, das in diesem Herbst vom BMWK veröffentlicht werden soll.

Es deutet vieles darauf hin, dass der Profilierungsversuch der Ministerin beim Thema Kernfusion nicht die gewünschte Beachtung findet. Dafür sei auch die Qualität des Positionspapiers nicht ausreichend, findet der EFI-Vorsitzende Uwe Cantner: “Die Informationen über die Fusionsenergie sind informativ und plausibel dargestellt und die Informationen über den Status quo nochmal zusammengefasst, aber viel mehr als ein Hochglanzprospekt für die Fusionsforschung ist es nicht.”

Das Positionspapier und damit auch das Förderprogramm bleibe förderstrategisch an der Oberfläche und er wundere sich darüber, warum es dieses Papier zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt brauche, sagte Cantner Table.Media. “Insgesamt ist es kein konzeptionell starkes Papier. Es kommen Elemente einer Missionsorientierung vor, allerdings eher als Buzzwords und in einem grauen Kasten wird auch die Sprind erwähnt. Das ist aber nicht ausreichend”, sagte Cantner. Neue Instrumente wie Sprind und Dati hätten seiner Ansicht nach viel stärker mit eingebunden werden müssen. tg

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sieht die Wissenschaft bei Zusammenarbeit und in Konkurrenz mit China auch in der Eigenverantwortung. In ihrer Keynote beim deutschen China-Thinktank Merics erneuerte sie am Dienstagabend ihre Forderung, dass die Forschungsgemeinschaft sich selbst die Fragen stellen müsse, was “rote Linien” für Projekte seien und wie diese gezogen und beibehalten werden könnten.

Die FDP-Politikerin appellierte zudem an mehr Selbstbewusstsein gegenüber China, auch aus Sicht des politischen Systems. “Wir haben etwas zu bieten”, betonte Stark-Watzinger. “Freiheit ist unser größter Wettbewerbsvorteil, und deshalb müssen wir sie verteidigen.”

Entscheidungsprozesse müssten Stark-Watzinger zufolge jedoch noch beschleunigt werden, um Innovationen wettbewerbsfähig zu gestalten. “Innovationspolitik ist die beste Industriepolitik, die wir haben”, sagte die Ministerin. Auch mehr Souveränität bei Schlüsseltechnologien sei dringend nötig. Dies sei keine “Luxus-Option” oder “nice to have”, sondern grundlegend. Stark-Watzinger sprach sich dennoch gegen eine Entkopplung von China aus. Wenn es um Innovation gehe, sei De-Risking nötig, kein De-Coupling und keine Deglobalisierung. Eher im Gegenteil: “Es ist wichtiger denn je, dass wir nach Partnern suchen, die unsere Werte teilen.”

Jakob Edler, geschäftsführender Leiter des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI), warnte ebenfalls davor, alle Beziehungen mit China einfach abzubrechen. Edler betonte, dass China auf dem Weg sei, ein sehr starker Wissenschaftsakteur zu werden. “China verfügt einerseits über Eigenständigkeit und ist andererseits ein starker internationaler wissenschaftlicher Akteur. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen.”

Stark-Watzinger hatte zuletzt in einem FAZ-Gastbeitrag davor gewarnt, dass Deutschland nicht naiv sein dürfe im Umgang mit einem Regime, das “das Ziel verkündet, Ergebnisse ziviler Forschung in militärische Anwendungen überführen und eine Dominanz bei kritischen Technologien erreichen zu wollen”. Wissenschaftliche Experten hatten allerdings entgegnet, dass nicht Naivität, sondern fehlende Ressourcen und Fachkräfte im Wissenschaftssystem das Problem sind. Sie forderten ihrerseits mehr Unterstützung vom BMBF. tg/ari

Gut zweieinhalb Stunden dauerte das “Bewerbungsgespräch”. Die Ausschüsse für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) sowie für Kultur und Bildung (CULT) haben am Dienstag Iliana Ivanova für den Posten als EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend angehört. Ivanova habe gezeigt, “dass sie die Richtige für den Job ist“, sagte CULT-Vorsitzende Sabine Verheyen (CDU) im Anschluss. Ivanova habe ein tiefgreifendes Verständnis von den Bereichen Bildung, Kultur und Jugend und werde die unter ihrer Vorgängerin gestarteten Initiativen “engagiert voranbringen und ihre eigenen Akzente setzen”.

Die Erhaltung des F&I-Budgets, die Vereinfachung des 95,5 Milliarden Euro schweren Forschungsprogramms Horizont Europa und die Überwindung des Ost-West-Innovationsgefälles nannte Ivanova in ihrer Antwort auf die Fragen der Abgeordneten als oberste Prioritäten. Sie versprach den Abgeordneten, alle Möglichkeiten zur Aufstockung des EU-Forschungsprogramms zu prüfen. Optionen seien dabei die Vertiefung der Synergien mit anderen EU-Fonds oder die Gewinnung von mehr privaten Mitteln durch Industriepartnerschaften.

Auf Deutsch sagte Ivanova, es sei höchste Zeit, dass die EU Horizont Europa auch als ein Werkzeug für den Vorsprung auf globaler Ebene nutze. Kooperation werde dabei immer ausschlaggebend sein. “Wir müssen die internationale Dimension von Horizont Europa stärken und die Assoziierung von Drittländern vorantreiben”, forderte Ivanova. Gleichzeitig müsse die EU die Reziprozität sicherstellen, so wie es die Strategie für wirtschaftliche Sicherheit vorsehe.

Die Neubesetzung so kurz vor dem Ende der Mandatsperiode war nötig geworden, weil die Vorgängerin im Amt, Marija Gabriel, zurückgetreten war, um in ihrem Heimatland Ministerpräsidentin zu werden. Heute ist Gabriel stellvertretende Ministerpräsidentin und Außenministerin Bulgariens.

Nach dem Auftritt in den Ausschüssen am Dienstag tagte am Mittwoch die Conference of Presidents (COP). Diese gab grünes Licht für Iliana Ivanova. Die Abstimmung im Plenum über Ivanovas Ernennung findet kommende Woche statt. vis/mw

Beim Treffen der 27 EU-Landwirtschaftsminister haben die Neuen Genomischen Techniken (NGT) ganz oben auf der Agenda gestanden. Das sagte der spanische Minister Luis Planas im Anschluss an das zweitägige informelle Treffen in Córdoba. Planas betonte, dass die spanische Präsidentschaft beabsichtige, bis zum Ende des Jahres – also bis zum Ende der spanischen Präsidentschaft – eine Einigung im Rat über den von der Europäischen Kommission am 5. Juli vorgelegten Vorschlag zu erzielen. Die spanische Ratspräsidentschaft hat die NGT zu einer ihrer Prioritäten gemacht und will die Zahl der “innovativen” NGT-Projekte bis 2027 durch den Einsatz von Mitteln aus der GAP und dem EU-Forschungsprogramm Horizon verdreifachen.

Für die Regierung in Madrid “sind die NGT wichtig, weil sie es ermöglichen, präzise Veränderungen in den Pflanzen vorzunehmen, die zu effizienten Pflanzen führen, die an die bestehenden Klimaszenarien angepasst sind”, sagte Planas. Dies trage dazu bei, die Nachhaltigkeit des Lebensmittelsystems durch verbesserte Pflanzensorten zu erhöhen, die widerstandsfähiger gegen Trockenheit, hohe Temperaturen und andere Extremsituationen sind oder weniger Düngemittel und Pflanzenschutzmittel benötigen. cst

Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat die Vergabe von 400 Starting Grants an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ganz Europa bekannt gegeben. Forschende in Deutschland stehen in dieser Runde mit 87 Projekten an erster Stelle. Die Grants in Höhe von insgesamt 628 Millionen Euro sollen ausgewählten Wissenschaftlern, die am Anfang ihrer Karriere stehen, dabei helfen, ihre eigenen Projekte zu starten, Teams zu bilden und ihren Forschungsansatz zu etablieren.

Für den diesjährigen Wettbewerb wurden mehr als 2.500 Vorschläge eingereicht, die von Forschungsgremien geprüft wurden. Die ERC prognostiziert, dass durch die Förderung rund 2.600 Arbeitsplätze für Postdoktoranden, Doktoranden und andere Mitarbeiter der Gasteinrichtungen geschaffen werden. Rund 43 Prozent der Stipendien gingen an Forscherinnen, ein Anstieg gegenüber 39 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Seit 2007 ist die Zahl der von Frauen eingereichten Vorschläge von rund 30 Prozent auf mehr als 40 Prozent gestiegen. tg

Riffreporter – Ein Jahr nach Abschaltung: Risiko von katastrophalem Unfall im AKW Saporischschja deutlich gesunken. Deutsche Experten halten eine Kernschmelze weiter für möglich, das Risiko sei seit der Abschaltung aber inzwischen niedriger. Falls es dazu kommen sollte, gehen die Meinungen über die Auswirkungen auf Deutschland auseinander. Während das Bundesamt für Strahlenschutz Kontaminationen landwirtschaftlicher Flächen im Bundesgebiet für möglich hält, geht eine aktuelle Studie davon aus, dass dies nicht passiert. Mehr

Tagesspiegel – Berliner Hochschulverträge: Verhandelt, doch noch nicht besiegelt. Jährlich fünf Prozent mehr. Darauf hatten sich die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft und die Hochschulleitungen für die Zeit 2024 bis 2028 einigen können. Genaue Zahlen wurden im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses jedoch bewusst nicht genannt. Was darauf hindeutet, dass noch die Zustimmung weiterer Senatsverwaltungen erforderlich ist. Mehr

Nature – The gross imbalances of cancer research must be addressed. Obwohl Milliarden in die Entwicklung von Krebsmedikamenten und -technologien investiert werden, konzentriert sich der Großteil der Forschungsgelder auf vier Krebsarten: Brust, Lunge, Prostata und multiples Myelom. Trotz der Investitionen sind die Fortschritte in der Behandlung von soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium begrenzt. Neue wirksame Technologien sind teuer und begünstigen wohlhabende Patienten. Die Forderung: eine gerechtere Verteilung von Forschungsgeldern, damit bezahlbare Ergebnisse für alle erzielt werden.

Mirko Schadewald ist neuer Generalsekretär der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften und übernimmt damit die Geschäftsführung des Zusammenschlusses der acht deutschen Wissenschaftsakademien. Zuvor war Mirko Schadewald in verschiedenen Positionen in der Wissenschaftspolitik tätig, zuletzt als Referatsleiter in der Kommunikationsabteilung des SPD-Parteivorstands.

Susanne Weissman, Präsidentin der Hochschule Mainz, ist neue Vorsitzende der Landeshochschulpräsidentenkonferenz (LHPK) Rheinland-Pfalz. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende der LHPK Michael Jäckel von der Universität Trier ab.

20 Professorinnen und Professoren sind am gestrigen Mittwoch in Berlin für ihr Engagement bei Ausgründungen und Unternehmertum an Hochschulen als Unipreneurs ausgezeichnet worden:

Thomas Bauernhansl, Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb, Fraunhofer IPA Stuttgart; Malte Brettel, Innovation und Entrepreneurship, RWTH Aachen; Frank Buchholz, Medizinische Systembiologie, TU Dresden; Klaus Diepold, Digital Technology und Management, TU München; Bjoern Eskofier, Maschinelles Lernen und Datenanalytik, FAU Erlangen; Gerhard P. Fettweis, Mobile Nachrichtensysteme, TU Dresden; Tessa Flatten, Technologie, Innovation und Entrepreneurship, TU Dortmund; Stefan Hecht, Science of Materials, HU Berlin; Xaver Kärtner, Free-Electron Laser Science, Desy Hamburg; Karl Leo, Optoelektronik, TU Dresden; Markus Lienkamp, Fahrzeugtechnik, TU München; Jan-Paul Lüdtke, E-Commerce, FH Wedel; Hana Milanov, Entrepreneurship Research, TU München; Antonello Monti, Automation of Complex Power Systems, RWTH Aachen; Helmut Schönenberger, Entrepreneurship, TU München; Reinhard Schomäcker, Chemie, TU Berlin; Simone Spuler, Muscle Research, Charité Berlin; Wilhelm Stork, Informationsverarbeitung, KIT Karlsruhe; Stephan Stubner, Digital Entrepreneurship, HHL Leipzig; Siegfried Waldvogel, Chemie, Universität Mainz

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. Suche nach Startchancen-Schlüssel geht weiter Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zum Startchancen-Programm sind weiter festgefahren. 4.000 Brennpunktschulen will die Ampel-Koalition mit dem Programm fördern. Eine aktuelle Studie zeigt eindrucksvoll auf, wie groß die Gefahr ist, dass Schüler an belasteten Schulen abgehängt werden. Mehr

Bildung.Table. Das kleine Kinderchancenportal In Bielefeld schafft ein kleines Start-up, wofür die Bundesregierung wohl noch Jahre brauchen wird: Zuschüsse für Schulmaterial, Nachhilfe und Klassenfahrten kann man dort bald digital beantragen. Es könnte ein Vorbild sein für das geplante Kinderchancenportal in der neuen Kindergrundsicherung. Mehr

Africa.Table. “Afrika soll nicht von Agrarökologen bevormundet werden”. NGOs halten Bayer immer wieder vor, in Afrika gefährliche Substanzen zu vertreiben, die in Europa verboten sind. Doch Pflanzenschutz sei für unerlässlich, damit Afrika sich selbst ernähren kann, sagt Matthias Berninger, Leiter Public Affairs und Nachhaltigkeit bei Bayer, im Interview. Mehr

Zunächst ein kurzer Blick zurück. Schon 2019 formulierte die Expertenkommission Forschung & Innovation (EFI) politisch korrekt die erste große Sünde staatlicher KI-Politik. Sie hätte sagen können, dass die relevanten KI-Trends fünf Jahre lang verschlafen wurden, aber der Bericht formuliert taktisch elegant: “Die Bundesregierung verharrte lange auf einer fast ausschließlichen Förderung von symbolischer KI. Sie engagierte sich erst sehr spät im Zuge der Ausschreibung der Kompetenzzentren für Maschinelles Lernen (ML-Kompetenzzentren) im Jahr 2017 für die seit 2012 stärker sichtbar gewordenen Ansätze der neuronalen KI.”

Der damalige Abteilungsleiter und spätere BMBF-Staatssekretär Wolf-Dieter Lukas hatte 2012 offenbar beschlossen, nur auf den alten Pfad zu setzen. Und zwar in trauter Einigkeit mit dem ehemaligen Papst symbolischer KI, Wolfgang Wahlster aus Saarbrücken. Wer die Pfadtheorie kennt, weiß, was es heißt, bei Wegzweigungen falsch abzubiegen und im Deadlock zu enden.

Der Königsweg für den “kranken Mann Europas” wäre eigentlich die schnelle Kommerzialisierung exzellenter KI-Forschung. Der Stanford KI-Report 2023 listet jedoch auf, dass Deutschland zwischen 2013 und 2022 gerade einmal 245 KI-Start-ups gegründet hat, Frankreich dagegen 338, Kanada 341, Israel 402 und Großbritannien 630. Selbst die zehnmal kleinere Schweiz brachte es auf 108 Start-ups. Noch schlimmer sieht es bei KI-Studiengängen aus. Im kleineren Großbritannien gibt es neunmal so viele KI-Studiengänge im Vergleich zu unseren 125 deutschen – und das mit halb so vielen Universitäten. Nur 15 Prozent davon sind hierzulande Bachelorstudiengänge, während Großbritannien und die USA rund die Hälfte für Bachelor anbieten.

Dem neuen KI-Facelift wie auch schon der alten KI-Strategie fehlt jegliche Wettbewerbspositionierung. Eine solide SWOT-Analyse als Grundlage einer strategischen Priorisierung von Hunderten interministerieller Projekte fehlt ebenso wie ein effizientes Projektmanagement für die betroffenen Ministerien zur strategischen Umsetzung. Die Einzelheiten sowie die skeptischen Kommentare des Branchenverbandes Bitkom, des KI-Bundesverbandes und vieler Gründer zum neuen KI-Aktionsplan sind bekannt.

Übrigens: Von den fünf Milliarden Fördersumme der alten KI-Strategie ist bis Mai 2023 gerade mal ein Viertel abgeflossen, nämlich 1,28 Milliarden Euro. Mit dieser “Deutschland-Geschwindigkeit” lässt sich leider kein Blumentopf gewinnen.

Innovating Innovation – Fünf Empfehlungen, um die Tragik staatlicher KI-Politik zu mildern: