wir haben über Wissenschaftler berichtet, die die Politik beraten. Und über Politiker, die sich beraten lassen. Wir haben auch analysiert, welche Gremien es in anderen Ländern gibt und welche Art der Beratung wissenschaftspolitisch erforderlich ist. Aber wer sitzt eigentlich in den Gremien? Und warum? Volker Stollorz, Chef des Science Media Center Germany, mahnt, sich bei der Auswahl nicht nur an einem Titel oder der bloßen Zugehörigkeit zu einer wissenschaftlichen Einrichtung festzuhalten. Was das mit “Gefühl und Wellenschlag” zu tun hat, berichtet mein Kollege Markus Weisskopf in Folge 8 unserer Serie zur wissenschaftlichen Politikberatung.

Es sind immense Summen: Open AI gibt laut Schätzungen allein für den Betrieb von ChatGPT rund 700.000 Dollar pro Tag aus, das Training soll etwa 63 Millionen Dollar gekostet haben. Microsoft hat bereits Milliarden in Open AI investiert. Start-ups in Europa können von solchen Summen nur träumen, berichtet meine Kollegin Corinna Visser. Sie hat recherchiert, ob sich die Investoren wegen des nahenden AI Acts in Europa noch stärker zurückhalten, als sie es ohnehin bereits tun.

Nach Reimund Neugebauer hat sich die Fraunhofer-Gesellschaft nun auch von Innovations-Vorstand Alexander Kurz getrennt – mit sofortiger Wirkung. Während der neue Präsident Holger Hanselka gerade begonnen hatte, die Zukunft von Europas größter Forschungsgemeinschaft zu planen, muss er sich jetzt noch einmal sehr intensiv mit der Vergangenheit beschäftigen. Wie reagiert das politische Berlin? Wir haben nachgefragt.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

Grundsätzlich kommen verschiedene Kriterien infrage, um Expertinnen und Experten zu identifizieren. Neben der wissenschaftlichen Exzellenz und der entsprechenden fachlichen Passung, spielen die Eignung und das Interesse für Politikberatung und Kommunikation eine Rolle. Dazu gehört auch, dass jemand fähig und willens ist, über die enge, eigene Expertise hinaus Handlungsoptionen zu formulieren. Und natürlich sind potenzielle Interessenkonflikte ein wichtiges Thema. Darüber hinaus können bei der Zusammensetzung von Arbeitsgruppen und Beiräten Faktoren wie Geschlecht, Alter oder Herkunft eine Rolle spielen.

In der Praxis sind die Kriterien für die Auswahl von Experten in Politikberatungsprozessen selten klar definiert. Meist ist auch die Gewichtung nicht geregelt. Auswahlprozesse und die Kompetenzen der Gremien hingegen sind oft schriftlich niedergelegt.

Bei der Leopoldina können neben den Mitgliedern der Akademie auch andere Wissenschaftler zu den Arbeitsgruppen hinzugezogen werden. Dabei achte “das Präsidium darauf, dass die Arbeitsgruppen interdisziplinär, thematisch ausgewogen und mit fachlicher Expertise ausgestattet sind”, lässt die Akademie wissen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden aufgrund langjähriger Erfahrung um Expertise und Einschätzung zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen ihres Fachgebiets gebeten. Woran die fachliche Expertise festgemacht ist, wird nicht klar. Immerhin: Beim Zuwahlprozess, der in der Wahlordnung geregelt ist, sollen fünf bis zehn Publikationen angegeben werden, die in den verschiedenen Stufen des Wahlprozesses eine Rolle spielen.

Acatech bezeichnet sich als “Arbeitsakademie”, in der zugewählte Mitglieder automatisch Themennetzwerken zugeordnet werden. Im Zuwahlprozess ist nicht nur die fachliche Exzellenz ausschlaggebend, sondern auch die konkrete Entwicklung von Technologien durch das potenzielle Mitglied. Die Themennetzwerke bilden laut einem Sprecher die “Expertise-Basis” für die Projekte. Dort werden neben den Mitgliedern der Akademie noch weitere Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingebunden. Projekte und Projektgruppen werden vom Präsidium beschlossen. Auch hier ist die fachliche Expertise wichtig; Kriterien dafür sind aber nicht näher benannt. Die Ergebnisse, acatech Position genannt, werden ähnlich wie bei der Leopoldina einem Reviewprozess unterzogen.

Neben den unabhängigen Akademien werden von der Politik eingesetzte Expertenbeiräte immer wichtiger. Der Corona-Expertenrat setzte sich laut eines Regierungssprechers “aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen zusammen”. In das Gremium seien Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berufen worden, die zuvor bereits in der wissenschaftlichen Bewertung der Pandemie aktiv waren und ihr Wissen sowie ihre Erfahrungen in der Pandemiebewältigung öffentlich geteilt haben.

Das Wirtschafts- und Klimaministerium nennt auf Anfrage “wissenschaftliche Exzellenz, Interesse an und Erfahrung in wirtschaftspolitischer Beratung/Debatte, fachliche Spezialisierung, die im Beirat zur Abdeckung der thematischen Breite benötigt wird” als Kriterien bei der Berufung in den wissenschaftlichen Beirat. Die Bewertung, ob ein Mitglied diese Kriterien erfüllt, liegt beim Beirat selbst.

Der Rechtswissenschaftler Stefan Huster regte im Gespräch mit Table.Media eine Formalisierung der Auswahl von Forschenden für derartige Gremien an. Er beklagte einen “Wildwuchs” bei der Zusammensetzung. Sein Eindruck sei, dass in den Ministerien zu oft “nach Gefühl und Wellenschlag” vorgegangen werde. Sein Vorschlag: Expertenauswahl in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften.

Immerhin, beim TAB (Büro für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag) erfährt man etwas mehr über die Auswahl der Experten. Quantifizierbare Kriterien für die wissenschaftliche Exzellenz gibt es aber auch hier nicht. Das TAB schreibt zur Vorbereitung für die Erstellung seiner Expertisen Aufträge für Gutachten aus. Der dann folgenden Vergabeempfehlung des TAB kann, muss aber die Berichterstatterrunde im Forschungsausschuss nicht folgen. In der Regel gibt es hier einen Konsens, sagt Arnold Sauter, stellvertretender Leiter des TAB. Nur einmal, als es um Kernkraftwerke der 4. Generation gehen sollte, kam am Ende kein Projekt zustande, weil man sich nicht einigen konnte, wer den Zuschlag für ein Gutachten bekommen sollte.

Das Hauptkriterium “wissenschaftliche Exzellenz” wird also oft nicht nachvollziehbar erfasst. Es lässt sich in vielen Disziplinen vermutlich nur schwerlich messen. Volker Stollorz vom Science Media Center Germany kritisiert jedoch, dass oftmals nicht einmal der Versuch unternommen werde, bei diesem Kriterium sauber zu arbeiten. Es gebe in den Natur- und Lebenswissenschaften beispielsweise viele gute Fachdatenbanken, über die sich feststellen ließe, ob jemand auch aktuell noch zu einem Thema publiziert und wie gut diese Publikationen und von wem zitiert werden. In manchen Disziplinen funktioniere dieses Reputationssystem nicht oder nicht mehr gut. Dann spielten häufig generelle Bekanntheit oder persönliche Beziehungen, die beispielsweise über Gremien zustande kommen, eine wichtigere Rolle. Aber: Wissenschaftler, die viel in politiknahen Gremien sitzen, publizieren oft nicht mehr und sind dann nicht womöglich mehr so dicht dran am aktuellen Erkenntnisfortschritt ihres Fachs.

Stollorz warnt auch davor, an einem Titel oder der bloßen Zugehörigkeit zu einer wissenschaftlichen Einrichtung Expertise festzumachen. Im Web of Science seien allein zwischen 1970 und 2018 fast 50 Millionen Publikationen gespeichert, über 60 Prozent davon wurden weniger als zehnmal zitiert. Viele sogenannte Experten seien also nicht unbedingt geeignet, zum aktuellen Erkenntnisfortschritt ihres Faches zu beraten.

Doch wie erkennt man nun Expertise? Dafür brauche es letztlich eine große fachliche Kompetenz bei den Auswählenden selbst. Das sagt Stollorz auch den Politikern und Beratungsinstitutionen, die das SMC zu diesem Thema konsultieren. Derzeit scheint dieses Kompetenz-Bewusstsein noch zu fehlen – sowohl bei den Politikern selbst als auch bei den die Politik beratenden Institutionen.

Die Serie “Politikberatung, quo vadis?” finden Sie gesammelt hier.

Die Entwicklung, die Technik, das Training und der Betrieb von Künstlicher Intelligenz verschlingen enorme Summen. Anfang dieses Jahres kursierten Schätzungen, wonach Open AI allein für den Betrieb von ChatGPT 700.000 Dollar pro Tag aufwendet. Das Training von ChatGPT4 soll etwa 63 Millionen Dollar gekostet haben. Das macht Investments in KI zu einer Wette mit extrem hohen Einsätzen. Microsoft hat bereits Milliarden in Open AI investiert.

Start-ups in Europa können von solchen Summen nur träumen. Die Frage ist, ob sich die Investoren wegen des kommenden AI Acts – der ersten umfangreichen Regulierung Künstlicher Intelligenz weltweit – in Europa noch stärker zurückhalten, als sie es ohnehin bereits tun.

“Natürlich muss man sich eingestehen, dass es im Vergleich zu den USA in Deutschland und Europa mit der Finanzierung eher hapert, vor allem mit der Skalierung von Start-ups”, sagt Polina Khubbeeva, Referentin Digitalisierung und Innovation beim BDI. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2023 gab es in den USA 1129 Deals im Bereich KI und maschinelles Lernen, bei denen Wagniskapitalgeber 30,8 Milliarden Dollar in KI-Start-ups investierten. In Europa waren es in dem Zeitraum gerade einmal 646 Deals mit einem Gesamtvolumen von 3,7 Milliarden Dollar, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Zahlen von Pitchbook berichtete.

Doch Wettbewerb gibt es auch innerhalb Europas: Anders als in Deutschland betreibt Frankreich auch bei KI Industriepolitik. Mitte Juni erklärte Präsident Emmanuel Macron, sein Land wolle hier eine Führungsrolle übernehmen und kündigte neue Finanzmittel in Höhe von immerhin 500 Millionen Euro für die Schaffung von KI-Champions an. Kurz danach warb Mistral AI die beeindruckende Summe von 105 Millionen Euro ein.

Mistral will ein Sprachmodell ähnlich wie ChatGPT für Unternehmen entwickeln, hat aber noch gar kein Produkt. Doch Macron soll die Verwaltung verdonnert haben, das künftige Produkt von Mistral einzusetzen, was das junge Unternehmen zu einer Art Gelddruckmaschine machen würde. Auch Poolside AI erhielt im August eine Finanzierung von mehr als 100 Millionen Euro und zieht jetzt ausgestattet mit französischen Investorengeldern von den USA nach Paris.

Die Politik sollte KI-Start-ups in Deutschland wesentlich mehr Aufmerksamkeit widmen, fordert Khubbeeva vom BDI. Die Förderung sei dabei nur ein – wichtiger – Aspekt, um die Finanzierungslücke zu schließen, die bei KI-Start-ups gravierend sei. KI-Start-ups brauchen im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen länger, um schwarze Zahlen zu schreiben und Rendite abwerfen. “Deswegen sollte man Wege finden, um diese etwas längere Phase der Konsolidierung finanziell zu überbrücken.”

Abgesehen von der Finanzierung gebe es auch andere Wege, den Standort Deutschland attraktiver zu machen. “Nutzungsmodelle für Daten und die Recheninfrastruktur müssen am Standort noch deutlich ausgebaut werden”, sagt Khubbeeva. “Diese Dinge tragen entscheidend zum Erfolg bei und sind daher auch ausschlaggebend für die Entscheidung, ob man hier gründet oder woanders.”

Das Thema Regulierung komme erschwerend hinzu. Viele Regelungen im AI Act seien für Start-ups und KMU ohne große Compliance-Abteilung nicht zu stemmen. “Wir begrüßen die Einführung von Reallaboren, aber auch die sind zum Teil so bürokratisch gestaltet, dass es abschreckend wirkt”, erläutert Khubbeeva.

Insgesamt seien viele Regelungen weit von der industriellen Wirklichkeit entfernt. Das gelte auch für die Vorschläge, Foundation Models wie ChatGPT in die Gesetzgebung zu integrieren. “So kann das nicht stehen bleiben, das wäre für die Finanzierbarkeit europäischer KI-Start-ups katastrophal. Auf diese Weise bauen wir in Deutschland und Europa keine KI-Modelle nach amerikanischem Vorbild.”

Unter Investoren herrsche jedenfalls im Moment eine große Unsicherheit, sagt Andreas Goeldi, Partner bei b2venture. Der europäische Wagniskapitalgeber investiert zu einem sehr frühen Stadium in junge Technologiefirmen, unter anderem 2009 auch in DeepL, eines der erfolgreichsten KI-Unternehmen Deutschlands. “Es besteht großer Eifer, eine Technologie zu regulieren, die erst in der Entstehung begriffen ist“, kritisiert Goeldi. Er verstehe, dass die dynamische Entwicklung für viele Menschen beängstigend sei. “Aber wir versuchen jetzt Dinge sehr im Detail zu regulieren, die wahrscheinlich in drei bis vier Jahren obsolet sind.”

Die Investoren befürchten, dass die Regulierung über das Ziel hinausschießt und die Entwicklung der Branche abwürgen könnte. “Einen ähnlichen Trend kann man in den vergangenen Jahren in der Krypto-Branche sehen – allerdings mehr in den USA als in Europa”, erklärt Goeldi. In den USA habe die Regulierung die Krypto-Szene “faktisch gekillt”. Angesichts von Betrugsfällen auch nicht ganz unverdient, wie er anmerkt. Anders sei es interessanterweise in der Schweiz gelaufen, die relativ früh vorgeprescht sei, aber einen sehr liberalen Rahmen gesetzt habe.

“Unsere Befürchtung als Investoren ist, dass ein vielversprechendes Start-up von heute zum toxischen Müll von morgen wird, weil die Regulierung eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit unmöglich macht”, sagt Goeldi. Und im Moment sei die Ungewissheit besonders groß. “Übrigens auch in den USA.” Während man in Europa offen diskutiere, finde dies in den USA in Hinterzimmern statt. “Ich finde den europäischen Ansatz deutlich gesünder“, sagt Goeldi. Auch die Kategorisierung der KI in Risikoklassen sei plausibel, aber es sei eben nicht einfach, diese vorausschauend zu klassifizieren.

“Die Risikoklassifizierung finde ich abstrakt gesehen berechtigt, in der Implementierung aber grenzenlos naiv”, sagt Goeldi. Ein Beispiel sei das Thema Social Scoring. Das steht im AI Act auf der Verbotsliste. Fast jede Social-Media-Plattform oder auch Suchmaschine klassifiziere aber ihre Nutzer und ihr Verhalten nach bestimmten Kriterien – als eine Form, relevante Informationen zu filtern.

“Die regulatorische Unsicherheit ist absolut katastrophal für die Branche”, sagt Goeldi. “Wenn die EU es schafft, relativ bald ein vernünftiges Framework aufzustellen, das am Anfang vielleicht bewusst noch ein bisschen offen ist und auch erlaubt, erstmal zu sehen, wo das Ganze hingeht, dann wäre das ein Standortvorteil. Absolut.”

Goeldi hält auch nicht viel von dem französischen Weg, viel staatliches Geld in die Szene zu pumpen. Viel sinnvoller sei es, starke Ökosysteme zu schaffen. Als positives Beispiel nennt der Investor den gerade von Digitalminister Wissing eröffnete Innovationspark AI (Ipai) in Heilbronn.

Auch der Digitalverband Bitkom plädiert nicht für die französische Vorgehensweise, viel staatliches Geld in den Sektor fließen zu lassen. “Aus der Unternehmensperspektive ist das erstmal ein Nachteil für deutsche Start-ups”, sagt Kai Pascal Beerlink, Referent Künstliche Intelligenz beim Bitkom. “Aber wenn man den Markt insgesamt anschaut, bergen solche politischen Einflussnahmen auch ein gewisses Risiko. Sie verzerren die Marktmechanismen.” Und es bestehe die Gefahr, dass die Blase platzt. “Wenn Unternehmen sich dem Markt stellen, haben sie auch den Innovationsdruck, den sie brauchen, um zu bestehen.”

Beerlink ist überzeugt, dass die Konzentration auf KI-Anwendungen für die produzierende Industrie eine Nische sein könnte, “die wir in Europa und vor allem in Deutschland besetzen können”. Hier seien Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit und Transparenz besonders wichtig.

Was der Staat noch tun könnte: “Es wäre wünschenswert, dass die Bundesregierung sich bei den AI-Act-Verhandlungen dafür einsetzt, Innovationen zu fördern – und zwar koordiniert“, sagt Beerlink. “Das ist wichtiger als die Förderung von einzelnen Unternehmen seitens des Staates.”

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin

Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr

11.-13. September 2023, Osnabrück

18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Die Fraunhofer-Gesellschaft kommt nicht heraus aus den Negativ-Schlagzeilen, jetzt titelte die Bild-Zeitung: “Gier-Skandal bei Fraunhofer – der Sumpf wird tiefer”. Erst Ende Mai war der so langjährige wie umstrittene Präsident Reimund Neugebauer von allen Ämtern zurückgetreten, mit Holger Hanselka ein neuer Hoffnungsträger gewählt. Kaum hatte dieser seine Geschäfte aufgenommen, seine Ideen für die Fraunhofer-Zukunft formuliert, platzte die Mitteilung des Senats in den Neustart: In einer Sondersitzung habe man beschlossen, Alexander Kurz, Vorstand für Ressort Innovation, Transfer und Verwertung, mit sofortiger Wirkung als Vorstand abzuberufen.

Senats-Vorsitzende Hildegard Müller äußert sich verhalten zu den Gründen für den Rauswurf. “Nach der schon erfolgten Aufhebung des Vertrags von Reimund Neugebauer habe die durch den Senat angestoßene weitere Prüfung dazu geführt, dass Sachverhalte bekannt wurden, die der Senat auf Grundlage einer umfassenden rechtlichen Prüfung auch als schwerwiegende Pflichtverletzungen durch Alexander Kurz zulasten der Fraunhofer-Gesellschaft bewertet”. In Folge dieser Erkenntnisse habe “der Fraunhofer-Senat Herrn Prof. Dr. Kurz mit sofortiger Wirkung als Vorstand abberufen”.

Tatsächlich, so erklärt Senatsvorsitzende Müller weiter, wurde beschlossen, Schadenersatzansprüche gegen Alexander Kurz und gegen den ehemaligen Präsidenten, Reimund Neugebauer zu prüfen, im Falle des Falles auch geltend zu machen und nötigenfalls auch gerichtlich durchzusetzen.

Welche Erkenntnisse aus welcher Prüfung genau Hildegard Müller und den Senat zu der folgenreichen Sondersitzung in der vergangenen Woche bewogen haben, wird seitens Fraunhofer nicht konkretisiert. Bekanntermaßen gab es seit 2017 mehrere Untersuchungen des Bundesrechnungshofs und auch des Bundesforschungsministeriums. Seit März ermittelt auch die Staatsanwaltschaft München gegen Unbekannt bei Fraunhofer.

Und jetzt? Bei Fraunhofer will man sich derzeit nicht weiter äußern. Das Bundesforschungsministerium weist darauf hin, dass es sich bei Personalangelegenheiten, welche den Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft betreffen, um eine interne Angelegenheit handele. Senatsberatungen seien vertraulich, erklärt eine Sprecherin.

In einem früheren Statement im März hatte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger bereits neben einem “schnellstmöglichen personellen Neustart im Vorstand” eingefordert, “dass sich die Verstöße nicht wiederholen und die FhG schneller zu einer modernen Governance und tragfähigen Compliance-Standards kommt.” Diese Aufgabe fällt nun Holger Hanselka zu.

“Seit dem Wechsel an der Spitze von Fraunhofer ist erkennbar, dass die erheblichen Verfehlungen des Vorstands der letzten Jahre systematisch und schrittweise aufgearbeitet werden”, erklärt Kai Gehring (Die Grünen). Die Berichte des Bundesrechnungshofs und die Anforderungen des Haushaltsgesetzgebers lieferten für diesen Aufklärungsprozess fundamentale Hinweise, die es weiter abzuarbeiten gelte, erklärt der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.

“Die jüngsten Entwicklungen belegen einmal mehr, dass der personelle Neuanfang bei Fraunhofer mehr als notwendig war. Es ist gut, dass Fehlverhalten Konsequenzen hat und der Weg zu einer modernen Governance, wirksamen Compliance und einem verantwortungsbewussten Umgang mit Steuermitteln seitens des neuen Präsidenten und des Senats sichtbar eingeschlagen wurde.”

Auch bei der Opposition sieht man eine Entwicklung zu einer besseren Zeit für Fraunhofer. “Von außen lässt sich schwer einschätzen, inwieweit die Vorwürfe gegen Herrn Kurz zutreffen. Aber es ist in jedem Fall ein ermutigendes Signal, dass der Fraunhofer-Vorstand den Abgang des oft gerügten Herrn Neugebauer zum Anlass nimmt, echte personelle Konsequenzen zu ziehen”, sagt Petra Sitte (Die Linke).

Es sei immer klar gewesen, dass die Fehler der Gesellschaftsführung nicht nur von einer Person ausgegangen sind oder begangen wurden. “Möge dies der Anfang einer neuen Ära sein, die Selbstbedienungsmentalität und Selbstüberhöhung hinter sich lässt und einen verantwortlicheren Führungsstil praktiziert.” Den Mitarbeitenden der Fraunhofer-Gesellschaft wäre dies zu wünschen, sagt Sitte. Es könne helfen, den durch die “laufenden Skandälchen” des Herrn Neugebauer angeschlagenen Ruf der Fraunhofer-Gesellschaft wiederherzustellen. nik

Mit einer Kleinen Anfrage zum Teilchenbeschleuniger Fair hatte sich die Union Anfang August zum “Umgang mit Mehrkosten im Rahmen des Projekts Facility for Antiproton and Ion Research (Fair)” erkundigt. In den Fokus hatte die CDU-/CSU-Fraktion dabei die “Unklarheit” über die weitere Beteiligung Russlands an dem Projekt Fair gerückt.

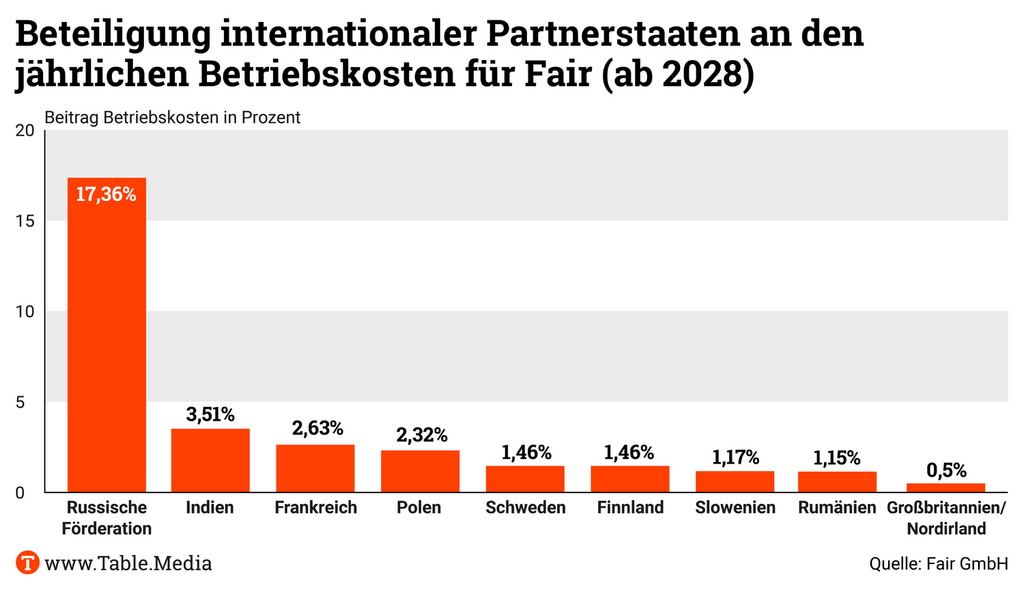

In ihrer jetzt veröffentlichten Antwort wollte die Bundesregierung allerdings nur eine der zahlreichen Fragen dazu öffentlich beantworten: “Der ursprünglich vorgesehene finanzielle Anteil ergibt sich aus der Fair-Konvention und dem Gesellschafteranteil. Dieser liegt für den russischen Gesellschafter Rosatom bei 17,45 Prozent und entspricht 252,8 Mio. Euro”, antwortete die Bundesregierung auf die entsprechende Frage der Unionsfraktion.

Ob die Bundesregierung eine weitere Beteiligung Russlands nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine für adäquat hält oder ob Russland sich bislang an seine vereinbarten Zulieferungen und Beitragszahlungen gehalten hat, behandelt die Bundesregierung dagegen als Verschlusssache. Die Antwort ist mit dem Hinweis versehen, dass “Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann”, entsprechend eingestuft werden können.

Einen Seitenhieb der Unionsfraktion musste Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger bereits in der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage einstecken. So konstatierte die Unionsfraktion dort, dass Entscheidungen, “die mit erheblichen finanziellen Mehrbelastungen der öffentlichen Hand einhergehen”, besonders mit Blick auf den hessischen Landtagswahlkampf, “ein höchstes Maß an Sensibilität und Transparenz im Sinne der politischen Hygiene” benötigen würden. Die Bundesregierung hatte im März bekannt gegeben, dass sich der Bund zusätzlich mit 449 Millionen Euro an Mehrkosten in Höhe von insgesamt 518 Millionen Euro beteiligen wird. Auch das Bundesland Hessen hatte weitere Landesmittel zugesagt.

Öffentlich beantworten konnte und wollte die Bundesregierung die Frage nach der Beteiligung anderer Staaten an den Mehrkosten. In ihrer Antwort teilte die Bundesregierung mit, dass seit dem Frühjahr 2023 weitere Finanzierungszusagen internationaler Anteilseigner für Mehrkosten vorliegen. So will Rumänien 13,2, Slowenien 20,2, Finnland 5,6 und Polen 43,2 Millionen Euro übernehmen. Wobei die polnische Finanzierungszusage an eine Entscheidung zur Realisierung des “Condensed Baryon Matter” (CBM) Experiments gebunden ist, das nicht Teil der jetzt vereinbarten Ausbaustufe “First Science” sei.

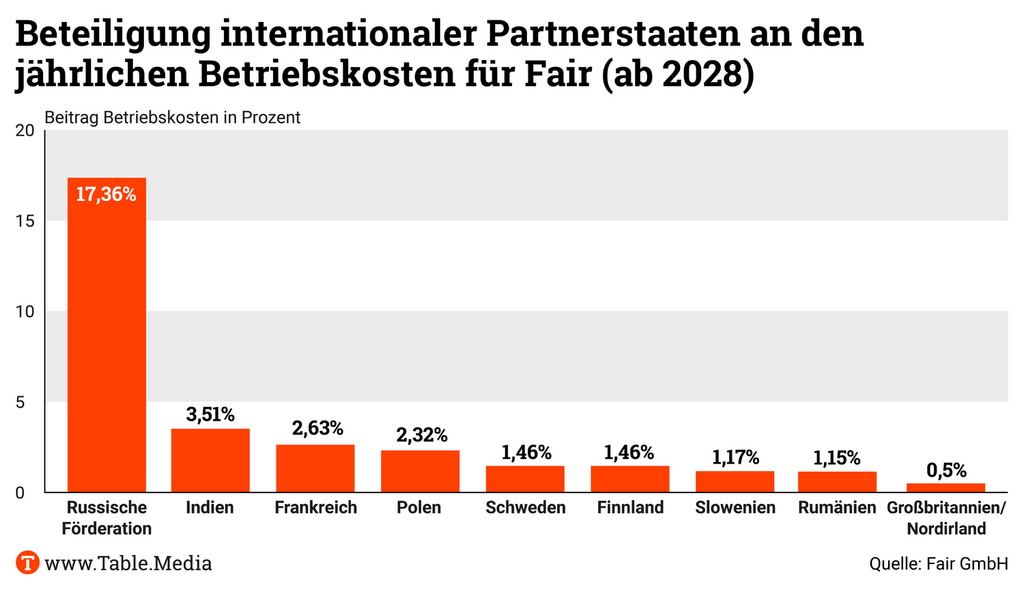

Die Betriebskosten nach Inbetriebnahme der Ausbaustufe First Science im Jahr 2028 schätzt die Fair GmbH nach Angaben der Bundesregierung auf rund 240 Millionen Euro. Auch hier ist Russland mit fast einem Fünftel der Kostenübernahme als wichtiger Beteiligungspartner eingeplant (siehe Grafik). Ob der russische Anteil als gesichert gilt oder gegebenenfalls neu verteilt werden muss, ließ die Bundesregierung in ihrer Antwort jedoch offen. tg

Der christdemokratische EU-Parlamentarier Christian Ehler möchte über einen Entschließungsantrag eine EU-Verordnung zur Wissenschaftsfreiheit bewirken. Zu Beginn der Legislaturperiode hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen ein solches Vorhaben in Aussicht gestellt.

Auf dem Papier ist die wissenschaftliche Freiheit in Artikel 13 der Europäischen Charta der Grundrechte bereits verankert. Dieses Prinzip kann jedoch auf europäischer Ebene nicht durchgesetzt werden, da der EU gerade im Bildungsbereich dazu die Kompetenzen fehlen. Angesichts zunehmender Verstöße gegen Artikel 13 möchte das Parlament, dass die EU aktiv für die Verteidigung der wissenschaftlichen Freiheit eintritt. Die Verordnung sollte laut Entwurf “einen Ausgangspunkt für die Entwicklung von rechtlichen Mindeststandards für die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung durch die Rechtsprechung der europäischen Gerichte, einschließlich des Gerichtshofs der Europäischen Union, schaffen”.

Weiterhin weist der Entwurf darauf hin, dass eine derartige Verordnung auf die unterschiedlichen Forschungssysteme innerhalb der EU eingehen muss. Letztlich soll ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden, der die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung von Fall zu Fall ausbalanciert.

Auch die European University Association (EUA) weist auf die Komplexität des Vorhabens hin: “Derartige Regulierungen können zwar für den Schutz der akademischen Freiheit nützlich sein, doch müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen zweckmäßig sein und ordnungsgemäß umgesetzt werden. Es muss klar sein, was mit solchen Rechtsvorschriften erreicht werden soll und wie sie umgesetzt werden, um unbeabsichtigte Folgen zu vermeiden”, sagte die stellvertretende Generalsekretärin Monika Steinel auf Anfrage von Table.Media.

Hintergrund ist nicht nur die Situation in Ländern wie Ungarn oder Polen, in denen die Rechtsstaatlichkeit inzwischen deutlich eingeschränkt ist. Die EUA weist darauf hin, dass viele europäische Universitäten immer noch “viel zu viele” Einschränkungen ihrer Autonomie erfahren. Das geht aus einer vergleichenden Bewertung, der “Autonomy Scorecard” hervor, die die EUA im März dieses Jahres veröffentlicht hatte.

Ehlers Antrag wird nun noch im September im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des EU-Parlaments diskutiert. mw

Iliana Ivanova, Anwärterin Bulgariens für den frei gewordenen Posten der EU-Forschungskommissarin, stellt sich am heutigen Dienstag der Anhörung in den Ausschüssen des Europaparlaments. Die Anhörung durch die Ausschüsse für Industrie, Wissenschaft und Energie sowie Kultur und Bildung findet von 9.30 bis 12.30 Uhr statt und wird live bei EbS+ übertragen. Eine Nachbesetzung ist notwendig geworden, weil die bisherige bulgarische Kommissarin Mariya Gabriel Vize-Premier und Außenministerin ihres Landes geworden ist.

Ein wichtiger Punkt in der Befragung wird sicherlich die finanzielle Ausstattung des Forschungsförderprogramms Horizon Europe sein. In den bereits veröffentlichten Antworten auf die vorab gestellten Fragen der Parlamentarier verspricht Ivanova, mehr Geld für die Forschungsförderung einzutreiben. Ivanova schreibt in ihrer Antwort, es sei ihr sehr wohl bewusst, dass bisher nur 30 Prozent der qualitativ hochwertigen Vorschläge mit dem verfügbaren Budget finanziert werden konnten. Dies sei jedoch bereits etwas besser als bei Horizont 2020, wo es 25 Prozent waren. Um alle eingereichten qualitativ hochwertigen Vorschläge zu finanzieren, wären zusätzliche 34 Milliarden Euro erforderlich gewesen.

Ivanova ist seit 2013 Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. Davor war sie von 2009 bis 2012 in der EVP-Fraktion Mitglied des Europäischen Parlaments und stellvertretende Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses. mgr/mw

Im politischen Berlin wird ab sofort eine Stimme aus dem Norden zu hören sein: Der neue Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Moritz Schularick, hat mit Amtsantritt bei dem renommierten weltwirtschaftlichen Forschungsinstitut klargemacht, wohin er will: in die erste Liga der Think-Tanks. Zwar gilt die seit 100 Jahren bestehende Forschungseinrichtung als erste Adresse für internationale Wirtschafts- und Handelsfragen. Doch Schularick hat schnell erkannt, dass es in Fragen der Geoökonomie und der internationalen Makroökonomie eine große Lücke gibt, und die will er mit der wirtschaftswissenschaftlichen Kompetenz des IfW schließen.

Dafür soll in der deutschen Hauptstadt ein zweites Standbein des IfW entstehen, das sich mit genau diesen Themen befasst und die Politik enger berät. Aus seiner Sicht ist die bessere Verzahnung von Spitzenforschung und Politikberatung unverzichtbar, um die globalen Transformationsprozesse bei Weltwirtschaft, Klima und Technologie voranzubringen.

Sein Befund der “mangelnden intellektuellen Führungsrolle Deutschlands” dürfte manchen in der politischen Landschaft provozieren, doch genau diese Widerstände sucht er. “Wir sind nicht auf dem Niveau anderer Länder, wir haben die Führungsrolle nicht gelernt”, so seine Kritik. Deutschland müsse sprech- und denkfähiger werden, eine bessere Debattenkultur und vor allem eine intellektuelle Führungsrolle entwickeln.

Dass Deutschland in allen wichtigen Fragen der jüngeren Vergangenheit falsch lag, ärgert den Top-Ökonomen: Putins Angriff auf die Ukraine – er kam. Die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine – sie stand. Die Unverzichtbarkeit russischen Gases für die Volkswirtschaft – abgewendet. Dreimal lag die deutsche Politik daneben. “Fehler werden auch künftig vorkommen, dann aber lieber auf einem höheren Niveau”, sagt Schularick.

Mehr internationale Sichtbarkeit ist sein zweites großes Ziel als neuer IfW-Präsident. Die Zukunft von Globalisierung und Weltwirtschaftsordnung müsse mit international strategischen Partnern forschungsbasiert und undogmatisch auf Augenhöhe diskutiert werden.

Die Kiel Institute Africa Initiative beispielsweise will Lösungen entwickeln, wie die Chancen des Kontinents besser gegen negative Befürchtungen gewichtet werden können. Die Experten wollen besser verstehen, welche Auswirkungen Chinas Engagement in Afrika tatsächlich hat. Dem bisherigen deutschen Vorgehen auf dem Kontinent attestiert Schularick – wenig diplomatisch – Desinteresse, viel warme Worte und Bekundungen und ein zu kurzfristiges Denken. Deutschland dürfe nicht in ein Entwicklungsmodell zurückfallen, das vor allem an der Ausbeutung von Rohstoffen interessiert sei. “Die Rohstoffe kommen dann aus Afrika, und wir haben die grünen Produkte und Arbeitsplätze – so darf es nicht laufen.”

Die Schlüsselfrage, ob der Wettlauf um Afrika überhaupt noch gegen China oder Russland zu gewinnen sei, sieht Schularick noch nicht entschieden. Russland habe letztlich außer Waffen und Kleptokratie nichts anzubieten. Und bei China müsse Deutschland selbstbewusst aufzeigen, in welche Abhängigkeiten afrikanische Länder von China getrieben werden. Deutschland könne stattdessen ein freiheitlich orientiertes Entwicklungsmodell anbieten, politisch und sozial nachhaltig. Harald Prokosch

Konrad Wolf ist seit dem 1. September der neue Rektor der Hochschule Bremen. Der ehemalige Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Rheinland-Pfalz folgt Karin Luckey.

Eva Martha Eckkrammer trat am 1. September ihr Amt als Präsidentin der Universität Trier an. Sie ist nach Michael Jäckel und vier weiteren Vorgängern die erste Frau an der Spitze der Hochschule.

Gunter Erfurt, CEO des Solarzellenherstellers Meyer Burger, erhält in diesem Jahr den Becquerel-Preis der Europäischen Kommission.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

China.Table. KI: Zwischen Kontrolle und Kreativität. China will einerseits ein optimales Umfeld für KI-Forschung bieten, andererseits will die KP aber die Kontrolle über diese neue Technologie behalten. Priorität hat derzeit die Regulierung. Erstmals hat die Regierung nun die Freigabe für eine Chat-KI erteilt. Mehr.

Agrifood.Table. Carbon Farming: EU-Abgeordnete fordern Handel mit negativen Emissionszertifikaten. Um die EU-Klimaziele zu erreichen, muss auch die Landwirtschaft ihre Emissionen deutlich senken. Abgeordnete des Agrarausschusses fordern deshalb Vergütung und Handel mit negativen Emissionszertifikaten in der Landwirtschaft. Die Kommission arbeitet bereits an einem Bepreisungsmodell. Doch die Hürden sind hoch – und die Zeit drängt. Mehr.

Dürfen wir Ihnen Ihren künftigen Konferenz-Avatar vorstellen? Der KI-Assistent Duet AI von Google kann seine Nutzer jetzt in Videokonferenzen vertreten. Die Anwendung erstellt nicht nur Präsentationen, sondern macht auch automatisch Notizen der wichtigsten Punkte, schneidet kurze Videosequenzen mit und speichert diese.

Damit eröffnen sich auch für gremiengeplagte Wissenschaftler ganz neue Möglichkeiten. Der Mittwoch könnte somit künftig der produktivste Tag der Woche werden, wenn die KI die Sitzungen besucht und man selbst am neuesten Paper schreiben kann.

Zwei Gefahren sind allerdings nicht zu vernachlässigen. Zum einen würde Muße verloren gehen. Denn Zusammenkünfte in Präsidium, Senat oder Fakultätsrat zur Wochenmitte können die dringend nötige Entspannung bringen, die wieder neue Kreativität freisetzt. Stichwort Arbeitsverdichtung durch KI. Zum anderen besteht die Gefahr, dass sich die digitale Hilfe potenziert. Was würde wohl passieren, wenn in den Gremien die KI-Quote über 50 Prozent steigt und die KI-Assistenten die von der KI erstellten Präsentationen zusammenfassen? Wie das die Entscheidungen über den Fortgang der Hochschulen beeinflusst, darf gespannt beobachtet werden. Markus Weisskopf

wir haben über Wissenschaftler berichtet, die die Politik beraten. Und über Politiker, die sich beraten lassen. Wir haben auch analysiert, welche Gremien es in anderen Ländern gibt und welche Art der Beratung wissenschaftspolitisch erforderlich ist. Aber wer sitzt eigentlich in den Gremien? Und warum? Volker Stollorz, Chef des Science Media Center Germany, mahnt, sich bei der Auswahl nicht nur an einem Titel oder der bloßen Zugehörigkeit zu einer wissenschaftlichen Einrichtung festzuhalten. Was das mit “Gefühl und Wellenschlag” zu tun hat, berichtet mein Kollege Markus Weisskopf in Folge 8 unserer Serie zur wissenschaftlichen Politikberatung.

Es sind immense Summen: Open AI gibt laut Schätzungen allein für den Betrieb von ChatGPT rund 700.000 Dollar pro Tag aus, das Training soll etwa 63 Millionen Dollar gekostet haben. Microsoft hat bereits Milliarden in Open AI investiert. Start-ups in Europa können von solchen Summen nur träumen, berichtet meine Kollegin Corinna Visser. Sie hat recherchiert, ob sich die Investoren wegen des nahenden AI Acts in Europa noch stärker zurückhalten, als sie es ohnehin bereits tun.

Nach Reimund Neugebauer hat sich die Fraunhofer-Gesellschaft nun auch von Innovations-Vorstand Alexander Kurz getrennt – mit sofortiger Wirkung. Während der neue Präsident Holger Hanselka gerade begonnen hatte, die Zukunft von Europas größter Forschungsgemeinschaft zu planen, muss er sich jetzt noch einmal sehr intensiv mit der Vergangenheit beschäftigen. Wie reagiert das politische Berlin? Wir haben nachgefragt.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

Grundsätzlich kommen verschiedene Kriterien infrage, um Expertinnen und Experten zu identifizieren. Neben der wissenschaftlichen Exzellenz und der entsprechenden fachlichen Passung, spielen die Eignung und das Interesse für Politikberatung und Kommunikation eine Rolle. Dazu gehört auch, dass jemand fähig und willens ist, über die enge, eigene Expertise hinaus Handlungsoptionen zu formulieren. Und natürlich sind potenzielle Interessenkonflikte ein wichtiges Thema. Darüber hinaus können bei der Zusammensetzung von Arbeitsgruppen und Beiräten Faktoren wie Geschlecht, Alter oder Herkunft eine Rolle spielen.

In der Praxis sind die Kriterien für die Auswahl von Experten in Politikberatungsprozessen selten klar definiert. Meist ist auch die Gewichtung nicht geregelt. Auswahlprozesse und die Kompetenzen der Gremien hingegen sind oft schriftlich niedergelegt.

Bei der Leopoldina können neben den Mitgliedern der Akademie auch andere Wissenschaftler zu den Arbeitsgruppen hinzugezogen werden. Dabei achte “das Präsidium darauf, dass die Arbeitsgruppen interdisziplinär, thematisch ausgewogen und mit fachlicher Expertise ausgestattet sind”, lässt die Akademie wissen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden aufgrund langjähriger Erfahrung um Expertise und Einschätzung zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen ihres Fachgebiets gebeten. Woran die fachliche Expertise festgemacht ist, wird nicht klar. Immerhin: Beim Zuwahlprozess, der in der Wahlordnung geregelt ist, sollen fünf bis zehn Publikationen angegeben werden, die in den verschiedenen Stufen des Wahlprozesses eine Rolle spielen.

Acatech bezeichnet sich als “Arbeitsakademie”, in der zugewählte Mitglieder automatisch Themennetzwerken zugeordnet werden. Im Zuwahlprozess ist nicht nur die fachliche Exzellenz ausschlaggebend, sondern auch die konkrete Entwicklung von Technologien durch das potenzielle Mitglied. Die Themennetzwerke bilden laut einem Sprecher die “Expertise-Basis” für die Projekte. Dort werden neben den Mitgliedern der Akademie noch weitere Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingebunden. Projekte und Projektgruppen werden vom Präsidium beschlossen. Auch hier ist die fachliche Expertise wichtig; Kriterien dafür sind aber nicht näher benannt. Die Ergebnisse, acatech Position genannt, werden ähnlich wie bei der Leopoldina einem Reviewprozess unterzogen.

Neben den unabhängigen Akademien werden von der Politik eingesetzte Expertenbeiräte immer wichtiger. Der Corona-Expertenrat setzte sich laut eines Regierungssprechers “aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen zusammen”. In das Gremium seien Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berufen worden, die zuvor bereits in der wissenschaftlichen Bewertung der Pandemie aktiv waren und ihr Wissen sowie ihre Erfahrungen in der Pandemiebewältigung öffentlich geteilt haben.

Das Wirtschafts- und Klimaministerium nennt auf Anfrage “wissenschaftliche Exzellenz, Interesse an und Erfahrung in wirtschaftspolitischer Beratung/Debatte, fachliche Spezialisierung, die im Beirat zur Abdeckung der thematischen Breite benötigt wird” als Kriterien bei der Berufung in den wissenschaftlichen Beirat. Die Bewertung, ob ein Mitglied diese Kriterien erfüllt, liegt beim Beirat selbst.

Der Rechtswissenschaftler Stefan Huster regte im Gespräch mit Table.Media eine Formalisierung der Auswahl von Forschenden für derartige Gremien an. Er beklagte einen “Wildwuchs” bei der Zusammensetzung. Sein Eindruck sei, dass in den Ministerien zu oft “nach Gefühl und Wellenschlag” vorgegangen werde. Sein Vorschlag: Expertenauswahl in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften.

Immerhin, beim TAB (Büro für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag) erfährt man etwas mehr über die Auswahl der Experten. Quantifizierbare Kriterien für die wissenschaftliche Exzellenz gibt es aber auch hier nicht. Das TAB schreibt zur Vorbereitung für die Erstellung seiner Expertisen Aufträge für Gutachten aus. Der dann folgenden Vergabeempfehlung des TAB kann, muss aber die Berichterstatterrunde im Forschungsausschuss nicht folgen. In der Regel gibt es hier einen Konsens, sagt Arnold Sauter, stellvertretender Leiter des TAB. Nur einmal, als es um Kernkraftwerke der 4. Generation gehen sollte, kam am Ende kein Projekt zustande, weil man sich nicht einigen konnte, wer den Zuschlag für ein Gutachten bekommen sollte.

Das Hauptkriterium “wissenschaftliche Exzellenz” wird also oft nicht nachvollziehbar erfasst. Es lässt sich in vielen Disziplinen vermutlich nur schwerlich messen. Volker Stollorz vom Science Media Center Germany kritisiert jedoch, dass oftmals nicht einmal der Versuch unternommen werde, bei diesem Kriterium sauber zu arbeiten. Es gebe in den Natur- und Lebenswissenschaften beispielsweise viele gute Fachdatenbanken, über die sich feststellen ließe, ob jemand auch aktuell noch zu einem Thema publiziert und wie gut diese Publikationen und von wem zitiert werden. In manchen Disziplinen funktioniere dieses Reputationssystem nicht oder nicht mehr gut. Dann spielten häufig generelle Bekanntheit oder persönliche Beziehungen, die beispielsweise über Gremien zustande kommen, eine wichtigere Rolle. Aber: Wissenschaftler, die viel in politiknahen Gremien sitzen, publizieren oft nicht mehr und sind dann nicht womöglich mehr so dicht dran am aktuellen Erkenntnisfortschritt ihres Fachs.

Stollorz warnt auch davor, an einem Titel oder der bloßen Zugehörigkeit zu einer wissenschaftlichen Einrichtung Expertise festzumachen. Im Web of Science seien allein zwischen 1970 und 2018 fast 50 Millionen Publikationen gespeichert, über 60 Prozent davon wurden weniger als zehnmal zitiert. Viele sogenannte Experten seien also nicht unbedingt geeignet, zum aktuellen Erkenntnisfortschritt ihres Faches zu beraten.

Doch wie erkennt man nun Expertise? Dafür brauche es letztlich eine große fachliche Kompetenz bei den Auswählenden selbst. Das sagt Stollorz auch den Politikern und Beratungsinstitutionen, die das SMC zu diesem Thema konsultieren. Derzeit scheint dieses Kompetenz-Bewusstsein noch zu fehlen – sowohl bei den Politikern selbst als auch bei den die Politik beratenden Institutionen.

Die Serie “Politikberatung, quo vadis?” finden Sie gesammelt hier.

Die Entwicklung, die Technik, das Training und der Betrieb von Künstlicher Intelligenz verschlingen enorme Summen. Anfang dieses Jahres kursierten Schätzungen, wonach Open AI allein für den Betrieb von ChatGPT 700.000 Dollar pro Tag aufwendet. Das Training von ChatGPT4 soll etwa 63 Millionen Dollar gekostet haben. Das macht Investments in KI zu einer Wette mit extrem hohen Einsätzen. Microsoft hat bereits Milliarden in Open AI investiert.

Start-ups in Europa können von solchen Summen nur träumen. Die Frage ist, ob sich die Investoren wegen des kommenden AI Acts – der ersten umfangreichen Regulierung Künstlicher Intelligenz weltweit – in Europa noch stärker zurückhalten, als sie es ohnehin bereits tun.

“Natürlich muss man sich eingestehen, dass es im Vergleich zu den USA in Deutschland und Europa mit der Finanzierung eher hapert, vor allem mit der Skalierung von Start-ups”, sagt Polina Khubbeeva, Referentin Digitalisierung und Innovation beim BDI. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2023 gab es in den USA 1129 Deals im Bereich KI und maschinelles Lernen, bei denen Wagniskapitalgeber 30,8 Milliarden Dollar in KI-Start-ups investierten. In Europa waren es in dem Zeitraum gerade einmal 646 Deals mit einem Gesamtvolumen von 3,7 Milliarden Dollar, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Zahlen von Pitchbook berichtete.

Doch Wettbewerb gibt es auch innerhalb Europas: Anders als in Deutschland betreibt Frankreich auch bei KI Industriepolitik. Mitte Juni erklärte Präsident Emmanuel Macron, sein Land wolle hier eine Führungsrolle übernehmen und kündigte neue Finanzmittel in Höhe von immerhin 500 Millionen Euro für die Schaffung von KI-Champions an. Kurz danach warb Mistral AI die beeindruckende Summe von 105 Millionen Euro ein.

Mistral will ein Sprachmodell ähnlich wie ChatGPT für Unternehmen entwickeln, hat aber noch gar kein Produkt. Doch Macron soll die Verwaltung verdonnert haben, das künftige Produkt von Mistral einzusetzen, was das junge Unternehmen zu einer Art Gelddruckmaschine machen würde. Auch Poolside AI erhielt im August eine Finanzierung von mehr als 100 Millionen Euro und zieht jetzt ausgestattet mit französischen Investorengeldern von den USA nach Paris.

Die Politik sollte KI-Start-ups in Deutschland wesentlich mehr Aufmerksamkeit widmen, fordert Khubbeeva vom BDI. Die Förderung sei dabei nur ein – wichtiger – Aspekt, um die Finanzierungslücke zu schließen, die bei KI-Start-ups gravierend sei. KI-Start-ups brauchen im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen länger, um schwarze Zahlen zu schreiben und Rendite abwerfen. “Deswegen sollte man Wege finden, um diese etwas längere Phase der Konsolidierung finanziell zu überbrücken.”

Abgesehen von der Finanzierung gebe es auch andere Wege, den Standort Deutschland attraktiver zu machen. “Nutzungsmodelle für Daten und die Recheninfrastruktur müssen am Standort noch deutlich ausgebaut werden”, sagt Khubbeeva. “Diese Dinge tragen entscheidend zum Erfolg bei und sind daher auch ausschlaggebend für die Entscheidung, ob man hier gründet oder woanders.”

Das Thema Regulierung komme erschwerend hinzu. Viele Regelungen im AI Act seien für Start-ups und KMU ohne große Compliance-Abteilung nicht zu stemmen. “Wir begrüßen die Einführung von Reallaboren, aber auch die sind zum Teil so bürokratisch gestaltet, dass es abschreckend wirkt”, erläutert Khubbeeva.

Insgesamt seien viele Regelungen weit von der industriellen Wirklichkeit entfernt. Das gelte auch für die Vorschläge, Foundation Models wie ChatGPT in die Gesetzgebung zu integrieren. “So kann das nicht stehen bleiben, das wäre für die Finanzierbarkeit europäischer KI-Start-ups katastrophal. Auf diese Weise bauen wir in Deutschland und Europa keine KI-Modelle nach amerikanischem Vorbild.”

Unter Investoren herrsche jedenfalls im Moment eine große Unsicherheit, sagt Andreas Goeldi, Partner bei b2venture. Der europäische Wagniskapitalgeber investiert zu einem sehr frühen Stadium in junge Technologiefirmen, unter anderem 2009 auch in DeepL, eines der erfolgreichsten KI-Unternehmen Deutschlands. “Es besteht großer Eifer, eine Technologie zu regulieren, die erst in der Entstehung begriffen ist“, kritisiert Goeldi. Er verstehe, dass die dynamische Entwicklung für viele Menschen beängstigend sei. “Aber wir versuchen jetzt Dinge sehr im Detail zu regulieren, die wahrscheinlich in drei bis vier Jahren obsolet sind.”

Die Investoren befürchten, dass die Regulierung über das Ziel hinausschießt und die Entwicklung der Branche abwürgen könnte. “Einen ähnlichen Trend kann man in den vergangenen Jahren in der Krypto-Branche sehen – allerdings mehr in den USA als in Europa”, erklärt Goeldi. In den USA habe die Regulierung die Krypto-Szene “faktisch gekillt”. Angesichts von Betrugsfällen auch nicht ganz unverdient, wie er anmerkt. Anders sei es interessanterweise in der Schweiz gelaufen, die relativ früh vorgeprescht sei, aber einen sehr liberalen Rahmen gesetzt habe.

“Unsere Befürchtung als Investoren ist, dass ein vielversprechendes Start-up von heute zum toxischen Müll von morgen wird, weil die Regulierung eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit unmöglich macht”, sagt Goeldi. Und im Moment sei die Ungewissheit besonders groß. “Übrigens auch in den USA.” Während man in Europa offen diskutiere, finde dies in den USA in Hinterzimmern statt. “Ich finde den europäischen Ansatz deutlich gesünder“, sagt Goeldi. Auch die Kategorisierung der KI in Risikoklassen sei plausibel, aber es sei eben nicht einfach, diese vorausschauend zu klassifizieren.

“Die Risikoklassifizierung finde ich abstrakt gesehen berechtigt, in der Implementierung aber grenzenlos naiv”, sagt Goeldi. Ein Beispiel sei das Thema Social Scoring. Das steht im AI Act auf der Verbotsliste. Fast jede Social-Media-Plattform oder auch Suchmaschine klassifiziere aber ihre Nutzer und ihr Verhalten nach bestimmten Kriterien – als eine Form, relevante Informationen zu filtern.

“Die regulatorische Unsicherheit ist absolut katastrophal für die Branche”, sagt Goeldi. “Wenn die EU es schafft, relativ bald ein vernünftiges Framework aufzustellen, das am Anfang vielleicht bewusst noch ein bisschen offen ist und auch erlaubt, erstmal zu sehen, wo das Ganze hingeht, dann wäre das ein Standortvorteil. Absolut.”

Goeldi hält auch nicht viel von dem französischen Weg, viel staatliches Geld in die Szene zu pumpen. Viel sinnvoller sei es, starke Ökosysteme zu schaffen. Als positives Beispiel nennt der Investor den gerade von Digitalminister Wissing eröffnete Innovationspark AI (Ipai) in Heilbronn.

Auch der Digitalverband Bitkom plädiert nicht für die französische Vorgehensweise, viel staatliches Geld in den Sektor fließen zu lassen. “Aus der Unternehmensperspektive ist das erstmal ein Nachteil für deutsche Start-ups”, sagt Kai Pascal Beerlink, Referent Künstliche Intelligenz beim Bitkom. “Aber wenn man den Markt insgesamt anschaut, bergen solche politischen Einflussnahmen auch ein gewisses Risiko. Sie verzerren die Marktmechanismen.” Und es bestehe die Gefahr, dass die Blase platzt. “Wenn Unternehmen sich dem Markt stellen, haben sie auch den Innovationsdruck, den sie brauchen, um zu bestehen.”

Beerlink ist überzeugt, dass die Konzentration auf KI-Anwendungen für die produzierende Industrie eine Nische sein könnte, “die wir in Europa und vor allem in Deutschland besetzen können”. Hier seien Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit und Transparenz besonders wichtig.

Was der Staat noch tun könnte: “Es wäre wünschenswert, dass die Bundesregierung sich bei den AI-Act-Verhandlungen dafür einsetzt, Innovationen zu fördern – und zwar koordiniert“, sagt Beerlink. “Das ist wichtiger als die Förderung von einzelnen Unternehmen seitens des Staates.”

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin

Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr

11.-13. September 2023, Osnabrück

18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Die Fraunhofer-Gesellschaft kommt nicht heraus aus den Negativ-Schlagzeilen, jetzt titelte die Bild-Zeitung: “Gier-Skandal bei Fraunhofer – der Sumpf wird tiefer”. Erst Ende Mai war der so langjährige wie umstrittene Präsident Reimund Neugebauer von allen Ämtern zurückgetreten, mit Holger Hanselka ein neuer Hoffnungsträger gewählt. Kaum hatte dieser seine Geschäfte aufgenommen, seine Ideen für die Fraunhofer-Zukunft formuliert, platzte die Mitteilung des Senats in den Neustart: In einer Sondersitzung habe man beschlossen, Alexander Kurz, Vorstand für Ressort Innovation, Transfer und Verwertung, mit sofortiger Wirkung als Vorstand abzuberufen.

Senats-Vorsitzende Hildegard Müller äußert sich verhalten zu den Gründen für den Rauswurf. “Nach der schon erfolgten Aufhebung des Vertrags von Reimund Neugebauer habe die durch den Senat angestoßene weitere Prüfung dazu geführt, dass Sachverhalte bekannt wurden, die der Senat auf Grundlage einer umfassenden rechtlichen Prüfung auch als schwerwiegende Pflichtverletzungen durch Alexander Kurz zulasten der Fraunhofer-Gesellschaft bewertet”. In Folge dieser Erkenntnisse habe “der Fraunhofer-Senat Herrn Prof. Dr. Kurz mit sofortiger Wirkung als Vorstand abberufen”.

Tatsächlich, so erklärt Senatsvorsitzende Müller weiter, wurde beschlossen, Schadenersatzansprüche gegen Alexander Kurz und gegen den ehemaligen Präsidenten, Reimund Neugebauer zu prüfen, im Falle des Falles auch geltend zu machen und nötigenfalls auch gerichtlich durchzusetzen.

Welche Erkenntnisse aus welcher Prüfung genau Hildegard Müller und den Senat zu der folgenreichen Sondersitzung in der vergangenen Woche bewogen haben, wird seitens Fraunhofer nicht konkretisiert. Bekanntermaßen gab es seit 2017 mehrere Untersuchungen des Bundesrechnungshofs und auch des Bundesforschungsministeriums. Seit März ermittelt auch die Staatsanwaltschaft München gegen Unbekannt bei Fraunhofer.

Und jetzt? Bei Fraunhofer will man sich derzeit nicht weiter äußern. Das Bundesforschungsministerium weist darauf hin, dass es sich bei Personalangelegenheiten, welche den Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft betreffen, um eine interne Angelegenheit handele. Senatsberatungen seien vertraulich, erklärt eine Sprecherin.

In einem früheren Statement im März hatte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger bereits neben einem “schnellstmöglichen personellen Neustart im Vorstand” eingefordert, “dass sich die Verstöße nicht wiederholen und die FhG schneller zu einer modernen Governance und tragfähigen Compliance-Standards kommt.” Diese Aufgabe fällt nun Holger Hanselka zu.

“Seit dem Wechsel an der Spitze von Fraunhofer ist erkennbar, dass die erheblichen Verfehlungen des Vorstands der letzten Jahre systematisch und schrittweise aufgearbeitet werden”, erklärt Kai Gehring (Die Grünen). Die Berichte des Bundesrechnungshofs und die Anforderungen des Haushaltsgesetzgebers lieferten für diesen Aufklärungsprozess fundamentale Hinweise, die es weiter abzuarbeiten gelte, erklärt der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.

“Die jüngsten Entwicklungen belegen einmal mehr, dass der personelle Neuanfang bei Fraunhofer mehr als notwendig war. Es ist gut, dass Fehlverhalten Konsequenzen hat und der Weg zu einer modernen Governance, wirksamen Compliance und einem verantwortungsbewussten Umgang mit Steuermitteln seitens des neuen Präsidenten und des Senats sichtbar eingeschlagen wurde.”

Auch bei der Opposition sieht man eine Entwicklung zu einer besseren Zeit für Fraunhofer. “Von außen lässt sich schwer einschätzen, inwieweit die Vorwürfe gegen Herrn Kurz zutreffen. Aber es ist in jedem Fall ein ermutigendes Signal, dass der Fraunhofer-Vorstand den Abgang des oft gerügten Herrn Neugebauer zum Anlass nimmt, echte personelle Konsequenzen zu ziehen”, sagt Petra Sitte (Die Linke).

Es sei immer klar gewesen, dass die Fehler der Gesellschaftsführung nicht nur von einer Person ausgegangen sind oder begangen wurden. “Möge dies der Anfang einer neuen Ära sein, die Selbstbedienungsmentalität und Selbstüberhöhung hinter sich lässt und einen verantwortlicheren Führungsstil praktiziert.” Den Mitarbeitenden der Fraunhofer-Gesellschaft wäre dies zu wünschen, sagt Sitte. Es könne helfen, den durch die “laufenden Skandälchen” des Herrn Neugebauer angeschlagenen Ruf der Fraunhofer-Gesellschaft wiederherzustellen. nik

Mit einer Kleinen Anfrage zum Teilchenbeschleuniger Fair hatte sich die Union Anfang August zum “Umgang mit Mehrkosten im Rahmen des Projekts Facility for Antiproton and Ion Research (Fair)” erkundigt. In den Fokus hatte die CDU-/CSU-Fraktion dabei die “Unklarheit” über die weitere Beteiligung Russlands an dem Projekt Fair gerückt.

In ihrer jetzt veröffentlichten Antwort wollte die Bundesregierung allerdings nur eine der zahlreichen Fragen dazu öffentlich beantworten: “Der ursprünglich vorgesehene finanzielle Anteil ergibt sich aus der Fair-Konvention und dem Gesellschafteranteil. Dieser liegt für den russischen Gesellschafter Rosatom bei 17,45 Prozent und entspricht 252,8 Mio. Euro”, antwortete die Bundesregierung auf die entsprechende Frage der Unionsfraktion.

Ob die Bundesregierung eine weitere Beteiligung Russlands nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine für adäquat hält oder ob Russland sich bislang an seine vereinbarten Zulieferungen und Beitragszahlungen gehalten hat, behandelt die Bundesregierung dagegen als Verschlusssache. Die Antwort ist mit dem Hinweis versehen, dass “Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann”, entsprechend eingestuft werden können.

Einen Seitenhieb der Unionsfraktion musste Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger bereits in der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage einstecken. So konstatierte die Unionsfraktion dort, dass Entscheidungen, “die mit erheblichen finanziellen Mehrbelastungen der öffentlichen Hand einhergehen”, besonders mit Blick auf den hessischen Landtagswahlkampf, “ein höchstes Maß an Sensibilität und Transparenz im Sinne der politischen Hygiene” benötigen würden. Die Bundesregierung hatte im März bekannt gegeben, dass sich der Bund zusätzlich mit 449 Millionen Euro an Mehrkosten in Höhe von insgesamt 518 Millionen Euro beteiligen wird. Auch das Bundesland Hessen hatte weitere Landesmittel zugesagt.

Öffentlich beantworten konnte und wollte die Bundesregierung die Frage nach der Beteiligung anderer Staaten an den Mehrkosten. In ihrer Antwort teilte die Bundesregierung mit, dass seit dem Frühjahr 2023 weitere Finanzierungszusagen internationaler Anteilseigner für Mehrkosten vorliegen. So will Rumänien 13,2, Slowenien 20,2, Finnland 5,6 und Polen 43,2 Millionen Euro übernehmen. Wobei die polnische Finanzierungszusage an eine Entscheidung zur Realisierung des “Condensed Baryon Matter” (CBM) Experiments gebunden ist, das nicht Teil der jetzt vereinbarten Ausbaustufe “First Science” sei.

Die Betriebskosten nach Inbetriebnahme der Ausbaustufe First Science im Jahr 2028 schätzt die Fair GmbH nach Angaben der Bundesregierung auf rund 240 Millionen Euro. Auch hier ist Russland mit fast einem Fünftel der Kostenübernahme als wichtiger Beteiligungspartner eingeplant (siehe Grafik). Ob der russische Anteil als gesichert gilt oder gegebenenfalls neu verteilt werden muss, ließ die Bundesregierung in ihrer Antwort jedoch offen. tg

Der christdemokratische EU-Parlamentarier Christian Ehler möchte über einen Entschließungsantrag eine EU-Verordnung zur Wissenschaftsfreiheit bewirken. Zu Beginn der Legislaturperiode hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen ein solches Vorhaben in Aussicht gestellt.

Auf dem Papier ist die wissenschaftliche Freiheit in Artikel 13 der Europäischen Charta der Grundrechte bereits verankert. Dieses Prinzip kann jedoch auf europäischer Ebene nicht durchgesetzt werden, da der EU gerade im Bildungsbereich dazu die Kompetenzen fehlen. Angesichts zunehmender Verstöße gegen Artikel 13 möchte das Parlament, dass die EU aktiv für die Verteidigung der wissenschaftlichen Freiheit eintritt. Die Verordnung sollte laut Entwurf “einen Ausgangspunkt für die Entwicklung von rechtlichen Mindeststandards für die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung durch die Rechtsprechung der europäischen Gerichte, einschließlich des Gerichtshofs der Europäischen Union, schaffen”.

Weiterhin weist der Entwurf darauf hin, dass eine derartige Verordnung auf die unterschiedlichen Forschungssysteme innerhalb der EU eingehen muss. Letztlich soll ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden, der die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung von Fall zu Fall ausbalanciert.

Auch die European University Association (EUA) weist auf die Komplexität des Vorhabens hin: “Derartige Regulierungen können zwar für den Schutz der akademischen Freiheit nützlich sein, doch müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen zweckmäßig sein und ordnungsgemäß umgesetzt werden. Es muss klar sein, was mit solchen Rechtsvorschriften erreicht werden soll und wie sie umgesetzt werden, um unbeabsichtigte Folgen zu vermeiden”, sagte die stellvertretende Generalsekretärin Monika Steinel auf Anfrage von Table.Media.

Hintergrund ist nicht nur die Situation in Ländern wie Ungarn oder Polen, in denen die Rechtsstaatlichkeit inzwischen deutlich eingeschränkt ist. Die EUA weist darauf hin, dass viele europäische Universitäten immer noch “viel zu viele” Einschränkungen ihrer Autonomie erfahren. Das geht aus einer vergleichenden Bewertung, der “Autonomy Scorecard” hervor, die die EUA im März dieses Jahres veröffentlicht hatte.

Ehlers Antrag wird nun noch im September im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des EU-Parlaments diskutiert. mw

Iliana Ivanova, Anwärterin Bulgariens für den frei gewordenen Posten der EU-Forschungskommissarin, stellt sich am heutigen Dienstag der Anhörung in den Ausschüssen des Europaparlaments. Die Anhörung durch die Ausschüsse für Industrie, Wissenschaft und Energie sowie Kultur und Bildung findet von 9.30 bis 12.30 Uhr statt und wird live bei EbS+ übertragen. Eine Nachbesetzung ist notwendig geworden, weil die bisherige bulgarische Kommissarin Mariya Gabriel Vize-Premier und Außenministerin ihres Landes geworden ist.

Ein wichtiger Punkt in der Befragung wird sicherlich die finanzielle Ausstattung des Forschungsförderprogramms Horizon Europe sein. In den bereits veröffentlichten Antworten auf die vorab gestellten Fragen der Parlamentarier verspricht Ivanova, mehr Geld für die Forschungsförderung einzutreiben. Ivanova schreibt in ihrer Antwort, es sei ihr sehr wohl bewusst, dass bisher nur 30 Prozent der qualitativ hochwertigen Vorschläge mit dem verfügbaren Budget finanziert werden konnten. Dies sei jedoch bereits etwas besser als bei Horizont 2020, wo es 25 Prozent waren. Um alle eingereichten qualitativ hochwertigen Vorschläge zu finanzieren, wären zusätzliche 34 Milliarden Euro erforderlich gewesen.

Ivanova ist seit 2013 Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. Davor war sie von 2009 bis 2012 in der EVP-Fraktion Mitglied des Europäischen Parlaments und stellvertretende Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses. mgr/mw

Im politischen Berlin wird ab sofort eine Stimme aus dem Norden zu hören sein: Der neue Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Moritz Schularick, hat mit Amtsantritt bei dem renommierten weltwirtschaftlichen Forschungsinstitut klargemacht, wohin er will: in die erste Liga der Think-Tanks. Zwar gilt die seit 100 Jahren bestehende Forschungseinrichtung als erste Adresse für internationale Wirtschafts- und Handelsfragen. Doch Schularick hat schnell erkannt, dass es in Fragen der Geoökonomie und der internationalen Makroökonomie eine große Lücke gibt, und die will er mit der wirtschaftswissenschaftlichen Kompetenz des IfW schließen.

Dafür soll in der deutschen Hauptstadt ein zweites Standbein des IfW entstehen, das sich mit genau diesen Themen befasst und die Politik enger berät. Aus seiner Sicht ist die bessere Verzahnung von Spitzenforschung und Politikberatung unverzichtbar, um die globalen Transformationsprozesse bei Weltwirtschaft, Klima und Technologie voranzubringen.

Sein Befund der “mangelnden intellektuellen Führungsrolle Deutschlands” dürfte manchen in der politischen Landschaft provozieren, doch genau diese Widerstände sucht er. “Wir sind nicht auf dem Niveau anderer Länder, wir haben die Führungsrolle nicht gelernt”, so seine Kritik. Deutschland müsse sprech- und denkfähiger werden, eine bessere Debattenkultur und vor allem eine intellektuelle Führungsrolle entwickeln.

Dass Deutschland in allen wichtigen Fragen der jüngeren Vergangenheit falsch lag, ärgert den Top-Ökonomen: Putins Angriff auf die Ukraine – er kam. Die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine – sie stand. Die Unverzichtbarkeit russischen Gases für die Volkswirtschaft – abgewendet. Dreimal lag die deutsche Politik daneben. “Fehler werden auch künftig vorkommen, dann aber lieber auf einem höheren Niveau”, sagt Schularick.

Mehr internationale Sichtbarkeit ist sein zweites großes Ziel als neuer IfW-Präsident. Die Zukunft von Globalisierung und Weltwirtschaftsordnung müsse mit international strategischen Partnern forschungsbasiert und undogmatisch auf Augenhöhe diskutiert werden.

Die Kiel Institute Africa Initiative beispielsweise will Lösungen entwickeln, wie die Chancen des Kontinents besser gegen negative Befürchtungen gewichtet werden können. Die Experten wollen besser verstehen, welche Auswirkungen Chinas Engagement in Afrika tatsächlich hat. Dem bisherigen deutschen Vorgehen auf dem Kontinent attestiert Schularick – wenig diplomatisch – Desinteresse, viel warme Worte und Bekundungen und ein zu kurzfristiges Denken. Deutschland dürfe nicht in ein Entwicklungsmodell zurückfallen, das vor allem an der Ausbeutung von Rohstoffen interessiert sei. “Die Rohstoffe kommen dann aus Afrika, und wir haben die grünen Produkte und Arbeitsplätze – so darf es nicht laufen.”

Die Schlüsselfrage, ob der Wettlauf um Afrika überhaupt noch gegen China oder Russland zu gewinnen sei, sieht Schularick noch nicht entschieden. Russland habe letztlich außer Waffen und Kleptokratie nichts anzubieten. Und bei China müsse Deutschland selbstbewusst aufzeigen, in welche Abhängigkeiten afrikanische Länder von China getrieben werden. Deutschland könne stattdessen ein freiheitlich orientiertes Entwicklungsmodell anbieten, politisch und sozial nachhaltig. Harald Prokosch

Konrad Wolf ist seit dem 1. September der neue Rektor der Hochschule Bremen. Der ehemalige Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Rheinland-Pfalz folgt Karin Luckey.

Eva Martha Eckkrammer trat am 1. September ihr Amt als Präsidentin der Universität Trier an. Sie ist nach Michael Jäckel und vier weiteren Vorgängern die erste Frau an der Spitze der Hochschule.

Gunter Erfurt, CEO des Solarzellenherstellers Meyer Burger, erhält in diesem Jahr den Becquerel-Preis der Europäischen Kommission.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

China.Table. KI: Zwischen Kontrolle und Kreativität. China will einerseits ein optimales Umfeld für KI-Forschung bieten, andererseits will die KP aber die Kontrolle über diese neue Technologie behalten. Priorität hat derzeit die Regulierung. Erstmals hat die Regierung nun die Freigabe für eine Chat-KI erteilt. Mehr.

Agrifood.Table. Carbon Farming: EU-Abgeordnete fordern Handel mit negativen Emissionszertifikaten. Um die EU-Klimaziele zu erreichen, muss auch die Landwirtschaft ihre Emissionen deutlich senken. Abgeordnete des Agrarausschusses fordern deshalb Vergütung und Handel mit negativen Emissionszertifikaten in der Landwirtschaft. Die Kommission arbeitet bereits an einem Bepreisungsmodell. Doch die Hürden sind hoch – und die Zeit drängt. Mehr.

Dürfen wir Ihnen Ihren künftigen Konferenz-Avatar vorstellen? Der KI-Assistent Duet AI von Google kann seine Nutzer jetzt in Videokonferenzen vertreten. Die Anwendung erstellt nicht nur Präsentationen, sondern macht auch automatisch Notizen der wichtigsten Punkte, schneidet kurze Videosequenzen mit und speichert diese.

Damit eröffnen sich auch für gremiengeplagte Wissenschaftler ganz neue Möglichkeiten. Der Mittwoch könnte somit künftig der produktivste Tag der Woche werden, wenn die KI die Sitzungen besucht und man selbst am neuesten Paper schreiben kann.

Zwei Gefahren sind allerdings nicht zu vernachlässigen. Zum einen würde Muße verloren gehen. Denn Zusammenkünfte in Präsidium, Senat oder Fakultätsrat zur Wochenmitte können die dringend nötige Entspannung bringen, die wieder neue Kreativität freisetzt. Stichwort Arbeitsverdichtung durch KI. Zum anderen besteht die Gefahr, dass sich die digitale Hilfe potenziert. Was würde wohl passieren, wenn in den Gremien die KI-Quote über 50 Prozent steigt und die KI-Assistenten die von der KI erstellten Präsentationen zusammenfassen? Wie das die Entscheidungen über den Fortgang der Hochschulen beeinflusst, darf gespannt beobachtet werden. Markus Weisskopf