es ist für uns unvorstellbar, für Wissenschaftler oder Studenten etwa in Peking Alltag: Man forscht mit “Liebe zur Partei”, hält sich mit Meinungsäußerungen deutlich zurück und gelangt erst nach Gesichtsscan auf das Gelände der Universität. Die Chinesische Akademie der Wissenschaften (CAS) hat ihren Verhaltenscodex noch einmal verschärft. Die Institution, mit rund 80.000 Angestellten die größte Forschungsorganisation der Welt, vollzog diesen Schritt von der Öffentlichkeit beinah unbemerkt. Nicht ganz: Max-Planck-Gesellschaft und der Deutsche Akademische Austauschdienst beobachten die Situation bereits seit längerem. Unser Autor Fabian Kretschmer beschreibt die aktuelle Situation.

Gänzlich befreit agieren soll hingegen die deutsche Raumfahrt-Branche: Die Privatisierung der Raumfahrt ist rasant vorangeschritten, die Bundesregierung will Schritt halten und hat dazu am gestrigen Mittwoch erstmals nach 2010 eine neue Raumfahrtstrategie verabschiedet. “Wir reagieren auf einen fundamentalen Wandel und eine neue Relevanz der Raumfahrt”, sagte Anna Christmann (Grüne), Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt im Gespräch mit Table.Media. Die Initiative für Kleinsatelliten wird gestärkt und ein Space-Innovation-Hub soll die “New Space”-Branche fördern. Erste Reaktionen der Opposition und der Industrie auf die Strategie fallen verhalten aus. Tim Gabel weiß mehr.

Mit AlphaGo, einer KI, die Menschen in dem Spiel Go schlagen kann, wurde die britische Firma DeepMind bekannt. Seit einigen Jahren wendet sie ihre Deep Learning-Modelle auch in der Biologie an und mischt die Branche ordentlich auf, berichtet Anne Brüning. Für AlphaFold, ein Tool zur Proteinstrukturvorhersage, erhalten zwei DeepMind-Forscher jetzt den Lasker-Preis, das US-Pendant zum Nobelpreis.

Für die renommierten Wissenschaftspreise laufen bereits hohe Wetten in den Büros. Gute Chancen in Chemie werden etwa der DNA-Synthese oder den mRNA-Impfstoffen zugeschrieben. Wird bei deutschen Forschern am Montag, Dienstag oder Mittwoch das Telefon klingeln? Wir werden für Sie berichten.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Das Kabinett hat am gestrigen Mittwoch eine neue Raumfahrtstrategie verabschiedet. Seit der letzten ihrer Art aus dem Jahr 2010 ist vor allem die Privatisierung der Raumfahrt weit vorangeschritten. Die EFI-Kommission hatte Anfang des Jahres der Raumfahrt ein ganzes Kapitel in ihrem Gutachten gewidmet und es treffend “Deutschland zwischen Old und New Space” genannt. Die Aktivitäten im All werden immer stärker kommerziell organisiert, allen voran durch amerikanische Tech-Unternehmen. Aber auch China, Indien und Russland unternehmen große Anstrengungen.

Einerseits, so hatten die Experten der EFI diagnostiziert, könnten Deutschland und Frankreich derzeit bei der Zahl der Patente und Innovationen mit großen Playern wie den USA noch mithalten. Andererseits fehlten Deutschland und Europa eine Strategie und Regeln für die Stärkung der New Space Economy – und seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor allem der direkte Zugang ins All. Das Ariane-Programm stockt, Europa wartet weiter auf den ersten Start einer Ariane 6. Unterdessen zeigt Elon Musk mit Space X und seinen Starlink-Satelliten, welche strategische und geopolitische Relevanz das Rennen um den niedrigen Erdorbit hat.

“Wir reagieren mit der Raumfahrtstrategie auf einen fundamentalen Wandel und eine neue Relevanz der Raumfahrt”, sagte Anna Christmann (Grüne), Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt im Gespräch mit Table.Media kurz vor der Verabschiedung der Strategie durch das Kabinett. Die Raumfahrt sei einerseits für den Wirtschaftsstandort von hoher Bedeutung und “andererseits mit Blick auf die gestiegenen Herausforderungen, was die Sicherheit im Angesicht globaler Krisen und des Klimawandels betrifft”.

In neun Handlungsfeldern definiert die neue Raumfahrtstrategie, welche Schwerpunkte die Bundesregierung in den nächsten Jahren setzen möchte. Für den Bereich Forschung und Innovation sind davon vor allem folgende Punkte interessant:

Als Weichenstellung für den New Space will Anna Christmann dabei ihre Strategie verstanden wissen. Deutschland sei bereits jetzt eine sehr aktive Raumfahrtnation, sagt die Grünen-Politikerin aus dem Wirtschaftsministerium. Um deutsche Raumfahrtunternehmen nun noch wettbewerbsfähiger zu machen, sollen günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen und Forschungseinrichtungen geschaffen werden. Die Initiative für Kleinsatelliten wird gestärkt und ein Space-Innovation-Hub soll die “New Space”-Branche fördern.

“Der Hub soll zu einem Single Contact Point für die Innovationsszene werden.” Es sei die Aufgabe der Raumfahrtagentur, diesen so auszugestalten, dass “wir dort neue Formen der Auftragsvergabe und innovative Beschaffungsmethoden ausprobieren können”, sagte Christmann. Die deutschen Micro-Launcher-Unternehmen hätten zudem gute Chancen, auch auf europäischer Ebene eine relevante Rolle zu spielen. “Auch die ESA sollte stärker als Kunde auftreten, gerade bei dem momentanen Engpass an Startmöglichkeiten.” Deutschland habe bereits erste Ankerkundenverträge und staatliche Aufträge an die betreffenden Unternehmen vergeben.

Auch Weltraumforschung bleibe für Deutschland ein wichtiges Feld. “Es ist unser Ziel, schon jetzt Konzepte für die Zeit nach der ISS zu entwickeln. Das machen wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern und auch im Gespräch mit privaten Anbietern”, sagte Christmann. Experimenten in der Schwerelosigkeit wird weiter große Bedeutung zugemessen, und auch wenn man bereits vor 50 Jahren auf dem Mond gewesen sei, könne innovative Technologie beim Artemis-Programm, “mehr entdecken als bei den vergangenen Erkundungen”.

Erste Reaktionen der Opposition und der Industrie auf die Strategie fallen verhalten aus. Die neue Strategie sei ein Symptom für die deutsche Einstellung zur Raumfahrt, sagt der ehemalige Raumfahrt-Koordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek (CDU). “Wir denken zu klein.” Raumfahrtpolitik sei auch Industriepolitik. Technolgiecenter wie den geplanten Space Innovation Hub habe man auch vor 30 Jahren im Ruhrgebiet schon für den Strukturwandel gebaut. “Damit werden KMUs entstehen, aber für global erfolgreiche Unternehmen ist diese Initiative zu unambitioniert“, sagte Jarzombek im Gespräch mit Table.Media.

Der europäische Launcher-Wettbewerb, den die Bundesregierung in die Strategie geschrieben hat, sei zudem bislang nur eine Phrase. Es komme darauf an, wie sie diesen Wettbewerb ausstattet. “Einen erfolgreichen Wettbewerb für Micro-Launcher hatten wir bereits. Was es jetzt braucht, ist ein vorkommerzieller Wettbewerb, der die Nachfolge des Ariane-Programms zum Ziel hat, sozusagen einen Launcher-as-a-Service-Ansatz wie bei SpaceX”, sagte Jarzombek. Damit sich die Entwicklung solcher Träger im Milliardenbereich rechnet, müsse für potenzielle Anbieter auch eine entsprechende Menge an Starts ausgeschrieben werden.

“Die Kommerzialisierung von Raumfahrt und ihre zunehmende Verzahnung mit der klassischen Industrie, NewSpace genannt, ist eine große Chance für das Industrieland Deutschland. Die Strategie setzt mit ihrem Fokus auf NewSpace die richtigen Akzente, ist aber insgesamt zu wenig ambitioniert“, kritisiert Matthias Wachter, Raumfahrtexperte des BDI. Die Strategie blende die strategische Bedeutung von Raumfahrt weitgehend aus. “Es fehlt an konkreten Maßnahmen wie dem Aufbau einer Responsive Space Fähigkeit, um kurzfristig Satelliten ins All starten zu können und somit handlungsfähig zu bleiben.” Die Bedeutung eines souveränen europäischen Zugangs ins All komme insgesamt zu kurz.

Darüber hinaus moniert er die für 2024 geplanten Kürzungen des nationalen Raumfahrtprogramms von 370 auf 313 Millionen Euro. Sie drohten die wenigen konkreten Punkte der Raumfahrtstrategie zu konterkarieren. Wachter: “Deutschland sollte mehr und nicht weniger in Raumfahrt investieren.”

Anfang September hat die chinesische Akademie der Wissenschaften (CAS) eine Grenze überschritten. Von der internationalen Medienöffentlichkeit nahezu unbemerkt, erneuerte die mit nahezu 80.000 Angestellten größte Forschungseinrichtung der Welt ihren Verhaltenscodex, dem jedes Mitglied unterliegt. Künftig müssen die Wissenschaftler unter anderem “die Liebe zur Partei vorleben”, “der nationalen Sicherheit dienen” und auch “im Einklang mit der Politik des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas stehen”.

Der Übergang von einer autoritären zur totalitären Herrschaft ist fließend. Doch ein zentrales Kriterium stellt die umfassende Gesinnungstreue dar, welche der Einparteienstaat seinen Bürgerinnen und Bürgern abverlangt: Eine passive Beobachterrolle wird ihnen aberkannt, stattdessen müssen sie sich proaktiv zur ideologischen Loyalität verpflichten.

Seit einigen Jahren wird in Deutschland die wissenschaftliche Kooperation mit der Volksrepublik China auf den Prüfstand gestellt. Denn einerseits ist das Reich der Mitte in vielen Bereichen zur führenden Wissenschaftsnation aufgestiegen, doch gleichzeitig ist unabhängige Forschung im repressiven Klima unter Staatschef Xi Jinping nahezu unmöglich geworden.

Die Zeichen des Wandels unübersehbar: Die letzten verbliebenen Professoren, die ausländischen Medien kritische Interviews gegeben haben, wurden längst gefeuert, inhaftiert oder haben sich freiwillig in die innere Emigration zurückgezogen.

Und spätestens seit der Pandemie ist die Isolation chinesischer Universitäten durchaus wörtlich zu nehmen: In der Hauptstadt Peking sind sämtliche Campus-Eingänge der Spitzenunis mit Überwachungskameras und elektronischen Türen ausgestattet. Nur mehr Studierende und Lehrende dürfen nach einem Gesichts-Scan das Gelände betreten, für Außenstehende ist der Zugang ohne Extra-Genehmigung verboten.

Nun also schließt die CAS mit ihren politischen Vorgaben die akademische Freiheit noch weiter ein. Neben eingangs erwähnter Gesinnungstreue wird den WissenschaftlerInnen zudem verboten, ihre akademischen Ansichten zu Themen zu äußern, die außerhalb ihres Fachgebiets liegen. Die Regulierungen sind umso erstaunlicher, wenn man sie mit dem ursprünglichen, bereits vor neun Jahren eingeführten Verhaltenscodex der CAS vergleicht: Damals wurden die Schlagwörter “Partei”, “nationale Sicherheit” und “Vaterlandsliebe” noch mit keiner einzigen Silbe erwähnt.

Die chinesische Akademie der Wissenschaften unterhält ausgiebige Kooperationen mit Deutschland. Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) bezeichnet die CAS etwa als “wichtigste Partnerinstitution”. Seit fünf Jahren arbeite man in “strategisch ausgewählten wissenschaftlichen Schwerpunktbereichen” zusammen, etwa der Radioastronomie und den Verhaltenswissenschaften. Die MPG erhalte dabei “privilegierten Zugang zu teils weltweit einzigartigen und exzellenten Infrastrukturen der CAS“, wie es laut Eigenaussage heißt. Und: Beide Seiten würden gleichermaßen von der Kooperation profitieren.

Wie jedoch lässt sich mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die von vorneherein dazu verpflichtet sind, strikt auf Parteilinie zu sein?

“Chinesische Universitäten und Forschungseinrichtungen waren noch nie völlig autonom und im Prinzip schon immer in die politischen Strukturen und Programme des chinesischen Einparteienstaates eingebunden”, sagt Christina Beck, die die Kommunikationsabteilung der Max-Planck-Gesellschaft leitet: “Aber wir nehmen natürlich mit großer Sorge wahr, dass das nun immer deutlicher öffentlich formuliert und die chinesische Forschung immer stärker politischen Zielen untergeordnet wird”.

Zu dem konkreten Verhaltenskodex könne man keine abschließende Beurteilung geben, da bislang zu wenig Hintergrundinformationen vorliegen. Doch man solle diese auch unter dem Aspekt der innerchinesischen Korruptionsbekämpfung verstehen, heißt es.

Auch der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) unterhält mit der CAS seit 2007 ein Kooperationsabkommen. Dies umfasst unter anderem ein bilateral finanziertes Stipendienprogramm für chinesische Nachwuchswissenschaftler, die im Rahmen ihrer Promotion für bis zu zwei Jahre nach Deutschland kommen. Der Umfang des Programms ist allerdings gering: 2023 wurden nur mehr sieben Stipendien vergeben.

Die verschärften politischen Vorgaben des CAS werden die Existenz des Stipendienprogramms nicht bedrohen. “Die Vorgabe zur Treue zum Vaterland und der Einhaltung der Parteilinie bei öffentlichen Statements ist in China bereits seit längerem Voraussetzung für eine wissenschaftliche Karriere”, sagt Pressesprecher Michael Flacke. Der Verhaltenskodex würde also nur explizit ausformulieren, was ohnehin schon zuvor galt. Und mögliche Sicherheitsrisiken im Umgang mit chinesischen Kooperationspartnern würde der DAAD bereits seit längerem diskutieren.

Auch die Max-Planck-Gesellschaft überprüft derzeit “alle Aspekte ihrer wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China” und wird noch im November ein Papier mit Handlungsempfehlungen publizieren. Damit folgt sie unter anderem dem MIT in Cambridge, das bereits im November letzten Jahres Richtlinien zur Kooperation mit chinesischen Forschungsinstitutionen veröffentlicht hat.

Doch trotz der immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen möchte die MPG unbedingt im Austausch mit ihren chinesischen Partnern bleiben, sagt Christina Beck: “Über Wissenschaftskontakte kann man Türen offenhalten, die eventuell in anderen Bereichen verschlossen sind”. Fabian Kretschmer

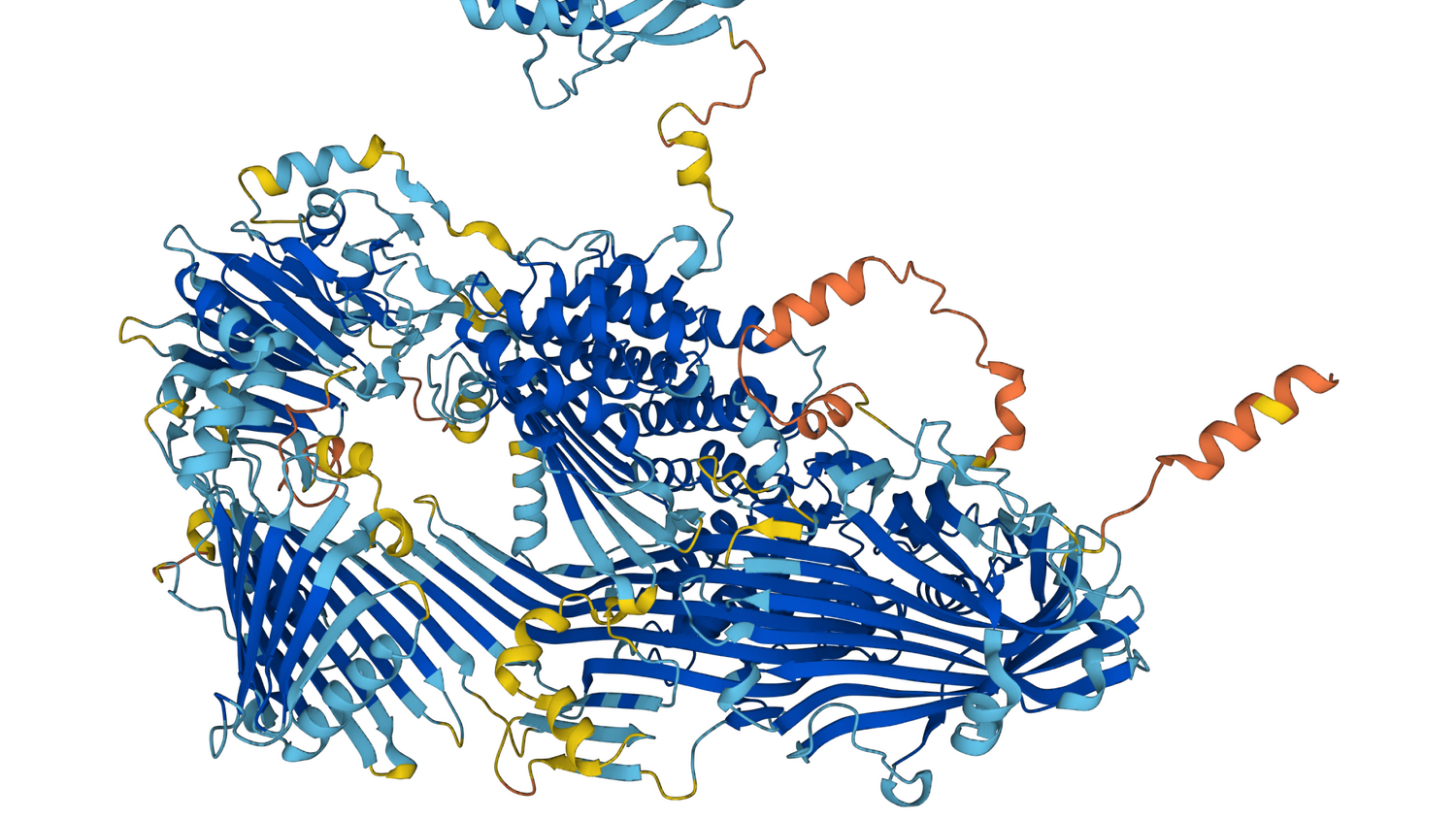

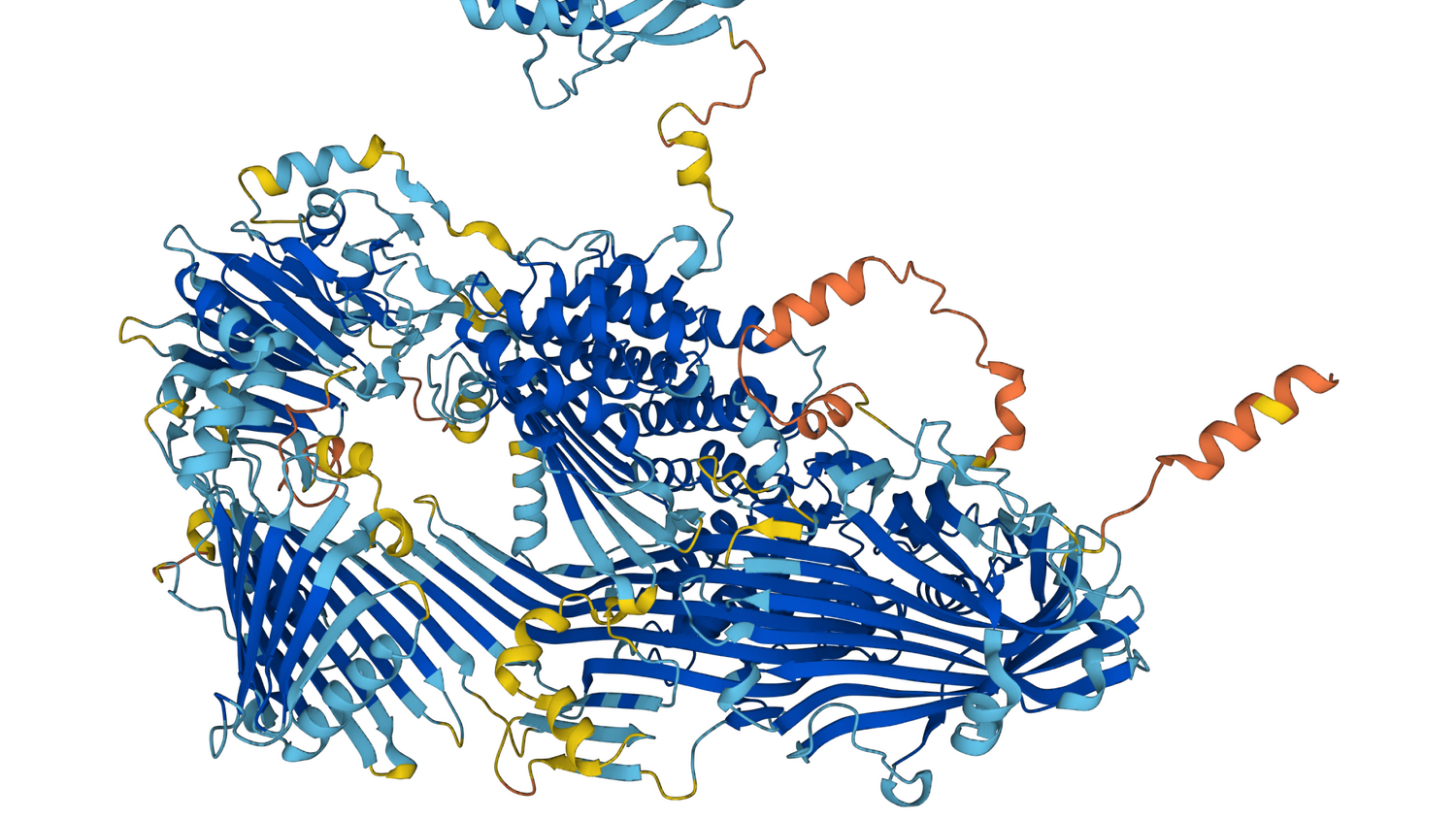

Akademisch betrachtet läuft es zurzeit gut für die auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Firma Google DeepMind. In der vergangenen Woche konnte das in London ansässige Unternehmen zuerst mit einer viel beachteten Publikation im Science-Magazin aufwarten. Darin stellt es ein neues KI-Tool namens AlphaMissense vor, mit dem sich krankheitsrelevante Erbgutmutationen im großen Stil aufspüren lassen. Zwei Tage später, am 21. September, wurde bekannt, dass die DeepMind-Forscher Demis Hassabis und John Jumper für die Erfindung von AlphaFold den Albert Lasker Basic Medical Research Award 2023 erhalten. Die Auszeichnung steht in dem Ruf, so etwas wie die US-Version des Medizinnobelpreises zu sein.

AlphaFold ist ein auf künstlichen neuronalen Netzen basierendes KI-System, das die dreidimensionale Struktur von Proteinen aus der eindimensionalen Sequenz ihrer Aminosäuren vorhersagen kann. Es sorgte Ende 2020 als überlegener Gewinner eines Wettbewerbs zur Proteinstrukturvorhersage für Aufsehen. Denn die Ergebnisse waren wesentlich präziser als die von allen anderen Tools und für viele Proteinsequenzen fast so genau wie durch experimentelle Strukturbestimmung.

Den Lasker-Award haben die Forscher wirklich verdient, sagt die Molekularbiologin Sarah Teichmann, Leiterin des Cellular Genetics Programme am Wellcome Sanger Institute und Forschungsdirektorin des Cavendish Laboratory an der University of Cambridge. “Die Entwicklung von AlphaFold war ein riesiger Meilenstein für die biomedizinische Forschung. Die KI hat ein Problem gelöst, an dem Forscher schon seit Jahrzehnten gearbeitet haben.” Das Softwaremodell habe für Aufbruchstimmung sowohl in der Grundlagenforschung als auch bei Pharmaunternehmen gesorgt, denn es beschleunige den Erkenntnisfortschritt enorm.

Dass DeepMind mit AlphaMissense nun abermals die Branche umkrempelt, sei allerdings nicht zu erwarten. Das KI-Modell, das genetische Varianten identifiziert, die bei Krankheiten eine Rolle spielen, basiere auf der Version AlphaFold 2.0 und sei die erste Anwendung des Modells für bestimmte Zielsetzungen. AlphaMissense nutze die “Intuition” von AlphaFold über Proteinstrukturen, um herauszufinden, an welchen Stellen in einem Protein eine Mutation Krankheitswert haben dürfte, hatte DeepMind-Forschungsleiter Pushmeet Kohli bei einem Pressegespräch erläutert. Einen Anhaltspunkt für die Einordnung liefere die Information, wie häufig eine Mutation bei Menschen oder nah verwandten Primaten auftritt. Häufigere Varianten seien wahrscheinlich unbedenklich.

Zur Einordung: Die KI schätzt die Bedeutung sogenannter Punktmutationen ein, von denen man bisher so gut wie nicht weiß, ob sie schaden, nutzen oder keinen Effekt haben. AlphaMissense kommt zu dem Schluss: Von den 70 Millionen möglichen Punktmutationen sind 32 Prozent potenziell krankmachend, 57 Prozent wahrscheinlich harmlos.

“Für die klinische Anwendung ist das neue KI-Modell von DeepMind bei der Vorhersage von krankheitsrelevanten genetischen Varianten nicht akkurat genug”, sagt Sarah Teichmann, die das AlphaMissense-Paper zusammen mit ihrem Kollegen Joseph Marsh in einer Perspective in Science kommentiert hat. Gleichwohl handele es sich um ein elegantes Modell, das sowohl Proteinstrukturvorhersagen als auch Daten aus Humangenetik und Evolution in das KI-Modell einbezieht.

“Es ist ein weiteres Beispiel für die Anwendung der neuen Deep-Learning-Methoden in der Biomedizin und setzt den Trend fort, den wir in allen Bereichen im Moment sehen.” KI hat ihrer Ansicht nach das Potenzial für weitere Durchbrüche in der Biologie. “Als Nächstes könnte ein KI-Modell für das Screening kleiner Wirkstoff-Moleküle folgen. Auch das Antikörper-Design dürfte KI bald voranbringen.”

Die akademische Community erlebe DeepMind bisher als einigermaßen fairen und offenen Partner, berichtet Teichmann. Mittlerweile seien 250 Millionen Proteinmodelle frei zugänglich und auch in die Deep-Learning-Methodik, die in AlphaFold steckt, gewähre man relativ viel Einblick. Die Vorhersagen von AlphaMissense stehen Wissenschaftlern ebenfalls zur Verfügung. Da die KI viel Potenzial für die Medikamentenentwicklung hat, dürfte DeepMind zumindest mit Blick auf Pharmakonzerne auch kommerzielle Interessen haben.

Inzwischen haben Google und DeepMind unter dem Dach der Alphabet-Holding mit dem Start-up Isomorphic Labs sogar selbst ein Unternehmen gegründet, das sich der Behandlung von Krankheiten widmet und die Medikamentenentwicklung beschleunigen will. Grundsätzlich stellt sich DeepMind allerdings recht altruistisch dar: Langfristiges Ziel sei es, die Intelligenz zu verbessern und allgemeinere und leistungsfähigere Problemlösungssysteme zu entwickeln, heißt es auf der Homepage. “Geleitet von Sicherheit und Ethik könnte diese Erfindung der Gesellschaft helfen, Antworten auf einige der dringendsten und grundlegendsten wissenschaftlichen Herausforderungen der Welt zu finden.” Ein hehres Unterfangen – mit viel Potenzial für weitere biomedizinische Fortschritte.

28. September 2023, 18:00-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

28. September 2023, 18:30-20:15 Uhr, Löwengebäude, Universitätsplatz 11, 06108 Halle (Saale)

Diskussion “Ethikgremien und ihr Beitrag zur Politikberatung” Mehr

9.-10. Oktober 2023, bcc Berlin Congress Center, Alexanderstraße 11, Berlin

Fachkonferenz Humane Embryonen in der medizinischen Forschung: Tabu? – Vertretbar? – Chance? Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Dass man die Fusionsforschung vorantreiben sollte, war unter den Experten keine Frage. Kontrovers diskutiert wurde allerdings, mit welcher Priorität insgesamt und ob Laser- oder doch die Magnetfusion mehr Aufmerksamkeit erfahren sollte. Anlass der Anhörung im Forschungsausschuss des Bundestages war ein Antrag der Unions-Fraktion zur “Stärkung der Fusionsforschung auf Weltklasseniveau”.

Ob der Schwerpunkt auf Laser- oder Magnettechnologie liegen sollte, war eine der zentralen Fragen in der Anhörung. Thomas Klinger vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald (IPP) hatte hier eine klare Antwort. “Der Stellarator ist es” – und damit die Magnetfusion. 20 Milliarden in 20 Jahren bräuchte es jetzt, um ein funktionierendes Kraftwerk nach diesem Prinzip zu bauen. Naturgemäß sahen dies die Experten aus der Laserfusionsforschung etwas anders: Markus Roth (TU Darmstadt und Focused Energy GmbH) erklärte, man habe hier aufgeholt und einen Gleichstand erreicht.

Auf die Frage des Abgeordneten Holger Mann, wann denn nun ein erstes Kraftwerk zu erwarten sei, gab es eine relativ einheitliche Antwort: 20 Jahre würde das ungefähr dauern, wenn man jetzt die Rahmenbedingungen schaffe. Etwas pessimistischer äußerte sich lediglich Tobias Schmidt von der ETH Zürich: Er erwartet ein funktionsfähiges Kraftwerk erst in den 2050er Jahren.

Angesichts dieser zeitlichen Perspektive mahnte Mario Ragwitz vom Fraunhofer IEG: “Es wäre verheerend, wenn durch die Fusion die Bemühungen zum Umbau des Energiesystems und dem Ausbau der Erneuerbaren begrenzt würden”. Tobias Schmidt forderte ein systematischeres Vorgehen bei der Analyse der verschiedenen Energiequellen. Fusionsenergie könne auch in Zukunft aus seiner Perspektive lediglich ein Teil des Portfolios sein und vornehmlich zur Stromversorgung zum Beispiel von Elektrolyseuren genutzt werden.

Um Deutschland an der Spitze in der Entwicklung der Fusionstechnologie zu halten, seien jetzt einige Voraussetzungen zu schaffen. In der aktuellen Forschung – auch hier bestand Einigkeit – sei man insbesondere bei der Magnetfusion führend. Jedoch brauche es schnell eine passende Regulierung und ein entsprechendes Ökosystem, um Kapital und auch Fachkräfte anzulocken. Sprind-Chef Rafael Laguna de la Vera betonte, dass es sich bei der Fusion nicht um “Atomkraftwerke” handele und entsprechend nicht wie diese zu regulieren sei. Großbritannien und auch die USA könnten hier als Vorbild dienen.

Markus Roth machte deutlich, dass es gerade einen Run von Studierenden gebe, die sich diesem Thema widmen wollen. Jetzt müsse man schnell die akademischen Strukturen nachziehen, um für die Zukunft Fachkräfte auszubilden. Diese brauche man nicht nur in der konkreten Anwendung, sondern auch weiterhin in der Grundlagenforschung, meinte Hartmut Zohm vom IPP in Garching. Man sei noch lange nicht in der Phase, wo diese zu vernachlässigen wäre.

Wo denn nun – angesichts einer angespannten Finanzlage – Prioritäten zu setzen wären, wollte die Grünen-Abgeordnete Anna Christmann von den Experten wissen. “Man müsse das eine tun, ohne das andere zu lassen”, meinte dazu Laguna de la Vera. Sein Vorschlag: “Vielleicht schaut ihr nochmal im Bundeshaushalt…”. mw

Die Schweiz ist laut einer Studie der Vereinten Nationen (UN) erneut das innovativste Land der Welt. Die Eidgenossenschaft habe ihren Spitzenplatz im Innovations-Ländervergleich 2022 vor Schweden und den USA verteidigt, teilte die UN-Organisation für geistiges Eigentum WIPO am Mittwoch in Genf mit. Deutschland belegt im Global Innovation Index wie im Vorjahr Platz acht. Zu den Staaten mit besonders guter Entwicklung bei der Innovationskraft zählten Indien, Indonesien, Pakistan, Usbekistan und Brasilien, hieß es. Es gelte festzuhalten, dass europäische Länder unter den ersten 20 Plätzen immer noch am stärksten vertreten seien. “Sie verlieren nicht an Schwung”, sagte WIPO-Experte Sacha Wunsch-Vincent.

Das deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zeigte sich einerseits zufrieden: “Der Global Innovation Index zeigt einmal mehr, dass Deutschland über ein stabiles, leistungsfähiges und sehr effizientes Innovationssystem verfügt”, teilte DPMA-Präsidentin Eva Schewior mit. Deutsche Unternehmen investierten im internationalen Vergleich besonders viel Geld in Forschung und Entwicklung.

Andererseits zeige die Studie, dass Deutschland in grundlegenden Bereichen der Digitalisierung nicht zur Spitzengruppe gehöre. “Darin liegt ein großes Risiko für unsere künftige Innovationsfähigkeit”, warnte Schewior. Deutschland landet im WIPO-Index etwa bei Bildungsausgaben oder der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik auf hinteren Plätzen.

Das Ranking fußt auf 80 Kriterien wie Investitionen, Bildung, staatliche Forschungsausgaben und Entwicklung von Online-Produkten. Insgesamt wurden 132 Volkswirtschaften analysiert. Auf den Plätzen 130, 131 und 132 rangieren Burundi, der Irak und Guinea. dpa

Für ihre Beiträge zur Entwicklung von Solarzellen der nächsten Generation sind Forschende aus Berlin und Jülich am Mittwochabend mit dem Helmholtz High Impact Award ausgezeichnet worden. Das maßgeschneiderte Halbleitermaterial aus der Klasse der Perowskite, an dem Steve Albrecht, Antonio Abate und Eva Unger vom Helmholtz-Zentrum Berlin sowie Michael Saliba vom Forschungszentrum Jülich arbeiten, kann Solarzellen effizienter und breiter einsetzbar machen.

Der neu etablierte Preis wird fortan jährlich von der Helmholtz-Gemeinschaft gemeinsam mit dem Stifterverband vergeben und ist mit 50.000 Euro dotiert. Die Verleihung fand anlässlich der Jahrestagung der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin statt, Unger und Saliba nahmen die Auszeichnung für das Team entgegen. Vergabekriterien für den Award sind unter anderem Game-Changer-Wirkung in einem relevanten Problemfeld, Alleinstellungsmerkmal in der Wissenschaftslandschaft und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Die vier Preisträger hätten ihre Expertisen in den Bereichen Elektrotechnologie, Chemie und Physik kombiniert und wegweisende Beiträge geleistet, um eine kommerzielle und umweltfreundliche Produktion von Perowskiten für die Photovoltaik und andere opto-elektronische Anwendungen zu ermöglichen, hieß es bei der Preisverleihung.

Solarzellen von heute nutzen meist Silizium, um Sonnenlicht in Strom umzuwandeln. In puncto Wirkungsgrad nähern sie sich inzwischen dem Ende ihres Entwicklungspotenzials. Sie liegen bei etwa 21 Prozent, im Labor sind Wirkungsgrade von 25 bis 26 Prozent erzielt worden. Die Grenze dessen, was mit reinen Silizium-Solarzellen physikalisch möglich ist, wird bald erreicht sein.

Das Mineral Perowskit ist effizienter, weil es bei der gleichen Menge absorbierten Lichts hundertmal dünner sein kann. Es lässt sich also zum Beispiel auch auf gekrümmten Flächen einsetzen, beispielsweise auf Autos. Wird es mit Silizium kombiniert, lässt sich die Leistung noch weiter steigern. Aktuelle Forschungsarbeiten der vier Preisträger zeigen, dass Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen mehr als 30 Prozent der Sonnenenergie in Strom umwandeln.

Weil es in der Solarzelltechnologie jedoch auch auf Skalierbarkeit und Langlebigkeit ankommt, wird es noch dauern, bis die neuartigen Tandem-Solarzellen industriell gefertigt werden kann. Noch ist beispielsweise das Problem zu lösen, dass Perowskite noch nicht stabil genug sind und empfindlich auf Feuchtigkeit und Hitze reagieren. Sollte es bis 2025 klappen, wäre die Technologie binnen zehn Jahren herangereift. 2015 erschien die erste Publikation zur Tandemsolarzelle. abg

Die Start-up-Szene in Deutschland braucht mehr Diversität, dieses Ziel hat auch die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag genannt. Noch hat sich wenig verändert. Der Anteil der Gründerinnen stagniert bei 20,7 Prozent und die Quote der weiblichen Angel-Investoren liegt bei 13,6 Prozent. In welche Richtung sich die Branche entwickeln könnte, wenn es hierzulande mehr als die etwa 1.500 Angel-Investorinnen gäbe, zeigt eine heute erscheinende Studie der Bertelsmann-Stiftung und der Vereins Encourageventures.

Der Bericht “She’s got Wings – Eine Analyse weiblicher Business Angels und ihres Investmentverhaltens” zeigt, dass Frauen anders investieren als ihre männlichen Kollegen. Sie achten besonders darauf, dass Start-ups von weiblichen oder gemischten Teams geführt werden. Und neben einer attraktiven Rendite legen sie Wert darauf, mit den Produkten einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Acht von zehn Neuinvestorinnen geben an, Start-ups zu bevorzugen, an denen sie ein eigenes inhaltliches Interesse beziehungsweise Expertise erworben haben. “Weibliche Business Angels investieren dadurch oft in Bereiche, die eine weibliche Zielgruppe haben, und die ihre männlichen Kollegen häufig übersehen oder deren Relevanz falsch einschätzen”, sagt Melanie Wodniok, Wirtschaftsexpertin der Bertelsmann-Stiftung.

Basierend auf den Ergebnissen haben Bertelsmann-Stiftung, Start-up-Verband und Bitkom im Rahmen der Initiative #startupdiversity ein Positionspapier erarbeitet. Zu den Empfehlungen gehört:

Dass an den Hochschulen noch ein weiter Weg zu mehr Diversität im Gründungsbereich zu beschreiten ist, zeigt auch eine aktuelle Studie der TU München, die Entrepreneurship an deutschen Hochschulen untersucht hat. “In unserer Studie sehen wir eine deutlich geringere Quote an Start-ups mit mindestens einer Frau im Gründungsteam von Technischen Hochschulen im Vergleich zu allgemeinen Hochschulen”, berichten Isabell Welpe, Professorin für Strategie und Organisation an der TUM School of Management und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Malin Fiedler. Technische Hochschulen lägen jedoch bei den Gründungen allgemein und auch bei erfolgreichen, hochfinanzierten Gründungen weit vorne. “Hier gibt es noch einiges an Potential hinsichtlich der Förderung von Gründerinnen.” abg

Ein Forschungsüberblick der TU Braunschweig im Auftrag der Transfer Unit Wissenschaftskommunikation hat das Entstehen und die Auswirkungen von Wissenschaftsskepsis genauer analysiert. Wichtigste Erkenntnis: Es gibt nicht die eine skeptische Einstellung, sondern viele Facetten. Negative Einstellungen gegenüber Wissenschaft können sich unter anderem in Wissenschaftskritik, -skepsis oder -leugnung ausdrücken.

Eine wissenschaftskritische Einstellung kann mit informiertem Vertrauen und Offenheit gegenüber Wissenschaft einhergehen und muss nicht destruktiv sein. Wissenschaftsskepsis und Wissenschaftsleugnung dagegen tragen vorwiegend destruktive Züge. Hier werden wissenschaftliche Prozesse oder Erkenntnisse abgelehnt. Wissenschaftsleugnung und insbesondere Wissenschaftszynismus zeichnen sich durch die Ablehnung des gesamten wissenschaftlichen Systems aus. Wissenschaftsbezogener Populismus nimmt an, dass das “einfache Volk” von der Wahrheitsfindung durch eine Elite ausgeschlossen wird.

Leider sind die Gegenstrategien noch wenig erforscht. Aus den bisherigen Erkenntnissen lassen sich für die Wissenschaftskommunikation insbesondere zwei Punkte ableiten:

Science Business. How letting researchers have fun pays off. Eine Studie über ein offenes dänisches Forschungsförderprogramm zeigt: Die Freiheit, eigene Ideen zu erforschen, ist eine Erleichterung für Forscher und die Wissenschaft. Mehr

FAZ. Die DNA der Wissenschaft verteidigen. In einem Gastbeitrag warnt Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger vor Angriffen auf die Freiheit von Forschung und Lehre sowohl von rechts als auch von links. Die liberale und demokratische Mitte müsse den Kampf dagegen aufnehmen. Mehr

Nature. Replication games: how to make reproducibility research more systematic. In manchen Bereichen der Sozialwissenschaften lässt sich etwa die Hälfte der Studien nicht reproduzieren. Eine neue “Test-Fast-Fail-Fast”-Initiative soll nun zeigen, welche Forschung etwas taugt – und welche nicht. Die Autoren empfehlen eine Art “Replikations-Hackathon”, in dem Teams gemeinsam und schnell Studien replizieren. Mehr

Zeit. Hochschulen wollen Machtmissbrauch bekämpfen. In Nordrhein-Westfalen haben sich die drei Landesrektorenkonferenzen in einer Selbstverpflichtung auf Maßnahmen verständigt, um gegen Machtmissbrauch und übergriffiges Verhalten in der Wissenschaft vorzugehen. Nach Ansicht der Bildungsgewerkschaft GEW gehen die Schritte nicht weit genug. Mehr

Als Chief Digital Officer des Technologie-Konzerns Körber in Hamburg befasst sich der promovierte Informatiker Christian Schlögel mit den Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz (KI). Die Technologie werde zukünftig fast alle Bereiche durchdringen, sagt er – und zeichnet ein weitgehend positives Bild.

Wo setzt der Körber-Konzern bereits KI ein?

Körber entwickelt KI-basierte Lösungen und nutzt die Technologie für spezifische Probleme. In einigen Bereichen sind wir damit nah an der Grenze zur Forschung, zum Beispiel beim sogenannten Transfer-Learning. Dabei geht es darum, erzeugte Machine Learning-Modelle auf ähnliche Umfelder zu übertragen und damit den Aufwand des maschinellen Lernens massiv zu reduzieren.

Was sind die größten Chancen von KI?

Künstliche Intelligenz wird viele Bereiche verändern, das Potenzial ist riesig. Zum Beispiel das Gesundheitswesen: KI wird den Diagnoseprozess massiv beschleunigen und in der Lage sein, neue Heilmethoden zu finden. Wofür Mediziner mitunter mehrere Jahre benötigen, generiert KI die Erkenntnisse nahezu auf Knopfdruck. Den zweiten Bereich, den KI entscheidend vorantreiben wird, nenne ich Autonomous Everything. Für mich besteht kein Zweifel: Der Traum des autonomen Fahrens wird durch Künstliche Intelligenz Realität werden. Fahrzeuge jeglicher Art – Autos, Züge, Schiffe, Drohnen oder Roboter – werden sich ohne menschliches Eingreifen in einer sich sehr dynamisch verändernden Umwelt spielend leicht zurechtfinden. Unsere Art zu reisen, wird sich dadurch grundlegend ändern.

Eine der größten Chancen, die KI eröffnet, sehe ich in der Bekämpfung der Klimakrise. Mit KI lässt sich der Energieverbrauch optimieren und der CO₂-Ausstoß über die Berechnung optimaler Produktionsprozesse reduzieren. KI kann das Wetter präziser vorhersagen als alle bisher bekannten Computermodelle. Sie kann Unmengen von Daten analysieren und Zusammenhänge herstellen, um daraus neue und relevante Erkenntnisse zu gewinnen.

Ist KI eine Revolution oder nur ein weiteres Werkzeug?

Künstliche Intelligenz wird die Welt stärker verändern als das Internet oder das Smartphone. Sie wird zu einer transformativen Technologie, die fast alle Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Während Tools spezifische Funktionen bereitstellen, um eine Aufgabe schneller, besser oder effizienter zu lösen, geht KI weit über dieses Verständnis hinaus. KI ahmt menschliche Intelligenz nach, lernt von Daten und kann Aufgaben übernehmen, die bisher nur Menschen lösen konnten.

Welche negativen Auswirkungen künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?

Künstliche Intelligenz hat enormes Veränderungspotenzial. Mit Sicherheit wird KI eine Reihe von Jobs ersetzen, darunter viele mit sich wiederholenden Tätigkeiten und einfachen Entscheidungen, die automatisiert werden können. Im Gegenzug werden neue Berufsfelder und Jobs entstehen, die von den Beschäftigten zwar neue Fähigkeiten verlangen, aber auch viele neue Möglichkeiten bieten.

Wie alle neuen Technologien bringt KI neben den Chancen auch Risiken mit sich, insbesondere wenn sie nicht verantwortungsvoll eingesetzt wird. Eine Befürchtung ist der KI-immanente “Bias”, der zu vorurteilsbehafteten Entscheidungen führen kann. Dies beruht darauf, dass in vielen Daten, die zum Trainieren der Systeme verwendet werden, bereits ein entsprechender Bias vorhanden ist. Dieser Effekt kann sich sogar verstärken, umso mehr KI-basierte Entscheidungen und Daten erzeugt werden. Daher ist es wichtig, sich über “AI Ethics” und “Responsible AI” frühzeitig Gedanken zu machen und Regulierungen zu finden, die diese Risiken minimieren, ohne dabei Innovationen im Keim zu ersticken. KI ist eine globale Technologie, die in puncto Regulierung einen globalen Ansatz erfordert, soll diese wirkungsvoll sein.

Wo wird KI in 10 oder 20 Jahren selbstverständlich sein?

Die Entwicklung von KI ist so rasant, dass schon in wenigen Jahren viele Veränderungen spürbar und sichtbar werden. Einige Beispiele: selbstfahrende Autos, Drohnen und Auslieferungsroboter werden die Logistik beeinflussen sowie Stadtbild und Stadtplanung verändern. Chatbots und virtuelle Assistenten werden Kundenanfragen selbstständig bearbeiten und auch größtenteils lösen. KI-basierte Systeme werden Einzug in die Fabriken halten und Produktion und Fertigung hinsichtlich des CO₂-Fußabdrucks oder eines größeren Outputs bei gleichem Ressourceneinsatz optimieren. Das Lieferketten-Management wird zum Großteil KI-unterstützt oder autonom ablaufen. KI wird zudem personalisiertes Lernen ermöglichen, bei dem Schwächen und Stärken des Lernenden berücksichtigt werden. Und KI-Tutoren werden Teile des Trainings übernehmen.

Schauen wir noch weiter in die Zukunft, wird Künstliche Intelligenz unseren Alltag noch viel stärker bestimmen: KI wird in nahezu jedem Arbeitsplatz integriert sein und als eine Art persönlicher Assistent bei fast allen Aufgaben mit uns direkt zusammenarbeiten. Zudem bin ich sicher, dass wir künftig mithilfe von KI-basierten Übersetzungstools mit Echtzeitsprachverständnis mit jedem Menschen auf der Welt unabhängig davon, welche Sprache er spricht, problemlos kommunizieren werden. Mit KI erzeugte Inhalte werden die Kunst und den Umgang mit ihr komplett verändern.

Christian Schlögel ist Chief Digital Officer (CDO) und Mitglied des Vorstands der Körber AG. Der Technologiekonzern hat rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten weltweit.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Fanny Adloff tritt am 1. Oktober 2023 die Stelle als Direktorin des neuen WCRP International Project Office (IPO) für das Earth System Modelling and Observations (ESMO) Core Project an.

Fabian Berger wurde zum neuen Kanzler der Hochschule Stralsund ernannt.Er tritt seine Position zum 1. Oktober 2023 an.

Michael Boutros wird mit Beginn des Wintersemesters Dekan des Universitätsklinikums Heidelberg und damit auch Mitglied im Vorstand. Er folgt auf Hans-Georg Kräusslich.

Stefanie Dehnen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird zum 1. Januar 2024 Präsidentin der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh).

Christiane Eilders wird neue Direktorin am Center for Advanced Internet Studies (CAIS) in Bochum. Der zukünftige Vorstand setzt sich neben Christiane Eilders aus einer noch zu besetzenden Informatikprofessur und dem kaufmännischen Geschäftsführer Tim Pfenner zusammen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Africa.Table. Ruanda lockt Startups aus dem Ausland. Afrika wird bei Startups immer wichtiger, besonders in der Techbranche. In Ruanda setzt die Regierung darauf, mit einem besonders dienlichen Geschäftsumfeld Gründungen zu fördern und Startups aus dem Ausland anzulocken. Auch deutsche Akteure haben sich in Kigali angesiedelt. Mehr

China.Table. KfW stoppt Kreditvergabe für Projekte in China. Die Bundesregierung hat Peking nun offiziell darüber informiert, dass die staatseigene Förderbank KfW ab dem kommenden Jahr keine Kredite mehr an China gibt, auch nicht für Klimaschutzprojekte. Die Begründung: China ist eine große Volkswirtschaft und hat genug Geld. Mehr

Bildung.Table. Zurück zum Buch im Norden. Skandinavien debattiert über die Digitalisierungsstrategie an Schulen. Die Bestandsaufnahme ist in Dänemark, Schweden und Norwegen ähnlich – zu viel Bildschirmzeit, zu wenig Lesezeit, sinkende Kompetenzen bei den Schülern. Als Konsequenz setzt der Norden jetzt wieder verstärkt auf das Lernen mit gedruckten Büchern. Mehr

Bildung.Table. Startchancen-Programm: Wie lässt sich die Wirkung messen? Sozialwissenschaftler Marcel Helbig und Bildungsforscher Horst Weishaupt haben sich die Details des Startchancen-Programms mal genau angeschaut. Große Herausforderungen sehen sie vor allem darin, wie das Programm evaluiert werden soll, um das erklärte Ziel zu erreichen: die Zahl der Schüler, die nicht die Mindeststandards erreichen, mit Hilfe des Programms zu halbieren. Mehr

Europe.Table. Desinformation: Berichte mit beschränktem Wert. Erstmals hat die EU-Kommission von den großen Digitalunternehmen Berichte zu deren Umgang mit gezielten Fehlinformationen erhalten. Vor allem mit Blick auf russische Propaganda und anstehende, wichtige Wahlen zeigt sich die Kommission besorgt. Doch der nächste wichtige Schritt steht noch aus. Mehr

Unmöglich? Bis es gemacht wird! Das ist der Slogan für die neue Kommunikationskampagne des BMBF zu Fusion und Wasserstoff. “Bei erneuerbaren Energien haben wir Menschen schon sehr viele Bilder im Kopf. Solarzellen auf dem Dach oder Windräder. Und unsere Kampagne soll dazu beitragen, dass der Blick sich weitet”, erklärte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Das ist natürlich zu begrüßen. Etwas unglücklich kommt lediglich der Pandemie-Vergleich daher: “Unmöglich erschien es auch, innerhalb eines Jahres einen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu entwickeln”, erläutert das Ministerium. Und schürt damit unwillkürlich Hoffnungen auf ähnlich schnelle Entwicklungen auch bei Wasserstoff oder Fusion.

Apropos schnelle Entwicklung: Wir hätten da noch weitere Kampagnenideen: “Dati – unmöglich? Bis es gemacht wird!” Oder “WissZeitVG – Einigung unmöglich”. Viel Potenzial zum “Machen” und “Blick weiten” also auch beim BMBF. Markus Weisskopf

es ist für uns unvorstellbar, für Wissenschaftler oder Studenten etwa in Peking Alltag: Man forscht mit “Liebe zur Partei”, hält sich mit Meinungsäußerungen deutlich zurück und gelangt erst nach Gesichtsscan auf das Gelände der Universität. Die Chinesische Akademie der Wissenschaften (CAS) hat ihren Verhaltenscodex noch einmal verschärft. Die Institution, mit rund 80.000 Angestellten die größte Forschungsorganisation der Welt, vollzog diesen Schritt von der Öffentlichkeit beinah unbemerkt. Nicht ganz: Max-Planck-Gesellschaft und der Deutsche Akademische Austauschdienst beobachten die Situation bereits seit längerem. Unser Autor Fabian Kretschmer beschreibt die aktuelle Situation.

Gänzlich befreit agieren soll hingegen die deutsche Raumfahrt-Branche: Die Privatisierung der Raumfahrt ist rasant vorangeschritten, die Bundesregierung will Schritt halten und hat dazu am gestrigen Mittwoch erstmals nach 2010 eine neue Raumfahrtstrategie verabschiedet. “Wir reagieren auf einen fundamentalen Wandel und eine neue Relevanz der Raumfahrt”, sagte Anna Christmann (Grüne), Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt im Gespräch mit Table.Media. Die Initiative für Kleinsatelliten wird gestärkt und ein Space-Innovation-Hub soll die “New Space”-Branche fördern. Erste Reaktionen der Opposition und der Industrie auf die Strategie fallen verhalten aus. Tim Gabel weiß mehr.

Mit AlphaGo, einer KI, die Menschen in dem Spiel Go schlagen kann, wurde die britische Firma DeepMind bekannt. Seit einigen Jahren wendet sie ihre Deep Learning-Modelle auch in der Biologie an und mischt die Branche ordentlich auf, berichtet Anne Brüning. Für AlphaFold, ein Tool zur Proteinstrukturvorhersage, erhalten zwei DeepMind-Forscher jetzt den Lasker-Preis, das US-Pendant zum Nobelpreis.

Für die renommierten Wissenschaftspreise laufen bereits hohe Wetten in den Büros. Gute Chancen in Chemie werden etwa der DNA-Synthese oder den mRNA-Impfstoffen zugeschrieben. Wird bei deutschen Forschern am Montag, Dienstag oder Mittwoch das Telefon klingeln? Wir werden für Sie berichten.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Das Kabinett hat am gestrigen Mittwoch eine neue Raumfahrtstrategie verabschiedet. Seit der letzten ihrer Art aus dem Jahr 2010 ist vor allem die Privatisierung der Raumfahrt weit vorangeschritten. Die EFI-Kommission hatte Anfang des Jahres der Raumfahrt ein ganzes Kapitel in ihrem Gutachten gewidmet und es treffend “Deutschland zwischen Old und New Space” genannt. Die Aktivitäten im All werden immer stärker kommerziell organisiert, allen voran durch amerikanische Tech-Unternehmen. Aber auch China, Indien und Russland unternehmen große Anstrengungen.

Einerseits, so hatten die Experten der EFI diagnostiziert, könnten Deutschland und Frankreich derzeit bei der Zahl der Patente und Innovationen mit großen Playern wie den USA noch mithalten. Andererseits fehlten Deutschland und Europa eine Strategie und Regeln für die Stärkung der New Space Economy – und seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor allem der direkte Zugang ins All. Das Ariane-Programm stockt, Europa wartet weiter auf den ersten Start einer Ariane 6. Unterdessen zeigt Elon Musk mit Space X und seinen Starlink-Satelliten, welche strategische und geopolitische Relevanz das Rennen um den niedrigen Erdorbit hat.

“Wir reagieren mit der Raumfahrtstrategie auf einen fundamentalen Wandel und eine neue Relevanz der Raumfahrt”, sagte Anna Christmann (Grüne), Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt im Gespräch mit Table.Media kurz vor der Verabschiedung der Strategie durch das Kabinett. Die Raumfahrt sei einerseits für den Wirtschaftsstandort von hoher Bedeutung und “andererseits mit Blick auf die gestiegenen Herausforderungen, was die Sicherheit im Angesicht globaler Krisen und des Klimawandels betrifft”.

In neun Handlungsfeldern definiert die neue Raumfahrtstrategie, welche Schwerpunkte die Bundesregierung in den nächsten Jahren setzen möchte. Für den Bereich Forschung und Innovation sind davon vor allem folgende Punkte interessant:

Als Weichenstellung für den New Space will Anna Christmann dabei ihre Strategie verstanden wissen. Deutschland sei bereits jetzt eine sehr aktive Raumfahrtnation, sagt die Grünen-Politikerin aus dem Wirtschaftsministerium. Um deutsche Raumfahrtunternehmen nun noch wettbewerbsfähiger zu machen, sollen günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen und Forschungseinrichtungen geschaffen werden. Die Initiative für Kleinsatelliten wird gestärkt und ein Space-Innovation-Hub soll die “New Space”-Branche fördern.

“Der Hub soll zu einem Single Contact Point für die Innovationsszene werden.” Es sei die Aufgabe der Raumfahrtagentur, diesen so auszugestalten, dass “wir dort neue Formen der Auftragsvergabe und innovative Beschaffungsmethoden ausprobieren können”, sagte Christmann. Die deutschen Micro-Launcher-Unternehmen hätten zudem gute Chancen, auch auf europäischer Ebene eine relevante Rolle zu spielen. “Auch die ESA sollte stärker als Kunde auftreten, gerade bei dem momentanen Engpass an Startmöglichkeiten.” Deutschland habe bereits erste Ankerkundenverträge und staatliche Aufträge an die betreffenden Unternehmen vergeben.

Auch Weltraumforschung bleibe für Deutschland ein wichtiges Feld. “Es ist unser Ziel, schon jetzt Konzepte für die Zeit nach der ISS zu entwickeln. Das machen wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern und auch im Gespräch mit privaten Anbietern”, sagte Christmann. Experimenten in der Schwerelosigkeit wird weiter große Bedeutung zugemessen, und auch wenn man bereits vor 50 Jahren auf dem Mond gewesen sei, könne innovative Technologie beim Artemis-Programm, “mehr entdecken als bei den vergangenen Erkundungen”.

Erste Reaktionen der Opposition und der Industrie auf die Strategie fallen verhalten aus. Die neue Strategie sei ein Symptom für die deutsche Einstellung zur Raumfahrt, sagt der ehemalige Raumfahrt-Koordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek (CDU). “Wir denken zu klein.” Raumfahrtpolitik sei auch Industriepolitik. Technolgiecenter wie den geplanten Space Innovation Hub habe man auch vor 30 Jahren im Ruhrgebiet schon für den Strukturwandel gebaut. “Damit werden KMUs entstehen, aber für global erfolgreiche Unternehmen ist diese Initiative zu unambitioniert“, sagte Jarzombek im Gespräch mit Table.Media.

Der europäische Launcher-Wettbewerb, den die Bundesregierung in die Strategie geschrieben hat, sei zudem bislang nur eine Phrase. Es komme darauf an, wie sie diesen Wettbewerb ausstattet. “Einen erfolgreichen Wettbewerb für Micro-Launcher hatten wir bereits. Was es jetzt braucht, ist ein vorkommerzieller Wettbewerb, der die Nachfolge des Ariane-Programms zum Ziel hat, sozusagen einen Launcher-as-a-Service-Ansatz wie bei SpaceX”, sagte Jarzombek. Damit sich die Entwicklung solcher Träger im Milliardenbereich rechnet, müsse für potenzielle Anbieter auch eine entsprechende Menge an Starts ausgeschrieben werden.

“Die Kommerzialisierung von Raumfahrt und ihre zunehmende Verzahnung mit der klassischen Industrie, NewSpace genannt, ist eine große Chance für das Industrieland Deutschland. Die Strategie setzt mit ihrem Fokus auf NewSpace die richtigen Akzente, ist aber insgesamt zu wenig ambitioniert“, kritisiert Matthias Wachter, Raumfahrtexperte des BDI. Die Strategie blende die strategische Bedeutung von Raumfahrt weitgehend aus. “Es fehlt an konkreten Maßnahmen wie dem Aufbau einer Responsive Space Fähigkeit, um kurzfristig Satelliten ins All starten zu können und somit handlungsfähig zu bleiben.” Die Bedeutung eines souveränen europäischen Zugangs ins All komme insgesamt zu kurz.

Darüber hinaus moniert er die für 2024 geplanten Kürzungen des nationalen Raumfahrtprogramms von 370 auf 313 Millionen Euro. Sie drohten die wenigen konkreten Punkte der Raumfahrtstrategie zu konterkarieren. Wachter: “Deutschland sollte mehr und nicht weniger in Raumfahrt investieren.”

Anfang September hat die chinesische Akademie der Wissenschaften (CAS) eine Grenze überschritten. Von der internationalen Medienöffentlichkeit nahezu unbemerkt, erneuerte die mit nahezu 80.000 Angestellten größte Forschungseinrichtung der Welt ihren Verhaltenscodex, dem jedes Mitglied unterliegt. Künftig müssen die Wissenschaftler unter anderem “die Liebe zur Partei vorleben”, “der nationalen Sicherheit dienen” und auch “im Einklang mit der Politik des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas stehen”.

Der Übergang von einer autoritären zur totalitären Herrschaft ist fließend. Doch ein zentrales Kriterium stellt die umfassende Gesinnungstreue dar, welche der Einparteienstaat seinen Bürgerinnen und Bürgern abverlangt: Eine passive Beobachterrolle wird ihnen aberkannt, stattdessen müssen sie sich proaktiv zur ideologischen Loyalität verpflichten.

Seit einigen Jahren wird in Deutschland die wissenschaftliche Kooperation mit der Volksrepublik China auf den Prüfstand gestellt. Denn einerseits ist das Reich der Mitte in vielen Bereichen zur führenden Wissenschaftsnation aufgestiegen, doch gleichzeitig ist unabhängige Forschung im repressiven Klima unter Staatschef Xi Jinping nahezu unmöglich geworden.

Die Zeichen des Wandels unübersehbar: Die letzten verbliebenen Professoren, die ausländischen Medien kritische Interviews gegeben haben, wurden längst gefeuert, inhaftiert oder haben sich freiwillig in die innere Emigration zurückgezogen.

Und spätestens seit der Pandemie ist die Isolation chinesischer Universitäten durchaus wörtlich zu nehmen: In der Hauptstadt Peking sind sämtliche Campus-Eingänge der Spitzenunis mit Überwachungskameras und elektronischen Türen ausgestattet. Nur mehr Studierende und Lehrende dürfen nach einem Gesichts-Scan das Gelände betreten, für Außenstehende ist der Zugang ohne Extra-Genehmigung verboten.

Nun also schließt die CAS mit ihren politischen Vorgaben die akademische Freiheit noch weiter ein. Neben eingangs erwähnter Gesinnungstreue wird den WissenschaftlerInnen zudem verboten, ihre akademischen Ansichten zu Themen zu äußern, die außerhalb ihres Fachgebiets liegen. Die Regulierungen sind umso erstaunlicher, wenn man sie mit dem ursprünglichen, bereits vor neun Jahren eingeführten Verhaltenscodex der CAS vergleicht: Damals wurden die Schlagwörter “Partei”, “nationale Sicherheit” und “Vaterlandsliebe” noch mit keiner einzigen Silbe erwähnt.

Die chinesische Akademie der Wissenschaften unterhält ausgiebige Kooperationen mit Deutschland. Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) bezeichnet die CAS etwa als “wichtigste Partnerinstitution”. Seit fünf Jahren arbeite man in “strategisch ausgewählten wissenschaftlichen Schwerpunktbereichen” zusammen, etwa der Radioastronomie und den Verhaltenswissenschaften. Die MPG erhalte dabei “privilegierten Zugang zu teils weltweit einzigartigen und exzellenten Infrastrukturen der CAS“, wie es laut Eigenaussage heißt. Und: Beide Seiten würden gleichermaßen von der Kooperation profitieren.

Wie jedoch lässt sich mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die von vorneherein dazu verpflichtet sind, strikt auf Parteilinie zu sein?

“Chinesische Universitäten und Forschungseinrichtungen waren noch nie völlig autonom und im Prinzip schon immer in die politischen Strukturen und Programme des chinesischen Einparteienstaates eingebunden”, sagt Christina Beck, die die Kommunikationsabteilung der Max-Planck-Gesellschaft leitet: “Aber wir nehmen natürlich mit großer Sorge wahr, dass das nun immer deutlicher öffentlich formuliert und die chinesische Forschung immer stärker politischen Zielen untergeordnet wird”.

Zu dem konkreten Verhaltenskodex könne man keine abschließende Beurteilung geben, da bislang zu wenig Hintergrundinformationen vorliegen. Doch man solle diese auch unter dem Aspekt der innerchinesischen Korruptionsbekämpfung verstehen, heißt es.

Auch der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) unterhält mit der CAS seit 2007 ein Kooperationsabkommen. Dies umfasst unter anderem ein bilateral finanziertes Stipendienprogramm für chinesische Nachwuchswissenschaftler, die im Rahmen ihrer Promotion für bis zu zwei Jahre nach Deutschland kommen. Der Umfang des Programms ist allerdings gering: 2023 wurden nur mehr sieben Stipendien vergeben.

Die verschärften politischen Vorgaben des CAS werden die Existenz des Stipendienprogramms nicht bedrohen. “Die Vorgabe zur Treue zum Vaterland und der Einhaltung der Parteilinie bei öffentlichen Statements ist in China bereits seit längerem Voraussetzung für eine wissenschaftliche Karriere”, sagt Pressesprecher Michael Flacke. Der Verhaltenskodex würde also nur explizit ausformulieren, was ohnehin schon zuvor galt. Und mögliche Sicherheitsrisiken im Umgang mit chinesischen Kooperationspartnern würde der DAAD bereits seit längerem diskutieren.

Auch die Max-Planck-Gesellschaft überprüft derzeit “alle Aspekte ihrer wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China” und wird noch im November ein Papier mit Handlungsempfehlungen publizieren. Damit folgt sie unter anderem dem MIT in Cambridge, das bereits im November letzten Jahres Richtlinien zur Kooperation mit chinesischen Forschungsinstitutionen veröffentlicht hat.

Doch trotz der immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen möchte die MPG unbedingt im Austausch mit ihren chinesischen Partnern bleiben, sagt Christina Beck: “Über Wissenschaftskontakte kann man Türen offenhalten, die eventuell in anderen Bereichen verschlossen sind”. Fabian Kretschmer

Akademisch betrachtet läuft es zurzeit gut für die auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Firma Google DeepMind. In der vergangenen Woche konnte das in London ansässige Unternehmen zuerst mit einer viel beachteten Publikation im Science-Magazin aufwarten. Darin stellt es ein neues KI-Tool namens AlphaMissense vor, mit dem sich krankheitsrelevante Erbgutmutationen im großen Stil aufspüren lassen. Zwei Tage später, am 21. September, wurde bekannt, dass die DeepMind-Forscher Demis Hassabis und John Jumper für die Erfindung von AlphaFold den Albert Lasker Basic Medical Research Award 2023 erhalten. Die Auszeichnung steht in dem Ruf, so etwas wie die US-Version des Medizinnobelpreises zu sein.

AlphaFold ist ein auf künstlichen neuronalen Netzen basierendes KI-System, das die dreidimensionale Struktur von Proteinen aus der eindimensionalen Sequenz ihrer Aminosäuren vorhersagen kann. Es sorgte Ende 2020 als überlegener Gewinner eines Wettbewerbs zur Proteinstrukturvorhersage für Aufsehen. Denn die Ergebnisse waren wesentlich präziser als die von allen anderen Tools und für viele Proteinsequenzen fast so genau wie durch experimentelle Strukturbestimmung.

Den Lasker-Award haben die Forscher wirklich verdient, sagt die Molekularbiologin Sarah Teichmann, Leiterin des Cellular Genetics Programme am Wellcome Sanger Institute und Forschungsdirektorin des Cavendish Laboratory an der University of Cambridge. “Die Entwicklung von AlphaFold war ein riesiger Meilenstein für die biomedizinische Forschung. Die KI hat ein Problem gelöst, an dem Forscher schon seit Jahrzehnten gearbeitet haben.” Das Softwaremodell habe für Aufbruchstimmung sowohl in der Grundlagenforschung als auch bei Pharmaunternehmen gesorgt, denn es beschleunige den Erkenntnisfortschritt enorm.

Dass DeepMind mit AlphaMissense nun abermals die Branche umkrempelt, sei allerdings nicht zu erwarten. Das KI-Modell, das genetische Varianten identifiziert, die bei Krankheiten eine Rolle spielen, basiere auf der Version AlphaFold 2.0 und sei die erste Anwendung des Modells für bestimmte Zielsetzungen. AlphaMissense nutze die “Intuition” von AlphaFold über Proteinstrukturen, um herauszufinden, an welchen Stellen in einem Protein eine Mutation Krankheitswert haben dürfte, hatte DeepMind-Forschungsleiter Pushmeet Kohli bei einem Pressegespräch erläutert. Einen Anhaltspunkt für die Einordnung liefere die Information, wie häufig eine Mutation bei Menschen oder nah verwandten Primaten auftritt. Häufigere Varianten seien wahrscheinlich unbedenklich.

Zur Einordung: Die KI schätzt die Bedeutung sogenannter Punktmutationen ein, von denen man bisher so gut wie nicht weiß, ob sie schaden, nutzen oder keinen Effekt haben. AlphaMissense kommt zu dem Schluss: Von den 70 Millionen möglichen Punktmutationen sind 32 Prozent potenziell krankmachend, 57 Prozent wahrscheinlich harmlos.

“Für die klinische Anwendung ist das neue KI-Modell von DeepMind bei der Vorhersage von krankheitsrelevanten genetischen Varianten nicht akkurat genug”, sagt Sarah Teichmann, die das AlphaMissense-Paper zusammen mit ihrem Kollegen Joseph Marsh in einer Perspective in Science kommentiert hat. Gleichwohl handele es sich um ein elegantes Modell, das sowohl Proteinstrukturvorhersagen als auch Daten aus Humangenetik und Evolution in das KI-Modell einbezieht.

“Es ist ein weiteres Beispiel für die Anwendung der neuen Deep-Learning-Methoden in der Biomedizin und setzt den Trend fort, den wir in allen Bereichen im Moment sehen.” KI hat ihrer Ansicht nach das Potenzial für weitere Durchbrüche in der Biologie. “Als Nächstes könnte ein KI-Modell für das Screening kleiner Wirkstoff-Moleküle folgen. Auch das Antikörper-Design dürfte KI bald voranbringen.”

Die akademische Community erlebe DeepMind bisher als einigermaßen fairen und offenen Partner, berichtet Teichmann. Mittlerweile seien 250 Millionen Proteinmodelle frei zugänglich und auch in die Deep-Learning-Methodik, die in AlphaFold steckt, gewähre man relativ viel Einblick. Die Vorhersagen von AlphaMissense stehen Wissenschaftlern ebenfalls zur Verfügung. Da die KI viel Potenzial für die Medikamentenentwicklung hat, dürfte DeepMind zumindest mit Blick auf Pharmakonzerne auch kommerzielle Interessen haben.

Inzwischen haben Google und DeepMind unter dem Dach der Alphabet-Holding mit dem Start-up Isomorphic Labs sogar selbst ein Unternehmen gegründet, das sich der Behandlung von Krankheiten widmet und die Medikamentenentwicklung beschleunigen will. Grundsätzlich stellt sich DeepMind allerdings recht altruistisch dar: Langfristiges Ziel sei es, die Intelligenz zu verbessern und allgemeinere und leistungsfähigere Problemlösungssysteme zu entwickeln, heißt es auf der Homepage. “Geleitet von Sicherheit und Ethik könnte diese Erfindung der Gesellschaft helfen, Antworten auf einige der dringendsten und grundlegendsten wissenschaftlichen Herausforderungen der Welt zu finden.” Ein hehres Unterfangen – mit viel Potenzial für weitere biomedizinische Fortschritte.

28. September 2023, 18:00-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

28. September 2023, 18:30-20:15 Uhr, Löwengebäude, Universitätsplatz 11, 06108 Halle (Saale)

Diskussion “Ethikgremien und ihr Beitrag zur Politikberatung” Mehr

9.-10. Oktober 2023, bcc Berlin Congress Center, Alexanderstraße 11, Berlin

Fachkonferenz Humane Embryonen in der medizinischen Forschung: Tabu? – Vertretbar? – Chance? Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Dass man die Fusionsforschung vorantreiben sollte, war unter den Experten keine Frage. Kontrovers diskutiert wurde allerdings, mit welcher Priorität insgesamt und ob Laser- oder doch die Magnetfusion mehr Aufmerksamkeit erfahren sollte. Anlass der Anhörung im Forschungsausschuss des Bundestages war ein Antrag der Unions-Fraktion zur “Stärkung der Fusionsforschung auf Weltklasseniveau”.

Ob der Schwerpunkt auf Laser- oder Magnettechnologie liegen sollte, war eine der zentralen Fragen in der Anhörung. Thomas Klinger vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald (IPP) hatte hier eine klare Antwort. “Der Stellarator ist es” – und damit die Magnetfusion. 20 Milliarden in 20 Jahren bräuchte es jetzt, um ein funktionierendes Kraftwerk nach diesem Prinzip zu bauen. Naturgemäß sahen dies die Experten aus der Laserfusionsforschung etwas anders: Markus Roth (TU Darmstadt und Focused Energy GmbH) erklärte, man habe hier aufgeholt und einen Gleichstand erreicht.

Auf die Frage des Abgeordneten Holger Mann, wann denn nun ein erstes Kraftwerk zu erwarten sei, gab es eine relativ einheitliche Antwort: 20 Jahre würde das ungefähr dauern, wenn man jetzt die Rahmenbedingungen schaffe. Etwas pessimistischer äußerte sich lediglich Tobias Schmidt von der ETH Zürich: Er erwartet ein funktionsfähiges Kraftwerk erst in den 2050er Jahren.

Angesichts dieser zeitlichen Perspektive mahnte Mario Ragwitz vom Fraunhofer IEG: “Es wäre verheerend, wenn durch die Fusion die Bemühungen zum Umbau des Energiesystems und dem Ausbau der Erneuerbaren begrenzt würden”. Tobias Schmidt forderte ein systematischeres Vorgehen bei der Analyse der verschiedenen Energiequellen. Fusionsenergie könne auch in Zukunft aus seiner Perspektive lediglich ein Teil des Portfolios sein und vornehmlich zur Stromversorgung zum Beispiel von Elektrolyseuren genutzt werden.

Um Deutschland an der Spitze in der Entwicklung der Fusionstechnologie zu halten, seien jetzt einige Voraussetzungen zu schaffen. In der aktuellen Forschung – auch hier bestand Einigkeit – sei man insbesondere bei der Magnetfusion führend. Jedoch brauche es schnell eine passende Regulierung und ein entsprechendes Ökosystem, um Kapital und auch Fachkräfte anzulocken. Sprind-Chef Rafael Laguna de la Vera betonte, dass es sich bei der Fusion nicht um “Atomkraftwerke” handele und entsprechend nicht wie diese zu regulieren sei. Großbritannien und auch die USA könnten hier als Vorbild dienen.

Markus Roth machte deutlich, dass es gerade einen Run von Studierenden gebe, die sich diesem Thema widmen wollen. Jetzt müsse man schnell die akademischen Strukturen nachziehen, um für die Zukunft Fachkräfte auszubilden. Diese brauche man nicht nur in der konkreten Anwendung, sondern auch weiterhin in der Grundlagenforschung, meinte Hartmut Zohm vom IPP in Garching. Man sei noch lange nicht in der Phase, wo diese zu vernachlässigen wäre.

Wo denn nun – angesichts einer angespannten Finanzlage – Prioritäten zu setzen wären, wollte die Grünen-Abgeordnete Anna Christmann von den Experten wissen. “Man müsse das eine tun, ohne das andere zu lassen”, meinte dazu Laguna de la Vera. Sein Vorschlag: “Vielleicht schaut ihr nochmal im Bundeshaushalt…”. mw

Die Schweiz ist laut einer Studie der Vereinten Nationen (UN) erneut das innovativste Land der Welt. Die Eidgenossenschaft habe ihren Spitzenplatz im Innovations-Ländervergleich 2022 vor Schweden und den USA verteidigt, teilte die UN-Organisation für geistiges Eigentum WIPO am Mittwoch in Genf mit. Deutschland belegt im Global Innovation Index wie im Vorjahr Platz acht. Zu den Staaten mit besonders guter Entwicklung bei der Innovationskraft zählten Indien, Indonesien, Pakistan, Usbekistan und Brasilien, hieß es. Es gelte festzuhalten, dass europäische Länder unter den ersten 20 Plätzen immer noch am stärksten vertreten seien. “Sie verlieren nicht an Schwung”, sagte WIPO-Experte Sacha Wunsch-Vincent.

Das deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zeigte sich einerseits zufrieden: “Der Global Innovation Index zeigt einmal mehr, dass Deutschland über ein stabiles, leistungsfähiges und sehr effizientes Innovationssystem verfügt”, teilte DPMA-Präsidentin Eva Schewior mit. Deutsche Unternehmen investierten im internationalen Vergleich besonders viel Geld in Forschung und Entwicklung.

Andererseits zeige die Studie, dass Deutschland in grundlegenden Bereichen der Digitalisierung nicht zur Spitzengruppe gehöre. “Darin liegt ein großes Risiko für unsere künftige Innovationsfähigkeit”, warnte Schewior. Deutschland landet im WIPO-Index etwa bei Bildungsausgaben oder der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik auf hinteren Plätzen.

Das Ranking fußt auf 80 Kriterien wie Investitionen, Bildung, staatliche Forschungsausgaben und Entwicklung von Online-Produkten. Insgesamt wurden 132 Volkswirtschaften analysiert. Auf den Plätzen 130, 131 und 132 rangieren Burundi, der Irak und Guinea. dpa

Für ihre Beiträge zur Entwicklung von Solarzellen der nächsten Generation sind Forschende aus Berlin und Jülich am Mittwochabend mit dem Helmholtz High Impact Award ausgezeichnet worden. Das maßgeschneiderte Halbleitermaterial aus der Klasse der Perowskite, an dem Steve Albrecht, Antonio Abate und Eva Unger vom Helmholtz-Zentrum Berlin sowie Michael Saliba vom Forschungszentrum Jülich arbeiten, kann Solarzellen effizienter und breiter einsetzbar machen.

Der neu etablierte Preis wird fortan jährlich von der Helmholtz-Gemeinschaft gemeinsam mit dem Stifterverband vergeben und ist mit 50.000 Euro dotiert. Die Verleihung fand anlässlich der Jahrestagung der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin statt, Unger und Saliba nahmen die Auszeichnung für das Team entgegen. Vergabekriterien für den Award sind unter anderem Game-Changer-Wirkung in einem relevanten Problemfeld, Alleinstellungsmerkmal in der Wissenschaftslandschaft und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Die vier Preisträger hätten ihre Expertisen in den Bereichen Elektrotechnologie, Chemie und Physik kombiniert und wegweisende Beiträge geleistet, um eine kommerzielle und umweltfreundliche Produktion von Perowskiten für die Photovoltaik und andere opto-elektronische Anwendungen zu ermöglichen, hieß es bei der Preisverleihung.

Solarzellen von heute nutzen meist Silizium, um Sonnenlicht in Strom umzuwandeln. In puncto Wirkungsgrad nähern sie sich inzwischen dem Ende ihres Entwicklungspotenzials. Sie liegen bei etwa 21 Prozent, im Labor sind Wirkungsgrade von 25 bis 26 Prozent erzielt worden. Die Grenze dessen, was mit reinen Silizium-Solarzellen physikalisch möglich ist, wird bald erreicht sein.

Das Mineral Perowskit ist effizienter, weil es bei der gleichen Menge absorbierten Lichts hundertmal dünner sein kann. Es lässt sich also zum Beispiel auch auf gekrümmten Flächen einsetzen, beispielsweise auf Autos. Wird es mit Silizium kombiniert, lässt sich die Leistung noch weiter steigern. Aktuelle Forschungsarbeiten der vier Preisträger zeigen, dass Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen mehr als 30 Prozent der Sonnenenergie in Strom umwandeln.

Weil es in der Solarzelltechnologie jedoch auch auf Skalierbarkeit und Langlebigkeit ankommt, wird es noch dauern, bis die neuartigen Tandem-Solarzellen industriell gefertigt werden kann. Noch ist beispielsweise das Problem zu lösen, dass Perowskite noch nicht stabil genug sind und empfindlich auf Feuchtigkeit und Hitze reagieren. Sollte es bis 2025 klappen, wäre die Technologie binnen zehn Jahren herangereift. 2015 erschien die erste Publikation zur Tandemsolarzelle. abg

Die Start-up-Szene in Deutschland braucht mehr Diversität, dieses Ziel hat auch die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag genannt. Noch hat sich wenig verändert. Der Anteil der Gründerinnen stagniert bei 20,7 Prozent und die Quote der weiblichen Angel-Investoren liegt bei 13,6 Prozent. In welche Richtung sich die Branche entwickeln könnte, wenn es hierzulande mehr als die etwa 1.500 Angel-Investorinnen gäbe, zeigt eine heute erscheinende Studie der Bertelsmann-Stiftung und der Vereins Encourageventures.

Der Bericht “She’s got Wings – Eine Analyse weiblicher Business Angels und ihres Investmentverhaltens” zeigt, dass Frauen anders investieren als ihre männlichen Kollegen. Sie achten besonders darauf, dass Start-ups von weiblichen oder gemischten Teams geführt werden. Und neben einer attraktiven Rendite legen sie Wert darauf, mit den Produkten einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Acht von zehn Neuinvestorinnen geben an, Start-ups zu bevorzugen, an denen sie ein eigenes inhaltliches Interesse beziehungsweise Expertise erworben haben. “Weibliche Business Angels investieren dadurch oft in Bereiche, die eine weibliche Zielgruppe haben, und die ihre männlichen Kollegen häufig übersehen oder deren Relevanz falsch einschätzen”, sagt Melanie Wodniok, Wirtschaftsexpertin der Bertelsmann-Stiftung.

Basierend auf den Ergebnissen haben Bertelsmann-Stiftung, Start-up-Verband und Bitkom im Rahmen der Initiative #startupdiversity ein Positionspapier erarbeitet. Zu den Empfehlungen gehört:

Dass an den Hochschulen noch ein weiter Weg zu mehr Diversität im Gründungsbereich zu beschreiten ist, zeigt auch eine aktuelle Studie der TU München, die Entrepreneurship an deutschen Hochschulen untersucht hat. “In unserer Studie sehen wir eine deutlich geringere Quote an Start-ups mit mindestens einer Frau im Gründungsteam von Technischen Hochschulen im Vergleich zu allgemeinen Hochschulen”, berichten Isabell Welpe, Professorin für Strategie und Organisation an der TUM School of Management und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Malin Fiedler. Technische Hochschulen lägen jedoch bei den Gründungen allgemein und auch bei erfolgreichen, hochfinanzierten Gründungen weit vorne. “Hier gibt es noch einiges an Potential hinsichtlich der Förderung von Gründerinnen.” abg

Ein Forschungsüberblick der TU Braunschweig im Auftrag der Transfer Unit Wissenschaftskommunikation hat das Entstehen und die Auswirkungen von Wissenschaftsskepsis genauer analysiert. Wichtigste Erkenntnis: Es gibt nicht die eine skeptische Einstellung, sondern viele Facetten. Negative Einstellungen gegenüber Wissenschaft können sich unter anderem in Wissenschaftskritik, -skepsis oder -leugnung ausdrücken.

Eine wissenschaftskritische Einstellung kann mit informiertem Vertrauen und Offenheit gegenüber Wissenschaft einhergehen und muss nicht destruktiv sein. Wissenschaftsskepsis und Wissenschaftsleugnung dagegen tragen vorwiegend destruktive Züge. Hier werden wissenschaftliche Prozesse oder Erkenntnisse abgelehnt. Wissenschaftsleugnung und insbesondere Wissenschaftszynismus zeichnen sich durch die Ablehnung des gesamten wissenschaftlichen Systems aus. Wissenschaftsbezogener Populismus nimmt an, dass das “einfache Volk” von der Wahrheitsfindung durch eine Elite ausgeschlossen wird.

Leider sind die Gegenstrategien noch wenig erforscht. Aus den bisherigen Erkenntnissen lassen sich für die Wissenschaftskommunikation insbesondere zwei Punkte ableiten:

Science Business. How letting researchers have fun pays off. Eine Studie über ein offenes dänisches Forschungsförderprogramm zeigt: Die Freiheit, eigene Ideen zu erforschen, ist eine Erleichterung für Forscher und die Wissenschaft. Mehr

FAZ. Die DNA der Wissenschaft verteidigen. In einem Gastbeitrag warnt Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger vor Angriffen auf die Freiheit von Forschung und Lehre sowohl von rechts als auch von links. Die liberale und demokratische Mitte müsse den Kampf dagegen aufnehmen. Mehr

Nature. Replication games: how to make reproducibility research more systematic. In manchen Bereichen der Sozialwissenschaften lässt sich etwa die Hälfte der Studien nicht reproduzieren. Eine neue “Test-Fast-Fail-Fast”-Initiative soll nun zeigen, welche Forschung etwas taugt – und welche nicht. Die Autoren empfehlen eine Art “Replikations-Hackathon”, in dem Teams gemeinsam und schnell Studien replizieren. Mehr

Zeit. Hochschulen wollen Machtmissbrauch bekämpfen. In Nordrhein-Westfalen haben sich die drei Landesrektorenkonferenzen in einer Selbstverpflichtung auf Maßnahmen verständigt, um gegen Machtmissbrauch und übergriffiges Verhalten in der Wissenschaft vorzugehen. Nach Ansicht der Bildungsgewerkschaft GEW gehen die Schritte nicht weit genug. Mehr

Als Chief Digital Officer des Technologie-Konzerns Körber in Hamburg befasst sich der promovierte Informatiker Christian Schlögel mit den Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz (KI). Die Technologie werde zukünftig fast alle Bereiche durchdringen, sagt er – und zeichnet ein weitgehend positives Bild.

Wo setzt der Körber-Konzern bereits KI ein?

Körber entwickelt KI-basierte Lösungen und nutzt die Technologie für spezifische Probleme. In einigen Bereichen sind wir damit nah an der Grenze zur Forschung, zum Beispiel beim sogenannten Transfer-Learning. Dabei geht es darum, erzeugte Machine Learning-Modelle auf ähnliche Umfelder zu übertragen und damit den Aufwand des maschinellen Lernens massiv zu reduzieren.

Was sind die größten Chancen von KI?

Künstliche Intelligenz wird viele Bereiche verändern, das Potenzial ist riesig. Zum Beispiel das Gesundheitswesen: KI wird den Diagnoseprozess massiv beschleunigen und in der Lage sein, neue Heilmethoden zu finden. Wofür Mediziner mitunter mehrere Jahre benötigen, generiert KI die Erkenntnisse nahezu auf Knopfdruck. Den zweiten Bereich, den KI entscheidend vorantreiben wird, nenne ich Autonomous Everything. Für mich besteht kein Zweifel: Der Traum des autonomen Fahrens wird durch Künstliche Intelligenz Realität werden. Fahrzeuge jeglicher Art – Autos, Züge, Schiffe, Drohnen oder Roboter – werden sich ohne menschliches Eingreifen in einer sich sehr dynamisch verändernden Umwelt spielend leicht zurechtfinden. Unsere Art zu reisen, wird sich dadurch grundlegend ändern.

Eine der größten Chancen, die KI eröffnet, sehe ich in der Bekämpfung der Klimakrise. Mit KI lässt sich der Energieverbrauch optimieren und der CO₂-Ausstoß über die Berechnung optimaler Produktionsprozesse reduzieren. KI kann das Wetter präziser vorhersagen als alle bisher bekannten Computermodelle. Sie kann Unmengen von Daten analysieren und Zusammenhänge herstellen, um daraus neue und relevante Erkenntnisse zu gewinnen.

Ist KI eine Revolution oder nur ein weiteres Werkzeug?

Künstliche Intelligenz wird die Welt stärker verändern als das Internet oder das Smartphone. Sie wird zu einer transformativen Technologie, die fast alle Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Während Tools spezifische Funktionen bereitstellen, um eine Aufgabe schneller, besser oder effizienter zu lösen, geht KI weit über dieses Verständnis hinaus. KI ahmt menschliche Intelligenz nach, lernt von Daten und kann Aufgaben übernehmen, die bisher nur Menschen lösen konnten.

Welche negativen Auswirkungen künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?

Künstliche Intelligenz hat enormes Veränderungspotenzial. Mit Sicherheit wird KI eine Reihe von Jobs ersetzen, darunter viele mit sich wiederholenden Tätigkeiten und einfachen Entscheidungen, die automatisiert werden können. Im Gegenzug werden neue Berufsfelder und Jobs entstehen, die von den Beschäftigten zwar neue Fähigkeiten verlangen, aber auch viele neue Möglichkeiten bieten.

Wie alle neuen Technologien bringt KI neben den Chancen auch Risiken mit sich, insbesondere wenn sie nicht verantwortungsvoll eingesetzt wird. Eine Befürchtung ist der KI-immanente “Bias”, der zu vorurteilsbehafteten Entscheidungen führen kann. Dies beruht darauf, dass in vielen Daten, die zum Trainieren der Systeme verwendet werden, bereits ein entsprechender Bias vorhanden ist. Dieser Effekt kann sich sogar verstärken, umso mehr KI-basierte Entscheidungen und Daten erzeugt werden. Daher ist es wichtig, sich über “AI Ethics” und “Responsible AI” frühzeitig Gedanken zu machen und Regulierungen zu finden, die diese Risiken minimieren, ohne dabei Innovationen im Keim zu ersticken. KI ist eine globale Technologie, die in puncto Regulierung einen globalen Ansatz erfordert, soll diese wirkungsvoll sein.

Wo wird KI in 10 oder 20 Jahren selbstverständlich sein?

Die Entwicklung von KI ist so rasant, dass schon in wenigen Jahren viele Veränderungen spürbar und sichtbar werden. Einige Beispiele: selbstfahrende Autos, Drohnen und Auslieferungsroboter werden die Logistik beeinflussen sowie Stadtbild und Stadtplanung verändern. Chatbots und virtuelle Assistenten werden Kundenanfragen selbstständig bearbeiten und auch größtenteils lösen. KI-basierte Systeme werden Einzug in die Fabriken halten und Produktion und Fertigung hinsichtlich des CO₂-Fußabdrucks oder eines größeren Outputs bei gleichem Ressourceneinsatz optimieren. Das Lieferketten-Management wird zum Großteil KI-unterstützt oder autonom ablaufen. KI wird zudem personalisiertes Lernen ermöglichen, bei dem Schwächen und Stärken des Lernenden berücksichtigt werden. Und KI-Tutoren werden Teile des Trainings übernehmen.

Schauen wir noch weiter in die Zukunft, wird Künstliche Intelligenz unseren Alltag noch viel stärker bestimmen: KI wird in nahezu jedem Arbeitsplatz integriert sein und als eine Art persönlicher Assistent bei fast allen Aufgaben mit uns direkt zusammenarbeiten. Zudem bin ich sicher, dass wir künftig mithilfe von KI-basierten Übersetzungstools mit Echtzeitsprachverständnis mit jedem Menschen auf der Welt unabhängig davon, welche Sprache er spricht, problemlos kommunizieren werden. Mit KI erzeugte Inhalte werden die Kunst und den Umgang mit ihr komplett verändern.

Christian Schlögel ist Chief Digital Officer (CDO) und Mitglied des Vorstands der Körber AG. Der Technologiekonzern hat rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten weltweit.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Fanny Adloff tritt am 1. Oktober 2023 die Stelle als Direktorin des neuen WCRP International Project Office (IPO) für das Earth System Modelling and Observations (ESMO) Core Project an.

Fabian Berger wurde zum neuen Kanzler der Hochschule Stralsund ernannt.Er tritt seine Position zum 1. Oktober 2023 an.

Michael Boutros wird mit Beginn des Wintersemesters Dekan des Universitätsklinikums Heidelberg und damit auch Mitglied im Vorstand. Er folgt auf Hans-Georg Kräusslich.

Stefanie Dehnen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird zum 1. Januar 2024 Präsidentin der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh).

Christiane Eilders wird neue Direktorin am Center for Advanced Internet Studies (CAIS) in Bochum. Der zukünftige Vorstand setzt sich neben Christiane Eilders aus einer noch zu besetzenden Informatikprofessur und dem kaufmännischen Geschäftsführer Tim Pfenner zusammen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!