für die letzte Ausgabe des Research.Table in diesem Jahr haben wir mit Leibniz-Präsidentin Martina Brockmeier gesprochen. Im Interview berichtet sie über aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungen für die Forschungslandschaft in Deutschland, Transferbegriffe und warum Leibniz Daten liebt und gern auch teilt. Sie verriet, dass sie für eine zweite Amtszeit ab Sommer 2026 nicht zur Verfügung steht.

Stand heute liegen uns bereits sechs – teils noch vorläufige – Wahlprogramme für die Bundestagswahl im Februar 2025 vor. Was Union, SPD und Grüne für die Hochschul- und Forschungspolitik vorhaben, hat mein Kollege Tim Gabel in unserer Dienstagsausgabe bereits zusammengefasst. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die Pläne von FDP, Linken und AfD vor. Einiges kann sich noch verändern, aber Schwerpunkte und Ausrichtungen sind erkennbar.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit in diesem Jahr bedanken. Danke für Anregungen, Ideen und Kritik. Schön, dass Sie uns gelesen haben. Ich freue mich sehr, Sie an dieser Stelle im neuen Jahr wieder begrüßen zu können: Wir lesen uns wieder am 2. Januar 2025!

Falls Sie bis dahin nicht ganz auf Table.Briefings verzichten möchten: Der Berlin.Table erscheint noch bis zum 22. Dezember, die Ausgaben des China- und Europe.Tables gibt es bis zum 23. Dezember, der neue CEO.Table erscheint am 28. Dezember.

Frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr wünscht Ihnen Ihr Research.Table-Team!

Bleiben Sie uns gewogen,

Frau Brockmeier, wenn Sie auf 2024 blicken, was fällt Ihnen spontan ein, was war gut, was war schlecht?

Wir sprechen doch viel zu oft über das Negative. Ich möchte mit dem Positiven beginnen. Was mir sofort einfällt: Unsere Festveranstaltung zur 30. Jahrestagung der Leibniz-Gemeinschaft im Museum für Kommunikation Berlin im November. Wir hatten inspirierende Gäste. Bundesminister Cem Özdemir war da, der neue Staatssekretär Karl-Eugen Huthmacher ebenfalls. Er war an diesem Tag noch nicht mal vereidigt. Die Rede von Steffen Mau war unglaublich gut und wichtig. Und dann denke ich an viele erfolgreiche Entwicklungen, die zahlreiche Leibniz-Institute zusammengebracht haben, wie etwa unsere Leibniz-Labs, die wir erfolgreich aufgesetzt haben.

Dennoch fällt die Leibniz-Gemeinschaft vielen Menschen nicht als erste ein, wenn man nach Forschungsorganisation in Deutschland fragt. Warum hört man wenig von der besonderen Strahlkraft?

Sind wir vielleicht zu bescheiden? Dabei hat die Leibniz-Gemeinschaft einen großen Outcome. Wussten Sie beispielsweise, dass 20 unserer Leibniz-Institute an 57 laufenden Exzellenzclustern beteiligt sind und ebenfalls 20 Leibniz-Institute an 14 der insgesamt 41 Anträge, die aktuell zum Vollantrag aufgefordert wurden? Oder dass Volker Haucke vom Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie gerade mit dem Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet wurde? Um mehr Sichtbarkeit für die Leibniz-Gemeinschaft insgesamt zu erreichen, müssen wir diese und weitere beeindruckenden Zahlen im nächsten Jahr noch deutlicher in die Öffentlichkeit tragen. Dazu gehören ganz besonders auch die vielen Erfolgsmeldungen aus unseren Leibniz-Forschungsverbünden, unseren Leibniz-WissenschaftsCampi oder auch dem Leibniz-Professorin-Programm.

Ist die Leibniz-Gemeinschaft aufgrund ihrer Struktur benachteiligt? Die Gemeinschaft umfasst 96 einzelne Institute, über ganz Deutschland verteilt und alle sind sehr unterschiedlich.

In der Tat, aber wir sehen genau diese Organisationsstruktur als einen großen Vorteil. Die Leibniz-Gemeinschaft ist dezentral aufgebaut und verbindet sehr starke und unabhängige Institute mit größter Wissenschaftsfreiheit. Dies bringt auch Verantwortung für jeden Einzelnen mit sich, und genau diese Kombination wird von allen sehr geschätzt. Leibniz ist sehr darin geübt, dieses verteilte Wissen schnell einzusetzen und schlaue Köpfe zusammenzubringen.

Wo sehen Sie aktuelle und kommende Herausforderungen für die Leibniz-Gemeinschaft in einer Zeit, in der man, auch wenn man lieber bescheiden wäre, doch lauter werden müsste?

Wir leben in einer überaus beunruhigenden Zeit. Selten kamen so viele unterschiedliche Krisen zusammen. Da ist es umso wichtiger, gemeinsam für Werte einzustehen. Sehr viele Menschen sind in der letzten Zeit für Demokratie auf die Straße gegangen und setzen sich auch weiter dafür ein. Sie haben erkannt, dass einmal errungene Werte nicht immer selbstverständlich sind und es mehr denn je wichtig ist, sich dafür zu engagieren. Leibniz steht mit Begeisterung an ihrer Seite, beispielsweise mit unseren Forschungsmuseen, der Politik- und Gesellschaftsberatung oder mit dem Format “Leibniz im Bundestag”, das seit 15 Jahren Einzelgespräche mit Bundestagsabgeordneten zu wichtigen Themen bereitstellt.

Wo steht die Wissenschaft stark unter Druck?

In Zeiten multipler Krisen gibt es automatisch viele finanzielle Forderungen. Steigende Energiekosten sind ein Grund. Inflationär bedingte Personalkostensteigerungen ein anderer. All dies führt dazu, dass wir in allen Bereichen der Wissenschaft unter Druck stehen. Das geht Leibniz so, aber auch allen anderen Allianz-Organisationen im deutschen Wissenschaftssystem.

Wie ist die aktuelle Situation für die Leibniz-Gemeinschaft?

Wir hatten tatsächlich einzelne Institute, die eine Insolvenz befürchten mussten. Das ist im Wissenschaftssystem lange nicht so akut gewesen wie zu diesem Zeitpunkt. Und es macht mir natürlich große Sorgen. Wir sollten in der Wissenschaft noch mehr darüber nachdenken, wo wir gemeinsam stärker sind. Besonders auch mit Blick auf die Herausforderungen im internationalen Kontext.

Ist das eine Frage, die Sie auch in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen adressieren wollen?

Die Allianz hat sich in den letzten Jahren stärker aufeinander zubewegt. Wir bündeln mehr denn je unsere Interessen und unsere Kräfte. Zum Beispiel mit unserem jüngsten Vorstoß, Bürokratie weiter und schneller abzubauen. Das setzt Ressourcen frei, die wir an anderer Stelle dringend brauchen. Wir haben dazu auch bereits mit Bundesminister Cem Özdemir gesprochen. Bürokratieabbau ist essenziell und wir brauchen schnelle Lösungen.

Was wünschen Sie sich konkret, auch von der nächsten Bundesregierung?

Es gibt vieles, bei dem auch die Politik schon in den Startlöchern steht und wir gemeinsam über konstruktive Vorschläge nachdenken. In Zeiten knapper Budgets müssen wir noch mehr Synergieeffekte schaffen. Etwa die gemeinsame Beantragung und Nutzung von besonderen Infrastrukturen oder bestimmten Großgeräten im Rahmen von sogenannten Sondertatbeständen. Das ist im Moment aufgrund der regionalen Verteilung von Leibniz-Instituten eher nur in einem Bundesland möglich. Wir würden uns wünschen, diese Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg nutzen zu können.

Wo braucht es Ihrer Einschätzung nach weitere Bewegung?

Eindeutig beim Thema Transfer. Es gibt allerorts große Bekenntnisse zur breiten Anwendung dieses Begriffs. Neben dem klassischen Technologietransfer fällt hierunter beispielsweise auch Wissenschaftskommunikation, Politik- und Gesellschaftsberatung oder Translation. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, wird der Begriff doch nur auf den zwar wichtigen, aber nicht alleinig ausschlaggebenden Technologietransfer verengt. Das halte ich für nicht richtig.

Wegen des starken thematischen Schwerpunkts auf Geistes- und Sozialwissenschaften bei Leibniz?

Natürlich, dass könnte man so sehen, und wir sind unbestritten in diesen Bereichen sehr stark. Auch in unseren Forschungsmuseen leisten wir unglaublich gute Arbeit. Aber bereits im Jahr 2017 hat der Wissenschaftsrat nach Beratungen mit Politik und Wissenschaft ein Papier zum Transfer verabschiedet, dass sich diese Breite des Transferbegriffs vollumfänglich zu eigen macht. Als damalige Vorsitzende des Wissenschaftsrats habe ich das also auch schon zu früheren Zeiten mit großer Überzeugung vertreten. Aber das soll keinesfalls heißen, dass wir im Technologietransfer nicht Luft nach oben haben.

Was wollen Sie tun?

Wir haben bei Leibniz genau analysiert und dokumentiert, wie wir im Technologietransfer besser werden können. Und dann haben wir eine Task Force Technologietransfer gegründet, mit der wir diese Hemmnisses angehen werden. Das sind wichtige Schritte in die richtig Richtung. Aber das andere darf dabei nicht zu kurz kommen. Denn seien wir ehrlich: Die über Technologietransfer hinausgehenden Transferleistungen, wie beispielsweise Wissenschaftskommunikation, Politik- und Gesellschaftsberatung sind auch ein ganz wesentlicher Stützpfeiler unserer Demokratie. Wo wären wir heute, wenn all das nicht stattfinden würde? Eine Würdigung dieser Leistungen ist also essenziell, vor allem in einem Wissenschaftssystem, dessen harte Währung nach wie vor auf Publikationen und Drittmitteln fokussiert. Und dazu gehört auch die Würdigung der Arbeit mit wissenschaftlichen Forschungs- und Dateninfrastrukturen.

Ebenfalls ein demokratiefördernder Aspekt.

Ja, Leibniz liebt Daten und wir teilen sie mit anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und natürlich unseren Partnern, den Universitäten und jedem der daran interessiert ist. Denn Daten offen zu legen, sie zu teilen, durch andere nutzbar zu machen, heißt immer auch Transparenz, Überprüfung, möglicherweise Korrektur und letztendlich – immer besser zu werden und damit eine sehr wichtige Grundlage für einen vernünftigen öffentlichen Diskurs in unserer Demokratie zu schaffen.

Wo sehen Sie das Alleinstellungsmerkmal der Leibniz-Gemeinschaft im Wissenschaftssystem?

Das Alleinstellungsmerkmal der Leibniz-Gemeinschaft wird ganz wesentlich durch die enge und vor allem gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit den Natur-, Lebens- und Technikwissenschaften getragen.

Der Gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung hat in seinem jüngsten Tätigkeits- und Sachstandsbericht den grundlegenden Wandel, der sich in vielen Bereichen der Wissenschaft derzeit vollzieht, thematisiert. Bisher liberal gehandhabte internationale Wissenschaftskooperationen und Veröffentlichungspraktiken kämen auf den Prüfstand. Ganze Wissenschaftsbereiche würden als “kritisch”, “sensibel” oder “sicherheitsrelevant” eingestuft, um sie vor Spionage und ausländischer Beeinflussung zu schützen und Wettbewerbsvorteile abzusichern, heißt es in dem Bericht. Wie beurteilen Sie die Situation für die Leibniz-Gemeinschaft?

Das war eines der großen und sehr wichtigen Themen dieses Jahr, und es ist eine extrem schwierige Situation. Alle Allianz-Organisationen haben bereits eigene und sehr effiziente Vorkehrungen getroffen. Darüber hinaus überlegen wir, wie wir noch besser gemeinsam agieren können. Könnte beispielsweise eine gemeinsame Austauschplattform zum Thema weiterhelfen? Klar ist, Entscheidungen in diesem Bereich müssen in den Händen der Wissenschaft liegen, es darf nicht mehr Bürokratie geben, und Beratungsangebote können nur freiwillig und niemals obligatorisch sein.

Ging Ihnen der Ansatz, den das Forschungsministerium unter Bettina Stark-Watzinger erstellt und beworben hat, zu weit?

Ich glaube, dass allen Beteiligten klar ist: Es geht nicht ohne China, aber es geht auch nicht ohne ein Sicherheitsnetz mit China oder anderen Partnern in Ländern, deren Wissenschaftsfreiheit durch nicht-demokratische Regierungsformen eingeschränkt ist. Gerade mit Blick auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel können wir das gar nicht allein schaffen. Es ist ein Prozess, an den wir uns alle immer mehr annähern. Und wenn wir das gemeinsam tun, gelingt es vielleicht umso besser.

Und welche Pläne haben Sie noch bei Leibniz?

Mit voller Kraft den oben beschriebenen erfolgreichen Weg in der Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam mit allen Leibnizianern und unseren tollen Partnern weiterzugehen! Ich liebe und lebe Leibniz mit allen Facetten. Aber Sie haben vielleicht auch gehört, dass ich mich gerade gegen eine zweite Amtszeit entschieden habe. Zum Juli 2026 werde ich somit als Präsidentin der Leibniz-Gemeinschaft ausscheiden. Ein Schritt, der nach Krankheit im letzten Jahr nun zum Schutz meiner Gesundheit unumgänglich ist. Er ist mir dennoch sehr, sehr schwer gefallen.

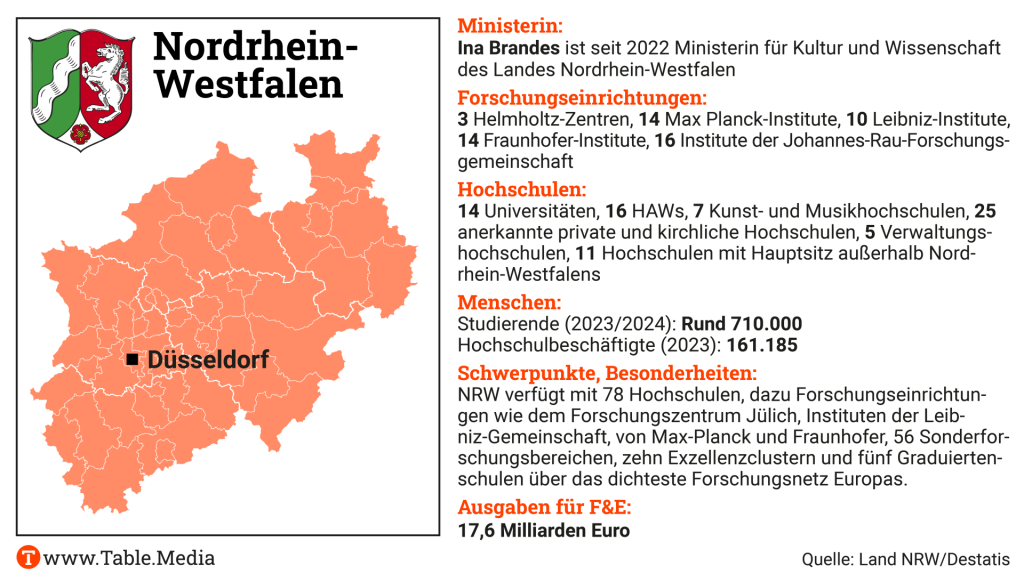

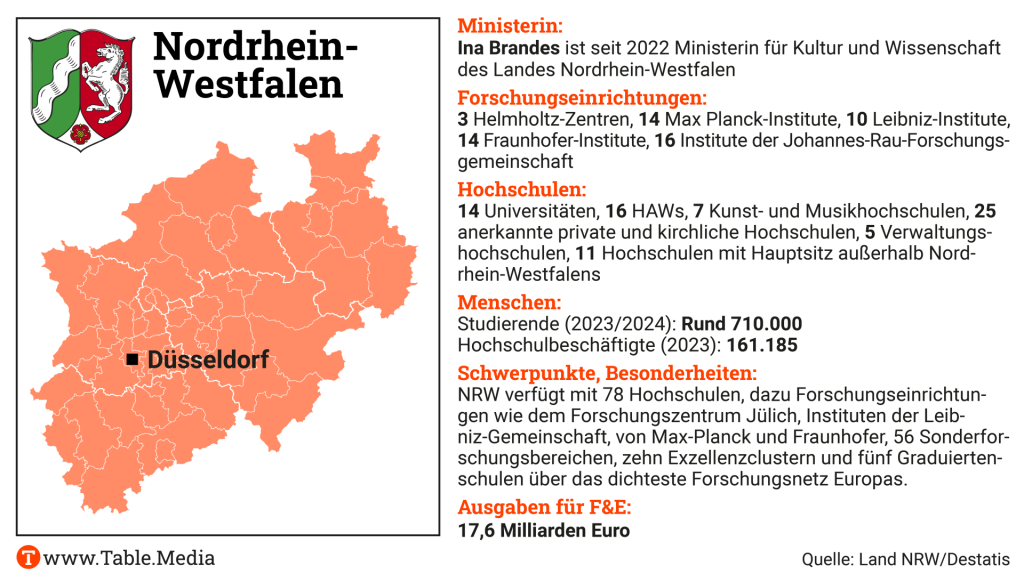

78 Hochschulen, dazu Forschungseinrichtungen wie das Forschungszentrum Jülich (FZJ), neun Institute der Leibniz-Gemeinschaft, zwölf der Max-Planck-Gesellschaft sowie 14 Fraunhofer-Institute, 56 Sonderforschungsbereiche an Universitäten, zehn Exzellenzcluster und fünf Graduiertenschulen: Nordrhein-Westfalen ist nicht nur das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands, es beherbergt auch das dichteste Forschungsnetzwerk Europas.

Als starke Forschungsfelder gelten die Gesundheits- und Medizinforschung sowie die Naturwissenschaften. Dem Wissenschaftsministerium mit Ina Brandes (CDU) an der Spitze ist darüber hinaus an der Weiterentwicklung der digitalen Transformation gelegen. Aktuell investiert NRW zudem in die Entwicklung neuer Chip-Generationen, die für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und Höchstleistungsrechnen relevant ist.

Auch international bekannt: Das Forschungszentrum Jülich ist führend in der Entwicklung und dem Aufbau von Supercomputern und deren Anwendung in Simulation und Datenanalyse. Mit den Supercomputern Juwels und Jureca verfügt das FZJ über zwei der leistungsfähigsten Rechensysteme weltweit.

Zuletzt machte NRW aber mit ganz anderen Vorhaben in Forschung und Lehre auf sich aufmerksam: Mit einem Hochschulstärkungsgesetz sollen Studierende unter anderem durch ein Orientierungssemester bessere Chancen auf ein erfolgreiches Studium bekommen. Studierenden soll es im “Nullten Semester” ermöglicht werden, einzelne Fächer kennenzulernen, Vorlesungen zu besuchen und sogar Prüfungen abzulegen.

Zudem sollen Nachwuchsprofessuren eingeführt werden. Der Entwurf des Hochschulstärkungsgesetzes sieht vor, dass Promovierte die notwendige Praxiserfahrung ganz oder teilweise auch während ihrer Hochschultätigkeit erlangen können.

Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wollen zudem auch gegen Machtmissbrauch und übergriffiges Verhalten in der Wissenschaft vorgehen. Für Betroffene sollen hochschulübergreifende unabhängige Anlaufstelle geschaffen werden. Unter anderem sollen künftig flächendeckende Betreuungsvereinbarungen für Promotionsvorhaben die Rechte und Pflichten von Doktorandinnen und Doktoranden sowie deren Betreuern festschreiben. In Fällen von Machtmissbrauch sollen Opfer und Zeugen ermutigt werden, sich zu melden. Das NRW-Wissenschaftsministerium will die Initiative mit einer Änderung des Hochschulgesetzes flankieren, die Hochschulgesetznovelle soll im kommenden Jahr verabschiedet werden.

Wir haben NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes gefragt, was in ihrem Bundesland besonders gut läuft und wo noch Luft nach oben ist. Auch wollten wir wissen, welche Unterstützung sie sich vom Bund wünscht und wie sie grundsätzlich auf den Föderalismus blickt. Ihre Antworten auf unsere 5-Länder-Kompass-Fragen lesen Sie hier.

Mehr zur Methode hier.

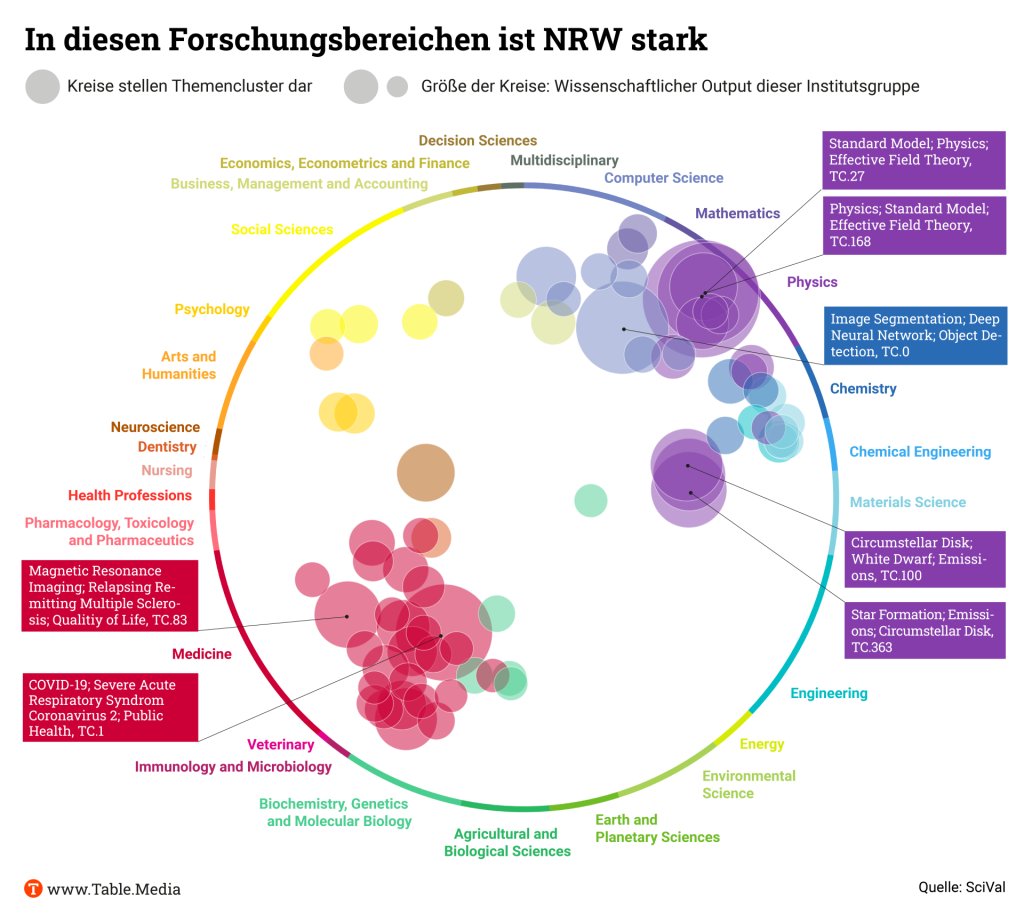

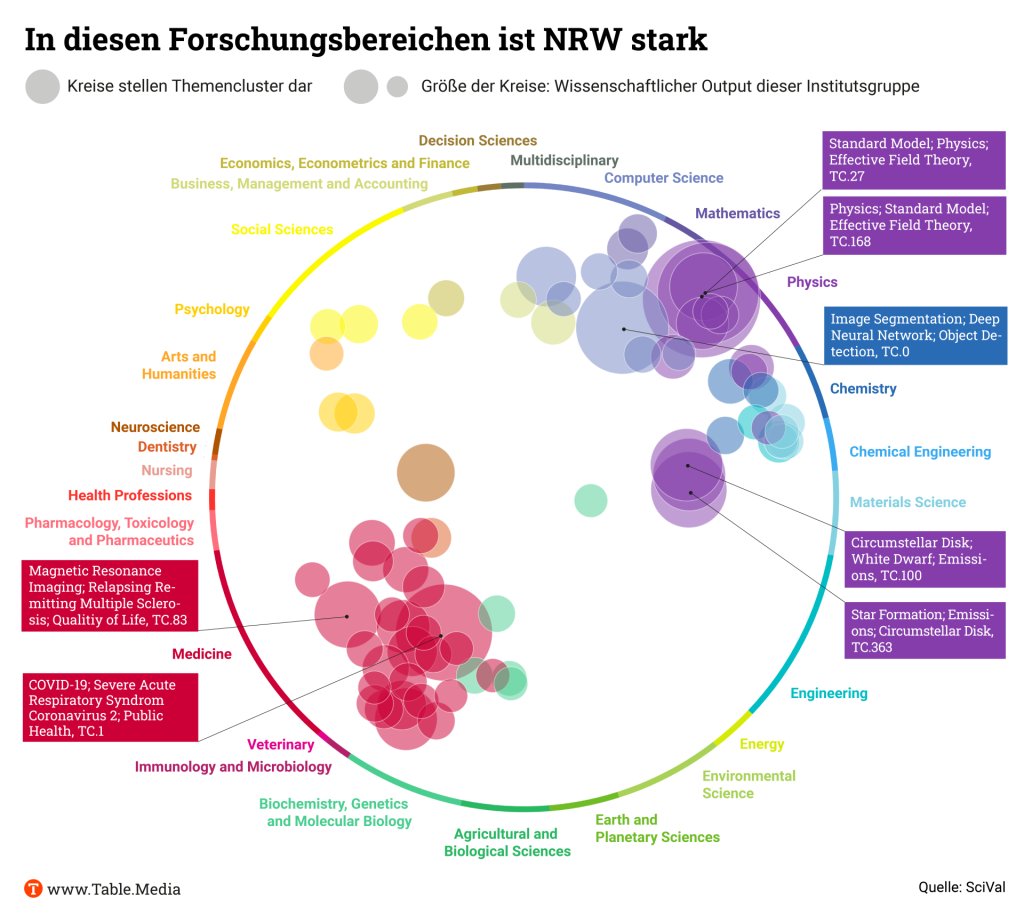

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt die Stärken NRWs im Bereich der Physik, der Medizin oder den Materialwissenschaften.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus NRW jährlich veröffentlicht werden, ist von 6000 (2014) leicht auf 6.200 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 6.800. Qualitativ ist der Trend seit 2014 etwas negativ. Unter den oberen zehn Prozent der meistzitierten Publikationen findet sich aktuell ein Anteil von 14,2 Prozent der wissenschaftlichen Aufsätze, 2013 waren es noch 18 Prozent.

In unserer Rubrik “Länder-Kompass” finden Sie hier Aktuelles und Wissenswertes zu allen Bundesländern in Deutschland.

14. Januar 2025, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstraße 42, 10115 Berlin

Festveranstaltung Eröffnung des Quantenjahres 2025 Mehr

18. Januar 2025, BBAW-Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Salon Sophie Charlotte 2025 Metamorphosen Mehr

22. Januar 2025, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Dialogveranstaltung Die EU im Wettbewerb um Seltene Erden – welcher Strategie folgen wir? Mehr

22.-23. Januar 2025, Schloss Herrenhausen | Kongresszentrum, Herrenhäuser Straße 5, 30419 Hannover

International Science & Policy Symposium Navigating Global Responsibility – How Research-Intensive Universities Strengthen Societies Mehr

28. Januar 2025, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin

Auftakt zum Wissenschaftsjahr 2025 Zukunftsenergie – mit der Wissenschaft zu neuen Technologien Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gesellschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

Eine Allianz aus Hochschulen und Industrie will sich gemeinsam für eine höhere Bleibequote von internationalen Studierenden in Deutschland einsetzen. In einem Positionspapier von Hochschulrektorenkonferenz (HRK), dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und dem Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordern die Interessenvertretungen zusätzliche Maßnahmen, um die Aufnahme einer langfristigen Beschäftigung in Deutschland zu erleichtern.

Lebens-, Studien- und Arbeitsbedingungen für internationale Studierende müssten zielgerichtet verbessert werden. Konkret müssten “Visa-Verfahren beschleunigt, die Mehrsprachigkeit in Studienangeboten gestärkt sowie Betreuungs- und Beratungsangebote verbessert werden”, heißt es in dem Papier. Zudem seien angemessene Deutschkenntnisse und eine bessere Ausstattung der Ausländerbehörden unerlässlich. In ihrem Neun-Punkte-Plan fordern die Verbände auch eine Stärkung der Willkommenskultur. Dafür müssten sich alle Beteiligten deutlicher einsetzen.

Für den Erfolg der Maßnahmen sei es elementar, die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Unternehmen und staatlichen Akteuren zu stärken. Dafür sei auch die Wirtschaft gefragt: “Es ist wichtig, dass Unternehmen internationalen Studierenden frühzeitig Einblicke geben und den Kontakt zu ihnen suchen. Das erleichtert den Übergang in Beschäftigung und erhöht die Chance, dass diese Talente längerfristig bei uns bleiben”, sagt laut Mitteilung Oliver Maassen, Vorstandsmitglied der Trumpf SE + Co. KG und Co-Vorsitzender eines gemeinsamen Arbeitskreises.

Die Hochschulseite wünscht sich mehr Ressourcen, für eine “hochwertige und kontinuierliche Betreuung und Begleitung” und die Schaffung von International Offices und Career-Service-Stellen. Zudem sollen Beispiellösungen für eine strukturierte Studieneingangsphase bekannter gemacht werden, damit mehr Hochschulen als bisher ihre internationalen Studierenden von Beginn an “sowohl in sprachlicher und fachlicher als auch in kultureller und sozialer Hinsicht” unterstützen können. Auch die Schaffung und Finanzierung von zusätzlichem Wohnraum sei entscheidend, heißt es weiter.

Internationale Studierende könnten essenzielle Beiträge für die deutsche Wissenschaft und Wirtschaft leisten, “durch neue Ideen und Perspektiven”, erklärt Ulrich Bartosch, Vizepräsident der HRK und ebenfalls Co-Vorsitzender des Arbeitskreises. “Um junge Menschen für ein Studium in Deutschland zu gewinnen und anschließend auch zu halten, brauchen wir in Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft eine Kultur der Offenheit und Wertschätzung. Zudem müssen wir den Studienerfolg internationaler Studierender und den leichten Übergang in den Arbeitsmarkt sicherstellen, sie aktiv in unsere Gesellschaft einbinden.”

Nach Zahlen des DAAD wurde im Wintersemester 2023/24 mit fast 380.000 internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen ein neuer Höchststand erreicht, zehn Jahre zuvor waren es knapp 219.000. Damit steht Deutschland an vierter Stelle der wichtigsten Gastländer. Die drei wichtigsten Herkunftsländer sind Indien, China und Türkei. Die Bleibequoten lassen sich verlässlich nur für Nicht-EU-Ausländer ermitteln, sie sind in den vergangenen Jahren leicht gestiegen und liegen zehn Jahre nach Studienbeginn bei rund 50 Prozent. tg

Bei einem deutsch-israelischen Symposium in Berlin haben führende Köpfe der Allianz der Wissenschaftsorganisationen erneut ihren Schulterschluss mit der israelischen Wissenschaft betont. Als sich im Frühsommer wegen des Vorgehens der israelischen Regierung in Gaza international die Aufrufe mehrten, die Wissenschaft des Landes zu boykottieren, hatte sich die Allianz in einem Statement bereits klar dagegen positioniert. Man schwäche eine unabhängige Stimme der Vernunft in Israel, warnte sie.

Bei dem Symposium, das von Sonntagabend bis Dienstag im Harnack-Haus in Berlin-Dahlem stattfand, ging es um Forschungsthemen wie KI, Quantentechnologie und Schwarze Löcher. Aber auch über die schwierige Situation, in der sich israelische Forschende befinden, wurde beraten.

Von einer zunehmenden Isolierung berichtete zum Beispiel Michal Neeman vom Weizmann Institute of Science. “Es finden kaum noch internationale Konferenzen bei uns statt und es kommen immer weniger internationale Studierende“, sagte sie in einer abschließenden Diskussionsrunde am Dienstag.

Sowohl die stillen als auch die offiziell verkündeten Boykotts treffen die israelische Wissenschaft hart, das wurde in der Runde deutlich. Von israelischer Seite wurde mehrfach dankbar hervorgehoben, dass die deutsche Academia die Beziehungen nicht abgebrochen, sondern sogar intensiviert hat. Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) hat zum Beispiel in diesem Herbst ein Israel-Büro in Jerusalem eröffnet, die Helmholtz-Gemeinschaft ist bereits seit 2018 mit einem Büro in Tel Aviv präsent.

Es gehe darum, weiterhin die Stimme gegen den Boykott der israelischen Wissenschaft zu erheben, betonte Helmholtz-Präsident Otmar D. Wiestler, der zusammen mit MPG-Präsident Patrick Cramer zu dem Symposium eingeladen hatte. Man werde sich nach wie vor für Israel als bedeutender Partner des europäischen Forschungsraums starkmachen, ergänzte Cramer.

In der Runde, an der darüber hinaus Robert Schlögl, Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung, Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Roee Ozeri, Vizepräsident des Weizmann Institute of Science, und Arie Zaban, Präsident der Bar-Ilan-Universität, teilnahmen, ging es auch um die Frage, welche weitere Hilfe gewünscht und möglich ist. Das waren die Vorschläge und Ideen:

Die Liberalen wollen mit ihrem Programm für “mehr Wissenschaftsfreiheit” sorgen. Sie setzen sich für eine Hochschulbildung unabhängig vom Elternhaus und mehr Dual-Use-Forschung ein. Auch der Kontakt mit der Wirtschaft soll gestärkt werden. Mehr Chancengerechtigkeit im Studium soll durch ein elternunabhängiges Baukasten-System beim Bafög sowie die Stärkung des Bildungskreditprogramms und des Bildungssparens erreicht werden. Mit Dati und Forschungsdatengesetz will man zwei Projekte aus der laufenden Legislatur aufgreifen.

Der internationale Austausch soll durch die Ausweitung von Erasmus+ auf Schüler forciert werden. Bei der Forschungsförderung setzt die FDP auf Public-private-Partnerships und die steuerliche Forschungsförderung. Durch ein technologieoffenes Forschungsfreiheitsgesetz sollen Fusions- und Gentechnologien sowie die Stammzellforschung begünstigt werden. Die Liberalen wollen die Gründung einer europäischen Darpa forcieren und setzen sich angesichts der Zeitenwende für einen Abbau der Zivilklauseln an Hochschulen ein.

Die Linke fordert unter anderem ein Bafög für alle. Es soll eltern-, alters- und herkunftsunabhängig sein und in existenzsichernder Höhe. Der Zugang zu Hochschulen soll unter anderem mit abgeschlossener Ausbildung und für Menschen mit Duldungsstatus geöffnet werden. Die Partei will ein Mentoringprogramm für Nicht-Akademiker auflegen, die ein Studium aufgreifen wollen. Postdocs sollen Dauerstellen bekommen, Promotionsstellen mindestens sechs Jahre laufen und die Tarifsperre im WissZeitVG aufgehoben werden.

Mittel im Bereich der Forschungsförderung sollen nach Ansicht der Linken nur noch an tarifgebundene Institutionen vergeben werden. Die Partei setzt sich für eine höhere Grundfinanzierung, die Förderung von Frauen und einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte ein. Man will verfolgte Wissenschaftler besser schützen sowie Zivilklauseln und Friedensforschung stärken. Die Partei fordert einen Digitalpakt für Hochschulen von Bund und Ländern und dass sich das BMBF nicht in die Fördermittelvergabe für Wissenschaftler einmischt.

Die AfD erklärt die Bologna-Reform für gescheitert und will Diplom- und Magisterstudiengänge wieder einführen. Erklärtes Ziel ist, die Grundfinanzierung zu erhöhen, damit Hochschulen unabhängiger von Drittmitteln werden. Die Partei will die “zunehmende Einflussnahme ,woker’ Ideologie auf die Universitäten und die Repression gegen unliebsame Dozenten” beenden. Gleichstellungsbeauftragte will man abschaffen und bei der Besetzung von Stellen, soll allein die fachliche Qualifikation des Bewerbers entscheidend sein.

Mit Blick auf Forschung und Technologie fordert man “technikoffenes Denken und Handeln” und Ideologiefreiheit. Die AfD setzt sich für eine “Entpolitisierung” der Forschungslandschaft ein, staatliche Subventionen von Technologien werden grundsätzlich abgelehnt. Die AfD will in Deutschland neue, “dringend benötigte” Kernforschungszentren und Kernkraftwerke schaffen. Man will das Gentechnikgesetz lockern und einen pragmatischen Rahmen schaffen. Außerdem soll die deutsche Raumfahrt gestärkt werden, sowohl staatliche als auch privatwirtschaftliche Initiativen. tg

Einen hochschul- und forschungspolitischen Überblick über die (vorläufigen) Wahlprogramme der Union, der SPD und der Grünen lesen Sie hier.

Das BMBF setzt die Förderung von Forschungsvorhaben zu aktuellen Dynamiken und Herausforderungen des Antisemitismus in Deutschland und Europa fort. Ab Ende 2025 stellt es dafür erneut zwölf Millionen Euro bereit. In den neuen Projekten soll insbesondere der seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 wieder verstärkt sichtbare israelbezogene Antisemitismus thematisiert werden, teilte das Ministerium am Dienstag mit.

Auch die Rolle sozialer Medien bei der Verbreitung antisemitischer Einstellungen soll Forschungsthema sein. “Mehr denn je müssen wir dem Antisemitismus entschieden und kompromisslos entgegentreten”, sagte Cem Özdemir. “Das Ausmaß des Israel- und Judenhasses ist dramatisch.”

In der aktuellen Förderphase (2021 bis 2025), für die ebenfalls insgesamt zwölf Millionen Euro vorgesehen sind, werden zehn Forschungsverbünde an Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen unterstützt. Dabei geht es etwa um Handlungsempfehlungen für den juristischen Umgang mit antisemitischen Vorfällen und es werden Coachings gegen Judenhass im Internet erstellt, erprobt und evaluiert.

In der neuen Förderphase soll die Antisemitismusforschung stärker an Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaft und außeruniversitären Forschungseinrichtungen verankert werden. Ein weiteres Ziel ist die Vernetzung der Antisemitismusforschung in Deutschland und Europa.

Die CDU/CSU-Fraktion hatte im Sommer kritisiert, dass das BMBF keine neuen Initiativen zum Thema Antisemitismus gestartet habe und selbst bei der Fortsetzung der Programme der Vorgängerregierung in Verzug sei (unser Bericht dazu hier).

In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Union hatte das BMBF Anfang August die Veröffentlichung der neuen Förderphase der “Aktuelle Dynamiken und Herausforderungen des Antisemitismus” in Aussicht gestellt – und zwar “innerhalb der nächsten Monate”. Unter der Regie von Özdemir hat das nun geklappt. abg

Mit einer Kundgebung am heutigen Donnerstag um 8:30 Uhr vor dem Berliner Abgeordnetenhaus wollen die Berliner Hochschulen ihren Unmut über die Sparpläne des Senats für das Haushaltsjahr 2025 deutlich machen.

Unter dem Motto #SaveBrainCity hat die Landeskonferenz der Rektor*innen und Präsident*innen der Berliner Hochschulen (LKRP) gemeinsam mit BR50, der BBAW, ver.di Berlin-Brandenburg und der GEW Berlin zu der Protestaktion aufgerufen.

“Die Kürzungen für das Jahr 2025 bereiten uns große Sorge. Jede weitere Kürzung in den Jahren 2026/27 wird die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts Berlin nachhaltig gefährden”, teilt die LKRP mit. “Wir appellieren an die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses: Stärken Sie die Wissenschaft und damit die Innovationskraft und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Berlins.”

Die Berliner Wissenschaft trage entscheidend zur Zukunftsfähigkeit des Landes bei. Sie sei ein wichtiger Motor für die Entwicklung der Wirtschaft und Innovationskraft des Landes. “Jeder Euro, der in die Wissenschaft investiert wird, zahlt sich vielfach aus und kommt damit allen Berlinerinnen und Berlinern zugute.” Die Hochschulen bräuchten Verlässlichkeit und Planungssicherheit, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können.

Im November war bekanntgeworden, dass die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege angesichts der Haushaltskrise im nächsten Jahr 250 Millionen Euro im Wissenschaftsbereich einsparen muss. Zunächst waren bei den Hochschulverträgen Einsparungen in Höhe von 100 Millionen Euro vorgesehen. Weil andere Projekte verschont werden sollen, ist nun von Einsparungen in Höhe von 106,7 Millionen Euro die Rede. abg

Nature: Forscher in Sorge vor Musk. Donald Trump hat für seine Präsidentschaft Deregulierung und Bürokratieabbau angekündigt. Umsetzen soll diese Politik Elon Musk. Viele Forscher machen sich nun Sorgen um die künftige Ausrichtung der Wissenschaftspolitik. Denn von den angekündigten massiven Kürzungen der staatlichen Ausgaben wird auch die Wissenschaft betroffen sein. (“How Elon Musk’s partnership with Trump could shape science in the US – and beyond”)

Forschung & Lehre: Förderung gegen Abwanderung. Nach Ansicht der Konferenz europäischer wissenschaftlich-technischer Universitäten (CESAER) soll ein neues Förderprogramm Forschungskarrieren in Europa attraktiver machen. Aktuell sieht sich Europa mit einer besorgniserregenden Abwanderung von Forschenden konfrontiert. CESAER schlägt der EU-Kommission das Förderprogramm “Wähle Europa für eine Forschungskarriere” bereits für eine Pilotphase im Jahr 2025 vor. (“EU-Maßnahmen gegen Verlust der klügsten Köpfe”)

NZZ: Selbstversuche in der Grauzone. Eine kroatische Wissenschaftlerin hat ihren Krebs mit selbst gezüchteten Viren geheilt und machte ihre Ergebnisse öffentlich – eine seltene Ausnahme. Selbstversuche von Wissenschaftlern sind zwar verbreitet, bleiben aber meist geheim, da sie in einer ethischen und rechtlichen Grauzone stattfinden. (“Heldenhaft oder leichtsinnig? Wie Forscher sich zu Versuchskaninchen machen und so Durchbrüche erzielen”)

Kieler Nachrichten: Neue Wahlordnung, alte Streitigkeiten. Der Senat der Christian-Albrechts-Universität in Kiel hat beschlossen, die Wahlsatzung zu ändern. Grund waren Streitigkeiten bei der Wahl eines neuen Präsidenten. An den wohl noch monatelangen Rechtsstreitigkeiten nach der Wahl von Insa Theesfeld zur Präsidentin wird der Beschluss allerdings nichts ändern. (“Streit um Wahlverfahren: Senat der Uni Kiel will Satzung überarbeiten lassen”)

Zeit: AfD verliert vor Gericht. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat eine erste Klage der AfD gegen die jüngste Hochschulreform im Freistaat abgewiesen. In dem nun entschiedenen Verfahren argumentierte die AfD, dass Teile des Hochschulinnovationsgesetzes verfassungswidrig seien, da keine Überprüfung durch den Obersten Rechnungshof gewährleistet werde. (“Gericht weist erste AfD-Klage gegen Hochschulreform ab”)

Hessenschau: Schuldenfalle Studienkredit. Viele Studenten, die kein BAföG bekommen, entscheiden sich für einen Studienkredit der KfW, um ihr Studium zu finanzieren. Die Schulden werden dann nach dem Studium abgezahlt. Der nun von 3,9 auf 6,8 Prozent gestiegene Zinssatz ist für viele von ihnen eine zusätzliche Belastung. (“Wenn das Studium zur Schuldenfalle wird”)

Angelika Brandt, Meeresforscherin bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, ist in Anwesenheit der kaiserlichen Hoheiten Japans mit dem 40. “International Prize for Biology” ausgezeichnet worden, einer der weltweit höchsten Ehrungen für Leistungen in den Biowissenschaften.

Edelgard Bulmahn, Bundesministerin a.D., wurde zur Vorsitzenden des Hochschulrats der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTMH) in Hannover gewählt. Das Amt des Stellvertreters übernimmt Klaus Hulek.

Ora Hazak, Molekularbiologin und Pflanzenforscherin, wechselt im Rahmen des neuen Förderprogramms “Appointment Accelerator” der Wübben Stiftung Wissenschaft von der Universität Fribourg (Schweiz) an die Universität Münster. Der Biochemiker Thomas Schlichthärle kommt von der University of Washington, Seattle (USA), an die TU München. Es sind die ersten internationalen Tenure-Track-Berufungen des Programms.

Volker Pekron unterstützt die HafenCity Universität seit dieser Woche als geschäftsführender Kanzler. Er wird zu gleichen Teilen an der HCU und der Technischen Universität Hamburg tätig sein, deren stellvertretender Kanzler und Abteilungsleiter Finanzen er seit 2020 ist.

Britta Redlich übernimmt am 1. Januar 2025 die Leitung des Forschungsbereichs Photon Science beim DESY. Die Physikerin war bisher Direktorin des Freie-Elektronen-Lasers FELIX und des Hochfeldmagnetlabors HFML an der Radboud-Universität in Nijmegen (Niederlande).

Victoria Stodden, Statistikerin und außerordentliche Professorin am Daniel J. Epstein Department of Industrial and Systems Engineering der University of Southern California, USA, ist mit dem renommierten Humboldt-Forschungspreis ausgezeichnet worden. Ihre Forschung gilt weltweit als führend in Fragen der Reproduzierbarkeit in den Computer- und Datenwissenschaften.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Africa.Table. Warum Afrika die Ära des Verbrennungsmotors überspringen könnte. Afrikanische Länder steigen vom Verbrennungs- auf den Elektromotor um. Mit den richtigen Investitionen kann Deutschland diese Entwicklung unterstützen und gleichzeitig einen vielversprechenden Markt für resiliente Lieferketten aufbauen – zum gemeinsamen Nutzen, meinen Naville Geiriseb und Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende. Mehr

Bildung.Table. EdTech-Master: Wie der neue Studiengang bislang aufgestellt ist. Im Februar startet der neue Master-Studiengang EdTech-Management. Wie viele Interessenten es bislang gibt und was inhaltlich geplant ist. Mehr

Europe.Table. EU-Rechnungshof: Vertragsverletzungsverfahren dauern zu lange. In einem Bericht bescheinigt der Europäische Rechnungshof, dass die Kommission EU-Recht besser durchsetzt als früher. Aber die Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten dauern noch zu lange. Mehr

ESG.Table. Berichtspflichten: Wie Deutschland die CSRD abschwächen will. Die Bundesregierung hat Forderungen an die EU-Kommission geschickt, um die Reportingpflichten von Unternehmen zu verringern. Was sich genau ändern soll, lesen Sie bei Table.Briefings. Mehr

Security.Table. Wie sich Forschungssicherheit und -freiheit in Zeiten globaler Krisen ergänzen können. Forschungssicherheit und ganz besonders der Schutz vor ungewolltem Wissensabfluss werden im Zuge globaler Krisen immer relevanter. Um internationale Zusammenarbeit garantieren zu können, braucht es konkrete Maßnahmen. Mehr

In der Weihnachtszeit spielen Himmelskörper eine wichtige Rolle, vor allem die Sterne. Anstatt über den Stern von Bethlehem zu sinnieren, möchten wir Ihre Aufmerksamkeit heute auf den treuen Erdbegleiter richten. Denn es gibt neue Erkenntnisse: Der Mond hat sein wahres Alter kaschiert.

Im aktuellen Nature-Magazin berichten Francis Nimmo von der University of California in Santa Cruz, Thorsten Kleine vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen und Alessandro Morbidelli von der Sorbonne Université in Paris, dass der Mond vor etwa 4,51 Milliarden Jahren entstanden ist und nicht, wie bisher gedacht, vor 4,35 Milliarden Jahren.

Dass der Mond die Spuren seines wahren Alters verwischen konnte, ist mit der Gezeitenwirkung der Erde zu erklären. Sie hat vor 4,35 Milliarden Jahren den Mond noch einmal kräftig aufgeheizt, sodass Magma an die Oberfläche gelangte. Das war möglich, weil der Mond in dieser Zeit auf einer stark elliptischen Bahn sehr nahe an der Erde zog.

Das Alter der meisten Gesteinsproben von der Mondoberfläche spiegele die Erkaltung dieses Magmas und nicht die Entstehung des Mondes wider, berichten die Forscher. Diese Version passt auch besser zu den dynamischen Modellen der Planetenentstehung, zur Anzahl der Krater auf dem Mond und zum Alter einiger kristalliner Einschlüsse (Zirkone) im Mondgestein.

Zur Erinnerung: Der Mond ist durch eine Kollision zwischen der Ur-Erde und dem marsgroßen Himmelskörper Theia entstanden. Es war der letzte große Einschlag in der Geschichte der Erde. Sonnensystemisch betrachtet herrscht also schon seit 4,51 Milliarden Jahren Friede auf Erden. Anne Brüning

für die letzte Ausgabe des Research.Table in diesem Jahr haben wir mit Leibniz-Präsidentin Martina Brockmeier gesprochen. Im Interview berichtet sie über aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungen für die Forschungslandschaft in Deutschland, Transferbegriffe und warum Leibniz Daten liebt und gern auch teilt. Sie verriet, dass sie für eine zweite Amtszeit ab Sommer 2026 nicht zur Verfügung steht.

Stand heute liegen uns bereits sechs – teils noch vorläufige – Wahlprogramme für die Bundestagswahl im Februar 2025 vor. Was Union, SPD und Grüne für die Hochschul- und Forschungspolitik vorhaben, hat mein Kollege Tim Gabel in unserer Dienstagsausgabe bereits zusammengefasst. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die Pläne von FDP, Linken und AfD vor. Einiges kann sich noch verändern, aber Schwerpunkte und Ausrichtungen sind erkennbar.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit in diesem Jahr bedanken. Danke für Anregungen, Ideen und Kritik. Schön, dass Sie uns gelesen haben. Ich freue mich sehr, Sie an dieser Stelle im neuen Jahr wieder begrüßen zu können: Wir lesen uns wieder am 2. Januar 2025!

Falls Sie bis dahin nicht ganz auf Table.Briefings verzichten möchten: Der Berlin.Table erscheint noch bis zum 22. Dezember, die Ausgaben des China- und Europe.Tables gibt es bis zum 23. Dezember, der neue CEO.Table erscheint am 28. Dezember.

Frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr wünscht Ihnen Ihr Research.Table-Team!

Bleiben Sie uns gewogen,

Frau Brockmeier, wenn Sie auf 2024 blicken, was fällt Ihnen spontan ein, was war gut, was war schlecht?

Wir sprechen doch viel zu oft über das Negative. Ich möchte mit dem Positiven beginnen. Was mir sofort einfällt: Unsere Festveranstaltung zur 30. Jahrestagung der Leibniz-Gemeinschaft im Museum für Kommunikation Berlin im November. Wir hatten inspirierende Gäste. Bundesminister Cem Özdemir war da, der neue Staatssekretär Karl-Eugen Huthmacher ebenfalls. Er war an diesem Tag noch nicht mal vereidigt. Die Rede von Steffen Mau war unglaublich gut und wichtig. Und dann denke ich an viele erfolgreiche Entwicklungen, die zahlreiche Leibniz-Institute zusammengebracht haben, wie etwa unsere Leibniz-Labs, die wir erfolgreich aufgesetzt haben.

Dennoch fällt die Leibniz-Gemeinschaft vielen Menschen nicht als erste ein, wenn man nach Forschungsorganisation in Deutschland fragt. Warum hört man wenig von der besonderen Strahlkraft?

Sind wir vielleicht zu bescheiden? Dabei hat die Leibniz-Gemeinschaft einen großen Outcome. Wussten Sie beispielsweise, dass 20 unserer Leibniz-Institute an 57 laufenden Exzellenzclustern beteiligt sind und ebenfalls 20 Leibniz-Institute an 14 der insgesamt 41 Anträge, die aktuell zum Vollantrag aufgefordert wurden? Oder dass Volker Haucke vom Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie gerade mit dem Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet wurde? Um mehr Sichtbarkeit für die Leibniz-Gemeinschaft insgesamt zu erreichen, müssen wir diese und weitere beeindruckenden Zahlen im nächsten Jahr noch deutlicher in die Öffentlichkeit tragen. Dazu gehören ganz besonders auch die vielen Erfolgsmeldungen aus unseren Leibniz-Forschungsverbünden, unseren Leibniz-WissenschaftsCampi oder auch dem Leibniz-Professorin-Programm.

Ist die Leibniz-Gemeinschaft aufgrund ihrer Struktur benachteiligt? Die Gemeinschaft umfasst 96 einzelne Institute, über ganz Deutschland verteilt und alle sind sehr unterschiedlich.

In der Tat, aber wir sehen genau diese Organisationsstruktur als einen großen Vorteil. Die Leibniz-Gemeinschaft ist dezentral aufgebaut und verbindet sehr starke und unabhängige Institute mit größter Wissenschaftsfreiheit. Dies bringt auch Verantwortung für jeden Einzelnen mit sich, und genau diese Kombination wird von allen sehr geschätzt. Leibniz ist sehr darin geübt, dieses verteilte Wissen schnell einzusetzen und schlaue Köpfe zusammenzubringen.

Wo sehen Sie aktuelle und kommende Herausforderungen für die Leibniz-Gemeinschaft in einer Zeit, in der man, auch wenn man lieber bescheiden wäre, doch lauter werden müsste?

Wir leben in einer überaus beunruhigenden Zeit. Selten kamen so viele unterschiedliche Krisen zusammen. Da ist es umso wichtiger, gemeinsam für Werte einzustehen. Sehr viele Menschen sind in der letzten Zeit für Demokratie auf die Straße gegangen und setzen sich auch weiter dafür ein. Sie haben erkannt, dass einmal errungene Werte nicht immer selbstverständlich sind und es mehr denn je wichtig ist, sich dafür zu engagieren. Leibniz steht mit Begeisterung an ihrer Seite, beispielsweise mit unseren Forschungsmuseen, der Politik- und Gesellschaftsberatung oder mit dem Format “Leibniz im Bundestag”, das seit 15 Jahren Einzelgespräche mit Bundestagsabgeordneten zu wichtigen Themen bereitstellt.

Wo steht die Wissenschaft stark unter Druck?

In Zeiten multipler Krisen gibt es automatisch viele finanzielle Forderungen. Steigende Energiekosten sind ein Grund. Inflationär bedingte Personalkostensteigerungen ein anderer. All dies führt dazu, dass wir in allen Bereichen der Wissenschaft unter Druck stehen. Das geht Leibniz so, aber auch allen anderen Allianz-Organisationen im deutschen Wissenschaftssystem.

Wie ist die aktuelle Situation für die Leibniz-Gemeinschaft?

Wir hatten tatsächlich einzelne Institute, die eine Insolvenz befürchten mussten. Das ist im Wissenschaftssystem lange nicht so akut gewesen wie zu diesem Zeitpunkt. Und es macht mir natürlich große Sorgen. Wir sollten in der Wissenschaft noch mehr darüber nachdenken, wo wir gemeinsam stärker sind. Besonders auch mit Blick auf die Herausforderungen im internationalen Kontext.

Ist das eine Frage, die Sie auch in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen adressieren wollen?

Die Allianz hat sich in den letzten Jahren stärker aufeinander zubewegt. Wir bündeln mehr denn je unsere Interessen und unsere Kräfte. Zum Beispiel mit unserem jüngsten Vorstoß, Bürokratie weiter und schneller abzubauen. Das setzt Ressourcen frei, die wir an anderer Stelle dringend brauchen. Wir haben dazu auch bereits mit Bundesminister Cem Özdemir gesprochen. Bürokratieabbau ist essenziell und wir brauchen schnelle Lösungen.

Was wünschen Sie sich konkret, auch von der nächsten Bundesregierung?

Es gibt vieles, bei dem auch die Politik schon in den Startlöchern steht und wir gemeinsam über konstruktive Vorschläge nachdenken. In Zeiten knapper Budgets müssen wir noch mehr Synergieeffekte schaffen. Etwa die gemeinsame Beantragung und Nutzung von besonderen Infrastrukturen oder bestimmten Großgeräten im Rahmen von sogenannten Sondertatbeständen. Das ist im Moment aufgrund der regionalen Verteilung von Leibniz-Instituten eher nur in einem Bundesland möglich. Wir würden uns wünschen, diese Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg nutzen zu können.

Wo braucht es Ihrer Einschätzung nach weitere Bewegung?

Eindeutig beim Thema Transfer. Es gibt allerorts große Bekenntnisse zur breiten Anwendung dieses Begriffs. Neben dem klassischen Technologietransfer fällt hierunter beispielsweise auch Wissenschaftskommunikation, Politik- und Gesellschaftsberatung oder Translation. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, wird der Begriff doch nur auf den zwar wichtigen, aber nicht alleinig ausschlaggebenden Technologietransfer verengt. Das halte ich für nicht richtig.

Wegen des starken thematischen Schwerpunkts auf Geistes- und Sozialwissenschaften bei Leibniz?

Natürlich, dass könnte man so sehen, und wir sind unbestritten in diesen Bereichen sehr stark. Auch in unseren Forschungsmuseen leisten wir unglaublich gute Arbeit. Aber bereits im Jahr 2017 hat der Wissenschaftsrat nach Beratungen mit Politik und Wissenschaft ein Papier zum Transfer verabschiedet, dass sich diese Breite des Transferbegriffs vollumfänglich zu eigen macht. Als damalige Vorsitzende des Wissenschaftsrats habe ich das also auch schon zu früheren Zeiten mit großer Überzeugung vertreten. Aber das soll keinesfalls heißen, dass wir im Technologietransfer nicht Luft nach oben haben.

Was wollen Sie tun?

Wir haben bei Leibniz genau analysiert und dokumentiert, wie wir im Technologietransfer besser werden können. Und dann haben wir eine Task Force Technologietransfer gegründet, mit der wir diese Hemmnisses angehen werden. Das sind wichtige Schritte in die richtig Richtung. Aber das andere darf dabei nicht zu kurz kommen. Denn seien wir ehrlich: Die über Technologietransfer hinausgehenden Transferleistungen, wie beispielsweise Wissenschaftskommunikation, Politik- und Gesellschaftsberatung sind auch ein ganz wesentlicher Stützpfeiler unserer Demokratie. Wo wären wir heute, wenn all das nicht stattfinden würde? Eine Würdigung dieser Leistungen ist also essenziell, vor allem in einem Wissenschaftssystem, dessen harte Währung nach wie vor auf Publikationen und Drittmitteln fokussiert. Und dazu gehört auch die Würdigung der Arbeit mit wissenschaftlichen Forschungs- und Dateninfrastrukturen.

Ebenfalls ein demokratiefördernder Aspekt.

Ja, Leibniz liebt Daten und wir teilen sie mit anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und natürlich unseren Partnern, den Universitäten und jedem der daran interessiert ist. Denn Daten offen zu legen, sie zu teilen, durch andere nutzbar zu machen, heißt immer auch Transparenz, Überprüfung, möglicherweise Korrektur und letztendlich – immer besser zu werden und damit eine sehr wichtige Grundlage für einen vernünftigen öffentlichen Diskurs in unserer Demokratie zu schaffen.

Wo sehen Sie das Alleinstellungsmerkmal der Leibniz-Gemeinschaft im Wissenschaftssystem?

Das Alleinstellungsmerkmal der Leibniz-Gemeinschaft wird ganz wesentlich durch die enge und vor allem gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit den Natur-, Lebens- und Technikwissenschaften getragen.

Der Gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung hat in seinem jüngsten Tätigkeits- und Sachstandsbericht den grundlegenden Wandel, der sich in vielen Bereichen der Wissenschaft derzeit vollzieht, thematisiert. Bisher liberal gehandhabte internationale Wissenschaftskooperationen und Veröffentlichungspraktiken kämen auf den Prüfstand. Ganze Wissenschaftsbereiche würden als “kritisch”, “sensibel” oder “sicherheitsrelevant” eingestuft, um sie vor Spionage und ausländischer Beeinflussung zu schützen und Wettbewerbsvorteile abzusichern, heißt es in dem Bericht. Wie beurteilen Sie die Situation für die Leibniz-Gemeinschaft?

Das war eines der großen und sehr wichtigen Themen dieses Jahr, und es ist eine extrem schwierige Situation. Alle Allianz-Organisationen haben bereits eigene und sehr effiziente Vorkehrungen getroffen. Darüber hinaus überlegen wir, wie wir noch besser gemeinsam agieren können. Könnte beispielsweise eine gemeinsame Austauschplattform zum Thema weiterhelfen? Klar ist, Entscheidungen in diesem Bereich müssen in den Händen der Wissenschaft liegen, es darf nicht mehr Bürokratie geben, und Beratungsangebote können nur freiwillig und niemals obligatorisch sein.

Ging Ihnen der Ansatz, den das Forschungsministerium unter Bettina Stark-Watzinger erstellt und beworben hat, zu weit?

Ich glaube, dass allen Beteiligten klar ist: Es geht nicht ohne China, aber es geht auch nicht ohne ein Sicherheitsnetz mit China oder anderen Partnern in Ländern, deren Wissenschaftsfreiheit durch nicht-demokratische Regierungsformen eingeschränkt ist. Gerade mit Blick auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel können wir das gar nicht allein schaffen. Es ist ein Prozess, an den wir uns alle immer mehr annähern. Und wenn wir das gemeinsam tun, gelingt es vielleicht umso besser.

Und welche Pläne haben Sie noch bei Leibniz?

Mit voller Kraft den oben beschriebenen erfolgreichen Weg in der Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam mit allen Leibnizianern und unseren tollen Partnern weiterzugehen! Ich liebe und lebe Leibniz mit allen Facetten. Aber Sie haben vielleicht auch gehört, dass ich mich gerade gegen eine zweite Amtszeit entschieden habe. Zum Juli 2026 werde ich somit als Präsidentin der Leibniz-Gemeinschaft ausscheiden. Ein Schritt, der nach Krankheit im letzten Jahr nun zum Schutz meiner Gesundheit unumgänglich ist. Er ist mir dennoch sehr, sehr schwer gefallen.

78 Hochschulen, dazu Forschungseinrichtungen wie das Forschungszentrum Jülich (FZJ), neun Institute der Leibniz-Gemeinschaft, zwölf der Max-Planck-Gesellschaft sowie 14 Fraunhofer-Institute, 56 Sonderforschungsbereiche an Universitäten, zehn Exzellenzcluster und fünf Graduiertenschulen: Nordrhein-Westfalen ist nicht nur das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands, es beherbergt auch das dichteste Forschungsnetzwerk Europas.

Als starke Forschungsfelder gelten die Gesundheits- und Medizinforschung sowie die Naturwissenschaften. Dem Wissenschaftsministerium mit Ina Brandes (CDU) an der Spitze ist darüber hinaus an der Weiterentwicklung der digitalen Transformation gelegen. Aktuell investiert NRW zudem in die Entwicklung neuer Chip-Generationen, die für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und Höchstleistungsrechnen relevant ist.

Auch international bekannt: Das Forschungszentrum Jülich ist führend in der Entwicklung und dem Aufbau von Supercomputern und deren Anwendung in Simulation und Datenanalyse. Mit den Supercomputern Juwels und Jureca verfügt das FZJ über zwei der leistungsfähigsten Rechensysteme weltweit.

Zuletzt machte NRW aber mit ganz anderen Vorhaben in Forschung und Lehre auf sich aufmerksam: Mit einem Hochschulstärkungsgesetz sollen Studierende unter anderem durch ein Orientierungssemester bessere Chancen auf ein erfolgreiches Studium bekommen. Studierenden soll es im “Nullten Semester” ermöglicht werden, einzelne Fächer kennenzulernen, Vorlesungen zu besuchen und sogar Prüfungen abzulegen.

Zudem sollen Nachwuchsprofessuren eingeführt werden. Der Entwurf des Hochschulstärkungsgesetzes sieht vor, dass Promovierte die notwendige Praxiserfahrung ganz oder teilweise auch während ihrer Hochschultätigkeit erlangen können.

Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wollen zudem auch gegen Machtmissbrauch und übergriffiges Verhalten in der Wissenschaft vorgehen. Für Betroffene sollen hochschulübergreifende unabhängige Anlaufstelle geschaffen werden. Unter anderem sollen künftig flächendeckende Betreuungsvereinbarungen für Promotionsvorhaben die Rechte und Pflichten von Doktorandinnen und Doktoranden sowie deren Betreuern festschreiben. In Fällen von Machtmissbrauch sollen Opfer und Zeugen ermutigt werden, sich zu melden. Das NRW-Wissenschaftsministerium will die Initiative mit einer Änderung des Hochschulgesetzes flankieren, die Hochschulgesetznovelle soll im kommenden Jahr verabschiedet werden.

Wir haben NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes gefragt, was in ihrem Bundesland besonders gut läuft und wo noch Luft nach oben ist. Auch wollten wir wissen, welche Unterstützung sie sich vom Bund wünscht und wie sie grundsätzlich auf den Föderalismus blickt. Ihre Antworten auf unsere 5-Länder-Kompass-Fragen lesen Sie hier.

Mehr zur Methode hier.

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt die Stärken NRWs im Bereich der Physik, der Medizin oder den Materialwissenschaften.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus NRW jährlich veröffentlicht werden, ist von 6000 (2014) leicht auf 6.200 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 6.800. Qualitativ ist der Trend seit 2014 etwas negativ. Unter den oberen zehn Prozent der meistzitierten Publikationen findet sich aktuell ein Anteil von 14,2 Prozent der wissenschaftlichen Aufsätze, 2013 waren es noch 18 Prozent.

In unserer Rubrik “Länder-Kompass” finden Sie hier Aktuelles und Wissenswertes zu allen Bundesländern in Deutschland.

14. Januar 2025, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstraße 42, 10115 Berlin

Festveranstaltung Eröffnung des Quantenjahres 2025 Mehr

18. Januar 2025, BBAW-Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Salon Sophie Charlotte 2025 Metamorphosen Mehr

22. Januar 2025, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Dialogveranstaltung Die EU im Wettbewerb um Seltene Erden – welcher Strategie folgen wir? Mehr

22.-23. Januar 2025, Schloss Herrenhausen | Kongresszentrum, Herrenhäuser Straße 5, 30419 Hannover

International Science & Policy Symposium Navigating Global Responsibility – How Research-Intensive Universities Strengthen Societies Mehr

28. Januar 2025, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin

Auftakt zum Wissenschaftsjahr 2025 Zukunftsenergie – mit der Wissenschaft zu neuen Technologien Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gesellschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

Eine Allianz aus Hochschulen und Industrie will sich gemeinsam für eine höhere Bleibequote von internationalen Studierenden in Deutschland einsetzen. In einem Positionspapier von Hochschulrektorenkonferenz (HRK), dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und dem Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordern die Interessenvertretungen zusätzliche Maßnahmen, um die Aufnahme einer langfristigen Beschäftigung in Deutschland zu erleichtern.

Lebens-, Studien- und Arbeitsbedingungen für internationale Studierende müssten zielgerichtet verbessert werden. Konkret müssten “Visa-Verfahren beschleunigt, die Mehrsprachigkeit in Studienangeboten gestärkt sowie Betreuungs- und Beratungsangebote verbessert werden”, heißt es in dem Papier. Zudem seien angemessene Deutschkenntnisse und eine bessere Ausstattung der Ausländerbehörden unerlässlich. In ihrem Neun-Punkte-Plan fordern die Verbände auch eine Stärkung der Willkommenskultur. Dafür müssten sich alle Beteiligten deutlicher einsetzen.

Für den Erfolg der Maßnahmen sei es elementar, die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Unternehmen und staatlichen Akteuren zu stärken. Dafür sei auch die Wirtschaft gefragt: “Es ist wichtig, dass Unternehmen internationalen Studierenden frühzeitig Einblicke geben und den Kontakt zu ihnen suchen. Das erleichtert den Übergang in Beschäftigung und erhöht die Chance, dass diese Talente längerfristig bei uns bleiben”, sagt laut Mitteilung Oliver Maassen, Vorstandsmitglied der Trumpf SE + Co. KG und Co-Vorsitzender eines gemeinsamen Arbeitskreises.

Die Hochschulseite wünscht sich mehr Ressourcen, für eine “hochwertige und kontinuierliche Betreuung und Begleitung” und die Schaffung von International Offices und Career-Service-Stellen. Zudem sollen Beispiellösungen für eine strukturierte Studieneingangsphase bekannter gemacht werden, damit mehr Hochschulen als bisher ihre internationalen Studierenden von Beginn an “sowohl in sprachlicher und fachlicher als auch in kultureller und sozialer Hinsicht” unterstützen können. Auch die Schaffung und Finanzierung von zusätzlichem Wohnraum sei entscheidend, heißt es weiter.

Internationale Studierende könnten essenzielle Beiträge für die deutsche Wissenschaft und Wirtschaft leisten, “durch neue Ideen und Perspektiven”, erklärt Ulrich Bartosch, Vizepräsident der HRK und ebenfalls Co-Vorsitzender des Arbeitskreises. “Um junge Menschen für ein Studium in Deutschland zu gewinnen und anschließend auch zu halten, brauchen wir in Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft eine Kultur der Offenheit und Wertschätzung. Zudem müssen wir den Studienerfolg internationaler Studierender und den leichten Übergang in den Arbeitsmarkt sicherstellen, sie aktiv in unsere Gesellschaft einbinden.”

Nach Zahlen des DAAD wurde im Wintersemester 2023/24 mit fast 380.000 internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen ein neuer Höchststand erreicht, zehn Jahre zuvor waren es knapp 219.000. Damit steht Deutschland an vierter Stelle der wichtigsten Gastländer. Die drei wichtigsten Herkunftsländer sind Indien, China und Türkei. Die Bleibequoten lassen sich verlässlich nur für Nicht-EU-Ausländer ermitteln, sie sind in den vergangenen Jahren leicht gestiegen und liegen zehn Jahre nach Studienbeginn bei rund 50 Prozent. tg

Bei einem deutsch-israelischen Symposium in Berlin haben führende Köpfe der Allianz der Wissenschaftsorganisationen erneut ihren Schulterschluss mit der israelischen Wissenschaft betont. Als sich im Frühsommer wegen des Vorgehens der israelischen Regierung in Gaza international die Aufrufe mehrten, die Wissenschaft des Landes zu boykottieren, hatte sich die Allianz in einem Statement bereits klar dagegen positioniert. Man schwäche eine unabhängige Stimme der Vernunft in Israel, warnte sie.

Bei dem Symposium, das von Sonntagabend bis Dienstag im Harnack-Haus in Berlin-Dahlem stattfand, ging es um Forschungsthemen wie KI, Quantentechnologie und Schwarze Löcher. Aber auch über die schwierige Situation, in der sich israelische Forschende befinden, wurde beraten.

Von einer zunehmenden Isolierung berichtete zum Beispiel Michal Neeman vom Weizmann Institute of Science. “Es finden kaum noch internationale Konferenzen bei uns statt und es kommen immer weniger internationale Studierende“, sagte sie in einer abschließenden Diskussionsrunde am Dienstag.

Sowohl die stillen als auch die offiziell verkündeten Boykotts treffen die israelische Wissenschaft hart, das wurde in der Runde deutlich. Von israelischer Seite wurde mehrfach dankbar hervorgehoben, dass die deutsche Academia die Beziehungen nicht abgebrochen, sondern sogar intensiviert hat. Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) hat zum Beispiel in diesem Herbst ein Israel-Büro in Jerusalem eröffnet, die Helmholtz-Gemeinschaft ist bereits seit 2018 mit einem Büro in Tel Aviv präsent.

Es gehe darum, weiterhin die Stimme gegen den Boykott der israelischen Wissenschaft zu erheben, betonte Helmholtz-Präsident Otmar D. Wiestler, der zusammen mit MPG-Präsident Patrick Cramer zu dem Symposium eingeladen hatte. Man werde sich nach wie vor für Israel als bedeutender Partner des europäischen Forschungsraums starkmachen, ergänzte Cramer.

In der Runde, an der darüber hinaus Robert Schlögl, Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung, Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Roee Ozeri, Vizepräsident des Weizmann Institute of Science, und Arie Zaban, Präsident der Bar-Ilan-Universität, teilnahmen, ging es auch um die Frage, welche weitere Hilfe gewünscht und möglich ist. Das waren die Vorschläge und Ideen:

Die Liberalen wollen mit ihrem Programm für “mehr Wissenschaftsfreiheit” sorgen. Sie setzen sich für eine Hochschulbildung unabhängig vom Elternhaus und mehr Dual-Use-Forschung ein. Auch der Kontakt mit der Wirtschaft soll gestärkt werden. Mehr Chancengerechtigkeit im Studium soll durch ein elternunabhängiges Baukasten-System beim Bafög sowie die Stärkung des Bildungskreditprogramms und des Bildungssparens erreicht werden. Mit Dati und Forschungsdatengesetz will man zwei Projekte aus der laufenden Legislatur aufgreifen.

Der internationale Austausch soll durch die Ausweitung von Erasmus+ auf Schüler forciert werden. Bei der Forschungsförderung setzt die FDP auf Public-private-Partnerships und die steuerliche Forschungsförderung. Durch ein technologieoffenes Forschungsfreiheitsgesetz sollen Fusions- und Gentechnologien sowie die Stammzellforschung begünstigt werden. Die Liberalen wollen die Gründung einer europäischen Darpa forcieren und setzen sich angesichts der Zeitenwende für einen Abbau der Zivilklauseln an Hochschulen ein.

Die Linke fordert unter anderem ein Bafög für alle. Es soll eltern-, alters- und herkunftsunabhängig sein und in existenzsichernder Höhe. Der Zugang zu Hochschulen soll unter anderem mit abgeschlossener Ausbildung und für Menschen mit Duldungsstatus geöffnet werden. Die Partei will ein Mentoringprogramm für Nicht-Akademiker auflegen, die ein Studium aufgreifen wollen. Postdocs sollen Dauerstellen bekommen, Promotionsstellen mindestens sechs Jahre laufen und die Tarifsperre im WissZeitVG aufgehoben werden.

Mittel im Bereich der Forschungsförderung sollen nach Ansicht der Linken nur noch an tarifgebundene Institutionen vergeben werden. Die Partei setzt sich für eine höhere Grundfinanzierung, die Förderung von Frauen und einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte ein. Man will verfolgte Wissenschaftler besser schützen sowie Zivilklauseln und Friedensforschung stärken. Die Partei fordert einen Digitalpakt für Hochschulen von Bund und Ländern und dass sich das BMBF nicht in die Fördermittelvergabe für Wissenschaftler einmischt.

Die AfD erklärt die Bologna-Reform für gescheitert und will Diplom- und Magisterstudiengänge wieder einführen. Erklärtes Ziel ist, die Grundfinanzierung zu erhöhen, damit Hochschulen unabhängiger von Drittmitteln werden. Die Partei will die “zunehmende Einflussnahme ,woker’ Ideologie auf die Universitäten und die Repression gegen unliebsame Dozenten” beenden. Gleichstellungsbeauftragte will man abschaffen und bei der Besetzung von Stellen, soll allein die fachliche Qualifikation des Bewerbers entscheidend sein.

Mit Blick auf Forschung und Technologie fordert man “technikoffenes Denken und Handeln” und Ideologiefreiheit. Die AfD setzt sich für eine “Entpolitisierung” der Forschungslandschaft ein, staatliche Subventionen von Technologien werden grundsätzlich abgelehnt. Die AfD will in Deutschland neue, “dringend benötigte” Kernforschungszentren und Kernkraftwerke schaffen. Man will das Gentechnikgesetz lockern und einen pragmatischen Rahmen schaffen. Außerdem soll die deutsche Raumfahrt gestärkt werden, sowohl staatliche als auch privatwirtschaftliche Initiativen. tg

Einen hochschul- und forschungspolitischen Überblick über die (vorläufigen) Wahlprogramme der Union, der SPD und der Grünen lesen Sie hier.

Das BMBF setzt die Förderung von Forschungsvorhaben zu aktuellen Dynamiken und Herausforderungen des Antisemitismus in Deutschland und Europa fort. Ab Ende 2025 stellt es dafür erneut zwölf Millionen Euro bereit. In den neuen Projekten soll insbesondere der seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 wieder verstärkt sichtbare israelbezogene Antisemitismus thematisiert werden, teilte das Ministerium am Dienstag mit.

Auch die Rolle sozialer Medien bei der Verbreitung antisemitischer Einstellungen soll Forschungsthema sein. “Mehr denn je müssen wir dem Antisemitismus entschieden und kompromisslos entgegentreten”, sagte Cem Özdemir. “Das Ausmaß des Israel- und Judenhasses ist dramatisch.”

In der aktuellen Förderphase (2021 bis 2025), für die ebenfalls insgesamt zwölf Millionen Euro vorgesehen sind, werden zehn Forschungsverbünde an Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen unterstützt. Dabei geht es etwa um Handlungsempfehlungen für den juristischen Umgang mit antisemitischen Vorfällen und es werden Coachings gegen Judenhass im Internet erstellt, erprobt und evaluiert.

In der neuen Förderphase soll die Antisemitismusforschung stärker an Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaft und außeruniversitären Forschungseinrichtungen verankert werden. Ein weiteres Ziel ist die Vernetzung der Antisemitismusforschung in Deutschland und Europa.

Die CDU/CSU-Fraktion hatte im Sommer kritisiert, dass das BMBF keine neuen Initiativen zum Thema Antisemitismus gestartet habe und selbst bei der Fortsetzung der Programme der Vorgängerregierung in Verzug sei (unser Bericht dazu hier).

In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Union hatte das BMBF Anfang August die Veröffentlichung der neuen Förderphase der “Aktuelle Dynamiken und Herausforderungen des Antisemitismus” in Aussicht gestellt – und zwar “innerhalb der nächsten Monate”. Unter der Regie von Özdemir hat das nun geklappt. abg

Mit einer Kundgebung am heutigen Donnerstag um 8:30 Uhr vor dem Berliner Abgeordnetenhaus wollen die Berliner Hochschulen ihren Unmut über die Sparpläne des Senats für das Haushaltsjahr 2025 deutlich machen.

Unter dem Motto #SaveBrainCity hat die Landeskonferenz der Rektor*innen und Präsident*innen der Berliner Hochschulen (LKRP) gemeinsam mit BR50, der BBAW, ver.di Berlin-Brandenburg und der GEW Berlin zu der Protestaktion aufgerufen.

“Die Kürzungen für das Jahr 2025 bereiten uns große Sorge. Jede weitere Kürzung in den Jahren 2026/27 wird die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts Berlin nachhaltig gefährden”, teilt die LKRP mit. “Wir appellieren an die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses: Stärken Sie die Wissenschaft und damit die Innovationskraft und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Berlins.”

Die Berliner Wissenschaft trage entscheidend zur Zukunftsfähigkeit des Landes bei. Sie sei ein wichtiger Motor für die Entwicklung der Wirtschaft und Innovationskraft des Landes. “Jeder Euro, der in die Wissenschaft investiert wird, zahlt sich vielfach aus und kommt damit allen Berlinerinnen und Berlinern zugute.” Die Hochschulen bräuchten Verlässlichkeit und Planungssicherheit, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können.

Im November war bekanntgeworden, dass die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege angesichts der Haushaltskrise im nächsten Jahr 250 Millionen Euro im Wissenschaftsbereich einsparen muss. Zunächst waren bei den Hochschulverträgen Einsparungen in Höhe von 100 Millionen Euro vorgesehen. Weil andere Projekte verschont werden sollen, ist nun von Einsparungen in Höhe von 106,7 Millionen Euro die Rede. abg

Nature: Forscher in Sorge vor Musk. Donald Trump hat für seine Präsidentschaft Deregulierung und Bürokratieabbau angekündigt. Umsetzen soll diese Politik Elon Musk. Viele Forscher machen sich nun Sorgen um die künftige Ausrichtung der Wissenschaftspolitik. Denn von den angekündigten massiven Kürzungen der staatlichen Ausgaben wird auch die Wissenschaft betroffen sein. (“How Elon Musk’s partnership with Trump could shape science in the US – and beyond”)

Forschung & Lehre: Förderung gegen Abwanderung. Nach Ansicht der Konferenz europäischer wissenschaftlich-technischer Universitäten (CESAER) soll ein neues Förderprogramm Forschungskarrieren in Europa attraktiver machen. Aktuell sieht sich Europa mit einer besorgniserregenden Abwanderung von Forschenden konfrontiert. CESAER schlägt der EU-Kommission das Förderprogramm “Wähle Europa für eine Forschungskarriere” bereits für eine Pilotphase im Jahr 2025 vor. (“EU-Maßnahmen gegen Verlust der klügsten Köpfe”)

NZZ: Selbstversuche in der Grauzone. Eine kroatische Wissenschaftlerin hat ihren Krebs mit selbst gezüchteten Viren geheilt und machte ihre Ergebnisse öffentlich – eine seltene Ausnahme. Selbstversuche von Wissenschaftlern sind zwar verbreitet, bleiben aber meist geheim, da sie in einer ethischen und rechtlichen Grauzone stattfinden. (“Heldenhaft oder leichtsinnig? Wie Forscher sich zu Versuchskaninchen machen und so Durchbrüche erzielen”)

Kieler Nachrichten: Neue Wahlordnung, alte Streitigkeiten. Der Senat der Christian-Albrechts-Universität in Kiel hat beschlossen, die Wahlsatzung zu ändern. Grund waren Streitigkeiten bei der Wahl eines neuen Präsidenten. An den wohl noch monatelangen Rechtsstreitigkeiten nach der Wahl von Insa Theesfeld zur Präsidentin wird der Beschluss allerdings nichts ändern. (“Streit um Wahlverfahren: Senat der Uni Kiel will Satzung überarbeiten lassen”)

Zeit: AfD verliert vor Gericht. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat eine erste Klage der AfD gegen die jüngste Hochschulreform im Freistaat abgewiesen. In dem nun entschiedenen Verfahren argumentierte die AfD, dass Teile des Hochschulinnovationsgesetzes verfassungswidrig seien, da keine Überprüfung durch den Obersten Rechnungshof gewährleistet werde. (“Gericht weist erste AfD-Klage gegen Hochschulreform ab”)

Hessenschau: Schuldenfalle Studienkredit. Viele Studenten, die kein BAföG bekommen, entscheiden sich für einen Studienkredit der KfW, um ihr Studium zu finanzieren. Die Schulden werden dann nach dem Studium abgezahlt. Der nun von 3,9 auf 6,8 Prozent gestiegene Zinssatz ist für viele von ihnen eine zusätzliche Belastung. (“Wenn das Studium zur Schuldenfalle wird”)

Angelika Brandt, Meeresforscherin bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, ist in Anwesenheit der kaiserlichen Hoheiten Japans mit dem 40. “International Prize for Biology” ausgezeichnet worden, einer der weltweit höchsten Ehrungen für Leistungen in den Biowissenschaften.

Edelgard Bulmahn, Bundesministerin a.D., wurde zur Vorsitzenden des Hochschulrats der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTMH) in Hannover gewählt. Das Amt des Stellvertreters übernimmt Klaus Hulek.

Ora Hazak, Molekularbiologin und Pflanzenforscherin, wechselt im Rahmen des neuen Förderprogramms “Appointment Accelerator” der Wübben Stiftung Wissenschaft von der Universität Fribourg (Schweiz) an die Universität Münster. Der Biochemiker Thomas Schlichthärle kommt von der University of Washington, Seattle (USA), an die TU München. Es sind die ersten internationalen Tenure-Track-Berufungen des Programms.

Volker Pekron unterstützt die HafenCity Universität seit dieser Woche als geschäftsführender Kanzler. Er wird zu gleichen Teilen an der HCU und der Technischen Universität Hamburg tätig sein, deren stellvertretender Kanzler und Abteilungsleiter Finanzen er seit 2020 ist.

Britta Redlich übernimmt am 1. Januar 2025 die Leitung des Forschungsbereichs Photon Science beim DESY. Die Physikerin war bisher Direktorin des Freie-Elektronen-Lasers FELIX und des Hochfeldmagnetlabors HFML an der Radboud-Universität in Nijmegen (Niederlande).

Victoria Stodden, Statistikerin und außerordentliche Professorin am Daniel J. Epstein Department of Industrial and Systems Engineering der University of Southern California, USA, ist mit dem renommierten Humboldt-Forschungspreis ausgezeichnet worden. Ihre Forschung gilt weltweit als führend in Fragen der Reproduzierbarkeit in den Computer- und Datenwissenschaften.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Africa.Table. Warum Afrika die Ära des Verbrennungsmotors überspringen könnte. Afrikanische Länder steigen vom Verbrennungs- auf den Elektromotor um. Mit den richtigen Investitionen kann Deutschland diese Entwicklung unterstützen und gleichzeitig einen vielversprechenden Markt für resiliente Lieferketten aufbauen – zum gemeinsamen Nutzen, meinen Naville Geiriseb und Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende. Mehr

Bildung.Table. EdTech-Master: Wie der neue Studiengang bislang aufgestellt ist. Im Februar startet der neue Master-Studiengang EdTech-Management. Wie viele Interessenten es bislang gibt und was inhaltlich geplant ist. Mehr

Europe.Table. EU-Rechnungshof: Vertragsverletzungsverfahren dauern zu lange. In einem Bericht bescheinigt der Europäische Rechnungshof, dass die Kommission EU-Recht besser durchsetzt als früher. Aber die Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten dauern noch zu lange. Mehr

ESG.Table. Berichtspflichten: Wie Deutschland die CSRD abschwächen will. Die Bundesregierung hat Forderungen an die EU-Kommission geschickt, um die Reportingpflichten von Unternehmen zu verringern. Was sich genau ändern soll, lesen Sie bei Table.Briefings. Mehr

Security.Table. Wie sich Forschungssicherheit und -freiheit in Zeiten globaler Krisen ergänzen können. Forschungssicherheit und ganz besonders der Schutz vor ungewolltem Wissensabfluss werden im Zuge globaler Krisen immer relevanter. Um internationale Zusammenarbeit garantieren zu können, braucht es konkrete Maßnahmen. Mehr

In der Weihnachtszeit spielen Himmelskörper eine wichtige Rolle, vor allem die Sterne. Anstatt über den Stern von Bethlehem zu sinnieren, möchten wir Ihre Aufmerksamkeit heute auf den treuen Erdbegleiter richten. Denn es gibt neue Erkenntnisse: Der Mond hat sein wahres Alter kaschiert.

Im aktuellen Nature-Magazin berichten Francis Nimmo von der University of California in Santa Cruz, Thorsten Kleine vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen und Alessandro Morbidelli von der Sorbonne Université in Paris, dass der Mond vor etwa 4,51 Milliarden Jahren entstanden ist und nicht, wie bisher gedacht, vor 4,35 Milliarden Jahren.

Dass der Mond die Spuren seines wahren Alters verwischen konnte, ist mit der Gezeitenwirkung der Erde zu erklären. Sie hat vor 4,35 Milliarden Jahren den Mond noch einmal kräftig aufgeheizt, sodass Magma an die Oberfläche gelangte. Das war möglich, weil der Mond in dieser Zeit auf einer stark elliptischen Bahn sehr nahe an der Erde zog.

Das Alter der meisten Gesteinsproben von der Mondoberfläche spiegele die Erkaltung dieses Magmas und nicht die Entstehung des Mondes wider, berichten die Forscher. Diese Version passt auch besser zu den dynamischen Modellen der Planetenentstehung, zur Anzahl der Krater auf dem Mond und zum Alter einiger kristalliner Einschlüsse (Zirkone) im Mondgestein.

Zur Erinnerung: Der Mond ist durch eine Kollision zwischen der Ur-Erde und dem marsgroßen Himmelskörper Theia entstanden. Es war der letzte große Einschlag in der Geschichte der Erde. Sonnensystemisch betrachtet herrscht also schon seit 4,51 Milliarden Jahren Friede auf Erden. Anne Brüning