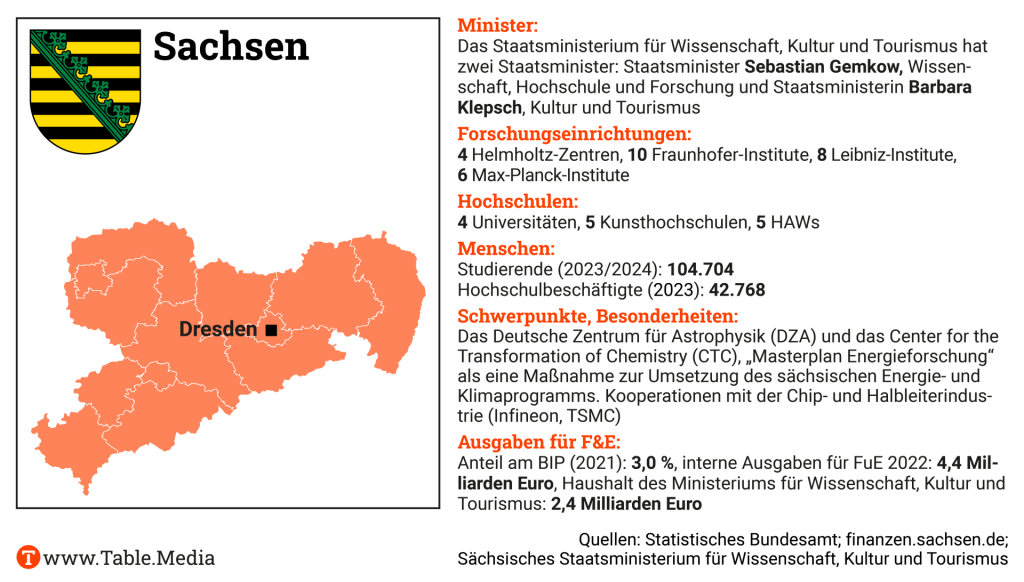

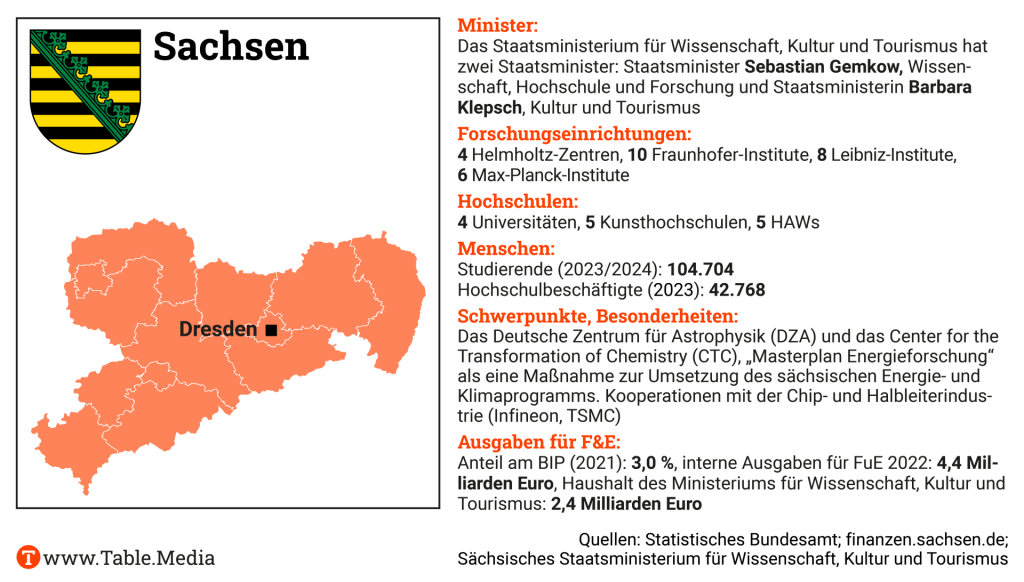

unsere Reihe “Der Länder-Kompass” führt Sie heute nach Sachsen. Im Bundesland gibt es 14 staatliche Hochschulen und mehr als 60 landeseigene und außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtungen. Die Forschung konnte dabei in den vergangenen Jahren deutlich vom Strukturwandel profitieren – man denke an die Ansiedlungen von Sprind, dem DZA und Niederlassungen großer Player der Chipindustrie wie TSMC in Dresden.

Leider gibt es aber nicht nur positive News: “Über Wohl und Wehe der sächsischen Forschungs- und Innovationslandschaft entscheiden die Fachkräfte, die im Freistaat händeringend gesucht werden”, schreibt mein Kollege Tim Gabel. Diese sollen zusätzlich auch international gewonnen werden. Ob das funktioniert, hängt nach der Einschätzung vieler Experten auch von einer gelebten Willkommenskultur ab.

Mit Sorgen blicken daher viele aus dem Bereich Wissenschaft auf die anstehenden Landtagswahlen. Die AfD ist in Umfragen derzeit stärkste Kraft, auf Platz 3 liegt das neu entstandene Bündnis Sarah Wagenknecht, das innovations- und integrationspolitisch derzeit noch schwer zu verorten ist. Unser Autor Ralf Nestler hat mit Aktiven der Wissenschaftscommunity gesprochen. Unter anderem HRK-Präsident Walter Rosenthal hat ihm berichtet, wie es ihm geht, wenn er an die Folgen der nahenden Wahlen denkt.

Kommen Sie gut in den Tag,

Am 1. September werden in Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. Es werden weitere Zuwächse für die AfD erwartet, beide Landesverbände sind als “gesichert rechtsextremistisch” eingestuft. Rechtes Gedankengut ist in der Öffentlichkeit vielfach zu finden: von Pegida-Aufmärschen, die 2014 in Dresden begannen, über fremdenfeindliche Parolen und Angriffe bis zu einer Sonnenwendfeier Ende Juni in Ostsachsen, bei der ein lokaler SS-Standartenführer geehrt und die auch von AfD-Politikern mitgestaltet wurde.

Dieses Klima belastet die Wissenschaft bereits jetzt, etwa wenn es um die Gewinnung von Fachkräften geht. Das ist das Ergebnis von Gesprächen, die Table.Briefings mit Fachleuten in der Region geführt hat. Sollte sich bei den Landtagswahlen der Rechtsruck auch in Wahlergebnissen manifestieren, erwarten sie weitere Probleme. Dann könnten auch einige spezielle Forschungsthemen bedroht sein.

Wer sich in Sachsen und Thüringen in der Wissenschafts-Community umhört, erfährt von diesen Sorgen, jenseits der Metropolen wie Dresden oder Leipzig ist die Situation noch angespannter. “Wenn ich montags 18 Uhr durch die Stadt gehe, habe ich ein beängstigendes Gefühl”, sagt Gerhard Heide, Professor für Mineralogie an der TU Bergakademie Freiberg in Mittelsachsen. “Die Trillerpfeifen, die sogenannten Spaziergänger mit ihrem Auftreten – wie das die Studierenden und Mitarbeiter aus dem Ausland aushalten, ist mir unbegreiflich.”

Entsprechend sind die Berichte aus Universitäten und Forschungseinrichtungen. Dass Gastwissenschaftler aus den USA einen zeitweiligen Aufenthalt absagen, weil sie sich in einer Stadt mit regelmäßigen Pegida-Aufzügen unsicher fühlen. Dass Kandidaten für feste Stellen das wissenschaftliche Umfeld loben, aber rasch fragen, ob es für sie und ihre Familie sicher sei, dort zu leben. Es gibt Fälle, so wird berichtet, wo schließlich abgesagt oder gekündigt wird, von Doktoranden bis zu Forschern in höheren Positionen, in den Natur- als auch in den Geisteswissenschaften.

“Es gibt dazu keine echte Statistik, allenfalls anekdotische Berichte, die sich aber decken”, sagt Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Von 2014 bis 2023 war er zudem Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena und kennt die Situation in Thüringen. “Ich habe neun Jahre Berufungsverhandlungen geführt und kann bestätigen, dass die politische Umgebung ein Thema ist, wenn es darum geht, ob jemand kommt oder nicht.” Das lese man nicht explizit in einer Absage, aber in mindestens einem Fall habe das eine entscheidende Rolle gespielt.

Solche Fälle, das fürchten alle, mit denen Table.Briefings gesprochen hat, drohten häufiger vorzukommen, wenn bei den Wahlen nationalistische, fremdenfeindliche Positionen gestärkt würden. Die Folge: Für die hervorragenden Forschungsumgebungen und Infrastrukturen gewinne man nicht mehr die besten Leute, “wie ein Rennstall, der keine Top-Fahrer mehr hat”, sagt einer. “Im schlimmsten Fall können wir eines Tages nicht mehr unseren Aufgaben nachkommen”, sagt ein anderer. Und das Problem bestehe nicht nur bei Wissenschaftlern, sondern auch in Verwaltung oder IT. Dort mangelt es ebenso an Fachkräften, die Wirtschaft zahle bessere Gehälter, was die Position der Wissenschaft zusätzlich schwäche.

Ein Erstarken der AfD könnte sich auch auf die Forschungsthemen auswirken, fürchten manche. So schreibt etwa die AfD in Thüringen in ihrem Wahlprogramm, dass sie die Gender-Forschung abschaffen will. Im Wortlaut schreibt die AfD in Thüringen: “Ideologie steht auch hinter der politischen Förderung bestimmter Fächer, wie etwa der ‘Gender-Forschung’. Wir fordern die Abschaffung dieser Pseudowissenschaft an den Thüringer Hochschulen.”

An der Friedrich-Schiller-Universität Jena blickt man mit Sorge auf die Forderung, “da sie das grundgesetzlich garantierte Recht auf Wissenschaftsfreiheit infrage stellt”, erklärt die Hochschule auf Anfrage. In zahlreichen Disziplinen einer Universität spiegele sich die zentrale Bedeutung von Geschlecht für alle Bereiche des menschlichen Lebens auch in der Forschung wider.

“Es ist momentan schwer vorstellbar, dass die AfD im Thüringer Landtag eine Mehrheit zustande bekäme, die die Axt an ein grundgesetzlich verankertes Recht ansetzt”, heißt es weiter. “Wohl aber werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Geschlechterforschung befassen, durch diese Passagen des Wahlprogramms diskreditiert und Wissenschaftsfeindlichkeit an sich befördert. Dagegen verwehrt sich die Universität.”

Für Rosenthal zeigt dieses Beispiel, “wie widersprüchlich die Rechtspopulisten agieren: Auf der einen Seite werfen sie den Hochschulen vor, politisierte Forschung zu betreiben”, sagt er. “Auf der anderen Seite befürworten sie selbst aber genau dies, indem sie in die Wissenschaftsfreiheit und die Autonomie der Hochschulen eingreifen wollen.”

Wobei dies nicht nur von einer möglichen Landesregierung aus geschähe, sondern auch innerhalb der Einrichtungen. “Es gibt an den Hochschulen natürlich auch Professoren, Mitarbeitende, Studierende, die in der AfD sind”, sagt Rosenthal. Es sei eine überschaubare Zahl, “aber es besteht Sorge, wie damit sinnvoll umzugehen ist, wenn diese rechtspopulistischen Positionen in die Uni-Gremien hineintragen werden.”

Er setzt auf Dialog, mit den Menschen ins Gespräch kommen, in den Hochschulen und außerhalb. Die HRK hat daher mit DFG, BBAW und der Akademienunion die Initiative “Wissenschaft – und ich?!” gestartet, um den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu verbessern. Im Juni fanden Veranstaltungen in Zwickau, Brandenburg an der Havel und Gera statt, im September soll es nach Wetzlar und Recklinghausen gehen.

Rosenthal: “Wir wollen das darüber hinaus fortsetzen. Und es wäre gut, wenn Hochschulen eigene Formate entwickeln, um verstärkt mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, die wir mit den klassischen Kommunikationsformaten nicht zuverlässig erreichen – bewusst an öffentlichen Orten in den Städten oder auf dem Land, nicht nur auf dem Campus; dass wir hingehen und zuhören.”

Das gelingt nicht immer, nicht einmal innerhalb der Universitäten. Gerhard Heide aus Freiberg berichtet von etlichen Mitarbeitern im Mittelbau, die “sich keine sozialen Sorgen machen müssten, weil sie unbefristet angestellt und auskömmlich bezahlt sind, oft auch deren Ehepartner”. Von ihnen höre er zunehmende Unsicherheit und AfD-nahe Positionen wie “Putin wurde in die Ecke gedrängt”. Heide kooperierte über Jahrzehnte mit russischen Forschern, kennt das Land, hat aber nach dem Überfall auf die Ukraine seine Meinung geändert. Wenn er dem “Verständnis für Putin” widerspricht, heiße es schnell: “Man darf ja nichts mehr sagen.” Eine Einladung, das Gespräch fortzusetzen, werde ausgeschlagen und dieses meist abgebrochen.

In der breiten Öffentlichkeit haben in Sachen FuE vor allem die Ansiedlungen von Infineon und TSMC für Aufsehen gesorgt. Sachsens Stärke in der Erforschung und Herstellung von Chips und Halbleitern lässt sich in Zahlen ausdrücken: Etwa 2.500 Unternehmen mit insgesamt 73.500 Beschäftigten seien hier auf allen Stufen der Wertschöpfungskette aktiv, schreibt das Lobby-Netzwerk “Silicon Saxony” auf seiner Homepage. Bis 2030 sollen es 100.000 sein.

Dabei profitieren die vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen von einem starken akademischen Umfeld. Tatsächlich sind neben vier Universitäten und fünf Fachhochschulen, neun Fraunhofer-, drei Leibniz-, ein Helmholtz- und zwei Max-Planck-Institute auf dem Gebiet Mikroelektronik und IKT aktiv. Hinzu kommen rund 1.700 Software-Unternehmen mit über 30.000 Menschen.

Angefangen hat die Schwerpunktsetzung auf Mikroelektronik allerdings nicht erst mit dem Strukturwandel. Der Grundstein wurde schon zu DDR-Zeiten gelegt, als der Computerhersteller Robotron in Dresden seinen Stammsitz hatte und das Zentrum Mikroelektronik Dresden (ZMD) als Herzstück der DDR-Chipforschung galt. Aber auch bei der Zukunft der deutschen Forschungspolitik spielt Sachsen eine wichtige Rolle. Vor dem Hintergrund des bedeutenden Potenzials von Sprunginnovationen hat die Bundesregierung im Dezember 2019 die Agentur für Sprunginnovationen (Sprind GmbH) in Leipzig gegründet.

Ein Vorzeige-Projekt aus dem “Investitionsgesetz Kohleregionen” ist das derzeit entstehende Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA). Bund und Länder einigten sich Anfang des Monats abschließend auf die Finanzierung. Das Großforschungszentrum soll riesige Datenmengen von Großteleskopen verarbeiten und ein einzigartiges Untergrundlabor erhalten. Der vorläufige Standort ist Görlitz, ein finaler Ort für das DZA wird nach Informationen des BMBF derzeit ermittelt.

Ein anderer Schwerpunkt der sächsischen Wissenschaftslandschaft ist die Medizin- und Krebsforschung. Ganz aktuell hat das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in der vergangenen Woche damit begonnen, seinen sächsischen Standort auszubauen, der Freistaat finanziert das Projekt mit 20 Millionen Euro. An dem 2019 gegründeten DKFZ-Standort Dresden sind Einrichtungen der patientennahen Krebsforschung entstanden wie ein Domizil des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen und des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung.

Über Wohl und Wehe der sächsischen Forschungs- und Innovationslandschaft entscheiden die Fachkräfte, die im Freistaat händeringend gesucht werden und auch international gewonnen werden sollen. Ob das funktioniert, hängt nach der Einschätzung vieler Experten auch von einer gelebten Willkommenskultur ab. Dementsprechend skeptisch blicken viele aus dem Bereich Wissenschaft auf die anstehenden Landtagswahlen. Die AfD ist in Umfragen derzeit stärkste Kraft, auf Platz 3 liegt das neu enstandene Bündnis Sarah Wagenknecht, das innovations- und integrationspolitisch derzeit noch schwer zu verorten ist.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Sachsen verfügt wie kaum ein anderes Bundesland über eine große Vielfalt und Breite in Forschung und Entwicklung. Mit 14 staatlichen Hochschulen und mehr als 60 landeseigenen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen deckt Sachsen das gesamte Spektrum von der Grundlagenforschung bis zur anwendungsorientierten Forschung ab. Über eine strategische Schwerpunktsetzung in der Wissenschaftspolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte haben sich inzwischen sehr leistungsstarke Forschungs- und Industriecluster etabliert, die zusammengenommen weltweit mindestens wettbewerbsfähig sind, in einigen Bereichen auch die technologische Entwicklung bestimmen. Klare Schwerpunkte liegen etwa in den Feldern Robotik und Mensch-Maschinen-Interaktion, Biotechnologie und Zellforschung, Pharmazie und Krebsforschung, Energie und Wasserstoff, Künstliche Intelligenz und Next Generation Computing, Materialforschung und Leichtbau, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Mikroelektronik und Halbleitertechnologien. Dieses Forschungsumfeld hat einen großen Anteil daran, dass sich Sachsen zum Beispiel zum größten Mikroelektronik- und Halbleiterstandort Europas entwickeln konnte.

Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Sachsen gehört beispielsweise in der Krebsforschung mit den Unikliniken in Leipzig und Dresden und den Medizinischen Fakultäten der beiden Universitäten zu den Topstandorten in Deutschland. Die Forschung ist eingebunden in nationale und europäische Forschungs- und Förderstrukturen und eng vernetzt zwischen universitären und außeruniversitären Partnern. An kaum einem anderen Standort gibt es so viel Expertise in den neuesten Methoden und Technologien. Der Schlüssel liegt in der Vernetzung verschiedener Disziplinen wie den Informationswissenschaften, Medizintechnologie, Mikrosensorik und Robotik. Forschungsergebnisse werden regelmäßig in klinische Anwendung übertragen und kommen so fast unmittelbar den Patienten zugute. Biotechnologie und Medizin in Kombination mit rechnergestützten Verfahren und Anwendungen bis hin zur Implementierung von KI decken Forschungseinrichtungen in Sachsen in ganz unterschiedlichen Bereichen ab. Beispielsweise wird in Sachsen daran geforscht, neue Wirkstoffe mithilfe von künstlicher Intelligenz nicht nur zu finden, sondern zu kreieren. Dies wird der personalisierten Medizin in Zukunft einen riesigen Schub bringen. Darin steckt auch ein riesiges wirtschaftliches Potenzial.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Wir sind gut aufgestellt in Kernbereichen, die eine technologische, aber auch gesellschaftliche Weiterentwicklung ermöglichen. Es ist eine Frage der Perspektive. Für eine Industrienation wie Deutschland muss es strategisch darum gehen, die Technologieführerschaft für industrielle KI-Anwendungen zu behaupten. Wenn es uns gelingt, die Maschinen- und Anlagenbauer, aber auch Handwerker über Forschung und Entwicklung mit sicheren KI-Prozessen und Konzepten zu versorgen, sprechen wir von einem Technologiesprung für die Industrie und die mittelständische Wirtschaft. Den müssen wir organisieren und können das auch. Die Voraussetzungen dafür haben wir in Sachsen mit diesem einzigartigen Forschungsumfeld. Einen stärkeren Fokus in der Zusammenarbeit mit Bund und Ländern müssen wir aber auf Technologietransfer legen. In Sachsen gehen wir bei dem Thema z. B. mit der gerade entwickelten Hochschulinnovationsstrategie voran. Sie ist eine Art Leitfaden dafür, das enorme Innovationspotenzial der sächsischen Hochschulen schneller für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar machen. Als nächsten Schritt werden wir gemeinsam mit den forschenden Hochschulen konkrete Maßnahmen erarbeiten.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Die Exzellenzstrategie und andere Programme sind eine gute Unterstützung der Forschungsaktivitäten in den Ländern. Diese müssen ausfinanziert und erhalten bleiben. Im Rahmen des Strukturwandels entsteht mithilfe des Bundes neue Großforschungsinfrastruktur. Mit den im Aufbau befindlichen Großforschungszentren CTC und DZA realisieren wir in Sachsen Konzepte, die mit ihren positiven Wirkungen weit in die Zukunft reichen. Beim Center for the Transformation of Chemistry (CTC) geht es darum, einen ganzen Industriezweig neu aufzustellen, ausgerichtet auf Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Recycling. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) wird in der Region ein neues Kapitel der Forschung für die Raumfahrt schreiben, mit Forschung und Entwicklung auch für ganz irdische Anwendungen. In beiden Zentren verschwimmen die Grenzen zwischen Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung und das wird sich zwangsläufig Stück für Stück in Wissens- und Technologietransfer umsetzen. Das hat das Potenzial, ganze Industrien zu revolutionieren. Gemeinsam mit dem Bund arbeiten wir mit Hochdruck an der Umsetzung dieser Projekte.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Wissenschaft ist immer kompetitiv und die Ausgestaltung von Wissenschaftspolitik im föderalen System nimmt diesen belebenden Wettbewerb auf. Dabei spreche ich nicht allein von finanziellen Mitteln als Motivation. Forscher und Fachkräfte schauen nicht zuletzt auch nach einem passenden wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Umfeld, in dem sie sich entfalten und ihre eigenen Ziele verfolgen können. Letzten Endes bleibt das Gesamtsystem auf diese Weise dynamisch und entwicklungsfähig. Eine zentralistisch geprägte Forschung birgt zudem in meinen Augen die Gefahr, dass regionale Forschungspotenziale aus dem Blick geraten. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mikroelektronik-Hotspot Europas heute in Deutschland wäre, hätte hier nicht das Land Sachsen auch über Instrumente des Föderalismus und natürlich in enger Abstimmung mit dem Bund genau darauf hingearbeitet.

Mehr zur Methode hier.

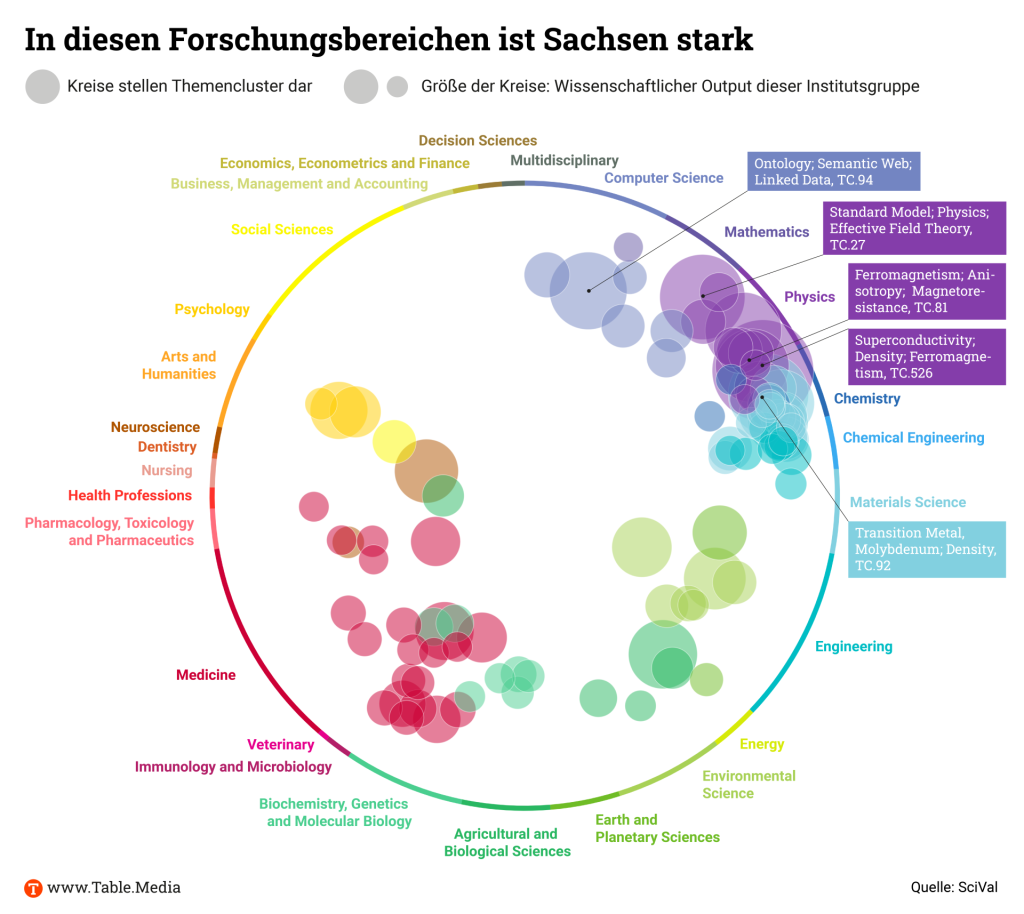

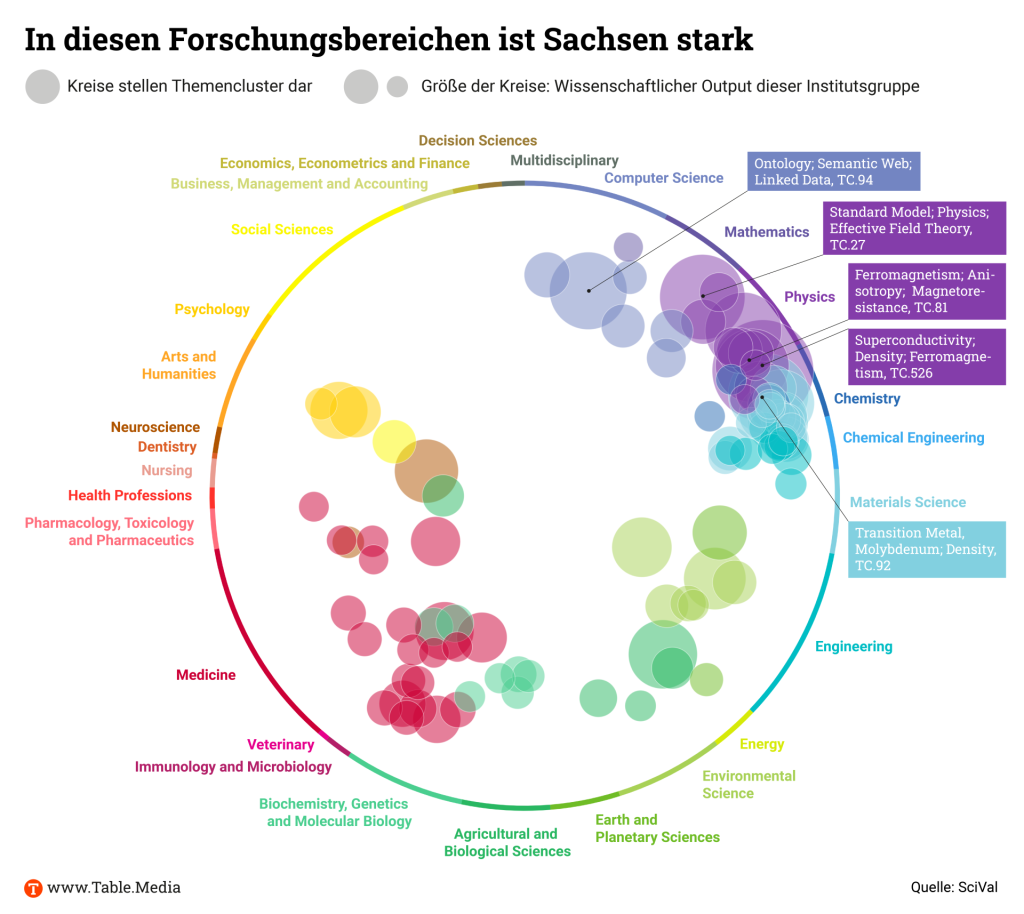

Eine Auswertung von Elsevier für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Forschungsbereichen Sachsen stark vertreten ist. Neben den Stärken in den Computerwissenschaften und der Mathematik sieht man deutlich Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Physik und Chemie. Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Sachsen veröffentlicht wurden, hat leicht zugenommen. 2013 waren es gut 12.000, im Jahr 2022 dann knapp über 16.000 Veröffentlichungen. Davon waren 2013 knapp 18 Prozent unter den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es nur noch knapp 17 Prozent.

12./13. September 2024, FU Berlin

Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr

19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg

Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr

24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr

25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)

Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr

26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar

CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr

26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online

Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr

3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland

2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr

23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz

Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr

Da sich selbst die Eckpunkte für ein nationales Weltraumgesetz noch in der Ressortabstimmung befinden, will die Bundesregierung weder zu inhaltlichen Details noch zu dem späteren Gesetzgebungsverfahren für ein Weltraumgesetz derzeit konkrete Angaben machen. Das geht aus der Antwort (20/12263) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/12014) der Partei Die Linke hervor. Demnach wird das federführende BMWK einen Referentenentwurf für ein Weltraumgesetz erstellen, wenn die Abstimmung der Eckpunkte abgeschlossen ist.

Hintergrund ist die im Koalitionsvertrag vereinbarte und auch bereits beschlossene nationale Raumfahrtstrategie, mit der die Bundesregierung unter anderem eine Stärkung der zivil-militärischen Zusammenarbeit vorsieht, um bei Bereitstellung und Betrieb von Weltrauminfrastruktur Synergien durch gemeinsame Nutzung zu schaffen. In der Raumfahrtstrategie hat die Ampelregierung angekündigt, auch ein nationales Weltraumgesetz anzustreben.

Die Gutachter der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) hatten die Bundesregierung bereits in ihrem 2023er-Bericht dazu angehalten, ein Weltraumgesetz zu verabschieden: Innovative Unternehmen und private Forschungsanstrengungen könnten durch die “Unsicherheiten über den zukünftigen regulatorischen Rahmen” gefährdet sein. Deutschland ist eines der wenigen europäischen Länder und das einzige große europäische Land, das noch kein Raumfahrtgesetz hat”, sagte Tilman Requate, Wirtschaftsprofessor an der Universität Kiel und Raumfahrt-Experte der EFI, damals im Gespräch mit Table.Briefings.

Konfliktthema innerhalb der Koalition könnten die Haftungsgrenzen sein, die für private Raumfahrt-Unternehmen in das Gesetz geschrieben werden sollen. Während der damalige SPD-Finanzminister Olaf Scholz schon in der vorausgegangenen Legislaturperiode für hohe Haftungsgrenzen plädierte und das Gesetzesvorhaben der Großen Koalition platzte, spricht sich Reinhard Houben, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, gegen eine Überregulierung per nationalem Gesetz aus, weil das zu “Wettbewerbsnachteilen deutscher Unternehmen auf dem EU-Binnenmarkt führt”. tg

Das Bundeskartellamt hat den geplanten Zusammenschluss der beiden Unikliniken Heidelberg und Mannheim untersagt. Das teilten das Wissenschaftsministerium in Stuttgart und das Bundeskartellamt mit. Die Universitätsklinik in Mannheim steckt schon länger in finanziellen Nöten. Daher wurden in den letzten Monaten Vorbereitungen getroffen, einen Klinikverbund zu schaffen. Dieser aber hätte eine zu große, marktbeherrschende Stellung, hieß es zur ablehnenden Begründung des Kartellamts. Vor der Entscheidung hatte es ein monatelanges Prüfverfahren durchgeführt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kann die Entscheidung des Kartellamts noch überstimmen, wenn seiner Einschätzung nach ein überragendes allgemeines Interesse vorliegt. Die Möglichkeit einer solchen sogenannten Ministererlaubnis sieht das Kartellrecht in einem derartigen Fall ausdrücklich vor.

“Das Kartellrecht ist nicht darauf ausgelegt, die Besonderheiten und Herausforderungen eines Zusammenschlusses zweier so großer Universitätskliniken zu berücksichtigen und dabei zu bedenken, dass im Falle einer Untersagung medizinische Spitzenforschung, eine hochkarätige Patientenversorgung und rund 270 Medizinstudienplätze verloren gehen könnten – insgesamt studieren 2.000 junge Menschen in Mannheim Medizin”, sagte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski. Man sei nach wie vor von der Notwendigkeit und Bedeutung des von allen Beteiligten gewollten Zusammenschlusses überzeugt.

Mit einem Verbund der Universitätskliniken könne das Land die hochwertigen Versorgungsangebote an beiden Standorten optimal aufeinander abstimmen, die medizinische Spitzenforschung ausbauen und die Studienkapazitäten für rund 2.000 Studierende erhalten, erklärt übereinstimmend auch der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht.

Das Universitätsklinikum Mannheim sei eine Besonderheit in Deutschland, denn es wird ausschließlich von einer Stadt getragen. “Die Finanzierung eines Supra-Maximalversorgers, der Patientinnen und Patienten nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland mit hoch spezialisierten medizinischen Leistungen auf der Basis wissenschaftlicher Exzellenz versorgt, bringt unsere Stadt zunehmend an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit.”

Das Land Baden-Württemberg ist laut Wissenschaftsministerin Olschowski und Finanzminister Danyal Bayaz (beide Grüne) nach jahrelangen Verhandlungen zum Zusammenschluss der beiden Uniklinken Heidelberg und Mannheim bereit. Auch Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sieht Vorteile. Die Führungsspitzen der beiden Unikliniken haben sich ebenfalls für einen Verbund ausgesprochen.

Wenn es zu einem Prüfverfahren des Bundeswirtschaftsministeriums komme, werde über den Antrag in der Regel im Zeitraum von vier bis sechs Monaten entschieden, teilte das baden-württembergische Wissenschaftsministerium mit. nik

Die Zuse-Gemeinschaft kritisiert die geplanten Kürzungen der Haushaltsmittel für ZIM und beim Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP). Auch die zum Vorjahr unveränderten Mittel für IGF und INNO-KOM im Entwurf des Bundeshaushalts 2025 seien “ein verheerendes Signal für das Innovationssystem und den Mittelstand“, schrieb die Industrieforschungsgemeinschaft am Montag in einer Mitteilung.

Die Zuse-Gemeinschaft nimmt darin zwar die “klammen Kassen” der öffentlich Hand und die “ökonomisch schwierigen Zeiten” zur Kenntnis, fordert die Bundesregierung aber auf, gerade jetzt die praxisnahe Industrieforschung zu fördern. Im Jahr 2025 brauche es zusätzlich 950 Millionen Euro und darüber hinaus einen kontinuierlichen, jährlichen Zuwachs von mindestens fünf Prozent, um wenigstens den aktuellen Stand beim Innovationsgeschehen in Deutschland halbwegs halten zu können.

Nach den vorliegenden Zahlen des Haushaltsentwurfs 2025 sollen die Mittel für ZIM und IGP auf 519,4 Mio. Euro sinken (2024: 635,3 Mio. Euro) – ein Minus von 115,9 Mio. Euro. Für IGF und INNO-KOM sind – im Vergleich zum Vorjahr unverändert – 253,1 Mio. Euro eingeplant. “Kürzungen bei Innovationen und Transfer und damit zulasten der mittelständischen Wirtschaft sind insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten das vollkommen falsche Signal“, sagte Martin Bastian, Präsident der Zuse-Gemeinschaft. In der vergangenen Woche hatte bereits die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) die Kürzung der ZIM-Mittel kritisiert. tg

Wer die Leitung des Friedrich-Loeffler-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (FLI), übernimmt, muss mit einer Feuertaufe rechnen. Zu Beginn der 114-jährigen Institutsgeschichte war es die Maul-und-Klauenseuche, später waren es Tierkrankheiten wie BSE oder die Afrikanische Schweinepest – erspart blieb die große Bewährungsprobe kaum einem Präsidenten der staatlichen Forschungseinrichtung auf der Ostsee-Insel Riems. Auch die erste Frau in diesem Amt, die Veterinärmedizinerin Christa Kühn, muss damit rechnen. Ihre große Herausforderung ist womöglich das hochpathogene Influenza-A-Vogelgrippevirus HPAI H5N1, bekannt auch unter dem Kürzel H5N1.

“Aktuell weiß keiner, wie sich das Virus entwickeln wird”, sagt die 61-Jährige, die vor einem Jahr von Minister Cem Özdemir an die Spitze des FLI berufen wurde. Das Vogelgrippevirus hat inzwischen auch Säugetiere infiziert, darunter Hunderte Milchkühe in den USA. Das Virus vermehrt sich im Euter der Tiere; über die Milch und das Melkzeug wird es dann von Kuh zu Kuh weitergegeben. Als besonders empfänglich für das Virus geltende Frettchen können sich über die Atemwege mit dem US-amerikanischen H5N1-Virus infizieren, allerdings nur ineffizient, wie eine Studie kürzlich zeigte. Derzeit bestehe keine unmittelbare Gefahr für den Menschen, schreiben die Studienautoren, aber die mögliche Verbreitung des Virus per Tröpfcheninfektion müsse man im Blick behalten.

Zu besonderer Aufmerksamkeit ruft auch Christa Kühn auf. Ein großflächiger Eintrag des US-amerikanischen H5N1-Stammes in deutsche Rinderbestände sei jedoch kaum zu erwarten, gleiches gelte für in Europa vorkommende H5N1-Viren dieses Stammes. Ein wesentlicher Grund dafür sei das in BSE-Zeiten hierzulande etablierte Veterinärüberwachungssystem, das eine lückenlose Nachverfolgung von Rinder-Lebensläufen ermögliche. Zudem lieferten Rinderserum-Proben und Stichproben von Sammelmilch aus Milchkuhbetrieben bislang keinerlei Anzeichen für ein Vorkommen des Krankheitserregers in Deutschland. Erhöhte Vorsicht sei dennoch geboten.

Für die Politik ist das Friedrich-Loeffler-Institut als Bundesoberbehörde die erste Adresse, wenn es um Gefahren dieser Art geht. Die international renommierte Forschungseinrichtung für Tiergesundheit hat sich auch in der Beratung von Ministerien und Regierung einen guten Ruf erarbeitet. “Was wünschen Sie sich von uns?”, wurde Christa Kühn bei ihrem Antrittsbesuch im Ernährungsausschuss des Bundestages gefragt. Gern zitiert sie ihre Antwort: “Dass Sie uns Gehör schenken, dass Sie uns glauben”. Denn für die Entscheidungen der Politik könne ihr Institut exzellente wissensbasierte Grundlagen liefern.

“Ich leite ein super Institut”, sagt die neue Präsidentin und erzählt von den Begegnungen mit vielen der 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie bei einer Rundreise zu den fünf Standorten ihres Instituts getroffen hat. “Das sind intrinsisch motivierte Fachleute mit großer Expertise, die oft deutlich mehr arbeiten, als sie müssten.” Ihnen vertraue sie und als Genetikerin setze sie bei der künftigen Ausrichtung ihres Hauses ohnehin mehr auf Evolution denn auf Revolution, sagt Christa Kühn.

Die gelernte Tierärztin und langjährige Leiterin des Instituts für Genombiologie am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie in Dummerstorf wird voraussichtlich sieben Jahre Präsidentin des FLI sein. Das ist wenig im Vergleich zur 27-jährigen Amtszeit ihres Vorgängers Thomas Mettenleiter. Christa Kühn sieht darin eine Chance: “Nach langer Kontinuität ist es von Vorteil, dass jetzt eine neue Zeittaktung hereinkommt. Das ist gut, fürs Institut und für mich.” Bis zu ihrer Pensionierung, vorgesehen im Jahr 2030, habe sie ausreichend Zeit, um neue Entwicklungen auf den Weg zu bringen.

Dazu zählt die Züchtung besonders robuster Tiere. Zum Beispiel von Hühnern, die weniger empfänglich sind für Atemwegskeime, und von besonders langlebigen Kühen. Untersuchen will sie zudem, wie sich unterschiedliche Fütterungsweisen auf das Immunsystem der Tiere auswirken und wie die Tierhaltung auch im Ökolandbau weiter verbessert werden kann. Bei diesem Thema möchte die FLI-Präsidentin nicht missverstanden werden: “Unsere Arbeit bedient keine ideologischen Interessen, sondern orientiert sich pragmatisch am gesellschaftlichen Bedarf.”

So entwickle man derzeit auch neue Strategien für die konventionelle Landwirtschaft, etwa im Sinne des globalen One-Health-Ansatzes, der Mensch, Tier und Umwelt zusammen denkt. “Da ist gerade vieles in der internen Diskussion – erst wenn die abgeschlossen ist, werde ich über Einzelheiten sprechen”, sagt Kühn. Kein Geheimnis sei hingegen, dass sie Wert auf noch mehr interdisziplinäres und digitales Arbeiten am FLI lege.

Nach langen Arbeitstagen im Präsidentenbüro hat es die neue Chefin nur zweihundert Meter weit bis zu ihrer Dienstwohnung auf der kleinen Insel am Rande des Greifswalder Boddens. Doch öfter als hier ist sie auf Reisen – sei es zu Institutsstandorten von Mariensee bis Jena, als Politikberaterin oder als Professorin im Fachgebiet “Genetik der Krankheitsresistenz” an der Uni Rostock. Inselkoller-Attacken, die Generationen früherer Präsidenten an der einstigen institutseigenen Kegelbahn bekämpften, sind bei Christa Kühn nicht zu erwarten. Lilo Berg

Stephan Block (FU Berlin), Walter Bührer (Universität Bochum), Inga Deimen (Universität Freiburg), Igor Delvendahl (Universität Freiburg), Veronika Ertl-Bleimhofer (University of Tokyo), Hua Jiang (Universität Potsdam), Maxim Mai (Universität Bern), Andrii Mironchenko (Universität Bayreuth), Matthias Pechmann (Universität Köln), Thomas Pierson (Universität Gießen), Yamirka Rojas-Agramonte (Universität Kiel), Daniela Schiek (Universität Bielefeld), Sven Stripp (Universität Potsdam), Johannes Vüllers (Universität Duisburg-Essen) und Dominic Winter (Universität Bonn) wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) neu in die Heisenberg-Förderung aufgenommen. Das Programm dient der Vorbereitung auf eine wissenschaftliche Leitungsfunktion.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat Stefanie Alisch (HU Berlin), Daniel Arp (TU Berlin), Florian Dirnberger (TU München), Benedikt Ehinger (Universität Stuttgart), Daria Elagina (Universität Münster), Stefan Glock (Universität Passau), Florian Pohl (Universität Bayreuth), Momsen Reincke (Charité – Universitätsmedizin Berlin), Daniela Rößler (Universität Konstanz), Hannes Schihada (Universität Marburg), Dmitry Shvarev (Universität Osnabrück) und Lena Veit (Universität Tübingen) in die Emmy Noether-Förderung aufgenommen. Sie bekommen so die Möglichkeit, sich für eine Hochschulprofessur zu qualifizieren.

Michael Ghadimi, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), ist neues Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Er wurde für die Sektion “Chirurgie, Orthopädie und Anästhesiologie” in der Medizin (Klasse III) bestimmt. Ein wissenschaftlicher Schwerpunkt des anerkannten Chirurgen ist die Tumorbiologie.

Tobias Hölterhof von der Katholischen Hochschule NRW (katho) ist neu in den Vorstand des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) berufen worden. Hölterhof ist Erziehungswissenschaftler mit dem Arbeitsschwerpunkt Medienpädagogik und Mediendidaktik in der Lehrendenbildung für Pflege und Gesundheit im Fachbereich Gesundheitswesen in Köln. Sein Schwerpunkt sind Projekte zum digitalen Lehren und Lernen, zur Digitalisierung und Digitalität in Pflege und Gesundheit.

Sebastian M. Schmidt, Wissenschaftlicher Direktor des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR), wurde zum Professor für Quantenstatistik stark korrelierter Systeme an die TU Dresden berufen. Er wird sich dort am Institut für Kern- und Teilchenphysik der Fakultät Physik an Forschung und Lehre beteiligen. Schmidt ist seit 2020 Wissenschaftlicher Direktor am HZDR. Seine Berufung unterstreicht die enge Zusammenarbeit des HZDR mit der TU Dresden in der Wissenschaftsallianz DRESDEN-concept e.V..

Angela Standhartinger, Professorin für Neues Testament an der Philipps-Universität Marburg, ist neue Präsidentin der theologischen Fachgesellschaft Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS). Sie wurde auf der Jahrestagung im australischen Melbourne ernannt. Die SNTS ist eine internationale Vereinigung von mehr als 900 Forschenden aus den Bereichen Judaistik und älteste Kirchengeschichte. Die Mitgliedschaft setzt bedeutende international sichtbare Forschungsleistungen voraus und gilt als akademische Anerkennung.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Berlin.Table. Talk of the Town: Landtagswahlen im Osten – Wie die Mitte verloren ging. Nach den Landtagswahlen im Herbst wird die Regierungsbildung in Brandenburg, Sachsen und Thüringen schwierig – wenn sich die Umfragen bei den Wahlen bestätigen. Mehrheiten sind möglicherweise ohne AfD oder BSW nicht zu finden. Überall im Osten verlieren die Parteien der Mitte an Zustimmung. Was haben sie falsch gemacht? Erklärungsansätze führen Jahrzehnte zurück und weisen doch in die Gegenwart. Mehr

Europe.Table. Wettbewerbsfähigkeit: EU fällt bei Patenten zurück. Patentanmeldungen sind ein wichtiger Indikator für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Eine Studie des cep zeigt, dass die EU in vielen kritischen Technologien weit von der globalen Führerschaft entfernt ist. Mehr

Climate.Table. Studie: So könnte der Wasserstoff nach Deutschland kommen. Das Bundeskabinett hat die Wasserstoffimportstrategie beschlossen. Eine neue Studie zeigt, über welche Korridore der Wasserstoff nach Europa und Deutschland kommen könnte. Doch dafür sind weitere Anstrengungen nötig. Mehr

ESG.Table. Erneuerbare Energien: Gibt es in Europa genug Platz für neue Solar- und Windparks? Sozial-ökologische Transformation und Energiewende sind ohne die Dekarbonisierung der Energieerzeugung nicht zu bewerkstelligen. Eine Studie des Europäischen Umweltbüros hat nun analysiert, in welchen Ländern genügend Fläche zur Verfügung steht – und in welchen nicht. Mehr

Bildung.Table. Gutachten: Wie sich der Bund an einem kostenlosen Schulessen beteiligen könnte. Eine finanzielle Beteiligung des Bundes an einem gesunden, kostenlosen Schulessen ist schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Zu diesem Ergebnis kommt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags in einem Gutachten. Mehr

Man kann ihn nicht gezielt finanzieren oder evaluieren, aber der Zufall kann in Forschung und Entwicklung zum relevanten Faktor werden. Landläufig bekannt ist zum Beispiel die Geschichte des Ingenieurs Percy Spencer, der 1946 in den Laboratorien des amerikanischen Rüstungskonzerns Raytheon arbeitete. Als der Wissenschaftler während eines Experiments am Radar für kurze Zeit vor einer Magnetfeldröhre, dem Herzstück der Radaranlage, stehen blieb, schmolz sein Schoko-Riegel, obwohl er keinerlei Wärme abbekommen hatte – die Idee für die Mikrowelle war geboren.

Anfang Juli hat der Zufall wieder zu einer sensationellen wissenschaftlichen Entdeckung beigetragen. Tim Cox, der Lord Lieutenant of Warwickshire, hatte das Bild eines Empfangs in Warwick’s Shire Hall gepostet, so berichtet es der Spiegel. Im Prinzip kein außergewöhnliches Bild, sondern ein eher langweilig anmutendes Gruppenfoto. Aber dem britischen Kunsthistoriker Adam Busiakiewicz fiel sofort die Kinnlade herunter, als er das Foto beim Scrollen seiner X-Timeline sah. Er erkannte im Hintergrund nämlich ein Gemälde von König Heinrich VIII, das bisher als verschollen galt.

Das Bild gehört zu einer Reihe aus 22 Porträts, die ein britischer Lokalpolitiker um 1590 in Auftrag gegeben hatte. Die meisten dieser 22 Gemälde werden bis heute vermisst. Trotz eher mauer Bildqualität war dem Kunsthistoriker aufgefallen, dass das Bild nicht rechteckig ist, sondern am oberen Rand einen Bogen hat. “Dieser Bogen war die Besonderheit der 22 Porträts aus dem 16. Jahrhundert, Busiakiewicz wusste sofort, womit er es zu tun hatte”, schreibt der Spiegel.

Das Gemälde von Heinrich VIII. ist übrigens nicht die erste Perle, die Busiakiewicz über Social Media fand, wie er CNN sagte. Im Jahr 2018 stolperte er über ein Bild, das ein Freund bei einer Hochzeit aufgenommen und auf Instagram gepostet hatte. Es zeigte ein Porträt, das er als das Werk der Künstlerin Joan Carlile aus dem 17. Jahrhundert identifizierte. Das Beispiel zeigt: Man kann den Zufall vielleicht nicht erzwingen, aber ein bisschen nachhelfen kann man schon, wenn man weiß, wonach man sucht. Tim Gabel

unsere Reihe “Der Länder-Kompass” führt Sie heute nach Sachsen. Im Bundesland gibt es 14 staatliche Hochschulen und mehr als 60 landeseigene und außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtungen. Die Forschung konnte dabei in den vergangenen Jahren deutlich vom Strukturwandel profitieren – man denke an die Ansiedlungen von Sprind, dem DZA und Niederlassungen großer Player der Chipindustrie wie TSMC in Dresden.

Leider gibt es aber nicht nur positive News: “Über Wohl und Wehe der sächsischen Forschungs- und Innovationslandschaft entscheiden die Fachkräfte, die im Freistaat händeringend gesucht werden”, schreibt mein Kollege Tim Gabel. Diese sollen zusätzlich auch international gewonnen werden. Ob das funktioniert, hängt nach der Einschätzung vieler Experten auch von einer gelebten Willkommenskultur ab.

Mit Sorgen blicken daher viele aus dem Bereich Wissenschaft auf die anstehenden Landtagswahlen. Die AfD ist in Umfragen derzeit stärkste Kraft, auf Platz 3 liegt das neu entstandene Bündnis Sarah Wagenknecht, das innovations- und integrationspolitisch derzeit noch schwer zu verorten ist. Unser Autor Ralf Nestler hat mit Aktiven der Wissenschaftscommunity gesprochen. Unter anderem HRK-Präsident Walter Rosenthal hat ihm berichtet, wie es ihm geht, wenn er an die Folgen der nahenden Wahlen denkt.

Kommen Sie gut in den Tag,

Am 1. September werden in Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. Es werden weitere Zuwächse für die AfD erwartet, beide Landesverbände sind als “gesichert rechtsextremistisch” eingestuft. Rechtes Gedankengut ist in der Öffentlichkeit vielfach zu finden: von Pegida-Aufmärschen, die 2014 in Dresden begannen, über fremdenfeindliche Parolen und Angriffe bis zu einer Sonnenwendfeier Ende Juni in Ostsachsen, bei der ein lokaler SS-Standartenführer geehrt und die auch von AfD-Politikern mitgestaltet wurde.

Dieses Klima belastet die Wissenschaft bereits jetzt, etwa wenn es um die Gewinnung von Fachkräften geht. Das ist das Ergebnis von Gesprächen, die Table.Briefings mit Fachleuten in der Region geführt hat. Sollte sich bei den Landtagswahlen der Rechtsruck auch in Wahlergebnissen manifestieren, erwarten sie weitere Probleme. Dann könnten auch einige spezielle Forschungsthemen bedroht sein.

Wer sich in Sachsen und Thüringen in der Wissenschafts-Community umhört, erfährt von diesen Sorgen, jenseits der Metropolen wie Dresden oder Leipzig ist die Situation noch angespannter. “Wenn ich montags 18 Uhr durch die Stadt gehe, habe ich ein beängstigendes Gefühl”, sagt Gerhard Heide, Professor für Mineralogie an der TU Bergakademie Freiberg in Mittelsachsen. “Die Trillerpfeifen, die sogenannten Spaziergänger mit ihrem Auftreten – wie das die Studierenden und Mitarbeiter aus dem Ausland aushalten, ist mir unbegreiflich.”

Entsprechend sind die Berichte aus Universitäten und Forschungseinrichtungen. Dass Gastwissenschaftler aus den USA einen zeitweiligen Aufenthalt absagen, weil sie sich in einer Stadt mit regelmäßigen Pegida-Aufzügen unsicher fühlen. Dass Kandidaten für feste Stellen das wissenschaftliche Umfeld loben, aber rasch fragen, ob es für sie und ihre Familie sicher sei, dort zu leben. Es gibt Fälle, so wird berichtet, wo schließlich abgesagt oder gekündigt wird, von Doktoranden bis zu Forschern in höheren Positionen, in den Natur- als auch in den Geisteswissenschaften.

“Es gibt dazu keine echte Statistik, allenfalls anekdotische Berichte, die sich aber decken”, sagt Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Von 2014 bis 2023 war er zudem Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena und kennt die Situation in Thüringen. “Ich habe neun Jahre Berufungsverhandlungen geführt und kann bestätigen, dass die politische Umgebung ein Thema ist, wenn es darum geht, ob jemand kommt oder nicht.” Das lese man nicht explizit in einer Absage, aber in mindestens einem Fall habe das eine entscheidende Rolle gespielt.

Solche Fälle, das fürchten alle, mit denen Table.Briefings gesprochen hat, drohten häufiger vorzukommen, wenn bei den Wahlen nationalistische, fremdenfeindliche Positionen gestärkt würden. Die Folge: Für die hervorragenden Forschungsumgebungen und Infrastrukturen gewinne man nicht mehr die besten Leute, “wie ein Rennstall, der keine Top-Fahrer mehr hat”, sagt einer. “Im schlimmsten Fall können wir eines Tages nicht mehr unseren Aufgaben nachkommen”, sagt ein anderer. Und das Problem bestehe nicht nur bei Wissenschaftlern, sondern auch in Verwaltung oder IT. Dort mangelt es ebenso an Fachkräften, die Wirtschaft zahle bessere Gehälter, was die Position der Wissenschaft zusätzlich schwäche.

Ein Erstarken der AfD könnte sich auch auf die Forschungsthemen auswirken, fürchten manche. So schreibt etwa die AfD in Thüringen in ihrem Wahlprogramm, dass sie die Gender-Forschung abschaffen will. Im Wortlaut schreibt die AfD in Thüringen: “Ideologie steht auch hinter der politischen Förderung bestimmter Fächer, wie etwa der ‘Gender-Forschung’. Wir fordern die Abschaffung dieser Pseudowissenschaft an den Thüringer Hochschulen.”

An der Friedrich-Schiller-Universität Jena blickt man mit Sorge auf die Forderung, “da sie das grundgesetzlich garantierte Recht auf Wissenschaftsfreiheit infrage stellt”, erklärt die Hochschule auf Anfrage. In zahlreichen Disziplinen einer Universität spiegele sich die zentrale Bedeutung von Geschlecht für alle Bereiche des menschlichen Lebens auch in der Forschung wider.

“Es ist momentan schwer vorstellbar, dass die AfD im Thüringer Landtag eine Mehrheit zustande bekäme, die die Axt an ein grundgesetzlich verankertes Recht ansetzt”, heißt es weiter. “Wohl aber werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Geschlechterforschung befassen, durch diese Passagen des Wahlprogramms diskreditiert und Wissenschaftsfeindlichkeit an sich befördert. Dagegen verwehrt sich die Universität.”

Für Rosenthal zeigt dieses Beispiel, “wie widersprüchlich die Rechtspopulisten agieren: Auf der einen Seite werfen sie den Hochschulen vor, politisierte Forschung zu betreiben”, sagt er. “Auf der anderen Seite befürworten sie selbst aber genau dies, indem sie in die Wissenschaftsfreiheit und die Autonomie der Hochschulen eingreifen wollen.”

Wobei dies nicht nur von einer möglichen Landesregierung aus geschähe, sondern auch innerhalb der Einrichtungen. “Es gibt an den Hochschulen natürlich auch Professoren, Mitarbeitende, Studierende, die in der AfD sind”, sagt Rosenthal. Es sei eine überschaubare Zahl, “aber es besteht Sorge, wie damit sinnvoll umzugehen ist, wenn diese rechtspopulistischen Positionen in die Uni-Gremien hineintragen werden.”

Er setzt auf Dialog, mit den Menschen ins Gespräch kommen, in den Hochschulen und außerhalb. Die HRK hat daher mit DFG, BBAW und der Akademienunion die Initiative “Wissenschaft – und ich?!” gestartet, um den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu verbessern. Im Juni fanden Veranstaltungen in Zwickau, Brandenburg an der Havel und Gera statt, im September soll es nach Wetzlar und Recklinghausen gehen.

Rosenthal: “Wir wollen das darüber hinaus fortsetzen. Und es wäre gut, wenn Hochschulen eigene Formate entwickeln, um verstärkt mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, die wir mit den klassischen Kommunikationsformaten nicht zuverlässig erreichen – bewusst an öffentlichen Orten in den Städten oder auf dem Land, nicht nur auf dem Campus; dass wir hingehen und zuhören.”

Das gelingt nicht immer, nicht einmal innerhalb der Universitäten. Gerhard Heide aus Freiberg berichtet von etlichen Mitarbeitern im Mittelbau, die “sich keine sozialen Sorgen machen müssten, weil sie unbefristet angestellt und auskömmlich bezahlt sind, oft auch deren Ehepartner”. Von ihnen höre er zunehmende Unsicherheit und AfD-nahe Positionen wie “Putin wurde in die Ecke gedrängt”. Heide kooperierte über Jahrzehnte mit russischen Forschern, kennt das Land, hat aber nach dem Überfall auf die Ukraine seine Meinung geändert. Wenn er dem “Verständnis für Putin” widerspricht, heiße es schnell: “Man darf ja nichts mehr sagen.” Eine Einladung, das Gespräch fortzusetzen, werde ausgeschlagen und dieses meist abgebrochen.

In der breiten Öffentlichkeit haben in Sachen FuE vor allem die Ansiedlungen von Infineon und TSMC für Aufsehen gesorgt. Sachsens Stärke in der Erforschung und Herstellung von Chips und Halbleitern lässt sich in Zahlen ausdrücken: Etwa 2.500 Unternehmen mit insgesamt 73.500 Beschäftigten seien hier auf allen Stufen der Wertschöpfungskette aktiv, schreibt das Lobby-Netzwerk “Silicon Saxony” auf seiner Homepage. Bis 2030 sollen es 100.000 sein.

Dabei profitieren die vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen von einem starken akademischen Umfeld. Tatsächlich sind neben vier Universitäten und fünf Fachhochschulen, neun Fraunhofer-, drei Leibniz-, ein Helmholtz- und zwei Max-Planck-Institute auf dem Gebiet Mikroelektronik und IKT aktiv. Hinzu kommen rund 1.700 Software-Unternehmen mit über 30.000 Menschen.

Angefangen hat die Schwerpunktsetzung auf Mikroelektronik allerdings nicht erst mit dem Strukturwandel. Der Grundstein wurde schon zu DDR-Zeiten gelegt, als der Computerhersteller Robotron in Dresden seinen Stammsitz hatte und das Zentrum Mikroelektronik Dresden (ZMD) als Herzstück der DDR-Chipforschung galt. Aber auch bei der Zukunft der deutschen Forschungspolitik spielt Sachsen eine wichtige Rolle. Vor dem Hintergrund des bedeutenden Potenzials von Sprunginnovationen hat die Bundesregierung im Dezember 2019 die Agentur für Sprunginnovationen (Sprind GmbH) in Leipzig gegründet.

Ein Vorzeige-Projekt aus dem “Investitionsgesetz Kohleregionen” ist das derzeit entstehende Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA). Bund und Länder einigten sich Anfang des Monats abschließend auf die Finanzierung. Das Großforschungszentrum soll riesige Datenmengen von Großteleskopen verarbeiten und ein einzigartiges Untergrundlabor erhalten. Der vorläufige Standort ist Görlitz, ein finaler Ort für das DZA wird nach Informationen des BMBF derzeit ermittelt.

Ein anderer Schwerpunkt der sächsischen Wissenschaftslandschaft ist die Medizin- und Krebsforschung. Ganz aktuell hat das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in der vergangenen Woche damit begonnen, seinen sächsischen Standort auszubauen, der Freistaat finanziert das Projekt mit 20 Millionen Euro. An dem 2019 gegründeten DKFZ-Standort Dresden sind Einrichtungen der patientennahen Krebsforschung entstanden wie ein Domizil des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen und des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung.

Über Wohl und Wehe der sächsischen Forschungs- und Innovationslandschaft entscheiden die Fachkräfte, die im Freistaat händeringend gesucht werden und auch international gewonnen werden sollen. Ob das funktioniert, hängt nach der Einschätzung vieler Experten auch von einer gelebten Willkommenskultur ab. Dementsprechend skeptisch blicken viele aus dem Bereich Wissenschaft auf die anstehenden Landtagswahlen. Die AfD ist in Umfragen derzeit stärkste Kraft, auf Platz 3 liegt das neu enstandene Bündnis Sarah Wagenknecht, das innovations- und integrationspolitisch derzeit noch schwer zu verorten ist.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Sachsen verfügt wie kaum ein anderes Bundesland über eine große Vielfalt und Breite in Forschung und Entwicklung. Mit 14 staatlichen Hochschulen und mehr als 60 landeseigenen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen deckt Sachsen das gesamte Spektrum von der Grundlagenforschung bis zur anwendungsorientierten Forschung ab. Über eine strategische Schwerpunktsetzung in der Wissenschaftspolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte haben sich inzwischen sehr leistungsstarke Forschungs- und Industriecluster etabliert, die zusammengenommen weltweit mindestens wettbewerbsfähig sind, in einigen Bereichen auch die technologische Entwicklung bestimmen. Klare Schwerpunkte liegen etwa in den Feldern Robotik und Mensch-Maschinen-Interaktion, Biotechnologie und Zellforschung, Pharmazie und Krebsforschung, Energie und Wasserstoff, Künstliche Intelligenz und Next Generation Computing, Materialforschung und Leichtbau, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Mikroelektronik und Halbleitertechnologien. Dieses Forschungsumfeld hat einen großen Anteil daran, dass sich Sachsen zum Beispiel zum größten Mikroelektronik- und Halbleiterstandort Europas entwickeln konnte.

Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Sachsen gehört beispielsweise in der Krebsforschung mit den Unikliniken in Leipzig und Dresden und den Medizinischen Fakultäten der beiden Universitäten zu den Topstandorten in Deutschland. Die Forschung ist eingebunden in nationale und europäische Forschungs- und Förderstrukturen und eng vernetzt zwischen universitären und außeruniversitären Partnern. An kaum einem anderen Standort gibt es so viel Expertise in den neuesten Methoden und Technologien. Der Schlüssel liegt in der Vernetzung verschiedener Disziplinen wie den Informationswissenschaften, Medizintechnologie, Mikrosensorik und Robotik. Forschungsergebnisse werden regelmäßig in klinische Anwendung übertragen und kommen so fast unmittelbar den Patienten zugute. Biotechnologie und Medizin in Kombination mit rechnergestützten Verfahren und Anwendungen bis hin zur Implementierung von KI decken Forschungseinrichtungen in Sachsen in ganz unterschiedlichen Bereichen ab. Beispielsweise wird in Sachsen daran geforscht, neue Wirkstoffe mithilfe von künstlicher Intelligenz nicht nur zu finden, sondern zu kreieren. Dies wird der personalisierten Medizin in Zukunft einen riesigen Schub bringen. Darin steckt auch ein riesiges wirtschaftliches Potenzial.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Wir sind gut aufgestellt in Kernbereichen, die eine technologische, aber auch gesellschaftliche Weiterentwicklung ermöglichen. Es ist eine Frage der Perspektive. Für eine Industrienation wie Deutschland muss es strategisch darum gehen, die Technologieführerschaft für industrielle KI-Anwendungen zu behaupten. Wenn es uns gelingt, die Maschinen- und Anlagenbauer, aber auch Handwerker über Forschung und Entwicklung mit sicheren KI-Prozessen und Konzepten zu versorgen, sprechen wir von einem Technologiesprung für die Industrie und die mittelständische Wirtschaft. Den müssen wir organisieren und können das auch. Die Voraussetzungen dafür haben wir in Sachsen mit diesem einzigartigen Forschungsumfeld. Einen stärkeren Fokus in der Zusammenarbeit mit Bund und Ländern müssen wir aber auf Technologietransfer legen. In Sachsen gehen wir bei dem Thema z. B. mit der gerade entwickelten Hochschulinnovationsstrategie voran. Sie ist eine Art Leitfaden dafür, das enorme Innovationspotenzial der sächsischen Hochschulen schneller für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar machen. Als nächsten Schritt werden wir gemeinsam mit den forschenden Hochschulen konkrete Maßnahmen erarbeiten.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Die Exzellenzstrategie und andere Programme sind eine gute Unterstützung der Forschungsaktivitäten in den Ländern. Diese müssen ausfinanziert und erhalten bleiben. Im Rahmen des Strukturwandels entsteht mithilfe des Bundes neue Großforschungsinfrastruktur. Mit den im Aufbau befindlichen Großforschungszentren CTC und DZA realisieren wir in Sachsen Konzepte, die mit ihren positiven Wirkungen weit in die Zukunft reichen. Beim Center for the Transformation of Chemistry (CTC) geht es darum, einen ganzen Industriezweig neu aufzustellen, ausgerichtet auf Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Recycling. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) wird in der Region ein neues Kapitel der Forschung für die Raumfahrt schreiben, mit Forschung und Entwicklung auch für ganz irdische Anwendungen. In beiden Zentren verschwimmen die Grenzen zwischen Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung und das wird sich zwangsläufig Stück für Stück in Wissens- und Technologietransfer umsetzen. Das hat das Potenzial, ganze Industrien zu revolutionieren. Gemeinsam mit dem Bund arbeiten wir mit Hochdruck an der Umsetzung dieser Projekte.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Wissenschaft ist immer kompetitiv und die Ausgestaltung von Wissenschaftspolitik im föderalen System nimmt diesen belebenden Wettbewerb auf. Dabei spreche ich nicht allein von finanziellen Mitteln als Motivation. Forscher und Fachkräfte schauen nicht zuletzt auch nach einem passenden wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Umfeld, in dem sie sich entfalten und ihre eigenen Ziele verfolgen können. Letzten Endes bleibt das Gesamtsystem auf diese Weise dynamisch und entwicklungsfähig. Eine zentralistisch geprägte Forschung birgt zudem in meinen Augen die Gefahr, dass regionale Forschungspotenziale aus dem Blick geraten. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mikroelektronik-Hotspot Europas heute in Deutschland wäre, hätte hier nicht das Land Sachsen auch über Instrumente des Föderalismus und natürlich in enger Abstimmung mit dem Bund genau darauf hingearbeitet.

Mehr zur Methode hier.

Eine Auswertung von Elsevier für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Forschungsbereichen Sachsen stark vertreten ist. Neben den Stärken in den Computerwissenschaften und der Mathematik sieht man deutlich Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Physik und Chemie. Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Sachsen veröffentlicht wurden, hat leicht zugenommen. 2013 waren es gut 12.000, im Jahr 2022 dann knapp über 16.000 Veröffentlichungen. Davon waren 2013 knapp 18 Prozent unter den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es nur noch knapp 17 Prozent.

12./13. September 2024, FU Berlin

Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr

19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg

Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr

24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr

25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)

Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr

26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar

CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr

26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online

Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr

3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland

2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr

23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz

Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr

Da sich selbst die Eckpunkte für ein nationales Weltraumgesetz noch in der Ressortabstimmung befinden, will die Bundesregierung weder zu inhaltlichen Details noch zu dem späteren Gesetzgebungsverfahren für ein Weltraumgesetz derzeit konkrete Angaben machen. Das geht aus der Antwort (20/12263) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/12014) der Partei Die Linke hervor. Demnach wird das federführende BMWK einen Referentenentwurf für ein Weltraumgesetz erstellen, wenn die Abstimmung der Eckpunkte abgeschlossen ist.

Hintergrund ist die im Koalitionsvertrag vereinbarte und auch bereits beschlossene nationale Raumfahrtstrategie, mit der die Bundesregierung unter anderem eine Stärkung der zivil-militärischen Zusammenarbeit vorsieht, um bei Bereitstellung und Betrieb von Weltrauminfrastruktur Synergien durch gemeinsame Nutzung zu schaffen. In der Raumfahrtstrategie hat die Ampelregierung angekündigt, auch ein nationales Weltraumgesetz anzustreben.

Die Gutachter der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) hatten die Bundesregierung bereits in ihrem 2023er-Bericht dazu angehalten, ein Weltraumgesetz zu verabschieden: Innovative Unternehmen und private Forschungsanstrengungen könnten durch die “Unsicherheiten über den zukünftigen regulatorischen Rahmen” gefährdet sein. Deutschland ist eines der wenigen europäischen Länder und das einzige große europäische Land, das noch kein Raumfahrtgesetz hat”, sagte Tilman Requate, Wirtschaftsprofessor an der Universität Kiel und Raumfahrt-Experte der EFI, damals im Gespräch mit Table.Briefings.

Konfliktthema innerhalb der Koalition könnten die Haftungsgrenzen sein, die für private Raumfahrt-Unternehmen in das Gesetz geschrieben werden sollen. Während der damalige SPD-Finanzminister Olaf Scholz schon in der vorausgegangenen Legislaturperiode für hohe Haftungsgrenzen plädierte und das Gesetzesvorhaben der Großen Koalition platzte, spricht sich Reinhard Houben, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, gegen eine Überregulierung per nationalem Gesetz aus, weil das zu “Wettbewerbsnachteilen deutscher Unternehmen auf dem EU-Binnenmarkt führt”. tg

Das Bundeskartellamt hat den geplanten Zusammenschluss der beiden Unikliniken Heidelberg und Mannheim untersagt. Das teilten das Wissenschaftsministerium in Stuttgart und das Bundeskartellamt mit. Die Universitätsklinik in Mannheim steckt schon länger in finanziellen Nöten. Daher wurden in den letzten Monaten Vorbereitungen getroffen, einen Klinikverbund zu schaffen. Dieser aber hätte eine zu große, marktbeherrschende Stellung, hieß es zur ablehnenden Begründung des Kartellamts. Vor der Entscheidung hatte es ein monatelanges Prüfverfahren durchgeführt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kann die Entscheidung des Kartellamts noch überstimmen, wenn seiner Einschätzung nach ein überragendes allgemeines Interesse vorliegt. Die Möglichkeit einer solchen sogenannten Ministererlaubnis sieht das Kartellrecht in einem derartigen Fall ausdrücklich vor.

“Das Kartellrecht ist nicht darauf ausgelegt, die Besonderheiten und Herausforderungen eines Zusammenschlusses zweier so großer Universitätskliniken zu berücksichtigen und dabei zu bedenken, dass im Falle einer Untersagung medizinische Spitzenforschung, eine hochkarätige Patientenversorgung und rund 270 Medizinstudienplätze verloren gehen könnten – insgesamt studieren 2.000 junge Menschen in Mannheim Medizin”, sagte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski. Man sei nach wie vor von der Notwendigkeit und Bedeutung des von allen Beteiligten gewollten Zusammenschlusses überzeugt.

Mit einem Verbund der Universitätskliniken könne das Land die hochwertigen Versorgungsangebote an beiden Standorten optimal aufeinander abstimmen, die medizinische Spitzenforschung ausbauen und die Studienkapazitäten für rund 2.000 Studierende erhalten, erklärt übereinstimmend auch der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht.

Das Universitätsklinikum Mannheim sei eine Besonderheit in Deutschland, denn es wird ausschließlich von einer Stadt getragen. “Die Finanzierung eines Supra-Maximalversorgers, der Patientinnen und Patienten nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland mit hoch spezialisierten medizinischen Leistungen auf der Basis wissenschaftlicher Exzellenz versorgt, bringt unsere Stadt zunehmend an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit.”

Das Land Baden-Württemberg ist laut Wissenschaftsministerin Olschowski und Finanzminister Danyal Bayaz (beide Grüne) nach jahrelangen Verhandlungen zum Zusammenschluss der beiden Uniklinken Heidelberg und Mannheim bereit. Auch Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sieht Vorteile. Die Führungsspitzen der beiden Unikliniken haben sich ebenfalls für einen Verbund ausgesprochen.

Wenn es zu einem Prüfverfahren des Bundeswirtschaftsministeriums komme, werde über den Antrag in der Regel im Zeitraum von vier bis sechs Monaten entschieden, teilte das baden-württembergische Wissenschaftsministerium mit. nik

Die Zuse-Gemeinschaft kritisiert die geplanten Kürzungen der Haushaltsmittel für ZIM und beim Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP). Auch die zum Vorjahr unveränderten Mittel für IGF und INNO-KOM im Entwurf des Bundeshaushalts 2025 seien “ein verheerendes Signal für das Innovationssystem und den Mittelstand“, schrieb die Industrieforschungsgemeinschaft am Montag in einer Mitteilung.

Die Zuse-Gemeinschaft nimmt darin zwar die “klammen Kassen” der öffentlich Hand und die “ökonomisch schwierigen Zeiten” zur Kenntnis, fordert die Bundesregierung aber auf, gerade jetzt die praxisnahe Industrieforschung zu fördern. Im Jahr 2025 brauche es zusätzlich 950 Millionen Euro und darüber hinaus einen kontinuierlichen, jährlichen Zuwachs von mindestens fünf Prozent, um wenigstens den aktuellen Stand beim Innovationsgeschehen in Deutschland halbwegs halten zu können.

Nach den vorliegenden Zahlen des Haushaltsentwurfs 2025 sollen die Mittel für ZIM und IGP auf 519,4 Mio. Euro sinken (2024: 635,3 Mio. Euro) – ein Minus von 115,9 Mio. Euro. Für IGF und INNO-KOM sind – im Vergleich zum Vorjahr unverändert – 253,1 Mio. Euro eingeplant. “Kürzungen bei Innovationen und Transfer und damit zulasten der mittelständischen Wirtschaft sind insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten das vollkommen falsche Signal“, sagte Martin Bastian, Präsident der Zuse-Gemeinschaft. In der vergangenen Woche hatte bereits die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) die Kürzung der ZIM-Mittel kritisiert. tg

Wer die Leitung des Friedrich-Loeffler-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (FLI), übernimmt, muss mit einer Feuertaufe rechnen. Zu Beginn der 114-jährigen Institutsgeschichte war es die Maul-und-Klauenseuche, später waren es Tierkrankheiten wie BSE oder die Afrikanische Schweinepest – erspart blieb die große Bewährungsprobe kaum einem Präsidenten der staatlichen Forschungseinrichtung auf der Ostsee-Insel Riems. Auch die erste Frau in diesem Amt, die Veterinärmedizinerin Christa Kühn, muss damit rechnen. Ihre große Herausforderung ist womöglich das hochpathogene Influenza-A-Vogelgrippevirus HPAI H5N1, bekannt auch unter dem Kürzel H5N1.

“Aktuell weiß keiner, wie sich das Virus entwickeln wird”, sagt die 61-Jährige, die vor einem Jahr von Minister Cem Özdemir an die Spitze des FLI berufen wurde. Das Vogelgrippevirus hat inzwischen auch Säugetiere infiziert, darunter Hunderte Milchkühe in den USA. Das Virus vermehrt sich im Euter der Tiere; über die Milch und das Melkzeug wird es dann von Kuh zu Kuh weitergegeben. Als besonders empfänglich für das Virus geltende Frettchen können sich über die Atemwege mit dem US-amerikanischen H5N1-Virus infizieren, allerdings nur ineffizient, wie eine Studie kürzlich zeigte. Derzeit bestehe keine unmittelbare Gefahr für den Menschen, schreiben die Studienautoren, aber die mögliche Verbreitung des Virus per Tröpfcheninfektion müsse man im Blick behalten.

Zu besonderer Aufmerksamkeit ruft auch Christa Kühn auf. Ein großflächiger Eintrag des US-amerikanischen H5N1-Stammes in deutsche Rinderbestände sei jedoch kaum zu erwarten, gleiches gelte für in Europa vorkommende H5N1-Viren dieses Stammes. Ein wesentlicher Grund dafür sei das in BSE-Zeiten hierzulande etablierte Veterinärüberwachungssystem, das eine lückenlose Nachverfolgung von Rinder-Lebensläufen ermögliche. Zudem lieferten Rinderserum-Proben und Stichproben von Sammelmilch aus Milchkuhbetrieben bislang keinerlei Anzeichen für ein Vorkommen des Krankheitserregers in Deutschland. Erhöhte Vorsicht sei dennoch geboten.

Für die Politik ist das Friedrich-Loeffler-Institut als Bundesoberbehörde die erste Adresse, wenn es um Gefahren dieser Art geht. Die international renommierte Forschungseinrichtung für Tiergesundheit hat sich auch in der Beratung von Ministerien und Regierung einen guten Ruf erarbeitet. “Was wünschen Sie sich von uns?”, wurde Christa Kühn bei ihrem Antrittsbesuch im Ernährungsausschuss des Bundestages gefragt. Gern zitiert sie ihre Antwort: “Dass Sie uns Gehör schenken, dass Sie uns glauben”. Denn für die Entscheidungen der Politik könne ihr Institut exzellente wissensbasierte Grundlagen liefern.

“Ich leite ein super Institut”, sagt die neue Präsidentin und erzählt von den Begegnungen mit vielen der 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie bei einer Rundreise zu den fünf Standorten ihres Instituts getroffen hat. “Das sind intrinsisch motivierte Fachleute mit großer Expertise, die oft deutlich mehr arbeiten, als sie müssten.” Ihnen vertraue sie und als Genetikerin setze sie bei der künftigen Ausrichtung ihres Hauses ohnehin mehr auf Evolution denn auf Revolution, sagt Christa Kühn.

Die gelernte Tierärztin und langjährige Leiterin des Instituts für Genombiologie am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie in Dummerstorf wird voraussichtlich sieben Jahre Präsidentin des FLI sein. Das ist wenig im Vergleich zur 27-jährigen Amtszeit ihres Vorgängers Thomas Mettenleiter. Christa Kühn sieht darin eine Chance: “Nach langer Kontinuität ist es von Vorteil, dass jetzt eine neue Zeittaktung hereinkommt. Das ist gut, fürs Institut und für mich.” Bis zu ihrer Pensionierung, vorgesehen im Jahr 2030, habe sie ausreichend Zeit, um neue Entwicklungen auf den Weg zu bringen.

Dazu zählt die Züchtung besonders robuster Tiere. Zum Beispiel von Hühnern, die weniger empfänglich sind für Atemwegskeime, und von besonders langlebigen Kühen. Untersuchen will sie zudem, wie sich unterschiedliche Fütterungsweisen auf das Immunsystem der Tiere auswirken und wie die Tierhaltung auch im Ökolandbau weiter verbessert werden kann. Bei diesem Thema möchte die FLI-Präsidentin nicht missverstanden werden: “Unsere Arbeit bedient keine ideologischen Interessen, sondern orientiert sich pragmatisch am gesellschaftlichen Bedarf.”

So entwickle man derzeit auch neue Strategien für die konventionelle Landwirtschaft, etwa im Sinne des globalen One-Health-Ansatzes, der Mensch, Tier und Umwelt zusammen denkt. “Da ist gerade vieles in der internen Diskussion – erst wenn die abgeschlossen ist, werde ich über Einzelheiten sprechen”, sagt Kühn. Kein Geheimnis sei hingegen, dass sie Wert auf noch mehr interdisziplinäres und digitales Arbeiten am FLI lege.

Nach langen Arbeitstagen im Präsidentenbüro hat es die neue Chefin nur zweihundert Meter weit bis zu ihrer Dienstwohnung auf der kleinen Insel am Rande des Greifswalder Boddens. Doch öfter als hier ist sie auf Reisen – sei es zu Institutsstandorten von Mariensee bis Jena, als Politikberaterin oder als Professorin im Fachgebiet “Genetik der Krankheitsresistenz” an der Uni Rostock. Inselkoller-Attacken, die Generationen früherer Präsidenten an der einstigen institutseigenen Kegelbahn bekämpften, sind bei Christa Kühn nicht zu erwarten. Lilo Berg

Stephan Block (FU Berlin), Walter Bührer (Universität Bochum), Inga Deimen (Universität Freiburg), Igor Delvendahl (Universität Freiburg), Veronika Ertl-Bleimhofer (University of Tokyo), Hua Jiang (Universität Potsdam), Maxim Mai (Universität Bern), Andrii Mironchenko (Universität Bayreuth), Matthias Pechmann (Universität Köln), Thomas Pierson (Universität Gießen), Yamirka Rojas-Agramonte (Universität Kiel), Daniela Schiek (Universität Bielefeld), Sven Stripp (Universität Potsdam), Johannes Vüllers (Universität Duisburg-Essen) und Dominic Winter (Universität Bonn) wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) neu in die Heisenberg-Förderung aufgenommen. Das Programm dient der Vorbereitung auf eine wissenschaftliche Leitungsfunktion.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat Stefanie Alisch (HU Berlin), Daniel Arp (TU Berlin), Florian Dirnberger (TU München), Benedikt Ehinger (Universität Stuttgart), Daria Elagina (Universität Münster), Stefan Glock (Universität Passau), Florian Pohl (Universität Bayreuth), Momsen Reincke (Charité – Universitätsmedizin Berlin), Daniela Rößler (Universität Konstanz), Hannes Schihada (Universität Marburg), Dmitry Shvarev (Universität Osnabrück) und Lena Veit (Universität Tübingen) in die Emmy Noether-Förderung aufgenommen. Sie bekommen so die Möglichkeit, sich für eine Hochschulprofessur zu qualifizieren.

Michael Ghadimi, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), ist neues Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Er wurde für die Sektion “Chirurgie, Orthopädie und Anästhesiologie” in der Medizin (Klasse III) bestimmt. Ein wissenschaftlicher Schwerpunkt des anerkannten Chirurgen ist die Tumorbiologie.

Tobias Hölterhof von der Katholischen Hochschule NRW (katho) ist neu in den Vorstand des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) berufen worden. Hölterhof ist Erziehungswissenschaftler mit dem Arbeitsschwerpunkt Medienpädagogik und Mediendidaktik in der Lehrendenbildung für Pflege und Gesundheit im Fachbereich Gesundheitswesen in Köln. Sein Schwerpunkt sind Projekte zum digitalen Lehren und Lernen, zur Digitalisierung und Digitalität in Pflege und Gesundheit.

Sebastian M. Schmidt, Wissenschaftlicher Direktor des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR), wurde zum Professor für Quantenstatistik stark korrelierter Systeme an die TU Dresden berufen. Er wird sich dort am Institut für Kern- und Teilchenphysik der Fakultät Physik an Forschung und Lehre beteiligen. Schmidt ist seit 2020 Wissenschaftlicher Direktor am HZDR. Seine Berufung unterstreicht die enge Zusammenarbeit des HZDR mit der TU Dresden in der Wissenschaftsallianz DRESDEN-concept e.V..

Angela Standhartinger, Professorin für Neues Testament an der Philipps-Universität Marburg, ist neue Präsidentin der theologischen Fachgesellschaft Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS). Sie wurde auf der Jahrestagung im australischen Melbourne ernannt. Die SNTS ist eine internationale Vereinigung von mehr als 900 Forschenden aus den Bereichen Judaistik und älteste Kirchengeschichte. Die Mitgliedschaft setzt bedeutende international sichtbare Forschungsleistungen voraus und gilt als akademische Anerkennung.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Berlin.Table. Talk of the Town: Landtagswahlen im Osten – Wie die Mitte verloren ging. Nach den Landtagswahlen im Herbst wird die Regierungsbildung in Brandenburg, Sachsen und Thüringen schwierig – wenn sich die Umfragen bei den Wahlen bestätigen. Mehrheiten sind möglicherweise ohne AfD oder BSW nicht zu finden. Überall im Osten verlieren die Parteien der Mitte an Zustimmung. Was haben sie falsch gemacht? Erklärungsansätze führen Jahrzehnte zurück und weisen doch in die Gegenwart. Mehr

Europe.Table. Wettbewerbsfähigkeit: EU fällt bei Patenten zurück. Patentanmeldungen sind ein wichtiger Indikator für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Eine Studie des cep zeigt, dass die EU in vielen kritischen Technologien weit von der globalen Führerschaft entfernt ist. Mehr

Climate.Table. Studie: So könnte der Wasserstoff nach Deutschland kommen. Das Bundeskabinett hat die Wasserstoffimportstrategie beschlossen. Eine neue Studie zeigt, über welche Korridore der Wasserstoff nach Europa und Deutschland kommen könnte. Doch dafür sind weitere Anstrengungen nötig. Mehr

ESG.Table. Erneuerbare Energien: Gibt es in Europa genug Platz für neue Solar- und Windparks? Sozial-ökologische Transformation und Energiewende sind ohne die Dekarbonisierung der Energieerzeugung nicht zu bewerkstelligen. Eine Studie des Europäischen Umweltbüros hat nun analysiert, in welchen Ländern genügend Fläche zur Verfügung steht – und in welchen nicht. Mehr

Bildung.Table. Gutachten: Wie sich der Bund an einem kostenlosen Schulessen beteiligen könnte. Eine finanzielle Beteiligung des Bundes an einem gesunden, kostenlosen Schulessen ist schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Zu diesem Ergebnis kommt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags in einem Gutachten. Mehr

Man kann ihn nicht gezielt finanzieren oder evaluieren, aber der Zufall kann in Forschung und Entwicklung zum relevanten Faktor werden. Landläufig bekannt ist zum Beispiel die Geschichte des Ingenieurs Percy Spencer, der 1946 in den Laboratorien des amerikanischen Rüstungskonzerns Raytheon arbeitete. Als der Wissenschaftler während eines Experiments am Radar für kurze Zeit vor einer Magnetfeldröhre, dem Herzstück der Radaranlage, stehen blieb, schmolz sein Schoko-Riegel, obwohl er keinerlei Wärme abbekommen hatte – die Idee für die Mikrowelle war geboren.

Anfang Juli hat der Zufall wieder zu einer sensationellen wissenschaftlichen Entdeckung beigetragen. Tim Cox, der Lord Lieutenant of Warwickshire, hatte das Bild eines Empfangs in Warwick’s Shire Hall gepostet, so berichtet es der Spiegel. Im Prinzip kein außergewöhnliches Bild, sondern ein eher langweilig anmutendes Gruppenfoto. Aber dem britischen Kunsthistoriker Adam Busiakiewicz fiel sofort die Kinnlade herunter, als er das Foto beim Scrollen seiner X-Timeline sah. Er erkannte im Hintergrund nämlich ein Gemälde von König Heinrich VIII, das bisher als verschollen galt.

Das Bild gehört zu einer Reihe aus 22 Porträts, die ein britischer Lokalpolitiker um 1590 in Auftrag gegeben hatte. Die meisten dieser 22 Gemälde werden bis heute vermisst. Trotz eher mauer Bildqualität war dem Kunsthistoriker aufgefallen, dass das Bild nicht rechteckig ist, sondern am oberen Rand einen Bogen hat. “Dieser Bogen war die Besonderheit der 22 Porträts aus dem 16. Jahrhundert, Busiakiewicz wusste sofort, womit er es zu tun hatte”, schreibt der Spiegel.

Das Gemälde von Heinrich VIII. ist übrigens nicht die erste Perle, die Busiakiewicz über Social Media fand, wie er CNN sagte. Im Jahr 2018 stolperte er über ein Bild, das ein Freund bei einer Hochzeit aufgenommen und auf Instagram gepostet hatte. Es zeigte ein Porträt, das er als das Werk der Künstlerin Joan Carlile aus dem 17. Jahrhundert identifizierte. Das Beispiel zeigt: Man kann den Zufall vielleicht nicht erzwingen, aber ein bisschen nachhelfen kann man schon, wenn man weiß, wonach man sucht. Tim Gabel