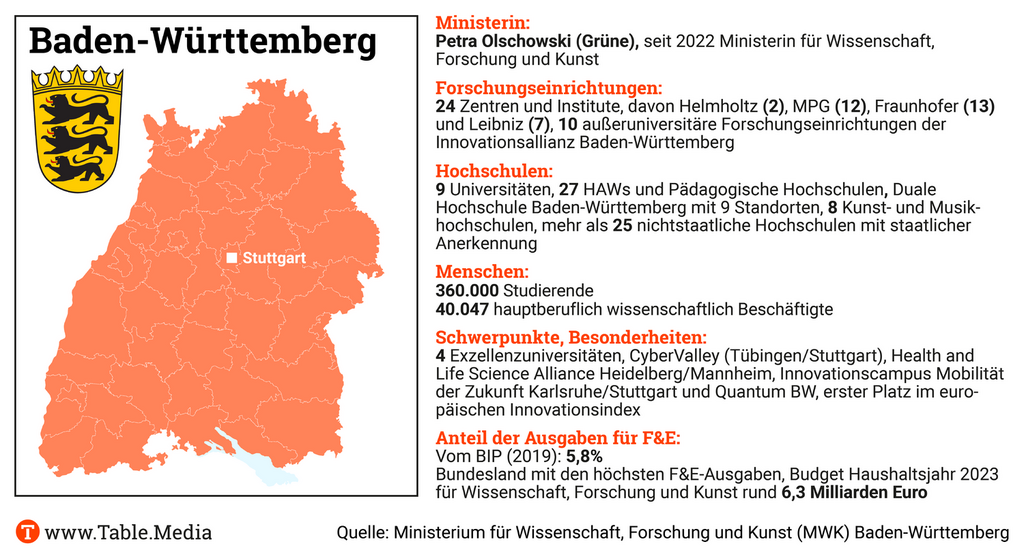

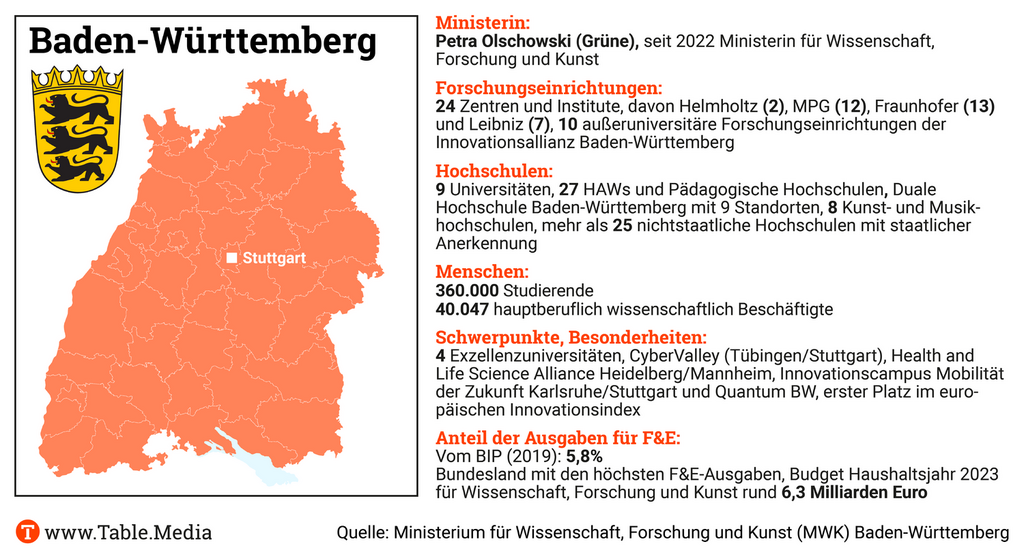

der Länder-Kompass zeigt heute in den Südwesten. Wir stellen Ihnen die Forschungslandschaft in Baden-Württemberg vor und haben mit Wissenschaftsministerin Petra Olschowski über die Besonderheiten ihres Bundeslandes gesprochen. Vier Exzellenzunis, die höchsten F&E-Ausgaben im Bundesvergleich und eine vielfältige Landschaft an Hochschulen und Forschungseinrichtungen gibt es im “The Länd”. Aber auch hier tobt der Kampf um die besten Köpfe. Um international sichtbar zu sein, schließt man sich in Clustern zusammen.

Um kluge Köpfe ringt auch die Humboldt-Stiftung (AvH). Aus aller Welt lockt sie Forschende mit Stipendien nach Deutschland. So will sie dazu beitragen, neue Ideen in die Forschung einzubringen. Aber auch der Völkerverständigung dienen. Das ist angesichts der aktuellen Weltlage ein wichtiges Anliegen. Doch dafür soll es nach dem aktuellen Haushaltsentwurf weniger Geld geben. Die AvH und ihr Präsident, Robert Schlögl, schlagen Alarm.

Um Leitungspersonal und Leistungsträger geht es auch in der Debatte um das Besserstellungsverbot bei den Industrieforschungseinrichtungen (IFE). Diese Regel erschwert es, marktübliche Gehälter zu zahlen. Dabei ist das bei anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die Bund-Länder-finanziert sind, durch einen entsprechenden Paragrafen im Wissenschaftsfreiheitsgesetz möglich. Die IFE wollen dort nun auch berücksichtigt werden, berichtet Anne Brüning. Zumindest aber pochen sie auf eine rechtssichere Regelung im Bundeshaushaltsgesetz.

Die ganz großen Zentren fehlen in Baden-Württemberg. Ballungsräume wie Berlin oder München mit Millionen von Einwohnern und entsprechend vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen gibt es nicht. Für den Leuchtturmwettbewerb Start-up-Factories des BMWK etwa haben sich Stuttgart, Karlsruhe, Ulm und Heidelberg als Cluster zusammengetan.

Und nicht nur im Transfer, auch in der Spitzenforschung geht man auf die Nachbarn zu. Sinnbildlich dafür steht das Cybervalley Stuttgart-Tübingen. Innovationscampus nennt das Ministerium diesen Ansatz. Weitere Campus gibt es zu Quanten, Mobilität und Lebenswissenschaften. Nur so glaubt man, im internationalen Wettbewerb um die besten Forschungsköpfe bestehen zu können.

Zugleich legt man großen Wert auf die Möglichkeit einer praxisnahen Ausbildung, die Duale Hochschule und die vielen HAWs. Viele technologieorientierte Mittelständler im Südwesten benötigen gerade im infrastrukturschwachen ländlichen Raum die dort ausgebildeten Fachkräfte.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, stellt sich Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) auch schon mal gegen ihre eigene Partei. Die von der EU-Kommission geplanten Lockerungen für den Einsatz sogenannter Neuer Genomischer Verfahren (NGT) in der Landwirtschaft nannte sie eine “zentrale Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Forschung“. In den vergangenen Jahren sei es offenbar nicht gelungen, die Fortschritte der Forschung und damit einhergehende Chancen in die Breite der Bevölkerung zu kommunizieren.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Baden-Württemberg steht mit einem Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung von 5,64 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf Platz 1 im innerdeutschen Vergleich und gehört seit vielen Jahren zur europäischen Spitzengruppe. Dieses Engagement zahlt sich aus: Das Institut für Wirtschaft in Köln hat gerade in einer Studie bestätigt, dass Baden-Württemberg im Bereich Innovation und Forschung international zur Spitze gehört – Rang 3 nach Massachusetts und Kalifornien. Mit vier von bundesweit zehn Exzellenzuniversitäten sind wir auch hier das erfolgreichste Bundesland. Aber das bedeutet keinesfalls, dass wir uns ausruhen können oder wollen in einem höchst dynamischen Umfeld.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, der Wandel der Mobilität, Nachhaltigkeit, Lebenswissenschaften und Quantenwissenschaften sind strategische Schlüsselthemen. Wir bauen deshalb in diesen hochrelevanten Feldern mit hohem finanziellem Einsatz fünf Standorte als Leuchttürme der internationalen Spitzenforschung auf. In diesen Innovationsökosystemen, wir nennen sie Innovationscampus, vernetzen wir die Stärken der jeweiligen Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Auch in der Hochschulmedizin setzen wir auf Vernetzung und Translation. Im Miteinander unserer vier starken Universitätskliniken entsteht aktuell unter anderem eine Blaupause in Sachen Datennutzung im Gesundheitsbereich.

Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Das sind die genannten Schlüsselthemen: Gesundheits- und Lebenswissenschaften, Quantenwissenschaften und natürlich Künstliche Intelligenz. Der erste, im Jahr 2016 gegründete KI-Innovationscampus Cyber Valley im Raum Stuttgart/Tübingen hat bereits internationale Strahlkraft erlangt und zieht sowohl junge Talente als auch renommierte Forscherpersönlichkeiten aus der ganzen Welt an. Zusammen mit der Hector-Stiftung bauen wir im Cyber Valley derzeit das weltweit erste ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) Institut auf, das noch bessere Rahmenbedingungen für KI-Forscherinnen und Forscher schaffen wird.

Auch als Forschungs- und Ausbildungsstandort in der Luft- und Raumfahrttechnik ist Baden-Württemberg stark aufgestellt. Unsere universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind Impulsgeber auf dem Weg zur nachhaltigen Luft- und Raumfahrt. Und: Europas größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt ist an der Universität Stuttgart.

Dieses Jahr konnten wir bundesweit überdies die erste universitäre Forschungsstelle Rechtsextremismus in Tübingen einrichten. Wir wollen Innovation und Transformation nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich verstehen und das Wissen um die gesellschaftlichen Prozesse und Entwicklungen stärken.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Aktuell beobachten wir – wie im bundesweiten Trend – einen Rückgang der Studierendenzahlen in für Baden-Württemberg wichtigen Schlüsselfächern wie Maschinenbau und Elektrotechnik. Daran arbeiten wir derzeit.

Damit hängt auch zusammen, dass wir die Kooperation zwischen Hochschulen und Schulen intensivieren müssen und das Lehramtsstudium in Teilen neu denken. Aktuell planen wir die Einführung eines integrierten (dualen) Lehramtsmaster in den MINT-Fächern, um mehr Nachwuchs zu gewinnen und genau diesen Bereich in Schule und Studium zu stärken.

Was den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis angeht, müssen wir noch schneller werden. Start-ups und Spin-offs aus der Wissenschaft spielen dabei eine zentrale Rolle. Das Potenzial dafür ist in Baden-Württemberg aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Wir werden unser Engagement deshalb noch verstärken.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Wir wünschen uns vor allem eine verbindliche, vertrauensvolle und frühzeitige Abstimmung, beispielsweise über geplante Förderlinien oder wenn Förderlinien eingestellt werden. Der Blick auf die schwierige Situation der Studierenden ist derzeit ebenfalls von großer Bedeutung: Wir brauchen eine Bafög-Reform, die den Studierenden wirklich hilft.

Bei neuen gesetzlichen Regelungen sind immer auch die Auswirkungen auf den FuE-Standort zu berücksichtigen, beispielsweise bei der KI-Regulierung. Hier sitzt die Bundesregierung in Brüssel mit am Verhandlungstisch. Was wir brauchen, sind ermöglichende Regelungen, insbesondere bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen für wettbewerbsfähige Vergütungen im FuE-Bereich.

Und: Das angekündigte Forschungsdatengesetz muss schnell beschlossen und umgesetzt werden, um den Zugang zu Daten für die Wissenschaft zu verbessern und die Rahmenbedingungen für die Weitergabe und Aufbewahrung von Daten rechtssicher zu gestalten.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall: Der Föderalismus stärkt den Wettbewerb und damit den Forschungsstandort Deutschland insgesamt – auch im internationalen Vergleich. Wir haben 16 Testfelder für gute, erfolgreiche Wissenschaftspolitik.

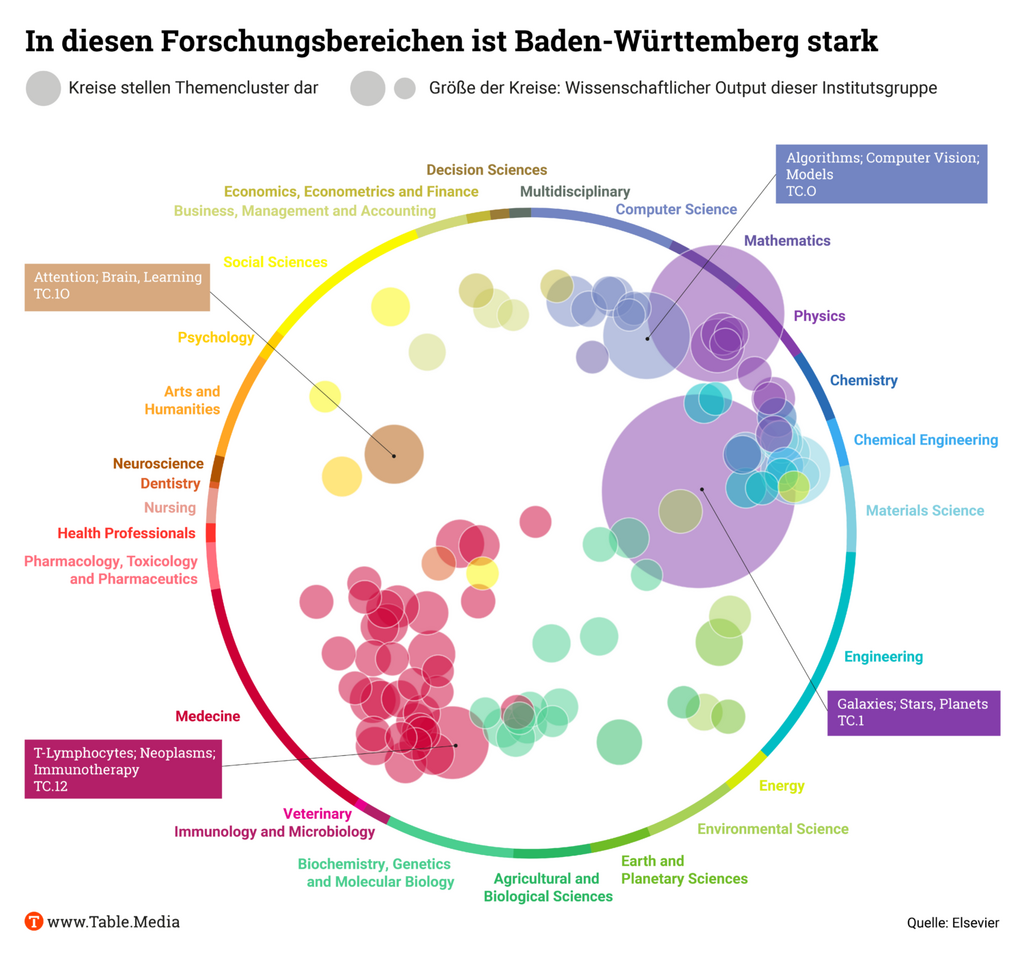

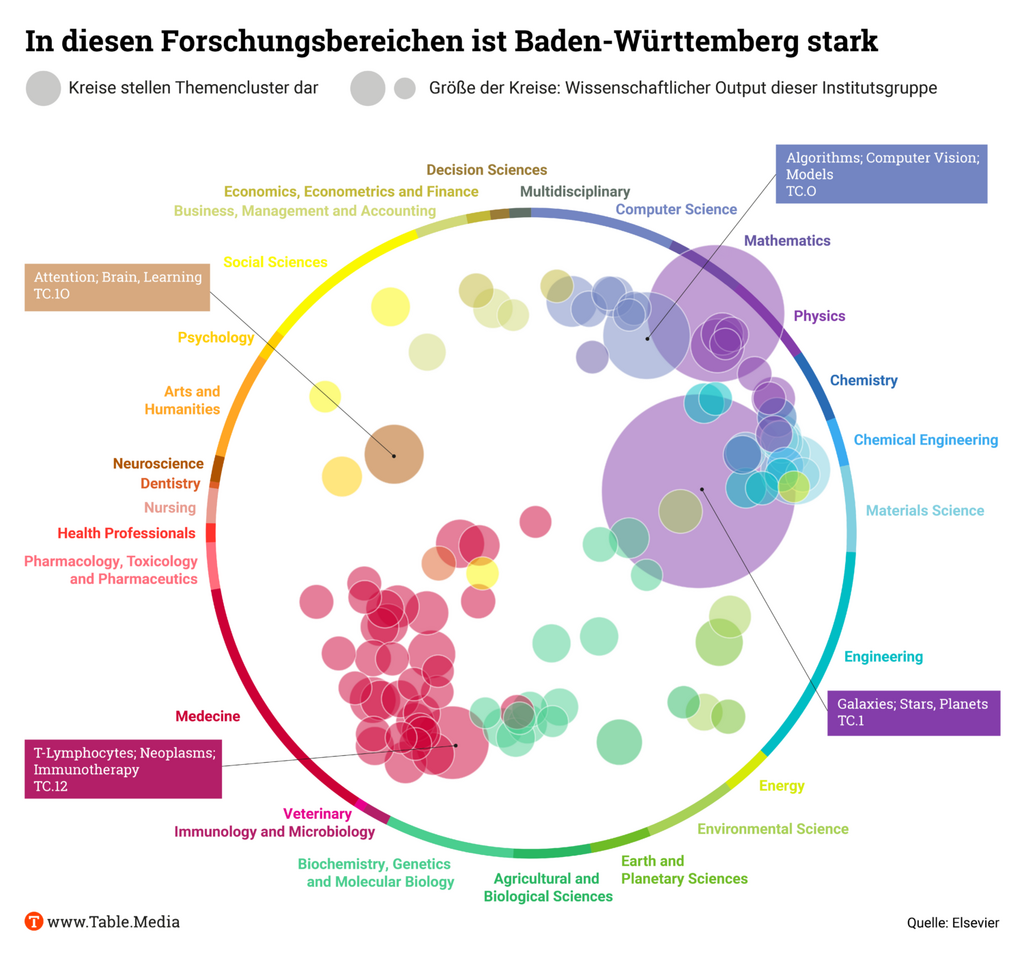

Eine Auswertung von Elsevier für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Forschungsbereichen Baden-Württemberg stark vertreten ist. Neben der Astronomie sieht man deutlich den KI-Schwerpunkt mit Algorithmen und Computer Vision, aber auch die Stärke in den Neuro- und in den Lebenswissenschaften. Etwas verzerrt wird die Darstellung durch Veröffentlichungen mit mehreren hundert Autoren insbesondere in der Physik.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Baden-Württemberg veröffentlicht wurden, hat zugenommen. 2013 waren es gut 30.000, im Jahr 2022 dann weit über 37.000 Veröffentlichungen. Davon waren jedoch 2013 18,9 Prozent unter den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es nur noch 17,4 Prozent.

Für das Ansinnen der gemeinnützigen, außeruniversitären und anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen, ihr Leitungspersonal weiterhin nach marktüblichen Konditionen zu bezahlen, auch wenn sie für Projekte oder institutionell Mittel aus öffentlicher Hand erhalten, scheint eine schnelle, pragmatische Lösung in Sicht. Das wurde am gestrigen Mittwoch bei einer Expertenanhörung im Forschungsausschuss des Bundestages deutlich, bei der fünf Vertreter der auch industrienahe Forschungseinrichtungen (IFE) genannten Institutionen ihre Positionen darlegten.

Die betroffenen Einrichtungen setzen nun auf Rückhalt für den Vorschlag, das Bundeshaushaltsgesetz für 2024 so anzupassen, dass sie Rechtssicherheit erhalten, ihre Institutsleitungen und gegebenfalls auch weitere Leistungsträger mithilfe von Drittmitteln besser zu entlohnen als nach TVöD. So hatten es die Einrichtungen über Jahre hinweg praktiziert. Nach einer Änderung der Verwaltungspraxis im Jahr 2021 erfolgt derzeit jedoch eine strengere Auslegung der Vorschriften, die Ausnahmeanträge erforderlich macht und für große Verunsicherung gesorgt hat.

“Die Zeit drängt. Mittlerweile liegen mehr als 80 Anträge auf Ausnahmegenehmigung vor, die noch nicht beschieden wurden”, berichtete Steffen Tobisch, wissenschaftlicher Vizepräsident der Deutschen Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse. Erste Mitarbeiter verließen bereits die Institute und bei Stellenausschreibungen sei man ratlos, welches Gehalt man anbieten könne.

“Fairness und Gleichbehandlung im Wissenschaftssystem sollten das oberste Gebot sein”, betonte Dieter Bathen, Vorstandsvorsitzender der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft. Der aktuelle Weg über Ausnahmeanträge sei unerträglich. “Es ist nun an Ihnen, unseren Instituten, die Sie selbst als Schlüsselakteure in der Forschungslandschaft beschreiben, die Luft zum Atmen zurückzugeben”, appellierte er an die Abgeordneten. Wie auch die anderen Sachverständigen betonte Bathen, dass es nicht darum gehe, mehr Geld vom Bund zu erhalten, sondern um gleiche Voraussetzungen bei der Einwerbung von Spitzenpersonal.

“Die Verankerung der früheren Verwaltungspraxis im Bundeshaushaltsgesetz bietet nach zwei Jahren quälender Debatte am ehesten die Möglichkeit zur mehrheitlichen Zustimmung und Einigung”, sagte Anke Fellmann, Geschäftsführerin der Innovationsallianz Baden-Württemberg. Wichtig sei jedoch, dass das Bundesfinanzministerium (BMF) den entsprechenden Paragrafen des Haushaltsgesetzes ändere. “Derzeit sieht er vor, dass Ausnahmen vom Besserstellungsverbot in Einzelfällen beantragt werden können. Das schafft eine überbordende Bürokratie und gibt keine Rechtssicherheit.”

Anlass der Anhörung war ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion, der bereits Ende September im Bundestag zur Debatte stand und unter anderem an den Forschungsausschuss überwiesen worden war. Der Antrag sieht eine Lösung des Problems auf höherer Ebene vor – und zwar durch eine Änderung von § 2 des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes (WissFG), der eine “Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen” ermöglicht. Gefordert wird, diesen Paragrafen so zu fassen, dass neben den bereits aufgeführten Wissenschaftseinrichtungen auch gemeinnützige Forschungseinrichtungen, die nicht vom Bund institutionell gefördert werden, mit einbezogen sind. Demnach müssten die 12 dort bereits aufgeführten Einrichtungen, zu denen etwa Fraunhofer, Leibniz und MPG gehören, um IFE ergänzt werden.

“Die Gleichstellung mit den Bund-Länder-geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtungen wäre der Königsweg”, sagte Anke Fellmann. Gespräche im Vorfeld der Anhörung mit Vertretern des BMBF, das bei einer solchen Änderung des WissFG die Federführung hätte, und des BMWK hätten jedoch gezeigt, “dass es eine große Beharrung gibt, diesen Weg nicht zu gehen”. Dementsprechend unverbindlich äußerte sich im Forschungsausschuss der Parlamentarische Staatssekretär des BMBF, Mario Brandenburg: Das BMBF stehe “auf allen Ebenen in Kontakt” zu dem Thema, sagte er.

Eine weitere Chance, das Problem über das WissFG zu lösen, bietet der Weg über den Bundesrat. Auf Initiative von Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen hat er Ende September beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf einzubringen.

Bei der Anhörung im Forschungsausschuss wurde deutlich, dass im Grunde beide Wege vonseiten der Forschungsinstitute wünschenswert sind: perspektivisch die Aufnahme in Paragraf 2 des WissFG und so schnell wie möglich die rechtssichere Änderung des Haushaltsgesetzes. Für letzteres dürften die nächsten Beratungen des Haushaltsausschusses bedeutend sein. Mitte November steht die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes an.

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) muss vermutlich ein komplettes Stipendienprogramm einstellen und kurzfristige Einschnitte bei Erst- und Alumniförderungen vornehmen. Damit sollen trotz Haushaltskürzungen die Stipendiensätze für ihre Geförderten nach elf Jahren zum ersten Mal wieder erhöht werden. Details will Robert Schlögl, Präsident der Humboldt-Stiftung, am heutigen Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgeben.

Seit vielen Jahren bemühe sich die Stiftung um zusätzliche Mittel für die Erhöhung ihrer Forschungsstipendien, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Denn im internationalen Vergleich sei deren Attraktivität gravierend gesunken. In einer Phase extrem gestiegener Energie- und Lebenshaltungskosten habe sich die finanzielle Lage der Stipendiaten nun noch einmal deutlich verschärft. Insbesondere in Ballungsräumen gibt es wohl Probleme mit der Höhe der Stipendien.

“Jetzt haben wir endlich grünes Licht für die Erhöhung bekommen, aber kein zusätzliches Geld”, sagt Robert Schlögl. Im Gegenteil: Das Auswärtige Amt, einer der Hauptgeldgeber der Stiftung, will die Mittel 2024 um 1,7 Millionen Euro kürzen. BMBF und BMF halten die Mittel für Stipendien nach dem aktuellen Haushaltsentwurf konstant, was jedoch angesichts der aktuellen Inflation ebenfalls einer Kürzung gleichkommt.

Die Stiftung muss also die Gegenfinanzierung mit den bisher vorhandenen Mitteln stemmen. Um die Stipendien so zu erhöhen, wie es nötig wäre, nämlich in einem ersten Schritt um acht Prozent und dann noch einmal um 20 Prozent, fehlen der Humboldt-Stiftung laut eigener Aussage rund zehn Millionen Euro.

“Es ist absehbar, dass wir insgesamt pro Jahr über 100 Stipendien weniger vergeben können. Das sind über 100 verpasste Chancen auf gute Ideen in deutschen Laboren und Bibliotheken und über 100 verpasste Chancen, lebenslange Freunde in aller Welt zu gewinnen”, sagt Schlögl.

Und auch Georg Schütte, Generalsekretär der VolkswagenStiftung betont diese beiden Aspekte: Es brauche attraktive Angebote, um kluge Köpfe nach Deutschland zu holen und hier in die Forschung einzubinden. Vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage sei es darüber hinaus unverständlich, das von der AvH aufgebaute Vertrauensnetzwerk aufs Spiel zu setzen. “Was wir jetzt an Vertrauen aufbauen, hilft uns in fünf oder zehn Jahren, wenn wir dann kluge Menschen brauchen, die für Verständigung zwischen den Menschen und den Völkern sorgen”, meint der ehemalige AvH-Generalsekretär.

Der ehemalige BMBF-Staatssekretär Thomas Rachel (CDU) ergänzt: “Gerade in Zeiten der Weltunordnung muss der Wissenschaftsstandort Deutschland und unser Austausch mit anderen Ländern langfristig gestärkt werden.”mw

In der dritten und letzten Phase der Challenge “Broad-Spectrum Antivirals” der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) werden vier Teams weiter gefördert. Sie erhalten für die kommenden zwölf Monate jeweils bis zu 2,5 Millionen Euro für die Weiterentwicklung ihrer grundlegend neuen Wirkstoffe gegen virale Krankheiten.

Um zu einem Durchbruch bei der Entwicklung neuer antiviraler Medikamente beizutragen, hatte Sprind vor zwei Jahren die Challenge ausgelobt. Darin treten Teams parallel mit unterschiedlichen Lösungsstrategien an, um in einem Wettbewerb über drei Jahre die vielversprechendsten Wirkstoffe auf Basis neuer Technologieplattformen zu finden. “Eine Jury aus Wissenschaft und Wirtschaft hat nun aus den verbliebenen sechs Teams die vier Kandidaten ausgewählt, die als Finalisten an der letzten Stufe dieses Innovationswettbewerbs teilnehmen werden”, teilte die Agentur am gestrigen Mittwoch mit.

Weiterhin gefördert werden demnach:

Für die Mittelvergabe bei den Challenges hat Sprind eigenen Angaben zufolge ein in Deutschland neues Verfahren der Innovationsförderung etabliert, die vorkommerzielle Auftragsvergabe. Im Vergleich zu bisherigen Verfahren der staatlichen Innovationsfinanzierung sei die vorkommerzielle Auftragsvergabe wesentlich schneller und die formalen Vorgaben weit weniger umfangreich. So könnten auch kleinere Teams und Start-ups sich mit Erfolg und ohne spezielles Fördermittelbeantragungs-Know-how beteiligen. abg

Nicht nur in Israel, auch in den USA selbst gibt es eine heftige Debatte um die “lauwarmen” Reaktionen der US-Unis zu den Terrorangriffen der Hamas. Einige der größeren Spender haben gedroht, ihre Unterstützung von Einrichtungen wie der Harvard University oder der University of Pennsylvania einzustellen. Beide hatten sich zunächst mit klaren Statements bezüglich der Angriffe auf Israel zurückgehalten. Vor allem Harvard musste heftige Kritik einstecken: Hier hatten Studierendenorganisationen in einem Statement Israel die Schuld an der Gewalt gegeben. Gleichzeitig hatte Harvard-Präsidentin Claudine Gay mit einer klaren Aussage auf sich warten lassen.

Rund um das Studierendenstatement aus Harvard drehte sich die Eskalationsspirale weiter: Am Harvard-Standort Cambridge war ein Truck mit Bildern von Studierenden unterwegs, die das pro-palästinensische Statement unterschrieben hatten. Einige Firmenchefs forderten die Herausgabe der Namen dieser Studierenden. Sie wollten vermeiden, dass diese dann in ihren Unternehmen Jobs bekommen.

Das war dann auch Ex-Harvard-Präsident Lawrence Summers zu viel. Dieser hatte zunächst die Aussagen der Studierenden hart kritisiert. Er forderte aber nun ein Ende der Versuche, sie durch öffentliche Diffamierung zu bestrafen. “In dieser Zeit ist es nicht konstruktiv, Einzelpersonen zu verunglimpfen, und ich bedauere, dass dies geschieht”, erklärte er in den Sozialen Medien.

Die Debatte darüber, ob Universitäten sich zu übergreifenden politischen Fragen äußern sollten, ist auch in Deutschland seit längerem in vollem Gange. Die Reaktionen der US-Universitäten auf den israelisch-palästinensischen Konflikt zeigen, dass diese Frage ernsthafte finanzielle Risiken und Reputationseinbußen mit sich bringen kann, unabhängig davon, ob die Hochschulen sich positionieren oder nicht. mw

Nature. Science is under threat in Argentina – we must call out the danger. Argentinien wählt am 22. Oktober einen neuen Präsidenten. Es ist gut möglich, dass der rechtsextreme Präsidentschaftskandidat Javier Milei gewinnt. Das wäre eine Katastrophe für die argentinische Wissenschaft und für die Nation, schreibt Victor A. Ramos, emeritierter Professor der Universität Buenos Aires. Milei plane, Ministerien aufzulösen und die Forschung zu privatisieren. So auch den National Scientific and Technical Research Council, CONICET. Dabei handele es sich um die führende wissenschaftliche Einrichtung in Lateinamerika. Mehr

Tagesspiegel. Wissenschaft als Mittel der Diplomatie: “In einem zunehmend verminten Feld”. Das Bekenntnis der MPG zur Grundlagenforschung fern von Politik, Ökonomie und Militär sei ihre Version des “Nie wieder” gewesen, sagt die Historikerin Carola Sachse, Gastwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, im Interview. Nun sei, gerade auch von Seiten der MPG als Forschungsorganisation, eine realistische Sicht auf die Rolle von Wissenschaft gefordert. Nicht nur im Hinblick auf die Lösung planetarer Probleme, sondern auch auf die Tatsache, dass man in einem zunehmend verminten Feld internationaler Politik agiere. Mehr

FAZ. Zuversicht und Kritik für geplantes Pandemieabkommen. Auf dem World Health Summit in Berlin betonte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, dass es wichtig sei, bei den Verhandlungen zu einem internationalen Pandemievertrag bald Fortschritte zu erzielen. Dieser solle unbedingt bis zur nächsten Sitzung der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 finalisiert werden. Ansonsten fürchte er, dass das Momentum verloren gehe, dass durch die Covid-Pandemie entstanden ist. Statt bisher mit wenigen Milliarden US-Dollar sollte der “Pandemic Fund” der Weltbank mit 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr ausgestattet werden. Mehr

In Deutschland ist das allgemeine Vertrauen in die Wissenschaft erfreulicherweise anhaltend hoch: 62 Prozent geben im jüngsten Wissenschaftsbarometer an, dass sie Wissenschaft und Forschung eher oder voll und ganz vertrauen.

Zugleich ist für 56 Prozent der Befragten die finanzielle Abhängigkeit von Geldgebern der wichtigste Grund, Wissenschaftlern zu misstrauen. Um dieser gesellschaftlichen Skepsis – die sich gerade gegenüber Forschungskooperationen von Hochschulen mit Partnern aus der Industrie zeigt – zu begegnen, braucht es Transparenz und Dialog aller beteiligten Wissenschaftsakteure mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Forschung lebt von Kooperationen zwischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungsinstituten, Unternehmen, Start-ups und vielen mehr. Nur durch die enge Zusammenarbeit aller Akteure können Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in gesellschaftlich wertvolle Innovationen umgesetzt werden. Daher gilt: Wo immer es sich anbietet, sollten die verschiedenen Akteure miteinander kooperieren, das aber auch erklären.

Das beste und bekannteste Beispiel hierfür ist sicherlich die Entwicklung der Covid-Vakzine. Nur durch die enge Zusammenarbeit von innovativen Start-ups und Forschungsinstituten mit in der Testung, Zulassung und Produktion erfahrenen Pharmafirmen konnten die Impfstoffe in der notwendigen Geschwindigkeit entwickelt werden. Es gibt unzählige weitere Beispiele aus allen Wissenschaftsbereichen, die das Innovationspotenzial von Kooperationen eindrücklich aufzeigen. Entscheidend für eine wirksame Vermittlung ist, dass die Wissenschaftsakteure diese stärker gemeinsam erklären und Silos – frei nach dem Motto, jeder kommuniziert für sich und seine Zielgruppen – aufgebrochen werden. Die erarbeiteten Handlungsperspektiven für die Wissenschaftskommunikation der durch das BMBF initiierten #FactoryWisskomm zeigen in die richtige Richtung. Daran gilt es nun anzuknüpfen und diese in die Praxis umzusetzen.

Mit Blick auf die Zusammenarbeit von Industrie und Hochschulen stellt sich zudem die Frage, ob man primär in großen, dafür aber auch eher starren Konsortien zusammenarbeitet oder doch kleinere, agilere Partnerschaften die Regel werden. Wichtig ist dabei, Kooperationen zielorientiert und auf Augenhöhe zu konzipieren. Der bürokratische Aufwand ist sehr hoch. Selbst kleine Kooperationen erfordern häufig lange und umfassende Vertragsverhandlungen. Zugleich müssen wir als Industrie aber auch lernen, dass nicht jede Kooperation mit einer umfassenden Geheimhaltungserklärung beginnen muss. Sehr hilfreich sind in diesem Kontext die Empfehlungen des Stifterverbandes zur “Transparenz bei der Zusammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen”. Diese bieten grundlegende Orientierung für eine Vielzahl an Themen, von der Transparenz bei Auftragsforschung und F&E-Kooperationen bis hin zum Umgang mit Spenden und Sponsoring.

Das deutsche Wissenschafts- und Forschungssystem ist äußerst komplex, auch in seiner Finanzierung. Jedoch reichen bereits drei Kennzahlen aus, um die Bedeutung von unternehmensfinanzierter Forschung und Entwicklung (F&E) aufzuzeigen: 3,14 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) wurden 2021 in F&E investiert – 2,10 Prozent von der Wirtschaft und 1,04 Prozent von Hochschulen und Staat. Nominal hat die Wirtschaft 2021 insgesamt 86,3 Milliarden Euro für F&E aufgewendet.

In diesem Kontext ist es vollkommen nachvollziehbar, dass die Öffentlichkeit besser verstehen möchte, wie Forschung finanziert wird, um auch entsprechend besser die Intention der Forschungsvorhaben nachvollziehen zu können. Als erstes Dax-40-Unternehmen hat sich daher Bayer 2021 entschieden, offen mit dem Thema umzugehen und transparent zu machen, mit wem man kooperiert, an welchen Themen gearbeitet wird und wie viel Geld fließt.

Mit dem sogenannten Bayer Science Collaboration Explorer, einer frei einsehbaren Online-Datenbank, werden neue, vertragsbasierte wissenschaftliche Kooperationen von Bayer mit Universitäten, öffentlichen Forschungseinrichtungen und Einzelpersonen in Deutschland und den USA- den beiden zentralen Ländern für Forschungskooperationen des Unternehmens – aufgeführt. Konkret hat Bayer für mittlerweile fast 700 Kooperationen im Gesundheits- und Agrarbereich unter anderem die folgenden Daten veröffentlicht: Name und Sitz der Institution/Person, Art der Vereinbarung (zum Beispiel “Forschungsvertrag”), Kategorie des Vertragsgegenstandes (zum Beispiel “Onkologie” / “Digitale Landwirtschaft”) und finanzielle Größenordnung.

Die Integrität und Glaubwürdigkeit von Forschung und Entwicklung ist für wissenschaftsbasierte Unternehmen von essenzieller Bedeutung. Um diese zu stärken, bedarf es einer offenen und verständlichen Kommunikation über deren Forschung – woran wird gearbeitet und warum und wie läuft Forschung und Entwicklung in Unternehmen?

Natürlich hat die Industrie Geschäftsinteressen. Zugleich sollte sie aber auch stärker betonen, dass für sie die gleichen wissenschaftlichen Standards gelten wie für alle anderen Wissenschaftsakteure auch. In diesem Zusammenhang sollte die Industrie noch stärker ihre ethischen Prinzipien für verantwortungsvolles, integres Unternehmenshandeln erklären. Dies geht beispielsweise über Formate wie das externe Bioethics Council von Bayer, in dem uns führende Ethik-Expertinnen und -Experten zu ethischen Fragen in den Bio- und Lebenswissenschaften beraten und die gesellschaftliche Perspektive einbringen.

Dazu bedarf es aller Wissenschaftsakteure. Insbesondere die Industrie hat dabei eine besondere Verantwortung, unternehmensfinanzierte Forschung beziehungsweise Kooperationen mit Hochschulen transparent zu erklären und den Dialog über vielfältige Formate mit den verschiedenen Wissenschaftsakteuren und mit Bürgerinnen und Bürgern zu suchen.

Jochen Apel ist neuer Direktor der Universitätsbibliothek Heidelberg. Er folgt Veit Probst nach, der Ende September in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Thomas Böllinghaus von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ist neuer Präsident des International Institute of Welding (IIW), der weltweit führenden Vereinigung auf dem Gebiet der Schweißtechnik.

Ulrike Holzgrabe, Seniorprofessorin an der Fakultät für Chemie und Pharmazie der Universität Würzburg, und Lutz Heide, Pharmazie-Professor an der Universität Tübingen, haben den mit 100.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis der Dr. August und Dr. Anni Lesmüller-Stiftung erhalten.

Wolfram Horstmann, bisheriger Direktor der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, übernimmt ab Januar 2024 die Leitung des FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur. Er folgt Sabine Brünger-Weilandt nach.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table.Was sich der Deutschunterricht von Englisch abschauen kann. Deutsch flop, Englisch top – so lautete überspitzt das Ergebnis des neuesten IQB-Bildungstrends. Woran liegt es, dass Neuntklässler in Deutsch so viel schlechter sind und sich in Englisch verbessern konnten? Was die Bildungswissenschaft und ein Deutsch- und Englischlehrer dazu sagen.Mehr

Bildung.Table. Nur jeder vierte Schüler hat Informatik als Pflichtfach. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) empfiehlt, bereits für das kommende Schuljahr (2024/25), Informatik ab der fünften Klasse als Pflichtfach einzuführen. Aber dafür bräuchte es 22.800 zusätzliche Informatik-Lehrer, wie eine Berechnung des Informatik-Monitors zeigt. Mehr

Agrifood.Table. Ernährungswende liegt auf Eis. Im neuen Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2024 fehlen zwei wichtige Dossiers: der Gesetzesvorschlag zur Lebensmittelkennzeichnungund das Gesetz für nachhaltige Lebensmittelsysteme. Dies galt einst als Kernstück der Farm-to-Fork-Strategie und des Green Deal. Lebensmittelverband und Verbraucherschützer reagieren enttäuscht. Mehr

Africa.Table. Erster deutsch-westafrikanischer Masterjahrgang “Grüner Wasserstoff”. Der erste Jahrgang des von Deutschland mitgeförderten Masterstudiengangs zu erneuerbaren Energien an vier westafrikanischen Universitäten hat erfolgreich abgeschlossen. Die 59 Studierenden aus 15 Ländern der Ecowas feierten in der vergangenen Woche die Übergabe ihrer Zeugnisse. Mehr

Climate.Table. COP28: EU setzt bei CCS auf Konfrontation mit den Ölstaaten. Die EU-Minister haben ihr Verhandlungsmandat für die UN-Klimakonferenz in Dubai Ende November festgelegt. Die Rolle von CCS wird deutlich eingeschränkt. Einem erhöhten Klimaziel (NDC) erteilten die EU-Staaten jedoch eine Absage. Mehr

Als ich jüngst das Leopoldina-Fokus-Papier zur Fusionsforschung las, dachte ich, mich tritt ein Pferd. Die Leopoldina hat schon einmal zu Beginn der Corona-Pandemie im April 2020 eine Stellungnahme veröffentlicht, die sich durch komplette Ignoranz gegenüber diversen Sichtweisen auszeichnete.

Jetzt veröffentlichte die Akademie erneut ein eindimensionales Papier, in dem Magnetfusion von Magnet-Fusionierern zelebriert wird. Diesmal waren es drei Verfasser statt 26, doch das macht die Sache nicht besser. Der belgische Professor Wim Lehmanns, der heute den Beschleunigerbereich des Desy in Hamburg leitet, brachte die Laser-Sicht zur Fusion gerade mal am Rande ein. Ansonsten ist das Papier voll und ganz von der wohlbekannten Diktion von Sibylle Günter, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) geprägt, einer geradezu glühenden Vertreterin der Magnetfusion. Zusammen mit dem weiteren Co-Autor Thomas Klinger, ebenfalls vom IPP. Als solche beide engstens verbandelt mit dem Mega-Projekt Iter. Wie bei so einer Autoren-Zusammensetzung Objektivität herauskommen soll, entzieht sich nicht nur meiner Erkenntnis.

Die EU-Staaten haben 2021 weitere 5,6 Milliarden für das Kernforschungs-Experiment Iter im französischen Cadarache beschlossen. Damit waren in nur 15 Jahren die ursprünglich geplanten Kosten um das Dreifache auf inzwischen 20 Milliarden Euro angestiegen. Selbst die immer sehr optimistischen Kernfusionsforscher rechnen nun frühestens 2060 mit einem ersten einsatzbereiten Kernfusionsreaktor. Dabei ist Iter schon wieder fünf Jahre im Verzug der geplanten Baufortschritte. Schon 1998 versuchten Politiker, einen Strich durch die bis ins Detail ausgearbeiteten Konstruktionspläne zu machen. Mit Kosten von 13 Milliarden Mark (!) sei Iter selbst als internationales Gemeinschaftsprojekt nicht zu bezahlen, hieß es.

Dann arbeiteten die Wissenschaftler an einer halb so teuren Variante, dem “Iter light”, die inzwischen 20 Milliarden (!) kostet. Nur unter Berufung auf das amerikanische Informationsfreiheitsgesetz konnte der “Scientific American” Dokumente recherchieren, die ein düsteres Bild hinsichtlich des Baufortschritts zeigen. Bereits vor einem Jahr ging man demnach intern von einer weiteren Verzögerung von drei zusätzlichen Jahren aus und wohl weiteren Milliarden Kostensteigerungen aus. Von diesen Gesamtkosten übernimmt in der Bauphase die EU 45 Prozent, deren Forschungshaushalt von Deutschland anteilig finanziert wird. Die Forscher am Iter hängen wie ermattete Boxer in den Seilen und erwarten eigentlich das endgültige Aus.

Während Iter mit dem Tokamak-Prinzip arbeitet, wird am Greifswalder Standort des IPP nach dem Stellarator-Prinzip an der Wendelstein 7-Experimentieranlage geforscht. Für ein Kraftwerk auf Stellarator-Basis werben die Autoren im Leopoldina-Papier wie Klinger zuvor schon im Forschungsausschuss – und wollen dafür weitere 20 Milliarden Euro über 20 Jahre. Damit soll ein funktionierendes Kraftwerk auf deutschem Boden gebaut werden. Was dies als mögliche Kosten-Explosion beinhaltet, mag jeder anhand der Iter-Kosten beurteilen.

Zumal inzwischen viele Experten erwarten, dass das erste Kraftwerk nicht aus der Forschung heraus, sondern von privaten Firmen gebaut wird. Dann würde ein “staatliches” Kraftwerk allemal eine Investitionsruine. Zudem erwartet eine überwiegende Mehrheit der Mitglieder der Fusion Industry Association, dass ein Kraftwerksbau schon im nächsten Jahrzehnt erfolgt.

Dass Forscherinnen und Forscher ihre Sicht der Dinge verabsolutieren, mag ihrem Ringen um mehr wissenschaftliche Reputation, ihrer wissenschaftlichen Unduldsamkeit oder ihrer dogmatischen Konsequenz geschuldet sein. Dass sie eine andere Ökonomie zu Grunde legen als normale Betriebswirte, ist zumindest tiefenpsychologisch verständlich. Aber die Leopoldina kann sich das nicht leisten. Ist sie doch zutiefst der Unabhängigkeit, Technologieoffenheit und Diversität der Forschungsansätze verpflichtet. Sie und ihr Chef Gerald Haug sind für mich zum zweiten Mal angezählt.

Wenn Geld im Spiel ist, dann schlägt das Legacy-Imperium IPP zurück, will man doch vermeiden, dass innovative Start-ups einen fairen Anteil der Forschungsgelder erhalten. Nicht mal einen Brosamen, der vom Tisch fällt, gönnt man Ihnen. Und da geht es mir nicht nur um die laserbasierten Start-ups, sondern auch um magnetbasierte Start-ups wie das Münchner Start-up Proxima, einer Ausgründung aus dem IPP. Dem kann man nur anraten, sich so schnell wie möglich vom IPP abzunabeln.

Markus Roth von der TU Darmstadt, Chief Science Officer des Laserfusion-Start-ups Focused Energy moniert in diesem Zusammenhang nicht nur die Schieflage bei der Auswahl der Verfasser des Papiers, sondern auch den damit betriebenen Lobbyismus, einzig das IPP zu stärken. Eigentlich hätte er laut werden müssen, wie unsäglich die Leopoldina sowie die Autoren dieses Fokus-Papiers mit Start-ups umgehen, die wegen ihrer innovativen technologischen Ansätze in den USA mit einer Multimillionen-Förderung umgarnt werden. Und das Forschungsministerium, welches unmissverständlich auf Technologieoffenheit setzt, hätte die Leopoldina zurechtweisen müssen, dass bei derartig einseitiger Analyse nicht ex Cathedra gesprochen werden kann.

Innovating Innovation ist hier schwer zu benennen. Eigentlich geht es nur darum, Schlimmeres zu verhindern. Beide laserbasierten Start-ups, Focused Energy und Marvel Fusion, kann man wohl heute schon als deutsch-amerikanische Unternehmen bezeichnen. Es muss alles getan werden, um diese zumindest mit einem Fuß in Deutschland zu halten. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat Förderung in Höhe von 1 Milliarde Euro für die Fusionsforschung bis 2027 angekündigt. Davon sind allemal wohl schon mehr als zwei Drittel an München (IPP), Karlsruhe (KIT) und an das Forschungszentrum Jülich fix verplant. Von dem verbleibenden Rest stehen für 2024 und 2025 jeweils nur wenige Dutzend Millionen zur Verfügung. Zumindest diese sollten an innovative Start-ups gehen.

Doch auch die Wirtschaft ist hier gefragt. Wenn die Firmen Trumpf oder Siemens Energy ihren Lasertechnologien weitere Spielbeine geben wollen, dann müssten sie in diese Start-ups investieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass der DeepTech & Climate Fonds nur darauf wartet, diese Investitionen zu matchen.

der Länder-Kompass zeigt heute in den Südwesten. Wir stellen Ihnen die Forschungslandschaft in Baden-Württemberg vor und haben mit Wissenschaftsministerin Petra Olschowski über die Besonderheiten ihres Bundeslandes gesprochen. Vier Exzellenzunis, die höchsten F&E-Ausgaben im Bundesvergleich und eine vielfältige Landschaft an Hochschulen und Forschungseinrichtungen gibt es im “The Länd”. Aber auch hier tobt der Kampf um die besten Köpfe. Um international sichtbar zu sein, schließt man sich in Clustern zusammen.

Um kluge Köpfe ringt auch die Humboldt-Stiftung (AvH). Aus aller Welt lockt sie Forschende mit Stipendien nach Deutschland. So will sie dazu beitragen, neue Ideen in die Forschung einzubringen. Aber auch der Völkerverständigung dienen. Das ist angesichts der aktuellen Weltlage ein wichtiges Anliegen. Doch dafür soll es nach dem aktuellen Haushaltsentwurf weniger Geld geben. Die AvH und ihr Präsident, Robert Schlögl, schlagen Alarm.

Um Leitungspersonal und Leistungsträger geht es auch in der Debatte um das Besserstellungsverbot bei den Industrieforschungseinrichtungen (IFE). Diese Regel erschwert es, marktübliche Gehälter zu zahlen. Dabei ist das bei anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die Bund-Länder-finanziert sind, durch einen entsprechenden Paragrafen im Wissenschaftsfreiheitsgesetz möglich. Die IFE wollen dort nun auch berücksichtigt werden, berichtet Anne Brüning. Zumindest aber pochen sie auf eine rechtssichere Regelung im Bundeshaushaltsgesetz.

Die ganz großen Zentren fehlen in Baden-Württemberg. Ballungsräume wie Berlin oder München mit Millionen von Einwohnern und entsprechend vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen gibt es nicht. Für den Leuchtturmwettbewerb Start-up-Factories des BMWK etwa haben sich Stuttgart, Karlsruhe, Ulm und Heidelberg als Cluster zusammengetan.

Und nicht nur im Transfer, auch in der Spitzenforschung geht man auf die Nachbarn zu. Sinnbildlich dafür steht das Cybervalley Stuttgart-Tübingen. Innovationscampus nennt das Ministerium diesen Ansatz. Weitere Campus gibt es zu Quanten, Mobilität und Lebenswissenschaften. Nur so glaubt man, im internationalen Wettbewerb um die besten Forschungsköpfe bestehen zu können.

Zugleich legt man großen Wert auf die Möglichkeit einer praxisnahen Ausbildung, die Duale Hochschule und die vielen HAWs. Viele technologieorientierte Mittelständler im Südwesten benötigen gerade im infrastrukturschwachen ländlichen Raum die dort ausgebildeten Fachkräfte.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, stellt sich Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) auch schon mal gegen ihre eigene Partei. Die von der EU-Kommission geplanten Lockerungen für den Einsatz sogenannter Neuer Genomischer Verfahren (NGT) in der Landwirtschaft nannte sie eine “zentrale Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Forschung“. In den vergangenen Jahren sei es offenbar nicht gelungen, die Fortschritte der Forschung und damit einhergehende Chancen in die Breite der Bevölkerung zu kommunizieren.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Baden-Württemberg steht mit einem Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung von 5,64 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf Platz 1 im innerdeutschen Vergleich und gehört seit vielen Jahren zur europäischen Spitzengruppe. Dieses Engagement zahlt sich aus: Das Institut für Wirtschaft in Köln hat gerade in einer Studie bestätigt, dass Baden-Württemberg im Bereich Innovation und Forschung international zur Spitze gehört – Rang 3 nach Massachusetts und Kalifornien. Mit vier von bundesweit zehn Exzellenzuniversitäten sind wir auch hier das erfolgreichste Bundesland. Aber das bedeutet keinesfalls, dass wir uns ausruhen können oder wollen in einem höchst dynamischen Umfeld.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, der Wandel der Mobilität, Nachhaltigkeit, Lebenswissenschaften und Quantenwissenschaften sind strategische Schlüsselthemen. Wir bauen deshalb in diesen hochrelevanten Feldern mit hohem finanziellem Einsatz fünf Standorte als Leuchttürme der internationalen Spitzenforschung auf. In diesen Innovationsökosystemen, wir nennen sie Innovationscampus, vernetzen wir die Stärken der jeweiligen Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Auch in der Hochschulmedizin setzen wir auf Vernetzung und Translation. Im Miteinander unserer vier starken Universitätskliniken entsteht aktuell unter anderem eine Blaupause in Sachen Datennutzung im Gesundheitsbereich.

Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Das sind die genannten Schlüsselthemen: Gesundheits- und Lebenswissenschaften, Quantenwissenschaften und natürlich Künstliche Intelligenz. Der erste, im Jahr 2016 gegründete KI-Innovationscampus Cyber Valley im Raum Stuttgart/Tübingen hat bereits internationale Strahlkraft erlangt und zieht sowohl junge Talente als auch renommierte Forscherpersönlichkeiten aus der ganzen Welt an. Zusammen mit der Hector-Stiftung bauen wir im Cyber Valley derzeit das weltweit erste ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) Institut auf, das noch bessere Rahmenbedingungen für KI-Forscherinnen und Forscher schaffen wird.

Auch als Forschungs- und Ausbildungsstandort in der Luft- und Raumfahrttechnik ist Baden-Württemberg stark aufgestellt. Unsere universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind Impulsgeber auf dem Weg zur nachhaltigen Luft- und Raumfahrt. Und: Europas größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt ist an der Universität Stuttgart.

Dieses Jahr konnten wir bundesweit überdies die erste universitäre Forschungsstelle Rechtsextremismus in Tübingen einrichten. Wir wollen Innovation und Transformation nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich verstehen und das Wissen um die gesellschaftlichen Prozesse und Entwicklungen stärken.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Aktuell beobachten wir – wie im bundesweiten Trend – einen Rückgang der Studierendenzahlen in für Baden-Württemberg wichtigen Schlüsselfächern wie Maschinenbau und Elektrotechnik. Daran arbeiten wir derzeit.

Damit hängt auch zusammen, dass wir die Kooperation zwischen Hochschulen und Schulen intensivieren müssen und das Lehramtsstudium in Teilen neu denken. Aktuell planen wir die Einführung eines integrierten (dualen) Lehramtsmaster in den MINT-Fächern, um mehr Nachwuchs zu gewinnen und genau diesen Bereich in Schule und Studium zu stärken.

Was den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis angeht, müssen wir noch schneller werden. Start-ups und Spin-offs aus der Wissenschaft spielen dabei eine zentrale Rolle. Das Potenzial dafür ist in Baden-Württemberg aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Wir werden unser Engagement deshalb noch verstärken.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Wir wünschen uns vor allem eine verbindliche, vertrauensvolle und frühzeitige Abstimmung, beispielsweise über geplante Förderlinien oder wenn Förderlinien eingestellt werden. Der Blick auf die schwierige Situation der Studierenden ist derzeit ebenfalls von großer Bedeutung: Wir brauchen eine Bafög-Reform, die den Studierenden wirklich hilft.

Bei neuen gesetzlichen Regelungen sind immer auch die Auswirkungen auf den FuE-Standort zu berücksichtigen, beispielsweise bei der KI-Regulierung. Hier sitzt die Bundesregierung in Brüssel mit am Verhandlungstisch. Was wir brauchen, sind ermöglichende Regelungen, insbesondere bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen für wettbewerbsfähige Vergütungen im FuE-Bereich.

Und: Das angekündigte Forschungsdatengesetz muss schnell beschlossen und umgesetzt werden, um den Zugang zu Daten für die Wissenschaft zu verbessern und die Rahmenbedingungen für die Weitergabe und Aufbewahrung von Daten rechtssicher zu gestalten.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall: Der Föderalismus stärkt den Wettbewerb und damit den Forschungsstandort Deutschland insgesamt – auch im internationalen Vergleich. Wir haben 16 Testfelder für gute, erfolgreiche Wissenschaftspolitik.

Eine Auswertung von Elsevier für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Forschungsbereichen Baden-Württemberg stark vertreten ist. Neben der Astronomie sieht man deutlich den KI-Schwerpunkt mit Algorithmen und Computer Vision, aber auch die Stärke in den Neuro- und in den Lebenswissenschaften. Etwas verzerrt wird die Darstellung durch Veröffentlichungen mit mehreren hundert Autoren insbesondere in der Physik.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Baden-Württemberg veröffentlicht wurden, hat zugenommen. 2013 waren es gut 30.000, im Jahr 2022 dann weit über 37.000 Veröffentlichungen. Davon waren jedoch 2013 18,9 Prozent unter den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es nur noch 17,4 Prozent.

Für das Ansinnen der gemeinnützigen, außeruniversitären und anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen, ihr Leitungspersonal weiterhin nach marktüblichen Konditionen zu bezahlen, auch wenn sie für Projekte oder institutionell Mittel aus öffentlicher Hand erhalten, scheint eine schnelle, pragmatische Lösung in Sicht. Das wurde am gestrigen Mittwoch bei einer Expertenanhörung im Forschungsausschuss des Bundestages deutlich, bei der fünf Vertreter der auch industrienahe Forschungseinrichtungen (IFE) genannten Institutionen ihre Positionen darlegten.

Die betroffenen Einrichtungen setzen nun auf Rückhalt für den Vorschlag, das Bundeshaushaltsgesetz für 2024 so anzupassen, dass sie Rechtssicherheit erhalten, ihre Institutsleitungen und gegebenfalls auch weitere Leistungsträger mithilfe von Drittmitteln besser zu entlohnen als nach TVöD. So hatten es die Einrichtungen über Jahre hinweg praktiziert. Nach einer Änderung der Verwaltungspraxis im Jahr 2021 erfolgt derzeit jedoch eine strengere Auslegung der Vorschriften, die Ausnahmeanträge erforderlich macht und für große Verunsicherung gesorgt hat.

“Die Zeit drängt. Mittlerweile liegen mehr als 80 Anträge auf Ausnahmegenehmigung vor, die noch nicht beschieden wurden”, berichtete Steffen Tobisch, wissenschaftlicher Vizepräsident der Deutschen Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse. Erste Mitarbeiter verließen bereits die Institute und bei Stellenausschreibungen sei man ratlos, welches Gehalt man anbieten könne.

“Fairness und Gleichbehandlung im Wissenschaftssystem sollten das oberste Gebot sein”, betonte Dieter Bathen, Vorstandsvorsitzender der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft. Der aktuelle Weg über Ausnahmeanträge sei unerträglich. “Es ist nun an Ihnen, unseren Instituten, die Sie selbst als Schlüsselakteure in der Forschungslandschaft beschreiben, die Luft zum Atmen zurückzugeben”, appellierte er an die Abgeordneten. Wie auch die anderen Sachverständigen betonte Bathen, dass es nicht darum gehe, mehr Geld vom Bund zu erhalten, sondern um gleiche Voraussetzungen bei der Einwerbung von Spitzenpersonal.

“Die Verankerung der früheren Verwaltungspraxis im Bundeshaushaltsgesetz bietet nach zwei Jahren quälender Debatte am ehesten die Möglichkeit zur mehrheitlichen Zustimmung und Einigung”, sagte Anke Fellmann, Geschäftsführerin der Innovationsallianz Baden-Württemberg. Wichtig sei jedoch, dass das Bundesfinanzministerium (BMF) den entsprechenden Paragrafen des Haushaltsgesetzes ändere. “Derzeit sieht er vor, dass Ausnahmen vom Besserstellungsverbot in Einzelfällen beantragt werden können. Das schafft eine überbordende Bürokratie und gibt keine Rechtssicherheit.”

Anlass der Anhörung war ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion, der bereits Ende September im Bundestag zur Debatte stand und unter anderem an den Forschungsausschuss überwiesen worden war. Der Antrag sieht eine Lösung des Problems auf höherer Ebene vor – und zwar durch eine Änderung von § 2 des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes (WissFG), der eine “Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen” ermöglicht. Gefordert wird, diesen Paragrafen so zu fassen, dass neben den bereits aufgeführten Wissenschaftseinrichtungen auch gemeinnützige Forschungseinrichtungen, die nicht vom Bund institutionell gefördert werden, mit einbezogen sind. Demnach müssten die 12 dort bereits aufgeführten Einrichtungen, zu denen etwa Fraunhofer, Leibniz und MPG gehören, um IFE ergänzt werden.

“Die Gleichstellung mit den Bund-Länder-geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtungen wäre der Königsweg”, sagte Anke Fellmann. Gespräche im Vorfeld der Anhörung mit Vertretern des BMBF, das bei einer solchen Änderung des WissFG die Federführung hätte, und des BMWK hätten jedoch gezeigt, “dass es eine große Beharrung gibt, diesen Weg nicht zu gehen”. Dementsprechend unverbindlich äußerte sich im Forschungsausschuss der Parlamentarische Staatssekretär des BMBF, Mario Brandenburg: Das BMBF stehe “auf allen Ebenen in Kontakt” zu dem Thema, sagte er.

Eine weitere Chance, das Problem über das WissFG zu lösen, bietet der Weg über den Bundesrat. Auf Initiative von Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen hat er Ende September beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf einzubringen.

Bei der Anhörung im Forschungsausschuss wurde deutlich, dass im Grunde beide Wege vonseiten der Forschungsinstitute wünschenswert sind: perspektivisch die Aufnahme in Paragraf 2 des WissFG und so schnell wie möglich die rechtssichere Änderung des Haushaltsgesetzes. Für letzteres dürften die nächsten Beratungen des Haushaltsausschusses bedeutend sein. Mitte November steht die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes an.

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) muss vermutlich ein komplettes Stipendienprogramm einstellen und kurzfristige Einschnitte bei Erst- und Alumniförderungen vornehmen. Damit sollen trotz Haushaltskürzungen die Stipendiensätze für ihre Geförderten nach elf Jahren zum ersten Mal wieder erhöht werden. Details will Robert Schlögl, Präsident der Humboldt-Stiftung, am heutigen Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgeben.

Seit vielen Jahren bemühe sich die Stiftung um zusätzliche Mittel für die Erhöhung ihrer Forschungsstipendien, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Denn im internationalen Vergleich sei deren Attraktivität gravierend gesunken. In einer Phase extrem gestiegener Energie- und Lebenshaltungskosten habe sich die finanzielle Lage der Stipendiaten nun noch einmal deutlich verschärft. Insbesondere in Ballungsräumen gibt es wohl Probleme mit der Höhe der Stipendien.

“Jetzt haben wir endlich grünes Licht für die Erhöhung bekommen, aber kein zusätzliches Geld”, sagt Robert Schlögl. Im Gegenteil: Das Auswärtige Amt, einer der Hauptgeldgeber der Stiftung, will die Mittel 2024 um 1,7 Millionen Euro kürzen. BMBF und BMF halten die Mittel für Stipendien nach dem aktuellen Haushaltsentwurf konstant, was jedoch angesichts der aktuellen Inflation ebenfalls einer Kürzung gleichkommt.

Die Stiftung muss also die Gegenfinanzierung mit den bisher vorhandenen Mitteln stemmen. Um die Stipendien so zu erhöhen, wie es nötig wäre, nämlich in einem ersten Schritt um acht Prozent und dann noch einmal um 20 Prozent, fehlen der Humboldt-Stiftung laut eigener Aussage rund zehn Millionen Euro.

“Es ist absehbar, dass wir insgesamt pro Jahr über 100 Stipendien weniger vergeben können. Das sind über 100 verpasste Chancen auf gute Ideen in deutschen Laboren und Bibliotheken und über 100 verpasste Chancen, lebenslange Freunde in aller Welt zu gewinnen”, sagt Schlögl.

Und auch Georg Schütte, Generalsekretär der VolkswagenStiftung betont diese beiden Aspekte: Es brauche attraktive Angebote, um kluge Köpfe nach Deutschland zu holen und hier in die Forschung einzubinden. Vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage sei es darüber hinaus unverständlich, das von der AvH aufgebaute Vertrauensnetzwerk aufs Spiel zu setzen. “Was wir jetzt an Vertrauen aufbauen, hilft uns in fünf oder zehn Jahren, wenn wir dann kluge Menschen brauchen, die für Verständigung zwischen den Menschen und den Völkern sorgen”, meint der ehemalige AvH-Generalsekretär.

Der ehemalige BMBF-Staatssekretär Thomas Rachel (CDU) ergänzt: “Gerade in Zeiten der Weltunordnung muss der Wissenschaftsstandort Deutschland und unser Austausch mit anderen Ländern langfristig gestärkt werden.”mw

In der dritten und letzten Phase der Challenge “Broad-Spectrum Antivirals” der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) werden vier Teams weiter gefördert. Sie erhalten für die kommenden zwölf Monate jeweils bis zu 2,5 Millionen Euro für die Weiterentwicklung ihrer grundlegend neuen Wirkstoffe gegen virale Krankheiten.

Um zu einem Durchbruch bei der Entwicklung neuer antiviraler Medikamente beizutragen, hatte Sprind vor zwei Jahren die Challenge ausgelobt. Darin treten Teams parallel mit unterschiedlichen Lösungsstrategien an, um in einem Wettbewerb über drei Jahre die vielversprechendsten Wirkstoffe auf Basis neuer Technologieplattformen zu finden. “Eine Jury aus Wissenschaft und Wirtschaft hat nun aus den verbliebenen sechs Teams die vier Kandidaten ausgewählt, die als Finalisten an der letzten Stufe dieses Innovationswettbewerbs teilnehmen werden”, teilte die Agentur am gestrigen Mittwoch mit.

Weiterhin gefördert werden demnach:

Für die Mittelvergabe bei den Challenges hat Sprind eigenen Angaben zufolge ein in Deutschland neues Verfahren der Innovationsförderung etabliert, die vorkommerzielle Auftragsvergabe. Im Vergleich zu bisherigen Verfahren der staatlichen Innovationsfinanzierung sei die vorkommerzielle Auftragsvergabe wesentlich schneller und die formalen Vorgaben weit weniger umfangreich. So könnten auch kleinere Teams und Start-ups sich mit Erfolg und ohne spezielles Fördermittelbeantragungs-Know-how beteiligen. abg

Nicht nur in Israel, auch in den USA selbst gibt es eine heftige Debatte um die “lauwarmen” Reaktionen der US-Unis zu den Terrorangriffen der Hamas. Einige der größeren Spender haben gedroht, ihre Unterstützung von Einrichtungen wie der Harvard University oder der University of Pennsylvania einzustellen. Beide hatten sich zunächst mit klaren Statements bezüglich der Angriffe auf Israel zurückgehalten. Vor allem Harvard musste heftige Kritik einstecken: Hier hatten Studierendenorganisationen in einem Statement Israel die Schuld an der Gewalt gegeben. Gleichzeitig hatte Harvard-Präsidentin Claudine Gay mit einer klaren Aussage auf sich warten lassen.

Rund um das Studierendenstatement aus Harvard drehte sich die Eskalationsspirale weiter: Am Harvard-Standort Cambridge war ein Truck mit Bildern von Studierenden unterwegs, die das pro-palästinensische Statement unterschrieben hatten. Einige Firmenchefs forderten die Herausgabe der Namen dieser Studierenden. Sie wollten vermeiden, dass diese dann in ihren Unternehmen Jobs bekommen.

Das war dann auch Ex-Harvard-Präsident Lawrence Summers zu viel. Dieser hatte zunächst die Aussagen der Studierenden hart kritisiert. Er forderte aber nun ein Ende der Versuche, sie durch öffentliche Diffamierung zu bestrafen. “In dieser Zeit ist es nicht konstruktiv, Einzelpersonen zu verunglimpfen, und ich bedauere, dass dies geschieht”, erklärte er in den Sozialen Medien.

Die Debatte darüber, ob Universitäten sich zu übergreifenden politischen Fragen äußern sollten, ist auch in Deutschland seit längerem in vollem Gange. Die Reaktionen der US-Universitäten auf den israelisch-palästinensischen Konflikt zeigen, dass diese Frage ernsthafte finanzielle Risiken und Reputationseinbußen mit sich bringen kann, unabhängig davon, ob die Hochschulen sich positionieren oder nicht. mw

Nature. Science is under threat in Argentina – we must call out the danger. Argentinien wählt am 22. Oktober einen neuen Präsidenten. Es ist gut möglich, dass der rechtsextreme Präsidentschaftskandidat Javier Milei gewinnt. Das wäre eine Katastrophe für die argentinische Wissenschaft und für die Nation, schreibt Victor A. Ramos, emeritierter Professor der Universität Buenos Aires. Milei plane, Ministerien aufzulösen und die Forschung zu privatisieren. So auch den National Scientific and Technical Research Council, CONICET. Dabei handele es sich um die führende wissenschaftliche Einrichtung in Lateinamerika. Mehr

Tagesspiegel. Wissenschaft als Mittel der Diplomatie: “In einem zunehmend verminten Feld”. Das Bekenntnis der MPG zur Grundlagenforschung fern von Politik, Ökonomie und Militär sei ihre Version des “Nie wieder” gewesen, sagt die Historikerin Carola Sachse, Gastwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, im Interview. Nun sei, gerade auch von Seiten der MPG als Forschungsorganisation, eine realistische Sicht auf die Rolle von Wissenschaft gefordert. Nicht nur im Hinblick auf die Lösung planetarer Probleme, sondern auch auf die Tatsache, dass man in einem zunehmend verminten Feld internationaler Politik agiere. Mehr

FAZ. Zuversicht und Kritik für geplantes Pandemieabkommen. Auf dem World Health Summit in Berlin betonte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, dass es wichtig sei, bei den Verhandlungen zu einem internationalen Pandemievertrag bald Fortschritte zu erzielen. Dieser solle unbedingt bis zur nächsten Sitzung der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 finalisiert werden. Ansonsten fürchte er, dass das Momentum verloren gehe, dass durch die Covid-Pandemie entstanden ist. Statt bisher mit wenigen Milliarden US-Dollar sollte der “Pandemic Fund” der Weltbank mit 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr ausgestattet werden. Mehr

In Deutschland ist das allgemeine Vertrauen in die Wissenschaft erfreulicherweise anhaltend hoch: 62 Prozent geben im jüngsten Wissenschaftsbarometer an, dass sie Wissenschaft und Forschung eher oder voll und ganz vertrauen.

Zugleich ist für 56 Prozent der Befragten die finanzielle Abhängigkeit von Geldgebern der wichtigste Grund, Wissenschaftlern zu misstrauen. Um dieser gesellschaftlichen Skepsis – die sich gerade gegenüber Forschungskooperationen von Hochschulen mit Partnern aus der Industrie zeigt – zu begegnen, braucht es Transparenz und Dialog aller beteiligten Wissenschaftsakteure mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Forschung lebt von Kooperationen zwischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungsinstituten, Unternehmen, Start-ups und vielen mehr. Nur durch die enge Zusammenarbeit aller Akteure können Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in gesellschaftlich wertvolle Innovationen umgesetzt werden. Daher gilt: Wo immer es sich anbietet, sollten die verschiedenen Akteure miteinander kooperieren, das aber auch erklären.

Das beste und bekannteste Beispiel hierfür ist sicherlich die Entwicklung der Covid-Vakzine. Nur durch die enge Zusammenarbeit von innovativen Start-ups und Forschungsinstituten mit in der Testung, Zulassung und Produktion erfahrenen Pharmafirmen konnten die Impfstoffe in der notwendigen Geschwindigkeit entwickelt werden. Es gibt unzählige weitere Beispiele aus allen Wissenschaftsbereichen, die das Innovationspotenzial von Kooperationen eindrücklich aufzeigen. Entscheidend für eine wirksame Vermittlung ist, dass die Wissenschaftsakteure diese stärker gemeinsam erklären und Silos – frei nach dem Motto, jeder kommuniziert für sich und seine Zielgruppen – aufgebrochen werden. Die erarbeiteten Handlungsperspektiven für die Wissenschaftskommunikation der durch das BMBF initiierten #FactoryWisskomm zeigen in die richtige Richtung. Daran gilt es nun anzuknüpfen und diese in die Praxis umzusetzen.

Mit Blick auf die Zusammenarbeit von Industrie und Hochschulen stellt sich zudem die Frage, ob man primär in großen, dafür aber auch eher starren Konsortien zusammenarbeitet oder doch kleinere, agilere Partnerschaften die Regel werden. Wichtig ist dabei, Kooperationen zielorientiert und auf Augenhöhe zu konzipieren. Der bürokratische Aufwand ist sehr hoch. Selbst kleine Kooperationen erfordern häufig lange und umfassende Vertragsverhandlungen. Zugleich müssen wir als Industrie aber auch lernen, dass nicht jede Kooperation mit einer umfassenden Geheimhaltungserklärung beginnen muss. Sehr hilfreich sind in diesem Kontext die Empfehlungen des Stifterverbandes zur “Transparenz bei der Zusammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen”. Diese bieten grundlegende Orientierung für eine Vielzahl an Themen, von der Transparenz bei Auftragsforschung und F&E-Kooperationen bis hin zum Umgang mit Spenden und Sponsoring.

Das deutsche Wissenschafts- und Forschungssystem ist äußerst komplex, auch in seiner Finanzierung. Jedoch reichen bereits drei Kennzahlen aus, um die Bedeutung von unternehmensfinanzierter Forschung und Entwicklung (F&E) aufzuzeigen: 3,14 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) wurden 2021 in F&E investiert – 2,10 Prozent von der Wirtschaft und 1,04 Prozent von Hochschulen und Staat. Nominal hat die Wirtschaft 2021 insgesamt 86,3 Milliarden Euro für F&E aufgewendet.

In diesem Kontext ist es vollkommen nachvollziehbar, dass die Öffentlichkeit besser verstehen möchte, wie Forschung finanziert wird, um auch entsprechend besser die Intention der Forschungsvorhaben nachvollziehen zu können. Als erstes Dax-40-Unternehmen hat sich daher Bayer 2021 entschieden, offen mit dem Thema umzugehen und transparent zu machen, mit wem man kooperiert, an welchen Themen gearbeitet wird und wie viel Geld fließt.

Mit dem sogenannten Bayer Science Collaboration Explorer, einer frei einsehbaren Online-Datenbank, werden neue, vertragsbasierte wissenschaftliche Kooperationen von Bayer mit Universitäten, öffentlichen Forschungseinrichtungen und Einzelpersonen in Deutschland und den USA- den beiden zentralen Ländern für Forschungskooperationen des Unternehmens – aufgeführt. Konkret hat Bayer für mittlerweile fast 700 Kooperationen im Gesundheits- und Agrarbereich unter anderem die folgenden Daten veröffentlicht: Name und Sitz der Institution/Person, Art der Vereinbarung (zum Beispiel “Forschungsvertrag”), Kategorie des Vertragsgegenstandes (zum Beispiel “Onkologie” / “Digitale Landwirtschaft”) und finanzielle Größenordnung.

Die Integrität und Glaubwürdigkeit von Forschung und Entwicklung ist für wissenschaftsbasierte Unternehmen von essenzieller Bedeutung. Um diese zu stärken, bedarf es einer offenen und verständlichen Kommunikation über deren Forschung – woran wird gearbeitet und warum und wie läuft Forschung und Entwicklung in Unternehmen?

Natürlich hat die Industrie Geschäftsinteressen. Zugleich sollte sie aber auch stärker betonen, dass für sie die gleichen wissenschaftlichen Standards gelten wie für alle anderen Wissenschaftsakteure auch. In diesem Zusammenhang sollte die Industrie noch stärker ihre ethischen Prinzipien für verantwortungsvolles, integres Unternehmenshandeln erklären. Dies geht beispielsweise über Formate wie das externe Bioethics Council von Bayer, in dem uns führende Ethik-Expertinnen und -Experten zu ethischen Fragen in den Bio- und Lebenswissenschaften beraten und die gesellschaftliche Perspektive einbringen.

Dazu bedarf es aller Wissenschaftsakteure. Insbesondere die Industrie hat dabei eine besondere Verantwortung, unternehmensfinanzierte Forschung beziehungsweise Kooperationen mit Hochschulen transparent zu erklären und den Dialog über vielfältige Formate mit den verschiedenen Wissenschaftsakteuren und mit Bürgerinnen und Bürgern zu suchen.

Jochen Apel ist neuer Direktor der Universitätsbibliothek Heidelberg. Er folgt Veit Probst nach, der Ende September in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Thomas Böllinghaus von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ist neuer Präsident des International Institute of Welding (IIW), der weltweit führenden Vereinigung auf dem Gebiet der Schweißtechnik.

Ulrike Holzgrabe, Seniorprofessorin an der Fakultät für Chemie und Pharmazie der Universität Würzburg, und Lutz Heide, Pharmazie-Professor an der Universität Tübingen, haben den mit 100.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis der Dr. August und Dr. Anni Lesmüller-Stiftung erhalten.

Wolfram Horstmann, bisheriger Direktor der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, übernimmt ab Januar 2024 die Leitung des FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur. Er folgt Sabine Brünger-Weilandt nach.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table.Was sich der Deutschunterricht von Englisch abschauen kann. Deutsch flop, Englisch top – so lautete überspitzt das Ergebnis des neuesten IQB-Bildungstrends. Woran liegt es, dass Neuntklässler in Deutsch so viel schlechter sind und sich in Englisch verbessern konnten? Was die Bildungswissenschaft und ein Deutsch- und Englischlehrer dazu sagen.Mehr

Bildung.Table. Nur jeder vierte Schüler hat Informatik als Pflichtfach. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) empfiehlt, bereits für das kommende Schuljahr (2024/25), Informatik ab der fünften Klasse als Pflichtfach einzuführen. Aber dafür bräuchte es 22.800 zusätzliche Informatik-Lehrer, wie eine Berechnung des Informatik-Monitors zeigt. Mehr

Agrifood.Table. Ernährungswende liegt auf Eis. Im neuen Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2024 fehlen zwei wichtige Dossiers: der Gesetzesvorschlag zur Lebensmittelkennzeichnungund das Gesetz für nachhaltige Lebensmittelsysteme. Dies galt einst als Kernstück der Farm-to-Fork-Strategie und des Green Deal. Lebensmittelverband und Verbraucherschützer reagieren enttäuscht. Mehr

Africa.Table. Erster deutsch-westafrikanischer Masterjahrgang “Grüner Wasserstoff”. Der erste Jahrgang des von Deutschland mitgeförderten Masterstudiengangs zu erneuerbaren Energien an vier westafrikanischen Universitäten hat erfolgreich abgeschlossen. Die 59 Studierenden aus 15 Ländern der Ecowas feierten in der vergangenen Woche die Übergabe ihrer Zeugnisse. Mehr

Climate.Table. COP28: EU setzt bei CCS auf Konfrontation mit den Ölstaaten. Die EU-Minister haben ihr Verhandlungsmandat für die UN-Klimakonferenz in Dubai Ende November festgelegt. Die Rolle von CCS wird deutlich eingeschränkt. Einem erhöhten Klimaziel (NDC) erteilten die EU-Staaten jedoch eine Absage. Mehr

Als ich jüngst das Leopoldina-Fokus-Papier zur Fusionsforschung las, dachte ich, mich tritt ein Pferd. Die Leopoldina hat schon einmal zu Beginn der Corona-Pandemie im April 2020 eine Stellungnahme veröffentlicht, die sich durch komplette Ignoranz gegenüber diversen Sichtweisen auszeichnete.

Jetzt veröffentlichte die Akademie erneut ein eindimensionales Papier, in dem Magnetfusion von Magnet-Fusionierern zelebriert wird. Diesmal waren es drei Verfasser statt 26, doch das macht die Sache nicht besser. Der belgische Professor Wim Lehmanns, der heute den Beschleunigerbereich des Desy in Hamburg leitet, brachte die Laser-Sicht zur Fusion gerade mal am Rande ein. Ansonsten ist das Papier voll und ganz von der wohlbekannten Diktion von Sibylle Günter, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) geprägt, einer geradezu glühenden Vertreterin der Magnetfusion. Zusammen mit dem weiteren Co-Autor Thomas Klinger, ebenfalls vom IPP. Als solche beide engstens verbandelt mit dem Mega-Projekt Iter. Wie bei so einer Autoren-Zusammensetzung Objektivität herauskommen soll, entzieht sich nicht nur meiner Erkenntnis.

Die EU-Staaten haben 2021 weitere 5,6 Milliarden für das Kernforschungs-Experiment Iter im französischen Cadarache beschlossen. Damit waren in nur 15 Jahren die ursprünglich geplanten Kosten um das Dreifache auf inzwischen 20 Milliarden Euro angestiegen. Selbst die immer sehr optimistischen Kernfusionsforscher rechnen nun frühestens 2060 mit einem ersten einsatzbereiten Kernfusionsreaktor. Dabei ist Iter schon wieder fünf Jahre im Verzug der geplanten Baufortschritte. Schon 1998 versuchten Politiker, einen Strich durch die bis ins Detail ausgearbeiteten Konstruktionspläne zu machen. Mit Kosten von 13 Milliarden Mark (!) sei Iter selbst als internationales Gemeinschaftsprojekt nicht zu bezahlen, hieß es.

Dann arbeiteten die Wissenschaftler an einer halb so teuren Variante, dem “Iter light”, die inzwischen 20 Milliarden (!) kostet. Nur unter Berufung auf das amerikanische Informationsfreiheitsgesetz konnte der “Scientific American” Dokumente recherchieren, die ein düsteres Bild hinsichtlich des Baufortschritts zeigen. Bereits vor einem Jahr ging man demnach intern von einer weiteren Verzögerung von drei zusätzlichen Jahren aus und wohl weiteren Milliarden Kostensteigerungen aus. Von diesen Gesamtkosten übernimmt in der Bauphase die EU 45 Prozent, deren Forschungshaushalt von Deutschland anteilig finanziert wird. Die Forscher am Iter hängen wie ermattete Boxer in den Seilen und erwarten eigentlich das endgültige Aus.

Während Iter mit dem Tokamak-Prinzip arbeitet, wird am Greifswalder Standort des IPP nach dem Stellarator-Prinzip an der Wendelstein 7-Experimentieranlage geforscht. Für ein Kraftwerk auf Stellarator-Basis werben die Autoren im Leopoldina-Papier wie Klinger zuvor schon im Forschungsausschuss – und wollen dafür weitere 20 Milliarden Euro über 20 Jahre. Damit soll ein funktionierendes Kraftwerk auf deutschem Boden gebaut werden. Was dies als mögliche Kosten-Explosion beinhaltet, mag jeder anhand der Iter-Kosten beurteilen.

Zumal inzwischen viele Experten erwarten, dass das erste Kraftwerk nicht aus der Forschung heraus, sondern von privaten Firmen gebaut wird. Dann würde ein “staatliches” Kraftwerk allemal eine Investitionsruine. Zudem erwartet eine überwiegende Mehrheit der Mitglieder der Fusion Industry Association, dass ein Kraftwerksbau schon im nächsten Jahrzehnt erfolgt.

Dass Forscherinnen und Forscher ihre Sicht der Dinge verabsolutieren, mag ihrem Ringen um mehr wissenschaftliche Reputation, ihrer wissenschaftlichen Unduldsamkeit oder ihrer dogmatischen Konsequenz geschuldet sein. Dass sie eine andere Ökonomie zu Grunde legen als normale Betriebswirte, ist zumindest tiefenpsychologisch verständlich. Aber die Leopoldina kann sich das nicht leisten. Ist sie doch zutiefst der Unabhängigkeit, Technologieoffenheit und Diversität der Forschungsansätze verpflichtet. Sie und ihr Chef Gerald Haug sind für mich zum zweiten Mal angezählt.

Wenn Geld im Spiel ist, dann schlägt das Legacy-Imperium IPP zurück, will man doch vermeiden, dass innovative Start-ups einen fairen Anteil der Forschungsgelder erhalten. Nicht mal einen Brosamen, der vom Tisch fällt, gönnt man Ihnen. Und da geht es mir nicht nur um die laserbasierten Start-ups, sondern auch um magnetbasierte Start-ups wie das Münchner Start-up Proxima, einer Ausgründung aus dem IPP. Dem kann man nur anraten, sich so schnell wie möglich vom IPP abzunabeln.

Markus Roth von der TU Darmstadt, Chief Science Officer des Laserfusion-Start-ups Focused Energy moniert in diesem Zusammenhang nicht nur die Schieflage bei der Auswahl der Verfasser des Papiers, sondern auch den damit betriebenen Lobbyismus, einzig das IPP zu stärken. Eigentlich hätte er laut werden müssen, wie unsäglich die Leopoldina sowie die Autoren dieses Fokus-Papiers mit Start-ups umgehen, die wegen ihrer innovativen technologischen Ansätze in den USA mit einer Multimillionen-Förderung umgarnt werden. Und das Forschungsministerium, welches unmissverständlich auf Technologieoffenheit setzt, hätte die Leopoldina zurechtweisen müssen, dass bei derartig einseitiger Analyse nicht ex Cathedra gesprochen werden kann.

Innovating Innovation ist hier schwer zu benennen. Eigentlich geht es nur darum, Schlimmeres zu verhindern. Beide laserbasierten Start-ups, Focused Energy und Marvel Fusion, kann man wohl heute schon als deutsch-amerikanische Unternehmen bezeichnen. Es muss alles getan werden, um diese zumindest mit einem Fuß in Deutschland zu halten. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat Förderung in Höhe von 1 Milliarde Euro für die Fusionsforschung bis 2027 angekündigt. Davon sind allemal wohl schon mehr als zwei Drittel an München (IPP), Karlsruhe (KIT) und an das Forschungszentrum Jülich fix verplant. Von dem verbleibenden Rest stehen für 2024 und 2025 jeweils nur wenige Dutzend Millionen zur Verfügung. Zumindest diese sollten an innovative Start-ups gehen.

Doch auch die Wirtschaft ist hier gefragt. Wenn die Firmen Trumpf oder Siemens Energy ihren Lasertechnologien weitere Spielbeine geben wollen, dann müssten sie in diese Start-ups investieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass der DeepTech & Climate Fonds nur darauf wartet, diese Investitionen zu matchen.