im forschungspolitischen Berlin ist aktuell ein gewisser Termindruck nicht zu leugnen. Noch vor den heute beginnenden Haushaltsgesprächen und dem folgenschweren Richterspruch aus Karlsruhe bescherten die Einigung auf das Sprind-Freiheitsgesetz, die Antrittsbesuche der neuen Präsidenten Holger Hanselka (Fraunhofer) und Walter Rosenthal (Hochschulrektorenkonferenz) den Abgeordneten des Forschungsausschusses einen temporeichen Mittwoch. Am Tag davor kam die HRK in Berlin zusammen. Bei ihrer Mitgliederversammlung in Berlin wurden Vizepräsidentinnen und -präsidenten neu- oder wiedergewählt. Dazu Stellungnahmen zum hochschulischen Engagement gegen Antisemitismus und zum Thema Machtmissbrauch verabschiedet. Wir haben die wichtigsten Punkte aller Treffen für Sie zusammengefasst.

Mehr Zeit haben noch die Akteure des in Gründung befindlichen Deutschen Zentrums für Astrophysik (DZA), finanziert mit mehr als einer Milliarde Euro als Ausgleich zum Kohleausstieg in Sachsen. Sie möchte das Einstein Teleskop (ET) am liebsten in die Lausitz holen. Observatorien für Gravitationswellen werden als ein weiteres “Sinnesorgan” gehandelt, um kosmische Ereignisse bis in die Anfangszeit des Universums zu erforschen. In den frühen 2030ern könnte das ET in Europa gebaut werden. Um den Zuschlag kämpften bisher Sardinien sowie die Euregio Maas-Rhein in der Grenzregion der Niederlande, Belgiens und Deutschlands. Unser Autor Ralf Nestler berichtet über mögliche Pluspunkte für Sachsen – und was doch für eine Ansiedlung im Dreiländereck spricht.

Brain City Berlin: Mit diesem Slogan wirbt die Hauptstadt für sich als Wissenschafts- und Forschungsstandort. In unserer Serie “Länder-Kompass” findet die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) deutliche Worte in Richtung Bund, dieser kürze gerade auch die Fördermittel für Zukunftstechnologien wie Quantenforschung und Quantentechnologien. “Aus Landessicht ist eine fortgesetzte Bundesförderung von solchen zukunftsgerichteten Forschungsthemen, die im übergeordneten nationalen Interesse liegen, essenziell. Sie sollte ausgebaut und nicht reduziert werden.”

Wir wünschen Ihnen eine ausgeruhte Lektüre,

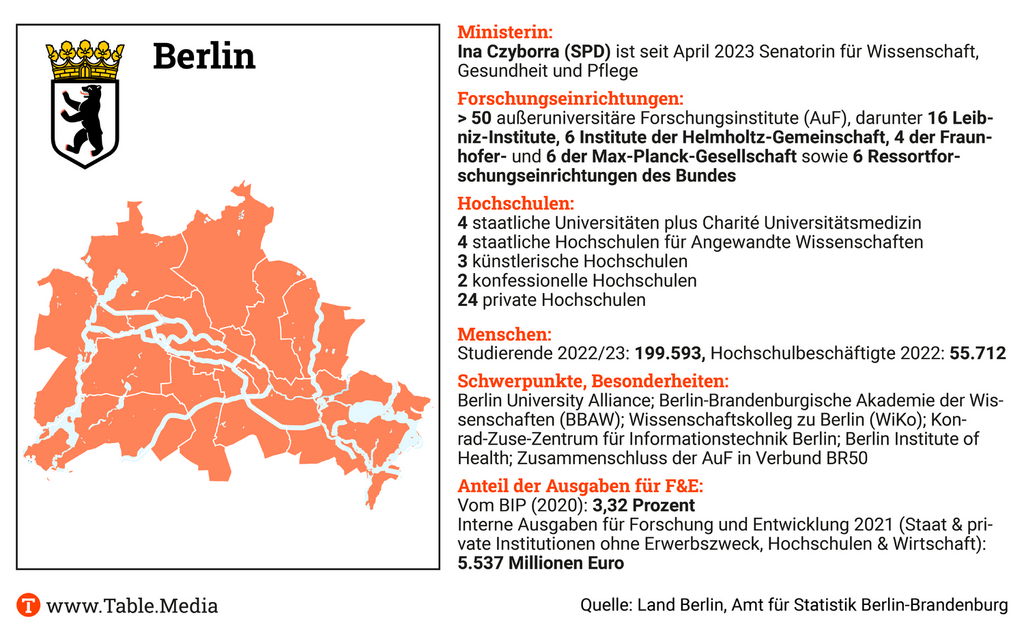

Vor zwanzig Jahren beschrieb der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) Berlin mit drei Worten: arm, aber sexy. Diese Attribute kleben nun an der Hauptstadt, dabei hat sie sich längst weiterentwickelt. Die bekannten Techno-Clubs von damals sowie die Love-Parade sind Geschichte. Inzwischen wird in Berlin immerhin etwas mehr als im Bundesdurchschnitt erwirtschaftet. Berlin ist keine Industriestadt, punktet aber als Stadt der Gründer, der Gesundheit – und der Wissenschaft.

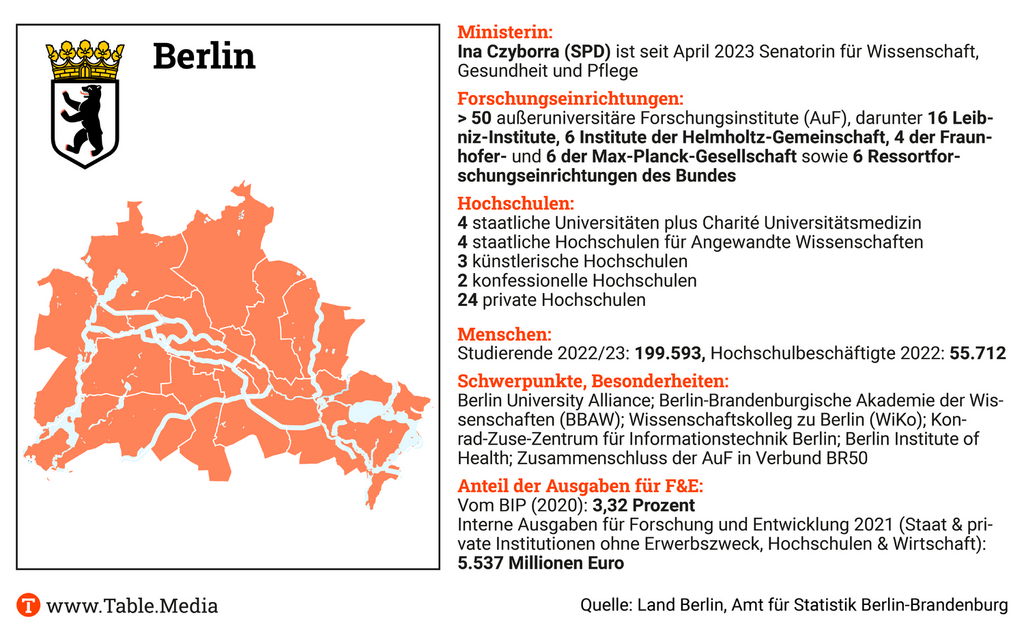

Brain City Berlin. Mit diesem Slogan wirbt die Hauptstadt für sich als Wissenschafts- und Forschungsstandort. Und tatsächlich gibt es jede Menge Institutionen, in denen viel Kopfarbeit betrieben wird. Da sind die vier staatlichen Unis Freie Universität (FU), Humboldt-Universität, Technische Universität (TU) und Universität der Künste (UdK), dazu vier staatliche HAWs, drei künstlerische Hochschulen und die Charité Universitätsmedizin als gemeinsame medizinische Fakultät von FU und HU.

Darüber hinaus sind in Berlin mehr als 50 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (AuF) angesiedelt. Eine Besonderheit in diesem Bereich: Ein Großteil der AuF hat sich zu dem Verbund BR50 zusammengeschlossen. Er dient als zentrale Anlaufstelle und soll die Abstimmung untereinander erleichtern. Auch die drei großen Universitäten und die Charité üben den Schulterschluss. Seit 2019 bilden sie den in der Exzellenzstrategie geförderten Verbund Berlin University Alliance.

Dass Berlin sich zu einem starken Wissenschaftsstandort entwickelt hat, erklärte der frühere Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) Anfang 2021 in einem bilanzierenden Interview zum Ende seiner Amtszeit vor allem mit der Wiedervereinigung. Es habe damals zwar schmerzhafte Einschnitte gegeben, zugleich jedoch auch den Zwang zur Profilbildung. Die heutige Stärke Berlins in Bereichen wie Medizin und Lebenswissenschaften sei das Ergebnis dieser Prozesse. Müller hat sich als Regierender Bürgermeister zusätzlich um den Geschäftsbereich “Wissenschaft und Forschung” gekümmert, war also zugleich Wissenschaftssenator – und erhielt dafür viel Anerkennung. Dass der Regierende ein weiteres Ressort übernimmt, hatte eine Zeitlang Tradition in der Hauptstadt. Bei Eberhard Diepgen war es die Justiz, bei Wowereit die Kultur.

Franziska Giffey (SPD) hat es in ihrer kurzen Amtszeit nicht so gehalten, und auch Kai Wegner (CDU), seit Ende April dieses Jahres als Regierender, hat kein weiteres Ressort adoptiert. Für Forschungsbelange ist nun Ina Czyborra (SPD) zuständig, sie ist Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege.

Was macht das Land Berlin bei Forschung und Innovation besonders gut?

Wir haben in Berlin eine extrem hohe Dichte an herausragenden Forschungseinrichtungen – von den staatlichen Universitäten und HAWs bis zu den zahlreichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Eine Besonderheit ist der seit 2019 in der Exzellenzstrategie geförderte Universitätsverbund Berlin University Alliance (BUA), der in Berlin einen integrierten Forschungsraum schafft.

Auch die Berliner außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind ein verlässlicher Partner für Innovationen. Die enge Vernetzung zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung sorgt in Berlin dafür, dass einerseits schnelle Ergebnisse vorgezeigt werden können und andererseits ein Pool an kompetenten Nachwuchskräften entstehen kann. Große Firmen wie etwa Tesla, Siemens, Berlin-Chemie, Deutsche Bahn, Rolls-Royce partizipieren hieran. Ein schneller Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Wirtschaft ist möglich, der Anteil an Auftragsforschung steigt kontinuierlich.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Berlin?

Ganz besonders stolz sind wir auf unsere Forschungscluster, die die Berliner Universitäten im Rahmen der Exzellenzstrategie an den Start gebracht haben und die wissenschaftsübergreifend an einem Forschungsvorhaben arbeiten. Nur ein Beispiel, weil ich dieses Cluster zuletzt besucht habe: UniSysCat aus dem Bereich der Chemie. TU, FU, HU und auch die Charité arbeiten hier im Bereich der Katalyseforschung zusammen daran, wie chemische Prozesse auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit helfen können. Stichwort: Grüne Chemie. Auch die Forschung in der Digitalisierung ist in Berlin ein großes Thema. Das Forschungszentrum BIFOLD ist eines von bundesweit fünf Bund-Länder-geförderten KI-Kompetenzzentren.

Als Gesundheitssenatorin freue ich mich auch sehr darüber, dass Berlin ein weltweit führender Standort der Gesundheitsforschung ist, der sich immer wieder auch aus sich selbst heraus erneuert und weiterentwickelt. Die exzellente Forschungsszene lockt nach wie vor die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt hierher. Herausragend dabei ist die Charité, die sich als größtes Uniklinikum Europas durch hohes wissenschaftliches Renommee und internationale Präsenz auszeichnet.

Wo muss Berlin in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Berlin ist ein herausragender Gründungsstandort. Im Vergleich zu anderen Wissenschaftsstandorten gibt es in Berlin vergleichsweise wenig Industrieunternehmen, mit denen vor Ort kooperiert werden kann. Die Berliner Wissenschaftseinrichtungen stellen sich gerade deshalb aber beim Transfer sehr gezielt auf: Die BUA-Einrichtungen haben ihre Gründungsaktivitäten bereits im Verbund Science & Start-ups gebündelt. Insbesondere im Bereich der Grünen Chemie und der KI-Forschung zeigen sich bereits hochspannende Entwicklungen.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Der Bund versucht derzeit, sich aus den Förderprogrammen für die Forschung an den HAWs zurückzuziehen. In den Verhandlungen aktuell kann eine Beteiligung der Länder mit 10 Prozent nur eine äußerste Kompromisslinie sein. Sonst ist das Programm für die Länder finanziell und personell im Verhältnis zu den Kontrollansprüchen des Bundes nicht tragbar. Das wäre katastrophal für die Entwicklung der HAWs. Wir wünschen uns, dass sich der Bund weiterhin mindestens im bisherigen Umfang in diesen Programmen engagiert.

Der Bund kürzt gerade auch die Fördermittel für Zukunftstechnologien wie Quantenforschung und Quantentechnologien. Vonseiten des BMBF ist für den Bundeshaushalt 2024 eine Kürzung um 21 Millionen Euro auf 215,07 Millionen Euro vorgesehen, das BMWK kürzt um 27 Millionen auf 142 Millionen Euro. Aus Landessicht ist eine fortgesetzte Bundesförderung von solchen zukunftsgerichteten Forschungsthemen, die im übergeordneten nationalen Interesse liegen, essenziell. Sie sollte ausgebaut und nicht reduziert werden.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Nein, im Gegenteil. Der Wettbewerb zwischen den Bundesländern fördert exzellente Forschungsleistungen und die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen dafür durch die Länder. Die Länder stellen auch ein Gegengewicht zum Bund dar, in der Austarierung der verschiedenen Interessen wurden in der Vergangenheit und werden weiterhin exzellente Forschungsstrukturen gefördert.

Mehr zur Methode hier.

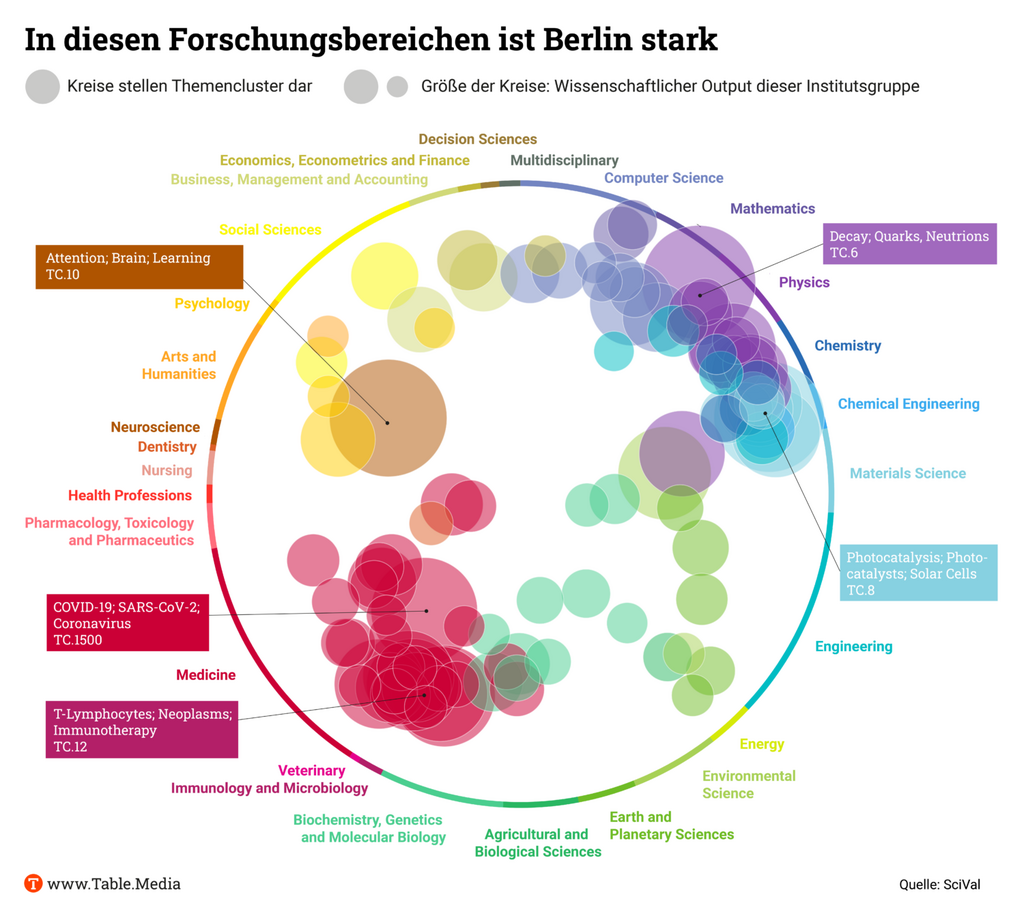

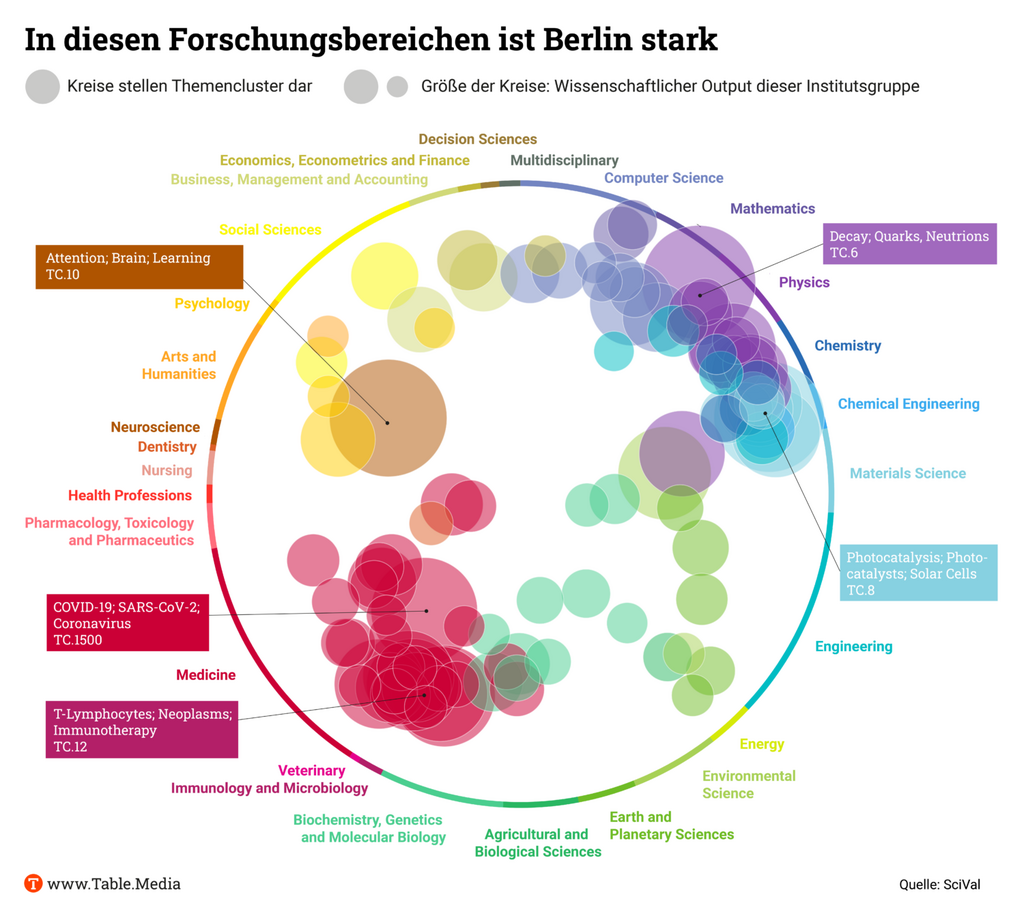

Eine Auswertung von Elsevier auf Basis der Datenbank Scopus für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die Berliner Forschung in mehreren Bereichen stark ist. In den Lebenswissenschaften stechen die Virologie mit Studien zum Coronavirus und Covid-19 hervor sowie die immunologische Forschung zu Immuntherapien und T-Lymphozyten. In den Naturwissenschaften stehen Arbeiten aus der Teilchenphysik, zur Photokatalyse und über Solarzellen an der Spitze. Herausragend ist außerdem im Bereich Neurowissenschaften und Psychologe die Hirnforschung rund um Aufmerksamkeit und Lernen (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Berliner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern veröffentlicht wurden, hat zugenommen. 2013 waren es gut 16.000, im Jahr 2022 dann weit über 21.000 Veröffentlichungen. Qualitativ wurde das Niveau annähernd gehalten, was den Anteil an den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen betrifft. Er lag 2013 bei 19,1 Prozent, im Jahr 2022 bei 18,4 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen: Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen und Hessen.

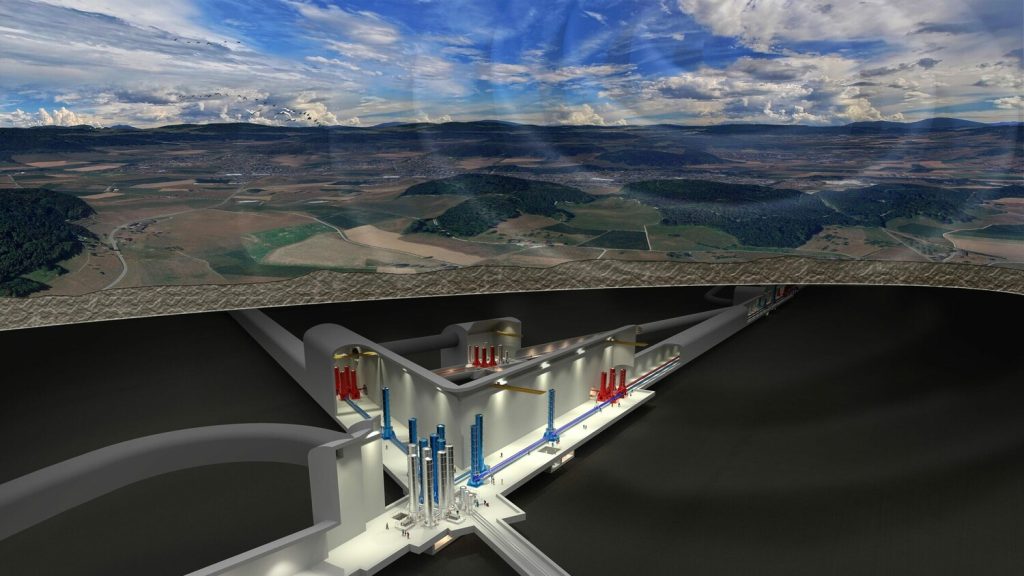

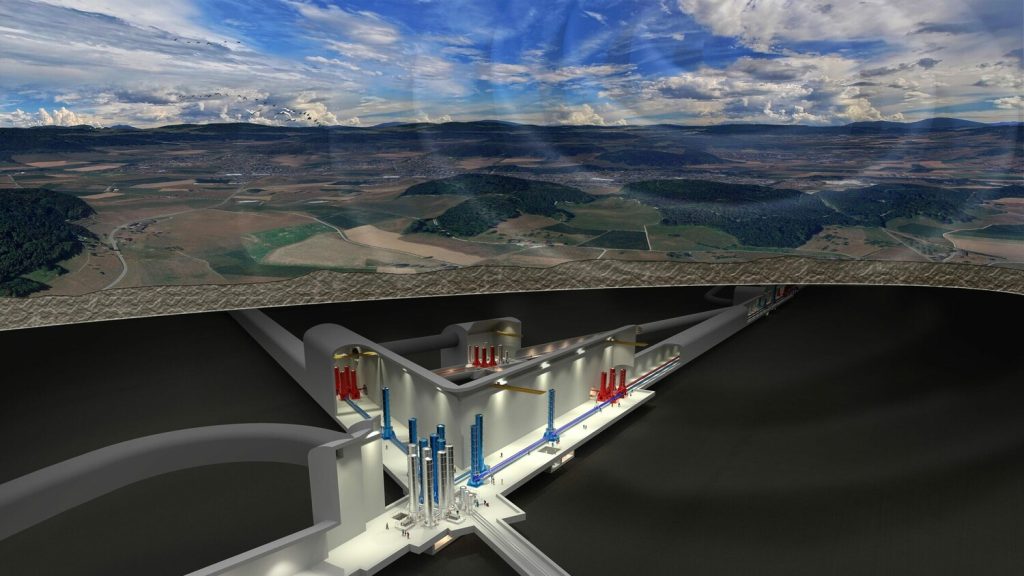

Albert Einstein hatte sie vorhergesagt, erst 2015 wurden sie erstmals nachgewiesen: Gravitationswellen. Es sind Kräuselungen der Raumzeit, die unter anderem von kollidierenden Schwarzen Löchern erzeugt werden. In der Astrophysik gehören sie längst zu den Top-Themen. Neben optischen und Radioteleskopen bilden Observatorien für Gravitationswellen ein weiteres “Sinnesorgan”, um kosmische Ereignisse bis in die Anfangszeit des Universums zu erforschen.

Eine neue Generation solcher Geräte verspricht einerseits viele grundlegende Erkenntnisse für die Astrophysik. Auf der anderen Seite sind Hightech-Entwicklungen nötig, die Forschung und Industrie nach vorn bringen. In den frühen 2030ern könnte ein solches Observatorium, das “Einstein-Teleskop” (ET), in Europa gebaut werden. Um den Zuschlag kämpften bisher Sardinien sowie die Euregio Maas-Rhein in der Grenzregion der Niederlande, Belgiens und Deutschlands. Das in Gründung befindliche Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA), finanziert mit mehr als einer Milliarde Euro als Ausgleich zum Kohleausstieg in Sachsen, möchte nun aber ET in die Lausitz holen.

Noch hat keiner der drei Kandidaten eine formale Bewerbung eingereicht. Die unterstützenden Personen und Institutionen sind mit den üblichen Vorarbeiten befasst: Lobbyarbeit in Wissenschaft und Politik, Gespräche mit der Wirtschaft, Erkundung des Standorts.

Das Observatorium soll in unterirdischen Tunneln errichtet werden, die ein Dreieck mit je zehn Kilometer langen Kanten bilden. Darin befinden sich Vakuumröhren, durch die Laserlicht jagt, an Spiegeln reflektiert und schließlich analysiert wird. So lassen sich Längenänderungen messen, die nur einen Bruchteil eines Atomdurchmessers klein sind. Die Forscher können so die ersehnten Kräuselungen der Raumzeit aufspüren, die wirklich nur klitzekleine, nicht spürbare Stauchungen der Erdkruste erzeugen.

Schwingungen von Verkehrswegen oder Industriebetrieben stören die empfindlichen Geräte, daher kommt die Anlage in den Untergrund. Der sollte von Natur aus “seismisch ruhig” und zudem geeignet für den Tunnelbau sein. An allen drei Standorten wurde und wird überprüft, ob die geologischen Voraussetzungen günstig für die Suche nach Gravitationswellen sind.

Der potenzielle Standort Lausitz – eine unspektakuläre Landschaft mit Wald und Wiesen östlich von Dresden – hat als Späteinsteiger noch nicht so viele Daten beisammen. Doch diese sind bislang vielversprechend, wie Christian Stegmann vom Forschungszentrum Desy und einer der führenden Personen beim DZA sagt. Dem Team kommt weiterhin zugute, dass die Standortentscheidung durch das “Board of Governmental Representatives” in der ET Organisation wohl nicht bereits im Jahr 2025, sondern vermutlich später erfolgen wird. Das bedeutet mehr Zeit, um Daten und vor allem Kontakte zu sammeln.

Die wird es brauchen. Sofern die Geologie nicht völlig unbrauchbar ist, gilt die politische Unterstützung als das wichtigere Kriterium. Hier haben die anderen Vorsprung. Die Niederlande wollen am potenziellen Standort keine weiteren Windparks genehmigen, weil auch die störende Schwingungen aussenden. Und sie haben 870 Millionen Euro aus der Strukturförderung zugesagt, sollte das Observatorium in die Euregio Maas-Rhein kommen. Das wäre ein nennenswerter Teil der Baukosten, die auf rund zwei Milliarden Euro geschätzt werden. Auch Italien unterstützt die Vorerkundung auf Sardinien, eine konkrete Finanzierungszusage für den Bau von ET fehlt bisher.

Deutschland hat drei Optionen. Erstens für das Superteleskop in der Lausitz zu kämpfen und als alleiniges Sitzland zu fungieren. Das hieße unter anderem rund zwei Milliarden aufzutreiben, dafür aber auch die Strahlkraft der Anlage, den Schub für die Forschung und Industrie zu bekommen.

Zweitens gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien das Vorhaben in die Euregio Maas-Rhein zu holen. Geteilte Kosten, geteilter Ruhm. Oder drittens die Finger davon zu lassen und sich allenfalls mit kleineren Beiträgen an ET zu beteiligen, wo auch immer es gebaut wird und falls überhaupt. Den Ruhm würden andere einstecken. Dass mit ET großartige Entdeckungen und technologische Sprünge gelingen, ist äußerst wahrscheinlich, sagen viele Astrophysiker. Welche der drei Optionen aus Sicht der deutschen Fachgemeinde favorisiert wird, darüber wird derzeit diskutiert.

Wer sich umhört, erfährt viel über das wissenschaftliche Potenzial: sehr groß. Und die Angst, sich ein zweites Fair-Debakel mit explodierenden Kosten einzuhandeln: auch sehr groß. Und dass es mit ET allein nicht getan ist. Es braucht weiterhin leistungsfähige Teleskope, um kosmische Ereignisse mit verschiedenen “Sinnen” zu verfolgen. Erst das Zusammenspiel ermöglicht große Entdeckungen. Diese Geräte kosten extra.

Was das BMBF vorhat, ist noch unklar. Es konzipiere ein neues Priorisierungsverfahren für große Forschungsinfrastrukturen, erklärt es auf Anfrage von Table.Media. Darin “sollten die eingereichten Konzepte aus allen Wissenschaftsdisziplinen extern wissenschaftlich und wirtschaftlich umfassend bewertet und im Vergleich forschungspolitisch priorisiert werden. Finanzielle oder anderweitige Zusagen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.” Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat bereits finanzielle Unterstützung für ET in der Euregio Maas-Rhein zugesagt – wenn sich der Bund entsprechend positioniert.

Der niederländische Forschungsminister Robbert Dijkgraaf wirbt damit, dass die Region neben der passenden Geologie große Tech-Unternehmen in der Nähe habe sowie wichtige Universitäten und Forschungsinstitute, etwa in Leuven, Maastricht und Aachen. “Entscheidend ist aber, dass das Instrument buchstäblich in drei Ländern stehen und von drei Ländern unterstützt würde”, sagt er auf Anfrage von Table.Media. “Der multinationale Ansatz bringt dem Projekt mehr Stabilität.” Dijkgraaf, der vor seinem Ministeramt als Theoretischer Physiker und Forschungsmanager arbeitete, verweist auf den SSC-Teilchenbeschleuniger in Texas, dessen Bau begonnen und 1993 vom US-Kongress gestoppt wurde.

“Europa ist in der Lage, solche komplexen Anlagen zu bauen und zu betreiben – muss aber jetzt entschlossen vorangehen”, sagt er. Auch weil die Planungen für einen weiteres Gravitationswellenobservatorium namens “Cosmic Explorer” in den USA konkreter werden. “Und wir wissen nicht wirklich, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird, es kann viel geschehen.” Daher gelte es nun, ein überzeugendes Konzept zu erarbeiten, einschließlich Finanzierung, und dieses “über die Ziellinie zu bringen”.

Das DZA in der Lausitz würde in diesem Falle bei der Technologieentwicklung und Datenauswertung unterstützen. Das Team für die Euregio Maas-Rhein würde diese Beteiligung gern sehen, das war unter anderem bei einem Fachgespräch Ende Oktober in Potsdam erkennbar. Desy-Forscher Stegmann sieht diese Gespräche positiv, merkt aber an: “Vorausgesetzt der Untergrund ist geeignet, dann wäre ET in Sachsen ein ganz wichtiges Signal für Ostdeutschland und darüber hinaus nach Polen und die Tschechische Republik.” Ralf Nestler

16. November 2023, 17:00-18:30 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin und Online

Diskussion Holistischer Helfer oder befangene Blackbox? Chancen und Risiken von KI in der Hochschullehre Mehr

22. November 2023, 18:30 bis 18:35 Uhr, Hauptgebäude der Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und online

Leopoldina-Vorlesung mit dem Wissenschaftsphilosophen Martin Carrier “Die Wissenschaft unter Beschuss: Zum Umgang mit Fälschung und Leugnung” Mehr

29. November 2023, 11:00-16:00 Uhr, Langenbeck-Virchow-Haus

Diskussion Tag der Hochschulmedizin, Eröffnungsrede: Prof. Dr. Karl Lauterbach Mehr

1. Dezember 2023, 9:15 bis 15:00 Uhr, Münchner Künstlerhaus, München.

Konferenz, ausgerichtet von Helmholtz München in Kooperation mit LMU, TUM, MPG und Fraunhofer Munich for Women in Science Mehr

Bei ihrer Mitgliederversammlung hat die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) in Berlin sieben Vizepräsidentinnen und -präsidenten für jeweils zwei Jahre neu- oder wiedergewählt. Dazu verabschiedeten die Mitglieder Stellungnahmen zum hochschulischen Engagement gegen Antisemitismus und zum Thema Machtmissbrauch.

“Hochschulen müssen Orte sein, an denen sich Jüdinnen und Juden ohne Wenn und Aber sicher fühlen können”, mahnte Walter Rosenthal. Nach dem Terrorangriff der Hamas und der sich anschließenden israelischen Militäroperation im Gazastreifen sei es allerdings an mehreren deutschen Hochschulen zu klar antisemitischen Vorfällen gekommen. Alle Hochschulangehörigen seien aufgefordert, sich jetzt entschieden und anhaltend gegen Antisemitismus in jeglicher Form zu wenden. Und das nicht nur symbolisch, sondern auch durch konkretes, solidarisches Handeln.

Rosenthal kündigte an, dass der Austausch über geeignete Maßnahmen gegen Antisemitismus an Hochschulen nun innerhalb der HRK umso entschlossener fortgesetzt werde. Jüngst hatte die FU Berlin bereits entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Der HRK-Präsident benannte im Forschungsausschuss am Mittwoch als mögliche längerfristige Maßnahmen die verstärkte Antisemitismus-Forschung sowie die Integration des Themas in die Lehrkräfteausbildung.

Die Mitgliederversammlung der HRK bekräftigte die besondere Verantwortung der Rektorate und Präsidien, entschieden gegen Machtmissbrauch an Hochschulen vorzugehen. Vorschläge zur Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Verfahrensweisen sollen jetzt in der HRK erarbeitet werden. “Alle Mitglieder der Hochschulen haben Anspruch auf ein Studien- und Arbeitsklima, das frei ist von Belästigung, Diskriminierung und Gewalt”, sagte Rosenthal.

Bereits 2018 wurde eine HRK-Empfehlung “Gegen sexualisierte Diskriminierung und sexuelle Belästigung an Hochschulen” veröffentlicht. Anscheinend war diese nicht ausreichend, um das Thema in den Hochschulen entscheidend voranzubringen. Andreas Keller von der GEW setzt auch in die aktuellen Beschlüsse wenig Hoffnung: “Gut gemeinte Appelle werden nichts ändern. Wir brauchen strukturelle Veränderungen an den Hochschulen”.

Und auch das Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft betonte gegenüber Table.Media, dass die vorhandenen Resolutionen, Selbstverpflichtungserklärungen und Kodices wenig zur Prävention von Machtmissbrauch beitragen. “Es braucht zwingend eine unabhängige Stelle, die Betroffene berät und Verfahren unabhängig führt und damit einen echten Willen zur Veränderung, statt sie immer wieder aufzuschieben und ihre Notwendigkeit infrage zu stellen.”

Gemäß HRK-Ordnung enden die Amtszeiten aller von der Mitgliederversammlung ins Präsidium gewählten Hochschulleitungen nach einer Präsidentenwahl automatisch Ende November. Im Mai 2023 war Walter Rosenthal zum neuen HRK-Präsidenten gewählt worden.

Auf Vorschlag des Präsidenten wurden laut einer HRK-Mitteilung neu ins Präsidium gewählt:

Als Präsidiumsmitglieder bestätigte die Mitgliederversammlung Dorit Schumann, Hochschule Trier, mit dem Schwerpunkt “Transfer, Nachhaltigkeit” und Ulrike Tippe, Technische Hochschule Wildau, mit dem Schwerpunkt “Digitalisierung und wissenschaftliche Weiterbildung”.

Dem HRK-Präsidium gehören darüber hinaus die Sprecherin der Mitgliedergruppe Universitäten, Anja Steinbeck, (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) und der Sprecher der Mitgliedergruppe Hochschulen für Angewandte Wissenschaften / Fachhochschulen, Jörg Bagdahn, (Hochschule Anhalt) an. mw

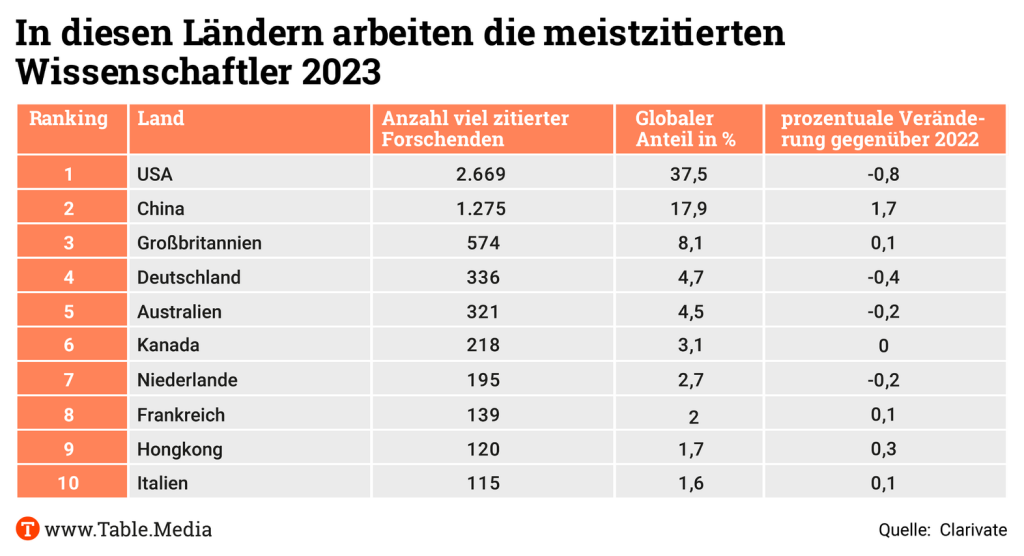

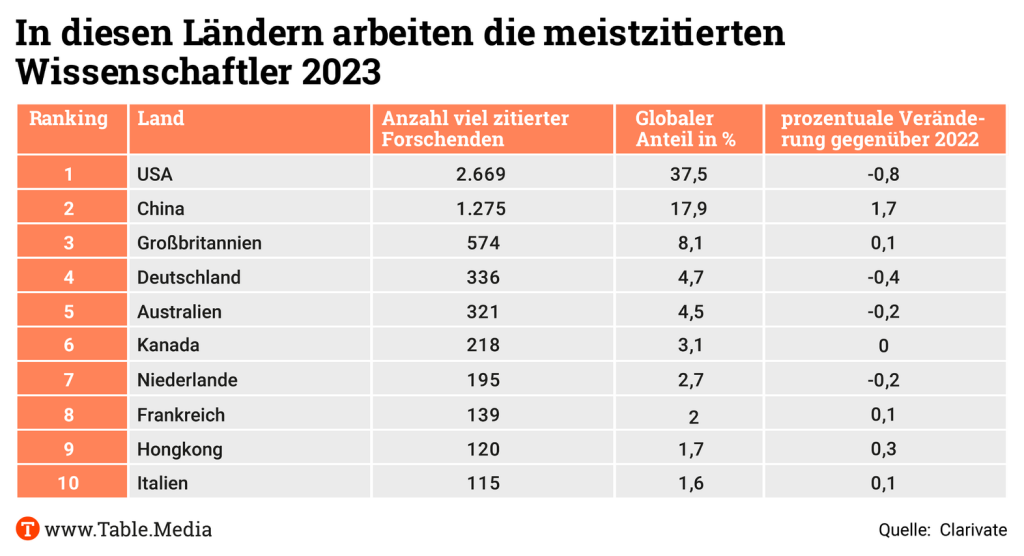

Die USA und China führen auch in diesem Jahr die Liste der einflussreichsten Forscher an – und zwar mit Abstand. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Ranking des Datenkonzerns Clarivate Analytics hervor. Die Auswertung für das Jahr 2023 identifizierte insgesamt 6.849 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in den vergangenen zehn Jahren durch die Veröffentlichung mehrerer viel zitierter Beiträge einen bedeutenden Einfluss auf ihre Fachgebiete ausgeübt haben. 2.669 davon sind in den USA tätig, 1.275 in China.

Im Gegensatz zu den USA hat China sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert, sodass der Vorsprung der USA kleiner wird. Deutschland liegt mit 336 meistzitierten Forschenden auf Platz vier nach Großbritannien (574). Auch im Vorjahr hatte Deutschland den vierten Platz, 2021 war es Platz fünf. Zwei Newcomer sind unter den Top 10 Ländern: Hongkong (Rang 9) und Italien (Rang 10).

Basis des Rankings der Highly Cited Researchers sind Veröffentlichungen, die im Web of Science-Zitierindex zu den ersten ein Prozent der Zitate nach Fachgebiet und Publikationsjahr gehören. Für die diesjährige Liste wurde der Zeitraum 2012 bis 2022 in 20 Fächern ausgewertet. Insgesamt gehörten in diesem Zeitraum 188.500 Publikationen zu dem ein Prozent der meistzitierten Veröffentlichungen.

Auch im Ranking nach Forschungseinrichtungen dominieren die USA und China. Auf den Plätzen eins bis acht finden sich ausschließlich chinesische und US-amerikanische Institutionen. Angeführt von der Chinese Academy of Sciences auf Rang 1, der Harvard University auf Rang 2, gefolgt von der Stanford University (Rang 3) und den National Institutes of Health der USA (Rang 4).

Beste europäische Forschungseinrichtungen sind die University of Oxford auf Platz neun und die Max-Planck-Gesellschaft auf Platz zehn. Zur Einordnung: An der Harvard University forschen 237 Highly Cited Researchers, bei der MPG 59. Noch dazu ist der Trend negativ bei Max Planck: Im Jahr 2022 hatte man es noch auf Platz sieben geschafft, 2021 sogar auf Platz fünf.

Unter den weltweit 238 Forschenden, die sogar in zwei der 20 ausgewerteten Fächer meistzitiert sind, finden sich fünf aus Deutschland: Sowohl in der Mikrobiologie als auch in der Immunologie ragen Christian Drosten und Victor Corman heraus, beide sind von der Charité Berlin. In den Fächern Biologie/Biochemie und Molekularbiologie/Genetik sind es Ivan Đikić (Goethe-Universität Frankfurt) und Matthias Mann (MPI für Biochemie in Martinsried). In den Bereichen Chemie und Materialwissenschaften ist es Xinliang Feng von der TU Dresden.

Zitationsrankings stehen unter anderem wegen ihrer Anfälligkeit für Trickserei in der Kritik. Für dieses Jahr habe man die Bewertungs- und Auswahlkriterien weiterentwickelt, teilt Clarivate mit. So wurde zum Beispiel auf extreme Hyper-Autorenschaft (mehrere Paper pro Woche über längere Zeiträume) und übermäßige Selbstzitierungen geachtet. In der Folge wurden im Laufe der diesjährigen Analyse 1.000 Kandidaten ausgeschlossen – doppelt so viele wie im Vorjahr.

Das Engagement für Integrität in der Wissenschaft scheint auch dabei zu helfen, das “Affiliationsspielchen” in den Griff zu bekommen. Dabei geht es darum, dass Universitäten in Saudi-Arabien mit viel zitierten Forschern aus anderen Ländern kooperieren. Um in Rankings gut dazustehen, wirken sie darauf hin, dass die Forscher in der Clarivate-Datenbank die saudische Uni als primäre Affiliation vermerken und nicht die, an der sie eigentlich tätig sind.

“Erstmals seit 2016 sinkt die Zahl der Erstaffiliationen an saudi-arabischen Institutionen”, sagt Yoran Beldengrün von der spanischen Beratungsfirma Siris Academic, der im Frühjahr eine Analyse zu dieser Praxis veröffentlicht hat. So habe im Vergleich zum vergangenen Jahr keiner der elf in dieser Hinsicht auffälligen spanischen Forscher mehr eine saudische Institution angegeben. Und in Deutschland hat sich die Zahl von fünf auf eins reduziert. abg

Die Ideen für einen Neuanfang seiner Institution hat Fraunhofer-Präsident Holger Hanselka bei einem Antrittsbesuch am gestrigen Mittwoch im Forschungsausschuss des Bundestages vorgestellt. Er sei immer noch “uneingeschränkt begeistert” von Fraunhofer und den Instituten, sagte er. Er wolle nun “zurück zum Fraunhofer-Modell”, mit einer Konzentration auf die Kooperation mit der Wirtschaft und weniger Aufträgen und Förderprojekten von der öffentlichen Hand.

Erste Priorität habe für ihn der Transfer in die Wirtschaft. Dafür möchte er – wie nun vom Senat bestätigt – die Ressorts Forschung und Transfer im Vorstandsbereich zusammenlegen. Zweite Aufgabe sei eine Konsolidierung und ein Ende des Wachstumskurses. Als dritte Priorität nannte Hanselka ein Wachstum in relevanten und wichtigen Technologiefeldern und entsprechend geringeres Engagement in anderen Bereichen.

Hanselka will damit wieder ein deutliches Profil der Fraunhofer-Gesellschaft ausbilden – und erwartet dies auch von den anderen Forschungsorganisationen. “Fraunhofer muss keine Nobelpreise holen” und Max Planck müsse eben keinen Transfer betreiben. Man sollte wieder “back to the roots”. Deutschland habe ein wunderbar ausdifferenziertes Wissenschaftssystem. Dann könne man auch sinnvoller Kooperation betreiben, ohne in zu viele Konkurrenzsituationen zu kommen.

Angesprochen auf das Thema Fusionsforschung stellte Hanselka Wendelstein 7-X als “tollen Demonstrator” heraus. Gleichzeitig hinterfragte er, ob man Laser- und Magnetfusion in gleichem Maße fördern könne. Man müsse sich diese vielversprechende Technologie warmhalten, “aber beides gleichzeitig ist ganz schön teuer”.

Neben Hanselka war Walter Rosenthal in seiner neuen Funktion als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zu Gast im Forschungsausschuss. Er wurde vorwiegend zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, aber auch zum Sanierungsstau an den Hochschulen befragt. Rosenthal bekräftigte die HRK-Forderungen nach einer Befristung von Postdocs nicht unter vier Jahren sowie nach einem Festhalten an der Tarifsperre. “Wenn wir auf zwei Jahre befristen, dann macht man nur noch flache Forschung, möglichst großen Paper-Output, keine tiefschürfende Forschung mit Perspektive”. Er begrüßte gleichzeitig den Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses für ein Konzept des BMBF für wissenschaftliche Dauerstellen neben der Professur.

Beim Thema Hochschulbau erneuerte Rosenthal die Forderung nach einem Engagement des Bunds in dieser Sache. 70 Milliarden Euro seien notwendig und da seien die notwendigen Anpassungen an neue energetische Vorgaben noch nicht enthalten. Klar sei, dass die Hochschulen als Studienorte und Arbeitsplätze durch marode Gebäude an Attraktivität verlören. mw

Am Ende ging es sogar noch ein bisschen schneller als gedacht: In einer Runde, die sich bis in den späten Abend erstreckte, hatten FDP, Grüne und SPD sich noch am Montag auf einen Änderungsantrag zum Entwurf des Sprind-Freiheitsgesetzes geeinigt: sechs Punkte, die diesem seinen endgültigen Start ermöglichen sollen. Der Forschungsausschuss sollte sie am gestrigen Mittwoch nur noch besprechen und beschließen, sodass das Freiheitsgesetz am morgigen Freitagnachmittag im Plenum endgültig verabschiedet werden könne.

Die Besprechung am gestrigen Vormittag fiel dann mehr oder minder aus, da nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 alle Politiker in ihre Fraktionen eilten. Für den Gesetzentwurf stimmten noch schnell die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und CDU/CSU bei Enthaltung der Fraktion Die Linke und der AfD-Fraktion. Und somit kann das Gesetz am Freitag im Bundestag verabschiedet werden.

“Das Freiheitsgesetz ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, über den wir uns sehr freuen”, erklärt Sprind-Gründungsdirektor Rafael Laguna de la Vera auf Anfrage von Table.Media. “Endlich können wir Gründerinnen und Gründer in größerem Umfang beauftragen, endlich können wir uns an bereits bestehenden Start-ups beteiligen. Dies gibt die Freiheit, Teams und Technologien mit Sprunginnovationspotenzial schneller, flexibler und gezielter finanzieren zu können.” Allerdings: “Insgesamt hätten wir uns – wie die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) auch – bei einigen Punkten wie Verzicht auf ministerielle Fachaufsicht, Verwendung von Erlösen, Selbstbewirtschaftung der Mittel und Besserstellungsverbot noch etwas mehr Mut seitens der Ministerien und Parlamentarier gewünscht.”

In der Tat: Noch vor einer Woche hatte es im Forschungsausschuss eine Expertenanhörung zum Freiheitsgesetz gegeben, in der verschiedene Nachbesserungen debattiert worden waren. Nicht allen Punkten ist die Ampelfraktion in ihrem jüngsten Änderungsantrag nun gefolgt:

Diesen Forderungen folgten die Ampelfraktionen nicht. Stattdessen hat man sich im Punkt Fachaufsicht darauf verständigt, die Fachaufsicht in einer weiteren, bis Anfang 2026 stattfindenden Evaluation auf ihre Effizienz und Wirksamkeit zu überprüfen.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat im Verfahren den Auftrag für die Sprind geschärft, erklärt Berichterstatter Holger Mann. “Mit mehr Freiheiten geht aber mehr Verantwortung einher.” Mit den Änderungen werde festgehalten: Die Förderung von Sprunginnovationen soll zu Wertschöpfung in Deutschland und Europa beitragen und das entstehende geistige Eigentum sichern. Gleichzeitig wird die Aufsicht auf Wirkung und Verfahren beschränkt.

“Wir übertragen hoheitliche Rechte und Aufgaben des Staates an eine GmbH.” Im Gegensatz zur Finanzierung durch private Akteure, müsse es bei der staatlichen Förderung von Innovationen darum gehen, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erzielen, sagt Mann. “Wir freuen uns, dass die Agentur dafür nun noch mehr Möglichkeiten bekommt.” nik

Vergangenen Freitag entschied die Deutsche Post Stiftung, das Institute on Behavior & Inequality (briq) in das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) zu integrieren. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Simon Jäger das IZA verlassen wird. Armin Falk, bisheriger briqs-Geschäftsführer soll an seiner Stelle den Chefposten beim IZA übernehmen.

Nachdem diese Entscheidung bereits am Wochenende heftige öffentliche Kritik unter vielen namhaften Ökonomen hervorgerufen hatte, soll nun ein offener Brief die Berufung von Armin Falk zum neuen IZA-Geschäftsführer verhindern.

Mehr als 600 aktuelle und ehemalige IZA-Fellows und -Mitglieder (von insgesamt knapp 2.000 laut IZA) haben bisher den Brief unterzeichnet. “Die Berufung von Professor Falk an die Spitze von IZA wäre für die Institution zutiefst schädlich, für die vielen Mitglieder demoralisierend und für den Berufsstand der Wirtschaftswissenschaftler ein demütigender Rückschritt”, schreiben die Autoren. Alle Unterzeichner wollen bei einer Berufung Falks ihre Stipendien und Affiliationen beim IZA zum 1. Januar 2024 aufgeben. mw

New York Times. Start-Ups With Laser Beams: The Companies Trying to Ignite Fusion Energy. Seit Anfang des Jahres berät das US-Energieministerium mit Experten aus Wissenschaft und Industrie über die noch zu meisternden technologischen Herausforderungen bis zur kommerziellen Anwendung der Kernfusion. Die Behörde will Konsortien von Institutionen finanzieren, die sich mit Teilen der Laserfusionsforschung befassen, darunter Hochleistungslaser, die mit hoher Geschwindigkeit feuern können. Unter anderem werden die Firmen Focused Energy und Xcimer Energy mit mehreren Millionen Dollar gefördert, um Konzepte für ein Pilotkraftwerk zu entwickeln. Die Unternehmen müssen verschiedene Meilensteine erreichen, um das Geld zu erhalten. Mehr

Nature: First trial of ‘base editing’ in humans lowers cholesterol – but raises safety concerns. Die Bostoner Firma Verve Therapeutics hat die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, bei der sie erstmals Menschen per Base-Editing behandelt haben. Mit dieser Variante der Genschere Crispr blockierten sie ein Gen in der Leber, das den LDL-Cholesterinspiegel erhöht, und brachten so die Blutfettwerte unter Kontrolle. Die Ergebnisse gelten als Meilenstein. Es traten zumeist nur moderate Nebenwirkungen auf. Einer der zehn Probanden erlitt fünf Wochen nach der Behandlung einen tödlichen Herzinfarkt, was ein Sicherheitsausschuss der fortgeschrittenen Erkrankung zuschreibt und nicht der Behandlung. Mehr

Claudia Baldus, Direktorin der Klinik für Innere Medizin II mit den Schwerpunkten Hämatologie und Onkologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Campus Kiel, ist zur neuen Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) gewählt worden.

Martin Beer ist neuer Vizepräsident des Friedrich-Loeffler-Instituts / Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Der Fachtierarzt für Mikrobiologie und Virologie leitet seit 2004 das Institut für Virusdiagnostik am FLI-Hauptstandort Insel Riems.

Andrew Griffiths ist neuer Minister of Science im Vereinigten Königreich. Er folgt auf George Freeman, der zuletzt maßgeblich den Horizon-Deal mit der EU ausgehandelt hatte.

Heather Harrington ist neue Direktorin am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Sie ist Professorin für Mathematik am Mathematischen Institut der Universität Oxford, UK, und Fellow des St John’s College Oxford und nun außerdem Honorarprofessorin an die Fakultät Mathematik der TU Dresden.

Sabine Krabbe, Neurowissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Standort Bonn, erhält 1,2 Millionen US-Dollar von der Chan Zuckerberg Initiative, um die Ursachen von Depressionen und Angstzuständen zu erforschen, die mit Alzheimer und Parkinson einhergehen können.

Yves Moreau von der Katholieke Universiteit Leuven erhält den mit 200.000 Euro dotiertem Individual Award Award for Promoting Quality in Research 2023 der Einstein Stiftung Berlin. Der belgische Informatiker entwickelt Algorithmen für die Analyse genetischer Daten, die den Schutz der Privatsphäre wahren. Der ebenfalls mit 200.000 Euro dotierte Institutional Award geht an die Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences. Sie setzt sich global für eine robuste, transparente und reproduzierbare sozialwissenschaftliche Forschung ein. Den mit 100.000 Euro dotierten Early Career Award bekommt Anne Gärtner von der Technischen Universität Dresden. Sie will neue Bewertungskriterien für Forschungsleistung entwickeln.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Berlin.Table. Sinus: “Die Mitte ist nicht mehr das aufstiegsorientierte Milieu von einst”: Die bürgerliche Mitte, lange stabilisierendes Element der bundesdeutschen Gesellschaft, hat sich gewandelt. Einst aufstiegs- und veränderungsbereit ist sie heute durch Krisen und Herausforderungen verunsichert und erschöpft. Auch die klassischen Wohlstandsindikatoren sind in Frage gestellt. Silke Borgstedt, Geschäftsführerin des Sinus-Instituts in Berlin, über ein Milieu, das nach einer neuen Identität sucht. Mehr

Europe.Table. AI Act: Berlin, Paris und Rom wollen nur Selbstverpflichtung bei Foundation Models: Deutschland, Frankreich und Italien haben sich auf eine gemeinsame Position zur Behandlung von Basismodellen (Foundation Models) und allgemeinen KI-Systemen (GPAI) im AI Act verständigt. Wichtigster Punkt: Bei Foundation Models lehnen die drei Länder eine gesetzliche Regulierung ab. Mehr

Europe.Table. Christian Tietje – Der Grenzüberschreiter: Christian Tietje von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) hat für drei Jahre einen der renommierten Jean-Monnet-Lehrstühle der Europäischen Kommission übernommen. Mehr

Bei Research.Table haben wir ein Herz für Tiere und darum muss an dieser Stelle heute der neuseeländische Vogel des Jahrhunderts stehen: Es handelt sich um eine dort und in Australien vorkommende Unterart des Haubentauchers, vor Ort “pūteketeke” genannt. Er wurde anlässlich des 100-jährigen Bestehens der neuseeländischen Naturschutzorganisation Forest & Bird in einer internationalen Abstimmung gekürt.

An diesem Wasservogel ist nicht nur der Name kurios, sondern auch sein Balzverhalten, das unter anderem aus heftigem Kopfschütteln besteht, bei dem die Partner die Federhaube spreizen und ihre Hälse in die Luft recken. Auch die Publicity im Wettbewerb macht ihn besonders, denn zum Team Pūteketeke gehörte zum Beispiel der britisch-amerikanische Moderator und Komiker John Oliver. Er hatte als Pate für den Vogel geworben. Unter anderem umfasste seine Kampagne große Reklametafeln etwa in Paris und Tokio sowie einen Auftritt in der Tonight Show with Jimmy Fallon im Haubentaucher-Kostüm.

Schade eigentlich, dass es ähnliches Engagement vor deutschen Fernsehzuschauern nicht gab. Jan Böhmermann oder Oliver Welke hätten so etwas auch gekonnt. Andererseits hätte sich die Abstimmung dann womöglich noch weiter verzögert. Durch das Engagement von John Oliver brach nämlich das Verifizierungssystem für die Abstimmung zusammen, wodurch die Bekanntgabe erst mit zwei Tagen Verspätung am gestrigen Mittwoch stattfand.

Noch dazu kam die Einmischung aus den USA nicht gut an in Neuseeland und führte zu einer Gegenkampagne für die anderen nominierten Vögel. Insgesamt stimmte eine Rekordzahl von 350.000 Menschen ab. Der Kiwi, der flugunfähigen Nationalvogel des Landes, schaffte es jedoch nur auf Platz zwei, auf dem dritten Platz landete der Kea, ein vom Aussterben bedrohter Bergpapagei. Die Abstimmung des Nabu zum deutschen Vogel des Jahres verlief dagegen unspektakulär. Seit Anfang Oktober steht schon fest: 2024 ist es der Kiebitz. Anne Brüning (mit dpa)

im forschungspolitischen Berlin ist aktuell ein gewisser Termindruck nicht zu leugnen. Noch vor den heute beginnenden Haushaltsgesprächen und dem folgenschweren Richterspruch aus Karlsruhe bescherten die Einigung auf das Sprind-Freiheitsgesetz, die Antrittsbesuche der neuen Präsidenten Holger Hanselka (Fraunhofer) und Walter Rosenthal (Hochschulrektorenkonferenz) den Abgeordneten des Forschungsausschusses einen temporeichen Mittwoch. Am Tag davor kam die HRK in Berlin zusammen. Bei ihrer Mitgliederversammlung in Berlin wurden Vizepräsidentinnen und -präsidenten neu- oder wiedergewählt. Dazu Stellungnahmen zum hochschulischen Engagement gegen Antisemitismus und zum Thema Machtmissbrauch verabschiedet. Wir haben die wichtigsten Punkte aller Treffen für Sie zusammengefasst.

Mehr Zeit haben noch die Akteure des in Gründung befindlichen Deutschen Zentrums für Astrophysik (DZA), finanziert mit mehr als einer Milliarde Euro als Ausgleich zum Kohleausstieg in Sachsen. Sie möchte das Einstein Teleskop (ET) am liebsten in die Lausitz holen. Observatorien für Gravitationswellen werden als ein weiteres “Sinnesorgan” gehandelt, um kosmische Ereignisse bis in die Anfangszeit des Universums zu erforschen. In den frühen 2030ern könnte das ET in Europa gebaut werden. Um den Zuschlag kämpften bisher Sardinien sowie die Euregio Maas-Rhein in der Grenzregion der Niederlande, Belgiens und Deutschlands. Unser Autor Ralf Nestler berichtet über mögliche Pluspunkte für Sachsen – und was doch für eine Ansiedlung im Dreiländereck spricht.

Brain City Berlin: Mit diesem Slogan wirbt die Hauptstadt für sich als Wissenschafts- und Forschungsstandort. In unserer Serie “Länder-Kompass” findet die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) deutliche Worte in Richtung Bund, dieser kürze gerade auch die Fördermittel für Zukunftstechnologien wie Quantenforschung und Quantentechnologien. “Aus Landessicht ist eine fortgesetzte Bundesförderung von solchen zukunftsgerichteten Forschungsthemen, die im übergeordneten nationalen Interesse liegen, essenziell. Sie sollte ausgebaut und nicht reduziert werden.”

Wir wünschen Ihnen eine ausgeruhte Lektüre,

Vor zwanzig Jahren beschrieb der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) Berlin mit drei Worten: arm, aber sexy. Diese Attribute kleben nun an der Hauptstadt, dabei hat sie sich längst weiterentwickelt. Die bekannten Techno-Clubs von damals sowie die Love-Parade sind Geschichte. Inzwischen wird in Berlin immerhin etwas mehr als im Bundesdurchschnitt erwirtschaftet. Berlin ist keine Industriestadt, punktet aber als Stadt der Gründer, der Gesundheit – und der Wissenschaft.

Brain City Berlin. Mit diesem Slogan wirbt die Hauptstadt für sich als Wissenschafts- und Forschungsstandort. Und tatsächlich gibt es jede Menge Institutionen, in denen viel Kopfarbeit betrieben wird. Da sind die vier staatlichen Unis Freie Universität (FU), Humboldt-Universität, Technische Universität (TU) und Universität der Künste (UdK), dazu vier staatliche HAWs, drei künstlerische Hochschulen und die Charité Universitätsmedizin als gemeinsame medizinische Fakultät von FU und HU.

Darüber hinaus sind in Berlin mehr als 50 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (AuF) angesiedelt. Eine Besonderheit in diesem Bereich: Ein Großteil der AuF hat sich zu dem Verbund BR50 zusammengeschlossen. Er dient als zentrale Anlaufstelle und soll die Abstimmung untereinander erleichtern. Auch die drei großen Universitäten und die Charité üben den Schulterschluss. Seit 2019 bilden sie den in der Exzellenzstrategie geförderten Verbund Berlin University Alliance.

Dass Berlin sich zu einem starken Wissenschaftsstandort entwickelt hat, erklärte der frühere Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) Anfang 2021 in einem bilanzierenden Interview zum Ende seiner Amtszeit vor allem mit der Wiedervereinigung. Es habe damals zwar schmerzhafte Einschnitte gegeben, zugleich jedoch auch den Zwang zur Profilbildung. Die heutige Stärke Berlins in Bereichen wie Medizin und Lebenswissenschaften sei das Ergebnis dieser Prozesse. Müller hat sich als Regierender Bürgermeister zusätzlich um den Geschäftsbereich “Wissenschaft und Forschung” gekümmert, war also zugleich Wissenschaftssenator – und erhielt dafür viel Anerkennung. Dass der Regierende ein weiteres Ressort übernimmt, hatte eine Zeitlang Tradition in der Hauptstadt. Bei Eberhard Diepgen war es die Justiz, bei Wowereit die Kultur.

Franziska Giffey (SPD) hat es in ihrer kurzen Amtszeit nicht so gehalten, und auch Kai Wegner (CDU), seit Ende April dieses Jahres als Regierender, hat kein weiteres Ressort adoptiert. Für Forschungsbelange ist nun Ina Czyborra (SPD) zuständig, sie ist Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege.

Was macht das Land Berlin bei Forschung und Innovation besonders gut?

Wir haben in Berlin eine extrem hohe Dichte an herausragenden Forschungseinrichtungen – von den staatlichen Universitäten und HAWs bis zu den zahlreichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Eine Besonderheit ist der seit 2019 in der Exzellenzstrategie geförderte Universitätsverbund Berlin University Alliance (BUA), der in Berlin einen integrierten Forschungsraum schafft.

Auch die Berliner außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind ein verlässlicher Partner für Innovationen. Die enge Vernetzung zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung sorgt in Berlin dafür, dass einerseits schnelle Ergebnisse vorgezeigt werden können und andererseits ein Pool an kompetenten Nachwuchskräften entstehen kann. Große Firmen wie etwa Tesla, Siemens, Berlin-Chemie, Deutsche Bahn, Rolls-Royce partizipieren hieran. Ein schneller Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Wirtschaft ist möglich, der Anteil an Auftragsforschung steigt kontinuierlich.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Berlin?

Ganz besonders stolz sind wir auf unsere Forschungscluster, die die Berliner Universitäten im Rahmen der Exzellenzstrategie an den Start gebracht haben und die wissenschaftsübergreifend an einem Forschungsvorhaben arbeiten. Nur ein Beispiel, weil ich dieses Cluster zuletzt besucht habe: UniSysCat aus dem Bereich der Chemie. TU, FU, HU und auch die Charité arbeiten hier im Bereich der Katalyseforschung zusammen daran, wie chemische Prozesse auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit helfen können. Stichwort: Grüne Chemie. Auch die Forschung in der Digitalisierung ist in Berlin ein großes Thema. Das Forschungszentrum BIFOLD ist eines von bundesweit fünf Bund-Länder-geförderten KI-Kompetenzzentren.

Als Gesundheitssenatorin freue ich mich auch sehr darüber, dass Berlin ein weltweit führender Standort der Gesundheitsforschung ist, der sich immer wieder auch aus sich selbst heraus erneuert und weiterentwickelt. Die exzellente Forschungsszene lockt nach wie vor die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt hierher. Herausragend dabei ist die Charité, die sich als größtes Uniklinikum Europas durch hohes wissenschaftliches Renommee und internationale Präsenz auszeichnet.

Wo muss Berlin in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Berlin ist ein herausragender Gründungsstandort. Im Vergleich zu anderen Wissenschaftsstandorten gibt es in Berlin vergleichsweise wenig Industrieunternehmen, mit denen vor Ort kooperiert werden kann. Die Berliner Wissenschaftseinrichtungen stellen sich gerade deshalb aber beim Transfer sehr gezielt auf: Die BUA-Einrichtungen haben ihre Gründungsaktivitäten bereits im Verbund Science & Start-ups gebündelt. Insbesondere im Bereich der Grünen Chemie und der KI-Forschung zeigen sich bereits hochspannende Entwicklungen.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Der Bund versucht derzeit, sich aus den Förderprogrammen für die Forschung an den HAWs zurückzuziehen. In den Verhandlungen aktuell kann eine Beteiligung der Länder mit 10 Prozent nur eine äußerste Kompromisslinie sein. Sonst ist das Programm für die Länder finanziell und personell im Verhältnis zu den Kontrollansprüchen des Bundes nicht tragbar. Das wäre katastrophal für die Entwicklung der HAWs. Wir wünschen uns, dass sich der Bund weiterhin mindestens im bisherigen Umfang in diesen Programmen engagiert.

Der Bund kürzt gerade auch die Fördermittel für Zukunftstechnologien wie Quantenforschung und Quantentechnologien. Vonseiten des BMBF ist für den Bundeshaushalt 2024 eine Kürzung um 21 Millionen Euro auf 215,07 Millionen Euro vorgesehen, das BMWK kürzt um 27 Millionen auf 142 Millionen Euro. Aus Landessicht ist eine fortgesetzte Bundesförderung von solchen zukunftsgerichteten Forschungsthemen, die im übergeordneten nationalen Interesse liegen, essenziell. Sie sollte ausgebaut und nicht reduziert werden.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Nein, im Gegenteil. Der Wettbewerb zwischen den Bundesländern fördert exzellente Forschungsleistungen und die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen dafür durch die Länder. Die Länder stellen auch ein Gegengewicht zum Bund dar, in der Austarierung der verschiedenen Interessen wurden in der Vergangenheit und werden weiterhin exzellente Forschungsstrukturen gefördert.

Mehr zur Methode hier.

Eine Auswertung von Elsevier auf Basis der Datenbank Scopus für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die Berliner Forschung in mehreren Bereichen stark ist. In den Lebenswissenschaften stechen die Virologie mit Studien zum Coronavirus und Covid-19 hervor sowie die immunologische Forschung zu Immuntherapien und T-Lymphozyten. In den Naturwissenschaften stehen Arbeiten aus der Teilchenphysik, zur Photokatalyse und über Solarzellen an der Spitze. Herausragend ist außerdem im Bereich Neurowissenschaften und Psychologe die Hirnforschung rund um Aufmerksamkeit und Lernen (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Berliner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern veröffentlicht wurden, hat zugenommen. 2013 waren es gut 16.000, im Jahr 2022 dann weit über 21.000 Veröffentlichungen. Qualitativ wurde das Niveau annähernd gehalten, was den Anteil an den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen betrifft. Er lag 2013 bei 19,1 Prozent, im Jahr 2022 bei 18,4 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen: Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen und Hessen.

Albert Einstein hatte sie vorhergesagt, erst 2015 wurden sie erstmals nachgewiesen: Gravitationswellen. Es sind Kräuselungen der Raumzeit, die unter anderem von kollidierenden Schwarzen Löchern erzeugt werden. In der Astrophysik gehören sie längst zu den Top-Themen. Neben optischen und Radioteleskopen bilden Observatorien für Gravitationswellen ein weiteres “Sinnesorgan”, um kosmische Ereignisse bis in die Anfangszeit des Universums zu erforschen.

Eine neue Generation solcher Geräte verspricht einerseits viele grundlegende Erkenntnisse für die Astrophysik. Auf der anderen Seite sind Hightech-Entwicklungen nötig, die Forschung und Industrie nach vorn bringen. In den frühen 2030ern könnte ein solches Observatorium, das “Einstein-Teleskop” (ET), in Europa gebaut werden. Um den Zuschlag kämpften bisher Sardinien sowie die Euregio Maas-Rhein in der Grenzregion der Niederlande, Belgiens und Deutschlands. Das in Gründung befindliche Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA), finanziert mit mehr als einer Milliarde Euro als Ausgleich zum Kohleausstieg in Sachsen, möchte nun aber ET in die Lausitz holen.

Noch hat keiner der drei Kandidaten eine formale Bewerbung eingereicht. Die unterstützenden Personen und Institutionen sind mit den üblichen Vorarbeiten befasst: Lobbyarbeit in Wissenschaft und Politik, Gespräche mit der Wirtschaft, Erkundung des Standorts.

Das Observatorium soll in unterirdischen Tunneln errichtet werden, die ein Dreieck mit je zehn Kilometer langen Kanten bilden. Darin befinden sich Vakuumröhren, durch die Laserlicht jagt, an Spiegeln reflektiert und schließlich analysiert wird. So lassen sich Längenänderungen messen, die nur einen Bruchteil eines Atomdurchmessers klein sind. Die Forscher können so die ersehnten Kräuselungen der Raumzeit aufspüren, die wirklich nur klitzekleine, nicht spürbare Stauchungen der Erdkruste erzeugen.

Schwingungen von Verkehrswegen oder Industriebetrieben stören die empfindlichen Geräte, daher kommt die Anlage in den Untergrund. Der sollte von Natur aus “seismisch ruhig” und zudem geeignet für den Tunnelbau sein. An allen drei Standorten wurde und wird überprüft, ob die geologischen Voraussetzungen günstig für die Suche nach Gravitationswellen sind.

Der potenzielle Standort Lausitz – eine unspektakuläre Landschaft mit Wald und Wiesen östlich von Dresden – hat als Späteinsteiger noch nicht so viele Daten beisammen. Doch diese sind bislang vielversprechend, wie Christian Stegmann vom Forschungszentrum Desy und einer der führenden Personen beim DZA sagt. Dem Team kommt weiterhin zugute, dass die Standortentscheidung durch das “Board of Governmental Representatives” in der ET Organisation wohl nicht bereits im Jahr 2025, sondern vermutlich später erfolgen wird. Das bedeutet mehr Zeit, um Daten und vor allem Kontakte zu sammeln.

Die wird es brauchen. Sofern die Geologie nicht völlig unbrauchbar ist, gilt die politische Unterstützung als das wichtigere Kriterium. Hier haben die anderen Vorsprung. Die Niederlande wollen am potenziellen Standort keine weiteren Windparks genehmigen, weil auch die störende Schwingungen aussenden. Und sie haben 870 Millionen Euro aus der Strukturförderung zugesagt, sollte das Observatorium in die Euregio Maas-Rhein kommen. Das wäre ein nennenswerter Teil der Baukosten, die auf rund zwei Milliarden Euro geschätzt werden. Auch Italien unterstützt die Vorerkundung auf Sardinien, eine konkrete Finanzierungszusage für den Bau von ET fehlt bisher.

Deutschland hat drei Optionen. Erstens für das Superteleskop in der Lausitz zu kämpfen und als alleiniges Sitzland zu fungieren. Das hieße unter anderem rund zwei Milliarden aufzutreiben, dafür aber auch die Strahlkraft der Anlage, den Schub für die Forschung und Industrie zu bekommen.

Zweitens gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien das Vorhaben in die Euregio Maas-Rhein zu holen. Geteilte Kosten, geteilter Ruhm. Oder drittens die Finger davon zu lassen und sich allenfalls mit kleineren Beiträgen an ET zu beteiligen, wo auch immer es gebaut wird und falls überhaupt. Den Ruhm würden andere einstecken. Dass mit ET großartige Entdeckungen und technologische Sprünge gelingen, ist äußerst wahrscheinlich, sagen viele Astrophysiker. Welche der drei Optionen aus Sicht der deutschen Fachgemeinde favorisiert wird, darüber wird derzeit diskutiert.

Wer sich umhört, erfährt viel über das wissenschaftliche Potenzial: sehr groß. Und die Angst, sich ein zweites Fair-Debakel mit explodierenden Kosten einzuhandeln: auch sehr groß. Und dass es mit ET allein nicht getan ist. Es braucht weiterhin leistungsfähige Teleskope, um kosmische Ereignisse mit verschiedenen “Sinnen” zu verfolgen. Erst das Zusammenspiel ermöglicht große Entdeckungen. Diese Geräte kosten extra.

Was das BMBF vorhat, ist noch unklar. Es konzipiere ein neues Priorisierungsverfahren für große Forschungsinfrastrukturen, erklärt es auf Anfrage von Table.Media. Darin “sollten die eingereichten Konzepte aus allen Wissenschaftsdisziplinen extern wissenschaftlich und wirtschaftlich umfassend bewertet und im Vergleich forschungspolitisch priorisiert werden. Finanzielle oder anderweitige Zusagen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.” Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat bereits finanzielle Unterstützung für ET in der Euregio Maas-Rhein zugesagt – wenn sich der Bund entsprechend positioniert.

Der niederländische Forschungsminister Robbert Dijkgraaf wirbt damit, dass die Region neben der passenden Geologie große Tech-Unternehmen in der Nähe habe sowie wichtige Universitäten und Forschungsinstitute, etwa in Leuven, Maastricht und Aachen. “Entscheidend ist aber, dass das Instrument buchstäblich in drei Ländern stehen und von drei Ländern unterstützt würde”, sagt er auf Anfrage von Table.Media. “Der multinationale Ansatz bringt dem Projekt mehr Stabilität.” Dijkgraaf, der vor seinem Ministeramt als Theoretischer Physiker und Forschungsmanager arbeitete, verweist auf den SSC-Teilchenbeschleuniger in Texas, dessen Bau begonnen und 1993 vom US-Kongress gestoppt wurde.

“Europa ist in der Lage, solche komplexen Anlagen zu bauen und zu betreiben – muss aber jetzt entschlossen vorangehen”, sagt er. Auch weil die Planungen für einen weiteres Gravitationswellenobservatorium namens “Cosmic Explorer” in den USA konkreter werden. “Und wir wissen nicht wirklich, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird, es kann viel geschehen.” Daher gelte es nun, ein überzeugendes Konzept zu erarbeiten, einschließlich Finanzierung, und dieses “über die Ziellinie zu bringen”.

Das DZA in der Lausitz würde in diesem Falle bei der Technologieentwicklung und Datenauswertung unterstützen. Das Team für die Euregio Maas-Rhein würde diese Beteiligung gern sehen, das war unter anderem bei einem Fachgespräch Ende Oktober in Potsdam erkennbar. Desy-Forscher Stegmann sieht diese Gespräche positiv, merkt aber an: “Vorausgesetzt der Untergrund ist geeignet, dann wäre ET in Sachsen ein ganz wichtiges Signal für Ostdeutschland und darüber hinaus nach Polen und die Tschechische Republik.” Ralf Nestler

16. November 2023, 17:00-18:30 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin und Online

Diskussion Holistischer Helfer oder befangene Blackbox? Chancen und Risiken von KI in der Hochschullehre Mehr

22. November 2023, 18:30 bis 18:35 Uhr, Hauptgebäude der Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und online

Leopoldina-Vorlesung mit dem Wissenschaftsphilosophen Martin Carrier “Die Wissenschaft unter Beschuss: Zum Umgang mit Fälschung und Leugnung” Mehr

29. November 2023, 11:00-16:00 Uhr, Langenbeck-Virchow-Haus

Diskussion Tag der Hochschulmedizin, Eröffnungsrede: Prof. Dr. Karl Lauterbach Mehr

1. Dezember 2023, 9:15 bis 15:00 Uhr, Münchner Künstlerhaus, München.

Konferenz, ausgerichtet von Helmholtz München in Kooperation mit LMU, TUM, MPG und Fraunhofer Munich for Women in Science Mehr

Bei ihrer Mitgliederversammlung hat die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) in Berlin sieben Vizepräsidentinnen und -präsidenten für jeweils zwei Jahre neu- oder wiedergewählt. Dazu verabschiedeten die Mitglieder Stellungnahmen zum hochschulischen Engagement gegen Antisemitismus und zum Thema Machtmissbrauch.

“Hochschulen müssen Orte sein, an denen sich Jüdinnen und Juden ohne Wenn und Aber sicher fühlen können”, mahnte Walter Rosenthal. Nach dem Terrorangriff der Hamas und der sich anschließenden israelischen Militäroperation im Gazastreifen sei es allerdings an mehreren deutschen Hochschulen zu klar antisemitischen Vorfällen gekommen. Alle Hochschulangehörigen seien aufgefordert, sich jetzt entschieden und anhaltend gegen Antisemitismus in jeglicher Form zu wenden. Und das nicht nur symbolisch, sondern auch durch konkretes, solidarisches Handeln.

Rosenthal kündigte an, dass der Austausch über geeignete Maßnahmen gegen Antisemitismus an Hochschulen nun innerhalb der HRK umso entschlossener fortgesetzt werde. Jüngst hatte die FU Berlin bereits entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Der HRK-Präsident benannte im Forschungsausschuss am Mittwoch als mögliche längerfristige Maßnahmen die verstärkte Antisemitismus-Forschung sowie die Integration des Themas in die Lehrkräfteausbildung.

Die Mitgliederversammlung der HRK bekräftigte die besondere Verantwortung der Rektorate und Präsidien, entschieden gegen Machtmissbrauch an Hochschulen vorzugehen. Vorschläge zur Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Verfahrensweisen sollen jetzt in der HRK erarbeitet werden. “Alle Mitglieder der Hochschulen haben Anspruch auf ein Studien- und Arbeitsklima, das frei ist von Belästigung, Diskriminierung und Gewalt”, sagte Rosenthal.

Bereits 2018 wurde eine HRK-Empfehlung “Gegen sexualisierte Diskriminierung und sexuelle Belästigung an Hochschulen” veröffentlicht. Anscheinend war diese nicht ausreichend, um das Thema in den Hochschulen entscheidend voranzubringen. Andreas Keller von der GEW setzt auch in die aktuellen Beschlüsse wenig Hoffnung: “Gut gemeinte Appelle werden nichts ändern. Wir brauchen strukturelle Veränderungen an den Hochschulen”.

Und auch das Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft betonte gegenüber Table.Media, dass die vorhandenen Resolutionen, Selbstverpflichtungserklärungen und Kodices wenig zur Prävention von Machtmissbrauch beitragen. “Es braucht zwingend eine unabhängige Stelle, die Betroffene berät und Verfahren unabhängig führt und damit einen echten Willen zur Veränderung, statt sie immer wieder aufzuschieben und ihre Notwendigkeit infrage zu stellen.”

Gemäß HRK-Ordnung enden die Amtszeiten aller von der Mitgliederversammlung ins Präsidium gewählten Hochschulleitungen nach einer Präsidentenwahl automatisch Ende November. Im Mai 2023 war Walter Rosenthal zum neuen HRK-Präsidenten gewählt worden.

Auf Vorschlag des Präsidenten wurden laut einer HRK-Mitteilung neu ins Präsidium gewählt:

Als Präsidiumsmitglieder bestätigte die Mitgliederversammlung Dorit Schumann, Hochschule Trier, mit dem Schwerpunkt “Transfer, Nachhaltigkeit” und Ulrike Tippe, Technische Hochschule Wildau, mit dem Schwerpunkt “Digitalisierung und wissenschaftliche Weiterbildung”.

Dem HRK-Präsidium gehören darüber hinaus die Sprecherin der Mitgliedergruppe Universitäten, Anja Steinbeck, (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) und der Sprecher der Mitgliedergruppe Hochschulen für Angewandte Wissenschaften / Fachhochschulen, Jörg Bagdahn, (Hochschule Anhalt) an. mw

Die USA und China führen auch in diesem Jahr die Liste der einflussreichsten Forscher an – und zwar mit Abstand. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Ranking des Datenkonzerns Clarivate Analytics hervor. Die Auswertung für das Jahr 2023 identifizierte insgesamt 6.849 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in den vergangenen zehn Jahren durch die Veröffentlichung mehrerer viel zitierter Beiträge einen bedeutenden Einfluss auf ihre Fachgebiete ausgeübt haben. 2.669 davon sind in den USA tätig, 1.275 in China.

Im Gegensatz zu den USA hat China sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert, sodass der Vorsprung der USA kleiner wird. Deutschland liegt mit 336 meistzitierten Forschenden auf Platz vier nach Großbritannien (574). Auch im Vorjahr hatte Deutschland den vierten Platz, 2021 war es Platz fünf. Zwei Newcomer sind unter den Top 10 Ländern: Hongkong (Rang 9) und Italien (Rang 10).

Basis des Rankings der Highly Cited Researchers sind Veröffentlichungen, die im Web of Science-Zitierindex zu den ersten ein Prozent der Zitate nach Fachgebiet und Publikationsjahr gehören. Für die diesjährige Liste wurde der Zeitraum 2012 bis 2022 in 20 Fächern ausgewertet. Insgesamt gehörten in diesem Zeitraum 188.500 Publikationen zu dem ein Prozent der meistzitierten Veröffentlichungen.

Auch im Ranking nach Forschungseinrichtungen dominieren die USA und China. Auf den Plätzen eins bis acht finden sich ausschließlich chinesische und US-amerikanische Institutionen. Angeführt von der Chinese Academy of Sciences auf Rang 1, der Harvard University auf Rang 2, gefolgt von der Stanford University (Rang 3) und den National Institutes of Health der USA (Rang 4).

Beste europäische Forschungseinrichtungen sind die University of Oxford auf Platz neun und die Max-Planck-Gesellschaft auf Platz zehn. Zur Einordnung: An der Harvard University forschen 237 Highly Cited Researchers, bei der MPG 59. Noch dazu ist der Trend negativ bei Max Planck: Im Jahr 2022 hatte man es noch auf Platz sieben geschafft, 2021 sogar auf Platz fünf.

Unter den weltweit 238 Forschenden, die sogar in zwei der 20 ausgewerteten Fächer meistzitiert sind, finden sich fünf aus Deutschland: Sowohl in der Mikrobiologie als auch in der Immunologie ragen Christian Drosten und Victor Corman heraus, beide sind von der Charité Berlin. In den Fächern Biologie/Biochemie und Molekularbiologie/Genetik sind es Ivan Đikić (Goethe-Universität Frankfurt) und Matthias Mann (MPI für Biochemie in Martinsried). In den Bereichen Chemie und Materialwissenschaften ist es Xinliang Feng von der TU Dresden.

Zitationsrankings stehen unter anderem wegen ihrer Anfälligkeit für Trickserei in der Kritik. Für dieses Jahr habe man die Bewertungs- und Auswahlkriterien weiterentwickelt, teilt Clarivate mit. So wurde zum Beispiel auf extreme Hyper-Autorenschaft (mehrere Paper pro Woche über längere Zeiträume) und übermäßige Selbstzitierungen geachtet. In der Folge wurden im Laufe der diesjährigen Analyse 1.000 Kandidaten ausgeschlossen – doppelt so viele wie im Vorjahr.

Das Engagement für Integrität in der Wissenschaft scheint auch dabei zu helfen, das “Affiliationsspielchen” in den Griff zu bekommen. Dabei geht es darum, dass Universitäten in Saudi-Arabien mit viel zitierten Forschern aus anderen Ländern kooperieren. Um in Rankings gut dazustehen, wirken sie darauf hin, dass die Forscher in der Clarivate-Datenbank die saudische Uni als primäre Affiliation vermerken und nicht die, an der sie eigentlich tätig sind.

“Erstmals seit 2016 sinkt die Zahl der Erstaffiliationen an saudi-arabischen Institutionen”, sagt Yoran Beldengrün von der spanischen Beratungsfirma Siris Academic, der im Frühjahr eine Analyse zu dieser Praxis veröffentlicht hat. So habe im Vergleich zum vergangenen Jahr keiner der elf in dieser Hinsicht auffälligen spanischen Forscher mehr eine saudische Institution angegeben. Und in Deutschland hat sich die Zahl von fünf auf eins reduziert. abg

Die Ideen für einen Neuanfang seiner Institution hat Fraunhofer-Präsident Holger Hanselka bei einem Antrittsbesuch am gestrigen Mittwoch im Forschungsausschuss des Bundestages vorgestellt. Er sei immer noch “uneingeschränkt begeistert” von Fraunhofer und den Instituten, sagte er. Er wolle nun “zurück zum Fraunhofer-Modell”, mit einer Konzentration auf die Kooperation mit der Wirtschaft und weniger Aufträgen und Förderprojekten von der öffentlichen Hand.

Erste Priorität habe für ihn der Transfer in die Wirtschaft. Dafür möchte er – wie nun vom Senat bestätigt – die Ressorts Forschung und Transfer im Vorstandsbereich zusammenlegen. Zweite Aufgabe sei eine Konsolidierung und ein Ende des Wachstumskurses. Als dritte Priorität nannte Hanselka ein Wachstum in relevanten und wichtigen Technologiefeldern und entsprechend geringeres Engagement in anderen Bereichen.

Hanselka will damit wieder ein deutliches Profil der Fraunhofer-Gesellschaft ausbilden – und erwartet dies auch von den anderen Forschungsorganisationen. “Fraunhofer muss keine Nobelpreise holen” und Max Planck müsse eben keinen Transfer betreiben. Man sollte wieder “back to the roots”. Deutschland habe ein wunderbar ausdifferenziertes Wissenschaftssystem. Dann könne man auch sinnvoller Kooperation betreiben, ohne in zu viele Konkurrenzsituationen zu kommen.

Angesprochen auf das Thema Fusionsforschung stellte Hanselka Wendelstein 7-X als “tollen Demonstrator” heraus. Gleichzeitig hinterfragte er, ob man Laser- und Magnetfusion in gleichem Maße fördern könne. Man müsse sich diese vielversprechende Technologie warmhalten, “aber beides gleichzeitig ist ganz schön teuer”.

Neben Hanselka war Walter Rosenthal in seiner neuen Funktion als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zu Gast im Forschungsausschuss. Er wurde vorwiegend zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, aber auch zum Sanierungsstau an den Hochschulen befragt. Rosenthal bekräftigte die HRK-Forderungen nach einer Befristung von Postdocs nicht unter vier Jahren sowie nach einem Festhalten an der Tarifsperre. “Wenn wir auf zwei Jahre befristen, dann macht man nur noch flache Forschung, möglichst großen Paper-Output, keine tiefschürfende Forschung mit Perspektive”. Er begrüßte gleichzeitig den Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses für ein Konzept des BMBF für wissenschaftliche Dauerstellen neben der Professur.

Beim Thema Hochschulbau erneuerte Rosenthal die Forderung nach einem Engagement des Bunds in dieser Sache. 70 Milliarden Euro seien notwendig und da seien die notwendigen Anpassungen an neue energetische Vorgaben noch nicht enthalten. Klar sei, dass die Hochschulen als Studienorte und Arbeitsplätze durch marode Gebäude an Attraktivität verlören. mw

Am Ende ging es sogar noch ein bisschen schneller als gedacht: In einer Runde, die sich bis in den späten Abend erstreckte, hatten FDP, Grüne und SPD sich noch am Montag auf einen Änderungsantrag zum Entwurf des Sprind-Freiheitsgesetzes geeinigt: sechs Punkte, die diesem seinen endgültigen Start ermöglichen sollen. Der Forschungsausschuss sollte sie am gestrigen Mittwoch nur noch besprechen und beschließen, sodass das Freiheitsgesetz am morgigen Freitagnachmittag im Plenum endgültig verabschiedet werden könne.

Die Besprechung am gestrigen Vormittag fiel dann mehr oder minder aus, da nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 alle Politiker in ihre Fraktionen eilten. Für den Gesetzentwurf stimmten noch schnell die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und CDU/CSU bei Enthaltung der Fraktion Die Linke und der AfD-Fraktion. Und somit kann das Gesetz am Freitag im Bundestag verabschiedet werden.

“Das Freiheitsgesetz ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, über den wir uns sehr freuen”, erklärt Sprind-Gründungsdirektor Rafael Laguna de la Vera auf Anfrage von Table.Media. “Endlich können wir Gründerinnen und Gründer in größerem Umfang beauftragen, endlich können wir uns an bereits bestehenden Start-ups beteiligen. Dies gibt die Freiheit, Teams und Technologien mit Sprunginnovationspotenzial schneller, flexibler und gezielter finanzieren zu können.” Allerdings: “Insgesamt hätten wir uns – wie die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) auch – bei einigen Punkten wie Verzicht auf ministerielle Fachaufsicht, Verwendung von Erlösen, Selbstbewirtschaftung der Mittel und Besserstellungsverbot noch etwas mehr Mut seitens der Ministerien und Parlamentarier gewünscht.”

In der Tat: Noch vor einer Woche hatte es im Forschungsausschuss eine Expertenanhörung zum Freiheitsgesetz gegeben, in der verschiedene Nachbesserungen debattiert worden waren. Nicht allen Punkten ist die Ampelfraktion in ihrem jüngsten Änderungsantrag nun gefolgt:

Diesen Forderungen folgten die Ampelfraktionen nicht. Stattdessen hat man sich im Punkt Fachaufsicht darauf verständigt, die Fachaufsicht in einer weiteren, bis Anfang 2026 stattfindenden Evaluation auf ihre Effizienz und Wirksamkeit zu überprüfen.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat im Verfahren den Auftrag für die Sprind geschärft, erklärt Berichterstatter Holger Mann. “Mit mehr Freiheiten geht aber mehr Verantwortung einher.” Mit den Änderungen werde festgehalten: Die Förderung von Sprunginnovationen soll zu Wertschöpfung in Deutschland und Europa beitragen und das entstehende geistige Eigentum sichern. Gleichzeitig wird die Aufsicht auf Wirkung und Verfahren beschränkt.

“Wir übertragen hoheitliche Rechte und Aufgaben des Staates an eine GmbH.” Im Gegensatz zur Finanzierung durch private Akteure, müsse es bei der staatlichen Förderung von Innovationen darum gehen, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erzielen, sagt Mann. “Wir freuen uns, dass die Agentur dafür nun noch mehr Möglichkeiten bekommt.” nik

Vergangenen Freitag entschied die Deutsche Post Stiftung, das Institute on Behavior & Inequality (briq) in das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) zu integrieren. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Simon Jäger das IZA verlassen wird. Armin Falk, bisheriger briqs-Geschäftsführer soll an seiner Stelle den Chefposten beim IZA übernehmen.

Nachdem diese Entscheidung bereits am Wochenende heftige öffentliche Kritik unter vielen namhaften Ökonomen hervorgerufen hatte, soll nun ein offener Brief die Berufung von Armin Falk zum neuen IZA-Geschäftsführer verhindern.

Mehr als 600 aktuelle und ehemalige IZA-Fellows und -Mitglieder (von insgesamt knapp 2.000 laut IZA) haben bisher den Brief unterzeichnet. “Die Berufung von Professor Falk an die Spitze von IZA wäre für die Institution zutiefst schädlich, für die vielen Mitglieder demoralisierend und für den Berufsstand der Wirtschaftswissenschaftler ein demütigender Rückschritt”, schreiben die Autoren. Alle Unterzeichner wollen bei einer Berufung Falks ihre Stipendien und Affiliationen beim IZA zum 1. Januar 2024 aufgeben. mw

New York Times. Start-Ups With Laser Beams: The Companies Trying to Ignite Fusion Energy. Seit Anfang des Jahres berät das US-Energieministerium mit Experten aus Wissenschaft und Industrie über die noch zu meisternden technologischen Herausforderungen bis zur kommerziellen Anwendung der Kernfusion. Die Behörde will Konsortien von Institutionen finanzieren, die sich mit Teilen der Laserfusionsforschung befassen, darunter Hochleistungslaser, die mit hoher Geschwindigkeit feuern können. Unter anderem werden die Firmen Focused Energy und Xcimer Energy mit mehreren Millionen Dollar gefördert, um Konzepte für ein Pilotkraftwerk zu entwickeln. Die Unternehmen müssen verschiedene Meilensteine erreichen, um das Geld zu erhalten. Mehr

Nature: First trial of ‘base editing’ in humans lowers cholesterol – but raises safety concerns. Die Bostoner Firma Verve Therapeutics hat die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, bei der sie erstmals Menschen per Base-Editing behandelt haben. Mit dieser Variante der Genschere Crispr blockierten sie ein Gen in der Leber, das den LDL-Cholesterinspiegel erhöht, und brachten so die Blutfettwerte unter Kontrolle. Die Ergebnisse gelten als Meilenstein. Es traten zumeist nur moderate Nebenwirkungen auf. Einer der zehn Probanden erlitt fünf Wochen nach der Behandlung einen tödlichen Herzinfarkt, was ein Sicherheitsausschuss der fortgeschrittenen Erkrankung zuschreibt und nicht der Behandlung. Mehr

Claudia Baldus, Direktorin der Klinik für Innere Medizin II mit den Schwerpunkten Hämatologie und Onkologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Campus Kiel, ist zur neuen Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) gewählt worden.

Martin Beer ist neuer Vizepräsident des Friedrich-Loeffler-Instituts / Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Der Fachtierarzt für Mikrobiologie und Virologie leitet seit 2004 das Institut für Virusdiagnostik am FLI-Hauptstandort Insel Riems.

Andrew Griffiths ist neuer Minister of Science im Vereinigten Königreich. Er folgt auf George Freeman, der zuletzt maßgeblich den Horizon-Deal mit der EU ausgehandelt hatte.

Heather Harrington ist neue Direktorin am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Sie ist Professorin für Mathematik am Mathematischen Institut der Universität Oxford, UK, und Fellow des St John’s College Oxford und nun außerdem Honorarprofessorin an die Fakultät Mathematik der TU Dresden.

Sabine Krabbe, Neurowissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Standort Bonn, erhält 1,2 Millionen US-Dollar von der Chan Zuckerberg Initiative, um die Ursachen von Depressionen und Angstzuständen zu erforschen, die mit Alzheimer und Parkinson einhergehen können.

Yves Moreau von der Katholieke Universiteit Leuven erhält den mit 200.000 Euro dotiertem Individual Award Award for Promoting Quality in Research 2023 der Einstein Stiftung Berlin. Der belgische Informatiker entwickelt Algorithmen für die Analyse genetischer Daten, die den Schutz der Privatsphäre wahren. Der ebenfalls mit 200.000 Euro dotierte Institutional Award geht an die Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences. Sie setzt sich global für eine robuste, transparente und reproduzierbare sozialwissenschaftliche Forschung ein. Den mit 100.000 Euro dotierten Early Career Award bekommt Anne Gärtner von der Technischen Universität Dresden. Sie will neue Bewertungskriterien für Forschungsleistung entwickeln.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Berlin.Table. Sinus: “Die Mitte ist nicht mehr das aufstiegsorientierte Milieu von einst”: Die bürgerliche Mitte, lange stabilisierendes Element der bundesdeutschen Gesellschaft, hat sich gewandelt. Einst aufstiegs- und veränderungsbereit ist sie heute durch Krisen und Herausforderungen verunsichert und erschöpft. Auch die klassischen Wohlstandsindikatoren sind in Frage gestellt. Silke Borgstedt, Geschäftsführerin des Sinus-Instituts in Berlin, über ein Milieu, das nach einer neuen Identität sucht. Mehr

Europe.Table. AI Act: Berlin, Paris und Rom wollen nur Selbstverpflichtung bei Foundation Models: Deutschland, Frankreich und Italien haben sich auf eine gemeinsame Position zur Behandlung von Basismodellen (Foundation Models) und allgemeinen KI-Systemen (GPAI) im AI Act verständigt. Wichtigster Punkt: Bei Foundation Models lehnen die drei Länder eine gesetzliche Regulierung ab. Mehr

Europe.Table. Christian Tietje – Der Grenzüberschreiter: Christian Tietje von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) hat für drei Jahre einen der renommierten Jean-Monnet-Lehrstühle der Europäischen Kommission übernommen. Mehr

Bei Research.Table haben wir ein Herz für Tiere und darum muss an dieser Stelle heute der neuseeländische Vogel des Jahrhunderts stehen: Es handelt sich um eine dort und in Australien vorkommende Unterart des Haubentauchers, vor Ort “pūteketeke” genannt. Er wurde anlässlich des 100-jährigen Bestehens der neuseeländischen Naturschutzorganisation Forest & Bird in einer internationalen Abstimmung gekürt.

An diesem Wasservogel ist nicht nur der Name kurios, sondern auch sein Balzverhalten, das unter anderem aus heftigem Kopfschütteln besteht, bei dem die Partner die Federhaube spreizen und ihre Hälse in die Luft recken. Auch die Publicity im Wettbewerb macht ihn besonders, denn zum Team Pūteketeke gehörte zum Beispiel der britisch-amerikanische Moderator und Komiker John Oliver. Er hatte als Pate für den Vogel geworben. Unter anderem umfasste seine Kampagne große Reklametafeln etwa in Paris und Tokio sowie einen Auftritt in der Tonight Show with Jimmy Fallon im Haubentaucher-Kostüm.

Schade eigentlich, dass es ähnliches Engagement vor deutschen Fernsehzuschauern nicht gab. Jan Böhmermann oder Oliver Welke hätten so etwas auch gekonnt. Andererseits hätte sich die Abstimmung dann womöglich noch weiter verzögert. Durch das Engagement von John Oliver brach nämlich das Verifizierungssystem für die Abstimmung zusammen, wodurch die Bekanntgabe erst mit zwei Tagen Verspätung am gestrigen Mittwoch stattfand.

Noch dazu kam die Einmischung aus den USA nicht gut an in Neuseeland und führte zu einer Gegenkampagne für die anderen nominierten Vögel. Insgesamt stimmte eine Rekordzahl von 350.000 Menschen ab. Der Kiwi, der flugunfähigen Nationalvogel des Landes, schaffte es jedoch nur auf Platz zwei, auf dem dritten Platz landete der Kea, ein vom Aussterben bedrohter Bergpapagei. Die Abstimmung des Nabu zum deutschen Vogel des Jahres verlief dagegen unspektakulär. Seit Anfang Oktober steht schon fest: 2024 ist es der Kiebitz. Anne Brüning (mit dpa)