das Netzwerk X (vormals Twitter) war für viele in der Wissenschaftscommunity bislang die zentrale Plattform. Mit der Übernahme durch Elon Musk im vergangenen Oktober hat sich das geändert, viele haben sich abgewendet. Seit Beginn des Kriegs in Israel wurde der einst beliebte Dienst mit dem blauen Vogel endgültig zur Fake-News-Schleuder, Musk selbst empfahl antisemitische Accounts. Doch wohin zieht es die Forschenden? Unsere Autorin Elena Matera hat sie gefragt.

Alle drei Jahre, so beschrieb es eine Politikerin der Hamburger Bürgerschaft, debattiere man aufgeregt über eine neue Ausrichtung für den Wissenschaftsstandort im Norden. In einem Konzeptpapier sollte Hamburg etwa ein “Boston an der Elbe werden” und dafür Prioritäten jenseits des Hafens setzen. Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin Hamburgs und zuständige Wissenschaftssenatorin, sah dies schon damals anders. “Hamburg ist Hamburg an der Elbe”. Im Gespräch erzählte sie mir von den Stärken und Schwächen Hamburgs von heute – und äußert einen dringenden Wunsch in Richtung Berlin.

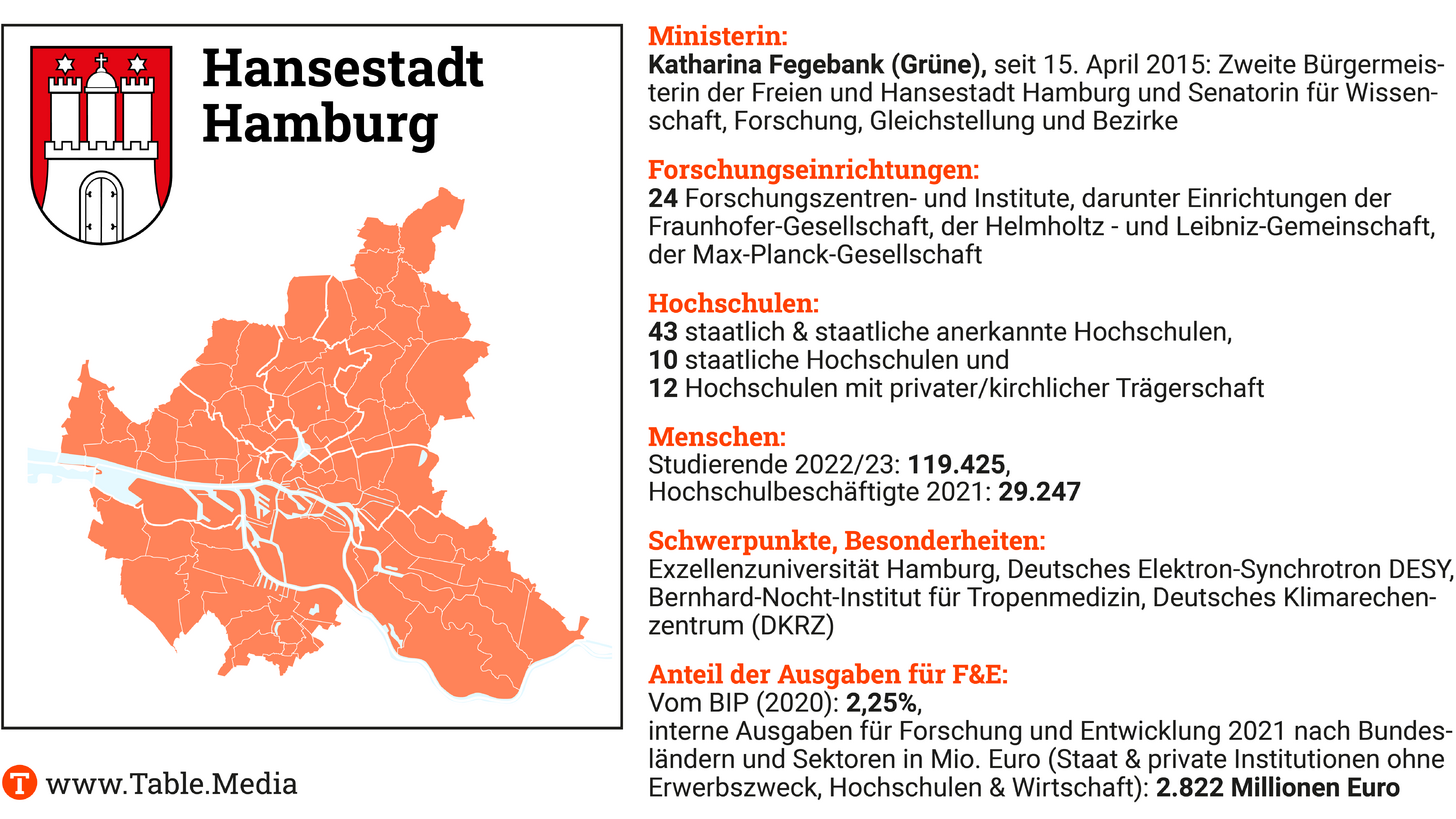

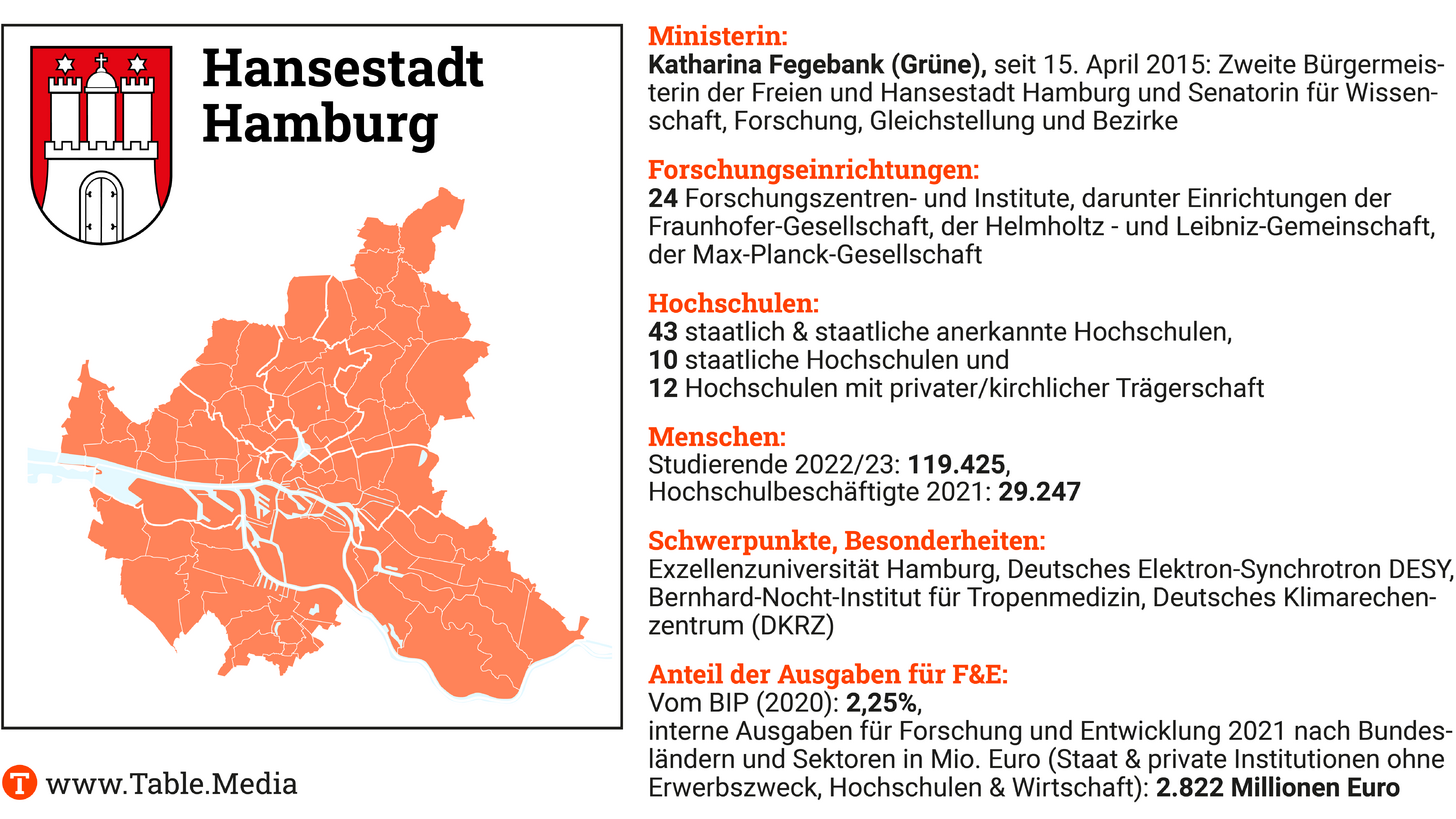

Der Hamburg-Check ist das erste Bundesland, das wir Ihnen in unserer neuen Serie “Länder-Kompass” vorstellen. Sie lesen ab sofort stets Informationen und Checks zur forschungspolitischen Situation im jeweiligen Land, dazu Interviews mit Ministerinnen und Ministern – von Kiel bis München.

Der Forschungsausschuss debattierte gestern über einen möglichen Ausbau der DDR-Forschung. Anlass war der Antrag der Unionsfraktion für eine stärkere Förderung. Diskussionen um den Übergang zwischen zwei Förderphasen innerhalb des entsprechenden BMBF-Förderprogramms hatten den Ausschlag gegeben. Die CDU-Abgeordnete Monika Grütters bezeichnete die bereits zum Start des Programms 2017 festgelegte degressive Förderung nachträglich als Fehler, den es zu korrigieren gelte. Markus Weisskopf hat die Details.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Ist Hamburg die “leistungsfähige Wissenschaftsmetropole, die für die nördlichen Länder die Kräfte bündelt” geworden, wie Olaf Scholz (SPD) es im November 2017 für den Stadtstaat einforderte? Scholz, damals noch Senatschef in der Hansestadt, hatte offenbar derart große Pläne. Ein starker Wissenschaftsstandort sei für eine Metropole kein schmückendes Beiwerk, “sondern die Voraussetzung für Innovation, Wirtschaftswachstum und die Lösung globaler Herausforderungen”.

Dennoch hielt er sich mit Investitionen eher zurück, er und auch sein Nachfolger Peter Tschentscher blieben etwa zehn Jahre lang dabei, die Grundfinanzierung der Hochschulen nur um 0,88 Prozent pro Jahr zu erhöhen. Haushaltskonsolidierung ging im Zweifel vor, kommentierte es das Hamburger Abendblatt. Erst 2021 konnte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) aus der Finanzbehörde eine höhere Grundfinanzierung beanspruchen. Diese sah eine jährliche Steigerung von gut drei Prozent vor.

Es wäre nicht Hamburg, wenn nicht eine starke Bürgerschaft stets mehr Engagement für die Wissenschaft einfordern würde. Alle drei Jahre beschäftige man sich für die Wissenschaft mit starken Thesenpapieren, witzelte eine Oppositionspolitikerin. 2022 übergaben etwa die Initiatoren des “Hamburg Konvent”, im Rathaus ihre “Handlungsanregungen”. Hamburg sollte ein “Boston an der Elbe werden” und dafür andere Prioritäten setzen. Wie das Abendblatt berichtete, dränge sich die Frage auf, ob der Senat weiter jährlich etwa 300 Millionen Euro in den schwächelnden Hafen investieren solle. Ein anderer Ansatz sei “sicher, die staatlichen Mittel für Wissenschaft und Forschung erheblich zu steigern”.

Nordisch-höflich rückte damals ein Sprecher des Hamburger Senats diese Überlegungen zurecht. “Der Hamburger Hafen sorgt für Wertschöpfung, die wiederum dazu beiträgt, dass wir in Wissenschaft und Forschung investieren können”, erklärte dieser. “Deshalb ist es richtig, das eine zu tun ohne das andere zu lassen.” Man werde Wirtschaft und Wissenschaft “nicht gegeneinander ausspielen”.

Katharina Fegebank, seit 2015 ebenfalls zweite Bürgermeisterin der Stadt, wies damals die Forderung, ein Boston an der Elbe zu kreieren, zurück: “Hamburg ist Hamburg an der Elbe. Andere Städte zu kopieren, war noch nie ein gutes Erfolgsrezept.” Mitarbeit: Anna Tayts

Frau Fegebank, ist Hamburg zur Wissenschaftsmetropole geworden, die sich Olaf Scholz 2017 erwünschte?

Es ist auf jeden Fall deutlich spürbar, dass wir den Turbo gezündet haben. Aus der traditionellen Hafen- und Handelsstadt ist in den letzten Jahren auch eine florierende Wissenschaftsmetropole geworden: Wir haben mit der Universität Hamburg seit 2019 eine Exzellenz-Universität, das hat einen richtigen Schub gegeben, dazu zahlreiche herausragende Forschungsinstitute und Hochschulen. Da geht richtig was – und prägt auch das Selbstverständnis der Stadt.

Was Hamburg dabei ausmacht, sind die kurzen Wege zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Wir hatten den Mut, unsere Stärken zu kräftigen und dennoch Neues anzustoßen. Wir arbeiten an dem, was heute wichtig ist und morgen noch wichtiger sein wird, etwa in der Klimaforschung, bei Quanten, in der Infektiologie oder in gesellschaftlichen Fragen.

In der Science City Hamburg Bahrenfeld bauen wir derzeit einen völlig neuen Stadtteil auf, wo Forschende, Lehrende und Studierende mit Start-ups und Unternehmen zusammenkommen, wo Gründen, Forschen, Wohnen und Leben zusammenkommen.

Ein Aspekt, den man nicht unbeachtet lassen sollte: Hamburg ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Immer mehr Menschen aus aller Welt wollen an die Elbe, und unsere breite Wissenschaftslandschaft ist hierbei auch ein Magnet.

Welche Highlights in der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Wir sind ein Stadtstaat, es gibt die angesprochenen kurze Wege. Ein wichtiger Faktor, gerade in Krisenzeiten wie diesen: In Hamburg findet man ein Freiheitsgefühl, ein demokratisch stabiles System, in dem nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch ihre Familien ein sicheres Umfeld finden. In der Science City haben wir unter anderem mit Desy ein Großforschungszentrum von Weltrang. Um Desy herum bauen wir ein städtisches Innovations-Ökosystem allerersten Rangs: Bis 2040 wächst dort ein dynamischer Zukunftsort, in dem Spitzenforschung mit dem Leben in der Stadt verbunden wird. Ein weitläufiger Campus so groß wie 175 Fußballfelder, vernetzt mit lebendigen Wohnquartieren, Geschäften, Kitas und Schulen.

Hamburg ist Zentrum der Klimaforschung, inklusive Superklimarechner “Levante”. Wir sind führend in Quantencomputern und Infektionsforschung – und all das nicht nur mit einzelnen Playern, sondern in der Vernetzung der herausragenden Akteure am Standort.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

In der ganzen Frage des Bürokratieabbaus müssen wir besser werden. Das ist etwas, das nicht nur Hamburg betrifft, das haben wir uns insgesamt als Wissenschaftsland auf die Fahnen geschrieben. Den Mut zu finden, dass wir Hemmnisse etwa an Hochschulen stärker aus dem Weg räumen, damit keine gute Idee verloren geht. Dass wir schneller in Genehmigungen und Abläufen sind. Wir wollen Innovationszonen schaffen, in denen auch das Ausprobieren eine Chance hat.

Auch für internationale Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Studierende sind die bürokratischen Hürden oft noch viel zu hoch. Eine internationale Forschung braucht eine international kompetente, mehrsprachige Verwaltung. Daran arbeiten wir.

Wir müssen auch alte Pfade verlassen, uns intensiver mit dem Fachkräftemangel auch im Wissenschaftsbereich beschäftigten. Auch das ist nicht nur ein Hamburg-Thema. Wir müssen alle möglichen Wege finden, wie wir es schon in der Lehrkräfteausbildung gemacht haben. Weitere werden folgen, in der Informatik und auch der Ingenieursausbildung, um hier die Zahl der Studierenden zu erhöhen. Darüber wollen wir aktiv ins Recruiting gehen und junge Menschen nach Hamburg locken, und perspektivisch mit Berufsoption an uns binden. Da ist wieder Kreativität und Mut gefragt. Wir wollen einen guten Spirit hochhalten, ich habe es mal den Hamburg-Style genannt.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Bei allen Themen, die nationale Aufgabe sind, wie zum Beispiel in der Investition in große Infrastrukturen. Hier geht es nicht nur darum, dass man sich Leuchttürme ins eigene Bundesland setzt, sondern es berührt Fragen von Technologiesouveränität und der Innovationskraft unseres Landes. Das wünschen wir uns, dass wir deutliche und frühzeitige Signale bekommen, dass der Bund dabei ist und dass der Bund mit in die Finanzierung geht. Etwa bei der Erweiterung der Röntgenlichtquelle Petra III zu Petra IV. Wir stehen im harten Wettbewerb, China und die USA schlafen nicht – es braucht daher schnelle Entscheidungen und ein deutliches Bekenntnis, das sich nicht nur in Sonntagsreden abbildet.

Ein weiteres Thema, das wir als Länder nicht allein lösen können, ist die Finanzierung der Universitätsmedizin. Sie leistet durch die Verbindung aus Forschung, Lehre und Versorgung absolut Einzigartiges und sichert damit auch die Versorgungsqualität der Zukunft. Außerdem übernimmt sie regional häufig wichtige Koordinierungsaufgaben. Im aktuellen Finanzierungssystem ist sie aber ein Defizitgeschäft. Deshalb müssen wir Wege finden, die Universitätsmedizin so zu finanzieren, dass die hohe Versorgungsqualität nicht leidet und an Uniklinika weiterhin auf Spitzenniveau Ausbildung und Forschung stattfinden kann. Und hier braucht es Zwischenlösungen bis eine große Krankenhausreform greift.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Ich bin eine Befürworterin des Föderalismus. Dieser zeigt, dass wir in einem positiven Wettbewerb stehen. Föderalismus kann die Besonderheiten der jeweiligen Länder in ihren Forschungsaktivitäten und ihrer Hochschulausrichtung und ihren Innovationsökosystemen befördern. Die Länder können doch oft viel näher an den Eigenarten und Bedarfen ihrer jeweiligen Forschungseinrichtungen sein als das dem Bund möglich ist. Das liegt in der Natur der Sache. Und der Föderalismus kann auch zu einem gesunden Wettbewerb führen. Wir freuen uns alle über viele Exzellenzcluster im Land. So ein Wettbewerb belebt das Geschäft und steigert die Innovationskraft Deutschlands insgesamt – das gilt allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Es ist ebenso wichtig, dass wir, Bund und Länder, an einem Strang ziehen, wenn es um die großen Weichenstellungen für das Wissenschaftssystem geht. Das habe ich auch in allen Verhandlungen so erlebt, etwa wenn es um die Exzellenzstrategie ging oder den Pakt für Forschung und Innovation. Wenn es drauf ankommt, ist es uns noch immer gelungen, konstruktiv und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten – und daran glaube ich auch für die Zukunft.

Das gilt in ganz besonderem Maße für Zeiten großer Krisen. Schauen Sie sich aktuell die Solidarität mit Israel an: Da gibt es keine Differenz. Bund und Länder sprechen mit einer, unmissverständlich klaren Stimme: Wir stehen an der Seite Israels.

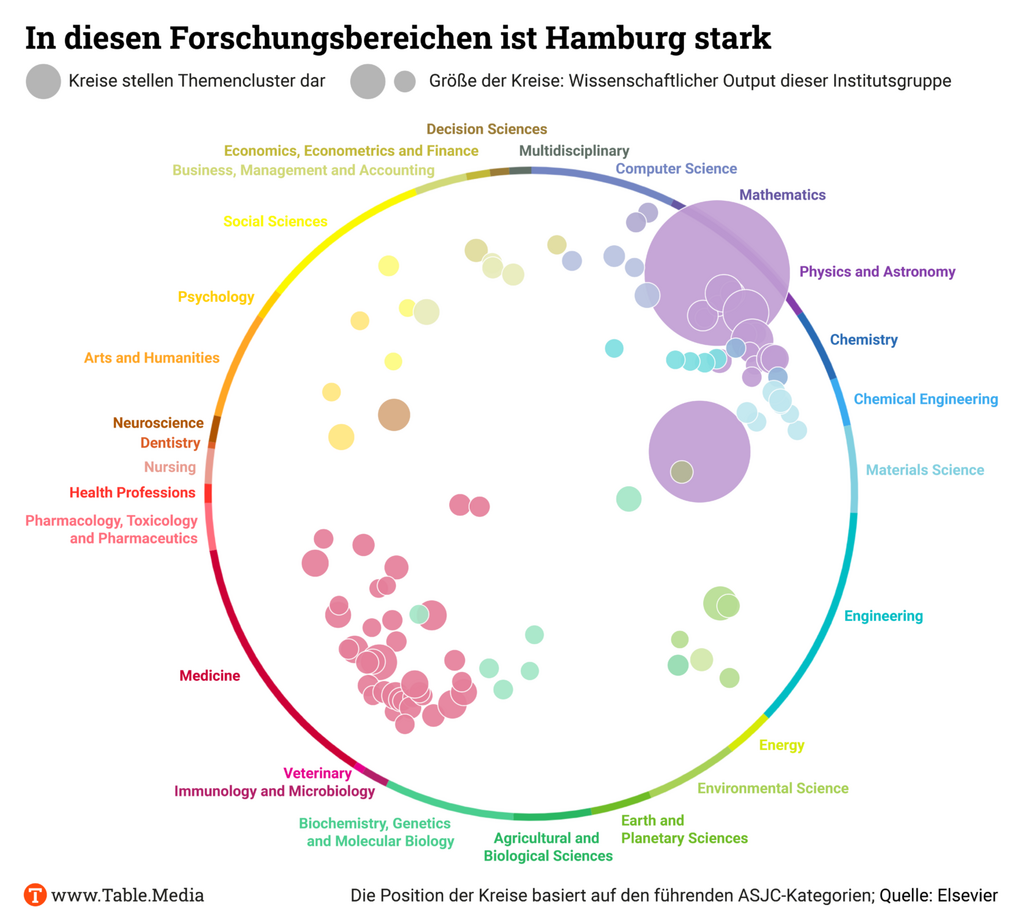

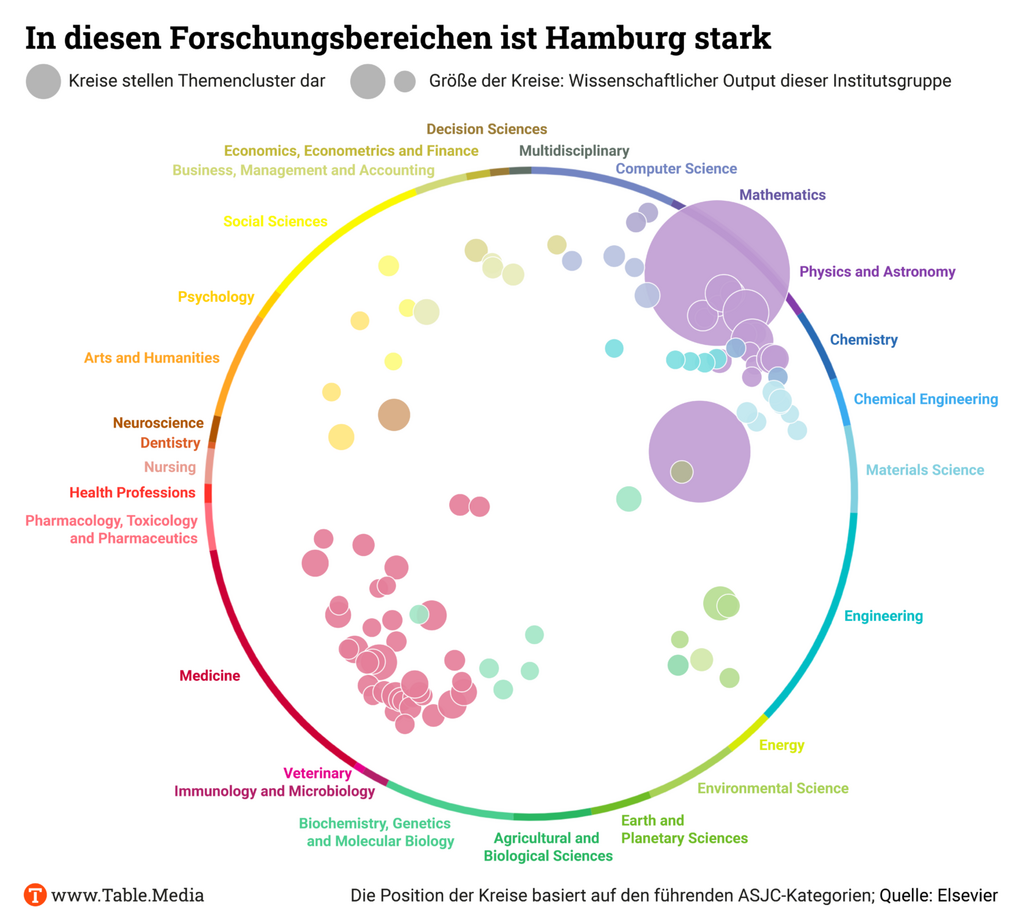

Eine Auswertung des Elsevier-Verlags für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Forschungsbereichen Hamburg stark vertreten ist: allen voran die Physik und Astronomie, ebenfalls zeigen die Daten einen deutlichen Ausschlag in den Materialwissenschaften (siehe Grafik oben). Dabei muss bedacht werden, dass es in diesen Fächern Studien gibt, die mehrere hundert Autoren haben. Weiteres Ergebnis des Checks: Die Zahl der Paper, die von Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in angesehen Journals veröffentlicht wurden, hat zugenommen. 2013 waren es knapp 7.000, in 2022 dann weit über 10.000 Veröffentlichungen. Davon waren jedoch 2013 18,6 Prozent unter den Top-zehn-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es nur noch 16,5 Prozent. Bedeutet: Die Quantität steigt, nicht unbedingt aber die Qualität.

Länder-Kompass: So läuft Forschung in den Bundesländern

Die Förderung von Wissenschaft und Forschung in Deutschland erfolgt durch Bund und Länder entsprechend ihrer Verantwortlichkeiten im föderalen Staat. Wie aber ist die Situation in den Bundesländern? Research.Table stellt in einer neuen Serie jedes einzelne Bundesland vor.

Das Netzwerk X, ehemals Twitter, war für viele Wissenschaftler bislang zentral, um sich international zu vernetzen und ihre Forschung an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Mit der Übernahme durch Elon Musk im vergangenen Oktober hat sich das geändert. Immer mehr Forschende verlassen die Plattform oder schränken ihre Aktivität erheblich ein. Das zeigt unter anderem eine Umfrage unter 9.200 Forschenden, die in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist.

Gründe seien demnach der Anstieg von Hate-Speech, Fake News und Fake Accounts. Auch die Qualität der Debatte habe in den vergangenen Monaten abgenommen und drifte Richtung rechts-außen. “Selbst für diejenigen, die bei X bleiben, kann es sein, dass ihr Publikum zu anderen Plattformen abgewandert ist oder einfach aufgehört hat, sich zu beteiligen”, sagt Rodrigo Costas Comesana, Informationswissenschaftler der Universität Leiden in den Niederlanden. Seit 2011 untersucht er die Nutzung von Twitter durch Wissenschaftler. Gemeinsam mit dem Kommunikationsforscher Jonathan Dudek beobachtet er genau, wie die Wissenschaft nun mit X als Plattform umgeht.

“Twitter erfreut sich nach wie vor einer gewissen Beliebtheit, aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein Konto zu haben und tatsächlich auf einer Plattform aktiv zu sein, zwei verschiedene Dinge sind”, sagt Dudek. Die Aktivität von Akademikern auf der Plattform X sei rückläufig.

Zwar würden Daten zeigen, dass Akademiker nicht auf X angewiesen seien, um die Aufmerksamkeit ihrer Kollegen zu erhalten, etwa, dass ihre Forschung zitiert wird. Doch Comesana befürchtet, dass Wissenschaftler abgehalten werden könnten, sich stärker für die Verbreitung ihrer Arbeit zu engagieren und zu versuchen, andere gesellschaftliche Gruppen zu erreichen.

Doch welche anderen Plattformen können die Forschenden stattdessen nutzen? Ein Netzwerk, das derzeit große Aufmerksamkeit erhält, ist Bluesky, das vom einstigen Twitter-Chef Jack Dorsey mitentwickelt wurde und als mögliche X-Alternative angesehen wird, allein schon aufgrund des ähnlichen Webdesigns. Obwohl man bislang nur via Einladungscodes zu Bluesky gelangt, ist die Mitgliederzahl bereits auf über eine Million gestiegen.

Im Gegensatz zum Netzwerk Mastodon, das oft als zu unübersichtlich bewertet wird, hat Bluesky in kurzer Zeit mehr Dynamik erreicht. Das beobachtet auch der Molekularbiologe Emanuel Wyler vom Max-Delbrück-Centrum in Berlin. Der Wissenschaftler hat mehr als 8.000 Follower bei X. Er wird die Plattform vorerst nicht verlassen. “Twitter ist nach wie vor die aktivste Plattform, und schlussendlich geht es darum, möglichst viele interessante Informationen zu sehen und Menschen zu erreichen”, sagt er.

Wyler beobachtet zunehmend, dass bezahlte Accounts mit blauem Haken am meisten Reichweite auf X erhalten und sehr oft aus einem rechtskonservativen/rechtsextremen Umfeld kommen würden – darunter viele Impfgegner und Klimawandelleugner. Das mache die Plattform unattraktiv, weil sich die Angriffe auf Forschende, die sich zu den entsprechenden Themen äußerten, häufen.

Die zunehmenden Angriffe, aber auch der Rückzug vieler Wissenschaftler aus dem Netzwerk X beobachtet auch Julia Wandt vom Scicomm-Support, einer Anlaufstelle bei Angriffen auf die Wissenschaftskommunikation – auch wenn es noch keine konkreten Zahlen für Deutschland gibt. “Viele Forschende, die sich zurückziehen, haben auch eine große Followerzahl. Die würden das nicht tun, wenn sie nicht die Notwendigkeit dafür sehen würden”, sagt Wandt. “Einige Forschende und Institute ziehen sich zurück, andere sagen: Wir bleiben jetzt erst recht, um eben für Fakten und Aufklärung zu sorgen.”

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist wie Wyler weiterhin auf X präsent. “Für uns ist X noch immer ein sehr reichweitenstarker Kanal”, sagt Sebastian Grote, Head of Communications der Helmholtz-Gemeinschaft. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Helmholtz hätten sich auf Twitter, bzw. X über Jahre mit einem enormen Engagement eine große Reichweite aufgebaut und würden damit zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen.

Doch auch Grote beobachtet, dass immer mehr Forschende der Helmholtz-Gemeinschaft ihre Aktivitäten auf X zurückfahren würden. Das Team um Grote verfolge nun aufmerksam die Entwicklungen der Alternative Bluesky, aber auch Threads – ein Dienst von Meta, der in Deutschland bislang nicht zugelassen ist. Überzeugt ist Grote derzeit vor allem von der Plattform LinkedIn. “Momentan sehen wir, dass die Wissenschaftskommunikation bei LinkedIn an Bedeutung gewinnt. Deshalb haben wir unser Beratungsangebot hierfür in den vergangenen Monaten stark ausgebaut.”

Die Hochschule Konstanz hat ihren Account bei X mittlerweile gelöscht. “Für uns stand fest, dass wir als Wissenschaftseinrichtung nicht mit gutem Gewissen auf einer Plattform bleiben können, die strukturell nicht mehr demokratische Werte, wissenschaftlich und faktenbasierte Argumente unterstützt und sichert”, sagt Janna Heine, Leiterin für Kommunikation und Marketing der Hochschule Konstanz.

Die Professoren der Hochschule hätten sich immer mehr aus X zurückgezogen und seien großteils zu LinkedIn gewechselt. “Der große Vorteil bei LinkedIn ist, dass die Plattform Inhalte belohnt. Wer fachlich argumentiert, wird nicht abgestraft, denn genau das mag der Algorithmus. Es geht um Qualität.”

Mastodon, Bluesky, LinkedIn oder Threads – welche Plattform wird Twitter in Sachen Wissenschaftskommunikation nun ablösen? “Es ist höchst unwahrscheinlich, dass bald eine einzige Plattform so ein großes Netzwerk wie Twitter haben wird”, sagt Kommunikationsexperte Jonathan Dudek. “Alle genannten Social-Media-Plattformen haben das Potenzial, die eigene Arbeit zu verbreiten und mit anderen Akademikern in Kontakt zu treten.” Für Forschende sei es die beste Strategie, mit mehreren Plattformen zu experimentieren, insbesondere, wenn Akademiker bestimmte Zielgruppen erreichen wollen, wie etwa jüngere Generationen.

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

In seiner gestrigen Sitzung beriet der Forschungsausschuss des Bundestages einen Antrag der Unionsfraktion zur stärkeren Förderung der DDR-Forschung. Anlass dafür waren unter anderem Diskussionen um den Übergang zwischen zwei Förderphasen innerhalb des entsprechenden BMBF-Förderprogramms. Lange Verwaltungsverfahren beim BMBF führten hier zu Unsicherheiten in den geförderten Instituten. Aktuell laufen nun in einer zweiten Förderphase noch sieben vom BMBF geförderte Projekte von 2023 bis 2025 mit einer Fördersumme von insgesamt 8,5 Millionen. Für diese zweite Förderrunde hatten sich elf der 14 Projekte aus der ersten Förderphase beworben.

Die CDU-Abgeordnete Monika Grütters bezeichnete die bereits zum Start des Programm 2017 festgelegte degressive Förderung nachträglich als Fehler, den es zu korrigieren gelte. Staatssekretär Mario Brandenburg verwies auf die vorgesehene Konstanz in der weiteren Förderung des Bundes nach 2025. Es gelte das Wort der Forschungsministerin. Diese hatte am 20. September im Ausschuss eine weitere Förderung ab 2026 in Aussicht gestellt.

Insgesamt hoben alle Fraktionen die Bedeutung der DDR-Forschung hervor. Während die Koalitionsfraktionen jedoch die bestehende und geplante Förderung des Bundes als ausreichend erachteten und ein stärkeres Engagement der Länder und damit der Hochschulen einforderten, betonte die CDU/CSU-Fraktion die Bedeutung des Bundes für die weitere Entwicklung. Grütters verwies auf die zeitliche Dringlichkeit, da nun der richtige zeitliche Abstand für diese Forschung erreicht sei. Die Ereignisse seien weit genug entfernt, um objektiv betrachtet zu werden. Gleichzeitig gebe es noch Zeitzeugen. Der Antrag wurde bei Zustimmung von Union und AfD sowie Enthaltung der Linken mit den Stimmen der Koalition abgelehnt.

Weiterer Tagesordnungspunkt der Ausschusssitzung war der Antrittsbesuch von Max-Planck-Präsident Patrick Cramer und dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrates, Wolfgang Wick. Dabei spielte erwartungsgemäß das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine große Rolle. “Ich würde gerne 3+3 haben”, sagte Patrick Cramer zur Diskussion um die Befristungen bei Postdocs. Er betonte zudem, dass er die Einhaltung von neuen Mindestbefristungen bei der Max-Planck-Gesellschaft im Bereich der Doktoranden streng kontrollieren werde.

Laut Wick würde sich der Wissenschaftsrat gerne mit dem Thema Karrierewege beschäftigen. Generell sieht er hier insbesondere die Arbeitgeber in der Pflicht, ihre Mitarbeitenden in den verschiedenen Qualifikationsstufen verantwortungsvoll zu begleiten. Ein Problem seien zu kurz getaktete Fördervorhaben. Klar sei, dass es heute nicht mehr um die Selektion gehe, sondern vielmehr darum, Anreize zu schaffen für den Verbleib in der Wissenschaft.

Auf Anfrage beschäftigen würde sich der Wissenschaftsrat ebenfalls mit dem Thema Transfer. Eine systematische Betrachtung dieses Feldes könnte durch die Neugründungen von Sprind und Dati, sowie Entwicklungen durch die Start-up-Strategie interessant sein. Zuletzt hatte sich der Wissenschaftsrat 2016 mit dem Thema Transfer beschäftigt.

Auf die Frage von Anna Christmann (Grüne) nach ihrer Einschätzung der beiden Wissenschaftsmanager zum Stand der Digitalisierung in Deutschland, betonte Cramer die exzellente Forschung im Bereich der Schnittstelle zwischen KI und Robotik. Wenn es um KI und Medizin gehe, sehe er aber ein Problem. Wolfgang Wick bestätigte diese Analyse und verwies auf die generellen Probleme beim Thema Gesundheitsdaten. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass mit dem geplanten Medizinforschungsgesetz und den weiteren Digitalisierungsgesetzen des BMG Deutschland die Rolle des Bremsers loswerden könne. mw

Mit minimalen Änderungen hat der Haushaltsausschuss am gestrigen Mittwochnachmittag den Kabinettsentwurf für den BMBF-Haushalt 2024 verabschiedet. Der Einzelplan 30 passierte den Ausschuss mit von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagenen Änderungen, mit Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP – und gegen die Stimmen von CDU/CSU, AfD und Die Linke.

Eine Million Euro zusätzlich werden für die Stärkung der “Forschung zur Lithiumgewinnung aus Geothermiequellen in Deutschland” zur Verfügung gestellt. Zu den von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagenen und vom Ausschuss angenommenen Änderungen gehört auch die Stärkung der Initiative MINT- und Leseförderung “echt jetzt?” sowie der Initiative “Lesestart 1-2-3”. 2024 sollen dafür insgesamt 2,3 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

Der Antrag der CDU, 20 Millionen Euro zusätzlich für die Long-Covid-Forschung im Haushalt einzustellen, fand keine Mehrheit. “Die Kürzungen in den Lebenswissenschaften und in der Gesundheitsforschung im Grundlagenbereich sind nach den Corona-Jahren eine bittere Enttäuschung für an Post- und Long Covid-Erkrankte, wie auch jene, die an me/cfs leiden”, kritisiert Petra Sitte (Die Linke). Im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 sind in dem BMBF-Etat Ausgaben in Höhe von 20,3 Milliarden Euro vorgesehen (2023: 21,5 Milliarden Euro). nik

Für Mut zur Transformation und Zutrauen, den Wandel gestalten zu können, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstagabend bei der diesjährigen Festveranstaltung der Akademie der Technikwissenschaften acatech geworben. “Perspektiven entwickeln, den Horizont erweitern, Neues wagen. All das brauchen wir in der Phase des Umbruchs, in der wir sind”, sagte er bei seiner Festansprache vor den mehr als 700 Gästen im Konzerthaus Berlin. An der Vergangenheit festzuhalten, den Wandel zu ignorieren, sei keine Option, betonte Steinmeier, der seit 2017 Schirmherr der acatech ist.

“Wir dürfen in Deutschland und Europa gerade bei einer Schlüsseltechnologie wie künstlicher Intelligenz nicht den Anschluss verlieren”, mahnte Steinmeier. “Wir brauchen den Ehrgeiz, wieder aufzuschließen, Technologien und die Regeln für ihre Anwendung mitzugestalten.” Er sprach sich für eine “kluge Regulierung” von KI aus. Sie müsse Raum für Innovation lassen, neue Möglichkeiten und neue Gefahren gleichermaßen in den Blick nehmen. Der “Imperativ”, den Anschluss nicht zu verlieren, um mitgestalten zu können, gelte auch für die Raumfahrt, sagte der Bundespräsident. Er berichtete, wie sehr ihn bei einem Treffen mit ESA-Astronauten deren Begeisterung, Ehrgeiz sowie Grundhaltung zu Technik und Innovation beeindruckt habe.

Um Schlüsseltechnologien, technologische Souveränität und Transformation ging es auch bei den Reden der acatech-Präsidenten Jan Wörner und Thomas Weber. Acatech trage zur Transformation bei, indem man leistungsfähige Netzwerke bilde und den Schulterschluss zwischen allen Akteuren fördere, sagte Weber. Innovation sei der Schlüssel zur Zukunftssicherung, betonte Wörner.

Kritisch äußerte sich die Erlangener Werkstoffwissenschaftlerin Marion Merklein in ihrer Rede über die Forschungsförderung. Die technologische Souveränität und das Beherrschen von Schlüsseltechnologien benötigten passende Rahmenbedingungen für die Forschung, sagte sie. Das bisherige Schema passe nicht zu Schlüsseltechnologien. “Förderprogramme erwecken häufig den Eindruck von Schnellschüssen, Themen aufgreifend, die gerade en vogue sind”, sagte die Ingenieurin, die dem BMBF-Rat für technologische Souveränität angehört. Die Definition dieser Förderprogramme sei zwischen den Mittel gebenden Institutionen und Ressorts häufig nicht abgestimmt – weder zeitlich noch inhaltlich. Es fehle Systematik. Merklein: “Wir brauchen Randbedingungen für längerfristige Forschungsprogramme, die technologische Souveränität berücksichtigen.” abg

Der Haushaltsausschuss des EU-Parlaments stimmte am Montag für eine Erhöhung des Horizon Europe-Budgets für 2024. Im nächsten Jahr können neben den von der Kommission bisher vorgeschlagenen 12,8 Milliarden zusätzlich 140 Millionen Euro für Grundlagenforschung generell und für Gesundheits- und Klimaforschung ausgegeben werden.

Damit entspricht das Parlament den Wünschen der Scientific Community in Brüssel. Diese hatte mit Verärgerung auf die Sparpläne des Rats reagiert, die eine Kürzung des Budgets um 116 Millionen vorsahen. Gerade vor dem Hintergrund einer regelmäßig geringen Förderquote, die selbst die Förderung von exzellenten Anträgen nicht garantiert, plädieren die Wissenschaftsorganisationen für eine Erhöhung des Budgets.

Letztlich ist eine Kompromissfindung nahe am ursprünglichen Entwurf wahrscheinlich. Das lassen zumindest die Verhandlungen der vergangenen Jahre erwarten. mw

Eine Billion Wertschöpfung pro Jahr in 2030, Hilfe beim Klima- und Katastrophenschutz – das alles verspricht man sich vom New Space. Damit Deutschland in allen Punkten international dabei ist, bei den Start-ups, aber auch bei der Forschung, hat die Bundesregierung eine Raumfahrtstrategie entwickelt. Diese wurde am gestrigen Mittwoch im Bundestag debattiert.

Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt und eine der Macherinnen der Strategie, ging in ihrem Beitrag vor allem darauf ein, wie die Regierung in Zukunft den New Space und hier vor allem Start-ups fördern will. Die Bundesregierung will sich beispielsweise für einen europäischen Launcher-Wettbewerb einsetzen. Dieser soll kommerzielle Möglichkeiten für Trägerraketen ausloten. Ein Space Innovation Hub, der an der deutschen Raumfahrtagentur angesiedelt wird, wird ein Innovationsökosystem für New Space-Geschäftsmodelle bieten. Der Staat soll dabei Ankerkunde für die jungen Unternehmen werden, meinte Christmann.

Die Opposition teilte große Bereiche der Analyse, bemängelte jedoch die Umsetzung. Im Haushalt habe die Regierung gar Mittel für den Bereich gekürzt. Frankreich gebe inzwischen doppelt so viel aus – und Italien würde Deutschland bald überholen, sagte Klaus-Peter Willsch von der CDU. Selbst Koalitionspolitiker wünschten sich in der Debatte recht deutlich Aufwüchse beim Budget.

Zu wenig Ambition lautet auch das Urteil von den Start-ups der Szene. “Die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung hat die richtigen Grundgedanken. Doch um selbst Teile davon sinnvoll umzusetzen, fehlen in Deutschland das notwendige Budget und noch viel mehr: die Ambitionen”, sagte Daniel Metzler, CEO und Co-Founder von Isar Aerospace auf Anfrage von Table.Media.

“Die vorgestellte Strategie denkt das Richtige, schafft es aber wie eine Rakete mit zu wenig Treibstoff nicht, das Ziel zu erreichen”, meint Bulent Altan, Partner bei Alpine Space Ventures. Die Wirtschaft brauche “ein Bekenntnis Deutschlands als Europas größter Volkswirtschaft auch als größter Käufer für die besten Systeme am Markt aufzutreten.”

Die aktuellen Wettbewerbe und Initiativen seien nett gemeinte Förderprogramme, aber nicht ausreichend, eine international wettbewerbsfähige Raumfahrtindustrie in Deutschland und Europa aufzubauen, meint Altan. Mit Blick auf das geplante Raumfahrtgesetz sagte er, dass dieses die Raumfahrt als kritische Infrastruktur klassifizieren sollte, “um die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft voll ausschöpfen zu können”. Immerhin, den Begriff kritische Infrastruktur nutzte auch Anna Christmann an diesem Abend im Plenum. Ob er dann im Gesetz auftaucht, bleibt abzuwarten. mw

FAZ. KI-Wettrennen mit Einhörnern. Die größten KI-Sprachmodelle werden von den führenden Techfirmen entwickelt. Für die Forschung an den Universitäten und Instituten ist es schwierig, mitzuhalten oder die Ergebnisse zu überprüfen, denn Trainingsdaten und Code sind zumeist geheim. Doch es gibt inzwischen viele Open-Source-Varianten von Sprachmodellen. Die Entwickler des Bildgenerators “Stable Diffusion” haben mit einem effizienten Trainingsalgorithmus ein leistungsstarkes Modell auch mit weniger Rechenleistung geschaffen. Akademische Forschungsgruppen seien nicht notwendig im Nachteil, sagt Gruppenleiter Björn Ommer von der LMU München, der “Stable Diffusion” entwickelt hat. Mit jeder neuen Generation von Modellen könne der Vorsprung der großen Firmen durch neue Ideen wettgemacht werden. Mehr

FAZ. Der Rechner ergreift das Wort. KI und die großen Sprachmodelle dürften für Wissenschaftler und die Wissenschaftskommunikation langfristig von vergleichbarer Bedeutung sein wie die Digitalisierung des wissenschaftlichen Publikationswesens seit den 1990er-Jahren, schreibt Carsten Könneker, der am KIT Professor für Wissenschaftskommunikation und -forschung ist. KI-Werkzeuge werden die Art, wie Wissen gewonnen und miteinander geteilt wird, grundlegend verändern. Dass die DFG den Einsatz der Werkzeuge beispielsweise bei der Datenauswertung sowie beim Verfassen von Fachveröffentlichungen oder DFG-Anträgen gutheißt, findet er richtig. Mehr

NZZ. Zehn Jahre Human Brain Project: Das europäische Großprojekt hat die Hirnforschung auf eine neue Stufe gehoben. Das Human Brain Project hat bei seinem Start im Jahr 2013 in den Medien große Wellen geschlagen: Ein menschliches Gehirn sollte “in silico” nachgebaut werden. Das klang visionär, für einige Beobachter gar wahnwitzig. Nun geht das europäische Großprojekt zu Ende. Zwar ist nicht abschließend geklärt, wie das Gehirn funktioniert. Doch es gibt große Fortschritte zu verzeichnen. Und diese könnten bald den Weg hin zur Anwendung am Patienten – etwa mit Depressionen oder Epilepsie – ebnen. Mehr

Die Lebenswissenschaften sind essenziell, um uns den großen Herausforderungen unserer Zeit zu stellen, sei es das menschliche (Fehl)Verhalten, der Klimawandel oder neue und bisher unheilbare Krankheiten. Es ist auch diese Bedeutung wissenschaftlichen Fortschritts, die den breit getragenen gesellschaftlichen Konsens begründet, dass zum Methodenmix der Lebenswissenschaften auch verantwortungsbewusste Tierversuche gehören sollen – wenn dies für den Fortschritt in der Forschung alternativlos ist.

Das gesellschaftliche Interesse an einem verantwortungsbewussten Umgang mit Tieren nimmt zu, auch weil die Lebenswissenschaften unser Verständnis tierischer Fähigkeiten stark erweitert haben. So hat der Tierschutz seit 2002 Verfassungsrang und der Anteil der Bevölkerung, der sich vegetarisch oder vegan ernährt, nimmt deutlich zu.

Die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Tieren in der Forschung sind zu Recht sehr streng in Deutschland, und inzwischen der ganzen EU. Keine Frage: Darauf können und sollten wir stolz sein. Das Vertrauen, das die Wissenschaft genießt, gründet sich auch auf eine funktionierende gesellschaftliche Reglementierung und Kontrolle. Hört man sich dieser Tage jedoch bei verantwortungsbewussten Forschenden um, ist eine zunehmende Frustration unüberhörbar. Denn zielführende Regulierung und sinnvolle Kontrollen kippen in Regulierungswut, Überbürokratisierung und zunehmende Rechtsunsicherheit.

Öffentlichkeit und die Politik begeistern sich für biomedizinische Durchbrüche, Nobelpreise und Zugang zu den neusten Therapien, Impfstoffen und Medikamenten. Dass all diesen ein Methodenmix zu Grunde liegt, der auch Tierversuche beinhaltet, wird lieber nicht thematisiert. Entsprechend erleben Forschende in der Biomedizin für ihren verantwortungsbewussten Umgang mit Tierversuchen keine Wertschätzung. Es fehlt an klaren öffentlichen Bekenntnissen aus Politik und Förderorganisationen, die dazu geeignet wären, diesen Forschenden das Gefühl zu geben, sie und ihre Forschung wären hier tatsächlich erwünscht.

Im Gegenteil: Lange, aufwendige und unflexible Genehmigungsverfahren und je nach Standort unterschiedliche Auslegung der Gesetze bremsen deutsche Forschung und Firmen im internationalen Wettbewerb aus und werden als Gängelung und Behördenwillkür empfunden. So sieht sich unter anderem die Bremer Universität aktuell mit einer offen ablehnenden Politik und Verwaltung konfrontiert, die mit neuen Gesetzen immer tiefer in die Wissenschaft eingreift und zuletzt sogar richterlich gerügt wurde, sie habe eine notwendige behördliche Entscheidung über ein Tierversuchsprojekt “bewusst rechtswidrig verzögert”.

Andernorts stellen radikale Tierversuchsgegner Strafanzeigen wegen vermeintlicher Tierschutzverstöße. Das soll die Forschung unter Druck setzen und die Forschung mit Tierversuchen aus Deutschland verdrängen.

Wenn aber auf Tierversuche nicht aus ethischen oder wissenschaftlichen Gründen, sondern aufgrund von bürokratischen Hürden oder aus Angst vor Stigma oder sogar öffentlichen Angriffen verzichtet wird, haben wir ganz offensichtlich ein Problem. Ein Land, das sich international um die besten Köpfe bemüht, kann sich diesen Eindruck der Wissenschaftsfeindlichkeit nicht erlauben, sondern braucht eine gelebte und offen artikulierte Willkommenskultur.

Diese zunehmende Schieflage muss die Wissenschaft klar benennen. Sie muss ihr aber auch mit mehr Kommunikation begegnen. Wir müssen noch besser als bisher erklären, wann und warum die Forschung nicht vollständig auf Tierversuche verzichten kann und was in dieser Frage tatsächlich auf dem Spiel steht, etwa für die vielen Patientinnen und Patienten mit heute nur unzureichend oder gar nicht behandelbarer Erkrankungen. Die Voraussetzungen dafür waren nie besser.

Die Initiative “Tierversuche verstehen” sammelt seit sieben Jahren überaus positive Erfahrungen in solcher Kommunikation. Mit mehr als 100 unterstützenden Forschungseinrichtungen gibt es zudem durch die “Initiative Transparente Tierversuche” ein nie dagewesenes Informationsangebot über Tierversuche in ganz Deutschland. Über Tierversuche wird heute viel offener gesprochen und es sind viel mehr faktenbasierte Informationen verfügbar als noch vor einem Jahrzehnt. Und doch stehen diese Angebote noch am Anfang und müssen ausgebaut werden, um tatsächlich durchzudringen.

Diese Transparenz der Wissenschaft braucht aber auch eine Politik und Öffentlichkeit, die die doppelte Verantwortung der Forschenden würdigt, sowohl bestmöglichen Tierschutz zu betreiben als auch ihrem gesellschaftlichen Forschungsauftrag gerecht zu werden.

Hiroki Kato erhält für die Entwicklung von Grippemitteln eine Förderung der Forschungs- und Förderstiftung Open Philanthropy in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar. Kato forscht am Institut für Kardiovaskuläre Immunologie am Universitätsklinikum Bonn sowie am Exzellenzcluster ImmunoSensation2 der Universität Bonn. Zusammen mit seinem Team entdeckte er einen Wirkstoff, der die Replikation von Influenzaviren verhindert.

Brian Napack verlässt den Wissenschaftsverlag Wiley als Präsident und Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung. Matthew Kissner wurde zum Interims-CEO ernannt.

Carola Neugebauer hat die Leitung des Kompetenzzentrums Regionalentwicklung (KRE) in Cottbus übernommen. Das Kompetenzzentrum Regionalentwicklung unterstützt den Strukturwandel in den vom Ausstieg aus der Braunkohle betroffenen Regionen durch wissenschaftliche Expertise. Es gehört zum Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Zuletzt war Carola Neugebauer Professorin an der RWTH Aachen.

Jennifer Schmidt ist neue Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Biofeedback. Die Psychologin lehrt und forscht am Department of Health der FH Münster in den Gebieten Gesundheitspsychologie und Forschungsmethoden.

Stefanie Walch-Gassner, Professorin für theoretische Astrophysik an der Universität Köln, ist neue Präsidentin der Astronomischen Gesellschaft, dem Fachverband der deutschen Astronomie und Astrophysik. Volker Springel, Direktor am Max-Planck-Institut für Astrophysik, wurde zum Vizepräsidenten gewählt. Neues Vorstandsmitglied ist Julia Tjus, Professorin für Theoretische Physik an der Ruhr-Universität Bochum.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. Israelhass an Schulen – moralische Keule zwecklos. Infolge des Kriegs in Israel appellieren mehrere Bildungsminister an ihre Lehrer, im Unterricht den Terrorangriff der Hamas und die Folgen zu behandeln. Doch viele haben Angst, der Diskussion nicht gewachsen zu sein und umschiffen das Thema daher lieber. Ein Experte der Kreuzberger Initiative für Antisemitismus und eine Berliner Lehrerin berichten, worauf es ankommt. Mehr

Bildung.Table: KMK will pädagogische Qualität im Ganztag sichern. Am Donnerstag will die Kultusministerkonferenz Empfehlungen zum Ganztag beschließen, Table.Media konnte vorab exklusiv einen Blick auf das Papier werfen. Darin findet sich die Forderung nach einer veränderten Lehr- und Lernkultur und nach mehr multiprofessioneller Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Mehr

Agrifood.Table. Nationale Biomassestrategie: Zukunftsperspektiven mit Sprengkraft. Kurz vor Veröffentlichung der Nationalen Biomassestrategie durch die Bundesregierung gewinnt der Konflikt um die Biomassenutzung in Deutschland an Fahrt. Landwirtschafts- und Industrieverbände sehen Biogas und Holzenergie als wichtige Bestandteile der Energiewende. Umwelt-NGOs kritisieren ihren Einsatz. Mehr

Berlin.Table. Antidiskriminierungsbeauftragte fordert: Bundesregierung soll Musk-Netzwerk X verlassen. Die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, hat die Bundesregierung zum Verlassen von X, vormals Twitter, aufgefordert und verlässt selbst das soziale Netzwerk. Musk verbreite selbst Hate Speech, auch beteilige er sich aktiv an der Verbreitung von antisemitischen Verschwörungserzählungen und Desinformationskampagnen, kritisiert sie in einem Schreiben an den Regierungssprecher. Mehr

China.Table. Regulierungsbehörden helfen KI-Firmen. Die Hongkonger Jura-Professorin Angela Zhang geht davon aus, dass die chinesischen Behörden nachsichtig bei der Regulierung der generativen KI vorgehen werden. Chinesische KI-Unternehmen könnten gar einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren amerikanischen und europäischen Pendants haben, schreibt die Rechtsexpertin in einem Standpunkt-Beitrag. Mehr

Gianluca Grimalda, Ökonom und Klimaforscher am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), könnte für seine Überzeugungen seinen Job riskieren. Denn für seine Rückreise von einem Forschungsaufenthalt in Papua-Neuguinea will er nur Schiff, Bahn und die Straße nutzen – keinesfalls das Flugzeug. Angesichts der Klimakrise möchte er kein CO₂ verschwenden.

Doch das dauert seinem Arbeitgeber zu lang. Das IfW reagierte mit einer Abmahnung, wie die taz berichtete und begründete dies mit dem Nicht-Erscheinen des Forschers am Arbeitsplatz.

Grimalda hatte offensichtlich vor, remote von unterwegs zu arbeiten. Für Millionen Arbeitnehmer ist das Arbeiten auf Distanz spätestens seit Corona möglich. Wie gut das an Bord eines Containerschiffs mittlerweile funktioniert, ist schwer einzuschätzen. Aber auch dieser Text wurde zwar nicht auf einem Schiff, aber immerhin am See geschrieben. Und das WLAN ist ja an den meisten Orten bekanntlich besser als in Deutschland. Markus Weisskopf

das Netzwerk X (vormals Twitter) war für viele in der Wissenschaftscommunity bislang die zentrale Plattform. Mit der Übernahme durch Elon Musk im vergangenen Oktober hat sich das geändert, viele haben sich abgewendet. Seit Beginn des Kriegs in Israel wurde der einst beliebte Dienst mit dem blauen Vogel endgültig zur Fake-News-Schleuder, Musk selbst empfahl antisemitische Accounts. Doch wohin zieht es die Forschenden? Unsere Autorin Elena Matera hat sie gefragt.

Alle drei Jahre, so beschrieb es eine Politikerin der Hamburger Bürgerschaft, debattiere man aufgeregt über eine neue Ausrichtung für den Wissenschaftsstandort im Norden. In einem Konzeptpapier sollte Hamburg etwa ein “Boston an der Elbe werden” und dafür Prioritäten jenseits des Hafens setzen. Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin Hamburgs und zuständige Wissenschaftssenatorin, sah dies schon damals anders. “Hamburg ist Hamburg an der Elbe”. Im Gespräch erzählte sie mir von den Stärken und Schwächen Hamburgs von heute – und äußert einen dringenden Wunsch in Richtung Berlin.

Der Hamburg-Check ist das erste Bundesland, das wir Ihnen in unserer neuen Serie “Länder-Kompass” vorstellen. Sie lesen ab sofort stets Informationen und Checks zur forschungspolitischen Situation im jeweiligen Land, dazu Interviews mit Ministerinnen und Ministern – von Kiel bis München.

Der Forschungsausschuss debattierte gestern über einen möglichen Ausbau der DDR-Forschung. Anlass war der Antrag der Unionsfraktion für eine stärkere Förderung. Diskussionen um den Übergang zwischen zwei Förderphasen innerhalb des entsprechenden BMBF-Förderprogramms hatten den Ausschlag gegeben. Die CDU-Abgeordnete Monika Grütters bezeichnete die bereits zum Start des Programms 2017 festgelegte degressive Förderung nachträglich als Fehler, den es zu korrigieren gelte. Markus Weisskopf hat die Details.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Ist Hamburg die “leistungsfähige Wissenschaftsmetropole, die für die nördlichen Länder die Kräfte bündelt” geworden, wie Olaf Scholz (SPD) es im November 2017 für den Stadtstaat einforderte? Scholz, damals noch Senatschef in der Hansestadt, hatte offenbar derart große Pläne. Ein starker Wissenschaftsstandort sei für eine Metropole kein schmückendes Beiwerk, “sondern die Voraussetzung für Innovation, Wirtschaftswachstum und die Lösung globaler Herausforderungen”.

Dennoch hielt er sich mit Investitionen eher zurück, er und auch sein Nachfolger Peter Tschentscher blieben etwa zehn Jahre lang dabei, die Grundfinanzierung der Hochschulen nur um 0,88 Prozent pro Jahr zu erhöhen. Haushaltskonsolidierung ging im Zweifel vor, kommentierte es das Hamburger Abendblatt. Erst 2021 konnte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) aus der Finanzbehörde eine höhere Grundfinanzierung beanspruchen. Diese sah eine jährliche Steigerung von gut drei Prozent vor.

Es wäre nicht Hamburg, wenn nicht eine starke Bürgerschaft stets mehr Engagement für die Wissenschaft einfordern würde. Alle drei Jahre beschäftige man sich für die Wissenschaft mit starken Thesenpapieren, witzelte eine Oppositionspolitikerin. 2022 übergaben etwa die Initiatoren des “Hamburg Konvent”, im Rathaus ihre “Handlungsanregungen”. Hamburg sollte ein “Boston an der Elbe werden” und dafür andere Prioritäten setzen. Wie das Abendblatt berichtete, dränge sich die Frage auf, ob der Senat weiter jährlich etwa 300 Millionen Euro in den schwächelnden Hafen investieren solle. Ein anderer Ansatz sei “sicher, die staatlichen Mittel für Wissenschaft und Forschung erheblich zu steigern”.

Nordisch-höflich rückte damals ein Sprecher des Hamburger Senats diese Überlegungen zurecht. “Der Hamburger Hafen sorgt für Wertschöpfung, die wiederum dazu beiträgt, dass wir in Wissenschaft und Forschung investieren können”, erklärte dieser. “Deshalb ist es richtig, das eine zu tun ohne das andere zu lassen.” Man werde Wirtschaft und Wissenschaft “nicht gegeneinander ausspielen”.

Katharina Fegebank, seit 2015 ebenfalls zweite Bürgermeisterin der Stadt, wies damals die Forderung, ein Boston an der Elbe zu kreieren, zurück: “Hamburg ist Hamburg an der Elbe. Andere Städte zu kopieren, war noch nie ein gutes Erfolgsrezept.” Mitarbeit: Anna Tayts

Frau Fegebank, ist Hamburg zur Wissenschaftsmetropole geworden, die sich Olaf Scholz 2017 erwünschte?

Es ist auf jeden Fall deutlich spürbar, dass wir den Turbo gezündet haben. Aus der traditionellen Hafen- und Handelsstadt ist in den letzten Jahren auch eine florierende Wissenschaftsmetropole geworden: Wir haben mit der Universität Hamburg seit 2019 eine Exzellenz-Universität, das hat einen richtigen Schub gegeben, dazu zahlreiche herausragende Forschungsinstitute und Hochschulen. Da geht richtig was – und prägt auch das Selbstverständnis der Stadt.

Was Hamburg dabei ausmacht, sind die kurzen Wege zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Wir hatten den Mut, unsere Stärken zu kräftigen und dennoch Neues anzustoßen. Wir arbeiten an dem, was heute wichtig ist und morgen noch wichtiger sein wird, etwa in der Klimaforschung, bei Quanten, in der Infektiologie oder in gesellschaftlichen Fragen.

In der Science City Hamburg Bahrenfeld bauen wir derzeit einen völlig neuen Stadtteil auf, wo Forschende, Lehrende und Studierende mit Start-ups und Unternehmen zusammenkommen, wo Gründen, Forschen, Wohnen und Leben zusammenkommen.

Ein Aspekt, den man nicht unbeachtet lassen sollte: Hamburg ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Immer mehr Menschen aus aller Welt wollen an die Elbe, und unsere breite Wissenschaftslandschaft ist hierbei auch ein Magnet.

Welche Highlights in der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Wir sind ein Stadtstaat, es gibt die angesprochenen kurze Wege. Ein wichtiger Faktor, gerade in Krisenzeiten wie diesen: In Hamburg findet man ein Freiheitsgefühl, ein demokratisch stabiles System, in dem nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch ihre Familien ein sicheres Umfeld finden. In der Science City haben wir unter anderem mit Desy ein Großforschungszentrum von Weltrang. Um Desy herum bauen wir ein städtisches Innovations-Ökosystem allerersten Rangs: Bis 2040 wächst dort ein dynamischer Zukunftsort, in dem Spitzenforschung mit dem Leben in der Stadt verbunden wird. Ein weitläufiger Campus so groß wie 175 Fußballfelder, vernetzt mit lebendigen Wohnquartieren, Geschäften, Kitas und Schulen.

Hamburg ist Zentrum der Klimaforschung, inklusive Superklimarechner “Levante”. Wir sind führend in Quantencomputern und Infektionsforschung – und all das nicht nur mit einzelnen Playern, sondern in der Vernetzung der herausragenden Akteure am Standort.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

In der ganzen Frage des Bürokratieabbaus müssen wir besser werden. Das ist etwas, das nicht nur Hamburg betrifft, das haben wir uns insgesamt als Wissenschaftsland auf die Fahnen geschrieben. Den Mut zu finden, dass wir Hemmnisse etwa an Hochschulen stärker aus dem Weg räumen, damit keine gute Idee verloren geht. Dass wir schneller in Genehmigungen und Abläufen sind. Wir wollen Innovationszonen schaffen, in denen auch das Ausprobieren eine Chance hat.

Auch für internationale Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Studierende sind die bürokratischen Hürden oft noch viel zu hoch. Eine internationale Forschung braucht eine international kompetente, mehrsprachige Verwaltung. Daran arbeiten wir.

Wir müssen auch alte Pfade verlassen, uns intensiver mit dem Fachkräftemangel auch im Wissenschaftsbereich beschäftigten. Auch das ist nicht nur ein Hamburg-Thema. Wir müssen alle möglichen Wege finden, wie wir es schon in der Lehrkräfteausbildung gemacht haben. Weitere werden folgen, in der Informatik und auch der Ingenieursausbildung, um hier die Zahl der Studierenden zu erhöhen. Darüber wollen wir aktiv ins Recruiting gehen und junge Menschen nach Hamburg locken, und perspektivisch mit Berufsoption an uns binden. Da ist wieder Kreativität und Mut gefragt. Wir wollen einen guten Spirit hochhalten, ich habe es mal den Hamburg-Style genannt.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Bei allen Themen, die nationale Aufgabe sind, wie zum Beispiel in der Investition in große Infrastrukturen. Hier geht es nicht nur darum, dass man sich Leuchttürme ins eigene Bundesland setzt, sondern es berührt Fragen von Technologiesouveränität und der Innovationskraft unseres Landes. Das wünschen wir uns, dass wir deutliche und frühzeitige Signale bekommen, dass der Bund dabei ist und dass der Bund mit in die Finanzierung geht. Etwa bei der Erweiterung der Röntgenlichtquelle Petra III zu Petra IV. Wir stehen im harten Wettbewerb, China und die USA schlafen nicht – es braucht daher schnelle Entscheidungen und ein deutliches Bekenntnis, das sich nicht nur in Sonntagsreden abbildet.

Ein weiteres Thema, das wir als Länder nicht allein lösen können, ist die Finanzierung der Universitätsmedizin. Sie leistet durch die Verbindung aus Forschung, Lehre und Versorgung absolut Einzigartiges und sichert damit auch die Versorgungsqualität der Zukunft. Außerdem übernimmt sie regional häufig wichtige Koordinierungsaufgaben. Im aktuellen Finanzierungssystem ist sie aber ein Defizitgeschäft. Deshalb müssen wir Wege finden, die Universitätsmedizin so zu finanzieren, dass die hohe Versorgungsqualität nicht leidet und an Uniklinika weiterhin auf Spitzenniveau Ausbildung und Forschung stattfinden kann. Und hier braucht es Zwischenlösungen bis eine große Krankenhausreform greift.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Ich bin eine Befürworterin des Föderalismus. Dieser zeigt, dass wir in einem positiven Wettbewerb stehen. Föderalismus kann die Besonderheiten der jeweiligen Länder in ihren Forschungsaktivitäten und ihrer Hochschulausrichtung und ihren Innovationsökosystemen befördern. Die Länder können doch oft viel näher an den Eigenarten und Bedarfen ihrer jeweiligen Forschungseinrichtungen sein als das dem Bund möglich ist. Das liegt in der Natur der Sache. Und der Föderalismus kann auch zu einem gesunden Wettbewerb führen. Wir freuen uns alle über viele Exzellenzcluster im Land. So ein Wettbewerb belebt das Geschäft und steigert die Innovationskraft Deutschlands insgesamt – das gilt allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Es ist ebenso wichtig, dass wir, Bund und Länder, an einem Strang ziehen, wenn es um die großen Weichenstellungen für das Wissenschaftssystem geht. Das habe ich auch in allen Verhandlungen so erlebt, etwa wenn es um die Exzellenzstrategie ging oder den Pakt für Forschung und Innovation. Wenn es drauf ankommt, ist es uns noch immer gelungen, konstruktiv und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten – und daran glaube ich auch für die Zukunft.

Das gilt in ganz besonderem Maße für Zeiten großer Krisen. Schauen Sie sich aktuell die Solidarität mit Israel an: Da gibt es keine Differenz. Bund und Länder sprechen mit einer, unmissverständlich klaren Stimme: Wir stehen an der Seite Israels.

Eine Auswertung des Elsevier-Verlags für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Forschungsbereichen Hamburg stark vertreten ist: allen voran die Physik und Astronomie, ebenfalls zeigen die Daten einen deutlichen Ausschlag in den Materialwissenschaften (siehe Grafik oben). Dabei muss bedacht werden, dass es in diesen Fächern Studien gibt, die mehrere hundert Autoren haben. Weiteres Ergebnis des Checks: Die Zahl der Paper, die von Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in angesehen Journals veröffentlicht wurden, hat zugenommen. 2013 waren es knapp 7.000, in 2022 dann weit über 10.000 Veröffentlichungen. Davon waren jedoch 2013 18,6 Prozent unter den Top-zehn-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es nur noch 16,5 Prozent. Bedeutet: Die Quantität steigt, nicht unbedingt aber die Qualität.

Länder-Kompass: So läuft Forschung in den Bundesländern

Die Förderung von Wissenschaft und Forschung in Deutschland erfolgt durch Bund und Länder entsprechend ihrer Verantwortlichkeiten im föderalen Staat. Wie aber ist die Situation in den Bundesländern? Research.Table stellt in einer neuen Serie jedes einzelne Bundesland vor.

Das Netzwerk X, ehemals Twitter, war für viele Wissenschaftler bislang zentral, um sich international zu vernetzen und ihre Forschung an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Mit der Übernahme durch Elon Musk im vergangenen Oktober hat sich das geändert. Immer mehr Forschende verlassen die Plattform oder schränken ihre Aktivität erheblich ein. Das zeigt unter anderem eine Umfrage unter 9.200 Forschenden, die in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist.

Gründe seien demnach der Anstieg von Hate-Speech, Fake News und Fake Accounts. Auch die Qualität der Debatte habe in den vergangenen Monaten abgenommen und drifte Richtung rechts-außen. “Selbst für diejenigen, die bei X bleiben, kann es sein, dass ihr Publikum zu anderen Plattformen abgewandert ist oder einfach aufgehört hat, sich zu beteiligen”, sagt Rodrigo Costas Comesana, Informationswissenschaftler der Universität Leiden in den Niederlanden. Seit 2011 untersucht er die Nutzung von Twitter durch Wissenschaftler. Gemeinsam mit dem Kommunikationsforscher Jonathan Dudek beobachtet er genau, wie die Wissenschaft nun mit X als Plattform umgeht.

“Twitter erfreut sich nach wie vor einer gewissen Beliebtheit, aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein Konto zu haben und tatsächlich auf einer Plattform aktiv zu sein, zwei verschiedene Dinge sind”, sagt Dudek. Die Aktivität von Akademikern auf der Plattform X sei rückläufig.

Zwar würden Daten zeigen, dass Akademiker nicht auf X angewiesen seien, um die Aufmerksamkeit ihrer Kollegen zu erhalten, etwa, dass ihre Forschung zitiert wird. Doch Comesana befürchtet, dass Wissenschaftler abgehalten werden könnten, sich stärker für die Verbreitung ihrer Arbeit zu engagieren und zu versuchen, andere gesellschaftliche Gruppen zu erreichen.

Doch welche anderen Plattformen können die Forschenden stattdessen nutzen? Ein Netzwerk, das derzeit große Aufmerksamkeit erhält, ist Bluesky, das vom einstigen Twitter-Chef Jack Dorsey mitentwickelt wurde und als mögliche X-Alternative angesehen wird, allein schon aufgrund des ähnlichen Webdesigns. Obwohl man bislang nur via Einladungscodes zu Bluesky gelangt, ist die Mitgliederzahl bereits auf über eine Million gestiegen.

Im Gegensatz zum Netzwerk Mastodon, das oft als zu unübersichtlich bewertet wird, hat Bluesky in kurzer Zeit mehr Dynamik erreicht. Das beobachtet auch der Molekularbiologe Emanuel Wyler vom Max-Delbrück-Centrum in Berlin. Der Wissenschaftler hat mehr als 8.000 Follower bei X. Er wird die Plattform vorerst nicht verlassen. “Twitter ist nach wie vor die aktivste Plattform, und schlussendlich geht es darum, möglichst viele interessante Informationen zu sehen und Menschen zu erreichen”, sagt er.

Wyler beobachtet zunehmend, dass bezahlte Accounts mit blauem Haken am meisten Reichweite auf X erhalten und sehr oft aus einem rechtskonservativen/rechtsextremen Umfeld kommen würden – darunter viele Impfgegner und Klimawandelleugner. Das mache die Plattform unattraktiv, weil sich die Angriffe auf Forschende, die sich zu den entsprechenden Themen äußerten, häufen.

Die zunehmenden Angriffe, aber auch der Rückzug vieler Wissenschaftler aus dem Netzwerk X beobachtet auch Julia Wandt vom Scicomm-Support, einer Anlaufstelle bei Angriffen auf die Wissenschaftskommunikation – auch wenn es noch keine konkreten Zahlen für Deutschland gibt. “Viele Forschende, die sich zurückziehen, haben auch eine große Followerzahl. Die würden das nicht tun, wenn sie nicht die Notwendigkeit dafür sehen würden”, sagt Wandt. “Einige Forschende und Institute ziehen sich zurück, andere sagen: Wir bleiben jetzt erst recht, um eben für Fakten und Aufklärung zu sorgen.”

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist wie Wyler weiterhin auf X präsent. “Für uns ist X noch immer ein sehr reichweitenstarker Kanal”, sagt Sebastian Grote, Head of Communications der Helmholtz-Gemeinschaft. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Helmholtz hätten sich auf Twitter, bzw. X über Jahre mit einem enormen Engagement eine große Reichweite aufgebaut und würden damit zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen.

Doch auch Grote beobachtet, dass immer mehr Forschende der Helmholtz-Gemeinschaft ihre Aktivitäten auf X zurückfahren würden. Das Team um Grote verfolge nun aufmerksam die Entwicklungen der Alternative Bluesky, aber auch Threads – ein Dienst von Meta, der in Deutschland bislang nicht zugelassen ist. Überzeugt ist Grote derzeit vor allem von der Plattform LinkedIn. “Momentan sehen wir, dass die Wissenschaftskommunikation bei LinkedIn an Bedeutung gewinnt. Deshalb haben wir unser Beratungsangebot hierfür in den vergangenen Monaten stark ausgebaut.”

Die Hochschule Konstanz hat ihren Account bei X mittlerweile gelöscht. “Für uns stand fest, dass wir als Wissenschaftseinrichtung nicht mit gutem Gewissen auf einer Plattform bleiben können, die strukturell nicht mehr demokratische Werte, wissenschaftlich und faktenbasierte Argumente unterstützt und sichert”, sagt Janna Heine, Leiterin für Kommunikation und Marketing der Hochschule Konstanz.

Die Professoren der Hochschule hätten sich immer mehr aus X zurückgezogen und seien großteils zu LinkedIn gewechselt. “Der große Vorteil bei LinkedIn ist, dass die Plattform Inhalte belohnt. Wer fachlich argumentiert, wird nicht abgestraft, denn genau das mag der Algorithmus. Es geht um Qualität.”

Mastodon, Bluesky, LinkedIn oder Threads – welche Plattform wird Twitter in Sachen Wissenschaftskommunikation nun ablösen? “Es ist höchst unwahrscheinlich, dass bald eine einzige Plattform so ein großes Netzwerk wie Twitter haben wird”, sagt Kommunikationsexperte Jonathan Dudek. “Alle genannten Social-Media-Plattformen haben das Potenzial, die eigene Arbeit zu verbreiten und mit anderen Akademikern in Kontakt zu treten.” Für Forschende sei es die beste Strategie, mit mehreren Plattformen zu experimentieren, insbesondere, wenn Akademiker bestimmte Zielgruppen erreichen wollen, wie etwa jüngere Generationen.

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

In seiner gestrigen Sitzung beriet der Forschungsausschuss des Bundestages einen Antrag der Unionsfraktion zur stärkeren Förderung der DDR-Forschung. Anlass dafür waren unter anderem Diskussionen um den Übergang zwischen zwei Förderphasen innerhalb des entsprechenden BMBF-Förderprogramms. Lange Verwaltungsverfahren beim BMBF führten hier zu Unsicherheiten in den geförderten Instituten. Aktuell laufen nun in einer zweiten Förderphase noch sieben vom BMBF geförderte Projekte von 2023 bis 2025 mit einer Fördersumme von insgesamt 8,5 Millionen. Für diese zweite Förderrunde hatten sich elf der 14 Projekte aus der ersten Förderphase beworben.

Die CDU-Abgeordnete Monika Grütters bezeichnete die bereits zum Start des Programm 2017 festgelegte degressive Förderung nachträglich als Fehler, den es zu korrigieren gelte. Staatssekretär Mario Brandenburg verwies auf die vorgesehene Konstanz in der weiteren Förderung des Bundes nach 2025. Es gelte das Wort der Forschungsministerin. Diese hatte am 20. September im Ausschuss eine weitere Förderung ab 2026 in Aussicht gestellt.

Insgesamt hoben alle Fraktionen die Bedeutung der DDR-Forschung hervor. Während die Koalitionsfraktionen jedoch die bestehende und geplante Förderung des Bundes als ausreichend erachteten und ein stärkeres Engagement der Länder und damit der Hochschulen einforderten, betonte die CDU/CSU-Fraktion die Bedeutung des Bundes für die weitere Entwicklung. Grütters verwies auf die zeitliche Dringlichkeit, da nun der richtige zeitliche Abstand für diese Forschung erreicht sei. Die Ereignisse seien weit genug entfernt, um objektiv betrachtet zu werden. Gleichzeitig gebe es noch Zeitzeugen. Der Antrag wurde bei Zustimmung von Union und AfD sowie Enthaltung der Linken mit den Stimmen der Koalition abgelehnt.

Weiterer Tagesordnungspunkt der Ausschusssitzung war der Antrittsbesuch von Max-Planck-Präsident Patrick Cramer und dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrates, Wolfgang Wick. Dabei spielte erwartungsgemäß das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine große Rolle. “Ich würde gerne 3+3 haben”, sagte Patrick Cramer zur Diskussion um die Befristungen bei Postdocs. Er betonte zudem, dass er die Einhaltung von neuen Mindestbefristungen bei der Max-Planck-Gesellschaft im Bereich der Doktoranden streng kontrollieren werde.

Laut Wick würde sich der Wissenschaftsrat gerne mit dem Thema Karrierewege beschäftigen. Generell sieht er hier insbesondere die Arbeitgeber in der Pflicht, ihre Mitarbeitenden in den verschiedenen Qualifikationsstufen verantwortungsvoll zu begleiten. Ein Problem seien zu kurz getaktete Fördervorhaben. Klar sei, dass es heute nicht mehr um die Selektion gehe, sondern vielmehr darum, Anreize zu schaffen für den Verbleib in der Wissenschaft.

Auf Anfrage beschäftigen würde sich der Wissenschaftsrat ebenfalls mit dem Thema Transfer. Eine systematische Betrachtung dieses Feldes könnte durch die Neugründungen von Sprind und Dati, sowie Entwicklungen durch die Start-up-Strategie interessant sein. Zuletzt hatte sich der Wissenschaftsrat 2016 mit dem Thema Transfer beschäftigt.

Auf die Frage von Anna Christmann (Grüne) nach ihrer Einschätzung der beiden Wissenschaftsmanager zum Stand der Digitalisierung in Deutschland, betonte Cramer die exzellente Forschung im Bereich der Schnittstelle zwischen KI und Robotik. Wenn es um KI und Medizin gehe, sehe er aber ein Problem. Wolfgang Wick bestätigte diese Analyse und verwies auf die generellen Probleme beim Thema Gesundheitsdaten. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass mit dem geplanten Medizinforschungsgesetz und den weiteren Digitalisierungsgesetzen des BMG Deutschland die Rolle des Bremsers loswerden könne. mw

Mit minimalen Änderungen hat der Haushaltsausschuss am gestrigen Mittwochnachmittag den Kabinettsentwurf für den BMBF-Haushalt 2024 verabschiedet. Der Einzelplan 30 passierte den Ausschuss mit von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagenen Änderungen, mit Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP – und gegen die Stimmen von CDU/CSU, AfD und Die Linke.

Eine Million Euro zusätzlich werden für die Stärkung der “Forschung zur Lithiumgewinnung aus Geothermiequellen in Deutschland” zur Verfügung gestellt. Zu den von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagenen und vom Ausschuss angenommenen Änderungen gehört auch die Stärkung der Initiative MINT- und Leseförderung “echt jetzt?” sowie der Initiative “Lesestart 1-2-3”. 2024 sollen dafür insgesamt 2,3 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

Der Antrag der CDU, 20 Millionen Euro zusätzlich für die Long-Covid-Forschung im Haushalt einzustellen, fand keine Mehrheit. “Die Kürzungen in den Lebenswissenschaften und in der Gesundheitsforschung im Grundlagenbereich sind nach den Corona-Jahren eine bittere Enttäuschung für an Post- und Long Covid-Erkrankte, wie auch jene, die an me/cfs leiden”, kritisiert Petra Sitte (Die Linke). Im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 sind in dem BMBF-Etat Ausgaben in Höhe von 20,3 Milliarden Euro vorgesehen (2023: 21,5 Milliarden Euro). nik

Für Mut zur Transformation und Zutrauen, den Wandel gestalten zu können, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstagabend bei der diesjährigen Festveranstaltung der Akademie der Technikwissenschaften acatech geworben. “Perspektiven entwickeln, den Horizont erweitern, Neues wagen. All das brauchen wir in der Phase des Umbruchs, in der wir sind”, sagte er bei seiner Festansprache vor den mehr als 700 Gästen im Konzerthaus Berlin. An der Vergangenheit festzuhalten, den Wandel zu ignorieren, sei keine Option, betonte Steinmeier, der seit 2017 Schirmherr der acatech ist.

“Wir dürfen in Deutschland und Europa gerade bei einer Schlüsseltechnologie wie künstlicher Intelligenz nicht den Anschluss verlieren”, mahnte Steinmeier. “Wir brauchen den Ehrgeiz, wieder aufzuschließen, Technologien und die Regeln für ihre Anwendung mitzugestalten.” Er sprach sich für eine “kluge Regulierung” von KI aus. Sie müsse Raum für Innovation lassen, neue Möglichkeiten und neue Gefahren gleichermaßen in den Blick nehmen. Der “Imperativ”, den Anschluss nicht zu verlieren, um mitgestalten zu können, gelte auch für die Raumfahrt, sagte der Bundespräsident. Er berichtete, wie sehr ihn bei einem Treffen mit ESA-Astronauten deren Begeisterung, Ehrgeiz sowie Grundhaltung zu Technik und Innovation beeindruckt habe.

Um Schlüsseltechnologien, technologische Souveränität und Transformation ging es auch bei den Reden der acatech-Präsidenten Jan Wörner und Thomas Weber. Acatech trage zur Transformation bei, indem man leistungsfähige Netzwerke bilde und den Schulterschluss zwischen allen Akteuren fördere, sagte Weber. Innovation sei der Schlüssel zur Zukunftssicherung, betonte Wörner.

Kritisch äußerte sich die Erlangener Werkstoffwissenschaftlerin Marion Merklein in ihrer Rede über die Forschungsförderung. Die technologische Souveränität und das Beherrschen von Schlüsseltechnologien benötigten passende Rahmenbedingungen für die Forschung, sagte sie. Das bisherige Schema passe nicht zu Schlüsseltechnologien. “Förderprogramme erwecken häufig den Eindruck von Schnellschüssen, Themen aufgreifend, die gerade en vogue sind”, sagte die Ingenieurin, die dem BMBF-Rat für technologische Souveränität angehört. Die Definition dieser Förderprogramme sei zwischen den Mittel gebenden Institutionen und Ressorts häufig nicht abgestimmt – weder zeitlich noch inhaltlich. Es fehle Systematik. Merklein: “Wir brauchen Randbedingungen für längerfristige Forschungsprogramme, die technologische Souveränität berücksichtigen.” abg

Der Haushaltsausschuss des EU-Parlaments stimmte am Montag für eine Erhöhung des Horizon Europe-Budgets für 2024. Im nächsten Jahr können neben den von der Kommission bisher vorgeschlagenen 12,8 Milliarden zusätzlich 140 Millionen Euro für Grundlagenforschung generell und für Gesundheits- und Klimaforschung ausgegeben werden.

Damit entspricht das Parlament den Wünschen der Scientific Community in Brüssel. Diese hatte mit Verärgerung auf die Sparpläne des Rats reagiert, die eine Kürzung des Budgets um 116 Millionen vorsahen. Gerade vor dem Hintergrund einer regelmäßig geringen Förderquote, die selbst die Förderung von exzellenten Anträgen nicht garantiert, plädieren die Wissenschaftsorganisationen für eine Erhöhung des Budgets.

Letztlich ist eine Kompromissfindung nahe am ursprünglichen Entwurf wahrscheinlich. Das lassen zumindest die Verhandlungen der vergangenen Jahre erwarten. mw

Eine Billion Wertschöpfung pro Jahr in 2030, Hilfe beim Klima- und Katastrophenschutz – das alles verspricht man sich vom New Space. Damit Deutschland in allen Punkten international dabei ist, bei den Start-ups, aber auch bei der Forschung, hat die Bundesregierung eine Raumfahrtstrategie entwickelt. Diese wurde am gestrigen Mittwoch im Bundestag debattiert.

Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt und eine der Macherinnen der Strategie, ging in ihrem Beitrag vor allem darauf ein, wie die Regierung in Zukunft den New Space und hier vor allem Start-ups fördern will. Die Bundesregierung will sich beispielsweise für einen europäischen Launcher-Wettbewerb einsetzen. Dieser soll kommerzielle Möglichkeiten für Trägerraketen ausloten. Ein Space Innovation Hub, der an der deutschen Raumfahrtagentur angesiedelt wird, wird ein Innovationsökosystem für New Space-Geschäftsmodelle bieten. Der Staat soll dabei Ankerkunde für die jungen Unternehmen werden, meinte Christmann.

Die Opposition teilte große Bereiche der Analyse, bemängelte jedoch die Umsetzung. Im Haushalt habe die Regierung gar Mittel für den Bereich gekürzt. Frankreich gebe inzwischen doppelt so viel aus – und Italien würde Deutschland bald überholen, sagte Klaus-Peter Willsch von der CDU. Selbst Koalitionspolitiker wünschten sich in der Debatte recht deutlich Aufwüchse beim Budget.

Zu wenig Ambition lautet auch das Urteil von den Start-ups der Szene. “Die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung hat die richtigen Grundgedanken. Doch um selbst Teile davon sinnvoll umzusetzen, fehlen in Deutschland das notwendige Budget und noch viel mehr: die Ambitionen”, sagte Daniel Metzler, CEO und Co-Founder von Isar Aerospace auf Anfrage von Table.Media.

“Die vorgestellte Strategie denkt das Richtige, schafft es aber wie eine Rakete mit zu wenig Treibstoff nicht, das Ziel zu erreichen”, meint Bulent Altan, Partner bei Alpine Space Ventures. Die Wirtschaft brauche “ein Bekenntnis Deutschlands als Europas größter Volkswirtschaft auch als größter Käufer für die besten Systeme am Markt aufzutreten.”

Die aktuellen Wettbewerbe und Initiativen seien nett gemeinte Förderprogramme, aber nicht ausreichend, eine international wettbewerbsfähige Raumfahrtindustrie in Deutschland und Europa aufzubauen, meint Altan. Mit Blick auf das geplante Raumfahrtgesetz sagte er, dass dieses die Raumfahrt als kritische Infrastruktur klassifizieren sollte, “um die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft voll ausschöpfen zu können”. Immerhin, den Begriff kritische Infrastruktur nutzte auch Anna Christmann an diesem Abend im Plenum. Ob er dann im Gesetz auftaucht, bleibt abzuwarten. mw

FAZ. KI-Wettrennen mit Einhörnern. Die größten KI-Sprachmodelle werden von den führenden Techfirmen entwickelt. Für die Forschung an den Universitäten und Instituten ist es schwierig, mitzuhalten oder die Ergebnisse zu überprüfen, denn Trainingsdaten und Code sind zumeist geheim. Doch es gibt inzwischen viele Open-Source-Varianten von Sprachmodellen. Die Entwickler des Bildgenerators “Stable Diffusion” haben mit einem effizienten Trainingsalgorithmus ein leistungsstarkes Modell auch mit weniger Rechenleistung geschaffen. Akademische Forschungsgruppen seien nicht notwendig im Nachteil, sagt Gruppenleiter Björn Ommer von der LMU München, der “Stable Diffusion” entwickelt hat. Mit jeder neuen Generation von Modellen könne der Vorsprung der großen Firmen durch neue Ideen wettgemacht werden. Mehr

FAZ. Der Rechner ergreift das Wort. KI und die großen Sprachmodelle dürften für Wissenschaftler und die Wissenschaftskommunikation langfristig von vergleichbarer Bedeutung sein wie die Digitalisierung des wissenschaftlichen Publikationswesens seit den 1990er-Jahren, schreibt Carsten Könneker, der am KIT Professor für Wissenschaftskommunikation und -forschung ist. KI-Werkzeuge werden die Art, wie Wissen gewonnen und miteinander geteilt wird, grundlegend verändern. Dass die DFG den Einsatz der Werkzeuge beispielsweise bei der Datenauswertung sowie beim Verfassen von Fachveröffentlichungen oder DFG-Anträgen gutheißt, findet er richtig. Mehr

NZZ. Zehn Jahre Human Brain Project: Das europäische Großprojekt hat die Hirnforschung auf eine neue Stufe gehoben. Das Human Brain Project hat bei seinem Start im Jahr 2013 in den Medien große Wellen geschlagen: Ein menschliches Gehirn sollte “in silico” nachgebaut werden. Das klang visionär, für einige Beobachter gar wahnwitzig. Nun geht das europäische Großprojekt zu Ende. Zwar ist nicht abschließend geklärt, wie das Gehirn funktioniert. Doch es gibt große Fortschritte zu verzeichnen. Und diese könnten bald den Weg hin zur Anwendung am Patienten – etwa mit Depressionen oder Epilepsie – ebnen. Mehr

Die Lebenswissenschaften sind essenziell, um uns den großen Herausforderungen unserer Zeit zu stellen, sei es das menschliche (Fehl)Verhalten, der Klimawandel oder neue und bisher unheilbare Krankheiten. Es ist auch diese Bedeutung wissenschaftlichen Fortschritts, die den breit getragenen gesellschaftlichen Konsens begründet, dass zum Methodenmix der Lebenswissenschaften auch verantwortungsbewusste Tierversuche gehören sollen – wenn dies für den Fortschritt in der Forschung alternativlos ist.

Das gesellschaftliche Interesse an einem verantwortungsbewussten Umgang mit Tieren nimmt zu, auch weil die Lebenswissenschaften unser Verständnis tierischer Fähigkeiten stark erweitert haben. So hat der Tierschutz seit 2002 Verfassungsrang und der Anteil der Bevölkerung, der sich vegetarisch oder vegan ernährt, nimmt deutlich zu.

Die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Tieren in der Forschung sind zu Recht sehr streng in Deutschland, und inzwischen der ganzen EU. Keine Frage: Darauf können und sollten wir stolz sein. Das Vertrauen, das die Wissenschaft genießt, gründet sich auch auf eine funktionierende gesellschaftliche Reglementierung und Kontrolle. Hört man sich dieser Tage jedoch bei verantwortungsbewussten Forschenden um, ist eine zunehmende Frustration unüberhörbar. Denn zielführende Regulierung und sinnvolle Kontrollen kippen in Regulierungswut, Überbürokratisierung und zunehmende Rechtsunsicherheit.

Öffentlichkeit und die Politik begeistern sich für biomedizinische Durchbrüche, Nobelpreise und Zugang zu den neusten Therapien, Impfstoffen und Medikamenten. Dass all diesen ein Methodenmix zu Grunde liegt, der auch Tierversuche beinhaltet, wird lieber nicht thematisiert. Entsprechend erleben Forschende in der Biomedizin für ihren verantwortungsbewussten Umgang mit Tierversuchen keine Wertschätzung. Es fehlt an klaren öffentlichen Bekenntnissen aus Politik und Förderorganisationen, die dazu geeignet wären, diesen Forschenden das Gefühl zu geben, sie und ihre Forschung wären hier tatsächlich erwünscht.

Im Gegenteil: Lange, aufwendige und unflexible Genehmigungsverfahren und je nach Standort unterschiedliche Auslegung der Gesetze bremsen deutsche Forschung und Firmen im internationalen Wettbewerb aus und werden als Gängelung und Behördenwillkür empfunden. So sieht sich unter anderem die Bremer Universität aktuell mit einer offen ablehnenden Politik und Verwaltung konfrontiert, die mit neuen Gesetzen immer tiefer in die Wissenschaft eingreift und zuletzt sogar richterlich gerügt wurde, sie habe eine notwendige behördliche Entscheidung über ein Tierversuchsprojekt “bewusst rechtswidrig verzögert”.

Andernorts stellen radikale Tierversuchsgegner Strafanzeigen wegen vermeintlicher Tierschutzverstöße. Das soll die Forschung unter Druck setzen und die Forschung mit Tierversuchen aus Deutschland verdrängen.

Wenn aber auf Tierversuche nicht aus ethischen oder wissenschaftlichen Gründen, sondern aufgrund von bürokratischen Hürden oder aus Angst vor Stigma oder sogar öffentlichen Angriffen verzichtet wird, haben wir ganz offensichtlich ein Problem. Ein Land, das sich international um die besten Köpfe bemüht, kann sich diesen Eindruck der Wissenschaftsfeindlichkeit nicht erlauben, sondern braucht eine gelebte und offen artikulierte Willkommenskultur.

Diese zunehmende Schieflage muss die Wissenschaft klar benennen. Sie muss ihr aber auch mit mehr Kommunikation begegnen. Wir müssen noch besser als bisher erklären, wann und warum die Forschung nicht vollständig auf Tierversuche verzichten kann und was in dieser Frage tatsächlich auf dem Spiel steht, etwa für die vielen Patientinnen und Patienten mit heute nur unzureichend oder gar nicht behandelbarer Erkrankungen. Die Voraussetzungen dafür waren nie besser.

Die Initiative “Tierversuche verstehen” sammelt seit sieben Jahren überaus positive Erfahrungen in solcher Kommunikation. Mit mehr als 100 unterstützenden Forschungseinrichtungen gibt es zudem durch die “Initiative Transparente Tierversuche” ein nie dagewesenes Informationsangebot über Tierversuche in ganz Deutschland. Über Tierversuche wird heute viel offener gesprochen und es sind viel mehr faktenbasierte Informationen verfügbar als noch vor einem Jahrzehnt. Und doch stehen diese Angebote noch am Anfang und müssen ausgebaut werden, um tatsächlich durchzudringen.

Diese Transparenz der Wissenschaft braucht aber auch eine Politik und Öffentlichkeit, die die doppelte Verantwortung der Forschenden würdigt, sowohl bestmöglichen Tierschutz zu betreiben als auch ihrem gesellschaftlichen Forschungsauftrag gerecht zu werden.

Hiroki Kato erhält für die Entwicklung von Grippemitteln eine Förderung der Forschungs- und Förderstiftung Open Philanthropy in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar. Kato forscht am Institut für Kardiovaskuläre Immunologie am Universitätsklinikum Bonn sowie am Exzellenzcluster ImmunoSensation2 der Universität Bonn. Zusammen mit seinem Team entdeckte er einen Wirkstoff, der die Replikation von Influenzaviren verhindert.

Brian Napack verlässt den Wissenschaftsverlag Wiley als Präsident und Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung. Matthew Kissner wurde zum Interims-CEO ernannt.

Carola Neugebauer hat die Leitung des Kompetenzzentrums Regionalentwicklung (KRE) in Cottbus übernommen. Das Kompetenzzentrum Regionalentwicklung unterstützt den Strukturwandel in den vom Ausstieg aus der Braunkohle betroffenen Regionen durch wissenschaftliche Expertise. Es gehört zum Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Zuletzt war Carola Neugebauer Professorin an der RWTH Aachen.

Jennifer Schmidt ist neue Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Biofeedback. Die Psychologin lehrt und forscht am Department of Health der FH Münster in den Gebieten Gesundheitspsychologie und Forschungsmethoden.

Stefanie Walch-Gassner, Professorin für theoretische Astrophysik an der Universität Köln, ist neue Präsidentin der Astronomischen Gesellschaft, dem Fachverband der deutschen Astronomie und Astrophysik. Volker Springel, Direktor am Max-Planck-Institut für Astrophysik, wurde zum Vizepräsidenten gewählt. Neues Vorstandsmitglied ist Julia Tjus, Professorin für Theoretische Physik an der Ruhr-Universität Bochum.