beim ersten Treffen des Forschungsausschusses nach der Sommerpause war gestern der Haushalt 2024 wie zu erwarten das bestimmende Thema. Mit dabei war auch die Forschungsministerin höchstpersönlich, die die Ergebnisse der Regierungsverhandlungen vorstellen und dann den Abgeordneten Rede und Antwort stehen sollte. Nicola Kuhrt fasst die Diskussion für Sie zusammen.

In der nächsten Woche beschäftigt sich der Forschungsausschuss in einer Anhörung zu einem Unions-Antrag ausführlich mit dem Thema Fusionsenergie. Wie auf Bestellung kam für CDU und CSU Anfang der Woche die Analyse der PWC-Tochter Strategy&. Darin werfen die Berater der deutschen Politik, genau wie die Union, Zögerlichkeit und Skepsis vor. Wir haben uns bei Start-up-Unternehmern und Wissenschaftlern umgehört: Was ist nötig, damit Deutschland auf dem Weg von der Forschung zur Anwendung der Kernfusion nicht abgehängt wird?

Markus Weißkopf hat für Sie in das neue Diskussionspapier der Leopoldina zum Thema Kulturgüter geschaut. Neben ihrem großen kulturellen Wert sind sie wichtige Quellen für die Forschung. Das Fazit der Akademie: Obwohl Deutschland durch Ereignisse wie den Einsturz des Kölner Stadtarchivs wachgerüttelt sein sollte, ist bislang viel zu wenig passiert. Extra eingerichtete Notfallverbünde umfassen längst nicht alle relevanten Institutionen und sind zum Teil auch noch zu schlecht ausgerüstet.

Wer gestern Abend noch zum Netzwerken im Wissenschaftsforum war, der vermisste nicht nur das wegen Umbaumaßnahmen abgesagte Classic Open Air auf dem Gendarmenmarkt, das ansonsten der eigentliche Aufhänger des jährlichen Berliner Wissenschaftsabends ist, sondern auch alle Parlamentarier aus dem Forschungsausschuss. Die waren gestern am späten Abend noch bei der Forschungsministerin eingeladen, weil diese intern einige anstehende Neubesetzungen zu verkünden hatte. Vielleicht hat ja bald auch Abteilung 5 eine neue Leitung… Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,

Knapp drei Monate nachdem Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger ihr Positionspapier zum Thema Fusionsforschung vorgelegt und darin neue Förderaktivitäten angekündigt hat, warnt nun eine Analyse der Unternehmensberatung Strategy&, dass Deutschland den Transfer von Forschung hin zur kommerziellen Anwendung der Technologie verschläft. Auch führende Wissenschaftlerinnen und Unternehmerinnen mahnen im Gespräch mit Table.Media weitergehende Maßnahmen an, damit man den Forschungsvorsprung perspektivisch nicht einbüßt.

“Deutschland besitzt alle Voraussetzungen, um eine Führungsrolle in der Fusionsforschung einzunehmen”, sagte Christian von Tschirschky, Energiefachmann bei Strategy&, die Teil der internationalen Wirtschaftsprüfergesellschaft PWC ist. Der Fusionsenergie könne bald der entscheidende Durchbruch gelingen, “aber Deutschland schaut nur staunend oder skeptisch zu“, kritisiert von Tschirschky.

Haben die Analysten von Strategy& etwa das BMBF-Papier aus dem Juni und die neue Fördermaßnahme von Anfang des Monats übersehen? Auf Anfrage von Table.Media antwortet ein Sprecher des Unternehmens: “Das Positionspapier haben wir bereits berücksichtigt […]. Auch die Finanzierungsaufstockung des Bundes i.H.v. 370 Mio. Euro bis 2028 für die Fusionsforschung wurde berücksichtigt. Die Fördersumme pro Jahr beträgt danach 225 Mio. Euro […] ohne diese Aufstockung waren es noch lediglich 150 Mio. Euro/Jahr”. Das entspricht der einen Milliarde Euro bis 2028, die das BMBF bei der Ankündigung des neuen Förderprogramms kommuniziert hatte.

Deutsche Fusionsforscherinnen und -forscher seien aber auch mit den zusätzlichen Mitteln schlecht ausgestattet: Laut Strategy& summiert sich in den USA die staatliche Förderung der Fusionsforschung auf umgerechnet 1,27 Milliarden Euro pro Jahr. Was private Geldgeber betrifft, sitze zudem mehr als die Hälfte der neun international finanzstärksten Fusions-Start-ups in den USA und Kanada, zwei in Großbritannien, und mit Focused Energy nur eines anteilig in Deutschland. Im Vergleich zum Branchen-Primus Commonwealth Fusion Systems, der knapp 1,8 Milliarden Euro eingesammelt hat, konnte das deutsch-amerikanische Start-up Focused Energy bislang immerhin rund 140 Millionen Euro Investitionen verbuchen.

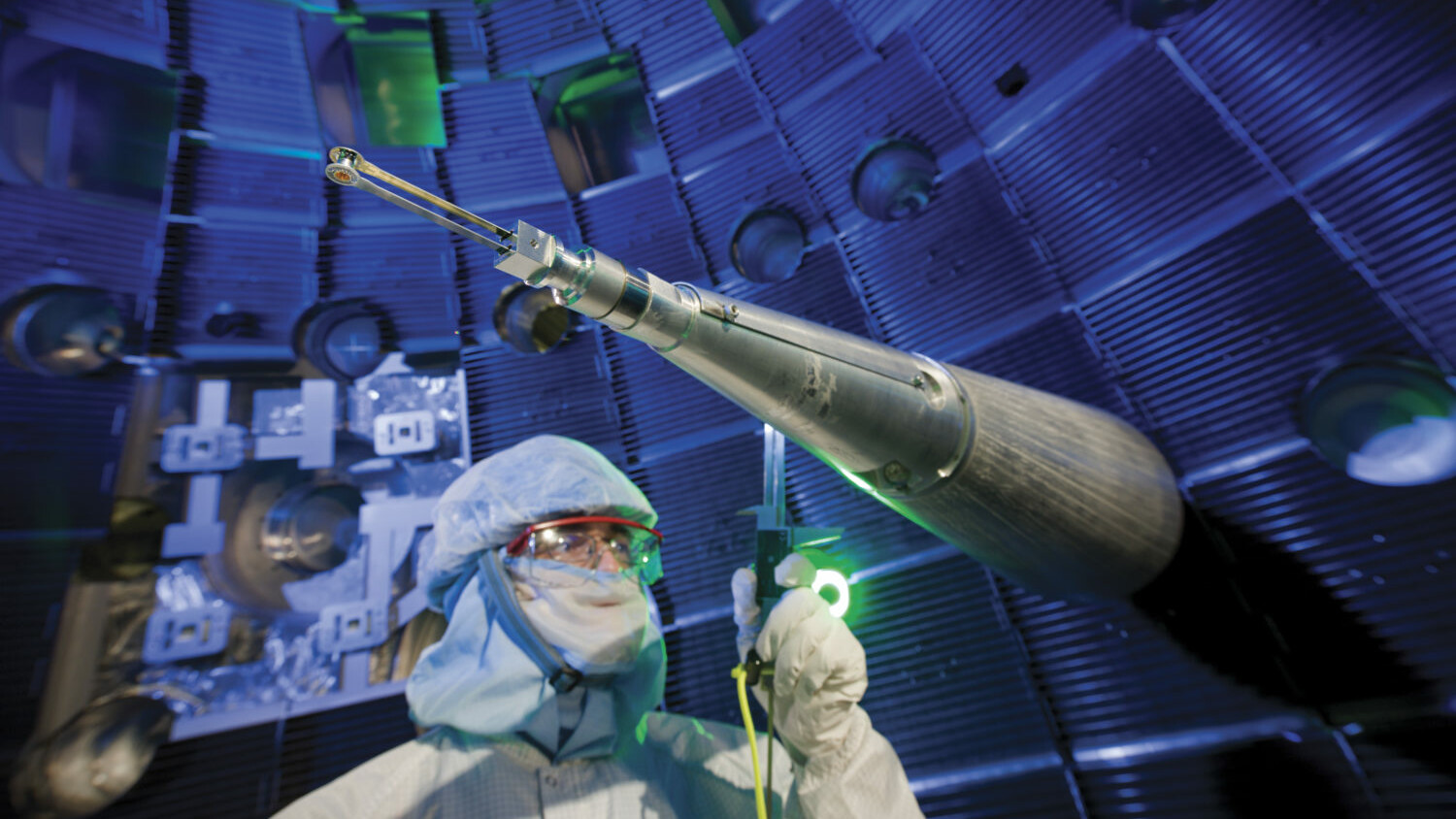

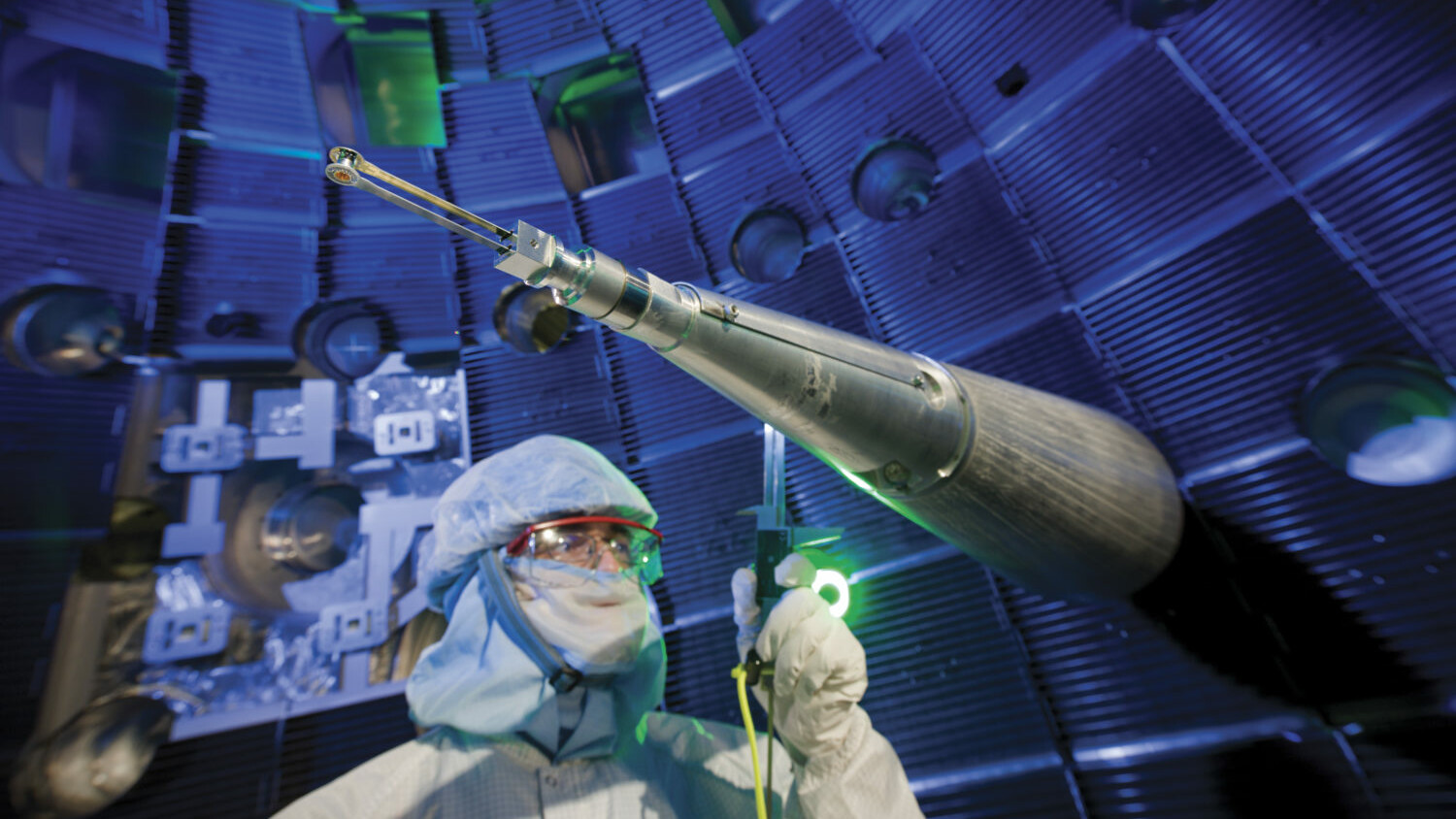

Dass in Deutschland Handlungsbedarf besteht, wurde nicht zuletzt auch durch die wiederholten Erfolge im kalifornischen Livermore durch die Bundesregierung erkannt, sagt Marcus Roth, Mitgründer und CSO von Focused Energy im Gespräch mit Table.Media. Durch einen neuen Fokus auf die Laserfusion seien die Voraussetzungen für die Technologie in Deutschland aber inzwischen gut.

Weniger optimistisch ist Milena Roveda, CEO des Fusions-Start-ups Gauss Fusion, die gemeinsam mit Focused Energy und Proxima Fusion einen Verbund von deutschen Fusions-Start-ups gegründet hat. Für Roveda können die zusätzlichen BMBF-Gelder nur ein Anfang sein: “Nein, diese eine Milliarde Euro reicht natürlich nicht aus. Das wissen auch die Verantwortlichen. Diese Anstoß-Finanzierung kann nur ein erster Schritt sein, wenn diese Zukunftstechnologie in Deutschland eine wichtige Rolle spielen soll”, sagt Roveda im Gespräch mit Table.Media. Allerdings könnten die Mittel ein wesentlicher Beitrag sein, um auch Risikokapital aus der Privatwirtschaft nach Deutschland zu holen.

Auf Anfrage von Table.Media gibt man sich beim BMBF weiter überzeugt davon, dass die Fördersummen ausreichen, damit “Deutschland in der Fusionsforschung eine führende Stellung einnimmt”. Deutschland sei darüber hinaus auch über den europäischen Haushalt an der Förderung des ITER beteiligt. “Bezogen auf die Einwohnerzahl nimmt es damit bereits jetzt einen Spitzenplatz in der Förderung der Fusionsforschung weltweit ein, der durch die geplante Projektförderung noch weiter ausgebaut wird”, teilte ein Sprecher mit.

Um die aktuelle Forschung machen sich auch die Analysten von Strategy& keine großen Sorgen. Im Gegenteil: Sie bescheinigen den deutschen Forschungseinrichtungen globale Spitzenforschung, allen voran dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) und stützen sich dabei auf die Anzahl an aktuellen und relevanten Publikationen. Sehr skeptisch sind die Analysten allerdings, ob Deutschland diesen Spitzenplatz halten kann und auch bei der Kommerzialisierung der Technologie und dem Kraftwerksbau zukünftig noch eine gewichtige Rolle spielen wird.

Bereits im Januar hatte die Direktorin des IPP, Sibylle Günter, im Interview mit Table.Media weitergehende Maßnahmen für eine anwendungsorientierte Forschung gefordert: “Wir warten darauf, dass man sich dazu entschließt, die Konzeption und den Bau eines Kraftwerks zu fördern”, sagte Günter damals. Wenn man in Deutschland oder Europa ernsthaft den Weg Richtung Kraftwerk gehen wolle, “dann brauchen wir 20 Milliarden Euro für 20 Jahre”. Noch sei man den Amerikanern auf dem Gebiet der Stellarator-Forschung voraus, dies könne sich aber schon bald ändern.

Laut Strategy& fehle zudem eine gemeinsame Strategie der Bundesregierung für die Fusionsforschung. “Deutschland braucht dafür eine europäisch eingebettete, aber national zugeschnittene Fusionsstrategie, die alle Schritte – von den Lieferketten für die benötigten Rohstoffe, über Forschungsförderung bis hin zu Verwaltungsvorschriften – orchestriert”, sagt Christian von Tschirschky. Auch Markus Roth weist darauf hin, dass dies eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Gewinnung von Investoren sei. Die Unternehmen bräuchten “ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zur Fusionsenergie als ein vielversprechender Weg zur sauberen, sicheren Energieversorgung”.

Auf die Frage, ob eine solche Strategie auf Grundlage des Positionspapiers in der Bundesregierung diskutiert werde, blockt das BMBF ab: “Am 22. Juni 2023 stellte Frau Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger das Positionspapier des BMBF zur Fusionsforschung vor. Es beinhaltet eine klare Einordnung, wie Deutschland im Bereich der Fusion aufgestellt ist und wo die Potenziale liegen”, teilt ein Sprecher mit. Offensichtlich hat die Forschungsministerin für eines ihrer Lieblingsthemen keine Lobby im Kabinett. Nach der Fusionsforschung gefragt, verweist das grüne Wirtschaftsministerium jedenfalls zurück ans BMBF: “Je nach Zuständigkeit unterliegt die Ausgestaltung von Forschungsbereichen dem Ressortprinzip: während das BMWK die angewandte Forschung für die Energiewende verantwortet, liegt die Fusionsforschung in der Zuständigkeit des BMBF.”

Durch eine neue Generation von leistungsfähigen Lasern und Magneten, die Entwicklung von Quantencomputern und KI sei der Sprung von der Grundlagenforschung in die Anwendung nahe, glauben die Experten von Strategy&. Die Grundlage für die zeitliche Prognose fällt in der Analyse dann allerdings etwas dünn aus: Ihre Schätzung, dass schon 2030 ein erstes Fusions-Kraftwerk gebaut wird, stützen die Berater lediglich auf die Ankündigung einzelner Start-ups. Zudem leiten sie nur auf Grundlage von Entwicklungen in der Atomkraft ab, dass Fusionsenergie bereits im Jahr 2050 rund 9 PWh Energie bereitstellen und damit fossile Energieträger nahezu komplett ersetzen könnte.

Marcus Roth und Milena Roveda halten diese Prognosen für unrealistisch. “Um sich erste kommerzielle Fusionskraftwerke jenseits von Demo-Anlagen bis 2030 vorzustellen, muss man entweder eine große Fantasie haben oder von Kapitalgebern getrieben werden“, sagte Roth. Die Fusion sei das schwierigste Experiment, dass Menschen je gemacht haben. Sowohl Focused Energy als auch Gauss Fusion planen ihr erstes kommerzielles Kraftwerk für Anfang der 2040er-Jahre. Einen “signifikanten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels durch Kernfusionsreaktionen” werde es dann ab 2050 geben, prognostiziert Roth.

Im ausführlichen Interview schildern Marcus Roth und Milena Roveda, was notwendig ist, damit deutsche Start-ups mehr private Investoren gewinnen können und welche die entscheidenden Punkte einer konzertierten nationalen Strategie für die Fusionsforschung in Deutschland sein sollten.

Eine Umfrage der Leopoldina gemeinsam mit weiteren Organisationen zeigt, dass Kulturgüter in vielen – auch wissenschaftlichen – Einrichtungen nicht gut genug geschützt sind. Nach Ereignissen wie dem Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar oder dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wurde klar, dass es Strukturen braucht, um solchen Katastrophen zu begegnen. “Archive, Bibliotheken und Museen verwalten und verwahren die Quellen der Forschung”, sagt Danny Weber, einer der Autoren des Diskussionspapiers und Leiter des Leopoldina-Archivs. “Diese müssen geschützt werden.”

Zwar gibt es mittlerweile ungefähr 60 Notfallverbünde in Deutschland, in denen sich Einrichtungen zusammenschließen, um gemeinsam Ressourcen für Notfälle aufzubauen. Doch es gibt viele weiße Flecken im Bundesgebiet und somit viele Einrichtungen, die nicht in diesen Notfallmechanismus eingebunden sind, sagt Weber.

Und auch in den Notfallverbünden selbst bestehen weiterhin gravierende Einschränkungen, was die Bereitschaft im Ernstfall angeht, wie die Umfrage zeigt:

Danny Weber weist darauf hin, dass viele der Verbünde lediglich lose Netzwerke ohne eine eigene Rechtsform sind. Damit sei es schwer, als Verbund die entsprechende Ausrüstung vorzuhalten, da man eben zum Beispiel keine Fördermittel vereinnahmen könne. Diese Materialien auf neuestem Stand parat zu haben, sei jedoch essenziell, um im Ernstfall schnell reagieren zu können und wichtige Bestände zu retten.

Deutschland ist in diesem Bereich besonders schlecht aufgestellt. In der Schweiz beispielsweise genießt der Schutz von Kulturgütern militärischen Rang und ist entsprechend in Gesetzen verankert. In Deutschland wachsen die Notfallverbünde dagegen als Graswurzelbewegung. Diese übergeordnet zu unterstützen, ist das Ziel des SiLK-Projektes (SicherheitsLeitfaden Kulturgut). Dieses kämpft gerade um eine Verlängerung der Förderung. Ziel sei es, eine nationale Struktur aufzubauen, die die Notfallverbünde unterstützt und vernetzt, sagt die Projektleiterin Almut Siegel.

Insgesamt wird laut den Experten deutlich, dass es hier mehr Engagement seitens Politik und Wissenschaft braucht, um Strukturen aufzubauen und dauerhaft zu erhalten. Damit künftige Katastrophen vermieden oder zumindest eingedämmt werden.

Es ist ein technologischer Schulterschluss zwischen Sachsen und Taiwan: Das deutsche Bundesland hat am Montag ein staatlich finanziertes, wissenschaftliches Verbindungsbüro in Taipeh eröffnet. Von dort will man den Studenten- und Fachkräfteaustausch zwischen Taiwan und Sachsen fördern. Ein offenbar logischer nächster Schritt, nachdem Taiwans größter Chiphersteller TSMC im vergangenen Monat bestätigt hatte, eine Chipfabrik in Dresden zu bauen.

Das wissenschaftliche Verbindungsbüro wird von der TU Dresden betrieben, die am Dienstag eine trilaterale Kooperationsvereinbarung mit Sachsen und TSMC für ein Talent-Förderungsprogramm in Taiwan unterzeichnete. “Es geht darum, mehr und mehr Studenten der Ingenieur- und Naturwissenschaften für den Halbleiterbereich zu interessieren”, sagte Ursula Staudinger, Rektorin der TU Dresden, bei der Eröffnungsfeier des Büros in Taipeh.

Das neue Büro dient also als zentrale Anlaufstelle für taiwanesische Studierende, die eine Ausbildung in Sachsen anstreben, und für sächsische Studierende, die in Taiwan studieren wollen. Im Rahmen der Talent-Inkubations-Initiative werden jährlich bis zu 100 Studierende von elf sächsischen Universitäten die Möglichkeit haben, in Taiwan zu studieren und mit staatlicher Unterstützung ein Praktikum bei TSMC zu absolvieren. Die weltweit führenden taiwanischen Chip-Experten bilden damit erstmals ausländische Studierende in ihrem internen Trainingszentrum zu Chip-Fachkräften aus. Und davon soll natürlich vor allem auch das Werk in Dresden profitieren.

Weltweit fehlt es der Chip-Industrie an Fachkräften. “Wir brauchen maßgeschneiderte Curricula in der akademischen Ausbildung, die sich an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientieren, insbesondere im Bereich der Mikroelektronik”, sagte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow. “Wir organisieren einen echten Fachkräfteaustausch auf der Basis von Hochschulkooperationen.” Hinsichtlich möglicher kultureller Unterschiede hat er keine Bedenken.

Auch für viele Taiwaner kommt die Zusammenarbeit zwischen der Eliten-Schmiede und dem Land Sachsen überraschend. Der Besuch der deutschen Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger im März dürfte dafür den Weg geebnet haben. Es war das erste Mal seit 26 Jahren, dass ein deutsches Kabinettsmitglied Taiwan besuchte. Für die deutsch-taiwanischen Beziehungen ein Meilenstein, den ihr viele auf der Insel hoch anrechnen.

Eine Delegation von TSMC besuchte vergangene Woche auch die TU Dresden, um das Inkubationsprogramm zu besprechen. “Wir wissen, wie wichtig es ist, in die Entwicklung von Talenten zu investieren, um Innovationen voranzutreiben. Dieses Programm spiegelt unser Engagement wider, das Wachstum und die Entwicklung der Industrie in Europa und darüber hinaus zu unterstützen”, sagte Lora Ho, Senior Vice President von TSMC, bei einer Unterzeichnungsveranstaltung in Taichung, wo sich ebenfalls ein Büro und eine Ausbildungsstätte befinden.

Ho fügte hinzu, dass TSMC von den teilnehmenden Studierenden nicht verlangen wird, dass sie nach Abschluss des Programms in das Unternehmen eintreten. Sie deutete jedoch an, dass das Unternehmen durch die Ausbildung von mehr Studierenden seine Chancen erhöht, Talente in Deutschland zu gewinnen. Auch die Taiwaner hoffen aus Know-how aus Deutschland. Bis 2030 will TSMC 100.000 Fachkräfte für neue Werke in den USA, Japan und eben Deutschland rekrutieren. “Wir müssen uns auf den drohenden Fachkräftemangel vorbereiten und weltweit Fachkräfte ausbilden”, erklärt Ho.

Staudinger wies darauf hin, dass die TU Dresden und TSMC auch Forschungspartnerschaften anstreben, insbesondere angesichts der Stärken der Universität in den Bereichen fortgeschrittene Materialwissenschaften sowie Mikro- und Nanoelektronik. “Es ist diese Mischung aus interdisziplinär vernetzter Forschung für die Halbleiterindustrie, bei der wir sehr gut mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von TSMC zusammenpassen”, sagte sie.

Neben Sachsen richten auch immer mehr US-Bundesstaaten Investitionsbüros in Taiwan ein. Dabei geht es aber weniger um die Zusammenarbeit in Bildung und Forschung, sondern darum, mehr Unternehmen in die Region zu locken. Ganz reibungslos läuft das nicht. Beim Bau einer Chipfabrik von TSMC in Arizona kam es zuletzt zu Verzögerungen, sodass der Produktionsbeginn aufgrund eines Mangels an Fachkräften vor Ort von 2024 auf 2025 verschoben werden musste.

TSMC hat erfahrene Techniker aus Taiwan entsandt, um den Prozess zu beschleunigen. Die Eröffnung des sächsischen Verbindungsbüros für Wissenschaft fiel nun mit einem Besuch der Gouverneurin von Arizona, Katie Hobbs, zusammen, die in der Nähe an einer Veranstaltung zum US-Wirtschaftstag teilnahm.

Im Hinblick auf den Arbeitskräftemangel und die kulturellen Unterschiede in Arizona hat Hobbs mehrere Initiativen angekündigt, um qualifizierte Arbeitskräfte zu fördern. “Wir stellen weiterhin sicher, dass wir die benötigten qualifizierten Arbeitskräfte haben, sowohl im Bereich der fortgeschrittenen Fertigung als auch im Bauwesen”, sagte sie. Wen-Yee Lee

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

28. September 2023, 18:30-20:15 Uhr, Löwengebäude, Universitätsplatz 11, 06108 Halle (Saale)

Diskussion “Ethikgremien und ihr Beitrag zur Politikberatung” Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger stellte sich am gestrigen Mittwochmorgen den Fragen der Abgeordneten im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zum Entwurf des Haushalts 2024. An vielen Stellen habe die Ministerin keine ausreichenden Antworten geben können, Details vermissen lassen und mit unterschiedlichen Angaben verwirrt, kritisiert die Opposition.

“Der aktuelle Haushaltsentwurf ist unter deutlich erschwerten Voraussetzungen entstanden. Dennoch enthält er einige positive Entwicklungen und Fortschreibungen; so werden etwa die bewährten Bund-Länder-Pakte zur Stärkung von Bildung und Wissenschaft fortgeschrieben, die Dynamisierung des Zukunftsvertrags zur Stärkung der Hochschulen geht weiter”, drückt es Nina Stahr (Grüne) diplomatisch aus.

Einige gute Impulse sehe man auch bei der Fortführung wichtiger Forschungsschwerpunkte, etwa der Endometriose-Forschung oder der Friedens- und Konfliktforschung. Bei manchen Schwerpunktsetzungen des BMBF habe man jedoch einige Fragezeichen.

Als Grüne werde man zum Bildungs- und Forschungsetat des Regierungsentwurfs noch diverse Verbesserungsvorschläge einbringen. Gesprächsbedarf habe man zum Beispiel bei der Priorisierung und Umsetzung großer Forschungsinfrastrukturen. “Das ist aus unserer Sicht wichtiger als flotte Ankündigungen zur Fusionsforschung, die von den notwendigen Maßnahmen für die Energiewende doch eher ablenken.”

Im Bereich “Innovationen durch Lebenswissenschaften” werden 52 Millionen Euro gekürzt, von 639 Millionen Euro auf 587 Millionen Euro, kritisiert Petra Sitte von den Linken. Dort wiederum werde dem höchst sensiblen Bereich “Gesundheitsforschung” 27 Millionen Euro (von rund 349 auf 322 Millionen Euro) entzogen. Und das, nachdem dieser Bereich bereits 2022 um 126 Millionen Euro reduziert wurde. Jetzt sei der Tiefststand seit 2019 erreicht. “Das ist für Grundlagenforschung bezüglich seltener Erkrankungen, Infektions- und Sepsisforschung, aber besonders für Erkrankte mit ME/CFS sowie Post- und Long-Covid eine ernüchternde, enttäuschende Botschaft.”

Verwirrung in Sachen KI bemängeln gleich mehrere Abgeordnete. So habe Stark-Watzinger auf mehrfache Nachfrage etwa der Linken nicht erklären können, wo die angegeben 1,6 Milliarden herkommen sollen. “Die von der Ministerin verkündeten Mittel für Künstliche Intelligenz sind in diesem Haushalt überhaupt nicht nachzuvollziehen”, sagt Sitte. Der Haushalt sei weder selbsterklärend noch transparent.

Bereits in der nächsten Runde sollen die Beratungen im Ausschuss eigentlich abgeschlossen sein. nik

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat erstmalig eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. Das Ministerium möchte damit zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes beitragen. Durchgehendes Motiv ist eine “durch Innovationen getriebene Transformation zur Nachhaltigkeit”.

In der Strategie werden drei Ziele benannt, die zu einer nachhaltigen Politik des BMBF beitragen sollen:

Ministerin Bettina Stark-Watzinger betonte in einem Statement: “Mir ist besonders wichtig, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur beforschen, sondern von vornherein dort mitdenken, wo neue Ideen unsere Gesellschaft voranbringen. Wir setzen uns deshalb konkrete Ziele, um Nachhaltigkeit in unserer Förderung von Bildung, Forschung und Innovation aufzugreifen.”

Erste Reaktionen aus der Wissenschaftscommunity fallen verhalten positiv aus. Dass sich die Strategie gut in die Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes einfüge, sei erfreulich. Und auch, dass sie in alle Bereiche des BMBF ausstrahlen soll. Bemängelt wird, dass kaum messbare Ziele formuliert werden. Auch auf die Bundesindikatoren werde nicht eingegangen. Darüber hinaus beklagen Experten, dass dort, wo es eine besonders hohe Hebelwirkung gebe, bei den Forschungseinrichtungen und in der Projektförderung, wenig ambitionierte Ziele gesetzt werden.

Aus der Opposition kommen kritische Töne. Thomas Jarzombek kritisiert, dass die scheinbare Bedeutung der Nachhaltigkeit sich nicht im Haushaltsentwurf widerspiegele. “Aktuell geplante Kürzungen etwa bei der Klimaforschung oder der Meeres-, Küsten- und Polarforschung passen nicht ins Bild”, meint der CDU-Forschungspolitiker gegenüber Table.Media. mw

Die ruandische atomare Aufsichtsbehörde RAEB hat einen Vertrag mit dem deutsch-kanadischen Kerntechnikunternehmen Dual Fluid Energy Inc. über den Bau eines neuartigen nuklearen Testreaktors in dem ostafrikanischen Land abgeschlossen. Die Kosten für den Reaktor belaufen sich auf 70 Millionen Euro, die von dem Unternehmen finanziert werden. Dies teilte Götz Ruprecht, Geschäftsführer von Dual Fluid, auf einer Pressekonferenz in Kigali mit. Ruanda stellt den Standort und die benötigte Infrastruktur bereit.

Geplant ist laut Firmenangaben, “eine völlig neue Art der Kernspaltung auf der Basis von flüssigem Brennstoff und Bleikühlung”, die die Leistung heutiger Kernkraft exponentiell steigern könnte. Die neuen Reaktoren könnten Strom, Wasserstoff und synthetische Brennstoffe zu Kosten produzieren, die unter denen fossiler Brennstoffe liegen, heißt es. Der Reaktor soll bis 2026 in Betrieb genommen werden, bis 2028 sollen die Tests abgeschlossen sein.

Der regierungsnahen ruandischen Tageszeitung New Times sagte Ruprecht: “Wir sind in Ruanda, weil wir einfach glauben, dass es der schnellste Weg ist, diese bahnbrechende Technologie zu verwirklichen.” Der Kernphysiker argumentiert, dass die Entschlossenheit und der Ehrgeiz, so schnell wie möglich neue Kernkraftwerke zu bauen, in vielen westlichen Ländern weniger ausgeprägt sind.

Der Vorsitzende der RAEB Fidel Ndahayo erklärte, die Vereinbarung sei Teil einer ruandischen Strategie von Partnerschaften mit Start-up-Unternehmen, die kleine modulare Kernreaktortechnologien entwickeln. Das Land wendet sich der Kernenergie zu, um den wachsenden Energiebedarf zu decken und sich an den Klimawandel anzupassen. Mit seinen 13 Millionen Einwohnern ist das Land, das kleiner als Brandenburg ist, das am dichtesten besiedelte des Kontinents. Nach Angaben der Rwanda Energy Group stammt ein Großteil der Elektrizität des Landes aus Wasserkraft- und Dieselkraftwerken, und nur etwa 68 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu Strom.

Wenn alles nach Plan läuft, könnten Ruanda und Dual Fluid eine Produktionslinie für solche Reaktoren in dem ostafrikanischen Land einrichten. Bisher betreibt auf dem Kontinent allein Südafrika Atomkraftwerke. Ägypten baut derzeit mit russischer Unterstützung an seinem ersten Kernkraftwerk.

Dual Fluid ist eines von mehr als 20 in der Entwicklung befindlichen kleinen modularen Reaktorprojekten, die in diesem Jahr in einem Bericht der Kernenergieagentur der OECD bewertet wurden. Kleine modulare Reaktoren unterscheiden sich von größeren konventionellen Reaktoren dadurch, dass sie weniger Brennstoff benötigen, flexibler in Bezug auf den Standort sind, vorgefertigt werden und verschifft werden können, so die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO). Nach Angaben der IAEO werden derzeit weltweit mehr als 70 kommerzielle Reaktorkonzepte entwickelt. ajs

FAZ – Wie Künstliche Intelligenz den öffentlichen Diskurs gefährdet – und was wir jetzt dagegen tun können. Durch KI-Programme wie ChatGPT und Midjourney ist die Verbreitung von Falschnachrichten ein Kinderspiel und die gemeinsame Faktengrundlage in Gefahr. Der Philosoph Philip Fox und die Computerwissenschaftlerin Anka Reuel halten zwei Szenarien für denkbar: In einem Positivszenario erweist sich der Diskurs als hinreichend widerstandsfähig gegenüber der technologischen Gefahr, im Negativszenario wird das Medienvertrauen in der Breite zerstört. Letztlich werde es darauf ankommen, ob die Gesellschaft die nötigen Maßnahmen im Kampf gegen Desinformation ergreift oder nicht. Es seien Fragen der gesellschaftlichen Aushandlung, welche Standards an Nachrichten angelegt werden und welche Quellen als verlässlich gelten. Mehr

FAZ – Deutschlands strategische Blindheit. An staatlichen Universitäten gibt es keinen einzigen, regulär finanzierten Lehrstuhl für strategische Studien oder Sicherheitspolitik, aber acht Studiengänge zu Friedens- und Konfliktforschung, beklagt Joachim Krause, bis Juli Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Er fordert in einem Gastbeitrag: Die Politik sollte angesichts der Zeitenwende parteiübergreifend klare Signale setzen und den Universitäten Vorgaben zur Einrichtung von sicherheitspolitischen Lehrstühlen machen. Sonst würden junge Menschen, die an Sicherheitspolitik und Strategieanalysen interessiert sind, weiterhin vorwiegend ins Ausland gehen. SPD und Grüne stünden dieser Forschungsrichtung grundsätzlich ablehnend gegenüber. Unionsparteien und FDP seien nie auf die Idee gekommen, dass die Förderung der Friedensforschung einen politischen Hintergrund hatte. Mehr

SZ – Das ist der neue Ufo-Direktor der Nasa. Der Datenexperte Mark McInerney soll Kopf einer neuen Nasa-Abteilung, die “unidentifizierte anomale Phänomene” (UAP) erforscht – wozu neben Ufos in der Luft auch Beobachtungen unter Wasser oder im Weltraum gehören. Der Meteorologe und Software-Ingenieur soll den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen als Analyseinstrumente vorantreiben. Er hat lange für den nationalen Wetterdienst der USA gearbeitet, seit 1996 ist er bei der Nasa. Mehr

Iliana Ivanova wurde am Dienstag vom Rat der EU zum neuen Mitglied der Europäischen Kommission ernannt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihr das Ressort Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend übertragen. Die bulgarische Politikerin Ivanova ist seit 2013 Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. Die Ernennung erfolgt im Anschluss an Mariya Gabriels Rücktritt als EU-Kommissarin und gilt für die verbleibende Amtszeit der Kommission, also bis Ende Oktober 2024.

Dennis L. Kasper wird mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2024 ausgezeichnet. Der US-amerikanische Immunologe von der Harvard Medical School hat die biochemische Sprache erforscht, mit der Darmbakterien die Entwicklung des Immunsystems beeinflussen. In dem Forschungsfeld zeichnen sich bereits konkrete Ansatzpunkte für die Behandlung schwerer Autoimmunkrankheiten ab. Der Preis wird am 14. März 2024 in der Frankfurter Paulskirche verliehen.

Stuart Parkin zählt zu den 23 diesjährigen Clarivate Citation Laureates. Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik Halle und Professor an der Universität Halle-Wittenberg wurde als einziger Wissenschaftler aus Deutschland ausgezeichnet. Um in das Ranking aufgenommen zu werden, müssen Fachartikel mindestens 2.000 Mal zitiert worden sein. Das trifft auf lediglich 0,01 Prozent aller seit 1970 veröffentlichen wissenschaftlichen Arbeiten zu. Parkin hat drei dieser prägenden Studien veröffentlicht. Ausgewertet wird die Datenbank Web of Science.

Herbert Waldmann, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie und Professor an der Technischen Universität Dortmund, erhält den Otto-Hahn-Preis 2023. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert und wird gemeinsam von der Stadt Frankfurt am Main, der Gesellschaft Deutscher Chemiker und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft getragen. Die Verleihung erfolgt am 26. Oktober in der Frankfurter Paulskirche.

Karina Weichold wurde zur neuen Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Universität Jena gewählt. Die Entwicklungspsychologin war seit 2019 Studiendekanin der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften und tritt das neue Amt am 16. Oktober an.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. Datenschützer wollen bundesweite Schul-Lizenz für ChatGPT. Mecklenburg-Vorpommern hat als erstes Bundesland seinen Schulen eine KI-Lizenz für die Nutzung von ChatGPT zur Verfügung gestellt. Nun mehren sich die Stimmen, diesem Beispiel bundesweit zu folgen. Sogar die sonst strengen Datenschützer sind für diese Lösung. Mehr

Bildung.Table UN-Ausschuss fordert Abkehr von Förderschulen. Der Stand der inklusiven Bildung in Deutschlands Schulen ist unzureichend. Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen fordert von Deutschland ein umfassendes Konzept, um den Übergang von der Förderschule zur inklusiven Bildung auf Länder- und Kommunalebene zu beschleunigen. Mehr

China.Table. Heberer und Schmidt-Glintzer stehen weiterhin in der Kritik. Nach ihrem Meinungsbeitrag in der NZZ über ihre Xinjiang-Reise haben sich die Sinologen Thomas Heberer und Helwig Schmidt-Glintzer zu erklären versucht. Doch andere China-Forschende überzeugten sie damit nicht. Viele sehen in der versuchten Rechtfertigung vielmehr Widerspruch statt glaubwürdiger Argumente. Mehr

Agrifood.Table. Erste EU-Zulassung für kultiviertes Fleisch beantragt. Das Unternehmen The Cultivated B (TCB) will in der EU eine Zulassung für ein Produkt aus Laborfleisch beantragen. Das gab das Heidelberger Unternehmen kürzlich bekannt. Das zelllbasierte Wurstprodukt muss gemäß der europäischen Novel-Food-Verordnung einer gesundheitlichen Bewertung der EFSA unterzogen werden, bevor es in Verkehr gebracht werden darf. Mehr

Jetzt, da die mageren Früchte des magersüchtigen Sprind-Freiheitsgesetzes sichtbar werden, versuchen sich gleich die Trittbrettfahrer. Wenn es eine Melodie gibt, die im staatlich finanzierten Wissenschafts-, Forschungs- und Transfersystem alle beherrschen, dann beginnt die mit “Ich will auch …”.

Es ist unbestritten: Wenn man bei der alten, jahrzehntelang verfeinerten Förderlogik bleibt, dann braucht es einige inkrementelle Reformen für die Projektträger. Wenn es aber um die fundamentale Erneuerung unseres immer ineffizienteren und für unsere gesellschaftlichen Herausforderungen zunehmend dysfunktionaleren Förder- und Transfersystems geht, dann müssen auch die Projektträger existentiell infrage gestellt werden.

Ich habe an dieser Stelle schon einige weitreichende Vorschläge gemacht: Von der Auflösung Fraunhofers und Leibniz, ihrer Rückführung an die Hochschulen über die Dezentralisierung und das Filetieren von Forschungsmonstren wie dem Forschungszentrum Jülich bis hin zur Ermöglichung freiheitlicher Innovationsarchitekturen nur mit Rechtsaufsicht und ohne Fachaufsicht von Ministerien. Also so wie anfangs bei der Sprind geplant und damit wesentlich konsequenter als jetzt. Und alle mit tüchtigen Aufsichtsratsgremien, die ihrem Namen alle Ehre machen.

Wenn es eines gibt, was das Vereinigte Projektträger-Netzwerk lernen muss, dann, dass alter Wein in neuen Schläuchen selten funktioniert. Etablierten Organisationen nur einen neuen Freiheitsrahmen zu geben, ohne dass sie zuvor unter Beweis gestellt haben, dass sie sich auch in ihrer Substanz, ihrer DNA, verändert haben, wäre sträflich. Ich kenne Projektträger, die den Muff von Amtsstuben atmen und aufgelöst gehören.

Ich kenne ganz wenige Projektträger, denen ich attestieren würde, dass sie nach wenigen Reformen rasch zu einer agilen Agentur mutieren können. Und ein guter Teil der Projektträger muss nach vielen Jahren der “Learnt Helplessness” im politischen Spiel erst seinen längeren Organisationsentwicklungsprozess starten – mit unsicherem Ausgang. Die Change-Theorie nennt das “Excruciating Adaptation”. Diese quälende Anpassung an neue Spielregeln ist den allermeisten Organisationen, die aus einer alten Welt in eine neue kommen wollen, zu eigen. Und das Risiko des Scheiterns ist außerordentlich hoch. Deshalb oft die Entscheidung, lieber Geld in neue Strukturen zu stecken.

Die Innovationsarmut Deutschlands ist nicht alleine den Projektträgern zuzurechnen. Zu lange wurden sie an der kurzen Leine gegängelt. Doch zu viele haben sich auch in der Amtsstuben-Kultur eingerichtet und wohlgefühlt. Clayton Christensen hat in seinem Buch “The Innovator’s Dilemma” trefflich beschrieben, dass man in so einer Lage Investitionen in ein erodierendes altes Geschäftsmodell verringern und mit den frei werdenden Mitteln Investitionen in neue Geschäftsmodelle in neuen Strukturen tätigen muss. In ihrer Angst vor Bedeutungsverlust versuchen die Vertreter der alten Welt, dies mit aller Kraft zu verhindern.

Eine Sprind wurde von Beginn an so aufgebaut, dass sie mit exzellenten Technologie-Experten, die vergleichbar zur Darpa immer nur temporär in einer Sprind beschäftigt sind, hierarchiearm und mit agilen Prozessen hochriskante und gleichzeitig potenziell hoch bedeutsame disruptive Projekte schultern kann. Sie ist von unternehmerischem Geist beseelt, auch wenn von der Politik signifikante Abstriche – nach Kotaus des federführenden Forschungsministeriums vor fast jeder politischen Richtung – gemacht wurden. Sprind ist also eine Innovationsagentur im wahren Sinne, nicht eine Serviceagentur für Umsetzung, wie es Projektträger sind.

Insgeheim glauben die alten Spieler, dass es neue Plattformen, Organisationen und Formate gar nicht bräuchte und sie selbst gut genug wären, radikal neue Anforderungen anzupacken. Sascha Hermann, Geschäftsführer des VDI Technologiezentrums und Sprecher des Netzwerks der Projektträger, sagt dann auch ganz unverblümt: “Wir fühlen uns insofern angegriffen, als uns andere Förder-Institutionen Marktanteile wegnehmen, die aber nach ganz anderen Regeln spielen dürfen.”

Nach der Logik müsste dann Großbritannien seine “University Enterprise Zones” für ausgewählte Universitäten einstampfen, die EU müsste die Hightech-Sonderwirtschaftszonen in Polen verbieten, die Kartellbehörden müssten neue globale Geschäftsmodelle und digitale Plattformen zur Zahnlosigkeit verkümmern lassen. Und das Forschungsministerium könnte seine Pläne zu Innovationsregionen gleich einpacken. Insofern ist es außerordentlich hilfreich, dass das BMBF die Projektträger-Klagen nicht nur nicht aufgreift, sondern quasi ignoriert. Es muss nicht immer besseres her, oft reicht es Schlimmeres zu verhindern.

Zumindest für die laufende Legislatur müssen die Projektträger keinen Verlust ihrer Marktanteile befürchten. Grüne à la Anna Christmann, Rote à la Wiebke Esdar und Gelbe à la BMBF sind weiterhin über das Dati-Konzept so zerstritten, dass die blockierte Deutsche Agentur für Transfer und Innovation nur zwei Projektförderlinien in alter ministerieller Logik aufzulegen vermochte. Man kaschiert den Konflikt, indem man das schon weichgespülte Dati-Konzept weiterhin als “nicht schlüssig” bezeichnet. Die Wette gilt: In dieser Legislatur wird die Dati entweder Utopie oder zu einer Miniatur verzwergt oder sie wird eine Fake-Version.

Innovating Innovation: Clayton Christensens Verständnis der explorierenden Investitionen in neue Territorien, welches seine Wurzeln auch bei Organisationswissenschaftlern wie James March besitzt, gilt eben nicht nur für betriebswirtschaftliche Investitionen in potenzielle Sprung-Innovationen oder Geschäftsmodelle, sondern auch für Investitionen in innovative Ökosysteme und in High-/DeepTech-Regionen. Deshalb ist der britische Weg der “University Enterprise Zones” und der französische wie polnische Weg von “DeepTech-Sonderwirtschaftsdistrikten” viel erfolgversprechender als der Weg ministeriell in Projektträger delegierter Projektförderung. Mehrere freie Agenturen in diesem Lande sind deshalb auch die richtigen Brücken zu den im Koalitionsvertrag genannten “Innovationsregionen nach britischem Vorbild”.

Solange die deutsche Politik sich noch davor scheut, diesen Weg konsequent zu gehen und die Existenz der Projektträger radikal zu hinterfragen, sind minimalinvasive Reförmchen wie die Überjährigkeit oder ein Globalhaushalt sicher sinnvolle Brosamen für die PTs. Aber statt die verlängerten Werkbänke mit neuer Gesetzgebung und noch mehr Geld aufzumöbeln, sollten lieber ganz neue Innovations-Werkstätten aufgebaut werden.

beim ersten Treffen des Forschungsausschusses nach der Sommerpause war gestern der Haushalt 2024 wie zu erwarten das bestimmende Thema. Mit dabei war auch die Forschungsministerin höchstpersönlich, die die Ergebnisse der Regierungsverhandlungen vorstellen und dann den Abgeordneten Rede und Antwort stehen sollte. Nicola Kuhrt fasst die Diskussion für Sie zusammen.

In der nächsten Woche beschäftigt sich der Forschungsausschuss in einer Anhörung zu einem Unions-Antrag ausführlich mit dem Thema Fusionsenergie. Wie auf Bestellung kam für CDU und CSU Anfang der Woche die Analyse der PWC-Tochter Strategy&. Darin werfen die Berater der deutschen Politik, genau wie die Union, Zögerlichkeit und Skepsis vor. Wir haben uns bei Start-up-Unternehmern und Wissenschaftlern umgehört: Was ist nötig, damit Deutschland auf dem Weg von der Forschung zur Anwendung der Kernfusion nicht abgehängt wird?

Markus Weißkopf hat für Sie in das neue Diskussionspapier der Leopoldina zum Thema Kulturgüter geschaut. Neben ihrem großen kulturellen Wert sind sie wichtige Quellen für die Forschung. Das Fazit der Akademie: Obwohl Deutschland durch Ereignisse wie den Einsturz des Kölner Stadtarchivs wachgerüttelt sein sollte, ist bislang viel zu wenig passiert. Extra eingerichtete Notfallverbünde umfassen längst nicht alle relevanten Institutionen und sind zum Teil auch noch zu schlecht ausgerüstet.

Wer gestern Abend noch zum Netzwerken im Wissenschaftsforum war, der vermisste nicht nur das wegen Umbaumaßnahmen abgesagte Classic Open Air auf dem Gendarmenmarkt, das ansonsten der eigentliche Aufhänger des jährlichen Berliner Wissenschaftsabends ist, sondern auch alle Parlamentarier aus dem Forschungsausschuss. Die waren gestern am späten Abend noch bei der Forschungsministerin eingeladen, weil diese intern einige anstehende Neubesetzungen zu verkünden hatte. Vielleicht hat ja bald auch Abteilung 5 eine neue Leitung… Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,

Knapp drei Monate nachdem Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger ihr Positionspapier zum Thema Fusionsforschung vorgelegt und darin neue Förderaktivitäten angekündigt hat, warnt nun eine Analyse der Unternehmensberatung Strategy&, dass Deutschland den Transfer von Forschung hin zur kommerziellen Anwendung der Technologie verschläft. Auch führende Wissenschaftlerinnen und Unternehmerinnen mahnen im Gespräch mit Table.Media weitergehende Maßnahmen an, damit man den Forschungsvorsprung perspektivisch nicht einbüßt.

“Deutschland besitzt alle Voraussetzungen, um eine Führungsrolle in der Fusionsforschung einzunehmen”, sagte Christian von Tschirschky, Energiefachmann bei Strategy&, die Teil der internationalen Wirtschaftsprüfergesellschaft PWC ist. Der Fusionsenergie könne bald der entscheidende Durchbruch gelingen, “aber Deutschland schaut nur staunend oder skeptisch zu“, kritisiert von Tschirschky.

Haben die Analysten von Strategy& etwa das BMBF-Papier aus dem Juni und die neue Fördermaßnahme von Anfang des Monats übersehen? Auf Anfrage von Table.Media antwortet ein Sprecher des Unternehmens: “Das Positionspapier haben wir bereits berücksichtigt […]. Auch die Finanzierungsaufstockung des Bundes i.H.v. 370 Mio. Euro bis 2028 für die Fusionsforschung wurde berücksichtigt. Die Fördersumme pro Jahr beträgt danach 225 Mio. Euro […] ohne diese Aufstockung waren es noch lediglich 150 Mio. Euro/Jahr”. Das entspricht der einen Milliarde Euro bis 2028, die das BMBF bei der Ankündigung des neuen Förderprogramms kommuniziert hatte.

Deutsche Fusionsforscherinnen und -forscher seien aber auch mit den zusätzlichen Mitteln schlecht ausgestattet: Laut Strategy& summiert sich in den USA die staatliche Förderung der Fusionsforschung auf umgerechnet 1,27 Milliarden Euro pro Jahr. Was private Geldgeber betrifft, sitze zudem mehr als die Hälfte der neun international finanzstärksten Fusions-Start-ups in den USA und Kanada, zwei in Großbritannien, und mit Focused Energy nur eines anteilig in Deutschland. Im Vergleich zum Branchen-Primus Commonwealth Fusion Systems, der knapp 1,8 Milliarden Euro eingesammelt hat, konnte das deutsch-amerikanische Start-up Focused Energy bislang immerhin rund 140 Millionen Euro Investitionen verbuchen.

Dass in Deutschland Handlungsbedarf besteht, wurde nicht zuletzt auch durch die wiederholten Erfolge im kalifornischen Livermore durch die Bundesregierung erkannt, sagt Marcus Roth, Mitgründer und CSO von Focused Energy im Gespräch mit Table.Media. Durch einen neuen Fokus auf die Laserfusion seien die Voraussetzungen für die Technologie in Deutschland aber inzwischen gut.

Weniger optimistisch ist Milena Roveda, CEO des Fusions-Start-ups Gauss Fusion, die gemeinsam mit Focused Energy und Proxima Fusion einen Verbund von deutschen Fusions-Start-ups gegründet hat. Für Roveda können die zusätzlichen BMBF-Gelder nur ein Anfang sein: “Nein, diese eine Milliarde Euro reicht natürlich nicht aus. Das wissen auch die Verantwortlichen. Diese Anstoß-Finanzierung kann nur ein erster Schritt sein, wenn diese Zukunftstechnologie in Deutschland eine wichtige Rolle spielen soll”, sagt Roveda im Gespräch mit Table.Media. Allerdings könnten die Mittel ein wesentlicher Beitrag sein, um auch Risikokapital aus der Privatwirtschaft nach Deutschland zu holen.

Auf Anfrage von Table.Media gibt man sich beim BMBF weiter überzeugt davon, dass die Fördersummen ausreichen, damit “Deutschland in der Fusionsforschung eine führende Stellung einnimmt”. Deutschland sei darüber hinaus auch über den europäischen Haushalt an der Förderung des ITER beteiligt. “Bezogen auf die Einwohnerzahl nimmt es damit bereits jetzt einen Spitzenplatz in der Förderung der Fusionsforschung weltweit ein, der durch die geplante Projektförderung noch weiter ausgebaut wird”, teilte ein Sprecher mit.

Um die aktuelle Forschung machen sich auch die Analysten von Strategy& keine großen Sorgen. Im Gegenteil: Sie bescheinigen den deutschen Forschungseinrichtungen globale Spitzenforschung, allen voran dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) und stützen sich dabei auf die Anzahl an aktuellen und relevanten Publikationen. Sehr skeptisch sind die Analysten allerdings, ob Deutschland diesen Spitzenplatz halten kann und auch bei der Kommerzialisierung der Technologie und dem Kraftwerksbau zukünftig noch eine gewichtige Rolle spielen wird.

Bereits im Januar hatte die Direktorin des IPP, Sibylle Günter, im Interview mit Table.Media weitergehende Maßnahmen für eine anwendungsorientierte Forschung gefordert: “Wir warten darauf, dass man sich dazu entschließt, die Konzeption und den Bau eines Kraftwerks zu fördern”, sagte Günter damals. Wenn man in Deutschland oder Europa ernsthaft den Weg Richtung Kraftwerk gehen wolle, “dann brauchen wir 20 Milliarden Euro für 20 Jahre”. Noch sei man den Amerikanern auf dem Gebiet der Stellarator-Forschung voraus, dies könne sich aber schon bald ändern.

Laut Strategy& fehle zudem eine gemeinsame Strategie der Bundesregierung für die Fusionsforschung. “Deutschland braucht dafür eine europäisch eingebettete, aber national zugeschnittene Fusionsstrategie, die alle Schritte – von den Lieferketten für die benötigten Rohstoffe, über Forschungsförderung bis hin zu Verwaltungsvorschriften – orchestriert”, sagt Christian von Tschirschky. Auch Markus Roth weist darauf hin, dass dies eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Gewinnung von Investoren sei. Die Unternehmen bräuchten “ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zur Fusionsenergie als ein vielversprechender Weg zur sauberen, sicheren Energieversorgung”.

Auf die Frage, ob eine solche Strategie auf Grundlage des Positionspapiers in der Bundesregierung diskutiert werde, blockt das BMBF ab: “Am 22. Juni 2023 stellte Frau Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger das Positionspapier des BMBF zur Fusionsforschung vor. Es beinhaltet eine klare Einordnung, wie Deutschland im Bereich der Fusion aufgestellt ist und wo die Potenziale liegen”, teilt ein Sprecher mit. Offensichtlich hat die Forschungsministerin für eines ihrer Lieblingsthemen keine Lobby im Kabinett. Nach der Fusionsforschung gefragt, verweist das grüne Wirtschaftsministerium jedenfalls zurück ans BMBF: “Je nach Zuständigkeit unterliegt die Ausgestaltung von Forschungsbereichen dem Ressortprinzip: während das BMWK die angewandte Forschung für die Energiewende verantwortet, liegt die Fusionsforschung in der Zuständigkeit des BMBF.”

Durch eine neue Generation von leistungsfähigen Lasern und Magneten, die Entwicklung von Quantencomputern und KI sei der Sprung von der Grundlagenforschung in die Anwendung nahe, glauben die Experten von Strategy&. Die Grundlage für die zeitliche Prognose fällt in der Analyse dann allerdings etwas dünn aus: Ihre Schätzung, dass schon 2030 ein erstes Fusions-Kraftwerk gebaut wird, stützen die Berater lediglich auf die Ankündigung einzelner Start-ups. Zudem leiten sie nur auf Grundlage von Entwicklungen in der Atomkraft ab, dass Fusionsenergie bereits im Jahr 2050 rund 9 PWh Energie bereitstellen und damit fossile Energieträger nahezu komplett ersetzen könnte.

Marcus Roth und Milena Roveda halten diese Prognosen für unrealistisch. “Um sich erste kommerzielle Fusionskraftwerke jenseits von Demo-Anlagen bis 2030 vorzustellen, muss man entweder eine große Fantasie haben oder von Kapitalgebern getrieben werden“, sagte Roth. Die Fusion sei das schwierigste Experiment, dass Menschen je gemacht haben. Sowohl Focused Energy als auch Gauss Fusion planen ihr erstes kommerzielles Kraftwerk für Anfang der 2040er-Jahre. Einen “signifikanten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels durch Kernfusionsreaktionen” werde es dann ab 2050 geben, prognostiziert Roth.

Im ausführlichen Interview schildern Marcus Roth und Milena Roveda, was notwendig ist, damit deutsche Start-ups mehr private Investoren gewinnen können und welche die entscheidenden Punkte einer konzertierten nationalen Strategie für die Fusionsforschung in Deutschland sein sollten.

Eine Umfrage der Leopoldina gemeinsam mit weiteren Organisationen zeigt, dass Kulturgüter in vielen – auch wissenschaftlichen – Einrichtungen nicht gut genug geschützt sind. Nach Ereignissen wie dem Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar oder dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wurde klar, dass es Strukturen braucht, um solchen Katastrophen zu begegnen. “Archive, Bibliotheken und Museen verwalten und verwahren die Quellen der Forschung”, sagt Danny Weber, einer der Autoren des Diskussionspapiers und Leiter des Leopoldina-Archivs. “Diese müssen geschützt werden.”

Zwar gibt es mittlerweile ungefähr 60 Notfallverbünde in Deutschland, in denen sich Einrichtungen zusammenschließen, um gemeinsam Ressourcen für Notfälle aufzubauen. Doch es gibt viele weiße Flecken im Bundesgebiet und somit viele Einrichtungen, die nicht in diesen Notfallmechanismus eingebunden sind, sagt Weber.

Und auch in den Notfallverbünden selbst bestehen weiterhin gravierende Einschränkungen, was die Bereitschaft im Ernstfall angeht, wie die Umfrage zeigt:

Danny Weber weist darauf hin, dass viele der Verbünde lediglich lose Netzwerke ohne eine eigene Rechtsform sind. Damit sei es schwer, als Verbund die entsprechende Ausrüstung vorzuhalten, da man eben zum Beispiel keine Fördermittel vereinnahmen könne. Diese Materialien auf neuestem Stand parat zu haben, sei jedoch essenziell, um im Ernstfall schnell reagieren zu können und wichtige Bestände zu retten.

Deutschland ist in diesem Bereich besonders schlecht aufgestellt. In der Schweiz beispielsweise genießt der Schutz von Kulturgütern militärischen Rang und ist entsprechend in Gesetzen verankert. In Deutschland wachsen die Notfallverbünde dagegen als Graswurzelbewegung. Diese übergeordnet zu unterstützen, ist das Ziel des SiLK-Projektes (SicherheitsLeitfaden Kulturgut). Dieses kämpft gerade um eine Verlängerung der Förderung. Ziel sei es, eine nationale Struktur aufzubauen, die die Notfallverbünde unterstützt und vernetzt, sagt die Projektleiterin Almut Siegel.

Insgesamt wird laut den Experten deutlich, dass es hier mehr Engagement seitens Politik und Wissenschaft braucht, um Strukturen aufzubauen und dauerhaft zu erhalten. Damit künftige Katastrophen vermieden oder zumindest eingedämmt werden.

Es ist ein technologischer Schulterschluss zwischen Sachsen und Taiwan: Das deutsche Bundesland hat am Montag ein staatlich finanziertes, wissenschaftliches Verbindungsbüro in Taipeh eröffnet. Von dort will man den Studenten- und Fachkräfteaustausch zwischen Taiwan und Sachsen fördern. Ein offenbar logischer nächster Schritt, nachdem Taiwans größter Chiphersteller TSMC im vergangenen Monat bestätigt hatte, eine Chipfabrik in Dresden zu bauen.

Das wissenschaftliche Verbindungsbüro wird von der TU Dresden betrieben, die am Dienstag eine trilaterale Kooperationsvereinbarung mit Sachsen und TSMC für ein Talent-Förderungsprogramm in Taiwan unterzeichnete. “Es geht darum, mehr und mehr Studenten der Ingenieur- und Naturwissenschaften für den Halbleiterbereich zu interessieren”, sagte Ursula Staudinger, Rektorin der TU Dresden, bei der Eröffnungsfeier des Büros in Taipeh.

Das neue Büro dient also als zentrale Anlaufstelle für taiwanesische Studierende, die eine Ausbildung in Sachsen anstreben, und für sächsische Studierende, die in Taiwan studieren wollen. Im Rahmen der Talent-Inkubations-Initiative werden jährlich bis zu 100 Studierende von elf sächsischen Universitäten die Möglichkeit haben, in Taiwan zu studieren und mit staatlicher Unterstützung ein Praktikum bei TSMC zu absolvieren. Die weltweit führenden taiwanischen Chip-Experten bilden damit erstmals ausländische Studierende in ihrem internen Trainingszentrum zu Chip-Fachkräften aus. Und davon soll natürlich vor allem auch das Werk in Dresden profitieren.

Weltweit fehlt es der Chip-Industrie an Fachkräften. “Wir brauchen maßgeschneiderte Curricula in der akademischen Ausbildung, die sich an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientieren, insbesondere im Bereich der Mikroelektronik”, sagte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow. “Wir organisieren einen echten Fachkräfteaustausch auf der Basis von Hochschulkooperationen.” Hinsichtlich möglicher kultureller Unterschiede hat er keine Bedenken.

Auch für viele Taiwaner kommt die Zusammenarbeit zwischen der Eliten-Schmiede und dem Land Sachsen überraschend. Der Besuch der deutschen Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger im März dürfte dafür den Weg geebnet haben. Es war das erste Mal seit 26 Jahren, dass ein deutsches Kabinettsmitglied Taiwan besuchte. Für die deutsch-taiwanischen Beziehungen ein Meilenstein, den ihr viele auf der Insel hoch anrechnen.

Eine Delegation von TSMC besuchte vergangene Woche auch die TU Dresden, um das Inkubationsprogramm zu besprechen. “Wir wissen, wie wichtig es ist, in die Entwicklung von Talenten zu investieren, um Innovationen voranzutreiben. Dieses Programm spiegelt unser Engagement wider, das Wachstum und die Entwicklung der Industrie in Europa und darüber hinaus zu unterstützen”, sagte Lora Ho, Senior Vice President von TSMC, bei einer Unterzeichnungsveranstaltung in Taichung, wo sich ebenfalls ein Büro und eine Ausbildungsstätte befinden.

Ho fügte hinzu, dass TSMC von den teilnehmenden Studierenden nicht verlangen wird, dass sie nach Abschluss des Programms in das Unternehmen eintreten. Sie deutete jedoch an, dass das Unternehmen durch die Ausbildung von mehr Studierenden seine Chancen erhöht, Talente in Deutschland zu gewinnen. Auch die Taiwaner hoffen aus Know-how aus Deutschland. Bis 2030 will TSMC 100.000 Fachkräfte für neue Werke in den USA, Japan und eben Deutschland rekrutieren. “Wir müssen uns auf den drohenden Fachkräftemangel vorbereiten und weltweit Fachkräfte ausbilden”, erklärt Ho.

Staudinger wies darauf hin, dass die TU Dresden und TSMC auch Forschungspartnerschaften anstreben, insbesondere angesichts der Stärken der Universität in den Bereichen fortgeschrittene Materialwissenschaften sowie Mikro- und Nanoelektronik. “Es ist diese Mischung aus interdisziplinär vernetzter Forschung für die Halbleiterindustrie, bei der wir sehr gut mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von TSMC zusammenpassen”, sagte sie.

Neben Sachsen richten auch immer mehr US-Bundesstaaten Investitionsbüros in Taiwan ein. Dabei geht es aber weniger um die Zusammenarbeit in Bildung und Forschung, sondern darum, mehr Unternehmen in die Region zu locken. Ganz reibungslos läuft das nicht. Beim Bau einer Chipfabrik von TSMC in Arizona kam es zuletzt zu Verzögerungen, sodass der Produktionsbeginn aufgrund eines Mangels an Fachkräften vor Ort von 2024 auf 2025 verschoben werden musste.

TSMC hat erfahrene Techniker aus Taiwan entsandt, um den Prozess zu beschleunigen. Die Eröffnung des sächsischen Verbindungsbüros für Wissenschaft fiel nun mit einem Besuch der Gouverneurin von Arizona, Katie Hobbs, zusammen, die in der Nähe an einer Veranstaltung zum US-Wirtschaftstag teilnahm.

Im Hinblick auf den Arbeitskräftemangel und die kulturellen Unterschiede in Arizona hat Hobbs mehrere Initiativen angekündigt, um qualifizierte Arbeitskräfte zu fördern. “Wir stellen weiterhin sicher, dass wir die benötigten qualifizierten Arbeitskräfte haben, sowohl im Bereich der fortgeschrittenen Fertigung als auch im Bauwesen”, sagte sie. Wen-Yee Lee

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

28. September 2023, 18:30-20:15 Uhr, Löwengebäude, Universitätsplatz 11, 06108 Halle (Saale)

Diskussion “Ethikgremien und ihr Beitrag zur Politikberatung” Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger stellte sich am gestrigen Mittwochmorgen den Fragen der Abgeordneten im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zum Entwurf des Haushalts 2024. An vielen Stellen habe die Ministerin keine ausreichenden Antworten geben können, Details vermissen lassen und mit unterschiedlichen Angaben verwirrt, kritisiert die Opposition.

“Der aktuelle Haushaltsentwurf ist unter deutlich erschwerten Voraussetzungen entstanden. Dennoch enthält er einige positive Entwicklungen und Fortschreibungen; so werden etwa die bewährten Bund-Länder-Pakte zur Stärkung von Bildung und Wissenschaft fortgeschrieben, die Dynamisierung des Zukunftsvertrags zur Stärkung der Hochschulen geht weiter”, drückt es Nina Stahr (Grüne) diplomatisch aus.

Einige gute Impulse sehe man auch bei der Fortführung wichtiger Forschungsschwerpunkte, etwa der Endometriose-Forschung oder der Friedens- und Konfliktforschung. Bei manchen Schwerpunktsetzungen des BMBF habe man jedoch einige Fragezeichen.

Als Grüne werde man zum Bildungs- und Forschungsetat des Regierungsentwurfs noch diverse Verbesserungsvorschläge einbringen. Gesprächsbedarf habe man zum Beispiel bei der Priorisierung und Umsetzung großer Forschungsinfrastrukturen. “Das ist aus unserer Sicht wichtiger als flotte Ankündigungen zur Fusionsforschung, die von den notwendigen Maßnahmen für die Energiewende doch eher ablenken.”

Im Bereich “Innovationen durch Lebenswissenschaften” werden 52 Millionen Euro gekürzt, von 639 Millionen Euro auf 587 Millionen Euro, kritisiert Petra Sitte von den Linken. Dort wiederum werde dem höchst sensiblen Bereich “Gesundheitsforschung” 27 Millionen Euro (von rund 349 auf 322 Millionen Euro) entzogen. Und das, nachdem dieser Bereich bereits 2022 um 126 Millionen Euro reduziert wurde. Jetzt sei der Tiefststand seit 2019 erreicht. “Das ist für Grundlagenforschung bezüglich seltener Erkrankungen, Infektions- und Sepsisforschung, aber besonders für Erkrankte mit ME/CFS sowie Post- und Long-Covid eine ernüchternde, enttäuschende Botschaft.”

Verwirrung in Sachen KI bemängeln gleich mehrere Abgeordnete. So habe Stark-Watzinger auf mehrfache Nachfrage etwa der Linken nicht erklären können, wo die angegeben 1,6 Milliarden herkommen sollen. “Die von der Ministerin verkündeten Mittel für Künstliche Intelligenz sind in diesem Haushalt überhaupt nicht nachzuvollziehen”, sagt Sitte. Der Haushalt sei weder selbsterklärend noch transparent.

Bereits in der nächsten Runde sollen die Beratungen im Ausschuss eigentlich abgeschlossen sein. nik

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat erstmalig eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. Das Ministerium möchte damit zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes beitragen. Durchgehendes Motiv ist eine “durch Innovationen getriebene Transformation zur Nachhaltigkeit”.

In der Strategie werden drei Ziele benannt, die zu einer nachhaltigen Politik des BMBF beitragen sollen:

Ministerin Bettina Stark-Watzinger betonte in einem Statement: “Mir ist besonders wichtig, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur beforschen, sondern von vornherein dort mitdenken, wo neue Ideen unsere Gesellschaft voranbringen. Wir setzen uns deshalb konkrete Ziele, um Nachhaltigkeit in unserer Förderung von Bildung, Forschung und Innovation aufzugreifen.”

Erste Reaktionen aus der Wissenschaftscommunity fallen verhalten positiv aus. Dass sich die Strategie gut in die Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes einfüge, sei erfreulich. Und auch, dass sie in alle Bereiche des BMBF ausstrahlen soll. Bemängelt wird, dass kaum messbare Ziele formuliert werden. Auch auf die Bundesindikatoren werde nicht eingegangen. Darüber hinaus beklagen Experten, dass dort, wo es eine besonders hohe Hebelwirkung gebe, bei den Forschungseinrichtungen und in der Projektförderung, wenig ambitionierte Ziele gesetzt werden.

Aus der Opposition kommen kritische Töne. Thomas Jarzombek kritisiert, dass die scheinbare Bedeutung der Nachhaltigkeit sich nicht im Haushaltsentwurf widerspiegele. “Aktuell geplante Kürzungen etwa bei der Klimaforschung oder der Meeres-, Küsten- und Polarforschung passen nicht ins Bild”, meint der CDU-Forschungspolitiker gegenüber Table.Media. mw

Die ruandische atomare Aufsichtsbehörde RAEB hat einen Vertrag mit dem deutsch-kanadischen Kerntechnikunternehmen Dual Fluid Energy Inc. über den Bau eines neuartigen nuklearen Testreaktors in dem ostafrikanischen Land abgeschlossen. Die Kosten für den Reaktor belaufen sich auf 70 Millionen Euro, die von dem Unternehmen finanziert werden. Dies teilte Götz Ruprecht, Geschäftsführer von Dual Fluid, auf einer Pressekonferenz in Kigali mit. Ruanda stellt den Standort und die benötigte Infrastruktur bereit.

Geplant ist laut Firmenangaben, “eine völlig neue Art der Kernspaltung auf der Basis von flüssigem Brennstoff und Bleikühlung”, die die Leistung heutiger Kernkraft exponentiell steigern könnte. Die neuen Reaktoren könnten Strom, Wasserstoff und synthetische Brennstoffe zu Kosten produzieren, die unter denen fossiler Brennstoffe liegen, heißt es. Der Reaktor soll bis 2026 in Betrieb genommen werden, bis 2028 sollen die Tests abgeschlossen sein.

Der regierungsnahen ruandischen Tageszeitung New Times sagte Ruprecht: “Wir sind in Ruanda, weil wir einfach glauben, dass es der schnellste Weg ist, diese bahnbrechende Technologie zu verwirklichen.” Der Kernphysiker argumentiert, dass die Entschlossenheit und der Ehrgeiz, so schnell wie möglich neue Kernkraftwerke zu bauen, in vielen westlichen Ländern weniger ausgeprägt sind.

Der Vorsitzende der RAEB Fidel Ndahayo erklärte, die Vereinbarung sei Teil einer ruandischen Strategie von Partnerschaften mit Start-up-Unternehmen, die kleine modulare Kernreaktortechnologien entwickeln. Das Land wendet sich der Kernenergie zu, um den wachsenden Energiebedarf zu decken und sich an den Klimawandel anzupassen. Mit seinen 13 Millionen Einwohnern ist das Land, das kleiner als Brandenburg ist, das am dichtesten besiedelte des Kontinents. Nach Angaben der Rwanda Energy Group stammt ein Großteil der Elektrizität des Landes aus Wasserkraft- und Dieselkraftwerken, und nur etwa 68 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu Strom.

Wenn alles nach Plan läuft, könnten Ruanda und Dual Fluid eine Produktionslinie für solche Reaktoren in dem ostafrikanischen Land einrichten. Bisher betreibt auf dem Kontinent allein Südafrika Atomkraftwerke. Ägypten baut derzeit mit russischer Unterstützung an seinem ersten Kernkraftwerk.

Dual Fluid ist eines von mehr als 20 in der Entwicklung befindlichen kleinen modularen Reaktorprojekten, die in diesem Jahr in einem Bericht der Kernenergieagentur der OECD bewertet wurden. Kleine modulare Reaktoren unterscheiden sich von größeren konventionellen Reaktoren dadurch, dass sie weniger Brennstoff benötigen, flexibler in Bezug auf den Standort sind, vorgefertigt werden und verschifft werden können, so die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO). Nach Angaben der IAEO werden derzeit weltweit mehr als 70 kommerzielle Reaktorkonzepte entwickelt. ajs

FAZ – Wie Künstliche Intelligenz den öffentlichen Diskurs gefährdet – und was wir jetzt dagegen tun können. Durch KI-Programme wie ChatGPT und Midjourney ist die Verbreitung von Falschnachrichten ein Kinderspiel und die gemeinsame Faktengrundlage in Gefahr. Der Philosoph Philip Fox und die Computerwissenschaftlerin Anka Reuel halten zwei Szenarien für denkbar: In einem Positivszenario erweist sich der Diskurs als hinreichend widerstandsfähig gegenüber der technologischen Gefahr, im Negativszenario wird das Medienvertrauen in der Breite zerstört. Letztlich werde es darauf ankommen, ob die Gesellschaft die nötigen Maßnahmen im Kampf gegen Desinformation ergreift oder nicht. Es seien Fragen der gesellschaftlichen Aushandlung, welche Standards an Nachrichten angelegt werden und welche Quellen als verlässlich gelten. Mehr

FAZ – Deutschlands strategische Blindheit. An staatlichen Universitäten gibt es keinen einzigen, regulär finanzierten Lehrstuhl für strategische Studien oder Sicherheitspolitik, aber acht Studiengänge zu Friedens- und Konfliktforschung, beklagt Joachim Krause, bis Juli Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Er fordert in einem Gastbeitrag: Die Politik sollte angesichts der Zeitenwende parteiübergreifend klare Signale setzen und den Universitäten Vorgaben zur Einrichtung von sicherheitspolitischen Lehrstühlen machen. Sonst würden junge Menschen, die an Sicherheitspolitik und Strategieanalysen interessiert sind, weiterhin vorwiegend ins Ausland gehen. SPD und Grüne stünden dieser Forschungsrichtung grundsätzlich ablehnend gegenüber. Unionsparteien und FDP seien nie auf die Idee gekommen, dass die Förderung der Friedensforschung einen politischen Hintergrund hatte. Mehr

SZ – Das ist der neue Ufo-Direktor der Nasa. Der Datenexperte Mark McInerney soll Kopf einer neuen Nasa-Abteilung, die “unidentifizierte anomale Phänomene” (UAP) erforscht – wozu neben Ufos in der Luft auch Beobachtungen unter Wasser oder im Weltraum gehören. Der Meteorologe und Software-Ingenieur soll den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen als Analyseinstrumente vorantreiben. Er hat lange für den nationalen Wetterdienst der USA gearbeitet, seit 1996 ist er bei der Nasa. Mehr

Iliana Ivanova wurde am Dienstag vom Rat der EU zum neuen Mitglied der Europäischen Kommission ernannt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihr das Ressort Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend übertragen. Die bulgarische Politikerin Ivanova ist seit 2013 Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. Die Ernennung erfolgt im Anschluss an Mariya Gabriels Rücktritt als EU-Kommissarin und gilt für die verbleibende Amtszeit der Kommission, also bis Ende Oktober 2024.

Dennis L. Kasper wird mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2024 ausgezeichnet. Der US-amerikanische Immunologe von der Harvard Medical School hat die biochemische Sprache erforscht, mit der Darmbakterien die Entwicklung des Immunsystems beeinflussen. In dem Forschungsfeld zeichnen sich bereits konkrete Ansatzpunkte für die Behandlung schwerer Autoimmunkrankheiten ab. Der Preis wird am 14. März 2024 in der Frankfurter Paulskirche verliehen.

Stuart Parkin zählt zu den 23 diesjährigen Clarivate Citation Laureates. Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik Halle und Professor an der Universität Halle-Wittenberg wurde als einziger Wissenschaftler aus Deutschland ausgezeichnet. Um in das Ranking aufgenommen zu werden, müssen Fachartikel mindestens 2.000 Mal zitiert worden sein. Das trifft auf lediglich 0,01 Prozent aller seit 1970 veröffentlichen wissenschaftlichen Arbeiten zu. Parkin hat drei dieser prägenden Studien veröffentlicht. Ausgewertet wird die Datenbank Web of Science.

Herbert Waldmann, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie und Professor an der Technischen Universität Dortmund, erhält den Otto-Hahn-Preis 2023. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert und wird gemeinsam von der Stadt Frankfurt am Main, der Gesellschaft Deutscher Chemiker und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft getragen. Die Verleihung erfolgt am 26. Oktober in der Frankfurter Paulskirche.

Karina Weichold wurde zur neuen Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Universität Jena gewählt. Die Entwicklungspsychologin war seit 2019 Studiendekanin der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften und tritt das neue Amt am 16. Oktober an.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. Datenschützer wollen bundesweite Schul-Lizenz für ChatGPT. Mecklenburg-Vorpommern hat als erstes Bundesland seinen Schulen eine KI-Lizenz für die Nutzung von ChatGPT zur Verfügung gestellt. Nun mehren sich die Stimmen, diesem Beispiel bundesweit zu folgen. Sogar die sonst strengen Datenschützer sind für diese Lösung. Mehr

Bildung.Table UN-Ausschuss fordert Abkehr von Förderschulen. Der Stand der inklusiven Bildung in Deutschlands Schulen ist unzureichend. Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen fordert von Deutschland ein umfassendes Konzept, um den Übergang von der Förderschule zur inklusiven Bildung auf Länder- und Kommunalebene zu beschleunigen. Mehr

China.Table. Heberer und Schmidt-Glintzer stehen weiterhin in der Kritik. Nach ihrem Meinungsbeitrag in der NZZ über ihre Xinjiang-Reise haben sich die Sinologen Thomas Heberer und Helwig Schmidt-Glintzer zu erklären versucht. Doch andere China-Forschende überzeugten sie damit nicht. Viele sehen in der versuchten Rechtfertigung vielmehr Widerspruch statt glaubwürdiger Argumente. Mehr

Agrifood.Table. Erste EU-Zulassung für kultiviertes Fleisch beantragt. Das Unternehmen The Cultivated B (TCB) will in der EU eine Zulassung für ein Produkt aus Laborfleisch beantragen. Das gab das Heidelberger Unternehmen kürzlich bekannt. Das zelllbasierte Wurstprodukt muss gemäß der europäischen Novel-Food-Verordnung einer gesundheitlichen Bewertung der EFSA unterzogen werden, bevor es in Verkehr gebracht werden darf. Mehr

Jetzt, da die mageren Früchte des magersüchtigen Sprind-Freiheitsgesetzes sichtbar werden, versuchen sich gleich die Trittbrettfahrer. Wenn es eine Melodie gibt, die im staatlich finanzierten Wissenschafts-, Forschungs- und Transfersystem alle beherrschen, dann beginnt die mit “Ich will auch …”.

Es ist unbestritten: Wenn man bei der alten, jahrzehntelang verfeinerten Förderlogik bleibt, dann braucht es einige inkrementelle Reformen für die Projektträger. Wenn es aber um die fundamentale Erneuerung unseres immer ineffizienteren und für unsere gesellschaftlichen Herausforderungen zunehmend dysfunktionaleren Förder- und Transfersystems geht, dann müssen auch die Projektträger existentiell infrage gestellt werden.

Ich habe an dieser Stelle schon einige weitreichende Vorschläge gemacht: Von der Auflösung Fraunhofers und Leibniz, ihrer Rückführung an die Hochschulen über die Dezentralisierung und das Filetieren von Forschungsmonstren wie dem Forschungszentrum Jülich bis hin zur Ermöglichung freiheitlicher Innovationsarchitekturen nur mit Rechtsaufsicht und ohne Fachaufsicht von Ministerien. Also so wie anfangs bei der Sprind geplant und damit wesentlich konsequenter als jetzt. Und alle mit tüchtigen Aufsichtsratsgremien, die ihrem Namen alle Ehre machen.

Wenn es eines gibt, was das Vereinigte Projektträger-Netzwerk lernen muss, dann, dass alter Wein in neuen Schläuchen selten funktioniert. Etablierten Organisationen nur einen neuen Freiheitsrahmen zu geben, ohne dass sie zuvor unter Beweis gestellt haben, dass sie sich auch in ihrer Substanz, ihrer DNA, verändert haben, wäre sträflich. Ich kenne Projektträger, die den Muff von Amtsstuben atmen und aufgelöst gehören.

Ich kenne ganz wenige Projektträger, denen ich attestieren würde, dass sie nach wenigen Reformen rasch zu einer agilen Agentur mutieren können. Und ein guter Teil der Projektträger muss nach vielen Jahren der “Learnt Helplessness” im politischen Spiel erst seinen längeren Organisationsentwicklungsprozess starten – mit unsicherem Ausgang. Die Change-Theorie nennt das “Excruciating Adaptation”. Diese quälende Anpassung an neue Spielregeln ist den allermeisten Organisationen, die aus einer alten Welt in eine neue kommen wollen, zu eigen. Und das Risiko des Scheiterns ist außerordentlich hoch. Deshalb oft die Entscheidung, lieber Geld in neue Strukturen zu stecken.

Die Innovationsarmut Deutschlands ist nicht alleine den Projektträgern zuzurechnen. Zu lange wurden sie an der kurzen Leine gegängelt. Doch zu viele haben sich auch in der Amtsstuben-Kultur eingerichtet und wohlgefühlt. Clayton Christensen hat in seinem Buch “The Innovator’s Dilemma” trefflich beschrieben, dass man in so einer Lage Investitionen in ein erodierendes altes Geschäftsmodell verringern und mit den frei werdenden Mitteln Investitionen in neue Geschäftsmodelle in neuen Strukturen tätigen muss. In ihrer Angst vor Bedeutungsverlust versuchen die Vertreter der alten Welt, dies mit aller Kraft zu verhindern.

Eine Sprind wurde von Beginn an so aufgebaut, dass sie mit exzellenten Technologie-Experten, die vergleichbar zur Darpa immer nur temporär in einer Sprind beschäftigt sind, hierarchiearm und mit agilen Prozessen hochriskante und gleichzeitig potenziell hoch bedeutsame disruptive Projekte schultern kann. Sie ist von unternehmerischem Geist beseelt, auch wenn von der Politik signifikante Abstriche – nach Kotaus des federführenden Forschungsministeriums vor fast jeder politischen Richtung – gemacht wurden. Sprind ist also eine Innovationsagentur im wahren Sinne, nicht eine Serviceagentur für Umsetzung, wie es Projektträger sind.

Insgeheim glauben die alten Spieler, dass es neue Plattformen, Organisationen und Formate gar nicht bräuchte und sie selbst gut genug wären, radikal neue Anforderungen anzupacken. Sascha Hermann, Geschäftsführer des VDI Technologiezentrums und Sprecher des Netzwerks der Projektträger, sagt dann auch ganz unverblümt: “Wir fühlen uns insofern angegriffen, als uns andere Förder-Institutionen Marktanteile wegnehmen, die aber nach ganz anderen Regeln spielen dürfen.”

Nach der Logik müsste dann Großbritannien seine “University Enterprise Zones” für ausgewählte Universitäten einstampfen, die EU müsste die Hightech-Sonderwirtschaftszonen in Polen verbieten, die Kartellbehörden müssten neue globale Geschäftsmodelle und digitale Plattformen zur Zahnlosigkeit verkümmern lassen. Und das Forschungsministerium könnte seine Pläne zu Innovationsregionen gleich einpacken. Insofern ist es außerordentlich hilfreich, dass das BMBF die Projektträger-Klagen nicht nur nicht aufgreift, sondern quasi ignoriert. Es muss nicht immer besseres her, oft reicht es Schlimmeres zu verhindern.

Zumindest für die laufende Legislatur müssen die Projektträger keinen Verlust ihrer Marktanteile befürchten. Grüne à la Anna Christmann, Rote à la Wiebke Esdar und Gelbe à la BMBF sind weiterhin über das Dati-Konzept so zerstritten, dass die blockierte Deutsche Agentur für Transfer und Innovation nur zwei Projektförderlinien in alter ministerieller Logik aufzulegen vermochte. Man kaschiert den Konflikt, indem man das schon weichgespülte Dati-Konzept weiterhin als “nicht schlüssig” bezeichnet. Die Wette gilt: In dieser Legislatur wird die Dati entweder Utopie oder zu einer Miniatur verzwergt oder sie wird eine Fake-Version.

Innovating Innovation: Clayton Christensens Verständnis der explorierenden Investitionen in neue Territorien, welches seine Wurzeln auch bei Organisationswissenschaftlern wie James March besitzt, gilt eben nicht nur für betriebswirtschaftliche Investitionen in potenzielle Sprung-Innovationen oder Geschäftsmodelle, sondern auch für Investitionen in innovative Ökosysteme und in High-/DeepTech-Regionen. Deshalb ist der britische Weg der “University Enterprise Zones” und der französische wie polnische Weg von “DeepTech-Sonderwirtschaftsdistrikten” viel erfolgversprechender als der Weg ministeriell in Projektträger delegierter Projektförderung. Mehrere freie Agenturen in diesem Lande sind deshalb auch die richtigen Brücken zu den im Koalitionsvertrag genannten “Innovationsregionen nach britischem Vorbild”.

Solange die deutsche Politik sich noch davor scheut, diesen Weg konsequent zu gehen und die Existenz der Projektträger radikal zu hinterfragen, sind minimalinvasive Reförmchen wie die Überjährigkeit oder ein Globalhaushalt sicher sinnvolle Brosamen für die PTs. Aber statt die verlängerten Werkbänke mit neuer Gesetzgebung und noch mehr Geld aufzumöbeln, sollten lieber ganz neue Innovations-Werkstätten aufgebaut werden.