es hat gedauert, bis dem ersten Entwurf für die Dati (Frühjahr 2022) das Konzept für die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation des BMBF folgen wird. Doch in diesem Monat will Mario Brandenburg es nun endlich vorstellen. Das Interesse in der Wissenschaftscommunity ist groß, die Debatten werden lauter. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) setzt sich im Interview mit Table.Media für die Ansiedlung der Dati in Ostdeutschland ein. Gegenüber meinem Kollegen Markus Weisskopf fordert er zudem ein klares Bekenntnis von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger zur weiteren Förderung der DDR-Forschung.

Das Land dürste förmlich nach regionalen Innovationsökosystemen, schreibt Thomas Sattelberger, der die Dati aus der Taufe hob. Diese sollen um herausragende und anwendungsorientierte Forschungskerne angesiedelt werden. Dies sei eigentlicher Gründungsgedanke der Dati gewesen, schreibt der frühere parlamentarische Staatssekretär in seiner Kolumne. Dies und noch vieles mehr müsse dringend korrigiert werden.

Während auch die Debatte um die Neufassung des WissZeitVG ein wenig Pause machte, haben die staatlichen Hochschulen in Hamburg am gestrigen Mittwoch neue Karrierewege und bessere Arbeitsbedingungen in Aussicht gestellt: Mit der Hamburger Erklärung setzen sie sich für das Ziel ein, die akademischen Beschäftigungsbedingungen am Wissenschaftsstandort Hamburg zeitgemäß auszugestalten.

In der Mitteilung zur Erklärung relativieren die Initiatoren allerdings deren Versprechen bei entscheidenden Punkten und verweisen auf die nahende WissZeitVG-Novelle. Die Sprecherin der Initiative #IchbinHanna, Amrei Bahr, gibt sich unbeeindruckt von dem Papier. Mein Kollege Tim Gabel berichtet.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre,

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag kritisiert in einer Kleinen Anfrage die fehlenden Fortschritte der Großforschungszentren in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier. Wo hakt es und zeigt das BMBF genügend Engagement?

Bei den Großforschungszentren passiert viel und vor allem viel Gutes. Zu verdanken haben wir das zuallererst den Gründern Günther Hasinger und Peter Seeberger und ihren Kolleginnen und Kollegen. Auch auf der kommunalen Ebene, beim Bund und den Ländern gibt es ein großes Engagement und viel Leidenschaft für die Sache. Der Aufbau der Infrastruktur beider Einrichtungen dauert mehrere Jahre. Durch die übergangsweise Anmietung von Büros und Laboren stellen wir sicher, dass Personal eingestellt und mit der Forschung angefangen werden kann. Außerdem kümmern wir uns um die Grundstücksfragen, damit auch die Bauplanungen konkretisiert und präzisiert werden können. Es ist ein starkes Zeichen, dass die Bundesforschungsministerin am 2. November nach Delitzsch kommt, um sich über den Aufbau des Center for the Transformation of Chemistry (CTC) zu informieren.

Nicht nur die Großforschungszentren, auch die neuen Chipfabriken brauchen Fachkräfte. Was muss geschehen, damit der Aufschwung nicht an den fehlenden Köpfen scheitert? Kann man internationale Fachkräfte trotz stetig wachsendem Rechtspopulismus und -extremismus anlocken?

Gemeinsam mit der Wirtschaft sind wir gerade dabei, ein neues Sächsisches Ausbildungszentrum Mikroelektronik zu gründen. Das neue Zentrum soll nach derzeitigen Überlegungen bis zu 1.000 Auszubildende aufnehmen und mit modernsten Schulungsräumen, Laboren, Werkstätten und sogar einem eigenen Reinraum ausgestattet sein. Auch bei der Gewinnung internationaler Fachkräfte wollen wir weiter vorankommen. Gemeinsam mit der Wirtschaft hat die Staatsregierung dazu im Frühjahr den “Pakt zur Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte” beschlossen. Wir arbeiten zudem an Kooperationen und am Austausch mit verschiedenen Zielregionen auf der Welt. So wollen wir internationale Studenten, gerade auch in den technischen Bereichen, gewinnen. Die Investitionsankündigungen der Halbleiterbranche selbst tragen ebenfalls dazu bei, Silicon Saxony noch bekannter zu machen und Fachkräfte aus aller Welt anzulocken. Wir haben eine klare Haltung zur Rechtspopulismus und -extremismus. Es ist unsere Pflicht, diesem Gedankengut als Politik und Zivilgesellschaft entschlossen und konsequent entgegenzutreten.

Sachsen hat mit der Kooperation TU Dresden/TSMC eine starke Allianz für den Wissenschaftsstandort. Warum kommt TSMC ausgerechnet nach Sachsen?

Sachsen ist seit über 60 Jahren Standort für Mikroelektronik und hat sich seither zum größten Mikroelektronik-Cluster in Europa entwickelt. Es gibt hier ein einzigartiges Ökosystem aus Forschung, Entwicklung, Produktion und Zulieferindustrie sowie der beruflichen und universitären Ausbildung der notwendigen Fachkräfte. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass TSMC sich für Dresden entschieden hat. Zudem habe TU Dresden und das Sächsische Wissenschaftsministerium ein Austauschprogramm ins Leben gerufen, das speziell zu den Bedürfnissen des Unternehmens passt.

Ein Hemmschuh für die Innovation sei auch das Besserstellungsverbot, heißt es aus der industriellen Gemeinschaftsforschung. Die Bundesratsinitiative von Sachsen und Baden-Württemberg scheint zu verpuffen. Immerhin soll es eine Rückkehr zur alten Verwaltungspraxis geben. Wie bewerten Sie das?

Ziel der Bundesratsinitiative ist es, für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen Konkurrenzfähigkeit bei der Bezahlung des Spitzenpersonals zu ermöglichen. Ein gleichgerichteter Antrag der Unions-Fraktion ist ebenfalls Ende September im Bundestag beraten und anschließend an den zuständigen Ausschuss überwiesen worden. Es ist richtig, hier dranzubleiben und nicht lockerzulassen. Denn durch das Besserstellungsverbot droht eine Abwanderung hoch qualifizierter Fachkräfte. Tatsächlich würde dies zulasten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gehen und die Industrieforschungseinrichtungen massiv schwächen. Das kann niemand wollen. Wir dürfen hier keine Zeit verlieren.

Sie haben im Januar gesagt, der Dati fehle es an innovativen Elementen. Wie sehen Sie die aktuell veröffentlichten Pilotförderrichtlinien? Gibt es eine ausreichende Abstimmung mit den Förderinstrumenten der Länder?

Das Ziel der neu gegründeten Deutschen Agentur für Transfer und Innovation, wichtige Förderprogramme zum Transfer von Innovationen aus den verschiedenen Ressorts zu bündeln, ist richtig. Bewährte Fördermechanismen müssen aber unabhängig davon beibehalten und entsprechend finanziert werden. Doppelstrukturen würden unnötig Energie und Kräfte binden. Mit DATIpilot sollen neue Ansätze für eine vereinfachte und flexiblere Förderung von Transfer erprobt werden. Das ist grundsätzlich begrüßenswert. Innovative Ideen, wie sich Forschende und Unternehmen verbinden, von ihren Ideen und Lösungskonzepten erfahren, um sie für die wirtschaftliche Entwicklung nutzbar zu machen, fehlen aber bislang. Wichtig ist auch eine klare zeitliche Perspektive. Denn Transfer ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Im Übrigen werbe ich sehr dafür, dass die neue Agentur aufgrund der besonderen Transferstärke der ostdeutschen Fachhochschulen in einem der ostdeutschen Länder angesiedelt wird.

Beim Treffen der MPK-Ost mit der Forschungsministerin Ende Oktober stand auch das Thema DDR-Forschung auf der Tagesordnung. Gab es ein Commitment der Forschungsministerin dazu, die Förderung ab 2025 auf gleichem Niveau weiterzuführen?

Die Erforschung und wissenschaftliche Aufarbeitung der DDR als zweite Diktatur auf deutschem Boden muss fortgeführt werden – lückenlos, dauerhaft und nachhaltig. Auch wenn über die Finanzierung ab 2025 erst im kommenden Jahr in Berlin beraten wird, ist ein klares Bekenntnis des Bundes schon heute wichtig. Dieses klare Signal gab es bei dem Treffen in Adlershof leider nicht.

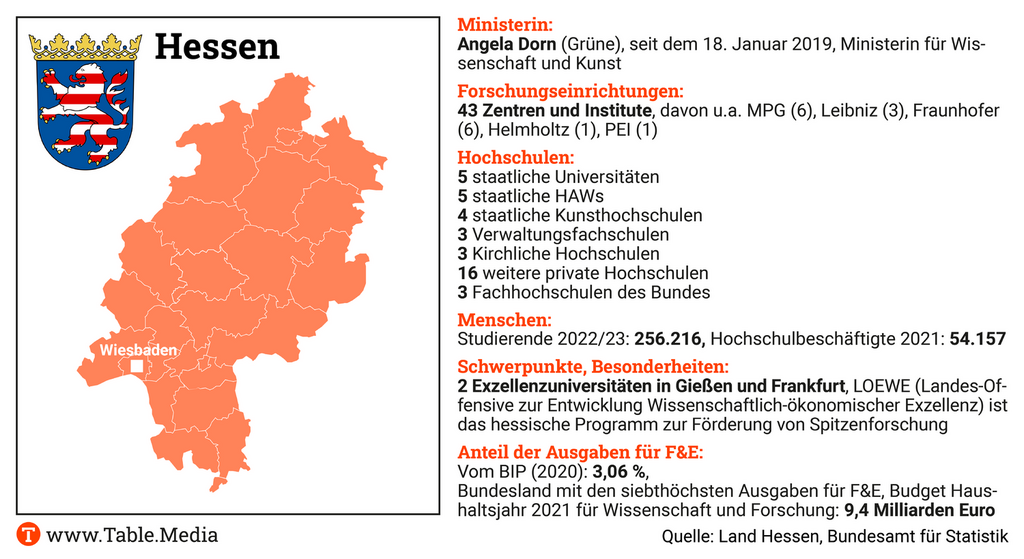

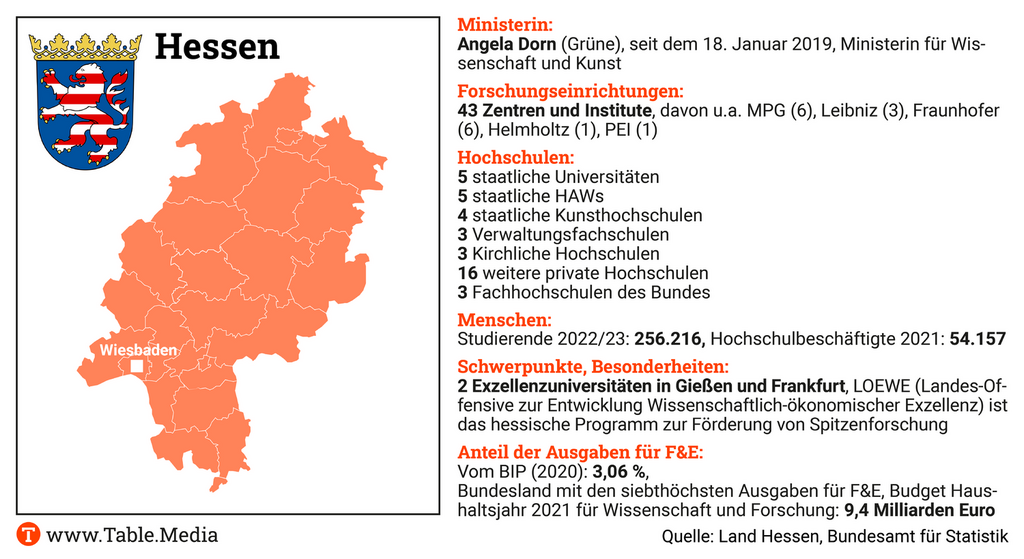

Bundespolitische Aufmerksamkeit bekommt das Land Hessen mit Blick auf Forschung und Wissenschaft meist, wenn der Teilchenbeschleuniger Fair wieder einmal zusätzliche Millionen braucht. Zuletzt hatten Bund und Land im März dieses Jahres weitere 518 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Was der Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger den Vorwurf einbrachte, sie würde im Wahlkampfjahr ihre Partei in der politischen Heimat unterstützen.

Genützt hat es den Liberalen nicht viel. Die Regierung wird höchstwahrscheinlich ohne die FDP gebildet und es deutet vieles auf eine Fortführung des schwarz-grünen Bündnisses hin. Demnach würde Angela Dorn (Grüne) mutmaßlich Ministerin für Wissenschaft und Kunst bleiben. So oder so wird der Teilchenbeschleuniger am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt weiter Gesprächsthema bleiben. Wie die Auswertung von Elsevier ergibt, lässt sich der Output im Bereich Schwerionenforschung durchaus sehen.

An den drei hochkarätigen Universitätskliniken in Marburg, Gießen und Frankfurt wird Spitzenforschung in der Medizin betrieben. Wenn das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg auch knapp im benachbarten Bundesland Baden-Württemberg beheimatet ist, sind Krebsforschung und Biomedizin zwei Schwerpunkte der medizinischen Forschung in dem Bundesland. Mit einem neuen Zentrum für Künstliche Intelligenz, hessenAI, will man sich auch für diese Zukunftstechnologie gut aufstellen. In den Geisteswissenschaften ist vor allem die Universität Marburg traditionell im Bereich Friedens- und Konfliktforschung international eine Größe.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Um unsere Gesellschaft veränderungsfähig in die Zukunft zu führen, brauchen wir die Gedanken und die Lösungen vieler kluger Köpfe. Dafür schaffen wir als Landesregierung verlässliche Rahmenbedingungen für mutige neue Wege und gewähren den Hochschulen an hohes Maß an Autonomie sowie eine verlässliche Finanzierung. Dazu stellen wir den Hochschulen über den Hessischen Hochschulpakt im Zeitraum von 2021 bis 2025 eine Rekordsumme von gut 11,2 Milliarden Euro für ihre Aufgaben bereit, die dazu jedes Jahr noch um vier Prozent wächst. Für die Bereiche Hochschulbau und Digitalisierung gibt es zudem eigene Programme; das Hochschulbauprogramm Heureka allein hat ein Budget von mehreren Milliarden Euro. Zudem stellen wir zur Verbesserung der Betreuungsrelation bis 2025 zusätzliche 300 W-Stellen für Lehrende bereit. Unter anderem damit stärken wir die Qualität von Studium und Lehre spürbar und langfristig. Mit all diesen Maßnahmen schaffen wir Gestaltungsräume, die die Wissenschaftseinrichtungen nutzen können, um ihre spezifischen Profile in Forschung und Transfer zu stärken und auszubauen. Ein besonderer Motor für Forschung und Innovation ist das Forschungsförderungsprogramm LOEWE (Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz). In den fünf Förderlinien wird neben der Verbundforschung auch der Transfer in die Wirtschaft, risikoreiche Forschung und die Gewinnung von nationalen und internationalen Top-Forschenden ermöglicht. Seit 2008 konnten wir damit Fördermittel in Höhe von mehr 1,1 Milliarden Euro bereitstellen.

Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Das Land Hessen zeichnet sich durch eine dichte Landschaft von Hochschulen und Forschungsinstituten aus. Es gibt 14 staatliche Hochschulen, die ein hohes Maß an Autonomie genießen und die Innovationsmotoren des Landes sind. Zudem existiert eine Vielzahl von außeruniversitären Forschungseinrichtungen – darunter allein sechs Max-Planck-Institute, wie beispielsweise das Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim. Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt betreibt die weltweit einmalige Beschleunigeranlage FAIR, eines der größten Forschungsbauvorhaben weltweit, oder die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt, die seit über 200 Jahren zur biologischen Vielfalt forscht, sind international sichtbar und für Forschende weltweit attraktiv.

Hessen ist in vielen Feldern national wie international sehr aktiv und wettbewerbsfähig, etwa im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Hier fördert das Land Hessen den Aufbau des Zentrums für Künstliche Intelligenz (hessian.AI) mit 38 Millionen Euro. Das Zentrum verfolgt das Ziel, exzellente Grundlagenforschung mit konkretem Praxisbezug zu leisten und zudem den Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Weitere Highlights in Hessen sind im Bereich Cybersicherheit, der Krebsforschung und der Biomedizin, im Bereich Energiesysteme, in der Astrophysik oder in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung zu gesellschaftlichen Konflikten zu finden.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Wie in vielen Bereichen der Gesellschaft kann man auch in der Wissenschaft einen zunehmend angespannten Arbeitsmarkt beobachten. Wir müssen daher aktiv daran arbeiten, die besten und klügsten Köpfe für unsere Wissenschaftseinrichtungen zu gewinnen und dort zu halten. Wir haben als Land dazu bereits unterschiedliche Maßnahmen ergriffen: Mit den “Loewe-Professuren” haben wir den Hochschulen ein Instrument an die Hand gegeben, um herausragende Forscherinnen und Forscher – auf unterschiedlichen Karrierestufen – nach Hessen zu holen oder hier zu halten.

Wir stellen dazu zusätzlich für die Ausstattung bis zu drei Millionen Euro pro Professur bereit. Mit dem “Kodex für gute Arbeit” haben wir Grundsätze für eine bessere Beschäftigungsqualität etabliert, die insbesondere nachhaltige Perspektiven dem akademischen Mittelbau eröffnen. Aufgrund der demografischen Entwicklung müssen wir beim Thema Fachkräfte aber in Zukunft noch mehr tun. Ein anderer Bereich, den wir künftig noch stärker in den Blick nehmen wollen, ist der Wissenstransfer. Wir haben die Förderung von Forschung an den hessischen Hochschulen in der aktuellen Legislaturperiode gleichermaßen substantiell wie strategisch gestärkt und Kräfte so konzentriert, dass wir sie künftig noch intensiver für Anwendungen, Transfer und Ausgründungen nutzen können. Zur Stärkung der Innovationskraft des Landes Hessens ist es entscheidend, dass wir Forschung und Praxis noch stärker miteinander verzahnen.

Einen Anfang haben wir bereits mit dem neuen Förderinstrument der “Transfer-Professuren” gemacht. Das Format unterstützt Professorinnen und Professoren an den hessischen Hochschulen, anwendungsnahe Forschungsergebnisse im Austausch mit Partnerinnen und Partnern aus der Praxis gezielt weiterzuentwickeln, sodass sie in der Lage sind, erfolgreich zur Lösung gesellschaftlicher, kultureller oder wirtschaftlicher Fragestellungen beizutragen.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Forschung und Innovation sind absolute Zukunftsthemen. Ohne eine innovative und leistungsfähige Wissenschaft werden wir die vielen Transformationsprozesse in Deutschland nicht erfolgreich bewältigen können. Daher sollten alle politischen Akteure – im Bund und in den Ländern – sich hier weiterhin stark engagieren, und das auch bei einer angespannten Haushaltslage. Wir dürfen nicht an der falschen Stelle sparen, sondern müssen eine verlässliche Unterstützung bieten. Wichtige Themen, die im Koalitionsvertrag festgehalten sind, sollten konsequent umgesetzt werden. So zum Beispiel die Einrichtung der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation. Sie wird dazu beitragen, das große Potenzial der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften für Forschung (HAWen) und Transfer noch stärker zu nutzen. Das Land Hessen ist hier bereits sehr engagiert: 2016 haben wir als erstes Bundesland das eigenständige Promotionsrecht für forschungsstarke HAWen eingeführt, mittlerweile gibt es in Hessen sieben Promotionszentren. Seit 2021 investiert das Land jährlich mehrere Millionen in den Aufbau eines wissenschaftlichen Mittelbaus an HAW.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Bund und Länder arbeiten gemeinsam an der Stärkung des Wissenschaftsstandortes Deutschland. Sie wirken in vielen Programmen zusammen, die keiner der Akteure allein sinnvoll betreiben könnte. So zum Beispiel im Rahmen der Förderung herausragender Spitzenforschung wie durch die Exzellenzstrategie von Bund und Ländern, deren Budget jüngst noch einmal erhöht wurde, um ab 2026 noch mehr herausragende Exzellenzcluster an den Start zu bringen. Oder aber auch im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur, die sich dem wichtigen Zukunftsthema der Forschungsdaten widmet. Angesichts der drängenden Herausforderungen – in Wissenschaft und Gesellschaft – benötigen wir in naher Zeit eine noch engere, verlässliche Zusammenarbeit.

Mehr zur Methode hier.

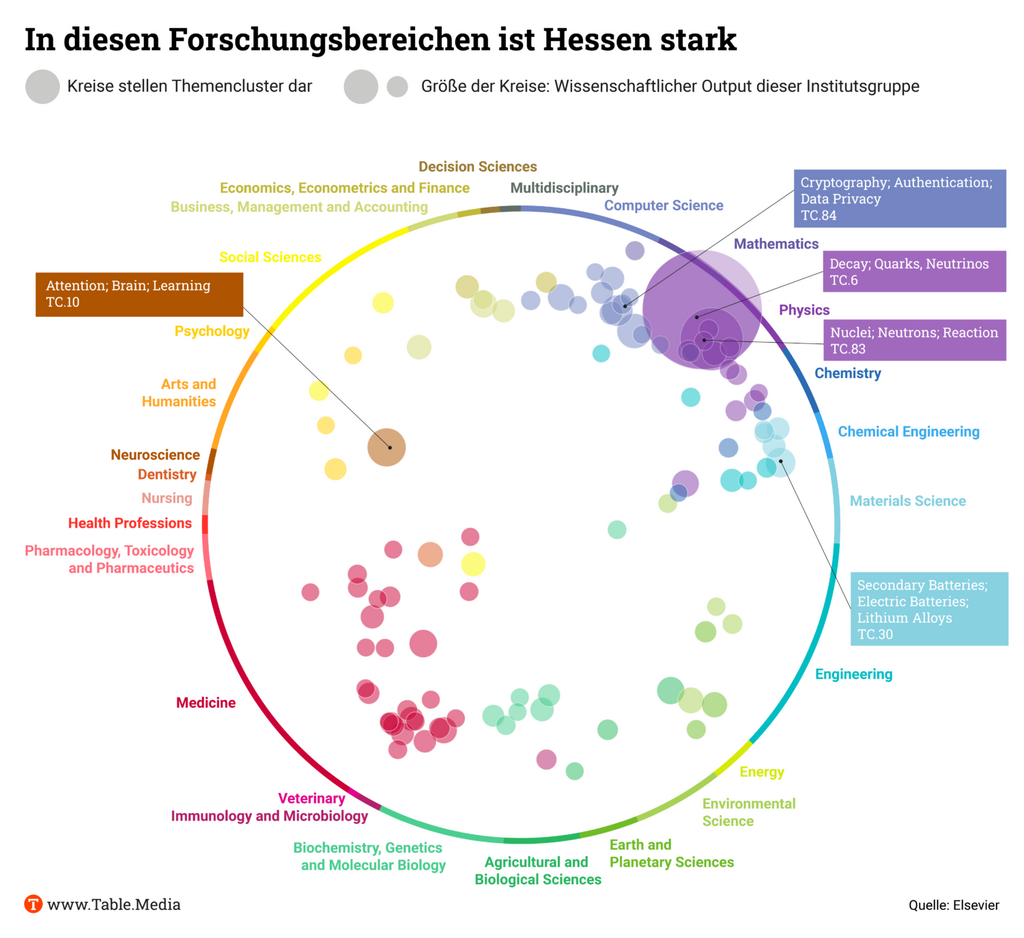

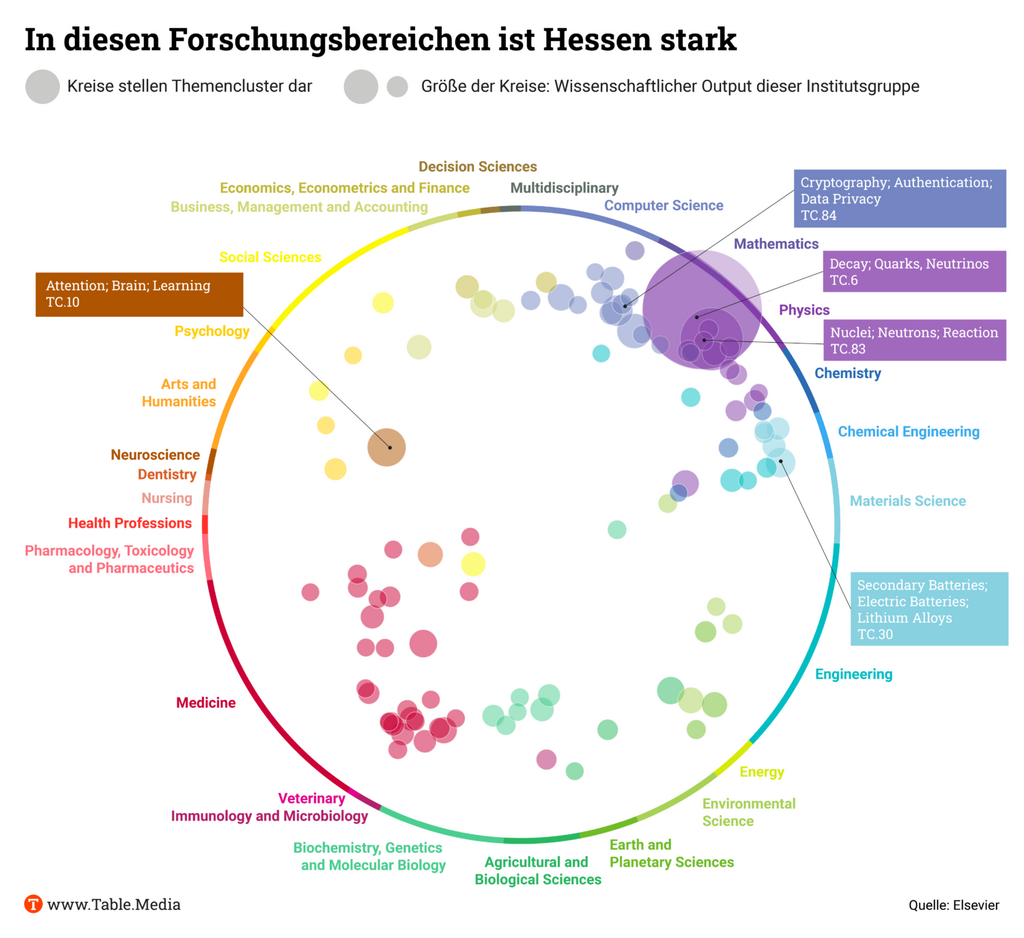

Eine Auswertung von Elsevier für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Bereichen Hessen stark vertreten ist. Zu erkennen ist ein Schwerpunkt in der Forschung zu Cybersicherheit und Kryptografie. Auch im Bereich der Schwerionenforschung ist Hessen stark vertreten, wohl vor allem durch das gleichnamige Helmholtzzentrum. Zudem gibt es größere Cluster im Bereich der Batterie- und der Hirnforschung.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Hessen veröffentlicht wurden, hat zugenommen. 2013 waren es gut 12.477 Paper, im Jahr 2022 dann 15.135 Veröffentlichungen. Die Bedeutung der Forschungsergebnisse ist aber in etwa auf gleichbleibendem Niveau. 2013 waren 17,4 Prozent der Paper unter den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es noch 17,1 Prozent.

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7. November 2023, Akademie der Wissenschaften, Berlin

Akademientag Was ist gerecht? – Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich Mehr

7. November 2023, 10-14 Uhr, Kosmos, Berlin

Konferenz Zukunftsforum24: Innovationen – Treibstoff für den Wohlstand von morgen Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

16. November 2023, 17:00-18:30 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin und Online

Diskussion Holistischer Helfer oder befangene Blackbox? Chancen und Risiken von KI in der Hochschullehre Mehr

29. November 2023, 11:00-16:00 Uhr, Langenbeck-Virchow-Haus

Diskussion Tag der Hochschulmedizin, Eröffnungsrede: Prof. Dr. Karl Lauterbach Mehr

Während die Debatte um die Novelle des WissZeitVG auch aufgrund des fehlenden Kabinettsentwurfs aus dem BMBF derzeit eingeschlafen ist, haben die staatlichen Hochschulen in Hamburg am gestrigen Mittwoch neue Karrierewege und bessere Arbeitsbedingungen an Hochschulen in Aussicht gestellt. In der Hamburger Erklärung setzen sich die staatlichen Hochschulen gemeinsam für das Ziel ein, die akademischen Beschäftigungsbedingungen am Wissenschaftsstandort Hamburg zeitgemäß auszugestalten. Konkret wollen die Institutionen:

• den Anteil unbefristeter gegenüber befristeten Beschäftigungsmöglichkeiten in der Wissenschaft erhöhen.

• Modelle einführen, die persönliche Karrieren in Hamburg attraktiver machen, der Fachkräftesicherung dienen und die Hochschulen bei ihrer Aufgabenerfüllung stärker als bisher unterstützen, sowie

• eine qualitative Verbesserung der Betreuungs-, Begleitungs-, Rekrutierungs- und Evaluationsprozesse vorsehen.

In der Mitteilung zur Hamburger Erklärung relativieren die Initiatoren allerdings gleich beim entscheidenden ersten Punkt. Mehr Entfristungen sind nämlich nur “im gegebenen Rahmen, wenn möglich und finanzierbar” vorgesehen. Auch die Maßnahmen, um die Ziele zu erreichen, bleiben größtenteils im Ungefähren und sind an vielen Stellen “abhängig von der künftigen Fassung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes”, wie die Verfasser selbst erklären.

Die Erklärung sieht laut Mitteilung “variable und flexible Vorschläge zur Ausgestaltung von Maßnahmen vor, die nach Hochschultyp, deren Rahmenbedingungen und wissenschaftlicher Fachkultur zur Anwendung kommen sollen”. Den Vorwurf, dass in der Erklärung zwar viele Absichtsbekundungen, aber wenig Umsetzungsvorschläge stecken, konnte Hauke Heekeren Sprecher der Landeshochschulkonferenz (LHK) Hamburg und Präsident der Universität Hamburg auch im Wiarda.Blog nicht gänzlich entkräften.

Statt ganz neuer Vorschläge habe man existierende Modelle zusammengefasst, sagt Heekeren dort. Man habe sich aber “viele Gedanken gemacht, was die einzelnen Modelle im Kern ausmacht und wie sie sich sinnvoll an unseren Hochschulen etablieren lassen – gerade auch für Dauerstellen unterhalb einer Professur.” Daraus leite sich eine klare Selbstverpflichtung ab, “die wir auch umsetzen wollen”. Es gebe zudem kein Bundesland, wo Hochschulen sich eine ähnliche Systematik selbst auferlegt hätten.

Die Mitinitiatorin der Kampagne #IchbinHanna, Amrei Bahr, sieht noch Luft nach oben: “Da, wo es interessant wird, bleibt das Papier vage und teils unausgereift. So versammelt es einen bunten Blumenstrauß aus Modellen für unbefristete Stellen, bei dem mir nicht klar wird, wie die sinnvoll miteinander in Einklang gebracht werden sollen”, sagte Bahr im Gespräch mit Table.Media.

Positiv sei aus ihrer Sicht das Bekenntnis zu forschungsorientierten Postdoc-Stellen mit lukrativen Entwicklungsmöglichkeiten. Solange allerdings nirgendwo festgelegt sei, wie viele solcher Stellen die Hochschulen perspektivisch schaffen sollen, blieben weiterhin Zweifel daran, dass das einen großen Wandel mit sich bringt. “Messen lassen müssen die Hamburger Hochschulen sich ohnehin an der Umsetzung.” tg

Wenige Wochen nach der zweiten zunächst erfolgreichen Transplantation eines Schweineherzens als Ersatzorgan ist der 58-jährige Empfänger gestorben. Nach der Operation am 20. September habe Lawrence Faucette, der an einer unheilbaren Herzkrankheit gelitten hatte, zunächst erhebliche Fortschritte gemacht, teilte die Universitätsklinik in Baltimore am Dienstag mit. In den vergangenen Tagen habe sein Herz jedoch erste Anzeichen einer Abstoßung gezeigt. Trotz aller Bemühungen der Ärzte sei er am 30. Oktober gestorben.

Einem ersten Patienten, dem 57-jährigen David Bennett, war im Januar 2022 ebenfalls an der Uniklinik in Baltimore ein solches Organ implantiert worden. Nach der OP war der Zustand des schwerkranken Mannes zunächst relativ stabil, verschlechterte sich dann jedoch rapide. Rund zwei Monate nach der Transplantation war der Mann gestorben.

Auch in Deutschland sind in absehbarer Zeit Xenotransplantationen geplant. Das Paul-Ehrlich-Institut berichtete im März, dass im Erbgut von Schweinen allerdings Genome verschiedener endogener Retroviren liegen könnten, die Infektionskrankheiten verursachen. Forscher des PEI hatten diese nachgewiesen. Die Identifizierung des PERV-C-Genoms ermögliche es aber, durch Gen-Editierung das Retrovirusgenom zu entfernen. nik / dpa

Forschung & Lehre. Wie es um Israels Universitäten steht. Trotz der besonderen Bedingungen versuche man, den Universitätsalltag in Israel so gut es geht aufrechtzuerhalten, sagt Elisheva Moatti, Verwaltungsdirektorin am European Forum der Hebrew University in Jerusalem. Alle Gebäude können grundsätzlich genutzt werden. Es gebe aber Versammlungsbeschränkungen. Als positiv betont sie die Solidaritätsbekundungen von Hochschulen im Ausland. Was helfe, sei, einander zu helfen. Mehr

ZEIT Online. Das Virus in den Köpfen. Die Erinnerungen an die Coronapandemie spalten die Gesellschaft, bis heute. Das zeigt eine aktuelle Studie. Und die Polarisierung nimmt auch Einfluss auf weitere wichtige Themen wie den Klimawandel und internationale Beziehungen. Somit kann die Pandemie als einer der Hauptkatalysatoren von Grundzweifel gegenüber der Politik gesehen werden. Ziel muss es sein, Aufarbeitung, gar Versöhnung anzustoßen. Mehr

ZEIT Online. Womit keiner rechnet. Künstliche Intelligenz könnte die Welt verändern. Aber im Moment ist sie für die Unternehmen einfach nur teuer. Die Technologie erfordert moderne Server und hochwertige Computerchips. “Die Kosten für die Rechenleistung sind zum Heulen”, twitterte Sam Altman, Chef von OpenAI, im vergangenen Dezember. Jetzt gilt es, den Weg zu profitablen Geschäftsmodellen zu ebnen. Microsoft und Google erwägen Preiserhöhungen für ihre KI-Dienste, Adobe nutzt ein Guthaben-System. Langfristig hofft die Branche auf leistungsfähigere Technik und effizientere Algorithmen. Mehr

Science Business. ITER project should get political, says Christian Ehler MEP. Es sei höchste Zeit für eine transparente Kommunikation beim Kernfusionsprojekt ITER, sagt der deutsche Europaabgeordnete Christian Ehle. Nur so könne man sicherstellen, dass es die baldigen Haushaltskämpfe im EU-Parlament überlebt. ITER wurde vor 38 Jahren ins Leben gerufen, um die Nutzung der Kernfusion zur kohlenstofffreien Energieerzeugung zu demonstrieren. Wegen wiederholter Verzögerungen und Kostenüberschreitungen könnte die politische Unterstützung schwinden, was sich negativ auf die Finanzierung auswirken wird. Mehr

Der plötzliche Tod von Saleemul Huq hat am Wochenende Klimawissenschaftler, Aktivisten und Verhandler gleichermaßen erschüttert. Er wurde 71 Jahre alt. Sein langjähriges Wirken als Wissenschaftler und sein unnachgiebiges Eintreten für mehr Klimagerechtigkeit haben die internationalen Klimaschutzverhandlungen über Jahrzehnte geprägt. Professor Huq, oder Saleem, wie ihn viele nannten, war Direktor des International Centre for Climate Change and Development, ein Forschungs- und Kapazitätsbildungsinstitut, das in Dhaka, Bangladesch, seinen Sitz hat. In Erinnerung bleibt er vor allem als unerschütterlicher Kämpfer, der jenen eine Stimme verlieh, deren Leben fernab vom internationalen Verhandlungstisch durch die Klimakrise aus den Fugen geriet. Diese Stimme wird fehlen.

Er absolvierte seine Grundausbildung in Biochemie am Imperial College London und war zuletzt Professor an der Independent University Bangladesh (IUB). Als einer der Leitautoren trug er zu mehreren Berichten des Weltklimarats bei. Huq nutzte seine Arbeit als Wissenschaftler, um auf den Kampf armer Bevölkerungsgruppen im globalen Süden gegen die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Seine Forschungsschwerpunkte lagen im Bereich der Klimaanpassung und nachhaltigen Entwicklung der am wenigsten entwickelten Länder – einem Forschungszweig, der chronisch unterfinanziert ist und den Huq durch neue Perspektiven in Zusammenarbeit mit betroffenen Kommunen auf eine breitere Basis stellte. Damit ermöglichte er es der Klimabewegung, sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Bereich zu berufen.

Huq erlangte breitere Bekanntheit durch den Dokumentarfilm “Guardians of the Earth” / “Wächter der Erde”. Der Titel des Films könnte kaum treffender seinen unermüdlichen Einsatz gegen die Klimakrise beschreiben. Doch standen für Huq nicht nur der Planet Erde, sondern vor allem auch die Menschen im Mittelpunkt seines Handelns. Früh erkannte er, welch dramatische Folgen die Klimakrise für ärmere Länder, wie seine Heimat Bangladesch, haben würde. Als Teilnehmer aller 27 internationalen Klimagipfel (COP) und unzähliger vorbereitender Zusammenkünfte wurde er zum Kronzeugen der wenigen Erfolge und vielen Misserfolge der Staatengemeinschaft im Klimaschutz.

Dabei stellte Huq unter Beweis, dass mit Durchhaltevermögen und organisiertem, evidenzbasiertem, zivilgesellschaftlichem Druck internationale Vereinbarungen an Ambition gewinnen können. Eine letzte Errungenschaft ist der auf der letzten COP vereinbarte Fonds für Schäden und Verluste zur Finanzierung für bereits entstandene Folgen der globalen Erwärmung. Huq prägte den langen Weg zu dieser Vereinbarung maßgeblich mit und beriet verschiedene Delegationen der am wenigsten entwickelten Länder.

Trotz vieler Rückschläge im internationalen Klimaschutz verwahrte sich Huq gegen Zynismus und versuchte immer wieder, einen gemeinsamen Nenner zwischen unterschiedlichen Parteien zu finden. Dabei scheute er sich nicht, wiederholt auf das Offensichtliche aufmerksam zu machen: die Verantwortung der Industriestaaten gegenüber den am wenigsten entwickelten Ländern in Sachen Klimaschutz, Anpassung und Begleichung von entstandenen Schäden. Dabei gelang es Huq durch seine durchdringende Freundlichkeit, die inhaltliche Schärfe seiner Argumente zu umhüllen, sodass er nicht selten auf Einsicht traf und so das Fundament für eine Zusammenarbeit legen konnte.

In einer von extremer sozio-ökonomischer Ungleichheit geprägten Welt erfordert es Mut, den zerstörerischen Konsum fossiler Energien in den Industriestaaten infrage zu stellen. Diesen Mut brachte Huq auch auf zahlreichen öffentlichen Podiumsdiskussionen immer wieder auf und scheute sich nicht vor den wiederkehrenden hitzigen Debatten, bei denen Vertreter des globalen Südens nicht selten in der Minderheit waren.

Saleemul Huq hinterlässt in der Wissenschaft und in der internationalen Klimabewegung eine große Lücke, wobei sein Ruf nach Investitionen in eine bessere Zukunft kein reiner Appell war. Er förderte – wie nur wenige – junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sprach mit Aktivisten und Aktivistinnen und gründete internationale Netzwerke im Bereich der Klimaanpassung. So prägte er eine ganze Generation junger und älterer Menschen, die sich für mehr Klimagerechtigkeit einsetzen und nun Huqs Vermächtnis antreten: Verantwortung statt Verzweiflung.

Kira Vinke ist die Leiterin des Zentrums für Klima und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.

Sylvia Schattauer hat am gestrigen Mittwoch das Präsidentenamt an der Technischen Universität Clausthal übernommen. Schattauer war bislang kommissarische Institutsleiterin des Fraunhofer-Instituts für Windenergiesysteme IWES und ist Wasserstoffexpertin.

Ricarda Richter-Dennerlein ist die erste Wissenschaftlerin, die eine “Niedersachsen-Impuls-Professur” besetzt. Das Bundesland und die Volkswagen Stiftung unterstützen die Forscherin mit 1,4 Millionen Euro über die nächsten fünf Jahre. Richer Dennerlein erforscht molekulare Mechanismen der Energiebereitstellung.

Rita Schmutzler wird mit dem Deutschen Preis für Krebspräventionsforschung ausgezeichnet. Schmutzler ist eine Pionierin der risikoadaptierten Prävention von Brust- und Eierstockkrebs. Sie arbeitet an der Aufschlüsselung der genetischen Ursachen und an der Gestaltung von Präventionsprogrammen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Samstag, 4. November

Katrin Staffler (CDU), MdB im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 41

Bildung.Table. Qualitätsoffensive Lehrerbildung – adäquater Ersatz bleibt aus. Zum Ende des Jahres steigt der Bund aus der Qualitätsoffensive aus und sieht nun die Länder in der Pflicht. Außerdem verweist das BMBF auf die digitalen Kompetenzzentren. Doch die Hochschulen sehen darin keinen adäquaten Ersatz. Neue Berufsbilder, wie Schleswig-Holstein sie entwickelt hat, werden sie wohl nicht hervorbringen. Mehr

Bildung.Table. Prien und Rabe: KMK muss politischer werden: Nutzt die Kultusministerkonferenz die von ihr initiierte Analyse durch das Beratungsunternehmen Prognos für grundlegende Veränderungen im Gremium? Bildungsministerin Karin Prien und Schulsenator Ties Rabe scheinen jedenfalls klare Ziele vor Augen zu haben. Mehr

China.Table. IT-Riesen liefern sich Kampf um KI-Führerschaft. ChatGPT ist in China gesperrt. Das treibt die chinesischen IT-Konzerne an, eigene Pendants zu schaffen. Mit der Unterstützung des Gaming- und WeChat-Konzerns Tencent und der Handelsplattform Alibaba könnte Zhipu ChatGLM das Rennen machen. Mehr

Climate.Table. Deutschland schwächt Vorreiter-Allianz. Pre-COP in Abu Dhabi: Die Bundesregierung zeichnet wieder eine Erklärung der “High Ambition Coalition” nicht mit, obwohl sie mit den meisten Zielen übereinstimmt. Auch bei den Vorreitern zeigt sich eine Kluft zwischen Ländern mit und ohne fossile Interessen. Mehr

Der ungebremste Run auf neues Geld aus traditionell geprägten Dati-Projektförderlinien bei zunehmend knapper werdenden Kassen vernebelt den Blick auf die ursprüngliche Absicht einer Deutschen Agentur für Transfer und Innovation: Aufbau und Stärkung regionaler (nicht virtueller) Innovationsökosysteme um herausragende anwendungsorientierte, regionale hochschulische Forschungskerne herum. Dem Ziel des Innovationsökosystems einer Region sollte sich alles unterordnen. Die Agentur selbst sollte das schlanke Vehikel der Umsetzung sein in einer Regulatorik, für das der damals im Ministerium viel weiter gefassten Entwurf des Sprind-Freiheitsgesetz Prototyp sein sollte, so dass es tradierte Förderlinien wie die aktuellen gar nicht erst hätte geben müssen.

Die neu gebildete Dati-Gründungskommission unter Vorsitz von Stefan Gross-Selbeck hat jetzt eine große, aber wohl letzte Chance, aus dem politisch zur Unkenntlichkeit durchgenudelten Projekt wieder eine Initiative zu machen, die den Namen Innovation selbst verdient und die empirische Forschung zu Innovationsökosystemen nicht unter den Tisch kehrt

Auch wenn es bei der Dati nicht um internationale Spitzencluster und einen dementsprechenden Wettbewerb geht, so lassen sich doch einige Erkenntnisse übertragen:

Das wichtigste Finding des 2019 World Intellectual Property Report - The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks war, dass Innovation vor allem lokal beziehungsweise regional stattfindet.

Algorithmen identifizierten die Hotspots mit der höchsten Konzentration an Innovatoren, Erfindern und wissenschaftlichen Autoren: 176 an der Zahl sowie 313 spezialisierte Nischen-Cluster, in denen die Innovationsaktivitäten nicht ganz so hoch wie bei den Hotspots und zudem auf ein oder mehrere Innovationsfelder begrenzt waren.

Analysen, die auf Europa fokussieren, kommen zu gleichen geografischen Erklärungsmustern: Nähe oder wie die Forschung sagt, Proximity’ ist zentral. Wer wissenschaftliche Erkenntnisse zu regionalen Innovationsökosystemen ganz praktisch und zugleich historisch haben will -und damit auch das Potenzial von Regionen aufzeigend nachvollziehen mag, der lese “The Cambridge Phenomenon- An Innovation System Built on Public Private Partnership.”

Der Beitrag beschreibt die Explosion wissensintensiver Geschäfte in und um Cambridge herum im Verlauf der letzten 60 Jahre, hin zu einem Weltklasse-Technologiecluster inmitten einer landwirtschaftlich geprägten Region. Aus den Erfolgsfaktoren stechen einige besonders heraus:

Die Politikerkaste will die gesamte Proximity-Forschung für Innovation nicht zur Kenntnis nehmen, widerspricht sie doch dem Konzept farbenpolitischer Verteilung der Finanzressourcen oder bundeslandspezifischer beziehungsweise verbandsgetriebener Beute-Gemeinschaften. Alle aus diesem Grunde eingerichteten virtuellen Kooperationsverbünde – vom Netzwerk der Deutschen Kompetenzzentren für KI-Forschung über Dachkonzepte etwa zu Batterieforschung bis hin zu Kompetenznetzwerken Quantencomputing oder der virtuellen Cluster-Initiative Bayerns – performen deshalb auch kaum als Netzwerk und ersetzen nicht eine nationale Politik einer ”scientific concentration”.

Aber Netzwerkeffekte evaluiert ja niemand hierzulande. Das Paper in der renommierten American Economic Review “Agglomeration of invention in the bay area: not just ICT ist nicht nur empirischer Beleg für Scientific Concentration, sondern auch für regionale Innovationscluster.

Und wenn im aktuellen Dati-Konzept “Community” bedeuten soll, dass man sich aus der Regionsbindung lösen kann und von Beginn an auch Verbindungen zu fachlichen Partnern an anderen Standorten sucht, dann hat das Konzept schon den berühmt-berüchtigten politischen Verunstaltungsrost angesetzt. Natürlich machen es Internet und soziale Netzwerke möglich, auf Distanz zu kollaborieren, doch Forscher der Harvard Medical School untersuchten, ob Nähe oder Distanz mit dem wissenschaftlichen Impact von Forschung korrespondierten. Die Studie bekräftigte die Notwendigkeit, Raum, Architektur und Infrastruktur für die nötige Kooperation sozusagen “auf Tuchfühlung” intensiv zu nutzen oder zu schaffen.

Häufigste Interaktionen in Collocation sind das neuronale System für Innovation. Das hat übrigens schon AnnaLee Saxenian, frühere Dekanin der UC Berkeley School of Information in ihrem berühmten, schon 1994 erschienenen Buch “Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128″, und auch in weiteren Büchern, mit ähnlichen Ergebnissen empirisch untersucht und nachgewiesen.

Während in vielen Nationen wenige große Metropolen, die fast monopolistischen Gatekeeper von Innovation sind (in Europa ganz herausragend Frankreich mit Paris und Großbritannien mit London), weist Deutschland eine Besonderheit auf. Mit Berlin, München, Dresden Hamburg und anderen Metropolen gibt es zwar eine gewisse hierarchische, nationale Innovationsstruktur, doch gleichzeitig überdurchschnittlich viele regional verstreute Innovationsnuklei.

Diese größtenteils historisch bedingte Fragmentierung muss eine Dati aufgreifen: Sie darf weder virtuell verludern, noch darf sie die wettbewerblich validierte Güte regionaler anwendungsorientierter Forschung vernachlässigen. Ich hatte übrigens zum zweiten Punkt zu dem damaligen Sprecher der Mitgliedergruppe der Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen (HAW/FH) in der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Professor Karim Khakzar schon Anfang 2022 gesagt, dass bei weitem nicht jede Hochschule für angewandte Wissenschaften für eine gute anwendungsorientierte Forschung steht, geschweige denn für guten regionalen Technologietransfer.

Deshalb war ich übrigens immer Vorreiter eines zweistufigen Auswahlprozesses, in dem in einer ersten Runde Top down die Güte sowohl der anwendungsorientierten regionalen Forschung und des Technologietransfers wie auch eine passende Vernetzung der regionalen Innovationsakteure evaluiert werden, während in einer zweiten Runde Bottom up regionale Innovationsakteure ihre zu lösenden Herausforderungen in Projekte und Initiativen übersetzen.

Innovating Innovation heißt für Politiker wie für die ministerielle Exekutive, nicht freihändig Ergebnisse der Innovationsforschung zu konterkarieren, heißt aber auch für eine Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), Politikberatung strategischer und substantieller zu gestalten. Das damalige Policy Papier war wenig gehaltvoll zur Rolle von Innovationsökosystemen und eigentlich nur Wasser auf die Mühlen der Unmasse hungriger Subventionsempfänger. Ich bin deshalb nicht unglücklich, dass kein Kommissionsvertreter in der Gründungskommission der Dati sitzt.

Zum zweiten muss alles in Bewegung gesetzt werden, damit die neu berufene Gründungskommission Chancen erhält, Fehlentwicklungen wie beispielsweise die Virtualisierung zu korrigieren. Das hilft nicht nur einer Dati, sondern unserem Land, welches nach regionalen Innovationsökosystemen dürstet.

Zum dritten – und ich wage es kaum dem in der Ampel eingezwängten BMBF zuzurufen: Erst im Zusammenspiel mit den im Koalitionsvertrag benannten Innovationsregionen nach britischem Vorbild ergibt sich das strategische Doppelspiel für eine erneuerte InnovationNation Deutschland. Sprind und Dati allein – erst recht mit den noch nicht vorhandenen Freiheiten – reichen nicht. Da müsste dann auch das BMWK und das BMF mitspielen. Alles in weiter Ferne und das Land wartet!

es hat gedauert, bis dem ersten Entwurf für die Dati (Frühjahr 2022) das Konzept für die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation des BMBF folgen wird. Doch in diesem Monat will Mario Brandenburg es nun endlich vorstellen. Das Interesse in der Wissenschaftscommunity ist groß, die Debatten werden lauter. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) setzt sich im Interview mit Table.Media für die Ansiedlung der Dati in Ostdeutschland ein. Gegenüber meinem Kollegen Markus Weisskopf fordert er zudem ein klares Bekenntnis von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger zur weiteren Förderung der DDR-Forschung.

Das Land dürste förmlich nach regionalen Innovationsökosystemen, schreibt Thomas Sattelberger, der die Dati aus der Taufe hob. Diese sollen um herausragende und anwendungsorientierte Forschungskerne angesiedelt werden. Dies sei eigentlicher Gründungsgedanke der Dati gewesen, schreibt der frühere parlamentarische Staatssekretär in seiner Kolumne. Dies und noch vieles mehr müsse dringend korrigiert werden.

Während auch die Debatte um die Neufassung des WissZeitVG ein wenig Pause machte, haben die staatlichen Hochschulen in Hamburg am gestrigen Mittwoch neue Karrierewege und bessere Arbeitsbedingungen in Aussicht gestellt: Mit der Hamburger Erklärung setzen sie sich für das Ziel ein, die akademischen Beschäftigungsbedingungen am Wissenschaftsstandort Hamburg zeitgemäß auszugestalten.

In der Mitteilung zur Erklärung relativieren die Initiatoren allerdings deren Versprechen bei entscheidenden Punkten und verweisen auf die nahende WissZeitVG-Novelle. Die Sprecherin der Initiative #IchbinHanna, Amrei Bahr, gibt sich unbeeindruckt von dem Papier. Mein Kollege Tim Gabel berichtet.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre,

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag kritisiert in einer Kleinen Anfrage die fehlenden Fortschritte der Großforschungszentren in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier. Wo hakt es und zeigt das BMBF genügend Engagement?

Bei den Großforschungszentren passiert viel und vor allem viel Gutes. Zu verdanken haben wir das zuallererst den Gründern Günther Hasinger und Peter Seeberger und ihren Kolleginnen und Kollegen. Auch auf der kommunalen Ebene, beim Bund und den Ländern gibt es ein großes Engagement und viel Leidenschaft für die Sache. Der Aufbau der Infrastruktur beider Einrichtungen dauert mehrere Jahre. Durch die übergangsweise Anmietung von Büros und Laboren stellen wir sicher, dass Personal eingestellt und mit der Forschung angefangen werden kann. Außerdem kümmern wir uns um die Grundstücksfragen, damit auch die Bauplanungen konkretisiert und präzisiert werden können. Es ist ein starkes Zeichen, dass die Bundesforschungsministerin am 2. November nach Delitzsch kommt, um sich über den Aufbau des Center for the Transformation of Chemistry (CTC) zu informieren.

Nicht nur die Großforschungszentren, auch die neuen Chipfabriken brauchen Fachkräfte. Was muss geschehen, damit der Aufschwung nicht an den fehlenden Köpfen scheitert? Kann man internationale Fachkräfte trotz stetig wachsendem Rechtspopulismus und -extremismus anlocken?

Gemeinsam mit der Wirtschaft sind wir gerade dabei, ein neues Sächsisches Ausbildungszentrum Mikroelektronik zu gründen. Das neue Zentrum soll nach derzeitigen Überlegungen bis zu 1.000 Auszubildende aufnehmen und mit modernsten Schulungsräumen, Laboren, Werkstätten und sogar einem eigenen Reinraum ausgestattet sein. Auch bei der Gewinnung internationaler Fachkräfte wollen wir weiter vorankommen. Gemeinsam mit der Wirtschaft hat die Staatsregierung dazu im Frühjahr den “Pakt zur Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte” beschlossen. Wir arbeiten zudem an Kooperationen und am Austausch mit verschiedenen Zielregionen auf der Welt. So wollen wir internationale Studenten, gerade auch in den technischen Bereichen, gewinnen. Die Investitionsankündigungen der Halbleiterbranche selbst tragen ebenfalls dazu bei, Silicon Saxony noch bekannter zu machen und Fachkräfte aus aller Welt anzulocken. Wir haben eine klare Haltung zur Rechtspopulismus und -extremismus. Es ist unsere Pflicht, diesem Gedankengut als Politik und Zivilgesellschaft entschlossen und konsequent entgegenzutreten.

Sachsen hat mit der Kooperation TU Dresden/TSMC eine starke Allianz für den Wissenschaftsstandort. Warum kommt TSMC ausgerechnet nach Sachsen?

Sachsen ist seit über 60 Jahren Standort für Mikroelektronik und hat sich seither zum größten Mikroelektronik-Cluster in Europa entwickelt. Es gibt hier ein einzigartiges Ökosystem aus Forschung, Entwicklung, Produktion und Zulieferindustrie sowie der beruflichen und universitären Ausbildung der notwendigen Fachkräfte. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass TSMC sich für Dresden entschieden hat. Zudem habe TU Dresden und das Sächsische Wissenschaftsministerium ein Austauschprogramm ins Leben gerufen, das speziell zu den Bedürfnissen des Unternehmens passt.

Ein Hemmschuh für die Innovation sei auch das Besserstellungsverbot, heißt es aus der industriellen Gemeinschaftsforschung. Die Bundesratsinitiative von Sachsen und Baden-Württemberg scheint zu verpuffen. Immerhin soll es eine Rückkehr zur alten Verwaltungspraxis geben. Wie bewerten Sie das?

Ziel der Bundesratsinitiative ist es, für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen Konkurrenzfähigkeit bei der Bezahlung des Spitzenpersonals zu ermöglichen. Ein gleichgerichteter Antrag der Unions-Fraktion ist ebenfalls Ende September im Bundestag beraten und anschließend an den zuständigen Ausschuss überwiesen worden. Es ist richtig, hier dranzubleiben und nicht lockerzulassen. Denn durch das Besserstellungsverbot droht eine Abwanderung hoch qualifizierter Fachkräfte. Tatsächlich würde dies zulasten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gehen und die Industrieforschungseinrichtungen massiv schwächen. Das kann niemand wollen. Wir dürfen hier keine Zeit verlieren.

Sie haben im Januar gesagt, der Dati fehle es an innovativen Elementen. Wie sehen Sie die aktuell veröffentlichten Pilotförderrichtlinien? Gibt es eine ausreichende Abstimmung mit den Förderinstrumenten der Länder?

Das Ziel der neu gegründeten Deutschen Agentur für Transfer und Innovation, wichtige Förderprogramme zum Transfer von Innovationen aus den verschiedenen Ressorts zu bündeln, ist richtig. Bewährte Fördermechanismen müssen aber unabhängig davon beibehalten und entsprechend finanziert werden. Doppelstrukturen würden unnötig Energie und Kräfte binden. Mit DATIpilot sollen neue Ansätze für eine vereinfachte und flexiblere Förderung von Transfer erprobt werden. Das ist grundsätzlich begrüßenswert. Innovative Ideen, wie sich Forschende und Unternehmen verbinden, von ihren Ideen und Lösungskonzepten erfahren, um sie für die wirtschaftliche Entwicklung nutzbar zu machen, fehlen aber bislang. Wichtig ist auch eine klare zeitliche Perspektive. Denn Transfer ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Im Übrigen werbe ich sehr dafür, dass die neue Agentur aufgrund der besonderen Transferstärke der ostdeutschen Fachhochschulen in einem der ostdeutschen Länder angesiedelt wird.

Beim Treffen der MPK-Ost mit der Forschungsministerin Ende Oktober stand auch das Thema DDR-Forschung auf der Tagesordnung. Gab es ein Commitment der Forschungsministerin dazu, die Förderung ab 2025 auf gleichem Niveau weiterzuführen?

Die Erforschung und wissenschaftliche Aufarbeitung der DDR als zweite Diktatur auf deutschem Boden muss fortgeführt werden – lückenlos, dauerhaft und nachhaltig. Auch wenn über die Finanzierung ab 2025 erst im kommenden Jahr in Berlin beraten wird, ist ein klares Bekenntnis des Bundes schon heute wichtig. Dieses klare Signal gab es bei dem Treffen in Adlershof leider nicht.

Bundespolitische Aufmerksamkeit bekommt das Land Hessen mit Blick auf Forschung und Wissenschaft meist, wenn der Teilchenbeschleuniger Fair wieder einmal zusätzliche Millionen braucht. Zuletzt hatten Bund und Land im März dieses Jahres weitere 518 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Was der Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger den Vorwurf einbrachte, sie würde im Wahlkampfjahr ihre Partei in der politischen Heimat unterstützen.

Genützt hat es den Liberalen nicht viel. Die Regierung wird höchstwahrscheinlich ohne die FDP gebildet und es deutet vieles auf eine Fortführung des schwarz-grünen Bündnisses hin. Demnach würde Angela Dorn (Grüne) mutmaßlich Ministerin für Wissenschaft und Kunst bleiben. So oder so wird der Teilchenbeschleuniger am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt weiter Gesprächsthema bleiben. Wie die Auswertung von Elsevier ergibt, lässt sich der Output im Bereich Schwerionenforschung durchaus sehen.

An den drei hochkarätigen Universitätskliniken in Marburg, Gießen und Frankfurt wird Spitzenforschung in der Medizin betrieben. Wenn das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg auch knapp im benachbarten Bundesland Baden-Württemberg beheimatet ist, sind Krebsforschung und Biomedizin zwei Schwerpunkte der medizinischen Forschung in dem Bundesland. Mit einem neuen Zentrum für Künstliche Intelligenz, hessenAI, will man sich auch für diese Zukunftstechnologie gut aufstellen. In den Geisteswissenschaften ist vor allem die Universität Marburg traditionell im Bereich Friedens- und Konfliktforschung international eine Größe.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Um unsere Gesellschaft veränderungsfähig in die Zukunft zu führen, brauchen wir die Gedanken und die Lösungen vieler kluger Köpfe. Dafür schaffen wir als Landesregierung verlässliche Rahmenbedingungen für mutige neue Wege und gewähren den Hochschulen an hohes Maß an Autonomie sowie eine verlässliche Finanzierung. Dazu stellen wir den Hochschulen über den Hessischen Hochschulpakt im Zeitraum von 2021 bis 2025 eine Rekordsumme von gut 11,2 Milliarden Euro für ihre Aufgaben bereit, die dazu jedes Jahr noch um vier Prozent wächst. Für die Bereiche Hochschulbau und Digitalisierung gibt es zudem eigene Programme; das Hochschulbauprogramm Heureka allein hat ein Budget von mehreren Milliarden Euro. Zudem stellen wir zur Verbesserung der Betreuungsrelation bis 2025 zusätzliche 300 W-Stellen für Lehrende bereit. Unter anderem damit stärken wir die Qualität von Studium und Lehre spürbar und langfristig. Mit all diesen Maßnahmen schaffen wir Gestaltungsräume, die die Wissenschaftseinrichtungen nutzen können, um ihre spezifischen Profile in Forschung und Transfer zu stärken und auszubauen. Ein besonderer Motor für Forschung und Innovation ist das Forschungsförderungsprogramm LOEWE (Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz). In den fünf Förderlinien wird neben der Verbundforschung auch der Transfer in die Wirtschaft, risikoreiche Forschung und die Gewinnung von nationalen und internationalen Top-Forschenden ermöglicht. Seit 2008 konnten wir damit Fördermittel in Höhe von mehr 1,1 Milliarden Euro bereitstellen.

Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Das Land Hessen zeichnet sich durch eine dichte Landschaft von Hochschulen und Forschungsinstituten aus. Es gibt 14 staatliche Hochschulen, die ein hohes Maß an Autonomie genießen und die Innovationsmotoren des Landes sind. Zudem existiert eine Vielzahl von außeruniversitären Forschungseinrichtungen – darunter allein sechs Max-Planck-Institute, wie beispielsweise das Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim. Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt betreibt die weltweit einmalige Beschleunigeranlage FAIR, eines der größten Forschungsbauvorhaben weltweit, oder die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt, die seit über 200 Jahren zur biologischen Vielfalt forscht, sind international sichtbar und für Forschende weltweit attraktiv.

Hessen ist in vielen Feldern national wie international sehr aktiv und wettbewerbsfähig, etwa im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Hier fördert das Land Hessen den Aufbau des Zentrums für Künstliche Intelligenz (hessian.AI) mit 38 Millionen Euro. Das Zentrum verfolgt das Ziel, exzellente Grundlagenforschung mit konkretem Praxisbezug zu leisten und zudem den Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Weitere Highlights in Hessen sind im Bereich Cybersicherheit, der Krebsforschung und der Biomedizin, im Bereich Energiesysteme, in der Astrophysik oder in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung zu gesellschaftlichen Konflikten zu finden.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Wie in vielen Bereichen der Gesellschaft kann man auch in der Wissenschaft einen zunehmend angespannten Arbeitsmarkt beobachten. Wir müssen daher aktiv daran arbeiten, die besten und klügsten Köpfe für unsere Wissenschaftseinrichtungen zu gewinnen und dort zu halten. Wir haben als Land dazu bereits unterschiedliche Maßnahmen ergriffen: Mit den “Loewe-Professuren” haben wir den Hochschulen ein Instrument an die Hand gegeben, um herausragende Forscherinnen und Forscher – auf unterschiedlichen Karrierestufen – nach Hessen zu holen oder hier zu halten.

Wir stellen dazu zusätzlich für die Ausstattung bis zu drei Millionen Euro pro Professur bereit. Mit dem “Kodex für gute Arbeit” haben wir Grundsätze für eine bessere Beschäftigungsqualität etabliert, die insbesondere nachhaltige Perspektiven dem akademischen Mittelbau eröffnen. Aufgrund der demografischen Entwicklung müssen wir beim Thema Fachkräfte aber in Zukunft noch mehr tun. Ein anderer Bereich, den wir künftig noch stärker in den Blick nehmen wollen, ist der Wissenstransfer. Wir haben die Förderung von Forschung an den hessischen Hochschulen in der aktuellen Legislaturperiode gleichermaßen substantiell wie strategisch gestärkt und Kräfte so konzentriert, dass wir sie künftig noch intensiver für Anwendungen, Transfer und Ausgründungen nutzen können. Zur Stärkung der Innovationskraft des Landes Hessens ist es entscheidend, dass wir Forschung und Praxis noch stärker miteinander verzahnen.

Einen Anfang haben wir bereits mit dem neuen Förderinstrument der “Transfer-Professuren” gemacht. Das Format unterstützt Professorinnen und Professoren an den hessischen Hochschulen, anwendungsnahe Forschungsergebnisse im Austausch mit Partnerinnen und Partnern aus der Praxis gezielt weiterzuentwickeln, sodass sie in der Lage sind, erfolgreich zur Lösung gesellschaftlicher, kultureller oder wirtschaftlicher Fragestellungen beizutragen.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Forschung und Innovation sind absolute Zukunftsthemen. Ohne eine innovative und leistungsfähige Wissenschaft werden wir die vielen Transformationsprozesse in Deutschland nicht erfolgreich bewältigen können. Daher sollten alle politischen Akteure – im Bund und in den Ländern – sich hier weiterhin stark engagieren, und das auch bei einer angespannten Haushaltslage. Wir dürfen nicht an der falschen Stelle sparen, sondern müssen eine verlässliche Unterstützung bieten. Wichtige Themen, die im Koalitionsvertrag festgehalten sind, sollten konsequent umgesetzt werden. So zum Beispiel die Einrichtung der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation. Sie wird dazu beitragen, das große Potenzial der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften für Forschung (HAWen) und Transfer noch stärker zu nutzen. Das Land Hessen ist hier bereits sehr engagiert: 2016 haben wir als erstes Bundesland das eigenständige Promotionsrecht für forschungsstarke HAWen eingeführt, mittlerweile gibt es in Hessen sieben Promotionszentren. Seit 2021 investiert das Land jährlich mehrere Millionen in den Aufbau eines wissenschaftlichen Mittelbaus an HAW.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Bund und Länder arbeiten gemeinsam an der Stärkung des Wissenschaftsstandortes Deutschland. Sie wirken in vielen Programmen zusammen, die keiner der Akteure allein sinnvoll betreiben könnte. So zum Beispiel im Rahmen der Förderung herausragender Spitzenforschung wie durch die Exzellenzstrategie von Bund und Ländern, deren Budget jüngst noch einmal erhöht wurde, um ab 2026 noch mehr herausragende Exzellenzcluster an den Start zu bringen. Oder aber auch im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur, die sich dem wichtigen Zukunftsthema der Forschungsdaten widmet. Angesichts der drängenden Herausforderungen – in Wissenschaft und Gesellschaft – benötigen wir in naher Zeit eine noch engere, verlässliche Zusammenarbeit.

Mehr zur Methode hier.

Eine Auswertung von Elsevier für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Bereichen Hessen stark vertreten ist. Zu erkennen ist ein Schwerpunkt in der Forschung zu Cybersicherheit und Kryptografie. Auch im Bereich der Schwerionenforschung ist Hessen stark vertreten, wohl vor allem durch das gleichnamige Helmholtzzentrum. Zudem gibt es größere Cluster im Bereich der Batterie- und der Hirnforschung.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Hessen veröffentlicht wurden, hat zugenommen. 2013 waren es gut 12.477 Paper, im Jahr 2022 dann 15.135 Veröffentlichungen. Die Bedeutung der Forschungsergebnisse ist aber in etwa auf gleichbleibendem Niveau. 2013 waren 17,4 Prozent der Paper unter den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es noch 17,1 Prozent.

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7. November 2023, Akademie der Wissenschaften, Berlin

Akademientag Was ist gerecht? – Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich Mehr

7. November 2023, 10-14 Uhr, Kosmos, Berlin

Konferenz Zukunftsforum24: Innovationen – Treibstoff für den Wohlstand von morgen Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

16. November 2023, 17:00-18:30 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin und Online

Diskussion Holistischer Helfer oder befangene Blackbox? Chancen und Risiken von KI in der Hochschullehre Mehr

29. November 2023, 11:00-16:00 Uhr, Langenbeck-Virchow-Haus

Diskussion Tag der Hochschulmedizin, Eröffnungsrede: Prof. Dr. Karl Lauterbach Mehr

Während die Debatte um die Novelle des WissZeitVG auch aufgrund des fehlenden Kabinettsentwurfs aus dem BMBF derzeit eingeschlafen ist, haben die staatlichen Hochschulen in Hamburg am gestrigen Mittwoch neue Karrierewege und bessere Arbeitsbedingungen an Hochschulen in Aussicht gestellt. In der Hamburger Erklärung setzen sich die staatlichen Hochschulen gemeinsam für das Ziel ein, die akademischen Beschäftigungsbedingungen am Wissenschaftsstandort Hamburg zeitgemäß auszugestalten. Konkret wollen die Institutionen:

• den Anteil unbefristeter gegenüber befristeten Beschäftigungsmöglichkeiten in der Wissenschaft erhöhen.

• Modelle einführen, die persönliche Karrieren in Hamburg attraktiver machen, der Fachkräftesicherung dienen und die Hochschulen bei ihrer Aufgabenerfüllung stärker als bisher unterstützen, sowie

• eine qualitative Verbesserung der Betreuungs-, Begleitungs-, Rekrutierungs- und Evaluationsprozesse vorsehen.

In der Mitteilung zur Hamburger Erklärung relativieren die Initiatoren allerdings gleich beim entscheidenden ersten Punkt. Mehr Entfristungen sind nämlich nur “im gegebenen Rahmen, wenn möglich und finanzierbar” vorgesehen. Auch die Maßnahmen, um die Ziele zu erreichen, bleiben größtenteils im Ungefähren und sind an vielen Stellen “abhängig von der künftigen Fassung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes”, wie die Verfasser selbst erklären.

Die Erklärung sieht laut Mitteilung “variable und flexible Vorschläge zur Ausgestaltung von Maßnahmen vor, die nach Hochschultyp, deren Rahmenbedingungen und wissenschaftlicher Fachkultur zur Anwendung kommen sollen”. Den Vorwurf, dass in der Erklärung zwar viele Absichtsbekundungen, aber wenig Umsetzungsvorschläge stecken, konnte Hauke Heekeren Sprecher der Landeshochschulkonferenz (LHK) Hamburg und Präsident der Universität Hamburg auch im Wiarda.Blog nicht gänzlich entkräften.

Statt ganz neuer Vorschläge habe man existierende Modelle zusammengefasst, sagt Heekeren dort. Man habe sich aber “viele Gedanken gemacht, was die einzelnen Modelle im Kern ausmacht und wie sie sich sinnvoll an unseren Hochschulen etablieren lassen – gerade auch für Dauerstellen unterhalb einer Professur.” Daraus leite sich eine klare Selbstverpflichtung ab, “die wir auch umsetzen wollen”. Es gebe zudem kein Bundesland, wo Hochschulen sich eine ähnliche Systematik selbst auferlegt hätten.

Die Mitinitiatorin der Kampagne #IchbinHanna, Amrei Bahr, sieht noch Luft nach oben: “Da, wo es interessant wird, bleibt das Papier vage und teils unausgereift. So versammelt es einen bunten Blumenstrauß aus Modellen für unbefristete Stellen, bei dem mir nicht klar wird, wie die sinnvoll miteinander in Einklang gebracht werden sollen”, sagte Bahr im Gespräch mit Table.Media.

Positiv sei aus ihrer Sicht das Bekenntnis zu forschungsorientierten Postdoc-Stellen mit lukrativen Entwicklungsmöglichkeiten. Solange allerdings nirgendwo festgelegt sei, wie viele solcher Stellen die Hochschulen perspektivisch schaffen sollen, blieben weiterhin Zweifel daran, dass das einen großen Wandel mit sich bringt. “Messen lassen müssen die Hamburger Hochschulen sich ohnehin an der Umsetzung.” tg

Wenige Wochen nach der zweiten zunächst erfolgreichen Transplantation eines Schweineherzens als Ersatzorgan ist der 58-jährige Empfänger gestorben. Nach der Operation am 20. September habe Lawrence Faucette, der an einer unheilbaren Herzkrankheit gelitten hatte, zunächst erhebliche Fortschritte gemacht, teilte die Universitätsklinik in Baltimore am Dienstag mit. In den vergangenen Tagen habe sein Herz jedoch erste Anzeichen einer Abstoßung gezeigt. Trotz aller Bemühungen der Ärzte sei er am 30. Oktober gestorben.

Einem ersten Patienten, dem 57-jährigen David Bennett, war im Januar 2022 ebenfalls an der Uniklinik in Baltimore ein solches Organ implantiert worden. Nach der OP war der Zustand des schwerkranken Mannes zunächst relativ stabil, verschlechterte sich dann jedoch rapide. Rund zwei Monate nach der Transplantation war der Mann gestorben.

Auch in Deutschland sind in absehbarer Zeit Xenotransplantationen geplant. Das Paul-Ehrlich-Institut berichtete im März, dass im Erbgut von Schweinen allerdings Genome verschiedener endogener Retroviren liegen könnten, die Infektionskrankheiten verursachen. Forscher des PEI hatten diese nachgewiesen. Die Identifizierung des PERV-C-Genoms ermögliche es aber, durch Gen-Editierung das Retrovirusgenom zu entfernen. nik / dpa

Forschung & Lehre. Wie es um Israels Universitäten steht. Trotz der besonderen Bedingungen versuche man, den Universitätsalltag in Israel so gut es geht aufrechtzuerhalten, sagt Elisheva Moatti, Verwaltungsdirektorin am European Forum der Hebrew University in Jerusalem. Alle Gebäude können grundsätzlich genutzt werden. Es gebe aber Versammlungsbeschränkungen. Als positiv betont sie die Solidaritätsbekundungen von Hochschulen im Ausland. Was helfe, sei, einander zu helfen. Mehr

ZEIT Online. Das Virus in den Köpfen. Die Erinnerungen an die Coronapandemie spalten die Gesellschaft, bis heute. Das zeigt eine aktuelle Studie. Und die Polarisierung nimmt auch Einfluss auf weitere wichtige Themen wie den Klimawandel und internationale Beziehungen. Somit kann die Pandemie als einer der Hauptkatalysatoren von Grundzweifel gegenüber der Politik gesehen werden. Ziel muss es sein, Aufarbeitung, gar Versöhnung anzustoßen. Mehr

ZEIT Online. Womit keiner rechnet. Künstliche Intelligenz könnte die Welt verändern. Aber im Moment ist sie für die Unternehmen einfach nur teuer. Die Technologie erfordert moderne Server und hochwertige Computerchips. “Die Kosten für die Rechenleistung sind zum Heulen”, twitterte Sam Altman, Chef von OpenAI, im vergangenen Dezember. Jetzt gilt es, den Weg zu profitablen Geschäftsmodellen zu ebnen. Microsoft und Google erwägen Preiserhöhungen für ihre KI-Dienste, Adobe nutzt ein Guthaben-System. Langfristig hofft die Branche auf leistungsfähigere Technik und effizientere Algorithmen. Mehr

Science Business. ITER project should get political, says Christian Ehler MEP. Es sei höchste Zeit für eine transparente Kommunikation beim Kernfusionsprojekt ITER, sagt der deutsche Europaabgeordnete Christian Ehle. Nur so könne man sicherstellen, dass es die baldigen Haushaltskämpfe im EU-Parlament überlebt. ITER wurde vor 38 Jahren ins Leben gerufen, um die Nutzung der Kernfusion zur kohlenstofffreien Energieerzeugung zu demonstrieren. Wegen wiederholter Verzögerungen und Kostenüberschreitungen könnte die politische Unterstützung schwinden, was sich negativ auf die Finanzierung auswirken wird. Mehr

Der plötzliche Tod von Saleemul Huq hat am Wochenende Klimawissenschaftler, Aktivisten und Verhandler gleichermaßen erschüttert. Er wurde 71 Jahre alt. Sein langjähriges Wirken als Wissenschaftler und sein unnachgiebiges Eintreten für mehr Klimagerechtigkeit haben die internationalen Klimaschutzverhandlungen über Jahrzehnte geprägt. Professor Huq, oder Saleem, wie ihn viele nannten, war Direktor des International Centre for Climate Change and Development, ein Forschungs- und Kapazitätsbildungsinstitut, das in Dhaka, Bangladesch, seinen Sitz hat. In Erinnerung bleibt er vor allem als unerschütterlicher Kämpfer, der jenen eine Stimme verlieh, deren Leben fernab vom internationalen Verhandlungstisch durch die Klimakrise aus den Fugen geriet. Diese Stimme wird fehlen.

Er absolvierte seine Grundausbildung in Biochemie am Imperial College London und war zuletzt Professor an der Independent University Bangladesh (IUB). Als einer der Leitautoren trug er zu mehreren Berichten des Weltklimarats bei. Huq nutzte seine Arbeit als Wissenschaftler, um auf den Kampf armer Bevölkerungsgruppen im globalen Süden gegen die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Seine Forschungsschwerpunkte lagen im Bereich der Klimaanpassung und nachhaltigen Entwicklung der am wenigsten entwickelten Länder – einem Forschungszweig, der chronisch unterfinanziert ist und den Huq durch neue Perspektiven in Zusammenarbeit mit betroffenen Kommunen auf eine breitere Basis stellte. Damit ermöglichte er es der Klimabewegung, sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Bereich zu berufen.

Huq erlangte breitere Bekanntheit durch den Dokumentarfilm “Guardians of the Earth” / “Wächter der Erde”. Der Titel des Films könnte kaum treffender seinen unermüdlichen Einsatz gegen die Klimakrise beschreiben. Doch standen für Huq nicht nur der Planet Erde, sondern vor allem auch die Menschen im Mittelpunkt seines Handelns. Früh erkannte er, welch dramatische Folgen die Klimakrise für ärmere Länder, wie seine Heimat Bangladesch, haben würde. Als Teilnehmer aller 27 internationalen Klimagipfel (COP) und unzähliger vorbereitender Zusammenkünfte wurde er zum Kronzeugen der wenigen Erfolge und vielen Misserfolge der Staatengemeinschaft im Klimaschutz.

Dabei stellte Huq unter Beweis, dass mit Durchhaltevermögen und organisiertem, evidenzbasiertem, zivilgesellschaftlichem Druck internationale Vereinbarungen an Ambition gewinnen können. Eine letzte Errungenschaft ist der auf der letzten COP vereinbarte Fonds für Schäden und Verluste zur Finanzierung für bereits entstandene Folgen der globalen Erwärmung. Huq prägte den langen Weg zu dieser Vereinbarung maßgeblich mit und beriet verschiedene Delegationen der am wenigsten entwickelten Länder.

Trotz vieler Rückschläge im internationalen Klimaschutz verwahrte sich Huq gegen Zynismus und versuchte immer wieder, einen gemeinsamen Nenner zwischen unterschiedlichen Parteien zu finden. Dabei scheute er sich nicht, wiederholt auf das Offensichtliche aufmerksam zu machen: die Verantwortung der Industriestaaten gegenüber den am wenigsten entwickelten Ländern in Sachen Klimaschutz, Anpassung und Begleichung von entstandenen Schäden. Dabei gelang es Huq durch seine durchdringende Freundlichkeit, die inhaltliche Schärfe seiner Argumente zu umhüllen, sodass er nicht selten auf Einsicht traf und so das Fundament für eine Zusammenarbeit legen konnte.

In einer von extremer sozio-ökonomischer Ungleichheit geprägten Welt erfordert es Mut, den zerstörerischen Konsum fossiler Energien in den Industriestaaten infrage zu stellen. Diesen Mut brachte Huq auch auf zahlreichen öffentlichen Podiumsdiskussionen immer wieder auf und scheute sich nicht vor den wiederkehrenden hitzigen Debatten, bei denen Vertreter des globalen Südens nicht selten in der Minderheit waren.

Saleemul Huq hinterlässt in der Wissenschaft und in der internationalen Klimabewegung eine große Lücke, wobei sein Ruf nach Investitionen in eine bessere Zukunft kein reiner Appell war. Er förderte – wie nur wenige – junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sprach mit Aktivisten und Aktivistinnen und gründete internationale Netzwerke im Bereich der Klimaanpassung. So prägte er eine ganze Generation junger und älterer Menschen, die sich für mehr Klimagerechtigkeit einsetzen und nun Huqs Vermächtnis antreten: Verantwortung statt Verzweiflung.

Kira Vinke ist die Leiterin des Zentrums für Klima und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.

Sylvia Schattauer hat am gestrigen Mittwoch das Präsidentenamt an der Technischen Universität Clausthal übernommen. Schattauer war bislang kommissarische Institutsleiterin des Fraunhofer-Instituts für Windenergiesysteme IWES und ist Wasserstoffexpertin.

Ricarda Richter-Dennerlein ist die erste Wissenschaftlerin, die eine “Niedersachsen-Impuls-Professur” besetzt. Das Bundesland und die Volkswagen Stiftung unterstützen die Forscherin mit 1,4 Millionen Euro über die nächsten fünf Jahre. Richer Dennerlein erforscht molekulare Mechanismen der Energiebereitstellung.

Rita Schmutzler wird mit dem Deutschen Preis für Krebspräventionsforschung ausgezeichnet. Schmutzler ist eine Pionierin der risikoadaptierten Prävention von Brust- und Eierstockkrebs. Sie arbeitet an der Aufschlüsselung der genetischen Ursachen und an der Gestaltung von Präventionsprogrammen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Samstag, 4. November

Katrin Staffler (CDU), MdB im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 41

Bildung.Table. Qualitätsoffensive Lehrerbildung – adäquater Ersatz bleibt aus. Zum Ende des Jahres steigt der Bund aus der Qualitätsoffensive aus und sieht nun die Länder in der Pflicht. Außerdem verweist das BMBF auf die digitalen Kompetenzzentren. Doch die Hochschulen sehen darin keinen adäquaten Ersatz. Neue Berufsbilder, wie Schleswig-Holstein sie entwickelt hat, werden sie wohl nicht hervorbringen. Mehr

Bildung.Table. Prien und Rabe: KMK muss politischer werden: Nutzt die Kultusministerkonferenz die von ihr initiierte Analyse durch das Beratungsunternehmen Prognos für grundlegende Veränderungen im Gremium? Bildungsministerin Karin Prien und Schulsenator Ties Rabe scheinen jedenfalls klare Ziele vor Augen zu haben. Mehr

China.Table. IT-Riesen liefern sich Kampf um KI-Führerschaft. ChatGPT ist in China gesperrt. Das treibt die chinesischen IT-Konzerne an, eigene Pendants zu schaffen. Mit der Unterstützung des Gaming- und WeChat-Konzerns Tencent und der Handelsplattform Alibaba könnte Zhipu ChatGLM das Rennen machen. Mehr

Climate.Table. Deutschland schwächt Vorreiter-Allianz. Pre-COP in Abu Dhabi: Die Bundesregierung zeichnet wieder eine Erklärung der “High Ambition Coalition” nicht mit, obwohl sie mit den meisten Zielen übereinstimmt. Auch bei den Vorreitern zeigt sich eine Kluft zwischen Ländern mit und ohne fossile Interessen. Mehr

Der ungebremste Run auf neues Geld aus traditionell geprägten Dati-Projektförderlinien bei zunehmend knapper werdenden Kassen vernebelt den Blick auf die ursprüngliche Absicht einer Deutschen Agentur für Transfer und Innovation: Aufbau und Stärkung regionaler (nicht virtueller) Innovationsökosysteme um herausragende anwendungsorientierte, regionale hochschulische Forschungskerne herum. Dem Ziel des Innovationsökosystems einer Region sollte sich alles unterordnen. Die Agentur selbst sollte das schlanke Vehikel der Umsetzung sein in einer Regulatorik, für das der damals im Ministerium viel weiter gefassten Entwurf des Sprind-Freiheitsgesetz Prototyp sein sollte, so dass es tradierte Förderlinien wie die aktuellen gar nicht erst hätte geben müssen.

Die neu gebildete Dati-Gründungskommission unter Vorsitz von Stefan Gross-Selbeck hat jetzt eine große, aber wohl letzte Chance, aus dem politisch zur Unkenntlichkeit durchgenudelten Projekt wieder eine Initiative zu machen, die den Namen Innovation selbst verdient und die empirische Forschung zu Innovationsökosystemen nicht unter den Tisch kehrt

Auch wenn es bei der Dati nicht um internationale Spitzencluster und einen dementsprechenden Wettbewerb geht, so lassen sich doch einige Erkenntnisse übertragen:

Das wichtigste Finding des 2019 World Intellectual Property Report - The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks war, dass Innovation vor allem lokal beziehungsweise regional stattfindet.

Algorithmen identifizierten die Hotspots mit der höchsten Konzentration an Innovatoren, Erfindern und wissenschaftlichen Autoren: 176 an der Zahl sowie 313 spezialisierte Nischen-Cluster, in denen die Innovationsaktivitäten nicht ganz so hoch wie bei den Hotspots und zudem auf ein oder mehrere Innovationsfelder begrenzt waren.

Analysen, die auf Europa fokussieren, kommen zu gleichen geografischen Erklärungsmustern: Nähe oder wie die Forschung sagt, Proximity’ ist zentral. Wer wissenschaftliche Erkenntnisse zu regionalen Innovationsökosystemen ganz praktisch und zugleich historisch haben will -und damit auch das Potenzial von Regionen aufzeigend nachvollziehen mag, der lese “The Cambridge Phenomenon- An Innovation System Built on Public Private Partnership.”

Der Beitrag beschreibt die Explosion wissensintensiver Geschäfte in und um Cambridge herum im Verlauf der letzten 60 Jahre, hin zu einem Weltklasse-Technologiecluster inmitten einer landwirtschaftlich geprägten Region. Aus den Erfolgsfaktoren stechen einige besonders heraus:

Die Politikerkaste will die gesamte Proximity-Forschung für Innovation nicht zur Kenntnis nehmen, widerspricht sie doch dem Konzept farbenpolitischer Verteilung der Finanzressourcen oder bundeslandspezifischer beziehungsweise verbandsgetriebener Beute-Gemeinschaften. Alle aus diesem Grunde eingerichteten virtuellen Kooperationsverbünde – vom Netzwerk der Deutschen Kompetenzzentren für KI-Forschung über Dachkonzepte etwa zu Batterieforschung bis hin zu Kompetenznetzwerken Quantencomputing oder der virtuellen Cluster-Initiative Bayerns – performen deshalb auch kaum als Netzwerk und ersetzen nicht eine nationale Politik einer ”scientific concentration”.

Aber Netzwerkeffekte evaluiert ja niemand hierzulande. Das Paper in der renommierten American Economic Review “Agglomeration of invention in the bay area: not just ICT ist nicht nur empirischer Beleg für Scientific Concentration, sondern auch für regionale Innovationscluster.

Und wenn im aktuellen Dati-Konzept “Community” bedeuten soll, dass man sich aus der Regionsbindung lösen kann und von Beginn an auch Verbindungen zu fachlichen Partnern an anderen Standorten sucht, dann hat das Konzept schon den berühmt-berüchtigten politischen Verunstaltungsrost angesetzt. Natürlich machen es Internet und soziale Netzwerke möglich, auf Distanz zu kollaborieren, doch Forscher der Harvard Medical School untersuchten, ob Nähe oder Distanz mit dem wissenschaftlichen Impact von Forschung korrespondierten. Die Studie bekräftigte die Notwendigkeit, Raum, Architektur und Infrastruktur für die nötige Kooperation sozusagen “auf Tuchfühlung” intensiv zu nutzen oder zu schaffen.

Häufigste Interaktionen in Collocation sind das neuronale System für Innovation. Das hat übrigens schon AnnaLee Saxenian, frühere Dekanin der UC Berkeley School of Information in ihrem berühmten, schon 1994 erschienenen Buch “Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128″, und auch in weiteren Büchern, mit ähnlichen Ergebnissen empirisch untersucht und nachgewiesen.

Während in vielen Nationen wenige große Metropolen, die fast monopolistischen Gatekeeper von Innovation sind (in Europa ganz herausragend Frankreich mit Paris und Großbritannien mit London), weist Deutschland eine Besonderheit auf. Mit Berlin, München, Dresden Hamburg und anderen Metropolen gibt es zwar eine gewisse hierarchische, nationale Innovationsstruktur, doch gleichzeitig überdurchschnittlich viele regional verstreute Innovationsnuklei.

Diese größtenteils historisch bedingte Fragmentierung muss eine Dati aufgreifen: Sie darf weder virtuell verludern, noch darf sie die wettbewerblich validierte Güte regionaler anwendungsorientierter Forschung vernachlässigen. Ich hatte übrigens zum zweiten Punkt zu dem damaligen Sprecher der Mitgliedergruppe der Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen (HAW/FH) in der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Professor Karim Khakzar schon Anfang 2022 gesagt, dass bei weitem nicht jede Hochschule für angewandte Wissenschaften für eine gute anwendungsorientierte Forschung steht, geschweige denn für guten regionalen Technologietransfer.

Deshalb war ich übrigens immer Vorreiter eines zweistufigen Auswahlprozesses, in dem in einer ersten Runde Top down die Güte sowohl der anwendungsorientierten regionalen Forschung und des Technologietransfers wie auch eine passende Vernetzung der regionalen Innovationsakteure evaluiert werden, während in einer zweiten Runde Bottom up regionale Innovationsakteure ihre zu lösenden Herausforderungen in Projekte und Initiativen übersetzen.

Innovating Innovation heißt für Politiker wie für die ministerielle Exekutive, nicht freihändig Ergebnisse der Innovationsforschung zu konterkarieren, heißt aber auch für eine Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), Politikberatung strategischer und substantieller zu gestalten. Das damalige Policy Papier war wenig gehaltvoll zur Rolle von Innovationsökosystemen und eigentlich nur Wasser auf die Mühlen der Unmasse hungriger Subventionsempfänger. Ich bin deshalb nicht unglücklich, dass kein Kommissionsvertreter in der Gründungskommission der Dati sitzt.

Zum zweiten muss alles in Bewegung gesetzt werden, damit die neu berufene Gründungskommission Chancen erhält, Fehlentwicklungen wie beispielsweise die Virtualisierung zu korrigieren. Das hilft nicht nur einer Dati, sondern unserem Land, welches nach regionalen Innovationsökosystemen dürstet.

Zum dritten – und ich wage es kaum dem in der Ampel eingezwängten BMBF zuzurufen: Erst im Zusammenspiel mit den im Koalitionsvertrag benannten Innovationsregionen nach britischem Vorbild ergibt sich das strategische Doppelspiel für eine erneuerte InnovationNation Deutschland. Sprind und Dati allein – erst recht mit den noch nicht vorhandenen Freiheiten – reichen nicht. Da müsste dann auch das BMWK und das BMF mitspielen. Alles in weiter Ferne und das Land wartet!