Cem Özdemir (Grüne), seit Donnerstag Forschungsminister, war zu Scherzen aufgelegt. Er sei vergangene Woche als Landwirtschaftsminister nach Sambia gereist und zusätzlich als Minister für Bildung und Forschung habe er den Rückweg angetreten. “Gut, dass wir nicht noch länger geblieben sind”, erklärte er dann am Samstagmorgen bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als eben Bundesminister für Bildung und Forschung. Auf der diesjährigen Falling Walls-Konferenz übernahm er traditionell die Eröffnungsrede, die den Umständen entsprechend vielleicht etwas kürzer ausfiel – dafür aber mit sehr viel Applaus über die Bühne ging. Warum, das lesen Sie in diesem Briefing.

Während Berlin über den Termin für Vertrauensfrage und Neuwahlen debattiert, fragt sich die Wissenschaftscommunity: Wen wird Cem Özdemir in der Führungsebene des BMBF belassen und wer muss gehen? Aktuell sehe er sich dort ja mit einer “gelben” Wand konfrontiert, befinden nicht nur Insider. Am Montag war das Organigramm des BMBF auf der Website des Ministeriums ab dem Nachmittag jedenfalls nicht mehr abrufbar. Auch der Fortgang der Fördermittel-Affäre beschäftigt nicht wenige. Wird die CDU einen Antrag stellen, Sabine Döring von ihrer Schweigepflicht zu befreien? Dies könnte Özdemir dann qua Amt schnell umsetzen …

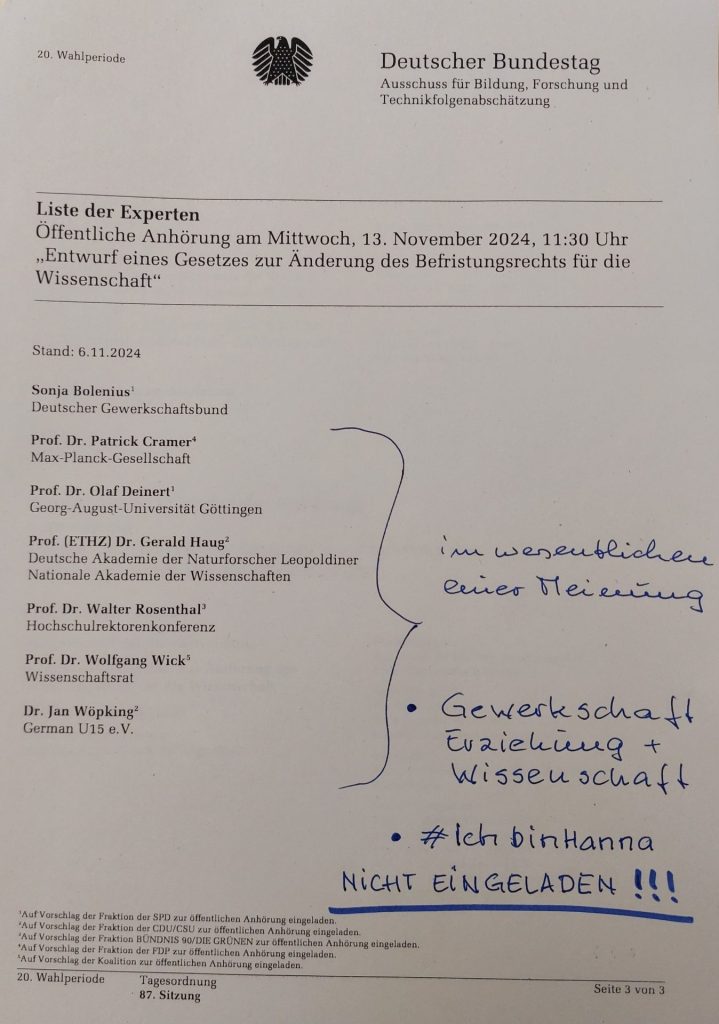

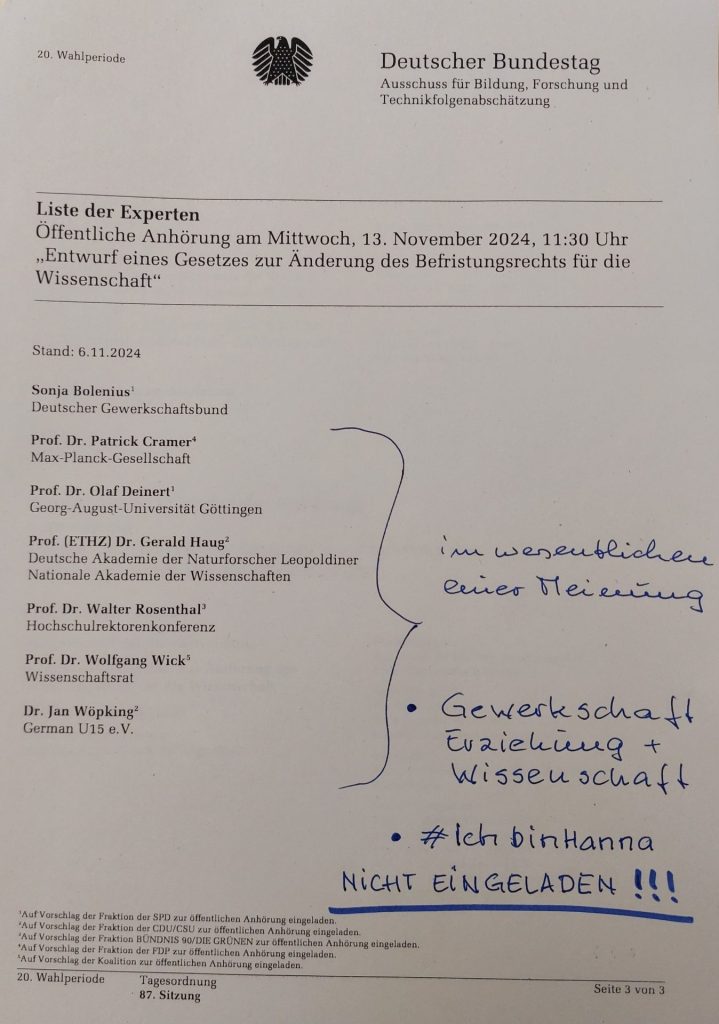

Gar kein Gerücht, sondern Realität ist, dass viele der großen Vorhaben in Sachen Forschung und Wissenschaft nicht mehr realisiert werden können. Dazu zählt auch die Reform des WissZeitVG. Aktuell üben Gewerkschaften und #IchBinHanna-Vertreter deutliche Kritik an einer aus ihrer Sicht einseitigen Zusammensetzung der Experten in der Anhörung zum WissZeitVG im Forschungsausschuss, schreibt mein Kollege Markus Weisskopf. Ob die Anhörung am morgigen Mittwoch, die noch vor dem Ampel-Aus angesetzt wurde und daher planmäßig stattfindet, noch großen Einfluss haben wird, ist unsicher. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass das WissZeitVG nicht mehr vor einer Neuwahl verabschiedet werden kann.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Top in der Wissenschaft, Flop in Sachen Innovation: Selten wurde die Klage über Europas Unvermögen, seine Spitzenforschung wirtschaftlich zu nutzen, so unisono und vehement vorgetragen wie beim diesjährigen Falling Walls Science Summit in Berlin. Auch Cem Özdemir stimmte in den Chor ein, als er am 9. November seinen ersten offiziellen Auftritt als Bundesforschungsminister vor internationalem Falling-Walls-Publikum absolvierte.

“Europa steht vor der existentiellen Herausforderung, die Kluft zwischen Forschung und Innovation zu schließen”, hatte tags zuvor Maria Leptin, die Präsidentin des Europäischen Forschungsrats ERC, in einer Talkrunde gesagt. Für Innovation ist Leptin nicht direkt zuständig, wohl aber für den weltgrößten und mit europäischen Steuergeldern gefüllten Fördertopf für die Grundlagenforschung ausgewählter Wissenschaftler.

Dass jedoch vor allem US-amerikanische Unternehmen von den Ergebnissen ERC-geförderter Forschungsprojekte profitieren, zeigt eine aktuelle Open-access-Studie. Sie kommt zu dem Schluss, dass es dem ERC derzeit nicht gelingt, das Europäische Paradox, also das vielbeschworene Transferdefizit, zu überwinden.

Wie sehr von diesem Brückenschlag die Zukunft des Kontinents abhängt, skizziert der kürzlich erschienene Draghi-Report. Auf ihn berief sich Maria Leptin, als sie bei Falling Walls forderte: “Noch hinken wir Amerika weit hinterher, aber wir sollten führend bei Innovationen sein.” Ihr zur Seite sprang Patrick Hetzel, der neue französische Forschungsminister, dessen erste Auslandsreise im Amt ihn zur Falling Walls führte.

Hetzel unterstützt die Idee, einen Europäischen Fonds für Forschung und Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen, der neben der Förderung wissenschaftlicher Spitzenleistungen den Ergebnistransfer von der Konzeption bis zur Marktreife vorsieht. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei fest entschlossen, die Wissenschaft ins Herz der Wirtschaft zu rücken, berichtete Maria Leptin mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen für das 10. EU-Forschungsrahmenprogramm.

Eine wichtige Ursache für das europäische Translationsdefizit seien die vielen unterschiedlichen Regelwerke und Zielvorstellungen, sagte der niederländische Wissenschaftsminister Robbert Dijkgraaf: “Jetzt haben wir 27 Innovationspolitiken auf dem Kontinent, dazu kommt die der EU. Noch denken wir sehr national – wir brauchen eine gemeinsame Strategie.” Selbst innerhalb Deutschlands mangele es an Integration, beklagte Michael Brigl von der Boston Consulting Group: “Den 149 Innovationsclustern im Land fehlt die gemeinsame Ausrichtung.”

Klammes Kapital monierte Rafael Laguna de la Vera, Direktor von Sprind, der Bundesagentur für Sprunginnovation: “Es kostet ungefähr eine Milliarde Euro, um ein Produkt aus der Forschung in den Markt zu bringen – Geld, das es dafür in Europa nicht gibt.” Und dann die Mauern zwischen akademischer und industrieller Welt: Sie gelte es zu überwinden, forderte Marie-Noëlle Semeria, Chief Technology Officer bei Total Energies.

Doch wie kann all das gelingen? Entscheidend sei eine Wende in den Köpfen, da war man sich bei Falling Walls einig. “Wir sollten die Risikofreude kultivieren”, empfahl Patrick Hetzel gegen die grassierende Mutlosigkeit. Für Deep-Tech-Innovationen, also echte technologische Durchbrüche, sei ein Schuss Verrücktheit unverzichtbar, sagte Anousheh Ansari von der X-Prize Foundation: “Mit Praktischem gewinnt man bei uns keinen Blumentopf, wir wollen crazy stuff.”

Hilfreich sei dabei die klare Ansage von oben, sagte Dietmar Harhoff, Direktor am Münchener Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb: “Institutsleitungen sollten den Transfergedanken propagieren und Entrepreneur-Trainings ermöglichen.” Statt neidisch auf die USA zu schauen, rät Harhoff, sich an Vorbildern aus dem gleichen Kulturkreis zu orientieren: “Auch Schweden und die Benelux-Länder haben eine florierende Start-up-Szene, von der wir viel lernen können.”

Sollte es Europa gelingen, seine wissenschaftliche Kreativität in Deep-Tech-Innovationen à la Google, Apple oder Microsoft umzumünzen, winken laut einem neuen Report von Boston Consulting Einnahmen in Trillionen-Höhe. Erreichen lässt sich das Ziel nur durch massive Investitionen im Vorfeld. Um einzigartige Start-ups, sogenannte Einhörner, zu schaffen, brauche die Industrie Steuererleichterungen, verlässliche Regeln und die Chance auf Direktförderung nach dem Vorbild des amerikanischen Inflation Reduction Act, sagte Marie-Noëlle Semeria.

Rafael Laguna de la Vera erinnerte an die Milliarden Euro, die in europäischen Pensionskassen schlummern. Weise genutzt, müssten weniger Start-ups mangels Förderung in den gefürchteten Death Valleys verhungern, sagte der Sprind-Chef. Seine Forderung: “Lasst uns die Mauern zwischen Wissenschaftsförderung und Investment-Silos einreißen.”

20. November 2024, Festsaal der Humboldt-Universität zu Berlin

Stiftungskonferenz der Max Weber Stiftung “Wissenschaftsfreiheit international und national” Mehr

27.-29. November 2024, Leopoldina, Jägerberg 1/Emil-Abderhaldenstr. 36, Halle (Saale)

Symposium der Leopoldina Chancen und Herausforderungen von Flucht, Zuwanderung und Integration Mehr

29. November 2024, 19:00 Uhr, Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam

Einsteintag der BBAW “Konflikte lösen!” Mehr

11.-12. Dezember, Berlin

Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr

12. Dezember 2024, 10:30 bis 18:00 Uhr. Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, Luisenstraße 18, 10117 Berlin

Symposium der Leopoldina 10 Jahre Politikevaluierung in der Bundesregierung – Wo stehen wir heute? Ein Blick aus Wissenschaft und Politik Mehr

Cem Özdemir, neuer Minister für Bildung und Forschung, hat vor der internationalen Wissenschaftscommunity auf der Falling Walls-Konferenz in Berlin über die Notwendigkeit von Risikobereitschaft gesprochen. “Wir brauchen wissenschaftliche Durchbrüche und Innovationen, um globale Herausforderungen zu bewältigen”, erklärte der Grünen-Politiker. Es gebe in Deutschland nicht viele natürliche Ressourcen, aber es gebe Talente. “Für diese Talente und ihre Ideen müssen mehr Risiken in Kauf genommen werden”, sagte Özdemir. Innovationen bräuchten Zeit und Scheitern, dies müsse als Teil des Prozesses angesehen werden, erklärte er vor Besuchern des diesjährigen internationalen Treffens in Berlin.

Er freue sich besonders, dass sein erster offizieller Auftritt als Bundesminister an diesem historischen 9. November auf dem Falling Walls Science Summit stattfinde. “Forschung kennt keine Mauern, sie verbindet Menschen über Grenzen hinweg. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, das Verbindende zu suchen – hier bei uns und weltweit”, sagte Özdemir. “Mit Offenheit, Austausch und internationaler Zusammenarbeit schaffen Wissenschaft und Forschung Lösungen für eine bessere Zukunft. Dazu braucht es auch starke Verbindungen zu Wirtschaft und Gesellschaft.” Deutschland sei ein hervorragender Ort, um diese Verbindungen zu fördern.

Gerade zu Beginn seines Auftritts war Özdemir zu Scherzen aufgelegt. Für Gelächter sorgte etwa sein Bericht über seine Afrikareise, während der er von dem neuen, zusätzlichen Ministeramt erfuhr. Er sei als Landwirtschaftsminister nach Sambia gekommen, habe er dem Piloten auf seinem Rückflug gesagt. Als Landwirtschaftsminister und Minister für Bildung und Forschung mache er sich auf den Rückweg. “Gut, dass wir nicht noch länger geblieben sind.” Auch wenn Özdemir sich noch nicht zu inhaltlichen Details geäußert hat – die Wissenschaftscommunity nahm sein Signal, dass er große Lust hat, sein Engagement in diese kurzfristige Aufgabe zu stecken, dankend an.

“Nach drei Tagen sorgt er für mehr Begeisterung für unsere Anliegen als andere es nicht in drei Jahren schafften”, spöttelten später nicht wenige Teilnehmer des Summits – und meinten wohl die gerade zurückgetretene Bettina Stark-Watzinger. Der Zwischendurch-Minister, der nach seiner Rede gleich mit mehreren Vertretern der Allianz im Hintergrund weitersprach, machte auch klar, dass seine Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg bestehen bleibe. Und nein, Wissenschaftsminister im Ländle wolle er nicht werden.

Aus den Ländern kamen derweil kritische Töne. “Glückwunsch an Cem Özdemir. Selbstverständlich werden wir in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern zum Wohle des Landes gut zusammenarbeiten”, erklärte der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume gegenüber Table.Briefings. Zugleich warnte er: “Das Amt des Bundesforschungsministers ist kein Teilzeitjob. Gerade in der Forschungspolitik kann sich Deutschland keine Hängepartie leisten.” Es sei bezeichnend für die mangelnde Wertschätzung von Wissenschaft und Forschung in dieser “Rest-Regierung”, dass das Bundesforschungsministerium mehrere Monate im “Nebenjob” geführt werden soll. “Deshalb der klare Appell: Wir brauchen rasche Neuwahlen!” nik

Die baden-württembergische Landesrektorenkonferenz warnt vor Einsparungen bei den Universitäten des Landes. Hintergrund sind die aktuell laufenden Haushaltsgespräche, bei denen auch die Eckpunkte der künftigen Hochschulfinanzierung verhandelt werden. Der Warnruf geht insbesondere an Wissenschaftsministerin Petra Olschowski, die die Verhandlungen für ihr Ressort führt.

Laut einer Pressemitteilung der Universitäten sollen bereits im Jahr 2026 rund 91 Millionen Euro über eine Globale Minderausgabe eingespart werden. “Das Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) setzt diese Einsparung als Nullrunde für die Universitäten um. Intern können wir dies nur durch Kürzungen im siebenstelligen Bereich umsetzen”, sagte der Vorsitzende der Landesrektoratekonferenz Universitäten Baden-Württemberg (LRK BW), Michael Weber.

Auch in den Folgejahren seien weitere Kürzungen nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Zwar stelle das MWK eine Budgetsteigerung von 3,5 Prozent in Aussicht, tatsächlich werde diese aber durch gestiegene Personalkosten, Inflation und höhere Energiekosten aufgezehrt. Damit würden die Universitäten mit der geplanten Vereinbarung deutlich schlechter dastehen als mit der laufenden.

“Wenn an den Universitäten gespart wird, dann findet das auf Kosten der Fachkräfte von Morgen statt, auf Kosten der Innovationskraft des Landes, auf Kosten der Zukunft”, warnt Katharina Holzinger, Rektorin der Universität Konstanz. “Wir sind überzeugt, dass in Baden-Württemberg mehr machbar ist.”

Und auch die SPD-Forschungspolitikerin Dorothea Kliche-Behnke kritisiert den Entwurf der Vereinbarung. Dieser zeige, “dass die Landesregierung nicht gewillt ist, überhaupt die durch Inflation und Tarifentwicklungen gestiegenen Kosten der Universitäten und Forschungseinrichtungen zu decken”.

Konkret wünschen sich die Universitätsleitungen Planungssicherheit über die Gesamtdauer von Hochschulfinanzierungsvereinbarung III, die Dynamisierung der Grundmittel um sechs Prozent sowie den Ausgleich von Belastungen durch höhere Energie- und Personalkosten gerade in zukunftsträchtigen Schlüsselbereichen für Forschung und Lehre.

Für eine Stellungnahme waren das baden-württembergische MWK und die Ministerin am gestrigen Montag nicht zu erreichen. Auf der Plattform X postete das Ministerium, in einer Antwort an das Studierendenparlament der Universität Hohenheim, dass “keine Rede” von Einsparungen in Höhe von 150 Millionen Euro sein könne. Davon hatten die Studierenden gesprochen. Im Gegenteil, auch unter schwierigsten finanziellen Rahmenbedingungen arbeite man daran, einen angemessenen Aufwuchs der Mittel weiter sicher- und damit auch die notwendige Planungssicherheit für die nächsten Jahre herzustellen.

Für diesen Mittwoch sind landesweit Proteste der Studierenden vorgesehen, denen sich die Rektorinnen und Rektoren heute mit ihrer Mitteilung angeschlossen haben. Am Freitag ist eine zentrale Kundgebung in Stuttgart geplant. mw

Für die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und Entwicklung der Kernfusion als saubere und sichere Energiequelle setzt sich fortan ein neues Gremium ein: die World Fusion Energy Group (WFEG). Die Einrichtung der von Italien und der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA koordinierten Gruppe wurde beim letzten G7-Gipfel initiiert. Am vergangenen Mittwoch kamen zur konstituierenden Sitzung Staatsminister, Delegierte sowie Vertreter aus Industrie und Wissenschaft aus drei Dutzend Ländern in Rom zusammen.

Für das BMBF dabei: Staatssekretär Roland Philippi. Er betonte in der Sitzung, dass Deutschland bei der Entwicklung der Kernfusion an vorderster Front stehen wolle und eine Milliarde Euro investiere. Man wolle die führende Rolle in der Magnetfusion weiter ausbauen, aber auch die Laserfusion vorantreiben. Philippi hob darüber hinaus die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit wie bei ITER und der Zusammenarbeit von Forschung und Industrie hervor.

Das Engagement des BMBF in Sachen Kernfusion war auch am Freitag beim Falling Walls Science Summit in Berlin Thema. Auf dem Panel “Fusion Technology: Energy for a Sustainable Future” ging es unter anderem um die Frage, was Regierungen tun können, um die Technologie voranzutreiben. Bettina Stark-Watzinger habe die Kernfusion zu einer Mission gemacht und die schnelle Förderung ermöglicht, lobte unter anderem Constantin Häfner, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT.

Wie lange muss die Welt noch auf das erste Fusionskraftwerk warten? Auf diese Frage gaben die Experten auf dem Falling Walls Science Summit keine konkreten Antworten. “Zeit ist Geld”, sagte kurz und knapp die Direktorin des Lawrence Livermore National Laboratory Kim Budil, deren Institution vor knapp zwei Jahren mit einem Durchbruch in der Laserfusion große Hoffnungen geweckt hatte. Es brauche sowohl die öffentliche Förderung der großen Forschungseinrichtungen als auch private Investitionen und Kooperationen mit der Industrie. Budil plädierte dafür, auf technologische Vielfalt zu setzen und international zusammenzuarbeiten. Von einem schweren Weg, für den es Zeit benötige, sprach Häfner.

Bei der Kernfusion geht es demnach weiterhin um längere Zeitspannen, also Jahrzehnte. Um den Klimawandel aufzuhalten, kommt sie zu spät. Trotzdem sind Politiker offenbar anfällig für Versprechungen in diesem Bereich. Dass Bettina Stark-Watzinger im ZDF “Heute Journal” saubere und verlässliche Fusionsenergie in rund zehn Jahren ankündigte, hat sich ins Gedächtnis der Wissenschaftscommunity eingebrannt.

Nun macht ihr CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz Konkurrenz. Neben dem Rückgriff auf die Atomenergie setzt er in Zukunft auf die Kernfusion, wie sich in der ZDF-Talkrunde von Maybrit Illner am vergangenen Donnerstag zeigte. Seine Partei strebe an, dass nicht China, sondern Deutschland das erste Land ist, das einen Fusionsreaktor “am Netz” hat. Die Windkraft degradierte Merz zur “Übergangstechnologie”. Eines Tages werde man die Windkrafträder (“weil sie hässlich sind”) wieder abbauen können. abg

“Die Sachverständigen sind einseitig zusammengesetzt”, sagt GEW-Vertreter Andreas Keller vor der Anhörung zum WissZeitVG im Forschungsausschuss (Mittwoch, 9:30 Uhr). Er freue sich zwar, dass seine Kollegin vom DGB die gemeinsame Stellungnahme mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und ver.di dort vertreten könne, “aber die Beschäftigten sind unterrepräsentiert“.

Auch #IchBinHanna-Vertreterin Amrei Bahr äußert Kritik: Dass die Diskussion über Befristung in der Wissenschaft nicht sinnvoll ohne diejenigen geführt werden kann, die sie betrifft, sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein, moniert sie. “Wir erwarten, dass dieser Einsicht für die weitere Arbeit am WissZeitVG angemessen Rechnung getragen wird. Das wäre auch ratsam, weil alles andere den Beschäftigten signalisiert, dass ihre Sachkenntnis nicht zählt – in Zeiten des Fachkräftemangels ein fatales Signal.”

Unverständnis äußert auch Petra Sitte von der Gruppe der Linken. Bis auf die Gewerkschaftsvertreterin seien sowieso alle derselben Meinung, postete sie auf der Plattform X.

Ob die Anhörung, die noch vor dem Ampel-Aus angesetzt wurde, aber planmäßig stattfindet, noch großen Einfluss haben wird, ist unsicher. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass das WissZeitVG nicht mehr vor einer Neuwahl verabschiedet werden kann. Zu viele Punkte seien noch umstritten, zu dünn der bisherige Minimalkonsens.

“Die Gefahr ist groß, dass jetzt gar nichts mehr passiert”, sagt auch Keller. Gleichzeitig appelliert er an die Abgeordneten, dass sie die Reform jetzt noch verabschieden – “wenn sie deutlich konsequenter ausfällt, als vom FDP-geführten Ministerium auf den Weg gebracht”. Er wünscht sich eine ambitionierte Reform, “die dann auch die nächsten Jahre trägt”. Und auch Laura Kraft (Grüne) betont: “Wir haben noch immer den Auftrag, für bessere Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen zu sorgen.” Alle müssten sich nochmal bewegen und auch von Maximalforderungen abrücken, dann könne es eine Einigung geben.

Ob die Union dazu beitragen würde, bleibt unklar. Forschungspolitiker Thomas Jarzombek (CDU) wollte sich auf Anfrage von Table.Briefings nicht äußern, auch nicht dazu, mit welcher Position die Union in eine derartige Verhandlung gehen könnte.

Doch auch wenn es mit der Reform jetzt nicht mehr klappen sollte, ist Keller angesichts eines möglichen unionsgeführten BMBF nicht ganz hoffnungslos. “Bei der ersten Reform 2016 hat die Union in der Großen Koalition eine konstruktive Rolle gespielt – ganz anders als FDP-Ministerin Bettina Stark-Watzinger, die den Reformprozess bis zuletzt ausgebremst hat.” mw

FAZ: Antisemitismus-Resolution ohne Folgen. Die vom Bundestag in der vergangenen Woche beschlossene Antisemitismus-Resolution wird nach Ansicht der meisten Experten kaum Auswirkungen auf die deutschen Hochschulen haben. Möglichkeiten, gegen Antisemiten vorzugehen, gebe es bereits und die Gefahr einer Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit sei gering. (“Ändert sich etwas für Juden an Universitäten?”)

SWI: Schweizer Unis werden vorsichtig. Im Zuge der zunehmenden internationalen Krisen achten die Universitäten der Schweiz verstärkt darauf, welche Studenten sie aufnehmen und mit welchen ausländischen Hochschulen sie kooperieren. Als Hochrisikoländer gelten unter anderem China, Russland und der Iran. (“Wie Schweizer Universitäten Spionage aus Hochrisikoländern bekämpfen”)

Bayerischer Rundfunk: Viele Patente an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Universität Erlangen-Nürnberg belegt nach einer Studie des Europäischen Patentamts bei den Patentanmeldungen den zweiten Platz unter allen deutschen Hochschulen. Die Universität engagiert sich in diesem Bereich und unterstützt beispielsweise den Patentierungsprozess sowie die Gründung von Unternehmen. (“Patent-Boom an der Uni Erlangen – sogar die NASA profitiert”)

Deutschlandfunk: Erste Professur für Suizidologie. Die Goethe-Universität Frankfurt hat als erste Hochschule in Deutschland eine Professur für Suizidologie und Suizidprävention eingerichtet. Die Position wurde ab dem 1. November von Ute Lewitzka, der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, übernommen. (“Bundesweit erste Professur für Suizidprävention an Uni Frankfurt”)

Zeit: Hochschulen suchen Professoren. Hochschulen in Bremen und Niedersachsen haben auch nach Beginn des Wintersemesters noch freie Professuren. Ein Grund dafür sei der Fachkräftemangel im akademischen Bereich. Kandidaten bekämen häufig Angebote von mehreren Hochschulen. (“Hochschulen haben nach Semesterstart noch freie Professuren”)

Spiegel: Mangelhafte Studien. Viele Studien, vor allem aus den Sozialwissenschaften, halten einer Überprüfung nicht stand. Wissenschaftler schließen sich nun zusammen, um die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft zu stärken. (“Wenn Studien lügen”)

Nirgendwo ist die Wissenschaftsdiplomatie so dringlich wie im Zusammenhang mit einem der komplexesten Konflikte unserer Generation: dem zwischen Israelis und Palästinensern. Der Blick auf die existierenden und durchaus vielfältigen Wissenschaftskooperationen zwischen beiden Völkern zeigt zugleich eine Lücke in unseren Vorstellungen von Wissenschaftsdiplomatie auf: Bisher wird die Idee, dass Wissenschaft für die Diplomatie nützlich sein kann (“Science for Diplomacy”) weitgehend als Strategie für eine allmähliche Annäherung der Beziehungen betrachtet. Initiativen, die sich in eskalierenden oder akuten Konflikten bewegen, wird weniger Aufmerksamkeit geschenkt.

Wie können wir also das Paradigma der Wissenschaftsdiplomatie um eine realistische Sichtweise dessen erweitern, was Wissenschaftsdiplomatie inmitten eines Konflikts erreichen kann? Und welche Verantwortung trägt die Wissenschaftsdiplomatie angesichts von Sanktionen oder Boykotten, die mit akuten Konflikten einhergehen – insbesondere solchen, die sich absichtlich gegen die Zusammenarbeit und den Wissenschaftsbetrieb richten?

Wer wissenschaftliche Zusammenarbeit in einer Konfliktregion plant, muss drei Realitäten berücksichtigen, sonst drohen die Bemühungen zu scheitern.

Die Komplexität des israelisch-palästinensischen Konflikts zu erörtern, würde den Rahmen dieses Beitrags bei weitem sprengen. Klar ist jedoch: Beide Völker werden in ihrem “zweimal versprochenen Land” bleiben. Viele in der Region glauben fest daran, dass die Wissenschaftsdiplomatie ein Motor der Zusammenarbeit ist und zu einer Koexistenz führen kann. Gemeinsame wissenschaftliche Projekte zwischen Palästinensern und Israelis können zu einer Vermenschlichung des anderen führen, Stereotypen abbauen, Empathie und Vertrauen fördern.

Wissenschaftsdiplomaten müssen jedoch eine realistische Vorstellung davon haben, was in Konflikten erreicht werden kann und was nicht. Dazu müssen wir uns auf Initiativen in Bereichen konzentrieren, die eine große Wirkung haben.

Anders als entfernte geopolitische Rivalitäten wie USA-China oder USA-Russland liegen Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete räumlich nebeneinander. Sie teilen sich grenzüberschreitende natürliche Ressourcen und haben mit denselben Klimaproblemen zu kämpfen. Eine Zusammenarbeit bei Dual-Use-Technologien kommt nicht infrage, aber die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Ressourcen ist von existenzieller Bedeutung.

Initiativen der Wissenschaftsdiplomatie sollten sich auf die Bereiche Umwelt, Klima, Landwirtschaft und öffentliche Gesundheit konzentrieren: Bereiche, die gemeinsam angegangen werden müssen, um reale Lösungen zu schaffen.

Auch die Macht der Marktwirtschaft kann helfen: Jedes Jahr schließen 46.000 Palästinenser ihr Studium ab, haben aber Schwierigkeiten, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Israel ist in hohem Maße auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen, um seinen Bedarf auf dem Arbeitsmarkt zu decken.

Das im Jahr 2010 veröffentliche Grundlagenpapier der AAAS und der Royal Society lieferte die ersten Definitionen für die Wissenschaftsdiplomatie überhaupt. Fünfzehn Jahre später müssen wir noch weiter gehen, um etwas viel Schwierigeres zu formulieren – einen Satz von Wertvorstellungen.

Der Beweis, dass wissenschaftliche Initiativen dazu beitragen, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu entschärfen, ist bisher nicht erbracht. Doch es gibt mutige Forscher, die sich gemeinsam um eine bessere Zukunft für die Region bemühen. Und das stimmt zutiefst hoffnungsvoll. Wenn wir als Gemeinschaft wirklich an die Kraft von “Science for Diplomacy” glauben. Wir müssen für diese Überzeugung eintreten und uns gegen Sanktionen oder Boykotte aussprechen, die sich entweder absichtlich oder unabsichtlich gegen die Wissenschaftler richten, die mutig genug sind, zusammenzuarbeiten.

Yoran Beldengrün ist ein Schweizer leitender wissenschaftspolitischer Strategieberater bei SIRIS Academic in Barcelona/Spanien, sein Fachgebiet ist unter anderem die Wissenschaftsdiplomatie im Nahen Osten. Ronit Prawer ist Wissenschaftsdiplomatin, Politikberaterin und Pädagogin. Sie war drei Jahre lang Wissenschafts-Attachée des britischen Botschafters in Tel Aviv und hat die ersten britischen Wissenschaftsdiplomatie-Programme in der Region konzipiert. Mahmoud Khweis ist Unternehmer aus Jerusalem. Er war an den zivilgesellschaftlichen (Track-II) Verhandlungen zwischen Israel und Palästina beteiligt und hat unter anderem mit der UNO, der Weltbank und USAID zusammengearbeitet. Er ist Gründer von Jinnovate, (Jerusalems ersten Zentrum für Gesundheitstechnologie).

Der Beitrag ist eine gekürzte Fassung der Perspective “Science Diplomacy in Troubled Times: What the Israeli-Palestinian Conflict Teaches us about Science Diplomacy” im Magazin Science Diplomacy.

Mariami Gachechiladze, Leiterin der Quantum Computing Group am Fachbereich Informatik der TU Darmstadt, erhält in diesem Jahr den mit 50.000 Euro dotierten Hans Messer Stiftungspreis. Sie forscht am Quanteninternet, einem Netzwerk von Quantencomputern, das die Rechenleistung von herkömmlichen Supercomputern bald übertreffen könnte.

Johannes Keller-Herder hat Martin Kraft als Geschäftsführer der Katholischen Hochschule Freiburg gGmbH abgelöst. Mit dem Amt des Geschäftsführers ist auch das des Kanzlers verbunden. Keller-Herder war zuletzt Leiter Strategisches Controlling im Direktorium des Deutschen Elektronensynchrotrons in Hamburg (DESY).

Heike Krieger wurde für weitere vier Jahre in den Stiftungsrat der Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF) berufen. Die Rechtswissenschaftlerin ist seit 2006 Inhaberin eines Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Freien Universität Berlin.

Svenja Niescken, Wissenschaftsjournalistin, ist neue Geschäftsführerin des Informationsdienstes Wissenschaft e.V. (idw). Die bisherige stellvertretende Geschäftsführerin löst Rita Lansch ab.

Apple Pui Yi Chui von der Chinesischen Universität Hongkong ist beim Falling Walls Science Summit mit dem Breakthrough-Preis in der Kategorie Science Engagement ausgezeichnet worden. Den Titel gewann sie für ein Projekt im Bereich Korallenschutz. Preisträger in der Kategorie “Emerging Talents” sind Constadina Rogers mit “Breaking The Wall of Plastic Accumulation” (University of Dalhousie, CA), Pewee Kolubah mit “Breaking The Wall of Accessible Electricity” (KAUST, SA) und Netanel Loyfer mit “Breaking The Wall of Cell-Free DNA” (Hebrew University of Jerusalem, IL). Der Hauptpreis für Science Start-ups ging an das Unternehmen ActiTrexx.

Cornelia Weltzien, Leiterin der Abteilung Agromechatronik im Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), ist mit der Max-Eyth-Gedenkmünze des Vereins Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) ausgezeichnet worden. Diese wird seit 1950 für hervorragende Einzelleistungen auf dem Gebiet der agrartechnischen Entwicklung verliehen. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Christian Adler und Klemens Surmann.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Africa.Table. Bill Gates – zunehmender Einfluss auf Globale Gesundheit. Bill Gates engagiert sich seit Jahren für Investitionen in weltweite Gesundheitsprojekte – insbesondere in Afrika. Durch die Wahl von Donald Trump könnte sein Einfluss bei den internationalen Gesundheitsorganisationen steigen. Denn der designierte US-Präsident interessierte sich in seiner ersten Amtszeit wenig für globale Gesundheitsthemen. Mehr

Berlin.Table. Wer warum wie kämpft im Ringen um den Wahltermin. Schnellstmöglich Wahlen – das wünscht sich die Union. Die SPD dagegen bremst. Welche Motive sind da im Spiel? Und wie berechtigt sind die Mahnungen, es mit der Eile nicht zu übertreiben? Ein Überblick. Mehr

Bildung.Table. Sozialbericht: Wie sich das Bildungsniveau in Deutschland entwickelt. Der Sozialbericht 2024 zeigt: Während das Bildungsniveau steigt, sinkt die Zahl der Azubis und der Studenten. Das Elternhaus hat noch immer großen Einfluss auf den Bildungsweg der Kinder. Mehr

Europe.Table. AI Act: Bitkom fordert schnelle Umsetzung trotz Ampel-Aus. Der AI Act ist in Kraft und die Fristen laufen. Deutschland muss aber noch einige Maßnahmen umsetzen, die sich nun verzögern werden. Es droht nicht nur ein Vertragsverletzungsverfahren, sondern auch die Gefahr, den Anschluss zu verpassen. Mehr

“Verkehrsmittel der Zukunft oder Milliardengrab?”, schreibt BR24 Wirtschaft zur Insolvenz von Lilium, des oberbayrischen e-Luftshuttle-Start-ups. Die “Welt” betitelt ihren Beitrag “Das bittere Ende eines deutschen Traums”. Die “Gründerszene” schreibt: “Flugtaxis sollen trotz Insolvenzverfahren in Betrieb gehen”. In einem früheren Beitrag hieß es “Sollte der Staat Lilium retten?” Die Haushälter der alten Ampel-Regierung entschieden sich gegen Rettung, getrieben vom Veto der Grünen. Sie lehnten Wandelanleihen für das Start-up in Höhe von 50 Millionen, die zudem durch Patente abgesichert waren, ab – obwohl es eine Zusage des Freistaats Bayern in der gleichen Höhe gab, diese allerdings nur, wenn der Bund ebenfalls seinen 50 Millionen-Part übernommen hätte.

Die bisherigen 1,5 Milliarden Euro an investiertem und verbrauchtem Entwicklungsaufwand sind zu 95 Prozent von internationalen Investoren aufgebracht worden. Wenn der FAZ-Kommentator Maximilian Sachse jetzt in seinem Beitrag “Die Lehren aus dem Fall Lilium” argumentiert, dass diese Investoren irgendwann das Vertrauen in das Start-up verloren haben und der Staat nicht dazu da sei, das mit Steuergeldern auszugleichen, so ist das theoretisch zwar wunderschön marktliberal, praktisch aber töricht in einem Land, welches eine Aufholjagd bei Elektromobilität vor sich hat.

Dieses Argument wurde von Politikern aller Ampelcouleur, auch der FDP, aufgegriffen und als eines der Argumente zur Verteidigung der Entscheidung genutzt. Dass die internationale Investoren-Szene einen kleinen, aber ernsthaften Vertrauensbeweis des deutschen Staates sehen wollte, dass dieser regulatorisch wie volkswirtschaftlich – auch und gerade in Deutschland - in der Elektroluftfahrt eine mögliche Schlüsselindustrie und einen Zukunftsmarkt sieht, ist der politischen und insbesondere der innovationsfeindlichen grünen Seele fremd.

In einem Interview mit der FAZ äußerte sich der Gründer Daniel Wiegand, dass er sein Unternehmen Lilium nicht noch einmal in Deutschland gründen würde. Dies ist besonders brisant vor dem Hintergrund, dass Frankreichs Präsident Macron für die Serienfertigung des Elektro-Senkrechtstarters (übrigens ein Senkrechtstarter mit E-Jet-Triebwerken, technologisch eine Unique Proposition) in Frankreich schon 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte.

Im Unterschied zu Deutschland macht Frankreich nämlich nicht nur eine Industriepolitik für seine altehrwürdigen Tech-Konzerne, sondern auch für seine kommenden Tech 2.0-Konzerne. Frankreich als Start-up-Nation bedeutet technologiestrategisch nichts anderes, als dass es über Innovationsökosysteme neue Tech-Konzerne ermöglichen will. Das hat Frankreich in der Industriewelt schon um die Jahrhundertwende demonstriert, als es die Daimler Benz Aerospace mit ihrem ehemaligen Herzstück Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) machtpolitisch-elegant von München-Ottobrunn nach Toulouse ”verlagerte” – zuerst unter dem Namen EADS und später dann Airbus.

Die Luft- und Raumfahrtbranche zählt in Frankreich zu einer hochpriorisierten Technologiebranche. Und da gibt es nicht nur ,Ansiedlungsprämien’ für reife Unternehmen, sondern heute vor allem für technologische Zukunftshoffnungen wie Lilium. Denn das Unternehmen würde natürlich zusätzlich komplementäre Innovationen wie beispielsweise Hochleistungsbatterien, LP also nicht nur ein Produkt, sondern ein potenzielles Wertschöpfungssystem, mitbringen.

Mit der (hoffentlich vergeblichen) Sterbehilfe für Lilium haben die zerfasernden Ampel-Parteien nahtlos fortgesetzt, was schon Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU unter Angela Merkel mit seiner Industriestrategie verfolgte. Da tauchte das Wort Mittelstand nicht auf, geschweige denn DeepTech, sondern nur alte Industriegiganten wie Siemens und Alsthom, die schon die damalige Regierung defensiv und protektionistisch schützen wollte.

Lieber subventionieren Alt-Politiker die müden, arroganten Herren der Automobilbranche mit Milliarden Elektromobilitätsprämien und denken jetzt über VW-Hilfen nach, die dann aber alle, auch Zulieferer wie ZF, gierig haben wollen. Und lieber wollen sie sich als milliardenschwere Retter der 229 Jahre alten Meyer Werft aufschwingen, als einer Firma wie Lilium mit 50 Millionen Euro (noch dazu mit innovativen Patenten abgesichert) das Überleben zu sichern.

Die angeschlagene Meyer-Werft soll vorübergehend verstaatlicht werden. Der Bund übernimmt einen Anteil von knapp 40,4 Prozent an der Werft in Papenburg in Niedersachsen. Einen ebenso großen Anteil soll das Land Niedersachsen erwerben: zusammen 400 Millionen Euro für die Mehrheitsbeteiligung. Dazu kommen noch Bürgschaften für Fremdfinanzierungen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro.

Wer jetzt geopolitisch-militärisch für deutsche Werften argumentiert, dem sei gesagt: Meyer Werft ist für den Bau von zivilen Schiffen wie Kreuzfahrtschiffen, Fähren und Tankern bekannt. Während des Zweiten Weltkriegs hat die Werft auch Schiffe für die Kriegsmarine repariert.

Für wichtige grüne und einige – wie ich aus verlässlichen Quellen weiß – rote Führungsfiguren in der Berliner und auch bayerischen Politik war Lilium nichts anderes als ein “Spielzeug für Millionäre”. Diese Figuren waren es, die die Insolvenz besiegelten: Diejenigen, die vordergründig saubere, grüne Luftfahrt fordern, in Wirklichkeit aber die Zukunft dieser Branche in Deutschland abwürgen wollen. Grüne Energie ja, aber nicht für die Luftfahrt. Es muss ja auch nicht verwundern, dass Anna Christmann von den Grünen, die Luft- und Raumfahrtbeauftragte der Bundesregierung, hier plötzlich ganz schweigsam geworden ist. Wie immer, wenn sie strategisch und politisch in ihrer Zuständigkeit versagt. Oder besser gesagt: wenn sie in ihrer wahren Rolle als Abwicklerin der Branche agierte.

Die grüne bayerische Landtagsabgeordnete Claudia Köhler begründet den Widerstand ihrer Parteifreunde mit dem Risiko, Lilium könnte scheitern. Der Bund habe das Start-up bereits mit elf Millionen Euro (sic!) gefördert, “wenn’s nicht klappt, ist das Geld weg”, sagte Köhler dem Bayerischen Rundfunk. Die 1,5 Milliarden Euro der privaten Investoren weltweit jucken sie nicht. Köhler kommt dann zu ihrer Wahrheit: bei Lilium gehe es um ein Produkt im “Luxussegment”. Flugtaxis seien interessant, aber “in einer Zeit, in der die Leute nicht mehr in die Arbeit kommen, weil kein Zug fährt, haben wir bestimmt nicht 50 Millionen übrig“. Das ist die grüne Seele pur. Dabei weiß doch jeder einigermaßen innovationskompetente Mensch, dass dies fast bei jeder Neuerung der Fall ist. Erst Skalierung macht meist Produkte und Services preiswerter. Noch dazu, da das Lilium-Shuttle doch ein Zwischenschritt zum elektrischen Fliegen ist.

Die Roten bei den Grünen vergessen in ihrem Neid auf Gutverdiener und Wohlhabende und in ihrer Lust, Deutschland auf eine Gemeinwohl-Ökonomie zu schrumpfen, dass regionale Shuttle-Services nicht nur ein Geschäftsmodell für vermögende Privatleute oder Geschäftsleute sind, sondern ein volkswirtschaftlich kluges Geschäftsmodell gegen zeitraubende und termintötende Staus auf Autobahnen und Verspätungen von Lufthansa und Bahn, also ein innovatives Geschäftsmodell gegen marode Verkehrsinfrastruktur. Grüne sind ansonsten ja Freunde von Staatshilfen, aber in diesem Falle ideologisch getriggert eben nicht.

Ich möchte zudem gar nicht ausschließen, dass tief innen drin die gehässige Rache grüner Politiker dafür mitspielt, dass CSU-Ministerpräsident Markus Söder die Grünen nicht als koalitionsfähig betrachtet. Da trifft es sich dann spiegelbildlich gut, dass der Hannoveraner SPD-Hotspot inklusive dem Niedersachsen Matthias Miersch als neuem SPD-Generalsekretär nicht nur niedersachsenpatriotisch VW stützt, sondern eben auch die niedersächsische Meyer Werft in Papenburg. Was dem einen der Neid ist, ist dem anderen die Wählergunst. Eben Industriepolitik à la Deutschland. Egal, aus welchen Gründen geht es darum, Altes zu schützen und Neues nicht zuzulassen oder gar zu zerstören.

Meine feste Überzeugung ist, dass Deutschland mit seiner dominanten Prägung durch die “Maschine” und den Maschinenbau am ehesten noch durch “Industrial DeepTech” eine Chance hat, aus der “middle technology”-Falle zu entkommen, die Clemens Fuest, der Chef des Münchner IFO-Instituts in seinem Beitrag “How to escape the middle-technology trap” für Deutschland und Europa trefflich beschrieben hat. Ob wir in Deutschland überhaupt noch Softwarekonzerne aufbauen können, steht in den Sternen, aber dass wir ohne neue Tech-Konzerne, die Maschine und Daten verknüpfen (cyberphysische Systeme), nur noch als verlängerte Werkbank anderer Nationen vegetieren, steht für mich außer Frage.

Deshalb bin ich ja auch entschiedener Befürworter von DeepTech-Start-ups, egal ob sie Isar Aerospace Technologies, Marvel Fusion, Lilium oder Sunfire heißen. Wir müssen eine Tech-Mittelstandsnation 2.0 mit DeepTech-Hidden Champions werden. Diese technologischen Zukunftsträger müssen in Deutschland ihre Heimat finden. Dazu braucht es fortschrittliche Industriepolitik politischer Zukunftsträger. Und natürlich hoffe ich, dass es für Lilium diese Zukunft gibt.

Cem Özdemir (Grüne), seit Donnerstag Forschungsminister, war zu Scherzen aufgelegt. Er sei vergangene Woche als Landwirtschaftsminister nach Sambia gereist und zusätzlich als Minister für Bildung und Forschung habe er den Rückweg angetreten. “Gut, dass wir nicht noch länger geblieben sind”, erklärte er dann am Samstagmorgen bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als eben Bundesminister für Bildung und Forschung. Auf der diesjährigen Falling Walls-Konferenz übernahm er traditionell die Eröffnungsrede, die den Umständen entsprechend vielleicht etwas kürzer ausfiel – dafür aber mit sehr viel Applaus über die Bühne ging. Warum, das lesen Sie in diesem Briefing.

Während Berlin über den Termin für Vertrauensfrage und Neuwahlen debattiert, fragt sich die Wissenschaftscommunity: Wen wird Cem Özdemir in der Führungsebene des BMBF belassen und wer muss gehen? Aktuell sehe er sich dort ja mit einer “gelben” Wand konfrontiert, befinden nicht nur Insider. Am Montag war das Organigramm des BMBF auf der Website des Ministeriums ab dem Nachmittag jedenfalls nicht mehr abrufbar. Auch der Fortgang der Fördermittel-Affäre beschäftigt nicht wenige. Wird die CDU einen Antrag stellen, Sabine Döring von ihrer Schweigepflicht zu befreien? Dies könnte Özdemir dann qua Amt schnell umsetzen …

Gar kein Gerücht, sondern Realität ist, dass viele der großen Vorhaben in Sachen Forschung und Wissenschaft nicht mehr realisiert werden können. Dazu zählt auch die Reform des WissZeitVG. Aktuell üben Gewerkschaften und #IchBinHanna-Vertreter deutliche Kritik an einer aus ihrer Sicht einseitigen Zusammensetzung der Experten in der Anhörung zum WissZeitVG im Forschungsausschuss, schreibt mein Kollege Markus Weisskopf. Ob die Anhörung am morgigen Mittwoch, die noch vor dem Ampel-Aus angesetzt wurde und daher planmäßig stattfindet, noch großen Einfluss haben wird, ist unsicher. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass das WissZeitVG nicht mehr vor einer Neuwahl verabschiedet werden kann.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Top in der Wissenschaft, Flop in Sachen Innovation: Selten wurde die Klage über Europas Unvermögen, seine Spitzenforschung wirtschaftlich zu nutzen, so unisono und vehement vorgetragen wie beim diesjährigen Falling Walls Science Summit in Berlin. Auch Cem Özdemir stimmte in den Chor ein, als er am 9. November seinen ersten offiziellen Auftritt als Bundesforschungsminister vor internationalem Falling-Walls-Publikum absolvierte.

“Europa steht vor der existentiellen Herausforderung, die Kluft zwischen Forschung und Innovation zu schließen”, hatte tags zuvor Maria Leptin, die Präsidentin des Europäischen Forschungsrats ERC, in einer Talkrunde gesagt. Für Innovation ist Leptin nicht direkt zuständig, wohl aber für den weltgrößten und mit europäischen Steuergeldern gefüllten Fördertopf für die Grundlagenforschung ausgewählter Wissenschaftler.

Dass jedoch vor allem US-amerikanische Unternehmen von den Ergebnissen ERC-geförderter Forschungsprojekte profitieren, zeigt eine aktuelle Open-access-Studie. Sie kommt zu dem Schluss, dass es dem ERC derzeit nicht gelingt, das Europäische Paradox, also das vielbeschworene Transferdefizit, zu überwinden.

Wie sehr von diesem Brückenschlag die Zukunft des Kontinents abhängt, skizziert der kürzlich erschienene Draghi-Report. Auf ihn berief sich Maria Leptin, als sie bei Falling Walls forderte: “Noch hinken wir Amerika weit hinterher, aber wir sollten führend bei Innovationen sein.” Ihr zur Seite sprang Patrick Hetzel, der neue französische Forschungsminister, dessen erste Auslandsreise im Amt ihn zur Falling Walls führte.

Hetzel unterstützt die Idee, einen Europäischen Fonds für Forschung und Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen, der neben der Förderung wissenschaftlicher Spitzenleistungen den Ergebnistransfer von der Konzeption bis zur Marktreife vorsieht. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei fest entschlossen, die Wissenschaft ins Herz der Wirtschaft zu rücken, berichtete Maria Leptin mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen für das 10. EU-Forschungsrahmenprogramm.

Eine wichtige Ursache für das europäische Translationsdefizit seien die vielen unterschiedlichen Regelwerke und Zielvorstellungen, sagte der niederländische Wissenschaftsminister Robbert Dijkgraaf: “Jetzt haben wir 27 Innovationspolitiken auf dem Kontinent, dazu kommt die der EU. Noch denken wir sehr national – wir brauchen eine gemeinsame Strategie.” Selbst innerhalb Deutschlands mangele es an Integration, beklagte Michael Brigl von der Boston Consulting Group: “Den 149 Innovationsclustern im Land fehlt die gemeinsame Ausrichtung.”

Klammes Kapital monierte Rafael Laguna de la Vera, Direktor von Sprind, der Bundesagentur für Sprunginnovation: “Es kostet ungefähr eine Milliarde Euro, um ein Produkt aus der Forschung in den Markt zu bringen – Geld, das es dafür in Europa nicht gibt.” Und dann die Mauern zwischen akademischer und industrieller Welt: Sie gelte es zu überwinden, forderte Marie-Noëlle Semeria, Chief Technology Officer bei Total Energies.

Doch wie kann all das gelingen? Entscheidend sei eine Wende in den Köpfen, da war man sich bei Falling Walls einig. “Wir sollten die Risikofreude kultivieren”, empfahl Patrick Hetzel gegen die grassierende Mutlosigkeit. Für Deep-Tech-Innovationen, also echte technologische Durchbrüche, sei ein Schuss Verrücktheit unverzichtbar, sagte Anousheh Ansari von der X-Prize Foundation: “Mit Praktischem gewinnt man bei uns keinen Blumentopf, wir wollen crazy stuff.”

Hilfreich sei dabei die klare Ansage von oben, sagte Dietmar Harhoff, Direktor am Münchener Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb: “Institutsleitungen sollten den Transfergedanken propagieren und Entrepreneur-Trainings ermöglichen.” Statt neidisch auf die USA zu schauen, rät Harhoff, sich an Vorbildern aus dem gleichen Kulturkreis zu orientieren: “Auch Schweden und die Benelux-Länder haben eine florierende Start-up-Szene, von der wir viel lernen können.”

Sollte es Europa gelingen, seine wissenschaftliche Kreativität in Deep-Tech-Innovationen à la Google, Apple oder Microsoft umzumünzen, winken laut einem neuen Report von Boston Consulting Einnahmen in Trillionen-Höhe. Erreichen lässt sich das Ziel nur durch massive Investitionen im Vorfeld. Um einzigartige Start-ups, sogenannte Einhörner, zu schaffen, brauche die Industrie Steuererleichterungen, verlässliche Regeln und die Chance auf Direktförderung nach dem Vorbild des amerikanischen Inflation Reduction Act, sagte Marie-Noëlle Semeria.

Rafael Laguna de la Vera erinnerte an die Milliarden Euro, die in europäischen Pensionskassen schlummern. Weise genutzt, müssten weniger Start-ups mangels Förderung in den gefürchteten Death Valleys verhungern, sagte der Sprind-Chef. Seine Forderung: “Lasst uns die Mauern zwischen Wissenschaftsförderung und Investment-Silos einreißen.”

20. November 2024, Festsaal der Humboldt-Universität zu Berlin

Stiftungskonferenz der Max Weber Stiftung “Wissenschaftsfreiheit international und national” Mehr

27.-29. November 2024, Leopoldina, Jägerberg 1/Emil-Abderhaldenstr. 36, Halle (Saale)

Symposium der Leopoldina Chancen und Herausforderungen von Flucht, Zuwanderung und Integration Mehr

29. November 2024, 19:00 Uhr, Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam

Einsteintag der BBAW “Konflikte lösen!” Mehr

11.-12. Dezember, Berlin

Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr

12. Dezember 2024, 10:30 bis 18:00 Uhr. Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, Luisenstraße 18, 10117 Berlin

Symposium der Leopoldina 10 Jahre Politikevaluierung in der Bundesregierung – Wo stehen wir heute? Ein Blick aus Wissenschaft und Politik Mehr

Cem Özdemir, neuer Minister für Bildung und Forschung, hat vor der internationalen Wissenschaftscommunity auf der Falling Walls-Konferenz in Berlin über die Notwendigkeit von Risikobereitschaft gesprochen. “Wir brauchen wissenschaftliche Durchbrüche und Innovationen, um globale Herausforderungen zu bewältigen”, erklärte der Grünen-Politiker. Es gebe in Deutschland nicht viele natürliche Ressourcen, aber es gebe Talente. “Für diese Talente und ihre Ideen müssen mehr Risiken in Kauf genommen werden”, sagte Özdemir. Innovationen bräuchten Zeit und Scheitern, dies müsse als Teil des Prozesses angesehen werden, erklärte er vor Besuchern des diesjährigen internationalen Treffens in Berlin.

Er freue sich besonders, dass sein erster offizieller Auftritt als Bundesminister an diesem historischen 9. November auf dem Falling Walls Science Summit stattfinde. “Forschung kennt keine Mauern, sie verbindet Menschen über Grenzen hinweg. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, das Verbindende zu suchen – hier bei uns und weltweit”, sagte Özdemir. “Mit Offenheit, Austausch und internationaler Zusammenarbeit schaffen Wissenschaft und Forschung Lösungen für eine bessere Zukunft. Dazu braucht es auch starke Verbindungen zu Wirtschaft und Gesellschaft.” Deutschland sei ein hervorragender Ort, um diese Verbindungen zu fördern.

Gerade zu Beginn seines Auftritts war Özdemir zu Scherzen aufgelegt. Für Gelächter sorgte etwa sein Bericht über seine Afrikareise, während der er von dem neuen, zusätzlichen Ministeramt erfuhr. Er sei als Landwirtschaftsminister nach Sambia gekommen, habe er dem Piloten auf seinem Rückflug gesagt. Als Landwirtschaftsminister und Minister für Bildung und Forschung mache er sich auf den Rückweg. “Gut, dass wir nicht noch länger geblieben sind.” Auch wenn Özdemir sich noch nicht zu inhaltlichen Details geäußert hat – die Wissenschaftscommunity nahm sein Signal, dass er große Lust hat, sein Engagement in diese kurzfristige Aufgabe zu stecken, dankend an.

“Nach drei Tagen sorgt er für mehr Begeisterung für unsere Anliegen als andere es nicht in drei Jahren schafften”, spöttelten später nicht wenige Teilnehmer des Summits – und meinten wohl die gerade zurückgetretene Bettina Stark-Watzinger. Der Zwischendurch-Minister, der nach seiner Rede gleich mit mehreren Vertretern der Allianz im Hintergrund weitersprach, machte auch klar, dass seine Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg bestehen bleibe. Und nein, Wissenschaftsminister im Ländle wolle er nicht werden.

Aus den Ländern kamen derweil kritische Töne. “Glückwunsch an Cem Özdemir. Selbstverständlich werden wir in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern zum Wohle des Landes gut zusammenarbeiten”, erklärte der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume gegenüber Table.Briefings. Zugleich warnte er: “Das Amt des Bundesforschungsministers ist kein Teilzeitjob. Gerade in der Forschungspolitik kann sich Deutschland keine Hängepartie leisten.” Es sei bezeichnend für die mangelnde Wertschätzung von Wissenschaft und Forschung in dieser “Rest-Regierung”, dass das Bundesforschungsministerium mehrere Monate im “Nebenjob” geführt werden soll. “Deshalb der klare Appell: Wir brauchen rasche Neuwahlen!” nik

Die baden-württembergische Landesrektorenkonferenz warnt vor Einsparungen bei den Universitäten des Landes. Hintergrund sind die aktuell laufenden Haushaltsgespräche, bei denen auch die Eckpunkte der künftigen Hochschulfinanzierung verhandelt werden. Der Warnruf geht insbesondere an Wissenschaftsministerin Petra Olschowski, die die Verhandlungen für ihr Ressort führt.

Laut einer Pressemitteilung der Universitäten sollen bereits im Jahr 2026 rund 91 Millionen Euro über eine Globale Minderausgabe eingespart werden. “Das Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) setzt diese Einsparung als Nullrunde für die Universitäten um. Intern können wir dies nur durch Kürzungen im siebenstelligen Bereich umsetzen”, sagte der Vorsitzende der Landesrektoratekonferenz Universitäten Baden-Württemberg (LRK BW), Michael Weber.

Auch in den Folgejahren seien weitere Kürzungen nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Zwar stelle das MWK eine Budgetsteigerung von 3,5 Prozent in Aussicht, tatsächlich werde diese aber durch gestiegene Personalkosten, Inflation und höhere Energiekosten aufgezehrt. Damit würden die Universitäten mit der geplanten Vereinbarung deutlich schlechter dastehen als mit der laufenden.

“Wenn an den Universitäten gespart wird, dann findet das auf Kosten der Fachkräfte von Morgen statt, auf Kosten der Innovationskraft des Landes, auf Kosten der Zukunft”, warnt Katharina Holzinger, Rektorin der Universität Konstanz. “Wir sind überzeugt, dass in Baden-Württemberg mehr machbar ist.”

Und auch die SPD-Forschungspolitikerin Dorothea Kliche-Behnke kritisiert den Entwurf der Vereinbarung. Dieser zeige, “dass die Landesregierung nicht gewillt ist, überhaupt die durch Inflation und Tarifentwicklungen gestiegenen Kosten der Universitäten und Forschungseinrichtungen zu decken”.

Konkret wünschen sich die Universitätsleitungen Planungssicherheit über die Gesamtdauer von Hochschulfinanzierungsvereinbarung III, die Dynamisierung der Grundmittel um sechs Prozent sowie den Ausgleich von Belastungen durch höhere Energie- und Personalkosten gerade in zukunftsträchtigen Schlüsselbereichen für Forschung und Lehre.

Für eine Stellungnahme waren das baden-württembergische MWK und die Ministerin am gestrigen Montag nicht zu erreichen. Auf der Plattform X postete das Ministerium, in einer Antwort an das Studierendenparlament der Universität Hohenheim, dass “keine Rede” von Einsparungen in Höhe von 150 Millionen Euro sein könne. Davon hatten die Studierenden gesprochen. Im Gegenteil, auch unter schwierigsten finanziellen Rahmenbedingungen arbeite man daran, einen angemessenen Aufwuchs der Mittel weiter sicher- und damit auch die notwendige Planungssicherheit für die nächsten Jahre herzustellen.

Für diesen Mittwoch sind landesweit Proteste der Studierenden vorgesehen, denen sich die Rektorinnen und Rektoren heute mit ihrer Mitteilung angeschlossen haben. Am Freitag ist eine zentrale Kundgebung in Stuttgart geplant. mw

Für die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und Entwicklung der Kernfusion als saubere und sichere Energiequelle setzt sich fortan ein neues Gremium ein: die World Fusion Energy Group (WFEG). Die Einrichtung der von Italien und der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA koordinierten Gruppe wurde beim letzten G7-Gipfel initiiert. Am vergangenen Mittwoch kamen zur konstituierenden Sitzung Staatsminister, Delegierte sowie Vertreter aus Industrie und Wissenschaft aus drei Dutzend Ländern in Rom zusammen.

Für das BMBF dabei: Staatssekretär Roland Philippi. Er betonte in der Sitzung, dass Deutschland bei der Entwicklung der Kernfusion an vorderster Front stehen wolle und eine Milliarde Euro investiere. Man wolle die führende Rolle in der Magnetfusion weiter ausbauen, aber auch die Laserfusion vorantreiben. Philippi hob darüber hinaus die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit wie bei ITER und der Zusammenarbeit von Forschung und Industrie hervor.

Das Engagement des BMBF in Sachen Kernfusion war auch am Freitag beim Falling Walls Science Summit in Berlin Thema. Auf dem Panel “Fusion Technology: Energy for a Sustainable Future” ging es unter anderem um die Frage, was Regierungen tun können, um die Technologie voranzutreiben. Bettina Stark-Watzinger habe die Kernfusion zu einer Mission gemacht und die schnelle Förderung ermöglicht, lobte unter anderem Constantin Häfner, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT.

Wie lange muss die Welt noch auf das erste Fusionskraftwerk warten? Auf diese Frage gaben die Experten auf dem Falling Walls Science Summit keine konkreten Antworten. “Zeit ist Geld”, sagte kurz und knapp die Direktorin des Lawrence Livermore National Laboratory Kim Budil, deren Institution vor knapp zwei Jahren mit einem Durchbruch in der Laserfusion große Hoffnungen geweckt hatte. Es brauche sowohl die öffentliche Förderung der großen Forschungseinrichtungen als auch private Investitionen und Kooperationen mit der Industrie. Budil plädierte dafür, auf technologische Vielfalt zu setzen und international zusammenzuarbeiten. Von einem schweren Weg, für den es Zeit benötige, sprach Häfner.

Bei der Kernfusion geht es demnach weiterhin um längere Zeitspannen, also Jahrzehnte. Um den Klimawandel aufzuhalten, kommt sie zu spät. Trotzdem sind Politiker offenbar anfällig für Versprechungen in diesem Bereich. Dass Bettina Stark-Watzinger im ZDF “Heute Journal” saubere und verlässliche Fusionsenergie in rund zehn Jahren ankündigte, hat sich ins Gedächtnis der Wissenschaftscommunity eingebrannt.

Nun macht ihr CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz Konkurrenz. Neben dem Rückgriff auf die Atomenergie setzt er in Zukunft auf die Kernfusion, wie sich in der ZDF-Talkrunde von Maybrit Illner am vergangenen Donnerstag zeigte. Seine Partei strebe an, dass nicht China, sondern Deutschland das erste Land ist, das einen Fusionsreaktor “am Netz” hat. Die Windkraft degradierte Merz zur “Übergangstechnologie”. Eines Tages werde man die Windkrafträder (“weil sie hässlich sind”) wieder abbauen können. abg

“Die Sachverständigen sind einseitig zusammengesetzt”, sagt GEW-Vertreter Andreas Keller vor der Anhörung zum WissZeitVG im Forschungsausschuss (Mittwoch, 9:30 Uhr). Er freue sich zwar, dass seine Kollegin vom DGB die gemeinsame Stellungnahme mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und ver.di dort vertreten könne, “aber die Beschäftigten sind unterrepräsentiert“.

Auch #IchBinHanna-Vertreterin Amrei Bahr äußert Kritik: Dass die Diskussion über Befristung in der Wissenschaft nicht sinnvoll ohne diejenigen geführt werden kann, die sie betrifft, sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein, moniert sie. “Wir erwarten, dass dieser Einsicht für die weitere Arbeit am WissZeitVG angemessen Rechnung getragen wird. Das wäre auch ratsam, weil alles andere den Beschäftigten signalisiert, dass ihre Sachkenntnis nicht zählt – in Zeiten des Fachkräftemangels ein fatales Signal.”

Unverständnis äußert auch Petra Sitte von der Gruppe der Linken. Bis auf die Gewerkschaftsvertreterin seien sowieso alle derselben Meinung, postete sie auf der Plattform X.

Ob die Anhörung, die noch vor dem Ampel-Aus angesetzt wurde, aber planmäßig stattfindet, noch großen Einfluss haben wird, ist unsicher. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass das WissZeitVG nicht mehr vor einer Neuwahl verabschiedet werden kann. Zu viele Punkte seien noch umstritten, zu dünn der bisherige Minimalkonsens.

“Die Gefahr ist groß, dass jetzt gar nichts mehr passiert”, sagt auch Keller. Gleichzeitig appelliert er an die Abgeordneten, dass sie die Reform jetzt noch verabschieden – “wenn sie deutlich konsequenter ausfällt, als vom FDP-geführten Ministerium auf den Weg gebracht”. Er wünscht sich eine ambitionierte Reform, “die dann auch die nächsten Jahre trägt”. Und auch Laura Kraft (Grüne) betont: “Wir haben noch immer den Auftrag, für bessere Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen zu sorgen.” Alle müssten sich nochmal bewegen und auch von Maximalforderungen abrücken, dann könne es eine Einigung geben.

Ob die Union dazu beitragen würde, bleibt unklar. Forschungspolitiker Thomas Jarzombek (CDU) wollte sich auf Anfrage von Table.Briefings nicht äußern, auch nicht dazu, mit welcher Position die Union in eine derartige Verhandlung gehen könnte.

Doch auch wenn es mit der Reform jetzt nicht mehr klappen sollte, ist Keller angesichts eines möglichen unionsgeführten BMBF nicht ganz hoffnungslos. “Bei der ersten Reform 2016 hat die Union in der Großen Koalition eine konstruktive Rolle gespielt – ganz anders als FDP-Ministerin Bettina Stark-Watzinger, die den Reformprozess bis zuletzt ausgebremst hat.” mw

FAZ: Antisemitismus-Resolution ohne Folgen. Die vom Bundestag in der vergangenen Woche beschlossene Antisemitismus-Resolution wird nach Ansicht der meisten Experten kaum Auswirkungen auf die deutschen Hochschulen haben. Möglichkeiten, gegen Antisemiten vorzugehen, gebe es bereits und die Gefahr einer Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit sei gering. (“Ändert sich etwas für Juden an Universitäten?”)

SWI: Schweizer Unis werden vorsichtig. Im Zuge der zunehmenden internationalen Krisen achten die Universitäten der Schweiz verstärkt darauf, welche Studenten sie aufnehmen und mit welchen ausländischen Hochschulen sie kooperieren. Als Hochrisikoländer gelten unter anderem China, Russland und der Iran. (“Wie Schweizer Universitäten Spionage aus Hochrisikoländern bekämpfen”)

Bayerischer Rundfunk: Viele Patente an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Universität Erlangen-Nürnberg belegt nach einer Studie des Europäischen Patentamts bei den Patentanmeldungen den zweiten Platz unter allen deutschen Hochschulen. Die Universität engagiert sich in diesem Bereich und unterstützt beispielsweise den Patentierungsprozess sowie die Gründung von Unternehmen. (“Patent-Boom an der Uni Erlangen – sogar die NASA profitiert”)

Deutschlandfunk: Erste Professur für Suizidologie. Die Goethe-Universität Frankfurt hat als erste Hochschule in Deutschland eine Professur für Suizidologie und Suizidprävention eingerichtet. Die Position wurde ab dem 1. November von Ute Lewitzka, der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, übernommen. (“Bundesweit erste Professur für Suizidprävention an Uni Frankfurt”)

Zeit: Hochschulen suchen Professoren. Hochschulen in Bremen und Niedersachsen haben auch nach Beginn des Wintersemesters noch freie Professuren. Ein Grund dafür sei der Fachkräftemangel im akademischen Bereich. Kandidaten bekämen häufig Angebote von mehreren Hochschulen. (“Hochschulen haben nach Semesterstart noch freie Professuren”)

Spiegel: Mangelhafte Studien. Viele Studien, vor allem aus den Sozialwissenschaften, halten einer Überprüfung nicht stand. Wissenschaftler schließen sich nun zusammen, um die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft zu stärken. (“Wenn Studien lügen”)

Nirgendwo ist die Wissenschaftsdiplomatie so dringlich wie im Zusammenhang mit einem der komplexesten Konflikte unserer Generation: dem zwischen Israelis und Palästinensern. Der Blick auf die existierenden und durchaus vielfältigen Wissenschaftskooperationen zwischen beiden Völkern zeigt zugleich eine Lücke in unseren Vorstellungen von Wissenschaftsdiplomatie auf: Bisher wird die Idee, dass Wissenschaft für die Diplomatie nützlich sein kann (“Science for Diplomacy”) weitgehend als Strategie für eine allmähliche Annäherung der Beziehungen betrachtet. Initiativen, die sich in eskalierenden oder akuten Konflikten bewegen, wird weniger Aufmerksamkeit geschenkt.

Wie können wir also das Paradigma der Wissenschaftsdiplomatie um eine realistische Sichtweise dessen erweitern, was Wissenschaftsdiplomatie inmitten eines Konflikts erreichen kann? Und welche Verantwortung trägt die Wissenschaftsdiplomatie angesichts von Sanktionen oder Boykotten, die mit akuten Konflikten einhergehen – insbesondere solchen, die sich absichtlich gegen die Zusammenarbeit und den Wissenschaftsbetrieb richten?

Wer wissenschaftliche Zusammenarbeit in einer Konfliktregion plant, muss drei Realitäten berücksichtigen, sonst drohen die Bemühungen zu scheitern.

Die Komplexität des israelisch-palästinensischen Konflikts zu erörtern, würde den Rahmen dieses Beitrags bei weitem sprengen. Klar ist jedoch: Beide Völker werden in ihrem “zweimal versprochenen Land” bleiben. Viele in der Region glauben fest daran, dass die Wissenschaftsdiplomatie ein Motor der Zusammenarbeit ist und zu einer Koexistenz führen kann. Gemeinsame wissenschaftliche Projekte zwischen Palästinensern und Israelis können zu einer Vermenschlichung des anderen führen, Stereotypen abbauen, Empathie und Vertrauen fördern.

Wissenschaftsdiplomaten müssen jedoch eine realistische Vorstellung davon haben, was in Konflikten erreicht werden kann und was nicht. Dazu müssen wir uns auf Initiativen in Bereichen konzentrieren, die eine große Wirkung haben.

Anders als entfernte geopolitische Rivalitäten wie USA-China oder USA-Russland liegen Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete räumlich nebeneinander. Sie teilen sich grenzüberschreitende natürliche Ressourcen und haben mit denselben Klimaproblemen zu kämpfen. Eine Zusammenarbeit bei Dual-Use-Technologien kommt nicht infrage, aber die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Ressourcen ist von existenzieller Bedeutung.

Initiativen der Wissenschaftsdiplomatie sollten sich auf die Bereiche Umwelt, Klima, Landwirtschaft und öffentliche Gesundheit konzentrieren: Bereiche, die gemeinsam angegangen werden müssen, um reale Lösungen zu schaffen.

Auch die Macht der Marktwirtschaft kann helfen: Jedes Jahr schließen 46.000 Palästinenser ihr Studium ab, haben aber Schwierigkeiten, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Israel ist in hohem Maße auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen, um seinen Bedarf auf dem Arbeitsmarkt zu decken.

Das im Jahr 2010 veröffentliche Grundlagenpapier der AAAS und der Royal Society lieferte die ersten Definitionen für die Wissenschaftsdiplomatie überhaupt. Fünfzehn Jahre später müssen wir noch weiter gehen, um etwas viel Schwierigeres zu formulieren – einen Satz von Wertvorstellungen.

Der Beweis, dass wissenschaftliche Initiativen dazu beitragen, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu entschärfen, ist bisher nicht erbracht. Doch es gibt mutige Forscher, die sich gemeinsam um eine bessere Zukunft für die Region bemühen. Und das stimmt zutiefst hoffnungsvoll. Wenn wir als Gemeinschaft wirklich an die Kraft von “Science for Diplomacy” glauben. Wir müssen für diese Überzeugung eintreten und uns gegen Sanktionen oder Boykotte aussprechen, die sich entweder absichtlich oder unabsichtlich gegen die Wissenschaftler richten, die mutig genug sind, zusammenzuarbeiten.

Yoran Beldengrün ist ein Schweizer leitender wissenschaftspolitischer Strategieberater bei SIRIS Academic in Barcelona/Spanien, sein Fachgebiet ist unter anderem die Wissenschaftsdiplomatie im Nahen Osten. Ronit Prawer ist Wissenschaftsdiplomatin, Politikberaterin und Pädagogin. Sie war drei Jahre lang Wissenschafts-Attachée des britischen Botschafters in Tel Aviv und hat die ersten britischen Wissenschaftsdiplomatie-Programme in der Region konzipiert. Mahmoud Khweis ist Unternehmer aus Jerusalem. Er war an den zivilgesellschaftlichen (Track-II) Verhandlungen zwischen Israel und Palästina beteiligt und hat unter anderem mit der UNO, der Weltbank und USAID zusammengearbeitet. Er ist Gründer von Jinnovate, (Jerusalems ersten Zentrum für Gesundheitstechnologie).

Der Beitrag ist eine gekürzte Fassung der Perspective “Science Diplomacy in Troubled Times: What the Israeli-Palestinian Conflict Teaches us about Science Diplomacy” im Magazin Science Diplomacy.

Mariami Gachechiladze, Leiterin der Quantum Computing Group am Fachbereich Informatik der TU Darmstadt, erhält in diesem Jahr den mit 50.000 Euro dotierten Hans Messer Stiftungspreis. Sie forscht am Quanteninternet, einem Netzwerk von Quantencomputern, das die Rechenleistung von herkömmlichen Supercomputern bald übertreffen könnte.

Johannes Keller-Herder hat Martin Kraft als Geschäftsführer der Katholischen Hochschule Freiburg gGmbH abgelöst. Mit dem Amt des Geschäftsführers ist auch das des Kanzlers verbunden. Keller-Herder war zuletzt Leiter Strategisches Controlling im Direktorium des Deutschen Elektronensynchrotrons in Hamburg (DESY).

Heike Krieger wurde für weitere vier Jahre in den Stiftungsrat der Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF) berufen. Die Rechtswissenschaftlerin ist seit 2006 Inhaberin eines Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Freien Universität Berlin.

Svenja Niescken, Wissenschaftsjournalistin, ist neue Geschäftsführerin des Informationsdienstes Wissenschaft e.V. (idw). Die bisherige stellvertretende Geschäftsführerin löst Rita Lansch ab.

Apple Pui Yi Chui von der Chinesischen Universität Hongkong ist beim Falling Walls Science Summit mit dem Breakthrough-Preis in der Kategorie Science Engagement ausgezeichnet worden. Den Titel gewann sie für ein Projekt im Bereich Korallenschutz. Preisträger in der Kategorie “Emerging Talents” sind Constadina Rogers mit “Breaking The Wall of Plastic Accumulation” (University of Dalhousie, CA), Pewee Kolubah mit “Breaking The Wall of Accessible Electricity” (KAUST, SA) und Netanel Loyfer mit “Breaking The Wall of Cell-Free DNA” (Hebrew University of Jerusalem, IL). Der Hauptpreis für Science Start-ups ging an das Unternehmen ActiTrexx.

Cornelia Weltzien, Leiterin der Abteilung Agromechatronik im Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), ist mit der Max-Eyth-Gedenkmünze des Vereins Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) ausgezeichnet worden. Diese wird seit 1950 für hervorragende Einzelleistungen auf dem Gebiet der agrartechnischen Entwicklung verliehen. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Christian Adler und Klemens Surmann.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Africa.Table. Bill Gates – zunehmender Einfluss auf Globale Gesundheit. Bill Gates engagiert sich seit Jahren für Investitionen in weltweite Gesundheitsprojekte – insbesondere in Afrika. Durch die Wahl von Donald Trump könnte sein Einfluss bei den internationalen Gesundheitsorganisationen steigen. Denn der designierte US-Präsident interessierte sich in seiner ersten Amtszeit wenig für globale Gesundheitsthemen. Mehr

Berlin.Table. Wer warum wie kämpft im Ringen um den Wahltermin. Schnellstmöglich Wahlen – das wünscht sich die Union. Die SPD dagegen bremst. Welche Motive sind da im Spiel? Und wie berechtigt sind die Mahnungen, es mit der Eile nicht zu übertreiben? Ein Überblick. Mehr

Bildung.Table. Sozialbericht: Wie sich das Bildungsniveau in Deutschland entwickelt. Der Sozialbericht 2024 zeigt: Während das Bildungsniveau steigt, sinkt die Zahl der Azubis und der Studenten. Das Elternhaus hat noch immer großen Einfluss auf den Bildungsweg der Kinder. Mehr

Europe.Table. AI Act: Bitkom fordert schnelle Umsetzung trotz Ampel-Aus. Der AI Act ist in Kraft und die Fristen laufen. Deutschland muss aber noch einige Maßnahmen umsetzen, die sich nun verzögern werden. Es droht nicht nur ein Vertragsverletzungsverfahren, sondern auch die Gefahr, den Anschluss zu verpassen. Mehr

“Verkehrsmittel der Zukunft oder Milliardengrab?”, schreibt BR24 Wirtschaft zur Insolvenz von Lilium, des oberbayrischen e-Luftshuttle-Start-ups. Die “Welt” betitelt ihren Beitrag “Das bittere Ende eines deutschen Traums”. Die “Gründerszene” schreibt: “Flugtaxis sollen trotz Insolvenzverfahren in Betrieb gehen”. In einem früheren Beitrag hieß es “Sollte der Staat Lilium retten?” Die Haushälter der alten Ampel-Regierung entschieden sich gegen Rettung, getrieben vom Veto der Grünen. Sie lehnten Wandelanleihen für das Start-up in Höhe von 50 Millionen, die zudem durch Patente abgesichert waren, ab – obwohl es eine Zusage des Freistaats Bayern in der gleichen Höhe gab, diese allerdings nur, wenn der Bund ebenfalls seinen 50 Millionen-Part übernommen hätte.

Die bisherigen 1,5 Milliarden Euro an investiertem und verbrauchtem Entwicklungsaufwand sind zu 95 Prozent von internationalen Investoren aufgebracht worden. Wenn der FAZ-Kommentator Maximilian Sachse jetzt in seinem Beitrag “Die Lehren aus dem Fall Lilium” argumentiert, dass diese Investoren irgendwann das Vertrauen in das Start-up verloren haben und der Staat nicht dazu da sei, das mit Steuergeldern auszugleichen, so ist das theoretisch zwar wunderschön marktliberal, praktisch aber töricht in einem Land, welches eine Aufholjagd bei Elektromobilität vor sich hat.

Dieses Argument wurde von Politikern aller Ampelcouleur, auch der FDP, aufgegriffen und als eines der Argumente zur Verteidigung der Entscheidung genutzt. Dass die internationale Investoren-Szene einen kleinen, aber ernsthaften Vertrauensbeweis des deutschen Staates sehen wollte, dass dieser regulatorisch wie volkswirtschaftlich – auch und gerade in Deutschland - in der Elektroluftfahrt eine mögliche Schlüsselindustrie und einen Zukunftsmarkt sieht, ist der politischen und insbesondere der innovationsfeindlichen grünen Seele fremd.

In einem Interview mit der FAZ äußerte sich der Gründer Daniel Wiegand, dass er sein Unternehmen Lilium nicht noch einmal in Deutschland gründen würde. Dies ist besonders brisant vor dem Hintergrund, dass Frankreichs Präsident Macron für die Serienfertigung des Elektro-Senkrechtstarters (übrigens ein Senkrechtstarter mit E-Jet-Triebwerken, technologisch eine Unique Proposition) in Frankreich schon 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte.

Im Unterschied zu Deutschland macht Frankreich nämlich nicht nur eine Industriepolitik für seine altehrwürdigen Tech-Konzerne, sondern auch für seine kommenden Tech 2.0-Konzerne. Frankreich als Start-up-Nation bedeutet technologiestrategisch nichts anderes, als dass es über Innovationsökosysteme neue Tech-Konzerne ermöglichen will. Das hat Frankreich in der Industriewelt schon um die Jahrhundertwende demonstriert, als es die Daimler Benz Aerospace mit ihrem ehemaligen Herzstück Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) machtpolitisch-elegant von München-Ottobrunn nach Toulouse ”verlagerte” – zuerst unter dem Namen EADS und später dann Airbus.

Die Luft- und Raumfahrtbranche zählt in Frankreich zu einer hochpriorisierten Technologiebranche. Und da gibt es nicht nur ,Ansiedlungsprämien’ für reife Unternehmen, sondern heute vor allem für technologische Zukunftshoffnungen wie Lilium. Denn das Unternehmen würde natürlich zusätzlich komplementäre Innovationen wie beispielsweise Hochleistungsbatterien, LP also nicht nur ein Produkt, sondern ein potenzielles Wertschöpfungssystem, mitbringen.

Mit der (hoffentlich vergeblichen) Sterbehilfe für Lilium haben die zerfasernden Ampel-Parteien nahtlos fortgesetzt, was schon Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU unter Angela Merkel mit seiner Industriestrategie verfolgte. Da tauchte das Wort Mittelstand nicht auf, geschweige denn DeepTech, sondern nur alte Industriegiganten wie Siemens und Alsthom, die schon die damalige Regierung defensiv und protektionistisch schützen wollte.

Lieber subventionieren Alt-Politiker die müden, arroganten Herren der Automobilbranche mit Milliarden Elektromobilitätsprämien und denken jetzt über VW-Hilfen nach, die dann aber alle, auch Zulieferer wie ZF, gierig haben wollen. Und lieber wollen sie sich als milliardenschwere Retter der 229 Jahre alten Meyer Werft aufschwingen, als einer Firma wie Lilium mit 50 Millionen Euro (noch dazu mit innovativen Patenten abgesichert) das Überleben zu sichern.

Die angeschlagene Meyer-Werft soll vorübergehend verstaatlicht werden. Der Bund übernimmt einen Anteil von knapp 40,4 Prozent an der Werft in Papenburg in Niedersachsen. Einen ebenso großen Anteil soll das Land Niedersachsen erwerben: zusammen 400 Millionen Euro für die Mehrheitsbeteiligung. Dazu kommen noch Bürgschaften für Fremdfinanzierungen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro.

Wer jetzt geopolitisch-militärisch für deutsche Werften argumentiert, dem sei gesagt: Meyer Werft ist für den Bau von zivilen Schiffen wie Kreuzfahrtschiffen, Fähren und Tankern bekannt. Während des Zweiten Weltkriegs hat die Werft auch Schiffe für die Kriegsmarine repariert.

Für wichtige grüne und einige – wie ich aus verlässlichen Quellen weiß – rote Führungsfiguren in der Berliner und auch bayerischen Politik war Lilium nichts anderes als ein “Spielzeug für Millionäre”. Diese Figuren waren es, die die Insolvenz besiegelten: Diejenigen, die vordergründig saubere, grüne Luftfahrt fordern, in Wirklichkeit aber die Zukunft dieser Branche in Deutschland abwürgen wollen. Grüne Energie ja, aber nicht für die Luftfahrt. Es muss ja auch nicht verwundern, dass Anna Christmann von den Grünen, die Luft- und Raumfahrtbeauftragte der Bundesregierung, hier plötzlich ganz schweigsam geworden ist. Wie immer, wenn sie strategisch und politisch in ihrer Zuständigkeit versagt. Oder besser gesagt: wenn sie in ihrer wahren Rolle als Abwicklerin der Branche agierte.

Die grüne bayerische Landtagsabgeordnete Claudia Köhler begründet den Widerstand ihrer Parteifreunde mit dem Risiko, Lilium könnte scheitern. Der Bund habe das Start-up bereits mit elf Millionen Euro (sic!) gefördert, “wenn’s nicht klappt, ist das Geld weg”, sagte Köhler dem Bayerischen Rundfunk. Die 1,5 Milliarden Euro der privaten Investoren weltweit jucken sie nicht. Köhler kommt dann zu ihrer Wahrheit: bei Lilium gehe es um ein Produkt im “Luxussegment”. Flugtaxis seien interessant, aber “in einer Zeit, in der die Leute nicht mehr in die Arbeit kommen, weil kein Zug fährt, haben wir bestimmt nicht 50 Millionen übrig“. Das ist die grüne Seele pur. Dabei weiß doch jeder einigermaßen innovationskompetente Mensch, dass dies fast bei jeder Neuerung der Fall ist. Erst Skalierung macht meist Produkte und Services preiswerter. Noch dazu, da das Lilium-Shuttle doch ein Zwischenschritt zum elektrischen Fliegen ist.

Die Roten bei den Grünen vergessen in ihrem Neid auf Gutverdiener und Wohlhabende und in ihrer Lust, Deutschland auf eine Gemeinwohl-Ökonomie zu schrumpfen, dass regionale Shuttle-Services nicht nur ein Geschäftsmodell für vermögende Privatleute oder Geschäftsleute sind, sondern ein volkswirtschaftlich kluges Geschäftsmodell gegen zeitraubende und termintötende Staus auf Autobahnen und Verspätungen von Lufthansa und Bahn, also ein innovatives Geschäftsmodell gegen marode Verkehrsinfrastruktur. Grüne sind ansonsten ja Freunde von Staatshilfen, aber in diesem Falle ideologisch getriggert eben nicht.

Ich möchte zudem gar nicht ausschließen, dass tief innen drin die gehässige Rache grüner Politiker dafür mitspielt, dass CSU-Ministerpräsident Markus Söder die Grünen nicht als koalitionsfähig betrachtet. Da trifft es sich dann spiegelbildlich gut, dass der Hannoveraner SPD-Hotspot inklusive dem Niedersachsen Matthias Miersch als neuem SPD-Generalsekretär nicht nur niedersachsenpatriotisch VW stützt, sondern eben auch die niedersächsische Meyer Werft in Papenburg. Was dem einen der Neid ist, ist dem anderen die Wählergunst. Eben Industriepolitik à la Deutschland. Egal, aus welchen Gründen geht es darum, Altes zu schützen und Neues nicht zuzulassen oder gar zu zerstören.

Meine feste Überzeugung ist, dass Deutschland mit seiner dominanten Prägung durch die “Maschine” und den Maschinenbau am ehesten noch durch “Industrial DeepTech” eine Chance hat, aus der “middle technology”-Falle zu entkommen, die Clemens Fuest, der Chef des Münchner IFO-Instituts in seinem Beitrag “How to escape the middle-technology trap” für Deutschland und Europa trefflich beschrieben hat. Ob wir in Deutschland überhaupt noch Softwarekonzerne aufbauen können, steht in den Sternen, aber dass wir ohne neue Tech-Konzerne, die Maschine und Daten verknüpfen (cyberphysische Systeme), nur noch als verlängerte Werkbank anderer Nationen vegetieren, steht für mich außer Frage.

Deshalb bin ich ja auch entschiedener Befürworter von DeepTech-Start-ups, egal ob sie Isar Aerospace Technologies, Marvel Fusion, Lilium oder Sunfire heißen. Wir müssen eine Tech-Mittelstandsnation 2.0 mit DeepTech-Hidden Champions werden. Diese technologischen Zukunftsträger müssen in Deutschland ihre Heimat finden. Dazu braucht es fortschrittliche Industriepolitik politischer Zukunftsträger. Und natürlich hoffe ich, dass es für Lilium diese Zukunft gibt.