wenn es nach Ursula von der Leyen geht, nimmt ihre neue EU-Kommission schon Anfang November die Arbeit auf, auch wenn politische Beobachter das für ein wenig ambitioniert halten. Ob früher oder später, in jedem Fall müssen die am Dienstag vorgestellten designierten Kommissarinnen und Kommissare verhindern, dass Europa im globalen Wettbewerb den Anschluss verliert. Forschung und Innovation sollen eine zentrale Rolle spielen, so zumindest ist der “Mission Letter” der EU-Kommissionspräsidentin mit ihren politischen Zielen für die nächsten fünf Jahre zu lesen.

Der Druck ist groß, heiß diskutiert wurde und wird in diesen Wochen der Draghi-Bericht, der gewaltige Investitionen und Strukturreformen in der EU fordert. In unserem Überblick stellen wir Ihnen heute die handelnden Personen in der neuen EU-Kommission vor und auch an welchen Themen und Schnittstellen sie forschungs- und innovationspolitisch arbeiten sollen. Ganz besonderes Augenmerk legen wir natürlich auf die neue Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation, Ekaterina Sachariewa (oder ausführlich: Ekaterina Spasova Getschewa-Sachariewa). Markus Weißkopf stellt die Bulgarin in den News vor.

Dass nicht nur Europa, sondern im Besonderen auch Deutschland den Anschluss an den globalen Innovationswettbewerb nicht verpassen darf, ist der Take-away des InnoNation Festivals. Meine Kollegin Anne Brüning war am Mittwoch in Berlin vor Ort und berichtet über Deutschlands Abrutschen beim Innovationsindikator, der traditionell auf der BDI-Veranstaltung vorgestellt wird. Fazit: Nicht nur beim Fußball werden die Kleinen immer stärker und stellen die Großen vor Herausforderungen. Im Standpunkt betreiben zwei Autoren des Innovationsindikators, die Wirtschaftswissenschaftler Rainer Frietsch und Torben Schubert vom Fraunhofer ISI, Ursachenforschung und liefern Handlungsansätze gegen das weitere Erodieren der deutschen Innovationsfähigkeit.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Ab November will die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit ihrer neuen Regierung arbeiten. Um unseren Lesern die Orientierung zu erleichtern, wagen wir einen Aus- und Überblick über die relevanten forschungs- und innovationspolitischen Themen und Entscheidungen, die für die nächsten fünf Jahre absehbar sind und erklären, wer für ihre Umsetzung verantwortlich sein wird:

Zu Ekaterina Sachariewas Aufgaben wird es unter anderem gehören, viele der jüngsten Empfehlungen der ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta und Mario Draghi umzusetzen, die eindringlich davor gewarnt hatten, dass Europa im globalen Wettbewerb nicht mithalten könne. Die Bulgarin soll dabei helfen, Forschung und Innovation, Wissenschaft und Technologie in den Mittelpunkt der EU-Wirtschaft zu stellen, das gab ihr jedenfalls Ursula von der Leyen bei der Kommissions-Präsentation mit auf den Weg. Die Ausgaben müssten erhöht und auf strategische Prioritäten und bahnbrechende Innovationen konzentriert werden.

Zu den konkreten Zielvorstellungen, die Ursula von der Leyen für das Ressort von Sachariewa hat, lesen Sie unsere News zur neuen Forschungskommissarin. Interessant ist allerdings auch, was dort nicht steht. In Sahariewas Missionsschreiben sind etwa die Vorbereitungen für das nächste Forschungsrahmenprogramm der EU, das FP10, nicht erwähnt. Im Jahr 2028 soll es die Nachfolge von Horizont Europa antreten. Dies nährt unter Experten die Befürchtung, dass die Haushaltsdirektion der Kommission plant, das Rahmenprogramm im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen im Jahr 2028 in einen umfassenderen Wettbewerbsfonds einzugliedern.

Das könnte bedeuten, dass Mittel von der Forschung abgezogen und stattdessen in die breitere Entwicklung und Einführung strategischer Technologien gesteckt werden – bisher sind das aber kaum mehr als Spekulation aus Brüssel. Zudem enthielten Missionsschreiben an Zahariewas Vorgänger aus den Jahren 2014 und 2019 ebenfalls keine Planungen für die jeweils nächsten Rahmenprogramme. Das Weglassen des FP10 könnte also auch diesmal wenig bedeutsam sein. Ebenfalls nicht erwähnt ist die Schaffung einer europäischen DARPA, also einer Agentur für disruptive Innovationen, eine der wichtigsten Forderungen des Draghi-Reports.

Doch die Forschungs- und Innovationspolitik wird sich nicht auf das Ressort von Ekaterina Zaharieva beschränken. In von der Leyens nächster Kommission sind Wissenschaft und Technologie auf viele der verbleibenden 26 – am Dienstag bekanntgegebenen – Ressorts verteilt. Im Folgenden ein Überblick dazu:

Laut dem Missionsbrief von Ursula von der Leyen wird Ribera Rodríguez kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützen, “das Risiko von feindlichen Übernahmen durch ausländische Unternehmen zu minimieren, die sie damit als mögliche künftige Konkurrenz ausschalten wollen”. Die Spaniererin wird auch an der Umsetzung des künftigen Europäischen Wettbewerbsfonds beteiligt sein, um die Kohärenz zwischen dem Fonds und der Beihilfepolitik sicherzustellen. Darüber hinaus wird sie mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um “schnelle Vorschläge” für wichtige Projekte von gemeinsamem Interesse in strategischen Technologiesektoren einzuholen und umzusetzen.

Virkunnen wird Zaharieva beim Aufbau eines Forschungsrats für Künstliche Intelligenz unterstützen. Zudem soll die finnische Politikerin einen Plan entwickeln und umsetzen, wie Investitionen der EU für Schlüssel- und Spitzentechnologien angekurbelt werden. Darunter fallen für die künftige Legislaturperiode unter anderem die Bereiche Supercomputing, Halbleiter, das Internet der Dinge, Genomik, Quantencomputer und Weltraumtechnologie. Virkunnen wird außerdem einen “langfristigen EU-Quantenchip-Plan” entwickeln, wie Mario Draghi ihn in seinem Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU vorgeschlagen hat.

Séjourné muss innerhalb der ersten 100 Tage seiner Amtszeit einen Vorschlag für einen Clean Industrial Deal vorlegen, der sich Dekarbonisierung, grüne Technologie und die Förderung von Investitionen konzentriert. Der Franzose wird zudem mit anderen Kommissaren an einem Gesetz zur Beschleunigung der industriellen Dekarbonisierung arbeiten, das dem europäischen Privatsektor dabei helfen soll, saubere Technologien zu entwickeln, zu produzieren und zu verbreiten. Darüber hinaus wird Séjourné zur Arbeit am Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit beitragen, um sicherzustellen, dass die EU “in die Innovationen und Technologien investiert, die unsere Wirtschaft prägen und unseren Wandel vorantreiben werden”, heißt es im Mission Letter.

Mînzatu wird sich mit dem Europäischen Bildungsraum befassen und dabei ein EU-weites Konzept für Kompetenz- und Lernmobilität entwickeln. Die rumänische Politikerin wird sich außerdem für die Stärkung von Erasmus+ und eines gemeinsamen europäischen Studienabschlusses einsetzen.

Der ungarische Kommissar wird voraussichtlich einen Entwurf für ein Gesetz zum Arzneimittelmangel vorlegen. Er soll Maßnahmen gegen den gravierenden Mangel an Medikamenten und medizinischen Geräten erarbeiten. Er wird zudem die Arbeit am neuen europäischen Biotechnologiegesetz leiten, einem Regulierungsrahmen, der Innovationen bei der Bewertung von Gesundheitstechnologien und der klinischen Erprobung ermöglichen soll. Várhelyi wird sich auch der Arzneimittelverordnung annehmen und mit dem Parlament und dem EU-Rat zusammenarbeiten, um diese zu reformieren und ihre Umsetzung zu überwachen.

Der niederländische Kommissar hat gemeinsam mit seinem Kollegen Séjourné die Aufgabe, den Clean Industrial Deal auszuarbeiten, der sich auf Dekarbonisierung und saubere Technologien konzentriert. Darüber hinaus wird er die Umsetzung des Innovationsfonds zur Investition in saubere Technologien und Projekte mit Mehrwert für die EU unterstützen.

Der litauische Kommissar wird voraussichtlich ein Weißbuch zur Zukunft der europäischen Verteidigung vorlegen, mit dem Ziel, einen einheitlichen Markt für Verteidigungsprodukte und -dienstleistungen zu schaffen. Er wird mit den Mitgliedstaaten und in enger Abstimmung mit der Nato an Verteidigungsprojekten von gemeinsamem europäischem Interesse arbeiten und nach Möglichkeiten suchen, den Europäischen Verteidigungsfonds zu stärken. Kubilius wird außerdem die Arbeit der Kommission an einem Vorschlag für ein EU-Weltraumgesetz leiten. Von Florin Zubașc

Dieser Beitrag ist eine übersetzte Version eines Artikels von Science|Business. Mit einem Redaktionsteam, das in Brüssel und in der gesamten EU arbeitet, ist Science|Business Europas wichtigste englischsprachige Quelle für fundierte Berichterstattung über Forschungs- und Innovationspolitik.

Das Innovationsgeschehen verschiebt sich, etablierte Industrienationen wie Deutschland werden von neuen Wettbewerbern immer intensiver herausgefordert: Das ist ein Fazit des diesjährigen Innovationsindikators, der am Mittwoch in Berlin auf dem InnoNation Festival des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) vorgestellt wurde. In dem Projekt wird jährlich erhoben, wie innovativ einzelne Länder sind, wie gut sie im Bereich Schlüsseltechnologien aufgestellt sind und wie nachhaltig sie wirtschaften.

Nur so mittel, lautet die kurze Antwort. Im diesjährigen Ranking, das die Innovationsfähigkeit von 35 Volkswirtschaften vergleicht, liegt Deutschland mit 43 von maximal 100 Punkten auf Platz 12, im Vorjahr war es noch Rang 10. Führend ist erneut die Schweiz mit 71 Punkten. Auf Platz 2 folgt Singapur. Dänemark hat sich besonders dynamisch entwickelt und liegt auf Rang 3 (siehe Grafik).

“Andere laufen schneller als wir”, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm bei der Vorstellung des Berichts. “Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit hängt im Kern von der Innovationsfähigkeit ab.” Gute Innovationspolitik sei aus seiner Sicht gekennzeichnet durch entschlossene Start-up-Förderung, gute Wissenschaftsförderung ohne Rücksicht auf regionale Proporze und eine breite Initiative zur Verbesserung des Transfers.

Typisch für die Top drei Länder Schweiz, Singapur und Dänemark sind den Autoren zufolge:

Dynamisch entwickelt haben sich in den vergangenen Jahren in Europa auch Belgien (Rang 7) und Irland (Rang 5). Belgien habe sich vor etwa zehn Jahren eindrucksvoll umorientiert und erheblich in Wissenschaft und Wirtschaft – und deren Vernetzung – investiert. Im Jahr 2022 beliefen sich die FuE-Ausgaben auf 3,41 Prozent des BIP. Die irische Strategie sei anders, heißt es im BDI-Bericht. Man setze stark auf die Niederlassung ausländischer Technologiekonzerne, unter anderem durch eine großzügige FuE-Förderung, ein großes englischsprachiges Fachkräfteangebot und den Zugang zum europäischen Binnenmarkt.

“Die hohen Werte für kleinere Volkswirtschaften im Innovationsindikator zeigen, dass es diesen Ländern leichter fällt, einen größeren Teil der verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen auf die Schaffung und wirtschaftliche Verwertung neuen Wissens zu setzen“, konstatieren die Autoren.

Unter den großen Volkswirtschaften liegt Deutschland immerhin auf Rang 2 – nach Südkorea. Die Indikatorwerte haben sich seit dem Jahr 2005 nicht wesentlich verändert, was zumindest für Stabilität spricht. Anders etwa Großbritannien. Dort war seit der Finanzkrise 2007/08 Innovationsfähigkeit verloren gegangen, seit 2012 holt es nun langsam, aber stetig auf. China ist die einzige große Volkswirtschaft, deren Innovationsfähigkeit sich dynamisch entwickelt (siehe Grafik).

Kurz gesagt: ganz passabel. Bei den Schlüsseltechnologien liegt Deutschland auf Rang 7 – die Top 3 sind Singapur, Dänemark und Japan. Bewertet wurden sieben ausgewählte Schlüsseltechnologien. Besonders gut schneidet Deutschland bei Energietechnologien, Kreislaufwirtschaft und neuen Produktionstechnologien ab, eher schlecht im Bereich Biotechnologie.

Die Empfehlungen der Autoren: den Schulterschluss in Europa suchen, KI und digitale Plattformen besser nutzen und die Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung überdenken.

Kurz gesagt: Es gehört zu den besten. Im Bereich Nachhaltigkeit erreicht Deutschland nach Dänemark und Finnland Rang 3. Nachhaltiges Wirtschaften wurde erst 2023 in den Innovationsindikator aufgenommen, weil langfristiger wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Wohlstand nur durch die Einhaltung der planetaren Grenzen möglich sind.

Die Empfehlung der Autoren in diesem Bereich ist, die Koordination von Politiken auch über Ressortgrenzen hinweg zu gewährleisten. Derzeit seien die Prozesse in der deutschen Innovations- und Technologiepolitik durch eine Zersplitterung der Verantwortlichkeiten gekennzeichnet.

Der Innovationsindikator wird seit dem Jahr 2005 vom BDI und dem Beratungsunternehmen Roland Berger herausgegeben und von Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI und dem ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erarbeitet. Es handelt sich um einen sogenannten Kompositindikator. Die Innovationsfähigkeit eines Landes wird anhand von 23 Einzelindikatoren erfasst. Dazu gehören zum Beispiel FuE-Ausgaben der Wirtschaft je BIP, Patente aus der Wissenschaft je Bevölkerung, Anteil Beschäftigte mit Hochschulabschluss und der Wertschöpfungsanteil von Hochtechnologie.

Lesen Sie zu den diesjährigen Ergebnissen auch den Standpunkt-Beitrag der beiden Innovationsforscher Rainer Frietsch und Torben Schubert vom Fraunhofer ISI. Sie gehören zu dem siebenköpfigen Autorenteam des Innovationsindikators und ordnen die aktuellen Ergebnisse exklusiv für Table.Briefings ein.

19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg

Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr

19.-21. September 2024, Bauhaus-Universität Weimar

66. Jahrestagung der Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Universitäten Hochschulbau trotz/t Krisen Mehr

24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr

25. September 2024, 8:00 bis 9:15 Uhr im BASECAMP, Mittelstraße 51-53, 10117 Berlin

Frühstücks-Austausch: Gipfel für Forschung und Innovation Follow-up Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI: Gespräch über Umsetzungsschritte für mehr Geschwindigkeit bei Innovation und Forschung Zur Anmeldung

25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)

Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr

26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar

CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr

26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online

Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr

1. Oktober 2024, 19 Uhr, Bricks Club Berlin

Gesprächsreihe der Wübben Stiftung Wissenschaft in Kooperation mit der Jungen Akademie Christopher Degelmann: Fake News und Fleischkonsum in der Antike Mehr

3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland

2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr

8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin

bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr

10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München

Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr

11. Oktober 2024 an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, Düsseldorf

DHV-Symposium 2024 “Die ‘Große Transformation’ – ein Jahrhundertprojekt zwischen Realität und Utopie” Mehr

23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz

Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr

4. November 2024, 17 Uhr, Allgemeiner Fakultätentag e.V., Karlsruhe

Online-Podiumsdiskussion “Denken, Sprechen, Schreiben. Wie wichtig ist die Sprachkompetenz für das wissenschaftliche Arbeiten?” Mehr

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute bekanntgab, soll die Bulgarin Ekaterina Sachariewa zur Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation in der Europäischen Kommission ernannt werden. Sachariewa war Vizepremierministerin und Ministerin für regionale Entwicklung in Bulgarien und von 2017 bis 2021 Außenministerin.

Seit der Wahl im April 2023 repräsentiert sie den Wahlkreis Pasardschik im bulgarischen Parlament und ist Mitglied in mehreren Ausschüssen, darunter dem zur Außenpolitik. Sachariewa gehört der konservativen GERB-Partei an. Medienberichten zufolge hatte Bulgarien eigentlich das Ressort Regionalpolitik angestrebt, schon die letzten beiden Forschungskommissarinnen der EU stammten aus dem Land.

Die designierte Forschungskommissarin Sachariewa wurde 1975 in Pasardschik geboren. Sie erwarb schon während ihrer Schulzeit am dortigen Bertolt-Brecht-Gymnasium Deutschkenntnisse und soll fließend Deutsch sprechen. Sie studierte Jura und schloss an der Paisii-Hilendarski-Universität Plowdiw mit dem Master ab.

Für Insider ist die bulgarische Nationalpolitikerin zwar ein neues Gesicht, sie bewerten den neuen Zuschnitt des Ressorts jedoch als Fortschritt. Ohne die “Anhängsel” Bildung, Jugend und Kultur stünden Wissenschaft und Forschung als Ressort stärker da als bisher. Dass das Thema Start-ups nun explizit im Ressorttitel benannt wird und im Bereich Forschung abgebildet ist, wurde von den Start-up-Verbänden in ersten Reaktionen begrüßt.

Stakeholder wie die European University Association (EUA) und die League of European Research Universities (LERU) hatten allerdings dafür plädiert, in dem Kommissariat weiterhin die Bereiche Forschung, Innovation und Bildung zu vereinen. Die EUA hatte sich erst Anfang September in einem Statement dafür eingesetzt und dies nach der Entscheidung nochmals bekräftigt. Ähnlich hatte sich auch die LERU in der vergangenen Woche positioniert.

In einem sogenannten Mission Letter beschrieb Kommissionschefin von der Leyen nicht nur die Aufgaben der Kommission als Ganzes, sondern auch die spezifischen Zielvorstellungen für Sachariewa. Darunter finden sich:

Sachariewa benötigt noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments, bevor sie ihre neue Aufgabe in Brüssel antreten kann. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments befragen die designierten Kommissare in der Regel zu ihrer fachlichen Kompetenz, werfen aber auch Fragen rund um die politische Karriere auf. Zur Sprache kommen könnten auch Vorwürfe gegen Sachariewa aus dem Jahr 2019. Ein ehemaliger Mitarbeiter unterstellte ihr damals Verbindungen zu einem Fall, in dem Bestechungsgelder im Austausch für bulgarische Pässe gezahlt wurden. mw

Im Rahmen der WIN-Initiative des Finanzministeriums wollen mehrere deutsche Großunternehmen bis 2030 zwölf Milliarden Euro in das deutsche Venture-Capital-Ökosystem investieren. Zusammen mit den Start-up-Finanzierungsinstrumenten des Bundeswirtschaftsministeriums soll die WIN-Initiative ein starkes Umfeld für Innovationen von jungen Unternehmen, von Start-ups und Scale-ups in Deutschland schaffen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck auf dem Start-up Summit am Dienstag. Das Versprechen von Unternehmen wie Allianz, Deutsche Bank und Commerzbank kommt eine Woche nachdem Mario Draghi in einem Bericht mehr öffentliche Investitionen und VC-Finanzierungen für europäische Technologie-Start-ups gefordert hatte.

Im Zuge des Treffens der Start-up-Community, an dem auch Finanzminister Christian Lindner und Bundeskanzler Olaf Scholz teilnahmen, veröffentlichte das BMWK auch den Fortschrittsbericht zu seiner Start-up-Strategie. Demnach konnten bereits 81 Prozent der dort beschriebenen Maßnahmen abgeschlossen werden.

Fortschritte gab es auch in anderen Bereichen der Finanzierung: Der Wachstumsfonds Deutschland gehört mit seinem bereits im Herbst 2023 erreichten Zielvolumen von einer Milliarde Euro zu den größten Venture-Capital Dachfonds Europas. Weiterhin stellt der neue High-Tech Gründerfonds Opportunity seit Juni zusätzliches Wachstumskapital zur Verfügung. Zu den in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen zählt auch der Leuchtturmwettbewerb Start-up Factories.

Mit diesem fördert das BMWK den Aufbau von hochschulnahen, privatrechtlich organisierten und unternehmerisch geführten Gründerzentren. In der ersten Phase des Wettbewerbs hatten sich insgesamt 26 Verbünde mit über 100 Beteiligten aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und privaten Akteuren beteiligt. 15 davon haben die erste Runde überstanden und werden nun für die Ausarbeitung eines Feinkonzepts gefördert.

Die Vorstandsvorsitzende des Start-up-Verbands, Verena Pausder, lobt die Fortschritte bei der Start-up-Strategie. Allerdings müsse “es schnell weitergehen, wenn wir Deutschland im harten internationalen Wettbewerb an die Spitze setzen wollen”. Beim Thema Ausgründungen fordert Pausder eine Flankierung der Start-up-Factories durch eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unis: Diese sollten ein Prozent ihres Budgets für Ausgründungen mobilisieren. mw

Eigentlich hätte bereits vor der Sommerpause die konstituierende Sitzung des Ethikrats stattfinden sollen, spätestens jedoch jetzt, am heutigen Donnerstag. Doch die Neubesetzung des Deutschen Ethikrats verzögert sich weiter. Grund: Es fehlen noch die Nominierungen der Bundesregierung.

Dabei war die vierjährige Amtszeit des vergangenen Rats bereits Ende April ausgelaufen. Doch bisher hat es die Regierung nicht geschafft, ihre Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen. Der Bundestag hingegen hat Anfang Juni elf Mitglieder für den nächsten Ethikrat offiziell vorgeschlagen – der AfD-Kandidat fiel bei der Abstimmung durch. Unter den Nominierten befinden sich unter anderem Jutta Allmendinger, Cornelia Betsch und Petra Bahr. Doch erst, wenn alle Nominierten bekannt sind, werden sie von der Bundestagspräsidentin ernannt.

Vier Mitglieder wurden im Laufe der letzten Ratsperiode berufen, sind daher noch im Amt und stellen derzeit faktisch den Ethikrat. Die 26 Mitglieder des Ethikrats werden paritätisch von Bundestag und Bundesregierung nominiert und dann auf vier Jahre berufen. Neumitglieder werden im Regelfall zeitnah von Bundestag und Bundesregierung vorgeschlagen.

Das BMBF, das in dem Nominierungsprozess für die Bundesregierung die Federführung hat, schrieb auf Anfrage von Table.Briefings, dass ein “zeitnaher Beschluss” im Kabinett angestrebt werde. Bisher steht der Punkt nach Informationen von Table.Briefings jedoch nicht auf einer der Tagesordnungen für die kommenden Kabinettssitzungen.

Damit können weder die sonst monatlichen Sitzungen des Ethikrats noch neue Beratungsprozesse zu wichtigen Themen wie dem Umgang mit KI oder der Bioethik vorangehen. mw

Die Cyberagentur hat ihren Wettbewerb zur Entwicklung eines mobilen Quantencomputers für Militär-, Polizei- und Kriseneinsätze gestartet. Wie die Cyberagentur der Bundesministerien des Inneren und der Verteidigung mitteilte, wurden drei Konsortien ausgewählt, die innerhalb von drei Jahren einen solchen superschnellen Rechner bauen sollen. “Mobile Systeme sind besonders für Sicherheits- und Verteidigungsszenarien von großer Bedeutung. Gleichzeitig bieten mobile Quantencomputer potenziell auch für zivile Anwendungen erhebliche Vorteile”, sagte Roman Bansen, Leiter Quantentechnologien, zur mit über 35 Millionen Euro bislang größten Forschungsfinanzierung der Cyberagentur.

Wissenschaftler, Start-ups und Konzerne wie IBM, Google und der chinesische Internetriese Alibaba arbeiten an solchen Computern, die bislang riesengroß sind, mit Beton und Blei vor Strahlung abgeschirmt werden und gekühlt in Rechenzentren stehen. Die von der Cyberagentur finanzierten Forschungsteams sollen einen Quantencomputer so robust, kompakt, leicht und energieeffizient bauen, dass er per Lastwagen oder Schiff transportiert und dann am gewünschten Ort eingesetzt werden kann. Die drei Konsortien haben verschiedene Hintergründe und Ansätze:

Bei dem Vergabeverfahren “Mobiler Quantencomputer” handelt es sich um ein Pre-commercial Procurement (PcP). Aus den drei Projekten wählt die Cyberagentur in einem vierphasigen Wettbewerb ein System zur Weiterentwicklung für den praktischen Einsatz aus. Die ausgewählten Unternehmen haben sich verpflichtet, innovative Ansätze zur Miniaturisierung und Energieeffizienz von Quantencomputern zu erforschen. “Ziel ist es, die physische Realisierung der Qubits sowie die notwendigen Peripheriegeräte so zu optimieren, dass Quantencomputer auch außerhalb von Laborräumen betrieben werden können”, schreibt die Cyberagentur. tg

RND: Studiengang bleibt. Nach der Ansiedlungsankündigung des US-Chipkonzerns Intel in Magdeburg hatte die dortige Universität einen eigenen Halbleiter-Studiengang eingerichtet. Dieser soll nun fortgeführt werden – trotz des vorläufigen Baustopps. Allerdings verschiebt die Hochschule nach der Ankündigung des Chipkonzerns nun ihrerseits den Bau eines neuen Reinraums. (“Trotz Intel-Baustopp: Uni Magdeburg will an Halbleiter-Studiengang festhalten”)

RBB: Die Rabbinerausbildung in Potsdam wird neu strukturiert. Am Montag wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der Universität Potsdam und einer neu gegründeten Stiftung des Zentralrats der Juden unterzeichnet. Unter dem Dach dieser neuen Stiftung sind drei Seminare vereint, die liberale und konservative Rabbiner sowie Kantoren ausbilden. (“Stiftung und Universität kooperieren bei Rabbinerausbildung in Potsdam”)

FAZ: Protestwähler sind überfordert. Nicola Fuchs-Schündeln ist die neue Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Sie beschäftigt sich schon lange mit Protestwählern. Einen Grund für den Erfolg von Protestparteien sieht sie darin, dass die Menschen von den vielen aktuellen Krisen, wie Gazakrieg, Ukraine und Corona, überfordert sind. Diese kommen zu den Dauerherausforderungen der Zeit, wie Digitalisierung und Klima, noch hinzu. (“Ich bin politisch nicht festgelegt”)

Zeit: Anhalts Außenstelle in Kasachstan. Die Hochschule Anhalt hat eine Außenstelle in Almaty, Kasachstan, eröffnet und ist damit die erste deutsche Hochschule mit staatlicher Lizenz, nach deutschen Lehrplänen zu unterrichten. Der Unterricht wird zunächst von deutschen Dozenten übernommen, bevor kasachische Lehrkräfte nach einer Weiterbildung schrittweise die Lehre übernehmen. Ab dem Wintersemester 2025/26 werden 100 Studenten ihr Studium aufnehmen. (“Hochschule Anhalt künftig mit Außenstelle in Kasachstan”)

RND: Erklärung hilft gegen Angst. Katalin Karikó legte den Grundstein für die mRNA-Impfstoffe, die der Welt aus der Corona-Pandemie halfen. Jahrzehntelang fand ihre Entdeckung kaum Beachtung, und der Nobelpreis wurde ihr erst 2023 verliehen. Sie versteht, dass viele Menschen Angst vor den mRNA-Impfungen hatten, weil sie die Technik nicht kannten. Angst entsteht oft aus Unverständnis. Die Wissenschaftler tragen eine Mitschuld an diesen Sorgen, da sie nicht ausreichend erklärt haben, wie mRNA-Impfstoffe wirken. (“Katalin Karikó: “Wir Wissenschaftler haben das nicht ausreichend erklärt””)

NZZ: Verbotene Forschung. Eine russische Gliederfüßer-Forscherin reist nach Europa, um mit ihren Kollegen zu forschen. Sie ist gegen den Krieg, aber die Sanktionen treffen auch sie. Die Forschungszusammenarbeit mit Russland steht wegen des Krieges still. Eine Sorge ist, dass Putin jede Zusammenarbeit für die Propaganda nutzen könnte. Auch die Forschung an Gliederfüßern, für die sich Russland im Krieg nicht interessiert. (“Eine russische Wissenschaftlerin reist nach Deutschland, um mit Kollegen zu forschen – und riskiert dabei alles”)

FAZ: Ökonomen wollen bessere Daten. Der größte deutsche Ökonomenverband fordert die Politik auf, Wissenschaftler in Deutschland mit besseren Forschungsdaten zu versorgen. Ohne verbesserten und schnelleren Zugriff auf Daten von Behörden könne die Wirksamkeit vieler Gesetzesvorhaben nicht ausreichend untersucht werden. Deutschland liege bei der Bereitstellung von Daten für Wissenschaftler im Vergleich zu anderen Ländern noch immer deutlich zurück. Während im benachbarten Ausland in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt wurden, sei dies in Deutschland nicht der Fall. (“Ökonomen fordern besseren Datenzugang für Forscher”)

Der Innovationsindikator 2024 zeigt, dass die deutsche Innovationsfähigkeit im Vergleich mit 34 Volkswirtschaften erodiert ist und weiter zu erodieren droht. Zwar kann sich Deutschland bei ausgewählten Schlüsseltechnologien durchaus behaupten. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bundesrepublik in der Breite den Anschluss an die Spitze zu verlieren droht.

Die Pandemie erklärt das diesjährige Abschneiden nicht. Vielmehr scheinen fehlende strukturelle Anpassungen in der Vergangenheit mehr und mehr die Leistungsfähigkeit negativ zu beeinflussen. Gründe für den Verlust der Innovationsfähigkeit gibt es insgesamt viele. Einer davon ist die sinkende (relative) Qualität des Wissenschafts- und Forschungssystems.

Das deutsche Wissenschaftssystem als Ganzes ist im Vergleich der 35 innovationsorientierten Länder nur im Mittelfeld positioniert. Singapur, Dänemark, Belgien, Schweiz, USA oder Großbritannien sind in dieser Hinsicht wesentlich leistungsfähiger, wie einschlägige wissenschaftliche Indikatoren (Publikationen, Zitierungen, Wissenschaftspreise, Hochschulrankings etc.) belegen. Außerdem ist nicht allein die Breite des Systems entscheidend, sondern auch die Spitze, denn gerade hier entstehen die radikalen und außergewöhnlichen Innovationen.

Im Wissenschaftssystem sollten Mittel daher verstärkt nach Exzellenzkriterien verteilt werden. Dies darf aber nicht reines Nullsummenspiel zur Folge haben. Vielmehr müssen für eine echte Exzellenzförderung zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Ein zusätzlicher Fokus auf die Spitze würde allerdings eine Abkehr vom Gleichheitsgrundsatz in der deutschen Wissenschaftslandschaft und ein gezieltes Herausheben einzelner Einrichtungen aus der Masse erfordern. Um dies zu erreichen, muss es politisch gewünscht sein.

Außerdem sollte klar sein, dass Deutschland allein für die umfassende Beforschung, Umsetzung und Diffusion der meisten Technologien zu klein ist. Die Erzeugung kritischer Massen in Forschung und Technologieentwicklung ist aber notwendig, weil die Komplexität der Fragestellungen in vielen Bereichen enorm angestiegen ist und weil die Geschwindigkeit, mit der Ergebnisse erzielt werden, ein wesentlich entscheidenderes Kriterium des Erfolgs geworden ist.

Ein anderer Weg zur kritischen Masse und für zusätzliche Impulse ist die internationale Zusammenarbeit. Mit der Zunahme an internationalen Konflikten und einer stärker auf nationalstaatliche Abgrenzung ausgerichteten Wirtschafts- und Technologiepolitik in verschiedenen Ländern haben sich die Rahmenbedingungen für international offene Innovationsstrategien verschlechtert.

Ein weiterer Weg ist, das Potenzial sowieso unternommener Anstrengungen zu nutzen, wie zum Beispiel die Aktivitäten in der Verteidigungsforschung. Wobei es an dieser Stelle explizit um Spill-Overs aus der Verteidigungsforschung in die zivile Nutzung geht (während der umgekehrte Fall in der Wissenschaft sicherlich weiterhin mehrheitlich kritisch gesehen wird). Will man dies, dann ist die Durchlässigkeit der Verteidigungsforschung und der zivilen Forschung zu erhöhen.

Hierzu bedarf es jedoch eines breiten wissenschaftspolitischen Diskurses über die institutionellen Rahmenbedingungen und in Teilen eines Kulturwandels. Eine verbesserte organisatorische Durchlässigkeit, die es sowohl der Forschungsförderung als auch den Forschungsakteuren erlaubt, zivile wie auch militärische Forschung durchzuführen, würde Dual-Use Spill-Overs und breitere Synergien ermöglichen.

Insgesamt muss es Deutschland besser gelingen, Wissen und Erkenntnisse aus allen Bereichen von Wissenschaft und Forschung, in Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung zu bringen. Dabei ist es nicht entscheidend, woher dieses Wissen stammt – ob aus der öffentlichen oder privaten Forschung, aus dem Inland oder dem Ausland, aus der zivilen oder der Verteidigungsforschung -, sondern dass die Möglichkeiten und die Kompetenzen für die Umsetzung in Deutschland vorhanden sind.

Ein Beispiel hierfür sind KI-Anwendungen. Es kann in Deutschland nicht darum gehen, bei der Generierung von Sprachmodellen zur Weltspitze zu gehören – dieser Zug hat den Bahnhof vor langer Zeit verlassen. Vielmehr ist die Anwendung der KI in spezifischen, bestehenden und noch zu entwickelnden Domänen für deutsche Unternehmen ein wesentlich vielversprechenderer Weg.

Vor dem Hintergrund einer Positionierung des Wissenschaftssystems, die über das obere Mittelfeld nicht hinauskommt, sowie Schwierigkeiten, kritischen Massen in der Forschung und Technologieentwicklung zu erzielen, muss Deutschland also in Teilen andere Wege in der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik gehen. Sowohl der Aufbau und der Erhalt der eigenen Kompetenzen als auch verlässliche internationale Beziehungen sollten wieder stärker ins Zentrum der Bemühungen der deutschen Forschungs- und Innovationspolitik rücken. Schließlich bildet beides die Basis der technologischen Souveränität Deutschlands – also der Handlungsfähigkeit ohne einseitige Abhängigkeiten -, aber auch der technologischen Wettbewerbsfähigkeit.

Viele Menschen wagen nicht, Autoritäten zu widersprechen. Auf Anweisung tun sie Dinge, die sie aus freiem Willen vielleicht nie getan hätten. “Ich habe nur Befehle befolgt”, hört man sie später oft sagen. Die belgische Neuropsychologin Emilie Caspar will wissen, warum das so ist. Ließen sich Gewalt und Verbrechen an der Menschheit in Zukunft verhindern, wenn man Menschen kognitiv darauf trainieren könnte, Widerstand zu leisten? Das ist eine der zentralen Fragen, die sie zu ihrer Forschung motiviert. Beim Falling Walls Science Summit 2024 wird sie über ihre Erkenntnisse berichten.

“Ich möchte die Methoden aus der Psychologie und den Neurowissenschaften nutzen, um effiziente Werkzeuge zu entwickeln, die blinden Gehorsam verhindern und die Friedensbildung fördern”, schreibt sie auf ihrem Forschungs-Blog.

Im letzten Jahr wurde Caspar vom niederländischen “New Scientist Magazine” zu einem der 15 größten wissenschaftlichen Nachwuchstalente gekürt. Geboren 1987 in Brüssel, studierte sie Neuropsychologie, kognitive Entwicklung und Forensik an der Université Libre in Brüssel, wo sie auch promovierte. Sie forschte am University College in London und am Netherlands Institute for Neuroscience in Amsterdam.

Seit 2021 leitet Caspar das “Moral and Social Brain Lab” an der Universität Gent. Dort konnte sie auf neurologischer Ebene nachweisen, dass Verantwortungsgefühl, Empathie und Schuldbewusstsein nachlassen, wenn Probanden Befehle befolgen. Im Allgemeinen reagieren wir empathisch, wenn wir miterleben, dass andere Schmerzen erleiden. Dieses Mitgefühl lässt sich im Gehirn messen. Regionen, die an der Wahrnehmung des eigenen Schmerzes beteiligt sind, werden dann aktiv.

In ihren Experimenten ließ die Forscherin Probandinnen anderen Frauen Elektroschocks zufügen. Drückten sie auf Befehl den Knopf, fielen Gehirnaktivitäten, die mit Empathie in Verbindung stehen, deutlich schwächer aus, als wenn sie es aus freiem Willen taten. Womöglich ist dieser Prozess im Gehirn ein Grund dafür, warum Menschen überhaupt fähig sind, auf Befehl hin Gewalt auszuüben.

Für ihre Forschung erhielt Caspar 2022 einen der renommierten ERC Starting Grants und 2023 den Early Career Award der Society for Social Neuroscience (S4SN). Viel Aufmerksamkeit bekommt die Belgierin auch dafür, dass sie bei ihrer Arbeit unkonventionelle Wege geht. Sie forscht nicht nur im Labor – was ungewöhnlich ist für eine Neurowissenschaftlerin. Mit einem tragbaren Elektroenzephalogramm (EEG) verlässt sie aus Überzeugung regelmäßig ihre vertraute Welt.

“Wie können wir hoffen, den Menschen grundlegend zu verstehen, wenn wir Gehirne immer nur in einem westlichen Kontext analysieren?”, sagt Caspar. Indem sie mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zusammenarbeitet, gelingt es ihr, Menschen aus Bevölkerungsgruppen und Ländern zu untersuchen, an die Neurowissenschaftler sonst kaum herankommen.

So arbeitete sie beispielsweise mit ehemaligen Tätern sowie Überlebenden des Völkermords in Ruanda. Dabei stellte sie fest, dass die Feindlichkeit zwischen Hutus und Tutsis fast 30 Jahre nach dem Genozid immer noch stark ist. Die verminderte Empathie für die jeweils andere Gruppe sei auch auf die nächste Generation übergegangen, die den Völkermord nicht direkt erlebt hat. Ein Risiko dafür, dass es immer wieder zu neuer Gewalt kommen kann.

In ihrem Buch “Just Following Orders. Atrocities and the Brain Science of Obedience”, das diesen Sommer auf Englisch erschienen ist, hat sie ihre Erkenntnisse in eine klare, unkomplizierte Sprache übersetzt, auch für diejenigen, die keinen Hintergrund in Psychologie oder Neurowissenschaften haben. Auf ihrem X-Profil (ehemals Twitter) kann man außerdem sehen, wie sehr Caspar für ihr Forschungsthema brennt: Auf ihren Rücken hat sie sich eine große Nervenzelle tätowieren lassen. Alice Ahlers

Beim Falling Walls Science Summit 2024 in Berlin spricht Emilie Caspar am 9. November über ihre Forschung. Weitere Porträts der Table.Briefings-Serie “Breakthrough-Minds” finden Sie hier.

Andrea Ablasser, Ärztin an der École polytechnique fédérale de Lausanne, der Virologe Glen Barber aus Columbus/Ohio und der Biochemiker Zhijian James Chen aus Dallas bekommen in diesem Jahr den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis. Sie werden für ihre Entdeckung des cGAS-STING-Signalwegs ausgezeichnet. Das ist die Alarmanlage, die anschlägt, wenn DNA bei Infektionen, Krebs oder zellulärem Stress in das Plasma einer Zelle eindringt. Der Preis ist mit insgesamt 120.000 Euro dotiert und wird im März 2025 in der Frankfurter Paulskirche verliehen.

Peter Kürz (Zeiss SMT) und Michael Kösters (Trumpf) bekommen stellvertretend für ihre Forscherteams den Werner-von-Siemens-Ring. Sie werden für ihre bahnbrechende Entwicklung der High-NA-EUV-Lithographie und die industrielle Nutzbarmachung der EUV-Technologie ausgezeichnet.

Ellen Sletten, Chemikerin an der University of California in Los Angeles und Oliver Bruns, Leiter der Abteilung für Funktionelle Bildgebung in der Operativen Onkologie am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC), erhalten den diesjährigen Helmholtz High Impact Award. Sie werden für die Entwicklung einer innovativen Methode ausgezeichnet, die kurzwelliges Infrarotlicht mit speziellen fluoreszierenden Farbstoffen und modernster Kameratechnologie kombiniert. Während einer Operation könnten in Zukunft einzelne Krebszellen an Tumorrändern und in Lymphknoten erkannt werden. Ihre Forschung ist am NCT/UCC angesiedelt. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Helmholtz-Gemeinschaft zusammen mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft zum zweiten Mal vergeben. Sie würdigt herausragende wissenschaftliche oder technisch innovative Leistungen, die in Grenzgebieten zwischen verschiedenen Fächern der Medizin, Natur- und Ingenieurwissenschaften erzielt wurden.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. Digitalpakt: Was die aktuelle Verhandlungsrunde ergeben hat. Mit Spannung war die neue Verhandlungsrunde zum Digitalpakt zwischen Bund und Ländern auf Ebene der Staatssekretäre erwartet worden. Denn nach der deutlichen Kritik der Länder am jüngsten BMBF-Angebot zur Fortsetzung war die Ausgangslage des Treffens gestern Nachmittag schwierig. Ein Durchbruch gelang nicht. Trotzdem stehen einige Signale auf Annäherung. Mehr

Berlin.Table. Merz wird’s – Wie es dazu gekommen ist. Die Union hat sich auf Friedrich Merz als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2025 geeinigt. Wie es dazu kam und welche Schwächen und Stärken ihn ausmachen. Mehr

Climate.Table. Flutkatastrophe: Wie Anpassung scheitert, wenn die Politik wegschaut. Das Tief “Boris” bringt Extremwetter und große Überschwemmungen nach Osteuropa. Gleichzeitig wird Klimapolitik bei Wahlen in diesen Regionen von den meisten Parteien ignoriert. Die Anpassung gerät schnell an ihre Grenzen. Mehr

Climate.Table. Betrug in China: Umweltbundesamt will 45 Projekte stoppen. Die Affäre um ein Betrugssystem in China, in das auch deutsche Firmen involviert sind, weitet sich aus: Das Umweltbundesamt spricht nun von 45 Klimaprojekten, die rückabgewickelt werden sollen. Mehr

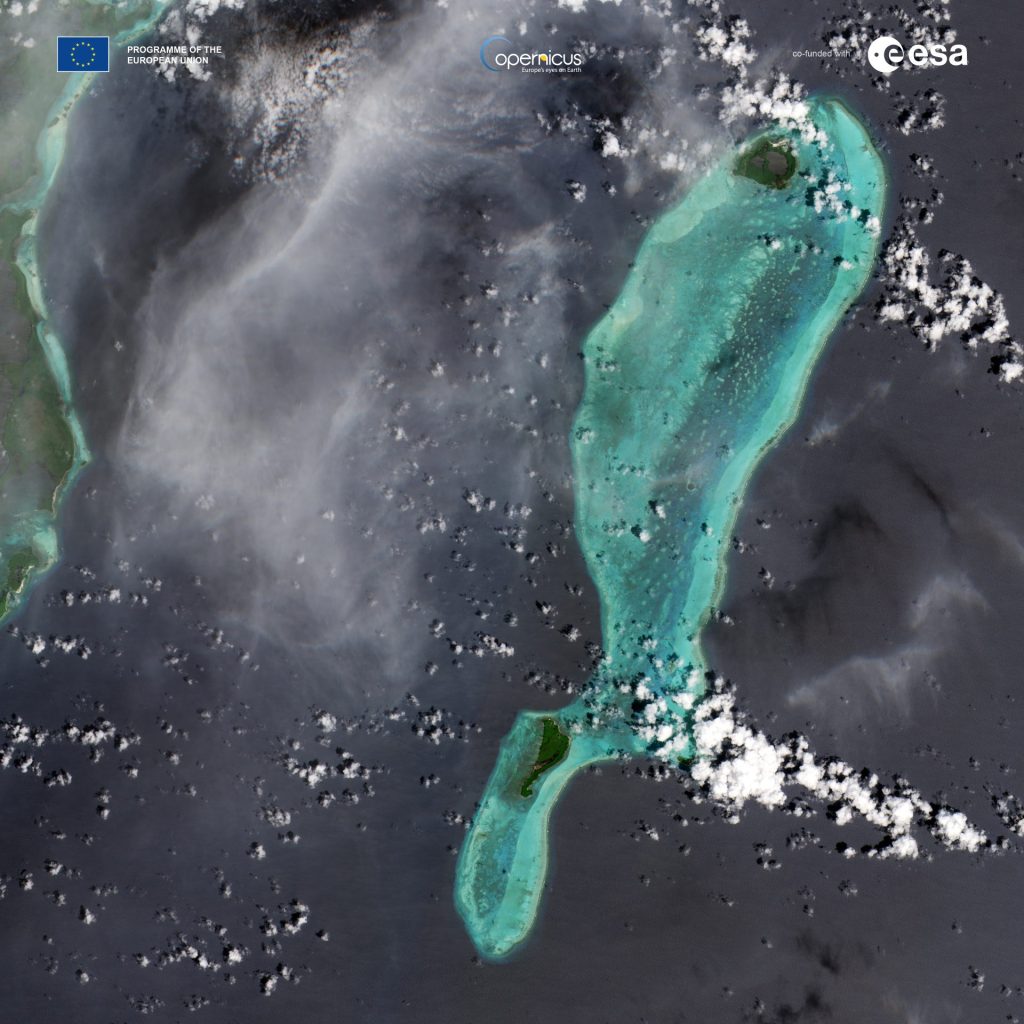

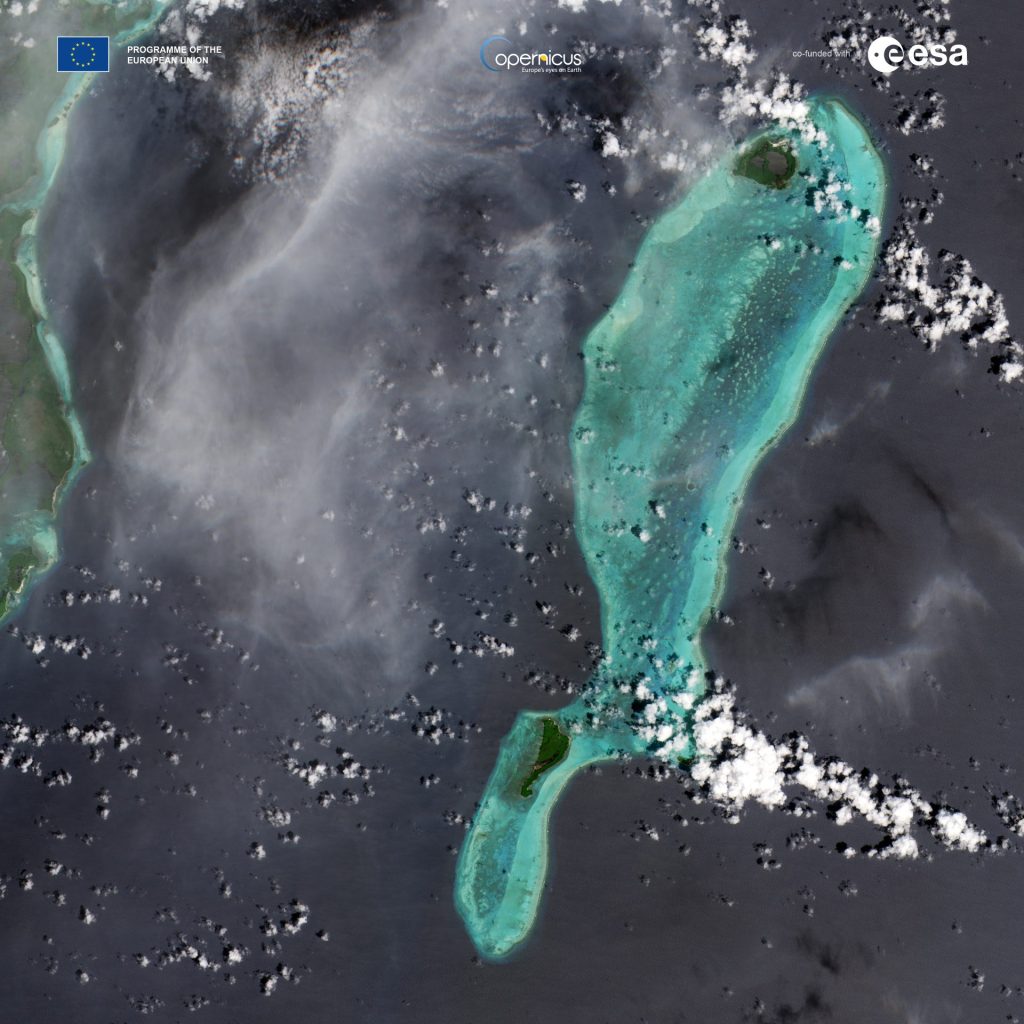

Zum Nachtisch können Sie sich heute mal sattsehen – und zwar an einem der ersten Satellitenbilder von Sentinel-2 aus dem europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Der Anfang September gestartete Satellit hat erste Bilder aus 786 Kilometern Höhe geliefert – darunter auch das Lighthouse Reef, ein Atoll vor der Küste von Belize.

Sentinel-2 soll Daten für die Landwirtschaft, zur Überwachung der Wasserqualität und zum Management von Naturkatastrophen wie Waldbränden, Vulkanausbrüchen und Überschwemmungen liefern, teilte die europäische Raumfahrtbehörde Esa am Mittwoch mit. “Wir sind begeistert, dass Copernicus Sentinel-2C so kurz nach seinem Start bereits so atemberaubende Bilder der Erde aufnimmt”, sagt Projektleiter Constantin Mavrocordatos. Wir teilen die Begeisterung und tauchen mal kurz ab ins dunkelblaue Sinkloch des Riffs. Anne Brüning

wenn es nach Ursula von der Leyen geht, nimmt ihre neue EU-Kommission schon Anfang November die Arbeit auf, auch wenn politische Beobachter das für ein wenig ambitioniert halten. Ob früher oder später, in jedem Fall müssen die am Dienstag vorgestellten designierten Kommissarinnen und Kommissare verhindern, dass Europa im globalen Wettbewerb den Anschluss verliert. Forschung und Innovation sollen eine zentrale Rolle spielen, so zumindest ist der “Mission Letter” der EU-Kommissionspräsidentin mit ihren politischen Zielen für die nächsten fünf Jahre zu lesen.

Der Druck ist groß, heiß diskutiert wurde und wird in diesen Wochen der Draghi-Bericht, der gewaltige Investitionen und Strukturreformen in der EU fordert. In unserem Überblick stellen wir Ihnen heute die handelnden Personen in der neuen EU-Kommission vor und auch an welchen Themen und Schnittstellen sie forschungs- und innovationspolitisch arbeiten sollen. Ganz besonderes Augenmerk legen wir natürlich auf die neue Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation, Ekaterina Sachariewa (oder ausführlich: Ekaterina Spasova Getschewa-Sachariewa). Markus Weißkopf stellt die Bulgarin in den News vor.

Dass nicht nur Europa, sondern im Besonderen auch Deutschland den Anschluss an den globalen Innovationswettbewerb nicht verpassen darf, ist der Take-away des InnoNation Festivals. Meine Kollegin Anne Brüning war am Mittwoch in Berlin vor Ort und berichtet über Deutschlands Abrutschen beim Innovationsindikator, der traditionell auf der BDI-Veranstaltung vorgestellt wird. Fazit: Nicht nur beim Fußball werden die Kleinen immer stärker und stellen die Großen vor Herausforderungen. Im Standpunkt betreiben zwei Autoren des Innovationsindikators, die Wirtschaftswissenschaftler Rainer Frietsch und Torben Schubert vom Fraunhofer ISI, Ursachenforschung und liefern Handlungsansätze gegen das weitere Erodieren der deutschen Innovationsfähigkeit.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Ab November will die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit ihrer neuen Regierung arbeiten. Um unseren Lesern die Orientierung zu erleichtern, wagen wir einen Aus- und Überblick über die relevanten forschungs- und innovationspolitischen Themen und Entscheidungen, die für die nächsten fünf Jahre absehbar sind und erklären, wer für ihre Umsetzung verantwortlich sein wird:

Zu Ekaterina Sachariewas Aufgaben wird es unter anderem gehören, viele der jüngsten Empfehlungen der ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta und Mario Draghi umzusetzen, die eindringlich davor gewarnt hatten, dass Europa im globalen Wettbewerb nicht mithalten könne. Die Bulgarin soll dabei helfen, Forschung und Innovation, Wissenschaft und Technologie in den Mittelpunkt der EU-Wirtschaft zu stellen, das gab ihr jedenfalls Ursula von der Leyen bei der Kommissions-Präsentation mit auf den Weg. Die Ausgaben müssten erhöht und auf strategische Prioritäten und bahnbrechende Innovationen konzentriert werden.

Zu den konkreten Zielvorstellungen, die Ursula von der Leyen für das Ressort von Sachariewa hat, lesen Sie unsere News zur neuen Forschungskommissarin. Interessant ist allerdings auch, was dort nicht steht. In Sahariewas Missionsschreiben sind etwa die Vorbereitungen für das nächste Forschungsrahmenprogramm der EU, das FP10, nicht erwähnt. Im Jahr 2028 soll es die Nachfolge von Horizont Europa antreten. Dies nährt unter Experten die Befürchtung, dass die Haushaltsdirektion der Kommission plant, das Rahmenprogramm im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen im Jahr 2028 in einen umfassenderen Wettbewerbsfonds einzugliedern.

Das könnte bedeuten, dass Mittel von der Forschung abgezogen und stattdessen in die breitere Entwicklung und Einführung strategischer Technologien gesteckt werden – bisher sind das aber kaum mehr als Spekulation aus Brüssel. Zudem enthielten Missionsschreiben an Zahariewas Vorgänger aus den Jahren 2014 und 2019 ebenfalls keine Planungen für die jeweils nächsten Rahmenprogramme. Das Weglassen des FP10 könnte also auch diesmal wenig bedeutsam sein. Ebenfalls nicht erwähnt ist die Schaffung einer europäischen DARPA, also einer Agentur für disruptive Innovationen, eine der wichtigsten Forderungen des Draghi-Reports.

Doch die Forschungs- und Innovationspolitik wird sich nicht auf das Ressort von Ekaterina Zaharieva beschränken. In von der Leyens nächster Kommission sind Wissenschaft und Technologie auf viele der verbleibenden 26 – am Dienstag bekanntgegebenen – Ressorts verteilt. Im Folgenden ein Überblick dazu:

Laut dem Missionsbrief von Ursula von der Leyen wird Ribera Rodríguez kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützen, “das Risiko von feindlichen Übernahmen durch ausländische Unternehmen zu minimieren, die sie damit als mögliche künftige Konkurrenz ausschalten wollen”. Die Spaniererin wird auch an der Umsetzung des künftigen Europäischen Wettbewerbsfonds beteiligt sein, um die Kohärenz zwischen dem Fonds und der Beihilfepolitik sicherzustellen. Darüber hinaus wird sie mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um “schnelle Vorschläge” für wichtige Projekte von gemeinsamem Interesse in strategischen Technologiesektoren einzuholen und umzusetzen.

Virkunnen wird Zaharieva beim Aufbau eines Forschungsrats für Künstliche Intelligenz unterstützen. Zudem soll die finnische Politikerin einen Plan entwickeln und umsetzen, wie Investitionen der EU für Schlüssel- und Spitzentechnologien angekurbelt werden. Darunter fallen für die künftige Legislaturperiode unter anderem die Bereiche Supercomputing, Halbleiter, das Internet der Dinge, Genomik, Quantencomputer und Weltraumtechnologie. Virkunnen wird außerdem einen “langfristigen EU-Quantenchip-Plan” entwickeln, wie Mario Draghi ihn in seinem Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU vorgeschlagen hat.

Séjourné muss innerhalb der ersten 100 Tage seiner Amtszeit einen Vorschlag für einen Clean Industrial Deal vorlegen, der sich Dekarbonisierung, grüne Technologie und die Förderung von Investitionen konzentriert. Der Franzose wird zudem mit anderen Kommissaren an einem Gesetz zur Beschleunigung der industriellen Dekarbonisierung arbeiten, das dem europäischen Privatsektor dabei helfen soll, saubere Technologien zu entwickeln, zu produzieren und zu verbreiten. Darüber hinaus wird Séjourné zur Arbeit am Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit beitragen, um sicherzustellen, dass die EU “in die Innovationen und Technologien investiert, die unsere Wirtschaft prägen und unseren Wandel vorantreiben werden”, heißt es im Mission Letter.

Mînzatu wird sich mit dem Europäischen Bildungsraum befassen und dabei ein EU-weites Konzept für Kompetenz- und Lernmobilität entwickeln. Die rumänische Politikerin wird sich außerdem für die Stärkung von Erasmus+ und eines gemeinsamen europäischen Studienabschlusses einsetzen.

Der ungarische Kommissar wird voraussichtlich einen Entwurf für ein Gesetz zum Arzneimittelmangel vorlegen. Er soll Maßnahmen gegen den gravierenden Mangel an Medikamenten und medizinischen Geräten erarbeiten. Er wird zudem die Arbeit am neuen europäischen Biotechnologiegesetz leiten, einem Regulierungsrahmen, der Innovationen bei der Bewertung von Gesundheitstechnologien und der klinischen Erprobung ermöglichen soll. Várhelyi wird sich auch der Arzneimittelverordnung annehmen und mit dem Parlament und dem EU-Rat zusammenarbeiten, um diese zu reformieren und ihre Umsetzung zu überwachen.

Der niederländische Kommissar hat gemeinsam mit seinem Kollegen Séjourné die Aufgabe, den Clean Industrial Deal auszuarbeiten, der sich auf Dekarbonisierung und saubere Technologien konzentriert. Darüber hinaus wird er die Umsetzung des Innovationsfonds zur Investition in saubere Technologien und Projekte mit Mehrwert für die EU unterstützen.

Der litauische Kommissar wird voraussichtlich ein Weißbuch zur Zukunft der europäischen Verteidigung vorlegen, mit dem Ziel, einen einheitlichen Markt für Verteidigungsprodukte und -dienstleistungen zu schaffen. Er wird mit den Mitgliedstaaten und in enger Abstimmung mit der Nato an Verteidigungsprojekten von gemeinsamem europäischem Interesse arbeiten und nach Möglichkeiten suchen, den Europäischen Verteidigungsfonds zu stärken. Kubilius wird außerdem die Arbeit der Kommission an einem Vorschlag für ein EU-Weltraumgesetz leiten. Von Florin Zubașc

Dieser Beitrag ist eine übersetzte Version eines Artikels von Science|Business. Mit einem Redaktionsteam, das in Brüssel und in der gesamten EU arbeitet, ist Science|Business Europas wichtigste englischsprachige Quelle für fundierte Berichterstattung über Forschungs- und Innovationspolitik.

Das Innovationsgeschehen verschiebt sich, etablierte Industrienationen wie Deutschland werden von neuen Wettbewerbern immer intensiver herausgefordert: Das ist ein Fazit des diesjährigen Innovationsindikators, der am Mittwoch in Berlin auf dem InnoNation Festival des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) vorgestellt wurde. In dem Projekt wird jährlich erhoben, wie innovativ einzelne Länder sind, wie gut sie im Bereich Schlüsseltechnologien aufgestellt sind und wie nachhaltig sie wirtschaften.

Nur so mittel, lautet die kurze Antwort. Im diesjährigen Ranking, das die Innovationsfähigkeit von 35 Volkswirtschaften vergleicht, liegt Deutschland mit 43 von maximal 100 Punkten auf Platz 12, im Vorjahr war es noch Rang 10. Führend ist erneut die Schweiz mit 71 Punkten. Auf Platz 2 folgt Singapur. Dänemark hat sich besonders dynamisch entwickelt und liegt auf Rang 3 (siehe Grafik).

“Andere laufen schneller als wir”, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm bei der Vorstellung des Berichts. “Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit hängt im Kern von der Innovationsfähigkeit ab.” Gute Innovationspolitik sei aus seiner Sicht gekennzeichnet durch entschlossene Start-up-Förderung, gute Wissenschaftsförderung ohne Rücksicht auf regionale Proporze und eine breite Initiative zur Verbesserung des Transfers.

Typisch für die Top drei Länder Schweiz, Singapur und Dänemark sind den Autoren zufolge:

Dynamisch entwickelt haben sich in den vergangenen Jahren in Europa auch Belgien (Rang 7) und Irland (Rang 5). Belgien habe sich vor etwa zehn Jahren eindrucksvoll umorientiert und erheblich in Wissenschaft und Wirtschaft – und deren Vernetzung – investiert. Im Jahr 2022 beliefen sich die FuE-Ausgaben auf 3,41 Prozent des BIP. Die irische Strategie sei anders, heißt es im BDI-Bericht. Man setze stark auf die Niederlassung ausländischer Technologiekonzerne, unter anderem durch eine großzügige FuE-Förderung, ein großes englischsprachiges Fachkräfteangebot und den Zugang zum europäischen Binnenmarkt.

“Die hohen Werte für kleinere Volkswirtschaften im Innovationsindikator zeigen, dass es diesen Ländern leichter fällt, einen größeren Teil der verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen auf die Schaffung und wirtschaftliche Verwertung neuen Wissens zu setzen“, konstatieren die Autoren.

Unter den großen Volkswirtschaften liegt Deutschland immerhin auf Rang 2 – nach Südkorea. Die Indikatorwerte haben sich seit dem Jahr 2005 nicht wesentlich verändert, was zumindest für Stabilität spricht. Anders etwa Großbritannien. Dort war seit der Finanzkrise 2007/08 Innovationsfähigkeit verloren gegangen, seit 2012 holt es nun langsam, aber stetig auf. China ist die einzige große Volkswirtschaft, deren Innovationsfähigkeit sich dynamisch entwickelt (siehe Grafik).

Kurz gesagt: ganz passabel. Bei den Schlüsseltechnologien liegt Deutschland auf Rang 7 – die Top 3 sind Singapur, Dänemark und Japan. Bewertet wurden sieben ausgewählte Schlüsseltechnologien. Besonders gut schneidet Deutschland bei Energietechnologien, Kreislaufwirtschaft und neuen Produktionstechnologien ab, eher schlecht im Bereich Biotechnologie.

Die Empfehlungen der Autoren: den Schulterschluss in Europa suchen, KI und digitale Plattformen besser nutzen und die Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung überdenken.

Kurz gesagt: Es gehört zu den besten. Im Bereich Nachhaltigkeit erreicht Deutschland nach Dänemark und Finnland Rang 3. Nachhaltiges Wirtschaften wurde erst 2023 in den Innovationsindikator aufgenommen, weil langfristiger wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Wohlstand nur durch die Einhaltung der planetaren Grenzen möglich sind.

Die Empfehlung der Autoren in diesem Bereich ist, die Koordination von Politiken auch über Ressortgrenzen hinweg zu gewährleisten. Derzeit seien die Prozesse in der deutschen Innovations- und Technologiepolitik durch eine Zersplitterung der Verantwortlichkeiten gekennzeichnet.

Der Innovationsindikator wird seit dem Jahr 2005 vom BDI und dem Beratungsunternehmen Roland Berger herausgegeben und von Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI und dem ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erarbeitet. Es handelt sich um einen sogenannten Kompositindikator. Die Innovationsfähigkeit eines Landes wird anhand von 23 Einzelindikatoren erfasst. Dazu gehören zum Beispiel FuE-Ausgaben der Wirtschaft je BIP, Patente aus der Wissenschaft je Bevölkerung, Anteil Beschäftigte mit Hochschulabschluss und der Wertschöpfungsanteil von Hochtechnologie.

Lesen Sie zu den diesjährigen Ergebnissen auch den Standpunkt-Beitrag der beiden Innovationsforscher Rainer Frietsch und Torben Schubert vom Fraunhofer ISI. Sie gehören zu dem siebenköpfigen Autorenteam des Innovationsindikators und ordnen die aktuellen Ergebnisse exklusiv für Table.Briefings ein.

19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg

Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr

19.-21. September 2024, Bauhaus-Universität Weimar

66. Jahrestagung der Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Universitäten Hochschulbau trotz/t Krisen Mehr

24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr

25. September 2024, 8:00 bis 9:15 Uhr im BASECAMP, Mittelstraße 51-53, 10117 Berlin

Frühstücks-Austausch: Gipfel für Forschung und Innovation Follow-up Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI: Gespräch über Umsetzungsschritte für mehr Geschwindigkeit bei Innovation und Forschung Zur Anmeldung

25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)

Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr

26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar

CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr

26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online

Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr

1. Oktober 2024, 19 Uhr, Bricks Club Berlin

Gesprächsreihe der Wübben Stiftung Wissenschaft in Kooperation mit der Jungen Akademie Christopher Degelmann: Fake News und Fleischkonsum in der Antike Mehr

3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland

2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr

8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin

bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr

10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München

Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr

11. Oktober 2024 an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, Düsseldorf

DHV-Symposium 2024 “Die ‘Große Transformation’ – ein Jahrhundertprojekt zwischen Realität und Utopie” Mehr

23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz

Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr

4. November 2024, 17 Uhr, Allgemeiner Fakultätentag e.V., Karlsruhe

Online-Podiumsdiskussion “Denken, Sprechen, Schreiben. Wie wichtig ist die Sprachkompetenz für das wissenschaftliche Arbeiten?” Mehr

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute bekanntgab, soll die Bulgarin Ekaterina Sachariewa zur Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation in der Europäischen Kommission ernannt werden. Sachariewa war Vizepremierministerin und Ministerin für regionale Entwicklung in Bulgarien und von 2017 bis 2021 Außenministerin.

Seit der Wahl im April 2023 repräsentiert sie den Wahlkreis Pasardschik im bulgarischen Parlament und ist Mitglied in mehreren Ausschüssen, darunter dem zur Außenpolitik. Sachariewa gehört der konservativen GERB-Partei an. Medienberichten zufolge hatte Bulgarien eigentlich das Ressort Regionalpolitik angestrebt, schon die letzten beiden Forschungskommissarinnen der EU stammten aus dem Land.

Die designierte Forschungskommissarin Sachariewa wurde 1975 in Pasardschik geboren. Sie erwarb schon während ihrer Schulzeit am dortigen Bertolt-Brecht-Gymnasium Deutschkenntnisse und soll fließend Deutsch sprechen. Sie studierte Jura und schloss an der Paisii-Hilendarski-Universität Plowdiw mit dem Master ab.

Für Insider ist die bulgarische Nationalpolitikerin zwar ein neues Gesicht, sie bewerten den neuen Zuschnitt des Ressorts jedoch als Fortschritt. Ohne die “Anhängsel” Bildung, Jugend und Kultur stünden Wissenschaft und Forschung als Ressort stärker da als bisher. Dass das Thema Start-ups nun explizit im Ressorttitel benannt wird und im Bereich Forschung abgebildet ist, wurde von den Start-up-Verbänden in ersten Reaktionen begrüßt.

Stakeholder wie die European University Association (EUA) und die League of European Research Universities (LERU) hatten allerdings dafür plädiert, in dem Kommissariat weiterhin die Bereiche Forschung, Innovation und Bildung zu vereinen. Die EUA hatte sich erst Anfang September in einem Statement dafür eingesetzt und dies nach der Entscheidung nochmals bekräftigt. Ähnlich hatte sich auch die LERU in der vergangenen Woche positioniert.

In einem sogenannten Mission Letter beschrieb Kommissionschefin von der Leyen nicht nur die Aufgaben der Kommission als Ganzes, sondern auch die spezifischen Zielvorstellungen für Sachariewa. Darunter finden sich:

Sachariewa benötigt noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments, bevor sie ihre neue Aufgabe in Brüssel antreten kann. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments befragen die designierten Kommissare in der Regel zu ihrer fachlichen Kompetenz, werfen aber auch Fragen rund um die politische Karriere auf. Zur Sprache kommen könnten auch Vorwürfe gegen Sachariewa aus dem Jahr 2019. Ein ehemaliger Mitarbeiter unterstellte ihr damals Verbindungen zu einem Fall, in dem Bestechungsgelder im Austausch für bulgarische Pässe gezahlt wurden. mw

Im Rahmen der WIN-Initiative des Finanzministeriums wollen mehrere deutsche Großunternehmen bis 2030 zwölf Milliarden Euro in das deutsche Venture-Capital-Ökosystem investieren. Zusammen mit den Start-up-Finanzierungsinstrumenten des Bundeswirtschaftsministeriums soll die WIN-Initiative ein starkes Umfeld für Innovationen von jungen Unternehmen, von Start-ups und Scale-ups in Deutschland schaffen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck auf dem Start-up Summit am Dienstag. Das Versprechen von Unternehmen wie Allianz, Deutsche Bank und Commerzbank kommt eine Woche nachdem Mario Draghi in einem Bericht mehr öffentliche Investitionen und VC-Finanzierungen für europäische Technologie-Start-ups gefordert hatte.

Im Zuge des Treffens der Start-up-Community, an dem auch Finanzminister Christian Lindner und Bundeskanzler Olaf Scholz teilnahmen, veröffentlichte das BMWK auch den Fortschrittsbericht zu seiner Start-up-Strategie. Demnach konnten bereits 81 Prozent der dort beschriebenen Maßnahmen abgeschlossen werden.

Fortschritte gab es auch in anderen Bereichen der Finanzierung: Der Wachstumsfonds Deutschland gehört mit seinem bereits im Herbst 2023 erreichten Zielvolumen von einer Milliarde Euro zu den größten Venture-Capital Dachfonds Europas. Weiterhin stellt der neue High-Tech Gründerfonds Opportunity seit Juni zusätzliches Wachstumskapital zur Verfügung. Zu den in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen zählt auch der Leuchtturmwettbewerb Start-up Factories.

Mit diesem fördert das BMWK den Aufbau von hochschulnahen, privatrechtlich organisierten und unternehmerisch geführten Gründerzentren. In der ersten Phase des Wettbewerbs hatten sich insgesamt 26 Verbünde mit über 100 Beteiligten aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und privaten Akteuren beteiligt. 15 davon haben die erste Runde überstanden und werden nun für die Ausarbeitung eines Feinkonzepts gefördert.

Die Vorstandsvorsitzende des Start-up-Verbands, Verena Pausder, lobt die Fortschritte bei der Start-up-Strategie. Allerdings müsse “es schnell weitergehen, wenn wir Deutschland im harten internationalen Wettbewerb an die Spitze setzen wollen”. Beim Thema Ausgründungen fordert Pausder eine Flankierung der Start-up-Factories durch eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unis: Diese sollten ein Prozent ihres Budgets für Ausgründungen mobilisieren. mw

Eigentlich hätte bereits vor der Sommerpause die konstituierende Sitzung des Ethikrats stattfinden sollen, spätestens jedoch jetzt, am heutigen Donnerstag. Doch die Neubesetzung des Deutschen Ethikrats verzögert sich weiter. Grund: Es fehlen noch die Nominierungen der Bundesregierung.

Dabei war die vierjährige Amtszeit des vergangenen Rats bereits Ende April ausgelaufen. Doch bisher hat es die Regierung nicht geschafft, ihre Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen. Der Bundestag hingegen hat Anfang Juni elf Mitglieder für den nächsten Ethikrat offiziell vorgeschlagen – der AfD-Kandidat fiel bei der Abstimmung durch. Unter den Nominierten befinden sich unter anderem Jutta Allmendinger, Cornelia Betsch und Petra Bahr. Doch erst, wenn alle Nominierten bekannt sind, werden sie von der Bundestagspräsidentin ernannt.

Vier Mitglieder wurden im Laufe der letzten Ratsperiode berufen, sind daher noch im Amt und stellen derzeit faktisch den Ethikrat. Die 26 Mitglieder des Ethikrats werden paritätisch von Bundestag und Bundesregierung nominiert und dann auf vier Jahre berufen. Neumitglieder werden im Regelfall zeitnah von Bundestag und Bundesregierung vorgeschlagen.

Das BMBF, das in dem Nominierungsprozess für die Bundesregierung die Federführung hat, schrieb auf Anfrage von Table.Briefings, dass ein “zeitnaher Beschluss” im Kabinett angestrebt werde. Bisher steht der Punkt nach Informationen von Table.Briefings jedoch nicht auf einer der Tagesordnungen für die kommenden Kabinettssitzungen.

Damit können weder die sonst monatlichen Sitzungen des Ethikrats noch neue Beratungsprozesse zu wichtigen Themen wie dem Umgang mit KI oder der Bioethik vorangehen. mw

Die Cyberagentur hat ihren Wettbewerb zur Entwicklung eines mobilen Quantencomputers für Militär-, Polizei- und Kriseneinsätze gestartet. Wie die Cyberagentur der Bundesministerien des Inneren und der Verteidigung mitteilte, wurden drei Konsortien ausgewählt, die innerhalb von drei Jahren einen solchen superschnellen Rechner bauen sollen. “Mobile Systeme sind besonders für Sicherheits- und Verteidigungsszenarien von großer Bedeutung. Gleichzeitig bieten mobile Quantencomputer potenziell auch für zivile Anwendungen erhebliche Vorteile”, sagte Roman Bansen, Leiter Quantentechnologien, zur mit über 35 Millionen Euro bislang größten Forschungsfinanzierung der Cyberagentur.

Wissenschaftler, Start-ups und Konzerne wie IBM, Google und der chinesische Internetriese Alibaba arbeiten an solchen Computern, die bislang riesengroß sind, mit Beton und Blei vor Strahlung abgeschirmt werden und gekühlt in Rechenzentren stehen. Die von der Cyberagentur finanzierten Forschungsteams sollen einen Quantencomputer so robust, kompakt, leicht und energieeffizient bauen, dass er per Lastwagen oder Schiff transportiert und dann am gewünschten Ort eingesetzt werden kann. Die drei Konsortien haben verschiedene Hintergründe und Ansätze:

Bei dem Vergabeverfahren “Mobiler Quantencomputer” handelt es sich um ein Pre-commercial Procurement (PcP). Aus den drei Projekten wählt die Cyberagentur in einem vierphasigen Wettbewerb ein System zur Weiterentwicklung für den praktischen Einsatz aus. Die ausgewählten Unternehmen haben sich verpflichtet, innovative Ansätze zur Miniaturisierung und Energieeffizienz von Quantencomputern zu erforschen. “Ziel ist es, die physische Realisierung der Qubits sowie die notwendigen Peripheriegeräte so zu optimieren, dass Quantencomputer auch außerhalb von Laborräumen betrieben werden können”, schreibt die Cyberagentur. tg

RND: Studiengang bleibt. Nach der Ansiedlungsankündigung des US-Chipkonzerns Intel in Magdeburg hatte die dortige Universität einen eigenen Halbleiter-Studiengang eingerichtet. Dieser soll nun fortgeführt werden – trotz des vorläufigen Baustopps. Allerdings verschiebt die Hochschule nach der Ankündigung des Chipkonzerns nun ihrerseits den Bau eines neuen Reinraums. (“Trotz Intel-Baustopp: Uni Magdeburg will an Halbleiter-Studiengang festhalten”)

RBB: Die Rabbinerausbildung in Potsdam wird neu strukturiert. Am Montag wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der Universität Potsdam und einer neu gegründeten Stiftung des Zentralrats der Juden unterzeichnet. Unter dem Dach dieser neuen Stiftung sind drei Seminare vereint, die liberale und konservative Rabbiner sowie Kantoren ausbilden. (“Stiftung und Universität kooperieren bei Rabbinerausbildung in Potsdam”)

FAZ: Protestwähler sind überfordert. Nicola Fuchs-Schündeln ist die neue Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Sie beschäftigt sich schon lange mit Protestwählern. Einen Grund für den Erfolg von Protestparteien sieht sie darin, dass die Menschen von den vielen aktuellen Krisen, wie Gazakrieg, Ukraine und Corona, überfordert sind. Diese kommen zu den Dauerherausforderungen der Zeit, wie Digitalisierung und Klima, noch hinzu. (“Ich bin politisch nicht festgelegt”)

Zeit: Anhalts Außenstelle in Kasachstan. Die Hochschule Anhalt hat eine Außenstelle in Almaty, Kasachstan, eröffnet und ist damit die erste deutsche Hochschule mit staatlicher Lizenz, nach deutschen Lehrplänen zu unterrichten. Der Unterricht wird zunächst von deutschen Dozenten übernommen, bevor kasachische Lehrkräfte nach einer Weiterbildung schrittweise die Lehre übernehmen. Ab dem Wintersemester 2025/26 werden 100 Studenten ihr Studium aufnehmen. (“Hochschule Anhalt künftig mit Außenstelle in Kasachstan”)

RND: Erklärung hilft gegen Angst. Katalin Karikó legte den Grundstein für die mRNA-Impfstoffe, die der Welt aus der Corona-Pandemie halfen. Jahrzehntelang fand ihre Entdeckung kaum Beachtung, und der Nobelpreis wurde ihr erst 2023 verliehen. Sie versteht, dass viele Menschen Angst vor den mRNA-Impfungen hatten, weil sie die Technik nicht kannten. Angst entsteht oft aus Unverständnis. Die Wissenschaftler tragen eine Mitschuld an diesen Sorgen, da sie nicht ausreichend erklärt haben, wie mRNA-Impfstoffe wirken. (“Katalin Karikó: “Wir Wissenschaftler haben das nicht ausreichend erklärt””)

NZZ: Verbotene Forschung. Eine russische Gliederfüßer-Forscherin reist nach Europa, um mit ihren Kollegen zu forschen. Sie ist gegen den Krieg, aber die Sanktionen treffen auch sie. Die Forschungszusammenarbeit mit Russland steht wegen des Krieges still. Eine Sorge ist, dass Putin jede Zusammenarbeit für die Propaganda nutzen könnte. Auch die Forschung an Gliederfüßern, für die sich Russland im Krieg nicht interessiert. (“Eine russische Wissenschaftlerin reist nach Deutschland, um mit Kollegen zu forschen – und riskiert dabei alles”)

FAZ: Ökonomen wollen bessere Daten. Der größte deutsche Ökonomenverband fordert die Politik auf, Wissenschaftler in Deutschland mit besseren Forschungsdaten zu versorgen. Ohne verbesserten und schnelleren Zugriff auf Daten von Behörden könne die Wirksamkeit vieler Gesetzesvorhaben nicht ausreichend untersucht werden. Deutschland liege bei der Bereitstellung von Daten für Wissenschaftler im Vergleich zu anderen Ländern noch immer deutlich zurück. Während im benachbarten Ausland in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt wurden, sei dies in Deutschland nicht der Fall. (“Ökonomen fordern besseren Datenzugang für Forscher”)

Der Innovationsindikator 2024 zeigt, dass die deutsche Innovationsfähigkeit im Vergleich mit 34 Volkswirtschaften erodiert ist und weiter zu erodieren droht. Zwar kann sich Deutschland bei ausgewählten Schlüsseltechnologien durchaus behaupten. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bundesrepublik in der Breite den Anschluss an die Spitze zu verlieren droht.

Die Pandemie erklärt das diesjährige Abschneiden nicht. Vielmehr scheinen fehlende strukturelle Anpassungen in der Vergangenheit mehr und mehr die Leistungsfähigkeit negativ zu beeinflussen. Gründe für den Verlust der Innovationsfähigkeit gibt es insgesamt viele. Einer davon ist die sinkende (relative) Qualität des Wissenschafts- und Forschungssystems.

Das deutsche Wissenschaftssystem als Ganzes ist im Vergleich der 35 innovationsorientierten Länder nur im Mittelfeld positioniert. Singapur, Dänemark, Belgien, Schweiz, USA oder Großbritannien sind in dieser Hinsicht wesentlich leistungsfähiger, wie einschlägige wissenschaftliche Indikatoren (Publikationen, Zitierungen, Wissenschaftspreise, Hochschulrankings etc.) belegen. Außerdem ist nicht allein die Breite des Systems entscheidend, sondern auch die Spitze, denn gerade hier entstehen die radikalen und außergewöhnlichen Innovationen.

Im Wissenschaftssystem sollten Mittel daher verstärkt nach Exzellenzkriterien verteilt werden. Dies darf aber nicht reines Nullsummenspiel zur Folge haben. Vielmehr müssen für eine echte Exzellenzförderung zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Ein zusätzlicher Fokus auf die Spitze würde allerdings eine Abkehr vom Gleichheitsgrundsatz in der deutschen Wissenschaftslandschaft und ein gezieltes Herausheben einzelner Einrichtungen aus der Masse erfordern. Um dies zu erreichen, muss es politisch gewünscht sein.

Außerdem sollte klar sein, dass Deutschland allein für die umfassende Beforschung, Umsetzung und Diffusion der meisten Technologien zu klein ist. Die Erzeugung kritischer Massen in Forschung und Technologieentwicklung ist aber notwendig, weil die Komplexität der Fragestellungen in vielen Bereichen enorm angestiegen ist und weil die Geschwindigkeit, mit der Ergebnisse erzielt werden, ein wesentlich entscheidenderes Kriterium des Erfolgs geworden ist.

Ein anderer Weg zur kritischen Masse und für zusätzliche Impulse ist die internationale Zusammenarbeit. Mit der Zunahme an internationalen Konflikten und einer stärker auf nationalstaatliche Abgrenzung ausgerichteten Wirtschafts- und Technologiepolitik in verschiedenen Ländern haben sich die Rahmenbedingungen für international offene Innovationsstrategien verschlechtert.

Ein weiterer Weg ist, das Potenzial sowieso unternommener Anstrengungen zu nutzen, wie zum Beispiel die Aktivitäten in der Verteidigungsforschung. Wobei es an dieser Stelle explizit um Spill-Overs aus der Verteidigungsforschung in die zivile Nutzung geht (während der umgekehrte Fall in der Wissenschaft sicherlich weiterhin mehrheitlich kritisch gesehen wird). Will man dies, dann ist die Durchlässigkeit der Verteidigungsforschung und der zivilen Forschung zu erhöhen.

Hierzu bedarf es jedoch eines breiten wissenschaftspolitischen Diskurses über die institutionellen Rahmenbedingungen und in Teilen eines Kulturwandels. Eine verbesserte organisatorische Durchlässigkeit, die es sowohl der Forschungsförderung als auch den Forschungsakteuren erlaubt, zivile wie auch militärische Forschung durchzuführen, würde Dual-Use Spill-Overs und breitere Synergien ermöglichen.

Insgesamt muss es Deutschland besser gelingen, Wissen und Erkenntnisse aus allen Bereichen von Wissenschaft und Forschung, in Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung zu bringen. Dabei ist es nicht entscheidend, woher dieses Wissen stammt – ob aus der öffentlichen oder privaten Forschung, aus dem Inland oder dem Ausland, aus der zivilen oder der Verteidigungsforschung -, sondern dass die Möglichkeiten und die Kompetenzen für die Umsetzung in Deutschland vorhanden sind.

Ein Beispiel hierfür sind KI-Anwendungen. Es kann in Deutschland nicht darum gehen, bei der Generierung von Sprachmodellen zur Weltspitze zu gehören – dieser Zug hat den Bahnhof vor langer Zeit verlassen. Vielmehr ist die Anwendung der KI in spezifischen, bestehenden und noch zu entwickelnden Domänen für deutsche Unternehmen ein wesentlich vielversprechenderer Weg.

Vor dem Hintergrund einer Positionierung des Wissenschaftssystems, die über das obere Mittelfeld nicht hinauskommt, sowie Schwierigkeiten, kritischen Massen in der Forschung und Technologieentwicklung zu erzielen, muss Deutschland also in Teilen andere Wege in der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik gehen. Sowohl der Aufbau und der Erhalt der eigenen Kompetenzen als auch verlässliche internationale Beziehungen sollten wieder stärker ins Zentrum der Bemühungen der deutschen Forschungs- und Innovationspolitik rücken. Schließlich bildet beides die Basis der technologischen Souveränität Deutschlands – also der Handlungsfähigkeit ohne einseitige Abhängigkeiten -, aber auch der technologischen Wettbewerbsfähigkeit.

Viele Menschen wagen nicht, Autoritäten zu widersprechen. Auf Anweisung tun sie Dinge, die sie aus freiem Willen vielleicht nie getan hätten. “Ich habe nur Befehle befolgt”, hört man sie später oft sagen. Die belgische Neuropsychologin Emilie Caspar will wissen, warum das so ist. Ließen sich Gewalt und Verbrechen an der Menschheit in Zukunft verhindern, wenn man Menschen kognitiv darauf trainieren könnte, Widerstand zu leisten? Das ist eine der zentralen Fragen, die sie zu ihrer Forschung motiviert. Beim Falling Walls Science Summit 2024 wird sie über ihre Erkenntnisse berichten.

“Ich möchte die Methoden aus der Psychologie und den Neurowissenschaften nutzen, um effiziente Werkzeuge zu entwickeln, die blinden Gehorsam verhindern und die Friedensbildung fördern”, schreibt sie auf ihrem Forschungs-Blog.

Im letzten Jahr wurde Caspar vom niederländischen “New Scientist Magazine” zu einem der 15 größten wissenschaftlichen Nachwuchstalente gekürt. Geboren 1987 in Brüssel, studierte sie Neuropsychologie, kognitive Entwicklung und Forensik an der Université Libre in Brüssel, wo sie auch promovierte. Sie forschte am University College in London und am Netherlands Institute for Neuroscience in Amsterdam.

Seit 2021 leitet Caspar das “Moral and Social Brain Lab” an der Universität Gent. Dort konnte sie auf neurologischer Ebene nachweisen, dass Verantwortungsgefühl, Empathie und Schuldbewusstsein nachlassen, wenn Probanden Befehle befolgen. Im Allgemeinen reagieren wir empathisch, wenn wir miterleben, dass andere Schmerzen erleiden. Dieses Mitgefühl lässt sich im Gehirn messen. Regionen, die an der Wahrnehmung des eigenen Schmerzes beteiligt sind, werden dann aktiv.

In ihren Experimenten ließ die Forscherin Probandinnen anderen Frauen Elektroschocks zufügen. Drückten sie auf Befehl den Knopf, fielen Gehirnaktivitäten, die mit Empathie in Verbindung stehen, deutlich schwächer aus, als wenn sie es aus freiem Willen taten. Womöglich ist dieser Prozess im Gehirn ein Grund dafür, warum Menschen überhaupt fähig sind, auf Befehl hin Gewalt auszuüben.

Für ihre Forschung erhielt Caspar 2022 einen der renommierten ERC Starting Grants und 2023 den Early Career Award der Society for Social Neuroscience (S4SN). Viel Aufmerksamkeit bekommt die Belgierin auch dafür, dass sie bei ihrer Arbeit unkonventionelle Wege geht. Sie forscht nicht nur im Labor – was ungewöhnlich ist für eine Neurowissenschaftlerin. Mit einem tragbaren Elektroenzephalogramm (EEG) verlässt sie aus Überzeugung regelmäßig ihre vertraute Welt.

“Wie können wir hoffen, den Menschen grundlegend zu verstehen, wenn wir Gehirne immer nur in einem westlichen Kontext analysieren?”, sagt Caspar. Indem sie mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zusammenarbeitet, gelingt es ihr, Menschen aus Bevölkerungsgruppen und Ländern zu untersuchen, an die Neurowissenschaftler sonst kaum herankommen.

So arbeitete sie beispielsweise mit ehemaligen Tätern sowie Überlebenden des Völkermords in Ruanda. Dabei stellte sie fest, dass die Feindlichkeit zwischen Hutus und Tutsis fast 30 Jahre nach dem Genozid immer noch stark ist. Die verminderte Empathie für die jeweils andere Gruppe sei auch auf die nächste Generation übergegangen, die den Völkermord nicht direkt erlebt hat. Ein Risiko dafür, dass es immer wieder zu neuer Gewalt kommen kann.

In ihrem Buch “Just Following Orders. Atrocities and the Brain Science of Obedience”, das diesen Sommer auf Englisch erschienen ist, hat sie ihre Erkenntnisse in eine klare, unkomplizierte Sprache übersetzt, auch für diejenigen, die keinen Hintergrund in Psychologie oder Neurowissenschaften haben. Auf ihrem X-Profil (ehemals Twitter) kann man außerdem sehen, wie sehr Caspar für ihr Forschungsthema brennt: Auf ihren Rücken hat sie sich eine große Nervenzelle tätowieren lassen. Alice Ahlers

Beim Falling Walls Science Summit 2024 in Berlin spricht Emilie Caspar am 9. November über ihre Forschung. Weitere Porträts der Table.Briefings-Serie “Breakthrough-Minds” finden Sie hier.