die Nachricht vom Wiedereintritt Großbritanniens in Horizon Europe sorgte vergangene Woche für Euphorie auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Wie es gelungen ist, die Vereinbarung auf den Weg zu bringen und welche Aufgaben jetzt anstehen, berichten die Vorsitzenden der Russell Group und der German U15 im Interview. Die beiden Verbände der großen Universitäten trafen sich diese Woche in Hamburg.

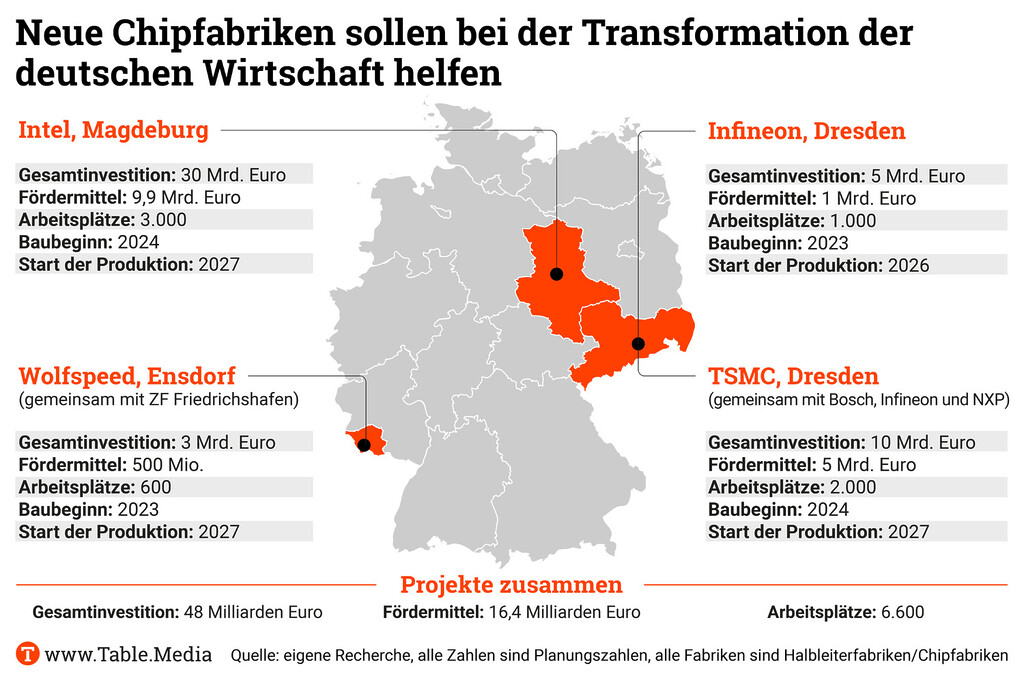

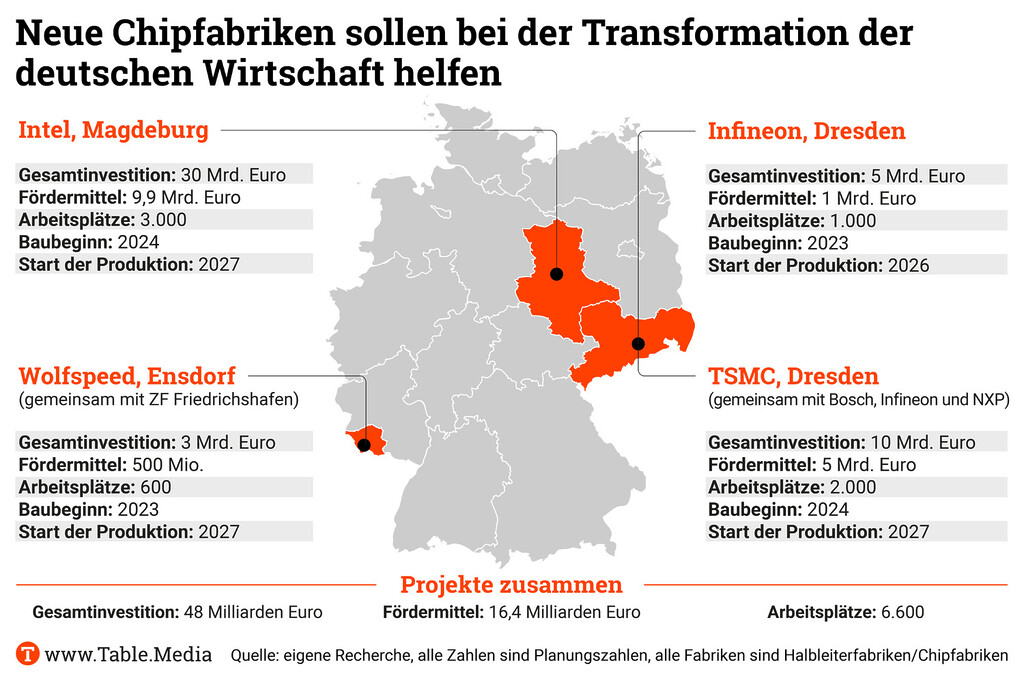

Gute Nachrichten waren in jüngerer Zeit auch die Investitionsentscheidungen von Intel, Infineon und TSMC in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Bundesregierung fördert die Ansiedlungen mit Milliarden. Jetzt fehlen nur noch ausreichend Fachkräfte. Aktuell werden bereits eingestellte Studiengänge wieder aufgenommen und neue aus dem Boden gestampft. Nicola Kuhrt hat mit den Unternehmen, Hochschulen und der Politik über die Herausforderungen im Wettbewerb um Fachkräfte gesprochen.

Damit in Zukunft weniger etablierte Unternehmen mit großen Subventionen gelockt werden müssen, sollen die Start-ups in Deutschland stärker gefördert werden. Wie die Bilanz nach einem Jahr Start-up-Strategie aussieht, weiß Anne Brüning. Passend dazu hat die Bundesregierung am gestrigen Mittwoch die Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen veröffentlicht. Was davon für die Wissenschaft wichtig ist, lesen Sie in den News.

Wir wünschen eine inspirierende Lektüre,

Der Zeitpunkt für das Treffen der German U15 und der britischen Russell Group hätte nicht besser sein können. Wenige Tage nach der Einigung der EU mit dem Vereinigten Königreich über die Assoziierung zum laufenden Horizon Europe-Forschungsprogramm konnte man endlich den Blick nach vorn richten – und ein bisschen feiern, berichten die beiden Vorsitzenden, Georg Krausch, Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, und Chris Day, Präsident der Newcastle University.

Woran hat es gelegen, dass die Verhandlungen so lange gedauert haben? Und warum hat es am Ende doch noch geklappt?

Day: Die größte Hürde war, dass die britische Regierung eine Zusage über 2,6 Milliarden Euro leisten musste, die man auch einfach für die Forschung in Großbritannien direkt hätte ausgeben können. Aber wir konnten sie – mit dem Support der Wissenschaftscommunity – überzeugen, dass die Kooperationen mit der EU einen zusätzlichen Mehrwert über das Geld hinaus bieten. Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Forschenden oder die Nutzung von Infrastrukturen etwa. Davon haben wir in früheren Jahren enorm profitiert.

Denken Sie, dass dies nun eine faire Lösung ist?

Day: Ja, die Mechanismen sind nun vergleichbarer mit denen anderer Drittstaaten. Wenn Großbritannien erfolgreicher ist als angenommen, gibt es eine Korrektur, aber auch, wenn nicht so viele Projekte eingeworben werden. Dieser Sicherheitsmechanismus hat sicher geholfen, das Abkommen über die Ziellinie zu bringen.

Musste die Wissenschaftscommunity in Großbritannien hart dafür kämpfen, dass die Regierung letztlich in das Abkommen eingewilligt hat?

Day: Wichtig war, dass wir uns in der Wissenschaft einig waren. Es galt dann eben den Premier und seinen Finanzminister davon zu überzeugen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis passt.

Krausch: Wir U15 und Russell Group – arbeiten schon seit 2019 zusammen, um die Assoziierung voranzubringen. Und wir haben auch Unterstützung seitens des BMBF bekommen. Staatssekretär Jens Brandenburg war beispielsweise im Mai für einen Tag in London, um dort nochmal für das Abkommen zu werben. Also, das war eine lange währende Unterstützung – durch viele Partner aus ganz Europa.

Gibt es im Abkommen auch Punkte, die Ihnen nicht gefallen?

Day: Wir bedauern es, dass wir weiterhin nicht am Erasmus-Programm teilnehmen. Wir haben zwar etwas Ähnliches im Vereinigten Königreich, aber nur für unsere Studierenden, die weggehen wollen, nicht für die, die kommen. Vielleicht kann man darüber später noch einmal sprechen.

Krausch: Der Studierendenaustausch ist deshalb so wichtig, weil er den Weg für künftige Forschungskooperationen ebnet. Das ist unsere Erfahrung mit vielen internationalen Partnern.

Wie optimistisch sind Sie, dass alles zurück auf Normal geht? Ist es vielleicht doch schon zu spät und der Schaden inzwischen zu groß?

Day: Es besteht das Risiko, dass die Wiederaufnahme der bisherigen Kooperationen, die gemeinsamen Förderanträge nicht wieder in Gang kommen. Da gab es in den vergangenen Jahren einen Rückgang. Da überlegen wir jetzt auch mit unseren Kollegen der U15, wie wir die Forschenden überzeugen können, zurückzukommen. Das ist jetzt unser Job als Führungskräfte in den Unis.

Krausch: Wir werden gemeinsam ein Treffen der Forschungsreferenten einberufen. Dadurch, dass Deutschland von Anfang an an Horizon Europe beteiligt war, haben wir große Erfahrung mit der Umsetzung des Forschungsprogramms. Diese wollen wir nun gerne mit den Kollegen im UK teilen. Aber auch Bereiche identifizieren, wo es bereits Zusammenarbeit gibt, die zu einem gemeinsamen Antrag führen könnte.

Weshalb ist das UK eigentlich so wichtig für die U15?

Krausch: Britische Universitäten gehören seit langem zu unseren verlässlichsten Kooperationspartnern in der Forschung und UK zählt global zu den führenden Nationen in der Wissenschaft. Uns verbindet eine enge und höchst produktive Zusammenarbeit. Aus diesem Grund haben wir uns seit Jahren zusammen mit zahlreichen Freunden aus Europa und dem Vereinigten Königreich für die Assoziierung Großbritanniens zu Horizon Europe eingesetzt.

Was bedeutet das für die Teilnahme des Vereinigten Königreichs am nächsten Forschungsrahmenprogramm? Die Verhandlungen dazu beginnen ja bald.

Day: Zunächst geht es in der Wissenschaft darum, Mittel zu akquirieren. Und da jetzt dieser große Fördertopf wieder da ist, sollte es für britische Forscher selbstverständlich sein, sich dafür zu bewerben. Und wir werden ihnen dabei helfen. Dafür ist es ja so wichtig, dass wir jetzt gut und viel kommunizieren. Und dann möglichst viele gute Projekte auf den Weg bringen. Aber da bin ich optimistisch, dass uns das gelingt. Und dann hoffen wir, dass es damit in Zukunft leichter wird, Überzeugungsarbeit für den Mehrwert der europäischen Forschungszusammenarbeit zu leisten.

Was bedeutet diese Vereinbarung über Horizon hinaus? Auch für den Forschungsstandort Europa?

Krausch: Als Präsident der Universität Mainz habe ich in den vergangenen Jahren beim Thema Impfstoffforschung und -entwicklung deutlich gesehen, wie wichtig die Zusammenarbeit mit vielen Partnern auf der ganzen Welt ist. Wenn wir die großen Herausforderungen angehen wollen, geht das nur gemeinsam.

Day: Man sollte nicht unterschätzen, was die Existenz dieses Rahmens Horizon Europe ausmacht. Britisch-deutsche Kooperationen waren die erfolgreichsten in den bisherigen Forschungsprogrammen. Daher gibt es noch viele bestehende Verbindungen. Aber klar, es ist einfacher in einem großen Rahmen zu arbeiten als mit bilateralen Vereinbarungen.

Rückt Großbritannien damit wieder näher an die EU?

Krausch: Im internationalen Wettbewerb ist es für uns wichtig zu wissen, dass das Vereinigte Königreich ein integraler Bestandteil der europäischen Forschungscommunity ist. Gerade in Zeiten des sich verschärfenden Wettbewerbs mit China und vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine, ist diese Vereinbarung mit einem Partner, mit dem man fundamentale Werte teilt, besonders wertvoll.

Day: Wir sind zwar aus der EU ausgetreten, aber natürlich nicht aus Europa. Das ist mir schon wichtig. Auch im Bereich der Verteidigung arbeiten wir schließlich eng zusammen. Wir sind immer noch Europäer!

Es ist die größte Wirtschaftsansiedlung der Nachkriegsgeschichte: Intel baut eine große Chipfabrik in Magdeburg. Der Bund fördert das Projekt mit rund zehn Milliarden Euro, der US-Konzern verspricht 3.000 Arbeitsplätze. Die FAZ nannte es das Wunder von Magdeburg.

Anfang August sorgte die Standortentscheidung des taiwanesischen Konzerns TSMC für Aufsehen: Das Unternehmen wird seine nächste Halbleiterfabrik in Dresden bauen. Zuvor hatte sich bereits Infineon für die sächsische Hauptstadt entschieden. Der Bund hat zugesagt, den TSMC-Fabrikbau mit fünf Milliarden Euro zu unterstützen. Die endgültige Entscheidung über die Förderung muss die EU-Kommission treffen, übrigens auch für den US-Konzern Wolfspeed. Der will in Ensdorf im Saarland zusammen mit dem Autozulieferer ZF bis zu drei Milliarden Euro in eine hochmoderne Chipfabrik investieren.

Gigantische Summen, aber kann das “Wunder”, ob in Magdeburg oder Dresden, überhaupt wahr werden? Für einen Erfolg braucht es schließlich nicht nur Geld, sondern ein funktionierendes regionales Ökosystem und nicht zuletzt die Menschen. Und zwar viele – und dazu noch mit besonderem Wissen. Allein Intel will 3.000 Fachkräfte einstellen, mehr als 2.000 davon müssen Spezialisten in der Chipfertigung sein.

Mit Blick auf die rund 2.000 zu besetzenden Stellen des Halbleiterherstellers TSMC in Dresden hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sogleich Hilfe der Bundesregierung für eine entsprechende Ausbildungsoffensive gefordert. “Wir brauchen natürlich auch Menschen von außen”, sagte der CDU-Politiker Mitte August auf Anfrage von Table.Media. Wie sieht es derzeit vor Ort aus? Ein Überblick:

Mila Wilson, Director Talent Acquisition Germany bei Intel, ist im Gespräch mit Table.Media zuversichtlich: “Eine solch große Anzahl an technischen Fachkräften zu finden, ist natürlich eine Herausforderung. Dies gilt allerdings nicht nur für Magdeburg und die Region.” Auch an anderen Intel-Standorten seien zum Start der Projekte Fachkräfte nicht direkt vor Ort gewesen. “Die hervorragenden akademischen Einrichtungen in der Region Magdeburg waren für uns deshalb ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Standortwahl”, sagt sie. In Zusammenarbeit mit lokalen Universitäten, Forschungs- und Bildungseinrichtungen wolle man qualifizierte Fachkräfte aufbauen.

Man kooperiere mit den sieben Hochschulen in der Region, um gemeinsam die Studierenden auf die Arbeit in der Halbleiterindustrie vorzubereiten. Ein Beispiel hierfür ist der neue Masterstudiengang “Fortgeschrittene Halbleiter- und Nanotechnologie”, der zum Wintersemester an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg mit 40 Studienplätzen startet.

Der Chipkonzern Infineon hat bereits im Mai mit dem Ausbau seines Werkes für Halbleiter in Dresden begonnen. Die sogenannte Smart Power Fab soll 2026 vollendet sein und in etwa die Fläche von mehr als vier Fußballfeldern haben. Im Herbst 2026 sollen schließlich die ersten Chips die Anlage verlassen. Infineon will fünf Milliarden Euro in die Erweiterung der Halbleiterproduktion stecken und etwa 1.000 neue Jobs schaffen.

Dresden ist bereits jetzt einer der größten Standorte für Fertigung und Entwicklung von Infineon. Dort arbeiten derzeit rund 3.250 Menschen.

Der taiwanische Weltmarktführer TSMC gab Anfang August bekannt, ein Chip-Werk in Dresden zu bauen. Die europäischen Partner sind der Autozulieferer Bosch, der Halbleiterspezialist Infineon und der niederländische Chiphersteller NXP. Gemeinsam gründen sie in Dresden ein neues Unternehmen, die European Semiconductor Manufacturing Company GmbH, kurz ESMC. Davon gehören 70 Prozent TSMC, die anderen Partner werden je zehn Prozent halten. Der Bau des Werks beginnt im kommenden Jahr und soll drei Jahre dauern.

Der Standort biete Bosch für seine Chipfabrik einige Vorteile, zahlreiche Unternehmen der Zulieferer-, Dienstleister- und Anwendungsindustrie seien vor Ort ansässig, erklärt ein Sprecher. Weltweit werde für Experten im Bereich Mikrotechnologie für den Standort Dresden geworben. Bosch sei dabei in internationalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerken aktiv.

In Dresden bietet die Nähe zur Technischen Universität, zu den anderen sächsischen Hochschulen sowie zu Instituten der Helmholtz-Gemeinschaft und Fraunhofer-Gesellschaft eine gute Basis, um neben erfahrenen Halbleiterexperten auch junge Absolventen und Fachkräfte für das Halbleiterwerk zu finden.

Nicht nur die Konzerne, auch die Politik glaubt fest an den Erfolg der ostdeutschen Chip-Standorte. “Gelingen wird uns das, indem wir eine Ausbildungsoffensive auf den Weg bringen. Die Bundesregierung muss hier allerdings mitziehen”, sagte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer im August mit Blick auf das Fachkräftezuwanderungsgesetz.

Kretschmer zeigte sich mit Blick auf die Stimmung im Freistaat zuversichtlich. “Sachsen ist ein weltoffenes Land, das in der Welt großes Vertrauen genießt”, sagte er. Rechtsextremismus und Rassismus seien eine Bedrohung für die Demokratie, aber: “Das gilt in Sachsen und in ganz Deutschland.” Die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen sei “da sehr klar”, so Kretschmer. “Junge Menschen, die sich für spannende Technologien interessieren, wissen es: Hier ist der richtige Ort.” Mitarbeit: Okan Bellikli

Lange schon hat Rafael Laguna de la Vera auf den Start des angekündigten Freiheitsgesetzes gewartet. Es soll seiner Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) eine “flexible und schnellere Projektförderung” ermöglichen. Immer wieder wurde dem Gründungsdirektor der Start angekündigt – und wegen interner Streitigkeiten verschoben. Am 26. Juli war es dann so weit, das Kabinett hat den Entwurf für das Sprind-Freiheitsgesetz beschlossen.

So weit, so gut, könnte man denken, doch so ganz passt es aber offenbar doch noch nicht: Von der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), bekanntlich Befürworter der Sprind, kommt deutliche Kritik per Policy Paper. Vor allem in drei Punkten fordern die Fachleute um den Vorsitzenden Uwe Cantner, die Politik auf, den Freiheitsgesetz-Entwurf zu verbessern:

Das Freiheitsgesetz könne mehr sein, als die herbeigesehnte Möglichkeit, das Potenzial der Sprind endlich nutzbar zu machen, schlussfolgert die EFI. Es biete auch der Bundesregierung die Chance, “ihre Bereitschaft zu einem Richtungswechsel in der F&I-Politik zu demonstrieren”.

Haushälterin Wiebke Esdar (SPD) reagiert zurückhaltend auf den EFI-Vorstoß. “Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Agentur für Sprunginnovation zu verbessern. Genau das tun wir mit dem Entwurf für ein Sprind-Freiheitsgesetz.” Ab Herbst werde man das Gesetz intensiv im Parlament beraten. Dabei wird auch die Einschätzung der EFI-Kommission eine gewichtige Rolle spielen, die man in den kommenden Wochen im Detail prüfen werde. “Auch für das Freiheitsgesetz gilt das Struck’sche Gesetz, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es hineinkommt.”

Offener gegenüber dem EFI-Vorstoß zeigt sich Holger Mann (SPD), Mitglied im Forschungsausschuss. “Auch ich bin der Meinung, dass noch Nachbesserungsbedarf am Gesetzentwurf besteht. Ich bin froh, dass wir bald in das parlamentarische Verfahren starten”, sagt Mann Table.Media. Die EFI-Kommission habe nachvollziehbare Argumente aus Sicht der Forschungscommunity aufgeschrieben. Als Gesetzgeber sei man neben den Forschenden und Innovatoren, aber auch allen Steuerzahlern verpflichtet. “Daher sollen die neuen Freiheiten einem klaren Auftrag und größtmöglicher Transparenz folgen.”

Auch seitens der Opposition begrüßt man das EFI-Papier und betont, man setze sich ebenfalls dafür ein, die genannten Punkte des Papiers zu korrigieren. Thomas Jarzombek (CDU) sieht allerdings noch weiteren Bedarf. Man strebe eine Diskussion darüber an, “was die Sprind erreichen soll und wie dieses gemessen werden kann”. Eine Evaluation ohne vorher definierte KPIs ergebe wenig Sinn und die Gesellschaft brauche einen klaren Auftrag durch den Gesetzgeber, wie das bei anderen Initiativen des Bundes auch der Fall ist.

Die erste Lesung des Freiheitsgesetzes im Bundestag ist am 12. Oktober, die Fachanhörung im Forschungsausschuss ist für den 8. November geplant, die finale Verabschiedung am 16. November 2023.

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

14. September 2023, 11:00 Uhr, WZB, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin

Diskussion Junge Wissenschaft trifft Politik – mit Lisa Paus Mehr

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Am heutigen Donnerstag geht die erste Konferenz des Vereins der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI e.V.) auf dem KIT-Campus in Karlsruhe zu Ende. Bei der dreitägigen Cordi (Conference on Research Data Infrastructure) arbeiteten NFDI-Mitglieder und externe Experten an der Weiterentwicklung des Vorhabens. “Wir sind überwältigt von dem Interesse an der Veranstaltung”, sagte NFDI-Geschäftsführer York Sure-Vetter. Der Verein erhofft sich vom Austausch der 740 Teilnehmenden neue Impulse. Sure-Vetter bedankte sich für die bisherige Arbeit der Konsortien und bemühte sich um Aufbruchstimmung.

Zur NFDI gehören 26 Konsortien und der Verbund von Konsortien, Base4NFDI. Mitten in der Corona-Pandemie hatte sich der Verein mit Fördermitteln von Bund und Ländern gegründet. Seitdem wurden in drei Förderphasen die Anträge von 26 Konsortien angenommen. Sie bilden unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen ab und arbeiten sowohl an spezifischen als auch gemeinsam an übergreifenden Lösungen für einen besseren Austausch von Forschungsdaten.

Das Spiel habe gerade erst begonnen, sagte BMBF-Staatssekretär Mario Brandenburg am Dienstag. “Dabei ist es wichtig, dass Sie mit unseren europäischen Freunden sprechen, damit wir Forschungsdaten gemeinsam nutzen können”, sagte er. Zum Forschungsdatengesetz, dessen Entwurf aus dem BMBF erwartet wird, äußerte sich Brandenburg nicht. Auch Ute Gunsenheimer, Generalsekretärin der European Open Science Cloud (EOSC), warb auf der Veranstaltung für eine europäische Datenintegration. “Sie sollten die Zeit nutzen, um sich eine Meinung dazu zu bilden, wie man in Europa zusammenarbeiten kann und wohin sich die EOSC entwickeln soll”, sagte Gunsenheimer und sprach dem deutschen Projekt eine Vorreiterrolle in Europa zu.

Über aktuelle Herausforderungen und Ziele beim Aufbau von Infrastrukturen für Forschungsdaten sprach die Informationswissenschaftlerin Christine Borgman von der University of California in Los Angeles in ihrer Keynote. Bislang gebe es für Forschende zu wenig Anreize, um Forschungsdaten zu teilen und das Daten-Teilen werde eher als Outcome oder Anhängsel der Forschungsarbeit gesehen. Dabei sei die Bereitstellung von Forschungsdaten ein gänzlich anderer Workflow, der andere Arbeitsschritte und spezifisch ausgebildete Fachkräfte benötige. Zudem seien ein solides Fundament und Interdisziplinarität für eine nachhaltige Forschungsdateninfrastruktur entscheidend.

In den USA gibt es derzeit kein Projekt, das den Zielen und der Ausgestaltung des NFDI-Vereins entspricht. Danach gefragt, sagte Borgman, dass in ihrem Heimatland verschiedene Wissenschaftsdisziplinen an eigenen Lösungen arbeiten würden. Sinngemäß sagte sie, dass es durchaus auch kritische Stimmen gibt, die glauben, dass man ein derartig komplexes System nicht auf dem Reißbrett entwerfen könne. “Mir hat mal jemand gesagt ,wenn man versucht hätte, eine Infrastruktur für die Entwicklung des Internets aufzubauen, wäre es heute noch nicht fertig’”, sagte Borgman.

Ein zentrales Thema auf der Konferenz war für viele Konsortien auch das weitere Förderverfahren und die Perspektive nach Ende der Förderung durch die öffentliche Hand. Das zuständige DFG-Expertengremium hatte Ende August ein Eckpunktepapier veröffentlicht, das den Auswahl-, Begutachtungs- und Bewertungsprozess für die Förderanträge der zweiten Runde beschreiben sollte. Die Konsortien der ersten Förderphase erstellen derzeit ihre Zwischenberichte und werden schon im kommenden Jahr ihre Anträge auf Fortsetzung der Förderung stellen müssen. In einem Workshop am Dienstagnachmittag hatte die DFG den Konsortien auf der Cordi die Möglichkeit gegeben, über die Diskussion verschiedener Schwerpunkte, Stellung zu den Eckpunkten zu nehmen. Der Input soll laut DFG nun ausgewertet werden und ins finale Papier einfließen. tg

Im ersten Fortschrittsbericht seit dem Beschluss der Start-up-Strategie der Bundesregierung vor einem Jahr, zieht das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) eine positive Bilanz und spricht davon “auf Kurs” zu sein. Insgesamt sind laut Bericht 45 Prozent der beschlossenen Vorhaben bereits vollständig umgesetzt. Von den Maßnahmen, die Ausgründungen aus der Wissenschaft fördern sollen, sind aus Sicht des BMWK sogar 50 Prozent umgesetzt oder in fortlaufender Umsetzung. Bei 40 Prozent wurden bereits “substanzielle Vorbereitungen” zur Umsetzung unternommen und zehn Prozent sind noch unerledigt.

Zu den im Wissenschaftsbereich umgesetzten beziehungsweise in Umsetzung befindlichen Maßnahmen gehören zum Beispiel:

Auffällig ist: Bei den stockenden Vorhaben im Bereich Wissenschafts-Ausgründungen handelt es sich zumeist um Maßnahmen, die mutmaßlich in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) liegen oder die von den beiden Ministerien gemeinsam angegangen werden müssen. Beispielsweise ist die Gründungsoffensive Biotechnologie (GO-Bio) nach erfolgter Evaluierung noch nicht neu aufgelegt.

Und auch der geplante Bund-Länder-Dialog zu Gründungsstrukturen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen kommt offenbar nicht recht voran. Ebenso wenig die Verstetigung und nachhaltige Finanzierung dieser Strukturen. Das ist keine gute Nachricht, denn Lösungen in diesem Bereich sind für Gründungswillige an Hochschulen wichtig, da 2024 die strukturelle Förderung des BMWK im Rahmen des Programms Exist-Potentiale ausläuft. Angestrebt wird, die Länder bei der Förderung von Gründungsstrukturen an Hochschulen mehr in die Pflicht zu nehmen.

Noch ganz ohne Fortschritt sind zwei der zwölf Maßnahmen im Handlungsfeld Wissenschafts-Ausgründungen. Zum einen steht noch aus, die bessere Vernetzung verschiedener Fachrichtungen für die Bildung von Gründungsteams zu prüfen. Zum anderen sind öffentliche Ausschreibungen und Beschaffungsprozesse auch für Bildungseinrichtungen noch nicht einfacher gestaltet.

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Berichts hatten sich Verbände wie Bitkom bereits kritisch zum Fortschritt der Start-up-Strategie geäußert und insgesamt mehr Tempo angemahnt. abg

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen beschlossen. Die Erarbeitung verlief offenbar erstaunlich harmonisch. “Wenn die Ampel immer so gut gemeinsam in allen drei Farben leuchten würde”, wie bei der Entwicklung dieser Strategie, dann wäre man einen großen Schritt voran, meinte Sven Giegold, Staatssekretär im BMWK bei der Vorstellung im BMBF. “So gemeinschaftlich, dass es einem fast schon angst und bange wird”, habe man zwischen BMBF und BMWK und mit den anderen Ministerien gearbeitet.

Wichtigster Punkt der Strategie sei, dass damit eine Gleichstellung von technischen und sozialen Innovationen erreicht werde – “endlich”, betonte Bettina Stark-Watzinger. “Die Strategie war überfällig, denn unsere Gesellschaft wird nicht nur durch technologische Entwicklungen bestimmt. Sie wird eben auch durch die sozialen Innovationen verändert, vorangetrieben und zusammengehalten”, sagte die Forschungsministerin.

Die Gleichstellung bedeutet eine Art Mainstreaming für Soziale Innovationen in vielen (Gründungs-)Förderprogrammen. Dort werden jetzt nicht mehr nur technische, sondern eben auch soziale Unternehmungen gefördert. Prominentes Beispiel ist die Exist-Gründungsförderung. Aber auch in der Dati ist das Thema integriert.

Um die Hochschulen zu sozialen Innovationen anzuregen und beim Übertragen in die Praxis zu unterstützen, wurde der Wettbewerb Gesellschaft der Innovationen initiiert. Im Gespräch mit Table.Media rief die Beauftragte für Soziale Innovationen im BMBF, Zarah Bruhn, die Hochschulen auf, das Thema in ihre Leitbilder und Strategien sowie in die Lehre aufzunehmen. Fort- und Weiterbildungen werden bereits über den Wettbewerb gefördert.

Neu hinzu kommt im Herbst eine Impact-Challenge für Studierende und Nachwuchswissenschaftler. Das 12 Millionen-Euro-Programm soll im November mit der ersten von zwei Runden starten. Laut Bruhn zielt es darauf, dass “die klügsten Köpfe an den wichtigsten Themen arbeiten”. Letztlich könnten sich die Hochschulen mit dem Thema auch im internationalen Wettbewerb um Studierende und Nachwuchswissenschaftler der Generation Z positionieren.

Orientierung zu den Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten soll eine bundesweite Plattform bieten, die das BMBF “in Kürze”, so Stark-Watzinger, launchen wird. Begleitet wird die Umsetzung der Strategie durch einen internationalen Beirat, dem auch Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus angehören wird. mw

Drei innovative Projekte gehen in den Wettbewerb um den diesjährigen Deutschen Zukunftspreis. Gestern wurden sie in München vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Auszeichnung am 22. November in Berlin verleihen. Welches Team den Preis erhält, entscheidet die Jury erst am Tag der Verleihung.

Alle Technologien sind schon im Einsatz, denn Marktreife ist Voraussetzung für die Vergabe des mit 250.000 Euro dotierten Preises. Bereits die Nominierung gilt als hohe Auszeichnung. dpa

Am gestrigen Mittwoch hat die Falling Walls Foundation in Berlin ihre diesjährigen Preisträger der Auszeichnung “Science Breakthrough of the Year” bekannt gegeben. Der Titel wird jährlich verliehen und würdigt wissenschaftliche Durchbrüche in allen akademischen Disziplinen. Geehrt werden dieses Jahr:

Die weiteren Preisträger 2023 in den Kategorien Science Start-Ups, Science Engagement und Emerging Talents werden beim Science Summit nach dem Pitch-Wettbewerb am 7. November bekannt gegeben. Alle Preise werden im Rahmen der Wissenschaftskonferenz Falling Walls vom 7. bis 9. November in Berlin überreicht. tg

FAZ – Eisberge voraus! Die Politik und das Wissenschaftssystem in Deutschland müssen sich besser für Krisen rüsten, schreibt Wissenschaftsrats-Chef Wolfgang Wick in einem Gastbeitrag. Als Aufgaben nennt er den Aufbau ausreichender deutscher und europäischer Rechenkapazitäten, um die digitale Abhängigkeit verringern, und einen Paradigmenwechsel im Gesundheitssektor von der reparierenden zur präventiven Medizin. Es gehe darum, das Wissenschaftssystem trotz angespannter Haushalte weiterzuentwickeln. Mehr

NZZ – Die Horrorvision einer gelenkten Wissenschaft. Der Beobachtung des Ökonomen Thomas Beschorner, der die Wissenschaft zu sehr von der Gesellschaft entkoppelt sieht und justierte Gütekriterien fordert, widerspricht BMBF-Staatssekretärin Sabine Döring in einem Gastkommentar. Dies sei ein Zerrbild, basierend auf einer falschen Dichotomie von Wissenschaft und Gesellschaft. Für sie ist es eine Horrorvision, wenn ein Bürgerrat, die Politik oder Kommissionen gemeinsam mit NGO-Funktionären bestimmen würden, welche Wissenschaft gesellschaftlich relevant ist und welche nicht. Es sei wichtig, auch Forschung ohne offensichtlichen Nutzwert zu ermöglichen. Mehr

Spektrum – Wie Wärmepumpen zukunftsfähig werden. Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, Wärmepumpen effizienter und breiter nutzbar zu machen. Eine Idee: Die Abwärme auffangen und in einem kleinen Wassertank speichern. Experimentiert wird auch damit, die Wärme in den Sommermonaten im Boden zu speichern, um sie bei kühlerem Wetter mit einer Wärmepumpe zu nutzen. Getüftelt wird überdies an effizienten Hochtemperatur-Wärmepumpen, die eine Gasheizung ohne weitere Wärmedämmung des Hauses ersetzen können. Mehr

Tagesspiegel – Gentechnik vs. Bio?: “Ich würde gerne aus der Polarisierung heraus”. Die Biolandwirtschaft laufe Gefahr, bei der Nachhaltigkeit abgehängt zu werden, sagt der Agrarwissenschaftler Urs Niggli im Interview. Das werde sich in fünf bis zehn Jahren zeigen, weil man in China und den USA voll auf die neuen Züchtungsmethoden setze. Er schlägt einen QR-Code vor, der auf den Produkten aufgedruckt ist und mit dem die Konsumenten sich darüber informieren können, was die Herstellung eines Lebensmittels für die Gemeinschaft erbracht hat. Mehr

Was erforschen Sie im Zusammenhang mit KI? Was war Ihr Beitrag zur Weiterentwicklung der KI?

Am Institut für Technikfolgenabschätzung forschen wir nicht direkt an Innovationen im Bereich KI, sondern beschäftigen uns mit dem Umgang mit der Technologie, also beispielsweise ihrer Governance. Das sind vor allem Projekte zur Politikberatung, etwa bei der EU zur Vorbereitung der KI-Verordnung. Für das BMBF haben wir ein Projekt zur Governance von Algorithmen bearbeitet und eine Stellungnahme für das entsprechende Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz formuliert. Das Büro für Technikfolgenabschätzung am Deutschen Bundestag ist auch Teil des ITAS, dort gab es zuletzt ein Gutachten zu ChatGPT. Im Allgemeinen versuchen wir, die Funktionsweise zur verstehen, Chancen und Risiken zu identifizieren, und über die Verbindung zu Stakeholdern in der Gesellschaft Partizipation zu ermöglichen.

Was sind die größten Chancen von KI?

Aus unserer Perspektive gibt es bezogen auf die Deepfake-Technologie auch positive Anwendungsbeispiele. Ihr Einsatz beim Film und in der Werbung liegt auf der Hand. Auch für medizinische Anwendungen kann es hilfreich sein, Bilder zu generieren. Es gibt eine Firma, die Avatare erzeugt, die zum Beispiel zum Unterrichten eingesetzt werden.

Welche negativen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?

Insgesamt macht mir die Zunahme von Deepfakes schon Sorgen, Angst wäre aber übertrieben. Es wird immer einfacher, Dinge zu synthetisieren, auch ohne spezielle Kenntnisse oder große Ressourcen. Mit den Sprachmodellen hat sich die Szene seit dem Frühjahr sehr zugespitzt. Es ist inzwischen sehr leicht, mittels Text und Code bewegte Bilder zu generieren – der Papst in der Daunenjacke war beispielsweise sehr verbreitet. Bei der Plattform Stable Diffusion, auf der man Deepfakes erstellen kann, muss man sich nicht einmal anmelden.

Die große Gefahr sehe ich im Vertrauensverlust gegenüber Informationen. Die Wirklichkeit ist leicht zu manipulieren. Auch umgekehrt: Jemand kann behaupten, ein Video, das ihm nachträglich nicht passt, sei ein Deepfake. Das Gegenteil ist kaum zu beweisen. Natürlich ist das ein großes Problem für die demokratische Öffentlichkeit, für das es keine einfachen Lösungen gibt. Jeder einzelne muss, mehr noch als bisher, kritisch sein, zusätzlich recherchieren, Quellen prüfen.

Wie sollte KI reguliert werden?

Der Zeitdruck für die Regulierung von KI nimmt zu und für die Staaten ist es schwer, mitzuhalten. Wir haben aber den Vorteil, dass das EU-Gesetz zur KI gerade aktuell verhandelt wird, deshalb fließen Reaktionen auf die fortgeschrittenen Sprachmodelle wie ChatGPT gleich mit ein. Es gibt einen Entwurf von der EU-Kommission von 2021 und Reaktionen im Europäischen Parlament dazu. Jetzt wird alles im Trilog verhandelt. Das ist sehr komplex, es gibt unzählige Stellungnahmen und sehr viele Stakeholder. Der Entwurf teilt KI-Technologien in Risiko-Klassen ein. So ist zum Beispiel ist die biometrische Erfassung im öffentlichen Raum komplett verboten. KI-Einsatz im Bildungskontext werden als hohes Risiko eingestuft. Als eher geringes Risiko gelten interessanterweise die Deepfakes. In der neuen Fassung werden Deepfakes nun ,generative KI’ genannt: also alle Programme, mit denen sich Bilder und Sprache sowie Videos herstellen lassen.

Hier ist die Kennzeichnungspflicht der zentrale Hebel. Bei den Regulierungen muss man trotzdem die Meinungsfreiheit im Blick behalten. Irreführungen, Lügen, politische Manipulationen – all das können wir nicht einfach verbieten, solange es nicht kriminell ist. Manche Aktionen wollen auch satirisch verstanden werden und beanspruchen die Kunstfreiheit für sich. Neben der KI-Verordnung ist das Gesetz über digitale Dienste von der EU verabschiedet worden, das die sozialen Medien in den Blick nimmt. Ein Kern ist das vorgeschriebene Melde-Verfahren, das jedem Nutzer die Möglichkeit gibt, Posts infrage zu stellen und eine Prüfung, Kennzeichnung oder Löschung bedenklicher Inhalte zu verlangen. Auf der Ebene der Selbstverpflichtung gibt es den sehr guten EU-Kodex gegen Desinformation, aus dem Twitter leider ausgestiegen ist. Diese freiwilligen Verpflichtungen sind nicht rechtlich durchsetzbar, aber aus meiner Sicht ein guter Weg.

Blick in die Zukunft: In welchen Bereichen wird KI die Arbeitsweise oder Kommunikation grundlegend verändern? Wo wird KI in zehn oder 20 Jahren selbstverständlich sein?

Das geschieht auf breiter Ebene. Zum Beispiel ist die ganze Kreativwirtschaft betroffen, Kunst, Kultur und auch die Wissenschaft. Überall wird Text- und Bildgenerierung eine Rolle spielen, alles geht schneller, zum Beispiel nimmt in der Wissenschaft der Druck auf schnelle Publikationen weiter zu. Wir müssen Wege der Verifikation fördern, die wiederum KI-gestützt sind. In fünf bis zehn Jahren könnte ein überwiegender Anteil aller Informationen, in Netzwerken und Suchmaschinen, synthetisch generiert sein. Langfristig würde ich aber kein zu düsteres Bild zeichnen. Ich hoffe, dass sich ein kritischer Umgang durchsetzt und die Chancen überwiegen. Raimund Witkop

Jutta Jahnel forscht am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zum Thema KI. Als Lebensmittelchemikerin hatte sie schon immer mit dem Abschätzen von Risiken zu tun. Seit 2019 arbeitet Jahnel im Bereich digitaler Technologien, dort besonders zum Thema sogenannter “Deepfakes”, realistisch wirkender, aber künstlich generierter Medieninhalte (Foto, Audio und Video).

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Kathrin Blumenstein erhält den mit 50.000 Euro dotierten Deutschen Forstwissenschaftspreis 2023. Blumenstein ist an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Juniorprofessorin und Lehrstuhlinhaberin für die Pathologie der Bäume.

Anja Feldmann erhält die Konrad-Zuse-Medaille der Gesellschaft für Informatik (GI). Die Direktorin am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken wird damit für ihre tiefgreifenden und einflussreichen Beiträge zur Weltspitze auf dem Fachgebiet der Computernetzwerke geehrt.

Marina Henke, Professorin für Internationale Beziehungen an der Hertie School, übernimmt die Helmut-Schmidt-Gastprofessur am Henry A. Kissinger Center for Global Affairs der Johns-Hopkins-Universität in den USA. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) fördert den Gastlehrstuhl aus Mitteln des Auswärtigen Amts.

Iliana Ivanova wurde vom Europäischen Parlament als neue Kommissarin für Forschung und Kultur bestätigt. Die bulgarische Politikerin und Betriebswirtin ist zurzeit Mitglied des Europäischen Rechnungshofes. Sie folgt auf die bisherige Vertreterin Bulgariens, Mariya Gabriel.

Claudia von Schuttenbach wird neue kaufmännische Geschäftsführerin des ZEW – Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim. Sie tritt das Amt am 1. März 2024 an und folgt auf Thomas Kohl, der in den Ruhestand geht.

Heike Solga, Direktorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Professorin für Soziologie an der FU Berlin und Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrats wird am 9. Oktober mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. Hertie-Stiftung: Wehrhafte Demokratie nicht ohne Politik-Bildung. Von PISA-Erfinder Andreas Schleicher über Diana Kinnert (CDU) bis BpB-Präsident Thomas Krüger fordern prominente Experten, endlich eine seriöse politische Bildung in deutschen Schulen zu installieren. Jährlich sollten 55 Millionen Euro in Projekte für ein demokratisches Miteinander investiert werden. Die Bundesregierung aber kürzt die politische Bildung gleichzeitig drastisch. Mehr

Bildung.Table. Datenschutzabkommen erleichtert US-Anbietern Zugang zu Schulen. Das “EU-US Data Privacy Framework” wird den Ruf nach MS Teams und Google Classroom an Schulen wieder lauter werden lassen. Es ermöglicht Kooperationen mit bisher im Datenschutz zuweilen als unsicher eingestuften US-Anbietern. Eine Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof steht jedoch noch aus. Thüringens Landesdatenschutzbeauftragter, Lutz Hasse, mahnt, die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere von Schutzbefohlenen wie Schülern, abzuwarten. Mehr

China.Table. Sinologen zu Xinjiang: Entsetzen unter deutschen China-Kennern. Ein in der NZZ erschienener Beitrag facht die Debatte über die Haltung der deutschen China-Forschung neu an. Die Verfasser Thomas Heberer (Duisburg) und Helwig Schmidt-Glintzer (Tübingen), zwei Urgesteine der deutschen Sinologie, schreiben darin, dass sie Xinjiang auf dem Weg zur Normalität sehen. Viele Experten reagierten empört auf diese Einschätzung, der Text relativiere und rechtfertige Menschenrechtsverbrechen. Die beiden Autoren verteidigten auf Anfrage ihre Einschätzung. Mehr

ESG.Table. SDG-Halbzeit: “Es geht die Einsicht verloren, wie wichtig internationale Zusammenarbeit ist.” Imme Scholz, Soziologin und Ko-Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung, hat den Fortschritt der Nachhaltigkeitsziele (SDG) im Auftrag der Vereinten Nationen untersucht. Sie habe festgestellt, dass viel häufiger systemisch gedacht und gehandelt werden müsse, sagt sie im Interview. Nur 1,1 Prozent der Vermögenswerte aller Finanzierungsinstitutionen weltweit würden ausreichen, um den Finanzbedarf der Entwicklungsländer, was die SDGs betrifft, zu decken. Mehr

Die Deko-Abteilung des Habeck’schen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat Humor: Diverse Glitzer-Einhörner wiesen am Dienstag den Weg zur Vorstellung der ersten Jahresbilanz der Start-up-Strategie. Die Fabelwesen als Symbol für erfolgreiche Neugründungen zu wählen, ist naheliegend. Schließlich schmückt sich wohl jedes Wirtschaftsministerium der Welt gerne mit Unicorns, also Start-ups mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar beziehungsweise Euro. Derzeit gebe es in Deutschland 31 davon, sagte die Start-up-Beauftragte des BMWK Anna Christmann. Ihr Wunsch: Es sollen noch mehr werden.

Spötter hätten beim Anblick der kleinen, aufgeblasenen Figuren in dem grün geführten Haus auch Klischees bestätigt finden können. Zum Beispiel, dass die Grünen eine Traumtänzer-Partei sind, die Berlin für Bullerbü und das Leben für einen Huftier-Hof hält. Oder dass das edelste aller Fabeltiere, das als Symbol für das Gute steht, perfekt zur Partei der wohlsituierten Weltverbesserer steht, die sich Öko-Anspruch leisten können, aber auch von anderen erwarten. Beim Tagesordnungspunkt “Informeller Austausch bei Speisen und Getränken” im Innenhof des Ministeriums fiel in puncto Vorurteile darüber hinaus auf: Das Essen war gesund wie am Veggie-Day und Rauchen war auch draußen verboten. Aber wir sind keine Spötter. Anne Brüning und Markus Weisskopf

die Nachricht vom Wiedereintritt Großbritanniens in Horizon Europe sorgte vergangene Woche für Euphorie auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Wie es gelungen ist, die Vereinbarung auf den Weg zu bringen und welche Aufgaben jetzt anstehen, berichten die Vorsitzenden der Russell Group und der German U15 im Interview. Die beiden Verbände der großen Universitäten trafen sich diese Woche in Hamburg.

Gute Nachrichten waren in jüngerer Zeit auch die Investitionsentscheidungen von Intel, Infineon und TSMC in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Bundesregierung fördert die Ansiedlungen mit Milliarden. Jetzt fehlen nur noch ausreichend Fachkräfte. Aktuell werden bereits eingestellte Studiengänge wieder aufgenommen und neue aus dem Boden gestampft. Nicola Kuhrt hat mit den Unternehmen, Hochschulen und der Politik über die Herausforderungen im Wettbewerb um Fachkräfte gesprochen.

Damit in Zukunft weniger etablierte Unternehmen mit großen Subventionen gelockt werden müssen, sollen die Start-ups in Deutschland stärker gefördert werden. Wie die Bilanz nach einem Jahr Start-up-Strategie aussieht, weiß Anne Brüning. Passend dazu hat die Bundesregierung am gestrigen Mittwoch die Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen veröffentlicht. Was davon für die Wissenschaft wichtig ist, lesen Sie in den News.

Wir wünschen eine inspirierende Lektüre,

Der Zeitpunkt für das Treffen der German U15 und der britischen Russell Group hätte nicht besser sein können. Wenige Tage nach der Einigung der EU mit dem Vereinigten Königreich über die Assoziierung zum laufenden Horizon Europe-Forschungsprogramm konnte man endlich den Blick nach vorn richten – und ein bisschen feiern, berichten die beiden Vorsitzenden, Georg Krausch, Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, und Chris Day, Präsident der Newcastle University.

Woran hat es gelegen, dass die Verhandlungen so lange gedauert haben? Und warum hat es am Ende doch noch geklappt?

Day: Die größte Hürde war, dass die britische Regierung eine Zusage über 2,6 Milliarden Euro leisten musste, die man auch einfach für die Forschung in Großbritannien direkt hätte ausgeben können. Aber wir konnten sie – mit dem Support der Wissenschaftscommunity – überzeugen, dass die Kooperationen mit der EU einen zusätzlichen Mehrwert über das Geld hinaus bieten. Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Forschenden oder die Nutzung von Infrastrukturen etwa. Davon haben wir in früheren Jahren enorm profitiert.

Denken Sie, dass dies nun eine faire Lösung ist?

Day: Ja, die Mechanismen sind nun vergleichbarer mit denen anderer Drittstaaten. Wenn Großbritannien erfolgreicher ist als angenommen, gibt es eine Korrektur, aber auch, wenn nicht so viele Projekte eingeworben werden. Dieser Sicherheitsmechanismus hat sicher geholfen, das Abkommen über die Ziellinie zu bringen.

Musste die Wissenschaftscommunity in Großbritannien hart dafür kämpfen, dass die Regierung letztlich in das Abkommen eingewilligt hat?

Day: Wichtig war, dass wir uns in der Wissenschaft einig waren. Es galt dann eben den Premier und seinen Finanzminister davon zu überzeugen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis passt.

Krausch: Wir U15 und Russell Group – arbeiten schon seit 2019 zusammen, um die Assoziierung voranzubringen. Und wir haben auch Unterstützung seitens des BMBF bekommen. Staatssekretär Jens Brandenburg war beispielsweise im Mai für einen Tag in London, um dort nochmal für das Abkommen zu werben. Also, das war eine lange währende Unterstützung – durch viele Partner aus ganz Europa.

Gibt es im Abkommen auch Punkte, die Ihnen nicht gefallen?

Day: Wir bedauern es, dass wir weiterhin nicht am Erasmus-Programm teilnehmen. Wir haben zwar etwas Ähnliches im Vereinigten Königreich, aber nur für unsere Studierenden, die weggehen wollen, nicht für die, die kommen. Vielleicht kann man darüber später noch einmal sprechen.

Krausch: Der Studierendenaustausch ist deshalb so wichtig, weil er den Weg für künftige Forschungskooperationen ebnet. Das ist unsere Erfahrung mit vielen internationalen Partnern.

Wie optimistisch sind Sie, dass alles zurück auf Normal geht? Ist es vielleicht doch schon zu spät und der Schaden inzwischen zu groß?

Day: Es besteht das Risiko, dass die Wiederaufnahme der bisherigen Kooperationen, die gemeinsamen Förderanträge nicht wieder in Gang kommen. Da gab es in den vergangenen Jahren einen Rückgang. Da überlegen wir jetzt auch mit unseren Kollegen der U15, wie wir die Forschenden überzeugen können, zurückzukommen. Das ist jetzt unser Job als Führungskräfte in den Unis.

Krausch: Wir werden gemeinsam ein Treffen der Forschungsreferenten einberufen. Dadurch, dass Deutschland von Anfang an an Horizon Europe beteiligt war, haben wir große Erfahrung mit der Umsetzung des Forschungsprogramms. Diese wollen wir nun gerne mit den Kollegen im UK teilen. Aber auch Bereiche identifizieren, wo es bereits Zusammenarbeit gibt, die zu einem gemeinsamen Antrag führen könnte.

Weshalb ist das UK eigentlich so wichtig für die U15?

Krausch: Britische Universitäten gehören seit langem zu unseren verlässlichsten Kooperationspartnern in der Forschung und UK zählt global zu den führenden Nationen in der Wissenschaft. Uns verbindet eine enge und höchst produktive Zusammenarbeit. Aus diesem Grund haben wir uns seit Jahren zusammen mit zahlreichen Freunden aus Europa und dem Vereinigten Königreich für die Assoziierung Großbritanniens zu Horizon Europe eingesetzt.

Was bedeutet das für die Teilnahme des Vereinigten Königreichs am nächsten Forschungsrahmenprogramm? Die Verhandlungen dazu beginnen ja bald.

Day: Zunächst geht es in der Wissenschaft darum, Mittel zu akquirieren. Und da jetzt dieser große Fördertopf wieder da ist, sollte es für britische Forscher selbstverständlich sein, sich dafür zu bewerben. Und wir werden ihnen dabei helfen. Dafür ist es ja so wichtig, dass wir jetzt gut und viel kommunizieren. Und dann möglichst viele gute Projekte auf den Weg bringen. Aber da bin ich optimistisch, dass uns das gelingt. Und dann hoffen wir, dass es damit in Zukunft leichter wird, Überzeugungsarbeit für den Mehrwert der europäischen Forschungszusammenarbeit zu leisten.

Was bedeutet diese Vereinbarung über Horizon hinaus? Auch für den Forschungsstandort Europa?

Krausch: Als Präsident der Universität Mainz habe ich in den vergangenen Jahren beim Thema Impfstoffforschung und -entwicklung deutlich gesehen, wie wichtig die Zusammenarbeit mit vielen Partnern auf der ganzen Welt ist. Wenn wir die großen Herausforderungen angehen wollen, geht das nur gemeinsam.

Day: Man sollte nicht unterschätzen, was die Existenz dieses Rahmens Horizon Europe ausmacht. Britisch-deutsche Kooperationen waren die erfolgreichsten in den bisherigen Forschungsprogrammen. Daher gibt es noch viele bestehende Verbindungen. Aber klar, es ist einfacher in einem großen Rahmen zu arbeiten als mit bilateralen Vereinbarungen.

Rückt Großbritannien damit wieder näher an die EU?

Krausch: Im internationalen Wettbewerb ist es für uns wichtig zu wissen, dass das Vereinigte Königreich ein integraler Bestandteil der europäischen Forschungscommunity ist. Gerade in Zeiten des sich verschärfenden Wettbewerbs mit China und vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine, ist diese Vereinbarung mit einem Partner, mit dem man fundamentale Werte teilt, besonders wertvoll.

Day: Wir sind zwar aus der EU ausgetreten, aber natürlich nicht aus Europa. Das ist mir schon wichtig. Auch im Bereich der Verteidigung arbeiten wir schließlich eng zusammen. Wir sind immer noch Europäer!

Es ist die größte Wirtschaftsansiedlung der Nachkriegsgeschichte: Intel baut eine große Chipfabrik in Magdeburg. Der Bund fördert das Projekt mit rund zehn Milliarden Euro, der US-Konzern verspricht 3.000 Arbeitsplätze. Die FAZ nannte es das Wunder von Magdeburg.

Anfang August sorgte die Standortentscheidung des taiwanesischen Konzerns TSMC für Aufsehen: Das Unternehmen wird seine nächste Halbleiterfabrik in Dresden bauen. Zuvor hatte sich bereits Infineon für die sächsische Hauptstadt entschieden. Der Bund hat zugesagt, den TSMC-Fabrikbau mit fünf Milliarden Euro zu unterstützen. Die endgültige Entscheidung über die Förderung muss die EU-Kommission treffen, übrigens auch für den US-Konzern Wolfspeed. Der will in Ensdorf im Saarland zusammen mit dem Autozulieferer ZF bis zu drei Milliarden Euro in eine hochmoderne Chipfabrik investieren.

Gigantische Summen, aber kann das “Wunder”, ob in Magdeburg oder Dresden, überhaupt wahr werden? Für einen Erfolg braucht es schließlich nicht nur Geld, sondern ein funktionierendes regionales Ökosystem und nicht zuletzt die Menschen. Und zwar viele – und dazu noch mit besonderem Wissen. Allein Intel will 3.000 Fachkräfte einstellen, mehr als 2.000 davon müssen Spezialisten in der Chipfertigung sein.

Mit Blick auf die rund 2.000 zu besetzenden Stellen des Halbleiterherstellers TSMC in Dresden hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sogleich Hilfe der Bundesregierung für eine entsprechende Ausbildungsoffensive gefordert. “Wir brauchen natürlich auch Menschen von außen”, sagte der CDU-Politiker Mitte August auf Anfrage von Table.Media. Wie sieht es derzeit vor Ort aus? Ein Überblick:

Mila Wilson, Director Talent Acquisition Germany bei Intel, ist im Gespräch mit Table.Media zuversichtlich: “Eine solch große Anzahl an technischen Fachkräften zu finden, ist natürlich eine Herausforderung. Dies gilt allerdings nicht nur für Magdeburg und die Region.” Auch an anderen Intel-Standorten seien zum Start der Projekte Fachkräfte nicht direkt vor Ort gewesen. “Die hervorragenden akademischen Einrichtungen in der Region Magdeburg waren für uns deshalb ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Standortwahl”, sagt sie. In Zusammenarbeit mit lokalen Universitäten, Forschungs- und Bildungseinrichtungen wolle man qualifizierte Fachkräfte aufbauen.

Man kooperiere mit den sieben Hochschulen in der Region, um gemeinsam die Studierenden auf die Arbeit in der Halbleiterindustrie vorzubereiten. Ein Beispiel hierfür ist der neue Masterstudiengang “Fortgeschrittene Halbleiter- und Nanotechnologie”, der zum Wintersemester an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg mit 40 Studienplätzen startet.

Der Chipkonzern Infineon hat bereits im Mai mit dem Ausbau seines Werkes für Halbleiter in Dresden begonnen. Die sogenannte Smart Power Fab soll 2026 vollendet sein und in etwa die Fläche von mehr als vier Fußballfeldern haben. Im Herbst 2026 sollen schließlich die ersten Chips die Anlage verlassen. Infineon will fünf Milliarden Euro in die Erweiterung der Halbleiterproduktion stecken und etwa 1.000 neue Jobs schaffen.

Dresden ist bereits jetzt einer der größten Standorte für Fertigung und Entwicklung von Infineon. Dort arbeiten derzeit rund 3.250 Menschen.

Der taiwanische Weltmarktführer TSMC gab Anfang August bekannt, ein Chip-Werk in Dresden zu bauen. Die europäischen Partner sind der Autozulieferer Bosch, der Halbleiterspezialist Infineon und der niederländische Chiphersteller NXP. Gemeinsam gründen sie in Dresden ein neues Unternehmen, die European Semiconductor Manufacturing Company GmbH, kurz ESMC. Davon gehören 70 Prozent TSMC, die anderen Partner werden je zehn Prozent halten. Der Bau des Werks beginnt im kommenden Jahr und soll drei Jahre dauern.

Der Standort biete Bosch für seine Chipfabrik einige Vorteile, zahlreiche Unternehmen der Zulieferer-, Dienstleister- und Anwendungsindustrie seien vor Ort ansässig, erklärt ein Sprecher. Weltweit werde für Experten im Bereich Mikrotechnologie für den Standort Dresden geworben. Bosch sei dabei in internationalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerken aktiv.

In Dresden bietet die Nähe zur Technischen Universität, zu den anderen sächsischen Hochschulen sowie zu Instituten der Helmholtz-Gemeinschaft und Fraunhofer-Gesellschaft eine gute Basis, um neben erfahrenen Halbleiterexperten auch junge Absolventen und Fachkräfte für das Halbleiterwerk zu finden.

Nicht nur die Konzerne, auch die Politik glaubt fest an den Erfolg der ostdeutschen Chip-Standorte. “Gelingen wird uns das, indem wir eine Ausbildungsoffensive auf den Weg bringen. Die Bundesregierung muss hier allerdings mitziehen”, sagte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer im August mit Blick auf das Fachkräftezuwanderungsgesetz.

Kretschmer zeigte sich mit Blick auf die Stimmung im Freistaat zuversichtlich. “Sachsen ist ein weltoffenes Land, das in der Welt großes Vertrauen genießt”, sagte er. Rechtsextremismus und Rassismus seien eine Bedrohung für die Demokratie, aber: “Das gilt in Sachsen und in ganz Deutschland.” Die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen sei “da sehr klar”, so Kretschmer. “Junge Menschen, die sich für spannende Technologien interessieren, wissen es: Hier ist der richtige Ort.” Mitarbeit: Okan Bellikli

Lange schon hat Rafael Laguna de la Vera auf den Start des angekündigten Freiheitsgesetzes gewartet. Es soll seiner Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) eine “flexible und schnellere Projektförderung” ermöglichen. Immer wieder wurde dem Gründungsdirektor der Start angekündigt – und wegen interner Streitigkeiten verschoben. Am 26. Juli war es dann so weit, das Kabinett hat den Entwurf für das Sprind-Freiheitsgesetz beschlossen.

So weit, so gut, könnte man denken, doch so ganz passt es aber offenbar doch noch nicht: Von der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), bekanntlich Befürworter der Sprind, kommt deutliche Kritik per Policy Paper. Vor allem in drei Punkten fordern die Fachleute um den Vorsitzenden Uwe Cantner, die Politik auf, den Freiheitsgesetz-Entwurf zu verbessern:

Das Freiheitsgesetz könne mehr sein, als die herbeigesehnte Möglichkeit, das Potenzial der Sprind endlich nutzbar zu machen, schlussfolgert die EFI. Es biete auch der Bundesregierung die Chance, “ihre Bereitschaft zu einem Richtungswechsel in der F&I-Politik zu demonstrieren”.

Haushälterin Wiebke Esdar (SPD) reagiert zurückhaltend auf den EFI-Vorstoß. “Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Agentur für Sprunginnovation zu verbessern. Genau das tun wir mit dem Entwurf für ein Sprind-Freiheitsgesetz.” Ab Herbst werde man das Gesetz intensiv im Parlament beraten. Dabei wird auch die Einschätzung der EFI-Kommission eine gewichtige Rolle spielen, die man in den kommenden Wochen im Detail prüfen werde. “Auch für das Freiheitsgesetz gilt das Struck’sche Gesetz, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es hineinkommt.”

Offener gegenüber dem EFI-Vorstoß zeigt sich Holger Mann (SPD), Mitglied im Forschungsausschuss. “Auch ich bin der Meinung, dass noch Nachbesserungsbedarf am Gesetzentwurf besteht. Ich bin froh, dass wir bald in das parlamentarische Verfahren starten”, sagt Mann Table.Media. Die EFI-Kommission habe nachvollziehbare Argumente aus Sicht der Forschungscommunity aufgeschrieben. Als Gesetzgeber sei man neben den Forschenden und Innovatoren, aber auch allen Steuerzahlern verpflichtet. “Daher sollen die neuen Freiheiten einem klaren Auftrag und größtmöglicher Transparenz folgen.”

Auch seitens der Opposition begrüßt man das EFI-Papier und betont, man setze sich ebenfalls dafür ein, die genannten Punkte des Papiers zu korrigieren. Thomas Jarzombek (CDU) sieht allerdings noch weiteren Bedarf. Man strebe eine Diskussion darüber an, “was die Sprind erreichen soll und wie dieses gemessen werden kann”. Eine Evaluation ohne vorher definierte KPIs ergebe wenig Sinn und die Gesellschaft brauche einen klaren Auftrag durch den Gesetzgeber, wie das bei anderen Initiativen des Bundes auch der Fall ist.

Die erste Lesung des Freiheitsgesetzes im Bundestag ist am 12. Oktober, die Fachanhörung im Forschungsausschuss ist für den 8. November geplant, die finale Verabschiedung am 16. November 2023.

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

14. September 2023, 11:00 Uhr, WZB, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin

Diskussion Junge Wissenschaft trifft Politik – mit Lisa Paus Mehr

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Am heutigen Donnerstag geht die erste Konferenz des Vereins der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI e.V.) auf dem KIT-Campus in Karlsruhe zu Ende. Bei der dreitägigen Cordi (Conference on Research Data Infrastructure) arbeiteten NFDI-Mitglieder und externe Experten an der Weiterentwicklung des Vorhabens. “Wir sind überwältigt von dem Interesse an der Veranstaltung”, sagte NFDI-Geschäftsführer York Sure-Vetter. Der Verein erhofft sich vom Austausch der 740 Teilnehmenden neue Impulse. Sure-Vetter bedankte sich für die bisherige Arbeit der Konsortien und bemühte sich um Aufbruchstimmung.

Zur NFDI gehören 26 Konsortien und der Verbund von Konsortien, Base4NFDI. Mitten in der Corona-Pandemie hatte sich der Verein mit Fördermitteln von Bund und Ländern gegründet. Seitdem wurden in drei Förderphasen die Anträge von 26 Konsortien angenommen. Sie bilden unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen ab und arbeiten sowohl an spezifischen als auch gemeinsam an übergreifenden Lösungen für einen besseren Austausch von Forschungsdaten.

Das Spiel habe gerade erst begonnen, sagte BMBF-Staatssekretär Mario Brandenburg am Dienstag. “Dabei ist es wichtig, dass Sie mit unseren europäischen Freunden sprechen, damit wir Forschungsdaten gemeinsam nutzen können”, sagte er. Zum Forschungsdatengesetz, dessen Entwurf aus dem BMBF erwartet wird, äußerte sich Brandenburg nicht. Auch Ute Gunsenheimer, Generalsekretärin der European Open Science Cloud (EOSC), warb auf der Veranstaltung für eine europäische Datenintegration. “Sie sollten die Zeit nutzen, um sich eine Meinung dazu zu bilden, wie man in Europa zusammenarbeiten kann und wohin sich die EOSC entwickeln soll”, sagte Gunsenheimer und sprach dem deutschen Projekt eine Vorreiterrolle in Europa zu.

Über aktuelle Herausforderungen und Ziele beim Aufbau von Infrastrukturen für Forschungsdaten sprach die Informationswissenschaftlerin Christine Borgman von der University of California in Los Angeles in ihrer Keynote. Bislang gebe es für Forschende zu wenig Anreize, um Forschungsdaten zu teilen und das Daten-Teilen werde eher als Outcome oder Anhängsel der Forschungsarbeit gesehen. Dabei sei die Bereitstellung von Forschungsdaten ein gänzlich anderer Workflow, der andere Arbeitsschritte und spezifisch ausgebildete Fachkräfte benötige. Zudem seien ein solides Fundament und Interdisziplinarität für eine nachhaltige Forschungsdateninfrastruktur entscheidend.

In den USA gibt es derzeit kein Projekt, das den Zielen und der Ausgestaltung des NFDI-Vereins entspricht. Danach gefragt, sagte Borgman, dass in ihrem Heimatland verschiedene Wissenschaftsdisziplinen an eigenen Lösungen arbeiten würden. Sinngemäß sagte sie, dass es durchaus auch kritische Stimmen gibt, die glauben, dass man ein derartig komplexes System nicht auf dem Reißbrett entwerfen könne. “Mir hat mal jemand gesagt ,wenn man versucht hätte, eine Infrastruktur für die Entwicklung des Internets aufzubauen, wäre es heute noch nicht fertig’”, sagte Borgman.

Ein zentrales Thema auf der Konferenz war für viele Konsortien auch das weitere Förderverfahren und die Perspektive nach Ende der Förderung durch die öffentliche Hand. Das zuständige DFG-Expertengremium hatte Ende August ein Eckpunktepapier veröffentlicht, das den Auswahl-, Begutachtungs- und Bewertungsprozess für die Förderanträge der zweiten Runde beschreiben sollte. Die Konsortien der ersten Förderphase erstellen derzeit ihre Zwischenberichte und werden schon im kommenden Jahr ihre Anträge auf Fortsetzung der Förderung stellen müssen. In einem Workshop am Dienstagnachmittag hatte die DFG den Konsortien auf der Cordi die Möglichkeit gegeben, über die Diskussion verschiedener Schwerpunkte, Stellung zu den Eckpunkten zu nehmen. Der Input soll laut DFG nun ausgewertet werden und ins finale Papier einfließen. tg

Im ersten Fortschrittsbericht seit dem Beschluss der Start-up-Strategie der Bundesregierung vor einem Jahr, zieht das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) eine positive Bilanz und spricht davon “auf Kurs” zu sein. Insgesamt sind laut Bericht 45 Prozent der beschlossenen Vorhaben bereits vollständig umgesetzt. Von den Maßnahmen, die Ausgründungen aus der Wissenschaft fördern sollen, sind aus Sicht des BMWK sogar 50 Prozent umgesetzt oder in fortlaufender Umsetzung. Bei 40 Prozent wurden bereits “substanzielle Vorbereitungen” zur Umsetzung unternommen und zehn Prozent sind noch unerledigt.

Zu den im Wissenschaftsbereich umgesetzten beziehungsweise in Umsetzung befindlichen Maßnahmen gehören zum Beispiel:

Auffällig ist: Bei den stockenden Vorhaben im Bereich Wissenschafts-Ausgründungen handelt es sich zumeist um Maßnahmen, die mutmaßlich in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) liegen oder die von den beiden Ministerien gemeinsam angegangen werden müssen. Beispielsweise ist die Gründungsoffensive Biotechnologie (GO-Bio) nach erfolgter Evaluierung noch nicht neu aufgelegt.

Und auch der geplante Bund-Länder-Dialog zu Gründungsstrukturen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen kommt offenbar nicht recht voran. Ebenso wenig die Verstetigung und nachhaltige Finanzierung dieser Strukturen. Das ist keine gute Nachricht, denn Lösungen in diesem Bereich sind für Gründungswillige an Hochschulen wichtig, da 2024 die strukturelle Förderung des BMWK im Rahmen des Programms Exist-Potentiale ausläuft. Angestrebt wird, die Länder bei der Förderung von Gründungsstrukturen an Hochschulen mehr in die Pflicht zu nehmen.

Noch ganz ohne Fortschritt sind zwei der zwölf Maßnahmen im Handlungsfeld Wissenschafts-Ausgründungen. Zum einen steht noch aus, die bessere Vernetzung verschiedener Fachrichtungen für die Bildung von Gründungsteams zu prüfen. Zum anderen sind öffentliche Ausschreibungen und Beschaffungsprozesse auch für Bildungseinrichtungen noch nicht einfacher gestaltet.

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Berichts hatten sich Verbände wie Bitkom bereits kritisch zum Fortschritt der Start-up-Strategie geäußert und insgesamt mehr Tempo angemahnt. abg

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen beschlossen. Die Erarbeitung verlief offenbar erstaunlich harmonisch. “Wenn die Ampel immer so gut gemeinsam in allen drei Farben leuchten würde”, wie bei der Entwicklung dieser Strategie, dann wäre man einen großen Schritt voran, meinte Sven Giegold, Staatssekretär im BMWK bei der Vorstellung im BMBF. “So gemeinschaftlich, dass es einem fast schon angst und bange wird”, habe man zwischen BMBF und BMWK und mit den anderen Ministerien gearbeitet.

Wichtigster Punkt der Strategie sei, dass damit eine Gleichstellung von technischen und sozialen Innovationen erreicht werde – “endlich”, betonte Bettina Stark-Watzinger. “Die Strategie war überfällig, denn unsere Gesellschaft wird nicht nur durch technologische Entwicklungen bestimmt. Sie wird eben auch durch die sozialen Innovationen verändert, vorangetrieben und zusammengehalten”, sagte die Forschungsministerin.

Die Gleichstellung bedeutet eine Art Mainstreaming für Soziale Innovationen in vielen (Gründungs-)Förderprogrammen. Dort werden jetzt nicht mehr nur technische, sondern eben auch soziale Unternehmungen gefördert. Prominentes Beispiel ist die Exist-Gründungsförderung. Aber auch in der Dati ist das Thema integriert.

Um die Hochschulen zu sozialen Innovationen anzuregen und beim Übertragen in die Praxis zu unterstützen, wurde der Wettbewerb Gesellschaft der Innovationen initiiert. Im Gespräch mit Table.Media rief die Beauftragte für Soziale Innovationen im BMBF, Zarah Bruhn, die Hochschulen auf, das Thema in ihre Leitbilder und Strategien sowie in die Lehre aufzunehmen. Fort- und Weiterbildungen werden bereits über den Wettbewerb gefördert.

Neu hinzu kommt im Herbst eine Impact-Challenge für Studierende und Nachwuchswissenschaftler. Das 12 Millionen-Euro-Programm soll im November mit der ersten von zwei Runden starten. Laut Bruhn zielt es darauf, dass “die klügsten Köpfe an den wichtigsten Themen arbeiten”. Letztlich könnten sich die Hochschulen mit dem Thema auch im internationalen Wettbewerb um Studierende und Nachwuchswissenschaftler der Generation Z positionieren.

Orientierung zu den Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten soll eine bundesweite Plattform bieten, die das BMBF “in Kürze”, so Stark-Watzinger, launchen wird. Begleitet wird die Umsetzung der Strategie durch einen internationalen Beirat, dem auch Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus angehören wird. mw

Drei innovative Projekte gehen in den Wettbewerb um den diesjährigen Deutschen Zukunftspreis. Gestern wurden sie in München vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Auszeichnung am 22. November in Berlin verleihen. Welches Team den Preis erhält, entscheidet die Jury erst am Tag der Verleihung.

Alle Technologien sind schon im Einsatz, denn Marktreife ist Voraussetzung für die Vergabe des mit 250.000 Euro dotierten Preises. Bereits die Nominierung gilt als hohe Auszeichnung. dpa

Am gestrigen Mittwoch hat die Falling Walls Foundation in Berlin ihre diesjährigen Preisträger der Auszeichnung “Science Breakthrough of the Year” bekannt gegeben. Der Titel wird jährlich verliehen und würdigt wissenschaftliche Durchbrüche in allen akademischen Disziplinen. Geehrt werden dieses Jahr:

Die weiteren Preisträger 2023 in den Kategorien Science Start-Ups, Science Engagement und Emerging Talents werden beim Science Summit nach dem Pitch-Wettbewerb am 7. November bekannt gegeben. Alle Preise werden im Rahmen der Wissenschaftskonferenz Falling Walls vom 7. bis 9. November in Berlin überreicht. tg

FAZ – Eisberge voraus! Die Politik und das Wissenschaftssystem in Deutschland müssen sich besser für Krisen rüsten, schreibt Wissenschaftsrats-Chef Wolfgang Wick in einem Gastbeitrag. Als Aufgaben nennt er den Aufbau ausreichender deutscher und europäischer Rechenkapazitäten, um die digitale Abhängigkeit verringern, und einen Paradigmenwechsel im Gesundheitssektor von der reparierenden zur präventiven Medizin. Es gehe darum, das Wissenschaftssystem trotz angespannter Haushalte weiterzuentwickeln. Mehr

NZZ – Die Horrorvision einer gelenkten Wissenschaft. Der Beobachtung des Ökonomen Thomas Beschorner, der die Wissenschaft zu sehr von der Gesellschaft entkoppelt sieht und justierte Gütekriterien fordert, widerspricht BMBF-Staatssekretärin Sabine Döring in einem Gastkommentar. Dies sei ein Zerrbild, basierend auf einer falschen Dichotomie von Wissenschaft und Gesellschaft. Für sie ist es eine Horrorvision, wenn ein Bürgerrat, die Politik oder Kommissionen gemeinsam mit NGO-Funktionären bestimmen würden, welche Wissenschaft gesellschaftlich relevant ist und welche nicht. Es sei wichtig, auch Forschung ohne offensichtlichen Nutzwert zu ermöglichen. Mehr

Spektrum – Wie Wärmepumpen zukunftsfähig werden. Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, Wärmepumpen effizienter und breiter nutzbar zu machen. Eine Idee: Die Abwärme auffangen und in einem kleinen Wassertank speichern. Experimentiert wird auch damit, die Wärme in den Sommermonaten im Boden zu speichern, um sie bei kühlerem Wetter mit einer Wärmepumpe zu nutzen. Getüftelt wird überdies an effizienten Hochtemperatur-Wärmepumpen, die eine Gasheizung ohne weitere Wärmedämmung des Hauses ersetzen können. Mehr

Tagesspiegel – Gentechnik vs. Bio?: “Ich würde gerne aus der Polarisierung heraus”. Die Biolandwirtschaft laufe Gefahr, bei der Nachhaltigkeit abgehängt zu werden, sagt der Agrarwissenschaftler Urs Niggli im Interview. Das werde sich in fünf bis zehn Jahren zeigen, weil man in China und den USA voll auf die neuen Züchtungsmethoden setze. Er schlägt einen QR-Code vor, der auf den Produkten aufgedruckt ist und mit dem die Konsumenten sich darüber informieren können, was die Herstellung eines Lebensmittels für die Gemeinschaft erbracht hat. Mehr

Was erforschen Sie im Zusammenhang mit KI? Was war Ihr Beitrag zur Weiterentwicklung der KI?

Am Institut für Technikfolgenabschätzung forschen wir nicht direkt an Innovationen im Bereich KI, sondern beschäftigen uns mit dem Umgang mit der Technologie, also beispielsweise ihrer Governance. Das sind vor allem Projekte zur Politikberatung, etwa bei der EU zur Vorbereitung der KI-Verordnung. Für das BMBF haben wir ein Projekt zur Governance von Algorithmen bearbeitet und eine Stellungnahme für das entsprechende Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz formuliert. Das Büro für Technikfolgenabschätzung am Deutschen Bundestag ist auch Teil des ITAS, dort gab es zuletzt ein Gutachten zu ChatGPT. Im Allgemeinen versuchen wir, die Funktionsweise zur verstehen, Chancen und Risiken zu identifizieren, und über die Verbindung zu Stakeholdern in der Gesellschaft Partizipation zu ermöglichen.

Was sind die größten Chancen von KI?

Aus unserer Perspektive gibt es bezogen auf die Deepfake-Technologie auch positive Anwendungsbeispiele. Ihr Einsatz beim Film und in der Werbung liegt auf der Hand. Auch für medizinische Anwendungen kann es hilfreich sein, Bilder zu generieren. Es gibt eine Firma, die Avatare erzeugt, die zum Beispiel zum Unterrichten eingesetzt werden.

Welche negativen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?

Insgesamt macht mir die Zunahme von Deepfakes schon Sorgen, Angst wäre aber übertrieben. Es wird immer einfacher, Dinge zu synthetisieren, auch ohne spezielle Kenntnisse oder große Ressourcen. Mit den Sprachmodellen hat sich die Szene seit dem Frühjahr sehr zugespitzt. Es ist inzwischen sehr leicht, mittels Text und Code bewegte Bilder zu generieren – der Papst in der Daunenjacke war beispielsweise sehr verbreitet. Bei der Plattform Stable Diffusion, auf der man Deepfakes erstellen kann, muss man sich nicht einmal anmelden.

Die große Gefahr sehe ich im Vertrauensverlust gegenüber Informationen. Die Wirklichkeit ist leicht zu manipulieren. Auch umgekehrt: Jemand kann behaupten, ein Video, das ihm nachträglich nicht passt, sei ein Deepfake. Das Gegenteil ist kaum zu beweisen. Natürlich ist das ein großes Problem für die demokratische Öffentlichkeit, für das es keine einfachen Lösungen gibt. Jeder einzelne muss, mehr noch als bisher, kritisch sein, zusätzlich recherchieren, Quellen prüfen.

Wie sollte KI reguliert werden?

Der Zeitdruck für die Regulierung von KI nimmt zu und für die Staaten ist es schwer, mitzuhalten. Wir haben aber den Vorteil, dass das EU-Gesetz zur KI gerade aktuell verhandelt wird, deshalb fließen Reaktionen auf die fortgeschrittenen Sprachmodelle wie ChatGPT gleich mit ein. Es gibt einen Entwurf von der EU-Kommission von 2021 und Reaktionen im Europäischen Parlament dazu. Jetzt wird alles im Trilog verhandelt. Das ist sehr komplex, es gibt unzählige Stellungnahmen und sehr viele Stakeholder. Der Entwurf teilt KI-Technologien in Risiko-Klassen ein. So ist zum Beispiel ist die biometrische Erfassung im öffentlichen Raum komplett verboten. KI-Einsatz im Bildungskontext werden als hohes Risiko eingestuft. Als eher geringes Risiko gelten interessanterweise die Deepfakes. In der neuen Fassung werden Deepfakes nun ,generative KI’ genannt: also alle Programme, mit denen sich Bilder und Sprache sowie Videos herstellen lassen.

Hier ist die Kennzeichnungspflicht der zentrale Hebel. Bei den Regulierungen muss man trotzdem die Meinungsfreiheit im Blick behalten. Irreführungen, Lügen, politische Manipulationen – all das können wir nicht einfach verbieten, solange es nicht kriminell ist. Manche Aktionen wollen auch satirisch verstanden werden und beanspruchen die Kunstfreiheit für sich. Neben der KI-Verordnung ist das Gesetz über digitale Dienste von der EU verabschiedet worden, das die sozialen Medien in den Blick nimmt. Ein Kern ist das vorgeschriebene Melde-Verfahren, das jedem Nutzer die Möglichkeit gibt, Posts infrage zu stellen und eine Prüfung, Kennzeichnung oder Löschung bedenklicher Inhalte zu verlangen. Auf der Ebene der Selbstverpflichtung gibt es den sehr guten EU-Kodex gegen Desinformation, aus dem Twitter leider ausgestiegen ist. Diese freiwilligen Verpflichtungen sind nicht rechtlich durchsetzbar, aber aus meiner Sicht ein guter Weg.

Blick in die Zukunft: In welchen Bereichen wird KI die Arbeitsweise oder Kommunikation grundlegend verändern? Wo wird KI in zehn oder 20 Jahren selbstverständlich sein?

Das geschieht auf breiter Ebene. Zum Beispiel ist die ganze Kreativwirtschaft betroffen, Kunst, Kultur und auch die Wissenschaft. Überall wird Text- und Bildgenerierung eine Rolle spielen, alles geht schneller, zum Beispiel nimmt in der Wissenschaft der Druck auf schnelle Publikationen weiter zu. Wir müssen Wege der Verifikation fördern, die wiederum KI-gestützt sind. In fünf bis zehn Jahren könnte ein überwiegender Anteil aller Informationen, in Netzwerken und Suchmaschinen, synthetisch generiert sein. Langfristig würde ich aber kein zu düsteres Bild zeichnen. Ich hoffe, dass sich ein kritischer Umgang durchsetzt und die Chancen überwiegen. Raimund Witkop

Jutta Jahnel forscht am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zum Thema KI. Als Lebensmittelchemikerin hatte sie schon immer mit dem Abschätzen von Risiken zu tun. Seit 2019 arbeitet Jahnel im Bereich digitaler Technologien, dort besonders zum Thema sogenannter “Deepfakes”, realistisch wirkender, aber künstlich generierter Medieninhalte (Foto, Audio und Video).

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Kathrin Blumenstein erhält den mit 50.000 Euro dotierten Deutschen Forstwissenschaftspreis 2023. Blumenstein ist an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Juniorprofessorin und Lehrstuhlinhaberin für die Pathologie der Bäume.

Anja Feldmann erhält die Konrad-Zuse-Medaille der Gesellschaft für Informatik (GI). Die Direktorin am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken wird damit für ihre tiefgreifenden und einflussreichen Beiträge zur Weltspitze auf dem Fachgebiet der Computernetzwerke geehrt.

Marina Henke, Professorin für Internationale Beziehungen an der Hertie School, übernimmt die Helmut-Schmidt-Gastprofessur am Henry A. Kissinger Center for Global Affairs der Johns-Hopkins-Universität in den USA. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) fördert den Gastlehrstuhl aus Mitteln des Auswärtigen Amts.

Iliana Ivanova wurde vom Europäischen Parlament als neue Kommissarin für Forschung und Kultur bestätigt. Die bulgarische Politikerin und Betriebswirtin ist zurzeit Mitglied des Europäischen Rechnungshofes. Sie folgt auf die bisherige Vertreterin Bulgariens, Mariya Gabriel.

Claudia von Schuttenbach wird neue kaufmännische Geschäftsführerin des ZEW – Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim. Sie tritt das Amt am 1. März 2024 an und folgt auf Thomas Kohl, der in den Ruhestand geht.

Heike Solga, Direktorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Professorin für Soziologie an der FU Berlin und Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrats wird am 9. Oktober mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. Hertie-Stiftung: Wehrhafte Demokratie nicht ohne Politik-Bildung. Von PISA-Erfinder Andreas Schleicher über Diana Kinnert (CDU) bis BpB-Präsident Thomas Krüger fordern prominente Experten, endlich eine seriöse politische Bildung in deutschen Schulen zu installieren. Jährlich sollten 55 Millionen Euro in Projekte für ein demokratisches Miteinander investiert werden. Die Bundesregierung aber kürzt die politische Bildung gleichzeitig drastisch. Mehr

Bildung.Table. Datenschutzabkommen erleichtert US-Anbietern Zugang zu Schulen. Das “EU-US Data Privacy Framework” wird den Ruf nach MS Teams und Google Classroom an Schulen wieder lauter werden lassen. Es ermöglicht Kooperationen mit bisher im Datenschutz zuweilen als unsicher eingestuften US-Anbietern. Eine Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof steht jedoch noch aus. Thüringens Landesdatenschutzbeauftragter, Lutz Hasse, mahnt, die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere von Schutzbefohlenen wie Schülern, abzuwarten. Mehr

China.Table. Sinologen zu Xinjiang: Entsetzen unter deutschen China-Kennern. Ein in der NZZ erschienener Beitrag facht die Debatte über die Haltung der deutschen China-Forschung neu an. Die Verfasser Thomas Heberer (Duisburg) und Helwig Schmidt-Glintzer (Tübingen), zwei Urgesteine der deutschen Sinologie, schreiben darin, dass sie Xinjiang auf dem Weg zur Normalität sehen. Viele Experten reagierten empört auf diese Einschätzung, der Text relativiere und rechtfertige Menschenrechtsverbrechen. Die beiden Autoren verteidigten auf Anfrage ihre Einschätzung. Mehr