Deutschlands Wirtschaftsmodell befindet sich im globalen Stresstest – der Wohlstand wird neu verteilt, ganze Branchen sind im Umbruch, das industrielle Fundament bröckelt.

Was gestern als krisenfest galt, kann heute Auslaufmodell sein. Gestern Exportschlager, heute Ladenhüter.

Deutschland braucht eine Renaissance seiner ökonomischen Basis. Dazu muss sich unser Land neu erfinden. In keinem anderen OECD-Staat ist der Bildungsaufstieg so abhängig von der Herkunft, nirgendwo scheint der Weg zwischen der Forschungsexzellenz und der Dominanz auf den Märkten so weit. In kaum einem Industrieland müssen Selbstständige und Unternehmer so viele Vorgaben und Regeln befolgen. Nirgendwo ist Arbeit so kostenintensiv und Strom so teuer.

Die Kraftanstrengung für den Wiederaufstieg gelingt nur im Bündnis von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Mit unserem neuen CEO.Table liefern wir den publizistischen Beitrag dazu.

Ab diesem Samstag, 6 Uhr, starten wir die neue Samstags-Ausgabe von Table.Briefings – ein kostenloses Executive Briefing für alle CEOs und alle, die mit ihnen zu tun haben.

Kompetent, kurz, klar. Wir analysieren jede Woche die wichtigsten Trends, Thesen und Themen aus den Chefetagen, Strategieabteilungen und Forschungsteams der Wirtschaft. Unser Redaktionsleiter Thilo Boss und sein Team kuratieren für Sie die Interviews, Reden und Vorträge der CEOs aus der vergangenen Woche und bietet Ihnen ein Best-of aus unseren Briefings China, Climate, Europe, ESG, Security, Africa, Agrifood, Bildung und Research.

Mit dem CEO.Index bewerten wir erstmals in einem Wirtschaftsmedium ganzheitlich die Leistungen von Managerinnen und Managern und verbinden betriebliche Kennziffern mit der öffentlichen Performance.

In der Rubrik CEO.Survey befragt das Forsa-Institut exklusiv Entscheider zu aktuellen Themen und wir nennen die Must Reads der Technologie- und IT-Publikationen. Dazu lesen Sie im CEO.Table regelmäßig die wichtigsten Personalmeldungen aus den Chefetagen der Republik, die branchenübergreifenden Benchmark-Geschichten und eine geopolitische Einordnung aktueller Krisen und Konflikte.

In unserer Rubrik CEO.Economist ordnen renommierte Wirtschaftswissenschaftler wie IfW-Präsident Moritz Schularick, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner, Prognos-Chefvolkswirt Michael Böhmer und der Präsident des IWH Halle, Reint E. Gropp, die Lage des Landes ein.

Als Lizenznehmer gehören Sie zu den Persönlichkeiten, die für den nationalen Kraftakt zum ökonomischen Wiederaufstieg Deutschlands gebraucht werden.

Nehmen Sie deshalb bitte Platz an unserem CEO.Table und blicken mit uns in die Zukunft unserer Wirtschaftsnation.

Geben Sie mir gerne Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Informationen über unser neues Angebot erhalten Sie hier.

Wenn Sie den CEO.Table nicht erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.

Allen voran in Berlin, aber auch in einigen anderen Bundesländern wie in Baden-Württemberg oder in Hessen stehen die Zeichen auf Sparen. Die Kürzungen betreffen auch die Hochschulen. Doch was bedeuten die häufig abstrakt wirkenden Zahlen konkret für die einzelnen Einrichtungen und wie können die Hochschulen mittel- und langfristig reagieren?

Table.Briefings hat 14 Hochschulen zur aktuellen Situation kontaktiert, zehn haben geantwortet. Fast alle berichten, dass sie von Sparmaßnahmen ihrer Bundesländer betroffen sind. Doch es gibt auch Ausnahmen, etwa in Brandenburg. Man habe “in den vergangenen Jahren von steigenden Zuweisungen profitiert. Damit konnte man sich ins bundesweite Mittelfeld an finanzieller Ausstattung” vorarbeiten, teilt die Universität Potsdam mit.

Bei den meisten ist die Lage jedoch kritisch, bei einigen liegt ein größeres, teils strukturelles Defizit (bis zu einem zweistelligen Millionenbetrag) vor. Als Gründe für wirtschaftliche Schwierigkeiten benennen die Hochschulen vor allem:

Insgesamt hatte beispielsweise die TU Dortmund in den beiden vorangegangen Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 jeweils ein Defizit von 15 Millionen Euro, was rund fünf Prozent der Grundfinanzierung entspricht. Die Uni Greifswald beziffert die aktuelle strukturelle Unterfinanzierung auf immerhin sechs Millionen.

Da Hochschulen keine Schulden aufnehmen dürfen, bleibt ihnen bei drohenden Defiziten nur ein rigider Sparkurs oder der Rückgriff auf Rücklagen. Der Umgang mit finanziellen Rücklagen ist von Land zu Land und auch je nach Hochschule unterschiedlich. Stiftungsuniversitäten haben hier zum Beispiel andere Spielräume. In Hamburg wiederum gilt, dass die Hochschulen maximal zehn Prozent des Landesbudgets als Rücklage einstellen dürfen, in Hessen sind es 20 Prozent, in Berlin 25 Prozent für die freien Rücklagen.

Fast durchgängig gilt jedoch: Die meisten Rücklagen sind zweckgebunden. Das kann für Infrastrukturprojekte, Overheads für Drittmittelprojekte, den Zukunftsvertrag Studium und Lehre oder auch für Berufungs- und Rufabwendezusagen sein.

Die Spanne bei der Höhe der Rücklagen scheint dabei groß. Es ist auffallend, dass die meisten der angefragten Hochschulen dazu entweder gar nichts sagen oder im Ungefähren bleiben. Bei den konkreten Antworten, die Table.Briefings erreichten, reicht die Spanne von 25 bis über 100 Millionen Euro.

Vielleicht rührt die Zurückhaltung bei der Bezifferung der Rücklagen auch aus der Sorge, dass zu hohe Rücklagen Begehrlichkeiten bei den jeweiligen Landesregierungen wecken könnten. Derartiges ist aktuell in Berlin zu beobachten. In Hessen wurden die Baurücklagen bei den Hochschulen mit 475 Millionen Euro zur temporären Entlastung des Haushalts 2025 verwendet. Sie sollen in späteren Jahren wieder für konkrete Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen der Hochschulen eingesetzt werden, schreibt das hessische Finanzministerium.

Wo können die Hochschulen kurzfristig Mittel einsparen, um nicht ins Defizit zu rutschen und an ihre Rücklagen gehen zu müssen? Den weitaus größten Kostenblock der Hochschulen stellen die Personalausgaben dar. Rund 80 Prozent machen sie vielerorts aus. Oft werden auslaufende und frei werdende Stellen nicht nachbesetzt, um kurzfristig Mittel einzusparen. Dabei trifft es mit den befristet Beschäftigten häufig das schwächste Glied in der Kette, meint Andreas Keller von der GEW.

In der Regel wird der Sparzwang auch nach unten weitergegeben und die jeweiligen Fakultäten bekommen Sparziele vorgesetzt. Der sogenannte “Ausfinanzierungsgrad” wird gesenkt. Es gibt also keine volle Deckung für die laut Stellenplan vorgesehenen Personalressourcen. “Die Bereiche reagieren hierauf, unterstützt durch die Zentralverwaltung, eigenverantwortlich mit Stellensperren und -verschiebungen”, schreibt eine Universität.

Weiterhin sparen die Hochschulen an Reinvestitionen in neue Geräte. Das bedeutet: Die alten bleiben länger im Betrieb, oder man spart an der Instandhaltung und Wartung. Globale Einsparvorgaben für Rechenzentren, Bibliotheken und die Verwaltung gehören ebenfalls zu den gängigen Reaktionen, bis hin zu Einsparungen bei Kultur- und Sportangeboten.

Manche schauen optimistisch, viele eher bang auf die weitere finanzielle Entwicklung in ihren Bundesländern. “Sollte der derzeit verhandelte neue hessische Hochschulpakt nicht die Tarif- und Sachmittelsteigerungen der letzten Jahre angemessen berücksichtigen, steuern alle hessischen Hochschulen in ein strukturelles Defizit.” Das schreibt die TU Darmstadt in Bezug auf die Situation in Hessen. Aber auch in anderen Bundesländern steigt der Druck.

Je deutlicher wird, dass die Sparpolitik kein kurzfristiges Phänomen sein wird, desto mehr wird klar, dass kurzfristige Einsparungen keine Lösung sind.

Einige Hochschulen haben dies erkannt und führen Strategieprozesse und Diskussionen um Profilschärfungen. Manche gehen weiter und führen die strategische Diskussion gemeinsam mit ihrem Ministerium. Letztlich brauche es jedoch eine übergeordnete Diskussion zur Zukunft der Hochschulfinanzierung, sagt ein Insider. Bund und Länder müssten hier gemeinsam darüber sprechen, was sie von den Hochschulen erwarten – und wie das langfristig finanziert werden kann.

In der aktuellen Publikation der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) “Forschungsnation China: Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale”, die am Dienstag veröffentlicht wurde, wird die reine Selbstregulierung einzelner wissenschaftlicher Institutionen und Hochschulen bezüglich deutsch-chinesischer Forschungskooperationen als ineffizient und gefährlich kritisiert.

Wörtlich heißt es dort: “Der bisherige Ansatz zur Forschungssicherheit in Deutschland setzt auf Selbstregulierung, was zu einem uneinheitlichen ,Flickenteppich’ von mehr oder weniger strengen oder noch in Entwicklung befindlichen Prüfmechanismen an verschiedenen Einrichtungen geführt hat.” Vorgeschlagen wird daher eine zentrale Anlaufstelle zur Forschungssicherheit auf Bundesebene, die Institutionen mit Informationen versorgen soll.

Autor des Papiers für die unionsnahe Stiftung ist der China-Experte Michael Laha, Senior Research Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), bei der er das Thema Forschungs- und Technologiepolitik in China betreut. Im Gespräch mit Table.Briefings nennt Laha zwei Gründe, warum eine reine Selbstanschaffung von Informationen für eigene Prüfung von Wissenschaftlern nicht ausreiche: fehlende Einheitlichkeit und zu großer Aufwand.

Im Rahmen seiner Studie habe er den konkreten Bedarf identifiziert, “Forschende bei der Überprüfung von Forschungspartnern mit Informationen zu unterstützen”. Es ließen sich mit Blick auf China keine einfachen Antworten finden und jede Abwägung zu einem Forschungsprojekt profitiere enorm von konkreten Informationen über Absichten und Ziele von Forschungspartnern, Förderorganisationen und beteiligten Akteuren vor Ort.

Deshalb sei es notwendig, deutschen Forschern einen einheitlichen Zugang zu Informationen zu China zu ermöglichen. “Das bedeutet nicht, dass man nicht unterschiedlicher Auffassung zu China sein kann, aber zumindest muss allen in der Forschungscommunity das möglichst komplette Bild vermittelt werden.” Solche Expertise zusammenzutragen sei enorm aufwändig und dadurch auch recht kostspielig, deswegen sei mehr Zentralisierung und Aufstockung an dieser Stelle sinnvoll.

Während Vertreter von führenden Wissenschaftsorganisationen sich in der Vergangenheit – mit Blick auf die Auswahl und Kontrolle von Forschungskooperationen mit China – wiederholt für die Wahrung der Wissenschaftsfreiheit und Selbstverantwortung der Wissenschaft ausgesprochen hatten, wird im KAS-Papier vorgeschlagen, Beratungen der zentralen Anlaufstelle in mehr Fällen als bisher als Voraussetzung für die Vergabe von Fördermitteln einzusetzen.

Laha setzt sich in seinem Papier auch mit der Frage auseinander, wo eine derartige zentrale Kontaktstelle angesiedelt sein könnte. Diskutiert werden dabei die DFG, die Projektträger, das BMBF, das DAAD-KIWi und eine neu zu schaffende Nationale Forschungssicherheitsinfrastruktur (NFSI). Laha favorisiert diese Lösung, die an das Konzept der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) angelehnt ist.

Die NFSI wäre demnach vom Bundestag mit Finanzmitteln ausgestattet und könnte durch die DFG ausgeschrieben werden. Als Verein würde sich die NFSI selbst verwalten und könnte autonom agieren. Dadurch ließe sich verschiedene Stakeholder der Forschungslandschaft mit einbinden, es würde eine Balance zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung hergestellt und Distanz zwischen Prüfungsverfahren und Politik gewährleistet.

Die größte Gefahr im Umgang mit chinesischen Partnern sei, sagt Laha, “dass man das chinesische Militär stärkt oder dem chinesischen Staat hilft, technologische Instrumente zu entwickeln, die für die Verletzung von Menschenrechten eingesetzt werden”. Bei einem kompletten Decoupling bestehe allerdings das große Risiko, dass die deutsche Wissenschaft und Forschung von chinesischem Wissen über Zukunftstechnologien ausgeschlossen wird, zum Beispiel im Bereich der Batterieforschung.

Doch genau beim Versuch, diese Balance zu halten, würde man sehr schnell bei kniffligen Fragen ankommen. “Denn woher weiß man, dass Batterien, an denen man gemeinsam forscht, nicht für militärische Zwecke eingesetzt werden, etwa für Drohnen, wie sie derzeit zum Beispiel auf dem Schlachtfeld in der Ukraine eingesetzt werden?”, fragt Laha.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich die Volksrepublik China zu einer führenden Forschungsnation entwickelt. Doch zugleich sei das politische Umfeld in China autoritärer geworden und Sicherheitsexperten würden zudem vor ungewolltem Wissensabfluss warnen. In seiner Diagnose stimmt das Papier weitestgehend mit der China-Strategie der scheidenden Bundesregierung überein.

In den kommenden Monaten und Jahren werde sich die Debatte zu Forschungssicherheit in Deutschland aber auch EU-weit zuspitzen, meint Michael Laha. Er sieht die Wahrung der Forschungssicherheit als eine wichtige Aufgabe der nächsten Bundesregierung und der gerade gestarteten neuen EU-Kommission. “Die EU-Kommission will ein Europäisches Kompetenzzentrum für Forschungssicherheit einrichten. Diese würde dann Forschungssicherheitszentren in EU-Mitgliedländer unterstützen.”

Allerdings sei die Forschungssicherheitslandschaft in Deutschland derzeit so fragmentiert, dass in diesem Fall nicht klar wäre, wer denn genau der deutsche Ansprechpartner wäre. Auch aus dem Bedürfnis heraus, sich an dieser Stelle gut mit der EU-Kommission koordinieren zu können, lohne es, eine Bundeskontaktstelle für Forschungssicherheit aufzubauen.

Ob und wie weit sich die Vorschläge aus der Studie auch im Wahlkampf der Union oder gar in einem neuen Koalitionsvertrag wiederfinden könnten, ist offen. Im Wahlprogramm, das Table.Briefings bereits vor der offiziellen Veröffentlichung am heutigen Dienstag vorliegt, geht die Union lediglich auf die Wirtschaftsbeziehungen zur Volksrepublik ein.

Dort heißt es: “Wir wollen an engen Wirtschaftsbeziehungen zu China festhalten, sofern sie auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruhen. Zugleich werden wir kritische wirtschaftliche Abhängigkeiten verringern, etwa durch die stärkere Diversifizierung von Absatzmärkten, Rohstoffquellen und Lieferketten sowie den Schutz kritischer Infrastruktur und sicherheitsrelevanter Technologie.” Wie genau diese schwierige Balance gehalten werden soll, ist dort nicht weiter ausgeführt.

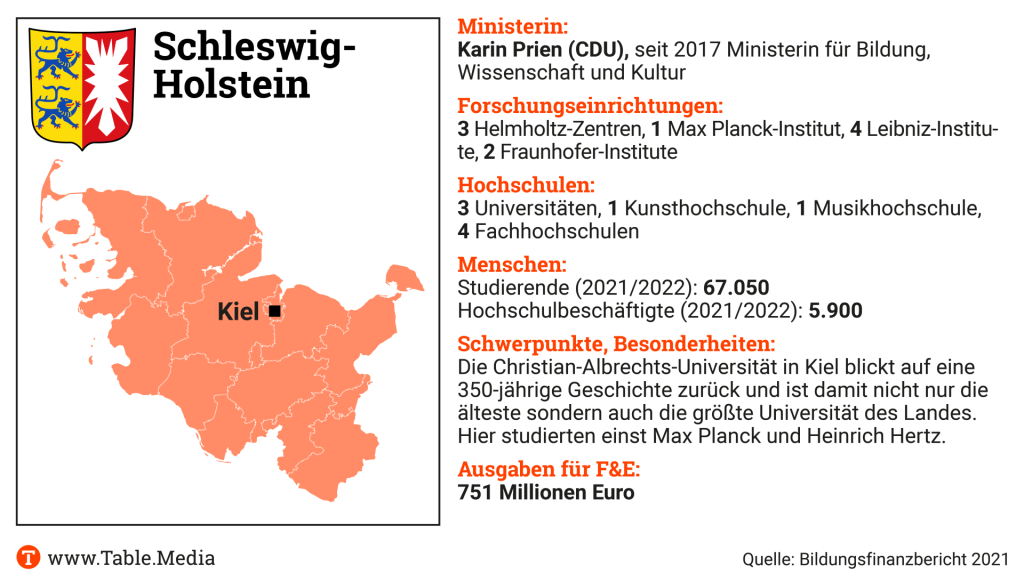

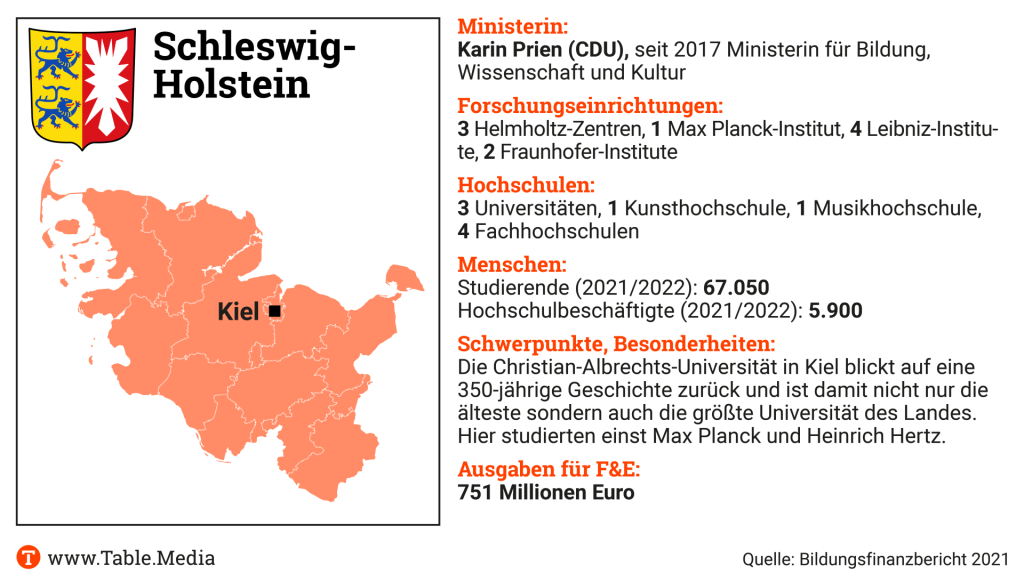

Schleswig-Holstein – da denken viele an Wattenmeer, friesischen Inseln und Ferien, doch es ist auch ein Bundesland zum Studieren und Forschen. Wissenschaftscommunity und Politik sind bestrebt, das nördliche Bundesland als Wissenschaftsstandort auch international zu positionieren.

Es gibt neun staatliche Hochschulen in Schleswig-Holstein, die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und die Universität zu Lübeck sind die bekanntesten, dazu kommen die Europa-Universität Flensburg, die Muthesius Kunsthochschule Kiel und die Musikhochschule in Lübeck.

Die CAU blickt auf eine 350-jährige Geschichte zurück und ist damit nicht nur die älteste, sondern auch die größte Universität des Bundeslandes. Mehr als 25.000 Studierende sind in 190 Studiengängen eingeschrieben, zu den prominenten Ehemaligen zählen Max Planck und Heinrich Hertz.

Für Schlagzeilen sorgte zuletzt der kleine Ort Heide in Holstein. Vor der möglichen Ansiedelung des schwedischen Batteriespezialisten Northvolt berichtete die FAZ ausführlich über den Standort. Neben dem Deutschen Institut für Tourismusforschung wird das Institut für die Transformation des Energiesystems (ITE) genannt und auch die noch junge und ehrgeizige FH Westküste.

Der Wind könnte in der strukturschwachen Region ein kleines Wirtschaftswunder auslösen, heißt es weiter, “weil er nicht nur grünen Strom bringt, sondern auch Potentiale eröffnet für die Wasserstoffwirtschaft und für energieintensive Industrien”. Doch das “Topthema” in der Region, der Bau der Batteriefabrik Northvolt, um die Autoindustrie mit grünen Akkus zu versorgen, droht wegen der Finanzot des Unternehmens zu zerplatzen. Aber wer weiß?

Wenig überraschend zählen in Schleswig-Holstein Meeres- und Geowissenschaften zu den Forschungsschwerpunkten. Als weltweit führendes Forschungszentrum für Polar- und Meeresregionen deckt das Alfred-Wegener-Institut (AWI) ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen ab, von der Atmosphärenforschung bis zur Meeresbodenforschung. Das AWI koordiniert aber auch die deutsche Polarforschung, erforscht die Nordsee und ihre deutschen Küstenregionen. Und das eben an den Standorten Helgoland und List auf Sylt.

Schleswig-Holstein kann Erfolge in der Exzellenzstrategie verzeichnen, die Christian-Albrechts-Universität hat sich im Wettbewerb mit zwei Exzellenzclustern durchgesetzt.

Gute Nachrichten gab es auch für das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Lübeck – das neue Forschungslabor ist der nördlichste Standort des DFKI: Seit Januar 2024 wird in Lübeck der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin erforscht, im Herbst bekamen die Wissenschaftler des DFKI für die kommenden drei Jahre rund fünf Millionen Euro zugewiesen. In Kooperation mit der Universität Lübeck sowie weiteren Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein arbeiten sie zum Beispiel an Fortschritten in der roboterassistierten Chirurgie.

1. Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein sind komplementär zueinander aufgestellt und konzentrieren sich auf besondere Stärken, die seit vielen Jahren systematisch ausgebaut werden und allesamt große gesellschaftliche Herausforderungen etwa in der Meeresforschung, der Energiewendeforschung oder der Medizintechnik adressieren. Die anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Land werden immer zunächst als Partner gesehen und nicht als Konkurrenten. Das schafft ein Klima, von dem wir überzeugt sind, dass es Innovationen fördert.

Beispielsweise sind an den beiden bestehenden Exzellenzclustern und auch den früher in der Exzellenzinitiative geförderten Clustern immer auch Künstlerische Hochschulen oder Museen als Einrichtungen beteiligt, was noch einmal ganz neue, interdisziplinäre Herangehensweisen an die Forschungsfragen ermöglicht.

Das Land fördert dieses Klima der Kooperation beispielsweise über einen gemeinsamen Hochschulvertrag, der im fünfjährigen – ab 2026: vierjährigen – Rhythmus zwischen dem Land und allen staatlichen Hochschulen gemeinsam geschlossen wird.

2. Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Da gibt es viele, hier lassen sich nur Beispiele nennen: Neben den bereits erwähnten, bestehenden Exzellenzclustern in der Entzündungsforschung und der Archäologie wurde beispielsweise in diesem Jahr in Kiel mit dem Geomar-Neubau der modernste und größte Meeresforschungscampus in Europa eingeweiht.

In der Medizin kann als ein Beispiel das Genomsequenzierungzentrum (CCGA) genannt werden. Das Zentrum steht im Rahmen wissenschaftlicher Kooperation allen Arbeitsgruppen innerhalb des Landes zur Verfügung und wird insbesondere am Standort Kiel von Arbeitsgruppen aus den Bereichen Medizin, Zoologie, marine Biologie, Zellbiologie, Botanik und Agrarwissenschaft intensiv genutzt. Die Sequenzierplattform ist zentraler Bestandteil von sichtbaren Verbundprojekten und struktureller Bestandteil der Exzellenzcluster.

Ein weiteres Highlight ist der Digital Learning Campus (DLC), in dem an unseren Hochschulstandorten in Flensburg, Heide, Kiel und Lübeck sowie weiteren Regionen ein Netzwerk aus physischen und digitalen Lernorten entsteht, die durch eine zentrale Lern- und Buchungsplattform verbunden werden. Das Angebot des DLC soll für alle Beschäftigten, Unternehmerinnen und Unternehmer, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die in Schleswig-Holstein leben, kostenfrei zugänglich und nutzbar sein. Es umfasst Kurse und Workshops, um Zukunftskompetenzen (Future Skills) zu erwerben und gemeinsam innovative Ideen zu entwickeln.

3. Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Das Land hat 2021 eine doppelte Begutachtung durch den Wissenschaftsrat in Auftrag gegeben. Einerseits wurde die Hochschulmedizin begutachtet, andererseits eine Landesstrukturbegutachtung durchgeführt. Dafür haben wir den Wissenschaftsrat gebeten, Empfehlungen auszusprechen, wie die Hochschulen künftig noch stärker als ohnehin schon zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes beitragen können. Fokussiert haben wir dies auf sechs Schwerpunktthemen: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Erneuerbare Energien/Energiewende, Kultur- und Kreativwirtschaft, Lebenswissenschaften, Medizintechnik, Meereswissenschaften.

Das Gutachten enthält im Großen wie im Kleinen viel Lob, aber auch mehr als 400 Einzelempfehlungen, die sich an das Land, die Hochschulen oder weitere Akteure richten. Beispielsweise äußert sich der Wissenschaftsrat, wie an den Hochschulen ein Kulturwandel initiiert werden kann, um Transfer als relevante wissenschaftliche Leistungsdimension nachhaltig zu verankern – und er benennt, was es dafür von den jeweiligen Akteuren braucht.

Ein anderes Beispiel ist, dass die kurzen Wege und die Kooperationsbereitschaft im Land an mancher Stelle dazu geführt haben, dass sehr viele Strukturen zur Zusammenarbeit aufgebaut wurden und es hier gilt, genau hinzuschauen, ob nicht manchmal auch eine Arrondierung helfen kann. Wir haben dies beispielsweise gerade im Bereich der Energiewendeforschung gemacht, wo die Kooperationsstrukturen künftig in einem Kompetenzzentrum gebündelt werden.

4. Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Wie in vielen Bereichen sollte auch in der Wissenschafts- und Forschungspolitik mehr über schlanke Strukturen und Deregulierung gesprochen werden. Gerade bei Förderprogrammen des Bundes ist der Verwaltungsaufwand oft sehr groß.

Aktuell verhandeln Bund und Länder in der GWK über die künftige finanzielle Ausgestaltung der DFG-Programmpauschalen. Der Bund möchte hier den bisherigen Bund-Länder-Finanzierungsschlüssel (91:9) zu seinen Gunsten verschieben, am liebsten in Richtung 50:50. Wenn der Bund diese Haltung nicht aufgibt, gefährdet dies die Programmpauschale insgesamt, weshalb hier ein deutliches Zugehen des Bundes auf die Länder erforderlich ist.

Auch in der Medizin könnte der Bund mehr tun. Aus finanzieller Sicht sind Forschung und Lehre nie auskömmlich und auch die universitäre Krankenversorgung in der Regel defizitär. Dieses Problem ist nur auf nationaler Ebene zu lösen und sollte interdisziplinär, das heißt unter Beibringung der Expertise sowohl aus dem Gesundheits- als auch aus dem Wissenschaftsbereich, für eine Hochschulmedizin der Zukunft diskutiert werden.

5. Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Der Föderalismus per se hemmt nicht die Forschung – allein die großen Bund-Länder-Programme wie der ZSL, die Exzellenzstrategie, der Pakt für Forschung und Innovation oder auch die großen Programme der Gesundheitsforschung wie die NAKO Gesundheitsstudie oder die Deutschen Gesundheitszentren belegen das eindeutig. Ganz im Gegenteil gewährleistet der Föderalismus notwendige Diskussionen, um im Diskurs zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Wünschenswert wäre, wenn Bund und Länder gemeinsam über Kooperationen und Förderungen strategischer agierten, um Wissenschaft und Forschung zu stärken. Dies gilt auch im Hinblick auf den europäischen Wissenschafts- und Forschungsraum.

Zu hinterfragen ist Föderalismus jedoch überall dort, wo er mehr Bürokratie und Arbeit schafft als Nutzen stiftet, wenn beispielsweise unterschiedliche Auslegungen in den Ländern die länderübergreifende Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen erschweren. Dann braucht es mutige und beherzte Schritte, um Bürokratiehindernisse abzubauen.

Mehr zur Methode hier.

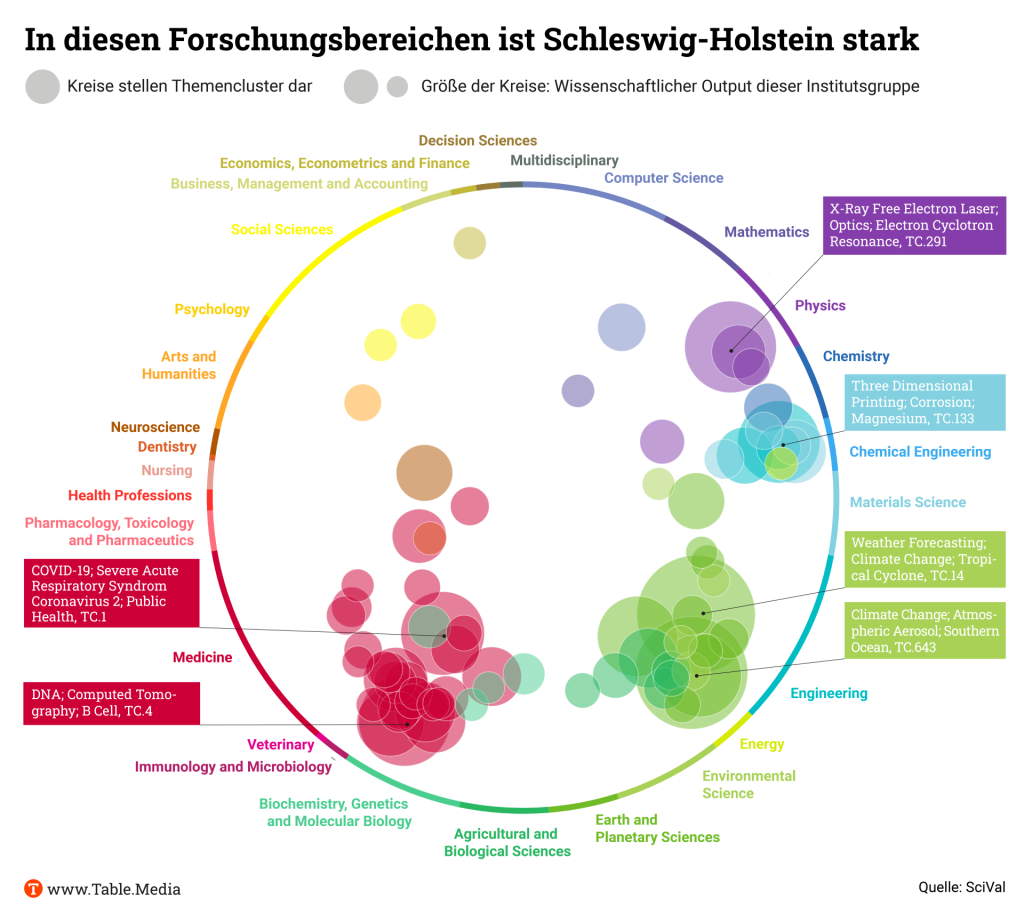

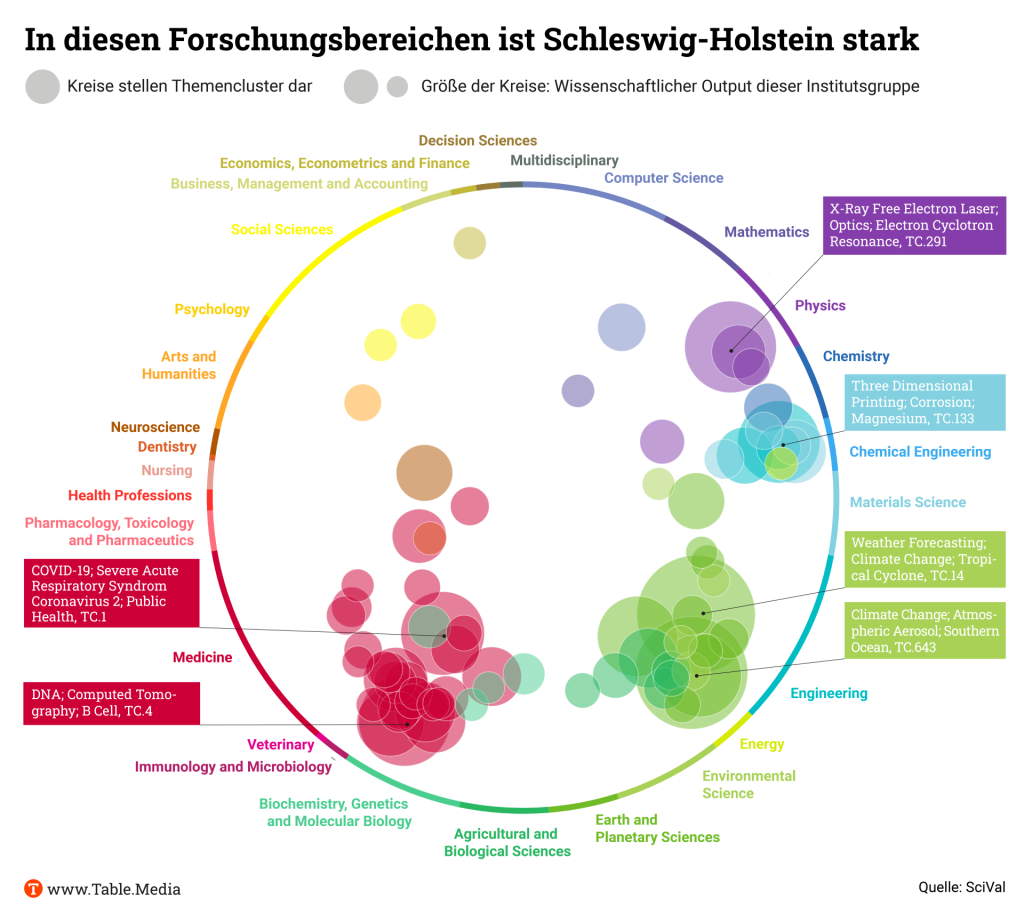

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt den starken Medizinbereich. Aber auch die Stärken im Bereich der Molekularbiologie oder der Geowissenschaften werden sichtbar (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Schleswig-Holstein jährlich veröffentlicht werden, ist von 4.900 (2013) fast kontinuierlich auf 7.000 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 7.250. Qualitativ ist der Trend seit 2013 etwas negativ. Unter den oberen zehn Prozent der meistzitierten Publikationen findet sich aktuell ein Anteil von 16 Prozent der wissenschaftlichen Aufsätze, 2013 waren es noch 20 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Bayern, Saarland, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen.

18. Dezember 2024, WZB Berlin Social Science Center, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin

Diskussion Islamismus und die politische Linke Mehr

14. Januar 2025, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstraße 42, 10115 Berlin

Festveranstaltung Eröffnung des Quantenjahres 2025 Mehr

18. Januar 2025, BBAW-Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Salon Sophie Charlotte 2025 Metamorphosen Mehr

22. Januar 2025, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Dialogveranstaltung Die EU im Wettbewerb um Seltene Erden – welcher Strategie folgen wir? Mehr

28. Januar 2025, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin

Auftakt zum Wissenschaftsjahr 2025 Zukunftsenergie – mit der Wissenschaft zu neuen Technologien Mehr

Die Unionsparteien bekennen sich zu einer neuen Hightech-Agenda und wollen ein FITT-Programm (Forschung, Innovation, Technologie und Transfer) auflegen. CDU und CSU versprechen in ihrem Wahlprogramm unter anderem eine neue Raumfahrtstrategie und einen Fokus auf Quanten, Fusion, KI und Mikroelektronik. Auf die Debatte um das Besserstellungsverbot in dieser Legislatur soll mit der Novellierung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes zugunsten der industrienahen Forschung reagiert werden.

Die Union verspricht, dass Wirtschaft und Staat jährlich 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (derzeit knapp 3.1 Prozent) für F&E aufwenden werden. Forschungspolitischer Schwerpunkt im Wahlprogramm ist weiterhin eine Strategie für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Dafür sollen Bürokratie abgebaut, Musterverträge erstellt und das Gesetz zu Nutzungsrechten von Gründern angepasst werden. Wagniskapital soll steuerlich bessergestellt werden. Ein Forschungsdatengesetz soll Forschungsdaten besser verfügbar machen. Der aktuelle Entwurf der jetzigen Regierung wird durch das Ampel-Aus nicht mehr verabschiedet.

Die Grünen wollen die Bafög-Freibeträge bei den elterlichen Einkommen erhöhen. Über das in dieser Wahlperiode aufgelegte Programm “Junges Wohnen” will die Partei den Bau neuer Wohnheime für Studierende finanzieren. Mit einer “Innovationsinitiative Zukunfts-Campus” soll mit den Ländern veraltete Infrastruktur an Hochschulen saniert werden. Die bestehenden Bund-Länder-Pakte wollen die Grünen fortführen und ergänzen.

Mit Blick auf die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und die gescheiterten WissZeitVG-Verhandlungen in dieser Legislatur gehen die Grünen erneut mit dem Versprechen ins Rennen, den Anteil befristeter Beschäftigter deutlich zu senken. Dazu will die Partei wissenschaftliche Qualifikation enger und klarer fassen, die Tarifsperre abschaffen und gemeinsam mit den Ländern mehr Dauerstellen schaffen.

Der internationale wissenschaftliche Austausch soll durch eine vereinfachte Visavergabe, Stärkung der Mittlerorganisationen und die Ausweitung des Programms Erasmus+ ermöglicht werden. Ebenfalls stärken will man die Wissenschaftskommunikation und Frauen in der Wissenschaft. Machtmissbrauch, Diskriminierung und Verächtlichmachung von Forschungsfeldern wie Klima- oder Geschlechterforschung wollen die Grünen entgegentreten.

Im Bereich F&I-Politik steht für die SPD die Weiterentwicklung der KI-Strategie an erster Stelle. Weitere KI-Ökosysteme und generative Sprachmodelle für spezifische Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Materialforschung sollen entstehen. Die Partei will den Zugang zur Förderung für Wissenschaftler erleichtern, indem “überflüssige Bürokratie” abgebaut wird und planbare Karrierewege in der Wissenschaft fördern.

Durch zusätzliche Inkubatoren, Gründerzentren und regionale Innovationscluster will man den Übergang von der Forschungsidee zur Marktreife vereinfachen und bekennt sich zur Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati), die man “zum Erfolg führen” will. Die SPD will auf die geopolitisch angespannte Situation auch mit einer aktiven auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik reagieren. tg

Die Sonder-Kultusministerkonferenz (KMK) hat am vergangenen Donnerstag die neue Struktur der drei künftig eigenständigen Fachministerkonferenzen bestätigt und entschieden, wie in Zukunft zusammengearbeitet wird und wie Entschlüsse gefasst werden sollen. An der Spitze der KMK steht künftig ein dreiköpfiger Vorstand. Er setzt sich aus den Ministerinnen beziehungsweise Ministern zusammen, die den Vorsitz in den Fachkonferenzen haben.

Zu diesen neuen “Präsidenten” der Fachministerkonferenzen werden ab Januar für die Bildungsministerkonferenz (BildungsMK) Simone Oldenburg (Linke) aus Mecklenburg-Vorpommern und für die Wissenschaftsministerkonferenz (WissenschaftsMK) Bettina Martin (SPD) ebenfalls aus Mecklenburg-Vorpommern. Präsidentin der Kultur-MK wird 2025 die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). In Zukunft werden die Fachkonferenzen nur noch einmal im Jahr gemeinsam tagen.

Eine neue Verwaltungskommission soll zum operativen Kraftzentrum der KMK werden und das Sekretariat steuern. Dem zentralen Gremium sollen sechs Staatssekretärinnen und -sekretäre angehören: jeweils zwei Personen aus der Kultur-MK, der Bildungs-MK und der Wissenschafts-MK. Drei Jahre sollen sie in dem Gremium arbeiten – von der Abkehr von jährlichen Wechseln erhofft man sich mehr Kontinuität.

Außerdem wird das KMK-Gremium für Lehrkräftebildung künftig von der BildungsMK und der WissenschaftsMK gemeinsam geleitet. Dafür wird jede Konferenz einen Staatssekretär abstellen. Für das KMK-Sekretariat soll ab dem zweiten Quartal ein Prozess zur Organisationsentwicklung aufgesetzt werden. Generalsekretär Udo Michallik bleibt im Amt.

Mit Blick auf die – von der Strukturkommission II empfohlene – Konsolidierung der rund 177 zum Teil verselbstständigten KMK-Gremien kündigte die scheidende KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot das große Aufräumen an, und zwar bis März. Dies betrifft aber vor allem die Bildungsseite. Weitergehende Beschlüsse zum Thema Einstimmigkeitsprinzip und für ein systematisches Monitoring von Beschlüssen wurden am Donnerstag nicht getroffen.

Der bis zum Ende des Jahres amtierende erste Vorsitzende der Wissenschafts-MK, Jakob von Weizsäcker (SPD), begrüßte die Entscheidungen. Man habe an der Auftaktveranstaltung der Wissenschafts-MK in Köln gesehen, “dass das gut funktionieren wird”. Es gehe darum, die Schlagkraft und Handlungsfähigkeit der drei Bereiche zu erhöhen, ohne Gemeinsamkeiten hinten herunterfallen zu lassen.

Mit Blick auf die Wissenschaft stehe das kommende Jahr im Zeichen der Vorbereitungen der Länder auf die Koalitionsverhandlungen im Bund und das neue Forschungsrahmenprogramm der EU. Zudem wolle man an der Fortsetzung der Internationalisierung der Wissenschaft arbeiten, wo es darum gehe, die starke deutsche Position als “Willkommensland” zu stärken und darüber zu sprechen, wie die Bundesländer auf die Umwälzungen reagieren, die das Thema Künstliche Intelligenz mit sich bringe. tg

Der Deutsche Hochschulverband (DHV) stellt der Ampel-Regierung mit Blick auf die Wissenschaftspolitik kein gutes Zeugnis aus. Es habe zunehmend der gemeinsame Gestaltungswille gefehlt – zum Schaden der Wissenschaft, sagt DHV-Präsident Lambert T. Koch. “Nach anfänglicher Aufbruchstimmung, für die exemplarisch die Dynamisierung des ,Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken’ stand, herrschte am Ende überwiegend Stillstand.”

Infolge der “nervtötenden Fördermittel-Affäre” sei das Vertrauen der Scientific Community in die Amtsführung von Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger restlos aufgebraucht gewesen. “Ein inhaltlicher und personeller Neustart auf Basis eines schlüssigen Gesamtkonzepts ist daher dringend geboten”, heißt es in der am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.

Angesichts einer zu erwartend schwierigen Haushaltslage werde es noch mehr darauf ankommen, in der künftigen Legislaturperiode Prioritäten zu setzen. “Wer den Wohlstand und die Innovationskraft sichern will, muss weiterhin in Bildung und Wissenschaft investieren”, sagt der DHV-Präsident.

Dies setze in nahezu allen Fragen ein wieder konstruktiveres Miteinander zwischen Bund und Ländern voraus. Beide Seiten müssten “endlich an einem Strang ziehen, um für attraktive Karriereperspektiven in der Wissenschaft zu sorgen”. Erforderlich seien vor allem auch neue Karrierewege neben der Professur.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Koch zudem beim Hochschulbau. Bund und Länder dürften es nicht achselzuckend hinnehmen, dass Hochschulen in ihrer Bausubstanz verrotten und der Sanierungsstau immer unbeherrschbarer werde.

Doch er nennt auch Reformbedarfe, die nichts kosteten. “Wie die Wirtschaft ächzt die Wissenschaft, etwa im Vergabe- oder Arbeitsrecht, unter einer kaum noch überblickbaren Regelungsdichte, die Kräfte bindet, Vertrauen vermissen lässt und Motivation untergräbt.” Er fordert, das bereits vielfach angekündigte, aber niemals über Ansätze hinauskommende Bürokratieabbau-Programm umzusetzen. So ließen sich in Wirtschaft und Wissenschaft Blockaden lösen. abg

Christian Tischner (CDU) leitet das neue Bildungsministerium in Thüringen. Der Gymnasiallehrer für Geschichte und Sozialkunde aus dem Voigtland soll auch für die Bereiche Wissenschaft und Kultur zuständig sein, wie der neue Ministerpräsident Thüringens, Mario Voigt, am Freitag bekannt gab.

Neuer Staatssekretär soll der promovierte Pädagoge Bernd Uwe Althaus aus dem Eichsfeld werden. Er ist derzeit Leiter des staatlichen Schulamtes in Nordthüringen. Als zweiten Staatssekretär-Kandidaten im Bildungsministerium, das auch für Wissenschaft zuständig sein soll, bestätigte Voigt am Rande des Parteitags den Jenaer Chemie-Professor Ulrich Schubert.

Tischner ist Geschichtslehrer, “Vogtländer durch und durch”, wie er sagt – und nun auch so etwas wie ein Held in seiner CDU: Der Bildungspolitiker hatte das Direktmandat in seiner Heimat in Ostthüringen gegen AfD-Landeschef Björn Höcke verteidigt. Dabei hatte Höcke, ebenfalls Geschichtslehrer, extra den Wahlkreis gewechselt, weil er sich in Tischners Region bessere Chancen ausrechnete als in der CDU-Hochburg Eichsfeld, wo Höcke mit seiner Familie seit vielen Jahren wohnt.

“Er wollte die Region benutzen. Ich glaube, da haben viele Menschen gesagt, dass sie das nicht möchten”, sagte Tischner nach seinem Sieg. Er verbuchte 43 Prozent der Stimmen, Höcke nur 38,9 Prozent. Christian Tischner ist seit zehn Jahren Mitglied des Thüringer Landtags, kultur- und wissenschaftspolitisch allerdings nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Tischner selbst stellte direkt klar: Sein Fokus liegt mehr auf dem Bildungswesen.

Die Entscheidungen sorgt in der Wissenschaftscommunity für leise Kritik. Der Zuschnitt des Ministeriums wird durch den Schwerpunkt auf Bildung als nicht glücklich beurteilt. Es gebe zwar mit Ulrich Schubert einen erfahrenen Forscher, dieser bringe aber wiederum keine politische Erfahrung mit. nik /dpa

Im Jahr 2023 ist die Zahl der in Tierversuchen eingesetzten Tiere in Deutschland auf den niedrigsten Wert seit mehr als 20 Jahren gesunken. Insgesamt wurden mit rund 1,4 Millionen (2022: rund 1,7 Millionen) etwa 16 Prozent weniger Versuchstiere verwendet. Gleichzeitig sank die Zahl der Tiere, die für wissenschaftliche Zwecke wie Organentnahmen getötet wurden, aber nicht in Tierversuchen verwendet wurden, um 6 Prozent – von 711.939 auf 671.958.

Auch die Zahl der Tiere, die für wissenschaftliche Zwecke gezüchtet, aber nicht verwendet werden konnten und getötet wurden, geht weiter zurück. Dazu gehören vor allem Tiere, die nicht die benötigte genetische Ausstattung geerbt haben. Sie sank um 22 Prozent auf nun 1.373.173 (Vorjahr 1.769.437). Diese Zahlen gehen aus dem vergangene Woche veröffentlichten Bericht des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) hervor.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht darin eine gute Nachricht: “Das zeigt, dass Alternativmethoden und der verantwortungsvolle Umgang mit Versuchstieren immer weiter an Bedeutung gewinnen.” Das sei ein wichtiger Schritt hin zu einer ethischeren und nachhaltigeren Wissenschaft und müsse zugleich Ansporn sein, die Zahl der Tierversuche noch weiter zu reduzieren.

Auch Stefan Treue, Sprecher der Initiative “Tierversuche verstehen”, sieht in den Zahlen eine Bestätigung, dass “die Bemühungen der Wissenschaft wirken, Tierversuche immer weiter zu reduzieren, wo das möglich ist”. Das Ausmaß des Rückgangs sei diesmal jedoch so groß, dass man die Gründe genau analysieren müsse. “Denn wenn Versuche ins Ausland verlagert werden, ist die deutsche Statistik nur die halbe, geschönte Wahrheit und wäre kein Gewinn für den Tierschutz“, gibt Treue zu bedenken. In diesem Fall müsse sich der Forschungsstandort Deutschland ernsthafte Sorgen machen. mw

FAZ: Gefakte Forschung. Die Berliner Ökonomin Anna Abalkina deckt weltweit wissenschaftlichen Betrug auf und wurde dafür ausgezeichnet. Eine bedeutende Rolle spielen dabei gefälschte Wissenschaftsmagazine und sogenannte “Paper Mills”, die Forschern gegen Bezahlung anbieten, sie als Autoren in Studien zu platzieren. (“Mir wurde gesagt, ich solle mich nicht mit diesem Mann anlegen”)

Welt: Aktivismus gegen Wissenschaftsfreiheit. Die Philosophin Sabine Döring, die aufgrund der “Fördermittelaffäre” als Staatssekretärin im Bildungsministerium entlassen wurde, warnte auf einer Tagung, dass eine gelenkte Wissenschaft auch dann eine Dystopie sei, wenn dies aus guten Gründen geschehe. Zudem betonte sie, dass auch der durch Meinungsfreiheit geschützte Aktivismus auf dem Campus die Wissenschaftsfreiheit einschränke, sobald er Vorträge oder Seminare störe. (“Warum eine gelenkte Wissenschaft eine Dystopie ist”)

Zeit: Schuldenfrei in New York. Studenten in den USA müssen sich oft stark verschulden, um ihr Studium zu finanzieren. An einem New Yorker College ist das nun anders. Die 94-jährige Ruth Gottesman hat ihrer ehemaligen Universität im Februar 2024 eine Milliarde Dollar geschenkt. Die ehemalige Professorin möchte damit den Studenten eine schuldenfreie Zukunft ermöglichen. (“Das Geschenk”)

Zeit: Sorge vor Einreiseverbot. Mehrere US-Hochschulen raten ihren ausländischen Studierenden, im Falle ihrer Abwesenheit während der Winterpause noch vor Donald Trumps Amtsantritt in die USA zurückzukehren. Sie befürchten, dass Trump ein Einreiseverbot erlassen könnte. In seiner ersten Amtszeit hatte er die Einreisebestimmungen für Menschen aus mehreren überwiegend muslimischen Ländern drastisch verschärft. (“Unis raten ausländischen Studenten zu rascher Rückkehr in die USA”)

Spiegel: Teure Selbtshilfe. Weil an der Universität Erlangen-Nürnberg Steckdosen fehlen, griffen Studenten zur Selbsthilfe. Sie ließen für 10.000 Euro zehn Steckdosen für ihre Laptops installieren, weitere zehn folgen. Die hohen Kosten kamen zustande, weil Elektriker Wandkanäle anbringen, Leitungen verlegen und die Steckdosen installieren mussten. (“Studierende zahlen für Steckdosen – 10.000 Euro aus eigenem Budget”)

Spiegel: Straffrei trotz großem Schaden. Eine Studentin der Humboldt-Universität wurde in einem Verfahren wegen schweren Hausfriedensbruchs freigesprochen. Die Universität konnte nicht nachweisen, dass die Studenten vor der Räumung das besetzte Institut freiwillig hätten verlassen können. Bei der Besetzung des Instituts entstand durch Pro-Palästina-Aktivisten ein Schaden von 150.000 Euro. (“Humboldt-Universität verliert im Streit über Institutsbesetzung gegen Studentin”)

Göttinger Tageblatt: Protest gegen Befristungen. Ab Februar 2025, zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Soziologie keine Abschlussarbeiten mehr betreuen. Mit dieser Maßnahme möchten sie auf das ihrer Ansicht nach unausgewogene Verhältnis zwischen Arbeitsbelastung und befristeten Arbeitsverträgen hinweisen und möglicherweise als Vorbild für andere Bereiche der Georg-August-Universität dienen. (“Abschlussarbeits-Streik an der Uni Göttingen: Instituts-Mitarbeiter protestieren gegen befristete Verträge”)

Stellen wir uns vor, die deutschsprachigen Hochschulen hätten ihre X-Accounts wie ein abgenutztes Gerät in den Keller gestellt. Was verlöre der akademische Betrieb? Eine extrem weiterblubbernde Plattform in einer Welt, die ohnehin überflutet ist mit oberflächlichem Gezwitscher?

Im Fall von X (ehemals Twitter) geht es um weit mehr als das: Die Plattform ist zu einer politisierten Arena mit Schieflage nach rechts außen geworden, zu einem manipulativen Marktplatz mit wenig Wissen und ganz viel Meinung, der vor allem eines begünstigt: postfaktische Entgleisung, die in direktem Widerspruch zu den Prinzipien der Wissenschaft steht.

Seriöse Wissenschaftskommunikation nimmt Fakten und Argumente zu bestehenden Positionen zur Kenntnis und prüft sie eingehend. Erst, wenn sich auf dieser Grundlage eine fundierte Position gebildet hat, geht sie damit an die Öffentlichkeit. In der Frage, ob die Wissenschaft X verlassen sollte, kommt man dabei an einigen zentralen Argumenten nicht vorbei.

Das erste Argument: Wissenschaft erreicht auf X kaum jemanden, weil Views und Engagement Rates lächerlich klein sind. Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen erhalten auf ihre X-Posts nicht selten unter zehn Reaktionen und können froh sein, wenn wenige 100 Personen überhaupt über ihre Inhalte scrollen (was dann auf X als “View” zählt, egal ob sie die Inhalte dabei zur Kenntnis nehmen oder nicht).

Das zweite Argument: Dank fundamental nach rechts außen manipulierender Algorithmen florieren demokratiefeindliche Inhalte, Fake News, Verschwörungserzählungen, Hass und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Selbst der hochwertigste Content wird sich dagegen nur selten durchsetzen können. Gegen inhabergeführte Algorithmen kann man nun einmal nicht gewinnen. Wer bereits viel Zeit und Energie auf X investiert hat und dabei zuletzt ständig mit Elon Musks oftmals radikalen Posts überschüttet wurde, ohne ihm je gefolgt zu sein, weiß das.

Das dritte Argument: Jene, die systematisch Hass, Hetze und Falschmeldungen streuen, brauchen die Seriosität der Wissenschaft auf X, um ihre Inhalte überhaupt platzieren zu können. Einerseits, weil sie sich daran abarbeiten müssen. Hass und Verschwörungserzählungen brauchen ein Gegenüber, das sie attackieren können. Andererseits trägt Wissenschaft durch ihre X-Nutzung zur Normalisierung der Plattform bei und spielt dadurch all jenen in die Karten, die zur Verbreitung ihrer schäbigen Inhalte auf den Eindruck angewiesen sind, X sei eine Social-Media-Umgebung wie jede andere. Dies hält Nutzer_innen auf der Plattform, die ihr ansonsten längst den Rücken gekehrt hätten, um sich aussichtsreichen Alternativen wie Bluesky zuzuwenden.

Die Vereinigung von Reichweitenunterdrückung auf der einen und Vorzugsbehandlung auf der anderen Seite ist kein harmloser Spaß, sondern ein demokratiefeindlicher Albtraum. Wir müssen hier niemandem erklären, dass Wissenschaft der Wahrheit und auch der Demokratie verpflichtet ist – Werte jedoch, die Musks politischer Ausrichtung ebenso wie der Architektur seiner Plattform fundamental widersprechen. Allen, die auf X bleiben wollen, um diese Werte zu verteidigen, sei eine grundlegende Überlegung nahegelegt: Ist ein Ort, an dem Wahrheit und Demokratie auf verlorenem Posten stehen, der richtige Ort für diesen Kampf?

Der Versuch, gegen manipulative Algorithmen und gezielt gestreute Desinformation auf X anzutreten, ist nicht nur mühselig, sondern letztlich auch kaum erfolgversprechend. Während Rechtsextreme und MAGA-Trolle auch auf anderen Plattformen agieren, erhalten sie dort nicht in gleicher Weise eine systemimmanente Bevorzugung wie auf X, wo sie von der Plattformarchitektur profitieren. Es wäre ein sinnvoller Einsatz von Ressourcen, eigene Bemühungen auf geeignetere Kanäle zu konzentrieren.

Die gute Nachricht: Aus den genannten Gründen ist der “#eXit” längst nicht mehr aufzuhalten. Immer mehr Prominente (u. a. Stephen King mit sieben Millionen Followern), Fußballvereine, mehr als 60 prominente Unterzeichner_innen des offenen Briefs von Anfang Dezember (“toxischer Ort”), der “Guardian” und vergangenen Freitag mehrere NS-Gedenkstätten geben sich nicht mehr länger für eine Musk-optimierte Timeline her. Auch zahlreiche Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum steigen konzertiert aus. Einige haben X bereits verlassen, unter anderem in Aachen, Hamburg, Innsbruck, Ulm und Wien.

Ist es seriöse Wissenschaftskommunikation, all diese Argumente zu ignorieren und denen, die sich für das Verlassen von X aussprechen, “Moralismus” vorzuwerfen oder einen “affektiven Ausstieg”? Wer so etwas schreibt, hat den populistisch-zuspitzenden Kommunikationsmodus, der auf X seit Monaten um sich greift, möglicherweise selbst schon etwas zu stark verinnerlicht. Das hat einen hohen Preis, nicht nur für die Wissenschaft: Durch ihren Verbleib auf X unterstützt sie ungewollt einen Wahlkampfstammtisch der Rechtsextremen – und das für nichts als winzige Reichweiten.

Amrei Bahr, @amreibahr.bsky.social, ist seit 2022 Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart und engagiert sich in der Wissenschaftspolitik (u.a. mit #IchBinHanna) sowie der Wissenschaftskommunikation. Aktiv bei Twitter/X: Mai 2020 – Februar 2024.

Achim Zolke, @zolke.bsky.social, hat im Bereich Medientheorie in der Anglistik promoviert. Er ist seit 2016 Leiter der Stabstelle Presse und Kommunikation der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und war zuvor Konzern- und Unternehmenssprecher. Aktiv bei Twitter/X: Dezember 2009 – November 2024.

Seit Oktober steht Alexander Schmehmann an der Spitze der Hochschule Osnabrück. Er löste Andreas Bertram ab, der 14 Jahre das Präsidentenamt an Niedersachsens größter Hochschule für Angewandte Wissenschaften innehatte. Etwa 13.000 Studierende sind aktuell an der HAW eingeschrieben, an der rund 300 Professorinnen und Professoren lehren und forschen.

Für den gebürtigen Hannoveraner Schmehmann steht mit an erster Stelle, das Profil der Hochschule weiter zu schärfen. Das heißt für ihn unter anderem, die Vorzüge der HAW herauszustellen. “Denn es kommen im Bildungssektor neue Spieler hinzu, nicht zuletzt große private Hochschulen, die mit ihren Angeboten auch unsere Zielgruppe ansprechen.” Laut Statistischem Bundesamt waren 1995 circa 16.000 Studierende an privaten Hochschulen eingeschrieben, im Jahr 2023 waren es 373.000.

Lesen Sie auch: Hochschulen – Was der Boom der Privaten zu bedeuten hat

Der Statistik-Liebhaber Schmehmann hat solche Entwicklungen im Detail im Blick. Die 1971 gegründete Hochschule Osnabrück kann aus seiner Sicht unter anderem mit ihrer modernen Infrastruktur punkten. “Das eröffnet unseren Studierenden die Möglichkeit, sehr praxisorientiert und in kleinen Lerngruppen zu studieren.” Für den langjährigen Vizepräsidenten für Studium und Lehre, der seit vielen Jahren die Bedeutung des Peer Learnings hervorhebt, ist das für den Lernerfolg wesentlich.

Darüber hinaus betont Schmehmann den hohen Stellenwert, den die anwendungsbezogene Forschung an der HAW habe. Ein Beispiel dafür ist das 2022 eingeweihte Agro-Technicum – eine Forschungseinrichtung für die Landtechnik der Zukunft. Laborbereich, Werkstatt-Halle und Testfeld sind an einem Standort vereint. Studierende und Wissenschaftler entwickeln hier unter anderem autonome Feldroboter weiter und sammeln Erkenntnisse über Sensortechnologien, Datenmanagement und mechatronische Systeme. Drei Schlüsselbereiche für die Landwirtschaft.

Die Region im Nordwesten Deutschlands ist auch die Heimat global agierender Landmaschinen-Unternehmen wie Amazone, Claas oder Grimme. Seit einigen Jahren verfolgt sie das Ziel, als Agrotech-Valley auch international zur Marke zu werden. Die Hochschule als Forschungsstandort soll hier ihren Beitrag leisten. Auch in anderen Bereichen wie den Pflegewissenschaften oder der Gesundheitsinformatik ist die Vernetzung mit dem regionalen Umfeld groß.

Damit das so bleibt, braucht es hoch qualifiziertes Personal. Ein Thema, das den zweifachen Familienvater Schmehmann in seiner Amtszeit begleiten wird. “Die Qualität einer Hochschule wird ganz wesentlich bestimmt durch die Professorenschaft”, sagt er. Diese Professorinnen und Professoren zu gewinnen, ist für Fachhochschulen bundesweit ein Kernproblem.

“In für die Wirtschaft wichtigen Bereichen sind die Gehälter zuletzt ganz anders gestiegen als im öffentlichen Dienst”, sagt Schmehmann. “Das fällt uns auf die Füße, vor allem in den Ingenieurwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften“, erläutert der Hochschulpräsident. Der studierte Verfahrenstechniker war selbst als Entwicklungsingenieur beim Fahrzeughersteller Daimler beschäftigt, bevor er 2009 an die Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik der Hochschule wechselte.

Mit einem Career Lab will die Hochschule die Bewerbungslage in Berufungsverfahren verbessern. Der Karriereweg HAW-Professur soll sichtbarer, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Weg zu einer Professur eng begleitet werden. Die formalen Einstellungsvoraussetzungen für eine Professur sollten in Schmehmanns Augen weitestgehend unangetastet bleiben.

Für eine HAW-Professur braucht es unter anderem:

“Wir brauchen diese fundierte fachliche Anwendung in der Praxis außerhalb der Hochschule”, sagt Schmehmann, der Gespräche stets hoch konzentriert führt und sein Gegenüber fest im Blick hat. Das mache es schwierig, Leute zu gewinnen, sei aber für das HAW-Profil grundlegend. Etwas mehr Spielraum erhofft er sich durch eine Novelle des Niedersächsischen Hochschulgesetzes bei den Promotionen. “Vielleicht kann in Einzelfällen – wenn alles andere passt – statt einer sehr guten auch eine gute Promotion reichen.”

Wünschen würde sich der Hochschulpräsident auch etwas mehr Freiheiten in der Bezahlung der Professorinnen und Professoren. Als eine von sechs Stiftungshochschulen in Niedersachsen besitzt die Hochschule Osnabrück zwar größere Autonomie in Bau- und Personalangelegenheiten. Im Bereich der Besoldungen der Professoren sind die Vorgaben des Landes allerdings sehr eng.

Handlungsbedarf sieht der 54-Jährige auch bei dem Stellenwert, den “technische Innovationen in unserer Gesellschaft haben”. Er sehe mit Sorge, dass bei vielen jungen Menschen technische Innovationen als Ursache für Nachhaltigkeitsprobleme gelten. “Dem muss ich als Ingenieur vehement widersprechen.” Ohne technische Lösungen seien viele Herausforderungen in der Entwicklung einer nachhaltig wirtschaftenden Gesellschaft nicht zu bewältigen.

Dazu brauche es allerdings gut ausgebildete Fachkräfte. Deren Zahl müsse wachsen. Schmehmann, das hat er in seiner Zeit als Vizepräsident immer wieder betont, legt Wert auf Leistungsorientierung. Gleichzeitig lotet er konsequent Wege aus, die Studierende darin unterstützen, im Studium erfolgreich zu sein, etwa durch eine flexible, sprich verlängerte Studieneingangsphase.

“Als Hochschule müssen wir zudem einen Beitrag dazu leisten, qualifiziertes Personal aus dem Ausland zu gewinnen“, ist Schmehmann überzeugt. Die Hochschule entwickle gerade eine entsprechende Strategie.

Dabei sollen im MINT-Bereich zwei neue Studiengänge entstehen – in den Bereichen Informatik und Ingenieurwissenschaften -, die ein Jahr länger gehen als reguläre Studiengänge. Im ersten Jahr wird für ausländische Studierende Deutschunterricht ins Curriculum integriert.

2026 sollen die Studiengänge starten. “Deutschland ist, wenn man von der Sprachbarriere absieht, ein hoch attraktives Land. Auch, weil es keine Studiengebühren gibt.” Die Entwicklung des Vorhabens wird Schmehmann eng begleiten. Seine Amtszeit umfasst sechs Jahre. Holger Schleper

Jochen Abke wurde als Vizepräsident für Studium und Digitalisierung an der Technischen Hochschule Lübeck wiedergewählt. Er hat das Amt seit drei Jahren inne.

Rainer Heuer wurde zum neuen Kanzler der HAW Hamburg gewählt. Er kommt von der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig, wo er seit 2018 Vizepräsident für Finanzen und Personal ist.

Markus Hilgert wird neuer Präsident der Universität der Künste Berlin. Er ist seit 2018 Vorstand und Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder und tritt sein neues Amt zum nächstmöglichen Zeitpunkt an. Die Amtszeit seines Vorgängers Norbert Palz endet am 31. März 2025.

Martina Löw, Leiterin des Fachgebiets Planungs- und Architektursoziologie an der TU Berlin, erhält den mit 15.000 Euro dotierten Schader-Preis 2025. Sie wird für ihre wegweisende wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Gesellschaftswissenschaften ausgezeichnet.

Franz Kohlhuber ist neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. Er folgt auf Gerd Nettekoven, der in den Stiftungsrat wechselt. Als neue kaufmännische Vorständin wechselt Karin Germann zu der gemeinnützigen Organisation.

Bernhard Sibold wurde für weitere drei Jahre ins Amt des Vorsitzenden des Tübinger Universitätsrats gewählt. Zu seiner Stellvertreterin wählte der Rat Irmgard Männlein als Nachfolgerin von Oliver Kohlbacher.

Ryszard Henryk Sobierajski ist neuer stellvertretender Vorsitzender des European XFEL Council. Der außerordentliche Professor am Institut für Physik der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau, Polen, folgt Anfang kommenden Jahres auf James (Jim) Henderson Naismith.

Michaela Vogt ist als Nachfolgerin von Alexandra Kaasch zur neuen Prorektorin an der Universität Bielefeld gewählt worden. Mit der Wahl der Erziehungswissenschaftlerin wird das bisherige Prorektorat Wissenschaft und Gesellschaft zum Prorektorat für Internationales, Diversität und Gesellschaft.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Berlin.Table. RWE-Chef sieht Kernkraft skeptisch und fordert Kapazitätsmarkt für Reservekraftwerke. RWE-Chef Markus Krebber spricht sich gegen die Rückkehr der Atomkraft in Deutschland aus. Das Energieangebot hierzulande hält er jedoch nicht für ausreichend. Daher fordert er Ersatzkraftwerke. Mehr

ESG.Table. Recycling: Wie Europa bei Batterien für E-Autos unabhängiger werden kann. Recycling von Altbatterien und Abfällen aus Batteriefabriken könnte die Abhängigkeit Europas bei Metallen und Mineralien verringern, sagt der Verband Transport & Environment. Was die EU dafür tun müsste. Mehr

China.Table. 5G-Campusnetze: Wie sich Unternehmen vor Cyberangriffen aus China schützen. Immer mehr Cyberangriffe auf die deutsche Wirtschaft können auf China zurückgeführt werden. Um sensible Daten zu schützen, setzt die Kommunikationsbranche auf 5G-Campusnetze. Mehr

Bildung.Table. AIS: Vergabeverfahren verzögert sich. Die Entscheidung, welches Konsortium den Zuschlag für das AIS-Projekt bekommt, verzögert sich. Woran das liegt und wie der neue Zeitplan aussieht. Mehr

Deutschlands Wirtschaftsmodell befindet sich im globalen Stresstest – der Wohlstand wird neu verteilt, ganze Branchen sind im Umbruch, das industrielle Fundament bröckelt.

Was gestern als krisenfest galt, kann heute Auslaufmodell sein. Gestern Exportschlager, heute Ladenhüter.

Deutschland braucht eine Renaissance seiner ökonomischen Basis. Dazu muss sich unser Land neu erfinden. In keinem anderen OECD-Staat ist der Bildungsaufstieg so abhängig von der Herkunft, nirgendwo scheint der Weg zwischen der Forschungsexzellenz und der Dominanz auf den Märkten so weit. In kaum einem Industrieland müssen Selbstständige und Unternehmer so viele Vorgaben und Regeln befolgen. Nirgendwo ist Arbeit so kostenintensiv und Strom so teuer.

Die Kraftanstrengung für den Wiederaufstieg gelingt nur im Bündnis von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Mit unserem neuen CEO.Table liefern wir den publizistischen Beitrag dazu.

Ab diesem Samstag, 6 Uhr, starten wir die neue Samstags-Ausgabe von Table.Briefings – ein kostenloses Executive Briefing für alle CEOs und alle, die mit ihnen zu tun haben.

Kompetent, kurz, klar. Wir analysieren jede Woche die wichtigsten Trends, Thesen und Themen aus den Chefetagen, Strategieabteilungen und Forschungsteams der Wirtschaft. Unser Redaktionsleiter Thilo Boss und sein Team kuratieren für Sie die Interviews, Reden und Vorträge der CEOs aus der vergangenen Woche und bietet Ihnen ein Best-of aus unseren Briefings China, Climate, Europe, ESG, Security, Africa, Agrifood, Bildung und Research.

Mit dem CEO.Index bewerten wir erstmals in einem Wirtschaftsmedium ganzheitlich die Leistungen von Managerinnen und Managern und verbinden betriebliche Kennziffern mit der öffentlichen Performance.

In der Rubrik CEO.Survey befragt das Forsa-Institut exklusiv Entscheider zu aktuellen Themen und wir nennen die Must Reads der Technologie- und IT-Publikationen. Dazu lesen Sie im CEO.Table regelmäßig die wichtigsten Personalmeldungen aus den Chefetagen der Republik, die branchenübergreifenden Benchmark-Geschichten und eine geopolitische Einordnung aktueller Krisen und Konflikte.

In unserer Rubrik CEO.Economist ordnen renommierte Wirtschaftswissenschaftler wie IfW-Präsident Moritz Schularick, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner, Prognos-Chefvolkswirt Michael Böhmer und der Präsident des IWH Halle, Reint E. Gropp, die Lage des Landes ein.

Als Lizenznehmer gehören Sie zu den Persönlichkeiten, die für den nationalen Kraftakt zum ökonomischen Wiederaufstieg Deutschlands gebraucht werden.

Nehmen Sie deshalb bitte Platz an unserem CEO.Table und blicken mit uns in die Zukunft unserer Wirtschaftsnation.

Geben Sie mir gerne Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Informationen über unser neues Angebot erhalten Sie hier.

Wenn Sie den CEO.Table nicht erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.

Allen voran in Berlin, aber auch in einigen anderen Bundesländern wie in Baden-Württemberg oder in Hessen stehen die Zeichen auf Sparen. Die Kürzungen betreffen auch die Hochschulen. Doch was bedeuten die häufig abstrakt wirkenden Zahlen konkret für die einzelnen Einrichtungen und wie können die Hochschulen mittel- und langfristig reagieren?

Table.Briefings hat 14 Hochschulen zur aktuellen Situation kontaktiert, zehn haben geantwortet. Fast alle berichten, dass sie von Sparmaßnahmen ihrer Bundesländer betroffen sind. Doch es gibt auch Ausnahmen, etwa in Brandenburg. Man habe “in den vergangenen Jahren von steigenden Zuweisungen profitiert. Damit konnte man sich ins bundesweite Mittelfeld an finanzieller Ausstattung” vorarbeiten, teilt die Universität Potsdam mit.

Bei den meisten ist die Lage jedoch kritisch, bei einigen liegt ein größeres, teils strukturelles Defizit (bis zu einem zweistelligen Millionenbetrag) vor. Als Gründe für wirtschaftliche Schwierigkeiten benennen die Hochschulen vor allem:

Insgesamt hatte beispielsweise die TU Dortmund in den beiden vorangegangen Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 jeweils ein Defizit von 15 Millionen Euro, was rund fünf Prozent der Grundfinanzierung entspricht. Die Uni Greifswald beziffert die aktuelle strukturelle Unterfinanzierung auf immerhin sechs Millionen.

Da Hochschulen keine Schulden aufnehmen dürfen, bleibt ihnen bei drohenden Defiziten nur ein rigider Sparkurs oder der Rückgriff auf Rücklagen. Der Umgang mit finanziellen Rücklagen ist von Land zu Land und auch je nach Hochschule unterschiedlich. Stiftungsuniversitäten haben hier zum Beispiel andere Spielräume. In Hamburg wiederum gilt, dass die Hochschulen maximal zehn Prozent des Landesbudgets als Rücklage einstellen dürfen, in Hessen sind es 20 Prozent, in Berlin 25 Prozent für die freien Rücklagen.

Fast durchgängig gilt jedoch: Die meisten Rücklagen sind zweckgebunden. Das kann für Infrastrukturprojekte, Overheads für Drittmittelprojekte, den Zukunftsvertrag Studium und Lehre oder auch für Berufungs- und Rufabwendezusagen sein.

Die Spanne bei der Höhe der Rücklagen scheint dabei groß. Es ist auffallend, dass die meisten der angefragten Hochschulen dazu entweder gar nichts sagen oder im Ungefähren bleiben. Bei den konkreten Antworten, die Table.Briefings erreichten, reicht die Spanne von 25 bis über 100 Millionen Euro.

Vielleicht rührt die Zurückhaltung bei der Bezifferung der Rücklagen auch aus der Sorge, dass zu hohe Rücklagen Begehrlichkeiten bei den jeweiligen Landesregierungen wecken könnten. Derartiges ist aktuell in Berlin zu beobachten. In Hessen wurden die Baurücklagen bei den Hochschulen mit 475 Millionen Euro zur temporären Entlastung des Haushalts 2025 verwendet. Sie sollen in späteren Jahren wieder für konkrete Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen der Hochschulen eingesetzt werden, schreibt das hessische Finanzministerium.

Wo können die Hochschulen kurzfristig Mittel einsparen, um nicht ins Defizit zu rutschen und an ihre Rücklagen gehen zu müssen? Den weitaus größten Kostenblock der Hochschulen stellen die Personalausgaben dar. Rund 80 Prozent machen sie vielerorts aus. Oft werden auslaufende und frei werdende Stellen nicht nachbesetzt, um kurzfristig Mittel einzusparen. Dabei trifft es mit den befristet Beschäftigten häufig das schwächste Glied in der Kette, meint Andreas Keller von der GEW.

In der Regel wird der Sparzwang auch nach unten weitergegeben und die jeweiligen Fakultäten bekommen Sparziele vorgesetzt. Der sogenannte “Ausfinanzierungsgrad” wird gesenkt. Es gibt also keine volle Deckung für die laut Stellenplan vorgesehenen Personalressourcen. “Die Bereiche reagieren hierauf, unterstützt durch die Zentralverwaltung, eigenverantwortlich mit Stellensperren und -verschiebungen”, schreibt eine Universität.

Weiterhin sparen die Hochschulen an Reinvestitionen in neue Geräte. Das bedeutet: Die alten bleiben länger im Betrieb, oder man spart an der Instandhaltung und Wartung. Globale Einsparvorgaben für Rechenzentren, Bibliotheken und die Verwaltung gehören ebenfalls zu den gängigen Reaktionen, bis hin zu Einsparungen bei Kultur- und Sportangeboten.

Manche schauen optimistisch, viele eher bang auf die weitere finanzielle Entwicklung in ihren Bundesländern. “Sollte der derzeit verhandelte neue hessische Hochschulpakt nicht die Tarif- und Sachmittelsteigerungen der letzten Jahre angemessen berücksichtigen, steuern alle hessischen Hochschulen in ein strukturelles Defizit.” Das schreibt die TU Darmstadt in Bezug auf die Situation in Hessen. Aber auch in anderen Bundesländern steigt der Druck.

Je deutlicher wird, dass die Sparpolitik kein kurzfristiges Phänomen sein wird, desto mehr wird klar, dass kurzfristige Einsparungen keine Lösung sind.

Einige Hochschulen haben dies erkannt und führen Strategieprozesse und Diskussionen um Profilschärfungen. Manche gehen weiter und führen die strategische Diskussion gemeinsam mit ihrem Ministerium. Letztlich brauche es jedoch eine übergeordnete Diskussion zur Zukunft der Hochschulfinanzierung, sagt ein Insider. Bund und Länder müssten hier gemeinsam darüber sprechen, was sie von den Hochschulen erwarten – und wie das langfristig finanziert werden kann.

In der aktuellen Publikation der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) “Forschungsnation China: Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale”, die am Dienstag veröffentlicht wurde, wird die reine Selbstregulierung einzelner wissenschaftlicher Institutionen und Hochschulen bezüglich deutsch-chinesischer Forschungskooperationen als ineffizient und gefährlich kritisiert.

Wörtlich heißt es dort: “Der bisherige Ansatz zur Forschungssicherheit in Deutschland setzt auf Selbstregulierung, was zu einem uneinheitlichen ,Flickenteppich’ von mehr oder weniger strengen oder noch in Entwicklung befindlichen Prüfmechanismen an verschiedenen Einrichtungen geführt hat.” Vorgeschlagen wird daher eine zentrale Anlaufstelle zur Forschungssicherheit auf Bundesebene, die Institutionen mit Informationen versorgen soll.

Autor des Papiers für die unionsnahe Stiftung ist der China-Experte Michael Laha, Senior Research Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), bei der er das Thema Forschungs- und Technologiepolitik in China betreut. Im Gespräch mit Table.Briefings nennt Laha zwei Gründe, warum eine reine Selbstanschaffung von Informationen für eigene Prüfung von Wissenschaftlern nicht ausreiche: fehlende Einheitlichkeit und zu großer Aufwand.

Im Rahmen seiner Studie habe er den konkreten Bedarf identifiziert, “Forschende bei der Überprüfung von Forschungspartnern mit Informationen zu unterstützen”. Es ließen sich mit Blick auf China keine einfachen Antworten finden und jede Abwägung zu einem Forschungsprojekt profitiere enorm von konkreten Informationen über Absichten und Ziele von Forschungspartnern, Förderorganisationen und beteiligten Akteuren vor Ort.

Deshalb sei es notwendig, deutschen Forschern einen einheitlichen Zugang zu Informationen zu China zu ermöglichen. “Das bedeutet nicht, dass man nicht unterschiedlicher Auffassung zu China sein kann, aber zumindest muss allen in der Forschungscommunity das möglichst komplette Bild vermittelt werden.” Solche Expertise zusammenzutragen sei enorm aufwändig und dadurch auch recht kostspielig, deswegen sei mehr Zentralisierung und Aufstockung an dieser Stelle sinnvoll.

Während Vertreter von führenden Wissenschaftsorganisationen sich in der Vergangenheit – mit Blick auf die Auswahl und Kontrolle von Forschungskooperationen mit China – wiederholt für die Wahrung der Wissenschaftsfreiheit und Selbstverantwortung der Wissenschaft ausgesprochen hatten, wird im KAS-Papier vorgeschlagen, Beratungen der zentralen Anlaufstelle in mehr Fällen als bisher als Voraussetzung für die Vergabe von Fördermitteln einzusetzen.

Laha setzt sich in seinem Papier auch mit der Frage auseinander, wo eine derartige zentrale Kontaktstelle angesiedelt sein könnte. Diskutiert werden dabei die DFG, die Projektträger, das BMBF, das DAAD-KIWi und eine neu zu schaffende Nationale Forschungssicherheitsinfrastruktur (NFSI). Laha favorisiert diese Lösung, die an das Konzept der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) angelehnt ist.

Die NFSI wäre demnach vom Bundestag mit Finanzmitteln ausgestattet und könnte durch die DFG ausgeschrieben werden. Als Verein würde sich die NFSI selbst verwalten und könnte autonom agieren. Dadurch ließe sich verschiedene Stakeholder der Forschungslandschaft mit einbinden, es würde eine Balance zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung hergestellt und Distanz zwischen Prüfungsverfahren und Politik gewährleistet.

Die größte Gefahr im Umgang mit chinesischen Partnern sei, sagt Laha, “dass man das chinesische Militär stärkt oder dem chinesischen Staat hilft, technologische Instrumente zu entwickeln, die für die Verletzung von Menschenrechten eingesetzt werden”. Bei einem kompletten Decoupling bestehe allerdings das große Risiko, dass die deutsche Wissenschaft und Forschung von chinesischem Wissen über Zukunftstechnologien ausgeschlossen wird, zum Beispiel im Bereich der Batterieforschung.

Doch genau beim Versuch, diese Balance zu halten, würde man sehr schnell bei kniffligen Fragen ankommen. “Denn woher weiß man, dass Batterien, an denen man gemeinsam forscht, nicht für militärische Zwecke eingesetzt werden, etwa für Drohnen, wie sie derzeit zum Beispiel auf dem Schlachtfeld in der Ukraine eingesetzt werden?”, fragt Laha.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich die Volksrepublik China zu einer führenden Forschungsnation entwickelt. Doch zugleich sei das politische Umfeld in China autoritärer geworden und Sicherheitsexperten würden zudem vor ungewolltem Wissensabfluss warnen. In seiner Diagnose stimmt das Papier weitestgehend mit der China-Strategie der scheidenden Bundesregierung überein.

In den kommenden Monaten und Jahren werde sich die Debatte zu Forschungssicherheit in Deutschland aber auch EU-weit zuspitzen, meint Michael Laha. Er sieht die Wahrung der Forschungssicherheit als eine wichtige Aufgabe der nächsten Bundesregierung und der gerade gestarteten neuen EU-Kommission. “Die EU-Kommission will ein Europäisches Kompetenzzentrum für Forschungssicherheit einrichten. Diese würde dann Forschungssicherheitszentren in EU-Mitgliedländer unterstützen.”

Allerdings sei die Forschungssicherheitslandschaft in Deutschland derzeit so fragmentiert, dass in diesem Fall nicht klar wäre, wer denn genau der deutsche Ansprechpartner wäre. Auch aus dem Bedürfnis heraus, sich an dieser Stelle gut mit der EU-Kommission koordinieren zu können, lohne es, eine Bundeskontaktstelle für Forschungssicherheit aufzubauen.

Ob und wie weit sich die Vorschläge aus der Studie auch im Wahlkampf der Union oder gar in einem neuen Koalitionsvertrag wiederfinden könnten, ist offen. Im Wahlprogramm, das Table.Briefings bereits vor der offiziellen Veröffentlichung am heutigen Dienstag vorliegt, geht die Union lediglich auf die Wirtschaftsbeziehungen zur Volksrepublik ein.

Dort heißt es: “Wir wollen an engen Wirtschaftsbeziehungen zu China festhalten, sofern sie auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruhen. Zugleich werden wir kritische wirtschaftliche Abhängigkeiten verringern, etwa durch die stärkere Diversifizierung von Absatzmärkten, Rohstoffquellen und Lieferketten sowie den Schutz kritischer Infrastruktur und sicherheitsrelevanter Technologie.” Wie genau diese schwierige Balance gehalten werden soll, ist dort nicht weiter ausgeführt.

Schleswig-Holstein – da denken viele an Wattenmeer, friesischen Inseln und Ferien, doch es ist auch ein Bundesland zum Studieren und Forschen. Wissenschaftscommunity und Politik sind bestrebt, das nördliche Bundesland als Wissenschaftsstandort auch international zu positionieren.

Es gibt neun staatliche Hochschulen in Schleswig-Holstein, die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und die Universität zu Lübeck sind die bekanntesten, dazu kommen die Europa-Universität Flensburg, die Muthesius Kunsthochschule Kiel und die Musikhochschule in Lübeck.

Die CAU blickt auf eine 350-jährige Geschichte zurück und ist damit nicht nur die älteste, sondern auch die größte Universität des Bundeslandes. Mehr als 25.000 Studierende sind in 190 Studiengängen eingeschrieben, zu den prominenten Ehemaligen zählen Max Planck und Heinrich Hertz.

Für Schlagzeilen sorgte zuletzt der kleine Ort Heide in Holstein. Vor der möglichen Ansiedelung des schwedischen Batteriespezialisten Northvolt berichtete die FAZ ausführlich über den Standort. Neben dem Deutschen Institut für Tourismusforschung wird das Institut für die Transformation des Energiesystems (ITE) genannt und auch die noch junge und ehrgeizige FH Westküste.

Der Wind könnte in der strukturschwachen Region ein kleines Wirtschaftswunder auslösen, heißt es weiter, “weil er nicht nur grünen Strom bringt, sondern auch Potentiale eröffnet für die Wasserstoffwirtschaft und für energieintensive Industrien”. Doch das “Topthema” in der Region, der Bau der Batteriefabrik Northvolt, um die Autoindustrie mit grünen Akkus zu versorgen, droht wegen der Finanzot des Unternehmens zu zerplatzen. Aber wer weiß?

Wenig überraschend zählen in Schleswig-Holstein Meeres- und Geowissenschaften zu den Forschungsschwerpunkten. Als weltweit führendes Forschungszentrum für Polar- und Meeresregionen deckt das Alfred-Wegener-Institut (AWI) ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen ab, von der Atmosphärenforschung bis zur Meeresbodenforschung. Das AWI koordiniert aber auch die deutsche Polarforschung, erforscht die Nordsee und ihre deutschen Küstenregionen. Und das eben an den Standorten Helgoland und List auf Sylt.

Schleswig-Holstein kann Erfolge in der Exzellenzstrategie verzeichnen, die Christian-Albrechts-Universität hat sich im Wettbewerb mit zwei Exzellenzclustern durchgesetzt.

Gute Nachrichten gab es auch für das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Lübeck – das neue Forschungslabor ist der nördlichste Standort des DFKI: Seit Januar 2024 wird in Lübeck der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin erforscht, im Herbst bekamen die Wissenschaftler des DFKI für die kommenden drei Jahre rund fünf Millionen Euro zugewiesen. In Kooperation mit der Universität Lübeck sowie weiteren Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein arbeiten sie zum Beispiel an Fortschritten in der roboterassistierten Chirurgie.

1. Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein sind komplementär zueinander aufgestellt und konzentrieren sich auf besondere Stärken, die seit vielen Jahren systematisch ausgebaut werden und allesamt große gesellschaftliche Herausforderungen etwa in der Meeresforschung, der Energiewendeforschung oder der Medizintechnik adressieren. Die anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Land werden immer zunächst als Partner gesehen und nicht als Konkurrenten. Das schafft ein Klima, von dem wir überzeugt sind, dass es Innovationen fördert.

Beispielsweise sind an den beiden bestehenden Exzellenzclustern und auch den früher in der Exzellenzinitiative geförderten Clustern immer auch Künstlerische Hochschulen oder Museen als Einrichtungen beteiligt, was noch einmal ganz neue, interdisziplinäre Herangehensweisen an die Forschungsfragen ermöglicht.

Das Land fördert dieses Klima der Kooperation beispielsweise über einen gemeinsamen Hochschulvertrag, der im fünfjährigen – ab 2026: vierjährigen – Rhythmus zwischen dem Land und allen staatlichen Hochschulen gemeinsam geschlossen wird.

2. Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Da gibt es viele, hier lassen sich nur Beispiele nennen: Neben den bereits erwähnten, bestehenden Exzellenzclustern in der Entzündungsforschung und der Archäologie wurde beispielsweise in diesem Jahr in Kiel mit dem Geomar-Neubau der modernste und größte Meeresforschungscampus in Europa eingeweiht.

In der Medizin kann als ein Beispiel das Genomsequenzierungzentrum (CCGA) genannt werden. Das Zentrum steht im Rahmen wissenschaftlicher Kooperation allen Arbeitsgruppen innerhalb des Landes zur Verfügung und wird insbesondere am Standort Kiel von Arbeitsgruppen aus den Bereichen Medizin, Zoologie, marine Biologie, Zellbiologie, Botanik und Agrarwissenschaft intensiv genutzt. Die Sequenzierplattform ist zentraler Bestandteil von sichtbaren Verbundprojekten und struktureller Bestandteil der Exzellenzcluster.

Ein weiteres Highlight ist der Digital Learning Campus (DLC), in dem an unseren Hochschulstandorten in Flensburg, Heide, Kiel und Lübeck sowie weiteren Regionen ein Netzwerk aus physischen und digitalen Lernorten entsteht, die durch eine zentrale Lern- und Buchungsplattform verbunden werden. Das Angebot des DLC soll für alle Beschäftigten, Unternehmerinnen und Unternehmer, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die in Schleswig-Holstein leben, kostenfrei zugänglich und nutzbar sein. Es umfasst Kurse und Workshops, um Zukunftskompetenzen (Future Skills) zu erwerben und gemeinsam innovative Ideen zu entwickeln.

3. Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Das Land hat 2021 eine doppelte Begutachtung durch den Wissenschaftsrat in Auftrag gegeben. Einerseits wurde die Hochschulmedizin begutachtet, andererseits eine Landesstrukturbegutachtung durchgeführt. Dafür haben wir den Wissenschaftsrat gebeten, Empfehlungen auszusprechen, wie die Hochschulen künftig noch stärker als ohnehin schon zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes beitragen können. Fokussiert haben wir dies auf sechs Schwerpunktthemen: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Erneuerbare Energien/Energiewende, Kultur- und Kreativwirtschaft, Lebenswissenschaften, Medizintechnik, Meereswissenschaften.

Das Gutachten enthält im Großen wie im Kleinen viel Lob, aber auch mehr als 400 Einzelempfehlungen, die sich an das Land, die Hochschulen oder weitere Akteure richten. Beispielsweise äußert sich der Wissenschaftsrat, wie an den Hochschulen ein Kulturwandel initiiert werden kann, um Transfer als relevante wissenschaftliche Leistungsdimension nachhaltig zu verankern – und er benennt, was es dafür von den jeweiligen Akteuren braucht.

Ein anderes Beispiel ist, dass die kurzen Wege und die Kooperationsbereitschaft im Land an mancher Stelle dazu geführt haben, dass sehr viele Strukturen zur Zusammenarbeit aufgebaut wurden und es hier gilt, genau hinzuschauen, ob nicht manchmal auch eine Arrondierung helfen kann. Wir haben dies beispielsweise gerade im Bereich der Energiewendeforschung gemacht, wo die Kooperationsstrukturen künftig in einem Kompetenzzentrum gebündelt werden.

4. Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Wie in vielen Bereichen sollte auch in der Wissenschafts- und Forschungspolitik mehr über schlanke Strukturen und Deregulierung gesprochen werden. Gerade bei Förderprogrammen des Bundes ist der Verwaltungsaufwand oft sehr groß.

Aktuell verhandeln Bund und Länder in der GWK über die künftige finanzielle Ausgestaltung der DFG-Programmpauschalen. Der Bund möchte hier den bisherigen Bund-Länder-Finanzierungsschlüssel (91:9) zu seinen Gunsten verschieben, am liebsten in Richtung 50:50. Wenn der Bund diese Haltung nicht aufgibt, gefährdet dies die Programmpauschale insgesamt, weshalb hier ein deutliches Zugehen des Bundes auf die Länder erforderlich ist.

Auch in der Medizin könnte der Bund mehr tun. Aus finanzieller Sicht sind Forschung und Lehre nie auskömmlich und auch die universitäre Krankenversorgung in der Regel defizitär. Dieses Problem ist nur auf nationaler Ebene zu lösen und sollte interdisziplinär, das heißt unter Beibringung der Expertise sowohl aus dem Gesundheits- als auch aus dem Wissenschaftsbereich, für eine Hochschulmedizin der Zukunft diskutiert werden.

5. Hemmt der Föderalismus die Forschung?