was bedeutet die Haushalts-Einigung der Ampel für das BMBF? In den vergangenen Tagen hatten sich viele Forschungspolitiker entspannt gezeigt, es hieß, “da wird schon nichts mehr passieren”. Gestern Mittag sorgte die Aussage von Vizekanzler Robert Habeck (“Die verschiedenen Beiträge, die die Ressorts leisten, sind erheblich”) dann doch für mehr oder minder kurze Verunsicherung.

Für das Forschungsministerium (BMBF) werden die geplanten Kürzungen auch deshalb mit Spannung erwartet, weil der Haushaltsausschuss dem BMBF erst Ende November zusätzliche Mittel zugebilligt hatte, darunter etwa 150 Millionen Euro für eine ausstehende BAföG-Strukturreform.

Besonders schmerzhaft scheint es für das BMBF nicht zu werden, wie Stimmen aus Haushaltsausschuss und Fraktionen dann ab Nachmittag berichteten. Bettina Stark-Watzinger twitterte locker auf dem Newsportal X, dass der neue Haushalt ein gutes Gesamtpaket sei, “mit dem wir unserer Verantwortung gerecht werden”. Kurz zuvor hatte das Bundeskabinett zudem den BAföG-Bericht beschlossen, was Stark-Watzinger ebenfalls auf der Haben-Seite verbuchen kann.

Holger Mann (SPD), stellvertretender Sprecher im Forschungsausschuss, erklärt gegenüber Table.Media, er begrüße insbesondere, dass so wichtige Investitionen in Innovation und Hochtechnologie, sowie die Transformation des Energiesystems und der Industrie gesichert werden konnten. “Ganz konkrete Beispiele sind hier die Wasserstofftechnologien und Netze, Batteriefertigung, die milliardenschweren Mikroelektronik-Ansiedlungen in den neuen Ländern oder der klimaneutrale Wandel der saarländischen Stahlindustrie.”

Auch die Erfolge aus der Bereinigungssitzung, wie mehr Mittel für das BAföG oder die Long-Covid-Forschung, seien durch die Einigung gesichert worden. Der Konsolidierungs-Beitrag, den das BMF dem BMBF, BWK und fünf weiteren Ministerien durch Absenken des Plafons abverlangt, werde voraussichtlich zum Großteil durch globale Minderausgaben erwirtschaftet werden müssen.

Weitere Details zum Haushalt und seine genauen Auswirkungen auf das BMBF-Budget werden in den nächsten Tagen und Wochen erwartet. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden.

Weitere spannende und wichtige Themen des Tages lesen Sie in unserem Newsletter. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,

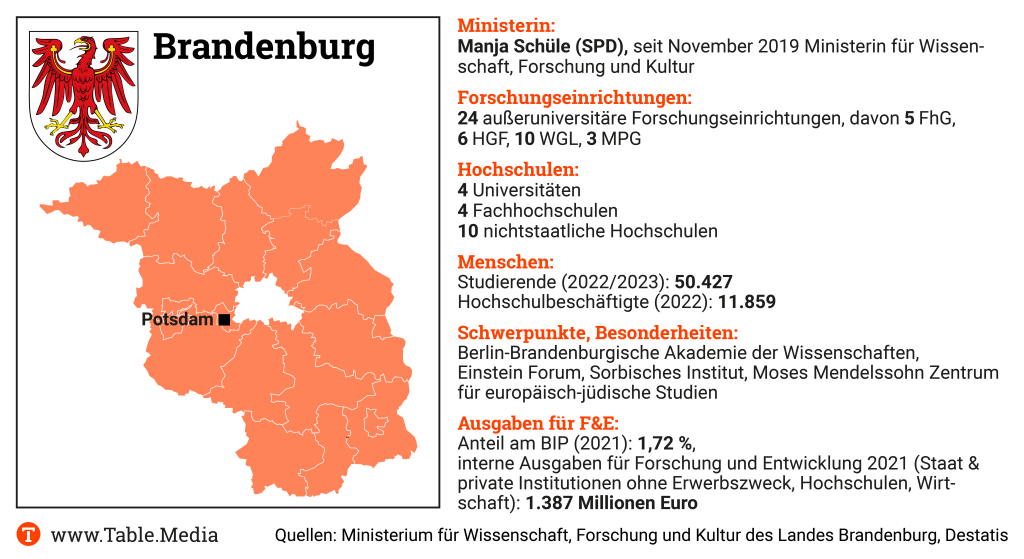

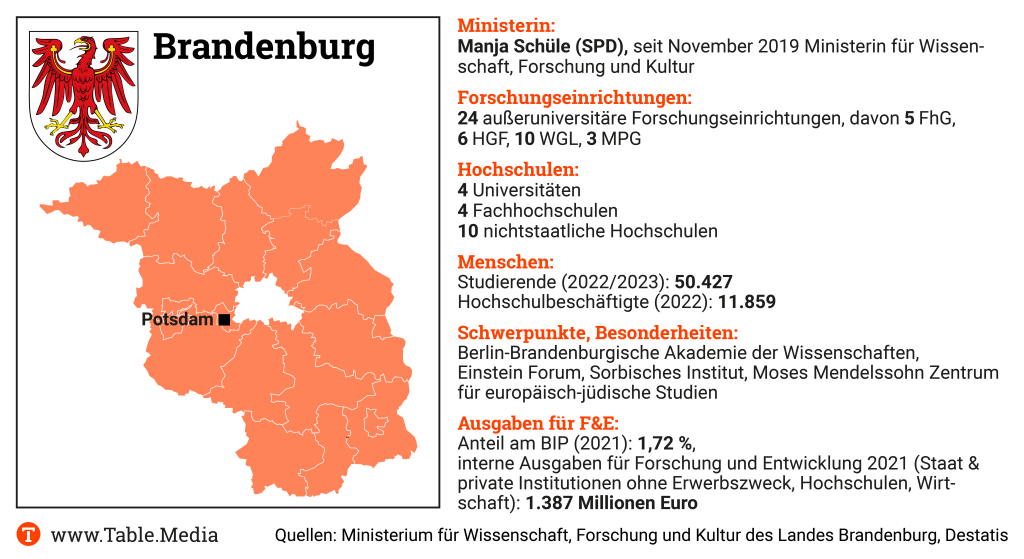

Brandenburg ist bekannt für seine 3.000 Seen. In der Wissenschaft und Forschung ist man jedoch darauf bedacht, nicht bloß als Freizeitparadies wahrgenommen zu werden, sondern auch als Innovationsstandort. Als enorm wichtigen Schritt sieht Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam, dabei die kontinuierliche Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen, die vor rund zehn Jahren beschlossen wurde. Damit habe man in Forschung, Lehre und Transfer verstärken können und zum Landeswohl beigetragen, sagte Günther kürzlich in einem Interview.

Die Universität Potsdam gehört zu den mittelgroßen Unis, die sich im Verbund UA11+ zusammengeschlossen haben und so auf besseres Abschneiden in der nächsten Runde der Exzellenzstrategie hoffen. Zu den bekannteren Institutionen zählt auch die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Das Landes-Uni-Quartett komplettieren die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.

Seit November 2019 ist Manja Schüle Wissenschaftsministerin in Brandenburg. Die promovierte Politikwissenschaftlerin war bis dahin zwei Jahre lang Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Forschungsausschusses. Sie gilt als erfolgreich, Anerkennung bekam sie zuletzt für die Novelle des Hochschulgesetzes, mit der sie mehr Dauerstellen schaffen möchte. Für den neuen praxisintegrierenden Studiengang “Lehramt Primarstufe” an der BTU gab es vom Stifterverband die Auszeichnung Hochschulperle des Monats Oktober.

Ihr größter Coup soll der Aufbau einer Universitätsmedizin in Cottbus werden. Bis 2038 sind insgesamt etwas mehr als zwei Milliarden Euro eingeplant – der Großteil kommt aus den Strukturstärkungsmitteln des Bundes, etwa ein Viertel der Kosten wird durch das Land getragen. Der Wissenschaftsrat will dazu im Frühjahr eine Stellungnahme veröffentlichen, die Gründung ist für Sommer 2024 geplant.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Vielleicht ist die Verknüpfung von exzellenter Forschung und gesellschaftlicher Relevanz ein Brandenburger Markenzeichen. Ich bin jedenfalls nicht unzufrieden damit, dass in diesem Jahr auf der Liste des Time-Magazins der “100 einflussreichsten Personen” zwei Männer aus Brandenburg gelandet sind: Der Bundeskanzler und Johan Rockström, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Beide sind zwar nicht in Brandenburg geboren, haben ihre volle Blüte aber erst bei uns im Land erreicht. Natürlich müssen wir im nächsten Jahr noch etwas an der Frauenquote arbeiten. Aber über die Regionalquote kann man aus brandenburgischer Sicht auch im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht meckern: Sie liegt bei 100 Prozent.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

Das ist natürlich eine gemeine Fangfrage – schließlich wird in Brandenburg an allen Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf exzellentem Niveau geforscht. Ein Highlight ist sicher der Telegrafenberg in Potsdam. Dort erforschen das Alfred-Wegener-Institut, das Astrophysikalische Institut Potsdam, das Geoforschungszentrum Potsdam, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und das Meteorologische Institut Potsdam des Deutschen Wetterdienstes weltweit führend den Kosmos, das Klima und unser Erdsystem.

Ein zweiter Hotspot ist der Potsdam Science Park in Golm. Dort arbeiten die Universität, drei Max-Planck- und zwei Fraunhofer-Institute in den Branchen Biotechnologie, Medizintechnik, Optik, Geowissenschaften sowie Astro- und Gravitationsphysik.

Und ein drittes Zentrum bauen wir gerade im Lausitz Science Park rund um die BTU Cottbus-Senftenberg auf, wo die Ingenieurwissenschaften im Fokus stehen. Dort forscht die BTU mit der Fraunhofer-Gesellschaft, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der Leibniz-Gemeinschaft sowie wirtschaftsstarken Unternehmen wie Leag, BASF Schwarzheide, Deutsche Bahn und Rolls-Royce zu den Themen “Energiewende und Dekarbonisierung”, “Gesundheit und Life Sciences”, “Globaler Wandel und Transformationsprozesse” sowie “Künstliche Intelligenz und Sensorik”.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Wir haben das Problem, dass wir nicht so schnell können, wie unsere Hochschulen, Forschungsinstitute, Unternehmen und wir als Landesregierung gern wollen – denn uns fehlen, wie allen, Fachkräfte. Wir müssen es also schaffen, für Fachkräfte aus dem Ausland und aus anderen Bundesländern noch attraktivere Bedingungen zu schaffen. Das ist allerdings weniger eine Frage der politischen Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung als der nach allgemeinen Standortbedingungen. Ob Daten- oder Verkehrsströme – in den Bereichen Digitalisierung und Infrastruktur müssen wir sicherlich besser werden. Und, na klar: Auch wenn wir die Mittel für die Wissenschaft in Brandenburg in den vergangenen Jahren wirklich spektakulär erhöht haben: Mehr Geld wäre auch gut.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Die Bundesförderung von Forschung und Transfer an Hochschulen, insbesondere an den angewandten Fachhochschulen, ist wichtig – sie könnte aus meiner Sicht aber noch massiver ausfallen. Auch die Gründungsförderung an Hochschulen im Rahmen des Förderprogramms Exist-Potenziale würde ich gern ausgebaut sehen.

Und: Wir haben in Brandenburg, wie in großen Teilen Ostdeutschlands, eine kleinteilige Wirtschaftsstruktur. Ich würde mir wünschen, dass das bei der Konzeption von Förderprogrammen stärker berücksichtigt wird, vor allem, was die finanzielle Wirtschaftsbeteiligung betrifft.

Außerdem wünsche ich mir dringend ein neues Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das die neuen Karrierewege in unserem Land zur Verwirklichung von “Guter Arbeit in der Wissenschaft” substantiell unterstützt und keine neuen Hindernisse hierfür aufbaut. Kluge Köpfe hält man mit attraktiven Arbeitsbedingungen und verlässlichen Karrierewegen. Wir in Brandenburg wissen das und haben deswegen in unserer aktuellen Novelle des Hochschulgesetzes bewusst den akademischen Mittelbau gestärkt, neue Karriereoptionen verankert und den Hochschulen aufgegeben, Dauerstellenkonzepte zu entwickeln.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Nein, im Gegenteil. Der Föderalismus ist um ein Vielfaches besser als sein Ruf – jedenfalls im Bereich der Forschung. Bei aller Konkurrenz arbeiten die Länder nach meinem Gefühl auf allen Ebenen wirklich kollegial zusammen. Wir lernen hinsichtlich der Gestaltung der Forschungsstrukturen voneinander, zum Beispiel, was FH-Promotionen oder Karrierepfade in den Wissenschaften angeht.

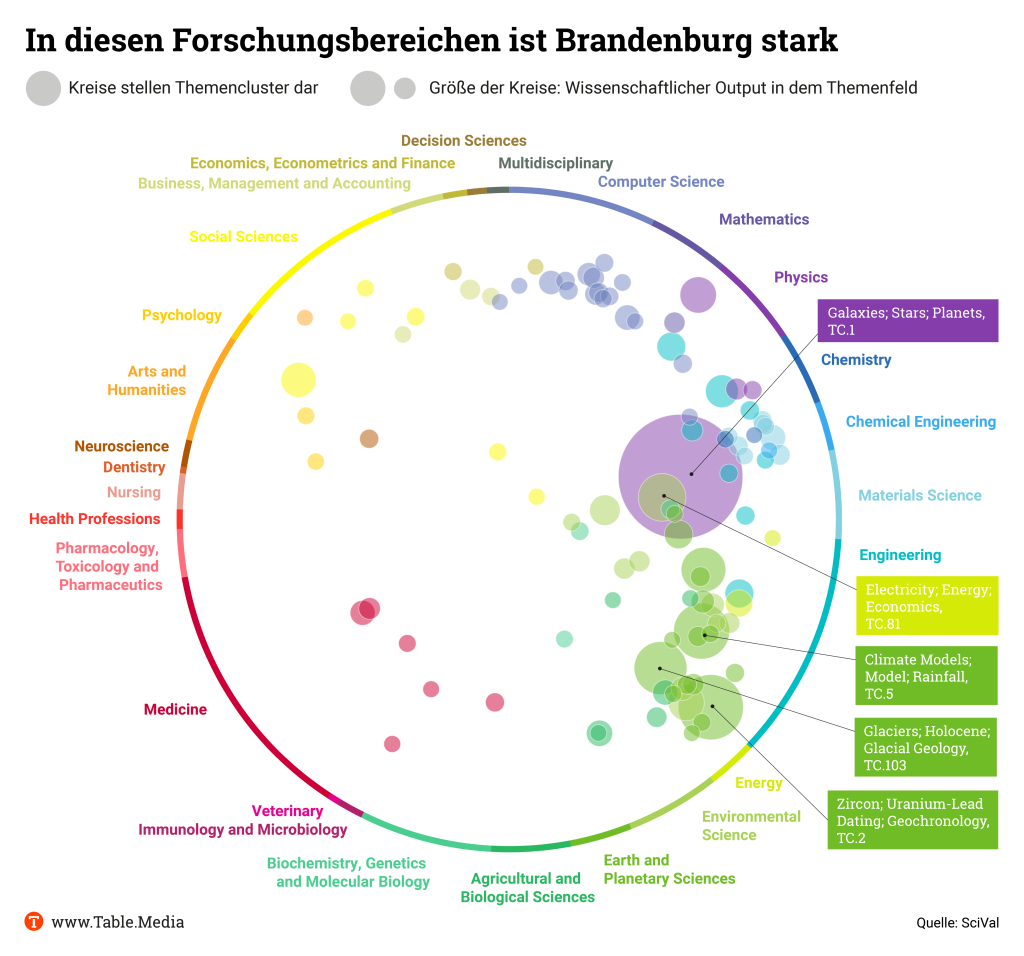

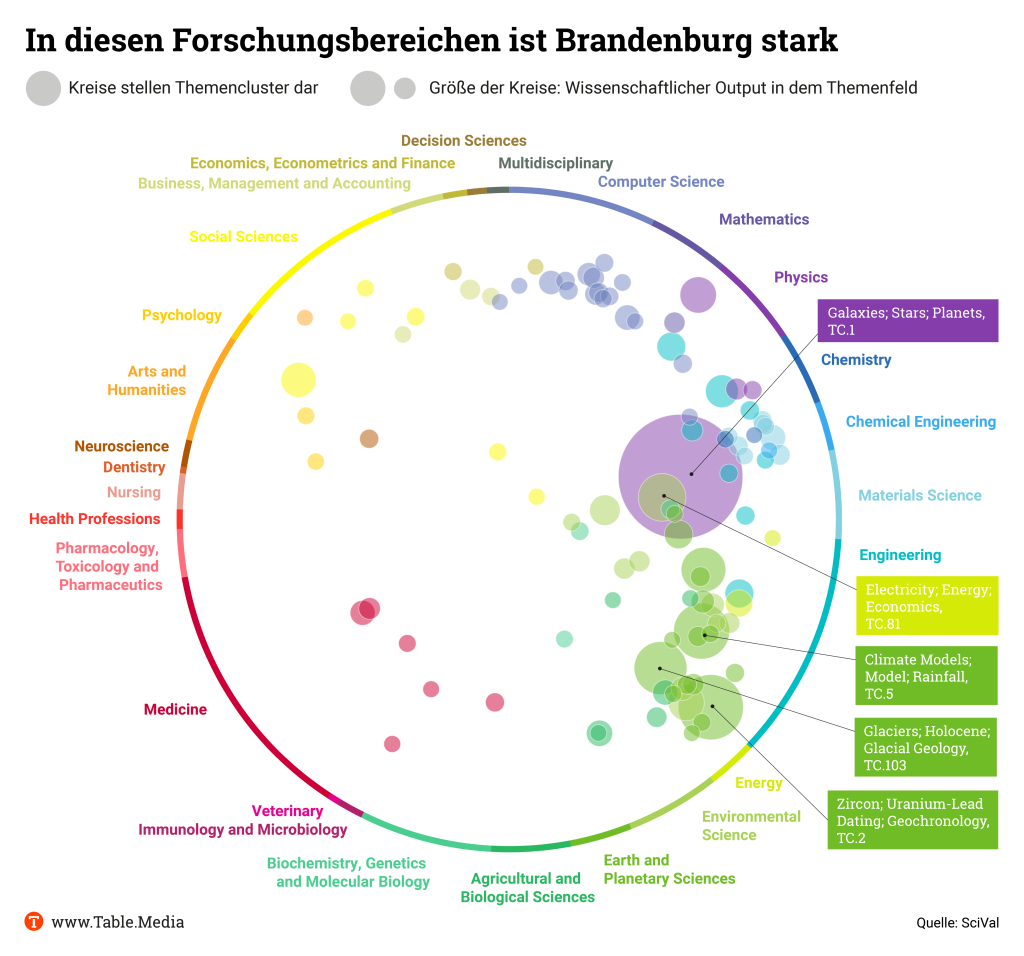

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die brandenburgische Forschung in der Astrophysik, den Geowissenschaften sowie der Klima- und Energieforschung besonders stark ist. Vor allem die Zahl der Paper zu Galaxien, Sternen und Planeten sticht hervor. Im Bereich der Erdsystemwissenschaften heben sich brandenburgische Forschende mit Arbeiten über Klimamodelle und Gletscher hervor (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Brandenburg jährlich veröffentlicht werden, ist fast kontinuierlich von 4.109 (2013) auf 6.288 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 6.394. Qualitativ ist der Trend seit 2013 leicht rückläufig. Der Anteil an den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen lag 2013 bei 23,4 Prozent, im Jahr 2022 war er bei 18,7 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Am Freitag, davon gehen Fachkreise fest aus, wird die European Medicines Agency EMA eine Zulassungsempfehlung für “exa-cel” geben. Der generische Name (Markenname: Casgevy) steht für eine neuartige Gentherapie zur Behandlung der beiden seltenen Erbkrankheiten Beta-Thalassämie und Sichelzellkrankheit. Sie nutzt die nobelpreisgekrönte Crispr-Technologie, führte in Studien zu sehr ermutigenden Ergebnissen – und versetzt die Branche in Aufbruchstimmung.

Längst wird die Methode nicht nur bei seltenen Erbkrankheiten erprobt, sondern auch gegen weit verbreitete Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, gegen Krebs, Diabetes, HIV-Infektionen oder Malaria. Die Datenbank PharmaProjects Database nennt aktuell 24 klinische Crispr-Gentherapie-Projekte, davon die meisten in den frühen Phasen 1 und 2. Die federführenden Unternehmen sitzen in den USA, China und in der Schweiz – deutsche Firmen sucht man vergeblich.

Dass noch keine Crispr-Therapien aus deutscher Entwicklung in Studien erprobt werden, habe mit den Schwächen des Innovationsstandortes Deutschland zu tun, sagt Rolf Hömke, der Forschungssprecher des Verbands forschender Arzneimittelhersteller. So gebe es, wie ein Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) zeigt, lediglich neun deutsche Unternehmen, die mit Crispr/Cas im Gesundheitsbereich arbeiten oder technische Verbesserungen entwickeln. Um das zu ändern, sind nach Ansicht der EFI effizientere Genehmigungsverfahren und bessere Finanzierungsoptionen, etwa durch Wagniskapital, erforderlich.

Die deutsche Beteiligung am Zukunftsmarkt Crispr-basierte Gentherapien konzentriert sich derzeit auf die akademische Forschung und auf einzelne Pioniere, die an klinischen Studien ausländischer Firmen mitwirken. Ein Beispiel dafür ist Selim Corbacioglu von der Universitätskinderklinik in Regensburg. Seine Klinik nimmt seit 2018 an internationalen exa-cel-Studien teil und hat die neue Gentherapie weltweit erstmals bei Menschen angewandt. Bisher wurden fünf junge Frauen und Männer in Regensburg behandelt. “Diejenigen mit Beta-Thalassämie brauchten früher bis zu 20 Bluttransfusionen jährlich, diejenigen mit Sichelzellerkrankung mussten mehrfach im Jahr wegen bedrohlicher Komplikationen stationär behandelt werden – das alles ist jetzt nicht mehr erforderlich”, sagt Corbacioglu. Die klinische Wirkung der Crispr-basierten Therapie sei vergleichbar mit derjenigen einer Transplantation gespendeter Blutstammzellen. Den Patientinnen und Patienten gehe es sehr gut.

Wie alle Menschen, die an einer der beiden Bluterkrankungen leiden, konnten auch die Regensburger Patienten vor der Therapie keinen roten Blutfarbstoff oder nur fehlerhafte Formen davon bilden. Im Fall der Beta-Thalassämie führt das zu einer lebenslangen Abhängigkeit von Bluttransfusionen und bei der Sichelzellkrankheit zu schmerzhaften und lebensgefährlichen Gefäßverschlüssen. Eine nachhaltige Besserung ließ sich bisher nur durch die Transplantation gespendeter blutbildender Stammzellen erzielen.

Die neue Gentherapie setzt auf die Mobilisierung körpereigener Ressourcen. Sie nutzt die Genschere Crispr/Cas9, um die Produktion fötalen roten Blutfarbstoffs wieder in Gang zu setzen. Diese wird kurz nach der Geburt eines Kindes vor allem durch ein bestimmtes Gen gestoppt. Bei gesunden Menschen stellt der Körper fortan eine gut funktionierende “erwachsene” Form des roten Blutfarbstoffs her, bei Menschen mit einer der beiden Blutkrankheiten gelingt das bestenfalls unzureichend. Bei der Therapie wird das Gen, das die frühkindliche Herstellung von rotem Blutfarbstoff zum Erliegen bringt, funktionsunfähig gemacht, damit die Produktion des fötalen Hämoglobins wieder anspringt.

Mit den ermutigenden Behandlungsdaten von bisher rund 80 Patientinnen und Patienten reichten die beiden Entwicklerfirmen Vertex Pharmaceuticals aus Boston und CRISPR Therapeutics aus der Schweiz gemeinsam und weltweit Zulassungsanträge ein. Grünes Licht kam Mitte November zuerst aus UK, am 8. Dezember folgte die US-Arzneimittelbehörde FDA. Mit einer Vermarktungsgenehmigung durch die EU-Kommission wird im ersten Quartal 2024 gerechnet.

Doch die neue Crispr-Therapie hat auch ihre Grenzen und Unwägbarkeiten. Das beginnt beim aufwendigen Behandlungsprozess, in dessen Verlauf patienteneigene, im Labor genveränderte Blutstammzellen nach einer belastenden Chemotherapie wieder infundiert werden, damit der Körper selbst gesundes Hämoglobin bilden kann. Geheilt ist der Gendefekt durch den einmaligen Eingriff nicht, vielmehr wird er durch die Reaktivierung einer stillgelegten Ressource umgangen. Zu den bisher beobachteten unerwünschten Symptomen nach einer exa-cel-Therapie zählen Kopfschmerzen, Atemnot, Lungenentzündungen und schwere Lebererkrankungen.

Die Komplikationen seien aber nicht auf die neue Gentherapie zurückzuführen, sagt Selim Corbacioglu, sie seien vielmehr die Folge der erforderlichen Chemotherapie. Über die Langzeitfolgen ist noch nichts bekannt. “Möglich wäre zum Beispiel, dass die Patienten irgendwann doch wieder Transfusionen benötigen oder unter Schmerzkrisen leiden, weil die genveränderten Zellen verschwunden sind.” Um das und mögliche weitere Folgen der Crispr-Therapie beurteilen zu können, sei eine Nachbeobachtungszeit von rund 15 Jahren vorgesehen.

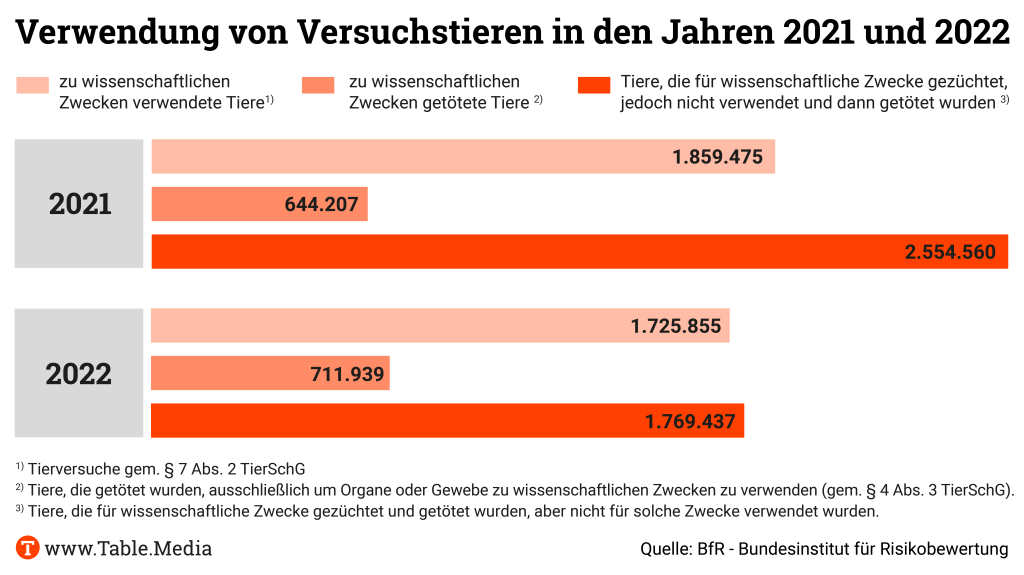

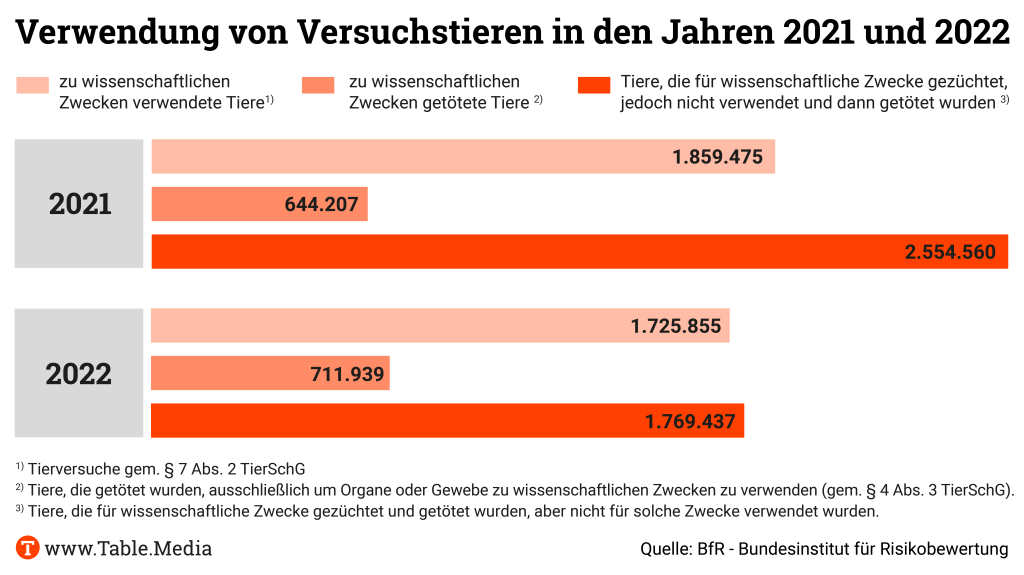

Die Zahl der in wissenschaftlichen Versuchen eingesetzten Tiere ist laut offizieller Statistik in Deutschland weiter gesunken. Mit 1,73 Millionen waren es im vergangenen Jahr 134.000 Tiere weniger als 2021, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mitteilte. Eine der möglichen Ursachen für die Abnahme sei, “dass sich Ersatzmethoden und Reduktionsmaßnahmen allmählich durchsetzen”, sagte BfR-Präsident Andreas Hensel.

Auch die Zahl der nicht verwendeten, aber dennoch getöteten Tiere ist deutlich gesunken. Nach rund 2,5 Millionen im Jahr 2021, waren es 2022 noch knapp 1,8 Millionen. Diese Zahl wurde 2021 zum ersten Mal seitens des BfR erhoben. Der Bundesrat hatte bereits 2013 mehr Transparenz in diesem Bereich gefordert. Gestiegen ist 2022 die Zahl der zu wissenschaftlichen Zwecken getöteten Tiere, beispielsweise für Organentnahmen.

Insbesondere die hohe Zahl der nicht verwendeten, aber dennoch getöteten Tiere führte in den vergangenen Jahren immer wieder zu Diskussionen. Diese Tiere haben beispielsweise das falsche Geschlecht, tragen nicht die passende genetische Veränderung oder werden nur im Rahmen der Zucht verwendet. In den allermeisten Fällen werden diese überschüssigen Tiere derzeit noch getötet. Vor allem, weil es keine entsprechenden Kapazitäten in den Stallungen gibt.

Das sei kein “vernünftiger Grund”, wie ihn das Tierschutzgesetz für das Töten von Tieren einfordert, argumentiert die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht (DjGT). Sie stellte im Juni 2021 gemeinsam mit dem Verein Ärzte gegen Tierversuche Strafanzeigen gegen Leiter und Mitarbeiter in Laboren in Hessen. Bisher wurde seitens der Staatsanwaltschaft noch keine Anklage erhoben. Die Verunsicherung unter den Wissenschaftlern, aber auch unter den Tierpflegern, ist dennoch hoch.

Um weiteren Anklagen vorzubeugen, erstellen die wissenschaftlichen Einrichtungen nun Standards für die Bewertungsprozesse, sagt Gilbert Schönfelder, Leiter des Deutschen Zentrums zum Schutz von Versuchstieren am BfR. Wurde alles getan, um die Zahl der überschüssigen Tiere kleinzuhalten? Wurden alle Möglichkeiten einer alternativen Verwendung, zum Beispiel die Abgabe an andere Organisationen, geprüft?

Noch im vergangenen Jahr hatte der Tierversuchsbeauftragte der Max-Planck-Gesellschaft, Andreas Lengeling, von einem Reduktionspotenzial von bis zu 50 Prozent bei den überschüssigen Tieren gesprochen. Jetzt scheinen entsprechende Maßnahmen erste Erfolge zu zeigen. Man versuche diese Tiere institutsintern für andere Forschungszwecke und die Ausbildung zu nutzen, verbessere die Zuchtplanung oder könne mit dem Einsatz von Crispr/Cas in der genetischen Veränderung effizienter arbeiten, berichtet Lengeling.

Auch das “Einfrieren von genverändertem Erbgut in flüssigem Stickstoff (Kryokonservierung)” spiele eine Rolle, erläutert der Sprecher der Initiative Tierversuche verstehen, Stefan Treue. Dadurch benötige man weniger Zuchttiere. “Um zu sagen, welche weiteren Faktoren noch eine Rolle spielen, bedarf es mehr Daten und einer Analyse über mehrere Jahre”, sagte Treue. Christoph Maisack von der DjGT fordert – wie auch der Bundesratsbeschluss von 2013 – auch Transparenz über die Entwicklung der Zahlen in den Zuchteinrichtungen. Erst dann könne eine realistische Bewertung der Entwicklung vorgenommen werden.

Gilbert Schönfelder verweist auf den insgesamt veränderten gesellschaftlichen Diskurs, der neben den Anklagen eine Veränderung bewirkt habe. Nach der Aufnahme des Tierschutzes als Staatsziel im Grundgesetz 2002 sei einiges in Bewegung geraten. Zuletzt hatte das Verbot der Tötung männlicher Küken zum Januar 2022 die Diskussion nochmals verschärft. Auch vor diesem Hintergrund führt das BfR an diesem Freitag ein Stakeholderforum zu diesem Thema durch, zu dem auch die Kritiker von Tierversuchen eingeladen sind.

Nicht nur zu den überschüssigen Tieren gibt es weiterhin Diskussionen. Tierschützer mahnen immer wieder eine schnellere Reduktion der Tierversuche selbst und die entsprechende Anwendung alternativer Methoden an. Wer als Wissenschaftler Tierversuche durchführen möchte, muss dies begründen. “Unerlässlich” müssen diese für die jeweilige Forschung sein, eine Recherche nach alternativen Methoden sich als erfolglos herausgestellt haben. Dass die Genehmigungsbehörden dies nun anscheinend intensiver prüfen und kritischer nachfragen, bestätigen Schönfelder und auch Lengeling. Dieser Druck der Behörden und auch der zunehmend bessere Überblick über Alternativmethoden, wie zum Beispiel durch die neue Suchmaschine SMAFIRA des BfR, könnten eine Erklärung für die sinkenden Zahlen bei den Tierversuchen sein.

18. Januar 2024, 9 bis 17.30 Uhr, Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, Brandenburg an der Havel

16. Security Forum der Technische Hochschule Brandenburg (THB) “Metaverse und Security” Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

An deutschen Hochschulen herrscht zunehmend Unzufriedenheit und Besorgnis. Das ist dem aktuellen Hochschul-Barometer zu entnehmen, das der Stifterverband und die Heinz Nixdorf Stiftung herausgeben. Demnach ist die Stimmung an den Hochschulen so schlecht wie nie seit Beginn dieser Umfrage unter deutschen Hochschulleitungen. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt sie bei der Beurteilung der aktuellen Lage um 7,5 Punkte und liegt nun bei 22 Punkten auf einer Skala von minus 100 bis plus 100.

Vor allem die kleineren und mittleren Hochschulen sind unzufrieden. Gründe hierfür liegen beispielsweise in der Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit. Diese sinkt drastisch: Nur noch etwas mehr als die Hälfte der Hochschulleitungen meint, der Hochschulstandort Deutschland sei im internationalen Vergleich gut aufgestellt. Vergangenes Jahr waren es noch fast drei Viertel. Gründe dafür liegen auch in den gestiegenen Energiekosten und den allgemeinen Preissteigerungen.

Große Sorgen bereitet den Hochschulen auch ihre eigene Personalsituation. Es wird immer schwieriger, Fachkräfte für den wissenschaftlichen Bereich oder die Verwaltung zu finden und zu halten. Nur noch jede fünfte Hochschule (20,1 Prozent) schätzt ihre Personalsituation hinsichtlich der aktuellen Ausstattung und Rekrutierungschancen als (eher) gut ein. In der Erhebung 2020 taten dies noch ein gutes Drittel, 2021 noch circa 29 Prozent.

Das Hochschul-Barometer ist eine jährliche, repräsentative Umfrage, in der Rektoren und Präsidenten der Hochschulen in Deutschland gebeten werden, ihre momentane Situation und ihre Perspektiven einzuschätzen. Die Befragung für das nächste Hochschul-Barometer beginnt Mitte Dezember. abg

Förderorganisationen und Ministerien aus den USA, Großbritannien und Kanada wollen sich nach Informationen des Fachportals Science|Business in Zukunft über Sicherheitsrisiken in globalen Forschungsprojekten austauschen. Durch die Einrichtung eines internationalen Netzwerks reagiert man auf die zunehmende Besorgnis über Wissenschafts- und Technologiespionage durch Länder wie China, Russland und den Iran.

Für die USA wird das sogenannte Secure-Zentrum in Zukunft eine wichtige Rolle in diesem Austausch spielen. Dieses soll als im Rahmen einer breiter angelegten Regierungsinitiative unter Führung der National Science Foundation (NSF) als Clearingstelle fungieren. 9,5 Millionen Dollar sind dafür bereits vom Kongress bewilligt. Eine Aufgabe des Zentrums ist die Bereitstellung grundlegender Leitlinien und Informationen über Sicherheitsrisiken in der Forschung. Daneben soll es Forschungseinrichtungen beraten und sie beispielsweise über mögliche militärische Verbindungen ausländischer Partner informieren.

Die amerikanische Wissenschaftscommunity begrüßt die künftige Unterstützung durch das Secure-Zentrum. Gleichzeitig wachsen die Sorgen vor einer parallel aufgebauten, strengen Regulierung der internationalen Forschungszusammenarbeit. So verabschiedete der republikanisch kontrollierte Kongress kürzlich einen Gesetzentwurf, der die Berichtspflichten von Forschenden in international finanzierten Projekten verschärfen soll.

Während anderswo bereits Entscheidungen getroffen werden, läuft in Europa eine Konsultation über die Pläne der Kommission zur Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten und des Forschungssektors in Hinblick auf Bedrohungen der Forschungssicherheit. Deutsche Wissenschaftsorganisationen tauschen sich zwar mit der NSF über das Secure-Zentrum aus, haben jedoch von der gemeinsamen Initiative mit Kanada und dem Vereinigten Königreich noch keine Kenntnis. Aus dem BMBF hieß es zuletzt, man wolle das Thema mit hoher Priorität weiterverfolgen. mw

Der am gestrigen Mittwoch vom Kabinett beschlossene Entwurf für die neue Pharmastrategie der Bundesregierung soll die medizinische Forschung in Deutschland nachhaltig verändern. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte bereits bei der Vorstellung der Eckpunkte zum Medizinforschungsgesetz, des zentralen Vorhabens innerhalb der Pharmastrategie, schnellere Zulassungsverfahren und unbürokratische Genehmigungen für klinische Studien in der Medizin angekündigt.

Vorgesehen sind einfachere Ethik-, Strahlenschutz- und Datensicherheitsprüfungen. Von künftigen neuen Möglichkeiten zur digitalen Nutzung von Gesundheitsdaten würden Patienten und Wissenschaft profitieren, sagte Lauterbach gestern in Berlin. Konkret soll unter anderem eine neue “Bundes-Ethik-Kommission” beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) über wichtige Forschungsanträge entscheiden und Verfahren bündeln. Die Genehmigung von Anträgen für nationale Studien soll von 19 auf fünf Tage verkürzt werden.

Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sagte, Deutschland könne auf einer starken und erfolgreichen Grundlagenforschung aufbauen. Der Transfer von Ergebnissen in die Arzneimittelentwicklung und Anwendung gelinge noch zu selten. Der Verband der forschenden Pharmaunternehmen beurteilte die Strategie gestern als richtigen Schritt. Das integrierte Konzept eröffne den Rahmen, um “die schleichende Abwanderung einer innovationsstarken Industrie zu stoppen” und liefere Impulse “für große Investitionsentscheidungen“, sagte vfa-Präsident Han Steutel.

Auch die Universitätsmedizin begrüßt die Pläne Bundesregierung grundsätzlich. Man bringe sich gern als starker Partner für die Weiterentwicklung des Studienstandorts Deutschland mit ein, sagte Frank Wissing, Generalsekretär des Medizinischen Fakultätentags. Mit den kürzlich verabschiedeten Mustervertragsklauseln habe man bereits einen wesentlichen Baustein für die Pharmastrategie geliefert. “Wir sehen wie das BMG den dringenden Bedarf für eine Neustrukturierung der Antrags- und Genehmigungsverfahren“.

Dabei müsse das Verständnis für Forschungsprozesse und innovative Methoden, wie die Hochschulforschung durch die Forschungsnähe des Paul-Ehrlich-Instituts oder die dezentral organisierten Ethikkommissionen, erhalten bleiben, forderte Wissing mit Blick auf die Stärkung des BfArM. “Eine einzelne Megabehörde allein ist keine Lösung“. Besser wäre eine gesetzlich bzw. hoheitlich gestärkte Spezialisierung und verbindlich geltenden Festlegungen für die abgestimmte Arbeit aller Ethikkommissionen im Rahmen des in Kürze zu erwartenden Medizinforschungsgesetz.

Mit Blick auf das PEI platzt die Neuordnung der Zuständigkeiten in eine Phase der Umstrukturierung. Der scheidende Präsident Klaus Cichutek räumt seinen Posten zum Ende des Jahres. Auf Anfrage von Table.Media teilte das Bundesgesundheitsministerium mit, dass noch in diesem Jahr eine Nachfolge bekannt gegeben werden soll. Welche Aufgaben BfArM und PEI künftig übernehmen, sei aber auf Leitungsebene mit den Bundesoberbehörden besprochen und abgestimmt, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Auch beim PEI selbst gab man sich zurückhaltend und konstruktiv. Die Pläne zur Umstrukturierung des Instituts würden durch die neu zu planenden Prozesse nicht beeinträchtigt, teilte eine Sprecherin mit. Ziel der Reorganisation sei unter anderem, eine noch weiter erhöhte Flexibilität und Effizienz bei mindestens gleicher Qualität bei der Arzneimittelbewertung und -prüfung. Das werde unabhängig von den Änderungen durch das Medizinforschungsgesetz wie vorgesehen und in Abstimmung mit dem BMG weiter vorangetrieben. tg

NZZ. Die ETH goes Germany: Die Weitsicht eines Milliardärs führt der Politik ihre eigene Kurzsichtigkeit vor. Mit der Kooperation wird nun im Kleinen ein Teil davon wieder aufgebaut, was die große Politik vermasselt hat, schreibt Christiane Hanna Henkel in einem Kommentar zur Forschungskooperation in Heilbronn zwischen der Dieter-Schwarz-Stiftung und der ETH Zürich. Die EU hatte die Schweiz unlängst vom milliardenschweren Forschungsprogramm Horizon ausgeschlossen – um sie zu Zugeständnissen bei Verhandlungen zu den bilateralen Verträgen zu bewegen. Die Millionen eines Milliardärs können diese Lücke nicht füllen, gleichwohl seien sie ein Symbol der Vernunft und des Weitblicks – womit sich die Politik bezogen auf den Fall Horizon nicht rühmen könne. Mehr

Science. New Florida law blocks Chinese students from academic labs. Mehr als 280 Fakultätsmitglieder der University of Florida haben eine Petition unterzeichnet, in der sie sich für eine Politik der offenen Tür bei Einstellungen aussprechen. Sie fordern eine zeitnahe Entscheidung, die es ermöglicht, erstklassige internationale Doktoranden mit einer Assistentenstelle einzustellen, unabhängig von ihrer Nationalität. In Florida ist seit Juli ein Gesetz in Kraft, das Einrichtungen verbietet, Geld von Einrichtungen in China und sechs anderen “bedenklichen Ländern” anzunehmen oder andere Partnerschaften einzugehen. Mehr

Tagesspiegel. “Ohne China geht in vielen Bereichen der Technik- und Naturwissenschaften nichts mehr”. Nach einem Besuch in Israel berichtet MPG-Präsident Patrick Cramer von seinen Eindrücken. Die Universitäten seien leer, viele Laboratorien funktionierten kaum noch. Man habe Forschenden angeboten Projekte in Deutschland fortzuführen. Anteilnahme zu zeigen, sei wichtig gewesen. Die MPG sei die erste ausländische Forschungsorganisation überhaupt gewesen, die seit dem 7. Oktober Israel besucht habe. Zu Kooperationen mit China ist sein Standpunkt: “Es ist wichtig, mit, statt über China zu reden.” Denn dort sei man in weiten Teilen, vor allem den Natur- und Technikwissenschaften, inzwischen auf Augenhöhe mit den USA und Europa. Mehr

Wenn Jan Philipp Albrecht an seine Kindheit denkt, dann sieht er vor allem einen Zaun. Kilometerlang durchzog er die Felder und Wiesen. Wie eine Absperrung zum Ende der Welt. So fühlte es sich für ihn zumindest damals an, Ende der 1980er-Jahre. Albrecht wuchs in Wolfenbüttel auf, einer Kleinstadt in Niedersachsen nahe der innerdeutschen Grenze. Hier der Westen, dort drüben die DDR. Er spielte vor den Kasernen der Engländer, in der Flugverbotszone, umgeben von vier Atommüllendlagern. Politische Bildung im Sandkasten. Und etwas, das ihn nachhaltig prägte.

Heute ist Jan Philipp Albrecht 42 Jahre alt und zusammen mit Imme Scholz im Vorstand der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung. 30 Büros weltweit werben für Klimaschutzziele, Demokratie und Räume des Austausches. “Wir wollen Menschen einladen, miteinander zu reden und Impulse setzen – über das Feuer des Alltags und auch über Legislaturperioden hinaus”, sagt Albrecht. Dass das oft auch unter schwierigen Bedingungen stattfindet, hat die Zeit nach seinem Amtsantritt am 1. Juni 2022 gezeigt. Ob in der Ukraine, in Bergkarabach oder Israel, die Krisen nehmen zu. Und das Bild der Grünen in der Gesellschaft war auch schon mal besser. Aber Albrecht ist erfahren, als Repräsentant und politischer Vermittler.

Nach zwei Jahren als Grünen-Abgeordneter in Brüssel wurde er 2012 zum Berichterstatter des EU-Parlaments bei der geplanten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), einem Mammutprojekt. Albrecht prüfte die Gesetzestexte mit allen Fraktionen bis ins kleinste Detail. Für den Film “Democracy – Im Rausch der Daten” begleitete ein Filmteam ihn in dieser Zeit, um nah dabei zu sein, wenn Politik passiert und um zu zeigen, wie ein Gesetz entsteht. Sie folgten Albrecht in Verhandlungssitzungen und Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, filmten ihn beim Kekse essen zwischen den Terminen und dokumentierten seine Frisurenwechsel. “Man gibt viel von sich preis”, sagt Albrecht, “aber ich habe es für eine gute Sache getan.”

Nach vier Jahren harter Arbeit nahm das EU-Parlament die von Albrecht ausgearbeitete Verhandlungsposition mit überwältigender Mehrheit an. Applaus hallte durch den Sitzungssaal. Abgeordnete gaben Albrecht die Hand, klopften ihm auf die Schulter. “Nie habe ich über verantwortliches Handeln und das Regieren mehr gelernt als in dieser Zeit”, sagt er.

Ob als Atomkraftgegner, Gründer der Grünen Jugend in seiner Heimatstadt oder im Kampf gegen rechts – Albrecht war schon immer jemand, der sich gerne einmischte. Es ist eine Eigenschaft, die ihn noch immer auszeichnet und seiner Meinung nach “die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben”. Als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung versucht Albrecht heute, möglichst verschiedene Gruppierungen miteinander in Austausch zu bringen und Fragen zu diskutieren. Wie geht gute Sozial- und Umweltpolitik? Wie kann die Klimakrise bewältigt werden? Und wie können möglichst viele am Wohlstand teilhaben? Ob Menschen aus dem Handwerk, der Klimabewegung, Lokalpolitik oder aus Unternehmen: “Wir laden milieuübergreifend ein und halten uns nicht nur im Umfeld der Grünen auf.” Man müsse in die Auseinandersetzung gehen. Nur so gelinge Demokratie. Tim Winter

Malte Drescher wird Präsident der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU). Anfang Oktober 2024 tritt er die Nachfolge von Arnd Poetzsch-Heffter und Gabriele E. Schaumann an, die seit der Zusammenführung der Universitätsstandorte Kaiserslautern und Landau zur RPTU die Einrichtung als präsidiale Doppelspitze leiten. Drescher ist Prorektor für Forschung an der Universität Konstanz.

Moritz Drupp und sein Team an der Universität Hamburg werden mit dem Joachim Herz Preis 2024 ausgezeichnet. Ihr Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, über eine Wissensplattform mit interaktiven, deutschlandweiten Karten zu den Effekten von Umweltpolitik zu informieren. Der mit 500.000 Euro dotierte Forschungspreis soll Forschende in einer frühen Karrierephase unterstützen.

Lamia Messari-Becker wird als “Vordenkerin 2024” ausgezeichnet. Die Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen wird für ihr Engagement für Nachhaltigkeit und sozialverträglichen Klimaschutz im Bauwesen geehrt. Preisverleihung ist im Mai 2024 im Rahmen des “Vordenker Forums” in Frankfurt. Das Forum ist eine Initiative der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur.

Joybrato Mukherjee, Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), ist zum Großoffizier (“Gran Oficial”) des San-Carlos-Verdienstordens der Republik Kolumbien ernannt worden. In den vergangenen elf Jahren unterstützte Mukherjee unter anderem die Schaffung des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts CAPAZ und des Exzellenzzentrums für Meereswissenschaften CEMarin.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. “Der Anbau von Pflanzen aus klassischer Mutagenese ist nicht verboten”. Die Koexistenz von Nutzpflanzen, die mit neuen gentechnischen Verfahren gezüchtet wurden, und gentechnikfreiem Öko-Landbau ist ein Zankapfel in der Debatte über die Grüne Gentechnik. Aus Sicht des Rechtswissenschaftlers Hans-Georg Dederer spricht im Vorschlag der EU-Kommission allerdings nichts dagegen. Denn das Saatgut müsse deklariert werden. Aus wissenschaftlicher Sicht, sagte er im Interview, sei jedoch die Gleichstellung der NGT-1-Pflanzen mit konventionell gezüchteten Pflanzen die einzig richtige Schlussfolgerung. Mehr

Bildung.Table. “Wir verlieren uns im Klein-Klein des Bildungsföderalismus”. Die Pisa-Ergebnisse sind alarmierend. Nie zuvor schnitten Deutschlands Neuntklässler so schlecht ab. Nina Stahr, Sprecherin für Bildung und Forschung der Grünen-Bundestagsfraktion, fordert in einem Standpunkt-Beitrag gesamtstaatliche Bildungsziele. Es fehle eine gemeinsame, ressortübergreifende bildungspolitische Strategie von Bund, Ländern und Kommunen. Mehr

Climate.Table. Emissionen: Globaler Süden hat Norden überholt. Neue Daten kratzen an einem der Fundamente für die Verteilung der Verantwortung bei den UN-Klimaverhandlungen: Anders als bisher immer dargestellt, sind die Industriestaaten mit ihren historischen Emissionen nicht mehr die Hauptverursacher der globalen Erwärmung. Laut einer neuen Studie, die im Fachmagazin Nature erschienen ist, haben die Länder des Globalen Südens durch ihre Treibhausgasemissionen inzwischen mehr zur Erderhitzung beigetragen als die Industriestaaten. Mehr

ESG.Table. Nachhaltigkeit: Rückenwind aus der Wirtschaft. Das “Sustainable Economy Barometer” hat Entscheider der Wirtschaft gefragt, wie sie zur nachhaltigen Transformation stehen und was sie von der Politik fordern. Besonders gefragte Maßnahmen, mit denen die Politik Hilfe leisten soll: nachhaltige Produkte niedriger besteuern und klimaschädliche Subventionen abbauen. Mehr

Wie frustriert muss man als Spitzenwissenschaftlerin bitte sein? Man arbeitet jahrelang unter prekären Bedingungen im Wissenschaftssystem, müht sich mit der Einwerbung von Drittmitteln, baut ein kleines Team auf. Man bekommt vielleicht einen Lehrstuhl oder ein eigenes Forschungszentrum, hat irgendwann einen eigenen international ausgerichteten Forschungsbereich oder ein Projekt von monumentaler Tragweite und wird endlich in die Nature-Top-10 aufgenommen. Und dann stiehlt einem eine KI die Show? Richtig mies.

So oder ähnlich ergeht es in diesem Jahr Kalpana Kalahasti – stellvertretende Projektleiterin der ersten indischen Mondlandung, Annie Kritcher – leitende Konstrukteurin an der US-amerikanischen National Ignition Facility, Svetlana Mojsov – die eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung des “Diät”-Hormons GLP-1 spielte und sieben weiteren Forschenden, die weitere wichtige Meilensteine beigetragen haben.

Sie alle müssen sich die honorige Nature-Top-10-Platzierung mit ChatGPT teilen. Der KI-gestützte Chatbot hat es in diesem Jahr als erster Nicht-Mensch in die prestigeträchtige Liste des Fachmagazins geschafft, die gestern Abend veröffentlicht wurde. Streng genommen handelt es sich 2023 um eine Top-11. Man habe sich entschlossen, ChatGPT zusätzlich aufzunehmen, “um die tiefgreifende Art und Weise zu würdigen, in der generative künstliche Intelligenz die Entwicklung und den Fortschritt der Wissenschaft verändert”, so Nature-Chefredakteur Richard Monastersky. ChatGPT habe viele wissenschaftliche Arbeiten mitverfasst – “manchmal heimlich”, schrieb die Redaktion in der Ankündigung. Hoffen wir in diesem Sinne, dass der Chatbot nächstes Jahr nicht ganz allein auf der Liste steht. Tim Gabel

was bedeutet die Haushalts-Einigung der Ampel für das BMBF? In den vergangenen Tagen hatten sich viele Forschungspolitiker entspannt gezeigt, es hieß, “da wird schon nichts mehr passieren”. Gestern Mittag sorgte die Aussage von Vizekanzler Robert Habeck (“Die verschiedenen Beiträge, die die Ressorts leisten, sind erheblich”) dann doch für mehr oder minder kurze Verunsicherung.

Für das Forschungsministerium (BMBF) werden die geplanten Kürzungen auch deshalb mit Spannung erwartet, weil der Haushaltsausschuss dem BMBF erst Ende November zusätzliche Mittel zugebilligt hatte, darunter etwa 150 Millionen Euro für eine ausstehende BAföG-Strukturreform.

Besonders schmerzhaft scheint es für das BMBF nicht zu werden, wie Stimmen aus Haushaltsausschuss und Fraktionen dann ab Nachmittag berichteten. Bettina Stark-Watzinger twitterte locker auf dem Newsportal X, dass der neue Haushalt ein gutes Gesamtpaket sei, “mit dem wir unserer Verantwortung gerecht werden”. Kurz zuvor hatte das Bundeskabinett zudem den BAföG-Bericht beschlossen, was Stark-Watzinger ebenfalls auf der Haben-Seite verbuchen kann.

Holger Mann (SPD), stellvertretender Sprecher im Forschungsausschuss, erklärt gegenüber Table.Media, er begrüße insbesondere, dass so wichtige Investitionen in Innovation und Hochtechnologie, sowie die Transformation des Energiesystems und der Industrie gesichert werden konnten. “Ganz konkrete Beispiele sind hier die Wasserstofftechnologien und Netze, Batteriefertigung, die milliardenschweren Mikroelektronik-Ansiedlungen in den neuen Ländern oder der klimaneutrale Wandel der saarländischen Stahlindustrie.”

Auch die Erfolge aus der Bereinigungssitzung, wie mehr Mittel für das BAföG oder die Long-Covid-Forschung, seien durch die Einigung gesichert worden. Der Konsolidierungs-Beitrag, den das BMF dem BMBF, BWK und fünf weiteren Ministerien durch Absenken des Plafons abverlangt, werde voraussichtlich zum Großteil durch globale Minderausgaben erwirtschaftet werden müssen.

Weitere Details zum Haushalt und seine genauen Auswirkungen auf das BMBF-Budget werden in den nächsten Tagen und Wochen erwartet. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden.

Weitere spannende und wichtige Themen des Tages lesen Sie in unserem Newsletter. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,

Brandenburg ist bekannt für seine 3.000 Seen. In der Wissenschaft und Forschung ist man jedoch darauf bedacht, nicht bloß als Freizeitparadies wahrgenommen zu werden, sondern auch als Innovationsstandort. Als enorm wichtigen Schritt sieht Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam, dabei die kontinuierliche Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen, die vor rund zehn Jahren beschlossen wurde. Damit habe man in Forschung, Lehre und Transfer verstärken können und zum Landeswohl beigetragen, sagte Günther kürzlich in einem Interview.

Die Universität Potsdam gehört zu den mittelgroßen Unis, die sich im Verbund UA11+ zusammengeschlossen haben und so auf besseres Abschneiden in der nächsten Runde der Exzellenzstrategie hoffen. Zu den bekannteren Institutionen zählt auch die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Das Landes-Uni-Quartett komplettieren die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.

Seit November 2019 ist Manja Schüle Wissenschaftsministerin in Brandenburg. Die promovierte Politikwissenschaftlerin war bis dahin zwei Jahre lang Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Forschungsausschusses. Sie gilt als erfolgreich, Anerkennung bekam sie zuletzt für die Novelle des Hochschulgesetzes, mit der sie mehr Dauerstellen schaffen möchte. Für den neuen praxisintegrierenden Studiengang “Lehramt Primarstufe” an der BTU gab es vom Stifterverband die Auszeichnung Hochschulperle des Monats Oktober.

Ihr größter Coup soll der Aufbau einer Universitätsmedizin in Cottbus werden. Bis 2038 sind insgesamt etwas mehr als zwei Milliarden Euro eingeplant – der Großteil kommt aus den Strukturstärkungsmitteln des Bundes, etwa ein Viertel der Kosten wird durch das Land getragen. Der Wissenschaftsrat will dazu im Frühjahr eine Stellungnahme veröffentlichen, die Gründung ist für Sommer 2024 geplant.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Vielleicht ist die Verknüpfung von exzellenter Forschung und gesellschaftlicher Relevanz ein Brandenburger Markenzeichen. Ich bin jedenfalls nicht unzufrieden damit, dass in diesem Jahr auf der Liste des Time-Magazins der “100 einflussreichsten Personen” zwei Männer aus Brandenburg gelandet sind: Der Bundeskanzler und Johan Rockström, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Beide sind zwar nicht in Brandenburg geboren, haben ihre volle Blüte aber erst bei uns im Land erreicht. Natürlich müssen wir im nächsten Jahr noch etwas an der Frauenquote arbeiten. Aber über die Regionalquote kann man aus brandenburgischer Sicht auch im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht meckern: Sie liegt bei 100 Prozent.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

Das ist natürlich eine gemeine Fangfrage – schließlich wird in Brandenburg an allen Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf exzellentem Niveau geforscht. Ein Highlight ist sicher der Telegrafenberg in Potsdam. Dort erforschen das Alfred-Wegener-Institut, das Astrophysikalische Institut Potsdam, das Geoforschungszentrum Potsdam, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und das Meteorologische Institut Potsdam des Deutschen Wetterdienstes weltweit führend den Kosmos, das Klima und unser Erdsystem.

Ein zweiter Hotspot ist der Potsdam Science Park in Golm. Dort arbeiten die Universität, drei Max-Planck- und zwei Fraunhofer-Institute in den Branchen Biotechnologie, Medizintechnik, Optik, Geowissenschaften sowie Astro- und Gravitationsphysik.

Und ein drittes Zentrum bauen wir gerade im Lausitz Science Park rund um die BTU Cottbus-Senftenberg auf, wo die Ingenieurwissenschaften im Fokus stehen. Dort forscht die BTU mit der Fraunhofer-Gesellschaft, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der Leibniz-Gemeinschaft sowie wirtschaftsstarken Unternehmen wie Leag, BASF Schwarzheide, Deutsche Bahn und Rolls-Royce zu den Themen “Energiewende und Dekarbonisierung”, “Gesundheit und Life Sciences”, “Globaler Wandel und Transformationsprozesse” sowie “Künstliche Intelligenz und Sensorik”.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Wir haben das Problem, dass wir nicht so schnell können, wie unsere Hochschulen, Forschungsinstitute, Unternehmen und wir als Landesregierung gern wollen – denn uns fehlen, wie allen, Fachkräfte. Wir müssen es also schaffen, für Fachkräfte aus dem Ausland und aus anderen Bundesländern noch attraktivere Bedingungen zu schaffen. Das ist allerdings weniger eine Frage der politischen Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung als der nach allgemeinen Standortbedingungen. Ob Daten- oder Verkehrsströme – in den Bereichen Digitalisierung und Infrastruktur müssen wir sicherlich besser werden. Und, na klar: Auch wenn wir die Mittel für die Wissenschaft in Brandenburg in den vergangenen Jahren wirklich spektakulär erhöht haben: Mehr Geld wäre auch gut.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Die Bundesförderung von Forschung und Transfer an Hochschulen, insbesondere an den angewandten Fachhochschulen, ist wichtig – sie könnte aus meiner Sicht aber noch massiver ausfallen. Auch die Gründungsförderung an Hochschulen im Rahmen des Förderprogramms Exist-Potenziale würde ich gern ausgebaut sehen.

Und: Wir haben in Brandenburg, wie in großen Teilen Ostdeutschlands, eine kleinteilige Wirtschaftsstruktur. Ich würde mir wünschen, dass das bei der Konzeption von Förderprogrammen stärker berücksichtigt wird, vor allem, was die finanzielle Wirtschaftsbeteiligung betrifft.

Außerdem wünsche ich mir dringend ein neues Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das die neuen Karrierewege in unserem Land zur Verwirklichung von “Guter Arbeit in der Wissenschaft” substantiell unterstützt und keine neuen Hindernisse hierfür aufbaut. Kluge Köpfe hält man mit attraktiven Arbeitsbedingungen und verlässlichen Karrierewegen. Wir in Brandenburg wissen das und haben deswegen in unserer aktuellen Novelle des Hochschulgesetzes bewusst den akademischen Mittelbau gestärkt, neue Karriereoptionen verankert und den Hochschulen aufgegeben, Dauerstellenkonzepte zu entwickeln.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Nein, im Gegenteil. Der Föderalismus ist um ein Vielfaches besser als sein Ruf – jedenfalls im Bereich der Forschung. Bei aller Konkurrenz arbeiten die Länder nach meinem Gefühl auf allen Ebenen wirklich kollegial zusammen. Wir lernen hinsichtlich der Gestaltung der Forschungsstrukturen voneinander, zum Beispiel, was FH-Promotionen oder Karrierepfade in den Wissenschaften angeht.

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die brandenburgische Forschung in der Astrophysik, den Geowissenschaften sowie der Klima- und Energieforschung besonders stark ist. Vor allem die Zahl der Paper zu Galaxien, Sternen und Planeten sticht hervor. Im Bereich der Erdsystemwissenschaften heben sich brandenburgische Forschende mit Arbeiten über Klimamodelle und Gletscher hervor (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Brandenburg jährlich veröffentlicht werden, ist fast kontinuierlich von 4.109 (2013) auf 6.288 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 6.394. Qualitativ ist der Trend seit 2013 leicht rückläufig. Der Anteil an den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen lag 2013 bei 23,4 Prozent, im Jahr 2022 war er bei 18,7 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Am Freitag, davon gehen Fachkreise fest aus, wird die European Medicines Agency EMA eine Zulassungsempfehlung für “exa-cel” geben. Der generische Name (Markenname: Casgevy) steht für eine neuartige Gentherapie zur Behandlung der beiden seltenen Erbkrankheiten Beta-Thalassämie und Sichelzellkrankheit. Sie nutzt die nobelpreisgekrönte Crispr-Technologie, führte in Studien zu sehr ermutigenden Ergebnissen – und versetzt die Branche in Aufbruchstimmung.

Längst wird die Methode nicht nur bei seltenen Erbkrankheiten erprobt, sondern auch gegen weit verbreitete Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, gegen Krebs, Diabetes, HIV-Infektionen oder Malaria. Die Datenbank PharmaProjects Database nennt aktuell 24 klinische Crispr-Gentherapie-Projekte, davon die meisten in den frühen Phasen 1 und 2. Die federführenden Unternehmen sitzen in den USA, China und in der Schweiz – deutsche Firmen sucht man vergeblich.

Dass noch keine Crispr-Therapien aus deutscher Entwicklung in Studien erprobt werden, habe mit den Schwächen des Innovationsstandortes Deutschland zu tun, sagt Rolf Hömke, der Forschungssprecher des Verbands forschender Arzneimittelhersteller. So gebe es, wie ein Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) zeigt, lediglich neun deutsche Unternehmen, die mit Crispr/Cas im Gesundheitsbereich arbeiten oder technische Verbesserungen entwickeln. Um das zu ändern, sind nach Ansicht der EFI effizientere Genehmigungsverfahren und bessere Finanzierungsoptionen, etwa durch Wagniskapital, erforderlich.

Die deutsche Beteiligung am Zukunftsmarkt Crispr-basierte Gentherapien konzentriert sich derzeit auf die akademische Forschung und auf einzelne Pioniere, die an klinischen Studien ausländischer Firmen mitwirken. Ein Beispiel dafür ist Selim Corbacioglu von der Universitätskinderklinik in Regensburg. Seine Klinik nimmt seit 2018 an internationalen exa-cel-Studien teil und hat die neue Gentherapie weltweit erstmals bei Menschen angewandt. Bisher wurden fünf junge Frauen und Männer in Regensburg behandelt. “Diejenigen mit Beta-Thalassämie brauchten früher bis zu 20 Bluttransfusionen jährlich, diejenigen mit Sichelzellerkrankung mussten mehrfach im Jahr wegen bedrohlicher Komplikationen stationär behandelt werden – das alles ist jetzt nicht mehr erforderlich”, sagt Corbacioglu. Die klinische Wirkung der Crispr-basierten Therapie sei vergleichbar mit derjenigen einer Transplantation gespendeter Blutstammzellen. Den Patientinnen und Patienten gehe es sehr gut.

Wie alle Menschen, die an einer der beiden Bluterkrankungen leiden, konnten auch die Regensburger Patienten vor der Therapie keinen roten Blutfarbstoff oder nur fehlerhafte Formen davon bilden. Im Fall der Beta-Thalassämie führt das zu einer lebenslangen Abhängigkeit von Bluttransfusionen und bei der Sichelzellkrankheit zu schmerzhaften und lebensgefährlichen Gefäßverschlüssen. Eine nachhaltige Besserung ließ sich bisher nur durch die Transplantation gespendeter blutbildender Stammzellen erzielen.

Die neue Gentherapie setzt auf die Mobilisierung körpereigener Ressourcen. Sie nutzt die Genschere Crispr/Cas9, um die Produktion fötalen roten Blutfarbstoffs wieder in Gang zu setzen. Diese wird kurz nach der Geburt eines Kindes vor allem durch ein bestimmtes Gen gestoppt. Bei gesunden Menschen stellt der Körper fortan eine gut funktionierende “erwachsene” Form des roten Blutfarbstoffs her, bei Menschen mit einer der beiden Blutkrankheiten gelingt das bestenfalls unzureichend. Bei der Therapie wird das Gen, das die frühkindliche Herstellung von rotem Blutfarbstoff zum Erliegen bringt, funktionsunfähig gemacht, damit die Produktion des fötalen Hämoglobins wieder anspringt.

Mit den ermutigenden Behandlungsdaten von bisher rund 80 Patientinnen und Patienten reichten die beiden Entwicklerfirmen Vertex Pharmaceuticals aus Boston und CRISPR Therapeutics aus der Schweiz gemeinsam und weltweit Zulassungsanträge ein. Grünes Licht kam Mitte November zuerst aus UK, am 8. Dezember folgte die US-Arzneimittelbehörde FDA. Mit einer Vermarktungsgenehmigung durch die EU-Kommission wird im ersten Quartal 2024 gerechnet.

Doch die neue Crispr-Therapie hat auch ihre Grenzen und Unwägbarkeiten. Das beginnt beim aufwendigen Behandlungsprozess, in dessen Verlauf patienteneigene, im Labor genveränderte Blutstammzellen nach einer belastenden Chemotherapie wieder infundiert werden, damit der Körper selbst gesundes Hämoglobin bilden kann. Geheilt ist der Gendefekt durch den einmaligen Eingriff nicht, vielmehr wird er durch die Reaktivierung einer stillgelegten Ressource umgangen. Zu den bisher beobachteten unerwünschten Symptomen nach einer exa-cel-Therapie zählen Kopfschmerzen, Atemnot, Lungenentzündungen und schwere Lebererkrankungen.

Die Komplikationen seien aber nicht auf die neue Gentherapie zurückzuführen, sagt Selim Corbacioglu, sie seien vielmehr die Folge der erforderlichen Chemotherapie. Über die Langzeitfolgen ist noch nichts bekannt. “Möglich wäre zum Beispiel, dass die Patienten irgendwann doch wieder Transfusionen benötigen oder unter Schmerzkrisen leiden, weil die genveränderten Zellen verschwunden sind.” Um das und mögliche weitere Folgen der Crispr-Therapie beurteilen zu können, sei eine Nachbeobachtungszeit von rund 15 Jahren vorgesehen.

Die Zahl der in wissenschaftlichen Versuchen eingesetzten Tiere ist laut offizieller Statistik in Deutschland weiter gesunken. Mit 1,73 Millionen waren es im vergangenen Jahr 134.000 Tiere weniger als 2021, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mitteilte. Eine der möglichen Ursachen für die Abnahme sei, “dass sich Ersatzmethoden und Reduktionsmaßnahmen allmählich durchsetzen”, sagte BfR-Präsident Andreas Hensel.

Auch die Zahl der nicht verwendeten, aber dennoch getöteten Tiere ist deutlich gesunken. Nach rund 2,5 Millionen im Jahr 2021, waren es 2022 noch knapp 1,8 Millionen. Diese Zahl wurde 2021 zum ersten Mal seitens des BfR erhoben. Der Bundesrat hatte bereits 2013 mehr Transparenz in diesem Bereich gefordert. Gestiegen ist 2022 die Zahl der zu wissenschaftlichen Zwecken getöteten Tiere, beispielsweise für Organentnahmen.

Insbesondere die hohe Zahl der nicht verwendeten, aber dennoch getöteten Tiere führte in den vergangenen Jahren immer wieder zu Diskussionen. Diese Tiere haben beispielsweise das falsche Geschlecht, tragen nicht die passende genetische Veränderung oder werden nur im Rahmen der Zucht verwendet. In den allermeisten Fällen werden diese überschüssigen Tiere derzeit noch getötet. Vor allem, weil es keine entsprechenden Kapazitäten in den Stallungen gibt.

Das sei kein “vernünftiger Grund”, wie ihn das Tierschutzgesetz für das Töten von Tieren einfordert, argumentiert die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht (DjGT). Sie stellte im Juni 2021 gemeinsam mit dem Verein Ärzte gegen Tierversuche Strafanzeigen gegen Leiter und Mitarbeiter in Laboren in Hessen. Bisher wurde seitens der Staatsanwaltschaft noch keine Anklage erhoben. Die Verunsicherung unter den Wissenschaftlern, aber auch unter den Tierpflegern, ist dennoch hoch.

Um weiteren Anklagen vorzubeugen, erstellen die wissenschaftlichen Einrichtungen nun Standards für die Bewertungsprozesse, sagt Gilbert Schönfelder, Leiter des Deutschen Zentrums zum Schutz von Versuchstieren am BfR. Wurde alles getan, um die Zahl der überschüssigen Tiere kleinzuhalten? Wurden alle Möglichkeiten einer alternativen Verwendung, zum Beispiel die Abgabe an andere Organisationen, geprüft?

Noch im vergangenen Jahr hatte der Tierversuchsbeauftragte der Max-Planck-Gesellschaft, Andreas Lengeling, von einem Reduktionspotenzial von bis zu 50 Prozent bei den überschüssigen Tieren gesprochen. Jetzt scheinen entsprechende Maßnahmen erste Erfolge zu zeigen. Man versuche diese Tiere institutsintern für andere Forschungszwecke und die Ausbildung zu nutzen, verbessere die Zuchtplanung oder könne mit dem Einsatz von Crispr/Cas in der genetischen Veränderung effizienter arbeiten, berichtet Lengeling.

Auch das “Einfrieren von genverändertem Erbgut in flüssigem Stickstoff (Kryokonservierung)” spiele eine Rolle, erläutert der Sprecher der Initiative Tierversuche verstehen, Stefan Treue. Dadurch benötige man weniger Zuchttiere. “Um zu sagen, welche weiteren Faktoren noch eine Rolle spielen, bedarf es mehr Daten und einer Analyse über mehrere Jahre”, sagte Treue. Christoph Maisack von der DjGT fordert – wie auch der Bundesratsbeschluss von 2013 – auch Transparenz über die Entwicklung der Zahlen in den Zuchteinrichtungen. Erst dann könne eine realistische Bewertung der Entwicklung vorgenommen werden.

Gilbert Schönfelder verweist auf den insgesamt veränderten gesellschaftlichen Diskurs, der neben den Anklagen eine Veränderung bewirkt habe. Nach der Aufnahme des Tierschutzes als Staatsziel im Grundgesetz 2002 sei einiges in Bewegung geraten. Zuletzt hatte das Verbot der Tötung männlicher Küken zum Januar 2022 die Diskussion nochmals verschärft. Auch vor diesem Hintergrund führt das BfR an diesem Freitag ein Stakeholderforum zu diesem Thema durch, zu dem auch die Kritiker von Tierversuchen eingeladen sind.

Nicht nur zu den überschüssigen Tieren gibt es weiterhin Diskussionen. Tierschützer mahnen immer wieder eine schnellere Reduktion der Tierversuche selbst und die entsprechende Anwendung alternativer Methoden an. Wer als Wissenschaftler Tierversuche durchführen möchte, muss dies begründen. “Unerlässlich” müssen diese für die jeweilige Forschung sein, eine Recherche nach alternativen Methoden sich als erfolglos herausgestellt haben. Dass die Genehmigungsbehörden dies nun anscheinend intensiver prüfen und kritischer nachfragen, bestätigen Schönfelder und auch Lengeling. Dieser Druck der Behörden und auch der zunehmend bessere Überblick über Alternativmethoden, wie zum Beispiel durch die neue Suchmaschine SMAFIRA des BfR, könnten eine Erklärung für die sinkenden Zahlen bei den Tierversuchen sein.

18. Januar 2024, 9 bis 17.30 Uhr, Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, Brandenburg an der Havel

16. Security Forum der Technische Hochschule Brandenburg (THB) “Metaverse und Security” Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

An deutschen Hochschulen herrscht zunehmend Unzufriedenheit und Besorgnis. Das ist dem aktuellen Hochschul-Barometer zu entnehmen, das der Stifterverband und die Heinz Nixdorf Stiftung herausgeben. Demnach ist die Stimmung an den Hochschulen so schlecht wie nie seit Beginn dieser Umfrage unter deutschen Hochschulleitungen. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt sie bei der Beurteilung der aktuellen Lage um 7,5 Punkte und liegt nun bei 22 Punkten auf einer Skala von minus 100 bis plus 100.

Vor allem die kleineren und mittleren Hochschulen sind unzufrieden. Gründe hierfür liegen beispielsweise in der Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit. Diese sinkt drastisch: Nur noch etwas mehr als die Hälfte der Hochschulleitungen meint, der Hochschulstandort Deutschland sei im internationalen Vergleich gut aufgestellt. Vergangenes Jahr waren es noch fast drei Viertel. Gründe dafür liegen auch in den gestiegenen Energiekosten und den allgemeinen Preissteigerungen.

Große Sorgen bereitet den Hochschulen auch ihre eigene Personalsituation. Es wird immer schwieriger, Fachkräfte für den wissenschaftlichen Bereich oder die Verwaltung zu finden und zu halten. Nur noch jede fünfte Hochschule (20,1 Prozent) schätzt ihre Personalsituation hinsichtlich der aktuellen Ausstattung und Rekrutierungschancen als (eher) gut ein. In der Erhebung 2020 taten dies noch ein gutes Drittel, 2021 noch circa 29 Prozent.

Das Hochschul-Barometer ist eine jährliche, repräsentative Umfrage, in der Rektoren und Präsidenten der Hochschulen in Deutschland gebeten werden, ihre momentane Situation und ihre Perspektiven einzuschätzen. Die Befragung für das nächste Hochschul-Barometer beginnt Mitte Dezember. abg

Förderorganisationen und Ministerien aus den USA, Großbritannien und Kanada wollen sich nach Informationen des Fachportals Science|Business in Zukunft über Sicherheitsrisiken in globalen Forschungsprojekten austauschen. Durch die Einrichtung eines internationalen Netzwerks reagiert man auf die zunehmende Besorgnis über Wissenschafts- und Technologiespionage durch Länder wie China, Russland und den Iran.

Für die USA wird das sogenannte Secure-Zentrum in Zukunft eine wichtige Rolle in diesem Austausch spielen. Dieses soll als im Rahmen einer breiter angelegten Regierungsinitiative unter Führung der National Science Foundation (NSF) als Clearingstelle fungieren. 9,5 Millionen Dollar sind dafür bereits vom Kongress bewilligt. Eine Aufgabe des Zentrums ist die Bereitstellung grundlegender Leitlinien und Informationen über Sicherheitsrisiken in der Forschung. Daneben soll es Forschungseinrichtungen beraten und sie beispielsweise über mögliche militärische Verbindungen ausländischer Partner informieren.

Die amerikanische Wissenschaftscommunity begrüßt die künftige Unterstützung durch das Secure-Zentrum. Gleichzeitig wachsen die Sorgen vor einer parallel aufgebauten, strengen Regulierung der internationalen Forschungszusammenarbeit. So verabschiedete der republikanisch kontrollierte Kongress kürzlich einen Gesetzentwurf, der die Berichtspflichten von Forschenden in international finanzierten Projekten verschärfen soll.

Während anderswo bereits Entscheidungen getroffen werden, läuft in Europa eine Konsultation über die Pläne der Kommission zur Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten und des Forschungssektors in Hinblick auf Bedrohungen der Forschungssicherheit. Deutsche Wissenschaftsorganisationen tauschen sich zwar mit der NSF über das Secure-Zentrum aus, haben jedoch von der gemeinsamen Initiative mit Kanada und dem Vereinigten Königreich noch keine Kenntnis. Aus dem BMBF hieß es zuletzt, man wolle das Thema mit hoher Priorität weiterverfolgen. mw

Der am gestrigen Mittwoch vom Kabinett beschlossene Entwurf für die neue Pharmastrategie der Bundesregierung soll die medizinische Forschung in Deutschland nachhaltig verändern. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte bereits bei der Vorstellung der Eckpunkte zum Medizinforschungsgesetz, des zentralen Vorhabens innerhalb der Pharmastrategie, schnellere Zulassungsverfahren und unbürokratische Genehmigungen für klinische Studien in der Medizin angekündigt.

Vorgesehen sind einfachere Ethik-, Strahlenschutz- und Datensicherheitsprüfungen. Von künftigen neuen Möglichkeiten zur digitalen Nutzung von Gesundheitsdaten würden Patienten und Wissenschaft profitieren, sagte Lauterbach gestern in Berlin. Konkret soll unter anderem eine neue “Bundes-Ethik-Kommission” beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) über wichtige Forschungsanträge entscheiden und Verfahren bündeln. Die Genehmigung von Anträgen für nationale Studien soll von 19 auf fünf Tage verkürzt werden.

Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sagte, Deutschland könne auf einer starken und erfolgreichen Grundlagenforschung aufbauen. Der Transfer von Ergebnissen in die Arzneimittelentwicklung und Anwendung gelinge noch zu selten. Der Verband der forschenden Pharmaunternehmen beurteilte die Strategie gestern als richtigen Schritt. Das integrierte Konzept eröffne den Rahmen, um “die schleichende Abwanderung einer innovationsstarken Industrie zu stoppen” und liefere Impulse “für große Investitionsentscheidungen“, sagte vfa-Präsident Han Steutel.

Auch die Universitätsmedizin begrüßt die Pläne Bundesregierung grundsätzlich. Man bringe sich gern als starker Partner für die Weiterentwicklung des Studienstandorts Deutschland mit ein, sagte Frank Wissing, Generalsekretär des Medizinischen Fakultätentags. Mit den kürzlich verabschiedeten Mustervertragsklauseln habe man bereits einen wesentlichen Baustein für die Pharmastrategie geliefert. “Wir sehen wie das BMG den dringenden Bedarf für eine Neustrukturierung der Antrags- und Genehmigungsverfahren“.

Dabei müsse das Verständnis für Forschungsprozesse und innovative Methoden, wie die Hochschulforschung durch die Forschungsnähe des Paul-Ehrlich-Instituts oder die dezentral organisierten Ethikkommissionen, erhalten bleiben, forderte Wissing mit Blick auf die Stärkung des BfArM. “Eine einzelne Megabehörde allein ist keine Lösung“. Besser wäre eine gesetzlich bzw. hoheitlich gestärkte Spezialisierung und verbindlich geltenden Festlegungen für die abgestimmte Arbeit aller Ethikkommissionen im Rahmen des in Kürze zu erwartenden Medizinforschungsgesetz.

Mit Blick auf das PEI platzt die Neuordnung der Zuständigkeiten in eine Phase der Umstrukturierung. Der scheidende Präsident Klaus Cichutek räumt seinen Posten zum Ende des Jahres. Auf Anfrage von Table.Media teilte das Bundesgesundheitsministerium mit, dass noch in diesem Jahr eine Nachfolge bekannt gegeben werden soll. Welche Aufgaben BfArM und PEI künftig übernehmen, sei aber auf Leitungsebene mit den Bundesoberbehörden besprochen und abgestimmt, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Auch beim PEI selbst gab man sich zurückhaltend und konstruktiv. Die Pläne zur Umstrukturierung des Instituts würden durch die neu zu planenden Prozesse nicht beeinträchtigt, teilte eine Sprecherin mit. Ziel der Reorganisation sei unter anderem, eine noch weiter erhöhte Flexibilität und Effizienz bei mindestens gleicher Qualität bei der Arzneimittelbewertung und -prüfung. Das werde unabhängig von den Änderungen durch das Medizinforschungsgesetz wie vorgesehen und in Abstimmung mit dem BMG weiter vorangetrieben. tg

NZZ. Die ETH goes Germany: Die Weitsicht eines Milliardärs führt der Politik ihre eigene Kurzsichtigkeit vor. Mit der Kooperation wird nun im Kleinen ein Teil davon wieder aufgebaut, was die große Politik vermasselt hat, schreibt Christiane Hanna Henkel in einem Kommentar zur Forschungskooperation in Heilbronn zwischen der Dieter-Schwarz-Stiftung und der ETH Zürich. Die EU hatte die Schweiz unlängst vom milliardenschweren Forschungsprogramm Horizon ausgeschlossen – um sie zu Zugeständnissen bei Verhandlungen zu den bilateralen Verträgen zu bewegen. Die Millionen eines Milliardärs können diese Lücke nicht füllen, gleichwohl seien sie ein Symbol der Vernunft und des Weitblicks – womit sich die Politik bezogen auf den Fall Horizon nicht rühmen könne. Mehr

Science. New Florida law blocks Chinese students from academic labs. Mehr als 280 Fakultätsmitglieder der University of Florida haben eine Petition unterzeichnet, in der sie sich für eine Politik der offenen Tür bei Einstellungen aussprechen. Sie fordern eine zeitnahe Entscheidung, die es ermöglicht, erstklassige internationale Doktoranden mit einer Assistentenstelle einzustellen, unabhängig von ihrer Nationalität. In Florida ist seit Juli ein Gesetz in Kraft, das Einrichtungen verbietet, Geld von Einrichtungen in China und sechs anderen “bedenklichen Ländern” anzunehmen oder andere Partnerschaften einzugehen. Mehr

Tagesspiegel. “Ohne China geht in vielen Bereichen der Technik- und Naturwissenschaften nichts mehr”. Nach einem Besuch in Israel berichtet MPG-Präsident Patrick Cramer von seinen Eindrücken. Die Universitäten seien leer, viele Laboratorien funktionierten kaum noch. Man habe Forschenden angeboten Projekte in Deutschland fortzuführen. Anteilnahme zu zeigen, sei wichtig gewesen. Die MPG sei die erste ausländische Forschungsorganisation überhaupt gewesen, die seit dem 7. Oktober Israel besucht habe. Zu Kooperationen mit China ist sein Standpunkt: “Es ist wichtig, mit, statt über China zu reden.” Denn dort sei man in weiten Teilen, vor allem den Natur- und Technikwissenschaften, inzwischen auf Augenhöhe mit den USA und Europa. Mehr

Wenn Jan Philipp Albrecht an seine Kindheit denkt, dann sieht er vor allem einen Zaun. Kilometerlang durchzog er die Felder und Wiesen. Wie eine Absperrung zum Ende der Welt. So fühlte es sich für ihn zumindest damals an, Ende der 1980er-Jahre. Albrecht wuchs in Wolfenbüttel auf, einer Kleinstadt in Niedersachsen nahe der innerdeutschen Grenze. Hier der Westen, dort drüben die DDR. Er spielte vor den Kasernen der Engländer, in der Flugverbotszone, umgeben von vier Atommüllendlagern. Politische Bildung im Sandkasten. Und etwas, das ihn nachhaltig prägte.

Heute ist Jan Philipp Albrecht 42 Jahre alt und zusammen mit Imme Scholz im Vorstand der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung. 30 Büros weltweit werben für Klimaschutzziele, Demokratie und Räume des Austausches. “Wir wollen Menschen einladen, miteinander zu reden und Impulse setzen – über das Feuer des Alltags und auch über Legislaturperioden hinaus”, sagt Albrecht. Dass das oft auch unter schwierigen Bedingungen stattfindet, hat die Zeit nach seinem Amtsantritt am 1. Juni 2022 gezeigt. Ob in der Ukraine, in Bergkarabach oder Israel, die Krisen nehmen zu. Und das Bild der Grünen in der Gesellschaft war auch schon mal besser. Aber Albrecht ist erfahren, als Repräsentant und politischer Vermittler.

Nach zwei Jahren als Grünen-Abgeordneter in Brüssel wurde er 2012 zum Berichterstatter des EU-Parlaments bei der geplanten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), einem Mammutprojekt. Albrecht prüfte die Gesetzestexte mit allen Fraktionen bis ins kleinste Detail. Für den Film “Democracy – Im Rausch der Daten” begleitete ein Filmteam ihn in dieser Zeit, um nah dabei zu sein, wenn Politik passiert und um zu zeigen, wie ein Gesetz entsteht. Sie folgten Albrecht in Verhandlungssitzungen und Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, filmten ihn beim Kekse essen zwischen den Terminen und dokumentierten seine Frisurenwechsel. “Man gibt viel von sich preis”, sagt Albrecht, “aber ich habe es für eine gute Sache getan.”

Nach vier Jahren harter Arbeit nahm das EU-Parlament die von Albrecht ausgearbeitete Verhandlungsposition mit überwältigender Mehrheit an. Applaus hallte durch den Sitzungssaal. Abgeordnete gaben Albrecht die Hand, klopften ihm auf die Schulter. “Nie habe ich über verantwortliches Handeln und das Regieren mehr gelernt als in dieser Zeit”, sagt er.

Ob als Atomkraftgegner, Gründer der Grünen Jugend in seiner Heimatstadt oder im Kampf gegen rechts – Albrecht war schon immer jemand, der sich gerne einmischte. Es ist eine Eigenschaft, die ihn noch immer auszeichnet und seiner Meinung nach “die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben”. Als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung versucht Albrecht heute, möglichst verschiedene Gruppierungen miteinander in Austausch zu bringen und Fragen zu diskutieren. Wie geht gute Sozial- und Umweltpolitik? Wie kann die Klimakrise bewältigt werden? Und wie können möglichst viele am Wohlstand teilhaben? Ob Menschen aus dem Handwerk, der Klimabewegung, Lokalpolitik oder aus Unternehmen: “Wir laden milieuübergreifend ein und halten uns nicht nur im Umfeld der Grünen auf.” Man müsse in die Auseinandersetzung gehen. Nur so gelinge Demokratie. Tim Winter

Malte Drescher wird Präsident der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU). Anfang Oktober 2024 tritt er die Nachfolge von Arnd Poetzsch-Heffter und Gabriele E. Schaumann an, die seit der Zusammenführung der Universitätsstandorte Kaiserslautern und Landau zur RPTU die Einrichtung als präsidiale Doppelspitze leiten. Drescher ist Prorektor für Forschung an der Universität Konstanz.

Moritz Drupp und sein Team an der Universität Hamburg werden mit dem Joachim Herz Preis 2024 ausgezeichnet. Ihr Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, über eine Wissensplattform mit interaktiven, deutschlandweiten Karten zu den Effekten von Umweltpolitik zu informieren. Der mit 500.000 Euro dotierte Forschungspreis soll Forschende in einer frühen Karrierephase unterstützen.

Lamia Messari-Becker wird als “Vordenkerin 2024” ausgezeichnet. Die Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen wird für ihr Engagement für Nachhaltigkeit und sozialverträglichen Klimaschutz im Bauwesen geehrt. Preisverleihung ist im Mai 2024 im Rahmen des “Vordenker Forums” in Frankfurt. Das Forum ist eine Initiative der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur.

Joybrato Mukherjee, Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), ist zum Großoffizier (“Gran Oficial”) des San-Carlos-Verdienstordens der Republik Kolumbien ernannt worden. In den vergangenen elf Jahren unterstützte Mukherjee unter anderem die Schaffung des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts CAPAZ und des Exzellenzzentrums für Meereswissenschaften CEMarin.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. “Der Anbau von Pflanzen aus klassischer Mutagenese ist nicht verboten”. Die Koexistenz von Nutzpflanzen, die mit neuen gentechnischen Verfahren gezüchtet wurden, und gentechnikfreiem Öko-Landbau ist ein Zankapfel in der Debatte über die Grüne Gentechnik. Aus Sicht des Rechtswissenschaftlers Hans-Georg Dederer spricht im Vorschlag der EU-Kommission allerdings nichts dagegen. Denn das Saatgut müsse deklariert werden. Aus wissenschaftlicher Sicht, sagte er im Interview, sei jedoch die Gleichstellung der NGT-1-Pflanzen mit konventionell gezüchteten Pflanzen die einzig richtige Schlussfolgerung. Mehr

Bildung.Table. “Wir verlieren uns im Klein-Klein des Bildungsföderalismus”. Die Pisa-Ergebnisse sind alarmierend. Nie zuvor schnitten Deutschlands Neuntklässler so schlecht ab. Nina Stahr, Sprecherin für Bildung und Forschung der Grünen-Bundestagsfraktion, fordert in einem Standpunkt-Beitrag gesamtstaatliche Bildungsziele. Es fehle eine gemeinsame, ressortübergreifende bildungspolitische Strategie von Bund, Ländern und Kommunen. Mehr

Climate.Table. Emissionen: Globaler Süden hat Norden überholt. Neue Daten kratzen an einem der Fundamente für die Verteilung der Verantwortung bei den UN-Klimaverhandlungen: Anders als bisher immer dargestellt, sind die Industriestaaten mit ihren historischen Emissionen nicht mehr die Hauptverursacher der globalen Erwärmung. Laut einer neuen Studie, die im Fachmagazin Nature erschienen ist, haben die Länder des Globalen Südens durch ihre Treibhausgasemissionen inzwischen mehr zur Erderhitzung beigetragen als die Industriestaaten. Mehr

ESG.Table. Nachhaltigkeit: Rückenwind aus der Wirtschaft. Das “Sustainable Economy Barometer” hat Entscheider der Wirtschaft gefragt, wie sie zur nachhaltigen Transformation stehen und was sie von der Politik fordern. Besonders gefragte Maßnahmen, mit denen die Politik Hilfe leisten soll: nachhaltige Produkte niedriger besteuern und klimaschädliche Subventionen abbauen. Mehr

Wie frustriert muss man als Spitzenwissenschaftlerin bitte sein? Man arbeitet jahrelang unter prekären Bedingungen im Wissenschaftssystem, müht sich mit der Einwerbung von Drittmitteln, baut ein kleines Team auf. Man bekommt vielleicht einen Lehrstuhl oder ein eigenes Forschungszentrum, hat irgendwann einen eigenen international ausgerichteten Forschungsbereich oder ein Projekt von monumentaler Tragweite und wird endlich in die Nature-Top-10 aufgenommen. Und dann stiehlt einem eine KI die Show? Richtig mies.

So oder ähnlich ergeht es in diesem Jahr Kalpana Kalahasti – stellvertretende Projektleiterin der ersten indischen Mondlandung, Annie Kritcher – leitende Konstrukteurin an der US-amerikanischen National Ignition Facility, Svetlana Mojsov – die eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung des “Diät”-Hormons GLP-1 spielte und sieben weiteren Forschenden, die weitere wichtige Meilensteine beigetragen haben.

Sie alle müssen sich die honorige Nature-Top-10-Platzierung mit ChatGPT teilen. Der KI-gestützte Chatbot hat es in diesem Jahr als erster Nicht-Mensch in die prestigeträchtige Liste des Fachmagazins geschafft, die gestern Abend veröffentlicht wurde. Streng genommen handelt es sich 2023 um eine Top-11. Man habe sich entschlossen, ChatGPT zusätzlich aufzunehmen, “um die tiefgreifende Art und Weise zu würdigen, in der generative künstliche Intelligenz die Entwicklung und den Fortschritt der Wissenschaft verändert”, so Nature-Chefredakteur Richard Monastersky. ChatGPT habe viele wissenschaftliche Arbeiten mitverfasst – “manchmal heimlich”, schrieb die Redaktion in der Ankündigung. Hoffen wir in diesem Sinne, dass der Chatbot nächstes Jahr nicht ganz allein auf der Liste steht. Tim Gabel